BREVET

D'INVENTION :

1° et 2° DÉCHÉANCE, DÉFAUT D'EXPLOITATION,

OBJET BREVETÉ, OBJET EXPLOITÉ, DIFFÉRENCES,

CARACTÈRE, POUVOIR DU JUGE; 3° et 4° APPLICATION

NOUVELLE, MOYENS CONNUS, RÉSULTAT INDUSTRIEL, POUVOIR DU

JUGE ; 5U et 6° CONTREFAÇON, OBJETS CONTREFAITS, ACHAT,

DÉTENTION EMPLOI COMMERCIAL, BONNE FOI, DOMMAGES-INTÉRÊTS,

CONFISCATION ; 7° OBJETS CONTREFAITS, CONFISCATION, SAISIE,

CONSIGNATALRE, MISE EN CAUSE. 8° MOTIFS DES JUGEMENTS, MOYEN,

MANQUE DE PRÉCISION.

Le breveté, qui exploite un objet différent

de celui qui a fait l'objet du brevet, n'est pas déchu

de ses droits pour défaut d'exploitation de son brevet,

s'il est constaté par les juges du fond que les différences

entre l'appareil employé et celui décrit ou brevet

ne sont pas assez importantes pour impliquer l'abandon de l'invention

primitive (L. 5 juill. 1844, art. 32; 1" espèce,

1" et 2" ; arrêts; 2" espèce) (1);

Et les constatations du juge du fond à cet égard

sont souveraines et échappent au contrôle de la

cour de cassation (lre espèce, 1er et 2e arrêts;

(2) espèce) .

(1 et 2) L'art. 32 de la loi du 5 juill. 1844 déclare

l'inventeur déchu de son brevet et par voie de conséquence

du certificat qui s'y rattache, lorsque pendant deux ans il

a négligé de l'exploiter en France. Mais, pour

échapper à cette déchéance, est-il

nécessaire que l'inventeur exploite l'invention même

telle qu'elle a été décrite dansle mémoire

annexé au brevet? Si, depuis la prise de son brevet,

il a apporté certaines modifications à sa découverte,

de sorte que celle qu'il exploite n'est pas identiquement celle

qu'il a fait breveter, devra-t-on le considérer comme

ayant encouru la déchéance? A cet égard,

la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour décider

qu'une solution absolue ne saurait être donnée.

La question ne comporte pas une réponse unique; tout

dépend de l'importance ou du caractère des différences

existant entre l'objet exploité et celui du brevet. Si

les différences sont légères, insensibles,

si elles laissent subsister les éléments essentiels

du brevet, le breveté ne perd pas son droit. Mais, au

contraire, si les modifications sont tellement profondes que

l'invention primitive se trouve complètement transformée,

il faut dire que le brevet n'est pas exploité et que

l'inventeur doit, en conséquence, être déclaré

déchu. Au surplus, c'est aux juges du fait à apprécier

si les différences sont assez faibles pour que les deux

objets soient considérés comme semblables ou si

elles sont essentielles (V. Pouillet, Traité théorique

et pratique des brevets d'invention, 3» édit.,

n°s 518 et suiv.; Rendu, Code de la propriété

industrielle, t. 1er, n° 246 ; Ruben de Couder, Dictionnaire

de droit commercial, v» Brevet d'invention, n" 622

: Allart, Traité des brevets d'invention, t. 2, n°

346 ; Jur. gén., v° Brevet d'invention, n° 263;

Supplément, eod. v<>, n" 230. V. aussi Crim.

rej. 23 mai 1857, Annales de la propriété industrielle,

1857, p. 181 ; 30 avr. 1869, D. P. 70. 1. 236 ; Montpellier,

20 mai 1852, Annales de laproprieté industrielle, 1873,

p. 347 ; Req. 18 nov. 1872, D. P. 73. 1. 109; Civ. rej. 8 avr.

1879, D. P. 79. 1. 205 ; Paris, 5 juill. 1884, Annales de la

propriété industrielle, 1885, p. 289)

Le fait d'appliquer à la transmission de la parole

articulée un procédé qui, jusque-là,

n'avait été appliqué qu'à des transmetteurs

de sons musicaux, constitue une application nouvelle de moyens

connus pour l'obtention d'un résultat industriel et peut,

dès lors, faire l'objet d'un brevet ou d'un certificat

d'addition (L. 5 juill. 1844, art. 2; lre espèce,

1" et 2° arrêts; 2e espèce) (3).

(3) V. conf. Jur. gén., v° cit., n° 45 ; Supplément,

eod. v° n° 31, et les arrêts cités; Pouillet,

op. cit., n°» 31 et suiv. ; Allart, op. cit., t. 1,

n°" 23 et suiv. V. notamment Civ. rej. 24 mars 1875

(D. P. 75. 1. 294); Paris, 19 juin 1890 (D. P. 92. 1. 417);

Req. 17 janv. 1893 (D. P. 93. 1. 88).

Les juges du fond sont souverains pour décider qu'il

y a dans un cas donné application nouvelle de moyens

connus pour l'obtention d'un résultat industriel (1"

espèce, 1" et 2" arrêts ; 2e espèce)

(4)

(4) V. Pouillet, op. cit., n» 36 ; Crim. rej. H mai

1883, Annales de la propriété industrielle, 1883,

p. 160.

L'achat et la détention d'un objet contrefait constituent

l'emploi délictueux prévu par l'art. 40 de la

loi du 5 juill. 1844 et rendent ainsi le détenteur, même

de bonne foi, punissable comme contrefacteur et, par suite,

passible de dommagesintérêts envers le propriétaire

du brevet, quand il se sert dudit objet non pour son usage personnel,

mais dans un intérêt commercial ou industriel (1™

espèce, 2e arrêt) ; (5)

Et, en pareil cas, la confiscation de l'objet saisi doit également

être ordonnée (L. 5 juill. 1844, art. 40 et 49;

1" espèce, 2" arrêt). (6)

(5 et 6) Aux termes de l'art. 40 de la loi du 5 juill. 1844,

il y a délit de contrefaçon non seulement dans

la fabrication de produits brevetés, mais encore dans

l'emploi de ces produits. De quelle nature doit être cet

emploi? La majorité des auteurs et la jurisprudence sont

d'accord pour décider que l'emploi constitutif du délit

de contrefaçon est celui qui est fait par un industriel

et un commerçant se servant des objets contrefaits comme

initruments de son commerce ou de son industrie, et sans qu'il

y ait à distinguer si le commerçant est ou non

de bonne foi. Celui qui, dans l'exercice de sa profession, fait

usage d'objets contrefaits, spécule sur l'emploi de ces

objets :il en retire un profit, puisque c'est grâce à

cet emploi qu'il peut s'adonner, dans des conditions plus faciles

ou plus avantageuses, à la profession lucrative qu'il

exerce. Il est donc de toute justice qu'il supporte les conséquences

de cet usage illicite (V. Pouillet, op. cit., nos 679 et suiv.;

Blanc, Traité de la contrefaçon, p. 618 ; Picard

et Olin, Brevets d'invention, nos 451 et suiv.; Jur. gén.,

V cit., noa 307 et suiv.; Supplément, eod. va, n°»

294 et suiv. V. également Crim. rej. 27 févr.

1858, D. P. 58. 1. 337; 22 nov. 1872, D. P. 72. 1. 477; Crim.

cass. 7 févr. 1873, D. P. 73. 5. 45; Crim. rej. 5 févr.

1876, D. P. 77. 1. 96). Et il peut, par suite, être condamné

à des dommages-intérêts envers le propriétaire

du brevet. Les dommages-intérêts sont, en effet,

le mode de réparation le plus ordinaire du préjudice

que la contrefaçon fait éprouver au breveté

(Pouillet, op. cit., n" 991). Mais les dommages-intérêts

ne sont pas la seule réparation du préjudice subi.

Suivant l'art. 49 de la loi du 5 juill. 1844, la confiscation

des objets contrefaits peut être ordonnée contre

le contrefacteur, le vendeur, l'introducteur ou le débitant,

même en cas d'acquittement, et il est admis que la bonne

foi n'est pas exclusive de la confiscation (Pouillet, op. cit.,

n" 985; Blanc, op. cit., p. 677 ; Jur. gén., v°

cit., n° 372; Supplément, eod. v°, n" 367;

Crim. cass. 9 déc. 1848, D. P. 51. 5. 55; Poitiers, 17

févr. 1855, D. P. 55. 2. 110 ; Angers, 29 juin 1870,

D. P. 70. 2. 210).

Le propriétaire des objets saisis comme

contrefaits ne peut pas se plaindre que la confiscation desdits

objets ait été ordonnée sans que la personne

chez qui la saisie a été pratiquée eût

été appelée à l'instance, alors

que cette personne était un simple consignataire du propriétaire

et, par suite, n'avait aucun intérêt dans le débat

(L. 5 juill. 1844, art. 49; 2e espèce) (7) . (7) Comp.

Pouillet, op. cit., n» 984.

L'acheteur d'objets contrefaits qui, dans ses conclusions, s'est

borné, pour le cas où la confiscation des objets

serait prononcée, à réclamer la restitution,

avec intérêts, des sommes payées au vendeur,

ne peut se faire un grief de ce que les juges ne lui ont pas

accordé un recours contre son vendeur pour les dommages-intérêts

auxquels il avait été condamné envers lepropriétaire

du brevet, alors que ce recours n'a pas été demandé

par lui (ire espèce, 2e arrêt). (8)

(8) Les juges ne sont tenus de répondre qu'aux chefs

précis des conclusions des parties. (V. Jur. gén.,

v° Jugement, nos 969 et suiv.; Supplément, eod. N°,

n° 3 702 et suiv.; Table des vingtdeux années, V

Motifs des jugements, nos 19 et suiv. ; Table des dix années,

eod. N°6 et suiv. ; Nouvelle table des dix années,

tod. N°, n°" 6 et suiv. Comp. Civ. rej. 13 mars

1894, D. P. 94.1.351) de la fabrication du sieur de Locht-Labye,

ingénieur à Liège, et, le 8 juin 1883,

dans les bureaux de la Société du Gaz de Nice,

des appareils du même type. Ces saisies furent suivies

d'instance en contrefaçon, et, le 8 août 1884,

le tribunal civil de la Seine, devant qui la Société

générale des téléphones s'était

pourvue, commit trois experts à l'effet d'examiner le

brevet et le certificat d'addition d'Edison, pour dire s'ils

étaient valables ou, au contraire, nuls ou frappés

de déchéance par suite d'antériorité

ou de divulgation antérieure, et spécialement,

quant au certificat d'addition, s'il était nul comme

ne se rattachant pas au brevet principal. Il ordonna, en outre,

qu'ils compareraient les divers appareils saisis avec ceux faisant

l'objet du brevet pour en constater les ressemblances et dissemblances,

et rechercher s'ils constituaient des contrefaçons. Les

experts déposèrent leur rapport le 27 mars 1886.

Avant de taire connaître leurs conclusions, il est indispensable

de préciser, d'après ce rapport d'ailleurs, quelques

points

1° (De Locht-Labye C. Société générale

des téléphones.)—

2° (Société du gaz de Nice C. Société

générale des téléphones.) —

3° (Journaux C. Société générale

des téléphones.)

Nous croyons devoir emprunter au rapport de

M. le conseiller Durand l'exposé de faits qu'il a consacré

aux affaires reproduites ci-dessous :

Par actes des 16 et 17 août 1880 et du 16 nov. 1881, la

Société générale des téléphones

est devenue propriétaire d'un brevet d'invention pris

en France par l'Américain Edison, le 19 déc. 1878,

et d'un certificat d'addition délivré à

cet inventeur le 15 janvier suivant.

En 1882 et 1883, elle a fait pratiquer, à divers domiciles,

plusieurs saisies d'appareils téléphoniques qu'elle

prétendait contrefaits, notamment, le 28 oct. 1882, chez

le sieur Journaux, manufacturier à Paris, un appareil

du type dit « le Pantéléphone »,

de la fabrication du sieur de Locht-Labye, ingénieur

à Liège, et, le 8 juin 1883, dans les bureaux

de la Société du Gaz de Nice, des appareils du

même type. Ces saisies furent suivies d'instance en contrefaçon,

et, le 8 août 1884, le tribunal civil de la Seine, devant

qui la Société générale des téléphones

s'était pourvue, commit trois experts à l'effet

d'examiner le brevet et le certificat d'addition d'Edison, pour

dire s'ils étaient valables ou, au contraire, nuls ou

frappés de déchéance par suite d'antériorité

ou de divulgation antérieure, et spécialement,

quant au certificat d'addition, s'il était nul comme

ne se rattachant pas au brevet principal. Il ordonna, en outre,

qu'ils compareraient les divers appareils saisis avec ceux faisant

l'objet du brevet pour en constater les ressemblances et dissemblances,

et rechercher s'ils constituaient des contrefaçons. Les

experts déposèrent leur rapport le 27 mars 1886.

Avant de faire connaître leurs conclusions, il est indispensable

de préciser, d'après ce rapport d'ailleurs, quelques

points

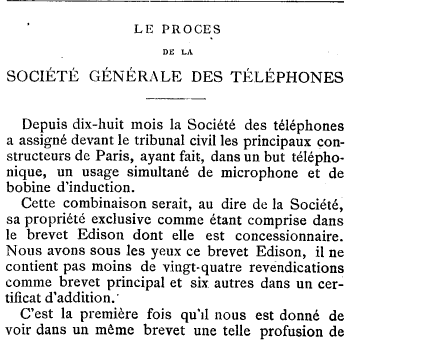

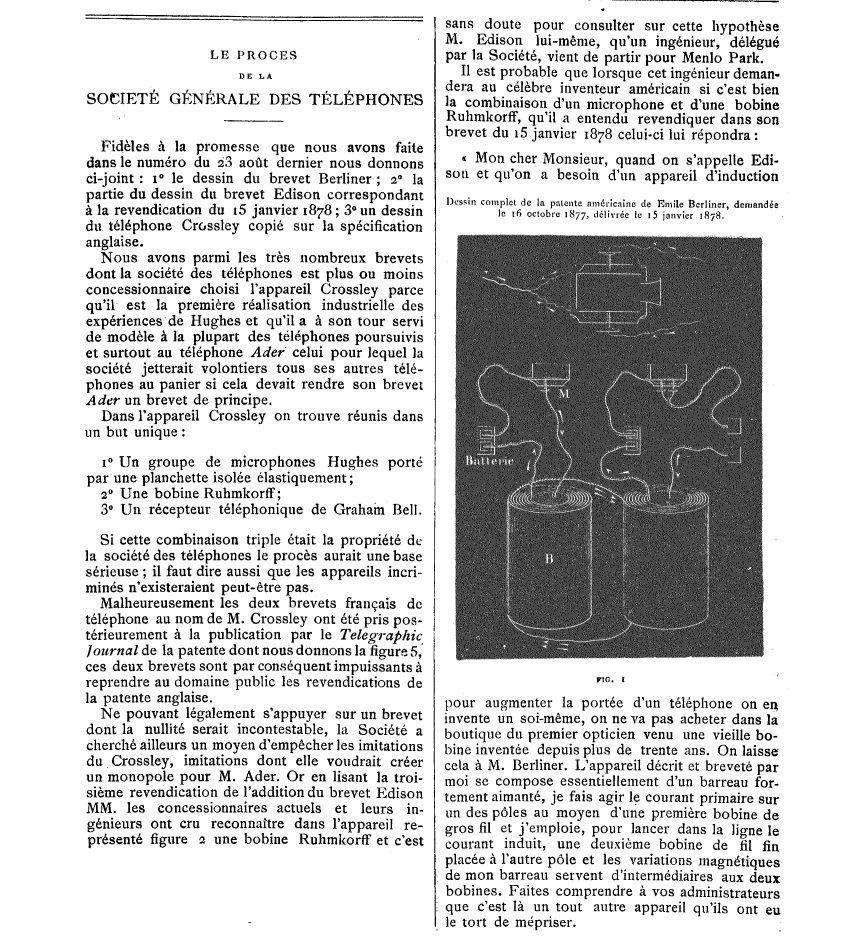

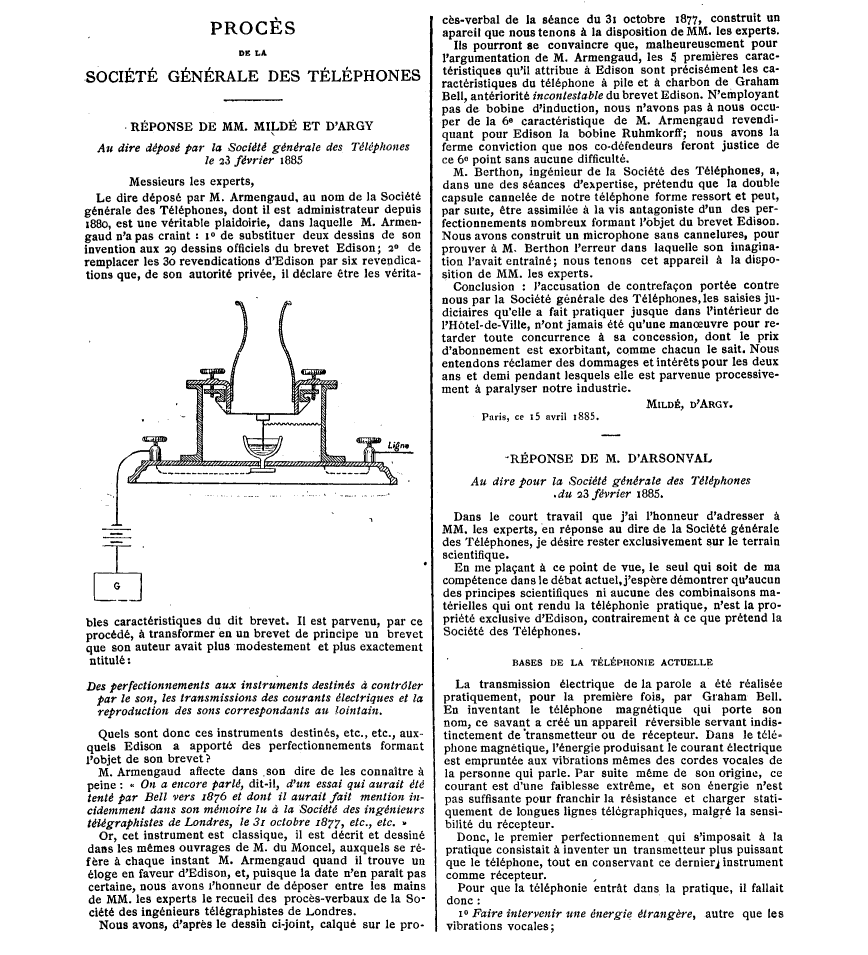

Après des essais et des découvertes

qu'il n'est pas nécessaire de rappeler pour la solution

des questions soumises à la cour, deux Américains,

Gray (brevet français du 27 juill. 1874) et Graham Bell

(patente anglaise du 9 déc. 1876), avaient réalisé

le téléphone harmonique transmettant à

de grandes distances les sons musicaux, et, pour augmenter la

force de leur appareil, ils avaient fait emploi de la bobine

de Rhumkorff ou bobine d'induction. A l'aide d'un transmetteur

liquide composé, selon la formule de Gray, d'eau acidulée

dans laquelle plongeait une pointe en platine, et, selon celle

de Bell, d'un bain de mercure en contact avec une pointe de

plombagine, ils étaient ensuite arrivés à

résoudre le problème de la transmission de la

parole à distance, mais théoriquement seulement;

car, au dire des experts, l'altération du liquide et

l'action du gaz qui s'en dégageait produisaient dans

l'appareil une perturbation telle qu'il resta un simple instrument

d'expériences et de laboratoire. Aux liquides employés

de cette façon par Bell et Graham, Edison substitua,

sous le nom de régulateur d'intensité, un corps

solide semi-conducteur de l'électricité formé

de fibres de soie enduites de plombagine dont la résistance

au passage du fluide diminuait à mesure qu'augmentait

la pression exercée par le diaphragme vibrant sous l'influence

de la voix. Il parvint ainsi à construire un téléphone

pratique qui se composait de la combinaison de deux organes,

le transmetteur et le récepteur; le transmetteur comprenant

essentiellement un diaphragme, une substance solide semi-conductrice

et un fil venant d'une pile produisant un courant ininterrompu,

le récepteur consistant en une plaque métallique

placée devant un aimant, et, en conséquence, magnétique.

Ce fut pour cet appareil qu'il prit le brevet d'invention du

19 déc. 1877; mais il ne tarda pas à le perfectionner.

Pour transmettre la parole à de plus grandes distances

et éviter l'emploi ae piles nombreuses d'intensité

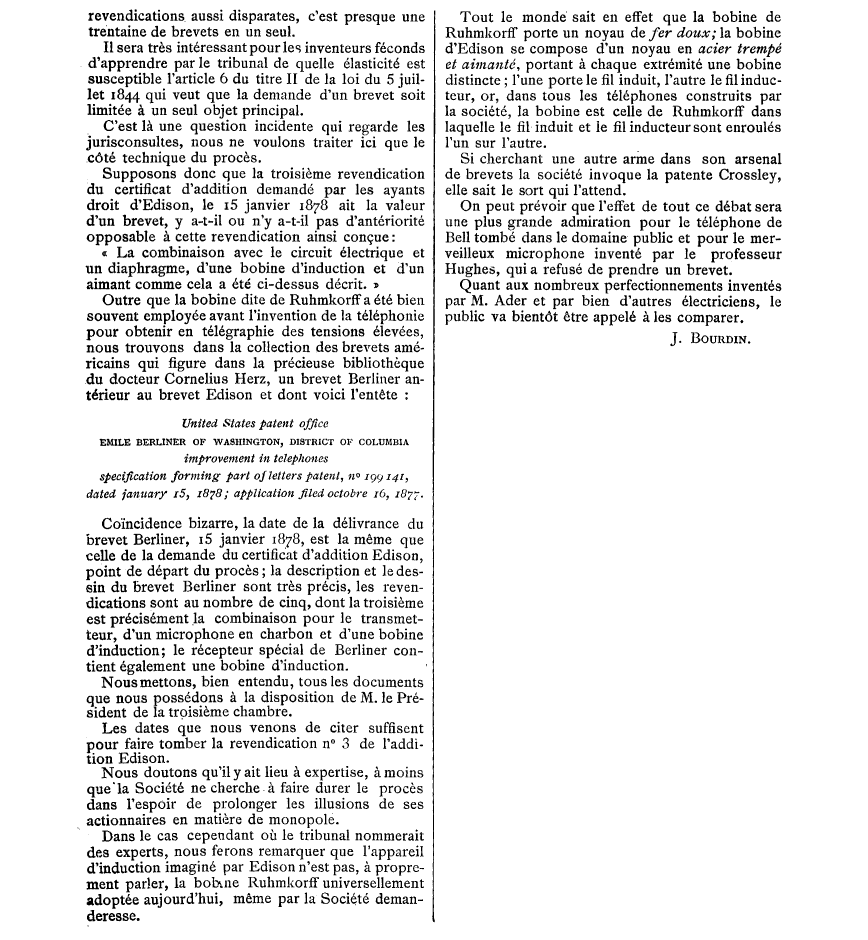

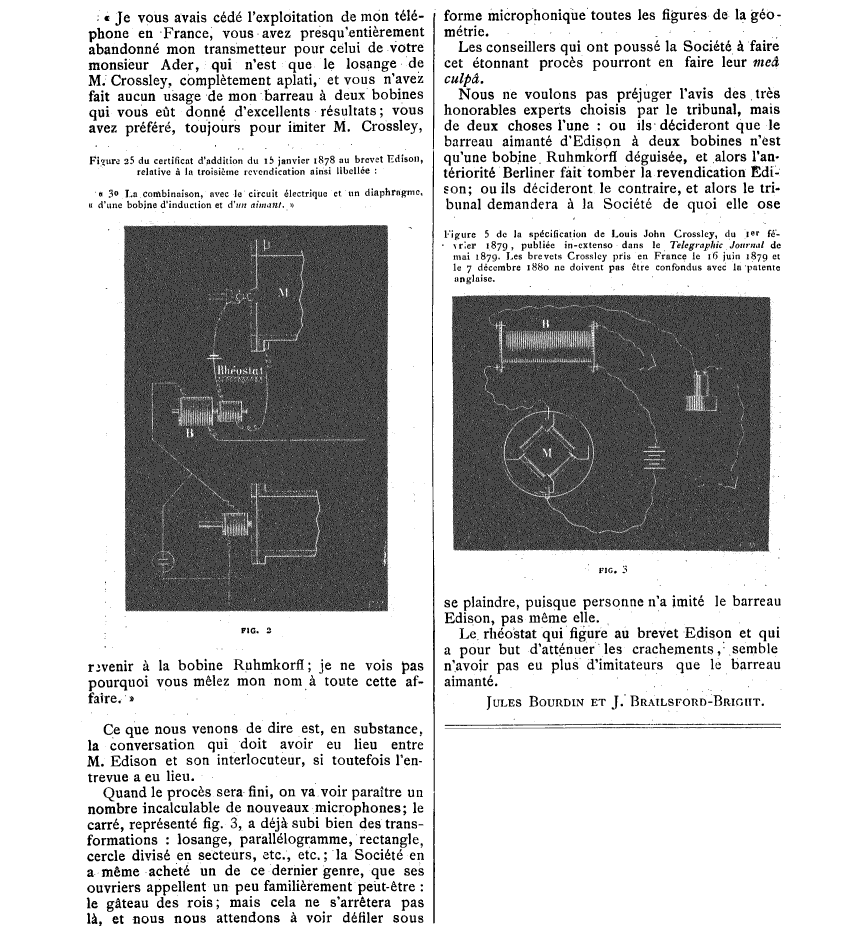

variable, il combina avec l'appareil transmetteur à pile

et à régulateur de tension une bobine d'induction,

le circuit primaire de la bobine contenant le transmetteur,

tandis que le circuit secondaire était en rapport avec

la ligne et le récepteur. C'est ce perfectionnement qui

a été l'objet du certificat d'addition du 14 janv.

1878.

Les experts conclurent à la validité

du brevet du 19 déc. 1877, mais déclarèrent

que les appareils fabriqués par de Locht-Labye

ne présentaient aucun des caractères propres à

ce brevet, et. par suite, que, quant à ce, ils ne constituaient

pas une contrefaçon. Pour le certificat d'addition, leur

avis fut qu'il était également valable, et qu'en

ce qui le concernait il y avait eu, au contraire, contrefaçon

par l'emploi de la bobine d'induction. Ils déclarèrent

encore que si les appareils employés par la Société

générale des téléphones dans son

bureau central étaient différents des appareils

d'Edison et semblables à ceux décrits dans une

patente accordée à l'Américain Phelps,

ces différences n'avaient pas une importance telle qu'on

pût considérer comme encourue la déchéance

prononcée par l'art. 32 de la loi du 5 juill. 1844 pour

non-exploitation de brevet.

Un an après le dépôt de

leur rapport, le 25 juin 1887,1a Société des Téléphones

fit encore saisir quatre autres appareils du type de Locht-Labye,

remis en consignation par Journaux à un sieur Mora, chez

qui ils avaient été trouvés, et conclut

également à ce qu'ils fussent déclarés

contrefaits.

Le tribunal civil de la Seine statua le 5 janv.

1889. En ce qui concernait le brevet du 19 déc. 1877,

il approuva entièrement le rapport des experts. Quant

au certificat d'addition, il repoussa, au contraire, les conclusions

du rapport et déclara que ce certificat n'était

pas valable en droit parce que l'emploi Je la bobine, tel qu'il

avait été fait par Edison, ne constituait pas

l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un

résultat industriel susceptible d'être breveté

aux termes de l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844. Sur la question

de déchéance tirée de la non exploitation

du brevet, il se rangea enfin à l'avis des experts, et

statua dans les termes suivants :

« Attendu qu'enfin on oppose au brevet la déchéance

prévue par l'art. 32 de la loi de 1844, pour non-usage

pendant deux ans; qu'en effet, les experts ont constaté

que les appareils, employés par la Société

générale des téléphones, étaient

différents de celui breveté par Edison et semblables

à ceux décrits dans une patente Phelps, mais qu'il

n'est pas démontré que les appareils d'Edison

n'aient pas été exécutés après

le brevet; que la déchéance n'est pas suffisamment

établie. »

A la suite et par application de ces solutions, la Société

générale des téléphones fut déclarée

mal fondée en ses demandes et conclusions, et le tribunal

l'en débouta. Mais elle interjeta appel de sa décision

contre Journaux, de Locht-Labye, la Société du

gaz de Nice, et, devant la cour d'appel de Paris, elle prit

des conclusions tendant aux mêmes fins que devant les

premiers juges. De son côté, la Compagnie du Gaz

de Nice se porta éventuellement appelante, et pour le

cas où le jugement du 5 janv. 1889 serait infirmé

sur l'appel de la Société des téléphones,

et où la cour de Paris prononcerait la confiscation des

appareils saisis sur elle, elle conclut à ce que de Locht-Labye

fût condamné à lui payer la somme de 36,371

fr. 95 cent, pour prix desdits appareils, plus 12,133 fr. 45

cent, pour intérêts au 1er mars 1880, ainsi que

les intérêts à 6 pour 100 de ces deux sommes

à partir de cette dernière date à titre

de supplément de dommages-intérêts.

l re Espèce :— (1° De Locht-Labye

C. Société générale des téléphones.

— 2° Société du gaz de Nice C. Société

générale des téléphones.)

La cour d'appel de Paris a rendu, le 19 févr. 1891, un

arrêt ainsi conçu :

Sur l'appel principal :

— Considérant qu'à l'appui de sa demande

en contrefaçon, la Compagnie générale des

téléphones invoque les dispositions et revendications

formulées dans le brevet d'Edison aux droits duquel elle

se trouve, en date du 19 déc. 1877 et dans son certificat,

d'addition, en date du 14 janv. 1878 ;

En ce qui concerne le brevet, sa validité,

son étendue, la déchéance qui lui est opposée,

et la contrefaçon qui résulterait à la

charge de l'intimé de la violation de la loi du brevet

:

— Considérant qu'il résulte de l'étude

approfondie que les experts ont faite, dans leur rapport, de

la téléphonie et de ses progrès jusqu'à

la fin de 1877, qu'à celte date le problème de

la transmission de la parole à l'aide de l'électricité

n'avait pas encore été pratiquement résolu;

que si le Français Charles Bourseul peut, à juste

titre, revendiquer l'honneur d'avoir le premier, et dès

1854, conçu l'idée de la transmission à

l'aide d'un instrument approprié, sa conception n'est

point sortie du domaine théorique et n'a point été

par lui réalisée; — Qu'en 1861, Reiss parvint

à construire un appareil téléphonique auquel

il donna la forme d'un électroaimant, transmettant à

distance et reproduisant dans l'organe récepteur le nombre

des vibrations, c'est-à-dire la hauteur du son initial,

ayant mis en mouvement la plaque vibrante d'un transmetteur,

mais que cet appareil était impuissant à transmettre,

en raison même des courants intermittents fournis par

la pile avec une intensité constante, les ondulations

électriques de même forme que les ondes sonores

engendrées par la parole et qui ne pouvaient être

produites que par des courants permanents, d'intensité

variable, dans un circuit toujours fermé; — Que

ce résultat fut à peu près obtenu en 1876

et simultanément par Elisha Gray et Graham Bell, à

l'aide du transmetteur à liquide, composé, selon

la formule de Gray, d'eau acidulée dans laquelle plongeait

une pointe en platine et, selon celle de Bell, d'un bain de

mercure en contact avec une pointe de plombagine dont était

armé le diaphragme du transmetteur; — Considérant

que, par cetle double et précieuse découverte,

le problème de la transmission de la parole à

distance était résolu, mais théoriquement

seulement, car, au dire des experts, l'altération du

liquide, l'action du gaz qui s'en dégageait, produisaient

dans l'appareil téléphonique une perturbation

telle, qu'il est resté un simple instrument d'expérience

et de laboratoire; —Considérant, au contraire, qu'Edison,

en substituant aux liquides employés par Gray et par

Bell, pour former dans son appareil un régulateur d'intensité

électrique, un corps solide semi-conducteur de l'électricité,

dont la résistance, au passage de ce fluide, diminue

à mesure que la pression exercée par le diaphragme

augmente, a produit un téléphone véritablement

pratique, et que son invention, quoique devant être circonscrite,

en ce qui concerne l'emploi des corps a employer pour la construction

du régulateur d'intensité, dans les limites fixées

par les experts, a pu être valablement brevetée;

— Adoptant, au surplus, sur toutes les questions ci-dessus

indiquées, relatives au brevet du 19 déc. 1877,

les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire

aux considérations qui précèdent ; Et homologuant

sur les mêmes points le rapport des experts nommés

par le tribunal, rapport éclairant suffisamment la religion

de la cour et rendant inutile toute expertise nouvelle;

En ce qui concerne le certilicat d'addition

du 15 janv. 1878 : — Considérant que la Compagnie

des téléphones exerçant encore les droits

d'Edison, revendique comme sa propriété légitime,

protégée par le certificat d'addition ci-dessus

indiqué, la combinaison de la bobine d'induction à

son télégraphe à piles constituant, selon

elle, une application nouvelle de moyens connus, pour la production

d'un résultat industriel dans le sens du dernier paragraphe

de l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844 ; — Considérant,

tout d'abord, qu'il est certain, ainsi que le constatent les

experts dans leur rapport, que le résultat industriel

obtenu par cette combinaison est considérable ; —

Que c'est grâce à l'application de la bobine d'induction

au téléphone à piles qu'ont pu être

établis les réseaux téléphoniques

indispensables à la transmission à grande distance

de la parole articulée, par suite des obstacles nombreux

qu'elle rencontre, et dispensant de l'emploi coûteux des

piles nombreuses, d'intensité variable suivant la distance

à parcourir par le courant électrique ; —

Considérant, d'autre part, que cette combinaison constitue

en droit une application nouvelle d'un procédé

déjà connu; — Qu'en effet, si Elisha Gray

et Graham Bell avaient, ayant Edison et dans les mêmes

conditions, employé la bobine d'induction, tombée

depuis longtemps dans le domaine public, l'un et l'autre n'en

ont fait emploi « qu'en conneiion avec des transmetteurs

de sons musicaux, le circuit de la bobine étant périodiquement

ouvert et fermé par des vibrations d'un diapason ou d'une

lame, tandis qu'Edison a combiné la bobine avec un transmetteur

parlant » (Rapport, p. 32); — Que si, dans les deux

cas, le rôle de la bobine est le même, le but poursuivi,

le résultat industriel obtenu sont différents;

que la bobine d'induction a donc été transportée

par Edison dans sa combinaison à une chose autre que

celles auxquelles elle avait été employée

précédemment et a produit ainsi un résultat

nouveau utile à l'industrie ;

Considérant qu'il s'agit maintenant d'examiner

les moyens de nullité du certificat d'addition invoqués

par l'intimé ; en ce qui concerne le moyen de nullité

tiré de ce que ce certificat d'addition ne se référait

pas au brevet du 19 déc. 1877 : — Considérant

que les experts observent que l'objet principal du brevet dont

il s'agit est la reproduction, au loin, du son par l'emploi

du transmetteur à piles ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'il

a spécialement pour objet, ce en quoi il a été,

dans la première partie du présent arrêt,

déclaré valable, la reproduction par un transmetteur

à piles de la parole articulée; — Que l'emploi

de la bobine avec ce transmetteur à piles se rattache

donc intimement au brevet lui-même;

Sur le moyen tiré de ce que Edison aurait,

en Angleterre, renoncé, par les disclains, à réclamer,

comme lui appartenant, l'emploi de la bobine d'induction mentionnée

dans ses patentes anglaises des 30 juill. 1877 et 15 juin 1878

; — Considérant que cette renonciation qui aurait

eu pour résultat de faire tomber le certificat d'addition,

en même temps que les patentes anglaises susvisées,

n'est point justifiée; — Que les termes peu précis

dans lesquels sont conçus les disclains invoqués

ne permettent pas d'affirmer que telle avait été,

en, les formulant, la pensée d'Edison ; — Que ce

qui démontre, au contraire, que telle n'a point été

sa volonté et la portée de ces disclains aux yeux

de l'autorité anglaise chargée de les recevoir,

c'est que la revendication de la bobine d'induction avec un

transmetteur à piles, n'a point été, sur

les minutes des patentes, rayée à l'encre rouge

ainsi qu'il est d'usage de le pratiquer en Angleterre pour toutes

les revendications qui ont été l'objet d'un disclain,

pas plus que ne l'ont été les revendications relatives

au phonographe et à l'électro-mototélégraphe

dont la propriété ne lui a jamais été

contestée et qui sont indiqués sous le même

numéro dans ladite patente ; sur le moyen tiré

de l'absence de nouveauté, résultant de la patente

Berliner déposée le 16 oct. 1877, et qui n'a pu,

suivant les prescriptions de la loi américaine, être

rendue publique que le 15 janvier suivant, c'est-à-dire

le jour même du dépôt à Paris du certificat

d'Edison : — Considérant, en premier lieu, qu'il

n'est point justifié qu'en vertu de la loi américaine

la délivrance de la patente remonte au jour du dépôt

de la demande et non pas seulement au jour où cette patente

est délivrée; — Qu'on ne saurait utilement,

dans la cause, invoquer les dispositions de l'art. 29 de la

loi de 1844, supprimer complètement les brevets d'importation;

— Considérant, en second lieu, ainsi

que l'ont, au surplus, reconnu les experts et les premiers juges,

que la patente Berliner n'ayant été rendue publique

que le 15 janv. 1878,c'est-à-dire le jour même

du dépôt, à Paris, du certificat d'addition

Edison, ce dépôt, l'heure de Washington étant

en retard de cinq heures sur l'heure de Paris, a été

de toute nécessité effectué avant qu'on

ait pu connaître dans cette ville l'invention de Berliner

; — Qu'en outre, les divers documents invoqués par

l'intimé, pour justifier que, dès les mois de

septembre et d'octobre 1877, l'invention de Berliner aurait

été divulguée en Amérique, en admettant

qu'ils soient assez précis et assez clairs pour permettre

la reproduction de cette invention, sont loin de porter en eux-mêmes

la preuve de l'authenticité de la date assignée

à leur publication ; — Considérant enfin

que l'invention de Berliner, faisant l'objet de la patente publiée

le 15 janv. 1878 et comprenant la combinaison d'un transmetteur

à piles et à charbon, non pas avec une seule bobine

d'induction, mais avec deux bobines réagissant l'une

sur l'autre, devait nécessairement présenter des

différences notables avec la combinaison revendiquée

par Edison dans son certificat d'addition, puisque les autorités

américaines dont la mission ne se borne pas, comme en

France, à recevoir purement et simplement la demande

du brevet qui leur est déposée, mais à

vérifier, préalablement à la délivrance,

si l'invention dont on revendique la propriété

présente bien le caractère d'une invention, ont

délivré à Edison, à la date du 30

avr. 1878, une patente ayant le même objet que son certificat

d'addition, alors que la patente de Berliner lui avait été

délivrée le 15 janvier précédent;

— Qu'on peut, au surplus et en fait, si peu soutenir que

Edison s'est inspiré de la découverte de Berliner

pour revendiquer la combinaison décrite dans son brevet

d'addition du 15 janv. 1878, qu'il l'avait déjà

revendiquée dans sa patente anglaise du 30 juill. 1877,

c'est-à-dire près de six mois avant la publication

de la patente Berliner, et plus de trois mois avant la divulgation

qui, contre toute vraisemblance, aurait été faite

de son invention dont il voulait pourtant s'assurer la propriété

;

Qu'il résulte donc de tout ce qui précède

que le certificat d'addition du 15 janv. 1878 est régulier

et valable, qu'il n'a encouru aucune déchéance

et qu'il assure à Edison ou à ses représentants,

la propriété exclusive de la combinaison d'un

téléphone parlant avec la bobine d'induction;

— Qu'il y a lieu, dès lors, de réformer sur

ce point, le jugement dont est appel, d'entériner, dans

toutes les parties qui s'y réfèrent, le rapport

des experts et de déclarer contrefaits les appareils

saisis comme renfermant la combinaison d'un transmetteur à

piles et d'une bobine d'induction dont le circuit secondaire

contient le récepteur ; — Qu'il y a lieu également

d'allouer à la Compagnie des téléphones

des dommages-intérêts en réparation du préjudice

certain par elle souffert, mais que la cour ne peut, à

défaut de justification de l'importance de ce préjudice,

fixer dès à présent le montant de ces dommages-intérêts

; Par ces motifs, etc.

Cet arrêt a été frappé

d'un double pourvoi en cassation par le sieur de Locht-Labye

et par la Société du gaz de Nice.

POURVOI du sieur de Locht-Labye : —

1° Violation des art. 1 et 32, § 2, de la loi du 5

juill. 1844, 7 de la loi du 20 avr. 1810, et des règles

en matière de preuve, en ce que l'arrêt attaqué,tout

en reconnaissant que l'appareil en usage diffère de l'appareil

breveté, a refusé de prononcer la déchéance

des brevets et certificats d'addition sous prétexte que

l'inexécution absolue du brevet ne serait pas démontrée.

2° Violation des art. 1, 2, 16 de la loi du 5 juill. 1844,

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré

valable un certificat d'addition ayant pour objet un perfectionnement

déjà connu et employé de la même

manière dans d'autres industries ou d'autres appareils

analogues aux appareils prétendus contrefaits.

ARRÊT (après délib. en la

ch. du cons.).

LA COUR; —

Sur le premier moyen : — Attendu que, par homologation

du rapport des experts commis parles premiers juges, l'arrêt

attaqué adéclaré que, s'il y avait des

différences entre l'appareil employé par la Société

générale des Téléphones dans son

bureau central, sous le nom de transmetteur Edison, et les appareils

décrits dans le brevet du 19 déc. 1877, ces différences

n'avaient pas une importance telle qu'on pût considérer

l'art. 32 de la loi du 5 juill. 1844, qui déclare le

breveté déchu de ses droits pour défaut

d'exploitation, comme applicable dans l'espèce; —

Qu'en statuant ainsi, par appréciation souveraine des

documents delà cause, il a suffisamment répondu

aux conclusions de Locht-Labye et justifié son refus

de prononcer la déchéance dudit brevet et du certificat

d'addition y afférent;

Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'il est déclaré

par l'arrêt attaqué, d'une part, que c'est grâce

à l'application de la bobine d'induction au téléphone

à pile qu'ont pu être établis les réseaux

téléphoniques indispensables à la transmission

à grande distance de la parole articulée, d'autre

part, que si Gray et Bell avaient déjà, et dans

les mêmes conditions, employé cette bobine tombée

depuis longtemps dans le domaine public, l'un et l'autre n'en

avaient fait usage ainsi qu'en connexion avec des transmetteurs

de sons musicaux, tandis qu'Edison Ta combinée avec un

transmetteur parlant; — Qu'en jugeant, en l'état

de ces constatations qui rentraient dans ses pouvoirs souverains,

qu'il y avait, dans l'espèce, une application nouvelle

de moyens connus pour l'obtention d'un résultat industriel,

et par suite, que le certificat d'addition pris par Edison le

15 janv. 1878 était valable, la cour de Paris n'a violé

ni l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844, ni les autres articles

invoqués par le pourvoi ;

Par ces motifs, rejette.

Du 8 mai 1894.-Ch. civ.-MM. Mazeau, 1er pr.-Duiand, rap.-Rau,

av. gén., c. conf.- Georges Devin et Mornard, av.

POURVOI de la Société du gaz de Nice : —

1° et 2° Moyens identiques à ceux du pourvoi

du sieur de Locht-Labye; 3° Fausse application des art.

1382 c. civ., 40, 41, 49 de la loi du 5 juill. 1844, violation

des art. 1641 et suiv. c. civ. et des principes en matière

de garantie, en ce que l'arrêt attaqué, tout en

reconnaissant la détention de bonne foi de la partie

saisie, l'a condamnée à des dommages-intérêts

sans recours contre son vendeur et à la confiscation

de l'objet prétendu contrefait.

M. le conseiller Durand a présenté

sur le 3° moyen les observations suivantes :

Suivant le pourvoi, la contrefaçon constitue

un vice de la chose vendue. Quand l'acheteur l'ignorait, garantie

lui est donc due par le vendeur dans les termes de l'art. 1641

c. civ., puisqu'il s'agit, en définitive, d'un vice qui

rend la chose impropre à l'usage auquel il la destinait.

D'autre part, ce n'est que contre le contrefacteur et son complice

que la confiscation est édictée par la loi. Telle

est du moins la solution à laquelle conduisent les art.

40, 41 et 49 de la loi du 5 iuill. 1844, qui est enseignée

par la majorité des auteurs (Duve"rgier, 1844, p.

616; Renouard, Brevets d'invention, n0 23; Nouguier, Brevets

d'invention, n» 27), et qui a été consacrée

par votre jurisprudence (Crim. cass. 25 mars 1848, D. P. 49.1.

24 ; Crim. rej. 12 juill. 1851, D. P. 51. 5. 56 ; Civ. rej.

1" févr. 1892, D. P. 92. 1. 417). Or, si aux termes

de vos arrêts (arrêt précité du 12

juill. 1851 et Crim. rej. 5 févr. 1876, D. P. 77. 1.

96), on ne peut considérer comme complice du délit

de contrefaçon celui qui a commandé ou acheté

des objets contrefaits non dans le but de faire un trafic, mais

seulement pour s'en servir à son usage personnel ou même

pour les employer dans l'exercice d'une profession étrangère

à l'industrie du breveté, à plus forte

raison ne peut-on appliquer les peines de la contrefaçon,

et, par suite, ordonner la confiscation et prononcer des dommages-intérêts

au profit du propriétaire du brevet, contre le détenteur

de bonne foi d'objets contrefaits qui n'en fait pas commerce

(Crim. rej. 27 févr. 1858,D.P. 58. 1.337; Civ. rej. 25

juill. 1866, D. P. 66. 1. 309; Civ. cass.21 févr.l870,D.P.70.1.111;Req.

5 mars 1872.D.P 72.1.318; Civ. cass. 1« juin 1874, D.

P. 74.1.388; 22 déc. 1880, D. P. 81.1.63). Qu'a fait

cependant l'arrêt attaqué? Par application souveraine

des fans de la cause, il a constaté que la Compagnie

du gaz de Nice était détenteur de bonne foi, et

malgré cela, il l'a, d'une part, condamnée envers

la Société des téléphones à

des dommagesintérêts à fixer par état,

sans lui accorder aucun recours de ce chef contre de Locht-Labye,

son vendeur, et, d'autre part, il a ordonné contre elle

la confiscation des appareils qu'elle avait achetés,

en condamnant de Locht-Labye à lui en rembourser le prix

avec intérêts. En statuant ainsi, il a donc méconnu

et violé les articles de loi ci-dessus rappelés.

Dans ce moyen, la défense distingue deux branches. Au

principal, dit-elle, la Société du gaz de Nice

soutient que c'est à tort qu'elle a été

condamnée envers la Société des téléphones

à des dommages-intérêts et à la confiscation,

et subsidiairement elle fait grief à la cour de Paris

d'avoir prononcé contre elle condamnation auxdits dommages-intérêts

sans lui accorder recouis contre son vendeur. La seconde branche,

d'ailleurs, est étrangère à la Société

des téléphones, et, en conséquence, la

défense ne s'occupera que de la première. Est-il

donc vrai, comme le prétend le pourvoi, que les condamnations

prononcées contre la Société du gaz de

Nice au profit de la Société des téléphones

ne soient pas justifiées? La défende maintient

qu'elles le sont l'une et l'autre.

En ce qui concerne d'abord les dommages-intérêts,

que déclare, en effet, l'art. 40 de la loi du 5 juill.

1844? Qu'il y a délit de contrefaçon, non seulement

dans la fabrication de produits brevetés, mais encore

dans l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet. Et comment

la doctrine (en majorité du moins) et la jurisprudence

entendent-elles cette disposition ? En ce sens que l'emploi

constitutif du délit est celui qui est fait par un industriel

ou un commerçant se servant des objets contrefaits comme

instruments de son commerce ou de son industrie, et sans qu'il

y ait à distinguer si le commerçant est ou non

de bonne foi. C'est ce qu'enseignent notamment MM. Pouillet,

Traité théorique et pratique des brevets d'invention,

noa 679 et suiv. ; Blanc, Traité de la contrefaçon,

p. 618; Allart, Brevets d'invention, n°« 212 et suiv.

; Picard et Olin, Brevets d'invention, n 08 451 et suiv. C'est

ce que vous avez décidé aussi lorsque, le 22 nov.

1872 et le 7 févr. 1873 (D. P. 72. 1. 477 et 73. 5. 45)

notamment, vous avez dit que l'individu qui, même de bonne

foi, a acheté et employé un appareil contrefait,

si c'est pour l'utilité de son commerce, doit être

considéré comme contrefacteur, qu'il est en faute

de n'avoir pas usé des moyens de se renseigner sur l'existence

du brevet (Junge Crim. rej. 12 juill. 1851, D. P. 51. 5. 56

; 27 févr.1858, D. P. 58. 1. 337; 5 févr. 1876,

D. P. 77. 1. 96). Or, dans l'espèce, c'était incontestablement

pour l'exercice de son industrie que la Société

du gaz de Nice faisait usage des 248 appareils qui ont été

saisis dans ses bureaux. Ce point, il est vrai, n'est pas formellement

spécifié par l'arrêt attaqué comme

il l'est dans les arrêts des 27 févr. 1858 et 5

févr. 1876 ; mais qu'importe? La nature de l'emploi ne

résulte-t-elle pas nécessairement ici de la qualité

même du possesseur de l'appareil contrefait et du nombre

des appareils saisis? Quel autre usage, en effet, qu'un usage

commercial pourrait faire du téléphone une personne

morale comme la Société du gaz de Nice qui n'a

précisément d'existence juridique que pour le

commerce ? Et, dun autre côté, quel est le particulier

qui, pour son usage privé,aurait besoin de 248 téléphones

reDrésentant, d'après la cour de Paris, une somme

supérieure à 36,000 fr. ? Dans ces conditions,

la condamnation aux dommages-intérêts prononcée

contre la Compagnie du gaz de Nice est donc à l'abri

de toute critique.

Quant à la confiscation, c'est par l'art.

49 de la loi de 1844 qu'elle est prescrite. Or, comment cet

article est-il généralement interprété?

En ce sens qu'il est applicable en toute hypothèse, que

le détenteur de l'appareil contrefait soit ou non de

bonne foi, qu'il ait fait servir l'appareil à l'exercice

de son industrie ou qu'il 1 ait, au contraire, employé

à un usage personnel : « L'usage personnel, dit

notamment M. Pouillet (op. cit., n» 985), dans le cas

où il est exclusif de la contrefaçon, est-il en

même temps exclusif de la confiscation? Nous ne le croyons

pas, et il nous semble que les raisons qui ont déterminé

le législateur à prononcer la confiscation même

en cas de bonne foi, existent ici avec plus de force encore

s'il est possible. » M. Blanc s'exprime dans des termes

identiques, et c'est aussi la doctrine qu'ont consacrée

plusieurs cours d'appel. Si on l'admet, rien n'est donc plus

régulier que la confiscation prononcée contre

la Société du gaz de Nice. Le pourvoi maintient,

à la vérité, que vous attribuez à

l'art. 49 un sens plus restrictif. Mais, en définitive,

ceux de vos arrêts qu'il invoque sont tous rendus au profit

de détenteurs d'objets contrefaits qui, non seulement

étaient de bonne foi, mais encore ne faisaient emploi

de ces objets que pour leur usage personnel. Or ce n'était

pas à un usage individuel que la Société

du gaz de Nice faisait servir les appareils saisis; c'était

manifestement pour les besoins de son industrie qu'elle s'en

servait. La thèse du pourvoi est donc ici sans application,

et, dès lors, le moyen doit être rejeté.

ARRÊT (après délib. en la

ch. du cons.).

LA COUR; — Sur le premier moyen : — Attendu (motifs

identiques à ceux de l'arrêt de Locht-Labye);

Sur le deuxième moyen : — Attendu (motifs identiques

à ceux de l'arrêt de Locht-Labye);

Sur le troisième moyen : — Attendu, d'une part,

que l'achat et la détention d'un objet contrefait constituent

l'emploi délictueux prévu par l'art. 40 de la

loi du 5 juill. 1844, et rendent ainsi le détenteur,

même de bonne foi, punissable comme contrefacteur et,

par suite, passible de dommagesintérêts envers

le propriétaire du brevet, quand il se sert dudit objet

non pour son usage personnel, mais dans un intérêt

commercial ou industriel; — Attendu, d'autre part, que

l'art. 49 de la même loi ordonne la confiscation des objets

déclarés contrefaits contre le contrefacteur,

le receleur, l'introducteur ou le débitant; — Attendu

que, dans l'espèce, il résulte des circonstances

relevées par le juge du fait, du procès-verbal

de saisie et des conclusions des parties que les appareils contrefaits

étaient employés dans l'intérêt de

l'exploitation commerciale de la Société du Gaz

de Nice; que, dès lors, en condamnant cette Société,

pour réparation du préjudice résultant

de la contrefaçon à payer à la Société

Générale des Téléphones des dommages-intérêts

à fixer par état, et en prononçant la confiscation

des appareils saisis, la cour de Paris n'a violé aucune

loi; — Et attendu que, dans ses conclusions sur l'appel

qu'elle avait formé éventuellement contre de Locht-Labye,

la Société du gaz de Nice s'est bornée,

pour le cas où la confiscation des appareils susmentionnés

serait prononcée, à réclamer la restitution,

avec intérêts, des sommes qu'elle avait payées

à son vendeur; que dès lors, elle ne peut faire

grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir

accordé contre de Locht-Labye, pour les dommages-intérêts

auxquels elle a été condamnée envers la

Société du Téléphone, un recours

qu'elle n'a pas demandé ;

Par ces motifs, rejette.

Du 8 mai 1894.-Ch. civ.-MM. Mazeau, 1er pr.-Durand, rap.-Rau,

av. gén., c. conf.-Bickart-Sée et Mornard, av.

2e Espèce: — (Journaux. Société

générale des téléphones.)

La cour de Paris a rendu, le 19 févr. 1891, un arrêt

dont les motifs sont identiques à ceux de la décision

relative à l'affaire de Locht-Labye et Société

du gaz de Nice, en tant du moins qu'elle concerne le sieur de

Locht-Labye, mais dont le dispositif contient un chef spécial

ainsi conçu :

Déclare contrefaits les appareils saisis chez Mora, le

25 juin 1887 ; — Ordonne la confiscation desdits appareils,

etc.

POURVOI en cassation par le sieur Journaux : — 1° et

2° (Moyens identiques à ceux du pourvoi du sieur

de LochtLabye) ;

3° Violation de l'art. 49 de la loi du 5

juill. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé

la confiscation des appareils saisis, bien que le détenteur

ne fût pas en cause.

ARRÊT (après délib. en la

ch. du cons.).

LA COUR ; — Sur le premier moyen

: — Attendu (motifs identiques à ceux de l'arrêt

de Locht-Labye) ;

Sur le deuxième moyen : —

Attendu (motifs identiques à ceux de l'arrêt de

Locht-Labye) ;

Sur le troisième moyen : —

Attendu que, d'après la déclaration de Journaux

lui-même, telle qu'elle est relatée dans ses conclusions

rapportées aux qualités de l'arrêt attaqué,

les appareils saisis chez Mora avaient été par

lui remis en consignation à ce dernier ; — Qu'il

en était donc resté propriétaire, et que,

dès lors, la confiscation a pu en être valablement

ordonnée, sans que Mora, qui, au fond, était sans

intérêt dans le débat, eût été

appelé à l'instance ;

Par ces motifs, rejette.

Du 8 mai 1894.-Ch. civ.-MM.

Mazeau, 1er pr.-Durand, rap.- Rau, av. gén., c. conf.-Georges

Devin et Mornard, av.

|