Jean

Marie Boussard

Jean Boussard

(1844-1923) |

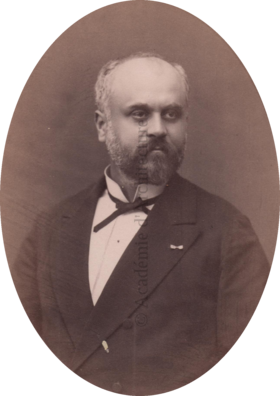

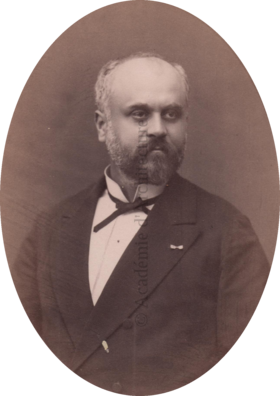

Jean Marie Boussard,

né à Cry (Yonne) le 7 septembre 1844, fils

de Marie Louis Gabriel Boussard 31 ans docteur en médecine,

et de Anne Joséphine Élisabeth Benoit 23 ans,

Après avoir passé sa jeune

scolarité dans le département, il monte à

Paris, grâce aux relations de son père, médecin

à Saint-Florentin et investi en politique (il était

proche de Paul Bert). Jean Boussard pousse alors les portes

de l’atelier d’Alexis Paccard à l’École

des Beaux-Arts ou il admis en 2è

classe le 26 octobre 1867, son dossier d'élève

est vide (architecte à Paris 5è [entre 1875

et 1882], et Paris 16è [38, puis 41, rue Ribera,

entre 1888 et 1923]; architecte du Ministère des

Postes et Télégraphes, inspecteur des travaux

le 5 septembre 1872.

Architecte titulaire (février 1878), il procède

notamment à la réinstallation des bureaux

de Paris à la fusion avec le Service télégraphique;

hôtels des postes à Angers, Fontainebleau,

Bordeaux; postes et caisses d'épargne; installation

du Congrès Postal au Palais Bourbon en 1878, installation

du Congrès Télégraphique dans la salle

du Manège du Louvre en 1890; nombreux immeubles et

hôtels particuliers dans Paris et ses environs (Asnières,

Boulogne-Billancourt, Gennevilliers, Levallois-Perret, Meudon),

tombeaux pour les cimetières parisiens et de province;

expert près le Tribunal civil de la Seine; nombreuses

publications sur l'architecture, comme Concours de l'École

des beaux-arts, 1874-1875, Recueil des tombeaux les plus

remarquables, ou Petites habitations françaises,

1881, Constructions et décorations pour jardins,

1881, coll. à la Revue générale de

l'architecture, et au Moniteur des architectes, collaborateur

de la Revue générale de l'architecture et

des travaux publics; membre de la Société

centrale des architectes en 1878, et de l'Union syndicale

des architectes français; officier d'Académie

le 1er août 1878, officier de l'Instruction publique

le 1er janvier 1884, chevalier de la Légion d'honneur,

décret du 12 juillet 1890,

En 1923 Jean Boussard revient dans le département

à sa retraite. Il s’investit à Cry en

restaurant une vieille bâtisse pour en faire sa résidence

secondaire et réalise également des travaux

pour le compte de la commune : "Il se propose de dessiner

le monument aux morts après la Première Guerre

mondiale, en se présentant comme l’enfant du

pays". L’architecte meurt finalement chez lui,

à Paris, dans le XVIe arrondissement, le 14 juin

1923 à 78 ans. |

Un architecte ambitieux face à un

nouveau programme

Lorsque lui est confié

le projet de l’hôtel des Téléphones

de Paris, Jean Boussard vient tout récemment d’être

nommé architecte auprès de la direction générale

des Postes et télégraphes. La formation initiale

de Boussard, tout comme ses années passées entre

les murs de l’école des beaux-arts de Paris sont

assez mal documentées. Nous savons néanmoins qu’il

fréquente l’atelier d’Alexis Paccard au milieu

des années 1860 et qu’il n’a jamais concouru

au traditionnel Grand Prix de Rome. Doté d’une personnalité

bouillonnante, l’architecte conduit de front une carrière

de constructeur et de théoricien. En effet, il ne s’illustre

pas seulement dans le domaine de la construction mais également

dans celui de l’édition. Il publie ainsi plusieurs

ouvrages, dont le premier – et certainement l’un des

plus importants au vu de sa diffusion – est un recueil

de tombeaux, paru en 1870. Ce recueil, constitué d’une

cinquantaine de planches gravées, s’inscrit dans

une tradition éditoriale lancée au début

du XIXe siècle.

Au-delà de ses recueils d’architecture

dans lesquels il esquisse brièvement ses théories

en matière de construction, Boussard publie un important

ouvrage intitulé L’Art de bâtir sa maison

(1887) où il consigne les règles à suivre

pour l’édification de la demeure idéale,

à la fois rationnelle, économique et hygiénique,

qu’il imagine calquée sur le modèle de villas

gallo-romaines du IIIe siècle. De cet ouvrage et des

théories qu’il renferme naîtront plusieurs

habitations réparties sur l’ensemble du territoire

français.

D’emblée, l’ambitieux Boussard cherche à

s’imposer parmi les plus grands architectes de son temps.

|

sommaire

Boussard parvient à accéder à

la commande publique lorsqu’il intègre l’administration

des Postes et Télégraphes, d’abord au grade d’inspecteur

des travaux, puis à celui d’architecte en chef. Pour cette

administration, il va d’abord construire plusieurs hôtels

des postes en province, notamment dans cette liste, les hôtels

des postes d’Angers dès 1887, Bordeaux,

Fontainebleau, ...

avant de concevoir les plans du premiers central téléphoniques

parisiens Gutemberg en 1892.

Suivirent d'autres centres parisiens comme Roquette en 1893, Chaudron

en 1896 , Gobelins en 1896, Wagram en 1897, et Ségur en 1900.

A

Fontainebleau l'architecte

de l’administration des Postes et Télégraphes

JM Boussard fut choisi pour édifier l'Hôtel des Postes.

Fin 1892, Conseil municipal du 2 décembre

: La lettre de M. le directeur général des postes et télégraphes,

informant que les plans et devis dressés en vue de la construction

d'un hôtel des Postes à Fontainebleau, on. été approuvé par le

conseil général des bâtiments civils. ... Le budget sera voté

en 1893. Les Plan

sont dressés en 1891 par l'architecte Louis Botte approuvé

en 1892 par l'inspecteur des domaines et le receveur des Postes

et Télégraphes. |

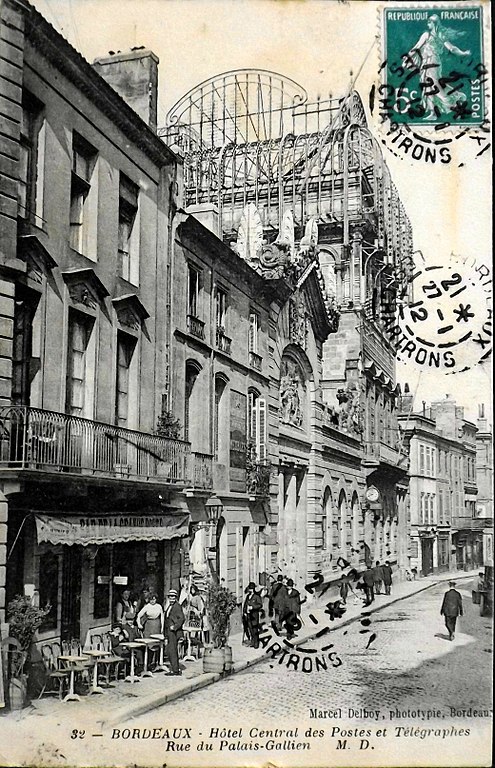

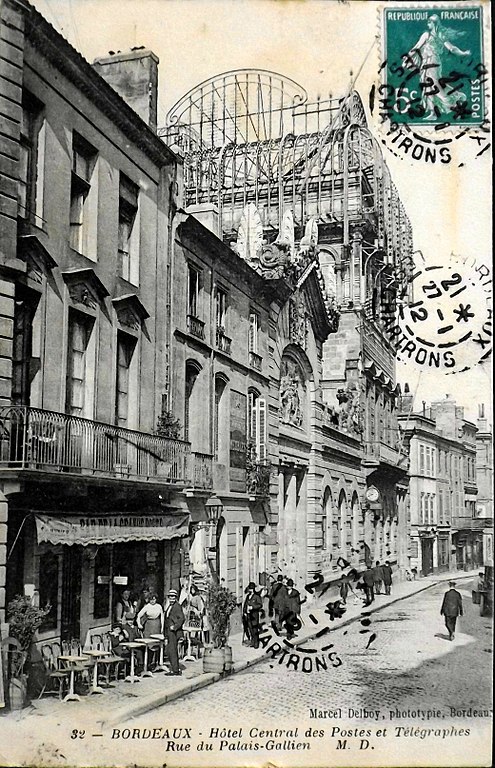

A Bordeaux

Dans le « goût romain », l'architecte parisien

Jean Boussard établit en 1892 plan et façade du

nouvel hôtel des postes : de grandes palmes installées

à l'origine sur le fronton principal ainsi que deux énormes

sphinx en console évoquaient la lointaine civilisation

mésopotamienne. Un bas-relief, représentant un empereur

romain sur son char, ornait le fronton de cette entrée

traitée en serlienne. Étranges ornements pour un

bâtiment destiné à abriter un service des

postes et télégraphes. Son « éclectisme

exotique » tranchait avec le classicisme architectural du

quartier. Aussi l'étrangeté de son style ne tarda-t-elle

pas à soulever de vives critiques.

Au-dessus du bâtiment principal s'élevait

« une herse » téléphonique aux proportions

gigantesques, « véritable édifice de fer constellé

de godets isolateurs en émail blanc » où convergeait

tout le réseau des abonnés de Bordeaux. Le poids

de cette énorme structure métallique nécessita

le scellement de contreforts métalliques qui, au fil du

temps, ébranlèrent la maçonnerie. En 1924,

elle disparut et le bâtiment fut exhaussé d'un étage.

Justin Tussau, architecte de l'administration des P.T.T.

nommé par le ministère, réaménagea

le bâtiment et simplifia sa façade. Dans le style

Art déco, la coupole en béton percée d'oculi

à pans coupés est construite sur l'ancienne cour.

C'est un des plus remarquables endroits de ce bâtiment |

A Angers

L'hôtel des postes prend sa forme définitive en 1887,

après l’inauguration du Grand théâtre

(1871). Pensé par Jean Boussard, architecte des Postes

et télégraphes, le bâtiment abrite désormais

l’hôtel des postes.

En 1937, l’hôtel des postes déménage

dans la rue Franklin-Roosevelt et l’édifice devient

l’hôtel des impôts ... puis à nos jours

un restaurant.Avec une capacité proche

de 500 couverts, la brasserie du Théâtre est aujourd’hui

l’un des plus grands restaurants des Pays de la Loire. |

Ancien Hôtel des Postes à

Orléans

Le 19 novembre 1900, la place Marché-Porte-Renard, sur

laquelle en 1899-1901 fut élevé l'Hôtel

des Postes et Télégraphes d'Orléans, sera

renommée place Adolphe Cochery. Le pavillon du Marché-Porte-Renard

sera démonté et déplacé rue Eugène

Vignat pour abriter les pompes des réservoirs de la ville

situés dans cette rue.

Le bâtiment est inauguré le 17 juin 1901. Une frise

de panneaux sculptés repésentant des timbres de

toutes nations, œuvre de Ernest Lanson, décore le

deuxième étage. Les statues du fronton sont de Caillot.

Mis en service en 1903 (avec seulement une centaine d'abonnés

au téléphone à Orléans) et ayant échappé

aux bombardements de 1940, le bâtiment, surmonté

de sa grande coiffe de fils téléphoniques, restera

en service jusqu'en 1963. Imposant et moderne, le grand hall au

plafond décoré accueillait les clients pour le courrier

et le télégraphe. Une fois détruit, un nouveau

bâtiment sera construit juste en face, sur la désormais

Place De Gaulle. C'est la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

qui sera installée sur l'emplacement de l'ancien Hôtel

des Postes.

|

|

Central

téléphonique Chaudron 22, rue Chaudron à

Paris (1896).

Bâtiment construit en 1896 par l'architecte Jean-Marie

Boussard. 22 rue Chaudron (Paris-10e).

Cet édifice, typique de l'ancienne architecture industrielle,

fut désaffecté par suite de la mise en service du

central "Villette". |

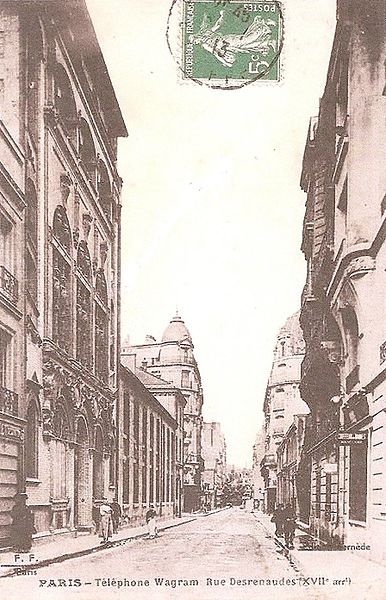

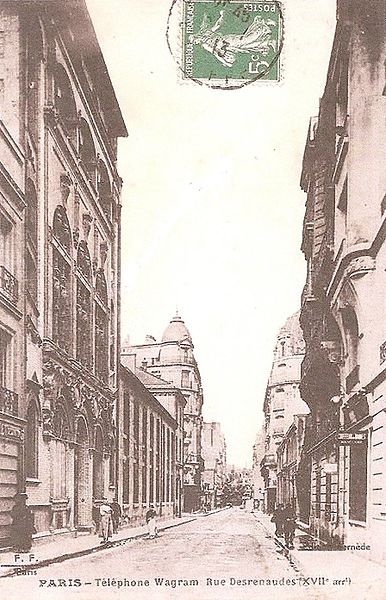

Central téléphonique

Wagram ex Desrenaudes - Paris 17e, Bâti en 1897

Cet édifice, situé 29 rue des Renaudes (Paris-17e),

est aujourd'hui détruit. Il abrita jusqu'à 400 demoiselles

des téléphones.

Ancien central Desrenaudes (nom de rue rectifié en des

Renaudes en 1897), renommé Wagram puis transféré

au central Carnot. |

Parmi ces derniers, l’hôtel des téléphones

de Paris fait figure d’exception, d’abord par la place qu’il

ambitionne d’occuper dans le maillage du réseau téléphonique,

ensuite par sa typologie.

sommaire

Aux origines du réseau téléphonique

parisien

Rappelons le contexte en 1879, à l’époque,

au sein du ministère des postes et télégraphes,

personne ne paraît soupçonner l’importance future

qui sera accordée au nouveau moyen de communication qu'est

le Téléphone. L’État choisit alors de remettre

l’exploitation du téléphone entre les mains de

compagnies privées. Cependant, il est nécessaire de

préciser que cette concession – éphémère

– prévoit un partage des tâches bien défini

entre l’administration et les compagnies privées. À

ces dernières reviennent l’installation des centraux et

le raccordement des abonnés au réseau téléphonique.

À l’administration revient la pose des câbles nécessaires

au développement du réseau.

À Paris, comme dans d’autres villes

en France, c’est la Société

générale des téléphones (S.G.T.)

qui détient le monopole.

Au milieu des années 1880, la S.G.T. – méfiante

vis-à-vis de l’État qui souhaite reprendre la main

sur l’exploitation du téléphone – cesse d’investir

dans l’entretien et l’extension du réseau téléphonique.

À la même époque, la notion de service public

qui émerge timidement au sein du gouvernement entraîne

le non-renouvellement des concessions accordées aux sociétés

privées.

Finalement, l’ensemble des infrastructures nécessaires

au fonctionnement des réseaux téléphoniques est

nationalisé en 1889.

À Paris, la situation est critique : le nombre d’abonnés

croît de manière exponentielle tandis que les centraux

téléphoniques saturent.

Nombreux sont les Parisiens qui se retrouvent sur liste d’attente,

espérant être un jour raccordés au réseau

téléphonique de la capitale. L’administration des

Postes et télégraphes, à laquelle est adjointe

le Téléphone pour former ce qu’il convient d’appeler

les P.T.T. (Postes, Téléphones et Télégraphes),

décide alors la mise en place d’une commission consultative

dont le but est de réfléchir à la transformation

du réseau téléphonique de Paris.

Dans son rapport daté du 20 novembre 1889, la commission préconise

notamment la création de quatre bureaux centraux en remplacement

des douze bureaux existants, hérités de la S.G.T.

L’acceptation de cette proposition conduit l’administration

à construire de nouveaux bâtiments, vastes et bien éclairés,

à l’instar des centraux téléphoniques que

le rapporteur a pu observer à Berlin. Le premier de ces édifices

à être construit est l’hôtel principal des

Téléphones, que le ministère choisit d’implanter

rue Gutenberg, à proximité de l’hôtel des

Postes L’architecte Jean Boussard est alors désigné

pour diriger les travaux.

Après la fusion des Postes et Télégraphes

avec les Téléphones en 1889, c’est toute une administration

qui se réorganise et une architecture qu’il faut (ré)inventer.

A Paris, le nombre d’abonnés du Téléphone

croit de manière exponentielle et il incombe à l’Etat

de concevoir un édifice capable de répondre à

un programme nouveau et aux besoins futurs.

sommaire

C’est ainsi que Jean Boussard, architecte de l’administration

des Postes et Télégraphes, se voit confier la lourde

tâche de construire le premier Hôtel des Téléphones

français en 1892.

1892 L’Hôtel des Téléphones et une

vue actuelle

On connait la Poste de la rue du Louvre et la

polémique qu’elle a engendrée au cours de ces années.

En revanche, peu connaissent l’Hôtel des Téléphones

qui la jouxte. Pourtant, cette construction à l’allure

de forteresse émaillée constitue un jalon essentiel

dans l’histoire de l’architecture publique En effet, il

s’agit là du premier bâtiment construit par l’État

pour répondre à un programme nouveau : celui des centraux

téléphoniques.

Paradoxalement aussi ostensible que méconnu,

l’Hôtel des Téléphones – souvent désigné

sous l’appellation de central Gutenberg – mérite

que l’on s’intéresse à lui d’un peu plus

près. Dans cet article, nous examinerons sa genèse en

rappelant le développement notable du réseau téléphonique

français à la fin du XIXe siècle, avant de nous

arrêter quelques instants sur la formation et la carrière

de son auteur. Puis, nous étudierons son architecture et son

évolution avant de réfléchir à sa patrimonialisation.

La construction de l’hôtel des téléphones

de Paris

L’autorisation de bâtir obtenue en janvier

1891, la construction débute en avril de la même année

et se poursuit jusqu’à l’automne 1892, lorsque

le monument est livré à l’État. La presse

se hâte alors de couvrir l’événement .

Boussard fait appel à des illustrateurs et graveurs, tels

Georges Garen qui fut son élève.

À l’instar de l’Hôtel des postes

qu’il jouxte, l’édification de l’hôtel

des téléphones a produit une abondante littérature,

qu’il s’agisse de la presse à grand tirage ou des

revues spécialisées d’architecture. Cette construction

est donc exceptionnellement bien documentée. Fort heureusement,

les Archives de Paris conservent le permis de construire de ce central

téléphonique. Le dossier qui le compose nous renseigne

sur la date et les modalités de dépôt des plans

de la nouvelle bâtisse. On apprend que la demande de permis

de construire est déposée par Boussard lui-même

au nom de l’État le 9 octobre 1890. Dans le dossier, il

est précisé que l’architecte cherche à obtenir

« la permission de construire un monument public destiné

à contenir le « Poste principal téléphonique

», conformément aux plans produits, lequel sera élevé

« d’un rez-de-chaussée et de 3 étages sous

comble ». Malheureusement, les originaux des plans, établis

sur papier calque, sont en trop mauvais état pour pouvoir être

consultés. Nous ignorons donc la date à laquelle Boussard

a pu établir les plans définitifs de son bâtiment.

Néanmoins, force est de constater que l’architecte a bénéficié

d’assez peu de temps pour la réalisation de ses plans.

En effet, entre la nationalisation du réseau téléphonique

et le dépôt du permis de construire il ne s’écoule

qu’un peu plus d’un an. Sans doute Boussard s’est-il

efforcé de respecter au mieux les préconisations établies

par le rapport de la commission évoquée précédemment.

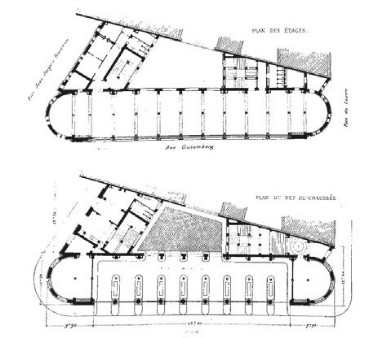

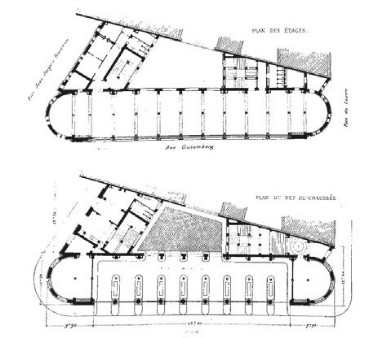

Plans des différents niveaux de l’Hôtel

des Téléphones Gutenberg

Cliquez sur un étage pour voir en détail

Cliquez sur un étage pour voir en détail

|

Gravure d'affectation des divers étages.

Un immense hall de 60 métres de long recevra 90 employés

pour les chaque étage 1,2 et 3. |

Situé au 55 rue Jean-Jacques-Rousseau

(Paris 1er), ce bel immeuble en briques bleues s’appelait

autrefois le “Central Gutenberg“.

C’était le tout premier bâtiment téléphonique

du service public : 1 400 opératrices y mettaient en

relation 18 000 abonnés… manuellement ! Ici, Jean

Boussard a proposé une forteresse médiévalo-industrielle,

dotée de verrières, qui a impressionné

les parisiens lors de son inauguration en 1892.

Ces salles mesurent 60

mètres en longueur et 10 en largeur; leur hauteur de

plafond est d'au moins 5 mètres.

Chacune d'elles a la forme d'un rectangle allongé, terminé

à ses deux bouts par des demi-cercles. De vastes baies

distribuent la lumière. Dans le sous-sol, les trois foyers

d'un grand calorifère fournissent la chaleur à

tous les étages. Au-dessus des chambres de chauffe, un

ventilateur puissant répartit dans la tuyauterie une

forte colonne d'air comprimé, provenant de la distributionde

la compagnie Popp. C'est cette colonne d'air qui répandune

douce chaleur dans les différentes salles. L'été,

au contraire, lorsque le calorifère reste inactif, le

même ventilateur sert à l'aération de l'immeuble,

et maintient la fraîcheur si nécessaire au nombreux

personnel groupé autour des appareils...

|

Sur une parcelle étroite de près de

1200 mètres carrés, l’architecte prévoit

l’installation d’un long bâtiment formé de

deux ailes.

L’articulation de celles-ci génère une petite cour

intérieure dont l’usage est réservé à

l’Hôtel des Postes qui y trouve l’espace idéal

pour le remisage de ses voitures hippomobiles. La première

aile, longue d’une soixantaine de mètres, borde la rue

Gutenberg. Elle est flanquée de deux tours réalisées

en maçonnerie de pierres et de briques émaillées

qui confèrent à l’édifice un aspect de forteresse

médiévale.

Cette partie du bâtiment étant destinée à

accueillir, superposées, les salles des multiples où

s’affaireront les « demoiselles du téléphone»,

l’architecte cherche à y apporter un maximum de lumière.

Il conçoit alors une façade toute de fer et de verre

à l’instar de celles qui garniront, près d’une

dizaine d’années plus tard, les sous-stations électriques

de la Compagnie générale du Métropolitain. La

rue Gutenberg étant trop étroite pour pouvoir apprécier

avec suffisamment de recul la façade du central téléphonique,

seules les vues d’artistes insérées dans les revues

de l’époque nous permettent de considérer l’effet

que pouvait produire cette construction sur le promeneur. On y constate

que la façade de verre et de fer revêt un aspect de légèreté,

souligné par la série d’arcades du premier niveau.

Elle vient alors contrebalancer la lourdeur et la massivité

de la seconde aile, érigée le long de la rue Jean-Jacques

Rousseau. De dimensions beaucoup plus modestes, celle-ci accueille

les bureaux et une partie des espaces de circulation du central téléphonique

à l’instar du grand escalier de service. Ce dernier, construit

en béton, est largement ouvert sur l’extérieur

par une série de fenêtres à arcs rampants dont

la silhouette ne va pas sans évoquer celle des cages d’escaliers

des châteaux de la Renaissance.

Cette dénomination de monument d’un genre

nouveau confirme l’aspect inédit que revêt la construction

d’un central téléphonique. L’auteur, anonyme,

souligne également que « l'originalité de la construction

consiste principalement dans l'emploi de la céramique pour

les façades ». Ces céramiques, qui incluent les

briques émaillées employées pour l’appareil

des murs donnant sur les rues du Louvre et Jean-Jacques Rousseau ainsi

que les encadrements de terre cuite installés autour des différentes

baies, proviennent d’une entreprise chère à Boussard

: les usines Perrusson d’Ecuisses, en Saône-et-Loire. Résistantes

aux effets néfastes de la pollution (elles ne se couvrent pas

de croûte noire comme la pierre calcaire en raison de leur émail)

ces céramiques ont assuré à l’Hôtel

des Téléphones des façades colorées et

rutilantes tout le long du XXe siècle. Étonnamment,

aucun journal à l’époque ne semble avoir condamné

ce parti pris esthétique, en rupture totale avec les autres

immeubles du quartier.

Si les choix de Boussard peuvent

surprendre, il faut néanmoins souligner la cohérence

du programme et de la construction. D’abord, le recours aux matériaux

industriels tels que le fer et le verre convient parfaitement à

la nature du lieu et répond aux besoins de luminosité

que nécessite cette « usine » téléphonique.

En outre, sa volonté de rupture et de modernité s’inscrit

également dans la maçonnerie : par le recours à

une brique émaillée de couleur claire qui tranche avec

la pierre des immeubles contigus ; mais également par la présence

des deux rostres qui flanquent la façade vitrée, à

hauteur du troisième étage. Celles-ci pourraient vouloir

signifier aux passants de la rue du Louvre que le bâtiment qui

se dresse devant eux, constitue le vaisseau amiral d’une flotte

conquérante, allégorie de l’administration des

P.T.T. Ajoutons que le rationalisme de l’édifice est maintes

fois souligné dans les revues spécialisées de

l’époque, à l’instar de La Semaine du constructeur

qui déclare à ce sujet : « le principe d’accusation

au dehors de la distribution intérieure se trouve rigoureusement

appliqué». Ce rationalisme, visible en élévation,

s’exprime également dans les volumes intérieurs

où de vastes espaces sont conçus pour l’installation

du matériel téléphonique.

L’édifice, dont la construction débute

en 1912, se situe à l’angle de deux voies : la rue Bergère,

(...)

Enfin, le plan en équerre de l’Hôtel

des Téléphones, que nous évoquions plus haut,

jouit d’une descendance exceptionnelle. Ainsi, l’architecte

François Le Cœur (1872-1934), qui travailla également

au service des P.T.T., employa à son tour cette formule pour

plusieurs de ses édifices dont le central téléphonique

Bergère situé rue du faubourg Poissonnière. De

même, Paul Guadet (1873-1931) conserva cette formule lors de

l’édification de ses centraux téléphoniques

parisiens.

Un édifice rescapé et remanié

Malgré ses qualités,

l’Hôtel des Téléphones de la rue du Louvre

a pourtant bien failli disparaître. Le 20 septembre 1908 au

soir, un incendie ravage le bâtiment. Là encore, la presse

s’empare du sujet et les articles qui en découlent se

comptent par dizaines. Fait remarquable, Boussard livre son point

de vue sur l’évènement dans une interview qu’il

accorde au journal Le Rappel. L’architecte fait part de son incompréhension

et précise : « Les salles n'avaient d'autre communication

entre elles que la cheminée qui servait au passage des câbles.

Il était donc facile d'isoler une salle dans laquelle un incendie

se déclarait. Pour moi, c'est une chose inconcevable que la

destruction totale de l'hôtel des téléphones.

» Boussard ajoute qu’à l’époque où

il a conçu son bâtiment, « l’administration

ne voulait pas entendre parler du ciment armé. […] On

était donc obligé d'employer, pour soutenir le plancher

d'aussi vastes salles, des colonnes de fer. Ces colonnes auront sans

doute, sous l'action d'un incendie qui a duré plusieurs heures,

rougi et se seront déformées sous le poids. Dans ce

cas tout l'édifice est compromis. » Et l’architecte

est loin de se méprendre. En effet, les photographies prises

au lendemain de l’incendie attestent du ploiement des planchers

et de l’éclatement de plusieurs colonnes.

De plus, si les propos que l’on prête

à Boussard se révèlent exacts, il est nécessaire

de souligner le fait que l’architecte se montre novateur sur

le plan technique. Ainsi exprime-t-il sa volonté, très

précoce, d’employer le ciment armé en lieu et place

du fer et de la fonte dans la construction des planchers et la structure

du bâtiment. Malheureusement, force est de constater que Boussard

n’utilisera le ciment armé qu’à de très

rares occasions dans ses constructions ultérieures.

Malgré l’importance des dégâts

matériels, la décision est prise par l’administration

de ne pas reconstruire l’intégralité du bâtiment.

Les raisons qui ont amené cette décision sont de différents

ordres : à la fois pratiques et financiers. Par chance, l’incendie

a épargné une partie des installations techniques situées

au premier étage du bâtiment. Aussi, le central téléphonique

provisoire installé dans la cour qui sépare l’ancien

Hôtel des Téléphones de l’Hôtel des

Postes peut-il être raccordé rapidement au matériel

épargné afin de léser le moins possible les abonnés.

La conservation d’une partie du bâtiment incendié

s’est alors imposée à l’Administration. De

surcroit, la reconstruction intégrale d’un pareil édifice

aurait fortement obéré les finances de l’État.

La solution d’une reconstruction partielle – donc, à

moindre coût – est d’autant plus souhaitable.

C’est l’architecte Charles Giroud (1871-1955) qui est chargé

de la reconstruction du central téléphonique.

La demande de permis de construire est déposée le 22

novembre 1909 par M. Le Directeur des services téléphoniques.

Le dossier vise à obtenir la permission de reconstruire l’Hôtel

des Téléphones « en conservant une partie du bâtiment

sinistré ». Les plans, datés du 11 novembre 1909,

attestent que l’aspect général du bâtiment

original est conservé à ceci près que le nouvel

édifice est surélevé d’un étage installé

en encorbellement et que les planchers métalliques laissent

place à des planchers en béton armé. Finalement,

le nouvel édifice, inauguré en 1912, conserve le souvenir

prégnant de Jean Boussard. Outre quelques aménagements

intérieurs nécessaires compte tenu de l’évolution

des technologies et de la miniaturisation du matériel électrique,

le central téléphonique Gutenberg tel que l’on

peut l’observer aujourd’hui, a dans l’ensemble conservé

ses dispositions d’origine, tant en plan qu’en élévation.

Quel avenir pour ce « monument » ?

L’Hôtel des téléphones

érigé par Jean Boussard constitue, nous l’avons

vu, un édifice important dans l’histoire de l’architecture

publique. Pourtant, l’édifice demeure absent des manuels

d’histoire de l’art spécialisés, à

de rares exceptions près. Seul le chercheur américain

Frances H. Steiner a vu dans l’Hôtel des Téléphones

« l’un des plus brillants exemples de fonctionnalisme au

XIXe siècle». Par l’intermédiaire de cette

étude, nous souhaitions donc rendre à ce bâtiment

et à son auteur les honneurs qu’ils méritent.

Lorsque Jean Boussard meurt le 14 juin 1923 dans son

appartement de la rue Ribera (Paris, XVIe arrondissement), il ne laisse

aucun héritier. Ses archives, dispersées ou bien détruites,

ne sont pas parvenues jusqu’à nous. Aussi, rares sont

les historiens de l’art qui ont pris le temps de s’intéresser

à cet architecte et à son œuvre. Aucune monographie,

ni même aucun article scientifique ne lui ont jamais été

dédiés.

Face à la pression immobilière,

l’Hôtel des téléphones – propriété

de l’entreprise Orange – paraît voué à

la vente et à la reconversion à l’instar d’un

grand nombre d’anciens centraux téléphoniques.

Ce contexte doit nous inciter à faire preuve d’une extrême

vigilance, laquelle est d’autant plus justifiée que l’immeuble

n’est protégé que par le plan local d’urbanisme

(P.L.U.) de la Ville de Paris. Or, l’édifice nous parvient

dans un état historique intéressant, offrant encore

à l’œil du visiteur quelques reliquats du premier

central téléphonique tels que la cage d’escalier,

les colonnes en fonte du premier niveau, les façades de briques

émaillées, etc., ainsi que des aménagements postérieurs

hérités des travaux de Charles Giroud. Ne bénéficiant

d’aucune protection au titre des Monuments historiques, l’Hôtel

des Téléphones pourrait être aux prises avec toutes

sortes de déprédations visant à retirer les derniers

éléments décoratifs qu’il renferme et qui

témoignent de son glorieux passé. Aussi interrogeons-nous

: la protection au titre du PLU26 est-elle suffisante et pérenne

? Rien n’est moins sûr…

sommaire

Les Réalisations de Jean BOUSSARD

50, rue des Bernardins à Paris (1879), Sur

le pan coupé de la rue des Écoles, médaillon

de Gaspard Monge (1746-1818).

66, avenue Kléber à Paris (1880), au coin du 2, rue

Cimarosa. Immeuble de cinq étages à sept et six fenêtres.

La double porte semble postérieure. Non signé. Médaillon

de Cimarosa au coin.

93, avenue Kléber à Paris (1880). Signé et daté.

6 étages et 7 fenêtres. Grand balcon filant au cinquième.

7 mansardes.

24, boulevard Saint-Germain à Paris (1881),

7-9, place des Ternes (La cité mondaine) à Paris (1881-1882),

signé et daté. Grand immeuble dont les entrées

se rejoignent sur une cour circulaire à 25 fenêtres.

Fenêtres au coin et sur l'avenue de Wagram. 13 + 3 + 5. Le sol

des entrées est signé Corbassière, entreprise

toujours en activité (comme les 30-28, rue Michel-Ange de Louis

Salvan (1891) et le 5, rue Benjamin-Franklin). Balcon filant en pierre

au 5e étage sur 6. Le sixième a 16 + 6 vasistas.

21, boulevard Saint-Germain à Paris (1881-1882, gravé).

Remarquable fronton. Grand vestibule de classe. Signé J. Boussard.

8 fenêtres par étages tous différents. Belle pierre,

comme toujours. De part et d'autre de la double porte d'entrée,

deux cariatides, sans bras ni jambes, se font face.

21, rue Greneta à Paris (1885). Immeuble de six étages

à neuf fenêtres. JEAN BOUSSARD ANNO 1885, gravé

dans la pierre.

Hôtel des Postes d'Angers (1887),

Caisse nationale d'épargne, rue Saint-Romain à Paris,

(actuel siège de La Banque postale) (1890),

Caisse d'épargne à Saint-Florentin (actuel hôtel

de ville) (1890),

Hôtel des Téléphones (Central Gutenberg), rue

du Louvre (46 bis) et rue Jean-Jacques-Rousseau (55) à Paris

(1890). Partiellement incendié en 1908. Remanié par

Charles Giroud.

17, rue des Bernardins à Paris (1890),

Maison romaine d’Épinal (1892),

Grande Poste de Bordeaux (1892),

Hôtel des Postes de Fontainebleau (1893),

4, rue Jean-Goujon à Paris (1894),

41 et 45, rue Ribera à Paris (1894),

40 et 42, rue Ribera et 5, rue Dangeau (1894),

Central téléphonique Chaudron 22, rue Chaudron à

Paris (1896). Désaffecté. Remplacé par La Villette.

76 et 78, avenue Mozart, 2, rue de l'Yvette et 13-15, rue de la Cure

(arrière), (1896),

37, rue Ribera, Paris (1898) : hôtel particulier de trois étages,

aujourd'hui démoli, construit par l'architecte pour lui-même5,

Hôtel des Postes d'Orléans (1898),

Château des Hautes-Montées (Château de la Chênaie)

à Orléans (1898),

4 (et 1, rue de l'Yvette) et 6, rue Jasmin, à Paris (1911 et

1914-1916).

Auxerre, hôtel particulier, 3 boulevard du 11-Novembre

sommaire

Les Publications

Études sur l'art funéraire moderne,

Paris, Librairie polytechnique de J. Baudry, 1870, 200 pl.

Recueil des tombeaux les plus remarquables exécutés

de nos jours et représentés en perspective, Paris, Librairie

polytechniques de J. Baudry, s.d., 52 pl.

Concours de l'École des Beaux-Arts (médailles et mentions),

Paris, 1874-1875

Constructions et décorations pour jardins, 1881

Petites habitations françaises, 1881

Choix de fontaines décoratives, 1883

Conseils pratiques de construction. La Maison française, ce

qu'elle est, ce qu'elle devrait être, 1883

L'Art de bâtir sa maison, Paris, 1887

sommaire

|

Cliquez sur un étage pour voir en détail

Cliquez sur un étage pour voir en détail