La station

d’émission à ondes courtes PTT de Pontoise

En France, c’est en 1931 que les P.T.T. construisent le

1er site d’émissions en ondes courtes, à Pontoise

(Val d’Oise) afin de permettre à la station Poste Colonial,

inaugurée le 6 mai 1931 dans le cadre d’une exposition

coloniale, de diffuser en français, en anglais et en espagnol,

des émissions radiophoniques à destination des 100 millions

d’auditeurs de l’empire colonial français.

Après l’exposition, la station reste ouverte et diffuse

des émissions en allemand, arabe, italien, japonais,…

prenant ainsi une dimension véritablement internationale.

En 1938, un nouveau centre émetteur ondes courtes est construit

aux Essarts-le-Roi (Yvelines), en remplacement de l’émetteur

de Pontoise devenu obsolète. La station internationale Poste

Colonial est alors renommée, le 23 mars 1938, Paris Mondial,

qui diffusera ses émissions dans 20 langues différentes

jusqu’au 17 juin 1940.

Après la Seconde Guerre Mondiale, les émissions vers

l’étranger reprennent sur la station devenue RTF Radio

Paris en 1945, puis ORTF Radio Paris en 1965 et enfin Radio France

Internationale (RFI), le 6 janvier 1975.

En 1939, afin de diffuser plus largement les émissions radiophoniques

en langue française vers le monde entier, un nouveau centre

émetteur en ondes courtes est mis en service en complément

du centre des Essarts à Allouis, dans le Cher, qui dispose

déjà d’un centre émetteur en ondes longues

pour des communications à moyenne distance.

sommaire

1926 ÉTAT DE LA TECHNIQUE DES RADIOCOMMUNICATIONS

AVANT L'UTILISATION DES ONDES COURTES.

Les résultats obtenus dans le domaine des radiocommunications,

à partir des installations à ondes moyennes et à

ondes longues mises en service pendant et surtout après la

guerre, jusqu'en 1926, peuvent se schématiser comme suit :

1° Jusqu'à des distances estimables

à 6000 km environ, les puissantes installations de Sainte-Assise

et de Bordeaux (station de la Croix-d'Hins), mettant en jeu de vastes

antennes supportées par des pylônes élevés

(16 pylônes de 250 mètres à Sainte-Assise, 8 pylônes

de 250 mètres à la Croix-d'Hins), alimentées

par des alternateurs de la Société Française

Radioélectrique de 250 et 500 kW, travaillant sur des ondes

comprises entre 13000 et 20000 mètres, permettaient de réaliser

un contact quasi permanent, en dépit des conditions variables

de propagation. Une semblable régularité était

indispensable sur des liaisons à grand trafic, où la

concurrence par câbles est particulièrement active (communications

avec New-York, par exemple) ;

2° Au delà de 6 000 km environ, les mêmes

installations demeuraient incapables d'assurer un contact permanent

avec le correspondant éloigné; le trafic s'acheminait

aux heures particulièrement favorables de propagation, dont

la durée quotidienne était essentiellement variable

suivant l'époque de l'année.

Dans de semblables conditions étaient exploitées, par

les soins de l'Administration des P. T. T., les liaisons entre la

France et ses colonies (Saïgon, Tananarive, Brazzaville, Bamako)

grâce aux stations construites par la Radiotélégraphie

militaire ;

3° Dans le cadre des communications européennes,

la mise en œuvre de postes à puissance moyenne (alternateurs

à haute fréquence de 25 kW, postes à lampes de

20 kW, arcs à haute fréquence) travaillant sur ondes

comprises entre 2000 et 10000 mètres, permettait d'assurer

des communications régulières, avec manipulations à

grande vitesse.

Arrivée au stade de développement atteint en 1926, la

radioélectricité n'était pas susceptible d'occuper

une place prépondérante dans le cadre de la télégraphie

et de la téléphonie entre stations fixes, en raison

de la capacité de débit réduite de ses coûteuses

installations, alors qu'il existait déjà des moyens

offrant une grande sécurité, une grande régularité

de transmission et des capacités de trafic très supérieures

(câbles sous-marins et lignes télégraphiques).

L'ÉVOLUTION A LA SUITE DE LA DÉCOUVERTE

DES POSSIBILITÉS DES ONDES COURTES.

A partir de 1925 s'ouvre un chapitre nouveau

de la science des communications radioélectriques, par la découverte

des possibilités des ondes courtes (entre 13 et 40 mètres

environ) ; à la suite des amateurs, les Services officiels

pénètrent dans ce nouveau domaine ; les programmes nouveaux

s'élaborent; les appareils, rudimentaires dans les débuts,

sortent de leur gangue et l'on aboutit à un nombre restreint

de prototypes. L'influence des ondes courtes dans le domaine des radiocommunications

résulte essentiellement de la possibilité de réaliser,

par la mise en œuvre d'installations relativement peu coûteuses,

des communications aux plus grandes distances. L'emploi de ces ondes,

d'abord limité aux communications à très grandes

distances, s'est étendu dans la suite, de telle façon

qu'un tableau schématique de la situation actuelle de la science

des radiocommunications entre stations fixes résulte des considérations

suivantes :

1° Sur les liaisons à fort trafic, à grande

distance, jusqu'à 6000 km environ Paris-New-York, par exemple),

le trafic transmis sur ondes courtes représente environ les

deux tiers du trafic total acheminé; néanmoins, en raison

du caractère plus capricieux dans la propagation des ondes

courtes, il est fait nécessairement appel, à certaines

heures, aux puissantes installations à ondes longues préexistantes,

avec alternateurs à haute fréquence ; l'emploi des ondes

courtes se traduit par une augmentation considérable dans la

capacité de débit sur de semblables liaisons et par

une économie notable d'énergie dans les dépenses

d'exploitation ;

2° Le véritable domaine d'emploi des ondes courtes

est relatif aux communications réalisées au-dessus de

6000 km environ (liaisons entre la France et Buenos Aires, Rio de

Janeiro, Tananarive, Saïgon, Chine, Japon, etc.) ; la mise en

œuvre d'émetteurs et récepteurs appropriés

permet alors d'assurer un contact quasi permanent entre correspondants

très éloignés ;

3° Dans le cadre des liaisons européennes à

trafic notable, l'emploi des ondes courtes semble moins indiqué,

en raison des avantages restreints qu'elles présentent par

rapport aux ondes comprises entre 3000 et 10000 mètres : l'économie

dans les dépenses de premier établissement et dans les

dépenses d'énergie demeure relativement faible, et il

n'en résulte pas, semble-t-il, une sécurité plus

grande dans l'acheminement du trafic; à l'heure actuelle, la

proportion du trafic transmis sur ondes courtes dans le domaine des

liaisons européennes, jusqu'à 3000 km environ, ne dépasse

pas le tiers du trafic total ;

4° Quelle que soit la distance, toutes les fois que l'on se

contente, sur une communication, d'un nombre réduit d'heures

quotidiennes à liaison possible, l'emploi d'ondes courtes est

nettement indiqué : des postes de 500 watts permettent d'atteindre

de nuit l'Algérie et le Maroc; des postes de 1 à 2 kW

sont suffisants pour réaliser, durant quelques heures par jour,

une communication avec Brazzaville et Bamako, etc.

IMPORTANCE PARTICULIÈRE DES ONDES COURTES

SUR LES LIAISONS INTERCOLONIALES EXPLOITÉES PAR L'ADMINISTRATION

DES P. T. T.

Le réseau des communications radioélectriques intercoloniales

exploitées par l'Administration des P. T. T. sur ondes longues,

comprenait en 1924 :

1° La liaison avec l'Indochine (Saïgon)

;

2° La liaison avec Tananarive ;

3° La liaison avec Brazzaville et Bamako.

Les installations utilisées à cet effet

comportaient, en France : les stations émettrices de La Croix-d'Hins

(près Bordeaux) et de La Doua (Lyon) ; aux colonies, les stations

de Tananarive, Brazzaville et Bamako, construites par la Radiotélégraphie

militaire et exploitées par l'Administration métropolitaine

des P. T. T., ainsi que la station de Saïgon, exploitée

par la Compagnie générale de T. S. F.

1927 Toutes ces liaisons se prêtaient

particulièrement à la mise en œuvre d'installations

à ondes courtes (distance Paris-Saigon, 10000 km environ ;

Paris-Tananarive, 9000 km) ; successivement, le poste d'Issyles-Moulineaux,

appartenant à la Radiotélégraphie militaire,

les postes de Lyon, construits par l'Administration des P. T. T.,

furent mis en service sur le réseau intercolonial. Ces réalisations

immédiates furent accompagnées d'un effort à

échéance plus lointaine, comportant :

1° L'installation de postes à

ondes courtes dans les stations coloniales existantes (Saïgon,

Tananarive, Bamako, Brazzaville), postes destinés à

remplacer les installations à ondes longues ;

2° Une extension du réseau intercolonial, par la

construction par les soins de la Radiotélégraphie militaire,

d'accord avec l'Administration des P. T. T., de stations nouvelles

à ondes courtes à Djibouti, Nouméa, Fort-de-France,

Papeete et Dakar ;

3° La construction aux environs de Paris,

par les soins de l'Administration des P. T. T , d'un centre d'émission

(centre de Pontoise) et d'un centre de réception (centre de

Noiseau).

DESCRIPTION DU CENTRE DE PONTOISE.

Il s'agissait de profiter des changements survenus dans la technique

radioélectrique pour augmenter les possibilités d'action

du réseau exploité par l'Administration des P. T. T.

et pour concentrer en un lieu déterminé les moyens correspondants,

dispersés, pour des raisons d'ordre militaire, en divers points

du territoire, la concentration étant la source d'économies

de toutes natures. Il fallait donc :

1° Choisir à proximité

de Paris un terrain suffisamment vaste et sujet à extensions

;

2° Adopter de puissantes sources d'énergie permettant

d'alimenter tous les postes qui feraient partie d'une nouvelle tranche

de travaux ;

3° Créer une alimentation en eau prévoyant

les extensions ultérieures ;

4° Établir des liaisons télégraphiques

et téléphoniques nombreuses et d'une sécurité

parfaite.

Les travaux à exécuter immédiatement

comportaient, par conséquent, la réalisation de sources

suffisamment larges pour alimenter un nombre important de postes émetteurs

et la construction d'une première tranche de postes d'émission.

La difficulté inhérente à de semblables opérations

réside dans un aménagement convenable des crédits

accordés, de telle façon que toute extension ultérieure

rentre dans le cadre de bases initiales ; de plus, l'importance des

communications radioélectriques, au point de vue politique,

implique un aménagement qui conserve à l'Administration

une autonomie aussi complète que possible : d'où l'utilité

de sources autonomes d'énergie et d'alimentation en eau.

Organisation générale du Centre.

—

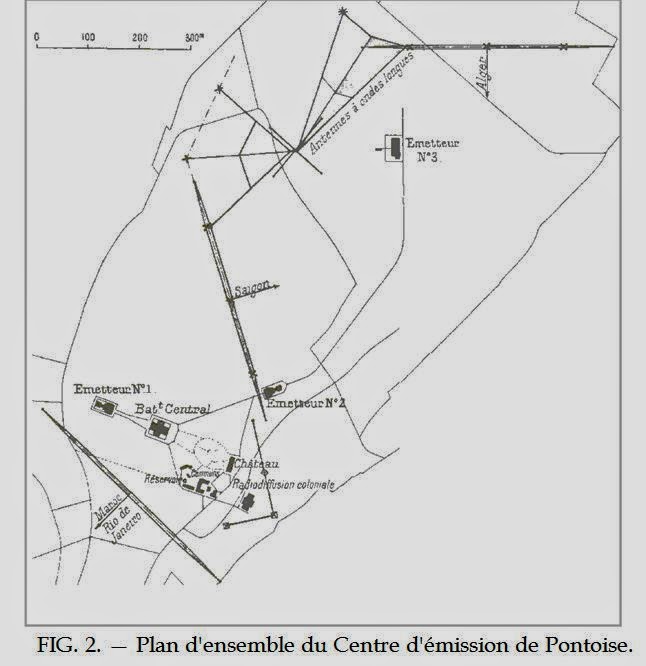

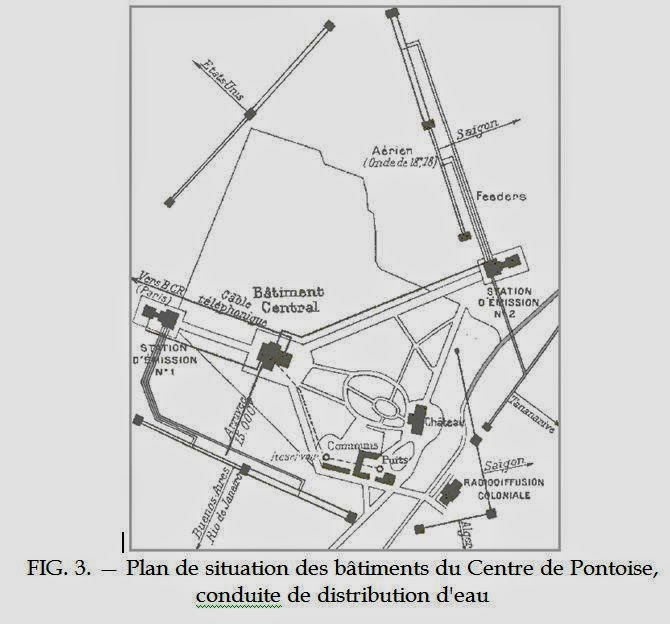

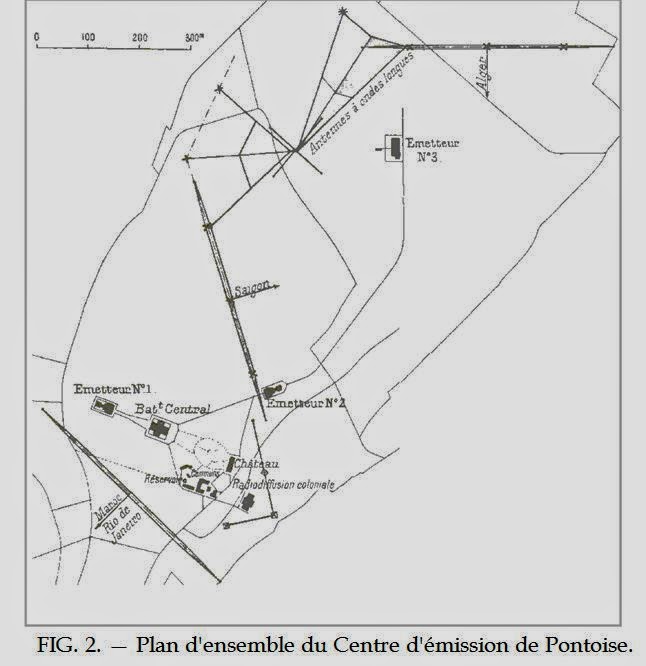

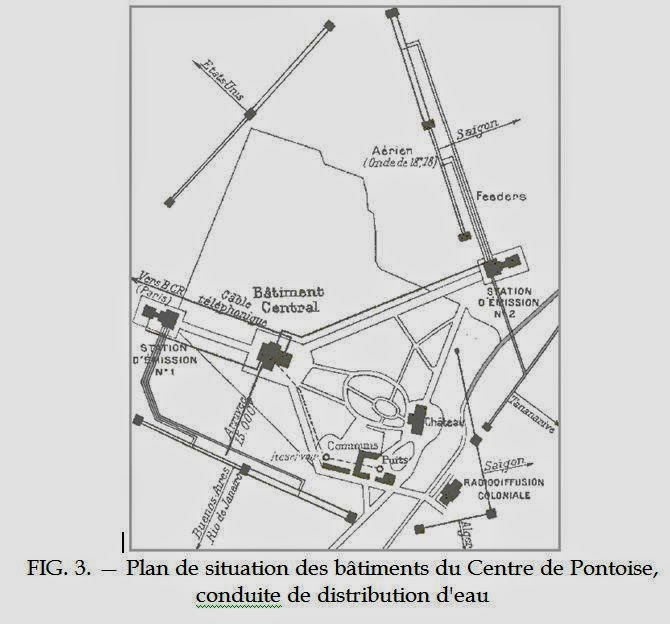

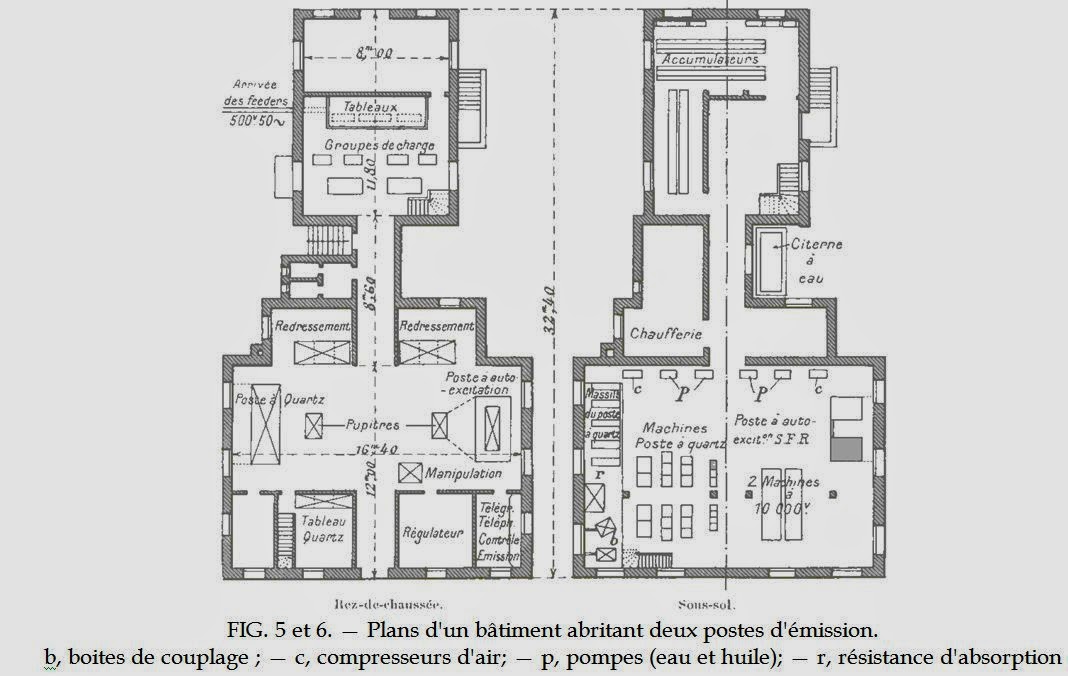

Le terrain du nouveau centre d'émission (fig. 2 et 3), qui

comprend 75 ha, a été choisi en raison de ses propriétés,

du point de vue technique, de sa proximité immédiate

d'une ville présentant des ressources, bien desservie par chemin

de fer, des possibilités ultérieures d'extension, de

la proximité de Paris et du prix d'achat. Il se présente

sous la forme d'un plateau oblong se terminant du côté

de Pontoise par un éperon; ce plateau surplombe au sud la vallée

de l'Oise, et sa situation dégagée est particulièrement

favorable à l'établissement de multiples antennes à

ondes dirigées.

Le déboisement nécessité par des raisons radioélectriques,

et strictement limité à l'indispensable, a été

réalisé par les soins de M. Heurteaux, Inspecteur des

Eaux et Forêts ; les nouvelles routes reliant les bâtiments

ont été établies par MM. Ménard et Bague,

Ingénieurs T. P. E. à Pontoise, qui ont procédé

en même temps à l'établissement du réseau

d'évacuation des eaux les eaux du bâtiment central ont

été drainées dans des conduites générales

en tubes de ciment aboutissant à une chambre de décantation

qui dégorge dans une sablière; chaque bâtiment

émetteur possède un collecteur qui aboutit à

un puisard approprié.

Le Centre comporte actuellement :

1° Un bâtiment central (fig.

2 à 4) destiné à recevoir les services communs

à tous les postes émetteurs actuels ou ultérieurs

: sources d'énergie, bureaux, ateliers, télégraphe

et téléphone ;

2° Deux bâtiments destinés à abriter,

chacun, deux postes d'émission à ondes courtes de 20

kW environ ;

3° Un bâtiment préexistant, à usage

d'habitation et de bureaux, et des communs avec logement du gardien

du Centre.

L'implantation des bâtiments a été

faite de telle façon qu'il soit possible d'établir dès

maintenant et dans l'avenir des antennes à ondes dirigées

de dimensions importantes.

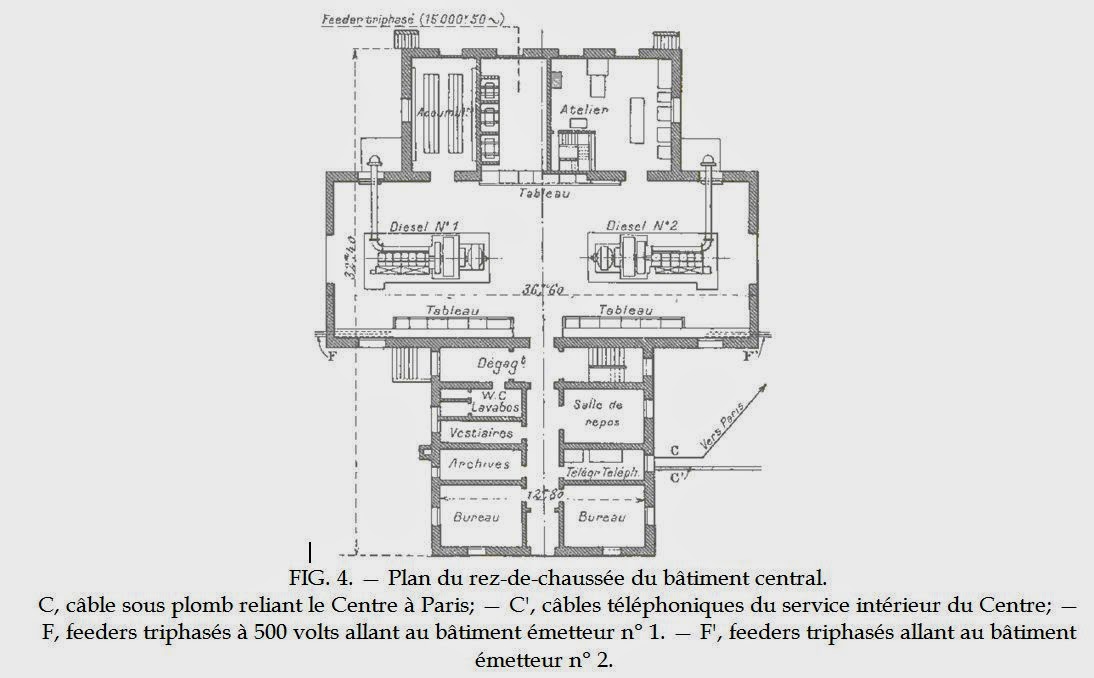

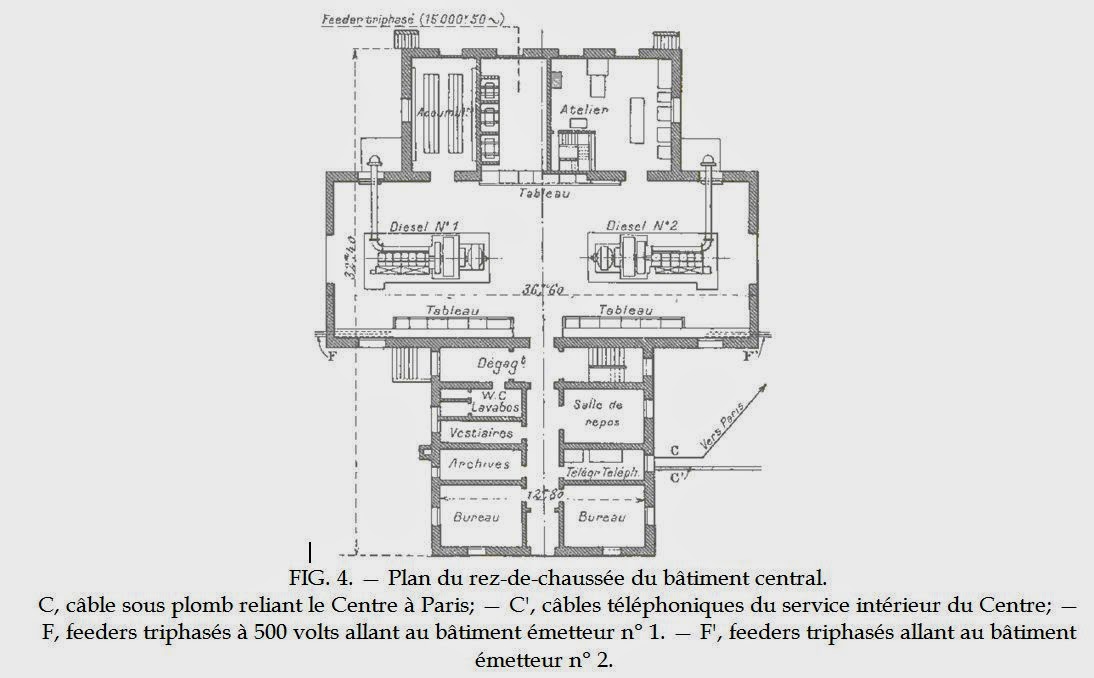

Le bâtiment central, établi sur sous-sol,

se divise (fig. 4) en :

1° Un corps de bâtiment antérieur,

constitué de bureaux en nombre strictement limité, d'une

salle des archives et d'une pièce affectée à

la concentration des liaisons télégraphiques et téléphoniques

;

2° Une usine thermique comportant deux groupes électrogènes,

à moteurs Diesel de 350 ch ;

3° Un corps de bâtiment postérieur : cabine

de transformation, salle d'accumulateurs pour éclairage de

secours, atelier d'entretien.

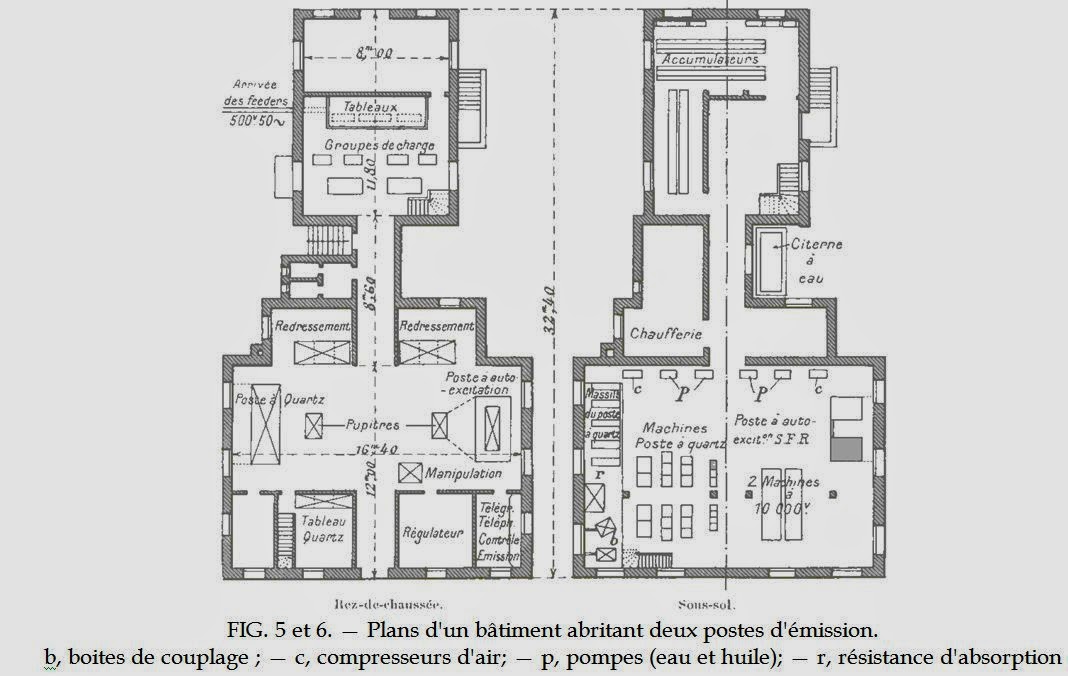

Chaque bâtiment émetteur (fig. 5 et 6),

établi sur sous-sol, est fait pour recevoir deux postes d'émission

à ondes courtes, l'un étant un poste auto-oscillateur

à régulateur Chireix, l'autre étant un poste

à quartz de la Société Française Radioélectrique.

Ces trois bâtiments ont été construits sous la

direction de M. Bessine, architecte de l'Administration ; le remplissage

de l'ossature en béton armé est en béton de mâchefer,

avec revêtement de ciment et enduit. Les toits en terrasse en

béton armé et à double dalle sont protégés

contre les infiltrations d'eau, la dalle supérieure portant

une couverture étanche en « mammouth » recouverte

d'un enduit de ciment. L'emploi de béton armé dans les

bâtiments émetteurs ne présente aucun inconvénient

au point de vue radioélectrique.

Des précautions spéciales ont été adoptées

en vue de protéger les sous-sols contre les infiltrations dans

un terrain glaiseux.

Sources d'énergie. —

Le Centre comporte deux sources d'énergie :

1° Une source obtenue à partir

du réseau Nord-Lumière : un feeder souterrain relie

la cabine du Centre à la station de Pontoise, alimentée

elle-même par deux sources indépendantes. La cabine renferme

deux transformateurs triphasés de 250 kVA, susceptibles de

fonctionner en parallèle, dont le primaire est alimenté

sous 15000 volts et dont le secondaire fournit la distribution générale

du Centre sous 500 volts ;

2° Une usine thermique : deux groupes alternateurs de

300 kVA avec moteurs Diesel de 350 ch.

Distribution de l'énergie à basse

tension. —

La distribution du courant basse tension est faite sous 500 volts,

50 périodes. Les tableaux de distribution, disposés

symétriquement le long du mur principal de la salle des Diesels,

comportent aux extrémités deux panneaux, destinés

chacun à l'alimentation d'un bâtiment émetteur.

Des deux panneaux de droite, équipés individuellement

pour une puissance de 200 kVA, l'un débite sur les feeders

aboutissant au bâtiment nord, l'autre sur les feeders qui alimentent

les deux postes à ondes courtes de radiodiffusion coloniale,

nouvellement installés ; un des panneaux de départ de

gauche alimente le deuxième bâtiment à ondes courtes;

enfin, un dernier panneau disponible, équipé pour 300

kVA, est destiné à fournir l'énergie aux nouveaux

bâtiments dont la construction est entreprise sur le plateau,

assez loin des premiers.

Les organes de manœuvre des alternateurs sont disposés

symétriquement, et l'organisation de la distribution est faite

de telle façon que les feeders de 3 x 75 mm2 (l'un servant

de secours à l'autre) partant vers chaque bâtiment émetteur

puissent être alimentés à partir du réseau

ou de l'un ou l'autre des groupes électrogènes.

Alimentation en eau et distribution. —

Trois solutions se présentaient :

1° Puiser de

l'eau (non potable) dans l'Oise ;

2° Se brancher sur la canalisation de la ville de Pontoise

(nécessité d'établir un relais de pompage, le

terrain du centre étant plus haut que les réservoirs

de la ville ; eau de qualité médiocre; manque d'autonomie

; conditions économiques défavorables) ;

3° Aménager le forage existant à l'intérieur

de la propriété, en vue de réaliser une augmentation

de débit.

La troisième solution, bien que présentant

certains aléas, fut adoptée ; elle donnait à

la fois l'autonomie complète du Centre et l'alimentation en

eau potable.

Le forage a été descendu à la profondeur de 131

mètres. L'eau est refoulée par une pompe à pistons

à trois corps, disposée près de la nappe d'eau

; les pistons sont actionnés par un vilebrequin qui est lui-même

mû par un moteur triphasé ou par un groupe à essence

de secours. Un réservoir en béton armé de 100

m3, surélevé de 15 mètres au-dessus du sol, commande

la distribution d'eau.

Installations radioélectriques. —

Chaque bâtiment émetteur abrite, comme nous l'avons dit,

un poste auto-oscillateur et un poste à quartz construits et

installés par la Société Française Radioélectrique.

POSTE AUTO-OSCILLATEUR. —

Un tel poste comporte essentiellement deux grosses lampes à

refroidissement par eau, alimentées sous 10 000 volts à

partir d'un meuble redresseur constitué par 18 valves de 1

kW environ. L'alimentation des filaments est réalisée

à raison de 50 ampères sous 16 volts. L'organisation

du poste est telle qu'il soit possible d'effectuer, soit une émission

unique avec les deux lampes, soit une émission unique avec

une lampe, soit deux émissions simultanées avec deux

lampes.

La manipulation s'effectue par onde de compensation, les intervalles

entre traits et points des signaux étant réalisés

en court-circuitant la sortie du dernier redresseur du régulateur

; il en résulte une variation de perméabilité

du noyau et, par conséquent, une variation de fréquence

de l'émission.

Organisassions générale d'un poste

auto-oscillateur dans un bâtiment émetteur (fig.

5 et 6). —

D'une manière générale, les machines tournantes

et les auxiliaires gênants sont relégués dans

le corps postérieur ou dans le sous-sol du corps antérieur

du bâtiment; le poste proprement dit est placé au rez-de-chaussée

de la grande salle du corps antérieur.

Dans le corps postérieur arrivent les câbles à

500 volts, venant du bâtiment central, qui alimentent trois

séries de deux groupes identiques, groupes de charge des batteries

d'accumulateurs disposées en sous-sol et destinées à

alimenter les filaments des lampes oscillatrices (grosses batteries

de 11 éléments, 1200 Ah), les filaments des petites

lampes du régulateur (6 volts, 300 Ah) et les circuits de plaque

de lampes du même régulateur (400 volts, 20 Ah).

Le corps antérieur comporte les cinq meubles

constitutifs du poste émetteur proprement dit :

Le redresseur à 18 lampes, alimenté

sous 500 volts, 50 périodes, et susceptible de fournir plus

de 2 ampères sous 10000 volts. Un régulateur à

induction permet de régler la tension d'attaque de 15 autour

de 500 volts et, par conséquent, de faire varier la haute tension

à la sortie autour de 10000 volts ;

L'émetteur, avec ses deux lampes, les organes du circuit oscillant

et les appareils de réglage du débit de l'eau et de

l'huile du refroidissement de la self à fer du régulateur

;

Deux régulateurs de fréquence,

disposés à l'intérieur d'une salle blindée

par un revêtement de zinc ; lors d'un fonctionnement en diplex,

les deux régulateurs fonctionnent individuellement sur l'un,

et l'autre lampe ;

Le meuble de manipulation, qui reçoit les signaux télégraphique;

venant de Paris, destinés à produire la manipulation

;

Le pupitre de commande de la mise en marche

du poste : les tensions étant renvoyées vers la salle

d'émission à partir du corps postérieur du bâtiment,

la fermeture des circuits de débit s'effectue automatiquement

et sans erreur possible à partir du pupitre de commande.

Les dispositifs de refroidissement du poste comprennent

d'abord le refroidissement des plaques des lampes par un courant d'eau

qui descend d'un réservoir supérieur de 3 m3 jusqu'à

une citerne en traversant les lampes (le retour de l'eau de la citerne

au réservoir est assuré par un des deux groupes motopompes,

commandé automatiquement par flotteur) ; il est fait usage

de l'eau de pluie ou de l'eau du réservoir de 100 m3.

Le refroidissement des joints de lampes a lieu par un courant d'air

que produit l'un ou l'autre des groupes moto-compresseurs débitant

sur des réservoirs amortisseurs de 300 litres.

Antennes mises en œuvre pour les postes auto-oscillateurs.

—

Chaque poste auto-oscillateur comporte deux antennes en doublets,

supportés par des mâts de 15 mètres : toutefois,

les bâtiments sont disposés de telle façon qu'il

soit ultérieurement possible d'installer de vastes antennes

à ondes dirigées vers des correspondants nettement établis

(Amérique du Sud ou Maroc, Canada ou Etats-Unis pour le bâtiment

nord : Tananarive pour le bâtiment est).

POSTE A QUARTZ. —

Un tel poste comporte essentiellement un oscillateur à quartz

de faible puissance à fréquence constante (longueur

d'onde, 120 mètres, par exemple), suivi de deux ou trois étages

de multiplicateurs de fréquence (de façon que l'on puisse

réaliser, suivant les cas, une onde voisine de 30 ou de 15

mètres), et d'étages amplificateurs dont le dernier

fournit à une antenne convenable les courants de haute fréquence.

Les postes à quartz de la Société Française

Radioélectrique sont faits pour fonctionner à la demande

sur l'une ou l'autre des deux longueurs d'ondes produites par deux

meubles qui comportent chacun un poste complet, à l'exception

du dernier amplificateur de puissance; celui-ci, qui constitue un

meuble, est mis en service sur l'un ou l'autre des postes élémentaires

précités, suivant que l'on désire émettre

sur l'une ou l'autre longueur d'onde utilisable.

Les sources d'alimentation des divers étages

multiplicateurs de fréquence ou amplificateurs sont réalisées

à partir de deux ensembles (l'un servant de secours) de groupes

moteurs triphasés-dynamos situés en sous-sol, qui fournissent

les tensions de plaque; toutefois, le dernier étage amplificateur

est alimenté en haute tension à partir d'un redresseur

un peu plus puissant que celui du poste auto-oscillateur (24 valves

au lieu de 18).

L'émission ne comporte pas d'onde de compensation; afin que

le redresseur qui alimente le poste travaille à puissance constante

pendant la manipulation télégraphique, une disposition

est adoptée, de telle façon que le débit, voisin

de 2 ampères sous 10000 volts, s'effectue, durant les intervalles

des signaux, dans une résistance d'absorption en série

avec trois lampes identiques à celles du meuble de puissance,

qui peuvent servir également comme lampes de modulation (modulation

à courant constant) lorsque le poste est utilisé en

téléphonie.

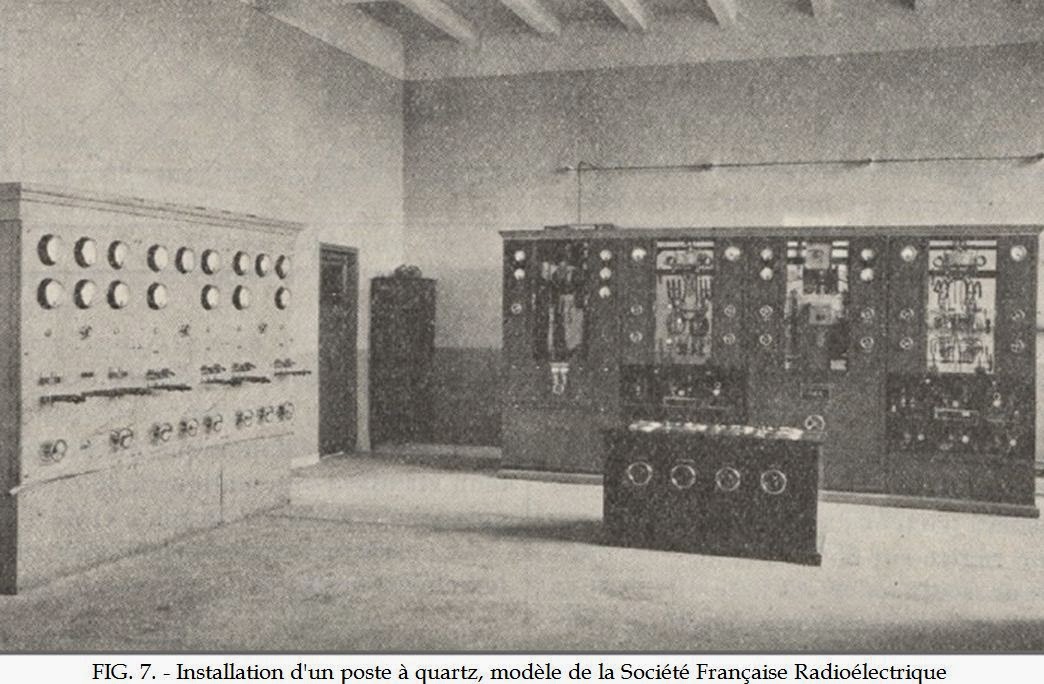

Installation du poste dans un bâtiment émetteur.

—

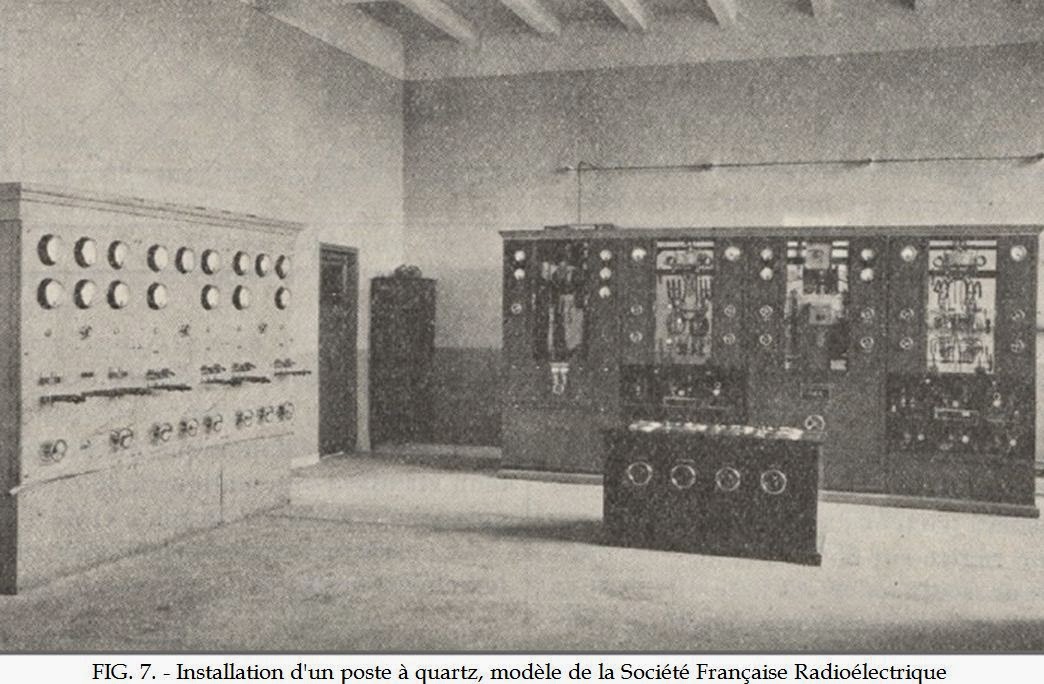

Les quatre meubles (deux émetteurs élémentaires

réglés individuellement sur une longueur d'onde, le

meuble de puissance et le meuble des lampes de manipulation ou de

modulation) reposent accotés sur un même massif.

La figure 7 donne un aspect de l'installation d'un poste à

quartz : à gauche, le tableau de commande de toutes les machines

des premiers étages; en face, les quatre meubles accotés

et, de gauche à droite, le meuble des lampes de manipulation,

l'émetteur sur l'onde la plus courte, l'étage de puissance

et l'émetteur sur l'onde la plus longue (l'émission

demande la mise en service de trois meubles) ; au milieu, le pupitre

de commande automatique du poste.

Le redresseur à 24 valves est disposé dans la salle

symétriquement par rapport au redresseur du poste auto-oscillateur.

Les tableaux de mise en marche et de réglage des machines disposées

en sous-sol étant placés au rez-de-chaussée,

l'opérateur dispose de toutes les manettes du poste, les débits

étant commandés automatiquement suivant un ordre logique,

à partir d'un pupitre de manœuvre.

Le refroidissement des plaques des lampes de puissance et de modulation,

d'une part, est assuré par les installations à eau ou

à air mises en jeu sur le poste auto-oscillateur du même

bâtiment.

En vue de réduire les vibrations, toutes les machines du poste

à quartz sont disposées en sous-sol et les meubles émetteurs

reposent sur des semelles en liège.

Des emplacements ont été réservés dans

les sous-sols pour deux groupes moteurs-dynamos haute tension, susceptibles

de remplacer avantageusement les redresseurs à valves actuels;

cette disposition a déjà été adoptée

pour l'installation récente de Tananarive, effectuée

par les soins de la Société Française de Radioélectricité.

EXPLOITATION DES POSTES AUTO-OSCILLATEURS ET DU

POSTE A QUARTZ. —

Les deux postes auto-oscillateurs actuellement en service à

Pontoise sont organisés de la même façon : les

deux circuits oscillants de chacun d'eux sont accordés sur

deux ondes convenablement éloignées, de façon

que l'on puisse faire usage, sur la liaison télégraphique

à assurer, de l'une ou l'autre fréquence, suivant les

conditions de propagation du moment; deux émissions simultanées

peuvent être également réalisées avec deux

correspondants.

Le poste auto-oscillateur du bâtiment n° 1 est affecté

aux communications avec l'Amérique du Sud (service de l'agence

Havas), sur l'une ou l'autre des ondes de 29m 71 ou de 16m 07.

Les deux longueurs d'onde : onde de jour, 14m 28;

onde de nuit, 28m 35, adoptées pour le poste auto-oscillateur

du bâtiment n° 2, sont consécutives à la nature

des liaisons à desservir : Tananarive, Djibouti, Bamako, Brazzaville,

etc. Durant les premiers essais de trafic, un contact quasi permanent

a été réalisé avec Tananarive, grâce

à la mise en œuvre des deux ondes précitées.

Le poste à quartz, actuellement monté au bâtiment

n° 2, est destiné à assurer les communications avec

l'Indochine (Saïgon et Hanoï) en télégraphie

et, éventuellement, en téléphonie, sur les deux

longueurs d'onde de 18m 75 et 30m 48. En raison de l'importance de

cette liaison, il était particulièrement indiqué

de mettre en jeu sans délai des dispositifs d'antennes à

ondes dirigées dont voici la description succincte.

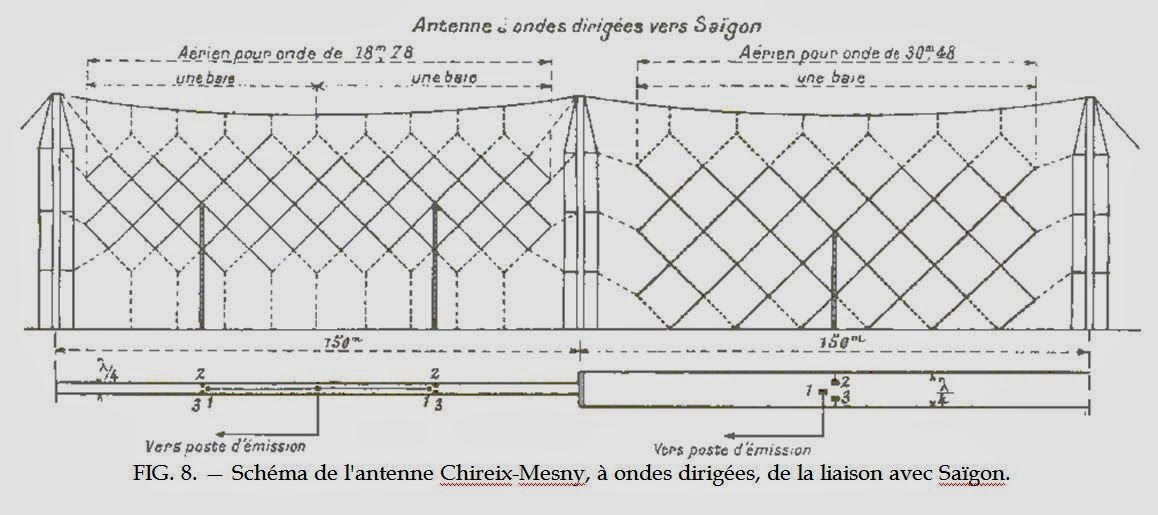

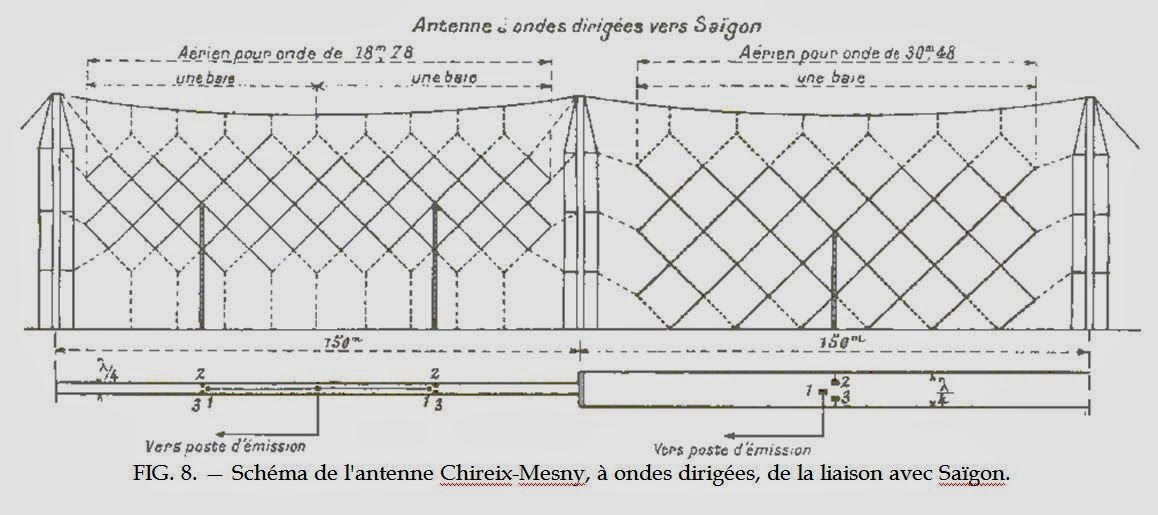

Antenne à ondes dirigées, modèle

Chireix-Mesny, de la Société Française Radioélectrique

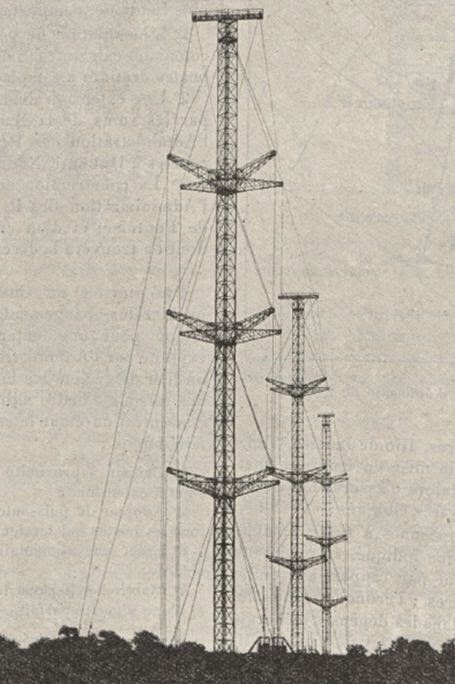

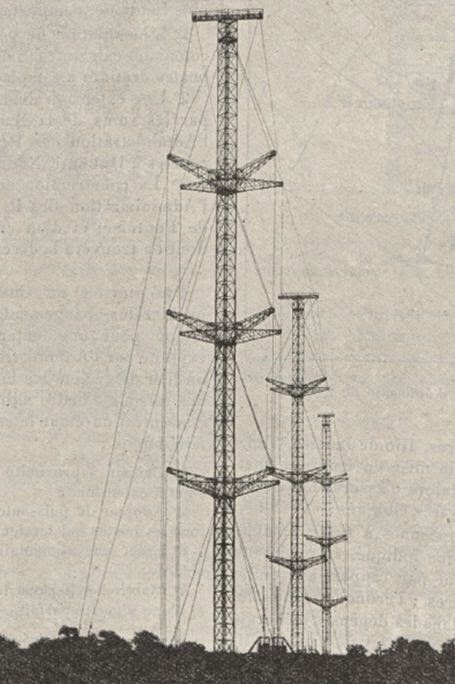

(fig. 1 et 8 à 10).

— Trois pylônes de 75 mètres de hauteur, en ligne

droite et espacés de 150 mètres, servent de support

à deux systèmes d'antennes établis chacun entre

deux pylônes consécutifs; chacun de ces systèmes

correspond a l'une des deux ondes adoptées dans le fonctionnement

du poste à quartz destiné à les alimenter : 18m

78 et 30m 48. La figure 8 montre l'ensemble des aériens mis

en jeu sur la liaison avec Saïgon.

Chaque système d'antenne est constitué de deux rideaux

de fils conducteurs, disposés dans des plans parallèles

verticaux espacés d'un quart de longueur d'onde. Un des rideaux

forme projecteur pour l'autre rideau alimenté à partir

d'un feeder qui vient du poste à quartz; grâce à

un système de commande à distance depuis le bâtiment

émetteur, on réalise la projection dans l'un ou l'autre

sens, en alimentant le rideau convenable, de manière à

atteindre le correspondant en Indochine suivant l'un ou l'autre arc

de grand cercle, d'après les conditions de propagation du moment.

Deux feeders partent du poste à quartz, l'un destiné

à alimenter l'antenne réglée sur 18m 78, l'autre

affecté à l'antenne réglée sur 30m 48;

un seul feeder est naturellement en charge à un moment donné.

L'antenne sur la petite onde (18m78) nécessite une double alimentation.

On remarquera la forme particulière des pylônes à

haubanage réduit (fig 1) construits selon les recherches et

calculs de MM. Bouvier, sous-directeur de la Société

Française Radioélectrique (S. F. R.), et Bourseire,

ingénieur de cette même société ; l'avantage

de ce système résulte de la nécessité

d'écarter autant que possible les haubans des rideaux émetteurs.

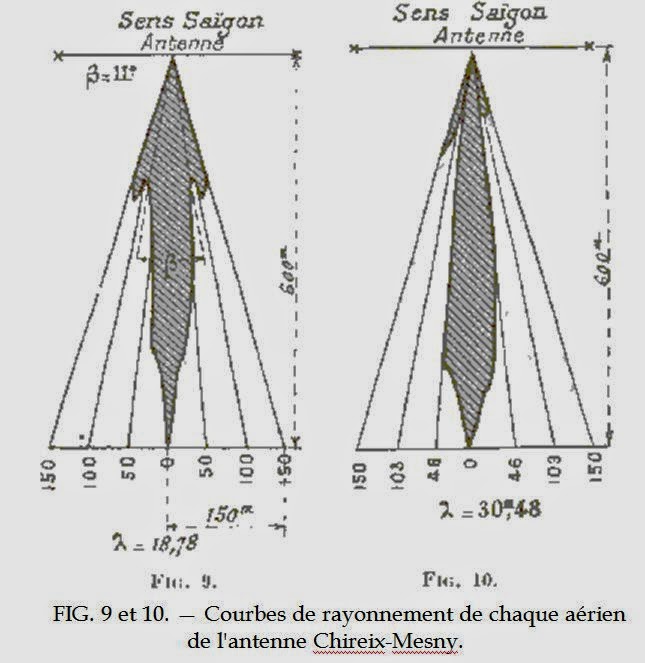

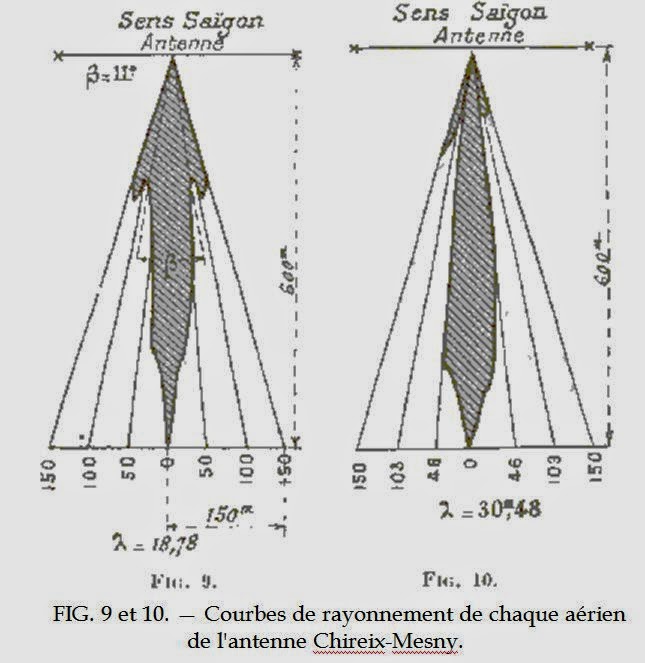

Les figures 9 et 10 donnent donne les courbes

de rayonnement en champ, expérimentalement relevées

au moyen d'un récepteur dont l'aérien est constitué

d'un dipôle à 600 mètres en avant de l'antenne

sur les deux longueurs d'onde : l'angle d'ouverture du faisceau principal

est inférieur à 12° et 22° pour les deux ondes

de 18m78 et 30m48; l'intensité du champ suivant l'axe en arrière

du rideau réflecteur demeure inférieure au dixième

du champ dans le sens de la projection.

LIAISONS TÉLÉPHONIQUES ET TÉLÉGHAPHIQUES.

-

Dès le début, l'Administration des P. T. T. a envisagé

l'établissement, entre Pontoise et Paris, de nombreuses liaisons

téléphoniques et télégraphiques susceptibles

de permettre une large extension du Centre. Les caractéristiques

techniques du câble nécessaire dans ce but sont fonction

des liaisons à assurer à partir de Paris :

1° Liaisons télégraphiques

ordinaires ;

2° Liaisons téléphoniques pour la téléphonie

publique (France-Indochine, France-Algérie, etc.) ;

3° Liaisons téléphoniques de radiodiffusion ;

4° Liaisons téléphoniques de service ;

5° Liaisons pour émissions de radiotéléphotographie.

Le câble doit aboutir par un chemin convenable

à la salle des liaisons aménagée au bâtiment

central, d'où s'effectuent vers les postes émetteurs

les départs en nombre convenable pour tenir compte des extensions

ultérieures.

Afin de réduire le personnel, toutes les liaisons téléphoniques

intérieures et celles avec le Bureau central radiotélégraphique,

le standard de la direction de la T. S. F., à Paris, et le

bureau téléphonique de Pontoise, sont assurées

à partir d'un standard automatique à 30 directions,

établi par la Compagnie générale de Télégraphie

et de Téléphonie.

Les caractéristiques principales du câble de 37 km, étudié

par le Service des lignes souterraines à longues distances,

sont :

Diamètre du câble sous plomb : 37 mm environ.

Au centre : une paire en fil de 1mm 3, spéciale pour la radiodiffusion

et placée sous écran d'aluminium ;

Première couche ; 4 quartes en fils de 1mm 3 ; 2 paires en

fils de 1mm 3 sous écran d'aluminium ;

Deuxième couche : 17 quartes en fils de 1mm ; Soit 21 quartes

et 3 paires sous écran pour la radiodiffusion.

CONCLUSION. —

Les installations en service constituent la première tranche

de réalisation d'un programme d'ensemble, établi depuis

1926 suivant les directives données par l'Administration Centrale

; une deuxième tranche comporte l'établissement, actuellement

en cours d'exécution :

1° D'une station

à ondes courtes, destinée à assurer les liaisons

télégraphiques et téléphoniques avec l'Algérie,

constituée de deux émetteurs à quartz de 15 kilowatts-antenne

identiques à l'émetteur déjà en service

; deux antennes à ondes dirigées, d'un développement

comparable à celui des aériens utilisés avec

Saïgon, établies pour les longueurs d'onde de 23 et de

33 mètres environ, sont alimentées chacune à

partir d'un émetteur ; chacun de ceux-ci peut donner lieu simultanément,

soit à deux émissions téléphoniques avec

un taux de modulation de 30 % et à une émission télégraphique

réalisée sur une fréquence de modulation de 3

100 avec un taux de modulation de 10 %, soit à une émission

téléphonique avec un taux de modulation de 70 % (un

dispositif particulier permet de conserver le secret des conversations

téléphoniques) ;

2° D'une station

à ondes moyennes (émissions faites sur des ondes voisines

de 3 000 mètres) comportant deux postes S. F. R. à lampes

de 13 ou 25 kilowatts-antenne chacun, suivant que l'on utilise une

ou deux lampes au dernier étage ; les antennes sont supportées

par un pylône haubané, isolé à sa base,

de 150 mètres, par deux pylônes à haubanage réduit

et par un pylône haubané de 75 mètres ;

3° D'un poste

à quartz, identique à celui déjà installé

dans le bâtiment émetteur n° 2, destiné à

assurer les communications de l'agence Havas avec divers correspondants

et principalement les Etats-Unis.

Toutes ces installations sont contenues dans un même bâtiment

(n° 3) ;

4° D'un poste

à quartz, à installer à l'emplacement réservé

dans le bâtiment émetteur n° 1, et destiné

à assurer la liaison téléphonique avec le Maroc.

Enfin, dans l'obligation d'aboutir à brève

échéance, l'Administration a profité des installations

du Centre de Pontoise pour y installer provisoirement la station de

radiodiffusion coloniale comportant deux émetteurs à

quartz de 15 kilowatts-antenne environ, installés dans un même

bâtiment et susceptibles de fonctionner simultanément

sur les longueurs d'onde de 19m 68 et 25m 63 sur les aériens

suivants, supportés par trois pylônes non haubanés,

disposés à angle droit :

Une nappe sans réflecteur, orientée vers Saigon, pour

l'onde de 25m 63 ; Une antenne en drapeau, orientée vers Saigon,

pour l'onde de 19m 68 ; Une nappe sans réflecteur, orientée

vers l'Afrique du Nord, pour l'onde de 25m 63.

L'un des émetteurs a été construit par le Service

de la Radiodiffusion; l'autre est à quartz du modèle

S. F. R., approprié à un trafic de radiodiffusion.

Dans le domaine des liaisons coloniales, la mise en service récente

à Tananarive d'un poste à quartz S. F. R. augmente considérablement

les possibilités sur cette liaison, l'une des plus importantes.

L'émetteur est identique à celui que nous avons décrit

ci-dessus, et les installations ont été faites de façon

à pouvoir établir ultérieurement dans la même

salle un deuxième émetteur de même constitution.

Enfin, une troisième tranche de travaux concerne l'organisation

de liaisons radiotéléphoniques à très

grandes distances (Amérique du sud, Indochine, etc.), ainsi

qu'avec les navires transatlantiques, la transformation des stations

coloniales existantes, et vise, à échéance prochaine,

la réalisation, sur ondes courtes, d'un service de transmission

d'images sur les liaisons les plus importantes.

VEAUX, Ingénieur en chef des P. T. T.

Merci à Alain F3CW, qui veut bien nous faire partager ce beau

document technique, retraçant l'histoire et les détails

techniques de cette station radioélectrique...

sommaire