POSTE

D'APPEL DIRECT , POSTE MOBILE, APPEL DIRECT sur un seul fil

1- POSTE D’APPEL DIRECT système Berthon

Le 10 décembre 1880, la Société

Générale des Téléphones se

constitue, elle décide d'exploiter le système Bell-Grower

amélioré par Ader et M. Berthon. Le 28

février 1883, elle dépose un brevet pour perfectionnements

dans la disposition des bureaux centraux et des postes téléphoniques,

en vue de permettre l'appel direct entre abonnés (système

Berthon) Grâce à ce système, la société

installe le réseau téléphonique de Paris dont les

appareils restent en service jusqu'en 1920. Il s’agit

ici d’un appareil très ingénieux et dont l’usage

se répand beaucoup en France.

Brevet de quinze ans 154,019. du 28 février 1883 ; société

générale des téléphones (réseaux téléphoniques

et constructions électriques ) , représentée par

Armengaud jeune , à Paris , boulevard de Strasbourg , n° 23.

-

Perfectionnements dans la disposition des bureaux centraux et des postes

téléphoniques , en vue de permettre l'appel direct entre

abonnés , système Berthon.

Suivra ; Société générale des téléphones,

le 22 mai 1883 , brevet 154,019 . Perfectionnements dans la distribution

des bureaux centraux et des postes téléphoniques , en

vue de permettre l'appel direct entre abonnés , système

Berthon.

Article lu dans "Les téléphones Usuels"

de Ch. Mourlon 1887

Il est dû à M. Berthon, le directeur de la Société

Générale des Téléphones, dont nous

avons eu l’occasion de décrire le nouveau transmetteur, lequel

est généralement combiné avec l’appareil d’appel

.

Pour faire bien comprendre à nos lecteurs le perfectionnement réalisé

par cet appareil qui rend les communications plus faciles et plus rapides,

nous ne saurions mieux faire que d’en reproduire ici la description.

Cet ensemble d’appareils est décrit dans La Nature

par l’un des collaborateurs les plus savants et les plus sympathiques

de cette revue, M. l’ingénieur E. Hospitalier :

| Le fonctionnement général

du réseau a été décrit ici autrefois en

détail, aussi n’y reviendrons-nous pas; mais il s’est

introduit dans les appareils des perfectionnements importants, de

nature à rendre les communications plus faciles, plus rapides

et plus commodes, et sur lesquels nous croyons utile d’appeler

l’attention de nos lecteurs. Nous signalerons aujourd’hui, en particulier, l’appel direct, les postes mobiles, et le système permettant de desservir plusieurs abonnés habitant le même immeuble par un seul et même fil. |

|

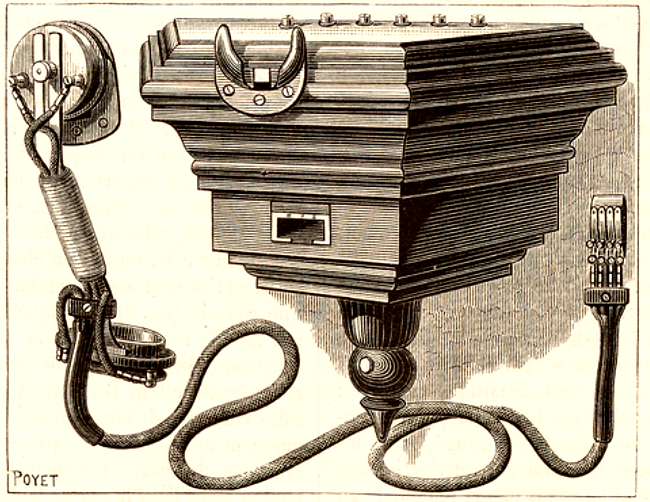

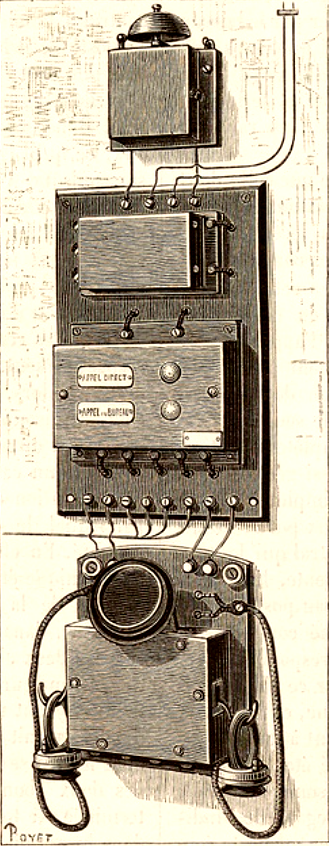

Fig 2 Console et poste mobile |

Fig 1 Poste d'appel direct |

« Supposons, par exemple,

pour fixer les idées, un industriel ayant sa maison de vente

située au centre de Paris, et son usine un peu plus loin de

ce centre, mais dépendant d’un même bureau central.

La maison de vente et l’usine ont entre elles des communications

très fréquentes, mais elles doivent aussi pouvoir communiquer

individuellement avec tous les autres abonnés du réseau.

Avec des postes téléphoniques ordinaires, il faudrait passer chaque fois par le bureau central pour demander la communication entre la maison de vente et l’usine, ce qui amènerait chaque fois une certaine perte de temps. Avec l’appel direct, cet inconvénient disparait. Au lieu d’établir des postes ordinaires, on dispose des postes d’appel direct, et le bureau central établit une communication permanente entre ces deux postes, sans pour cela perdre la possibilité d’être appelé par l’un ou l’autre de ces postes, ou d’appeler aussi à volonté l’un ou l’autre, sans déranger celui qui n’est pas interpellé. Les communications d’appel direct, c’est-à-dire de la maison de vente à l’usine, ou de l’usine à la maison de vente, s’établissent alors directement, sans que le bureau central ait à intervenir, combinaison qui présente le double avantage de réduire le nombre de communications à effectuer par le bureau central, et de faire gagner à l’abonné un temps précieux qui serait perdu chaque fois qu’il s’agit d'établir une communication entre l’usine et le bureau de vente, dont, dans notre hypothèse, les rapports sont très fréquents.» Il faudrait beaucoup plus de place que celle dont nous pouvons disposer, et des explications dont la longueur dépasserait la patience du lecteur, pour exposer par le menu les ingénieuses combinaisons du circuit qui permettent de réaliser cet appel direct; mais nous espérons pouvoir en faire comprendre aisément le principe. Dans l’appel direct, M. Berthon a su mettre fort habilement à profit ce fait que tout le réseau téléphonique de Paris est établi sur le principe du double fil, le seul qui, jusqu’ici, permette de supprimer complètement tous les bruits d’induction et de friture, si gênants et si désagréables dans les systèmes à simple fil. Appelons, pour simplifier, A et B les deux postes munis de l’appel direct, et C le bureau central qui les réunit. Dans la position ordinaire d’attente, le double fil qui réunit les deux postes A et B au poste central C forme un circuit métallique fermé complet. Au poste central, les annonciateurs correspondants à A et B sont montés en dérivation sur ce double fil. Aux extrémités de ce circuit métallique, en A et en B, sont placés deux relais communiquant à la terre par une des extrémités, l’autre extrémité étant reliée au circuit métallique. Si A veut appeler son conjugué B, il appuie sur le bouton placé en regard de l’indication appel direct; s’il veut appeler au poste central, pour demander la communication avec un autre abonné du réseau, il appuie sur le bouton correspondant à appel au bureau. Dans le premier cas, il envoie, par les deux fils à la fois, un courant d’une pile reliée à la terre qui arrive chez B et actionne la sonnerie de B par l’intermédiaire du relais, mais sans faire tomber les annonciateurs du poste C, qui, se trouvant branchés entre deux points du circuit où la force électromotrice est la même, ne sont traversés par aucun courant. Le poste A a donc appelé le poste B directement, sans l’intervention du bureau central. Le reste des communications entre ces deux postes s’établit alors à la manière ordinaire. |

|

Si, au contraire, le poste A appuie sur le bouton

appel au bureau, il intercale, par cette manœuvre, une pile

isolée dans le circuit métallique complet : le relais

placé en B n’est pas influencé par ce courant,

le poste B n’est donc pas dérangé, mais les annonciateurs

du poste C, branché en dérivation sur des points qui

ne sont plus au même potentiel, au même niveau électrique,

sont aussitôt traversés par un courant qui actionne

les guichets et les fait tomber. Le bureau central prévenu

établit aussitôt les communications nécessaires,

à la manière ordinaire. Ce que nous venons de dire pour les appels faits

par A, s’applique également, par simple raison de symétrie,

aux appels faits par B. Lorsque le bureau central a besoin d’appeler

à son tour le poste A ou le poste B, il le fait à

l’aide du courant fourni par une pile dont l’un des pôles

est à la terre, en ayant soin de s’assurer, au préalable,

que les deux postes A et B ne sont pas déjà en communication

entre eux, ce qu’il ignore, d’ailleurs, avant de faire

l’essai, puisque A et B peuvent s’interpeller à

volonté sans prévenir le bureau central. |

2 - LES POSTES MOBILES

MM. Berthon et Ader ont imaginé un système

de postes mobiles, dont les applications sont nombreuses à Paris.

Le but poursuivi par les inventeurs était d’imaginer un système

permettant de correspondre de plusieurs points d’une maison, en n’établissant

qu'une seule communication.

On place aux différents points d’une maison, une console renfermant

un téléphone magnétique récepteur et un transmetteur

Berthon du type que nous avons décrit. A chaque console correspond

une sonnerie ordinaire qui est actionnée du moment que l’on

accroche le poste téléphonique portatif .

L’appel se fait en poussant sur un petit bouton placé au bas

de la console (Fig 2). Dès que la personne qu’on a

appelée a répondu, on décroche le dit poste téléphonique

portatif et l’on place le bout du cordon de celui-ci, muni d’une

sorte de jack-knife (ordinairement un conjoncteur à 4 contacts),

dans une ouverture correspondante pratiquée dans le milieu de la

console.

De cette façon, la communication étant sur téléphone,

on peut correspondre.

3 - ABONNÉS MULTIPLES SUR UN MEME FIL

Ces mêmes inventeurs ont aussi combiné un

système permettant à plusieurs abonnés d’un

même immeuble de correspondre, au moyen d’un seul fil, avec

le bureau central.

Certains abonnés d’un même immeuble qui ne font pas

un usage très fréquent du téléphone peuvent

s’associer pour placer plusieurs postes sur un même fil. Ce

système ne permet, il est vrai, la communication que pour un seul

abonné à la fois, mais, en pratique, il est très

rare que les communications soient urgentes en même

temps, et le petit inconvénient résultant

de rares coïncidences est bien compensé par l’économie

résultant de la combinaison. Sans entrer dans les détails

techniques du système combiné par MM. Berthon et Ader, disons

qu’ils sont établis pour deux, quatre ou six abonnés.

Des dispositions fort ingénieuses font que le poste central ne

dérange jamais d’autre abonné que celui qui lui est

demandé par un correspondant ; de même, un abonné

quelconque peut appeler le poste central sans déranger aucun de

ses coabonnés ; enfin, dès que la ligne est occupée

par un des abonnés, tous les autres en sont aussitôt prévenus

par un signal optique qui indique la mise en liberté de la ligne,

dès que la conversation est terminée. On voit, par ces quelques

exemples, les efforts faits par la Société générale

des téléphones pour donner satisfaction, dans la mesure

du possible, aux exigences des abonnés, et résoudre les

problèmes souvent difficiles que lui imposent les circonstances.

Sans prétendre, comme Pangloss, que tout est pour le mieux dans

le meilleur des mondes, on peut dire cependant que la Société

sait mettre habilement à profit les enseignements d’une longue

expérience, et vaincre des difficultés devant lesquelles

reculerait la Société nouvelle et inexpérimentée

dont on nous a récemment menacés, dans le but de protester

contre un monopole de fait, monopole plus que justifié, dans

l’espèce, par la nature du service qui en est l’objet.

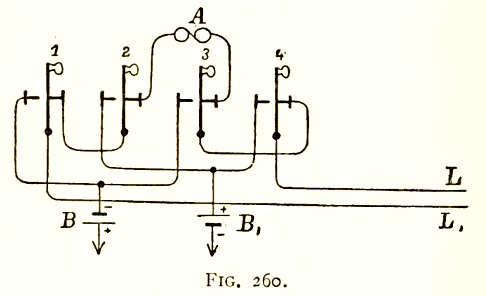

| Le système Ader

est adapté au circuit métallique de Paris, et

permet de placer quatre postes d'abonnés indépendants

sur un double circuit. Au repos, la ligne de boucle est complétée à la station centrale, mais est mise à la terre à mi-chemin entre les quatre abonnés. Lorsque l'opératrice du poste central veut appeler l'un ou l'autre des quatre abonnés, il débranche l'un des deux fils et envoie dans l'autre un courant positif ou négatif qui, selon la ligne choisie et le sens du courant, agit sur un des quatre relais Lorsqu'un abonné décroche son téléphone, la boucle devient complète, la terre est déconnectée et la conversation téléphonique peut suivre son cours régulier. Tout cela sera mieux compris au moyen des figures 260 et 261   La figure 260 représente les quatre boutons d'appel, i à 4, au poste central : A est l'annonciateur, qui entre en action lorsque l'un des quatre postes appelle, et après qu'un tel appel a été reçu, l'opérateur place son téléphone en circuit ; L et L' sont les deux fils de la boucle ou du circuit métallique ; B et B^ deux batteries d'appel Un courant arrivant par L traverse les boutons d'appel 4, 3, l'annonciateur A, les boutons d'appel 2 et I, et revient par l'orsque l'opérateur du poste central appuie sur le bouton d'appel i, un courant négatif est envoyé dans la ligne L' et L est déconnectée. En appuyant sur le bouton d'appel 2, un courant positif est envoyé dans L'. De la même manière des courants négatifs et positifs sont envoyés dans la ligne L par les boutons d'appel 3 et 4 respectivement. La figure 261 montre la combinaison des quatre postes d'abonnés, I à IV, dans le circuit métallique L l'. Chacune de ces stations est constituée d'un appareil microtéléphonique, signalé par le téléphone F, d'un interrupteur automatique u, d'un bouton-poussoir T, d'un annonciateur S, d'un relais polarisé R, d'une sonnerie d'appel W et d'une batterie locale d. Les quatre stations ont en outre un relais R' et une batterie B en commun. L'appel du poste central parcourt le circuit suivant : En appuyant sur le bouton i un courant négatif traverse L', et traverse d'abord tous les interrupteurs automatiques U et appuie sur les boutons T des quatre postes d'abonnés par le fil d, puis il passe par les relais R des deux Stations I et II, puis, par l'intermédiaire de Q et de l'armature du relais R', il va à la masse. Des relais R des deux postes I et II, celui du poste I répond aux courants négatifs, l'autre aux courants positifs ; à la station I le circuit de la batterie locale b est donc fermé, et la station est appelée. Lorsque l'opérateur de la centrale appuie sur le bouton 2, le courant parcourt exactement le même chemin ; mais il est positif, et actionne par conséquent le relais de la station II, et non l'autre. En appuyant sur les boutons 3 et 4 du poste central, des courants négatifs ou positifs sont envoyés dans la ligne L, traversent les relais des postes des abonnés III et IV et reviennent par Q à la terre. Le courant négatif actionne le relais du poste III, le courant positif celui du poste IV. Lorsqu'un de ces abonnés, disons III, est appelé, il décroche son téléphone et modifie ainsi complètement les connexions. Tout d'abord, un contact est établi entre le pôle positif de la batterie B et la plaque inférieure de l'interrupteur automatique, et par ce contact un courant provenant de la batterie traverse les quatre indicateurs S. Un double objectif est atteint par ce courant : D'une part l'armature R' est attirée, et la mise à la terre du système est interrompue ; par contre tous les annonciateurs qui montraient à l'origine un disque avec l'inscription « libre » (désengagé), exhibent maintenant un disque avec l'inscription « occupe » (engagé). Le bouclage est complet sans terre de chaque côté. Le courant arrivant du poste central par L passe par les quatre relais, les interrupteurs automatiques U, et le fil v des postes T et II , téléphone F du poste III , fil d entre III et IV , bouton T et interrupteur U du poste IV , et renvoie 'Arough l' à la gare centrale Il est impossible d'entendre la conversation, car si un autre abonné, par exemple II, décrochait son téléphone, le circuit serait rompu entre T et U de la station III. Lorsque la conversation est terminée et que le téléphone est de nouveau suspendu, tous reviennent à l'état de repos. Les annonciateurs affichent à nouveau le disque marqué « libre », et Q est de nouveau connecté à la terre. Lorsqu'un des abonnés appuie sur son bouton d'appel T, le courant positif de la batterie B passe par les fils d, et les boutons T et fait passer u dans L', et revient directement par S au pôle négatif de B. Les relais R et les avertisseurs s sont polarisés, mais ils n'ont pas d'électro-aimant ; une bobine très plate se déplaçant entre les pôles d'un aimant très puissant remplace l'électro-aimant. Selon le sens du courant cette bobine est attirée par l'un ou l'autre pôle, et ferme le circuit de la pile b, ou change le disque de l'annonciateur S Cette bobine sans noyau de fer présente de grands avantages par rapport à un électro-aimant polarisé, d'autant qu'il n'y a pas à craindre d'inversion de polarité, ni des courants trop forts, ni des décharges atmosphériques. Le fonctionnement du système Ader est des plus simples : chaque abonné effectue sa communication comme s'il était le seul dans le circuit ; à la gare centrale également, aucune complication ne survient et une conversation secrète est assurée. Par contre, quelques inconvénients doivent être mentionnés : les abonnés restants d'une même ligne ne peuvent pas converser ensemble lorsqu'un abonné converse avec la station centrale ou un autre abonné au-delà de celle-ci ; et les autres abonnés peuvent perturber la conversation en appuyant sur leurs boutons ou en décrochant leur téléphone. Enfin, la communication entre les quatre abonnés nécessite de six à huit fils ; l'application du système doit donc, par souci d'économie, être limitée au cas où les quatre abonnés se trouvent dans le même bâtiment. M. Elsasser a réussi à surmonter le deuxième inconvénient, mais en sacrifiant la simplicité des connexions, et comme cet inconvénient n'a pas une très grande importance pratique, il semble douteux que ces modifications remplacent la disposition originale d'Ader. |