GEC et le Rural Automatic Exchange (RAX),

Dans le cas de la Grande-Bretagne et de la Belgique,

les entreprises locales de téléphonie effectuaient un

travail de développement utile qui remontait jusqu'à la

société mère aux Etats-Unis.

L’une d’elle General Electric

Company développe le RAX, Rural Automatic

Exchange. Il s'agissait d'un petit central téléphonique

d'échange autonome dans un bâtiment transportable qui pouvait

être utilisé pour automatiser rapidement les zones rurales.

GEC, le principal producteur britannique de « tout ce qui

est électrique », avait commencé à s'intéresser

aux équipements de télécommunications au début

du XXe siècle avec des équipements fabriqués à

Peel Works à Manchester, mais c'est avec l'embauche d'un Américain,

Merritt Scott Conner, vers 1909, qu'ils ont vraiment commencé

à se concentrer sur la téléphonie et à mettre

à jour leur gamme de produits. Cela a conduit GEC à former

la Peel-Conner Company et c'est en 1915 que Conner a suggéré

qu'un site à Stoke à Coventry constituerait une base appropriée

pour une nouvelle usine de téléphones.

Après la Première Guerre mondiale, GEC

a développé le site de Coventry, a liquidé

la Peel-Conner Company et a rebaptisé tous les produits sous

le nom de GEC.

En 1923, Conner est retourné aux États-Unis. GEC a bénéficié

de la croissance de la téléphonie et des investissements

réalisés par le GPO, qui dirigeait alors le réseau

de télécommunications du Royaume-Uni, à la fois

dans les appareils téléphoniques et dans les équipements

de central par le biais des « accords de fourniture en gros ».

GEC s'était étendu sur le site de Coventry et pendant

les années de guerre, alors qu'elle fabriquait des équipements

radio vitaux, sa présence dans la ville s'est encore accrue.

La longue et complexe saga de l'histoire de l'activité de télécommunications

de GEC a fait qu'en fin de compte, le site des travaux ici impliquait

à la fois Ericsson et Telent qui ont quitté le site de

Stoke au début du XIX siècle .

Coventry

Coventry

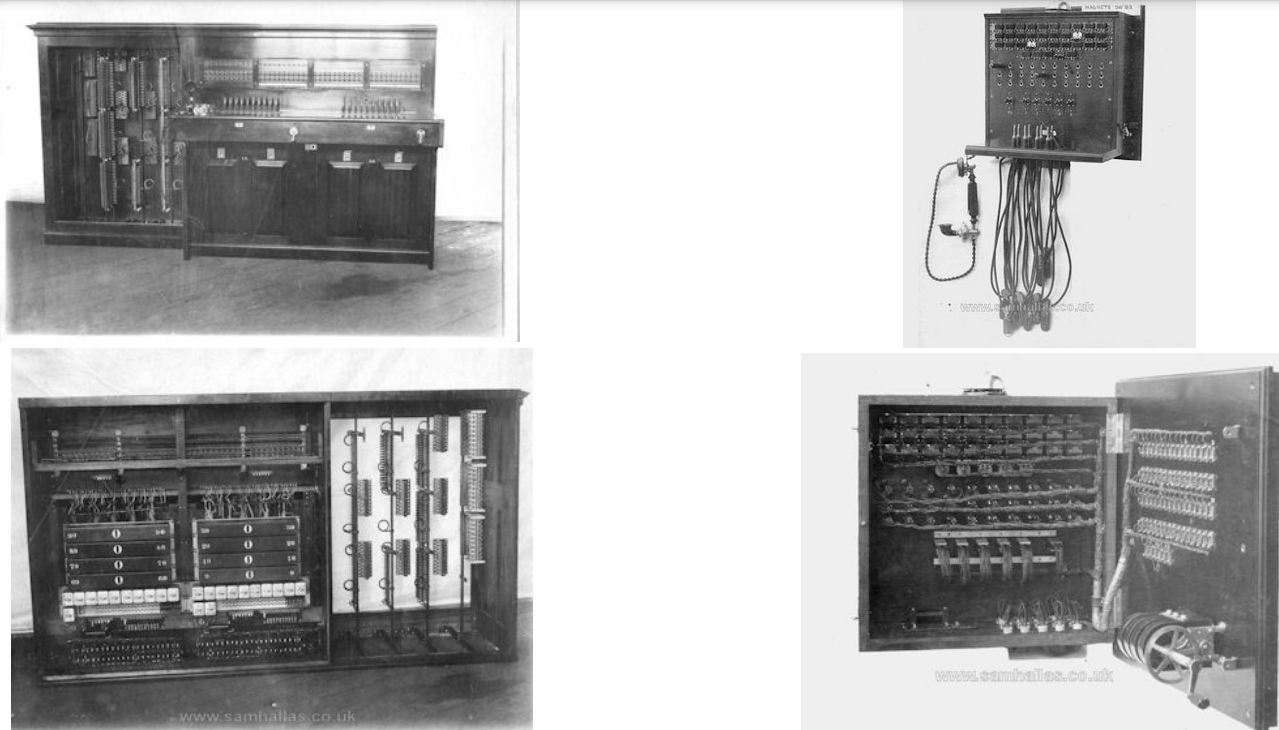

Les premières expériences de centraux

automatiques ruraux ont eu lieu dès 1915, et d'autres

installations de « centraux de village », conçus

par la société Automatic

Telephone Manufacturing Company A.T.M.

Co. et Siemens Bros., ont eu lieu au cours des années

1921-1924.

Le premier central automatique rural (RAX) de ce pays a été

mis en service le 24 octobre 1921 à Ramsey, dans

le Huntingdonshire, dans la région téléphonique

de Peterborough en Grande Bretagne. Il s'agissait d'un central à

commutateurs de type Strowger de 40 lignes,

fourni par Siemens.

Il s'agissait du premier d'une série d'essais d'équipements

de central destinés à améliorer le service téléphonique

aux abonnés ruraux. Les zones rurales étaient jusqu'à

présent desservies par de petits centraux manuels surveillés

par des opérateurs ou opératrices. Ces centraux comptant

moins de 20 abonnés ne fournissaient généralement

pas de service la nuit ou le dimanche, ce qui constituait un inconvénient

évident.

General Electric Company

(GEC) faisait partie du « cercle » de quatre

(plus tard cinq) sociétés fournissant à La Poste

Britanique (GPO) des centraux téléphoniques automatiques

Strowger (appelés « Step-by-Step » ou SXS) utilisés

des années 1920 aux années 1960.

La Poste Britanique a finalement aussi opté pour un central automatique

de 100 lignes conçu par General

Electric Company pour les zones rurales, connu sous

le nom de RAX n° 5 en 1929.

Comptant généralement entre 50 et 200 lignes, il a été

développé par les bureaux de poste britanniques et australiens

en collaboration avec le titulaire de licence britannique ATM d'Automatic

Electric qui a trouvé des marchés dans le monde entier.

Dans les années 1920, des centraux automatiques plus petits,

installés dans des bâtiments spécialement conçus,

ont été utilisés dans les zones rurales. Ils étaient

indispensables dans les régions où le téléphoniste

en place était sur le point de partir à la retraite et

où personne ne pouvait prendre la relève du central manuel.

De nombreuses zones rurales étaient parsemées de ces petits

bâtiments en métal ou en bois. Le terme britannique pour

ces bâtiments était RAX (Rural Automatic Exchange).

Dans de nombreux cas, la campagne environnante était automatisée

bien avant le central urbain le plus proche auquel ils étaient

reliés.

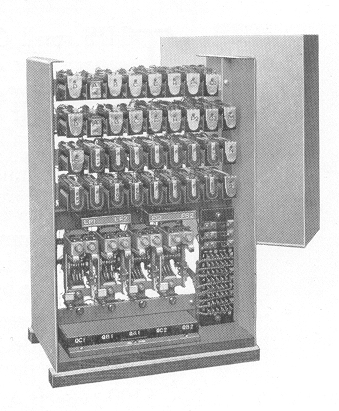

Un modèle GEC plus grand avec 200 lignes, connu sous le nom de

RAX n° 6, a été introduit en 1931 et des unités

encore plus grandes avec plus de fonctionnalités ont été

adoptées en 1937. Ces centraux plus grands étaient adaptés

à la fois aux zones rurales et urbaines et disposaient de fonctionnalités

permettant de composer et de recevoir des appels depuis les centraux

principaux. Le concept de construction unitaire ayant été

adopté, ce qui permettait d'agrandir le central par l'ajout d'armoires

supplémentaires, ces postes furent connus sous le nom de UAX

(Unit Automatic Exchange) n° 12, 13 et 14. La Poste était

désormais en mesure de fournir aux communautés rurales

un service téléphonique aussi bon que celui fourni aux

abonnés urbains.

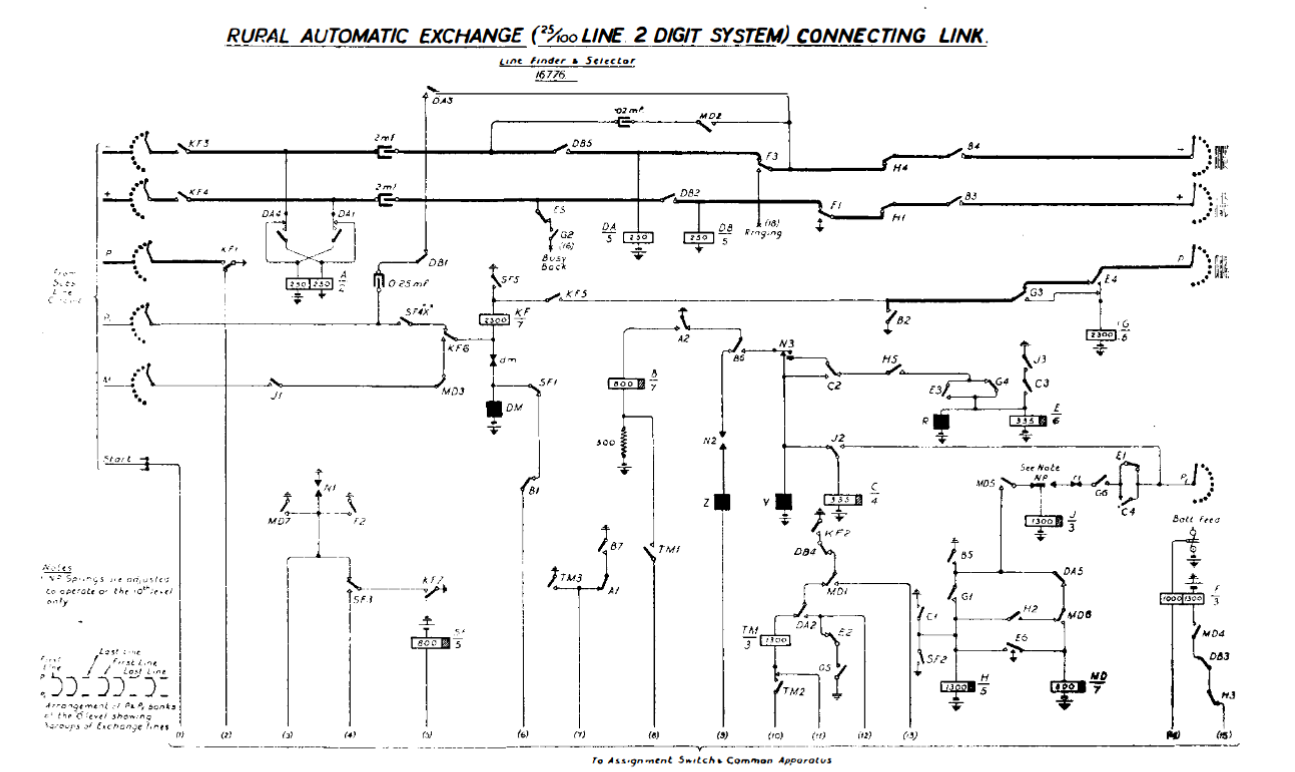

Il est nécessaire de composer deux chiffres pour tous les appels,

locaux et de jonction, et quatre liaisons de connexion sont fournies

dans chaque unité. Chaque liaison se compose d'un chercheur de

ligne à 25 points (commutateur de ligne rotatif sans homing)

et d'un sélecteur à deux mouvements de type Strowger.

Les lignes d'abonné et de jonction sont connectées aux

banques de chercheurs de ligne et également aux banques de sélecteurs.

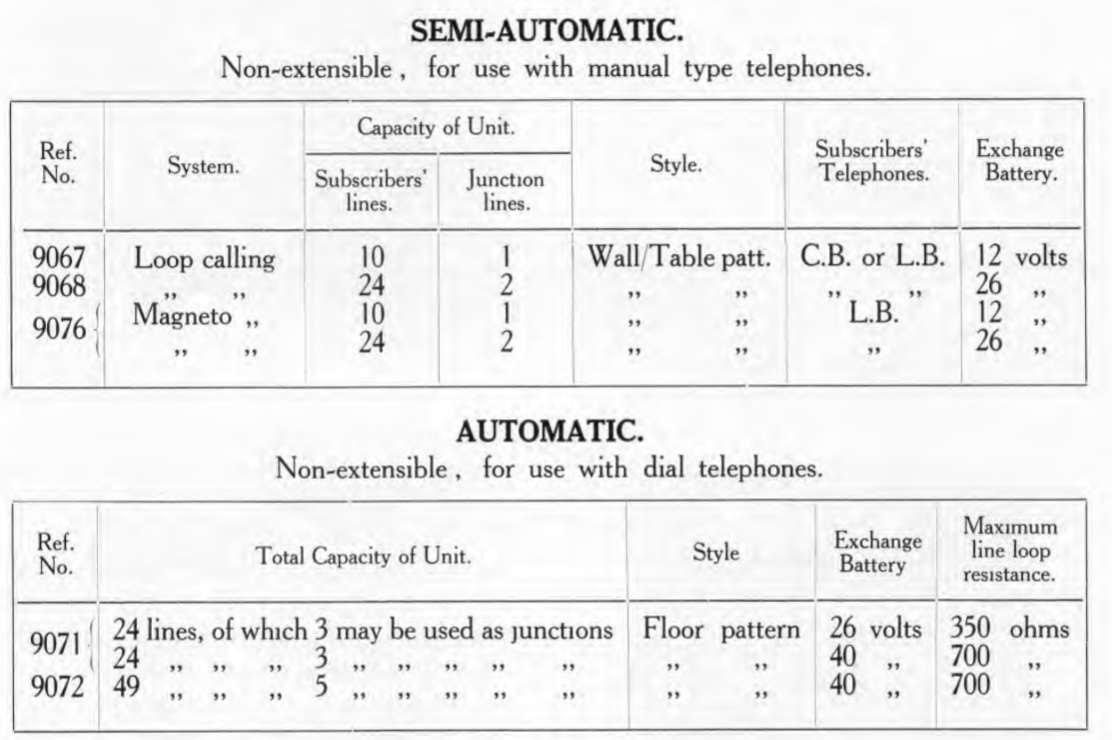

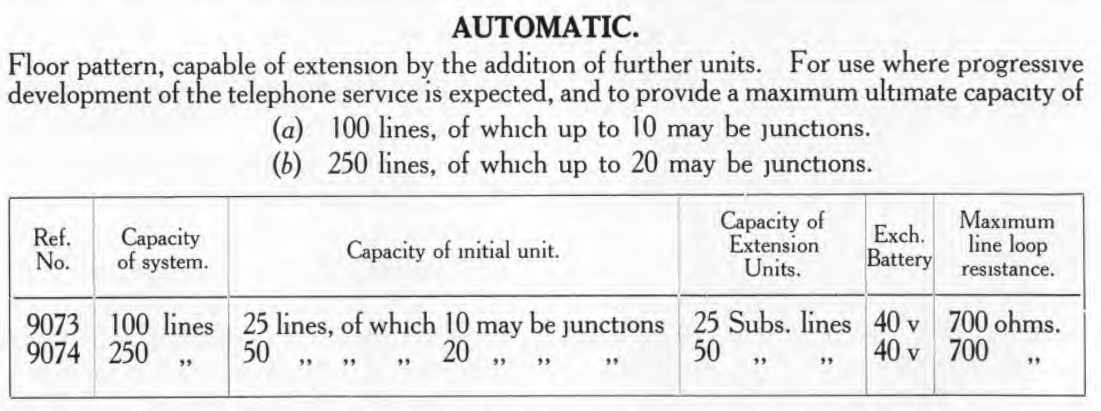

La première application à grande échelle de la téléphonie automatique dans les zones rurales n'a eu lieu qu'en 1929, lorsque la Poste a introduit son premier équipement de central automatique rural standard, sous le nom de R.A.X. No. 5.23 La désignation de central automatique rural (R.A.X.) a été ultérieurement changée en central automatique unitaire (U.A.X.) pour éviter toute objection éventuelle de la part des communautés qui ne se considéraient pas comme rurales. Le premier du nouveau type de central automatique rural RAX n° 5 a été ouvert à Haynes (Bedfordshire) le 4 février 1929.

sommaire

Principe de fonctionnement

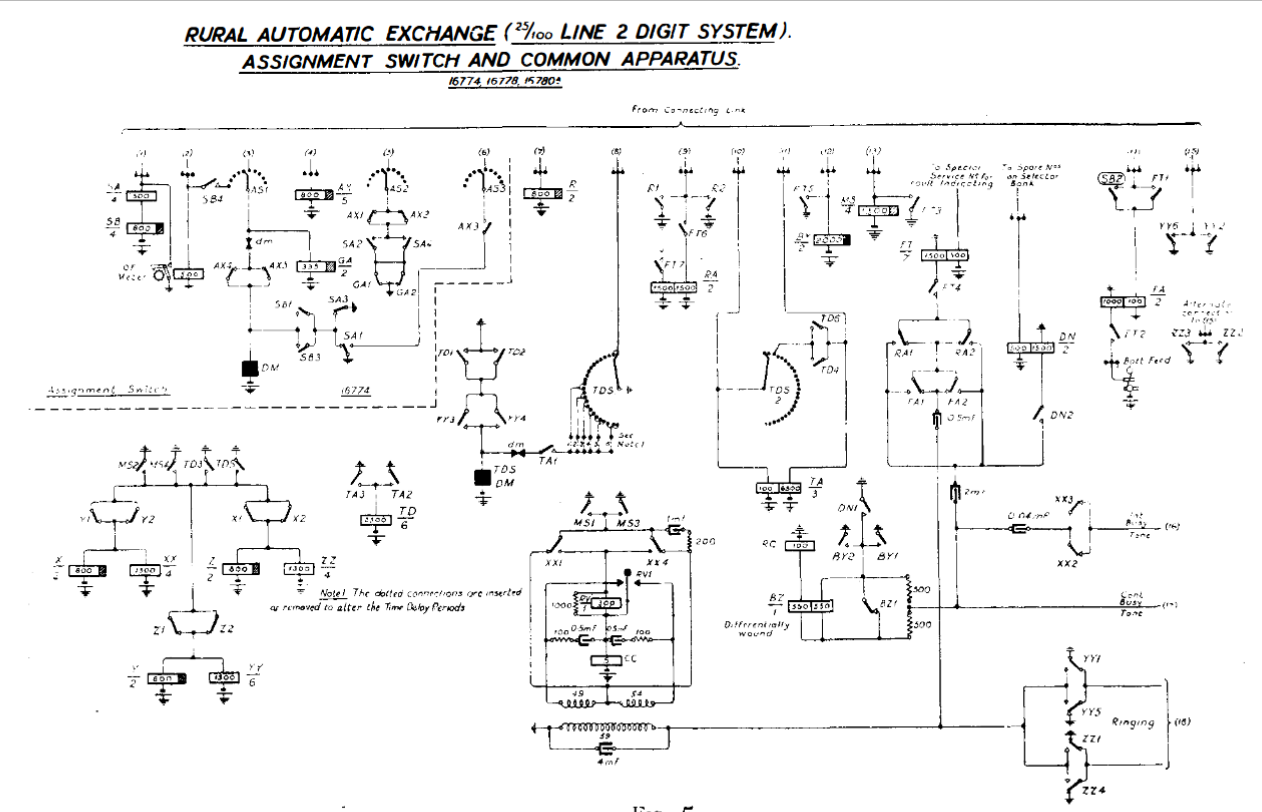

Lorsqu'un appel est émis par un abonné qui décroche

le combiné, un commutateur d'affectation sélectionne une

liaison de connexion désengagée et les (sélécteurs)

essuie-glaces du détecteur de ligne tournent jusqu'à ce

qu'ils s'arrêtent sur les contacts de banque de la ligne appelante,

qui est maintenant connectée au sélecteur correspondant.

Les deux trains d'impulsions sont ensuite reçus par le sélecteur

qui se dirige vers la ligne requise et la sonnerie est envoyée

à l'appelé, la sonnerie étant transmise à

l'appelant. Lorsque l'abonné appelé répond, la

sonnerie est automatiquement coupée et le compteur associé

à la ligne appelante est actionné. Une fois la conversation

terminée, l'ensemble des appareils est remis en fonctionnement

normal par l'appelant qui remplace le combiné. Pour les appels

entrants de jonction, le fonctionnement de l'appareil est exactement

le même que pour l'appel local décrit ci-dessus. Le nombre

maximum de jonctions est de dix et des groupes de contacts bancaires

consécutifs au niveau " 0 " du sélecteur peuvent

être attribués à des groupes de jonctions vers divers

centraux distants. Par exemple, deux centraux différents peuvent

être atteints en composant " 01 " (trois jonctions)

et " 04 " (sept jonctions).

Le deuxième chiffre fait tourner les curseurs du sélecteur

vers la première ligne de jonction vers le central requis et

si cette ligne est occupée, les curseurs tournent jusqu'à

ce qu'une ligne libre vers ce central soit trouvée.

Le courant de sonnerie est ensuite transmis pour actionner un signal

au central principal. La mesure n'est pas efficace sur les appels établis

via ces jonctions.

En plus de la tonalité de sonnerie mentionnée précédemment,

les tonalités habituelles " occupé " et "

numéro introuvable sont fournies.

Des instruments de collecte de pièces peuvent être utilisés

et pour permettre à un opérateur de central distant de

faire la distinction entre ces derniers et les appels des abonnés

ordinaires, une tonalité distinctive est transmise sur les jonctions

lorsque les appels sont émis à partir d'une station de

collecte de pièces.

Étant essentiellement conçu pour le service dans les régions

éloignées Dans les districts où des soins spécialisés

ne peuvent pas être fournis de manière économique,

il était évident que de nombreuses caractéristiques

spéciales devraient être incluses dans le R.A.X. et, au

cours des étapes expérimentales, toutes les conditions

possibles ont été prises en compte.

LE NOUVEAU TYPE INTRODUIT PAR LA POSTE BRITANNIQUE.

Fig 1

(1) Il y a plusieurs années, le ministère a installé

plusieurs centraux automatiques « villageois ». Ceux-ci

étaient de différents types afin de pouvoir acquérir

de l'expérience quant à la faisabilité de l'utilisation

d'installations automatiques dans des zones où seule une attention

limitée pouvait être accordée. Plusieurs de ces

premiers centraux fournissent toujours un bon service et les autres

ont été convertis en centraux satellites.

(2) Hormis les quelques centraux mentionnés ci-dessus, le Ministère

n'a fait aucune tentative sérieuse pour introduire le fonctionnement

automatique dans les zones rurales jusqu'à ce que l'on envisagea

le développement d'appareils sous forme d'"unités",

permettant ainsi de répondre aux besoins d'un petit nombre d'abonnés

au départ et d'ajouter des unités supplémentaires

en fonction des besoins de la croissance ultérieure.

(3) Les principales raisons qui ont conduit à reconsidérer

la question étaient les suivantes : -

(a) La difficulté croissante d'obtenir des opérateurs

de garde pour les centraux manuels ruraux et les dépenses constantes

entraînées par le déplacement de ces centraux vers

d'autres locaux en raison du problème de fonctionnement.

(b) La demande croissante d'un service continu tout au long de la nuit

comme de la journée.

(c) L'introduction générale du fonctionnement automatique

dans les centraux les plus importants, conduisant ainsi à la

désirabilité de normaliser le fonctionnement automatique

pour toutes les tailles de centraux.

(d) L'amélioration considérable de la conception des installations

automatiques et la réduction conséquente de la responsabilité

en cas de panne semblaient rendre plus réalisable la proposition

de laisser les commutateurs automatiques sans surveillance pendant des

périodes considérables.

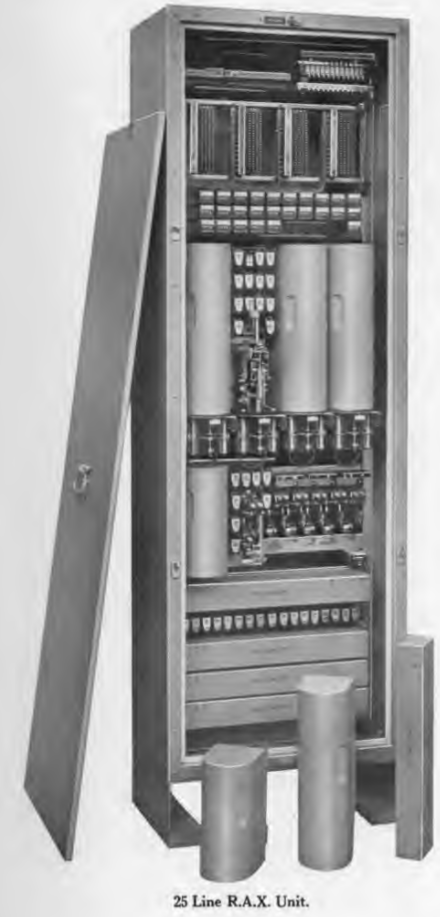

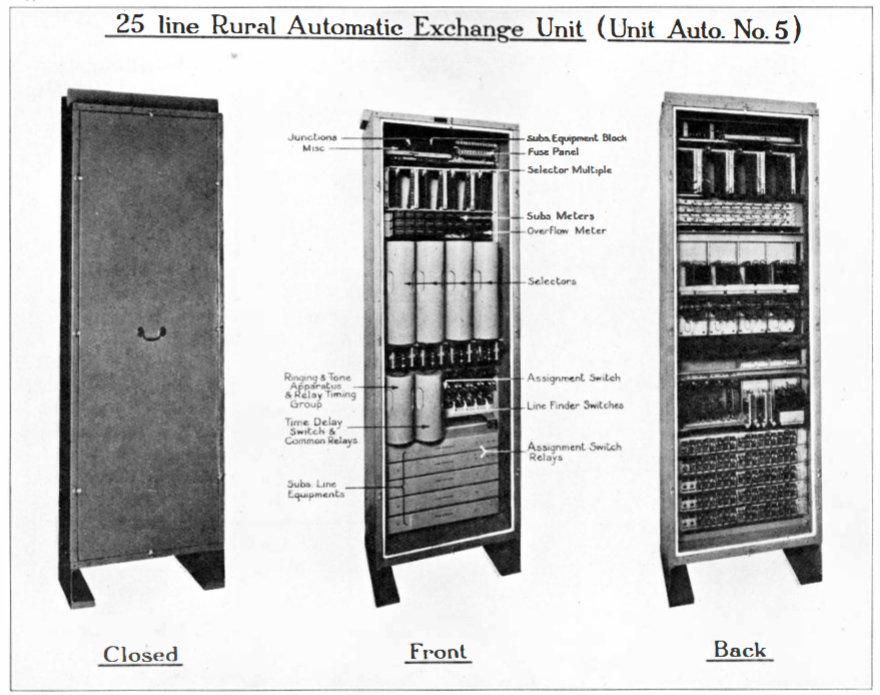

(4) Unité R.A.X. - Cet équipement est connu sous le nom

de « unité Auto n° 5 » (voir Fig. I) et présente

les caractéristiques suivantes :

(a) L'unité se présente sous forme d'armoire, mesurant

6 pieds 3 pouces de haut x 2 pieds de large x r pieds 3 pouces de profondeur,

et est fermée à l'avant et à l'arrière par

des portes en tôle espacées d'air se fermant sur du feutre.

Chaque unité a une capacité de 25 lignes (abonnés

et jonctions) et un maximum de quatre unités peuvent être

installées dans un central.

Des jonctions, selon les besoins, sont fournies aux centraux éloignés,

la terminaison étant sur un tableau manuel.

(b) L'équipement est conçu pour fonctionner à partir

de cellules secondaires avec une plage de tension de 46 à 52

volts et une plage de numérotation de 7 à 14 .P.S.

Des téléphones automatiques standard, avec conversation

sur batterie centrale, sont installés dans les locaux des abonnés.

(c) Des tonalités « Occupé », « Sonnerie

» et « N.U. » sont fournies.

( d) Comptage automatique des appels locaux

(e) Fonctionnement de la boîte à pièces et fourniture

d'une tonalité de boîte à pièces distinctive

à l'opérateur du central parent.

(f) Signal de surveillance sur appel de jonction, dans les deux sens,

contrôlé par le crochet commutateur de l'abonné

R.A.X.

(g) La libération forcée est appliquée en 12 à

25 secondes à un sélecteur détenu par un abonné

qui n'a pas composé ou qui n'a composé qu'un seul chiffre.

(h) Afin d'éviter le gaspillage de la batterie en cas de boucle

permanente ou de conditions équivalentes, l'équipement

est agencé de telle sorte qu'après un intervalle de 15

à 30 secondes, l'équipement d'appel de l'abonné

est coupé et le défaut maintenu sur un relais à

haute résistance. Si l'abonné remplace le récepteur,

ou en cas de problème de ligne, le défaut disparaît,

le circuit est rétabli en fonctionnement normal.

(i) Aucune alarme n'est fournie, mais l'opérateur du central

parent peut, en composant le " 99 ", vérifier les conditions

au R.A.X.

&(i) Signal de sonnerie inversé, lorsque le récepteur

est remis en marche ou en cas de problème de ligne, le défaut

disparaît et le circuit est rétabli en fonctionnement normal.

&(ii) Aucune alarme n'est fournie, mais l'opérateur du central

parent peut, en composant le " 99 ", vérifier les conditions

au R.A.X.

&(iii) Signal de sonnerie inversé, lorsqu'il est reçu,

l'indication est que la sonnerie a échoué ou que la jonction

est hors service.

(5) Certaines fonctionnalités, non considérées

comme essentielles, n'ont pas été prises en charge :

(a) Tonalité de numérotation.

(b) Fonctionnement de la ligne partagée.

(c) Fonctionnalités de ligne interdite.

(d) Offre de ligne et mise en attente de l'opérateur.

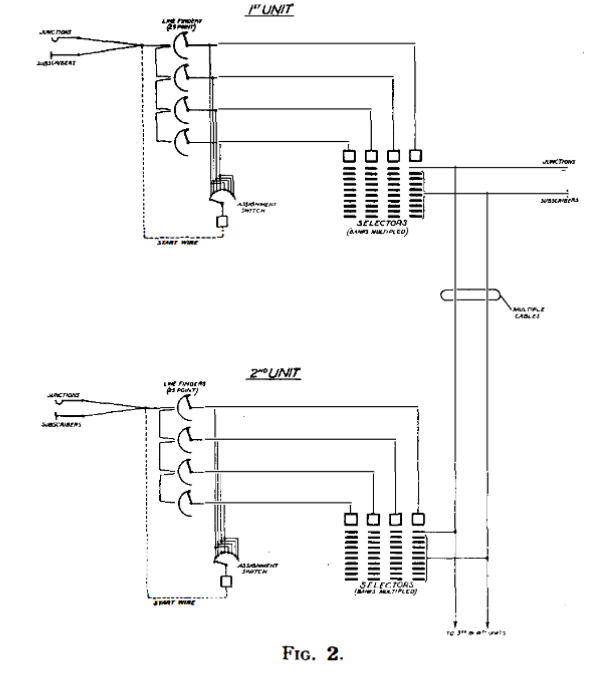

(6) Le schéma de jonction est illustré à la Fig.

2.

Tous les appels, qu'ils soient de jonction ou locaux, sont effectués

par la composition de deux chiffres, les connexions pour les appels

d'abonnés et de jonction étant effectuées au moyen

de « liens de connexion », dont quatre sont installés

dans chaque unité. Chaque « lien de connexion » se

compose d'un détecteur de ligne (un commutateur de ligne rotatif

sans homing) associé à un sélecteur à 2

mouvements du type Strowger.

Un « commutateur d'affectation » attribue les liens de connexion

dans l'ordre consécutif au fur et à mesure que les appels

sont émis. Normalement, les curseurs de ce commutateur se trouvent

sur les contacts d'un lien de connexion désengagé et ce

lien est saisi par l'appel suivant. Le commutateur d'affectation est

alors déplacé vers le lien libre suivant.

Les lignes d'abonnés et de jonction sont connectées aux

bancs des détecteurs de lignes et sont également multipliées

sur les bancs des sélecteurs.

Lorsqu'un appel est émis, le détecteur de lignes de la

liaison de connexion est mis en marche et ses curseurs sont tournés

jusqu'à ce qu'ils atteignent les contacts de banc associés

à la ligne appelante sur lesquels ils s'arrêtent. Le sélecteur

de la liaison de connexion est ainsi connecté via le détecteur

de lignes à la ligne appelante et reçoit les deux trains

d'impulsions du cadran de l'appelant. Le sélecteur est déplacé

jusqu'au numéro composé, la sonnerie est automatiquement

appliquée et coupée lorsque l'appelé répond.

La numérotation a lieu sur les appels locaux lorsque l'abonné

appelé décroche le combiné.

Tous les appareils reviennent à la normale lorsque l'appelant

raccroche le combiné.

(7) Le système de numérotation est organisé de

telle sorte que les niveaux 1 à 9 des sélecteurs soient

utilisés pour les lignes d'abonnés. Lorsqu'un central

constitué d'une seule unité est ouvert, les numéros

des abonnés commencent au niveau 2 et continuent à mesure

que d'autres unités sont ajoutées au niveau CJ, le niveau

1 étant le dernier niveau à être mis en service.

Le niveau 0 est réservé aux jonctions dans tous les cas.

Des jonctions vers plusieurs centraux peuvent être fournies. S'il

n'y a qu'un seul groupe de jonctions sortantes, le numéro à

composer serait " 01 ". S'il y a deux groupes, le deuxième

sera appelé en composant, par exemple, " 05 ".

Remarque : lorsqu'une ligne est connectée à ce circuit,

Emth est déconnecté et des connexions en pointillés

sont établies.

Fig 4

Fig 5

Le nombre total de terminaisons de jonction sortantes

ne peut pas dépasser dix. Comme des jonctions vers plus d'un

central peuvent être prévues, plusieurs petits groupes

de jonctions peuvent être pris en charge, chaque groupe étant

terminé sur un groupe de contacts de banque consécutifs.

Lorsque le deuxième chiffre du numéro de jonction a été

composé, un circuit de pas automatique est mis en service au

niveau 0, ce qui provoque l'activation des curseurs de sélection

si la première jonction vers le central requis est occupée.

Cette activation automatique continue tant que les curseurs de sélection

rencontrent des jonctions occupées jusqu'à ce que la dernière

ligne vers le central requis soit atteinte. Si celle-ci est occupée,

la tonalité d'occupation est renvoyée à l'appelant.

Les jonctions et les abonnés sont équipés d'appareils

d'appel similaires de sorte que le fonctionnement de l'appareil lors

d'un appel de jonction entrant est le même que dans le cas d'un

appel d'abonné.

(9) Dans les cas où le central automatique rural n'a de jonctions

que vers un seul central, ce central est appelé central parent.

Dans les cas où le central rural a des jonctions avec plus d'un

central, le central qui gère la jonction indirecte et le trafic

principal est appelé central parent.

Deux centraux automatiques ruraux ne peuvent pas fonctionner directement

l'un avec l'autre, mais un central manuel peut accéder à

un autre « par l'intermédiaire d'un central automatique

rural.»

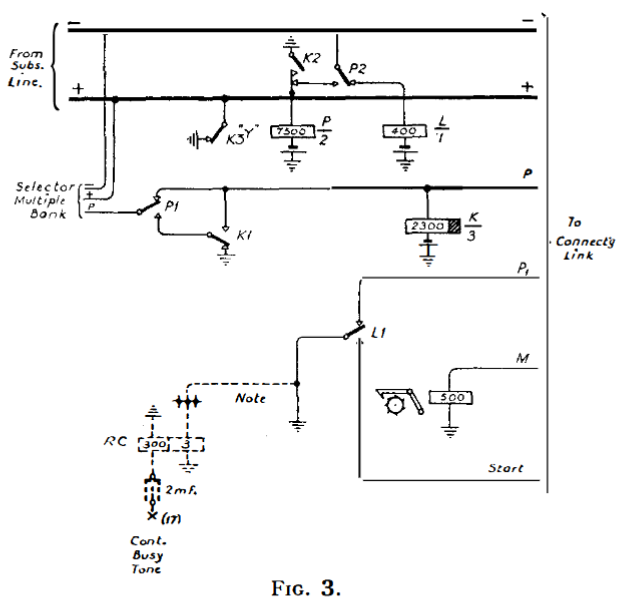

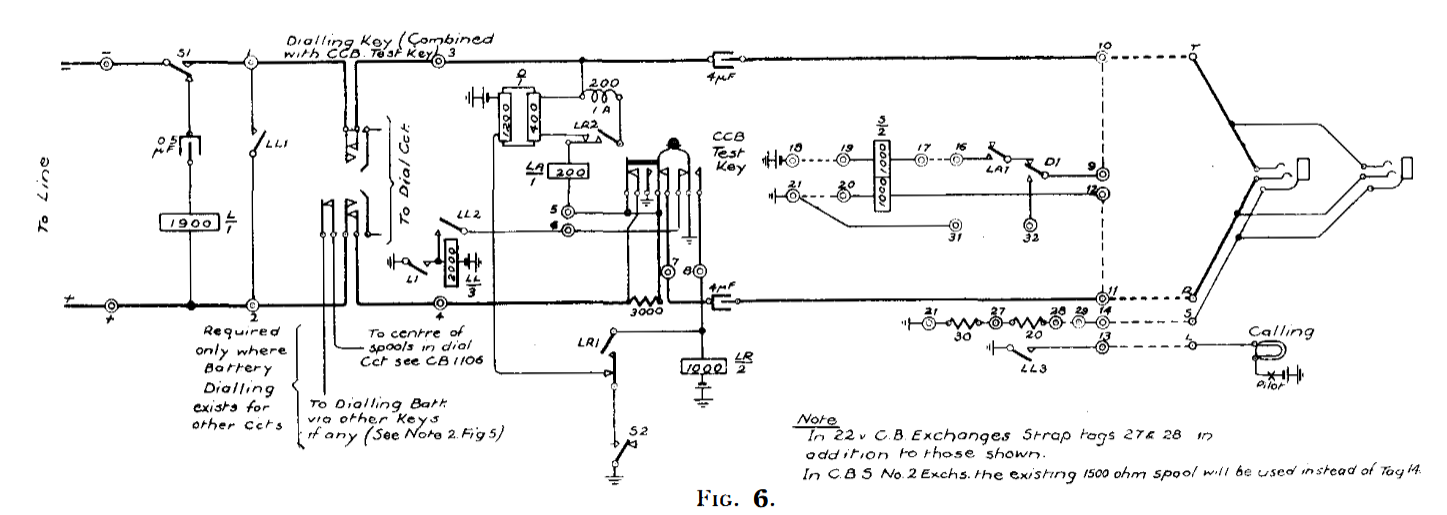

(9) Les figures 3, 4 et 5 montrent les circuits de l'appareil automatique

qui constitue l'unité, et la figure 6 donne un exemple typique

de l'appareil auxiliaire qui doit être installé dans la

terminaison de jonction sur le panneau manuel du central parent. Une

brève description du fonctionnement du circuit est donnée

en annexe de cet article.

(10) Centrale électrique. -

Une petite centrale électrique comprenant deux ensembles de cellules

secondaires de 25 à 40 ampères-heure, un panneau d'alimentation

et des moyens de charge est fournie. Lorsqu'une alimentation électrique

publique est disponible, un Dynamotor ou un redresseur Tungar est installé,

selon que l'alimentation est en courant continu ou alternatif. Si l'alimentation

publique n'est pas disponible, on installe un ensemble de charge à

essence et à électricité. Dans tous les cas, l'installation

est agencée de telle sorte que la charge cesse automatiquement

lorsqu'un nombre prédéterminé d'ampères-heures

a été introduit dans les cellules : il n'est donc pas

nécessaire de faire attention pendant la charge.

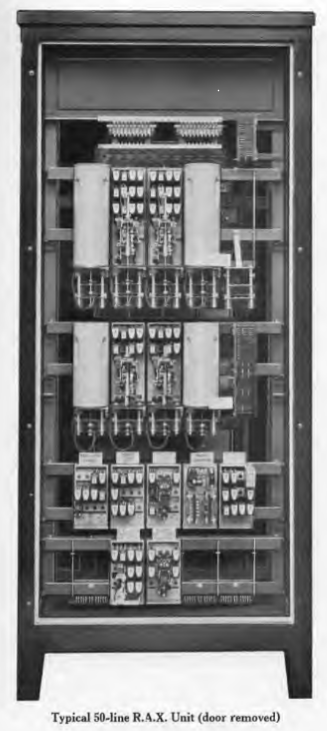

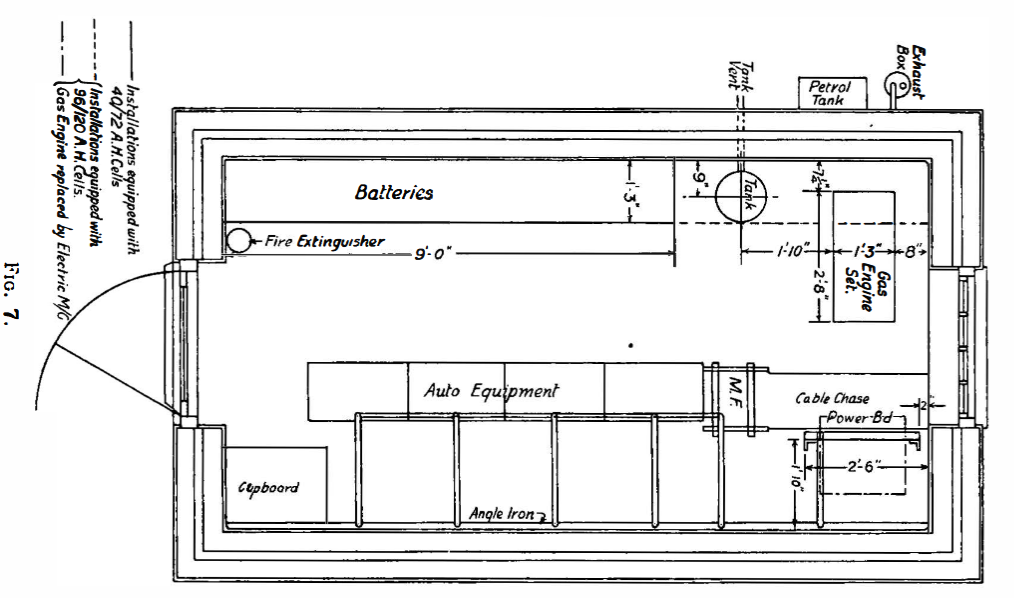

(11) Disposition. - Une disposition typique est donnée à

la figure 7, qui montre quatre unités de 25 lignes assemblées,

avec un petit MDF. En relation avec ce dernier, une tranchée

de câbles est prévue pour les câbles souterrains

d'entrée.

(12) Installation extérieure. - L'installation extérieure

est fournie conformément à la pratique standard habituelle

du Ministère. La résistance limite pour les jonctions

est de 1 200 ohms. En ce qui concerne la résistance d'isolement

sur les lignes d'abonnés et de jonction, il a été

reconnu que la construction à fil ouvert était concernée

et par conséquent l'équipement automatique a été

conçu pour permettre une résistance d'isolement de 20

000 ohms sur l'une ou l'autre ligne à la terre ou entre les lignes

positive et négative. Le relais à haute résistance

qui maintient une ligne dans des conditions de P.L. (voir paragraphe

4 h) ne conserve pas jusqu'à ce que la résistance d'isolement

diminue à environ 1 000 ohms.

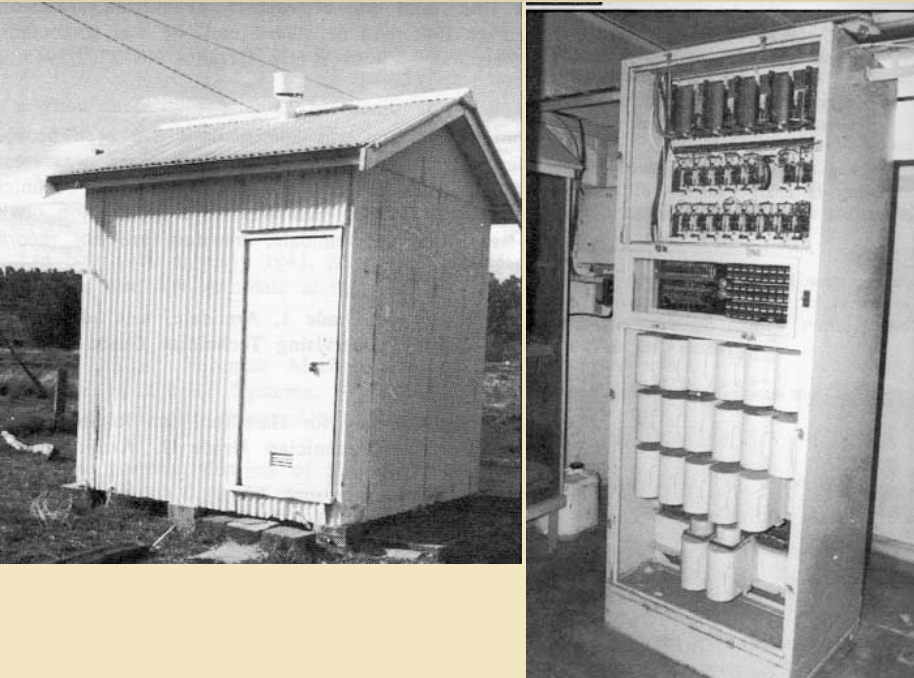

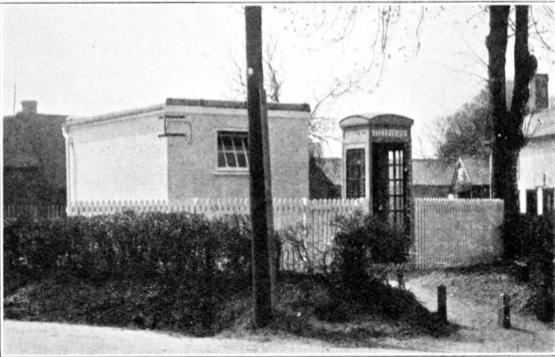

(13) Bâtiment et sécurité - L'ensemble de l'équipement

d'échange pour un ensemble de lignes de bus est logé dans

un bâtiment sans prétention (voir la figure 8) ayant des

dimensions intérieures de 14 pieds x 7 pieds x 6 pieds 8 pouces

de hauteur. Un site mesurant 60 pieds x 20 pieds est spécifié

afin de permettre une extension future en cas de croissance anormale

lorsqu'une unité de bâtiment supplémentaire serait

érigée, en bout de celle existante, et que toutes les

modifications nécessaires à l'installation seraient effectuées.

Fig

8

Fig

8

Le bâtiment est construit avec des murs creux pour empêcher

les changements rapides de température et ceci, avec l'exploit

de deux ventilateurs à air en tôle montés sur l'unité

automatique, est destiné à répondre à la

nécessité de chauffer le bâtiment.

Un kiosque téléphonique contenant une

boîte à pièces prépayée sera généralement

installé sur le site du central, les appels locaux étant

obtenus de manière automatique et les appels de jonction via

le central principal.

L'occasion est saisie pour rendre l'extérieur du bâtiment

et le site conformes aux aménagements de la localité,

en prévoyant un modeste jardin, une haie de troènes, des

rosiers grimpants, un terrain gazonné, etc.

Conclusion. Le premier du nouveau type de central automatique

rural a été ouvert à Haynes (Bedfordshire)

le 4 février 1929, et depuis lors, dix centraux supplémentaires

ont été ouverts. Malgré des conditions très

rigoureuses cet hiver et une température inférieure à

zéro dans au moins un des centraux, l'appareil a fonctionné

de manière satisfaisante et semble justifier les attentes.

Le Ministère a l'intention de construire des centraux automatiques

ruraux dans les zones où il y a au moins huit abonnés.

On peut donc dire à juste titre qu'un effort est fait pour fournir

des installations téléphoniques dans les zones rurales

peu peuplées. On espère que l'expérience sera un

succès et contribuera à l'éducation de la nation

en vue de l'acquisition de « l'habitude du téléphone

».

ANNEXE. FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT.

La description suivante indique les fonctions et le fonctionnement des

principaux éléments de l'équipement pour les différents

types d'appels qu'il doit traiter.

(1) Appel local - abonné appelé libre. -

Lorsqu'un abonné retire le récepteur, le relais L (Fig.

3) fonctionne et met à la terre le fil de "démarrage"

des relais de commutation d'affectation SA et SB (Fig. 5). Le relais

SF de la liaison de connexion (Fig. 4) sur laquelle se trouve le commutateur

est actionné via SA2 et relie l'aimant du détecteur de

ligne au curseur Pr de ce dernier commutateur. Tous les contacts de

la banque Pr, à l'exception de celui de la ligne appelante, sont

mis à la terre via les contacts Li de repos, de sorte que les

curseurs tournent (à condition qu'ils ne soient pas sur la ligne

appelante) et s'arrêtent lorsque la ligne appelante est atteinte.

L'absence de terre 011 de ce contact Pr permet également au relais

KF de fonctionner et l'abonné est commuté sur le relais

A. La terre par KF1 et le contact de la batterie P met en contact le

contact multiple et actionne les relais K et P de l'abonné, libérant

ainsi le relais L. KF2 met en marche l'interrupteur temporisé

(voir paragraphe 10).

Le relais A fonctionne, fermant le circuit du relais B, et l'abonné

compose les deux chiffres désirés.

Les circuits pas à pas verticaux et rotatifs fonctionnent de

manière habituelle, le relais C étant en parallèle

avec l'aimant vertical. Le relais E, actionné lorsque le deuxième

chiffre est composé, actionne le relais MD et maintient le relais

H. MD1 supprime la terre actionnant l'interrupteur temporisé

et ferme le circuit du vibreur de sonnerie (voir paragraphe 7), MD s

actionne le relais ] , préparant ainsi le circuit de mesure.

Lorsque les essuie-glaces atteignent le relais de ligne requis (tests

i, le relais E se libère et la terre est étendue pour

actionner les relais K et P des abonnés appelés. Le relais

H se libère et connecte le circuit de l'enroulement de 1300 ohms

du relais F à l'appareil commun via HJ, et exiencls également

le circuit de l'abonné requis à Fr et FJ.

Une terre intermittente fonctionne alors et libère le relais

F. Un courant de sonnerie est appliqué sur le contact "

make " de FJ pendant que le relais est actionné, de sorte

que la cloche de l'abonné souhaité sonne. Pendant les

périodes de libération du relais F, les relais DA et DB

sont étendus à la ligne de l'abonné appelé,

ces relais étant actionnés en série pendant la

période de silence suivante après que l'abonné

appelé a retiré le récepteur.

DB2 et S complètent le circuit de conversation entre les deux

abonnés. DB3 déconnecte le relais F, de sorte qu'il ne

fonctionnera plus. DB4 supprime la terre de l'appareil de sonnerie.

DAI et 4 inversent les lignes vers l'abonné appelant (cette fonction

est utilisée pour la jonction (sous surveillance seulement -

voir paragraphe 5), DA5 coupe le circuit du relais MD, qui se déclenche

après un intervalle. MD5 déclenche le relais J, mais comme

ce relais est lent à se déclencher, un circuit est fermé

via MD3 et J1 vers le compteur de l'abonné appelant, qui enregistre

l'appel.

En supposant que les deux abonnés raccrochent simultanément

les récepteurs, le relais A se déclenche et ferme le circuit

via B7 et A1 du relais de déclenchement R (Fig. 5). Le relais

B se déclenche après un court intervalle, coupant le circuit

du relais R et fermant le circuit de l'aimant de déclenchement

Z 11ia Rr et B6. Le relais R étant enfoncé, maintient

le circuit de Z de sorte que l'aimant fonctionne.

A la libération du sélecteur, les carths tenant les relais

K de chaque abonné sont retirés, et ces relais, en se

libérant, étendent les relais P aux lignes des abonnés.

Les relais P sont déjà actionnés et se bloqueront

si la résistance de ligne est inférieure à environ

9000 ohms.

(2) Appel local - abonné appelé occupé.

- Le fonctionnement de l'appareil est similaire à celui décrit

ci-dessus jusqu'à ce que le relais G teste la ligne de l'abonné

requis. G actionne alors via le curseur P, et à la libération

du relais E, se verrouille via GJ. Le circuit générateur

de tonalité est complété via G5 et Ez (voir paragraphe

8), la tonalité d'occupation étant transmise à

l'abonné appelant via G2 et Es. Le relais H est maintenu actionné

via Gr, empêchant ainsi la connexion des lignes négative

et positive au circuit occupé.

La libération est similaire à celle dans les conditions

« abonné appelé libre ».

(3) Numéro de réserve composé. -

Les contacts positifs de la banque de sélecteurs des circuits

de réserve sont attachés aux blocs de connexion et connectés

au relais DN, qui fonctionne en série avec le relais DB lorsqu'un

numéro de réserve est composé. Une tonalité

continue est alors générée (voir paragraphe 8)

et est transmise à l'abonné appelant via le relais DN

(qui fonctionne comme une bobine d'induction), le contact positif de

la banque et la liaison de connexion.

(4) Appel de jonction sortant. - Des groupes de jonctions sont

logés au niveau ' ' 0 ' '. Les contacts P 1 de ce niveau sont

câblés aux blocs de connexion, et les contacts I' et PI

des première et intermédiaire lignes de chaque groupe

sont reliés par des fils. Le contact P1 de la dernière

ligne de chaque groupe est laissé déconnecté.

Lorsqu'un appel de jonction est émis, l'abonné compose

le 0 et un autre chiffre. Le sélecteur actionne les ressorts

de poteau normaux au dixième étage, faisant ainsi passer

le relais J, le relais de mesure, au relais de recherche rotatif. Le

deuxième chiffre composé fait tourner les curseurs du

sélecteur jusqu'à la première jonction du groupe,

qui est testée de la manière habituelle par le relais

G. S'il est désengagé, le courant de sonnerie est transmis

de la même manière que pour un appel local.

Si la première jonction est occupée, les contacts P et

Pr seront mis à la terre. Le relais G fonctionne et se verrouille.

Le relais J fonctionne via Pr, en complétant le circuit du relais

C. ]3 et C3 ferment le circuit de l'aimant rotatif et du relais E, et

les essuie-glaces passent au contact suivant. Les ressorts de l'interrupteur

rotatif ouvrent alors le circuit du relais J. La deuxième jonction

est testée pendant que le relais E maintient, et s'il est occupé,

le même cycle d'opérations se produit et continue jusqu'à

ce qu'une ligne libre ou la dernière ligne du groupe soit atteinte.

Étant donné que le contact Pr sur la dernière ligne

est déconnecté, le pas rotatif ne peut pas continuer et

la tonalité d'occupation est transmise lorsque le relais G fonctionne.

Lors de la saisie d'une jonction libre, le courant de sonnerie est transmis

au central distant et fait vibrer le relais L (Fig. 6). Le relais LL

fonctionne et se verrouille et le signal d'appel est donné. Le

relais S fonctionne à l'insertion de la fiche et la sonnerie

est déclenchée par le court-circuit à LLr. L'opérateur

appuie ensuite sur la touche de la tirelire libérant ainsi LL

et actionnant LR. Cette touche met également à la terre

la ligne négative de la jonction via le relais LA et la bobine

de retard de 200 ohms, et met à la terre la ligne positive via

une bobine de 3000 ohms. Dans ces conditions, l'opérateur entend

une tonalité continue si l'appel est émis par un abonné

de la tirelire (voir paragraphe 9). L'absence de tonalité indique

qu'un abonné ordinaire appelle.

Lorsque la touche est relâchée, une boucle sèche

est fournie à travers la jonction par la bobine de retard et

le relais LA et le circuit du relais de surveillance du cordon est complété

via un enroulement du relais S et LA1. L'opérateur parle alors

à l'abonné appelant et termine la connexion.

Lorsque l'abonné appelant raccroche le combiné, le sélecteur

se relâche, libérant le relais K associé à

la jonction. Lorsque K se relâche, il étend le relais P

à la jonction, qui se maintient via LA et la bobine de retard.

P maintient et occupe le contact de la banque de sélecteurs,

mais LA se libère et donne un signal de libération à

l'opérateur.

Lorsque la prise est retirée, P se libère.

(5) Appel de jonction entrant.-Lorsque l'on branche le relais

S dans la prise de jonction, il relie ainsi LA et un enroulement de

D à travers la jonction et complète le circuit de l'autre

enroulement de D. D et LA fonctionnent et déconnectent le relais

de surveillance du cordon, de sorte qu'un signal de libération

est donné. L'opérateur lance la touche de numérotation,

libérant à la fois D et LA pendant que la touche est actionnée,

et le signal de libération continue. Une liaison de connexion

au R.A.X. est saisie et le sélecteur est déplacé

vers le numéro requis pendant que l'opérateur compose.

La sonnerie est appliquée et lorsque l'abonné appelé

répond, le relais D. (dans la liaison de connexion) inverse le

sens du courant dans la jonction. Le relais D se libère alors

tandis que LA retient, de sorte que le relais de surveillance est connecté

et le signal de libération supprimé. \Lorsque l'abonné

appelé raccroche le récepteur, le courant dans la jonction

est rétabli dans le sens d'origine et le relais D fonctionne

à nouveau, donnant le signal de libération. En retirant

la fiche, S1 coupe le circuit de jonction et libère la liaison

de connexion.

(6) Groupe de temporisation du relais. - Il s'agit d'un groupe

de six relais dans l'appareil commun qui commandent le vibreur de sonnerie

et le commutateur de temporisation, et assurent les interruptions de

la tonalité d'occupation.

Les trois relais à contact X, Y et Z (Fig. 5) sont connectés

de manière à ce que le circuit de chacun d'eux dépende

du contact de rupture de l'un des deux autres. Lorsqu'un appel est émis,

la terre est étendue par KF2 et le relais TM (Fig. 4) pour actionner

le relais TA dans l'appareil commun. TD est actionné et complète

le circuit de tous les relais simultanément.

Comme il est pratiquement impossible d'obtenir des relais avec exactement

le même retard de fonctionnement, l'un des trois coupe ses contacts

en premier et les relais commencent immédiatement à fonctionner

et à se libérer dans un ordre cyclique.

Les relais auxiliaires XX, YY et ZZ fonctionnent avec les relais de

commande, chacun étant actionné à tour de rôle

pendant environ 1 seconde.

(7) Sonnerie. - Lorsqu'un appelant compose un numéro,

le relais de deuxième chiffre MS fonctionne via MDr, retenant

le circuit du groupe de temporisation du relais et fermant le circuit

de l'aimant du vibreur via XX I, ces contacts fonctionnant et se libérant

comme décrit au paragraphe 6. La bobine du vibreur est attirée

et maintenue lorsque les contacts sont fermés. Lorsque XX se

relâche, la bobine vibre mécaniquement entre ses deux contacts

et un courant alternatif d'environ 16 cycles est généré

par induction dans l'enroulement de 59 ohms du transformateur dans le

rapport de 1 seconde de sonnerie à 1 seconde de silence.

Des interruptions de 1 seconde de sonnerie à 1 seconde de silence

sont fournies aux sélecteurs via YY I et ZZ 1.

(8) Tonalités. - Des tonalités continues sont générées

par le relais BZ. Lorsque son circuit est fermé par BY1 ou DN

1, le relais fonctionne et supprime le court-circuit de son deuxième

enroulement. Cela provoque le déclenchement du relais et remplace

ainsi le court-circuit.

Ces opérations se produisent rapidement et une tonalité

d'une hauteur à peu près standard, c'est-à-dire

400 périodes par seconde, est générée.

La tonalité d'occupation est fournie en interrompant la tonalité

continue à XX2. Des interruptions d'une seconde de tonalité

et d'une seconde de silence sont données.

(9) Lignes de tirelire. - La tonalité continue est étendue

à un enroulement de la bobine RC (Fig. 3). Les contacts L1 des

circuits de tirelire, au lieu d'être connectés directement

à la terre, passent par l'enroulement de 3 ohms de la bobine

RC puis à la terre. Lorsqu'un appel est effectué vers

un central manuel distant, l'opérateur, en appuyant sur la touche

de test de la tirelire, met à la terre les lignes de la jonction

(paragraphe 4) et libère le relais DB (Fig. 4). Le signal est

alors induit dans la bobine RC et passe par Lr, le détecteur

de ligne, le condensateur 0,25 m.f., DB r et DA3, à la ligne

négative de la jonction et à l'opérateur.

(10) Interrupteur temporisé. - Lorsqu'un appel est émis,

KF2 étend la terre et actionne le relais TA via son enroulement

à haute résistance. Le relais TM dans le lmk de connexion

ne fonctionne pas. TD est actionné, le groupe de temporisation

du relais est mis en service et le relais YY actionne l'aimant de l'interrupteur

temporisé une fois par seconde. L'interrupteur se met en marche

et lorsque le troisième contact de la banque est atteint, les

deux enroulements du relais TA sont connectés en parallèle.

La réduction de la résistance permet à TM dans

la liaison de fonctionner. L'interrupteur continue de se mettre en marche

jusqu'au 12e contact, lorsque le circuit magnétique est complété

via des contacts d'interrupteur. Les essuie-glaces tournent alors rapidement

jusqu'au premier contact où la terre est maintenant étendue

via TM r pour court-circuiter le relais " B " de la liaison

de connexion. Le sélecteur libère, supprime la terre de

maintien du relais K, qui, une fois libéré, étend

le relais P à la ligne de l'abonné. Ce dernier relais

reste en attente jusqu'à ce que la ligne soit déconnectée

et occupe également le contact multiple.

Le commutateur de temporisation est actionné à chaque

appel, mais il est coupé par MDr lorsque le deuxième chiffre

est composé, de sorte qu'il est nécessaire de composer

les deux chiffres dans un délai limité. Ce commutateur

est également mis en service dans les conditions de " l'abonné

appelé est maintenu ".

On verra que tout défaut ou mauvaise manipulation de l'abonné

qui provoque la saisie d'une liaison de connexion sans donner deux trains

de chiffres entraînera la commutation automatique du circuit sur

le relais " P " associé et la libération de

l'appareil commun en moins de 30 secondes. En retirant les barrettes

reliant les contacts de la batterie, la période de temporisation

peut être modifiée approximativement, entre un minimum

de r2 à 25 secondes et un maximum de 25 à 60 secondes.

(11) Disposition contre les pannes. - Dans un central automatique

sans surveillance, il est particulièrement important que tous

les appareils communs soient aussi résistants que possible aux

pannes et que, dans la mesure du possible, les circuits défectueux

ne soient pas détectés. Afin d'atteindre la première

condition, tous les contacts de relais les plus importants dans l'appareil

commun sont en platine et sont dupliqués. La dernière

condition est atteinte dans certains cas comme suit :-

(a) Lignes défectueuses. - Tout circuit d'abonné ou de

jonction qui développe une boucle ou une mise à la terre

de ligne négative est isolé et occupé comme décrit

au paragraphe ro. La résistance élevée des relais

P utilisés à cette fin (7500 ohms) minimise également

la consommation de courant, de sorte que le danger de panne de batterie

lorsque de tels défauts se produisent est considérablement

réduit.

(b) Lignes grillées. - Lorsqu'un fusible de liaison de connexion

grille, le ressort situé sur la face inférieure de celui-ci

prépare l'enroulement de toit Phm du relais F (Fig. 4). Lorsque

le relais SB est actionné par un abonné appelant, le relais

F actionne SB2, la liaison est occupée sur la banque de commutateurs

d'affectation par la terre étendue par F2, et la liaison défectueuse

est dépassée.

(c) Défaut de l'équipement de ligne du scrutateur. - Il

a été jugé nécessaire de se prémunir

contre une éventuelle panne qui pourrait être causée

par les contacts de repos de l'équipement d'un abonné

qui s'encrassent et ne parviennent pas à maintenir la terre sur

la banque de détecteurs de ligne.

Si ce défaut se produit et qu'un autre abonné effectue

un appel, le détecteur de ligne de la liaison recherche et (s'il

ne rencontre pas la ligne de l'appelant en premier) s'arrête sur

le circuit défectueux.

KF (Fig. 4) fonctionne et étend le circuit au relais A, mais

comme le circuit défectueux n'appelle pas, A ne fonctionne pas.

KF7 actionne le relais AX (Fig. 5) via SF3. AXr coupe le circuit de

SF. Lorsque SF se libère, le circuit d'AX est coupé, mais

un circuit pour l'aimant du détecteur de ligne est complété

via SF1, B1, le commutateur d'affectation, AX3 et SA1 pendant la

période de libération d'AX. Lorsque AX se libère,

le circuit de SF est à nouveau complété et le circuit

de recherche normal est rétabli.

(12) Essais à distance..- Afin que le central «

parent » puisse vérifier que l'appareil R.A.X. est exempt

de certains défauts, le dispositif d'essai spécial est

prévu, comme indiqué précédemment. Un opérateur

du central « parent » appelle le « 99 » à

intervalles réguliers au cours de la journée. Le curseur

positif du sélecteur complète le circuit du relais FT

(Fig. 5) qui est connecté au contact positif de la banque de

99. FT fonctionne et l'appareil de sonnerie et de tonalité est

démarré.

Équipement OK.-Si aucun des défauts ci-dessous n'existe,

l'opérateur entend une sonnerie interrompue dans le rapport !

seconde tonalité ! seconde silence transmis FAi RAi, FT4 et relais

FT, le relais fonctionnant comme une bobine de commutation.

Défaillance du groupe de temporisation de sonnerie ou de relais.-La

tonalité est absente ou irrégulière selon le défaut.

Français:Souffler / utiliser.-Si un fusible est soufflé,

le relais FA fonctionne via une barre d'alarme de fusible, le relais

F, FTr et l'enroulement de 100 ohms du relais FA, ou alternativement

via FT2 et l'enroulement de 100 ohms du relais FA. F Ar

connecte la tonalité N.U. au relais FT et la tonalité

est transmise à l'opérateur.

Panne de déclenchement de l'interrupteur.-Dans ce cas, les ressorts

hors tension du sélecteur sont fermés, de sorte que la

fermeture de FT6 provoque le fonctionnement du relais RA. RA1 provoque

à nouveau l'envoi d'une tonalité N.U.

Panne du dispositif de charge.-Si le dispositif de charge tombe en panne

avant d'être automatiquement arrêté par le compteur

d'ampères-heures sur le panneau d'alimentation, FT7 sera mis

à la terre et lors du fonctionnement de FT, le circuit de RA

sera fermé et la tonalité N.U. sera à nouveau transmise.

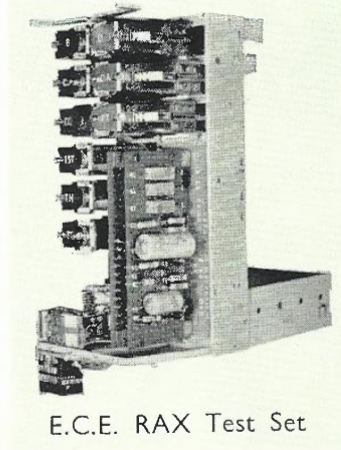

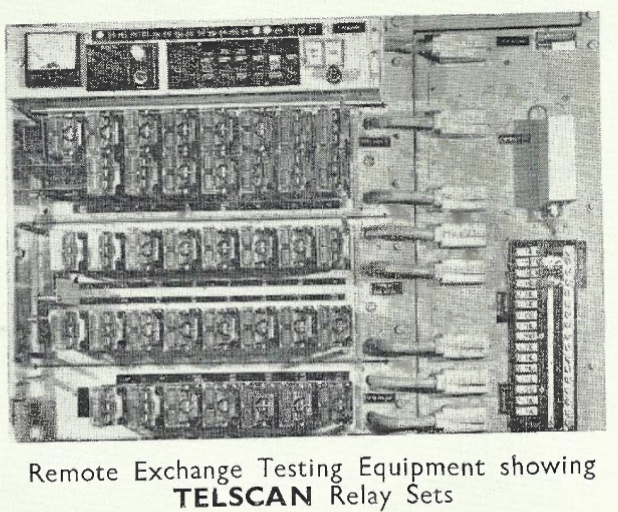

TESTS

Tous les tests de lignes et d'équipements standards peuvent désormais

être effectués à distance grâce à des

systèmes développés par E.C.E. pour le Département

des Postes.

Pour les réseaux de centraux métropolitains, il existe

un système de transmission de données centralisé

qui exploite automatiquement les circuits de test dans les centraux

distants. Pour les centraux automatiques ruraux, il existe un testeur

de diagnostic automatique qui peut être connecté du central

à la ligne requise par numérotation.

Les deux systèmes réduisent considérablement les

problèmes de coût et de disponibilité du personnel

de maintenance en rendant les tests aussi entièrement automatiques

que possible. Les systèmes sont rapidement rentabilisés

par la réduction des coûts et, en outre, ils améliorent

l'efficacité et la fiabilité du système téléphonique.

Les concepts de conception avancés utilisés dans le système

de centraux métropolitains sont en partie dérivés

des activités connexes de la société dans la conception

et la fabrication d'autres systèmes TELSCAN. Il

s'agit de systèmes numériques sophistiqués pour

le contrôle de surveillance à distance et la télémétrie

des services publics et des installations industrielles ainsi que pour

les tests de centraux à distance. Les techniques les plus récentes

ont été appliquées par le personnel technique,

qui possède une vaste expérience des systèmes téléphoniques,

et cela a permis de mettre à disposition des systèmes

et équipements de test modernes et complets.

Ensemble de test pour central rural

Cet ensemble de test automatique pour utilisation RAX a été

conçu et produit par E.C.E. pour permettre au personnel technique

de tester à distance les lignes d'abonnés RAX exclusifs

et à deux parties dans les centraux automatiques ruraux. Il peut

également être utilisé dans les centraux automatiques

conventionnels où un accès spécial est disponible

au sélecteur final.

Un cycle de test automatique est lancé lorsque l'agent de test

compose le niveau de test suivi du numéro de l'abonné.

Ensuite, des impulsions de test de 1 500 c.p.s. seront entendues à

des intervalles de trois secondes, ce qui laisse le temps d'identifier

le deuxième enregistrement sur une liste de contrôle.

EVOLUTIONS

1932 de nouveau dans ce journal , du RAX au RSAX

1963 En Australie

Le premier central téléphonique d'Australie a été

ouvert à Melbourne en 1880. Au cours des quatre-vingt-trois années

qui se sont écoulées depuis la création de ce premier

central, le nombre d'abonnés est passé de 23 à

1 812 000 en juin 1963, reliés à 7 000 centraux dans tout

le Commonwealth.

L'Australie n'était pas loin derrière le reste du monde

dans l'adoption du système téléphonique automatique.

Le premier central automatique australien a été mis en

service à Geelong, Victoria, en août 1912, ce qui en fait

le premier central automatique de l'hémisphère sud et

le deuxième de l'Empire britannique.

L'Australie compte aujourd'hui 510 centraux automatiques, sans compter

les petits centraux automatiques ruraux de moins de 200 lignes, dont

1 500 sont actuellement en service.

Dans les zones rurales, les petits standards manuels ont été

progressivement remplacés par des centraux automatiques

ruraux (RAX).

Les premiers RAX installés étaient de type entreprise,

mais le ministère a utilisé l'expérience acquise

avec ceux-ci pour développer un RAX non extensible de 40 lignes

et un RAX extensible de 50 à 200 lignes spécialement dimensionné

pour s'adapter aux conditions et aux exigences australiennes (7, 8).

Le développement de ces unités RAX a représenté

le point de départ d'un programme RAX majeur, qui est passé

de 69 centraux en 1939 à 1 500 en 1963.

Ces années ont vu un développement et des modifications

considérables de la conception originale, mais fondamentalement,

elle n'a pas beaucoup changé. La plupart des changements ont

porté sur l'amélioration des unités RAX en tant

que blocs de construction du système ; elles ont été

utilisées dans des réseaux automatiques ayant un central

associé au central automatique pas à pas central comme

parent. D'autres améliorations dans les installations de test

à distance et de signalisation d'alarme ont eu pour but de réduire

les coûts de service et de fournir un service plus fiable et continu

aux abonnés.

Le RAX de 40 lignes ou de type B est une unité fermée

autonome qui ne nécessite que l'ajout d'un panneau MDF et d'une

alimentation électrique pour terminer une installation. Le RAX

extensible est construit par incréments de 50 lignes, la première

unité de 50 lignes contenant l'équipement auxiliaire essentiel

tel que les sonneries.

Comme pour le RAX de type B, l'ajout d'un panneau MDF de type plancher

et d'une alimentation électrique est nécessaire pour terminer

l'installation. Dans le RAX plus grand, des dispositions ont été

prises pour le fonctionnement de lignes partagées avec sonnerie

codée et comptage séparé pour un maximum de dix

parties par ligne.

Les deux types de RAX ont été installés dans des

bâtiments standard, 9 pieds x 9 pieds pour une installation d'une

capacité de 50 lignes, et 14 pieds x 9 pieds lorsqu'une croissance

au-delà de 50 lignes peut être prévue pendant la

durée de vie prévue du RAX.

Les RAX seront désormais remplacés par des centraux terminaux

crossbar qui offriront une gamme plus large d'installations dont la

numérotation par ligne d'abonné (STD) est peut-être

la plus importante. Le RAX a été conçu comme une

unité avec un système de numérotation fermé

et n'était pas facilement adaptable pour une utilisation dans

un grand réseau