Le répondeur téléphonique

Un répondeur téléphonique est un

serveur vocal interactif dont le but principal est de répondre

de façon automatique à un appel téléphonique

à la place d'un utilisateur. Un répondeur s'enclenche

automatiquement lorsqu'un correspondant est indisponible ou ne souhaite

pas répondre à l'appel entrant.

À la différence des systèmes de messagerie vocale,

qui sont aujourd'hui intégrés dans les services des opérateurs

de réseaux mobiles ou des FAI (voix sur IP) et qui l'ont peu

à peu remplacé, le répondeur est physiquement installé

dans les locaux de l'utilisateur, habituellement branché ou intégré

à un terminal téléphonique.

Bien que les anciens systèmes de messagerie vocale soient devenus

obsolètes et que le service de messagerie vocale par ligne fixe

ne soit plus très utilisé, la messagerie vocale n'a pas

perdu de sa pertinence. La messagerie vocale continue aujourd'hui d'être

utilisée dans des applications populaires telles que Whatsapp,

Facebook, Skype, etc.

La fonction principale d'un répondeur est évidemment de

répondre aux appels téléphoniques. Les répondeurs

les plus simples ne font que répondre et diffuser aux correspondants

un message pré-enregistré (l'annonce). On parle alors

de « répondeur simple ». Les plus évolués

peuvent enregistrer les messages des correspondants après la

diffusion de l'annonce. On parle dans ce cas de « répondeur-enregistreur

».

Avant l'invetion du répondeur, débute l'enregistrement

de la voix.

Le gramophone, sorte de phonographe amélioré créé

en 1887 par Emile Berliner, a été le premier appareil

à rendre possible l’utilisation d’enregistrements sonores

pour communiquer à longue distance. Les sons étaient enregistrés

et écoutés sur des disques faciles à stocker, à

reproduire et à envoyer.

En 1898, le Danois Valdemar Poulsen invente le télégraphone.

Poulsen dépose, en décembre 1898, le brevet d'un système

complet d'enregistrement et de restitution qu'il baptise télégraphone.

Le brevet US Patent

661,619

L'appareil offre une durée d'enregistrement d'environ 3 minutes.

Cet appareil utilise pour la première fois le principe de l'enregistrement

magnétique, en magnétisant un support se déplaçant

devant une tête d'enregistrement.

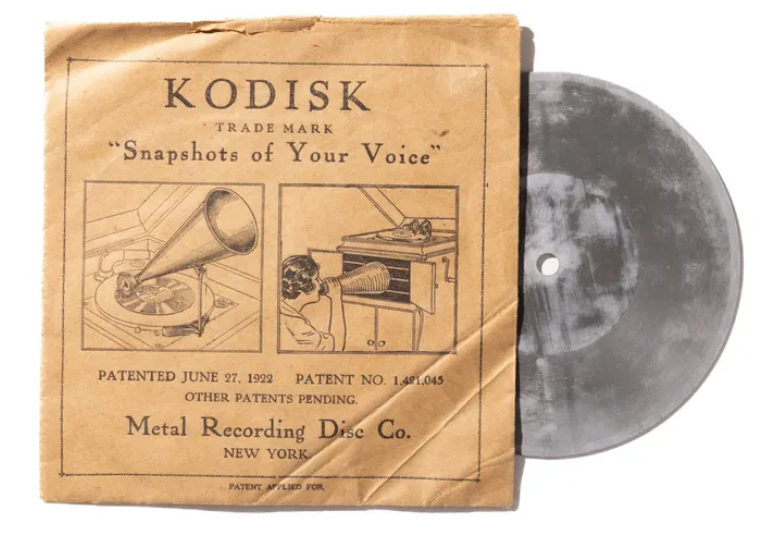

Avant l'invention des répondeurs, les messages vocaux sont souvent entegistré sur un disque puis envoyés par la poste.

C'est au début des années 1920,

que les enregistrements réalisés à la maison à

l’aide d’un gramophone se faisaient sur des disques métalliques

pré-rainurés. Les deux méthodes d’enregistrement

possibles sont expliquées sur la pochette en papier : la première,

à droite, nécessite l’utilisation d’un mégaphone

pour hurler directement dans le pavillon du phonographe ; la seconde,

à gauche, se fait à l’aide d’un pavillon externe

Kodisk et d’un stylet d’enregistrement, lequel est fixé

à un gramophone identique à celui présenté

un peu plus haut (Princeton Phono-Post Archive).

Le Voice-O-Graph

C’est au début des années 1940 que

l’entreprise américaine Mutoscope a sorti

son Voice-O-Graph, une grande cabine en bois semblable à nos

photomatons actuels, qui a largement démocratisé l’envoi

de messages vocaux aux États-Unis. Véritable innovation,

cette cabine d’enregistrement a commencé à faire

son apparition aux quatre coins du pays : on en trouvait dans les parcs

d’attractions, sur les promenades, aux abords des attractions touristiques,

dans les gares et aéroports, dans les bases militaires ainsi

qu’aux évènements de l’USO (United Service Organizations,

une organisation à but lucratif fournissant des services de loisirs

et de soutien moral aux militaires américains). Il y avait également

un Voice-O-Graph au sommet de l’Empire State Building, sur la jetée

de San Francisco et au bord du fleuve Mississippi à La Nouvelle-Orléans.

Une fois dans le Voice-O-Graph et après avoir inséré

quelques pièces, les utilisateurs disposaient de quelques minutes

pour enregistrer leur message. Celui-ci était retranscrit sur

un disque de la taille d’un 45 tours à récupérer

à l’extérieur de la cabine, suffisamment durable

pour être écouté plusieurs fois, mais également

assez léger pour être envoyé par la poste à

un tarif à peine supérieur à celui d’une lettre

classique. Les enveloppes étaient même parfois fournies.

Si le premier enregistrement connu utilisé comme moyen de correspondance

aurait été envoyé par la poste au début

des années 1920, c’est dans les années 1930 et 1940

que la pratique de l’envoi de messages vocaux s’est répandue

dans le monde.

Cette technologie rendait les communications plus personnelles et était

abordable si les clients avaient accès à un appareil ou

une cabine d’enregistrement.

A gauche, Ce « message vocal » de l’ère soviétique

souhaite un « Joyeux anniversaire ! » à son destinataire.

(Princeton Phono-Post Archive)

A droite, Un soldat souhaite un joyeux Noël à sa mère

vivant à Chicago. Sur l’enveloppe, fournie avec le disque,

figure une illustration représentant un soldat inquiet à

l’idée que sa femme soit tombée amoureuse d’un

autre homme pendant son absence (Princeton Phono-Post Archive).

Ce son, en grande partie oublié, est celui d’un des premiers

« messages vocaux » au monde.

Au cours de la première moitié du 20e siècle, ces

lettres audio et autres messages étaient majoritairement enregistrés

dans des cabines sur des disques métalliques ou des vinyles,

avant d’être envoyés par la poste aux quatre coins

du monde.

« Bonjour Maman, Papa et Blanche », salue une voix

douce que l’on distingue parmi les crépitements d’un

vieux vinyle. À l’évidence, le disque a été

écouté à de nombreuses reprises. « J’espère

que tout va bien à la maison. J’enregistre ce message depuis

Dallas, dans ce minuscule endroit rempli de flippers et autres jeux…

»

Le disque est petit, à peine 18 cm de diamètre, et est

daté d’octobre 1954. D’après l’étiquette

verte ternie, c’est « Gene » qui s’adresse à

ses « parents ». Dans son message d’une minute, le

jeune homme raconte qu’il voyage, « voit du pays »

et demande à sa famille de ne pas se faire de souci pour lui.

« Mon voyage devrait se terminer aux alentours de Thanksgiving

», poursuit Gene dans un second enregistrement effectué

à Hot Springs, au Texas, peu de temps après le premier.

« J’espère que vous avez reçu ma lettre

et que j’en recevrai également quelques-unes que vous m’avez

envoyées. Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas

écrit. J’ai vraiment hâte de vous lire. »

Sur ce cliché pris en 1958, deux femmes prennent la pose avec

un disque dans un Voice-O-Graph.

Sur ce cliché pris en 1958, deux femmes prennent la pose avec

un disque dans un Voice-O-Graph.

À l’époque, les gens enregistraient des « messages

vocaux » à l’aide d’appareils domestiques et

dans des cabines d’enregistrement publiques.

Enregistreur personnel

Graveur

de disques vinyle / 78T Meissner 9-1065, système P-A et enregistreur

phonographique, était un appareil d’enregistrement à

la maison haut de gamme à destination des amateurs d’audio

qui souhaitaient enregistrer et réécouter des émissions

radio, des spectacles, des discours et bien plus encore (Princeton Phono-Post

Archive).

Graveur

de disques vinyle / 78T Meissner 9-1065, système P-A et enregistreur

phonographique, était un appareil d’enregistrement à

la maison haut de gamme à destination des amateurs d’audio

qui souhaitaient enregistrer et réécouter des émissions

radio, des spectacles, des discours et bien plus encore (Princeton Phono-Post

Archive).

L'invention de l'enregistrement de la voix à

l'aide de phénomènes magnétiques et son application

au téléphone : ce que l'on appelle aujourd'hui le répondeur-enregistreur,

montre, de façon convaincante, que l'American Telephone and Telegraph

refuse de commercialiser pendant plus de vingt ans la machine mise au

point par son laboratoire de recherche, les Bells Labs, au milieu des

années 30.

L'innovation étouffée Analyse de M. Clark

Les premières recherches sur l'enregistrement à l'aide

de phénomènes magnétiques de la voix remontent

à 1878, soit quelques mois après la visite du laboratoire

de Menlo Park par O. Smith, qui lui permet de découvrir le tout

nouveau phonographe de Thomas Edison. Critiquant l'utilisation d'aiguille,

source de bruit, dans le phonographe, Smith a l'idée d'un enregistrement

sans contact (magnétique). Diverses raisons (professionnelles

,finacières) l'éloignent d'une éventuelle réalisation

concrète. D'autres tentatives, sans lien avec les articles de

Smith, voient le jour au début du XXe siècle, dont celle

de Valdemar Poulsen, l'inventeur danois qui commercialise quelques centaines

d'exemplaires de son télégraphone en Europe et aux Etats-Unis

(en commun avec Bell System) avant 1914. Cette ébauche de filière

technique semble se perdre après la Première Guerre mondiale,

malgré quelques recherches en Allemagne et en Angleterre dans

les années 20 et le dépôt de plusieurs brevets.

Ce n'est donc pas dans le cadre d'une compétition industrielle

entre opérateurs-fabricants que les Bell Labs reprennent la question

de l'enregistrement magnétique au début des années

30, mais sous l'effet d'une demande externe.

En effet, plusieurs industriels demandent aux Bell Labs d'évaluer

leurs dispositifs de « répondeur » ou proposent de

vendre au Bell System leurs brevets concernant des équipements

permettant d'enregistrer une conversation téléphonique

(notamment Dictaphone Corporation).

Si A T & T rejette toutes ces propositions, Frank B. Jewett, le

directeur des Bell Labs, décide, en 1929, d'explorer deux pistes.

Un petit budget est confié à Clarence Hickman afin d'étudier

l'enregistrement en général et des fonds plus importants

sont affectés à une recherche concernant l'enregistrement

téléphonique basée sur l'utilisation d'un dispositif

phonographique.

Faute de résultats considérés comme probants, cette

dernière piste est abandonnée en 1935. En revanche les

travaux de Hickman et d'autres ingénieurs des Bell Labs apportent

de nombreuses petites modifications et améliorations à

des prototypes basés sur l'ancien télégraphone.

Il ne s'agit donc pas de l'invention d'un dispositif radicalement nouveau,

mais de la mise au point, par essais et erreurs, de prototypes offrant

un accroissement net de la qualité du son enregistré.

En 1935, Hickman est en mesure de présenter un dispositif capable

de diffuser un message préenregistré et d'enregistrer

la réponse de l'appelant. « En dépit de l'intérêt

des Bell Labs pour l'enregistrement du son, de la production d'un répondeur

qui fonctionne et du désir démontré de commercialiser

les produits de son laboratoire de recherches », le Bell System

différera son offre de répondeur jusqu'au début

des années 50.

Afin de trouver une explication à ce constat, M. Clark explore

diverses hypothèses. Il a été montré que

les dirigeants d'A T & T n'ignoraient pas la demande de tels produits

; - que la qualité des dispositifs obtenus les rendait tout à

fait commercialisables ; - que la supériorité technologique

des Bell Labs sur cette question ne semblait pas contestable. Ecartant

encore d'autres « raisons » possibles (manque à gagner

possible dû à l'introduction d'enregistreurs de qualité),

Clark en vient à ce qui lui paraît la raison majeure :

« The corporate culture of the Bell System. »

Tolérant l'utilisation d'enregistreurs dans ses propres bureaux

à la fin des années 30, la direction d'A T & T en

interdit toutes les autres applications. Deux raisons essentielles semblent

présider à cette attitude :

- de tels dispositifs risquent de changer la nature du téléphone,

de le rendre moins utile et donc de restreindre son usage. Ce qui est

en complète contradiction avec la politique du « service

universel » adoptée depuis plusieurs années ;

- le fait que les conversations puissent être enregistrées

touche à l'intimité de la conversation privée,

et c'est une part importante du trafic qui risque de disparaître

(certains dirigeants d'AT & T estimaient alors que les communications

de nature « illégale » ou « immorale »

représentaient un tiers des appels).

Enfin, conclut Clark, cette attitude doit être également

replacée dans le cadre des débats sur l'interdiction des

« écoutes téléphoniques « qui se développent

aux Etats- Unis dans les années 30. Ainsi, la culture de l'entreprise,

tisée sous la formule de « service

universel », conduit la direction de A T & T à mettre

au placard un dispositif qui sera introduit dans le réseau américain

après la Seconde Guerre mondiale par d'autres entreprises.

sommaire

1935 l'inventeur suisse Willy Müller

inventé le premier répondeur automatique. Ce répondeur

était populaire auprès des juifs orthodoxes à qui

il était interdit de répondre au téléphone

le jour du sabbat. Même si cette invention posait des problèmes

de portabilité en raison de sa hauteur d'un mètre et de

sa structure complexe.

Dans les années 50 le modèle de répondeur développé

par Müller a subi plusieurs modifications.

Albiphone Modèle 1956

Equipé de 2 têtes, une d'enregistrement et une d'effaçement,

Il sauvegardait sur disque magnétique. .

À peu près à la même époque,

notamment en 1936, une société suisse avait présenté

sa première version du répondeur » Isophone

« , qui était employé parmi les bureaux d’affaires

et les industries des télécommunications. Il n’a

pas duré beaucoup en raison de sa grande taille et de son prix

élevé.

Le 1er juillet 1950, Bell Labs et Western Electric produisent

le premier répondeur téléphonique électronique.

– Invention du répondeur téléphonique par

devon-ritchie First Commercially Successful Answering Machine –

MZTV

Les premiers modèles ne pouvaient être utilisés

qu’à la maison contrairement à la messagerie vocale

contemporaine.

Pendant longtemps, il s'agit d'un appareil indépendant

du téléphone, qui enregistre les messages sur une cassette

audio.

En 1949, Joseph Zimmerman et George W. Danner ont inventé

le secrétaire électronique , qui s'est avéré

être le premier répondeur à succès commercial.

Le Répondeur téléphonique et

combiné Ipsophone, c. 1952

Introduit en 1951, le "Ipsophone" de fabrication suisse

a été le premier répondeur automatique à

enregistrement et réponse introduit au Royaume-Uni et a été

décrit comme "l'appareil téléphonique robot

avec un cerveau".

À cette époque, la plupart des équipements téléphoniques

domestiques au Royaume-Uni étaient fournis par le General Post

Office (GPO), mais l'Ipsophone était un «accessoire approuvé»

fourni par la société Ansafone.

Le GPO a introduit son répondeur en 1958, initialement nommé

« Answering Machine No. 1. "

L'Ipsophone a été fabriqué par Oerlikon Buhrle

& Co et a été introduit au Royaume-Uni par Southern

Instruments Ltd, Londres.

Un répondeur composé d'une unité

de commande avec un combiné et un enregistreur vocal. Trois bobines

de fil, dont une annonce et deux bobines d'enregistrement (5 et 25 minutes).

Interrogation à distance codée (trois chiffres, contrôle

acoustique).

Vendu par Ipsophon-Vertriebs GmbH Zurich.

Les dimensions de l'appareil sont de 710 x 820 x 420 mm.

Dans la revue Mechanix Illustrated Mar, 1950, un article plutôt

amusant a été publié. Il est également intéressant

de noter qu'il était possible d'écouter des messages à

partir de n'importe quel téléphone n'importe où

dans le monde, ainsi que de savoir comment la fonction de «chiffrement»

de l'enregistrement à partir de l'écoute par des personnes

aléatoires a été implémentée dans

cet appareil. Si vous souhaitez garder votre message privé et

vous assurer que personne d'autre ne le reçoit, vous pouvez activer

la touche de code acoustique. Il s'agit d'une combinaison secrète

de chiffres que vous pouvez définir sur votre Ipsophone,

ce qui rend votre message aussi sécurisé que si vous le

mettiez dans un coffre-fort inviolable. Vous ne pouvez l'obtenir vous-même

que si vous vous souvenez du code secret.Voici comment procéder.

Si vous appelez votre Ipsophone après avoir saisi la clé

d'accès, la voix commencera à répéter une

série de chiffres commençant par zéro. Après

chaque numéro, la voix s'arrête pendant quatre secondes.

Pour utiliser votre clé de code pour percer les secrets de votre

cerveau, vous répétez le mot «bonjour» deux

fois après chaque numéro que vous choisissez.

Les premiers répondeurs téléphoniques

stockaient les annonces émises et les messages reçus sur

des disques et des tambours magnétiques.

C'est par exemple le cas sur le modèle Alibicord de la

marque allemande Alois Zettler gmbh.

Ils présentaient l'avantage d'offrir un accès rapide aux

messages enregistrés par le simple déplacement d'un index

sur le tambour.

Ils furent remplacés par la suite par des bandes magnétiques.

Rapidement ces bandes ont été miniaturisées sous

la forme de cassettes audio puis de microcassette.

Répondeur Panasonic à cassettes.

Répondeur Panasonic à cassettes.

Ces supports avaient l'avantage d'une relative bonne qualité audio et d'un faible coût. Cependant, ils étaient affectés par des problèmes de mauvaise fiabilité et par un long temps d'accès (lié au temps de rembobinage).

L’Ansafone, créé par l’inventeur

Dr. Kazuo Hashimoto pour Phonetel, a été le premier répondeur

vendu aux États-Unis, à partir de 1960.

Selon Casio TAD History (Telephone Answering Devices), Casio

Communications a créé l'industrie des répondeurs

téléphoniques modernes (TAD) en présentant

le premier répondeur commercialement viable.

En 1971, PhoneMate a présenté l'un des premiers

répondeurs commercialement viables, le modèle 400.

L'unité pèse 10 livres, filtre les appels et contient

20 messages sur une bande bobine à bobine. Un écouteur

permet de récupérer des messages privés.

En 1983 Le premier TAD numérique a été

inventé par le Dr Kazuo Hashimoto du Japon au milieu de 1983.

Brevet américain 4,616,110 intitulé Automatic Digital

Telephone Answering.

Le brevet américain n ° 4 371 752 est le brevet pionnier

de ce qui a évolué vers la messagerie vocale, et ce brevet

appartient à Gordon Matthews. Gordon Matthews détenait

plus de trente-trois brevets. Gordon Matthews était le fondateur

de la société VMX à Dallas, au Texas, qui a produit

le premier système commercial de messagerie vocale, il est devenu

le "père de la messagerie vocale".

En 1979, Gordon Matthews a formé sa société,

VMX, de Dallas (Voice Message Express). Il a demandé un brevet

en 1979 pour son invention de messagerie vocale et a vendu le premier

système à 3M. "Quand j'appelle une entreprise,

j'aime parler à un humain" - Gordon Matthews.

Dans les années 1970, les répondeurs téléphoniques

étaient devenus suffisamment petits et abordables pour un usage

domestique et ils ont rapidement gagné en popularité dans

les foyers américains, même si les systèmes de messagerie

vocale commerciaux nouvellement inventés étaient trop

chers pour que quiconque, à l'exception des grandes entreprises,

soit intéressé à les acheter.

Au début des années 1980, vingt heures de capacité

de stockage coûtaient environ 180 000 dollars, mais ce prix était

tombé à 13 000 dollars en 1992.

Les systèmes de messagerie vocale ont révolutionné

le domaine de l'enregistrement vocal numérique. Il s'agissait

d'un appareil avancé qui offrait une meilleure qualité

sonore et davantage de fonctionnalités que les répondeurs

traditionnels, mais en raison de son coût élevé,

le système de messagerie vocale était bien hors de portée

du grand public.

Les règles du jeu ont été uniformisées avec

l'introduction des cartes de traitement de la voix sur PC, développées

pour la première fois en 1982 par le fabricant de produits technologiques

Dialogic Corporation. Les nouvelles cartes PC ont permis aux développeurs

d'ordinateurs d'installer des logiciels de messagerie vocale sur des

ordinateurs de bureau. Cette évolution a considérablement

réduit le coût des systèmes de messagerie vocale

et ils ont rapidement conquis le secteur des communications.

Outre les grandes entreprises, la messagerie vocale est désormais

utilisée par les petites entreprises et les ménages ordinaires.

Il s'agit d'un système d'enregistrement convivial, sécurisé

et multifonctionnel qui offre une grande commodité aux appelants.

Une étude a révélé qu'en 2004, 78 % des Américains disposaient d'une messagerie vocale. À la fin des années 1990, cette dernière a complètement remplacé les répondeurs traditionnels et est devenue le nouveau système de réponse numérique du début du 21e siècle

Au fil du temps, un certain nombre de fonctions complémentaires

ont été intégrées, de façon à

rendre l'utilisation des répondeurs plus agréable.

Interrogation distante : permet au propriétaire du répondeur

d'en prendre le contrôle hors de chez lui, de façon à

pouvoir consulter les messages reçus ou configurer le système.

Le contrôle se fait généralement après avoir

saisi un code secret, et à l'aide du clavier du téléphone

distant sous forme de commandes DTMF.

Filtrage : permet à un utilisateur d'écouter en local

le message en cours de dépôt, pour identifier l'appelant

et éventuellement répondre à l'appel en cours.

Horodatage : permet de connaître la date et l'heure à laquelle

le message a été déposé.

Configurations diverses du système (délai de réponse,

etc.)

sommaire

LE REPONDEUR TELEPHONIQUE : UN EXEMPLE SIGNIFICATIF

DE L'USAGE DU TELEPHONE

Par Laurence BARDIN 1985

En 1979, nous avons réalisé une première

investigation, sur les représentations et les pratiques du téléphone

en France (1), par une enquête qualitative. Soumis aux techniques

d'analyse de contenu, les entretiens nous ont apporté des informations

relatives aux domaines suivants :

- images du téléphone

- motivations d'usage

- spécificité de l'instrument comme médiation de

communication

- concurrence téléphone / courrier

- dimension psychologiques mises en ieu : lien, séparation, écoute,

plaisir, intrusion, protection, évasion protégée,

"bulle" téléphonique ... etc

- les partenaires et les types de communication.

(1) Recherche pour la DGT (SPAF) Rapport "Images et usages du

téléphone", 174 pages , 1979, Compte-rendus dans

LE MONDE Dimanche (30-12-79), Revue Française des Télécommunications

(? 41, oct. 1981)

Par ailleurs, et à l'issue de cette recherche

empirique, il nous avait paru constructif d'élaborer l'hypothèse

d 'un modèle évolutif d'adaptation a la communication

par téléphone . En effet, la grande disparité d'accès

et d'acculturation téléphonique des personnes de notre

échantillon, à ce moment-là, nous faisait supposer

que les individus, ou les groupes sociaux, suivraient une trajectoire

similaire quant à l'intégration du téléphone

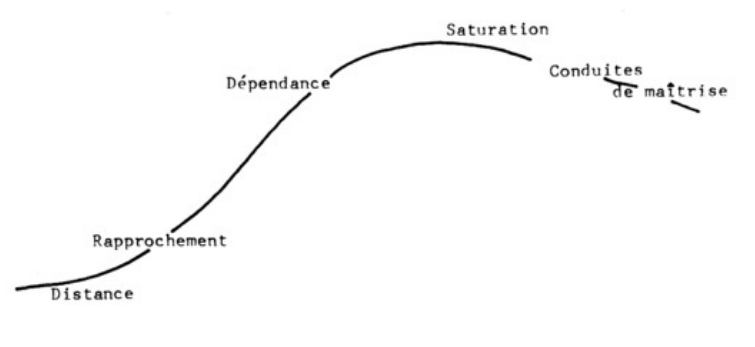

dans leur vie quotidienne et leurs pratiques de communication. Courbe

quantitative d'usage, mais aussi, et surtout, qualitative, selon un

cheminement typique que l'on pourrait décrire à l'aide

des termes suivants :

Distance --> rapprochement ---> dépendance ---> saturation

conduites sélectives de maîtrise.

Ainsi, à un moment donné, on pouvait observer - et des

interviews approfondis nous permettaient de le faire pour quelques personnes

- la position précise d'un individu , ou d'un groupe d'individus

en fonction d'indicateurs extérieurs du type :

- usage quantitatif : nombre d'appels, temps des appels, coût

des appels

-proximité spatiale : abonnement ou non, situation d'accès

dans le logement , nombre de prises de raccordement ...

- intégration temporelle : heures d'appels et de réception,

activités interrompues ou menées conjointement...

- registre des partenaires : nombre et diversité des locuteurs

- contenus des communications : extension et diversité des buts

- image de l'instrument téléphonique et position dans

la chaîne des biens et services domestiques

- interpénétration de la communication par téléphone

et des autres moyens. ( face à face, courrier ...)

A l'origine de la courbe, il y a la vieille dame dont le hameau a été récemment doté d'une cabine neuve, et qui pourra ainsi se servir, une fois l'an, du téléphone, pour une urgence, "Pour les deuils" dit-elle, mais, elle croit toujours, que comme pour le télégramme on n'a droit qu'à un nombre limité de mots. A l'autre bout, il y a le parisien, de classe supérieure, de moins de quarante ans, capable de débrancher son téléphone, de différer poliment un appel reçu ou de le renvoyer à un autre lieu, de grouper pour efficacité des appels, mais aussi de consacrer une heure a une conversation, privée ou professionnelle, approfondie. En outre, il est prêt à utiliser des améliorations péritéléphoniques ou un. filtre comme le répondeur téléphonique.

Depuis 1979 (Le téléphone fêtait alors son premier siècle d'existence.) les choses ont déjà beaucoup changé, en raison de la "téléphonisation" accélérée des français ( 7 millions d'abonnés en 1975, 18 millions en 1981, 22 millions aujourd'hui, soit 85 7o des ménages équipés) . Si la précédente était celle de l'accès à l'automobile, la décade actuelle est bien celle de l'apprivoisement du téléphone. Le sociologue de la communication voit à court terme défiler devant ses yeux une adaptation rapide , qui se traduit par une extension et une familiarisation des pratiques téléphoniques, mais aussi par la prise de conscience des contraintes inhérentes à ce type de communication, et donc, par le développement des codes implicites d'usages et pir l'émergence de tactiques de maîtrise.

Le répondeur téléphonique , à

propos duquel nous avons mené une étude en 1984 , présente

un intérêt a plusieurs titres :

- en lui-même, ses usages sociaux étant en France encore

quasi inconnus.

- comme adjuvant sophistiqué d'une pratique téléphonique

correspondant à la phase Mmùre" de notre hypothèse

évolutive, phase de conduite^ sélectives de maîtrise,

- comme instrument de communication privilégié d'une catégorie

de personnes à temps, lieu et activités éclatée,

marqués par une mobilité forte, une interpénétration

privé/ public et une tendance a l'individualisme, caractéristiques

qui ont tendance a se généraliser dans notre société.

Or, chercher à saisir les mécanismes de sociabilité médiatisée d'un instrument tel que le téléphone ou à fortiori le répondeur téléphonique, revient pour le psycho-sociologue de la communication de travailler en situation proche, au moins partiellement, de conditions expérimentales. En effet, le canal se resserre, se simplifie, les limites de l'appareil introduisant des contraintes auxquelles l'individu est oblige de se soumettre. Certaines variables de la communication "naturelle" sont éliminées. Ainsi, avec le téléphone, les caractéristiques techniques spécifiques limitent les cinq sens à la voix seule, et, le nombre d'intervenants (sauf cas particuliers) a deux personnes. Quant au répondeur téléphonique, il supprime la variable réciprocité. D'où l'intérêt, pour une science balbutiante comme celle de la communication interpersonnelle, qui tâtonne à l'heure actuelle dans l'élaboration théorique, de partir de l'observation d'actes empiriques de communication sous contraintes techniques.

Cette enquête sur le répondeur-enregistreur,

de type exploratoire, a été mené sur deux échantillons

appariés de 30 interviews chacun : l'un de possesseurs de répondeurs

téléphoniques (RT), l'autre de non-possesseurs. La technique

d'investigation administrée aux 60 personnes était du

type entretien avec questionnaire guide.

Nous présenterons ici, en fonction des problèmes théoriques

soulevés précédemment, quelques uns des résultats,

II n'y a pas une image du répondeur téléphonique, mais, une diversité d'images fragmentées, en fonction du degré de familiarité avec cet instrument encore rare. Ce sont les plus jeunes, ceux qui ont été en contact avec lui par le travail et/ou ceux dont l'entourage proche a un répondeur téléphonique qui le connaissent le mieux. Si le téléphone existe sur la scène symbolique sociale (il y a tout un imaginaire du téléphone véhiculé par la littérature, le cinéma, la publicité), la mise en scène du RT est pratiquement inexistante. De plus, l'apprentissage de son maniement, comme appelant d'abord, se fait solitairement et au coup par coup.

La fonction la plus évidente du répondeur pour ses possesseurs est de "pallier l'absence". Le répondeur fait office de supertéléphone en ce sens, une sorte de téléphone total permettant de rester en lien constant avec les autres, un fil qui ne serait jamais coupé, un cordon ombilical toujours branché, "Ne rien perdre " de la communication potentielle, même en cas d'absence.

Concernant les possesseurs de RT, il faut tirer plusieurs

conclusions :

- ils sont souvent absents de chez eux ou autre point d'arrivée

de leur téléphone (lieu de travail), ce qui signifie qu'ils

sont très mobiles pour des raisons diverses.

- la communication ou sa potentialité constante apparaît

vitale pour eux. Ils ne peuvent exister, respirer, sans cet oxygène:

"C'est comme un poumon qui rééquilibre ma vie"

dit un interviewé à propos de son répondeur.

- ils n'ont pas de personnes relais -contrairement à leurs semblables

du groupe apparié - pour les remplacer lors de leur absence.

Ils vivent et/ou travaillent plutôt seuls et lorsqu'ils répètent

"pallier l'absence" c'est non seulement de la leur au lieu

d'ancrage mais aussi celle des autres dont ils souffrent.

Pas d'entourage humain mais une machine, rançon pratique de l'individualisme.

Le feu du foyer, entretenu par une vestale ne brûle peut-être

pas chez eux mais en rentrant : "Voir là lampe rouge (du

répondeur) allumée, cela prouve qu'on a pensé à

moi ..."

En d'autres termes , le partage - pour des personnes par ailleurs assez

semblables - se fait nettement entre ceux qui sont facilement "joignable"

et, ceux qu'il est difficile de joindre. Ceux qui n'ont pas besoin d'un

répondeur ont ;

- soit une moindre mobilité ( "Je suis beaucoup à

la maison") ou des références spatiales précises

("Je donne différents numéros de téléphone");

- soit une temporalité de vie quotidienne facilement lisible

par autrui ("On connaît mes heures", "On peut m'

appeler le soir",

"Je donne mon emploi du temps").;

- soit un entourage qui peut faire office de relais ( secrétaire,

gardienne du bébé, conjoint, enfants...).

Par comparaison, le possesseur de RT est un nomade,

solitaire et fuyant. Mais, néanmoins et tout son paradoxe - communicationnel

est là - anxieux de recevoir le moindre message téléphonique

en provenance d'autrui.

Cependant, son désir spécifique du téléphone

("Ne rien perdre") n'existe pas forcément chez ses

semblables même difficiles à joindre. En effet, on peut

être un grand "téléphoneur" ( téléphoner

abondemment, aimer le téléphone ...) mais sans souhaiter

pour cela être relié en permanence ("Si les gens ne

me trouvent pas cela n'a pas d'importance", "Le répondeur

permet d'être joint 24 heures sur 24 mais je n'ai pas envie de

cette image qui dit : je suis là tout le temps pour vous".»

De façon générale, la communication

par téléphone présente des caractéristiques

dont certaines sont intéressantes à rappeler ici :

- Le téléphone court-circuite l'espace et le temps : abolition

soudaine et peremptoire de la distance ; irruption instantanée

dans le temps d'autrui. Je sonne, tu réponds, où que tu

sois, quoi que tu fasses.

- Mais une fois la communication embrayée, chacun est sur le

même pied. Rien de plus égalitaire que le coup de fil :

deux voix , sans décor, chacune pouvant librement choisir de

parler ou se taire.

Or, passé la période d'euphorie consécxitive à

l'accès à cet instrument merveilleux, les usagers les

plus à l'aise, mettent au point, consciemment ou non , des tactiques

d'évitement.

Le répondeur est une réponse ( parmi d'autres),

de nature technique, en vue d'une maîtrise accrue d autrui pour

le bien-être personnel de son possesseur.

En effet, il permet de se détacher physiquement d'un point d'ancrage

obligé. Si l'attente des coups de fil d autrui m'impose de rester

"cloué" près de ma ligne d'arrivée du

téléphone, le RT sera mon serviteur.

Celui-ci rend possible la maîtrise de sa propre temporalité

individuelle en refusant l'interférence du temps de l'autre.

Si je reçois dix -appels dans la journée, dix fois dix

temps différents vont venir croiser, perturber le fil de mon

propre temps. "Coup de fil" dit-on, oui, coup qui coupe le

fil.

Le répondeur téléphonique est une

parade qui met en boîte le temps de l'autre, pour le servir ,

réchauffé, en fonction du désir du sujet.

Par suite, le rapport égalitaire de la communication téléphonique

classique s'évanouit. Confronté a une cassette, sommé

de parler par une voix dont le propriétaire se prétend

absent, l'interlocuteur s'exécute, bafouille, ou raccroche humilié.

Subtile emprise de celui qui ne peut, ou ne veut, établir une

communication avec l'autre, mais ne peut ou ne veut s'en passer. Etre

appelé sans être dérangé : suprême

confort. Le laquais d'antan faisait attendre le visiteurau salon, le

répondeur fait patienter une trace verbale sur une bande magnétique.

L'enregistrement de sa propre voix sur la bande-annonce

de son répondeur flatte le narcissisme .du possesseur : enseigne

de son Moi, moderne emblème qu'il fignole avec un plaisir de

maître.

Par contre appeler et devoir laisser un message sur le répondeur

d'autrui est une experience beaucoup moins agréable. Elle ne

l'est pour personne, semblet-il ("Personne n'aime ça en

fait',' comme le dit un interviewé), même pas pour ceux

qui possèdent eux-mêmes un de ces engins. Confronté

à celui-ci, la première réaction s'avère

spontanément négative, mais "on" fait généralement

un effort pour s'adapter. Apprentissage sur le tas, selon la bonne volonté

de chacun, plus ou moins réussi d'ailleurs aux dires de ceux

qui vont recevoir, avec décalage, les messages enregistrés

(ou non enregistrés !)

Pour certains, l'adaptation est impossible (l'âge joue), pour

d'autres, l'acceptation est limitée à des fonctions précises.

Si l'usage professionnel n'est pas remis en cause , le refus est général

de la part de l'entourage familiale du possesseur de RT. Parents, frères,

soeurs, enfants,., ils "n'aiment pas du tout", "paniquent",

"raccrochent" ...etc. Le possesseur s'en plaint, avec parfois

une certaine mauvaise foi qui permet de supposer que la fonction avouée

(ne perdre aucun appel) masque aussi une fonction moins apparente de

protection. Protection vis-à-vis des communications interpersonnelles

au profit de messages informatifs sans réciprocité immédiate.

Protection de sa sphère d'activités ou de repos.

Le répondeur téléphonique, par

la catégorie de personnes à laquelle il s'adresse, par

le type de communication qu'il permet, a fonctionné dans le cadre

de nos recherches sur la communication par téléphone,

comme un cas "pathologique", ou tout au moins marginal, permettant

de mieux comprendre le fonctionnement du "normal".

Il nous semble qu'à l'heure actuelle d'autres "micro-lieux"

des pratiques téléphoniques pourraient être abordés,

avec un intérêt heuristique équivalent. Citons en

vrac :

- Les communications téléphoniques privées sur

le lieu de travail, ( Ettide en cours ASP "Espaces sociaux Communication"

CNRS- CNET 1985).

- Le poste téléphoniaue dans 1'automobile. Prospective

d'avenir sur l'ancrage dans la mobilité.

- La fantasmatique téléphonique. (Données de pré-enquête

en cours sur le "coup de fil imaginaire" par technique dérivée

du rêve éveillé.) La mise en scène du téléphone

dans le discours social ( ex. littérature, cinéma; publicité).

- Le combiné téléphonique avec amplificateur. Observation

du passage de la communication exclusive (notion de "bulle téléphonique")

à un autre territoire de communication par la présence

de tiers.

- Les standarts téléphoniques. Recherche-action sur l'accueil

en milieu professionnel. Objectif : "théoriser" l'apprentissage

des techniques téléphoniques.

- L'adaptation de 1 'enfant au téléphone. Enquête

sur les conduites téléphoniques, même à un

stade précoce, d'un acteur complètement négligé

par les études.

- L'accès du grand public à l'information par le canal

du téléphone.

Sur le plan de la recherche fondamentale en sciences

de la communication , il nous semhle que les domaines à privilégier

Cce sont en tous cas ceux qui nous intéressent personnellement)

devraient être les suivants :

- Le jeu (manipulation, maîtrise) avec le temps dans le comportement

téléphoníque.

- Les codes et usages (élaboration, ajustement, contexte, métalangage

...etc) et le discours social lié au téléphone.

- Les mécanismes psychologiques de communication qui agissent

derrière les pratiques téléphoniques. Le "bain"

d'affects, de mini données factuelles délivrés

par de nombreux entretiens approfondis, nous permet de supposer des

structures, des typologies latentes, chez les individus ou les groupes

.

"Dis -moi comment tu téléphone je te dirai comment

tu communiques" ou l' inverse.

sommaire