| Introduction

par Catherine Bertho Entre 1879 et 1927, le réseau parisien vit au rythme du téléphone français, dont il illustre fidèlement les évolutions, tant juridiques et politiques que techniques. Dans un premier temps, entre 1879 et 1889, il est confié à une compagnie concessionnaire, la Société générale des téléphones (SGT). Sous la surveillance pointilleuse de l'administration des télégraphes et des autorités parisiennes, la SGT bâtit un premier réseau qui a la particularité d'être entièrement souterrain et calqué sur celui des égouts. Après 1889 et la « nationalisation » du téléphone, une seconde période commence : l'administration engage une refonte du réseau parisien pour tenir compte à la fois de l'évolution de la technique et de la croissance du nombre des abonnés.

|

Mais

deux incidents montrent les limites de ces efforts : l'incendie du central

Gutenberg en 1908, puis la crue de 1910 perturbent profondément

un réseau dont l'insuffisance est désormais dénoncée

de toutes parts.

L'automatisation du téléphone parisien, étudiée à partir de 1922, devrait être l'occasion de le rebâtir sur des bases techniques et économiques solides. Cependant, en 1927, on est encore loin d'avoir rompu avec l'héritage du vieux réseau de la Société générale des téléphones. sommaire |

| 1883 Paris compte Onze centraux

|

|

| Au

début de l'utilisation du téléphone, le Gouvernement

concéda l'exercice de ce monopole, pour un certain nombre de réseaux

urbains et notamment pour celui de Paris, à une Société

fermière. Il se réservait seulement l'exploitation des lignes

interurbaines et, à titre d'essai, celle de quelques réseaux

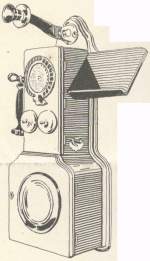

urbains. Ce n'est qu'au 1er septembre 1889 que, le réseau de la Société fermière ayant été racheté, l'administration des Postes et des Télégraphes fut chargée d'exploiter l'ensemble du service téléphonique. A cette date, Paris comptait 6.500 abonnés. Vingt ans après, en 1909, le réseau comprenait 65.000 postes principaux.  Modèle

ADER type installé depuis 1879 Modèle

ADER type installé depuis 1879 |

Sous

l'œil de l'administration. |

Par ailleurs, à l'exemple de ce qui s'est fait pour le télégraphe vingt ans plus tôt, la Ville et la préfecture de Paris imposent à la compagnie de renoncer aux fils aériens et d'emprunter le réseau des égouts |

Or, c'est une

exigence qui, dans un premier temps au moins, est contradictoire avec

l'état de la technique. |

| L'installation

du réseau téléphonique dans les égouts a,

à l'origine, des avantages dont la SGT ne manque pas de se féliciter

devant ses actionnaires : les fils sont simplement posés sur des

herses métalliques suspendues à la voûte des égouts.

On évite ainsi de coûteux et impopulaires terrassements. En outre, les égouts donnent la plupart du temps la possibilité de pénétrer chez l'abonné sans travaux supplémentaires. Cependant, cette contrainte, jointe à la surveillance de l'administration des Postes et Télégraphes, ne facilite pas la gestion et oblige à des négociations répétées. Témoin les démarches que doit faire la société Gower — concessionnaire d'un des trois réseaux parisiens avant son absorption par la SGT — pour raccorder ses quarante-huit premiers abonnés.

|

Tout

à l'égout |

| Soumise

à la surveillance des hommes des égouts, la société

Gower l'est aussi à celle des ingénieurs des télégraphes. Le 27 octobre, elle adresse à l'ingénieur chargé de poser « son » réseau la nomenclature des premiers câbles. Ceux-ci sont modestes : il y a en tout huit lignes à chacune six conducteurs qui divergent à partir de la rue Neuve-des-Petits-Champs, siège de la société. Cela permet accessoirement de voir qui sont les quarante-huit premiers abonnés : des banques, dont celles qui financent la compagnie (la Société générale, qui utilise le réseau un peu comme un réseau intérieur entre ses propres bureaux, le Crédit mobilier, la Société financière, la Banque franco-égyptienne, la Banque générale de change), des financiers (Chambre syndicale des agents de change), des hommes d'affaires intéressés dans le financement des sociétés de télégraphie sous-marine et de téléphone (Erlanger), des journaux (la Lanterne, le National), ainsi que l'agence Havas. Le réseau bénéficie au départ de la concentration de ce type d'activités autour de la Bourse, et le trajet des fils suit le tracé des rues avoisinantes. |

|

| La

prévision d'extension du réseau est réduite à

sa plus simple expression. Deux jours plus tard, le 29 octobre, la société Gower précise à l'inspecteur qu'elle « le prie de bien vouloir utiliser le sixième fil de la sixième ligne (un câble à six conducteurs) pour le Cercle franco-américain, 4, place de l'Opéra ». Mais cette courtoisie ne dure pas. Lors des dures discussions pour le renouvellement de la concession en 1884 et en 1889, la SGT est mise en cause pour le grand nombre d'abonnés qui attendent encore leur raccordement. Elle fait alors peser la responsabilité du retard sur l'administration, incapable, selon ses avocats, de réaliser le réseau au rythme demandé. Et il est vrai que, dans un premier temps, la mise en place des liaisons bute sur l'insuffisance de l'approvisionnement en câbles. Hormis l'adoption précoce des circuits à deux fils, choix « moderniste » dont on ne cessera par la suite de féliciter la SGT, les caractéristiques du réseau sont encore très frustes. |

|

| Le

réseau a cependant fait l'objet de quelques choix de structure

délibérés. Ainsi, la société explique que « tous les fils qui joignent les divers bureaux centraux de Paris passent tous par un point central situé 27 avenue de l'Opéra. On aurait pu établir des lignes reliant les bureaux deux à deux par le chemin le plus court. Cette méthode aurait diminué la longueur totale de câbles employée à ce service. On a cependant préféré le système du point central d'où rayonnent les fils venant de tous les bureaux ». Cela permet de tirer parti des rosaces sur lesquelles les fils correspondant à chaque abonné sont disposés à l'aboutissement des câbles : « Si on reconnaît que le bureau C fait un usage peu actif de ses fils auxiliaire avec D, tandis que les communications entre D et I sont actives et sont quelquefois retardées par le manque de lignes, la manœuvre à faire est facile. [...] On disjoint un fil double CD à son extrémité C dans la rosace et on le relie à un câble libre venant du bureau I. » |

Cette adaptation

du réseau au trafic observé ne vaut pas seulement pour

les lignes auxiliaires. |

|

Cette distribution

des abonnés n'est pas une chose une fois faite ; il y a des mutations

fréquentes, pour diverses raisons : changement de domicile d'un

abonné, arrivée d'un nouvel abonné, etc. (3) ». Comment sont

établies à Paris les canalisations souterraines ? |

|

|

Les artères

principales, partant d'un bureau central, sont formées de câbles

qui sont installées en égout ou en tranchée ; ils

se rendent ainsi jusqu'à certains points terminus, d'où

se détachent les branches allant chez les divers abonnés.

|

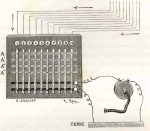

Les câbles issus de la pièce de la Rosace, étaient raccordés sur les positions du multiple fonction de chaque numéro des abonnés. sommaire |

|

1911 Situation

actuelle du réseau parisien. |

SCHÉMA DE MONTAGE D'UN ANCIEN POSTE D'ABONNÉ. TRANSFORME POUR LA BATTERIE CENTRALE. — L, ligne. — L1, L2,. bornes de ligne. — S1, S2, bornes de sonnerie. — C, condensateur. —- S, sonnerie magnétique. — Cr. crochet-commutateur fermant le circuit de ligne par le contact c et le circuit primaire par les contacts a et b. — R, récepteurs. — I, bobine d'induction. — T, transmetteur. — ZM, CM. bornes de la pile microphonique PM. |

|

En décrochant

son récepteur, l'abonné ferme le circuit de ligne ; le

courant de la batterie centrale y circule donc immédiatement.

|

Le maintien de ces piles locales est impossible, si l'on veut assurer convenablement le bon fonctionnement d'un réseau aussi important. Tel quel cependant, le réseau à batterie centrale de Paris réalise un premier progrès, qui facilite l'emploi des postes simples et permet aux demoiselles de donner plus rapidement satisfaction aux demandes des abonnés. Quoique l'on ait conservé les piles microphoniques chez l'abonné, la centralisation seule des énergies électriques nécessaires aux appels transforme les bureaux centraux de Paris en véritables usines. |

|

Description

et fonctionnement des bureaux centraux.

|

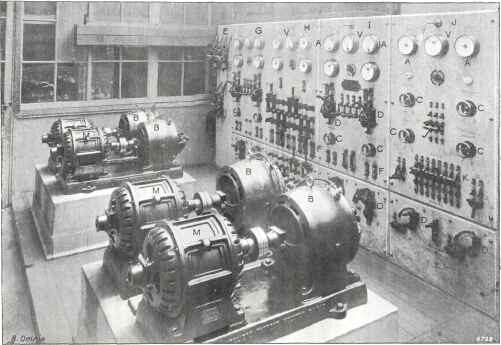

Fig. III. — SALLE DES MACHINES DU BUREAU DE WAQRAM ( RUE DESRENATJDES). |

|

Les unes et les

autres sont rechargées à l'aide de moteurs-générateurs,

branchés

sur la distribution de ville.

|

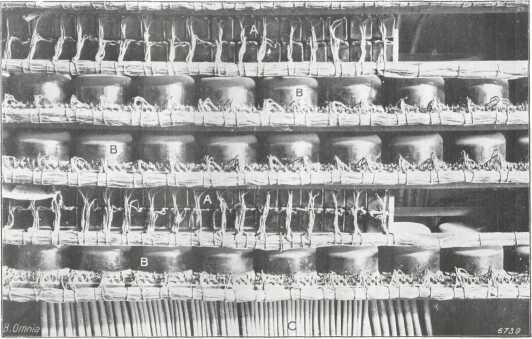

— BÂTI DES TRANSLATEURS DIT BUREAU DE SAXE.  —TABLEAU DE FUSIBLES DU BUREAU DE SAXE |

|

Mais il peut

arriver aussi qu'un abonné, relié à un multiple

A, désire entrer en communication avec un abonné appartenant

à un multiple B. Ce résultat est obtenu à l'aide

de lignes auxiliaires, reliant entre eux les deux bureaux A et B. |

GROUPES

DE DÉPART DU BUREAU DE SAXE

|

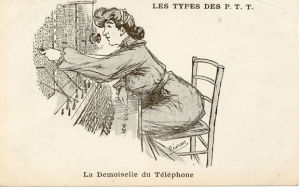

Des

lignes spéciales, dites de service, relient les demoiselles du

bureau A avec les téléphonistes des groupes d'arrivée

du bureau B .  SCHÉMA D'INTERCO.MILUNICATION DE DEUX ABONNÉS. RELIÉS A DES MULTIPLES DIFFÉRENTS. Un abonné, relié au bureau central A, demandant une communication avec un abonné relié au bureau central B, la demoiselle du groupe de départ de A, sur lequel se trouve le jack individuel du premier abonné, réunit ce jack à l'aide d'un roi-don souple et de deux fiches avec l'un des jacks généraux d'une ligne auxiliaire se dirigeant vers B. la ligne auxiliaire, libre à ce moment et qu'elle doit employer, lui a été indiquée, à l'aide d'une ligne de service, par la demoiselle du groupe d'arrivée, au bureau B, des lignes auxiliaires venant de A. Celle-ci n'a plus qu'à introduire la fiche terminant la ligne auxiliaire choisie dans l'un des jacks généraux de l'abonné demandé. La communication est ainsi établie. |

C'est

en utilisant ces lignes de service, que la téléphoniste

de B indique à la demoiselle de A le numéro de la ligne

de départ qu'elle doit employer pour lui passer l'abonné

demandeur.

Si l'abonné du multiple B ne répond pas ou si sa ligne n'est pas libre, la téléphoniste du groupe d'arrivée de B, sans plus perdre son temps, place la fiche monocorde dans un des jacks spéciaux dits « jacks de non réponse » ou « jacks d'occupation » qui, reliés à un vibrateur, l'ont entendre à l'abonné de A le rythme particulier, signe convenu de non réponse ou d'occupation de l'abonné demandé.

|

Ces bureaux, qui sont encore à l'heure actuelle en voie de transformation ou d'achèvement, comportent des services accessoires destinés à augmenter l'hygiène et le confort du personnel. Une cantine fournit, au prix coûtant, des repas chauds et des boissons hygiéniques. Au bureau de Passy Sablons, d'agréables terrasses qui dominent tout le quartier offrent aux demoiselles pendant l'été un peu d'air et de fraîcheur. On voit, par ces quelques détails, le souci que prend l'État pour faciliter aux téléphonistes leur tâche fatigante, énervante et souvent ingrate. sommaire |

Cantine du bureau de Saxe |

Salle de repos du bureau de Saxe |

En 1889, lors de la reprise du réseau par l'État, la croissance du nombre des abonnés (6 300) impose de revoir la géographie du réseau, ainsi que son exploitation et les spécifications techniques des câbles employés. Un article paru dans la Nature donne le point de vue de l'administration à cet égard. A lire ces lignes, l'abonné est le principal ennemi du réseau ; la multiplication des services offerts, une complication dont on se passerait bien ; la réalisation d'un service satisfaisant pour le public, « un idéal aussi irréalisable que la pierre philosophale ou le mouvement perpétuel ». Il faut dire que, en ces années 1890, les centraux manuels ont atteint les bornes de leurs possibilités. Les gains de productivité se font essentiellement en augmentant la productivité du personnel (rationalisation du travail des opératrices, chronométrage), ce qui conduira d'ailleurs aux grandes grèves de 1906-1909. L'autre moyen d'obtenir des gains de productivité consiste en une réorganisation du réseau. Celle-ci est rendue nécessaire par l'expansion du téléphone parisien : non seulement le nombre des abonnés a crû globalement, mais le taux de croissance varie beaucoup d'un central à l'autre. |

En

1883, il y avait 3 000 abonnés au total à Paris ;

en 1890, 7 800. Le quartier de l'Opéra, y compris le secteur de la rue Lafayette, compte toujours un fort pourcentage d'abonnés, mais le cœur du système s'est déplacé vers les quartiers industriels et commerciaux de la rue Etienne-Marcel et de la place de la République. Faut-il, pour répondre à cette évolution, multiplier le nombre de centraux ? Plus ceux-ci sont disséminés, moindre est la longueur de chaque ligne d'abonné ; on obtient donc un coût d'établissement moins élevé, ainsi qu'une meilleure qualité de transmission, puisque, en l'absence de tout dispositif d'amplification, l'affaiblissement est directement proportionnel à la longueur du câble. En revanche, la nécessité de passer au moins par deux centraux pour la majorité des communications devient une gêne considérable : lenteur d'établissement des communications, affaiblissement du signal compensant le gain réalisé par le raccourcissement des lignes. Enfin, la multiplication des centraux multiplie les opératrices, dont le salaire est devenu le poste le plus lourd dans l'exploitation du réseau. sommaire |

| Les

mystères du réseau En 1890-1891, l'administration décide donc de modifier le réseau de Paris. L'idéal serait de relier tous les abonnés de Paris à un central unique : le nombre des abonnés et la longueur des lignes nécessaires empêchent de recourir à cette solution. On adopte alors une solution médiane : le nombre des bureaux de quartier sera réduit à quatre seulement, dont l'un beaucoup plus important que les autres. Le grand bureau central sera localisé rue Gutenberg, près des Halles, pour tenir compte du déplacement du centre de gravité du trafic, et pourra desservir 6 000 abonnés du centre. Un autre bureau, avenue de Wagram, desservira 3 000 abonnés à Auteuil, à Passy et aux Batignolles ; un troisième bureau, rue de Belleville, reliera 6 000 abonnés à Ménil-montant, la Villette, Belleville, etc. ; un quatrième bureau desservira la rive gauche. Le tout devrait permettre d'atteindre 20 000 abonnés. Parallèlement, les spécifications techniques des câbles évoluent et la structure du réseau se complique. L'administration abandonne les câbles sous plomb de la SGT, car l'expérience a montré que la gutta percha qui servait d'isolant, si elle est pratiquement inaltérable en milieu sous-marin, perd ses propriétés lorsqu'elle est exposée à l'air. Les nouveaux câbles sont isolés au papier et à circulation d'air. |

En

même temps, le réseau est systématiquement hiérarchisé,

et de nouvelles notions, comme les manchons de jonction ou les chambres

de coupures, sont introduites.

En 1891, l'organisation du réseau est la suivante : « La ligne double, sans fil de plomb isolé à la gutta percha, partant de l'appareil d'un abonné arrive à l'égout, où elle rencontre d'autre lignes doubles et suit parallèlement ces autres lignes jusqu'à un manchon de jonction qui sert à relier 7 abonnés à un câble sous plomb à 14 fils isolés au papier. Sept câbles semblables correspondant à 49 abonnés aboutissent à une chambre de coupure, d'où part un câble à 104 conducteurs (49 lignes plus 3 de réserve). Ces câbles à 104 conducteurs arrivent directement dans le bureau central . Hiérarchiser ainsi le réseau permet de disposer de réserves de transmission, seule la dernière partie de la ligne devant être construite pour raccorder un nouvel abonné. Cela permet aussi de procéder plus rapidement aux réparations. Enfin, en 1891, l'administration se préoccupe de la qualité de la transmission, donc de la longueur des lignes : si la longueur moyenne des câbles à 2 fils reliant chaque abonné à un manchon de jonction est faible, la longueur moyenne des câbles de 7 abonnés est de 2 km et celle des câbles de 49 abonnés de 1 600 m, ce qui correspond à une qualité de transmission assez médiocre. |

|

En outre, l'évolution

technique des câbles et l'augmentation de leur capacité

commencent à poser le problème de la localisation du réseau

dans les égouts : l'encombrement à proximité des

centraux est excessif.

|

|

|

Le

naufrage |

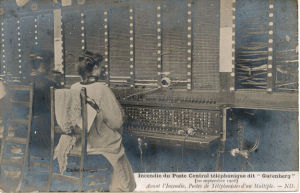

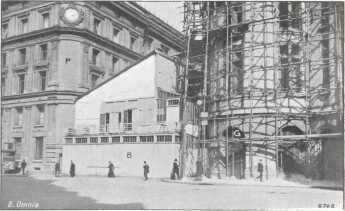

Carte Postale : incendie du central Gutemberg |

|

|

Carte Postale : incendie du central Gutemberg avant puis après  |

| La

situation était donc fort difficile. On édifia un bâtiment provisoire en fer et en briques, sur la rue Gutenberg, où furent installés deux nouveaux multiples équipés à la batterie centrale, commandés en hâte, l'un à la Société des Ateliers Thomson-Houston, l'autre à la Société de Matériel Téléphonique Aboilard. La première utilisa le matériel déjà préparé par elle, en vue de la transformation à la batterie centrale de trois bureaux de la périphérie ; les délais de livraison et d'installation étaient de un mois et demi pour les groupes de départ et de deux mois et demi pour le tout. La seconde construisit les groupes de départ et commanda en Amérique les groupes d'arrivée, qui lui furent envoyés complètement équipés ; les délais consentis étaient de deux mois. Ce bâtiment provisoire, commencé le 23 septembre, était mis à la disposition des constructeurs le 12 octobre. En attendant l'installation des multiples, les lignes de la Présidence de la République, des Ministères et des grandes administrations avaient été rattachées en égout sur des lignes de service et renvoyées, dès le 22 septembre, aux bureaux de la périphérie. |

VUE DES BARAQUEMENTS DE GUTENBERG, DU COTÉ DE I,A RUE DU LOUVRE. Ces rattachements de ligne furent continués les jours suivants et, le 31 octobre, 483 lignes d'abonnés, journaux, services publics et établissements financiers, ainsi que 220 cabines téléphoniques étaient rétablies et fonctionnaient normalement dans ces bureaux. |

VUE DE L'INTÉRIEUR DES BARAQUEMENTS AVEC LES DEUX MULTIPLES. Pendant ce temps, le déblaiement et la réfection du répartiteur d'entrée avaient été entrepris par les ouvriers de l'administration, travaillant de jour et de nuit. Ces travaux, ainsi que ceux concernant, la réparation des câbles, étaient achevés à la fin de novembre. Le 5 décembre, l'installation des multiples était terminée et les abonnés successivement raccordés; le 25 décembre, aussi bien pour les circuits urbains que pour les interurbains, le service était entièrement rétabli. État et constructeurs avaient accompli un véritable tour de force. |

| Une

année plus tard, le réseau entier devait souffrir d'une

autre calamité et l'on n'a pas oublié les dégâts

causés par l'inondation de janvier-février 1910. C'est le réseau souterrain qui est victime de l'inondation. Le réseau comprenait alors des câbles à circulation d'air de 224, 112, 27, 7 et 1 paires, 147 chambres de coupure abritant 1 300 têtes de câbles, 12 000 pièces de raccord (dites « manchons ») posés en égout. La moitié des égouts n'est libre que vers mars ; 1 000 lignes ne sont pas dégagées avant avril ; le réseau n'est entièrement restauré que le 4 mai. Le sinistre met en lumière le fait que, « faute de ressources en matériel et en personnel, le réseau de Paris n'avait pas été, depuis plusieurs années, l'objet d'un entretien régulier ». E. Estaunié, directeur de l'École supérieure de télégraphie, rapporteur devant la commission des inondations, souligne qu'il est urgent « de revenir sur des méthodes d'économie au jour le jour, qui se traduisent ensuite par des pertes désastreuses ». Un débat s'instaure dans la presse : faut-il ou non sortir le téléphone des égouts ? L'administration ne prétend pas revenir au réseau aérien, mais elle prévoit au moins de déplacer toutes les chambres de coupure au rez-de-chaussée d'immeubles. |

Ces

deux anecdotes ne constituent-elles pas deux bons points, en faveur

de notre Administration si dénigrée ?

Les plans de rénovation du réseau reviennent à l'ordre du jour. En effet, 1909-1910 est une période d'intense débat public sur la crise du téléphone et sur son financement. En particulier, en 1910, le sénateur Steeg dépose une proposition de loi sur la réorganisation financière et administrative du ministère des Postes et Télégraphes. La même année, le rapporteur du budget de ce ministère, Charles Dumont, préconise la séparation du budget général, la tenue de comptes d'exploitation sur le modèle industriel, la préparation de plans d'équipement. Tout cela, en matière de téléphone, s'appuie sur les études menées sur le réseau de Paris depuis 1907-1908. Le programme à réaliser est le suivant : installer un central autonome pour l'interurbain, reconstruire Gutenberg, installer dans la circonscription de Gutenberg quatre autres multiples neufs d'une capacité de 10 000 abonnés, dédoubler trois circonscriptions, en créer deux autres... Cela revient, en plus de la construction de Tinter et de la reconstruction de Gutenberg, à créer neuf bureaux nouveaux d'un coup. Le projet est déposé en 1914 — la période n'est guère propice. C'est seulement au moment de l'introduction de l'automatique que cela se révélera possible. |

|

Une grave question

: l'État doit-il monopoliser la construction des appareils téléphoniques

?

|

Modèle Ader avant 1900 , modèle Pasquet vers 1902 Ces appareils étaient encore alimentés avec une pile micro. 2° La conservation de la pile alimentant le microphone du poste de l'abonné. Comme nous l'avons vu, en effet, l'État a bien appliqué la batterie centrale au réseau de Paris, mais elle l'a fait avec timidité, reculant devant l'adoption de la batterie centrale « intégrale ». Il s'en suit que cette pile, s'épuisant lentement, est cause d'une transmission défectueuse. |

| 3°

L'insuffisance du poste d'abonné, transformé par le batterie

centrale. Nous avons examiné plus haut les modifications, apportées au-montage du poste d'abonné, pour permettre son fonctionnement avec le nouveau système. Il faut avoir soin de remarquer, lorsque l'abonné se sert de son appareil, que ses récepteurs sont traversés par tout le courant de la batterie d'accumulateurs, placée au bureau. Dans les postes construits spécialement pour un réseau à batterie centrale, nous savons, au contraire, que les récepteurs sont intercalés dans le circuit primaire avec un condensateur, ce qui leur évite le passage continuel du courant, lorsque l'on fait usage de l'appareil. Ce courant permanent désaimante, en effet, ces organes qui s'affaiblissent bien inutilement. L'Administration, considérant au contraire que les dérangements fréquents des appareils d'abonnés étaient dus au mauvais état de ces appareils, a inscrit au chapitre 22 du budget de 1911 un crédit de 100.000 francs, pour « fourniture à titre onéreux de 2.500 apparais à batterie centrale aux nouveaux abonnés du réseau de Paris. » Ce petit crédit, en apparence insignifiant, est une indication de la volonté de l'État de fournir lui-même les appareils à tous les abonnés dans un avenir prochain et de créer ainsi un nouveau monopole. |

Inutile de

dire que tous les constructeurs de téléphones, différents

groupements d'électriciens, la Chambre de Commerce elle-même

s'émurent à cette nouvelle et s'inquiétèrent

de voir adopter une décision, qui menaçait de détruire

une industrie en plein progrès. |

| Nous

avons vu qu'avec ce système de grands progrès ont été

accomplis dans le construction des appareils téléphoniques,

surtout en ce qui concerne les microphones. Nous estimons qu'il conviendrait de laisser la porte ouverte à tous perfectionnements. Qu'adviendra-t-il, en effet, si l'État adopte un type unique d'appareils sur tout son réseau ? Ou ce sera l'arrêt du progrès, ou une dépense énorme à chaque perfectionnement nouveau à appliquer. Quant au prix de l'appareil, que l'Administration déclare pouvoir vendre bien meilleur marché que les constructeurs, il faut se rendre compte que les prix actuels s'appliquent à des postes marchant avec piles microphoniques chez l'abonné ; or, ces postes sont beaucoup plus compliqués que les postes nouveaux à créer, qui devraient fonctionner en batterie centrale intégrale. Nous croyons donc, qu'avant d'adopter le principe du monopole, il y aurait lieu de voir si la fourniture des appareils par l'Administration est d'un intérêt général et si elle ne va pas, au contraire, apporter le trouble dans les industries électriques et supprimer l'émulation des fabricants pour la recherche des perfectionnements. |

De plus, à

l'heure où, dans l'industrie, la main-d'œuvre est réduite,

grâce à l'emploi de machines perfectionnées, la

question se pose de savoir s'il y a lieu, plutôt que de conserver

les appareils existants, de supprimer les demoiselles et de matérialiser

le rêve de nombreux Parisiens : le téléphone sans

téléphonistes. Poire

Bell fabriquée par Breguet en 1878

|

PLAN DU PREMIER CENTRAL OPERA

|

|

1993

|

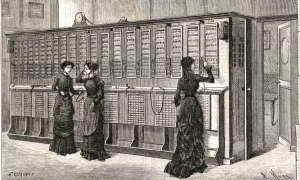

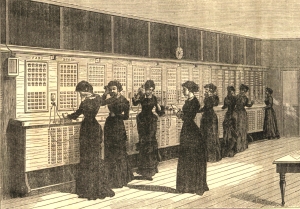

Au

tout début, les opératrices étaient debout |

|

Notre gravure

permet d'apprécier l'affectation des divers étages. |

|

|

L'exposition universelle de Paris

|

|

|

Il

y a, actuellement, à Paris, environ 23.000 abonnés, qui

sont répartis entre huit postes centraux dont voici la nomenclature

: |

|

|

A

la rue Gutenberg, le système dit multiple constitue une amélioration

considérable sur le système du Boulevard St- Germain. |

Mais ici, si

chaque téléphoniste ne peut recevoir l'appel que des

80 abonnés dont elle a le soin, elle peut directement donner

la communication avec les 6000 abonnés dont le numéro

commence par un 1 et elle a devant elle six mille petits trous, les

jack, dont chacun correspond au numéro d'un abonné.

|

|

Si le numéro

de l'abonné appelé commence par un 2 ou par tout autre

chiffre, il faut, comme au boulevard St-Germain,recourir à une

autre téléphoniste soit de l'étage supérieur

soit des bureaux dont nous avons donné la nomenclature, et les

deux abonnés communiquent par l'intermédiaire d'une ligne

auxiliaire à laquelle tous deux sont momentanément reliés.

|

|

|

L'installation

de la rue Gutenberg est convenable : l'air et la lumière n'y

font pas défaut et les jeunes filles ne sont pas dans de mauvaises

conditions hygiéniques : chacune d'elles a à sa disposition

une petite armoire en bois qui lui sert de vestiaire.

|

|

|

Après

avoir traversé la salle des accumulateurs où une dynamo

charge les plaques et fournit l'électricité nécessaire

pour le service des sonneries et des microphones, nous arrivons en haut

dans une superbe et vaste salle inondée de lumière où

travaille le personnel. |

Beaucoup

de débutantes ne peuvent supporter ce serre-tête à

cause des migraines qu'il donne et sont obligées de renoncer

à la profession.

Celles qui résistent sont astreintes à un labeur extrêmement pénible : les communications, surtout à certaines heures de la journée notamment de 9 h. et demie à midi, de 5 heures à 6 h et demie, se succèdent sans interruption et il faut à la téléphoniste une extraordinaire habileté et une expérience consommée pour répondre à toutes et ne pas commettre d'erreur. Certaines téléphonistes donnent jusqu'à 250 communications à l'heure ! Croyez-vous qu'elles aient le temps de bavarder comme certains les en accusent ? Quelques-uns s'imaginent aussi que les téléphonistes se distraient à écouter certaines communications intéressantes : il est vrai que la disposition des appareils le leur permet; mais en réalité elles n'en ont jamais le temps et d'ailleurs les surveillantes s'en apercevraient aussitôt. Ainsi, toute négligence, toute impolitesse est sûrement réprimée, et le public se trouve très suffisamment armé contre les fautes possibles de la téléphoniste. Celle-ci, par contre, est-elle toujours protégée coinre la grossièreté, l'impertinence, l'injustice de certains abonnés : pour cela, non. Il y a, paraît-il, des abonnés, véritables goujats, qui adressent à ces femmes, à ces jeunes fiIles, des injures |

|

immondes, des

expressions d'une révoltante ignominie; d'autres, vieux marcheurs

libidineux, ou gigolos dépravés, trouvent extrêmement

amusant de débiter quelques, saletés pornographiques à

ces laborieuses employées. L'administration pourrait, dans ce

cas, couper la ligne et supprimer l'abonnement de ces malotrus personnages.

|

Et puis, un

autre danger plus terrible encore les menace : je veux parler du téléphone

automatique, invention américaine qui bouleverserait tous les

services, et supprimerait les téléphonistes.

|

|

C'est le connecteur

qui sert d'intermédiaire entre le sélecteur de l'abonné

qui appelle et le sélecteur de l'abonné appelé.

|

Téléphone à cadran |

|

L'HOTEL CENTRAL

DES TÉLÉPHONES A PARIS |

Dans

le système défunt, une téléphoniste était,

à chaque bureau, chargée de répondre aux appels

de vingt-cinq abonnés. Mais elle ne pouvait mettre elle-même

un de ceux-ci en communication qu'avec les vingt-quatre autres de son

groupe, et, quand on lui demandait un groupe différent, elle

était obligée de s'adresser à une autre employée.

Si l'appelé était libre, l'employée n° 2 le

mettait en communication avec le fil auxiliaire qui la reliait à

l'employée n° 1, et celle-ci devait, à son tour,relier

ce fil auxiliaire au fil de l'appelant.

Si l'appelé n'était pas libre, le n° 2 en avisait le n° 1, qui prévenait son client. Pendant ces diverses manipulations, les signaux d'appel d'autres abonnés continuaient à tomber devant les deux téléphonistes, qui tenaient à gagner du temps. Aussi, en attendant la réponse de l'employée n° 2, l'employée n" 1 prenait les ordres d'autres appelants, et les inscrivait sur un carton pour les exécuter aussitôt que possible. De là résultait un entrecroisement continuel, source d'erreurs dont pâtissaient tous les abonnés, et qui se compliquait encore quand le fil de l'appelé aboutissait à un autre bureau. Le progrès essentiel que réalise le nouveau système consiste en ce que chaque téléphoniste peut donner elle-même directement aux abonnés dont elle a charge la communication avec les cinq mille autres dont le fil aboutit au bureau central. La combinaison grâce à laquelle on a réalisé ce résultat est simple ; il n'y avait... qu'à la trouver. |

|

|

|

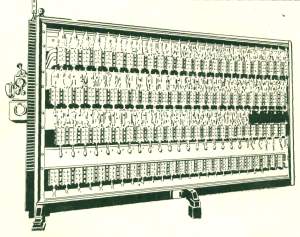

sommaire

Du domicile de chaque abonné partent deux fils réunis de distance en distance par groupes de quatorze , lesquels convergent eux mêmes vers divers points où on les rassemble en faisceaux de quatre-vingt-dix-huit, dits groupes de cent, qui, à travers les égouts, arrivent dans les caves de l'hôtel de la rue Gutenberg. Ces groupes sont logés dans un caniveau de soixante-dix centimètres de côté, pouvant contenir cent câbles et cent conducteurs, soit dix mille fils qui représentent cinq mille abonnés. En sortant du caniveau, chaque câble de cent se divise en deux câbles de cinquante, qui vont, à quelques mètres de là, s'éparpiller sur le distributeur. On ne saurait mieux comparer ce distributeur qu'à un casier à bouteilles. Les tringles sont garnies de pitons en cuivre dont chacun reçoit un fil d'abonné. Puis les conducteurs sont de nouveau groupés, en câbles de quarante cette fois, qui, passant sur d'énormes fourchettes en fer, traversent successivement trois plafonds pour apparaître dans la galerie vitrée, où ils vont être de nouveau distribués dans le commutateur multiple. Ce commutateur, qui seul a coûté un million de francs, présente dans son ensemble l'aspect d'un immense piano. Placé au milieu de la galerie, dont il suit le grand axe sur une longueur de cinquante-deux mètres, il est à double face. Il se compose, sur chaque face, d'une série de vingt-trois tables identiques accolées les unes aux autres, et dont chacune, longue de deux mètres, forme un tout complet. Examinons une de ces tables. |

|

|

La partie supérieure

verticale, qui constituerait le buffet du piano, renferme le tableau

T.

|

|

Des numéros

recouverts par un volet mobile en cuivre sont disposés sur cinq

rangées partagées en trois groupes dont chacun forme une

section de la table, laquelle section est desservie par une téléphoniste.

Il faut donc trois employées par table.

|

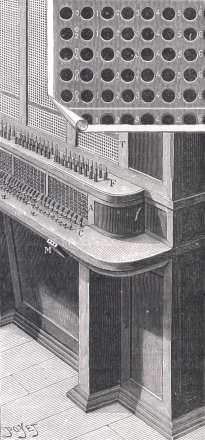

Bureau Téléphonique avenue de l'Opéra : poste réservé au service de la Bourse |

|

En M est une

planchette percée de trois trous, dite mâchoire de prise

de communication, où l'employée plante les fiches du cordon

attaché au récepteur, lequel est fixé à

un cercle de nickel s'adaptant à la tête. |

|

|

Quand la conversation

est terminée, l'appelant sonne, l'annonciateur rouge se découvre,

et l'employée remet les deux fiches en place.

|

Depuis

le 1er janvier 1890, une innovation assez importante a été

introduite au Bureau de l'avenue de l'Opéra dans le service des

téléphonistes. Il s'agit du Poste assis . Le « Poste

assis » ne reçoit que les communications des autres Bureaux,

communications qu'il a pour devoir de distribuer dans le Bureau même

de l'avenue de l'Opéra. Ainsi, une fois l'appel d'un des Bureaux

entendus, la téléphoniste du « Poste assis »

se met en communication, en abaissant un des petits leviers, ou touches,

placés devant elle, avec sa collègue du « Poste'debout

» chargée d'un « groupe d'abonnés »

et, à l'aide de son appareil Berthon-Ader, elle lui fait part

de la demande du Bureau appelant et lui indique en même temps

le numéro et le nom de la ligne qu'elle doit prendre. Exemple

: « Sur 12, Lafayette, donnez X. » II ne reste à

la téléphoniste du « Poste debout » qu'à

appeler de suite l'abonné demandé, abonné qui fait

partie de son « groupe » et à le mettre en communication.

Dans la nouvelle installation, chaque téléphoniste a sous la main toutes les lignes des autres Bureaux. Elle peut donc, après avoir reçu l'appel d'un abonné de son groupe, le mettre en communication avec le bureau auquel est reliée la personne demandée. Avant l'introduction de ce système, le même service exigeait la présence de deux téléphonistes : la première, recevant l'appel des Abonnés et prévenant la seconde, qui appelait les Bureaux intéressés. Le « Poste assis » du Bureau de l'avenue de l'Opéra comporte huit téléphonistes qui suffisent pour recevoir toutes les demandes des autres Bureaux et les transmettre aux trente-six téléphonistes du « Poste debout ». D'où économie du personnel et simplification du service. |

|

CHRONIQUE DE

L'ÉLECTRICITÉ |

Les

gros tuyaux goudronnés qui suivent l'égout tantôt

à droite tantôt à gauche et quelquefois à

la clef de voûte sont les conduites d'eau potable ou d'eau d'arrosage.

Le tuyau gros comme le poing, est celui de la poste pneumatique, le

tube d'un pouce de diamètre est celui des horloges également

pneumatiques.

Les tuyaux de gaz sont absolument exclus des égouts comme présentant un danger analogue à celui du grisou, dans les galeries de mines, et cette exclusion est d'autant plus humiliante pour le gaz que sa rivale l'électricité est admise avec tous les honneurs dus à son importance, et tous les tuyaux de plomb qu'on aperçoit sur les côtés de la voûte contiennent des câbles télégraphiques ou téléphoniques. La façon de poser les câbles mérite une description spéciale. Cette opération à laquelle les Parisiens assistent journellement, consiste à présenter au-dessus d'une ouverture spéciale, appelée un regard, une énorme bobine en tôle de fer sur laquelle sont enroulés quatre cents mètres de câbles environ. En se reportant à la vue même de l'égout, on comprendra facilement la manœuvre que comporte la pose d'un câble télégraphique ou téléphonique, cette pose a toujours lieu sous la surveillance de l'Etat. |

|

Un

ingénieur de la Société générale

des Téléphones nous épiait, paraît-il, dans

notre récente visite des égouts et raconte dans

le Petit Bleu du 24 courant qu'il a aperçu en même temps

l'ingénieur de M. Dauderni prendre des mesures minutieuses, relatives

aux dimensions des voûtes.

|

|

|

|

Ces

câbles, appartenant évidemment à la Société

générale des Téléphones, semblaient prêts

à tomber de vétusté; au lieu d'avoir la rigidité

des câbles télégraphiques placés au sommet

de la voûte, ils pendaient péniblement entre leurs clous

d'attache, semblables à des guirlandes funéraires ; c'était

horrible à voir.

Si la pose a été mal faite, que la Société s'en prenne à l'Etat; si au contraire les quatre ou cinq ans au plus qui te sont écoulés depuis la fondation de la Société des téléphones ont suffi pour produire dans les câbles les allongements intempestifs que nous avons constatés, comme ont pu le faire tous nos covisiteurs, la Société fera bien de prendre un parti énergique et de remplacer immédiatement tous ses câbles en gutta-percha sortant de son usine Ratier, par des cales Berthoud-Borel dont elle a prudemment acheté les brevets en France, et dont elle semble ne rien faire. L'idée d'employer pour les câbles terrestres ou en égout une matière putrescible comme la gutta-percha, est déjà une idée assez baroque de M. Cochery; l'ancien ministre avait au moins comme excuse qu'il n'était pas électricien. Les directeurs de la Société des téléphones ne sont pas dans le même cas, et puisqu'ils ont acheté les brevets Berthould-Borel, c'est qu'ils comprenaient qu'il leur faudrait tôt ou tard renoncera à la gutta, et alors pourquoi continuent-ils à faire poser des câbles coûteux, susceptibles de fondre dans les égouts voisins des lavoirs, des établissements de bains, et en général de tous les endroits où les eaux de condensation des machines à vapeur sont rejetées à une température élevée ? |

|

La gutta-percha

est, jusqu'à présent, le meilleur isolant applicable aux

câbles sous marins qui ne durent que quinze ans et sont amortis

en conséquence.

|

de

M. Cochery, de la naïveté de ses actionnaires, et surtout

de la patience de ses abonnés.

Depuis que grâce au changement de Ministère et à l'énergie du conseil municipal il a été accordé une nouvelle concession, la société que nous ménagions comme on doit ménager tout ennemi vaincu ne cesse de revendiquer la légitimité d'un monopole en sa faveur; elle espère revenir dans les fourgons de l'étranger; elle donne un retentissement exceptionnel à l'éloquence de M. Vandenpereboom, l'étonnant ministre belge qui accorde des concessions sans monopole, mais auxquelles il n'admet pas qu'on fasse concurrence. Le Petit Bulletin bleu de la Société internationale des téléphones, sœur jumelle en liquidation de la Société actuelle, ne suffit plus à la sœur survivante et les plus grands journaux sont remplis de ses jérémiades. Pauvre Petit Bleu ! tu avais inventé pourtant la menace la plus terrible pour les prochains réseaux téléphoniques. Tu avais découvert un moyen à peu près certain de les rendre odieux au public en annonçant discrètement que les nouveaux réseaux seraient fatalement amenés à fusionner avec tes maîtres ! C'était évidemment la plus habile manœuvre a suivre pour effrayer d'abord les abonnés écœurés par le monopole in partibus de la Société et le sans-gêne avec lequel sont reçues leurs réclamations;c'était ensuite un moyen de retarder le départ des actionnaires inquiets qui ne trouvent plus à qui repasser à trois cent trente francs des actions qu'ils ont payées neuf cents francs et plus. |

|

Il y a malheureusement

un obstacle insurmontable à cette fusion que la Société

des téléphones semble espérer puisqu'elle en menace

le public. Cet obstacle, c'est l'insanité du plan de son réseau,

Feu Lartigue, dans les conférences qu'il fit en 1881 à

l'Exposition et que nous avons écoutées, était

obligé d'avouer que plus la Société aurait d'abonnés

et moins elle gagnerait d'argent. Ou, tout paradoxal que cela paraisse,

c'était absolument vrai. La faute en est à ce que le réseau

étant composé par une série de bureaux auxiliaires,

et n'ayant pas un seul bureau central proprement dit, tout nouveau bureau

complique le service des connexions dans une proportion supérieure

à celle des bénéfices résultant de l'accroissement

du nombre des abonnés.

|

Nous en appelons

au témoignage de tous ceux qui, en 1881, à l'Exposition

d'électricité, ont écouté attentivement

la conférence du regretté directeur de la Société

générale des téléphones.

|

Cliquez

sur un étage pour voir en détail

Cliquez

sur un étage pour voir en détail