COMMUTATEUR M.D. SINCLAIR

DANE SINCLAIR, l'un des pionniers du téléphone britannique

Il est né à Caithness le 6 juin 1852 et

a rejoint le département télégraphique du North British

Railway en 1872.

En 1875, il fut choisi pour se rendre au Japon en

qualité d'inspecteur des télégraphes pour le gouvernement

japonais.

De retour au pays, après quatre ans passés

au Japon, il fut pendant un certain temps responsable du service télégraphique

du Dundee and Arbroath Joint Railway et, en 1882, il devint ingénieur

à la National Telephone Co. , dans le district de Glasgow. Cette

période de sa carrière fut marquée par un certain

nombre d'inventions liées à la téléphonie.

Lorsque les trois principales compagnies de téléphone

fusionnèrent pour former la nouvelle National Telephone Co., il

présenta aux administrateurs un rapport sur le système.

Son rapport servit de base à une réorganisation complète

et il fut nommé directeur de Londres.

En juin 1892, il devient ingénieur en chef

de la National Telephone Co., poste qu'il occupe jusqu'en 1902.

Il est le premier ingénieur britannique à appliquer un mécanisme

de commutation automatique au service téléphonique public.

Il le fait à Coatbridge, où un standard automatique de sa

propre invention relie un petit nombre d'abonnés à un central

principal éloigné via un circuit à jonction unique.

Un exemplaire de ce standard est conservé au musée de l'Institution.

En 1902, il rompt ses liens avec la National Telephone

Co. à la demande des directeurs de la British Insulated and Helsby

Cables, Ltd. , pour devenir directeur général de cette société.

Il devient plus tard directeur et, finalement, président de la

société, qui connaît une croissance rapide sous sa

direction.

Lors de la création de la Automatic Telephone

Manufacturing Co., Ltd. en 1911, il fut nommé directeur général,

poste qu'il occupa en plus de celui de directeur général

de British Insulated and Helsby Cables, Ltd.

Il a également été administrateur

de l' Associated Telephone and Telegraph Co. , de l' International Automatic

Telephone Co. , de la Midland Electric Corporation for Power Distribution,

Ltd. , d'Enfield Cable Works, Ltd. et de l' Electric Supply Company of

Victoria, Ltd.

C'était un homme d'une grande intégrité

et, malgré ses lourdes responsabilités professionnelles,

il s'intéressait avec bienveillance au bien-être des nombreux

employés qu'il dirigeait. Ses heures de loisir étaient consacrées

à la lecture contemplative, ses goûts étant ceux d'un

étudiant en littérature.

Il rejoint l'institution en tant qu'associé

en 1883, devient membre en 1893 et siège au Conseil de 1896 à

1898.

Les Brevets britanniques 3380 et 5964 ont été

délivrés en 1883 et le brevet 8541 en 1884.

Selon un article lu par Aitken en 1911 et son Manual

of the Telephone , le premier commutateur de Sinclair fut installé

à Glasgow en 1883 et quelques-uns d'entre eux furent utilisés

en Écosse pendant un certain temps.

sommaire

1883 Il est communément admis que le premier standard entièrement

automatique utilisé en Grande-Bretagne a été

breveté par MD Sinclair, alors

ingénieur pour la National Telephone Company à Glasgow.

Bien qu’il soit antérieur aux travaux bien connus de Strowger

en Amérique, il ne s’agit pas d’un développement

aussi significatif.

En effet, l'invention de Sinclair n'était pas un central téléphonique

complet, mais plutôt un commutateur de télécommande.

Aujourd'hui, nous appellerions ce concept un connecteur de ligne ou une

unité de concentrateur à distance.

L'appareil était destiné uniquement aux circuits monofilaires

et était efficace pour une ligne de jonction et cinq lignes

d'abonnés.

Lorsqu'un abonné appelait, son indicateur prenait contact avec

une barre coulissante qui reliait la ligne appelante à la ligne

de jonction menant au central et isolait toutes les autres lignes.

L'appareil de Sinclair présente plusieurs

points communs avec celui de Connolly

& MacTighe : dans ce dernier, une roue

crantée est utilisée à la place de la barre alternative

crantée ; un échappement électromagnétique,

un mouvement d'horlogerie et des relais font également partie de

l'instrument . Il a été exposé à l'Exposition

électrique de Paris de 1881.

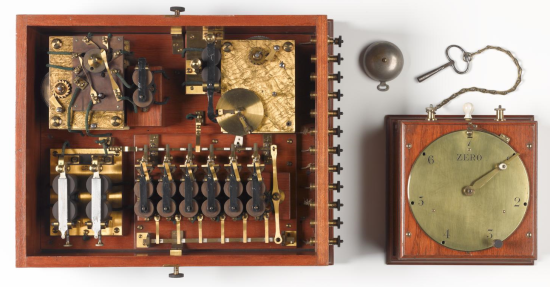

Il s'agissait de la première tentative de central téléphonique automatique en Grande-Bretagne. Il a été inventé par Dane Sinclair, ingénieur à la National Telephone Company en Écosse, et a été utilisé dans l'un de leurs centraux installés à Coatbridge, près de Glasgow, en 1886, six ans avant la création du premier central automatique aux États-Unis en 1892. Le central comptait jusqu'à six abonnés et le standard automatique supprimait le besoin d'un opérateur au niveau du central (le central pour connecter les six lignes d'abonnés les unes aux autres). Les connexions au central (vers d'autres réseaux de succursales) nécessitaient toujours un opérateur. Il fonctionnait grâce à des électro-aimants et des mécanismes d'horlogerie

Tableau

de commutation automatique du sélecteur de ligne Sinclair avec

instrument d'envoi pas à pas et sonnerie séparée,

breveté par Dane Sinclair, probablement fabriqué par la

National Telephone Company, britannique, 1886.

Remarqez le cadran à 6 positions.

| Cet instrument, conçu par M. D Sinclair, de

la National Telephone Company,

Glasgow, remplit les mêmes fonctions, à savoir : celles

de commutation de tout abonné sur le central sur lequel il

est placé, en connexion avec tout autre abonné sur le

même instrument, ou avec tout autre abonné sur l'ensemble

du système, de manière similaire. Un émetteur pas à pas est employé dans un central pour transmettre des courants électriques à l'instrument automatique qui est placé dans le central, et chaque impulsion passe à travers les bobines d'un électro-aimant ou relais, qui agit sur l'échappement de un train de roues, et fait ainsi tourner par intermittence une broche sur laquelle est porté un pointeur. Dans un instrument conçu pour fonctionner avec six lignes d'abonnés, comme illustré, le pointeur a sept arrêts dans la révolution, et sept impulsions du central sont nécessaires pour envoyer le pointeur une fois, un arrêt étant effectué à chacun des les sept points En chacun de ces points est monté un ressort avec une borne, qui est reliée à une ligne d'abonné, et l'aiguille de la broche entre en contact avec la borne en face de laquelle elle s'arrête, au fur et à mesure qu'elle est renvoyée par les impulsions du central.   Les figures montrent l'appareil en perspective et en coupe . Les fils de l'instrument de chaque abonné

sont amenés à des indicateurs séparés

A A, qui sont montés en rangée devant une barre crantée

alternative, B. |