Le syndicalisme dans les Postes et télécommunications

Le syndicalisme des PTT en France est né

au début du XXe siècle dans les conditions particulières

de la réglementation de la fonction publique. Alors que le droit

syndical est reconnu en 1884 pour les salariés de tous les secteurs

d'activité économique, l'État lui-même dénie

ce droit à ses agents.

L'importance grandissante des activités de communication sous

monopole étatique la Poste et le télégraphe, auxquelles

s'ajoute progressivement le téléphone, pousse l'Administration

à des recrutements nombreux.

Dans l'effervescence du syndicalisme révolutionnaire français

des années 1900-1910 une fraction importante des fonctionnaires

des Postes et Télégraphes ne se satisfait plus d'être

tenue à l'écart du droit commun aux autres salariés.

De 1900 à 1946, la revendication de la reconnaissance de leur

syndicalisme et de son rattachement à la CGT, en particulier,

accompagne les nombreuses doléances des fonctionnaires de l'Administration

des PTT. À l'inverse de la plupart des autres fonctionnaires,

les postiers et les télégraphistes utilisent une forme

d'action, qui elle aussi ne leur est pas légalement reconnue

: la grève.

Les conditions de l'émergence du syndicalisme

français des PTT ont fait que des fédérations syndicales

propres aux PTT ont été créées et se sont

développées dans chaque centrale syndicale, comme dans

le secteur de l'Éducation nationale.

Cependant, depuis la fin des années 1980, dans un cadre juridique

nouveau, à la suite de la réforme des PTT de 1990, la

tendance est au regroupement des forces, au sein de chaque Confédération,

des salariés des deux opérateurs « historiques »,

La Poste et France Télécom devenue Orange en 2013, avec

les salariés de l'ensemble des entreprises du secteur des activités

de communication.

sommaire

Les PTT, Postes, télégraphes et téléphones

en France n'existent plus en tant que tels depuis le vote par le Parlement

de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 dite loi Quilès. Celle-ci

crée deux établissements publics distincts : la Poste

d'une part et France Télécom d'autre part. Cependant le

terme générique PTT est le plus proche d'une réalité

que lègue l'histoire sociale du XXe siècle. Souvent employés,

y compris par les syndicalistes CGT qui utilisèrent les termes

de Fédération postale pour désigner la Fédération

nationale des travailleurs des PTT- CGT, les termes « postal »

ou « postier » sont réducteurs à une partie

seulement des salariés du secteur. Ils excluent la spécificité

des "télégraphistes", fiers de leur technicité.

Le terme télécommunication paraît anachronique pour

les fonctionnaires des années 1900...

L'Administration des PTT elle-même, a varié dans son appellation.

Les Postes, Télégraphes et Téléphones, constitués

en administration autonome à la fin du XIXe siècle ont,

durant tout le siècle suivant, posé problème aux

politiques comme aux juristes : administration publique, service public

ou entreprise publique à caractère industriel et commercial

?

La création en 1923 du budget annexe des PTT est une première

réponse. La loi institue en même temps un organisme consultatif,

le Conseil supérieur des PTT, où prennent place des représentants

élus du personnel. C'est une première dans une fonction

publique française qu'on dit sclérosée. Mais le

budget annexe ne permet pas une réelle autonomie des PTT, faute

d'une réelle volonté politique. Pourtant dès les

années 1960-1970, dans les faits, la séparation des PTT

en deux branches distinctes est mise en place, malgré les protestations

de certains syndicalistes. La loi de 1990 a mis en texte une réalité,

et sans doute préparé d'autres évolutions pour

le XXIe siècle. Dans l'esprit du public, le terme PTT survit,

mais pour combien de temps ? Toutes les fédérations syndicales

importantes tendent vers l'abandon de ce vocable…

Le syndicalisme dans les PTT est né aux alentours de 1900. Il

s'est très vite distingué du syndicalisme de l'ensemble

Fonction publique et s'est doté d'organisations spécifiques

à la "corporation", qui tiennent leur légitimité

du nombre des agents concernés et des luttes particulièrement

vives menées au sein de l'Administration des PTT.

Les grèves des PTT, en 1909, marquent durablement les relations

sociales dans ce service de l'État.

Le conflit de l'automne 1974 paralyse l'économie durant plusieurs

semaines.

Le syndicalisme, toujours puissant dans les deux branches professionnelles,

est souvent tenté, conforté par l'histoire, de privilégier

le "rapport de force" conflictuel sur la négociation.

Le "dialogue social" est rendu difficile dans l'entreprise

de main d'œuvre qu'est la Poste, par la fragmentation du syndicalisme,

l'étendue du territoire, le nombre des salariés (près

de 300 000 à la Poste) et le bureaucratisme des structures de

l'organisation. À France Télécom (plus de 140 000

salariés), dont le secteur d'activité est ouvert à

une concurrence forte d'autres opérateurs, les défis technologiques

et les modes de gestion ont déstabilisé les anciennes

structures syndicales.

Le syndicalisme des anciens PTT se donne pour objectif

de couvrir les salariés de l'ensemble des entreprises du secteur

des activités postales et de télécommunication.

Il aspire à dépasser le strict périmètre

des activités dévolues à la Fonction publique,

pour faire face à la "libéralisation" du marché

des services publics.

sommaire

Aperçu historique des organisations syndicales aux PTT

Le droit syndical dans les PTT, comme dans l'ensemble

de la Fonction publique française, n'a été véritablement

reconnu que par le Statut de la Fonction publique adopté en 1946.

Cependant dès la fin de la première guerre mondiale, il

est un fait acquis: les syndicats participent aux organismes mis en

place dans l'Administration, comme les conseils de discipline ou les

commissions d'avancement de grade. Aux PTT, parmi les 28 membres du

Conseil supérieur des PTT, institué en 1923, les représentants

du personnel, au nombre de 6, sont élus sur des listes présentées

par les organisations syndicales. Seule la référence CGT

est bannie des Bulletins officiels présentant les candidats!

Pourtant, bien que formellement unifié au sein d'une "fédération

postale", le syndicalisme des PTT est jusqu'en 1945 un assemblage,

au sommet, de trois syndicats nationaux corporatifs, héritiers,

pour deux d'entre eux des Associations Générales mises

en place au début du XXe siècle, avec l'aval du socialiste

"ministériel" Alexandre Millerand, qui est chargé

du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des PTT de 1899 à

1902, dans le gouvernement Pierre Waldeck-Rousseau. Le droit de grève,

par contre, est fermement interdit aux fonctionnaires jusqu'à

sa reconnaissance globale par le préambule de la Constitution

de la 4e République.

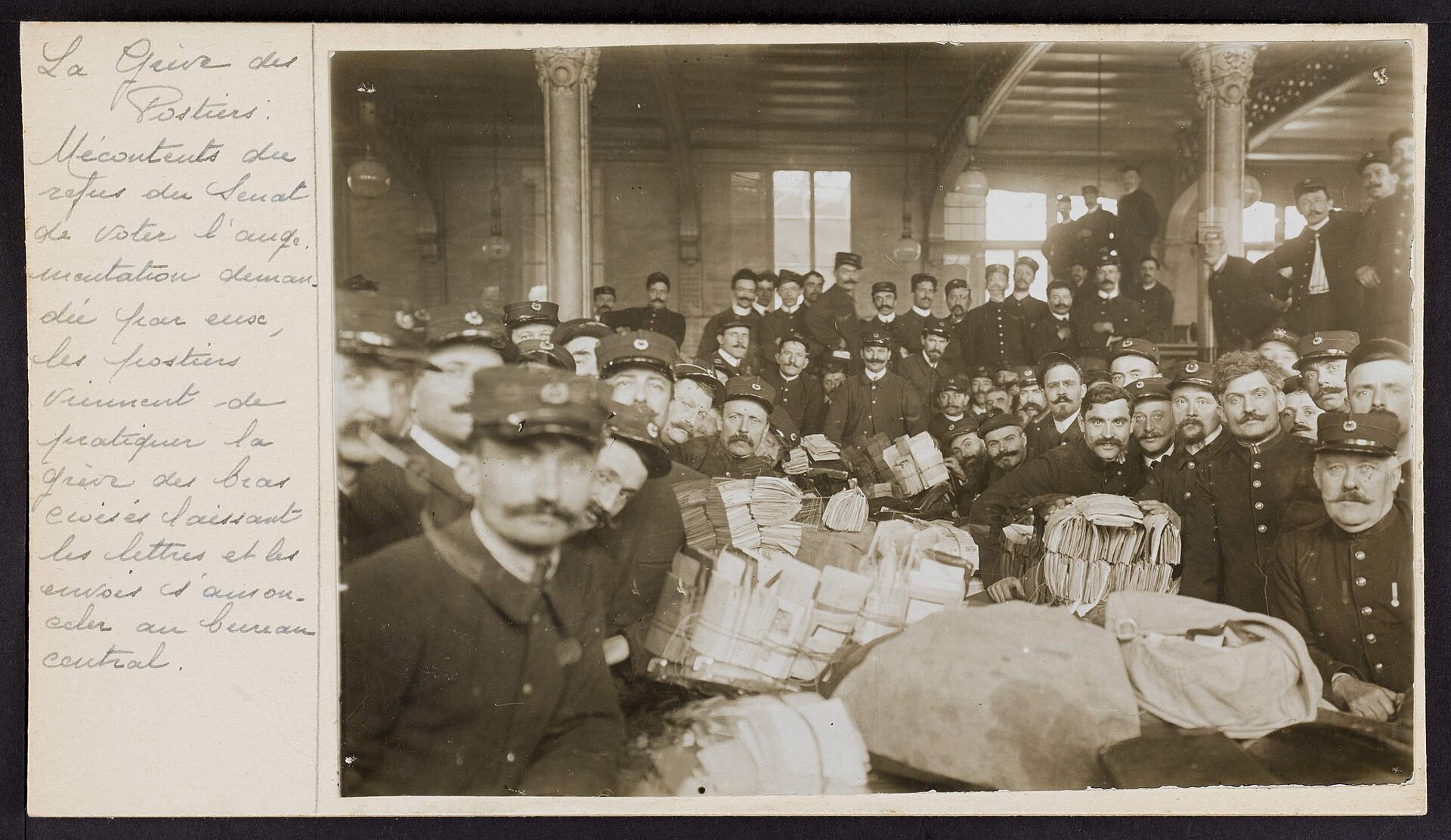

Les dirigeants de la grève des facteurs parisiens d'avril 1906

La grève des postiers.

La grève des postiers.

- Photographie d'une salle de la Recette principale de la Poste de Paris,

lors d'une grève des facteurs au début du 20e siècle

Avant 1914 : la rude naissance du syndicalisme

Les agents des PTT peuvent se rassembler dans des Associations Générales.

Toutefois il existe un exception: dès 1899, les ouvriers des

PTT qui travaillent à l'installation et à l'entretien

des lignes télégraphiques aériennes ou souterraines

constituent un Syndicat national des Ouvriers des PTT, qui s'affilie

à la CGT.

En 1914, il compterait 5 000 membres parmi un personnel d'environ 9

000 ouvriers. Les ouvriers des services techniques des centraux télégraphiques

ou téléphoniques, ceux de l'Imprimerie des timbres-poste,

située alors boulevard Brune à Paris, 14e, les ouvriers

des garages postaux relèvent de ce Syndicat, qui délègue

des représentants à chaque Congrès de la CGT.

Les « agents », c’est-à-dire les « commis

» des guichets des bureaux de poste, les commis du tri et des

centraux télégraphiques, ainsi que les « dames employées

» des guichets et du téléphone, se regroupent dans

l'Association générale des agents des PTT : 22 000 adhérents

en 1914, pour un effectif de 40 000 fonctionnaires. Les commis des PTT,

ainsi que les dames-employées sont recrutés par concours

national. Ils ont le même niveau d'études que les instituteurs

ou les institutrices. C'est parmi eux que le syndicalisme postier puise

une forte proportion de ses dirigeants. Certains d'entre eux, après

leurs débuts militants à l'A.G., se tournent vers le militantisme

politique, où leur culture leur permet parfois de "faire

carrière" d'élu local ou national. Ainsi, plusieurs

des pionniers du syndicalisme postier, que les luttes sociales ont aguerris,

en particulier ceux qui à la suite des grèves de l'année

1909 ont subi des sanctions lourdes, figurent après 1918 parmi

les candidats socialistes ou communistes aux élections à

la députation.

À la Chambre des députés, entre 1919 et 1950, le

groupe socialiste SFIO, le groupe communiste et celui du Parti d'unité

prolétarienne, comptent plusieurs postiers "révoqués

de 1909": Jean-Louis Chastanet, Jean-Baptiste Canavelli, Clovis

Constant, Jules Hippolyte Masson, René Plard. Plusieurs autres

ont fait leurs débuts dans ce syndicalisme postier bien particulier

: André Barthélémy, Léon Dagain, Charles

Lussy, Auguste Pageot, Robert Philippot, Alexandre Piquemal, Louis Sellier.

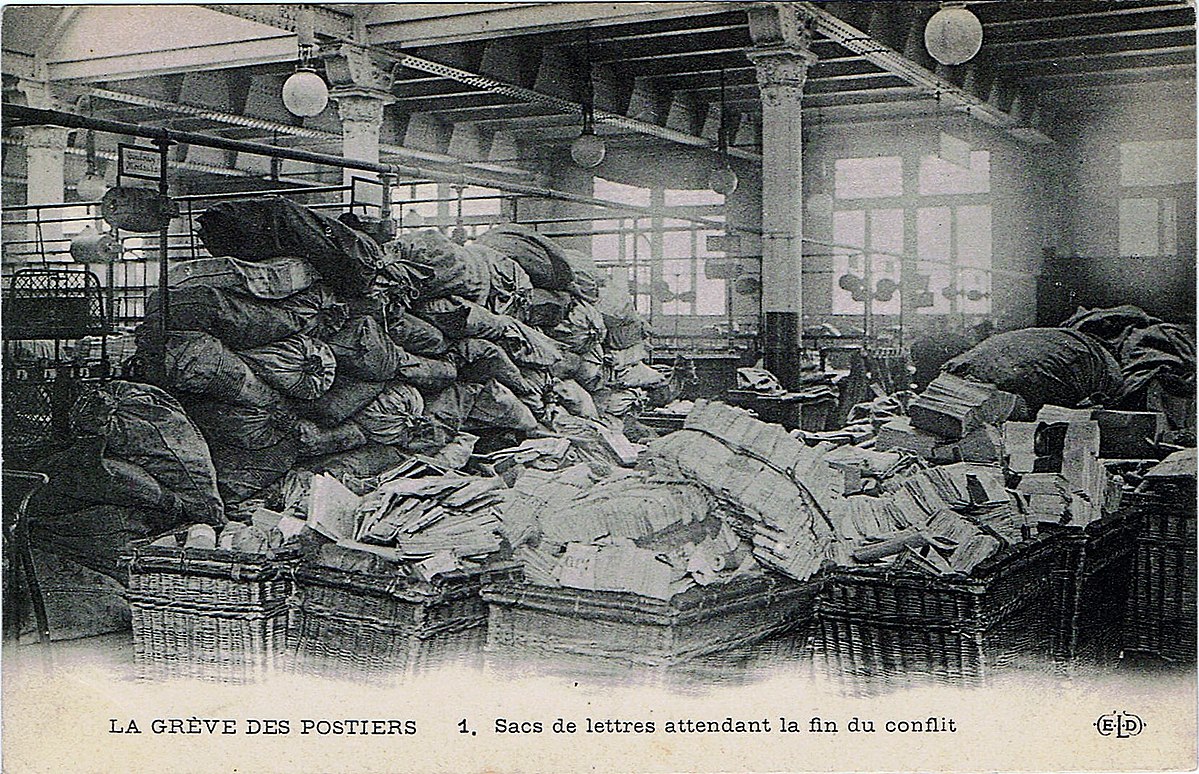

Grèves des PTT de 1909, sacs et corbeilles de courrier en attente

de la fin du conflit

Enfin il y a la "catégorie" la plus

nombreuse, 55 000 fonctionnaires, appelés jusqu'en 1919 les «

sous-agents », qui deviennent à cette date les «

employés » : ce sont les facteurs et les agents de manipulation

et de transport du courrier. Ils se reconnaissent dans deux organisations

distinctes, une A.G. des sous-agents, modérée et majoritaire,

bien implantée parmi les facteurs ruraux, et un Syndicat national

des sous-agents, né au cours d'une grève des facteurs

parisiens en avril 1906. Ce syndicat illégal, mais qui rassemblerait

près de 9 000 membres adhère à la CGT en 1910,

malgré la sanction que ce ralliement implique : il n'est pas

reconnu par l'Administration forte en la matière de la jurisprudence

du Conseil d’État.

Au moment des grèves qui secouent les PTT à la fin du

Ministère Clemenceau, en 1909, les trois organisations qui mènent

le mouvement, AG des agents, Syndicat des sous-agents et Syndicat des

ouvriers, se rassemblent dans une Fédération nationale

des PTT, autonome, qui disparait en 1914.

1918-1940, unité, scission, réunification, antagonismes

La fin des hostilités en 1918 s'accompagne d'un

essor du mouvement syndical. En décembre, l'AG des agents se

transforme en Syndicat national des agents des PTT. Puis le 28 août

1919, les trois syndicats nationaux (Agents, Employés et Ouvriers)

s'unissent dans une structure fédérative, où chacun

garde son autonomie. Ainsi naît la Fédération nationale

des travailleurs des PTT de France et des colonies. Elle adhère

à la CGT, sitôt sa création. Elle constitue dès

1920, une des fédérations-clefs (selon la classification

utilisée par Annie Kriegel) de la Confédération.

On estime à 43 500 le nombre de ses adhérents, chiffre

important, qui donne à voir un taux de syndicalisation de la

profession avoisinant les 30 %. À la direction de cette fédération

chacun des trois syndicats nationaux est représenté. Ainsi

en juin 1920, le secrétaire général est un "employé",

Léon Digat, le secrétaire général-adjoint

est un "agent", Joseph Lartigue, et un troisième secrétaire

est issu du syndicat des "ouvriers", Antoine Tournadre.

Les débats sur le ralliement aux Comités syndicalistes

révolutionnaires (CSR), puis autour de l'adhésion à

l'Internationale syndicale rouge entrainent, lors du 2e Congrès

de la fédération, en juin 1921, un partage des forces

en faveur du maintien dans la CGT: 159 voix contre 129, sur 350 mandats.

Les "unitaires" : en 1922, les minoritaires,

emmenés par Joseph Lartigue, Henri Raynaud et Henri Gourdeaux,

rallient la CGTU, dont la fédération des PTT ne compte

jamais plus de 15 000 adhérents. Ils étaient 8 000 en

1935, lors de la réunification syndicale. Malgré leur

faible nombre, et le refus de l'administration de les reconnaître

en tant qu'organisation syndicale, passé le court moment du Cartel

des gauches (1924-1925), les syndicalistes de la FPU mènent quelques

luttes qui recueillent un écho certains: pour les dames-employées,

ou chez les facteurs.

Après avoir évincé les syndicalistes révolutionnaires,

dont le premier secrétaire Joseph Lartigue, les communistes dirigent

la fédération unitaire, non sans pousser dehors les dissidents.

Ainsi en 1931, le secrétaire général (depuis 1927),

le facteur Julien Taillard, qui suit les élus communistes parisiens

dans leur adhésion au Parti d'unité prolétarienne

est remplacé par Henri Gourdeaux. Celui-ci est assisté

à la direction fédérale par Jean Grandel, Emmanuel

Fleury, Léonard Garraud et Adèle Lecoq.

Les "confédérés" : la fédération postale CGT quant à elle, annonce entre 37 000 membres en 1925 et 48 000 en 1935. Son existence est marquée au cours des années 1920 par des rivalités de personnes et des luttes d'influence entre les francs maçons et les syndicalistes "purs". C'est en particulier le cas au Syndicat national des agents dont le secrétaire général Jean Baylot est évincé en 1927 par Jean Mathé. De plus chacun des trois syndicats catégoriels a tendance à ne défendre que son « pré carré », au détriment d'une vision d'ensemble. Cette fédération participe à tous les organismes mis en place au sein de l'administration, au sein desquels siègent des élus du personnel élus ou nommés : conseil de discipline, commission d'avancement, Conseil supérieur des PTT, Comité technique des PTT. Nombreux sont les syndicalistes à cumuler direction syndicale et présence dans ces structures: Jean Baylot, Antoine Tournadre, Jean Mathé, Léon Digat, Émile Courrière, Charles Moreau, Émile Farinet, Marcel Caillon, Combes, André Dutailly, pratiquement tous les dirigeants de la fédération postale ou des syndicats nationaux qui la composent, siègent un moment au conseil supérieur des PTT. Les élections en novembre de chaque année pour le renouvellement de la moitié des élus de ce conseil, sont le temps fort de ce syndicalisme que les "unitaires" accusent d'être « réformiste ».

La réunification syndicale a lieu aux PTT, lors

du Congrès des 10-14 décembre 1935.

Albert Perrot, ancien "confédéré" est

élu secrétaire général, alors que l'ancien

"unitaire" Henri Gourdeaux est secrétaire général

adjoint. Trois secrétaires, un par catégorie, les assistent,

tous trois sont d'anciens confédérés : Jean Mathé

pour les agents, Aimé Cougnenc pour les employés, Charles

Moreau pour les services techniques. La dynamique de la réunification,

alliée à celle du Front populaire, font croître

les effectifs de cette fédération, de 60 000 en 1935,

à 75 000 en 1936, jusqu'aux alentours de 100 000 en 1938. Selon

Antoine Prost, le taux de syndicalisation à la CGT atteint alors

plus de 50 % aux PTT. Dans le dispositif des différentes tendances

au sein de la CGT, la fédération des PTT se situe majoritairement

aux côtés de Syndicats, dont le leader René Belin

est un ancien syndicaliste des PTT.

Dès 1938 un fossé se creuse entre les "confédérés"

et les "unitaires". Bien que réélu lors du 9e

congrès de la fédération postale, tenu en mai 1938

à Vichy, Gourdeaux est évincé cinq mois plus tard

(octobre 1938) de son poste de secrétaire général

adjoint à l'occasion d'une réunion du comité national

de cette fédération. Les débats entre la direction

fédérale qui approuve les accords de Munich et les communistes

sont vifs. De plus l'échec de la grève générale

lancée par la direction de la CGT, le 30 novembre 1938, atteint

particulièrement la fédération postale, dont certains

militants sont sanctionnés par l'administration. Alors que les

unitaires sont chassés de tous les postes de responsabilité,

sitôt après le Pacte germano-soviétique de 1939,

plusieurs dirigeants syndicalistes des PTT, Albert Perrot, Émile

Courrière vont suivre René Belin dans son évolution

vers la collaboration, après la défaite de 1940.

La Résistance syndicale aux PTT

La Résistance au sein des PTT est multiforme. Aucune synthèse n'a été faite, qui prenne en compte tous les réseaux, les actes relevant des résistances locales, les sabotages des lignes télégraphiques, la coupure des câbles souterrains, le renseignement, la participation syndicaliste dans les institutions vichystes et la résistance des syndicalistes eux-mêmes. Cette dernière est fortement entravée par le ralliement à René Belin de certains dirigeants de la Fédération postale et par l'attentisme, pour le moins passif à l'égard du nouveau régime, des autres membres de la direction fédérale. L'exclusion des anciens syndicalistes unitaires de la Fédération des PTT en septembre 1939 prive ceux-ci d'un moyen d'action et d'une légitimité indiscutable. De plus à l'automne 1940, plusieurs syndicalistes "unitaires" et communistes sont révoqués de l'administration au même titre que les juifs et les francs-maçons. C'est le cas de Marie Couette, Jean Lloubes, Léonard Garraud, René Bontemps, tandis que d'autres sont arrêtés tel Jean Grandel.

C'est par le relais des organisations du Parti communiste français que se constitue le mouvement résistant Libération nationale PTT, lié au Front national de lutte. Aux noms déjà cités, il faut ajouter d’autres dirigeants syndicalistes unitaires, Henri Gourdeaux, Emmanuel Fleury, Camille Trébosc, Fernand Piccot, Jean Abbadie. Ce mouvement a une importance notable surtout en Région parisienne, où il dirige en août 1944 la grève générale des services postaux. Plusieurs de ses dirigeants sont déportés, Jean Lloubes à Buchenwald, René Bontemps à Mauthausen, tout comme Léonard Garraud, qui y meurt. L'épouse du dirigeant des facteurs parisiens, Marie-Thérèse Fleury, syndicaliste elle-même, meurt à Auschwitz.

De même les milieux résistants socialistes se regroupent dans plusieurs mouvements, comme Action PTT, dirigé par Ernest Pruvost, Maurice Horvais, Simone Michel-Lévy, ou comme Etat-major PTT (EMPTT). Ces mouvements se rassemblent en 1943 dans Résistance PTT, dont l'origine est due à un rédacteur des Services ambulants, Edmond Debeaumarché, déporté par la suite. Ce mouvement semble particulièrement implanté parmi l'encadrement, tout comme un autre réseau de Résistance, étendu au niveau de la Fonction publique, le NAP, Noyautage des administrations publiques, spécialisé dans le Renseignement.

Selon certaines sources, 10 000 postiers sur un effectif

de 200 000, auraient pris une part active dans les réseaux de

Résistance. Cela représenterait 5 % de la profession.

D'autres citent le chiffre de 9 %, qui paraît exagéré.

Incontestables sont les chiffres suivants qui ne concernent que les

agents des PTT :

- fusillés: 243. L'ancien dirigeant syndicaliste unitaire Jean

Grandel est fusillé en octobre 1941, à Châteaubriant,

le facteur parisien Paul Vaguet est - fusillé en décembre

1941, le chargeur des bureaux-gares Gabriel Laumain tombe en 1942. Les

communistes ne sont pas les seuls à subir cette répression

sanglante. Le dirigeant régional de Résistance PTT à

Amiens, Gaston Moutardier est fusillé en 1944, tout comme le

receveur des Postes de Valence (Drôme), Paul Gateaud.

- tués au combat, en tant que volontaire de la Résistance

: 92.

- morts en détention : 12.

- morts en déportation, du fait de Résistance : 373. Aux

noms déjà cités, il faut ajouter entre autres ceux

de l'ingénieur Robert Keller, de la rédactrice Simone

Michel-Lévy, du commis André Maratrat, ancien révoqué

de 1909, de Maurice Harmel, ancien postier, "révoqué

de 1909" devenu journaliste au journal cégétiste

Le Peuple, proche de Léon Jouhaux, résistant au sein du

mouvement Libération-Sud.

- déportés rentrés des camps : 326. Parmi ceux-ci,

Edmond Debeaumarché, qui à l'égal de l'ingénieur

Robert Keller, de Simone Michel-Lévy, de Gaston Moutardier, de

Paul Gateaud a été commémoré par l'édition

d'un timbre-poste, dans la série des Héros de la Résistance,

éditée par les PTT entre 1957 et 1960.

Depuis 1945, un syndicalisme éclaté

La réunification syndicale dans la clandestinité,

actée pour la CGT dans son ensemble par les Accords du Perreux,

en avril 1943 ne se réalise pas aux PTT. Le passif entre anciens

confédérés et anciens unitaires ne permet aucune

entente. L'ancien confédéré Léon Digat et

l'ancien unitaire Emmanuel Fleury trouvent un terrain d'entente, fin

1943. En vain. En août 1944, ce sont deux fédérations

rivales qui aspirent à la reconnaissance administrative et syndicale.

Celle-ci est d'abord acquise par la fédération postale

reconstituée par l'ancienne équipe dirigeante de 1939

: Jean Mathé, Aimé Cougnenc, Edmond Fronty. Les communistes,

qui dirigent une fédération issue de Libération

nationale PTT obtiennent un arbitrage du Bureau confédéral

de la Cgt: la fédération des PTT est placée sous

un système de cogérance, sous l'autorité d'un résistant,

Coste, secrétaire général, d'un ancien confédéré

Astrie et de l'ancien unitaire Emmanuel Fleury, secrétaires,

jusqu’au Congrès qui se réunit du 11 au 15 septembre

1945, à Limoges.

La Fédération nationale des travailleurs des PTT - CGT

Les documents mis en discussion au congrès de 1945 sont clairs : il s'agit du « premier Congrès de la fédération postale reconstituée ». Pourtant, si on suit la chronologie de la Fédération "postale", c'est le 10e congrès de celle-ci depuis 1919, qui se tient. C'est un bouleversement du rapport des forces internes qu'enregistre le vote du rapport. 79 500 voix se prononcent contre la direction des confédérés, 10 588 voix l'approuvent, 5 048 s'abstiennent. Au terme des travaux, le communiste Fernand Piccot devient secrétaire général de la fédération Cgt des PTT. Un congrès extraordinaire a lieu en décembre 1946, à la suite des grèves de l'été de cette même année. L'enjeu est d’importance : la fédération regroupe près de 150 000 adhérents, selon les sources cégétistes. Les résultats des votes confirment le basculement de la fédération CGT des PTT, dans l'orbite des anciens unitaires : 92 156 voix pour, 27 748 contre, 4 815 abstentions. Fernand Piccot est réélu secrétaire général. En 1950, Georges Frischmann lui succède. Communiste, il siège au bureau politique du PCF à partir de 1954. Il dirige la fédération postale durant 29 ans. Son successeur Louis Viannet, de 1979 à 1982, est lui aussi militant notoire du Parti communiste français, tout comme l'ouvrier des timbres, Albert Leguern, qui dirige la CGT-PTT de 1982 à 1988. La Fédération nationale des travailleurs des PTT-CGT, un temps ébranlée par la scission de 1947, ses effectifs approchant les 45 000 syndiqués en 1953, est demeurée la première force syndicale aux PTT depuis 1950 jusqu'à nos jours. C'est également une des plus importantes fédérations de la CGT. Maryse Dumas, qui a été jusqu'en 2009 une "officieuse" numéro"2" de la CGT, était issue de cette fédération. Première femme à accéder à cette fonction aux PTT, elle est de 1988 à 1998, la secrétaire générale de la CGT-PTT. Son successeur a été Alain Gautheron. Comme Maryse Dumas, il était issu du corps des inspecteurs des PTT, c’est-à-dire de l'encadrement professionnel. C'est de nouveau une femme, Colette Duynslaeger, qui depuis 2004 dirige la CGT des PTT. Cette fédération s'appelle désormais la Fédération des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications.

Au 35e congrès de la CGT Fapt, qui s'est tenu

à Marseille du 23 au 27 mars 2015, Christian Mathorel succède

à Colette Duynslaeger.

La fédération syndicaliste des PTT Force ouvrière

:

Pendant les trois années qui suivent la Libération, les

PTT sont le champ d'un affrontement entre la direction de la fédération

et les anciens confédérés. Fin juillet- début

août 1946, ceux-ci lancent aux PTT une grève, qui exprime

le mécontentement d'une profession quant à son niveau

de vie, mais qui est aussi utilisée contre le ministre d'État

chargée de la fonction publique, le communiste Maurice Thorez.

Un Comité National de Grève, dirigé par Camille

Mourguès est mis en place, pour concurrencer la fédération

postale. Transformé en Comité d’action syndicaliste

en décembre 1946, ce comité, qui annonce 15 000 membres,

est à la base de la Fédération syndicaliste des

travailleurs des PTT, créée les 11-12 juillet 1947. Cette

fédération adhère à Force ouvrière

en avril 1948. Plusieurs anciens responsables "confédérés"

y prennent place, Jean Mathé, Charles Moreau, mais aucun n'y

détient de responsabilités importantes. C'est une des

plus importantes de la jeune centrale syndicale. Annonçant 29

000 adhérents en 1952, elle en atteindrait 52 000 en 1964. En

août 1953, sa présence active dans les grèves du

secteur public, et son rôle dans la fin du conflit assoient sa

visibilité. Sous la Quatrième République, elle

bénéficie d'un environnement politique favorable: FO ralliant

à elle les postiers socialistes, les députés SFIO,

comme le rapporteur du budget des PTT Léon Dagain et le ministre

socialiste des PTT Eugène Thomas qui a ce secteur en charge durant

77 mois, cumulés entre novembre 1945 et décembre 1958

lui prêtent une oreille favorable. La puissance de FO-PTT, qui

n'est que la seconde force syndicale de la profession jusqu'en 1983,

est à son apogée vers 1958-1961. Son leader emblématique

est Camille Mourguès, qui reste un des responsables de la fédération

des PTT, même après son accession au bureau confédéral

de Force ouvrière en 1960. Ses successeurs sont Roger Viaud de

1957 à 1969, puis André Fossat6. À partir de la

fin des années 1960 le déclin de FO-PTT est accompagné

par l'affirmation d'une troisième puissance syndicale, la CFDT,

issue de la CFTC. D'autres syndicalistes de FO PTT ont accédé

au bureau confédéral de Force ouvrière, au temps

du long mandat de André Bergeron, tel Jean Rouzier7. Rival en

1989 de Marc Blondel pour le poste de secrétaire général

de FO, Claude Pitous, considéré comme le successeur désigné

par André Bergeron, est issu de la fédération des

PTT, qu'il dirige de 1978 à 19828. Il bénéficie

en cette occasion du soutien de Jacques Marçot, secrétaire

général de FO-PTT depuis 1982. Mais il échoue.

Renommée depuis l'année 2000 FO communication,

cette fédération est dirigée actuellement par Christine

Besseyre.

La CFTC-PTT

La division durable du syndicalisme aux PTT ne se limite pas à

la scission entre CGT et FO.

Les années d'après la Libération sont celles où

émerge un troisième pôle syndical, autour de la

CFTC. Quasi inexistante avant 1939, la Fédération des

syndicats chrétiens des PTT- CFTC gagne au cours de la 4e République

une audience qui recueille l'assentiment de 20 % des postiers. Les grèves

de l'été 1953 provoquent des remous au sein des militants

CFTC, du fait d'un appel précoce à la reprise du travail.

Forte de 20 000 membres, en septembre 1953, lors de son congrès

tenu à Lyon, la fédération PTT-CFTC élit

Charles Fleury, nouveau secrétaire général. La

minorité, qui souhaite une évolution vers la laïcisation

de la Centrale syndicale recueille 455 mandats, contre 627 et 15 abstentions.

Jusqu'en 1964, ce débat agite les militants CFTC. Après

cette date, la CFTC "maintenue" a gardé à la

Poste et à France Télécom une audience réelle

et constante, qui apparaît dans les résultats des élections

professionnelles. Le Président du Sénat français

(en date de 2008), deuxième personnage de la République,

Christian Poncelet a fait ses "classes" dans le syndicalisme

CFTC. En 2007 la fédération CFTC des PTT est dirigée

par Laurence Decroix, présidente et Daniel Rodriguez, secrétaire

général. En 2010, dirigée par Jean-Luc Jacques,

elle accuse la Poste d'avoir violé le Code du Travail en n'incluant

pas les mois ou années passés en CDD dans l'ancienneté

de près de 100.000 postiers et intente une action en justice

retentissante pour obtenir réparation.

La fédération démocratique des travailleurs

des PTT- CFDT

En 1964, la déconfessionnalisation de la CFTC, donne naissance

à une nouvelle force, la CFDT. Aux PTT, le paysage syndical s'enrichit

donc de la Fédération démocratique des travailleurs

des PTT-CFDT. Portée par l'essor des luttes syndicales et la

popularisation des idées autogestionnaires, la CFDT-PTT est partie

prenante des grèves de 1968 et de 1974 aux PTT. Durant 12 années

cruciales, le secrétaire général de la CFDT-PTT

est Émile Le Beller. Cette fédération fusionne

avec un syndicat autonome, implanté aux Télécommunications,

la FNT (Fédération nationale des télécommunications).

Devenue fédération démocratique unifiée

CFDT-PTT, puis Fédération unifiée des postes et

télécoms (FUPT CFDT), elle est à partir de 1980

la seconde force syndicale des PTT. Mais elle connaît deux crises

successives. En 1987, le secrétaire général Denis

Tonerre est remplacé brusquement. Puis plus gravement, en 1988-1989,

une fraction notable de ses effectifs rejoint Sud-PTT. Lors de la mise

en chantier de la réforme des PTT, par le ministre socialiste

Paul Quilès, la CFDT PTT joue un rôle actif dans la promotion

du changement. Le secrétaire général de la CFDT-PTT,

Jean-Claude Desrayaud, qui fait face à la sécession de

Sud-PTT, est un des interlocuteurs les plus écoutés de

Hubert Prévot. Ce dernier, haut fonctionnaire est un ancien commissaire

général au Plan, mais il est aussi un ancien syndicaliste

éminent de la CFDT, où de 1975 à 1982, il est secrétaire

confédéral chargé du secteur économique.

En 2005, la CFDT PTT a fusionné avec la fédération

CFDT de la culture (FTILAC CFDT) et la partie "conseil" de

la Fédération des Services pour donner naissance à

l'actuelle fédération F3C CFDT, Communication, Conseil,

Culture dont le champ est beaucoup plus large. Le premier congrès

de cette fédération nouvelle, en octobre 2005, a eu lieu

à Dijon. Le second congrès de cette fédération

a eu lieu en mai 2009 à Strasbourg.

En 2021, la CFDT retrouve un siège cadre au Conseil d’Administration

d’Orange.

SUD-PTT

C'est de l'intérieur de la CFDT que s'opère en 1989,

une nouvelle scission syndicale. L'aile gauche de la CFDT, au terme

de débats internes portant sur le recentrage syndical de la confédération

et à la suite d'un conflit social très dur, celui des

"camions jaunes" de l'automne 1988 est amenée à

quitter cette centrale en construisant une sixième fédération

syndicale aux PTT: Solidaires Unitaires Démocratiques SUD-PTT.

Avant d'essaimer des groupes SUD dans de nombreux secteurs professionnels,

c'est aux PTT que SUD a trouvé son berceau. Fondé, selon

les observateurs du mouvement "SUD", par une bande de quatre

copains, Annick Coupé, Christophe Aguiton, Christian Chartier,

Thierry Renard, le syndicat est dirigé par Annick Coupé

jusqu'en 1999, par une autre syndicaliste, Joëlle Charuel de 1999

à 2002, puis par René Ollier, selon une volontaire rotation

des responsables. Annonçant 15 000 adhérents le syndicat

SUD-PTT était devenu la 2e force du syndicalisme des postiers

et des télécommunicants.

SUD-PTT est le 5e syndicat d’Orange.

La CFE-CGC

À cette diversité du syndicalisme, caractéristique

qui n'est pas uniquement celle des PTT, comme dans toutes entreprises,

il faut ajouter le syndicalisme catégoriel des cadres.

En 2006, la CFE-CGC organise sa transformation en fusionnant dans un

seul syndicat ses différentes composantes présentes au

sein du groupe France Télécom (Fonction Publique, Salariés

de droit privé en maison mère et en filiales) et en abandonnant

son statut catégoriel. La Cour de Cassation viendra confirme

que sa représentativité ne peut être catégorielle

en raison de la présence de fonctionnaires au sein du corps électoral.

Ce syndicat prend successivement le nom de CFE-CGC France Télécom

puis CFE-CGC Orange.

En juin 2007, la CFE-CGC et SUD-PTT crée l'Observatoire du Stress

et des mobilités forcées, alors que la crise sociale couve

à France Télécom. Avec SUD-PTT, la CFE-CGC se porte

partie civile dans le "procès des suicides" qui aboutit.

En première instance à la condamnation d’Orange et

en appel le 30 septembre 2022 à la condamnation de Didier Lombard

et de 4 autres dirigeants.

Le syndicat est dirigé par un Président, par ailleurs

cadre dirigeant d'Orange, Sébastien Crozier (depuis 2006) et

un Secrétaire Général Thierry Chatelier.

La progression de la CFE-CGC Orange en 14 ans, passant de la 6e à la 1ère place est sans doute l’un des événements syndicaux le plus marquant des dernières années à Orange (ex-France Telecom - Orange).

Elle remporte également le siège Cadre

aux élections du Conseil d’administration de 2017, puis

de nouveau un siège cadre en 2021. Elle remporte aussi le siège

de l’administrateur représentant les salariés actionnaires

en 2020 et dispose depuis de deux sièges au Conseil d’Administration.

et l'Union nationale des syndicats autonomes

Le début des années 2000 est marqué pour le syndicalisme aux PTT par la réactivation d'un syndicalisme autonome, jamais disparu totalement depuis la naissance du mouvement syndical. Ainsi, principalement issu de FO, une branche de l'UNSA a acquis le statut d'organisation syndicale représentative aux Télécoms d'abord, à France Télécom dans l'Ouest (Ex DR Bretagne et Pays de Loire) puis en 2005 à La Poste.

En 2008, la CFE-CGC et l'UNSA décident de faire alliance à France Télécom. La CFE-CGC et l'UNSA France Télécom-Orange présentent des listes communes aux élections professionnelles IRP et Paritaires de janvier 2009 et aux élections du Conseil d'Administration d'octobre 2009.

A partir de juillet 2013, le syndicat UNSA du groupe France Télécom-Orange s'associe à la CFDT.

Il est à noter aussi l'existence d'une branche

PTT de la CNT, Confédération nationale du travail, animée

par quelques militants. Elle n'est pas reconnue par La Poste, parmi

les syndicats représentatifs.

Régulièrement, ont lieu dans chacune des deux entreprises,

des Élections professionnelles. Elles permettent d'élire

des représentants du personnel siégeant dans les divers

Comités et Commissions paritaires, à la Poste, ou les

délégués du personnel et les représentants

syndicaux dans les comités d'entreprise à France Télécom.

La loi de 1990, a institué à La Poste, un Conseil d'administration

de 21 membres, dont 7 sont élus tous les cinq ans par les salariés

de l'établissement public. Un même organisme avait été

institué à France Télécom. Mais depuis 2004,

à la suite de la privatisation de l'entreprise, les élections

ont lieu selon un calendrier différent. Les résultats

de ces élections donnent à voir l'influence des diverses

organisations syndicales et l'évolution de celle-ci.

sommaire

|

1899 PTT Les risques du métier Depuis rentrée des premières «dames employées » aux PTT au siècle dernier , la féminisation de ce service public n’a pas cessé de se poursuivre, mais de manière inégale selon les secteurs. L’introduction des nouvelles technologies, la volonté de l’administration de rentabiliser les services, risquent aujourd’hui de remettre en cause l’emploi des femmes dans les PTT. La féminisation des PTT date de la fin du xixe siècle au début xxe s’inscrit dans un contexte d’accroissement du trafic postal engendré par la fusion, en 1878, de l’administration des postes et de celle des télégraphes. L’arrivée massive des «dames employées » (ainsi furent-elles surnommées) rencontra une vive opposition de la part du personnel masculin ; seules les féministes de l’époque se félicitèrent de ce changement. Ce fut même une question politique à part entière dans les débats parlementaires. Aujourd’hui, on compte environ 36 % de femmes dans les PTT (hors Télécoms). Elles sont majoritaires dans les petites catégories de titulaires (catégories C et D) et représentent plus des deux tiers des auxiliaires. Les centres financiers (Chèques postaux, Caisse nationale d’épargne) sont particulièrement féminisés (plus de 75 %). Les centres de tri, secteur traditionnellement masculin, ont connu, ces dernières années, une relative féminisation. Nous avons rencontré Evelyne, qui travaille au centre de tri de Bobigny depuis plus de six ans. Elles sont 218 femmes à travailler dans ce centre, dont 82 à l’acheminement (décharge et charge des camions, ouverture des sacs, classement pour envoi au service général) et 136 au service général (tri manuel et automatique du courrier, indexation et ensachement du courrier) sur un effectif total de 629 salariés. |

Tranche de vie dans un centre de tri :

C’est un lieu commun de dire que le choix de la fonction publique est déterminé par la garantie de l’emploi. Ce ne fut pas le cas d’Evelyne . A 18 ans, elle voulait quitter le lycée et travailler. Elle a passé le concours d’entrée aux PTT et s’est retrouvée au centre de tri de Bobigny. Le témoignage d’Isabelle, recueilli par Viva (revue mutualiste), confirme cette démarche : «Ce que je voulais, c’était, avant toute chose, gagner ma vie. » Elle fut reçue au concours d’agent d’exploitation et attérit aux chèques postaux sans l’avoir choisi.

Comme la plupart de ses collègues, Evelyne est originaire de province. C’est un véritable déchirement familial que de venir travailler à Paris. Nombre de femmes sont obligées de quitter leur mari et leurs enfants faute de pouvoir trouver un logement pour toute la famille. Le personnel a le choix entre les foyers PTT, où les chambres individuelles sont réduites au strict minimum, et le partage à quatre ou cinq d’un appartement. Evelyne opta, à son arrivée à Paris, pour l’appartement collectif mais elle n’y resta qu’un mois, à cause des inconvénients qu’entraînent les horaires différents de chacun. Aujourd’hui, elle vit avec ses deux enfants dans un appartement et commence enfin à pouvoir organiser sa vie comme elle l’entend.

Elle travaille au service général à l’indexation, c’est-à-dire à la lecture automatique du courrier (les petits bâtonnets que vous trouvez au bas de vos lettres). Elle fait partie de la brigade «mixte », ainsi appelée du fait de ses horaires particuliers (7h45-16 h), les autres brigades ayant des horaires alternés (un jour le matin, le lendemain l’après-midi). Ce ne fut pas sans difficultés, le nombre de postes dans cette brigade étant très limité : la direction l’y affecta d’abord à titre provisoire et l’obligea à faire des remplacements au restaurant administratif, avant de l’affecter définitivement à la brigade mixte.

Evelyne a «choisi » le temps partiel à 80 %, à cause de ses charges familiales (elle est seule avec ses deux enfants). Comme le souligne l’ex-commission travailleuses CFDT, peut-on parler de «libre » choix des femmes ? . «Le temps partiel signifie : à la maison, elle en fait plus. Au boulot, elle en fait autant. Ses revenus baissent. Alors, le travail à temps partiel n’est-il pas un piège ? »

Aujourd’hui, Evelyne ne considère plus qu’elle doit «se sacrifier » pour ses enfants, elle a décidé de prendre du temps pour elle. «C'est possible , dit-elle, à partir du moment où on prend le temps de l’expliquer à ses enfants. » Mais dans sa brigade, pourtant composée uniquement de femmes ayant des enfants, elle se sent isolée, car elle a du mal à aborder ces problèmes avec ses collègues : «Je ne les sens pas révoltées, je n’ai pas l’impression quelles aient envie de se battre contre leurs difficultés. Elles râlent contre leur manque de temps, mais je ne suis pas sûre quelles approuveraient ce que je dis sur l’importance de prendre du temps pour soi. » Pourtant, les récents mouvements de grève, en octobre et novembre, furent l’occasion pour ces femmes de discuter collectivement de leurs problèmes spécifiques et de leurs revendications : elles ont compris qu’elles seules pouvaient mettre en avant des revendications telles que la création d’une crèche halte-garderie, ou l’officialisation de leur brigade, régulièrement menacée de disparition. En effet, la direction, profitant des difficultés que connaissent ces femmes (beaucoup vivent seules avec leurs en fants), agite en permanence la menace du retour aux brigades de jour (c’est ainsi qu’elle a réussi à leur imposer de travailler le samedi !).

Elles ont obtenu, pendant la grève, que ces revendications soient intégrées dans la plate forme générale de revendications, ce qui n’était pas gagné d’emblée, car la brigade mixte est encore perçue comme une brigade «privilégiée » par une partie du personnel. Priviligiées, le fait d’être considérées comme des «cas sociaux » par la direction ? Privilègiées, alors que leur travail provoque des nuisances pour les yeux, que les pauses qu’on leur octroie sont insuffisantes ?

Beaucoup de femmes ont participé activement à la grève, même si encore, comme le dit Evelyne, «ce sont les hommes qui gèrent les femmes ». Il faut encore des sexistes indécrottables, comme ce militant de FO, pour oser insulter des femmes qui participaient aux piquets de grève et leur dire : «Vous, les femmes, vous restez les jambes écartées mais après vous voulez qu’on vienne nourrir vos petits». Fort heureusement, ces propos furent dénoncés en assemblée générale par une femme et hués par les grévistes...

Les choses sont en train de changer, même si,

de toute évidence, les femmes auront beaucoup plus de mal à

s’imposer dans un milieu de travail encore très masculin

(le culte du chef combattant a la peau dure) que dans des secteurs hyper-fémi-nisés

comme la santé, par exemple.

Les femmes auront encore bien des batailles à

mener si elles ne veulent pas voir leur droit à l’emploi

remis en cause, si elles ne veulent pas être les laissées-pour-compte

de la modernisation.

Modernisation = exclusion ?

Comme le privé, l’administration est

toujours à la recherche d’une plus grande productivité

des services. C’est ainsi que, dès 1973, fut mis en place

une première phase de modernisation des services financiers postaux

par l’introduction de l’électronique : cela se traduisit

par une diminution de moitié des effectifs et par une déqualification

d’une partie importante du personnel. Les femmes, majoritaires

dans ces services (chèques postaux, CNE), furent parmi les premières

victimes.

Une nouvelle phase de modernisation est en route

depuis quelques années et la réorganisation des services

en GEG (groupe d’exploitation et de gestion) a pour finalité

un nouveau gain de pro ductivité. C’est ainsi que sont supprimées

les liaisons entre services du fait du regroupement des opérations

d’un même compte.

Certes la modernisation signifie souvent, pour

le personnel le moins déqualifié, un travail un peu moins

monotone. Mais dans les services exclus de cette réorganisation,

tel celui des saisies, nombre d’emplois vont

disparaître rapidement avec le développement de la monnaie

électronique, des cartes à puce, etc.

Comme le soulignait, en 1986, un groupe de réflexion

mis en place par les syndicats CFDT des centres régionaux, l’administration

instaure cette nouvelle organisation du travail en partant de l’idée

que les postes inintéressants seront toujours occupés

par les femmes ayant le plus d’ancien neté, que, de toute

façon, la seule chose qui les préoccupe ce sont les horaires

et qu’elles se trouvent bien comme elles sont...

L’administration se contente d’une politique

de formation strictement fonctionnelle, plutôt que d’envisager

une politique de formation pour l’ensemble du personnel. Ne pas

poser ces problèmes de formation à temps pourrait entraîner

l’exclusion de fait des «OS du papier » à qui

l’on n’offre pas la possibilité de suivre l’évolution

des technologies dans les PTT. La robotisation de tâches aujourd’hui

parcellisées pourrait alors exclure demain nombre de femmes du

marché du travail (processus identique à ce qui se passe

dans les banques).

Une première étude, portant sur les effets

de la modernisation des PTT entre 1973 et 1976 sur l’emploi des

femmes, corrobore ces sombres pronostics. Les femmes occupaient alors,

et depuis longtemps, les postes les plus déqualifiés ;

elles se sont retrouvées sans formation dans les bureaux de postes.

Certaines ont sombré dans la dépression nerveuse.

La disparition de certaines tâches comme

le pointage, la vérification et à terme la saisie, nécessite

de convaincre les femmes affectées à ces tâches

qu’elles peuvent faire autre chose afin qu’elles puissent

s’assurer un débouché pour l’avenir. Certes,

il y a des réticences de la part des femmes à s’engager

dans un processus de formation, notamment par crainte des changements

d’horaire. Mais les principales raisons sont ailleurs : charges

domestiques, enfants, etc. ; et aussi peur de ne pas être «à

la hauteur », par intériorisation de leur prétendue

«incapacité ».

C’est pourquoi la défense du droit à

l’emploi des femmes implique des exigences en terme de formation

mais doit aussi s’inscrire dans une bataille d’ensemble pour

la réduction du temps de travail, pour le partage des tâches

domestiques et pour la satisfaction des besoins sociaux comme la création

d’équipements collectifs (crèches, écoles

maternelles) en grand nombre. Cette dernière revendication est

importante si l’on comprend la différence entre les hommes

et les femmes dans leur rapport au temps de travail. Pour les hommes,

tout ce qui n’est pas du travail salarié est du temps

libre ; pour les femmes c’est du temps en plus pour les tâches

domestiques.

Grève des postiers,

Paris, 1909.

Grève des postiers,

Paris, 1909.

L’administration des PTT, bien évidemment, ne prend pas en compte toutes ces données et considère que les femmes qui ne s’adaptent pas ne sont tout simplement pas motivées et doivent donc être laissées pour compte. Elle exclut, a priori, de la formation les femmes qui occupent depuis plus de quinze ans les postes les plus déqualifiés. S’il est nécessaire de lutter contre la marginalisation des femmes travaillant à temps partiel, il est tout aussi impératif de lutter contre l’exclusion des femmes dans les secteurs où elles sont entrées massivement voici quelques années.

Cela devient encore plus crucial si l’on songe

aux effets qu’aura l’Acte unique européen de 1992 sur

les services financiers postaux français. Pour l’instant,

aucune directive européenne ne concerne ces services, mais le

personnel des PTT risque d’avoir encore de fâcheuses surprises

quant à son statut et ses effectifs : vu la diversité

des situations au niveau européen, des réajustements sont

à prévoir (dans huit pays sur douze, les services financiers

de la poste sont des structures administratives, alors qu’aux Pays-Bas

et au Royaume-Uni ce sont des services autonomes). La concurrence renforcée,

la multiplicité des acteurs sur le marché des produits

et des services financiers vont aggraver la course aux gains de productivité

et donc sans aucun doute jouer à la baisse des effectifs. Les

risques pour l’emploi des femmes sont d’autant plus grands.

Cela suppo sera, de la part des organisations syndicales, une volonté

farouche de défendre les intérêts des salariés

jusqu’au bout, et notamment le droit à l’emploi des

femmes.

Une bataille prolongée...

On est en droit de s’interroger sur la réelle

volonté des organisations syndicales de mener cette bataille.

Depuis quelques années, certains syndicats pratiquent plus volontiers

une politique d’adaptation à la gestion de la crise que

la défense intransigeante des revendications des salariés.

La CFDT, par exemple, n’a pas été

particulièrement en pointe dans la défense des femmes

salariées. Qu’en sera-t-il demain, alors que cette confédération

vient de suspendre plusieurs syndicats, notamment celui de l’Union

régionale parisienne PTT ? La commission travailleuses de ce

secteur, qui était l’une des dernières à continuer

à se battre sur ce terrain, n’existe donc plus. Annick,

ex-permanente CFDT et victime comme beaucoup d’autres de la répression

syndicale, est plutôt pessimiste. Elle pense que l’on va

assister à une régression dans la CFDT en ce qui concerne

la défense des revendications spécifiques des femmes.

Annick fait aujoud’hui partie du syndicat

SUD (Solidaire; unitaire et démocratique), outil syndical créé

par les militant(e)s suspendus pour pouvoir continuer leur travail militant

en attendant l'issue de leur bataille pour leur réintégration

dans la CFDT ; les militantes de SUD, comme Annick, continuent à

vouloir se battre pour les revendications des femmes salariées.

C’est une bataille prolongée que devront mener l’ensemble des travailleuses des PTT, et à l’instar des infirmières, c’est en prenant elles-mêmes leurs affaires en main qu’elles obtiendront satisfaction.

Catherine Rosehill

Les «dames employées»

La féminisation des bureaux de postes de province

se développa après 1835. En 1880, on dénombrait

quatre mille receveuses des postes en province. Avant la fusion des

postes et des télégraphes, le travail était rarement

intense et les receveuses vaquaient à leurs occupations domestiques

dans leur logement attenant au bureau de poste. On les surnommaient

les «receveuses Pot-au-Feu ».

En 1892, on féminisa les bureaux de postes

urbains, les femmes furent embauchées en qualité de commis,

poste jusque-là réservé aux hommes. Les principaux

organes d’expression des employés s’opposèrent

vigoureusement à cette politique de féminisation. On trouve

dans le Journal des postes des phrases succulentes à ce sujet

: la féminisation était jugée «tout ce

qu’il y a de plus immoral et de plus antisocial au monde! (...)

Cette promiscuité est un défi porté à la

défaillance humaine, un encouragement aux unions libres, à

l'instinct bestial. »

Tous blâmaient l’administration d’avoir

«déraciné les femmes de leur foyer ». Seules

les féministes soutenaient cette politique, tels les groupes

les Postières, la Solidarité des femmes, la Ligue française

pour le droit des femmes.

A la fin des années 1890, le ministre Millerand

se fit le défenseur des intérêts des commis et s’opposa

à l’extension de la féminisation des nouveaux bureaux

de postes. Les «dames employées » s’organisèrent

petit à petit pour défendre leurs intérêts.

En 1907, elles organisèrent un mouvement pour obtenir que des

cantines soient installées dans tous les centraux téléphoniques.

Au central télégraphique de Paris, une sorte de crèche

fut aménagée et, en 1907, cette mesure fut généralisée

à tous les établissements.

A partir de 1904, les femmes entrèrent

dans les associations d’employés, on comptait 1804 «dames

employées » contre 7267 commis dans l’Association

générale des agents. Une disposition interne à

cette association interdira tout regroupement catégoriel, ce

qui eut pour effet de dissoudre un groupe de «dames employées

» qui avait réussi à se constituer. Une nouvelle

associa tion des «dames employées » se constitua

mais ne regroupa que. quatre à cinq cents membres.

Cette association eut des liens étroits

avec les féministes de l’époque. Les revendications

spécifiques qu’elles avançaient étaient très

en avance pour l’époque : par exemple, le droit pour les

femmes de passer les mêmes concours d’entrée que les

hommes! et d’avoir accès aux grades supérieurs.

Elles furent très actives pendant la grève

de mars 1909 mais les conflits sexistes réapparurent après

la grève et certains hommes se demandaient comment en finir avec

la concurrence des femmes. Dans les années vingt, les femmes

les plus militantes, lassées de la non-prise en compte de la

revendication sur l’égalité salariale, menèrent

une campagne autonome.

L’histoire de la féminisation des

PTT témoigne des barrières idéologiques, culturelles,

sociales et politiques que les femmes ont dû franchir pour s’imposer.

Encore aujourd’hui, la pleine reconnaissance de la place des femmes

dans le monde du travail nous oblige à remettre sans cesse l’ouvrage

sur le métier.

Extrait de l’article de Susan Bachrach «La féminisation des PTT en France au tournant du siècle », paru dans la revue le Mouvement Social de juillet — septembre 1987.