La

taxation des conversations téléphoniques

La facturation téléphonique

(téléphone fixe)

1879-1889 Dans le contrat de location d'une

ligne de télégraphe ou de téléphone,

il n'y avait pas de tarification à la durée de conversation.

Les touts premiers centraux téléphoniques manuels

ne comportaient pas d'équipement pour facturer le temps

des conversations, les opératrices étaient seulement

chargées d'établir et d'interrompre les conversations

entre abonnés.

Taxation et facturation sont étroitement liés, la

taxation est le moyen d'imputer un compte individuel ou un compteur

afin d'établir la facturation de l'abonné en fin

de bimestre comprenant son abonnement à la ligne et sa

consammation en durée de conversation.

Pour toute la suite les conversations sont taxées à

la durée et nous le verrons la facturation à la

durée dépendra du type d'abonnement ...

Sommaire

1889 - Abonnements

à Conversation Taxée :

La tarification par période indivisible de 3 minutes

était exprimée en francs (Taxation dite par «

Unité de Conversation »).

Dès la nationalisation le 1er septembre de la Société

Générale du Téléphone par la

loi du 16 juillet 1889 et l'instauration du monopole d'état

sur les conversations téléphoniques, concernant les

télécommunications manuelles, il est institué

un système de taxation des conversations assuré par

les opératrices manuelles, qui établissent

des Tickets de papier où sont notés le nom de

l’abonné demandeur, celui du demandé et son lieu

de résidence, ainsi que la durée de la communication

qu'elle soit locale ou interurbaine.

Les tickets étaient exploités par les services de

facturation afin d'établir la distance entre les deux bureaux

de raccordements des abonnés considérés, et

appliquer l’un des très nombreux tarifs unitaires fixés

en fonction de la distance.

Le prix de chaque conversation est donc fonction de

la distance et de la durée, sachant que la durée minimale

facturée est de 3 minutes, et ce par multiple de 3 minutes

indivisibles, sachant que toute période de 3 minutes commencée

est due entièrement.

Dans ce système à Unités de Conversation, l'intervalle

de taxation est donc toujours fixé (à 3 minutes) ; ce

qui varie est le prix facturé de cet intervalle en fonction

de la distance (La Taxe Unitaire).

Les montants sont donc exprimés directement en francs pour chaque conversation téléphonique comptabilisée.

Régulièrement, en général au moins une à deux fois par an, les tarifs du téléphone sont révisés à la hausse pour rattraper l’inflation et s’adapter également à l’évolution du réseau ainsi qu’à la politique tarifaire qui est décidée par le gouvernement et l’administration des Postes et Télégraphes.

Au commencement : 1 Réseau local = 1 Circonscription

de taxe.

Durant cette période, et jusqu'en 1936, chaque réseau

local (en général constitué d'un seul centre

téléphonique manuel, et parfois par un ou deux petits

centres satellites) constitue à lui seul une circonscription

de taxe locale.

Il y a donc une multitude de petits réseaux locaux téléphoniques

qui se construisent un peu partout, mais seulement où les territoires

sont suffisamment riches et/ou influents pour se l'offrir.

Nota sur l'utilisation de langues étrangères

:

dès le début du téléphone (manuel) en

France, il est strictement interdit d'utiliser une autre langue que

le français au téléphone, entre abonnés.

Une première dérogation à ce principe

n'interviendra qu'en 1917.

Les tarifs d'abonnements sont multiples voire anarchiques

Les décrets et arrêtés s'empilent les uns sur

les autres rendant la gestion très ardue. Surgissent par arrêtés

successifs des tarifs d'abattement sur les communications locales

ou pour certaines destinations entre certains réseaux, ou des

surtaxes sur d'autres, des surtaxes suivant les bureaux et les heures

de demande des appels, des tarifs spécifiques pour les communications

à heures fixes, des tarifs d'abonnements suivant la taille

des réseaux locaux... La situation est tout sauf unifiée,

tout sauf claire.

Elle n'est que le reflet d'un réseau originairement morcelé

et où le clientélisme politique influe trop sur l'administration

qui est encore dépourvue de sa toute puissance régulatrice.

De plus, au départ, les réseaux

locaux portent bien leur dénomination car ils ne sont même

pas interconnectés, les Liaisons Grande Distance sont encore

un rêve à construire. Les liaisons interurbaines, manuelles,

seront elles aussi construites au compte-goutte ville par ville.

Il existe donc jusques au début des années 1930 une

relative anarchie et d'énormes inégalités dans

le déploiement du maillage téléphonique sur le

territoire national.

1896 - Abonnements Forfaitaires Locaux.

Suite au recensement de la population intervenu cette année-ci,

les villes de plus de 80.000 habitants basculent dans l'Abonnement

Forfaitaire Local. Moyennant, dans ces grandes villes, un abonnement

annuel forfaitaire concédé et significativement plus

cher qu'un Abonnement à Conversations Taxées, les abonnés

ne payent pas de taxes supplémentaires lorsqu'ils téléphonent

à d'autres correspondants dans leur réseau local.

À titre de comparaison actuelle, il s'agirait du forfait "tout

compris".

Ce régime propre aux grandes villes sera progressivement éteint

entre 1920 et 1929.

1913 - Arrivée de l'Automatique Urbain.

Lorsque le premier réseau local à Nice, fut automatisé

(commutateur Strowger), il est décidé

que désormais les communications téléphoniques

locales, acheminées par voie entièrement automatique

(donc sans faire appel à la main d'œuvre des opératrices)

dans un même commutateur téléphonique ne seraient

plus taxées par Unité de Conversation à intervalle

régulier, mais désormais par une Taxe Forfaitaire

en francs et ce sans limite de durée (en contrepartie d'un

abonnement annuel).

Elle est comptabilisée automatiquement à

chaque début de conversation (lorsque l'abonné demandé

décroche son téléphone) sur un compteur élécto-mécanique

situé dans les locaux du commutateur téléphonique

automatique de départ.

Rangées de compteurs, un compteur par abonné.

À cette époque, le nombre d'abonnés

au téléphone est très réduit, l'abonnement

étant réservé aux classes les plus favorisées.

Pour pouvoir facturer chaque bimestre, un technicien était

chargé de photographier (par groupe de cent) les compteurs

du central, afin de transmettre les clichés aux services de

facturation.

À cela, il faille préciser qu'aucune

liaison existant entre deux villes ou entre deux centres téléphoniques

n'est encore automatisée (avant 1951).

En résumé, au début du téléphone

automatique, l'acheminement à 100% automatique n'est valable

que pour appeler son voisin de palier, de quartier, de sa ville, de

quelques villages alentours éventuels.

Dès que l'on veut joindre un abonné

situé à plusieurs kilomètres (seulement si la

liaison interurbaine existe déjà, sinon il existe alors

le télégraphe et le courrier postal parfaitement développé),

il est nécessaire de contacter une opératrice manuelle

de l'interurbain, en composant le 11, et de revenir ainsi au

manuel taxé toutes les 3 minutes par Unité de Conversation.

Le numéro de l'opératrice pouvait aussi

être « composé » avec un poste téléphonique

ancien dépourvu de cadran téléphonique en actionnant

le crochet du combiné ou du cornet 2 fois très rapidement,

ou quelques années plus tard, via un bouton poussoir spécial

installé en option sur les corps de postes téléphoniques.

Sommaire

À Voir sur le site de l'INA un reportage de 1972 sur la taxation téléphonique à cette époque

1913 - Abonnements Forfaitaires Locaux - gel

des souscriptions (concerne les petites agglomérations).

Concernant les petites agglomérations, où cohabitent

soit des Abonnements à Conversations Taxées, soit des

Abonnements Forfaitaires Locaux, le décret du 12 juin 1913

supprime les Abonnements Forfaitaires Locaux à la date du 1er

août 1913.

Les anciens abonnés conservent toutefois à titre transitoire

l'Abonnement Forfaitaire Local durant une certaine période.

1917 - Utilisation possible de la langue anglaise.

À partir du 14 septembre 1917, la Circulaire n°953 E. Tp.

autorise, en raison de la guerre, l'utilisation de la langue anglaise

dans les (seules) conversations urbaines (locales). Toutefois,

l'utilisation de la langue anglaise demeure interdite dans les conversations

téléphoniques interurbaines, et l'utilisation de toute

autre langue demeure strictement interdite au téléphone

entre abonnés, dans n'importe quel type de liaison.

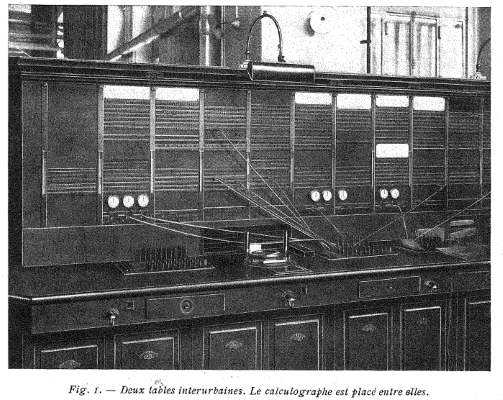

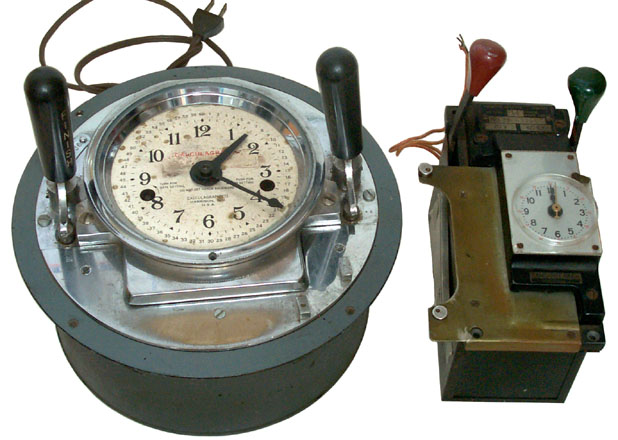

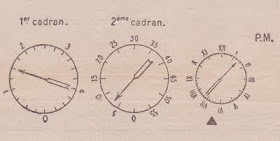

A partir des années 1920-25, les nouveaux

centres manuels intérrurbain de Paris étaient dotés

d'un Calculographe.

Empreinte

Alors que pour tous les centres manuels, les opératrices produisaient

manuellement un ticket pour chaque communication, sur ces nouveaux

centres le calculographe notait et imprimait sur une fiche,

la durée exacte des conversations (photo

ci dessus).

L'opératrice insère une carte et tamponne l'heure à

laquelle l'appel a commencé, puis la tamponne à nouveau

lorsque l'appel est terminé.

Notez que le modèle 33 est uniquement connecté à

une source d'alimentation, pas aux lignes téléphoniques,

de sorte que la précision de la synchronisation dépendait

de l'opérateur.

Son inventeur en 1904, Henry Abott a pris des brevets pour les compteurs

d'appels téléphoniques qui sont couplés aux lignes

téléphoniques.

L'empreinte était apposée sur des fiches (modèle

1392-19) que les opératrices des PTT, fiches qui étaient

transmises par tube pneumatique à la table de tri pour préparer

les factures. ( Détails

à lire dans la Nature de 1914 )

Ce système restera en service jusqu'à la généralisation

de l'automatique.

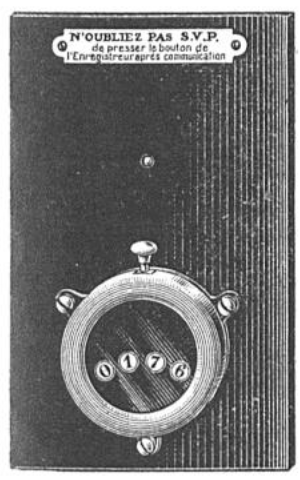

1925 Contrôlez le nombre de vos conversations téléphoniques taxées.

|

Le régime des conversations téléphoniques

taxées, a fait immédiatement se poser le problème

du comptage de ces conversations. C’est pour rendre ce contrôle aisé

qu'a été créé le petit compteur

représenté sur cette page. Il suffit d’appuyer,

même légèrement, sur le bouton situé

sur le compteur pour voir s’ajouter, automatiquement, dans

les fenêtres rondes du cadran, une unité au nombre

déjà inscrit, en même temps que retentit

un petit timbre indiquant que l’inscription est faite.

Un peu d’attention au début pour .ne pas oublier

d’appuyer sur le bouton et, bien vite, ce mouvement devient

aussi automatique que celui qui consiste à raccrocher

le récepteur, à la fin d’une conversation. Grâce à ce petit compteur, le contrôle du nombre des conversations est donc mis à la portée de tout abonné. |

|

1920 - Abonnements Forfaitaires Locaux - gel des

souscriptions (concerne les grandes agglomération).

Concernant les grandes agglomérations où seuls sont

admis jusques à présent les Abonnements Forfaitaires

Locaux, la loi du 29 mars 1920 gèle les souscriptions de nouveaux

Abonnements Forfaitaires Locaux dans les réseaux de cette nature.

Tout nouvel abonné est systématiquement basculé

dans le régime des conversations taxées.

Les anciens abonnés conservent à titre transitoire l'Abonnement

Forfaitaire Local tant qu'ils ne demandent aucune modification ou

avenant dans leur abonnement au service téléphonique.

1924 - Abonnements à Conversations Taxées

- généralisation.

À partir de la publication de la loi du 22 mars 1924 portant

réforme des abonnements au service téléphonique

et du décret d'application du 10 janvier 1925 qui s'ensuit,

le système tarifaire est encore modifié.

En effet, désormais, les Abonnements Forfaitaires Locaux qui

étaient en vigueur depuis 1896 dans les villes plus de 80.000

habitants sont tous appelés à disparaître à

l'échéance de 1928.

Dans les faits, les Abonnements Forfaitaires sont tous commués progressivement jusqu'à leur extinction totale le 1er septembre 1929, via des arrêtés successifs, dans le régime des Abonnements à Conversations Taxées et ce même pour les Abonnements Forfaitaires Locaux déjà souscrits.

Les premières villes de France à basculer

dans le nouveau système :

1er février 1925 : Paris (bureau par bureau),

Reims.

16 février 1925 : Marseille, Nice, Toulon.

1er mars 1925 : Le Havre (à certifier).

31 mars 1925 : Mulhouse.

20 juillet 1925 : Saint-Étienne.

16 octobre 1925 : Nancy.

16 novembre 1925 : Tourcoing.

1er février 1926 : Lille, Roubaix.

1er octobre 1926 : Amiens.

16 novembre 1927 : Nantes.

1er janvier 1928 : Metz.

1er mars 1928 : Toulouse.

1er mai 1928 ; Bordeaux.

1er juillet 1928 : Lyon.

1er septembre 1929 : Rouen.

Sommaire

L'ancien régime téléphonique français

était basé sur le système de l'abonnement forfaitaire,

c'est-à-dire que la, taxe payée par l'abonné

à l'année, à l'Administration des Postes et Télégraphes,

était fixe et ne tenait aucun compte du nombre des conversations

de chaque abonné.

Un tel procédé était, évidemment, illogique

et inéquitable. Aussi, un nouveau système, dit «

à conversations taxées », a-t-il été

adopté dès 1925. L'abonnement donne droit, à

Paris, à 1.500 conversations par an. Les communications supplémentaires

sont, payées au tarif unitaire ordinaire, avec un léger

descompte. La mise en œuvre de cette nouvelle méthode

a nécessité l'établissement de compteurs automatiques

spéciaux et obligé l'administration à tenir,

pour chaque abonné, une comptabilité, particulière.

Jusqu’au 1er janvier 1925, le service téléphonique

parisien était organisé suivant le régime de

l’abonnement forfaitaire. La taxe, fixe par ligne, était

payée par l’abonné quatre fois par an et chacun

était libre d’user à sa guise de la téléphonie.

Ce régime, profondément inéquitable d’ailleurs,

condamné par toutes les administrations ou compagnies téléphoniques

étrangères, imposait à un abonné, utilisant

sa ligne deux ou trois fois par jour, un tarif aussi élevé

qu’à celui qui demandait deux cents conversations. Dans

le premier cas, une téléphoniste eût suffi pour

desservir mille abonnés, alors que, dans le second cas, elle

parvenait à peine à en servir une douzaine.

Le régime forfaitaire avait eu, également, pour conséquence,d?

constituer, sans aucun profit pour l’administration, des «groupes

de clients » non abonnés qui utilisaient les lignes des

fournisseurs : bouchers, boulangers, restaurateurs, crémiers,

marchands de vins, etc., mises bénévolement ou non à

leur disposition. Et le trahc augmentait sans cesse, l’institution

clandestine prenant de plus en plus d’extension.

Enfin, l’Etat n’avait pas tardé à reconnaître

que l’exploitation des lignes à gros tralic était

nettement déficitaire ; sur certaines d’entre elles, la

perte atteignait 3.000 francs par an.

C’est alors que fut décidée la substitution du

régime à conversations taxées au régime

forfaitaire.

La réglementation nouvelle fit couler beaucoup d’encre

dans la presse à l’époque ; mais les esprits se

calmèrent peu à peu et, actuellement, chacun s’y

est soumis.

Cela ne veut nullement dire que tous les abonnés soient

satisfaits et disposés à chanter les louanges du nouveau

régime. L’habitude de se plaindre, qui est le propre du

« génie » français, n’est pas disparue,

et les réclamations, d’ailleurs de moins en moins nombreuses,

en font foi. Un certain nombre sont incontestablement justifiées,

mais nous devons à la vérité de dire que la plupart

s’évanouissent à la lumière des faits.

Une courte incursion dans l’organisation téléphonique

actuelle permettra d’en faire comprendre le mécanisme,

non seulement au point de vue technique, mais aussi et surtout pour

ce qui concerne la comptabilité, car bon nombre d’abonnés

ne sont jamais d’accord, à ce sujet, avec les comptables

administratifs.

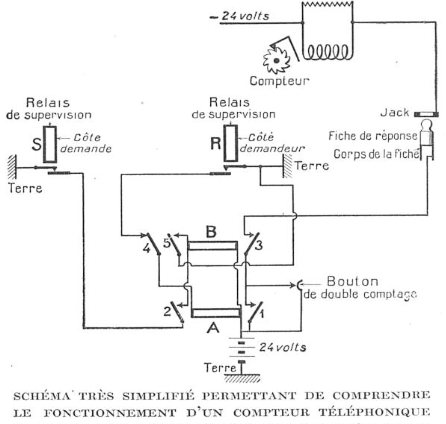

Comment fonctionnent les compteurs téléphoniques

Nous avons déjà expliqué, le fonctionnement des

compteurs téléphoniques. Ce sont des électro-aimants

dont l’armature, pourvue d’un cliquet, actionne une roue

à rochet qui commande les disques des chiffres. Ces chiffres

forment les nombres représentant le total des conversations

; ils apparaissent sur l’avant de l’appareil, derrière

une petite fenêtre garnie d’une lame de mica.

Le compteur de chaque abonné ne doit fonctionner que lorsque

le correspondant qu’il a demandé a décroché

son récepteur. C’est là le principe du système

: aucune communication autre que celle qui est demandée ne

doit être enregistrée et, au cours d’une même

conversation, le compteur ne peut fonctionner qu’une seule fois.

Il en est toujours ainsi sauf dans certains cas particuliers que nous

examinerons plus loin.

Voici ce qui se passe, électriquement, quand une communication

demandée est établie normalement :

Nous supposerons, pour plus de simplicité, que les deux correspondants

sont reliés à un même bureau.

L’abonné demandeur étant à l’appareil,

la téléphoniste a enfoncé sa fiche de réponse

dans son jack. Aussitôt, par l’intermédiaire du

relais de supervision R, dont le contact est mis sur travail, le circuit

de la batterie de 24 volts se ferme par le relais A, le contact 4

du relais B et la terre.

Le relais A a donc fonctionné et fermé le contact 1,

qui prépare la fermeture du circuit de comptage. En même

temps, le contact 2 du relais A a également préparé

le fonctionnement du relais B.

L’opératrice, après avoir fait le test, enfonce

sa fiche d’appel dans le jack de l’abonné demandé.

Lorsque celui-ci a bouclé la ligne en décrochant son

récepteur, le relais de supervision S fonctionne, le relais

B se trouve intercalé dans le circuit de la batterie par le

contact de travail du relais S et le contact 2 du relais A. Le contact

3 du relais B se ferme pour établir le circuit de comptage.

Le compteur fonctionne.

Immédiatement après, l’alimentation du relais A

est coupée par l’ouverture du contact 4 du relais B qui

vient au collage ; le contact 1 a rompu en même temps le circuit

du compteur, lequel ne peut plus fonctionner. Et le relais B reste

sur collage pendant toute la durée de la conversation par le

contact 5 qui ferme son circuit sur la batterie de 24 volts et la

terre (relais de supervision R). A ce moment, quelles que soient les

manœuvres effectuées par l’abonné demandé,

le compteur restera en dehors du circuit.

Cependant, si le compteur doit fonctionner une deuxième fois,

lorsque l’abonné demandé appartient à l’une

des communes du réseau suburbain, pour lequel les conversations

sont taxées à 0 fr. 60 au lieu de 0 fr. 30, l’opératrice

appuie sur un bouton placé à portée de sa main

et effectue un nouvel envoi de courant dans le compteur, ainsi qu’on

le voit sur notre schéma. Le fait d’appuyer sur le bouton

rétablit le circuit de compteur par une dérivation prise

sur le circuit principal en dehors du contact 1 du relais A.

Il y a lieu de remarquer que, pendant toute la durée de la

conversation, le contact 3 est fermé et il demeurera dans cette

position tant que l’opératrice n’aura pas retiré

sa fiche du jack du demandeur.

Si l’opératrice s’est trompée en donnant un

autre abonné occupé, le compteur enregistrera une unité

puisque le circuit a été bouclé. Dans ce cas,

l’abonné demandeur devra rappeler, en agitant son crochet.

Comme sa fiche n’a pas été retirée du jack,

le compteur est resté bloqué et la nouvelle communication

donnée ne sera pas enregistrée.

Il convient donc de ne jamais raccrocher son appareil si une fausse

communication a été donnée. Dans tous les cas,

si une communication enregistrée n’est pas due, l’opératrice

établit une fiche de détaxe.

Pour éviter les « pas libre » il faut multiplier

le nombre de lignes d’abonnés

Si un correspondant ne répond pas à un appel ou s’il

n’est pas libre, l’administration ne perçoit aucune

taxe de dérangement, bien que, souvent, plusieurs téléphonistes

soient intervenues dans les manœuvres.

Or, de 16 à 18 % des demandes de conversation ne sont pas suivies

d’effet par suite de «pas libre». C’est que,

souvent, un grand nombre de maisons importantes, dont le trafic téléphonique

augmente constamment, ne possèdent pas assez de lignes. Elles

hésitent à en faire installer une ou deux en plus sans

se rendre compte combien ceux qui les appellent sont mécontents

de ne pouvoir obtenir une communication. Bien des fournisseurs ont

perdus des acheteurs éventuels, découragés à

la suite de 10 ou 15 appels infructueux. C'est ce genre d'abonnés

que l'administration s'adresse particulièrement. Chaque abonné

paye un minimum de 450 francs par an représentant la taxe de

1500 conversations. Le surplus est compté au tarif de 0. fr

30 par conversation.

Mais si un abonné possède deux ou plusieurs lignes groupées,

sur l’annuaire, sous une même rubrique, le décompte

des conversations s’effectue en bloc. C’est ainsi que, si

une ligne accuse 1.400 conversations, une autre 1.800 et une troisième

1.200, le total non assujetti à la taxe sera de 4.500, et la

ligne à 1.800 conversations sera exonérée de

la taxe supplémentaire.

Cette réglementation a été longuement étudiée

avant d’être mise en pratique. Il est bien évident

que la répartition du trafic est grandement facilitée

par le groupement des lignes ; c’est pourquoi une faveur lui

est accordée. L’administration cherche uniquement à

soulager le service par la suppression, aussi complète que

possible, des « pas libre », qui constituent l’entrave

la plus préjudiciable à une distribution normale du

trafic.

Toujours dans le même but, il a été décidé

qu’une ligne mixte, c’est-à-dire affectée

aux conversations de départ et d’arrivée, serait

considérée comme ayant atteint la saturation lorsqu’elle

aurait servi à l’échange de 16.000 conversations

dans les deux sens. Mais les lignes réservées exclusivement

aux communications de départ ne sont soumises à aucun

maximum limitatif. Ceci s’explique par le fait que l’on

cherche uniquement à réduire le nombre des « pas

libre », lesquels n’intéressent, que les communications

d’arrivée.

Lorsque la « saturation » d’une ligne est constatée,

on invite l’abonné à prendre une nouvelle ligne.

S’il s’y refuse, la double taxe est appliquée à

toutes les conversations de départ au-dessus de 8.000.

Quant aux lignes exclusivement réservées au service

d’arrivée, qui, surchargées, introduisent les «

pas libre » dans le service, elles font l’objet d’une

surveillance spéciale. Dès que le nombre des «

pas libre » atteint 25 % du trafic total, et si l’abonné,

avisé, se refuse à prendre une autre ligne, on lui supprime

l’escompte.

Actuellement, cette réglementation ne peut être mise

en pratique dans tous les bureaux parce que beaucoup d’entre

eux ne comportent pas les emplacements nécessaires. On préfère

réserver les places disponibles pour donner satisfaction aux

demandes d’abonnements nouveaux..

Comment sont calculées les taxes et les détaxes

Tant que, au cours d’une même année, le compteur

n’a pas enregistré 1.500 conversations (réseau

de Paris seulement), aucune taxe supplémentaire n’est

perçue. Dès que ce chiffre est dépassé,

la taxation fonctionne en déduisant du total des conversations

enregistrées, y compris les 1.500 premières, 5 % de

ce total. Ces 5 % représentent les erreurs que les abonnés

n’auraient pu faire rectifier.

Mais il est d’autres « cas » que les abonnés

ignorent. Beaucoup d’entre eux demandent les « réclamations

» à la suite d’une ou de plusieurs réponses

« pas libre ». La réclamation est comptée

comme conversation si le « pas libre » est confirmé,

tandis qu’elle est détaxée si la ligne était

— ou est devenue — libre dans l’intervalle de temps.

D’autres s’adressent aux « Renseignements »

pour demander un numéro. Si ce numéro figure dans l’annuaire,

la conversation est taxée et on ne la détaxe que si

le numéro n’y figure pas (cas d’un nouvel abonné,

par exemple). Il est, d’ailleurs, des abonnés — peu

nombreux, heureusement — qui n’ouvrent jamais leur annuaire

! Dès qu’ils ont besoin d’un correspondant, ils s’adressent

directement aux « Renseignements », qui le leur font donner,

mais, et on l’admettra sans peine, la conversation est taxée

double.

Insistons sur ce fait qu’une conversation avec les « Renseignements

» est toujours taxée si l’abonné peut, trouver

ce qu’il désire à l’annuaire.

On détaxe encore quand la conversation n’a pu avoir lieu,

par suite de « pas libre » avec un abonné de banlieue

desservi par la batterie locale parce que le compteur fonctionne avant

que l’abonné ait décroché son récepteur.

Toutes ces détaxes s’ajoutent aux 5 %.

Un léger escompte est consenti aux abonnés.

Voyons, maintenant, comment est calculé l'escompte.

A un moment donné de l’année, le compteur marque,

par exemple, 2.854 conversations, dont on déduit les 5 %, soit

143. Il reste donc 2.711 conversations, desquelles nous déduirons

encore 11 détaxes effectuées par les opératrices.

L'abonné aura à payer 2.700—1.500 acquittées

au commencement de l’année, soit 1.200 conversations à

0 fr. 30, qui représentent 3G0 francs.

Sur cette somme, l’administration établit un escompte

de la manière suivante :

Les 100 premières conversations sont dues intégralement

;

Les 100 suivantes, de 100 à 200, bénéficient

d’un escompte de 5 % ; pour celles comprises entre 200 à

300, l’escompte est de 10 % ; et de 20 % pour toutes les conversations

au-dessus de 300.

La comptabilité calculera donc ainsi :

De 100 à 200, 5 francs d’escompte ;

De 200 à 300, 10 francs d’escompte ;

Enfin, 00 francs à 20 % donnent 12 francs d’escompte.

Le total de cette remise s’élèvera donc à

27 francs. De sorte que l’abonné n’aura à

payer que 300 — 27 = 333 francs.

Le relevé du. nombre de conversations ne peut être inexact

Beaucoup d’abonnés tiennent eux-mêmes une comptabilité

fidèle de toutes les conversations qu’ils demandent et,

au moment ou ils reçoivent leur décompte, constatent

parfois une différence sensible à leur désavantage.

En règle générale, les écarts proviennent

de ce fait que, en l’absence du directeur ou du chef de service,

les employés utilisent le téléphone pour leur

propre compte et se gardent bien de porter ces unités à

la suite des autres. De très nombreuses expériences

ont été effectuées pour con-vaincre les abonnés

et, très souvent, le fait a été reconnu exact.

On le voit, le comptage ne peut donner lieu qu’à des erreurs

provenant d’une lecture trop rapide de la photographie, erreurs

qui peuvent être rectifiées lorsque l’abonné

réclame ; elles se rétablissent d’office, d’ailleurs,

au comptage suivant puisque le compteur a inscrit le total sans être

victime de l’erreur.

Ce nouveau système permet d’avantager l’abonné

et de mieux assurer le service

L’administration n’a pas pris que des mesures coercitives

contre les abonnés ; elle leur accorde des faveurs, comme,

par exemple, le calcul de l’escompte sur la totalité des

communications enregistrées par chaque groupe de lignes,afin

d’inciter au groupement. Dans le cas où un abonné

augmente son nombre de lignes mixtes, il est encore exonéré

d'une partie des frais de premier établissement. L’exonération

totale est même accordée pour l’établissement

de toute ligne d’arrivée nouvelle venant en surnombre.

Enfin, bien que l’unité de durée de conversation

soit de trois minutes , il n’en est pas tenu compte. L a plus

grande tolérance est donc accordée. Cependant, si certains

abonnés en usent trop largement et trop souvent, l’opératrice

les avertit qu’une taxe supplémentaire leur sera appliquée.

Cette surtaxe est généralement acceptée. Et si

toutes ces mesures aboutissent au développement du service

téléphonique, elles ont pour effet immédiat de

faciliter l’exécution de ce service en réduisant

le nombre des communications vides, avec les postes occupés

et avec le bureau des réclamations.

1926 - Début des communications interurbaines

manuelles à grande distance.

Par l'arrêté du 9 août 1926 , la première

liaison interurbaine à grande distance (Paris-Strasbourg) est

ouverte à l'exploitation publique. Le nombre de taxes (Unités

de Conversations) imputées est communiqué par l'opératrice

après la fin de l'appel, aux abonnés qui en font la

demande préalable.

Nous pouvons penser que le choix géographique

de cette première mise en service ne relève pas du hasard,

mais bien au contraire de la volonté très claire de

la France de réaffirmer le destin de l'Alsace-Moselle dans

la République Française.

Toutes les communications interurbaines seront

réglementées drastiquement par l'article 5 du décret

du 15 juillet 1926, à savoir :

- abonnement pour communications à heures fixes

(et non pas quand l'abonné le souhaiterait à n'importe

quelle heure)

-abonnement possible de moins d'un mois, ou alors renouvelable de

mois en mois.

-abonnement payable d'avance, tous les mois.

-droit pour l'Administration de limiter les conversations à

6 minutes, pour pouvoir écouler les autres demandes à

satisfaire.

1929 - Ouverture du Service de l'Heure.

Suite à l'instruction n°2444 E. Tp. du 5 décembre

1928 (BO P&T 1928 n°25, page 1054), les abonnés pourront

à l'avenir obtenir l'heure précise à la minute

près arrondie à la minute supérieure, les heures

exprimées en cycle de 0 à 24 heures, et ce pour le coût

d'une communication locale. L'heure sera délivrée par

une opératrice spécialisée qui répondra

: « Il est XX heures YY minutes au cartel du Bureau ».

Le service de l'heure est donc manuel à son ouverture initiale.

1932 - Gratuité des installations téléphoniques.

La loi du 15 juillet 1932 instaure, pour toute la France, la gratuité

des installations et des mises en service des lignes téléphoniques

situées dans un rayon de 4 km autour d'un centre téléphonique.

Cette mesure entraînera un grand afflux de demandes de souscriptions

et participeront ainsi à l’accroissement des listes d'attente.

1932 - Réseau de Paris et zone suburbaine.

L'arrêté du 22 juillet 1932 fusionne le réseau

téléphonique de Paris intra-muros aux réseaux

alentours dits de la zone suburbaine de Paris des communes mitoyennes

pour constituer un réseau local unique dénommé

Réseau de Paris.

Cette unification administrative et tarifaire suit tout simplement

la progression du maillage et de l'interconnexion des centres téléphoniques

automatiques de la zone la plus dense de France : Paris et sa proche

banlieue du département de la Seine. (équivalant aux

départements actuels des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis

et du Val-de-Marne et Paris).

1936 - Circonscriptions de Taxes téléphoniques

Cantonales.

Elles sont créées par la loi de finance du 31 décembre

1936 concernant la répartition des réseaux locaux en

circonscriptions téléphoniques.

À cette époque, il est donc décidé que

chaque canton départemental constituerait une Circonscription

de Taxe dont son chef-lieu administratif des PTT serait le chef-lieu

de canton (sauf rare exception).

Désormais, il s'agit de la distance entre les chefs-lieux des deux cantons d'une conversation qui sert à facturer en fonction de la distance les conversations téléphoniques et à entamer un processus de rationalisation de la facturation.

Cette réforme réduit le nombre des circonscriptions métropolitaines à environ 4.000 et rationalise l'anarchie précédente qui témoigne du développement des réseaux téléphoniques locaux de la manière erratique des débuts.

Les réseaux locaux (qu'ils soient manuels ou automatiques) sont désormais regroupés dans chaque canton en une Circonscription de Taxe.

Le canton, créé sous la Révolution Française, étant à cette époque très important dans l'esprit collectif des habitants, cette décision a pour avantage d'être claire pour les usagers du téléphone, mais en revanche elle ne tient pas totalement compte des impératifs techniques inhérents à la construction réelle du réseau téléphonique, du relief géographique et des impératifs engendrés etc...

1940 - Conséquences causées par la

ligne de démarcation.

L'organisation votée en 1936 subsistera 20 ans et traversera

la seconde guerre mondiale tant bien que mal du fait que certaines

circonscriptions et 14 départements seront découpés

en deux et les lambeaux seront rattachés aux départements

voisins suite à l'établissement de la ligne de démarcation

séparant la Zone dite Libre de la Zone Occupée et de

la Zone Occupée Interdite).

Les 14 départements concernés sont :

- Ain (01)

- Allier (03)

- Charente (16)

- Cher (18)

- Dordogne (24)

- Gironde (33)

- Indre-et-Loire (37)

- Jura (39)

- Landes (40)

- Loir-et-Cher (41)

- Pyrénées (Basses) (64)

- Saône-et-Loire (71)

- Savoie (Haute) (74)

- Vienne (86)

1943 : Exploitation avec comptage multiple semi-automatique

à la durée.

À partir du mois de janvier

1943, début de la disparition progressive des Tickets de taxation

remplis par les opératrices manuelles à la main,

et leur remplacement par un système de compteurs incrémentés

par les opératrices à l'aide de simples boutons comptabilisant

le nombre d'Unités de Conversations écoulées

(par période de 3 minutes) ainsi que leur taux qui est fonction

de la distance de l'abonné demandé.

Cette nouvelle évolution dite exploitation avec comptage multiple

semi-automatique à la durée, permet d'une part d'économiser

du papier, en continuelle pénurie depuis 1940, et d'autre part

de fiabiliser le système de taxation.

- de Janvier 1943 à Janvier 1947, la suppression

des Tickets de taxation commence par les communications entre Paris

et sa grande banlieue de Seine-et-Oise (vers les centres manuels que

l'on joignait par le 11, via le Bureau Régional Interurbain-Poissonnière

à Paris), et se poursuit par la Seine-et-Marne le 17 mai 1947.

- elle se poursuit à partir de 1949 par la totalité

de la province (vers les centres interurbains manuels que l'on joignait

par le 15, via des nouveaux Bureaux Régionaux avec imputation

de taxe semi-automatique.)

Rouen Régional : 7 mai 1949,

Bordeaux Régional : 2 avril 1950,

Nice Régional : 18 juin 1950,

Toulouse Régional : 8 juillet 1950,

Marseille Régional : 1er juin 1951,

Lyon Régional : 23 juin 1951,

Colmar Régional : 5 juillet 1951,

Angers Régional : 1er octobre 1951,

Montpellier Régional : 10 novembre 1951...

- elle se poursuit dès 1949 par les communications entre Paris

et la Province (vers les centres départementaux manuels obtenus

par le 10 suivis de l'indicatif départemental XY souhaité,

via Paris Interurbain Archives).

Cette évolution prépare donc, avant même les débuts de l'automatisation des communications interurbaines en 1951, le système de taxation automatisé à venir.

1945 : Tarification exprimée en Taxes de

Base (Taxation dite par « unité de conversation »).

La Taxe de Base est créée par décret du Gouvernement

Provisoire de la République Française n°45-289 du

22 février 1945.

La définition qui en est donnée

est la suivante : la taxe de base applicable aux conversations téléphoniques

et à certaines opérations du service téléphonique

est la taxe d'une conversation locale demandée à partir

d'un poste d'abonné.

Sa valeur initiale est alors fixée à 2,50 F par ce décret.

La Taxe de Base sert dorénavant à calculer

le prix de toute communication téléphonique, qu’elle

soit manuelle ou automatique.

- Cas du manuel : que la communication soit locale

ou interurbaine, le principe de taxation demeure identique, par Unité

de Conversation fixée à 3 minutes. Désormais

la Taxation est exprimée en nombre de Taxes de Base par unité

de conversation, et ce en fonction de la distance kilométrique

entre les chefs-lieux de canton des correspondants.

-Cas de l'automatique : Toute conversation obtenue par voie automatique

au niveau local est facturée au prix d'une Taxe de Base et

ce sans limite de durée.

Avant cette date, le coût d'une communication

téléphonique était toujours exprimé directement

en francs.

La logique de taxation, même si elle est désormais exprimée

en Taxes de Base, reste identique à ce qu'il se faisait avant

le 22 février 1945, mais permet de revaloriser de manière

comptable proportionnellement et plus aisément les tarifs en

conservant mieux son échelonnement et sa proportionnalité

en fonction de la distance.

1951 : Début de la taxation de l'Interurbain

Automatique.

Avec l'arrivée de l'Automatique Interurbain en commençant

par Paris, les liaisons interurbaines automatiques s'ouvrent au compte-gouttes.

Elles relient d'abord Paris à quelques grandes villes (Paris

- Fontainebleau, Paris - Orléans et Paris - Lyon), dont les

distances les séparant sont connues et permettent de facturer

de manière automatisée sans intervention humaine les

conversations suivant le système traditionnel des Unités

de Conversations de période fixée à 3 minutes,

à un taux qui est fonction de la distance de la ville appelée,

directement incrémentées sur des compteurs.

1956 : Circonscriptions de Taxes téléphoniques

Nouvelles.

Le décret n°56-823 du 14 août 1956 portant définition

de la Circonscription de Taxe téléphonique associé

à l’arrêté du 12 septembre 1956 organisant

la répartition des réseaux en circonscriptions de taxes

téléphoniques créent de nouvelles Circonscriptions

de Taxe téléphoniques se substituant aux anciennes Circonscriptions

Cantonales.

Ainsi à cette date, le chef-lieu de circonscription de taxe n’est désormais plus forcément le chef-lieu de canton, et des réseaux téléphoniques de cantons voisins peuvent être rattachés à un autre canton.

Le chef-lieu de circonscription téléphonique est désormais choisi par l’administration des PTT en fonction de la construction et de l’état réel du réseau téléphonique.

Est à l’origine de cette rationalisation Eugène Thomas, résistant, et déporté, reconnu de tous comme étant un Secrétaire d’État des Postes Télégraphes Téléphones si dynamique qu’il reste souvent en fonction dans les gouvernements de la IVème République même assez divergents de sa coloration politique.

Désormais, la France Métropolitaine est divisée en 478 nouvelles Circonscriptions de Taxes téléphoniques.

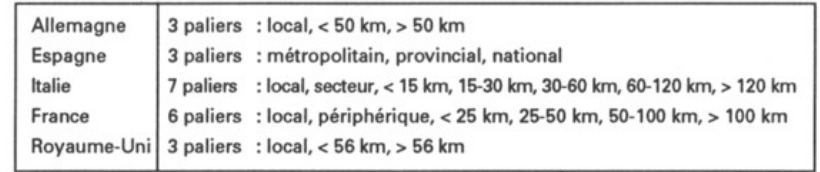

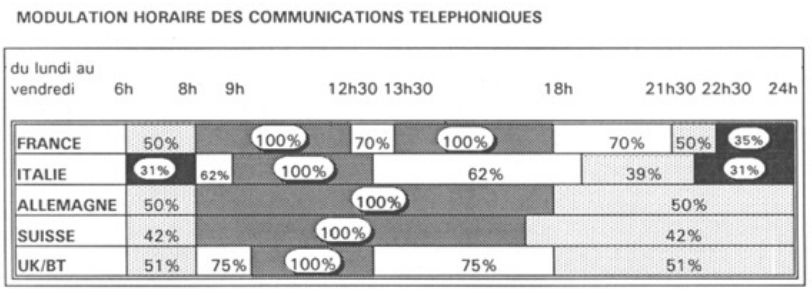

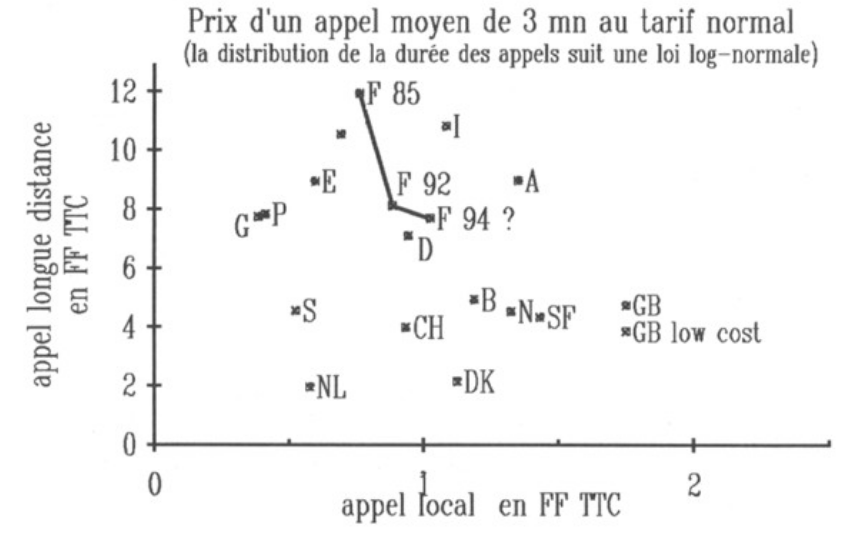

Du point de vue technique, dans les années 60, le coût d'une communication était une fonction quasi linéaire de la distance : c'est pourquoi on comptait en France 11 paliers tarifaires qui s'échelonnaient jusqu'à 500 km.

Sommaire

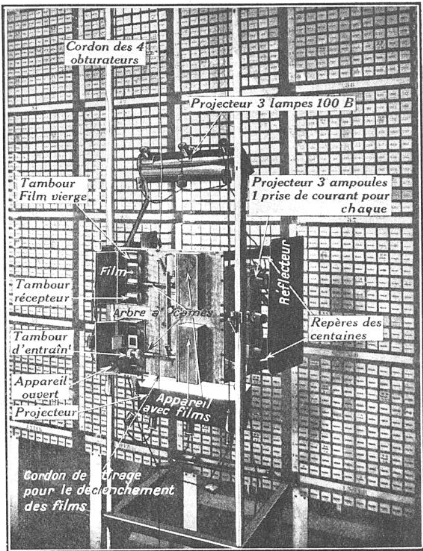

La Relève Bimestrielle de la Taxation des Abonnés.

Tous les deux mois, chaque Compteur de Taxes d'abonné

est donc relevé, au moyen d'appareils photographiques spéciaux,

couplés avec un masque métallique qui délimite

bien les compteurs à photographier à chaque cliché.

Volumineux dans les années 1920, ils deviendront plus légers

et maniables jusqu'à la 1991, année de suppression totale

de la méthode de taxation au compteur physique.

Comme pour le tout premier commutateur Strowger de 1913, les baies

de compteurs de tous les commutateurs éléctro mécaniques

étaient ordonnées de la même façon (une

centaine par cliché).

Ce système est caractérisé par

l'Administration des PTT comme étant rapide et sûr, en

raison d'un double contrôle comptable par comparaison des photographies

avec les relevés du bimestre précédent.

La garantie quasi totale d'exactitude des chiffres relevés

est avancée par l'Administration des PTT.

La photographie au service du relevé des

compteurs

Naguère encore, le relevé des compteurs était

effectué par deux agents, l’un grimpé sur une échelle

en face du bâti de ces compteurs, lisant les nombres, l’autre,

en bas, les inscrivant sur une feuille volante.

Ce système présentait plusieurs lacunes. Le premier

agent pouvait commettre une erreur de lecture et le second mal comprendre

un nombre ou se tromper encore dans sa transcription. Ces erreurs

étaient difficilement réparables,

A cette

méthode a été substitué un procédé

photographique qui ne manque pas d’ingéniosité.

A cette

méthode a été substitué un procédé

photographique qui ne manque pas d’ingéniosité.

L’appareil photographique employé a été

construit spécialement dans ce but. Il est installé

sur un châssis susceptible de parcourir toute la longueur du

bâti des compteurs, comme une échelle mobile dans une

bibliothèque et peut, monter et descendre sur les deux longerons

verticaux du châssis en s’y fixant à trois hauteurs

différentes. Il prend ainsi, successivement, la photographie

de 100 compteurs (10 x 10) en une seule opération, que l’on

répète jusqu’à ce que tous aient été

photographiés.

Quatre projecteurs, aux lampes électriques très puissantes,

éclairent les compteurs, mais dans des conditions telles qu’aucune

réllexion de leur lumière ne puisse se produire sur

les lames de mica qui en ferment les fenêtres.

Lorsque tous les compteurs ont été ainsi photographiés,

on développe les clichés et on en tire des agrandissements

qui facilitent la lecture. Les chiffres sont reportés sur le

compte de chaque abonné.

Ces appareils utilisés dès l'origine de la mise en service

des Commutateurs ROTARY 7A1 en Région Parisienne sont très

volumineux, et pourvus de 4 rampes d'éclairage avec un total

de 12 ampoules.

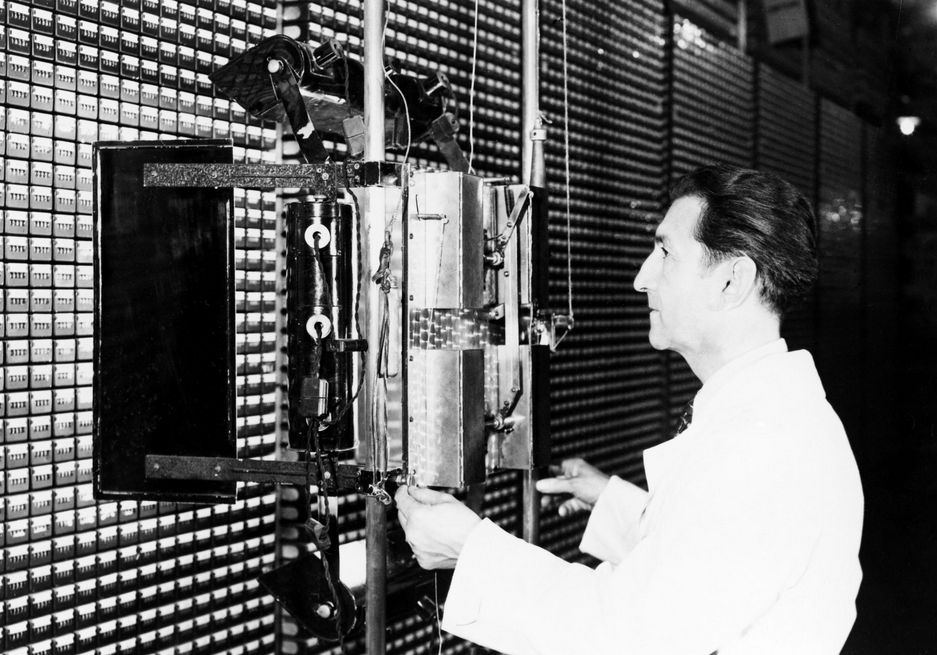

Dispositif léger

avec un appareil photo Foca Poste.

Photographie des compteurs sur un commutateur Rotary

un peu plus tardif que le Strowger

Ce modèle FOCA plus compact que le précédent,

permet de photographier 25 Compteurs de Taxes à chaque cliché,

avec un film de 40 poses.

L'éclairage, une seule grosse ampoule, est situé à

droite, intégré dans l'appareil.

Agrandir

pour lire en détail ,

,  et

et

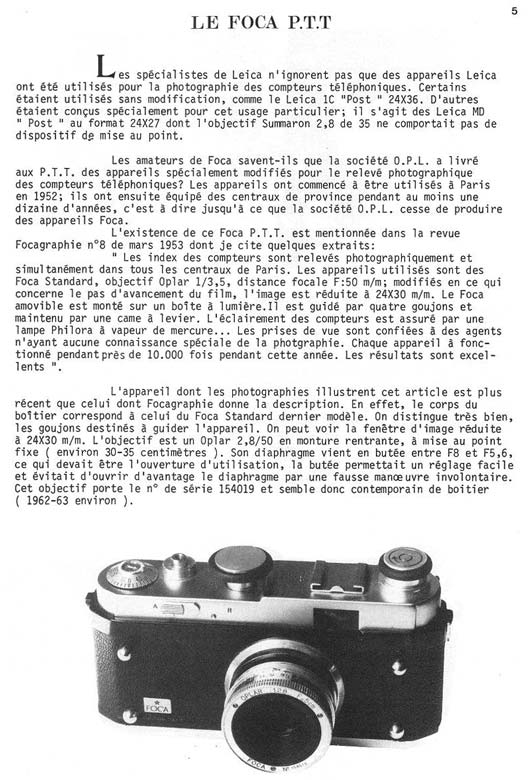

Les appareils de type Poste, contrairement à

leurs homoloques militaires, font partie d'une catégorie bien

particulière d'appareils. Ces modèles ayant pour rôle

le relevé des compteurs téléphoniques, leurs

caractéristiques sont adaptées à leur usage:

Obturateur monovitesse au 1/25 ème de seconde, fenêtre

d'exposition au format 24x30, dispositif d'avance du film et compteur

de vue gradué jusqu'à 42 adaptés au format, tétons

de fixation sur une boîte à lumière et boutons

d'armement et de rembobinage sur dimensionnés. Les séries

construites à base de boîtiers Standard conserveront

leur levier de débrayage et les objectifs sont généralement

à mise au point et diaphragme bloqués ( à f:9

ou f:6.3 sur les Oplar 3.5/5cm et à f:8 sur les Oplar et Oplex

2.8/5cm). Le tirage des objectifs est augmenté par allongement

du fût à la construction de l'objectif ou par ajout d'une

bague d'épaisseur variable quelquefois fixée par un

pied (sorte de petite goupille de 0.7mm de diamètre).

On peut distinguer facilement deux variantes principales selon le

type de châssis: PF1Bis chromé et Standard laqué

noir. Ensuite, sur les châssis Standard, on retrouve au début

des appareils avec capot de PF1Bis portant une numérotation

de PF1Bis puis des appareils avec capot de PF1Bis portant un numéro

de PF1Bis plus une griffe numérotée de Standard et enfin

des capots toujours du modèle PF1Bis mais avec seulement un

numéro de Standard sur la griffe. Toutes les autres caractéristiques

(type de synchronisation flash, rehausse de bouton, modèle

d'objectif...) sont très variables et se retrouvent sur tous

les modèles.

Les appareils Foca Poste n'étaient qu'un des éléments

d'un système complet pour effectuer le relevé puis la

facturation des consommations de téléphone. Ces systèmes

de relevé ont évolué avec les modèles

de standards téléphoniques et le système Lesca

est le nom le plus connu à l'instart des ensembles Alos utilisés

par exemple avec des appareils Alpa 11A.

Les différents types de centraux téléphoniques

et appareils d'éclairage:

(informations et photographies: Mr M Lainé, collectionneur)

Tout d'abord, les différences entre les matériels de

prise de vue s'expliquent par la diversité des types de centraux

téléphoniques. L'aspect général sous forme

de barres de compteurs présentaient des particularités.

Les autocommutateurs utilisés par l'administration des Postes

et Télécommunications pouvaient être les modèles

suivants: ROTARY (1940 à 1975), SRCT pour "Service des

Recherches et du Contrôle Technique des télécommunications"

(1950 à 1961), CROSSBAR (CP400 de 1956 à 1985) ou par

la suite Pentaconta. Sur les suivant, les appareils Foca ne sont plus

utilisés.

Le premier modèle de système d'éclairage est

à lumière continue fournie par deux lampes de 220V/250W.

Avec ce support, le boîtier photographique n'a donc pas besoin

de prise de synchronisation. Le dispositif se présente donc

sous forme d'un châssis pyramidal avec à son sommet une

platine de fixation du Foca par ses quatre tètons et à

sa base deux gros logements ventilés pour les lampes. Une poignée

permet la préhension du dispositif.

Le premier modèle de système d'éclairage est

à lumière continue fournie par deux lampes de 220V/250W.

Avec ce support, le boîtier photographique n'a donc pas besoin

de prise de synchronisation. Le dispositif se présente donc

sous forme d'un châssis pyramidal avec à son sommet une

platine de fixation du Foca par ses quatre tètons et à

sa base deux gros logements ventilés pour les lampes. Une poignée

permet la préhension du dispositif.

Les types suivants

sont connus sous le nom de systèmes Lesca du nom de Georges

Lesca, Technicien Matériels Photographiques, ayant son atelier

21 rue des Bahutiers à Bordeaux. Les systèmes Lesca

sont composés de flashs annulaires contenus dans une boîte

à lumière qui prend place sur un châssis pyramidal

fermé ou ouvert sur une face. Un des deux dispositifs présentés

comprend en plus un accessoire destiné sans doute à

un type donné de standard téléphonique. Différentes

bagues allonge sont fournies par G Lesca suivant le type de cône.

Celle fournie avec l'appareil faisait 6.8mm et une bague supplémentaire

de 1.4mm devait être ajoutée pour l'utilisation sur un

cône SRCT. Un filtre gris polarisant marqué "polarex

50" était aussi fourni. Ce filtre portait des index de

réglage sur sa monture. Il était quelquefois collé

sur la boîte à lumière ou monté avec un

repère de réglage. On peut penser qu'un tel filtre trouvait

son utilité dans l'élimination des reflets parasites

sur les fenêtres des compteurs ou pour modifier la colorimétrie

et rendre plus visible les chiffres des compteurs.

Les types suivants

sont connus sous le nom de systèmes Lesca du nom de Georges

Lesca, Technicien Matériels Photographiques, ayant son atelier

21 rue des Bahutiers à Bordeaux. Les systèmes Lesca

sont composés de flashs annulaires contenus dans une boîte

à lumière qui prend place sur un châssis pyramidal

fermé ou ouvert sur une face. Un des deux dispositifs présentés

comprend en plus un accessoire destiné sans doute à

un type donné de standard téléphonique. Différentes

bagues allonge sont fournies par G Lesca suivant le type de cône.

Celle fournie avec l'appareil faisait 6.8mm et une bague supplémentaire

de 1.4mm devait être ajoutée pour l'utilisation sur un

cône SRCT. Un filtre gris polarisant marqué "polarex

50" était aussi fourni. Ce filtre portait des index de

réglage sur sa monture. Il était quelquefois collé

sur la boîte à lumière ou monté avec un

repère de réglage. On peut penser qu'un tel filtre trouvait

son utilité dans l'élimination des reflets parasites

sur les fenêtres des compteurs ou pour modifier la colorimétrie

et rendre plus visible les chiffres des compteurs.

Relevé

des compteurs ROTARY 7B1 de la Région Parisienne.

Relevé

des compteurs ROTARY 7B1 de la Région Parisienne.

Photographie des compteurs sur un

commutateur pentaconta et d'un commutateur Cp400

Cette nouvelle méthode réservée aux communications obtenues par voie automatique, est instituée par les décrets et entre en vigueur le 1er septembre 1960. Le déploiement de ce nouveau système de taxation sera progressif à partir de 1962.

Elle est l'inverse de ce qu'il s'est toujours fait jusqu'à lors. Désormais, pour les communications automatiques, la logique de taxation est complètement modifiée.

Dorénavant, même si les prix des communications demeurent basés en partie sur la distance entre chefs-lieux, dans ce nouveau système, il s’agit désormais de l'intervalle de taxation qui varie en fonction de la distance des abonnés, et désormais le prix facturé à chaque intervalle demeure identique.

Chaque intervalle est facturé au prix fixe d'une Taxe de Base ; les intervalles de temps exprimés en secondes entre deux taxes de base sont d'autant plus courts que la distance entre les deux abonnés est grande.

Les communications locales et de circonscription obtenues par la voie entièrement automatique sont facturées une Taxe de Base en début de conversation, sans limite de durée.

De plus, pour la première fois apparaissent, uniquement pour la voie automatique, les tarifs de nuit à prix réduit.

1962 : Début de la Taxation par impulsion

périodique.

Le 15 août 1962, Nancy est la première

ville de France à basculer dans ce nouveau mode de taxation

périodique par ses deux commutateurs L43.

Le commutateur CP400 de Haguenau, mis en service le 18 août

1962, suit ce même jour. Il est le premier commutateur à

l'état natif fonctionnant en Taxation par impulsion périodique.

Paris commence progressivement sa conversion le 16 octobre 1962, avec

le premier central téléphonique Ségur (commutateurs

ROTARY 7A1 Ségur, Suffren et ROTARY 7B1 Fontenoy).

Le même jour, la ville de Nevers suit, avec son commutateur

L43.

1970 : Généralisation de la Taxation

par impulsion périodique.

Suite à la Décision du 28 décembre 1970 du Ministre

des Postes et Télécommunications, la taxation par impulsion

périodique est généralisée à l'ensemble

du territoire français, en ce qui concerne les communications

établies par voie entièrement automatique (ou semi-automatique

de départ).

La facturation en France

Le CRIT Centre Régional de Comptabilité, renommé

CFRT Centre de Facturation et de Recouvrement

des Télécommunications

est le centre régional où sont préparées

les futures factures.

Salle du Centre Régional de Comptabilité

de Paris, 20 rue de Navarin

Salle du Centre Régional de Comptabilité

de Paris, 20 rue de Navarin

À partir des tickets et des photographies de compteurs de taxe,

les opératrices transfèrent manuellement compteur

par compteur, les données de facturation. Puis ces données

sont transférées à l'ordinateur régional

qui traitera la facturation de chaque abonné.

Calculateur IBM (série 1400) du Centre Régional de Comptabilité

de Paris, avec des mémoires vives de tores magnétiques.

Calculateur IBM (série 1400) du Centre Régional de Comptabilité

de Paris, avec des mémoires vives de tores magnétiques.

Un CFRT spécifique chargé de centraliser

les données de taxation provenant de tous les Commutateurs

Internationaux Automatiques de France Métropolitaine.

Le CFRT International retransmet ensuite ces données mises

en forme à chaque CFRT dont dépend chaque abonné

.

La généralisation de la taxation par impulsion périodique aura mis dix années.

1970 Taxation Électronique Centralisée

:

Le dispositif à Taxation Électronique

Centralisée est mis en service en France à Toulouse,

associé au Commutateur de type PENTACONTA 1040 (Toulouse Jaurès

1 (TL507)) - mis en service le 23 juin 1970, hors service le 7 octobre

1986.

Une maquette de Taxation Électronique Centralisée

avait été mise en service au CNET le 15 juillet 1964.

Une expérimentation en service réel en France avait

déjà été engagée dès 1964

en Région Parisienne : le Commutateur CP400 en service à

Poissy en est alors le premier équipé (Poissy A1 - WD06)

à titre expérimental dès sa mise en service.

En photo le dispositif

dans le Commutateur CP400 à Poissy.

En photo le dispositif

dans le Commutateur CP400 à Poissy.

Ainsi progressivement, les nouveaux commutateurs en seront-ils équipés,

ainsi que les commutateurs réputés pas trop anciens

et devant servir encore de nombreuses années ; les baies de

Compteurs de Taxes électromécaniques ne seront progressivement

plus utilisées et se verront désinvesties.

Nota sur l’abus consécutif de communications

locales à taxation sans limite de durée par certains

usagers peu scrupuleux.

À la décharge de l’Administration

des Télécommunications, il faut préciser qu’hélas,

il existait un nombre certain de profiteurs qui abusaient du système

de taxation des communications locales sans limite de durée.

En effet, puisque dans ce type d’appels téléphoniques

la Taxe de Base était payée en début de conversation,

et qu’ensuite la communication n’était plus jamais

taxée et ce quelle que soit sa durée, des petits malins

faisaient en sorte de téléphoner dès le matin

à leur arrivée par exemple sur leur lieu de travail

à leur conjointe, maîtresse, amant, enfants, grands-parents,

ami(e), etc. et de maintenir la conversation pendant toute la journée

et jusqu’au soir !

Non seulement l’abus contraire à toute

saine morale était caractérisé, mais il était

réglementairement impossible à facturer ou à

sanctionner.

Le pire est que le cumul de ce type de comportements égoïstes

encombrait gravement les ressources disponibles du réseau téléphonique

en bloquant pendant des durées interminables des mailles dans

les commutateurs et des liaisons urbaines locales qui de ce fait se

retrouvaient monopolisées par une minorité d’égoïstes

au détriment de la majorité des abonnés qui se

retrouvaient empêchés de communiquer…

L’administration, grâce à l’électronisation et à l’informatisation progressive du Réseau Téléphonique Commuté et spécialement des commutateurs téléphoniques locaux, a fini par découvrir le pot-aux-roses grâce à l’étude statistique des bandes magnétiques de taxation, et a finalement mis fin à ces abus en supprimant la tarification sans limite de durée, non sans tergiverser, en 1981, 1984 puis 1985.

1981 : Fin de la taxation forfaitaire sans limite

de durée des communications locales obtenues par un téléphone

public.

Le décret n°81-1052 du 27 novembre 1981 met fin, en tant

que ceci concerne les téléphones publics à la

facturation des communications locales (comprises dans une même

Circonscription de Taxe) au coût d'1 Taxe de Base sans limite

de Durée.

Désormais, toute conversation locale passée depuis une cabine téléphonique publique est facturée une Taxe de Base toute les 3 minutes (ce qui entraîne par la même occasion la suppression des taxiphones urbains de modèle ancien, qui ne peuvent encaisser qu'un seul jeton ou qu'une seule somme de monnaie en début de conversation. Ils sont remplacés par des taxiphones de type interurbain).

1983 : début de la facturation détaillée.

Après autorisation gouvernementale par arrêté

du 9 février 1983, le service de Facturation Détaillée

(FADET) est ouvert progressivement à l'exploitation

à partir du 5 décembre 1983. Les premiers commutateurs

à pouvoir délivrer ce service en France seront les commutateurs

de type Métaconta - 11F. Progressivement, la Facturation Détaillée,

alors payante, sera généralisée à l'ensemble

des commutateurs semi-électroniques et électroniques

temporels.

Nota : les quatre derniers chiffres des

numéros de téléphones (MCDU) sont alors systématiquement

occultés (pour la paix des ménages...)

Le décret n°83-258 du 30 mars 1983 paraît et double le prix des communications locales passées à partir d'un téléphone public. Mais en compensation, toute conversation locale passée depuis une cabine téléphonique publique est facturée une Taxe de Base toutes les 6 minutes.

1984 : Fin de la taxation forfaitaire sans limite

de durée des communications locales obtenues par un téléphone

ordinaire, pendant le plein tarif.

Le décret n°84-313 du 26 avril 1984 met fin à partir

du 15 février 1985 à la facturation des communications

locales (comprises dans une même Circonscription de Taxe) en

plein tarif au coût d'une Taxe de Base sans limite de Durée.

Désormais, les communications locales sont facturées

une Taxe de Base toutes les 20 minutes en plein tarif, mais demeurent

taxées d'une seule Taxe de Base en début de conversation

sans limite de durée durant les périodes de tarifs réduits.

1985 : Fin de la taxation forfaitaire sans limite

de durée des communications locales obtenues par un téléphone

ordinaire.

Le décret n°85-911 du 31 juillet 1985 supprime la taxation

sans limite de durée des conversations locales pour tous les

tarifs à partir du 1er décembre 1985.

Désormais, ces communications locales sont facturées

une Taxe de Base toutes les 10 minutes en plein tarif, et les tarifs

réduits ne permettent plus de bénéficier de la

tarification d'une Taxe de Base forfaitaire sans limite de durée.

Années 1980 Les contestations , analyse

de Christian VIGOUROUX

Qui ne connaît autour de lui, quelque abonné ayant reçu

un jour une facture de téléphone sur laquelle plusieurs

zéros supplémentaires étaient venus s’inscrire

malencontreusement, transformant les centaines en centaines de milliers

de Fr. Dans de tels cas, le service reconnaît immédiatement

ses erreurs. Mais, plus irritantes sont les factures bimestrielles

deux, cinq ou dix fois plus importantes que les précédentes.

L’abonné de bonne foi peut mettre en doute le bien fondé

de la facture mais le plus souvent sans résultat.

Il faut souligner que ces litiges sur les factures sont la rançon

d’un considérable succès qui a élevé

le taux de foyers raccordés au téléphone de 27

% en 1974 à 90 % en 1984. Il est loin, le temps où l’on

pouvait voir le directeur adjoint des télécommunications

de Clermont-Ferrand arriver avenue de Ségur avec, dans sa serviette,

de succulents fromages pour convaincre les responsables de l’administration

centrale d’octroyer quelques lignes supplémentaires à

l’Auvergne... -En outre, le ministère souligne depuis

quelques années la baisse du taux de contestation des taxes

:

2,9 contestations pour 1 000 factures émises en 1983, 3,2 en

1984, 3,7 en 1985, 2,6 en 1986 et 1,88 en 1987

Ces chiffres valent ce que valent les statistiques : ils peuvent signifier

meilleure tarification ou résignation des abonnés.

Mais il reste que les rapports entre les télécommunications

et leurs clients connaissent une évolution juridique et technique

accélérée.

Cette histoire mérite d’être brièvement retracée

entre les déboires d’hier et les espoirs qu’il n’est

pas illégitime de nourrir.

— Les déboires : surprises et impuissance de l’usager

1) Les factures téléphoniques

n’ont pas bonne presse. Au dos des bordereaux reçus, tous

les deux mois, par les abonnés figurent quelques explications.

Mais elles ne portent ni sur les tarifs, ni sur les tranches horaires,

ni sur d’éventuels conseils techniques permettant à

chacun de comprendre ses dépenses : sous la rubrique «remarques

importantes » figurent la mention de la «date limite de

paiement » et le rappel que le «titulaire d’un abonnement

est le seul responsable vis-à-vis de l’administration

de l’usage qui est fait de l’installation ». Le décor

est planté. Il s’agit moins de faire comprendre que de

faire payer. Or une facture lisible sera mieux admise. Le fisc l’a

bien compris qui multiplie les formules «pour calculer vous-même

votre impôt ».

L’abonné, qui ne peut ou ne sait noter régulièrement

ses consommations, devient ainsi un contestataire potentiel qu’une

facture codée va transformer en réclamant à l’administration

puis, parfois, en requérant au juge administratif. A la longue

cohorte de ceux qui se plaignent de l’hétérogénéité

de leurs factures sur une année, du montant de leurs factures

durant l’été où ils sont absents, des possibilités

d’interférences entre lignes, il est invariablement répondu

qu’ils doivent mieux surveiller leur entourage surtout quand

ils sont hors de chez eux. L’incompréhension atteint les

sommets quand l’abonné met sa ligne à disposition

de ses propres clients, qu’il s’agisse d’une entreprise

de location d’appartements à la journée ou au mois

à Paris, d’un hôtel du centre de Rouen ou d’un

taxiphone installé dans le hall d’une clinique privée

. Dans de tels cas, l’exploitant peut être pris entre l’incompréhension

du service public et celle de ses clients qui, bien sûr, ne

se plaindront pas de pouvoir appeler Los Angeles à un tarif

sans concurrence si d’aventure l’installation est temporairement

défectueuse.

Dans une telle situation, rien ne sert de brandir les relevés

du compteur interne à l’entreprise ou installé

chez le particulier qui en a fait la demande : l’administration

répondrait par son atout maître : le décret du

8 janvier 1955, aux termes duquel : «les abonnés sont

autorisés à faire équiper leurs lignes téléphoniques

de compteurs de taxes installés près du poste d’abonnement...

pour la détermination des taxes dues par l’abonné,

le compteur installé au centre téléphonique fait

seul foi ». A la suite des recommandations du médiateur,

les PTT qui ne commercialisent plus directement ces compteurs à

domicile depuis décembre 1986, vont renforcer l’information

des 60 000 personnes disposant de tels compteurs et demander aux industriels

du secteur d’indiquer dans leurs notices la «transparence

juridique » de ces appareils qui ne font pas foi.

Eviter ou réduire les «surprises » de l’abonné,

c’est économiser des litiges et donc améliorer

le service public.

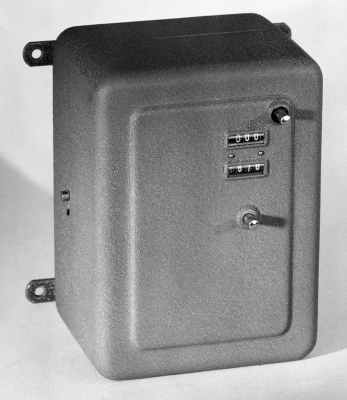

Le premier système pour contrôler un défaut de

facturation ou technique, a été le machine Girard.

L'usager peut aussi demander la pose d'une machine " Girard branchée

en dérivation sur sa ligne. Cet appareil enregistre sur une

bande de papier tous

les chiffres composés au cadran du poste, la date, l'heure

de début et l'heure de fin de chaque communication (celle de

début seulement pour les tentatives de communication n'aboutissant

pas), les Impulsions de taxation envoyées au compteur pour

chaque communication efficace, ainsi que l'heure d'envoi des impulsions

. Il est à noter que dans tous les cas des contrôles

ainsi exercés, le nombre des impulsions inscrites sur la bande

a toujours correspondu à la différence des index du

compteur individuel à la fin et au début du contrôle,

ce quis confirme . le bon fonctionnement des compteurs.

Machine

sans son couvercle.

Machine

sans son couvercle.

A l'issue de la période de contrôle, les indications

de la bande ainsi obtenue sont rapprochées de la comptabilité

tenue par l'abonné (tout abonné qui riclame est, en

effet supposé tenir une comptabilité rigoureuse de ses

appels ; pourtant, combien de réclamants n'en tiennent pas

compte!) . Il est alors facile do découvrir les omissions ou

les erreurs d'évaluation de taxes commises.. par l'abonné

: il est très rare que quelques omissions ne soient pas relevées

mais, surtout, la taxe globale des conversations interurbaines est

rarement appréciée à sa juste valeur, par méconnaissance

des règles exactes

de taxation à la distance et à la durée . Evidemment,

de tels contrôlene peuvent être pratiqués fréquemment,

ni pendant de très longues périodes, car le nombre d'appareils

enregistreurs mis à la disposition de chaque centre téléphonique

est nécessairement réduit en raison de leur prix élevé

.

Reconnaissant les inconvénients que présente pour les

abonnés l'imputation au compteur de la taxe des communications

téléphoniques interurbaines, l'administration comprend

très bien leur désir de pouvoir contr0ter directement

et en permanence leur consommation téléphonique, surtout

au moment où, dans toute la France, se multiplient les liaisons

interurbaines automatiques.

C'est pourquoi ; dès 1955, un décret (ne 55-53 du 8

janvier1955) a autorisé les abonnés des réseaux

où les taxes des comtnunications interurbaines sont imputées

au compteur à faire équiper leurs lignes téléphoniques

de compteurs de taxe installés près du poste d'abonnement,

c'est-à-dire à domicile . Chaque compteur fonclionne

en synchronisme avec, le compteur correspondant au centre téléphonique

et donne à la fois le nombre d'impulsions' enregistrées

pour chaque communication (une impulsion = une taxe de base de 25

francs) et le nombre total d'impulsions : Ces compteurs peuvent étre

installés soit par l'industrie privée (compteurs Sodeco),

et par l'administration. Une taxe de 18.75 francs est jusqu'ici perçue

pour l'équipement du centre téléphonique correspondant

en propre eu compteur de taxes installé chez l'abonné,

ainsi qu'une redevance mensuelle d'abonnement de 100 francs. En outre,

pour les compteurs fournis par l'administration, s'y ajoute une taxe

mensuelle d'entretien `de 600 francs. Le nombre des abonnés,

ayant depuis demandé à bénéficier-de cette

possibilité est extrêmement faible . Aussi, afin de développer

l'installation de compteurs à domicile l'administration vient-elle

de prendre la décision da ramener de 18 .75 à 5 .00

francs la taxe perçue pour 'l'équipement Initial malgré

le prix élevé de cet équipement complexe qui

doit permettre de .retransnlettre au demicille de l'abonné

les impulsions de comptage émises au centre télépionique

. C'est d'ailleurs en raison de ce prix ; élevé que

n'ont Jusqu'à présent été prévus

pour recevoir des équipements de ce type que les centres téléphoiques

de quelques très grandes (dont évidernment,Paris en

premier) . Mals tous les nouveauxcentres automatiques seront dorénavant

Installés avec de tels équipements et les centres déjà

en service en seront progressivement équipés.

2) Car il peut arriver que ce service de télécommunication

ait quelques difficultés à communiquer. Quant à

l’abonné, il aura acquis le sentiment de son impuissance.

- En premier lieu, plane sur la discussion entre le service et l’usager,

la menace de la coupure de ligne. Menace parfois disproportionnée

avec le litige qui peut se limiter à quelques centaines de

francs. Mais quelles que soient les conséquences pour l’abonné,

le «calendrier de recouvrement des factures » est organisé

avec une rigueur mathématique: jour J, envoi de la facture,

J + 23, rappel; J + 30, pénalité de 10 %; J + 35, suspension

de la ligne; J + 40, lettre recommandée avant résiliation;

J + 50, au plus tard, résiliation. Les télécommunications

sont fortes d’un pouvoir de sanction reconnu par l’article

L. 36 du code des PTT : «le service de la correspondance privée

peut être suspendu par le ministre des PTT soit partiellement,

soit totalement, sur l’ensemble du réseau des télécommunications

». Et l’article D 337 ajoute que le service peut à

tout moment mettre fin à un abonnement. La liste des motifs

de résiliation est longue (D. 340 et suivants), mais l’essentiel

est évidemment le non paiement des redevances dans les délais

impartis. Face à des textes aussi formels, le Conseil d’État

n’a pu que suivre l’administration pour admettre la légalité

de résiliations d’abonnement, même si l’usager

faisait valoir son âge et son état de santé et

sans qu’il soit besoin d’adresser préalablement à

l’abonné un avis de mise en recouvrement . La fermeté

dans l’utilisation de cette arme ultime qu’est la résiliation

n’est pas neuve : une caricature du journal satirique l’«Assiette

au beurre» de 1904 montre, devant une longue rangée de

demoiselles du téléphone bousculées par les appels,

le commis principal interroger son supérieur : «M. le

directeur, ces dames sont débordées et le public réclame

». Réponse : «Coupez les communications et faites

poursuivre les récalcitrants! »

Rien n’empêcherait d’ouvrir une place plus large au

sursis de paiement éventuellement avec consignation et, dans

des cas justifiés, à l’octroi de délais

pour les situations difficiles.

- En second lieu, l’abonné se heurte au mur de la charge

de la preuve. Sur ce plan, le juge a pu hésiter puisque les

tribunaux administratifs se sont partagés. Le Conseil d’État

a pris en considération l’impossibilité de faire

peser la charge de la preuve exclusivement sur l’une des parties,

l’administration, car il ne saurait être question de créer

à son encontre une sorte de présomption de «défaut

de décompte normal » sur le modèle de la jurisprudence

des travaux publics; en effet, l’usager se trouve en situation

de faiblesse envers le service technique, seul compétent pour

mesurer le service rendu.

Aussi dans ses récentes décisions, le juge administratif

a-t-il tiré parti du caractère inquisitoire de la procédure

contentieuse pour diriger lui-même l’administration de

la preuve. L’usager devra apporter des «présomptions

suffisamment sérieuses » et l’administration produire

documents, fiches de contrôles et résultats des vérifications

techniques. Le juge est alors amené à tenir la balance

entre les indices de l’abonné et ceux de l’administration.

Pour le premier : montant de facture sans commune mesure avec les

bimestres précédents, dérangements et anomalies

diverses, absence du domicile. Pour l’administration : présomptions

comme l’inexpérience du nouvel abonné qui n’avait

pas pris toute la mesure du coût du service, utilisation du

poste par un tiers en l’absence de l’abonné et surtout

coïncidence entre les relevés du compteur et ceux des

bandes de contrôle.

Le débat est difficile car aux abonnés honnêtes

et réellement victimes de surfacturation, se mêlent nécessairement

les habitués du «service public à crédit

» : ainsi l’abonné qui refusait de payer parce que

le fonctionnement de son compteur avait été interrompu

alors qu’il ne contestait pas avoir normalement utilisé

sa ligne.

- En troisième lieu, l’impuissance

de l’abonné se renforce par les difficultés d’accès

au prétoire. Dès que la requête porte sur un remboursement

de taxe, le juge considère qu’il est en présence

d’un litige de plein contentieux. Le pourvoi n’est pas dispensé

du ministère d’avocat comme le recours pour excès

de pouvoir. Cette exigence constante, soulève des difficultés

pour les litiges portant sur des sommes peu élevées

et le médiateur mentionne cette question dans ses propositions

de réforme.

- En dernier lieu, il faut souligner —

pour mémoire — que les taxes téléphoniques

ont trouvé leur juge. Est donc épargné aux abonnés

le détour par le tribunal des conflits qui n’était

pas rare dans les années 1978.

Désormais, le contentieux des usagers du téléphone

constitue un bloc presque complet de compétence administrative,

le juge judiciaire ne conservant que le contentieux de l’exécution

forcée.

Si l’on tentait un bilan de ces discussions administratives

et contentieuses autour des facturations téléphoniques,

il faudrait reconnaître qu’elles n’aboutissent que

très rarement à une modification de la décision

initiale du service. Cette immobilité, constatée tant

par le médiateur que par le juge administratif, peut résulter

de la qualité réelle de la facturation; elle peut aussi,

dans certains cas, avoir pour cause un certain retard de sens «commercial

» du service public. De là peut venir l’espoir.

Après les déboires qu’il a connus, l’usager

peut retrouver un service soucieux de mettre tous ses moyens techniques

nouveaux à la disposition de ses abonnés.

— Les espoirs : redécouvrir l’abonné

Pour améliorer la satisfaction de l’usager, il

faut agir avant comme pendant le litige.

1) Pour prévenir les réclamations,

mieux vaut constater, comme le faisait récemment le chef du

groupement de contrôle de gestion commerciale des télécommunications,

que «l’exigence des abonnés a augmenté ».

Les initiatives prises récemment par le ministère autour

de l’idée de «charte du consommateur » de

télécommunications vont dans le bon sens. Le contrat

téléphonique est un contrat verbal d’adhésion

dont les clauses sont peu connues des clients; il sera donc remis

à chaque abonné un document précisant les droits

et obligations, les tarifs, les possibilités de facturation

détaillée, les services annexés, le calendrier

en cas de non paiement et les modalités de réclamation.

On peut encore imaginer de parvenir, pour le téléphone,

à ce que le minitel offre d’ores et déjà

: l’affichage du coût de chaque communication. Même

si le «combiné téléphonique anti-réclamation

» n’est pas encore en service, ne doutons pas que l’évolution

accélérée des techniques de télécommunications

ouvrira, dans les prochaines années, des voies nouvelles à

la sécurité financière des abonnés. Encore

faut-il que les choix économiques et commerciaux soient faits

à temps, sans perdre de vue qu’un usager «captif

» peut cacher un client exigeant. D’autres services publics

à monopole suivent ce chemin.

2) Si la réclamation naît, elle doit être traitée

par des voies rapides, personnalisées et efficaces.

— Rapides, car le calendrier du recours doit être aussi

«serré » que celui de la sanction suspension-résiliation.

— Personnalisées, car les lettres-types

informant l’intéressé «que les contrôles

menés aussitôt n’ont révélé

aucune anomalie » auraient plutôt pour effet de multiplier

l’ardeur contentieuse de l’abonné. Ignorant la nature

de ces contrôles, leurs méthodes, leurs dates et leurs

résultats, celui-ci aura le sentiment d’être «débouté,

sans autre forme de procès ». Le ministre des PTT a rappelé