Le réseau téléphonique du Palais Bourbon

La Troisième République,

est le régime républicain en vigueur en France de septembre

1870 à juillet 1940.

Téléphoniste

sous la troisième république

Téléphoniste

sous la troisième république

Jonathan Chibois

Je suis un anthropologue du politique,

j'étudie les systèmes d'informations à l'Assemblée

nationale française et ailleurs pour mieux connaître notre

démocratie représentative en ce début de XXIe siècle.

J’ai le plaisir de vous annoncer la publication de mon dernier

article dans la Revue française de science politique, sur ces

curieux personnels que la Chambre des députés a longtemps

employés pour s’occuper du réseau téléphonique

du Palais Bourbon, à partir de 1881.

Je m’intéresse dans ces quelques pages

à ces curieux personnels que la Chambre des députés

a longtemps employés pour s’occuper du réseau téléphonique

du Palais Bourbon, à partir de 1881. Ces pages sont issues d’un

des quelques chapitres terminés de ma thèse, sur lequel

je travaillais en juin 2016, dont l’embonpoint m’a finalement

obligé à quelques coupes. Aussi bizarre que cela puisse

paraître, on ne retrouvera donc cette histoire de téléphoniste

que de manière anecdotique dans mon manuscrit final, alors même

qu’elle synthétise presque à elle-seule l’ensemble

de mon argument.

Mon premier objectif était dans ces pages de montrer que les

parlementaires n’ont pas (du tout) attendu le début du XXIe

siècle, ou même la seconde moitié du XXe siècle,

pour se saisir des techniques de communications modernes et au travers

elles questionner, renouveler, optimiser, le travail quotidien de la

représentation politique. La manière dont ils se sont

appropriés le téléphone à la fin du XIXe

siècle rappelle de fait grandement la manière dont ils

se sont appropriés le téléphone mobile, et même

Twitter, Telegram & co, plus d’un siècle plus tard.

J’en viens donc, entre les lignes ici, à défendre

l’idée que la manière dont on fait de la politique

dépend largement des outils, de techniques et de moyens que l’on

a à sa disposition, et en particulier de l’infrastructure

de communication qui nous entoure.

Mais, j’avais aussi ce souci avec ce projet d’exploiter et

de faire connaître cette mine de données qui existe dans

les archives de l’Assemblée nationale concernant l’aventure

que fut l’installation du téléphone au Palais. Ces

cartons n’ont pour ainsi dire jamais été exploités

en tant que tels, bien qu’ils soient riches et passionnants (la

seule exception réside à ma connaissance dans quelques

paragraphes de cet ouvrage). On y lit tous les enjeux que posèrent

l’émergence d’un moyen de communication inattendu à

une institution centrale de la République, à une période

de l’histoire où les infrastructures de communication commençaient

à peine à se mettre en place. Il y a encore beaucoup à

dire sur la question, je vous invite à vous y plonger à

votre tour.

En voici, le résumé :

Cet article traite des transformations du métier de député

en France durant la IIIe République, engendrées par l’installation

du téléphone et la création d’un service chargé

de son exploitation au Palais Bourbon, à partir de 1881. L’analyse

des archives historiques de la questure de la Chambre montre qu’en

raison de différentes contraintes, l’appropriation de ce

moyen de communication a été singulière, au sens

où elle a pris la forme d’un usage par délégation.

Plutôt que de téléphoner eux-mêmes, les députés

se sont en effet peu à peu déchargés de leurs appels

sur les téléphonistes, inaugurant des modalités

inédites de division du travail parlementaire. La formalisation

des usages du téléphone chez les députés

illustre alors la rationalisation du parlementarisme français

au début du 20e siècle.

Il faut remonter au temps où le

principe de la communication longue distance (quasi) instantanée

a cessé d’être un monopole d’État, laissant

la possibilité aux citoyens les plus riches de se l’approprier

pour faire des affaires juteuses. En France, tout ça se passe

grosso modo au début du Second Empire, alors que les députés

sont pour l’essentiel des notables, qui ont donc comme motivation

(parmi d’autres, j’entends) de faire fructifier leur patrimoine,

et que le déploiement du télégraphe électrique

remise le télégraphe aérien au rang d’antiquité,

en offrant la possibilité de converser (par opérateurs

interposés) avec les colonies et les places boursières

internationales. Voilà pour le contexte.

Où l’on apprend que les députés boudaient

les communications interurbaines

En 1882 donc, cela faisait près de trente

ans que le télégraphe électrique était déployé

partout dans le monde et s’était significativement démocratisé,

au point que même les citoyens moins fortunés pouvaient

l’utiliser au besoin (pour traiter affaire familiale par exemple),

chaque commune française disposant de plusieurs postes (au bureau

de poste, à la gare, à la mairie, à l’entreprise,

à la centrale électrique…). Les tarifs n’étaient

plus prohibitifs, les services étaient variés : envoyer

et recevoir un télégramme relevait d’une normalité.

C’était dans ce contexte que le téléphone

tentait depuis quelques années de faire sa place, en concurrence

technique directe avec le réseau télégraphique,

en vantant la possibilité de converser par la voix et cela sans

opérateur pour faire fonctionner le poste terminal. De belles

promesses qui amènent plusieurs questions concernant la Chambre

des députés. Qu’est ce qui a réellement motivé

les députés à abandonner le télégraphe

pour le téléphone ? Comment s’est passé la

transition ? Quels furent les usages premiers du téléphone

dans la vie parlementaire ?

Mon hypothèse était la suivante. Compte

tenu du fait que les députés de la Troisième République

devaient, tout en étant très occupé à Paris,

assurer une présence forte dans leur circonscription pour espérer

être réélus (comme aujourd’hui donc), je supposais

que le téléphone, et en particulier le réseau interurbain,

avait pu venir les soulager, en leur évitant un certain nombre

de déplacement du fait de la possibilité de traiter certaines

affaires à distance. Il faut préciser que si cette tension

local/national du mandat était similaire à aujourd’hui,

elle était autrement plus compliqué à résoudre.

D’une part, la Chambre n’offrait aucune assistance à

l’époque pour ce qui était de financer des collaborateurs

et un logement d’appoint à Paris, ce qui faisait que le

déménagement à la capitale était incontournable

pour qui se faisait élire député. D’autre

part, bien que le réseau de chemin de fer soit relativement étoffé

déjà, les temps de transports étaient d’une

manière générale nettement plus longs, ce qui rallongeait

sensiblement les aller-retours hebdomadaires.

Et bien non. La dépouille des archives de l’Assemblée

montre que si, depuis 1882 les communications téléphoniques

progressèrent de manière rapide et constante jusqu’aux

années 1920, moment où leur croissance explosa littéralement,

il faut toutefois distinguer les communications locales des communications

interurbaines. Or, ces dernières restèrent marginales

: moins de 1% du volume total annuel jusqu’aux années 1930

(à l’exception de la guerre 14-18 où l’on trouve

un pic à 10%). Les raisons étaient multiples, en deux

mots : le réseau national fut longtemps dans un état désastreux,

faisant que les communications étaient chères, les temps

d’attentes longs, les conversations souvent inaudibles et les coupures

fréquentes. Les promesses du téléphones n’étant

pas tenues, il semble que les députés préférait

préserver leurs habitudes télégraphiques en ce

qui concerne les communications longues distances.

Où l’on apprend que les députés boudaient

aussi les communications locales

Je me suis alors trouvé avec le paradoxe suivant. Alors que,

vu du XXIe siècle, le téléphone paraissait être

un moyen de communication idéal pour assurer une présence

continue dans un cadre de vie nomade, toute porte à penser qu’entre

1882 et 1920 il ne fut utilisé que dans un cadre local, sur le

réseau spécifiquement parisien. À en croire les

rapports annuels des téléphonistes de la Chambre, ces

usages téléphoniques locaux commençaient à

être même nombreux à la fin de la guerre. Pour preuve,

nous dit-on, en 1920, la Chambre a demandé 80 000 communications

vers l’extérieur. C’est un volume qui paraît

effectivement important comparé aux 20 000 de l’année

1900. Cependant, si on le rapporte à une grandeur connue, un

rapide et grossier calcul (80 000 communications ÷ 613 députés

÷ 52 semaines), nous apprend que tout se passait alors comme

si chaque député effectuait 2,5 appels par semaine.

Ça paraît en fait très peu comparé à

aujourd’hui où les terminaux téléphoniques

se multiplient sur les bureaux et dans les poches, mais comment en juger

par rapport aux autres moyens de communications disponibles à

l’époque ? Pour le télégraphe, qu’il

soit électrique ou pneumatique, impossible de savoir puisque

les terminaux étaient disposés dans un bureau public (bien

que lui-même installé dans le Palais Bourbon), où

les communications des députés et des résidents

du quartier n’étaient pas distinguées (pas même

en tarif). Par contre, pour ce qui est du courrier, plusieurs témoignages

indiquent que les députés pouvaient recevoir entre 20

et 60 lettres par jour, pour ne parler que de celles en provenance de

leur circonscription. Ces dernières contenaient diverses demandes

dont chacune nécessitait de la part du député de

rédiger pour chacune au moins trois autres lettres (un accusé

réception à destination du demandeur, une transmission

de la demande à qui de droit, puis plus tard une réponse

au demandeur). Bref, ça faisait du volume. À l’aune

de l’usage du courrier, donc, le téléphone paraît

avoir été largement sous-utilisé.

Mais, quoique minimes, la question de ces usages locaux

du téléphone demeure. Quels étaient-ils ? Difficile

à établir vu qu’il n’existe pas (à ma

connaissance) de témoignages de députés à

ce sujet, et les archives de l’Assemblée sont peu loquaces

sur ce point. On sait simplement que le service dit de « messages

téléphonés », était plutôt apprécié

et usité. Dans le sens entrant, un téléphoniste

de la Chambre prenait en note un message pour courir l’apporter

à un député en séance (ou ailleurs dans

le Palais) ; dans le sens sortant, le député dictait un

message à un téléphoniste qui le transmettait (par

téléphone) à l’agent de la Société

générale du téléphone du bureau le plus

près du domicile du destinataire, et ce dernier se chargeait

de le faire remettre en main propre (ce qui veut dire, oui, que les

facteurs téléphoniques ont existé un jour, marrant

non ?). On notera que ce sur ce plan, le téléphone était

placé en concurrence directe avec le télégramme,

dont il imitait le principe. On sait aussi que les téléphonistes

étaient chargés pour les députés en partance

pour leur circonscription de réserver auprès des gares

des places dans les trains, ce qu’il fallait souvent ensuite confirmer

au domicile du député (par téléphone donc).

Constatons alors que si, durant une semaine, le député

envoyait 2 messages téléphonés et faisait réserver

1 place de train, on atteignait déjà pour lui 4 appels,

ce qui était déjà bien plus que 2,5. Peut-être

alors n’est-il pas besoin de chercher plus loin.

À l’origine de la collaboration parlementaire

Mais alors, les députés, en s’appuyant sur le personnel

de la Chambre pour ces quelques services, utilisaient-ils le téléphone

oui ou non ?

D’un côté, non : comme ils ne manipulaient pas le

poste téléphonique de leurs propres mains, on peut se

dire que c’est le fait de disposer d’auxiliaires à

qui déléguer certaines tâches qui importait au premier

chef. D’un autre côté, oui : certes les tâches

demandés au personnel de la Chambre pouvaient être accomplies

autrement que par téléphone, ce sont néanmoins

bien des tâches expressément téléphoniques

qui leur étaient confiées (et non pas télégraphiques

ou postales). Notez que la question se pose pareillement aujourd’hui

: est-ce que faire tenir son propre compte Twitter par un collaborateur

est un usage de Twitter par les députés ? Il est difficile

de trancher sans adopter une posture normative. On a tous une idée

de ce que les députés devraient faire ou mieux faire,

mais ça ne nous aide pas à comprendre pourquoi eux préfèrent-ils

faire les choses d’une autre manière. Poser la question

de l’usage effectif, appelle une réponse morale.

Posons alors la question autrement.

Comment expliquer la présence d’un service téléphonique

à la Chambre, avec un personnel dédié, alors que

précisément une des promesses du téléphone

était la disparition des opérateurs à chaque extrémité

de la ligne pour coder et décoder le message (comme c’était

le cas du télégraphe) ?

Deux éléments de réponse.

Premièrement, le téléphone n’était

initialement disponible qu’à un seul point du Palais Bourbon,

qui plus est excentré, faisant que des personnes devaient aller

chercher les députés quand ils étaient demandés

au téléphone.

Deuxièmement, la mise en relation était initialement longue

et chaotique, et les députés n’ayant pas le temps

d’attendre, il fallait aussi des personnes pour s’occuper

d’établir la communication, puis pour aller chercher les

députés une fois le correspondant en ligne.

Dans les premiers temps, les questeurs traînèrent les pieds,

ils rechignaient à affecter du personnel spécifique pour

courir après les députés, ils préféraient

détacher au besoin un des garçons affectés à

la questure (dont la tâche était précisément

d’arpenter le Palais pour faire transiter les messages entre les

services).

Puis à partir des années 1890, les téléphonistes

attirèrent l’attention de leur hiérarchie sur le

fait que l’usage des députés évoluait. Ceux-ci,

notaient-ils, conversaient de moins en moins en directe avec leurs correspondants,

mais ils laissaient de plus en plus le soin aux téléphonistes

de téléphoner à leur place ou de prendre en note

les messages pour eux, puis de le leur faire parvenir en séance.

Les questeurs cédèrent alors, et progressivement le service

téléphonique s’étoffa : de trois employés

(qui se plaignaient d’être surchargés de travail)

en 1900, il était composé de neuf employés autour

de 1920 (qui se plaignaient d’être toujours autant surchargés).

C’est donc ainsi que naquit un service de secrétariat

à la Chambre, en lien étroit avec le téléphone

qui imposaient aux députés de faire preuve d’une

disponibilité impossible pour eux à tenir.

Ce qui était nouveau ce n’est pas le fait que les députés

disposent de collaborateurs ; ceux parmi les plus riches engageait déjà

depuis le Second Empire des secrétaires particuliers sur leur

fortune personnelle (ou sollicitaient des membres de leur famille pour

les aider). Ce qui était nouveau, c’est plutôt la

prise en charge par la Chambre de ce besoin qu’avaient les députés

de disposer d’auxiliaires dans le travail parlementaire au Palais.

On voit alors que la présence d’un secrétariat collectif

remonte bien avant le pool de “secrétaires dactylographes”

qui était à disposition des députés dans

les années 1930, lui-même déjà considéré

comme l’ancêtre de l’indemnité individuelle de

secrétariat instaurée en 1953, elle-même parente

de la fonction d’assistant parlementaire créée en

1976 (fonction qui, notons-le, sera peut-être dotée d’une

convention collective en 2016 !). D’ailleurs, cette année

1976 fut également celle où le standard téléphonique

cessa d’être le point d’entrée de tous les appels

vers l’Assemblée, puisque fut instaurée la possibilité

de joindre n’importe quel poste interne depuis l’extérieur…

et notamment ceux des bureaux personnels dont on venait tout juste de

doter les députés. Avec de nouveaux collaborateurs installés

dans de nouveaux bureaux, plus rien ne justifiait que le secrétariat

téléphonique soit assuré par le personnel de l’administration,

cette charge leur a donc été transférée.

De fait, aujourd’hui, le service téléphonique n’existe

plus en tant que tel, vraisemblablement démantelé quelques

années plus tard, au début des années 1980.

Voilà comment on découvre par une voie détournée que les collaborateurs des députés au Palais Bourbon ont pour premier ancêtre les téléphonistes de la Chambre (quand les collaborateurs en circonscription seraient plutôt issus des secrétaires particuliers des députés notables).

INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION ET DIVISION

DU TRAVAIL AU PALAIS BOURBON SOUS LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE

Le métier de député est une activité de

relations publiques au moins autant qu’une activité de législateur.

Exercer un tel mandat de représentant politique impose de composer

avec une large variété de personnes : habitants et élus

de circonscription, représentants de groupes d’intérêt,

journalistes, homologues parlementaires, ministres et membres de cabinets,

mais aussi collaborateurs proches à qui il est possible de déléguer

nombre de tâches et même de prérogatives. L’ensemble

de ces personnes constitue un réseau d’affinités

dont la gestion conditionne l’action.

Un député doit savoir s’appuyer sur lui, mais aussi

s’en arranger, pour parvenir à faire avancer les causes

qu’il choisit de défendre et réaliser son projet

politique. Pour solliciter, se rendre disponible mais aussi assurer

sa visibilité médiatique au quotidien, il dispose aujourd’hui

de plusieurs outils de communication, dont la pièce centrale

est le téléphone mobile. Ce dernier lui permet de garder

en toute circonstance l’ensemble de ces différents contacts

à portée de voix, de synchroniser avec eux ses activités

et plus généralement de demeurer informé.

La part de l’activité relationnelle au sein du travail de

représentation parlementaire n’est pas neuve.

Sous la Troisième République, en plus de siéger

dans la salle des séances pour légiférer, les députés

passaient déjà de longues heures chaque jour au Palais

Bourbon à répondre au courrier en provenance des circonscriptions,

mais aussi à arpenter les antichambres des ministères

pour faire valoir les droits et les revendications de leurs électeurs

(1).

Le bureau de poste accolé au Palais Bourbon disposait aussi d’un

télégraphe électrique, dont les députés

se servaient largement pour échanger des messages à grande

distance dans des délais resserrés, mais qui n’autorisait

pas un usage conversationnel proprement dit (2) .

Jusqu’au début du 20 e siècle, pour tenir une discussion,

par exemple pour rapporter un récit, pour débattre d’une

conduite à tenir en séance ou pour convaincre du bien

fondé d’une position politique, un député

devait être physiquement présent face à son interlocuteur.

Cette contrainte s’est dissipée à partir de 1879,

au fur et à mesure que les lignes téléphoniques

étaient déployées sur l’ensemble du territoire

national (3). Cet outil, offrant soudainement aux députés

la possibilité de converser de vive voix à distance, a

induit pour eux de nouvelles manières de gérer leur réseau

d’affinités, et donc d’envisager leur mandat.

1. Les témoignages de cette réalité sont nombreux.

Pour une synthèse, cf. Pierre Guiral, Guy Thuillier, La vie quotidienne

des députés en France, de 1871 à 1914, Paris, Hachette,

1980, chap. 4.

2. Quoique dans d'autres contextes, notamment dans le secteur marchand,

un tel usage ait pu être observé. Cf. Patrice Flichy, Une

histoire de la communication moderne. Espace public et vie privée,

Paris, La Découverte, 2004, p. 120.

3. Date de la première autorisation d'exploitation des réseaux

téléphoniques urbains. Cf. Catherine Bertho, Télégraphes

& Téléphones. De Valmy au microprocesseur, Paris,

Le Livre de poche, 1981, p. 196.

La nécessité impérieuse d’être présent

en un lieu pour faire entendre la voix de la représentation nationale

s’est estompée, leur permettant au jour le jour d’envisager

autrement leurs déplacements, leurs collaborations et plus largement

leurs activités. De surcroît, une forme inédite

d’assistance au travail parlementaire a progressivement émané

du service chargé de l’exploitation du téléphone

au Palais Bourbon, les téléphonistes de la Chambre acceptant

peu à peu de passer des appels pour les députés,

se muant par cette occasion en secrétaires téléphoniques.

En cela, le déploiement des réseaux téléphoniques

en France paraît pouvoir être associé aux transformations

du métier de député propres au début du

20e siècle (1) . La première finalité de cet article

est de décrire l’évolution de certaines modalités

de division du travail à la Chambre du fait de l’appropriation

de ce nouveau moyen de communication, durant les presque cinq décennies

qu’a duré la Troisième République.

L’analyse qui suit relève d’une anthropologie politique

des techniques, en ce qu’elle propose d’aborder la question

institutionnelle à partir de la compréhension de sa matérialité

et des rapports humains quotidiens qui la sous-tendent (2) . Elle participe

d’un projet de recherche qui s’inscrit notamment à

la suite des travaux successifs de Madeleine Akrich et Susan L. Star.

D’une part, elle prend comme postulat l’idée que les

dispositifs socio-techniques sont des « instruments politiquement

forts », puisqu’ils sont autant produits que producteurs

des modes d’organisation sociaux dans lesquels ils s’intègrent

(3). D’autre part, cette analyse s’intéresse à

l’installation téléphonique du Palais Bourbon, non

pas tant comme un outil mis à la disposition d’usagers,

mais davantage comme une infrastructure dans laquelle s’encastrent

des enjeux historiquement situés de division du travail, d’innovation

technique et d’organisation sociale (4).

De fait, cet article possède une seconde finalité au-delà

du seul champ des études législatives, celle de documenter

l’appropriation d’un moyen de communication moderne par une

institution d’État. Il apporte une pierre à l’édifice

des études des infrastructures informationnelles des sociétés

contemporaines, en proposant un éclairage en contexte sur un

moment clé de leurs mises en place.

Les matériaux de cette étude de cas proviennent des archives

du Secrétariat général de la questure (1806-1967)

de l’Assemblée nationale. On y trouve plusieurs cartons

relatifs à l’installation, à l’organisation

et à la gestion du réseau téléphonique et

des téléphonistes durant le temps de la Troisième

République (5). Cette documentation rassemble des rapports, des

factures, des modes d’emploi ainsi qu’une abondante correspondance

du personnel du service avec sa hiérarchie et le ministère

des P & T. Il faut également mentionner l’existence

au sein de cet ensemble d’une note synthétique de 1909,

de celles attribuées à un agent de la Chambre nommé

George Gatulle, qui propose une synthèse précise et documentée,

concernant l’historique et les logiques de fonctionnement du service

(6).

1. Nicolas Roussellier, Le parlement de l'éloquence. La souveraineté

de la délibération au lendemain de la Grande Guerre, Paris,

Presses de Sciences Po, 1997.

2. Marc Abélès, « Pour une anthropologie des institutions

», L'Homme, 35 (135), 1995, p. 65-85.

3. Madeleine Akrich, « Comment décrire les objets techniques

? », Techniques & Culture, 9, 1987, p. 49-64.

4. Susan Leigh Star, Karen Ruhleder, « Steps Toward an Ecology

of Infrastructure : Design and Access for Large Information Spaces »,

Information System Research, 7 (1), 1996, p. 111-134.

5. L'essentiel de cette documentation est rassemblé dans le fonds

du Secrétariat général de la questure, sous les

cotes de 12 P 78 à 12 P 84.

6. 13 P 16, « Téléphones de la Chambre des députés

», 1909. Pour plus d'informations sur les « notes Gatulle

», cf. Assemblée nationale, Petite histoire du Palais-Bourbon

par Georges Gatulle, Bordeaux, Elytis, 2011.

Avant d’expliciter en quoi l’appropriation du téléphone

a participé à l’évolution du métier

de député à cette période, plusieurs étapes

préalables seront nécessaires. Il faudra d’abord

expliquer les raisons pour lesquelles la Chambre a fait le choix fin

1881 de souscrire des abonnements téléphoniques, et décrire

la spécificité de l’infrastructure socio-technique

dont elle s’est dotée à ce moment. Il faudra ensuite

présenter le succès du téléphone chez les

députés et les tensions engendrées, pour ensuite

détailler son appropriation singulière. Cela fait, nous

serons alors en mesure de retracer la formalisation de la mission de

secrétaire téléphonique confiée aux téléphonistes

de la Chambre à partir des années 1900.

Un téléphone sur mesure pour la Chambre. Une architecture

de réseau mixte

Les travaux d’installation des premières lignes téléphoniques

au Palais Bourbon ont été réalisés en janvier

1882. Depuis plusieurs années, la questure était sollicitée

en ce sens par différentes compagnies d’exploitation du

téléphone mais aussi de la part du ministre des P &

T. Plusieurs projets avaient été envisagés mais

n’avaient pas été concrétisés, en grande

partie du fait de la prudence de la questure. Celle-ci rechignait à

se lier avec une entreprise privée plutôt qu’une entreprise

d’État et formulait de fortes exigences, comme la gratuité

des communications pour certains de ses usagers. Il faut aussi préciser

qu’en ce début de Troisième République, la

commercialisation de cet appareillage de communication balbutiait,

ses usages étaient entièrement à inventer et son

utilité effective à prouver. Initialement d’ailleurs,

le grand public comme ses démonstrateurs ne s’intéressaient

pas au téléphone pour l’interactivité des

échanges qu’il permettait, mais pour son potentiel en tant

qu’instrument de diffusion culturelle (1) . La questure de la Chambre

y a elle-même vu un vecteur de publicité parlementaire

et s’est d’abord penchée sur le projet de proposer

aux abonnés du réseau parisien la possibilité de

suivre la séance publique à distance sur le modèle

du théâtrophone (2) .

Lorsque, en novembre 1880, il a été décidé

d’étudier l’éventualité de se saisir

du téléphone comme moyen de communication pour les usagers

du Palais Bourbon, c’est un usage spécifiquement interne

que la questure a imaginé (3).

Il s’agissait « d’établir un réseau de

fils électriques qui permette à divers services de l’Administration

de communiquer entre eux à l’aide du téléphone

sans avoir aucunement à se déplacer » (4).

Pourquoi vouloir éviter de se déplacer ? D’abord

en raison d’une politique de régulation de l’espace

et de la population du Palais en cette fin de 19e siècle qui

imposait au personnel de l’administration toujours plus de discrétion

aux yeux du personnel politique de la Chambre (5) .

Les incessantes allées et venues des garçons de bureaux

qui, avant l’installation du téléphone et du pneumatique

au Palais, portaient les missives et la documentation parlementaire

entre les services, apparaissaient alors de moins en moins acceptables.

Ensuite, cette chasse aux déplacements inutiles avait pour cadre

une politique de modernisation bureaucratique. On considérait

nécessaire de rationaliser la transmission des informations (pour

en réduire les délais) et la coordination générale

(pour en améliorer l’efficacité) entre les bureaux

de l’administration parlementaire dispersés en différents

endroits du Palais.

1. Patrice A. Carré, « Un développement incertain

: la diffusion du téléphone en France avant 1914 »,

Réseaux, 9 (49), 1991, p. 27-44, dont p. 33.

2. 13 P 16, op. cit., 1909. Le théâtrophone a été

un service populaire jusqu'à la fin des années 1920 :

à ce sujet, cf. Danièle Laster, « Splendeur et misères

du théâtrophone », Romantisme, 13 (41), 1983, p.

74-78.

3. 13 P 16, op. cit., 1909.

4. 12 P 79, lettre de l'architecte de la Chambre aux questeurs, novembre

1880.

5. Delphine Gardey, Le linge du Palais-Bourbon. Corps, matérialité

et genre du politique à l'ère démocratique, Lormont,

Le Bord de l'eau, 2015, chap. 3.

Notons que cette dernière démarche des questeurs n’était

pas inédite, elle rejoignait celle d’autres administrations

publiques et privées qui, à la

même période et dans un même souci, investissaient

dans des appareils de transport de documents dans une réflexion

mêlant aménagement de l’espace et organisation du

travail (1) .

Ce sont neuf lieux stratégiques du Palais qui ont été

initialement identifiés et sélectionnés pour recevoir

un appareil téléphonique : l’hémicycle, le

bureau des procès-verbaux, le service du compte rendu analytique,

l’imprimerie, le cabinet de la présidence, le secrétariat

général de la présidence et certains appartements.

Comment ces neuf lieux ont-ils concrètement été

reliés entre eux ?

Dans un premier temps, la questure avait prévu un ensemble de

lignes dites directes, dans une architecture qui n’était

pas à proprement parler un réseau (2). En effet, ces lieux

clés étaient reliés deux par deux, en décalquant

l’installation téléphonique sur les flux de circulation

d’informations qui présidaient au processus législatif.

Cette solution a finalement été abandonnée au profit

d’une solution structurée autour d’un dixième

appareil appelé le poste central ou le multiple, auxquels les

neuf autres étaient reliés, qui était confié

à un opérateur chargé d’établir manuellement

et au cas par cas les liaisons demandées entre chacune de ses

branches (3).

Une telle installation en étoile était d’une part

plus souple à l’usage, puisqu’elle ne nécessitait

l’installation que d’un seul appareil dans chaque bureau,

quel que soit le nombre de destinataires joignables ; elle était

d’autre part plus économe en longueur linéaire de

fils, en nombre d’appareils et in fine en souscriptions d’abonnement

à la Société générale des téléphones.

Il faut savoir enfin que ce poste central était situé

dans un local nommé salle des téléphones, longtemps

accolé au secrétariat de la questure, si bien que ce dernier

n’était pas doté lui-même d’appareil propre

(4) .

Ainsi centralisée, cette architecture en réseau dotait

non seulement la questure d’un poste d’observation privilégié

pour surveiller les usages du téléphone au Palais, mais

reproduisait aussi l’organigramme de l’administration parlementaire.

Cependant, le réseau téléphonique de la Chambre

n’a pour ainsi dire jamais été exclusivement interne

et centralisé. Au cours des semaines et des mois qui ont immédiatement

suivi l’installation, en janvier 1882, de multiples ajustements

ont été effectués à cette installation suite

à son insuffisance manifeste (5) . En premier lieu, plusieurs

lignes ont été ouvertes vers le central téléphonique

le plus proche (vraisemblablement celui d’Opéra),

de façon à permettre les appels vers les abonnés

du réseau parisien. Une première a été souscrite

pour le poste central, à l’usage de la questure et des services

reliés au réseau interne. Deux autres ensuite l’ont

été pour l’usage plus spécifique des députés,

qui n’étaient pas branchées au poste central mais

indépendantes, dont les appareils étaient malgré

tout disposés dans la salle des téléphones, dans

des cabines insonorisées. En second lieu, certains services et

certains responsables de la Chambre se sont vus attribuer, en plus d’une

liaison avec le poste central, des lignes directes soit vers l’intérieur

soit vers l’extérieur du Palais. Il s’agissait par

exemple de permettre à la présidence de joindre sans intermédiaire

la préfecture de Police, aux appartements des questeurs de bénéficier

d’un accès direct au réseau parisien ou encore de

créer une liaison dédiée entre le service du compte

rendu analytique et son imprimerie. En troisième lieu, les directeurs

des journaux ont demandé à ce qu’un appareil soit

installé à leurs frais près des tribunes de la

presse, à proximité de l’hémicycle, directement

relié au réseau parisien afin de pouvoir joindre leurs

journalistes. Au fur et à mesure de son installation, il a donc

résulté de la découverte des usages possibles du

téléphone une architecture de réseau mixte à

la Chambre.

1. Delphine Gardey, La dactylographe et l'expéditionnaire.

Histoire des employés de bureau (1890-1930), Paris, Belin, 2001,

p. 134-136.

2. Il faut rappeler ici que, de manière générale,

et pour Alexander Graham Bell lui-même, l'idée d'organiser

les intercommunications téléphoniques en réseau

n'a pas émergé immédiatement, mais seulement après

plusieurs années. À ce sujet, cf. P. A. Carré,

« Un développement incertain... », art. cité.

3. 12 P 79, op. cit., 1880.

4. 13 P 16, op. cit., 1909.

5. 13 P 16, op. cit., 1909, p. 6 et suiv.

Les messieurs du téléphone

Une fois le chantier effectué, les lignes installées et

les appareils branchés, la questure a créé par

arrêté un service dédié au sein de son administration

pour en assurer le fonctionnement quotidien (1 ). Il était conçu

pour fonctionner avec trois personnes : un commis, un opérateur-téléphoniste

et un garçon de bureau. Le commis était le téléphoniste

en chef (ou téléphoniste principal), il lui revenait les

responsabilités administratives du service. Elles consistaient

notamment à tenir à jour un registre des communications,

à attribuer à toute demande d’appel vers l’extérieur

un ordre de passage (selon leur ordre d’arrivée mais aussi

leur priorité relative), ainsi qu’à prendre en note

d’éventuels messages reçus afin de les adresser à

leurs destinataires. L’opérateur-téléphoniste,

sous les ordres du premier, était chargé pour sa part

de toutes les tâches ayant un lien avec la manipulation du matériel.

Il lui revenait non seulement de s’assurer du bon fonctionnement

et de l’entretien des appareils et lignes, mais aussi d’établir

les communications internes et externes demandées par les services

administratifs sur le multiple, puis d’y mettre fin une fois la

conversation de l’usager terminée. Le garçon de bureau,

quant à lui, était le dernier de cette courte hiérarchie.

Il avait à sa charge les deux cabines dédiées aux

députés, à qui il proposait son assistance pour

la manipulation des appareils, et pour qui il prenait les appels entrants

afin de partir à leur recherche dans les couloirs du Palais Bourbon

pour les prévenir ou leur remettre un message pris en note.

La politique de modernisation bureaucratique – dont on a vu plus

haut qu’elle a en partie présidé au choix d’installer

le téléphone au Palais Bourbon – se manifeste ici

aussi dans le choix de constituer un service dédié au

téléphone. La logique de rationalisation a conduit la

Chambre à doter l’ensemble de son administration de nouveaux

outils et également à se restructurer pour une meilleure

différenciation de ses services et une plus grande spécialisation

des activités de ses personnels. Il en a résulté

notamment un doublement des effectifs de son personnel entre 1871 et

1914 (2), ainsi que la bipartition entre les services administratifs

et les services législatifs, encore en vigueur aujourd’hui,

qui distingue les personnels selon la proximité de leur activité

avec le travail parlementaire (3) . C’est également à

cette période qu’ont été créées

de nouvelles entités en son sein, chargées non pas directement

du travail parlementaire mais d’une fonction méta (4) ,

celle du traitement des données administratives en tant que telles,

dans le but de favoriser la circulation et la diffusion de l’information

entre tous ses acteurs.

1. 12 P 78, arrêté de questure

du 13 janvier 1882.

2. Hervé Fayat, « Le métier parlementaire et sa

bureaucratie », dans Guillaume Courty (dir.), Le travail de collaboration

avec les élus, Paris, Michel Houdiard, 2005, p. 29-48, dont p.

37.

3. D. Gardey, Le linge du Palais-Bourbon..., op. cit., p. 147-150.

4. Au sens d'A. Strauss : « A kind of supra-type of work »

(Anselm Strauss, « Work and the Division of Labor », The

Sociological Quarterly, 26 (1), 1985, p. 1-19, dont p. 8).

Au service de la lithographie revenait par exemple la charge de dupliquer

les documents parlementaires. Au service des téléphonistes

revenait celle de faire circuler les instructions présidant au

bon déroulement du processus législatif (1) .

Ce travail de traitement des données existait auparavant, mais

il était éparpillé. Différentes personnes

au sein de différents services en assumaient à leur niveau

une partie (par exemple en tant que dactylographe). Avec la mécanisation

d’un certain nombre de processus, qui requerraient des savoir-faire

spécifiques, ces fonctions ont été rassemblées

et confiées à des personnels spécialisés.

Autrement dit, à la fin du 19 e siècle, la questure a

entrepris de poser les premières pierres d’une infrastructure

informationnelle centralisée, cela notamment au travers de la

création du service du téléphone, dont les téléphonistes

se sont vus attribuer la gestion. Leur activité étant

davantage transversale que spécifiquement administrative ou législative,

leur place était hors de l’organisation bipartite nouvellement

instaurée, si bien qu’ils n’ont jamais été

intégrés à l’organigramme officiel (2). Un

tel positionnement se retrouve d’ailleurs aujourd’hui pour

le service des systèmes d’information, à qui est

confié l’entretien du réseau informatique qui relie

une multitude de points du Palais, mais aussi le développement

des applications métiers au travers desquelles le processus législatif

se déroule désormais (3) .

Il faut voir alors que, de la sorte, les téléphonistes

de la Chambre avaient beaucoup à voir avec les demoiselles du

téléphone. Comme elles, la responsabilité du bon

fonctionnement du service leur était confiée, par le soin

d’établir les liaisons, par la gestion des priorités

d’appel et (au besoin, de manière informelle) en offrant

de prendre un message ou de rappeler une fois une ligne occupée

devenue libre. Comme elles, ils prenaient sur eux les contraintes dont

se libéraient les usagers (4 ). Cette proximité de condition

était ressentie au quotidien, preuve en est qu’en 1919,

elle a été invoquée comme argument pour négocier

auprès de la questure une revalorisation salariale (5) . Il faut

dire que, fonctionnellement parlant, le service du téléphone

de la Chambre était comme un central de petite taille, obligé

pour fonctionner de se coordonner avec ceux du réseau parisien,

et tout particulièrement avec le central Gutenberg

à partir de son ouverture en 1891 (6) . Lorsqu’une personne

du Palais demandait à joindre un abonné, le téléphoniste

ne pouvait y satisfaire seul, il lui fallait relayer sa demande à

une opératrice du central, jusqu’à atteindre celui

de l’abonné en question. En sens inverse, la logique était

identique, c’était à eux d’établir la

connexion finale vers l’intérieur du Palais demandée

par une opératrice. Le degré d’interdépendance

était tel que certaines des demoiselles du central Gutenberg

ont été spécialement affectées à

la gestion des lignes de la Chambre, afin de garantir la fluidité

des communications d’intérêts considérés

comme supérieurs et plus complexes que les autres (en raison

par exemple de règles de priorité d’appel ou de règles

spécifiques de facturation).

1. Concernant le service de la lithographie, voir la cote 13 P 11.

2. Julien Le Magueresse, Répertoire numérique détaillé

des archives du Secrétariat général de la questure.

Notes historiques (1899-1945). 13 P 1-75, Assemblée nationale,

service de la bibliothèque et des archives, juillet 2010.

3. Au sujet du service des systèmes d'informations, de ses missions

et des enjeux entourant ses réalisations, cf. Jonathan Chibois,

« Du logiciel libre pour l'Assemblée nationale : liberté

du code versus liberté des usages », dans Camille Paloques-Berges,

Christophe Masutti (dir.), Histoires et cultures du Libre. Des logiciels

partagés aux licences échangées, Framabook, 2013,

<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00820360>.

4. Virginie Julliard, « Une “femme machine” au travail

: la “demoiselle du téléphone” », Quaderni,

56, 2004, p. 23-32.

5. 12 P 78, « Rapport de l'année 1919 ». Plus précisément,

le salaire des téléphonistes de la Chambre a été

aligné sur celui des dames téléphonistes, ces opératrices

des centraux qui bénéficiaient du grade d'employée

de l'Administration des PTT (et non pas d'auxiliaire) leur conférant

divers avantages.

6. Au cours de son histoire, le Palais Bourbon a été relié

successivement ou complémentairement à plusieurs centraux,

comme Opéra, Wagram et Gutenberg, même

si ce dernier paraît avoir été le principal.

Comment expliquer que le personnel du téléphone soit exclusivement

masculin à la Chambre, alors qu’il est à l’inverse

féminin dans toutes les administrations publiques et privées,

en France, en Europe et aux États-Unis à la même

période ?

Pour le comprendre, il faut rappeler que l’histoire de l’administration

de l’État français est essentiellement faite d’hommes,

avant que ne s’opère un grand renversement initié

par le recrutement massif des secrétaires sténodactylographes

au début des années 1880 (1) . Dans le secteur des technologies

de communication d’État, que ce soit l’administration

des postes, du télégraphe et de celle du téléphone

(avant leur fusion), ce revirement a fait l’objet d’énergiques

protestations, qui n’ont pas suffi à contrebalancer l’attrait

d’une main-d’œuvre à bas coût, dans le contexte

de détérioration du climat économique de la fin

de siècle (2). Il se trouve qu’à la Chambre, les

téléphonistes étaient choisis sur un critère

de confiance parmi le personnel déjà en poste. Or, comme

depuis la Révolution régnait une culture d’institution

sexiste car élitiste, ce personnel était exclusivement

masculin, encore sous la Troisième République. Par ailleurs,

contrairement aux autres administrations, le temps était ici

à un accroissement des moyens qui n’a pas obligé

la questure à s’engager dans ce mouvement de féminisation

(3). Ainsi, le fait que nous soyons face à deux services semblables

dans leurs missions mais opposés dans le genre de leur personnel

illustre l’inertie dont a pu faire preuve la Chambre pour préserver

entre ses murs des usages et des représentations du travail qui

étaient, dans le même temps, progressivement abandonnés

dans les autres secteurs de l’administration publique.

1. D. Gardey, La dactylographe et l'expéditionnaire..., op.

cit., p. 6-7.

2. Susan Bachrach, Jean-Michel Galano, « La féminisation

des PTT en France au tournant du siècle », Le Mouvement

social, 140, 1987, p. 69-87.

3. D. Gardey, Le linge du Palais-Bourbon..., op. cit., chap. 7.

Les députés « ne boudaient pas le téléphone

»

Dans son organisation, le service du téléphone a connu

deux périodes principales, que séparent les années

1900. Durant les deux premières décennies de son existence,

il semble s’être structuré à l’insu de

la questure, au sens où celle-ci n’a jamais jugé

utile de revoir l’organisation provisoire établie en 1882

en dépit de fortes contraintes pesant sur l’utilisation

du téléphone au Palais. Ce n’est pas qu’elle

se soit désintéressée du sort des téléphonistes,

ou qu’elle soit restée sourde aux réclamations des

députés. Il semble plutôt qu’elle ait tardé

à accepter la légitimité et la pertinence de ces

nouveaux usages de communication pour le travail législatif,

et plus précisément pour les élus dans l’exercice

de leur mandat, pour choisir d’y affecter les moyens requis. Ainsi,

face au refus manifeste de la questure d’accompagner ces évolutions

du travail de représentation politique, les députés

et les téléphonistes ont développé, de concert,

des usages adaptés aux contraintes dont ils étaient ensemble

tributaires.

Tensions autour du succès du téléphone à

la Chambre

Pour passer un appel, un député se présentait auprès

du téléphoniste en chef pour se signaler, voyait sa demande

inscrite dans un registre et recevait un ordre de passage. Il patientait

une première fois et, une fois son tour arrivé, il pénétrait

dans une cabine libre et décrochait le combiné. Il patientait

une seconde fois le temps d’obtenir la réponse de l’opératrice

du central, à qui il indiquait ensuite l’abonné à

joindre. Il patientait alors une troisième fois jusqu’à

ce que la connexion soit établie, puis il devait prendre soin

d’articuler, de parler d’une voix forte et de prêter

une attention soutenue pour saisir les propos de son interlocuteur,

la liaison étant généralement imparfaite. À

la sortie de la cabine, le téléphoniste en chef notait

la durée de la conversation. Le président et les questeurs

bénéficiaient pour leur part d’un régime d’exception

puisqu’ils disposaient, comme on l’a vu plus haut, d’appareils

au sein de leur secrétariat et de leurs appartements.

Dans un article intitulé « Paris boude le téléphone

», Chantal de Gournay explique que jusqu’à la fin

de la seconde guerre mondiale, la population résidentielle de

la capitale et de ses alentours ne s’intéressait que peu

à ce moyen de communication, ce qui tranchait avec le cas de

Londres ou de Boston (1) . Sous la Troisième République,

seule une élite urbaine située dans les arrondissements

centraux, autour du central Gutenberg, s’en est saisie : des commerciaux,

des industriels et des artisans, pour qui la transmission rapide d’informations

relevait d’un besoin professionnel. Il s’agissait pour eux

moins de pallier une distance géographique que de faciliter les

affaires en densifiant les réseaux entre partenaires économiques

regroupés sur un territoire restreint. Pour leur part, les députés

ne boudaient pas le téléphone.

Le volume des communications au départ du Palais Bourbon a été

multiplié environ par deux entre 1890 et 1900, par quatre entre

1900 et 1920, puis par six durant les seules huit années suivantes.

Concrètement, en 1928, ce sont près de seize communications

par semaine et par député qui sont comptabilisées

en moyenne, contre environ deux et demie en 1920 (2) .

Leur intérêt pour le téléphone était

comparable à celui de cette élite économique du

centre parisien, qu’ils composaient d’ailleurs en partie (3)

.

Étant donné que les conversations téléphoniques

avec les abonnés du réseau parisien n’étaient

pas facturées, elles ont rapidement cessé d’être

détaillées dans un registre, ce qui nous laisse sans aucun

moyen direct de les appréhender aujourd’hui. En revanche,

on trouve dans les archives un exemplaire du registre des communications

interurbaines de juillet 1936 à juin 1937, qui nous apprend que

les appels passés vers les circonscriptions d’élection

étaient de longue durée (environ quarante-cinq minutes

en moyenne) (4).

Par ailleurs, les députés semblaient friands du service

des messages téléphonés proposés par la

Société générale du téléphone.

Il offrait de dicter à une opératrice un message, qui

était transmis par téléphone au central le plus

proche de la destination souhaitée, puis transcrit et distribué

en main propre par coursier, à l’instar du télégramme.

Pourquoi d’ailleurs préférer l’un à l’autre

? On peut proposer deux éléments de réponse. D’une

part, le service du téléphone, situé au centre

du Palais Bourbon, bénéficiait d’une meilleure situation

que le bureau de poste et du télégraphe, situé

en périphérie (5). D’autre part, les députés

bénéficiaient d’un régime tarifaire les dispensant

de payer les appels passés sur le réseau spécifiquement

parisien,que ce soit depuis le Palais ou depuis leur domicile s’ils

étaient personnellement abonnés, rendantles messages téléphonés

vraisemblablement meilleur marché à courte distance que

les télégrammes (6).

1. Chantal de Gournay, « Paris boude le téléphone

», Réseaux, 9 (49), 1991, p. 61-71.

2. Calculs effectués par l'auteur sur la base de 500 000 communications

pour 604 députés en 1928, et 80 000 communications pour

613 députés en 1920.

3. Jean-Louis Briquet, « Notabili e processi di notabilizzazione

nella Francia del diciannovesimo e ventesimo secolo », Ricerche

di storia politica, 15 (3), 2012, p. 279-294 [trad. : <https://hal.archives-ouvertes.fr/

hal-00918922/>].

4. 12 P 81, « Communications interurbaines du 22/07/1936 au 18/06/1937

». Moyenne effectuée par l'auteur sur l'ensemble des unités

facturées sur la période, puis convertie sur la base d'une

unité pour trois minutes de communications.

5. 12 P 81, « Note concernant les communications téléphoniques

interurbaines demandées par MM. Les Députés non

abonnés au téléphone, de leur domicile et n'ayant

pas de compte ouvert à l'Administration des téléphones

», 11 mai 1894.

6. 12 P 78, « Rapport sur la gratuité des communications

interurbaines », 30 janvier 1929 ; 12 P 82, « Extrait du

tarif des abonnements téléphoniques », mai 1929.

En somme, alors que le téléphone avait initialement été

installé au Palais Bourbon pour l’usage de son administration,

c’est son usage par les députés qui constituait la

charge principale du service du téléphone. Cet usage des

députés était, semble-t-il, de deux ordres. Le

premier consistait à converser entre Paris et sa circonscription

d’élection, par exemple pour échanger avec les instances

de pouvoir locales (par exemple : une mairie, une préfecture)

ou avec ses proches. Le second consistait à envoyer et recevoir

des courts messages dans le cadre de la vie politique parisienne, par

exemple pour s’informer de l’évolution de certains

dossiers ou pour se donner rendez-vous. Ces deux formes d’utilisation

du téléphone n’étaient cependant pas équivalentes

en volume de communications. On sait en effet que ces appels interurbains

n’ont jamais dépassé 3 % du volume total (à

l’exception des années de guerre où elles ont connu

un pic à 9 %) (1). L’essentiel des appels émis depuis

le Palais étaient dirigés vers d’autres abonnés

de la capitale et cela, donc, dans une optique vraisemblablement moins

conversationnelle qu’informationnelle.

Le succès du téléphone à la Chambre n’était

cependant pas sans revers. Durant cette première période,

les téléphonistes ont dû gérer une situation

de constante surcharge. Elle était d’abord le résultat

de l’ouverture en 1893 des lignes interurbaines à la salle

des téléphones, dont les communications pourtant faibles

en volume mobilisaient beaucoup le service. Il faut savoir en effet

que, de manière générale, « l’état

du réseau est désastreux » selon les propos du gouvernement

en 1921 (2).

Sous la Troisième République, plutôt qu’une

entité pleinement intégrée en un tout, le réseau

téléphonique national était la fédération

d’une multitude de réseaux locaux, aux interconnexions insuffisantes.

Non seulement les temps de mise en relation des communications interurbaines

étaient interminables, mais les interférences rendaient

aussi les conversations pénibles. Et plus un appel nécessitait

de commutations pour atteindre un abonné, plus le risque était

grand de voir la communication coupée en cours de conversation,

ce qui impliquait de reprendre la procédure de mise en relation

à zéro (3) . La surcharge du service tenait ensuite aussi

à la fluctuation des volumes d’appels à traiter,

rendant difficile la gestion des ressources. Hors session ou les jours

sans séance, les téléphonistes parvenaient à

« écouler » sans retard les demandes de communication

entrantes et sortantes, voire pouvaient se trouver désœuvrés.

D’autres jours, lorsque les députés étaient

présents en nombre, les volumes d’appels connaissaient des

pics significatifs, obligeant la questure à renforcer ponctuellement

le service en affectant un ou deux garçons de cabine en plus.

De temps à autres, elle souscrivait aussi de nouvelles lignes

pour désengorger le service, mais la croissance des demandes

d’appel était telle qu’il ne fallait guère longtemps

pour renouer avec une situation de saturation. D’une manière

générale, plus l’activité de la Chambre s’intensifiait,

plus les temps d’attente pour obtenir une cabine disponible s’allongeaient

et plus les esprits des usagers s’échauffaient.

Ces contraintes pesaient sur les députés comme sur les

téléphonistes. Les premiers s’agaçaient de

patienter, eux qui ressentaient déjà à cette époque

ce sentiment d’urgence continue dont ils témoignent aujourd’hui

(4).

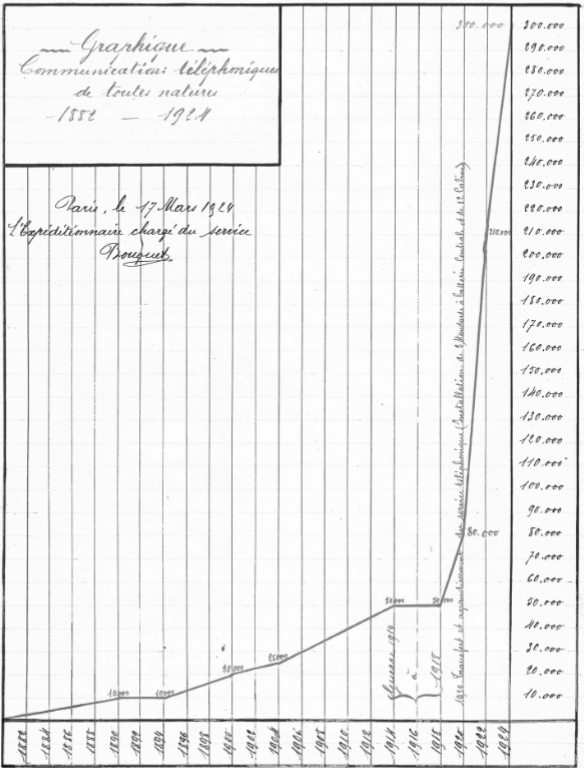

1. 12 P 78, « Graphique des communications

téléphoniques de toutes natures (1882-1924) », 17

mars 1924 ; 12 P 78,

« Rapport de fin d'année 1928 », 8 janvier 1929.

2. C. Bertho, Télégraphes et Téléphones...,

op. cit., p. 268-269.

3. C. Bertho, ibid., p. 316.

4. Olivier Costa, Éric Kerrouche, Qui sont les députés

français ? Enquête sur des élites inconnues, Paris,

Presses de Sciences Po, 2007, p. 107 et suiv.

Évolution du nombre de communications téléphoniques

au Palais Bourbon entre 1882 et 1924

« Graphique des communications téléphoniques de

toutes natures (1882-1924) », 17 mars 1924.

Crédit photographique : Communication de l'Assemblée

nationale.

Ils ne cessaient de courir entre leurs diverses sollicitations et n’avaient

pas attendu le téléphone pour dénoncer les tâches

subalternes qui accaparaient leur temps (1) . Les seconds supportaient

sur leurs épaules une charge élevée, « très

souvent au-dessus de leurs forces » (2) .

Tous au Palais étaient « unanimes à reconnaître

avec quel empressement, quel tact et quel zèle » ces derniers

s’acquittaient « de ce travail si absorbant et si pénible

parfois » (3). Ils faisaient leur possible pour « donner

satisfaction à tous » afin que « que le service téléphonique

évite tous reproches » (4) . Plus généralement,

à la lecture de ces archives, on ne peut manquer de relever avec

quelle constance les responsables successifs du service du téléphone

ont alerté leur hiérarchie au sujet de leurs difficiles

conditions de travail, ont pointé l’état de surmenage

qui est le leur, et n’ont cessé de demander que leur soit

affecté du personnel supplémentaire.

User du téléphone par délégation

Dans ce contexte particulier de fortes contraintes techniques combinées

à une forte demande des députés, des usages alternatifs

de communication ont émergé chez les députés.

Alternatifs au sens où ils se sont éloignés des

usages prescrits dans le dispositif (5) . Au moment de commercialiser

le téléphone, en effet, Alexander Graham Bell avait imaginé

un moyen de communication qui ne nécessitait pas d’opérateurs

intermédiaires aux extrémités des lignes dans la

manipulation des appareils (6) . À la Chambre, les questeurs

avaient prolongé cette idée en 1882 quand ils ont créé

le statut des téléphonistes, en ne leur affectant que

des missions de maintenance ou de gestion administrative, et en aucun

cas d’assistance à l’usager. Toutefois, dans la pratique,

les téléphonistes ont toujours fait leur possible pour

simplifier la vie des députés, rendant des services qui

ne relevaient pas a priori de leurs prérogatives, en prolongeant

les arrangements d’une division du travail antérieure à

cette période de la fin du 19 e siècle (7) .

De tels services font l’objet d’une description explicite

dès 1890, dans une lettre à l’intention de la questure

où le téléphoniste en chef explique que si, «

pendant les premières années de l’installation, la

communication s’établissait directement entre les personnes

elles-mêmes », actuellement « la tendance se dessine

de la part du Député, sinon de faire téléphoner

en son lieu et place, [...] de laisser à l’employé

le soin de recevoir la réponse, de l’écrire et de

la lui faire parvenir en séance » (8).

Dans le rapport de l’année 1914, également, son successeur

explique que le service du téléphone doit faire face à

« un surcroît de travail dû [notamment] aux nouveaux

abonnements téléphoniques de Députés qui,

pris par les séances, chargent le service téléphonique

de transmettre leurs messages », ce qui, pour différentes

raisons, « augmentait particulièrement la tâche des

agents » (9) . Le téléphoniste en chef témoigne

ici de ce que l’on pourrait appeler un usage du téléphone

par délégation, pour reprendre une formulation proposée

par Éric Treille concernant le travail de production écrite

qu’ils confient aujourd’hui à leurs assistants parlementaires

(10) . On imagine que cette délégation d’usage ne

concernait pas les appels à vocation conversationnelle présentés

plus haut mais les autres, qui avaient pour objet une prise de renseignement

ou la transmission d’une instruction.

1. P. Guiral, G. Thuillier, La vie quotidienne des députés...,

op. cit., chap. 4.

2. 12 P 78, op. cit., 31 décembre 1916.

3. 12 P 78, lettre des questeurs aux membres du bureau, 7 mars 1902.

4. 12 P 78, « Rapport de l'année 1916 », 31 décembre

1916.

5. M. Akrich, « Comment décrire les objets techniques ?...

», art. cité.

6. P. Flichy, Une histoire de la communication..., op. cit., p. 119.

7. H. Fayat, « Le métier parlementaire et sa bureaucratie...

», cité.

8. 12 P 78, « Rapport à MM. les Questeurs », 10 mai

1890.

9. 12 P 78, « Rapport de fin d'année 1914 », 16 janvier

1915.

10. Éric Treille, « Écrire par délégation.

Pratiques d'écriture des assistants parlementaires de députés

socialistes »,

Mots. Les langages du politique, 85, 2007, p. 97-106.

C’est-à-dire que les personnels de l’administration

n’ont pas simplement été chargés de «

tenir la plume du député » (1) , ils ont aussi dû

tenir pour eux le combiné. Dès lors, pour comprendre pleinement

la place du téléphone dans la vie parlementaire de la

Troisième République, il faut également tenir compte

du fait que les députés pouvaient contourner les contraintes

évoquées plus haut, dans un fonctionnement où toutes

les parties se retrouvaient. Dans ces archives, on ne voit pas en effet

les téléphonistes dénoncer cette pratique de délégation

en tant que telle, ils ne se plaignaient que de ses conséquences

en termes de charge de travail. Peut-être ont-ils en effet perçu

leur intérêt dans un tel fonctionnement. Cette délégation

d’usage allait dans le sens d’un désencombrement de

la salle des téléphones, donc d’une réduction

du mécontentement de députés fatigués de

patienter.

Elle permettait aussi de fluidifier le trafic en offrant une meilleure

optimisation des ressources. En effet, les demandes de communication

pouvaient ainsi ne plus être traitées sur le champ et dans

leur ordre d’arrivée. On pouvait les regrouper, voire les

prioriser, non plus seulement selon l’importance de leur contenu,

mais aussi selon la disponibilité des lignes et selon la disponibilité

du personnel du service. De ce point de vue, la délégation

de la manipulation des appareils téléphoniques a certainement

soutenu la bonne marche du fonctionnement du service à la Chambre

avant 1900.

Alors que le téléphone avait été conçu

pour supprimer les opérateurs du télégraphe qui

encodaient et décodaient les communications, les députés

s’en sont cependant saisis en les réintroduisant. Cette

proximité de mise en œuvre entre le téléphone

et le télégraphe est à rapporter à la culture

socio-technique d’une époque, puisque l’émergence

d’un nouveau mode de communication ne provoque jamais ex nihilo

de nouvelles pratiques de communication, mais vient se greffer sur des

routines qui lui préexistent et prolonger des arrangements déjà

formés (2) . En effet, comme le rappelle Catherine Bertho, entre

1890 et 1930, le téléphone était avant tout «

un instrument d’homme de commandement », utilisé par

des abonnés de milieux sociaux aisés qui, à l’instar

des députés, ne manipulaient pas eux-mêmes le téléphone

mais en confiaient la charge à des employés (3) .

Dans le cadre domestique, le personnel de maison en usait pour effectuer

des commandes ou des réservations pour le foyer (demande de livraison

de produits alimentaires, location de véhicule avec chauffeur...),

ou pour recevoir des instructions de leurs employeurs. Dans le cadre

professionnel, les secrétaires du bureau décrochaient

l’appareil pour filtrer les appels ou pour transmettre un message

au nom de leur employeur (par exemple aux fournisseurs, aux clients).

Dans ce contexte, il faut voir alors que manipuler le téléphone

pouvait être considéré comme un geste servile, car

dénotait une soumission aux contingences aussi bien matérielles

que sociales, auxquelles on se refusait en vertu d’un certain prestige

(4)

.

1. Marc Abélès, Un ethnologue à l'Assemblée,

Paris, Odile Jacob, 2001, p. 139.

2. Philippe Mallein, Yves Toussaint, « L'intégration sociale

des technologies d'information et de communication : une sociologie

des usages », TIS, 6 (4), 1994, p. 315-335, dont p. 317.

3. C. Bertho, Télégraphes et Téléphones...,

op. cit., p. 231-245.

4. C. Bertho, ibid., p. 240.

La littérature scientifique – et tout particulièrement

le champ de la sociologie des usages – a déjà relevé

des situations similaires où l’usager ne manipule pas lui-même

un appareillage technique mais le fait manipuler par autrui pour son

propre compte. Cependant, ces cas n’ont pas fait l’objet de

recherches consacrées et ont été associés

aux problématiques du non-usage (1) . Or,

une telle disqualification pose problème. C’est ce que relève

Vincent Caradec – qui figure parmi ceux qui s’y sont intéressés

le plus près – quand il insiste sur l’ambivalence de

telles situations de délégation. Il montre qu’elles

peuvent aussi bien exclure, en éloignant l’individu d’un

appareil, qu’inclure, en les rapprochant (2).

Dans le cas qui nous occupe, la délégation d’usage

est bien inclusive. Certes, les téléphonistes permettaient

aux députés de s’affranchir des servitudes propres

à la manipulation d’un appareillage, dont les contraintes

d’utilisation impliquaient pour eux des renoncements et des frustrations.

Mais ils leur permettaient également de tirer pleinement profit

du réseau téléphonique, dans une division rationnelle

du travail où la manipulation d’un appareil complexe revenait

aux personnes les plus compétentes et où l’on considérait

souhaitable que chacun ne se disperse pas dans ses activités.

La formalisation d’un secrétariat téléphonique

L’usage délégué du téléphone

par les députés n’avait pas été anticipé,

il a émergé et s’est progressivement systématisé

dans un contexte spécifique, celui de la transformation du métier

de député des premières décennies du 20e

siècle, où s’est posée la question des moyens

matériels alloués aux députés. En 1899,

en effet, l’augmentation de l’indemnité (de 9 000 francs)

allouée aux députés avait été discutée,

sans succès. En 1906, elle a finalement été instaurée

(à 15 000 francs) déclenchant une vaste polémique

au sein de la société française autour de la question

de la professionnalisation du travail de représentation politique,

étroitement liée à celle des ressources nécessaires

pour assurer la qualité du travail législatif (3). Ces

décennies ont aussi été celles d’une crise

du parlementarisme français, en réaction à laquelle

les députés ont collectivement ressenti le besoin de renforcer

l’efficacité du régime délibératif.

À partir de 1915 notamment, différentes dispositions visant

à rationaliser la conduite des débats ont été

prises, afin que « le Parlement n’apparaiss[e] plus comme

un forum de l’éloquence mais comme un lieu de travail »

(4)

.

Or, c’est à cette période également que le

caractère provisoire de l’organisation du service du téléphone

a trouvé ses limites, sous la pression d’une nouvelle montée

en charge. En 1900, l’exposition universelle a d’abord provoqué

une hausse significative des communications entrantes et sortantes à

la Chambre. Cette même année, le téléphoniste

en chef a quitté son poste « à la suite d’une

maladie grave, résultat du surmenage nerveux que lui avait occasionné

la pratique du téléphone » (5).

En 1902, l’abaissement du tarif de l’interurbain a ensuite

provoqué un nouvel afflux d’utilisateurs parmi les députés

et a engendré la hausse d’un type d’appel particulièrement

source « de surmenage et [de] grande fatigue à la fin de

la journée » pour les téléphonistes (6) .

1. Annabelle Boutet, Jocelyne Trémenbert, « Mieux comprendre

les situations de non-usages des TIC. Le cas d'Internet et de l'informatique

», Les Cahiers du numérique, 5 (1), 2009, p. 69-100, dont

p. 88.

2. Vincent Caradec, « “Personnes âgées”

et “objets technologiques” : une perspective en termes de

logiques d'usage », Revue française de sociologie, 42 (1),

2001, p. 117-148.

3. André Garrigou, « Vivre de la politique : les “quinze

mille”, le mandat et le métier », Politix, 5 (20),

1992, p. 7-34.

4. N. Roussellier, Le parlement de l'éloquence..., op. cit.,

p. 53.

5. 12 P 78, op. cit., 7 mars 1902.

6. 12 P 78, « Année 1901 », 2 janvier 1902.

La refondation du service du téléphone

Cette tension produite, d’un côté, par l’accroissement

de la charge de travail et, de l’autre, par la nécessité

de toujours donner satisfaction aux usagers (qu’ils soient fonctionnaires

ou députés) a d’abord fait l’objet d’une

prise en charge interne au service du téléphone. Les téléphonistes

ont tenté en particulier d’enrayer la multiplication de

leurs actes d’écriture, de façon à «

alléger » le poids d’activités considérées

comme annexes (1) . Une expérience significative sur ce plan

est celle, en 1901, de la suppression du registre dit des inscriptions,

sur lequel était tenue la liste des appels entrants et sortants

aux cabines. Or, l’absence de ce registre, comme les téléphonistes

l’ont découvert à cette occasion, signifiait l’effacement

de la mémoire d’une grande partie de l’activité

du service, alors que celle-ci jouait un rôle fonctionnel dans

sa routine quotidienne (2) . Il servait par exemple de journal d’appels

récents, en permettant d’éviter aux téléphonistes

une partie des recherches des numéros d’abonnés.

Il servait aussi pour suivre et gérer les appels mis en attente,

le temps que les députés soient prévenus et se

présentent à la salle des téléphones. Il

servait par ailleurs à consigner la trace du travail collectivement

accompli, sans laquelle on ne pouvait plus produire de statistiques

et alerter la hiérarchie des situations de surcharge. Après

trois mois, le registre a été rétabli et, plus

tard, au début des années 1920, la questure a affecté

en ce sens un expéditionnaire au service. Il était chargé

de « la comptabilité téléphonique, la tenue

des livres, la rédaction des notes, bulletins, avis, etc. [ainsi

que de] la correspondance et les rapports avec l’Administration

des téléphones et les services de la Chambre, etc. »

(3).

L’échec de cette expérimentation paraît avoir

définitivement établi les limites auxquelles était

parvenu le service du téléphone dans son organisation

de 1882. L’idée d’une réforme plus structurelle

et organisationnelle a alors fait son chemin. Concomitamment aux débats

des députés au sujet de leurs propres conditions de travail,

la questure a progressivement infléchison positionnement. Elle

qui rechignait jusqu’ici à répondre aux besoins croissants

de lignes supplémentaires, à multiplier les cabines et

à faire évoluer les appareils au fur et à mesure

des progrès techniques réalisés s’est d’abord

résolue, en 1902, à sanctifier le service du téléphone

au sein de son administration (4). Elle a doté son personnel

d’une échelle de rémunération propre ainsi

que d’un avancement par grades, fixant le salaire du téléphoniste

en chef de 2 600 à 3 500 francs annuels et celui de son second

de 2 200 à 3 000 francs annuels. Elle a aussi accédé

aux revendications des téléphonistes en instaurant une

procédure de recrutement spécifique, prévue pour

s’opérer « parmi les agents du personnel intérieur

qui auraient été préalablement affectés

à ce service et y auraient fait preuve de l’aptitude nécessaire

», c’est-à-dire fondée donc sur un principe

de sélection. Elle leur a enfin affecté du personnel supplémentaire,

si bien qu’en 1908, le service est passé de trois à

cinq personnes, puis s’est étoffé au fur et à

mesure pour atteindre dix personnes en 1929. Ces réformes ont

fait de téléphoniste de la Chambre un métier à

part entière et non plus, comme c’était le cas jusqu’ici,

seulement un poste spécialisé au sein de l’administration

parlementaire.

1. 12 P 78, op. cit., 2 janvier 1902.

2. On pourrait dire ici, avec S. L. Star et J. R. Griesemer, que les

téléphonistes n'ont pris conscience qu'a posteriori de

la valeur de ce registre comme objet-frontière. Cf. Susan L.

Star, James R. Griesemer, « Institutional

Ecology, “Translations” and Boundary Objects : Amateurs and

Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39 »,

Social Studies of Science, 19 (3), 1989, p. 387-420.

3. 12 P 78, « Rapport de fin d'année 1923 », 31 décembre

1923.

4. 13 P 16, op. cit., 1909, p. 35.

Outre ces réformes statutaires, la questure a aussi investi sur

le plan matériel. Le service du téléphone s’est

vu doté d’un équipement récent, adapté

à la spécificité de l’installation téléphonique

du Palais, qui a permis à la fois un meilleur rendement et une

rationalité plus élevée de la division du travail.

En 1904, par exemple, un standard téléphonique complet

est installé pour la première fois dans la salle des téléphones,

autorisant un degré supplémentaire de centralisation des

lignes (1) . Jusqu’alors, on l’a vu plus haut, les lignes

des serviceset celles des députés étaient centralisées

dans la salle des téléphones, mais n’étaient

pas interconnectées. Les appels concernant le réseau interne

étaient gérés par l’opérateur-téléphoniste

au multiple et les appels des députés par les garçons

aux cabines. Avec le standard, toutes les lignes pouvaient être

rassemblées dans un seul meuble, ce qui donnait la possibilité

à un seul opérateur-téléphoniste de les

gérer. Cela dit, en 1920, un seul standardiste ne suffisait plus

à écouler toutes les demandes en un temps raisonnable,

il a fallu remplacer le standard par un autre de taille supérieure

pouvant permettre à deux opérateurs de travailler de concert,

puis encore une fois en 1925 par un modèle à quatre positions,

et en 1933 encore, par un autre à six positions (2). Pour ce

faire, un fonctionnement par roulement est mis en place, dans lequel

des équipes d’agents se relaient au standard plusieurs fois

par jour, selon un planning prédéfini, « de façon

à répartir également le travail » (3) . Lorsqu’ils

n’étaient pas préposés au standard, comme

on va le voir plus bas, ils rendaient des services d’ordre plus

gestionnaire aux députés.

Sur un troisième plan, sous la pression des députés,

la questure s’est enfin employée à négocier

auprès du ministère des P & T différents avantages

pour la Chambre. Fin 1903, pour pallier l’inconvénient du

temps d’attente avant la mise en relation, un système de

réservation a été mis en place. Un député

pouvait dès lors demander une communication interurbaine puis

vaquer à ses occupations le temps que son tour arrive ; le moment

venu, l’opératrice du central informait la salle des téléphones

et un agent partait le chercher (4) .

Également, en 1905, les questeurs ont obtenu que les communications

depuis la Chambre vers les préfectures et sous-préfectures

des circonscriptions d’élection soit prioritaires ; en 1911,

vers les mairies des députés-maires ; puis en 1929, pour

l’ensemble des communications interurbaines (5) . En revanche,

à partir de 1928, les députés non parisiens se

sont mobilisés en vain pour bénéficier d’une

prise en charge par la Chambre de l’intégralité de

leurs communications interurbaines, ce qui n’a été

accordé que bien plus tard, en 1985 (6) .

1. 13 P 16, ibid., p. 40.

2. 12 P 79, « Rapport relatif à l'installation du service

téléphonique à la Chambre », juillet 1920

; 12 P 78, « Rapport de fin d'année 1933 », 9 janvier

1934 ; 12 P 78, « Rapport de fin d'année 1925 »,

12 janvier 1926.

3. 12 P 78, « Constitution des équipes au standard les

jours de séance », 15 novembre 1920.

4. 13 P 16, op. cit., 1909, p. 25-26.

5. 13 P 16, ibid., p. 26 ; 12 P 79, « Rapport sur les besoins

présents du service de téléphone », 15 septembre

1929.

6. 12 P 78, op. cit., 30 janvier 1929 ; Thierry Renoux, « Les

moyens d'action de l'Assemblée », Pouvoirs, 34, 1985, p.

76.

L’élargissement des missions de soutien aux députés

À plusieurs niveaux, la questure a donc doté à

cette période l’administration parlementaire des moyens

de répondre à la demande de ses usagers. Cette évolution

n’est pas seulement lisible dans l’évolution structurelle

et organisationnelle du service, mais aussi dans le développement

de nouvelles missions, spécifiquement orientées vers le

soutien à l’exercice des mandats parlementaires. Entre 1900

et 1930, les téléphonistes ont non seulement vu leur travail

acquérir une légitimité aux yeux de leur hiérarchie,

mais ils ont aussi obtenu une place pleine dans les routines générales