UNE POLITIQUE DE CROISSANCE : Le système téléphonique

allemand

Etude de Frank THOMAS 1992

Le téléphone en tant que système

technique à large échelle. Tel est le fil conducteur de

notre propos, lequel entend retracer l'évolution du système

téléphonique allemand telle qu'elle a pu résulter

des interactions entre un certain nombre d'acteurs institutionnels.

Nous pensons qu'on ne saurait déduire les modalités de

cette évolution des effets d'une variable unique. Nous envisageons

au contraire le développement de ce système comme le résultat

de décisions (ou d'absences de décision), de choix opérés

entre diverses possibilités par un ensemble définissable

d'acteurs. Les choix effectués sont conditionnés par l'environnement

matériel des acteurs et les vestiges des décisions précédentes,

mais ils ne sont dictés par aucun de ces facteurs.

Le système téléphonique est

un système technique car sa fonction centrale est la transmission

d'informations orales par ondes électriques.

C'est un système à large échelle, du simple fait

de ce qu'il représente en hommes et en capital, et parce qu'à

un stade avancé de son développement, il couvre la majeure

partie du territoire d'une société. Enfin, les différentes

composantes qui permettent au téléphone de fonctionner

forment un système - tous sont nécessaires et en interaction

les uns avec les autres.

Dans notre description du développement du système

téléphonique allemand, nous soulignons aussi bien les

aspects structurels et environnementaux du processus

que ses dimensions spatiale et temporelle :

- l'insertion du téléphone dans

le système intégré des communications et des transports

;

- le poids particulier des acteurs politiques

et de leurs décisions politiques et économiques ;

- la lente et progressive intégration d'éléments

distincts en un unique système ;

- l'importance d'une analyse des propriétés

géographiques d'un système technique, surtout si celui-ci

possède une fonction de communication.

Par souci de simplification, cinq grandes phases ont

été retenues pour illustrer l'évolution du système

téléphonique allemand :

- l'introduction du téléphone, les

conditions de départ ayant grandement influé sur l'évolution

ultérieure ;

- l'apparition, au bout d'une décennie

de croissance, des premières difficultés, qui furent réglées

par deux lois et un changement parallèle de technologie ;

- pendant la République de Weimar, les

premières mesures visant à donner aux postes et télécommunications

un certain degré d'autonomie ;

- après 1933, le remaniement du réseau

d'acteurs et le changement de fonction du système, qui se sont

soldés par son extension géographique massive ;

- la reconstitution et l'expansion consécutives

à la Seconde Guerre mondiale, en liaison avec un changement de

fonctions qui a énormément accéléré

la croissance du système.

Nous n'évoquerons pas ici les interactions avec l'environnement économique et les acteurs internationaux. De même, les considérations autres que superficielles sur les progrès techniques effectués seront omises. Cela ne signifie toutefois pas que ces éléments soient dénués d'importance.

sommaire

L'introduction du téléphone

En Allemagne, l'intégration du téléphone

dans le système des communications postales ne se fit pas comme

dans la plupart des autres pays.

Il y eut deux étapes : il fut d'abord employé,

en 1877, comme appareil de télégraphe auxiliaire.

L'idée caressée par le Postmeister général,

Heinrich Stephan, d'ouvrir des réseaux d'abonnés

ne put alors être mise à exécution, faute de clients

potentiels. La deuxième phase débuta deux ans plus tard,

lorsque des hommes d'affaires et des industriels prirent l'initiative

de demander aux autorités allemandes des concessions pour des

réseaux téléphoniques privés. Cette fois,

l'administration se sentit obligée d'intervenir. Elle déclara

inconstitutionnels les réseaux téléphoniques privés

et entreprit d'ouvrir des réseaux d'Etat accessibles au public.

Cette introduction du téléphone en Allemagne

se faisait dans le contexte d'une économie en pleine industrialisation.

L'accroissement de la différenciation sociale et géographique

entraînait un développement du trafic et des communications.

L'urbanisation et la concentration d'entreprises dans les villes rendaient

possibles l'emploi des premiers téléphones malgré

leur portée limitée (1).

Cependant, la plupart des centres-villes restant peu étendus,

les déplacements personnels, la poste urbaine et les coursiers

concurrençaient efficacement le téléphone. Sur

la scène politique, l'unité de l'Allemagne, en tant que

monarchie constitutionnelle, ne datait que de 1871. Son gouvernement

central restait faible à côté des Etats fédérés

qui la composaient. C'est ainsi que subsistaient en Bavière et

dans le Wurtemberg des administrations des postes et télégraphes

distinctes. Les finances du Reich aussi étaient faibles, d'où

l'importance pour le gouvernement national des revenus provenant des

Postes et Télégraphes impériaux

(RPTV), dont les agences n'avaient

fusionné qu'en 1875.

Les Postes et Télégraphes étaient sous le contrôle

de l'Office des Postes du Reich, précurseur du futur ministère

des Postes. Le secteur des communications a donc toujours été

dominé par des acteurs politico-administratifs. Comme il fut

décidé par la suite que le téléphone

ferait partie intégrante du système télégraphique,

il ne fut pas nécessaire de créer pour lui un organisme

spécial.

Pendant la seconde moitié des années 1870, l'Office des Postes avait entrepris de moderniser ses réseaux de communication et de les étendre géographiqument aux régions rurales. Il souhaitait améliorer l'intégration politique et économique, renforcer le contrôle administratif du territoire et de sa population et mettre un terme aux pertes financières du télégraphe. Les faibles bénéfices attendus de l'usage du télégramme dans les régions périphériques représentaient un obstacle important à la mise en œuvre de cette politique (2).

En Bavière et dans le Wurtemberg, où les chemins de fer d'Etat et les services postaux et télégraphiques autonomes relevaient du même ministère, ni la modernisation ni l'extension du système de communications de l'Etat ne semblent avoir été jugés aussi indispensables que l'Office des Postes du Reich l'estimait. Dans ces régions, l'industrialisation restait réduite et les économies de portée inhérentes à cette forme intégrée de bureaucratie d'Etat maintenaient les frais d'exploitation des stations télégraphiques à un niveau peu élevé. L'intérêt du RPTV pour l'expansion du réseau n'était donc nullement partagé par les administrations des télégraphes du sud de l'Allemagne. Cette divergence d'objectifs explique en partie la différence des dates d'adoption du téléphone dans les trois zones.

La première phase de l'introduction du téléphone débuta lorsque, en octobre 1876, Heinrich Stephan, le chef du RPTV, eut connaissance de l'invention d'un « télégraphe parlant ». Il ne réagit pas immédiatement, l'origine de cette nouvelle ne lui paraissant pas fiable (3), mais dès que parvint dans son bureau le premier numéro du Scientific American rapportant cette information, le RPTV demanda à la société Bell de lui envoyer une paire de téléphones. Il se trouva qu'une paire d'appareils, expédiée par un collègue anglais de Stephan, arriva dès le 24 octobre 1877. Après cinq jours d'essais pour déterminer la portée de transmission maximale de la nouvelle invention, Stephan décida de l'utiliser comme prolongement du réseau télégraphique existant dans les régions qui généraient peu de recettes. Les arguments en faveur de cet engin étaient convaincants : le prix d'un téléphone représentait 1/806 de celui d'un poste télégraphique et l'on n'avait pas besoin d'une longue et coûteuse formation pour s'en servir. L'Administration des Postes entreprit donc, par une série de lettres et de démonstrations au chancelier et à l'empereur, de bâtir un consensus politique. Le 28 novembre 1877, le téléphone fut officiellement adopté en tant que nouveau type d'appareil télégraphique propre à étendre le système télégraphique aux zones suburbaines et rurales (4).

En Bavière et dans le Wurtemberg, on procéda aux mêmes expériences, mais celles-ci donnèrent lieu à des appréciations totalement différentes et, dans ces deux Etats, l'adoption du téléphone fut différée de plusieurs années. En Bavière, on l'avait testé en remplacement du télégraphe du service des chemins de fer et des lignes télégraphiques interurbaines. Dans les deux cas, la portée était trop réduite. Le téléphone fut donc, sous sa forme du moment, déclaré inutile (5).

Outre les facteurs objectifs précédemment indiqués, le pouvoir de personnalités influentes, en un temps où les élites politiques étaient encore petites et les partis politiques étaient encore en cours d'institutionnalisation, joua bien sûr un rôle important. On peut aussi attribuer l'introduction rapide du téléphone au sein du dispositif télégraphique de l'Etat allemand à la personnalité énergique et visionnaire d Heinrich Stephan, le chef de l'administration postale.

La deuxième phase, l'introduction

du téléphone dans le cadre de réseaux d'abonnés,

devait commencer deux ans plus tard.

Dès octobre 1877, à la fin de la

première semaine d'expériences, Stephan avait songé

à mettre le téléphone à la disposition de

tous les foyers et toutes les entreprises, idée qu'il allait

reprendre début 1878 (6). Mais il s'était alors rendu

compte que la plupart des clients potentiels n'étaient pas du

tout intéressés. D'un autre côté, avant même

l'inauguration des premiers réseaux d'abonnés d'Etat,

un certain nombre de lignes poste à poste furent installées

pour permettre des conversations domestiques à l'intérieur

d'une même maison ou assurer la communication interne au sein

d'entreprises, d'administrations publiques, etc.

Si le téléphone satisfaisait, au moment de son insertion dans le système télégraphique, les besoins de clients isolés qui étaient aussi les opérateurs du système, la situation en 1880 apparaissait fort différente. L'opérateur et l'usager était distincts, l'exploitant devait prendre en compte les intérêts de ses clients. Pour un homme d'affaires, les services existants, comme l'acheminement du courrier et des télégrammes fonctionnaient à une vitesse raisonnable pour un prix modéré. Les contemporains n'éprouvaient donc aucun « besoin » dont la satisfaction aurait nécessité une technologie nouvelle. Pour que les gens utilisent l'innovation, il fallait d'abord que ce besoin soit créé. En fait, le RPTV ne le suscita pas délibérément ; il naquit inopinément des effets des performances du téléphone : le gain de temps dont bénéficiaient les entreprises déjà reliées au réseau contraignit les non-usagers commerciaux à s'abonner à leur tour pour neutraliser l'avantage de leurs concurrents en matière de communication.

La situation avait radicalement changé en 1880

avec l'entrée en scène de l'International Bell

Telephone Company.

L'invention de Bell n'étant protégée par aucun

brevet allemand, International Bell, plutôt que de tenter de produire

des postes téléphoniques, espérait tirer profit

de l'exploitation du réseau. La principale incitation à

agir vint par conséquent de l'extérieur de l'administration

allemande des communications. La demande d'octroi de concessions privées

par Emil Rathenau puis par International Bell - cette dernière

bénéficiant même du soutien de l'influent banquier

du chancelier Bismarck, Gerson von Bleichrôder - et par divers

autres entrepreneurs privés, obligea l'Office des Postes à

sortir de sa passivité en ce qui concerne l'ouverture des réseaux

d'abonnés (7).

A l'issue d'un débat qui opposa, au sein de l'Office des Postes, les partisans d'une politique d'octroi de concessions - lesquels, considérant que le téléphone n'avait pas atteint sa maturité technique, l'estimaient incompatible avec le système télégraphique, techniquement plus perfectionné - et les tenants d'une intervention de l'Etat, qui insistaient sur la menace que des concessions feraient peser sur les finances du Reich et le danger d'une perte de contrôle politique et économique au bénéfice d'une compagnie étrangère (8), Stephan décida d'interpréter la situation juridique du téléphone comme un volet du monopole d'Etat sur la télégraphie instauré par la Constitution. Cette décision contraignait le RPTV à assurer lui-même le fonctionnement de réseaux téléphoniques. Après une longue recherche d'abonnés, la première installation expérimentale d'un central téléphonique du RPTV fut inaugurée dans la capitale, Berlin, le 12 janvier 1881, pour huit abonnés seulement. Le 24 janvier 1881, le premier réseau téléphonique d'Etat était officiellement ouvert en Alsace, à Mulhouse (9).

Entre-temps, Stephan avait demandé au chancelier du Reich, von Bismarck, de le soutenir publiquement. Il comptait créer un fait accompli en matière de décisions juridiques et techniques, car l'interprétation de la Constitution par l'Office des Postes restait sujette à caution. Une fois que Stephan eut obtenu l'appui du trésorier du Reich pour sa requête, le 12 février 1881, le chancelier déclara publiquement que le téléphone tombait sous le coup des dispositions de la Constitution concernant le monopole de l'Etat sur la télégraphie (10). Cette décision peut s'interpréter comme un exemple de la tendance croissante des hommes politiques allemands, à partir de la fin des années 1870, à faire intervenir l'Etat dans les affaires économiques.

La manière dont le téléphone fut introduit en Allemagne pesa lourdement sur son développement ultérieur. Son insertion dans les systèmes de communication existants, la faible base légale de son intégration aux télégraphes d'Etat, le choix de ses règles tarifaires et leur impact sur les débuts de son extension géographique peuvent tous se déduire de ces conditions de départ.

La faible croissance du système téléphonique pendant sa phase initiale s'explique en partie par son intégration dans le dispositif de communication d'Etat. Les recettes générées par le réseau téléphonique devaient compenser concomitament les pertes subies par le réseau télégraphique.

Le RPTV n'ouvrait donc de nouveaux réseaux locaux

que si un certain seuil d'abonnés - habituellement 50 - garantissait

au Reich un revenu minimum. L'Office des Postes appliqua cette même

politique d'insistance sur la sécurité financière

pour la construction de lignes interurbaines. Là, les nouveaux

abonnés ou les conseils municipaux des villes concernées

devaient non seulement garantir un revenu minimal pour payer les frais

d'exploitation, mais aussi compenser les pertes prévues pour

le service télégraphique (11).

Les petites communes avaient du mal à trouver

les financements nécessaires. Le retard de l'expansion dans les

régions rurales fut entre autres dû à cet élargissement

délibéré du réseau des acteurs (au niveau

du financement du moins). Dans une conjoncture caractérisée

par l'incertitude, l'Office des Postes opta pour la sécurité

aux dépens de la croissance.

Une nouvelle répartition des tâches s'instaura.

Le téléphone, moins cher et plus rapide, remplaça

le télégraphe. Ce dernier était uniquement utilisé

lorsque la portée initialement limitée du téléphone

en interdisait l'emploi, ou lorsqu'il fallait produire un document ayant

valeur juridique (12).

Le télégraphe ne disparut pas pour autant. La «

mort » d'une technologie pour cause d'usage trop restreint suppose

que deux conditions soient réunies. Premièrement, il faut

que des considérations de rentabilité déterminent

la décision sur la survie de cette technologie. Deuxièmement,

le nouveau système doit assurer les mêmes fonctions que

l'ancien (13). Dans le cas du système télégraphique

allemand, ces deux conditions n'étaient pas remplies. La raison

de son maintien n'était pas économique mais purement politique

: les PTT allemands voulaient mettre un système de communication

rapide à la portée de chaque citoyen, même s'il

ne disposait pas du téléphone. Quant à la différence

de fonctions, nous l'avons déjà évoquée

plus haut.

(1) 75 km maximum de portée utile les premières

années. FEYERABEND, 1927, p. 31.

(2) FEYERABEND, 1927, p. 27.

(3) Paul HENSELER, « Aus der Friihzeit des Telefons », Archiv

fur deutsche Postgeschichte (1975) 2, pp. 164-166.

(4) FEYERABEND, 1927, pp. 25-28.

(5) Willy FEUDEL, « Zum 100 jàhrigen Jubilaiim des Telefons

in Bayera », Archiv fur Postgeschichte in Bayera (1983)1, pp.

3-4. Rien ne semble, à ce stade des recherches, pouvoir expliquer

la non-adoption du téléphone dans le Wurtemberg.

(6) MATSCHOB, 1916, p. 535.

(7) Jurgen SCHLIEWERT, « 100 Jahre Fernsprechen in Frankfurt am

Main », Hessische Postgeschichte 26 (1981), pp. 32-33 ; WERNICK,

1982, p. 5.

(8) D'après l'autobiographie d'un des participants, Paul David

Fischer ; FISCHER, 1916, pp. 230-231.

(9) René MULLER, « Mulhouse, premier réseau téléphonique

d'Alsace... et d'Allemagne (1881) », cent ans de téléphone

en Alsace - Diligence d'Alsace (1976) 16, pp. 21-22. (10) GROSSE, 1917,

p. 31.

(11) BILLIG «Die Entwicklung des Ferasprechwesens im rheinisch-westfalischen

Industriegebiete. 1881 bis 1886 », Archiv fur Post und Télégraphie

(1987) 14, p. 429 ; (1887) 15, p. 454.

(12) A la suite du développement spectaculaire

de l'équipement de communication interurbain en 1887, la part

des services télégraphiques sur les messages nationaux

à grande distance baissa de 50 % en 13 ans. Extrait de données

rassemblées par SAUTTER, 1951, Appendix ?.

(13) CHERRY, 1978, p. 46.

La définition officielle qui intégrait

le téléphone dans le monopole préexistant de l'Etat

sur les télégraphes permit au gouvernement de réglementer

le système par décrets administratifs comme il l'avait

fait pour le télégraphe, c'est-à-dire sans l'accord

du Parlement (Reichstag).

Ce mode de réglementation autonome élargissait les champs

d'intervention du RPTV mais créa, simultanément, de nombreux

problèmes avec des acteurs économiques et politiques qui

se retrouvaient dépourvus d'influence. Une des conséquences

de cette décision fut la définition officielle donnée

au téléphone par rapport au télégraphe.

L'administration des Postes concevait en effet le télégraphe

comme son outil de base pour les communications à grande distance,

tandis qu'elle voyait dans le téléphone un moyen de communication

urbain, s'ajoutant au télégraphe sans le remplacer (14).

Compte tenu de cette stratégie, l'Office des Postes s'efforça,

pendant les premières décennies, de développer

le téléphone avec ses seuls revenus. C'est seulement lorsqu'il

devint manifeste que les appels téléphoniques interurbains

remplaçaient, en fait, les télégrammes et que le

téléphone devenait lucratif que le Trésor du Reich

autorisa l'emploi d'emprunts publics pour financer une croissance ultérieure.

Le tarif adapté à la stratégie initiale était le tarif forfaitaire. Seule forme de rémunération permettant de calculer avec certitude les revenus à l'avance, il ne nécessitait pas de dispositifs de comptage d'appels. Cependant, la fixation du prix de l'abonnement à partir d'une moyenne qu'implique forcément le tarif forfaitaire désavantagea les utilisateurs des petits réseaux, qui ne pouvaient profiter de l'usage illimité du téléphone lié à ce type de taxation.

Le coût élevé des abonnements (200 marks par an en 1881, 150 marks de 1884 à 1899) dû à la politique d'autofinancement, limita sévèrement l'accès au système. Les premiers abonnés du téléphone furent des personnes ou des organismes pour qui la rapidité de la communication primait sur son coût : les entreprises d'information, les administrations publiques et privées, les membres des professions libérales et les gens aisés (15).

Le RPTV créa des réseaux suburbains, régionaux

et entre villes voisines qui correspondaient aux lieux de résidence

et aux circuits de communication de ces premiers usagers. Les premières

lignes interrégionales ne furent pas construites en réseau

maillé mais coup par coup par des liaisons de ville à

ville, toujours sur le modèle du réseau télégraphique.

Après 1887, avec le remplacement rapide du télégraphe

par le téléphone, les plus grands réseaux locaux,

jusqu'alors indépendant les uns des autres, et leurs lignes interurbaines

furent progressivement intégrés en un réseau à

l'échelle nationale. Une des raisons essentielles de ce schéma

d'intégration spatiale fut le manque de capitaux précédemment

évoqué, qui favorisait une croissance spatiale en fonction

de la demande. La diffusion géographique ne refléta donc

pas une évolution du chaos vers davantage d'organisation (16)

mais un processus de substitution d'une technologie pour une autre,

conditionné par l'infrastructure antérieure (17).

La pénurie de fonds eut également pour effet de ralentir

la diffusion géographique des nouvelles technologies. A l'époque,

à l'instar de la construction du réseau de câbles

à grande distance après 1921 ou l'automatisation de la

communication interurbaine après la Seconde Guerre mondiale,

ces technologies de communication qui avaient toutes pour vocation de

réduire les distances ont en fait accentué les inégalité

spatiales. La longueur de la phase initiale du processus de diffusion

permit aux villes et agglomérations urbaines les plus importantes

de renforcer leur avantage.

(14) Réponse de l'Office des Postes à

plusieurs chambres de commerce qui s'étaient plaintes de ses

conditions prohibitives quant à l'ouverture de nouvelles lignes

entre villes. R. van der BORGHT, « Die Thàtigkeit der deut-

schen Handelskammern in Bezug auf das Fernsprechwesen im Jahre 1889

», Jahrbucher fur Nationalôkonomie und Statisfit 56 (1891),

p. 423.

(15) II n'existe à ce jour aucun travail de sociologie historique

générale portant sur l'emploi du téléphone

en Allemagne, bien que des exemples locaux analogues figurent dans Elfriede

MEURER, « 100 Jahre Telefon in Kôln 1881-1981 », Mitteilungen

der Gessellschaft fur deutsche Postegeschichte Bezirksgruppe Kôln

(1982) 7, p. 34, et Hienrich WALTERS, « 100 Jahre Fernsprechnetze

in Minden und Munster », Postgeschichte in Westfalen (1987) 4,

pp. 88-89.

(16) HEINZE/KILL, 1988. (

17) R. van der BORGHT, 1891, op. cit., p. 422.

La raison de cette première phase d'intégration spatiale fut donc une interaction entre des acteurs situés à trois niveaux distincts : l'Office des Postes, au niveau national les acteurs régionaux comme les chambres de commerce, qui collaboraient fréquemment avec leurs alliés politiques, et les mairies, au niveau local.

sommaire

La stabilisation juridique du système téléphonique

Au terme d'une décennie de croissance sans entraves, le système téléphonique s'était tellement développé que le mode casuistique de résolution des problèmes politiques caractéristique de la phase initiale dut laisser place à une manière plus globale d'envisager les conflits avec l'environnement politique.

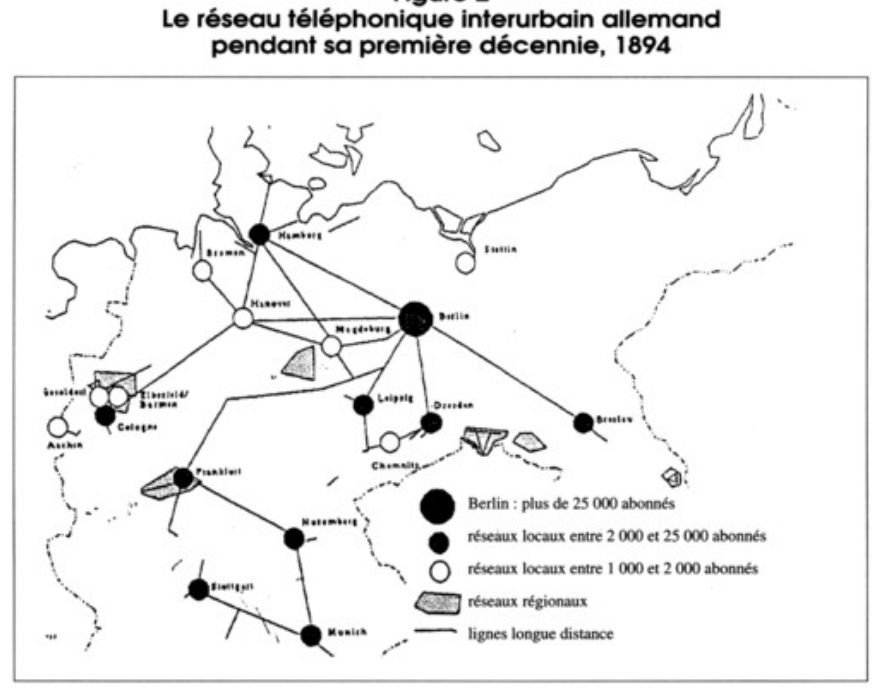

Jusqu'aux années 1890, le système téléphonique allemand se composait de réseaux locaux éparpillés et de quelques réseaux régionaux reliés par un certain nombre de lignes interurbaines. Ce système était donc essentiellement urbain. Le premier véritable obstacle à la croissance surgit avec le développement des installations électriques à haute tension dans les zones urbaines. Les deux systèmes d'infrastructure utilisaient le sous-sol pour éviter le coût inhérent à la construction d'un circuit de retour par fil. Aussi les lignes haute tension pouvaient-elles induire dans les lignes téléphoniques des courants réduisants l'audibilité des conversations. L'administration des télégraphes aurait bien voulu que les propriétaires des lignes haute tension financent les installations nécessaires à ce qu'elle appelait « l'autoprotec- tion » de leurs installations.

Pour la première fois, le RPTV se heurta à une résistance organisée. Les municipalités soutinrent la position des compagnies électriques, auxquelles beaucoup d'entre elles étaient étroitement liées. Aucun de ces deux groupes d'acteurs n'avait intérêt à l'augmentation des coûts de construction des lignes haute tension que la politique du RPTV aurait entraînée. En tant que fournisseur d'équipements haute tension, la toute jeune industrie électrique constitua un autre allié puissant des entreprises de service public dans le combat qui s'amorçait. Tous les adversaires du RPTV disposaient de farouches partisans au Reichstag, dans la presse et dans de nombreuses « associations électriques » à travers le pays (18).

Les deux objectifs fondamentaux de l'Office des Postes

étaient d'obtenir un climat d'investissement sûr pour l'onéreux

câblage des lignes aériennes urbaines, de plus en plus

nombreuses, et d'éviter l'apparition de toute concurrence à

l'égard de ses réseaux. Ces fondements juridiques sur

lesquelles s'appuyaient l'Office des Postes n'étaient guère

solides. Les municipalités à qui appartenait le sous-sol

était autonomes par rapport au RPTV (en Prusse du moins), ce

dernier ne put imposer son point de vue. Dans ce contexte, la définition

de 1881 de la téléphonie comme partie du monopole d'Etat

sur la télégraphie se révéla désavantageuse.

Même la Cour suprême de justice du Reich avait jugé

qu'il manquait une base légale pour obliger les compagnies électriques

et les administrations municipales à se plier aux désirs

du RPTV. Bien malgré elle, l'Administration du télégraphe

fut contrainte de renoncer à la grande liberté d'action

que la gestion par décrets administratifs lui avait jusque-là

laissée. Il lui fallut admettre que la souveraineté du

télégraphe et du téléphone devait être

établie par une loi spéciale, qui ne pouvait que restreindre

son champ d'action (19).

(18) Anonyme. « Die Beratung des Entwurfs eines Gesetzes iiber

das Telegraphenwesen des Deutschen Reichs im Reichstag », Archiv

ffir Post und Télégraphie (1892) 7, pp. 222, 232-233.

(19) WILTZ, 1908, p. i.

Globalement, la loi sur le télégraphe de 1892 confirma jurdiquement le statu quo. Elle légalisa le monopole d'Etat sur la téléphonie et exclut toute forme de concurrence de la part des réseaux accessibles au public. Les réseaux municipaux ou privés se trouvaient confinés à des régions que le RPTV jugeait sans importance. Quant aux réseaux téléphoniques privés existants des chemins de fer et des grandes entreprises, ils restaient limités à la communication interne et ne pouvaient donc concurrencer le réseau d'Etat. Le conflit autour des frais de protection des fils téléphoniques contre l'induction électrique fut réglé par un compromis. Auparavant, les relations entre le RPTV et ses abonnés étaient plus ou moins régies par le droit privé. Elles relevèrent dès lors du droit public, ce qui impliquait de part et d'autre un type de comportement plus institutionnalisé. La loi sur le Télégraphe élargit également le réseau d'acteurs car toute hausse des tarifs devait désormais être entérinée par le Reichstag. L'entrée du Reichstag dans le cercle des principaux acteurs institutionnels permit aux groupes de pression qui disposaient de représentants en son sein de faire entendre leur voix, ce dont ils ne se privèrent pas lors des discussions annuelles du budget (20). Cette loi contribua à l'accroissement de l'influence de l'environnement politique du RPTV.

Une comparaison avec la loi prussienne, votée la même année, sur les lignes de chemin de fer secondaires (Nebenbahngesetz) montre à quel point les stratégies de contrôle du réseau différaient suivant qu'il s'agissait du téléphone ou du train. Des lignes de chemin de fer secondaires privées pouvaient exister dans des zones situées entre les grandes lignes principales des chemins de fer de l'Etat prussien. Leurs voies étaient autorisées à être raccordées au réseau d'Etat (21). On obtenait ainsi un système de réseaux mutuellement complémentaires. Un des motifs du choix de cette réglementation était la présence en Prusse d'une forte tradition de compagnies de chemins de fer privées. Par ailleurs, les investissements nécessaires pour les lignes de chemin de fer étant bien plus élevés que pour les lignes téléphoniques, le gouvrenement prussien ne tenait pas à étendre son réseau de voies ferrées à des zones dont il n'attendait que de maigres recettes. La loi permit d'augmenter l'attrait des chemins de fer d'Etat tout en maintenant le monopole de l'Etat sur la partie principale du réseau ferroviaire. Dans le domaine des télécommunications, au contraire, l'expansion du réseau fut retardée jusqu'à ce que le RPTV ait lui-même la capacité financière de desservir les zones rurales écartées (qui étaient aussi les moins rémunératrices).

Un des effets majeurs sur le développement du téléphone de la loi sur le Télégraphe fut de renforcer l'intérêt du RPTV à poursuivre l'extension de son réseau à des régions auparavant non desservies (autrement dit, rurales). Il partagea dès lors sa politique de croissance entre un volet tourné vers la demande pour tout ce qui concernait l'établissement de nouveaux réseaux locaux et une stratégie orientée vers l'offre quand il s'agissait de relier de petites communautés au réseau interurbain par des postes téléphoniques publics. Cette politique diversifiée découlait de ce que le RPTV devait lui-même exploiter un réseau local pour pouvoir empêcher la création d'un réseau municipal concurrent ; or, un poste téléphonique public était compté comme un « réseau ». A la suite de la décision de 1877, de nombreuses communautés rurales avaient été reliées au réseau télégraphique par de simples lignes téléphoniques entre un poste télégraphique auxiliaire et la station télégraphique du bourg le plus proche. Ces lignes de téléphone internes furent ensuite ouvertes au public. Le RPTV évita ainsi les critiques en mettant l'accent sur ses performances en matière d'accessibilité géographique du réseau.

La diversification de la politique de développement s'expliquait aussi par la lenteur du rythme d'expansion, en liaison avec la taille alors atteinte par le système. Dans la première phase de son extension géographique, la croissance spatiale hiérarchisée, orientée vers la demande, du réseau interurbain avait exclusivement assuré la liaison entre les plus grandes villes allemandes. Les entreprises qui pouvaient recourir au téléphone bénéficiaient dans ces villes d'un gain de temps sur leurs communications commerciales qui les avantageait par rapport à leurs concurrentes implantées dans des localités n'offrant pas l'accès aux lignes téléphoniques interurbaines et donc condamnées au seul usage du télégraphe, plus

lent. Les représentants de ces localités

commencèrent à se rendre compte que n'être reliés

qu'au télégraphe risquait de leur poser des problèmes

et firent savoir qu'ils désapprouvaient la politique de développement

du RPTV (22).

Les postes téléphoniques publics constituèrent

un moyen de parer au mécontentement. Un autre, plus efficace,

fut après 1900 la diminution des tarifs pour les réseaux

de petite taille.

En quelques années, la solution apportée par la loi sur le télégraphe aux problèmes de croissance dans les zones urbaines engendra de nouvelles difficultés. Dans les villes, les fils aériens étaient doublés pour créer des circuits bouclés à l'abri de l'induction électrique. Cela, joint à l'augmentation constante des postes d'abonnés, conduisit le RPTV à remplacer les fils aériens par de coûteux câbles souterrains. A la même époque, après 1887, la première génération de lignes à grande distance commença à traverser la campagne. Le principal conflit se porta des zones urbaines aux régions rurales. Le réseau ne reliait plus uniquement les grandes villes : le RPTV se mit à raccorder aussi les bourgs et les chefs-lieux.

(20) Cela ressort clairement des comptes rendus publiés

chaque année dans ? Archiv fur Post und Télégraphie,

un supplément au bulletin administratif de l'Office des postes.

(21) HEINZE-KILL, 1988.(22) Rapport annuel

de la Chambre de commerce de Halle (Saxe) pour 1889, cité dans

R. Van der BORGHT, 1891, p. 422.

Cette politique fut entravée par les plus petites agglomérations, qui n'avaient aucun intérêt à ce que des lignes téléphoniques passent le long des routes qu'elles avaient à entretenir tant que le réseau les laisserait de côté. Face à ce type de situation, le RPTV estima qu'il lui fallait un droit de passage généralisé (alors inexistant) sur la totalité du territoire allemand pour garantir la sécurité de ses investissements. Il entendait ainsi harmoniser son espace d'action national avec un « espace juridique » correspondant.

La loi de 1889 sur les lignes télégraphiques accrut la marge d'intervention de l'Office des postes. Les droits détenus par les propriétaires de routes et de terrains devaient être pris en compte, mais la manière institutionnalisée dont ces intérêts se trouvaient désormais reconnus au processus de planification en canalisait l'influence. La construction des futures lignes interurbaines ne pourrait plus être sérieusement entravée par des intérêts privés ou locaux. Une fois de plus, le système public de télé- comunications gagnait en puissance et en rigidité.

Par rapport au développement du téléphone en France, le RPTV a accéléré l'expansion spatiale du réseau en centralisant au niveau de l'Etat national les décisions concernant l'établissement de nouveaux réseaux locaux par une déduction de l'influence des acteurs locaux et régionaux sur les questions de droit de passage. En France, à la même période, l'intégration des conseils généraux dans l'ensemble des acteurs - à propos du financement en tout cas - a retardé cette expansion spatiale (23).

Les deux lois de 1892 et 1899 furent fondamentales pour la configuration technique du système téléphonique. Leurs principales dispositions régissent encore la téléphonie allemande jusqu'en 1889. En stabilisant les relations entre le RPTV d'une part, son environnement politique et ses abonnés de l'autre, ces lois favorisèrent un taux de croissance constant jusqu'à la Première Guerre mondiale. L'augmentation de la taille du réseau, et donc de son utilité pour l'usager, rendit alors le système rentable (24).

La Première Guerre mondiale eut sur le développement du système téléphonique deux effets opposés. Elle en retarda la croissance, tout en stimulant les progrès technologiques. La guerre démontra l'importance d'un réseau interurbain fiable pour la suivie du système politique et elle modifia une nouvelle fois les relations entre les acteurs.

Les préparatifs de guerre de l'Allemagne avaient été faits en prévision d'une guerre courte. C'est donc sans préparation technique que les services de télécommunications allemands s'engagèrent dans la longue guerre qui finit par s'instaurer. En été 1914, la deuxième génération d'équipements à grande distance - des bobines Pupin et des tubes amplificateurs - commençait tout juste à être utilisée. Au début de la guerre, un nombre limité de lignes furent cédées à l'armée pour son usage exclusif. Pour la première fois dans l'histoire de la téléphonie allemande, il fallut assurer un trafic téléphonique massif et régulier sur des distances allant jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres. En théorie, les problèmes pouvaient être résolus mais, dans la pratique, la pénurie de personnel de maintenance et de matières premières d'importation engendrée par la guerre réduisait la qualité des transmissions à grande distance. D'où une revalorisation du télégraphe, plus fiable, pour les communications interurbaines. L'aspect orga- nisationnel de la mobilisation du sytème de télécommunications fut à l'origine d'un conflit persistant. Du fait de l'autonomie organisationnelle du RPTV sur le territoire allemand, l'armée ne put contrôler le système téléphonique dans son ensemble. Elle s'efforça donc d'inclure de plus en plus de lignes interurbaines dans son propre réseau séparé.

(23) ATTALI et STOURDZE, 1977, pp. 97-111 ; Jean-Paul

MARTIN, « Les premiers développements du téléphone

en Lorraine (1885-1914) », Revue géographique de l'Est

(1982) 3-4, pp. 215-234.

(24) Kurt SCHUBEL, « Zur Geschichte der Finanzwirtschaft der Deutschen

Reichspost - und Telegraphenver- waltung von 1871 bis 1918 »,

Archiv fur das Post - und Fernmeldewesen (1968) 4, p. 422-423.

Une lutte en sous-main pour le contrôle du réseau

s'amorça.

En 1916, le début de la guerre totale entraîna

une restructuration complète de l'ensemble des dispositifs de

télécommunications civils et militaires. Le réseau

téléphonique civil, bien que toujours tenu par du personnel

de la poste, fut alors presque exclusivement utilisé par l'armée

et par les bureaucrates de l'industrie de guerre (25).

Un autre effet important de la guerre fut l'émergence des syndicats en tant qu'acteurs du premier plan. Des syndicats avaient déjà été fondés dans les postes au début du siècle, mais ce n'est qu'au moment où la main-d'œuvre allemande fut entièrement réorganisée en fonction du conflit, en 1916, que l'on accepta d'entendre leur voix. Le personnel du téléphone exerça en outre brièvement une influence considérable par le biais de grèves politiques lors des émeutes de 1919. La grève des militants gauchistes appartenant au personnel des centraux, qui coupa les autorités centrales de Berlin du reste de la nation, ne put être contournée que par une transmission télégraphique des messages, avec l'aide d'une unité loyale de télégraphistes de l'armée (26).

Autonomie financière et modernisation

La défaite de l'Allemagne à l'issue de la Première Guerre mondiale transforma l'environnement politique du RPTV. Une nouvelle Constitution parlementaire fit du Reichstag un acteur politique essentiel. Pour compenser la perte de pouvoir politique dans les affaires étrangères, la Constitution favorisait une centralisation politique accrue. Dans le même ordre d'idées, les deux administrations des Postes et Télégraphes de Bavière et du Wurtemberg fusionnèrent avec le RPTV.

La guerre civile, la démobilisation et l'inflation

pesèrent lourdement sur les communications.

Tout le système faillit presque s'effondrer en 1919/1920, quand

le dispositif d'acheminement du courrier par chemin de fer s'effondra,

alors que le besoin de communiquer rapidement se faisait plus que jamais

sentir. On tenta de résoudre ce problème de surcharge

en augmentant le nombre de lignes disponibles avec un nouveau réseau

interurbain de câbles souterrains, en utilisant temporairement

des fréquences porteuses sur les fils aériens et en réaménageant

la capacité de transmission au moyen de nouvelles règles

de mise en file d'attente. Le remplacement des fils aériens,

peu fiables, du réseau interurbain par un réseau de câbles

représenta une étape technique vers l'intégration

nationale qui eut pour parallèle, dans le secteur des transports,

la fusion des chemins de fer des Lander en la Société

nationale des chemins de fer allemands (Deutsche Reichsbahn) et un projet

de réseau national électrique haute tension recouvrant

toute l'Allemagne. Ces évolutions n'avaient toutefois rien de

spécifiquement allemand (27).

D'après la nouvelle Constitution, toute modification importante de la structure réglementaire du système de télécommunications devait désormais faire l'objet d'une loi. L'intervention du Reichstag, du Reichsrat et d'un Conseil consultatif des communications fit que l'amendement des ordonnances, qui devait désormais être approuvé par le Parlement, devint trop lent pour faire face à l'évolution rapide de la situation, en matière tarifaire notamment (28).

(25) GRALLERT, « Das Telegraphen fur - und

Femsprechwesen vor, in und nach dem Kreige » Archiv fur Post Und

Télégraphie (1921) 1, pp. 13-14, 23-24.

(26) Lettre du ministère de la Poste à la Chancellerie

du Reich en date du 28 mai 1919, concernant la liste des dérangements

de lignes dus aux émeutes spartakistes de mars et avril 1919,

BA R 43 1/1993 Bl. 9-15, et lettre du Conseil des employés de

bureau du télégraphe spécial au sous-secrétaire

d'Etat à la chancellerie du Reich, en date du 3 janvier 1921,

BA R 43 1/2006, Bl. 39-42.

(27) Cf. les volumes de ? Europâischer Fernsprechdienst qui retracent

le développement des réseaux nationaux de câbles

interurbains pendant les années 20 dans tous les pays industrialisés.

(28) L'inflation galopante conduisit a réévaluer les tarifs

téléphoniques une fois en 1919, 1920 et 1921, quatre fois

en 1922 et 16 fois en 1923 ; d'après Gottfried NORTH, «

Die Entwicklung der Fernsprechgebuhren, in Deutschland », Archiv

fur deutsche Postgeschichte (1977) 1 (numéro spécial du

centenaire).

Le manque d'entretien pendant la guerre, la surabondance du personnel et l'importance des sommes nécessaires à la modernisation du système aggravèrent encore la situation. Pour la première fois, le RPTV eut besoin de subventions. En 1924, la loi sur les finances de la Poste du Reich (Reichspostfinanzgesetz) fut adoptée pour soutenir la réforme de la monnaie allemande et soulager le budget du Reich. Cette loi transforma profondément l'organisation statutaire des PTT allemandes. Elle sépara les biens de l'ancien RPTV de ceux du Reich tout en préservant en partie le statut juridique de l'administration nationale de la Deutsche Reichspost (DRP), comme on l'appelait maintenant. Pour la première fois, les dépenses de la DRP devaient être équilibrées par ses revenus. Pour ce faire, ses responsables étaient autorisés à se comporter en hommes d'affaires, pourvu qu'ils restent dans le cadre de la loi de finances du Reich et de celle sur la Fonction publique. Le ministre de la Poste se trouvait chargé du contrôle politique et de la gestion de l'exploitation du système. Une tentative du Reichsrat (la Chambre des Lander) pour dissocier le contrôle politique de la gestion, comme cela avait été fait un mois plus tôt dans la loi sur la Deutsche Reichsbahn, échoua.

La loi sur les finances de la Reichspost est, après la Constitution, la loi réglementaire principale de toute l'histoire de la poste et des télécommunications en Allemagne.

En, jusqu'en 1989, instituant un Conseil administratif, elle intégrait dans un réseau des acteurs importants quelques organismes d'intérêt économique et le ministre des Finances du Reich. Le pouvoir de ce Conseil, composé de représentants du Reichstag, du Reichsrat, du ministère des Finances du Reich, du personnel des Postes et du monde des affaires, se concentrait sur le contrôle du fonctionnement financier de la DRP. Les questions relatives au monopole restaient du ressort du législatif.

Des tentatives successives pour modifier cette loi ou l'abolir échouèrent. Le SPD et le Hansa-Bund (29), un syndicat d'hommes d'affaires, qui essayèrent de réintégrer la DRP au sein de l'administration nationale, n'eurent pas plus de succès que l'Association allemande des Chambres de commerce et d'industrie et un syndicat d'entreprises de transport qui tentèrent tous deux de transformer la DRP en société anonyme (30). Aucune modification structurelle n'était possible car tous les acteurs qui souhaitaient un tel changement étaient en mesure de se faire mutuellement de l'obstruction. Pour la même raison, la principale transformation de la téléphonie allemande jamais tentée par un acteur extérieur à une concession - à ITT, en 1931 - n'avait pas la moindre chance d'aboutir (31).

La direction de la DRP n'avait aucun intérêt à un quelconque changement, la loi de 1924 lui accordant une marge de manœuvre suffisante. Elle pouvait bloquer l'ingérence des acteurs économiques en insistant sur sa fonction de service public et si, de l'autre côté, la pression des acteurs politiques devenait trop forte, elle n'avait qu'à attirer l'attention sur la nécessité de gérer ses affaires de manière commerciale (32).

En 1927, la loi sur le Télégraphe de 1892 fut amendée et reçut la nouvelle appellation de loi sur les Installations de télécommunications (Fernmeldeanlagenge- setz). Le Parlement renforçait encore le monopole d'Etat sur la téléphonie : il supprimait la dernière possibilité légale d'exploitation par d'autres que la DRP des réseaux accessibles au public. Pour la première fois, l'armée était nommément mentionnée en tant que détentrice de droits de monopole.

(29) Requête de la Fédération

de la Hanse pour le commerce, les échanges et l'industrie au

gouvernement du Reich et au Reichstag concernant l'amendement de la

loi sur les finances de la Reichspost, en date du 17 décembre

1927, BA R 43 1/2006.

(30) Post und Eisenbahn, Tatsachen und Gedanken zur Vereinheitlichung

der deutschen Verkehrspolitik. Memorandum, Berlin : DIHT, 1932 ; SALIGER,

« Reichsverkehrsreform », Magazín der Wirtschaft

6 (1930) pp. 1675- 1676.

(31) Correspondance, du 6 octobre au 9 novembre 1931, entre le représentant

du Morgan Trust, le prince Lôwen- stein, la chancellerie du Reich,

le ministère des Finances du Reich et le ministère des

Postes, ? A R 43 1/1998 Bl. 361-374.

(32) Karl SAUTTER, « Organisations Fragen des deutchen Verkehrswesens

», Archiv fUr Post und Telegrahie (1932) 6, pp. 145-149.

A partir de cette date, le système téléphonique

allemand se trouva partagé entre un réseau appartenant

aux DRP et exploité par eux, accessible à tous et permettant

d'accéder à tout le monde, et un nombre limité

de réseaux plus petits qui n'étaient pas connectés

entre eux, appartenant généralement à de grandes

entreprises ou des organismes publics qui s'en servaient pour leurs

communications internes. Un des effets les plus problématiques

de la loi sur les finances fut de limiter étroitement la marge

de manœuvre financière de la DRP au moment même où

le système téléphonique avait besoin d'une quantité

importante de capitaux pour s'étendre (création de nouveaux

postes téléphoniques) et pour moderniser ses installations

techniques (automatisation des centraux locaux, construction d'un grand

réseau interurbain de câbles souterrains). Les contraintes

financières imposées furent par la suite atténuées

par :

- l'usage de la comptabilité analytique

;

- la réduction des coûts de fonctionnement

par la rationalisation ;

- l'accroissement de l'accessibilité et

de l'utilité du réseau pour l'usager ;

- la modification structurelle des tarifs téléphoniques

;

- des crédits croissants.

On avait bien besoin de la comptabilité analytique car personne ne connaissait réellement la rentabilité des différents systèmes d'exploiter (33).

En l'absence de données comparatives, les seuils

de faisabilité économique étaient fixés

de manière passablement arbitraire et tendaient à maximiser

la sécurité financière. Pour rationaliser, on eut

recours à des changements d'affectation du personnel des centraux

en fonction des observations scientifiques. De plus, l'automatisation

des centraux téléphoniques locaux restreignit les besoins

en personnel. Dans les zones rurales, cela eut un double effet :

une diminution du nombre des opératrices

et, simultanément, une extension des heures de service et donc

de l'accessibilité pour l'usager. En fait, l'automatisation des

centraux urbains et ruraux avait débuté avant la guerre,

mais la vitesse de conservation augmenta pendant les années qui

précédèrent la crise économique mondiale

de 1929 (34). En Bavière, l'automatisation des commutations interurbaines

fut testée à cette époque, pour la même raison

(35). Le remplacement des fils aériens par des câbles interurbains

plus fiables et le fait que l'amplification des appels permettait les

communications interrégionales et internationales incitèrent

à une utilisation plus importante des lignes interurbaines qui

étaient les plus rémunératrices pour la Reichspost.

Le chiffre inhabituellement élevé de cinq réformes

tarifaires entre 1923 et 1933 trahit l'importance des pressions extérieures

au sein du conseil administratif. La structure tarifaire oscilla, de

ce fait, entre un système favorisant les gros usagers et un autre

encourageant les ménages et autres petits usagers à s'abonner.

Le ministère de la Poste coopéra étroitement avec

les représentants du monde du commerce et des affaires pour fixer

les tarifs téléphoniques en fonction du prix de revient,

ce qui était discriminatoire à l'égard des petits

usagers. Les adversaires de cette politique étaient les partis

politiques qui défendaient les usagers ruraux, les particuliers

et les petites entreprises (36). Avec l'introduction des tarifs réduits

de nuit, on commença à prendre en compte les problèmes

de charge du système. Enfin, le recours à des emprunts

publics fut facilité, ce qui permit de financer par le crédit

des investissements comme l'automatisation des centraux ou la construction

du réseau de câbles (37).

La nouvelle autonomie financière de la DRP eut

l'effet paradoxal de favoriser la modernisation

du réseau existant tout en freinant l'augmentation du nombre

de lignes privées. La Reichspost ne souhaitait pas une croissance

illimitée du système : la plupart des abonnés récemment

raccordés dans des habitations privées ou de petites entreprises

n'utilisaient pas suffisamment le téléphone pour que cette

extension soit rentable pour la Reichspost.

En 1931, pendant la crise économique mondiale, le ministère

tenta de remédier à cette situation en interdisant carrément

à ses bureaux régionaux de faire de la publicité

pour attirer de nouveaux abonnés (38). Autre effet négatif

important de l'autonomie, elle amena la Reichspost à concentrer

ses efforts sur le service interurbain dans les régions où

les investissements étaient les plus profitables. Pendant cette

période, les câbles interurbains ne relièrent que

les réseaux locaux les plus importants tandis que les réseaux

de taille inférieure restaient raccordés par des fils

aériens, moins fiables. L'avantage géographique dont bénéficiaient

déjà les villes les plus importantes se trouva par conséquent

renforcé.

La loi sur les finances de la Reichspost conforta le système d'Etat de communications. Elle instaura un certain degré d'autonomie financière et directoriale. L'absence de concurrents permit à la DRP de concentrer ses efforts sur l'amélioration technique du système au détriment de la satisfaction de la demande existante. Jamais à cette époque l'idée que l'intérêt du système augmenterait si tout le monde y avait accès et que cette utilité pour l'usager rapporterait davantage de recettes à l'exploitant n'effleura la DRP.

(33) Kurt SCHUBEL, 1968, op. cit., p. 385.

(34) FEYERABEND, 1927, pp. 171-172.

(35) Willy FEUDEL, « Die Entwicklung der Netzgruppentechnik in

Bayern », Archiv fur Postgeschichte in- Bayern (1978) 2, pp. 326-340.

(36) Cf. procès-verbal de la session du Comité directeur

du conseil administratif de la DRP des 28 et 29 janvier et du 2 février

1927, ? A R 48/207, pp. 2, 4.

(37) GEBBE, « Aufbringung der Geldmittel fur den Ausbau des deutschen

Fernsprechnetzes », Europàischer Fernsprechdienst (1928)

7, p. 60.

(38) Ernst FEYERABEND, « Der EinfluB der Tarifpolitik auf die

Entwicklung des Fernsprechwesens in Deut- schland », Jahrbuchflir

Post und Télégraphie (1928/29), pp 19-20 ; circulaire

du ministère de la Poste à toutes les administrations

régionales de la Reichspost, en date du 15 mai 1930, concernant

les annonces publicitaires dans les annuaires téléphoniques

officiels, ? A R 48/312. (39) Lettre du ministre de l'Intérieur

du Reich à la chancellerie du Reich, datée du 15 février

1934, BA R 43 11/1147, Bl. 13.

sommaire

Le système téléphonique sous l'influence des

militaires

La période de régime nazi, de 1933 à

1945, est celle qui entraîna les changements les plus spectaculaires

dans la fonction du système de télécommunications

allemand et la configuration de ses acteurs, avant

son expansion consécutive à la Seconde Guerre mondiale.

Le rôle du système devint plus que jamais politique. Conformément

à la stratégie d'instauration d'une « unité

entre le parti et l'Etat », le NSDAP se servit des télécommunications

pour contrôler la population allemande et, après un temps

de préparation, pour mener la guerre visant à constituer

la « Grande Allemagne ». Dans le cadre de cette politique,

l'armée allemande développa le réseau téléphonique

à grande distance et le télex à un rythme encore

jamais atteint. C'est cet aspect de la fonction politique du téléphone

que nous allons détailler ici.

La période de contrôle nazi peut se diviser

en trois phases successives : au début, le système téléphonique

fut placé sous le contrôle exclusif du système politique

; après 1935, on l'organisa en vue de la guerre ; ensuite, on

l'utilisa à cette fin.

Le NSDAP s'empara du pouvoir au sein de la DRP

dès les premiers mois de 1933. C'est d'abord la fonction du système

de communications qui changea. Jusque-là, la DRP s'était

définie comme « au service des communications »,

c'est-à-dire comme un système d'infrastructure devant

bénéficier aussi bien à l'économie qu'au

gouvernement. Après, la principale fonction du système

de communication fut d'être l'instrument du pouvoir politique,

qui devait servir de système de commande et de contrôle

militaire. Pour ce qui est de la croissance du système, cela

signifiait que les considérations de coût cédaient

la place à une approche infrastructurelle.

En 1934, une tentative de suppression totale de

l'autonomie organisationnelle de la DRP échoua (39). Les habitudes

de fonctionnement prises étaient trop enracinées pour

disparaître sans résistance. Bien au contraire, ce qui

resta de cette initiative se solda par plus de centralisation dans la

prise de décisions du fait de l'exclusion des pressions provenant

de l'environnement (acteurs économiques

et acteurs politiques régionaux) que de l'intérieur de

l'organisme (personnel). Le conseil administratif fut supprimé,

de même que les derniers vestiges d'organismes régionaux

distincts en Bavière et dans le Wurtemberg (40).

Un loyal partisan d'Hitler, Wilhelm Ohnesorge,

fut nommé secrétaire d'Etat au ministère des Postes

(41). Une purge du personnel s'ensuivit aussitôt : 10 % des principaux

fonctionnaires durent quitter la Reichspost. Dans les niveaux inférieurs

de la hiérarchie, près de trois mille nouveaux employés

firent leur entrée la première année, dont la plupart

étaient auparavant des chômeurs membres des SA ou des SS.

L'influence du parti fut accrue par la promotion sélective de

ses membres (42) et, après 1937 en tout cas, par l'obligation

pour les cadres nouvellement recrutés dans l'administration allemande

d'être membres du NSDAP (43).

Depuis 1933, tous les responsables d'administrations régionales

étaient contrôlés par un fonctionnaire spécial

qui rendait compte directement au ministre (44). Une milice postale

(Post- schutz) fut créée pour protéger les installations

de radio et de télécommunications en temps de troubles

politiques ou de guerre. En temps de paix, sa fonction était

d'intimider la fraction du personnel de la DRP qui n'appartenait pas

au parti.

Très rapidement, la Gestapo surveilla largement

les conversations téléphoniques, avec l'indispensable

aide technique d'experts de la DRP (45).

La politique du NSDAP afficha donc la double fonction de soutien et

de contrôle que remplissait le monopole d'Etat sur les télécommunications

: permettre aux gens d'échanger leurs idées tout en contrôlant

cet échange si celui-ci devenait une menace pour le système

politique. Le rôle de Janus à deux faces qui était

depuis toujours dévolu à la poste se trouvait donc également

assigné aux télécommunications.

La préparation juridique et organisationnelle de la guerre démarra en 1935. Cette année-là, un amendement de la loi sur les lignes télégraphiques aida à garder secrète l'extension du réseau de câbles interurbains que la Wehrmacht s'apprêtait à financer. Cette loi renforçait tellement la position de la DRP sur les questions de droit de passage qu'elle reste encore en vigueur aujourd'hui, alors que sa raison d'être a depuis longtemps disparu (46).

A cette époque, le gouvernement nazi employait une double stratégie. La DRP était dirigée par de hauts fonctionnaires de droite qui étaient des membres du parti, sinon des nationaux-socialistes convaincus, mais qui étaient aussi des hommes de la DRP. Ainsi, les objectifs des deux camps - le renforcement de la puissance militaire et les intérêts traditionnels de la DRP concernant l'exploitation d'un système à l'échelle nationale, techniquement moderne et efficient furent poursuivis de front.

(40) Loi du 27 février 1934 sur la simplification

et la réduction des frais de l'administration nationale (RGB1.

I S.130).

(41) II devint ministre en 1937 et resta en poste jusqu'à la

fin de la guerre.

(42) Procès-verbal de la conférence annuelle des directeurs

régionaux de la DRP au ministère de la Poste à

Berlin, le 6 juin 1934, App. 2, BA R 48/238, pp. 3, 8-9.

(43) Témoignage d'Hans Schuberth, directeur des Postes et Télécommunications

des zones d'occupation américaine et britannique, en date du

20 octobre 1947, in WIESEMEYER, 1954, App. 1, pp. 156-160.

(44) Appendice à la lettre de réclamation du directeur

régional de la DRP à la retraite, Ringel, à Hitler,

en date du 8 décembre 1937, BA R 43 II/l 147b Bl. 23, 36, 41.

(45) Des dispositifs d'écoute furent installés par la

DRP, dont certains lui appartenaient, et elle-même en faisait

fonctionner. Cf. circulaire du Reichsfuhrer SS et chef de la police

allemande à tous les bureaux de la Gestapo, en date du 28 août

1937, BA R 58/242, Bl. 174.

(46) Lettre du ministre de la Reichspost au chef de la chancellerie

du Reich, en date du 9 juillet 1935, BA R 43 ?7267.

En 1937, un département des transmissions fut

créé au sein du Commandement militaire suprême (Oberkommando

der Wehrmacht) avec des officiers de liaison dans toutes les administrations

régionales de la Reichspost, pour surveiller en cas de guerre

l'intégration fonctionnelle de l'organisation civile des télécommunications

dans l'armée.

En 1938, la loi (non publiée) sur la défense du Reich

plaçait en temps de guerre la Reichspost sous l'autorité

directe du Commandement militaire suprême, à l'instar des

deux organismes d'Etat liés au trafic de la Deutsche Reichsbahn

et de l'Autobahn (47). L'armée fit tout pour éviter la

répétition de la mauvaise expérience de la Première

Guerre mondiale. Son attitude témoigne du type de maîtrise

indirecte qu'elle exerça au cours des années qui suivirent.

L'intérêt central de la DRP, sa survie en tant qu'organisme

autonome, fut préservé, mais un endoctrinement politique

par le parti nazi et le contrôle par les militaires de l'accès

aux ressources les plus rares, la main-d'œuvre qualifiée

et les matières premières, permirent à l'armée

d'utiliser la Reichspost au maximum.

Les préparatifs techniques pour la guerre débutèrent en 1936. Si la Wehrmacht voulait que ses communications de contrôle et de commande survivent à une future guerre aérienne et lui permettent de mener une guerre mobile, il lui fallait un réseau de communications hautement redondant et protégé des attaques aériennes. Le réseau de téléphones publics et de câbles télégraphiques alors en place était un des plus vastes de toute l'Europe. La manière la plus économique d'accroître la puissance de l'armée dans le domaine des télécommunications était donc d'en 7dé- tourner l'usage à son profit, plutôt que d'édifier un réseau distinct en temps de guerre. Le premier plan de quatre ans lancé en 1936 accorda à la Reichspost les ressources qui lui étaient nécessaires, aussi n'eut-elle pas trop de mal à s'incliner devant ce programme (48).

On lui demanda d'étendre et de moderniser son réseau. Le réseau de câbles souterrains en étoile dut être remplacé par un maillage et prolongé vers les zones rurales d'Allemagne de l'Ouest et du Sud. Celles-là avaient été négligées par le premier réseau de câbles du fait de la politique d'expansion centrée sur la demande et soucieuse des coûts qu'avait alors choisis la DRP, mais, après 1935, des garnisons et des bases aériennes de l'armée furent implantées dans ces régions, surtout dans l'ouest de l'Allemagne (ligne Siegfried). Des câbles interurbains durent être posés le long de routes secondaires pour minimiser leurs risques d'être touchés. Les principaux nœuds du réseau, Berlin, Francfort, Munich et la Ruhr, furent dotés de câbles de dérivation. Quelques installations d'amplification furent transférées hors des centres-villes, on construisit des répéteurs mobiles, et des centraux interurbains d'urgence furent bâtis sous des abris antiaériens (49). Après la guerre, ces centraux sous abri furent souvent les seuls suffisamment intacts pour permettre le rétablissement des liaisons de télécommunication (50).

(47) Gerhard MEINCK, Der Reichsverteidigungsrat,

Wehrwissenschâftliche Rundschau 6 (1956) 8, pp. 420-422.

(48) HENSGER, 1984, p. 4.

(49) Walter SUREN, « Erfahrungen von 1914 wurden im Zweiten Weltkrieg

voll genutzt », Fernmelde-Impulse 6 (1965) 2, p. 55.

(50) Sur Francfort/Main, voir Jurgen SCHLIEWERT, 1981, op. cit., p.

61 ; sur Kiel, voir Willi JENSEN, « 100 Jahre Fernsprechen in

Kiel. 1883/1983 », Poste-und Femmeldegeschichte zwischen Nord-und

Ostsee 23 (1983)1, p. 334.

La modernisation constitua un deuxième aspect du renforcement du système téléphonique. Des câbles coaxiaux relièrent les centres de pouvoir politique et militaire (Berlin, Nuremberg^ Munich, Hambourg, Francfort, Vienne, Hanovre). En temps de paix, ces lignes coaxiales permettaient des économies de portée supérieures à celles des vieux câbles téléphoniques et télégraphiques : elles avaient pour vocation technique l'acheminement des images TV produites de manière centralisée jusqu'aux premiers émetteurs de télévision ainsi que l'accroissement du nombre de circuits disponibles pour les transmissions par téléphone et par télex et grâce à l'usage de fréquences porteuses sur câble, la transmission des appels visiopho- niques. Le réseau en étoile résultant de la localisation du centre de production télévisée à Berlin renforça l'avantage géographique de la capitale. Dans les réseaux loeaux, la mise en service de la radiodistri- bution par fil haute fréquence sur les lignes téléphoniques permit d'obtenir une meilleure qualité d'émission que sur les ondes radio et, après 1939, de limiter l'écoute des stations de radio ennemies par la population allemande ainsi que de transmettre des alertes aériennes détaillées sans être entendus par les Alliés (51).

Après le début de la Seconde Guerre mondiale, l'exploitation du système téléphonique par les militaires se révéla parfaitement au point. Le commandement militaire devint l'acteur essentiel et contrôla les télécommunications avec l'aide d'experts de la DRP. L'armée profita pleinement du système : sur certains câbles, plus de 50 % des circuits lui furent cédés (52).

A mesure que la guerre continuait et qu'Hitler soumettait la plupart des pays d'Europe, une véritable Geopolitik des télécommunications se dessina. Tous les réseaux des territoires sous occupation allemande furent incorporés au réseau allemand pour servir à la Wehrmacht de système unifié de commande et de contrôle (53). En octobre 1942, la convention de l'Union des Postes et Télécommunications européennes, qui intégrait les administrations respectives des pays sous domination allemande, fut signée à Vienne (54). Dans les ambassades d'Allemagne, des attachés spéciaux aux télécommunications devaient renforcer les liens organisationnels.

Après le début de la grande offensive

de bomdardements alliés, au milieu de l'année 1943, le

système de télécommunications se détériora

progressivement. Au fil de l'inexorable accumulation des destructions,

le mode d'intervention de la DRP passa de la conduite planifiée

à l'improvisation pure et simple. Mais la manière dont

elle fit face aux pertes que les attaques liées

infligeaient à ses installations met une fois de plus en relief

la fonction politique du système téléphonique.

Pour parer aux effets des bombardements alliés, la DRP avait

le choix entre plusieurs solutions portant sur :

- la technologie de transmission (radio ou fil)

;

- la portée des émetteurs (locale

ou à grande distance) ;

- l'organisation de la maintenance (centralisée

ou décentralisée) ;

- la priorité d'accès au réseau

pour les différents groupes d'usagers (particuliers, entreprises,

fonction publique ou armée).

La principale fonction des télécommunications étant d'assurer la survie du système politique, le travail de réparation concerna surtout le réseau de câbles à grande distance, indispensable comme outil d'intégration politique. Un organisme d'entretien spécifique pour les zones les plus touchées fut créé en juillet 1943. Il était assisté par des équipes d'entretien d'une entreprise d'économie mixte, qui avait posé le réseau de câbles, et même, plus tard, par des unités de transmissions de l'armée. Un réseau officiel supplémentaire des radiotélécommunications fut prévu pour récupérer un peu de la redondance perdue lors des bombardements (55). Les particuliers et les entreprises durent recourir au télégraphe ou à la poste. La surcharge fut limitée par des règles d'attente de plus en plus rigoureuses pour les appels interurbains, par la possibilité de couper des régions entières et par la déconnexion d'usagers privés (56).

En ces temps de pression maximale, la Wehrmacht et la DRP coopérèrent étroitement. Toutes deux avaient instamment besoin de plus de lignes qu'il n'en restait d'utilisables. La collaboration pour leur entretien technique s'étendit à une coopération quant à leur emploi : les militaires autorisèrent, dans des situations rigoureusement définies, les usagers civils officiels à utiliser leurs lignes (57). Les bombardements alliés et les mesures prises par les Allemands pour y remédier entraînèrent une modification de la structure spatiale du réseau. Après 1944, l'existence matérielle d'infrastructures techniques se dissocia de plus en plus de la possibilité de les utiliser. Jusqu'à la fin des combats cependant, un système de télécommunications, si réduit fût-il, continua à fonctionner au niveau stratégique (58).

(51) Gerhart GOEBEL, « Der Deutsche Rundfunk

bis zum Inkrafttreten des Kopenhagener Wellenplans » Archiv fur

das Post - und Fernmeldewesen 2 (1950) 6, pp. 420, 438.

(52) Circulaire du ministre de la Reichsport à toutes les administrations

suprêmes du Reich concernant la situation de l'emploi et la distribution

du travail à la DRP, datée du 19 février 1944,

BA R 2/21203, p. 2.

(53) HENSGER, 1984, pp. 6-9.

(54) Werner ZSCHIESCHE, « Der Europàische PostkongreB Wien

1942 », Europaischer Fernsprechdienst 1942) 61, pp. 92-93.

(55) Lettre du secrétaire d'Etat au ministre de la Poste, NAGEL,

au ministre du Reich, GOEBBELS, plénipotentiaire pour la guerre

totale, en date du 3 janvier 1945, BA R 43 11/638 Bl. 196, 197. (56)

HORSTMANN, 1952, pp. 165-166.

(57) Règlement militaire du chef du département des

communications au sein du Commandement militaire suprême concernant

l'usage commun des installations de communication de la Wehrmacht, daté

du 17 juin 1944, BAR 43 ?/481.?1. 40-42.

(58) HENSGER, 1984, p. 9. (59) Ludwig KÀMMERER, « Der Wiederaufbau

der Post in der britischen Besatzungszone », Archiv fur deutsche

Postgeschichte (1978) 2, pp. 10, 12 ; Wilhelm EBENAU, « Der Wiederaufbau

des Post und Fernmelde- wesens in der franzosischen Besatzungszone nach

1945 », Archiv fur deutsche Postgeschichte (1979) 1, p. 43.

sommaire

Reconstruction et expansion du système

Lorsque les armées alliées occupèrent l'ensemble de l'Allemagne, toutes les formes de télécommunications furent interdites par la Proclamation alliée n° 76. Des décrets de gouvernements militaires locaux et des initiatives de membres du personnel de la DRP permirent toutefois, dès l'été 1945, une lente reconstruction et un service très limité. La puissance d'intégration de la culture d'entreprise de la DRP se manifesta alors pleinement.

La guerre n'avait supprimé ni le personnel ni l'organisme et ses procédures. Mais il fallait reconstituer les installations techniques, même si d'importantes portions du réseau étaient restées intactes. Dans les grandes villes, l'infrastructure technique était très largement détruite, de sorte que c'étaient les équipements les plus modernes qui avaient le plus besoin de réparations. L'industrie des télécommunications aussi était gravement touchée. Avant la guerre, les plus gros fournisseurs des télécommunications se trouvaient tous à Berlin.

Les usines avaient donc presque toutes été rasées au sol par les bombardements et ce qui en subsistait avait été démantelé. En Allemagne de l'Ouest, les entreprises commencèrent lentement à se réorganiser. Les structures matérielles avaient pour la plupart disparu et, au début, plus personne ne respectait les brevets allemands, mais la structure sociale des firmes, leurs relations avec l'administration des Télécommunications, leur personnel aussi, avec sa compétence et sa longue expérience, étaient toujours là.

L'occupation alliée ne modifia guère l'organigramme des Télécommunications, à long terme en tout cas. L'organisation des niveaux locaux et régionaux de l'administration des Postes et Télécommunications ne changea pas fondamentalement tandis que le niveau ministériel subissait diverses restructurations, suivant les objectifs des différents pouvoirs politiques. Pendant quelques années, on manqua de cadres expérimentés, un nombre important d'experts anciennement membres du NSDAP ayant été temporairement écartés pendant la denazification.

Un des tout premiers objectifs des puissances alliées avait été de reconstruire le réseau téléphonique pour leurs propres besoins. Dans toutes les zones occupées, la reconstitution des structures techniques et administratives du téléphone figura donc parmi les premières mesures prises par les responsables alliés des Postes et Télécommunications.

La création très rapide, dès septembre 1945, d'un organisme au niveau ministériel pour la zone britannique, le Reichs- post-Oberdirektorium, et d'une agence de consultation composée de fonctionnaires allemands pour toute la zone française relevait du même souci. A ce moment, la fonction de contrôle politique du. système téléphonique restait importante, mais safonction économique - survie matérielle de la population comprise - prenait un poids croissant (59).

Avant même la réforme monétaire de 1948 et l'adoption, un an plus tard, d'une nouvelle Constitution, l'administration conjointe des Postes et Télécommunications des zones d'occupation britannique et américaine reprit contact avec l'industrie des télécommunications. Un comité consultatif sur la technologie des communications fut créé afin de coordonner la construction future des télécommunications allemandes.

Ce comité était chargé de la mise au point de normes techniques. Au printemps 1948, on décida d'automatiser la commutation interurbaine, de changer de technologie de commutation et, pour commencer, d'installer un nouveau réseau de câbles interurbains à fréquence porteuse. Il fallait aussi adapter la structure géographique du réseau à la nouvelle géographie politique et économique du pays (60).

Sans doute, l'une des raisons pour laquelle furent prisent des décisions d'une telle portée était l'interruption d'une évolution en cours pendant la guerre. Des essais en grandeur réelle de commutation automatique avaient déjà vu le jour (bien que limités à des districts régionaux) dans les années 30 (61) et, en 1938, Siemens & Halske avait fabriqué un précurseur du système de commutation rotatif qui fut utilisé après 1955. Avec le système de téléphonie interne de la Deutsche Reichsbahn, on disposait d'une décennie d'expérience sur un système automatique à l'échelle nationale, fût-il d'une complexité limitée (62).

Cette prise de décision s'explique aussi probablement par la continuité qu'assurèrent les experts techniques et les responsables administratifs. Le docteur Steidle, par exemple, qui se chargea des premières expériences à grande échelle en Bavière dans les années 20, lança dès 1946 de nouveaux projets (63) et se retrouva par la suite à la tête de l'Agence centrale pour la recherche et le développement des PTT allemandes. Par ailleurs, l'industrie envisagea les importants dommages subis par le réseau téléphonique comme une opportunité de bâtir un système plus perfectionné. Cela s'accordait bien avec sa traditionnelle stratégie d'exportation. L'industrie allemande des télécommunications accueillit donc les commandes de l'Etat comme autant d'occasions de prouver aux acheteurs étrangers potentiels qu'elle avait retrouvé son avance technologique (64). En tout cas, cette décision de modernisation constitua un pas délibéré vers une approche infrastructurelle de la politique de réseau : l'administration des Télécommunications entendait apporter sa contribution à la reconstruction de l'Allemagne dévastée.

Les normes techniques du nouveau réseau furent fixées lors des conférences de 1946 et 1949 du Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT), émanation de l'Union internationale des télécommunications, sans la participation des Allemands. Ce comité décida qu'un réseau de lignes à fréquence porteuse constituerait la nouvelle colonne vertébrale des communications internationales européennes (65).

Si les PTT allemandes voulaient exploiter l'avantage que leur conférait la position géographique de leur pays au centre de l'Europe et attirer de nouveau un trafic de transit, leur réseau interurbain devrait respecter les normes internationales précitées. Les principales lignes du nouveau réseau furent ensuite posées en Allemagne, de 1949 à 1956.

(60) SCHULZ (sans date), p. 9.

(61) Erich MULLER-MEES, « Der Selbstwahlferndienst bei der Deutschen

Reichspost », Europâischer Ferns- prechdienst (1942) 60,

pp. 30-31. µ

(62) Emmanuel HETTWIG, « Planung von Fernsprechnetzen bei den

Eisenbahnen », Siemens-Zeitschrift 17 (1937) 2, pp. 65-71.

(63) M. HEBEL et R. WINZHEIMER, « Landesfernwahlprobleme und Vorschlage

zu ihrer Lôsung », Jahrbuch des elektrischen Fernmeldewesens

7 (1953), p. 148.

( 64) HEBEL, 1948, pp. 3-4. (65) Hermann DÛLL, « Der Aufbau

des Fernkabelnetzes in West-Deutschland », Jahrbuch des elektrischen

Fernmeldewesens (1952), p. 147.

De nouveau câbles adaptés à l'utilisation de fréquences porteuses furent mis au point, et l'emploi de plastiques styroflex dans la production de câbles réduisit les besoins en cuivre et donc en capitaux pour les lignes de transmission. La commutation automatique interurbaine, bien qu'exigeant de gros investissements, et l'incorporation puis l'extension de lignes hertziennes multiplex précédemment militaires abaissèrent encore les frais d'exploitation. Des capitaux militaires de l'OTAN contribuèrent, comme en France, au financement de quelques-unes des lignes principales (66).

Après la fondation de la République fédérale, un ministère fédéral des Postes et Télécommunications fut créé et l'administration prit le nom de Deutsche Bundes- post. En 1953, le Bundestag vota une nouvelle loi sur l'administration des PTT qui ressemble, pour l'essentiel de ses dispositions, à la loi de 1924 sur les finances de la Reichspost. L'autonomie financière s'y trouvait confirmée, malgré un renforcement des liens de la Bundespost avec l'administration nationale.

La deuxième caractéristique importante de la période d'après-guerre fut le début de la distribution de masse. Dès 1951, la densité téléphonique (nombre de postes téléphoniques pour 100 habitants) d'Allemagne occidentale dépassait celle de 1938 pour toute l'Allemagne. Naguère outil de travail ou luxe pour les privilégiés, le téléphone était devenu un système de masse.