Freidenberg ou "Freudenberg"

fut inspiré par KA Moscicki qui avait proposé

pour la première fois l'idée d'un centre à

relais en 1887 et a développé un schéma

de station à six numéros - un "commutateur

central à action automatique", qui fut rien d’autre

que le prototype des stations téléphoniques automatiques.

Mais ce n'était pas encore un PBX au sens moderne, puisque

la commutation des connexions, bien que réalisée

sans opérateurs téléphoniques, était

contrôlée par les abonnés.

Bien que en Amérique :

- 1879 Daniel et Thomas Connolly

avec J.McTighe inventent le premier commutateur téléphonique

automatique au monde . (voir

dans le lien). Il est présenté

à Paris à l'exposition universelle de 1881.

- 1882, l'Américain James.P

Stabler qui oeuvrait déjà dans

les installations d'alarme, mis au point un système d'installation

de postes téléphoniques en série. L'un

des plus anciens en Amérique et des plus connus est celui

de la Stabler Individual Téléphone

Call Cie. (voir

dans le lien). Associé à un centre

manuel, l'appareil permettait à l'opérateur qui

recevait une demande (appel) de séléctionner et

sonner un autre abonné à l'aide d'un boitier à

touches, puis de mettre en conversation les deux abonnés

au moment ou il appuyait sur la touche de mise en relation.

- 1889

Strowger

concoit et construit un centre entièrement automatique

. (voir

dans le lien). Achevé en 1890 et fut

bientôt exposé au bureau de la compagnie de

téléphone du Kansas et de Missourie.

- 1892 le 3 novembre Strowger, met en service le

premier central téléphonique automatique avec

75 abonnés au début, extensible à 99

dans la ville de La Porte près de Chicago

dans l'Indiana et exploité par le Cushman Compagnie

de téléphone.

...

- 1893 Freudenberg était il informé

sur ces autres travaux et avancées en téléphonie

automatique ? |

|

sommaire

Dès ses études à l'Université

d'Odessa, Frejdenberg connaît les travaux de KI Mostasky

dès 1887.

L’invention de Mostsitski ne put pas résoudre le

problème de l’automatisation de la communication

téléphonique pour un grand nombre d’abonnés.

Mais c’est un témoignage éclairant qui montre

que les ingénieurs voulaient automatiser la communauté

téléphonique déjà à la première

étape du développement de la téléphonie.

Il reprend ce principe et dès 1893, avec son ami S. M.

Berdichevsky (Apostonoff), développe un

modèle expérimental de standard téléphonique

automatique pour les 250 connexions de l'université à

l'"Université impériale de Novorossiysk"

à Odessa dans le Département de mécanique

et physique appliquées.

La commutation était gérée non par les

opératrices mais par les abonnés eux-mêmes.

Celui qui faisait l’appel envoyait les indicatifs de l’abonné

à la station centrale, et ce signal était reçu

par tous les appareils téléphoniques faisant partie

de la station. L’abonné en question, ayant entendu

l'appel, devait mettre le commutateur dans une bonne position

et appuyer son bouton montrant qu’il est prêt de

commencer la conversation.

Puis les deux abonnés décrochaient le levier des

téléphones ...

Cependant, comme Frejdenberg se voyait toujours refuser le soutien

nécessaire dans la Russie tsariste et que les exigences

techniques de production n'étaient pas satisfaites dans

son pays natal, il a été ramené en Angleterre.

Il a continué à développer

son système et a obtenu un brevet en Angleterre en 1894,

Apostoloff reçu un brevet américain en 1893.

La maquette du central fut fabriquée

dans l’atelier de l’Université d’Odessa

mais sa présentation ne suscita guère d’enthousiasme

parmi les Russes et le système sera breveté

plus tard au Royaume-Uni.

Vers 1900, il fonde à Londres la société

par actions "Freudenberg Automatic

Telephone Syndicate Ltd.". Cependant, il a vite

dû se rendre compte qu'il ne pouvait pas gagner la concurrence

avec les grandes entreprises établies telles que Bell

Company ou Siemens AG. Frejdenberg est retourné en Russie

et y a été impliqué pendant une courte

période dans le développement de la technologie

téléphonique domestique.

Mais ces brevets ne sont pas importants

car la construction de tels systèmes n'aurait pas été

pratique pour les grands réseaux téléphoniques.

Frejdenberg en était conscient.

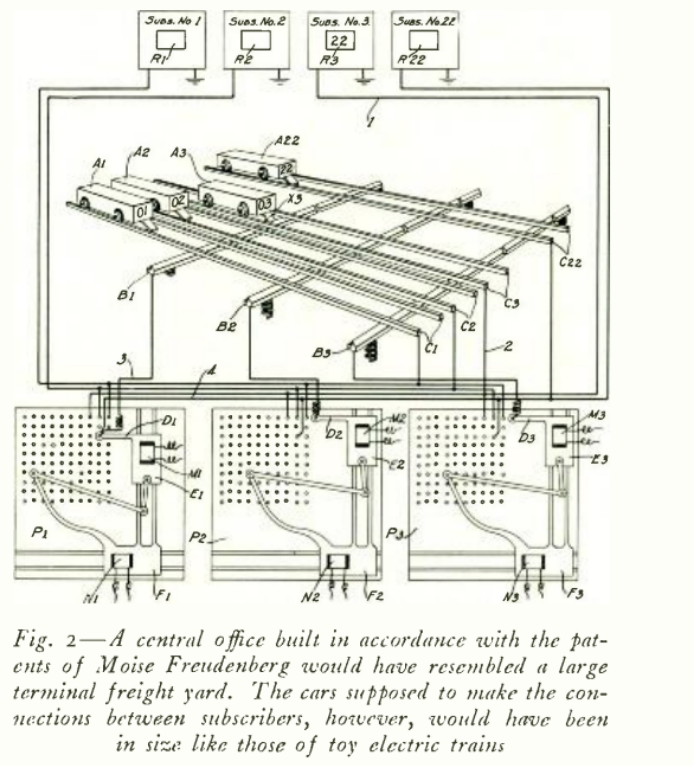

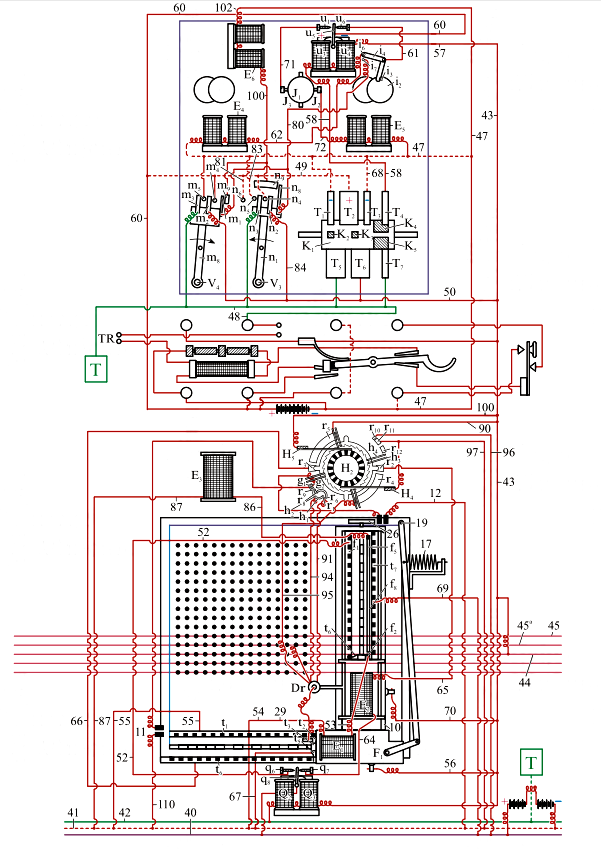

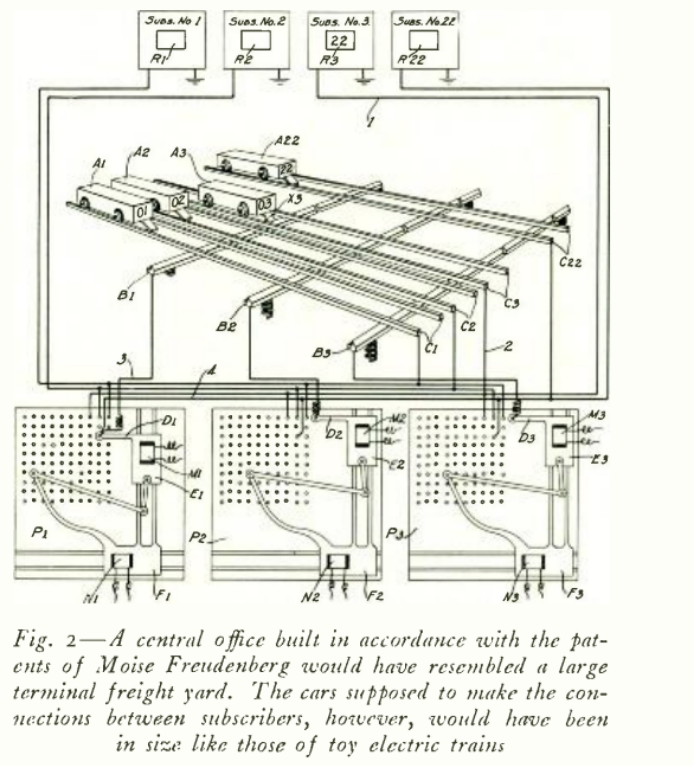

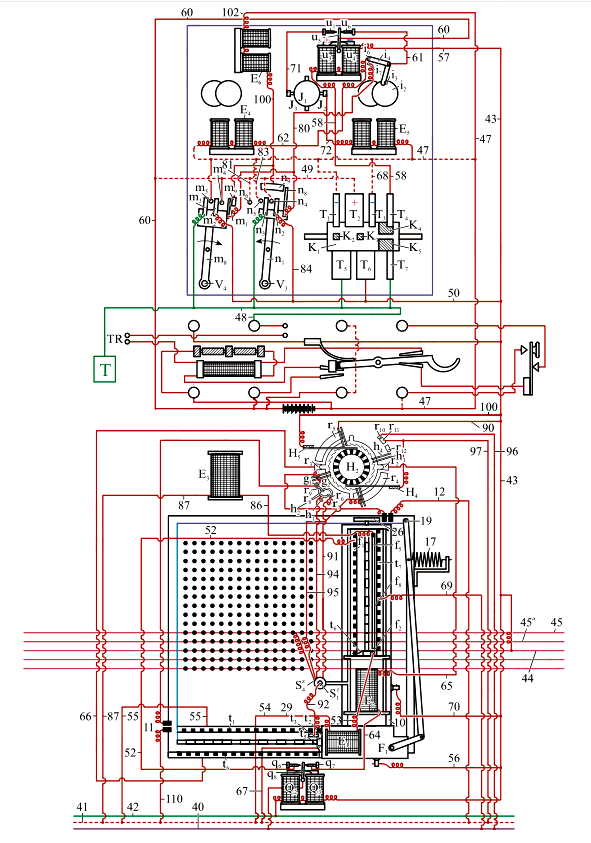

Les caractéristiques générales

de son système sont illustrées dans la figure

ci-dessous (extraite du brevet) . Il utilisait certains des

principes d’un système ferroviaire. L'interrupteur

était contrôlé par l'abonné mais

sans utiliser de cadran (pas encore inventé). Il s'agissait

d'un commutateur à point de croisement XY rudimentaire

avec une ressemblance grossière avec un commutateur à

barre transversale mais avec des barres fixes.

Le 27 mars 1895, Frejdenberg dépose un brevet

pour un système de commutation automatique sous le numéro

543 412, qui ne nécessitait qu'un seul fil de

l'abonné au central et était illimité dans

le nombre d'abonnés connectés.

Le 24 septembre 1895, il obtient enfin le brevet de l'Office

des brevets des États-Unis sous le numéro 546

725.

Brevet pdf

sommaire

L'invention et le développement ultérieur décrits

ci-dessous étaient basés sur ces quatre objectifs

principaux.

1. Pas de limite au nombre de participants pouvant être

connectés,

2. un seul câble de chaque abonné au centre de

commutation,

3. aucun appareil supplémentaire chez le participant

et

4. haute fiabilité et faible sensibilité aux pannes.

La structure de base consiste en un système à

coordonnées X Y.

Cela signifie que chaque participant est en mesure de contrôler

le mécanisme de numérotation dans le groupe qui

lui est uniquement attribué depuis son domicile.

La jonction se produit sur deux plans, le plan X et le plan

Y. Etant donné que la trajectoire de déplacement

est ici relativement petite, la taille de l'ensemble du système

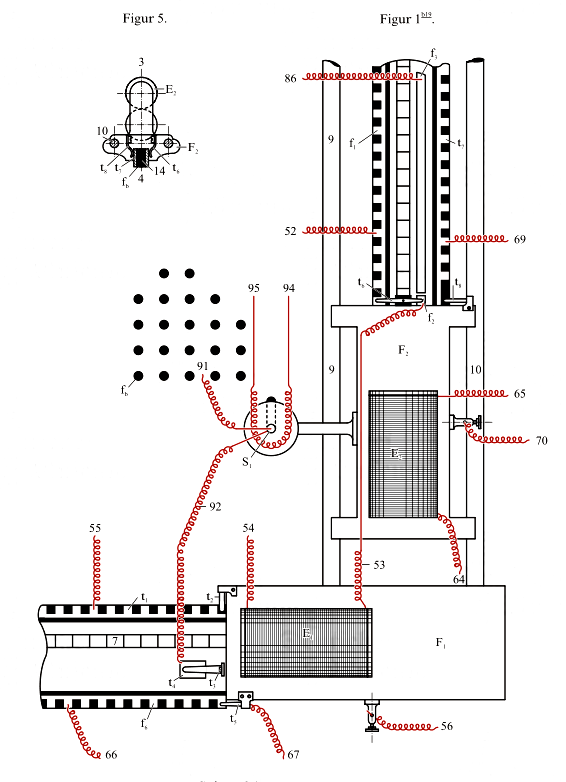

est également petite, voir Fig 1.

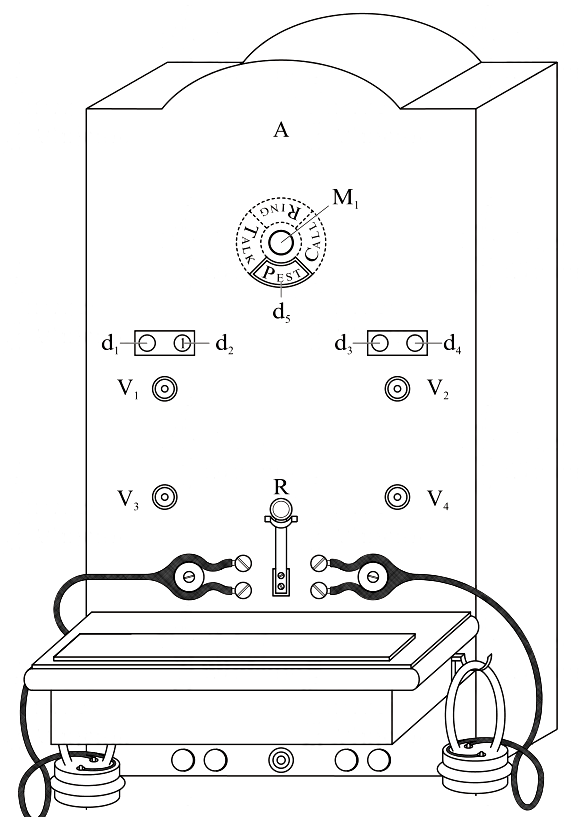

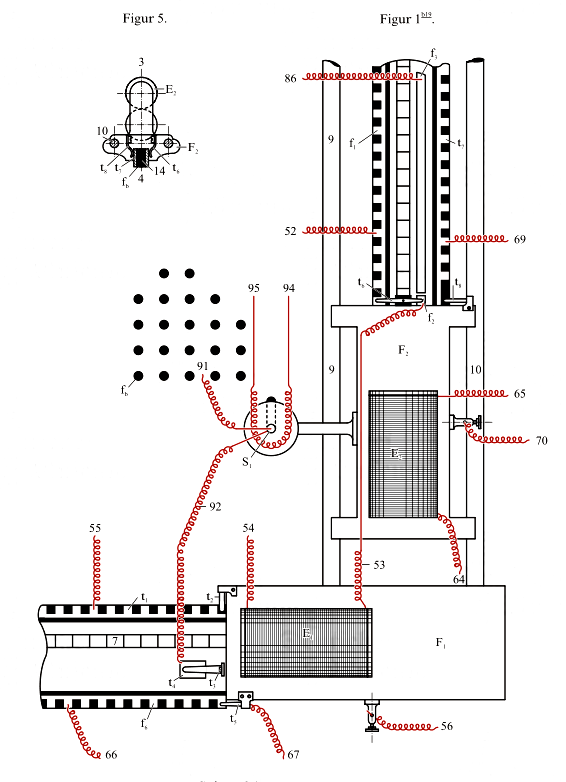

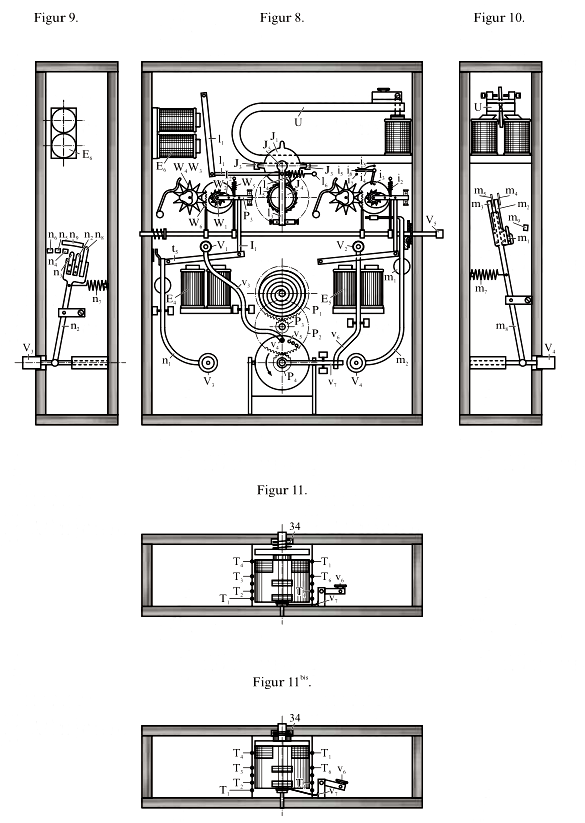

Sur la figure 1b19 le mécanisme principal est représenté

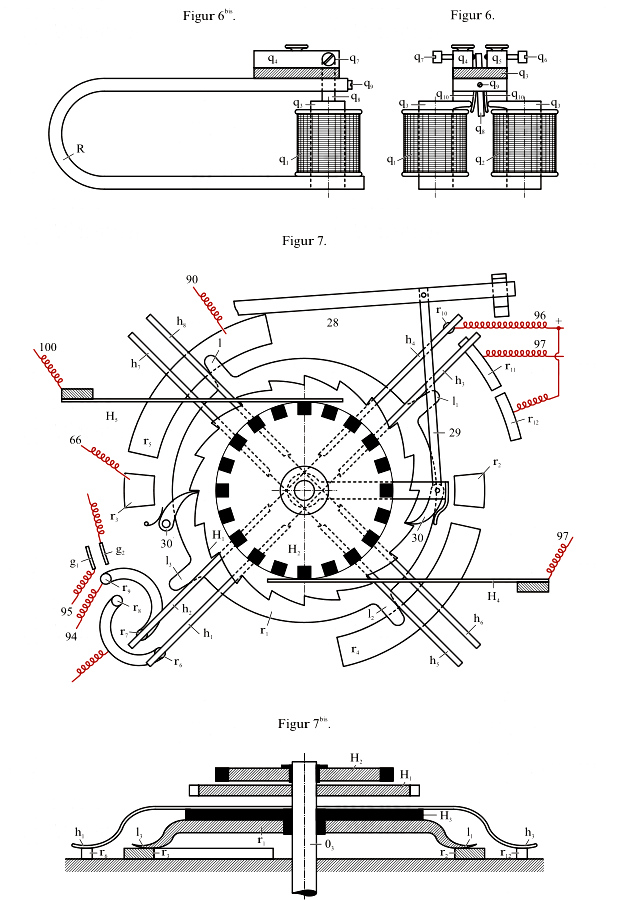

agrandi, la figure 2 montre le système en coupe. Le mécanisme

de déplacement d'un électroaimant peut être

vu en détail sur la figure 4. Les figures 6 et 6 bis

montrent le relais électromagnétique particulier

en vue de face et de côté dont la fonction sera

également expliquée dans la suite du texte. Sur

les figures 7 et 7bis, le commutateur dédié du

poste d'abonné est visible en plan et en coupe.

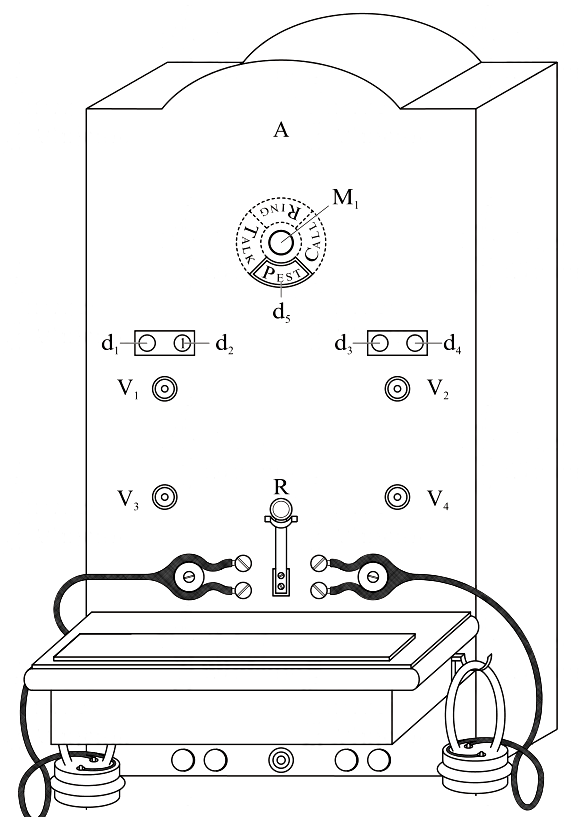

La figure 8 donne un aperçu du poste d'abonné

avec son mécanisme en vue de dessus, et les figures 9

à 11 en vues de côté.

Le dispositif d'abonné complet est visible sur la figure

12, en référence explicite au fait que le téléphone

utilisé est exclusivement le modèle construit

par Ader à partir de 1881 avec un microphone à

rouleau en carbone et des récepteurs à aimant

annulaire.

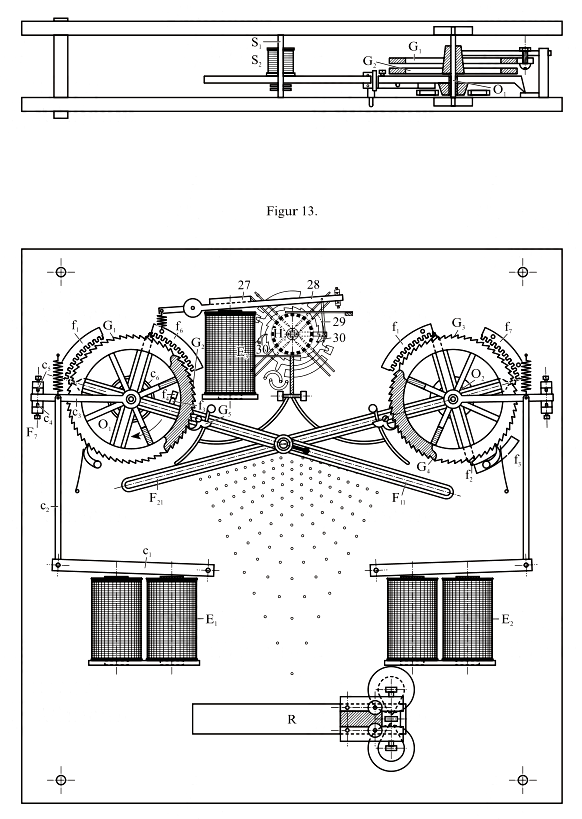

Les figures 13 et 14 montrent la structure du mécanisme

de numérotation d'un abonné dans le central en

vue de dessus et vue de côté, le point de connexion

réel atteignant l'abonné souhaité par l'interaction

des deux plans (horizontal et vertical) sur le champ de contact

de l'abonné .

Fig 13 et 14

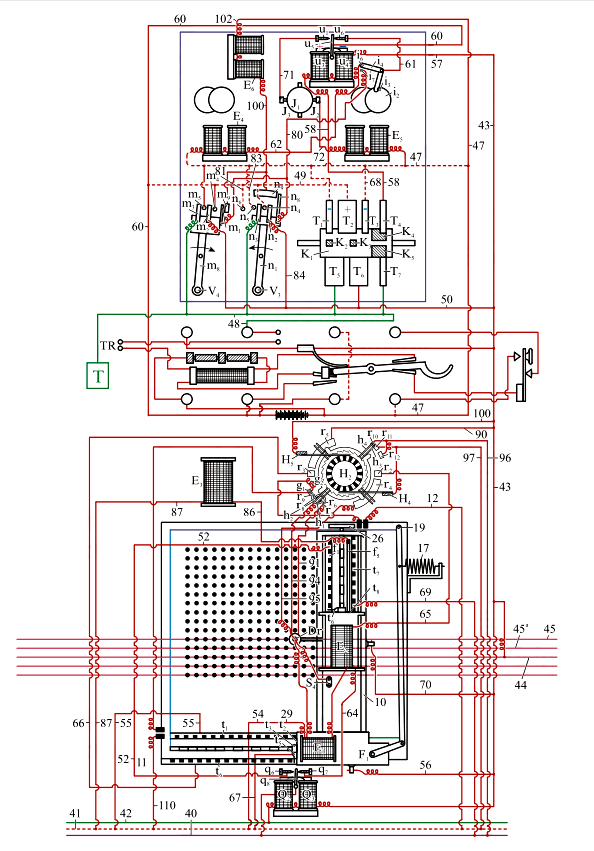

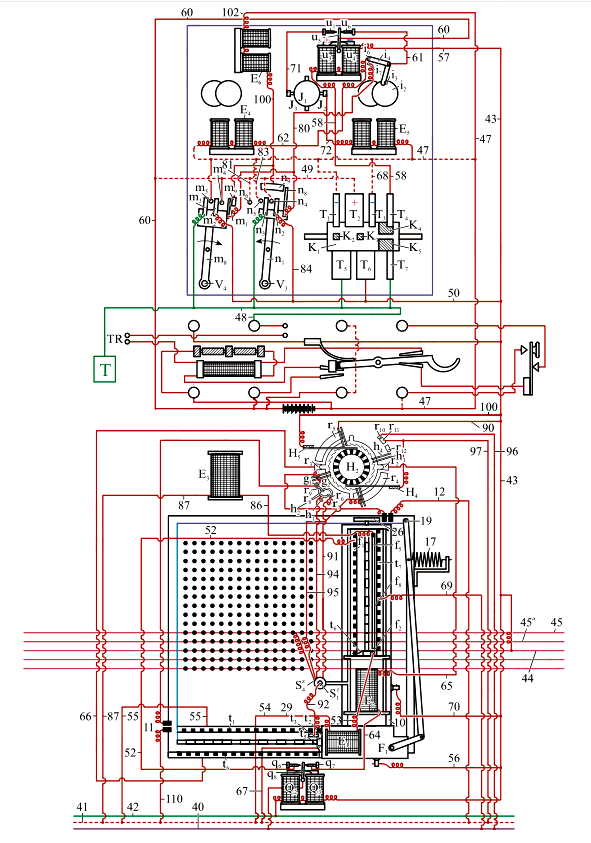

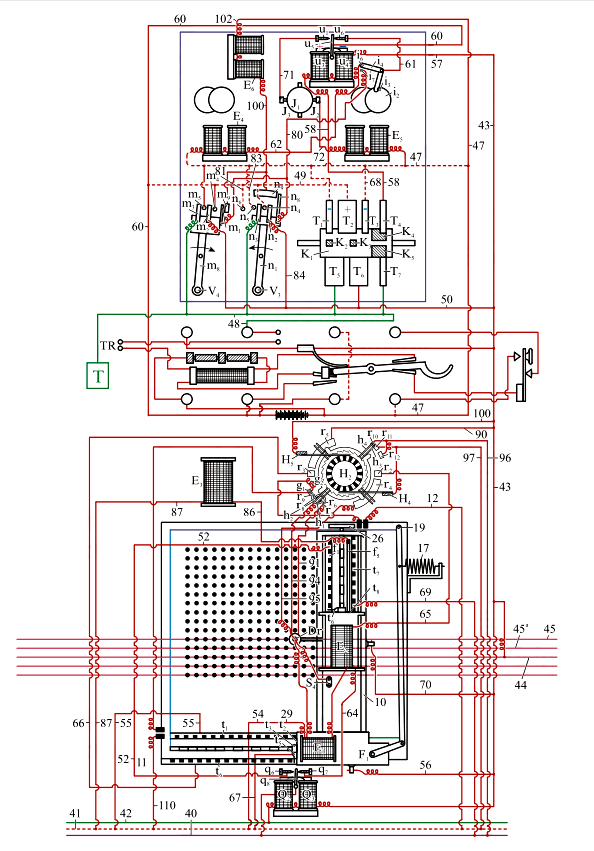

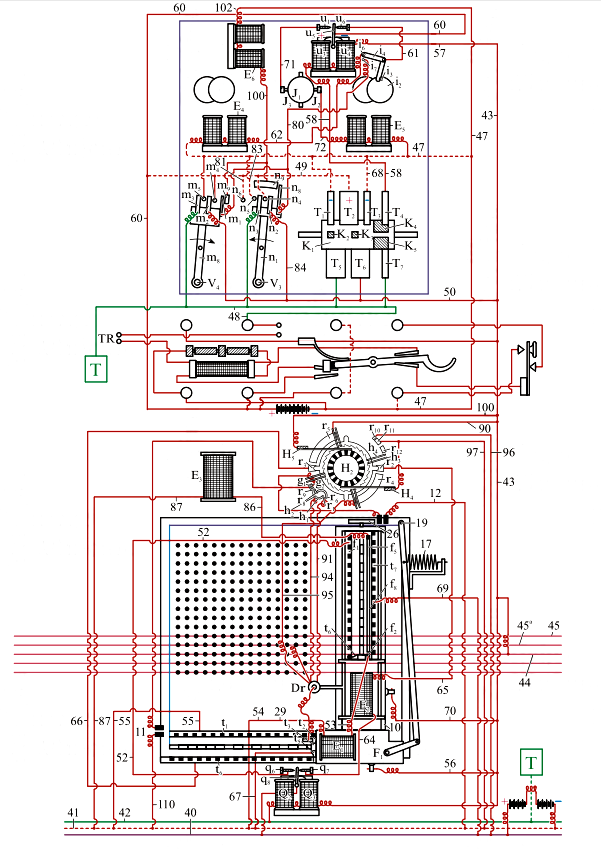

Le circuit lui-même est illustré

aux figures 15, 15a et 15b

La description du circuit des deux composants principaux du

nouveau tableau automatique amélioré.

1. L'équipement de commutation dans le central avec le

point de connexion mobile S,

2. le dispositif de contrôle dans le poste d'abonné.

Fig 15

Fig 15 a

Fig 15 b

Le standard.

L'appareil avec le point de connexion mobile S se compose de

deux plaques en caoutchouc dur AB et CD disposées horizontalement

l'une au-dessus de l'autre, voir Figure 3. Les contacts a et

b sont situés sur les deux plaques (les contacts a sont

sur la plaque supérieure, les contacts b sur la plaque

inférieure). Il y a deux bandes conductrices métalliques

pour chaque participant au-dessus de ces plaques, une au-dessus

de la plaque supérieure et la seconde en dessous de la

plaque inférieure, selon le nombre de participants connectés.

Entre chaque disposition des plaques en caoutchouc dur AB et

CD, le point de connexion S se déplace via la bobine

magnétique S2, qui a un aimant permanent à l'intérieur.

Selon le sens du flux de courant à travers la bobine

de solénoïde S2, le point de connexion S est déplacé

vers le haut ou vers le bas. Au repos, le point de liaison S

est en contact avec le plateau inférieur grâce

à l'aimant permanent et à la force d'un ressort.

Le point S fait donc partie d'un système à double

"chariot". Ce système à double chariot

est logiquement mobile dans deux directions, les directions

F1 et F2. On voit sur la figure 1 que F1 peut être déplacé

dans le sens de MN et F2 dans le sens de KL. Les mouvements

des chariots F1 et F2 sont provoqués par les bobines

magnétiques E1 et E2, voir Figure 4. Si un courant traverse

les bobines, le levier de verrouillage f6 sur la crémaillère

(cliquet 7) est déplacé vers l'avant via l'induit.

Sous l'effet de la force du ressort (2), le chariot se déplace

d'un pas lorsque l'alimentation est coupée. De cette

manière, le chariot est déplacé d'un pas

supplémentaire à chaque surtension. L'interaction

des deux chariots permet ainsi d'établir la bonne connexion

avec un grand nombre de contacts de manière spatialement

limitée via les deux directions MN et KL. Les tiges 9

et 10 servent de guide. Ceux également représentés

sur la figure 1.

Les bobines solénoïdes 11 et 12 ont pour tâche

de ramener la cabine à la position de départ après

la fin de l'appel. En attirant les armatures des bobines magnétiques

11 et 12, elles enfoncent les crémaillères des

chariots de sorte que les cliquets ne peuvent plus s'encliqueter.

A propos de la force du ressort (ressorts 16 et 17), les deux

chariots sont ramenés à leur position d'origine.

La construction.

Une plaque métallique t est placée parallèlement

à la direction du mouvement, isolée de toutes

les autres pièces appartenant au système. Des

secteurs métalliques conducteurs et isolés de

même dimension sont disposés alternativement sur

sa surface, voir figure 1b19. Un pas de déplacement du

chariot correspond à un secteur conducteur et à

un secteur isolé. Un ressort de contact t2 est fixé

au chariot, qui repose sur le premier secteur isolé lorsque

le chariot est au repos. Même après chaque étape,

ce ressort est à nouveau sur un secteur isolé.

Mais il y a une deuxième plaque métallique f qui

est construite exactement de la même manière, la

seule différence avec t est la séquence des secteurs

isolés et conducteurs. Ainsi, pour chaque secteur conducteur

de la plaque t, il existe un secteur isolé de la plaque

f et inversement. Un ressort de contact t5 est situé

sur un secteur conducteur lorsque le chariot est au repos.

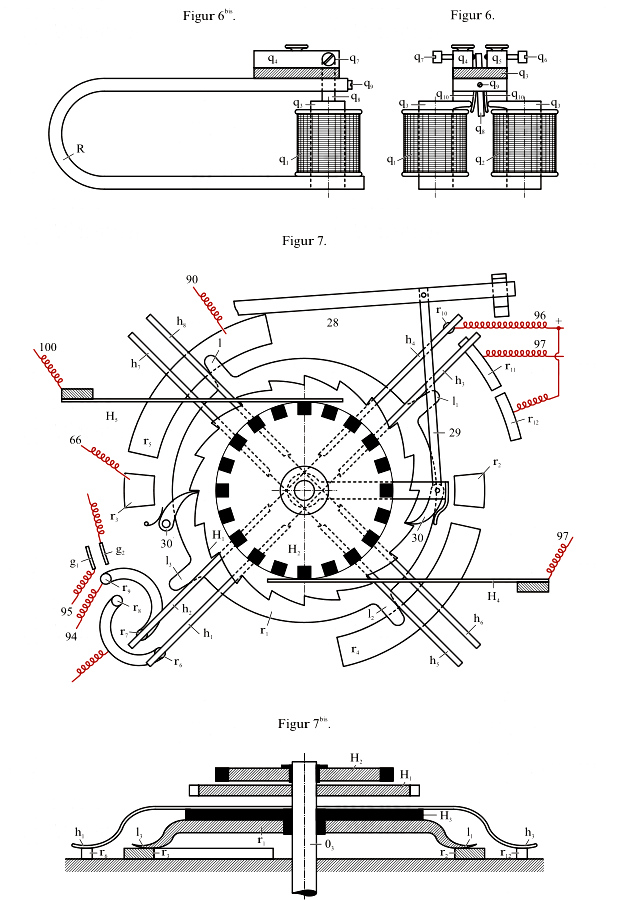

A l'extérieur de la plaque d'ébonite sur laquelle

les chariots sont déplacés se trouve un électroaimant

E3 dont l'armature 27 mène via l'extension 28 (figure

13) et le levier 29 à un cliquet 30 qui engage la roue

à rochet H et la fait tourner dans le sens des aiguilles

d'une montre. Un cliquet d'arrêt opposé 30 régule

et freine la rotation de la roue à rochet H tournant

sur l'axe vertical O3 (figures 7 et 7bis).

Toujours sur l'axe O3 se trouve un disque avec 4 parties saillantes

l, l1, l2, l3 perpendiculaires entre elles, plus loin la roue

H3 en ébonite, quatre paires de bandes métalliques

pliées vers le bas orthogonales h1, h2, h3, h4, h5, h6,

h7, h8 qui, comme décrit plus loin, glissent sur une

rangée de contacts. La roue à rochet H1 est reliée

conductivement à l'axe O3. Il a 20 dents. La roue à

rochet H1 est en contact direct avec le disque isolé

H2, qui est divisé à son bord en 40 secteurs égaux,

dont 20 sont conducteurs et les 20 autres sont isolés.

Deux balais H4 et H5 contactent le disque H2. Un relais électromagnétique

spécial R est situé sur le côté de

chaque plaque d'ébonite, voir Figure 6. Les deux bobines

de relais Q1 et Q2 sont chacune assises sur une branche d'un

aimant en fer à cheval, qui porte la plaque de caoutchouc

dur q3 à l'autre extrémité. Il y en a deux

réglables sur la plaque en caoutchouc dur q3.

Les contacts q4 et q5 et les connexions. Entre les contacts,

la petite armature q8 est suspendue de manière mobile

au point d'appui q9 dans la partie supérieure de l'aimant

en fer à cheval. Selon la direction du courant circulant

dans les bobines de relais Q1 et Q2, les champs magnétiques

des noyaux de fer traversant les bobines sont renforcés

ou affaiblis. Une fois l'armature q8 est attirée par

le noyau de fer Q3 et en cas d'affaiblissement elle tombe sur

le noyau de fer Q2. Les ressorts Q10 supportent l'effet de chute.

L'armature q8, qui est située au pôle positif de

la batterie au centre, est initialement à la vis de réglage

q7, comme on peut également le voir sur la figure 15.

sera décrit plus tard.

L'appareil chez le participant.

Comme déjà dit, le téléphone utilisé

était celui qui avait été construit par

la société française Ader depuis 1881 et

était largement utilisé, notamment en France.

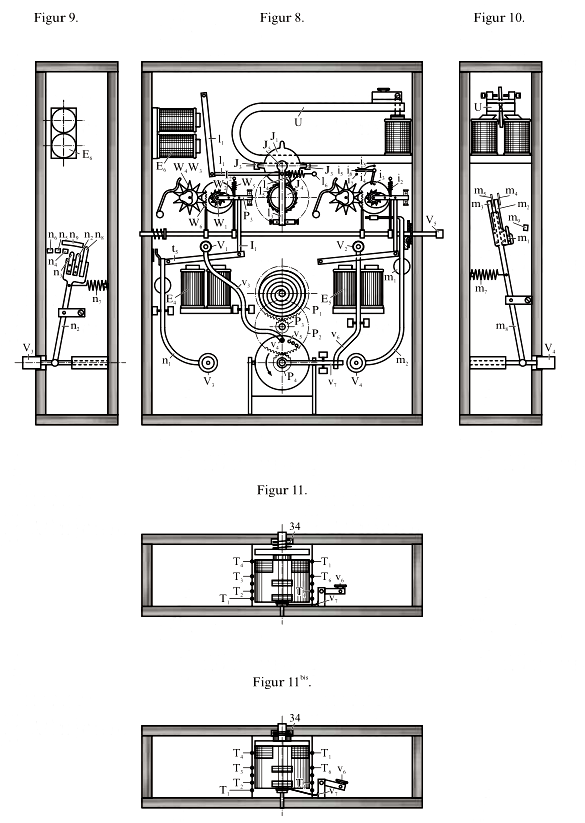

La mécanique et la technologie supplémentaires

nécessaires pour contrôler le "chariot"

dans le centre de contrôle sont situées dans un

boîtier derrière le téléphone lui-même,

sur lequel les boutons et les indicateurs sont visibles de l'extérieur.

Le mécanisme intégré est constitué

essentiellement du relais électromagnétique U,

Figure 8, identique au relais Q du tableau de commande, des

trois électroaimants E4, E5 et E6 et d'un interrupteur

K (commutateur), voir Figures 11 et 11bis.

Ce collecteur est essentiellement constitué d'un tambour

en matériau isolant avec deux barres métalliques

rectangulaires K2 et K3 qui, isolées l'une de l'autre,

forment quatre contacts à la surface du cylindre. Cependant,

deux autres contacts métalliques K4 et K5 sont logés

dans le cylindre et sont reliés électriquement

l'un à l'autre par un fil traversant le collecteur. Sept

ressorts de contact, T1, T2, T3, T4, T5, T6 et T7, reposent

sur le commutateur et entrent ainsi en contact avec les contacts

décrits précédemment lors de la rotation.

A l'extrémité de l'arbre du collecteur se trouve

l'engrenage P4, qui engrène avec l'engrenage P2, qui

est sur son propre axe. Celui-ci, à son tour, engrène

avec l'autre roue dentée P1, sur l'axe de laquelle un

ressort de barillet est tendu lorsque la manivelle P (figure

12) est tournée.

Le collecteur est installé dans le boîtier de manière

à pouvoir se déplacer dans le sens axial. Normalement

il est écarté par le ressort 34 et est bloqué

en rotation par la goupille v4 s'engageant dans l'un des trous

v5.

Tant que le concurrent s'abstient d'appuyer sur le bouton V1,

la goupille v4 reste en place dans le trou v5, empêchant

ainsi la rotation du commutateur. Mais si le concurrent appuie

sur le bouton V1, le levier v3 tourne autour de son point d'appui,

la goupille v4 sort du trou v5, libérant ainsi le commutateur

en rotation sous l'action du ressort derrière la roue

P1.

Si le concurrent appuie sur le bouton V2 au lieu de V1, le levier

v6 tourne autour de son point d'articulation comme représenté

sur les figures 11 et 11bis, activant ainsi le levier v7 qui

déplace le commutateur dans le sens axial et comprime

en même temps le ressort 34. Avec ce déplacement

latéral du collecteur, la goupille v4 est également

soulevée hors du trou v5 et le collecteur est libéré

pour tourner via le ressort spiral.

Dans ce dernier cas, lorsque le collecteur

est déplacé longitudinalement sur l'axe, celles

des tiges métalliques K2 et K3 et les contacts surfaciques

K4 et K5 sont alternativement reliés aux ressorts de

contact T1 à T7 lors du mouvement de rotation du collecteur.

Les conséquences seront discutées plus tard.

Les trois autres boutons V3, V4 et V5 ont des tâches différentes.

V3 se connecte à l'extrémité du levier

n1 portant les contacts de doigt n2, n3 et n8. Normalement,

c'est-à-dire lorsque V3 n'est pas enfoncé, le

levier est maintenu en position de repos par le ressort n7.

Mais si l'on appuie sur V3, le levier n1 est pivoté au

niveau de son point de pivotement et le contact de doigt n8

vient en contact avec la plaque de contact n9. De plus, les

doigts n8 et n2 viennent en contact les uns après les

autres avec les plaques de contact n4, n5 et n6. Si V3 est à

nouveau relâché, le levier n1 revient en position

de repos grâce au ressort n7.

Le bouton V4 est relié à l'extrémité

du levier m8, figure 10, qui à l'autre extrémité

porte les doigts de contact m1, m2 et m3. Le levier m8 est maintenu

dans sa position de repos par le ressort m7 lorsque le bouton

V4 n'est pas enfoncé. Lors de l'appui sur V4, le doigt

m2 entre en contact avec la plaquette de contact m5. En

outre, dans l'ordre, le doigt ml entre en contact avec la plaque

m9, le doigt m2 entre en contact avec la plaque m4 et le doigt

m3 entre en contact avec la plaque m5.

Lorsque le bouton V4 est à nouveau relâché,

le levier m8 revient en position de repos grâce à

la détente du ressort m7.

On a déjà mentionné que les organes essentiels

de l'appareil de numérotation de l'abonné comprennent

le relais électromagnétique U, qui est de construction

identique au relais R du central et dont on a déjà

parlé, et les trois électroaimants E4, E5 et E6.

L'armature e4 appartenant à l'électroaimant E4

actionne le cliquet p2 par l'intermédiaire du levier

p1 et de la tige p8 qui s'engage dans la roue à rochet

W2 et entraîne ainsi en rotation l'arbre W1. Un ressort

maintient constamment le cliquet sur les dents de la roue à

rochet W2. L'envoi d'un courant dans l'électroaimant

E4 provoque l'attraction de l'armature a4 et l'abaissement du

cliquet p2 via la tige p8. Le ressort tire alors le cliquet

derrière la dent de la roue à rochet.

Si le circuit est interrompu par E4, le ressort W5 ramène

le mécanisme à levier en position de repos, le

cliquet est alors tiré vers le haut et cela fait tourner

la roue à rochet. Sur le même arbre est également

montée une rondelle ronde W3, équipée d'une

goupille W6 près de sa circonférence.

A chaque rotation du disque W3, la goupille W6 fait tourner

la roue dentée W4 d'une dent. Sur les arbres des roues

W2 et W4 se trouvent des plaques sur lesquelles sont inscrits

les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Ces deux plaques

reflètent le nombre de courants et donc la fréquence

d'attraction de l'électroaimant E4 dans le système

décadique, à condition que les roues W2 et W4

aient chacune 10 dents. Il y a donc une roue pour les uns, l'autre

pour les dizaines. Le tout peut être agrandi avec des

roues supplémentaires (pour des centaines ou des milliers,

etc.) si nécessaire. Les ouvertures d1 et d2 par lesquelles

l'abonné peut voir les numéros composés

sont visibles sur la figure 12 sur la face avant du boîtier.

L'électroaimant E5 commande un système identique

à celui qui vient d'être décrit. En observant

dans les ouvertures d3 et d4, le participant est capable d'identifier

le nombre de flux à travers E5. Néanmoins, une

particularité de ce système doit être soulignée.

Si les deux cadrans sont à 0, c'est-à-dire si

aucun courant n'a traversé l'électroaimant E5

jusqu'à présent, et que le levier coudé

i4 reste dans la position illustrée à la figure

8 grâce à la goupille i3 et malgré le ressort

i5, la première surtension de courant faites tourner

la roue i2 d'une dent, la goupille i3 libère le levier

incurvé i4, qui tourne dans son articulation i1 par la

force du ressort i5, libérant ainsi la liaison avec i6

et contactant i7.

Plus d'informations à ce sujet ultérieurement.

L'électroaimant E6 actionne, par l'intermédiaire

de son armature l7, le levier l8, le levier L9 prenant appui

sur l'axe j4. Un cliquet est fixé au levier L9 et engage

les dents de la roue à rochet L5. Lorsque le courant

traverse E6, le cliquet est tiré vers l'arrière

sur une dent de la roue à rochet. Si le passage du courant

est interrompu, l'armature tombe, assistée par le ressort

L6, et le cliquet fait tourner la roue à rochet d'une

dent dans le sens des aiguilles d'une montre. Une roue dentée

repose sur l'axe j4, qui entraîne la roue dentée

j6 et le disque j1 qui lui est relié. Ce disque comporte

quatre languettes de contact perpendiculaires l'une à

l'autre, les deux en vis-à-vis reposant sur les plaques

métalliques j3 et j2 au repos. Également visible

vers l'avant dans la fenêtre d5 de la figure 12, le disque

est divisé en quatre secteurs intitulés Rest,

Call, Ring et Talk. Le repos est reconnaissable à l'état

inactif.

Le bouton V5 sur le côté droit du boîtier

permet de remettre l'appareil dans son état initial.

Le fonctionnement de l'appareil.

Maintenant que les différents sous-ensembles ont été

décrits chez l'abonné et dans le centre de contrôle,

passons maintenant à une description technique de l'utilisateur.

Pour cela, nous supposons que l'ensemble du système se

compose de seulement trois participants et du centre de contrôle.

Afin de clarifier les explications, trois schémas de

circuit détaillés, figures 15, 15a et 15b, ont

été inclus.

Cependant, il convient également de préciser que

le standard décrit ici est divisé en trois sous-groupes

et donc chaque connecté serait en mesure d'appeler automatiquement

224 autres participants à tout moment. De plus, tout

ce qui est dit sur les disques CD inférieurs au siège

social s'applique également aux disques supérieurs.

La batterie utilisée dans le panneau de commande est

divisée en deux, c'est-à-dire que le fil 40 est

connecté au pôle positif et le fil 41 au pôle

négatif de la batterie. Le fil 42 est mis à la

terre.

Considérons le participant X.

Le fil de ligne 43 se termine par une bande métallique

44 sous tous les appareillages de commutation du central. Dans

notre exemple, tous les contacts dont la coordonnée horizontale

est 4 et dont la coordonnée verticale est 3 sont associés

à la bande 44.

Ils forment un prolongement du fil de ligne de l'abonné

X. La bande 45a, qui correspond au fil de ligne de l'abonné

Y, est reliée de la même manière à

tous les contacts des différents appareillages du centre

de contrôle par rapport à leur coordonnée

horizontale (2) et coordonnée verticale (4). De même,

le fil de ligne de l'abonné Z sur le ruban 45 (coordonnée

horizontale 3, coordonnée verticale 5). Le fil de ligne

43 de l'abonné X est également relié à

la bobine du relais R, l'autre borne des bobines Q2 et Q3 du

relais R passe à la masse.

Supposons que l'abonné X souhaite parler à l'abonné

Z, on dirait que son fil de ligne devrait se connecter au troisième

sous-groupe et là au cinquième point de commutation,

exprimé en 3/5. Pour ce faire, le participant X doit

d'abord déplacer son mécanisme de sélection

dans le centre de contrôle dans une direction horizontale

jusqu'à la troisième étape, puis six étapes

verticalement, à partir de la position de repos du point

de déplacement S1. Au repos, le chariot est au-dessus

du contact

S4, qui a une longueur de deux points de commutation dans la

direction verticale, c'est-à-dire que la première

rangée de points de commutation n'est atteinte qu'après

le deuxième pas vertical.

En appuyant une fois sur le bouton V1 du poste d'abonné

X, le commutateur tourne d'une longueur de dent (comme expliqué

précédemment) lorsqu'il est relâché.

Une pression répétée fait tourner le commutateur

en conséquence. Dans notre cas, il faut appuyer trois

fois. Les extrémités de la tige K2 entrent en

contact avec les ressorts T1 et T5, tandis que les extrémités

de la tige K3 entrent en contact avec les ressorts T2 et T6.

Le ressort T1 est relié par le fil 47 à la borne

négative de la batterie d'abonné, et le ressort

T5 est relié par le fil 48 à la masse. Désormais,

les extrémités des piquets K3 mettent à

la masse le pôle négatif de la batterie d'abonné

via les ressorts T2 et T6. Le ressort T2 est relié via

les lignes 49 et 60 à la borne positive de la batterie

d'abonné et le ressort T5 via le fil 50 à la ligne

d'abonné 43. Désormais, le pôle positif

de la batterie d'abonné est relié au fil de ligne

43 par l'intermédiaire des ressorts T2 et T6. Par conséquent,

un courant positif circule dans les enroulements du relais R

(Q2 et Q3) via le fil de ligne 43 et revient à la terre

via les fils 46 et 42, qui est maintenant relié via le

fil 48, le ressort T1, la tige K2, le ressort T5 et le fil 47

à la borne négative de la batterie. Sous l'influence

de ces courants, l'armature q8 du relais est attirée

vers le noyau de la bobine Q3 et l'extrémité supérieure

de ladite armature touche la vis q6. L'induit q8 est relié

en permanence au pôle positif de la pile centrale via

le fil 51, également à la plaque f1 via q6 et

le fil 52.

Ainsi, un courant circule via le fil 51, l'induit q8, la vis

q6 et le fil 52 vers la plaque f1 et de là, voir figure

1bis, via le balai t6, qui est relié à un secteur

métallique de la plaque f1, à la plaque f2 (F2

est toujours au repos). De là, le courant passe par le

fil 53 à l'électroaimant E1 et par les fils 54

et 41 revient au pôle négatif de la batterie centrale.

L'électro-aimant E1 est excité et attire son armature,

poussant ainsi le cliquet vers l'avant d'une dent pour faire

avancer le chariot F1 d'une longueur de dent lorsque le circuit

est désexcité par la force du ressort. Sur la

figure 15, les organes de l'équipement dans le central

de l'abonné X sont représentés après

trois étapes à partir de F1 et 6 étapes

à partir de F2, tandis que les organes de l'appareillage

des abonnés Y et Z sont toujours dans leurs positions

initiales. Lorsque le courant positif cesse de circuler dans

la ligne d'abonné via le commutateur (on en parle dès

que les extrémités des tiges K3 ne sont plus en

contact avec les ressorts T2 et T6), l'armature q8 retombe au

centre (repos ) est en retard et le circuit à travers

l'électroaimant E1 est interrompu, de sorte que le chariot

F1 est un peu plus loin. Le circuit précité n'est

plus fermé avant que le collecteur K1 ait fait un demi-tour

et le contact entre les extrémités des tiges K3

et les ressorts T2 et T6 est ainsi rétabli. Ensuite,

un courant positif est à nouveau envoyé dans le

relais R comme décrit précédemment. Pendant

ce temps, dès que le premier appel positif de courant

à travers la ligne d'abonné est terminé

et que le circuit à travers l'électroaimant E1

est coupé et que le chariot F1 a avancé d'une

dent sur la crémaillère 7, c'est-à-dire

lorsque les extrémités des tiges K3 ne font plus

contact avec les ressorts T2 et T6 ont, lors de l'avance du

balai t2 sur le chariot F1, une liaison au négatif via

le fil 55 au pôle négatif de la pile centrale.

Le chariot F1 est relié à la ligne d'abonné

43 par la ligne 56 ainsi que le balai t2 par un secteur métallique

de la plaque t1. L'impulsion négative de courant mène

via le fil 57 aux bobines du relais en U, via le fil 58 au ressort

T4, via les plaques de commutation K4 et K5 au ressort 7 et

via le fil 48 à la masse.

Il convient de noter que seules les plaques K4 et K5 peuvent

compléter le circuit du relais U lorsque les barres de

commutation K3 et K2 sont incapables de fournir un courant dans

la ligne d'abonné. Le courant négatif mentionné

ci-dessus fait dévier l'armature u5 du relais U vers

le noyau de la bobine U3 et l'amener contre la vis u6. Un courant

circule maintenant du pôle positif de la batterie du participant

via le fil 60, l'armature u5, la vis u6, le fil 61, le levier

i4, le contact i6, le fil 62 dans les bobines de l'électroaimant

E4 et de là via le fil 47 à nouveau vers le négatif

borne de la batterie du participant. L'électroaimant

E4 est excité et son armature attire.

Cela fera finalement tourner la roue W2 comme décrit

précédemment et le numéro 1 sera affiché

dans la fenêtre d2. Il ne faut pas oublier que seule une

partie du courant négatif dans la ligne d'abonné

atteint le relais U, l'autre partie passe par le relais R dans

le central. L'armature q8 est alors attirée vers le noyau

de la bobine U2 et contacte la vis q7 qui est reliée

par le fil 64 à l'électroaimant E2 et attire son

armature. Ce dernier est relié par le fil 65 au contact

r2, voir figures 15, 7 et 7bis, et à ce moment, par les

languettes l1 et l3 du disque r1, également à

r3 qui est relié par le fil 66 à la plaque f6.

Au moment où le courant négatif de la batterie

centrale est envoyé à l'abonné, le ressort

t5 connecté au moins via le fil 67 se tient exclusivement

avec un secteur isolé de la plaque f6 est connecté

et avec lui le circuit de l'électroaimant E2 est ouvert

et il s'ensuit donc que le courant négatif envoyé

par la batterie centrale à l'abonné n'a aucune

influence sur les organes de la centrale à l'exception

du courant sans conséquence à travers les bobines

de la relais R.

Après que l'effet du courant négatif sur l'électroaimant

E4 a eu lieu, un nouveau courant positif suit du poste d'abonné

au poste central par la rotation continue du tambour de commutateur

K1, et de plus, suivi d'une impulsion négative du poste

central dans le poste d'abonné, etc., tant que le participant

appuie sur le bouton V1. Dans la fenêtre d2, la pièce

peut voir le nombre de séries d'impulsions. Dans notre

cas précis, le bouton V1 ne doit être relâché

que lorsque le chiffre 3 apparaît dans la fenêtre

d2.

Après avoir relâché V1, le bouton V2 est

maintenant enfoncé. Cela fait monter le collecteur, figure

11, de sorte que les extrémités de la tige K2

entrent en contact avec les ressorts T2 et T5 par rotation du

collecteur, tandis que les extrémités de la tige

K3 entrent en contact avec les ressorts T3 et T6. En appuyant

sur le bouton V2, bien entendu, le commutateur est également

libéré pour tourner, comme déjà

décrit. Par suite de la rotation du collecteur, les extrémités

de la tige K2 sont d'abord reliées aux ressorts T2 et

T5. Cela n'a pas d'autres effets électriques, mais met

à la terre le pôle positif de la batterie d'abonné.

Puis les extrémités de la tige K3 viennent en

contact avec les ressorts T3 et T6. Le ressort T3 est relié

par les lignes 68 et 47 à la borne négative de

la batterie d'abonné et le ressort T6 est relié

à la ligne d'abonné. Le courant négatif

alimente les bobines Q2 et Q3 du relais R à la masse.

L'armature q8 est attirée vers le noyau de la bobine

Q2 et s'appuie contre la vis q7 en haut.

L'établissement de ce contact ferme le circuit de l'électroaimant

E2, pôle positif de la pile centrale, armature q8, vis

q7, fil 64, électroaimant E2, le fil 65, contact r2,

la connexion par la saillie l1 et l3, contact r3, fil 66, Secteur

conducteur de la plaque f6, ressort t5 et via le fil 67 à

la borne négative de la pile centrale. L'électroaimant

E2 attire son armature provoquant le pas du chariot F2 comme

expliqué précédemment.

Avec la rotation du collecteur, les extrémités

de la tige K3 relient les ressorts T3 et T6, l'armature q8 revient

dans sa position de repos, ouvrant ainsi le circuit de l'électroaimant

E2. Le commutateur K1 entretient un deuxième courant

négatif du poste d'abonné et déplace le

chariot F2 d'une deuxième dent, mais cela se fait ici

de manière similaire au déplacement précédent

du chariot F1 par des impulsions positives et négatives

tant que le bouton V2 est enfoncé dans la manière

suivante : la plaque t7, glissant sur le ressort t8 du chariot

F2, via le fil 69 jusqu'à la borne positive de la batterie

centrale, tandis que le chariot F2 est relié à

la ligne d'abonné 43 via le fil 70. Donc au moment où

le ressort t8 glisse sur un secteur métallique de la

plaque t7, un courant positif de la batterie centrale parcourt

le fil 69, la plaque t7, le ressort t8, le chariot F2, le fil

70, la ligne d'abonné 43 dans le relais U envoyé

au poste d'abonné. Ce courant à travers les bobines

du relais U va de là via le fil 58, le ressort T4, les

pièces métalliques K4 et K5, le ressort T7 et

le fil 48 à la masse. Le courant positif à travers

le relais U provoque le déplacement de l'armature u5

vers le noyau de la bobine U4 et son extrémité

supérieure entre en contact avec la vis u7, par laquelle

le circuit de l'électroaimant E5 est fermé - borne

positive de la batterie d'abonné, fil 60, armature u5,

vis u7, fil 71, plaque j3, roue j, plaque j2, fil 72, électroaimant

E5 via le fil 47 à la borne négative de la batterie

d'abonné. Le chiffre 1, qui apparaît dans la fenêtre

d4, est préparé via l'armature désormais

attractive de l'électroaimant E5. Tant que le participant

maintient le bouton V2 enfoncé, ce processus est répété

dans le même ordre et le participant reconnaît les

pas effectués par la chariot F2 à travers l'affichage

en d4. Les courants positifs qui ont eu lieu entre-temps du

centre vers le poste d'abonné n'ont pas non plus de conséquences

pour les organes du centre car lorsque l'armature q8 vient en

contact avec la vis q6, le ressort t6 repose sur un secteur

isolé de la plaque f2 mais sur f3, et t6 repose également

sur un secteur isolé de la plaque f1. De ce fait, le

circuit de l'électroaimant E2 est interrompu en deux

points. Cependant, l'abonné continue d'appuyer sur le

bouton V2 jusqu'à ce qu'il voit dans les fenêtres

d3 et d4 une combinaison de nombres égale au dénominateur

de la fraction d'abonné qu'il veut appeler. Au cas où

X voudrait se connecter avec Z, il garderait son doigt sur le

bouton V2 jusqu'à ce que le chiffre 5 apparaisse dans

la fenêtre d4.

Maintenant, le point de connexion S1 de l'unité de commutation

de l'abonné X serait sur la cinquième ligne du

centre de contrôle, bien que le chariot ait fait six pas

verticalement. A la première étape aucun flux

contrôlé n'est envoyé à la station

d'abonné car lors de la première étape

t8 n'a aucune connexion avec un secteur métallique de

t7.

Les mesures essentielles de numérotation ont été

effectuées et le point de connexion S1 de l'abonné

X est connecté à la ligne d'abonné Z. L'accès

aux électroaimants doit maintenant être bloqué,

en ce qui concerne l'électroaimant E1, cela a déjà

été fait lorsque le chariot F2 a fait le premier

pas.

Le circuit de l'électroaimant E4 a été

interrompu au niveau de la vis u6 après que la roue i2

a tourné d'une dent et que le levier i4 n'était

plus maintenu par la broche i3 et i4 a contacté i7 via

le ressort i5 de sorte qu'au lieu de l'électroaimant,

le circuit sur la vis u6, le fil 61, le levier i4, le contact

i7, le fil 80, le doigt n8 au bout du levier n1 commandé

par le bouton V3. Comme cela sera expliqué plus loin,

le doigt n8 ferme le circuit de l'électroaimant E6 au

bon moment.

L'électro-aimant E3 dans le panneau de contrôle

sert également à couper le circuit de E2 comme

suit : Après que le participant X a relâché

le bouton V2, il appuie sur le bouton V3 pour envoyer un signal

positif au panneau de contrôle, puis un négatif,

et enfin un envoyer à nouveau un courant positif. Lorsque

V3 est pressé, le levier n1 tourne à son point

d'appui comme indiqué par la flèche sur la Fig.15.

Les doigts n2 et n3 glissent sur les contacts n4, n5 et n6.

Le contact n5 est relié à la borne négative

de la batterie d'abonné via les fils 81 et 47 et les

contacts n4 et n6 via les fils 82 et 83 à la borne positive

de la batterie d'abonné. Le doigt n2 passe par le contact

n4 et le doigt n3 passe par le contact n5. Étant donné

que le doigt n2 est connecté à la ligne d'abonné

par les fils 84 et 50 et que le doigt n3 est connecté

à la masse par les fils 85 et 48, lorsque les contacts

n4 et n5 sont touchés, un courant positif circulera dans

le fil 82, Contact n4, doigt n2, fils 84 et 50, ligne d'abonné

43, relais R, fil 46 à la masse et de là via les

fils 48 et 85, doigt n3, contact n5 et fils 81 et 47 envoie.

Les doigts n2 et n3 sont bien entendu isolés du levier

n1.

Le courant positif alimente le relais R et son armature s'installe

contre la vis q6.

Ceci complète le circuit via l'électroaimant E3

: pôle positif de la pile centrale, fil 51, armature q8,

vis q6, fil 52, plaque f1, ressort t6, plaque f3, fil 86, électroaimant

E3, fil 87 et via le fil 41 à le pôle négatif

de la batterie centrale. L'armature 27 de l'électroaimant

E3 attire et actionne le cliquet 30 via le levier 28, de sorte

que la roue à rochet H1 tourne une dent. La roue à

rochet H1 est fermement assise sur l'arbre O3, tout comme la

roue r1, voir Figure 13.

Les projections l1 et l3 quittent les contacts r2 et r3 et se

connectent aux contacts r4 et r5. Cela bloque le circuit de

la bobine électromagnétique E2 et empêche

tout mouvement ultérieur du chariot F2. Le contact r5

est relié via le fil 90 à la ligne d'abonné

et le contact r4 via le fil 91 au point de connexion S1. Outre

la liaison entre le point S et le contact r4, le point S1 est

relié par le fil 92 à la plaque t4, qui est en

liaison avec le point t3, figures 1 et 15, fixée sur

le chariot F1, lui-même a le fil 56 est connecté

à la ligne d'abonné, car il est à l'état

de repos, figure 1bis.

Mais dès que le chariot F1 se déplace par suite

de l'action du doigt de l'abonné sur le bouton V1, le

point t3 quitte la platine t4 et le point S1 donc, après

le premier pas du chariot F1, n'a plus de contact avec le la

ligne d'abonné jusqu'à ce qu'une telle connexion

soit établie par l'électroaimant E3 se reproduit.

Cette interruption temporaire entre le point S1 et la ligne

d'abonné est nécessaire car l'établissement

de la connexion des autres abonnés pourrait être

perturbé par le déplacement via les points de

contact sur la plaque d'ébonite.

Les mouvements de la roue de distribution r1 sont commandés

automatiquement depuis le poste d'abonné. Une autre roue

H2 prend appui sur son axe O3, sur la circonférence duquel

alternent secteurs conducteurs et isolés. Deux brosses

H4 et H5 coulissent sur ces secteurs. Le balai H5 est relié

à la ligne d'abonné par le fil 100, tandis que

l'autre H4 est relié par le fil 97 à la borne

négative de la batterie centrale. Avant le déplacement

de la roue r1, les balais H4 et H5 se tiennent au-dessus de

secteurs isolés.

Si la roue r1 se déplace d'une dent, les balais glissent

brièvement sur des secteurs conducteurs et s'arrêtent

enfin sur des secteurs isolés. Celui-ci ferme brièvement

le circuit suivant lors de la rotation : pôle négatif

de la pile centrale, fil 97, balai H4, roue H2, balai H5, fil

100, fil de ligne 43, fil 57, électroaimant U, fil 58,

ressort T4, plaquettes K4 et K5, ressort T7 et fil 48 à

la masse. Un courant négatif du centre de contrôle

alimente brièvement le relais U, dont l'armature u5 contacte

la vis u6 et ferme le circuit de l'électroaimant E6 :

pôle positif de la batterie d'abonné, fil 60, armature

u5, vis u6, levier i4, contact i7, fil 80, doigt n8, plaque

n9, fil 101, électro-aimant E6, fil 102, borne négative

batterie abonné.

L'électroaimant E6 est excité, son armature l7

s'attire et retombe après ouverture du circuit sous l'effet

de la rotation de H2 et supporté à nouveau par

le ressort l6. Lors du serrage de l'armature l7, le cliquet

du levier l4 passe sur une dent de la roue à rochet l5

et la fait tourner ainsi que la roue j6 lorsque l'armature l7

descend d'une longueur de dent, ce qui correspond à une

rotation de 90°. La roue j6 est divisée en quatre

secteurs "Pest", "Call", "Ring",

"Talk", dont le plus bas, commençant par "Rest",

peut être lu de l'extérieur dans la fenêtre

d5.

Cet affichage doit être compris comme suit : Tant que

le poste d'abonné ne fait aucun effort pour appeler un

autre abonné, mais également pendant le processus

de numérotation proprement dit, c'est-à-dire en

appuyant sur les touches V1 et V2, "Repos" est lu.

En appuyant sur le bouton V3, le premier courant négatif

envoyé par le panneau de commande ferme le circuit de

l'électroaimant E6, à la suite de quoi la roue

à rochet est tournée d'une dent et la roue j1

d'un quart de tour et nous lisons l'inscription "Appel

” à travers l'ouverture d5. Mais ça continue.

Lorsque le bouton V3 est enfoncé à fond, les doigts

n3 et n2 entrent en contact avec les plaques n6 et n5. Un courant

négatif passe de la plaque n5, à travers le doigt

n2, les fils 84 et 50 dans la ligne d'abonné, à

travers le doigt n3 et la plaque n6 pour mettre à la

terre le pôle positif de la batterie d'abonné.

Le courant négatif sur la ligne d'abonné conduit

au relais R dans le central, dont la deuxième connexion

est reliée à la terre. À la suite de l'excitation

de R, l'armature q8 est pressée contre la vis u7, mais

sans aucune conséquence technique.

Mais le courant négatif passe par le fil 90, la plaque

r5, la saillie l3-l1, la plaque r4 et le fil 91 jusqu'au point

s1 et de là via le fil 45 de l'abonné Z jusqu'à

son contact Sz4 et le point Sz1. Via le point Sz1, il y a un

chemin de courant à travers la plaque tz4, le ressort

tz3, le chariot Fz1, le fil 56z, le fil conducteur 43z et le

relais Rz vers la masse. L'armature qz8 repose contre la vis

qz7, qui complète le circuit de l'électroaimant

Ez2. Celui-ci est excité et un déplacement d'une

dent s'ensuit après la coupure du circuit par le ressort

tz6 et les bobines de l'électroaimant Ez3 sont excitées

par la plaque fz3, le ressort tz6 et la vis qz6 du relais Rz.

Il résulte de tout ce qui précède que le

courant négatif émis par l'appelant X a des effets

sur l'appareil central du correspondant Z.

Son point Sz1 a été décalé

d'un pas vers le haut sans pouvoir établir de contact

avec une autre ligne, mais le courant négatif atteint

également le poste d'abonné via la ligne d'abonné

43z et provoque ici l'excitation du relais Uz. Ceci complète

le circuit de l'électroaimant Ez4, qui fait apparaître

le chiffre 1 dans la fenêtre dz2. Le premier pas du chariot

Fz2 ne produit pas de courant de commande comme décrit

sous X ci-dessus.

Le bouton V3 est relâché, le levier n1 revient

dans sa position de repos à l'aide du ressort n7. Un

courant positif final passe par la plaque n4 et le ressort n2.

Il traverse le relais R et complète ainsi le circuit

de l'électroaimant E3, qui à son tour, via le

levier 28, fait tourner la roue r1 d'une longueur de dent. En

plus de cet effet (nous en discuterons plus en détail

plus tard) le passage d'un courant positif à travers

la plaque r5, la saillie l3, la roue r1, la saillie l1, la plaque

r4, le fil 91, le point S1 et le relais Rz du participant Z

alimente l'électroaimant Ez3. Cet électroaimant

fait tourner la roue de distribution rz1 d'une dent. De cette

façon, comme précédemment avec le poste

d'abonné X, le circuit est ouvert via l'électroaimant

Ez2 et la connexion via la roue rz1, point Sz1, ligne d'abonné,

Le poste d'abonné Z provoque l'excitation de l'électroaimant

E5.

Poste d'abonné X, pour que le chiffre 1 y apparaisse

dans la fenêtre d4. Le circuit de l'électroaimant

Ez4 est ouvert. La roue rz1, en tournant, envoie un courant

négatif dans la ligne d'abonné Z (il s'agit d'un

courant de régulateur). Ce courant traversant l'électroaimant

Uz fait venir en contact son armature uz5 avec la vis u6 (sans

conséquence pour les organes du poste d'abonné

Z). Les deux courants négatifs du contrôleur, provoqués

par la roue r1 dans un cas et provoqués par la roue rz1

dans l'autre cas, se combinent dans le poste d'abonné

X et alimentent le relais U. En conséquence, le circuit

de l'électroaimant E6 se ferme.

La roue j1 tourne à nouveau de 90° et elle est maintenant

visible dans la fenêtre d5 "Ring".

Le participant X tourne maintenant son indicateur sur "Parler"

via le bouton M1, figure 12, ce qui correspond également

à un quart de tour ou une longueur de dent.

La position finale est effectuée par l'électroaimant

E6 comme expliqué ci-dessous.

Donc après avoir relâché le bouton V3 nous

avons les états suivants :

1. Le point de raccordement S1 de l'abonné X est bloqué

et ne peut plus être déplacé.

2. Il en va de même pour le point Sz1 du participant Z.

3. La roue r1 est sur ring, la roue rz1 sur "Call".

4.Les courants négatifs n'ont aucun effet sur les organes.

L'abonné X bénéficie du fait qu'aucun courant

négatif envoyé ne change quoi que ce soit dans

le mécanisme de numérotation dans cet état

et utilise le bouton d'appel sur le téléphone

principal pour appeler l'abonné Z.

En appuyant sur ce bouton, un potentiel négatif est envoyé

de la batterie d'abonné X dans la ligne vers le poste

d'abonné Z et le réveil CC Z sonne.

L'abonné Z appuie sur le bouton Vz3 après avoir

entendu le signal d'appel, ce qui provoque trois courants, comme

expliqué ci-dessus, d'abord un positif, puis un négatif

et enfin un nouveau positif. Le premier courant positif active

l'électro-aimant Ez3 qui fait tourner la roue rz1 de

90°. "Appel" apparaît dans la fenêtre

dz5 Le circuit de l'électroaimant Ez3 est interrompu.

Comme nous le savons, la roue rz1, en tournant, envoie un courant

de régulateur négatif, qui traverse le relais

électromagnétique Uz, fermant ainsi le circuit

de l'électroaimant Ez6 (le doigt nz8 touche la plaque

nz9). Cela a entraîné le passage à "Ring".

La roue r1 produit un certain nombre d'effets sur le troisième

tour, dont nous allons maintenant discuter.

Lorsque la roue r1 tourne pour la troisième fois, les

contacts h2 et h4 touchent la plaque r6 avec une de leurs extrémités

et la plaque r11 avec les autres extrémités. La

plaque r6 est reliée par le fil 94 à un pôle

de l'électrovanne S2 du point S1 et la plaque r7 par

le fil 95 à l'autre pôle de la même électrovanne.

La plaque r10 est connectée via le fil 96 à la

borne positive de la batterie principale et la plaque r1 à

la borne négative de la batterie principale. Lorsque

la roue r1 tourne pour la troisième fois, le circuit

électrique de l'électrovanne est fermé

via les lames h2 et h4 d'un côté et h3 et h1 de

l'autre côté.

Lorsque le courant circule dans ses enroulements, il pousse

le point de connexion S1 (il possède un aimant permanent)

de la plaque inférieure CD (la plaque de communication)

vers la plaque supérieure AB (la plaque de conversation).

Incidemment, il convient également de noter que ce n'est

pas l'abonné X qui peut passer au niveau de conversation,

mais le basculement est déclenché par l'abonné

Z en appuyant sur le bouton Vz3. La principale raison de ce

circuit est la protection contre les écoutes clandestines

par d'autres participants.

Le deuxième courant négatif d'appuyer sur Vz3

n'a aucune signification.

Le troisième courant positif en appuyant sur Vz3 alimente

le relais Rz, le point S1 du participant X est toujours sur

la plaque de communication, une nouvelle rotation de la molette

rz1 provoque le basculement sur la plaque de conversation. Il

s'ensuit qu'après avoir relâché le bouton

Vz3, la communication aura lieu et aucun tiers ne peut y participer,

et en tournant rz1 l'inscription "Talk" apparaît.

Il faut également noter que le passage de "Pest"

à "Call" et "Ring" est si rapide

qu'on pourrait penser que l'inscription "Call" n'existerait

même pas. Cet état est maintenu jusqu'à

ce qu'un appelant le V4 touches (ou Vz4).

Le concurrent X appuie et relâche immédiatement

le bouton V4.

Lorsque la conversation est terminée, le correspondant

X appuie sur le bouton V4, ce que le correspondant Z doit maintenant

faire sera discuté plus tard. L'appui sur le bouton V4

enverra deux courants positifs. Lors de l'appui, le doigt m2

glisse sur m4 et le doigt m3 glisse sur m5.

Si le bouton est à nouveau relâché, la même

chose se reproduit. La figure 15 montre le levier m8 lorsque

le bouton est enfoncé.

Avant plus d'explications, il convient de noter que le doigt

m1, par lequel le circuit de l'électroaimant E6 est fermé,

entre en contact avec le contact m9 après le premier

passage des doigts m2 et m3 sur les plaques m4 et m5.

Plus tard.

Lorsque le bouton V4 est enfoncé, le premier courant

positif est envoyé du poste d'abonné au central

téléphonique ; un courant négatif découle

du central vers le poste d'abonné X, qui à ce

moment peut agir sur l'électroaimant E6 car à

ce moment le doigt m1 est en contact avec la plaque m9 ; troisièmement,

il y a à nouveau un courant positif du poste d'abonné

vers le poste central et quatrièmement, encore un courant

négatif du poste central vers le poste d'abonné

X, qui n'a actuellement aucun effet sur les appareils car le

doigt m1 est en contact avec le plaque m9 et le circuit de l'électroaimant

E6 entre le contact du doigt m1 et la plaque m9 est rompu.

Le premier courant positif provenant de l'appui sur le bouton

V4 par le participant X alimente le relais R, à travers

l'armature duquel le circuit de l'électroaimant E3 est

fermé. Cependant, une partie du courant circule également

vers l'abonné Z, où il excite le relais Rz, via

l'armature duquel le circuit de l'électroaimant Ez3 est

fermé. Les pignons r1 et rz1 tournent donc encore d'une

dent. Le résultat de cette rotation parallèle

est que les lames h2 et h4 touchent la pièce de contact

r9 avec l'extrémité h4 touchant tandis que la

bande h8 touche h3 la pièce de contact r8 avec son extrémité

h3 et la pièce de contact r12 avec son extrémité

h3. Le circuit de l'électrovanne Sx2,

comme celui de Sz2 est fermé via le premier courant dans

le sens opposé. Le point S1 (ainsi que le point Sz1)

reviennent respectivement à la plaque de contact inférieure

CD. Par les balais H4 et H5 de la roue H2, un courant négatif

reflue par la ligne d'abonné de l'abonné X et

également par la ligne d'abonné de l'abonné

Z ; et ce courant circule dans le poste d'abonné X à

travers le relais U, à travers l'armature duquel le circuit

de l'électroaimant E6 est fermé, (à ce

moment le doigt m1 est en contact avec la plaque m9), la roue

j1 fait un quart de tour et le mot "Peste" apparaît

dans la fenêtre d5. Le courant de commande négatif

ne provoque aucune réaction dans les organes restants

de l'appareil sur le poste d'abonné Z lors de la dernière

rotation de la roue rz1, c'est-à-dire qu'en traversant

le relais U, le circuit de l'électroaimant Ez6 est ouvert

(abonné Z n'appuie à ce moment ni sur le bouton

Vz3 ni sur Vz4).

Le deuxième courant positif (causé à travers

les connexions des doigts m3 et m2 aux plaques m5 et m4 lorsque

ces doigts glissent vers l'arrière sous la force du ressort

m7. Cela provoque (à expliquer) le retour des armatures

des participants X et Z à leur point de départ

dans le centre de contrôle. Le courant passe par les relais

R1 et Rz1, de sorte que les circuits des électroaimants

E3 et Ez3 sont fermés via leurs armatures. Les roues

r1 et rz1 tournent d'une dent. À la suite de ce nouveau

mouvement , les extrémités deviennent h2 et h1

des bandes h2 h4 et h1 h3 sans s'arrêter sur les contacts

g1 et g2, fermant ainsi le circuit des électroaimants

11 et 12 pendant ce temps par les extrémités opposées

h4 et h3 balayant la plaque r12, le relié au pôle

positif de la batterie par le fil 96. L'électroaimant

11 est relié par le fil 110 au pôle négatif

de la batterie et l'électroaimant 12 par le fil 111 au

même pôle.

Il s'ensuit que les courants traversant ces deux électroaimants

(lorsque les lames sont écartées des contacts

g1 et g2), comme expliqué au début en référence

aux figures sont parallèles et libèrent les cliquets

3 et 5 pour permettre aux chariots de revenir à leur

position de départ positions par la force des ressorts

16 et 17. Les deux appareils du centre de contrôle sont

donc au repos et les courants négatifs (envoyés

en même temps par les balais H4 et H5 à la roue

H2) n'ont aucun effet sur le poste d'abonné, le circuit

de l'électroaimant est ouvert par le doigt m1 .

Pour mettre complètement le dispositif d'abonné

dans l'état de repos, il suffit d'appuyer sur le bouton

V5. Le chiffre 0 est alors visible dans les fenêtres d1,

d2, d3 et d4. Seul le participant appelé, dans notre

cas le participant Z, doit appuyer à nouveau sur le bouton

M1 au bout de l'axe de la roue jz1, pour que le mot «

peste » apparaisse dans la fenêtre dz5.

Du fait des opérations précédentes, les

chariots F1 et F2 sont revenus à leur position de départ,

mais en fait les roues rx1 et rz1 n'ont pas besoin de revenir

à leur position de départ, car jusqu'à

la position de parole elles ont fait un quart de tour (par 5

des 20 dents) et si lorsque les chariots F1 et F2 sont revenus

dans leur position de départ, la saillie l l2 de la roue

r1 rentre

Le contact avec les plaques r2 et r3, fait dénué

de sens car les quatre quadrants de la roue r1 sont chacun à

usage unique, c'est-à-dire qu'ils sont identiques.

Lors de l'action suivante, ce ne sont plus les bandes h2, h4

et h1, h3 qui entrent en contact, mais les bandes h3, h5 et

h6, h7 ; ce n'est pas non plus la projection l3, l1 qui est

utilisée, mais la projection l2, l.

Résumé:

Cet équipement est généralement considéré

comme la meilleure réalisation des inventions dans le

domaine de la technologie de commutation automatisée

de l'époque .

L'abonné souhaitant communiquer avec un autre abonné

appuie sur la touche V1 et la maintient enfoncée jusqu'à

ce que le compteur de fraction (la fraction de chaque abonné

est enregistrée dans une liste) apparaisse dans les fenêtres

d1 et d2. Il appuie ensuite sur le bouton V2 et le maintient

enfoncé jusqu'à ce que le dénominateur

de la fraction apparaisse dans les fenêtres d3 et d4.

Après cela, le bouton V3 est enfoncé, en veillant

à ce que l'inscription «Ring» apparaisse

dans la fenêtre d5. Si l'abonné appuie ensuite

sur sa touche d'appel sur le téléphone Ader, l'abonné

appelé sonnera et l'inscription "Talk" apparaîtra

comme signe que l'abonné appelé est prêt

à lui parler communiquer. Lorsque la conversation est

terminée, l'appelant appuie sur le bouton V4.

En pratique, toutes les touches sauf la touche M1 pourraient

porter des inscriptions, ainsi la touche V1 pourrait porter

l'inscription « Compteur », la touche V2 l'inscription

« Dénominateur », la touche V3 l'inscription

« Appel », la touche V4 l'inscription « Fin

of Conversation" et le bouton V5 l'inscription "Idle".

Dès que le réveil du correspondant sonne, il appuie

sur sa touche V3.

Si "Talk" apparaît dans la fenêtre d5

de l'appelant, la conversation peut commencer. Lorsque la conversation

est terminée, l'appelé tourne son bouton M1 comme

décrit précédemment.

Au début de cette description il a été

dit que dans notre exemple, pour une meilleure compréhension,

les chariots F1 et F2 sont perpendiculaires l'une à l'autre.

Mais en réalité, les chariots F1 et F2 sont inclinés

l'un par rapport à l'autre pour gagner de la place, voir

Fig. Normalement, cependant, les wagons sont remplacés

par les barres F11 et F21. Ces poutres sont montées mobiles

sur les axes O1 et O2 et les roues à rochet G1 et G2

sont solidaires de l'axe O1 et du

Roues à rochet G3 et G4 montées sur l'axe O2.

Les dents des engrenages G1 et G3 sont inclinées dans

le même sens, les dents des engrenages G2 et G4 dans le

sens opposé. Le faisceau F11 est déplacé

par la roue G2 via le cliquet G5 de telle sorte que lorsque

l'arbre O1 tourne dans le sens de la flèche, le faisceau

est entraîné.

La rotation de l'arbre O1 est effectuée par la seconde

roue à rochet G1 de la manière suivante :

Lorsqu'un courant traverse l'électroaimant E1, son armature

c1, reliée par c2 au levier c3, monté libre en

rotation sur l'axe O1, s'attire. Sur ce levier se trouve le

cliquet c4, qui presse le ressort c5 contre les dents de la

roue G1. Si l'armature c1 de l'électroaimant E1 est attirée,

le

Le cliquet est serré et glisse sur une dent de la roue

à rochet G1. La course du cliquet c4 est réglée

à l'aide de la vis e7 qui sert de butée pour limiter

la course du levier c3. Dès que le courant est interrompu,

le ressort spiral c6 ramène l'armature c1 et le cliquet

c4 fait tourner la roue G1 d'une longueur de dent et avec elle

la poutre F11. Ainsi, à chaque passage de courant dans

l'électroaimant E1, la barrette est déplacée

autour d'une rangée de contacts 1.

Les développements ultérieurs

de Frejdenberg sont documentés par les brevets 562,064,

556,007 du 10 mars 1896 et 587,435 du 3

août 1897.

En 1896, il met également au point un sélecteur

de machine avec un compteur d'impulsions intégré

et propose l'utilisation d'un sélecteur de groupe pour

augmenter la capacité des échanges.

La maquette du central téléphonique de ce dernier

modèle fut fabriquée à Paris en 1898.

Cependant, comme Frejdenberg se voyait toujours refuser le soutien

nécessaire dans la Russie tsariste et que les exigences

techniques de production n'étaient pas satisfaites dans

son pays natal, il a été ramené en Angleterre.

Vers 1900, il fonde à Londres la société

par actions "Freudenberg Automatic

Telephone Syndicate Ltd.".

Cependant, il a vite dû se rendre compte qu'il ne pouvait

pas gagner la concurrence avec les grandes entreprises établies

telles que Bell Company ou Siemens AG. Frejdenberg est retourné

en Russie et y a été impliqué pendant une

courte période dans le développement de la technologie

téléphonique domestique.

sommaire

Mikhaïl Freudenberg alla beaucoup plus loin dans

l’élaboration des principes du central téléphonique.

Il essayait de trouver une solution qui lui permettrait de se

passer de sélecteurs volumineux à plusieurs contacts.

Il faillait aussi que ce central soit plus rentable qu’une

station téléphonique manuelle de même capacité.

Les sélecteurs coûtaient chers, augmentant le coût

total et diminuant ainsi la compétitivité.

C’est à ce moment-là que le travail des deux

inventeurs prit fin.

Berditchevski-Apostoloff rentra à Odessa, tandis que Freidenberg

vécut longtemps en Royaume-Uni, cherchant toujours l’appui

des entrepreneurs étrangers.

Pendant ce travail collectif, les deux inventeurs comprirent

que pour obtenir le succès, il faut arriver à

une capacité plus grande du central téléphonique,

au moins 10 mille numéros. Chacun d’eux continua

à chercher la solution.

Les essais eurent succès mais la société

anonyme créée pour exploiter l’invention

ne put pas rivaliser avec les compagnies qui exploitaient les

stations téléphoniques manuelles.Après

son retour en Russie, Freidenberg continua de s’occuper

de la téléphonique.

Sa dernière invention fut «le moyen d’insertion

des abonnés au réseau téléphonique

avec l’aide de distributeurs de groupe, liés à

la station centrale avec deux fils». C’est ainsi

que Freidenberg essayait de rendre l’utilisation de la

ligne d’abonné plus efficace.

1896 - Berditchevski-Apostoloff

créa un système automatique original à

10 mille numéros.

Dans ce système, il y eut déjà les ancêtres

du cadran – «manipulateur de numéros»,

relais et sélecteurs.

Ainsi, le système utilisait déjà les principes

des centraux téléphoniques modernes.

Deux niveaux de sélecteurs à 100 contacts furent

introduits. La commutation d’un contact d’un sélecteur

avec l’autre contact de l’autre sélecteur permettait

de créer une chaîne de communication avec chaque

abonné appartenant à 10 mille personnes enregistrées

comme abonnés.

Le système avait aussi un combineur et un relais linéaire

pour recevoir les impulsions du cadran.

|