LES SYSTEMES LEDUC et BARTELOUPS

Lors de l'exposition de Paris en 1881 en plus du système automatique américain Connolly, deux inventeurs Leduc (français) et Bartelous (belge), ont également présenté des machines de commutation automatique, qui n'ont également jamais été utilisées à cette date, mais le système Bartelous a été mis en service à Bruxelles en 1886 avec 19 abonnés. (lire la suite).

sommaire

Le système français LEDUC a été détaillé

dans "La lumière électrique du 1er avril 1882 "

|

APPAREILS LEDUC ET BARTELOUS Nous avons vu que l’appareil Connolly est destiné

à constituer un bureau central automatique, fonctionnant

sans l’intervention d’aucun employé pour mettre

en relation, entre eux, un certain nombre d’abonnés

formant un réseau, peu étendu, il est vrai, mais complet

et indépendant. Pour cela tous les appareils d’abonnés

sont reliés d’une part au sol et d’autre part par

l’intermédiaire de l’appareil automatique à

la ligne qui va au bureau central C. La pile est placée dans

ce dernier bureau et c’est de là que l’employé

fait manœuvrer l’appareil automatique pour mettre en relation

directe avec la ligne et isoler du reste du réseau secondaire,

soit l’abonné qui .l’appelle, soit celui que l’on

appelle d’un point quelconque du réseau principal.

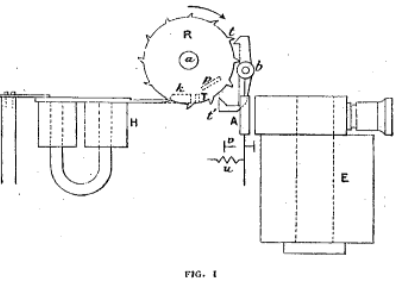

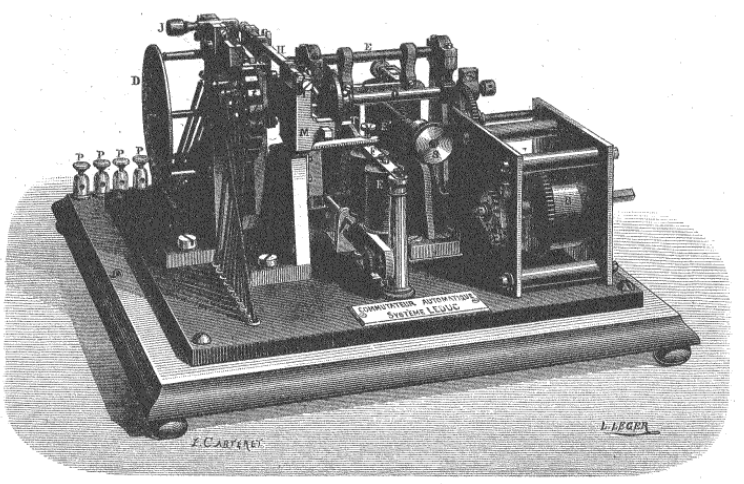

Au moment où cette communication sera établie, l’extrémité m du levier n’étant plus repoussée par le doigt, la communication de ce dernier avec les contacts g est supprimée et la ligne sur la touche de laquelle se trouve le doigt est seule dans le circuit. Pour qu’il y ait concordance entre les mouvements du manipulateur et ceux du doigt, il faut que la roue R parte toujours d’un point fixe et revienne à ce point après chaque opération. Dans ce but, la roue R est munie d’une goupille T, qui dans la position de repos, bute contre un arrêt k formant l’extrémité de l’armature d’un électro-aimant Hughes H intercalé dans le circuit. Cet électro est construit de telle sorte qu’il ne soit affecté que par des courants inverses de ceux qui parcourent ordinairement le circuit. Or le premier courant qu’envoie le manipulateur est un courant négatif, tous les suivants étant supposés positifs. Ce premier courant déclanche donc la roue R et celle-ci en tournant, par le jeu d’une piècep, remet au contact l’armature de H. De cette façon, quand la conversation téléphonique est terminée, l’employé, en ramenant son manipulateur au repos, ramènera la roue au repos et sa goupille viendra forcément buter contre k. Une manette N en communication avec la ligne peut être mise en contact avec une série de blocs de cuivre communiquant les uns avec les autres en dessous du socle sur lequel ils sont fixés. Ces blocs communiquent en même temps avec une pile dont l’autre pôle est au sol. Mais entre le premier et le second bloc est placé un ressort que la manivelle vient toucher et qui fait commutateur. De cette façon, chaque fois que la manivelle touche un bloc, un courant est envoyé dans la ligne, .il fait avancer d’une dent la roue dentée R, mais le premier courant envoyé, par suite du jeu du commutateur, est de sens inverse des suivants, et c’est celui-là qui déclanche l’électro-aimant de Hughes H, et permet le départ de la roue R. Dans la vue d’ensemble de la fig. 4, l’appareil

Leduc est représenté sous sa dernière forme.

Dans la pratique, l’abonné d’un réseau secondaire appelle donc toujours l’employé du poste central et celui-ci, pour le mettre en relation avec un des abonnés d’un autre réseau secondaire, fait manœuvrer l’appareil de ce dernier. Quand uu abonné veut correspondre avec un autre appartenant au même réseau, cela peut avoir lieu avec un seul appareil : les différentes lignes 1, 2, 3, 4, sont reliées à la terre, à travers une résistance relativement grande. Si maintenant, ,par exemple, l’abonné 2 veut correspondre avec l’abonné 4, il demande au bureau central d’avertir 4 que 2 le demande et de remettre ensuite l’appareil au repos. 2 et 4 en prenant le téléphone sont en court circuit et peuvent s’entretenir sans subir l’influence des dérivations formées par les circuits des autres abonnés ; mais ce procédé ne garantit pas le secret delà conversation. C’est pourquoi il est préférable d’employer deux appareils conjugués et un doublefil. Dans ce cas, 2 demande au bureau d’avertir 4 ; l'employé appelle 4, laisse 2 sur le premier appareil et met 4 sur le deuxième, en établissant la liaison au bureau entre les deux. Le second appareil n’est pas un inconvénient,

il permet pendant que 2, par exemple, cause avec un des abonnés

de B, avec 2', par exemple, il permet, disons-noufe, à 1,

3, 4 de s’entretenir avec un autre abonné quelconque.

M.Leduc a, d’ailleurs, modifié son appareil et établi

; un petit commutateur mobilé à l’aide duquel

le bureau peut relier dans un seul appareil deux quelconques des

abonnés. Quant à l’appareil de M. Bartelous,

légèrement postérieur à

celui de M. Leduc, il contient les principaux organes de ce dernier

et n’en diffère pas bien sensiblement. Nous nous contenterons

d’indiquer que les disques de contacts s’y trouvent en

double de manière à faciliter les communications. M. Bartelous ne tarda pas à répondre par un courrier :

|

Bartelous 1, rue du Persil â Bruxelles — Commutateur susceptible d'être manœuvré à distance

Les deux systèmes automatiques

de Bartelous

Dans un livre de William Henry PREECE, on trouve

la description de ces deux systèmes.

Premier système. Celui présenté en 1879 à

l'exposition de Paris en 1881.

Cet appareil, inventé par Mr. Bartelous, de Bruxelles, a été

aménagé pour un service à double fil et un service

simple.

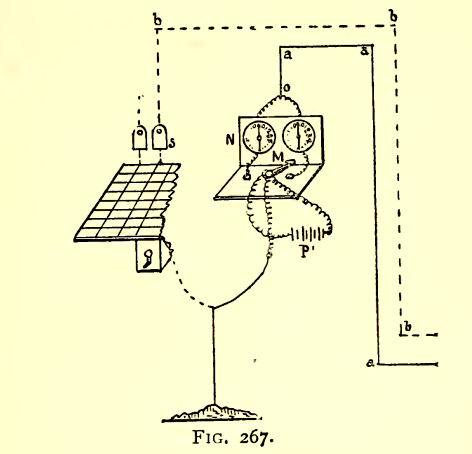

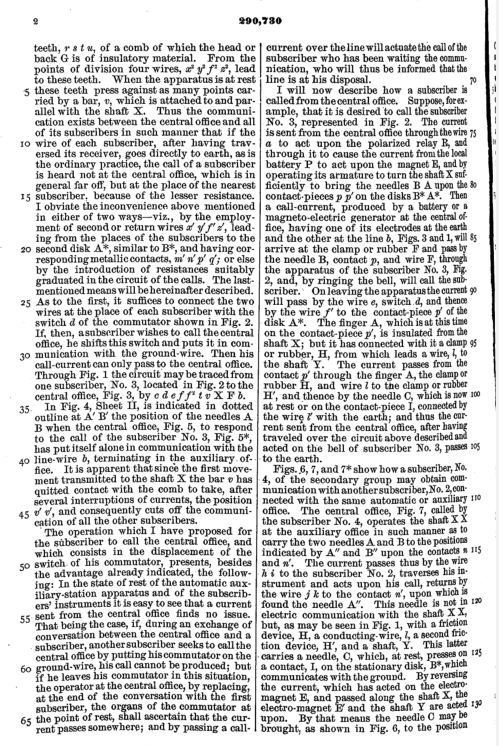

Le système qui emploie un fil double est représenté

sur les Fig.266, 267 et 268.

La figure 266 montre la station automatique. Fig.267 la station centrale

et Fig.268 la station de l'abonné.

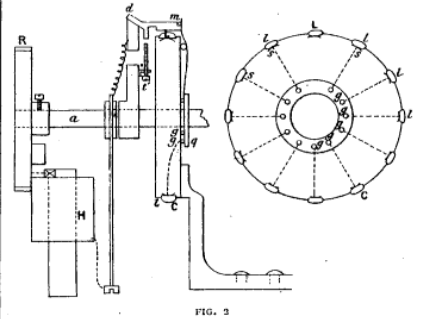

Le tableau automatique est constitué de deux disques circulaires

isolants A A', sur la circonférence desquels sont disposés

des contacts métalliques i, 2, 3 i', 2', 3'. A partir de ces contacts,

i, i' ; 2, 2'; 3, 3'.départ des lignes doubles joignant les différents

bureaux d'abonnés n° 1, n° 2, n° 3 ; sur chaque fil

de ligne est en outre établi un shunt cr ds dont chacun débouche

sur une bande métallique flexible r, s^ t, disposée en forme

de peigne sur une pièce transversale isolante G.

Perpendiculaires au centre des disques parallèles A A', se trouvent

deux axes X X, Y Y, dont le dernier porte une aiguille c ; un mouvement

de rotation par impulsions successives peut être imprimé

à ces axes par des moyens qui seront expliqués plus loin.

Lorsqu'un tel mouvement est imprimé à l'axe Y Y, l'aiguille

c est successivement amenée en contact avec les points 1, 2, 3.

L'axe XX porte deux aiguilles B B' ; l'extrémité qui porte

l'aiguille B traverse le disque A de telle sorte que cette aiguille tourne

également avant ce disque, dans un plan plus voisin de lui que

l'aiguille C, de sorte qu'elle rencontre également les contacts

1, 2, 3. l'aiguille b', placée à l'autre extrémité

de l'axe XX, tourne devant le disque A', et y rencontre les contacts 1',

2', 3'.

Cet axe porte une tige v v, qui lui est parallèle, et munie d'une

série de pointes qui, lorsque l'appareil est au repos, prennent

appui contre les bandes r, s, /, montées sur la pièce transversale

G. Mécaniquement l'aiguille c participe aux mouvements de l'axe

Y Y ; tandis que les deux aiguilles B et B' et la tige V V se déplacent

en conjonction avec X X. Électriquement l'aiguille b est reliée

à l'axe x x, l'aiguille C à l'axe Y Y ; mais l'aiguille

b' est isolée de l'axe qui la porte, et est reliée, par

un contact à friction H et un conducteur / /, à l'axe Y

Y.

Les deux axes sont mis en mouvement rotatif à partir du central

téléphonique au moyen d'une batterie p' (Fig.267), dont

le courant peut être inversé.

Ce courant est acheminé vers le tableau automatique (Fig.266) par

le fil a.

Lorsque, par exemple, on envoie un courant continu ou positif, il agit

sur un relais polarisé R (Fig. 266), de manière à

fermer le circuit d'une batterie locale p par l'intermédiaire de

l'électro-aimant E.

Lorsqu'un courant traverse cet électro-aimant, il attire son armature,

sur laquelle est monté un levier L, qui transmet l'action à

une roue à rochet D sur l'axe X X, et celle-ci lui communique son

mouvement à cette dernière.

Si le courant est de sens inverse, ou négatif, il agit sur le même

relais R de manière à fermer le circuit de la même

batterie locale p par l'intermédiaire d'un électro-aimant

e', dont l'action est transmise par le levier l' à l'axe Y Y.

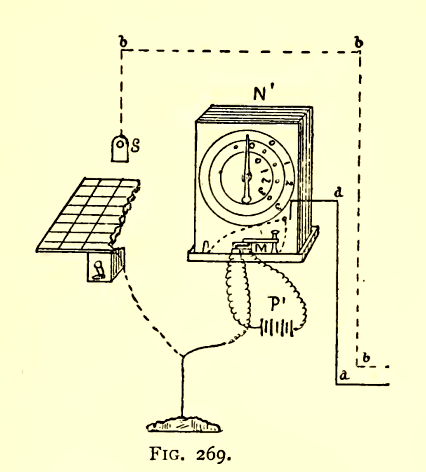

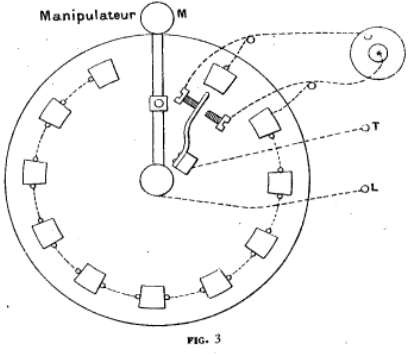

Ces courants sont envoyés soit par une clé Morse M, complétée

par un interrupteur (Fig. 267) et un indicateur indiquant les positions

relatives des aiguilles B b' et C à la station automatique distante,

soit par un manipulateur automatique (représenté en Fig.

269) muni d'une clé Morse M et d'un mécanisme d'horlogerie,

qui fait tourner une aiguille rigide.

Ce dernier peut, au moyen d'une goupille, être arrêté

en n'importe quelle position sur un cadran gradué, dont les divisions

correspondent à celles des disques A a'. Lorsque la goupille est

retirée et réinsérée dans une position quelconque,

et que la touche M enfoncée, le mouvement de l'horlogerie transmet

de la pile P des courants en nombre égal à celui des divisions

sur lesquelles l'aiguille s'est déplacée sur le cadran ;

et ces courants, comme nous l'avons déjà dit, provoquent

un déplacement analogue des aiguilles du tableau automatique à

distance.

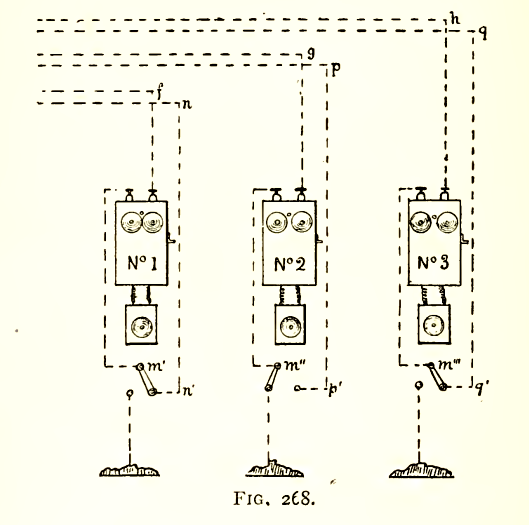

Dans la disposition représentée par les Fig. 266, 267 et

268, les postes d'abonnés, qui peuvent être de tout système

même avec appels magnétiques, ne sont sujets à aucune

modification.

On ajoute seulement à chacun un petit interrupteur à double

sens in, ni' in", dont la fonction sera facilement comprise en se

référant à la figure 268.

Au n° i et au n° 3, les interrupteurs in' et in'" ferment

le circuit par le fil de retour, sans aller à la terre ; tandis

qu'au n° 2 le circuit se termine à la terre.

Avant de décrire la manipulation de l'appareil, il convient de

mentionner qu'en plus des contacts 1 , 2, 3 . le disque A porte trois

autres contacts, marqués + , et respectivement.

La première, sur laquelle l'aiguille C s'arrête au repos,

est reliée à la masse, et n'a que la moitié de la

longueur des contacts i, 2, 3, de sorte qu'elle ne rencontre pas l'aiguille

B. Les deux autres contacts, notés

0, sont placés de part et d'autre du premier, sont également

à mi-longueur, mais sont disposés de manière qu'ils

ne puissent rencontrer que B, et non C.

Ces deux contacts 0 sont reliés chacun à un contact similaire

sur le disque a' ; il n'y a cependant aucun contact correspondant au +

sur cette dernière.

Supposons maintenant qu'un abonné (le n°2 par exemple) souhaite

appeler le central.

Il tourne la poignée de son interrupteur vers la gauche (comme

indiqué sur la figure), et envoie le courant d'appel. Celui-ci,

partant de la terre, parcourt le générateur, suit le fil

de ligne par g jusqu'à d (fig. 266), et, le contact en 2 étant

ouvert, traverse la bande s, et le point correspondant de la tige v v^

et arrive à l'axe X X. Ce dernier est, au moyen d'un contact à

friction F, relié au fil b b b, qui est relié à une

sonnerie d'appel au central, et de là va à la terre.

L'appel ayant ainsi été reçu au poste central, l'opératrice

constate le nom ou le numéro de l'abonné appelant ; puis

par les moyens indiqués ci-dessus, il amène l'aiguille B

sur le contact n°2 du disque A. En même temps l'aiguille B'

se sera déplacée en 2' sur le disque a', et les pointes

de la tige v v auront quitté le contact des bandes flexibles r,

s, t.

A partir de ce moment, la communication entre le central et l'abonné

n°2 sera exclusive en faveur de ce dernier.

Il aura été établi, à partir du tableau, au

moyen du fil b b b, du contact à friction F, de l'aiguille B, du

fil 2 y d g, et mis à la terre par l'interrupteur après

avoir parcouru l'instrument au N°2 ( Figs.266 à 268).

Supposons maintenant que l'abonné n°2 souhaite parler à

l'abonné n°3, qui est relié au même standard automatique.

En décrivant le mode opératoire dans ce cas, nous montrerons

en même temps comment la station centrale peut appeler n'importe

quel abonné, ainsi que comment s'effectuent les doubles connexions

pour un même groupe d'abonnés. On commence l'opération

au moment où, l'appel du n° 2 ayant été reçu

au poste central, le numéro de cet abonné et celui du correspondant

recherché ont été connus.

L'opérateur va maintenant procéder à l'appel de ce

dernier.

Il le fait par les moyens décrits ; il déplace les aiguilles

B et B' sur les contacts 3 et 3' des disques A et A', et envoie un courant

d'appel dans b b b.

Ce courant passe à travers ladite ligne, le ressort F, l'aiguille

B, la ligne Z ^ ^ A jusqu'à l'abonné n°3, et de là

à travers le commutateur m'" et le fil de retour, q k 3',

vers la station centrale (Figs.266 à 268).

Du point 3' où l'aiguille b' a été amenée,

le courant suit cette aiguille, le ressort H, le conducteur / /, l'axe

Y Y et l'aiguille c arrêtée par le contact +.

Cette dernière étant reliée à la terre, le

circuit est ainsi bouclé, et le courant d'appel envoyé dans

la ligne bbb agit sur la sonnerie d'appel du N°3.

L'abonné n°3 ayant répondu à l'appel, le courant

de la batterie p' au poste central s'inverse, et peut maintenant être

utilisé pour actionner l'aiguille C.

Ce dernier est ainsi amené au contact 2 du disque A, et le circuit,

au lieu de se terminer à la terre par la position de l'aiguille

c sur le contact +, se prolonge maintenant au-delà de cette aiguille

par le fil 2 y d g, et va à la terre par l'interrupteur m' , après

avoir transité par l'instrument de l'abonné n°2.

A la réception du signal de dégagement, la station centrale

ramène les différentes parties de l'appareil à leurs

positions de repos.Il ne reste plus qu'à expliquer l'utilisation

des contacts et 0' 0' sur les disques A et A'. Leur but est de contrôler

à distance la position de B b' et c.

Une référence aux diagrammes montrera que les différentes

aiguilles se déplaçant sur ces points provoquent en ligne

b b b des prises et des ruptures ; de sorte qu'en plaçant une pile

et un galvanomètre sur la ligne b b b, on puisse vérifier

ces différents changements, et contrôler à distance

la position des aiguilles.

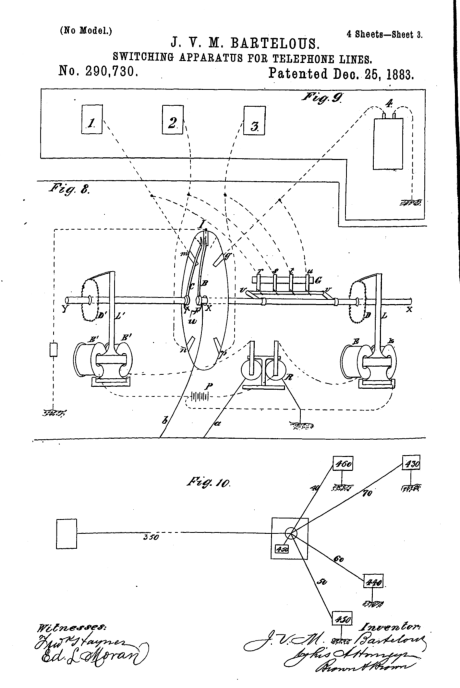

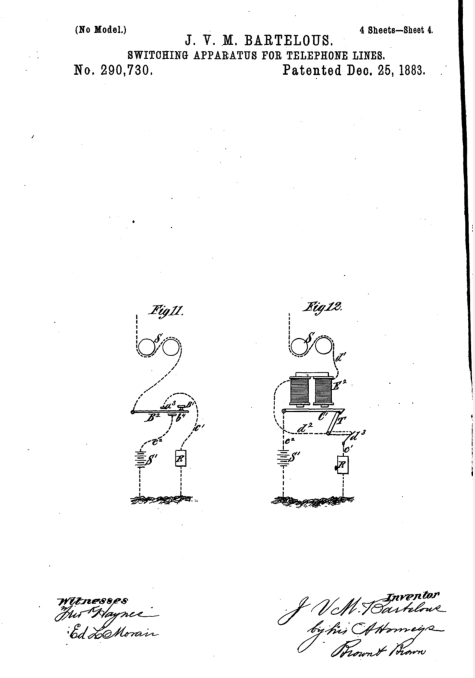

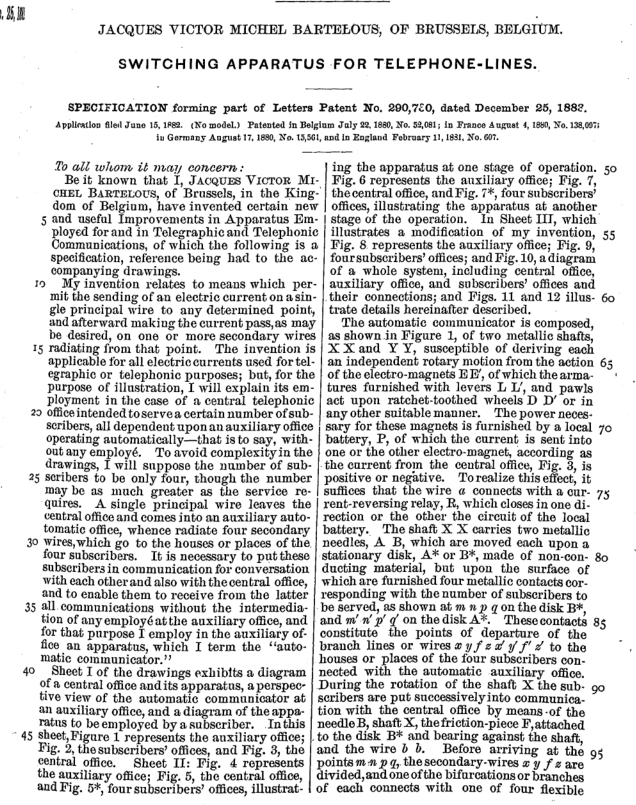

Deuxième système

Brevet 1883 US 290,730 Dec 25,

Jacques V M Bartelous "Switching apparatus for telephone lines

"..

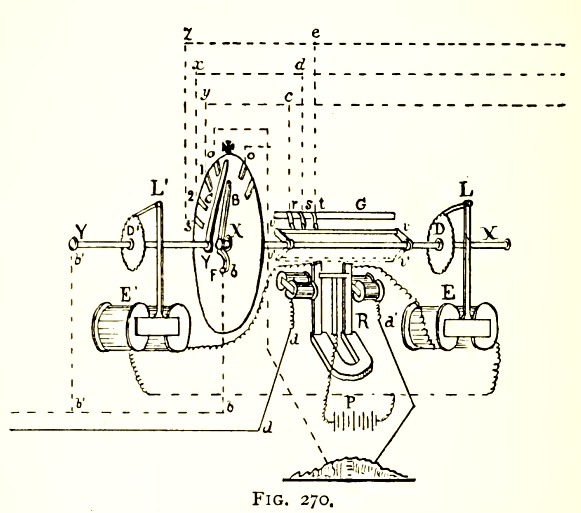

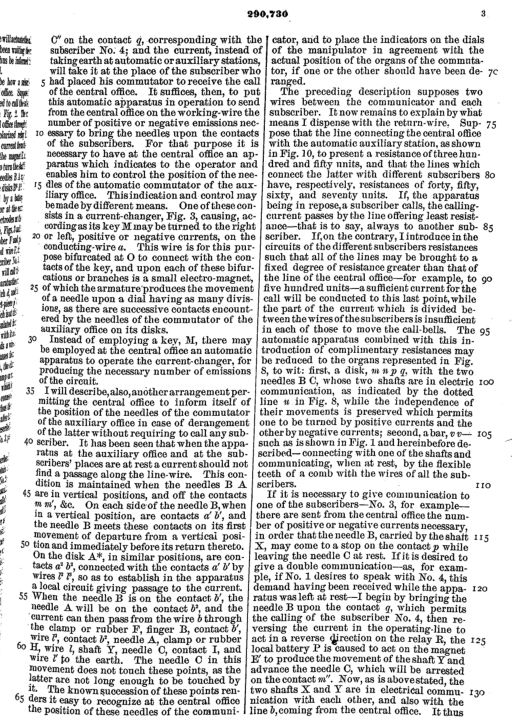

Il s'agit d'un système à un seul fil, représenté

sur les Fig.269, 270 et 271.

L'appareil (Fig.270) contient toujours les deux axes, l'axe Y Y portant

l'aiguille C, et l'axe X X ne portant qu'une seule aiguille et la tige

v v.

Les deux axes sont tous deux reliés à la ligne b b bhy Y

b b et Y b' b' .

Il n'y a aussi qu'un seul disque A portant les contacts I, 2, 3, ... auxquels

sont reliées les lignes d'abonnés, et auxquels répondent

les aiguilles B et c.

Il y a aussi trois divisions supplémentaires, +, 0, mais il n'y

a pas de contact au point +, et les contacts sont en liaison directe avec

la terre.

Les shunts sur les lignes d'abonnés débouchent sur les réglettes

r, s, t de la pièce transversale G.Fig.270, Comme dans le premier

système, nous avons ici aussi un relais R et les électro-aimants

E e' avec leurs leviers L \J .

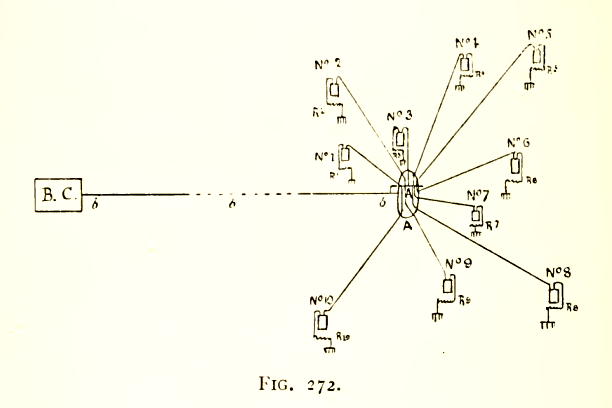

L'arrangement général peut maintenant être représenté

par le diagramme, Fig.272.

On voit que, lorsque l'appareil est au repos, les lignes des abonnés,

sans exception, bifurquent de la ligne b b b ^ du fait qu'elles sont reliées

à la tige v v et à l'axe X x.

Aucun de ces bureaux ne pourrait donc envoyer de courant d'appel au poste

central, car, en pratique, la ligne b b b^ qui relie ce dernier au standard

automatique A, est plus longue et, par conséquent, offre une résistance

électrique beaucoup plus grande que celle du poste central. la

résistance combinée des lignes Ai, A2, A3, etc.

Un nouveau principe a donc dû être introduit pour le système

unifilaire, et il consiste en l'ajout de résistances supplémentaires

r', R'', r'" sur les lignes d'abonnés. Ces résistances

sont ajustées de manière à ce qu'un courant soit

envoyé depuis l'une des stations. Le n°3 par exemple, et passant

par la ligne 3A jusqu'au point commun de connexion, s'y retrouve dans

les lignes auxiliaires Ai, A2, A3, avec une résistance suffisamment

élevée pour permettre à une petite partie du courant

de passer seulement. passer dans chacune des lignes.

La ligne b b b, en revanche, qui présente désormais une

résistance relativement beaucoup plus faible, laissera passer une

quantité de courant suffisante jusqu'au poste central pour y faire

sonner la sonnette d'appel, même si les courants dans les lignes

auxiliaires ne seront pas suffisamment forts. pour répondre aux

appels des autres postes.

Afin d'obtenir de bons résultats pratiques, les résistances

sont connectées de telle manière qu'elles puissent être

court-circuitées par une simple pression sur un bouton, pendant

que l'abonné envoie son courant d'appel, et, de même, que

le décrochage du téléphone en vue de la conversation

les retire du circuit.

Le fonctionnement du système sera maintenant facilement compris

en se référant aux chiffres, l'abonné n°2, par

exemple, souhaite appeler.

Il appuie sur le bouton d'appel et court-circuite ainsi sa résistance.

Le courant passe par g d s, tige V V, axe x x, ressort F, ligne b b b,

sonnerie d'appel S, jusqu'à la prise de terre du tableau de la

station centrale.

L'opérateur amène l'aiguille B sur le contact 2, la tige

V V quitte le contact des bandes r, s, t, et le circuit s'établit

par b b b,Y B, et la ligne 2 X d g.

Si l'abonné n°2 veut le n°3, l'opératrice du poste

central appelle ce dernier en amenant l'aiguille B sur le contact 3 et

en envoyant le courant d'appel par b' b b, F B et la ligne ^ z e Ji, au

poste n° 3. Dans cette position, les autres lignes sont déconnectées

et le courant d'appel, passant exclusivement à la ligne 3, est

suffisamment fort pour vaincre la résistance R'".

C'est le mode d'appel d'un abonné dans tous les cas.

Pour compléter la communication avec le n° 2, le courant, comme

dans le premier système, est inversé à la station

centrale, de manière à la faire agir sur l'axe Y Y, et à

amener l'aiguille C sur le contact 2.

Les abonnés nos 2 et 3 pourront désormais communiquer après

avoir court-circuité leurs résistances respectives en décrochant

leur téléphone, et le signal de libération pourra

être donné au poste central lorsque leur conversation sera

terminée.

Les contacts servent, comme dans le premier système,

à contrôler à distance la position des aiguilles au

moyen d'un galvanomètre.

Il faut remarquer que les modifications produites dans les phénomènes

électriques consistent, non seulement en des prises et des coupures

du circuit, mais encore en des variations très considérables

de la résistance de ce dernier.

Ainsi la position de repos donne lieu à une très forte déviation

du galvanomètre, car elle correspond à une dérivation

de courant à travers toutes les lignes dérivées.

Il convient également de noter qu'avec l'un ou l'autre système,

aucun appel ne peut être effectué vers la station centrale

par les abonnés d'un groupe dès qu'une des stations est

en communication.

Dans le premier système, l'abonné, averti de cet état

de fait par le fait que sa sonnerie d'appel n'a pas sonné en réponse

à son appel, peut se mettre dans ce qu'on peut appeler une attitude

d'attente en tournant la poignée de son interrupteur. à

gauche. Si maintenant l'opératrice du poste central, après

avoir remis tous les appareils à l'état de repos, envoie

un courant en ligne, ce courant agira sur la sonnerie d'appel de l'abonné

en attente, et l'informera ainsi que le la ligne est claire.

Dans le second système, le même résultat peut être

obtenu en ajoutant à chaque bureau une goutte annonciatrice au

moyen de laquelle, dès l'émission du signal, la résistance

supplémentaire est court-circuitée.

Dans ce cas également, un courant envoyé depuis la station

centrale, après la remise au repos de l'appareil, fera tomber la

goutte.

sommaire

Mentionnons enfin que M. Bartelous s'occupe désormais des derniers

détails d'un système encore plus complet que les précédents.

Ce système contient trois ou quatre fils entre la station centrale

et le standard automatique.

De ces quatre fils, l'un est la ligne de travail, le second est une ligne

d'appel, à laquelle sont connectés tous les bureaux des

abonnés à l'état de repos.

Quant aux communications, elles s'établissent au moyen d'un troisième

fil, ou au moyen du troisième et du quatrième fil.

Dans ce dernier cas, deux communications distinctes peuvent être

établies simultanément.

Les détails et les croquis de ce système n'ont pas encore

été publiés.

Le standard automatique de M.Bartelous a été adopté

par la Compagnie Téléphonique Belge.

A Bruxelles, la longueur des lignes de liaison avec la gare centrale

est de 7 kilomètres, avec une résistance de 350 ohms.

19 abonnés sont regroupés, la résistance supplémentaire

s'élevant à 2 000 ohms.

Avec des distances plus courtes et moins de résistance, jusqu'à

vingt-cinq personnes pourraient être regroupées.

Il est particulièrement applicable dans les districts périphériques

où le nombre d'abonnés n'est pas suffisamment grand pour

payer les dépenses d'un central ordinaire, ainsi que pour le service

du dimanche et de nuit dans les grands centraux.

En 1886 en Belgique il y avait 5 bureaux auxiliaires du réseau de Bruxelles sont desservis par des commutateurs automatiques du système Bartelous.

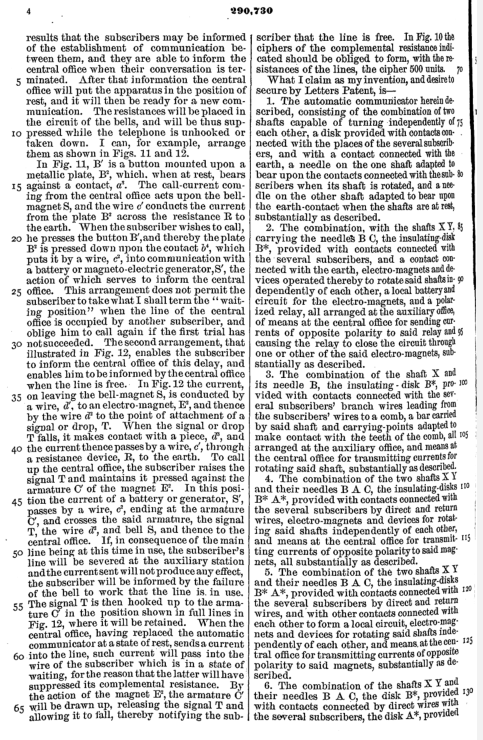

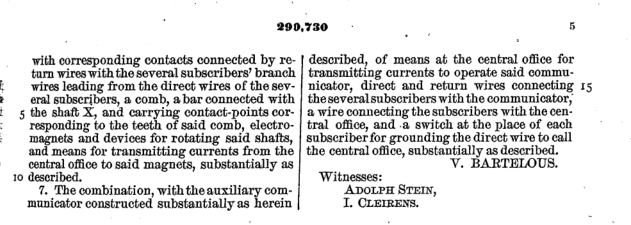

Brevet 1883 US

290,730 Dec 25, Jacques V M Bartelous "Switching apparatus for

telephone lines "..

Fig.4

Fig.4