LES LIGNES PARTAGEES

Une ligne partagée est une ligne destinée

à l'utilisation conjointe de plusieurs stations. Il s'agit donc

d'une ligne qui relie un central téléphonique à

deux ou plusieurs stations d'abonnés ou, lorsqu'il n'y a pas

de central téléphonique, d'une ligne qui relie trois ou

plusieurs stations isolées entre elles. La caractéristique

distinctive d'une ligne partagée est donc qu'elle dessert plus

de deux stations, le central téléphonique, s'il y en a

une, étant compté comme une station.

Les compagnies de téléphone ont proposé des lignes

partagées à partir de la fin des années 1800, bien

que les abonnés de toutes les zones, sauf les plus rurales, aient

pu avoir la possibilité de passer à un service de ligne

individuelle moyennant un supplément mensuel. Le service était

courant dans les zones peu peuplées où les abonnés

étaient répartis sur de grandes distances. Un exemple

est l'Australie où ces lignes étaient exploitées

par le Government Postmaster General's Department . Dans les

zones rurales au début du XXe siècle, des abonnés

et des téléphones supplémentaires, souvent au nombre

de plusieurs dizaines, étaient fréquemment connectés

à la seule boucle disponible.

La croissance rapide de la demande de services téléphoniques,

surtout après la Seconde Guerre mondiale, a donné lieu

à de nombreuses installations de lignes partagées au milieu

du XXe siècle aux États-Unis. Cela a souvent entraîné

une congestion du trafic sur le réseau téléphonique,

car la ligne vers un téléphone de destination était

souvent occupée. Près des trois quarts du service résidentiel

de Pennsylvanie en 1943 était des lignes partagées, les

utilisateurs étant encouragés à limiter leurs appels

à cinq minutes. Les pénuries ont persisté pendant

des années après chaque guerre ; les lignes individuelles

à Montréal restaient rares à la fin de 1919 et

des pénuries similaires ont été signalées

par les compagnies de téléphone en Floride jusqu'en 1948.

Certains utilisateurs ruraux devaient tirer leurs propres fils pour

atteindre les lignes du service public...

À la fin des années 1980, les lignes partagées

ont été supprimées dans la plupart des localités.

Elles n'étaient pas prises en charge par les nouvelles technologies

et les équipements appartenant aux abonnés, tels que les

répondeurs et les modems informatiques .

Etude des systèmes de lignes partagées . Par KB Miller et SG McMeen en 1919

CHAPITRE I — Systèmes de lignes partagées non sélectives — Série et pontage — Code de signalisation

CHAPITRE II — Systèmes de lignes de parti sélectifs : polarité, harmonique, pas à pas et ligne brisée

CHAPITRE III— Systèmes de verrouillage par

ligne partagée : Poole, étape par étape et ligne

brisée

Dans le même domaine, une page complémentaire à

conslter sur ce site : La

téléphonie multiple .

I - SYSTÈMES DE LIGNES PARTICIPATIVES NON

SÉLECTIVES

À proprement parler, le terme « ligne partagée

» doit être utilisé en opposition au terme «

ligne privée » .

Toutefois, les sociétés qui exploitent des centraux téléphoniques

louent souvent leurs lignes à des particuliers pour un usage

privé, sans connexion au standard du central téléphonique,

et ces lignes sont, dans l'usage courant, appelées « lignes

privées ». Ces lignes peuvent être utilisées

pour relier deux ou plusieurs stations isolées. Une ligne privée

, dans le jargon des opérateurs de centraux téléphoniques,

peut donc être une ligne partagée , aussi incohérente

que cela puisse paraître.

Une ligne téléphonique connectée à un central

est une ligne de central et est une ligne partagée si elle comporte

plusieurs postes.

Il s'agit d'une ligne individuelle ou d'une ligne partagée unique

si elle ne comporte qu'un seul poste.

Une ligne qui n'a pas de connexion à un central est appelée

« ligne isolée » et est une ligne partagée

si elle comporte plus de deux postes.

Le problème de la simple transmission de la parole

sur des lignes partagées est relativement simple, et n'est guère

plus complexe que celui des lignes privées ou individuelles.

Il n'en va pas de même pour le problème de la signalisation

des différentes stations.

En effet, la ligne est destinée à l'usage commun de tous

ses usagers ou abonnés, comme on les appelle, et il est donc

nécessaire que la personne qui envoie un signal, qu'il s'agisse

d'un opérateur ou d'un abonné, soit en mesure d'informer

d'une manière ou d'une autre une personne du poste souhaité

que l'appel est en cours. destiné à cette station. Il

existe deux manières générales d'atteindre cet

objectif.

( 1 ) La première et la plus simple de ces méthodes consiste à ne pas faire sonner une seule cloche sur la ligne à l'exclusion des autres, et à permettre ainsi à toutes les cloches de sonner en même temps chaque fois qu'une station de la ligne est sollicitée. Dans ce cas, pour empêcher toutes les stations de répondre, il est nécessaire, d'une manière ou d'une autre, de transmettre à la station souhaitée l'information que l'appel lui est destiné, et à toutes les autres stations l'information que l'appel ne leur est pas destiné. Sur ces lignes, cela se fait par ce qu'on appelle la « sonnerie codée », le code consistant en diverses combinaisons de sonneries longues et courtes.

( 2 ) L'autre méthode, plus complexe, consiste

à prévoir une sonnerie sélective, de sorte que

la personne qui envoie l'appel puisse sonner à la station souhaitée,

laissant ainsi les sonneries de toutes les autres stations rester silencieuses.

Ces deux catégories générales de systèmes

de lignes partagées peuvent donc être qualifiées

de systèmes « non sélectifs » et «

sélectifs ».

Les lignes partagées non sélectives sont largement utilisées

à la fois sur des lignes reliées à un central téléphonique

et, par l'intermédiaire de ce dernier, sur d'autres lignes, ainsi

que sur des lignes isolées dépourvues de connexion à

un central téléphonique. Les lignes non sélectives

sont particulièrement utiles dans les zones rurales et dans les

échanges de services desservant des zones peu peuplées

où le coût des lignes individuelles ou même des lignes

ne desservant que quelques abonnés est prohibitif.

Les lignes téléphoniques non sélectives utilisent

le plus souvent des téléphones à magnéto.

Les premières formes de lignes téléphoniques partagées

utilisaient le téléphone à magnéto série

ordinaire, les sonneries étant de faible résistance et

d'impédance relativement faible, tandis que les générateurs

étaient équipés de dispositifs de dérivation

automatique, de sorte que leur résistance était normalement

supprimée du circuit de la ligne.

Systèmes en série.

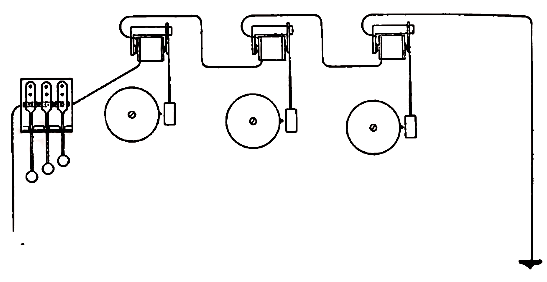

Fig. 163. Ligne série

avec circuit mis à la terre

Fig. 163. Ligne série

avec circuit mis à la terre

La disposition générale d'une ligne partagée en

série utilisant un retour à la terre est illustrée

à la figure 163.

Dans cette figure, trois appareils en série ordinaires sont connectés

ensemble en série, les stations terminales étant mises

à la terre, afin de fournir un chemin de retour pour les courants

de sonnerie et de voix.

Fig. 164. Ligne

série à circuit métallique

Fig. 164. Ligne

série à circuit métallique

La figure 164 montre une ligne série à circuit métallique

sur laquelle cinq téléphones ordinaires sont placés

en série. Dans ce cas, aucune mise à la terre n'est utilisée,

le retour s'effectuant par un fil de ligne, ce qui rend le circuit entièrement

métallique.

Les limites de la ligne téléphonique

en série ordinaire peuvent être mieux comprises en se référant

à la figure 165, dans laquelle les circuits de trois téléphones

en série sont représentés connectés à

une seule ligne.

Fig. 165. Série

Party Line

Fig. 165. Série

Party Line

Le récepteur du poste A est représenté comme étant

sur son crochet, tandis que les récepteurs des postes B et C

sont retirés de leurs crochets, comme lorsque les abonnés

de ces deux postes sont en conversation. Les commutateurs de crochet

des postes B et C étant en position relevée, les générateurs

et les sonneries de ces postes sont coupés du circuit, et seul

l'appareil téléphonique proprement dit est inclus, mais

le crochet de l'interrupteur de la station A étant enfoncé

par le poids de son récepteur, inclut la sonnerie de cette station

dans le circuit, et à travers cette sonnerie, par conséquent,

les courants vocaux des stations B et C doivent passer.

Le générateur de la station A n'est cependant pas dans

le circuit des courants vocaux, en raison du shunt automatique dont

le générateur est pourvu.

Une légère considération du système en série

tel que représenté sur cette figure montre que les courants

vocaux de deux postes quelconques en service doivent passer (comme l'indiquent

les traits gras) à travers les sonneries de tous les postes qui

ne sont pas en service ; et lorsqu'un grand nombre de postes sont placés

sur une seule ligne, comme c'est souvent le cas, l'impédance

offerte par ces sonneries devient un sérieux obstacle au passage

des courants vocaux. Ce défaut de la ligne partagée en

série est fondamental, car il est évident que les sonneries

doivent être laissées dans le circuit des postes qui ne

sont pas en service, afin que ces postes puissent toujours être

en mesure de recevoir un appel.

Ce défaut peut être réduit dans une certaine mesure

en fabriquant des sonneries à faible impédance. C'est

la pratique courante avec les téléphones en série,

les sonneries ayant généralement des noyaux courts et

un nombre relativement faible de spires, la résistance étant

en règle générale d'environ 80 ohms.

Systèmes de pontage.

Bien plus efficace que le plan en série des connexions en ligne

partagée, le système selon lequel les instruments sont

placés en ponts sur la ligne, ces lignes étant communément

appelées lignes pontées ou lignes de pontage. Ce système

a été le premier à être fortement préconisé

et mis en pratique à grande échelle par JJ Carty, aujourd'hui

( en 1919) ingénieur en chef de l'American Telephone and Telegraph

Company.

Fig. 166. Ligne

de pontage mise à la terre

Fig. 166. Ligne

de pontage mise à la terre

La figure 166 montre une illustration simple d'une ligne téléphonique

de pontage, où les trois téléphones représentés

sont chacun connectés dans un chemin de pont du fil de ligne

à la terre, un type connu sous le nom de « ligne de pontage

avec mise à la terre ». Son utilisation est très

courante dans les zones rurales.

Fig. 167.

Ligne de pontage métallique

Fig. 167.

Ligne de pontage métallique

Une meilleure disposition est illustrée dans la Fig. 167, qui

représente une ligne de pontage à circuit métallique,

trois instruments téléphoniques étant représentés

en parallèle ou en chemins de pont sur les deux fils de ligne.

Fig. 168. Ligne de pontage

métallique

Fig. 168. Ligne de pontage

métallique

Les dispositions réelles des circuits d'une ligne de groupe de

pontage sont mieux illustrées dans la figure 168.

Il y a trois stations et on verra qu'il est à noter qu'à

chaque station, il existe trois ponts ou voies de pont possibles entre

les deux branches de la ligne. Le premier de ces ponts est commandé

par le commutateur de crochet et est normalement ouvert. Cependant,

lorsque le crochet est relevé, ce chemin est fermé par

le récepteur et le secondaire de la bobine d'induction, le circuit

primaire étant également fermé de manière

à inclure la batterie et l'émetteur. Il s'agit d'un poste

de communication local à batterie ordinaire.

A chaque station, un second pont est conduit par la sonnerie ou la cloche

d'appel, et celui-ci, dans la plupart des téléphones de

pont, est fermé en permanence, la continuité de ce chemin

entre les deux branches de la ligne n'étant affectée ni

par le commutateur à crochet ni par le commutateur automatique

en liaison avec le générateur.

A chaque station, un troisième pont traverse le générateur.

Comme indiqué, celui-ci est normalement ouvert, mais l'interrupteur

automatique du générateur sert, lorsque le générateur

est en marche, à fermer son passage à travers la ligne,

de sorte qu'il puisse envoyer ses courants à la ligne et faire

sonner les cloches de toutes les stations.

Lorsqu'un générateur est en marche, son courant se divise

et passe sur les fils de la ligne et à travers tous les sonneurs

en plusieurs fois. On voit donc que les exigences pour un générateur

de pont sont qu'il doit être capable de générer

un courant important, suffisant une fois divisé entre toutes

les cloches pour faire sonner chacune d'elles ; et qu'il doit être

capable de produire une tension suffisante pour envoyer le courant requis

non seulement aux stations proches, mais aussi aux stations situées

à l'extrémité éloignée de la ligne.

Il pourrait sembler à première vue que

le système de pontage évite une difficulté pour

en rencontrer une autre.

Il évite clairement la difficulté du système en

série en ce sens que les courants de voix, pour atteindre les

stations éloignées, n'ont pas à passer par toutes

les cloches des stations inactives en série. Il existe cependant

à chaque station un chemin de fuite à travers la cloche

pontée sur la ligne, par lequel il semblerait que les courants

de voix pourraient fuir inutilement d'un côté de la ligne

à l'autre et ne pas passer en volume suffisant jusqu'à

la station éloignée. Cette difficulté est cependant

plus apparente que réelle. On a constaté qu'en fabriquant

des sonneries à haute impédance, la fuite de courants

de voix à travers elles d'un côté de la ligne à

l'autre est pratiquement négligeable.

Il est évident que dans une ligne pontée

fortement chargée, la sonnerie de la station d'origine, c'est-à-dire

de la station d'où l'appel est envoyé, prendra un peu

plus que sa part de courant, et il est également évident

que la sonnerie de la station d'origine ne remplit aucune fonction utile.

On adopte donc souvent le plan consistant à faire en sorte que

le fonctionnement du générateur serve à couper

sa propre sonnerie du circuit.

Fig. 169. Circuits

de la station de pontage

Fig. 169. Circuits

de la station de pontage

La disposition par laquelle cela se fait est clairement illustrée

dans la figure 169. Le circuit de la sonnerie est normalement complet

sur la ligne, tandis que le circuit du générateur est

normalement ouvert. Cependant, lorsque la manivelle du générateur

est tournée, ces conditions sont inversées, le circuit

de la sonnerie étant interrompu et le circuit du générateur

fermé, de manière à permettre à son courant

de passer la ligne. Cette caractéristique de faire en sorte que

la sonnerie locale reste silencieuse sur le fonctionnement de son propre

générateur est également avantageux car les autres

personnes présentes dans la même station ne sont pas dérangées

par la sonnerie lorsqu'un appel est émis par cette station.

Une difficulté rencontrée sur les lignes partagées non sélectives, qui peut paraître amusante à première vue plutôt que sérieuse, mais qui est néanmoins souvent un problème vexatoire, est due à la tendance naturelle de certaines personnes à « écouter » sur la ligne lorsqu'elles entendent des appels destinés à d'autres postes que leur propre poste. Les personnes dont les normes éthiques ne leur permettraient pas d'écouter ou de regarder à travers un trou de serrure se livrent souvent à ce type d'écoute téléphonique clandestine.

Il arrive fréquemment que non seulement un mais

plusieurs abonnés répondent à un appel destiné

à d'autres et écoutent la conversation qui s'ensuit. Cette

situation est désavantageuse à plusieurs égards

: elle détruit la confidentialité de la conversation entre

deux interlocuteurs, elle soumet les batteries locales à une

consommation inutile et elle nuit considérablement à l'efficacité

de la sonnerie de la ligne. La raison de cette interférence avec

la sonnerie est que la présence de récepteurs à

faible résistance sur la ligne permet au courant envoyé

par l'un des générateurs de passer en grande partie à

travers les récepteurs, privant ainsi les sonneries, qui ont

une résistance et une impédance relativement élevées,

de l'énergie nécessaire à leur fonctionnement.

Il en résulte qu'il est souvent impossible pour un interlocuteur

de répéter l'appel pour un autre, car, pendant l'intervalle

entre le premier et le deuxième appel, plusieurs interlocuteurs

décrochent leurs récepteurs pour écouter. Les signaux

de fin de sonnerie ou de libération sont également perturbés.

Un remède partiel à cette interférence avec la

sonnerie, due à l'écoute clandestine, consiste à

introduire un condensateur de faible capacité dans le circuit

récepteur de chaque station, comme le montre la figure 169.

Cela n'interfère pas sérieusement avec la transmission

de la parole puisque les condensateurs transmettront facilement les

courants vocaux à haute fréquence. De tels condensateurs,

cependant, n'ont pas une capacité suffisante pour leur permettre

de transmettre facilement les courants de sonnerie à basse fréquence

etPage 234par conséquent, ceux-ci sont obligés, dans une

large mesure, de passer à travers les cloches auxquelles ils

sont destinés plutôt que de fuir à travers les voies

de réception à faible résistance.

Le condensateur le plus adapté à cet usage est d'une capacité d'environ 1/2 microfarad, ce qui est largement suffisant pour la transmission de la voix, tout en servant à bloquer efficacement la majeure partie des courants du générateur. Un condensateur de capacité supérieure supporterait beaucoup plus facilement les courants du générateur et irait ainsi à l'encontre de l'objectif pour lequel il a été conçu.

Pour que les sonneries utilisées pour le pontage des lignes partagées aient l'impédance requise, il est courant de fabriquer des noyaux plutôt longs et d'un diamètre un peu plus grand que dans les sonneries en série et d'enrouler en même temps les bobines avec un fil assez fin afin d'obtenir le nombre de tours requis. Les sonneries de pontage sont généralement enroulées avec une résistance de 1 000 ou 1 600 ohms, ces deux chiffres étant devenus la pratique courante. Ce n'est cependant pas tant la résistance élevée que l'impédance élevée que l'on recherche dans les sonneries de pontage ; c'est le nombre de tours qui est d'une importance primordiale.

Comme nous l'avons déjà dit, les générateurs utilisés pour les ponts de lignes sont conçus pour fournir un courant de sortie plus important que celui nécessaire dans les appareils en série et, à cet effet, ils sont généralement équipés d'au moins quatre, et généralement de cinq, aimants en barre. L'armature est de longueur correspondante et est enroulée, en règle générale, avec du fil n° 33 environ.

Parfois, lorsqu'une ligne partagée en pont aboutit à un standard téléphonique central, il est souhaitable de faire fonctionner la ligne de telle sorte que les abonnés ne puissent pas s'appeler les uns les autres, mais puissent, au contraire, signaler uniquement l'opérateur du central téléphonique, qui, à son tour, pourra appeler le correspondant souhaité en désignant son poste par un code de sonnerie approprié. Une façon courante de procéder consiste à utiliser des sonneries polarisées au lieu des sonneries polarisées ordinaires. Pour que les sonneries ne puissent pas être sonnées par les générateurs des abonnés, ces générateurs sont de type à courant continu et sont associés à la ligne de telle sorte que les courants qu'ils envoient seront dans la mauvaise direction pour actionner les sonneries. D'autre part, le générateur du central téléphonique est de type à courant continu et est associé à la ligne dans la bonne direction pour alimenter les sonneries. Ainsi, tout abonné sur la ligne peut appeler le central téléphonique en tournant simplement son générateur à manivelle, action qui ne fera pas sonner les cloches des abonnés en ligne. L'opératrice pourra alors recevoir l'appel et à son tour envoyer des courants de direction adéquate pour faire sonner toutes les cloches et, par code, appeler le correspondant désiré au téléphone.

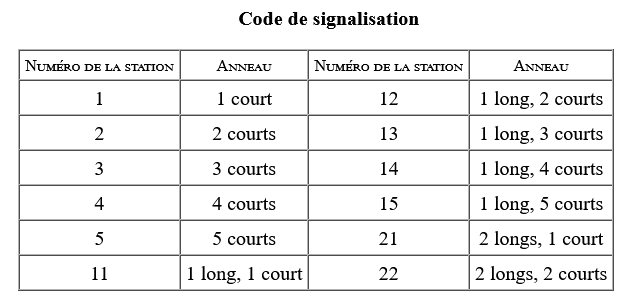

Code de signalisation.

Le code par lequel les postes sont désignés sur les lignes

partagées non sélectives consiste généralement

en une combinaison de sonneries longues et courtes semblables aux points

et aux tirets du code Morse. Ainsi, une sonnerie courte peut indiquer

le poste n° 1, deux sonneries courtes le poste n° 2, et ainsi

de suite jusqu'à, disons, cinq sonneries courtes, indiquant le

poste n° 5. Il n'est pas recommandé d'utiliser plus de cinq

sonneries courtes successives en raison de la confusion qui surgit souvent

dans l'esprit des gens quant au nombre de sonneries qu'ils entendent.

Par conséquent, lorsque le nombre de postes à appeler

par code dépasse cinq, il est préférable d'utiliser

des combinaisons de sonneries longues et courtes, et une bonne méthode

consiste à adopter un système décimal partiel,

en omettant les nombres supérieurs à cinq dans chaque

dizaine, et en utilisant des sonneries longues pour indiquer les chiffres

des dizaines et des sonneries courtes pour indiquer le chiffre des unités,

D'autres dispositifs sont souvent utilisés et permettent d'obtenir

une grande variété de signaux facilement distinguables.

Les usagers de ces lignes apprennent à distinguer, avec relativement

peu d'erreurs, les appels qui leur sont destinés de ceux destinés

aux autres, mais il arrive souvent qu'ils ne fassent pas la distinction,

comme cela a déjà été souligné.

Limitations.

Avec de bons téléphones, la limite du nombre de postes

qu'il est possible d'utiliser sur une seule ligne est généralement

due davantage à des limitations de sonnerie qu'à des limitations

de conversation. Lorsque le nombre de postes augmente indéfiniment,

une condition sera atteinte dans lequel les générateurs

ne pourront pas générer suffisamment de courant pour faire

sonner toutes les cloches, et cette condition est susceptible de se

produire avant que l'efficacité de la communication ne soit sérieusement

altérée par le nombre de ponts traversant la ligne.

Aucune de ces considérations ne devrait toutefois déterminer

le nombre maximum de stations à placer sur une ligne.

La limite appropriée quant au nombre de stations n'est pas le

nombre de stations qui peuvent être appelées par un seul

générateur, ni le nombre de stations avec lesquelles il

est possible de transmettre correctement la parole, mais plutôt

le nombre de stations qui peuvent être utilisées sans provoquer

d'interférences excessives entre les différentes parties

qui souhaitent utiliser la ligne.

Les lignes partagées surchargées sont très gênantes,

non seulement parce que les abonnés ne peuvent souvent pas utiliser

la ligne quand ils le souhaitent, mais aussi, dans les lignes non sélectives,

en raison de la sonnerie incessante des cloches et du risque de confusion

dans l'interprétation du code de signalisation, qui devient bien

sûr plus complexe à mesure que le nombre de stations augmente.

Le volume d'affaires effectué sur une ligne téléphonique

est généralement désigné par le terme de

« trafic ». Il faut cependant comprendre, en considérant

le fonctionnement en ligne partagée, que le nombre d'appels par

jour ou par heure, ou par unité plus courte, n'est pas la véritable

mesure du trafic et, par conséquent, pas la véritable

mesure de la quantité d'interférences possibles entre

les différents abonnés sur la ligne.

La durée moyenne de la conversation est un facteur presque aussi

important.

Sur les lignes urbaines, c'est-à-dire sur les lignes des centraux

urbains, la conversation est généralement courte et dure

en moyenne deux minutes. Sur les lignes rurales, en revanche, qui desservent

des habitants des zones rurales, qui n'ont guère de possibilités

de se voir, en particulier en hiver, les conversations sont en moyenne

beaucoup plus longues.

Dans les communautés rurales, les gens se rendent souvent visite

par téléphone et des conversations d'une demi-heure ne

sont pas rares. Il est évident que dans de telles conditions,

une ligne partagée comportant un grand nombre de postes sera

sujette à de très graves interférences entre les

parties, les personnes désirant utiliser la ligne à des

fins professionnelles étant souvent obligées d'attendre

un temps excessif avant de pouvoir obtenir l'utilisation de la ligne.

Il est donc évident que le volume de trafic sur

la ligne, qu'il soit dû à de nombreuses conversations courtes

ou à un nombre relativement restreint de conversations, Le nombre

de stations qui peuvent être placées sur une ligne, de

façon économique, dépend essentiellement de la

longueur des lignes. Les facilités de construction des lignes

entrent également en ligne de compte, car il est évident

que dans les localités relativement pauvres, l'argent ne suffit

pas toujours à construire le nombre de lignes nécessaire

pour assurer correctement le trafic.

Un compromis est donc souvent nécessaire, et la seule règle

qui puisse être établie en toute sécurité

est de placer sur une ligne donnée le moins de stations possible

dans la mesure où les conditions le permettent.

Il n'existe pas de limite précise applicable à toutes

les situations, mais on peut affirmer sans risque de se tromper que

dans des circonstances ordinaires, il ne faut pas placer plus

de dix postes sur une ligne non sélective.

Il est toutefois courant de placer vingt postes sur une seule ligne,

et parfois quarante, voire cinquante, sont connectés à

une seule ligne. Dans de tels cas, la confusion qui en résulte,

même si l'efficacité des conversations et des sonneries

est tolérable, rend le service sur ces lignes surchargées

insatisfaisant pour toutes les parties concernées.

sommaire

II - SYSTÈMES DE LIGNES PARTICIPATIVES SÉLECTIVES

Le problème auquel est confronté un individu

qui met en place un système de sonnerie sélective sur

des lignes partagées est celui de faire en sorte que la sonnerie

de l'un des différents interlocuteurs d'un circuit réponde

à un signal envoyé par le central téléphonique

sans faire retentir les autres sonneries. Cela doit bien entendu être

accompli sans interférer avec les fonctions normales de la ligne

et de l'appareil téléphoniques. Cela signifie que les

abonnés doivent pouvoir appeler le central téléphonique

et signaler la déconnexion lorsqu'ils le souhaitent, et également

que l'association des dispositifs de signalisation sélective

avec la ligne ne doit pas interférer avec la transmission de

la parole sur la ligne.

De nombreuses méthodes de mise en œuvre de la sonnerie sélective

sur les lignes partagées ont été proposées

et un grand nombre d'entre elles ont été utilisées.

Toutes ces méthodes peuvent être classées en quatre

catégories différentes selon le principe sous-jacent impliqué.

Classification.

( 1 ) Les systèmes à polarité sont ainsi appelés

parce que leur fonctionnement dépend de l'utilisation de cloches

ou d'autres dispositifs sensibles polarisés de manière

à ne réagir qu'à un seul sens du courant. Ces cloches

ou autres dispositifs sont disposés de telle manière par

rapport à la ligne que celle à faire sonner sera traversée

par un courant dans le bon sens pour l'actionner, tandis que toutes

les autres ne seront pas traversées par un courant du tout, ou

par un courant dans le mauvais sens pour provoquer leur fonctionnement.

( 2 ) Les systèmes harmoniques ont pour principe

fondamental le fait qu'un pendule ou une anche élastique, supportée

de manière à pouvoir vibrer librement, aura un taux de

vibration particulier qu'on peut facilement lui faire adopter. Ce pendule

ou anche est placé sous l'influence d'un électroaimant

associé à la ligne, et du fait qu'il vibrera facilement

à un taux de vibration particulier et avec une extrême

difficulté à tout autre taux, il est clair que pour des

impulsions de courant d'une fréquence correspondant à

son rythme naturel, l'anche captera la vibration, tandis que pour d'autres

fréquences, elle ne répondra pas.

La sélection sur les lignes partagées au moyen de ce système

est assurée par le réglage de toutes les lames de la ligne

à des vitesses de vibration différentes et est accomplie

en envoyant sur la ligne des courants de sonnerie de fréquence

appropriée pour faire sonner la cloche désirée.

Les dispositifs générateurs de courant pour faire sonner

ces cloches sont capables d'envoyer des fréquences différentes

correspondant respectivement aux vitesses de vibration de chacune des

lames vibrantes. Pour sélectionner une station quelconque, par

conséquent, la fréquence du courant correspondant à

la vitesse de vibration de la lame de la station est envoyée

et celle-ci, étant désaccordée avec les lames de

toutes les autres stations, fait fonctionner la lame de la station désirée,

mais ne fait pas fonctionner celles de toutes les autres stations.

( 3 ) Dans le système pas à pas, les sonneries de la ligne ne sont normalement pas en relation opérationnelle avec la ligne et la sonnerie de la personne désirée sur la ligne est rendue réactive par l'envoi sur la ligne d'un certain nombre d'impulsions préliminaires à sonner. Ces impulsions actionnent à l'unisson des mécanismes pas à pas à chacune des stations, l'agencement étant tel que les sonneries des différentes stations sont chacune rendues opérationnelles après l'envoi d'un certain nombre d'impulsions préliminaires, ce nombre étant différent pour toutes les stations.

( 4 ) Les systèmes à lignes brisées

sont nouveaux dans le domaine de la téléphonie et semblent

prometteurs pour certains domaines d'activité.

Dans ces systèmes, le circuit de ligne est normalement divisé

en sections, la première section se terminant à la première

station en dehors du central téléphonique, la seconde

section à la seconde station, et ainsi de suite. Lorsque la ligne

est dans son état normal ou inactif, seule la sonnerie de la

première station est reliée au circuit de ligne de manière

à pouvoir être sonnée, la ligne étant ouverte

au-delà. L'envoi d'une seule impulsion préliminaire actionnera

cependant un dispositif de commutation de manière à déconnecter

la sonnerie de la première station et à connecter la ligne

à la seconde station. Cela peut être réalisé

en envoyant le nombre approprié d'impulsions préliminaires,

de manière à construire le circuit de ligne jusqu'à

la station souhaitée, après quoi l'envoi du courant de

sonnerie fera sonner la sonnerie à cette station uniquement.

Méthode de polarité.

La méthode de polarité de la signalisation sélective

sur les lignes partagées est probablement la plus largement utilisée.

Le système sélectif de l'American Telephone and Telegraph

Company fonctionne sur ce principe.

Ligne à deux abonnés. Il est évident

que la sélection peut être effectuée entre deux

abonnés sur une seule ligne à circuit métallique

sans utiliser de sonneries polarisées ou de courant de polarité

différente. Ainsi, une branche d'un circuit métallique

peut être utilisée comme une ligne mise à la terre

pour faire sonner la sonnerie de l'une des stations, et l'autre branche

du circuit métallique peut être utilisée comme une

autre ligne mise à la terre pour faire sonner la sonnerie de

l'autre station ; et les deux branches peuvent être utilisées

ensemble comme un circuit métallique pour les conversations comme

d'habitude.

Fig. 170. Sélection

simple de ligne à deux parties

Fig. 170. Sélection

simple de ligne à deux parties

Ceci est illustré sur la figure 170, où les touches de

sonnerie du central téléphonique sont représentées

schématiquement dans la partie gauche de la figure par K1 et

K2 . Le fonctionnement de ces touches sera expliqué plus en détail,

mais on comprendra bien si l'on se rappelle que les circuits sont normalement

maintenus par ces touches dans la position indiquée. Cependant,

lorsque l'une des touches est actionnée, les deux longs ressorts

peuvent être considérés comme écartés

de manière à désengager les contacts normaux entre

les ressorts et à engager les deux contacts extérieurs,

avec lesquels ils sont représentés dans la coupe comme

devant être désengagés. Les deux contacts extérieurs

sont connectés respectivement à un générateur

de sonnerie à courant alternatif ordinaire et à la terre,

mais la connexion est inversée sur les deux touches.

À la station A, le poste de conversation ordinaire est représenté

sous une forme simplifiée, composé simplement d'un récepteur,

d'un émetteur et d'un commutateur à crochet dans un seul

circuit en pont sur la ligne. Une sonnerie polarisée ordinaire

est représentée connectée en série avec

un condensateur entre la branche inférieure de la ligne et la

terre. À la station B, le même circuit de conversation

est représenté, mais la cloche polarisée et le

condensateur sont pontés entre le membre supérieur de

la ligne et la terre.

Si l'opératrice désire appeler la station A, elle appuiera sur la touche K 1 qui mettra à la terre le côté supérieur de la ligne et connectera le côté inférieur de la ligne au générateur G 1 , ce qui, évidemment, fera sonner la cloche de la station A. La cloche de la station B ne sonnera pas car elle n'est pas dans le circuit. Si, par contre, l'opératrice désire sonner la cloche de la station B, elle appuiera sur la touche K 2 , ce qui permettra au courant du générateur G 2 de passer par le côté supérieur de la ligne à travers la cloche et le condensateur de la station B et de revenir par le chemin à travers la terre. Le but de la mise à la terre des côtés opposés des touches au central est d'empêcher la sonnerie croisée, c'est-à-dire la sonnerie de la mauvaise cloche. Si les touches n'étaient pas mises à la terre, cela pourrait se produire lorsqu'un courant de sonnerie était envoyé alors que le récepteur de l'une des stations était décroché ; Le courant de sonnerie provenant par exemple du générateur G 1 passe alors non seulement par la cloche de la station A comme prévu, mais aussi par la cloche de la station B par le biais du pont passant par le récepteur qui se trouve être connecté en travers de la ligne. Avec les clés de sonnerie mises à la terre comme indiqué, il est évident que cela ne se produira pas, car le chemin du courant de sonnerie à travers la mauvaise cloche sera toujours shunté par un chemin direct vers la terre du même côté de la ligne.

Dans un tel système sélectif à deux lignes, les deux générateurs G1 et G2 peuvent être le même générateur et être du type à courant alternatif ordinaire. Les sonneries peuvent également être du type à courant alternatif ordinaire.

La ligne sélective à deux correspondants

qui vient d'être décrite utilise pratiquement deux circuits

séparés pour la sonnerie. Chacun de ces circuits peut

être utilisé seul pour réaliser une sonnerie sélective

entre deux postes en utilisant deux sonneries polarisées opposées

et en utilisant des courants de sonnerie pulsés dans un sens

ou dans l'autre selon la sonnerie que l'on souhaite faire sonner.

Un côté d'un circuit ainsi équipé est représenté

sur la figure 171.

Fig. 171. Principe de sélection

par polarité

Fig. 171. Principe de sélection

par polarité

Dans ce cas, les deux sonneries polarisées se trouvent à

la station A et à la station B, celles-ci étant reliées

à la terre dans chaque cas et adaptées pour ne répondre

qu'aux impulsions positives et négatives respectivement. Au central,

les deux touches K 1 et K 2 sont représentées.

Un seul générateur de courant alternatif G est représenté,

dont le balai 1 est mis à la terre et le balai 2 est relié

à un disque commutateur 3 monté sur de l'arbre du générateur

est entraîné en rotation par un disque dont la moitié

de la périphérie est en matériau isolant, de sorte

que les balais 4 et 5 , qui s'appuient contre le disque, sont alternativement

reliés au disque et donc au balai 2 du générateur.

Or, le balai 2 , étant une borne d'une machine à courant

alternatif, est alternativement positif et négatif, et l'agencement

du commutateur est tel que le disque, qui est toujours au potentiel

du balai 2 , ne sera relié au balai 5 que lorsqu'il est chargé

positivement et au balai 4 que lorsqu'il est chargé négativement.

Il en résulte que le balai 5 a une succession d'impulsions positives

et le balai 4 une succession d'impulsions négatives. Il est donc

évident que lorsque la touche K1 est enfoncée, seule la

cloche du poste A sonnera, et de même que l'enfoncement de la

touche K2 n'entraînera que la sonnerie du poste B.

Fig. 172. Sélection

de polarité à quatre parties

Fig. 172. Sélection

de polarité à quatre parties

Le système représenté sur la figure 172 présente

un défaut assez grave. Dans les chapitres suivants, nous soulignerons

que dans les systèmes à batterie commune, l'affichage

du signal de ligne au central téléphonique est affecté

par le simple fait que l'un des abonnés décroche son récepteur

et établit ainsi une connexion entre les deux branches du circuit

métallique. Dans de tels systèmes à batterie commune,

les deux branches de la ligne doivent normalement être entièrement

isolées l'une de l'autre. On voit que ce n'est pas le cas dans

le système qui vient d'être décrit, car il existe

un chemin conducteur d'une branche de la ligne à travers les

deux sonneries de ce côté jusqu'à la terre, et de

là à travers l'autre paire de sonneries jusqu'à

l'autre branche de la ligne. Cela signifie qu'à moins que la

résistance des enroulements de sonnerie ne soit très élevée,

le chemin du circuit de signalisation aura une résistance suffisamment

faible pour actionner le signal de ligne au central téléphonique.

Il n'est pas possible de surmonter cette objection en utilisant des

condensateurs en série avec les cloches, comme cela a été

fait dans le système montré dans la figure 170, car les

cloches sont nécessairement polarisées et ces cloches,

comme on peut facilement le voir, ne fonctionneront pas correctement

à travers des condensateurs, car le placement d'un condensateur

dans leur circuit signifie que le courant qui traverse la cloche est

alternatif plutôt que pulsé, bien que la source d'origine

puisse avoir été de nature pulsatoire uniquement.

Le remède à cette difficulté a donc été

de placer en série avec chaque sonnerie une résistance

non inductive très élevée d'environ 15 000 ou 20

000 ohms, et de fabriquer également les enroulements des sonneries

avec une résistance relativement élevée, généralement

d'environ 2 500 ohms. Même avec cette précaution, il y

a une fuite considérable du courant de la batterie du central

d'un côté de la ligne à l'autre à travers

les deux chemins vers la terre en série. Cette méthode

de signalisation sélective a donc été plus fréquemment

utilisée avec les systèmes magnéto. Un effort pour

appliquer ce principe aux systèmes à batterie commune

sans les objections mentionnées ci-dessus a conduit à

l'adoption d'une modification, dans laquelle un relais à chaque

station maintient normalement la connexion à la terre ouverte.

Fig. 173. Système

de polarité standard

Fig. 173. Système

de polarité standard

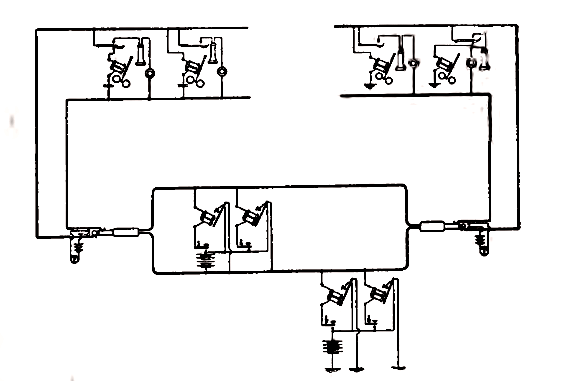

Ceci est représenté sur la figure 173 et constitue le

circuit de sonnerie standard de ligne à quatre abonnés

utilisé par l'American Telephone and Telegraph Company et ses

concessionnaires.

Dans ce système, les sonneries polarisées

sont normalement déconnectées de la ligne et, par conséquent,

le chemin de fuite à travers elles d'un côté de

la ligne à l'autre n'existe pas. A chaque station se trouve un

enroulement de relais adapté pour être actionné

par le courant de sonnerie ponté à travers la ligne en

série avec un condensateur. En conséquence, lorsque le

courant de sonnerie est envoyé sur la ligne, tous les relais,

c'est-à-dire un à chaque station, sont excités

et attirent leurs armatures. Cela établit la connexion de toutes

les sonneries à la ligne et provoque en fait temporairement une

condition équivalente à celle de la figure 172. En conséquence,

l'envoi d'un courant positif sur la ligne inférieure avec un

retour à la terre provoquera le fonctionnement de la sonnerie

à la station A. Elle ne fera pas sonner la sonnerie à

la station B en raison de la mauvaise polarité. Elle ne fera

pas sonner les sonneries des stations C et D car elles sont dans le

circuit entre l'autre côté de la ligne et la terre. Dès

que le courant de sonnerie cesse, tous les relais libèrent leurs

armatures et déconnectent toutes les sonneries de la ligne.

Grâce à ce dispositif très simple, le problème

dû au fonctionnement marginal du signal de ligne est éliminé,

car normalement il n'y a pas de fuite d'un côté de la ligne

à l'autre en raison de la présence des condensateurs dans

le pont à chaque station.

Fig. 174. Disposition des

touches de sonnerie

Fig. 174. Disposition des

touches de sonnerie

La figure 174 montre les connexions les plus complètes des touches de sonnerie du central téléphonique, au moyen desquelles les courants de sonnerie positifs ou négatifs appropriés sont envoyés à la ligne de manière appropriée pour provoquer la sonnerie de l'une des quatre cloches sur une ligne partagée de l'un des types représentés dans les figures 172 et 173.

Dans ce cas, le générateur G et son disque commutateur 3 , avec les différents balais 1 , 2 , 4 et 5 , sont disposés de la même manière que celle illustrée sur la figure 171. Il ressort de ce qui a été dit que le fil 6 partant du balai 2 du générateur et du disque commutateur 3 véhiculera un potentiel alternatif, que le fil 7 véhiculera des pulsations de potentiel positives et que le fil 8 véhiculera des pulsations de potentiel négatives. Le jeu illustré sur la figure 174 comporte cinq clés, dont quatre, à savoir K1 , K2 , K3 et K4 , sont connectées de la même manière que celle indiquée schématiquement sur les figures 172 et 173 , et serviront évidemment à envoyer le courant approprié sur la branche appropriée de la ligne pour faire sonner l'une des cloches. La touche K 5 , la cinquième de l'ensemble, est ajoutée pour permettre à l'opérateur de faire sonner une sonnerie ordinaire non biaisée sur une ligne à un seul correspondant lorsqu'une connexion est établie avec cette ligne. Comme les deux contacts extérieurs de cette touche sont reliés respectivement aux deux balais de la dynamo à courant alternatif G , il est clair qu'elle appliquera un courant alternatif sur la ligne lorsque ses contacts seront fermés.

Circuits des téléphones à

deux lignes.

Fig. 175. Circuit d'une

station à deux parties

Fig. 175. Circuit d'une

station à deux parties  170

170

La figure 175 montre en détail le câblage du poste téléphonique

habituellement utilisé en liaison avec le système de sonnerie

sélective de ligne partagée illustré à la

figure 170.

Dans le câblage de ce poste et des deux suivants, il faut garder

à l'esprit que la partie du circuit utilisée pendant la

conversation. On pourrait câbler de nombreuses manières

sans affecter le principe de sonnerie sélective employé

; cependant, les circuits représentés sont ceux les plus

couramment utilisés avec les systèmes de sonnerie sélective

respectifs qu'ils sont destinés à illustrer. Pour connecter

les circuits de cet appareil téléphonique à la

ligne, les deux conducteurs de ligne sont connectés aux bornes

de connexion 1 et 2 et une connexion de terre est établie sur

la borne de connexion 3. En pratique, afin d'éviter la nécessité

de changer le câblage permanent du poste téléphonique

lors de sa connexion en tant que poste A ou B (Fig. 170), les conducteurs

de ligne sont connectés aux bornes de connexion dans l'ordre

inverse aux deux postes ; c'est-à-dire que pour le poste A, le

conducteur supérieur, Fig. 170, est connecté à

la borne de connexion 1 et le conducteur inférieur à la

borne de connexion 2 , tandis qu'au poste B, le conducteur supérieur

est connecté à la borne de connexion 2 et le conducteur

inférieur à la borne de connexion 1. Le câblage

permanent de ce poste téléphonique est le même que

celui fréquemment utilisé pour un poste connecté

à une ligne n'ayant qu'un seul poste, le circuit de sonnerie

approprié étant réalisé par la méthode

de connexion des bornes de connexion. Par exemple, si ce poste téléphonique

devait être utilisé sur une ligne à poste unique,

les bornes de raccordement 1 et 2 seraient reliées aux deux conducteurs

de la ligne comme précédemment, tandis que la borne de

raccordement 3 serait reliée à la borne 1 au lieu d'être

mise à la terre.

Circuits de téléphones à quatre lignes.

Le câblage du poste téléphonique utilisé

avec le système illustré à la figure 172 est montré

en détail à la figure 176.

Fig. 176.

Fig. 176.  Fig.

172

Fig.

172

Circuit d'un poste à quatre abonnés sans relais.

Le câblage de ce poste est prévu pour fonctionner sur batterie

locale ou sur magnéto, car cette méthode de sonnerie sélective

est plus fréquemment utilisée avec les systèmes

à magnéto, en raison des caractéristiques indésirables

qui apparaissent lorsqu'elles sont appliquées aux systèmes

à batterie commune. Dans cette figure, les conducteurs de ligne

sont connectés aux bornes de connexion 1 et 2 , et une connexion

à la terre est établie sur les bornes de connexion. Afin

que tous les ensembles puissent être câblés de la

même manière et pourtant permettre à l'instrument

d'être connecté à l'une quelconque des différentes

stations, la cloche n'est pas câblée en permanence à

une partie quelconque du circuit mais possède des connexions

flexibles qui permettront à l'ensemble d'être correctement

connecté à n'importe quelle station souhaitée.

Les bornes de la cloche sont connectées aux bornes de connexion

9 et 10 , auxquelles sont connectés des conducteurs flexibles

se terminant par les bornes 7 et 8. Ces bornes peuvent être connectées

aux bornes de connexion 4 , 5 et 6 de la manière appropriée

pour connecter l'ensemble en tant que station A, B, C ou D, selon les

besoins.

Par exemple, pour connecter l'ensemble pour la station A, Fig. 172,

la borne 7 est connectée à la borne de connexion 6 et

8 à 5. Pour connecter l'ensemble pour la station B, la borne

7 est connectée à la borne de connexion 5 et 8 à

6. Pour connecter l'ensemble pour la station C, la borne 7 est connectée

à la borne de connexion 6 et 8 à 4 . Pour connecter l'ensemble

de la station D, la borne 7 est connectée à la borne de

connexion 4 et la borne 8 à la borne 6 .

Fig. 177.

Circuit d'un poste à quatre abonnés avec relais

Fig. 177.

Circuit d'un poste à quatre abonnés avec relais

Le câblage détaillé du poste téléphonique utilisé en relation avec le système illustré à la figure 173 est représenté à la figure 177. Le câblage de ce poste est prévu pour un système à batterie commune, dans la mesure où cette disposition du circuit de signalisation est plus particulièrement adaptée au fonctionnement à batterie commune. Cependant, cette disposition est fréquemmentPage 248Adapté aux systèmes magnéto, car même avec les systèmes magnéto, une connexion permanente à la terre au poste d'un abonné est répréhensible dans la mesure où elle augmente la difficulté de déterminer l'existence ou l'emplacement d'une mise à la terre accidentelle sur l'un des conducteurs de ligne. Le câblage de cet ensemble est également organisé de manière à ce qu'un type de câblage standard puisse être utilisé tout en permettant de connecter n'importe quel poste téléphonique en tant que poste A, B, C ou D.

Méthode harmonique.

Principes. Pour mieux comprendre le principe de fonctionnement des systèmes

de signalisation harmonique à ligne partagée, il faut

se rappeler qu'une anche flexible, montée rigidement à

une extrémité et dont l'autre extrémité

est libre de vibrer, aura, comme une corde de violon, une certaine période

naturelle de vibration ; c'est-à-dire que si on la met en vibration,

par exemple en la faisant claquer avec les doigts, elle prendra un certain

taux de vibration qui continuera à un taux uniforme jusqu'à

ce que la vibration cesse complètement. Une telle anche sera

plus facilement mise en vibration par une série d'impulsions

ayant une fréquence correspondant exactement au taux de vibration

naturel de l'anche elle-même ; elle peut être mise en vibration

par de très légères impulsions si elles se produisent

exactement au bon moment.

Il est bien connu qu'une personne qui pousse une autre personne sur une balançoire peut provoquer une amplitude de vibration considérable avec l'exercice d'une petite force, si elle synchronise ses poussées de manière à se conformer exactement au taux de vibration naturel de la balançoire. Il est bien sûr possible, cependant, de faire en sorte que la balançoire adopte d'autres taux de vibration en appliquant une force suffisante. Prenons un autre exemple : un pendule d'horloge qui bat les secondes. Par de légers coups fournis par l'échappement au moment précis, le lourd pendule est maintenu en mouvement. Cependant, si une personne saisit le poids du pendule et le secoue, il peut être amené à vibrer à presque n'importe quel taux désiré, en fonction de la force et de l'agilité de l'individu.

La conclusion est donc qu'une anche ou un pendule peut

être amené à démarrer et à vibrer

facilement par l'application d'impulsions à des intervalles appropriés,

et seulement avec une grande difficulté par l'application d'impulsions

à des intervalles autres que les intervalles appropriés

; et ces faits constituent la base sur laquelle reposent les systèmes

de sonnerie harmonique.

Le premier système de ligne sélective harmonique fut celui

inventé par J. B. Currier un entrepreneur de pompes funèbres

de Lowell, dans le Massachusetts, et breveté par lui en 1881,

et utilisé pendant plusieurs heures par la New England Bell Telephone

Company.

La figure représente

une copie du dessin du brevet.

La figure représente

une copie du dessin du brevet.

Dans ce système, les électroaimants avec leurs armatures,

qui dans ce cas contenaient le percuteur de sonnerie, étaient

disposés en série sur la ligne, comme dans le télégraphe

harmonique d'Edison. Currier produisait ses courants pulsatoires au

moyen de pendules de différentes longueurs, lesquels pendules

étaient munis de contacts pour interrompre le courant de sonnerie.

Les cloches harmoniques étaient placées en série

sur la ligne téléphonique et étaient largement

utilisées en Nouvelle-Angleterre dans les pratiques commerciales

au début des années 1880. Un peu plus tard, James A. Lighthipe

de San Francisco inventa indépendamment un système de

sonnerie harmonique, qui fut utilisé avec succès à

Sacramento et dans quelques autres petites villes de Californie. Lighthipe

polarisait ses cloches et les reliait en série sur la ligne avec

des condensateurs, comme dans la pratique moderne, et à part

quelques crudités de conception, son appareil ressemblait beaucoup,

tant dans son principe que dans sa construction, à certains de

ceux utilisés avec succès aujourd'hui.

L’amélioration suivante dans cette ligne

fut le système de J. A. Lighthipe, breveté en 1895,

qui fut utilisé dans une mesure limitée par la Bell Telephone

Company sur la côte Pacifique,

Le système

de Lighthipe est presque identique aux systèmes de lignes partagées

sélectives harmoniques utilisés à cette époque.

Il fut le premier à introduire le condensateur en série

avec la cloche sur la ligne pour empêcher le courant du central

de circuler dans les bobines magnétiques.

Le système

de Lighthipe est presque identique aux systèmes de lignes partagées

sélectives harmoniques utilisés à cette époque.

Il fut le premier à introduire le condensateur en série

avec la cloche sur la ligne pour empêcher le courant du central

de circuler dans les bobines magnétiques.

En 1897 Wm W DEAN. reçoit le brevet US593372 SYSTÈME

TÉLÉPHONIQUE.qui concerne un appareil de central téléphonique

particulièrement adapté pour être utilisé

en relation avec des lignes téléphoniques collectives.

Breveté le 9 NOVEMBRE

1897. US593372

Le système de Lighthipe tomba en

désuétude et fut presque oublié, lorsque vers 1903,

Wm. W. Dean redéveloppa de nouveau indépendamment

le système harmonique et produisit une cloche étonnamment

semblable à celle de Lighthipe, mais de conception plus raffinée,

démarrant ainsi le développement qui a abouti à

l'utilisation généralisée actuelle de ce système.

Le dispositif de réception du signal dans les systèmes de sonnerie harmonique prend la forme d'une sonnette, dont l'armature et le percuteur sont montés sur un ressort plutôt rigide plutôt que sur des tourillons. De cette manière, les parties mobiles du pavillon constituent en fait une languette de anche, qui a une vitesse de vibration naturelle à laquelle elle peut facilement être amenée à vibrer avec une amplitude suffisante pour frapper les gongs. La sonnette harmonique diffère donc de la cloche ou de la sonnette polarisée ordinaire, en ce sens que son armature vibre plus facilement à une vitesse particulière, tandis que l'armature de la sonnette ordinaire est presque indifférente, entre des limites assez larges, quant à la vitesse à laquelle elle vibre.

En règle générale, les systèmes

de lignes partagées harmoniques sont limités à

quatre stations sur une ligne.

Les fréquences employées sont généralement

de 16-2/3, 33-1/3, 50 et 66-2/3 cycles par seconde, ce qui correspond

à 1 000, 2 000, 3 000 et 4 000 cycles par minute. La raison pour

laquelle cet ensemble particulier de fréquences a été

choisi est qu'il représente approximativement la gamme de fréquences

souhaitables, et que les premières machines à courant

de sonnerie dans de tels systèmes ont été fabriquées

en montant les armatures de quatre générateurs différents

sur un seul arbre, ceux-ci ayant respectivement deux pôles, quatre

pôles, six pôles et huit pôles chacun. Le générateur

à deux pôles donnait un cycle par tour, le générateur

à quatre pôles deux, le générateur à

six pôles trois et le générateur à huit pôles

quatre, de sorte qu'en faisant tourner l'arbre de la machine à

exactement 1 000 tours par minute, les fréquences mentionnées

ci-dessus ont été atteintes. Cette gamme de fréquences

s'est avéré à peu près exact pour la pratique

générale et les premiers sonneurs ayant tous été

réglés de manière à fonctionner sur cette

base, la pratique consistant à adhérer à ces nombres

de vibrations a été maintenue, à une exception

près, par tous les fabricants qui fabriquent ce type de sonneur.

Accordage.

Le processus d'ajustement de l'armature d'une sonnette à un certain

taux de vibration est appelé accordage, et il est habituel de

se référer à une sonnette comme étant accordée

à un certain taux de vibration, tout comme il est habituel de

se référer à une corde de violon comme étant

accordée à une certaine hauteur ou taux de vibration.

La différence physique entre les sonneurs des différentes

fréquences réside principalement dans la taille des poids

placés à l'extrémité de l'anche vibrante,

c'est-à-dire des poids qui forment le percuteur du pavillon.

Les sonneurs à basse fréquence ont les poids les plus

gros et les sonneurs à haute fréquence les plus petits,

bien entendu. Les sonneurs sont accordés approximativement aux

fréquences souhaitées en plaçant simplement le

poids souhaité sur la tige de percuteur, puis un accord plus

précis leur est donné en modifiant légèrement

la position des poids sur la tige de percuteur. Pour que l'anche ait

une vitesse de vibration naturelle légèrement inférieure,

le poids est éloigné de l'extrémité fixe

de l'anche, tandis que pour lui donner une vitesse de vibration naturelle

légèrement supérieure, le poids est déplacé

vers l'extrémité fixe. De cette manière, des réglages

très précis peuvent être effectués, et le

but des différentes usines qui fabriquent ces cloches est de

rendre le réglage permanent afin qu'il n'ait jamais à

être modifié par les sociétés exploitantes.

Plusieurs années d'expérience avec ces cloches ont montré

qu'une fois correctement assemblées, elles maintiennent le même

taux de vibration avec une grande constance.

Il existe deux méthodes générales

de fonctionnement des cloches harmoniques.

L'une d'elles peut être appelée le système d'accordage

et l'autre le système de sous-accordage. Le système de

sous-accordage a été le premier à être utilisé.

Système de sous-accord.

Les premiers chercheurs dans le domaine de la signalisation sélective

harmonique ont découvert que lorsque le percuteur de l'anche

frappait les gongs, le taux de vibration naturel de l'anche était

modifié, ou plus exactement, l'anche était amenée

à avoir un taux de vibration différent de son taux naturel.

Cela était dû au fait que l'élasticité des

gongs s'avérait être un autre facteur. L'effet de ce facteur

supplémentaire était toujours d'accélérer

la vitesse de vibration de l'anche lorsqu'elle ne frappait pas les gongs.

En d'autres termes, le rebond du marteau sur les gongs tendait à

accélérer la vitesse de vibration, ce qui, comme on pouvait

s'y attendre, causait de sérieuses difficultés dans le

fonctionnement pratique des cloches. Pour illustrer cela : si une anche

avait une vitesse de vibration naturelle, lorsqu'elle ne frappait pas

les gongs, de 50 par seconde et qu'un courant de 50 cycles par seconde

était appliqué sur la ligne, l'anche absorberait facilement

cette vitesse de vibration, mais lorsqu'une amplitude de vibration suffisante

était atteinte pour amener le frappeur à frapper les gongs,

l'anche serait désaccordée, en raison de la tendance des

gongs à faire vibrer l'anche à une vitesse plus élevée.

Cela provoquait une sonnerie irrégulière et suffisait

souvent à faire cesser complètement la sonnerie des cloches

ou à la faire sonner de manière totalement insatisfaisante.

Pour remédier à cette difficulté, les premières

cloches de Currier et Lighthipe furent fabriquées

selon ce que l'on a appelé depuis le principe du "sous-accord".

Les premières cloches de la Kellogg Switchboard and Supply Company,

développées par Dean, étaient basées

sur cette idée comme principe cardinal. Les anches avaient toutes

un taux de vibration naturel, lorsqu'elles ne frappaient pas les gongs,

légèrement inférieur à celui des fréquences

de courant à utiliser ; et pourtant pas suffisamment inférieur

à la fréquence de courant correspondante pour désaccorder

la cloche au point que la fréquence de courant ne puisse pas

la faire démarrer. Cela était fait de sorte que lorsque

le batteur commençait à frapper les gongs, il était

accéléré et pratiquement accordé avec la

fréquence du courant, et la sonnerie continuait régulièrement

tant que le courant circulait. On voit que le système sous-accordé

impliquait donc une certaine difficulté à démarrer

afin d'assurer une régularité appropriée pendant

la sonnerie.

Les sonneurs de ce type étaient toujours fabriqués avec

un seul gong, car il était difficile d'assurer une uniformité

de sonnerie et de réglage lorsque deux gongs étaient utilisés.

Bien qu'aucun sonneur de ce type ne soit fabriqué à l'heure

actuelle, un grand nombre d'entre eux sont néanmoins utilisés

et ils seront donc décrits. Leur fonctionnement est intéressant

car il jette une meilleure lumière sur les types plus perfectionnés,

ne serait-ce que pour cette raison.

Fig.

178 et 179. Sonnerie sous-accordée Kellogg

Fig.

178 et 179. Sonnerie sous-accordée Kellogg

Les figures 178 et 179 montrent respectivement des vues

latérales et frontales de la cloche Kellogg originale.

L'ensemble du mécanisme est autonome, toutes les pièces

étant montées sur la plaque de base 1. L'électroaimant

est du type à deux bobines et est supporté sur les supports

2 et 3. Le support 2 est en fer de manière à fournir un

joug magnétique pour le champ de l'électroaimant, tandis

que le support 3 est en laiton de manière à ne pas court-circuiter

les lignes magnétiques à travers l'entrefer. La languette

de l'anche, constituée du ressort en acier 5 , des pièces

d'armature en fer doux 6 , du ressort auxiliaire 7 et de la bille de

frappe 8 , tous rivetés ensemble, comme le montre la figure 178,

constitue la seule partie mobile de la cloche. Le ressort en acier 5

est monté rigidement dans la pièce de serrage 9 à

la partie supérieure du support 3 , et la languette de l'anche

ne peut vibrer que par la flexibilité de ce ressort. Le ressort

auxiliaire 7 est beaucoup plus léger que le ressort 5 et a pour

fonction de fournir une certaine petite quantité de flexibilité

entre la bille de taraudage et la partie plus rigide de l'armature formée

par les bandes de fer 6-6 . Les extrémités avant des pièces

polaires de l'aimant s'étendent à travers le support 3

et sont pourvues de pièces polaires carrées en fer doux

10 placées à angle droit par rapport aux noyaux de l'aimant

de manière à former un entrefer assez étroit dans

lequel l'armature peut vibrer.

Les noyaux de l'aimant et la languette sont polarisés au moyen

de l' aimant en forme de barreau 4 en forme de L , monté sur

la culasse en fer 2 à une extrémité de telle manière

que son autre extrémité se trouve tout près de

l'extrémité du ressort 5 , qui, étant en acier,

fournira un chemin aux lignes de force vers l'armature proprement dite.

Nous voyons donc que les deux noyaux de l'aimant reçoivent, par

cet aimant permanent, une polarité, tandis que la languette elle-même

reçoit l'autre polarité, ce qui est exactement la condition

qui a déjà été décrite à propos

de la cloche ou du carillon polarisé régulier.

L'action électromagnétique par laquelle cette languette

de roseau est amenée à vibrer est donc exactement la même

que celle d'une sonnerie polarisée ordinaire, mais la différence

entre les deux est que, dans le cas, de la sonnerie harmonique, la languette

de l'anche ne répondra qu'à un taux particulier de vibrations,

tandis que la sonnerie polarisée régulière répondra

à presque tous.

Comme le montre la figure 178, la bille de frappe frappe

la surface intérieure du gong unique. La fonction du ressort

auxiliaire 7 entre la bille et la partie principale de l'armature est

de permettre une certaine élasticité entre la bille et

l'équilibre de l'armature de manière à contrecarrer

dans une certaine mesure l'influence accélératrice du

gong sur l'armature. Dans ces cloches, comme déjà indiqué,

la vitesse de vibration naturelle de la languette de l'anche était

quelque peu inférieure à la vitesse à laquelle

la cloche devait être actionnée, de sorte que la languette

de l'anche devait être mise en marche par un courant légèrement

désaccordé avec lui, puis, lorsque la bille de frappe

frappait le gong, l'accélération due au gong mettait la

vibration de la languette de l'anche, telle que modifiée par

le gong, en accord avec le courant qui la faisait fonctionner. En d'autres

termes, dans ce système, les courants de sonnerie appliqués

à la ligne avaient des fréquences correspondant à

ce que l'on peut appeler les taux de vibration opérationnels

des languettes de l'anche, taux de vibration opérationnels qui

étaient dans chaque cas la résultante de la hauteur naturelle

de l'anche modifiée par l'action du timbre de la cloche lorsqu'il

était frappé.

La méthode d'accordage la plus moderne consiste à régler le taux de vibration naturel de la languette de l'anche, c'est-à-dire le taux auquel elle vibre naturellement lorsqu'elle ne frappe pas les gongs, de manière à ce qu'il corresponde exactement au taux de vibration auquel les cloches doivent être actionnées. Autrement dit, le taux de vibration naturel des languettes de l'anche est rendu identique au taux de fonctionnement. Ainsi, les cloches sont accordées pour un démarrage facile, ce qui constitue un grand avantage par rapport au système sous-accordé. Dans le système sous-accordé, les anches étant désaccordées au démarrage, il faut un courant de démarrage plus important, ce qui est évidemment propice au croisement des sons, c'est-à-dire à la réponse des cloches à une fréquence autre que celle prévue.

De plus, un démarrage facile est souhaitable

car lorsque l'armature est au repos ou en très légère

vibration, elle se trouve à une distance maximale des pôles

de l'électroaimant et, par conséquent, soumise à

la plus faible influence des pôles. Un courant suffisamment fort

pour déclencher la vibration sera donc suffisamment fort pour

maintenir la sonnerie correcte de la cloche.

Lorsque, avec ce mode de fonctionnement « en accord », l'armature

est soumise à une vibration suffisamment large pour amener le

percuteur à frapper le gong, le gong peut avoir tendance à

accélérer la vibration de la languette de l'anche, mais

les impulsions de courant à travers les bobines de l'électroaimant

continuent exactement aux mêmes vitesses qu'auparavant. Dans ces

conditions de vibration, lorsque la languette de l'anche a une amplitude

de vibration suffisamment large pour amener le percuteur à frapper

les gongs, les extrémités de l'armature se rapprochent

des pièces polaires, de sorte que les pièces polaires

ont leur effet magnétique maximal sur l'armature, avec pour résultat

que même si la tendance à l'accélération

des gongs était considérable, les impulsions d'attraction

magnétique relativement importantes se produisant au même

rythme que le taux naturel de vibration de la languette de l'anche servent

entièrement à empêcher toute accélération

réelle de la languette de l'anche. Les attractions magnétiques

sur les extrémités de l'armature, se poursuivant au rythme

initial, servent donc de frein pour compenser toute accélération,

de la tendance que la frappe du gong peut avoir sur la languette vibrante

de l'anche.

Il est donc évident que dans le système

« en harmonie », l'effet électromagnétique

sur l'armature doit, lorsque l'armature est la plus proche des pièces

polaires, être d'une nature si puissante qu'il empêche toute

tendance accélératrice des timbres de faire dévier

l'armature de sa « foulée » en phase avec le courant.

Pour cette raison, il est courant dans ce type de système d'ajuster

l'armature de manière à ce que ses extrémités

heurtent effectivement les pièces polaires de l'électroaimant

lorsqu'elles sont mises en vibration. Une flexibilité suffisante

est donnée à la tige de taraudage pour lui permettre de

continuer légèrement au-delà du point où

elle serait amenée à s'arrêter par la frappe des

extrémités de l'armature contre les pièces polaires

et ainsi exercer une action de fouettage de manière à

permettre à la bille de continuer son mouvement suffisamment

loin pour heurter les timbres. Le rebond du gong est alors absorbé

par l'élasticité de la tige du taraud, qui revient à

une position non fléchie, et à peu près à

ce moment-là, la pièce polaire libère l'armature

de sorte qu'elle peut basculer dans l'autre sens pour amener le taraud

à frapper l'autre gong.

La construction de la sonnerie harmonique « en accord »

utilisée par la Dean Electric Company, d'Elyria, Ohio, est illustrée

dans les figures 180, 181 et 182.

180  181

181  182

182

Fig. 180. Sonnerie Dean In-Tune . Fig. 181. Tarauds pour Dean Ringers

. Fig. 182. Sonnerie Dean In-Tune

On voit d'après la figure 180 que la disposition

générale de l'aimant et de l'armature est la même

que celle de la sonnerie polarisée ordinaire ; la différence

essentielle est que l'armature est montée sur ressort au lieu

d'être pivotante. L'armature et la tige de taraudage se trouvent

normalement dans la position centrale normale par rapport aux pièces

polaires de l'aimant et des timbres.

La figure 181 montre les parties vibrantes complètes de quatre

sonneries, adaptées respectivement aux quatre fréquences

différentes du système. L'armature, la tige de taraudage

et la tige de taraudage assemblées sont toutes rivetées

ensemble et ne sont pas réglables. Tous les réglages qui

y sont effectués en usine et est accompli, d'abord, en choisissant

la taille appropriée du poids, et ensuite, en forçant

ce poids dans la bonne position sur la tige de taraudage pour donner

exactement le taux de vibration souhaité.

Une caractéristique intéressante de cette sonnette harmonique

Dean est le réglage des gongs. Comme on le verra, les gongs sont

montés sur des poteaux portés par des leviers pivotants

sur le cadre de la sonnette. Ces leviers ont à leur extrémité

extérieure une crémaillère incurvée munie

de dents d'engrenage adaptées pour s'engager dans un filetage

à vis sans fin ou à vis monté sur le cadre de la

sonnette. Évidemment, en tournant cette vis sans fin dans un

sens ou dans l'autre, les gongs sont légèrement déplacés

vers ou depuis l'armature ou le taraud. Cela permet un moyen très

délicat de régler les gongs, et en même temps un

moyen qui n'a pas tendance à se desserrer ou à se dérégler.

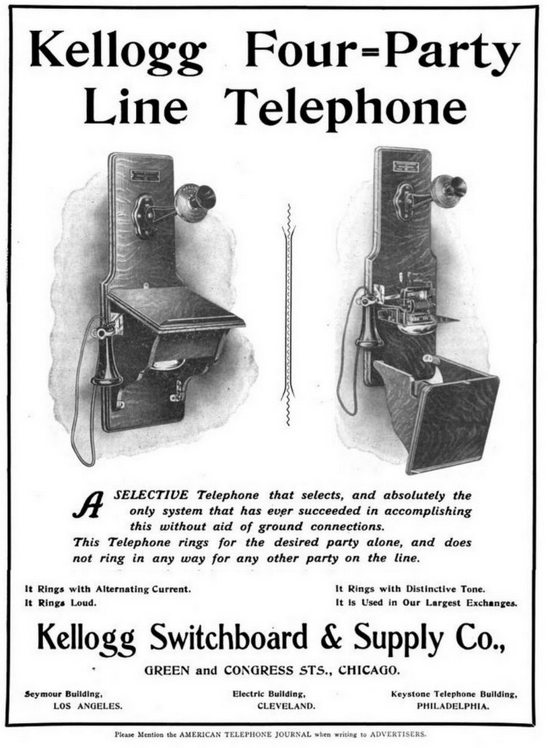

Fig. 183. Sonnerie

Kellogg In-Tune

Fig. 183. Sonnerie

Kellogg In-Tune

La figure 183 montre un dessin de la sonnerie harmonique « en

accord » fabriquée par la Kellogg Switchboard and Supply

Company.

Celle-ci ne diffère en rien de celle de la Dean Company, sauf

au niveau du réglage du gong, ce dernier étant effectué

par une vis traversant un écrou dans le poteau du gong, comme

clairement indiqué.

Dans les deux types de sonneries, Kellogg et Dean, en

raison de la rigidité relative des ressorts de l'armature et

de la position normale de l'armature avec des entrefers maximum et une

attraction magnétique minimale, l'armature ne sera pratiquement

pas affectée à moins que le courant d'alimentation ne

soit réglé avec précision sur son propre taux naturel.

Lorsque le courant approprié est envoyé sur la ligne,

la bille sera soumise à de violentes vibrations et les extrémités

de l'armature seront mises en contact avec les pièces polaires,

qui sont en fer nu et ne sont protégées d'aucune façon.

L'armature dans cette position est très fortement attirée

et s'arrête brusquement sur les pièces polaires. Les timbres

sont réglés de telle sorte que la bille de frappe devra

rebondir d'environ un trente-deuxième de pouce pour les frapper.

L'armature est maintenue contre la pièce polaire tandis que la

bille de frappe est engagée dans la frappe du gong et dans son

retour partiel depuis celui-ci, et si forte est la traction de la pièce

polaire sur l'armature dans cette position que l'influence accélératrice

du gong n'a aucun effet sur l'accélération du taux de

vibration de l'anche.

Circuits .

La figure 184 montre sous une forme simplifiée les circuits d'une

ligne téléphonique à quatre stations.

Fig. 184. Circuits du système

harmonique de Dean

Fig. 184. Circuits du système

harmonique de Dean

On voit qu'au central il y a quatre touches de sonnerie, adaptées

respectivement pour imprimer sur la ligne des courants de sonnerie de

quatre fréquences différentes. Aux quatre stations de

la ligne, désignées par les lettres A, B, C et D, il y

a quatre cloches harmoniques accordées en conséquence.

A la station A est montré l'appareil de conversation utilisant

le dispositif de pont de Wheatstone. L'appareil de conversation de toutes

les autres stations est exactement le même, mais est omis par

souci de simplicité. Un condensateur est placé en série

avec chacune des cloches afin qu'il n'y ait pas de trajet de courant

continu d'un côté à l'autre de la ligne lorsque

tous les récepteurs sont accrochés aux différentes

stations.

Fig. 185. Circuits du système

harmonique de Kellogg

Fig. 185. Circuits du système

harmonique de Kellogg

La figure 185 montre exactement le même agencement, à l'exception

du fait que l'appareil de communication illustré en détail

à la station A est celui de la Kellogg Switchboard and Supply

Company. Sinon, les circuits de la Dean and the Kellogg Company, et

en fait de toutes les autres sociétés fabriquant des systèmes

de sonnerie harmonique, sont les mêmes.

Avantages .

Un des grands avantages du système de ligne partagée harmonique

est la simplicité de l'appareillage au poste de l'abonné.

La sonnerie harmonique est à peine plus complexe que la sonnerie

polarisée ordinaire, et la seule différence entre le téléphone

à sonnerie harmonique et le téléphone ordinaire

réside dans la sonnerie elle-même. L'absence de relais

et d'autres mécanismes ainsi que l'absence de nécessité

de connexions à la terre au niveau du téléphone

sont autant d'arguments en faveur du système harmonique.

Limitations .

Comme nous l'avons déjà dit, les systèmes harmoniques

des différentes compagnies, à une exception près,

sont limités à quatre fréquences. L'exception est

le cas de la North Electric Company, qui emploie parfois quatre et parfois

cinq fréquences et a ainsi le choix entre cinq stations. Dans

le système à quatre parties du Nord, les fréquences,

contrairement à celles des systèmes Dean et Kellogg, où

les fréquences les plus élevées sont des multiples

des fréquences les plus basses, sont disposées de manière

à être proportionnelles aux nombres entiers 5, 7, 9 et

11, qui, bien entendu, n'ont pas de dénominateur commun. Les

fréquences ainsi employées dans le système du Nord

sont, en cycles par seconde, 30,3, 42,4, 54,5 et 66,7. Dans le système

à cinq parties, la fréquence de 16,7 est ajoutée

arbitrairement.