Depuis le début du téléphone,

alors qu'il n'y avait pas encore de centraux téléphoniques

et de systèmes automatiques, les ingénieurs concevaient

et expérimentaient des systèmes depuis des années,

pour converser à plusieurs sur une seule ligne, chacun

son tour un seul à la fois, cela afin d'économiser

les coûts d'installation sachant que c'est le km de ligne qui

revient le plus cher.

C'est le domaine des stations téléphoniques à

embrochage, examiné dans le premier paragraphe ci dessous.

Puis le nouveau défi était de

pouvoir converser à plusieurs simultanément

sur une seule line de téléphone, ce sera t la téléphonie

multiple examiné dans le deuxième paragraphe.

Avant de poursuivre cette

page, consultez la rubrique Lignes

partagées, étude en 1919

des systèmes de lignes partagées Par KB Miller et SG

McMeen .

sommaire

I

- LES STATIONS TELEPHONIQUES A EMBROCHAGE

Le système ordinaire consistant

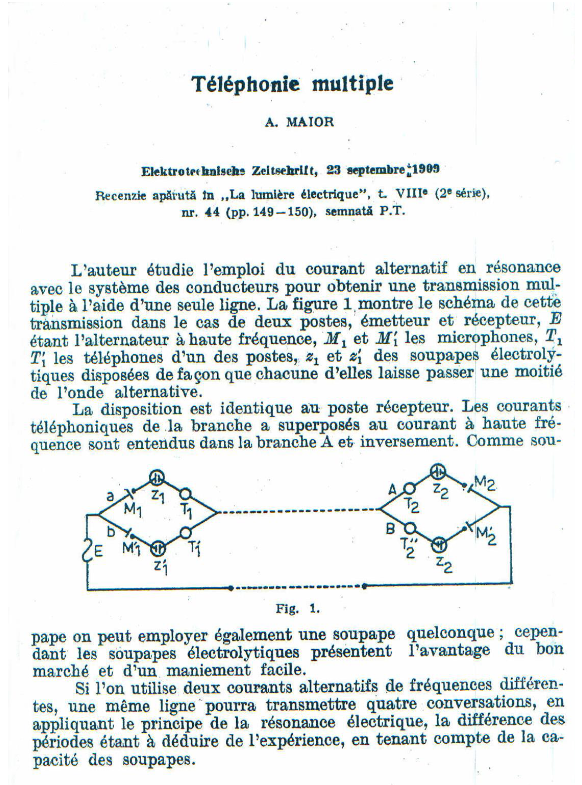

à fournir à chaque abonné d'un réseau

téléphonique un fil spécial (dans certains cas

même deux) est très coûteux.

Il y a bien entendu des abonnés qui utilisent leur fil de manière

presque continue, et ceux-ci doivent nécessairement disposer

d'un circuit entièrement disponible ; mais l'abonné

moyen ne dépasse pas dix appels par jour, de sorte que la plupart

du temps les fils ne sont pas occupés et ne font même

pas le dixième du travail qu'ils pourraient facilement accomplir.

Ceci est en contraste frappant avec les fils télégraphiques,

qui sont souvent utilisés à l'extrême ; des appareils

multiples et rapides sont employés pour épuiser leur

capacité, tandis que les fils téléphoniques des

abonnés sont débrayés pendant les neuf dixièmes

du temps.

Cette considération montre certainement que la téléphonie

en est encore à ses balbutiements et que, dans ce sens au moins,

des améliorations importantes sont à attendre.

Un certain nombre de tentatives ont été faites, avec

plus ou moins de succès, pour placer plusieurs abonnés

sur un même fil et accroître ainsi l'utilisation de ce

fil ; mais il y a une grande différence dans les conditions

à cet égard entre la télégraphie et la

téléphonie.

Rien n'est plus facile que de placer plusieurs postes télégraphiques

sur un même fil, alors qu'en téléphonie les conditions

sont entièrement changées : les abonnés ne sont

pas des fonctionnaires à qui des instructions spéciales

peuvent être données ; ils ne doivent pas être

gênés par des appels qui ne les concernent pas ; ils

exigent que leur conversation ne soit pas entendue par d'autres abonnés

sur la même ligne. Toutes ces conditions, qui nécessitent

des dispositions compliquées, n'existent pas en télégraphie.

Un appareil pleinement performant qui répondrait à ces

exigences serait une grande aubaine pour la téléphonie.

D'abord, cela signifierait une diminution considérable du nombre

des fils qui se croisent dans toutes les directions au-dessus des

toits dans les grandes villes, car il serait possible de desservir

un nombre beaucoup plus grand d'abonnés avec le même

nombre de fils ; et, en outre, les villages qui entourent les grands

centres de population pourraient facilement être exploités

avec un seul fil.

Les conditions que doit remplir un tel système sont les suivantes

:

- 1 Le poste central doit pouvoir appeler chaque abonné sans

déranger les autres abonnés placés sur la même

ligne.

- 2 Chaque abonné doit pouvoir appeler la centrale sans déranger

les autres abonnés.

- 3 Lorsqu'un abonné est en communication avec le poste central,

ou par l'intermédiaire de celui-ci avec un autre abonné,

il doit être impossible aux autres abonnés placés

sur la même ligne d'entendre ou d'interrompre la conversation.

- 4 Deux abonnés placés sur la même ligne doivent

pouvoir converser entre eux.

Les solutions proposées peuvent être regroupées

sous trois catégories : la première se limite à

trois abonnés sur un même fil ou à quatre abonnés

sur un fil double. Le second est disposé de telle manière

que le fil unique se dirige vers un point plus ou moins éloigné

de la station centrale, et de ce point rayonne vers un nombre indéfini

d'abonnés (disposition radiale). Le troisième comprend

les systèmes selon lesquels un nombre indéfini d'abonnés

sont placés les uns après les autres sur le même

fil (arrangement en série).

En 1879

Clément Ader s'était déjà

penché sur la question et inventé un système

à embrochage

opérationnel à Paris.

Ce système a été adapté

au circuit métallique de Paris, et permit de placer

quatre postes d'abonnés indépendants sur un double

circuit.

Au repos, la ligne de boucle est complétée à

la station centrale, mais est mise à la terre à

mi-chemin entre les quatre abonnés.

Lorsque l'opératrice du poste central veut appeler l'un

ou l'autre des quatre abonnés, il débranche l'un

des deux fils et envoie dans l'autre un courant positif ou négatif

qui, selon la ligne choisie et le sens du courant, agit sur un

des quatre relais

Lorsqu'un abonné décroche son téléphone,

la boucle devient complète, la terre est déconnectée

et la conversation téléphonique peut suivre son

cours régulier.

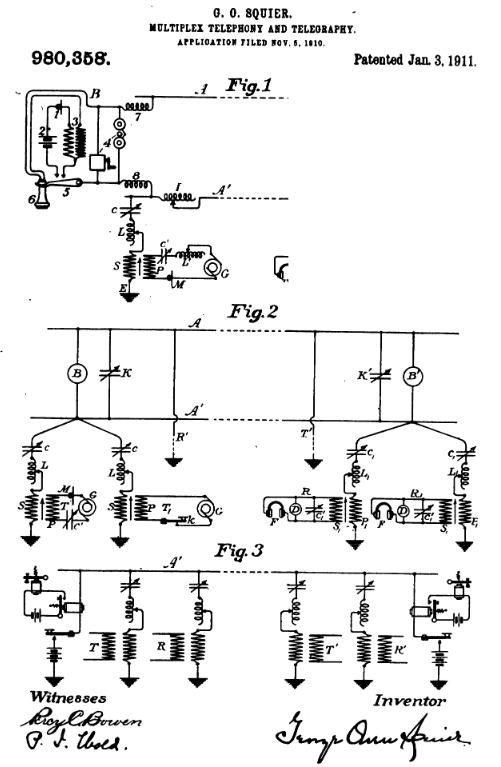

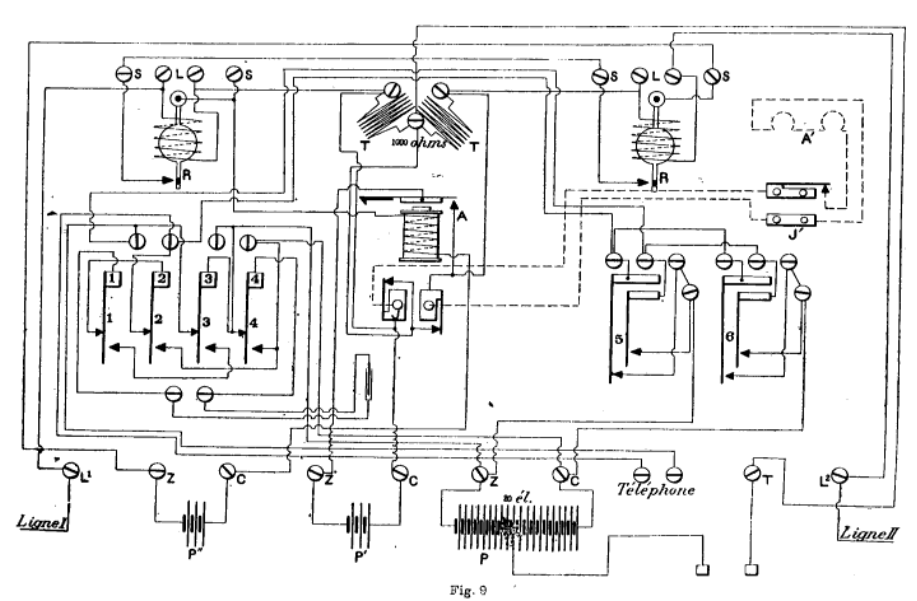

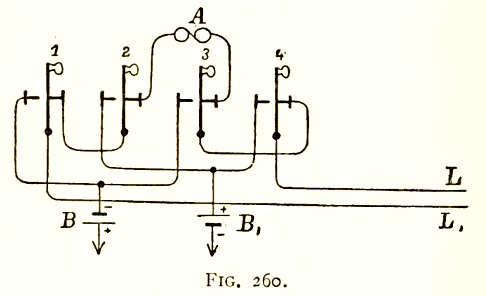

Tout cela sera mieux compris au moyen des figures 260 et 261

La figure 260 représente les quatre boutons d'appel, i

à 4, au poste central :

A est l'annonciateur, qui entre en action lorsque l'un des quatre

postes appelle, et après qu'un tel appel a été

reçu, l'opérateur place son téléphone

en circuit ; L et L' sont les deux fils de la boucle ou du circuit

métallique ; B et B^ deux batteries d'appel

Un courant arrivant par L traverse les boutons d'appel 4, 3, l'annonciateur

A, les boutons d'appel 2 et I, et revient par l'orsque l'opérateur

du poste central appuie sur le bouton d'appel i, un courant négatif

est envoyé dans la ligne L' et L est déconnectée.

En appuyant sur le bouton d'appel 2, un courant positif est envoyé

dans L'.

De la même manière des courants négatifs et

positifs sont envoyés dans la ligne L par les boutons d'appel

3 et 4 respectivement.

La figure 261 montre la combinaison des quatre postes d'abonnés,

I à IV, dans le circuit métallique L l'.

Chacune de ces stations est constituée d'un appareil microtéléphonique,

signalé par le téléphone F, d'un interrupteur

automatique u, d'un bouton-poussoir T, d'un annonciateur S, d'un

relais polarisé R, d'une sonnerie d'appel W et d'une batterie

locale d.

Les quatre stations ont en outre un relais R' et une batterie

B en commun. L'appel du poste central parcourt le circuit suivant

: En appuyant sur le bouton i un courant négatif traverse

L', et traverse d'abord tous les interrupteurs automatiques U

et appuie sur les boutons T des quatre postes d'abonnés

par le fil d, puis il passe par les relais R des deux Stations

I et II, puis, par l'intermédiaire de Q et de l'armature

du relais R', il va à la masse. Des relais R des deux postes

I et II, celui du poste I répond aux courants négatifs,

l'autre aux courants positifs ; à la station I le circuit

de la batterie locale b est donc fermé, et la station est

appelée. Lorsque l'opérateur de la centrale appuie

sur le bouton 2, le courant parcourt exactement le même

chemin ; mais il est positif, et actionne par conséquent

le relais de la station II, et non l'autre. En appuyant sur les

boutons 3 et 4 du poste central, des courants négatifs

ou positifs sont envoyés dans la ligne L, traversent les

relais des postes des abonnés III et IV et reviennent par

Q à la terre. Le courant négatif actionne le relais

du poste III, le courant positif celui du poste IV.

Lorsqu'un de ces abonnés, disons III, est appelé,

il décroche son téléphone et modifie ainsi

complètement les connexions.

Tout d'abord, un contact est établi entre le pôle

positif de la batterie B et la plaque inférieure de l'interrupteur

automatique, et par ce contact un courant provenant de la batterie

traverse les quatre indicateurs S. Un double objectif est atteint

par ce courant :

D'une part l'armature R' est attirée, et la mise à

la terre du système est interrompue ; par contre tous les

annonciateurs qui montraient à l'origine un disque avec

l'inscription « libre » (désengagé),

exhibent maintenant un disque avec l'inscription « occupe

» (engagé). Le bouclage est complet sans terre de

chaque côté. Le courant arrivant du poste central

par L passe par les quatre relais, les interrupteurs automatiques

U, et le fil v des postes T et II , téléphone F

du poste III , fil d entre III et IV , bouton T et interrupteur

U du poste IV , et renvoie 'Arough l' à la gare centrale

Il est impossible d'entendre la conversation, car si un autre

abonné, par exemple II, décrochait son téléphone,

le circuit serait rompu entre T et U de la station III.

Lorsque la conversation est terminée et que le téléphone

est de nouveau suspendu, tous reviennent à l'état

de repos.

Les annonciateurs affichent à nouveau le disque marqué

« libre », et Q est de nouveau connecté à

la terre.

Lorsqu'un des abonnés appuie sur son bouton d'appel T,

le courant positif de la batterie B passe par les fils d, et les

boutons T et fait passer u dans L', et revient directement par

S au pôle négatif de B.

Les relais R et les avertisseurs s sont polarisés, mais

ils n'ont pas d'électro-aimant ; une bobine très

plate se déplaçant entre les pôles d'un aimant

très puissant remplace l'électro-aimant.

Selon le sens du courant cette bobine est attirée par l'un

ou l'autre pôle, et ferme le circuit de la pile b, ou change

le disque de l'annonciateur S

Cette bobine sans noyau de fer présente de grands avantages

par rapport à un électro-aimant polarisé,

d'autant qu'il n'y a pas à craindre d'inversion de polarité,

ni des courants trop forts, ni des décharges atmosphériques.

Le fonctionnement du système Ader est des plus simples

: chaque abonné effectue sa communication comme s'il était

le seul dans le circuit ; à la gare centrale également,

aucune complication ne survient et une conversation secrète

est assurée.

Par contre, quelques inconvénients doivent être mentionnés

: les abonnés restants d'une même ligne ne peuvent

pas converser ensemble lorsqu'un abonné converse avec la

station centrale ou un autre abonné au-delà de celle-ci

; et les autres abonnés peuvent perturber la conversation

en appuyant sur leurs boutons ou en décrochant leur téléphone.

Enfin, la communication entre les quatre abonnés nécessite

de six à huit fils ; l'application du système doit

donc, par souci d'économie, être limitée au

cas où les quatre abonnés se trouvent dans le même

bâtiment.

M. Elsasser a réussi à surmonter le deuxième

inconvénient, mais en sacrifiant la simplicité des

connexions, et comme cet inconvénient n'a pas une très

grande importance pratique, il semble douteux que ces modifications

remplacent la disposition originale d'Ader. |

Le système Ader permet à plusieurs appareils

téléphoniques de partager (d'utiliser) les mêmes

filspour converser.

sommaire

Les systèmes suivants sont conçus pour téléphoner

et télégraphier sur le ou les mêmes fils

Le 3 août 1889 dans la revue "La

lumière électrique" parait un article de Paul Samuel

|

SUR UN NOUVEAU POSTE TÉLÉPHONIQUE

POUR LIGNE A BUREAUX NOMBREUX

Lorsqu’il s’agit de relier par un seul fil plusieurs

postes télégraphiques, le problème

à résoudre est fort simple, et il est toujours

loisible de choisit entre deux genres de montage bien distincts

: celui par appels successifs et celui par embrochage.

Ces deux montages présentent chacun leurs avantages et

leurs inconvénients propres.

Dans le premier cas, l’appel étant retransmis de

poste en poste, on est forcé pour obtenir la communication,

de mettre à contribution tous les bureaux intermédiaires;

par contre, il est possible de communiquer séparément

sur plusieurs tronçons de la ligne à la fois.

Dans le second cas, la résistance de la ligne se trouve

augmentée de la résistance des récepteurs

d’appel des postes intermédiaires, ou même

de tous les postes ; mais les appels parviennent directement

à destination sans déranger personne inutilement.

Dans les appareils téléphoniques,

les organes de transmission et de réception de la parole

ne sont mis en ligne qu’après que l’appel a

été émis d’une part et reçu

de l’autre. Un poste, téléphonique au repos

se trouve donc dans des conditions identiques à celles

d’un poste télégraphique, et tel mode d’appel

qui conviendra au premier système sera également

bon pour le second.

II semble, qu’une fois l’appel parvenu à destination,

rien ne doit s’opposer à la transmission de la parole,

et que la question du fil commun n’offre pas plus de difficultés

avec le téléphone qu’avec le télégraphe.

Cependant, si l’on veut installer plusieurs postes téléphoniques

sur un même fil, on se trouve le plus souvent en présence

d’obstacles réels, et ce n’est qu’exceptionnellement

que l’on peut employer l’un ou l’autre des modes

de montage utilisés en télégraphie.

Les obstacles que l’on rencontre sont de nature; différente,

suivant le montage en vue. Avec celui par appels successifs,

c’est pour le service même du téléphone

que les inconvénients se présentent. Il faut,

en effet, la présence continue d’un employé

à chaque poste; pour que ce service puisse se faire sans

interruption.

Pour la télégraphie, cette obligation n’est

guère un obstacle, puisqu’il faut quand même

des agents spéciaux. Pour le téléphone,

dont le caractère propre est précisément

de se passer de ces agents, c’est le plus souvent une cause

d’impossi bilité absolue.

Le montage par embrochage convient parfaitement sur une petite

ligne, si le nombre des bureaux est faible

; mais je ne connais pas d’exemple ' de 10 ou 12 postes

reliés par cette méthode et donnant un bon résultat,

principalement entre les deux postes extrêmes.

Cela tient à ce que ce n’est plus la résistance

seule des sonneries ou relais embrochés, qui intervient

pour affaiblir le courant (ainsi que cela se passe pour le télégraphe),

mais principalement la self-induction. Celle-ci est assez grande

à cause des armatures; et l’on n’a pas ici

la ressource de renforcer les effets en augmentant la force

électromotrice.

Ainsi soient 12 postes embrochés sur un seul fil et possédant

un relais pour l’appel. Si les deux postes extrêmes

ont leurs appareils disposés pour la conversation, l’ensemble

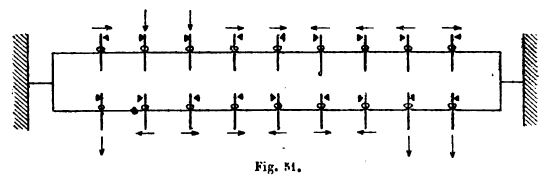

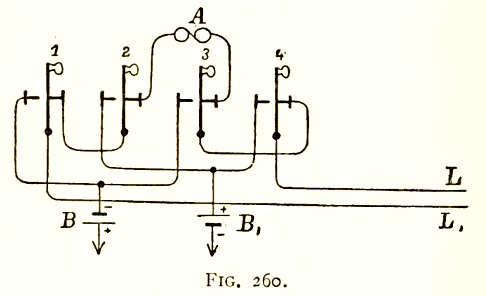

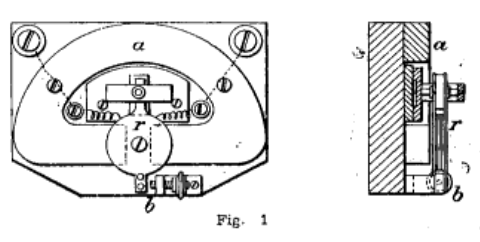

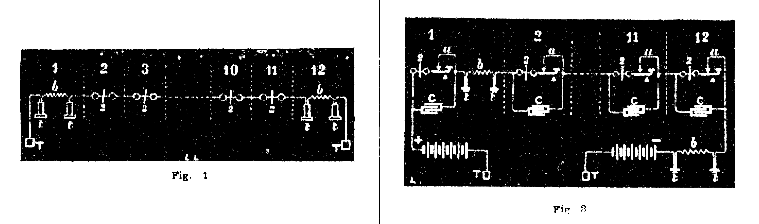

du circuit se présente comme dans la figure 1.

t est un récepteur téléphonique,

b le fil fin de la bobine d’induction et 2 un relais.

On voit que les causes d’affaiblissement de la parole sont

importantes, puisqu’à la résistance de la

ligne, des téléphones et du fil induit et à

celle des dix relais vient encore s’ajouter la self-induction

de tous ces organes. Aussi, quand il faut relier par le téléphone

plusieurs bureaux, sensiblement dans le prolongement l’un

de l’autre, et que l’on ne veut pas à chaque

poste un employé spécial , est-on forcé,

dès que le nombre des bureaux est un peu considérable,

de renoncer au fil unique et de se servir de plusieurs fils

pour faire le service, bien qu’un bureau central soit alors

nécessaire. C’est ce qui explique pourquoi le téléphone

n’est pas plus répandu sur certaines lignes de chemin

de fer et dans les grands établissements industriels

ou les mines.

On vient de créer aux ateliers Mourlon, à Bruxelles

(Comagnje de Télégraphie et de Téléphonie

internationales) un poste téléphonique qui élimine

cette difficulté et qui permet précisément

de grouper par embrochage jusqu’à 12 postes sur

un même fil.

On obtient ce résultat en supprimant les effets nuisibles

des relais d’appels par un procédé fort intéessant,

dû à Van

Rysselberghe, qui consiste à placer

en dérivation sur ces relais des condensateurs de capacité

moyenne : 1/2 microfarad.

Les ondes téléphoniques se propagent par induction

électrostatique au travers des condensateurs, et d’autant

mieux que le coefficient d’induction et la résistance

du relais sont plus grands; tandis que les appels se font par

les relais, sans que les condensateurs occasionnent la plus

légère pertubation. On obtient ainsi, en quelque

sorte, l’effet de deux circuits distincts.

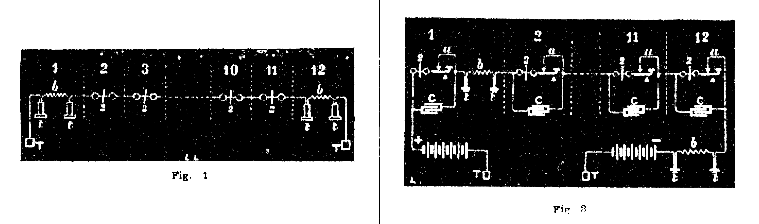

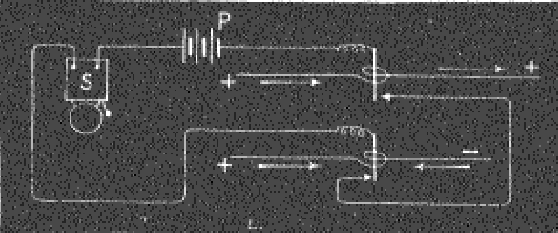

Le nouveau poste est généralement disposé

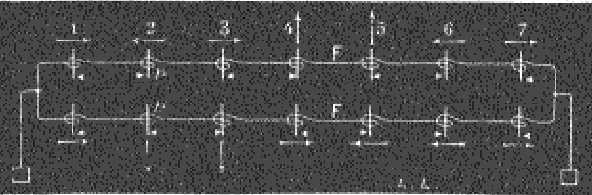

pour courant de repos, l'ensemble du circuit est représenté

dans la figure 2.

Une pile à sulfate de cuivre, dont la moitié des

éléments est à un bout de la ligne, et

la seconde moitié à l’autre, engendre un

courant de 10 à 12 milliampères qui circule constamment

dans la ligne au travers des relais 2, des clefs a, et des appareils

téléphoniques t, b, lorsque ceux-ci sont mis en

circuit (comme il est indiqué dans les postes 1 et 12).

Les relais agissent sur les sonneries par rupture du courant.

Il ne faut ainsi qu’une seule pile pour toute la ligne

et de plus, on est immédiatement averti par un roulement

continu de la sonnerie, si la ligne vient à être

rompue.

Ainsi que la figure 2 l’indique, d’une maniéré

sommaire et la figure 3 d’une manière complète,

on voit que lorsque le crochet commutateur du téléphone

est soulevé, le fil induit b et les téléphones

t sont mis en circuit sans que le relais soit supprimé.

Cette disposition, nécessitée par la présence

du condensateur, est avantageuse, car elle permet de continuer

à appeler le correspondant bien

que le téléphone ne soit pas suspendu.

Et l’on sait combien il est parfois impatientant de ne

pas recevoir de réponse aux Alloh ! Alloh ! les plus

énergiques.

Lorsqu’une quelconque des clefs d'appel

a est abaissée, les relais font marcher les sonneries

dans tous les bureaux. On est donc toujours averti lorsque la

ligne va être employée. Cependant, il se pourrait

que l’on n’ait point entendu le signal, et que l’on

fasse soi-même un appel pendant que deux autres postes

sont encore en conversation. C’est pour éviter,

dans ce cas, tout effet nuisible à la conversation engagée,

que la dérivation du condensateur est prise en deçà

de la clef d’appel. L’ensemble de tous les condensateurs

et de tous les relais, forme de la sorte un excellent anti-inducteur,

et les interruptions ou fermetures des courants sont absolument

inaudibles au téléphone.

Pendant que deux postes parlent ensemble, deux autres postes

pourront impunément s’appeler et au besoin converser

par signaux Morse, soit même à l’aide d’un

récepteur Morse substitué dans ce cas à

la sonnerie au moyen d'un commutateur. Les postes qui parlent

au téléphone ont soin alors d’arrêter

leur sonnerie locale (si cela empêche d’entendre)

soit en coupant le circuit local, soit simplementen maintenant

le marteau de la sonnerie qui, dans ce but, est à proximité

de la main.

Si deux postes, ignorant que la ligne

est occu--pée, voulaient parler après l’échange

de leurs appels, ils s’apercevraient irqmédiatement

de leur erreur, en écoutant dans les récepteurs.

Ils peuvent du reste également prendre part à

la conversation.

Le seul inconvénient de ce poste, si toutefois c’en

est un, c’est qu’il ne peut empêcher un bureau

d’écouter ce qtii se dit sur la ligne, Mais si l’on

tient au secret, il n’y a d’autre moyen que d’avoir

des fils spéciaux. Il en est de même du reste en

télégraphie.

La figure 3 indique le schéma des communications du

poste.

P est un parafoudre.

G le condensateur à papier paraffiné de 1/2 microfarad.

S la sonnerie.

R le relais.

B le bouton d’appel.

C T le crochet du téléphone.

B I la bobine d’induction, et

M le transmetteur microphonique.

Le montage n’offre rien de particulier, sinon que l'extrémité

du crochet du téléphone est isolée pour

couper toute communication entre la ligne et les organes téléphoniques,

dans la position d’attente.

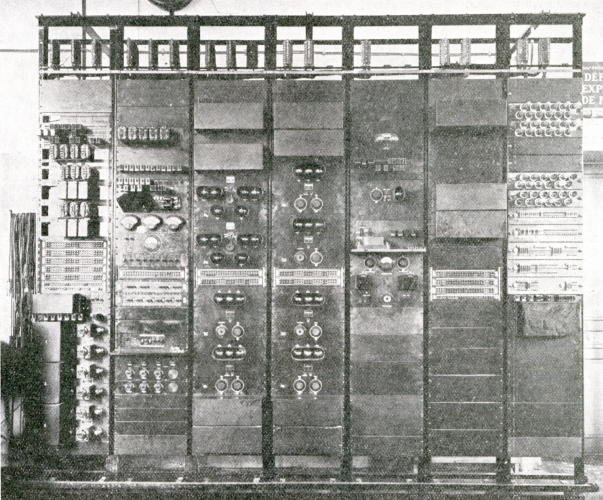

Plusieurs applications de ce poste dont un spécimen est

exposé dans la section belge, au palais des machines,

ont été faites jusqu’ici avec succès;

la plus importante, est celle qui sert à l’exploitar

tion du chemin de fer funiculaire des hauts-fourneaux du Luxembourg.

Paul Samuel.

|

Le système Berheim vu dans "LA LUMIÈRE

ÉLECTRIQUE" de 1889

|

INTERCOMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES ET TÉLÉGRAPHIQUES

(système bernheim)

L’installation de bureaux secondaires permettant de mettre

un même poste en communication avec plusieurs autres,

est une des charges des services téléphoniques.

Elle entraîne de sérieuses dépenses de personnel

et d’entretien, et introduit dans le service des complications

et des retards;

remplacer ces bureaux par des systèmes automatiques est

un problème depuis longtemps posé, il a déjà

reçu plusieurs solutions qui ont été â

leur heure décrites dans ce journal. Toutes sont par

malheur compliquées et délicates, en sorte qu’aucune

ne semble avoir été sérieusement appliquée.

M. Bernheim en apporte une qui paraît simple, mais

qui en échange ne s’applique qu’à des

cas limités, c’est-à-dire à un nombre

d'intercommunications peu élevé.

L’organe fondamental de ce système est un relai

non polarisé.

Entre les branches d’un fort aimant permanent en fer à

cheval A se trouve suspendue la bobine r (fig. 1) formée

d’un disque à gorge profonde autour de laquelle

on a enroulé un certain nombre de spires de fil isolé,

intercalées dans le circuit de la ligne.

Cette bobine est [suspendue par une extrémité

sur des pivots lui permettant d’osciller, lorsque le courant

la traversant, elle est soumise aux actions des aimants fixes.

Des butées D convenablement disposées sont placées

d’un côté ou de l’autre du pendule.

Ce relai sera, suivant le sens du courant qu’il reçoit,

appelé vers l’un des pôles de l’aimant.

Dans le système de M. Bernheim, on fait usage de deux

fils conducteurs ; à chacun des postes qu oi veut mettre

en communication, on place un de ces relais sur chacun des fils.

Pour que le poste soit appelé il faut que les deux relais

soient sur leurs butées, ils ferment alors un circuit

local renfermant une pile et une sonnerie.

On conçoit immédiatement qu’il peut y avoir

plusieurs combinaisons distinctes amenant cet appel. Appelons

A l’un des fils et le relai qu’il porte, B l’autre

fil et son relai. Nous fermons le contact d’avance sur

B, pour appeler on pourra fermer A sur le pôle nord en

lançant dans le fil A un courant d’un sens déterminé

ou sur le pôle sud en envoyant sur

ce même fil un courant de sens contraire : soit deux combinaisons.

Inversement nous fermons d’avance le contact sur A, pour

compléter nous avons deux moyens en amenant B soit au

pôle nord soit au pôle sud de l’aimant, ci

deux combinaisons nouvelles, soit quatre. Enfin nous pouvons

laisser normalement les deux contacts ouverts et les fermer

en envoyant dans les deux fils deux courants parallèles,

tantôt dans un sens tantôt dans l'autre, amenant

les deux pendules soit sur les pôles sud soit sur les

pôles nord. En tout six combinaisons.

Fig2 Fig2  Fig3

Fig3

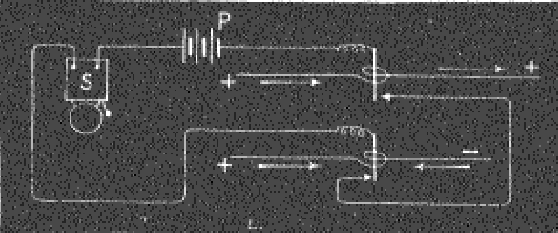

On se rendra compte du mode de réalisation par les figures

2 et 3, la première indique schématiquement l’arrangement

des circuits, la seconde donne l’idée de la disposition

des relais sur les fils principaux et le circuit local.

Pour que l’appel se fasse, il faut que les relais F du

poste appelé se trouvent simultanément au contact

de leurs butées.

Si nous envoyons un courant positif dans le fil 1 (fig. 2) et

que nous n’en envoyions aucun dans le fil 2, le relais

du poste 3, placé sur le fil 1 mettra son armature en

mouvement dans un sens tel que celle-ci viendra au contact de

sa butée.

Le relais du même poste placé sur la ligne 2, ayant

normalement son armature en contact avec sa butée, le

circuit local dans lequel se trouvent intercalés les

deux relais et leurs butées se trouvera fermé

par le fait de cette seule émission de courant.

La figure 3 qui est le diagramme théorique des communications

intérieures servant à recevoir l’appel dans

le poste 3, permet de comprendre suffisamment le principe.

A une émission du courant positif dans le fil L correspond

la fermeture du circuit local dans lequel est intercalée

la pile P actionnant la sonnerie S.

Nous avons donc appelé le poste 3.

En envoyant simultanément un courant positif dans chacune

des lignes 1 et 2, nous déterminerons un mouvement du

pendule de chacun des relais du poste 6 dans un sens tel que

la déviation aura pour effet de mettre au contact les

armatures avec leurs butées.

Les deux butées reliées simultanément au

massif des relais disposés dans le circuit du courant

local détermineront le mouvement de la sonnerie Nous

aurons donc ainsi effectué l’appel du poste 6.

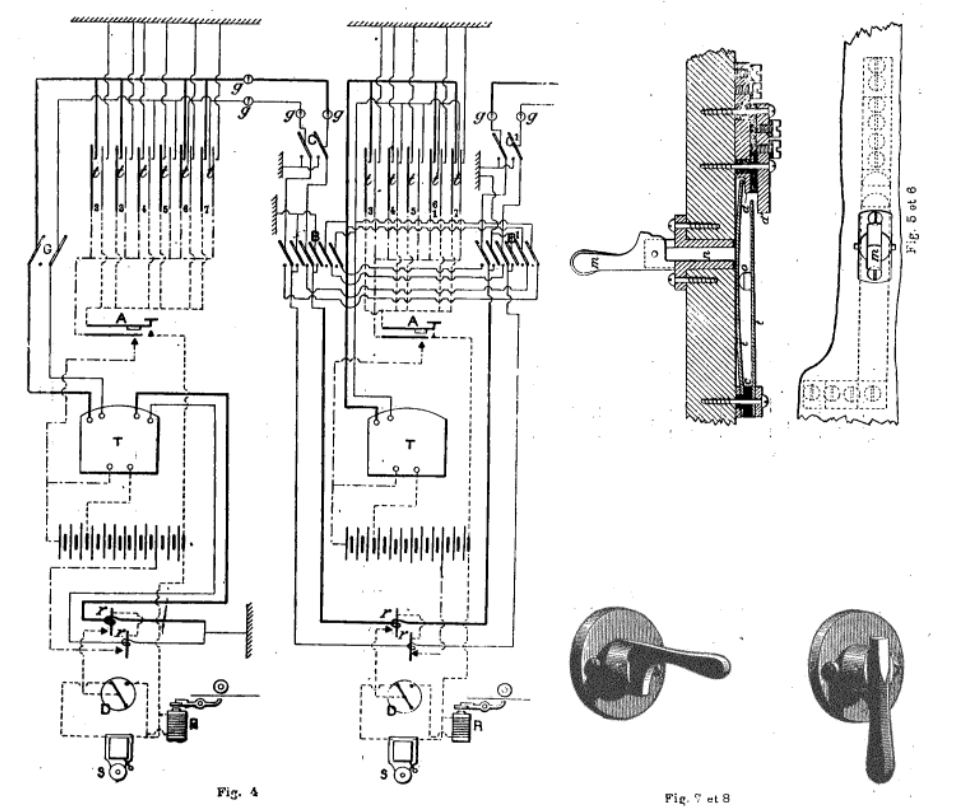

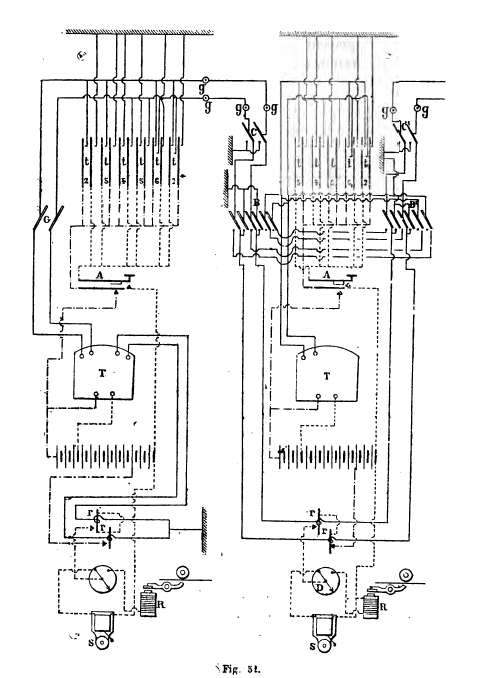

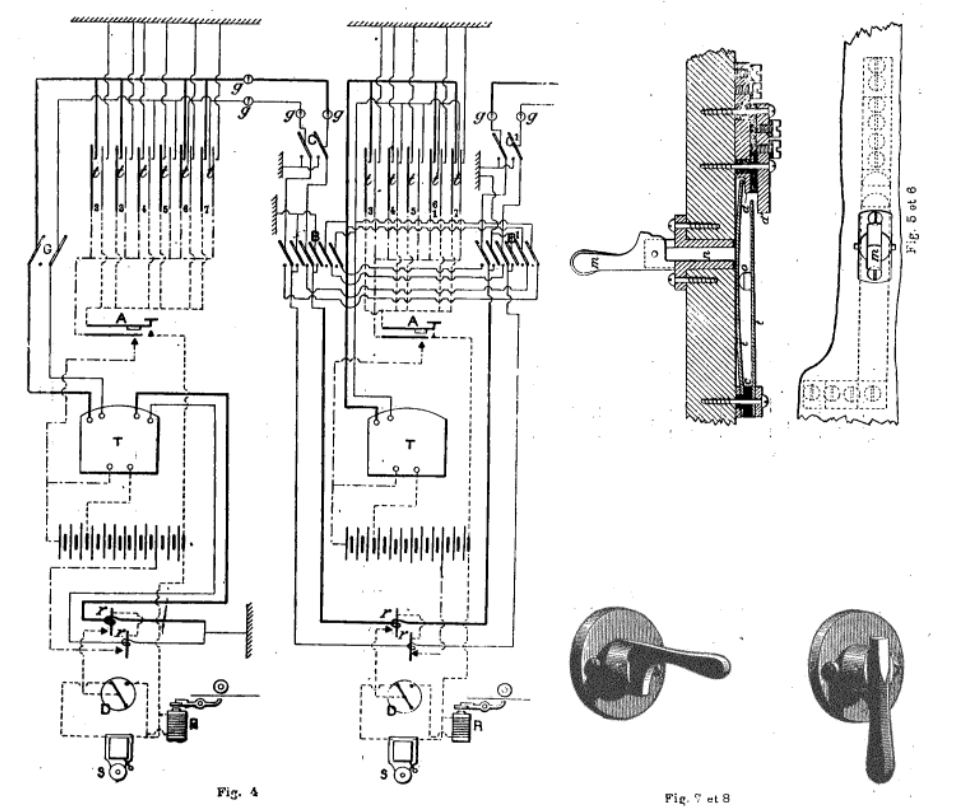

La figure 4 montre en détail l’ensemble d’installation

de deux des postes disposés sur une seule ligne à

deux fils, chacun de ces postes destiné à téléphoner

et à télégraphier à chacun des six

autres.

A chacune des stations sont disposés une clef d’appel

A et un certain nombre de touches t permettant, lorsqu’on

les abaisse, d’envoyer des courants de sens différents.

.

Chaque poste est, en outre , muni de deux commutateurs à

six lames B B' et de deux commutateurs à deux lames C

C.

Chacun des deux postes extrêmes n’a qu’un commutateur

à deux lames G.

Ces commutateurs G sont destinés à couper la terre

aux postes extrêmes de façon que le courant émis

circule sur la ligne et n’aille pas directement à

la terre.

Cette disposition des commutateurs, ainsi qu’on peut le

concevoir, permet de faire communiquer avec la terre les extrémités

des deux fils de chacune des sections qui se trouvent d’un

côté et de l’autre d’une section de ligne

occupée, ce qui permet à un poste quelconque situé

sur l’une ou l’autre de ces sections inoccupées

d’appeler un autre poste situé sur la même

section que lui.

Par convention, chaque poste sonne autant de fois qu’il

y a d’unités dans son numéro d’ordre,

le poste appelé sait donc par qui il est appelé,

il sait aussi si la communication est

demandée pour le télégraphe ou pour le

téléphone au moyen d’un signal spécial

précédent ou suivant l’appel et dispose en

conséquence les divers commutateurs B B' CC' et D.

Le poste appelant prend les mêmes dispositions dans l’établissement

des connexions intérieures de son poste.

L’appareil téléphonique dans le cas de transmission

télégraphique et téléphonique sur

une même ligne est mis en court circuit hors de cette

ligne ; on le place dans la ligne en déviant le commutateur

à 6 lames de gauche, si on veut correspondre avec un

poste de gauche, dans le cas d’une transmission à

droite en déplaçant celui de ce côté.

L’installation du système Bernheim présente

encore l’avantage qu'un poste intermédiaire entre

deux postes qui communiquent entre eux ne peut se mettre en

dérivation dans le circuit; par conséquînt

aucune indiscrétion ne peut se produire, car on ne peut

écouter à ce poste qu’en coupant la communication

entre les deux postes parlants.

La clef d’appel A sert en même temps de manipulateur

pour télégraphier et envoyer des signaux.

Les touches dont les différents postes sont pourvus sont

disposées comme le montrent la figure

5 qui est une coupe dont la figure 6 est le plan.

Les figures 7 et 8 représentent en perspective la même

clef levée et baissée.

Chaque poste est en outre pourvu de galvanomètres g,

destinés à indiquer le genre de transmission qui

affecte la ligne traversant un poste, soit qu’on télégraphie,

soit qu’on téléphone.

Lorsqu’on télégraphie, les aiguilles des

galvanomètres des postes placés sur la section

de la ligne affectée indiquent par leur déviation

que le courant passe; on ne peut donc appeler.

Entre deux postes qui communiquent téléphoniquement

les galvanomètres ne dévient pas, mais si un poste

intermédiaire veut sonner, le courant ne passe pas, puisqu’il

n’y a pas de terre aux extrémités ; le galvanomètre

par conséquent ne dévie pas et l’employé

sait par là que la ligne est occupée.

Si au lieu de 2 fils nous employons 3 fils de ligne, nous pourrons

appeler d’un poste dans 17 autres, en employant 4 fils

et davantage, nous mettons en communication directe 26 postes

en plus.

On trouve donc une application avantageuse du système

pour les réseaux téléphoniques de petites

villes, puisque avec un nombre de fils restreint on pourra se

passer de bureau central et économiser les nombreux frais

d’installation et d’exploitation qu’il entraîne.

On prévoit divers autres cas où on pourra appliquer

avantageusement le système Bernheim.

Ainsi sur les lignes de chemins fer, on pourra mettre en communication

pour s’appeler entre elles et communiquer les stations

disposées sur une même ligne.

Les postes des réseaux municipaux d’incendie ou

de police pourront être reliés de cette manière.

On embranchera les signaux de chemins de fer manœuvrables

à distance, étc,, etc.

Avant de terminer nous donnerons quelques détails sur

une installation de ce système faite par la Société

générale des Téléphones.

Dans cette application M. Bernheim avait une difficulté

à résoudre.

La série des postes étant reliée à

l’un des bureaux centraux du réseau

téléphonique de Paris, il fallait mettre l’un

quelconque des abonnés placés sur la ligne en

communication avec les abonnés du réseau de Paris.

Pour les appels des différents postes au bureau central

il n’y avait rien à changer au système tel

que nous l’avons décrit plus haut.

La communication a lieu sur un circuit entièrement métallique

avec une terre branchée en dérivation ; entre

cette terre et la ligne, on a intercalé une résistance

de 1000 ohms, laquelle a été reconnue n’influencer

nullement la conversation qui reste très nette.

Voici à quoi servait cette terre. Il fallait que les

abonnés pussent donner le signal de fin de conversation.

Comme les abonnés de la ligne Bernheim, sonnent avec

une terre, ils peuvent le faire avec une terre en dérivation.

La palette de l’annonciateur étant attirée

ferme un circuit local qui va faire tomber les annonciateurs

du bureau central placés sur la communication établie.

De cette façon les téléphonistes sont toutes

prévenues de la fin de la conversation et retirent leurs

fiches.

A. Guilloux

|

Parallelement le belge

Rysselberghe, et

le russe Gwozdeff

inventent un système similaire .

Au Portugal le 19 Avril 1894 dans le journal "O

Povo de Avero"

Nouvel appareil téléphonique

(L'électricien russe Gwozdeff a inventé un

nouveau téléphone qui est théoriquement et

pratiquement différent de la plupart des systèmes

connus à ce jour.

Avec le nouvel appareil, la parole était transmise sur

de très longues distances à l'aide d'un seul fil

télégraphique, sans interrompre le service télégraphique.

Il a aussi la particularité de pouvoir transmettre la parole,

via le même fil, vers plusieurs points à la fois,

pouvant ainsi parler simultanément dans quatre directions

différentes. Exemple : avec un seul fil parlant de

Lisbonne à Porto, on pourrait également l'entendre

à Santarem, Entroncamento et Coimbra. |

Dans les Mémoires et compte-rendu des travaux de la société

des ingénieurs civils Vol. 59, 1893

Le système Gwozdeff présente

quelque analogie avec celui de M. Van Rysselherghe ; il est caractérisé

également par l’emploi de condensateurs, mais de capacités

très différentes alors que ceux du système

Van Rysselherghe sont de même capacité. Ainsi M.

Gwozdeff donne au condensateur du microphone une capacité

de 1 à 10 microfarads, et à celui du téléphone

une capacité de 0,02 à 0,023 microfarad , soit une

capacité 40 à 50 fois moindre.

On fait usage aussi de déchargeurs analogues à une

clef Morse pour éviter la charge de la ligne pendant le

passage des courants téléphoniques, et ensuite sa

décharge, ce qui rend moins brusque la diminution de l’oscillation

électrique.

Enfin, certains perfectionnements ont été apportés

aux microphones dans le but de les approprier aux transmissions

à grande distance.

Les premiers essais du système datent de 1888-89; ils ont

eu lieu sur la ligne télégraphique du chemin de

fer Rybinsk-Bologoë. On a pu converser à 294 km sur

un conducteur en fer et, pendant le travail sur cette ligne, des

appareils télégraphiques étaient continuellement

en jeu.

Si nous insistons sur ce système de téléphonie,

c’est que les chemins de fer russes de Kozloff-Voronège-Rostov

et de Saint-Pétersbourg-Varsovie l’ont installé

pour les besoins de leur service.

On correspond ainsi téléphoniquement :

De Saint-Pétersbourg à Pskov,- à une distance

de 284 km,

De Saint-Pétersbourg à Louga (138 km),

Entre Saint-Pétersbourg et Alexandrowka et à Gatschina.

De plus, entre Saint-Pétersbourg et Alexandrowka, on a

installé onze postes téléphoniques de pleine

voie desservis par un fil unique spécial ; chaque poste

comprend un microphone et deux téléphones récepteurs.

Les gardiens sont appelés aux téléphones

par un rugissement spécial que produisent ces appareils

sous l’influence de courants d’induction lancés

à travers la ligne entière par le circuit secondaire

d’une bobine de Rhumkorff au moyen d’interruptions réitérées

du courant de son circuit primaire. Le gardien ainsi appelé,

s’informe quelle est la station qui veut correspondre avec

lui : Saint-Pétersbourg ou Alexandrowka.

Enfin, sur les chemins de fer russes pourvus de ces installations

téléphoniques, on peut converser au moyen de postes

téléphoniques portatifs d’un point quelconque

de la ligne avec les stations voisines.

Ainsi, sur certaines lignes de chemins de fer russes on a réalisé

la transmission acoustique à des distances de plusieurs

centaines de kilomètres au moyen des conducteurs télégraphiques

ordinaires. Pour les conversations à grande distance, on

a réuni en boucle deux conducteurs télégraphiques.

Nous ne connaissons aucune installation de ce genre sur les chemins

de fer français et, ainsi que nous le faisions remarquer

plus haut, l’administration des télégraphes

n’a pas cru devoir adopter les systèmes anti-inducteurs

pour l’utilisation de son réseau télégraphique

lorsqu’elle a eu à créer la téléphonie

interurbaine. Elle a préféré poser des lignes

spéciales en cuivre de haute conductibilité permettant

de correspondre très nettement à des distances considérables

(par exemple de Paris à Marseille, distantes de 863 km),

et qui ne nécessitent pas la modification de tous les postes

télégraphiques.

Nous pensons que cette mesure radicale est en effet la meilleure

et qu’elle devra être imitée par les Compagnies

de chemins de fer si elles jugent utile de créer un réseau

téléphonique. |

sommaire

Puis en 1893 voici ce qu'expose E.Estaunier dans les annales télégraphiques

Les systèmes

d'installation de postes téléphoniques en embrochage

réalisés pratiquement sont, assez peu nombreux à

cette date,

- L'un des plus anciens et des plus connus est celui qu'a employé

en Amérique la Stabler

Individual Téléphone Call C .

E.Estaunier dans les annales télégraphiques de 1893

Dès 1882, l'Américain James.P Stabler

oeuvrait déjà dans les installations d'alarme, a mis

au point un système d'installation de postes téléphoniques

en embrochage (ou en série). L'un des plus anciens en

Amérique et des plus connus.

Associé à un centre manuel, l'appareil permettait à

l'opérateur qui recevait une demande (appel) de séléctionner

et sonner un autre abonné à l'aide d'un boitier à

touches, puis de mettre en conversation les deux abonnés au

moment ou il appuyait sur la touche de mise en relation

Nous en indiquerons uniquement le principe.

Chaque poste est muni d'un mouvement d'horlogerie qui fait avancer

un frotteur sur un cercle. Il n'est relié à la ligne

que pour une position déterminée de ce frotteur sur

le cercle. Pour tout autre position, il en est isolé.

Du bureau central on peut, à l'aide d'un manipulateur, faire

avancer simultanément et par impulsions successives les frotteurs

de tous les appareils.

Les positions des frotteurs pour lesquelles chacun des postes est

relié à la ligne, sont différentes, si on les

rapporte à une origine commune.

Jamais deux postes ne pourront donc se trouver simultanément

rattachés à la ligne, et l'on voit aussi que deux abonnés

desservis par un même fil ne peuvent causer entre eux.

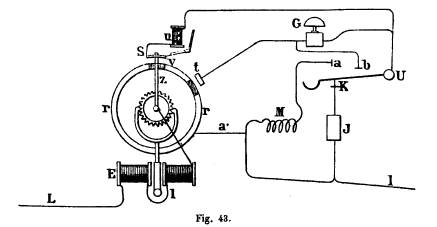

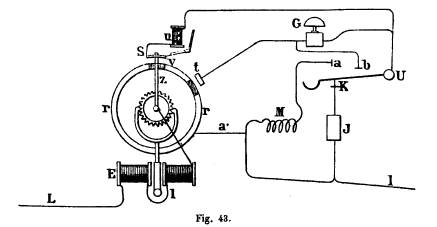

La fig, 43 représente les communications théoriques

d'un poste.

Le frotteur est indiqué en Z, T anneau métallique sur

lequel il se déplace, en V. Le frotteur est fixé sur

une roue dentée que les oscillations d'une ancre commandée

par l'armature d'un électro aimant E font avancer à

chaque envoi de courants alternatifs effectués par le bureau

central. Cette armature est mobile autour de l'axe L S'il n'y a pas

de raté, tous les frotteurs avancent synchroniquement.

Au point de vue électrique, un poste d'abonné peut occuper

trois positions :

1** Le frotteur est appuyé sur le contact S, le poste est à

la position d'attente. La ligne arrive en L, passe par l'électro

E, Z, V, S, le générateur d'appel J et continue en L.

2** Le frotteur est appuyé sur le contact , le poste est en

communication avec le poste central. La ligne L traverse l'électro-aimant

E, passe par Z, la sonnerie G, U et L, ou bien si l'abonné

a décroché son téléphone, ce qui provoque

la manœuvre du levier K, passe directement de t aux contacts

a et a', au microphone M pour continuer encore par L. Dans cette deuxième

position la sonnerie a est mise en court circuit.

3** Le frotteur est appuyé sur un point r de la couronne X.

Le poste de l'abonné est tout entier mis en court circuit.

La ligne L passe directement par l'électro-aimant E, par z

r, a et L.

Lorsque l'abonné veut appeler le poste central il se sert d'un

appareil électro-magnétique figuré en G, muni

d'un redresseur de courants et ne pouvant par suite affecter l'électro-aimant

E. Le frotteur étant en S, c'est à-dire à sa

position de repos, les courants envoyés passent directement

de J au ressort K, et se rendent au poste central par S, z, l'électro

E et L.

Enfin, quand une communication est terminée, c'est le poste

central qui se charge de ramener au repos tous les frotteurs. Il envoie

pour cela une série de courants alternatifs sur la ligne qui

font avancer tous les frotteurs jusqu'à ce qu'ils soient venus

se placer sur le secteur S, une butée V empêche de le

dépasser. On est donc sûr, en prolongeant un certain

temps cette émission de courants, d'avoir ramené tous

les frotteurs à l'origine commune du mouvement.

Il est évident qu'il faudra ensuite déclencher les frotteurs

qui se trouvent en prise avec l'arrêt. Des électro-aimants

V servent à cet usage, un courant d'intensité déterminé

les actionne.

Il parait inutile d'insister sur les inconvénients du système.

Outre la complexité des manœuvres du système, j'en

citerai deux principaux : aucune précaution n'a été

prise pour garantir le synchronisme des frotteurs, et il y a en permanence

sur la ligne autant d'électro-aimants que de postes embrochés.

sommaire

- Un deuxième système essayé avec succès

pour deux postes dans quelques installations privées

françaises est dû à M. Sieur.

E.Estaunier dans les annales télégraphiques de 1893

Bien qu'il eût été rationnel en apparence d'en

donner la description lorsque les appareils de cette catégorie

ont été étudiés, elle trouve ici sa place

indiquée ; elle est en effet, comme on en jugera plus loin,

le point de départ d'une solution assez simple du problème

des postes en embrochages.

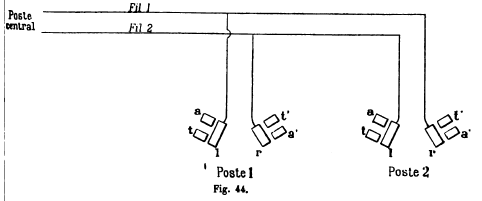

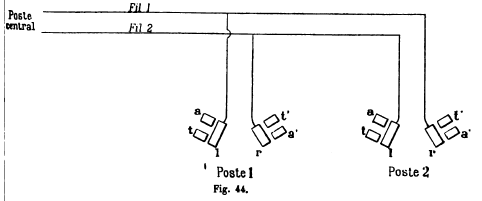

Chacun des deux postes est placé en dérivation sur le

circuit principal (fig. 44). Leur insertion sur les deux fils de ligne

est faite en sens inverse.

La fig. 45 représente le détail des communications dans

l'un de ces postes : tous deux sont identiques.

Les organes essentiels qu'on y rencontre, outre les éléments

habituels : sonnerie, microphone, etc., sont :

1** Un électro-aimant B appelé électro-commutateur

à balancier;

2** Un relai polarisé A à deux armatures fonctionnant

chacune sous l'action d'un courant de sens différent.

L'électro-commutateur à balancier (fig. 46) se compose

d'un levier isolant CD mobile autour d'un axe 0, et portant à

ses deux extrémités deux frotteurs F, et F, destinés

à glisser sur les contacts métalliques M, A, L, M',

A', R.

Les mouvements sont transmis à ce balancier au moyen de deux

petites bielles B1 et B2, par les armatures . Ces armatures sont elles-même

attirées par deux électro-aimants E1, et E2.

Suivant que l'un ou l'autre de ces électros fonctionne, le

balancier CD s'incline à droite ou à gauche, les contacts

L et R sont mis en communication avec A1 et A2 ou M1 et M2 et un voyant

apparaît portant l'une des deux mentions : Libre — Occupé.

Le relai polarisé a déjà été décrit

; il est inutile d'y revenir. Chacun des deux postes possède

en outre en H les organes nécessaires à l'émission

automatique du courant de fin de conversation décrit déjà

à l'occasion de la station automatique du système Sieur.

Le poste central est muni de deux clefs lui permettant d'envoyer à

volonté un courant d'appel d'un sens ou d'un autre sur la ligne.

Son annonciateur est polarisé. Un voyant indique donc toujours

le numéro du poste appelant.

Supposons que le poste 1 (fig, 45) veuille sonner le bureau central.

Il appuie sur la clef d'appel G. Le pôle positif de sa pile

d'appel est ainsi placé sur le fil 1 ; le pôle négatif

sur le fil 2. Le récepteur polarisé du poste central

fonctionne.

Dans le poste 2, par suite de l'intervertion des fils, un courant

négatif entre par le contact de l'électro commutateur

; il passe ensuite par les contacts t , L, L' (dans le commutateur

H), traverse le crochet mobile K, la clef d'appel G et les deux bobines

du relai. Il revient ensuite par les contacts E' et R de H et les

contacts t' et r de l'électro-commutateur à balancier.

L'armature du relai A marquée du signe - est attirée.

Le courant de la pile locale est alors fermé sur l'électro

aimant E' qui attire son armature et fait basculer le balancier.

L'aiguille amène le voyant « Occupé ». Les

fils de ligne sont isolés de l'appareil téléphonique

et reliés directement au relai A par les contacts a et a' d'une

part, r et a' de l'autre. Ce poste est donc immobilisé.

Le poste central répond en appuyant sur la clef d'appel du

poste 1 ; il envoie ainsi un courant positif sur le fil 1.

Ce courant a pour effet, au poste 2, de faire fonctionner l'armature

- du relai A, ce qui maintient le balancier dans la position «

Occupé » qu'il a prise précédemment.

Au poste 1, au contraire, c'est l'armature + qui fonctionne et ferme

le circuit de la pile locale sur la sonnerie S.

La communication du poste 1 avec le central ou l'abonné demandé

se fait ensuite à la manière ordinaire, le commutateur

à levier ayant mis hors circuit la clef d'appel. et le relai

A.

Dès que le téléphone est raccroché, le

transmetteur automatique du signal de fin de conversation fonctionne.

Il a pour effet, comme on l'a vu, de mettre à la terre le pôle

négatif de la pile d'appel et d'envoyer simultanément

un courant positif sur chacun des fils 1 et 2. Un courant positif

entre donc au poste 2 dans chacune des bobines du relai A dont les

deux armatures sont attirées.

La pile locale est alors fermée sur l'électro-aimant

E dont l'armature ramène le balancier CD à la position

normale.

Tout est rétabli dans l'état initial.

Comme on peut s'en rendre compte par le détail qui précède,

l'organisme de ce système est relativement peu compliqué

et chacun des postes est relié au bureau central par deux fils

seulement.

On conçoit tout de suite qu'il est facile en adjoignant un

deuxième relai analogue au relai A de multiplier considérablement

le nombre des abonnés reliés ainsi en embrochage.

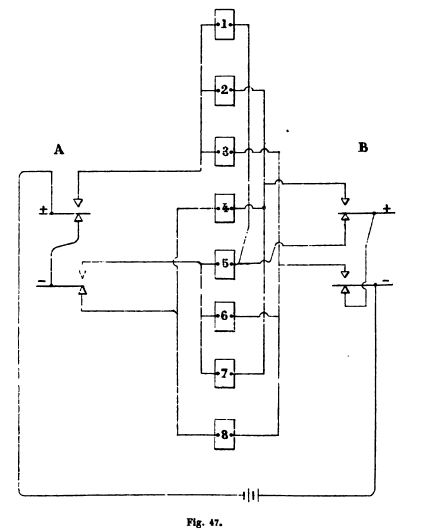

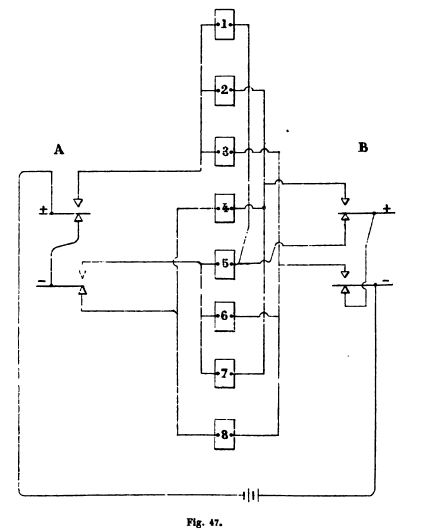

La fig. 47 indique théoriquement un agencement de circuits

qui permet d'actionner un quelconque des huit électro aimants

à l'exclusion des sept autres et cela à l'aide des quatre

armatures de deux relais polarisés.

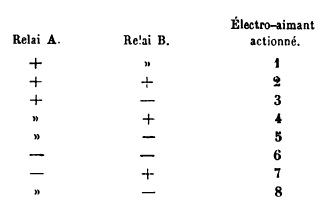

Voici la liste des jeux d'armatures correspondants à chacun

des huit électro-aimants.

Deux relais polarisés permettent donc sur une ligne donnée

à double fil de réaliser huit opérations distinctes.

Dans une communication téléphonique en embrochage deux

opérations se font à l'aide du même procédé

électrique dans tous les postes. Ce sont la réponse

à un appel et le signal de fin de conversation, signal qui

ramène à l'état libre les postes isolés.

Il reste encore six opérations distinctes possibles qui correspondront

aux appels individuels des postes.

On peut donc relier en embrochage six postes.

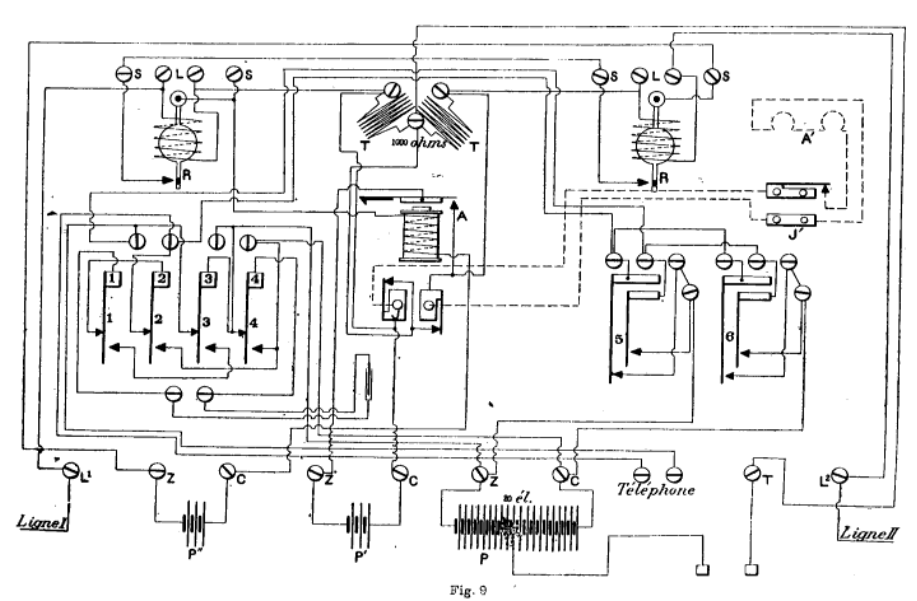

Un arrangement schématique de ce genre est effectivement représenté

ici (fig. 48). On y a figuré un poste central et cinq abonnés.

Dans le poste central, A est un annonciateur polarisé, Il est

un relai polarisé également, dont l'armature est attirée

sous l'influence d'un courant positif, R' est un relai ordinaire fonctionnant

sous l'action d'un courant de sens quelconque. R, F, 1, 2, 3, 4, 5

sont les clefs d'appel destinées : R à répondre

aux appels, F à donner le signal de fin de conversation (cette

dernière clef est supprimée si chaque appareil téléphonique

est pourvu d'un transmetteur automatique), les cinq autres à

appeler le poste dont elles portent le numéro.

On a indiqué seulement sur le croquis, pour en faciliter la

lecture, le signe du pôle des piles aboutissant à chacune

des butées.

De même, dans les postes d'abonnement, S est la sonnerie, E

et F sont les électro-aimants d'un électro commutateur

à balancier : on n'a point marqué leurs frotteurs. Rappelons

que suivant que Télectro E ou E'. fonctionne, la ligne est

mise sur les relais R^ et R, soit directement, soit à travers

l'appareil téléphonique. Rj et Rj sont des relais polarisés

à deux armatures , on a marquées chacune d'elles du

signe + ou — suivant qu'un courant positif ou négatif

les fait fonctionner. La clef R répond aux appels, la clef

F donne le signal de fin de conversation (elle devient inutile comme

dans le poste central en cas d'émission automatique de ce signal),

les autres clefs enfin servent à appeler la station centrale

ou les autres stations.

Supposons maintenant que le poste 5 désire le poste 2. L'abonné

5 appuie pour cela sur la clef 2 qui transmet un courant positif sur

le fil 1 de la ligne et un courant négatif sur le fil 2.

Il décroche ensuite son téléphone pour mettre

ses relais Rj et R^ hors du circuit et porte les écouteurs

à l'oreille pour entendre la réponse du poste 2.

Au poste central les deux relais attirent leurs armatures, aucun courant

local ne fait donc marcher l'annonciateur.

Dans les postes 1, 2, 3 et 4, l'armature + du relais Rj et l'armature

— du relai R'^ sont attirées. Le circuit de la pile locale

des postes 1, 3, 4, reste ouvert; au poste 2, au contraire, le courant

de la pile locale est fermé : il passe en effet par l'armature

-j- du relai R, et son contact supérieur, traverse la sonnerie

et revient au pôle négatif en passant

par le contact supérieur de l'armature — du relai R\.

L'abonné est bien appelé.

Le poste 2 répond en appuyant sur la clef R qui transmet un

courant négatif sur le fil 2.

Le poste central n'est pas plus dérangé que la première

fois puisque son relai R' marche seul : l'annonciateur A reste au

repos. Aux postes 1, 3 et 4, au contraire, l'armature — du relai

R^ est attirée. Elle ferme le circuit de la pile locale dans

Télectro-aimant E' de l'électro-commutateur. Dans chacun

de ces postes, l'appareil téléphonique et les clefs

d'appel sont alors exclus, et le signal « ligne occupée

» apparaît.

Tous les appareils autres que ceux des postes 2 et 5 ont disparu de

la ligne. Les deux abonnés causent en toute sécurité.

La conversation terminée, chacun d'eux accroche son téléphone,

et si les appareils sont pourvus de l'organe nécessaire le

courant de fin de conversation est envoyé automatiquement dans

le sens voulu : sinon il faut appuyer sur les clefs F qui l'une et

l'autre dans ce cas transmettent un courant positif sur la ligne 2^

ramenant tous les postes en l'état initial.

En effet, chez les abonnés 1, 3 et 4, l'armature f du relai

R, est attirée : le circuit de la pile locale se ferme sur

Télectro-aimant E de l'électro commutateur et le balancier

revient à sa position primitive.

On pourrait évidemment mettre au poste central des relais polarisés

et un électro-commutateur comme au cinq autres postes. Il a

semblé, au contraire, plus pratique d'encombrer moins celle-ci

en laissant aux abonnés embrochés sur le même

fîl le soin de correspondre directement entre eux. Lorsque le

central veut établir une communication, il lui suffit pour

s'assurer si le fil est libre ou non d'écouter

au téléphone ; il entendra si

une conversation est déjà engagée ou non.

L'inconvénient de la solution de M. Sieur réside dans

l'obligation de mettre une terre en dérivation sur chacun des

postes. On sait qu'on arriverait facilement à l'atténuer

en mettant en avant de la terre une bobine à forte self-induction

sur laquelle est dérivé un condensateur.

Il est clair que le prix d'une pareille installation est également

assez élevé.

Il faut remarquer en revanche qu'un dérangement dans l'une

des stations n'entrave pas la marche des autres. C'est un avantage

considérable sur tous les dispositifs en étoile. De

plus les organes à adjoindre sont des électro-aimants

robustes, et il n'y a pas nécessité de recourir à

des courants d'intensités variables.

A ce double point de vue il était intéressant d'étudier

ce dispositif en détail comme on vient de le faire.

sommaire

- Un autre système, appliqué depuis

six ans dans un certain nombre d'installations particulières,

est dû à M. Bernheim. (1889)

E.Estaunier dans les annales télégraphiques de 1893

Pour chaque mise en communication, il oblige l'abonné à

manœuvrer une ou plusieurs manettes. On lui laisse donc une beaucoup

plus grande part d'initiative que ne le permettrait une exploitation

de grand réseau. A priori c'est un inconvénient grave.

Par ce fait, également, le problème s'est trouvé

considéra blement simplifié et ramené en somme

à la recherche d'un procédé d'appel; c'est à

ce point de vue surtout — nous l'avons montré — que

s'étaient placés les Américains.

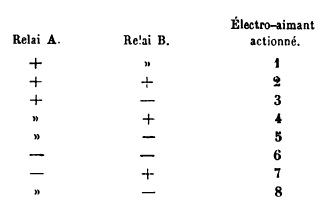

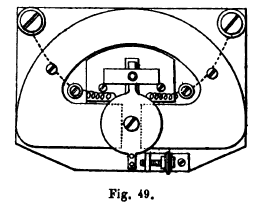

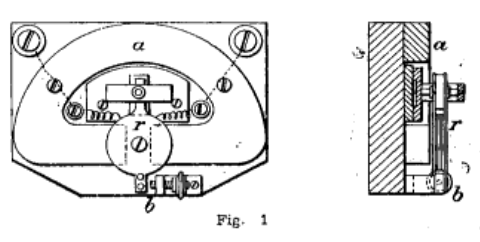

Dans l'appel Bernheim il est fait usage de relais sans armature de

fer et à peu près semblables aux relais Àder.

La fig. 49 donne le dessin d'un d'entre eux, assez complètement

pour qu'il soit inutile de s'arrêter à une description

détaillée.

Chaque poste d'abonné est desservi par deux fils, et muni de

deux de ces relais, un sur chaque conducteur. Une terre est à

l'état normal établie aux extrémités de

la boucle du circuit. Sur chacun des fils on peut, par suite, envoyer

un courant spécial actionnant les relais qui y sont embrochés.

Le jeu convenable des deux palettes provoque , dans chacun des postes

, la fermeture de son circuit d'appel.

Au poste 6 par exemple, les deux relais doivent s'appliquer sur leurs

butées de droite pour amener l'appel.

Au poste 5, le relais du fil 1 doit aller à gauche et le relais

du fil 2 doit demeurer immobile, etc.

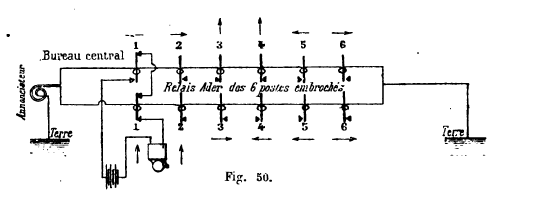

On a marqué, pour plus de commodité, à l'aide

de flèches le mouvement que doivent prendre les armatures pour

obtenir en chaque poste la formation du circuit local.

Dans ces conditions, M. Bernheim propose d'embrocher sept postes sur

un même circuit, chacun d'eux pouvant répondre à

un appel déterminé à l'exclusion de tous les

autres. En réalité on peut, comme l'a fait remarquer

M. Serruau, augmenter ce nombre de deux.

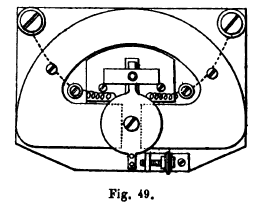

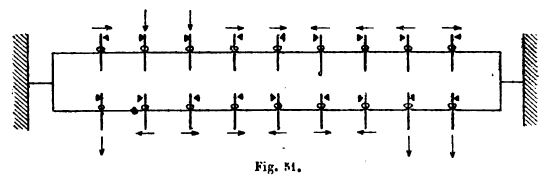

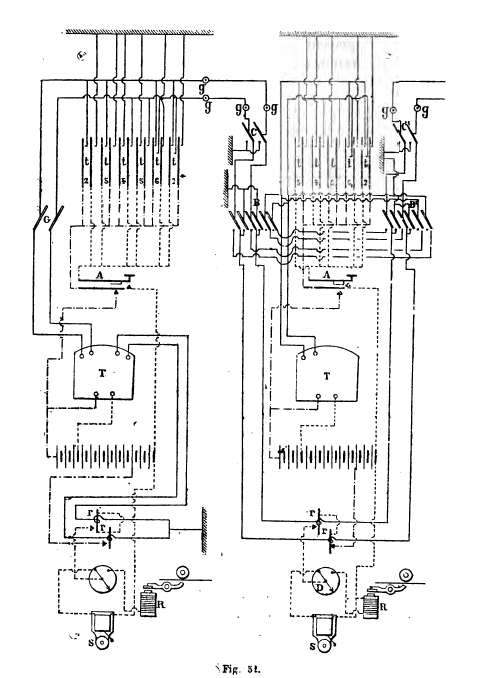

La fig. 51 donne, indiquée de la même façon que

précédemment, la succession des combinaisons dans cette

hypothèse.

Dans le premier dispositif proposé par M. Bernheim, on ne supposait

nullement qu'un des postes jouât le rôle de station centrale

par rapport aux autres.

Chacun d'eux était donc muni :

1** D'une clé d'appel A et , d'autant de touches t qu'il y

avait d'autres postes embrochés. En abaissant une de ces touches

déterminées, on amenait sous les butées de la

clé A les pôles de pile nécessaires à l'appel

du poste choisi.

2** De deux commutateurs à six lames B et B', et de deux commutateurs

à deux lames G et G'.

Aux deux postes extrêmes, ce dispositif était d'ailleurs

simplifié et réduit à un commutateur à

deux lames G.

Ges commutateurs permettent, comme on va le voir, de faire communiquer

avec la terre les extrémités des deux fils de ligne

dans chacune des sections qui se trouvent de part et d'autre d'une

portion occupée. Un poste quelconque d'une section inoccupée

peut donc encore communiquer avec un poste de la même section

que lui.

Remarquons d'abord qu'à l'état normal les commutateurs

sont orientés comme l'indique la fig. 52. Les postes téléphoniques

et les claviers sont en dehors du circuit ; en outre, les relais r,

r, sont tous embrochés sur les fils et sont par suite susceptibles

de recevoir l'appel.

Supposons maintenant que le poste 2 désire appeler le poste

4. Il déplace d'abord vers la gauche les commutateurs C et

B'.

Le déplacement de C a pour résultat de mettre à

la terre les extrémités des deux flls du circuit venant

du côté gauche du poste. Le poste 1, par suite, est bloqué

et ne peut plus surprendre la conversation.

La manœuvre de B' a pour effet d'introduire h Textrémité

des deux fils du circuit de droite, le clavier d'appel et le poste

téléphonique n+ 2.

Si l'abonné abaisse ensuite la touche 4, il appellera le poste

4 en appuyant sur la clé d'appel double A.

On a vu, d'après le schéma des appels (fig, 50), que

pour appeler le poste 4 il fallait envoyer sur le fil 2 un courant

faisant osciller la palette de relais vers la gauche. Aucun courant

ne doit au contraire passer sur le fil 1 . Il est facile, en suivant

les communications du croquis, de vérifier que les choses se

passent bien ainsi.

Chaque poste doit, en outre, sonner autant de coups qu'il y a d*unités

dans son numéro d'ordre. Le poste 4 sait donc immédiatement

qu'il est appelé par le poste n° 2 situé à

sa gauche.

Pour que la conversation s'établisse, il suflSra que chacun

des postes 4 et 2 orientent leurs commutateurs.

Au poste 4 on dévie B et G vers la gauche, G et B' restant

à la position de repos.

Au poste 2, on relève la touche t^ et on laisse B' et G vers

la gauche.

On a indiqué plus haut pour ce poste 2 l'effet de cette position

de B' et G.

Au poste 4, en déplaçant B et G' vers la gauche , B'

et G restant fixes, on a fait communiquer avec le téléphone

du poste la portion de la ligne située à gauche du poste

4. Le déplacement de G h gauche a eu en même

temps pour résultat de mettre à la terre la section

de ligne du côté droit. Cette dernière peut donc

être encore utilisée par les postes 5 et 6.

La fig. 52 donne un ensemble de communications permettant, en outre,

aux divers postes de substituer à leurs postes téléphoniques

des appareils télégraphiques.

Il est inutile de s'arrêter sur ce point. Il est facile, d'après

ce qui précède, de voir que si le système dû

à M. Bernheim est praticable dans le cas d'installations privées,

il devient d'une application malaisée dans une exploitation

de réseau. Il est toujours délicat de confier à

un public absolument inexpérimenté des manœuvres

de commutateurs. A fortiori, semblerat-il plus dangereux de lui laisser

un choix entre ces manœuvres. Les seules opérations qui

peuvent être faites par l'abonné doivent être d'une

nature tellement simple qu'une erreur de sa part soit impossible ;

de plus

elles ne doivent jamais être de nature à entraver le

service dans le cas d'oubli ou de fausse manœuvre.

Le système Bernheim, en dépit de son ingéniosité,

ne répond pas à cette condition. Les modifications que

lui a fait récemment subir son inventeur n'ont pas supprimé

ce défaut et c'est la raison pour laquelle nous n'y insisterons

pas ici.

sommaire

Conclusion de l'exposé de E.Estaunier dans les annales télégraphiques

de 1893

Quelle conclusion pratique convient-il de tirer de cette longue

revue des systèmes téléphoniques automatiques

?

Les appareils proposés peuvent être divisés

en deux groupes.

Les premiers, d'un fonctionnement peu sûr ou ne sauvegardant

pas l'indépendance entière des communications ne pourraient

être acceptés dans des réseaux tels que les réseaux

français où le public est accoutumé à

une grande régularité dans le service.

Les seconds, solutions ingénieuses et complètes de la

question, n'arrivent à ce résultat qu'en utilisant des

organes délicats et coûteux. Leur prix de revient dépasserait

dans la plupart des cas l'économie de fil correspondante.

Beaucoup d'appareils indiqués par leurs auteurs plutôt

que réalisés, ont été soumis à

l'appréciation du public depuis l'origine de cette étude.

Sans avoir la prétention d'avoir passé en revue la totalité

des Systèmes possibles, on peut dire que la plupart rentrent

pourtant dans les catégories diverses dont le principe a été

exposé ici.

Dans aucun cas, ce n'est l'ingéniosité qui a manqué

; s'il est un reproche à faire, c'est au contraire une trop

grande complexité de moyens, complexité entraînant

du même coup une élévation de prix considérable

et un entretien difficile.

Enfin, un fait nouveau est survenu qui a modifié complètement

la nature du problème : l'exploitation des grands réseaux

tend à se faire désormais à peu près exclusivement

à l'aide d'appareils multiples.

Comme la complication de ces multiples se prêterait mal à

des règles particulières d'appel concernant des groupes

d'abonnés spéciaux, la recherche des petites stations

automatiques s'est trouvée, par ce fait même, reléguée

au second plan. Quelque simples qu'elles soient, elles ne paraissent

plus pouvoir trouver place dans le nouvel outillage mis en œuvre.

Les conclusions auraient donc été, à première

vue, assez décourageantes si, des conditions nouvelles de l'exploitation

téléphonique, n'avait surgi l'idée audacieuse

— et, il faut l'espérer, féconde — d'étendre

le champ de la station automatique, en l'obligeant à mettre

en communication non plus deux, six ou même dix abonnés,

mais la totalité des abonnés d'un réseau.

On voit à ce desideratum divers avantages.

Lès multiples téléphoniques, actuellement en

service, ont réussi à supprimer l'intermédiaire

des lignes de renvoi, et les téléphonistes desservant

ces dernières. Un seul employé suffit pour établir

une communication entre deux abonnés quelconques.

Le multiple automatique supprimerait ce dernier intermédiaire

et laisserait au public le soin de se mettre lui-même directement

en relation avec lès abonnés qu'il désire.

Le bureau central n'existerait plus qu'au point d'une machine : le

personnel actuel deviendrait inutile, et l'unique intervention d'un

mécanicien surveillant le fonctionnement de l'appareil resterait

nécessaire.

La voie nouvelle est encore trop récente pour

qu'il soit possible de donner ici des appareils réalisés.

sommaire

1893 Toutefois , ne fut-ce que pour indiquer la possibilité

de résoudre ce problème, il est nécessaire de

terminer cette étude par une description sommaire du principe

de l'autocommutateur téléphonique de MM. Verner et

Tedesco.

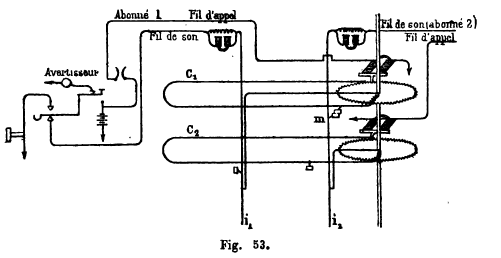

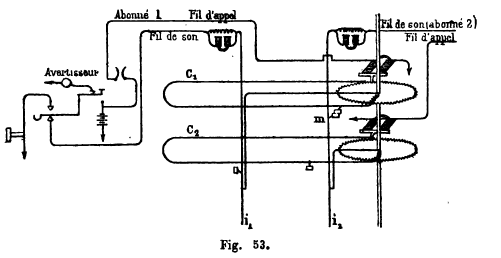

Dans ce système, chaque abonné est relié au bureau

central à l'aide de 2 fils — l'un dit fil d appel sert

uniquement à la mise en contact avec la ligne désirée

— l'autre sert à la conversation et est appelé

par l'invenveur fil de son.

Au bureau central, tous les fils de son sont reliés

à des barres verticales i1 i2, pouvant au besoin pivoter légèrement

sur elles-mêmes. Chacune de ces barres est ensuite reliée

électriquement à une courroie horizontale recouverte

de matière conductrice G1 G2,, etc.

Il y a donc autant de courroies que de fils et de barres ces courroies

peuvent décrire , dans leur déplacement, une sorte de

spirale carrée entre les parties de laquelle passent les barres

i1 12, etc. Elles sont disposées les unes au-dessus des autres

de manière à former des colonnes verticales.

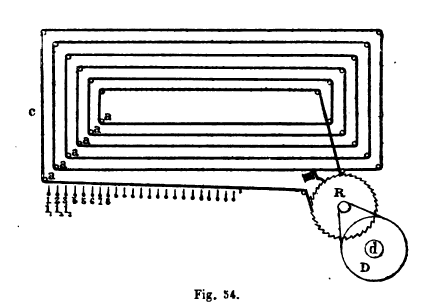

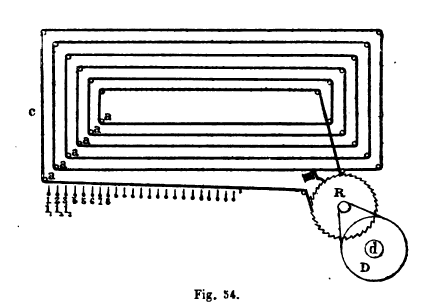

La projection horizontale d'une de ces courroies est représentée

fig. 54.

aaa sont des tiges polies servant de support et dirigeant la course

: i^i^i^ sont les barres verticales dont on a parlé plus haut.

En regard de chaque courroie , ces dernières sont armées,

en outre, de contacts portés par des ressorts.

La courroie est munie d*un contact analogue. Grâce à

ce dispositif quand cette dernière se déplace, on conçoit

qu elle se mette successivement en rapport avec chacune des barres

i^ i^ et par conséquent avec chacun des fils de son des abonnés.

La courroie est mise en marche par une transmis sion D qu'actionne

une machine ; l'arbre d est toujours en mouvement et tend à

entraîner la roue R. Un cliquet commandé par un électro-aimant

arrête le mouvement et, par suite, empêche le déplacement

de la courroie. Le fil d'appel se rend à cet électro-aimant,

puis à la terre. A chaque manœuvre de l'armature, le cliquet

est soulevé, une dent de la roue R peut passer et la courroie

avance d'un contact.

Si les barres verticales ont été disposées dans

l'ordre de numéro des abonnés, pour que l'un d'eux se

mette eu relation avec l'abonné n° 365, il lui suffira

d'envoyer 365 émissions sur son fil d'appel.

Outre les circuits ordinaires, le poste d'un abonné comprend,

à cette intention, un appareil d'appel et un avertisseur.

L'appareil d'appel comporte extérieuiment des cadrans pareils

à ceux d'un compteur, et servant à compter les mille,

centaines, dizaines et unités.

Chacun de ces cadrans porte 10 numéros (0 à 9). Pour

appeler l'abonné 365, il suffira de mettre l'aiguille des centaines

sur 3 , celle des dizaines sur 6 , celle des unités sur 5.

La manœuvre de ces aiguilles provoque, à l'aide de trains

d'horlogerie sur laquelle il est inutile d'insister le nombre de fermetures

correspondantes du circuit d'envoi.

Il convient de remarquer qu'au central, les barres verticales sont

groupées par dix et qu'entre chaque dizaine est laissée

une place libre. C'est devant cette place libre que s'arrête

le contact de la courroie lorsqu'on met l'aiguille sur 0.

Au repos, le fil de son aboutit à l'avertisseur qui est une

sonnerie combinée avec un voyant.

Le fonctionnement s'explique de lui-même; il suffit d'appuyer

sur le bouton d'appel lorsqu'on a amené la courroie du central

à sa position convenable pour envoyer l'appel dans l'indicateur

de l'abonné choisi.

Cet appel provoque, en outre, un autre résultat. La fig. 53

montre, en effet, que des électro-aimants sont placés

en dérivation sur le fil de son de chacun des abonnés.

Le passage du courant d'appel dans les électros provoque une

faible rotation des tiges i autour de leurs axes. Grâce à

leurs ressorts, les plaques de contact réunies en m ne se séparent

pas mais aucune courroie nouvelle ne peut plus entrer en contact avec

les barres qui ont tourné. Les deux abonnés qui causent

ne risquent point d'être dérangés.

Il serait de peu d'intérêt d'entrer dans plus de détails,

ou même d'indiquer les simplifications considérables

dont le projet de ces inventeurs est susceptible.

En 1887 Dans les "Annales télégraphiques"

était présenté ;

LE NOUVEAU SYSTEME DE TRANSMISSION POUR TÉLÉPHONES ET

ÉLÉGRAPHES

DE MM. LOUIS MAICHE & DONATO TOMMASI qui était

un physicien d'origine italienne établi en France, chimiste

électricien.

Chacun sait que dans l'établissement des

lignes ou des réseaux téléphoniques ou télégraphiques

, les conducteurs et leurs accessoires constituent la plus forte

dépense et que pour les téléphones surtout

, plus les postes à relier sont éloignés

du poste central , plus il est à craindre que cette dépense

n'oblige à porter le prix de l'abonnement à un chiffre

inacceptable ; on sait aussi que , d'autre part, la mutiplicité

des lignes crée aux compagnies de sérieuses entraves

à l'extension. des réseaux , tant lorsque l'installation

des fils est aérienne que si elle est souterraine.

Il y aurait donc un immense avantage si l'on parvenait à

réduire le nombre des fils, c'est à dire si l'on

pouvait desservir un certain nombre de postes

avec une seule ligne.

On comprend que outre l'économie réalisée

sur les conducteurs et leurs supports, on obtiendrait une très

sérieuse réduction de l'encombrement qui résulte

de la multiplicité actuelle des lignes , laquelle atteint

presque partout la limite d'emplacement disponible, et que l'on

pourrait, sans dépasser cette limite , desservir un nombre

beaucoup plus considérable de postes . De là résulterait

une économie très sensible et , par suite , un notable

abaissement du prix de l'abonnement , c'est-à-dire le meilleur

argument que l'on puisse employer pour provoquer l'extension des

correspondances électriques dans les relations commerciales

et privées .

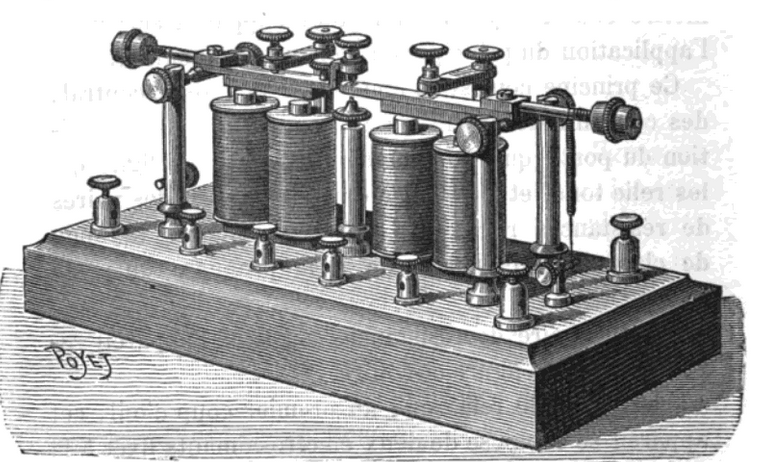

En attendant que nous puissions donner une description complète

et le diagramme d'une installation téléphonique

de notre système , nous nous bornerons à mettre

sous les yeux du lecteur l'appareil servant à l'application

du principe qui constitue l'invention .

Ce principe consiste à employer, du poste central, des

courants de potentiels croissants, suivant la position du poste

que l'on veut appeler sur la ligne qui les relie tous, et à

disposer dans ces postes des paires de résistances réglées

de telle sorte que la seconde de chaque poste soit égale

à la

première du poste suivant.

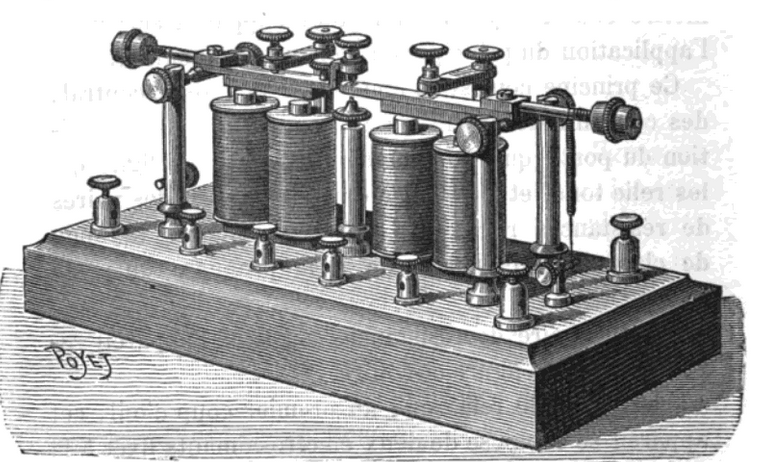

Chaque paire de résistances constitue l'appareil représenté

par la figure ci-contre.

Ainsi qu'on le remarque au premier coup d'œil , cet appareil

se compose de deux électro-aimants fixés à

la suite l'un de l'autre sur un socle . A chaque extrémité

de l'appareil se trouvent deux petites colonnes supportant l'axe

de l'armature de l'électro-aimant correspondant . La résistance

de chaque armature à l'action de son électro-aimant

est constituée par un petit ressort à boudin accroché

au levier extérieur de l'armature et par un contre-poids

mobile sur la partie filetée de ce levier .

L'amplitude des oscillations des armatures est limitée

, pour l'électro-aimant qui constitue la première

résistance du poste (celui de gauche dans notre dessin)

, d'abord par une vis de position placée au-dessuset au

milieu de la monture du barreau de fer doux ou armature, puis

par une vis d'arrêt placée vers l'extrémité

de cette monture et qui vient porter sur la seconde bobine ; pour

l'électro-aimant qui constitue la seconde (celui de droite)

la première de ces vis existe seule.

Le contact entre les deux armatures peut s'effectuer par une vis

spéciale qui traverse l'extrémité repliée

dla monture de celle de la première résistance.

A l'aplomb de cette vis se trouve un autre contact sur lequel

peut s'appuyer la monture de l'armature du second électro-aimant

; dans ce cas , les deux armatures cessent d'être en contact,

grâce à la vis d'arrêt de la première.

Tous ces organes , parfaitement visibles sur le dessin, sont susceptibles

d'être réglés avec la plus grande précision,

tant pour la résistance que doivent opposer les armatures

que pour l'amplitude de leurs oscillations .

Les quatre grandes bornes que l'on voit aux angles du socle servent

à placer les appareils soit en circuit , soit en dérivation.

Les petites bornes reçoivent les fils de la pile locale

et de l'appareil téléphonique ou télégraphique

.

Lorsque les appareils doivent être placés en circuit,

tous les électro-aimants ont la même résistance

propre ; il n'en est plus ainsi quand ils sont montés en

dérivation . La résistance des armatures à

l'action des électro-aimants est réglée de

telle sorte que chacune d'elle ne peut être attirée

que si un électro - aimant est traversé par un courant

d'un potentiel déterminé , et , en outre , la disposition

de l'appareil est telle que si la première armature (gauche)

seulement est attirée , la communication s'établit

entre le poste appelé et le bureau d'appel , tandis que

, au contraire , si les deux armatures de l'appareil sont attirées

en même temps , leurs efforts se neutralisent, au point

de vue des contacts , c'est-à- dire mécaniquement

, et le courant passe aux postes suivants . Ces différences

dans la circulation résultent de ce que , lorsque la première

armature s'abaisse seule , la vis qui la termine s'appuie sur

la seconde armature , et de ce que celle-ci s'éloigne de

cette vis aussitôt qu'elle-même est attirée

, pour venir en contact avec la vis de la petite colonne centrale

.

Supposons , par exemple que les résistances des armatures

des postes I,II,III ... d'une ligne aient été réglées

pour des courants de 1 et 2, 2 et 4, 4 et 6 ... daniells, respectivement.

Si on lance dans la ligne un courant de deux daniells , ce courant

surmontera les résistances des armatures des deux électro-aimants

du poste I , et la résistance de l'armature du premier

électro-aimant du poste II ; le poste I ne sera pas appelé

, tandis que le poste II sera mis en communication avec le bureau

d'appel ; en même temps , l'apparition d'un signal prévient

tous les autres postes que la ligne est occupée .

Le nouveau système s'applique non seulement aux téléphones

et aux télégraphes , mais encore à tous les

genres de communications électriques tels que signaux de

chemin de fer , de défense des places et des côtes

,lignes de torpille , etc. , etc. |

En 1896 Dans l'ouvrage

"Réseaux téléphoniques et sonnettes"

de Bernard, E. et Cie était exposé un principe de téléphone

multiple du Dr.Donato Tommasi , on retrouve

une nouvelle explication mais pas de schéma ou de plan.

|

Pargraphe 63

— La méthode proposée par

le Dr Donato Tommasi repose sur un phénomène

physiologique bien connu : l’impression de la perception

d’un son par l’oreille alors même que ce son

a cessé d’exister.

Ce phénomène, analogue à celui observé

pour la vision, a reçu le nom de persistance auditive,

et on a constaté par expérience que le son est

perçu pendant 1/32 de seconde après sa cessation.

Si donc on s’arrange pour que le plus grand écart

existant entre deux émissions successives ne dépasse

pas ce laps de temps, on percevra un son continu.

Réciproquement, si un auditeur perçoit un son

continu, on pourra scinder ce son par une série d’interruptions

ne dépassant pas 1/32 de seconde, sans que l’oreille

s’en aperçoive.

Ceci posé, le Dr D. Tommasi intercale dans un circuit

téléphonique un interrupteur produisant une série

d’interruptions de courant durant au maximum 1/32 de seconde

(ce qui ne gêne pas la communication), et il utilise ces

interruptions de courant pour établir d’autres communications

simultanées. A cet effet, l’interrupteur est disposé

de façon que pendant chacune des interruptions il ferme

tour à tour le circuit d’autres couples de téléphones

reliés à la ligne, le rétablit sur le premier,

et ainsi de suite, sans que le contact ait jamais lieu sur deux

circuits à la fois.

Cette série de fermetures successives étant continue

et s’effectuant en un peu moins de 1/32 de seconde, les

choses se passent pour chaque poste téléphonique

comme si ce poste était seul sur la ligne, c’est-à-dire

que, pour aucun d’eux, la communication n’éprouve

d’interruption sensible.

Pour que les courants successifs qui parcourent la ligne et

qui appartiennent tour à tour à

chacune des communications en cours passent par le récepteur

correspondant ou, en d’autres termes, pour que celles-ci

ne se mélangent pas, un deuxième interrupteur

semblable au premier et fonctionnant synchroniquement avec lui,

est disposé à l’autre bout de la ligne.

Chaque appareil occupe donc une extrémité du conducteur

à utiliser en commun, et à chacun d’eux viennent

se relier les divers correspondants du lieu où il se

trouve.

Le système du T)1 D. Tommasi comporte deux pièces

principales :

1° Un cylindre creux en ébonite ou toute autre matière

isolante, monté sur un arbre métallique relié

d’une manière permanente à l’un des

fils de la ligne, et tournant dans des coussinets isolés

;

2° Une barre fixe en ébonite ou en toute autre matière

isolante, placée parallèlement à l’axe

du cylindre et dont on peut régler l’écartement.

Sur la surface du cylindre sont disposés régulièrement,

suivant un seul tour d’hélice, en nombre égal

à celui des communications simultanées que l’on

veut obtenir, des contacts saillants reliés chacun à

l’arbre du cylindre.

La barre fixe porte, dans le plan de rotation de chacun de ces

contacts et sur la face du cylindre, un balai de forme convenable

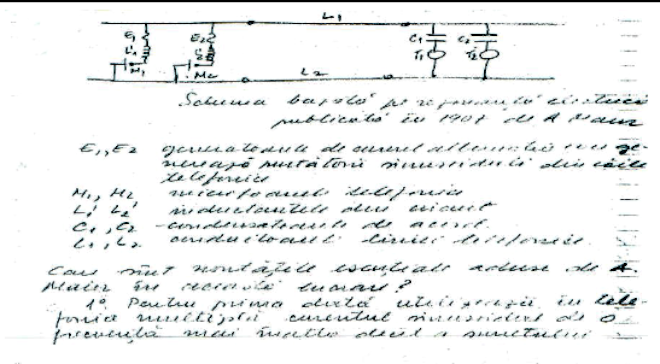

communiquant avec une borne placée sur la face opposée.