sommaire

LE GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Le 20 août 1842, un arrêté

royal grand-ducal crée une Poste nationale luxembourgeoise.

Cette naissance de l'institution nationale est une suite de la Charte

de Guillaume II des Pays-Bas, octroyée au Luxembourg en 1841.

Le document entraîne la séparation constitutionnelle

entre le Grand-Duché et les Pays-Bas et dote le Luxembourg

d'une Assemblée des Etats indépendante.

Le 22 juillet 1861, un arrêté royal grand-ducal

crée l'Administration des Télégraphes,

disposant d'abord d'un seul bureau à Luxembourg et de télégraphes

électriques le long des chemins de fer Guillaume. Le bureau

de la capitale remplace le télégraphe de la garnison

prussienne dans la forteresse de Luxembourg, mis à disposition

du gouvernement luxembourgeois depuis 1855.

En 1869, l'Administration des Télégraphes est incorporée

dans l'Administration des Postes et le personnel de la Poste est formé

dans la manipulation des télégraphes.

Déjà en juillet 1880, Monseigneur

Johannes Koppes, évêque de la Ville de Luxembourg, conclut

une convention avec Félix Neuman, Directeur des Postes et Télégraphes,

sur le raccordement de son poste téléphonique au bureau

central de Luxembourg, en voie de construction.

Le raccordement sera réalisé le premier octobre 1885

à l'ouverture du premier centre.

convention

convention

Au Luxembourg, les chemins de

fer ont résolu les problèmes de transport de l'industrie

lourde.

Un autre moyen de communication, d’un genre tout à fait

différent, est apparu au Luxembourg vers le milieu des années

1880 : le téléphone.

La loi du 20 février 1884 traite du service télégraphique

et du service téléphonique.

Son exploitation est réservée à l’Etat (art.1).

Soulignons deux attitudes contraires vis-à-vis de cette innovation.

-Le Conseil d’Etat manifeste quelque hostilité envers

ce projet inédit : coût trop élevé (environ

90 millions de francs), doutes quant à l’opportunité

d’un tel projet. En fait, l’opposition du Conseil d’Etat

a retardé le projet d’environ neuf mois.

-La Chambre de commerce et les professions libérales

(par exemple avocats, médecins) poussent le Gouvernement à

accélérer la réalisation du projet.

Deux problèmes techniques liés à l’installation

d’un réseau téléphonique sont apparus :

- Le Luxembourg fait appel à des techniciens allemands, ce

n’est pas la première fois. Voilà qui confirme

le poids de l’enseignement technique .

- Le nombre minimal d’abonnements dans la Ville est estimé

à 30 unités, qui sont rapidement atteints.

En 1885, le premier réseau téléphonique

national est mis en service.

Il s'agit du réseau de Luxembourg-Ville qui couvre la capitale

ainsi que Dommeldange, Eich, Septfontaines, Merl, Hollerich, Bonnevoie,

Pulfermühl, Schleifmühl, Hamm et Neudorf.

Le jour de sa mise en service, le 1er octobre 1885, le réseau

compte 91 abonnés.

C’est en pleine métamorphose de forteresse en ville ouverte

que la Ville de Luxembourg fut dotée d’un système

de télécommunication révolutionnaire, le téléphone.

Il faut s’imaginer le choc de civilisation vécu par les

habitants de la Ville durant le dernier quart du XIXe siècle.

En quelques années, ils passèrent d’une agglomération

quasi médiévale à ruelles étroites et

malsaines à une ville moderne entourée de parcs et de

larges boulevards et avenues bien aérés et entretenus.

Et surtout, une ville moderne dont une grande partie des maisons étaient

équipées d’appareils qui permettaient une conversation

entre des personnes éloignées les unes des autres

sommaire

Les annuaires téléphoniques nous

révèlent souvent comment le téléphone

s'est développé :

En 1885 le premier réseau téléphonique installé

dans la Ville de Luxembourg comportait quatre artères dont

une passait par le Boulevard Royal où il y avait, sur la maison

du restaurateur Johann Klapdohr, un embranchement des lignes dont

une partie allait vers Limpertsberg et une autre vers Eich. Ainsi,

le Boulevard Royal comptait parmi les premières adresses à

être équipées de lignes téléphoniques

et sur les 121 abonnés inscrits en 1885 à l’annuaire

téléphonique cinq habitaient Boulevard Royal.

Il s’agit d’une proportion importante si l’on considère

que ce boulevard était en 1885 une artère, récemment

urbanisée.

Ces cinq premiers abonnés au téléphone furent

les personnes suivantes, telles qu’inscrites à l’annuaire

de 1885 : JosephBrincour, Avokat u. Deputirter ; MichelFohl, Avo-kat-Anwalt

; LudwigGodchaux, Director ; Klapdohr Johann, Gasthofbesitzer ;Thierry

Ruckert, Rentner.

Comme adresse de ces abonnés l’annuaire indique Boulevard

des Königs.

Le téléphone fut installé relativement tôt

dans la Villa Gillard. Ceci est remarquable : les tout premiers abonnés

au téléphone étaient généralement

des personnes qui utilisaient ce moyen nouveau de communication à

des fins professionnelles, alors que les utilisateurs purement privés

étaient, au début du moins, une infime minorité

(3,7%). Curieuse-ment, l’abonnée inscrite à l’annuaire

téléphonique n’était pas la propriétaire

de la villa, Mme Gillard-Collart, mais sa mère, Mme Collart

de la Fontaine. S’agit-il d’une manière de signaler

le chef de ménage ? Ainsi, le « Livret à l’usage

des abonnés aux réseaux téléphoniques

– Handbuch für die Theilnehmer an den Fernsprecheinrichtun-gen

» (en vocabulaire courant contemporain : l’annuaire téléphonique)

de 1888 nous révèle l’inscription suivante :

|

Curieusement, l’adresse

indiquée n’est pas le boulevard Royal, mais la rue

d’Eich, alors que la porte d’entrée de la Villa

Gillard donnait sur le Boulevard Royal et qu’aucune porte

d’entrée ne se trouvait dans la Côte d’Eich.

Et là aussi, il y a matière à étonnement,

puisque officiellement, cette rue d’Eich était appelée

partout ailleurs côte d’Eich. Puisqu’il y eut

un changement d’occupant de la Villa Gillard, en 1891, il

fallut également changer l’inscription dans l’annuaire

téléphonique.

Ce qui ne changea pas, ce fut le numéro d’abonnement

: le 246. Pour la désignation du nouvel occupant, il y

eut, au cours des années, des inscriptions changeantes,

ce qui devait certainement causer des inconvénients pour

retrouver un abonné dans l’annuaire.

Pour 1894, il convient de noter que la Villa Gillard semblait

jouir d’une notoriété suffisamment grande pour

justifier l’absence de toute précision pour l’adresse.

Ainsi, on peut supposer que tout le monde connaissait la Villa

Gillard et savait où la trouver. La simple indication du

nom de famille du ministre résident nous semble aujourd’hui

une forme d’impolitesse inacceptable.

Peut-être fut-ce aussi le cas à la fin du XIXesiècle.

Toujours est-il que l’inscription fut rapidement changée.

En 1896, l’adresse de l’antenne diplomatique française

au Luxembourg fut dépersonnalisée : ce n’est

plus le nom du diplomate qui est indiqué, mais sa fonction,

du moins en français, alors que dans version allemande,

c’est plutôt la fonction de la représentation

diplomatique qui est indiquée. Cette fonction fut d’ailleurs

redéfinie quelques années après et changée

en Légation. Dans l’entendement général

du public luxembourgeois cependant, ce fut toujours l’Ambassade

de France. En 1901, la situation géographique de la Villa

Gillard fut enfin précisée, mais le site n’appartenait

toujours pas au boulevard Royal. L’inscription à l’annuaire

de 1901 est la dernière pour le service diplomatique français

dans la Villa Gillard. Le bail de dix ans était arrivé

à son terme et la Légation de France déménagea

à l’avenue Marie-Thérèse, elle continua

à avoir le numéro d’abonné 246.

Telle était la rapidité du progrès technique

en ces temps. Si le numéro 246 appartenait à l’origine

à Mme Collart-de la Fontaine et devint le numéro

téléphonique du service diplomatique de la France

au Luxembourg, lorsqu’elle quitta la Villa Gillard dix ans

plus tard ce même numéro accompagna son titulaire

dans son déménagement. |

Entre temps, la Banque Internationale devint le nouveau

propriétaire de la Villa Gillard. A son ancienne adresse rue

Notre Dame, elle était parmi les premières maisons à

être équipées du nouveau moyen de communication.

Son numéro téléphonique était le 37.

Dans l’annuaire de 1903, nous observons que la Banque Internationale

put garder son ancien numéro à sa nouvelle adresse.

Mais quelle était cette adresse ? Nous pouvons admettre que

l’appareil téléphonique répondant au numéro

37 était installé dans le nouveau bâtiment érigé

par la Banque Internationale. La Villa Gillard, qui fut, elle aussi,

raccordée au réseau, hébergeait elle toujours

un appareil, qui devait être à la disposition du directeur

Adolphe Türk, premier occupant de la Villa ?Adolphe Türk,

membre de la direction de la Banque Internationale de 1894 à

1920, avait le numéro téléphonique 438 de 1902

jusqu’à la fin de son mandat en 1920.

La curieuse traduction de l’adresse de la Banque Internationale

«Eicherberg – montagne d’Eich » qui fut changée

par la suite en «Eicherberg – Côted’Eich »,

est à remarquer. La Villa Gillard était donc toujours

considérée comme faisant partie non pas du Boulevard

Royal, mais de la Côte d’Eich. Après 1920, les directeurs

de la Banque Internationale qui occupèrent la Villa Gillard

se succédèrent à une cadence rapide :

• de 1920 à 1922, Würth-Weiler Jos, n° 151 (1921)

qui fut prolongé en 21 51 (1922),

• de 1923 à 1927, Stumpff Th., bien qu’il ne fût

directeur que jusqu’en 1926, n° 24 38

• de 1928 à 1933, Sotil Vitalis, n° 24 38,

• de 1934 à 1961, Lambert Max, n° 36 56 qui fut prolongé

en 236 56.

Pour Würth et Stumpff, les annuaires indiquent comme adresse

: « boulevard Royal », l’ère de la Côte

d’Eich pour la Villa Gillard est définitivement révolue.

Pour les autres directeurs, les annuaires indiquent comme adresse

« boulevard Royal, 2 ». Ceci est à mettre en relation

avec l’adresse officielle du siège de la Banque Internationale,

«boulevard Royal, 2bis ». Les deux adresses, 2 et 2bis

furent toujours soigneusement distinguées.L’indication

«directeur général» semble être un

titre qui n’existait pas dans les organigrammes de la Banque

Interna-tionale. Max Lambert (1888-1957) fut membre de la direction

de 1932 à 1957, membre du conseil d’administration de

1940 à 1957 et président du conseil d’administration

de 1952 à 1957.

Dans le Rapport du Centenaire (1956), qui énumère tous

les postes dirigeants de la banque depuis sa création, on ne

trouve personne ayant porté le titre de directeur général.

L’occupation presque trentenaire de la Villa Gillard par Max

Lambert et sa famille mit fin à une tradition pourtant bien

établie : pour le public, la VillaGillard changea de nom et

devint la Villa Lambert, et ceci déjà très rapidement.

Quand en 1937, donc trois ans après l’emménagement

de Lambert dans la villa, la Banque Internationale voulut vendre son

siège à l’Etat, on parlait déjà de

la Villa Lambert. Faisons un grand bond dans le temps pour aboutir

au propriétaire du site qui a succédé à

la Banque Internationale, en négligeant l’Institut Monétaire

Luxembourgeois qui n’a pas occupé les lieux.

La Banque centrale du Luxembourg était inscrite à l’annuaire

téléphonique de l’année 2000 de la façon

suivante. Le numéro téléphonique était

devenu plus complexe et comportait huit chiffres. Le numéro

à six chiffres du département Monnaie Fiduciaire, Immeubles

et Sécurité découle de sa localisation, en 2000,

au Bâtiment Prince Henri, devenu en 2006 l’Immeuble Monterey.

En comparant l’annonce de la BCL dans l’annuaire de 2000

avec la liste télépho-nique de 2013, on peut évaluer

l’ampleur des changements qui ont eu lieu au sein de la Banque,

non seulement quant au personnel, mais aussi sur le plan de l’organisation

et des compétences.

sommaire

L'exploitation des lignes téléphoniques

dans le Grand-Duché de Luxembourg est réglementée

par un arrêté royal, qui fixe le prix de l'abonnement

à 80 francs par an dans les limites de la localilé où

se trouve le bureau central.

En Europe, c'est le prix de l'abonnement le moins élevé

qui existe actuellement, si l'on en excepte toutefois celui de quelques

sociétés coopératives en Suède et en Norwège.

Des conditions spéciales sont faites aux hôtels, cafés,

sociétés de réunions, etc., dont les clients

peuvent utiliser le téléphone.

Pour ces établissements, le nombre annuel des communications

auxquelles donne droit l'abonnement est limité à deux

mille.

Au delà de ce nombre, toute communication doit être payée

à raison de 25 centimes, mais cette taxe supplémentaire

peut être récupérée par l'abonné,

sur la personne qui l'a motivée en faisant usage des téléphones

au delà du chiffre accordé.

La rapidité avec laquelle s'est augmenté le nombre des

abonnés a démontré l'utilité des serviœs

que pouvait rendre cette nouvelle industrie qui fut accueillie avec

empressement par la population Luxembourgeoise.

A la fin de l'année 1886, ce réseau comptait

déjà 209 abonnés, et le nombre total des

communications établies par le bureau central s'élevait

à une moyenne de trois communications par jour et par abonné.

A la fin de 1887, il y avait trois 100 abonnés

au réseau téléphonique de la ville de Luxembourg.

Trois cabines téléphoniques publiques ont en outre été

ouvertes, avec un tarif de 25 centimes par cinq minutes de conversation.

Quatorze autres petits réseaux créés dans les

localités les plus importantes du Grand-Duché, rayonnent

autour de la ville de Luxembourg et sont tous reliés au réseau

central de la capital par l'intermédiaire duquel ils sont mis

en communication.

L'ensemble des abonnés du Grand-Duché s'élève

au nombre de 485.

Une somme de 100,000 francs fut votée en 1887, par la Chambre

des députés, en vue de construire de nouvelles lignes

téléphoniques de manière à établir

des communications dans tous les villages du pays.

En 1893 le nombre d’abonnés dans

la Ville de Luxembourg est d’environ 450. Pour augmenter

leur nombre, le réseau comprend en dehors de la Ville proprement

dite une partie au moins des communes de Hollerich, Rollingergrund,

Eich et Hamm (fusionnées en 1920 dans la capitale).

Carte du réseau en 1898 puis 2 cartes en 1899

L’extension du réseau téléphonique

à l’ensemble du pays se fait en deux étapes

:

D’abord, aux régions à caractère industriel,

commercial et touristique (entre 1886 et 1889), puis jusqu’en

1914 dans les zones rurales, y comprises des cabines téléphoniques

communales.

- Dès 1886, le service téléphonique fait concurrence

au service télégraphique, installé par le Gouvernement

entre 1862 et 1880.

- De 1905 à 1914, les premiers câbles (d’abonnés)

souterrains sont posés.

- Enfin, en 1922 le service téléphonique automatique

apparaît.

Un processus de démocratisation de l’accès au téléphone

s’est déclenché. L'ouverture du réseau téléphonique

à l’étranger se fait par étapes.

- A partir de 1898, les réseaux luxembourgeois sont reliés

à celui d’Arlon. La même année, des extensions

ont lieu, par exemple à Bastogne, Neufchâteau, Libramont.

- A partir du 1er juillet 1904, tous les réseaux belges et

luxembourgeois sont liés.

- En octobre 1898, une Convention sur le service téléphonique

entre le Luxembourg et la France est signée.

- Au 1er février 1900, le Luxembourg est relié à

Paris et à d’autres villes françaises.

La Convention réglant le service téléphonique

entre l’Allemagne et le Luxembourg est signée le 20 août

1902, trois mois après la nouvelle Convention ferroviaire du

11 novembre 1902.

C’est alors seulement que « l’Allemagne abandonne

définitivement l’obstruction systématique qu’elle

avait faite jusqu’ici dans la question du téléphone

». En fait, l’Allemagne a lié question téléphonique

et question ferroviaire.

Exposition universelle de Paris 1889 Le Luxembourg participe pour

la première fois en tant que pays indépendant. Les P&T

(aujourd’hui POST) présentent un plan pour équiper

le Luxembourg d’un réseau téléphonique.

sommaire

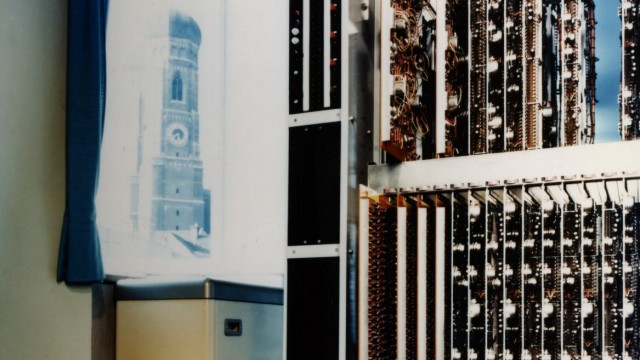

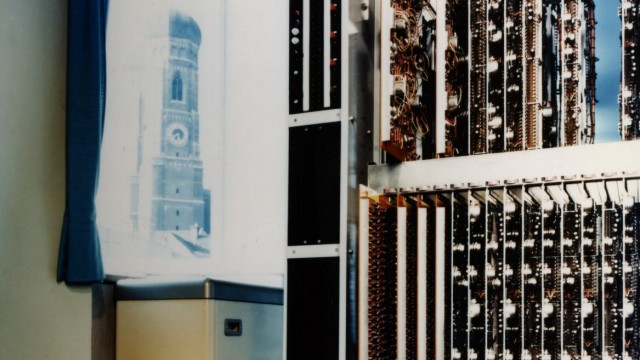

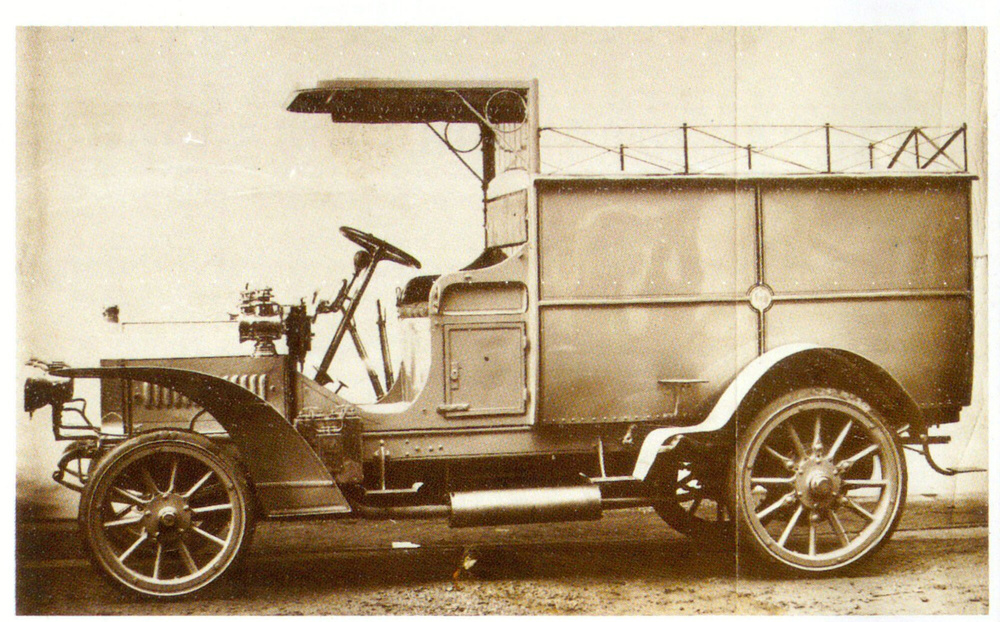

1907 Le multiple de Luxembourg-Ville

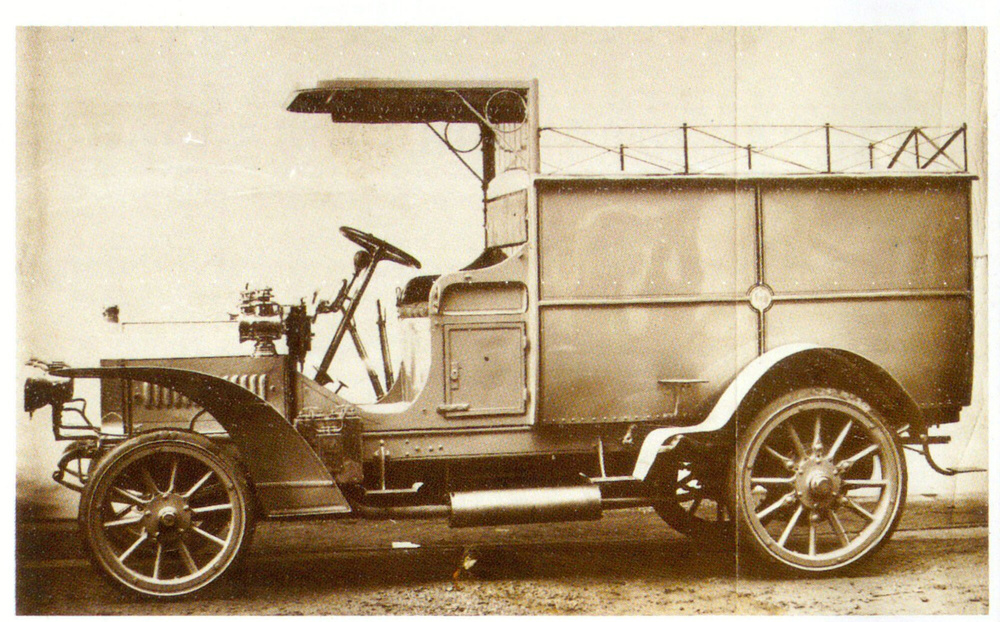

En décembre 1910, les services

postaux se dotent d'une première voiture postale automobile.

Elle atteint une vitesse maximale de 20 à 25 km/h.

sommaire

Carte du réseau téléphonique luxembourgeois en

1908, puis en 1912

En 1919, on comptait 875 postes téléphoniques

murales du type Boettcher avec microphone et de 4.515 postes

d’un nouveau modèle du type stf03 au Grand-Duché.

Poste téléphonique du type Boettcher

électrodynamique avec 2 écouteurs (Musée POST

Luxembourg)

Poste téléphonique mural du type Boettcher avec microphone

à charbon

L’appareil Boettcher avec microphone à

charbon constituait une amélioration des premiers appareils

téléphoniques qui étaient équipés

d’une embouchure (cornet) pour capter les sons de la voix de

l’utilisateur. Une membrane métallique, mise en vibration

par les ondes acoustiques, induisait un faible courant électrique

dans une bobine, disposée autour d’un aimant derrière

la membrane. Le courant électrique généré

par cet émetteur était transporté à distance

vers un dispositif analogue, appelé récepteur, où

une membrane, mise en mouvement par le courant, restituait les ondes

acoustiques originales. Comme le courant électrique était

faible, la communication téléphonique se passait bien

entre deux correspondants situés à faible distance.

A partir d’une distance de quelques dizaines de kilomètres,

la communication était à peine audible. Les deux récepteurs

attachés à un appareil téléphonique de

l’époque ne permettaient non seulement à un deuxième

interlocuteur d’écouter la conversation, mais ils facilitaient

également à un seul utilisateur de mieux entendre son

correspondant en tenant les deux écouteurs près des

oreilles.

Les premiers appareils téléphoniques installés

au Luxembourg étaient donc basés uniquement sur l’effet

électrodynamique, breveté par Graham Bell. Dans les

pays voisins on avait déjà remplacé les capteurs

de sons magnétiques par des microphones à charbon.

Le physicien anglo-américain David Edward Hughes avait mis

à point un tel dispositif à partir de 1878 pour améliorer

le transmetteur téléphonique de Graham Bell. Le désavantage

du microphone à charbon était l’ajoute nécessaire

d’une pile électrique locale dans les appareils.

stf03 Siemens et Halske

stf03 Siemens et Halske

A partir de 1897, l’Admininistration

des Postes et Télégraphes procéda progressivement

à la transformation des 1.500 appareils Boettcher originaux

installés dans le réseau téléphonique,

respectivement au remplacement par le nouveau modèle stf03.

A la demande des abonnés, les services techniques de l’administration

enlevèrent l’appareil Boettcher pour remplacer, dans leurs

ateliers, l’embouchure et le transmetteur Bell par un microphone

à granules de charbon. Une pile sèche, logée

dans une petite armoire en bois, fut fixée à l’extérieur

du caisson. L’inducteur, actionné par une manivelle pour

appeler le bureau téléphonique, restait en place dans

le caisson de l’appareil.

La procédure d’échange s’est terminée

en 1906 et les appareils sans microphone, remplacés par des

modèles plus récents, furent vendus comme rebut à

un ferrailleur en 1911.

Lors de la mise en service de la première liaison

téléphonique internationale avec la Belgique, les ingénieurs

de l’Administration belge exprimaient leur inquiétude

au sujet de la qualité médiocre des microphones à

charbon utilisés au Luxembourg.

Les abonnés luxembourgeois comprenaient trés bien leurs

correspondents belges, tandis que ceux-ci n’entendaient que très

difficilement la voix des personnes luxembourgeoises.

L’Admininistration des Postes et Télégraphes

luxembourgeoise était contrainte de chercher un modèle

plus perfectionné.

Dès 1907, un nouveau appareil mural, équipé d’un

port-microphone mobile qui pouvait être déplacé

vers le haut et vers le bas, fut installé.

Ces postes téléphoniques du type stf03 ont été

fournis par la firme Siemens et Halske de Berlin.

En 1919,

le nombre d’abonnés au téléphone dépassait

5.000 unités, mais les raccordements étaient

concentrés à Luxembourg et dans les autres grandes localités.

Les utilisateurs étaient des notables, commercants, artisans

et quelques rares personnes privées.

A la campagne, l’existence du téléphone était

peu connue. Il fallait se déplacer dans une cabine publique

pour téléphoner, par exemple pour appeler un médecin

en cas d’urgence.

On comptait 71 cabines publiques de l’Etat et 238 cabines

publiques communales à travers le pays en 1919.

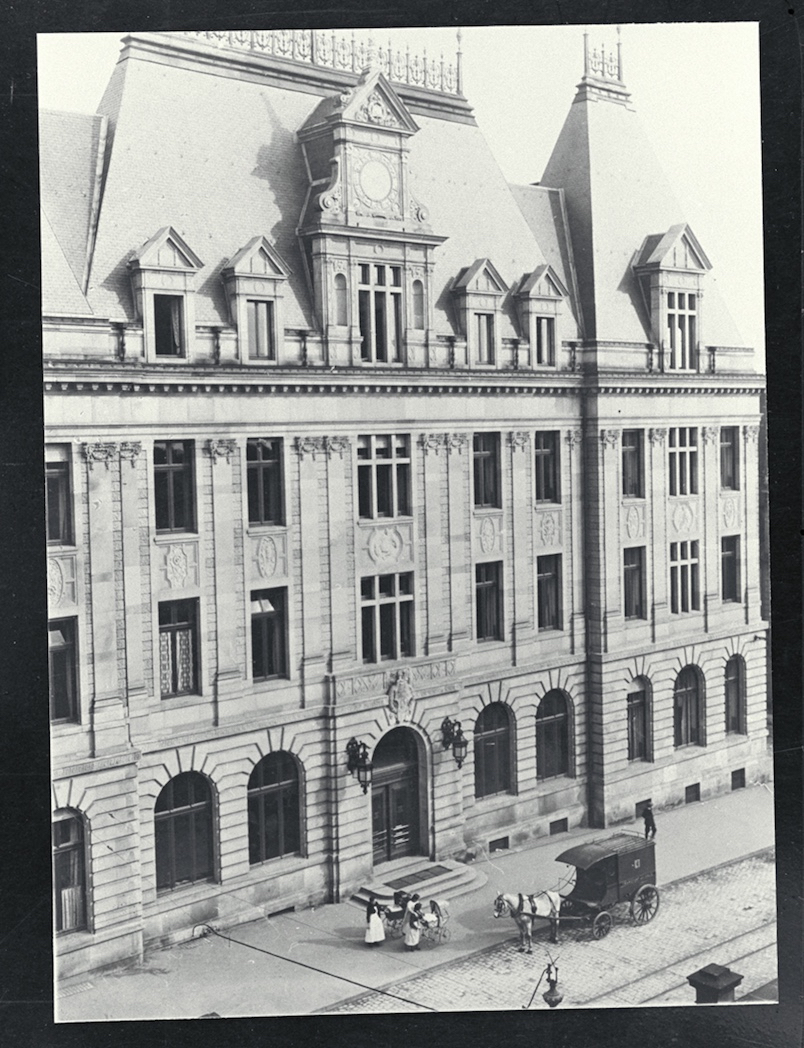

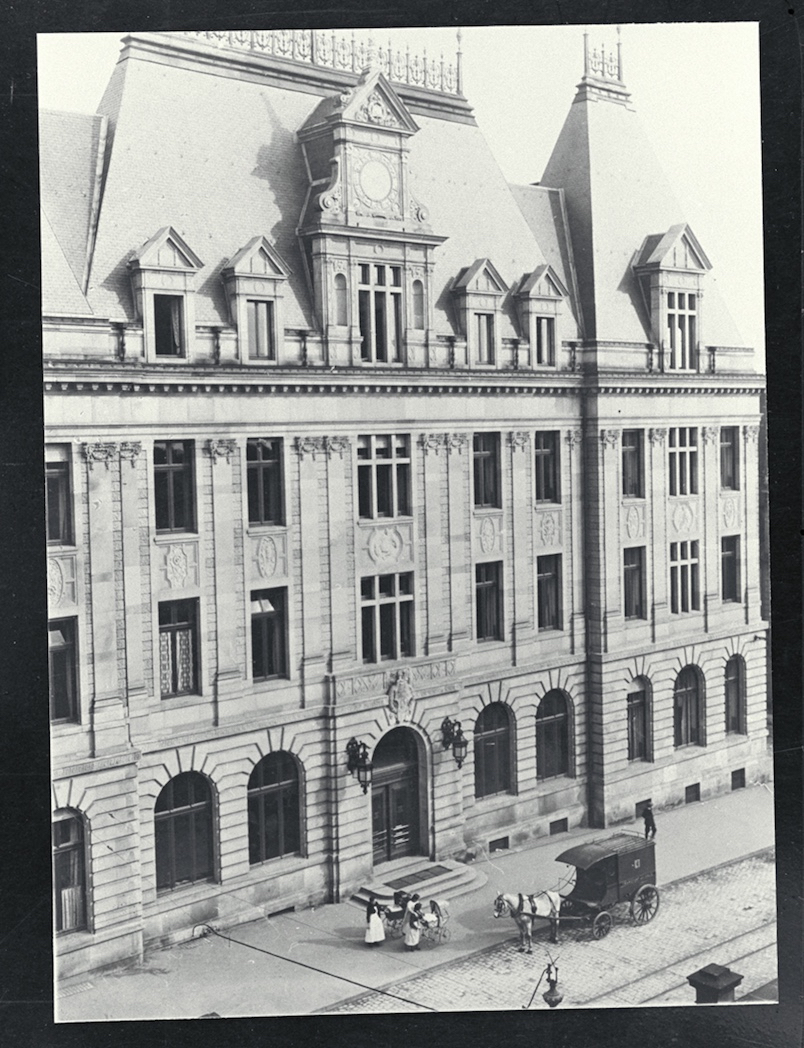

Luxembourg bureau de poste en 1920

sommaire

En 1922, le réseau téléphonique

de la Ville de Luxembourg est doté d'un commutateur

automatique Thomson fonctionnant avec des sélecteurs

Strowger.

Le premier modèle dispose d'une capacité de seulement

3200 numéros, à cette date il y avait 2600 abonnés

de raccordés.

Luxemburger Illustrierte n° 51

Luxemburger Illustrierte n° 51

A partir de 1938, l'Administration des Postes,

Télégraphes et Téléphones procède

à l'installation de commutateurs automatiques dans les centraux

téléphoniques du nord du pays. Il s'agit de commutateurs

du système Siemens fonctionnant avec des sélecteurs

Strowger.

En 1946, après la deuxieème guerre

mondiale, il n'y avait plus de téléphone du tout sur

les trois quarts du territoire.

Loi du 20 juillet 1950 concernant l'automatisation

intégrale du réseau téléphonique du Pays.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 5

juillet 1950 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même

mois portant qu´il n ´y a pas lieu à second vote

; Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à

faire procéder, par étapes s´échelonnant

sur plusieursannées, à l´automatisation intégrale

du réseau téléphonique du pays.

Art. 2. Un crédit de 300 millions de francs est

mis à la disposition du Gouvernement pour l´exécution

des travaux prévus par la présente loi.

Art. 3. Le Gouvernement est autorisé à

émettre un emprunt jusqu´à concurrence du montant

ci-dessus indiqué. Les modalités de l´emprunt,

sa durée, la date d´émission, les conditions de

remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la

coupure des obligations à émettre, l´époque

et le mode des souscriptions et du paiement des coupons, ainsi que

toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet

d´un arrêté ministériel.

Art. 4. Pour l´exécution de la présente

loi, ils era prévu1

- 1° au Budget des recettes de l´exercice 1950 un nouvel

article 895 « Produit de l´emprunt à réaliser

en exécution de la loi du 20 juillet 1950 concernant l´automatisation

intégrale du réseau téléphonique du pays

........ pour mémoire » et

- 2° au Budget des dépenses de l´exercice 1950, en

remplacement de l´art. 207 bis « Automatisation du pays

? 2me crédit (Sans distinction d ´exercice).................

5.000.000 » un nouvel article

Art. 207 bis libellé comme suit : « Travaux à

effectuer en exécution de la loi du 20 juillet 1950 concernant

l´automatisation intégrale du réseau téléphonique

du pays (Crédit non limitatif) 5.000.000».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée

au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 2o juillet 1950.

Charlotte Le Ministre des Finances,Pierre Dupong.

En 1950 le Gouvernement fut autorisé à

procéder à la modernisation et l’automatisation

intégrale des 51 centraux téléphoniques

du pays moyennant l’approbation par la Chambre des Députés

d’un crédit de 300 millions francs luxembourgeois.

Les travaux furent confiés aux firmes Siemens-Halske de Munich

et Albiswerk AG de Zurich et ont été achevés

en octobre 1963

En 1954 Dans le cadre de l'automatisation du

réseau téléphonique luxembourgeois, le Grand-Duché

fait appel à un sélecteur EMD (Edelmetall-Motor-Drehwähler)

de l'entreprise allemande Siemens & Halske, ainsi que de

la firme suisse Albiswerk Zürich AG.

Le premier entrant en service le 24 août 1954 faisant

du Luxembourg un pionnier mondial en cette matière. Photos

d'un centre avec les sélecteurs EMD.

Le sélecteur rotatif de moteur à contact en métal

précieux : le sélecteur EMD

|

Ce selecteur est un élément de

couplage électromécanique dans la technologie

de central téléphonique analogique .

Contrairement à son prédécesseur Strowger

à deux mouvements, le sélecteur rotatif à

levier (HDW) n'a qu'un seul mouvement de rotation.

Il est entraîné par un type spécial de moteur

pas à pas, qui se compose de deux bobine . Les fils vocaux

sont commutés via des contacts revêtus de métal

précieux (alliage palladium-argent), qui sont actionnés

électromagnétiquement et pressés contre

les contacts de segment disposés en demi-cercle autour

du sélecteur. Ainsi, lors de la sélection, une

connexion galvanique avec le "multiple" , les lignes

connectées sont évitées, de sorte que,

contrairement au sélecteur HDW, aucun bruit de craquement

ne se produit sur les lignes voisines aucune abrasion du revêtement

de métal précieux sur les bras de commutation

pour les fils de parole ne se fait.

Sélecteur rotatif à contacts

en métal précieux avec

son moteur à 2 relais.

Le sélecteur EMD

est un développement allemand, il a été

développé par Siemens selon les spécifications

de la poste fédérale allemande (DBP) et utilisé

dans le système allemand 55 et le système

55v.

En 1955, la direction des Postes a décidé de n'utiliser

à l'avenir que le sélecteur EMD afin de parvenir

à une technologie uniforme.

Le sélecteur EMD est également devenu un succès

à l'exportation, par exemple vers l'Italie et d'autres

pays.

En raison du type d'entraînement, il peut

également déplacer plus de bras de commutation

que le sélecteur à levier (trois bras de commutation

avec le sélecteur rotatif à levier, jusqu'à

huit bras de commutation avec l'EMD).

Les huit bras de commutation découlent de la nécessité

de connecter les lignes longue distance à quatre fils.

Il s'agit purement d'un sélecteur rotatif dont les champs

de contact sont tous disposés en demi-cercle sur un seul

niveau. Cela lui permet d'atteindre une vitesse de rotation

élevée. Les fils pour la conversation sont soulevés

lors de la rotation, ils ne sont pressés contre les lattes

que par un aimant de pression lorsque cela est nécessaire.

Il était donc possible d'utiliser des métaux nobles

pour une très haute qualité. Ce système

génère beaucoup moins d'interférences dues

aux vibrations sur les sélecteurs voisins. Grâce

aux aimants de pression, les contacts sensibles ne sont pas

usés par le meulage lors de la rotation. L'usure est

nettement inférieure et les résistances de contact

sont plus faibles, ce qui conduit à une bonne communication.

Lors du développement, une attention

particulière a également été portée

à l'installation et à la maintenance.

Le sélecteur EMD n'a pas besoin d'être

ajusté pendant l'installation, il peut donc être

installé et retiré très rapidement.

Le sélecteur est une construction sans soudure. Cela

accélère la construction d'un cadre. Il n'y a

aucun risque d'apparition de soudures à froid . Le sélecteur

EMD peut être contrôlé directement comme

une molette de levier, c'est ce qu'on appelle le contrôle

direct. Il peut également être contrôlé

via un registre et un marqueur (contrôle indirect).

Dans la technologie de 1955, le sélecteur

est contrôlé par un ensemble de relais adjacent

et le processus de numérotation par impulsions .

La méthode de numérotation multifréquence

ne peut pas être utilisée avec cette commande directe.

Selon la méthode de transmission, il

existe différentes conceptions, avec deux bras pour la

communication à deux fils dans le réseau local

ou huit bras pour la communication à quatre fils pour

le réseau longue distance.

L'entretien était plus facile, il y avait moins d'usure

et le bruit de fonctionnement était beaucoup plus silencieux.

Chercheur d'appel (AS) avec circuit d'abonné

du système 55v et Sélecteur EMD 4 fils - à

utiliser comme sélecteur de direction (RW).

En République fédérale

d'Allemagne , ces sélecteurs ont été utilisés

dans les centres de commutation de Deutsche Telekom à

partir de 1955 environ jusqu'à ce qu'ils soient entièrement

numérisés . Le dernier échange à

sélecteurs EMD de Deutsche Telekom AG a été

mis hors service le 17 décembre 1997 à Stolberg-Gressenich

. Au Deutsche Post de la RDA , des sélecteurs rotatifs

à moteur du système 58 similaires à l'électeur

EMD ont été utilisés dans une faible quantité.

Pendant ce temps, la numérisation du réseau de

renseignement a rendu cette technologie obsolète et les

électeurs EMD ne sont plus utilisés.

Sélecteurs EMD du dernier échange analogique allemand

en 1997. Central 55v

.

A la

"Deutsche Bahn", il restait jusqu'en 2005 un bureau

EMD actif. C'était le dernier bureau du genre en activité

en Allemagne.

|

Au début des années 1950 on comptait

16.800 abonnés au téléphone qui étaient

raccordés à 51 centraux téléphoniques

En 1963, le réseau téléphonique luxembourgeois

sera intégralement automatisé.

sommaire

Parmi les 51 centraux, 16 seront équipés d’un

commutateur automatique Strowger EMD installés

par les firmes Thomson-Houston de Paris

et Siemens-Halske de Berlin, les autres

seront équipés de commutateurs

Rotary installés par la société Bell

Telephone Company d’Anvers.

Deux abonnés raccordés à un tel central automatique

pouvaient correspondre entre eux sans l’intervention d’un

opérateur par la seule manoeuvre du cadran d’appel.

Les abonnés raccordés aux autres 35 centraux

continuaient à passer par un bureau de commutation manuelle,

comme au début de l’introduction du téléphone.

Le système téléphonique

central du Luxembourg était conçu en forme d’étoile,

la ville de Luxembourg représentant le nœud central.

Il y avait 6 noeud secondaires (centraux) qui désservaient

les plus petits centres répartis dans le pays.

Cela signifie que si l’on téléphonait d’Esch-sur-Alzette

à Ettelbruck, il fallait toujours passer par le central

de Luxembourg-Centre. Toute communication qui quittait le secteur

passait par celui-ci. Il s’agissait d’un point très

critique du réseau. En 1954, cette solution s’avérait

être pratique, mais plus tard, dans les années 1970,

cette configuration devenait de plus en plus gênante.

Malgré des travaux d’agrandissement dans les années

1950, l’espace disponible ne suffisait plus à un moment

donné. Voilà pourquoi, il fallait ajouter d’autres

centraux.

|

|

C’est ainsi que les centraux de Kirchberg

et de Luxembourg-Gare furent créés dans les années

1960 et plus tard celui de Belair.

1969 le central EMD de Luxembourg-Gare, est mis en service,

il est construit avec les mêmes éléments que par

exemple celui de Wasserbillig, c’est-à-dire avec

des sélecteurs EMD.

Cette technologie était encore plus performante en comparaison

avec l’équipement du central de Luxembourg-Centre, qui datait

de 1954, mais qui avait été mis à niveau à

intervalles réguliers, le central de Luxembourg-Gare fonctionnait

bien mieux. Il y avait en effet de grandes différences à

la fois au niveau du fonctionnement et de la structure.

Le central de Luxembourg-Gare desservait une

partie du quartier de Luxembourg-Gare, ainsi que les localités

de Bonnevoie, Howald, Gasperich et Cessange. A un moment, on envisageait

d’étendre la couverture du quartier de la gare jusqu’au

Pont Adolphe, mais on s’apercevait rapidement que cela dépasserait

les capacités du central. Voilà pourquoi, la limite

du secteur se trouvait au niveau du bâtiment d’ARBED.

Il y avait donc une rue, dont le côté plus proche

de la gare correspondait à des numéros commençant

en 48 [et 49] et l’autre côté fonctionnait avec

des numéros débutant en 47 et desservis par le central

de Luxembourg-Centre.

Un autre grand problème connaissait son pic [à la

fin] des années 1960 et commençait à s’améliorer

dans les années 1980 grâce à un changement

majeur. Ainsi, à un moment donné, il n’était

pratiquement plus possible d’être raccordé au

réseau téléphonique à Bonnevoie. En

effet, les câbles devaient passer en-dessous des rails des

chemins de fer. Ces câbles avaient été posés

[au moment de la construction du réseau] et il n’y

avait aucune possibilité d’en accroître le nombre.

D’ailleurs, toutes les possibilités d’usage concentré

avaient déjà été mises en œuvre

avec notamment l’emploi de répartiteurs intermédiaires.

Ces répartiteurs étaient donc installés dans

des écoles ou dans des armoires, par exemple à côté

du siège de l’entreprise SOGEL. Les raccordements

finaux du central y débouchaient tout comme les câbles

des rues de Bonnevoie. Quand il fallait créer un nouveau

raccordement, on essayait donc de trouver une paire libre entre

le répartiteur intermédiaire et le répartiteur

principal [du Central Téléphonique Gare]. Dans le

câble, il y avait normalement encore quelques paires libres,

puisqu’il avait été conçu dans des dimensions

assez importantes [selon les estimations à la création

du central Gare].

Or, à un moment donné, les câbles venant du

central Gare étaient complètement saturés.

On utilisait alors en partie des concentrateurs de lignes,

comme on a pu les voir à Wasserbillig, mais il fallait

trouver une solution à long terme. Cette solution était

assez coûteuse, puisqu’il fallait creuser un tunnel

en-dessous des rails des chemins de fer. Ce tunnel avait un diamètre

de 2 mètres et on le remplissait ensuite de tuyaux, par

lesquels passaient alors les câbles téléphoniques.

Cette mesure mettait un terme à la pénurie des paires

et tout le monde pouvait désormais être raccordé

au réseau téléphonique.

Le central [de Luxembourg-Gare] fut agrandi une nouvelle

fois en 1978 [de 3000 raccordements], les travaux se terminant

en 1979.

Quand un tel central était construit, l’apport manuel

était énorme. L’entreprise SIEMENS envoyait

alors 10 monteurs, qui travaillaient pendant 6 ou 7 mois, sans

interruption. Il vaut d’ailleurs mieux taire la hauteur d’un

tel investissement.

Le central de Luxembourg-Gare hébergeait par ailleurs,

sur une partie du deuxième étage, [l’équipement

technique du] bureau manuel, sur lequel je vais revenir, ainsi

qu’un central qui assurait la liaison avec l’étranger.

Dans la terminologie allemande, on parlait du « Internationales

Kopfamt » [centre de transit international], que je vais

désormais appeler le centre IKA. Il se trouvait au deuxième

et au troisième étage du bâtiment de Luxembourg-Gare.

Si un abonné, peu importe où dans le pays, entrait

deux fois le chiffre 0 pour établir une liaison avec l’étranger,

il était transmis d’un central à l’autre

pour arriver à la gare de la capitale. Quand il composait

ensuite le 33 pour joindre la France, cette direction était

sélectionnée par le central IKA et un ordinateur

[équipé en majorité de relais mécaniques]

déterminait si l’appel était pour Paris, Strasbourg,

etc.

De Luxembourg-Gare partaient les liaisons pour toutes les grandes

villes de la France et de ses pays voisins, comme par exemple

en Suisse, Bâle et Zurich.

Le central de Luxembourg-Gare hébergeait également

le bureau manuel, on travaillait toujours avec des commutateurs

manuels, notamment aussi pour les liaisons avec l’étranger

En effet, en 1974, il était possible de sélectionner

nos pays voisins de manière automatique, mais dès

que l’appel devait aller au-delà, les liaisons passaient

d’abord à des centraux internationaux / bureaux interurbains

dans le pays de destination, que les employés de Luxembourg-Centre

contactaient pour faire une demande de connexion. Cette technologie

[avec les cordons avec fiches manuelles] était largement

obsolète, voilà pourquoi on construisait un nouveau

bureau manuel à Luxembourg-Gare et ce bureau était

de type “sans cordon“.

Tout fonctionnait grâce à des boutons, même

si, en coulisses, il s’agissait toujours de sélecteurs

EMD qui réagissaient et pilotaient le système en

fonction des signaux des boutons.

Une autre nouveauté consistait en une file d’attente.

Quand un client appelait et que tous les opérateurs étaient

occupés, il obtenait une place donnée dans la file

d’attente. Dès qu’un opérateur se libérait,

le premier dans la file d’attente fut connecté à

cet opérateur. Ce bureau déménageait à

son tour à Luxembourg-Gare et avec lui le service de renseignement.

Il ne s’agissait évidemment pas du renseignement lié

à l’espionnage. Quand les gens appelaient à

l’étranger ils ignoraient, pour la plupart du temps,

les numéros de téléphone, sauf s’il

s’agissait d’une entreprise avec laquelle ils collaboraient

régulièrement. Pour obtenir le numéro nécessaire,

ils pouvaient contacter le service de renseignement, qui détenait

tous les annuaires étrangers et pouvaient renseigner le

client.

Ce service était gratuit en ce qui concerne le renseignement

sur les numéros internationaux. Pour le service national,

le but était surtout de renseigner sur des changements

de numéros récents, en cas de déménagement

ou de création d’une nouvelle entreprise, puisque

l’annuaire ne paraissait qu’une seule fois par année.

Or, certains gens étaient un peu paresseux, ne disposaient

pas d’un annuaire ou ignoraient l’endroit où

ils l’avaient posé, et appelaient ce service pour

demander un numéro qui existait depuis vingt ans. Pour

de tels cas, les opérateurs avaient un bouton spécial

qui facturait une communication aux clients en question. Ces subtilités

étaient vraiment intéressantes.

En principe, nous ne travaillions que de 8h à 12h et de

14h à 18h. Mais nous avions néanmoins instauré

un roulement pour assurer une permanence le samedi matin. La moitié

de l’équipe, celle qui travaillait le samedi matin,

disposait alors d’une après-midi libre le vendredi

d’après. Nous avions donc un weekend prolongé

toutes les deux semaines.

Quand le central fut agrandi et notamment avec l’extension

du centre de transit international, qui fut relié à

de plus en plus de pays, le central de Luxembourg-Gare était

soumis au travail posté. Deux employés se relayaient

ainsi, le premier commençait à 6h du matin pour

terminer à 14h et le deuxième travaillait de 14h

à 22h. Pendant la nuit, le central n’était

pas occupé. Or, la Poste avait déjà installé

antérieurement un système d’alarme centralisé

qui débouchait au central de Luxembourg-Centre. Chaque

central y était relié et correspondait à

une lampe sur un tableau d’affichage. Quand une telle lampe

s’allumait, [l’équipe du] central de Luxembourg-Centre

devait intervenir en fonction de l’incident. En effet, ce

central avait un régime de travail posté de 24h

sur 24. Elle devait donc s’occuper de tous les incidents

et on lui déléguait souvent les cas délicats.

Dans les années 1980, les charges de cette équipe

étaient encore gérables, mais plus tard leurs responsabilités

croissaient sans cesse et il n’était plus agréable

d’y travailler.

Il y avait d’ailleurs encore une installation très

intéressante au central, à savoir le « correspondant

automatique ». Les signaux d’alarme étaient

commutés sur un tel correspondant automatique et il était

alors possible d’appeler de l’extérieur. Le signal

était alors transformé en indicatif d’appel,

p.ex. le signal “occupé“ en 450 Hertz, et chaque

tonalité correspondait à une signification spécifique.

En cas de signal d’alarme, le premier pas consistait donc

à appeler et à comparer l’indicatif d’appel

entendu avec un tableau de correspondance pour en déterminer

la signification. En fonction du type d’alarme, un alarme

« bleu » correspondait par exemple à un incident

important et consistait en une tonalité 450Hz continue,

il fallait réagir et contacter, si nécessaire, les

personnes compétentes. Quand ce principe fut mis en place,

les spécialistes pouvaient jouir d’un numéro

de service, à condition d’être prêt à

se rendre au central, pendant la nuit, y compris les weekends.

Les personnes qui acceptaient ces conditions, se voyaient accorder

le numéro de service. Cette configuration existait surtout

dans les années 1960 et au début des années

1970.

Quand j’ai commencé à travailler à la

Poste, un ingénieur devait apparemment accumuler de l’épargne

et monopolisait cette fonction. Initialement, on argumentait qu’il

fallait être fonctionnaire pour pouvoir jouir d’un

numéro de service, mais les excuses variaient au cours

du temps. Cette situation s’est améliorée avec

l’introduction du service du sémaphone. Les sémaphones

étaient de petits instruments qui pouvaient recevoir des

signaux par voie radiométrique quand on les appelait. Ils

pouvaient recevoir ces ondes partout et présentaient l’avantage

de pouvoir être emportés. C’est à ce

moment, que la Poste établît un nouveau service,

invisible aux clients, à savoir le service des «

astreintes à domicile ». Les personnes qui y participaient

recevaient un sémaphone et devaient réduire leurs

déplacements au minimum pour leurs périodes d’astreintes.

Quand une alarme était déclenchée dans un

central donné, on les contactait via sémaphone et

ils devaient ensuite appeler à Luxembourg-Centre pour obtenir

des informations sur le central en panne et alors s’y rendre.

Un roulement avait ainsi été mis en place avec 7

ou 8 personnes [pour le Central Téléphonique Gare],

de sorte que nous étions de service toutes les 4 ou 5 semaines.

Ceux de garde devaient porter le sémaphone près

d’eux pendant une semaine entière.

Venons-en maintenant aux PC [Personal Computers]. Les PC représentaient

une sorte d’objet sacré aux années 1980, dans

la mesure où ils étaient encore très chers.

Si mes souvenirs sont exacts, les premiers modèles que

l’on pouvait acquérir coûtaient un demi-million

de francs [environ 12.500 €], même si leur prix baissait

évidemment progressivement. Notre service n’en a pas

reçu. Parfois nous avions la chance de voir installer un

nouvel équipement qui était piloté par un

PC et ce dernier était alors inclus dans la livraison.

Certes, on ne pouvait pas s’en servir, vu qu’il devait

fonctionner en permanence pour gérer l’équipement.

Mais nous argumentions qu’un PC était encore sujet

à défaillance et qu’il fallait un substitut

en réserve. Nous avions donc au moins un PC, qui était

évidemment à la disposition du bureau du patron.

Avec la baisse progressive du prix des PC et surtout suite au

déménagement de la Poste à la Cloche d’Or,

une bonne offre avait été soumise par uneCes derniers,

en raison des différents fuseaux horaires, avaient déjà

passé le cap de minuit et n’avaient connu aucun problème

majeur. entreprise. Tout service était alors doté

d’un, voire d’un PC et demi. Quand approchait le nouveau

millénaire, la peur d’une défaillance générale

des systèmes était si grande, que nous recevions

des PC capables de survivre au passage Y2K. A partir de ce moment,

les PC étaient très répandus, de sorte que

pratiquement tout le monde en détenait un. En ce sens,

l’an 2000 était bénéfique pour nous.

Oui, le passage à l’an 2000 avait causé d’importantes

craintes sur les conséquences éventuelles. Un centre

de crise avait été mis en place à Luxembourg-Gare,

vu que le central offrait un espace suffisant, et on y installait

des équipes de toutes sortes de services avec des astreintes

et des permanences pour pouvoir réagir à un incident

éventuel. Aujourd’hui nous savons qu’aucun incident

n’a eu lieu. Les personnes les plus importantes étaient

présentes à minuit, d’autres venaient plus

tard pour faire des essais. Ils avaient cependant déjà

une certaine certitude quant aux capacités de survie du

EWSD, puisque le logiciel était également installé,

notamment dans de nombreux pays asiatiques. La Terre pouvait donc

continuer à tourner en toute tranquillité.

Témoignage

de Carlo STEMPER. |

Par la loi du 17 décembre 1972, le Grand-Duché

de Luxembourg devient un membre fondateur de l'organisation européenne

provisoire de télécommunications par satellite (EUTELSAT

Intérimaire), précurseur juridique de l'actuel EUTELSAT,

basé à Paris.

le 7 juillet 1977 Le Gouvernement est autorisé

à procéder à la construction d'un nouveau central

téléphonique à Luxembourg-Belair, y compris

l'aménagement des alentours.

A la suite d'une vaste consultation internationale lancée en

1977 l'administration a retenu pour l'équipement futur de ses

centraux téléphoniques le système EWS

offert par la firme Siemens.

Les dépenses occasionnées par

l'exécution du programme visé à l'article qui

précède ne peuvent pas dépasser la somme de quarante

millions de francs sans préjudice de l'incidence des hausses

légales de prix pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement

des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d'investissements

pour les télécommunications.

La pose de nouveaux câbles, la mise en oeuvre

de systèmes de multiplexage numérique et l'extension

de nombreux bâtiments de télécommunications ont

permis aux P et T de rétablir une fluidité du trafic

acceptable dès le début de 1978.

Toujours est-il que la surcharge persistante des commutateurs de Luxembourg-Ville

et d'Esch/AIzette-centre imposent à la fin de l'année

1978 toujours certaines gênes à l'écoulement du

trafic en période de forte charge.

Ce n'est que la mise en service des commutateurs à commande

par programme enregistré de Luxembourg-Belair et d'Esch-Wobrecken

qui permettra de décharger progressivement les centraux de

Luxembourg-ville et d'Esch-centre au fur et à mesure des basculements

successifs de trafic liés aux différentes phases de

reprise des raccordements et de rétablir une situation normale

sur l'ensemble du territoire national.

Mai 1979 Deux centraux semi-électroniques EWS sont

inaugurés simultanément à Luxembourg-Belair

et à Esch-Wobrecken.

Par après il importera de stabiliser cette

situation moyennant des extensions en équipements d'écoulement

de trafic judicieusement adaptées à la croissance continuelle

du trafic de télécommunication. Ainsi, l'accroissement

constant du trafic nécessite à

poursuivre les travaux d'extension au niveau des jonctions entre les

centraux nodaux et le central principal de Luxembourg.

En effet, bien que ces jonctions aient permis l'installation d'équipements

de multiplexage analogiques elles ont été renforcées

par de nouveaux câbles. La pose de ces câbles n'est pas

seulement dictée par les besoins en lignes de jonction supplémentaires

mais aussi par le souci d'un dédoublement des voies existantes

en vue d'une augmentation de la sécurité et d'un réacheminement

en cas de panne d'une jonction importante. D'autre part les nouvelles

jonctions permettent de regrouper les nombreuses lignes de transmission

digitale installées dans les secteurs nodaux pour les acheminer

sur des voies digitales à hiérarchie supérieure

vers Luxembourg.

L'installation d'un câble coaxial entre Luxembourg et le central

nodal de Filsdorf est le premier de jonction effecctuée. L'extension

de la liaison Luxembourg-Filsdorf est suivie, au fur et à mesure

des besoins, de poses de câbles de jonction entre Luxembourg

et les autres centraux nodaux qui toutefois, contrairement aux extensions

massives des années soixante-dix, sont étalées

dans le temps de façon à permettre une adaption courante

des moyens aux besoins en capacité de trafic.

Ces nouveaux réseaux assurent une longévité bien

supérieure à celle des réseaux aériens,

sont moins sensibles aux effets perturbateurs des ondes radioélectriques

et sont exposés à un moindre degré aux intempéries

ce qui se traduit par une réduction des travaux d'entretien

et de réparation.

L'assainissement du réseau des télécommunications

comportait également des aspects qualitatifs, telle la rapidité

d'intervention à la suite d'une demande de raccordement au

réseau de télécommunication car au moment de

ces changements, le délai d'attente pour un nouveau raccordement

dont la réalisation est techniquement possible, dépasse

les 30 jours pour 70 % du nombre des postes principaux installés.

Au fur et à mesure de la disparition progressive des réseaux

aériens le nombre d'agents a été réduit

jusqu'à deux ou trois agents par équipe dotée

du matériel nécessaire pour le montage des câbles

d'installation à la façade ou à l'intérieur

des immeubles. Il s'ensuit une multiplication du nombre d'équipes,

une plus grande flexibilité et une meilleure économicité

dans la mise en oeuvre des moyens en personnel et en matériel

disponibles. De plus la reprise sur ordinateur de l'inventaire du

réseau de télécommunication dont l'étude

commencée en 1978 aménera à raccourcir le délai

de renseignement des postulants pour un raccordement et le délai

moyen de réalisation des raccordements.

sommaire

Le système EWS Siemens.

|

Le système EWS possède

une structure éclatée en quatre niveaux fonctionnels:

les périphériques (réseaux de connexion,

joncteurs de ligne d'abonné et unités de commande

du réseau de connexion), les équipements de commande

décentralisés (AST et RSE), les organes de commandes

centraux (ZST) et le centre de commande permettant la centralisation

des fonctions d'exploitation et de maintenance corrective.

Cette organisation du système à plusieurs niveaux

séparant les fonctions de commutation en temps réel

des fonctions plus complexes et moins urgentes de gestion, permet

une adaptation des équipements des différents

niveaux à des tâches ou des environnements nouveaux

sans changement intégral du système, les quatre

niveaux étant interconnectés par des interfaces

normalisés dans le système.

La figure ci dessousdonne une vue d'ensemble sommaire du système

tel qu'il est introduit au Grand-Duché.

- Les unités de ligne d'abonnés.

Chaque ligne d'abonné est équipée d'une

telle unité qui a pour fonction de surveiller la ligne

afin de reconnaître le décrochage du combiné

de l'appareil téléphonique indiquant la volonté

de l'abonné d'établir une communication téléphonique.

- Les unités de commande du réseau de connexion.

Les unités de ligne informent l'unité de commande

du réseau de connexion du décrochage de l'abonné.

L'unité de commande identifie l'abonné et transmet

ces données au moyen des équipements de commande

décentralisé (AST) vers le processeur central

(ZST). Elle reçoit du processeur les indications nécessaires

à la commande des relais du réseau de connexion

qui établissent un circuit entre l'abonné et l'unité

de réception de la signalisation.

- Les unités de réception de la sélection.

Ces unités sont connectées à la ligne d'abonné

et envoient la tonalité d'invitation à la numération.

Dès réception de cette tonalité l'abonné

peut former le numéro d'appel désiré qui

est capté par l'unité et envoyé après

un transcodage vers le processeur central qui l'examine et fournit

à la commande du réseau de connexion les données

nécessaires à l'établissement de la communication.

- Les joncteurs pour trafic interne. Ces joncteurs sont insérés

dans le circuit si deux abonnés connectés au même

central entrent en communication. Ils se chargent de l'alimentation

en courant continu des appareils téléphoniques

et détectent le raccrochage des abonnés.

- Les joncteurs pour trafic urbain. Ces joncteurs sont divisés

en deux catégories.

Les joncteurs de départ comportent les adaptations nécessaires

pour l'interconnexion du central EWS avec les centraux existants

du réseau situés dans le même secteur, transmettent

la sélection vers le central auquel est rattaché

l'abonné demandé et alimentent l'appareil de l'abonné

qui a demandé la communication en courant continu.

Les joncteurs d'arrivée reçoivent la sélection

d'un autre central et la transmettent au processeur central

qui raccorde l'abonné demandé au joncteur au moyen

de l'unité de commande du réseau de connexion.

- Les joncteurs pour trafic interurbain. Ces joncteurs sont

aussi divisés en deux catégories ayant des fonctions

identiques à ceux prévus pour le trafic urbain

mais adaptés afin de connecter les centraux EWS à

des centraux existants appartenant à un autre secteur

téléphonique.

- Les joncteurs pour trafic international. Ces joncteurs servent

à véhiculer du trafic destiné à

des abonnés situés en dehors du territoire luxembourgeois.

Ils transmettent la sélection vers le central international

à Luxembourg-Gare et sont spécifiquement adaptés

aux équipements de ce central. En outre ils alimentent

l'appareil téléphonique de l'abonné en

courant continu.

- Les joncteurs pour sélection directe. Ils permettent

le raccordement de centraux privés à sélection

directe donnant la possibilité d'atteindre un poste téléphonique

spécifique sans l'intervention de l'opératrice.

- Le réseau de connexion. Le réseau de connexion

est constitué de relais miniaturisés à

contact scellé en boîtier métallique à

maintien magnétique et sert à la mise en communication

des abonnés entre eux ou avec les joncteurs.

Les équipements de commande décentralisés.

- L'équipement AST sert au transfert des informations

entre les périphériques et les organes de commande

centralisée. L'insertion d'un tel équipement est

nécessaire afin d'adapter les vitesses de traitement

de données élevées des organes centralisés

à ceux beaucoup plus basses des périphériques

et vice versa. En outre il s'occupe des adaptations des codes

et des puissances des signaux.

- L'équipement RSE dédoublé génère

les signaux auditifs, les impulsions de taxation et le courant

d'appel requis et les transmet aux périphériques

qui les réexpédient à leurs destinataires.

- L'équipement ESE surveille les périphériques

et les équipements décentralisés, les met

hors service en cas de défaillance et si possible les

remplace automatiquement par des équipements en attente.

Les organes de commande centraux.

Ces organes sont constitués essentiellement du processeur,

de ses mémoires et de ses équipements périphériques

ainsi que de l'interface permettant la connexion du centre de

commande.

- Le processeur central. Il comporte deux calculateurs SSP102

fonctionnant en microsynchronisme et équipés de

mémoires de travail à semiconducteurs de 2 Mbyte

chacun. Le processeur traite toutes les données et génère

tous les ordres nécessaires à l'établissement

et à la libération des circuits de communication,

effectue la taxation des conversations, les mesures de trafic

et toutes les autres opérations nécessaires au

fonctionnement du système.

- Les mémoires externes. Ces mémoires contiennent

tous les programmes du processeur et toutes les données

concernant les abonnés telles que position du compteur

de taxation, type d'appareil téléphonique, etc.

Elles utilisent comme support des bandes magnétiques

et sont dédoublées. Lors d'une perte d'information

dans les mémoires internes des calculateurs ceux-ci sont

rechargées à partir des mémoires externes.

- L'équipement d'intervention local. L'équipement

en question est un téléimprimeur permettant d'effectuer

toutes les opérations normalement exécutées

au centre de commande. Cet équipement est utilisé

lors d'une panne totale du centre de commande ou de la liaison

entre le centre et le central téléphonique.

La conception des centraux EWS, telle qu'elle

est décrite ci-dessus permet une télécommande

intégrale à partir d'un seul centre de commande.

Un déplacement sur place n'est requis qu'en cas de panne

des équipements ou pour les travaux d'extension ou de

raccordement dans le réseau. Toutes les opérations

d'exploitation, de surveillance et de mesure normales sont centralisées,

rationalisées et accélérées de la

sorte.

|

sommaire

Loi du 10 août 1992 portant création de l'Enteprise

des postes et télécommunications.

Après 150 années d'existence l'Administration

des Postes et Télécommuncations est transformée

le 10 août 1992 en Entreprise des Postes et Télécommunications

(EPT).

L'EPT est un établissement public qui jouit de l'autonomie

financière et administrative et est doté de la personnalité

juridique.

Elle reste placée sous la haute surveillance du membre du Gouvernement

luxembourgeois ayant les postes et télécommunications

dans ses attributions.

La loi de 1992 est le point final d'un long processus de demandes

pour plus d'autonomie au sein de l'Administration des Postes et Télécommunications.

Comme dans tous les pays les anciens centraux téléphoniques

sont remplacés par des centraux numériques de grande

capacité.

Les 7 commutateurs téléphoniques, les 7 centraux

de noeud (voir la carte) évoluent en centres numériques

EWSD.

Le système électronique Elektronisches Wählsystem

Digital ( EWSD ), traduit en anglais en Electronic Digital Switching

System , est un système d' échange téléphonique

allemand largement installé , initialement introduit en 1975

par Siemens AG , mais interrompu en 2017.

EWSD peut fonctionner comme un commutateur de bureau d'extrémité

local, un commutateur tandem ou dans une configuration combinée

pour un service de téléphonie fixe ou mobile. Siemens

affirme que les commutateurs EWSD effectuent la commutation de plus

de 160 millions de lignes d'abonnés dans plus d'une centaine

de pays. EWSD.

Données techniques :

- Les six principaux sous-systèmes d'EWSD sont le processeur

de coordination (CP), la commande de réseau de canal commun

(CCNC), le groupe de lignes réseau (LTG), l'unité de

ligne numérique (DLU), le réseau de commutation (SN)

et le RNIS primaire. Unité d'accès (PH).

- Toutes les unités système sont

redondantes afin que le côté inactif de chaque composant

puisse prendre le relais immédiatement en cas d'erreur.

- Le réseau de commutation se compose de quatre étages

de division spatiale de commutateurs 16x16 et d'une section de division

temporelle avec 16 étages de commutateurs 4x4. Le contrôle

est assuré par le processeur de coordination.

- Nombre de lignes d'accès: jusqu'à

250 000

- Nombre de lignes d'alimentation: 240000

- Liaison de trafic: 25200

- Tentatives d'appel en heure de pointe: 10 millions

- Zones tarifaires: 127, pour chaque zone de 6 tarifs

- Changement de tarif toutes les 15 minutes

- Besoin d'espace avec 10000 lignes d'accès: 35 mètres

carrés

....

3 février 1993 : mise en service du réseau

mobile LUXGSM

LUXGSM est la version luxembourgeoise du "Global

System for Mobile Communication" (GSM), soit d'un système

de radiotéléphonie cellulaire numérique flexible.

Il est le résultat d'un projet paneuropéen et avait

pour objectif la mise en place progressive d'une couverture mondiale

du réseau de téléphonie mobile.

Présenté dès juin 1993 au public, le service

fonctionne dans un premier temps uniquement au Grand-Duché

et en Allemagne, avant d'être étendu à l'Europe

et puis au monde entier.

1er janvier 2001 Lancement commercial de l'accès internet

LuxDSL

Depuis le premier janvier 2016, le service

LuxDSL Speedsurf n'est plus commercialisé.

1er janvier 2008 Lancement commercial du service

de télévision digitale IPTV - 'Tëlé vun

der Post'

Après le succès du projet pilote

IPTV en 2007, l'Entreprise des P&T lance en 2008 le service commercial

de la télévision digitale IPTV - 'Tëlé vun

der Post'. Depuis 2008, l'offre a été agrandie de manière

conséquente.

En 2010 il y avait 272 400 abonnés

au téléphone fixe et 764 973 au téléphone

mobile.

En 2013, l'Entreprise des Postes et Télécommunications

décide de changer sa dénomination commerciale en POST

Luxembourg.

Est aussi créée une nouvelle identité visuelle,

symbolisée par son logo. Présentés pour la première

fois le 15 juin 2013 à la Rockhal, les nouvelles couleurs et

le logo sont déployés à partir du 30 septembre

de la même année..

sommaire

La numérotation :

Les numéros de téléphones luxembourgeois comptait

seulement 6 caractères numériques, jusqu'en Mai

2000, puis sont passés à 8.

L'opérateur historique a utilisé un

plan de numérotation ouvert avec des nombres de longueurs variables,

où un identificateur de zone à deux chiffres est suivi

d'un à quatre chiffres, les 6 chiffres formant le numéro

d'abonné.

Après les numéros introduits avant cette date sont bien

entendu restés valides ce qui fait donc que le Luxembourg a

deux plans de numérotation différents. Contrairement

aux autres pays européens, les numéros luxembourgeois

n'ont pas de 0 au début, même au format local.

Les premiers caractères en début de

chaque numéro font offices de codes régionaux et permettent

d'identifier la localité :

| LISTE DES CHIFFRES INITIAUX |

| Chiffres initiaux |

Nom du lieu |

| 20 |

|

| 21 |

|

| 22 |

Luxembourg City |

| 23 |

Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich |

| 24 20 |

|

| 24 21 |

Weicherdange |

| 24 22 |

Luxembourg City |

| 24 23 |

Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich |

| 24 24 |

|

| 24 25 |

Luxembourg |

| 24 26 |

|

| 24 27 |

|

| 24 28 |

Luxembourg City |

| 24 29 |

Luxembourg/Kockelscheuer |

| 24 30 |

Capellen/Kehlen |

| 24 31 |

Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen |

| 24 32 |

Lintgen/Mersch/Steinfort |

| 24 33 |

Walferdange |

| 24 34 |

Rameldange/Senningerberg |

| 24 35 |

Sandweiler/Moutfort/Roodt-Sur-Syre |

| 24 36 |

Hesperange/Kockelscheuer/Roeser |

| 24 37 |

Leudelange/Ehlange/Mondercange |

| 24 38 |

|

| 24 39 |

Windhof/Steinfort |

| 24 40 |

Howald |

| 24 41 |

|

| 24 42 |

Plateau de Kirchberg |

| 24 43 |

Findel/Kirchberg |

| 24 44 |

|

| 24 45 |

Diedrich |

| 24 46 |

|

| 24 47 |

Lintgen |

| 24 48 |

Contern/Foetz |

| 24 49 |

Howald |

| 24 50 |

Bascharage/Petange/Rodange |

| 24 51 |

Dudelange/Bettembourg/Livange |

| 24 52 |

Dudelange |

| 24 53 |

Esch-Sur-Alzette |

| 24 54 |

Esch-Sur-Alzette |

| 24 55 |

Esch-Sur-Alzette/Mondercange |

| 24 56 |

Rumelange |

| 24 57 |

Esch-sur-Alzette/Schifflange |

| 24 58 |

Soleuvre/Differdange |

| 24 59 |

Soleuvre |

| 24 67 |

Dudelange |

| 24 70 |

|

| 24 71 |

Betzdorf |

| 24 72 |

Echternach |

| 24 73 |

Rosport |

| 24 74 |

Wasserbillig |

| 24 75 |

Grevenmacher-Sur-Moselle |

| 24 76 |

Wormeldange |

| 24 77 |

|

| 24 78 |

Junglinster |

| 24 79 |

Berdorf/Consdorf |

| 24 80 |

Diekirch |

| 24 81 |

Ettelbruck/Reckange-Sur-Mess |

| 24 82 |

|

| 24 83 |

Vianden |

| 24 84 |

|

| 24 85 |

Bissen/Roost |

| 24 86 |

|

| 24 87 |

Larochette |

| 24 88 |

Mertzig/Wahl |

| 24 89 |

|

| 24 90 |

|

| 24 91 |

|

| 24 92 |

Clervaux/Fischbach/Hosingen |

| 24 93 |

|

| 24 94 |

|

| 24 95 |

Wiltz |

| 24 96 |

|

| 24 97 |

Huldange |

| 24 98 |

|

| 24 99 |

Troisvierges |

| 25 |

Luxembourg |

| 26 20 |

|

| 26 21 |

Weicherdange |

| 26 22 |

Luxembourg City |

| 26 23 |

Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich |

| 26 24 |

|

| 26 25 |

Luxembourg |

| 26 26 |

|

| 26 27 |

Belair, Luxembourg City |

| 26 28 |

Luxembourg City |

| 26 29 |

Luxembourg/Kockelscheuer |

| 26 30 |

Capellen/Kehlen |

| 26 31 |

Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen |

| 26 32 |

Lintgen/Mersch/Steinfort |

| 26 33 |

Walferdange |

| 26 34 |

Rameldange/Senningerberg |

| 26 35 |

Sandweiler/Moutfort/Roodt-Sur-Syre |

| 26 36 |

Hesperange/Kockelscheuer/Roeser |

| 26 37 |

Leudelange/Ehlange/Mondercange |

| 26 38 |

|

| 26 39 |

Windhof/Steinfort |

| 26 40 |

Howald |

| 26 41 |

|

| 26 42 |

Plateau de Kirchberg |

| 26 43 |

Findel/Kirchberg |

| 26 44 |

|

| 26 45 |

Diedrich |

| 26 46 |

|

| 26 47 |

Lintgen |

| 26 48 |

Contern/Foetz |

| 26 49 |

Howald |

| 26 50 |

Bascharage/Petange/Rodange |

| 26 51 |

Dudelange/Bettembourg/Livange |

| 26 52 |

Dudelange |

| 26 53 |

Esch-Sur-Alzette |

| 26 54 |

Esch-Sur-Alzette |

| 26 55 |

Esch-Sur-Alzette/Mondercange |

| 26 56 |

Rumelange |

| 26 57 |

Esch-sur-Alzette/Schifflange |

| 26 58 |

Soleuvre/Differdange |

| 26 59 |

Soleuvre |

| 26 67 |

Dudelange |

| 26 70 |

|

| 26 71 |

Betzdorf |

| 26 72 |

Echternach |

| 26 73 |

Rosport |

| 26 74 |

Wasserbillig |

| 26 75 |

Grevenmacher-Sur-Moselle |

| 26 76 |

Wormeldange |

| 26 77 |

|

| 26 78 |

Junglinster |

| 26 79 |

Berdorf/Consdorf |

| 26 80 |

Diekirch |

| 26 81 |

Ettelbruck/Reckange-Sur-Mess |

| 26 82 |

|

| 26 83 |

Vianden |

| 26 84 |

Han/Lesse |

| 26 85 |

Bissen/Roost |

| 26 86 |

|

| 26 87 |

Larochette |

| 26 88 |

Mertzig/Wahl |

| 26 89 |

|

| 26 90 |

|

| 26 91 |

|

| 26 92 |

Clervaux/Fischbach/Hosingen |

| 26 93 |

|

| 26 94 |

|

| 26 95 |

Wiltz |

| 26 96 |

|

| 26 97 |

Huldange |

| 26 98 |

|

| 26 99 |

Troisvierges |

| 27 20 |

|

| 27 21 |

Weicherdange |

| 27 22 |

Luxembourg City |

| 27 23 |

Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich |

| 27 24 |

|

| 27 25 |

Luxembourg |

| 27 26 |

|

| 27 27 |

|

| 27 28 |

Luxembourg City |

| 27 29 |

Luxembourg/Kockelscheuer |

| 27 30 |

Capellen/Kehlen |

| 27 31 |

Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen |

| 27 32 |

Lintgen/Mersch/Steinfort |

| 27 33 |

Walferdange |

| 27 34 |

Rameldange/Senningerberg |

| 27 35 |

Sandweiler/Moutfort/Roodt-Sur-Syre |

| 27 36 |

Hesperange/Kockelscheuer/Roeser |

| 27 37 |

Leudelange/Ehlange/Mondercange |

| 27 38 |

|

| 27 39 |

Windhof/Steinfort |

| 27 40 |

Howald |

| 27 41 |

|

| 27 42 |

Plateau de Kirchberg |

| 27 43 |

Findel/Kirchberg |

| 27 44 |

|

| 27 45 |

Diedrich |

| 27 46 |

|

| 27 47 |

Lintgen |

| 27 48 |

Contern/Foetz |

| 27 49 |

Howald |

| 27 50 |

Bascharage/Petange/Rodange |

| 27 51 |

Dudelange/Bettembourg/Livange |

| 27 52 |

Dudelange |

| 27 53 |

Esch-Sur-Alzette |

| 27 54 |

Esch-Sur-Alzette |

| 27 55 |

Esch-Sur-Alzette/Mondercange |

| 27 56 |

Rumelange |

| 27 57 |

Esch-sur-Alzette/Schifflange |

| 27 58 |

Soleuvre/Differdange |

| 27 59 |

Soleuvre |

| 27 67 |

Dudelange |

| 27 70 |

|

| 27 71 |

Betzdorf |

| 27 72 |

Echternach |

| 27 73 |

Rosport |

| 27 74 |

Wasserbillig |

| 27 75 |

Grevenmacher-Sur-Moselle |

| 27 76 |

Wormeldange |

| 27 77 |

|

| 27 78 |

Junglinster |

| 27 79 |

Berdorf/Consdorf |

| 27 80 |

Diekirch |

| 27 81 |

Ettelbruck/Reckange-Sur-Mess |

| 27 82 |

|

| 27 83 |

Vianden |

| 27 84 |

Han/Lesse |

| 27 85 |

Bissen/Roost |

| 27 86 |

|

| 27 87 |

Larochette |

| 27 88 |

Mertzig/Wahl |

| 27 89 |

|

| 27 90 |

|

| 27 91 |

|

| 27 92 |

Clervaux/Fischbach/Hosingen |

| 27 93 |

|

| 27 94 |

|

| 27 95 |

Wiltz |

| 27 96 |

|

| 27 97 |

Huldange |

| 27 98 |

|

| 27 99 |

Troisvierges |

| 28 |

Luxembourg City |

| 29 |

Luxembourg/Kockelscheuer |

| 30 |

Capellen/Kehlen |

| 31 |

Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen |

| 32 |

Lintgen/Mersch/Steinfort |

| 33 |

Walferdange/Steinsel/Heisdorf |

| 34 |

Rameldange/Senningerberg |

| 35 |

Sandweiler/Moutfort/Roodt-Sur-Syre |

| 36 |

Hesperange/Kockelscheuer/Roeser |

| 37 |

Leudelange/Ehlange/Mondercange |

| 38 |

|

| 39 |

Windhof/Steinfort |

| 4 |

Luxembourg City |

| 40 |

Howald |

| 41 |

|

| 42 |

Plateau de Kirchberg |

| 43 |

Findel/Kirchberg |

| 44 |

|

| 45 |

Diedrich |

| 46 |

|

| 47 |

Lintgen |

| 48 |

Contern/Foetz |

| 49 |

Howald |

| 50 |

Bascharage/Petange/Rodange |

| 51 |

Dudelange/Bettembourg/Livange |

| 52 |

Dudelange |

| 53 |

Esch-Sur-Alzette |

| 54 |

Esch-Sur-Alzette |

| 55 |

Esch-Sur-Alzette/Mondercange |

| 56 |

Rumelange |

| 57 |

Esch-sur-Alzette/Schifflange |

| 58 |

Soleuvre/Differdange |

| 59 |

Soleuvre |

| 67 |

Dudelange |

| 70 |

|

| 71 |

Betzdorf |

| 72 |

Echternach |

| 73 |

Rosport |

| 74 |

Wasserbillig |

| 75 |

Grevenmacher-Sur-Moselle |

| 76 |

Wormeldange |

| 77 |

|

| 78 |

Junglinster |

| 79 |

Berdorf/Consdorf |

| 80 |

Diekirch |

| 81 |

Ettelbruck/Reckange-Sur-Mess |

| 82 |

|

| 83 |

Vianden |

| 84 |

Han/Lesse |

| 85 |

Bissen/Roost |

| 86 |

|

| 87 |

Larochette |

| 88 |

Mertzig/Wahl |

| 89 |

Esch-sur-Sûre |

| 90 |

|

| 91 |

|

| 92 |

Clervaux/Fischbach/Hosingen |

| 93 |

|

| 94 |

|

| 95 |

Wiltz |

| 96 |

|

| 97 |

Huldange |

| 98 |

|

| 99 |

Troisvierges |

|

Cela a été changé par l'introduction

d'un nouveau plan de numérotation en 1999

- Les numéros de téléphone introduits depuis

mai 2000 par l'opérateur historique commencent par "

2 " (généralement 26, 24 et récemment

27 ) suivi de deux à 6 chiffres. . L'identifiant de zone

est toujours présent et suit généralement

le 26, 27 ou 24,

cependant les numéros peuvent être transférés

vers n'importe quelle autre zone.

79 xxxx (exemple de numéro dans Consdorf )

+352 79 xxxx (en cas d'appel depuis l'extérieur du Luxembourg)

2679 xxxx (exemple de numéro dans Consdorf pour les nouvelles

lignes depuis mai 2000)

+352 2679 xxxx (en cas d'appel depuis l'extérieur du

Luxembourg)

4 xxx xx (exemple de numéro à Luxembourg-Ville

)

+352 4 xxx xx (en cas d'appel depuis l'extérieur du Luxembourg)

L'indicatif international pour du Luxembourg

est +352.

La typologie d'un numéro luxembourgeois composé

depuis l'étranger sera par exemple +35227862027.

Au format local, ce même numéro sera 27 86 2027.

|

sommaire

Le plan de migration 2020-2024

Afin de pouvoir continuer à offrir un service de téléphonie

fixe de haute qualité, le passage à une technologie

ultra-moderne est nécessaire.

L'arrêt du réseau téléphonique traditionnel

se fera progressivement jusquà la fin de l'année 2024.

Progressivement, POST va désactiver les 7 commutateurs téléphoniques

répartis sur le territoire.

La zone de Burange est la première à migrer en 2020,

suivie de la zone Est ...

sommaire

|

convention

convention

stf03

stf03

Luxemburger Illustrierte n° 51

Luxemburger Illustrierte n° 51