Système Rotary

LES SYSTÈMES AUTOMATIQUES A COMMANDE INDIRECTE.

Le premier en date des systèmes automatiques à commande

indirecte, est le système Lorimer

qui a été appliqué dans quelques réseaux

du Canada et de la Grande-Bretagne et dans une installation réalisée

à Lyon en 1908.

Les systèmes de ce genre sont les deux systèmes de la

Western Electric Cy, l’un dit

« Rotary » et l'autre dit « Panel»,

et le système Hultman-Ericsson,

de fabrication suédoise.

Ces systèmes utilisent d’ailleurs des enregistreurs et comportent

la commande directe de l’enregistreur par l’abonné,

le disque d’appel étant constitué comme dans les

systèmes Strowger et les manœuvres de l’abonné

étant les mêmes.

|

Le système a été développé

et testé par la division d'ingénierie américaine

d'AT&T, Western Electric

, aux États-Unis, au même moment où Western

Electric Labs développait également le

commutateur Panel choisi pour les

grandes villes américaines, parallèlement au système

ROTARY d'International Western Electric

en Belgique à Anvers, avant la Première

Guerre mondiale, Aux Usa, la force de Bell était que les grandes

villes avaient un grand nombre d'abonnés au téléphone

et un pourcentage élevé d'appels nécessitant

un routage entre les centraux au sein d'une ville. |

De plus, Bell devait faire en sorte que toutes les innovations de commutation soient compatibles avec les commutateurs existants, car les abonnés de tout central automatique de Bell devraient pouvoir communiquer efficacement avec les abonnés toujours connectés à des commutateurs manuels.

AT & T et Western Electric, sa filiale d’équipement, ont entamés des recherches sur des conceptions alternatives de systèmes semi automatiques mieux adaptées aux besoins urbains.

Dans ce nouveau système, ce n'est pas l'abonné demandeur qui commande lui même, à partir de son poste, le déplacement des appareils de sélection, le choix de la ligne demandée, uil est assuré au moyen et par l'intermédiaire d'un ensemble d'organes, appelé enregistreur, contrairement au système Strowger à contrôle direct.

Ce nouveau système utilisera les impulsions provenant du cadran téléphonique pour les traduire en un code électromécanique différent pouvant contrôler une unité de commutation plus grande. C'est ce qui a conduit au développement préliminaire des deux types de commutateurs de contrôle indirect : le Panel et le rotary.

Le système comporte des moteurs et des embrayages fonctionnant en permanence pour sélectionner des contacts électriques.

Ce système a un fonctionnement tout en souplesse, de manière non saccadée et qui permet une commutation des circuits plus rapide que les commutateurs à fonctionnement pas-à-pas, et de ce fait une capacité d'écoulement de trafic sensiblement améliorée.

Puis le Bell System a rapidement décidé de passer à la commutation entièrement automatique, notamment en raison de l’augmentation du nombre de téléphones et de l’évolution des conditions de travail.

Avec la croissance du réseau téléphonique, le recrutement et l’emploi d’un nombre suffisant d’opérateurs étaient devenus de plus en plus problématiques.

Un livre "Téléphonie automatique en système Rotary 7A" est disponible sur le site

sommaire

Le premier système, le ROTARY 7A SEMI-AUTOMATIQUE

sous capitaux des USA, est mis en étude en 1911

à Berlin, dans l’Empire Allemand.

Un Commutateur Semi-automatique est donc un commutateur dont le point

d'entrée, vu du côté des abonnés, est entièrement

manuel, et dont la suite des opérations de mise en commutation

est ensuite intégralement automatisée.

La page SEMI-AUTOMATIQUE

en décrit son origine et le détail de son fonctionnement.

- À la première différence d'un central

manuel, où une opératrice est affectée à un

bloc d'abonnés fixe, dans le cas du semi-automatique Rotary, l'appel

est aiguillé vers la première opératrice disponible.

Ce qui répartit plus équitablement la charge des appels

à traiter.

Ensuite, l'opératrice, n'a plus qu'à taper sur un clavier

numérique à touches le numéro d'appel téléphonique

urbain demandé par l'abonné du central manuel, et ensuite

le commutateur s'occupe automatiquement du reste.

- À la seconde différence d'un central manuel où

c'est l'opératrice qui doit rechercher et enficher les jacks manuellement

et ainsi câbler l'acheminement elle même, en semi-automatique

il n'y a plus besoin d'opératrices intermédiaires pour établir

la liaison téléphonique, et du coup l'on peut diviser par

4 le nombre d'opératrices.

Après avoir décrit,

le système semi-automatique de la Western

Electric Cy nous avons indiqué que le même matériel

pouvait être utilisé pour l’équipement en automatique

complet, moyennant naturellement les modifications nécessaires

dans les schémas des circuits de connexion et des enregistreurs,

depuis, la Western Electric Cy a mis au point un matériel automatique

conçu d’après les mêmes principes, mais d une

réalisation mécanique un peu différente, et à

capacité de sélection plus élevée.

Le système est appelé système « Rotary »

pour le distinguer du système « Panel » également

nus au point par la \W. E. Cy, mais convenant surtout aux grands réseaux.

sommaire

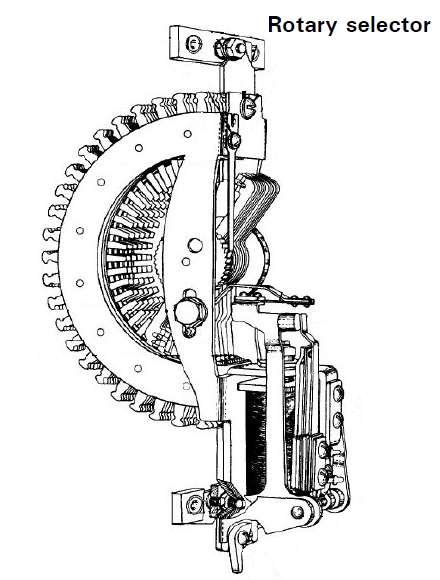

Principes de fonctionnement du système

ROTARY 7A :

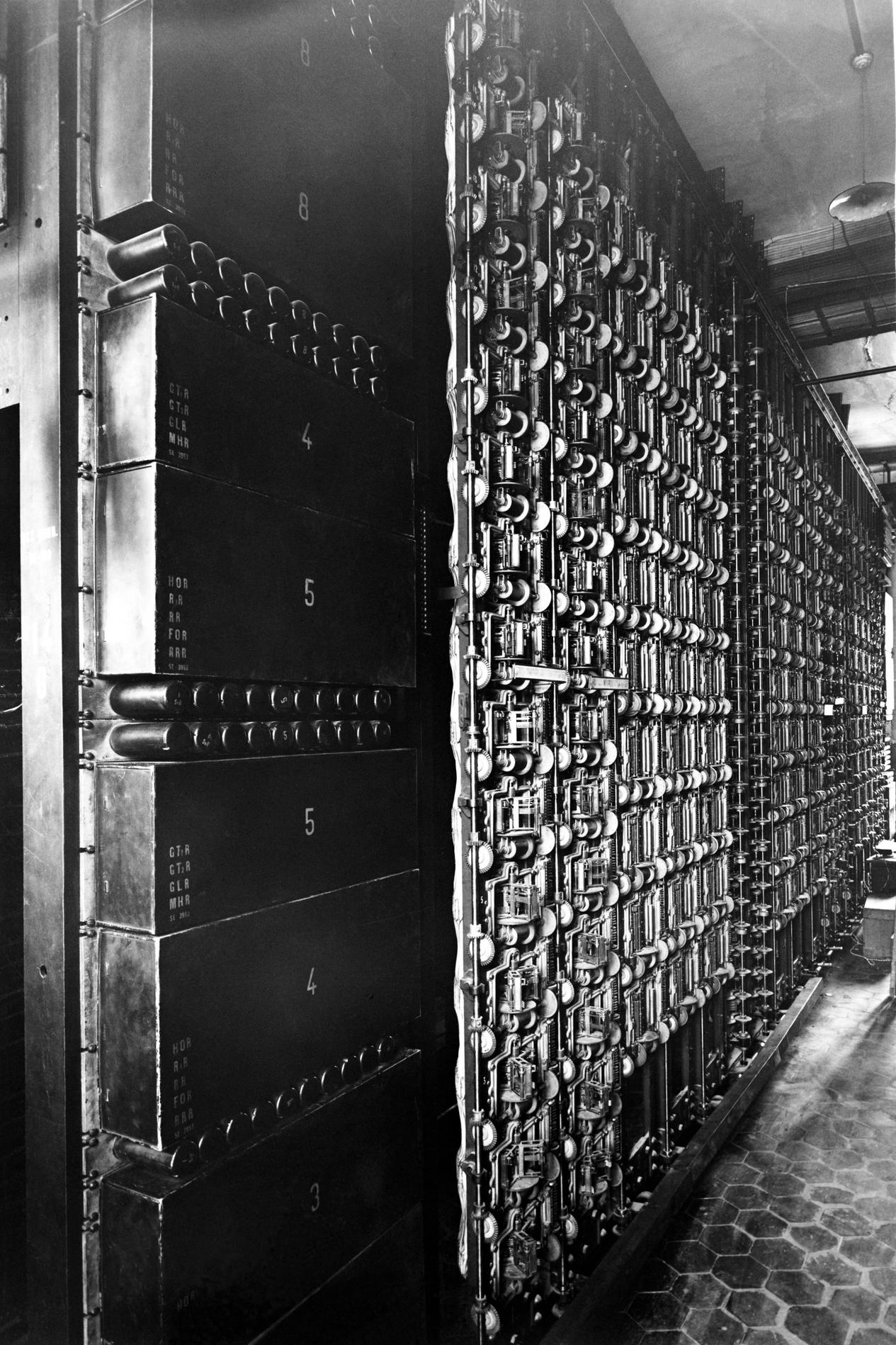

- Des arbres rotatifs verticaux distribuent l’énergie motrice

au commutateur en tournant continuellement.

- Le ROTARY 7A est spécifiquement équipé d'embrayages

par disques de friction, dont la commande est électromagnétique.

Type 7001

- Les Chercheurs rotatifs de lignes d'abonnés du ROTARY 7A comprennent

60 positions (Chercheurs Type 7001)

- Le ROTARY 7A est pourvu de Sélecteurs rotatifs à deux

mouvements (un rotatif et un ascensionnel); sélecteurs semi cylindriques

à 200 points de sortie (20 lignes téléphoniques de

sortie sélectionnées par niveau, sur 10 niveaux empilés

en hauteur). (Sélecteurs Type 7001)

- Pour chaque Chercheur ou pour chaque Sélecteur donné,

dans cette première version, l'axe horizontal de l'engrenage d'entraînement

dynamoteur est perpendiculaire à l'axe de rotation vertical des

sélecteurs.

Breveté US1075430

par M. Robert McBerty en 1913.

Rotary 7A1

Rotary 7A1

Les nouveaux organes rotatifs du Rotary

Nous allons tout d’abord rappeler les caractéristiques

principales du système automatique « Rotary ».

I - La sélection est à base non décimale.

La capacité d exploration des divers sélecteurs est de 3oo

lignes (au lieu de 200 dans le modèle ancien). Sur les sélecteurs

proprement dits, ces 300 lignes sont réparties en 10 niveaux de

30, de sorte que la sélection numérrique, ou recherche d’un

niveau correspondant à un chiffre donné reste à base

décimale, la sélection automatique seule, ou recherche d’une

ligne libre dans une direction déterminée par la sélection

numérique, portant sur un nombre de lignes plus élevé

: 30 au lieu de 20 dans l’ancien système Rotary et de 10 dans

les systèmes Strowger urdinaires.

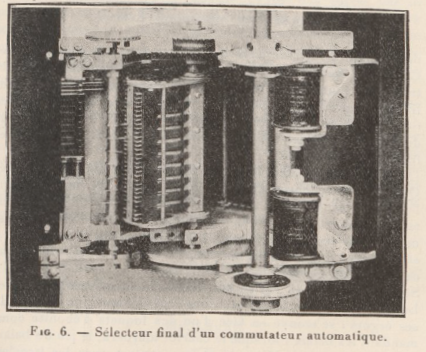

Sur le sélecteur final ou connecteur, ces 300 lignes pourraient

constituer trois centaines d’abonnés différentes ;

mais en réalité, dans les réseaux

jusqu’à présent équipés suivant ce système,

200 lignes seulement ont été utilisées pour des abonnés

ordinaires, la troisième centaine étant, soit supprimée

et l’équipement correspondant enlevé, soit réservée

aux abonnés à plusieurs lignes. Dans ce dermer cas, les

lignes de la troisième centaine, réparties comme toujours

sur dix niveaux horizontaux différents, portent, pour chaque niveau

le même numéro que la dernière ligne de la deuxième

centaine: ees numéros, qui sont généralement les

numéros terminés par 1 des centaines impaires, sont réservés

aux abonnés à plusieurs ligues dont le nombre peut ainsi

s’élever jusqu’à 11. De cette façon nombre

de numéros d’appel desservi par chaque connecteur reste toujours

200, la traduction sur une base à 200 lignes étant aussi

facile que sur une basé à 3oo lignes.

II - Le système Rotarv se range comme nous le savons déjà

parmi les systèmes à commande indirecte, avec enregistreurs;

les impulsions émanant du disque d’appel du demandeur, disque

qui est conçu suivant les mêmes principes qu’un disque

Strowger ordinaire, sont reçues dans un enregistreur ; puis les

organes sélecteurs se mettent successivement en mouvement, chacun

d’eux engendrant, lors de sa ou de ses sélections numériques,

des impulsions, dites inverses, qui sont également reçues

dans l’enregistreur; lorsque le nombre de ces impulsions correspond

pour chaque organe, d’après le mode de traduction adopté,

au nombre d’impulsions directes reçues de l’abonné,

l’enregistreur ferme un circuit qui arrête le mouvement de

sélection numérique.

III - Les différents mouvements des organes sélecteurs

sont coimmandés mécaniquement au moyen d’arbres en

rotation permanente; l’embrayage de chaque organe avec l’arbre

en rotation se fait an moyen d’un électro de commande.

IV - La liaison entre la ligne de l’abonné appelant

et le premier sélecteur se fait par l’intermédiaire

de deux chercheurs successifs» tous deux montés en chercheur

d’appel; chaque chercheur secondaire est donc connecté en

permanence à un premier sélecteur, et l’ensemble forme

ce qu’on appelle un circuit de connexion. La capacité -d exploration

des chercheurs, primaires comme secondaires, est de 100 lignes.

La page SEMI-AUTOMATIQUE en décrit

son origine et le détail de son fonctionnement.

- Dès 1912,

le cabinet d’études est rapidement transféré

à Anvers, en Belgique.

C'est en 1912 que M. Chaumet, sous-secrétaire d'Etat

aux Postes et Télégraphes, a décidé

l'établissement de commutateurs semi-automatiques Rotary dans les

bureaux d'Angers et de Marseille et de commutateurs automatiques

Strowger à Nice et à Orléans.

- Le système ROTARY 7A, dans sa version SEMI

AUTOMATIQUE, est mis au point en Belgique par la Western

Electric Cy, filiale

d’AT&T en 1914

à la veille de la première guerre mondiale, sous la direction

de l’Ingénieur américain Robert McBerty.

- Les premiers équipements commencent à sortir de la chaîne

de fabrication dans la foulée.

- La déclaration de guerre provoque la fermeture immédiate

de l’usine principale, installée à Anvers, en Belgique.

- Les machines outils de l’usine, la plupart des équipements

ROTARY 7A déjà manufacturés, et tous les plans du

système sont évacués d’urgence vers la Grande-Bretagne,

à Londres.

- Peu de temps après, du fait de la dégradation de la situation

en Grande-Bretagne en raison de l’importance prise par la guerre,

tous ces équipements sont évacués vers les États-Unis

d’Amérique, afin de pouvoir continuer à développer

à petite échelle la fabrication des équipements du

ROTARY 7A.

- Les premiers centraux sont installés en Angleterre à Darlington

(10 octobre 1914) et Dudley (9 septembre 1916).

- Le système Rotary a été choisi pour La Haye

(Pays-Bas) et la Nouvelle-Zélande en 1913–14, mais la fabrication

a été interrompue par l' invasion allemande de la Belgique

. Les matrices ont été déplacées en Angleterre,

puis aux Hawthorne Works de Western Electric en Amérique (la fabrication

a repris à Anvers en 1920). Le premier basculement des centres

(mis en service) fut Masterton , Nouvelle-Zélande le 31

mai 1919, suivi de Courtenay Place et Wellington South à Wellington

le 18 octobre 1919, et Scheveningen, La Haye le 7 janvier 1920.

La Haye a été la première zone multi-bureaux entièrement

desservie par le système de machines n° 7-A avec le basculement

du nouveau bureau Centrum le 15 février 1924. Il y avait quatre

bureaux équipés de 23 000 lignes; Bezuidenhout, Centrum

(ou Hofstraat), Hague West (ou Marnix) et Scheveningen. Le système

appartenait à la municipalité de La Haye ; au départ,

seules 5 000 lignes étaient entièrement automatiques, les

autres étaient semi-automatiques

- Ainsi donc, les premiers contrats de commande signés avant la

déclaration de guerre peuvent être honorés malgré

les circonstances dramatiques.

- Dès le mois de Décembre 1914, l'envahisseur allemand pille

en totalité les équipements du Bureau Central Téléphonique

de la ville d'Anvers ...

Pourtant : Les travaux d'aménagement des

bureaux d'Angers et Marseille étaient tous entrepris en juillet

1914 quand la guerre éclata.

Malgré la raréfaction de la main-d'œuvre l'équipement

du bureau d'Angers a été achevé et le bureau semi-automatique

mis en service en novembre 1915.

Le système semi-automatique rotatif 7A a été choisi

pour une expérience publique en octobre 1912 par l' administration

française Postes Télégraphes Téléphones

. Le premier Rotary 7A semi-automatique (conception McBerty) est mis en

marche à Angers en novembre 1915, et le second à

Marseille le 19 avril 1919 (Marseille-Colbert I). Seuls deux semi-automatiques

Rotary 7A ont été installés en France.

Tous les autres échanges du Rotary en France étaient des

7A1 entièrement automatiques (mécaniciens Gerald Deakin).

Le 1er janvier 1928, le Rotary semi-automatique 7A de Marseille-Colbert

1 est entièrement automatisé, capacité maximale des

lignes 10 000. Angers est resté semi-automatique uniquement, capacité

d'environ 3 000 lignes. Rotatif entièrement automatique 7A1 a été

déployé à Nantes le 29 octobre 1927, Marseille-ville(premier

Marseille-Dragon le 5 mai 1928) et Paris (premier Carnot le 22 septembre

1928) et Région parisienne en grande et exclusive proportion. Tous

les Rotary 7A et 7A1 français ont été fabriqués

exclusivement en France, avec des ouvriers français, essentiellement

par la société ITT-LMT, et, en filiale par la Société

française Ericsson et la Société Grammont.

sommaire

En Novembre 1915 Angers ouvre le premier centre rotatif semi-automatique ROTARY 7A en France.

Les travaux d'aménagement de ces bureaux étaient

tous entrepris en Juillet 1914 quand la guerre éclata. Malgré

la raréfaction de la main-d'œuvre,

l'équipement du bureau d'Angers a été achevé

et le bureau semi-automatique mis en service en novembre 1915.

Le passage du service manuel au service semiautomatique s'est effectué

sans incidents.

1400 abonnés sont reliés au commutateur, dont la capacité

totale est de 3000 abonnés et qui estplacé dans un local

assez vaste pour recevoir une

extension considérable (jusqu'à 20 000 abonnés).

Nous allons décrire le fonctionnement du commutateur semi-automatique.

Le commutateur semi-automatique d'Angers a été

construit par la Société "Le

matériel téléphonique", filiale

de la Western Electric C°.

Le système téléphonique semi-automatique

ne diffère pas du système à batterie centrale en

ce qui concerne les postes d'abonnés et l'intervention des opératrices

pour établir une communication.

Le téléphone semi-automatique peut donc êlre substitué

à notre système actuel de batterie centrale sans apporter

aucun trouble dans les habitudes des abonnés : ce n'est qu'une

question de montage de bureau central.

sommaire

Le passage à la commutation urbaine entièrement automatique a été rendu possible grâce à un plan conçu en 1916 par l'ingénieur AT & T WG Blauvelt.

Dès

le 14 novembre 1918, 3

jours seulement après la fin de la guerre, des mesures drastiques

sont prises pour réactiver l’usine d’Anvers en Belgique,

grâce à une équipe réduite de cinquante agents

qui travaillaient dans l'usine avant la guerre...

En effet, l’usine avait été totalement pillée

par l’occupant allemand, qui en avait volé jusqu’aux

générateurs électriques à vapeur de l’usine,

pourtant réputés comme intransportables !

- Le Service Belge de la Restitution Industrielle s'emploie dès

Novembre 1918 à enquêter, à retrouver et à

récupérer la plus grosse part des matériels pillés...

Les machines-outils encore utilisables de l'usine (466 sur les 550 disparues)

sont retrouvées dans les territoires libérés d'Alsace-Moselle.

Les fameux générateurs de vapeur de l'Usine Rotary d'Anvers

sont finalement retrouvés en Pologne quelque part dans une forêt

à l'est de Varsovie, étant utilisés par l'Allemagne

pour une usine de production de méthanol !

Ils sont récupérés par la Belgique en catastrophe

juste avant le début de la guerre soviéto-polonaise de Mars

1919...

- Dès Janvier 1919, les premières machines-outils de remplacement

arrivent des U.S.A.

- 1919 le centre Rotary 7A de Marseille est ouvert.

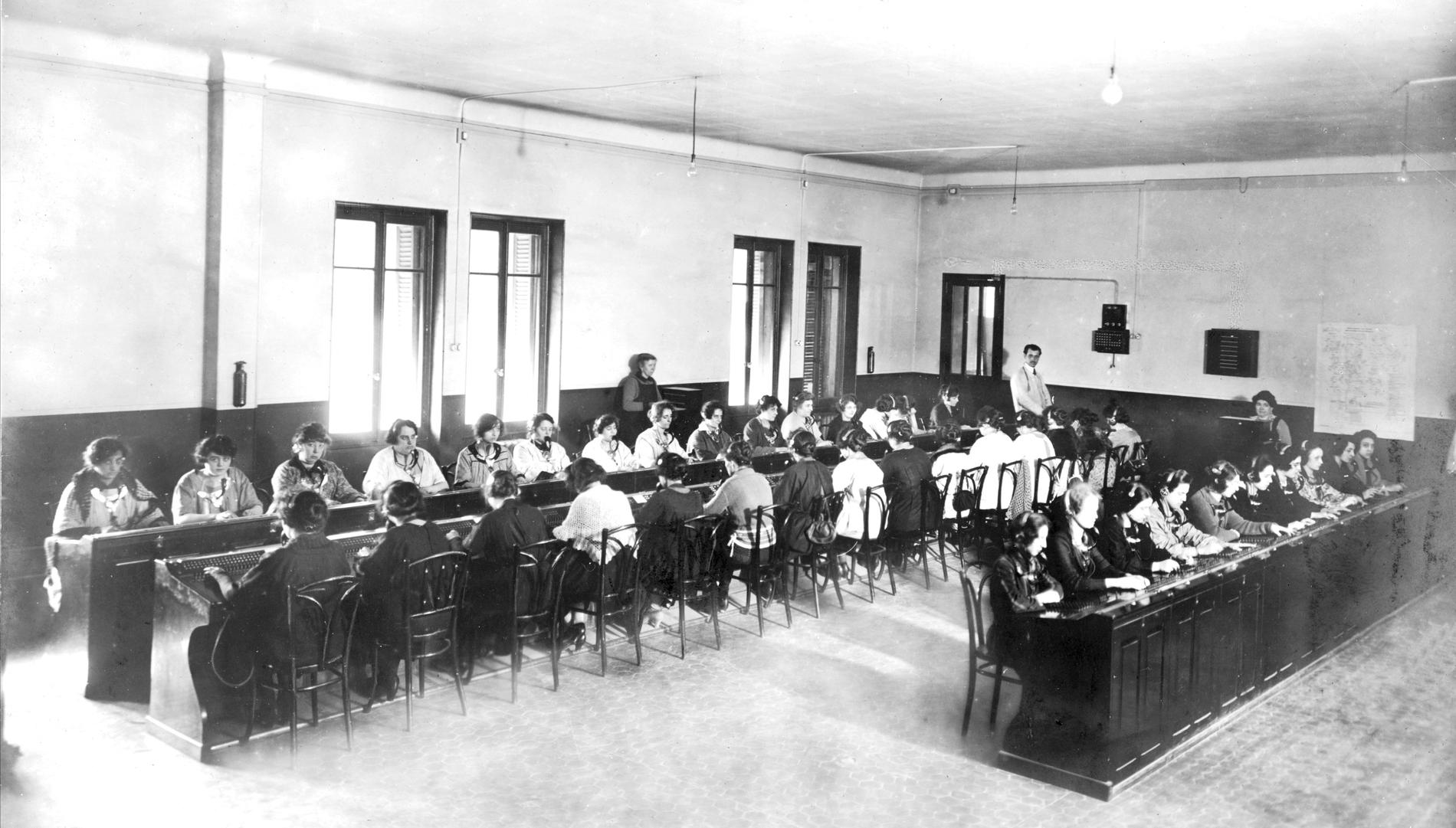

Salle des Opératrices

d'Arrivée (dites Semi-B) du Rotary 7A de Marseille

Salle des Opératrices

d'Arrivée (dites Semi-B) du Rotary 7A de Marseille

Pupitre

d'Opératrices de Départ dans la Zone Rotary de Marseille

Pupitre

d'Opératrices de Départ dans la Zone Rotary de Marseille

sommaire

- Malgré le pillage complet dont elle fut victime,

l’usine d’Anvers parvient en 1920 à reprendre

ses activités dans des conditions convenables.

- Vers 1922, la filiale française, la société

Le Matériel Téléphonique,

basée depuis le 6 janvier 1890 au 46 avenue de Breteuil à

Paris, met en chantier une grosse usine de fabrication à Boulogne-Billancourt,

anticipant les grosses commandes à venir. Cette nouvelle usine

sera prête en 1926.

- En 1924, le système ROTARY 7A est

parfaitement mis au point et standardisé.

D’abord étudié principalement comme un système

semi-automatique, les pertes de temps provoquées par la première

guerre mondiale provoquent indirectement la réorientation de la

conception vers un système intégralement automatique.

- Ainsi, les premiers commutateurs ROTARY 7A semi-automatiques livrés

précédemment, sont-ils facilement reconvertis en automatique

intégral ultérieurement. En France ce sera le cas pour Marseille.

- La première réalisation en automatique intégral

est le ROTARY 7A d’Öslo en Norvège, mis en service le

23 janvier 1921.

- Suit Copenhague, au Danemark, mis en service en Janvier 1923.

- À Zurich, une petite installation en ROTARY 7A automatique est

également mise en service au début 1923 sur un échantillon

d'abonnés du ROTARY 7A semi-automatique de cette ville.

- En 1925 Outre les Pays-Bas (38 100 lignes) et

la Nouvelle-Zélande (48 400 lignes), les autres pays ayant installé

ou commandé du matériel Rotary, étaient l’Australie,

la Belgique (29 000 lignes), le Danemark, l’Angleterre, la France,

la Hongrie, l’Italie et la Norvège. (41 160 lignes), la Roumanie,

l'Afrique du Sud, la Suède et la Suisse. Il y avait un total de

104 615 lignes en service et 137 330 lignes «en

cours»

Il n' y aura pas de Rotary 7A d'installé en France, la variante française ROTARY 7A1 sera équipée à l'origine d'embrayages magnétiques des arbres rotatifs distribuant l’énergie motrice au commutateur.

En 1925, IT&T a acheté International Western

Electric, anciennement Bell Telephone Manufacturing Company , en Belgique,

à AT&T ; car le système Bell s'est conformé aux

régulateurs pour vendre ses intérêts de fabrication

à l'étranger pour régler une action anti-trust.

Dans les années 1930, ITT s'est développée en achetant

les sociétés d'électronique allemandes Standard Elektrizitaetsgesellschaft

et Mix & Genest , qui étaient toutes deux des sociétés

actives au niveau international.

Outre les Pays-Bas (38 100 lignes) et la Nouvelle-Zélande

(48 400 lignes), les autres pays qui avaient installé ou commandé

des équipements rotatifs en 1925 étaient l'Australie, la

Belgique (29 000 lignes), le Danemark, l'Angleterre, la France, la Hongrie,

l'Italie, la Norvège. (41 160 lignes), Roumanie, Afrique du Sud,

Suède et Suisse. Il y avait au total 104 615 lignes en service

et 137 330 lignes « en cours ». Par la suite, à Zurich

, Suisse ; les registres mécaniques ont été remplacés

par des ordinateurs PDP-11 .

À Kingston-upon-Hull , qui possédait le seul système

téléphonique municipal du Royaume-Uni, exploité par

le Hull City Council , des centraux rotatifs ont fonctionné de

1922 à 1975. Dans le reste du Royaume-Uni, le système téléphonique

était exploité par le British Post Office (plus tard British

Telecom ), qui avait installé un central rotatif à Darlington

(10 octobre 1914) et Dudley (9 septembre 1916), mais décida par

la suite d'utiliser le système Strowger dans les petites et moyennes

villes et le système Director à Londres (à partir

de 1927) et dans cinq autres grandes villes britanniques.

Un système Rotary a été installé

à Auckland , en Nouvelle-Zélande, dans le central téléphonique

de la ville (WLT) de Wellesley Street en 1924.

'autres échanges d'Auckland avec les systèmes Rotary comprenaient

Devonport 1 et 2 (DA1 et DA2) et Mount Eden 1 (MOD1). Ces quatre échanges

fonctionnaient encore jusqu'en 1970 au moins.

sommaire

Le ROTARY 7A1

Est une variante mise en service pour la première fois dans le

monde en France, à Nantes, fabriquée en France par

la société Le Matériel

Téléphonique (L.M.T) le samedi 29 octobre

1927 à 22h00, dérivée du système ROTARY

7A.

Le ROTARY 7A1 est équipé de nouveaux embrayages magnétiques

à roues crantées plus robustes et de conception mécanique

simplifiée utilisant le procédé de Gerald Deakin

datant de 1925.

En France, tous les Commutateurs automatiques installés

de type ROTARY 7A1 reçoivent donc des embrayages Deakin à

engrenages, en lieu et place du modèle précédent

utilisé dans les ROTARY 7A à friction, ce qui interdit désormais

tout risque de glissement angulaire lors des démarrages et des

arrêts des parties mobiles en rotation, et permet de ce fait un

fonctionnement global plus précis du Commutateur. (Amélioration

des tolérances de fonctionnement)

- Les Chercheurs rotatifs de lignes d'abonnés

du système ROTARY 7A1 comprennent 100 positions. (en fait, 102

positions : 100 positions pour le service normal et 2 pour les tests de

maintenance) (Chercheurs de Type 7002) ; ces nouveaux Chercheurs, en lieu

et place du type précédent à 60 positions, permettent

une meilleure efficacité d'écoulement, ainsi qu'un moindre

encombrement.

- Le système ROTARY 7A1 est pourvu de Sélecteurs

rotatifs améliorés à deux mouvements (un rotatif

et un ascensionnel pour le système ROTARY 7A1) ; Sélecteurs

semi-cylindriques à 300 points de sortie (30 lignes téléphoniques

de sortie sélectionnées par niveau, sur 10 niveaux empilés

en hauteur ; excepté le Sélecteur de l’étage

final (celui du dernier chiffre à traiter) équipé

de seulement 200 points de sortie afin d’être un multiple de

1.000 pour des raisons de compatibilité de connexion entre Commutateurs).

(Les Sélecteurs à 300 points sont de Type 7009)

Le premier ROTARY 7A1 conçu à partir de 1922 est mis en

service dès 1927 à Nantes

Le meuble de gauche, au premier plan, constitue ce qu'oa appelle la

« table directrice », qui permet de surveiller l'écoulement

du trafic dans le bureau.

Le système ROTARY 7A1 est équipé

d'Enregistreurs-Traducteurs, tout comme son prédécesseur

le système ROTARY 7A automatique, qui permettent, par rapport aux

systèmes fonctionnant en pas à pas, d’économiser

des baies de sélecteurs et des étages de sélection

en enregistrant les Préfixes Quantitatifs des numéros téléphoniques

demandés (2 chiffres en province, 3 lettres pour la Région

Parisienne) afin de déterminer directement une route « calculée

» par le traducteur qui va analyser ces préfixes par bloc

de chiffres.

Une fois le centre téléphonique à contacter déterminé,

le traducteur commande en différé la rotation des sélecteurs

nécessaires à l’établissement de la communication

en activant les bonnes commandes d’embrayages qui vont connecter

juste le temps nécessaire les arbres d’entraînement

rotatifs des sélecteurs choisis pour les positionner sur les bonnes

positions, et les débrayer au bon moment par un système

d’impulsions de contrôle inverses.

Il est pourvu de sélecteurs rotatifs semi cylindriques à

300 points de sortie (30 lignes téléphoniques

de sortie sélectionnées par niveau, sur 10 niveaux

empilés en hauteur).

Il est capable de gérer jusqu'à 10.000 abonnés par

cœur de chaîne, si toutes les volumineuses extensions possibles

sont toutes installées.

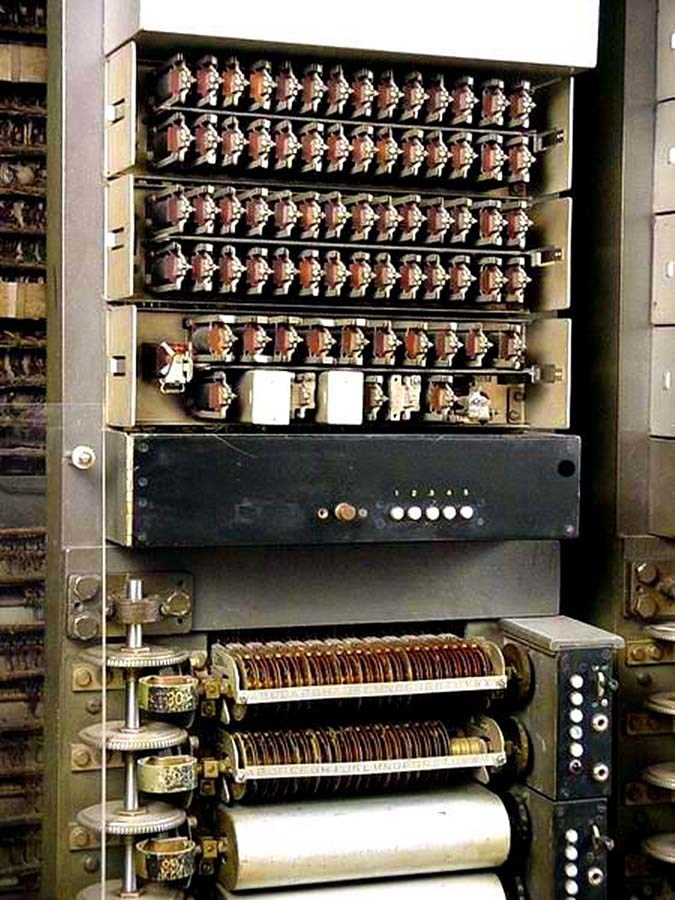

À l'origine, les Enregistreurs-Traducteurs

des systèmes ROTARY 7A1 sont des organes constitués intégralement

de relais électromagnétiques.

Ils constituent en fait des circuits électriques de mémoires

à logique séquentielle primitives. Ainsi donc, à

Nantes-Cambronne, premier Commutateur ROTARY 7A1 automatique mis en service

dans le monde, les Enregistreurs-Traducteurs sont intégralement

équipés de relais.

Enregistreur-Traducteur

ROTARY 7A1 à relais de Nantes

Enregistreur-Traducteur

ROTARY 7A1 à relais de Nantes

En France, et ce malgré la mise au point récente des Enregistreurs-Traducteurs

à relais de type "Nantes", les Commutateurs ROTARY 7A1

de France sont toutefois équipés d'Enregistreurs-Traducteurs

à commutateurs

de séquence (qui ressemblent étrangement

au commutateurs pas-à-pas utilisés dans le système

R6).

Pour raison de coût, les Enregistreurs-Traducteurs

à relais, n'ont pas été étendus aux autres

Commutateurs ROTARY 7A1 de France.

Par contre, les Enregistreurs-Traducteurs à relais ont été

massivement utilisés sur les Commutateurs ROTARY 7A2.

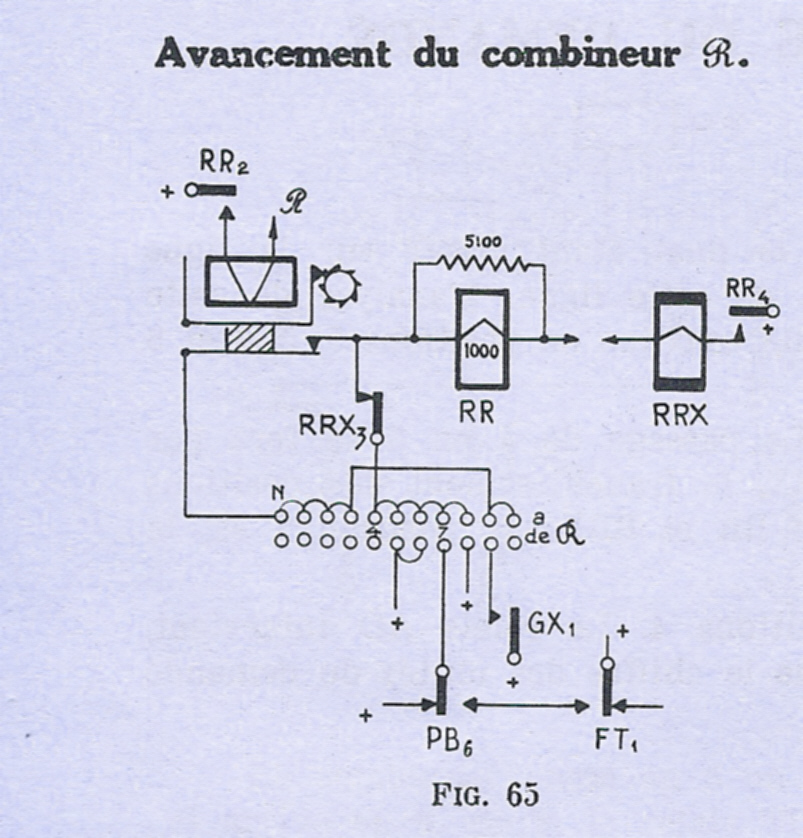

Une fois le parcours de la communication téléphonique déterminé,

le Traducteur commande en différé la rotation des

Sélecteurs nécessaires à l’établissement

de la communication en activant les bonnes commandes d’embrayages

qui vont connecter juste le temps nécessaire les arbres verticaux

d’entraînement rotatifs des sélecteurs choisis pour

les positionner sur les bonnes positions puis les débrayer au bon

moment par un système d’impulsions de contrôle inverses

; cette précision dans la commande des Sélecteurs étant

obtenue par un type d'organes spécifiques :

les Combineurs, organes spécifiques à 18 positions

angulaires possibles.

Ces Combineurs permettent, comme leur dénomination

l'indique, d'accomplir des combinaisons électriques complexes,

qui remplacent avantageusement des réalisations éventuelles

par tables de relais qui seraient trop complexes et volumineuses pour

accomplir ces fonctions.

Chaque organe Combineur remplace environ une vingtaine

de relais. Le gain de place et financier est donc très important.

De la précision de réglage des Combineurs

d'un Commutateur ROTARY 7A1 dépend la fiabilité de fonctionnement

de tout le Commutateur.

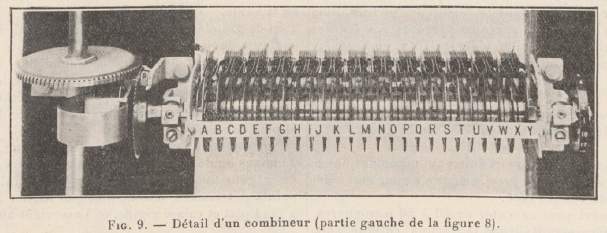

Combineur de Commutateur ROTARY 7A1 (Combineur de type 7011 à

21 galettes )

Vue générale de différents

cas d'utilisation de commutateurs

de séquence dans un centre Rotary 7A.

Les conceptions des commutateurs de séquence rotatifs et du panel

différaient par leur structure mais partageaient souvent le même

objectif. La conception rotative 7A utilisait des cames avec des commutateurs

individuels montés sur les encoches de chaque came.

sommaire

Un Commutateur ROTARY 7A1 est capable de gérer jusqu'à 10.000

abonnés par cœur de chaîne, si toutes les volumineuses

extensions possibles sont installées.

Un Commutateur ROTARY 7A1 de 10.000 abonnés nécessite 8

millions de soudures à base d'étain et de plomb.

Le Commutateur Semi-Automatique ou Automatique communique

à une des positions d'Opératrice Tandem (Indicateurs d’Appel

Tandem) le numéro de l'abonné demandé du Central

Manuel à l'aide de lampes numérotées.

Les Cordons Dicordes servent à l'Opératrice Tandem à

connecter la ligne du demandeur du Commutateur Semi-Automatique ou Automatique

vers une Opératrice d'Arrivée (Opératrice B) située

dans le Central Manuel,

Opératrice d'Arrivée qui reçoit vocalement le numéro

et finit le travail d'acheminement.

Rotary 7A de Marseille-Colbert I, 1927.

Sélecteur ROTARY 7A (type 7001)

Sélecteur ROTARY 7A (type 7001)

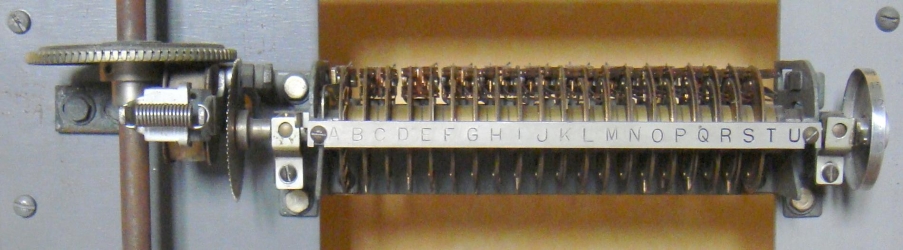

Chercheur ROTARY 7A (type 7001 de Marseille-Colbert

I) et un exemple d'un ensemble de détecteurs de ligne

rotatifs (cage à oiseaux) Western Electric 7A. L'arbre horizontal

est entraîné par un engrenage et lorsque l'électro-aimant

de ligne est alimenté, un disque flexible à la base du chariot

de brossage du Line Finder est engagé par friction sur le disque

d'entraînement horizontal, entraînant la rotation du chariot.

C'est par l'adjonction de ces organes Enregistreurs que Marseille-Colbert

I a pu être intégralement automatisé à partir

du 1er août 1927 (processus achevé en Décembre 1927,

par tranches de 1000 à 2000 abonnés).

Ces enregistreurs se distinguent des Enregistreurs pas-à-pas "normaux"

utilisés ultérieurement par le fait que les Combineurs soient,

eux, disposés verticalement sur la gauche de la baie (et non pas

horizontalement en dessous des commutateurs rotatifs pas-à-pas).

Adaptation nécessaire pour être mécaniquement compatible

avec la structure Rotary 7A d'origine, mise en service en semi-automatique

depuis 1919...

ROTARY 7A2 :

Cette nouvelle variante française est conçue en 1927 dans

les laboratoires parisiens d'ITT à partir du système ROTARY

7A1.

Cette version améliorée est en effet nouvellement pourvue

de sélecteurs de débordements de sécurité

améliorant encore la capacité d'écoulement du trafic

téléphonique ; c’est ce que l’on nomme l’acheminement

supplémentaire de second choix.

La variante ROTARY 7A2 est le système à organes tournants

le plus développé, mais aussi le plus cher. Il n’est

pas déployé en France bien qu’y étant conçu,

mais est adopté par plusieurs pays, dont notamment l’Espagne

dès la fin de la guerre civile.

ROTARY 7A1 : Déploiement de Marseille - ville.

- Il avait été d'abord décidé

d'étendre la capacité du Commutateur ROTARY 7A Semi-Automatique

de Marseille-Colbert I déjà ouvert le 19 avril

1919 avec 6.950 lignes, étendu à 7.850 lignes en 1921,

puis à 9.900 lignes en 1922 en passant un second marché

d'extension de 2.050 lignes le 20 août 1920 avec la société

Le Matériel Téléphonique (soit le maximum de la capacité

de l'indicatif Colbert attribuable).

- Le Commutateur Marseille-Colbert I - ROTARY 7A se retrouve saturé

à la fin 1924 et ne peut plus absorber les nouvelles demandes de

raccordements d'abonnés.

- En Novembre 1924 des décisions de l'Administration sont annoncées

(par ordre de priorité) :

Retour provisoire au téléphone manuel pour les nouveaux

abonnés à créer (compromis de nécessité

justifié par le retard pris à Marseille en raison de la

Grande Guerre - WWI).

Automatisation intégrale du Commutateur Semi-Automatique Marseille-Colbert

I - ROTARY 7A.

Mise en construction d'un Commutateur Automatique ROTARY 7A1 supplémentaire

au plus vite (marchés du 24 novembre et 15 décembre 1924).

Mise en étude d'un autre Commutateur Automatique ROTARY 7A.

- Il est donc mis en service à titre transitoire le 9 mars 1925

un Multiple Manuel chargé d'absorber le surplus de nouvelles demandes,

dénommé Marseille-Manuel (qui compte 1.000 abonnés

en Juin 1926, 2.000 en Janvier 1927 et qui en comptera environ 4.000 en

1933).

- Par chance, M. Louis L'Herbier, un nouveau Directeur Régional

des PTT pour la région Sud-Est est nommé à Marseille

le 27 octobre 1925 et reprend le dossier. Il va s'impliquer personnellement

pour faire avancer le Téléphone Marseillais, son automatisation

et son extension, jusqu'à son décès brutal en Avril

1929.

- Le Commutateur ROTARY 7A Semi-Automatique de Marseille-Colbert

I est automatisé entre le 1er août 1927 et le 31 décembre

1927, pour une livraison par la société Le Matériel

Téléphonique effective le 1er janvier 1928, conformément

aux engagements de M. le Ministre chargé des PTT - Michel Bokanowski.

(coût de l'opération : 1.800.000 francs)

Après quelques tâtonnements et quelques mises au point techniques,

l'automatique fonctionne parfaitement à partir du 10 février

1928 à Marseille.

- Automatisation de la totalité de l'agglomération de

Marseille, seconde ville de France, en système ROTARY 7A1,

par l'ouverture de deux nouveaux Commutateurs :

Marseille-Dragon-ROTARY 7A1 le 5 mai 1928 (10.000 lignes),

(la dénomination initialement prévue était Marseille-Paradis)

installé rue Dragon.

Marseille-National-ROTARY 7A1 le 6 mai 1933 (8.000 lignes)

installé rue de Crimée.

- Le 6 mai 1933 marque ainsi l'arrêt total de l'exploitation manuelle

urbaine dans Marseille-ville.

- Le 4ème Commutateur automatique Marseille-Garibaldi -

ROTARY 7A1 est mis en service le 2 avril 1938 (indicatifs Lycée

et Garibaldi). Il vient désaturer Marseille-Colbert I - ROTARY

7A.

- Marseille-Garibaldi supporte aussi l'indicatif fictif Lycée.

- Ce même jour, est mis en service son satellite Marseille-La Pomme

qui lui est rattaché.

- Le 5ème Commutateur Marseille-Colbert II - ROTARY 7A1,

mis en construction dès la mi-1938, est mis en service le

4 octobre 1941. Il remplace ce même jour le Commutateur Marseille-Colbert

I - ROTARY 7A datant du 19 avril 1919.

- Le 6ème Commutateur Marseille-Guynemer - ROTARY 7A1 est

mis en service en 1948.

Il porte aussi à partir de sa mise en service, l'indicatif fictif

Lycée porté précédemment par Marseille-Garibaldi.

Les crédits initiaux ont été votés dans la

Loi de Finance du 24 décembre 1934 (retard dû à la

seconde guerre mondiale - WWII).

- Le 7ème Commutateur Marseille-Prado - ROTARY 7A1 est mis

en service en Juillet 1950.

Il sera le dernier Commutateur de Marseille-ville créé en

technologie ROTARY 7A1.

- L'ultime Commutateur ROTARY 7A1 de Marseille est arrêté

en Février 1982. Il s'agit de Marseille-Garibaldi (MA641).

1927 situation à Paris : Carte des centres

Manuels, Automatiques et des futurs automatiques

ROTARY 7A1 : Déploiement de Paris

C'est en 1923 que l'intention d'automatiser Paris et sa

banlieue est prise par le ministère et l'Administration des PTT.

Il faudra donc choisir un seul et même système de Commutateur

pour tout Paris et sa banlieue, pour raison technique d'harmonisation.

De ce choix le système vainqueur sera fixé pour plusieurs

décennies, d'où l'intérêt de ne pas se tromper.

Après publication du Cahier des Charges par l'Administration des

P & T le 25 mars 1925, concernant la fabrication en France et l'installation

de 4 autocommutateurs de 10.000 lignes chacun pour Paris,

Après la mise au concours lancée par l'Administration des

P & T le 27 octobre 1925 pour déterminer le choix du système

automatique unifié qui sera choisi pour Paris et sa région,

incluant une commande au lauréat de 4 premiers autocommutateurs,

Après 21 réunions tenues entre l'Administration et la société

Le Matériel Téléphonique entre Novembre 1925 et Mars

1926,Le principe de l'automatisation du réseau de Paris et de la

zone suburbaine (1ère couronne) en système ROTARY 7A1 est

approuvé le 9 octobre 1926 par le Conseil des Ministres.

Il est décidé, le 9 octobre 1926, d'automatiser tout

Paris, ainsi que les 1ère et 2ème couronnes en

un seul système unifié pour la région parisienne

: le système ROTARY 7A1 et ce malgré

la conception entre-temps en 1927 d'une seconde variante : le ROTARY

7A2.

Pour se préparer à l'entretien de ces futurs Commutateurs

automatiques, l'administration crée par arrêté du

30 mars 1926, un Service École de Téléphonie Automatique

dont les conditions de recrutement de ces agents dit mécaniciens

sont alors définies.

- L'administration commande le 13 octobre 1926 à la société

LMT les 4 premiers Commutateurs automatiques ROTARY 7A1 de Paris intra-muros

qui seront :

- Carnot (rue Guyot), 6.000 lignes, mis en service le 22 septembre

1928, complété à 10.000 lignes le 27 avril

1929,

- Gobelins (bd de Port-Royal), 10.000 lignes, mis en service le

6 juillet 1929,

- Diderot (av. Daumesnil), 10.000 lignes, mis en service le 11

janvier 1930,

- Trudaine (rue de Navarin), 10.000 lignes, mis en service le 6

décembre 1930.

- Vaugirard (rue Jobbé-Duval), 8.000 lignes, mis en service

le 12 avril 1930, complété à 10.000 lignes

le 10 mars 1934.

- Wagram (rue Guyot), 10.000 lignes, mis en service le 12 juillet

1930.

Ces 6 commutateurs «tête de série»

seront tous entièrement manufacturés en France par la LMT.

- Le Commutateur Carnot ROTARY 7A1 de 6.000 abonnés nécessite

l'emploi de 55 millions de pièces détachées, de 1.500

références différentes et de 5 millions de soudures

Sn-Pb.

- Le Commutateur Carnot ROTARY 7A1 fonctionnera jusques au 18 février

1966.

Sur les 4 Centres de Transit Urbains Automatiques ROTARY

7A1 commandés en Avril 1929 à la société L.M.T

pour 18 millions de francs (valeur 1929), les 2 premiers Centres de

Transit Urbains Automatiques ROTARY 7A1 Carnot et Combat, visant à

écouler le trafic entre centres téléphoniques automatiques

de Paris ainsi qu'entre Paris et sa banlieue et qu'entre la banlieue,

sont tous deux mis en service dans Paris le 21 septembre 1929.

Suivront le 16 novembre 1929 le Centre de Transit Urbain Automatique

Vaugirard et le 7 décembre 1929 le Centre de Transit

Urbain Automatique Diderot.

Il faudra attendre une trentaine d'années pour que les 4 Centres

de Transit Urbains ROTARY 7A1 soient secondés par 2 Centre de Transit

supplémentaires en système ROTARY 7B1 : Bonne Nouvelle

5ème CTU le 26 avril 1958 et Bonne Nouvelle 6ème

CTU le 13 avril 1962.

La Rive Gauche de Paris intra-muros sera la première moitié

de Paris entièrement automatisée, en système ROTARY

7A1, par la mise en service du Commutateur de Littré le

14 octobre 1933, in-extremis avant la saturation de Littré-Manuel.

La totalité du réseau de Paris intra-muros est entièrement

automatisée en système ROTARY 7A1 le 21 mai 1938, avec

la mise en service du Commutateur dénommé "Central"

(dans les murs de Gutenberg). En effet, l'achèvement de

la mise en automatique de Paris intra-Muros ayant été retardée

de 2 à 3 ans en raison de litiges immobiliers ayant entraîné

le retard dans la transformation en automatique de ce dernier indicatif

CENTRAL.

Le réseau de Paris est alors, en 1938, le réseau automatique

équipé en matériel ROTARY le plus important du monde,

avec 42 Commutateurs automécaniques ROTARY 7A1. Cette prouesse

technologique augurera ensuite de l'expansion presque sans limite de l'ITT

dans le monde entier.

Le dernier ROTARY 7A1 de France, celui de Paris-Alésia (à

Montrouge), sera arrêté le 26 juin 1984.

sommaire

ROTARY 7A1

de Paris intra-muros

ROTARY 7A1

de Paris intra-muros

Le déploiement massif mais partiel du système

ROTARY 7A1 dans Paris 1ère Couronne :

- Le premier Commutateur ROTARY 7A1 de la zone suburbaine

de Paris 1ère couronne (les communes mitoyennes à Paris

et les communes mitoyennes desdites communes) est mis en service au central

Paris-Alésia (à Montrouge) le 18 mars 1933.

- Les 2/3 de la zone suburbaine de Paris 1ère couronne (composée

de 57 puis 59 communes) parviendront à être automatisés

à la veille de la seconde guerre mondiale en Septembre 1939

avec 14 Commutateurs automatiques mis en service sur les 21 nécessaires

et prévus.

- En raison de la diminution drastique des crédits de dotation

à partir de 1934, contrecoup de la crise de 1929 née aux

États-Unis comme de coutume, les commandes d'équipements

et de remplacements d'installations de commutation sont reportées

voire annulées. (Nota : le ralentissement des mises en service

se fit ressentir dès 1933 par des demandes de retardement faites

par l'administration des PTT aux constructeurs).

- C'est ainsi que les bureaux de Daumesnil, Grésillons, Molitor

et Longchamp sont significativement retardés de plusieurs années

(prévus 1933-1934 , mis en service entre 1937 et 1939) ; Défense

et Gambetta pendant la drôle de guerre et l'occupation (1940)

; Charlebourg, Gravelle et Pompadour mis en service pendant l'occupation

(1942).

- Pour faire patienter à moindre coût la clientèle,

ces bureaux manuels sont alors aménagés en bureaux semi-automatiques

en attendant des jours meilleurs, à partir de vieux matériels

récupérés dans les ex-centraux manuels parisiens

déjà devenus automatiques...

Les Centraux Manuels de Paris intra-muros étant déjà

plus perfectionnés que les centraux purement manuels de Paris extra-muros,

ces améliorations certes insuffisantes permettant de commencer

à rationaliser les processus d'établissement des communications

entre les Commutateurs automatiques récemment installés

et les Commutateurs demeurés en manuel.

- Pire encore, le bureau manuel d'Enghien-les-bains prévu

lui aussi pour 1933 / 1934 n'est finalement automatisé que le 10

mars 1954 en système ROTARY 7B1...

Le déploiement timide du système ROTARY

7A1 dans Paris 2ème Couronne :

- Il est décidé de procéder à l'installation

d'un système ROTARY 7A1 à Chercheurs ; système simplifié

et moins coûteux.

Techniquement, le système ROTARY 7A1 dans sa variante simplifiée

ne comporte pas de baies de Sélecteurs. Elles sont remplacées

par des baies de Chercheurs assurant cette fonction, de manière

simplifiée, moins optimale, mais alors suffisante dans les zones

alors à très faible densité de population avant la

seconde guerre mondiale.

- Mais avant de débuter l'automatisation de la 2ème couronne,

il a d'abord été nécessaire d'adapter la taxation

dans tous les Commutateurs automatiques ROTARY 7A1 de Paris et de 1ère

couronne :

- Avant cette modernisation, les relations entre Paris et la 2ème

couronne par la voie manuelle sont alors taxées au tarif régional

de 3 Taxes de Base par période de 3 minutes par les opératrices

du Manuel Régional.

- Il a donc été nécessaire d'adapter au préalable

la taxation automatique dans les Commutateurs ROTARY 7A1 parisiens afin

que les 3 Taxes de Base pour chaque période entamée de 3

minutes soient directement incrémentées sur le compteur

de l'abonné demandeur (3 x 0,65 F = 1,95 F).

- En effet, la tarification entre Paris et la 2ème couronne est

plus élevée que dans Paris même ou entre Paris et

la 1ère couronne (où elle n'est que d' 1 Taxe de Base sans

limite de durée) mais en compensation, alors que l'abonnement téléphonique

coûte 600 francs/an pour un abonné Parisien ou de la 1ère

couronne, il ne coûte que 400 francs/an pour un abonné de

la 2ème couronne (en 1938).

L'automatisation débute timidement avant la guerre avec 1 commutateur

en ROTARY 7A1 à Chercheurs :

- Versailles le 8 janvier 1938 (4.000 lignes),

Puis suivent, avec avis positif

du Comité Technique des PTT du 20 juillet 1936, les 3 autres commutateurs

en ROTARY 7A1 :

- Belle-Épine (à Choisy-le-Roi) le 28 mai 1938,

- Aviation (au Bourget) le 16 décembre 1938,

- Berny (à Antony) le 28 avril 1939.

- L'automatisation finale de Paris 2ème couronne ne pourra aboutir en réalité que le 22 février 1960 pour cause de nation exsangue en raison des guerres (mondiale, Indochine, Algérie).

|

Dans la presse , la revue LE GENIE CIVIL de Mai 1927, voici comment est décrit le système Rotary MANIÈRE DE FAIRE UN APPEL. — Le cadran d'appel est fixé sur le poste de l'abonné. L'appelant décroche son microphone ou son « combiné ». De ce fait, sa ligne est mise sous courant et il perçoit un ronflement léger qui est l'équivalent du « j'écoute » de l'opératrice actuelle, mais qui a l'avantage d'être toujours instantané. Alors il compose son numéro avec le cadran.

Supposons qu'il appelle : Gutenberg 15-98. Il fera les trois premières

lettres de Gutenberg, puis successivement les chiffres 1, 5, 9,

8. A chaque fois, il aura enfoncé le doigt dans l'ouverture

correspondante du disque, et aura fait tourner celui-ci de gauche

à droite, jusqu'à une butée d'arrêt à

partir de laquelle un ressort antagoniste ramène le disque

à sa position première. Cette manipulation est déjà

familière à bien des abonnés, qui usent de

postes automatiques sur des réseaux privés (administrations,

grands magasins, etc.). Au central, le commutateur reçoit ces impulsions, les enregistre, les interprète et leur donne satis faction si l'appelé est libre; si l'appelé n'est pas libre, un ronflement analogue à celui déjà en usage sur les réseaux manuels l'annonce. L'ÉQUIPEMENT D'UN BUREAU CENTRAL AUTOMATIQUE.

Dans un central à service automatique

complet, les opératrices, utilisant les fiches et les

jacks des bureaux manuels, ont fait place à des organes commutateurs

ou « sélecteurs » ayant pour mission de relier

les deux circuits d'abonnés qui doivent communiquer entre

eux. Jetons un coup d'œil sur les mécanismes,

à la vérité d'une comp'exité extrême,

qui assemblés forment les organes d'un central automatique. |

sommaire

|

Vu dans la presse : La revue "LE GENIE CIVIL"

du 18 Février 1928, raconte En dehors des travaux d'aménagement des nouveaux

bureaux, il faut, bien entendu, y transférer les lignes des

abonnés reliés jusque-là aux anciens bureaux

manuels, et transformer les postes de ces abonnés eux-mêmes,

sans interrompre le service, ce qui entraîne de nombreuses

difficultés. Supposons que le numéro désiré

soit 6345 : l'abonné enfonce un doigt dans le trou numéroté

6, entraîne la partie mobile du cadran dans le sens des aiguilles

d'une montre, jusqu'à ce que son doigt vienne rencontrer

la butée d'arrêt, puis il lâche le cadran et

le laisse revenir de lui-même à sa position de repos,

sans vouloir accélérer ni freiner son mouvement. Pendant

que le cadran revient au repos, six ruptures consécutives,

de courte durée, sont produites sur la ligne de l'abonné.

Ces six ruptures constituent l'envoi du chiffre 6. L'abonné

envoie alors successivement les chiffres 3, 4 et 5, en utilisant

les trous numérotés sur son cadran 3, 4 et 5. Il produit

ainsi sur sa ligne trois nouvelles séries de ruptures, comprenant

respectivement : la première, trois ruptures consécutives,

la seconde quatre ruptures consécutives, et la troisième

cinq ruptures consécutives. Le problème de la téléphonie

automatique consiste à utiliser de telles séries de

signaux, émis par un abonné demandeur, pour relier

sa ligne, sans le secours d'aucun intermédiaire humain, à

la ligne de l'abonné demandé, qui peut être

l'un quelconque des abonnés du même réseau. Dans la première catégorie se rangent le système Strowger et ses dérivés ; les systèmes Rotary, Ericsson et Panel appartiennent à la deuxième. sans nous arrêter aux différents modes de réalisation, nous bornerons-nous à mettre en évidence les principes généraux de ces deux grandes catégories. LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX

DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE TÉLÉPHONIE

AUTOMATIQUE LES SYSTÈMES « PAS A PAS »

(voir le Strowger) 2° Dans l'exemple considéré, le premier sélecteur reçoit le chiffre 6. Mais nous avons remarqué que cet appareil, après avoir déplacé ses balais de six pas d'ascension à la commande de l'abonné demandeur, se déplace d'un mouvement automatique, pour rechercher une ligne libre sur le sixième niveau. 3° Il peut se faire qu'aucune ligne ne soit libre, parmi celles du niveau exploré. Dans ce cas, les balais du sélecteur passent au delà de la dernière ligne du niveau exploré et s'arrêtent dans cette position, tandis que le signal d'occupation est envoyé à l'abonné demandeur. Ce dernier, qui ne garde généralement pas le récepteur de son appareil à l'oreille pendant la manœuvre de son cadran, n'est pas prévenu de cet incident au moment même où il se produit; mais il continue l'envoi du numéro demandé et ne perçoit le signal d'occupation qu'après l'envoi complet de ce numéro. Les appels qui ne peuvent aboutir, par suite d'un encombrement sur un niveau d'un sélecteur, sontdits « perdus » : ils le sont, en ce double sens que l'abonné doit recommencer son appel et qu'une partie des chiffres qu'il a composés ont été envoyés en pure perte. 4° Enfin, puisque c'est l'abonné demandeur, qui, depuis son poste, commande lui-même le déplacement des appareils de sélection, le fonctionnement de ces appareils se trouve sous la dépendance directe du bon état de sa ligne. LES SYSTÈMES A ENTRAÎNEMENT MÉCANIQUE.— Dans ces systèmes, ce n'est pas l'abonné demandeur qui commande lu imême, à partir de son poste, le déplacement des appareils de sélection. D'une part, le choix de la ligne demandée est assuré au moyen et par l'intermédiaire d'un ensemble d'organes, appelé enregistreur. D'autre part, les appareils de sélection travaillent d'une façon tout autre que dans les systèmes pas à pas. L'enregistrement. — L'enregistreur se compose en principe d'autant d'éléments

qu'il y a de chiffres dans les numéros d'abonnés.

2° L'enregistreur apparaît ainsi

comme le guide des appareils dont il mesure les déplacements

et dont il provoque le départ et l'arrêt. Nous allons

voir qu'on lui demande davantage encore. 3° Nous avons remarqué qu'il n'y

a pas d'appels perdus dans les systèmes à entraînement

mécanique. Si, après une recherche automatique effectuée

sur toutes les lignes d'un groupe donné, les balais d'un

sélecteur n'ont trouvé aucune ligne libre, ils recommencent

indéfiniment l'exploration du même groupe de lignes,

jusqu'à ce que l'une d'elles devienne libre. 4° Enfin, le bon fonctionnement des systèmes

à entraînement mécanique dépend d'une

façon moins étroite de l'état des lignes d'abonnés

que celui des systèmes pas à pas. CONCLUSION. — |

Le ROTARY 7A1 NORMALISÉ

de la société LMT

E est issu de la recommandation du Conseil Technique des PTT réuni

en séance le 18 mars 1948. De surcroît, un arrêté

ministériel du 16 juin 1948 institue une Commission de l'Automatique

de Paris composée d’éminentes personnalités

de l'Administration qui va rapidement motiver les industriels à

trouver de nouvelles solutions...

Le système ROTARY 7A1 NORMALISÉ est mis au point sur Paris en 1949, entraînant une réduction de coût de 15% en normalisant notamment la nature des matériaux utilisés par rapport au système ROTARY 7A1, dont le remplacement des isolants de câblage des bâtis initialement en coton par des matières plastiques. Normalisation issue de l'expérience acquise durant les 21 années d'utilisation en France.

En outre, les Chercheurs du système ROTARY 7A1 NORMALISÉ sont équipés de 5 balais au lieu de 4.

- Le premier Commutateur ROTARY 7A1 NORMALISÉ

est mis en service à Paris le 11 mars 1950 (OBErkampf).

- Le Commutateur ROTARY 7A1 NORMALISÉ le plus récent de

France est mis en service à Pantin le 4 décembre

1954 (VILlette).

- Le dernier Commutateur ROTARY 7A1N (à Chercheurs) de 2ème

Couronne à être mis hors service est HOUILLES A en

1979.

- Le dernier Commutateur ROTARY 7A1N de Paris à être mis

hors service le 29 juillet 1980.

- Le dernier Commutateur ROTARY 7A1N de 1ère Couronne à

être mis hors service est SABlons le 2 ou le 9 décembre

1980, à Neuilly-sur-Seine.

Le ROTARY 7A À CHERCHEURS,

prototype équipé de Sélecteurs simplifiés

et modifiés à un seul mouvement imitant le R6.

Cette variante prototype préfigure le système ROTARY

7B1.

- Mis en étude en 1950 par la société

LMT, le système ROTARY 7A1 à Chercheurs n'est cependant

pas une nouveauté ; cette solution simplifiée étant

employée uniquement en 2ème couronne depuis le 8 janvier

1938 avec la mise en service de VERsailles.

- Mais avec cet ultime exemplaire de Commutateur ROTARY 7A à Chercheurs,

il ne s'agit plus d'un Commutateur ROTARY 7A1 simplifié d'une lointaine

banlieue de 2ème couronne, mais bien au contraire d'un Commutateur

avec une forte capacité d'écoulement, prévu pour

raccorder jusqu'à 10.000 abonnés, comme un cœur de

chaîne "normal" presque autant efficace qu'un système

ROTARY 7A1 en service dans Paris Intra-muros.

- Mis en service au Vésinet, sous le nom Princesse

le 5 octobre 1951, avec une capacité de 5.000 lignes initiales.

Prototype hybride qui fait le lien entre le ROTARY 7A1

et le futur ROTARY 7B1, les étages de Sélection sont assurés

par de simples Chercheurs (au lieu des Sélecteurs habituels).

En revanche, les Enregistreurs de numéros demeurent identiques

à ceux utilisés dans le système ROTARY 7A1, par commutateurs

pas à pas à 10 positions, couplés avec Combineurs,

qui transmettent les numéros mémorisés aux Traducteurs.

Le ROTARY 7B1

Nouveau système mis au point en France tardivement par la société LMT en 1952, après avoir expérimenté avec succès de nouvelles techniques de simplification sur le ROTARY 7A à Chercheurs PRIncesse, mis en service au Vésinet le 5 octobre 1951.

Le système ROTARY 7B1 est également issu

du système ROTARY 7B conçu aux USA depuis 1927, système

ROTARY 7B qui est notamment déployé dans les locaux même

de la société LMT ainsi que dans le Ministère de

la Marine, à Paris.

I a été conçu dans le but

de faciliter l’exploitation et la maintenance du réseau téléphonique,

en simplifiant le matériel employé en diminuant la variété

de pièces qui composent ce type de commutateurs et enfin par ces

simplifications, d’en réduire le coût de fabrication,

d’acquisition et d’entretien.

Le système ROTARY 7B1, par rapport à son prédécesseur ROTARY 7A1 se présente sous forme modulaire par empilement de Cadres, Cadres eux-mêmes fermés par un cache anti-poussière en plastique transparent.

Les Commutateurs ROTARY 7B1, s’avèrent

donc sensiblement plus économiques que les Commutateurs ROTARY

7A, 7A1 et 7A2, mais avec une capacité d'écoulement

moindre car n'étant équipé que de chercheurs à

51 positions à un seul mouvement, faisant aussi bien fonction de

Chercheurs (leur fonction originelle en ROTARY 7A, 7A1 et 7A2), que faisant

fonction de Sélecteurs qui tournent donc uniquement autour d’un

axe vertical, de manière inspirée par le système

R6. Comme tout Commutateur ROTARY, le système ROTARY 7B1 est donc

pourvu de Sélecteurs (mais de Sélecteurs désormais

simplifiés à un seul mouvement : le mouvement rotatif).

Pour simplifier encore plus ce système, par

rapport à ses prédécesseurs, le système ROTARY

7B1 voit l’utilisation de Relais réduite au seul emploi

de 2 types de Relais différents ; alors que dans les systèmes

précédents, il en existait au moins une quinzaine…

Le système ROTARY 7B1 de structure de base nettement

simplifiée par rapport à ses prédécesseurs

de la famille 7A voit également la disparition pure et simple des

Combineurs et leur remplacement par des Relais ou parfois par des

Commutateurs Rotatifs à 11 positions.

Dans le système ROTARY 7B1, les Enregistreurs

de numéros téléphoniques ne sont uniquement assurés

que par des Tables de Relais.

En effet, la technique des commutateurs pas à pas utilisée

dans les Commutateurs ROTARY 7A1 des Réseaux de Paris et de Marseille

n’est plus utilisée en système ROTARY 7B1.

Fait remarquable, les Enregistreurs conçus

pour le système ROTARY 7B1 ont par la suite été déployés

dans certains Commutateurs ROTARY 7A1, à Paris, lorsque les enregistreurs

d'origine sont arrivés à leur limite d'usure mécanique.

Ils étaient alors adaptés mécaniquement pour rentrer

dans les baies plus anciennes des Commutateurs ROTARY 7A1. Leur utilisation

simplifiait les réseaux de précâblages internes des

traducteurs.

De plus, ces mêmes enregistreurs du système ROTARY 7B1 ont

aussi été utilisés dans les Commutateurs rotatifs

à commande indirecte R6N1 puis R6N2, (Les systèmes R6N de

la CTTH/CGCT et le système ROTARY 7B1 de la LMT avaient la même

maison mère : ITT, ce qui aidait les collaborations transversales...)

Les Commutateurs ROTARY 7B1 sont, en France, les

premiers commutateurs téléphoniques pourvus d'organes dédiés

aux essais systématiques de tous les organes du commutateur. Les

défauts détectés sont imprimés sur ruban papier.

En outre les Commutateurs ROTARY 7B1 sont les

premiers modèles conçus pour écouler les abonnés

à fort trafic. C'est à dire qu'à partir du système

ROTARY 7B1, il est possible de créer différentes catégories

d'abonnés, avec des caractéristiques techniques spécifiques

qui leur sont en conséquence dédiées dans le commutateur

téléphonique.

En effet, les prédécesseurs rotatifs du système

ROTARY 7B1 ne sont conçus que pour un type de lignes : les abonnés

ordinaires ; et le seul moyen alors était de grouper ensemble plusieurs

lignes ordinaires pour tenter de faire face à la demande.

Le système ROTARY 7B1, en plus d'être un

système propre, a permis de tester avec succès dans le parc

de commutateurs rotatifs, un ensemble de découvertes, d'astuces

nouvelles, qui ont permis de faire évoluer la qualité de

fonctionnement de 3 autres systèmes : 2 systèmes contemporains

(R6N1 et R6N2) et un système plus ancien (ROTARY 7A1) en lui garantissant

un temps de survie augmenté.

partie

mobile d'un sélecteur simplifié.

partie

mobile d'un sélecteur simplifié.

Fonctionnement du SYSTÈME A ENREGISTREMENT

Combineur

Rotary

Combineur

Rotary

Les systèmes à enregistrements rotary lorsque

l'abonne décroche il est connecté par l'intermédiaire

d'un étage dit de présélection et à un cordon

libre, celui ci est alors connecté par un étage appelé

chercheur " d'enregistrement " à un enregistreur,

Ce dernier est chargé comme son nom l'indique d'enregistrer le

numéro de l'abonné demandé dont le préfixe

est présenté à un organe commun à plusieurs

enregistreurs, le traducteur qui donne à l'enregistreur les éléments

pour acheminer l'appel dans le commutateur du demandeur ou le cas échéant

dans un ou plusieurs commutateurs distants.

Préselection

Préselection

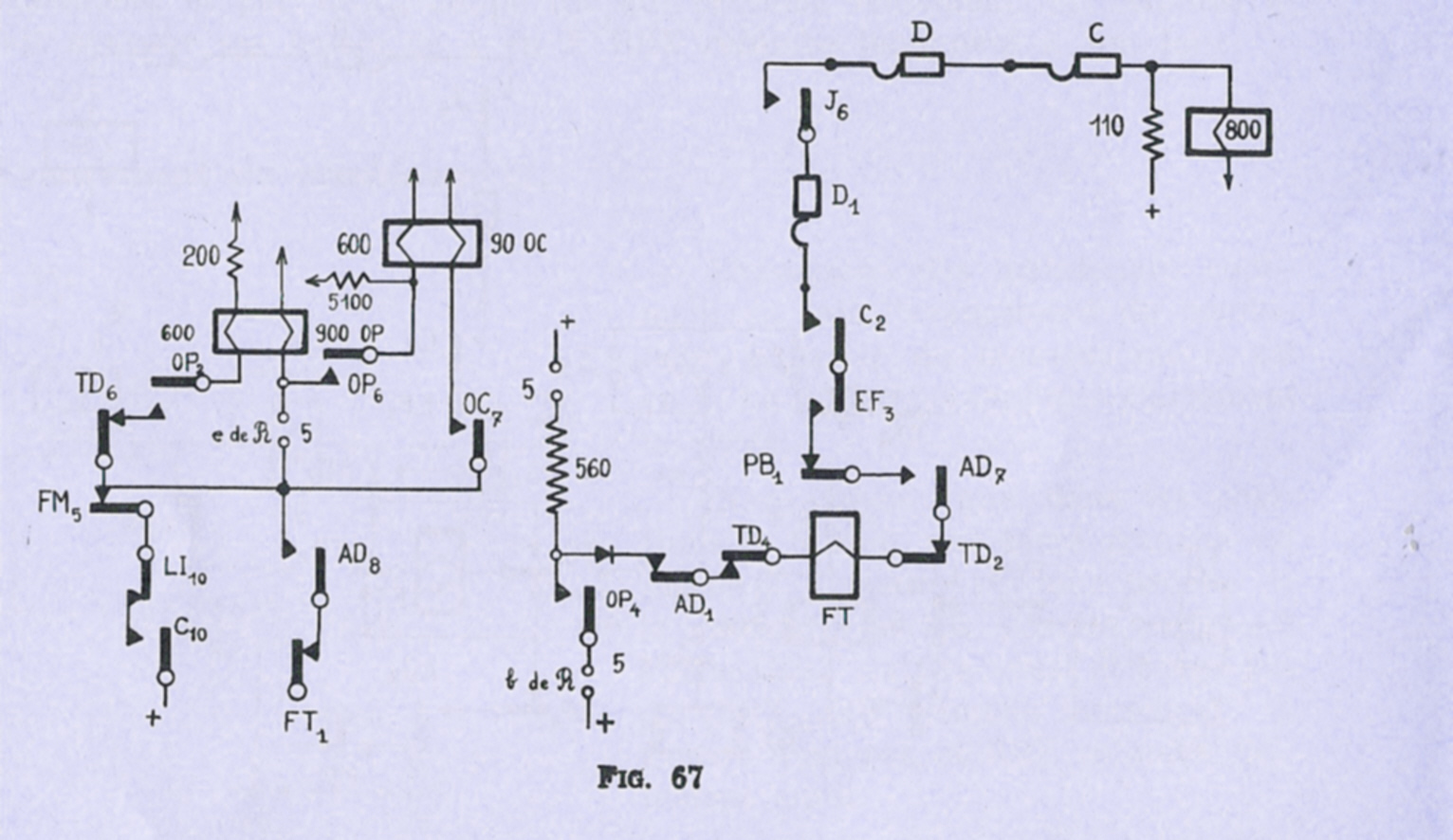

LA PRÉSÉLECTION

La ligne d'abonné -la recherche primaire -la recherche

secondaire - la recherche du circuit de connection-envoi du signal de

transmission chercheur auxiliaire pour enregistreur -fonctionnement du

chercheur auxiliaire. On remarquera cependant que le compteur n'est pas

branché sur le 3éme fil; celui ci ne servant qu'au relais

de coupure CO. Le compteur est placé sur un fil spéciale;

le fil D. Il s'ensuit que le chercheur primaire comptera 5 balais: les

deux balais de ligne A et B; le balai de signalisation ou 3éme

fil C; le bali compteur D; et le balai de texte T.C'est sur le 3éme

fil que l'on connecte les résistances de 1er et 2éme ligne

PBX: dans le système 7 B 1 on a heureusement distingué l'un

de l'autre ces deux fils l'indication de service libre ou restreint se

fait en connectant la sortie du compteur de trois façons différentes

Enregistrement des impulsions

Enregistrement des impulsions

Réception des impulsions-enregistrement des

impulsions l'indicateur d'acheminement et le faisceau connecteur- circuits

de transfert dans l'indicateur d'acheminement

- transfert dans l'enregistreur -relâchement

LA SÉLECTION TERTIAIRE .

Engagement du contrôle tertiaire - mise en place du selecteur-la

selection-la recherche libre L'attraction de A va mettre en route les

circuits de contrôle tertiaire disponible et provoquer la connexion

de l'un d'entre eux avec notre tertiaire.

Cette opération se passe suivant une méthode bien connue

.

Une armature de A met une terre sur le fil de démarrage et provoque

l'attraction du relais de démarrage DM. Celui-ci mets en route

les chercheurs des circuits de contrôle disponibles,en attirant

leur électro CS Le sélecteur tertiaire cette B1 écoule

sur chaque niveau le trafic de 2000 abonnés les niveaux sont les

niveaux impairs: niveau 1 pour les abonnés 0000 à 1999 niveau

3 pour les abonnés de 2000 à 3999 niveau 5 pour 4000 à

5999 niveau 7 pour 6000 à 7999 niveau 9 pour 8000 à 9999

Après un marché d'essai, dont la mise

en service du Commutateur Princesse intervient le 5 octobre 1951 au Vésinet,

il est décidé le 9 juin 1953 que l'automatisation du réseau

de Paris serait parachevée en système ROTARY 7B1.

- Le premier Commutateur ROTARY 7B1 de série de France est mis

en service à Enghien-les-Bains le 10 mars 1954, en 2ème

couronne (indicatif 964).

- Le premier Commutateur ROTARY 7B1 de série de 1ère couronne

est mis en service à Sceaux le 21 mai 1955, (indicatif ROBinson

/ 702).

- Le premier Commutateur ROTARY 7B1 de série de Paris intra-muros

est mis en service le 1er août 1955, (indicatif PYRénées

/ 797).

- Le système ROTARY 7B1 est largement déployé dès

1954 dans Paris ainsi que dans les 1ère et 2ème couronnes

en tant que Commutateurs d'abonnés.

- Le système ROTARY 7B1 est déployé dans Paris

à 2 exemplaires en tant que Centres de Transit Urbain

chargés de participer à l'accroissement de l'écoulement

du trafic téléphonique entre Paris et la 1ère couronne

:

- Bonne-Nouvelle 5ème CTU mis en service

le 26 avril 1958 - hors service le 24 septembre 1979,

- Bonne-Nouvelle 6ème CTU mis en service le 13 avril 1962

- hors service le 12 janvier 1982.

- Le système ROTARY 7B1 est aussi déployé dans Marseille-ville :

Marseille-Nédélec CIARN mis en service

en 1958 en qualité de Centre de Transit ROTARY 7B1 (Centre Interurbain

Automatique Régional et National),

Marseille-Ferréol mis en service le 21 mars 1959,

Marseille-Mistral mis en service en Janvier 1960.

ainsi que certaines communes environnantes (Aubagne (vers 1955), Port-de-Bouc

(20 août 1958), Martigues (13 février 1960)...)

Marseille-Férréol sera l'ultime Commutateur ROTARY 7A1 d'abonnés

de la zone de Marseille a être mis hors service en Juin-1981 ; Marseille-Nédélec

CIARN est mis hors service lui aussi, en 1981.

- Le système ROTARY 7B1 est déployé

en un exemplaire à Nantes, pour remplacer le Commutateur

ROTARY 7A1 Nantes-Cambronne I.

Il s'agit de Nantes-Cambronne II (NT506) - ROTARY 7B1 mis

en service le 14 mars 1959 - Hors service en Décembre 1982.

- Le système ROTARY 7B1 sera également utilisé

pour réaliser à moindre coût des extensions de certains

ROTARY 7A1 ou 7A Normalisés existants, que ce soit dans le réseau

de Paris comme celui de Marseille.

- Le premier Commutateur ROTARY 7B1 permettant le raccordement d'abonnés

à fort trafic, le premier de France, est le ROTARY 7B1 ALMA,

situé dans le centre téléphonique Élysées

au 108, rue de la Boëtie à Paris, mis en service le 1er mai

1959. (4.000 abonnés ordinaires et 400 abonnés à

fort trafic)

- L'automatisation finale de Paris 2ème couronne commencée

en 1938 en ROTARY 7A1 ne pourra aboutir en réalité que le

22 février 1960 pour cause de nation exsangue, par l'arrêt

du dernier Centre Téléphonique manuel du département

de la Seine, celui de Bry-sur-Marne et le basculage des abonnés

sur le nouveau Commutateur Automatique du Perreux-Daguerre ROTARY 7B1.

Le système ROTARY 7B1 est le système de commutateurs

qui a permis de parachever l'automatisation complète de Paris 2ème

couronne (la grande banlieue parisienne) le 22 février 1960.

- Le Commutateur ROTARY 7B1 le plus récent de Paris Intra-Muros

(Jussieu (PI610)), est mis en service le 20 mai 1963 dans

les murs du Centre Téléphonique Gobelins.

- Le Commutateur ROTARY 7B1 le plus récent de 1ère couronne

est mis en service le 2 juin 1962 à Champigny-sur-Marne

(indicatif POMpadour / 706).

- Le Commutateur ROTARY 7B1 le plus récent de 2ème couronne

et de France est mis en service le 25 juillet 1963 à Cormeilles-en-Parisis

(indicatif 968).

Le ROTARY

7D

C'est un prototype expérimental mis en service le 17 juillet

1937 à Angers, en vue d'équiper ultérieurement

la grande banlieue de Paris par la société LMT

(Seine-et-Marne, Oise...), mais n'est finalement pas retenu en France

par l'Administration des PTT pour déploiement en raison de son

coût.

Nota : Ce Commutateur a été très endommagé

le 10 août 1944 par l'occupant allemand. Il est remplacé

en Octobre 1964 par du Pentaconta.

En revanche, il est retenu dès le début des années 1930 par la compagnie française de chemins de fer d'Alsace-Lorraine, pour leurs réseaux de télécommunications internes, notamment dans les grandes gares - Strasbourg étant la première gare équipé ; il en est de même pour la Compagnie des Chemins de Fer de l'État - Gares de Paris Saint-Lazare, Montparnasse...

Le système ROTARY 7D est par contre massivement déployé dans les campagnes de Grande-Bretagne ainsi qu'en Suisse et constitue un meilleur produit que notre système automatique-rural R6 en déploiement dans nos campagnes à partir de 1935, adopté par l'énergique Ministre des PTT d'alors : Georges Mandel, système qui n'avait hélas d'automatique que le nom.

Malheureusement, le système automatique-rural,

qui utilise en partie le matériel R6, adopté en France

par le décret du 19 juillet 1935 a en fait accru le retard de l'automatisation

du réseau téléphonique français dans sa globalité,

par rapport au reste de l'Europe qui n'a pas retenu cette demi solution

à coût réduit. Le système

automatique-rural a même par la suite, dans les années soixante,

retardé l'automatisation totale des provinces.

Par exemple, en 1968, est mis en service un centre automatique-rural à

Corté, dans le département de Corse...

Ci-dessus : vue du Commutateur ROTARY 7D de la Gare de

Paris Montparnasse en 1935.

- Le système ROTARY 7D est pourvu d'enregistreurs.

- Les Commutateur ROTARY 7D sont de très-petite taille, entièrement

automatiques.

Le système ROTARY 7D est bien conçu pour être installé

dans les campagnes et pour regrouper en réseau téléphonique

entièrement automatique les petits bourgs. Par contre, son prix

de revient par abonné est élevé, d'où son

abandon par les autorités françaises qui n'étaient

pas prêtes à y mettre le prix.

- Le système ROTARY 7D est pourvu de Chercheurs rotatifs utilisés

aussi bien en tant que Chercheurs, qu'en tant que Sélecteurs unidirectionnels.

- Les Chercheurs rotatifs ROTARY 7D comprennent 100 positions. (Chercheurs

probablement de Type 7002). Il s'agit du même modèle utilisé

que dans le ROTARY 7A1.

- En revanche, bien que le système ROTARY 7D utilise des organes

communs aux autres systèmes ROTARY 7, il ne s'agit en fait pas

d'un système à Impulsions de Contrôle Inverses, mais

d'un système très similaire à un système pas

à pas tel que le ROTATIF 1926 (R6) : il n'y a que des Impulsions

calibrées en durée par un système d'engrenages à

cliquet à 10 positions (en réalité 11 positions car

1 position est réservée à la maintenance technique),

délivrées par l'Enregistreur pour avancer, mais il n'y a

plus d'impulsions d'arrêt en tant que telles (dites Impulsions de

Contrôle Inverses).

Le basculage

à 8 chiffres le 25 octobre 1985 à

23H00 sonne la fin des Commutateurs Rotary

en France

En prévision du plan à 8 chiffres,

le dernier commutateur d'abonnés à organes tournants Rotary

est arrêté le 26 juin 1984 à Montrouge, avant le changement

du Plan de numérotation téléphonique en France.

En effet, il aurait été trop coûteux d'adapter les

Commutateurs à organes tournants à l'adjonction de 2 chiffres

supplémentaires (ce qui eût été néanmoins

faisable).

- Le dernier Commutateur de type rotatif à impulsions de contrôle

inverses de France est un Commutateur de Transit ROTARY 7A1, Vaugirard

CTRY. Mis en service le 16 novembre 1929, il est désactivé

courant Juillet 1985, soit après plus de 55 années de service

continu révolu !

Nous savons donc que le Rotary 7 a été utilisé dans beaucoup de pays dans le monde et que le modèle Américain initial a été le départ de cette grande aventure. Nous devons quelques explications sur les différentes versions de Rotary 7

sommaire

Le schéma

(fig. 7) montre le fonctionnement de cet organe.

Le schéma

(fig. 7) montre le fonctionnement de cet organe.