Le

système R6 Brevet

FR-570941

(en pdf)

Dans les années 1920, l’administration

française souhaitait en matière de télécommunications,

ne pas dépendre uniquement de techniques étrangères

; des travaux furent donc entrepris dans des laboratoires français

sur différents types d’équipements de commutation.

En septembre 1928, un premier central automatique de conception

française entrait en fonctionnement expérimental à

Troyes, avec une capacité de 2 000 abonnés

: il s’agissait d’un nouveau système de commutation,

qui fut désigné par la suite sous le sigle «

R6 » (Rotary n°6).

Le R6 a connu un développement important en province : le

premier central de Troyes, mis en service en 1928, a fonctionné

jusqu’en 1964 ; vinrent ensuite, en 1929, ceux de Nîmes

et d’Epinal qui ont été en service respectivement

jusqu’en 1971 et 1972.

En 1974, 500 000 lignes R 6 étaient encore en fonctionnement.

A partir de 1933, une nouvelle génération de

R6 avec enregistreurs faisait son apparition et permettaient

d’équiper les grandes villes.

Ainsi, pour automatiser l’importante agglomération de

Lille-Tourcoing-Roubaix, c’est le système R 6, perfectionné

par des enregistreurs à 5 ou 6 chiffres, qui fut retenu en

1930.

Plusieurs centraux automatiques de ce type furent mis en service

à partir de 1933 dans la zone urbaine et suburbaine de l’agglomération

Lilloise.

Mais, comme pour Paris, les restrictions budgétaires, qui

intervinrent à partir de 1934, ne permirent pas de réaliser,

comme prévu, le programme d’automatisation des villes

de province.

Le troisième plan de l’équipement téléphonique

français concernait les zones à faible densité

de population, les zones rurales.

Quelles solutions convenait-il d’adopter, afin de desservir

au mieux ces populations rurales ?

Lorsque le téléphone prit naissance dans les campagnes

françaises, on se contenta d’installer, dans le bureau

de poste de chaque commune, un commutateur « manuel »

auquel aboutissaient, sur « annonciateurs », les lignes

des abonnés locaux. Un ou plusieurs « circuits locaux

» le reliaient à un bureau de poste plus important

et il en était ainsi, de proche en proche, jusqu’à

la sous-préfecture ou jusqu’à une localité

assez importante pour être dotée d’un central

téléphonique disposant de circuits interurbains.

Cette exploitation des « tableaux manuels » par les

employés de la poste était loin de donner une grande

qualité de service.

Les procédés automatiques apparurent alors assez vite

en mesure d’apporter des solutions à ce problème.

Puisque les communications locales bénéficiaient de

l’automatisme, les dépenses entraînées

par la transformation des postes d’abonnés, le remaniement

ou la création des lignes et circuits nécessaires,

n’apparurent justifiées que dans les zones à

densité téléphoniques suffisante, telles que

les banlieues de grandes villes.

Restait à trouver une solution spécifique pour les

campagnes où le téléphone, comme la population,

était alors très dispersé ; sur les 25 000

réseaux locaux existant, plus de la moitié comportaient

moins de cinq abonnés.

Le projet d’équipement, qui fut proposé par l’administration

des PTT, prévoyait de remplacer les petits commutateurs manuels

des bureaux de poste ou « centres locaux » par de simples

armoires contenant chacune un commutateur « semi

automatique» robuste et d’entretien facile, pour

concentrer l’exploitation manuelle dans un « centre de

groupement » disposant d’un effectif spécialisé

et assurant la permanence du service. C’est le système,

appelé couramment « automatique rural », qui

fut adopté en 1935.

L’équipement des réseaux ruraux fut entrepris

dans toute la France au début de l’année 1936.

Dénommé « automatique

rural », bien qu’il soit en réalité

semi automatique, le système répondait

aux espoirs mis en lui, tant que les zones équipées

restaient vraiment rurales, c’est à dire à faible

densité téléphonique et desservies par des

lignes aériennes et tant que l’exploitation automatique

interurbaine n’était pas introduite au niveau du centre

de groupement.

Mais, à partir du moment où un centre de groupement

était doté d’un autocommutateur établissant

des communications interurbaines et où la densité

et le trafic téléphonique atteignait un certain volume,

le système rural n’était plus justifié.

Quand il devint nécessaire de passer du service semi-automatique

au service automatique intégral, il fallut donc reprendre

entièrement la constitution des réseaux ruraux et

diminuer fortement le nombre de points de commutation.

Certes, la généralisation de l’automatique rural

a rendu moins urgente l’automatisation des campagnes, mais,

en revanche, elle a retardé notablement l’automatisation

intégrale du territoire français

Sommaire

1 - Le R6 pour équiper

les villes de province de moyenne importance.

2 - SRCT, L43 et le R6 pour les zones rurales

"l'automatique rural".

3 - R6 L'Organisation, le Fonctionnement ...

Installation ave les centres manuels ...Détails

Nous avons déjà pris connaissane dans

notre récit de la téléphonie francaise, que le

18 mai 1923 l'Ingénieur,

Monsieur Barnay, dépose le brevet FR-570941(en

pdf) pour le système ROTATIF R6 Brevet de commutation

automatique qui est délivrée 24 janvier 1924.

Ce système français

de type pas à pas est un hybride

qui s'inspire à la fois des systèmes Rotary

et Strowger, Il est de

surcroît simplifié à l'extrême pour être

le moins coûteux possible.

Le 9 avril 1924,

la Compagnie des Téléphones Thomson-Houston

rachète alors le brevet de ce système à son concepteur

M. Barnay.

Le système R6 va être, développé

par l'Ingénieur français Fernand Gohorel de la Compagnie

des Téléphones Thomson-Houston et ses équipes.

1928 Les centraux

automatiques de province déjà en service :

Est compté les premiers systèmes Strowger ,

la cas de Fontaineblean et le cas de Dieppe en Agf500

Paris est en cours de déploiement avec du Rotary.

Angers, Nantes, Marseille sont aussi en Rotary.

1 - 1927

Le R6 pour équiper les villes de province de moyenne importance.

Le premier commutateur R6 est d'abord mis en service en fin

1927 en Sarre, à Neunkirchen , en Allemagne

aujourd'hui, car petit rappel, cette région partiellement

amputée par Louis XIV qui y construisit Sarrelouis, est transformée

en départements français (Sarre et Mont-Tonnerre)

sous la Révolution et l’Empire. Le territoire sarrois

revint tout entier dans le giron germanique en 1815. Après

la guerre de 1914-18 suite

aux dispositions du traité de Versailles, le territoire de

la Sarre fut, de 1920 à 1935, séparé de l’Allemagne

et placé sous la tutelle de la Société des

Nations, la France disposant de la propriété de ses

houillères en compensation des destructions de son propre

bassin minier pendant la guerre.

Un second commutateur R6 est mis

en construction à partir du 21 novembre 1927. puis

mis en service en Tunisie (pays de protectorat français),

à Tunis-Hôtel-des-postes le dimanche 29 juillet 1928.

(livraison initiale de 500 lignes en automatique + 4000 lignes en

semi-automatique).

L’arrivée d’ITT est marquée par le rachat

des Téléphones Thomson-Houston, le 14 avril 1926.

Soulignons que ce système de conception française

a tout de même été produit par une société

devenue entre-temps une filiale française de l'américain

ITT le 14 avril 1926 pour la

somme de 140 millions de francs, soit 90 millions d'euros (valeur

2015), via un rachat total du capital autorisé par l'assemblée

générale des actionnaires à cette date ; opération

orchestrée par le Colonel Behn alors patron de

l'ITT...

1-2 1928,

le R6

sans enregistreur, à contrôle direct (comme le

Strowger) , dont le nom officiel est ROTATIF 1926, car mis au point

en 1926, encore rencontré sous le nom semi abrégé

ROTATIF 6

sera implanté dans les villes moyennes de province dès

la fin de 1928

Ce système français de type pas à pas étant

un hybride; s'inspire à la fois des systèmes Rotary

et Strowger. Il est de surcroît simplifié à

l'extrême pour être le moins coûteux possible.

La capacité des Commutateurs R6 s'étend jusqu'à

10.000 lignes et convient bien pour les capacités de 4.000

- 5.000 lignes.

|

|

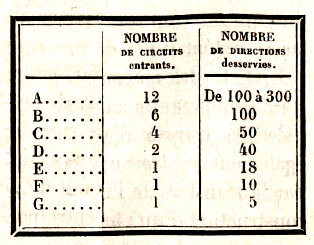

Chaque

Commutateur de la famille R6 est pourvu de chercheurs-présélecteurs

à deux étages (comme pour les STROWGER les plus

modernes), qui utilisent chacun des sélecteurs semi circulaires

à 25 points de sortie.

Un Commutateur R6 est équipé d’Orienteurs

à 11 positions (1 position de repos et 10 autres

positions pour les 10 chiffres du cadran) : il s’agit en

fait d’un nouveau groupe d’organes de contrôle

commun à plusieurs Sélecteurs à la fois

qui permettent de dissocier clairement la fonction de réception

des chiffres composés par l'abonné de la fonction

de recherche et de connexion de la liaison. Chaque étage

de Sélecteurs est équipé de son groupe

d’Orienteurs. Chaque Orienteur, qui fonctionne en mode

pas à pas, n’est en fait utilisé que pendant

la réception des chiffres numérotés au

cadran du téléphone de l’abonné, puis

est libéré pour aller traiter une autre communication

à établir.

Dans le système R6, la notion de point de sélection

ne revêt plus la même importance, l'architecture

étant différente des autres types de Commutateurs

: en effet, l’astuce consiste à remplacer les sélecteurs

semi cylindriques ou à plateau des systèmes Strowger

et Rotary qui à la fois tournent horizontalement et accomplissent

aussi des mouvements ascensionnels par de simples commutateurs

rotatifs semi circulaires à 51 plots, dédoublés

par une astuce de commutation à relais, soit un élément

de sélection uniquement rotatif à 102 directions.

Ainsi, dans le système ROTATIF 1926, les sélecteurs

et les orienteurs, qui sont montés à l’horizontale

suivant leur axe, n’accomplissent plus qu’un seul

mouvement : celui de tourner de manière saccadée,

dans le même sens, par des jeux d'engrenages, d'électroaimants

et de cliquets anti-retour, d’où un prix de revient

moindre que tous les autres systèmes à organes

tournants conçus jusques à présent.

Quelques Brevets de Fernand Gohorel US1907062,

US2433359,

US2423098

, US2426196 , US2642499

|

Au carrefour des Chercheurs d'entrée, des Orienteurs

et des Sélecteurs qui constituent le Réseau de ConneXion

est situé l'étage du Groupe des Relais d'Appel. Le

Groupe des Relais d'Appel constitue "l'intelligence"

du système R6. Ses tâches sont multiples :

- Alimenter le poste du demandeur,

- Maintenir les Sélecteurs en position de travail,

- Transmettre aux Orienteurs et aux Sélecteurs les impulsions

provenant du Cadran d'Appel du demandeur.

- Alimenter le poste du demandé, lorsqu'une communication est

reçue et établie par ce commutateur.

- En cas d'occupation de l'abonné demandé, renvoyer

à l'abonné demandeur la tonalité d'occupation

et libérer tous les organes mobilisés pour la demande

n'ayant pas abouti.

- En cas de faux numéro, de fausse manœuvre ou d'encombrement,

renvoyer à l'abonné demandeur la tonalité de

faux appel et libérer tous les organes mobilisés pour

la demande n'ayant pas abouti.

- Envoyer le courant d'appel dans la sonnerie du poste de l'abonné

demandé.

En 1929, la Commission Spéciale Technique de l'administration

se prononça nettement pour le déploiement massif du

système R6 dans les villes moyennes de province.

26 Commutateurs ROTATIF 1926 à contrôle

direct sont installés en France, uniquement en province.

- En France, le premier Commutateur R6 (expérimental) est commandé

en début 1928, mis en service le 14 avril 1928 dans

le réseau téléphonique de Troyes, mis

au point par M. l'Ingénieur des PTT Gaston Letellier (Troyes

- Jargondis, Hôtel des Postes). D'une capacité de 2.100

lignes, il assurera son service jusques au 18 juin 1964.

- Les 2 premiers Commutateurs R6 de présérie sont mis

au concours le 17 janvier 1928. Ils sont mis en service courant 1929

: Nîmes le 23 mars 1929 ; Épinal

le 31 octobre 1929.

- Le marché pour les Commutateurs de série est signé

par l'Administration en Juillet 1929.

- À noter qu'un Commutateur R6 de 500 lignes sera mis en construction

à partir du 10 mars 1931 par la CTTH,

puis mis en service le 15 avril 1931 à l'occasion de l'Exposition

Coloniale 1931 qui s'est tenue à Paris entre le 6 mai et

le 15 novembre 1931.

- Le Commutateur R6 Sans Enregistreur le plus récent est mis

en service le 18 février 1939 à Besançon.

- Au cours de la seconde guerre mondiale, le Commutateur R6 à

Contrôle Direct de Brest (Brest I), mis en service le

17 octobre 1931, est détruit sous les bombardements

alliés en 1944.

- Au début de la seconde guerre mondiale, le Commutateur R6

à Contrôle Direct de Caen (Caen I), mis en service

le 24 juin 1933, est mis à l'arrêt en Juin 1940 par une

équipe très soudée d'agents des PTT lors de la

débâcle et véritablement camouflé derrière

un mur édifié en catastrophe dans le central en toute

discrétion. Ainsi, le camouflage ayant été si

bien réussi que l'occupant allemand ne découvrit jamais

ce Commutateur automatique, si bien qu'il ne reprendra du service

que lorsqu'il sera dés-emmuré en Août 1944 à

la libération de cette ville et poursuivit son service jusques

en Novembre 1980.

1932 Commutateur à Contrôle Direct (Sans Enregistreur)

de Blois.

1932 Commutateur à Contrôle Direct (Sans Enregistreur)

de Blois.

- Les Commutateurs R6 Sans Enregistreur autorisent une Numérotation

locale à 6 chiffres. Certains ont assuré leur service

au delà de l'année 1973. En revanche, leur structure

ne leur permet pas de passer à la Numérotation à

8 chiffres prévue le 25 octobre 1985. Ils ont tous été

mis hors service avant cette date.

- Le Commutateur R6 Sans Enregistreur qui est le dernier à

être mis hors service en France, est Reims-Céres

I (CH503 / HM21) le 29 février 1984. (mis en service

depuis le 14 juin 1931, soit environ 53 années.) Nota : Reims-Cérès

I a été modernisé en système R6 à

Enregistreurs dans les années 1950.

Sommaire

1-2 Les Commutateurs

R6 avec enregistreurs pour les villes

de province de plus grande importance :

Ce sont des Commutateurs à contrôle direct dont les

Orienteurs du premier étage de sélecteurs ont été

remplacés par des Enregistreurs simplifiés de

numéros qui commandent en différé, après

analyses des préfixes par blocs de chiffres, les Orienteurs

des étages de Sélecteurs suivants pour acheminer de

manière plus souple et plus optimale les communications en

son propre sein pour les abonnés locaux, ou vers les centres

de transit pour les abonnés plus éloignés.

1930

Le R6 avec enregistreurs

:

Les Cadrans Téléphoniques des abonnés

ne constituent plus l’organe de commande direct du commutateur

(comme le Strowger), car le Commutateur est équipé

d’un étage spécifique constitué

par des Enregistreurs qui sont dans un premier temps chargés

de mémoriser les numéros de téléphone

composés aux cadrans par les abonnés, puis en fonction

des numéros demandés vont commander eux-mêmes

(ou passer par des Traducteurs intermédiaires) à

tour de rôle les sélecteurs nécessaires à

l’établissement des communications : le routage.

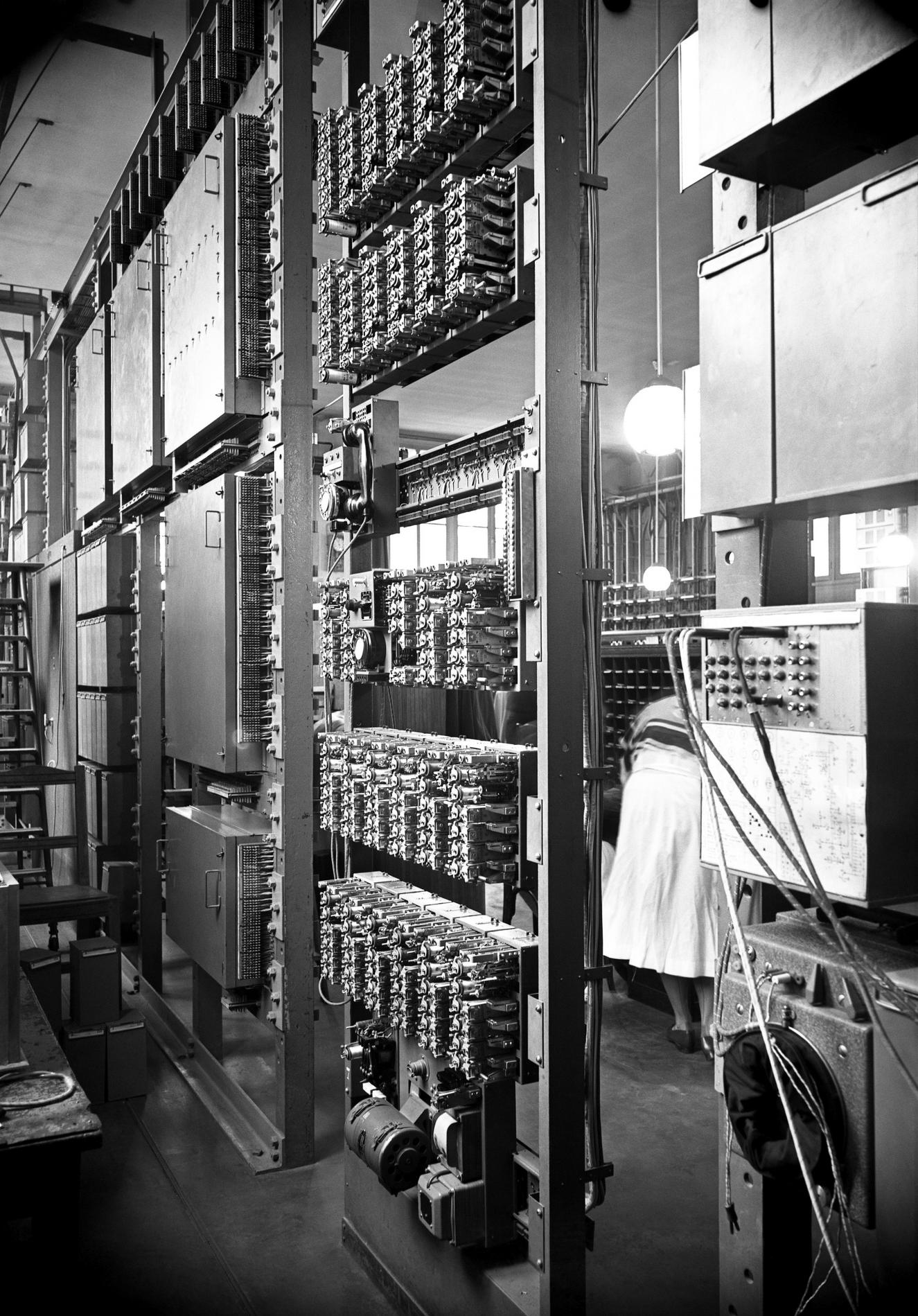

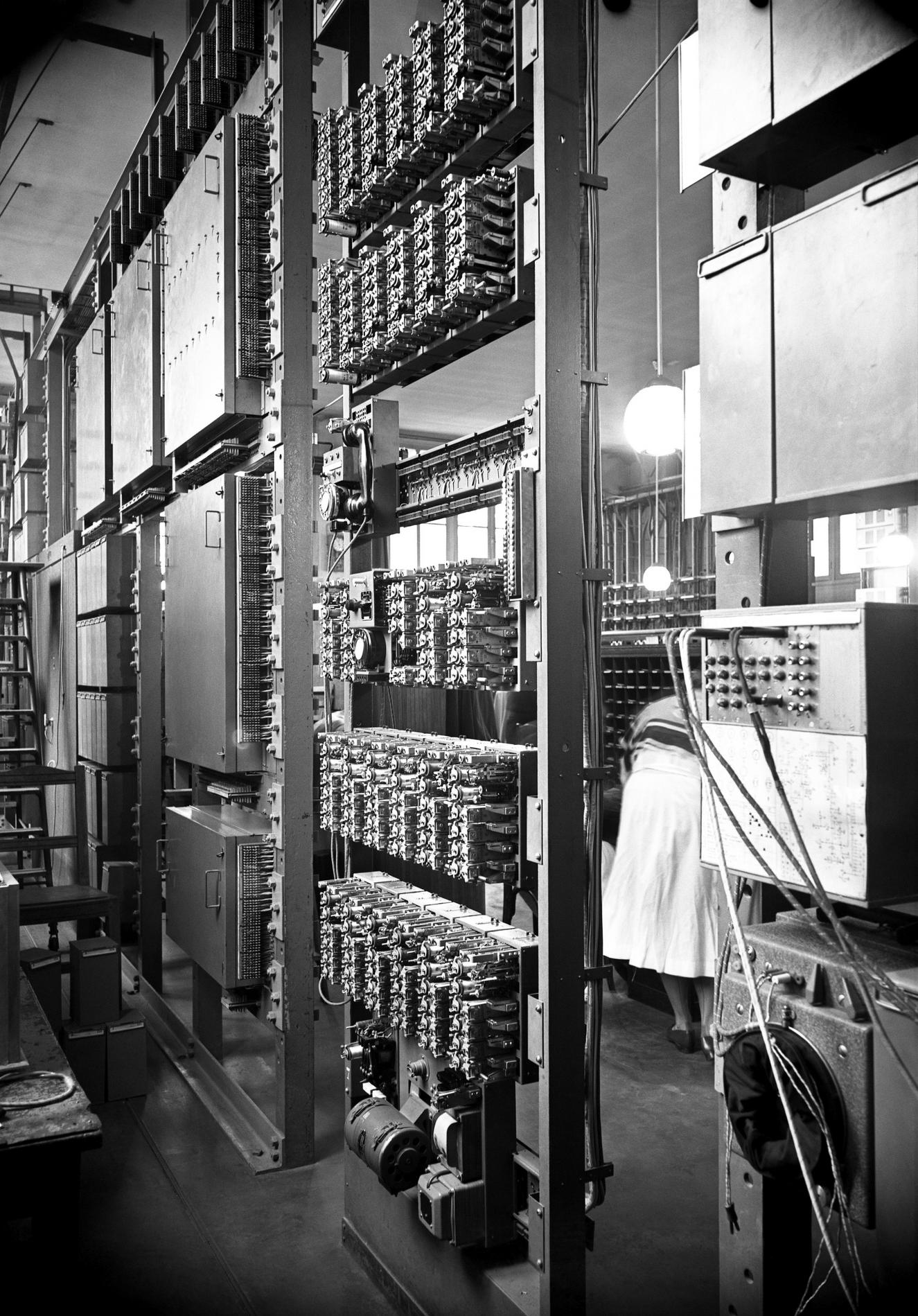

R6 Bordeaux 1937

R6 Bordeaux 1937

En comparaison avec un système à contrôle

direct, un système à contrôle indirect

est sensiblement plus complexe à concevoir et onéreux

à fabriquer, mais le fait de mettre désormais en mémoire,

dans un Enregistreur, le numéro d'abonné demandé

par un appelant permet d'éliminer l'inconvénient majeur

des systèmes à contrôle direct. En effet, désormais,

une fois le numéro de téléphone de l'abonné

mémorisé par le Commutateur, le Commutateur peut ensuite

prendre tout son temps pour chercher et trouver un équipement

de libre à chaque niveau de sélection.

Il n'y a plus d'appels perdus grâce à l'ajout d'un

étage d'Enregistreurs !

De surcroît, l’ajout de ces organes spécialisés

à la réception de la numérotation provenant

du cadran des abonnés permet un comportement plus réactif

en fonctionnement et dans de plus larges tolérances et ainsi

d’accepter la numérotation provenant de Cadrans Téléphoniques

dont les réglages ne seraient pas idéaux : les enregistreurs

sont des organes légers et adaptés à la réception

rapide des numéros de téléphones, avec peu

d'inertie mécanique ; plus légers que le reste des

équipements tels que les Sélecteurs de dimensions,

de poids et d'inertie plus élevés...

L’étage de l’Enregistreur (ou de l’Enregistreur-Traducteur)

permet d’une part de recalibrer la numérotation provenant

des cadrans, puis de la délivrer en léger différé

aux différents étages de sélecteurs à

la cadence idéale et fiabilise ainsi le fonctionnement global

du Ccommutateur.

Chaque sélecteur nécessaire effectue alors

en pas à pas une rotation angulaire saccadée (et éventuellement

un mouvement ascensionnel saccadé suivant les systèmes

: cas du Strowger) du même nombre de sauts que celui mémorisé

dans chaque Enregistreur, jusqu'à atteindre la bonne position.

Une fois que tous les sélecteurs auront été

commandés par les Enregistreurs et que l'abonné demandé

aura éventuellement décroché son téléphone,

la communication sera établie et dûment taxée.

L'ensemble des Sélecteurs ainsi utilisés restent mobilisés

durant toute la durée de la conversation, et ne peuvent plus

être utilisés par d'autres abonnés. Cette immobilisation

des ressources pose problème : c'est ici la grande limitation

de la capacité d'écoulement des commutateurs rotatifs

de tous les types, d'autant qu'ils ne peuvent pas être miniaturisés...

Dans tout système équipé d’Enregistreurs

et de Traducteurs, ou d’Enregistreurs tenant lieu également

de Traducteurs, l’Organe de Commande du Commutateur est bel

et bien constitué par l’ensemble des Enregistreurs et

des Traducteurs qui le composent.

Obtention de la tonalité d’invitation

à numéroter : rôle des Chercheurs dans les

systèmes à organes tournants.

Alors que nous sommes tous habitués depuis plusieurs décennies

à obtenir la tonalité d’invitation à numéroter

dès le décrochage du combiné téléphonique,

il n’en a pas toujours été ainsi.

En effet, dans les Commutateurs téléphoniques à

organes tournants (tous systèmes confondus), l’obtention

immédiate de la tonalité au décrochage n’est

ni immédiate, ni garantie… Lorsqu’un abonné

raccordé à un commutateur rotatif va décrocher

son combiné, la ligne téléphonique se ferme,

le courant électrique est établi et son impédance

diminue.

Dans n’importe quel type de Commutateurs, il n’y a jamais

un détecteur de prise de ligne affecté en permanence

à chaque ligne téléphonique. En revanche, il

y a un certain nombre de chercheurs primaires (ou de présélecteurs)

qui analysent successivement à intervalle régulier

le parc de lignes téléphoniques raccordés.

Alors que dans les systèmes ultérieurs, la position

de chaque ligne est analysée à intervalle régulier

toutes les quelques millisecondes voire microsecondes, dans les

systèmes à organes tournants, il y a des groupes de

chercheurs primaires qui sont des organes rotatifs qui vont, eux

aussi, analyser les lignes téléphoniques successivement

à intervalle régulier, en balayant 24 heures sur 24

les positions de tous les abonnés, mais à un vitesse

très lente.

Ainsi, il n’est pas rare de devoir attendre plusieurs secondes

qu’un chercheur primaire s’arrête sur l’abonné

qui a décroché son téléphone, pour que

le chercheur s’immobilise sur cette position en ayant détecté

électriquement le décrochage de l’abonné

considéré.

Ensuite, le chercheur secondaire, qui est associé à

son chercheur primaire doit lui aussi trouver, en tournant très

lentement, une position d’accès à un enregistreur

libre.

Ce n’est que lorsqu’un chercheur primaire et un chercheur

secondaire croisent d’une part la ligne décrochée

de l’abonné et d’autre part un enregistreur libre

du commutateur téléphonique, que la tonalité

d’invitation à numéroter au cadran téléphonique

est alors envoyée sur le poste téléphonique

de l’abonné.

De surcroît, dans les zones à forte densité

d’abonnés et pendant les heures de pointe (heures de

bureau et début de soirées) le nombre de chercheurs

disponibles par groupe d’abonnés et par groupe d’enregistreurs

se révèle notoirement insuffisant, et il n’est

alors pas rare de ne pas pouvoir obtenir de tonalité : le

téléphone de l’abonné, bien que sous tension,

reste muet...

Ainsi depuis plus de

vingt ans, lorsqu’un tel événement se produit,

d’ailleurs très rarement, il s’agit soit d’un

dérangement de la ligne téléphonique considérée,

soit d’une panne sérieuse dans tout ou partie du commutateur

de rattachement. Mais à l’époque des centres

téléphoniques à organes tournants, ceci était

la norme.

Le Risque de surcharge des commutateurs à

organes tournants :

Dans un Commutateur à organes tournants, le risque de panne

par surcharge exceptionnelle momentanée qui se produirait

si presque tous les abonnés décrochaient leur téléphone

en même temps est à peu près nul. En effet,

si tel était le cas, la quasi totalité des abonnés

se retrouverait avec une ligne téléphonique inerte

; excepté quelques rares privilégiés qui auraient

eu la chance par ce "tirage au sort" de recevoir la tonalité

d'invitation à numéroter...

Mais le danger réel est tout autre : en cas de surcharge

du Commutateur durant des heures entières sans discontinuer,

et aux limites absolues de leur capacité d'établissement

et d'écoulement des communications, les organes tournants

tournent alors sans arrêt si bien qu'ils finissent au bout

de plusieurs heures par s'échauffer par effet de frottement

mécanique...

Si un délestage d'urgence (un arrêt total ou partiel

du Commutateur, entraînant la coupure des abonnés)

n'est à ce moment là pas décidé par

l'équipe de commutants présente sur place dans la

salle du commutateur, le système peut en arriver à

un point où tout le Commutateur devient si brûlant

qu'il finisse par prendre feu, et être détruit en totalité,

y compris le bâtiment qui l'héberge !

Ceci fut notamment le cas du Commutateur L43

de Nancy-Stanislas II, mis en service le 7 juillet 1951, qui, saturé

en permanence, a brûlé quelques mois seulement après

sa mise en service... Les mauvaises langues parlaient de matériel

flambant neuf...

1929

- Un marché expérimental destiné à automatiser

l'agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing est ouvert en Novembre

1929.

Le marché pour les Commutateurs de série est signé

par l'Administration en Juillet 1929..

1930 le R6 N1 avec enregistreurs et

traducteurs à relais, Normalisé type 1

: enregistreurs et traducteurs à la fois, il est mis en conception

pour les villes de province de plus grande importance dès

1930, Ce système est aussi un hybride qui s'inspire

des systèmes Rotary et Strowger, mais il est simplifié

et moins coûteux.

Bien qu’étant plus coûteux qu'un R6 à contrôle

direct, il permet une meilleure souplesse dans l'acheminement des

communications, tout en restant moins performant que les ROTARY

7A, 7A1 et 7A2. C'est un commutateur à contrôle direct

dont les Orienteurs du premier étage de sélecteurs

ont été remplacés par des enregistreurs de

numéros qui commandent en différé, après

analyses des préfixes, les orienteurs des étages de

sélecteurs suivants pour acheminer de manière plus

souple et plus optimale les communications en son propre sein pour

les abonnés locaux, ou vers les centres de transit pour les

abonnés plus éloignés.

21 Commutateurs ROTATIF 1926 Avec Enregistreurs

sont installés en France, uniquement en province.

- L'agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing est équipée

en premier de ce système, avec son premier Commutateur automatique

Lille-Boitelle I, le 12 novembre 1932.

- Un marché destiné à automatiser en Commutateurs

R6 Avec Enregistreurs le reste de la Côte d'Azur est signé

le 10 juillet 1934 entre l'Administration et la Compagnie des Téléphones

Thomson-Houston. Les mises en service suivront entre 1936 et le

10 décembre 1938.

- Le déploiement du système ROTATIF 1926 Avec Enregistreur

de numéros est totalement interrompu en province dès

la déclaration de guerre. Il ne reprendra qu'en 1945. Il

se poursuivra jusqu'à l’arrivée de la version

modernisée en Mai 1949.

Il sera mis en service à Rouen, en Mai 1949,

et 35 autres Commutateurs R6 N1 seront installés

en France.

Le Commutateur R6 Sans Enregistreur le plus récent

sera mis en service le 21 décembre 1938 à Guérande

Enregistreur-Traducteur , R6 de Rouen, Fabricant CGCT.

Fontainebleau R6 N1 1942

2 - Le R6 pour les zones rurales

"l'automatique rural".

1943 le L43

De son nom complet LESIGNE 43, c'est un Commutateur, mis

en conception par la Compagnie Industrielle

des Téléphones, sous la responsabilité

de M. l'Ingénieur Henri Louis Lesigne à partir de

l'année 1943, utilisant le même matériel que

le R6 N1 mais adopte un principe de sélection différent,

sans dispositif Orienteur.

En effet, dans ce système, les sélecteurs sont actionnés

directement par les enregistreurs, à l’aide d’un

réseau de commande par fils distincts des fils véhiculant

les conversations téléphoniques, ce qui permet d'économiser

des baies d'équipements et de faire théoriquement

baisser le coût des Commutateurs.

Il est alors affirmé jusque dans la presse que le prix de

revient du système L43 serait deux fois moins cher que celui

du système ROTARY 7A1 américain, et permettrait de

se délivrer de la mainmise U.S. en matière de télécommunications.

La réalité sera tout autre.

Bien que n’ayant pas été massivement déployé,

ce modèle de Commutateur a toutefois permis une mise en concurrence

des différents constructeurs et amènera à la

mise au point ultérieure d’une nouvelle version améliorée

des commutateurs R6 : le R6N2.

Un total de 13 commutateurs L43 est mis en service en France.

Le LESIGNE 43 le plus récent a été

mis en service en 1960.

Ce système n'a pas tenu ses promesses. Il n'a équipé

que des centraux ayant, une capacité inférieure à

10.000 lignes

Le Commutateur L43 de Nancy-Stanislas II, mis en service

le 7 juillet 1951, qui, saturé en permanence, a brûlé

quelques mois seulement après sa mise en service... Les mauvaises

langues parlaient de matériel flambant neuf...

Années 1950 Le R6 N2 :

normalisé type 2 - à X enregistreurs et seulement

2 traducteurs séparés , issu des évolutions

du L43.

Un prototype est mis en service en France dès juillet 1951

à Nancy. Bien que n’ayant pas été

massivement déployé, ce modèle de commutateur

a toutefois permis une mise en concurrence des différents

constructeurs, et amènera à la mise au point ultérieure

d’une nouvelle version améliorée des commutateurs

R6.

Comme les enregistreurs-traducteurs du R6N1 n'ont finalement

pas donné entière satisfaction en interurbain, il

a été décidé de séparer la fonction

Enregistreur de la fonction Traducteur.

Désormais, 90 enregistreurs seront contrôlés

par seulement 2 traducteurs à relais, car un traducteur n'est

utilisé que pour établir une communication, durant

une fraction de seconde ; C'est une simplification du commutateur

qui a pour onséquence une baisse du prix.

31 Commutateurs R6 N2 seront installés en France

en commençant le 22 mars 1958 par Poitiers

et à Boulogne-sur-mer par l' AOIP.

Les organes essentiels : relais, commutateurs rotatifs R6, sont

déjà admis comme matériel administratif pour

l'équipement des automatiques urbains et qui a fait ses preuves

à l'heure actuelle dans une trentaine de villes importantes.

Le parc atteindra 140 Commutateurs R6 en 1939 à

la veille de la seconde guerre mondiale.

Le commutateur 1926 R6 N2 le plus récent de France est mis

en service le 17 avril 1962 à Annecy.

Les dernières extensions de systèmes R6 déjà

installés auparavant ont été commandées

en Octobre 1978.

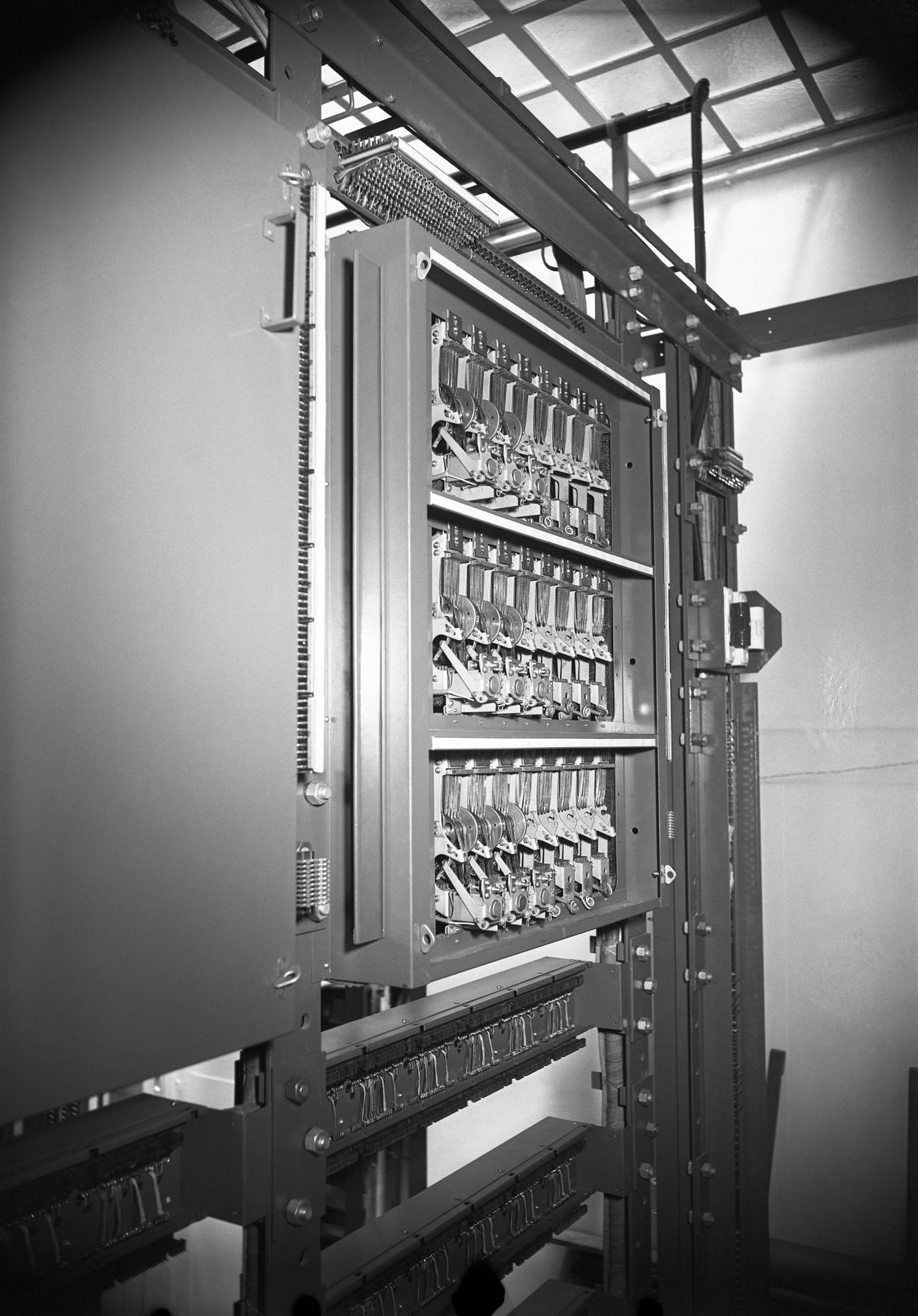

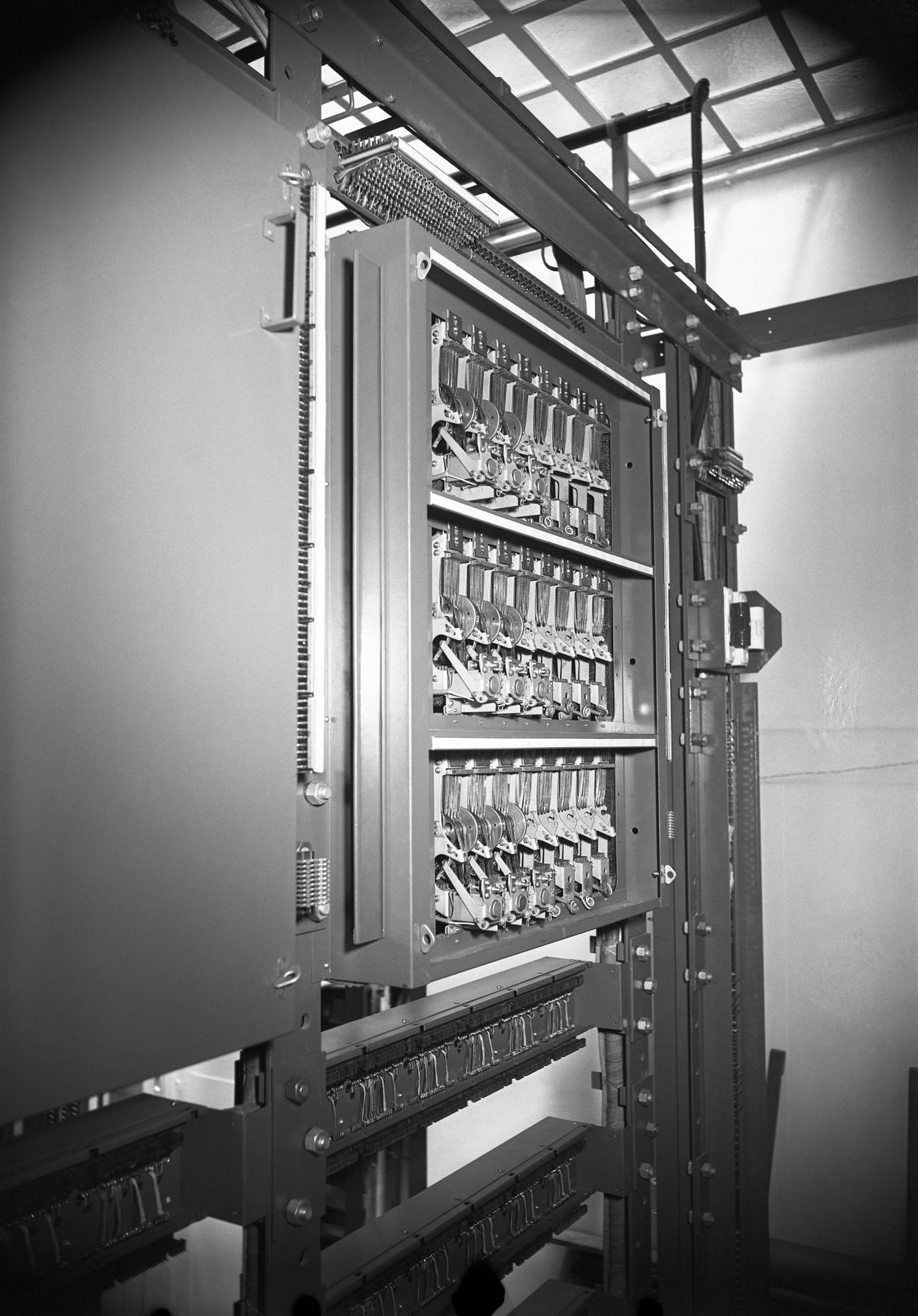

Commutateur R6 N2 de Poitiers 1958-1981

Commutateur R6 N2 de Poitiers 1958-1981

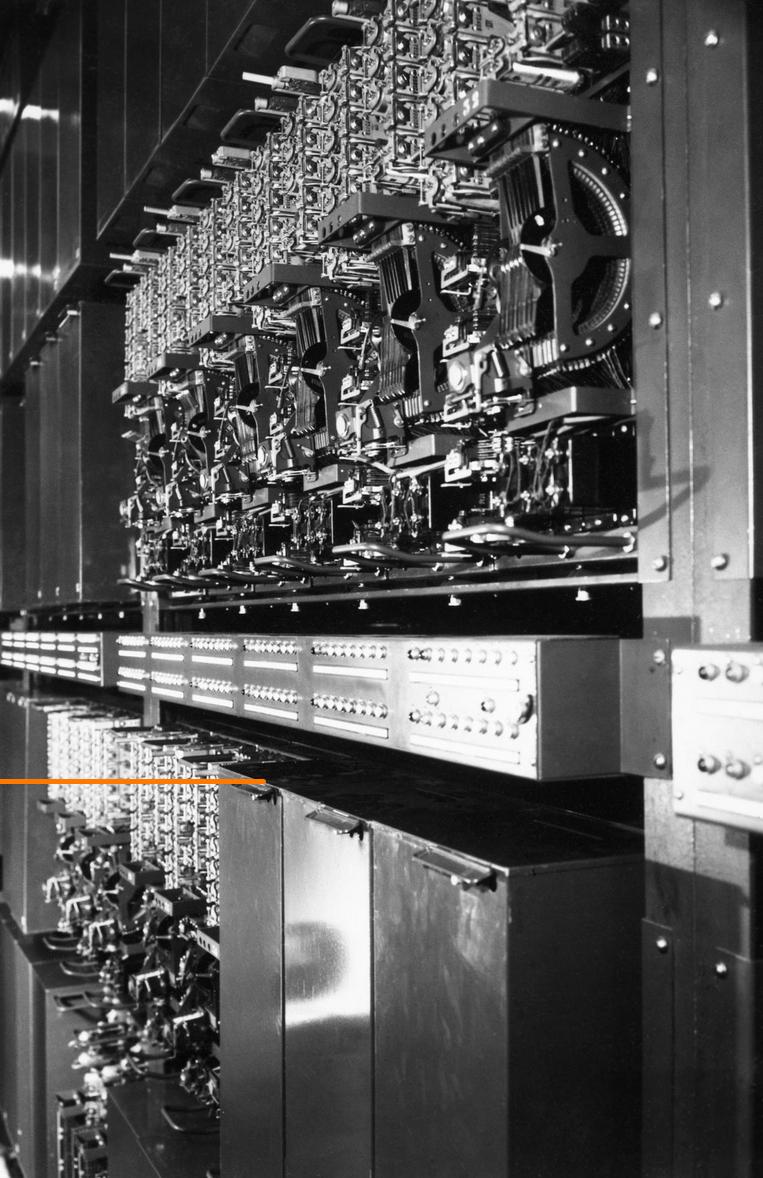

Fontainebleau R6 N2 mai 1951

Vue intérieure avec capots fermés et ouverts. Enregistreurs

et Taxeurs Interurbain.

Faces arrières Enregistreurs et Taxeurs Interurbain

Faces arrières Enregistreurs et Taxeurs Interurbain

Sommaire

1950 le SRCT

Conçu par l'Ingénieur

en chef des Télécommunications Albert de Villelongue,

le SRCT permet d'automatiser les campagnes.

De l'acronyme Service des Recherches et du Contrôle

Technique l'ayant conçu, est un petit autocommutateur

fabriqué à partir de matériel R6, de

catégorie secondaire et en conséquence destiné

au déploiement dans les campagnes, dans le but de remplacer

le système dit automatique-rural qui était en fait

semi-automatique déployé à partir de 1935 sur

instruction de Georges Mandel, Ministre des PTT.

Il s'agit d'un véritable Commutateur

à autonomie d'acheminement (et non pas d'un concentrateur

de lignes) ; si l'abonné appelant et l'abonné appelé

appartiennent au même Commutateur SRCT, la communication est

alors établie par ledit commutateur SRCT. Si l'abonné

demandé est extérieur, la communication est acheminée

vers le centre de groupement (nodal) de rattachement.

- La capacité typique de raccordement

est de 200, 400 ou 900 lignes d’abonnés

au maximum suivant les variantes.

- La portée de raccordement entre un

Commutateur SRCT et un centre nodal est de 40 km maximum.

- Une ou plusieurs "centaines"

d'abonnés peuvent être déportées

(détachées) du cœur jusqu'à 20 km de distance

pour constituer un sous-centre, mais ce sont autant de "centaines"

qui sont à déduire de la capacité totale maximale

du Commutateur SRCT.

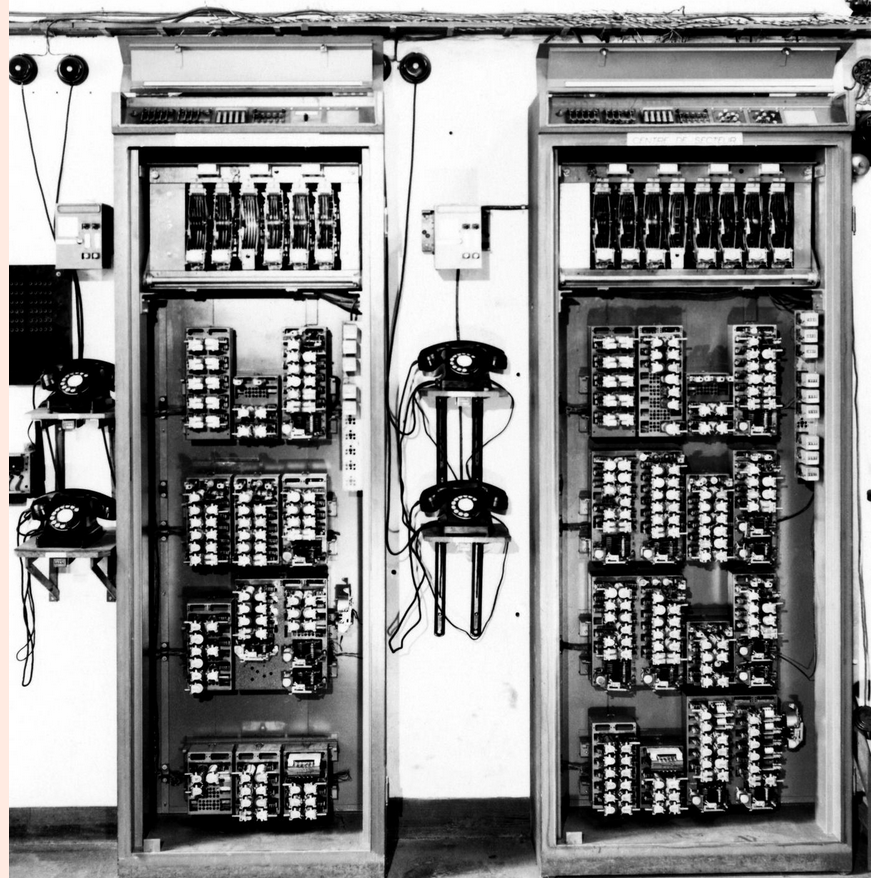

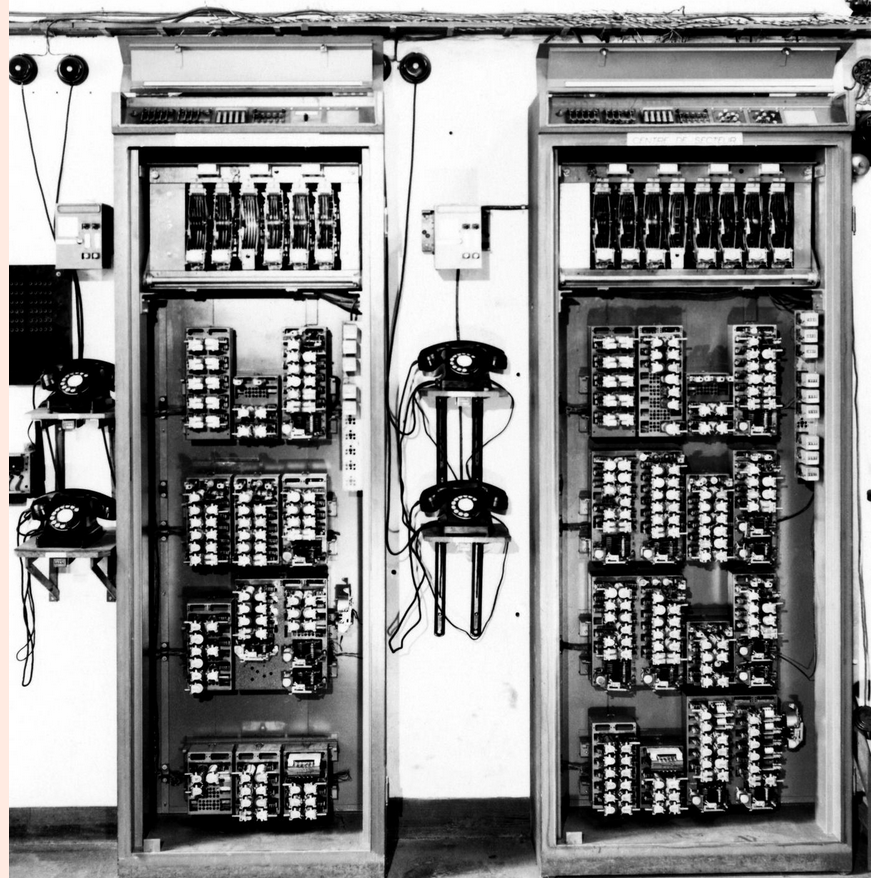

A gauche : Prototype laboratoire du système

SRCT en 1949. les commutateurs pas à pas à 51

positions empruntés au système R6.

A droite le commutateur SRCT de Perros-Guirec , c'est le

premier Commutateur SRCT mis en service à Perros-Guirec.

Les 4 boîtiers du bas contiennent chacun 1 Enregistreur-Traducteur.

Le premier Commutateur SRCT est mis en service à

Perros-Guirec le 5 novembre 1950, en présence de M. René

Pleven, Président du Conseil des ministres, et de M. Charles

Brune, Ministre des PTT.

L'AOIP était chargé de fabriquer le

R6 et fournissait en 1954 du SRCT 500 lignes pour les centres EDF

Le système SRCT fut déployé jusques en 1961

Sommaire

R6 2FR Centre

Interurbain Automatique de Départ - 2FR - Fruchou & Ribaud.

La modernisation d'après-guerre du matériel R6 a permis,

grâce à l'ingéniosité de deux personnalités

des Télécommunications françaises auxquelles

il convient de rendre un hommage appuyé, de résoudre

les difficultés jugées jusques alors insurmontables

de l'établissement des commutations téléphoniques

de longue distance par voie entièrement automatique.

Alors que la Zone Automatique de Paris et de Région Parisienne

utilise la signalisation par impulsion de contrôle inverse,

l'essentiel de la Province (hors Marseille et Nantes) utilise la

signalisation par impulsion de contrôle direct ou indirect

(le système pas-à-pas sans enregistreur ou avec enregistreurs).

Du coup, même les sociétés les plus éminentes

en matière téléphonique, telles que la société

Le Matériel Téléphonique (LMT), la Compagnie

des Téléphones Thomson-Houston (future CGCT) - toutes

deux filiales du géant ITT ; la Société Française

des Téléphones Ericsson (SFTE) - filiale du géant

suédois Ericsson, ainsi que la compagnie des téléphones

américaine ATT considèrent alors comme insoluble

la situation.

Même les Ingénieurs des Bell-labs aux USA considèrent

après moult essais infructueux, la chose comme relevant de

l'impossible.

Il est donc fait constat d'échec de toutes ces puissantes

organisations à rendre le téléphone interurbain

automatique... Ni en France ni ailleurs dans le monde.

Pour tous ces acteurs, le téléphone interurbain devait

demeurer manuel pour encore de très longues décennies.

L'interurbain automatique ?

Les industriels des télécommunications et leurs ingénieurs

n'y croient pas.

Aucun des grands industriels ne voulut donc se lancer dans l'aventure...

Ce fut sans compter sur MM. les Ingénieurs des PTT - Jean

Ribaud et Jean Fruchou qui prirent le problème

à bras le corps dès 1945 et commencèrent une

série d'études qui aboutirent à assembler différents

matériels expérimentaux...

Il leur apparut assez rapidement que l'utilisation du matériel

R6 donnait les meilleures chances de mise en compatibilité

de réseau de Paris avec ceux de Province.

Tout d'abord réservée à un seul centre téléphonique,

Paris-Ségur, avec ses deux Commutateurs ROTARY 7A1 d'abonnés

Ségur et Suffren, les deux ingénieurs réussissent

à ouvrir à l'exploitation interurbaine expérimentale

de ce central parisien vers Fontainebleau, Lille et Roubaix dès

le 5 novembre 1946 en réalisant une première maquette-type

de ces nouveaux équipements...

Ayant donc réussi à résoudre les obstacles

de l'adaptation des différents types de signalisation

en vigueur entre Paris et la Province assez proche, le Comité

Technique des PTT du 17 décembre 1946 décide d'engager

le processus de généralisation à tous les abonnés

de Paris et confie naturellement la conception et le suivi du projet

à MM. les Ingénieurs des Télécommunications

- Jean Ribaud et Jean Fruchou, forts de leur premier succès.

Toutefois, une seconde expérimentation locale de même

nature sera mise en œuvre avec succès à partir

du centre téléphonique Paris-Littré, avec son

Commutateur ROTARY 7A1 Littré et sa série Babylone

fictive à l'été 1948 qui confirmera le principe

de reproductibilité du procédé.

Passées les expérimentations préliminaires,

est alors engagée la construction du premier centre de transit

téléphonique interurbain automatique longue distance

de France, et du monde.

Il s'agit de la modeste Association

des Ouvriers en Instruments de Précision (AOIP) qui

sera chargée de fournir les différents organes du

Commutateur de cette nouvelle catégorie, suivant les instructions

précises de nos deux Ingénieurs, avec du matériel

de type R6 normalisé d'après-guerre, similaire à

celui qui sera mis en service à Rouen en Mai 1949.

Le Commutateur sera entièrement construit

par les équipes d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers

du service du montage de la Direction du Service Téléphonique

de Paris, c'est à dire par des fonctionnaires des PTT, fait

très inhabituel rendu nécessaire pour contrer le refus

collectif et unanime des grands constructeurs à se lancer

dans une telle aventure...

Il est à noter que les organes Enregistreurs-Traducteurs

interurbains nécessaires à ce commutateur très

spécial seront conçus par nos deux Ingénieurs

MM. Ribaud et Fruchou.

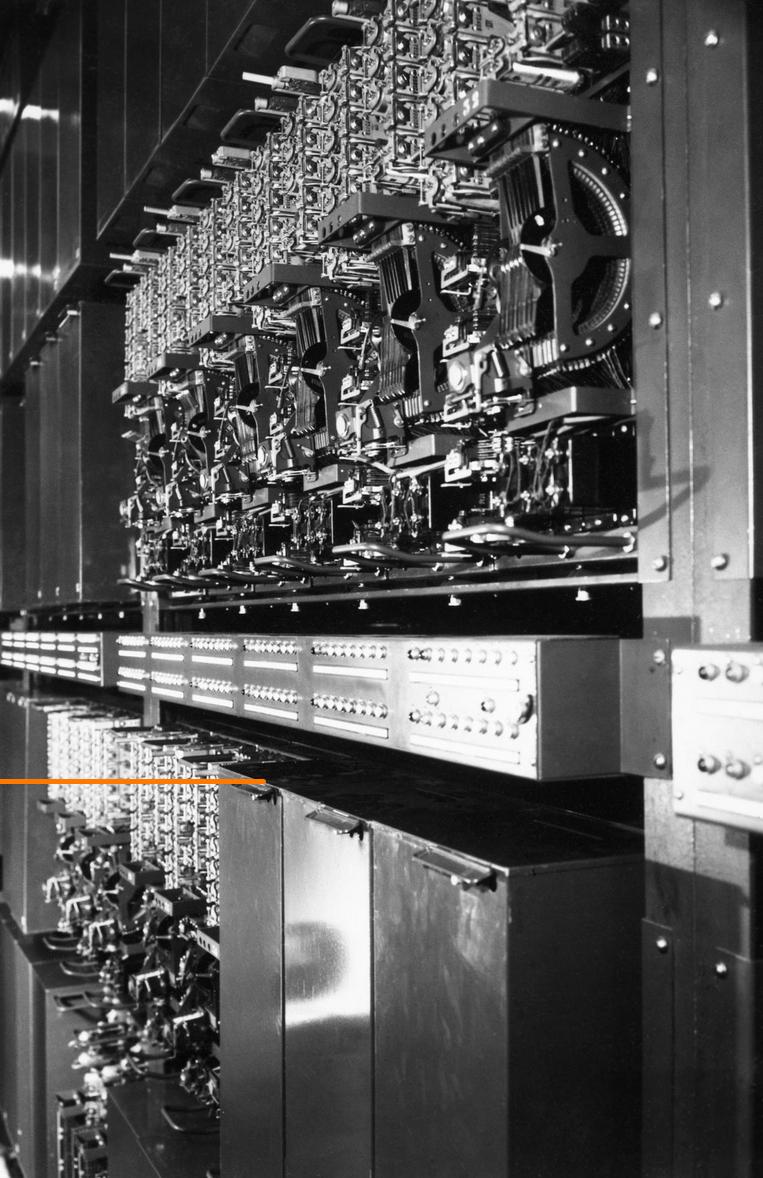

Enregistreurs-Traducteurs interurbains du Commutateur 2FR

Ce Commutateur est implanté dans le complexe

téléphonique national et international de Paris-Inter-Archives

(PIA) précisément dans une partie de l'immeuble Dabout.

Nommé officiellement 2FR, des initiales du nom de

famille de leur deux ingénieurs-concepteurs Fruchou

& Ribaud en leur honneur, le Commutateur 2FR est mis

en service le 26 mai 1951 pour tous les abonnés de Paris.

Le Commutateur Interurbain 2FR est doté d'une capacité

de 200 circuits de départ, c'est à dire qu'à

plein rendement, il peut acheminer jusqu'à 200 communications

interurbaines au départ de Paris, simultanément. Capacité

inédite pour cette époque..

- Le 26 mai 1951, la première relation interurbaine par voie

entièrement automatique est ouverte de Paris vers Fontainebleau.

- Le 23 juin 1951, la seconde relation interurbaine par voie entièrement

automatique est ouverte de Paris vers Rouen.

- Le 1er décembre 1951, la troisième relation interurbaine

par voie entièrement automatique est ouverte de Paris vers

Lyon. Il s'agit en outre de la première relation interurbaine

entièrement automatique de longue distance (500 km).

- Le 2 août 1952, la quatrième relation interurbaine

par voie entièrement automatique est ouverte de Paris vers

Toulouse. Il s'agit en outre de la deuxième relation interurbaine

entièrement automatique de longue distance (800 km).

- Le 5 janvier 1953, la totalité des abonnés au téléphone

de la Circonscription de Paris (incluant la 1ère couronne)

peut désormais téléphoner par voie entièrement

automatique vers les villes de Fontainebleau, Rouen, Lyon et Toulouse.

- Le 1er avril 1954, la cinquième relation inteurbaine par

voie entièrement automatique est ouverte de Paris vers Lille

et Roubaix.

Secondé dans le trafic interurbain à partir

du 18 janvier 1958 par un second centre de plus grande

capacité le CIAD Paris Bonne-Nouvelle , pour de nouvelles

destinations, ce Commutateur 2FR fut à partir de 1959 reconverti

en Centre de Transit téléphonique Régional,

et sera désormais utilisé pour écouler une

partie du trafic téléphonique régional entre

Paris intra-muros et la deuxième couronne.

La mise hors service définitive du premier

centre interurbain automatique de départ français

intervient le 26 octobre 1972.

La première destination interurbaine

automatique au départ de Paris étant la ville de Fontainebleau,

à titre expérimental, le Commutateur R6 Sans Enregistreur

(R6 simple) mis en service en Juin 1942 doit faire l'objet d'importantes

modifications.

En effet, il va s'avérer nécessaire

de l'équiper de circuits d’Enregistreurs Urbains et

d'Enregistreurs Interurbains d'arrivée, ainsi que de matériel

capable d'assurer la Taxation Interurbaine semblable au Commutateur

Automatique Interurbain R6 2FR.

En résumé, le Commutateur R6

de Fontainebleau doit devenir "intelligent" afin de pouvoir

dialoguer avec Paris, en automatique...

Les Commutateurs R6 Sans Enregistreur autorisent

une Numérotation locale à 6 chiffres. Certains

ont assuré leur service au delà de l'année

1973. En revanche, leur structure ne leur permet pas de passer à

la Numérotation à 8 chiffres prévue le 25 octobre

1985. Ils ont tous été mis hors service avant cette

date.

Sommaire

3 - R6 : Organisation, Fonctionnement, Installation

des centres manuels

Cet exposé est principalement

issu du Bulletin d'informations des Ministère des Postes,

télégraphes et téléphones de 1936

Par M. DUMAS-PRIMBAULT INGÉNIEUR DES

POSTES, DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES.

|

Contexte en cette année

1935 : L'automatique

rural est à l'ordre du jour et devient une urgence.

Par le décret du 19 juillet 1935

relatif à l'établissement du "téléphone

automatique-rural" et le décret complémentaire

du 30 octobre 1935, le système téléphonique

dit "automatique-rural", est adopté

en France.

Un certain nombre de conseils généraux ont accepté

d'accorder à l'Administration leur concours financier

en vue de l'installation du téléphone automatique

rural.

Une quarantaine de départements doivent en conséquence

recevoir cet équipement, en totalité ou en partie,

dans le courant de la présente année.

Au 1" janvier 1935, le nombre des réseaux

automatiques ruraux déjà en service dans les

régions de Paris, Rouen et Rennes principalement,

s'élevait à 2.086 et le nombre des abonnés

ruraux à 21.064.

Ces chiffres permettent de se faire une idée du faible

nombre d'abonnés ruraux reliés et de l'importance

de cette décision.

Le moment a donc paru opportun pour rappeler

ici les principes généraux de ce mode d'exploitation

et pour décrire les caractéristiques et le mode

d'emploi du nouveau matériel qui est ainsi appelé

à remplacer sur une vaste échelle l'ancien matériel

manuel bien connu (tableaux standards, extensibles, Routin,

etc.).

Personne n'ignore que le réseau

téléphonique français, surtout quand

on le compare aux réseaux étrangers, se caractérise

par l'extrême dispersion des bureaux téléphoniques

; et, par conséquent, la plupart de ces bureaux

ne comptent qu'un très petit nombre d'abonnés.

Ainsi constitué, ce réseau

se présente d'une façon particulièrement

défavorable pour permettre d'obtenir, avec le service

manuel, les deux grandes qualités que les usagers modernes

sont en droit d'exiger du téléphone, à

savoir : la permanence du service et la rapidité dans

l'établissement des communications.

La permanence du service aurait en effet exigé le maintien

dans chaque bureau, à toute heure du jour et de la

nuit, d'un personnel dont le rendement moyen aurait été

très faible : d'où pour le budget annexe, de

lourdes charges, absolument hors de proportion avec les services

rendus.

Et pour arriver à une rapidité satisfaisante

dans l'établissement des communications, le seul moyen

possible consiste dans la suppression des nombreux intermédiaires

manuels qui ont trop souvent à intervenir pour relier

deux à deux les divers petits circuits utilisés.

La généralisation du téléphone

automatique intégral — tel qu'il est ou va être

réalisé dans la région de Saint-Malo,

sur la Côte Basque ou sur la Côte d'Azur —

ne peut, par ailleurs, être considérée

comme une solution satisfaisante pour l'ensemble du territoire

français.

Des installations de ce genre entraînent en effet :

— le remplacement de tous les postes

d'abonnés par des postes à batterie centrale;

— une réfection et un entretien

très soigné du réseau des lignes, entretien

particulièrement délicat à assurer dans

les petits réseaux entièrement aériens

;

— la construction de nombreux circuits

supplémentaires nécessaires pour permettre d'assurer

aux abonnés un trafic sans attente, comme il est nécessaire

de le faire avec une exploitation entièrement automatique;

— l'installation de meubles téléphoniques

permettant d'assurer automatiquement la taxation des communications

selon leur durée et la distance des deux correspondants;

or le prix de ces meubles, rapporté au nombre des directions

desservies, augmente rapidement quand la capacité des

installations décroît.

Ces charges sont donc d'autant plus lourdes

que les réseaux desservis sont moins importants.

Elles sont admissibles dans le cas de certaines régions

à forte densité téléphonique,

à l'intérieur desquelles le trafic local est

particulièrement élevé; elles le sont

d'autant moins, dans la généralité des

cas, que les services rendus par le téléphone

automatique intégral sont relativement peu intéressants

dans les campagnes, car l'usage du cadran ne dispenserait

pas les abonnés d'avoir à passer par l'intermédiaire

d'une opératrice manuelle pour le plus grand nombre

de leurs communications.

Placée devant la nécessité

d'améliorer le service rural, obligée de renoncer

pour les raisons indiquées ci-dessus à la généralisation

du téléphone automatique intégral, l'Administration

s'est donc orientée vers une solution mixte, originale

, qui doit lui permettre de tirer

le meilleur parti du réseau existant et de réaliser

ainsi, avec le minimum de frais, les qualités de permanence

et de célérité du service que nous rappelions

plus haut : c'est le téléphone semi-automatique

rural dont nous allons rappeler, dans ses grandes lignes,

la conception.

Sommaire

PRINCIPES GÉNÉRAUX

DE L'ORGANISATION ADOPTÉE.

Le principe de l'organisation consiste essentiellement

à concentrer en un certain nombre de bureaux,

judicieusement choisis, et dotés d'un service manuel

permanent, tout le trafic téléphonique de la

zone rurale qui les entoure.

L'ensemble du territoire est donc divisé

en groupes automatiques ruraux, chacun d'eux comprenant

l'ensemble des bureaux desservis par un centre manuel unique.

Toutes les communications intéressant les abonnés

du groupe sont établies par les opératrices

du centre manuel qui est aussi le point de convergence obligatoire

par lequel ces abonnés sont reliés au réseau

général.

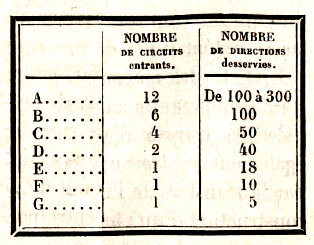

L'importance de ces groupes est très

variable. Certains d'entre eux ne comprennent que deux ou

trois bureaux; d'autres en comprennent plus de 100 (173 pour

celui de Toulouse). Un groupe moyen comprendra 25 ou 30 bureaux

ruraux.

Naturellement figurent parmi les centres

manuels de groupes tous les centres de transit et les centres

de groupements.

Mais on a été conduit, pour des raisons que

nous exposerons plus loin, à créer, en dehors

de ces deux catégories de bureaux, un certain nombre

de nouveaux centres manuels.

On peut estimer ainsi que pour l'ensemble de la France, le

nombre des groupes sera de l'ordre de 800 à 1.000.

A l'intérieur d'un groupe, et

nous avons pris ici, en exemple, le groupe de Mont- luçon

(fig. 1), l'organisation est la suivante :

- Chaque bureau rural reçoit un meuble automatique

de capacité appropriée.

- Ce meuble est relié au centre manuel soit directement

(cas du bureau d' Buriel) soit par l'intermédiaire

d'un ou deux autres autocommutateurs (cas des bureaux de Chambérat

ou de Saint-Palais).

- Le nombre des bureaux placés

et en chapelets à partir du centre manuel ne dépasse

pas trois.

Sans doute, les meubles automatiques se prêteraient-ils

sans difficulté à équiper un nombre plus

important de bureaux échelonnés; mais on a eu

le souci d'éviter un affaiblissement excessif et aussi

de diminuer les délais d'attente qui pourraient s'imposer

aux abonnés dans le cas de circuits occupés.

Il convient de remarquer d'autre part que la sécurité

des communications est d'autant mieux assurée que le

nombre des bureaux qui interviennent dans leur établissement

est plus réduit. Il a donc été admis

qu'on ne devrait jamais dépasser le chiffre de trois

bureaux échelonnés.

Cela étant, l'exploitation est,

dans ses grandes lignes, la suivante :

-Une opératrice de Montluçon

veut-elle obtenir un abonné du bureau de Chambérat

par exemple ?

- Elle enfiche devant elle le jack d'un circuit libre vers

le bureau d'Huriel, et elle compose au cadran le numéro

nécessaire pour obtenir l'abonné demandé

à travers les deux bureaux successifs d'Huriel et de

Chambérat.

- Elle peut à ce moment vérifier si l'abonné

est libre ou occupé, le sonner, rentrer en communication

avec lui, etc., bref, faire les différentes opérations

analogues à celles que peut faire vis-à-vis

d'un abonné urbain l'opératrice interurbaine

d'un réseau automatique.

Un abonné de Chambérat, par

exemple, veut-il appeler ?

- Il tourne sa magnéto et décroche son récepteur.

- Son appel, reçu au bureau de Chambérat, y

est enregistré et retransmis au bureau d'Huriel, puis

de là au centre manuel où une lampe s'allume

sur le meuble manuel.

- L'opératrice enfiche le circuit sur lequel l'appel

se manifeste ainsi, et se trouve en présence de l'abonné

appelant.

Si celui-ci désire une communication

à destination d'un abonné du centre manuel lui-même,

ou bien n'appartenant pas au groupe envisagé, ou encore

appartenant à ce groupe, mais situé sur une

autre direction, l'opératrice donne suite à

sa demande avec l'autre fiche de son dicorde, après

avoir au besoin défiché et rappelé le

demandeur afin de vérifier son identité.

Si l'abonné appelant désire

obtenir une communication à destination d'un abonné

appartenant à l'un des bureaux de Chambérat,

d'Huriel ou de Viplaix, par exemple c'est-à-dire situé

dans le même secteur que lui-même,

- l'opératrice établit la communication en composant

le numéro du demandé sur la même fiche

de son dicorde :

La communication, qui est dite alors communication locale

ou in, est établie cen locales à l'intérieur

de l'autocommutateur de Chambérat si le demandé

appartient à ce même bureau ou encore à

l'intérieur du bureau d'Huriel si l'abonné appartient

au bureau d'Huriel ou à celui de Viplaix.

De toute façon, les circuits Montluçon-Huriel-

Chambérat ou simplement Montluçon-Huriel, qui

ne sont pas indispensables au maintien de la conversation,

peuvent être, après établissement de la

communication, libérés et utilisés pour

d'autres appels.

Sommaire

Ce projet d'organisation, mis sur pied

dès l'année 1927 par l'Administration, ne

pouvait comporter de réalisations rapides pour la bonne

raison qu'aucun des matériels automatiques existant

à cette époque ne permettait de satisfaire aux

conditions d'exploitation imposées.

Le problème fut donc posé aux différents

constructeurs, et la période qui s'étend

de 1928 à 1934 fut consacrée au choix et à

la mise au point du matériel nécessaire.

Sans doute les opérations essentielles

à effectuer (sélection d'un abonné, enregistrement

et acheminement des appels) pouvaient-elles être exécutées

avec les appareils et selon les méthodes en usage dans

les automatiques urbains.

Mais l'application aux réseaux ruraux de ces dispositions

connues présentait pourtant un certain nombre de difficultés

:

— du fait que toutes les signalisations

entre le centre manuel et les autocommutateurs ne devaient

emprunter que deux fils seulement;

— du fait des communications locales

qui, pour leur établissement, leur maintien et leur

rupture, exigeaient des précautions spéciales

;

— du fait enfin des dispositions

particulières de toute nature (encombrement, signalisation

des incidents, nécessités de l'entretien, etc.)

qui se sont imposées dans des meubles ruraux, c'est-à-dire

destinés à fonctionner dans des conditions souvent

précaires, loin du personnel chargé de l'entretien.

Huit constructeurs se mirent à

l'étude de la question et douze systèmes

présentés par eux (certains constructeurs en

présentèrent deux ou trois) furent mis à

l'essai dans les régions de Paris et d'Orléans.

L'un d'entre eux, qui avait déjà donné

à l'époque des résultats jugés

assez satisfaisants, fit même l'objet d'un achat de

la part de l'Administration qui passa à son constructeur

une commande actuellement en voie de réalisation très

avancée destinée à équiper sept

ou huit départements (Calvados, Eure, Eure-et-Loir,

Manche, Orne, Seine-Inférieure en totalité;

Mayenne, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne en partie).

Mais ce n'est qu'en 1935,

devant l'éventualité de réalisations

plus importantes, que le système du type R6, présenté

par la Compagnie des Téléphones Thomson- Houston,

fut définitivement retenu, après concours,

comme système administratif.

En dehors des avantages d'ordre divers

qu'il présente et sur lesquels nous aurons l'occasion

de revenir en en faisant la description, il nous faut signaler

ici que ce système, essayé dans la région

de Fontainebleau, a donné des résultats d'exploitation

particulièrement satisfaisants.

De plus ses organes essentiels (relais, commutateurs rotatifs),

sont du type R6, déjà admis comme

matériel administratif pour l'équipement des

automatiques urbains et qui a fait ses preuves à l'heure

actuelle dans une trentaine de villes importantes.

Cette identité des organes fondamentaux doit pouvoir

donner ultérieurement de sérieuses facilités

pour l'entretien et l'extension.

Nous allons donc, puisque c'est celui qui

va être maintenant généralisé,

décrire les principales caractéristiques du

système rural type R6 et passer en revue les différents

modèles de meubles qui en composent la gamme telle

qu'elle a été fixée sur les directives

de l'Administration.

|

Sommaire

FONCTIONNEMENT DES MEUBLES AUTOMATIQUES

RURAUX.

Le meuble automatique rural placé dans un bureau est

constitué par l'ensemble des organes qui, dans ce bureau,

servent d'intermédiaire entre l'opératrice du centre

manuel distant et les abonnés du réseau considéré.

CIRCUIT ENTRANT.

Le nombre et la nature des organes automatiques dépendent

de l'importance du bureau considéré, mais le rôle

principal est joué par l'organe qui porte le nom d'équipement

de circuit entrant et qui, à quelques variantes près,

se retrouve sous la même forme dans tous les types de meubles.

Naturellement le nombre des équipements de ce genre qui se

trouvent dans un bureau est variable et déterminé

par le trafic de ce bureau.

Le rôle essentiel de l'équipement de circuit entrant

est de prolonger et de compléter le circuit qui relie les

deux bureaux et d'établir la liaison téléphonique

entre l'opératrice du centre manuel et les abonnés

automatiques, ou entre deux quelconques de ces derniers.

Les fonctions que cet organe a à remplir sont donc les suivantes

:

1° Quand l'opératrice veut obtenir un abonné

du bureau automatique, elle choisit un circuit libre vers ce bureau

et compose au cadran le numéro de l'abonné demandé.

L'équipement de circuit entrant doit alors obéir aux

impulsions envoyées par le cadran et choisir cet abonné

: il agit alors en connecteur;

2° Quand un abonné du bureau automatique fait

un appel, celui-ci doit être aiguillé vers le centre

manuel. L'équipement de circuit entrant doit donc rechercher

l'abonné appelant afin de le mettre en liaison avec l'opératrice

: il agit alors en chercheur.

3° Quand un abonné du bureau automatique veut

obtenir un autre abonné de ce même bureau, l'équipement

de circuit entrant, après avoir joué le rôle

de chercheur vis-à-vis de l'abonné appelant, doit,

sous la commande du cadran de l'opératrice, jouer le rôle

de connecteur vis-à-vis de l'abonné demandé;

puis il doit ensuite maintenir la communication établie :

il joue alors le rôle de cordon.

L'équipement de circuit entrant doit donc comprendre tous

les organes nécessaires pour jouer le triple rôle de

connecteur, de chercheur et de cordon. Un pareil équipement,

comme il est facile de le voir sur la figure 2, est forcément

assez compliqué.

|

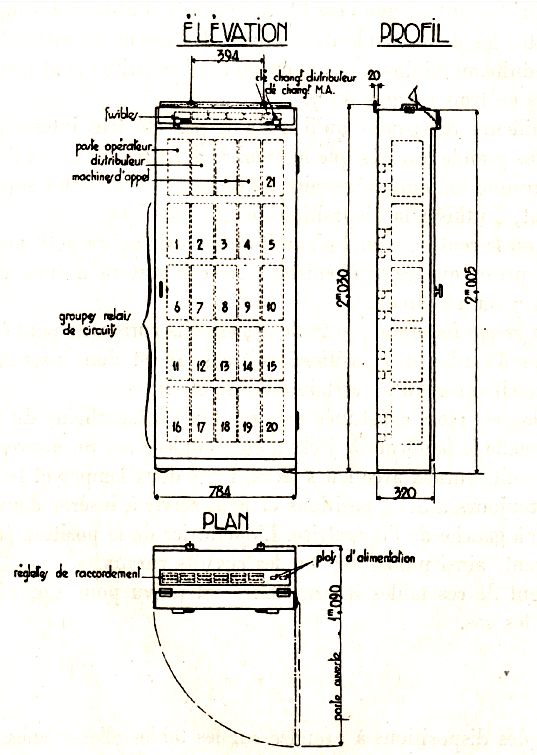

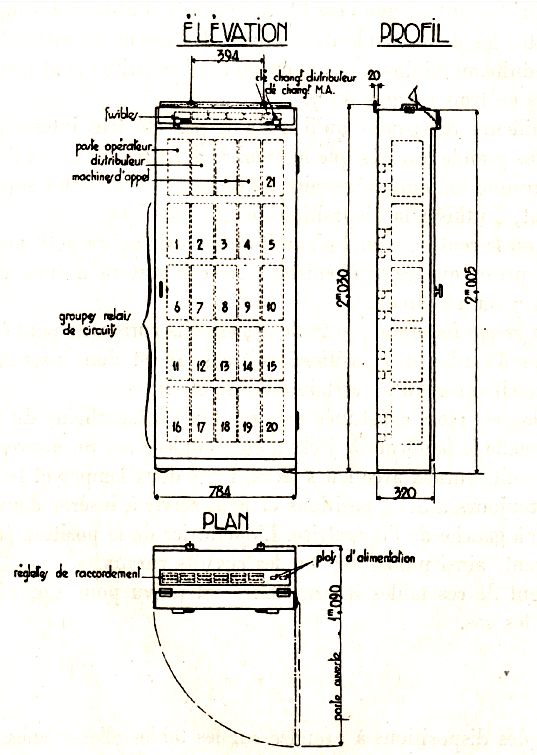

Fig. 2. — Groupe de relais

de circuit entrant mixte pour autocommutateur rural des types

C et D.

1. Relais polarisé.

2. Commutateur contrôle.

3. Relais thermique.

6. Jack d'essais. |

Pour exposer avec plus de précision le fonctionnement

général de cet organe, nous allons considérer

le cas particulier d'un meuble du type «G» que

nous supposerons directement relié au centre manuel par deux

circuits. Nous admettrons pour le moment que

ce meuble est en position extrême, c'est-à-dire qu'il

ne dessert que les abonnés de son propre réseau ou les

cabines qui lui sont directement reliées.

Nous supposerons enfin, pour fixer les idées,

que le centre manuel est à batterie locale et ne comporte pas

le multiplage des circuits ruraux.

Dans ces conditions, et abstraction faite de

tous les organes accessoires dont nous parlerons plus loin, le, schéma

de principe de la liaison entre manuel et automatique est représenté

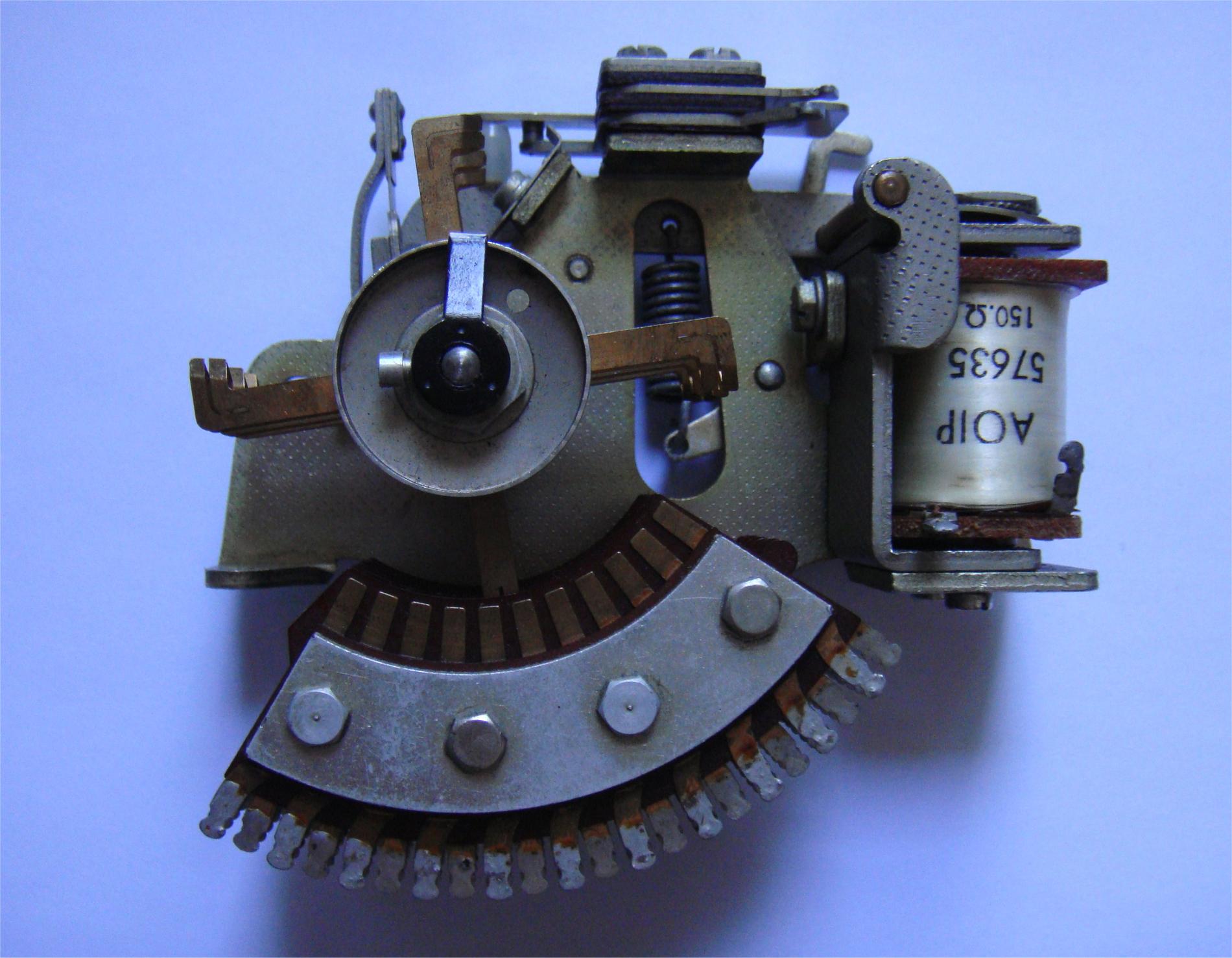

par la figure 3.  On voit qu'au bureau automatique, chaque circuit

est relié à un équipement comprenant un groupe

de relais (groupe de relais qui, comporte en outre un commutateur

décimal type «commutateur de contrôle du système

R6 il bien visible sur la figure) et deux commutateurs rotatifs à

51 positions : un chercheur connecteur C. C. et un connecteur local

C. L.

On voit qu'au bureau automatique, chaque circuit

est relié à un équipement comprenant un groupe

de relais (groupe de relais qui, comporte en outre un commutateur

décimal type «commutateur de contrôle du système

R6 il bien visible sur la figure) et deux commutateurs rotatifs à

51 positions : un chercheur connecteur C. C. et un connecteur local

C. L.

Au centre manuel,

chacun des circuits est relié à un groupe de relais

C et figure sur le meuble par un jack J, une lampe d'appel L. A.,

une lampe de supervision L. S., auxquels s'ajoute

encore une clé de cadran.

De plus, chaque circuit est représenté dans le banc

du chercheur d'un organe spécial D, unique en principe pour

le bureau, et appelé distributeur.

Sommaire

Le fonctionnement général est le

suivant :

1° L'opératrice appelle

un abonné du bureau automatique.

— Elle enfiche un circuit libre et insère son cadran

sur le circuit en abaissant la clé de cadran associée.

Dès que les organes du circuit pris sont en position convenable,

ce dont elle est avertie par l'allumage d'une lampe de cadran propre

à sa position, l'opératrice compose sur son cadran

le numéro de l'abonné demandé.

Ce numéro est en principe à deux chiffres puisque

le bureau considéré ne comporte que 5o abonnés

au plus. Cependant, et pour des raisons de numérotation,

on donne aux abonnés du bureau considéré un

préfixe numérique, dans le cas considéré,

le chiffre 1. L'abonné 27, par exemple, sera donc numéroté

127.

L'opératrice compose ainsi 3 chiffres sur son cadran; mais

seuls le second et le troisième jouent ici un rôle

efficace.

Ils sont successivement reçus au bureau automatique par le

commutateur de contrôle de l'équipement de circuit

entrant, et, par l'intermédiaire de celui-ci, agissent sur

le chercheur-connecteur de la même façon que pour les

connecteurs ordinaires des centraux urbains du type R6.

Le chercheur-connecteur, fonctionnant donc en connecteur, est ainsi

aiguillé sur l'abonné demandé et fait le test

de celui-ci.

Deux cas peuvent alors se présenter :

a. L'abonné demandé est

occupé. — A la fin de la numérotation, la lampe

de cadran de l'opératrice ne se rallume pas. Celle-ci relève

sa clé de cadran et perçoit le signal cadencé

d'occupation. Elle peut à volonté :

— soit se retirer purement et simplement,

en défichant, ce qui provoque la libération immédiate

du circuit ;

— soit rentrer en écoute sur la

communication établie. Pour cela, elle n'a qu'à abaisser

un instant sa clé d'appel : elle se trouve alors en présence

de l'abonné et peut avertir celui-ci.

b. L'abonné

demandé est libre. — A la fin de la numérotation,

la lampe de cadran de l'opératrice (qui s'est rallumée

après l'envoi de chaque chiffre), se rallume à feu

fixe. L'opératrice relève sa clé de cadran

et abaisse un court instant sa clé d'appel. L'abonné

est sonné et, pendant tout le temps que dure son appel, la

lampe de supervision L. S. clignote à allure cadencée.

Lorsque l'abonné décroche son combiné, la lampe

de supervision s'éteint, et la communication se trouve établie.

Lorsque, en fin de conversation, l'abonné

raccroche son appareil, la lampe de supervision se rallume; l'opératrice

coupe alors la communication en défichant, ce qui provoque

la libération immédiate des organes en prise. Le chercheur

connecteur en particulier revient à sa position de repos.

2° Un abonné du bureau automatique

appelle.

— L'abonné tourne sa magnéto. Au bureau

automatique, son relais d'appel passe en position d'appel, ce qui

provoque les trois opérations suivantes :

a. Une tonalité

particulière et continue est envoyée à l'abonné

qui apprend ainsi que son appel a été reçu;

b. Un potentiel

spécial est mis sur les broches de troisième fil du

multiplage de l'abonné appelant;

c. Une batterie

est mise sur un des fils (fil a) de chacun des circuits libres vers

le centre manuel. C'est cette batterie qui signale l'appel à

distance : on voit donc que celui-ci est transmis au centre manuel

simultanément sur tous les circuits libres.

Au bureau manuel, le distributeur D est alors

mis en marche et s'arrête sur le prenlier circuit appelant

qu'il rencontre. La lampe d'appel de ce circuit s'allume à

ce moment sur la position manuelle, et une tonalité cadencée,

dite «de réponse immédiate ,», est envoyée

sur le circuit.

Au bureau automatique, le chercheur-connecteur,

agissant maintenant en chercheur, part en rotation libre à

la recherche de l'abonné appelant, et s'arrête sur

la position de celui-ci, marquée par le potentiel spécial

du 3 ème fil.

Dans le cas où, par suite d'un dérangement

quelconque affectant soit le circuit choisi, soit l'équipement

automatique qui le termine, le chercheur n'a pas trouvé au

bout de quelques secondes (5 ou 6, à peu près) l'abonné

appelant, le distributeur est remis automatiquement en marche et

va choisir le second circuit libre vers le bureau automatique; les

opérations décrites ci-dessus se reproduisent alors

sur ce circuit comme elles se reproduiraient, le cas échéant,

sur tous les autres circuits libres desservant le bureau considéré.

On voit donc que, grâce au jeu du distributeur, les chances

d'un appel perdu sont très fortement diminuées : pour

qu'un appel n'aboutisse pas, il faudrait en effet que tous les circuits

libres soient simultanément défectueux; et cette particularité

n'est pas un des moindres avantages du système.

Dès que le chercheur a trouvé

l'abonné appelant, celui-ci, s'il a décroché

son appareil, reçoit le signal «de réponse immédiate"

qui se substitue à la tonalité continue dont il a

été question plus haut et avertit ainsi l'abonné

que son appel est parvenu au centre manuel.

Le distributeur est immédiatement libéré.

Lorsque l'opératrice enfiche le circuit appelant,

deux cas peuvent se produire : a. L'abonné se trouve à

l'appareil. — La lampe de supervision reste éteinte

et l'opératrice est en présence de l'abonné;

b. L'abonné

a raccroché — ou n'a pas encore décroché

— son appareil. — Il est alors automatiquement sonné

à partir du centre manuel, et l'envoi de ce courant d'appel

est signalé à l'opératrice par le clignotement

cadencé de la lampe de supervision. Lorsque 1 abonné

décroche, la lampe de supervision s'éteint.

Si l'abonné demande une communication

interurbaine, l'opératrice en prend note et le rappelle ultérieurement

pour y donner suite.

Le raccrochage de l'abonné est signalé

à l'opératrice par l'allumage de la lampe de supervision;

le circuit est libéré au défichage.

Notons au passage cette caractéristique importante de l'exploitation

automatique rurale : l'appel reçoit une suite quelles qu'aient

été les manœuvres de l'abonné à

partir du moment où il a tourné sa magnéto,

qu'il ait décroché ou non son récepteur.

Ceci tient à ce que l'appel est enregistré à

partir de ce moment là. Par conséquent un abonné

qui n'est pas immédiatement desservi, peut raccrocher sans

avoir à attendre inutilement à l'appareil : il peut

être sûr que son appel sera écoulé dès

qu'un circuit sera libre.

Cette particularité s'oppose donc directement

à ce qui se passe en exploitation automatique intégrale

où, à moins de rester à l'appareil, l'abonné

doit recommencer lui-même son appel autant de fois qu'il ne

trouve pas d'organes libres.

Cette disposition, pour secondaire qu'elle apparaisse de prime abord,

a pourtant de profondes conséquences : c'est elle en effet

qui permet de se contenter, pour desservir un meuble automatique

rural, d'un nombre de circuits bien inférieur à celui

qu'indique le calcul des probabilités utilisé pour

la détermination du nombre des organes d'un bureau automatique

intégral.

3° L'abonné demande une communication

locale.

— Après avoir répondu, comme nous venons de le

voir, à l'abonné demandeur, l'opératrice abaisse

sa clé de cadran, ce qui provoque l'allumage de la lampe

de supervision; puis, dès que la lampe de cadran s'allume,

elle compose le numéro de l'abonné demandé.

La sélection de celui-ci a lieu comme on l'a vu précédemment.

Mais, au bureau automatique, ce n'est plus le chercheur-connecteur

— indisponible, puisque, en tant que chercheur, il est arrêté

sur la ligne de l'abonné demandeur — qui en est chargé,

c'est le connecteur local

. A cela près, tout se passe de même.

Lorsque la sélection est terminée,

l'abonné demandé est testé.

S'il est occupé, l'opératrice perçoit le signal

d'occupation et en avertit le demandeur. Elle défiche et

établit la communication un instant plus tard.

Si le demandé est libre, l'opératrice

le sonne, et le demandeur perçoit le retour d'appel.

Lorsque l'abonné demandé décroche,

la lampe de supervision s'éteint. Les deux abonnés

se trouvent en présence l'un de l'autre et l'opératrice

est en tiers sur la conversation.

Si l'opératrice veut surveiller la

communication, elle n'a qu'à ne pas déficher : elle

est avertie de la fin de la conversation par le rallumage de la

lampe de supervision.

Si l'opératrice ne veut pas surveiller

la communication, elle défiche : Le circuit est libéré

et se porte, comme on le verra plus loin, sur un équipement

de circuit de réserve. La communication reste établie

à travers le cordon formé par l'équipement

de circuit entrant.

Lorsque l'un quelconque des deux abonnés raccroche, il déclenche

le mécanisme de libération de cet équipement.

Mais cette libération est différée de 7 ou

8 secondes, de façon à donner à un abonné

le temps de rappeler, en tournant sa magnéto, son correspondant

qui a raccroché prématurément. Au moment de

la libération, chercheur-connecteur et connecteur local reviennent

tous deux à leur position de repos.

Sommaire

CIRCUIT DE RESERVE.

Si les organes du meuble automatique se

réduisaient à ceux que nous venons de décrire,

on voit qu'une communication locale reviendrait à occuper

fictivement, pendant toute sa durée, un circuit entre le

centre manuel et le bureau automatique.

Sans doute, ce circuit serait-il théoriquement disponible,

mais il serait inutile comme ne pouvant jouer aucun rôle dans

l'établissement d'une seconde communication, puisqu'il n'aboutirait

sur aucun organe, chercheur ou connecteur, disponible.

Cet inconvénient est supprimé

du fait de l'existence, à côté des équipements

de circuits entrants, d'un équipement «de réserves

(fig 7), qui leur est d'ailleurs exactement semblable, mais

qui n'est affecté à aucun des circuits entrants en

particulier : lorsqu'une comunication locale a été

établie sur un des équipements de circuit entrant

et que l'opératrice a défiché, le circuit entrant

ainsi rendu disponible est automatiquement aiguillé sur l'équipement

de circuit de réserve et peut alors, prolongé par

celui-ci, jouer tous les rôles qui lui sont normalement dévolus,

d'une façon complètement indépendante de la

communication précédemment établie.

Dès que le circuit entrant et l'équipement

qui le prolonge normalement, sont simultanément devenus libres

de nouveau, le circuit revient à son ancienne disposition.

Si donc le circuit de réserve est exactement constitué

de la même manière que le circuit entrant, son utilisation

est pourtant nettement différente : l'équipement de

circuit entrant est toujours pris par préférence,

et l'équipement de circuit de réserve n'entre en jeu

qu'au cas où le premier serait déjà utilisé

pour une communication locale; l'un ne peut être utilisé

que par le circuit qui lui est normalement affecté, l'autre

par n'importe lequel des circuits entrants mixtes.

Il est à noter que le nombre des communications

locales est très peu élevé dans les bureaux

ruraux. Aussi n'a-t-on prévu de circuits de réserve

que dans les bureaux d'assez grosse capacité. Le meuble du

type C n'en comporte qu'un : c'est dire que, dans un meuble de ce

type, si deux communications locales sont établies simultanément,

la seconde occupera un circuit entrant; ce cas est d'ailleurs très

peu fréquent.

CIRCUITS MIXTES ET CIRCUITS SPÉCIALISÉS.

Les communications locales étant

rares dans les réseaux ruraux, la presque totalité

du trafic est constituée par les communications interurbaines.

On peut admettre que le trafic interurbain d'arrivée

(l'abonné du bureau rural étant demandé) est

d'une importance comparable à celle du trafic interurbain

de départ (l'abonné du bureau rural étant demandeur).

Mais on doit remarquer que, pour une communication interurbaine

de départ, le rappel du demandeur — qui permet en particulier

de contrôler son identité — est de règle.

Il s'ensuit que les communications de départ, après

avoir été l'objet d'une inscription au centre manuel,

sont ensuite établies sur rappel de celui-ci : au point de

vue des organes automatiques, tout se passe alors comme si l'abonné

demandeur était demandé.

Si l'on ne regarde que la durée d'occupation de ces organes,

on constate donc que la fonction connecteurs joue un rôle

beaucoup plus important que la fonction chercheurs, cette dernière

n'étant mise en jeu que pendant les communications locales,

rares, nous l'avons dit, et pendant l'inscription des communications

interurbaines de départ.

Si chaque circuit entrant avait pu être

spécialisé, il aurait donc fallu disposer d'un nombre

relativement élevé de circuits connecteurs, et d'un

nombre beaucoup plus restreint de ce circuits chercheurs. Mais le

nombre des circuits qui desservent d'habitude un bureau rural est

trop faible pour se prêter à une spécialisation

de ce genre; le trafic «chercheur» en particulier est

trop peu important pour justifier qu'on lui consacre des circuits

spécialisés.

En revanche il a paru possible, dans le but

de réduire autant que faire se peut la complexité

et le prix des organes, de spécialiser certains circuits

pour le trafic d'arrivée. Ainsi, à côté

des circuits entrants mixtes dont il a été exclusivement

question plus haut, il existe des circuits entrants spécialisés

ne jouant que la fonction de connecteur.

Les équipements de ces circuits entrants

spécialisés sont notablement plus simples que ceux

des circuits entrants mixtes tant dans le bureau automatique (par

exemple, dans le meuble du type C, 15 relais et un commutateur rotatif

au lieu de 22 relais et 2 commutateurs rotatifs) qu'au bureau manuel

où ils comportent plusieurs relais de moins et n'ont pas

par ailleurs à être représentés sur le

banc du distributeur.

Naturellement des circuits spécialisés

ne peuvent être prévus que dans les bureaux pour lesquels

le nombre total des circuits est suffisamment élevé.

On a admis que, pour les bureaux assez importants, il y aurait toujours

un minimum de deux circuits mixtes, c'est-à-dire de deux

chercheurs par bureau.

Les équipements de circuits spécialisés

n'existent donc que dans les meubles pouvant être desservis

par plus de deux circuits : c'est ainsi que le meuble du type C

en compte deux, en plus des deux équipements de circuits

mixtes.

Nous avons jusqu'ici envisagé le cas particulièrement

simple d'un bureau directement relié au centre manuel et

ne desservant que des abonnés, mais nous savons qu'un meuble

automatique rural doit offrir également la possibilité

d'être atteint à partir du bureau manuel à travers

un ou deux autres bureaux automatiques et, réciproquement,

de desservir des circuits donnant accès à d'autres

bureaux.

En conséquence chaque meuble automatique permet à

l'opératrice du centre manuel d'accéder non seulement

aux lignes d'abonnés mais également à un certain

nombre de circuits desservant d'autres bureaux et appelés

circuits sortants.

Le multiplage des chercheurs-connecteurs, connecteurs et connecteurs

locaux comprend donc les abonnés et, le cas échéant,

les circuits sortants.

Cette disposition complique naturellement les fonctions de l'autocommutateur,

car le traitement réservé à ces circuits sortants

ne peut pas être le même que celui qui est réservé

aux lignes d'abonnés, ne serait-ce, par exemple, que du fait

de la nécessité d'avoir à transmettre les impulsions

de numérotation.

L'équipement de circuit entrant, organe fondamental, comme

on l'a vu, de l'autocommutateur, discrimine donc, d'après

la nature de la direction choisie, les deux cas et agit de façon

différente dans chacun d'eux.

L'équipement individuel de chaque direction sortante, qui

se compose d'un unique relais d'appel et de coupure, comporte par

ailleurs un montage différent selon qu'il s'agit d'un abonné

ou d'un circuit.

L'exploitation d'un meuble rural A desservi à travers

un autre meuble rural B (fig. 4) est la suivante :

1° L'opératrice du centre

manuel appelle un abonné du bureau A.

Cette opératrice prend un circuit libra

vers le bureau B, puis numérote sur ce circuit le numéro

affecté dans le bureau B aux circuits sortants vers le bureau

A. Le connecteur du bureau B est ainsi dirigé sur un des

circuits desservant le bureau A.

Puis l'opératrice compose le numéro

de l'abonné demandé.

L'envoi de ce numéro agit sur le connecteur du bureau A qui

vient s'arrêter sur la ligne de cet abonné.

Il est à noter que :

a. Les connecteurs du bureau B sont

montés en connecteurs rotatifs, c'est-à-dire qu'ils

permettent l'exploration automatique des circuits groupés

sous un même numéro ;

b. Après chaque sélection,

la lampe de cadran de l'opératrice se rallume, avertissant

ainsi celle-ci qu'elle peut composer le chiffre suivant.

Le non-rallumage de la lampe de cadran informe l'opératrice

qu'une anomalie s'est produite en cours de sélection (par