Le système AUTOMANUAL

Deux systèmes de téléphonie sont

utilisés : le système manuel et le système automatique.

Avec le développement du système automatique et la conviction

croissante, qui est pleinement mûrie dans l'esprit de la plupart

des ingénieurs en téléphonie de l'époque,

que la commutation automatique est pratique, il y a eu une tendance

croissante à faire automatiquement beaucoup de choses qui étaient

auparavant faites manuellement. L'un des résultats de cette tendance

a été la production du système automanuel.

En 1906 Le développement du système automanuel

a commencé avec un brevet reçu par Edward E. Clement,

un avocat spécialisé en propriété industrielle

à Washington, DC. La North Electric

Company de Galion, Ohio, a produit et installé le

système. Charles H. North a fondé la société

à Cleveland, Ohio en 1884, et on prétend qu'elle est le

plus ancien fabricant d'équipements du pays pour l'industrie

téléphonique indépendante.

Au début du XXe siècle, Charles North s'est associé

à Ernst Faller, un citoyen allemand

vivant à New York, qui a reçu en 1901 le brevet américain

686 892 pour son système téléphonique automatique

à actionnement automatique.

En 1907, North et Faller se sont associés à Clement

pour produire le système automanuel.

Grâce à ce système, les abonnés pouvaient

utiliser des téléphones classiques sans dispositif de

numérotation. En décrochant le combiné, l’abonné

appelant activait une double recherche dans le central téléphonique

: d’abord pour trouver la ligne appelante, puis pour trouver un

opérateur libre. Un circuit tout relais était utilisé

pour ce repérage de ligne. Le poste de l’opérateur

libre était commuté automatiquement et placé en

position d’écoute afin que l’abonné puisse mentionner

le numéro de la ligne désirée. L’opérateur

saisissait ce numéro sur un clavier (ce qui était beaucoup

plus rapide que la numérotation sur un disque rotatif), et en

appuyant sur une touche de mise en marche, un dispositif pulsatoire

déclenchait l’envoi d’impulsions aux sélecteurs

de lignes du central. Comme le sélecteur Strowger, le sélecteur

de North Electric avait deux mouvements, mais avec un mouvement rotatif

et un déplacement ultérieur sur un axe horizontal uniquement.

L’automate permettait de mesurer et de déconnecter une ligne

en fin de communication sans intervention de l’opérateur.

Une fois la communication établie, l’opérateur pouvait

traiter l’appel suivant. Ainsi, le temps d’intervention d’un

opérateur, et par conséquent le temps de prise des circuits

entre les opérateurs et l’automate, était réduit

au minimum. Par conséquent, le nombre d'opérateurs était

considérablement inférieur à celui du service manuel.

On prétendait qu'un opérateur pouvait traiter 1 500 appels

par heure dans le service manuel automatique, contre 230 à 250

dans un central manuel.

Les premiers centraux manuels automatiques furent installés à

Ashtabula et à Lima, dans l'Ohio, en 1914. Western

Electric acquit les droits de fabrication en 1916.

La North Electric Company développa

un autre système de commutation téléphonique vers

1913, qui utilisait exclusivement des relais et fut donc appelé

système tout relais. Une première

et unique application fut l'utilisation d'une solution tout relais pour

les détecteurs de ligne dans le central manuel automatique installé

à Lima. Une version entièrement automatisée du

système tout relais a été installée comme

central privé au lycée Galion en 1920. Le premier central

public de ce type a été installé à Copley

et River Styx, dans l'Ohio, en 1929. Il était alors appelé

CX (city exchange) et installé dans plusieurs milliers de petits

centraux publics desservis par des sociétés indépendantes.

Le système tout relais CX doit son succès à sa

grande fiabilité et à ses très faibles besoins

de maintenance. En 1951, la North Electric Company a été

reprise par L.M. Ericsson pour adapter et fabriquer les équipements

crossbar de L.M. Ericsson.

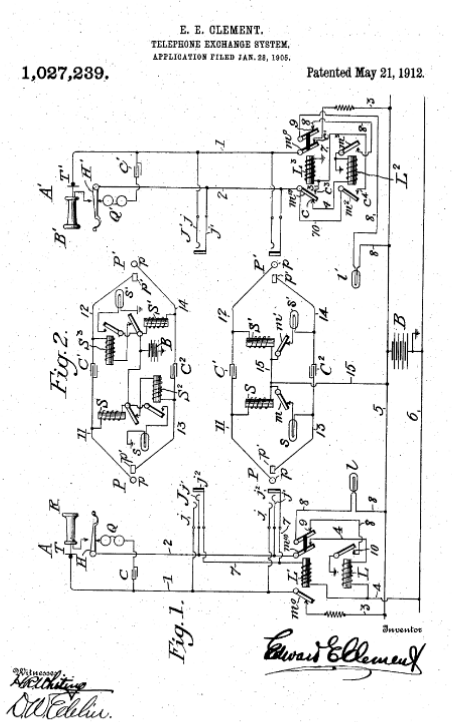

- En 1906, Edward E. Clement a déposé une demande

de brevets relatifs à un système semi-automatique. Brevet

US1027239 Demande déposée

le 28 janvier 1905. Numéro de série 243 114.

- En 1908 Le premier central fut établi en 1908 à

Ashtabula Harbor, dans l'Ohio. Exploité comme un satellite à

partir d'Ashtabula, il est considéré comme le premier

central téléphonique télécommandé.

- En 1909 Le système a été mis sur le marché,

date à laquelle un certain nombre d'installations ont été

installées.

US1027239

US1027239

US1107135

US1107135

Comme le sélecteur Strowger, le sélecteur Clément

de North Electric avait deux mouvements, mais avec un mouvement de rotation

suivi d'un déplacement sur un axe horizontal uniquement.

Edward E. Clement, est aussi co auteur de brevets,

- D. C. 1,210,616. Machine-Switching Telephone Exchange System. To Bert

G. Dunham, Hawthorne, N.J. Et le brevet n° 820.652 pour un système

télégraphique a été accordé à

Jacob W. Lattig, West Bethlehem, et Charles L. Goodrum, Philadelphie,

Pennsylvanie,

- Un système de communication télégraphique adapté

aux travaux ferroviaires comprend un conducteur continu qui est maintenu

en contact avec l'appareil du train par un contact de déplacement.

Les occupants du train sont autorisés par l'appareil à

parler sur le circuit téléphonique pendant que le train

est en mouvement.

- 1 216 946 Multiplicateur acoustique. Edward E. Clement, de Washington,

District de Columbia. Pas de date d'exécution. Déposé

le 16 mars 1912, numéro de série 684 365. Parmi les objectifs

figure « l'amélioration de la reproduction des disques

phonographiques.

...

Clément était un inventeur prolifique et a peut-être

influencé Betulander , surtout depuis que son système

a été introduit environ 7 ans plus tôt. Il est intéressant

de noter que Frank McBerty, célèbre pour son système

Rotary7A, a rejoint la North

Company après avoir quitté Western Electric,

en est devenu président et a continué à être

un inventeur prolifique. Il a développé un échange

tout relais en utilisant sa version du relais Reed à la fin des

années 1940.

Caractéristiques générales

de fonctionnement.

L'abonné qui désire faire un appel décroche son

combiné, ce qui provoque l'allumage d'une lampe devant un opérateur.

L'opérateur appuie sur un bouton et est en communication téléphonique

avec l'abonné. Ayant reçu le numéro souhaité,

l'opérateur le règle sur un clavier à peu près

de la même manière qu'un dactylo règle les lettres

d'un mot court sur une machine à écrire. La configuration

du numéro sur le clavier étant accomplie, les conditions

appropriées de commande de l'appareil automatique associé

au central téléphonique sont établies et l'opérateur

n'a plus de connexion avec l'appel. L'appareil de commutation automatique

guidé par les conditions définies sur le clavier de l'opérateur

procède à la sélection appropriée des lignes

principales et à l'établissement des connexions appropriées

à travers elles pour établir un circuit de conversation

entre l'abonné appelant et l'abonné appelé et pour

faire sonner la cloche de l'abonné appelé, ou, si sa ligne

est occupée, l'appareil refuse de se connecter à elle

et renvoie un signal d'occupation à l'abonné appelant.

L'opératrice n'effectue aucune intervention pour déconnecter

les abonnés, celle-ci étant automatiquement prise en charge

lorsqu'ils raccrochent leur combiné à la fin de la conversation.

sommaire

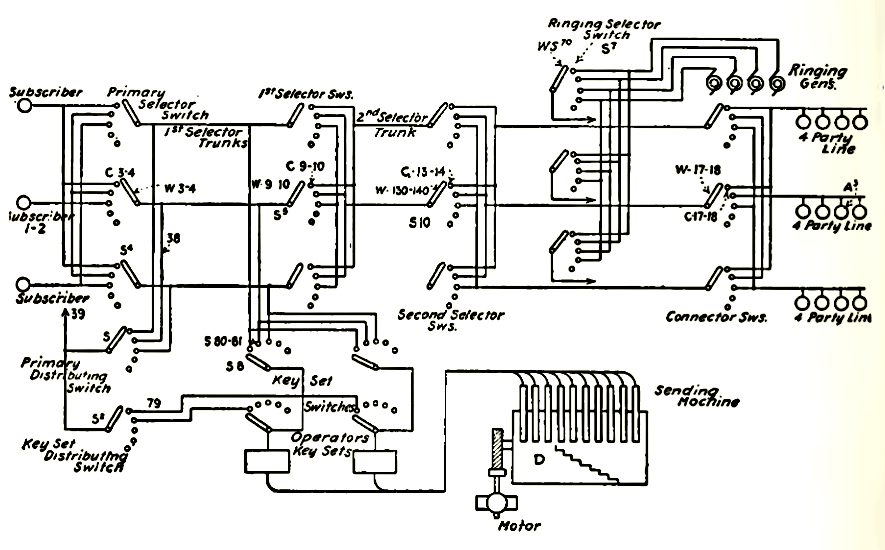

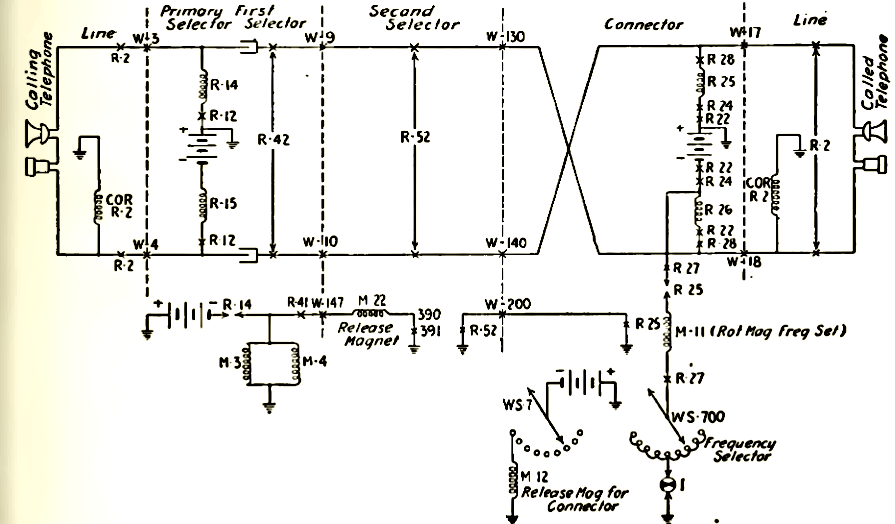

La disposition générale du système de jonction

est illustrée à la figure une suivante :

Fig 1

Fig 1

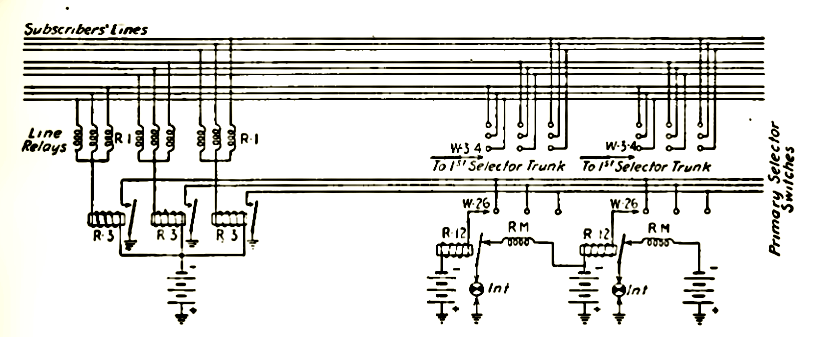

Les lignes des abonnés à gauche sont multipliées

par les rangées de commutateurs de recherche, ici appelées

commutateurs « sélecteurs primaires ». Chaque sélecteur

primaire est relié à une jonction menant à un premier

sélecteur. À partir des rangées des premiers sélecteurs,

les jonctions vont aux seconds sélecteurs et à partir

des rangées des seconds sélecteurs, les jonctions sont

fournies aux connecteurs des centaines individuelles. Associé

à chaque connecteur est un commutateur sélecteur de sonnerie

pour l'utilisation de la ligne partagée. Ce dernier commutateur

délivre au connecteur la fréquence appropriée du

courant de sonnerie pour faire sonner la cloche du poste désiré

sur la ligne.

Le gain d'efficacité des opérateurs par l'utilisation

d'appareils de distribution de trafic est expliqué en détail

dans le chapitre consacré aux équipements de ce type.

Le système automanuel comprend l'idée du distributeur

de trafic, mais remplace l'acte de l'opérateur du distributeur

de trafic de prendre une fiche de terminaison de ligne principale et

de l'insérer dans une prise multiple, par l'acte de configurer

le numéro de l'appelé sur un jeu de touches similaires

à celles d'une machine à additionner.

L'opérateur du distributeur de trafic doit faire le test d'occupation

habituel et débrancher la fiche utilisée lorsque la conversation

est terminée. Ces choses-là, l'opérateur automanuel

ne le fait pas. Le système de distribution de trafic est moins

coûteux à installer que l'automanuel, mais il reste à

déterminer lequel est le plus économique à exploiter

et à entretenir dans les systèmes à bureau unique.

L'automanuel est adapté aux systèmes à bureaux

multiples où un important réseau interbureaux est effectué,

car le travail de l'opérateur est le même sur un appel

à ligne principale que sur un appel effectué localement.

Tous les commutateurs utilisés dans le système

automanuel, à l'exception de quelques commutateurs auxiliaires,

sont du type à cent points et à deux mouvements. Les contacts

de la rangée sont placés sur le bord (verticalement) et

l'arbre est disposé d'abord pour tourner vers une rangée

verticale puis pour monter vers un contact individuel. Les commutateurs

auxiliaires sont disposés pour être tournés par

un mécanisme à cliquet dans un sens, de sorte que leur

rétablissement à la normale consiste à les actionner

jusqu'à ce que les essuie-glaces quittent la rangée.

Les lignes des abonnés sont groupées par centaines, chaque

centaine de lignes étant desservie par un certain nombre de commutateurs

sélecteurs primaires (généralement dix).

Pour chaque groupe, il y a un commutateur de distribution primaire et

un distributeur à clé. La fonction du premier est de trouver

un sélecteur primaire inactif et de l'amener à rechercher

la ligne appelante. La fonction du second est de trouver la position

d'un opérateur inactif et de faire en sorte que le commutateur

à clé recherche la ligne principale attachée au

sélecteur primaire qui a trouvé la ligne appelante. Par

les efforts combinés de ces commutateurs, la ligne de l'abonné

est reliée par un tronc à un premier sélecteur

et à l'équipement d'un opérateur inactif.

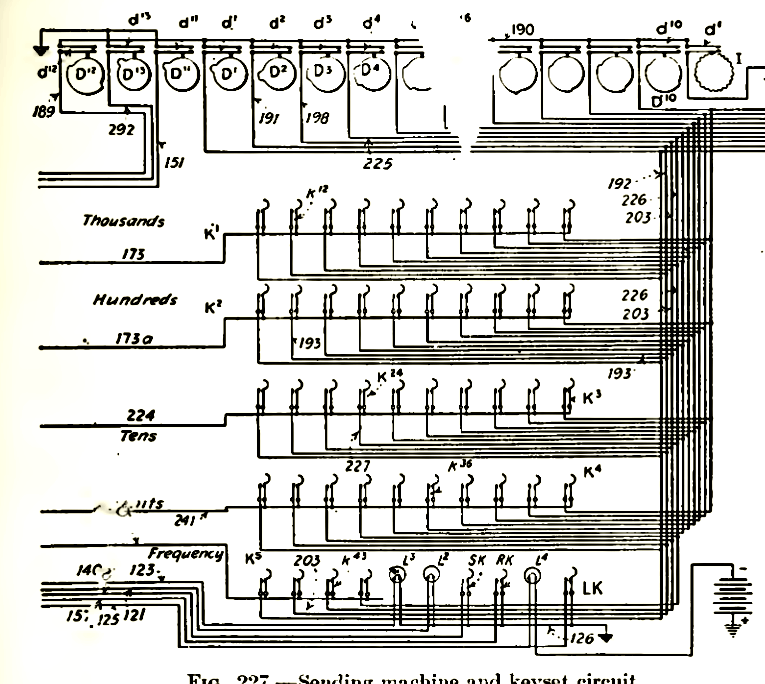

L'opérateur est muni d'un ou de plusieurs claviers par lesquels

les impulsions générées par la machine émettrice

peuvent être délivrées aux commutateurs de manière

à établir la connexion. Une fois la connexion établie,

l'appareil de l'opérateur est déconnecté afin qu'il

puisse revenir à l'utilisation courante.

L'ordre des chiffres dans le numéro appelé est le suivant

: le premier chiffre actionne le premier sélecteur, le deuxième

chiffre actionne le deuxième sélecteur, le troisième

chiffre actionne le sélecteur de sonnerie et les quatrième

et cinquième chiffres actionnent le connecteur.

Détails des circuits.

Fig 2

Fig 2

— Les lignes des abonnés (voir la figure 2 ci dessus) ont

des relais de ligne et de coupure. Tous les relais de ligne, appartenant

à des lignes qui se trouvent dans la même rangée

verticale sur les bancs des sélecteurs primaires, tirent leur

courant à travers un relais de ligne commun, R-3. Ceci a pour

but de permettre au sélecteur primaire de s'arrêter à

la rangée contenant la ligne appelante.

Le commutateur de distribution primaire S est de type rotatif plat,

doté d'un relais de démarrage #-4, d'un relais d'arrêt

R-5 et d'un aimant M.

Le distributeur de clés S-2 est similaire, sauf qu'il possède

trois essuie-glaces et un relais de démarrage R-ll, un relais

d'arrêt R-10, un aimant M-2 et un relais auxiliaire R-9.

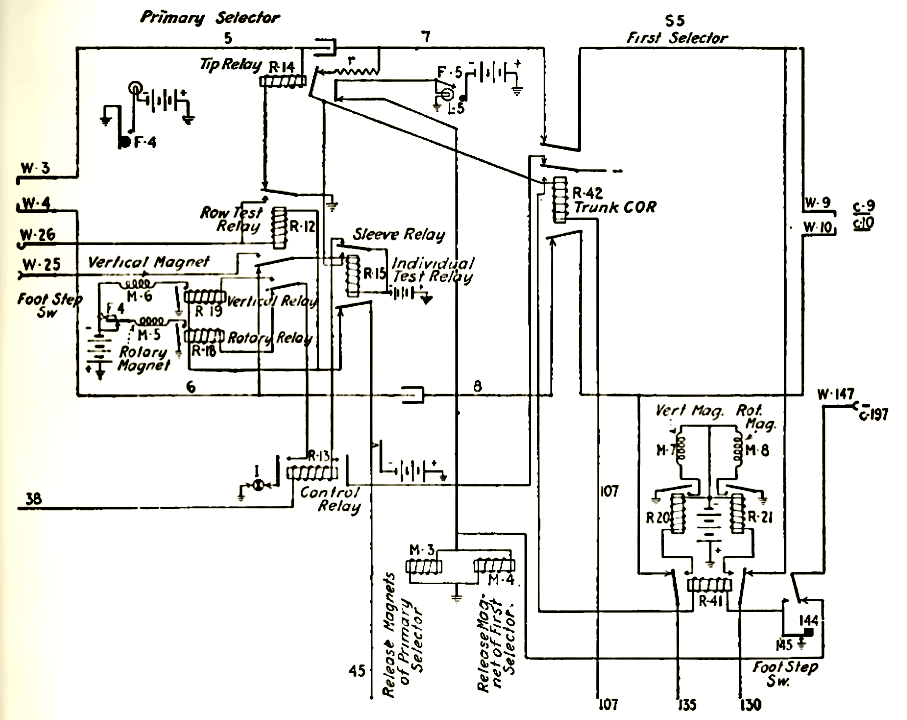

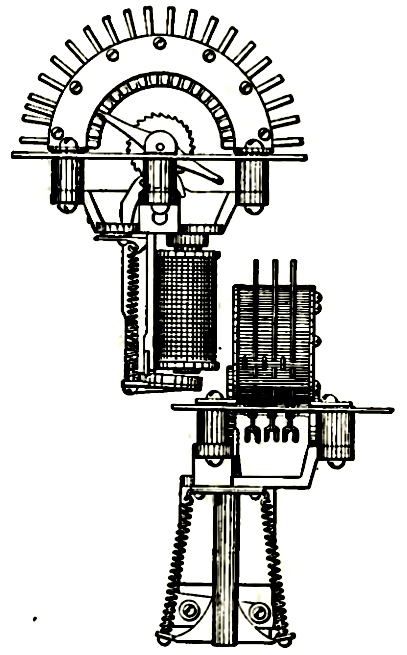

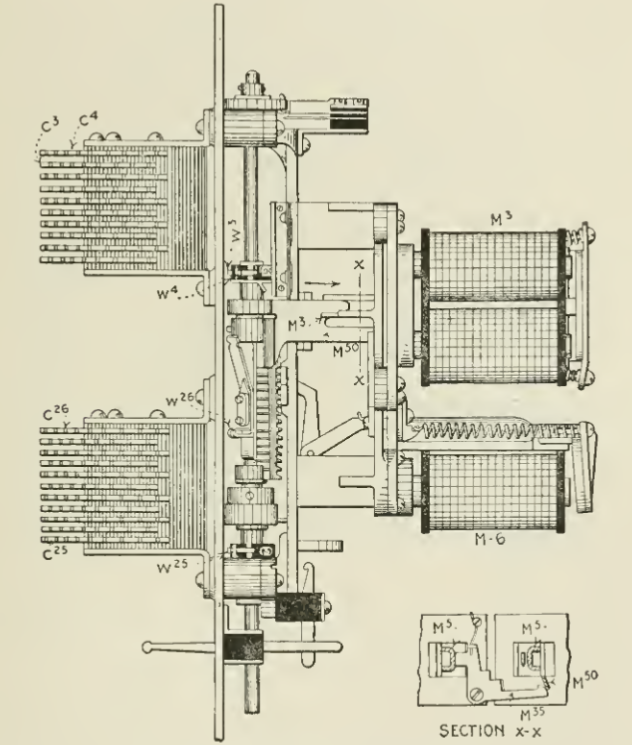

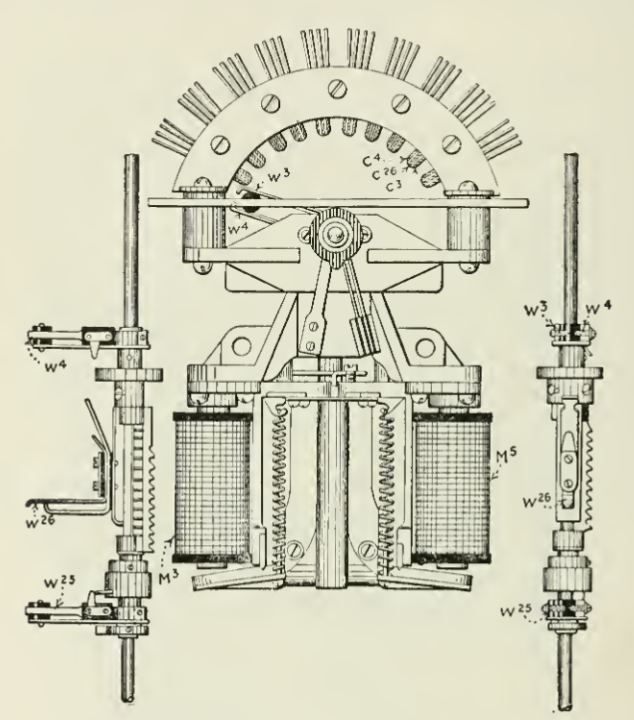

Le sélecteur primaire (Figure 4) et le premier sélecteur

sont reliés entre eux. L'appareil sélecteur primaire est

représenté à gauche et le premier appareil sélecteur

à droite. Le circuit de ligne est interrompu par deux condensateurs

et le courant de conversation est fourni à l'abonné appelant

par deux relais R-14 et le relais R-15. Il y a quatre essuie-glaces

: les essuie-glaces de ligne W-3 et W-4 ; l'essuie-glace de rangée

W-26 et l'essuie-glace individuel W-25.

Les essuie-glaces de ligne et l'essuie-glace individuel sont placés

sur le bord. L'essuie-glace de rangée W-26 est placé à

plat de manière à engager les contacts plats, qui sont

au nombre de dix, un pour chaque rangée verticale. Lorsque l'arbre

se déplace vers le haut, l'essuie-glace de rangée est

soulevé des contacts de rangée.

Le sélecteur primaire est démarré par un fil de

commande 38. Les deux relais R-20 et #-21 sont reliés par les

fils 135 et 130 au sélecteur secondaire et de là à

la machine émettrice. Les impulsions de ce dernier actionnent

le relais rotatif R-21 et, par son intermédiaire, l'aimant rotatif

M-8. De la même manière, les impulsions transmises par

le relais vertical R-20 actionnent l'aimant vertical M-7.

La sélection d'une ligne non occupée s'effectue en envoyant

dix impulsions sur la ligne 135, le commutateur à pédale

ou hors-norme 144-145 étant ouvert et le relais R-41 fermé

sur l'essuie-glace privé W-147 à ce moment-là.

Lorsqu'une ligne non occupée est trouvée, le relais R-41

revient en arrière et coupe les impulsions supplémentaires.

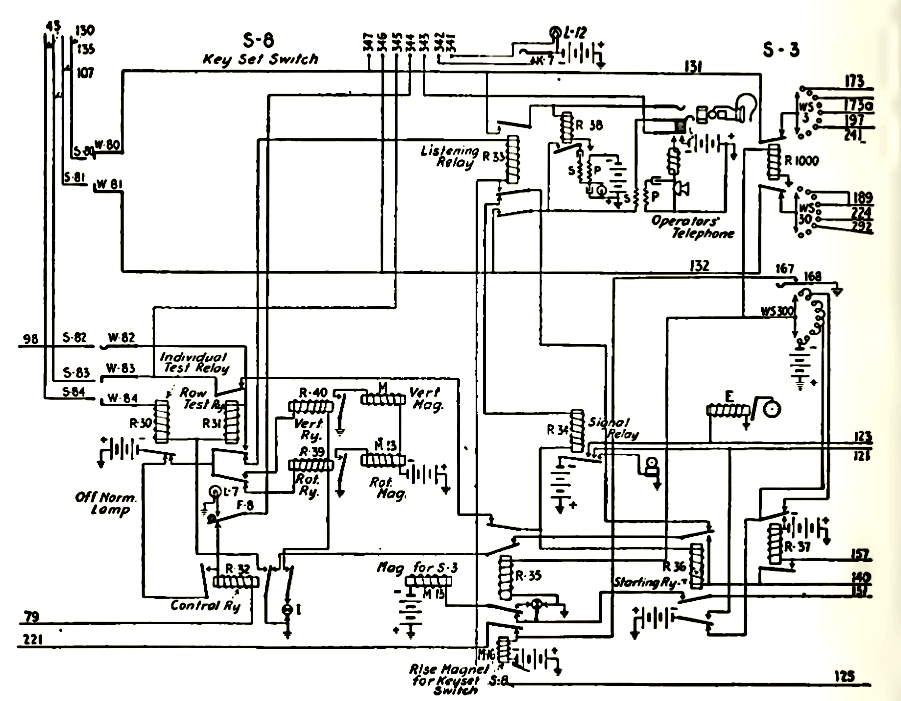

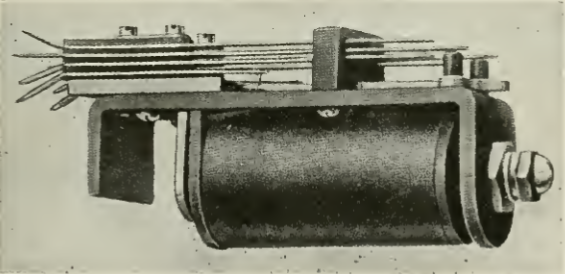

Le commutateur à clé (voir la figure 5) possède

des curseurs de ligne, W-SO et WS1, sur lesquels se déroulent

les conversations entre l'opérateur et l'abonné et les

impulsions envoyées aux connecteurs et aux sélecteurs.

Le curseur de ligne est W-82 et le curseur de test individuel est 14

7-84. Le curseur 83 est auxiliaire et sert à actionner le relais

de coupure de ligne R-42, figure 224, ainsi que d'autres relais.

Le poste de l'opérateur possède un relais d'écoute,

33, qui le relie au circuit. A droite se trouve un commutateur auxiliaire,

*S-3, qui possède trois curseurs entraînés par l'aimant

M-15. Sa fonction principale est de délivrer les impulsions appropriées

de la machine émettrice et du clavier aux lignes 131 et 132,

et de là aux commutateurs de sélection. Dans le coin inférieur

droit du schéma sont représentés un certain nombre

de relais qui coopèrent entre eux pour contrôler les impulsions.

L'aimant de déclenchement du commutateur à clé,

M-1Q, fait partie intégrante de l'appareil représenté

à gauche.

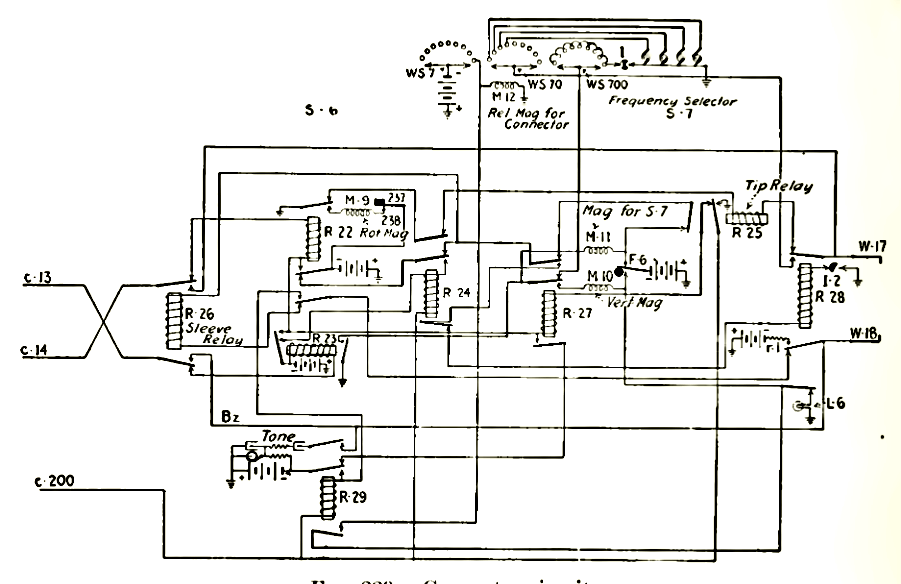

Le commutateur de connecteur (voir Fig. 229) possède deux relais

de ligne, R-23 et R-22.

Les lignes sont transposées avant d'entrer dans le circuit de

commutation. Il y a un ressort rotatif de mise hors service, F-6, et

un commutateur à pédale vertical 237 et 238.

Le commutateur à pédale rotatif, F-Q, fonctionne sur le

premier pas rotatif et le commutateur à pédale vertical,

237-238, sur le premier pas vertical. Les deux relais de commande, R-24

et R-27, coopèrent avec les relais de ligne et les commutateurs

à pédale pour délivrer les impulsions, d'abord

à l'aimant M-ll pour le sélecteur de fréquence

S-7, puis à l'aimant rotatif M-9, et enfin à l'aimant

vertical M-10. Le relais de test d'occupation est le n°-29. Si la

ligne appelée est occupée, R-29 libère le connecteur

et fournit la tonalité d'occupation à l'abonné

appelant. Le relais de sonnerie, R-28, est câblé de la

manière habituelle, sauf que son contact de manchon est câblé

via une résistance r-1 à la batterie négative,

pour maintenir le relais de coupure pendant la sonnerie.

Le sélecteur de fréquence S-7 est un commutateur rotatif

plat. Le curseur de sélection est W-S-70 mais il existe deux

autres curseurs, W-S-700, destinés à rétablir le

commutateur en position normale, en le propulsant autour de la ligne

et W-S-7, qui a pour objet de libérer le connecteur.

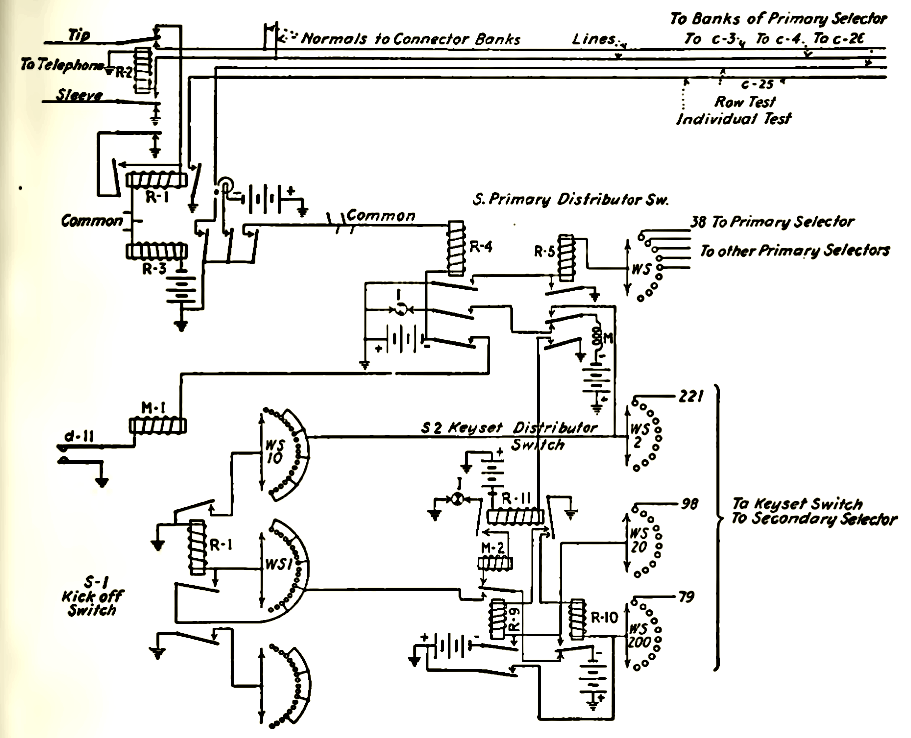

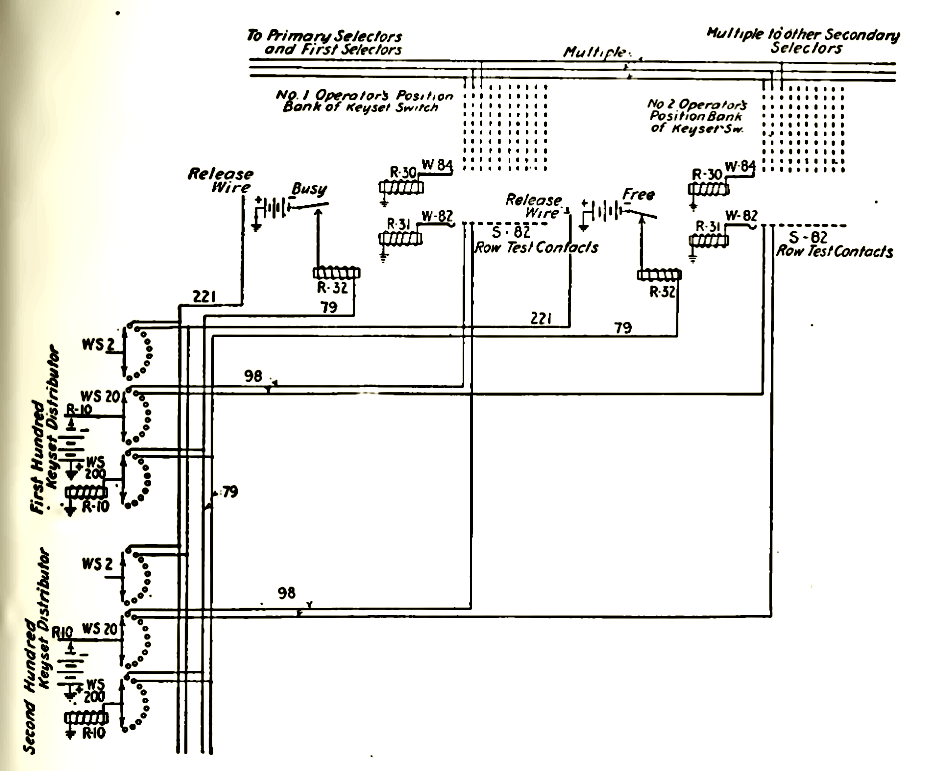

La relation générale entre le distributeur secondaire

et les commutateurs à touches est illustrée à la

figure 3 suivante .

Fig 3

Fig 3

A gauche sont représentées les batteries de deux distributeurs

à touches, dont l'un est supposé être destiné

aux cent premières lignes d'abonnés et l'autre aux cent

secondes. Pour 1000 abonnés, il y aurait dix distributeurs à

touches. Dans la partie supérieure de la figure sont représentées

deux batteries, chacune appartenant au commutateur à touches

d'un opérateur. Ce sont des batteries de cent points et sont

multipliées ensemble.

Chaque opérateur peut donc être connecté à

l'une quelconque des 100 lignes principales, celles-ci étant

divisées en dix groupes de dix chacun. Les groupes sont constitués

de rangées verticales.

Lorsqu'un appel est lancé dans une centaine quelconque, le distributeur

de clés tourne pour trouver la position d'un opérateur

inactif. Le fil 79 indique par la présence ou l'absence de potentiel

négatif de batterie si la position est libre ou occupée.

La position n°1 est indiquée comme occupée et la position

n°2 comme libre. Lorsque le distributeur primaire ferme le contact

R-10, le distributeur secondaire tourne jusqu'à ce que le curseur

W-S-200 trouve un potentiel négatif de batterie sur le fil 79.

Le distributeur s'arrête alors et les relais de commande R-10

et R-32 remplissent leurs fonctions. Les fils 79 sont des fils de démarrage

communs et sont multipliés vers les banques de tous les distributeurs

secondaires qui ont accès à ces opérateurs. Le

fil de libération 221 est également commun.

Les fils de test de rangée 98 sont propres au groupe de centaines.

Tous ceux qui partent du distributeur de clés pour la première

centaine se terminent sur le contact n°1 $-82 des contacts de test

de rangée de tous les sélecteurs secondaires. Des fils

similaires 98, provenant du distributeur secondaire de la deuxième

centaine, sont reliés au contact n° 2 de chaque rangée

de commutateurs à clé. Immédiatement au-dessus

de chaque contact de test de rangée S-82 se trouve la rangée

verticale contenant les bornes des lignes principales qui desservent

la centaine particulière à laquelle appartient le contact

de test de rangée.

Lorsque le commutateur à clé fonctionne, ses essuie-glaces

tournent jusqu'à ce que W-82 frappe le contact transportant le

potentiel négatif de la batterie provenant de l'essuie-glace

W-20 et du contact R-10. Les essuie-glaces seront alors levés

jusqu'à ce que IF-84 trouve le contact individuel menant à

la ligne principale qui, à ce moment, est occupée.

FONCTIONNEMENT DÉTAILLÉ DU CIRCUIT

Déclenchement de l'appel.

— Lorsque l'abonné décroche le combiné, le

relais de ligne R-1 (Fig. 222) et le relais de ligne R-3 sont tous deux

excités.

Le relais de ligne se verrouille lui-même et le relais de ligne.

Le relais de ligne met à la terre le contact d'essai individuel

C-25 de tous les sélecteurs primaires de ce groupe.

Le relais de ligne, R-3, met à la terre le contact d'essai de

ligne, C-26, allume une lampe de surveillance et met sous tension le

relais de démarrage, R-A, du commutateur de distribution primaire.

Le relais R-A prépare le circuit d'essai du commutateur de distribution

primaire en connectant le relais R-5 de la terre au curseur. Il connecte

également l'interrupteur à l'aimant M de sorte que le

curseur du distributeur primaire est ainsi entraîné sur

les contacts de la banque. Le fil 38, menant à une ligne principale

inactive, a un potentiel de batterie négatif, de sorte que lorsque

la ligne principale inactive est trouvée, le relais R-5 sera

excité en série avec un relais connecté à

la ligne principale. L'activation du relais R-5 coupe le courant de

l'aimant M et arrête le commutateur du distributeur primaire.

Fig 4

Fig 4

Le même courant qui arrête le commutateur du distributeur

primaire active le relais de commande R-13 (Fig. 4 ci dessus) du sélecteur

primaire, R-5 et R-13 étant tous deux en série.

Le relais de commande, en se soulevant, se verrouille sur la batterie

négative, par l'intermédiaire d'un contact arrière

sur le relais de coupure du coffre R-42. Le relais de commande place

la batterie négative sur le fil 45, menant au contact S-84 de

la banque de commutateurs à clé (Fig. 5), qui est le contact

individuel dans une certaine rangée verticale, et qui a pour

but d'arrêter l'essuie-glace du sélecteur secondaire au

coffre approprié. Le relais de commande relie également

la terre de l'interrupteur I par l'intermédiaire d'un contact

arrière du relais R-12 au relais rotatif R-1S qui reçoit

également sa connexion de batterie négative par l'intermédiaire

du relais de commande.

Fig 5

Fig 5

Les pulsations fournies par l'interrupteur I font vibrer le relais rotatif

de sorte que l'aimant rotatif N-5 fait tourner les essuie-glaces. Pendant

ce temps, le relais de test de ligne R-12 se trouve dans un circuit

entre l'essuie-glace de test de ligne W-2Q et la batterie négative

qu'il reçoit du relais de commande par l'intermédiaire

d'un contact sur le relais 7M5. Lorsque l'abonné a lancé

l'appel, son relais de groupe, R-3 (Fig.6 ci dessous), a placé

une masse sur le contact d'essai de ligne, C-26 ( Figure 2), du sélecteur

primaire, donc lorsque les essuie-glaces de l'électeur primaire

ont tourné vers la ligne dans laquelle se termine la ligne de

l'abonné appelant, le relais de test de ligne R-12 trouvera la

masse et sera excité.

Fig 6

Fig 6

En tirant vers le haut, le relais R-12 se verrouille sur la masse, connectant

le relais de test individuel .ft-15 (Fig.4) au curseur W-2b et décalant

les pulsations du relais rotatif vers le relais vertical 72-19. L'aimant

vertical fait immédiatement monter l'arbre, tandis que R-15 teste

chaque contact individuel C-25. En arrivant au contact appartenant à

la ligne d'appel, le relais de test individuel R-15 trouve la masse

qui y a été placée par le relais de ligne R-1.

En tirant vers le haut, le relais de test R-15 coupe la batterie négative

alimentée par le relais vertical R-19 et le relais de test de

ligne R-12, de sorte que tous deux se désexcitent, arrêtant

les curseurs du sélecteur primaire sur la ligne d'appel.

Les curseurs de ligne, W-3 et W-4, sont maintenant en contact avec les

contacts de banque, C-3 et C-4. Le relais de coupure de la ligne appelante

est relevé, en raison de la commutation du relais de test individuel

R-15 de l'essuie-glace W-25 à la ligne 6, de sorte que le courant

circule de la batterie négative à travers l'enroulement

du contact arrière #-15 de R-12, la ligne 6, l'essuie-glace W-4,

le contact C-4, l'enroulement du relais de coupure R-2 à la terre.

Le relèvement du relais de coupure libère la ligne des

relais de ligne R-l et R-S, les déverrouille de la terre et connecte

la pointe et le manchon de la ligne de l'abonné au sélecteur

primaire.

L'extension de la ligne téléphonique de l'abonné

au sélecteur primaire entraîne le flux de courant à

travers le téléphone de l'abonné à partir

des deux relais #-14 et #-15, avec le relais de coupure #-12, branché

à la terre à partir du côté négatif

ou du manchon de la ligne. Le relais de pointe #-14, lorsqu'il est relevé,

coupe la ligne de pointe 7 du relais de coupure de tronc #-42.

Coïncidant avec l'arrêt du commutateur de distribution primaire

(Fig. 2), le distributeur à clé est lancé à

la recherche d'une position d'opérateur inactive. La remontée

du relais R-5 active le relais de démarrage #-11.

L'aimant rotatif M-2 entraîne les essuie-glaces sur la banque.

Le relais #-11 connecte également le circuit de test de la terre

via le relais #-10 à l'essuie-glace W-S-200. Le fil 79 mène

au relais de commande #-32 (Fig. 5) du commutateur à clé.

Si le poste n'est pas occupé et est prêt à recevoir

un appel, le relais de commande sera connecté à la batterie

négative par le contact arrière du commutateur rotatif

à pédale FS, la borne 344, le contact arrière du

relais #-49 du premier sélecteur spécial (Fig. 2), la

borne 343 du commutateur à clé (Fig. 5) contact sur la

prise du récepteur de l'opérateur. Si un opérateur

quitte son poste, il retirera la prise du récepteur, coupant

le potentiel négatif du relais de commande et du fil 79 et rendant

son poste occupé.

Lorsque les essuie-glaces du distributeur secondaire (Fig. 2) arrivent

au poste d'un opérateur de ligne, le relais d'arrêt #-10

sera tiré en série avec le relais de commande #-32 (Fig.

5). Dans l'interrupteur du distributeur secondaire, cela alimente le

relais #-9 et coupe l'aimant rotatif M-2 de sorte que l'interrupteur

s'arrête. Le relais #-9 met le potentiel négatif de la

batterie sur l'essuie-glace W-S-20, le fil 98 menant au contact de la

banque S-82 qui est le contact de test de ligne. Le relais n°-9

met également à la terre le W-S-200, ce qui court-circuite

le relais n°-10, permettant à ce dernier de revenir en arrière.

Cela n'affecte cependant pas le relais n°-9, car ce dernier est

verrouillé sur la batterie négative par son propre contact.

La remontée du relais de commande n°-32 de l'interrupteur

à clé (Fig.5) verrouille son propre enroulement sur la

batterie négative par un contact arrière du relais n°-30,

prépare le circuit de test de ligne à partir de la terre

par un contact avant sur le relais R-32, l'enroulement du relais R-31

vers l'essuie-glace W-82, et ferme le circuit d'interrupteur à

partir de la terre par l'interrupteur /, le contact avant du relais

R-32, l'enroulement du relais R-39, le contact arrière du relais

R-31, le contact arrière du relais n°-30 vers la batterie

négative.

Les pulsations sont maintenant délivrées par le relais

rotatif R-39 et de là relayées à l'aimant rotatif

M-13 de sorte que les essuie-glaces du commutateur à clé

tournent, à la recherche de la rangée dans laquelle se

trouvent les contacts du tronc saisi.

Lorsque l'essuie-glace TF-82 arrive au contact sous tension £-82,

le relais R-31 se soulève, coupant la masse du relais rotatif

et la donnant à la place au relais vertical. En même temps,

le relais R-31 se verrouille sur la batterie négative via un

contact arrière du relais R- et ouvre un fil partant de l'essuie-glace

TF-83.

L'aimant vertical M no l'arbre tandis que le relais de test individuel,

étant connecté entre le JF-84 et la masse, teste les contacts

individuels du tronc. Le relais de communication J du sélecteur

primaire saisi (voir Fig.4, relais R-13) a placé le potentiel

négatif de la batterie sur le fil 45 qui se termine sur le contact

de banque $-84 du sélecteur secondaire.

Ainsi, en arrivant à ce contact, le relais de test individuel

R-30 du sélecteur secondaire se soulèvera, coupant le

courant négatif de la batterie du relais vertical R-40 et déverrouillant

le relais R-31. Les essuie-glaces sont ainsi arrêtés et

le circuit de l'essuie-glace W-S3 fermé.

A ce moment, deux fils sont tendus du premier tronc de sélecteur

de la Fig.4 jusqu'au poste de l'opérateur. Le fil 130 transporte

le circuit de l'essuie-glace de pointe W-9 du premier sélecteur,

à travers un contact arrière du relais R-41, à

travers le fil 130, la banque S-80 du commutateur à clé

(Fig.5) et l'essuie-glace W-SO jusqu'au fil 131. L'autre part de l'essuie-glace

W-10 du premier sélecteur (Fig.4) à travers un contact

arrière du relais R-41 ; fil 135 ; contact de banque v °1

du commutateur à clé (Fig.5) ; essuie-glace W-81 au fil

132.

Le retour en arrière du relais R-31 du commutateur à clé

se ferme, un circuit qui excite simultanément le relais de coupure

de ligne R-42 du premier sélecteur et le relais de signalisation

R-34 au poste de l'opérateur. Ce circuit s'étend comme

suit : de la batterie négative, à travers le contact avant

du relais de manchon R-15, le sélecteur primaire (Fig.4), l'enroulement

du relais de coupure de ligne R-42, le fil 107, le contact de batterie

£-83 du commutateur à clé (Fig.5), l'essuie-glace

TF-83, le contact arrière du relais R-31, le contact arrière

du relais R-35, l'enroulement du relais de signalisation R-34, le contact

arrière du relais d'écoute R-33, le contact arrière

du relais de démarrage R-36, un autre contact arrière

du relais R-35, le contact arrière du relais R-32 (celui-ci ayant

été mis hors tension), jusqu'à la terre.

Le relais de coupure de ligne R-42, en se relevant, coupe les fils 7

et 8, de sorte que les impulsions à envoyer ne gênent pas

l'abonné. Il débloque également le relais de commande

R-13, ainsi que le relais d'arrêt R-5 du distributeur primaire

(Fig.2). Lorsque ce dernier retombe, le courant est coupé au

relais R-ll du distributeur secondaire. Ceci permet au relais R-9 de

retomber et de prendre le potentiel négatif de la batterie du

fil 98 et du contact d'essai de rangée $-82 du sélecteur

secondaire. Les commutateurs des distributeurs primaire et secondaire

sont donc remis en usage commun de sorte que tout autre abonné

de la même centaine peut lancer un appel.

Le déverrouillage et le repli du relais de commande 72-13 du

sélecteur primaire (Fig.4) prennent le potentiel négatif

de la batterie du fil 45 de sorte qu'aucun autre commutateur à

clé ne s'arrêtera sur cette ligne. La mise en place du

relais de signalisation 72-34 (fig.5) au poste de conduite allume une

lampe de protection L-2 (fig. 7) qui attire l'attention de l'opérateur.

Elle fait également sonner une sonnette d'alarme pour le service

de nuit, si on le souhaite, et actionne un registre d'appel, E.

Fig 7

Fig 7

L'opératrice répond alors à l'appel en appuyant

sur la touche d'écoute L-K (Fig.7). Le courant circule alors

du contact de masse (Fig. 181) de la touche L-K et du fil 125 vers (Fig.5)

l'enroulement du relais d'écoute 72-33, le contact arrière

du relais 72-31, le contact arrière du relais 72-30 vers la batterie

négative.

Le relais d'écoute se soulève immédiatement et

se verrouille à la masse. Il coupe le circuit du relais de coupure

de ligne principale 72-42 (Fig.4), qui en retombant relie le circuit

de conversation au poste de l'opératrice. Le relais de signalisation

est également mis hors tension de sorte que la lampe L-2 s'éteint.

Le relais d'écoute relie également le poste de l'opératrice

à la ligne.

L'opératrice parle alors à l'abonné et obtient

le numéro désiré, qu'elle inscrit sur les rangées

de touches représentées sur la figure 7. La rangée

de touches marquée "K-l" indique le chiffre des milliers,

K-2 le chiffre des centaines, K-3 le chiffre des dizaines, K-4 le chiffre

des unités et K-5 le poste désiré sur une ligne

partagée. Enfin, elle appuie sur la touche de démarrage

S-K qui active le relais de démarrage #-36 (Fig.5). Le circuit

sur lequel cela se fait est le suivant : masse, touche de démarrage

S-K (Fig.7), fil 140, enroulement du relais 72-36 (Fig.5), contact arrière

du relais #-35, contact arrière du relais #-31, essuie-glace

W-83, contact £-83, fil 107 vers (Fig.4,) enroulement du relais

#-42, contact avant du relais #-15 vers la batterie négative.

Cela fait remonter le relais de coupure de ligne principale, déconnectant

l'abonné appelant et connectant la batterie négative par

l'enroulement du relais n°-41 à la terre au niveau de l'interrupteur

à pédale 144-145. Le relais n°-41, par conséquent,

remonte et connecte les fils de commande 135 et 130 aux relais verticaux

et rotatifs n°-20 et n°-21. Le relais n°-41 fera partie

du circuit de recherche de ligne principale.

La remontée du relais n°-36 de l'interrupteur à clé

(Fig.5) déverrouille le relais d'écoute n°-33 et déconnecte

le téléphone de l'opérateur. Le même ressort

principal verrouille maintenant le relais de démarrage dans un

état sous tension, en utilisant la même terre que celle

qui maintenait auparavant le relais d'écoute n°-33. Le relais

de démarrage met la batterie négative sur le fil 121 qui

rallume la lampe de protection 7,-2. Elle restera allumée jusqu'à

ce que la machine émettrice ait terminé son travail.

#-36 ferme également un circuit depuis l'aimant M-15 qui actionne

l'interrupteur auxiliaire S-3, à travers un contact arrière

du relais #-35, un contact avant du relais #-36, le fil 151 vers la

machine émettrice (Fig.7), jusqu'à la paire de ressorts

marqués d-11. Étant donné que l'arbre sur lequel

toutes ces cames sont montées est en rotation constante, la came

D-11 fermera actuellement les ressorts d-11, envoyant une impulsion

à l'aimant M-15, faisant tourner les essuie-glaces de l'interrupteur

auxiliaire S-3 jusqu'au premier contact.

L'interrupteur auxiliaire prépare le circuit pour les "milliers"

d'impulsions de la manière suivante : du fil commun de la clé

K-l (fig.7), par le fil 173, frotteur W-S-3 (fig.5), contact arrière

du relais #-1000, fil 131, frotteur 1^-80, contact £-80, fil 130,

contact avant du relais #-41, enroulement du relais #-21 vers la batterie

négative.

Dès que la came D-11 a rompu le contact, les cames numérotées

de D-l à D-10 inclus passent sous leurs ressorts de contact d-1

à d-10 inclus. Ces cames sont de longueur graduée, D-l

maintenant le contact pendant une seule impulsion de l'interrupteur

7. La came D-2 maintient son contact fermé pendant deux impulsions,

la came d'interrupteur 7)-3 pendant trois impulsions, et ainsi de suite.

Le résultat est que la clé de la rangée K-1 qui

est fermée fera délivrer au fil 173 autant d'impulsions

générées par l'interrupteur I que correspondant

au chiffre des milliers. Ceci amènera le relais rotatif #-21

du premier sélecteur (Fig.4) à attirer son armature le

même nombre de fois, et ainsi à actionner l'aimant rotatif

et à faire tourner l'arbre jusqu'à la rangée verticale

désirée. Au premier pas de rotation du premier sélecteur,

l'interrupteur rotatif à pédale F-5 est fermé,

allumant la lampe normale L-5 et préparant le circuit pour les

aimants de déclenchement MS et M-4, qui, cependant, ne peuvent

pas remonter en raison de la coupure du circuit par le relais de pointe

#-14.

La sélection d'un tronc de ralenti est la suivante :

Après que les cames numériques ont provoqué la

rotation du premier arbre d'essuie-glace du sélecteur, le contact

d-11 est à nouveau fermé, ce qui fait passer l'interrupteur

auxiliaire S-3 à sa deuxième position qui relie le fil

189 au fil 132. On remarquera que le fil 189 mène à la

machine émettrice (Fig.7) où il se termine par des contacts

à ressort d-12. Celui-ci est actionné par une longue came

qui maintient le circuit fermé pendant dix impulsions provenant

de l'interrupteur I.

Dix impulsions sont donc délivrées par la machine à

impulsions sur le fil 189, le fil 132, l'essuie-glace W-Sl, le contact

S-Sl, le fil 135, le contact avant du relais #-41, le relais vertical

#-20 à la batterie négative. Cela actionne l'aimant vertical,

soulevant les essuie-glaces du premier sélecteur dans la rangée

verticale souhaitée. La première étape de l'arbre

vers le haut ouvre l'interrupteur à pédale 144-145 afin

de donner au relais #-41 la possibilité de tester les contacts

C-197 pour une ligne libre. Tant que des lignes occupées sont

rencontrées, le courant circule à travers le relais de

test. Lorsque l'essuie-glace privé PT-147 du premier sélecteur

ne trouve aucune masse, le relais #-41 se relâche, coupant ainsi

les pulsations

ultérieures de l'aimant vertical, arrêtant le sélecteur

sur une ligne libre.

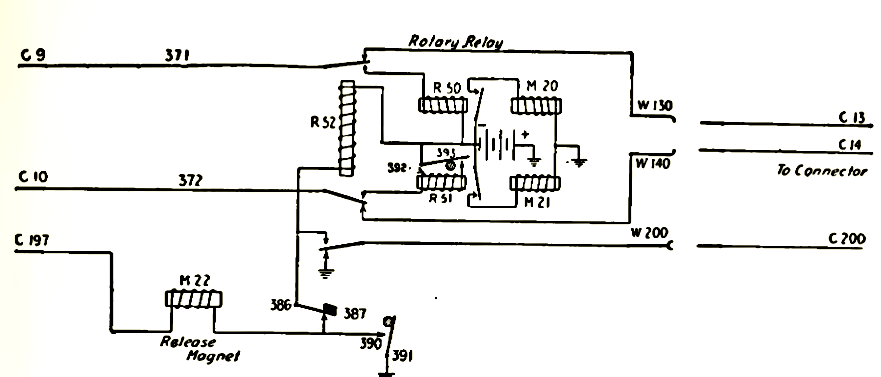

Les circuits du deuxième sélecteur sont maintenant préparés.

En retombant, le relais #-41 met à la terre l'essuie-glace privé

JF-147 et fait monter le relais de commande R-52 du deuxième

sélecteur sur le circuit suivant : masse, aimants de déclenchement

M-3 et M-4 en parallèle, contact arrière du relais #-41,

essuie-glace privé W-147, contact C-197, aimant de déclenchement

à faible résistance M-22 du deuxième sélecteur

(Fig. 8), interrupteur à pédale 386-387, enroulement du

relais #-52 sur la batterie négative. Ce dernier relais en se

remontant prépare les circuits de ligne 371 et 372 pour délivrer

des impulsions aux relais rotatif et vertical #-50 et 2-51, à

l'exception du fait que ce dernier relais est coupé par l'interrupteur

à pédale du relais 392-393.

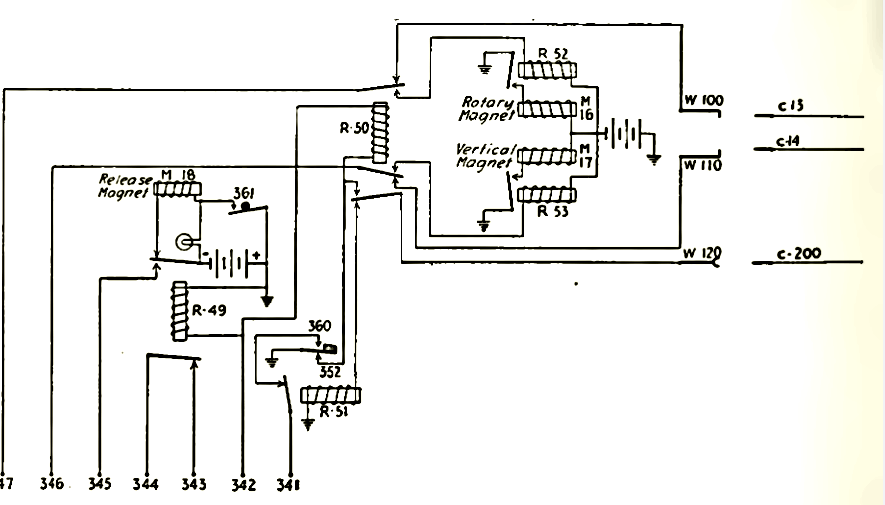

Fig 8

Fig 8

Les interrupteurs sont maintenant prêts pour les "centaines"

d'impulsions.

Les ressorts d-11 de la machine émettrice se referment, ce qui

fait passer l'interrupteur auxiliaire S-Z à sa troisième

position. Cela relie le fil 173-a (Fig.5) au fil 131, qui délivre

maintenant les centaines d'impulsions au relais rotatif 72-50 du deuxième

sélecteur qui les répète à l'aimant rotatif

11-20, faisant tourner le deuxième sélecteur jusqu'à

la rangée de contacts de tronc souhaitée.

Le deuxième sélecteur trouve un tronc inactif comme le

faisait le premier sélecteur. La came 7-11 provoque le déplacement

du commutateur auxiliaire S-S vers le contact 4 et suit avec dix impulsions

de test de tronc du ressort 7-12. Cela soulève les essuie-glaces

du deuxième sélecteur.

Fig 9

Fig 9

Le circuit de test comprend le relais 72-52, qui doit

dépendre pour la mise à la terre des contacts privés

C-200 sur lesquels se déplace l'essuie-glace privé. Lorsqu'un

tronc inactif est trouvé, le relais 72-52 revient en arrière,

coupant d'autres impulsions verticales et connectant les fils de ligne

au connecteur grippé. Il met à la terre le fil privé

menant au connecteur, ce qui protège le tronc d'être grippé

par un autre deuxième sélecteur.

Le sélecteur de fréquence est ensuite actionné.

L'interrupteur auxiliaire, S-S (Fig.5), est déplacé d'un

cran comme précédemment, de sorte que ses essuie-glaces

reposent sur le contact 5. Cela connecte les impulsions de fréquence,

fil 197 (Fig.7), au fil 131 du sélecteur secondaire (Fig.5).

Par ce moyen, le nombre d'impulsions correspondant au numéro

de poste du téléphone appelé sera délivré

sur le fil 131, le fil 130, le curseur TF-9 du premier sélecteur,

le fil 371 au deuxième sélecteur, le curseur W-130, le

contact C-13 au connecteur (Fig.9), le contact arrière du relais

#-26, à travers l'enroulement du relais #-23, à la batterie

négative. Les impulsions délivrées à ce

relais sont répétées par son ressort principal

mis à la terre à l'aimant ilf-11 qui actionne le sélecteur

de fréquence S-7.

La première impulsion du relais #-23 ferme le circuit de commande

des connecteurs en provoquant le verrouillage des relais #-24 et #-27

sur le tronc de déclenchement, qui vient d'être mis à

la terre par le relais #-52 du deuxième sélecteur.

Le relais #-24 se verrouille par l'intermédiaire d'un contact

arrière sur le relais #-22, le relais #-27 s'excite par l'intermédiaire

du contact avant du relais #-23 et du contact arrière du relais

#-25, pour libérer le tronc et la terre. Il se verrouille par

l'intermédiaire du contact arrière du relais #-29.

Le commutateur de connecteur est le suivant à être actionné.

La machine émettrice déplace l'interrupteur auxiliaire

S-S (Fig.5) vers le contact 6, dans cette position le fil 224, qui fournit

les dizaines d'impulsions, est connecté au fil 132 pour actionner

le commutateur de connecteur. Les impulsions sont envoyées depuis

la machine à impulsions, par l'intermédiaire du curseur

W-S-30, du curseur TF-10, du curseur TF-140, du contact arrière

du relais #-26, de l'enroulement du relais #-22, du contact avant du

relais #-27 (verrouillé), du contact arrière du relais

#-29, vers la batterie négative. Les vibrations du relais #-22

délivrent des impulsions à l'aimant rotatif M-9, qui fait

tourner l'arbre vers la rangée verticale souhaitée. Le

premier mouvement du relais #-22 déverrouille le relais #-24.

L'interrupteur auxiliaire S-3 est maintenant déplacé en

position 7 pour faire monter les curseurs du connecteur jusqu'à

la ligne appelée. Les impulsions des unités sont fournies

par la machine émettrice (Fig.7), fil 241 à travers le

curseur W-S-3, le curseur TF-80, le curseur W-9, le curseur TF-130,

le contact arrière du relais #-26, à travers le relais

#-23, jusqu'à la batterie négative. Le premier mouvement

du relais #-23 verrouille à nouveau le relais #-24. Comme le

relais #-27 est toujours verrouillé sous tension et que le commutateur

rotatif à pédale F-Q a été déplacé

de sa position normale, les impulsions maintenant générées

par le relais #-23 seront envoyées à l'aimant vertical

via le contact avant du relais #-27. L'aimant vertical soulèvera

l'arbre jusqu'à la ligne souhaitée en réponse aux

impulsions définies de la machine émettrice. Pendant le

trajet des essuie-glaces vers le haut, ils sont coupés des relais

de pointe et de manchon #-25 et #-26, respectivement, par le relais

#-24. La ligne appelée est testée par le relais #-29,

qui est mis en service par le relais #-22. Après que les cames

numériques ont fini de donner des impulsions et avant que la

came D-ll ne ferme ses ressorts, la came D-13 ferme les ressorts cZ-13

en envoyant une seule impulsion de test pour relever le relais #-22.

Elle connecte le relais de test #-29 à l'essuie-glace W-1S comme

suit : en commençant par l'essuie-glace W-18, contact arrière

du relais #-28, contact avant du relais #-22, enroulement du relais

#-29, retour du tronc de libération au deuxième sélecteur,

contact C-200, essuie-glace IF-200, contact arrière du relais

#-52, à la terre. Le côté manchon de la ligne de

l'abonné est mis à la terre par le relais de coupure #-2

(Fig.2). Si la ligne n'est pas occupée, aucun courant ne circule

dans le relais de coupure et, par conséquent, le contact du manchon

sur les rangées de connecteurs aura un potentiel de terre. Si,

en revanche, la ligne est utilisée, le contact du manchon sera

élevé au-dessus du potentiel de terre.

Si la ligne appelée est occupée, le relais #-29 sera excité

et se verrouillera directement sur la batterie négative. Il fermera

le circuit de l'aimant de déclenchement M-12 et provoquera la

libération rapide du connecteur. Le même relais, #-29,

déverrouillera également le relais R-27, de sorte qu'il

retombera en arrière, déconnectant l'aimant vertical ilf-10

et reconnectant le circuit de l'aimant M-11 qui appartient au sélecteur

de fréquence S-7. Puisque le commutateur rotatif à pédale

a été remis en position normale, le circuit de l'aimant

pour S-7 est maintenant complété comme suit : batterie

négative, commutateur à pédale F-Q en position

normale, enroulement de l'aimant M-ll, contact arrière du relais

R-27, essuie-glace W-S-700, du sélecteur de fréquence

par ses contacts, à l'interrupteur I à la masse. L'interrupteur

enverra des pulsations à l'aimant M-ll et provoquera la rotation

des essuie-glaces du sélecteur de fréquence jusqu'à

ce qu'ils atteignent à nouveau leur position normale. En même

temps, le relais R-29 connecte la tonalité d'occupation à

la ligne à manchon de sorte que l'abonné appelant est

averti que la ligne est occupée.

Lorsque l'abonné appelant raccroche, son relais de pointe n°-14

revient en arrière, connectant la batterie aux aimants de libération

des sélecteurs primaire et premier en parallèle avec l'aimant

de libération du deuxième sélecteur. Cela libère

les sélecteurs primaire, premier et deuxième.

Si la ligne appelée dans ce système particulier n'est

pas occupée, le relais R-29 ne recevra aucun courant, et une

fois l'impulsion transitoire vers R-22 passée, ce dernier reviendra

en arrière et connectera le relais à manchon R-2Q au curseur

W-18 qui repose maintenant sur le contact à manchon C-4 de la

ligne appelée.

Le courant circulera donc à travers le relais à manchon

et le relais de coupure de la ligne appelée, les alimentant tous

les deux. Le relais de coupure libérera la ligne appelée

à l'exception de son propre enroulement. Le relais à manchon

du connecteur coupe les deux relais R-22 et #-23 et connecte le circuit

de conversation

par l'intermédiaire des essuie-glaces W-17 et W-18.

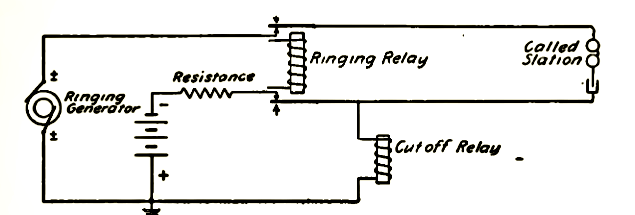

Le relais de sonnerie reçoit maintenant des impulsions de l'interrupteur

7-2 par l'intermédiaire du contact arrière du relais R-24,

du contact avant du relais R-27 (toujours verrouillé), du contact

arrière du relais R-24, du contact arrière du relais R-22

à la batterie négative.

Chaque fois que le relais R-28 se met en marche, il donne les conditions

de la Fig. 10.

F 10

F 10

Lorsque le poste appelé répond (pendant la mise hors tension

du relais de sonnerie R-28), le courant circule vers le téléphone

appelé par l'intermédiaire du relais de pointe R-25 en

retournant par le relais à manchon #-26. La mise en marche du

relais de pointe coupe le courant de sonnerie en déverrouillant

le relais R-2 qui coupe le circuit du relais de sonnerie #-28.

Afin de protéger le commutateur du connecteur contre toute saisie

au cas où l'abonné appelant relâcherait avant que

l'abonné appelé ne raccroche, le relais de pointe #-25

place une masse sur la ligne de libération qui se termine par

des contacts C-200 sur les bancs des seconds sélecteurs. Dans

ce cas, l'abonné appelant provoquerait la libération de

tous les commutateurs sauf le connecteur, mais la masse maintenue sur

la ligne de libération par le relais de pointe R-25 protégerait

le circuit du connecteur.

Pendant la conversation, les circuits existants sont tels qu'illustrés

à la Fig. 11.

F 11

F 11

L'abonné appelant tire du courant à travers deux relais

dans le sélecteur primaire.

L'abonné appelé est alimenté en courant par deux

relais dans le connecteur. Le relais de coupure de chaque ligne est

alimenté par le courant de la ligne à manchon.

Les aimants de libération du sélecteur primaire, du premier

sélecteur et du second sélecteur, sont dans un circuit

commun, rompu uniquement au contact du relais R-14, qui sera fermé

chaque fois que l'abonné appelant raccroche son récepteur.

Le circuit de déclenchement du connecteur est compliqué

par le fait qu'il est lié au déclenchement du sélecteur

de fréquence pour assurer un déclenchement lent. Si l'abonné

appelé ouvre accidentellement le circuit de son téléphone

par des mouvements involontaires du commutateur à crochet, son

relais à crochet 22-25 fermera momentanément le contact

marqué R-2o dans le circuit de l'aimant rotatif M-ll du sélecteur

de fréquence. Cela relie la machine à impulsions à

l'aimant rotatif Af-11 et, si le circuit devait être fermé

suffisamment longtemps, entraînerait les curseurs du sélecteur

de fréquence autour du cercle jusqu'à la normale. Les

mouvements momentanés du commutateur à crochet ne feront

pas avancer les curseurs du sélecteur de fréquence très

loin. Lorsque l'abonné appelé raccroche son combiné

pendant un temps suffisant, le sélecteur de fréquence

reviendra à la normale. Au dernier contact, le circuit de l'aimant

de déclenchement M-12 du sélecteur est fermé par

le curseur W-S-7 (voir la figure 9 ainsi que la figure 11).

Lorsque les abonnés relâchent, chacun ne contrôle

qu'une partie de la connexion complète. L'abonné appelant

relâche les sélecteurs primaire, premier et second. L'abonné

appelé relâche le connecteur comme décrit ci-dessus.

Renversement des appels. — Lorsqu'un abonné souhaite

appeler un autre abonné qui est sur la même ligne partagée,

l'opérateur lui demandera de raccrocher son récepteur

pendant un moment. Cela libérera sa ligne. L'opérateur

appellera alors l'abonné souhaité en utilisant un premier

sélecteur spécial. Lorsque l'abonné appelé

répond, un voyant de garde l'indiquera à l'opérateur,

qui relâchera alors le premier sélecteur spécial,

laissant les abonnés tenir la conversation sur le courant fourni

par le connecteur. Si désiré, il peut être organisé

de manière à ce que l'opérateur puisse maintenir

la connexion et la superviser.

Fig 12

Fig 12

Le premier sélecteur spécial (Fig. 12) possède

les relais et aimants rotatifs et verticaux habituels R-52, R-53, Af-16

et Af-17, ainsi qu'un relais de commutation R-50. Cette disposition

est presque exactement la même que celle trouvée dans les

premiers sélecteurs. L'abonné appelé libère

le connecteur comme décrit ci-dessus.

Lorsque l'abonné appelé répond, un voyant de garde

l'indiquera à l'opérateur, qui relâchera alors le

premier sélecteur spécial, laissant les abonnés

tenir la conversation sur le courant fourni par le connecteur. Si désiré,

il peut être organisé de manière à ce que

l'opérateur puisse maintenir la connexion et la superviser.

Le premier sélecteur spécial (Fig. 12) possède

les relais et aimants rotatifs et verticaux habituels R-52, R-53, Af-16

et Af-17, ainsi qu'un relais de commutation R-50. Cette disposition

est presque exactement la même que celle trouvée dans la

première position. Le courant circule dans ce circuit comme suit

: batterie négative, contact avant du relais 72-49, fil 345 vers

la Fig. 225, essuie-glace TF-83, contact arrière du relais 72-31,

contact arrière du relais 72-35, enroulement du relais 72-36,

fil 140, vers la machine à impulsions (Fig. 7), où il

se termine sur l'un des ressorts de la clé de démarrage

S-K. On notera que ce circuit, en ce qui concerne le commutateur de

mise en place de la clé, est le même que celui qui a été

tracé précédemment.

L'opérateur règle le numéro en appuyant sur les

boutons, et enfin sur la clé de démarrage S-K. Cela alimente

le relais de démarrage 72-36 sur le circuit qui vient d'être

décrit qui se verrouille et provoque la transmission des impulsions,

exactement comme cela a été décrit pour la connexion

régulière, la seule différence étant que

les impulsions, au lieu de sortir sur les essuie-glaces TF-80 et TF-81,

passent sur les fils 346 et 347, jusqu'au premier sélecteur spécial

.

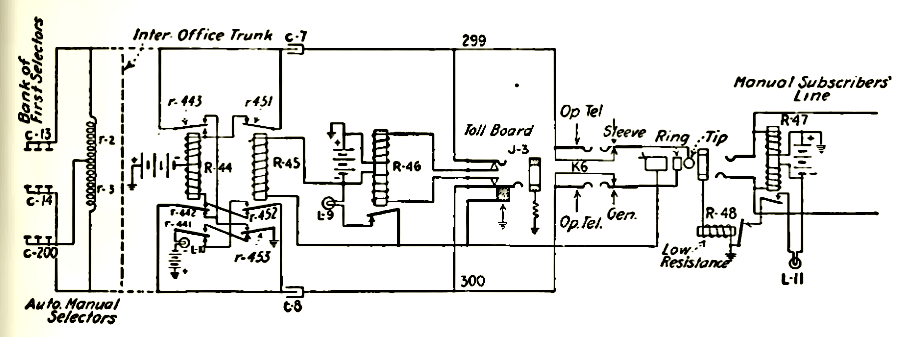

Fig 13

Fig 13

—Un circuit de commutation pour la gestion des appels d'un bureau

automatique vers un bureau manuel est représenté sur la

figure 13.

A gauche, on voit les rangées de premiers sélecteurs,

en supposant que les commutations entre les bureaux sont gérées

par le premier sélecteur, ce qui ne nécessite qu'un seul

chiffre d'appel pour établir la connexion. La commutation se

termine comme d'habitude au panneau "B" du bureau manuel,

sous la responsabilité d'une opératrice "B",

qui est censée recevoir ses instructions sur la ligne principale.

A cette fin, elle est munie de la touche d'écoute habituelle

K-Q, à laquelle est associée une touche de sonnerie manuelle.

Le circuit de ligne d'abonné représenté à

droite est du type le plus simple, simplement pour indiquer la possession

de relais de ligne et de coupure.

Il est cependant représenté pour une prise et une fiche

à trois conducteurs.

Lorsque l'opératrice reçoit un appel pour le bureau manuel,

elle fait en sorte qu'un premier sélecteur saisisse une ligne

principale.

Lors de la prise de la ligne, le courant circule depuis le curseur privé

du sélecteur à travers les contacts C-200 jusqu'au centre

d'une bobine de pont dont les deux enroulements sont indiqués

par "r-2" et "r-3". Le courant se divise ainsi en

passant par les deux côtés du circuit principal jusqu'à

l'appareil à cordon dans le bureau manuel et en passant par les

contacts arrière du relais R-45, passe par les deux enroulements

du relais R-44 en parallèle jusqu'à la batterie négative.

Le relais 72-44 se soulève immédiatement et au moyen de

ses propres ressorts principaux, r-442 et r-443, connecte ses enroulements

directement à la ligne, indépendamment du relais R-45.

Le mouvement du ressort principal r-441 provoque l'allumage de la lampe

L-10.

L'opérateur "B" dans le bureau manuel, à la

réception du numéro, fait le test d'occupation de la manière

habituelle et si la ligne est libre insère la fiche dans la prise.

Cela ferme le circuit de manchon par le relais de coupure R-48, le manchon

de la prise et de la fiche, et la lampe L-9 et l'enroulement du relais

R-45 en parallèle. La lampe s'allume comme protection pour les

besoins de la sonnerie. Le relais RA5 coupe la lampe L-10. L'opérateur

"B" sonne maintenant avec la touche de sonnerie ordinaire.

Lorsque l'abonné appelé répond, il tirera du courant

à travers le relais RAQ qui, en se rapprochant, éteindra

la lampe L-9, avertissant ainsi l'opérateur "B" que

la conversation a commencé. Les deux lampes L-9 et L-10 sont

les signaux de surveillance individuels pour les deux abonnés.

Lorsque l'abonné appelé raccroche, le relais RA6 retombe

et allume la lampe L-9. Lorsque l'abonné appelant raccroche,

cela provoque la libération du premier sélecteur. Cela

permet au relais ZM4 de se replier, et le circuit de la lampe L-10 est

alors fermé par le ressort principal r-441, contact arrière,

au contact avant du relais R-45, ressort principal r-452, à travers

le côté manchon du circuit principal, au ressort principal

r-442, à travers son contact arrière, à travers

le contact avant du ressort principal r-453. En voyant les deux lampes

L-9 et L-10 allumées, l'opérateur " B " abaissera

la connexion, ce qui permettra au relais de coupure .R-48 et au relais

principal jK-45 de se replier.

Si on le souhaite, le numéro de l'abonné appelé

dans le bureau manuel peut être transmis par impulsions et réglé

devant l'opérateur " B ", qui n'a alors plus qu'à

lire le numéro et à établir la connexion en conséquence.

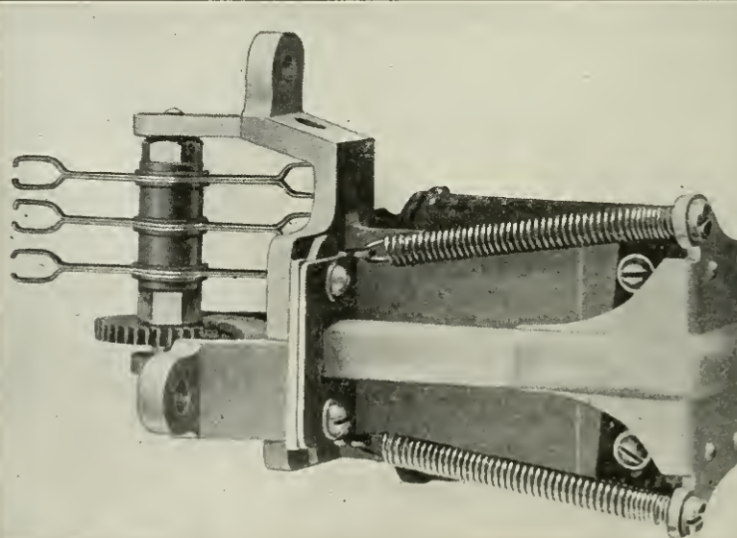

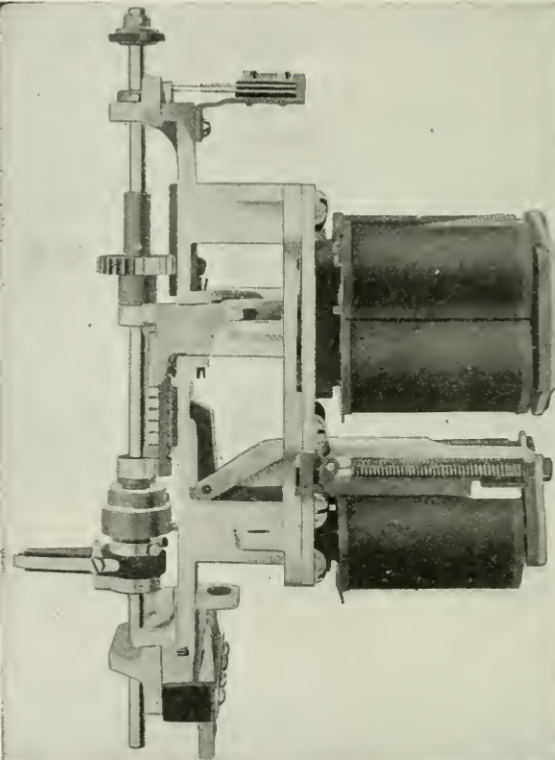

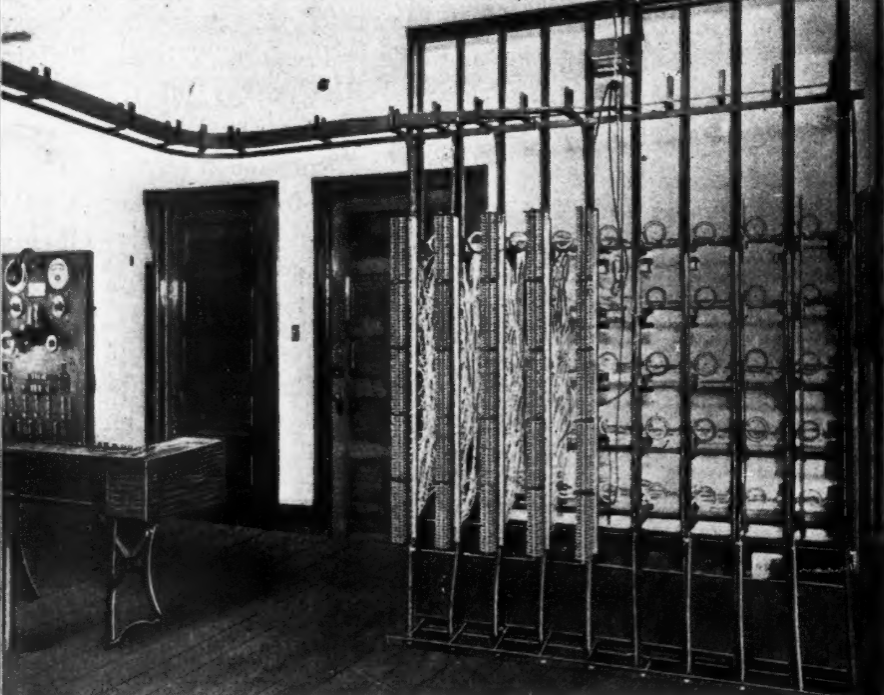

Un commutateur rotatif, tel qu'utilisé pour les

commutateurs de distributeur et le sélecteur de fréquence,

est représenté sur les figures 15 et 16.

Fig 15

Fig 15

L'aimant possède une armature pivotante à lame de couteau,

retenue par des ressorts hélicoïdaux, réglée

par des vis dans l'armature. La batterie possède 20 points.

Le relais de ligne (fig. 17) possède une pièce de talon

qui fait deux coudes, une extrémité portant le noyau et

l'autre servant au montage.

Fig 17

Fig 17  F18

F18

L'armature est pivotée vers l'arrière de l'aimant, à

travers un trou dans la pièce de talon. Son doigt fait saillie

vers l'avant pour actionner les ressorts.

Dans la vue d'un commutateur (Fig. 18), l'arbre d'essuie-glace est à

gauche.

La roue à rochet rotative est fixée à l'arbre et

tourne et monte avec lui. Le cliquet rotatif se présente sous

la forme d'une longue plaque qui maintient la roue quelle que soit la

hauteur à laquelle l'arbre monte. La crémaillère

à rochet verticale est fixée à l'arbre par des

colliers. Elle monte avec l'arbre, mais ne tourne pas. La crémaillère

pour le cliquet vertical est perpendiculaire à la crémaillère

pour l'aimant vertical. Les bobines magnétiques sont représentées

à droite. L'aimant de déclenchement, en haut, cache l'aimant

rotatif. En dessous se trouve l'aimant vertical.

Des détails supplémentaires du commutateur sont présentés

dans les dessins des Fig. 19 et 20.

F19

F19 Fig 20

Fig 20

Dans ces dessins, les batteries de kignes sont fixées. La batterie

supérieure est la batterie de lignes, par laquelle les lignes

téléphoniques sont connectées. La batterie inférieure

porte les circuits auxiliaires, qui ont été décrits.

Tous les contacts de batterie sont placés verticalement (sur

le bord) à l'exception de la rangée supérieure

de la batterie inférieure. Il s'agit de l'ensemble « test

de rangée » qui est engagé par l'essuie-glace de

test de rangée, w-26.

Lorsque l'interrupteur a tourné et trouvé une certaine

rangée, le mouvement vertical de l'arbre soulève l'essuie-glace

de test de rangée, it>-20, hors de la banque.

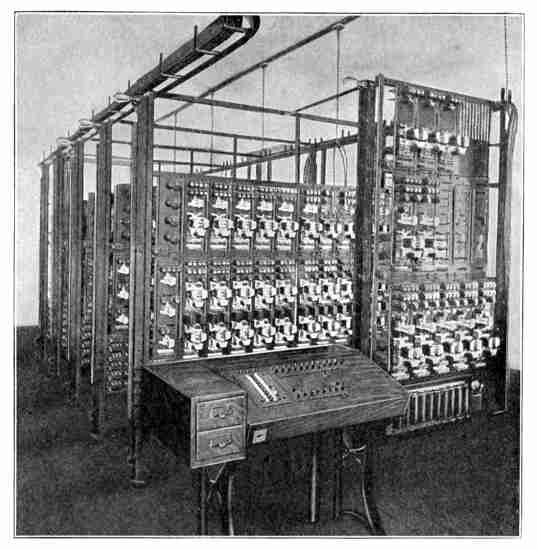

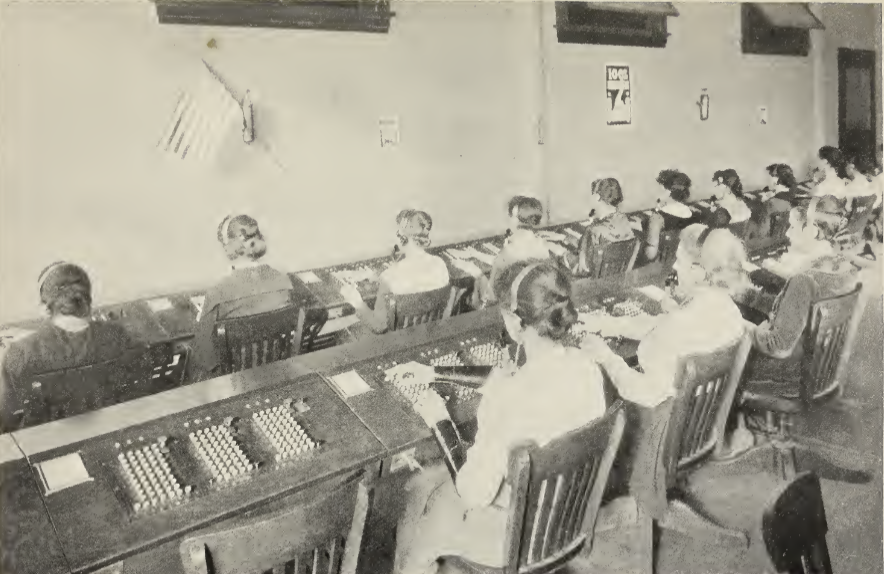

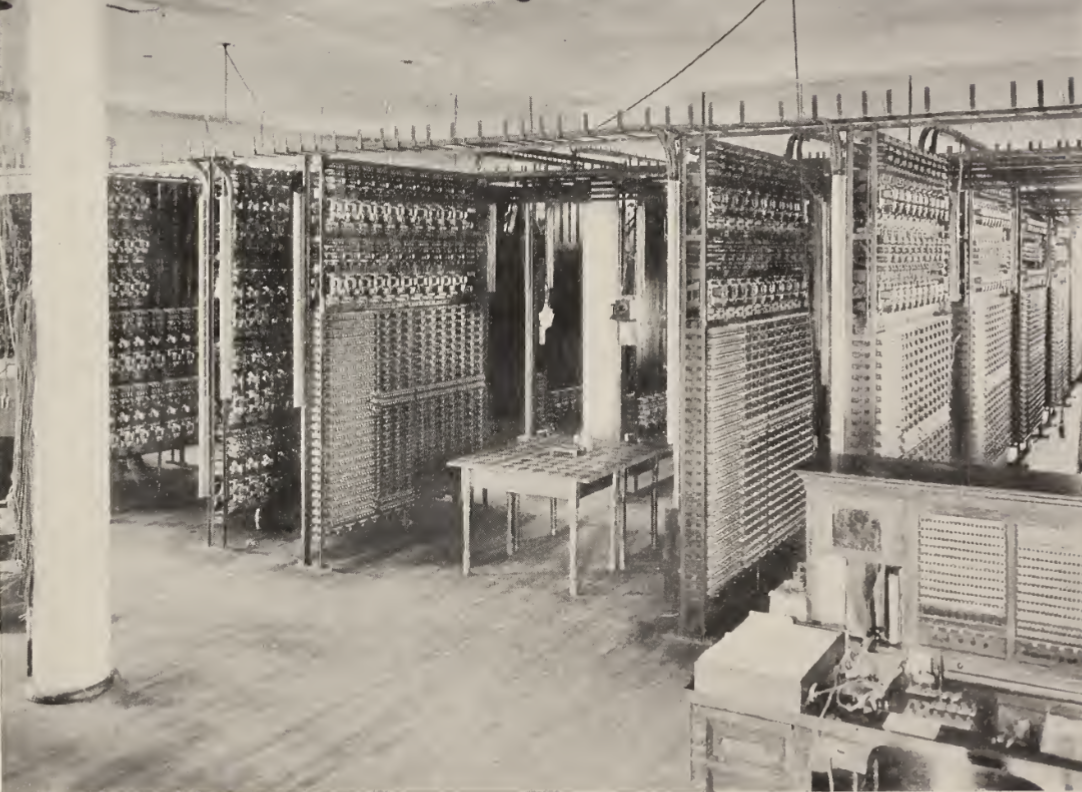

Une petite installation de cinq cents lignes

est représentée sur la figure 14 ci dessous.

Le bureau de l'opérateur est visible au centre du premier plan.

Vue générale de la disposition des commutateurs automatiques

dans un central établi par la North

Electric Company à Ashtabula, dans l'Ohio.

Le bureau au premier plan est celui du chef des câbles. Cet appareil

automatique se compose en grande partie de relais et de commutateurs

de sélection automatique. Les sélecteurs sont du type

pas à pas, à mouvements verticaux et rotatifs, figure

20. La commande des sélecteurs automatiques par les jeux de touches

de l'opérateur s'effectue par l'intermédiaire d'une machine

à impulsions entraînée par moteur. De cette machine

sont prélevées les impulsions correspondant aux numéros

des touches enfoncées.

Fig 14

Fig 14

Les touches à bouton-poussoir

ressemblant beaucoup, en apparence extérieure, aux touches d'une

machine à écrire ou d'une machine à additionner.

Immédiatement au-dessus de chaque jeu de touches se trouvent

les lampes de signalisation appartenant à ce jeu.

Les touches de l'opérateur sont disposées

en bandes de dix, placées transversalement plutôt que dans

le sens de la longueur sur le support à touches. Il y a autant

de bandes de touches dans chaque jeu qu'il y a de chiffres dans les

numéros d'abonnés, c'est-à-dire trois dans un système

ayant une capacité de moins de mille, quatre dans un système

de moins de dix mille, et ainsi de suite. En plus des touches numériques

de chaque jeu, il y a une rangée partielle de touches, comprenant

ce que l'on appelle une touche de démarrage et également

des touches permettant de faire la sélection de la ligne partagée.

Le dispositif installé sur chaque poste d'opérateur est

tel qu'après l'établissement d'un appel sur un jeu de

touches, quelques secondes sont nécessaires avant que l'automate

commandé par le jeu de touches puisse effectuer son travail et

libérer le jeu de touches prêt pour un autre appel. La

présence de plusieurs jeux de touches permet à l'opérateur

de commencer à établir un autre appel sur un autre jeu

de touches sans attendre que le premier soit libéré par

l'automate.

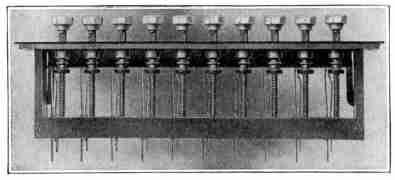

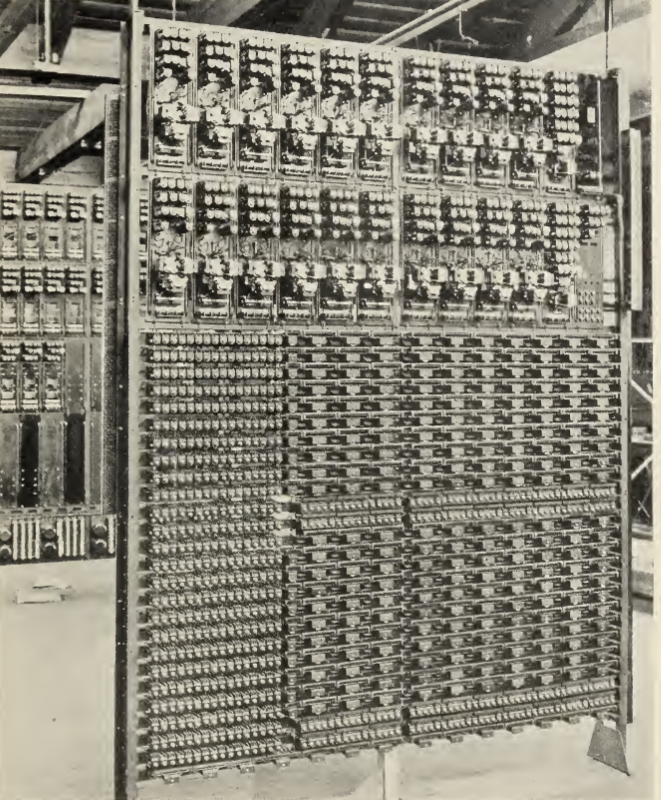

Le répartiteur

de Ashtabula

Le répartiteur

de Ashtabula

Vu en Décembre 1909 Journal ELECTRICAL REVIEW AND WESTERN

ELECTRICIAN

|

Central téléphonique automatique

à Ashtabula Harbor, Ohio. ... |

L'illustration montre un ensemble d'équipements

de ligne pour 200 lignes de station, un groupe de 10 premiers sélecteurs

pour chaque groupe de 100 lignes et les relais de commutation nécessaires

pour établir 10 connexions simultanées aux premiers sélecteurs

pour chaque groupe de 100 lignes. Des groupes similaires de relais de

commutation sont associés aux lignes de sélection dans

le but de sélectionner un opérateur inactif et de permettre

aux opérateurs sélectionnés de contrôler

les sélecteurs. Ceux-ci, cependant, ne sont occupés que

pendant le temps nécessaire à l'établissement d'une

connexion entre les lignes appelante et appelée.

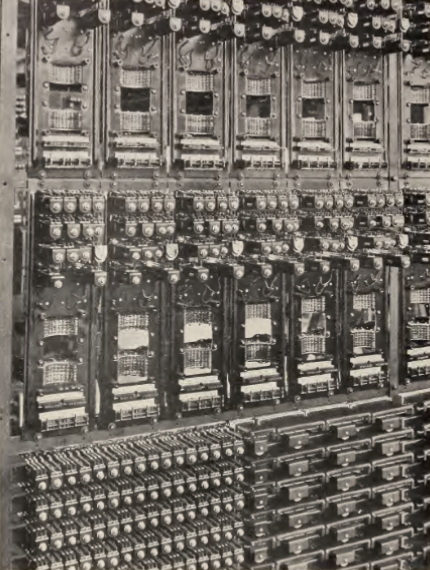

A droite une vue rapprochée d'une partie de l'équipement.

Les relais dans le coin inférieur gauche sont des relais de ligne

et de coupure disposés par paires comme d'habitude. Les relais

à droite sont des relais de commutation à contacts multiples.

Les premiers sélecteurs sont représentés ci-dessus,

mais les mécanismes de pas ont été retirés

pour permettre une vue des batteries. Ces sélecteurs fournissent

le courant de conversation à l'appelant et contrôlent ainsi

la libération.

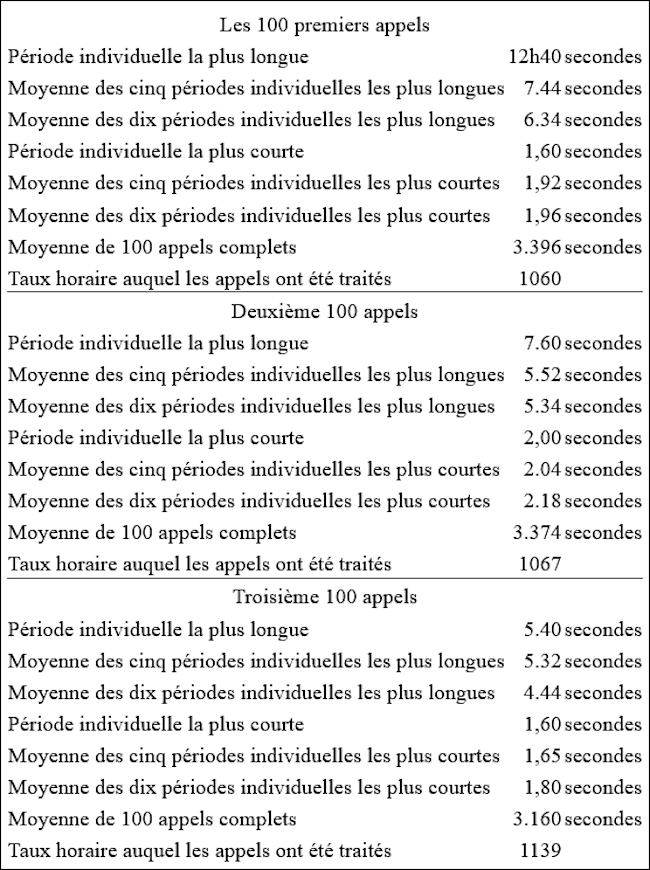

Rapidité de traitement des appels.

Ce bref aperçu ne donne qu'une idée des caractéristiques

les plus frappantes du système automanuel. Une étude de

la rapidité avec laquelle les appels peuvent être traités

dans la pratique montre des résultats remarquables par rapport

aux méthodes manuelles de fonctionnement. Les opérateurs

règlent les touches numériques correspondant au numéro

appelé avec la même rapidité que les touches d'une

machine à écrire sont pressées pour épeler

un mot. En fait, une vitesse encore plus grande est possible, car on

remarque que les opérateurs appuient fréquemment sur toutes

les touches d'un numéro en même temps, comme par un seul

mouvement de frappe des doigts. La rapidité avec laquelle cela

se fait défie le chronomètre précis entre les mains

d'un expert. Il est donc pratiquement vrai que le temps consacré

par l'opérateur à traiter un appel est celui qu'il met

à obtenir le numéro de l'abonné et à le

lui répéter.

Temps total consommé par l'opérateur pour

gérer les appels sur le système Automanual