Marcel PROUST et le téléphone

Marcel Proust, né le 10 juillet 1871 à Paris où il est mort le 18 novembre 1922, est un écrivain français, dont l'œuvre principale est la suite romanesque intitulée À la recherche du temps perdu, publiée de 1913 à 1927.

Marcel Proust naît à Paris (quartier d'Auteuil

dans le 16e arrondissement), dans la maison de son grand-oncle maternel,

Louis Weil, au 96, rue La Fontaine. Cette maison fut vendue puis détruite

pour construire des immeubles, eux-mêmes démolis lors du

percement de l'avenue Mozart.

Sa mère, née Jeanne Clémence Weil (Paris, 1849

- id., 1905), fille de Nathé Weil (Paris, 1814 - id., 1896),

un agent de change et de Adèle Berncastel (Paris, 1824 - id.,

1890), appartient à une famille de la grande bourgeoisie juive

dont certains membres jouent un rôle important dans l'histoire

du judaïsme français, notamment un oncle de Mme Proust :

Godchaux Weil, alias Ben Lévi, un écrivain célèbre

dans la communauté juive, et Adolphe Crémieux, président

de l'Alliance israélite universelle et ancien ministre, grand-oncle

et témoin de mariage de Mme Proust. Celle-ci, issue d'un milieu

très cultivé, apporte à son fils une culture profonde,

avec une affection parfois envahissante.

Son père, le Dr Adrien Proust (Illiers, 1834 - Paris, 1903),

fils de François Proust (1800-1801 - Illiers, 1855), un commerçant

prospère d'Illiers (Eure-et-Loir) et de Virginie née Catherine

Virginie Torcheux (Cernay, 1809 - Illiers, 1889), est professeur à

la faculté de médecine de Paris après avoir commencé

ses études au séminaire, et un grand hygiéniste,

conseiller du gouvernement pour la lutte contre les épidémies.

Marcel a un frère cadet, Robert, né le 24 mai 1873 (mort

en 1935), qui devient chirurgien. Son parrain est le collectionneur

d'art Eugène Mutiaux.

Sa vie durant, Marcel a attribué sa santé fragile aux

privations subies par sa mère au cours de sa grossesse, pendant

le siège de 1870, puis pendant la Commune de Paris. C'est pour

se protéger des troubles entraînés par la Commune

et sa répression que ses parents ont cherché refuge à

Auteuil. L'accouchement est difficile, mais les soins paternels sauvent

le nouveau-né.

« Peu avant la naissance de Marcel Proust, pendant la Commune,

le docteur Proust avait été blessé par la balle

d'un insurgé, tandis qu'il rentrait de l'hôpital de la

Charité. Madame Proust, enceinte, se remit difficilement de l'émotion

qu'elle avait éprouvée en apprenant le danger auquel venait

d'échapper son mari. L'enfant qu'elle mit au monde bientôt

après naquit si débile que son père craignit qu'il

ne fût point viable. On l'entoura de soins ; il donna les signes

d'une intelligence et d'une sensibilité précoces, mais

sa santé demeura délicate. »

Sa santé est fragile et le printemps devient pour lui la plus

pénible des saisons. Les pollens libérés par les

fleurs dans les premiers beaux jours provoquent chez lui de violentes

crises d'asthme. À 9 ans, alors qu'il rentre d'une promenade

au bois de Boulogne avec ses parents, il étouffe, sa respiration

ne revient pas, son père le voit mourir. Un ultime sursaut le

sauve. Voilà maintenant la menace qui plane sur l'enfant, et

sur l'homme plus tard : la mort peut le saisir dès le retour

du printemps, à la fin d'une promenade, n'importe quand, si une

crise d'asthme est trop forte.

Bien que réunissant les conditions pour faire partie de deux

religions, fils d'un père catholique et d'une mère juive

qui refusa de se convertir au christianisme par égard pour ses

parents, lui-même baptisé à l'église Saint-Louis-d'Antin

à Paris, Marcel Proust a revendiqué son droit de ne pas

se définir par rapport à une religion (en tout cas, pas

la religion juive), mais il écrit être catholique et ses

funérailles eurent bien lieu à l'église. Néanmoins,

dans sa correspondance, on peut lire qu'il n'était « pas

croyant ». Dreyfusard convaincu, il fut sensible à l'antisémitisme

prégnant de son époque et subit lui-même les assauts

antisémites de certaines plumes célèbres.

Il est au début élève d'un petit

cours primaire, le cours Pape-Carpantier, où il a pour condisciple

Jacques Bizet, le fils du compositeur Georges Bizet (décédé

en 1875) et de son épouse Geneviève Halévy. Celle-ci

tient d'abord un salon chez son oncle, où se réunissent

des artistes, puis, lorsqu'elle se remarie en 1886 avec l'avocat Émile

Straus, tient son propre salon, dont Proust sera un habitué.

Marcel Proust étudie ensuite à partir de 1882 au lycée

Condorcet. Il redouble sa classe de cinquième et est inscrit

au tableau d'honneur pour la première fois en décembre

1884. Il est souvent absent à cause de sa santé fragile,

mais il connaît déjà Victor Hugo et Musset par cœur,

comme dans Jean Santeuil. Il est l'élève en philosophie

d'Alphonse Darlu, et il se lie d'une amitié exaltée à

l'adolescence avec Jacques Bizet. Il est aussi ami avec Fernand Gregh,

Jacques Baignères et Daniel Halévy (le cousin de Jacques

Bizet), avec qui il écrit dans des revues littéraires

du lycée.

Le premier amour d'enfance et d'adolescence de l'écrivain est

Marie de Benardaky, fille d'un diplomate polonais, sujet de l'Empire

russe, avec qui il joue dans les jardins des Champs-Élysées,

le jeudi après-midi, avec Antoinette et Lucie Félix-Faure

Goyau, filles du futur président de la République, Léon

Brunschvicg, Paul Bénazet ou Maurice Herbette. Il cessa de voir

Marie de Benardaky en 1887, les premiers élans pour aimer ou

se faire aimer par quelqu'un d'autre que sa mère avaient donc

échoué. C'est la première « jeune fille »,

de celles qu'il a tenté de retrouver plus tard, qu'il a perdue.

Proust vers 1892

Les premières tentatives littéraires de Proust datent

des dernières années du lycée. Plus tard, en 1892,

Gregh fonde une petite revue, avec ses anciens condisciples de Condorcet,

Le Banquet, dont Proust est le contributeur le plus assidu. Commence

alors sa réputation de snobisme, car il est introduit dans plusieurs

salons parisiens et entame son ascension mondaine. Il est ami un peu

plus tard avec Lucien Daudet, fils du romancier Alphonse Daudet, qui

a six ans de moins que lui. L'adolescent est fasciné par le futur

écrivain. Ils se sont rencontrés au cours de l'année

1895. Jean Lorrain, dans une chronique perfide du Journal, fait une

allusion à leur liaison, au moins sentimentale : Proust et Lorrain

s'affrontent en duel au pistolet le 6 février 1897 dans les bois

de Meudon, sans conséquences.

En 1896, il publie Les Plaisirs et les Jours, un recueil

de poèmes en prose, portraits et nouvelles dans un style fin

de siècle, illustré par Madeleine Lemaire, dont Proust

fréquente le salon, salon où il fait la connaissance de

Reynaldo Hahn, élève de Jules Massenet, qui vient chanter

ses Chansons grises au printemps 1894. C'est également chez Madeleine

Lemaire, au château de Réveillon, que Proust, qui a 23

ans, et Reynaldo Hahn, qui vient d'avoir 20 ans, passent une partie

de l'été 1894. Le livre passe à peu près

inaperçu et la critique l'accueille avec sévérité

— notamment l'écrivain Jean Lorrain, réputé

pour la férocité de ses jugements. Il en dit tant de mal

qu'il se retrouve au petit matin sur un pré, un pistolet à

la main. Face à lui, également un pistolet à la

main, Marcel Proust, avec pour témoin le peintre Jean Béraud.

Tout se termine sans blessures, mais non sans tristesse pour l'auteur

débutant. Ce livre vaut à Proust une réputation

de mondain dilettante qui ne se dissipe qu'après la publication

des premiers tomes d’À la recherche du temps perdu.

C'est en 1907 que Marcel Proust commence l'écriture de son grand

œuvre À la recherche du temps perdu dont les sept tomes

sont publiés entre 1913 (Du côté de chez Swann)

et 1927, c'est-à-dire en partie après sa mort ; le deuxième

volume, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, obtient le prix

Goncourt en 1919.

Marcel Proust meurt épuisé en 1922, d'une bronchite mal

soignée : il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise

à Paris, accompagné par une assistance nombreuse qui salue

un écrivain d'importance et que les générations

suivantes placent au plus haut en faisant de lui un mythe littéraire.

L'œuvre romanesque de Marcel Proust est une réflexion

majeure sur le temps et la mémoire affective comme sur les fonctions

de l'art qui doit proposer ses propres mondes, mais c'est aussi une

réflexion sur l'amour et la jalousie, avec un sentiment de l'échec

et du vide de l'existence qui colore en gris la vision proustienne où

l'homosexualité tient une place importante. La Recherche constitue

également une vaste comédie humaine de plus de deux cents

personnages. Proust recrée des lieux révélateurs,

qu'il s'agisse des lieux de l'enfance dans la maison de tante Léonie

à Combray ou des salons parisiens qui opposent les milieux aristocratiques

et bourgeois, ces mondes étant évoqués d'une plume

parfois acide par un narrateur à la fois captivé et ironique.

Ce théâtre social est animé par des personnages

très divers dont Proust ne dissimule pas les traits comiques

: ces figures sont souvent inspirées par des personnes réelles,

ce qui fait d’À la recherche du temps perdu en partie

un roman à clef et le tableau d'une époque.

La marque de Proust est aussi dans son style aux phrases souvent très

longues, qui suivent la spirale de la création en train de se

faire, cherchant à atteindre une totalité de la réalité

qui échappe toujours.

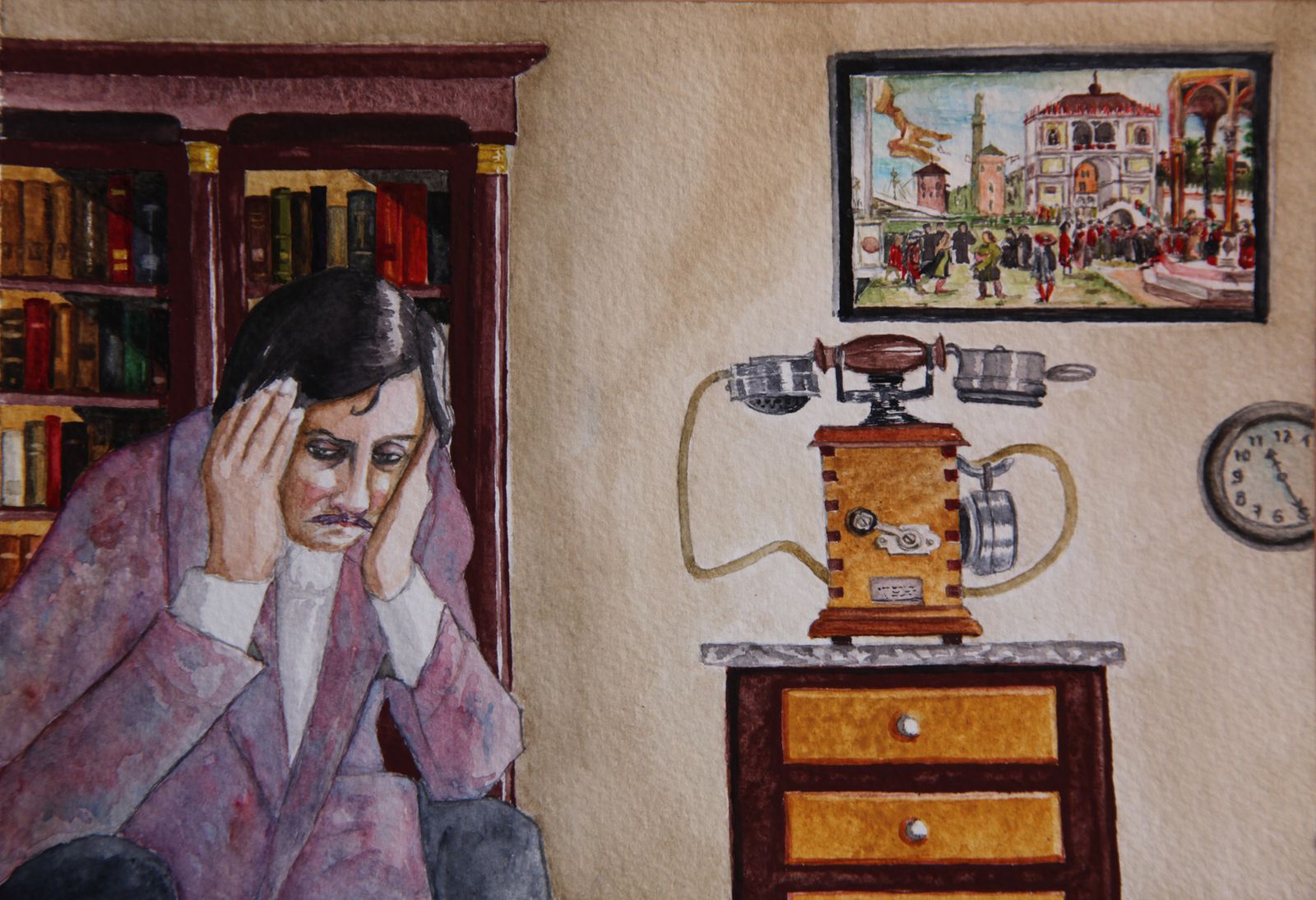

Au cœur de la Recherche du temps perdu se trouve une réflexion sur les nouvelles technologies téléphoniques qui révolutionnent la phénoménologie de l’écoute et de la communication au début du XXe siècle. L’expérience de la parole à distance, le relais ou la reproduction des sources sonores relayées et, surtout, l’écoute médiatisée ou l’« auscultation » dominent l’imaginaire de l’auralité dans l’œuvre proustien. L’article se propose d’appliquer les concepts de « surécoute » et d’« auscultation médiate » — deux stratégies de lectures développées par le philosophe et musicologue Peter Szendy — pour renouveler l’analyse du texte et réévaluer l’écoute en tant que thématique majeure du roman.

|

Proust, le téléphone

et la modernité |

|

A peine inventé,

à peine sorti du laboratoire, le téléphone

suscite l'imaginaire.

A la fin du dix-neuvième siècle, l'artiste - peintre ou écrivain - croise la technique. Fasciné et inquiet, il rencontre la machine. L'objet technique pénètre son univers. La multiplication des expositions universelles, industrielles et la diffusion de plus en plus large de la littérature de vulgarisation scientifique et technique, ne peuvent le laisser indifférent. Une nouvelle civilisation matérielle est sur le point de naître. Des techniques nouvelles font leur apparition. Le « progrès » est à l'ordre du jour ! en est, lui aussi, le témoin. |

Magie et modernité

L'électricité est, parmi ces technologies nouvelles, celle

qui provoque le plus de rêves, fantasmes et utopies. Fille de la

fondre et de l'éclair, fée mystérieuse, ses manifestations

multiples séduisent etéblouissent. La lumière électrique

vainc la nuit. Elle donne à voir autrement, créant ainsi

un nouveau paysage visuel. « Magique » lui aussi, le téléphone

vainc la distance et le temps.

Il permet la présence de l'absent. Il autorise l'ubiquité.

Transportant au loin les paroles, il brise par le son des mots (le «

grain de la voix ») les distances. Telle est la représentation

allégorique qu'en donne, dans les dernières années

du dix-neuvième siècle le peintre Puvis de Chavanne .

Loin d'être en reste, la littérature s'empare également

du téléphone. Dès le début des années

1880, Villiers de l'isle Adam, Jules Verne, Albert Robida et bien d'autres

font du téléphone — alors qu'il n'est dans la réalité

que fort peu diffusé — un instrument essentiel et universel

de communication, anticipant ainsi sur ses usages futurs. Outil merveilleux,

son introduction dans l'espace privé — il est de fait le premier

instrument de communication à pénétrer un espace

jusqu'alors relativement clos — perturbe également et modifie

radicalement les modes de communication . Il est un des signes d'une modernité

naissante.

Suivre le fil du téléphone

non seulement dans l’œuvre mais également dans la correspondance,

c’est tirer le portrait d’un écrivain qui, loin d’être

seulement le peintre de la fin d’une époque peuplée

de ducs et de duchesses, est aussi le témoin attentif de l’avènement

du monde moderne. Mais c’est surtout une façon originale d’entrer

en contact ou de poursuivre la conversation avec un génie dont

la voix, toujours présente, n’en finit pas de nous toucher

et de nous parler.

Quand et comment naît l’intérêt

pour le progrès technique chez Proust ?

Inutile d’en chercher les prémices dans Les Plaisirs et les

Jours. Le jeune Marcel dédaigne les nouveautés mécaniques.

En août 1895, Proust va avec Reynaldo Hahn

à Dieppe chez Madeleine Lemaire. En septembre, après un

court passage à Paris, les deux amis se déplacent en Bretagne,

d’abord à Belle-Île-en-Mer, puis à Beg-Meil (Finistère)

où il commence la rédaction de Jean Santeuil. En 1896, il

passe quelques semaines au Mont Dore en Auvergne. En octobre de la même

année, il séjourne à Fontainebleau et écrit

le fameux passage du téléphonage.

Que fait Marcel Proust à Fontainebleau en octobre 1896 ? Il téléphone ! À qui ? À sa mère bien sûr ! La conversation terminée, il en tire un « petit récit » à peine romancé qu’il joint à une lettre à sa mère, « petit récit que je te demande de garder et en sachant où tu le gardes car il sera dans mon roman ». À la recherche du temps perdu ne commencera à paraître qu’une quinzaine d’années plus tard mais le jeune Proust ne doute pas que l’expérience téléphonique qu’il vient de vivre alimentera son œuvre future.

En 1896 le jeune Marcel Proust dédaigne

les nouveautés mécaniques. À preuve, cette lettre

de sa mère, datée du 21 octobre 1896, au lendemain

de leur premier « téléphonage » entre Paris

et Fontainebleau : « Que de pardons tu lui [au téléphone]

dois pour tes blasphèmes passés. Quels remords d’avoir

méprisé, dédaigné, éloigné un

tel bienfaiteur ! Entendre la voix du pauvre loup — le pauvre entendre

la mienne ! »

Bienfaisante et à la fois déchirante — car la distance

et l’absence de l’être aimé se font sentir de plus

belle.

Le « drame du téléphone

» est représenté dans l’Urtext (texte original

) de la Recherche du temps perdu, dans les pages de Jean Santeuil.

La scène clef se déroule durant le séjour de Jean

à la station balnéaire de Beg-Meil. L’origine autobiographique

de ce passage, rapporté dans la biographie de George Painter, serait

le séjour de Proust à Fontainebleau en compagnie de Lucien

Daudet, en octobre 1896. C’est par un jour de mauvais temps et de

fâcherie entre les amis qu’un Proust déjà malingre

cherche désespérément à avoir sa mère

au téléphone. Proust saisit d’emblée l’importance

de cet épisode et son intérêt romanesque. L’expérience

de la voix désincarnée qu’impose le medium téléphonique

offre au jeune écrivain un défi technique mais aussi des

opportunités offertes par son usage drôlement imparfait,

gouverné par le malentendu, les contretemps, les raccrochages.

Aux frontières de cet espace

médiatisé où l’étiquette n’a pas

encore pris ses repères, le mélodrame et le pathos sont

continuellement en proie au comique et côtoient la farce. Dans Jean

Santeuil, Proust met en scène tous les éléments de

base (interruptions, légers contretemps), mais le ton reste dominé

par le pathétique, par une note de désespoir tragique :

Alors il se représente sa mère sonnant

au téléphone, l’appelant, ne comprenant pas pourquoi

Jean ne lui répond pas […]. Mais commotionnant, clair, voici

le timbre qui sonne, résonne, semble courir ça et là.

Vite il met le tube à l’oreille. La voix forte et dure d’un

garçon : « Est-ce M. Santeuil ? » Sans doute on parle

pour sa mère, pendant qu’on lui fait prendre le cornet, qu’elle

se hâte toute troublée. Une autre voix forte et dure d’un

autre garçon. Puis tout d’un coup — c’est comme

si tout le monde s’étant allé de la chambre il tombait

dans les bras de sa mère — vient là tout contre lui,

si douce, si fragile, si délicate, si claire, si fondue —

un petit morceau de glace brisée — la voix de sa mère.

« C’est toi, mon chéri ? » C’est comme si

elle lui parlait pour la première fois, comme s’il la retrouvait

après la mort dans le paradis. Car pour la première fois,

il entend la voix de sa mère.

Proust étire l’incident pour en extraire

toute la moelle dramatique. La voix isolée dans l’espace-temps

téléphonique ne se résume pas à la transmission

de données ; elle établit une présence dialogique

qui confirme l’écouteur autant que l’écouté.

Comme la société dans laquelle il vit, l'œuvre de Marcel

Proust est un lieu de rencontre entre deux époques. S'y télescopent

tradition et modernité. Avec sa sensibilité d'écrivain,

il est le peintre et le témoin — même si telle n'est

point la fin de son travail d'écriture — du lent basculement

d'un monde. Au monde des salons, à l'histoire lente, quasiment

immobile, qui traverse sans ruptures brutales un dix-neuvième siècle

en apparence sans fin, se juxtapose une société nouvelle,

Or dans cet univers qui lentement sous les yeux de Proust se construit,

des technologies nouvelles font leur apparition. Certes, elles ne le pénètrent

pas encore massivement, mais par interstices s'y glissent et contribuent

à sa formation. Chez Proust, le téléphone en est

un exemple flagrant. A plusieurs reprises, Proust l'évoque dans

son œuvre et lui consacre des passages relativement longs, témoignant

de l'accueil qui lui est réservé et de l'imaginaire, de

la poésie qu'il véhicule.

Chez Proust, le téléphone prend une valeur toute particulière.

Non seulement Proust écrit des pages qui permettent — et mieux

(peut-être) que de froides séries statistiques et, en tous

cas, en indispensable complément — à l'historien de

saisir l'accueil que la société française «

fin de siècle » réserve à un instrument bouleversant

les modes traditionnels de communication et de relation, mais encore sa

sensibilité exacerbée donne au téléphone une

dimension que peu d'écrivains ou de poètes ont su communiquer.

sommaire

« Le premier amusement passé...

»

Dans « A l'ombre des jeunes filles en fleurs », Marcel Proust,

saisissant le bavardage d'Odette, de Madame Bontemps et de Madame Cottard,

réunit dans une même séquence téléphone

et lumière électrique dont il fait les indices de la modernité,

quand bien même cette modernité serait-elle objet d'une crainte

voilée et d'incertitude

«Alors le docteur ne raffole pas comme vous, des fleurs ? demandait

Madame Swann à Madame Cottard.

— Oh ! vous savez que mon mari est un sage ; il est modéré

en toutes choses. Si, pourtant, il a une passion ». L'œil brillant

de malveillance, de joie et de curiosité : « Laquelle, madame

? » demandait Madame Bon-temps.

Avec simplicité, Madame Cottard répondait : « La lecture.

— Oh ! c'est une passion de tout repos chez un mari ! s'écriait

Madame Bontemps en étouffant un rire satanique,

— Quand le docteur est dans un livre, vous savez !

— Eh bien, Madame, cela ne doit pas vous effrayer beaucoup... - Mais

si !... pour sa vue. Je vais aller le retrouver, Odette, et je reviendrai

au premier jour frapper à votre porte.

A propos de vue, vous a-t-on dit que l'hôtel particulier que vient

d'acheter Madame Verdurin sera éclairé à l'électricité

? Je ne le tiens pas de ma petite police particulière, mais d'une

autre source : c'est l'électricien lui-même, Mildé,

qui me l'a dît.

Vous voyez que je cite mes auteurs ! Jusqu'aux chambres qui auront leurs

lampes électriques avec un abat-jour qui tamisera la lumière.

C'est évidemment un luxe charmant.

D'ailleurs nos contemporaines veulent absolument du nouveau, n'en fût-il

plus au monde. Il y a la belle-sœur d'une de mes amies qui a le téléphone

posé chez elle ! Elle peut faire une commande à un fournisseur

sans sortir de son appartement !

J'avoue que j'ai platement intrigué pour avoir la permission de

venir un jour pour parler devant l'appareil. Cela me tente beaucoup, mais

plutôt chez une amie que chez moi. Il me semble que je n'aimerais

pas avoir le téléphone à domicile.

Le premier amusement passé, cela doit être un vrai casse-tête.

Allons, Odette je me sauve, ne retenez plus Madame Boniemps puisqu'elle

se charge de moi, il faut absolument que je m'arrache, vous me faites

faire du joli, je vais être rentrée après mon mari

! »

|

Ici le téléphone est

à la fois le neuf, la nouveauté mais aussi amusement.

Son usage se caractérise par le futile, II n'est pas, somme

toute, essentiel et « le premier amusement passé...

» il devient un « vrai casse-tête ».

Or ces attitudes face au téléphone ne sont peut-être pas très éloignées de celles qu'avaient nos contemporains face au Minitel Combien de nos parents, amis ou voisins n'ont-ils pas, eux aussi, « platement intrigué » pour se servir de ce terminal que nous étions parmi les premiers à posséder et qui, lui aussi, pouvait permettre « de faire une commande à un fournisseur sans sortir de son appartement ». Si l'histoire de l'innovation s'est considérablement accélérée, l'histoire des attitudes face à l'innovation (l'histoire des sensibilités) épouse un rythme beaucoup plus lent. |

« Aussi désagréable que la vaccine.. »

Si pour Madame Cottard, le téléphone se présente comme un « casse-tête », c'est pour cela qu'elle le refuse. Il est un autre personnage — et un personnage central — de l'univers proustien qui, non seulement le refuse, mais le fuit. De Françoise, la servante fidèle, nous savons, qu'elle est d'origine rurale : « J'ai dit qu'elle était d'un petit pays qui était tout voisin de celui de ma mère, et pourtant différent par la nature du terrain, les cultures, le patois, par certaines particularités des habitants, surtout ».; « Sa présence dans notre maison, c'était l'air de la campagne et la vie sociale dans une ferme, il y a des décennies, transportés chez nous... ».

Or dans la littérature (et on retrouvera maintes fois ce thème dans le cinéma français des années 1920/1930), une des caractéristiques de la servante issue — comme elles l'étaient, dans la plupart des cas — de la campagne, est d'opposer un vif refus à des gestes techniques qui, jusqu'à leur arrivée à la ville, leur étaient inconnus. Françoise ne fait pas exception. A trois reprises, au moins, Proust y revient.

Dans « Sodome et Gomorrhe » le narrateur explique l'inhabituelle place du téléphone dans l'espace domestique par les réactions qu'il provoque chez Françoise . « D'ailleurs, autant peut-être qu'Albertine, toujours pas venue, sa présence en ce moment dans un « ailleurs » qu'elle avait évidemment trouvé plus agréable, et que je ne connaissais pas, me causait un sentiment douloureux qui, malgré ce que j'avais dit, il y avait à peine une heure, à Swann, sur mon incapacité d'être jaloux, aurait pu, si j'avais vu mon amie à des intervalles moins éloignés, se changer en un besoin anxieux de savoir où, avec qui, elle passait son temps.

Je n'osais pas envoyer chez Albertine, il était trop tard, mais dans l'espoir que, soupant peut-être avec des amis, dans un café, elle aurait l'idée de me téléphoner, je tournai le commutateur et, rétablissant la communication dans ma chambre je la coupai entre le bureau de poste et la loge du concierge à laquelle il était relié d'habitude à cette heure-là. Avoir un récepteur dans le petit couloir où donnait la chambre de Françoise eût été plus simple, moins dérangeant, mais inutile. Les progrès de la civilisation permettent à chacun de manifester des qualités insoupçonnées ou de nouveaux vices qui les rendent plus chers ou plus insupportables à leurs amis. C'est ainsi que la découverte d'Edison avait permis à Françoise d'acquérir un défaut de plus, qui était de se refuser, quelque utilité, quelque urgence qu'il y eût, à se servir du téléphone. Elle trouvait le moyen de s'enfuir quand on voulait le lui apprendre, comme d'autres au moment d'être vaccinés. Aussi le téléphone était-il placé dans ma chambre, et, pour qu'il ne gênât pas mes parents, sa sonnerie était remplacée par un simple bruit de tourniquet. De peur de ne pas l'entendre, je ne bougeais pas. Mon immobilité était telle que, pour la première fois depuis des mois, je remarquai le tic-tac de la pendule ».

Elle refuse de « l'apprendre » (le nouvel objet technique nécessite un apprentissage) mais sa crainte se fait curiosité quand il s'agit d'aller surprendre quelque conversation que le narrateur souhaiterait lui cacher. A l'oreille collée au trou de la serrure, se substitue, pour saisir les paroles du maître ou de la maîtresse de maison, l'irruption de la domestique, espérant dérober à leur secret deux ou trois paroles qui lui sont cachées, dans la pièce où l'on téléphone. « Maïs j'étais obligé d'interrompre un Instant et de faire des gestes menaçants, car si Françoise continuait — comme si c'eût été quelque chose d'aussi désagréable que la vaccine ou d'aussi périlleux que l'aéroplane — à ne pas vouloir apprendre à téléphoner, ce qui nous eût déchargés des communications qu'elle pouvait connaître sans inconvénient, en revanche elle entrait immédiatement chez moi dès que j'étais en train d'en faire d'assez secrètes pour que je tinsse particulièrement à les lui cacher. Quand elle fut enfin sortie de la chambre non sans s'être attardée à emporter divers objets qui y étaient depuis la veille et eussent pu y rester, sans gêner le moins du monde, une heure de plus, et pour remettre dans le feu une bûche rendue bien inutile par la chaleur brûlante que me donnaient la présence de l'intruse et la peur de rne voir « couper » par la demoiselle, « Pardonnez-moi, dis-je à Andrée, j'ai été dérangé. »

«... Quitte à visiter des contagieux »

Or, non seulement Françoise ne décroche pas le téléphone quand celui-ci sonne, mais encore ne téléphone pas elle même quand on le lui demande. Elle fait appel dans ce cas à un « employé du téléphone » :« J'étais prêt, Françoise n'avait pas encore téléphoné ; fallait-il partir sans attendre ? Mais qui sait si elle trouverait Albertine ? si celle-ci ne serait pas dans les coulisses ? si même, rencontrée par Françoise, elle se laisserait ramener ? Une demi-heure plus tard le tintement du téléphone retentit et dans mon coeur battaient tumultueusement l'espérance et la crainte.

C'étaient, sur l'ordre d'un employé de téléphone, un escadron volant de sons qui avec une vitesse instantanée m'apportaient les paroles du téléphoniste, non celles de Françoise qu'une timidité et une mélancolie ancestrales, appliquées à un objet inconnu de ses pères, empêchaient de s'approcher d'un récepteur, quitte à visiter des contagieux.

|

Elle avait trouvé au promenoir

Albertine seule, qui, étant seulement allée prévenir

Andrée qu'elle ne restait pas, avait rejoint aussitôt

Françoise. « Elle n'était pas fâchée

? Ah ! pardon ! Demandez à cette dame si cette demoiselle

n'était pas fâchée ?... — Cette dame me

dit de vous dire que non, pas du tout, que c'était tout le

contraire ; en tous cas, si elle n'était pas contente, ça

ne se connaissait pas. Elles vont aller maintenant aux Trois-Quartiers

et seront rentrées à deux heures ».

Je compris que deux heures signifiait trois heures car il était plus de deux heures. Mais délai! chez Françoise un de ces défauts particuliers, permanents, inguérissables, que nous appelons maladies, de ne pouvoir jamais regarder ni dire l'heure exactement. Quand Françoise, ayant ainsi regardé sa montre, s'il était deux heures disait : il est une heure, ou il est trois heures, je n'ai jamais pu comprendre si le phénomène qui avait lieu alors avait pour siège la vue de Françoise, ou sa pensée, ou son langage ; ce qui est certain, c'est que ce phénomène avait toujours lieu. L'humanité est très vieille, l'hérédité, les croisements ont donné une force insurmontable à de mauvaises habitudes, à des réflexes vicieux. » Pour Françoise le téléphone est objet de frayeur et dans ces trois séquences qui mettent en scène la domestique et le téléphone, on remarque que Proust emprunte au vocabulaire médical : vaccinés, vaccine et contagieux. Dans les sociétés traditionnelles, les paysans cherchaient refuge hors du village quand ils entendaient les cloches de l'église sonner le tocsin annonçant l'épidémie. La sonnerie du téléphone, pour Françoise, joue un rôle semblable. Elle donne le signal de la fuite. Comme de la peste, il importe de s'en éloigner au plus vite. |

«... Approcher nos lèvres de la planchette

magique»

Dans le conte, la fée a pour attribut essentiel une baguette magique;

qui s'en empare, possède à son tour — à condition

de s'en servir comme il sied — des pouvoirs surnaturels.

Dans la « féerie téléphonique » telle

que Proust la décrit «nous n'avons qu'à approcher

nos lèvres de la planchette magique et à appeler... ».

Baguette ou planchette magiques permettent de convoquer celles qui vont

intercéder pour nous, rendre possible le miracle, la communication.

Le geste est simple, une parole, un simple mouvement des lèvres,

comme un baiser « Et nous sommes comme le personnage du conte à

qui une magicienne, sur le souhait qu'il en exprime, fait apparaître,

dans une clarté surnaturelle, sa grand-mère ou sa fiancée,

en train de feuilleter un livre, de verser des larmes, de cueillir des

fleurs, tout près du spectateur et pourtant très loin, à

l'endroit même où elle se trouve réellement. Nous

n'avons pour que ce miracle s'accomplisse, qu'à approcher nos lèvres

de la planchette magique et à appeler — quelquefois un peu

trop longtemps, je le veux bien — les Vierges Vigilantes dont nous

entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le visage, et

qui sont nos Anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses

dont elles surveillent jalousement les portes ; les Toutes-Puissantes

par qui les absents surgissent à notre côté, sans

qu'il soit permis de les apercevoir; les Danaïdes de l'invisible

qui sans cesse vident, remplissent, se transmettent les urnes des sons;

les ironiques Furies qui, au moment que nous murmurions une confidence

à une amie, avec l'espoir que personne ne nous entendait, nous

crient cruellement : J'écoute»; les servantes toujours

irritées du Mystère, les ombrageuses prêtresses de

l'Invisible, les Demoiselles du téléphone!»

Outre l'allusion aux microphones antiques (planchette de sapin sous laquelle

sont fixés crayons de charbon, puis granulés de coke, vibrant

au son de la voix), Proust fait ici des anonymes demoiselles du téléphone

des être surnaturels dont tout dépend. Sorcières,

leurs paroles sont incantation : « Je me décidai à

quitter la poste, à aller retrouver Robert à son restaurant

pour lui dire que, allant peut-être recevoir une dépêche

qui m'obligerait à revenir, je voudrais savoir à tout hasard

l'horaire des trains. Et pourtant, avant de prendre cette résolution,

j'aurais voulu une dernière fois invoquer les Filles de la Nuit,

les Messagères de la parole, les divinités sans visage;

mais les capricieuses Gardiennes n'avaient plus voulu m'ouvrir les Portes

merveilleuses, ou sans doute elles ne le purent pas; elles eurent beau

invoquer inlassablement, selon leur coutume, le vénérable

inventeur de l'imprimerie et le jeune prince amateur de peinture impressionniste

et chauffeur (lequel était neveu du capitaine de Borodino), Gutenberg

et Wagram laissèrent leurs supplications sans réponse et

je partis, sentant que l'Invisible sollicité resterait sourd. »

. Et, peut-être, est-ce pour cela qu'une demoiselle du téléphone

est toujours un grand poète :« Mais déjà une

des Divinités irascibles aux servantes vertigineusement agiles

s'irritait non plus que je parlasse, mais que je ne dise rien. «

Mais voyons, c'est libre ! Depuis le temps que vous êtes en communication,

je vais vous couper. » Mais elle n'en fit rien, et tout en suscitant

la présence d'Andrée, l'enveloppa, en grand poète

qu'est toujours une demoiselle du téléphone, de l'atmosphère

particulière à la demeure, au quartier, à la vie

même de l'amie d'Albertine, « ( C'est vous? » me dit

Andrée, dont la voix était projetée jusqu'à

moi avec une vitesse instantanée par la déesse qui a le

privilège de rendre les sons plus rapides que l'éclair.

« Ecoutez, répondis-je, allez où vous voudrez, n'importe

où, excepté chez Madame Verdurin. Il faut à tout

prix en éloigner demain Albertine. — C'est que justement elle

doit y aller demain. — Ah!».

Dans ces extraits qui reprennent en partie un article que Proust avait

consacré au téléphone dans le Figaro du 20

mars 1907 (Journées de lecture), le narrateur présente

les demoiselles du téléphone comme des personnages de légende,

hors du monde réel, mais aussi — invoquant le peintre à

venir — comme les représentantes, les médiatrices d'une

modernité en formation.

La femme au téléphone serait ainsi signe d'un monde moderne

: « Pendant qu'Albertîne allait ôter ses affaires, et

pour aviser au plus vite je me saisis du récepteur du téléphone,

j'invoquai les Divinités implacables, mais ne fis qu'exciter leur

fureur qui se traduisit par ces mots : «Pas libre, » Andrée

était en train, en effet, de causer avec quelqu'un. En attendant

qu'elle eût achevé sa communication, je me demandais comment,

puisque tant de peintres cherchent à renouveler les portraits féminins

du XVIIIe siècle où l'ingénieuse mise en scène

est un prétexte aux expressions de l'attente, de la bouderie, de

l'intérêt, de la rêverie, comment aucun de nos modernes

Boucher et de ceux que Saniette appelait des Watteau à vapeur,

ne peignit, au lieu de «La Lettre», du «Clavecin»

etc., cette scène qui pourrait s'appeler : «Devant le téléphone»,

et où naîtrait si spontanément sur les lèvres

de l'écouteuse un sourire d'autant plus vrai qu'il sait n'être

pas vu. »

Plus ou moins ridiculisés, les usages mondains

du téléphone se complètent par les « téléphonages

amoureux » — expression employée par Proust dans une

lettre à Antoine Bibesco — pratiqués par Saint-Loup

et surtout par le narrateur. Nouvelle pratique trompeuse et dangereuse

en ce qu’elle peut intensifier le « terrible besoin d’un

être » absent, le désir d’une impossible ubiquité

et d’un savoir total, inaccessible. Désir insensé,

mais qui est la définition même de l’amour nommé

jalousie chez Proust. Ce n’est donc pas un hasard si le narrateur

fait allusion au réseau international du téléphone

au moment même où il croit découvrir la nature «

gomorrhéenne » d’Albertine : « Albertine amie

de Mlle Vinteuil et de son amie, pratiquante professionnelle du saphisme,

c’était auprès de ce que j’avais imaginé

dans les plus grands doutes, ce qu’est au petit acoustique de l’Exposition

de 1889 dont on espérait à peine qu’il pourrait aller

au bout d’une maison à une autre, le téléphone

planant sur les rues, les villes, les champs, les mers, reliant les pays.

» Le développement du réseau planétaire suggère

l’imprévisibilité de l’avenir, accentuant aussi

la jalousie désespérée du héros, incapable

d’atteindre « tous les points de l’espace et du temps

que cet être [qu’il aime] a occupés et occupera »

Cette image technologique est d’abord associée à Swann

dans le Carnet 4, où elle renvoie plus clairement à l’angoissante

ubiquité de la femme aimée et soupçonnée de

trahison, Odette : « […] ce qu’il [Swann] admettait de

la culpabilité d’Odette était à la réalité

comme la possibilité de se parler un bout d’une chambre à

l’autre dans les premières expériences d’Edison

avec l’universel réseau téléphonique. Il n’y

avait probablement pas une ville, pas un quartier de Paris pas un jour

où elle ne se fût donnée (peut’être finir

par le téléphone) ». Malgré la note de régie

mise entre parenthèses (« peut être finir par le téléphone

»), ni Swann ni Odette ne parle jamais au téléphone

dans la Recherche. La chronologie veut que la métaphore du «

réseau universel téléphonique » soit liée

au « couple du 20e siècle »: le narrateur et Albertine

voyageant en automobile et se téléphonant dans Sodome et

Gomorrhe. Mais paradoxalement, le progrès technique de la communication

contribue à illustrer l’incommunicabilité irrémédiable

de l’amour.

Dans une de ses Chroniques au Figaro, Marcel Proust décrit sa fascination pour le travail des « Demoiselles du téléphone », ces « vierges vigilantes par qui les visages des absents surgissent près de nous », qu'il reprend presque littéralement dans Le côté de Guermantes p. 432 à propos de la conversation téléphonique du Narrateur et de sa grand-mère.

| Un matin, Saint-Loup m’avoua qu’il avait

écrit à ma grand’mère pour lui donner de

mes nouvelles et lui suggérer l’idée, puisqu’un

service téléphonique fonctionnait entre Doncières

et Paris, de causer avec moi. Bref, le même jour, elle devait

me faire appeler à l’appareil et il me conseilla d’être

vers quatre heures moins un quart à la poste. Le téléphone

n’était pas encore à cette époque d’un

usage aussi courant qu’aujourd’hui. Et pourtant l’habitude

met si peu de temps à dépouiller de leur mystère

les forces sacrées avec lesquelles nous sommes en contact que,

n’ayant pas eu ma communication immédiatement, la seule

pensée que j’eus, ce fut que c’était bien

long, bien incommode, et presque l’intention d’adresser

une plainte : comme nous tous maintenant, je ne trouvais pas assez

rapide à mon gré, dans ses brusques changements, l’admirable

féérie à laquelle quelques instants suffisent

pour qu’apparaisse près de nous, invisible mais présent,

l’être à qui nous voulions parler et qui, restant

à sa table, dans la ville qu’il habite (pour ma grand’mère

c’était Paris), sous un ciel différent du nôtre,

par un temps qui n’est pas forcément le même, au

milieu de circonstances et de préoccupations que nous ignorons

et que cet être va nous dire, se trouve tout à coup transporté

à ces centaines de lieues (lui et toute l’ambiance où

il reste plongé) près de notre oreille, au moment où

notre caprice l’a ordonné. Et nous sommes comme le personnage

du conte à qui une magicienne, sur le souhait qu’il en

exprime, fait apparaître dans une clarté surnaturelle

sa grand’mère ou sa fiancée en train de feuilleter

un livre, de verser des larmes, de cueillir des fleurs, tout près

du spectateur et pourtant très loin, à l’endroit

même où elle se trouve réellement. Nous n’avons,

pour que ce miracle s’accomplisse, qu’à approcher

nos lèvres de la planchette magique et à appeler - quelquefois

un peu trop longtemps, je le veux bien - les Vierges Vigilantes dont

nous entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le

visage, et qui sont nos Anges gardiens dans les ténèbres

vertigineuses dont elles surveillent jalousement les portes ; les

Toutes-Puissantes par qui les absents surgissent à notre côté,

sans qu’il soit permis de les apercevoir ; les Danaïdes

de l’invisible qui sans cessent vident, remplissent, se transmettent

les urnes des sons ; les ironiques Furies qui, au moment que nous

murmurions une confidence à une amie, avec l’espoir que

personne ne nous entendait, nous crient cruellement : « J’écoute

» ; les servantes toujours irritées du Mystère,

les ombrageuses prêtresses de l’Invisible, les Demoiselles

du téléphone !

Et aussitôt que notre appel a retenti, dans la nuit pleine d’apparitions sur laquelle nos oreilles s’ouvrent seules, un bruit léger - un bruit abstrait - celui de la distance supprimée - et la voix de l’être cher s’adresse à nous. C’est lui, c’est sa voix qui nous parle, qui est là. Mais comme elle est loin ! Que de fois je n’ai pu l’écouter sans angoisse, comme si devant cette impossibilité de voir, avant de longues heures de voyage, celle dont la voix était si près de mon oreille, je sentais mieux ce qu’il y a de décevant dans l’apparence du rapprochement le plus doux, et à quelle distance nous pouvons être des personnes aimées au moment où il semble que nous n’aurions qu’à étendre la main pour les retenir. Présence réelle que cette voix si proche - dans la séparation effective ! Mais anticipation aussi d’une séparation éternelle ! Bien souvent, écoutant de la sorte, sans voir celle qui me parlait de si loin, il m’a semblé que cette voix clamait des profondeurs d’où l’on ne remonte pas, et j’ai connu l’anxiété qui allait m’étreindre un jour, quand une voix reviendrait ainsi (seule, et ne tenant plus à un corps que je ne devais jamais revoir) murmurer à mon oreille des paroles que j’aurais voulu embrasser au passage sur des lèvres à jamais en poussière. Extrait de Le côté de Guermantes (À la recherche du temps perdu de Marcel Proust) |

L'autre soir en te quittant, je suis resté quelques heures comme tu m'avais laissé, c'est-à-dire pas trop mal, mais vers le matin a commencé une crise vraiment terrible qui a duré plus de vingt-quatre heures et m'a laissé anéanti. Voici le brouillon qui me semble convenable. Si on te posait des colles et te demandait d'où vient l'expression "le triste avantage", rappelle-toi que c'est dans le sonnet d'Oronte du Misanthrope: "L'espoir, il est vrai, nous soulage, Et [nous] berce, un temps, notre ennui: Mais, Philis, le triste avantage, Lorsque rien ne marche après lui" ... J'avais mille choses à te dire mais suis encore brisé de ma crise. Bien tendrement à toi... Je n'ai pas osé mettre "l'article de mon ami Marcel Proust" mais cela aurait peut-être été le plus franc. En tout cas je crois que, comme cela, cela va bien. Tu feras d'ailleurs toutes les modifications que tu jugeras utiles. "Cher Monsieur [Gaston Calmette], vous avez

bien voulu insérer une première fois sous votre rubrique:

"Le scandale téléphonique", mes doléances

contre une administration qui en prend vraiment trop à son

aise avec les malheureux contribuables. Il ne s'agit pas cette fois

des demoiselles du téléphone, de celles que l'autre

jour, M. Marcel Proust appelait les "Déesses sans visage"

et les "Filles de la nuit" [allusion aux Furies, extraite

de l'article de Proust]. Son article a eu beaucoup de succès

ici, et on s'est arraché ce jour-là le Figaro plus

encore que de coutume. Nous ne disons plus "je vais vous téléphoner",

mais "je vais demander aux Vierges laborieuses [expression

peut-être empruntée à Jules Michelet dans L'Insecte]

de me donner votre numéro" et plus souvent hélas

les "Jalouses Furies" ne veulent rien savoir. |

Article du Figaro du 20 mars 1907

Article du Figaro du 20 mars 1907

|

"Journées de lecture" de MARCEL PROUST. Extrait du journal Le Figaro du 20 mars 1907. Journées de lecture Vous avez sans doute, lu les Mémoires de

la comtesse de Boigne. Il y a « tant de malades », en

ce moment, que les livres trouvent des lecteurs même des lectrices.

Sans doute, quand on ne peut sortir et faire des visites, on aimerait,

mieux en recevoir que de lire. Mais, Il par ces temps d'épidémies

», même les visites que l'on reçoit ne sont pas

sans danger. C'est la dame qui de la porte où elle s'arrête

un moment rien qu'un moment et où elle encadre sa menace,

vous crie « Vous n'ayez pas peur des-oreillons et-de la scarlatine

? Je vous préviens que ma fllle et mes petits enfants les

ont. Puis-je entrer ? »; et entre sans attendre de réponse.

Marcel Proust |

«La voix pure comme un petit morceau de glace»

Proust accorde aux sens, au senti, une importance considérable

Tout son travail d'écrivain, pourrait-on dire, est là. Mille

notations, d'un petit pan de mur jaune à une petite phrase musicale,

d'un goût particulier à une odeur évocatrice, fourmillent

dans chaque page. « L'ouïe, ce sens délicieux, nous

apporte la compagnie de la rue, dont elle nous retrace toutes les lignes,

dessine toutes les formes qui y passent, nous en montrant la couleur.

» Le détail se fait essentiel (Dieu est dans le détail,

disait Flaubert !). La voix, son « grain » y joue un rôle

majeur. La voix révèle. Elle caractérise Charlus

ou Gisèle (sa « voix rogom-meuse»!). Or la voix au

téléphone prend une dimension nouvelle

Lointaine mais proche, connue mais redécouverte comme si, pour

la première fois, le narrateur l'entendait grâce à

l'écouteur — et c'est d'un contact physique qu'il s'agit —

collé à l'oreille. Dès Jean Santeuil que Proust écrit

vers 1896-1900 et qui ne sera publié que longtemps après

sa mort, la voix au téléphone est évoquée

dans un chapitre qui a pour titre «Jean à Begmeil, le téléphonage

à sa mère». « Maintenant il voulait télégraphier,

faire quelque chose qui le mette en communication immédiate avec

sa mère. « Mais monsieur, nous avons le téléphona

« On sonna On répond tout de suite. Il demande la communication

avec un tapissier qui habite dans sa maison. « Auriez-vous la bonté

de dire à Mme Santeuil de descendre au téléphone

parler à son fils ? — Oui. » Mais voilà déjà

bien un quart d'heure de cela, on ne sonne plus. Que se passe-t-il? «Monsieur,

dit le maître d'hôtel, c'est qu'il n'y a qu'un fil d'ici Paris.

Par mégarde on a accordé une autre communication. 11 peut

y en avoir pour longtemps. » Alors il se représenta sa mère

sonnant au téléphone, l'appelant, ne comprenant pas pourquoi

Jean ne lui répond pas (car elle à dû descendre tout

de suite, elle doit être déjà depuis déjà

quelque temps au téléphone). S'il pouvait lui expliquer,

lui dire : « Maman, prends patience. » Et quand la communication

lui sera rendue, sa mère partie, lasse d'attendre, fatiguée,

déçue surtout (elle avait dû courir si vite, si joyeuse,

au téléphone, c'aurait dû être presque le même

bonheur que si on lui avait dit : «Voici M. Jean revenu»,

sans qu'elle ait l'ennui qu'il ait quitté Begmeil). Il s'affole,

languit de son attente, aiguise cruellement sa déception, et savoure

l'amertume d'être retombé tout seul, sans elle; à

deux cents lieues d'elle quand ils auraient pu être là, l'un

à l'autre. D'autant plus que c'est fini, il ne pourra pas déranger

deux fois le tapissier.Mais commotionnant, clair, voici le timbre qui

sonne, semble courir ça et là. Vite, il met le tube à

l'oreille. La voix forte et dure d'un garçon : «Est-ce M.

Santeuil?» Sans doute on parle pour sa mère, pendant qu'on

lui fait prendre le cornet, qu'elle se hâte toute troublée.

Une autre voix forte et dure d'un autre garçon. Puis tout d'un

coup — c'est comme si tout le monde s'étant allé de

la chambre il tombait dans les bras de sa mère — vient là

tout contre lui, si douce, si fragile, si délicate, si claire,

si fondue, un petit morceau de glace brisé, la voix de sa mère«

C'est toi, mon chéri ? »

|

C'est comme si elle lui parlait pour

la première fois, comme s'il la retrouvait après la

mort dans le paradis. Car pour la première fois, il entend

la voix de sa mère.

Toujours il écoute ce qu'elle lui dit, mais sa voix il ne l'avait jamais remarquée, pas plus que sa voix à lui par exemple. Alors, la recevant ainsi tout d'un coup, au moment où il la désire le plus et s'y attend le moins, où il est prêt à entendre encore la voix d'un garçon, il est stupéfait de l'abîme qu'il y a entre ces dures voix et ce tout petit morceau la de glace brisée où semblent couler par en dessous des pleurs, tous les chagrins soufferts depuis quelques années qui ne cessent de circuler dans cette voix, sanglots ou gémissements qu'elle n'a jamais laissé éclater pour ne pas faire de peine aux siens et qui sont cachés là tout près, comme les souvenirs des morts dans l'aspect coutumier de sa chambre, à un doigt d'elle, dans les tiroirs. |

Mais surtout ce qui le frappe et le stupéfie

après ces voix d'hommes, c'est de trouver, dans cette voix qui

semble à cent lieues d'eux, d'y trouver cette chose qu'il lui

semble n'avoir jamais vue au monde et trouver là pour la première

fois : la douceur — la douceur, la petite essence divine dont il

a souvent rêvé, en l'imaginant pas du tout comme elle était,

suave, magnifique, et qu'il a là dans son oreille, tout près,

comme les petits morceaux offerts d'un coeur brisé. Alors, comme

on sent tout ce que Jean est pour sa mère. Depuis qu'il est grand,

qu'il est presque quelqu'un comme son père, qu'il fait des études

auxquelles elle ne participe pas, Mme Santeuil s'humilie presque devant

son fils. Elle ne se compte pour rien près de lui. Dans ce petit

morceau de voix brisée on sent toute sa vie pour lui donnée

à ce moment comme à tous, la seule tendresse qui soit

toute à lui, sans une parcelle retenue pour soi, la voix pure

comme un petit morceau de glace où il n'y a pas de voix, pas

de force, la voix et la force de l'orgueil, de l'égoïsme,

des désirs, de l'intérêt, non rien que de la douceur,

de la douceur surnaturelle qui était près de lui

sans qu'il le sût, qui n'avait pas l'air extraordinaire,

et qui ainsi surprise tout d'un coup entre ces autres voix s'entend

comme à cent lieues d'elles, de la douceur qui se brise et fond

si doucement à l'oreille, au cœur. Mais il est vite repris

par la vie; que faut-il lui dire? Ils se parlent et il n'entend plus

sa voix, comme en vivant avec elle il ne connaît pas sa personne.

Elle est là. Tout en lui parlant des choses utiles, il se dit

: « Maman, maman, tu es là, approche-toi, je veux t'embrasser,

oh! Je ne t'embrasserai pas d'ici longtemps, maman, ma petite maman,

maman ! » voit que sa mère se fatigue et ne comprend plus

distinctement ce qu'elle lui dit... Il sonne. C'est fini. »

sommaire

Invisible mais présent

La voix de la mère, toujours écoutée, enfin entendue,

apparaît ici — accentuée par l'artifice téléphonique

— voix de l'au-delà, douce, tendra

C'est en des termes relativement semblables que le narrateur de la Recherche

évoque la voix de sa grand-mère.

Extrait

de La recherche du temps perdu

Un matin, Saint-Loup m'avoua qu'il avait écrit à ma grand-mère

pour lui donner de mes nouvelles et lui suggérer l'idée,

puisqu'un service téléphonique fonctionnait entre Doncières

et Paris, de causer avec moi. Bref, le même jour, elle devait

me faire appeler à l'appareil et il me conseilla d'être

vers quatre heures moins un quart à la poste. Le téléphone

n'était pas encore à cette époque d'un usage aussi

courant qu'aujourd'hui. Et pourtant l'habitude met si peu de temps à

dépouiller de leur mystère les forces sacrées avec

lesquelles nous sommes en contact que, n'ayant pas eu ma communication

immédiatement, la seule pensée que j'eus, ce fut que c'était

bien long, bien incommode, et presque l'intention d'adresser une plainte

: comme nous tous maintenant, je ne trouvais pas assez rapide à

mon gré, dans ses brusques changements, l'admirable féerie

à laquelle quelques instants suffisent pour qu'apparaisse près

de nous, invisible mais présent, l'être à qui nous

voulions parler et qui, restant à sa table, dans la ville qu'il

habite (pour ma grand-mère c'était Paris), sous un ciel

différent du nôtre, par un temps qui n'est pas forcément

le même, au milieu de circonstances et de préoccupations

que nous ignorons et que cet être va nous dire, se trouve tout

à coup transporté à des centaines de lieues (lui

et toute l'ambiance où il reste plongé) près de

notre oreille, au moment où notre caprice l'a ordonné.

Et nous sommes comme le personnage du conte à qui une magicienne

sur le souhait qu'il en exprime, fait apparaître, dans une clarté,

surnaturelle, sa grand-mère ou sa fiancée en train de

feuilleter un livre, de verser des larmes, de cueillir des fleurs, tout

près du spectateur et pourtant très loin, à l'endroit

même où elle se trouve réellement. Nous n'avons,

pour que ce miracle s'accomplisse, qu'à approcher nos lèvres

de la planchette magique et à appeler – quelquefois un peu

trop longtemps, je le veux bien – les Vierges Vigilantes dont nous

entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le visage,

et qui sont nos Anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses

dont elles surveillent jalousement les portes ; les Toutes-Puissantes

par qui les absents surgissent à notre côté, sans

qu'il soit permis de les apercevoir ; les Danaïdes de l'invisible

qui sans cesse vident, remplissent, se transmettent les urnes des sons

; les ironiques Furies qui, au moment que nous murmurions une confidence

à une amie, avec l'espoir que personne ne nous entendait, nous

crient cruellement : « J'écoute » ; les servantes

toujours irritées du Mystère, les ombrageuses prêtresses

de l'Invisible, les Demoiselles du téléphone !

Et aussitôt que notre appel a retenti, dans la nuit pleine d'apparitions

sur laquelle nos oreilles s'ouvrent seules, un bruit léger –

un bruit abstrait – celui de la distance supprimée –

et la voix de l'être cher s'adresse à nous.

C'est lui, c'est sa voix qui nous parle, qui est là. Mais comme

elle est loin ! Que de fois je n'ai pu l'écouter sans angoisse,

comme si devant cette impossibilité de voir, avant de longues

heures de voyage, celle dont la voix était si près de

mon oreille, je sentais mieux ce qu'il y a de décevant dans l'apparence

du rapprochement le plus doux, et à quelle distance nous pouvons

être des personnes aimées au moment où il semble

que nous n'aurions qu'à étendre la main pour les retenir.

Présence réelle que cette voix si proche – dans la

séparation effective ! Mais anticipation aussi d'une séparation

éternelle ! Bien souvent, écoutant de la sorte, sans voir

celle qui me parlait de si loin, il m'a semblé que cette voix

clamait des profondeurs d'où l'on ne remonte pas, et j'ai connu

l'anxiété qui allait m'étreindre un jour, quand

une voix reviendrait ainsi (seule, et ne tenant plus à un corps

que je ne devais jamais revoir) murmurer à mon oreille des paroles

que j'aurais voulu embrasser au passage sur des lèvres à

jamais en poussière.

Ce jour-là, hélas, à Doncières, le miracle

n'eut pas lieu. Quand j'arrivai au bureau de porte, ma grand-mère

m'avait déjà demandé ; j'entrai dans la cabine,

la ligne était prise, quelqu'un causait qui ne savait pas sans

doute qu'il n'y avait personne pour lui répondre car, quand j'amenai

à moi le récepteur, ce morceau de bois se mit à

parler comme Polichinelle ; je le fis taire, ainsi qu'au guignol, en

le remettant à sa place, mais, comme Polichinelle, dès

que je le ramenais près de moi, il recommençait son bavardage.

Je finis en désespoir de cause, en raccrochant définitivement

le récepteur, par étouffer les convulsions de ce tronçon

sonore qui jacassa jusqu'à la dernière seconde et j'allai

chercher l'employé qui me dit d'attendre un instant ; puis je

parlai et après quelques instants de silence, tout d'un coup

j'entendis cette voix que je croyais à tort connaître si

bien, car jusque-là, chaque fois que ma grand-mère avait

causé avec moi, ce qu'elle me disait, je l'avais toujours suivi

sur la partition ouverte de son visage où les yeux tenaient beaucoup

de place, mais sa voix elle-même, je l'écoutais aujourd'hui

pour la première fois. Et parce que cette voix m'apparaissait

changée dans ses proportions dès l'instant qu'elle était

un tout, et m'arrivait ainsi seule et sans l'accompagnement des traits

de la figure, je découvris combien cette voix était douce

; peut-être d'ailleurs ne l'avait-elle jamais été

à ce point, car ma grand-mère, me sentant loin et malheureux,

croyait pouvoir s'abandonner à l'effusion d'une tendresse que,

par « principes » d'éducatrice, elle contenait et

cachait d'habitude. Elle était douce, mais aussi comme elle était

triste, d'abord à cause de sa douceur même, presque décantée,

plus que peu de voix humaines ont jamais dû l'être, de toute

dureté, de tout élément de résistance aux

autres, de tout égoïsme ; fragile à force de délicatesse,

elle semblait à tout moment prête à se briser, à

expirer en un pur flot de larmes, puis l'ayant seule près de

moi, vue sans le masque du visage, j'y remarquais, pour la première

fois, les chagrins qui l'avaient fêlée au cours de la vie.

Était-ce d'ailleurs uniquement la voix qui, parce qu'elle était

seule, me donnait cette impression nouvelle qui me déchirait

? Non pas ; mais plutôt que cet isolement de la voix était

comme un symbole, une évocation, un effet direct d'un autre isolement,

celui de ma grand-mère, pour la première fois séparée

de moi. Les commandements ou défenses qu'elle m'adressait à

tout moment dans l'ordinaire de la vie, l'ennui de l'obéissance

ou la fièvre de la rébellion qui neutralisaient la tendresse

que j'avais pour elle, étaient supprimés en ce moment

et même pouvaient l'être pour l'avenir (puisque ma grand-mère

n'exigeait plus de m'avoir près d'elle sous sa loi, était

en train de me dire son espoir que je resterais tout à fait à

Doncières, ou en tout cas que j'y prolongerais mon séjour

le plus longtemps possible, ma santé et mon travail pouvant s'en

bien trouver) ; aussi, ce que j'avais sous cette petite cloche approchée

de mon oreille, c'était, débarrassée des pressions

opposées qui chaque jour lui avaient fait contrepoids, et dès

lors irrésistible, me soulevant tout entier, notre mutuelle tendresse.

Ma grand-mère, en me disant de rester, me donna un besoin anxieux

et fou de revenir. Cette liberté qu'elle me laissait désormais,

et à laquelle je n'avais jamais entrevu qu'elle pût consentir,

me parut tout d'un coup aussi triste que pourrait être ma liberté

après sa mort (quand je l'aimerais encore et qu'elle aurait à

jamais renoncé à moi). Je criais : « Grand-mère,

grand-mère », et j'aurais voulu l'embrasser ; mais je n'avais

près de moi que cette voix, fantôme aussi impalpable que

celui qui reviendrait peut-être me visiter quand ma grand-mère

serait morte. « Parle-moi » ; mais alors il arriva que,

me laissant plus seul encore, je cessai tout d'un coup de percevoir

cette voix. Ma grand-mère ne m'entendait plus, elle n'était

plus en communication avec moi, nous avions cessé d'être

en face l'un de l'autre, d'être l'un pour l'autre audibles, je

continuais à l'interpeller en tâtonnant dans la nuit, sentant

que des appels d'elle aussi devaient s'égarer. Je palpitais de

la même angoisse que, bien loin dans le passé, j'avais

éprouvée autrefois, un jour que petit enfant, dans une

foule, je l'avais perdue, angoisse moins de ne pas la retrouver que

de sentir qu'elle me cherchait, de sentir qu'elle se disait que je la

cherchais ; angoisse assez semblable à celle que j'éprouverais

le jour où on parle à ceux qui ne peuvent plus répondre

et de qui on voudrait au moins tant faire entendre tout ce qu'on ne

leur a pas dit, et l'assurance qu'on ne souffre pas. Il me semblait

que c'était déjà une ombre chérie que je

venais de laisser se perdre parmi les ombres, et seul devant l'appareil,

je continuais à répéter en vain : « Grand-mère,

grand-mère », comme Orphée, resté seul, répète

le nom de la morte. Je me décidai à quitter la porte,

à aller retrouver Robert à son restaurant pour lui dire

que, allant peut-être recevoir une dépêche qui m'obligerait

à revenir, je voudrais savoir à tout hasard l'horaire

des trains. Et pourtant, avant de prendre cette résolution, j'aurais

voulu une dernière fois invoquer les Filles de la Nuit, les Messagères

de la parole, les divinités sans visage ; mais les capricieuses

Gardiennes n'avaient plus voulu ouvrir les Portes merveilleuses, ou

sans doute elles ne le purent pas ; elles eurent beau invoquer inlassablement,

selon leur coutume, le vénérable inventeur de l'imprimerie

et le jeune prince amateur de peinture impressionniste et chauffeur

(lequel était neveu du capitaine de Borodino), Gutenberg et Wagram

laissèrent leurs supplications sans réponse et je partis,

sentant que l'Invisible sollicité resterait sourd.

En arrivant auprès de Robert et de ses amis, je ne leur avouai

pas que mon coeur n'était plus avec eux, que mon départ

était déjà irrévocablement décidé.

Saint-Loup parut me croire, mais j'ai su depuis qu'il avait, dès

la première minute, compris que mon incertitude était

simulée, et que le lendemain il ne me retrouverait pas. Tandis

que, laissant les plats refroidir auprès d'eux, ses amis cherchaient

avec lui dans l'indicateur le train que je pourrais prendre pour rentrer

à Paris, et qu'on entendait dans la nuit étoilée

et froide les sifflements des locomotives, je n'éprouvais certes

plus la même paix que m'avaient donnée ici tant de soirs

l'amitié des uns, le passage lointain des autres. Ils ne manquaient

pas pourtant, ce soir, sous une autre forme à ce même office.

Mon départ m'accabla moins quand je ne fus plus obligé

d'y penser seul, quand je sentis employer à ce qui s'effectuait

l'activité plus normale et plus saine de mes énergiques

amis, les camarades de Robert, et de ces autres êtres forts, les

trains, dont l'allée et venue, matin et soir, de Doncières

à Paris, émiettait rétrospectivement ce qu'avait

de trop compact et insoutenable mon long isolement d'avec ma grand-mère,

en des possibilités quotidiennes de retour.

« Je ne doute pas de la vérité de tes paroles et

que tu ne comptes pas partir encore, me dit en riant Saint-Loup, mais

fais comme si tu partais et viens me dire adieu demain matin de bonne

heure, sans cela je cours le risque de ne pas te revoir ; je déjeune

justement en ville, le capitaine m'a donné l'autorisation ; il

faut que je sois rentré à deux heures au quartier car

on va en marche toute la journée. Sans doute, le seigneur chez

qui je déjeune à trois kilomètres d'ici me ramènera

à temps pour être au quartier à deux heures. »

À peine disait-il ces mots qu'on vint me chercher de mon hôtel,

on m'avait demandé de la poste au téléphone. J'y

courus car elle allait fermer. Le mot « interurbain » revenait

sans cesse dans les réponses que me donnaient les employés.

J'étais au comble de l'anxiété, car c'était

ma grand-mère qui me demandait. Le bureau allait fermer. Enfin

j'eus la communication. « C'est toi, grand-mère ? »

Une voix de femme avec un fort accent anglais me répondit : «

Oui, mais je ne reconnais pas votre voix. » Je ne reconnaissais

pas davantage la voix qui me parlait, puis ma grand-mère ne me

disait pas « vous ». Enfin, tout s'expliqua. Le jeune homme

que sa grand-mère avait fait demander au téléphone

portait un nom presque identique au mien et habitait une annexe de l'hôtel.

M'interpellant le jour même où j'avais voulu téléphoner

à ma grand-mère, je n'avais pas douté un seul instant

que ce fût elle qui me demandât. Or c'était par une

simple coïncidence que la poste et l'hôtel venaient de faire

une double erreur.

...

Au téléphone la grand-mère est une voix. La voix

vraie (la grand-mère vraie), sa musique est lue sans partition,

sans le masque du visage nous dit Proust. Or cette voix présente

est la voix de l'absente. Ici l'éphémère communication

téléphonique est preuve et épreuve de la séparation.

sommaire

« Cent fois plus rapide que le tonnerre »

Et la voix d'Andrée entendue au cours d'une banale conversation

téléphonique un sourire d'autant plus vrai qu'il sait

n'être pas vu... » (dont Proust en quelques mots évoque

les rites naissants) suscite chez l'auteur l'image d'une polyphonie

téléphonique : « ... Pardonnez-moi, dis-je à

Andrée, j'ai été dérangé. C'est absolument

sûr qu'elle doit aller demain chez les Verdurin ?

— Absolument, mais je peux lui dire que cela vous ennuie.

— Non, au contraire ; ce qui est possible, c'est que je vienne

avec vous.

— Ah !» fit Andrée d'une voix ennuyée et comme

effrayée de mon audace, qui ne fit du reste que s'en affermir.

« Alors, je vous quitte et pardon de vous avoir dérangée

pour rien.

— Mais non », dit Andrée et (comme maintenant l'usage

du téléphone était devenu courant, autour de lui

s'était développé l'enjolivement de phrases spéciales,

comme jadis autour des « thés ») elle ajouta : «

Cela m'a fait grand plaisir d'entendre votre voix ».

J'aurais pu en dire autant, et plus véridiquement qu'Andrée,

car je venais d'être infiniment sensible à sa voix, n'ayant

jamais remarqué jusque-là qu'elle était si différente

des autres.

Alors, je me rappelai d'autres voix encore, des voix de femmes surtout,

les unes ralenties par la précision d'une question et l'attention

de l'esprit, d'autres essoufflées, même interrompues, par

le flot lyrique de ce qu'elles racontent ; je me rappelai une à

une la voix de chacune des jeunes filles que j'avais connues à

Balbec, puis de Gilberte, puis de ma grand-mère, puis de Mme

de Guermantes ; je les trouvai toutes dissemblables, moulées

sur un langage particulier à chacune, jouant toutes sur un instrument

différent, et je me dis quel maigre concert doivent donner au

Paradis les trois ou quatre anges musiciens des vieux peintres, quand

je voyais s'élever vers Dieu, par dizaines, par centaines, par

milliers, l'harmonieuse et multisonore salutation de toutes les Voix.

Je ne quittai pas le téléphone sans remercier en quelques

mots propitiatoires Celle qui règne sur la vitesse des sons,

d'avoir bien voulu user en faveur de mes humbles paroles d'un pouvoir

qui les rendait cent fois plus rapides que le tonnerre. Mais mes actions

de grâce restèrent sans autre réponse que d'être

coupées. » Mais le téléphone est aussi attente,

attente de la communication bien sûr mais attente surtout de l'appel.

La délivrance tient ici à un simple signal, le bruit de

la sonnerie : « Enfin Françoise alla se coucher ; je la

renvoyai avec une rude douceur, pour que le bruit qu'elle ferait en

s'en allant ne couvrît pas celui du téléphone. Et

je recommençai à écouter, à souffrir ; quand

nous attendons, de l'oreille qui recueille les bruits à l'esprit

qui les dépouille et les analyse, et de l'esprit au cœur

à qui il transmet ses résultats, le double trajet est

si rapide que nous ne pouvons même pas percevoir sa durée,

et qu'il semble que nous écoutions directement avec notre coeur.

J'étais torturé par l'incessante reprise du désir

toujours plus anxieux, et jamais accompli, d'un bruit d'appel; arrivé

au point culminant d'une ascension tourmentée dans les spirales

de mon angoisse solitaire, du fond du Paris populeux et nocturne approché

soudain de moi, à côté de ma bibliothèque,

j'entendis tout à coup, mécanique et sublime, comme dans

Tristan l'écharpe agitée ou le chalumeau du pâtre,

le bruit de toupie du téléphone.Je m'élançai,

c'était Albertine. Je ne vous dérange pas en vous téléphonant

à une pareille heure!

— Mais non... , dis-je en comprimant ma joie, car ce qu'elle disait

de l'heure indue était sans doute pour s'excuser de venir dans

un moment si tard, non parce qu'elle n'allait pas venir.

«Est-ce que vous venez ? demandai-je d'un ton différent.

— Mais... non, si vous n'avez pas absolument besoin de moi.

Une partie de moi à laquelle l'autre voulait se rejoindre était

en Albertine. Il fallait qu'elle vînt, mais je ne le lui dis pas

d'abord ; comme nous étions en communication, je me dis que je

pourrais toujours l'obliger, à la dernière seconde, soit

à venir chez moi, soit à me laisser courir chez elle.

« Oui, je suis près de chez moi, dit-elle, et infiniment

loin de chez vous ; je n'avais pas bien lu votre mot. Je viens de le

retrouver et j'ai eu très peur que vous ne m'attendiez. »

Je sentais qu'elle mentait, et c'était maintenant, dans ma fureur,

plus encore par besoin de la déranger que de la voir que je voulais

l'obliger à venir. Mais je tenais d'abord à refuser ce

que je tâcherais d'obtenir dans quelques instants. Mais où

était elle? A ses paroles se mêlaient d'autres sons : la

trompe d'un cycliste, la voix d'une femme qui chantait, une fanfare

lointaine retentissaient aussi distinctement que la voix chère,

comme pour me montrer que c'était bien Albertine dans son milieu

actuel qui était près de moi en ce moment, comme une motte

de terre avec laquelle on a emporté toutes les graminées

qui l'entourent. Les mêmes bruits que j'entendais frappaient aussi

son oreille et mettaient une entrave à son attention : détails

de vérité, étrangers au sujet, inutiles en eux-mêmes,

d'autant plus nécessaires à nous révéler

l'évidence du miracle ; traits sobres et charmants, descriptifs

de quelque rue parisienne, traits perçants aussi et cruels d'une

soirée inconnue qui, au sortir de Phèdre, avaient empêché

Albertine de venir chez moi, » Si l'appel, sa sonnerie retentit

comme dans un opéra, est sauveur, la conversation -Albertine

appelle d'un lieu inconnu que seuls quelques bruits laissent deviner

-aiguise la curiosité, la jalousie. Ici, aussi, la présence

de la voix ne peut vaincre la distance, elle l'amplifie et la rend plus

douloureuse mais révèle » l'évidence du miracle

».

Le monde de Proust est, pour reprendre l'expression de Gilles Deleuse

, un monde de signes, signes à déchiffrer. Les conversations

téléphoniques, les voix, le bruit de la sonnerie ou l'attitude

de Françoise sont de ces signes qui disent le vacillement d'un

monde.

Non seulement le téléphone est porteur et transmetteur

de signes (signes du temps, de son passage : sons immédiats,

fragiles, paroles aussitôt dites, évaporées...)

mais il est en lui même un signe. Signe de distinction sociale

chez Mad? mr Verdurin chez qui pendant la guerre on vient téléphoner

:

«Après le dîner on montait dans les salons de la

Patronne, puis les téléphonages commençaient.

Mais beaucoup de grands hôtels étaient à cette époque

peuplés d'espions qui notaient les nouvelles téléphonées

par Bontemps avec une indiscrétion que corrigeait seulement,

par bonheur, le manque de sûreté de ses informations, toujours

démenties par l'événement. » .

Signe de la ville « effrayante » également chez Françoise,

signe de la nouveauté chez Madame Cottard...

Or le téléphone, comme l'apparition de l'éclairage

électrique, comme l'aéroplane ou l'automobile que Proust

à plusieurs reprises évoqué, est le signe de la

modernité, Il fait partie de ces innovations technologiques qui

marquent la naissance du vingtième siècle, créatrices

d'un monde nouveau partant, de fictions nouvelles...

L'attente... du téléphonage d'Albertine.

sommaire

|

L’influence du séjour de Marcel Proust à Fontainebleau sur son œuvre de Frédéric Viey Le Musée de la Diaspora à

Tel-Aviv considère Marcel Proust comme étant un

des personnages juifs les plus éminents. Marcel Proust

milita dans les rangs des Dreyfusards même s’il ne

ressentait aucun sentiment juif. Tout comme pour ses ancêtres

Weil,l’assimilation fit un travail

redoutable. Marcel Proust et Fontainebleau : Le séjour de Marcel Proust à Fontainebleau

fut complètement gâché par un déluge

de pluie et des crises d’asthme. Marcel Proust inséra

dans ses romans malgré tout quelques souvenirs vécus

à Fontainebleau : Aurait-il pu prolonger sa vie dans le rôle de Swann ? |

|