Les

Taxiphones, Publiphones et les Télécartes

Novembre 2013 Après la

disparition du minitel

l’année d'avant rudement mis à l’épreuve

par Internet et la disparition de France Télécom remplacé

par Orange, c’est à un autre objet de l’opérateur

téléphonique de tirer sa révérence. la

fin de la télécarte est annoncée prochainement.

Télécartes utilisées dans les cabines téléphoniques

ou publiphones

Fin années 1970 : La Télécarte était

un dispositif de pré-paiement de télécommunications

reposant sur une carte en plastique PVC, le plus souvent de type carte

à puce, servant de support technologique et pouvant tenir dans

un porte-feuille.

Elle est apparue largement en Europe vers la fin des années

1970, pour proposer une alternative commode au paiement en monnaie

dans les cabines téléphoniques publiques, sujettes au

vandalisme. Les cartes de téléphone comportait toutes

une valeur faciale (pouvant aller jusqu'à 15-20 euros) et leur

fabrication nécessite donc des dispositions très strictes

en matière de sécurité et de qualité pour

éviter toute fraude et limiter les réclamations des

utilisateurs.

sommaire

Un peu d'histoire à propos des cabines publiques

On a utilisé tour à tour ou simultanément

les termes de : téléphone public, cabine téléphonique,

téléphone automatique, téléphone à

prépaiement, Taxiphone, Publiphone. Cette abondance de termes

manifeste une hésitation sur l’identité de ce que

nous appellerons « téléphone public »,

privilégiant dans notre définition une entrée

par les usages. Le téléphone public sera pour nous celui

qui, situé dans les lieux publics, est offert à l’usage

public. Mais cet usage est dépendant d’une transformation

technique de l’objet par rapport au simple appareil à

communiquer à distance par la voix, puisque l’obtention

d’une communication est subordonnée à son paiement

préalable.

Le téléphone public est-il une simple déclinaison

du téléphone « ordinaire » ou un nouvel

objet technique ?

l’obligation de présenter un système de paiement

intégré à la machine et celui de sa résistance

particulière à la fois aux intempéries et aux

éventuelles agressions des utilisateurs. A la fonction première

de communication s’est ajoutée celle de paiement immédiat

et intégré à la machine, c’est-à-dire

une caisse recevant pièces ou jetons, ainsi qu’une qualité

de résistance particulière aux agressions. Enfin l’obligation

de protéger de la pluie l’appareil et les utilisateurs

a donné naissance aux habitacles fermés. L’objet

originel a donc été assez profondément modifié.

L’automate destiné à permettre la transaction financière

a complexifié l’appareil et en a alourdi la forme. L’habitacle

est devenu un édicule urbain suffisamment visible pour qu’il

suffise à sa propre signalisation.

Ainsi, ces nécessités découlant directement de

l’utilisation des téléphones dans les lieux publics

ont suffisamment influé sur l’identité technique

de la machine pour qu’on puisse dire qu’elles ont donné

naissance à un projet puis à un objet technique nouveau.

Il nous faut remonter aux origines, lorsque s’est posé

le problème de l’utilisation autonome d’un téléphone

dépourvu de tout système de paiement intégré.

Dès 1879 un simple poste Ader mural était mis à

la disposition du publique dans les bureaux de poste. En 1881 les

premières cabines téléphoniques publiques sont

implantées par la S.G.T ( Société générale

des téléphones ) à l'exposition d'éléctricité

et dans Paris.

Les premières cabines téléphoniques voient le

jour en France le 1er janvier 1885. Elles sont installées à

l’intérieur des bureaux de poste ou dans des lieux publics,

par exemple les cafés.

Les premiers téléphones installés dans les cabines

sont horizontaux, obligeant les utilisateurs à se pencher en

avant. Le chapeau haut-de-forme que portaient les hommes à

cette époque s'en trouvait écrasé. L'ingénieur

Clément Ader, le précurseur de l'aviation, travaille

alors à la Société Générale des

Téléphones et met au point un téléphone

mural vertical. En 1889, le service du téléphone est

nationalisé

Jusqu’alors, les seuls téléphones à usage

public nécessitaient la médiation de la « gestionnaire

», une employée des PTT qui devait à la fois recevoir

les demandes de communication des clients, appeler pour eux les destinataires,

répartir les clients dans les cabines, surveiller les fins

de communication, veiller à ce que personne ne parte sans payer,

rendre la monnaie.

Ces communications, doublement médiatisées par la machine

et par l’employée des PTT, ne pouvaient être obtenues

qu’aux heures d’ouverture des bureaux de Poste et dès

avant la guerre de 1914, l’administration s’est préoccupée

de trouver une réponse au besoin de téléphone

public en utilisation autonome et, en tout premier lieu, de régler

le problème du paiement de la communication.

Une première solution, rapidement abandonnée, a été

de s’en remettre à l’honnêteté des usagers

en plaçant à côté de l’appareil un

tronc qui devait recevoir le prix des communications. Il s’agit

là, observons-le, du point extrême de la non-intégration

de deux fonctions (communication et rétribution de l’opérateur)

se traduisant par une simple juxtaposition de deux appareils aux fonctionnalités

complémentaires. On peut imaginer l’existence d’une

communauté sociale composée d’individus suffisamment

honnêtes et soucieux des lois pour qu’il ne soit pas nécessaire

d’aller plus loin que le tronc à côté du

téléphone. Mais force est de constater que le degré,

insuffisant, de responsabilité de la population, un élément

éminemment social ou culturel, a imposé un procédé

technique liant l’obtention d’une communication au paiement

d’une redevance, ce qui a finalement donné naissance au

téléphone public en tant qu’objet technique.

Le premier stade de l’intégration des deux fonctions a

été conçu en 1922 par l’ingénieur

anglais F.W. Hall qui vers 1923 a relié un encaisseur

au téléphone.

Il ne s’agissait en l’occurrence que d’un lien assez

fragile, un fil électrique, qui subordonnait l’obtention

d’une communication à une opération de paiement.

Les deux parties de l’appareil (mais ne s’agissait-il pas

encore là de deux appareils séparés ?), étaient

visiblement bien distinctes, bien que reliées par un mince

fil.

Plus tard, en 1924, un inspecteur des téléphones

français, M. Roussotte a amélioré

le dispositif en intégrant l’encaisseur et le téléphone

dans un même boîtier. On a, grâce à cette

intégration, un premier degré de « concrétisation

» d’un objet technique, objet qui a évolué

à partir de « l’abstraction » que constituait

la juxtaposition de deux fonctionnalités qui n’interagissaient

pas l’une avec l’autre.

Dans cette logique, le téléphone « abstrait »

est le téléphone privé, doté du seul pouvoir

de faire communiquer à distance, et sa concrétisation

est issue de la rencontre avec une réalité du terrain,

son utilisation dans le cas concret d’un site non protégé

et d’une absence de médiation humaine. Dans le cas qui

nous intéresse, le premier téléphone public Hall/Roussotte

peut être considéré comme une étape imparfaite

de concrétisation puisqu’il s’agit de deux systèmes

juxtaposés : un système communiquant et un système

de paiement.

Lorsque le téléphone public a parachevé la synthèse

de ces deux fonctions par l’intégration de deux systèmes,

il a atteint cette concrétisation qui a donné naissance

à un nouvel objet technique. Les fonctions de paiement seront

alors si bien liées aux fonctions de communication qu’on

ne pourra plus déterminer quels éléments de l’ensemble

remplissent chacun de ces deux rôles, désormais étroitement

imbriqués.

Ainsi, les nombreux modèles de téléphones publics

qui se sont succédé depuis celui de Hall, malgré

leur grande variété de conception, présentent-ils

ces mêmes caractères et leurs différences ne sont-elles

que des réponses particulières, propres à chaque

contexte, correspondant à ces exigences fondamentales que sont

la communication, la sécurité et le paiement. L’habitacle,

par exemple, qui répond à l’exigence de sécurité

(protection des appareils) autant qu’au confort de l’utilisateur

a pu être une cabine en bois et verre complètement fermée,

un simple chapeau posé sur un pied ou accroché à

un mur dans les lieux semi-protégés, où même

être complètement absent dans les lieux fermés,

comme dans le cas des « pointphones » posés sur

le comptoir de certains cafés. La sécurité de

ce dernier appareil est alors assurée, mais pas le confort

des utilisateurs qui doivent téléphoner dans le bruit

et en public. Quant à la fonction de communication remplie

par l’appareil téléphonique lui-même, elle

a surtout été modifiée en même temps que

le réseau se perfectionnait en assurant automatiquement les

tâches auparavant dévolues à des opérateurs

(plus souvent des opératrices). Le téléphone

a matérialisé ces évolutions par la disparition

de la manivelle et l’introduction du cadran, par l’utilisation

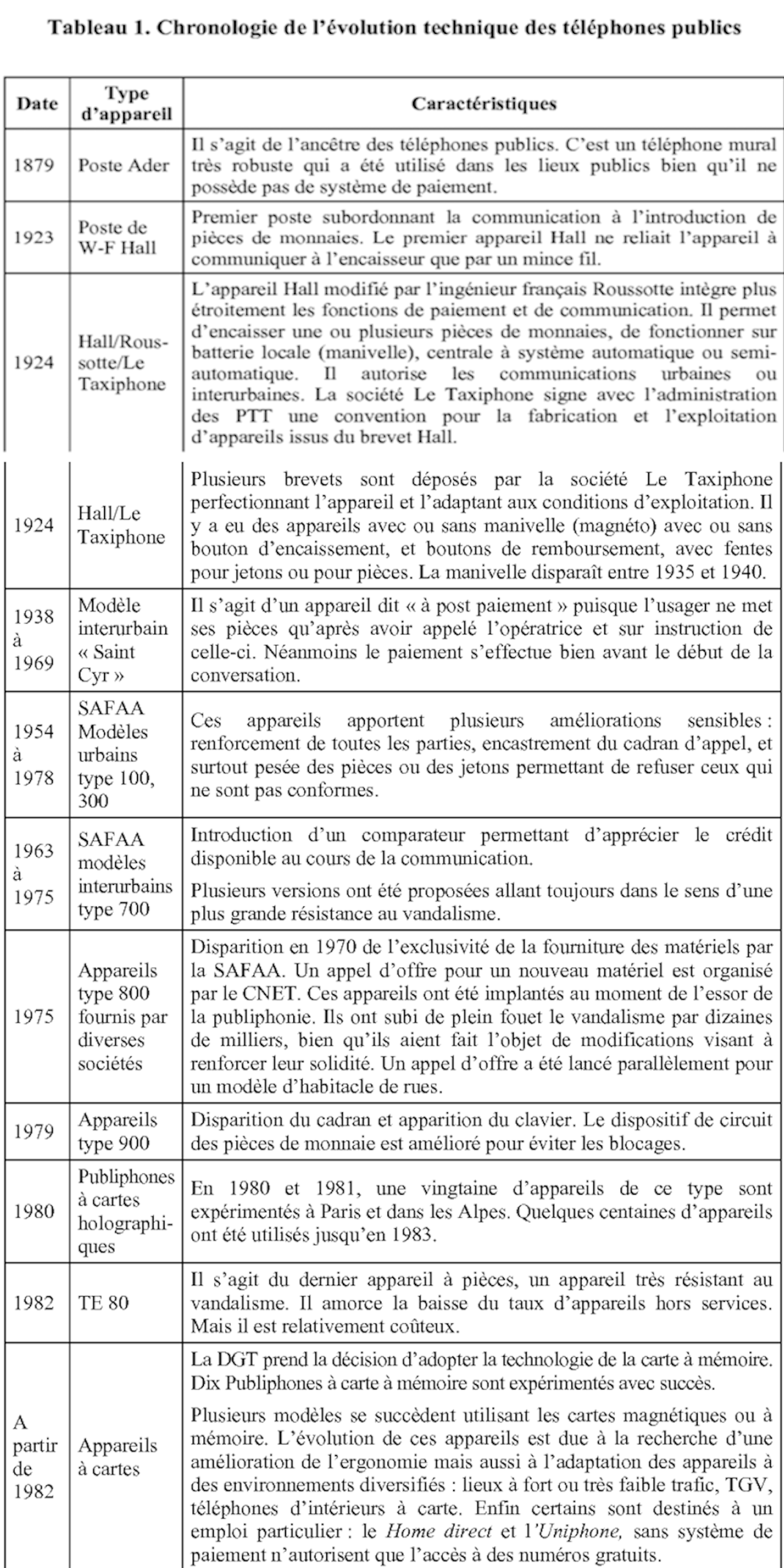

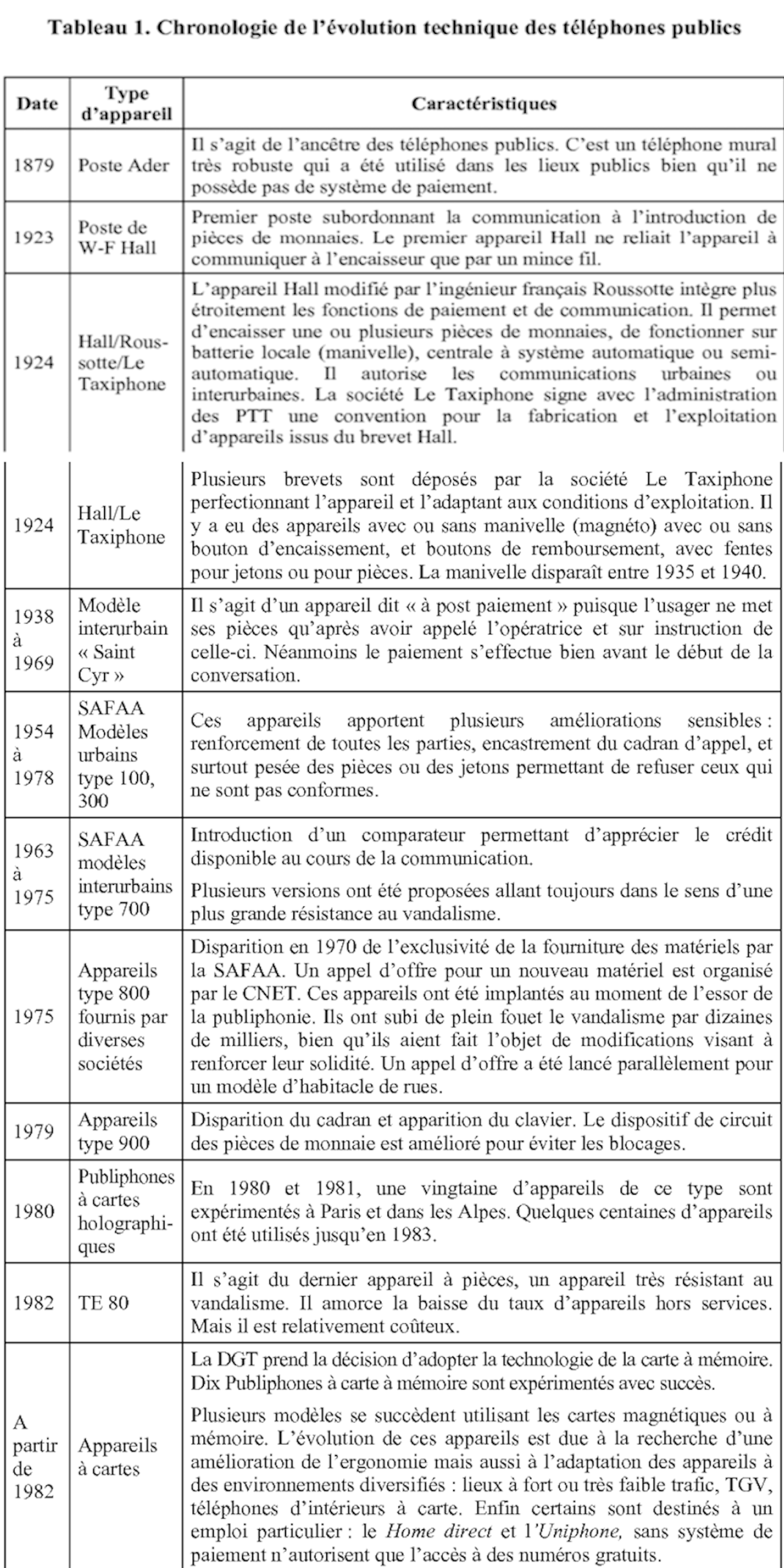

puis l’abandon du bouton poussoir. Le tableau 1 met en évidence

la chronologie de l’évolution technique des téléphones

publics et ses liens avec son histoire sociale ...

sommaire

En France bien avant les publiphones à pièces

ou à carte prepayée il y avait des cabines publiques

pour permettre aux abonnés de Paris et au public de téléphoner.

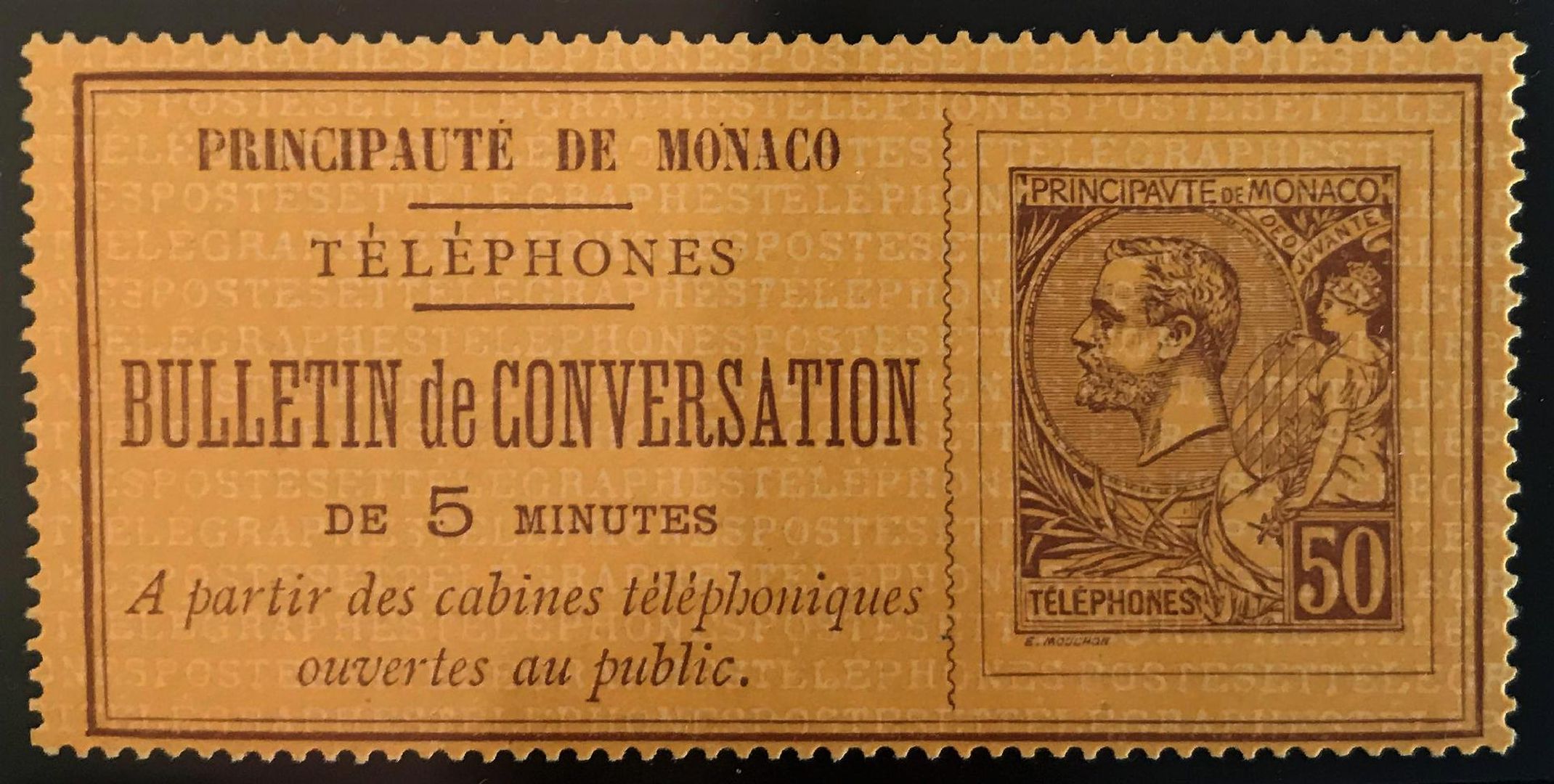

En 1880, les timbres-téléphone font leur apparition.

C’est le premier moyen de paiement des communications.

Dès 1881 des premières cabines téléphoniques

publiques sont implantées par la S.G.T ( Société

générale des téléphones ) à l'exposition

d'éléctricité et dans Paris. La S.G.T

était la seule entreprise privée offrant un service

de communication téléphonique aux particuliers, qui

avait eu l'idée d'isoler ses 30 téléphones en

démonstration dans des guérites en chêne capitonnées.

Les cabines téléphoniques à proprement parler

se limitent longtemps à des cabines installées à

l'intérieur des bureaux de Postes, télégraphes

et téléphones

Première cabine

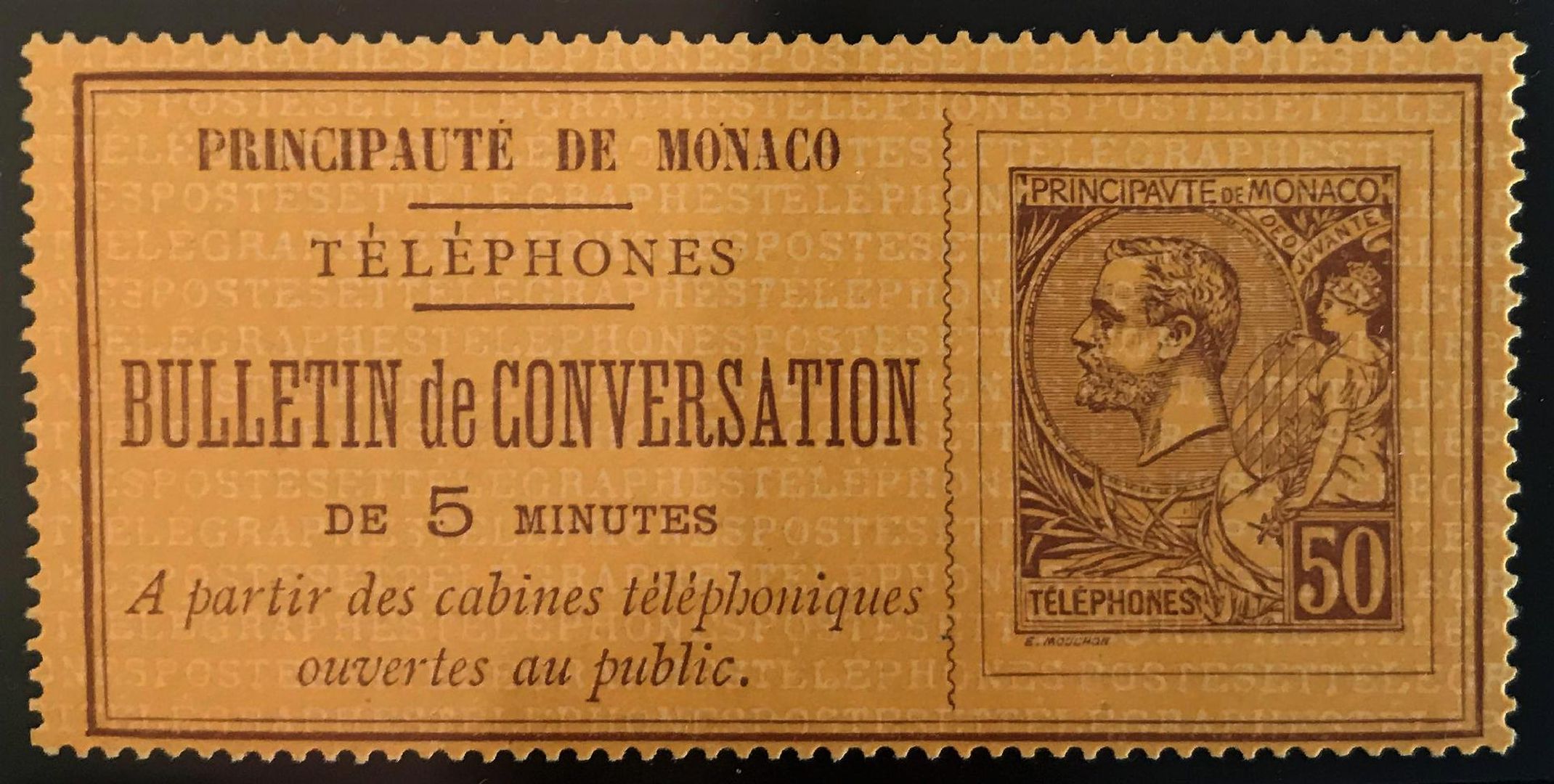

Première cabine  Timbre téléphone

Timbre téléphone

Le"timbre téléphone", qui apparut en 1880-1881

constituait le premier moyen de prépaiement des communications

téléphoniques,

En 1883,

9 premières cabines téléphoniques sont exploitées

à titre expérimental à Reims, dans bureaux

de poste, les pavillons de l'octroi ou les

stations d'omnibus.

Avant la fin de 1884, on commença

l'installation de cabines téléphoniques publiques à

Paris et dans quelques villes de province.

Le service fut ouvert au public le

1er janvier 1885.

Fin 1885, Paris compte

35 cabines enregistrant chacune une trentaine de communications hebdomadaires

. Les cinq minutes de communication coûtent à

Paris 50 centimes de francs.

Fin 1885, Paris compte 35 cabines enregistrant chacune une trentaine

de communications hebdomadaires.

Pour les utiliser, il fallait posséder une carte d'abonné

Le gouvernement délivre aux abonnés de Paris, sur

la présentation de leur contrat, une carte d'abonnement,

dont le prix est de 40 francs par an, et qui leur permet de communiquer

dans tous les bureaux téléphoniques et bureaux de quartiers

de la Société générale des Téléphones

indistinctement. La Société générale des

Téléphones remet à tous ses abonnés, sur

la présentation de leur contrat d'abonnement, des cartes de

communication, leur donnant droit de communiquer gratuitement dans

tous les bureaux de quartiers de la Société générale

des Téléphones, mais dans ses bureaux seulement. Chaque

abonné a droit à autant de cartes qu'il a d'abonnements.

Les cercles et les établissements publics, tels que cafés,

restaurants, hôtels, etc, abonnés aux réseaux

téléphoniques concédés à l'industrie

privée, sont autorisés à mettre le téléphone

à la disposition de leurs membres ou clients, moyennant le

payement d'un abonnement double de celui qui est fixé par le

tarif applicable aux abonnés ordinaires.

Anciennes cartes d'abonnement de ma collection.

Les premières cabines téléphoniques

voient le jour en France le 1er janvier 1885. Elles sont installées

à l’intérieur des bureaux de poste ou dans des

lieux publics, par exemple les cafés.

Le 24 février 1887, à

huit heures du matin, a été inauguré le service

de la correspondance téléphonique entre Paris et

Bruxelles. La distance est de 333 kilomètres. A la Bourse

de Paris, le public a l'usage de deux cabines dont l'une est affectée

aux communications d'une façon permanente.

A Bruxelles, une cabine accessible jour et nuit est installée

au bureau du dépôt des télégrammes. Une

seconde cabine, établie près de la grande salle des

réunions, est ouverte au service pendant les heures de la Bourse

seulement.

Une seconde ligne téléphonique directe, de Paris

à Bruxelles, a été ouverte au public le 13

mars 1888. Le nombre des cabines aux Bourses des deux villes a

été doublé.

En province, dès les années 1890, l'État

incite les communes à troquer leurs systèmes télégraphiques

contre des cabines dans leurs bureaux de poste. Les habitants des

zones rurales ne disposaient pas de téléphone chez eux.

Les postes d’abonnement publics sont installés dans les

commerces, en façade desquels on trouvait la fameuse plaque

téléphonique émaillée de dimensions 40X36

cm « CABINE TÉLÉPHONIQUE », plaque qui était

aussi apposée en façade des bureaux de poste.

En 1885, on le renommera « bulletin de conversation »,

puis en 1897, « bulletin de communication ». Ils disparaissent

le 1er janvier 1911.

En 1889, le téléphone public à pièces

est inventé par William Gray, un scientifique

américain. Son premier modèle fut installé dans

une banque au Connecticut.

...

A

l'exposition universelle de Paris 1900

Le public est admis à communiquer, à

partir des 82 cabines mises à sa disposition dans les bureaux

de l'Exposition ou en dehors de ces bureaux, avec tous les abonnés

de Paris et toutes les localités qui sont en relations téléphoniques

avec Paris. Des cartes permettant de téléphoner gratuitement,

à partir de ces cabines, avec tous les abonnés ou les

postes publics de Paris, valables pour toute la durée de fonctionnement

des cabines, sont délivrées séance tenante, au

prix de fr. 20, contre remise d'une photographie de l'intéressé

au bureau central de la Porte Rapp ou au bureau ordinaire des abonnements,

rue de Grenelle.

Dès 1923 les premiers taxiphones apparaissent

à Paris – ils fonctionnent avec des pièces de 25

centimes.

L’Administration des PTT décide de confier l’exploitation

des cabines téléphoniques munies d’appareils à

encaissement automatique à la compagnie

du taxiphone, créée en février 1923

pour l’achat et l’exploitation des brevets concernant le

taxiphone. Ils sélectionnent plus précisément

un modèle conçu par FW. Hall en 1922, nommé le

taxiphone. Celui-ci est adapté pour la France par M.

Roussote, inspecteur des téléphones, sous la

direction de M.Drouet, ingénieur en chef et directeur des services

téléphoniques de la région de Paris.

...

En 1924 est créée la société

le Taxiphone qui fabrique les téléphones publics

à encaissement électromécanique, elle signe avec

l’administration des PTT une convention lui permettant non seulement

de construire ces postes téléphoniques mais également

de les exploiter. Elle installe ses appareils dans les cafés

et les restaurants.

Parallèlement, les PTT ouvrent leurs propres cabines publiques

dans les bureaux de poste et dans certaines gares.

Modèle 24  1925 Modèle pour Paris

1925 Modèle pour Paris  Les taxiphones Hall

Les taxiphones Hall

Les premiers taxiphones, au

nombre de 50, apparaissent à Paris. Ils fonctionnent avec des

pièces de 25 centimes.

Les 2 Modèles 24

Type SAINT-CYR BL ( Batterie Locale), interurbain, manuel

à monnaie 10F et 20F, à manivelle et à timbres

d’encaissement (1924) équipé d’un circuit

téléphonique identique à celui des postes agréées

des PTT 1924. Ce modèle a notamment équipé les

campagnes demeurées tardivement en manuel et à batterie

locale (pile électrique installée chez l'abonné)

.

Shéma dusaint cyr BL

Shéma dusaint cyr BL

Il y avait aussi le modèle Type SAINT-CYR BCI (Batterie

au Central Intégrale), interurbain, manuel à monnaie

10F et 20F, à timbres d’encaissement (1924) équipé

d’un circuit téléphonique identique à celui

des postes agréées des PTT 1924.

Ce modèle a notamment équipé

les villes de province, non reliées au réseau téléphonique

automatique. (Sans manivelle).

Les premiers à fonctionner avec un jeton téléphonique

apparaissent en 1937.

Shéma dusaint cyr BC

Shéma dusaint cyr BC

Vers 1930 les premiers taxiphones urbains munis d’un

cadran, compatibles avec les premiers réseaux automatiques

sont installés en France. Désormais, dans les grandes

villes où le réseau urbain est automatisé, l’usager

se passe à présent des services des opératrices.

Le principe technique est que pour obtenir la tonalité dans

le but de téléphoner à un abonné à

l'aide du cadran téléphonique, il faille d’abord

introduire au préalable un jeton ou une pièce de monnaie

dans l’appareil.

En revanche, ce type de téléphone

ne permettait l’encaissement que d’un seul jeton (ou d’une

pièce de monnaie) pour chaque conversation établie.

Ainsi, les taxiphones n’étaient autorisés que pour

établir des communications locales ou urbaines, c'est-à-dire

dont l’abonné demandé fût situé dans

la même circonscription de taxe. (Communications urbaines d’ailleurs

facturées sans limite de durée).

L’utilisation de ces lignes de taxiphones

est restreinte par l’Administration aux seules communications

urbaines. Il est alors hors de question de pouvoir appeler dans une

autre ville via le réseau interurbain.

Le Type PARIS, urbain, automatique à

jetons PTT, à bouton d’encaissement (circa 1937

jusqu’en 1947) équipé d’un circuit téléphonique

identique à celui des postes agréés des PTT 1924.

Conformément à l'avenant du 9

avril 1925 entre l'Administration des P&T et la Compagnie Le Taxiphone,

le Taxiphone Urbain de type Paris est conçu avec une structure

interne dite « Monobloc », qui est en quelque sorte une

structure modulaire, montée sur gonds articulés et débrochable,

particulièrement ingénieuse pour l'époque.

Une convention est passée entre l’Etat

et la compagnie du Taxiphone le 15 mars 1923 : l’administration

s’attribue un droit de regard exclusif sur ces cabines. Elle

perçoit le prix des communications et ne laisse qu’un

léger pourcentage à la compagnie privée. Cet

appareil fonctionne au moyen de jetons sur un réseau équipé

en automatique. La compagnie devient par la suite la Société

Anonyme Française des Appareils Automatiques (SAFAA).

De 1925 à 1955, la SAFAA exploite toute

une série d’appareils dérivés du premier

modèle de taxiphone. Outre l’équipement des villes,

ces appareils automatiques sont rapidement installés le long

des routes. Ils connaissent un grand succès : ils demeurent

en exploitation pendant de très nombreuses années et

le terme taxiphone passe dans langage courant avant d’être

remplacé, dans les années 70, par le terme de publiphone.

Les premiers taxiphones à encaissement automatique de technologie

Hall, ainsi que toute la lignée qui va en découler

sont donc des Taxiphones de type Urbain.

|

L'encaissement se fait par inversion de

polarité de la ligne téléphonique.

En effet, lorsque le correspondant appelé a décroché

son téléphone, le commutateur téléphonique

inverse, au central, la polarité de la ligne téléphonique

du taxiphone (dans le cas où il s'agisse bien du taxiphone

ayant appelé), et dans chaque publiphone urbain de type

Hall, un gros électroaimant se retrouve de ce

fait actionné ce qui entraîne 3 conséquences

:

- l'électroaimant autorise l'encaissement

du jeton,

- l'électroaimant décourt-circuite le microphone

du combiné du taxiphone afin que les correspondants puissent

converser,

- l'électroaimant court-circuite le temps de la conversation

le cadran téléphonique afin d'éviter toute

fraude dite "au cadran".

Au raccrochage, le commutateur téléphonique

rétablit la polarité dans son sens initial, ce

qui fait revenir l'électroaimant au repos, court-circuite

le microphone et libère le cadran d'appel : le taxiphone

est alors prêt à traiter un nouvel appel...

|

En province à partir de 1935 à

l'établissement du téléphone automatique-rural,

ces installations se répartissent en 276 groupes et portent

sur 7.054 autocommutateurs ruraux, qui desservent 55.888 abonnés

et 9.302 cabines.

A partir de 1947, c'est "la compagnie le taxiphone"

qui est en charge de s'occuper du téléphone public.

A partir 1957,

des systèmes de comptage de pièces permettent aux cabines

téléphoniques de revenir à la monnaie.

BENJAMIN 1946  BENJAMIN 2

BENJAMIN 2

Les cabines installées dans les bureaux de poste, établissent

un ticket pour chaque communication établie.

Ces tickets (imprimé 1392-19B), sont ensuite envoyés

avec un bordereau (imprimé 1392-66) au Centre de Comptabilité

Téléphonique, qui deviendra Centre régional d'Informatique

des Télécommunications (C.R.I.T.) avant de prendre le

nom, dans les années 80 de Centre de Facturation et de recouvrement

des Télécommunications (C.F.R.T.).

1946 Type BENJAMIN urbain, automatique à jetons PTT,

à bouton d’encaissement .

1955 - 1963 Type BENJAMIN (type2) urbain, automatique à jeton,

puis à monnaie 50F, puis 20c, avec puis sans bouton d’encaissement

(circa 1955 - 63) équipé d’un circuit téléphonique

identique à celui des postes agréés U43. Ce modèle

de poste a vu beaucoup de changements au niveau du monnayeur : d'abord

à jetons Taxiphone, puis en anciens francs, puis en nouveaux

francs. Il y a eu des variantes avec boutons d'encaissement et d'autres

sans ce bouton.

| Le Type Benjamin 2 est un

Taxiphone Urbain, adapté ultérieurement en appareil

interurbain, de 3 manières possibles :

Variante 1 : Taxiphone Urbain

Automatique + Taxiphone Interurbain Manuel.

Il s'agit de l'hybridation du taxiphone

cumulant le fonctionnement initial du Taxiphone Benjamin 2 avec

un Taxiphone Interurbain Manuel de Type Saint-Cyr BCI, par l'adjonction,

en plus du monnayeur à Jetons, de deux monnayeurs de

pièces de monnaie et de deux timbres d'encaissement internes,

couplés avec un microphone interne au compartiment technique.

Ainsi en Taxiphone Urbain, il fonctionne en mode automatique

habituel par introduction d'un jeton, décrochage combiné

et numérotation, puis encaissement du jeton en cas de

réponse du demandé, assurant dans la circonscription

locale de Paris, la conversation sans limite de durée.

Mais pour appeler en dehors de la circonscription locale de

Paris, donc en interurbain, le Type Benjamin 2 en est bien incapable.

Lorsque l'on souhaite joindre un correspondant lointain, l'on

introduit d'abord un jeton de taxiphone, puis l'on décroche

le combiné et l'on appelle à l'aide du cadran

une opératrice sur le central Provence (au numéro

PROvence 71.39).

Sur ce numéro spécifique qui n’est pas taxé,

l'on donne alors le numéro du correspondant souhaité

puis l'on raccroche. Le jeton est alors rendu à l'appelant.

Puis, l’opératrice va établir au central

Provence la communication avec le correspondant interurbain,

puis si elle l’obtient, met le correspondant appelé

en attente, et rappelle alors le Taxiphone Benjamin 2 demandeur.

L'opératrice demande alors au Taxiphone demandeur d’introduire

des pièces de monnaie qu’elle va entendre tomber

dans l’appareil, grâce au microphone interne, qui

va capter le son des pièces de monnaie tombant sur l’un

ou l’autre des deux timbres métalliques. Une fois

la somme perçue, l'opératrice met les deux correspondant

en relation pour la durée prépayée.

À une époque où la retransmission des impulsions

de taxation n'était pas encore inventée/diffusée,

cette adaptation hybride permet alors aux parisiens de joindre,

via une opératrice manuelle, un correspondant éloigné.

Cet artifice n'a pas duré, le type Benjamin 2 ayant été,

pour certains d'entre eux, entièrement transformé

en automatique intégral.

Variante 2 : Taxiphone Urbain

Automatique + Taxiphone Interurbain Manuel.

Idem à la variante 1, mais pour

les appels interurbains, en dehors de la Circonscription de

Paris, il y a la présence d'un deuxième bouton

en bas à gauche de l'appareil (Bouton B) qui permet d'obtenir

l'opératrice manuelle sans introduction de jeton.

Variante 3 : Taxiphone Urbain et Interurbain Automatique.

vers 1960, transformation en appareil

interurbain entièrement automatique, par adjonction d'un

détecteur de taxes périodiques à 50Hz et

adjonction d'un signal lumineux avertissant l'usager de la coupure

imminente, qui donnait un délai de quelques secondes

pour réintroduire une nouvelle pièce de 50c pour

prolonger la conversation.

|

Blu  700

700

Taxiphone Blu (fin 1950) de la SAFAA et taxiphone 700 type FGBS de

la SAFAA

Type

100 et le T300

Type

100 et le T300

Le Type 100 urbain, automatique à monnaie 20c Lagriffoul

(1957) équipé d’un circuit téléphonique

identique à celui des postes U43.

Ultérieurement dans les années 1970, ce modèle

est modernisé et comporte désormais un circuit téléphonique

identique à celui des postes S63. Ce modèle est livré

neuf jusques en 1976. Environ 25.000 Taxiphones Type 100 furent installés

dans les bureaux de poste ou en cabine publique.

Le Type 200 urbain, automatique à jetons (1957) équipé

d’un circuit téléphonique identique à celui

des postes agréés U43. En fait, le taxiphone type 200

est identique au type 100, excepté qu'il est pourvu d'un monnayeur

à jetons. Ce modèle est livré neuf jusques en

1969. Environ 5.000 Taxiphones Type 200 furent installés dans

les bureaux de poste. Ce modèle a en outre été

largement déployé dans le Métropolitain Parisien.

Le Type 300 urbain, automatique à monnaie 20c Lagriffoul,

sans bouton d'encaissement (1974) équipé d’un circuit

téléphonique identique à celui des postes agréés

S63 autorégulé. Descendant direct

des Types 100 et 200, le Type 300 a profité de perfectionnements

mécaniques, en termes de renforcement face aux effractions.

Ce modèle est livré neuf jusques

en 1977. Environ 7.500 Taxiphones Type 300 furent

installés dans les bureaux de poste ou parfois en cabine publique.

Jusqu'en 1955 le taxiphone fonctionnera avec des jetons; à

partir de cette date, les téléphones à

pièces de monnaie vont prendre le relais.

1955 Taxation à distance et à la durée

|

Aussi appelé Télétaxe /

Télécomptage

Mise en service le 13 novembre 1952 à

titre expérimental, puis le 8 janvier 1955, appliquée

à la publiphonie.

Les commutateurs

téléphoniques sont en mesure de retransmettre,

via la ligne téléphonique, les impulsions de comptage

pour les pupliphones comme pour les abonnés abonnés

qui souscrivent au service spécifique de Dispositif de

Renvoi des Impulsions de Comptage sur un compteur spécial

prévu à cet effet.

Les premiers appareils à encaissement

périodiques, permettent enfin établir des communications

interurbaines à partir d’un taxiphone. L’ordre

d’encaissement est envoyé par la ligne téléphonique

de manière automatique par le commutateur de rattachement,

à la fréquence modulée en mode commun de

50Hz par rapport à la terre.

Le service de retransmission des impulsions de taxes est primordial

pour le fonctionnement des taxiphones et publiphones interurbains,

qu'ils soient à pièces ou à cartes prépayées.

1er dispositif 50Hz :

techniquement, le commutateur envoie par la ligne téléphonique

des impulsions périodiques modulées en mode commun

à la fréquence de 50Hz, via la terre utilisée

en 3ème fil fantôme (ou réel lorsque la

terre chez l’abonné est très mauvaise). Ce

système est utilisé pour assurer l’encaissement

des publiphones à jeton ou à monnaie des classes

urbaine et interurbaine, La première impulsion de taxation

est dédoublée par une inversion de la polarité

de la ligne téléphonique, afin de permettre le

fonctionnement des plus anciens types de téléphones

à encaissement de monnaie ou de jeton qui font appel

à un électro-aimant d’encaissement spécifique.

Le procédé 50Hz est le seul procédé

à pouvoir couvrir les longues distances.

2ème dispositif 12Khz : à partir de Juillet

1977 et jusqu’en 1983, pour cause de fraude massive dite

« fraude au 50Hz » dans les téléphones

publics, le dispositif à 50Hz est progressivement remplacé

par une modulation d’impulsions périodiques de 12KHz

réalisée entre les deux fils de chaque ligne téléphonique.

En plus des publiphones à monnaie ou à jeton,

les publiphones à cartes reliés à une ligne

analogique utilisent également ce dispositif. La première

impulsion de taxation à 12Khz est également dédoublée

par l’inversion de polarité pour permettre le fonctionnement

des anciens téléphones à monnaie ou à

jetons.

|

Sur ces appareils, la tonalité est obtenue

dès le décrochage du combiné sans introduction

d'argent, ensuite numéroter normalement

et une fois que l'usager a obtenu son correspondant, il dispose d'un

délai de 4 à 5 secondes pour introduire la monnaie dans

l'appareil, sous peine d'être coupé dans le cas contraire.

Durant ce laps de temps de quelques secondes, le microphone du publiphone

est shunté, ce qui empêche toute conversation.

BENJAMIN 3

BENJAMIN 3

Le Type BENJAMIN modifié, interurbain,

automatique à monnaie, avec ou sans bouton d’encaissement

(circa 1960) équipé soit d'un circuit téléphonique

des postes agréés PTT1924 ou d’un circuit téléphonique

identique à celui des postes agréés U43. (Il

s'agissait d'adaptations à partir du parc de taxiphones urbains

existants, d'où plusieurs variantes possibles).

T400

Type 400 Urbain automatique et Interurbain manuel,

à monnaie 20F, 50F et 100F Guiraud (circa 1957) équipé

d’un circuit téléphonique identique à celui

des postes agréés des U43. Reprend les caractéristiques

de fonctionnement du type Benjamin 2 modifié, dans un nouvel

habillage. Se serait écoulé à quelque 4.000 exemplaires...

Éclipsé par l'arrivée du Type 700.

- A aussi existé le Type 500 dérivé du

Type 400 dans le même boîtier, mais dépourvu de

cadran. Il s'agit d'un Taxiphone Interurbain Manuel fonctionnant sur

le même principe que le Type Saint-Cyr avec accès direct

à une opératrice des PTT.

- A aussi existé le Type 600.

- Type 700 interurbain, automatique à monnaie, via 3

sélecteurs de pièces différentes 20c Lagriffoul,

1/2F et 1F semeuse Roty (1965) équipé d’un circuit

téléphonique identique à celui des postes agréés

S63 non régulés. Cet appareil

est équipé d'un comparateur de taxes (équipé

d'une fenêtre d'affichage des taxes créditées

restantes) et d'un mécanisme de crédit développé

par M. Jean Briend, Ingénieur en chef des télécommunications.

Le détecteur d'impulsions de taxe fonctionne

aussi bien en 50Hz modulé par rapport à la terre, qu'en

12kHz.

En cas de solde débiteur de taxes, la

conversation est brouillée de telle sorte que la conversation

devienne impossible, jusqu'à ce que l'usager introduise de

la monnaie et que le solde redevienne créditeur. Si le solde

demeure débiteur plus d'une dizaine de secondes, le taxiphone

est raccroché automatiquement, en interne. Premières

mises en service, à Paris, le 15 octobre 1965. Les disques

d'appel métalliques en zamac chromé remplacent les disques

d'appel en plastique à partir de Mars 1974 par déploiement

sir le terrain et livrés avec tout taxiphone ou publiphone

neuf à partir de Septembre 1974 quel que soit le modèle.

Les derniers exemplaires du modèle Type 700 sont tous mis hors

service au 31 décembre 1982.

Modèle présent très longtemps

dans les bureaux de postes. Au moins 16.000

Type 700 ont été déployés en bureaux de

poste ou en cabine publique.

les Taxiphones de Type 700 encore en service à la fin des années

1970 se verront équipés d'un nouveau comparateur de

taxes entièrement électronique, en remplacement du comparateur

de taxe électromécanique d'origine.

Par la suite ce sont de nombreux autres modèles

qui vont se succéder suite aux améliorations techniques.

Au milieu des années 1960, la France accuse un sérieux

retard en matière de téléphonie. En 1966, il

faut attendre trois ans pour être raccordé au

téléphone, contre trois jours aux États-Unis.

L'État lance une grande politique de rattrapage : l'âge

d'or du publiphone peut commencer.

L'administration des PTT décide alors de mettre en place dans

la rue, des bureaux de poste muets abritant une boite aux lettres,

un distributeur de

timbre et un publiphone à pièces de couleur jaune (série

300).

Le mot Taxiphone a progressivement disparu de

l’usage, car en 1970, les PTT n’ont pas renouvelé

la concession avec la Compagnie le Taxiphone. Pour éviter les

conflits juridiques, l’administration a inventé le terme

PUBLIPHONE pour remplacer le bon vieux taxiphone (Nom de marque

déposé le 29 juillet 1974). Il désigne les téléphones

publics disposés sur la voie publique ou dans des lieux semi-privés

mais ouverts, fabriqués après 1970 par de nouvelles

compagnies.

En 1973, apparaissent les premières cabines téléphoniques

dans les abribus (séries 800 et 900).

En 1975, sont installées les premières cabines

fermées et entièrement vitrées, dites «

de Paris ». La situation du téléphone public devient

difficile, en raison des 10.000 tonnes de pièces à collecter

et du vandalisme.

Vers 1980 autre grande étape, essentiellement pour limiter

le vandalisme, des cabines à cartes, cartes magnétiques

d'abord, puis cartes à puce sont mises en place. Cela permet

de sortir les cabines des bureaux de poste.

TE900

TE80

TE80

Publiphone à pièces: le TE900 à touches, TE900

à cadran et publiphone TE80.

PF32  Pc31P à

volet

Pc31P à

volet  Pc31P

Pc31P

à platine

d'introduction de la carte.

à platine

d'introduction de la carte.

PF32 de Schlumberger, le premier publiphone à carte.

Publiphone à carte PC31P (Monetel) de Landis & Gyr, Schlumberger

et de Crouzet.

PF16  IPT 701

IPT 701 FTA

704

FTA

704

PF16 de Schlumberger. Publiphone IPT 701 de Monétel et FTA

704 de Monétel.

1983, les cabines téléphoniques

affichent leur numéro de téléphone et peuvent

être appelées.

1984, les premiers tests de la télécarte ont

lieu à Blois (test de la puce CP8 de Bull) et à Lyon

(test de la puce Schlumberger), 10 ans après l’invention

de la carte à circuit intégré par Roland Moreno.

En juin 1985, les télécartes sont conditionnées

sous plastique, le « blister ».

Un nouveau test est organisé à Grenoble en 1986.

La télécarte (dites « pyjama » en raison

de leur visuel rayé bleu et blanc ) est commercialisée

à partir de 1984.

La première production de masse de la carte « pyjama

» a lieu en 1987.

Certains TGV ont même été équipés

à partir de 1989 de téléphones publics.

Apparu en 1985, POINTPHONE ce nom de marque

est utilisé pour nommer ces petits téléphones

publics d’intérieur (Nom de marque déposé

le 19 juin 1985). Il y a eu aussi les Téléphones Intérieurs

à Cartes, similaires aux Pointphones à cartes, bien

que simplifiés…

Ce sont des petits publiphones destinés à être

installés dans des locaux intérieurs et surveillés,

comme sur des comptoirs de bars, ou dans des hôtels, gîtes

ruraux.

Puis des Téléphones public à usage spécifique

: .

bornes d'appel d'urgence  SNCF

SNCF

La cabine téléphonique

|

Une cabine téléphonique est un

édicule situé sur l'espace public (typiquement,

le trottoir), muni d'un téléphone permettant d'émettre

et, éventuellement, de recevoir des communications qui

sont réglées avec une carte à puce (carte

prépayée, carte bancaire), des pièces de

monnaie ou des jetons.

Contrairement au téléphone public sans cabine,

la cabine téléphonique permet à celui qui

téléphone ou y reçoit un appel, de s'isoler

du bruit ambiant, d'y tenir une conversation privée,

tout en étant abrité des intempéries.

Elle permet également de téléphoner à

toute heure, ce que ne permettaient pas les téléphones

publics et cabines situés dans des bars, restaurants,

hôtels et bureaux de poste, etc.

Une cabine téléphonique peut recevoir

des appels entrants grâce au numéro de téléphone

fixe qui lui est affecté.

Certains pays ont disposé de cabines

téléphoniques particulièrement iconiques,

à l'instar des cabines téléphoniques rouges

britanniques, des cabines jaunes en Allemagne, des cabines et

téléphones publics américains popularisés

par le cinéma, et des cabines norvégiennes, par

exemple.

En raison de la généralisation

des téléphones portables, la plupart des cabines

ont disparu ou sont en voie de disparition et de démantèlement,

mais par culture ou nécessité certains pays les

maintiennent, et dans les pays qui ont cessé d'en faire

usage certaines cabines restent en place ou sont réinstallées

pour d'autres utilisations, recyclées en mini-bibliothèque,

en bornes d'accueil pour défibrillateurs3, en micro-restaurants,

en locaux de concessionnaires à Londres ou, au Japon,

en téléphone pour parler aux morts, par exemple.

|

L'une des plus anciennes mention

connues d'un service téléphonique date de 1878. Cette

année-là Thomas Doolittle met en place une ligne téléphonique

payante entre Bridgeport and Black Rock (Angleterre) à l'aide

de deux cabines en bois et d'un câble télégraphique

de remploi. Le premier brevet d'un “cabinet téléphonique”

date de 1883.

Comme nous l'avons vu,e en France, les premières cabines téléphoniques

sont exploitées à titre expérimental à

Reims en 1883. Dans la foulée des cabines sont implantées

également à titre expérimental à Lille,

Roubaix et Tourcoing. L'acte d'officialisation de l'existence des

cabines téléphoniques en France date de la publication

du bulletin officiel du 31 décembre 1884 et du décret

du 9 janvier 1885 .

Ces appareils munis de dispositifs de paiement se nomment le plus

souvent du nom de la compagnie exploitante qui les exploite, tels

que Taxiphone (1924), Pointphone (1985) ou Publiphone

(1974), cette dernière dénomination étant celle

de la compagnie exploitante des publiphones jusqu'à la fin

de la commercialisation des télécartes.

A partir de 1975 et l'annonce

d'un grand plan de développement pour la publiphonie française

(Plan 100 000 cabines), des modèles standardisés de

cabines téléphoniques vont être très rapidement

déployées en France et devenir partie intégrante

de l'espace public.

L'année 1975 marque aussi la fin de l'utilisation des jetons

de téléphones dans les taxiphones ; dès cette

année, seules les pièces de monnaie ayant cours légal

en France sont utilisées dans les publiphones français.

Le parc atteint les 102.300 cabines téléphoniques

au 31 décembre 1980.

La 100.000ème Cabine Téléphonique est fêtée

officiellement en Janvier 1981, dans la ville d'Épône.

En 1984, les Cabines Téléphoniques peuvent enfin être

rappelées. En effet, au départ de la publiphonie sur

voie publique, l'on ne pouvait qu'uniquement téléphoner

à partir des taxiphones, mais pas être rappelé.

Durant la première décennie de

ce plan et malgré l'engouement qu'il suscite, ce déploiement

se heurte aux vols et au vandalisme massif mais l'apparition de publiphones

à cartes puis le remplacement systématique des appareils

à monnaie par ces publiphones permettent un plein essor du

parc de cabines téléphonique jusqu'en 1997.

L'apogée des cabines téléphoniques

à carte est en 1996 et 1997, avec 115 millions de télécartes

vendues !

En 1997, le réseau des publiphones comporte 250 000 cabines.

Le parc français est alors le plus dense d'Europe, avec 4 cabines

pour 1 000 habitants. Début 1991, les cabines se dotent d'un

équipement de téléphonie sans fil et servent

de relais aux premiers téléphones sans fil Bi-Bop.

Mmais le développement

dès lors très rapide de la téléphonie

mobile et de l'accès à Internet pour le grand public

condamnent déjà la publiphonie à une fin inexorable,

seulement ralentie par les obligations de services public de l'opérateur.

La disparition graduelle de cette contrainte sonnera la dépose

et le démantèlement de masse de la quasi-totalité

des installations.

En 2002, au 1er janvier, le passage du Franc Français

à l'Euro provoque la mise à l'arrêt de la

totalité des publiphones de Type 900 . Une grosse partie des

publiphones TE80 étant soit retirée de la voie publique,

soit transformée en uniphones, seule une portion congrue

de publiphones TE80 exploités sur la voie publique est convertie

à l'Euro.

En 2004, en raison de la décroissance massive

et généralisée du trafic publiphonique, la situation

devient intenable, l'opérateur historique décide officiellement

le démantèlement progressif de la totalité du

parc de publiphones installés sur la voie publique qui sont

placés en dehors du régime du Service Universel.

En 2005, la fin de cette année voit la mise à l'arrêt

de la totalité des publiphones à pièces exploités

sur la voie publique par France-Télécom (Publiphones

Type TE80), et c'est ainsi qu'ont lieu en France, entre Novembre et

Décembre 2005, les derniers relevages de Caisses et les derniers

retours/échanges de la monnaie collectée dans les succursales

de la Banque de France.

En 2013, le parc de cabines installées sur

la voie publique redescend en dessous du seuil mythique des 100.000

cabines.

En 2014, la commercialisation des Télécartes cesse à

partir du 14 avril. La validité de ces ultimes cartes émises

est fixée au 28 février 2016. Cet arrêt de commercialisation

précipite la fin de facto de l'utilisation des cabines téléphoniques

en France.

Septembre 2017 la suppression des 5 450 cabines encore en service

en France est planifiée pour la fin de l'année.

En 2021, au 31 décembre, il ne resterait plus

que 25 cabines téléphoniques implantées sur voie

publique dans les quelques villages sis en zones blanches dépourvues

de GSM (2G, 3G, 4G).

En 2022, au 31 décembre, il est prévu

que plus aucun publiphone ne soit encore en service en France. Ne

substeront que quelques centaines de cabines vides, converties en

bibliothèque/boîte à livres ou en espace social

alternatif...

sommaire

La télécarte :

Hommage à Roland Moreno, qui était

l'inventeur français de la carte à puce, en 1974.

Parmi les applications de la carte à puce mémoire

sans microprocesseur, citons la carte téléphonique,

la carte SIM des téléphones portables, ainsi que

la carte Navigo pour les transports publics parisiens qui utilise

les puces lisibles à distance créées initialement

par Innovatron lors d'un partenariat avec la RATP. ( Le brevet

a été déposé en France , 1er semestre

1975 )

L'invention de la carte à puce, avant qu'elle n'entre dans

le domaine public en 1998, aura rapporté à Innovatron

l'équivalent de 150 millions d'euros. |

1977  Carte téléphone magnétique qui a été

expérimentée au Frantel Windsor de Paris

Carte téléphone magnétique qui a été

expérimentée au Frantel Windsor de Paris

Les Télécartes étaient émises

par des opérateurs publics de téléphonie puis,

prennaient pour certaines la forme de cartes prépayées,

émises par des sociétés privées et dont

l'utilisation se faisait par la numérotation d'un code secret

(PIN). Elles étéient toujours au format carte de crédit

et devenues rapidement devenues un support publicitaire.

A cet époque, les télécartes

produites par France Télécom étaient essentiellement

à puce.

Les premiers essais de télécartes en France ont été

des tickets thermo-magnétiques, des télécartes

magnétiques et des télécartes optiques (ou holographiques).

En 1984 les cartes à puce ont été introduites

sur les nouvelles cabines à carte : les pubiphones.

Puis les cartes à puce ont été introduites en

1984 tout d'abord sous la forme de télécartes

rayées appelées "Pyjamas" car

rayées, il y a des centaines de variantes collectionnées

en fonction des puces, des types d'impression, numérotation

au verso, etc.

Parallèlement les

télécartes holographiques sont testées et commercialisées.

Parallèlement les

télécartes holographiques sont testées et commercialisées.

Nous pouvons également citer les tickets thermo magnétiques

Publiphone, testés en 1984 en France et aux Etats Unis,

sans succès.

C’est la fin des tâtonnements, et la carte à puce

va définitivement s’imposer à la fois comme moyen

de paiement, comme support publicitaire et comme objet de collection.

En 1985 apparaît le film plastique transparent,

le "blister" qui emballait la carte.

En 1986 après une nouvelle alternance politique Gérard

Longuet Secrétaire d’État à la Poste et

aux Télécommunications, ouvre ce qu'il dénomme

des "chantiers de liberté", qui consistent, sur des

périmètres bien délimités, à tester

la mise en concurrence de la Direction Générale des

Télécommunications par des exploitants du secteur privé

qui se porteraient candidats. Le premier chantier visait les Cabines

Publiques - projet abandonné en 1988, nonobstant le lobbying

zélé de deux élus qui déjà en 1985

ne juraient que par la privatisation des cabines téléphoniques,

comme si par magie, le vandalisme allait miraculeusement cesser -,

Les premières télécartes illustrées

ont été introduites fin 1986 : France Telecom

a commandé des illustrations à 4 artistes, qui ont donné

naissance à 8 superbes et très rares télécartes

appelées "précurseurs".

Avant même les premières télécartes à

puce, le Minitel

se développe fortement et avec lui des idées d'applications

de commerce électronique.

Et, France Télécom a développé fin des

années 2000 une nouvelle Télécarte où

s'affichent des messages de la sécurité routière.

L'année 1988, est celle de la naissance

de la deuxième génération de visuels grand public

: les "cordons"

La télécarte pouvait s'acheter, notamment

dans les bureaux de tabac, les épiceries et chez les marchands

de journaux.

Pour un tarif compris entre 3 et 12,30 euros, il estait possible de

disposer d'une carte de 25, 50 ou 120 unités permettant de

passer des appels depuis une cabine téléphonique.

Souvent ornée d'un visuel promotionnel ou commercial, la télécarte

est également devenu un objet de collection de choix, traqué

par les collectionneurs. Une situation qui risque de s'accentuer un

peu plus du fait d'un nouveau motif de rareté.

Le troisième type de visuel grand public, les "600

agences", intervient quant à lui en 1990.

Octobre 1991 : la position ISO va remplace la position AFNOR

F222C Ski acrobatique puce SC7 - carte en plexiglas avec autocollant

au verso - première apparition de la puce SC7.

EnMai 1993 : apparition

de la première télécarte T2G

la première T2G offrait une promotion

de 20% sur l'ensemble des communications.

Enfin, en 1995

apparaît un nouveau composant : la télécarte

de deuxième génération ou "T2G"

Novembre 1999 : le cap du milliard

de télécartes vendues est atteint. A cette occasion

des lots sont à gagner sur 5 visuels de 51 unités par

grattage au verso de la carte.

F1018A Milliardième -Ford Ka - 51 unités dont 1 gratuite.

sommaire

Novembre 2013 La Télécarte

tire discrètement sa révérence chez Orange.

Vestige de l'ère des cabines téléphoniques, la

télécarte était sur le point de disparaître

en 2013 : Orange a annoncé qu'il ne distribuerait plus les

fameuses cartes à puce prépayées. Buralistes

et autres commerçants vivaient sur leurs stocks, qui devaient

durer jusqu'en 2016.

Avec le déclin progressif de la présence des cabines

téléphoniques en France - il n'en resta que quelques-unes

à Paris fin 2015 - et la multiplication des téléphones

mobiles, la télécarte a vu son intérêt

fortement décliner. A tel point qu'Orange a amorcé,

l'arrêt de la distribution de cette carte à puce chez

les grossistes en charge de sa commercialisation.

"Rappelons que pour l'année 2013, les cabines

téléphoniques ont représenté un coût

de 11,6 millions d'euros prélevé sur un budget total

de 30,7 millions d'euros alloués au service universel, selon

des chiffres avancés par l'ARCEP. Et cette somme devrait grimper

en 2014, atteignant les 12,3 millions d'euros. Des sommes importantes

sont en effet à prévoir pour rénover et entretenir

le parc actuel, particulièrement vieillissant".

De son côté, Orange a estimé « inopportune

une reconduction du service universel, compte tenu des investissements

qui seraient nécessaires ». De l'avis de Lorraine Lépine,

directrice de la publiphonie chez l'opérateur et dont les propos

sont rapportés par Le Parisien, « on a un parc qui est

obsolète et totalement disproportionné par rapport aux

usages qu'on constate aujourd'hui ».

L'annonce de l'arrêt de la commercialisation

des télécartes chez Orange remonte à novembre

2013, avec la publication d'un très court communiqué.

La date du 14 avril 2014 était alors fixée.

Orange n'a pas fait de nouvelles communications sur ce point. Néanmoins,

l'opérateur expliquait qu'il restait suffisamment de stock

aux commerçants pour vendre des télécartes jusqu'en

2016.

Depuis, les cartes disponibles sur le marché affichaient une

date de fin de validité renvoyant, au maximum, au 26 février

2016, date butoir après laquelle plus aucune télécarte

ne fonctionnera.

Pourtant, les publiphones n'étaient pas encore voués

à disparaître du mobilier urbain. La loi du service universel

des communications électroniques stipulait en effet que chaque

commune française devait être équipée a

minima d'une cabine. Pour les communes de plus de 1 000 habitants,

la présence de deux cabines était rendue obligatoire

de par la loi.

Ce service universel n'a plus été

plus assuré par Orange depuis le 14 février dernier.

En effet, le mandat qui faisait de l'opérateur le gestionnaire

unique des publiphones est arrivé à son terme. L'État

doit depuis désigner le nouveau fournisseur du service universel.

Enfin, l'opérateur souligna qu'il était

possible d'utiliser une carte bancaire ou un ticket téléphone

pour utiliser une cabine téléphonique : la télécarte

n'est donc pas le seul moyen de paiement.

Des centaines de millions de cartes ont été

distribuées, une nouvelle génération a vu le

jour avec une authentification cryptographique de la carte : nom de

code T2G (Télécarte 2ème génération).

Une famille d’algorithmes et de protocoles sur la rive droite

du Rhin avec les industriels allemands et une autre avec nos industriels,

ont augmenté la sécurité de ce type de carte…

au final il s’en distribuera en France un milliard.

Plus de service universel :

Concernant le service universel, destiné à fournir publiquement

un annuaire papier atait un service téléphonique de

renseignement dans les cabines téléphoniques, il n'a

plus été assuré par Orange depuis le 14 février.

« Les usages étant de plus en plus rares, il convient

aux autorités publiques de renouveler ou pas un appel d'offre

concernant le service universel dans les cabines après février

2014 » explique l'entreprise, qui n'exclut pas d'éventuellement

participer à une telle démarche.

La disparition des télécartes ne sonna

pas le glas de la présence des cabines téléphoniques

pour autant. Il y en avait encore plus de 100.000 en France. Il n’y

avait pas de certitudes qu’elles soient toutes en état

de fonctionnement optimal. On pouvait toujours les utiliser grâce

au “ticket téléphone”, qui est une carte prépayée

avec code PIN. Certaines acceptent également les cartes bleus

ou les pièces de monnaies.

Alors que l'année 1997 marquait l'apogée

de la télécarte en France, son utilisation a depuis

décliné de 90 % en 10 ans et, une cabine téléphonique

servait en moyenne 3 minutes par jour.

« L'obsolescence du lecteur à carte et la baisse de fréquentation

des cabines téléphoniques ont motivé l'arrêt

de la commercialisation »

Le coupable de cette disparition annoncée est indiscutablement

la téléphonie

mobile.

Le début de la fin pour les cartes prépayées

avait commencé avec le Bi-Bop. Il s’agissait d’un

premier modèle de téléphonie mobile: le téléphone

1G ! Pour accéder au réseau il fallait rester immobile

dans un rayon d’action assez serré autour de l’antenne.

Ces antennes étaient disséminées dans les villes

pilotes qu’étaient Paris, Lille et Strasbourg ainsi que

leurs banlieues. Elles étaient repérables

par une pancarte ou un bandeau horizontal composé de 3 couleurs:

bleu, blanc et vert. Ces bandes colorées étaient disposées

sur les mobiliers urbains ou encore les conduits de gouttières

pour indiquer la présence des antennes. 0n peut encore fréquemment

voir ces signalisations car toutes ces marques n’ont pas été

enlevées..

sommaire

Télécarte objet de collections

Rapidement la télécarte a été

recherchée par les télécartophiles.

Le développement rapide à la fin des années 1980

de la télécarte et son usage comme support publicitaire

ont vite fait de la télécarte un objet de collection.

Ces collectionneurs de télécartes recherchent sans cesse

la perle rare tout comme leur cousin le numismate recherche les pièces

et le philatéliste examine attentivement les timbres postaux.

Les télécartes se distinguent en fonction de leur visuel,

mais également en fonction de leur tirage, de leur date d’édition

(ou de réédition) et de leur puce. Certains modèles

édités en série très limités peuvent

avoir des valeurs marchandes très élevées. C’est

également le cas des cartes présentant des défauts

ou des erreurs

L'éditeur Infopuce publie le Phonecote,

un guide annuel de cotation des télécartes.

Cependant, il faut admettre que l'explosion

de la téléphonie mobile depuis la fin des années

90 a limité l'utilisation de la télécarte dans

les pays les plus développés et donc l'essor de la télécartophilie.

A contrario, certains pays émergents voient une explosion de

la demande en télecarte.

Quelques télécartes de ma

collection

sommaire

En complément vu dans "la

science et la vie" de mars 1924.

DES CABINES TÉLÉPHONIQUES POUR LES PASSANTS VONT ÊTRE

ÉRIGÉES SUR LAVOIE PUBLIQUE: C’EST LE « TAXIPHONE

»

C’est une heureuse innovation

que nous avions prévue, il y a plusieurs années

déjà, à la suite de notre étude

sur les appareils téléphoniques à paiement

préalable, à prépaicmcnt, connue il

est admis de dire dans la technique téléphonique.

Nous croyons inutile d’insister sur les avantages que

présente, pour le public, l’installation de

cabines téléphoniques sur les places fréquentées,

aux carrefours des grandes artères, dans les gares,

dans les stations principales du chemin de fer métropolitain,

voire à tous les coins de rues. Celles qui fonctionnent

actuellement à Paris sont très fréquentées

; elles recueillent une clientèle tout heureuse de

trouver, à portée de la main pour ainsi dire,

l’appareil téléphonique logé jusqu’ici

exclusivement dans les bureaux de poste. Le passant, certain

de rencontrer une cabine sur son chemin, appréciera

cette heureuse amélioration introduite dans le service

téléphonique, puisqu’elle lui évitera

de nombreux dérangements et des pertes de temps.

Rompant avec les traditions, l'administration a consenti

à traiter avec une compagnie privée (Compagnie

pour l’exploilalion en France des téléphones

aulomaliques "Le Taxiphone") pour l’installation

de ces cabines. Elle en a surveillé jalousement la

construction, surtout pour ce qui concerne les appareils,

inventés par M. Hall ; ils ont été

mis au point, en vue de leur application en France, par

un inspecteur des téléphones, M. Roussotte,

sous la direction de M. Drouet, ingénieur en chef,

directeur des services téléphoniques de la

région de Paris.

Car, est-il nécessaire de rajouter que l’administration

s’est attribué un droit exclusif de «regard»

sur les cabines nouvelles, droit qui comporte avant tout

celui de percevoir le prix des communications, laissant,

cependant, un léger pourcentage à la compagnie

d’exploitation. Comme celle-ci n’espère

pas distribuer de gros dividendes à ses actionnaires

sur cette recette, elle s’est réservé

le droit, cpii lui a été également

reconnu, de transformer les cabines en « véhicules

» de publicité. Ne le regrettons pas trop,

puisque le public en bénéficie directement.

LES NOUVELLES CABINES DU « TAXIPIIONE

» SONT ÉQUIPÉES AVEC DES APPAREILS AUTOMATIQUES

QUI PERMETTENT AU PUBLIC DE DEMANDER LUI-MEME SES COMMUNICATIONS

TÉLÉPHONIQUES DANS LES BUREAUX CENTRAUX DE

LA CAPITALE. |

|

Les nouvelles cabines de la compagnie du Taxiphone

se présentent à peu près sous la forme de

celles appartenant au type administratif,surtout lorsqu’elles

sont destinées à des lieux publics couverts. Les

autres, qui bientôt apparaîtront sur nos boulevards,

seront de véritables petits pavillons d’une architecture

sobre et suffisamment élégante.

Habitués aux services des gérantes des cabines qui

nous invitent à entrer q uand le correspondant est au bout

de la ligne, nous allons nous trouver livrés à nos

pro-presmoyens. Or, nous sommes, en général, peu

patients ; les appareils pourraient devenir les victimes inconscientes

d’accès de mauvaise humeur, si nous ne nous imposions

la tâche, qui n’a rien d’ingrat, d’observer

les recommandations placées sous nos yeux dans la cabine

même.

Car le téléphone automatique exige une manœuvre

préalable à laquelle il convient de se soumettre

: le versement d’une somme de 25 centimes sous la forme d'une

de nos pièces de monnaie de nickel et une attente généralement

de courte durée.

L’«automate» demande donc le dépôt

préalable d'une pièce de 25 centimes dans la fente

percée dans la paroi supérieure. On décroche

ensuite le « combiné » (appareil à poignée

comportant le microphone devant lequel on parle et le récepteur

téléphonique) et on attend. La téléphoniste

répond ; c’est le moment de lui donner le numéro

de l'abonné avec lequel on désire causer.

Les manœuvres s’arrêtent là jusqu’à

ce que le correspondant fasse entendre sa voix ; avant de lui

répondre, le « patient » devra appuyer sur

un bouton désigné par la lettre A pour effectuer

lui-même l’encaissement de sa monnaie. S’il omettait

ce simple geste, le microphone resterait muet, de quelques objurgations

qu’on l’abreuve. L’encaissement opéré,

les deux correspondants sont libres de se dire tout ce qui leur

plaît.

Mais si le correspondant n’est pas là, ou bien si

la ligne est occupée, le signal bien connu se fait entendre

et le demandeur, appuyant sur le bouton désigné

par la lettre B, rentre aussitôt en possession de sa pièce

de monnaie.

Donc, l’automate joue jeu loyal ; s’il ne peut donner

satisfaction, il rend aussitôt l’argent.

Les premiers appareils ont été construits avec une

ouverture de réception unique au calibre des pièces

de 25 centimes ; les nouveaux modèles comportent une deuxième

fente, voisine de la première, destinée à

recevoir les pièces de 1 franc. Dès que ces derniers

seront en service, il sera alors possible de demander, depuis

les cabines .

|

SCHÉMA DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

INTÉRIEURES DU « TAXIPHONE »

L, pièce de 25 centimes arrêtée à

l'extrémité du levier terminé par le

contrepoids Z ;

F et E, contacts fermés par la chute de la pièce

et son arrêt en L ;

G, crochet du combiné ;

P, batterie alimentant le relais d'appel ;

B, batterie centrale; N, bobine de résistance;

M, microphone ;

A, armature du relais polarisé T ;

D, bouton mis à la disposition de Vopératrice

du central téléphonique pour mettre momentanément

le \microphone à la disposition de Vabonné

en inversant le sens du courant ;

S, relais de supervision: |

FIG. 3.-ENSEMBLE DES APPAREILS CONSTITUANT LE POSTE AUTOMATIQUE

d’une CABINE « TAXIPIIONE » En haut, la

sonnerie; au milieu, le relais; en bas, la cage du mécanisme

à laquelle est accroché le « combiné

»

Avec la seule ouverture de 25 centimes, il est d’ailleurs

possible d'effectuer un versement de 1 franc ou plus, en

ajoutant autant de pièces de 25 centimes qu’il

est nécessaire, mais le procédé est

véritablement trop lent et peu pratique, sauf pour

les taxes de 50 et 75 centimes.

Nous étudierons plus loin la partie mécanique

; disons seulement ici que les ouvertures d’introduction

des pièces sont exactement calibrées aux dimensions

des pièces de 25 centimes et

de 1 franc. Si on introduisait des pièces tant soit

peu petites, elles feraient une chute en pénétrant

dans les glissières conductrices et seraient rejetées

au dehors. Chaque pièce ne parvient donc à

destination, ou plutôt en position d’attente,

à l’entrée de la caisse, que si elle

est de dimensions convenables.

Sur notre dessin schématique (fig. 2), nous voyons

la pièce arrêtée en L, à l’extrémité

d’un levier terminé par le contrepoids Z. Ce

levier, basculant sous le poids de la pièce, ferme

deux circuits par les contacts F et E. La butée E

ferme un court-circuit local et l’autre va à

la terre. Si, dès que la pièce est arrêtée

sur l’extrémité du levier, on enlève

le combiné de son crochet G, on ferme un circuit

constitué par le fil 1 de la ligne, la batterie d’appel

P, le relais d’appel et deux prises de terre, l’une

à la cabine, l’autre au multiple.

La téléphoniste du bureau central verra alors

la lampe d’appel s’allumer.

Mais le demandeur ne pourra se faire entendre de l’opératrice

parce que son microphone a été mis en court-circuit,

ainsi qu’il est facile de le voir sur notre schéma

en suivant la direction des flèches en traits pleins.

C’est pourquoi, à l’apparition de l’appel,

la téléphoniste enfonce sa fiche de réponse

dans le jack spécial de la cabine correspondant à

la lampe (jack local) et envoie dans le circuit le courant

de la batterie h dont nos lecteurs suivront aisément

la marche indiquée par les flèches en traits

pointillés. On remarque cpie ce courant ne passe

pas par la bobine N, trop résistante (600 ohms) ;

il s’ouvre un passage à travers un des enroulements

du récepteur téléphonique (17 ohms),

contourne le microphone M et, passant par l’armature

A du relais polarisé T, fait retour à la batterie

B par le contacté1, la résistance de 50 ohms

placée aux bornes du relais T, le fil de ligne 2,

le ressort du jack local, la fiche de réponse et

enfin le groupe de ressorts qui vont nous permettre d’inverser

le courant afin d’introduire en temps utile le microphone

dans le circuit.

Il faut, en effet, que la téléphoniste entende

la personne de la cabine : aussi lui donne-t-elle momentanément

le microphone en appuyant sur le bouton D, placé

en face d’elle, et qui, écartant les ressorts

qu’il commande, change le sens du courant dans le circuit.

Aussitôt, le relais polarisé T, qui n’avait

pas agi sous Faction du positif, attire son armature A et

ouvre le court-circuit du microphone. Comme il faut au courant

une issue, il ne peut que traverser la résistance

que lui opposait précédemment le microphone.

Le demandeur peut alors annoncer le numéro du poste

téléphonique de la personne avec laquelle

il désire causer.

Aussitôt, l'opératrice, abandonnant le bouton

D, rétablit le circuit normal dans le poste de la

cabine (flèches pointillées) qui permet au

demandeur d’entendre la conversation entre la téléphoniste

et son correspondant, mais à laquelle il lui est

encore interdit de prendre part, puisque son microphone

est de nouveau mis en court-circuit.

Quand le correspondant est là, le demandeur, qui,

rappelons-le, a tout entendu, doit appuyer sur le bouton

d’encaissement (indiqué par la lettre A sur

l’appareil) pour se donner à lui-même

du courant de conversation dans son microphone, car la téléphoniste,

ayant effectué la liaison, n’interviendra plus.

|

FIG. 3

|

L’action d’appuyer sur le bouton A

a pour effet d’ouvrir la porte de la caisse à la

pièce de monnaie. En même temps, le levier de balance

sur lequel elle reposait se relève et les deux contacts

E et F s’ouvrent. Le courant de la batterie centrale B

devra donc, de nouveau, passer par le microphone pour faire

retour à cette batterie par le deuxième fil de

ligne ; mais, cette fois, le court-circuit du microphone est

coupé en E.

La conversation engagée s’arrêtera

lorsque l’un des deux correspondants aura raccroché

son >, coupant ainsi la ligne 1, au moyen de son crochet

de suspension G. Le relais de supervision S allumera la lampe

dite également de supervision, qui, pour l’opératrice,

indique la lin de conversation.

Supposons maintenant que la ligne de l'abonné

demandé ne soit pas libre. Le demandeur en est avisé

aussitôt par le signal spéeial que l’on connaît.

Il ne lui reste plus qu’à raccrocher son récepteur

et à appuyer sur le bouton (indiqué par la lettre

B sur l’appareil) pour rentrer en possession de sa pièce

de 25 centimes.

Quand on appuie sur le bouton B, on coupe en même temps

le circuit d’appel, mais le contact F seul s’ouvre

: E reste donc établi jusqu’à ce qu’une

nouvelle demande suivie d’elict ait eu lieu. L’interruption

du circuit a pour but de provoquer l’allumage fugitif de

la lampe de supervision afin (pie la téléphoniste

]misse contrôler aussitôt le remboursement.

On remarque, sur notre schéma,

une rupture de communication en K. Elle a été

voulue parce que, si elle n’existait pas, l'occupant de

la cabine serait en relation permanente avec la téléphoniste

et, par conséquent, avec son correspondant, sans le secours

de la pièce de 25 centimes, solution par trop élégante,

on en conviendra sans peine.

Nous avons dit plus haut, que l’on pouvait ajouter une

ou plusieurs pièces de 25 centimes pour obtenir une communication

interurbaine. Lorsque le cas se présente, la téléphoniste,

avant toute chose, invite le demandeur à verser les pièces

supplémentaires ; celles-ci frappent sur un timbre en

sortant de la glissière de réception et l’opératrice

peut compter le nombre de coups grâce à un petit

microphone auxiliaire installé dans le même circuit

que le microphone principal, mais qui n’agit (pie sous

l’action du timbre. La téléphoniste ayant

ainsi contrôlé la recette peut appeler ou faire

appeler le poste demandé. Toutes les opérations

se succèdent comme nous l’avons décrit.

Les pièces de 1 franc, qui sont reçues dans une

glissière voisine de la précédente, frappent

sur un gong dont le son est très différent de

celui du timbre des pièces de 25 centimes. L’opéi'atrice

ne peut donc commettre d’erreur à ce sujet.

L’étude de la partie mécanique du taxiphone

sera moins technique que celle des circuits. Nous allons, d’ailleurs,

en indiquer simplement les organes essentiels.

Les lettres portées sur cette photographie indiquent

les mêmes pièces que celles qui figurent sur le

schéma 6.

La fenêtre E (fig. 4 et 6), par laquelle on introduit

la pièce de monnaie, se prolonge par une glissière

oblique I jusqu’au bord du timbre W que la pièce

frappe avant de tomber dans une glissière verticale.

Celle-ci, dissimulée derrière la plaque S, mobile

sur l’axe J, est solidaire de la glissière qui épouse

par conséquent toutes ses oscillations.

La pièce ne pénètre dans l’appareil

que sous l’action d’un léger effort destiné

à faire basculer le système de leviers I1D. Dans

ce but, une goupille C s’oppose au passage et ne cède

que sous l’effort, en se portant vers la droite. II est

ainsi entraîné. En même temps, un talon K,

fixé sur un demi-cercle également solidaire de

II, vient appuyer contre le ressort R pour le porter vers la

gauche et mettre ainsi le microphone en court-circuit.

Nous savons déjà, par les explications précédentes,

que la pièce est en attente tant (pie l’on n’a

pas appuyé sur l’un ou l’autre des boutons

A et B. Elle reste dans cette position à l’extrémité

recourbée du levier A", mobile autour de l’axe

N, et dont le contrepoids V règle la descente. On la

voit nettement dans l’encoche Y pratiquée dans la

base de la plaque mobile S. Pour la faire tomber dans la caisse,

il sullit, avons-nous dit, d’appuyer sur le bouton A. Cette

pression fait basculer les deux petits leviers Z qui impriment

un commencement de rotation au levier P, lequel, par un autre

petit levier L, agit sur un ressort M pour faire osciller brusquement

la plaque S. Celle-ci entraîne donc la glissière

vers la gauche et la pièce, abandonnant l'extrémité

recourbée du levier X, tombe dans la caisse placée

sous l’appareil. C’est à ce moment que le microphone

est mis en circuit pour permettre la conversation par l’ouverture

des ressorts du contact O commandée par le levier X,

l’extrémité de X s’étant relevée

flans l’encoche Y de la plaque S ; celle-ci revenue à

sa position de repos dès que l’on a cessé

d’appuyer sur le bouton A.

les ressorts connecteurs O à leur position de repos.

Tout cela est relativement simple.

Ajoutons que la tige coudée F est destinée à

la commande d’un compteur des unités de conversation

et (pie, derrière l’appareil, existe un second timbre,

ou plus exactement un gong, sur lequel frappent les pièces

de 1 franc dont la chute doit être également entendue

par la téléphoniste. Les deux gonds G G servent

à fixer tout le mécanisme électrique.

L'appareil lui-même a tourné sur ses deux gonds

et montre la face opposée êt celle que représente

notre figure 4. La liaison entre les connexions fixes (répartiteur

) et, les connexions fixées sur F arrière du mécanisme

connexion s'effectue simplement par contact de ces plots sur

des ressorts lames, non visibles sur notre photographie, en

rentrant par rota'ion le mécanisme dans la boite.

Si l’abonné demandé n’est pas libre,

l’occupant de la cabine doit appuyer sur le bouton B pour

se faire rembourser. Dans ce cas, l’extrémité

de B commande le levier coudé U dont la grande branche

se dégage du talon de S sur lequel elle appuie normalement

et permet à cette plaque, toujours soumise à l’action

du ressort M, de porter l’extrémité de la

glissière vers la droite. La pièce quitte encore

l’extrémité coudée de X, mais tombe,

cette fois, dans l’ouverture de sortie où l’intéressé

peut la reprendre. Le frein à air comprimé. Q,

qui a été mis en action en même temps, ramène

lentement à l’intérieur de la boîte

; il tourne sur eux comme une porte et peut être enlevé

sans effort et sans outil, si on doit le remplacer.

La description (pie nous venons de faire du taxiphone est celle

d’un poste à batterie centrale intégrale,

ne comportant, par conséquent, aucune pile d’appel

ni de conversation, le courant étant fourni par le central

téléphonique. On le transforme aisément

en poste à batterie locale en vue de son utilisation

dans les moyennes et les petites localités. Enfin, le

taxiphone peut encore se combiner avec un dispositif d’appel

à cadran pour être utilisé sur les réseaux

desservis par un central automatique.

|

FIG. 6. - PARTIE MÉCANIQUE

DU «TAXIPHONE»

E, fenêtre d’introduction des pièces de

monnaie ; I, glissière ; W, timbre ; S, pièce

oscillant autour de J et portant la glissière verticale

dans laquelle tombe la pièce de monnaie ; H D, système

de leviers basculant lorsque Von introduit la pièce

de monnaie dans ia fenêtre E, en forçant sur

la goupille C ; K, talon entraîné par le mouvement

de bascule qui chasse le ressort R vers la gauche pour mettre

le microphone en court-circuit ; Y, encoche pratiquée

dans S pour recevoir Vextrémité du levier

X sur laquelle la pièce de monnaie reste en position

d attente; A, bouton d encaissement qui fait basculer les

deux leviers Z ; le levier P tourne légèrement,

entraîne le levier L qui appuie sur le ressort M pour

faire osciller la pièce S, laquelle entraîne

la glissière verticale vers la gauche pour faire

tomber la pièce de monnaie dans la caisse. En même

temps, les ressorts O, commandés par le levier X

dont Vextrémité s'est relevée dans

Vencoche Y (la pièce S est revenue à la position

verticale après la chute de la. pièce de monnaie)

mettent le microphone en circuit pour la conversation. —

B, boulon de remboursement de la monnaie ; U U, levier coudé

actionné par le boulon B, qui dégage S. (Cette

pièce, sous l'action du ressort M, oscille, vers

la droite cl laisse tomber la pièce de monnaie dans