L'histoire

des câbles sous-marins

La technologie des câbles remonte aux années

1800, lorsque des scientifiques et des ingénieurs comme Werner

Siemens ont découvert comment poser des câbles télégraphiques

au fond des rivières, de la Manche et de la mer Méditerranée.

La France s'est toujours intéressée

aux câbles sous-marins. Et pour cause, elle fut l'une des deux

grandes puissances coloniales, et les câbles télégraphiques

apportaient la solution pour diriger les colonies à partir

de la métropole.

Le développement du réseau fut modeste au tout début,

mais à compter de 1893 et jusqu'en 1914 l'effort fut considérable,

et permit de s'affranchir des Anglais pour relier métropole

et colonies. En 1939, le réseau français comptait environ

60 000 km et était essentiellement orienté vers la Méditerranée

et vers l'Afrique occidentale, avec deux traversées Atlantique

Nord et Atlantique Sud. Le réseau mondial, quant à lui,

cerclait le globe d'environ un demi-million de kilomètres de

câbles télégraphiques.

Les câbles de télécommunications sous-marins installés

entre 1850 et 1956 ont servi au réseau mondial de télégraphie

par câblogrammes, ils utilisaient d'abord une technologie de

câbles binaires en cuivre pur isolés à la gutta-percha,

puis coaxiale à partir de 1933 grâce à la découverte

du polyéthylène.

sommaire

Dès le début, avant tout il fallait résoudre

le problème de l'isolation de l'âme du câble en

cuivre :

En 1838, premiers essais de câbles sous-marins

isolés avec du caoutchouc.

En 1841 un ingénieur, Wheatstone, propose

à la Chambre des Communes de relier par câble l'Angleterre

à la France.

En 1842, Samuel Morse réussit à installer un câble

sous le port de New-York, prouvant ainsi que le concept de câble

sous-marin est faisable.

En 1843, à Singapour, découverte de la gutta-percha,

isolant naturel, par le docteur William Montgomerie.

En 1845, l'allemand Werner von Siemens invente l'extrusion et le collage

de la gutta-percha sur un fil de cuivre.

En 1847 William Siemens, alors officier de l'armée de Prusse,

posa avec succès le premier câble sous-marin utilisant

une isolation à la gutta percha, à travers le Rhin entre

Deutz et Cologne .

En 1849, Charles Vincent Walker, électricien du South Eastern

Railway, a submergé un fil de deux miles enduit de gutta-percha

au large de Folkestone, qui a été testé avec

succès.

Si la maitrise des problèmes technologiques

appartient aux anglais la première liaison franco-anglaise,

est financée par des capitaux français.

C’est dès 1845

que deux entrepreneurs anglais, les frères John-Watkins

et Jacob Brett, proposent au Government Registration Office

de réaliser une liaison Europe / Amérique, puis à

l’Admiralty une liaison Grande Bretagne / colonies, enfin comme

premier test une liaison plus modeste en France et en Prusse et finissent

par obtenir en 1847 une autorisation de Louis-Philippe pour un câble

trans-Manche, mais ils ne parviennent toujours pas à réunir

les fonds privés nécessaires.

Peu après, le 10 août 1849, c’est Louis Napoléon,

à cette date « Prince Président », très

anglophile et passionné de nouvelles technologies, qui leur

concède un droit d’atterrissement d’un câble

sous-marin de télégraphie électrique.

Le 28 août 1850, la English

Channel Submarine Telegraph Company de John Watkins Brett,

à bord du remorqueur Goliath, pose le premier câble

sous-marin entre le cap Gris-Nez, en France, et le cap Southerland,

en Royaume-Uni, mais il fonctionne à

peine 11 minutes car il se rompt à de nombreux endroits. Il

s'agit simplement d'un fil de cuivre enduit de gutta-percha, sans

aucune autre protection.

Beaucoup des premières tentatives ont échoué,

en partie parce que le câble posé au fond de l’océan

se déchirait en deux sous l’effet de la pression.

Le Goliath

Le Goliath  Le Blazer

Le Blazer

Le 25 septembre 1851, un second câble à quatre

conducteurs renforcé à 8 tonnes, est construit par les

frères Brett et, le 19 octobre 1851, est posé

par le remorqueur Blazer, entre Calais et Douvres,

il fonctionnera commercialement durant 40 ans !…

Il sera retenu par l'histoire comme le premier câble commercial

sous-marin télégraphique.

Les grands noms de cette nouvelle industrie sont donc

à partir de 1850 tous anglo-saxons: Gisborne (à

l’origine du projet transatlantique de Cyrus Field), Charles

T. Bright, John Pender (que l’on surnommera «

the cable king » vers 1872), sans compter Newall et tous

ses collègues qui développent à partir de 1864

sur les bords de la Tamise la célèbre TelCon (Telegraph

Construction & Maintenance Co Ltd).

sommaire

Le 1er décembre 1852, les équipements

intermédiaires de Douvres et Calais sont supprimés pour

établir une liaison télégraphique directe entre

les deux capitales. Les messages sont transmis en moins d'une heure

entre la bourse de Paris et celle de Londres au lieu de trois jours

auparavant

Le premier télégramme expédié le soir

même, ne reçut pas de réponse : un pêcheur

de Boulogne avait coupé. le câble avec son chalut croyant

avoir pêché une algue d'or.

En 1853, des câbles plus performants

ont été posés, reliant la Grande-Bretagne à

l'Irlande , la Belgique et les Pays-Bas et traversant Les Ceintures

au Danemark . La British & Irish Magnetic Telegraph Company a

achevé la première liaison irlandaise réussie

le 23 mai entre Portpatrick et Donaghadee en utilisant le William

Hutt. Le même navire a été utilisé pour

la liaison de Douvres à Ostende en Belgique, par la Submarine

Telegraph Company. Pendant ce temps, la Electric & International

Telegraph Company a posé deux câbles à travers

la Mer du Nord , de Orford Ness à Scheveningen , Pays Bas.

Ces câbles ont été posés par le câblier

Monarch, un bateau à aubes qui est devenu plus tard le

premier navire à disposer d'un équipement permanent

de pose de câbles.

Le 10 juin 1853, Napoléon III accorde une seconde concession

aux frères Brett. Ils relient la Corse et l'Algérie

à la France.

Très vite en France, les financiers,

le gouvernement, s'intéresse au problème des liaisons

télégraphiques. Napoléon III qui vient, en 1851,

d'accéder au pouvoir, est déjà entouré

de ceux qui deviendront les barons de l'empire industriel français.

L'heure est à la mobilisation des capitaux et à l'exaltation

de l'effort industriel.

L'Etat soutient vigoureusement les efforts des Compagnies (Compagnie

du télégraphe sous-marin, Compagnie de la méditerranée,

Compagnie du câble transatlantique) qui se créent pour

poser et exploiter les câbles.

Les raisons de cet intérêt croissant pour les câbles

sous-marins sont multiples : d'abord parceque cela touche au monopole.

Le monopole de la transmission des signaux tel qu'il avait été

défini par la loi du 2 mai 1837 et le décret loi du

27 décembre 1851 était formulé d'une manière

assez large pour que tous les progrès techniques puissent être

repris en compte tour à tour.

Mais il s'agit aussi et surtout d'une politique d'état.

Les câbles sous-marins représentent au moment où

la rivalité franco-anglaise est plus vive que jamais un enjeu

politique, commercial et militaire (notamment lors des opérations

de conquête) dont on mesure tout de suite l'importance. Londres

est alors la première place financière du monde et les

milieux d'affaires français par exemple ont intérêt

à connaître au plus vite le cours de la bourse de Londres,

plus d'intérêt en tout cas que leurs collègues

anglais le cours de la bourse de Paris. C'est ce qui explique l'intérêt

porté par les financiers français à l'établissement

de la liaison Douvres-Calais.

sommaire

Souvenons-nous que les frères Brett (qui géraient

l’entreprise familiale de leur père, fabriquant de meubles

et tapissier à Bristol) ont proposé sans succès

en 1845 au gouvernement britannique un projet de liaison Amérique

/ Europe qui aurait suivi la route du « Atlantic Cable »

finalement adoptée 12 ans plus tard. En janvier 1849, l’avocat

de Philadelphie Horatio Hubbell soumet aux deux chambres des USA un

mémorandum proposant d’établir un câble

entre Terre-Neuve et l’Irlande, câble qui serait suspendu

dans l’océan par environ deux cents bouées. Il

passera ensuite son temps à se défendre des attaques

juridiques de Morse qui lui conteste une telle antériorité

d’un projet transatlantique. En décembre 1849, le docteur

en homéopathie J.H. Pulte de Cincinnati propose de raccorder

les deux côtés de l’Atlantique en installant un

câble essentiellement terrestre via l’Alaska, Bering and

la Russie, totalisant 18,500 miles depuis Little Rock (Arkansas) jusqu’à

Londres mais il ne parvient pas à intéresser le gouvernement

américain à son projet.

Un projet analogue sera repris par l’entrepreneur américain

Perry Collins en 1861 en partenariat avec la Western Union –

qui à cette date avait achevé la liaison San-Francisco

/ New-York – mais sera abandonné en 1866 après

le succès final de l’Atlantic Cable.

Notons que c’est sur la base d’un télégramme

transmis par les constructeurs de cette ligne télégraphique

en Alaska et mentionnant la présence de mines d’or dans

cette région, que le secrétaire d’état US

William Seward négocie le rachat de l’Alaska au Tsar russe

en 1867 !

C’est en 1852 que naît le vrai projet transatlantique:

Frederick Newton Gisborne, ingénieur télégraphiste

de l’ « Amérique du Nord Britannique », témoin

du succès des frères Brett dans le câble Douvre

/ Calais, constitue une compagnie pour établir une ligne télégraphique

terrestre traversant Terre-Neuve de St Jean au Cap Ray et pour poser

un premier câble entre l’ile du Prince Edouard et l’ile

du Cap Breton.

Mais la liaison Terre-Neuve / New-York reste très incomplète;

or, l’idée était la suivante: lorsque les paquebots

atterrissent sur St-John et recalent leur navigation après

la grande traversée en provenance d’Europe, d’abord

on peut estimer avec précision leur ETA à New-York mais

surtout, de petits voiliers ou vapeurs peuvent s’en approcher,

récupérer des messages dans des containers ou des bouteilles

balancées par dessus bord par des informateurs et télégraphier

à New-York les « time-sensitive news » des finances

et de la presse avec plusieurs jours d’avance sur la remise normale

de ces nouvelles à l’arrivée des bateaux au west

side de Manhattan.

La route Trinity Bay (Terre-Neuve) - New-York télégraphie

terrestre télégraphie sous-marine

En fin 1853, les finances de Gisborne sont à sec et celui-ci

recherche de nouveaux financements à New-York et c’est

là qu’il rencontre le fameux Cyrus Field. Cyrus Field

, le plus jeune de sept frères, né en 1819 dans le Massaschussets

« monte » à New-York à 15 ans avec 8 $ en

poche et réalise une fortune telle dans l’industrie du

papier qu’il peut se permettre de prendre sa retraite à

l’âge de 33 ans ! Field est interessé par l’idée

de Gisborne, à condition de ne pas s’arrêter à

Terre-Neuve, d’aller jusqu’au bout et de traverser l’Atlantique

jusqu’en Irlande et en Angleterre avec le câble télégraphique.

Il commence par écouter des conseillers prestigieux, comme

le Cdt Maury, Directeur de l’observatoire national des USA (qui

vient justement de présenter au Secrétaire d’état

à la Marine les résultats d’une campagne de sondages

éxecutés sur le trajet Irlande / Terre-Neuve) et bien

sûr, l’incontournable Pfr Morse qui confirme, sans autre

argument que son inoxydable confiance en son propre génie,

qu’un tel projet hante ses nuits et ses jours depuis 1843…

Field, une fois convaincu que son projet devrait être viable,

s’attaque à la réalisation de la section New-York

/ St John: il achète à Morse les droits de ses brevets,

et rachète pour 40 000 $ à Gisborne les privililèges

et droits que sa Newfoundland Electric Telegraph Company avait obtenus

du parlement canadien (exploitation pendant 50 ans de la télégraphie

terrestre et sous-marine à Terre-Neuve, au Labrador, dans la

province du Maine, de la Nouvelle Ecosse et dans l’Ile du prince

Edouard). Il s’attache aussi à réunir des soutiens

financiers et politiques en vue de son projet: la New-York, Newfoundland

and London Telegraph Company est constituée le 6 mai 1854 et

un capital de 1 500 000 $ est aussitôt souscrit.

A l’automne 1854, Field va à Londres commander

le câble de la liaison cap Ray / cap North (il y rencontre John

W Brett et William Thomson): le câble y est fabriqué

et chargé sur une barque à voiles vers Terre-Neuve :

la barque aidée d’un remorqueur entame la pose à

partir de cap Ray mais une tempête combinée à

une sous-estimation du poids du câble oblige à couper

celui-ci pour éviter de faire couler la barque.

Field retourne à Londres, commande un nouveau câble qui

est posé (par un steamer) et par ailleurs, sur l’ile,

malgré d’énormes difficultés, la ligne terrestre

St John – cap Ray est également achevée en 1856.

Field obtient du gouvernement britannique une subvention annuelle

de 14 000 £/an pour l’usage du futur câble, ainsi

que le prêt de navires de la Royal Navy pour effectuer de nouveaux

sondages. Il a plus de mal à Washington mais obtient finalement

qu’une loi soit votée lui accordant les mêmes avantages

qu’à Londres, soit 70 000 $/an et la mise à disposition

de deux vaisseaux de l’US Navy pour les opérations de

pose. Cette aide substantielle des deux gouvernements à une

entreprise purement privée et commerciale est symptomatique

de l’importance aux niveaux diplomatique, stratégique,

scientifique et économique que ces pays accordent à

ce projet, pourtant encore bien utopique aux yeux de beaucoup.

Les 2 500 nm de câble sont produits en 6 mois à Londres,

en parallèle par Glass Elliot & Co et par R.S.Newall &

Co (qui toutes deux sont à l’origine des fabriquants de

câbles de mines) sur la base d’une âme centrale de

7 brins de cuivre fournie et isolée par la Gutta Percha Cy.

Fabrication du câble.

sommaire

La pose est entreprise dès 1857 : un

départ en fanfare des 4 navires (les mêmes que ceux de

1858 dont nous avons parlé au début) est organisé

le 5 août depuis Valentia bay en Irlande, tous les bateaux naviguant

cette fois vers l’ouest de concert mais, dès le 10 août,

un défaut d’isolation est constaté puis un arrachement

du câble dans la machine de pose qui oblige à renoncer

à cette campagne. Comme nous l’avons vécu en introduction,

la nouvelle campagne de 1858, avec toutes ses péripéties,

semble « successful » mais échoue in fine au milieu

de la fête…

Le 29 juillet 1858, 4 navires sont réunis par

52°02' de latitude Nord et 33°18' de longitude Ouest, c’est

à dire au milieu de l’atlantique Nord, à égale

distance de l’Irlande vers l’Est et de Terre-Neuve vers

l’Ouest.

Trois de ces navires appartiennent à la Royal Navy, le quatrième

à la US Navy: Mise à disposition par sa très

gracieuse majesté Victoria, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne

et d’Irlande.

Le 5 août 1858, à l'initiative

de Cyrus Field, Charles Bright et John Brett, le premier câble

transatlantique est posé entre Valentia (Irlande)

et Trinity Bay (Terre-Neuve), par les deux navires militaires

reconvertis en câbliers, les Niagara et Agamemnon.

L'Agamemnon

HMS Agamemnon, une frégate à trois mâts

« man-of-war » de 2ème classe, deux ponts,

91 canons, 860 hommes, 70 m de long, 3 200 tonneaux, construite

en 1852, qui s’est couverte de gloire en bombardant Sébastopol

lors de la guerre de Crimée (« Russian war«

); il y a 2 ans, en 1856,

|

l’Agamemnon a été désarmé

et motorisé à Portsmouth avec deux lignes d’arbres

d’hélice. l’Agamemnon est commandé par

le Captain Moriarty et accompagné et assisté par

HMS Valorous, bâtiment de servitude et d’aide aux

manœuvres, mise à disposition par la US Navy,

|

|

L'USS Niagara

L a frégate à vapeur USS

Niagara, 5 630 tonnes de déplacement, plus de 100 m de

long (record du monde à l’époque), construite

en 1855 par le chantier George Steers (constructeur du célèbre

yatch America qui rapporta l’America’s Cup au New-York

Yatch Club en 1857), et la plus rapide aussi, puisqu’atteignant

12 nœuds sur son unique ligne d’arbre.

Le Niagara est commandé par William L. Hudson (1794 –

1862) qui s’est rendu célèbre, à l’issue

des guerres napoléoniennes, en bataillant en méditerranée

contre les pirates barbaresques et les ottomans (« US

second barbary war« , 1815). Le Niagara est assisté

par HMS Gorgon (mise à disposition par la Royal Navy).

L’ensemble de cette manœuvre est réalisée

en pleine mer, par houle de 3 à 5 m.

|

|

|

L’Agamemnon et

le Niagara sont chargés chacun de 1 200 nm de câble

et équipés sur le pont d’une machinerie spécifique

(mise au point par le remarquable ingénieur William E.

Everett) pour laisser filer leurs câbles respectifs au fond

de la mer tout en les retenant mais sans risquer les rompre.

Avec l’assistance des bateaux accompagnateurs et de plusieurs

chaloupes, l’extrémité du câble stocké

sur le Niagara est hissé sur le pont de l’Agamemnon

et une épissure est soigneusement réalisée

entre les deux sections de câble, puis cette jonction est

délicatement mise à l’eau et coulée

jusqu’à toucher le fond (1500 brasses ou fathom soit

1 829 m de hauteur d’eau) grâce à une fonte

en plomb.

Et c’est la quatrième fois en un mois que ce rendez-vous

des divers bâtiments et cette manœuvre acrobatique

ont ainsi lieu au milieu de l’Atlantique: La première

fois, début juin 1868, avant de d’atteindre le point

de rendez-vous midatlantique, un véritable ouragan –

l’un des pires de toute l’histoire de l’atlantique

nord – s’est déchaîné sur la flotte. |

Machineries du Niagara

sommaire

Carte du câble télégraphique transatlantique

de 1858.

Machineries du Niagara

sommaire

Carte du câble télégraphique transatlantique

de 1858.

Les bateaux ont néanmoins

pu continuer leur navigation jusqu’au point prévu mais,

après la pose de l’épissure au fond, pendant la

pose des deux demi-câbles, la liaison électrique s’est

rompue quand les deux bâtiments poseurs n’étaient

séparés que de 12 (=2X6) nm. Donc, on coupe ces petites

sections que l’on abandonne au fond et on recommence la manœuvre;

la deuxième fois, c’est quand 2X80 nm de câble ont

été posés que la rupture électrique se

produit. On recoupe, on recommence la manoeuvre, l’épissure,

etc. et cette troisième fois, c’est après un total

de 2X250 nm de pose après l’épissure que le défaut

se reproduit, ce qui contraint l’ensemble des bâtiments

à revenir à Queenstown en Irlande après avoir

coupé et abandonné au fond les poses effectuées.

Le découragement ne faisant pas partie des équipements

embarqués, après un réapprovisionnement, la flotte

repart de Cork le 17 juillet, avec moins d’enthousiasme qu’en

juin mais, cette fois-ci, il semblerait que la malchance se soit éloignée:

à bord des deux navires poseurs, on sait tout de suite si la

pose est réussie ou pas: même avec la moitié de

l’atlantique entre eux, les deux bâtiments sont toujours

reliés par les sections de câble déjà posées

de chaque côté de l’épissure: ils ont d’importante

batteries à bord et peuvent donc en permanence communiquer

ou tout au moins vérifier la réalité de la continuité

électrique sur toute la longueur du câble posé

et à poser.

La pose se conclut le jeudi 5 août par

deux atterrissements triomphaux à quelques heures d’intervalle,

l’un à Trinity bay à Terre-Neuve et l’autre

à Valentia bay en Irlande. La liaison télégraphique

entre Terre-Neuve et New-York avait été préalablement

réalisée et c’est donc dès le 5 aout 1858

que Cyrus Field, le patron de ce fantastique projet « The Atlantic

Telegraph Company« , expédie de Terre-Neuve à

New-York et en relai à toutes les grandes villes américaines

déjà raccordées par télégraphie

terrestre, un message triomphant clamant sa réussite historique.

Au total, 4 200 km de câble, d’un poids de 7 000 tonnes,

sont posés. Le câble est constitué d'une âme

composée d'un toron de sept fils de cuivre pur gainé

de trois couches de gutta-percha (12,2 mm de diamètre). Il

est armé de 18 torons formés chacun de sept fils de

fer, le tout enrobé d'une mince couche de toile goudronnée.

La pose se conclut le jeudi 5 août par deux atterrissements

triomphaux à quelques heures d’intervalle, l’un à

Trinity bay à Terre-Neuve et l’autre à Valentia

bay en Irlande. La liaison télégraphique entre Terre-Neuve

et New-York avait été préalablement réalisée

et c’est donc dès le 5 aout 1858 que Cyrus Field,

le patron de ce fantastique projet « The Atlantic Telegraph

Company« , expédie de Terre-Neuve à New-York et

en relai à toutes les grandes villes américaines déjà

raccordées par télégraphie terrestre, un message

triomphant clamant sa réussite historique.

sommaire

Le 10 août 1858, Le message, envoyé

depuis l'Angleterre, était : « L'Europe et l'Amérique

sont unies par la télégraphie, Gloire à Dieu

au plus haut des cieux, paix et bonne volonté aux hommes sur

Terre ». La transmission du message de 100 mots dure 67 minutes.

La reine Victoria envoya ensuite un télégramme de

félicitations au président James Buchanan dans sa résidence

d'été à l'hôtel Bedford Springs en Pennsylvanie

et exprima l'espoir que le câble constituerait « un lien

supplémentaire entre les nations dont l'amitié repose

sur leur intérêt commun et leur estime réciproque

».

Le président lui répondit que « c'est un triomphe

plus glorieux, parce que beaucoup plus utile à l'humanité,

que ceux gagnés par des combattants sur le champ de bataille.

» et « Que le télégraphe transatlantique,

avec la bénédiction du ciel, se révèle

être un lien perpétuel de paix et d'amitié entre

les nations apparentées, et un instrument destiné par

la Divine Providence à répandre la religion, la civilisation,

la liberté et la loi dans le Monde ».

On ne peut imaginer l’explosion d’enthousiasme provoqué

par cette annonce dans tout le pays: saluts au canon, pavillons envoyés,

cloches sonnant des heures durant, poèmes et chansons spécialement

composés et entonnés sur les places, célébrations

religieuses, banquets géants, etc. Des orateurs exaltés

parlent du « roi Cyrus » ou de « Cyrus le Grand

», l’un d’eux déclamant: « Colomb dit:

il y a un monde, faisons-en deux, mais Field dit: il y a deux mondes,

n’en faisons qu’un! ». Le 16 août, on publie

les messages suivants échangés via le câble entre

la reine Victoria et le Président américain James Buchanan.

Ces premiers messages, codés en Morse ont été

difficiles à déchiffrer.

Ces messages ont engendré une explosion

d'enthousiasme. Le lendemain matin, un tir de salut de 100 canons

retentit à New York, les rues étaient décorées

de drapeaux, les cloches des églises sonnaient, et la nuit

la ville était illuminée. Le 1er septembre, il y eut

un défilé suivi d'une procession aux flambeaux et de

feux d'artifice, qui provoquèrent un incendie dans l'hôtel

de ville.

La ligne ne fonctionne que vingt jours,

jusqu'au 1er septembre : Wildman Whitehouse, ingénieur de la

société Newall, pensant accélérer la transmission,

provoque le claquage de la liaison en appliquant une tension de pile

destructrice.

Le fonctionnement du nouveau câble fut compromis par le fait

que les deux principaux ingénieurs électriciens de la

société avaient des idées très différentes

sur la façon dont le câble devait fonctionner. Lord Kelvin

et le Dr Wildman Whitehouse se trouvaient aux extrémités

opposées du câble, ne communiquant que par le câble

lui-même.

Lord Kelvin, situé à l'extrémité

ouest (Terre-Neuve), pensait qu'il était suffisant d'utiliser

une tension basse et de détecter seulement le front montant

du courant qui sortait du câble et qu’il était inutile

de surveiller la suite du signal (le code Morse utilisait un courant

électrique positif pour un « point » et un courant

négatif pour un « tiret »). Lord Kelvin avait inventé

un galvanomètre à miroir précisément optimisé

pour détecter rapidement le changement de sens du courant.

À l'extrémité est du câble

(en Irlande) se trouvait Wildman Whitehouse. Il était l'électricien

en chef de la compagnie et docteur en médecine – c’était

un autodidacte dans le domaine de l’électricité.

Whitehouse estimait que, pour que la détection du changement

du sens du courant en réception soit la plus rapide possible

le câble devrait être alimenté à partir

d'une source à haute tension (plusieurs milliers de volts venant

de bobines d'induction).

La situation a été aggravée

par le fait que alors que du code Morse intelligible était

vu sur le galvanomètre à miroir à l'extrémité

coté est, Whitehouse insistait pour que le galvanomètre

de Kelvin soit déconnecté et remplacé par son

propre enregistreur télégraphique breveté qui

était beaucoup moins sensible.

Les conséquences de ces mauvaises manipulations et de la conception

imparfaite du câble, conjuguées aux tentatives répétées

de Whitehouse d’alimenter le câble sous haute tension,

ont compromis l'isolation du câble ; il fallait de plus en plus

de temps pour envoyer les messages. Vers la fin, l'envoi d'une demi-page

de texte de message prenait jusqu'à un jour.

sommaire

1858 le télégraphe à Jersey

:

La plupart des premiers circuits télégraphiques

ont été construits sur terre à l'aide de poteaux

et de fils ouverts, mais le premier câble sous-marin réussi

a été posé en 1851 de Douvres à Calais.

Les frères John et Jacob Brett ont proposé en 1845 d'établir

un système général de communication télégraphique

pour la Grande-Bretagne, et en 1847 ont obtenu une concession du gouvernement

français pour établir un câble entre l'Angleterre

et la France.

Comme nous l'avons déjà évoqué, le câble

de Bretts de 1850 n'a pas fonctionné, mais une deuxième

tentative entre Douvres et Calais en 1851 s'est avérée

un succès durable : le premier câble télégraphique

sous-marin commercialement viable au monde.

En 1858, il y avait des lignes télégraphiques partout,

y compris quelques câvles sous-marins, une expansion grandement

encouragée par les compagnies de chemin de fer qui utilisaient

elles-mêmes la télégraphie de manière intensive

et fournissaient également les routes sur lesquelles les systèmes

télégraphiques pouvaient être érigés.

C'est dans ces circonstances que le désir d'une connexion télégraphique

avec le Royaume-Uni a grandi.

Les hommes d'affaires de Jersey,

toujours soucieux de profiter de tous les avantages, étaient

très enthousiastes à l'idée d'une connexion

quasi instantanée avec la bourse de Londres ou leurs partenaires

commerciaux. Fin juin 1858, le fabricant et entrepreneur de câbles,

W T Henley d'East Greenwich, arriva à Guernesey prêt

à préparer les tranchées pour la partie terrestre

du câble et il était attendu à Jersey peu

après. Le 6 juillet, la London Shipping Gazette rapportait

: " Initialement destiné à aller de Weymouth

via Alderney à Jersey puis Guernesey, le câble ira

désormais Aurigny-Guernesey-Jersey, atterrissant à

l'Ancresse Bay Alderney et St Martins Point Jersey. La dernière

route maritime empruntée était de l'île de

Portland.

Le câble a été posé par le navire câblier

Elba qui appartenait au fabricant de câbles R S Newall

and Company, l'Elba était peut-être le premier navire

correctement équipé pour la pose de câbles

ayant des réservoirs circulaires, des cônes ... qui

sont devenus l'équipement standard pour les opérations

de câble.

Le 3 août, l'Elba est arrivé de Birkenhead

pour poser le câble télégraphique

de Jersey à Guernesey , à Aurigny

puis à Weymouth.

Le câble était recouvert de

gutta percha et roulé dans un grand tambour dans la mer

et sur le rivage. La gutta percha est une substance naturelle

obtenue principalement à partir du latex du genre malais

Sapotaceae d'arbres à caoutchouc. Il est plus dur que le

caoutchouc normal et beaucoup moins flexible. Il est cependant

étanche, très résistant aux courants électriques

et très résistant à l'usure et a été

largement utilisé comme matériau isolant au début

des équipements électriques et a continué

à être utilisé pour le câble sous-marin

dans le XXe siècle.

L'opération sera terminée avec succès en

septembre 1858. Des problèmes se sont développés

rapidement avec onze ruptures survenues en 1860 en raison des

tempêtes, des mouvements de marée et de sable et

de l'usure des roches. Un rapport adressé à l'Institution

of Civil Engineers en 1860 expose les problèmes pour aider

aux futures opérations de pose de câbles. |

|

En septembre 1858, après plusieurs jours

de détérioration progressive de l'isolant et de corrosion

du câble, le câble tomba en panne.

Dans l'enquête qui s'ensuivit, le Dr Whitehouse fut jugé

responsable de l'échec et la société n'a pas

échappé aux critiques pour avoir employé un ingénieur

électricien sans qualifications reconnues. Certains

ont aussi fait valoir que la fabrication, le stockage au soleil et

la manipulation défectueuse du câble de 1857/1858 auraient

de toute façon conduit à une défaillance prématurée.

La défaillance rapide (3 semaines) de

ce premier câble mina la confiance du public et des investisseurs

et retarda les efforts pour établir une nouvelle connexion

transatlantique. La Guerre de Sécession, entre 1861 et 1865

contribua aussi à retarder les projets de nouveaux câbles.

La tentative suivante ne fut entreprise qu’en 1865 avec des matériaux

très améliorés ; après quelques échecs,

la liaison fut achevée et mise en service le 28 juillet 1866.

Ces nouveaux câbles s'avérèrent plus durables.

Câble Jersey France

Dès 1858, il y avait des rumeurs selon lesquelles un câble

serait posé de Jersey à la France.

La Submarine Telegraph Company, fondée par Thomas Crampton,

avait posé le premier câble télégraphique

à travers la Manche en 1851. En 1858, il y avait déjà

un transporteur télégraphique international qui avait

posé plusieurs câbles pour la France et détenait

une licence du gouvernement français pour transporter des télégraphes

sur le territoire français. Au cours de l'été

1859, la Submarine Telegraph Company a demandé aux gouvernements

britannique et français l'autorisation de faire passer un câble

de Jersey à la France.

Au début, la Channel Islands Telegraph Company et leur société

mère, l' Electric and International Telegraph Company , qui

étaient des rivales de la Submarine Telegraph Company, ont

soulevé des objections à la pose d'une extrémité

à terre à Jersey.

En conséquence, les États ont d'abord été

avisés par les autorités britanniques d'empêcher

tout câble d'atterrir à Jersey. Après de nouvelles

négociations, cependant, la Channel Islands Telegraph Company

a retiré son objection et la Submarine Telegraph Company a

obtenu une licence du gouvernement britannique.

|

En septembre 1858 ,

le gouvernement de Sa Majesté a nommé le comte de

Malmesbury pour diriger les négociations avec la France

au nom de la Submarine Telegraph Company pour renouveler la licence

d'exploitation sur le sol français et pour l'autorisation

du câble de Jersey. Le gouvernement français a d'abord

été réticent à renouveler ce qui était

un monopole virtuel mais a finalement concédé et

renouvelé la licence pour 25 ans, la moitié de la

période initialement demandée. Cela a en effet ouvert

la voie au câble français.

L'itinéraire à emprunter par le nouveau câble

allait de la baie de Fliquet à Jersey à Pirou, sur

la côte normande au sud de Lessay, et jusqu'à Coutanches.

Le 10 janvier 1860, le câblier Resolute est affrété

pour poser le câble.

Le câble utilisé sur cette route était plus

important que celui utilisé par la Channel Islands Telegraph

Company. Une description contemporaine indiquait que le câble

était composé de 7 brins de cuivre recouverts de

gutta percha et ayant les mêmes dimensions que le câble

atlantique posé en 1858. La gaine extérieure est

composée de 12 fils fils de fer de calibre n°5. Le

câble résultant était légèrement

plus important que celui de la Manche. |

La ligne terrestre à Jersey a été

posée sous terre par le fabricant et entrepreneur de câbles,

WT Henley de Woolwich, depuis le débarcadère à

Fliquet, via StMartins Church, Five Oaks, St Saviors Road, James Street,

Colomberie, Hill Street jusqu'au télégraphe de Church

Street bureau.

sommaire

Voilà donc une entreprise gigantesque, quatre années

d’efforts et d’investissements réduits à néant,

plus de 2 200 nm de câbles irrécupérables, perdus

au fond de l’océan. Et pourtant, loin de désespérer

et de jeter l’éponge, la même équipe va évaluer

les raisons de l’échec, les corriger et recommencer, réunir

à nouveau les hommes, les techniques, les dollars et les livres

et va finir par réussir lors des nouvelles campagnes de 1865

/ 1866.

Comme nous l’avons vécu en introduction,

la nouvelle campagne de 1858, avec toutes ses péripéties,

semble « successful » mais échoue in fine au milieu

de la fête… Nous constations plus haut, qu’à

l’issue de cette campagne de 1858, jusqu’en1865, on ne constate

plus de projet de câble sous-marin transatlantique :

- Côté US, la « civil war » bloque toute

nouvelle entreprise et l’éloquence et les allers-et-retours

incessants de Cyrus Field entre les USA et Londres (la guerre renforce

selon lui le besoin d’une telle liaison) ne suffisent pas à

remobiliser de nouveaux investisseurs sur le projet.

- Côté UK, face à un bilan global désastreux

(à peine 25% des 11 000 nm posés dans tous les océans

par l’industrie britannique sont opérationnels), le Board

of Trade (ministère du commerce) organise avec l’Atlantic

Telegraph Co une commisssion d’experts (la Commission «

Galton« ) qui analyse scientifiquement les raisons techniques

des échecs et produit en 1861 un remarquable « parliamentary

bluebook« , véritable audit technologique proposant un

ensemble de recommandations de sélection de matériaux,

de méthodes de fabrication, de techniques de pose et de réparation,

… Pendant ce temps, dans les chantiers Millwall au bord de la

Tamise, le « petit géant » Isambard Kingdom Brunel

[ il mesure 1m.59, il a construit des résaux ferroviaires,

des tunnels, des ponts, des quais et de grands bateaux à vapeur

en acier] fait construire le fameux Great Eastern (211 m, 22

500 tons), qui se révèle un excécrable paquebot

– qui cause la faillite de ses 3 premiers armateurs – mais

un excellent navire câblier !

Construction

du « Leviathan » de 1854 à 1858 il devient

le « Great Eastern » en 1858 Construction

du « Leviathan » de 1854 à 1858 il devient

le « Great Eastern » en 1858

sommaire

De 1858

à 1865, plus d’activité de câble sous-marin

transatlantique chez les anglo-américains: en effet, en 1859,

nous sommes en pleines crises annonciatrices de la « civil war«

, la guerre de sécession, la première guerre «

moderne » qui éclate en juillet 1861 et qui s’achèvera

en avril 1865 après le massacre de 617 000 combattants.

Avec moins d’incidences directes sur les

câbles sous-marins, la période 1861 – 1867 est également

celle de la calamiteuse intervention française au Mexique qui

conduit les USA à s’opposer à la France pour chasser

du Mexique nos soldats, au moment même où la guerre prusso-autrichienne

se conclut par une victoire claire de la Prusse à Sadowa (1865)

et laisse donc la France isolée face à la Prusse. Dans

l’ambiance de relations internationales aussi tendues et complexes,

de nouveaux accords et investissements pour des câbles télégraphiques

intercontinentaux deviennent donc des exercices de diplomatie voués

à l’échec.

Isambard Brunel Finalement, en 1864, Field obtient la participation

à son projet de John Pender, le patron de The Telegraph Construction

& Maintenance Co Ltd (issue de la fusion de Gutta Percha Co et

de Glass Elliott & Co) qui s’engage comme fournisseur du

câble; puis il trouve un accord avec Daniel Gooch, le dernier

en date propriétaire du Great Eastern.

En mai 1865, 2 300 nm de nouveau câble ont été

fabriqués selon un cahier des charges très rigoureux,

résultant, mais en les améliorant encore, des recommandations

de la Commision Galton de 1861.

Ils ont été chargés et lovés soigneusement

dans les gigantesques cales du Great Eastern: au centre de l’illustration

jointe, on reconnaît, avec canne et haute-forme gris, le Prince

de Galles, futur Edouard VII, en visite durant cette opération,

nous vous retrouverons bientôt en France, Monseigneur…

Entretemps, Field s’est rendu sur l’invitation de Ferdinand

de Lesseps, à l’inauguration du canal de Suez, en tant

que représentant de la Chamber of Commerce in New-York.

Le Great Eastern appareille de Valentia (Irlande) le 17

juillet 1867 pour cette nouvelle campagne de pose, le 23 juillet

1865 : après 84 nm posés, incident électrique

localisé environ 10 nm derrière la poupe – demi-tour,

récupération de 12 nm de câble posé: on

découvre une pointe de métal qui a percé l’isolant

et atteint l’âme de cuivre: on croit à un sabotage

mais, en fait, c’est un brin d’acier cassant détaché

des filins de l’armature lors des manoeuvres qui expliquera l’incident;

tout va bien ensuite mais à 600 nm du but, nouveau défaut,

cette fois la machine de pont pour relever la section en cause se

révèle insuffisamment puissante et le cable explose

et plonge par 3600 m de fond. On localise, on drague, on tente de

relever trois fois mais les attelages se rompent l’un après

l’autre. Il n’y a plus qu’à marquer le point

d’une belle bouée et à rentrer à la maison

!

Mais tout le monde y croit encore ! Field reprend ses navettes entre

Londres et New-York; et, pour des raisons fiscales anglaises, il constitue

une nouvelle société – The Anglo-American Telegraph

Cy – , puis il lève £ 600 000 de nouveau capital,

on redéfinit les spécifications du câble, on améliore

les machines et méthodes pour tenir compte des derniers incidents,

on lance les fabrications (on commande la totalité du futur

câble et on garde à bord les 750 nm non posés

à l’été 1865, on refait un carénage

soigné du Great Eastern, on charge 8 500 tonnes de charbon

et la nouvelle campagne de pose transatlantique démarre le

13 juillet 1866; tout se passe alors tellement bien (même

la météo) que l’équipage s’ennuie et

consulte constamment les parliamentary & financial news retransmises

depuis Valentia en temps réel.

L’arrivée à Heart’s Content – le nouveau

point d’atterrissement à Terre-Neuve – le 27 juillet

1866 est évidemment un triomphe.

La liaison Europe–Terre-Neuve se trouvait ainsi

assurée.

sommaire

Cerise sur le gateau, au retour vers l’europe, le Great Eastern

et ses navires accompagnateurs retrouvent le point où le câble

de 1865 s’est cassé et fin août, après 30

essais manqués de manoeuvres et d’acrobaties, on parvient

à remonter le câble à bord du Great Eastern; on

vérifie que tout fonctionne OK vers l’Irlande, une bonne

épissure et cap vers l’Ouest, on repart vers Terre-Neuve

pour finir en beauté la pose débutée en 1865.

Le Great Eastern à Heart’s Content en 1866 La queen Victoria

échange à nouveau des congratulations avec le président

US qui est cette fois Andrew Johnson! On a désormais deux cables

USA / Europe en bon état de fonctionnement, l’ère

des échanges d’informations entre les deux continents

va démarrer « full speed » et constituer un colossal

marché de services qui continue encore aujourd’hui de

croître.

A ce point, une remarque: ces campagnes de pose successives

de 1857 à 1866 démontrent que les débuts de la

télégraphie intercontinentale constituent un exploit

humain fantastique reposant non seulement sur les découvertes

scientifiques de savants, les réalisations remarquables d’ingénieurs,

les paris financiers hors normes d’entrepreneurs ambitieux et

opiniâtres, les soutiens de politiques visionnaires (oui, ça

existait à l’époque!) mais aussi et enfin j’allais

dire surtout de marins exceptionnels; et, quand on parlera des progrès

fabuleux des liaisons par câbles, on pensera aux télécoms,

canaux téléphoniques, répéteurs immergés,

numérisation, fibres optiques, etc. et on pourra avoir tendance

à oublier l’aspect purement maritime de cette industrie:

« y’a qu’à » dérouler le câble

au fond de l’eau depuis un gros bâteau, où est le

problème ?

Détailler les véritables exploits maritimes qui ont

été réalisés durant ces campagnes sortirait

du cadre de cet exposé, mais le lecteur un tant soit peu sensibilisé

aux métiers de la mer aura certainement réalisé

que les problèmes étaient multiples et d’une complexité

hors normes, surtout avec les équipements et moyens disponibles

au milieu du XIXe siècle ! Quelques exemples pratiques de difficultés:

1/ la précision de navigation nécessaire (alors qu’on

fait le point au sextant) pour retrouver un tronçon de câble

de 5cm de diamètre par 3000 m de fond: les bouées de

marquage ne résolvent pas tout: leurs ancres peuvent déraper

ou les filins se casser…

2/ même si l’on arrive à crocher le câble

au fond, imaginer et mettre en oeuvre des grapins, filins et attelages

capables de le saisir et de le remonter sans le massacrer sous des

tensions de plusieurs tonnes, la limite de rupture du câble

de grands fonds de 1865 étant théoriquement de 8 tonnes.

3/ les machines et freins contrôlant la sortie à l’eau

du câble imposent une vitesse constante d’environ 6 nm

de câble par heure en pose normale: donc, c’est la vitesse

du navire par rapport au fond qu’il faut réduire quand

le fond descend et augmenter quand le fond remonte!…Allez faire

cela avec un sondeur à huile de coude et un moteur mû

par une machine à vapeur de 1860 !

Et, de fait, cet aspect purement maritime a connu autant de difficultés

vaincues et autant de progrès – sinon plus – que

l’industrie des câbles elle-même: des navires câbliers

construits exclusivement pour la pose et les réparations de

câbles se sont révélés indispensables dès

1873 et l’on est passé en 160 ans de l’Agamemnon,

avec son gréément de marine à voile et ses machines

à vapeur fraichement installées pour les campagnes de

1857/58, à des navires câbliers de la classe «

Pierre de Fermat » (lancé en 2014 dans un chantier norvégien

pour la filiale Orange Marine de France Telecom), bâtiments

bourrés de technologies ultra-modernes qui en font les navires

civils les plus chers à la tonne.

sommaire

Le galvanomètre à

miroir Kelvin

Le galvanomètre à miroir est breveté en 1858

par Thomson, c'est un instrument pour lire les courants de signal

faible sur de très longs câbles télégraphiques

sous-marins . Cet instrument était beaucoup plus sensible

que tous les précédents, permettant la détection

du moindre défaut dans l'âme d'un câble lors

de sa fabrication et de sa submersion.

Gravure galvanométre Kelvin, modèle Chauvin-Arnould,

Modèle H von Helmotz

Thomson a décidé qu'il avait

besoin d'un instrument extrêmement sensible après

avoir participé à l'échec de la tentative

de pose d'un câble télégraphique transatlantique

en 1857. Il a travaillé sur l'appareil en attendant une

nouvelle expédition le l'année suivante.

Il a d'abord cherché à améliorer un galvanomètre

utilisé par Hermann von Helmholtz pour mesurer

la vitesse des signaux nerveux en 1849.

Le galvanomètre de Helmholtz avait un miroir fixé

à l'aiguille en mouvement, qui était utilisé

pour projeter un faisceau de lumière sur le paroi opposée,

amplifiant ainsi considérablement le signal.

Thomson entendait rendre cela plus sensible en réduisant

la masse des pièces mobiles, mais dans un éclair

d'inspiration tout en regardant la lumière réfléchie

par son monocle suspendu autour de son cou, il se rendit compte

qu'il pouvait se passer de l'aiguille et son montage dans son

ensemble. Il a plutôt utilisé un petit morceau de

verre miroir avec un petit morceau d'acier magnétisé

collé au dos.

Celui-ci était suspendu par un fil dans le champ magnétique

de la bobine de détection fixe. Pressé d'essayer

l'idée,

Thomson a d'abord utilisé un poil de son chien, mais a

ensuite utilisé un fil de soie de la robe de sa nièce

Agnès.

Galvanomètre par HW Sullivan, Londres. Fin du 19e ou

début du 20e siècle.

Galvanomètre par HW Sullivan, Londres. Fin du 19e ou

début du 20e siècle.

Ce galvanomètre a été utilisé à

la station de câble transatlantique, Halifax, NS, Canada

|

sommaire

|

Le câble télégraphique

transatlantique : suite

Pour la France, la voie de communication entre Londres et

New–York présentait un point faible : c’était

la ligne aérienne de Terre-Neuve.

Cette ligne établie dans une région presque déserte

était sujette à de nombreuses interruptions à

cause des tempêtes qui règnent dans cette région

surtout en hiver. Les réparations y étaient difficiles

par suite du manque de communications. C’est pour remédier

à cette situation que la « New-Newfoundland-London

C » décida de poser un câble sous-marin de

Plaisance à Saint-Pierre, d’une part, de Saint-Pierre

à Nord-Sydney, d’autre part. Deux vapeurs, dont

le Chiltern, opérèrent la pose.

Le 30 Août 1867 le premier câble venant de

Plaisance était amené à l’Anse à

Dinan où cet événement avait attiré

une foule de curieux.

C’était la première fois que Saint-Pierre

se trouvait en communication télégraphique avec

la France.

Le Journal Officiel de l’époque relate cet événement

mémorable avec force détails. Puis on procéda

à la pose de la section Anse à Dinan–Sydney.

Le bureau du câble se trouvait à l’emplacement

de la maison de Mme Cazier, près de la route du Cap à

l’Aigle. Les deux câbles étaient joints au

bureau part deux lignes aériennes. A cause de la difficulté

du creusage, on se contente de soutenir les poteaux par des

amas de pierres amoncelées à leur pied. On peut

encore voir quelques-uns de ces tas de pierres.

Le succès du câble transatlantique fit abandonner

un grandiose projet de liaison Europe–Amérique.

L’idée était d’établir une ligne

aérienne le long du Pacifique jusqu’en Alaska, de

traverser le détroit de Behring par un câble et

de continuer par une ligne aérienne traversant toute

la Sibérie.

Deux expéditions avaient déjà commencé

l’érection de deux lignes aériennes et le

vapeur Egmont était rendu sur les lieux, prêt à

poser la section de câble. Quand on apprit le succès

des deux câbles transatlantiques, le projet fut abandonné

et le vapeur revint avec son câble encore à bord.

En 1868 fut fondée la « Compagnie du câble

transatlantique français ».

En 1869, le Great Eastern partit de Brest le 15

Juillet et arriva à Saint-Pierre le 23 Juillet, ayant

posé le premier câble Brest–Saint-Pierre.

Le câble atterrissait à l’Anse à Pierre

où l’on avait construit une maison qui existe encore

aujourd’hui.

C’était la première liaison directe

avec la France et elle fut inaugurée par un message

à l’adresse de l’Empereur. Trois vapeurs :

le Cory, le Scandinavia et le Chiltern posèrent la section

Saint-Pierre–Duxbury (Cap Cod) près de Boston.

"En ce jour de juillet 1869, ce n’est pas vers

le quai que se dirige la foule. Elle escalade les collines et

se répand sur le petit sentier qui mène à

l’anse à Pierre. C’est là, en effet,

que le Great Eastern posera une des extrémités

du câble transatlantique qui, de Brest à Saint-Pierre,

reliera l’Europe à l’Amérique. Des photos

sont prises. Malheureusement, la journée est brumeuse,

les clichés ne sont pas bons. Et c’est dommage car

nous aurions une image exacte de la société saint-pierraise

de ce temps. Le lendemain, l’empereur Naopléon III

et le Président des États-Unis échangent

les premiers messages télégraphiques officiels

entre les deux continents."

Au début les communications se faisaient directement

de l’Anse à Pierre. Mais on travaillait à

la pose de quatre câbles souterrains pour relier l’Anse

à Pierre au bureau de la ville. C’étaient

des câbles non armés, logés par paires dans

deux canalisations en fonte.

Le tracé des câbles, battu par les allées

et venues des travailleurs, fut adopté comme route de

l’Anse à Pierre, au lieu du sentier précédemment

utilisé et qui partait de la caserne, passait à

l’ouest de la vallée des Sept Etangs pour aboutir

derrière l’ Etang de l’Anse à Pierre.

Le 28 Août, les manipulations se firent à partir

de la ville. La Compagnie des Câbles avait acheté

l’immeuble inachevé du notaire, Mr Salomon, la partie

en pierres du bureau actuel de la Western–Union.

En 1872, la « New–York–Newfoundland–London

C° » acheta le terrain avoisinant et construisit un

immeuble en bois qui constitue aujourd’hui la partie en

bois du bureau de la Western Union. Ils y transférèrent

leur bureau. La proximité des deux bureaux facilitait

l’échange des télégrammes d’une

compagnie à l’autre.

La même année, elle doublait ses câbles en

posant un câble de Plaisance à l’Anse à

Dinan et un autre de l’Anse à Ravenel à Sydney.

Deux souterrains constitués par deux câbles non

armés dans une conduite en bois furent posés entre

l’Anse à Dinan et le nouveau bureau. Cette conduite

passait dans l’étang qui en a tiré son nom

d’ Etang du Télégraphe.

Entre Ravenel et le bureau, on plaça deux câbles

armés du type du câble de 1867. Ces câbles

partant du bureau montaient à l’emplacement actuel

de la T.S.F., descendaient à l’abattoir, puis gagnaient

la vallée de Ravenel en longeant le bas du cimetière.

Cette même année, la société

du Câble Transatlantique Français avait

projeté la pose de deux nouveaux câbles : un câble

de gros type allant de Brest à Halifax et un autre de

petit type d’Halifax à New–York. Les câbles

étaient embarqués et les navires prêts à

partir quand arriva l’ordre de surseoir à la pose.

En effet, à cette époque, les deux câbles

transatlantiques de 1865 et 1866 laissaient à désirer

; des fautes s’y étaient déclarées

qui gênaient les communications. D’autre part, l’accord

n’était pas parfait entre, l’Atlantic Cable

C° et l’Anglo–American. Cette dernière

compagnie entra en pourparlers avec la société

du Câble Transatlantique Français.

Au début de 1873, on arriva à une entente : le

projet primitif était abandonné. Au lieu de la

ligne Brest–Halifax–New–York, on revint à

la ligne Valentia–Heart’s Content–Sydney.

Le câble de petit type permit de poser deux câbles

entre Terre-Neuve et Sydney. Ils sont connus sous les noms de

Southern et Northern. Ce dernier passait par la Baie et en 1917,

on le coupa et on l’amena à l’Anse à

Pierre. Le Southern passe à quelques milles au Sud de

St Pierre.

Le câble de gros type permit cette année 1873 la

pose d’un câble entre Valentia et Heart’s Content.

Le parcours étant plus court que celui de Brest–Halifax,

il restait une grande longueur de câble. La Compagnie

fit fabriquer une longueur supplémentaire et en 1874,

elle posait un deuxième câble entre Valentia et

Heart’s Content.

A cette époque, deux compagnies de câbles travaillaient

dans l’immeuble actuel de la Western Union.

L’Anglo-American, occupant la partie en pierres, exploitait

les câbles Brest–Saint-Pierre et Saint-Pierre Duxbury.

A l’origine les signaux étaient reçus au

miroir. C’était un galvanomètre muni d’un

petit miroir. La lumière d’une lampe était

réfléchie et, suivant ses mouvements, se déplaçait

sur le mur. Un déplacement dans un sens correspondait

à un point et un mouvement dans le sens contraire à

un trait de l’alphabet morse. Un opérateur suivait

ces déplacements et épelait les lettres des mots

transmis, qu’un deuxième opérateur écrivait

sous sa dictée.

Dans la suite, Lord Kelvin inventa le « recorder »

qui enregistrait les signaux sur un bande de papier que l’on

interprétait ensuite, interprétation souvent délicate

et qui demandait une longue formation. Ceux qui ont jadis travaillé

au Câble Français en savent quelque chose.

La deuxième compagnie, La New–York–Newfoundland–London

C°, avait son bureau dans l’immeuble en bois qui est

aujourd’hui la salle des accumulateurs de la Western Union.

Elle exploitait deux câbles de Saint-Pierre à Nord–Sydney.

Ces câbles étant relativement courts, les courants

qu’ils laissaient passer étaient assez forts pour

permettre de travailler le morse ordinaire. Lorsque l’Anglo-American

absorba la deuxième compagnie, les deux bureaux furent

d’abord maintenus et gardèrent leur nom propre :

bureau du câble et bureau du morse avec leurs employés

propres : employés du câble et employés

du morse.

sommaire

En 1866, le câble de Brest fut abandonné

et le bureau de morse fut transféré au bureau

du câble dans la salle d’opération actuelle.

En 1870, suite à

une requête du gouvernement britannique, un câble

sous-marin reliant Londres à Bombay est installé

avec le câblier Great Eastern.

Dès les années 1870, des systèmes de transmission

duplex et quadruplex (multiplexage) ont été mis

en place pour pouvoir transmettre simultanément plusieurs

messages sur chaque câble.

En 1878 se fonda une nouvelle compagnie de câbles

: La Compagnie Française du Télégraphe

de Paris à New–York, communément connue sous

le nom de P.Q. (du nom du fondateur, Pouyer-Quartier) ou simplement

de Télégraphe Français.

En 1879 L’année suivante, la compagnie posait

un câble de Brest à Saint-Pierre avec atterrissage

à l’Anse à Ravenel et deux câbles pour

relier Saint-Pierre au Continent Américain : l’un

allant à Canso et l’autre à Cap Cod. Le bureau,

d’abord situé Rue Nielly, fut ensuite transféré

au Quai de la Roncière. Les souterrains étaient

constitués par quatre câbles armés.

Le câble de Canso se terminait dans le bureau de la Compagnie

Mackay–Bennet souvent connue sous le nom de « Commerciale

».

Deux opérateurs furent détachés de Saint-Pierre

à Canso et quand le câble fut abandonné,

il furent embauchés par la compagnie Mackay-Bennet.

Le New York Times a rapporté l'atterrissage du câble

le 17 novembre 1879

|

THE NEW OCEAN CABLE IN PLACE

THE FINAL SPLICE MADE—A CONGRATULATORY DISPATCH TO

FRANCE.

NORTH EASTHAM, Mass., Nov 17, 1879. The steamer Faraday

returned at 7:30 A.M. Sunday, and anchored a mile off

the beach. George Van Chauvin [actually von Chauvin],

cable engineer, boarded the steamer, followed soon after

by President Bates and vice-president Thomas Swinyard,

who went on board to welcome Capt. Trott, of the Faraday,

and L. Loeffler, the agent of Siemens Brothers. The work

was immediately commenced on the shore end of the cables

and at 6 P.M. it was on the beach and laid through a trench

dug to receive it, and signals exchanged with the Faraday

from a temporary building on the beach. The shore end

being landed, the officers connected with the cable company

and the American Union Telegraph Company, with M. P. Magno,

Inspector of French telegraph lines, and Count von Hoff,

went on board of the steamer, and she proceeded to the

spot where the cable is buoyed, about 10 miles off shore.

To-day the final splice was made, and the cable was worked

throughout the entire circuit from Cape Cod to Brest.

About 1,000 people visited the beach yesterday from adjoining

towns, many of whom went on board the Faraday.

The first dispatch over the new cable to Brest, from

this station, was the following:

NANSET BEACON LIGHT, CAPE COD.

NORTH EASTHAM, Mass., Nov. 17, 1879.

To President of Compagnie Francaise du Telegraph de

Paris et New-York:

It gives me unbounded pleasure to send to you, through

your own cable, this moment completed, the warmest congratulations

of my company upon an achievement in respect of which,

both as regards rapid construction and the laying, as

well as perfect insulation, there is no parallel in cable

history, it being only just seven months from this very

day, the 17th of November, since the concession to your

company was granted by the French Government. Messrs.

Siemens Brothers, Mr. Loeffler, Capt. Trott, and Mr. George

Von Chauvin, your worthy representatives in this country,

deserve the highest praise for the energetic and able

part each has taken in this great enterprise, through

the success and instrumentality of which, it is devoutly

hoped, that national friendship and commercial intercourse

between our two Republics, as well as between the Old

and New Worlds generally, will be still further strengthened

and advanced.

D.H. BATES

President American Union Telegraph Company.

The steamer Faraday arrived back from making the final

splice at 3:30 P. M. The entire party soon after assembled

on the beach, where mutual congratulations were exchanged.

All the business having been finished, a final departure

from the beach took place, and, at a few minutes before

6 o'clock, the party started from North Eastham Station,

by special train, for Boston. Previous to starting, Cable

Director Brugiere and Engineer Von Chauvin telegraphed

their thanks, on behalf of the French Cable Company, to

Secretary Evarts for the liberal action of the American

Government, by means of which the cable was landed under

very favorable circumstances.

BOSTON, Nov. 17. The officers of the new French Cable

Company and the American Union Telegraph Company, who

assisted at the landing of the cable at North Eastham

arrived here at 9:45 P. M., and left here in a later train

for New-York

|

sommaire

En 1880, l’Anglo-American avait en projet la pose

d’un troisième câble transatlantique (1PZ)

entre Valentia et Heart’s Content, puis un quatrième

(2PZ) pour 1882. Elle se trouverait ainsi avoir à Terre-Neuve

quatre câbles transatlantiques et seulement deux câbles

pour les joindre au continent

américain : le Northern et le Southern (1873).

Ces câbles ne touchaient pas Saint-Pierre. Des deux câbles

de la New–York–Newfoundland–London C°, celui

de 1867 était abandonné et celui de 1872 était

en bien mauvais état. Il fut décidé de

poser deux câbles à deux âmes, l’un

de Plaisance à Saint-Pierre et l’autre de Saint-Pierre

à Sydney. Mais on s’aperçut qu’un câble

à trois âmes coûterait moins cher et c’est

à cette solution qu’on se rallia et en 1880 on posa

le « tricore » ou câble à trois âmes,

avec atterrissage à l’Anse à Pierre. Les

souterrains de l’Anse à Pierre en ville furent constitués

par deux câbles du même type mais non armés.

Ils étaient disposés dans une conduite en fonte

rappelant le canon d’un fusil à deux coups.

En 1882, l’Angleterre détiendra

près des deux tiers des câbles du monde.

À partir de 1897, un troisième

câble français de l'Atlantique, le premier câble

direct de la France aux États-Unis, a été

fabriqué et posé par La

Société Industrielle des Téléphones

entre Deolen (Brest) et Orléans en utilisant

le CS François Arago de la société

comme navire de tête, ensemble avec les navires britanniques

affrétés CS Dacia et CS Silvertown.

Avec 3 173 milles marins

pour 4600 tonnes, le Direct était

le plus long câble à travée unique posé

jusqu'à cette époque.

Exemple de mallette pour le câble Brest-Cape Cod 1897-98

Image courtoisie et copyright 2008 François de Nerville

Le bâtiment de la gare vers 1905.

Le bâtiment de la gare vers 1905.

En 1911, la Compagnie américaine Western Union

conclut un accord avec l’Anglo–American.

Par cet accord, la compagnie anglaise abandonnait à la

Western Union l’exploitation de ses câbles contre

l’assurance d’un dividende fixe versé à

ses actionnaires. C'est ainsi que l’Anglo–American

fit place à la Western–Union .

En même temps s’opéraient des progrès

techniques.

En 1916, les vieilles piles au bichromate et celles

au sulfate de cuivre furent remplacées par des accumulateurs

au plomb. Un groupe électrogène fut monté

pour les charger, puis un deuxième en 1920.

En 1917 1,2 million de mots par semaine c’est ce

que permettaient de transférer les 21 câbles reliant

l’Angleterre et la France, année des premiers services

téléphoniques publics transatlantiques. Avec des

coûts prohibitifs, très peu y avaient accès.

En 1918, le câble appelé

« Northern », posé en 1873 entre Heart’s

Content et Sydney, fut coupé dans la Baie et les deux

bouts amenés à l’Anse à Pierre.

sommaire

En 1920, on posait un nouveau câble entre Saint-Pierre

et Plaisance. Pour ce câble on avait utilisé les

trente premiers milles du vieux câble

de Brest de 1869. On l’avait continué jusqu’à

Plaisance par des sections récupérées au

cours des campagnes précédentes. Pour relier ces

nouveaux câbles au bureau on posa un souterrain de sept

conducteurs enfermés dans un tube de plomb.

Une révolution se produisait dans le travail des câbles.

Jusqu’à ce moment, les télégrammes

étaient transmis sur une section de câble et retransmis

sur une autre section, ce qui nécessitait deux opérateurs.

Entre Londres et New York il y avait plusieurs sections de câbles

ce qui nécessitait de nombreuses retransmissions de câbles

nécessitant l’emploi d’un grand nombre d’opérateurs

et entraînant un grand retard et de nombreuses erreurs.

Le nouveau plan était de remplacer le relais humain par

un relais mécanique, ce qui supprimait les retards et

permettait une communication presque instantanée entre

Londres et New–York. Mais à cause des déformations

des signaux dans les diverses sections, on était obligé

de restreindre le plus possible le nombre de relais. On décida

donc de créer une ligne directe Londres–New-York

ne comportant que trois relais, l’un à Penzance

(Angleterre), l’autre à Bay Roberts (Terre-Neuve)

et le troisième à Saint-Pierre.

Pour cela il fallait un câble Saint-Pierre–New-York.

Le câble de Duxbury n’étant guère utilisé,

on décida de le couper au large de Canso et de le jonctionner

à un autre câble qui allait de Canso à Hamel

près de New–York.

Le nouveau câble ainsi obtenu fut connu sous le nom de

câble « Saint-Pierre–Hamel ».

De nouveaux progrès vinrent bientôt changer la

situation du tout au tout. On avait imaginé des relais

qui régénéraient les signaux en supprimant

toutes les déformations dues à la ligne. Ceci

permettait d’augmenter le nombre des relais sur une ligne

sans amener de distorsions.

Le but à poursuivre désormais était d’augmenter

la vitesse des câbles en coupant en sections plus courtes.

Dans ce but, en 1922, on décida de créer

une nouvelle station à Canso. Le câble Saint-Pierre–Hamel

fut de nouveau coupé et les deux bouts amenés

à Canso. La station n’ouvrit qu’au printemps

1923.

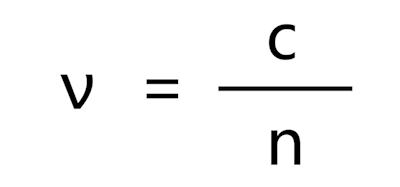

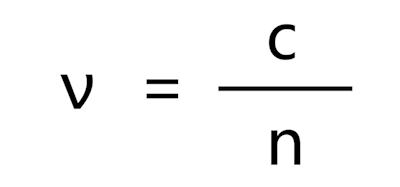

En 1927, courber la trajectoire de la lumière

par réfraction a permis la création de nombreuses

inventions telles que la fibroscopie, ou encore les fontaines

lumineuses. Le premier usage de la réfraction avec de

longues fibres de verre est le fait de Baird et Hansell. Les

premières utilisations opérationnelles de la fibre

optique remontent aux années 1950 et concernent le domaine

médical, avec le fibroscope.

En 1928, il y avait 21 câbles télégraphiques

transatlantiques entre l’Europe et le Canada ou les États-Unis.

Ces câbles sous-marins ont conservé

un monopole sur les télécommunications transatlantiques

jusqu’à l’invention et le développement

des premières liaisons télégraphiques transocéaniques

par onde radio (TSF) au début du XXe siècle (première

démonstration par Guglielmo Marconi en 1901).

En 1929, le tremblement de terre n’affecta pas les

câbles de la Western Union passant à Saint-Pierre,

mais le câble de Cap Cod de la Compagnie Française

fut coupé et sérieusement endommagé.

Quelques mois plus tard celui de Brest était aussi interrompu.

La Compagnie n’ayant pas les fonds nécessaires pour

la réparation de ses câbles décida de fermer

son bureau en 1932.

Pendant ce temps, la technique des câbles évoluait

rapidement. La Western Union posait de nouveaux câbles

dont la vitesse était considérablement augmentée

par l’adjonction d’un ruban de ferro–nickel enroulé

en spirale sur l’âme en cuivre du câble. Ces

nouveaux câbles permirent, aux

essais, une vitesse de 3200 lettres par minute.

En 1930, on avait préparé les plans pour

la pose de deux câbles de ce genre entre Sydney et Terre-Neuve

en passant par Saint-Pierre.

La vitesse des anciens câbles fut aussi augmentée

par l’emploi d’amplificateurs à lampes.

D’autre part, le vieux code des câbles était

abandonné et remplacé par un système à

cinq impulsions par lettre, genre Baudot.

Avec ce système, le télégramme s’imprimait

en caractères d’imprimerie sur une bande de papier.

Pendant la dernière guerre, la station de Saint-Pierre

joua un rôle important en relayant une grande partie des

communications entre l’Amérique et l’Angleterre.

Pour mieux assurer ces communications deux nouveaux câbles

souterrains de sept conducteurs chacun furent placés

en 1944 entre l’Anse à Pierre et le Bureau en remplacement

des anciens souterrains devenus défectueux.

Aujourd’hui, la Western Union reste la seule compagnie

de câbles à Saint-Pierre, où elle exploite

dix câbles : cinq venant de Terre-Neuve, quatre de North-Sydney

et un de Canso. Huit de ces câbles sont munis d’amplificateurs

à lampes.

La raison d’être de la station de Saint-Pierre est

de servir de relais pour les circuits Europe–Amérique.

Mathurin Le Hors

Nota : texte intégral retranscrit par Georges Le Hors

d’après un document dactylographié par l’Auteur

qui, après avoir assuré pendant de nombreuses

années la maintenance de l’ensemble des installations

de la station de Saint-Pierre, a terminé sa carrière

au poste de Directeur.

Bien que non daté, la description des lieux permet de

situer sa rédaction aux années 1950/1951 lors

de sa prise de retraite.

Certains barbarismes peuvent s’expliquer par la traduction

d’un texte d’abord écrit en anglais.

|

sommaire

Les câbles sous-marins transatlantiques français

Depuis le succès des frères Brett sur

le Calais – Douvres de 1851, l’administration française

reconnaît que l’industrie des câbles sous-marins

est 100% anglaise, et a donc recours aux divers fournisseurs britanniques

(y compris Siemens & Halske) pour des liaisons locales avec nos

îles (la Corse d’abord) et avec l’Algérie.

Beaucoup d’échecs, la longueur cumulée du réseau

sous-marin gouvernemental français n’est que de 320 km

en 1866. [à noter le Pirou (Coutances) – Jersey en 1859

et le Anse du Verger – Chausey en 1865].

Erlanger

Erlanger  Reuter

Reuter

La France décèle également vite les liens existant

entre le développement de la télégraphie sous-marine

et la constitution d'un empire colonial.

En effet, après celui qui traverse la Manche, le premier câble

commandé par le gouvernement français est un câble

vers l'Algérie en 1861.

C'est dans ce même esprit deconquêtes coloniales que l'Angleterre

esquisse en 1859 un projet vers la Mer rouge.

C’est en 1868, qu’apparaît

à Paris dans notre récit un personnage pittoresque:

le banquier francfortois Frédéric Émile Erlanger:

il s’associe avec Julius Reuter (le fondateur de l’agence

anglaise de presse et d’informations financières Reuters

qui existe toujours) dont il est le courtier et il obtient le 6 juillet

1868 de Napoléon III, auprès de qui il a ses entrées,

une concession de 20 ans pour la pose et l’exploitation d’un

câble entre la France et les USA via St-Pierre au profit de

la Société du Câble Télégraphique

Français (la SCTF,

qu’il a créée avec son associé):

Comment est-ce possible ? Pour ce qui concerne Reuter, jusqu’en

1851 (date de création de la ligne télégraphique

Bruxelles / Aix-la-Chapelle), son agence de presse doit avoir recours

à 200 pigeons voyageurs pour acheminer les messages entre ces

deux sites. En 1863, il est installé à Londres: des

bateaux venant des États-Unis jettent des bidons contenant

les dépêches au large de Cork, les bidons sont récupérés

et les informations télégraphiées de Cork à

Londres où elles arrivent avant les navires. Il n’est

donc pas étonnant que Reuter trouve intéressant de faire

des affaires avec un banquier qui propose d’établir une

ligne directe entre Paris et New-York Friedrich Emil Erlanger (1832-1911),

est le fils aîné du comte Raphael von Erlanger (1806-1878),

banquier et homme politique installé à Francfort.

Dès 1848, Emile est associé dans la banque de son père.

En 1853, le gouvernement d’Othon Ier de Grèce le le recrute

comme consul général et agent financier sur la place

de Paris. Il négocie alors pour d’autres cours royales

divers emprunts: la reine Marie II de Portugal lui octroie en remerciement

le titre de baron. Lors d’un voyage en Égypte, il croise

Ferdinand de Lesseps et lui offre de l’aider à trouver

des financements pour le canal de Suez. Le 30 juin 1858, il épouse

Florence Louise Odette Lafitte (1840–1931), la petite-fille du

célèbre banquier français Jacques Laffitte. En

1859, il prend officiellement la tête de la banque Erlanger

à Paris, puis fait franciser son nom, se faisant appeler «

Frédéric Émile Baron d’Erlanger ».

Il est considéré comme l’inventeur des emprunts

à haut-risque sur les pays en voie de développement

(autrement dit, « junk bonds« ), qui vont se multiplier

sur les places européennes jusqu’au scandale des emprunts

russes. Parmi eux, des emprunts pour le Bey tunisien (auquel il vend

par ailleurs pour 1 million de Francs une centaine de canons défectueux)

et surtout sur le coton américain: Erlanger réussit

par cet emprunt à créer durant les deux dernières

années de la guerre de sécession une véritable

monnaie indexée sur le coton qui permet aux sudistes d’acheter

des bateaux, des approvisionnements et des armes, pour lutter contre

le blocus (« blockade runners« ) imposé par les

nordistes. En prétendant que ces bons seront remboursés

à valeur faciale même si le Sud perd la guerre il fait

une fortune en ruinant les naifs qui l’ont cru.

sommaire

En 1861 pour la pose du câble d'Algérie,

l'administration français achète spécialement

le Deux-Décembre, un vieux vapeur anglais qu'il faut

transformer. Elle transforme de même, en 1874, la Charente.

En 1963 Le premier service des câbles

sous-marins est créé à Toulon,

Une usine de fabrication fut construite sur un terrain militaire adossé

aux remparts du Mourillon aujourd'hui disparu, à peu

près à la hauteur de l'actuel stade Mayol. Modeste,

55 mètres de long sur 22 mètres de large, elle abritait

une câbleuse de petit modèle, mue à la vapeur

et capable de fabriquer des câbles de faible longueur destinés

aux liaisons côtières ou aux réparations des câbles

de grand fond déjà en service avec l'Algérie.

Deux entrepôts installés, l'un à Brest, l'autre

au Havre, permettaient de stocker les câbles de réserve.

Par contre, les tentatives de pose de liaisons directes vers la

Corse et l'Afrique du Nord ne sont pas à la hauteur des espérances

du pouvoir politique de l'Empire.

En France, l'hostilité de la Chambre à la politique

coloniale par d'abord par le refus de voter les crédits télégraphiques.

Le lien existant entre l'utilisation des câbles sous-marins

et l'extension de l'empire colonial constitue donc à la fois

un frein et un moteur au développement de la télégraphie

sous-marine en France.

Cependant l'administration du télégraphe, alors puissante

(elle dépend jusqu'en 1876 du ministère de l'Intérieur)

et assurée de l'aide efficace de l'armée et de la marine

s'oppose aux parlementaires.

La collaboration entre l'Etat et les compagnies privées de

télégraphie sous-marine s'intensifie. Une usine d'état

est créée à La Seyne sur Mer.

Domination britannique des premiers câbles

Des années 1850 à 1911, les systèmes

de câbles sous-marins britanniques dominent le marché

le plus important, l' océan Atlantique Nord .

Les Britanniques avaient à la fois des avantages du côté

de l'offre et de la demande. En termes d'approvisionnement, la Grande-Bretagne

avait des entrepreneurs disposés à investir d'énormes

quantités de capitaux nécessaires pour construire, poser

et entretenir ces câbles.

En termes de demande, le vaste empire colonial britannique a conduit

à des affaires pour les câblodistributeurs d'agences

de presse, de sociétés de commerce et de transport maritime

et du gouvernement britannique.

De nombreuses colonies britanniques comptaient d'importantes populations

de colons européens, ce qui rendait les informations à

leur sujet intéressantes pour le grand public du pays d'origine.

Les responsables britanniques pensaient que dépendre des lignes

télégraphiques qui traversaient un territoire non britannique

posait un risque pour la sécurité, car les lignes doivent

être coupées et les messages doivent être interrompus