|

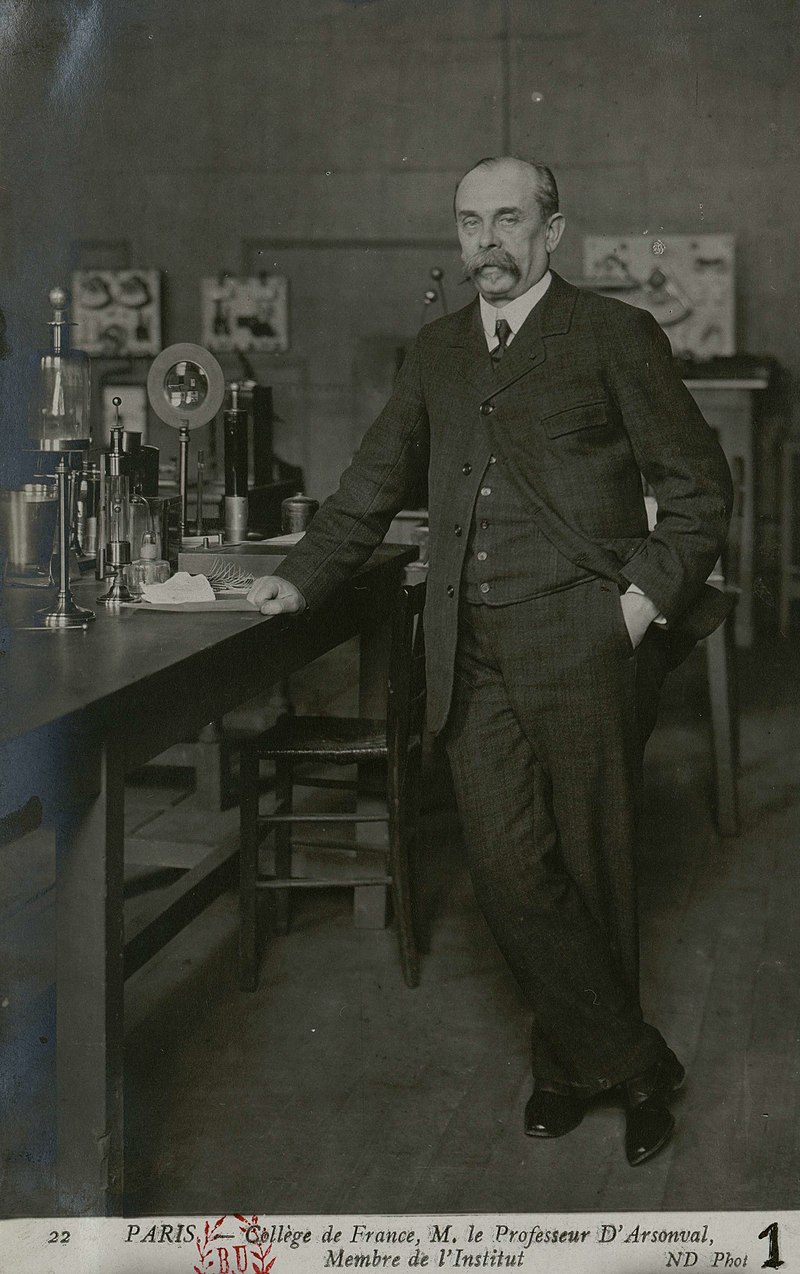

Arsène

D'Arsonval

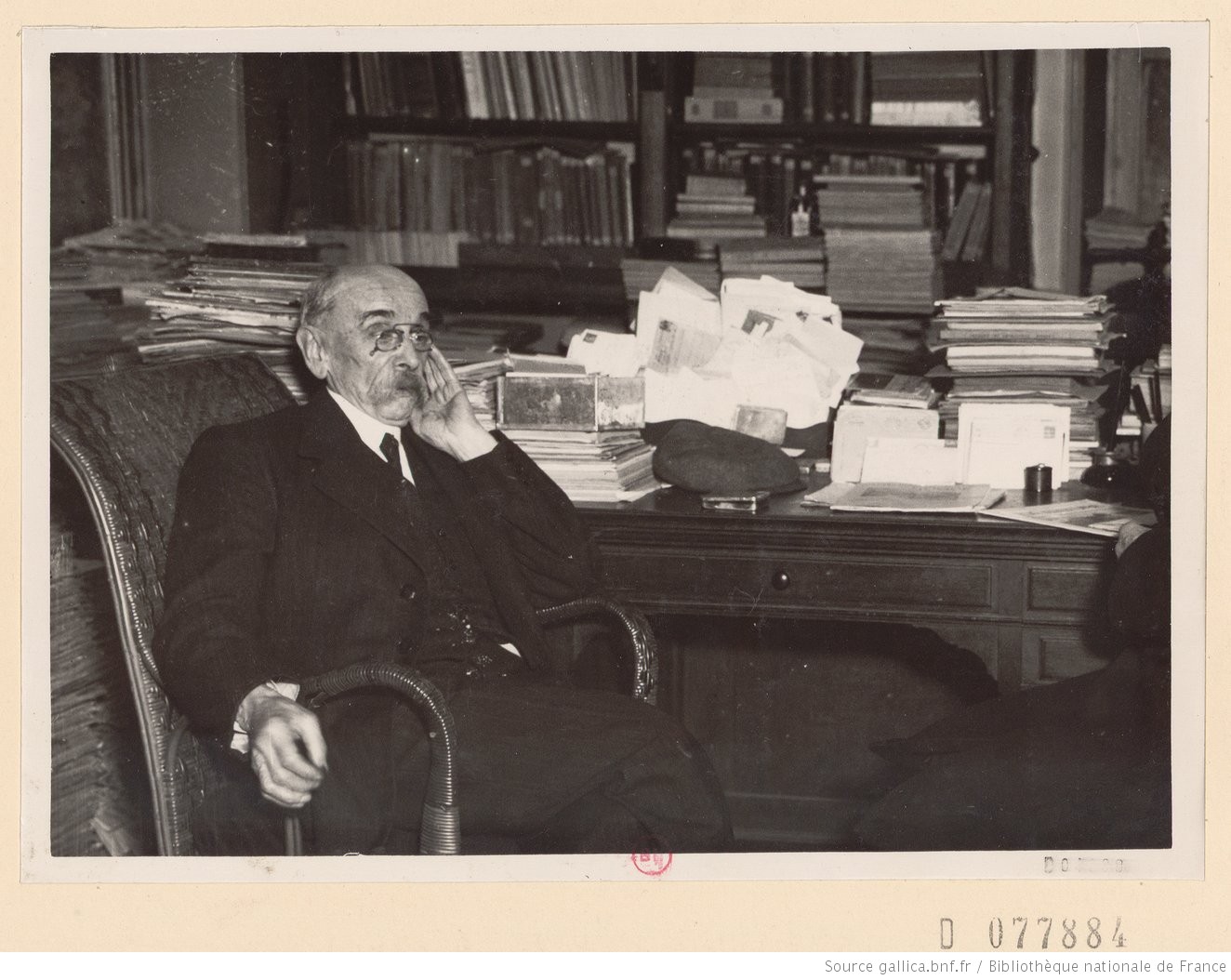

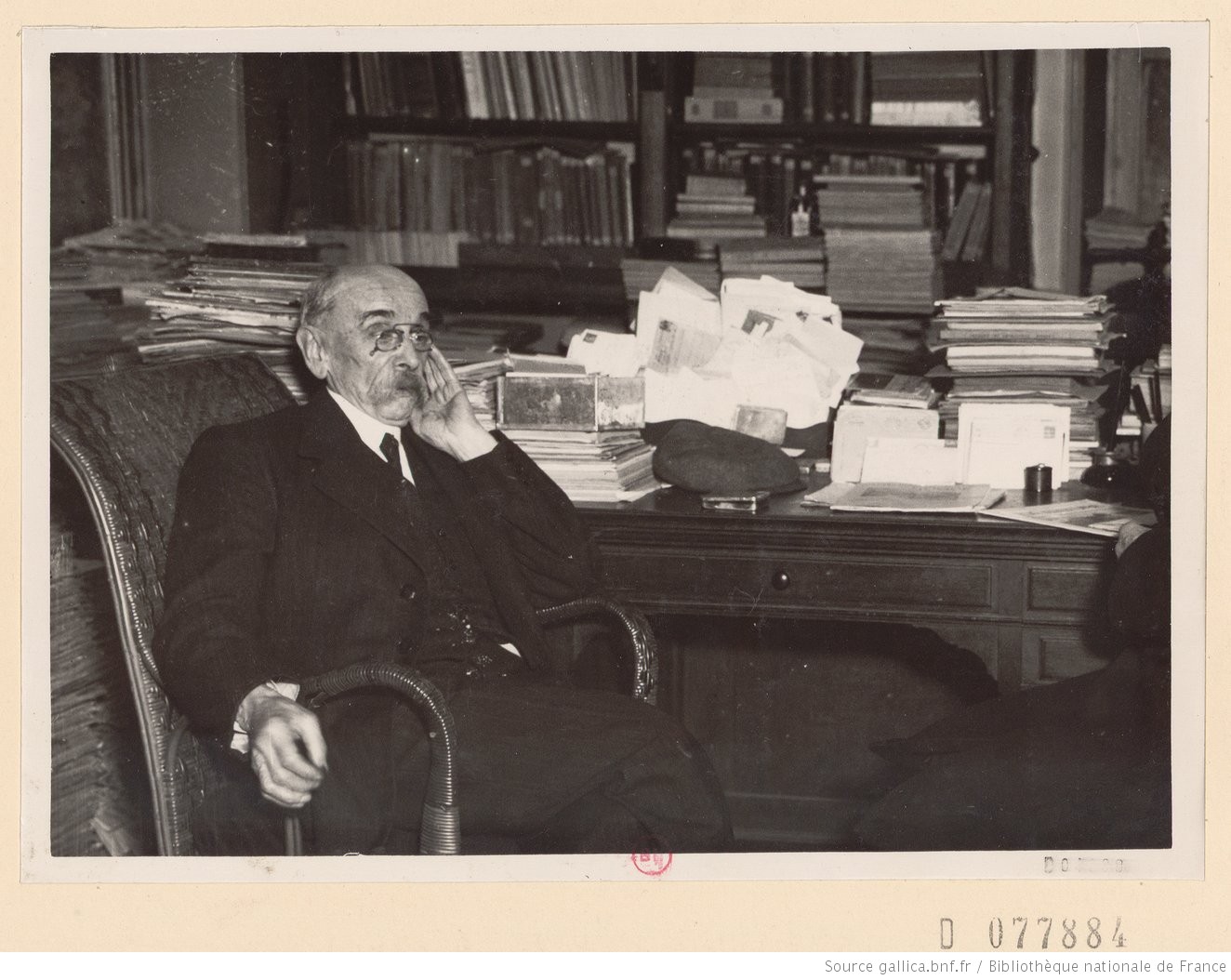

Jacques Arsène

d'Arsonval, né le 8 juin 1851 à La Porcherie (Haute-Vienne)

et mort le 31 décembre 1940 dans la même commune, est

un médecin, physicien et inventeur français.

Issu de familles aristocratiques de la région, tant du côté

paternel que maternel, il est le dernier de la lignée des

d’Arsonval en Limousin. Il repose à La Porcherie, près

de sa maison natale, dans ce Limousin qu’il a tant aimé.

La carrière scientifique d’Arsène d’Arsonval

débute à la fin du XIXème siècle. Alors

que la guerre franco-prussienne (1870/1871) vient de se terminer

et qu’est instaurée la Troisième République,

c’est le début d’une nouvelle ère en France.

Les expositions universelles de 1878, 1889 et 1900 à Paris,

vitrines technologiques et industrielles, permettent à la

France de s’affirmer sur le plan scientifique et culturel vis-à-vis

du reste du monde.

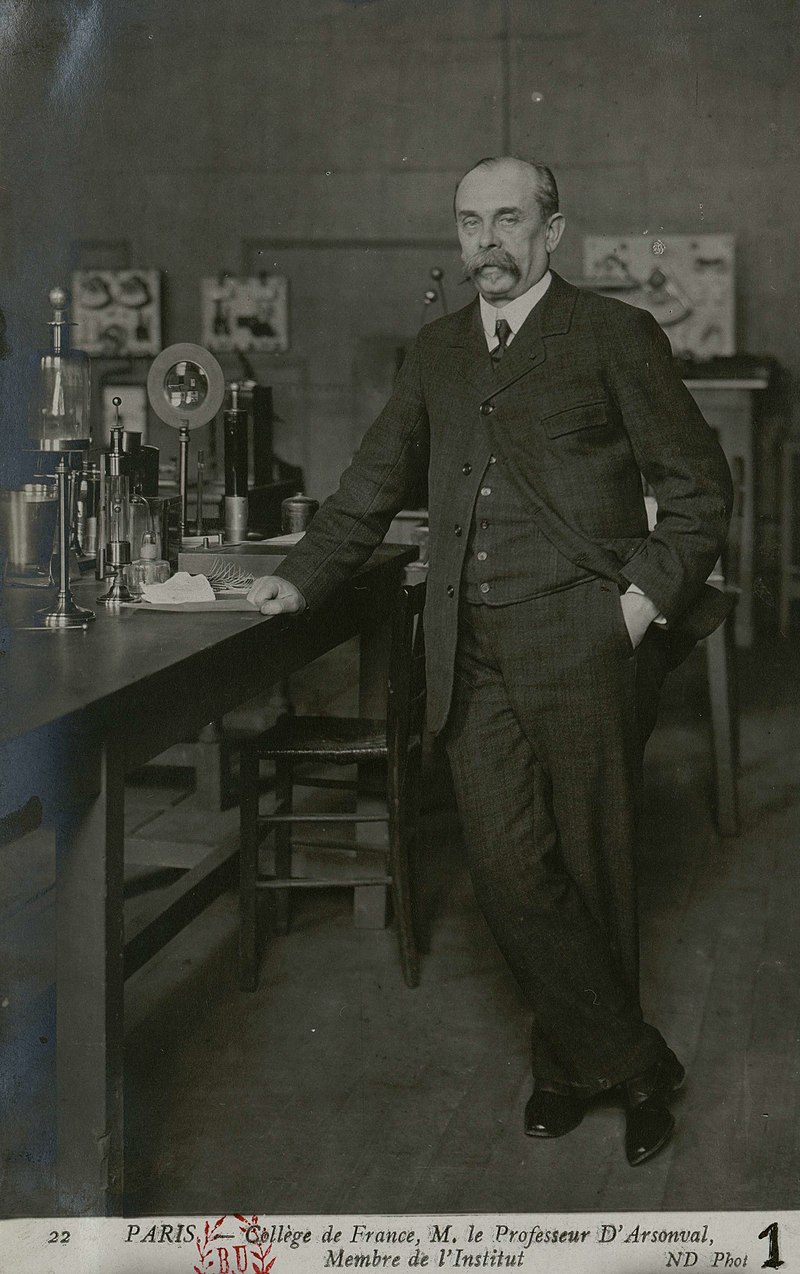

Médecin de formation, ses recherches lui

valent d’être admis à l’Académie

de médecine puis à l’Académie des sciences

et de devenir titulaire de la Chaire de médecine du Collège

de France. Génial touche-à-tout, il voit son nom

associé à de multiples découvertes et appareils

scientifiques.

On cite souvent la déclaration qu'il aurait faite au Congrès

international des électriciens de 1881 : « Canaliser

l'électricité est bien démocratiser la force.

Il y a plus : transporter la force à grande distance c'est

pouvoir se passer du charbon, dont les provisions s'épuisent,

c'est pouvoir utiliser les forces naturelles, jusqu'ici perdues...

grâce à la science, la possibilité d'hier sera

la banalité de demain »

Dans ce site, nous n'allons pas raconter ici tous les travaux et

études que ce médecin scientifique a réalisé,

nous nous intéresserons uniquement aux travaux sur le téléphone

et son origine.

|

Ce sont des recherches sur la surdité, qui le conduisent

avec son ami Paul Bert, à s’intéresser

à la téléphonie. |

sommaire

Brève biographie :

1851 juin 8 Jacques Arsène

d'Arsonval naît au château de la Borie à La Porcherie

en Haute-Vienne, fils de Pierre Catherine d'Arsonval, médecin,

et de Marie-Louise Betzi de Beaune.(France)

1862 D'Arsonval entre au petit séminaire

diocésain de Brive.

1873 oct D'Arsonval s'installe à Paris. D'Arsonval

se présente au concours d'externat des hôpitaux de

Paris

1874 D'Arsonval devient préparateur

bénévole auprès de Claude Bernard.

1875 D'Arsonval est externe chez le Dr Bayer à l'Hôtel-Dieu

à Paris. Il invente la seringue à piston plein.

1876 Arsène d'Arsonval s'investit sur l'étude

des phénomènes de tension superficielle et d'osmose,

d'un point de vue biologique.

D'Arsonval entreprend des recherches sur la calorimétrie

en biologie dans le laboratoire de Marey, physiologiste au Collège

de France.

1877 août 6 Arsène d'Arsonval présente

sa thèse de doctorat. Il poursuit ses expériences

sur la calorimétrie animale. Il crée un calorimètre

enregistreur.

1878 Avec Bert, d'Arsonval construit un microphone à

réglage magnétique.

1879 D'Arsonval, associé à Abakanowitz, crée

à St-Maur-des-Fossés, le "Laboratoire Volta".

1882 Arsène d'Arsonval dirige le laboratoire de biophysique

du Collège de France.

1884 Une commission officielle animée par d'Arsonval

édicte les 1ères règles de sécurité

à observer dans les interventions sur les réseaux

de distribution électrique.

1888 D'Arsonval est élu membre de l'Académie

de médecine..

1894 L'École supérieure d'électricité

est créée à Paris. D'Arsonval est élu

membre de l'Académie des sciences.

1902 nov 8 Le physicien Claude et les industriels Delorme

et Gallier ayant mis au point un procédé industriel

de liquéfaction de l'air, ils constituent avec 21 autres

actionnaires la Sté Air Liquide.

1906 D'Arsonval et Bordas inventent le procédé

de lyophilisation au laboratoire de biophysique du Collège

de France à Paris.

1908 La Cie Générale de Radiotélégraphie

est créée par la fusion des ateliers Carpentier, Gaiffe

et Rochefort ; d'Arsonval en devient le Pdt.

1910 déc 27 Gaumont présente son Chronophone

(Elgéphone) à l'Académie des Sciences de Paris

avec l'exposé du professeur d'Arsonval.

1911 D'Arsonval et Ferrié participent aux premières

émissions de TSF et aux premiers essais de téléphone

sans fil.

1913 Avec Arsène d'Arsonval, G. Claude constate les

propriétés explosives de l'air liquide.

1914 L'Etat autorise 19 stations radio expérimentales

: la CGR, Ducretet-Roger, la Sté industrielle de TSF, les

Chemins de fer, le CNAM, l'Ecole supérieure d'électricité,

des constructeurs de l'aéronautique comme Farma et Bréguet,

etc

1915 D'Arsonval, alors qu'il travaille sur les équipements

électriques de transmission, montre qu'en cas de chocs électriques

à haute tension une réanimation est possible par respiration

artificielle.

1918 D'Arsonval est élu Pdt de l'Institut d'actinologie.

1940 déc 31 Jacques Arsène d'Arsonval meurt

à La Porcherie en Haute-Vienne. |

Œuvres et publications scientifiques

|

«Utilisation des forces naturelles.

Avenir de l'électricité», in La Revue scientifique,

septembre 1881, n°12, p. 370-372.

«Utilisation des forces naturelles par l'électricité.»,

in La Revue Scientifique, octobre 1881, n°18, p. 550-556.

«Discussion de la commission d'électro-physiologie.»,

in La Revue Scientifique, décembre 1881, n°24, p. 725-729.

«Recherches expérimentales sur les piles hydro-électriques.»,

1/2, in La Lumière électrique, mars 1881, n°13,

p. 246-248.

«Recherches expérimentales sur les piles hydro-électriques.»,

2/2, in La Lumière électrique, avril 1881, n°17,

p. 300-303.

«Action physiologique des courants alternatifs»,

in: CR Soc Biol(1891), 43, 283-286.

«Recherches sur la décharge électrique

de la torpille», in : J. Phys. Theor. Appl.(1896), 5(1),

149-154.

«Interrupteur électrolytique», in: J.

Phys. Theor. Appl. (1899), 8(1), 206-209

«L'air liquide» in: J. Phys. Theor. Appl.(1898),

7(1), 497-504

«Discours prononcé à la séance solennelle

de la Sorbonne», [S.l.] , [s.n.] [1933] Gauthier-Villars

(Paris), 6 p., 8°, Extrait de la Plaquette du "Cinquantenaire

de la Soc. franç. des Électriciens", novembre

1933.

D'Arsonval.

Soixante-cinq ans à travers la Science de Louis

Chauvois (de nombreux textes sont issus de cet ouvrage)

|

sommaire

1876 Arsène d'Arsonval s'investit sur l'étude

des phénomènes de tension superficielle et d'osmose, d'un

point de vue biologique.

D'Arsonval entreprend des recherches sur la calorimétrie en biologie

dans le laboratoire de Marey, physiologiste au Collège de France.

C'est à partir de 1877 que Caude

Bernard décide d'étudier les échanges

de température du système sanguin et charge D'Arsonval

de se s'occuper de la partie instrumentale.

Les aiguilles thermoélectrques :

D'Arsonval a l'idée de se servir de l'électricité

en utilisant le principe du thermocouple : deux fils de métaux

différents (de cohéficient de dilatation différents)

soudés à une extrémité et plongés

dans le milieu à étudier. Ce thermocouple donne naissance

à un courant variable mesurable avec un galvanométre.

La mesure des températures par l'électricité

A. D’ARSONVAL, des extraits d'un article de La Lumière

Électrique, Journal universel d’Électricité,

N°54, ANNÉE 1881

« Au point de vue du travail, l’être

vivant est une véritable machine thermique. . .

... Le système nerveux, en excellent chef d'Etat, laisse

aux cellules leur individualité et leur indépendance

propres, tout en faisant concourir l'activité de chacune

d'elles au bien commun de la république organique.

Un homme d'Etat puisant ses inspirations dans la physiologie générale,

ferait à coup sûr d'excellente politique.

Ainsi pas une action dans l'organisme n'échappe à

la surveillance du système nerveux, et chaque acte est

précédé, accompagné ou suivi d'une

manifestation calorifique. Me voilà, dira-t-on, bien loin

de mon sujet; j'y entre en plein, au contraire. Ces préliminaires

n'avaient pour but que de montrer l'immense intérêt

qui s'attache à l'étude de la chaleur animale, et

combien est important chaque perfectionnement instrumental qui

permet d'aborder cette étude avec plus de précision.

. . . L'électricité constitue

aujourd'hui le moyen d'étude le plus parfait et

le plus délicat dont le physiologiste puisse disposer.

Cette circonstance motive suffisamment, par conséquent,

la persévérance que je mets à perfectionner

cette précieuse méthode, pour la voir sortir du

laboratoire et s'introduire dans la clinique. D'après ce

que j'ai dit ci-dessus, on comprend qu'il y ait un grand intérêt

à pouvoir prendre la température des différentes

parties du corps vivant, tant à la superficie même

que dans les régions les plus profondes. . . Il faut que

l'appareil thermométrique puisse pénétrer

dans l'intérieur des organes les plus profonds, dans l'intimité

des tissus, sans entraîner de douleur, lorsqu'il s'agit

de l'application médicale.

Les soudures thermoélectriques se prêtent

merveilleusement à ces exigences. On peut les faire d'une

ténuité extrême, et leur sensibilité

est telle, qu'on peut obtenir très facilement le centième

de degré centigrade. C'est A-C. Becquerel qui employa le

premier cette méthode pour l'étude de la chaleur

animale. Claude Bernard la reprit plus tard pour l'étude

de la température du sang. Le principe de la méthode

est resté le même, mais les instruments ont été

perfectionnés de manière à en faciliter l'emploi.

. . Une installation thermoélectrique comporte trois parties

bien distinctes :

1° Les soudures exploratrices;

2° Le galvanomètre ;

3° Les appareils accessoires pour avoir des températures

constantes ou pour grouper de certaine manière les sondes

exploratrices. . .

Les aiguilles thermoélectriques employées

jusqu'en 1876 se composaient toutes de 2 fils hétérogènes

soudés par leur extrémité qui se terminait

en pointe aiguë. On vernissait ces fils avec soin ; car,

au contact des liquides animaux, des fils nus de métaux

différents auraient donné naissance à des

courants hydroélectriques rendant toute observation impossible.

Ce vernis était très sujet à s'enlever, comme

bien on pense, et constituait un danger permanent.

J'ai supprimé cette difficulté en remplaçant

l'un des fils par un tube qui entoure l'autre fil et le protège

contre les liquides animaux. On n'a plus de la sorte qu'un seul

métal à l'extérieur et le danger est évité.

. .

La thermométrie ne s'occupe que de la répartition

de la chaleur produite; à la Calorimétrie revient

l'étude de la production. C'est certainement le point le

plus important. Depuis quelques années, j'ai inventé

des méthodes calorimétriques pour la physiologie

qui permettent « de faire inscrire par l'animal lui-même,

sans corrections et pendant un temps indéfini, la quantité

de chaleur qu'il produit à chaque instant. »

Les renseignements que fournit cette nouvelle méthode,

où l'électricité a sa part, sont de la plus

haute importance pour la théorie et pour la pratique médicale.

J'y reviendrai plus tard ».

|

sommaire

Au début D'Arsonval se sert du galvanométre

de Thomson mais pas satisfait de ses mesures, après le perfectionnement

des aiguilles thermoélectrques, il décide de fabriquer

un galvanomètre plus performant.

|

Le Téléphone employé comme

galvanoscope

En attendant la construction trois ans plus tard (1880) de son

merveilleux instrument, l'ingéniosité de son esprit

a tout de même trouvé moyen de réaliser un

« révélateur de courant », un «

galvanoscope » comme on dit, infiniment plus sensible que

la patte de grenouille et d'affirmer la réalité

des deux courants intra-musculaires, et c'est du téléphone

électrique que GRAHAM BELL venait

d'inventer qu'il a tiré ce moyen.

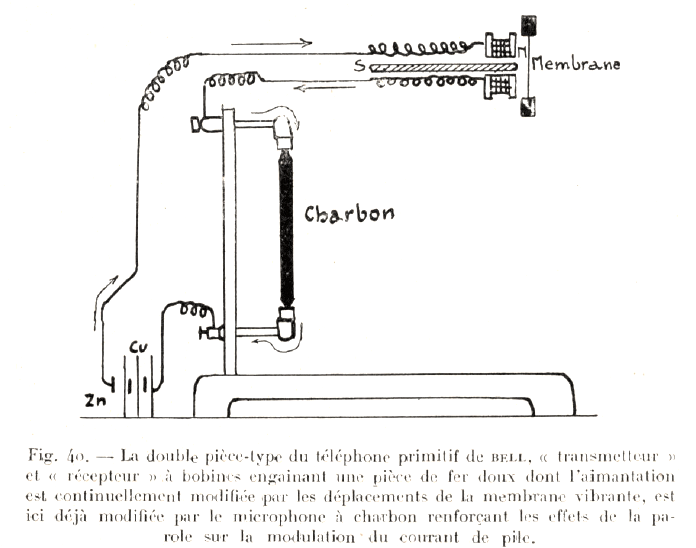

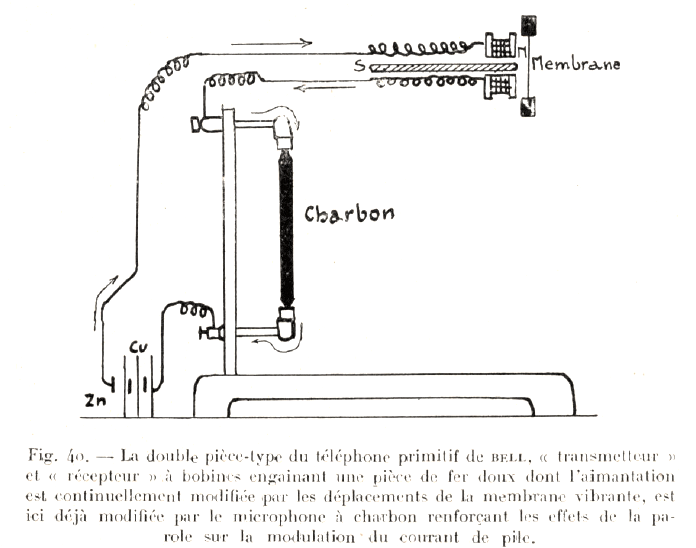

A litre de memorandum, rappelons que le téléphone

primitif de BELL était simplement composé de deux

ensembles bobinaires semblables à la partie ZN de la fig.

40, bobines formant l’une transmetteur, l’autre récepteur,

et où un courant continu de pile était modulé,

au transmetteur, par des déplacements de la membrane vibrante

devant laquelle on parlait. Ces modulations modifiaient alors,

au récepteur, l'aimantation de la tige de fer doux centrale

et donc attiraient plus ou moins la membrane de l'écouteur,

Cet appareillage primitif se trouva presque aussitôt perfectionné

ir l'introduction, comme transmetteur, du « microphone à

crayons de charbon » (fig. 40) de Hughes, devant lequel

on parle et qui augmente considérablement les effets magnétiques

par les variations de contact des charbons ébranlés.

Par la suite, le poste transmetteur et le

poste écouteur se trouvèrent construits de pareille

façon avec chacun leur microphone amplificateur dans le

parleur et dans l’écouteur, ainsi que nous en usons

actuellement dans nos « téléphones à

grenaille ».

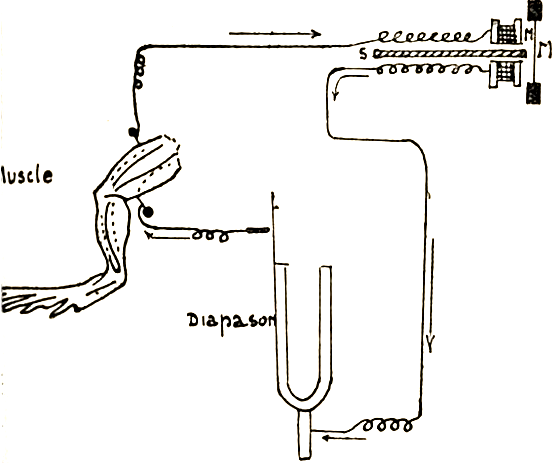

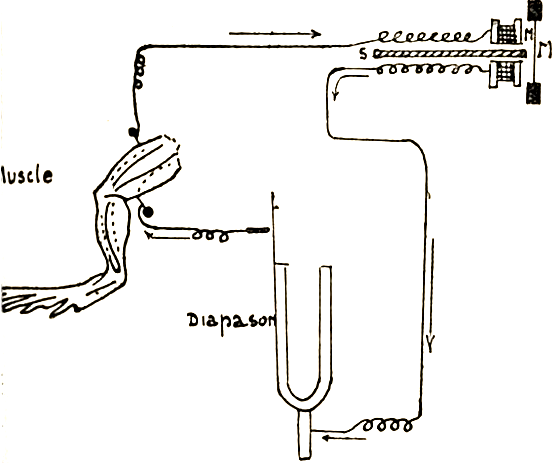

Donc, vers la fin de l’année 1877

, M. D'ARSONVAL se dit que s’il existe bien effectivement

un courant continu émergeant de la nutrition d'un muscle

au repos, ce courant il n'y a pour le révéler qu'à

le dériver à travers un récepteur téléphonique.

Mais puisqu'il est supposé « continuellement uniforme

», on ne pourra cependant ainsi — s'il existe —

le déceler sans un artifice, étant donné

que la membrane du récepteur téléphonique

ne peut vibrer que sous l'effet de variations, de modulations,

dans l'intensité du continu. Et alors M. D'ARSONVAL se

dit qu'en intercalant un diapason en vibration dont l’une

des branches va faire alternativement rupteur et rétablisseur

sur le fil du cireuit « muscle-téléphone »,

s'il existe bien effectivement dans ce circuit un courant la plaque

téléphonique devra vibrer à l'unisson de

ces variations. Il est bien évident que si, dans le circuit,

il n'existe pas de courant venant du muscle, rien ne pourra porter

à la plaque les interruptions et contacts de la branche

du diapason. En un mot, le résultat de l'expérience

va juger de la réalité ou de la non-existence de

courants dans le muscle au repos.

Or, la plaque vibre et le jeune préparateur du Collège

de France peut montrer que son « galvanoscope-léléphonique

» est deux cents fois plus sensible que la « patte

galvanoscopique » jusqu'alors employée pour déceler

des courants de faible intensité.

Aussi voit-on tout de suite son invention passer dans les laboratoires

de recherches et intéresser au plus haut point les expérimentateurs.

« Mes expériences — trouve-t-on écrit

dans l'exposé des Titres et Travaux scientifiques de l'inventeur

— furent répétées par divers savants,

et notamment par M. TARCHANNOFF, à Saint-Pétersbourg,

avec un plein succès, en suivant mes indications.

Ultérieurement, M. MARY fit usage de ma méthode

pour l'étude de la décharge des poissons électriques

et arriva facilement à prouver sa discontinuité.

M. ROBIN employa également le téléphone pour

l'étude de l'organe électrique rudimentaire de cerlains

poissons.

...

|

Notes de M. A d’Arsonval sur

les causes des courants électriques d’origine

animale dits courants de repos, dans les comptes-rendus

de la Société de biologie, juillet 1885

« La patte de la grenouille était considérée

comme l’un des réactifs les plus sensibles aux

courants électriques et employée constamment

comme galvanoscope.

Par une expérience très simple, j’ai

montré en décembre 1877, que le téléphone

est environ deux cents fois plus sensible que la patte galvanoscopique.

Je proposai alors l’usage de cet instrument pour l’étude

de l’électricité animale en général,

et du tétanos électrique du muscle en particulier.

En disposant un interrupteur vibrant, j’ai pu déceler,

par le téléphone, le passage d’un courant

continu, et je montrai ainsi l’existence des courants

électriques musculaires et nerveux, ainsi que la

variation négative. Mes expériences furent

répétées par divers savants et, notamment

par M. de Tarchannoff, à Saint-Pétersbourg,

. . . »

A. d’Arsonval.

|

Suivront de multiples expériences que l'on

peut lire dans l'ouvrage D'Arsonval.

Soixante-cinq ans à travers la Science de Louis

Chauvois

Exposé de M. D'ARSONVAL dans le "Comptes

rendus des séances de la Société de biologie

et de ses filiales du 2 mars 1878"

communique une expérience (en 1877) relative à la

sensibilité des nerfs aux excitations électriques.

On croit généralement que le nerf

est l'élément organique le plus sensible aux courants

électriques, et qu'il est plus sensible à ces excitations

que ne le sont.les appareils les plus sensibles. Il n'en est rien

cependant, car le téléphone est plus sensible que

le nerf aux courants induits interrompus.

M. d'Arsonval a préparé à

l'avance une grenouille galvanoscopique.

Il excite les nerfs lombaires avec un courant

induit interrompu, et constate le degré de l'appareil auquel

ces nerfs sont insensibles, c'est-à-dire

le degré d'intensité du courant qui cesse de pouvoir

déterminer la contraction des muscles.

Si alors on met le même courant en rapport avec un téléphone,

on constate que la membrane de cet appareil entre en vibration.

M. d'Arsonval se propose d'utiliser ce fait

pour étudier différents phénomènes

nerveux

Exposé de Marcelin Berthelot présente

l'expérience en détails à l'Académie

des sciences le 1er avril 1878 :

Le téléphone est un instrument

d'une sensibilité exquise. J'ai été amené

à le comparer avec le nerf qui est considéré

comme le réactif ieplus sensible de l'électricité,

depuis les célèbres expériences de Galvani.

Il résulte de ces expériences que le téléphone

le plus mal construit est an moins cent fois plus sensible que

le nerf,pour-déceler de faibles variations étectriques.

Voici en quoi consiste l'expérience :

Je prépare une grenouille à la manière de

Galvani. Je prends l'appareil d'induction de Siemens et Halske,

usité en Physiologie sous le nom d'appareil à chariot;

j'excite avec la pince ordinaire le nerf sciatique et j'éloigne

la bobine induite jusqu'à ce que le nerf ne réponde

plus a l'excitation électrique. Je remplace alors le nerf

par le téléphone, et le courant induit qui n'excitait

plus le nerf fait vibrer avec force le téléphone.

J'éloigne la bobine induite, et le tétéphone

vibre toujours.

Dans le silence de la nuit j'ai pu entendre vibrer le téléphone

en éloignant la bobine induite à une distance quinze

fois plus grande que celle du minimum d'excitation du nerf; par

conséquent, si l'on admet pour l'induction, comme pour

les actions à distance, la loi des carrés inverses,

on voit que dans cette circonstance le téléphone,

cet instrument d'une si grande simplicité, est au moins

deux cents fois plus sensible que le nerf.

J'ajoute que l'emploi de ces faibles courants d'induction est

très commode pour régter le téléphone;

on recule ou t'on avance l'aimant jusqu'à ce que la vibration

entendue soit maximum.

Nous possédons dans le téléphone

un instrument d'une sensibilité exquise. Il est, comme

on le voit, beaucoup ptus sensible que la patte galvanoscopique.

J'ai songé à en faire un galvanoscope. On n'étudie

que très-difficilement les courants musculaires et nerveux

avec le galvanomètre de 3oooo tours de du Bois-Raymond,

parce que l'appareil manque d'instantanéité et que

l'aiguille, à cause de son inertie, ne peut manifester

de variations électriques se succédant rapidement,

comme celles qui ont lieu par exemple dans le muscle lorsqu'on

le tétanise. Cet inconvénient n'existe plus avec

le téléphone, qui répond toujours par une

vibration à un changement étectrique, quelque rapide

qu'il soit. C'est donc un excellent instrument pour étudier

le tétanos électrique du muscle. On peut être

sûr d'avance que le courant musculaire

excitera le téléphone, puisque ce courant excite

le nerf qui est moins sensible que le téléphone.

L'instrument nécessite pour cela quelques dispositions

spéciales; j'ai entrepris par ce moyen une série

d'expériences sur l'électricité animale,

qui feront l'objet de Communications subséquentes.

Le téléphone ne peut servir qu'à

constater les variations d'un courant électrique, quelques

faibles qu'elles soient il est vrai; j'ai trouvé le moyen

de constater, par son intermédiaire, la présence

d'un courant continu, quelque faible qu'il puisse être.

J'y ai réussi en employant un artifice très simple.

Je lance dans le téléphone le courant supposé,

et, pour obtenir des variations, j'interromps mécaniquement

ce courant par un diapason. Si aucun courant ne traverse le téléphone,

il reste muet, si au contraire le plus faible courant existe,

le téléphone vibre à l'unisson du diapason.

Des courants hydro-électriques ou thermo-électriques

très-faibles peuvent ainsi être constatés

en employant une disposition spéciale de l'instrument pour

chaque cas.

D'après ce qui précède,

on voit donc que le téléphone est de tous les galvanoscopes

le plus sensible pour déceler la présence, soit

de faibles variations électriques, soit de faibles courants

continus, en se servant de l'artifice que j'indique.

Je ne doute pas que son emploi ne fournisse

des résultats intéressants dans l'étude de

i'é!ectricité animale que je vais étudier

par ce moyen nouveau. »

Téléphone

employé comme galvanoscope Note de M. D'ARSONAL, présentée

par M. Berthelot.

|

sommaire

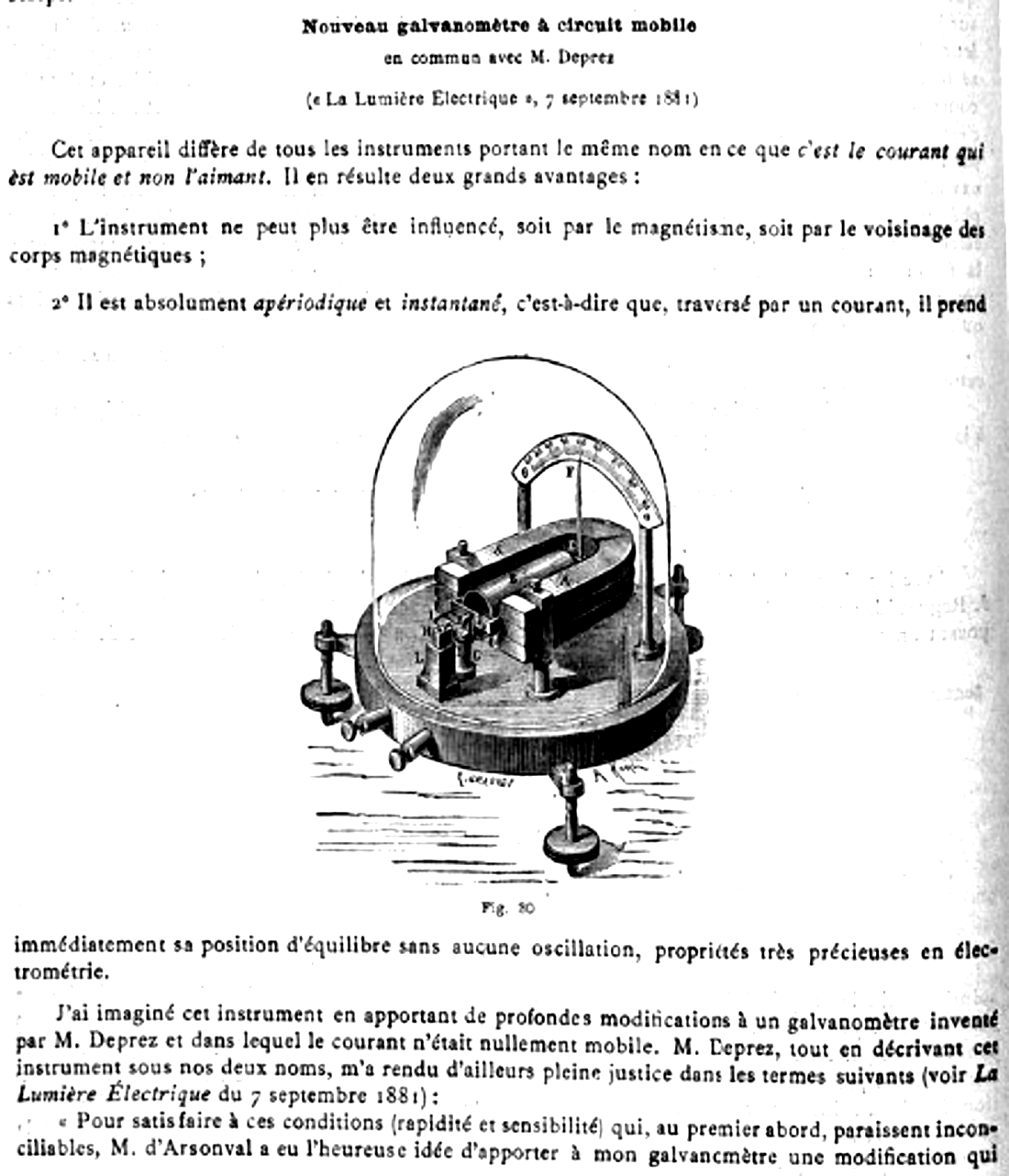

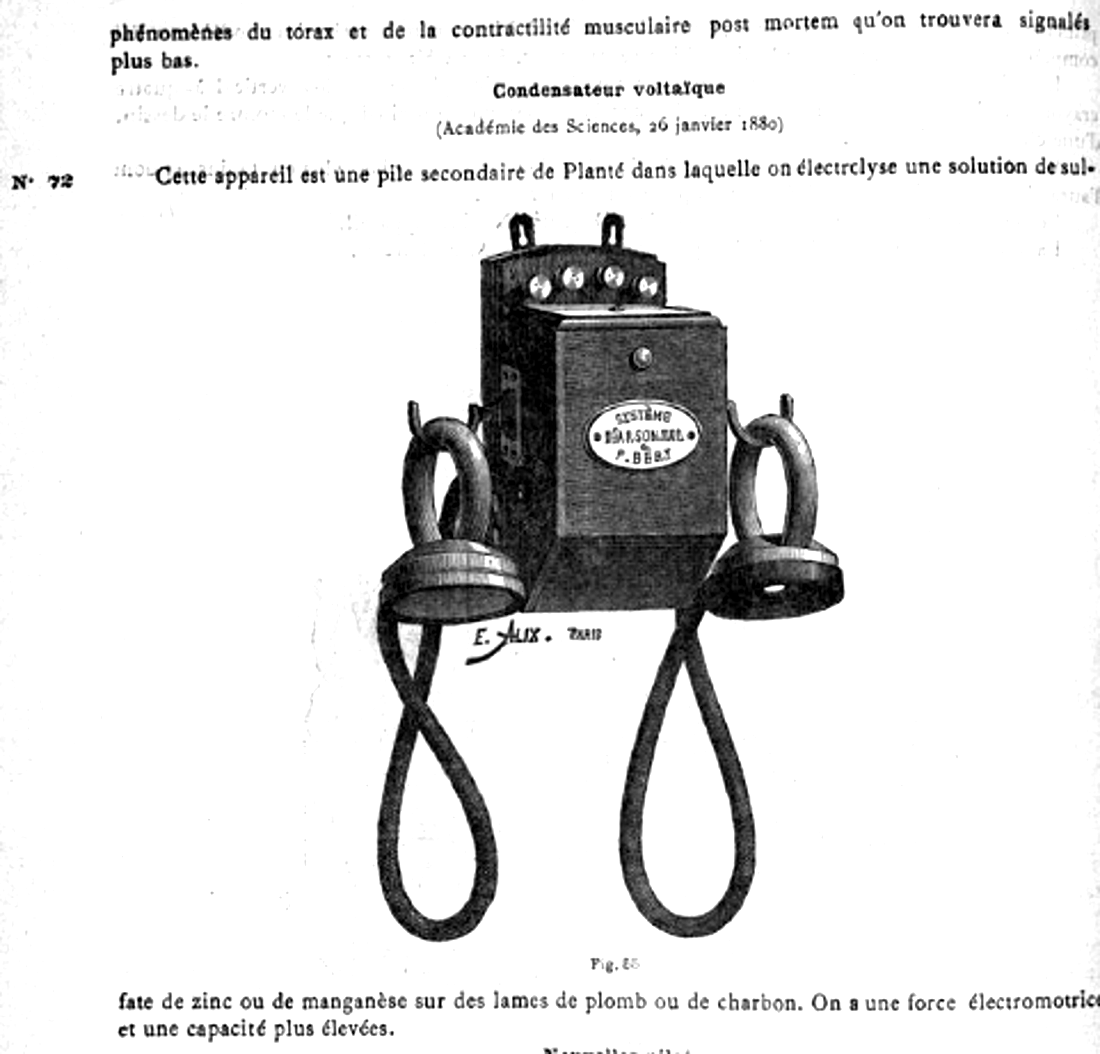

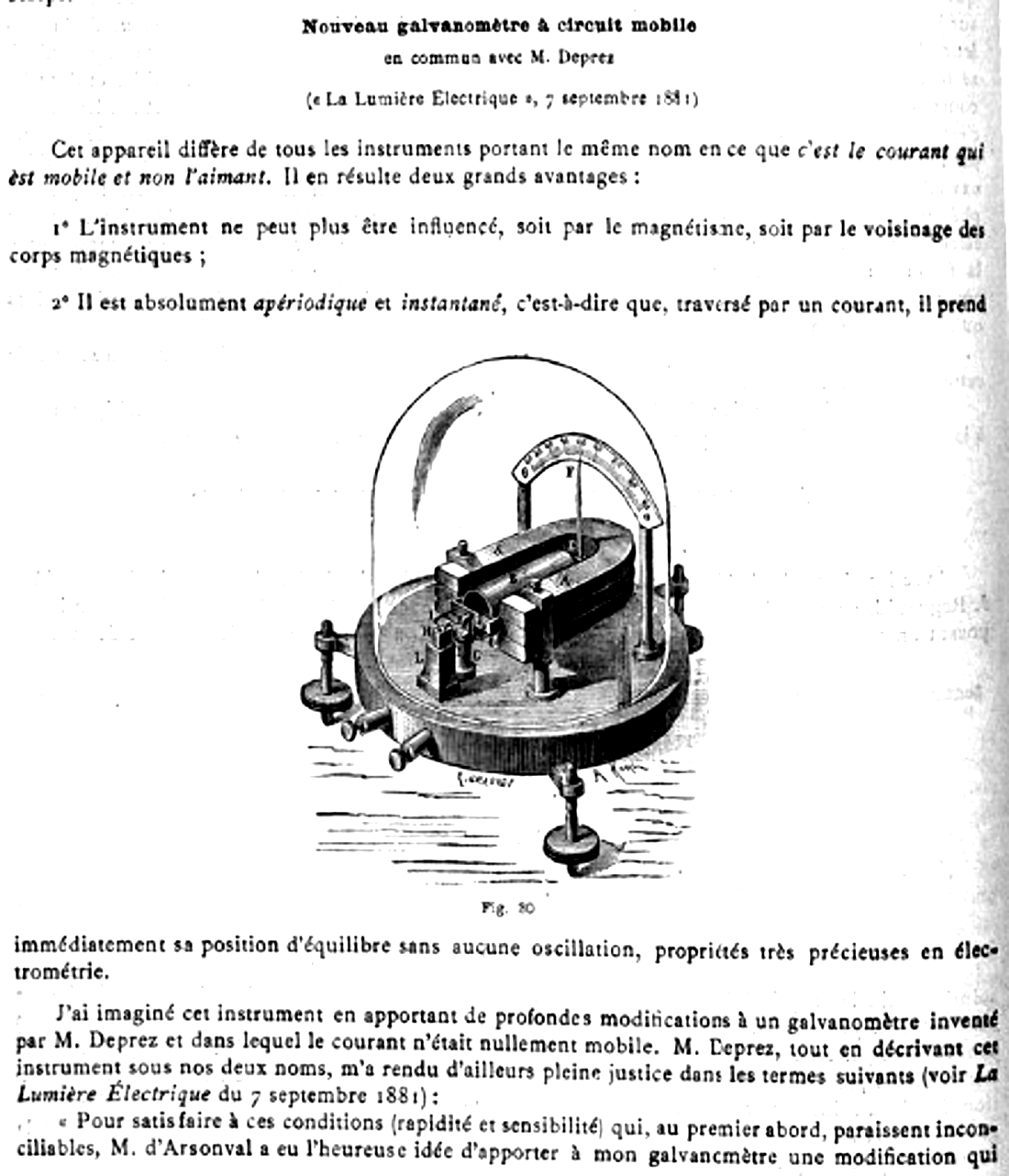

Le nouveau galvanoscope : appareil permettant

de déceler un courant électrique, présenté

le 16 avril 1880 à la société d'encouragement pour

l'industrie nationale par Mr d'Arssonval :

|

Entre les branches d’un aimant en fer à

cheval et tout autour de la pièce cylindrique de fer doux

rendue fixe, peut osciller le fin bobinage conducteur de courant

rendu mobile et simplement suspendu par un fil de torsion extrêmement

fin. L’interaction électromagnétique courant-aimant

entraîne une rotation du cadre. Le cadre porte un miroir

argenté qui permet, par réflexion d’un faisceau

lumineux, de faire une lecture optique sur une échelle

graduée avec une très grande précision.

« C’est en 1880 que j’ai

introduit, en électrométrie, les galvanomètres

à circuit mobile. Ces appareils ont trois avantages bien

précieux :

- ils sont absolument apériodiques (Se dit d’un appareil

de mesure qui atteint sa position de régime sans oscillation)

;

- la partie mobile n’étant pas magnétique ils

sont soustraits à l’influence du magnétisme

terrestre ou des aimants voisins; le couple moteur peut être

rendu très grand puisqu’il est proportionnel au produit

de l’intensité à mesurer par l’intensité

du champ magnétique.»

A. d’Arsonval.

Associé avec des résistors

(shunts) en parallèle, le galvanomètre est un ampèremètre,

et avec des résistors en série il devient un voltmètre.

Selon les caractéristiques mécaniques et électriques

du cadre mobile il est utilisé en mode continu, ou impulsionnel.

Dans les laboratoires il peut être aussi utilisé

en galvanomètre balistique, en thermo-galvanomètre,

en galvanomètre différentiel, en galvanomètre

« de zéro ». Cette polyvalence donne au galvanomètre

une place de première importance dans la mesure de «

l’électricité ».

Le galvanomètre à cadre mobile Deprez - d’Arsonval

Le galvanomètre à cadre mobile

(à fil unique) encore appelé galvanomètre

à corde ou galvanomètre à vibration, a permis

une avancée certaine, dans la recherche conduisant aux

électrocardiographes, oscillographes . .

|

sommaire

1878 L'Exposition Universelle de Paris

Pour honorer la mémoire de Claude Bernard, le stand du Collège

de France présente ses travaux à l'expostion unverselle

de Paris.

Arsène D'Arsonval en tant qu'organisateur présente plusieurs

de ses inventions.

Il est aussi intéressé par les nombreux téléphones

exposés sur d'autres stands et achète un microphone de

Hugues, découverte toute récente et découvre également

le phonographe d'Edison ...

La rencontre avec Paul Bert

Paul

Bert,

|

Né

le 19 octobre 1833 à Auxerre et mort le 11 novembre 1886

à Hanoï, c'est un médecin, physiologiste et homme

politique.

Élève de Claude

Bernard, suppléant de Pierre Flourens au Muséum national

d'histoire naturelle, il étudie la physiologie de la respiration

(en altitude et en plongée) et s'intéresse à

la greffe et à l'anesthésie.

Élu député

radical à partir de 1872, lors de la crise de 1877 il est

l'un des 363.(Le manifeste des 363 est une déclaration adressée

le 18 mai 1877 par les députés républicains

au président de la République Patrice de Mac Mahon,

qui lui exprime leur opposition à la politique qu'il mène

et à l'instauration du monarchiste duc de Broglie à

la présidence du Conseil, alors même que la majorité

de la Chambre est républicaine. )

Il est ministre de l'Instruction publique et des Cultes de 1881

à 1882. Anticlérical, il est l'un des fondateurs de

l’« école gratuite, laïque et obligatoire

» qu'instaurent les lois de Jules Ferry, auquel il succède

comme ministre de l'Instruction publique. Soutien de la politique

de colonisation, il publie plusieurs manuels scolaires.

En janvier 1886, il est nommé résident supérieur

de l'Annam-Tonkin, en Indochine, où il meurt quelques mois

plus tard des suites du choléra. |

Ancien

éléve et préparateur de Claude Bernard devenu Docteur,

à cette période, il fit connaissance avec Arsène

d'Arsonval .

Paul Bert succéda à Claude Bernard au poste de

professeur de physiologie à la faculté des sciences.

En 1878 il crée "Les Revues scientifiques"

publiées dans le journal La République. Il y publie plusieurs

articles sur le téléphone :

- Le téléphone

- Les nouvelles applications et perfectionnements du téléphone

; MM de Champvallier, d'Arsonval, salet, Du Moncel, Trouvé.

- Le téléphone à Mercure : Antoine Bréguet.

- Le téléphone : Hughes.

- L'électro motographe de Edison

- Le microphone explorateur : Chardin et Bejot , Ducretet.

- La harpe téléphone : Gower.

Le 1er mai 1878 P. Bert est présent à Londres lors de

la soirée scientifique de la Royal Society ou il y retrouve Arsène

d'Arsonval.

Connaissant bien tous les appareils il en déduit que :

- Le téléphone Bell est un bon récepteur mais il

est un pière transmetteur, il est trop sensible aux courants

induits propagés par les sources électriques.

- Le microphone de Hugues est un excellent transmetteur mais reste un

appareil de laboratoire.

- Le téléphone magnétique Gower est un bon récépteur

mais le transmetteur est moins efficace que le transmetteur à

charbon de Edison.

- Le microphonr Edison se dérègle fréquemment.

- Edison ne réussit pas à faire fonctionner correctement

son électro motographe qui se dérègle systématiuement.

- Les autres projets de micropone sont encore à l'état

de projet, il faudra Août 1879 pour celui

de Locht-Labye, novembre 1879 pour celui de Maiche ,juillet 1880 pour

le microphone de Ader, 1881 pour Beillehache et 1882 pour Bourdin-Journaux

et d'Argy.

Eté 1879 le seul transmetteur à charbon qui semble bien

fonctionner est celui de Crossley.

Comptes rendus des séances de la Société de

biologie de 1879 :

"M. BERT, aidé par M. d'Arsonval, a essayé de

faire entendre les sourds à l'aide du microphone et du téléphone.

Le premier appareil grandissait tellement les sons, les bruits respiratoires,

vasculaires, du malade, que celui-ci n'entendait plus qu'un bruit continu

et très-fatigant. MM. Bert et d'Arsonval ont cherché,

en modifiant le receptacle du microphone, à faire entendre à

un sourd la voix d'un orateur parlant à une tribune dans les

conditions ordinaires d'une assemblée parlementaire."

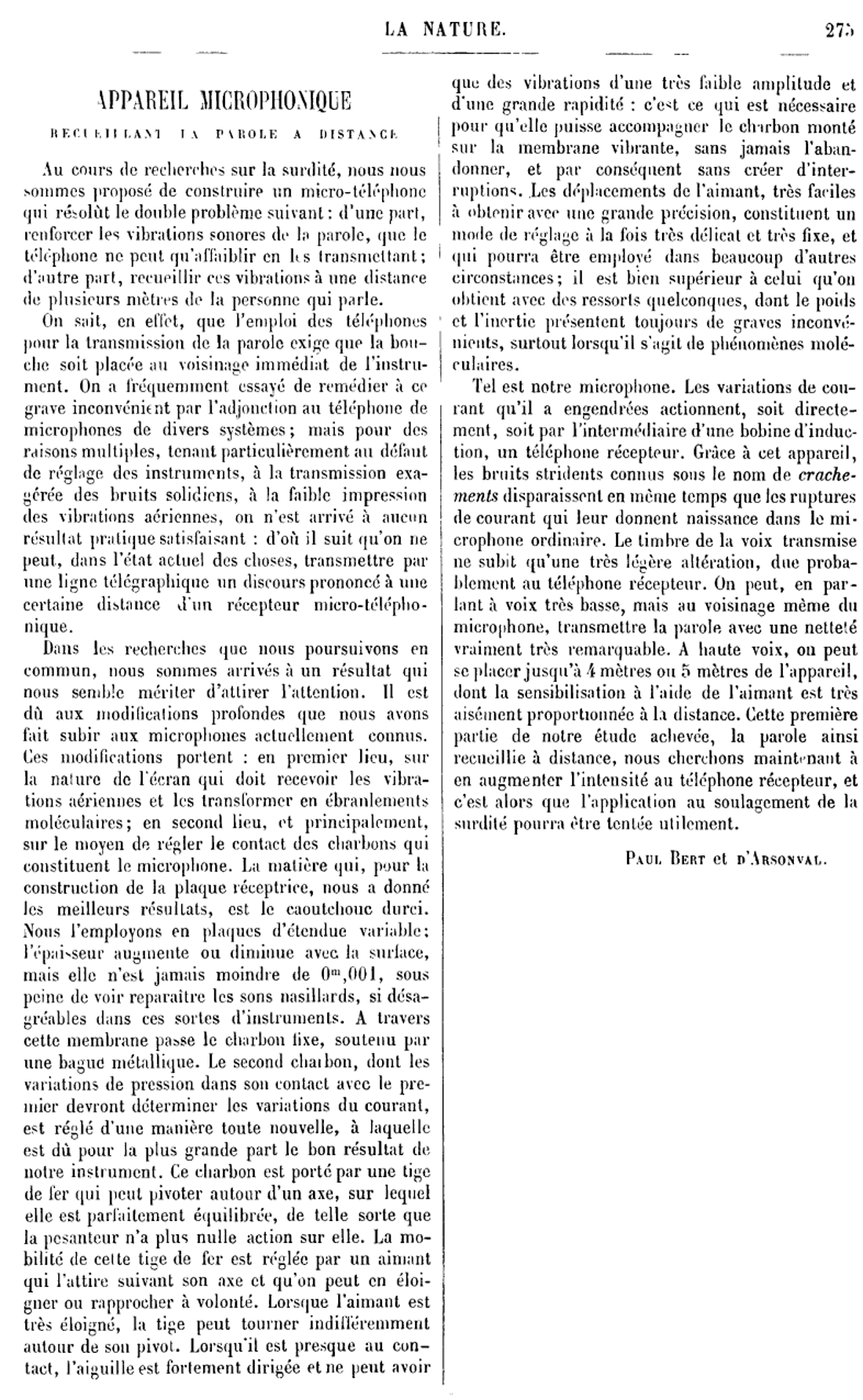

Afin de protéger l'invention, Bert et D'Arsonval déposent

le premier brevet N° 132 477 en septembre 1879 pour un "Nouveau

microphone avec réglage des crayons de charbon par attraction

magnétique".

En octobre 1879, Paul Bert envoie un article à "La Lumière

Electrique" (comte Théodore du Moncel)

Avec Paul Bert, d'Arsonval retrouve le même mode de fonctionnement

qu'il avait avec Claude Bernard décédé en 1878,

Bert a les idées et oriente les recherches, d'Arsoval assure

le côté pratique.

sommaire

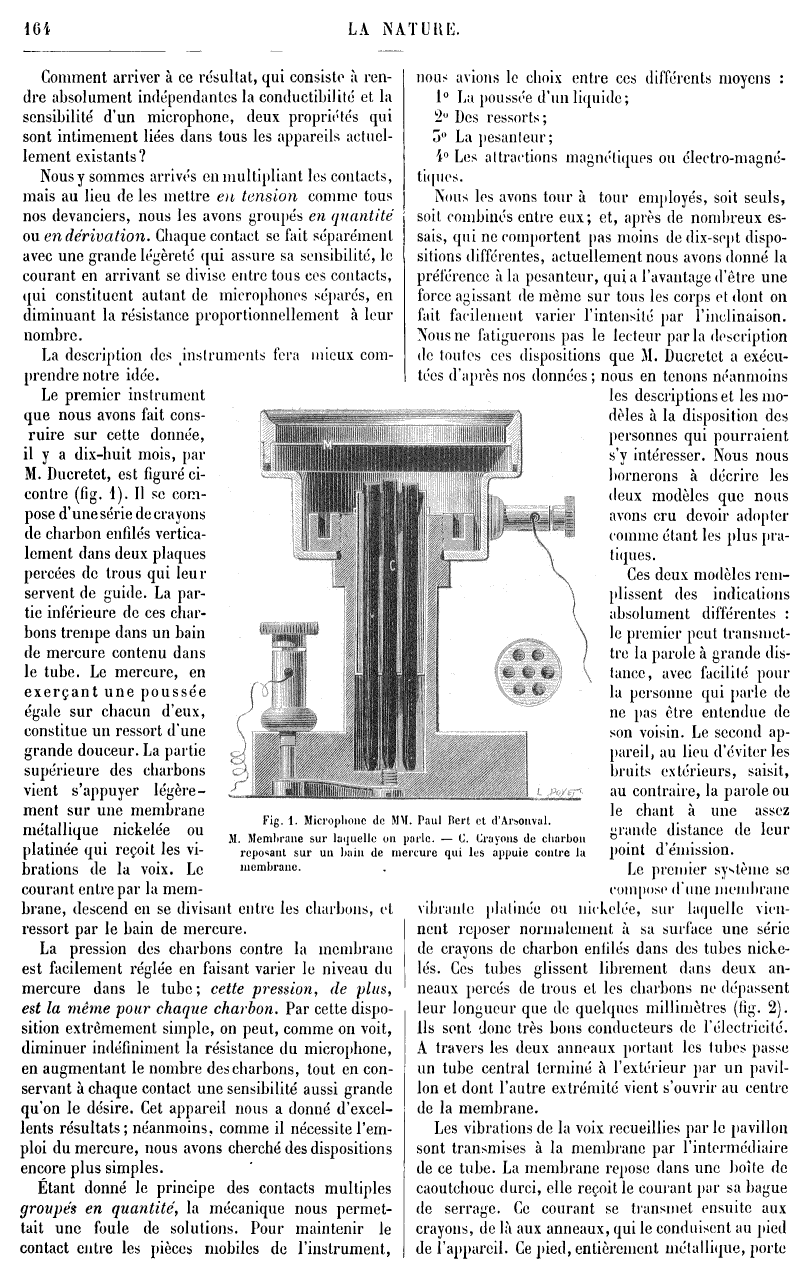

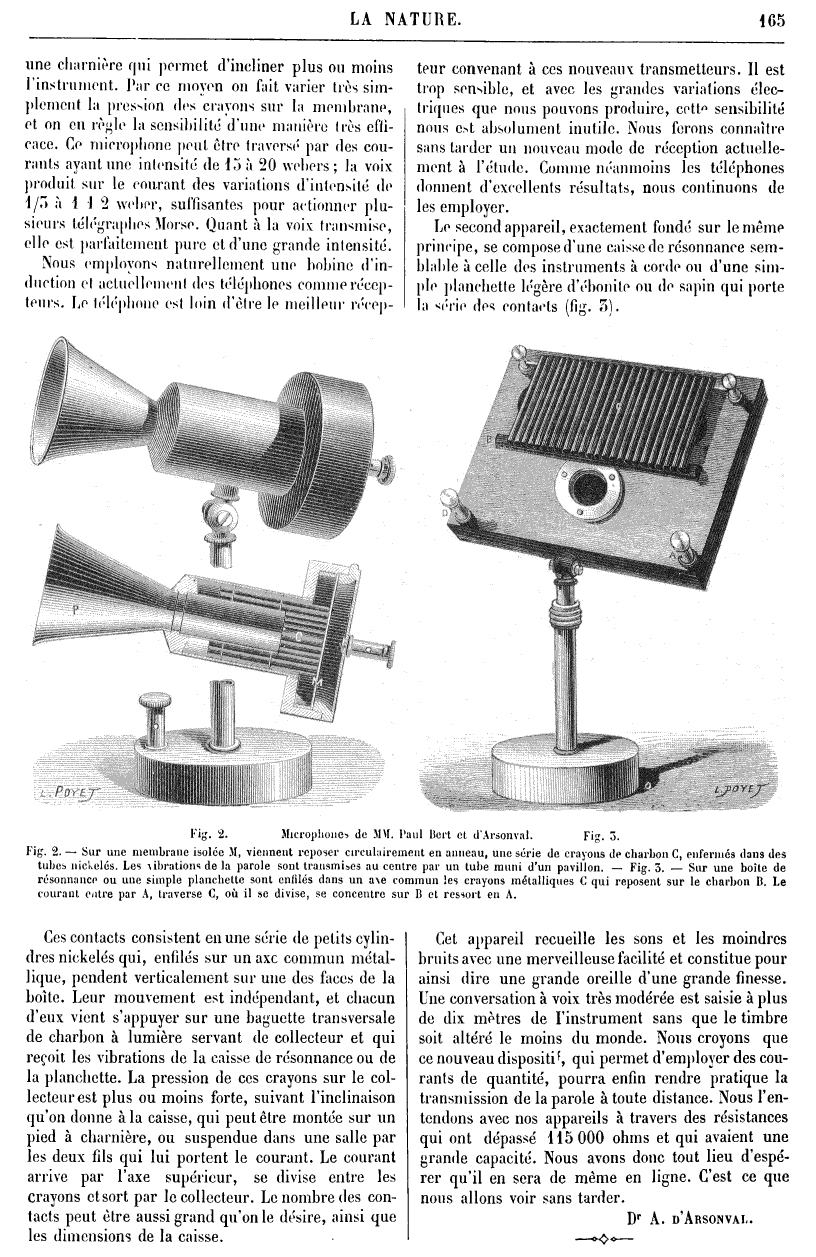

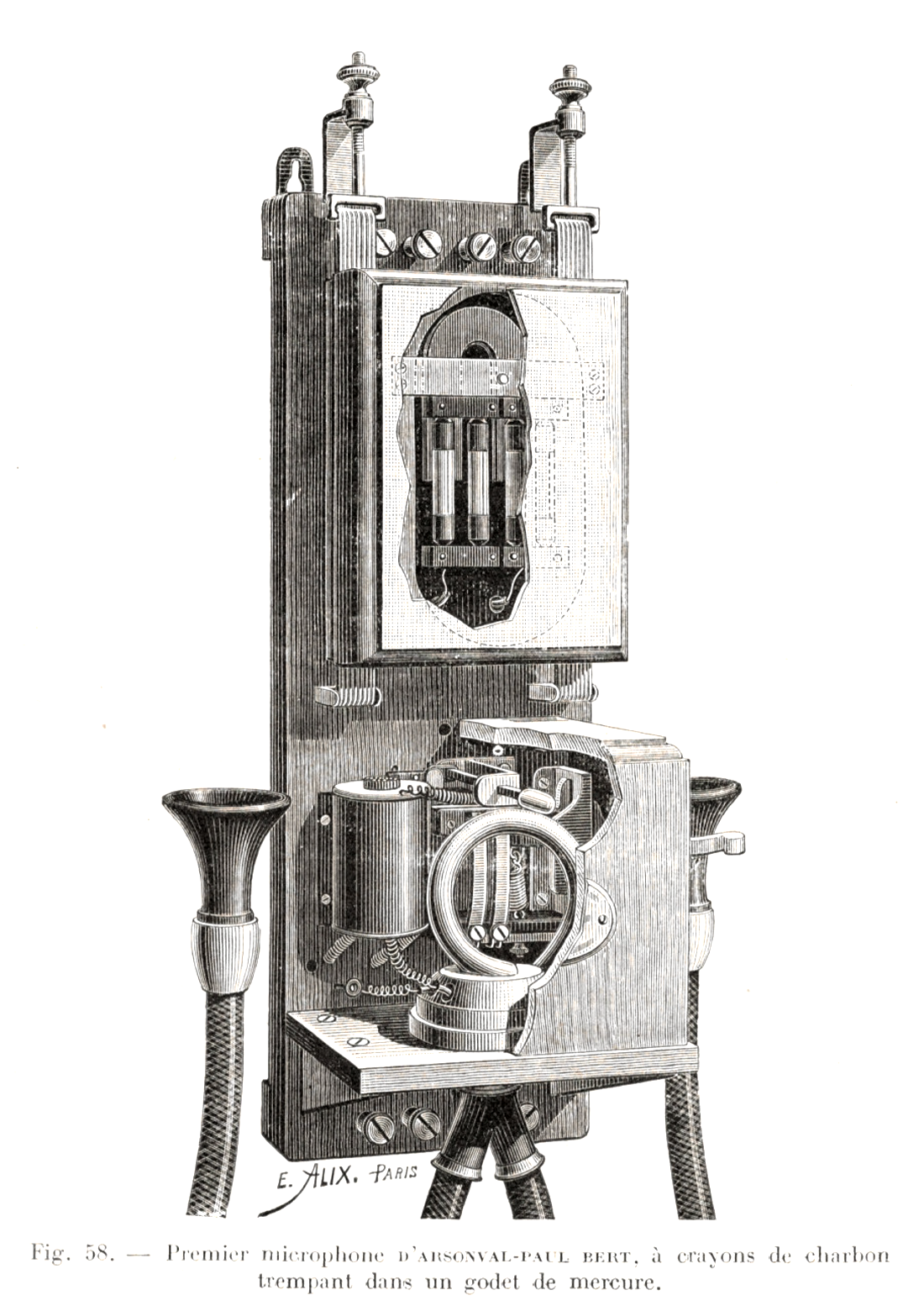

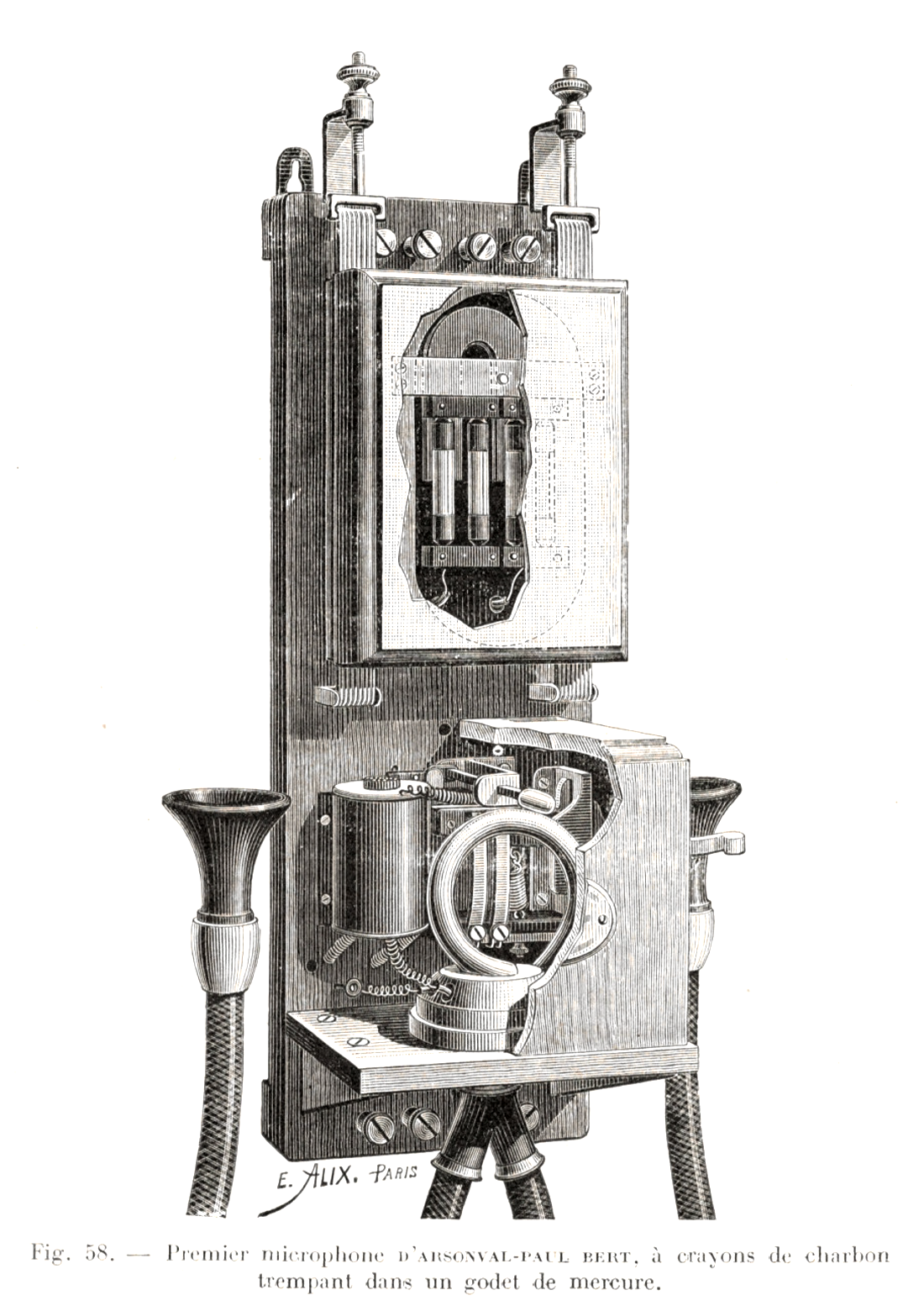

NOUVEAUX MICROPHONES D'ARSONVAL En commun avec PAUL

BERT

Biologie et Journal La Nature

(1879)

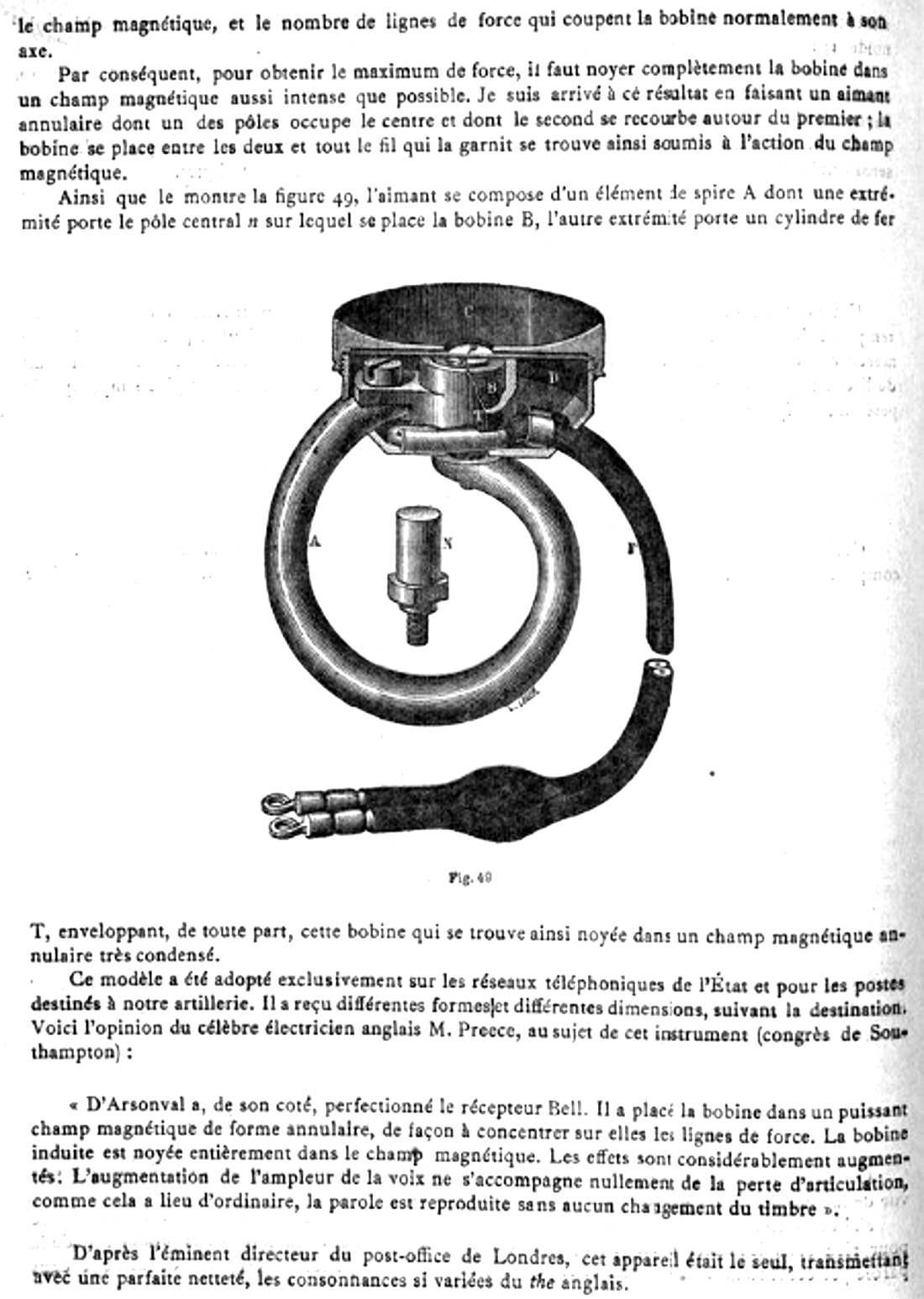

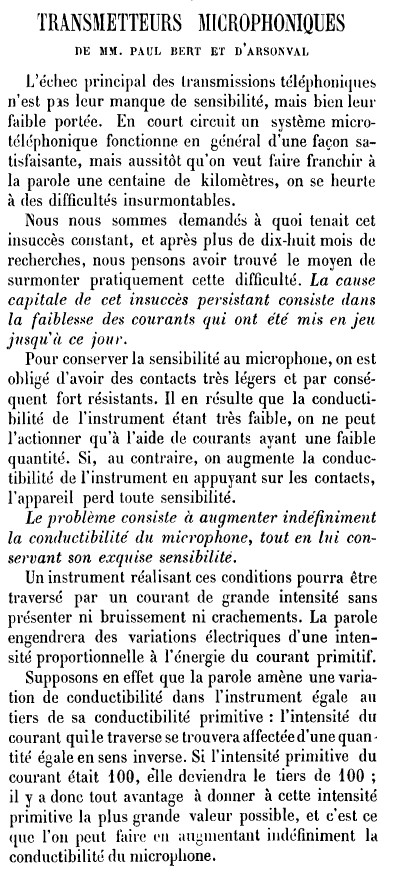

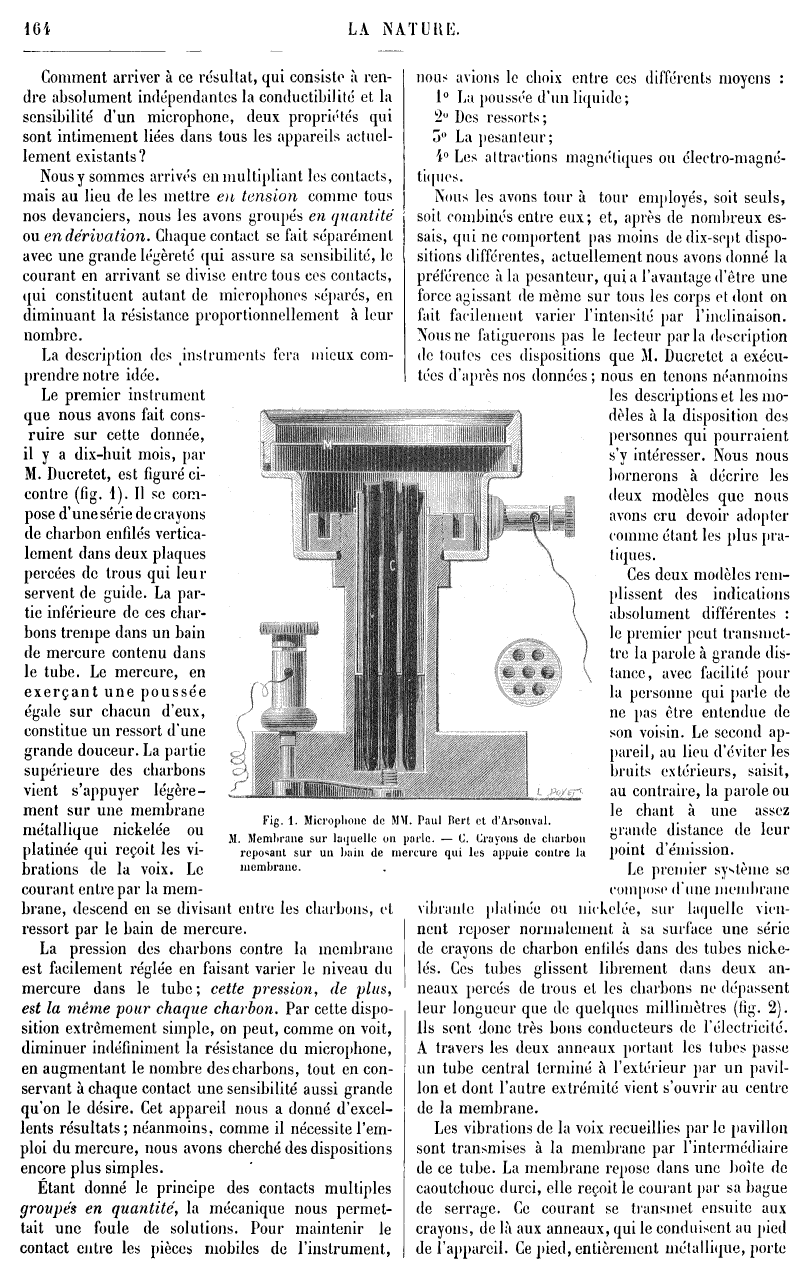

Au cours des recherches sur la surdité,

je fus amené, avec PAUL BERT, à m'occuper du

microphone pour essayer d'utiliser les propriétés

amplificatrices de l'instrument primilif de Hugues, Comme il arrive

en ienb des cas, nous avons trouvé autre chose que ce que

nous cherchions, par

des perfectionnements successifs de notre premier appareil, nous

arrivâmes à combiner différents instruments

qui donnèrent d'excellents résultats pour la téléphonie

pralique.

Les premiers en date sont fondés sur le groupement des contacts

microphoniques en quantité : série de crayons de charbon,

enfilés verticalement dans deux plaques percées de

trous qui leur servent de guide,

Leur partie inférieure trempe dans un bain de mercure contenu

dans le tube, et ce liquide, en exerçant une poussée

égale sur chacun d'eux, constilue un ressort d'une grande

douceur, La partie supérieure de des mêmes charbons

vient appuyer légèrement sur un diaphragme portant

un disque de charbon et qui reçoit les vibrations de la voix.

La pression des charbons contre le diaphragme (et, par conséquent,

la sensibilité de l'instrument) est facilement réglée

en faisant varier le niveau de mercure dans le tube

Dans les modèles suivants, nous avons supprimé

le mercure et utilisé simplement la pesanteur comme force

appuyant les contacts microphoniques.

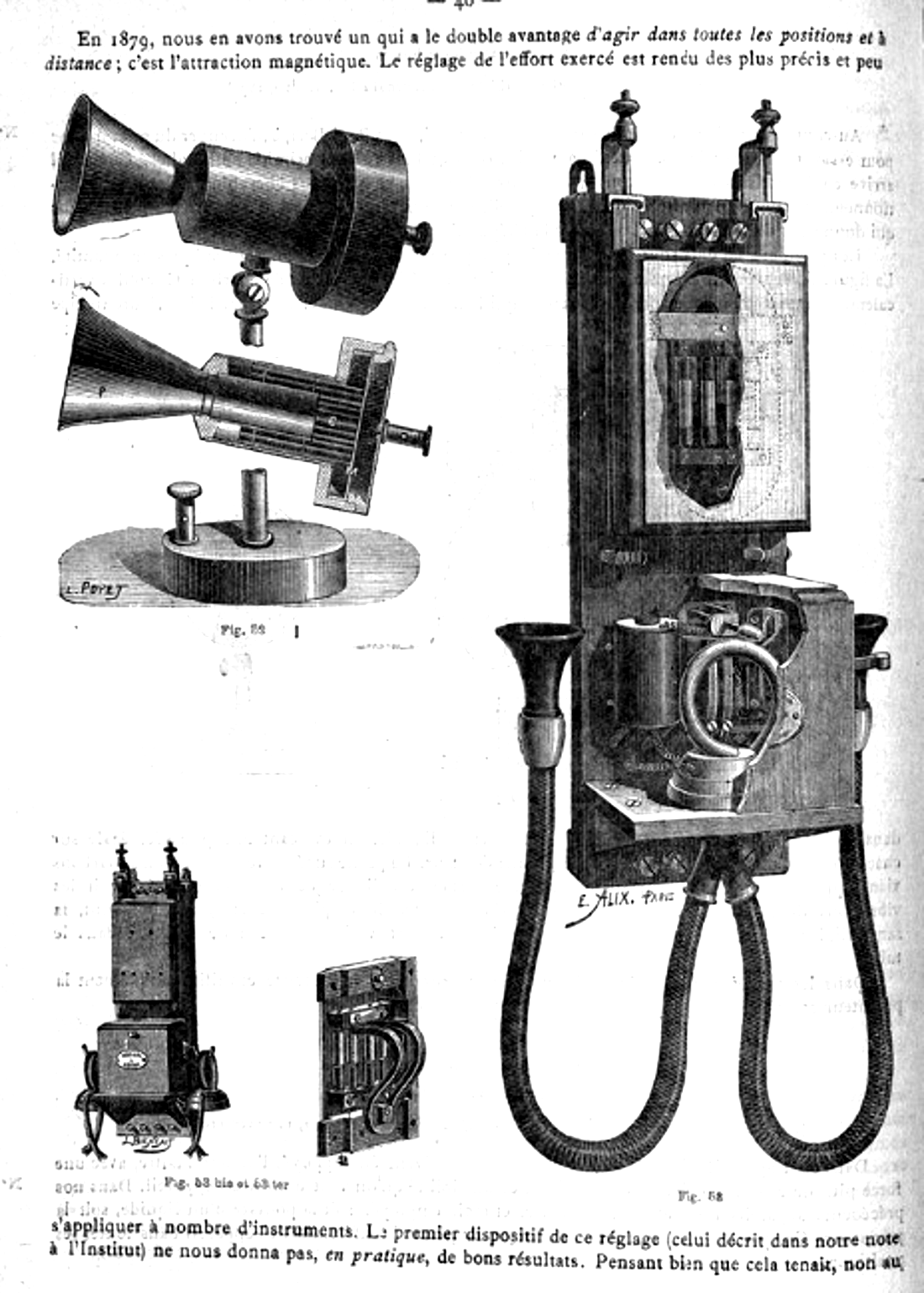

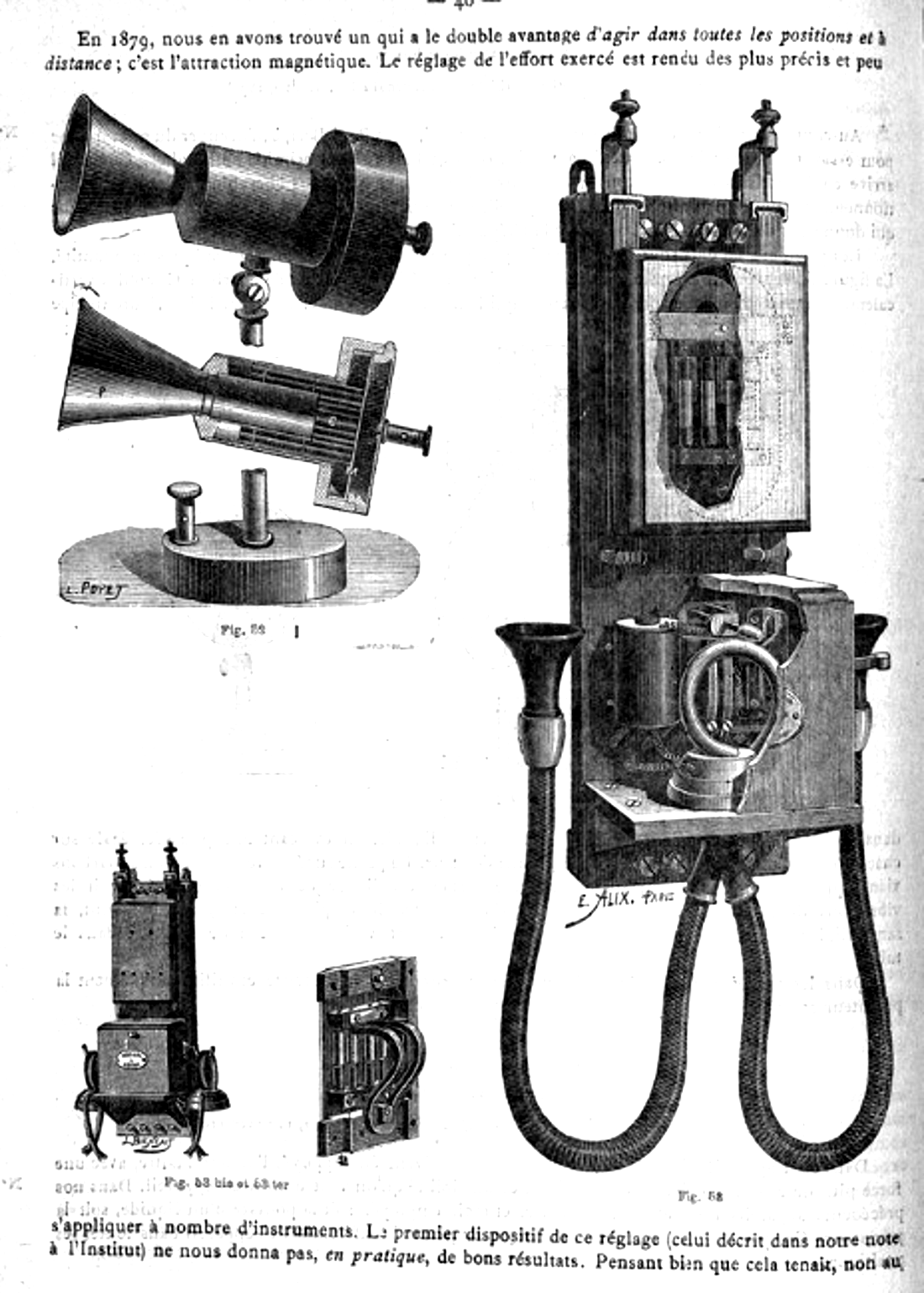

En 1879, nous en avons trouvé un qui a le double

avantage d'agir dans toutes les posilions et à distance

; c'est l'attraction magnétique.

Le réglage de l'effort exercé est rendu plus précis

el peut s'appliquer à nombre d'instruments,

Le premier dispositif de ce réglage (celui décrit

dans notre note à l'Institut) ne nous donna pas, en pralique,

de bons résultats, Pensant bien que cela tenait, non au

principe, mais au mode d'application, je me suis attaché

uniquement à varier les modèles et j'ai complètement

réussi en adoptant la disposition suivante :

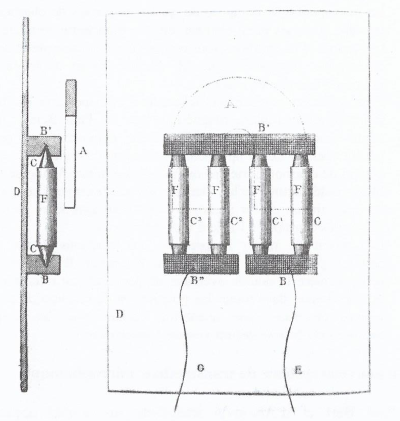

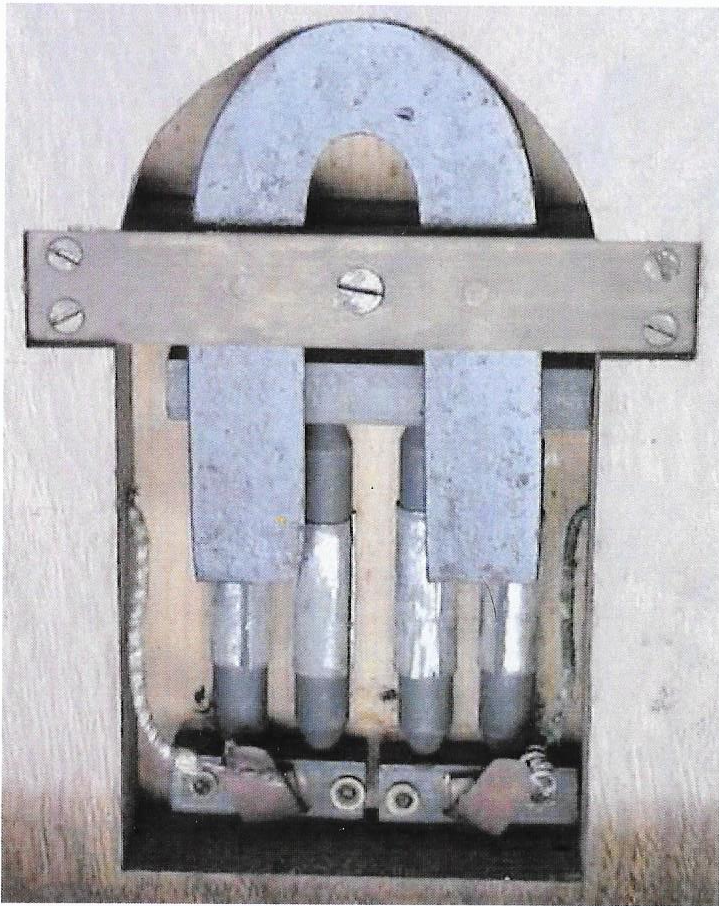

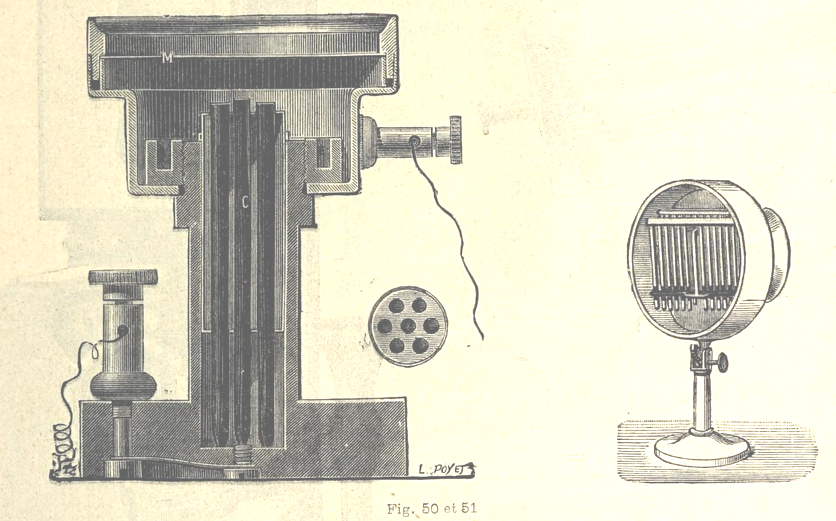

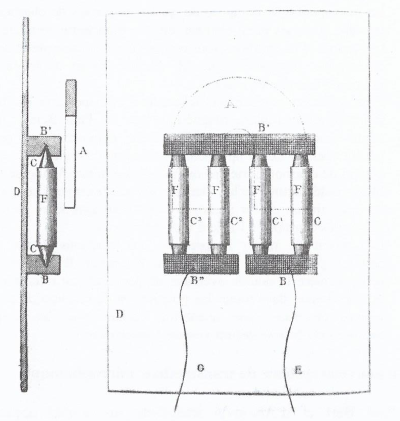

Le microphone est un simple microphone Hughes

vertical à quatre crayons de charbon montés sur

pointes (fig. 58). Ces charbons sont entourés, ainsi que

le montre le dessin, d'une chemise de fer blanc. Derrière

eux se trouve un aimant en fer à cheval, qu'on peul approcher

plus ou moins, et dont l'attraction magnétique règle

à distance la pression des charbons.….

Des modèles spéciaux de ces

appareils ont élé étudiés pour résister

aux chocs les plus violents ; et comme, grâce à leur

réglage magnétique, ils fonctionnent dans loutes

les posilions, on à pu introduire le microphone dans le

service des forts, des écoles à feu, des polygones

d'artillerie, ete... J'ai combiné ces différents

modèles sur la demande de mon éminent ami, le général

BRUGÈRE, pour ses expériences de tir.

Malgré le mauvais état des

hignes ils ont donné aux polygones de Vincennes, de Châlons

el de Cercotles, des résultats complètement salisfaisants,

Ces mêmes appareils fonctionnent également au Palais

de la Bourse, pour les transmissions téléphoniques

à grande distance (Paris-Bruxelles, Paris-Reims, elc..….).

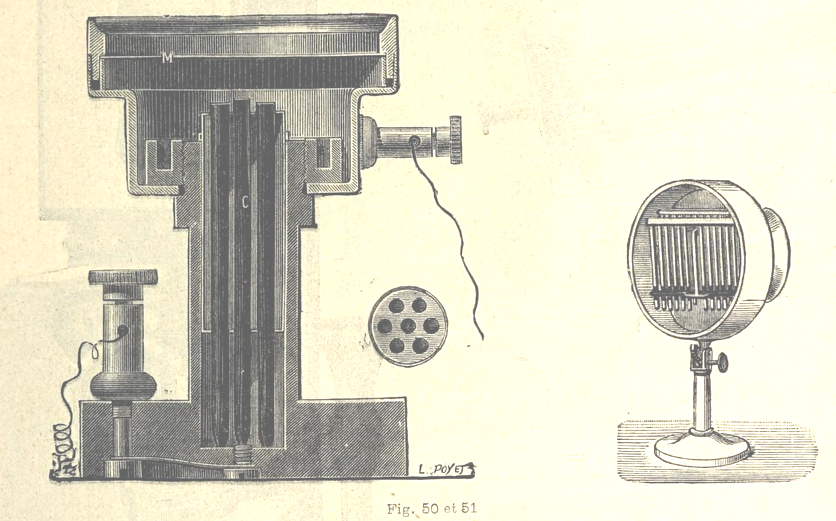

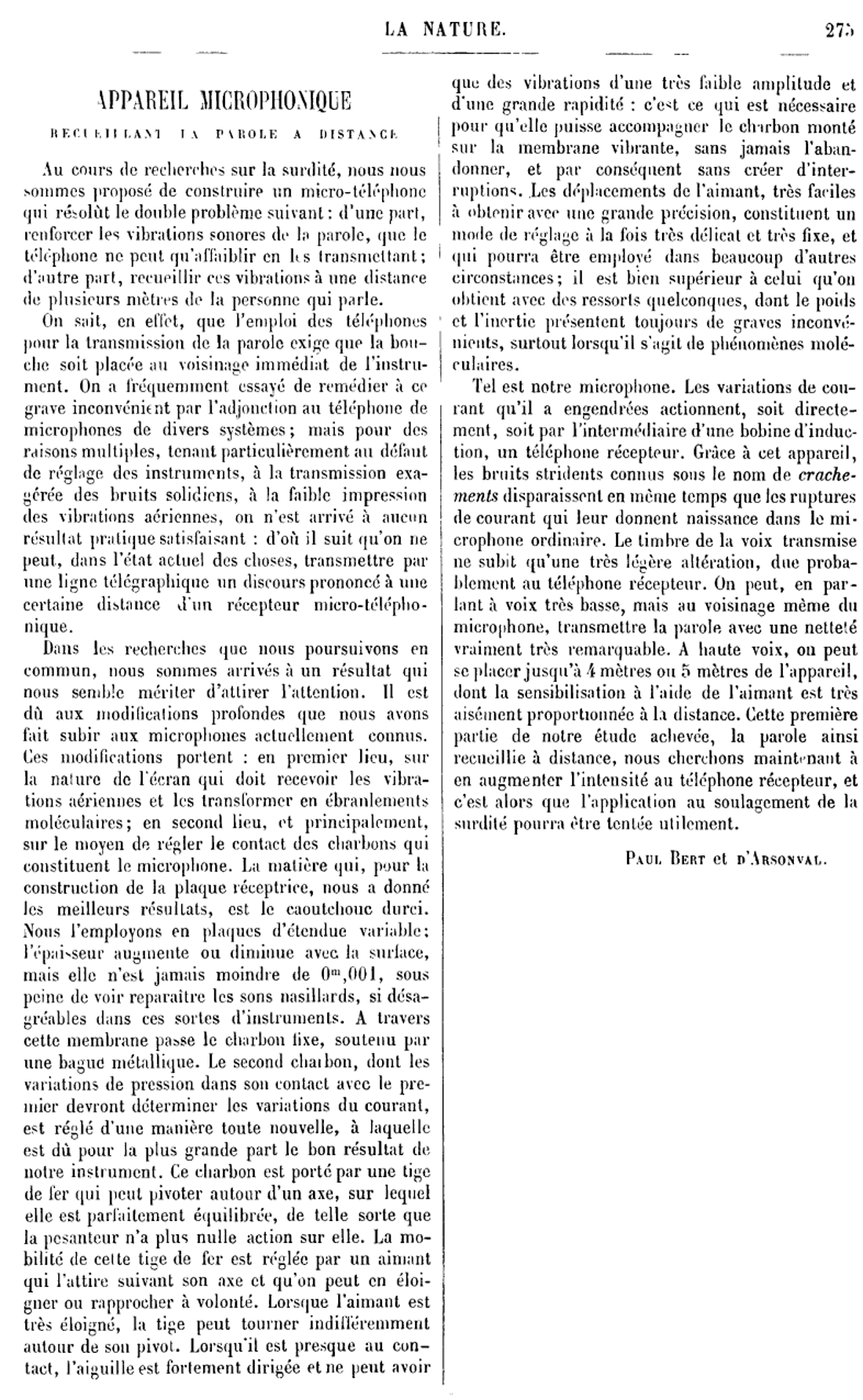

La figure ci contre représente

un microphone composé d’une sérié

de crayons de charbon, enfilés verticalement dans deux

plaques percées de trous qui leur servent de guide.

Dans une première verion, la partie inférieure

trempe dans un bain de mercure, contenu

dans le tyibe, et ce liquide, en exerçant une poussée,

égale sur chacun d’eux, constitue un ressort d’une

grande douceur. La partie supérieure de ces mêmes

çharbons vient appuyer légèrement sur

un diaphragme portant un disque de charbon et qui reçoit

les vibrations de la voix. La pression des charbons contre

le diaphragme et, parçonséquent, la sensibilité

de l’instrument est facilement réglée en

faisant varier le niveau de mercure dans le tube,

Dans les modèles, suivants, nous avons supprimé

le mercure et utilisé slmplemeut la pesanteur comme

force appuyant les contacts microphoniques. |

|

Le premier modèle février 1880 de

la Société Ducretet et Cie

En 1880, Ducretet rencontre Bert et d’Arsonval

et construit les premiers téléphones expérimentaux.

19 janvier 1881 premier Brevet N° 140

690 construit par Ducretet .

|

sommaire

Lu dans la revue La Nature de 1880

sommaire

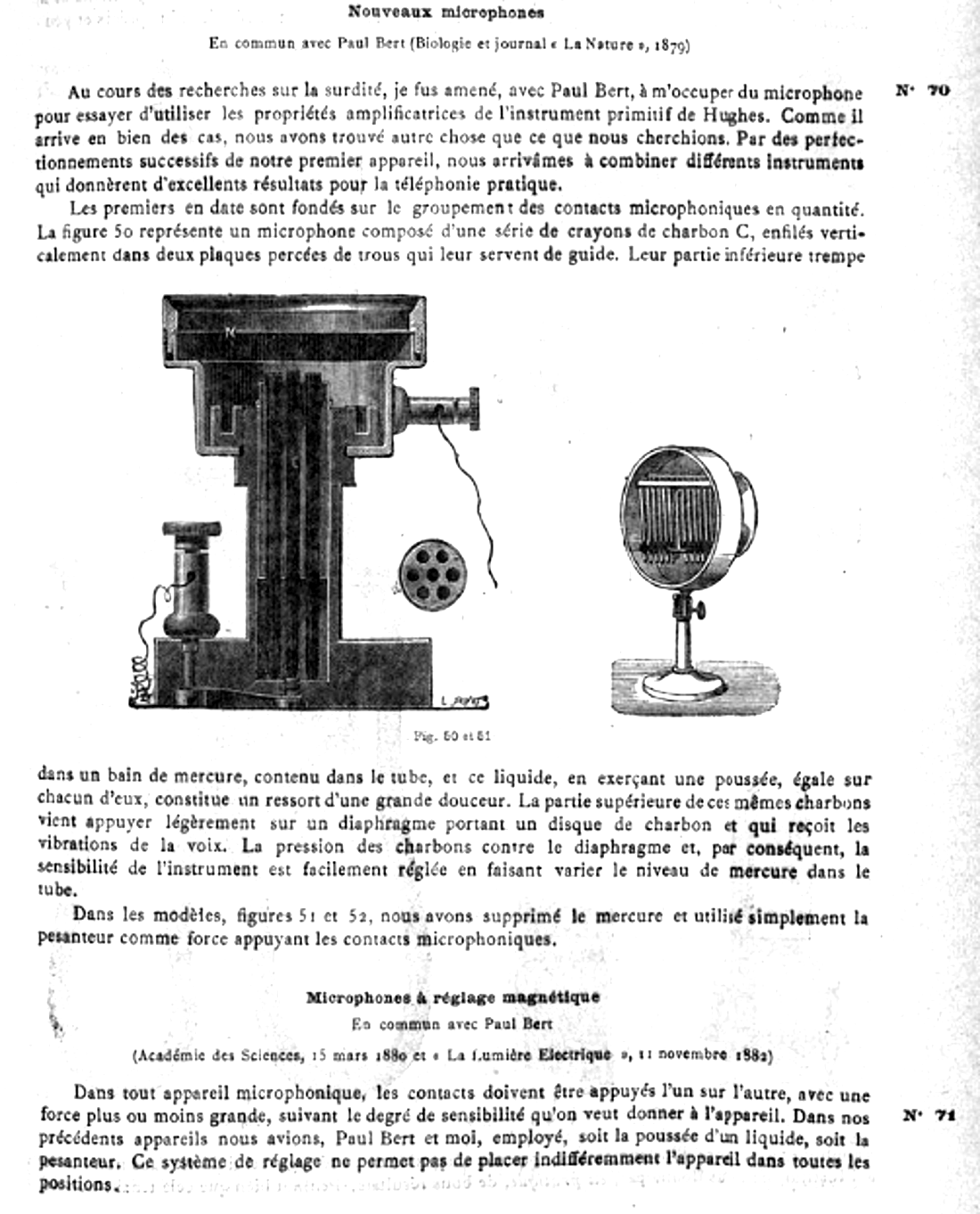

Microphones à réglage

magnétique, en commun avec Paul Bert

Vu dans l'Académie des Sciences, du 15 mars 1880 et «

La Lumière Electrique », de novembre 1882

Dans tout appareil microphonique, les

contacts doivent être appuyés l’un sur l’autre,

avec une force plus ou moins grande, suivant le degré de

sensibilité qu’on veut donner à l’appareil.

Dans nos précédents appareils nous avions, Paul Bert

et moi, employé, soit la poussée d’un liquide,

soit la pesanteur, Ce système de réglage ne permet

pas de placer indifféremment l’appareil dans toutes

les positions.

En 1879, nous en avons trouvé un qui a le double avantage

d'agir dans toutes les positions et à distance c'est 1'attraction

magnétique.

Le réglage de l’efifort exercé est rendu

des plus précis et peu s’appliquer à nombre d’instruments.

Le premier dispositif de ce réglage ne nous donna pas, en

pratique, de bons résultats. Pensant bien que cela tenait,

non au principe, mais au mode d’application, je me suis attaché

ultérieurement à varier les lles modèles et

j’ai complètement réussi en adoptant la disposition

suivante ....

Extrait de la nature de

1880

|

Premier modèle 1881

Premier modèle 1881

Second modèle 1881

|

|

|

Exposition internationale d’électricité

de 1881 : L’attraction vedette est le téléphone.

L’appareil avait déjà été

présenté en 1876 à l’exposition

de Philadelphie.

Le téléphone de Bell et ses variantes, tel

celui de Edison, se répandent avec une extrême

rapidité.

La raison essentielle en est la densité du réseau

de lignes télégraphiques déjà

existantes. Elles sont utilisées par le téléphone

qui a d’ailleurs souvent été désigné

comme un "télégraphe parlant".

Le problème est cependant celui de la résistance

électrique de ces lignes et la faible intensité

du signal émis.

Les cinq ans qui séparent la découverte de

l’exposition de 1881 ont été mis à

profit par Bell lui-même et par d’autres ingénieux

techniciens pour trouver des solutions.

Un premier "amplificateur" est utilisé

au niveau de l’émetteur. Celui-ci devient un

"microphone" capable de transmettre au loin les

sons les plus faibles.

Sa réalisation met en œuvre une propriété

du graphite dont la découverte est attribuée

à l’Américain David Hughes. L’intensité

du courant débité par la pile varie donc au

gré des vibrations et son intensité est bien

plus forte que celle du faible courant produit dans la bobine

inductrice initialement proposée par Bell. Dès

lors la résistance des fils de la ligne télégraphique

n’est plus un problème.

Plusieurs microphones Darsonval et Paul Bert sont

ainsi présentés à l’exposition

, celui à mercure et ceux fonctionnanr par la pesanteur,

qui comportent une série de tubes de graphite soumis

à une pression réglable.

Cette même année 1881 , A.

d’Arsonval fait partie de la chancellerie à

laquelle est confiée l’organisation du Congrès

International des électriciens, ouvert à Paris

le 15 septembre 1881, sous la présidence du Ministre

des Postes et des Télégraphes, Adolphe Cochery.

Alors qu’au même moment se tient l’Exposition

International d’électricité, ce Congrès,

avec sa commission d’électrophysiologie, est

en quelque sorte, une « rampe de lancement »

pour le préparateur du cours de médecine au

Collège de France.

|

sommaire

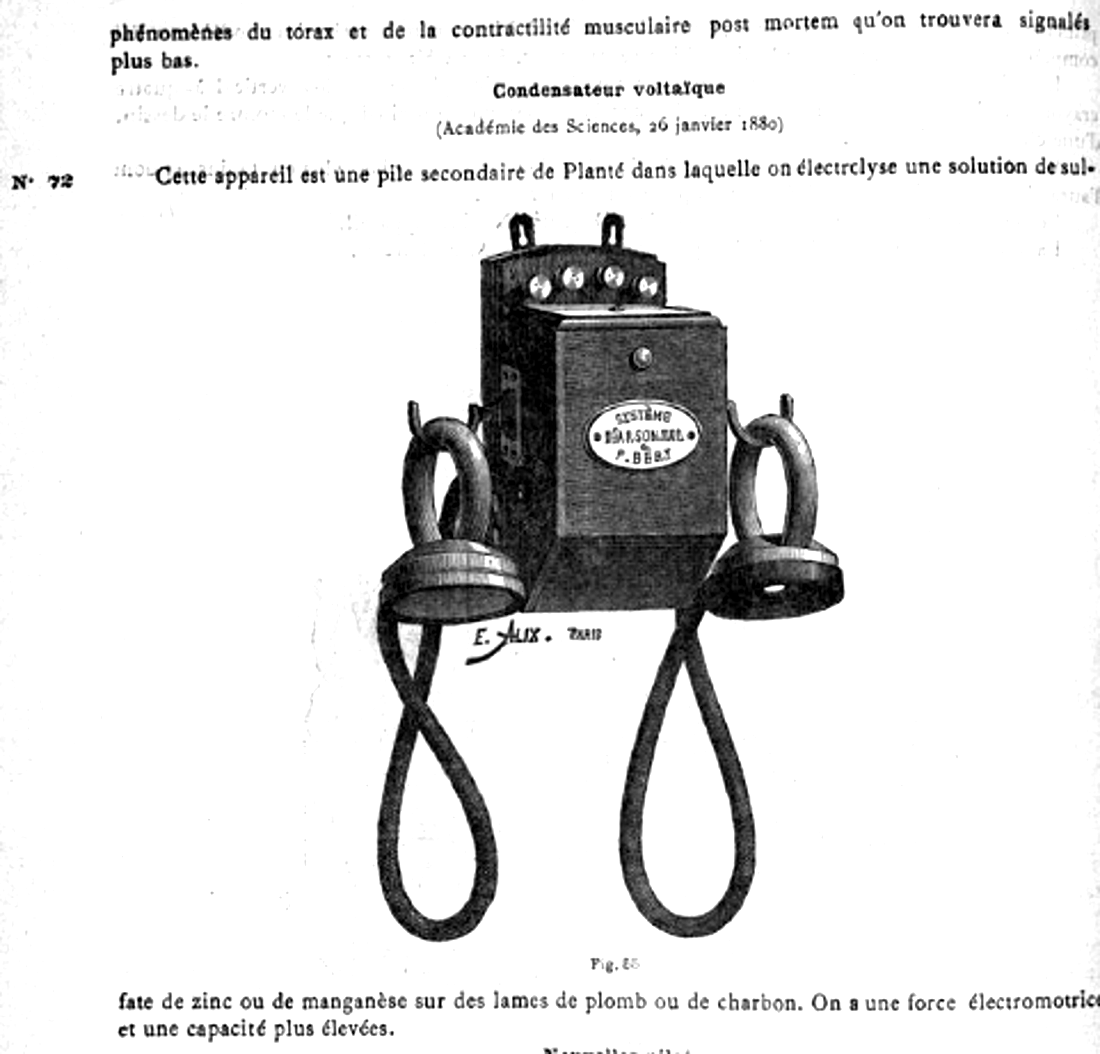

En 1882 Paul Bert devenu ministre de l'Instruction

Oublique et des Cultes propose à A.d'Arsonval de créer

un laboratoire de faculté pour honorer la mémoire

de Claude Bernardet de lui en confier la direction ave Brown-Séquard.

Paul Bert le 13 janvier 1882 crée au Collége de

France le laboratoire de physique biologique rattaché à

l'école pratique des hautes études. Peu de jours

après le 26 janvier car le président Gambetta démissionne

du gouvernement.

C'est un nouveau départ pour d'Arsonval qui va enseigner

au Collède de France. Il s'installe dans les locaux rue

de la Montagne Sainte-Geneviève juste à côté

du tout neu magasin de la Société Lenczewsky,

spécialisé dan la fabrication d'instruments de précision

et d'électricité. Société qui qui

vient d'obtenir une édaille d'argent à l'exposition

internationale d'électricité de 1881.

En temps que voisin, d'Arsonval recontre donc Ladislas

Lenczewsky et son nouvel associé Paul

de Branville qui deviendronts tous deux les constructeurs

des appareils conçus par d'Arsonval.

1882 Téléphone magnétique

à pôles concentriques :

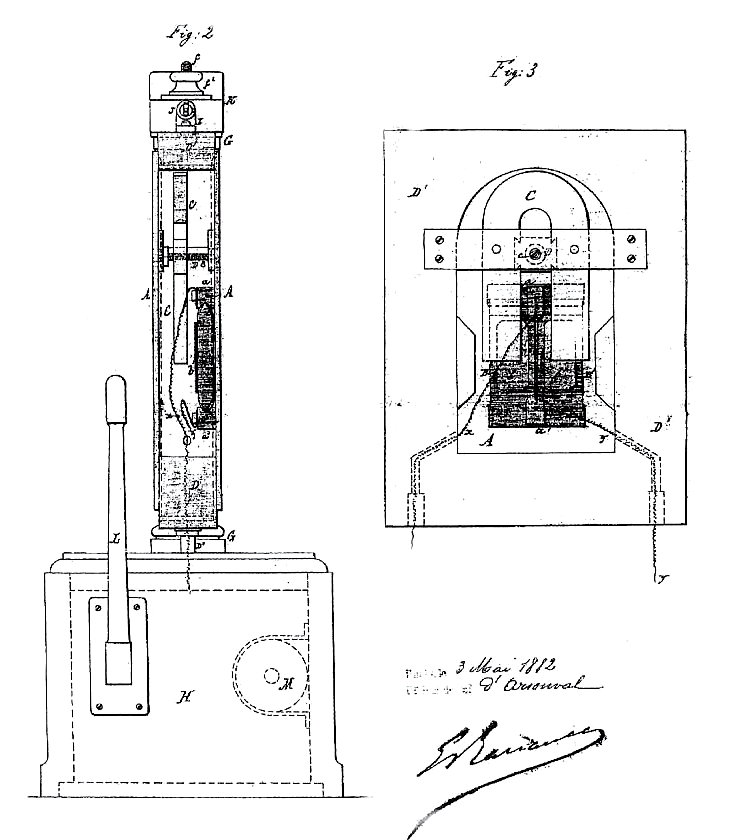

| Un premier modèle est

réalié à partir d'un aimant en fer à

cheval ,mais il n'est pas assez puissant

et d'Arsonval en revient aux formes usuelles comme cela est

décrit dans La Lumière Electrique du 12 août

1882. |

|

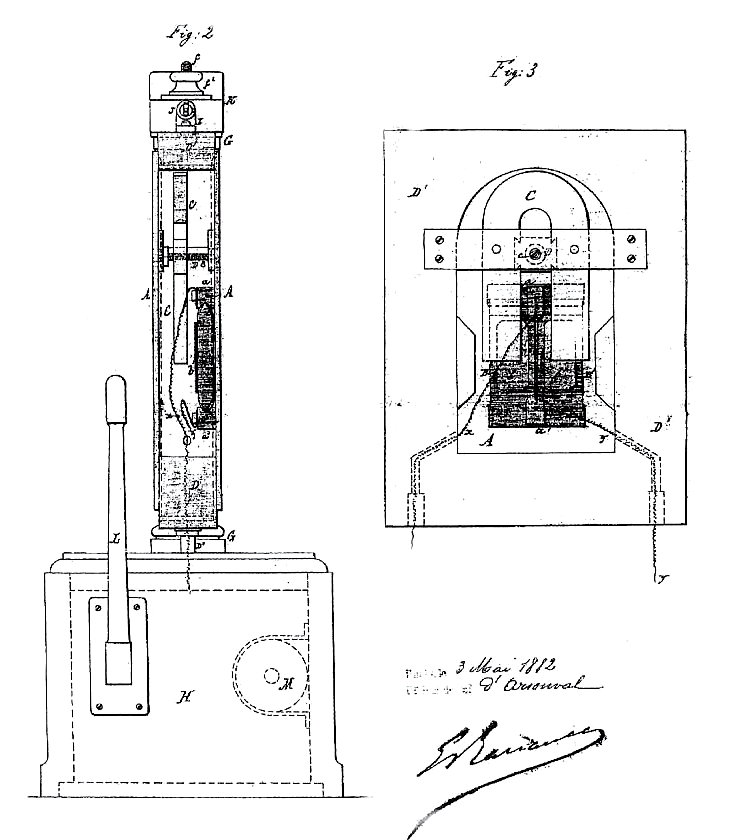

Il construit un nouveau prototype et dépose

un brevet N° 148 598, le 21 avril 1882 appelé "

Un nouveau système de téléphone".

l'appareil est solidaire

de la planche de fond en bois. Une douille vient se viser sur

la tablette pour le branchement des tubes acoustiques. C'est une

solution simple et économique et restera en option sur

d'autres modèles bien que les tubes acoustiqus soient très

peu utilisés à cette époque. l'appareil est solidaire

de la planche de fond en bois. Une douille vient se viser sur

la tablette pour le branchement des tubes acoustiques. C'est une

solution simple et économique et restera en option sur

d'autres modèles bien que les tubes acoustiqus soient très

peu utilisés à cette époque.

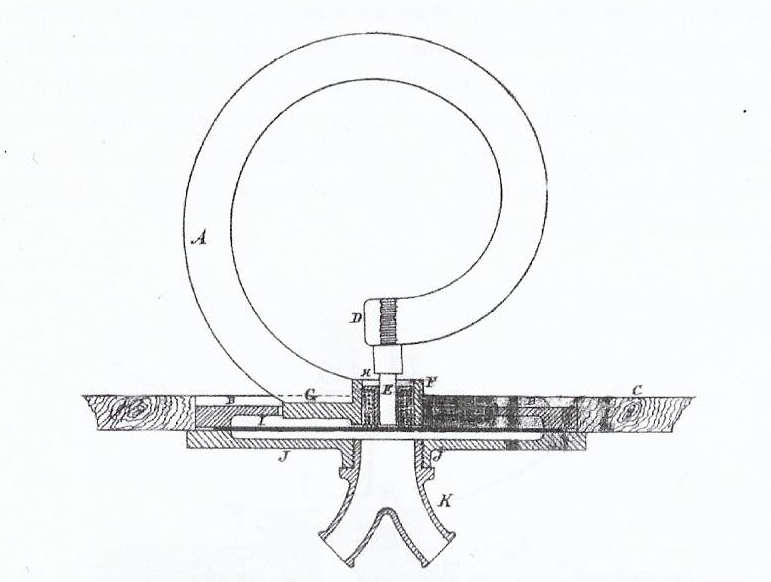

Le téléphone magnétique à pôles

concentrés

Le 27 juillet 1882, d'Arsonval dépose un

certificat d'addition à son brevet N° 148 598 afin

d'améliorer son téléphone qui n'est plus

fixé sur une lanchette, l'aimant est spiroïdal et

sert de poignée.Il est appliqué directement à

l"'oreille ou il est muni d'un double tube acoustique permettant

d'équiper 'appareil que d'un seul recepteur.

|

Le recepteur (premier

modèle sans bornes de raccordement)

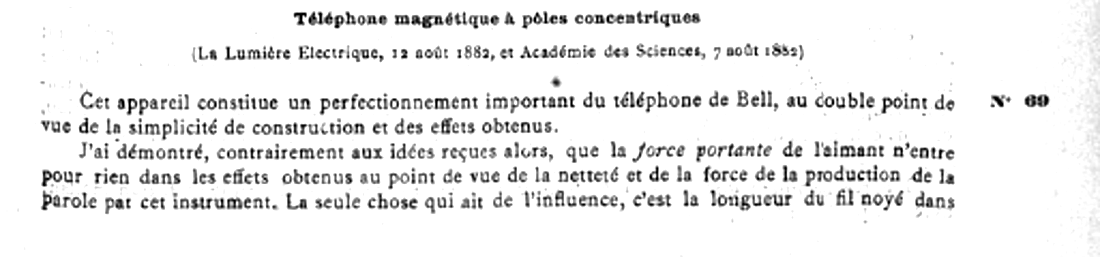

Cet appareil constitue un perfectionnement important du téléphone

de Bell, au double point de vue de la simplicité de

construction et des effets obtenus. J’ai démontré,

contrairement aux idées reçues alors, que la

Jorce portante de l’aimant n’entre pour rien dans

les effets obtenus au point de vue de la netteté et

de la force de la production de la parole par cet instrument.

La seule chose qui ait de l’influence, c’est la

longueur du fil noyé dans le

champ magnétique, et le nombre de lignes de force qui

coupent la bobine normalement son axe.

Par conséquent, pour obtenir

le maximum de force, il faut noyer complètement bobine

dans un champ magnétique aussi intense que possible.

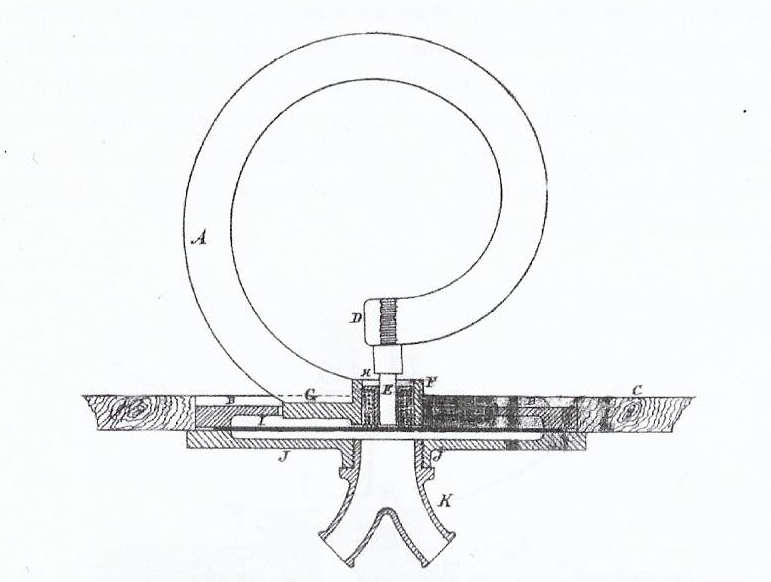

Je suis arrivé à ce résultat en faisant

un aimant annulaire dont un des pôles occupe le centre

et dont le second se recourbe autour du premier ; la bobine

se place entre les deux et tout le fil qui la garnit se trouve

ainsi soumis l’action 4u champ magnétique. |

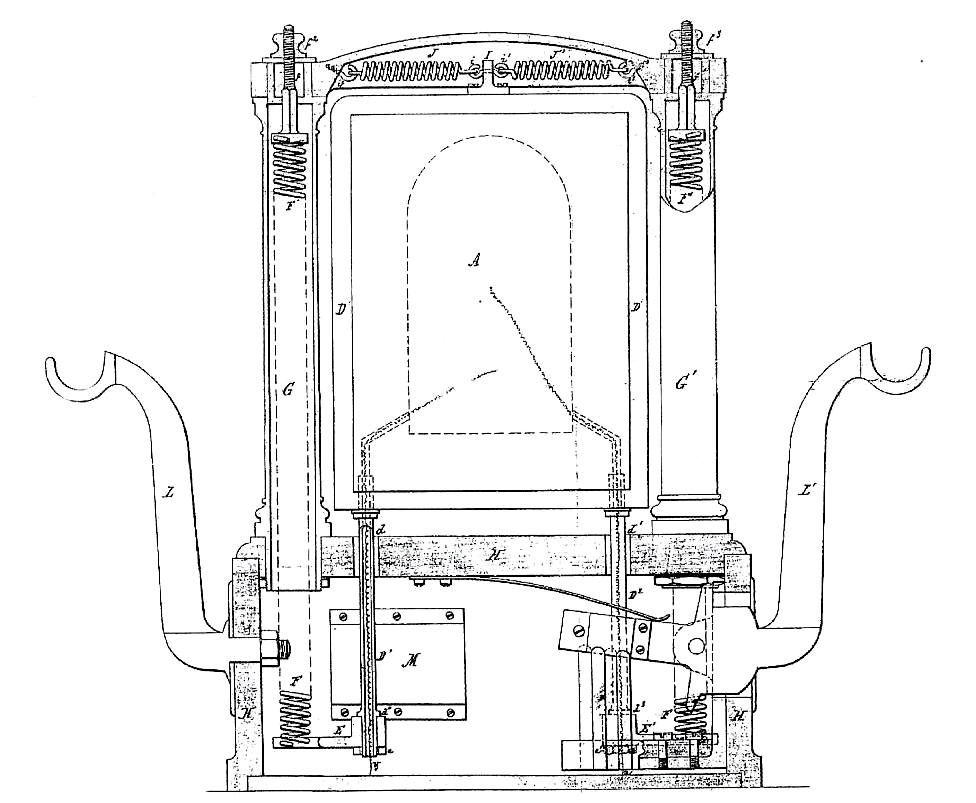

Ainsi que le montre la

figure 49, l’aimant se compose d’un élément

de spire A dont une extrémité porte le pôle

central n sur lequel sq place la bobine B, l’autre extrémité

porte un cylindre de fer T, enveloppant, de toute part, cette

bobine qui se trouve ainsi noyée dans un champ magnétique

annulaire très condensé. Ce

modèle a été adopté exclusivement

sur les réseaux téléphoniques de l'Etat et

pour les postes destinés à notre artillerie. Il

a reçu différentes formes et différentes

dimensions, suivant la destination

Voici l’opinion du célèbre électricien

anglais M. Preece, au sujet de cet instrument (congrès

de Sou» thampton) :

« D’Arsonval a, de son coté, perfectionné

le récepteur Bell. Il a placé la bobine dans'un

puissant champ magnétique de forme annulaire, de façon

à concentrer sur elles les lignes de force. La bobine induite

est noyée entièrement dans le champ magnétique.

Les effets sont considérablement augmentés. L’augmentation

de l’ampleur de la voix ne s’accompagne nullement de

la perte d’articulation, comme cela a lieu d’ordinaire,

la parole est reproduite sans aucun changement du timbre »,

D’après l'éminent directeur

du post-office de Londres, cet appareil était le seul,

transmettant avec une parfaite netteté, les consonnances

si variées du the anglais .

Un deuxième certificat d'addition pris le 5 décembre

1882 présente une forme famillière avec un pavillon

en ébonite.

L’aimant du récepteur d’Arsonval

(fig . 5) est un anneau brisé (fîg. 6). Sur l’un

des pôles est vissé un noyau de fer doux qui supporte

une bobine de 200 ohms de résistance. (Anneau brisé

ou appelé anneau en fer à cheval)

Sur l’autre pôle est fixé un anneau de fer doux

entourant la bobine, dont les spires sont ainsi comprises entre

les deux surfaces polaires de l’aimant.

Le boîtier est en laiton nickelé; il supporte la

plaque vibrante en tôle étamée, dont le diamètre

est de 61 mm et l'épaisseur de 0,31 mm. Le couvercle est

garni d’un pavillon en ébonite. Ce récepteur

est construit par la maison L.Digeon

et Cie ou par la maison Lenczwski.

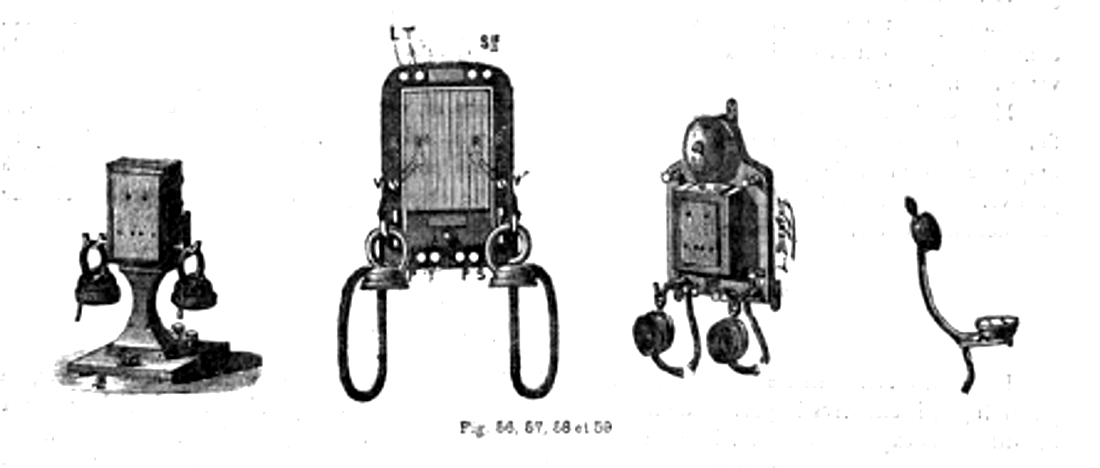

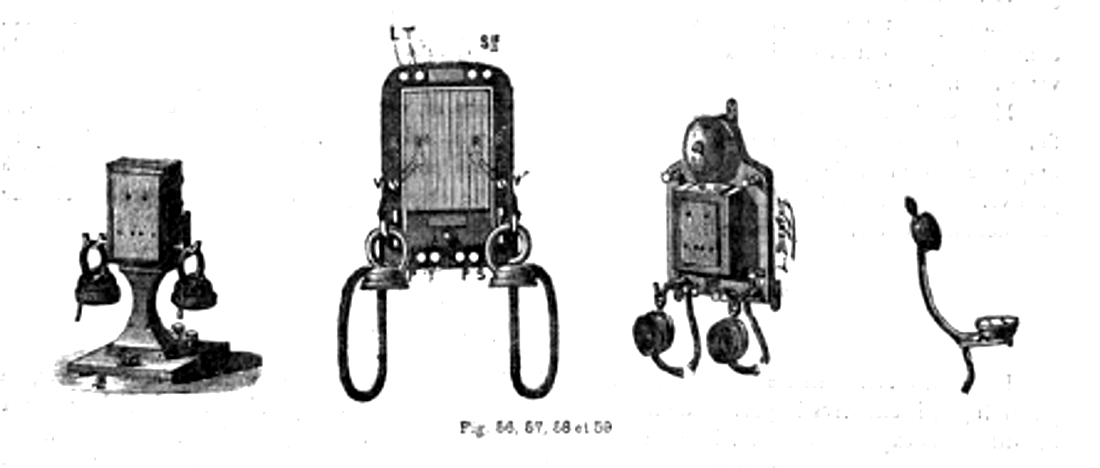

Le poste micro-téléphonique mobile :

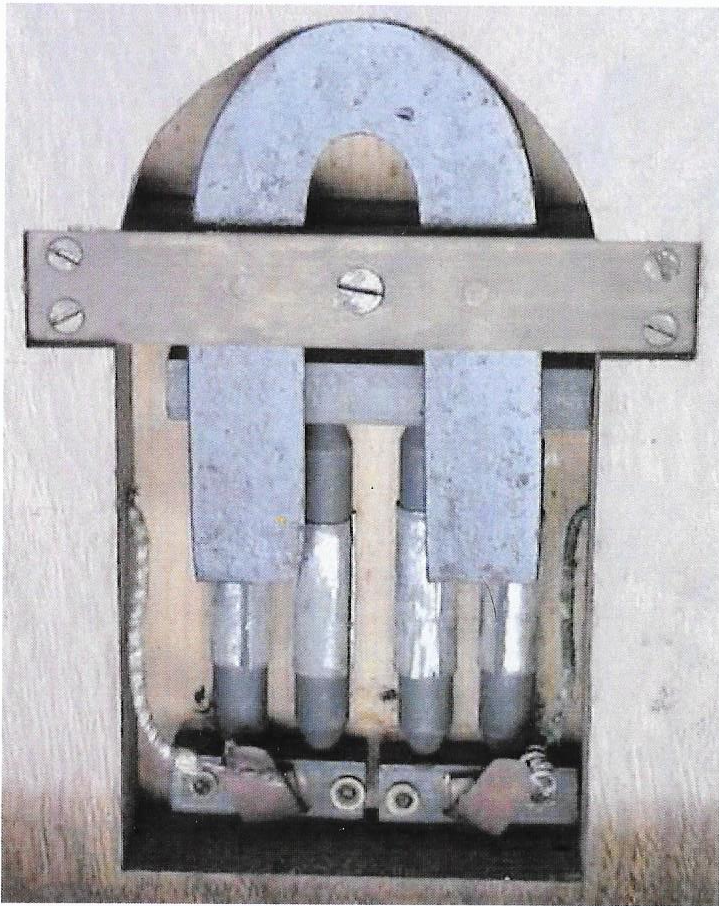

Le microphone est un simple microphone Hughes vertical

à quatre crayons de charbon montés sur pointes.

En 1879 d'Arsonval et Bert doivent améliorer leur système

pour rivaliser avec le microphone de Ader et espérer être

présent lors de l'adjudication qui sera faite pour équiper

le réseau de l'état.

Le 3 mai 1882 Bert et d'Arsonval déposent le brevet N°

148 748 pour "un nouveau système de transmetteur microphonique".

Les charbons sont entourés ainsi que le montre le dessin,

d’une chemise de fer blanc.

Derrière eux se trouve un aimant en fer à cheval,

qu’on peut approcher plus ou moins, et dont l’attraction

magnétique règle à distance la pression de

charbons.

Ce modèle esr décrit dans la revue "La lumière

électrique" du 11 novembre1882.

sommaire

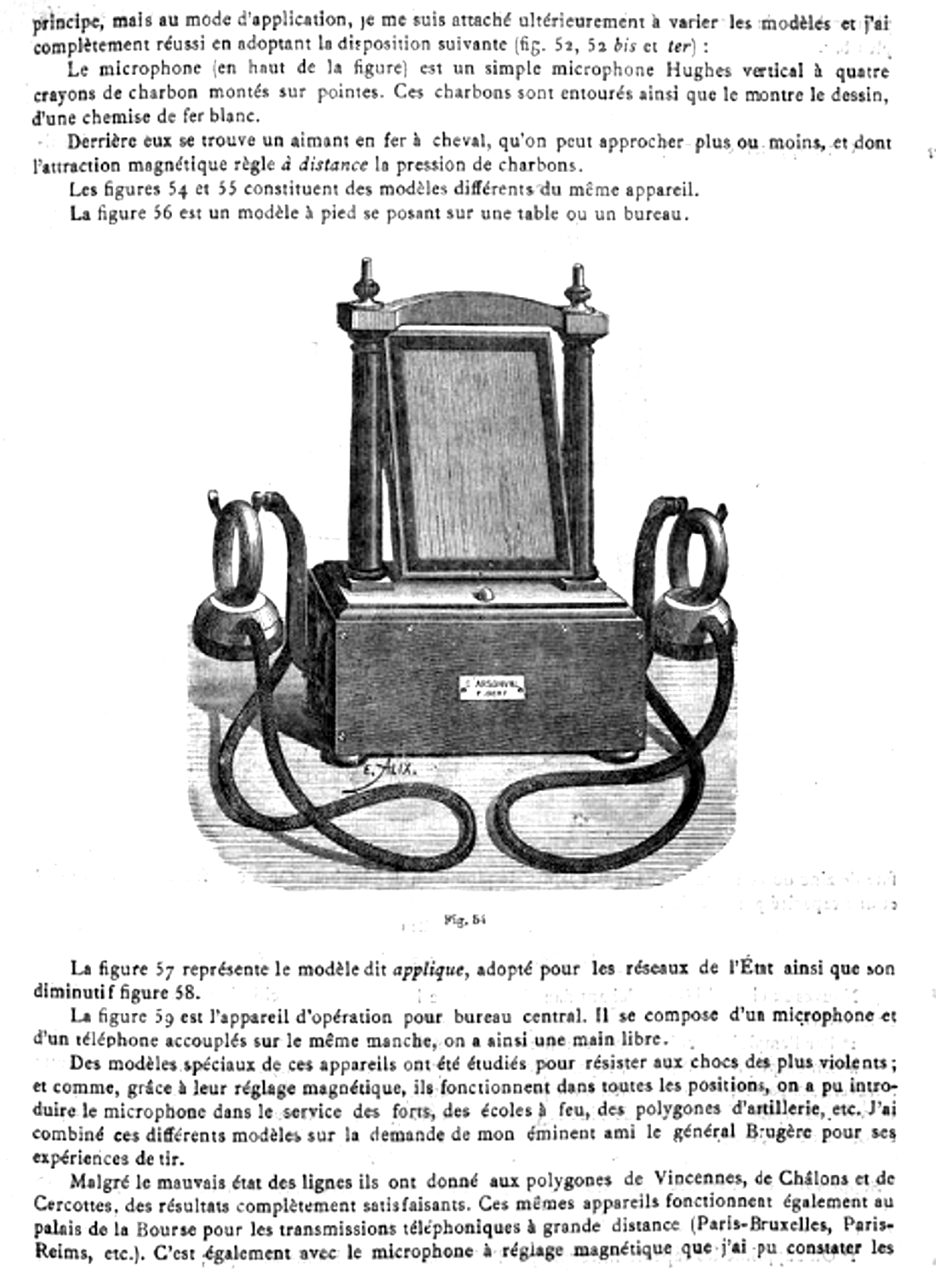

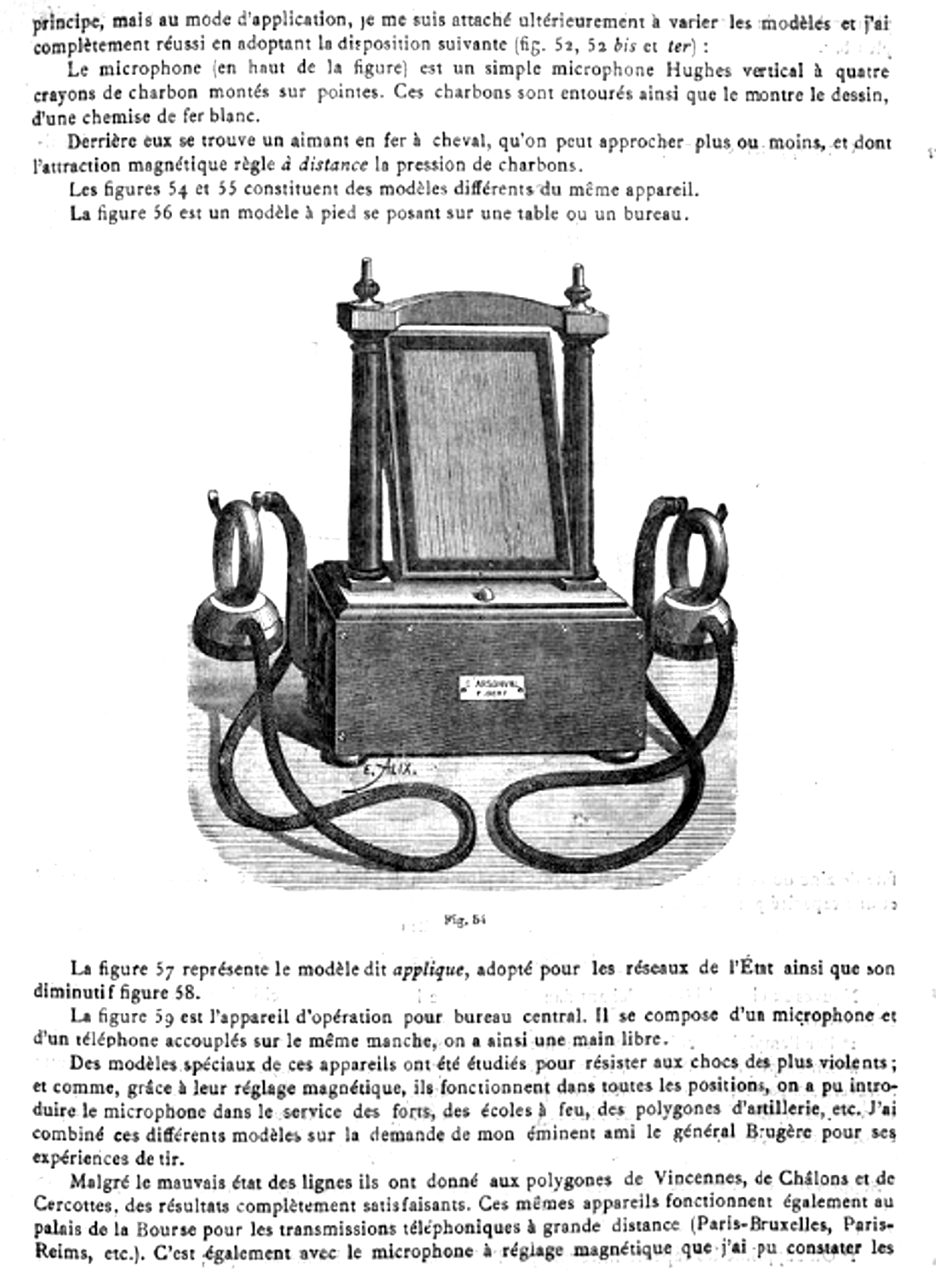

Paul Bert et d'Arsonval imaginent un nouvel appareil d'abord

construit chez Lenczwski en

été 1882 et présenté dans le

brevet du 3 mai 1882, N° 148 748. C e poste est aussi

conçu et construit par De Branville

.

Les deux constructeurs proposent d'équiper l'appareil avec

les nouveaux récepteurs, mais il est généralement

livtré avec les tubes acoustiques.

Le style rappelle un miroir orientable que l'on trouvait

dans les chambres à cette époque.

D'Arsonval conserva l'appareil numéroté N° 2

et est encore conservé au musée d'Arsonval à

la Porcherie, (donné par le Collège de France qui

en avait hérité).

Parmi les collectionneurs il existe deux exemplaires le N°5

appartenant à Claude Fiengo en photo ci dessous

et le N°11 celui de Jean

Godi.

Modèle N° 5 Lenczwski

1882  ,

N° 11 De Branville 1882-1883 ,

N° 11 De Branville 1882-1883

Détails du modèle N°5

Il est

encore muni d'un écouteur interne posé sur le fond

en bois et la pièce métallique filletée pour

raccorder le Y des tubes acoustiques (il a été trouvé

sans le Y et les tubes acoustiques). Il est

encore muni d'un écouteur interne posé sur le fond

en bois et la pièce métallique filletée pour

raccorder le Y des tubes acoustiques (il a été trouvé

sans le Y et les tubes acoustiques).

MICROPHONES A REGLAGE MAGNETIQUE En commun

avec PAUL BERT

Exposé à l'Académie des Sciences, 15 mars

1880, et La Lumière Electrique, 11 novembre 1882.

Dans tout appareil microphonique, les contacts doivent être

appuyés l'un sur l'autre, avec une force plus ou moins

grande, suivant le degré de sensibilité qu'on veut

donner à l'appareil. Dans nos précédents

appareils, nous avions, PAUL BERT et moi, employé, soit

la poussée d’un liquide, soit la pesanteur,

modèle 1882

avec écouteur interne en fer à cheval et tubes acoustiques. modèle 1882

avec écouteur interne en fer à cheval et tubes acoustiques.

Fig. 58. — Premier microphone D'ARSONVAL-PAUL BERT, à

crayons de charbon trempant dans un godet de mercure.

Ce système de réglage ne permet pas de placer indifféremment

l'appareil dans loutes les positions alors d'Arsonval invente

un système ou les charbons sont enrobés par des

chemises métalliques et attirées par un aimant afin

d'éviter qu'ils ne bougent et engendrent des "crachottements"

.

Le microphone portatif

Le 27 juillet 1882, d'Arsonval met au point un système

plus petit et dépose un Certificat d'addition à

son brevet initial.

Le microphone est conçu pour fonctionner dans toutes les

positions, le puissant aimant recourbé exerce une attraction

sur les chemises métalliques supportant les charbons, évitant

à ceux ci d'émettre des "crachements".

C'est un Sytème qui tient dans la main , il est décrit

dans "la lumière électrique" du 11 novembre

1882.

C'est un microphone à quatres charbons sur une plaque de

vibrante de six centimètres de côté et qui

ne pèse que 300 grammes, contenu dans une petite boite

.

D'Arsonval pensait que cet appareil devrait intéresser

les militaires et construit aussi un tout petit modèle

de table.

modèle exposé au Cnam

Modèle détenu par le collectionneur Pierre Martin

Ces modèles ont été étudiés

pour résister aux chocs les plus violents ; et comme, grâce

à leur réglage magnétique, ils fonctionnent

dans toutes les positions, on a pu introduire le microphone dans

le service des forts, des écoles à feu, des polygones

d’artillerie, etc.

J’ai (d'Arsonval) combiné ces différents modèles

sur la demande de mon éminent ami le Général

Brugère pour ses expériences de tir.

Malgré le mauvais état des lignes ils ont donné

aux polygones de Vincennes, de Châlons et de Cercottes.

des résultats complètement satisfaisants. Ces mêmes

appareils fonctionnent également au palais de la Bourse

pour les transmissions téléphoniques à grande

distance (Paris-Bruxelles, Paris- Reims, etc.).

Les

Combinés d'opératrice pour les bureaux centraux

:

Lenczewski qui travaille aussi pour d'autres inventeurs : Golubitsky,

Abdank, Maiche ... , est sollicité pour le marché

du combiné pour équiper les "demoiselles

du téléphone" des bureaux centraux.

Avec De Branville en ocobre 1882 ils mettent au point un appareil

portatif sous le nom de "appareil d'opérateur pour

central" et remportent le marché.

Il se compose d’un microphone et d’un téléphone

accouplés sur le même manche, on a ainsi une main

libre.

L'administration retient aussi le "commutateur à crochet"

de Jules Sieur (comme sur la photo) pour le bureau de Reims. Rappelons

que Sieur vient d'inventer le système téléphonique

complet : tableaux, annonciateurs, conjoncteurs et clés,

matériel plus simple que celui de la SGT ou de Brown utilisés

avant sur les premiers centraux téléphoniques.

|

sommaire

La SGT mécontente des décisions

de l'Etat et que leur matériel n'a pas été

retenu, est très inquiète à propos de leur

renouvellement de concession prévue en 1884.

Alors la société représentée par le

Armengaud Jeune, ingénieur conseil et expert en brevets,

intente un procès aux principaux constructeurs de téléphoen

en novembre 1882. Ce procès est raconté, sur ce site,

dans l'histoire du téléphone

en France.

La société Lenczewski qui a obtenu une médaille

d'rgent à l'exposition de 1881, en attendant le procès

a interdiction de commercialiser ses appareils en France. Lenczewski

se retire des affaires et cède ses parts à de Branville

le 31 janvier 1883.

Depuis 1882, certains constructeurs ont jetés l'éponge

et ne fabriquent plus de téléphones pour les réseaux

urbains : Beillehache, Portevin, Corneloup, Desruelles, Fotenilles

et la société anonyme d'éclairage et de chauffage

de Nice et Locht-Labye ne commercialise plus en France. D'autre

sociétés ne sentent pas inquietes par les menaces

come Bréguet et Mildé continuent à équiper

les réseaux de l'Etat; Reste Maiche et Journaux dans l'attente

du verdict du procès en cours.

Le 8 avril 1884 suite à une conre expertise pour examiner

la validité des brecets Edison, le rapport attribue un certain

nombre dedécouvertes de Edison, mais ne considère

comme contrefaits que les appareils saisis qui étaient munis

d'une bobine d'induction.

En attendant la fib du procès, de Branville en profita pour

fabriquer de u nouvel appareil poste micro téléphonique

sans bobine et toujours équipés de recepteurs et transmetteur

Bert et d'Arsonval, et aussi un plus petit modèle avec de

plus petits écouteurs surnommé "recepteur montre"

et suspendus par de petits anneaux ...

Il faudra attendre 1891 pour le procès de la SGT soit rejugé

en appel et qui contrdt le premier jugement, Locht-Labye et la société

de gaz de Nice se pourvoient en cassation.

Pour continuer à commercialiser ses appareils, de Branville

préfera négocier avec la SGT en reversant 5% de ses

ventes et en apposant sur une plaque fixée au téléphone

la mention " Licence concédée par la Scté

Gle des Téléphones pour les brevets Edison". |

En août 1883 d'Arsonval expose à

l'exposition internationale d'électricité de Vienne et

remporte un rand succès.

Le 12 juillet 1884 Adolphe Cochery

nomme d'Arsonval "Chevaler de la légion d'honneur".

Le 5 juillet 1884 C'est le colonel Brugère qui remet à

d'Arsonval les insignes de la légion d'honneur. A cette occasion,

Bruyère explique à d'Arsonval son souhait de perfectionner

les systèmes de communication employés par l'armée.

Avec De Branville, d'Arsonavl saisit l'opportunité et construisent

plusieurs appareils inventés par Sieur, Abdank et d'Arsonval

lui même pour répondre aux usages militaires :

- le parleur pour l'artillerie à microphone magnétique

à pôles concentrés. 1885 certificat d'addition au

brevet N° 148 598

- le poste téléphonique fixe : poste mural avec

le parleur pour microphone et deux écouteurs Teilloux. Ce poste

sera aussi proposé au public.

sommaire

Le transmeteur longue distance :

Suite aux essais décevants des éléphones Rysselberghe

(voir Belgique) pour la ligne Roue Le Havre,

de Branville est solliité par l'état pour fournir un appareil

pouvant fonctionner sur la ligne Paris Reims.

Pour ce il faut une bobine d'induction et la SGT en profite pour attaquer

en justie le ministère des P&T.

Ce modèle est équipé d'un commutateur de ligne

commandé par le crochet droite, d'un bouton d'appel et de deux

récepteurs à pôles concentriques.

modèle mural 1885,

puis 1888 modèle mural 1885,

puis 1888

modèle de table 1885 et 1888  Bitéléphone 1891

Bitéléphone 1891

Avec écouteurs d'Arsonval en fer à cheval, et version

"Bitélephone" avec écouteurs Mercadier,

version qui évoluera en 1888 pour fonctionner sur tous les réseaux

de l'Etat.

Le 30 novembre 1885 Bert et d'Arsonval sont invités

à l'inauguration de la ligne à grande distance Paris Reims,

l'administration ayant choisi les téléphone Ader et Bert&d'Arsonval.

Détails vus dans le livre "Le Montillot"

|

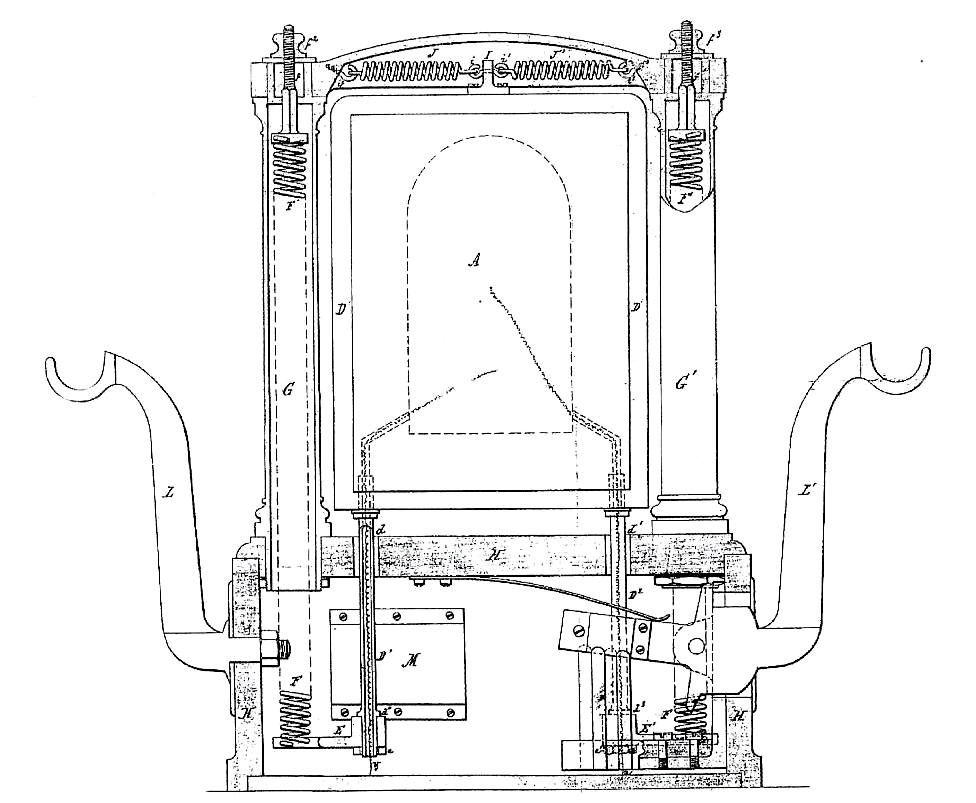

1888 Le transmetteur D’ARSONVAL

— Les trois prismes de charbon A, A,, D (fig. 39) sont boulonnés

sur la planchette de sapin XY. Entre ces trois prismes sont placés

quatre cylindres de charbon, tels que C, dont chacun est entouré

d’une enveloppe de tôle nickelée c. Les quatre

charbons cylindriques sont mobiles entre les prismes qui leur

servent de support; ils sont montés par deux en dérivation

et par deux en série.

Un aimant en fer à cheval NS est fixé sur le ressort

R. Cet aimant a pour objet de régler la mobilité

des charbons en agissant sur leur gaine de tôle c. Pour

cela, il faut que. suivant les besoins, on puisse augmenter ou

diminuer l'espace qui sépare l’aimant des cylindres

de char bon.

A cet effet, le ressort R qui supporte l’aimant NS est commandé

par une came excentrée B.

La came de réglage B est calée sur l’axe bb

qui se prolonge d’une face à l’autre de l'appareil

et qui est absolument indépendant de l’aimant NS.

D’un côté, son extrémité est filetée

et s’engage dans un écrou F fixé à l’ébénislerie

du transmetteur ; de l’autre, l’extrémité

b tra verse une pièce métallique E, également

fixée à l’ébénisterie ; mais,

sur la face opposée, b se termine par une tête de

vis masquée par une contre-vis Y, que l’on enlève

pour opérer le réglage.

Si, au moyen d’un tournevis, on fait avancer ou reculer d'un

pas de vis l’axe bb, ce qui ne déplace pas sensiblement

la came B dans le sens latéral, on fait exécuter

à cette came une révolution complète et,

en raison de son excentricité, on passe par toutes les

positions de réglage que le microphone est susceptible

de recevoir ; ce réglage peut se faire pendant la conversation.

— La clé d’appel, à double fil, se compose

de deux systèmes semblables à celui que représente

la figure 40.

Sur la plaque d’ébonite E, fixée à la

partie supé rieure GG du boîtier, sont adaptés

trois plots A, B, C ; l’autre face de la clé présente

une disposition identique.

Dans chacun de ces deux groupes, le plot C représente le

massif de la clé, A est le plot de repos, B le plot de

travail.

Sur le bouton-poussoir P, sont montés deux ressorts parallèles

r, r,, frottant l’un sur le groupe de plots CBA antérieur,

l’autre sur le groupe postérieur. Ces deux ressorts

sont isolés l’un de l’autre par la pièce

d’ébonite E, ; leur extrémité rK n’abandonne

jamais les plots C ; mais l’extrémité r passe

des plots A sur les plots B, lorsqu’on appuie sur le bouton

P. Ce dernier est ramené à sa position de repos

par le ressort R. Les écrous F, F, F, servent à

attacher les fils de com¬ munication ; il en existe également

trois sur le groupe postérieur, qui n’a pas été

représenté.

— Dans la figure 41 le levier-commutateur est

vu en dessus.

C’est une tige métallique AB qui pivote autour de la

vis à centre V. Cette tige porte cinq ressorts : a communique

avec AB, b et c sont accouplés et isolés de AB par

la lame d’ébo¬ nite f\dete sont également

accouplés et isolés de AB par la lame d’ébonite

. En regard de ces ressorts, sont disposés des plots que

la figure 41 représente en plan et en élévation.

Les plots H, J, sont composés chacun de deux blocs métalliques

montés sur ébonite : g, h pour le plot II, i, j pour

le plot J. Le plot K est entièrement en métal. Le

plot M comprend trois blocs métalliques l, m, n, montés

sur ébonite.

L'axe du levier AB supporte la prise de communication N ; le ressort

antagoniste est accroché en G sur le levier lui-même.

Lorsque le crochet mobile est a avec g , b avec î , c avec

A, d et e avec l. Lorsque le crochet est relevé pour la conversation,

a est appuyé sur h, b sur j, c sur k, d sur m, e sur n.

— La figure 42 montre le diagramme des

communications intérieures; elles y sont représentées

vues par la face postérieure de l’appareil, comme

lorsqu’on démonte celui-ci ; les bornes sont donc

retournées, et le crochet mobile dirigé vers

la droite.

Pour permettre de voir clairement les communications, le levier-commutateur

a été figuré en plan ; il est dans la

position de conversation ; de même, les ressorts de

la clé d’appel ont été placés

verticalement, bien qu’ils soient horizontaux.

La communication L,N est un toron de fils de cuivre qui traverse

le ressort antagoniste, formé par un long ressort à

boudin.

Dans la position d’appel, les plots j, h , m, n sont

isolés ; les ressorts d, e, sont appuyés, sur

le plot l, mais sans communication électrique.

Les courants d'appel venant de la ligne passent par

L1 ... S1 , sonnerie,. S2 ... L2

Pour repondre, on appuie sur le bouton-poussoir P ; les ressorls

r1, r2 abandonnent les- plots s1, s2 et prennent contact avec

les plots p1, p2, tout en restant en relation avec les plots

u1, ti2. Le courant de la pile CS, ZS va sur la ligne par

CS, L2 ... p2, fait fonctionner la sonnerie du correspondant

et revient a ZS par L2, A, c, b, i, â2, r2, p2.

Pendant la conversation, le circuit primaire est ferme par

: pile microphonique, CM ... z1, enroulement primaire de la

bobine BL, y1,, ZM. Le circuit secondaire est constitue

par L,, N, a, A, recepteur R2, Z3, c2, enroulement secondaire

de la bobine B1 ...L2, ligne, poste du correspondant.

On voit que, dans la position d'appel, l'independance absolue

des circuits est assuree. Le circuit primaire etant isole

en m et en n, le circuit secondaire en j et en h. Pendant

que le poste recoit l'appel, sa pile est isolee enp

p1 rt p.2 ; lorsqu'il repond, sa sonnerie est isolee

en s1, et s2. L'independance est egalement obtenue pendant

la conversation; il est facile de reconnaitre, en effet, que

le circuit primaire est completement separe des deux autres

; quant au circuit dfappel, il est isole en 1{ et p.2

pour la pile, et en f, g pour la sonnerie. |

|

— Le modèle mural et le modèle

portatif, construits par la maison L. Digeon

et Cie (France), sont absolument identiques sous le rapport

du système d’appel et du mécanisme de commutation.

— L’appareil portatif n’est, en quelque sorte, qu’un

transmetteur mural monté sur colonne. Les modèles

plus récents sont équipés de recepteurs Aubry.

Enfin, en 1889, D'Arsonval perfectionnait

le récepteur du téléphone BELL de telle façon

que — sous le nom de « téléphone

magnétique à pôles concentriques »

— son invention méritait alors au Congrès de

Southampton, du célèbre électricien anglais

M. PREECE, l'éloge suivant :

M. d'Arsonval a, de son côté,

perfectionné le récepteur BELL. Il placé

la bobine dans un puissant champ magnétique de forme annulaire,

de façon à concentrer sur elle les lignes de force,

La bobine induite est noyée entièrement dans le

champ magnétique. Les effets sont considérablement

augmentés. L'augmentation de l'ampleur de la voix ne s'accompagne

nullement de la perte d'articulation, comme cela a lieu d'ordinaire,

la parole est reproduite sans aucun changement du timbre,

D'après l’éminent directeur

du post-office de Londres, cet appareil était le seul transmettant

avec une parfaite netteté les consonnances si variées

du the anglais.

Ce modèle de récepteur fut d’ailleurs à

son tour adopté exclusivement sur les réseaux téléphoniques

de l'Etat et pour les postes destinés à notre artillerie,

et reçut différentes formes et différentes

dimensions, suivant la destination.

|

Fin 1888, c'est la réussite, la France compte

10 837 abonnés sur 16 réseaux gérés par

'Etat et 11 réseaux gérés par la SGT.

Janvier 1889 la SGT est décalrée mal fondée en

ses demandes, elle fait aussitôt appel, mais entre temps tout

le monde peut proposer des téléphones avec des micros

à charbon et de bobine d'induction. De Branville peut commercialiser

librement ses appareils, c'est le début de la fortune pour d'Arsonval

agé de 37 ans.

2 Septembre 1889 c'est la nationalisation du téléphone,

l'Etat prend possession de tous les éseaux de la SGT, de Branville

fait agtéer 3 autre modèles : un modèle Sieur et

deux d'Arsonval.

En 1892 , d'Arsonval pour échapper au versement

de 5% sur ses ventes à la SGT, fabrique un nouveau modèle

de micropone et dépose le brevet le 11 octbre 1892 pour un "microphone

à réglage électro-magnétique".

La partie mcrophone est la même mais la fixation de l'aimant est

différente et donne droit à un nouveau brevet non attaqué

par la SGT.

1893 Modèles avec écouteurs Aubry

Micro

1893 Micro

1893

C'est en 1893que Louis Digeon

succède à de Branville et d'Arsonval lui propose de revisiter

le sytle de ses appareils, et construit deux nouveaux modèles.

Ces deux modèles pour les réseaux urbains, avec le microphone

à réglage magnétique connaissent 30 ans de succès

et renforcent la fortune d'Arsonval. Le modèle sur pied très

élégant, est vendu un peut plus cher que le mural.

l’organe magnétique du récepteur

Aubry est un aimant circulaire dont

les pôles convergent vers le centre.

Sur chacun de ces pôles est vissé un noyau de fer doux

qui supporte une bobine de 100 ohms. Les deux bobines, montées

en série, ont une résistance de 200 ohms. Cet ensemble

est assujetti sur une plaque métallique dite membrane porte-aimant

; elle est percée de deux trous pour laisser passer les deux

extrémités du fil de la bobine qui vont rejoindre les

bornes extérieures, isolées du boîtier métallique.

La plaque vibrante, en tôle étamée, a 61 mm de diamètre

et 0,32 mm d’épaisseur. Le couvercle est muni d’un

pavillon en ébonite.

Ce récepteur est construit par la maison L.

Digeon et Cie .

En 1901 ce sera Gérard Mambret qui reprendra la suite de fabrication

de ces modèles.

sommaire

Divers documents :

La Nature du 10 mars 1883 NOUVELLES RECHERCHES TÉLÉPHONIQUES

ET MICROPHONIQUES

|

ÉTUDES SUR LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

DES CONTACTS EN CHARBON, PAR M. SHELFORD BIDWELL. — BATTERIES

TÉLÉPHONIQUES DE M. JAMES MOSER. — NOUVEAU

RÉCEPTEUR MAGNÉTO-ÉLECTRIQUE DE M. D’ARSONVAL.

Peu après l’apparition du téléphone

de Bell, du transmetteur à charbon d’Edison et du

microphone de Hughes, qui constituent trois inventions réelles

et de premier ordre, surgirent un nombre incalculable d'appareils

semblables, pour ne pas dire identiques, à ces créations

originales, et les téléphones et microphones de

MM. X, Y, Z, se comptèrent bientôt par centaines.

C’est là un phénomène naturel, qui se

retrouve à chaque invention nouvelle qui réussit,

soit dans le domaine scientifique, soit dans le domaine industriel;

c’est en quelque sorte la sanction obligée du succès.

Heureusement qu’à côté des nombreux inventeurs

du lendemain, des inventeurs de seconde main, pourrait-on dire,

se trouvent quelques travailleurs modestes qui savent rendre hommage

à l’invention originale et s’occupent seulement

de la perfectionner sans exagérer outre mesure le mérite

de leurs travaux : les uns en étudiant scientifiquement

le mécanisme des phénomènes jusque dans les

plus petits détails, en faisant varier tous les éléments

du problème pour bien connaître l’influence

de chacun d’eux, les autres en perfectionnant les dispositions

et la construction des appareils pour les amener à l’état

pratique, multiplier leurs applications, et résoudre les

nouveaux problèmes posés chaque jour par le développement

de ces applications.

C’est à quelques recherches et à quelques appareils

de cette nature que nous voulons consacrer aujourd’hui une

place dans La Nature.

Occupons-nous d’abord des transmetteurs microphoniques. Depuis

Edison et Hughes, les innombrables transmetteurs à pile

construits par les inventeurs sont constitués par des contacts

en charbon, variables dans leurs dispositions, leur nombre et

leur groupement.

Quelles tentatives faites avec des contacts métalliques,

des poudres semi-conductrices, n’ont pas donné de

résultats bien brillants et n’ont pas, jusqu’à

présent, reçu d'applications. M. Shelford Bidwell

a étudié le phénomène dans tous ses

détails, et il vient de présenter le résultat

de ses recherches à la Société Royale de

Londres en janvier dernier.

Ses expériences ont eu pour but de déterminer quantitativement

l’influence des variations de pression et des variations

de courant sur la résistance des contacts en charbon et

des contacts métalliques. Ne pouvant reproduire ce travail

in ertenso, nous signalerons ici les résultats de ces recherches,

tels que M. Shelford Bidwell les a résumés dans

sa communication.

1° Contacts en charbon.

Les changements de pression produisent, des variations de résistance

proportionnellement plus grandes lorsque la pression est petite

que lorsqu’elle est grande. Les variations de résistance

sont relativement plus grandes, avec des courants faibles qu’avec

des courants puissants. Les changements d’intensité

du courant produisent proportionnellement de plus grands changements

de résistance avec de faibles courants et des pressions

légères qu’avec des courants intenses et de

grandes pressions. Lorsque la résistance d’un contact

en charbon a été diminuée par une augmentation

de pression, elle reprend très approximativement sa première

valeur lorsque cette pression cesse.

Le passage d’un courant dont l'intensité ne dépasse

pas une certaine limite dépendant de la pression produit

une diminution de la résistance d’autant plus grande

que le courant est plus intense. Lorsque le courant dépasse

une certaine limite, la résistance du contact est alors

augmentée d’une manière permanente, et d’une

quantité d’autant plus grande que la pression est

elle-même plus grande. A moins de dispositions spéciales

qui maintiennent le courant constant, la diminution de résistance

qui résulte de l’augmentation de pression est plus

grande que celle due à l’augmentation dépréssion

seule; elle est due aussi en partie à l’augmentation

d’intensité du courant. Il n’est pas prouvé

que la diminution de résistance qui est la conséquence

d’une augmentation de courant, puisse être attribuée

à l’effet de la température.

2° Contacts métalliques.

Dans le cas du bismuth, et probablement aussi dans le cas d’autres

métaux, la résistance est d’autant plus grande,

pour une pression donnée, que le courant est plus faible.

Une augmentation de courant est accompagnée d’une

diminution de résistance, et si le courant est ramené

à son intensité première, la résistance

varie peu et ne reprend sa première valeur dans aucun cas.

Une augmentation de pression produit une plus grande diminution

de résistance avec des pressions faibles qu’avec de

grandes pressions, et avec de faibles courants qu’avec des

courants intenses. La résistance affaiblie par une augmentation

de pression ne reprend pas sa valeur première lorsque l’excès

de pression est enlevé. La manière si différente

dont se comportent les contacts métalliques et les contacts

en charbon sous l’action des variations de pression et de

courant expliquent parfaitement la supériorité

de ces derniers et leur emploi exclusif dans les transmel- leurs

microphoniques aujourd’hui en usage. Les principes si simples

mis en lumière par les expériences méthodiques

de M. Shelford Bidwell permettront de grouper plus scientifiquement

et plus rationnellement qu’on ne l’a fait jusqu’ici,

les contacts multiples pour les placer dans les meilleures conditions

de fonctionnement et utiliser le mieux possible leurs variations

de résistance dans chaque cas particulier, suivant la nature

de la source électrique, celle des sons à transmettre

et la longueur de la ligne, éléments qui influent

dans une si grande mesure sur les variations de résistance

des contacts et sur l’intensité du courant qui les

traverse.

On se rappelle les expériences d’auditions théâtrales

téléphoniques faites par M. Clément Ader

a l’Exposition d’électricité de 1881,

expériences qui furent, sans contredit, le plus grand succès

de cette Exposition. La transmission s’effectuait à

l’aide de 10 transmetteurs Acier, et

de 10 lignes doubles (20 fils), dans 80 récepteurs Ader,

ce qui permettait de faire écouter quarante personnes à

la fois. M. James Moser s’est proposé d’augmenter

le nombre d’appareils récepteurs et de diminuer le

nombre de lignes et il est arrivé au résultat suivant

: transmettre la parole et la musique à cent téléphones

à la fois à l’aide d'une simple ligne.

Les expériences ont eu lieu l’automne dernier entre

l'Hlippodrome et le bureau de la Société internationale

des téléphones, place Vendôme. M. James Moser

a obtenu ce résultat en construisant de véritables

batteries de transmetteurs, de bobines induites et de téléphones

récepteurs dont il fait varier à volonté

le nombre et le groupement, suivant la nature de la ligne, le

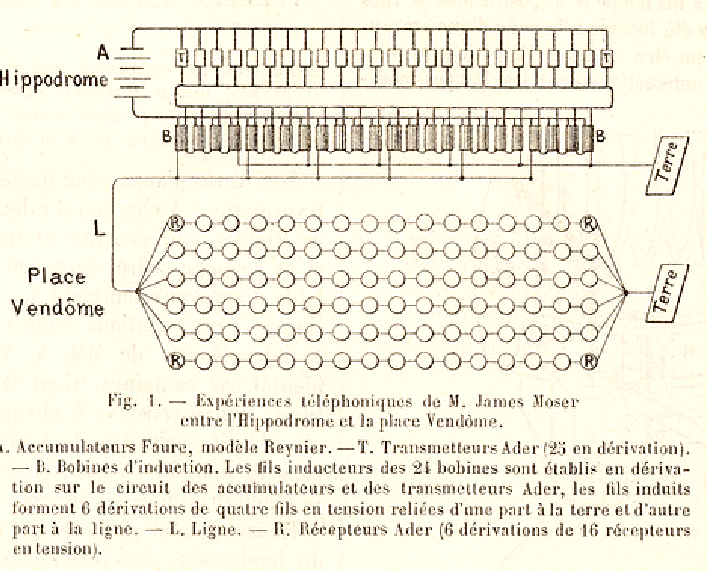

nombre de récepteurs, etc. Le diagramme ci-contre (tig.

1) montre comment étaient groupés les ap- pareils

dans les expériences faites entre l'Hip- podrome et la

place Vendôme.

Fig. I. — Expériences téléphoniques

de M. James Moser entre l’Hippodrome et la place Vendôme.

A. Accumulateurs Faure, modèle Reynier.

—T. Transmetteurs Ader (25 en dérivation). — B.

Bobines d’induction. Les fils inducteurs des 24 bobines sont

établis en dérivation sur le circuit des accumulateurs

et des transmetteurs Ader, les fils induits forment 6 dérivations

de quatre fils en tension reliées d’une part à

la terre et d’autre part à la ligue. — L. Ligne.

— R. Récepteurs Ader (6 dérivations de 16 récepteurs

en tension).

La source électrique se composait d’accumulateurs

Faure, modèle Reynier, dont on pouvait faire varier le

nombre à volonté à l’aide d'un commutateur

; les transmetteurs étaient du système Ader, au

nombre de 25, et montés en dérivation. Sur le diagramme,

les transmetteurs T sont représentés l’un à

côté de l’autre, mais, en pratique, ils étaient

disposés en cinq rangées verticales de cinq appareils,

sur une planche d’environ 1 mètre

de côté placée au-dessus de l’orchestre

de l’Hippodrome dans une position un peu inclinée.

Chaque transmetteur Ader se compose de 10 crayons disposés

en deux séries en tension de b charbons en quantité,

c’est-à-dire 20 contacts par transmetteur (4 en tension,

5 en quantité), soit en tout 000 contacts en charbon influencés

simultanément et synchroniquement par les vibrations. Le

circuit des accumulateurs et des 25 transmetteurs était

fermé sur les fils inducteurs de 24 bobines d’induction

identiques à celles employées par la Société

générale des téléphones, montées

en quantité. Le courant total dans le circuit inducteur

était de 24 ampères, soit 1 ampère par bobine

et l ampère environ par transmetteur Ader. Les 24 fils

induits des 24 bobines d’induction étaient groupés

en 6 dérivations de 4 bobines en tension et reliés,

d’une part à la terre, d’autre part à

la ligne unique qui établissait la communication entre

l’Hippodrome et le bureau de la place Vendôme, en passant

par le bureau central de la rue Neuve-des-Petits-Champs. Les 93

téléphones récepteurs Ader étaient

groupés en 6 dérivations renfermant chacune 16 appareils

en tension.

Le montage de tous les transmetteurs en quantité est dicté

par cette considération, démontrée théoriquement

et expérimentalement par M. J. Moser, que les variations

du courant inducteur, et par suite celles du courant induit, sont

proportionnelles à l’intensité du courant qu’on

a intérêt à rendre le plus grand possible,

sans cependant dépasser pour chaque contact microphonique,

une certaine intensité au-dessus de laquelle il se produit

des étincelles et des crachements. Un courant d’un

ampère par transmetteur Ader correspond à 1 /5 d’ampère

par contact, ce qui est une bonne moyenne pour les transmetteurs

de ce type. Nous ferons remarquer, en passant, que M. James Moser

est arrivé, par une voie et des considérations toutes

différentes et d’une manière tout à

fait indépendante, à mettre en pratique les principes

posés par les expériences de M. Shelford Bidwell

sur les contacts microphoniques. Pour le groupement des bobines

induites et des récepteurs, on serait conduit, d’une

part, à monter tous les appareils en tension, pour diminuer

l’influence de la résistance de la ligne, et, d’autre

part, à faire au contraire un montage en quantité

pour marcher à des tensions peu élevées qui

réduisent l’influence des fuites ou dérivations

et des effets électrostatiques. En pratique, on choisit

une disposition intermédiaire appropriée à

la nature de la ligne sur laquelle doit s’effectuer la transmission.

Le même système a permis à M. J. Moser de

téléphoner entre Paris et Nancy sur une ligne aérienne

de 350 kilomètres de longueur, mais en groupant les bobines

induites d’une manière un peu différente :

trois dérivations seulement renfermant chacune 8 bobines

en tension et 2 téléphones Goloubitzky en tension

au poste récepteur. Dans le premier cas, les effets d’induction

dus à l’action des lignes extérieures sont,

non pas détruits, mais affaiblis dans une grande mesure,

parce que l’intensité de ces courants induits n’est

qu’une fraction très petite comparée à

celle des courants qui agissent effectivement sur les récepteurs

et qui proviennent du transmetteur multiple employé par

M. Moser.

Fig. 2. — Téléphone magnéto-électrique

de.M, d’Arsonval.