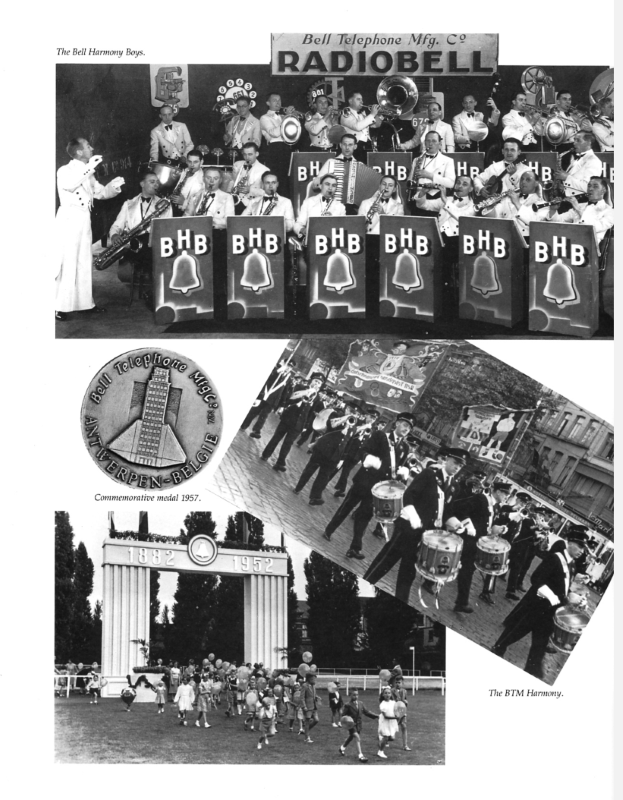

BTMC

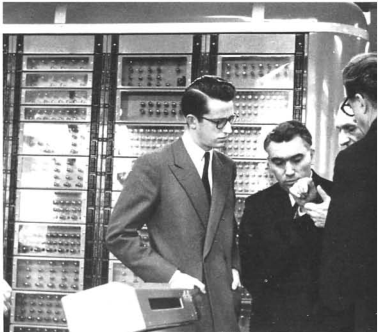

Bell Telephone Manufacturing Company et

ATEA Ateliers de Téléphone et Electricité

Anversoise

L'industrie téléphonique d'Anvers

Des que les résultats obtenus avec les premières installations téléphoniques

établies dans les Etats-Unis d'Amérique en 1878, eurent démontré

la possibilité d'une exploitation commerciale de l'invention de Graham

Bell, ses compatriotes pensèrent transporter ces entreprises

en Europe.

Mr F. R. Welles de New-York, connaissant

la réputation de l'industrie beige et l'avantageuse situation géographique

de la ville d'Anvers conçut le projet de fonder dans la métropole

belge une Société s'occupant exclusivement de la fabrication des appareils

téléphoniques.

Il parvint a faire partager ses vues par quelques uns de nos concitoyens

et notamment par Mr le Sénateur Van den Nest et Mr A. Mols.

A cette époque la Téléphonie était tout a fait a ses débuts : il n'existait

que quelques modestes réseaux téléphoniques en Europe, et la construction

des téléphones y était tout a fait rudimentaire.

Les projets de Mr Welles allaient bientôt changer la situation et

donner à cette industrie une impulsion considérable.

|

La National Bell Telephone Company a été fondée

en Écosse par Graham Bell en 1877.

C'est en 1879, que Gardiner Hubbard de la Bell

Telephone Company de Boston, beau-père d' Alexander

Graham Bell est venu en Europe pour promouvoir les ventes

de ses équipements téléphoniques. Au cours de sa tournée du

continent, le gouvernement belge lui a offert les plus grandes

incitations financières pour établir le siège d'une filiale

européenne en Belgique. En 1880, l'American Bell Telephone Company

s'est séparée de l'entreprise National Bell Telephone Company.

Hubbard est l'un des fondateurs et premier président

de la Bell Telephone Company

IBTC.

Etablie à Anvers, l’IBTC avait pour objet de

diffuser le téléphone en Europe.

Dès 1880, trois sociétés privées

avaient entrepris d’établir et d’exploiter

les premiers réseaux téléphoniques en Belgique

: la Société générale

de téléphonie de Belgique, la Compagnie

belge du téléphone (fondées

toutes deux en 1880), et surtout l’international Bell Telephone

Company-IBTC.

En 1880, elle constitua quatre filiales qui couvraient les réseaux

d’Anvers, de Bruxelles, de Liège et de Verviers.

A ces filiales, l’IBTC apportait essentiellement ses capacités

technologiques ; l’essentiel des apports financiers provenait

d’investisseurs belges. IBTC a démarré des usines de fabrication

subsidiaires dans les grandes villes de toute l'Europe, car

les politiques nationalistes favorisaient les fabricants locaux.

|

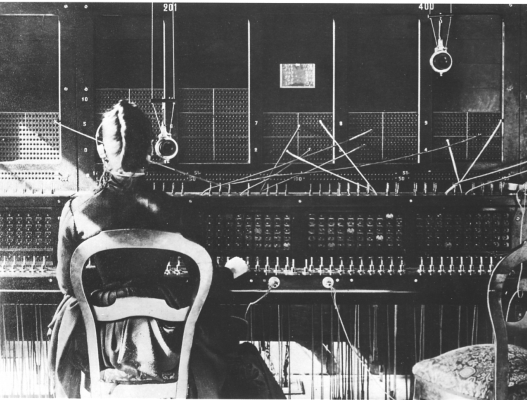

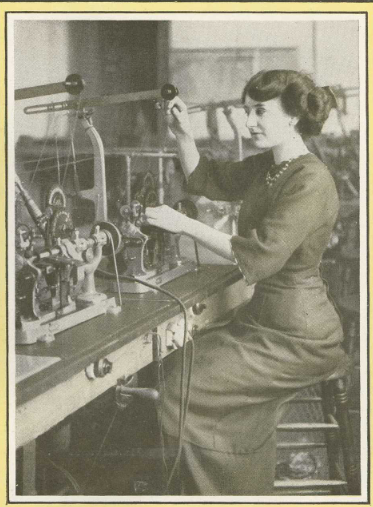

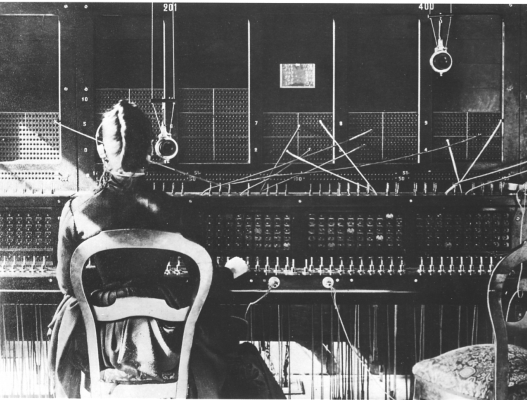

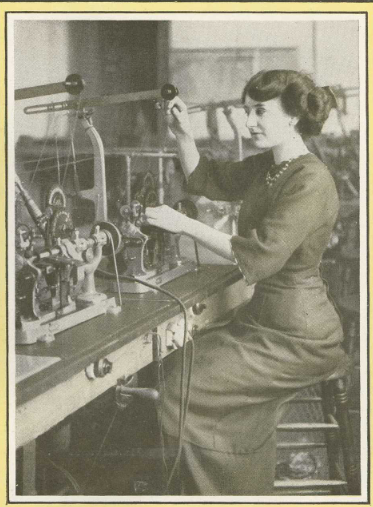

Arrvée des fils au centre téléphonique d'Anvers. Opératrice

devant le Multiple (standard téléphonique)

A cette date la Belgique ne comptait que 2000 abonnés au téléphone.

À cette époque, les gouvernements n'avaient pas pris

le temps d'administrer les systèmes téléphoniques. Même en Europe,

les compagnies de téléphone étaient exploitées comme des entreprises

privées. L'inconvénient était que, à mesure que la demande augmentait,

Bell ne disposait pas de fonds suffisants pour étendre ses réseaux

téléphoniques au rythme requis. Lorsque des capitaux supplémentaires

étaient nécessaires, WE Western

Electric a acheté toutes les actions détenues par Bell Telephone.

Vers 1880 dans la région de Bruges, avec l'aide de son

ami Jean-Louis Lescouwier de Bikschote, E.

Christiaen fabrique un microphone à barres de charbon,

muni d'une plaque réglable devant lequel on parle. Les boiseries

ont été réalisées par le menuisier de

Passendaal Louis Germonprez. Le premier test a été effectué

entre la maison de M. Christiaen et celle de son domestique Jules

Vantournout, située dans la Molenstraat, à 150 mètres.

Les deux appareils étaient reliés par un conduit avec

des isolateurs fixés aux maisons. Le résultat fut étonnant.

Les inventeurs ont établi une liaison d'essai entre les gares

de Roulers et de Passendale-Moorslede, le tout premier appel téléphonique

sur une si longue distance a été étonnamment

réussi. Il s'en suivit une demande d'autorisation de mener

une expérience entre les gares de Moorslede-Passendale et de

Beselare, avec l'intention que si le résultat était

convaincant, l'institution serait autorisée à être

mise en œuvre dans toutes les gares de Belgique.

Cependant, leur invention et n’a jamais pu être commercialisée..

C'est Aloïs Honraedt de Molenstraat qui a fabriqué les

premiers appareils d'après les plans d'E. Christiaen et de

Lescouwier. Le résultat fut encore une fois étonnant.

On disait ici que l'État rachèterait le brevet si le

test Bruxelles-Paris était tout aussi réussi. Le résultat

était à nouveau positif. L’achat n’était

plus qu’une question de formalités et…. de prix.

Mais Christiaen avait fixé le prix trop haut... le règlement

a été reporté. Plusieurs mois plus tard, une

entreprise a mis au point un système similaire, mais avec quelques

améliorations et les mauvaises langues, qui ont toujours existé

et existeront toujours, ont toujours prétendu que c'étaient

avec les plans de Christiaen et de Lescouwier, envoyés à

l'étude, qui avaient été modifiés ...

Bruges En 1881, à l'occasion de la célébration

du cinquantième anniversaire de l'indépendance de la

Belgique, l'Exposition industrielle de Flandre occidentale a lieu

à Bruges. Le secrétaire de Bikschote, M. Lescouvier,

y a exposé ce « système téléphonique

». Il y avait pas mal de visiteurs qui pensaient que c’était

une invention du diable. Mais diabolique ou non, l'industriel brugeois

Charles Callewaert prit sous son bras le secrétaire de Bikschote

et fit installer quelques mois plus tard une ligne téléphonique

de son moulin à farine de la Coupure jusqu'à sa maison

près de la porte de Gand à Bruges. Distance : 200 m.

Elle devint la première ligne téléphonique (privée)

de Bruges...

Mais la percée à Bruges tarde à venir. Dans «

l’annuaire téléphonique officiel » de toute

la Belgique de 1888, Bruges n’est pas encore mentionnée.

C'est précisément cette année-là que Bruges

reçut son premier « téléphone officiel

» et ce n'est qu'en 1890 que quelques connexions téléphoniques

officielles furent signalées pour Bruges. Les membres n’étaient

mentionnés que par leur nom ; les numéros n'existaient

pas encore.

En 1904, le premier bureau de télégraphe et de téléphone

fut établi à côté de la gare de Bruges

: une petite salle. de 3 m sur 3, où les premiers opérateurs

téléphoniques devaient effectuer les raccordements demandés

par les 248 abonnés déjà présents à

Bruges : après tout, le téléphone n'avait pas

encore de cadran rotatif !

A la même époque, le long des voies ferrées, apparaissent

les doubles poteaux téléphoniques qui doivent supporter

les nombreuses lignes de ville à ville, de village à

village. Certains de ces poteaux et quais ont même « déraillé

» à Bruges, où ils ont constitué une (grosse)

épine dans le pied de la beauté urbaine de Bruges.

Le Téléphone à Zedelgem

Entre pot et pinte, Louis Monbailliu, boucher-aubergiste de «Gemeentehuis

», a appris que le conseil communal d'Aartrijke avait fait installer

un téléphone dans la maison communale de cette ville.

Une fois au lit, il jouait avec l'idée que Zedelgem ne devait

certainement pas ou ne serait pas inférieure à la commune

voisine et, s'assoupissant peu à peu, il rêvait de cet

appareil ultra-moderne dans son bar, placé à côté

de la porte du bureau et de la salle des archives de la commune. Et...

une effervescence avec tous les habitants curieux de Zedelgem venus

voir ce merveilleux appareil avec lequel on pouvait parler via un

fil à quiconque voulait écouter, à des kilomètres

de distance. ... Et quiconque venait voir ou utiliser cette nouvelle

merveille du monde ne pouvait s'empêcher de commander une pinte

bien ferme... Louis a vu son chiffre d'affaires augmenter d'heure

en heure de façon fabuleuse.

Cette image de rêve l'a réveillé et c'est seulement

alors que lui est venue l'idée que lui seul, en tant que conseiller

communal, pourrait devenir l'homme avec le premier téléphone

à Zedelgem, puis dans sa propre maison. Il lui a fallu des

jours pour régler tous les points à ce sujet : quand,

comment et surtout ce qu'il allait proposer au conseil communal comme

nécessité pour un téléphone à Zedelgem.

Le 15 décembre 1903, il y a eu un conseil municipal. L'ordre

du jour était chargé de projets de loi soumis pour la

construction et la réparation des autoroutes et ces coûts

devaient être inclus dans le budget.

sommaire

Aux US en février 1882, Western Electric et Bell signèrent

un contrat faisant de Western Electric Bell le seul fournisseur de

téléphone.

Théodore Vail, le patron de la société Bell (aujourd'hui American

Bell Telephone) tenait à exporter vers l'Europe. Il était convaincu

par Enos Barton de Western Electric et Gardiner Hubbard

de l'American Bell que la fabrication européenne plutôt que l'importation

était la seule solution qui permettrait de surmonter les sentiments

nationalistes locaux et le coût élevé du fret et des tarifs.

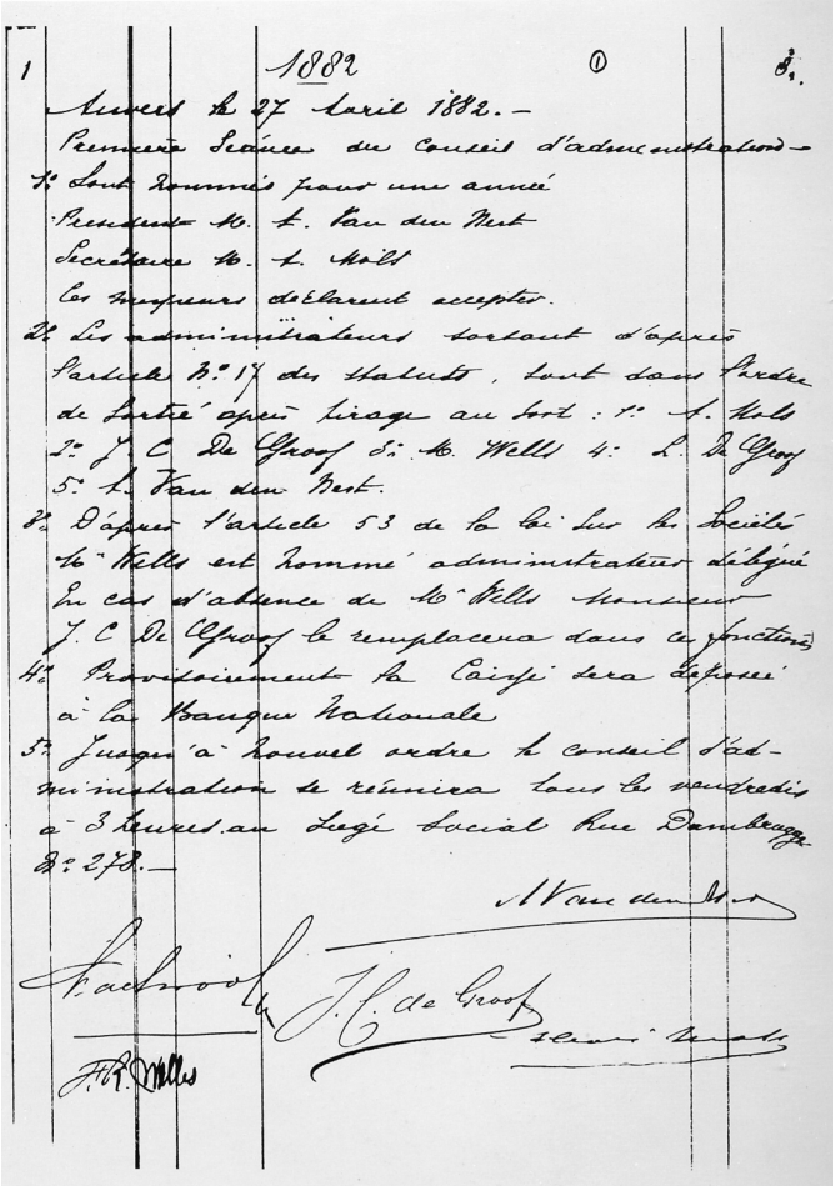

26 Avril 1882 Création de la Bell

Telephone Manufacturing Company

Les fondateurs étaient Francis Welles envoyé de WE

Western Electric, Louis de Groof fondé de pouvoir de l'

IBTC, et des personannalités locales A Van den Nest, A Mois, E;et

M Grisar puis J Osterrieth.

|

Bell Telephone Manufacturing

Company

SOCIETE ANONYME Au capital de Frs. 5,000,000. Fondée à Anvers

Le 26 avril 1882

Publié au Moniteur du 14 mai 1882. Siege Social, n° 18, rue

Boudewyns.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Administrateur-Président A. VAN DEN NEST.

Administrateur-Délégué et Directeur C. H. MINOR.

Administrateur ALEXIS MOLS.

Administrateur F. R. WELLES.

Administrateur T. DELVILLE

Directeur C. H. MINOR.

Administrateur T. DELVILLE.

Sous-Directeur J. S. WRIGHT.

Directeur Commercial J. B. CHRISTOFFEL

|

|

Le siège social est établi dans un immeuble loué au 278 de la Dambruggestratt

à Anvers, la ou fut installé le central téléphonique initial.

sommaire

|

Le 26 avril 1882, la Bell Telephone Manufacturing

Company est fondée et ouvre son usine à Anvers. Elle appartenait

à 45 % à Bell et à 55 % à Western Electric.

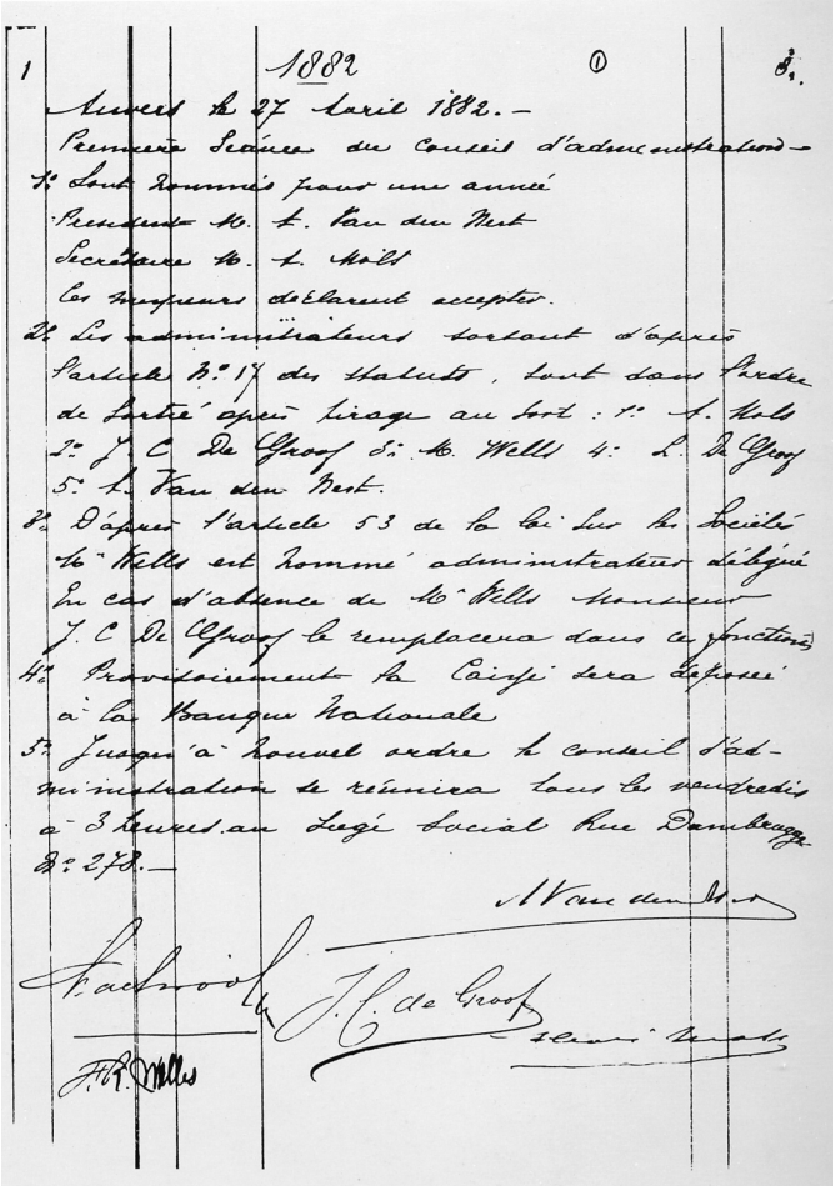

27 avril 1882 Première séance du conseil d'administration

(Document ci contre)

Les opérations outre-mer de Western Electric sont placées sous

le contrôle de Francis Welles, un jeune Américain. Il

figurait dans les procès-verbaux de la BTMC comme "administrateur

délégué", à peu près l'équivalent d'un directeur général.

Le Conseil était composé d'Arthur Van den Nest, banquier et

vice-maire d'Anvers (président) ; Francis Welles ("administrateur

délégué"); Alexis Mols, financier et commerçant (secrétaire)

; Jean-Corneille et Louis De Groof (ils avaient été les agents

locaux de Bell); et J. Stappers. D'autres dignitaires locaux

étaient Ernest et Maximilian Grisar (Ernest était l'un des fondateurs

de la société d'exploitation locale Bell, Maximilian était un

homme d'affaires local impliqué dans une société minière au

Congo) et Jacques Osterrieth. Au bout de quelques mois, JC De

Groof est nommé deuxième "administrateur délégué" pour seconder

Francis Welles.

Avoir un Belge en charge a aidé politiquement et aurait été

nécessaire pendant que Welles voyageait à travers l'Europe.

Ezra Gilliland de Western Electric a

été envoyé en Europe pour aider à démarrer l'entreprise.

|

Agrandir |

Ezra Gilliland ami et collègue de Thomas Edison

a construit le premier central téléphonique à Indianapolis sous le

nom de Gilliland Telephone Manufacturing Company a ensuite

travaillé pour la Bell Telephone Company de Western Electric et a

aidé à établir la branche fabrication à Anvers,

F.T. Welles |

Quand la S.A.Bell

Telephone Mfg dirigée par Ezra Gilliland fonctionnait

bien, Gilliland est retourné aux États-Unis et a été remplacé

par Francis Welles, qui a agi en tant qu'administrateur

délégué (à peu près l'équivalent d'un directeur général).

Arthur Van den Nest, qui était à l'époque vice-bourgmestre d'Anvers,

a agi en tant que président de la nouvelle société.

Louis De Groof administrateur, fut nommé second administrateur

délégué afin d'assister Francis Welles

Francis Raymond Welles (né à Athènes, Pennsylvanie, le

18 août 1854 - décédé à Vernet-Les-Bains, France, le 14 décembre

1936), est diplômé de l'Université de Rochester avec un baccalauréat

accéléré (AB) en 1875 , et un an plus tard, il a commencé à travailler

comme secrétaire d'Enos M. Barton, co-fondateur de Western Electric.

Barton l'avait envoyé plus tôt en Australie et en Nouvelle-Zélande

pour aider aux opérations là-bas,

Welles était auparavant le secrétaire d'Enos Barton de la Western

Electric Company à Chicago. Barton l'a ensuite été

transféré à Bruxelles.

En 1889 en France il fonda avec G.Aboilard une société d'import

de câbles téléphoniques système Patterson. Le 6 janvier 1890 ils

fondent une société au nom collectif "G.Aboillard & Co" et

installent une usine au 46 avenue de Breteuil à Paris... cette

société est devenue "Le Matériel Téléphonique". |

A Anvers la S.A.Bell

Telephone Mfg qui n'avait pas encore pas

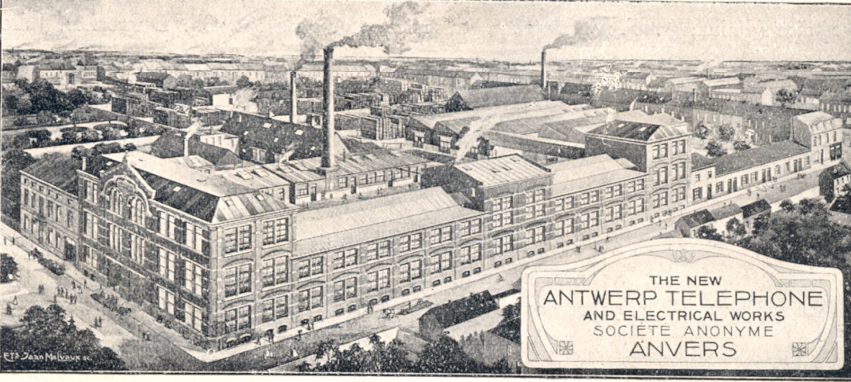

Les premiers bâtiments privés avec bureaux, entrepôt et atelier

sont érigés du côté nord de la Boudewijnsstraat N°4 , conçus par J.L.

Hasse. Il a utilisé une architecture en brique avec des éléments de

style éclectique, néo-Renaissance ou néo-traditionnel.

Peu après le 22 juillet 1882, un incendie detruisit les ateliers

; ceux-ci furent alors transférés provisoirement Canal des Vieux Lions

chez Hoskin/Black é CO Au Ankerrui.

Le conseil d'Administration en aôut 1882 engagea des égociations en

vuede l'achat d'un terrain pour consruire un atelier. Le choix se

porta sur la Boudewijnsstraat pour deuxarcelles de 910 et 340 m2.

Le 13 novembre 1882 la construction de la première usine débute,

la société s'y installa en automne 1883.

L'usine en

1884

L'usine en

1884

Les bureaux sont situés au premier étage et le rez-de-chaussée comprenait

le magasin, l'atelier d'assemblage, l'expédition, la salle des machines

et la loge du concierge. La production employa 35 personnes dont

8 femmes. Quelques mois plus tard, il fallu songer à des extensions.

Dès les premiers mois, le chiffre d'affaires réalisé prouvait aux

fondateurs que leur espoir ne serait pas déçu, et en 1883 l'on décida

de construire l'usine de la rue Boudewyns, 18, on elle existe encore

à présent.

Depuis lors les installations se sont considérablement développées

et constituent a présent une des plus importantes usines mécaniques

du pays .

BTMC est devenue

la propriété majoritaire du fabricant de téléphones Western Electric

et a également créé plusieurs autres divisions en tant que sociétés

nationales à travers l'Europe continentale et la Russie . Western

Electric était elle-même plus tard détenue majoritairement par l'

American Bell Telephone Company , rendant le contrôle de BTMC à l'organisation

Bell.

|

La première tâche de Welles était d'établir

un réseau d'agents pour donner à l'entreprise une présence dans

chaque grande entreprise.

Cela semble avoir été un succès puisque Western Electric a autorisé

la reconstruction de l'usine après qu'elle ait été détruite

par un incendie .

Welles était diplômé d'université, le premier employé

par WE Il était un bon choix.

Agé de 27 ans, éduqué et polyglotte, il s'attache à constituer

un réseau d'agents dans toute l'Europe pour donner à l'entreprise

une présence dans chaque grand pays.

En l'espace d'un an environ, l'entreprise anversoise remportait

de nouveaux contrats dans plusieurs pays européens.

Bien que l'intention de BTMC était de construire les téléphones

muraux conventionnels à deux et trois boîtiers (initialement

à partir de pièces importées), ils ont rapidement découvert

que des entreprises locales comme LM Ericsson et Siemens &

Halske fabriquaient de meilleurs téléphones plus petits dans

des styles préférés par le public... Par exemple, le combiné

a été introduit par Ericsson en 1892.

Les unités équivalentes de Bell, en particulier l'émetteur Blake,

étaient trop volumineuses pour être utilisées dans un combiné.

Suite à un incendie qui détruisit l'usine le 22 juillet 1882,

Welles fut autorisé par Western Electric à la reconstruire.

Cela montrait leur foi dans le potentiel des marchés européens.

|

|

sommaire

Durant les premières années, le développement

du téléphone demeura quelque peu anarchique.

Du point de vue juridique, la réglementation applicable au

téléphone n’avait pas été clairement

définie. La loi du 14 avril 1852 avait consacré le monopole

public dans le secteur du télégraphe. Toutefois, la

loi du 23 mai 1876 permettait l’octroi de concessions locales

dans des circonstances exceptionnelles. L’adoption d’une

nouvelle réglementation sur le téléphone suscita

de longs débats. En attendant, le gouvernement adopta l’arrêté

royal du 15 mars 1880. Ce dernier prévoyait un régime

de concession et établissait une procédure d’enquête

afin de déterminer la durée des concessions et le taux

des taxes à leur appliquer.

Du point de vue économique, les trois sociétés

en présence tentaient de développer au maximum leur

réseau. Ainsi, à Bruxelles, elles se disputaient les

abonnés par une concurrence acharnée. Elles réduisaient

les prix afin d’obtenir le plus grand nombre de clients. Le réseau

se développa de façon désordonnée. Chaque

opérateur construisait son propre réseau dans les endroits

potentiellement les plus rentables. Il en résultait un enchevêtrement

de réseaux non reliés entre eux, des appareils différents

qui ne pouvaient être mis en correspondance les uns avec les

autres et des clients mécontents qui se limitaient à

des appels dans leur réseau. Les coûts d’exploitation

restaient extrêmement élevés pour satisfaire une

demande encore faible. A l’époque, les clients restaient

essentiellement des entreprises, des commerces ou des administrations

(nationales ou communales).

Rapidement, le marché imposa des fusions. Elles aboutirent

à un monopole de facto du plus puissant des opérateurs

: la société belge du téléphone Bell,

qui absorba ses concurrents de taille plus faible. En 1881, l’IBTC,

la CBT et la SGTB regroupèrent leur capital dans la Compagnie

belge du téléphone Bell-CBTB. Cette opération

présentait toutefois un coût élevé. Il

fallut restructurer les réseaux, ce qui entraîna des

coûts importants. Très vite, les prix augmentèrent.

L’Etat belge, conscient du bouleversement impliqué par

le téléphone dans la vie en société, décida

dans l’intérêt général de rendre ce

nouveau moyen de communication accessible à tous. Comme le

soulignait le gouvernement libéral de l’époque,

"le projet de loi considère le téléphone

comme constituant un service public analogue au service des postes

et télégraphes". L’Etat devait assurer le

bon fonctionnement de ce service public. Par ailleurs, il convenait

d’éviter les abus de puissance économique. Selon

le gouvernement, "cet instrument de progrès doit être

mis à la portée de tous et ne peut constituer le privilège

de quelques-uns. Or, tels seraient les effets inévitables dune

organisation vouée à la spéculation privée.

Non seulement celle-ci se contenterait d’organiser les opérations

fructueuses et lucratives, laissant le reste du pays à l’écart,

mais elle pourrait exclure certains citoyens des avantages de ces

communication qui, sous l’empire d’influences individuelles,

seraient réservées à leurs rivaux ou à

leurs concurrents". La situation de monopole privé ne

répondait pas à ces objectifs. Il fallait par conséquent

encadrer le marché de la téléphonie par un régime

juridique spécifique, qui puisse adapter cette évolution

du marché aux exigences du service public.

Certains préconisaient la libéralisation de ce marché

; d’autres revendiquaient un monopole public comme la seule garantie

valable de service public. Le débat aboutit à une solution

de compromis.

La loi du 11 juin 1883 instaura un régime de concession.

Le choix d’un régime de concession se justifiait, selon

les auteurs de la loi, parce que "l’initiative privée

est mieux à même que l’administration de lancer

l’affaire, de vulgariser l’invention qui à ses débuts

se heurtera à des défiances. Elle n’est assujettie

ni à la raideur ni au formalisme administratif et sa propagande,

stimulée par son intérêt, sera plus active et

plus féconde".

Le téléphone constituait un service public, dans le

sens que sa fourniture "abordable" présentait un

intérêt pour la collectivité. Cela ne signifiait

pas qu’elle devait en assumer la gestion elle-même, mais

seulement que son contrôle apparaissait nécessaire, sous

une forme ou une autre. En revanche, l’Etat n’entendait

pas conférer un monopole privilégié à

une entreprise privée. Le monopole privé comporte un

risque d’abus de position dominante dans le chef du bénéficiaire

du monopole, qui-se borne à développer les activités

rentables. Les activités répondant au service public

et non à un objectif de rentabilité économique

ne sont pas prises en considération. D’où l’importance

d’un encadrement juridique. Le régime de la concession

tentait de corriger la situation possible de monopole, notamment par

des règles qui obligeaient le concessionnaire à maintenir

un prix non prohibitif.

Le choix effectué correspondait ainsi à une approche

fonctionnelle du service public. L’Etat estime qu’une activité

doit être accomplie en réponse à une mission d’intérêt

général. Le mode d’action pour mener à bien

cette mission n’est toutefois pas précisé. Par

opposition, l’approche organique du service public fait référence

à l’organisme mis en œuvre par l’Etat en vue

d’accomplir la mission d’intérêt général.

Le débat se concentra dès lors sur les modalités

de la concession. Plusieurs éléments suscitèrent

des oppositions : l’obligation systématique de procéder

à des adjudications publiques pour les concessions, la durée

de celles-ci, ainsi que l’obligation de remplacer les fils aériens

par des conducteurs souterrains.

Le régime de la concession visait à imposer la fourniture

au consommateur d’un service à un prix abordable. Par

là, on entend un prix représentatif d’un marché

en concurrence qui contraint l’opérateur à l’efficacité.

Il lui permet de survivre par une gestion rigoureuse de ses coûts

tout en dégageant une marge bénéficiaire raisonnable

et il permet aux individus de bénéficier d’un accès

raisonnable à tous ses services. L’Etat concède

le réseau ou une partie de celui-ci au concessionnaire qui

peut gérer ses activités selon ses propres méthodes

dans les limites des conditions précisées par le cahier

des charges prévu par la loi du 11 juin 1883 concernant l’établissement

et l’exploitation de réseaux téléphoniques.

Toutefois, il est extrêmement difficile d’établir

le caractère véritablement concurrentiel d’un prix,

particulièrement quand l’édification d’un

réseau au coût initial élevé complique

nécessairement l’évaluation des rendements et dissuade,

à partir d’un certain moment, les concurrents potentiels.

Le cahier des charges précisait notamment que

:

- la concession n’accorde aucun privilège au concessionnaire.

L’Etat peut décider d’octroyer d’autres concessions

ou d’exploiter lui-même une partie du réseau (art.

2) ;

- les bureaux du réseau concédé peuvent être

raccordés aux bureaux télégraphiques de l’Etat,

mais à charge du concessionnaire (art. 4) ;

le concessionnaire est obligé d’ouvrir des bureaux au

public (art. 7) ;

- toute personne ayant un établissement dans le périmètre

de la concession doit pouvoir demander un accès au réseau

dans les conditions générales de l’abonnement (art.

8) ;

- un prix plafond est fixé pour l’abonnement et pour les

communications aux bureaux (art. 9-11) ;

à l’expiration de la concession qui est d’une durée

maximale de 25 ans (art. 1), le gouvernement devient propriétaire

des installations de la ligne, sans aucune obligation financière

vis-à-vis du concessionnaire (art. 23) ;

- le gouvernement est libre de racheter la concession à partir

de la deuxième année (art. 25)...

Ces dispositions affirment le droit de l’Etat et définissent

les obligations du concessionnaire. Seul l’Etat peut avoir une

influence directe sur le nombre d’opérateurs sur le marché.

Même s’il se limite à un concessionnaire étant

donné les spécificités du marché, l’Etat

se réserve "la faculté de créer la concurrence

si le concessionnaire ne répond pas aux conditions imposées".

Il peut désigner d’autres concessionnaires : "si

la société refusait d’introduire des améliorations

que la science et l’expérience ont fait reconnaître

utile, le gouvernement accorderait une nouvelle concession".

Il peut proposer lui-même des services et il peut également

reprendre, de façon anticipée, les activités

concédées. Son autonomie de manœuvre est donc très

grande.

Fort rapidement, toutefois, la mise en œuvre de la loi du 11

juin 1883 s’écarta des fondements de la législation.

Par négociation directe, le gouvernement accorda à la

CBTB l’essentiel des concessions dans les grandes villes du pays

: Bruxelles, Anvers, Charleroi, Gand, La Louvière, Verviers,

soit quelque 85 % du marché belge. Il accorda à la CLTB

la concession dans la région liégeoise (soit quelque

10 % du marché) [12]. D’autres concessions, de moindre

importance, furent accordées à d’autres opérateurs

après adjudication publique. Elles concernaient les villes

de Courtrai, Louvain, Malines, Mons, Namur et Termonde. Par la suite,

il intervint directement pour financer le développement des

réseaux locaux dans d’autres villes : Ostende (en 1885),

Bruges et Tournai (en 1890) ou Nivelles et Huy (en 1894). Enfin, l’Etat

se réservait le réseau interzonal et international.

Cela fut facilité par la découverte du procédé

Van Rysselberghe qui permettait, moyennant certaines adaptations,

d’affecter le réseau du télégraphe aux communications

téléphoniques. La première liaison internationale,

avec Paris, fut assurée dès 1887.

En synthèse, toutefois, la société

Bell devenait largement concessionnaire pour l’établissement

et l’exploitation du réseau local en Belgique. La société

Bell se trouva soumise aux conditions de service public fixées

dans un cahier des charges. Les avantages de la concurrence ne purent

par conséquent guère être mis en évidence.

Le concessionnaire n’avait pas été désigné

par adjudication publique car "il fallait avoir égard

aux capitaux engagés et aux sacrifices importants faits par

la société. La société Bell assurera au

public qui fait usage des téléphones la réalisation

de tous les progrès que la matière comporte, progrès

qui lui seront garantis par la concurrence éventuelle d’autres

entreprises". En principe, l’Etat se réservait la

possibilité de désigner d’autres concessionnaires

si nécessaire, de façon à inciter l’opérateur

privé à une efficacité maximale. En pratique,

cette possibilité fut vite abandonnée. En effet, selon

le gouvernement, "les nécessités de l’exploitation

téléphonique commandent le téléphone".

Dès 1885, il fut par conséquent décidé

de ne pas ouvrir les marchés à la concurrence.

En tout état de cause, la concession devait être octroyée

pour une durée de 25 ans au maximum avec la possibilité

pour l’Etat d’y mettre fin dès la dixième

année en rachetant le réseau. Ainsi, "l’exploitation

par les concessionnaires ne sera qu’une transition qui nous préparera

à l’exploitation par l’Etat". Toutefois, une

indemnisation importante était prévue en cas de rachat.

Ce régime ne constituait pas une exception. Il faut souligner

qu’il existait, à la fin du XIXème siècle,

une évolution du marché du téléphone vers

un monopole du plus puissant opérateur privé. Elle tenait

à l’économie même des réseaux. Les

Etats-Unis ont d’ailleurs dû se rallier à une solution

similaire, avec la consécration progressive du monopole d’ATT.

L’importance des investissements exigés par rapport à

une demande encore limitée ne permettait pas le partage du

marché entre différents opérateurs privés.

Le rendement de l’investissement n’apparaissait pas assez

élevé. A cette contrainte financière s’ajoutait

également une contrainte de nature technique. Il fallait garantir

l’interopérabilité des réseaux, ce que permettait

plus facilement un contrôle du marché. Cela explique

aussi la symbiose qui existait entre les opérateurs de télécommunications

et les fournisseurs des terminaux.

Dès 1885, l’octroi d’une concession à la seule

société Bell fut contestée. Plusieurs sociétés

présentèrent une demande de concession pour certaines

villes. Elles prétendaient fournir un service à un prix

plus compétitif que la société Bell. Selon elles,

"si le gouvernement repoussait ces demandes, le monopole serait

implicitement établi et consacré". Leur argumentation

trouvait une justification dans le fait que, lorsqu’elle avait

été soumise à une procédure d’adjudication

publique, la société Bell avait toujours été

évincée par d’autres concurrents. Par ailleurs,

les services fournis par elle suscitaient de nombreuses critiques

de la clientèle, qui accusait souvent l’opérateur

d’abuser de sa position d’exclusivité.

Pourtant, le gouvernement rejeta ces demandes. L’expérience

d’un marché de la téléphonie desservi par

plusieurs acteurs lui fournissait des arguments suffisants. En concurrence,

la rentabilité des investissements n’apparaissait pas

garantie (comme l’avaient d’ailleurs montré les premières

années de développement du réseau). En plus,

si la téléphonie locale devait être envisagée

comme un service d’intérêt public, il paraissait

difficile de concevoir une division de ce service entre plusieurs

concessionnaires. Selon le gouvernement, une division du service minimum

à pourvoir aboutirait à un système totalement

inefficace. Or, l’Etat ne pouvait octroyer de concession que

pour autant que l’entreprise présente un caractère

incontestable d’utilité générale.

Selon le gouvernement, la concurrence devait se faire librement entre

les demandeurs de la concession, mais pendant la procédure

d’octroi de la concession. Après cette procédure,

compte tenu du marché, mieux valait reconnaître l’utilité

d’un droit exclusif. De toute façon, si le choix de la

société Bell n’avait pas fait l’objet d’une

adjudication publique pour les raisons précitées, l’Etat

pouvait à tout moment imposer d’autres concessionnaires

ou reprendre le réseau.

sommaire

En 1884, la toute première ligne interurbaine européenne est créée

entre Anvers et Bruxelles, et en 1887 la première ligne internationale

en Europe est ouverte entre Bruxelles et Paris.

La Bell Telephone Manufacturing Company BTMC

en tant que principale entreprise de fabrication pour aider International

Bell dans sa croissance dans toute l'Europe, où de nombreux pays avaient

des politiques commerciales nationalistes favorisant les fournisseurs

nationaux.

BTMC était détenue à 45 % par l'American Bell Telephone Company et

à 55 % par le principal fournisseur américain de Bell, Western Electric

dont Bell était également un actionnaire majoritaire. Western Electric,

une société américaine créée à l'époque du télégraphe, est devenue

l'unique fournisseur de téléphonie d'American Bell la même année.

IBTC a démarré des usines de fabrication subsidiaires

dans les grandes villes de toute l'Europe, car les politiques nationalistes

favorisaient les fabricants locaux. L'usine BTMC a rapidement développé

une gamme de téléphones européens pour concurrencer d'autres sociétés.

Cela a supprimé le coût supplémentaire des droits d'importation. Dans

une certaine mesure, ces téléphones ont été assez bien réussis. Dans

les premiers modèles, ils utilisaient des pièces achetées auprès d'autres

fabricants jusqu'à ce qu'ils puissent concevoir leurs propres versions.

Dans d'autres téléphones, ils ont copié les styles locaux. La plupart

d'entre eux ne sont jamais revenus aux États-Unis et sont maintenant

rares. En particulier, ils ont développé leurs propres téléphones

de bureau à combiné bien avant que les États-Unis ne les utilisent.

Leur premier téléphone de bureau (connu en Australie sous le nom de

Tour Eiffel, un nom appliqué au téléphone squelette d'Ericsson aux

États-Unis) s'est largement vendu à travers la Grande-Bretagne et

ses colonies et certains pays européens, mais est pratiquement inconnu

aux États-Unis. Il n'a probablement été produit que dans l'usine d'Anvers,

et peut-être plus tard à l'usine de Woolwich créée par Western Electric

en Grande-Bretagne. Au tournant du siècle, l'usine d'Anvers comptait

environ 700 employés.

En 1885, la fabrication locale à Anvers (Bell

Antwerp) avait remplacé l'importation de centraux manuels

et d'instruments téléphoniques. Le volume de fabrication a plus que

doublé chaque année lorsque Bell a commencé à approvisionner la majeure

partie de l'Europe. Avant le tournant du siècle, Bell était le principal

fournisseur de systèmes téléphoniques en Égypte, en Chine, au Japon

et en Amérique du Sud.

En 1887, un site de 1.186,75 m2 a été acheté

sur le côté sud de Boudewijnsstraat pour la poursuite de l'expansion

du complexe. Hasse est resté l'architecte permanent de l'entreprise

et a agrandi l'usine prospère des deux côtés de la Boudewijnsstraat.

En 1896-1897, la nouvelle usine est construite, à l'emplacement actuel

des bâtiments, avec des ateliers associés et une forge. C'est la partie

la plus ancienne de l'usine qui subsiste, dans le coin sud-est du

bloc. Les extensions, changements et innovations se succèdent rapidement.

En 1888 la hauteur du bâtiment fut portée à 3 étages.

Sur le plan technique pour rester à la page, Duncan Dewar , le premier

directeur d'usine, fut régulièrement envoyé en voyage d'étude pour

examiner les progrès enregistrés dans l'industrie des télécommunications.

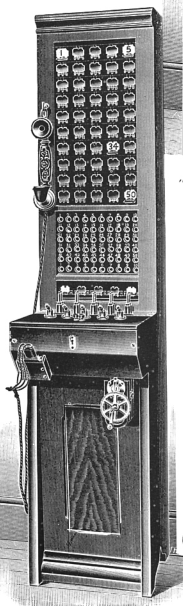

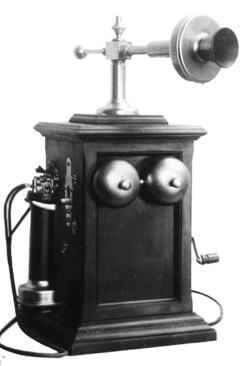

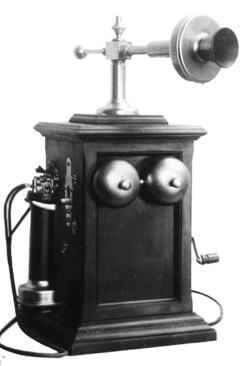

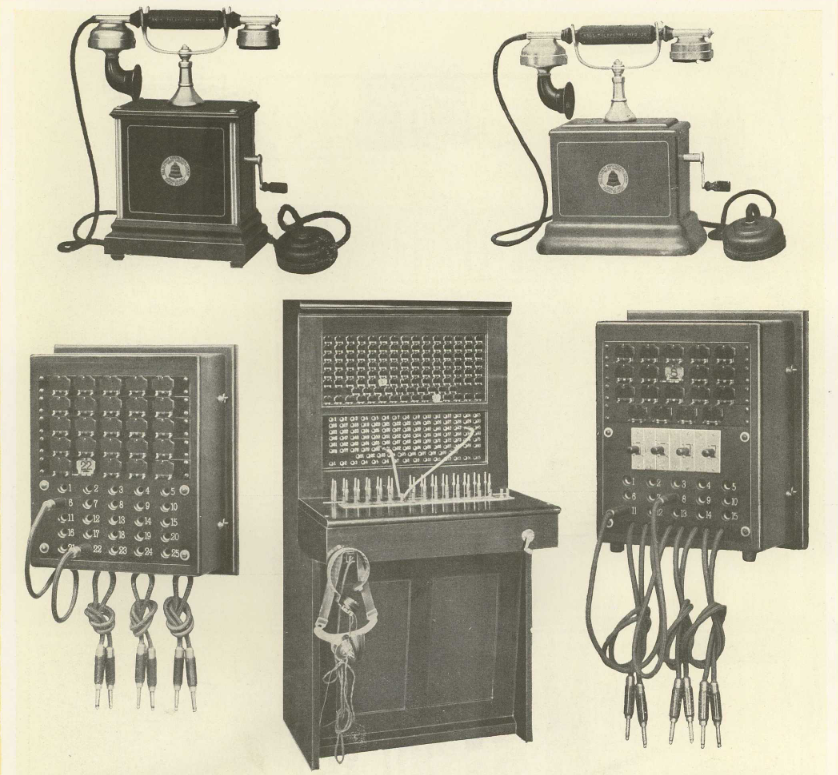

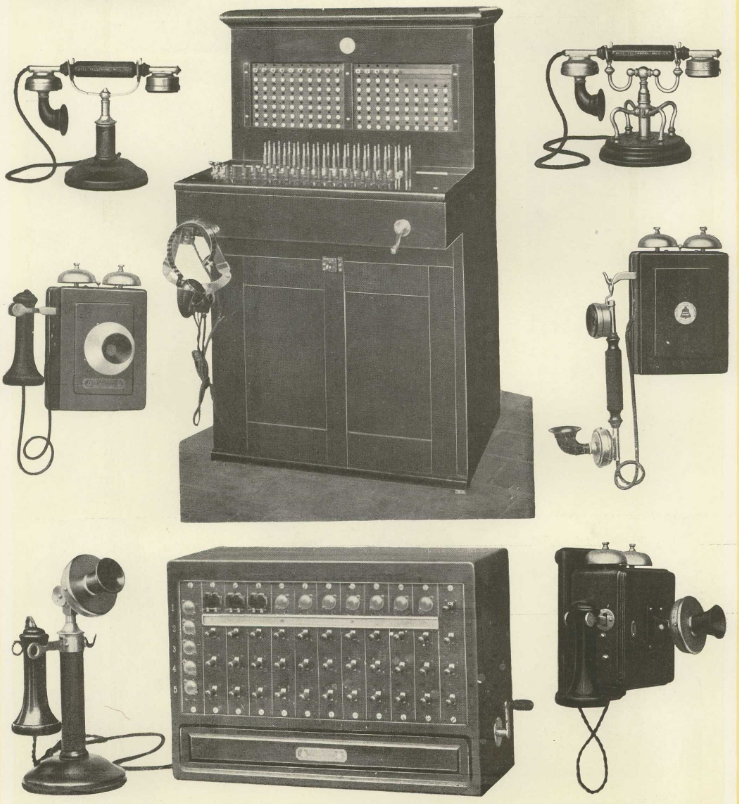

Les premiers appareils téléphones étaient de type mural avec magnéto

et un microphone (ou transmetteur) blake et un récepteur Bell. Les

premiers commutateurs de type stanard étaient développé par Western

Electric.

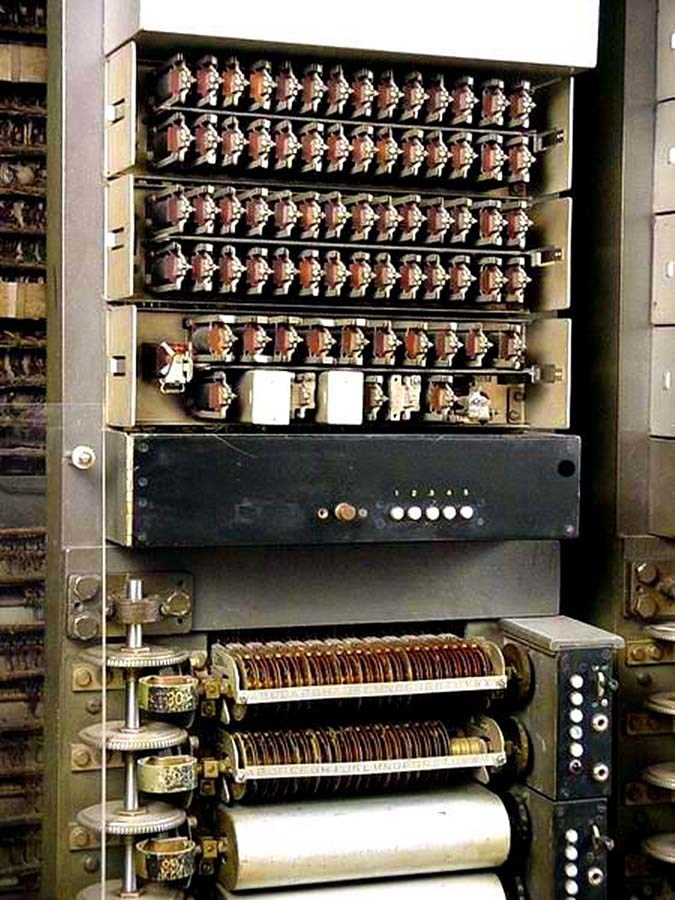

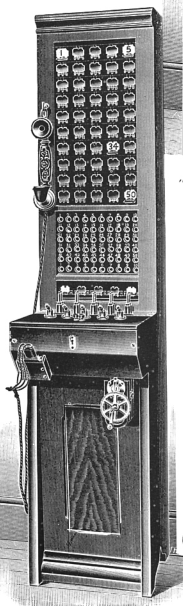

Standard à batterie locale

Dès 1884, BTMC envisagea

d'étendre la production à plusieurs standards, le premier multiple

développé par Leroy B.Firman qui était le directeur

général de l'American District Telegraph. Il a été breveté

No.

252,576. le 17 janvier 1882. Il s'agissait d'un Tableau de

commutation multiple pour centraux téléphoniques, qui facilitait les

connexions dans le central, et simplifiait et accélérait le travail

de l'opérateur téléphonique.

BTMC a commencé à produire des

tableaux de distribution complets en 1887 (après une période de transition

où ils ont utilisé des tableaux de distribution partiellement fabriqués

aux États-Unis.)

L'installation d'Anvers était en grande partie responsable

de l'introduction du téléphone dans une grande partie de l'Europe,

avec ses premiers centraux téléphoniques manuels.

Annuaire téléphonique de 1886 de la société

privée « Compagnie Belge du Téléphone

Bell », qui exploitait (une partie) du réseau téléphonique

belge à cette époque.

sommaire

Début de l'expansion européenne

|

- Belgique

Les premiers centraux téléphoniques de Belgique sont ouverts

en 1878. Une société est créée à Bruxelles en 1879, et d'autres

suivent. La concurrence a été reconnue comme insatisfaisante

et les différentes sociétés ont été encouragées à fusionner.

La Compagnie Belge du Téléphone Bell ( Bell Telephone Company

of Belgium ) a été créée en 1882, en tant que filiale belge

de l'International Bell Telephone Company de New York. À la

fin de 1886, la division belge avait un total de 6 900 kilomètres

de lignes téléphoniques et 3 532 abonnés dans sept villes, dont

Bruxelles , Anvers , Charleroi ,Gand , Verviers et Liège.

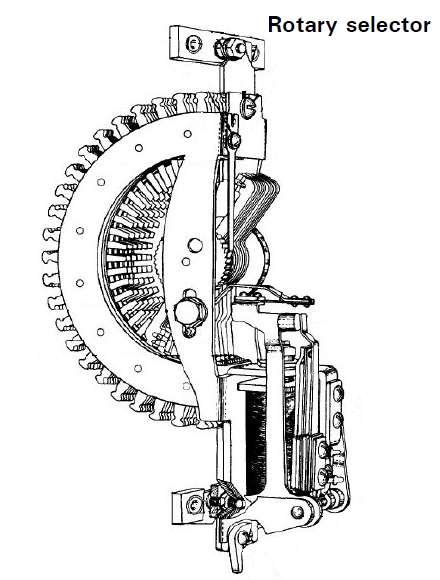

Le système de commutation rotatif a été fabriqué à Anvers à

partir de 1913 environ et a été utilisé par plusieurs pays à

travers le monde, dont la France, les Pays-Bas, la Norvège et

la Nouvelle-Zélande (mais pas comme l'espérait la poste britannique).

Cependant la fabrication est perturbée par l'invasion allemande

en Belgique en 1914.

- En Suisse

Le premier centre téléphonique en Suisse a été ouvert à

Zurich , exploité en vertu d'une licence accordée par l'IBTC

à un groupe d'hommes d'affaires le 24 juillet 1880. Au cours

de 1881, des centres ont ensuite été ouverts à Genève , Lausanne

et Winterthur par le gouvernement, qui peu après a racheté la

bourse de Zurich . Quatorze centres fonctionnaient à la fin

de 1883, et le double un an plus tard.

- Au Pays-Bas

La Nederlandsche Bell Telefoon Maatschappij ( Dutch Bell Telephone

Company ) a été créée aux Pays-Bas en 1881. À la fin de 1886,

la division néerlandaise disposait d'un total de 3 700 kilomètres

de lignes téléphoniques, plus 2 623 abonnés dans huit villes,

dont Amsterdam . , Rotterdam , La Haye , Groningue, Haarlem

et Arnhem .

- Italie

En Italie , la société a rapidement établi des échanges

à Milan , Turin et Gênes , et des échanges dans une douzaine

des autres plus grandes villes ont été lancés en 1881 par d'autres

intérêts sous les auspices d'un groupe de financiers parisiens.

À la fin de 1886, la division italienne avait un total de 8

073 abonnés dans douze villes, plus environ 12 500 kilomètres

de lignes téléphoniques. Les échanges les plus importants étaient

à Rome (2 022 abonnés), Milan (1 089), Gênes (950) et Naples

(873).

- En Suède et Norvège (1881-1908)

L'International Bell Telephone Company était également responsable

de l'introduction du téléphone en Norvège et en Suède . En 1881,

des bourses sont établies à Stockholm , Göteborg et Malmö .

IBTC a créé la première compagnie de téléphone suédoise, Stockholms

Bell Telefonaktiebolag , formée avec l'aide de trois anciens

surintendants suédois des PTT nommés Lybeck, Bratt et Recin.

La nouvelle société a établi son premier échange dans le bâtiment

Skandinaviska Kreditaktiebolag sur la rue Västerlånggatan à

Stockholm, utilisant à l'origine des équipements conçus par

Alexander Graham Bell et son assistant Thomas Watson , et importés

du fournisseur de Bell à Boston. Les premiers téléphones suédois,

qui avaient des bobines de signal, des sonneries et des microphones

Blake , étaient disponibles en modèles de bureau ou muraux,

se connectant à des standards de type Gilliland.

Lorsque le central téléphonique suédois de Bell a officiellement

ouvert ses portes à Stockholm le 1er septembre 1880, il comptait

121 abonnés, passant à 218 plus tard dans l'année, la majorité

de ses utilisateurs appartenant au gouvernement, aux entreprises

et aux foyers de la classe supérieure. La filiale suédoise a

rapidement ouvert plus d'échanges dans les sections Södermalm

et Norrmalm de la capitale au cours de sa première année, opérant

entre 9h00 et 22h00 tous les jours, mais en mai 1883, elle est

passée à des opérations 24 heures sur 24, facturant les abonnés

entre 160 et 280 couronnes suédoises (SEK) par an selon leur

emplacement à Stockholm (moins cher) ou en dehors de la ville

proprement dite (plus cher). La structure tarifaire de Bell

n'était pas particulièrement chère, car les tarifs étaient plus

élevés dans la plupart des pays à l'époque et seulement inférieurs

dans quelques autres.

Après 1883, la filiale de Bell a été forcée de réduire ses tarifs

en raison de la concurrence d'une autre compagnie de téléphone

nouvellement formée, bien qu'elle ait également pu augmenter

sa base d'abonnés. Il a ensuite dû limiter ses opérations à

la section Östermalm de la ville, où il a lancé un nouveau réseau

pour les abonnés privés avec des frais moins élevés en utilisant

un plan tarifaire différent avec un nombre inférieur d'appels

autorisés par mois (sa structure tarifaire initiale prévoyait

des appels illimités). En 1898, la filiale de Bell a conclu

un contrat avec son concurrent, SAT, lui permettant d'exploiter

ses installations, augmentant ainsi sa base d'abonnés à environ

7 000 foyers et entreprises.En raison de l'intervention du gouvernement

et d'autres raisons, les filiales de Bell ont finalement été

légiférées hors de la Suède et de la Norvège en faveur des entreprises

nationales. Stockholms Bell Telefonaktiebolag a complètement

cessé ses opérations téléphoniques en 1908, après avoir acquis

15 285 abonnés à ce moment-là, dans un environnement réglementaire

qui avait auparavant permis une concurrence commerciale sans

restriction.

- En Russie

La société Bell a introduit le téléphone en Russie en 1883

à Saint-Pétersbourg (ou Petrograd) et à Moscou . À la fin de

1886, la division russe d'IBTC avait un total de 3 440 abonnés

dans six villes, avec 9 550 kilomètres de lignes téléphoniques.

Ses principaux échanges se trouvaient à Saint-Pétersbourg (1

080 abonnés), suivi de Moscou (690) et de Varsovie (533).

Un commerce important s'est développé entre la Belgique et la

Russie à l'époque tsariste, avec jusqu'à 20 000 Belges de centaines

d'entreprises qui y travaillaient. Cependant, tous les investissements

et usines russes de l'IBTC ont ensuite été perdus pendant la

révolution russe de 1917 .

Cession

|

sommaire

Retour sur la petite histoire :

Le brevet du téléphone de Graham Bell

enregistré le 14 février 1876, entraîna, trente ans après la création

de la Western Union WU,

celle de Bell Telephone Company

le 9 juillet 1877, année où la WU

ne daigna pas acheter le brevet dont il s’agit ! Car c’est bien là

que se situe la naissance de l’AT&T .

Bien que ses débuts fussent confidentiels, la technologie téléphonique

ne fut pas sans inquiéter le géant du télégraphe électrique, la WU.

En conséquence, les dirigeants de la WU décidèrent de constituer un

réseau concurrent sans reconnaître les droits de Graham Bell ; c’est

ainsi qu’ils créèrent l’American Telephone Company raison socia le

qui aura un « cousinage » futur au regard de l’AT&T. L’American

Telephone Company créée en décembre 1877 engagea trois techniciens

de renom : Thomas Edison, A. E. Dolbear et Elisha Gray, ce dernier

ayant été le rival malheureux de Graham Bell en raison d’un délai

de dépôt de brevet postérieur de 2 heures.

Face à cette attitude, la Bell Telephone entama un affrontement juridique

avec la WU, situation qui entraîna l’engagement, en 1878, de Théodore

Vail au poste de directeur général de la Bell Telephone qu’il consolida

juridiquement et financièrement, en donnant à la Compagnie AT&T

le nom de National Bell Telephone Company. Il faut préciser que la

plainte de la Bell contre la WU avait impliqué les trois filiales

de cette dernière : la Gold and Stock Telegraph Company, l’American

Speaking Telegraph Company et l’Harmonic Telegraph Company. Dès lors,

la WU se trouva contrainte à la négociation qui aboutit à l’accord

du 10 novembre 1879 par lequel la WU reconnaissait enfin les droits

de Graham Bell, c'est-à-dire : cession du réseau téléphonique déjà

installé, des brevets en matière de technique téléphonique et renoncement

à toute activité dans le domaine téléphonique.

À titre de réciprocité, la Bell rachetait le réseau téléphonique de

la WU et renonçait à toute activité dans le télégraphe, activité apparemment

confidentielle – à notre connaissance – si l’on juge le peu de recherche

et d’exploitation télégraphique de la Bell.

Puis, en devenant, le 19 mars 1880 l’American Bell Telephone Company,

la compagnie prenait le contrôle de la Western Electric spécialisée

dans l’équipement téléphonique, au moment où elle totalisait 30 000

postes principaux. L’ouverture, le 2 juin 1880, de la liaison à longue

distance Boston – New York marqua les débuts du Long Lines System.

En 1884, on découvre le moyen de faire fonctionner des lignes

longues encore primitives.

Théodore Vail va utiliser ces lignes dites longues pour assurer l’emprise

de la WU sur les petites compagnies locales.

En février 1885, Vail créa une filiale uniquement dédiée

à la construction des « long lines » : l’American

Telephone and Telegraph Company (AT&T). Ses statuts,

déposés le 28 février de cette année, lui donnaient pour mission de

construire et d’exploiter des lignes hors des États Unis. Ce qui ne

l’empêcha pas de verrouiller les petites compagnies en les obligeant

à passer par elle pour être raccordées au réseau longue distance et,

avec la Western Electric et les laboratoires de recherches, de contrôler

l’apparition de technique innovantes susceptibles de mettre en danger

son systèm

De filiale de l’American Bell, l’AT&T devint le 30 décembre

1899, le centre de gravité du groupe.

AT&T prend alors la tête du

monolithique et monopolistique Bell System .

En 1890 lors d'une vente d'actions à Western

Electric, American Bell a ensuite cédé sa propriété de BTMC pour se

concentrer sur les opérations du système téléphonique, mais comme

American Bell était l'actionnaire majoritaire de Western Electric

depuis 1881, elle a conservé une propriété indirecte d'IBTC.

sommaire

A partir de 1891 les exportations ont été activement

encouragées, en particulier par le directeur commercial John Balthazar

Christoffel, un vendeur né. Il a ouvert de nouveaux marchés en

Inde, en Amérique du Sud et en Chine. Les agences à travers l'Europe

ont réussi.

Les exportations de BTMC ont continué

à se développer, vers l'Australie, l'Angleterre, la Suède, l'Allemagne,

la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, l'Italie, la Grèce, la Hongrie,

la Russie, l'Autriche, l'Égypte, le Panama, le Japon, la Chine, l'Argentine

et la Suisse.

l'IBTC à l'origine a été créé pour "... la

production, la vente, l'achat et la location d'équipements de téléphonie

et de télégraphie et tout ce qui est directement ou indirectement

lié à l'électricité" . Alors que la demande de services augmentait,

la Bell Telephone Company avait des fonds d'exploitation insuffisants

pour augmenter rapidement le réseau de central téléphonique,

En juillet 1890, American

Bell vendit sa part (45%) de BTMC à Western

Electric et devint purement une société d'exploitation.

Western Electric a ajouté ses propres administrateurs au conseil d'administration

de BTMC. Les administrateurs de Bell ont été remplacés par des candidats

de WE. Les dirigeants licenciés ont créé une nouvelle société, ATEA,

(Ateliers de Téléphone et Electricité Anversoise) voir en bas de page,

pour construire des téléphones en cocurence avec BTMC.

En 1893, l’Etat mit fin à la concession.

Même avec toutes les précautions prises dans le cahier

des charges, le régime de la concession ne permettait pas de

répondre de façon satisfaisante aux exigences du service

public. Le prix appliqué restait prohibitif pour beaucoup de

monde. De plus, seules les zones rentables avaient été

pratiquement exploitées. Il n’existait pas de couverture

dans la Campine, le sud des provinces de Hainaut et de Namur, et dans

la province de Luxembourg.

Finalement, il fallait remédier au dualisme des industries

téléphonique et télégraphique, dont l’une

était monopolisée par l’Etat et l’autre partagée

entre l’Etat et principalement une société industrielle

: "la télégraphie a des rapports si intimes avec

la téléphonie qu’il est indispensable de prendre

garde que l’une ne vienne jeter le trouble dans l’autre".

Ces considérations menèrent l’Etat à confier

l’exploitation du réseau téléphonique à

une administration nationale. Le service public du téléphone

passait ainsi d’une conception fonctionnelle à une conception

organique. Dans ce nouveau contexte, le monopole d’Etat (et donc

l’exploitation de l’ensemble du réseau par l’Etat)

devait permettre de développer un système compensatoire

où les parties les plus rentables subsidiaient les parties

les moins rentables. Cela rendait le service accessible à tous

dans des domaines identiques, c’est-à-dire à un

même tarif.

Les brevets pour le système à batterie centrale furent acquis. Cette

petite révolution marqua un tournant dans le mode d'exploitation des

réseaux et des équipements. Au cours des années suivantes,

l’Etat effectua d’ailleurs des investissements importants

(qui passèrent de 460.000 francs en 1893 à 13 millions

en 1913. En 1898 le premier central à batterie centrale fut installé

à titre d'essai dans les locaux de la société.

En 1895 Le côté opérationnel de Bell

Antwerp a été acheté par le gouvernement belge à un prix

équitable et l'entreprise a continué à prospérer grâce à ses activités

de fabrication et d'installation en expansion.

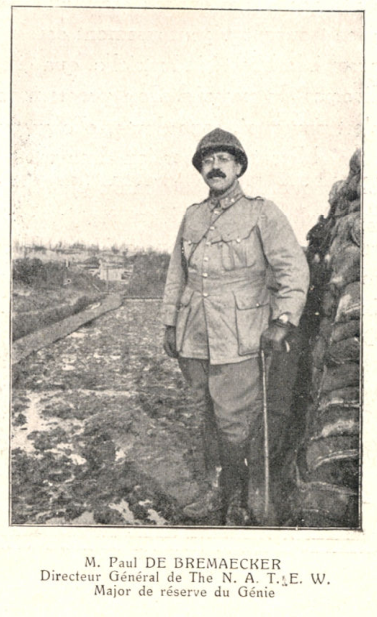

En 1894 Trophime Delville directeur et ingénieur

de BTMC, développe un nouveau type de microphone qui a été fabriqué

à des dizaines de milliers d'exemplaires.

L'émetteur de Trophime Delville de 1894 était une amélioration

belge inspirée du modèle anglais Hunnings. L'émetteur

Hunnings, tel que breveté, était rempli de poussière

de charbon grossière pour fournir la résistance variable

nécessaire. Il souffrait beaucoup du tassement. Bell, Edison

et d'autres chercheurs travaillant sur ce problème ont découvert

que des granulés de carbone, plutôt que de la poussière,

résolvaient le problème du tassement.

Le ùicrophone Delville utilisait des granulés de charbon,

soigneusement calibrés. La Bell Telephone Manufacturing Company

d'Anvers le qualifiait d'« émetteur longue distance »,

car il était beaucoup plus sensible que son émetteur

Blake-Berliner standard.

En 1900, BTM Cétait également

la nouvelle société mère ( AT&T ) principal fournisseur de systèmes

téléphoniques en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, et l'installation

était passée à un effectif de 700 personnes opérant à partir d'une

usine considérablement agrandie.

La gamme d'équipements produits par l'usine a été élargie au cours

de cette période. Des standards complets ont été produits à partir

de 1887 et l'influence des inventions et des pratiques européennes

a abouti à une gamme de téléphones qui ont été produits pour concurrencer

d'autres entreprises et éviter le trafic sur les équipements importés.

Le succès du système à batterie centrale se refléta sur le volume

d'emploi qui passa de 700 peu avant 1900 à 1800 vers 1907, la première

augmentation substentielle du capital fut portée de 1 à 5 milions

de francs belges.

En 1902 sur le continent européen, la Belgique

bénéficie du premier central à batterie centrale qui fut mis à en

service à Bruxelles.

Ce système est compatible avec les bureaux de queques centaines jusqu'à

plusieurs milliers d'abonnés. Il est économiquement justifiable à

partir de 450 abonnés.

En 1908 pour étendre les ateliers de production,

les entrepôts à bois de l'usine furent tansférés vers le terrain situé

au Kiel à l'extérieur de la ville.

À la fin du XIXe siècle, les gouvernements européens

sont passés à nationaliser leurs compagnies de téléphone et les concessions

de services téléphoniques de la Compagnie Belge du Téléphone Bell

ont été autorisées à expirer ou ont été achetées par le gouvernement

belge.

L'État belge a repris les réseaux, après l'expiration des concessions.

IBTC n'avait pas d'installations de production propres et importait

des équipements des États-Unis. À l'origine, ils obtenaient leurs

produits auprès de fournisseurs de l' American Bell Telephone Company

tels que Williams et Gilliland , et plus tard de Western Electric

.

La Bell Telephone Manufacturing Co. a obtenu aux diverses expositions

universelles auxquelles elle prit part, les distinctions les plus

flatteuses lui

attestent la valeur des produits de sa fabrication.

Distinctions obtenues.

Exposition d'Anvers 1894 Grand Prix.

Exposition de Bruxelles 1897 Grand Prix.

Exposition de Liege 19o5 Deux Grands Prix.

Exposition de Milan 1906 Deux Grands Prix .

Exposition de Bruxelles 1910 Grand Prix.

Installation caractéristique à batterie centrale. Le bureau central

d'Anvers.

sommaire

Welles dirigera la société BTMC pendant les

30 prochaines années, assisté de Louis De Groof,

BTMC était plus

enclin à expérimenter que sa société mère américaine. Certains premiers

téléphones utilisent les berceaux des coques d'émetteur et de récepteur

en fonte d'aluminium comme alternative au laiton usiné et plaqué.

BTMC a introduit les premiers combinés en acier beaucoup moins cher

à fabriquer. Le style s'écartait des production américaines , bien

que les designs aient toujours été moins élaborés que, disons, LM

Ericsson. Comme aux États-Unis, l'accent a été mis sur l'amélioration

de la fiabilité des composants.

Un domaine vital dans lequel BTMC avait des décennies d'avance sur

sa société mère américaine était la téléphonie automatique.

L'arrivé de la téléphonie automatique restructure

les ateliers de fabrication

En 1903, WE aux États-Unis

et donc BTMC, a obtenu les droits sur le système de commutation

automatique des frères Lorimer

et a commencé à le redévelopper à un rythme tranquille, en raison

du manque de financement.

Sous la coupe de l'ingénieur FR McBerty et d'autres, ce système était

devenu en partie développé en tant que systèmes Rotary

et Panel,

mais le sentiment chez WEétait

que Rotary ne serait pas adapté à une utilisation américaine.

WE a transféré le développement

du système rotatif McBerty en tant que Nr. 7 à leur filiale E Zwietusch

& Co. en Allemagne afin d'obtenir des commandes de la Reichspost

allemande.

Eduard Zwietusch était un Américain d'origine allemande, salarié d'International

Western Electric.

En 1904, Zwietusch est naturalisé allemand. Ses travaux ont abouti

au brevet des principes des mécanismes de contrôle des centraux du

Rotary en 1911 en Allemagne et en Angleterre. En 1912, son entreprise

est rachetée par Siemens & Halske, bien qu'il reste aux commandes

jusqu'en 1921.

Cela a mis WE hors de contrôle

de son produit. mais a cependant conservé une participation minoritaire

dans l'entreprise . Le développement du Rotary lui a été retiré et

transféré à BTMC.

Sous Francis Welles, BTMC avait travaillé à la production des centres

Rotary pour le marché belge. WE prévoyait de fabriquer le système

Rotary à la fois dans ses installations d'Anvers (BTMC) pour le marché

continental européen et de North Woolwich (près de Londres) pour le

Royaume-Uni et ses dominions.

En 1910, il y eut une importante réunion à

Paris du "Bureau International de l'Union Télégraphique" sur le thème

de "l'Automatisation de la Téléphonie". Il y avait 100 représentants

de 21 pays présents. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait

maintenant une fiabilité mécanique et électrique suffisante dans les

systèmes automatiques en fonctionnement à cette époque.

L'acceptation des centraux automatiques sur le marché n'était qu'un

problème économique et non un problème technique. Cette rencontre

était un signe pour tous les fabricants de télécoms (européens) d'élargir

leurs produits à la téléphonie automatique. WE aux États-Unis, cependant,

n'avait très peu fait de progrès dans ce nouveau domaine.

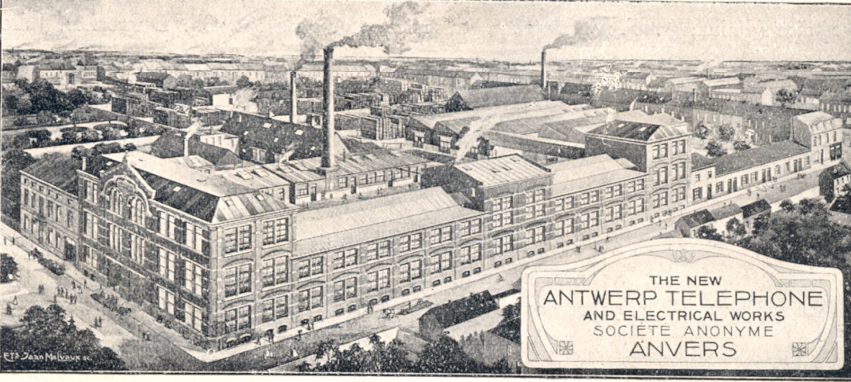

(agrandir) Anvers 4 Boudewijnstraat, Anvers vers

1910 les usines BTMC

En 1909, le premier pont a été construit sur la Boudewijnsstraat

entre les différents blocs de construction. De la C.G.T.A. l'ancien

hangar de tramway de Boudewijnstraat a été acheté en 1925 pour agrandir

davantage le site de l'usine.

En 1911 de nouveaux ont étés achetés à la Diercxsensstraat

pour agrandir les ateliers existants. Ces nouveaux ateliers étaient

destinés aux activités des futurs centraux téléphoniques atomatiques.

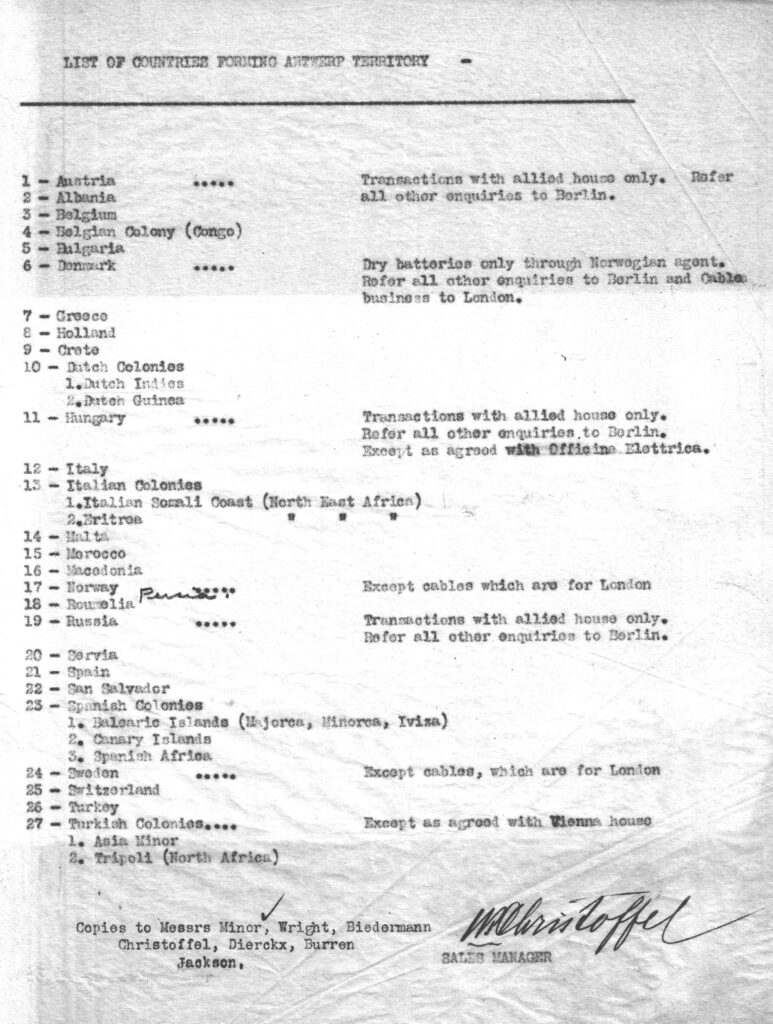

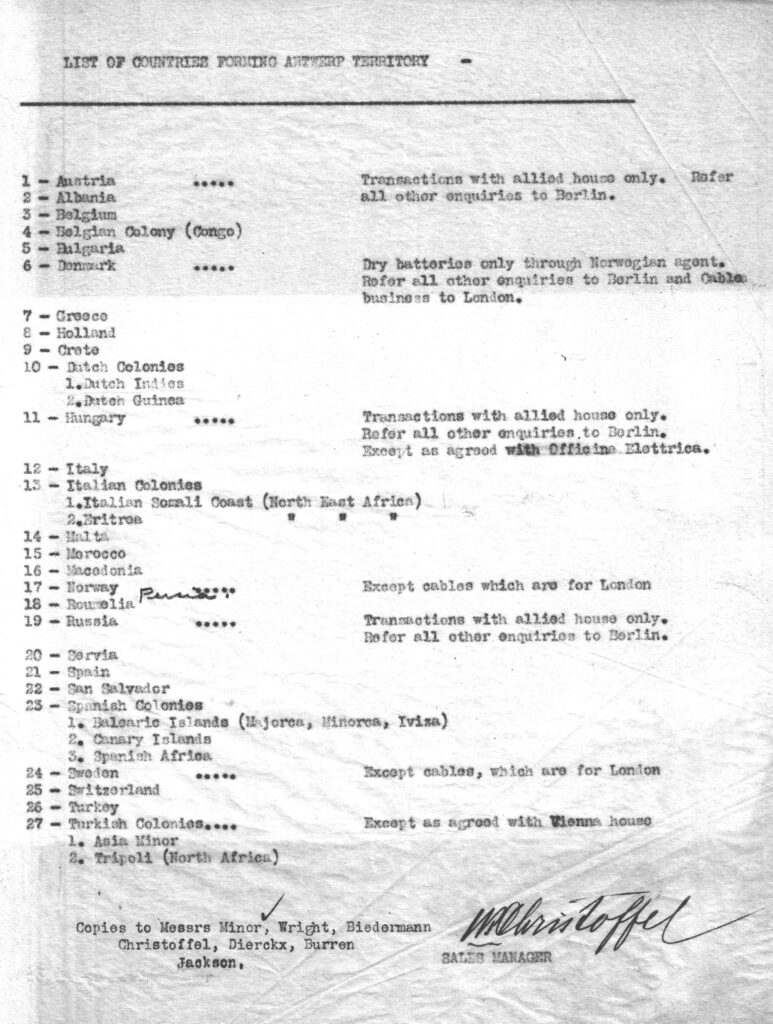

En 1910, John Balthazar Christoffel directeur

des ventes chez BTMC a écrit un

aperçu des pays du monde « livrés» par l'usine d'Anvers.

Agrandir

Agrandir

sommaire

|

Organisation de la Societe.

Les ateliers et les bureaux

Le succès de la Société est du une grande partie à son organisation

faite à l'instar de celle de la Western Electric Company de

Chicago.

Chaque employé a sa part de responsabilités, dans le travail

qui lui a été confié selon ses aptitudes, ce qui lui permet

de déployer le maximum de son initiative et de son talent.

Les différents départements, tout en travaillant indépendamment

les uns des autres, collaborent tous a un seul but : le progrès

de la Compagnie. Grace a cet agencement, un ordre parfait règne

dans les bureaux comme dans les ateliers.

La Société, en prenant pour régle de ne fabriquer que des appareils

de

premiere qualité, utilise des machines de haute précision et

un outillage trés

perfectionné. et donnent une idée de leur équipement. Leur disposition

est telle que toutes les opérations se succèdent avec facilité

sans la moindre perte de temps.

En général, toutes les matières arrivent brutes a l'usine, et

le travail de

manipulation qu'elles comportent, est réparti entre une quarantaine

de sections.

Voici d'abord les ateliers de construction mécanique proprement

dite :

- Département des machines à décolleter, avec ses tours automatiques,

ses

machines automatiques à faire les vis, etc. ;

- Département des fraiseuses ;

- Département des machines à découper, avec ses puissantes machines

à grande production, et ses machines à double effet permettant

de réduire le nombre des opérations ;

- Département des perceuses et taraudeuses, avec ses machines

à mèches

multiples pour le perçage rapide de pieces compliquées ;

- Département de l'outillage, fournissant aux précédents les

outils spéciaux que nécessite notre fabrication ;

Les centaines de milliers de pièces détachées

que produisent journellement les

ateliers précédents reçoivent le fini désiré clans une autre

série de départements :

- Département du nickelage, ou s'obtiennent par électrolyse

non seulement le

nickelage, mais l'étamage, le zinguage, le cuivrage ;

- Département du décapage ;

- Département du vernissage et de l'émaillage.

Les bobines pour les récepteurs, relais, sonneries, etc., sont

formées dans

un atelier spécial, muni de bobineuses automatiques perfectionnées,

inventées et construites par nous.

Les différentes pieces sont finalement assemblées dans le département

de

montage des appareils, d'ou sortent les règlettes de jacks,

les clefs, les fiches,

les générateurs, etc. Les transmetteurs et récepteurs sont montés

dans un autre atelier.

|

Installation téléphonique privée de l'établissement.

Les photographies ci-jointes montrent la disposition des différents

départements de notre usine,

Opératrice sur machine à bobinage automatique.

|

Salle des dessinateurs

Salle

de bobinage Salle

de bobinage |

|

Enfin les appareils commutateurs sont fabriqués dans une série

d'ateliers spéciaux :

- atelier des répartiteurs et bâtis, ou se fabriquent les charpentes

métalliques ;

- département de la boiserie pour commutateurs ;

- département de l'assemblage des commutateurs ;

- département du câblage, ou sont préparés d'avance, avec toutes

leurs connexions, les câbles des grands bureaux téléphoniques.

Salle de montage des commutateurs

Cette brève et incomplète description indique

jusqu'à quel point la Bell Téléphone Manufacturing C°, a poussé

la division du travail, et donne une idée de la minutie de son

organisation.

Des ingénieurs spécialistes surveillent constamment la fabrication

de nos appareils, tout en cherchant à en améliorer la qualité

et en diminuer le prix ; des expériences minutieuses sont poursuivies

dans ce but par nos ingénieurs qui disposent, à cet effet, d'un

laboratoire pourvu de tous les instruments de précision nécessaires.

Tous nos appareils sont soumis à une inspection rigoureuse à

laquelle nous attachons une grande importance. La matiere première,

aussi hien que les différentes manipulations qu'elle subit,

sont sévèrement controlées, et avant qu'un appareil achevé soit

mis. en magasin ou expédié, on le vérifie à nouveau pour s'assurer

si ses conditions électriques mécaniques répondent à celles

stipulées dans la spécifications clients ou sur les dessins

dréssés par les ingénieurs.

L'équipement de notre usine nous permet de mettre journellement

au point 5oo appareils et postes télléphoniques, en plus des

commutateurs et des différents accessoires électriques.

C'est ainsi que nous avons pu réinstaller, le bureau provisoire

d'Anvers (4800 lignes d'abonnés), le bureau de Naples (4300

lignes) et celui de Turin (532o lignes), chacun dans un delais

de 35 jours, lorsqu'il furent détruits par l'incendie.

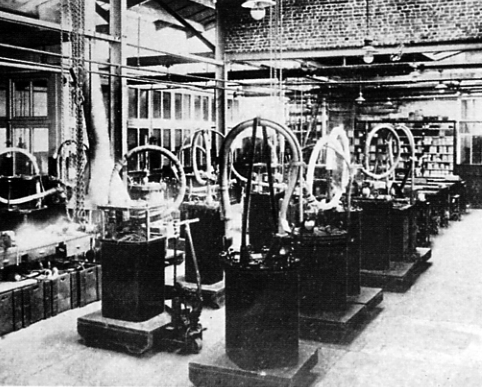

Les ateliers disposent d'une force motrice d'environ I000 chevaux

produite par trois machines a vapeur quatre chaudières consommant

annuellement 5000 tonnes de charbon.

Cette force est transmise aux ateliers par voie électrique au

moyen de trois dynamos et de moteurs répartis dans les diverses

divisions.

Les ateliers et les bureaux sont éclairés à l'électitéis mais

le gaz se trouve cependant insyallé partout afin d'y suppléer

en cas d'accident.

Le chauffage à vapeur maintient une bonne et douce chaleur dans

tons les locaux pendant l'hiver ; trois ascenseurs assurent

les transports aux divers étages, un pour le personnel, les

autres pour les marchandises.

Polissage des métaux

Vernissage

des métaux. Vernissage

des métaux.

BTMC BILAN AU 31 DECEMBRE 1910

_____ ACTIF_____________________________ PASSIF ________

Cautionnement Frs._____ 320,320.00 ______ Capital Frs. 5,000,000.00

Rente sur Etat __________10,000.00 ___ Réserve statutaire 176,973.06

Caisse ________________19,367.33 ________ Obligations 350,000.00

Débiteurs ___________ 2,295,172.32 ________ Créditeurs 560,460.10

Effets en portefeuille ______13,206.61 ____ Profits et pertes

498,060.25

Usines et matériel ___3 ,92 7,42 7. 15

____ Total __________6,585,493.41 ________________6,585,493.41

La Societe, employait environ 500 personnes

en 1893, 1300 en 1902 et en 1912 elle en occupe 1800.

Le chiffre total des salaires atteint pour cette année pres

de frs. 2.550.000, et la valeur des appareils fabriqués annuellement

pout être évaluée a la somme globale de frs. 6.000.000, dont

les 3/4 sont exportés dans toutes les parties du monde.

Les commutateurs et appareils téléphoniques de la « Bell Telephone

Manufucturing Co » sont en usage non seulement en Belgique,

mais aussi en Angleterre, Hollande, Italie, Suisse, Bulgarie,

Japon, Amérique du Sud, Australie et Afrique du Sud. C'est également

elle qui a fourni les deux premiers bureaux teléphoniques de

Pékin.

|

|

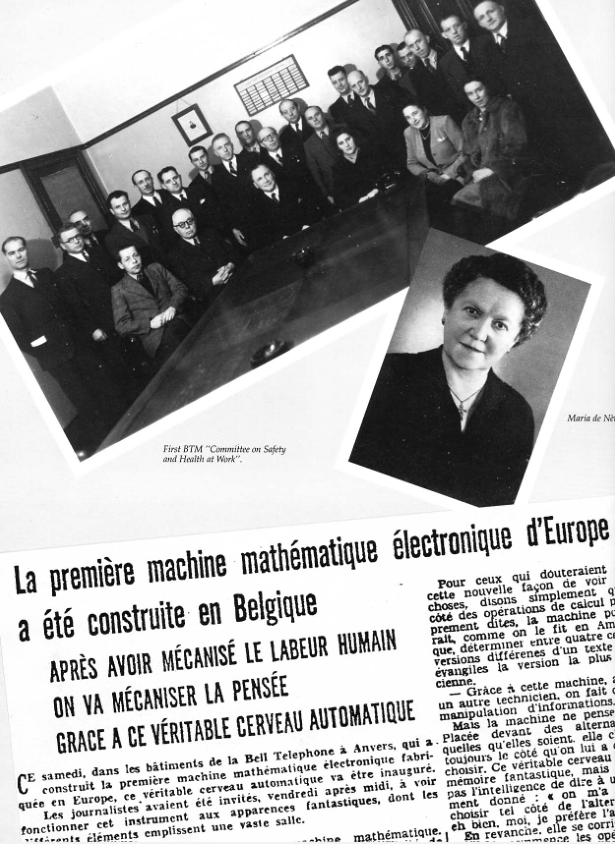

Prévisions d'Hygiène, de Sécurité

et d'Humanité.

Aérage des ateliers.

L'hygiène des locaux de travail constituant un des premiers

facteurs de réussite d'une industrie, les précautions qu'elle

prescrit sont scrupuleusement observées dans notre usine. Les

ateliers sont bien aérés au moyen de ventilateurs électriques.

Des aspirateurs fonctionnant continuellement, renouvellent l'air

et évacuent les matières vicieuses, poussières, etc.

Propreté.

Tous les jours cinq minutes avant la céssation du travail, l'outillage

et les matériaux sont remis en ordre et en place, et l'on procède

ensuite au

nettoyage de tous les locaux. Une fois par semaine — le samedi

— tous les ateliers sont lavés a grande eau et tous les trimestres

a lieu un nettoyage general à l'aide d'appareils spéciaux.

Hygiene preventive.

Chaque département est pourvu d'un nombre suffisant de crachoirs

hygiéniques. Des lavabos avec conduites d'eau potable sont installés

clans chaque atelier ; des W. C. entretenus avec soin, se trouvent

a chaque étage.

Infirmerie

de l'établissement. Infirmerie

de l'établissement.

Secours en cas d'accident.

La fabrique dispose d'une infirmerie et d'une pharmacie contenant

tous les médicaments et instruments modernes de chirurgie pour

soigner immédiatement les ouvriers en cas d'accident. Un médecin

et un infirmier diplômé sont attachés a l'établissement.

Sécurité

Afin de prévenir les accidents, toutes les machines sont munies

d'appareils protecteurs, et des réglements sont affichés dans

les ateliers appellant l'attention des ouvriers sur les dangers

auxquels ils s'exposent en ne les observant pas.

Tous les appareils protecteurs nécessaires tel que lunettes

préservatrices, gants et tabliers de caoutchouc, etc. sont mis

a la disposition des ouvriers.

Dans chaque département trouvent des interrupteurs électriques

permettant d'arreter immediatement les machines en cas d'accident

des extincteurs d'incendie sont insinstallés dans tous les locaux

et les ouvriers sont mis au courant de leur maniement.

Pensions.

Un système de pensions a été créé par les directeurs de la Compagnie

applicable aux membres de son personnel agés de 6o ans, attachés

depuis 20 ans à l'usine. Il est alloué pension immediate à ceux

qui, apprès avoir servi la Compagnie pendant dix ans, ne sont

plus a même de travailler par suite d'un accident ou d'une maladie.

Le montant de la pension est base sur la duré des années de

service et le salaire moyen des dix dernières annees d'emploi.

La pension est payée mensuellement jusqu'a la mort de l'employé

et dans certains cas elle est continuée pendant une année après

le décès au profit de la famille.

Maison de retraite.

Grace au don généreuxe Frs. 75000, fait par le président du

Conseil d'Administration de notre Société, Mr. le Sénateurn

An den Nest, dont l'exemple fut suivi par Mr. Welles et par

le conseil d'Administration, une somme de Fr. 125.000 a été

miss à la disposition du Bureau de

Bienfaisance d'Anvers à l'effet de créer des maisons de retraite

on les personnes agées ayant travaillé pour la Société seront

soignées gratuitement jusqu'à la fin de leurs jours.

Assistance.

L'association d'assistance mutuelle existant parmi nos ouvriers,

est largement subsidié chaque nannée par notre Conseil d'Administration.

|

Le grand développementt qu'a pris la Societe

depuis sa fondation en 1882, l'a rangé parmi les plus importants

étahlissements inclustriels de la Belgique. Nous exportons pour

environ Frs. 5.000.000 de materiel téléphoniquee par an, ce qui

représente un chiffre important dans le total de l'exportation

nationale, qui s'élève à 5100 millions dont il faut déduire 2809

millions representant la valeur des marchandises qui traversent

le pays en transit.

La plupart des matières premières nécessaires à notre fabrication

sont de provenance belge de sorte que notre exportation intervient

pour une bonne part dans l'enrichissement du pays. Il n'est pas

exagéré de dire qu'une dizaine de milliers de citoyens belges

sont les bénéflciairess de notre industrie, qui d'autre part influence

considérablement le développement de la téléphoniee en Europe,

et a fait progresser par cela même l'industrie générale du pays.

Grâce a nos relations avec la Western Electric Co de Chicago dont

nous exploitons les brevets et les procédés, la Belgique a profité

de la grande experience de cette maison américaine en matière

de téléphonie.

Il est universellement reconnu que le prodigieux développement

de la téléphonie aux Etats-Unis est étroitement lié à celui de

la Western Electric Co qui y a toujours occupé le premier rang

dans l'industrie téléphonique.

Tandis que d'autres pays, avant d'arriver au système téléphoniquee

à batterie centrale, en essayant plusieurs autres équipements

pour des grands reseaux, la Belgique fut le premier pays du continent

qui a adopté d'emblée cette heureuse innovation américaine.

En effet, le bureau des telephones de Bruxelles construit

par nous en 1895, est admiré par les ingénieurs spécialistes

des téléphones du monde entier, et reconnu comme un des meilleurs

bureaux existant.

Les autres bureaux centraux belges, d'Anvers, Liege, Gand, Charleroi

et Verviers sont egalement du même système et leur excellent fonctionnement

démontre le grand mérite de nos appareils et justifie leur haut

renom.

Travail d'estampage et Atelier de Menuisrie mécanique.

Salle d'assemblage des petits commutateurs .

Expédition

|

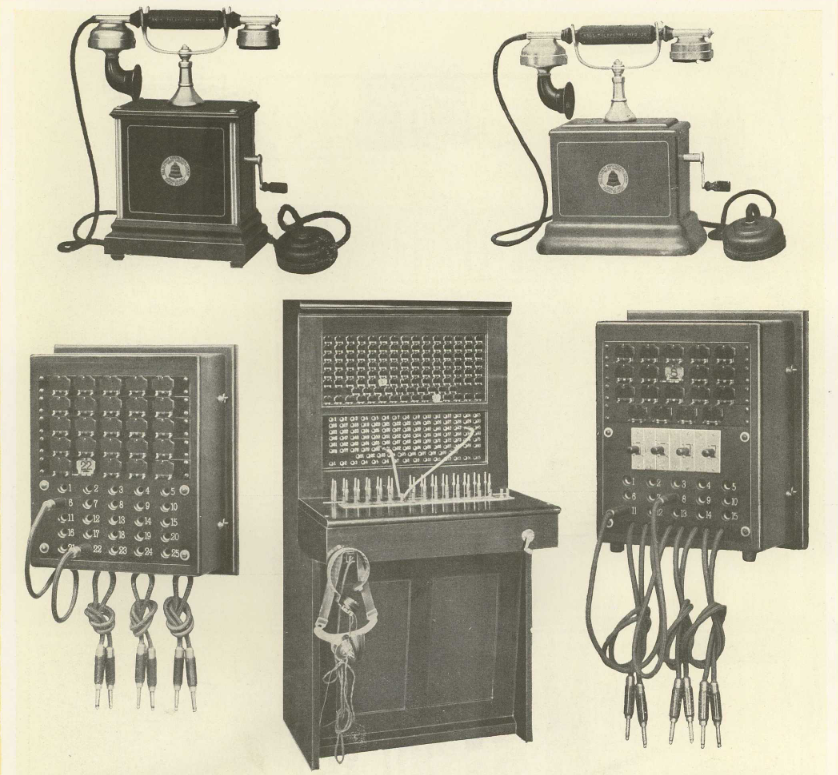

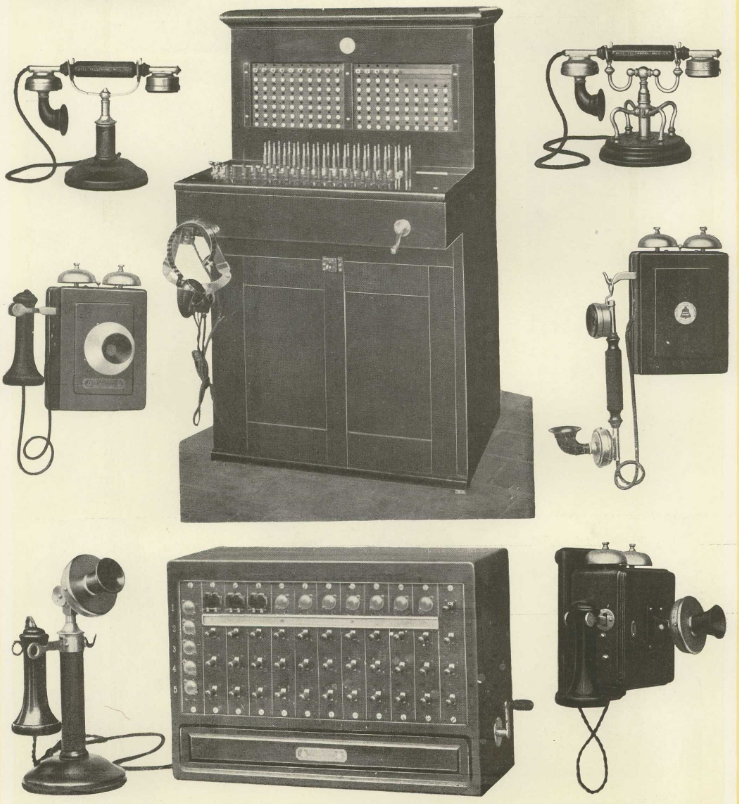

Types d'appareils pour installations à appel

magnétique.

Quelques types caractéristiques d'appareils pour installations

à Batterie Centrale.

|

sommaire

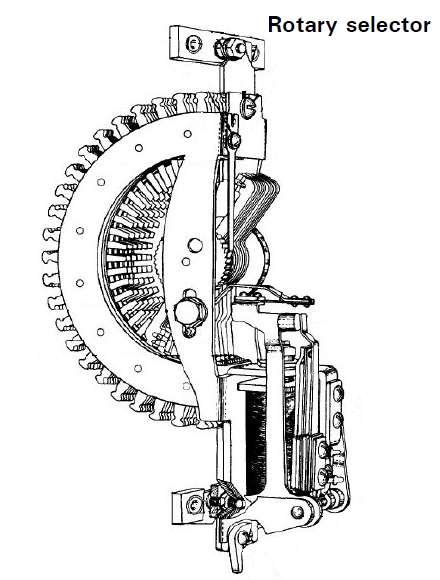

En 1911 le développement définitif du système

Rotary fut transféré à Anvers et confié à la Bell Telephone qui s'attela

à la tâche avec succès.

McBerty a été transféré en Belgique pour soutenir le développement

et mettre en place les processus de fabrication.

Ses principaux efforts ont porté sur le développement du sélecteur

semi-cylindrique à partir du sélecteur

Lorimer entièrement cylindrique ainsi que sur l'ingénierie

des premiers centraux sur site. Il y avait un autre groupe d'ingénierie

actif dans le développement des mécanismes de contrôle et du sélecteur

pour le système Panel.

Le travail de mené par McBerty aboutit sur la mise au point et à la

fabrication du système Rotary semi-automatique.

Il fallut accélerer la production pour les commandes venant d'Angleterre,

de Suisse, de France, de Suède, de Norvège et de Nouvelle-Zélande.

Le système Rotary est devenu leader en Europe et dans des pays aussi

éloignés que la Nouvelle-Zélande. BTMC

possédait déjà des centres semi-automatiques en 1912 et 1915 à Landskrona

(Suède) et Angers (France). Le premier centre Rotary entièrement automatique

a été mis en service à Darlington (Angleterre) le 10 octobre 1914,

un jour après la fermeture de BTMC pendant quatre ans après l'invasion

de la Belgique.

Les commandes de la Reichpost ont été annulées et le central Rotary

semi-automatique commandé pour Berlin a finalement été installé à

la place à Angers en France par la socciété LMT "Le matériel

téléphonique". Il est entré en service en 1915.

Des développements fondamentaux majeurs ont été réalisés pendant la

Première Guerre mondiale (1916-1917) dans l'usine WE de Hawthorn USA,

en combinant le système McBerty Nr7 avec les principes de contrôle

du concept Automanual acquis par WE en 1916.

Ceux-ci ont été introduits à partir de 1919-1920 tout au long de L'Europe

en tant que Rotary système

7A (automatique).

Les développements d'ingénierie mécanique de McBerty ont été refaits

à partir de 1920 par Deakin, aboutissant à de nouveaux viseurs et

sélecteurs pour les systèmes 7A1, 7A2, 7B et 7D, tout en utilisant

les sélecteurs 7300 pour les versions à commande électronique 7E et

7EN également.

Rotary 7A1

Rotary 7A1

BTMC a également

produit le premier cadran

de WE pour le système Rotary, et ses téléphones automatiques utilisaient

des combinés en standard.

La Belgique porta son choix sur le Rotary, le premier central automatique

sera installé à Uccle (Bruxelles) en 1922 .

Le conflit interne entre WE et Bell (devenu AT&T) s'est également

poursuivi. AT&T possédait 96% des actions de WE en 1913, mais

WE a continué à élargir sa large gamme d'équipements électriques plutôt

que de se concentrer sur les téléphones.

AT&T a poursuivi sa croissance en rachetant des sociétés d'exploitation

téléphonique indépendantes et en les convertissant en équipements

WE. Bien que la situation de l'approvisionnement se soit améliorée

lorsque WE a mis en service ses nouvelles usines plus grandes.

AT&T et WE devenaient maintenant nerveux face à un nouvel adversaire

- le gouvernement des États-Unis. Le gouvernement s'intéresse aux

immenses multinationales qui se développent, et certains hommes politiques

estiment qu'il s'agit là d'un domaine qui doit être maîtrisé. AT&T

était une entreprise qui les intéressait.

Aux États-Unis, la technologie était encore loin derrière.

La société Bell, aujourd'hui American Telephone & Telegraph, a

continué de s'appuyer sur des standards et des opérateurs manuels.

Dans certains cas, il rachèterait une société d'exploitation indépendante

et supprimait son central automatique pour le remplacer par un standard

manuel.

La retraite d'Enos Barton de WE en 1908 a permis à

AT&T de mettre des personnes au conseil d'administration de WE

qui avaient de l'expérience dans les deux sociétés. Peu à peu, les

deux entreprises se rapprochent, mais un accord sur des objectifs

communs est encore loin.

Pour l'instant, AT&T devait faire face aux affirmations du ministère

américain de la Justice selon lesquelles AT&T violait le Sherman

Anti-Trust Act, qui traitait des monopoles et des comportements anticoncurrentiels.

Theodore Vail, président d'AT&T, a adopté une stratégie inhabituelle

et inattendue. Il a proposé de permettre aux sociétés d'exploitation

indépendantes de se connecter aux réseaux longue distance d'AT &

T. AT&T cesserait de racheter les indépendants, sauf approbation

du gouvernement. La croissance de Western Electric devrait désormais

provenir de l'utilisation accrue du téléphone et des ventes à l'étranger,

et non du rachat de concurrents par AT&T.

sommaire

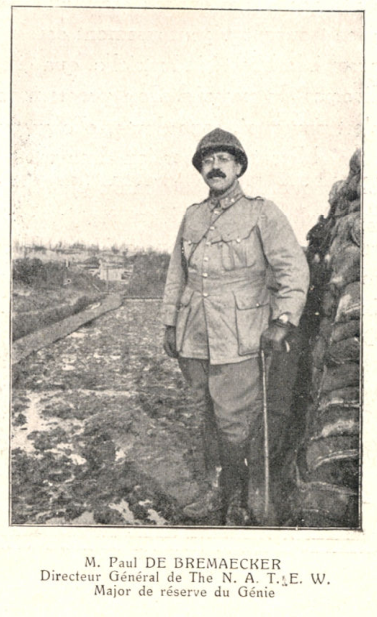

En 1913 Francis Welles a démissionné (à sa propre demande)

de la société en 1913, à l'âge de 58 ans, et est peut-être retourné

aux États-Unis.