1963-2030

Les centraux électroniques

La recherche Numérique

Durant l’année 1961 L-J Libois du CNET,

lance le projet de recherche Numérique, qu’il avait négocié

avec son directeur P. Marzin.

Sa première décision est de prendre comme adjoint André

Pinet. Les deux ingénieurs se connaissent bien. André

Pinet a commencé sa carrière au département transmission

de la Direction de recherche des télécommunications

en 1942. Au départ technicien, grâce à la formation

continue il deviendra ingénieur. En 1946 L-J Libois débute

sa carrière d’ingénieur des Télécommunications

au CNET, récemment fondé, et prend la responsabilité

du service transmission, dans lequel André Pinet deviendra

rapidement son adjoint.

En 1961 les bases théoriques de la commutation numérique

sont à peu près maitrisées, notamment avec les

apports du laboratoire LCT de l’avenue de Breteuil, lié

à la société LMT. En effet en 1947 Maurice Deloraine,

alors directeur technique du groupe ITT, avait déposé

le premier brevet de commutateur numérique à répartition

temporelle et soutenu une thèse de Docteur-Ingénieur

à Paris sur ce thème. Puis au sein du LCT, en 1948-50

Pierre Aigrain vérifie la faisabilité d’une commutation

analogique à répartition temporelle avec modulation

PAM (Pulse amplitude modulation) et enfin en 1958 le brevet E. Touraton-J-P.

Le Corre, ingénieurs au LCT, complète celui de M. Deloraine.

André Pinet, le chef de projet possède

une bonne expérience dans des domaines variés, y compris

sur la commutation.

Sur le numérique il a été un pionnier en ayant

travaillé sur le codage PCM (Pulse Code Modulation), dès

1947, dans la ligne de l’invention d’Alec Reeves en 1938

au laboratoire LMT de Paris, puis dans une deuxième étape

à partir de 1958, au moment où on peut utiliser des

transistors pour faire des réalisations expérimentales.

Il est un chef de projet pragmatique qui donne des objectifs intermédiaires

et fait des choix pouvant être révisés plus tard,

en fonction de la disponibilité de nouveaux composants.

Pierre Marzin suggère l’idée d’installer une

antenne du Cnet (Centre

national d'études des télécommunications) à

Lannion.

Le 23 octobre 1963, le CNET

de Lannion est inauguré par le ministre des PTT, Jacques Marette.

Le Centre National d’Études des Télécommunications

(CNET) de Lannion dont la création remonte à avril 1959

(1962 pour la commutation téléphonique) est devenu depuis

le centre de Recherche et de Développement de France

Telecom (FT/R&D) ;

Suite aux travaux et recherches principalement sur le projet Antinéa

Ramsés, loin de Paris, et de leur hiérarchie,

les ingénieurs du Cnet se sentent libres d’essayer, d’oser.

Ils lancent un pari sur l’avenir, raconte Yves Bouvier, maître

de conférences à la Sorbonne Université et spécialiste

de l’histoire des Télécommunications.

Au lieu de travailler sur l’appareil de commutation téléphonique

de demain, ils décident de plancher sur celui d’après-

après-demain.

Le projet prend le nom de PLATON , prototype lannionais

d’autocommutateur temporel à Organisation Numérique.

Les matériels n’en sont encore qu’à leurs

balbutiements, les transistors ont été inventés

en 1948, mais les chercheurs imaginent utiliser des composants électroniques

pour remplacer l’électromécanique des standards

téléphoniques. Et bingo.

..... Toute la grande histoire

du système PLATON, qui deviendra E10 est liée au

centre de Lannion

et d'Alcatel est racontée à cette page

.

sommaire

Les Bell Labs élaborent une nouvelle technique

de transmission

Au début des années 1960, le fabricant

de matériel de télécommunication Western Electric

du groupe American Telegraph and Telephone (AT&T) lance après

quelques années de recherches conduites par les Laboratoires

Bell, instance de recherche et développement du même

groupe, la production industrielle d'un système multiplex à

modulation par impulsion et codage MIC.

Ces développements ont pour objectif immédiat d'apporter

une réponse économique et pratique à la saturation

des liaisons entre centraux téléphoniques, résultat

d'une croissance soutenue du réseau téléphonique

américain. La nouvelle technique permet d'éviter ou

de réduire la pose, coûteuse et difficile en milieu urbain,

de nouveaux câbles. Elle utilise la modulation, soit la combinaison

de plusieurs voies téléphoniques sur un même support,

en les répartissant non plus en fréquence mais dans

le temps sous la forme d'impulsions codées. La première

mise en service de ce système combinant 24 voies téléphoniques

est effectuée à Chicago en 1962, prologue à une

industrialisation rapide et importante : dès 1964, 2 millions

de km-circuits sont opérationnels.

Le système MIC : multiplexage à 32

voies

C'est Alec H. Reeves en 1938 qui a conçu

l'idée de numériser la parole, appelée

PCM modulation

par impulsions et codage, mais à une époque

où la technologie dominante empêchait sa réalisation

économique.

C'était un scientifique britannique qui a reconnu le

potentiel de la modulation par impulsions codées pour réduire

le bruit lorsque la parole est transmise sur de longues distances.

Avec un signal analogique, chaque fois que le signal est amplifié,

le bruit contenu dans le signal est également amplifié

et un nouveau bruit supplémentaire est ajouté. Avec

la modulation par impulsions codées, il suffit de régénérer

les impulsions, donc le contenu en bruit du signal n'est pas augmenté.

Reeves a breveté l'invention en 1938.

Malheureusement, son idée nécessitait des circuits assez

complexes (selon les normes des années 1930), qui n'étaient

pas rentables en utilisant des vannes tube à vide).

Trente ans plus tard, lorsque ses idées ont pu être réalisées,

l'importance de son invention fondamentale a été reconnue

par l'attribution à Reeves en 1965 de la médaille Ballantine

de l'Institut Franklin, par la médaille d'or de la ville de

Columbus en 1966 et en 1969 par l'inclusion de PCM sur le timbre-poste

à 1 shilling au Royaume-Uni.

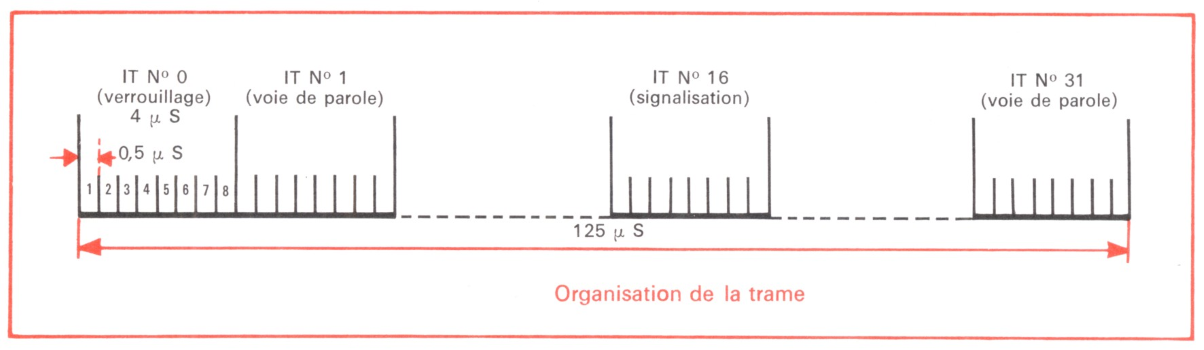

Le multiplexage

Un autre choix effectué en 1963

est celui du multiplexage à 32 voies, dicté par

une vision d’avenir du « tout binaire », alors qu’américains

et japonais travaillent sur la base de 24 voies, suivant une vision

conservatrice venant du multiplexage de voies analogiques.

Ce choix du 32 voies, validé par la Direction Générale

des Télécommunications, est proposé à

l’ensemble des administrations européennes via la CEPT.

L’accord européen sur cette norme est obtenu en fin 1968

et l’UIT en 1969 reconnait les deux normes européennes

et américaines. La reconnaissance mondiale de cette norme conforte

le CNET

Lannion dans ses choix pour aller vers la réalisation d’un

réseau numérique complet.

Le concept révolutionnaire est de transformer une banale

donnée physique, vibratoire, ondulatoire et palpable (la voix

humaine), non plus en simples signaux électriques analogiques

comme tout ce qui se faisait avec plus ou moins de réussite

depuis la fin du XIXème siècle et qui consistait à

répartir, commuter puis faire transiter ces signaux électriques

sur des lignes de câbles coaxiaux grâce à différentes

astuces (amplification électrique, modulation en amplitude,

modulations en fréquences, multiplexage ensemble de plusieurs

modulations analogiques), technologies analogiques par qui tous les

ingénieurs lambda ne juraient que par elles depuis 1945, mais

désormais de transformer ce phénomène physique

en suites de nombres mathématiques, puis de traiter ces nombres

de manière purement et uniquement mathématique, en les

combinant entre eux par calculs et en les transportant sur de si longues

distances sous forme de nombres. C'est le système MIC (Modulation

par Impulsion et Codage).

L’utilisation de la transmission MIC s’avère souvent

très intéressante dans les zones éclatées

car elle permet de retarder des investissements en

nouveaux câbles.

Faisant suite au salon Intelcom 77 qui se déroule à

Atlanta (U.S.A) du 9 au 14 octobre 1977, il est décidé

que désormais seuls des systèmes temporels 100% numériques

seront conçus et installés à l'avenir en France,

la Commutation Semi-Électronique

Spatiale ne devant constituer qu'une étape intermédiaire

limitée.

La partie historique plus détaillée des systèmes

numériques, du développement à l'industrialisation,

dont le projet PLATON à Lannion

est détaillée dans cette

page.

sommaire

Principe de la conversion des signaux analogiques

en signaux numériques binaires :

Pour passer d'un état analogue à une grandeur physique

(les ondes vibratoires vocales) à un état mathématique

formé par un ensemble de nombres... en signaux numériques

téléphoniques, il est nécessaire de procéder

en trois étapes : l'échantillonnage, la quantification

puis le codage binaire.

- Étape 1 : Échantillonnage.

C'est un peu e même principe que le cinéma 24 photos

par seconde suffisent pour tromper l'oeil et voir la scéne

avec une bonne fluidité.

En téléphonie classique avec des téléphones

basiques qui existent depuis l'invention du téléphone,

les signaux analogiques vocaux (ainsi que les tonalités transmises)

d'une conversation en cours entre deux abonnés sont tout d'abord

échantillonnés à la fréquence de 8.000

Hz. (Un échantillon vocal est prélevé et mesuré

toutes les 125 µs. Ceci signifie que l'on effectue 8.000 mesures

de tension à chaque secondes.)

Un tel échantillonnage permet de pouvoir reconstituer à

chaque extrémité de la chaîne de commutation et

de transmission les conversations de manière fidèle

jusqu'à une fréquence maximale audible de 4.000 Hz,

limite suffisante pour reconstituer des conversations en cours qui

soient compréhensibles. L'échantillonnage est en fait

une approximation d'un signal analogique dans le temps.

- Étape 2 : Quantification.

Une fois les échantillons vocaux prélevés toutes

les 125 µs, il est nécessaire de procéder à

une seconde approximation : l'approximation en niveau de tension.

En effet, un signal analogique étant susceptible de prendre

une infinité de valeurs entre une tension A et une tension

B, cet aspect impose de réduire les valeurs de tensions possibles

de ces échantillons en un nombre limité de valeurs-étalons.

La valeur de sortie de l'étage de quantification est la valeur-étalon

de référence la plus proche de la valeur réelle

de la tension d'échantillonnage d'entrée.

Il a été retenu, en norme téléphonique,

que les niveaux de tensions échantillonnées seraient

compris entre 256 niveaux de tensions différents (256 valeurs-étalons).

(Chaque échantillon est donc systématiquement arrondi

en une valeur numérique comprise entre une valeur comprise

entre 0 et 255.)

Une telle quantification, même s'il ne s'agit pas de Haute-Fidélité

telle que l'on pourrait la qualifier en acoustique, permet en norme

téléphonique, le codage de suffisamment d'états

d'amplitude possibles des signaux vocaux.

Étape 3 : Codage.

Puis ces échantillons vocaux, qui peuvent prendre 256 valeurs

différentes sont convertis en numération binaire (en

base 2) sur des mots d'une longueur de 8 bits. À partir de

là, les échantillons sont devenus des nombres exprimés

en base 2, c'est à dire par un nombre au format de 8 chiffres,

dont chaque chiffre peut prendre la valeur 0 ou 1.

Comme ces signaux codés sont échantillonnés à

la fréquence de 8.000 Hz, sur un mot binaire de 8 bits, le

débit équivalent en éléments binaires

par secondes (e.b/s) sera de 8.000 Hz x 8 bits = 64.000 bits/s. Bit

se traduit par Élément Binaire : 0 ou 1.

Il serait déjà avantageux de réaliser des transmissions

sur de longues distances sous forme numérique, car l'intérêt

premier serait de pouvoir amplifier de manière peut coûteuse

la liaison numérisée, étant donnée que

nous savons à l'avance qu'à un instant donné,

la valeur théorique transportée est soit égale

à 0, soit égale à 1. Par contre, nous ne pourrions

transporter sur de longues distances qu'une seule voie téléphonique

simultanément, ce qui finalement ne s'avérerait pas

très avantageux... Il faut donc trouver un moyen supplémentaire.

Le Multiplexage Numérique.

Lorsque nous avons échantillonné à chaque instant

T, toutes les 125µs, en fait, cet instant T a duré 3,90µs.

(durée fixée par les normes téléphoniques

: il faut l'instant le plus court possible, mais tout en gardant une

durée suffisamment longue de sécurité, eu égard

aux tolérances des composants électroniques, qui eux,

sont bien réels, et ne sont pas des formules mathématiques

parfaites...)

Donc, sur une liaison numérique, nous voyons qu'il y a un temps

mort de 125µs - 3,90µs = 121,10µs.

Puisqu'il existe un si grand temps mort entre deux échantillons

numériques vocaux, pourquoi ne pas y insérer d'autres

échantillons vocaux émanant d'autres conversations téléphoniques

?

Ainsi nous pourrions transmettre sur une même liaison numérique

125µs/3,90µs = 32 conversations téléphoniques

numérisées à la fois ! En fait, si la durée

d'échantillonnage est de 3,90µs, nous avons 32 Intervalles

de Temps disponibles (IT) pour faire circuler à la fois successivement

et simultanément 32 conversations téléphoniques.

C'est ce que l'on appelle le Multiplexage Numérique : à

partir d'une simple liaison numérique, nous pouvons acheminer

simultanément 32 voies téléphoniques, de quoi faire

disparaître la pénurie de capacités de voies de

transmissions de conversations, en réutilisant les liaisons métalliques

existantes, qui ne peuvent acheminer en basses fréquences qu'une

seule conversation à la fois...

Le Multiplexage Numérique est en fait un système Multiplex

à répartition dans le temps.

Ces signaux numérisés sous forme de mots binaires de 8

bits, émanant d'une conversation en cours, avec un débit

binaire de 64.000 bits/s, sont ensuite insérés dans une

voie d'un Circuit MIC, et ce côte à côte avec d'autres

signaux provenant d'autres conversations en cours. (jusqu'à 30

conversations téléphoniques simultanées peuvent

circuler sur une même liaison MIC.)

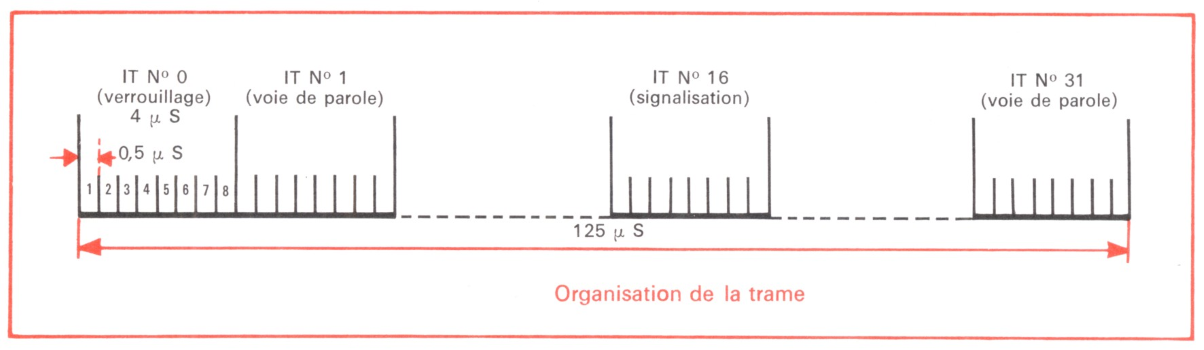

Un Circuit MIC est équipé de 32 voies, car une Liaison

MIC est "découpée" en 32 Intervalles de Temps

de 3,90µs chacun.

Mais seulement 30 voies sont en réalité réservées

au transport des conversations téléphoniques, car 2 voies

sont notamment affectées à la synchronisation et au contrôle

d'erreur. En effet, parmi les 32 voies, numérotées de

0 à 31,

- la voie 0 est destinées à la synchronisation : qui doit

permettre d'indiquer aux équipements de multiplexage (ou de démultiplexage)

quel est le premier Intervalle de Temps parmi les 32 possibles,

- la voie 16 est destinée par convention à l'échange

de signaux de signalisation (dialogues) entre équipements téléphoniques,

pour permettre l'aiguillage des conversations, le contrôle d'erreurs

etc...

Le risque de diaphonie (mélange) entre plusieurs conversations

est quasiment inexistantant.

Une fois multiplexés, les signaux des 30 voies

de conversations téléphoniques sortent sur une Liaison

M.I.C.

sommaire

Technologie sonore pour les conversations téléphoniques.

a. Les microphones à charbon et les haut-parleurs

Historiquement, les micros utilisés dans les téléphones

sont des micros à charbon. La technologie consiste en une capsule

de granules de charbon tenues entre 2 électrodes métalliques,

les granules de charbon jouent le rôle d’une résistance

électrique. Quand ces granules de charbon sont soumis à

l’onde sonore émise par la voix, leur géométrie

change et la résistance électrique aussi, ce qui permet

de réaliser une transduction d’une énergie sonore

à une énergie électrique. Leur réponse

en fréquence est relativement médiocre puisqu’elle

est comprise entre 200 Hz à 3500 Hz. Ce type de micro était

beaucoup utilisé jusque dans les années 50 à

la radio ou dans les films. Les voix des films des années 30

à 60 ressemblent d’ailleurs aux voix filtrées que

l’on entend dans nos téléphones. Quand il y a des

séquences de téléphone dans les films anciens,

la différence entre le timbre des voix filtrées et des

voix normales est moins flagrant que dans les films actuels.

Les haut-parleurs embarqués sur les téléphones

fixes sont calqués sur la qualité médiocre des

microphones avec une bande passante guère plus large (en général

200 Hz - 5 kHz). Tout comme les microphones, ils ont un taux de distorsion

important malgré leur petite puissance. Tout cela fait du téléphone,

un système audio de bien mauvaise qualité. Mais le but

n’est pas là...

L’important est de transmettre le message porté par la

voix. Avec la bande passante de 300 Hz à 3400 Hz des micros

à charbon, même si certains détails fins disparaissent

en chemin, la voix avec son flot de messages et d’émotions

nous parvient sans problème.

Malgré l’évolution des microphones (dynamiques,

piezzo) et haut-parleurs de téléphones, le passage au

numérique, la médiocrité des communications téléphonique

demeure : la qualité sonore des voix téléphonique

n’est pas si éloignée des années 1960.

Ceci est du à la norme G 771 qui a été adoptée

lors du passage à la téléphonie numérique.

b. La compression G.771

La norme G.771 régie le codage des signaux audio du téléphone

nécessaires à leur transit sur un réseau de téléphonie

numérique.

Elle définit les différentes méthodes de codage

des signaux audio appliqués à la voix humaine. Il s’agit

de transcoder la voix pour réduire à la fois la dynamique

sonore et le débit.

Les micros utilisés pour les téléphones numériques

sont de meilleure qualité que les vieux micros à charbon,

mais l’exigence de réduction de débit oblige à

une rédaction de la bande passante. Dans un premier temps la

voix est numérisée en PCM comme nous venons de l'expliquer.

Ensuite le codage G.771 réduit les 13 ou 14 bits en 8bits.

La fréquence d'échantillonnage étant de 8 kHz,

la bande passante est limitée à 4 kHz selon le principe

de la fréquence de Nyquist.

Chaque échantillon est codé sur 8 bits pour un débit

total de 64 kbit/s. Les codages de la norme G.771 reposent sur un

principe de quantification non uniforme. Pour les échantillons

de bas niveaux et de hauts niveaux, une « petite » variation

ne sera pas perçue par le système quand une même

« petite » variation pour des échantillons de niveaux

moyens sera retranscrite par un changement d’intervalle de codage.

Cela revient a accorder plus de précision aux signaux qui correspondent

à un niveau de voix normal, au détriment d’une

mauvaise précision pour les chuchotements et les cris. Ce système

très ingénieux permet de combiner en simultané

deux fonctions qui sont souvent confondus par le grand public ; la

compression de dynamique et la compression de données.

Le traitement de dynamique qui est réalisé par ce codage

est plus précisément l’action cumulée d’un

expander qui a le rôle d’amortir encore plus les bas niveaux

et celui d’un compresseur qui est de limiter les hauts niveaux.

L’amortissement des bas niveaux permis par l’expander conduit

à réduire le bruit de fond, bruit de fond acoustique

provenant de l’environnement extérieur ou bruit de fond

introduit par l’électronique du téléphone.

Une directive de l’OMS21 relative aux bruits dans l’environnement

indique que le rapport signal/bruit doit être d’au moins

15 dB pour toutes les

situations où la voix doit être absolument intelligible

(salle de classe ou conversation téléphonique par exemple)

Au sein de la norme G.771, il y a deux lois de codage : La loi Mu

qui est utilisée en Amérique du Nord et au Japon et

la loi Mu qui est appliquée en Europe et dans le reste du monde.

Ces deux lois se distinguent par leur adaptation à différents

protocoles. Leurs courbes de compression sont légèrement

différentes mais l’influence sur le son n’est pas

significative.

Les systèmes de téléphonie sur smartphone utilisent

maintenant le réseau internet pour transiter la voix et non

les réseaux cellulaires (pas d’antennes relais). C’est

comme si deux ordinateurs étaient reliés entre eux par

internet et qu’ils échangeait un flux sonore plutôt

que des e-mails. Ils utilisent le protocole VoIP (Voice Over Internet

Protocol) en associant des adresses IP aux téléphones.

Cette technologie à l’avantage de permettre des débits

beaucoup plus grand qu’en téléphonie cellulaire.

Cela a permis la création de la norme G.722 qui propose une

bande passante « haute définition » pour la voix

: 50 - 7000 Hz au lieu de 300 - 3400 Hz avec la norme G.771. Si cette

technologie se démocratisait, cela pourrait changer l’idée

de son téléphonique filtré qu’utilise le

cinéma pour distinguer les interlocuteurs de part et d’autre

de la ligne.

sommaire

Cette révolution technologique conduit à la réalisation

de trois générations de centraux électroniques.

I - Les systèmes électroniques de

type temporel de 1ère génération déployés

en France sont les suivants :

- PLATON prototype,

- E10 N4 Présérie,

- E10 N3 (dont ACROPOLE),

- E10 CTI,

- E12.

Les Commutateurs électroniques de type temporel

de 1ère génération, mis en conception à

partir de 1964 dans les laboratoires du CNET de Lannion qui est en

activité depuis le 15 juin 1963, sont inaugurés

pour la première fois en France (et dans le monde) le 6 janvier

1970 avec PLATON I implanté à Perros-Guirec.

Ils sont aujourd'hui obsolètes et en totalité démontés.

Le dernier Commutateur Électronique Temporel de 1ère

génération de France, un E10N3, est mis à l'arrêt

le 23 août 1999 à Aix-en-Provence - Cézanne 2

.

Entre temps, en Juin 1977, sont publiées par

l'Administration des Télécommunications les Normes d'Exploitation

et de Fonctionnement (N.E.F.) qui constituent le cahier des charges

des systèmes de commutation électronique utilisés

dans réseau français pour le raccordement des abonnés,

auxquels tous les concepteurs/constructeurs de commutateurs téléphoniques

doivent désormais se conformer s'ils veulent espérer

pouvoir vendre leurs produits à la République Française...

Le Colloque International de Commutation, présidé

par M. Louis-Joseph Libois, qui se tient à Paris du 7 au 11

mai 1979 confirme que la seule voie d'avenir sera à brève

échéance la Commutation Électronique Temporelle.

Un Commutateur électronique temporel occupe

la moitié de l'espace d'un commutateur semi-électronique

spatial, à capacité égale.

Un Commutateur électronique de type temporel est désormais

entièrement électronique, dépourvu de toute pièce

mobile.

Un Commutateur électronique de type temporel est également

pourvu de logiciels de fonctionnement. On parle de Commande à

Programme Enregistré.

À partir des Commutateurs temporels, la totalité des

opérations de commutation des abonnés entre eux est

désormais réalisée sous forme de signaux numériquement

codés, commutés et transmis sous forme d'Intervalles

de Temps (IT).

Désormais, les communications ne sont donc

plus commutées physiquement dans un réseau métallique

avec des contacts physiques (qu'ils fussent des contacts rotatifs,

ou à barres croisées, ou à micro contacts à

relais ou à rubans) tel qu'ils étaient conçus

jusques alors, où chaque voie ne permettait que le transport

d'une seule conversation à la fois et sous forme de signaux

électriques analogiques.

Ce nouveau type de commutation consiste désormais

à « découper » les lignes de transmissions

en fonction du temps, et non plus d'éclater dans l'espace des

connexions physiques métalliques, puis d'empiler des conversations

via des lignes de transmissions en fonction du spectre de fréquences

analogiques comme nous savions le faire jusqu’à lors.

C’est d’ailleurs la diffusion à grande

échelle de cette technologie à partir de la fin des

années 1960, suite à l'évolution technologique

et à la miniaturisation des composants électroniques,

qui permet progressivement la numérisation et l’informatisation

de tout notre monde.

Principe de sécurisation des commutateurs temporel.

Dans les Commutateurs temporels de série, il a été

décidé de dédoubler les organes de calculs et

de commande, pour que si un organe subit une avarie, un autre puisse

prendre le relais en attendant la réparation. Suivant leur

architecture, le dédoublement est effectué par différents

moyens

Principe de conversion des signaux analogiques

des abonnés entrants ou sortants dans un commutateur d'abonnés

temporel.

Dans tout Commutateur temporel, un principe immuable est de coder

numériquement par échantillonnage les conversations

vocales dès leur entrée dans le Commutateur via les

organes de raccordement d’abonnés, puis d’assurer

leur acheminement uniquement sous forme numérique « mathématique

» via un type de transmission d’un concept mathématique

entièrement nouveau, qui consiste en l’emploi de la technologie

du multiplexage entièrement numérique mise au point

à la même époque, bien que pensé et développé

progressivement depuis 1937 : il s’agit du système

MIC (Modulation par Impulsion et Codage) qui permet d’accroître

la capacité d’écoulement du trafic.

Cette opération, le Multiplexage Numérique, est réalisée

dans les Unités de Raccordement d'Abonnés des commutateurs

électroniques temporels, et ce quelles que soient leur version

ou leur dénomination (EMA, CSA, CSE, URA2G, CSN, CSNHD)

Le Multiplexage Numérique est un système Multiplex à

répartition dans le temps.

Principe général d'établissement d'une conversation

téléphonique.

- Quand un abonné souhaite appeler un correspondant, il décroche

alors son combiné et le Commutateur lui envoie la tonalité

continue, comme tout commutateur téléphonique, ce qui

constitue l'invitation à numéroter.

- L'abonné numérote alors au clavier ou au cadran de

son téléphone.

- Le Commutateur va alors réceptionner le numéro de

téléphone et via ses différents organes.

- Une fois le numéro de téléphone mémorisé

et traduit, il va tenter d'établir une route dans son Réseau

de Connexion pour mettre en relation les deux abonnés lorsque

l'abonné appelé décrochera son téléphone.

- soit les deux abonnés sont reliés au même Commutateur

d'abonnés, et la communication téléphonique ne

transitera que par ce seul Commutateur d'abonnés.

- soit les deux abonnés sont éloignés et de ce

fait reliés à des Commutateurs différents, auquel

cas, la conversation téléphonique circulera par un certain

nombre de Centres de Transit, suivant la distance, jusqu'à

mettre le Commutateur d'abonnés de départ en relation

avec le Commutateur d'abonnés d'arrivée. Dans le principe

rien ne change, mais ceci rajoute plusieurs étapes de commutation

successives, ainsi que des nécessités de dialogues entre

commutateurs par des liaisons dédiées.

Principe de la commutation temporelle, proprement

dite :

Le but est de connecter ensemble deux Intervalles de Temps quelconques

appartenant à des liaisons numériques MIC quelconques.

Ce qui revient mathématiquement à transférer

l'échantillon d'un MICm ITi entrant sur un MICn ITj sortant.

Dans un Commutateur intégralement temporel, la commutation

temporelle consiste en fait en une transposition d’Intervalles

de Temps (IT), par le biais de glissements temporels calibrés

par multiples de 3,90µs, d’une Liaison MIC entrante vers

une Liaison MIC sortante, par l’utilisation, dans le cas d’un

Réseau de Connexion entièrement temporel, de Mémoires

Tampon.

Chaque abonné est connecté sur un équipement

de raccordement d’abonné. Chaque conversation empruntant

un équipement de raccordement d’abonné analogique

est d’abord convertie en données numériques binaires,

puis est reliée à une liaison MIC bien déterminée.

Dans cette Liaison MIC qui lui est attribuée, une voie spécifique

fixe lui est aussi attribuée (il s’agit en fait d’un

Intervalle de Temps bien déterminé), qui est toujours

la même parmi les 30 voies possibles de sa liaison MIC (liaison

MIC qu’il partage avec 29 autres abonnés).

Concernant chaque abonné qui souhaite joindre un correspondant,

le Commutateur va devoir déterminer une route que la conversation

numérisée devra emprunter, de la liaison MIC entrante

vers une liaison MIC sortante ; et ce pour chaque voie de conversation

entrante de chaque Liaison MIC entrante, à destination de la

bonne voie de sortie souhaitée dans la Liaison MIC sortante

souhaitée par le Commutateur.

Pour ce faire,

-la totalité des liaisons MIC entrantes est connectée

à l’entrée du Réseau de Connexion,

-la totalité des liaisons MIC sortantes est connectée

à la sortie du Réseau de Connexion.

La mission du Commutateur téléphonique

consiste à réaliser un brassage des voies de conversations

provenant des liaisons MIC entrantes, pour les répartir, suivant

le routage que les traducteurs ont déterminé, vers les

liaisons MIC sortantes, et ce en dispatchant les voies d’entrées

dans le Réseau de Connexion, vers les voies sortantes du Réseau

de Connexion.

Dans un premier temps, toutes les liaisons MIC entrantes

du Commutateur sont démultiplexées à l'entrée

du Réseau de Connexion.

Dans un second temps, pour chaque liaison MIC démultiplexée

entrante, le contenu numérique échantillonné

de chacune des 30 voies téléphoniques est mémorisé

dans une Mémoire Tampon d’Entrée (MTE), durant

le laps de temps nécessaire qui va permettre l’aiguillage

sous forme temporelle des conversations entrantes vers les voies de

conversations sortantes.

Dans un troisième temps, une fois que le Commutateur aura déterminé

pour chaque Liaison MIC entrante, sur quelles autres Liaisons MIC

sortantes les 30 voies téléphoniques devront pouvoir

véhiculer les conversations numérisées, le Commutateur

va commander au bon instant, pour chaque voie téléphonique

entrante le transfert du contenu de la Mémoire Tampon de Sortie

(MTS) vers la bonne voie de sortie de la bonne Liaison MIC sortante

du Réseau de Connexion.

Dans un quatrième temps, une fois les opérations d’aiguillages

réalisées au sein du Réseau de Connexion, les

voies composant les circuits MIC sortants sont alors multiplexées

et les Liaisons MIC peuvent continuer à transmettre les voies

de conversation, mais au passage, les voies entrantes ont été

dispatchées sur différentes Liaisons MIC de sortie…

- Dans le cas où l’abonné demandé est relié

au même Commutateur que l’abonné appelant, la conversation

sera intégralement traitée par ce même Commutateur

: elle arrivera sur la voie déterminée d’un MIC

entrant pour être redirigée sur la bonne voie du bon

MIC sortant qui est affectée à l’abonné

demandé.

- Dans le cas où l’abonné demandé est relié

à un Commutateur différent de l’abonné appelant,

la conversation devra passer par plusieurs Commutateurs téléphoniques,

ce qui dans le principe ne change rien, mais ajoute des étapes

de même nature…

Les Réseaux de Connexion numériques Mixtes - Temporels

et Spatiaux

Certaines variantes existent dans les Réseaux de Connexion

des Commutateurs temporels.

Dans un Réseau de Connexion numérique

intégralement temporel (PLATON, E10N3, E10B3, MT20 de petite

capacité et MT25 de petite capacité), il faut beaucoup

de Mémoires Tampon afin de stocker le temps nécessaire

les signaux de conversation des voies entrantes pour les rediriger

vers les bonnes voies de sortie.

Vu le prix de ces mémoires au début de la commutation

temporelle, ainsi que par souci de simplification du Réseau

de Connexion, il a parfois été décidé

pour certains systèmes (AXE10, AXE Transgate 4, E12, E10N1,

MT20 de grande capacité et MT25 de grande capacité)

d’intégrer un ou plusieurs étages réalisés

en électronique numérique spatiale entre l’étage

d’entrée temporel et l’étage de sortie temporel

des Réseaux de Connexion, afin de pouvoir se passer d’un

maximum de Mémoires Tampon. Cet

étage numérique spatial de brassage est

plus simple à réaliser et beaucoup moins coûteux.

Par contre, un étage spatial numérique,

même s’il permet d’améliorer le brassage, ne

peut procéder qu’au basculement d'un Intervalle de Temps

donné (IT) d'une Liaison MIC entrante vers une autre Liaison

MIC sortante, toujours à la même position temporelle

donnée.

Donc, un étage spatial numérique ne

permet en aucun cas de décaler l’Intervalle de Temps (IT)

entre une Liaison MIC entrante et une Liaison MIC sortante. Donc,

ce ou ces étages ne viennent qu'en appoint dans un Réseau

de Connexion numérique, mais ne peuvent pas assurer à

eux seuls la commutation téléphonique complète.

Ce qui revient, pour un étage numérique

spatial mathématiquement à transférer l'échantillon

d'un MICm ITi entrant sur un MICn ITi sortant. (avec le même

ITi en entrée comme en sortie), sans avoir besoin de mise en

mémoire tampon.

Il s’agit là d’un compromis entre

la technique pure et la finance, pour pouvoir réaliser un brassage

entre les Liaisons numériques MIC entrantes et sortantes. Cette

technique fonctionne tout aussi parfaitement que la technique de connexion

purement temporelle. Cependant, l’intérêt de cet

artifice tend depuis de nombreuses années à s’estomper,

étant donné la baisse des prix vertigineuse des circuits

Mémoires.

En revanche, dans un Commutateur temporel, quelque

soit sa génération et son modèle, le Réseau

de Connexion temporel est systématiquement dupliqué.

sommaire

PLATON

: (Prototype Lannionnais d'Autocommutateur Temporel à Organisation

Numérique)

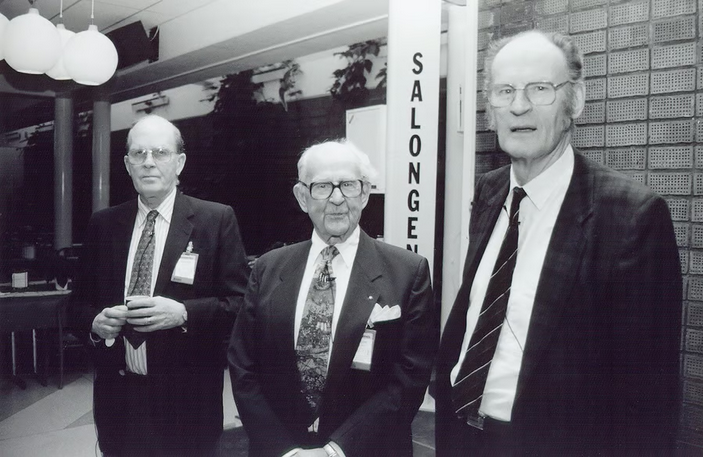

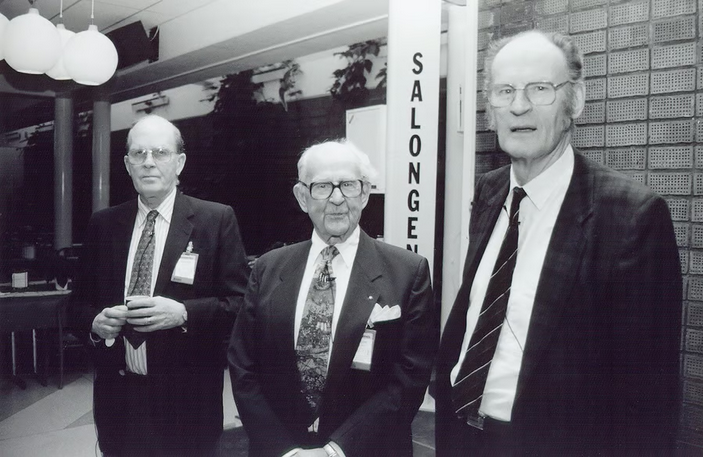

Le système PLATON est inventé par les ingénieurs

des télécommunications du CNET, implanté depuis

1963 à Lannion, sous la houlette de M. Louis-Joseph Libois*,

leur directeur. Le responsable des études menées sur

la Commutation Électronique Temporelle PLATON est M. l'Ingénieur

en Chef - André Pinet (1920 - 2017).

Participent au projet PLATON, la Société Lannionnaise

d’Électronique (filiale de la CIT), l'AOIP et le laboratoire

de la SOCOTEL.

Organisation d’un commutateur temporel à

commande répartie : (cas du prototype PLATON et des commutateurs

E10N4, E10N3, E10N1 et E10B3 qui en découlent).

Le principe est de dédoubler les lignes de transmissions suivant

la nature de leur usage, afin de constituer ainsi deux sous-réseaux

distincts dans le but de rationaliser ces commutateurs en termes de

fiabilité et de sécurité de fonctionnement, ainsi

qu’en matière économique. Il est à noter

que ce principe de dédoublement est déjà clairement

établi par les équipes de recherches dès l'année

1961.

- Le premier sous-réseau est spécialisé dans

les opérations devant être exécutées en

temps réel, qui ont trait à la commutation : (Réception

: des appels extérieurs, des décrochages des téléphones

des abonnés, de la numérotation ; envoi des tonalités

et des courants de sonneries, établissement des conversations,

taxation de l’abonné.)

- Le second sous-réseau est spécialisé dans les

opérations de gestion, qui sont en fait réalisables

en temps différé, et ce lorsque le commutateur est moins

sollicité en terme de charge d’abonnés : (Extraction

des données d’exploitation (taxation, incidents) ; planification

des opérations de maintenance et des mises à jour logicielles

du système, comme la révision des programmes de calculs

; ou encore du plan de numérotation général,

ou de la programmation des numéros des abonnés raccordés

au commutateur ainsi que de leurs options d’abonnements à

d’éventuels services supplémentaires.) Ces opérations

sont prises en charge par un Centre de Traitement des Informations.

- Après publication de la Note Technique Interne

n°39 du 21 juillet 1965 relative au projet d'installation d'un

ensemble de commutation temporelle intégré au réseau

téléphonique général dans la zone de Lannion,

il est immédiatement procédé à la mise

en étude d'une première maquette expérimentale

de laboratoire ce même mois, installée au CNET de Lannion.

- La mise en construction de la maquette débute le 9 décembre

1965 et en Février 1966, deux "abonnés" peuvent

se parler à travers le Réseau de ConneXion de la maquette.

- Cette maquette expérimentale,

composée du minimum d'organes nécessaires, sera opérationnelle

au mois d'Avril 1969 et permettra de valider l'ensemble des cartes

composant chaque organe ainsi que la structure de la machine en fonctionnement

dynamique.

Première maquette expérimentale de Commutation Temporelle

installée dans les laboratoires du CNET Lannion.

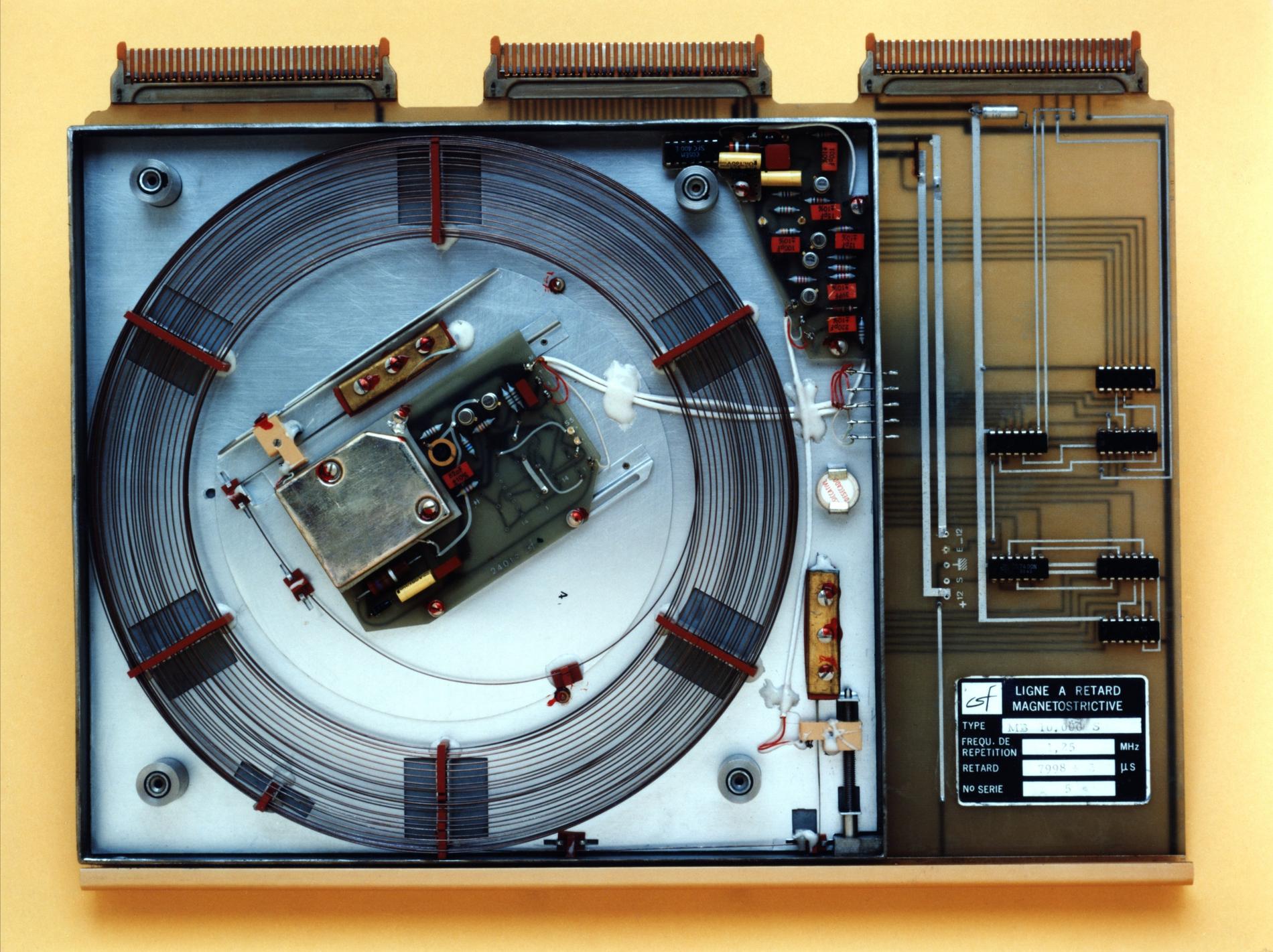

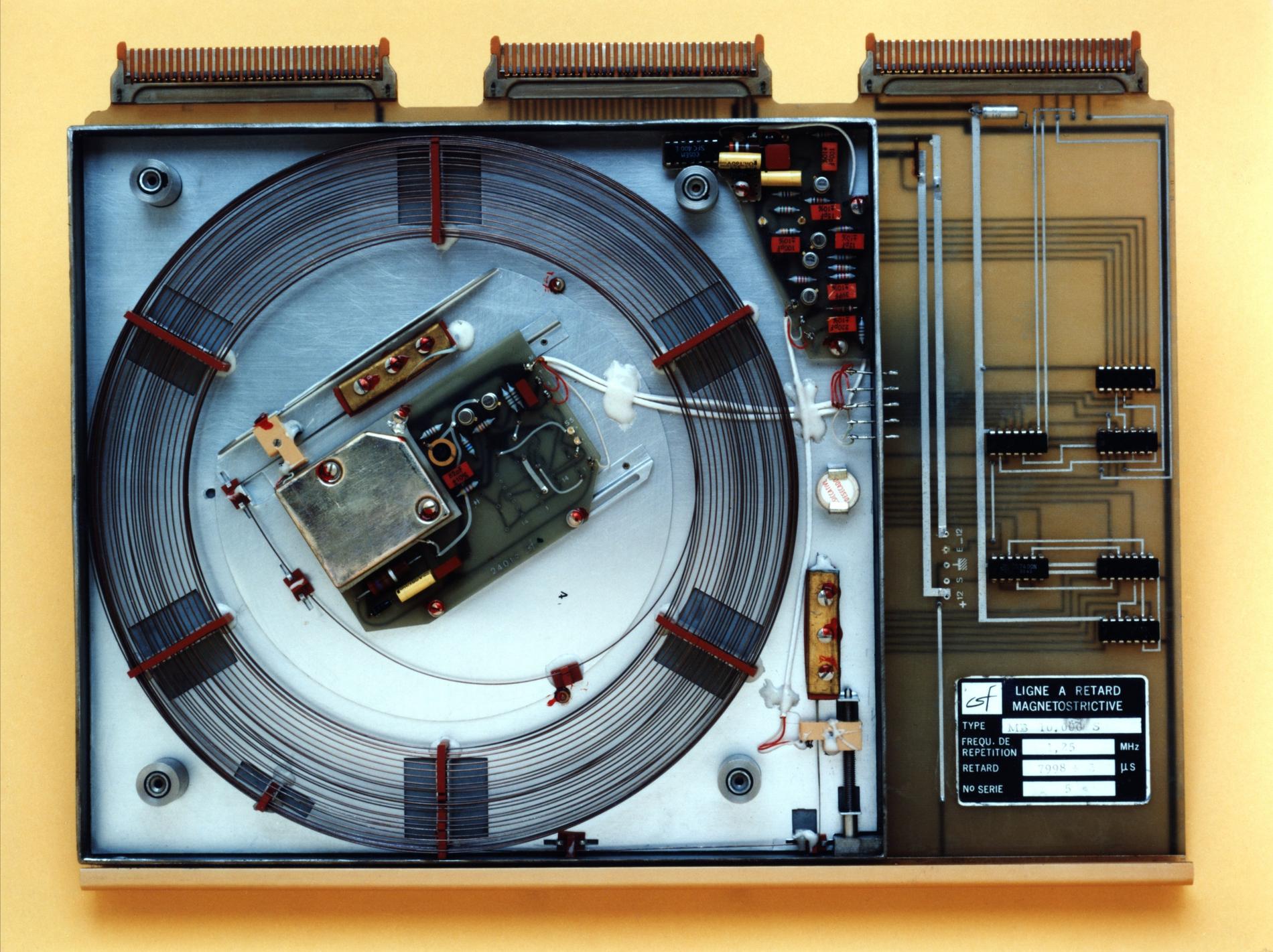

Ligne à Retard Magnétostrictive, utilisée

comme Mémoire Vive(RAM) dans les Commutateurs prototypes PLATON

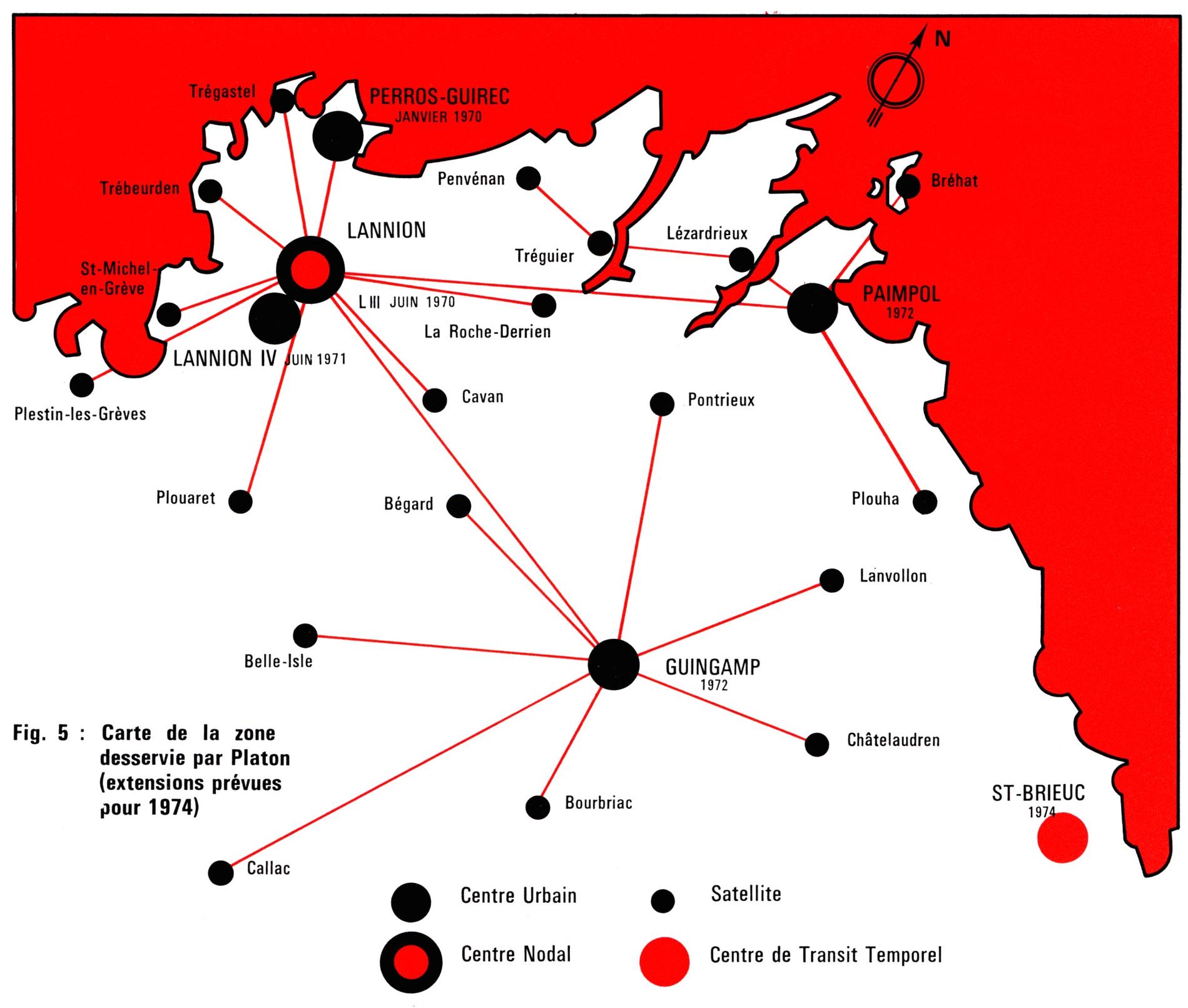

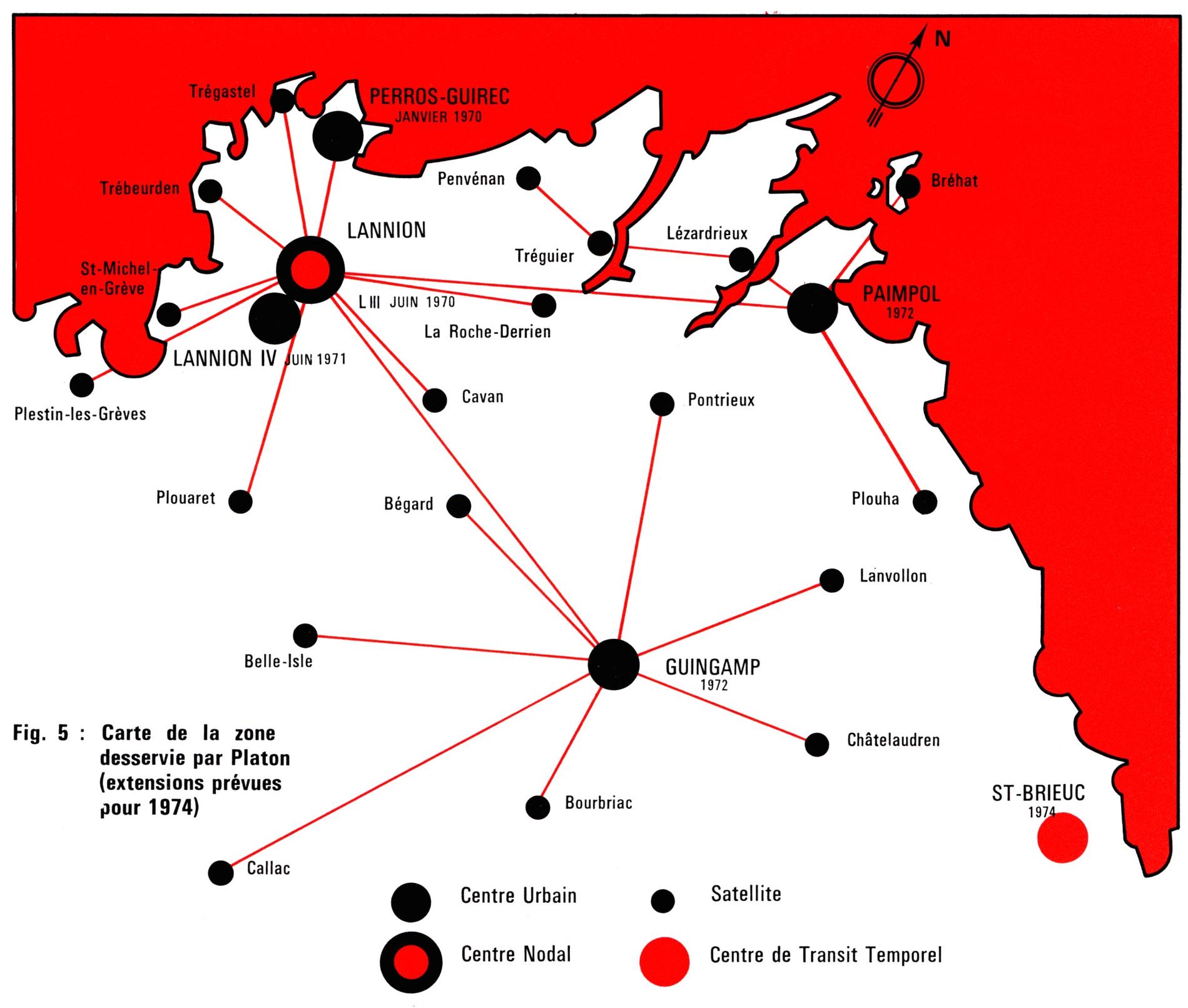

- Le premier Commutateur PLATON créé

est capable de gérer 800 abonnés - dans la ville de

Perros-Guirec.

- Le Centre de Traitement des Informations (CTI) est un calculateur

de type RAMSES I conçu par le CNET.

- Le premier appel téléphonique expérimental

entre deux « abonnés tests » de ce même Commutateur

prototype est établi le 30 juillet 1969.

- Le premier appel téléphonique expérimental

sortant à destination d’un Commutateur téléphonique

du réseau est émis le 4 septembre 1969.

- Le premier appel téléphonique expérimental

entrant en provenance d’un Commutateur téléphonique

du réseau est reçu le 8 septembre 1969.

- Premier essai de mise en service temporaire, sur le réseau

téléphonique public, du premier Commutateur temporel

d'abonnés au monde, en France, à Perros-Guirec le 6

janvier 1970.

- L’inauguration du Commutateur PLATON par le Directeur Régional

des Télécommunications de Rennes, Roger Légaré

a lieu le 26 janvier 1970.

- Le basculage définitif des abonnés sur le commutateur

PLATON est effectif le 13 mars 1970 après stabilisation du

prototype par corrections diverses.

Commutateur prototype n°1 PLATON de Perros-Guirec Poste mis

en service le 6 janvier 1970, premier Commutateur téléphonique

Électronique Temporel du monde. Mis hors service le 10 avril

1979 - Fabricant : CNET.

Dans le cas de PLATON I - Perros-Guirec, les travées sont en

forme de L, avec ce coude caractéristique à 90°.

Ce type de construction mécanique relève de l'exception.

- Un second prototype PLATON, une fois quelques

améliorations éprouvées sur le premier, est ensuite

mis en service à Lannion même le 16 juin 1970. (Commutateur

Nodal Lannion III).

- Ce second prototype PLATON sera officiellement inauguré le

même jour par M. le Ministre des PTT - Robert Galley le 16 juin

1970.

- Le Commutateur Nodal Lannion III dessert à sa mise en service

600 abonnés locaux, plus 400 circuits de transit nodal. Sa

capacité sera étendue le 15 janvier 1971.

- Deux centres satellites temporels de 500 abonnés de Plestin-les-Grèves

et Saint-Michel-en-Grèves, reliés au Commutateur nodal

de Lannion III, sont mis en exploitation en Mai 1971.

Il sera mis hors service le 10 avril 1979 .

- Un troisième prototype PLATON d'une

capacité de 1.000 abonnés extensible à 8.000

est mis en exploitation en tant que Commutateur d'abonnés à

Lannion le 2 juin 1971. (Commutateur d'abonnés Lannion IV)

; Inauguration officielle le 18 juin 1971 en présence de M.

le Directeur Général des Télécommunications

- Pierre Marzin, .

- Le Commutateur Lannion IV est capable de gérer 8.000 abonnés,

regroupés en 32 Unités de Sélection, pour un

trafic de 600 erlangs, son Centre de Traitement des Informations (CTI)

est équipé en première monte d'un Calculateur

10010-CII.

- Nous avons pu établir avec certitude que les 3 prototypes

PLATON étaient déjà retirés du service

avant la fin de l'année 1980 ; PLATON I Perros-Guirec ayant

été arrêté le 10 avril 1979, soit 9 années

de fonctionnement révolues. (Remplacé par Perros-Guirec

Marché E10N3 mis en service ce même jour.) Il sera mis

hors service en Mai 1978.

Ces trois Commutateurs prototypes PLATON constituent

la cellule de base de commutation temporelle intégrée.

C'est grâce à cet ensemble de Commutateurs PLATON que

les tests grandeur nature en exploitation réelle ont pu être

menés et détecter les défauts de communication

entre machines, et y remédier. De ces trois prototypes découlera

la famille E10 (E10N4, E10N3, E10N1 et E10B3) développée

industriellement.

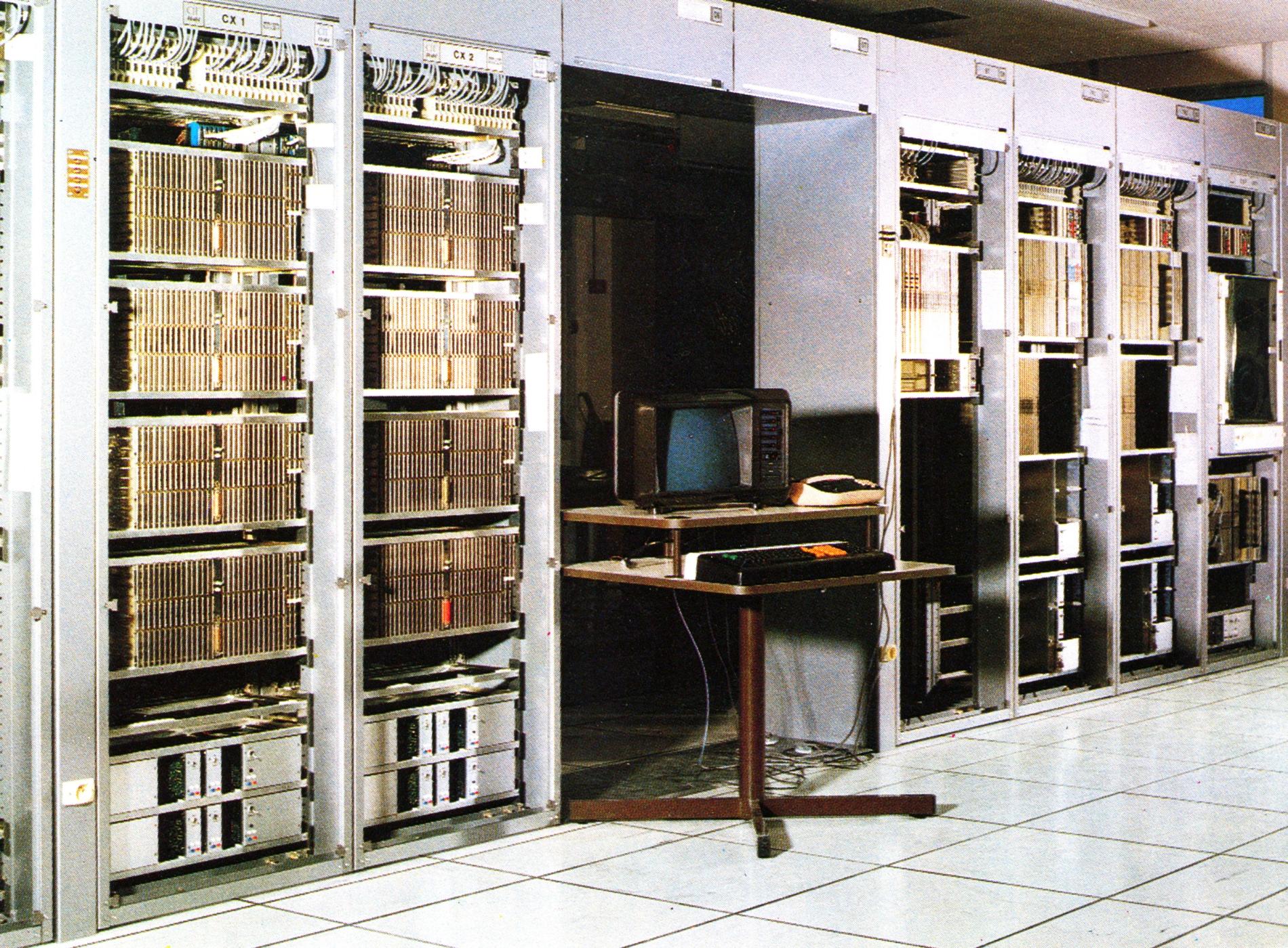

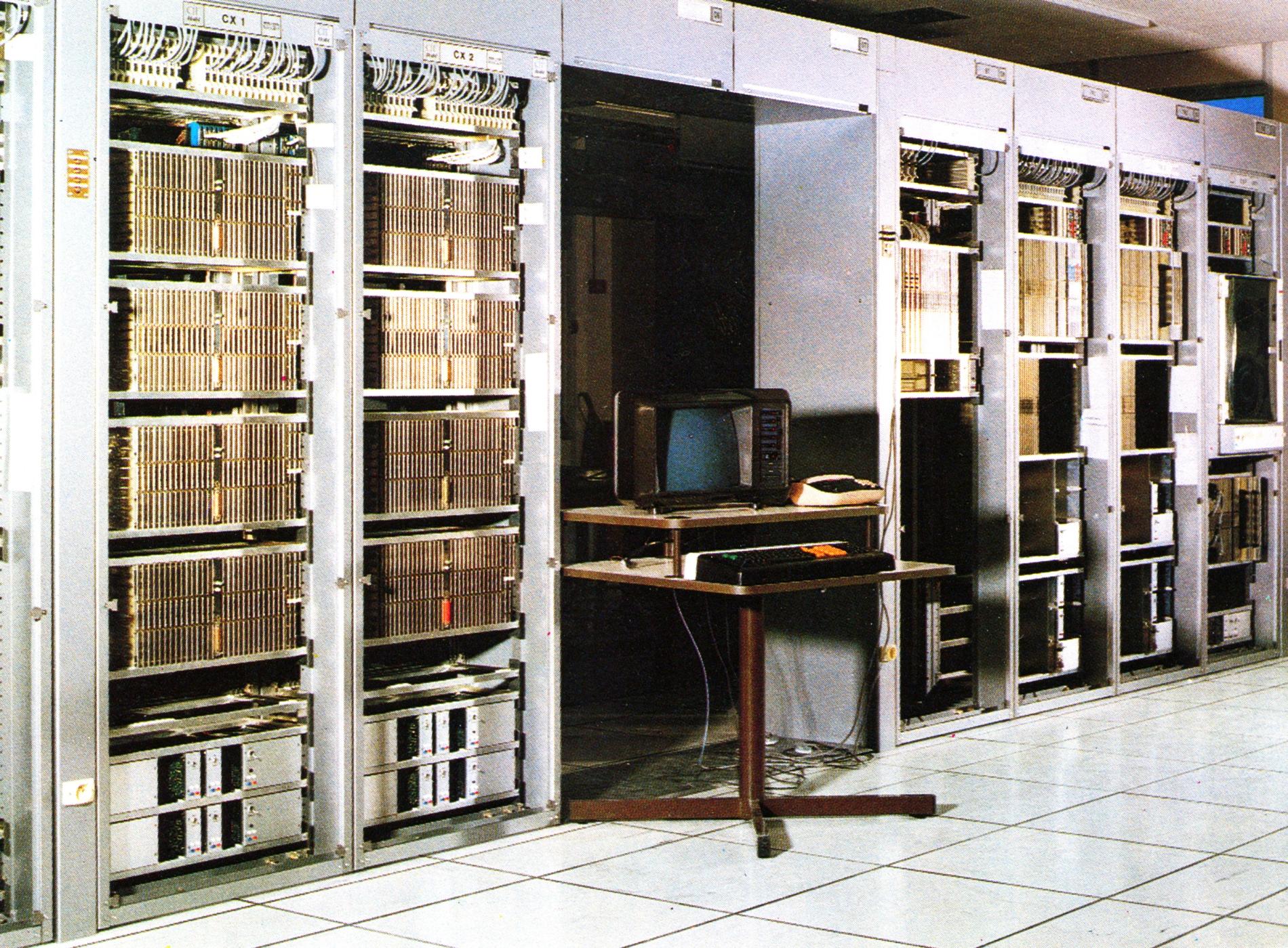

Ci-dessus : le Centre de Traitement des Informations (CTI) Modèle

CII 10010, associé au Commutateur Prototype PLATON Lannion

III.

sommaire

Au niveau architectural et fonctionnel :

Le premier sous-réseau du Commutateur PLATON,

qui n’est, rappelons-le, qu’un prototype, est équipé

d’un unique Traducteur (TR), d’un seul Taxeur (TX) et de

2 Multienregistreurs (MR) (nombre de Multienregistreurs extensible

à 8 si nécessaire). Ces 3 organes constituent l’organe

de commande du Commutateur. Il est également pourvu de 2 Marqueurs

(MQ).

- Le Traducteur (TR) stocke le routage des conversations téléphoniques

suivant les abonnés demandés.

- Les 2 Multienregistreurs (MR) assurent le déroulement et

le séquencement de l'établissement en temps réel

des communications et leur arrêt.

- Le Taxeur (TX) est chargé d'établir et de comptabiliser

les taxes des conversations pour chaque abonné en temps réel.

- Les 2 Marqueurs (MQ) assurent l'interface entre l’organe de

commande constitué et les Unités de Raccordement d'Abonnés

de 1ère génération, nommés Équipements

de Modulation d’Abonnés (EMA) et les circuits de sortie

(raccordés au reste du réseau téléphonique)

nommés Équipements de Modulation de Circuits (EMC),

via le Réseau de Connexion (CX).

- Le Réseau de Connexion (CX), dans un Commutateur PLATON est

100% de type temporel, à un seul étage, de type T, d'une

capacité de 32 Unités de Sélection, capable de

commuter un maximum de 64 multiplex numériques MIC.

- Chaque EMA peut héberger 511 abonnés (la position

Zéro étant impossible).

- Chaque EMC peut être relié à 62 circuits de

transit.

- Est également présent un Organe de Contrôle

(OC) chargé des opérations de test et de maintenance

du système.

Le second sous-réseau du premier prototype PLATON

est assuré par le Centre de Traitement des Informations (CTI),

qui est constitué par un calculateur RAMSES I créé

par le CNET, chargé de gérer, en différé

dans le cadre du service normal, le Commutateur. (Ce calculateur est

remplacé quelques mois plus tard par un CII-10010, plus puissant).

L’équivalent de la duplication de certains

organes de commande est théoriquement assuré dans le

Commutateur PLATON : en cas de panne du Traducteur (TR) ou du Taxeur

(TX), la fonction défaillante peut-être reprise en secours

par le Centre de Traitement des Informations (CTI) associé

à l’Organe de Contrôle (OC) qui peuvent ainsi suppléer

en temps réel à certaines avaries partielles du Commutateur.

Au niveau du développement et de la fabrication

matérielle de PLATON :

Les mémoires des programmes de fonctionnement des différents

organes du Commutateur (ce que l’on pourrait qualifier de mémoire

morte ROM) sont constituées de simples matrices à diodes,

finalement très primitives.

Les mémoires tampon de données du Commutateur (ce que

l’on pourrait qualifier de mémoire vive RAM) sont constituées

par des lignes à retard à magnétostriction réglables

"au tournevis".

Après des tentatives laborieuses menées par le CNET

à partir de 1965 avec les circuits intégrés de

technologie DTL dont les temps de transfert s'avéreront trop

lents, le réseau de connexion (CX) 100% numérique est

finalement reconçu avec succès en 1967 avec les tous

nouveaux circuits intégrés de la famille TTL de Texas

Instruments apparus en 1966, qui donnent de meilleurs résultats

de fonctionnement.

Même les baies de raccordement des abonnés de ce prototype,

conçues initialement par l'AOIP, sont entièrement électroniques

et dépourvues de toute pièce mobile. Elles sont dénommées

EMA (Équipements de Modulation d’Abonnés). La Concentration/Expansion

des abonnés est effectuée directement en numérique

(électronique temporelle). En raison de l’utilisation

de technologies récentes, ces baies de raccordement s’avèrent

malheureusement très coûteuses alors.

À partir du Commutateur PLATON, tous les Commutateurs

électroniques de type temporel sont capables d'accepter la

numérotation depuis l'abonné de départ en fréquences

vocales (DTMF) en plus d'accepter la numérotation à

impulsions décimales en vigueur en France depuis 1913.

sommaire

La Famille 1000-E10

: Incluant deux sous-familles : E10 et MT de la société

française Alcatel qui faisait partie du groupe franco-américain

Alcatel-Lucent :

Sous-famille E10,

(abréviation : E pour Électronique car 100% électronique,

projet n°10), (licence Alcatel époque CGE), dont

le prototype est issu du projet PLATON, en France existent les types

suivants de 1ère génération :

E10N4 - E10 Niveau 4. Le Commutateur

E10N4 marque le début de la mise en industrialisation du projet

PLATON, mais voit aussi ses caractéristiques améliorées.

Notamment, les Commutateurs E10N4 voient leur Réseau de Connexion

supporter jusqu'à 15.000 abonnés, sous 64 Unités

de Sélection, pour un trafic de 1.200 erlangs.

Temporel de première génération,

l'organe de commande consiste en une commande répartie entre

plusieurs organes différents et spécialisés.

Chaque organe est dédoublé pour assurer la sécurité

du système et fonctionnent en service normal, en partage de

charge. Ces organes dédoublés sont : les Traducteurs

(TR) et les Marqueurs (MQ). Au nombre de 2 à 8 ce sont les

Multienregistreurs (MR). Le Taxeur (TX) n'est pas un organe dédoublé.

- Le Taxeur (TX) est chargé d'établir et comptabiliser

les taxes des conversations pour chaque abonné.

- Les Traducteurs (TR) calculent les routages des conversations téléphoniques

suivant les abonnés demandés.

- Les Multienregistreurs (MR) assurent l'enregistrement de la numérotation

et sa réémission, puis le déroulement et le séquencement

de l'établissement en temps réel des communications

et leur arrêt. Chaque Multienregistreur MR constitue un ensemble

de 66 Enregistreurs et occupe une baie. (à comparer au volume

équivalent d'une baie d'Enregistreurs de Rotary 7A1 formée

de 4 Enregistreurs). Les Multienregistreurs sont les seuls organes

du système E10N4 à pouvoir prendre des initiatives en

temps réel.

- Les Marqueurs (MQ) sont l'interface entre les organes de commande

précités et les Unités de Raccordement d'Abonnés

via le Réseau de Connexion (CX).

Est également présent un organe d'Équipement

de Tonalités et d'Auxiliaires (ETA) incluant les :

- Générateurs de Tonalités (GT),

- Récepteurs multiFréquences pour la numérotation

au clavier et pour la signalisation intercentre (RF).

- Le Réseau de Connexion (CX), dans un commutateur E10N4 est

100% de type temporel, à un seul étage, de type T, capable

de commuter un maximum de 128 multiplex numériques MIC.

- Chaque commutateur élémentaire, de 16 Unités

de Sélection chacun, permet le raccordement de 32 multiplex

MIC et peuvent être combinés jusqu'à 4 exemplaires

pour former un commutateur d'une capacité maximale de 128 multiplex

numériques MIC, chaque MIC pouvant traiter 30 voies téléphoniques

à pleine charge, sous un trafic de 1.200 erlangs maximum.

- Est également présent un Organe de Contrôle

(OC) chargé des opérations de test et de maintenance

du système.

Dès 1972, les Commutateurs E10N4 puis E10N3

permettent de gérer jusqu’à 15.000 abonnés

(dès la présérie E10N4 qui aurait compté

18 machines entre le 24 mai 1972 et le 28 septembre 1976).

- Le premier Commutateur E10N4 prototype (équipé d'Unités

de Raccordement d'Abonnés de type CSA à mini relais

à contacts scellés) est mis en service en France le

24 mai 1972 à Guingamp (Guingamp Centre 1 (CN21)). (Sa Mise

hors service intervient le 11 juin 1980).

Guingamp Centre 1 et Paimpol 2, qui sont des

prototypes E10N4, ressemblent beaucoup aux Commutateurs PLATON dont

ils sont directement issus.

Un second perfectionnement important est le remplacement des cartes

mémoire à Lignes à Retard Magnétostrictive

par des cartes à Registres à Décalages conçues

à partir de circuits intégrés de type TTL, ce

qui permet de stabiliser et de fiabiliser facilement le fonctionnement

des Commutateurs.

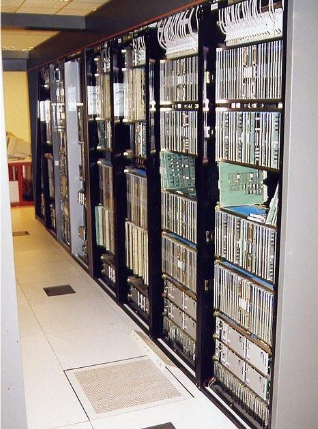

Commutateur Prototype E10N4 - PLATON - Guingamp Centre 1

Commutateur Prototype E10N4 - PLATON - Guingamp Centre 1

Mis en service le 24 mai 1972 - Hors Service le 11 juin 1980 - Fabricant

: SLE. Au premier plan, dans la première travée, 3 baies

de Concentrateurs Spatiaux-temporels d'Abonnés (CSA), qui portent

les cartes d'abonné.

Le second et dernier prototype E10N4 - PLATON de Paimpol 1

(RN531) est mis en service le 30 juin 1972 et Hors Service le 11 juin

1980 - Fabricant : SLE.

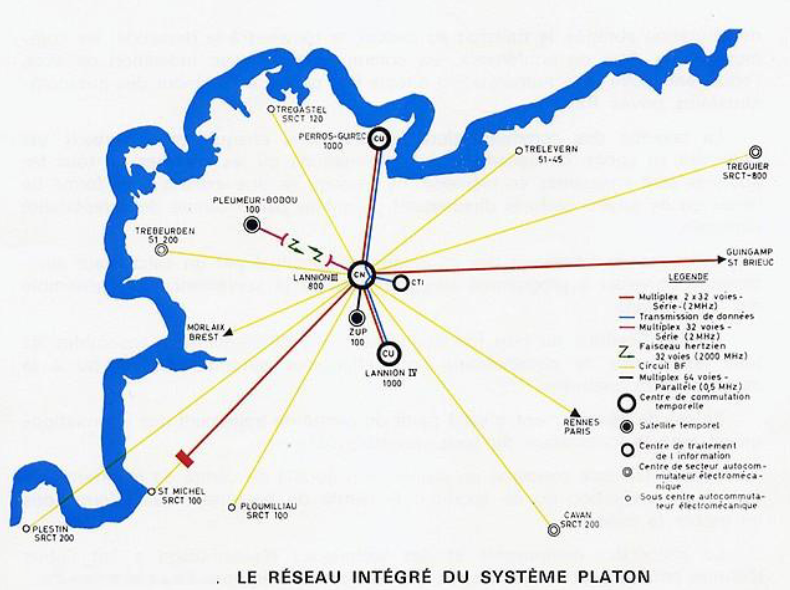

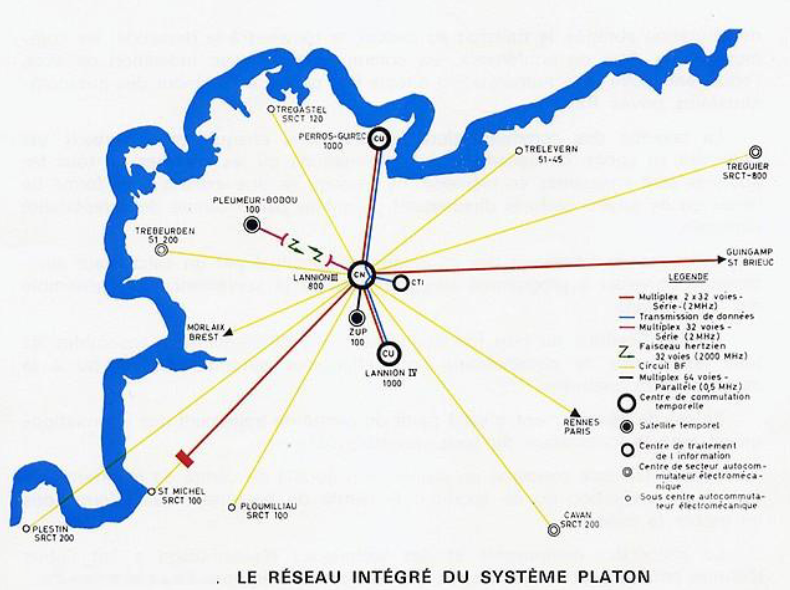

Les deux premiers Commutateurs E10N4 - PLATON Prototypes de Guingamp

et de Paimpol ainsi que les trois prototypes PLATON et l'ensemble

des satellites déjà mis en service précédemment,

constituent alors le premier Réseau Local Intégré

entièrement maillé en technologie temporelle

(dans le monde).

- Le Commutateur E10N4- La Flèche-sur-Sarthe

1 est mis en service le 6 avril 1973. Il est le premier de la présérie

E10N4.

- S'ensuit le Commutateur E10N4 - Poitiers-Grailly 2 (PT11) mis en

service le 22 juin 1973.

Le premier Commutateur E10N4 mis en service en tant

que Centre Nodal est mis en service à Rennes, (Rennes-Lavoisier

2 le 27 mars 1975.

Un Centre Nodal est en réalité un Centre de Transit

terminal pour abonnés ruraux : il est à la fois un centre

d'abonnés et un centre de transit...

- Le premier Commutateur E10N4 exporté à l'étranger

sera mis en service en Pologne, à Winogrady, en 1975.

En 1972, contrairement à PLATON, le type d’Unités

de Raccordement d’Abonnés retenu n’est pas 100% électronique.

En effet, lancer une production de série dès 1972 des

commutateurs équipés de baies de raccordement d’abonnés

EMA de 1ère génération réalisées

en matériel électronique à composants discrets

ou intégrés aurait été tout simplement

ruineux.

Aussi, pour mettre en service la présérie

E10N4 , il a donc été proposé en lieu et place

des EMA, un autre type de baies de raccordement d’abonnés

à moindre coût : le CSA (Concentrateur Spatio-temporel

pour Abonnés), équipé de relais à tiges

à contacts scellés et miniaturisés chargés

de réaliser les matrices d'expansion/concentration en analogique-spatial,

couplés à des convertisseurs analogiques-numériques

MIC. Chaque MIC ayant une capacité de 30 voies téléphoniques.

- Le CSA est donc un dispositif terminal semi-électronique,

conçu par la CIT-Alcatel.

- Les matrices d'expansion/concentration des CSA sont réalisées

avec des relais reed à 3 contacts : 2 contacts pour le transports

des conversations analogiques et 1 contact de maintien électrique

(même principe que pour le commutateur semi-électronique

spatial PÉRICLÈS).

- Chaque CSA peut héberger 511 abonnés (la position

Zéro étant impossible à adresser électroniquement).

Concernant les Commutateurs E10N4, il existe, comme

pour PLATON, au dessus de chaque groupe constitué par quelques

un de ces commutateurs, un Centre de Traitement des Informations (CTI)

chargé de superviser en différé un groupe de

commutateurs E10 dans toutes ses fonctions (exploitation, maintenance,

sauvegarde du système et de la taxation...).

Chaque CTI est équipé, en ce qui concerne les

premiers commutateurs de la présérie installés

entre 1972 et 1975, d'un calculateur Mitra 15 de la société

SEMS.

Centre de Traitement des Informations de type MITRA 15.

Centre de Traitement des Informations de type MITRA 15.

Ultérieurement, tous les Commutateurs E10N4 installés

en France seront ensuite convertis en commutateurs E10N3 au niveau

fonctionnel, grâce au remplacement de leur Centre de Traitement

des Informations (CTI) par un calculateur Mitra 125.

Dès leur "conversion rapide", les Commutateurs E10N4

seront dès lors considérés et comptabilisés

comme étant des Commutateurs E10N3, ce qui explique

que l'on retrouve si peu de littérature titrée E10N4.

E10N3 - E10 Niveau 3

- (Dénomination initiale : E10A).

Le Commutateur E10N3 est le résultat direct de la mise en industrialisation

par la Compagnie Industrielle des Télécommunications

- Alcatel de la présérie E10N4. Connu aussi sous l'appellation

E10/64 US. (car constitué de 64 Unités de Sélection).

L'E10N3 est prêt à partir de 1976.

La serrurerie (coffrets, menuiserie métallique)

est totalement repensée et améliorée pour une

mise en industrialisation en vue d'une fabrication en grande série.

À partir de 1976, après la baisse de prix des composants

électroniques, les baies de raccordement d'abonnés EMA

de 2ème génération entièrement électroniques,

à base de nouveaux circuits intégrés hybrides

ou monolithiques, deviennent abordables et seuls seront installés

ultérieurement des Commutateurs E10N3 équipés

de cette technologie EMA 2G.

L'amélioration fonctionnelle principale consiste ensuite en

l'adoption d'un nouveau calculateur Mitra 125 pour le Centre de Traitement

des Informations (CTI) à partir de 1977.

Dans le système E10N3, Temporel de première

génération, l'organe de commande consiste, tout comme

pour le système E10N4, en une commande répartie entre

plusieurs organes différents et spécialisés.

Chaque organe est dédoublé pour assurer la sécurité

du système et fonctionnent en service normal, en partage de

charge. Ces organes dédoublés sont : les Traducteurs

(TR) et les Marqueurs (MQ). Au nombre de 2 à 8 ce sont les

Multienregistreurs (MR). Le Taxeur (TX) n'est pas un organe dédoublé,

mais il sauvegarde régulièrement les informations de

taxation sur bandes magnétiques.

- Le Taxeur (TX 02) est chargé d'établir

et comptabiliser les taxes des conversations pour chaque abonné.

- Les Traducteurs (TR 06) constituent la mémoire programmable

(et modifiable) des routages possibles dans le Commutateur Téléphonique

ou vers d'autres Commutateurs téléphoniques du Réseau.

- Les Multienregistreurs (MR 09) assurent l'enregistrement de la numérotation

et sa réémission, puis le déroulement et le séquencement

de l'établissement en temps réel des communications

et leur arrêt. Chaque Multienregistreur de type MR 09 constitue

un ensemble de 66 Enregistreurs et occupe une baie. (à comparer

au volume équivalent d'une baie d'Enregistreurs de Rotary 7A1

formée de 4 Enregistreurs). Les Multienregistreurs sont les

seuls organes du système E10N3 à pouvoir prendre des

initiatives en temps réel.

- Les Marqueurs (MQ 02) sont l'interface entre les organes de commande

précités et les Unités de Raccordement d'Abonnés

via le Réseau de Connexion (CX 05).

- Le Réseau de Connexion (CX 05), dans un Commutateur E10N3

est 100% de type temporel, à un seul étage, de type

T, capable de commuter un maximum de 128 multiplex numériques

MIC.

Est également présent un organe d'Équipement

de Tonalités et d'Auxiliaires (ETA 06) incluant les :

- Générateurs de Tonalités (GT),

- 1 ou 2 Multirécepteurs Récepteurs de Fréquences

pour la numérotation au clavier et pour la signalisation intercentre

(RF), chaque ensemble RF étant constitué de 31 circuits

de récepteurs de fréquences.

- Enfin, le Commutateur E10N3 est naturellement complété

par des Unités de Raccordement d'Abonnés, comme tout

modèle de Commutateur. Il s'agit des baies EMA 01 de 2ème

génération inaugurées en 1976 capables d'héberger

jusqu'à 511 abonnés lorsque les alvéoles sont

toutes équipées de cartes de 16 abonnés. La capacité

s'en trouvant réduite lorsque sont utilisées des cartes

de 8 abonnés seulement (cas des abonnés discriminés

avec retransmission des impulsions de taxation au domicile).

- L'étape de concentration en sortie de chaque EMA 01 de 511

abonnés s'effectue sur 60 voies numériques, par l'utilisation

de 2 liaisons numériques MIC. ( l'équipement numéro

Zéro ne peut pas recevoir d'abonné.).

Concernant les Commutateurs E10N3, il existe, comme

pour PLATON, au dessus de chaque groupe constitué par quelques-uns

de ces commutateurs, un Centre de Traitement des Informations (CTI)

équipé d'un calculateur chargé de superviser

en différé un groupe de Commutateurs E10 dans toutes

ses fonctions (exploitation, maintenance, sauvegarde du système

et de la taxation...).

- Concernant le Centre de Traitement des Informations

(CTI) le calculateur Mitra 15 réalisé en technologie

à circuits intégrés TTL à partir de 1972

et des premiers E10N4, est progressivement remplacé à

partir de 1977 par un calculateur Mitra 125, une fois la mise au point

définitive du E10N3 réalisée.

- Les dérouleurs à bande de papier perforé sont

rapidement remplacés par des dérouleurs à bandes

magnétiques aussi bien dans les premiers E10N3 que dans leur

CTI de rattachement afin d'effectuer les sauvegardes externes de sécurité,

ou à l'inverse afin d'importer des données de programmation

logicielles dans le commutateur ou dans le CTI.

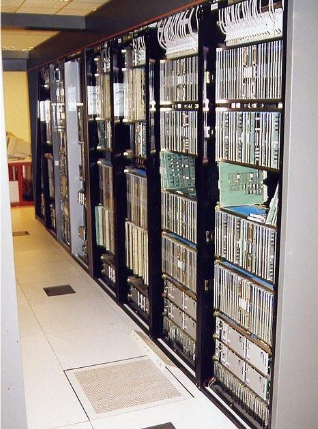

Vue d'ensemble d'un Commutateur temporel E10N3 .

Rambouillet B1 Mis en service le 20 septembre 1978 - Hors service

le 25 mai 1994 - Fabricant : CIT-Alcatel

Concernant les Services Confort : E10N3 ne supportait ni le Signal

d'Appel, ni la Conversation à Trois, ni le Mémo Appel

(service du réveil), ni le service Présentation de l'Identité

du Demandeur (PID) mis en service en France Métropolitaine

le 2 septembre 1997, ni la Portabilité du Numéro d'Abonné

(en cas de déménagement dans la même Circonscription

Tarifaire) mise en service à partir du 1er janvier 1998.

-E10N3 supportait le Transfert d'Appel Local (à partir du 22

janvier 1982). (Local = dans la même circonscription de taxe,

uniquement)

-E10N3 supportait le Transfert d'Appel National (totalité du

parc équipé entre Juin 1988 et Mai 1989).

-E10N3 a pu bénéficier, très tardivement, du

service de Facturation Détaillée (à partir de

Mai 1990 sur certains E10N3, puis Février 1991 sur l'ensemble

des E10N3).

169 Commutateurs d'abonnés E10N3+E10N4 sont installés

en France, dont 14 en Île-de-France, y compris Paris intra-muros.

- Dès 1972, les Commutateurs E10N4 et E10N3 permettent de gérer

jusqu’à 15.000 abonnés (dès la présérie

E10N4 qui aurait compté 18 machines entre le 24 mai 1972 et

le 28 septembre 1976).

- Dès 1976, ce système est capable d'écouler

jusqu'à 50.000 appels à l'heure, en pleine charge.

- Attention, les Commutateurs E10N4 et E10N3, n'étant pas totalement

conformes aux Normes d'Exploitation et de Fonctionnement (NEF), bénéficient

de certaines dérogations. En effet, ces systèmes sont

mal protégés contre une surcharge d'appels, car ils

ne savent pas faire le tri entre les appels entrants et les appels

locaux et ne savent pas prioriser les appels. Ces systèmes,

qui sont ne l'oublions pas les premiers temporels du monde, ne savent

pas "choisir".

- Le premier Commutateur E10N3 normalisé (et

qui de ce fait est le 1er E10N3) et équipé avec des

Unités de Raccordement d'Abonnés entièrement

électroniques à composants discrets, les EMA2G, est

mis en service le 19 octobre 1976 sur le site de Lannion (Lannion

Centre ). Tous les Commutateurs E10N3 ultérieurs seront équipés

de ces nouveaux EMA2G. On distingue les EMAL 01 pour les abonnés

locaux et les EMAD 01 pour les abonnés distants. Chaque EMA2G

reçoit jusque 512 abonnés.

- À noter la mise en service dans Paris Intra-Muros d'un unique

Commutateur d'abonnés E10N3, le 28 mai 1980, ce Commutateur

était aussi nommé ACROPOLE ( Autocommutateur Central

Répartissant ses Organes Périphériques Pour Offrir

des Lignes Eloignées). Il s'agit de Tuileries 3 ET1 (AE24),

qui fonctionnera jusques au 16 juillet 1992. Ce Commutateur E10N3

a été utilisé pour désengorger les quartiers

d'affaires du centre de Paris que les systèmes ROTARY 7A1 ne

pouvaient pas traiter en termes de trafic. En effet, il s'agit d'abonnés

d'affaires téléphonant de 5 à 7 fois plus qu'un

abonné moyen.

- Le premier Commutateur E10N3 Mobile (déplaçable en

camion semi-remorque) est prêt à l'emploi à la

mi-1978. D'une capacité de 8.000 abonnés et pourvu de

baies EMAD (Équipements de Modulation d'Abonnés Déportés),

il est destiné à faire face à toute avarie majeure

pouvant survenir sur un Commutateur E10N3, comme par exemple une inondation

ou un incendie pouvant survenir dans un centre téléphonique.

Le temps de réparer ou de reconstruire le centre téléphonique,

le Commutateur E10N3 Mobile prend la relève. Les Commutateurs

E10N3 Mobiles sont nommés les "Mobidix".

- Le Commutateur E10N3 le plus récent de France est mis en

service le 14 octobre 1986 (Champagnole 2).

- Le premier Commutateur E10N3 de France à être arrêté

en 1985 serait Seloncourt 1.

- Le premier Commutateur E10N3 de Paris & Île-de-France

à être arrêté le 16 juillet 1992 est Tuileries

3 ET1 (ACROPOLE).

- Notons que le Commutateur Rambouillet B1 est retenu comme prototype

pour tester la préparation au passage à la Numérotation

à 10 chiffres à partir de 1993 (site pilote en système

E10N3), bien qu'il ne connaîtra lui-même jamais cette

Nouvelle Numérotation (arrêt le 25 mai 1994).

- L'ultime Commutateur E10N3 d'Île-de-France est arrêté

le 31 janvier 1995 (Beaumont-sur-Oise A2).

- Le dernier Commutateur E10N3 de France est arrêté le

3 mars 1999 (Guingamp Centre 2).

E10CTI

: les Centres de Transit temporels Interurbains sont directement dérivés

du E10N3. Ce système est capable de gérer jusqu'à

36.000 circuits de transit par cœur de chaîne.

- Le premier Commutateur E10CTI , commandé en 1972, est mis

en service en France, à Saint Brieuc, le 12 mars 1975. (sa

capacité est de 1.800 circuits de transit).

- Le Commutateur E10CTI de Saint-Brieuc est le premier Centre de Transit

à commutation temporelle du monde. Il assurera ses fonctions

de transit jusques en Mars 1984, date de sa mise hors service.

- L'unique Commutateur E10CTI de Paris, commandé en 1973, est

mis en service le 7 décembre 1976 au centre téléphoniques

des Tuileries : Tuileries E10CTI. (Sa capacité est de 5.000

circuits de transit, étendue ultérieurement à

18.000 ce qui pour un commutateur de transit de technologie E10N3

est énorme). Il assurera ses fonctions de transit jusques au

15 janvier 1988, date de sa mise hors service.

- Comme les autres Commutateurs E10N3, ils sont tous obsolètes

et démontés.

E12

(abréviation pour Électronique projet n°12

ou E12

)

(licence Alcatel époque CGE) C'est un autre système

dérivé aussi du prototype PLATON. Temporel de seconde

génération, de capacité double que les Commutateurs

E10N3 de la même époque..

Le système E12 est mis en étude à partir de 1971

par le biais de la création d’une filiale commune CITEREL

entre CIT-Alcatel et Ericsson-France.

L'ambition de départ des ingénieurs

était de constituer un Commutateur dont l'organe central de

calcul pourrait fonctionner entre 40 et 50 années sans jamais

s'arrêter d'assurer son service. Hélas, les effectifs

des équipes chargées de concevoir ce système

n'étaient pas assez nombreux et le projet prit trop de retard

et fut doublé par d'autres systèmes.

Le système E12 devait constituer le premier « réseau

intelligent » et offrir des services améliorés

par rapport à tout ce qui se faisait jusques alors.

Tout système E12 pourrait être utilisé

en Commutateur d'abonnés où il serait capable de gérer

50.000 abonnés par cœur de chaîne, mais cet usage

n’est finalement pas retenu, au profit de la famille E10 puis

MT25.

Le système E12 est utilisé en Centre

de Transit Interburbain (E12CTI) où il est capable de gérer

jusqu'à 49.552 circuits de transit par cœur de chaîne.

Deux Commutateurs de transit E12 ont en outre été reconvertis

et utilisés pour les numéros Libre Appel dès

1985 (les numéros verts / appels gratuits) puis deux autres

pour la Carte Pastel dès le début 1989. (Ce que l'on

nommera le Réseau Intelligent)

Un Commutateur E12 est de conception très centralisée

; il est organisé sur 4 niveaux :

1 ) - 1er niveau : l'Unité de Commande Dupliquée

(UCD) constituée par deux calculateurs électroniques

CS40 fonctionnant en synchronisme en effectuant les mêmes tâches

identiques au même instant, ce qui permet un contrôle

par comparaison. Chaque calculateur CS40 est équipé

du processeur IRIS80. Ultérieurement, l'Unité de Commande

Dupliquée a vu son mode de calcul transformé en fonctionnement

en partage de charge, ce qui permet de meilleures performances.

- Chaque calculateur CS40, réalisé suivant les prescriptions

des PTT est capable de traiter 150.000 communications à l'heure,

soit 40 communications à la seconde, d'où son appellation

: Calculateur - Secondes - 40. La puissance de traitement d'appels

à l'heure sera ultérieurement portée à

350.000 avec des calculateurs améliorés CS40 B3.

2 ) - 2ème niveau : l'Unité de Gestion des MarQueurs

(UGMQ) constituée par les Marqueurs (MQ) qui sont l'intermédiaire

entre l'Unité de Commande Dupliquée (UCD) et l'Unité

de Connexion (UCX).

3 ) - 3ème niveau : l' Unité de ConneXion (UCX)

composée du Réseau de Connexion (RCX) initialement pourvu

d'une capacité de 960 multiplex numériques MIC de 30

voies téléphoniques chacun, capacité énorme

au début de la mise en étude de ce système en

1972. Elle sera par la suite portée à 1536 multiplex

numériques MIC pour un écoulement maximal de 15.000

erlangs.

- Le Réseau de Connexion, dans un commutateur E12 est certes

de type temporel mais est formé de 5 étages : un étage

d'entrée temporel, un étage de sortie temporel, mais

au milieu de ces 2 étages, 3 étages spatiaux réalisés

en technologie numérique. Le Réseau de Connexion TSSST

est une adaptation qui a été utilisé afin de

pouvoir assurer à moindre frais et à moindres difficultés

un brassage optimal entre les voies entrantes et sortantes. Le Système

de Connexion d'un commutateur E12, bien qu'étant vu comme étant

de type temporel selon que l'on se place à son entrée

ou à sa sortie, n'en est pas moins « entrelardé

» par trois couches de technologie numérique spatiale

ce qui constitue une curiosité du système, tout comme

dans le cas du commutateur E10N1.

4 ) - 4ème niveau : l'Unité de Signalisation

(US) chargée de la réception et la distribution des

différentes signalisations, qui agit sous le commandement direct

de l'Unité de Commande Dupliquée (UCD).

Chaque Commutateur E12 est équipé d'un

programme d'autodiagnostic avec localisation automatisée des

défauts et de leur emplacement. Sa fiabilité est même

conçue pour pouvoir fonctionner sans défaillance majeure

et sans interruption de service et durant plusieurs dizaines d'années,

fait impressionnant à l'époque de sa mise en étude.

- Seuls 14 Commutateurs E12 ont été

mis en service en France (la commande du 14ème commutateur

E12 ayant été validée in extrémis ).

- Le système E12 est capable d'écouler en charge typique

jusqu'à 150.000 puis 350.000 appels à l'heure et jusqu'à

540.000 appels à l'heure en limite maximale absolue.

- La capacité typique de raccordement d'un Commutateur E12

est de 48.000 circuits en tant que Commutateur de Transit.

- le système E12 est mise en étude à partir de

1971.

- Un premier exemplaire prototype E12 est mis en expérimentation

en laboratoire à Boulogne-Billancourt en 1975.

- En tant que Commutateur d'Abonnés, un Commutateur E12 est

équipable de baies EMA ou CSA (tirées du matériel

E10N3), mais cet usage n'est pas retenu, au profit de la fonction

de Centre de Transit Temporel.

- Après une consultation lancée en Avril 1979, le système

E12 est validé par l'Administration en 1980.

- Avant leur installation et mise en service, les Centres de Transit

Temporel E12 sont nommés dans les documents d'époque

(vers 1979-80) GCE pour Grands Centres Électroniques. (car

appelés à prendre la suite des GCI électromécaniques

crossbar).

- Le premier Commutateur E12 de série, commandé en fin

1977, est mis en service à Massy-Palaiseau le 29 avril 1981

(Massy CTZP1).

- Le premier Commutateur E12 de province est mis en service en Septembre

1981. Il est officiellement inauguré le 16 octobre 1981 par

M. le Ministre des PTT - Louis Mexandeau.

- Après installation de quelques exemplaires de série

comme par exemple, Saint-Germain-en-Laye CT1 le 26 mai 1982, le système

E12 est brusquement abandonné en 1984 pour raisons économiques

par la CIT-Alcatel, suite au rapprochement d'avec Thomson Télécommunications

intervenu à partir de Juillet 1984, pour se recentrer sur les

gammes E10 et MT car déjà très implantées

et commercialisées dans le monde entier.

- C'est aussi le système E12 qui supporte la mise en service

des premières communications de données commutées

TRANSDYN par satellite le 16 décembre 1986. Les débits

des liaisons sont de 256 kbit/s. Le satellite utilisé est Télécom

1. Massy E12 CT est le point de liaison avec Télécom

1.

- La dernière mise en service d'un Commutateur E12 intervient

en Juin 1987 (Saint-Ouen-l'Aumône CTZP1).

- La totalité des 7 Commutateurs E12 encore en service dans

les années nonante a été démontée

avant l'introduction de la Nouvelle Numérotation téléphonique

à 10 chiffres intervenue le 18 octobre 1996.

- Il aurait été constaté que le système

E12 était incompatible à la norme RNIS, ce qui le condamnait

de facto à terme. Ainsi la note N°22/DG du 3 juin 1991

stipule la nécessité de supprimer ces commutateurs téléphoniques

à l'horizon 1995.

- L'ultime Commutateur E12 de France utilisé en Centre de Transit

Temporel est mis à l'arrêt à la mi-janvier 1995

(Saint-Ouen-l'Aumône CTZP1 (RP81)).

- La totalité des Commutateurs E12 a été remplacée

par des Commutateurs MT20 entre 1992 et 1995.

sommaire

II - Les systèmes électroniques de

type temporel de 2ème génération :

Les Commutateurs électroniques de type temporel de 2ème

génération sont mis en service pour la première

fois en France le 16 juin 1981 (système E10N1). En effet,

la République Française demeure la locomotive mondiale

de la Commutation Électronique Temporelle, suite à

une succession de choix politiques, techniques et industriels ambitieux

de plus de deux décennies et devance en cela les conclusions

unanimes du Colloque International de Commutation qui se tient du

21 au 25 septembre 1981 à Montréal (ISS' 81) qui confirme

le tournant massif et définitif au tout électronique

temporel et à la transmission en tout numérique MIC.

Les Commutateurs électroniques de type temporel

de 2ème génération sont aujourd'hui en voie d'obsolescence

; leur démontage est en cours (2020).

Ils sont caractérisés par une capacité de raccordement

typique comprise entre 15.000 et 65.000 abonnés par cœur

de chaîne, avec une capacité d'établissement d'appels

téléphoniques typiquement comprise entre 90.000 et 200.000

appels à l'heure ; le tout avec une fiabilité renforcée

par rapport à leurs prédécesseurs temporels de

première génération et une résistance

accrues face aux surcharges éventuelles.

Les systèmes électroniques de type

temporel de 2ème génération déployés

en France sont les suivants :

- E10N1,

- MT20,

- MT25,

- MT35 (mort-né)

Réseaux de Connexion numériques

Mixtes - Temporels et Spatiaux

Certaines variantes existent dans les Réseaux de Connexion

des Commutateurs temporels.

Dans un Réseau de Connexion numérique

intégralement temporel (PLATON, E10N3, E10B3, MT20 de petite

capacité et MT25 de petite capacité), il faut beaucoup

de Mémoires Tampon afin de stocker le temps nécessaire

les signaux de conversation des voies entrantes pour les rediriger

vers les bonnes voies de sortie.

Vu le prix de ces mémoires au début de la commutation

temporelle, ainsi que par souci de simplification du Réseau

de Connexion, il a parfois été décidé

pour certains systèmes (AXE10, AXE Transgate 4, E12, E10N1,

MT20 de grande capacité et MT25 de grande capacité)

d’intégrer un ou plusieurs étages réalisés

en électronique numérique spatiale entre l’étage

d’entrée temporel et l’étage de sortie temporel

des Réseaux de Connexion, afin de pouvoir se passer d’un

maximum de Mémoires Tampon.

Cet étage numérique spatial de brassage est plus simple

à réaliser et beaucoup moins coûteux car il est

dépourvu de mémoires (éléments coûteux)

: il est constitué de circuits de portes logiques à

commutation rapide, synchronisées sur la cadence de fonctionnement

des Liaisons numériques MIC.

Par contre, un étage spatial numérique, même s’il

permet d’améliorer le brassage, ne peut procéder

qu’au basculement d'un Intervalle de Temps donné (IT)

d'une Liaison MIC entrante vers une autre Liaison MIC sortante, toujours

à la même position temporelle donnée.

Donc, un étage spatial numérique ne permet en aucun

cas de décaler l’Intervalle de Temps (IT) entre une Liaison

MIC entrante et une Liaison MIC sortante. Donc, ce ou ces étages

ne viennent qu'en appoint dans un Réseau de Connexion numérique,

mais ne peuvent pas assurer à eux seuls la commutation téléphonique

complète.

Il s’agit là d’un compromis entre