sommaire

Parallélement, aux Etats Unis

1942 Dans les laboratoires Bell,

l'une des expériences de recherche d'avant-guerre a été

d'effectuer la commande électronique par "tube à

gaz" des selecteurs de cadres Crossbar.

Premier modèle  Modèle 2

Modèle 2

Après la Seconde Guerre mondiale, cet effort

a été relancé en vue d'équiper un

petit bureau crossbar qui serait plus fiable que le système

précedent. Le développement a été réalisé

au sein du bureau d'études sous la supervision de F. A. Korn

de l'organisation de développement.

La conception du système a commencé en 1946. Le plan

du système était très similaire au précedent.

Le développement final a été abandonné

car ce système ne pouvait pas concurrencer économiquement

les centraux Strowger,Panel,Crossbar.

Dès 1942, des études ont été faites

sur la commutation temporelle, mais les systèmes utilisant

cette technique se sont avérés limités. En conséquence,

la plupart des efforts d'après-guerre se sont portés

sur la "commutation spatiale",

Sous la direction de W. D. Lewis, l'équipe de E. B. Ferrell,

W. A. Malthaner, C. A. Lovell, M. Karnaugh, W. A. MacNair, H. E. Vaughan,

J. D. Johannesen, D. B. James, J. R. Runyon, E. Bruce, N. D. Newby

et bien d'autres ont établi de nouvelles des idées et

des dispositifs de commutation, et a suscité l'intérêt

pour la commutation électronique non seulement dans les laboratoires

Bell, mais aussi dans le monde entier.

En 1945, Vaughan entreprit des travaux de recherche

sur un système expérimental de commutation automatique

à commande électronique appelé "ECASS",

un système à grande vitesse utilisant des tubes à

gaz à cathode froide, des interrupteurs à lames

et un poste téléphonique spécial.

Ce projet a été suivi quelques années plus tard

par des travaux sur un autre système de commutation expérimental

- Drum Information Assembler and Dispatcher - "DIAD".

techniques de balayage dans la commutation.

En 1949, de nombreux modèles avec ces concepts existaient

et stimulaient la réflexion de nombreux ingénieurs sur

les systèmes de commutation électroniques en général.

Un système de séparation temporelle à 100 lignes,

comme que l'on appelait alors division temporelle, a été

construit en 1950, et un système de division de fréquence

a été étudié. Des circuits de verrouillage

à transistors et, éventuellement, des points de croisement

ont été réalisés, des expériences

de réseau on été menées en 1951. Le stockage

sur (disque) "tambour magnétique" a été

utilisé dans le système DIAD en 1954 . Un système

de traducteur (sur disque magnétique) a été envisagé,

à la place d'un traducteur à carte perforées,

mais il n'a pas été jusqu'en production ...

En 1951, C. E. Brooks et son groupe d'ingénieurs système

à la "Bell Laboratories West Street" à New

York a commencé à définir les exigences d'un

bureau central électronique. Les anciens centraux téléphoniques

avaient besoin de remplacants plus modernes, et l'électronique

semblait offrir une opportunité économique et d'espace

importante. C'était une époque qui avait vu l'invention

du transistor et l'introduction de l'ordinateur électronique

à programme enregistré. De plus, les évolutions

technologiques très rapides commençaient tout juste

à rendre disponibles de nouveaux composants à haut débit

destinés à la commutation téléphonique.

Des centraux ou des sous-systèmes fonctionnels ont été

conçus, construits et testés par les ingénieurs

de Bell Labs dans le cadre de la recherche sur la commutation à

Murray Hill, New Jersey et du développement de la commutation

à West Street. Ces efforts ont été mis en parallèle

et soutenus par des innovations par les organisations de recherche

physique et de développement d'appareils électroniques

de Murray Hill. La conception d'ECASS et de DIAD a servi

de base à l'étude, mais l'innovation continue et l'évolution

des technologies orientaient déjà les choix pour les

appareils et les méthodes de fonctionnement du système

...

La décision est prise au milieu

des années 1950, de développer le système de

commutation électronique ESS. L'idée d'introduire

l'électronique en commutation n'est pas nouvelle et plusieurs

maquettes ont été réalisées aux Laboratoires

Bell depuis les années 1940.

En 1952, Vaughan devenu superviseur au département

de recherche sur la commutation, où il a mené des études

sur les utilisations des mémoires à transistors, ferroélectriques

et magnétiques à utiliser dans les systèmes logiques.

En 1955, il est nommé chef du département de

recherche sur la commutation. Ses travaux antérieurs sur ECASS,

DIAD et d'autres systèmes de commutation expérimentaux

ont ouvert la voie à des travaux importants sur un centre à

semi-conducteurs expérimental (ESSEX), qui a débuté

en 1955.

En septembre 1955, Lovell et Ketchledge décidèrent

de passer au contrôle par programmes enregistrés, Ces

unités appelées ESSEX pour un "Centre expérimental

à semi-conducteurs " simulent une partie du système

construit pour l'étude exploratoire des possibilités

d'intégration de la transmission et de la commutation à

l'aide de techniques PCM (modulation par impulsions et codage).

A cette date la conversion PCM est effectuée dans des "concentrateurs"

spéciaux proches d'un certain nombre de clients. Il

faut côté central, installer l'autre concentrateur pour

démoduler les conversations. Ce n'est pas encore satisfaisant

et viable. En raison des progrès limités de l'électronique

à l'époque (basés sur l'utilisation de tubes

à vide).

En 1957, la situation est nouvelle : le programme de construction

d'un commutateur entièrement électronique de type spatial

entre dans sa phase industrielle.

Deux conceptions techniques vont émerger de l'électronisation

des commutateurs : le spatial et le temporel. Schématiquement,

on peut distinguer deux opérations essentielles : la commande

et l'exécution de l'aiguillage des communications. Les deux

techniques ont recours pour la commande à des calculateurs

de type universels (avec de nombreuses variantes). En revanche, l'aiguillage

(réalisé par un réseau de connexion) est radicalement

différent : en spatial, le signal entrant par un circuit est

aiguillé vers un autre (sortie) par un réseau physique

dont le point de croisement est activé par un composant (diode

à gaz, relais, diode pnpn...). Dans la seconde, il n'y plus

de notion de circuit; une communication (une série de paquets

de bits) est aiguillée vers une sortie par des moyens purement

logiques (répartition temporelle).

La commutation des circuits téléphoniques doit se faire

à l'aide d'un composant spécifique, une diode à

gaz. Les américains mettent l'accent sur le cœur du système,

un calculateur de type universel - programmable - qui commande l'ensemble

des opérations effectuées par un central téléphonique.

Ces ingénieurs semblent surtout préoccupés par

les difficultés rencontrées dans la mise au point et

la fiabilité de certains éléments, notamment

les mémoires vives et permanentes. Les développeurs

américains soulignent leur visée : leur système

doit permettre d'intégrer aisément des améliorations

- sans de lourdes et coûteuses interventions matérielles

- par exemple offrir des fonctionnalités nouvelles, telles

la possibilité de numéros abrégés, le

transfert d'appels, des services du type lignes groupées, etc.,

une exigence qui répond, pensent-ils, à une forte attente

des abonnés américains, déjà très

nombreux et plus rompus à l'usage du téléphone

que les abonnés des autres pays (Europe, Japon).

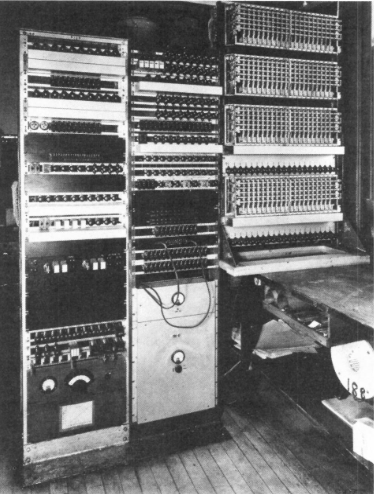

En 1957-1958 Un modèle de laboratoire a été

assemblé et les premiers programmes de commutation téléphonique

ont été écrits et construit au Whippany, New

Jersey Laboratory. À ce moment-là, Morris,

dans l'Illinois, avait été sélectionné

pour le site d'essai sur le terrain, le système modèle

est devenu connu sous le nom de «pré-Morris».

Le réseau de commutation et le réseau concentrateur

associé fournissent les chemins fréquentiels voix permettant

d'interconnecter les lignes téléphoniques entre elles

et avec les jonctions et les signaux divers (sonnerie, tonalité,

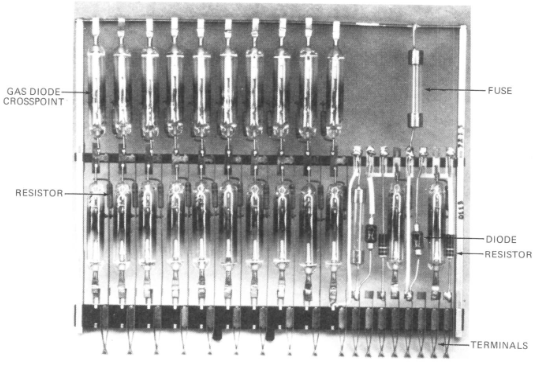

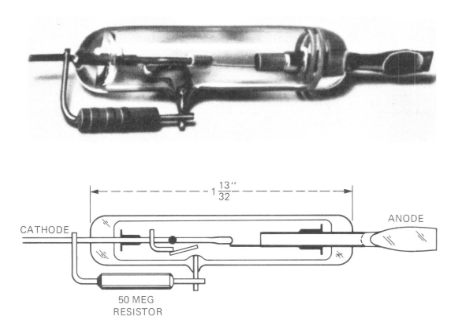

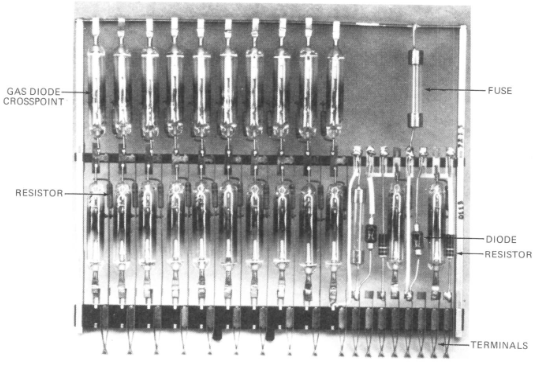

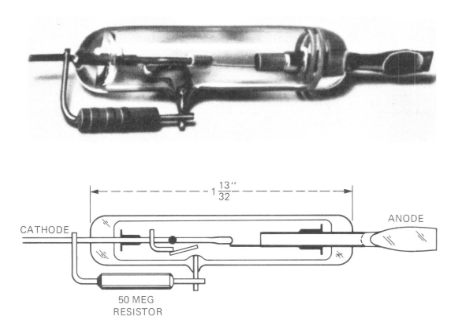

etc.). L'élément de commutation est un tube à

gaz à cathode froide (photo ci dessous)

Il s'agit d'une diode remplie de néon utilisant une cathode

creuse pour obtenir une résistance négative. à

l'état conducteur. Cela tend à compenser les pertes

de transmission des transformateurs et d'autres éléments

dans le chemin de conversation. Ces tubes à gaz sont disposés

dans des racks.

L'application de la moitié de la tension de claquage sur un

fil d'entrée et un fil de sortie provoque l'allumage du tube

à gaz reliant ces fils et connecte les fils pour la transmission

de la parole. Un seul côté du circuit de transmission

est commuté, l'autre côté étant mis à

la terre. Un grand nombre de ces commutateurs sont connectés

ensemble pour former le réseau complet. Une connexion typique

se ferait par un tube dans un commutateur concentrateur, puis par

six tubes dans le réseau de commutation, et enfin par un tube

dans un commutateur concentrateur vers l'autre téléphone.

Les points de croisement des tubes gaz et les circuits de commande

sont assemblés dans des boîtiers enfichables qui sont

ensuite insérés dans l'armoire. Cela permet une maintenance

et une croissance faciles.

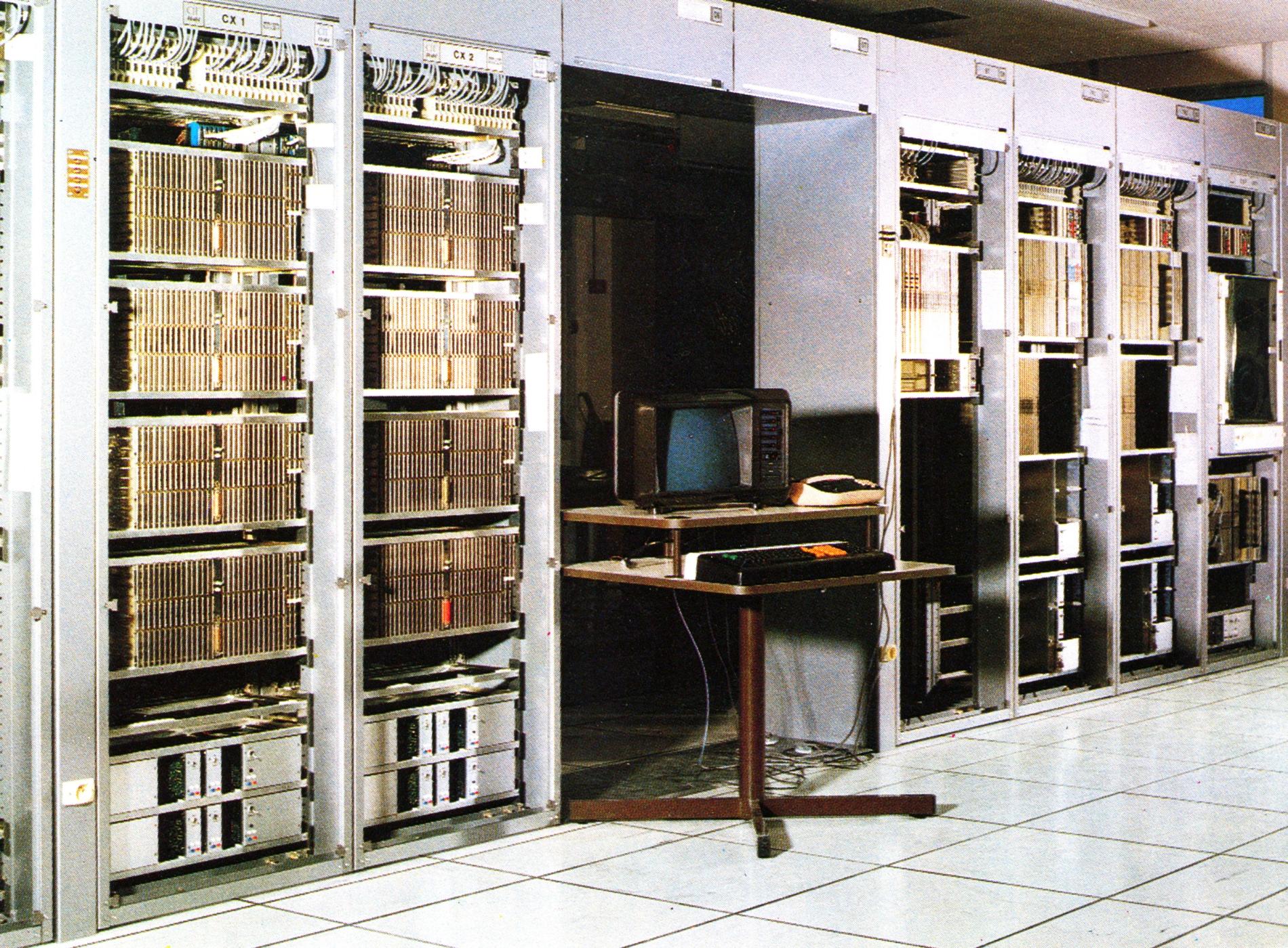

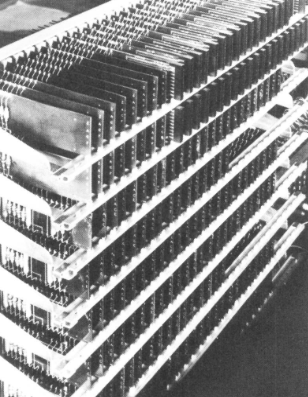

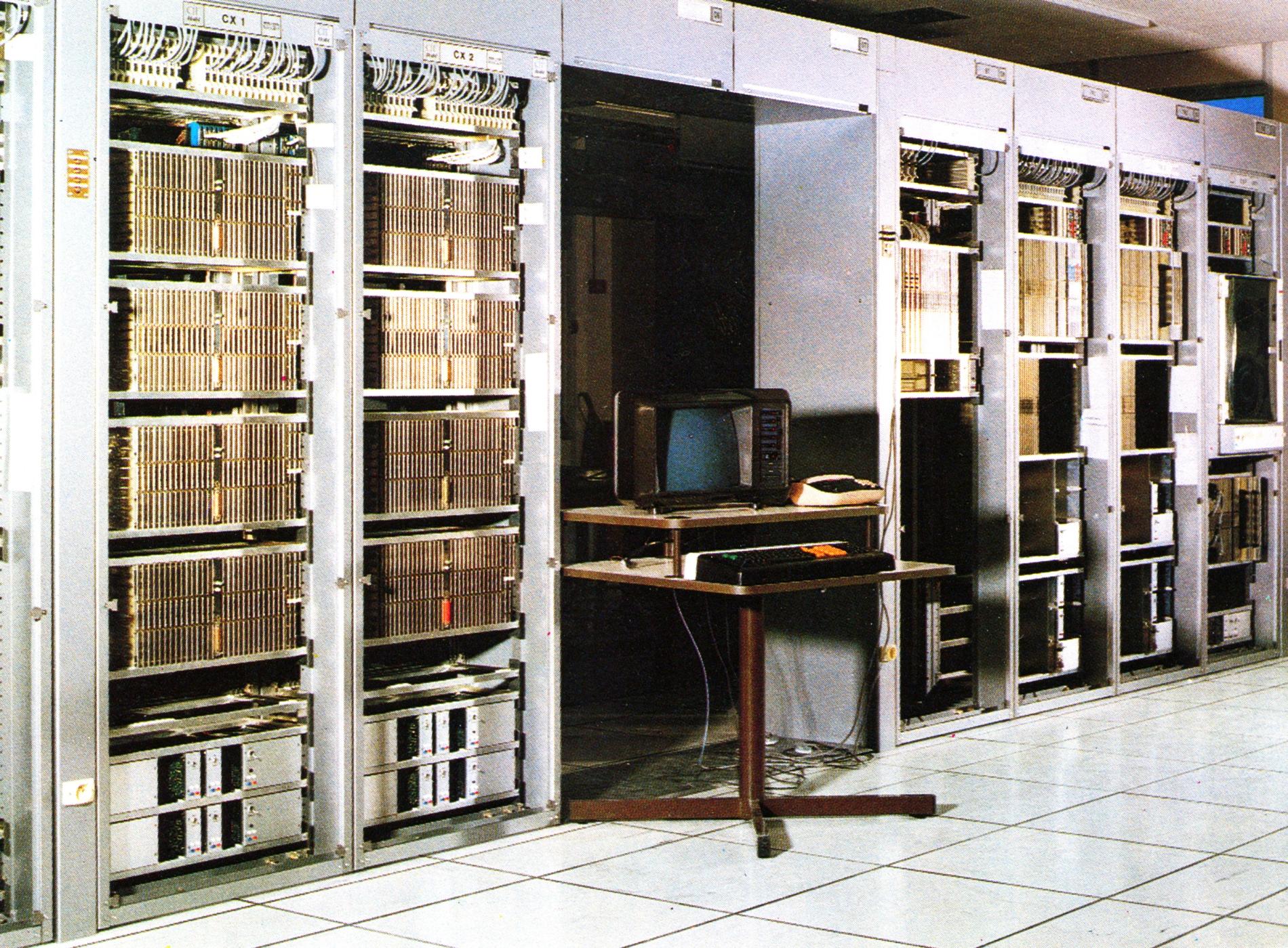

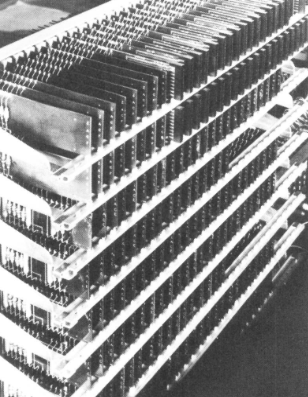

Rack

Rack

Circuits et connecteurs enfichables utilisés dans le système

de commutation électronique du modèle de laboratoire

du milieu des années 1950.

AT&T a créé des composants spécialement

conçus pour être utilisés dans ce type de système.

Voir le Brevet US2743316A

de 1953

1958 Le premier appel téléphonique a été

passé via ce système en mars. Les centres pré-Morris

et plus tard Morris utilisaient un système de commutation piloté

par des "tubes à gaz" . Grâce à

l'utilisation de la modulation par impulsions et codage (PCM), les

signaux sont convertis en impulsions numériques codées.

Ces impulsions sont transportées à grande vitesse vers

leurs destinations sur quelques lignes seulement et sont ensuite reconverties

en signaux standard pour la livraison.

Jugeant leur expérience solide,

estimant le développement de leur prototype suffisamment avancé,

évaluant leur avance technologique suffisante, les responsables

du projet ESS (Laboratoires Bell et Western Electric) décident

de réunir un symposium international privé du

4-6 mars 1957. Ils invitent les ingénieurs et chercheurs

de tous les exploitants ou fabricants de matériels avec lesquels

la Western Electric a des accords de brevets afin de leur présenter

en détails leur prototype, leurs choix techniques et technologiques,

dont trois ingénieurs français étaient présent.

Début 1959 les américains assistent à

la mise en service du central électronique à Morris

(Illinois)

Morris

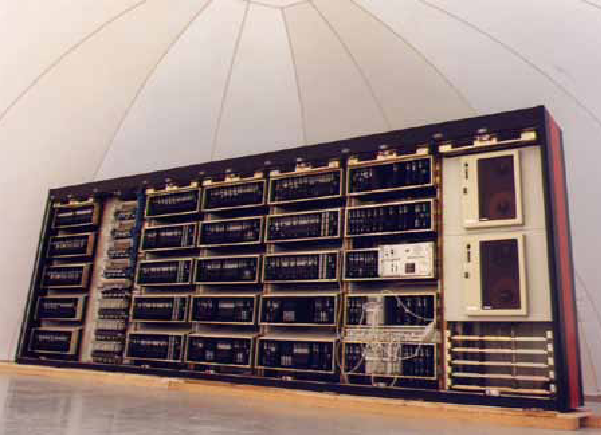

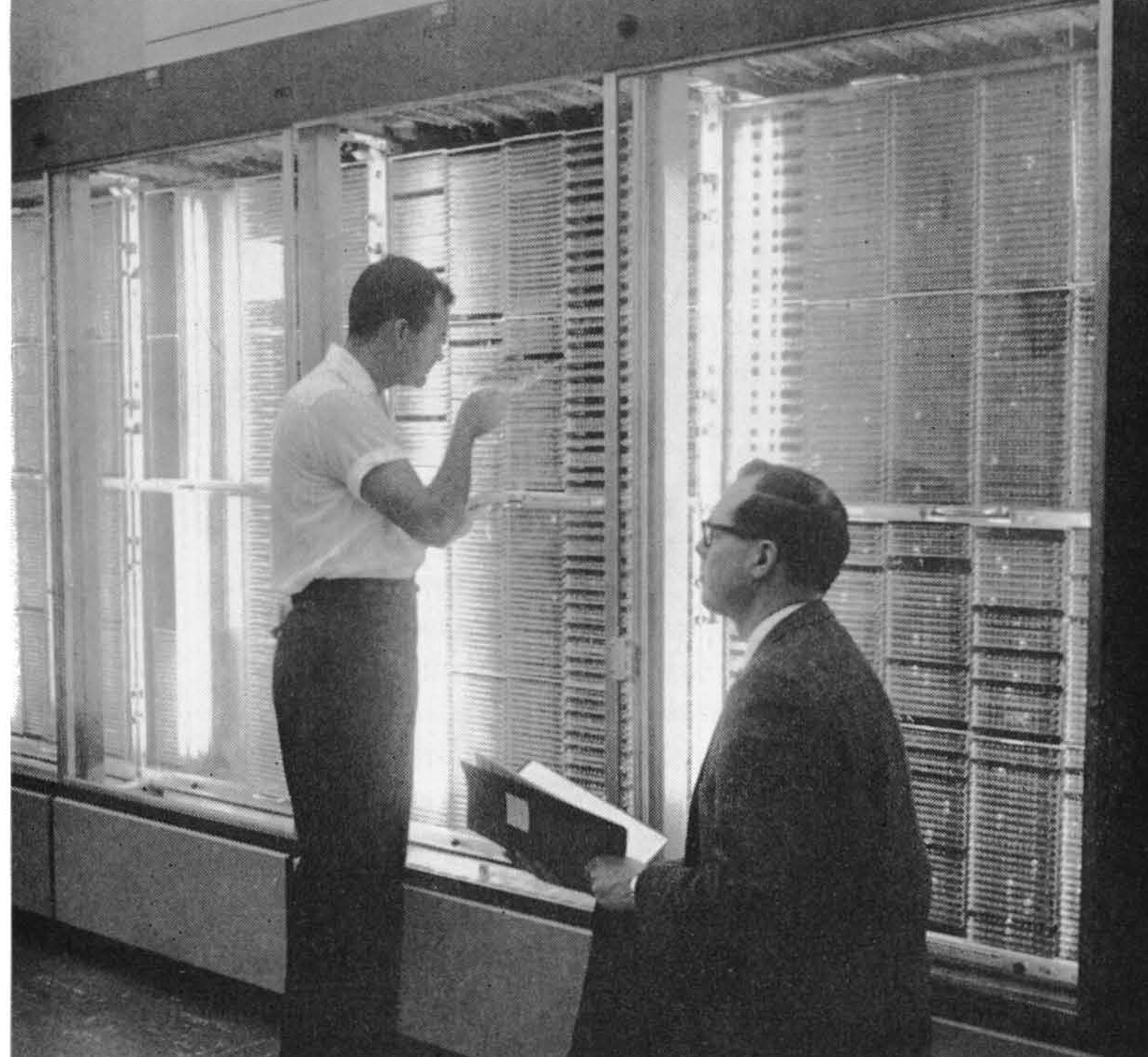

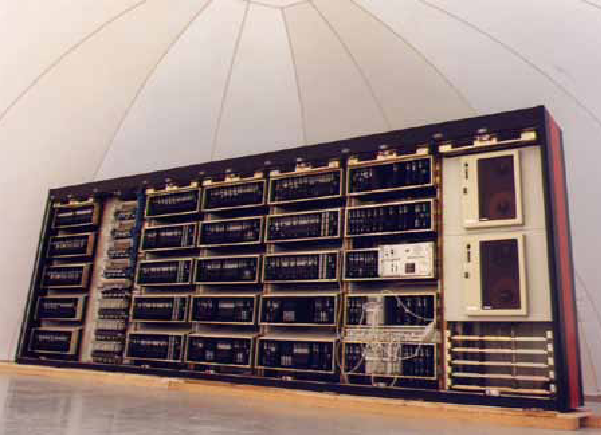

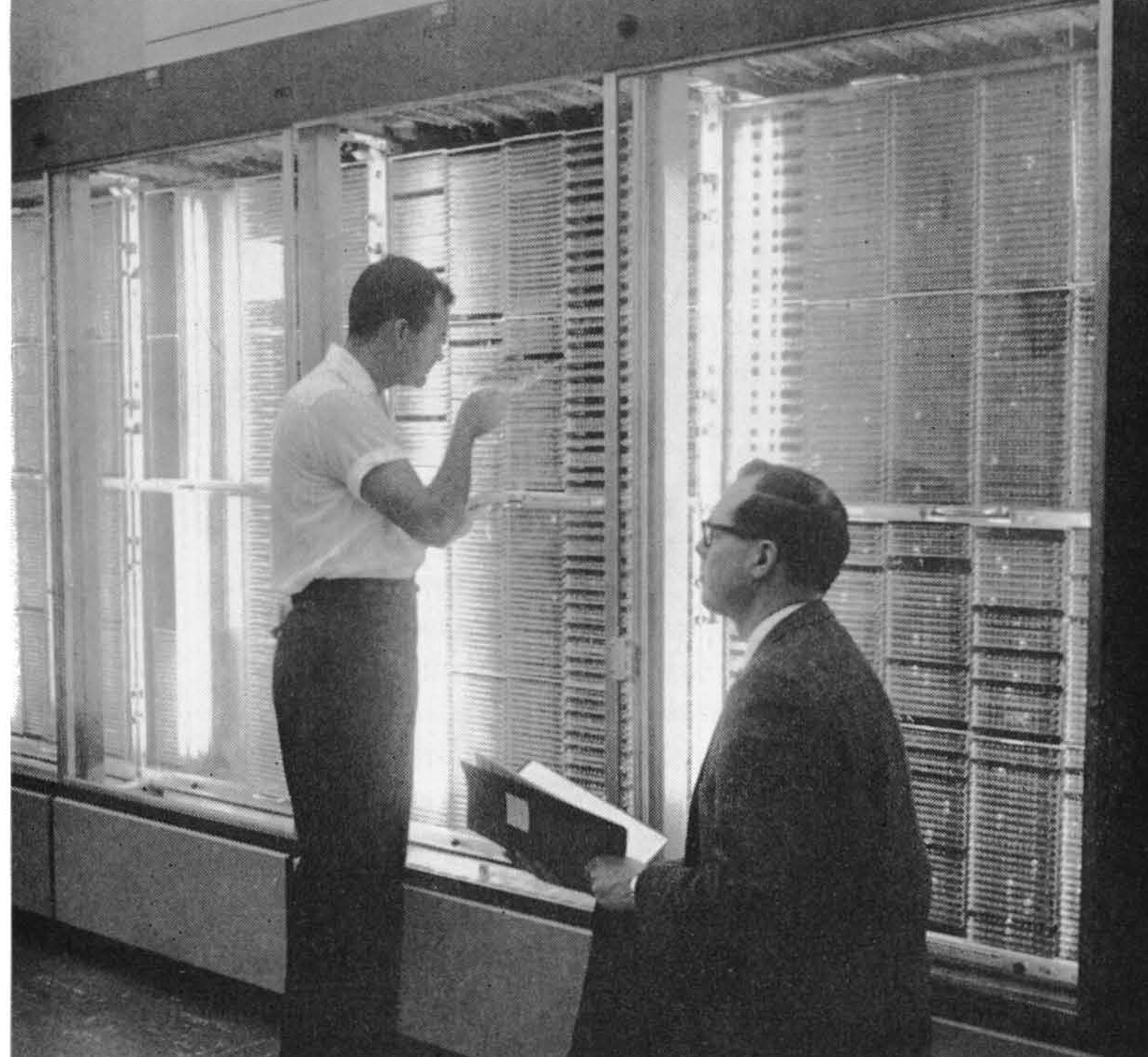

A droite, le réseaux de concentration et de distribution du

système Morris. Les lampes fluorescentes excitaient suffisamment

d'électrons libres pour que les tubes à gaz fonctionnent.

D.T. Osmonson vérifiant le fonctionnement d'un module de tube

à gaz dans le réseau de diodes du réseau.)

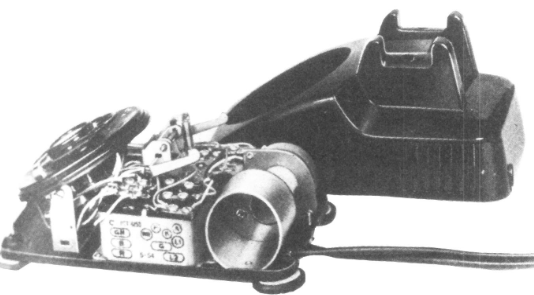

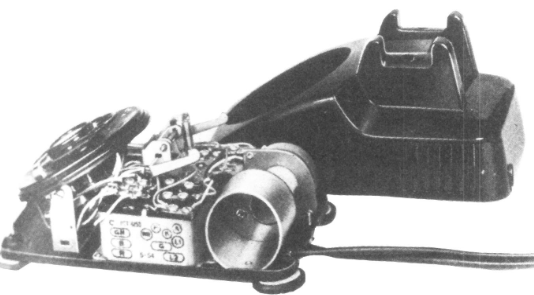

Le Poste téléphonique utilisé dans le procès

Morris.

Le téléphone utilisait deux transistors dans un amplificateur

accordé pour détecter une fréquence de sonnerie

particulière et amplifier le signal pour piloter la sonnerie

miniature. Le circuit à transistor fourni une amplification

pour la sonnerie et la parole.

Un document complet et très détaillé est accéssible

à cette

adresse (cliquez sur le lien).

Entre 1960 et 1962 AT&T

a mené des essais sur le terrain d'un nouveau système

de commutation électronique qui utilisait une variété

de dispositifs et de concepts. La première version commerciale,

mise en service en 1965, est connue sous le nom de N°1 ESS.

Le système de commutation électronique n° 1 ESS

a été le premier central téléphonique

à commande par programme enregistré (SPC). Il a été

fabriqué par Western Electric et mis en service pour la première

fois à Succasunna , New Jersey , en mai 1965.

Le ESS 1 utilise 160 000 diodes, 55 000 transistors et 266 000 résistances,

condensateurs et autres composants. Ceux-ci étaient montés

sur des circuits imprimés enfichables uniques. Le ESS 1 , bien

qu'il ne s'agisse pas d'un commutateur "numérique",

puisque les appels étaient toujours traités dans un

format audio analogique à l'aide de relais Reed miniatures

dans un format matriciel de type barre transversale. Mais le principal

avantage était un nouveau concept appelé Stored Program

Control (SPC), qui permettait au commutateur d'avoir une mémoire

électronique. Cela a permis de nouvelles fonctionnalités

telles que l'appel en attente, le renvoi d'appel et la numérotation

abrégée. D'autres avantages étaient la possibilité

de modifier la "programmation" du commutateur en cas de

besoin pour modifier les paramètres (routages d'appels) et

d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires lors de

leur développement. Les commutateurs crossbar et pas à

pas existants fonctionnaient en temps réel et exécutaient

les commandes au fur et à mesure. Le ESS 1 pouvait stocker

tous les chiffres composés et agir en conséquence une

fois la numérotation terminée.

Début 1965, les systèmes PCM en exploitation comprenaient

environ 3000 groupes de 24 canaux de type T1, aux États-Unis.

Bell aura passé 10 ans et 500 millions de dollars pour développer

le système de commutation électronique numéro

1.

...

C'est seulement en 1976 qu'aboutit le projet No 4 ESS de

Vaughan, le premier central téléphonique temporel

public est ouvert à Chicago.

Mais bien avant

le centre de Chicago, à Perros-Guirec en 1969

le premier centre téléphonique temporel (du monde)

a été mis en service par le Cnet et Alcatel.

sommaire

Revenons en France après la fin de la guerre

1955, Trébeurden bénéficie de l’installation

d’une entreprise fabriquant des ballons-sondes pour la météorologie.

Elle produit des fournitures en matière plastique et de la

mécanique de précision pour l’électronique.

Il s’agit de la première activité en lien

avec l’électronique en Bretagne.

En juin 1955, une commission rédige, à la demande

du gouvernement Edgar Faure, un rapport précis sur les sites

des établissements publics de la région parisienne susceptibles

d’être décentralisés en province.

Seules les PTT (Postes, Télégraphe, Téléphone)

répondent favorablement.

En novembre 1956, un rapport sur la décentralisation

administrative propose plusieurs déconcentrations de services

de l’État, mais la plupart des responsables concernés

affirment que le maintien en région parisienne est indispensable.

A la fin des années 1950,

la découverte du transistor excitait l’imagination des

ingénieurs et les projets de " calculateurs " destinés

à remplacer les

machines comptables à cartes perforées (à relais

) voient le jour en particulier chez IBM et à la Compagnie

des Machines BULL. Dans les équipements de télécommunications,

ce sont les autocommutateurs qui ont besoin d’intelligence, mais

le réseau de connexion électromécanique (Crossbar

...) aimerait aussi évoluer.

Les laboratoires BELL aux USA, inventeurs du transistor, étaient

déjà au travail sur un futur autocommutateur électronique,

quand en 1957, Pierre Marzin, directeur du CNET, y envoie en mission

exploratoire quelques ingénieurs du CNET d’Issy-les-Moulineaux.

Mais quelles activités est-il

prévu de déléguer aux laboratoires de Lannion

? Il semble bien acquis que P. Marzin voulait faire de la recherche

sur l’espace un des points forts du nouveau centre .La création

du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) mit fin à

cette espérance. L’idée s’impose alors de

spécialiser Lannion dans les études dites soit d’avant-garde,

soit d’échéance à plus long terme.

Du 4 au 6 mars 1957 organisé

par AT&T se tient aux USA le tout premier Colloque de Commutation

Électronique (Electronic Switching Symposium)

à l'initiative des Laboratoires Bell, qui dans le domaine de

la commutation temporele ont été les leaders comme nous

l'avons vu.

Ce colloque auquel trois ingénieurs du CNET participent, racontent

à Pierre Marzin l'évolution récente de la commutation

téléphonique électronique aux États-Unis..

Cela agit comme un électrochoc en France.

Convaincu que l'électronique

était la voie à suivre pour développer la prochaine

génération de commutateur, le 25 mars 1957, Pierre

Marzin, créé le Département Recherches

sur les Machines Électroniques (RME) à

Issy-les-Moulineaux, comprenant deux sections: l’une orientée

calculateurs et technologies associées [circuits logiques,

mémoires vives, mémoires de masse (disques, bandes magnétiques

...), et l’autre orientée commutation avec deux thèmes:

le point de connexion et l’architecture de commande prenant en

compte les contraintes " temps réel " (point

très important vu les performances technologiques de l’époque.

La mission du RME était de créer un système de

commutation électronique. Louis Joseph Libois était

en charge de cette nouvelle division. En créant cette nouvelle

division, Marzin est allé à l'encontre de l'organigramme

de l'entreprise selon lequel la "division commutation téléphonique"

aurait dû être tâche de développer le nouveau

système de commutation. Au lieu de cela, Marzin confia la responsabilité

du programme à de nouveaux hommes issus de différentes

divisions.

Au début des années

1960, la technologie des semi-conducteurs progressait à

grands pas et les calculateurs électroniques sont devenus des

« Ordinateurs » qui disposent d’une certaine puissance

de traitement en temps réel, qui est l’une des caractéristiques

importante d’un système de commande d’un autocommutateur.

L’autre caractéristique est d’avoir un programme

de fonctionnement enregistré et donc facilement modifiable.

Quant au point de connexion à semi-conducteurs pour la réalisation

du réseau, les limites sont très vite apparues. En effet,

en plus du bilan de transmission qui n’était pas excellent,

il y avait les contraintes des interfaces avec le réseau existant:

ligne d’abonné alimentée en 48 volts, courant de

sonnerie d’une centaine de volts alternatifs, etc... On s’est

donc orienté vers des relais à tiges sous enveloppe

scellée, de plus faible dimension que les relais classiques,

commandés par des circuits électroniques et ayant de

bonnes caractéristiques de transmission.

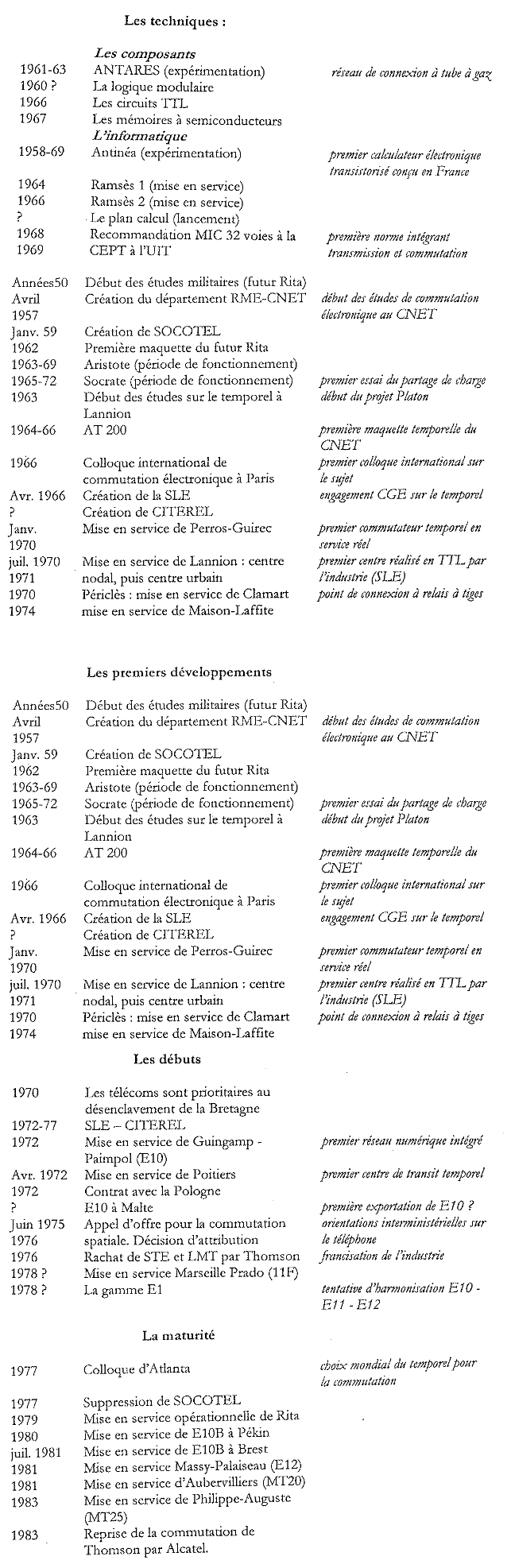

Cronologique de la commutation éléctronique

française

sommaire

L'ordinateur, la partie intelligente

:

On distingue soigneusement entre les calculateurs d'usage général

achetés (CAB 500, IBM 1620, CAE 9080, puis GE 635 avec Datanet

30 et deux GE 115 à Lannion et Paris) qui font leur apparition

et les calculateurs temps réel construits localement

pour le programme, dont le premier est Antinea (1958).

C'est une synthèse des travaux entrepris auparavant sur les

mémoires, notamment les mémoires mortes, et sur les

circuits à transistors.

Antinea fait partie de la nouvelle "génération"

des ordinateurs transistorisés. C'est surtout, de notre point

de vue, le premier calculateur électronique digital construit

et mis en service opérationnel par un laboratoire français

du secteur public .

Antinea sera connectée à une maquette d'autocommutateur,

baptisée Antares, et exécutera des programmes

à partir de 1960.

Le Chef du Département RME nommé

par P.Mazin est Louis-Joseph Libois, venant du Département

Faisceaux-Hertziens avec quelques collaborateurs dont André

Pinet, qui avaient « touché » aux multiplex temporels

dans les faisceaux hertziens.

André Pinet, le chef de projet possède

une bonne expérience dans des domaines variés, y compris

sur la commutation.

Sur le numérique il a été un pionnier en ayant

travaillé sur le codage PCM (Pulse Code Modulation), dès

1947, dans la ligne de l’invention d’Alec Reeves en 1938

au laboratoire LMT de Paris, puis dans une deuxième étape

à partir de 1958, au moment où on peut utiliser des

transistors pour faire des réalisations expérimentales.

Il est un chef de projet pragmatique qui donne des objectifs intermédiaires

et fait des choix pouvant être révisés plus tard,

en fonction de la disponibilité de nouveaux composants.

L'équipe RME est partie de la

recherche fondamentale afin d'explorer, sans a priori, une grande

variété de directions.

Sa première réalisation fut la construction de deux

prototypes, ANTINEA (1958-1960) et ANTARES (1961-1963), qui permirent

l'équipe pour évaluer le problème dans deux directions

principales

• Le bon usage des composants électroniques

• Les méthodes de conception de logiciels

Parallèlement, l'équipe a étudié les technologies

développées dans le monde anglophone. A la fin des années

1950, malgré le développement des transistors, le l'industrie

électronique reposait encore sur les tubes.

L’influence des Bell Labs est telle que les études de

R.M.E. s’orientent tout naturellement vers les mêmes structures

« spatiales ».

Dans ce contexte, les Britanniques ont décidé de construire

un central entièrement électronique à l'aide

de tubes. Leur prototype, surnommé "l'usine à

gaz", était extrêmement volumineux, nécessitait

un système de refroidissement par air et fonctionnait en deçà

des attentes. En conséquence, sa triste carrière s'est

terminée en 1963. Après cet échec coûteux,

les Britanniques sont restés en dehors du domaine de la commutation

électronique pendant les vingt années suivantes.

Comme nous l'avons expliqué, les Américains étaient

moins ambitieux, décidant d'explorer d'abord la "technologie

de division spatiale". Bell Labs a réussi et a choisi

Morris, Illinois, comme emplacement du premier système central

de ce type, qu'il a achevé en novembre 1960. AT&T a créé

des composants spécialement conçus pour être utilisés

dans ce type de système. Cette partie du projet était

l'une des plus coûteuses.

Mais ni le plan américain, trop cher, ni le plan britannique,

qui avait échoué, n'ont pu être adoptés

par CNET Grâce à ces différentes expériences,

les ingénieurs de RME ont décidé d'adopter ce

qu'ils estimaient être une démarche plus réaliste

: « La politique adoptée à cette époque

était d'essayer d'utiliser les composants qui étaient

censés devenir très largement utilisés à

l'avenir.

Cela signifiait qu'ils devaient suivre au plus près l'évolution

de la technologie informatique, sachant que ce marché deviendrait

rapidement le principal débouché des composants électroniques.

Pendant tout ce temps-là

(de 1957 à 1961), Pierre Marzin, profitant d’une incitation

gouvernementale à la décentralisation des organismes

publics, et avec l’appui en particulier de René Pléven,

premier ministre (on disait Président du Conseil) et député

des Côtes du Nord, décide d’implanter un deuxième

Centre de Recherche du CNET à LANNION. C’était

très courageux, mais Pierre Marzin était un fonceur

éclairé.

Au CNET à Issy-les-Moulineaux, il y avait très peu de

candidats pour Lannion, il y en avait plus pour une ville comme Grenoble

par exemple. On dit que Pierre Marzin avait fait un sondage: voulez-vous

aller à la mer ou à la montagne ? 80% ont répondu

la mer disait-il. Evidemment, ce sondage supposé n’a jamais

existé.

En 1960, un jeune ingénieur ENST (moins jeune qu’en sortant

de l’École car il venait de faire 30 mois de service militaire,

dont une partie en Algérie), natif de Ploubezre, Jean-Baptiste

Jacob, fait acte de candidature au CNET, en indiquant qu’il était

candidat pour Lannion (enfin un). Il rentre au CNET à Issy-les-Moulineaux

en juillet 1960, où il partage le bureau avec André

Pinet.

A partir de 1961, une petite équipe de volontaires pour Lannion

se constitue autour de Jean-Baptiste: un technicien originaire de

Lannion rentrant du service militaire, deux jeunes techniciens sortant

du cours de formation des PTT (rue Barrault).

Monsieur Libois avait accepté de devenir le responsable du

CNET à Lannion, en conservant la direction du département

RME. André Pinet s’était également déclaré

intéressé par Lannion.

En juin 1961, Monsieur Libois avait reçu dans son bureau André

Pinet et Jean-Baptiste Jacob, tous deux candidats pour Lannion, où

devaient se faire les recherches « long terme », conformément

aux orientations données par la direction du CNET. Monsieur

Libois avait un article d’un chercheur d’IBM qui donnait

un point de vue prospectif sur l’évolution des télécommunications

et de l’informatique (ou téléinformatique): il

voyait ces deux domaines évoluer vers la même technologie

numérique (parole, données ...). Monsieur Libois nous

indique qu’il partage ce point de vue et qu’à Lannion,

c’est ce type d’études à long terme qui allait

se faire: "vous allez travailler sur les systèmes de l'an

2000".

sommaire

En 1961 les bases théoriques de la commutation numérique

sont à peu près maitrisées, notamment avec les

apports du laboratoire LCT de l’avenue de Breteuil, lié

à la société LMT.

En effet en 1947 Maurice Deloraine, alors directeur technique

du groupe ITT, avait déposé le premier brevet de commutateur

numérique à répartition temporelle et

soutenu une thèse de Docteur-Ingénieur à Paris

sur ce thème.

Puis au sein du LCT, en 1948-50 Pierre Aigrain vérifie la faisabilité

d’une commutation analogique à répartition temporelle

avec modulation PAM (Pulse amplitude modulation) et enfin en 1958

le brevet E. Touraton-J-P. Le Corre, ingénieurs au LCT, complète

celui de M. Deloraine.

Contrairement à la commutation spatiale qui oriente les signaux

téléphoniques tels qu’ils lui sont transmis à

partir du microphone de l’appareil d’un utilisateur, la

commutation temporelle ne les aiguille qu’après les avoir

échantillonnés dans le temps et transformés en

combinaisons numériques selon le principe de la modulation

par impulsions codées (MIC). Cette transformation en numérique

permet d’utiliser un réseau de connexion intégralement

électronique et contourne donc les difficultés que rencontre

la commutation électronique spatiale à trouver un point

de connexion réellement satisfaisant . Malgré cet avantage,

la complexité technique, et donc le coût élevé

de l’opération, enlèvent apparemment toute chance

à la commutation temporelle, du moins au début des années

1960. Mais celle-ci peut retrouver un intérêt fondamental

dans la mesure où elle est transparente à ce système

de modulation par impulsions codées qui retient depuis longtemps

déjà l’intérêt des spécialistes

de la transmission.

Début 1963 C’est donc

au sein du département C.T.I. que commencent, les études

de commutation temporelle. répartis entre Issy-les-Moulineaux

et Lannion c'est ce que nous avons évoqué avant:

Deux études sont menées parallélement par les

équipes du CNET :

1 - système spatial et à commande centralisée

(devant aboutir à une industrialisation à court terme)

à Issy-les-Moulineaux.

2 - système temporel (à long terme) à Lannion,

Deux projets sont lancés en parallèle.

|

1964-66 Le premier système (maquette)

temporel est un autocommutateur privé de 200 lignes,

l’AT 200. Les échantillons de parole sont

seulement modulés en amplitude (M.I.A. donc sans codage)

et sont véhiculés

sur un multiplex de 32 voies, secouru en cas de besoin par un

autre multiplex identique.

La commande est constituée d’un multienregistreur

et d’un traducteur dont les données sont doublées

sur un ruban de papier perforé.

Le premier exemplaire est réalisé au C.N.E.T.

; le second est fabriqué par le laboratoire commun de

SO.CO.TEL.

(installé à Lannion) et envoyé à

l’exposition universelle de Montréal en 1967 où

il surprend les visiteurs des sociétés Bell des

États-Unis et du Canada.

|

|

Les premiers succès

Le nombre de personnes impliquées dans le projet augmentant

continuellement, les premiers résultats semblaient encourageants.

Même si la commutation temporelle était l'objectif principal

à long terme, il était impossible de négliger

complètement la technologie spatiale. Ainsi, ces deux branches

ont été travaillées simultanément au cours

des années 1960, les premiers résultats se produisant

dans la technologie de division spatiale. Les résultats se

sont présentés sous la forme de deux prototypes qui

ont permis aux scientifiques du CNET d'explorer différentes

voies de développement et de tester de nombreuses solutions

différentes.

ARISTOTE devait être utilisé pour

mettre en place un système de grande capacité organisé

autour d'un processeur central et de plusieurs processeurs secondaires

périphériques. ARISTOTE était purement électronique,

le réseau de commutation étant constitué de matrices

de transistors. Son processeur central RAMSES avait été

développé à partir d'Antinéa.

(Antinea avait été connectéà

une maquette d'autocommutateur, baptisée Antares).

Avec le calculateur RAMSES , il s'agit d'étudier

un véritable prototype d'autocommutateur, sur lequel on pourra

commencer à expérimenter des nouveautés opérationnelles,

cad des services accessibles seulement aux commutateurs numériques.

Ramses comporte des tambours magnétiques, sur lesquels on stocke

les informations comptables relatives aux abonnés. Le prototype

sera installé à Lannion.

Un Ramses II sera ensuite réalisé, logiquement

semblable mais plus performant, pour l'équipement du CNET Paris.

Les deux Ramses, qui utilisent des tambours SEA et des bandes de la

Compagnie des Compteurs, resteront en service jusqu'en 1973.

Le Commutateur ARISTOTE est mis en service en exploitation réelle

sur le réseau téléphonique public le 10 février

1966 et ce jusqu'en 1969.

Jean-Baptiste Jacob arrivé

en 1961 à Lannion avec sa petite équipe qui s’était

un peu étoffée au cours de l’année et avec

trois sujets

Les études à mener :

- réaliser des schémas logiques du calculateur SOCRATE

, calculateur de commande de l’autocommutateur du même

nom,

- commencer la programmation de SOCRATE,

- qualifier des relais à tiges réalisés à

Issy-les-Moulineaux et étudier une carte matrice de connexion

à base de relais à tiges

Cela permet de tester fiabilité et performances des circuits,

et d'entraîner les personnels à la conception de systèmes

et à leur programmation.

En septembre 1962, André Pinet vient s’installer à

Lannion et bien sûr l’équipe de Jean-Baptiste a

grandi. D’autres personnes arrivent, en particulier l’équipe

qui étudie le convertisseur analogique - numérique.

Parallèlement, un effort particulier a été fait

pour développer de nouveaux logiciels.

Dans ce domaine, les chercheurs ont été surpris par

la complexité des problèmes qu'ils avaient à

résoudre et leur évaluation a pris beaucoup de temps.

Lorsqu'ils se sont produits, ces retards étaient dus à

une sous-estimation du temps qu'il faudrait pour écrire et

tester le logiciel.

SOCRATE était beaucoup plus traditionnel et reposait

essentiellement sur des composants à barre transversale. Son

objectif principal était de développer un nouveau logiciel

pour le système de contrôle. Il est doté d’un

réseau de connexion de type Crossbar CP400 piloté par

deux calculateurs spécialisés dénommés

multienregistreurs fonctionnant en « partage de charge »

comme dans les commutateurs électromécaniques. Ce principe,

adopté sur les conseils de P. Lucas, se distingue de celui

des Américains basé sur le « synchronisme »

des deux calculateurs.

Le département RME poursuivra son effort pour maintenir la

technologie de ses ordinateurs au meilleur niveau, d'abord avec RME.

X1, calculateur réalisé en TTL en vue d'un projet

Cheops de calculateur pour commutateurs, puis avec RME. X2, maquette

ECL destinée à des commutations plus rapides.

L’architecture d’un autocommutateur des années 1960

avait :

- un réseau de connexion spatial métallique (relais

à tige, Crossbar standard ou miniaturisé),

- une commande centralisée assurée par deux calculateurs

(spécifiques) fonctionnant soit en partage de charge soit en

micro synchronisme.

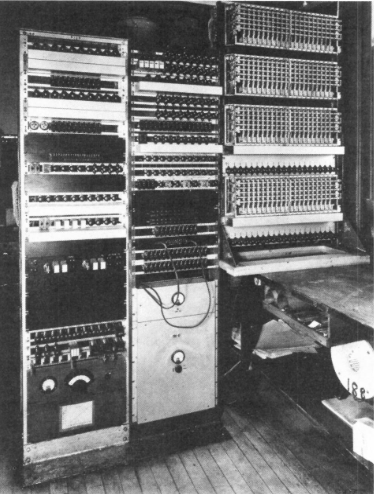

Commutateur SOCRATE le 21 avril 1964, remonté à Lannion.

Commutateur SOCRATE le 21 avril 1964, remonté à Lannion.

elle période de recherche du CNET a commencé en 1965

et deux nouveaux prototypes ont été développés.

Le premier centre PERICLES (à

commutation spatiale) a été créé en association

avec les constructeurs et a conduit à l'installation en 1970

du premier central téléphonique à Clamart. Ce

système a formé la base du Metaconta développé

plus tard par LMT.

Commutateur PÉRICLÈS I Paris-Michelet, peu avant

sa mise en service. Carte composant la Matrice de Connexion des Commutateurs

PÉRICLÈS, réalisée à partir de

128 relais à tige et contacts scellés.

En même temps:

-les études de développement d’un relais à

tiges se poursuivent,

-les études d’un convertisseur analogique - numérique,

le COdeur DECodeur (CODEC) démarrent, car c’est

un élément de base pour un système numérique

de commutation temporelle. Cette étude est supervisée

par André Pinet .

ARISTOTE et SOCRATE étaient tous deux raccordés au réseau

de Lannion au milieu des années 1960.

Les principales décisions prises par CNET à la suite

de ces expériences ont influencé de manière décisive

le développement de la commutation électronique.

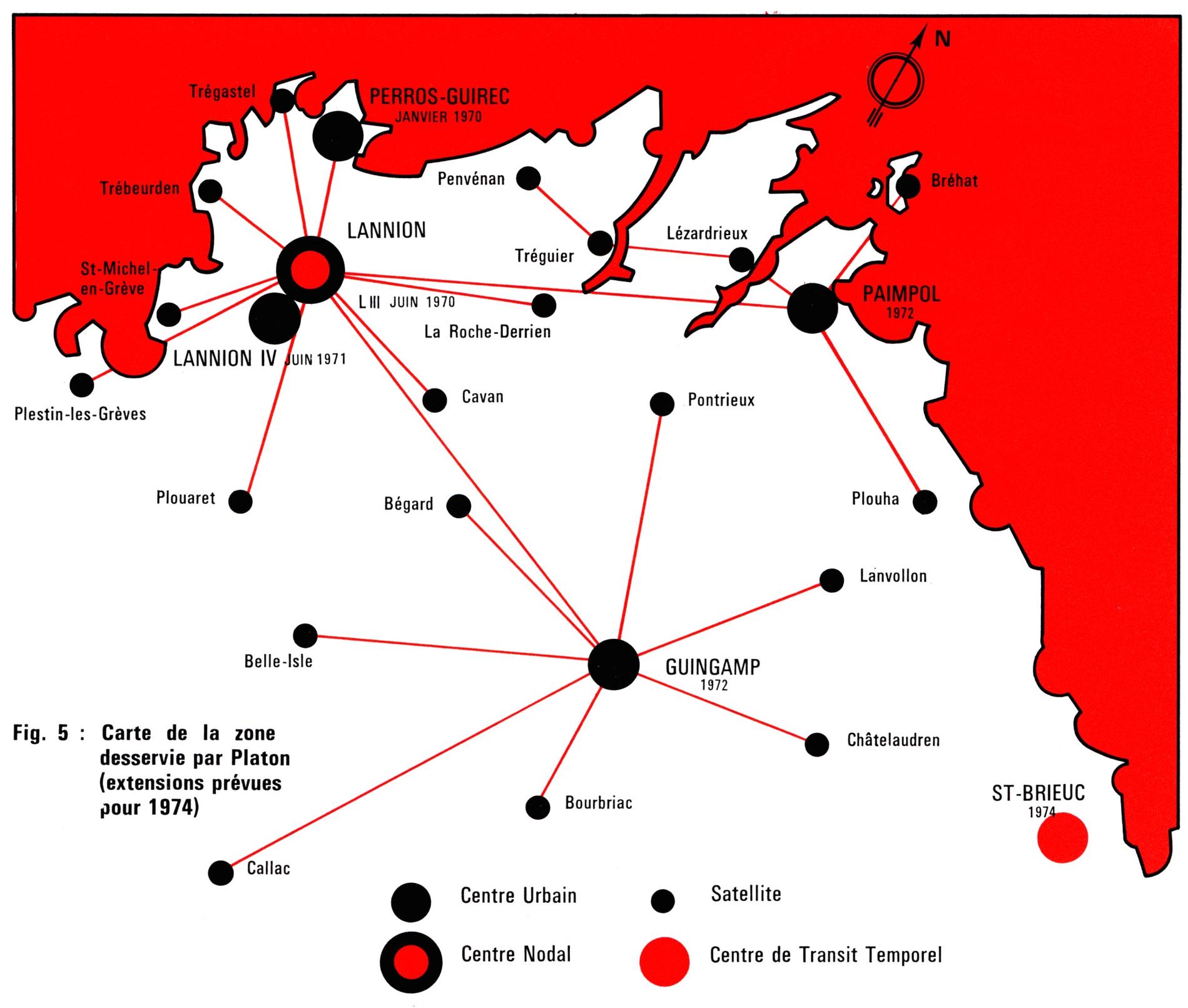

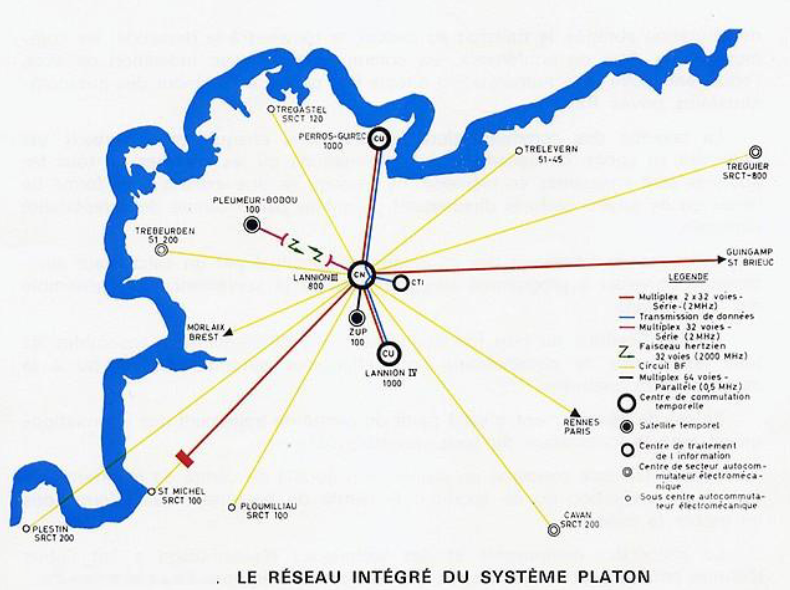

La mode étant à l’époque

de baptiser les projets de noms glorieux de l’Antiquité

(RAMSES, ARISTOTE, SOCRATE, etc.), c’est ainsi que l’illustre

PLATON (prototype lannionnais d’autocommutateur temporel

à organisation numérique) espère un futur aussi

prestigieux que son passé !

Très rapidement, l’organisation générale

du commutateur, c’est-à-dire la répartition des

différentes opérations à effectuer, est arrêtée

.

sommaire

Suite aux travaux et recherches principalement

sur le projet Antinéa Ramsés, loin de

Paris, et de leur hiérarchie, les ingénieurs du Cnet

se sentent libres d’essayer, d’oser. Ils lancent un pari

sur l’avenir, raconte Yves Bouvier, maître de conférences

à la Sorbonne Université et spécialiste de l’histoire

des Télécommunications.

Au lieu de travailler sur l’appareil de commutation téléphonique

de demain, ils décident de plancher sur celui d’après-

après-demain.

Le projet prend le nom de PLATON

, prototype lannionais d’autocommutateur temporel à

Organisation Numérique.

PLATON était complètement

différent. Conçu par Louis Joseph Libois, il était

basé sur les principes de la commutation numérique par

répartition dans le temps. Afin de créer un système

adapté à une fabrication commerciale, PLATON a été

conçu comme un système de faible capacité, basé

sur une architecture la plus simple possible, utilisant un minimum

de nouveaux types d'équipements. Néanmoins, son architecture

était révolutionnaire.

Les principes du design de Platon peuvent être vus par un œil

expert comme préfigurant deux tendances majeures qui allaient

prendre de plus en plus d'importance à partir de la fin des

années 1970 : la décentralisation des unités

de contrôle et l'utilisation de micro-ordinateurs à cette

fin.

On notera qu'au début des années 1970, lorsque Platon

était en cours de développement, les microprocesseurs

commençaient tout juste à apparaître et le terme

même de "microprocesseur " n'avait pas encore été

inventé.

sommaire

Retour au projet de décentralisation :

Pierre Marzin suggère l’idée

d’installer une antenne du Cnet (Centre national

d'études des télécommunications) à Lannion.

L’air, dit-il, y est très pur et la main d’œuvre

bretonne est excellente et abondante." Il obtient le feu vert

du gouvernement et des élus bretons !

« Un seul haut fonctionnaire a montré de la bonne volonté,

un seul a dit oui, Pierre Marzin, directeur du Cnet »,

déclare René Pléven, président du Comité

d’études et de liaison des intérêts bretons

(Célib), et aussi président du Conseil général

des Côtes-du-Nord, ancien président du Conseil, fréquemment

ministre .

Pierre Marzin confirme : « La région lannionaise convient

bien au projet » et l’on parle d’une première

tranche : un laboratoire de 500 chercheurs. L’aérodrome

de Lannion-Servel, à quelques mètres des terrains envisagés

pour l’installation du Cnet, constitue un argument essentiel

pour des transports rapides de personnes et de matériel. «

Automatiquement, les usines suivront », ajoute le Trégorrois.

Les communes concernées créent un syndicat pour aménager

les espaces industriels et de recherche.

Le 8 septembre 1960, le président de Gaulle visite le

centre de recherches en cours d’installation et déclare

: « Je viens de voir les prodromes de ce Cnet qui est certainement,

ou qui va être chez vous, une des plus belles choses au monde

et qui va certainement transformer sensiblement la figure et la nature

de votre ville et de votre région. Bien sûr, vous garderez

vos traditions ». Il conclut : « La Bretagne doit avancer

et la France doit l’y aider. »

En janvier 1961, le premier bâtiment est achevé.

Quelques mois après surviennent les décisions d’implantation

des premières usines privées : SLE-Citerel, LMT-Thomson,

LTT, etc.

La même année, la petite sous-préfecture et les

quatre communes voisines décident de fusionner, ce qui donne

à la nouvelle commune plus d’espace et de moyens financiers.

Prise en fin de IVe République, appliquée sous la Ve,

la décision de décentraliser le Cnet a permis l’installation

à Pleumeur-Bodou du Centre

Technique Spatial avec le radôme – un projet américain

! – puis d’autres antennes pour les liaisons transcontinentales

de téléphonie et d’images de télévision.

Le 5 juin 1961, à l’initiative du SIDIRL, M. Ambroise

Roux, Président de la Compagnie Générale

d’Electricité (CGE), accompagné

de MM. Pleven et Pierre Marzin, vient à Lannion examiner les

infrastructures et les possibilités de main d’œuvre

locale et d’hébergement.

La CGE achète 12 ha à la SEMAEB au tarif de 2

Francs le m2. Les laboratoires de Marcoussis occupent le site en 1964

et y développent des équipements de transmission (Répéteurs

Régénérateurs), des antennes et des stations

de réception des signaux émis par les satellites météorologiques.

Alors qu'à la fin des années

1960, il n’y avait que 4 millions de lignes téléphoniques

en France et que les centraux étaient électromécaniques,

le Cnet

travaillait pour la prochaine étape ; le tout numérique.

L’expression générique « commutation électronique

» s’oppose à « commutation électromécanique

», et traduit l’introduction à des degrés

très divers des technologies électroniques dans les

systèmes de commutation. Mais deux domaines doivent être

distingués : le point de connexion et les organes de commande.

Ce qui est commun à tous les systèmes

de commutation électronique qui furent développés,

c’est que la commande est électronique, qu’elle soit

à logique câblée ou programmée, le point

de connexion pouvant être électronique (spatial à

semi-conducteur ou temporel) ou électromécanique (relais

à tige, ou sélecteur Crossbar). Si la combinaison commande

programmée enregistrée (c’est-à-dire par

calculateur) et point de connexion temporel s’est finalement

imposée, toutes les autres combinaisons ont été

développées et peu ou prou installées dans les

réseaux de par le monde.

Pour

les télécommunications française, Alcatel est

le lien avec le Cnet de Lannion

Visite du président de Gaulle.

Visite du président de Gaulle.

En octobre 1962, le président de Gaulle rend visite

au CNET. Il est reçu par Pierre Marzin, directeur, et principal

acteur du projet réussi de décentralisation de la recherche,

et par l'avocat Henri Blandin, maire de Lannion depuis mai 1961, partenaire

actif du projet au niveau municipal - Coll. Louis-Claude Duchesne

.

Le 23 octobre

1963, le CNET de Lannion est inauguré

par le ministre des PTT, Jacques Marette.

Le Centre National d’Études des

Télécommunications (CNET) de Lannion dont la création

remonte à avril 1959 (1962 pour la commutation téléphonique)

est devenu depuis le centre de Recherche et de Développement

de France Telecom (FT/R&D) ;

On inaugure le premier laboratoire du Cnet de Lannion

ainsi que les premiers laboratoires de la Société lannionnaise

d’électronique (groupe CGE).

Ouvrières de l’électronique.

Ouvrières de l’électronique.

A partir de 1963, la SLE (société lannionnaise

d'électronique), du groupe CGE, s'installe dans le Trégor

et y développe des unités de production liés

essentiellement au développement du téléphone.

Cela fournit du travail à beaucoup de jeunes femmes, à

Lannion puis à Tréguier.

sommaire

Le projet PLATON

Le second projet concerne l’étude

d’un autocommutateur public de moyenne capacité.

La mode étant à l’époque de baptiser les

projets de noms glorieux de l’Antiquité (RAMSES, ARISTOTE,

SOCRATE, etc.), c’est ainsi que l’illustre PLATON

(prototype lannionnais d’autocommutateur temporel à organisation

numérique) espère un futur aussi prestigieux que son

passé ! Très rapidement, l’organisation générale

du commutateur, c’est-à-dire la répartition des

différentes opérations à effectuer, est arrêtée

.

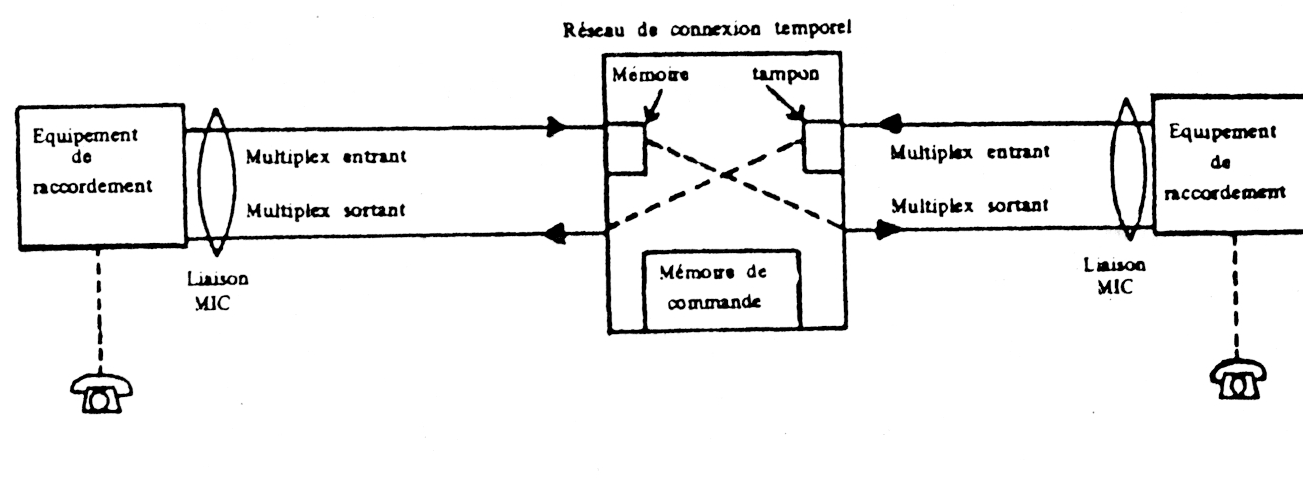

La commutation temporelle

consiste à interconnecter deux voies qui se présentent

dans des multiplex de transmission à répartition

temporelle. Il s'agit de transférer dans une position temporelle

donnée d'un multiplex sortant donné, les informations

véhiculées par la position temporelle du multiplex

entrant qui correspond à la voie entrante indiquée.

Comme il n'y a aucune relation entre les positions temporelles

dans le multiplex entrant et dans le multiplex sortant (qui d'ailleurs

ne sont pas nécessairement synchrones), il ne suffit pas

d'ouvrir, par exemple, une porte rapide mettant les deux multiplex

en communication pendant 3,9 us, il faut effectuer en outre un

déphasage correspondant à la différence des

instants d'apparition des deux voies sur leurs multiplex de transmission

respectifs.

Le principe de la commutation temporelle revient à combiner

successivement deux types d'opération :

- un changement de position temporelle (opération de type

T), qui réalise le déphasage voulu en faisant séjourner

dans une mémoire temporaire le temps convenable les signaux

transportés par la voie entrante ;

- une commutation spatiale entre des multiplex rendus synchrones

(opération de type S) qui s'obtient en ouvrant des portes

logiques rapides permettant de transférer les signaux de

la voie entrante vers l'organe chargé de reconstituer le

multiplex de transmission sortant. Ces portes logiques sont des

points de connexion (au sens de la commutation spatiale) mais

commandés dynamiquement à une cadence égale

à celle des multiplex internes.

II apparaît que l'extrême vitesse de fonctionnement

de l'électronique et la modulation par impulsion et codage

font de la commutation une manipulation de signaux dans une dimension

essentiellement temporelle. Il s'agit de modifier la position

temporelle des signaux d'une voie MIC entrante. Pour cela, on

les fait séjourner un certain temps dans une mémoire.

Puis, quand ils se trouvent en phase avec le multiplex sortant,

on les injecte sur la voie correspondante. Par ailleurs, la notion

de blocage interne qui incarnait une des limites de la commutation

spatiale disparaît en commutation temporelle. Il ne s'agit

plus tant de rechercher des itinéraires et de commander

leur mise en place, en faisant coïncider un itinéraire

et une communication, mais de déphaser des ensembles, d'analyser

des signaux et de les concatener de nouveau .

|

Au printemps 1963, le projet PLATON

est lancé avec pour objectif, la réalisation d’une

maquette prouvant la faisabilité d’un réseau de

connexion

temporel y compris le CODEC. Le responsable du projet est André

Pinet.

Pour ce projet de réseau de connexion temporel, il fallait

une petite unité de commande capable de recevoir une numérotation

et de commander une connexion dans le réseau.

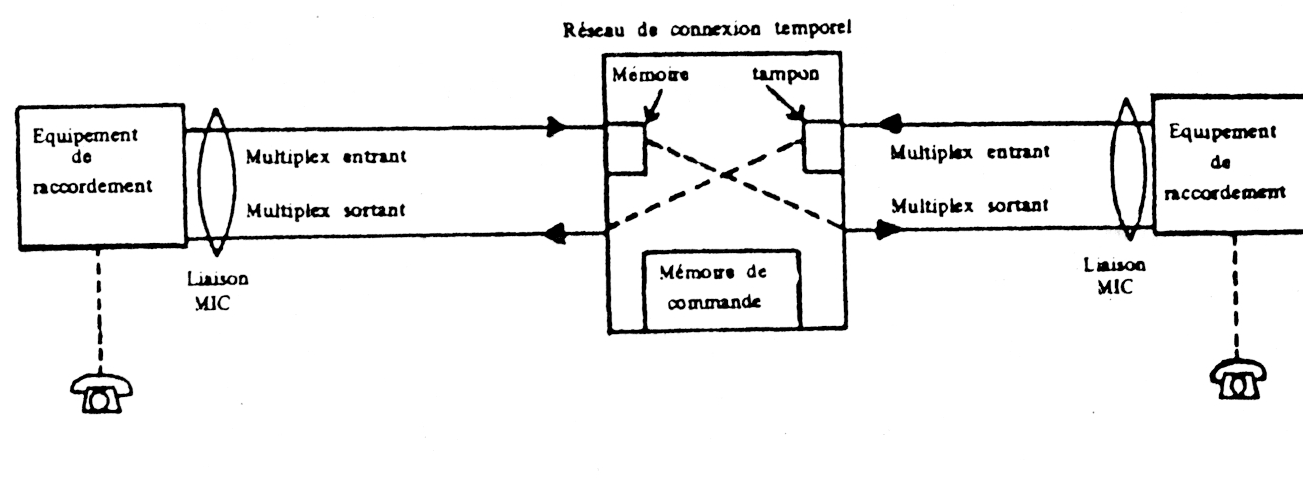

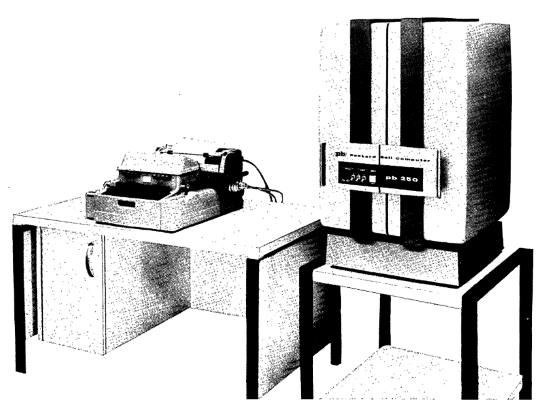

En septembre 1962, on célébrait à Clermont-Ferrand

le 300 ème anniversaire de la mort de Blaise Pascal, inventeur

en 1642 d’une machine arithmétique. Se tenait donc un

colloque traitant des techniques de calcul programmables sur calculateur

électronique. Le calcul électronique est évoqué

dans quelques-unes des interventions, mais ce qui retient l’attention

des deux ingénieurs de Lannion, c’est la présentation

d’un ordinateur par la société Packard Bell, fondée

aux Etats-Unis en 1926, d’abord fabricante de radios et qui a

trouvé le succès dans l'électronique militaire

et le marché de la télévision, puis est devenue

pionnière dans la fabrication d’ordinateurs.

L’ordinateur présenté est le célèbre

PB 250, commercialisé en 1961, l'un des derniers utilisateurs

de lignes à retard magnétostrictives en tant qu'élément

de sa mémoire. Packard Bell vendait son calculateur mais aussi

ses mémoires.

Le PB 250, qui a été

présenté par Packard Bell Computer Corporation lors

de la Western Joint Computer Conference en mai, est

le premier ordinateur avec ces deux caractéristiques. Ne

coûtant que 30 000 $, il peut rivaliser avec les machines

à grande échelle en termes de vitesse et de flexibilité.

Jusqu'à 40 000 opérations peuvent être effectuées

chaque seconde. Le temps d'addition est de 12 microsecondes, la

multiplication nécessite 276 microsecondes, tandis que

la division et la racine carrée prennent chacune 252 microsecondes.

De plus, les trois dernières opérations ont un temps

d'exécution variable, en fonction de la longueur des nombres.

Les temps indiqués sont pour un nombre composé de

21 bits et signe. Les opérations en virgule flottante avec

une mantisse 37 bits et une caractéristique 7 bits nécessitent

moins de trois millisecondes.

Outre la rapidité avec laquelle les opérations arithmétiques

peuvent être effectuées, la vitesse globale du PB

250 est également fonction d'une structure de commande

riche. Les 46 commandes incluent le transfert de blocs, la conversion

de Gray en binaire et le contrôle d'un système d'entrée/sortie

élaboré. La programmation est simple, avec des instructions

à adresse unique, une indexation des commandes et des opérations

automatiques à double précision. Le coût par

unité de réponse dépend de la facilité

de programmation ainsi que de la vitesse de calcul.

Le PB 250 est fourni avec un système de programmation symbolique

utilisant des codes d'instructions mnémoniques et une variété

de sous-programmes.

Les données et les commandes nécessaires au calcul

sont stockées dans une mémoire homogène.

Le support de stockage -- de 1808 mots dans l'ordinateur de base

-- est un ensemble de lignes à retard magnétostrictives

en acier au nickel le long desquelles se propagent des impulsions

acoustiques. A une extrémité de chacune de ces lignes

se trouve un dispositif d'écriture pour traduire l'énergie

électrique en énergie acoustique. A l'autre extrémité

de chaque ligne se trouve un dispositif de lecture pour retransformer

l'énergie acoustique en signaux électriques.

En réécrivant l'information stockée au fur

et à mesure de sa lecture, l'information circule en continu

sans altération à l'exception des altérations

qui résultent de l'exécution du programme informatique.

Un facteur de coût supplémentaire qui a souvent rendu

les petits ordinateurs peu pratiques est celui de l'extension

de la mémoire.

Les lignes à retard magnétostrictives, ainsi que

leurs circuits associés, sont montés sur des modules

gravés enfichables. La mémoire peut être étendue

à peu de frais à 16 000 mots par l'ajout de modules

similaires, et, en outre, ceux-ci peuvent être à

accès rapide ainsi que des lignes de stockage en vrac.

16 000 mots de stockage de base peuvent également être

ajoutés en externe, avec une entrée/sortie jusqu'à

85 000 mots par seconde. |

Le caculateur PB250 et sa console système

L'ordinateur central pesait 110 livres (50 kg).

Ligne

à retard. Ligne

à retard.

La conception a commencé en novembre 1959.

L'ordinateur était conçu comme un composant dans

des systèmes à usage spécial, par exemple,

pour contrôler les centrales électriques.... entraînement

de sous-marins nucléaires ...

PB 250 a été licencié à SETI ( français

: Société européenne de traitement de l'information

, lit. 'Société européenne de traitement

de l'information').

|

Les informations d'entrée et de sortie

peuvent être traitées pendant le calcul.

L'entrée standard comprend une machine à écrire

alphanumérique, une perforatrice et un lecteur de bande

papier, une entrée et une sortie de bloc à grande

vitesse (2 mégacycles), 32 sorties de contrôle et

30 entrées de contrôle. Ce dernier fournit un moyen

de contrôler une large gamme d'équipements périphériques

et d'autres appareils. L'équipement de bande de papier

à grande vitesse et jusqu'à six gestionnaires de

bande magnétique sont des équipements en option.

Les bandes magnétiques utilisent le format de bande de

la série IBM 700, bien que n'importe quel code utilisant

jusqu'à huit canaux puisse être utilisé. |

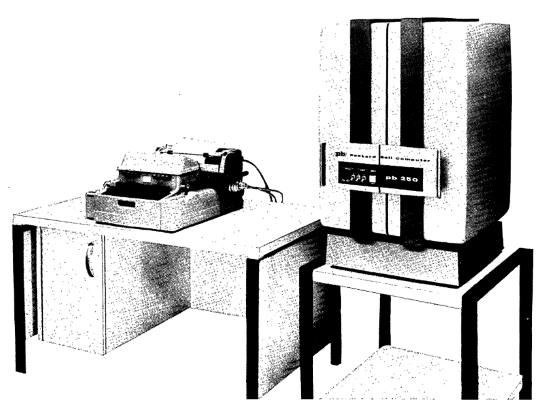

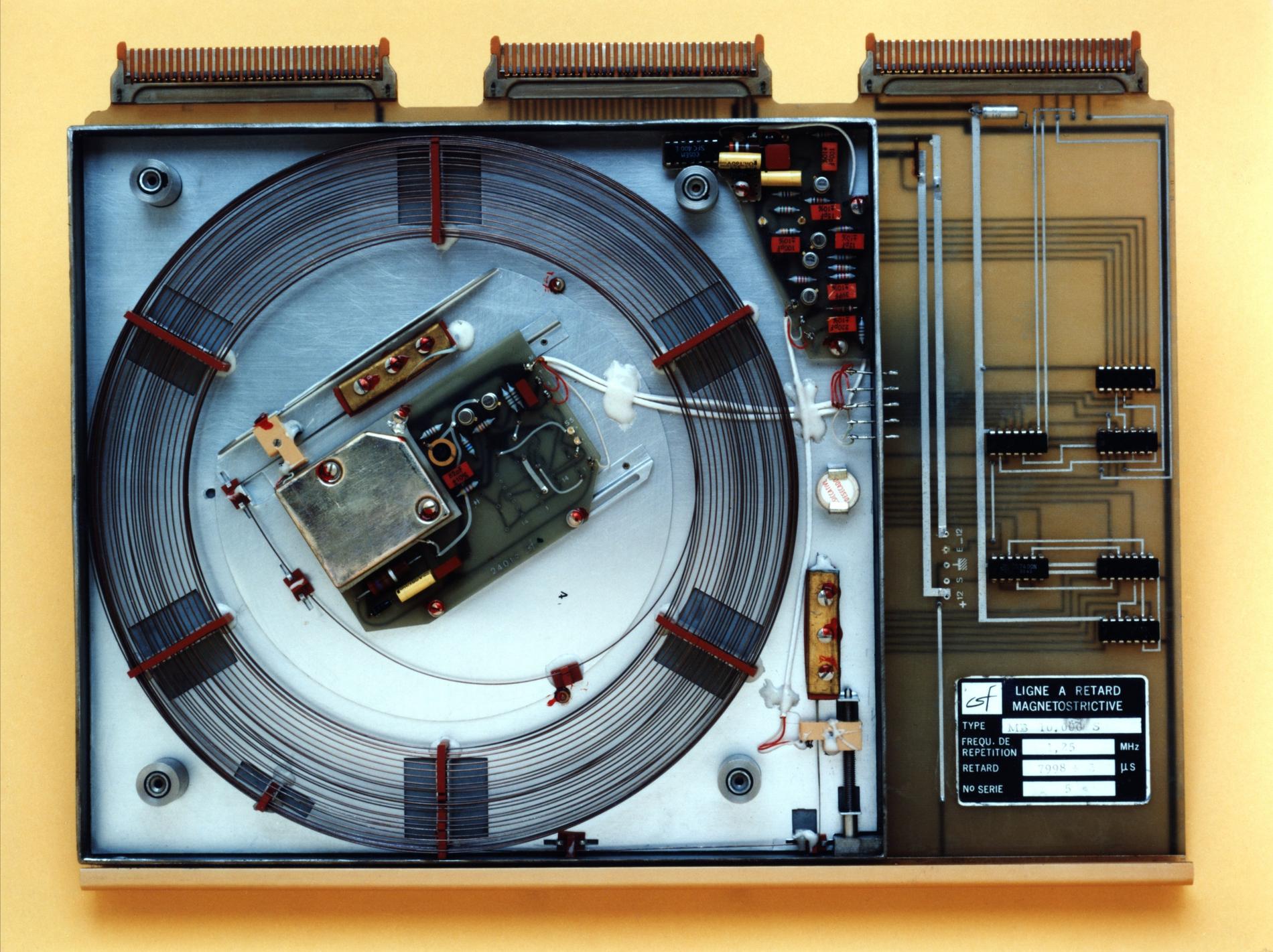

André Pinet souligne que pour

les mémoires temporaires ou semi-permanentes, choisies sont

des lignes à retard utilisant le principe de la magnétostriction

: une impulsion électrique délivrée à

une extrémité d’un fil d’alliage métallique

est restituée à l’autre extrémité

avec un retard supposé constant et proportionnel à la

longueur de ce fil. Or, si les lignes utilisées pour l’échantillonnage

de la parole (donc avec un cycle de 125 microsecondes) sont assez

courtes pour rester stables, celles plus longues, et en l’occurrence

ici de huit millisecondes, qu’on adopte dans les multienregistreur,

traducteur et taxeur pour lesquels ce cycle de travail est suffisant

afin de traiter les événements téléphoniques

(par exemple la numérotation composée par un abonné)

ont un retard trop dépendant des variations de température

– et il suffit d’un décalage d’environ 400 nanosecondes

pour tronquer les informations. Le réglage répété

de ces lignes au moyen d’un tournevis, exécuté

parfois par le chef de laboratoiresous le regard à tout le

moins ironique de ses techniciens, constitue un criant anachronisme

face aux principes futuristes de la commutation temporelle. Les couloirs

des sous-sols du C.N.E.T./Lannion seront utilisés pour tester

la qualité des alliages constituant ces lignes longues. Mais,

ce sont les unités de raccordement

des lignes d’abonnés qui posent les problèmes les

plus aigus. En effet, aux habituelles fonctions logiques communes

à tout organe d’un commutateur, s’ajoute le traitement

des signaux vocaux spécifique aux techniques temporelles. Le

choix initial est fait de réaliser l’échantillonnage

de ces signaux dans chaque équipement de ligne d’abonné.

Au bout du compte, un tel équipement « malgré

ses multiples fonctions..., étant propre à chaque ligne

d’abonné, doit nécessairement être aussi

simple que possible pour ne pas avoir une incidence trop importante

sur le coût de l’installation »Jean-Baptiste Jacob,

avec un collègue participe au colloque Blaise Pascal, et au

retour de mission fait son compte-rendu à André Pinet,

compte-rendu dans lequel les caractéristiques du PB 250 sont

décrites et en particulier son prix très raisonnable.

André Pinet adopte le PB 250 comme machine de commande de la

maquette PLATON. Le bon de commande est lancé et la machine

arrive à Lannion au début de 1963.

Comme le projet SOCRATE a été repris

entièrement à Issy-les-Moulineaux, l’équipe

de programmation lannionnaise se trouve disponible pour la programmation

du PB 250. On s’aperçoit très vite que le PB 250

n’est pas adapté pour les traitements " temps réel

"comme la réception de la numérotation.

Jean-Baptiste Jacob propose à André Pinet de développer

une machine spécialisée dans la réception de

la numérotation (un périphérique du PB

250), utilisant une mémoire série à magnétostriction

à commander à Packard Bell .

Ce développement est lancé et au fur et à mesure,

on se rend compte que cette machine qu’on va appeler multienregistreur

a des propriétés intéressantes et finalement

va prendre en charge une grande partie du traitement d’appel.

Il a ainsi paru intelligent de développer des machines spécialisées:

le traducteur (mémoire de traduction à lignes à

retard et sa commande), le taxeur

(architecture voisine de celle du multienregistreur) et le PB 250

assurait les fonctions de supervision, un CTI en" herbe

".

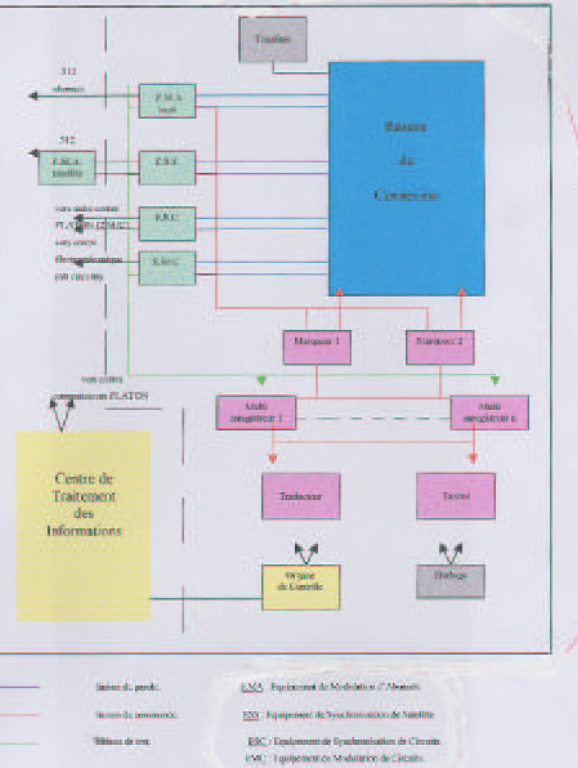

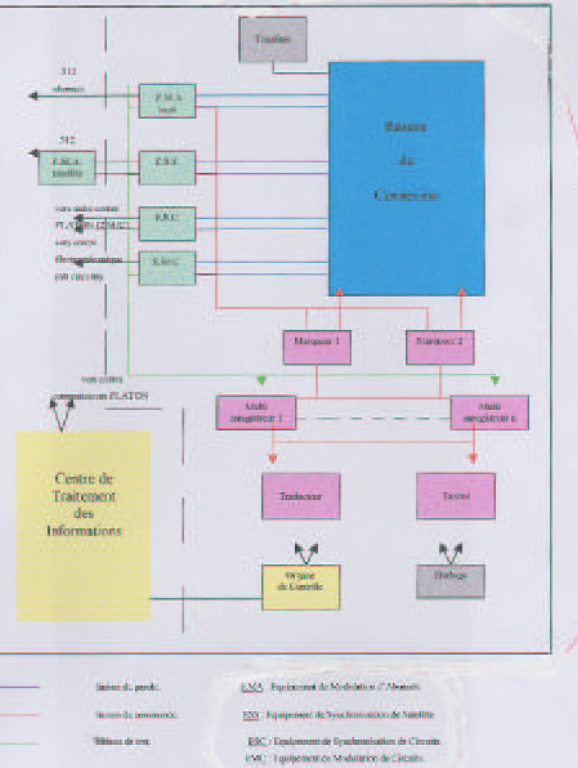

Les organes chargés de piloter l’ensemble des opérations,

et en premier lieu une base de temps générale, horloge

générant et distribuant les différentes cadences

indispensables dans un système temporel. Quant aux organes

de commande proprement dits, leur organisation pose problème.

Les responsables ont pleinement conscience des difficultés

à surmonter pour programmer une machine chargée de toutes

les opérations d’un centre de commutation (dont toute

une partie exigeant le temps réel) et savent que les énormes

moyens mis en œuvre par les « Bell Labs » pour y

parvenir ne sont pas mobilisables au sein du C.N.E.T. ou de SO.CO.TEL.

C’est pourquoi L. J. Libois souhaite qu’on cherche une solution

amenant à une programmation moins lourde et moins onéreuse.

Après des réflexions menées en commun avec J.B.

Jacob et J. Vincent Carrefour (responsable du centre de calcul du

C.N.E.T. au sein du département C.T.I.), A. Pinet s’oriente

vers une commande dite répartie : les fonctions en temps réel

(établissement, taxation, rupture des communications) seront

exécutées par des petites unités spécialisées,

les fonctions de gestion et de maintenance dont la réalisation

est acceptable en temps différé seront à la charge

d’un calculateur de type universel. Celui-ci pourra alors être

commun à plusieurs commutateurs. Cette idée est très

facilement adoptée par M. Revel, responsable des études

sur les organes de commande ; il écrit que « comme beaucoup

d’autres à Lannion, j’étais un commutant faisant

de l’électronique et non pas, comme à Paris, un

informaticien faisant de la commutation ». En effet, lui-même

et la plupart des membres de son groupe sont des commutants issus

des techniques électromécaniques.

Tous se sentent armés (et motivés) pour concevoir des

ensembles logiques pilotés par un programme « câblé

» constitué d’instructions complexes adaptées

à la téléphonie. C’est ainsi que naît

le groupe de quatre organes constituant la commande de PLATON : le

marqueur assurant les échanges d’informations entre les

différents types d’organes, le multienregistreur pilotant

l’établissement et la rupture des communications, le traducteur

mémorisant les caractéristiques de tous les accès

au commutateur (lignes d’abonnés ou circuits) et le taxeur

chargé de calculer les taxes des conversations et de les imputer

aux comptes des abonnés concernés. La technique utilisée

est plus originale que le vocabulaire directement issu des commutateurs

électromécaniques.

C’est aussi dans l’unité de raccordement

d’abonnés que doit être réalisé le

codage numérique des échantillons de parole. La loi

de codage a été choisie après des « essais

téléphonométriques et des essais subjectifs d’opinions

», en l’occurrence celles des agents du département

C.T.I. venant apprécier dans une salle spéciale la restitution

plus ou moins fidèle de leur voix selon les différentes

expériences de codage. Mais la réalisation d’un

codeur respectant la loi retenue n’en reste pas moins très

difficile avec les composants disponibles : elle prévoit 128

valeurs différentes, c’est-à-dire 27, or il s’avère

difficile de dépasser 26.

Le cumul des difficultés techniques et économiques (les

unes réagissant d’ailleurs sur les autres) rencontrées

pour développer l’unité de raccordement d’abonnés

explique pourquoi c’est cette dernière qui connaîtra,

au cours du temps, le plus grand nombre de versions, très différentes

les unes des autres, parmi les organes constitutifs de PLATON et de

son successeur industriel E10.

Malgré ces contraintes, la première

maquette de laboratoire entièrement fabriquée au C.N.E.T./Lannion

est assemblée et fonctionne dès 1965. Certains problèmes

sont volontairement contournés dans l’attente de technologies

plus performantes.

Ainsi, les communications sont établies à travers le

réseau de connexion avec des intervalles de temps identiques

pour le demandeur et le demandé. En effet, les mémoires

(dites « tampons »), permettant d’y inscrire une

combinaison de parole codée au temps x affecté au demandeur

pour la lire au temps y affecté au demandé,ont un coût

encore prohibitif. Les instructions constituant le programme de fonctionnement

des organes de commande ne sont pas réalisées sur un

support mémoire aisé à modifier. Enfin, le calculateur

universel, dénommé Centre de Traitement des Informations

(C.T.I.), chargé des opérations de gestion et de maintenance

n’est pas jugé indispensable à ce stade de vérifications

des principes. Ce rôle est joué provisoirement par un

calculateur PB250 de Bull.

Les résultats obtenus sont considérés comme très

positifs ; la maquette PLATON fait maintenant partie du circuit

traditionnel suivi par les visiteurs officiels du C.N.E.T./Lannion.

Les responsables jugent donc possible et nécessaire d’engager

une seconde phase du projet devant aboutir à la mise en exploitation

réelle dans le réseau.

La mise en construction de la maquette débute

le 9 décembre 1965 et en Février 1966, deux "abonnés"

peuvent se parler à travers le Réseau de Connexion de

la maquette. A partir de là «dès

1965, était édité un premier projet sous forme

d’une note interne du CNET, avec tous les schémas de Platon

».

Mais quelles appréciations les experts portent-ils

sur cette première réalisation ?

La nature temporelle du système PLATON les laisse toujours

sceptiques quant à la possibilité de réaliser

à court terme des réseaux de connexion de capacité

suffisante. Le surcoût apporté par le passage «

fréquences vocales-modulation par impulsions codées

» au niveau des étages d’abonnés leur paraît

également impossible à compenser par les économies

attendues par ailleurs de l’électronique.

Mais ils sont encore beaucoup plus réservés, et le terme

est sans doute faible, sur la structure qui a été choisie

pour les organes de commande. Comment peut-on se priver de la souplesse

des programmes enregistrés (modifiables par une simple relation

homme-machine, sans intervention « physique ») gérés

par des calculateurs au sein desquels sont centralisées toutes

les fonctions ? Pourquoi prendre une autre option que les Bell Labs

et A.T.T. qui, à la même époque (1965), mettent

en service réel à Succasunna le prototype de l’ESS1

piloté par deux calculateurs synchrones ?

On juge indélicat de rappeler qu’on ne maîtrise

absolument pas la conception de programmes aussi vastes pour lesquels

les Bell Labs ont consacré des moyens absolument exceptionnels

et un temps ayant dépassé, tout aussi exceptionnellement,

les prévisions.

Aussi, la conclusion de l’article de présentation du projet

dans le numéro 12 de Commutation et Electronique de mars 1966

consacret-elle à peine 15 % de sa longueur à rappeler

les avantages attendus de la commutation temporelle, « en particulier

ceux qui concernent le faible encombrement des installations, l’absence

de bruit, la qualité du service due à l’extrême

rapidité d’exécution des opérations, la

souplesse du système quant à la possibilité de

traiter des informations de natures diverses (téléphonie,

transmission de données, etc.) ».

Le reste de cette conclusion sert à justifier la séparation

qui a été faite entre fonctions de commutation et fonctions

d’exploitation. Les premières, nécessairement exécutées

sans défaillances et en temps réel « sont réalisées

à l’aide de sous ensembles spécialisés dont

la pluralité, ..., place le système dans les meilleures

conditions pour assurer un service ininterrompu ». alors qu’«

il ne faut pas oublier que la centralisation des fonctions dans un

organe unique accroît les difficultés d’assurer

un service sans défaillances, lesquelles ne peuvent d’ailleurs

généralement être surmontées qu’au

prix d’une augmentation notable du matériel ».

Il n’est pas omis de rappeler combien la commande centralisée,

obligatoire dans sa totalité, quelle que soit la capacité

initiale du commutateur, est économiquement pénalisante

pour les installations de dimension modeste. Par contre « La

centralisation de certaines fonctions liées à l’exploitation

dans un organe à programme enregistré mis à la

disposition de plusieurs centres de commutation nous paraît

être une solution avantageuse... ».

La longueur du plaidoyer en faveur d’une commande répartie

montre bien qu’elle est en totale opposition avec les idées

des années 1960, toutes favorables à la commande centralisée,

ne serait-ce que par conformisme avec ce que font les Bell Labs.

Peu de spécialistes (y compris sans doute parmi les responsables

de ce choix) auraient pensé qu’elle puisse s’imposer

à terme. C’est pourtant ce qui s’est produit (essentiellement

à cause du développement des microprocesseurs), et c’est

bien du mérite pour certains experts de reconnaître en

1990 que « cette structure décentralisée, très

en avance sur son temps, s’est révélée être

un bon choix lorsque sont apparus les microprocesseurs, et c’est

maintenant une caractéristique « dernier cri »

dont se vantent tous les constructeurs modernes de commutation »

C’est donc à cause de cette organisation, qui évite

les difficultés de la programmation lourde, que PLATON a réussi

et que le système E10 s’est imposé dès les

années 1970. C’est en tout cas la thèse adoptée

par plusieurs acteurs du projet, en particulier par J.N. Méreur

(futur directeur des programmes au C.N.E.T.), jeune ingénieur

alors chargé d’en favoriser le développement auprès

des services exploitants. La nature temporelle du système,

pourtant beaucoup plus innovante, ne sera pleinement appréciée

qu’une dizaine d’années plus tard. Peut-être

a-t-il fallu qu’A. Pinet se réfère à son

riche passé de chercheur pour qu’il ne se montre pas trop

surpris par le fait qu’un choix « par défaut »

(la commande répartie) se soit montré prépondérant

dans le succès rapide de son idée originale (la commutation

temporelle) .

La maquette réalisée à partir de ces choix fonctionne

bien et la fonction sans blocage est implantée, sur laquelle

André Pinet avait pris des brevets

vers 1960...

sommaire

André Pinet confirme le choix de l’architecture

décentralisée, d’une part en maintenant le

choix de calculateurs répartis et spécialisés

pour assurer les fonctions de marqueur, d’enregistreur, de traducteur

et de taxeur (solution inspirée des commutateurs « crossbar

» de type électromécanique), et d'autre part en

choisissant la solution d’un échange synchronisé

d’informations entre les mémoires circulantes. Cette solution

matérielle efficace permet de réduire la programmation,

mais est peu évolutive. Il sait qu’il est à contre-courant

de la vision des Bell Labs, qui privilégie une architecture

centralisée, qu’il connait bien, car juste avant de venir

à Lannion il a fait un séjour de longue durée

au sein des équipes travaillant sur la famille des commutateurs

électroniques ESS (Electronic switching systems). Il a bien

compris qu’une architecture centralisée nécessite

une programmation hors de portée du CNET.

Un autre choix effectué en 1963 est celui

du multiplexage à 32 voies, dicté par une vision

d’avenir du « tout binaire », alors qu’américains

et japonais travaillent sur la base de 24 voies, suivant une vision

conservatrice venant du multiplexage de voies analogiques.

Ce choix du 32 voies, validé par la Direction Générale

des Télécommunications, est proposé à

l’ensemble des administrations européennes via la CEPT.

L’accord européen sur cette norme est obtenu en fin 1968

et l’UIT en 1969 reconnait les deux normes européennes

et américaines. La reconnaissance mondiale de cette norme conforte

le CNET Lannion dans ses choix pour aller vers la réalisation

d’un réseau numérique complet.

André Pinet est bien conscient que le projet PLATON

est considéré à l’époque comme un

projet aventureux. Aussi il se concentre sur la réalisation

technique, qui est un plongeon dans l’inconnu, au moins dans

quatre domaines techniques : numérisation des signaux de parole

basée sur un échantillonnage et une quantification,

mise en œuvre de la connexion temporelle, réalisation

des organes de commande en temps réel du commutateur (établissement,

taxation, rupture des communications), et mise en œuvre de la

gestion informatique.

Après des travaux préliminaires

en 1962, il fixe en 1963 l’objectif d’une maquette de laboratoire

complète pour 1965 avec certaines simplifications, largement

en deçà de l’objectif final. Ainsi il choisit d’assurer

la connexion temporelle avec des signaux de parole modulés

en PAM1 (Pulse Amplitude Modulation) de façon à attendre

les premiers circuits intégrés, qui sont annoncés

par les fabricants de semi-conducteurs, notamment Texas Instruments.

Compte tenu de l’état technologique des

circuits intégrés en 1965, les composants de technique

DTL sont retenus pour le projet.

En 1965-1967 André Pinet et son équipe

se trouvent confrontés à différents choix avant

de se lancer dans la dernière phase du projet.

Le premier choix est celui des circuits intégrés, notamment

pour le codage PCM. En 1965 les seuls circuits intégrés

disponibles sont de type DTL à base de diodes, fabriqués

notamment par Fairchild. Ils apparaissent trop lents.

Comme le raconte plus tard L-J Libois, « Grâce

aux relations industrielles de la CGE, nous [le CNET] avons pu disposer

des tout premiers circuits TTL de Texas Instruments ». Ces circuits

TTL, à base de transistors, sont nettement plus rapides. Leur

emploi s’imposa en 1967.

(Lire une magnifique synthèse

de Louis Joseph Libois)

sommaire

Revenons à la CGE. En 1965, l'établissement

de Lannion se limite à 37 personnes dont 6 ingénieurs,

12 agents techniques, 7 mécaniciens et 7 câbleuses. La

croissance de la future SLE est d'abord très lente.

A son début, sa mission consiste à effectuer des études

sur les transmissions numériques et les antennes avant que

ne soient lancées celles concernant la commutation temporelle.

Pendant ce temps, la CIT développe ses usines de commutateurs

électromécaniques à Vélizy, Cherbourg,

Saintes, La Rochelle, un terrain pour une nouvelle usine à

Rennes est même acheté.

Un seul bâtiment de la CGE existe, le bâtiment 2, le long

de la route de Perros-Guirec et c'est aussi la période des

premières annonces et des premières implantations :

- En 1964, annonce de l’implantation des Lignes Télégraphiques

et Téléphoniques (LTT) sur une superficie de 6 à

10 ha pour des ateliers de fabrication avec promesse de 120 emplois

fin 1965, 250 fin 1966, 600 emplois fin 1969. Ouverture de l'atelier

pilote en 1965.

- La SAT a acquis 5 ha et démarre la construction de 3000 m2

d’atelier pour 120 emplois fin 1965.

- En 1965, ouverture de l’atelier pilote LTT.

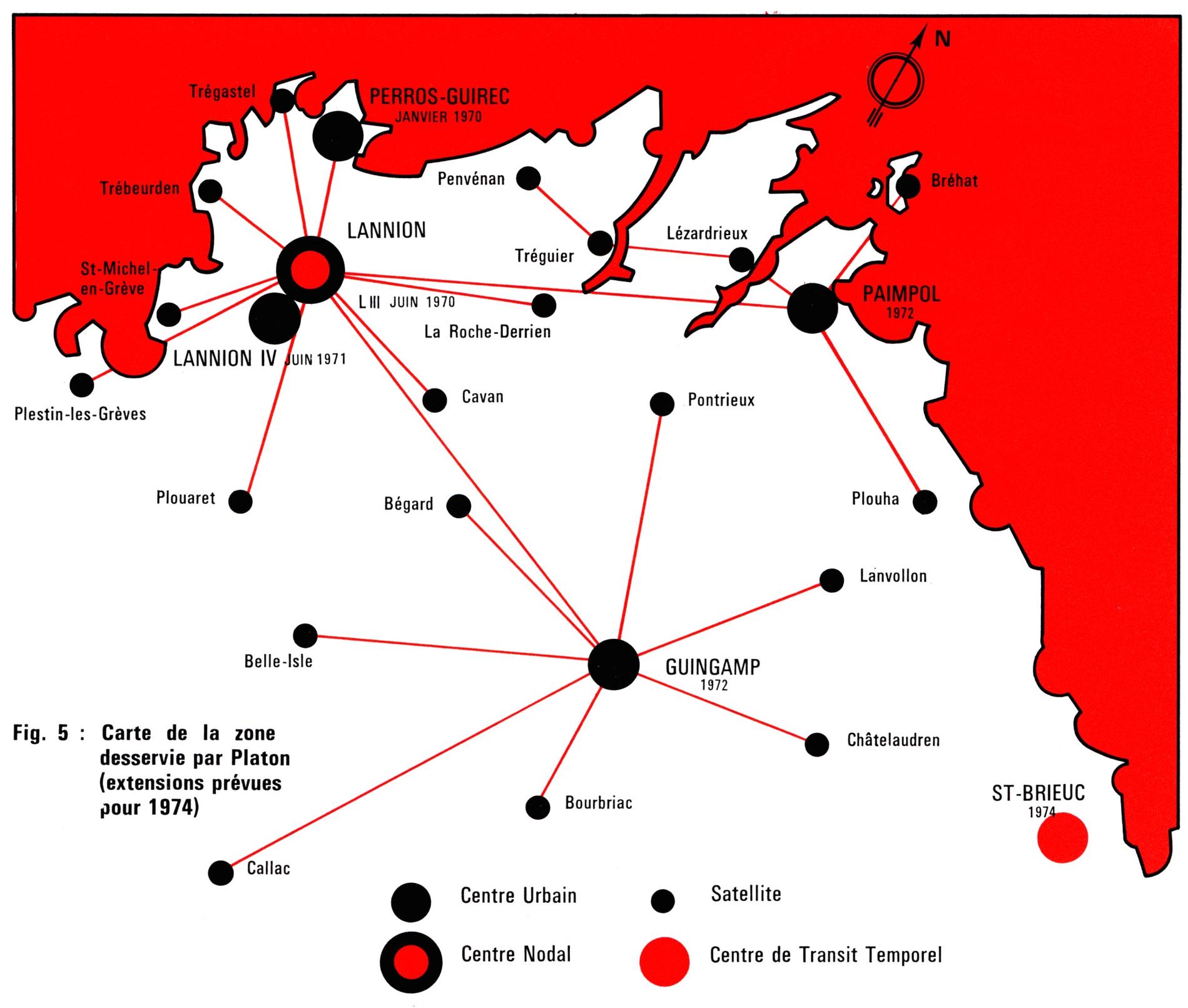

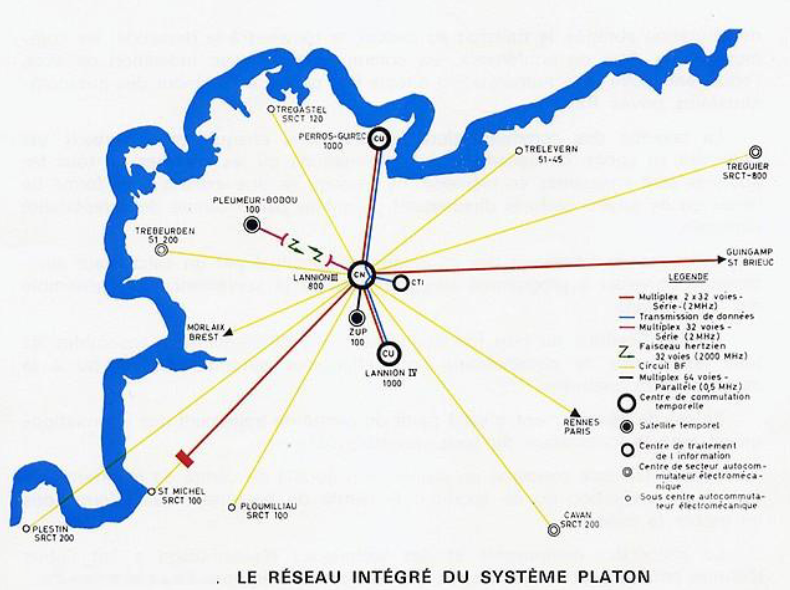

C’est dans la Note Technique Interne NTI/39 datée

du 21 Juillet 1965 intitulée « Projet d’installation

d’un ensemble de commutation temporelle intégré

au réseau téléphonique général

dans la zone de Lannion-projet PLATON » qu’A. Pinet

décrivait la structure du futur système et définissait

les éléments à mettre en œuvre pour l’introduire

dans le réseau de Lannion à la place des équipements

existants.

La réalisation de ce projet ne pouvait se concrétiser

sans la participation d’un industriel. P. Marzin sut convaincre

A.Roux (président de la CGE) de se lancer dans l’aventure

en usant du seul argument dont il disposait : au travers de l’avance

prise par le C.N.E.T. dans le domaine des techniques temporelles,

la C.I.T. Compagnie Industrielle des Télécommunications,

faisant partie du groupe C.G.E., tenait sa seule chance, celle-ci

fût-elle mince, de s’émanciper de la tutelle qu’elle

subissait dans le secteur de la commutation – la C.I.T. fabriquait

du matériel Crossbar CP400 sous licence Ericsson. A. Roux jugea

vraisemblablement que le pari méritait d’être tenté,

d’autant plus que si la réussite impliquait des conséquences

considérables – elles seront énormes – pour

la C.I.T. , un éventuel échec ne pouvait mettre en péril

cette société. C’est ainsi que fut créée

la SLE (Société Lannionaise d’Electronique) au

début de 1966. Il est évident que la toute nouvelle

S.L.E. ne possèdait pas les compétences nécessaires

en commutation, temporelle ou non ; elle ne pouvait guère y

remédier qu’en puisant au sein du C.N.E.T., la direction

de cet organisme étant d’accord dans un souci de réalisme.

Ainsi L.J. Libois écrit-il que « Pour ma part, je pensais

que la solution la plus efficace était de transférer

non seulement des dossiers, mais aussi des hommes et même les

meilleurs »( !). Plusieurs ingénieurs du C.N.E.T furent

donc sollicités et acceptèrent les propositions de la

S.L.E..

Début 1966, la CIT contribue

au projet PLATON,

et au cours de l’été, quelques personnes du centre

de développement parisien de la CIT - Commutation arrivent

à la SLE à Lannion, ainsi qu’une équipe

de développement de liaisons MIC.

Pendant ce temps, Monsieur Libois, conscient que la meilleure méthode

pour faire du transfert de connaissances et de technologies est de

transférer quelques personnes, encourage discrètement

quelques ingénieurs à sauter la haie qui sépare

le CNET de la SLE.

C’est ainsi que le 1er octobre 1966, François Tallégas

et Jean-Baptiste Jacob prennent leur élan et arrivent à

la SLE (François Tallégas comme Directeur Technique).

Il faut distinguer J.B. Jacob, jamais à cours d’idées,

qui jouera un rôle majeur dans la conception du système

temporel de deuxième génération (E10B ou E10N1)

et bien sûr F. Tallégas, alors ingénieur au département

R.T.B. (transmission) qui, ayant fait part dans les mois précédents

à L.J. Libois de son désir d’évoluer vers

la recherche en commutation, se retrouva directeur de la S.L.E. à

la fin de 1966 .

Au sein du personnel fonctionnaire du C.N.E.T. imprégné

d’une forte culture de service public, certains ressentent de

l’amertume et s’élèvent contre le «

cadeau » fait à des intérêts privés.

Entre 1966 et 1969, une réussite de PLATON apparaît encore

bien lointaine à la majorité du personnel, si bien qu’il

est difficile de distinguer, dans l’opposition à cette

aide à l’industrie, entre conception de l’intérêt

public et frustration de chercheurs se voyant privés (très

partiellement) d’un « jouet » de laboratoire.

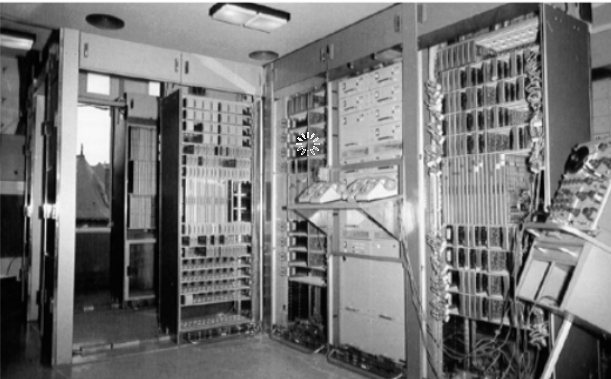

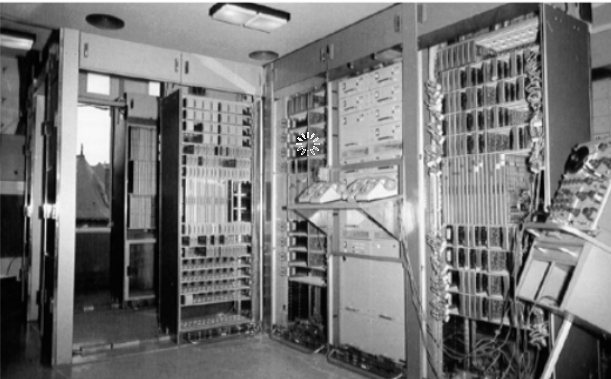

La maquette pré-industrielle à réaliser

avant exploitation réelle conserve la même répartition

de fonctions entre les différents organes que celle de la première

maquette. Mais l’évolution technologique est considérable.

Tous les ensembles logiques sont constitués avec des circuits

intégrés TTL Texas (après un échec cuisant

d’une maquette réalisée en cicuits intégrés

DTL beaucoup trop lents). Le réseau de connexion sans blocage

dispose de circuits MSI (middle scale integration). La mémoire-programme

de 1 024 mots du multienregistreur est encore constituée de

matrices à diodes mais une mémoire à couplage

inductif de 2 048 mots est à l’étude à l’AOIP,

autre constructeur associé au projet.

Un autre élément va s’avérer fondamental

: L.J.Libois et A. Pinet réussissent à convaincre leurs

collègues du Département Transmission du C.N.E.T. de

s’orienter à partir de la mi-1967 vers l’étude

d’un système MIC à 32 voies (25) partagées

chacune en 8 éléments binaires . Le bien-fondé

de leurs arguments, mais aussi leur qualité d’«

anciens » de ce département, ont dû leur faciliter

la tâche. Il n’empêche qu’il faut porter au

crédit des transmetteurs le fait d’avoir pris en compte

l’intérêt général. Cette norme 32

voies/8 eb sera adoptée par l’Europe en 1968 grâce

aux

efforts conjugués des Français et des Allemands, et

reconnue en1969 par l’Union Internationale des Télécommunications.

Les différents sous-ensembles de PLATON sont fournis à

un exemplaire par l’A.O.I.P. et la S.L.E. au C.N.E.T./Lannion

tout au long de l’année 1968. Ils sont d’abord testés

dans les laboratoires où ils ont été conçus,

le plus souvent en collaboration avec un représentant de l’industriel

dont la présence facilite grandement la prise en compte des

corrections (inévitables) à apporter sur les versions

suivantes.

Ils sont ensuite assemblés, toujours dans un local du C.N.E.T.,

pour constituer le commutateur prototype appelé « maquette