KELLOGG

Milo Kellogg

Milo Kellogg est né à Rodman, dans l'État de New

York, en 1849 et a obtenu ses diplômes d'AB et d'AM à l'Université

de Rochester en 1870. Il a commencé sa carrière dans les

communications téléphoniques en 1872 et a été

un pionnier dans la conception, le développement et la production

d'appareils et de circuits. Il était inventeur, superviseur,

surintendant, directeur général et président. Il

était une personne aux nombreux talents exceptionnels et en effet

un génie inventif.

En 1872, il rejoint la Western Electric Company et devient directeur général en 1882. Il devient ensuite président de la Central Union Company et de la Cumberland Telephone Company. Entre 1888 et 1890, il établit les spécifications des systèmes de commutation magnéto-multiples et dépose près de 150 demandes de brevet au bureau des brevets.

En 1897, Milo Kellogg fonde et devient le premier président de Kellogg Switchboard & Supply. En 1898, le premier standard téléphonique à 800 lignes est installé. En 1899, Milo Kellogg établit un record national en déposant 125 brevets en une seule journée. En 1905, il obtient le brevet du « Grabaphone ». Véritable génie inventeur, il est le pionnier de la téléphonie. Il décède en 1909

Si Elisha Gray est le génie

sous-estimé de l’histoire du téléphone américain,

l’obscurité de Milo Kellogg doit être considérée

au moins deux fois plus injuste. Pour un homme autrefois considéré

comme « synonyme de l’histoire téléphonique

du pays », Kellogg a depuis vu sa réputation enterrée

par le temps et son nom usurpé dans la culture par ces vendeurs

de corn flakes de Battle Creek.

Alors, que savons-nous vraiment du fondateur de la Kellogg

Switchboard & Supply Company en 1897 ?

D’abord, il n’était ni un précurseur

ni un personnage secondaire dans la naissance de l’industrie moderne

des télécommunications. Milo Kellogg était là

dès le début, travaillant directement avec Elisha Gray

lui-même dans la jeune entreprise qui allait bientôt devenir

Western Electric .

Il était arrivé à Chicago en 1870, six ans avant

la délivrance du premier brevet de téléphone américain,

à l’âge de 21 ans, tout juste sorti de l’Université

de Rochester.

En 1872, il rejoint la Western Electric Company et devient directeur

général en 1882.

Dans les bureaux de Gray et d’Enos Barton, Kellogg a rapidement

trouvé sa place, bricolant des circuits et changeant peu à

peu le monde. Il était là, en tant que directeur de la

fabrication, lorsque Gray est entré en guerre avec Alexander

Graham Bell pour ces droits de brevet vitaux

sur les téléphones en 1876, et il était toujours

sur place lorsque Western Electric a été racheté

par la victorieuse Bell Company en 1882.

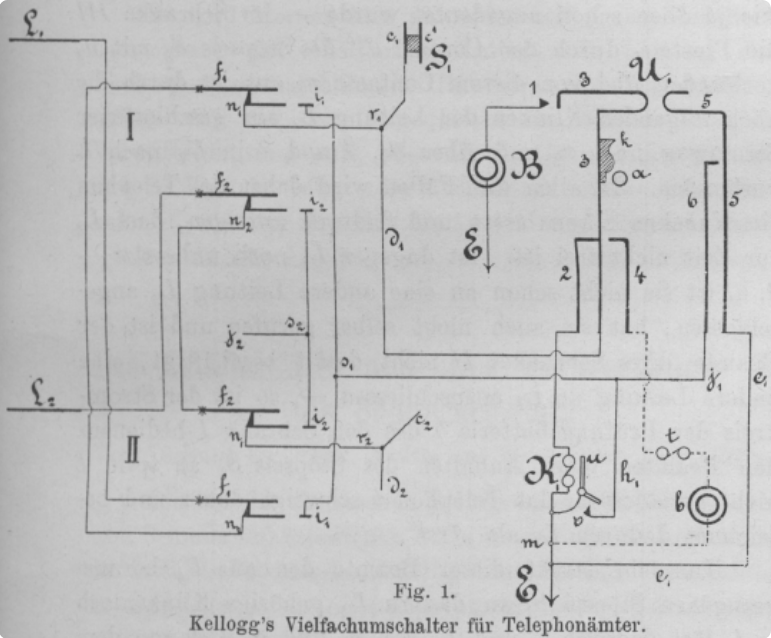

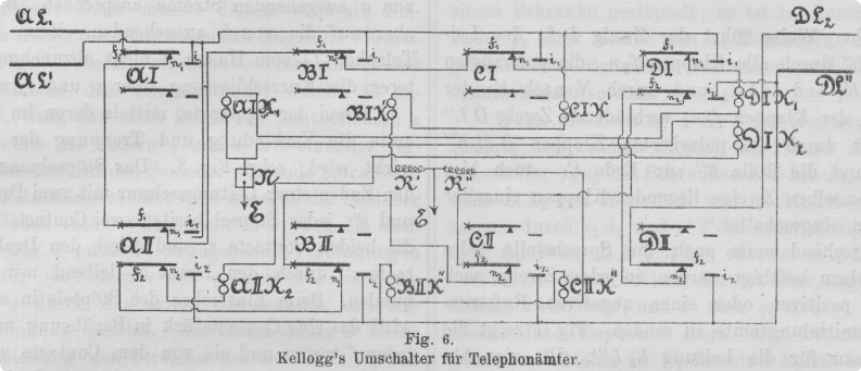

Kellogg inventa même un standard téléphonique

qui allait devenir la référence de Bell pendant des années

(voir en fin de page). Mais au fil du temps, les vieilles rivalités

ont perduré. L’American Bell Telephone Company était,

à bien des égards, l’empire du mal de cette époque,

et Kellogg se lassa bientôt de ses maîtres monopoleurs.

En 1889, à l’âge de 40 ans, il quitta Western Electric

et entra hardiment dans les rangs indépendants, occupant des

postes de direction au sein de la Great Southern

Telephone & Telegraph Co. et de la Central

Union Telephone Co. de Chicago. Son principal objectif, cependant,

restait davantage la recherche et la science que le côté

commercial des choses. La seule façon de renverser un géant

de la technologie comme Bell, il le comprenait parfaitement, était

de les surpasser en technologie.

Kellogg était devenu le maître incontesté

du standard téléphonique et avait aidé d'innombrables

opérateurs indépendants à obtenir des systèmes

téléphoniques de qualité et durables, en particulier

dans les petites villes qui n'étaient pas sous la coupe de Bell.

Ces efforts n'ont fait qu'augmenter lorsque de nombreux brevets téléphoniques

originaux de Bell ont commencé à expirer en 1893.

Au cours des années suivantes, Milo Kellogg a accumulé

près de 150 brevets, soit plus que Gray et Bell n’en ont

accumulés au cours de toute leur carrière. Il a également

marqué un tournant majeur dans l’industrie lorsqu’en

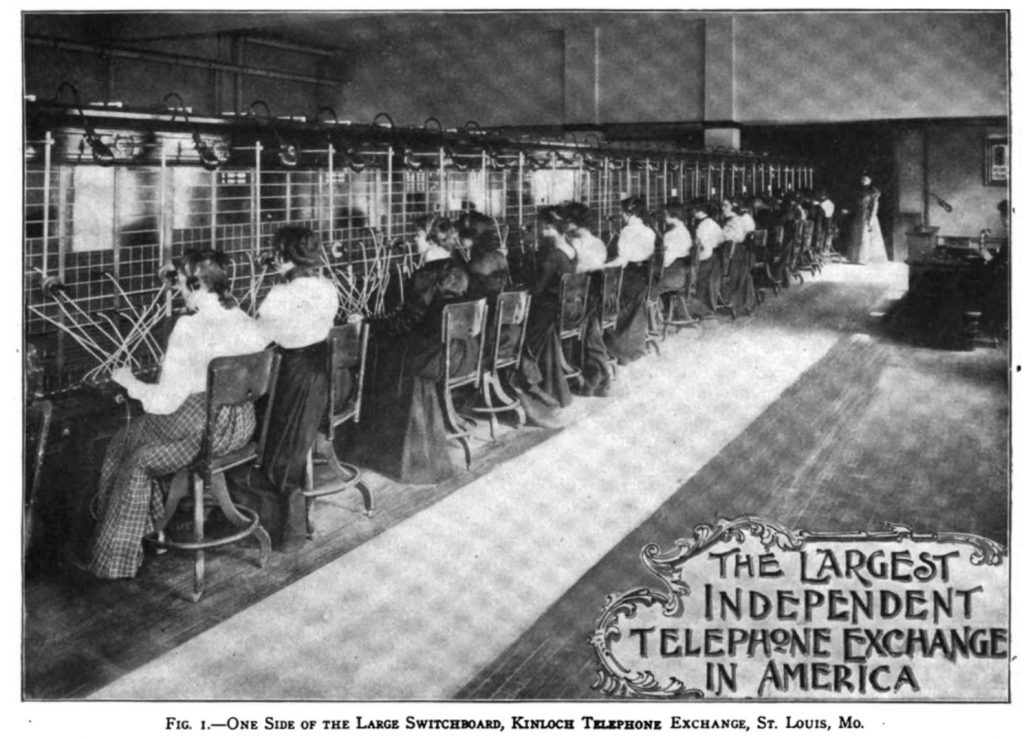

1897, il a aidé la Kinloch Telephone Co. de Saint-Louis (alors

la quatrième plus grande ville du pays) à mettre en place

un système de central téléphonique municipal totalement

indépendant et sans précédent, brisant ainsi l’ancien

monopole de Bell dans la ville.

« Le système Kinloch, dont la construction

a débuté le 1er mars 1897, sera opérationnel dans

les 30 jours », rapportait le St. Louis Dispatch du 4 septembre

1898. « Le système Kinloch est réputé pour

son tableau de distribution amélioré. Il n’en existe

pas d’autre de semblable au monde, car il vient d’être

inventé. Milo G. Kellogg de Chicago en est l’inventeur.

Il a également inventé le tableau de distribution utilisé

par la compagnie Bell.

« Le principal point de supériorité revendiqué pour le nouveau standard Kellogg est qu'il est entièrement « central », supprimant entièrement les sous-stations et évitant ainsi la nécessité d'appeler « Main », « Sydney », etc.

En 1897, Milo Kellogg fonde et devient

le premier président de Kellogg Switchboard

& Supply.

En 1898, le premier standard téléphonique à 800

lignes est installé.

« Le standard téléphonique de Kinloch a une capacité

de 20 000 téléphones, soit le plus grand standard téléphonique

au monde.

« Une autre caractéristique qui plaît beaucoup plus

directement au public est la réduction notable des prix…

environ la moitié des anciens prix en vigueur. »

Le projet Kinloch

a été le point de départ de la nouvelle Kellogg

Switchboard & Supply Company, alors basée dans une ancienne

école de Highland Park, dans l’Illinois. Beaucoup doutaient

qu’une petite entreprise naissante puisse assurer la production

et l’installation du système de St. Louis, mais une fois

le projet lancé sans accroc, des contrats similaires ont rapidement

suivi à Cleveland, Philadelphie, Buffalo, Los Angeles et finalement

à l’étranger. Les vannes du mouvement des téléphones

« indépendants » étaient alors ouvertes.

« Milo Gifford Kellogg a ouvert la voie au fabricant de téléphones

indépendant », a noté plus tard le magazine Chicago

Engineer .

En 1899, Milo Kellogg établit un record national en déposant

125 brevets en une seule journée.

En 1905, il obtient le brevet du « Grabaphone ».

Véritable génie inventeur, il est le pionnier de la

téléphonie.

Kellogg Switchboard & Supply menace bientôt la domination

d'AT&T en vendant ses standards « à multiplexage

» de qualité supérieure aux nouvelles compagnies

de téléphone indépendantes du pays. Après

que Kellogg tombe gravement malade en 1901,

AT&T achète secrètement ses actions dans Kellogg

Switchboard au fiduciaire temporaire de M. Kellogg.

La Cour suprême de l'Illinois annula l'acquisition clandestine

en 1909 et Milo Kellogg reprit le contrôle de sa société

après huit ans de propriété fantôme par

AT&T. Kellogg décède en 1909.

En juin 1903, grâce à une

action en justice intentée par des actionnaires minoritaires

pour faire annuler la vente, l'industrie découvrit le fait

surprenant que M. DeWolf avait vendu Kellogg à la Bell Company,

qui en fait était la propriété de Bell depuis

environ 18 mois. Bell avait acheté les actions Kellogg à

M. DeWolf en s'engageant à garder secrets les faits de la vente

et à continuer à diriger l'entreprise. L'objectif était

simple. On souhaitait doter les sociétés indépendantes

d'appareils Kellogg. Certaines des pièces les plus vitales

de ces appareils étaient à l'époque l'objet d'un

procès pour violation de brevet intenté par Bell et

sa société de fabrication, Western Electric. Bell contrôlant

secrètement Kellogg, il ne restait plus qu'à se défendre

contre ces procès en brevets, à rendre un jugement en

faveur de Bell et à saisir l'appareil contrefaisant, forçant

ainsi des dizaines de sociétés indépendantes

à fermer boutique, avec des millions investis dans des usines,

et à faire renaître le « trust » Bell.

Buffalo et Los Angeles, les deux plus grandes

sociétés indépendantes, furent prises au piège

lorsque Kellogg obtint le contrat de fourniture de leur équipement.

Cependant, lors de la signature des contrats, des rumeurs concernant

la vente de Kellogg à Bell devinrent courantes. M. Kellogg,

qui, plutôt que de mourir, recouvrait la santé, entendit

ces rumeurs et confronta M. DeWolf, qui admit les faits. Après

l'échec des efforts de M. Kellogg pour racheter ses actions,

même avec un gros bénéfice pour Bell, les actionnaires

minoritaires furent informés et une action en justice fut intentée

pour faire annuler la vente. Le tribunal de première instance

statua en faveur des plaignants, mais la cour d'appel annula la décision.

Cependant, la Cour suprême de l'Illinois confirma la décision

du tribunal de première instance et Bell fut battue. Ce n'est

cependant qu'en 1909 que la décision finale fut rendue. Cette

même année, Milo G. Kellogg décéda et la

présidence de la Kellogg Switchboard and Supply Company passa

à son fils, Leroy D. Kellogg.

Après la mort de M. Kellogg la même année, Kellogg

Switchboard continua de croître, fournissant finalement des

équipements à Western Electric d'AT&T.

La Kellogg Switchboard and Supply Company resta

une société totalement indépendante jusqu'en

1951, date à laquelle IT & T en acquit le contrôle

et une fusion complète fut réalisée en 1952.

Elle fut rapidement rebaptisée ITT Kellogg et de nombreuses

opérations de fabrication de téléphones d'ITT

furent transférées vers l'usine Kellogg de Cicero Avenue

en 1959, où 1 000 personnes étaient employées.

Au milieu des années 1930, la

Kellogg Co employait encore environ 400 résidents de la région

de Chicago.

L'entrée de l'entreprise dans le secteur de la téléphonie

à cadran en 1939 stimula les ventes, qui atteignirent 10 millions

de dollars au milieu des années 1940.

Toutes les opérations d'ITT Kellogg à Chicago ont été

transférées dans le Tennessee en 1962. ITT Kellogg a

changé son nom en ITT Telecommunications en 1965 et a été

vendue à une société française, Alcatel,

à la fin des années 1980.

La gamme de téléphones

Les premiers téléphones de

Kellogg étaient du même style que les téléphones

Western Electric qui s'étaient révélés populaires

et durables au cours des premières années. Grâce

à son expertise en ingénierie, il était capable

de produire des pièces qui, à bien des égards,

étaient techniquement meilleures que celles de Western Electric.

Les premiers téléphones étaient des téléphones

muraux à deux boîtiers de style américain, de grande

taille et de forme carrée. Kellogg n'a jamais utilisé

l'émetteur Blake avec son boîtier séparé,

donc les téléphones à trois boîtiers ne faisaient

pas partie de leur gamme.

Leur émetteur a été conçu par M. WW Dean

et progressivement modifié par les ingénieurs de la société.

Bien que superficiellement similaire à l'émetteur White

Solid Back, Dean avait son récipient à granulés

de carbone fixé directement au diaphragme. Cela donnait un émetteur

qui aurait pu être supérieur en fiabilité à

celui de White. Cela aurait été un argument de vente utile

pour Kellogg. Les compagnies de téléphone indépendantes

couvraient souvent de vastes zones de terres agricoles et il pouvait

falloir un certain temps pour qu'un technicien se rende sur place en

cas de panne, la fiabilité était donc importante pour

ces entreprises. L'émetteur, la bobine et le bras ont été

incorporés dans une seule unité appelée triplet

à mesure que les processus de production s'amélioraient.

Le récepteur Kellogg était également similaire

à celui de Bell, mais il était lui aussi conçu

dans un souci de fiabilité et de durabilité. L'assemblage

de l'aimant était enfilé dans le boîtier et le cordon

était ancré par un cordon de décharge de traction

séparé pour soulager les fils en cas de chute du récepteur.

Le support de l'émetteur était en acier pressé

dans un design plutôt galbé en forme de « feuille

de trèfle », qui contrastait avec le support rectangulaire

simple de Western Electric.

A gauche Modèle 2536. Notez le support du bras de l'émetteur

en acier embouti de Kellogg.

Au centre: Modèle 2884, une version simplifiée avec une

finition plus basique.

A droite un modèle alternatif de téléphone à

magnéto, dans le style « pierre tombale » moins populaire.

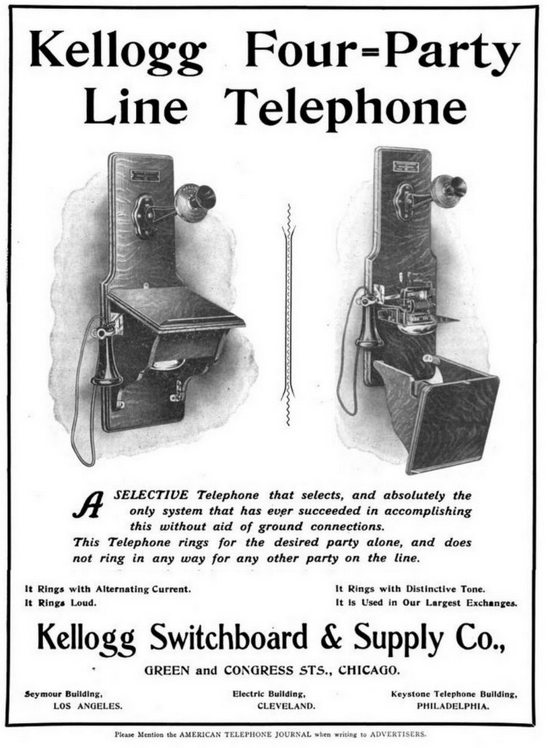

Comme beaucoup de ses clients travaillaient dans des

zones rurales isolées où les lignes partagées étaient

le seul moyen économique de fournir un service, Kellogg a mis

au point un système de sonnerie pour les lignes partagées

qui utilisait quatre fréquences de sonnerie différentes.

Chaque téléphone de la ligne

partagée pouvait avoir sa sonnerie réglée mécaniquement

et électriquement pour ne sonner que sur une seule fréquence,

éliminant ainsi le besoin de sonneries en code Morse comme celles

utilisées sur de nombreuses lignes partagées dans le monde.

Le système a été progressivement amélioré

jusqu'à ce qu'une ligne à dix abonnés puisse être

prise en charge. Dans une dernière avancée, deux sonneries

codées ont été introduites pour permettre la gestion

d'une ligne à vingt abonnés.

Téléphones Kellogg Switchboard & Supply Co.

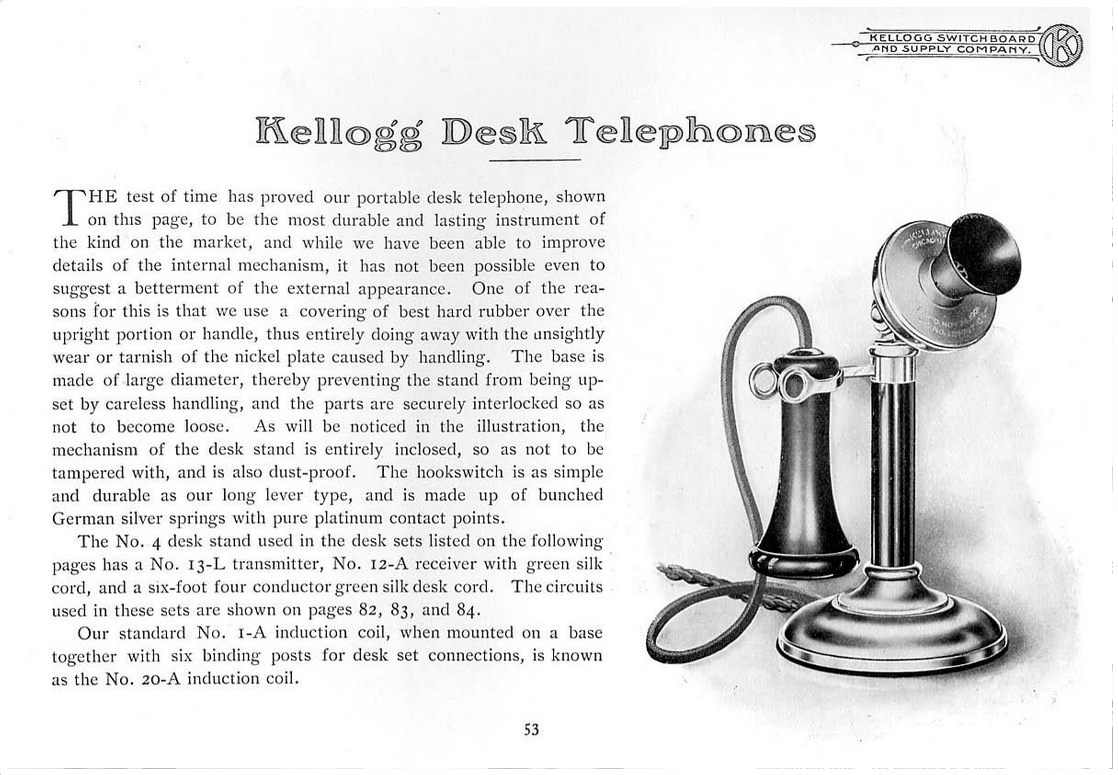

La société a également produit un petit téléphone

"chandelier" qui s'est avéré populaire non seulement

auprès des sociétés indépendantes américaines,

mais également auprès d'un certain nombre d'administrations

étrangères. Le téléphone a subi un certain

nombre de modifications au cours de son existence. Il a commencé

avec un récepteur à terminal extérieur, mis à

jour vers le récepteur scellé comme illustré à

gauche, et enfin, le manchon en bakélite sur l'axe a été

remplacé par une finition en acier peint de base comme illustré

ci dessous.

1899

1899

1902

1902

Premier support de bureau à colonne Kellogg avec une base en

fonte très lourde. L'équipement Kellogg était supérieur

à la plupart des autres fournisseurs indépendants et a

fait de Kellogg l'un des meilleurs fournisseurs d'équipements

pour concurrencer les téléphones Bell.

1905

1905

1910

1910 1912 Audiophone

1912 Audiophone

1912

1912  1912

Postal Long Distance

1912

Postal Long Distance  1912

1912

1913

1913

Le modèle 1913 : il s'agit d'un téléphone très

spécial. Fabriqué par Kellogg pour la National Cash Register

Company.

Ce téléphone était utilisé dans un grand

magasin de New York en 1913. Un appareil en fonte (fabriqué par

la National Cash Register Company) est fixé au téléphone

et abritait un télétype et un ruban. Le téléphone

était utilisé au comptoir de vente au détail. Lorsqu'un

client souhaitait effectuer un achat à crédit, le vendeur

décrochait le téléphone, appelait le service de

crédit et demandait l'approbation du client. Le service de crédit

approuvait le crédit du client et activait le télétype

pour imprimer un reçu de crédit.

Ce téléphone était populaire dans les grands magasins,

principalement entre 1912 et 1913. L'avant de l'émetteur porte

les noms « Kellogg » et « National Cash Register ».

Publicité Kellogg de 1902 dans l'American Telephone Journal

En 1908, LM Ericsson a ouvert une nouvelle usine à Buffalo. Un

nouveau style de téléphone est né de cette alliance.

Kellogg l'a appelé le Grabaphhone.

Au centre : Grabaphone original répertorié dans le catalogue

de 1910 sous le nom de « Microtelephone ».

À droite : Premier modèle « Ericsson », commercialisé

par Ericsson, Kellogg et plus tard par Federal.

À gauche : modèle final entièrement réalisé

par Kellogg. A droite :

version automatique

A droite :

version automatique

En 1905, Kellogg présenta le premier téléphone à combiné fabriqué par un fabricant américain. Il s'agissait d'un téléphone compact destiné à tirer parti des nouveaux standards à batterie centrale, qui éliminaient le besoin de piles encombrantes dans le téléphone du client. Il s'agissait d'une alternative plus moderne au téléphone à chandelier. Ils l'appelèrent d'abord le Microtelephone, mais le nom fut rapidement changé en GrabAPhone. Au départ, le téléphone était principalement construit à partir de leurs propres pièces et d'un combiné Ericsson. Dans le modèle ultérieur F111, ils semblent avoir utilisé la base d'un téléphone à chandelier Ericsson, un support et un combiné Ericsson. La tige était recouverte d'un manchon en bakélite, qu'ils appelèrent « Kellite », comme celui utilisé sur leur téléphone à chandelier. Les marques Ericsson ou Kellogg se trouvent sur ce manchon en bakélite, il semble donc que le téléphone soit le fruit d'une coopération. En un an environ, la base du GrabAPhone fut remplacée par une base adaptée du chandelier F118 de Kellogg. Kellogg utilisa progressivement de plus en plus de ses propres pièces au fur et à mesure que le téléphone s'avéra efficace. Le combiné Ericsson a été remodelé sur des lignes moins élaborées, les terminaux étant fermés et les supports arrondis substitués aux supports à piliers d'Ericsson. Vers 1912, le support Ericsson avait été remplacé par un support en acier embouti plus simple, avec une finition en nickel plaqué. À la fin de la Première Guerre mondiale, la plaque de nickel avait disparu et l'ensemble du téléphone était désormais fini en noir japon, une finition en émail cuit. En 1918, l'usine Ericsson a fermé et Kellogg a acheté de nombreuses pièces et matrices.

Le GrabAPhone avait ses faiblesses. L'émetteur était vertical en utilisation, il ne donnait donc pas un signal aussi fort qu'un émetteur dans lequel le son était appliqué directement au diaphragme. La coupelle sur l'embouchure surmontait en partie ce problème. Le signal plus faible réduisait cependant un peu le son local (le son local se produit lorsque le signal de l'émetteur est renvoyé vers le récepteur). Il utilisait également une "bobine de retardement", qui réduisait le son local du signal déjà plus faible. Le montage de l'émetteur de manière à ce qu'il soit vertical en utilisation normale aidait à réduire le tassement des granules de carbone, ce qui était donc un avantage.

Kellogg 1906

Kellogg 1906

En 1932, George Eaton, un ingénieur de Kellogg, a breveté

un émetteur « non positionnel » qui a résolu

les problèmes d'emballage et a fait des combinés une proposition

simple et sans problème pour Kellogg. Ce brevet a rapidement

été concédé sous licence à d'autres

fabricants en concurrence avec Western Electric et a marqué la

fin de l'émetteur/récepteur séparé aux États-Unis.

A Gauche : Téléphone de bureau modèle 725. An centre

: Masterphone modèle 700. A droite : Modèle 925 auto Masterphone.

À partir de la fin de la Première Guerre mondiale, les

relations entre American Bell et les compagnies de téléphone

indépendantes se sont quelque peu apaisées. Le réseau

Bell s'est concentré sur l'amélioration de son service

face à l'hostilité croissante du public concernant les

prix et la qualité. Les compagnies indépendantes ont continué

à croître régulièrement. La dépression

a provoqué une accalmie dans le développement, mais Kellogg

en est sortie avec une nouvelle gamme de téléphones utilisant

un nouveau composé - la bakélite . Les premiers téléphones

entièrement moulés ont été introduits vers

1933. Leur téléphone de bureau F725 et leur téléphone

chandelier F301 ont également marqué leur entrée

dans les nouveaux téléphones automatiques. Ils ont ajouté

un système de commutation automatique, le Relaymatic, à

leur gamme en 1939. Ils ont ajouté le Crossbar d'Ericssons à

la gamme en 1950. Leur gamme de téléphones Masterphone

F700, F900 et F730 est un classique de la période Art déco.

Un autre

téléphone des années 1930 était le petit

boîtier mural. Il était intégré dans un boîtier

de sonnerie mural modifié et servait bien de poste CB (batterie

centrale) ou de poste mural pour voiture. Il était construit

en bois, mais plus tard, ce matériau a cédé la

place à l'économie de l'acier embouti. Il a rempli sa

fonction jusqu'à l'introduction des téléphones

muraux en bakélite, et a continué à être

produit pour être utilisé dans les zones à fort

trafic.

Un autre

téléphone des années 1930 était le petit

boîtier mural. Il était intégré dans un boîtier

de sonnerie mural modifié et servait bien de poste CB (batterie

centrale) ou de poste mural pour voiture. Il était construit

en bois, mais plus tard, ce matériau a cédé la

place à l'économie de l'acier embouti. Il a rempli sa

fonction jusqu'à l'introduction des téléphones

muraux en bakélite, et a continué à être

produit pour être utilisé dans les zones à fort

trafic.

La Série

1000 « RedBar »

La Série

1000 « RedBar »

Les téléphones de Bell (aujourd'hui AT&T)

ont de nouveau commencé à suivre les modèles de

Bell. Les téléphones de la série 1000 Masterphone

de 1947 ont commencé à ressembler aux téléphones

en bakélite de tous les autres, car la conception du téléphone

s'est installée dans sa forme la plus efficace. Le 1000 avait

une barre rouge vif intégrée au support pour activer le

crochet commutateur, ce qui est devenu connu sous le nom de téléphone

Redbar. Le 1000 était disponible en versions CB, auto ou magnéto,

marquant la tendance vers un style universel. La construction interne

a été conçue pour faciliter le changement vers

une version différente pour le technicien. La correction de l'effet

local pouvait être optimisée manuellement avec un réglage

par tournevis. Les capsules de l'émetteur et du récepteur

étaient simplement installées avec des fixations à

encliquetage. Un modèle mural a également été

produit en bakélite pour la première fois. Les téléphones

étaient fournis avec une gamme de cadrans adaptés aux

nombreux systèmes d'exploitation utilisés aux États-Unis

(numérique uniquement, alphanumérique, numérique

plus « O » pour opérateur). D'autres cadrans, y compris

les versions Western Electric, ont été fournis plus tard

dans l'histoire du téléphone. De petites quantités

de téléphones ont également été moulées

en aluminium pour les endroits où l'utilisation est intensive

(et les abus). Le modèle est resté en production avec

des variations continues pendant sept ans.

Kellog 1956

Kellogg K500

Kellogg K500

Après la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise

a commencé à perdre son identité.

En 1951, International Telephone and Telegraph (ITT) a racheté

l'entreprise et en est devenu le propriétaire exclusif l'année

suivante. L'entreprise est devenue ITT Kellogg.

Le gouvernement américain intenta une action

en justice contre AT&T (la société Bell) pour infraction

à la loi antitrust. En 1951, AT&T accepta de partager ses

modèles de téléphones et ses brevets avec ses concurrents.

Il n'y avait plus aucun intérêt à concevoir ses

propres téléphones, alors Kellogg construisit les téléphones

de bureau et muraux standard de la série 500 de modèle

WE à partir de 1954, avec seulement son nom gravé dans

le plastique pour montrer l'origine. ITT fusionna Kellogg avec une autre

de ses sociétés, Federal Telephone & Radio Corp, et

le nom fut changé en ITT Telecommunications. Le nom Kellogg n'était

plus qu'un souvenir historique. Presque. En 1989, ITT vendit ses sociétés

de télécommunications à Alcatel. En 1992, Alcatel

vendit à son tour son activité d'équipement téléphonique

à un syndicat d'investisseurs qui baptisa leur nouvelle société

Cortelco Kellogg. Le « Kellogg » a depuis été

à nouveau supprimé du nom, mais cela montre à quel

point il est difficile de garder un homme bon sous contrôle.

Et pour un perfectionniste comme Kellogg, ouvrir la voie signifiait littéralement marcher dans les pas de ses employés et s'assurer que tout était installé selon ses normes précises. Frank Taubeler, un ouvrier du système Kinloch, a plus tard partagé ses souvenirs de son patron dans l'édition du Golden Anniversary du bulletin d'information de l'entreprise, le Kellogg Messenger .

« Il allait et venait d’un bout à l’autre

de la pièce », se souvient Taubeler. « C’était

un personnage très imposant. Rien n’échappait à

son regard. M. Kellogg était un homme profondément démocrate

et il gagna rapidement la confiance et le respect de ceux qui travaillaient

pour lui. Je ne peux m’empêcher de réaliser aujourd’hui

à quel point ces moments ont été importants pour

lui : le plus grand échange aux États-Unis et le premier

pas dans la cause de l’Independent. »

Le livre Manufacturing and Wholesale Industries of Chicago , publié

20 ans après le projet Kinloch, a salué les efforts de la

société Kellogg comme ayant « révolutionné

l'industrie du téléphone ».

« Ce furent les premiers téléphones et standards téléphoniques

indépendants et ils ont aidé tous les téléphonistes

à connaître un meilleur appareil. C’est la société

Kellogg qui a inventé et mis à la disposition des utilisateurs

de téléphones des petites villes et des métropoles

des systèmes de lignes partagées

économiques.

C’est la société Kellogg qui, il y a dix-huit ans,

a produit l’émetteur Kellogg grâce auquel des millions

de personnes communiquent aujourd’hui, pratiquement sans changement.

»

Alors oui, Milo Kellogg, un jeune génie, un inventeur,

un chef d’entreprise et, surtout, un rebelle. Comme dans toute histoire

de rebelles, celle-ci comprendra toutefois un chapitre dans lequel l’empire

contre-attaque.

À l'intérieur de l'usine

« L'appareillage de la Kellogg Switchboard & Supply Company

a acquis une réputation enviable, et l'entreprise s'est vu décerner

la seule médaille d'or pour les mérites de ses « appareils

et systèmes » par l'Exposition panaméricaine. La politique

libérale de l'entreprise a attiré à son service les

meilleurs experts, expérimentateurs et mécaniciens qualifiés

que l'on puisse trouver dans ce pays. »

— Profitable Advertising, janvier 1902

En 1899, l'entreprise Milo Kellogg a pu abandonner son

école de fortune et déménager dans une usine plus

moderne au centre-ville, au 231 S. Green Street, à l'angle de Congress

Street (un terrain désormais occupé par l'autoroute 290).

L'année suivante, l'usine employait 800 ouvriers : 624 hommes,

156 femmes et 20 enfants de moins de 16 ans. La croissance se poursuivant,

deux bâtiments supplémentaires ont été achetés

sur Peoria Street et Harrison Street.

Usine à Green St. et Congress, siège social de Kellogg de

1899 à 1914 .

Dans un article de 1903 paru dans le Magazine of Business , l'agent d'achat

de Kellogg, Charles P. Belden, a présenté la structure organisationnelle

de l'opération Kellogg, sans équivalent dans la façon

dont elle produisait presque tous les composants d'un système téléphonique

moderne.

« On peut se faire une idée de la complexité des détails

impliqués dans cette activité en considérant que

900 types distincts d'appareils finis sont codés et fabriqués.

Ces appareils sont composés d'unités ou de « pièces

détachées » au nombre de 4 128 et nécessitent

4 034 dessins ou plans différents pour guider le travail de fabrication.

« L’entreprise est divisée en quinze départements

différents, chacun étant sous la responsabilité d’un

contremaître. Grâce à l’application d’un

système, l’entreprise vise à décharger ces contremaîtres

de tout travail de détail et à leur permettre ainsi de consacrer

tout leur temps et leur énergie à ce qui leur appartient

: la production. »

Différents départements de l'usine Kellogg de Green Street,

1904

Comme indiqué ci-dessus, Kellogg disposait d'usines entières

consacrées à tout, depuis les départements de presses

à poinçonner et de machines à vis jusqu'au perçage,

à la fabrication d'outils, à l'assemblage de générateurs,

à l'isolation de fils magnétiques et au tressage de cordons.

Il y avait aussi, et c’est remarquable, un département

« laboratoire et expérimentation », dirigé par

certains des ingénieurs les plus éminents du secteur, dont

Francis W. Dunbar, diplômé du MIT, Kempster B. Miller, diplômé

de Cornell, William W. Dean, ancien électricien en chef de Bell,

et William Kaisling, ancien collègue de Nikola Tesla. Un autre

diplômé de Cornell, JG Brobeck, était responsable

de la salle d’essai, et chaque appareil produit dans l’usine

de Chicago devait soi-disant obtenir son approbation finale avant d’être

expédié.

À l'intérieur du laboratoire de recherche de Kellogg en

1901. De gauche à droite : J. Henry Lendi, JC Neely, William W.

Dean, Francis W. Dunbar, Kempster B. Miller, WA Taylor et RH Manson .

« Dans la fabrication des téléphones, nous n’avons

épargné aucun effort pour produire un téléphone

durable, efficace et aussi parfait que la meilleure montre », affirmait

un bulletin de Kellogg de 1902. « La demande d’instruments

de première classe devient de plus en plus universelle, et c’est

à cette demande que nous souhaitons répondre. Pour tenter

de produire un instrument de la plus haute efficacité, nous avons

fait tout ce que l’habileté, l’argent ou l’expérience

pouvaient faire.

« L’objectif de la société Kellogg est de produire les meilleurs appareils téléphoniques au monde : les meilleurs en termes de conception, de fabrication et de finition, de qualité et, par conséquent, les meilleurs en termes de résultats obtenus. Nous sommes convaincus que nous n’avons pas manqué à cet objectif avec notre gamme d’appareils téléphoniques. Les appareils parleront d’eux-mêmes. »

sommaire

L'Empire contre-attaque

Alors que son entreprise prenait son essor, Milo Kellogg

tomba malade vers la fin de l’année 1901. Il n’avait

que 52 ans, mais la maladie était suffisamment grave pour qu’il

soit contraint de se retirer en Californie et de confier la direction

de l’entreprise à son beau-frère de confiance, Wallace

L. DeWolf. Au cours de l’année suivante, les affaires continuèrent

sur une trajectoire ascendante et lorsque Milo se rétablit par

surprise et retourna à Chicago, tout semblait être rentré

dans l’ordre. Il y avait juste un petit problème. Le bon vieux

Wallace, en fin de compte, était un DeWolf déguisé

en mouton.

En janvier 1902, quelques semaines après que Milo Kellogg se soit

retiré de l'entreprise, DeWolf avait commis l'impensable.

Présumant peut-être que son beau-frère serait de toute

façon bientôt mort, il avait vendu la totalité des

parts de Milo dans la Kellogg Company à la Western Electric Company,

contrôlée par Bell .

Il s'agissait d'une trahison sournoise, quelque part entre Lando et Judas,

et sa malveillance n'était qu'amplifiée par le fait que

l'accord était tenu secret par toutes les parties impliquées.

Personne chez Kellogg Company, y compris Milo lui-même, n'a été

informé de la vente, pas plus que les médias ou les clients.

C’était un coup incroyable pour Bell / AT&T

/ Western Electric, une force impériale cherchant à reprendre

son monopole téléphonique une fois pour toutes. Non seulement

ils avaient absorbé leur plus grand concurrent, mais en gardant

l’acquisition secrète, ils avaient désormais la possibilité

d’influencer directement toute une série de cas juridiques

cruciaux en cours.

Pendant des années, Bell avait accusé Milo Kellogg de contrefaçon

de brevet sur certains composants de son appareil. Désormais, en

possédant sa société, ils pouvaient porter ces accusations

devant les tribunaux et présenter une défense intentionnellement

maigre à l’opposition. C’est comme jouer à un

jeu vidéo lorsque vous avez les deux manettes en main. Bell était

en position d’écraser complètement Kellogg et son héritage

à l’avenir.

C’était un coup

incroyable pour Bell / AT&T / Western Electric, une force impériale

cherchant à reprendre son monopole téléphonique une

fois pour toutes. Non seulement ils avaient absorbé leur plus grand

concurrent, mais en gardant l’acquisition secrète, ils avaient

désormais la possibilité d’influencer directement toute

une série de cas juridiques cruciaux en cours. Pendant des années,

Bell avait accusé Milo Kellogg de contrefaçon de brevet

sur certains composants de son appareil. Désormais, en possédant

sa société, ils pouvaient porter ces accusations devant

les tribunaux et présenter une défense intentionnellement

maigre à l’opposition. C’est comme jouer à un

jeu vidéo lorsque vous avez les deux manettes en main. Bell était

en position d’écraser complètement Kellogg et son héritage

à l’avenir.

C’était un coup

incroyable pour Bell / AT&T / Western Electric, une force impériale

cherchant à reprendre son monopole téléphonique une

fois pour toutes. Non seulement ils avaient absorbé leur plus grand

concurrent, mais en gardant l’acquisition secrète, ils avaient

désormais la possibilité d’influencer directement toute

une série de cas juridiques cruciaux en cours. Pendant des années,

Bell avait accusé Milo Kellogg de contrefaçon de brevet

sur certains composants de son appareil. Désormais, en possédant

sa société, ils pouvaient porter ces accusations devant

les tribunaux et présenter une défense intentionnellement

maigre à l’opposition. C’est comme jouer à un

jeu vidéo lorsque vous avez les deux manettes en main. Bell était

en position d’écraser complètement Kellogg et son héritage

à l’avenir.

Ce que personne ne semblait avoir prévu, c'était le retour de Milo Kellogg, qui avait sombré dans l'agonie. À l'été 1902, il apprit enfin la trahison de DeWolf et prit immédiatement des mesures pour tenter de résoudre la situation. Il négocia pendant des mois avec son ancien collègue de Western Electric, Enos Barton, pour racheter les actions vendues et reprendre sa place légitime de propriétaire de Kellogg Switchboard & Supply. Peut-être que si Elisha Gray n'était pas décédé un an plus tôt, les vétérans du téléphone auraient pu trouver une solution plus amicale. Au lieu de cela, Barton coupa court à toutes les négociations.

Au printemps 1903, la nouvelle de la situation précaire

avait finalement atteint un public plus large et les actionnaires minoritaires

(c'est-à-dire les partisans de Milo) n'avaient d'autre choix que

de porter plainte contre Bell, AT&T et Western Electric. Ils pensaient

que l'objectif ultime de Bell était de dissoudre entièrement

la Kellogg Company et ils obtinrent une injonction du tribunal pour empêcher

une telle action.

Les actionnaires minoritaires de Kellogg ont publié une déclaration

le 10 juin 1903, essayant d'assurer aux clients fidèles que la

victoire serait imminente.

« Le procès intenté par les actionnaires minoritaires

de la société Kellogg n’est pas seulement dans l’intérêt

de ces actionnaires, mais avant tout dans l’intérêt

des clients de la société Kellogg. Les avocats les plus

éminents disponibles ont été retenus et les actionnaires

minoritaires sont convaincus que les intérêts de Bell seront

définitivement interdits d’influencer la gestion de la société

Kellogg, et également que la vente des actions sera annulée

et que M. Kellogg sera réintégré dans la direction

active.

« La situation actuelle est telle que les clients de la société

Kellogg peuvent désormais être assurés que leurs intérêts

seront pleinement protégés par la société

Kellogg sous son ancienne direction. »

Malheureusement, les choses ne furent pas aussi simples. La bataille juridique

pour reprendre le contrôle de l'entreprise et de ses brevets se

poursuivit encore six ans, faisant des ravages parmi tous les acteurs

concernés.

Entre-temps, ayant perdu le pouvoir sur ses propres opérations,

Kellogg perdit rapidement la faveur de nombreux de ses employés.

En 1903, la même année que le premier procès, une

grève massive organisée par le syndicat Brass Molders Union

Local 83 et l'International Brotherhood of Teamsters tourna mal. Les nouveaux

patrons de Kellogg, le Bell Telephone Trust, refusèrent de négocier

avec les grévistes, et les piqueteurs frustrés se tournèrent

bientôt vers la violence.

Des ouvriers en grève se rassemblent devant l'usine Kellogg, 1903

Pendant une grande partie de l’été

2003, les scènes qui se déroulaient devant l’usine

de Green Street ont fait la une des journaux nationaux. Plusieurs personnes

ont été tuées lors des affrontements qui faisaient

rage entre des syndicalistes, des routiers non syndiqués et des

policiers.

Le 17 juillet, le Quad-City Times de Davenport, dans l’Iowa, a fait

état d’une foule de 500 hommes et garçons devant l’usine,

ce que l’on a appelé un « élément sans

foi ni loi ».

« Une foule en colère a saccagé hier soir le rez-de-chaussée

du bâtiment de la société Kellogg Switchboard and

Supply, à l’angle des rues West Congress et Green, autour

duquel la grève et les émeutes se succèdent depuis

plusieurs jours. Les 17 fenêtres vitrées du premier étage

ont été brisées à coups de pierres, et les

émeutiers furieux n’ont cessé de s’agiter que

lorsque la plupart des petites fenêtres des deuxième et troisième

étages ont été brisées. »

Le Chicago Tribune a plus tard qualifié ce soulèvement ouvrier

de plus violent depuis près d'une décennie. Mais il s'est

avéré qu'il n'avait pas abouti. La société

Kellogg, contrôlée par Bell, a tout simplement éliminé

et remplacé 90 % de ses employés. Nous ne saurons jamais

comment les choses auraient pu tourner avec un Milo Kellogg indépendant

toujours au pouvoir.

Lorsque la Cour suprême de l'Illinois a finalement accordé à Milo la pleine propriété majoritaire de l'entreprise en février 1909, il ne lui restait que peu de temps pour en profiter. Il est décédé plus tard cet automne-là à l'âge de 60 ans, et son fils Leroy D. Kellogg a pris les rênes. Wallace DeWolf, soit dit en passant, a continué à poursuivre sa passion pour l'art, et a fini par exposer certaines de ses propres peintures et gravures à l'Art Institute of Chicago.

Kellogg Switchboard & Supply restera une entreprise indépendante jusqu'à sa vente environ quatre décennies plus tard.

Innovant jusqu'au bout

Après les bouleversements extrêmes de ces

premières années, un sentiment de stabilité revint

dans les années 1910.

Les fils de Milo, Leroy et James G. Kellogg, poursuivirent la vision de

leur père et l'entreprise resta à l'avant-garde de l'industrie,

même si dépasser AT&T et Western Electric n'était

jamais vraiment envisageable.

De la Première à la Seconde Guerre mondiale,

Kellogg est restée fidèle à ses racines de fournisseur

de services téléphoniques indépendants, le plus grand

fabricant de ce type au monde. Elle était considérée

comme une pionnière dans de nombreux domaines, ayant introduit

les premiers panneaux de signalisation à lampe, les premiers téléphones

à berceau aux États-Unis (le Grab-A-Phone) et, plus tard,

le premier émetteur non positionnel. L'entreprise a également

reconstruit sa réputation à partir de zéro, en ouvrant

une nouvelle usine géante de 13 acres au 1020-1070 West Adams Street

en 1914, où elle s'est davantage souciée des demandes des

employés et des clients.

L'ancienne usine Kellogg au 1060 W. Adams St., années 1920 par

rapport à aujourd'hui (transformée en condos)

En 1926, un bulletin de vente invitait les téléphonistes indépendants à venir à Chicago et à visiter les locaux de l'entreprise pour voir de première main ce qu'ils obtiendraient avec Kellogg.

« Les ingénieurs seront ravis de discuter de vos problèmes et de vous parler de certaines des réalisations de Kellogg dans le domaine du développement de la téléphonie. Les autres services seront ravis de discuter de vos besoins en téléphonie et en installations extérieures. Partout dans le bureau, vous trouverez une attitude amicale et une volonté de vous aider à résoudre vos problèmes. C'est l'esprit Kellogg.

« Nous allions ensuite à l’usine. Nous

voyions des dizaines de machines à vis produire automatiquement

de petites pièces. Nous voyions des batteries de presses découper

d’autres pièces et former certaines des plus grandes. Nous

assistions à la finition et au placage de toutes sortes de pièces.

Nous voyions les presses mouler les coques et les capuchons des récepteurs.

Chaque département fabriquait quelque chose, aussi petit soit-il,

qui devenait une partie de votre équipement.

« Vous seriez probablement impressionné par les inspections

minutieuses effectuées sur toutes les opérations. Tout doit

être conforme aux normes Kellogg, sinon tout est mis de côté.

« Le service d’assemblage serait tranquille après le

bourdonnement et le rugissement des autres services. Ici, vous verriez

les artisans soigneusement formés construire sous vos yeux le tableau

électrique lui-même, leurs mains expertes assemblant rapidement

les différentes pièces et assemblages. Vous seriez émerveillé

par la quantité de matériaux qui entre dans la fabrication

du tableau électrique dans un espace si petit, tout en laissant

beaucoup de place pour un accès facile. Vous quitteriez ce service

avec un sentiment de confiance et une compréhension des raisons

pour lesquelles les tableaux électriques Kellogg sont toujours

efficaces. »

sommaire

Comme la plupart des autres entreprises, Kellogg a dû se réorganiser dans les années 1930, et tout le monde n’en est pas sorti indemne. Leroy Kellogg, par exemple, s’est suicidé en 1933, après avoir quitté la direction de l’entreprise des années plus tôt et s’être retrouvé ruiné financièrement. Son frère James G. et son neveu James H. sont toutefois restés très impliqués dans l’entreprise et ont pu à la fois réduire les coûts et accélérer la production en déménageant dans une usine plus moderne, à un seul étage, dans le Clearing Industrial District en 1938 (au 6650 S. Cicero Ave.). Ce faisant, les 17 départements de Kellogg ont été rationalisés en six.

« Le service d’assemblage serait tranquille après le bourdonnement et le rugissement des autres services. Ici, vous verriez les artisans soigneusement formés construire sous vos yeux le tableau électrique lui-même, leurs mains expertes assemblant rapidement les différentes pièces et assemblages. Vous seriez émerveillé par la quantité de matériaux qui entre dans la fabrication du tableau électrique dans un espace si petit, tout en laissant beaucoup de place pour un accès facile. Vous quitteriez ce service avec un sentiment de confiance et une compréhension des raisons pour lesquelles les tableaux électriques Kellogg sont toujours efficaces. »

Comme la plupart des autres entreprises, Kellogg a dû

se réorganiser dans les années 1930, et tout le monde n’en

est pas sorti indemne. Leroy Kellogg, par exemple, s’est suicidé

en 1933, après avoir quitté la direction de l’entreprise

des années plus tôt et s’être retrouvé

ruiné financièrement. Son frère James G. et son neveu

James H. sont toutefois restés très impliqués dans

l’entreprise et ont pu à la fois réduire les coûts

et accélérer la production en déménageant

dans une usine plus moderne, à un seul étage, dans le Clearing

Industrial District en 1938 (au 6650 S. Cicero Ave.). Ce faisant, les

17 départements de Kellogg ont été rationalisés

en six.

L'usine Kellogg's Clearing District au 6650 S. Cicero Ave., son siège

social de 1938 à 1962

Comme lors de la Première Guerre mondiale, Kellogg consacra la majeure partie de ses ressources au gouvernement américain pendant la Seconde Guerre mondiale, en fabriquant des postes de campagne, des microphones, des téléphones, des récepteurs et des standards téléphoniques pour l'armée et la marine. Au moins 800 employés de l'entreprise, venus de tout le pays, partirent également au front.

À la fin de la guerre, l’effectif de Chicago

atteignit à nouveau 1 000 personnes, et Kellogg affirma qu’il

y avait plus de 31 millions de téléphones de marque «

K » aux États-Unis seulement. L’usine de Cicero Avenue

fut agrandie de 50 000 pieds carrés supplémentaires en 1946

et, avec le président de troisième génération

James H. Kellogg désormais aux commandes, la production fut multipliée

par trois au cours des premiers mois de 1947 par rapport à l’année

précédente.

George Ernst (à gauche), un employé de Kellogg qui a rejoint

le département de mouture sous Milo Kellogg en 1898, présente

un téléphone en or au président de troisième

génération James H. Kellogg, dans le cadre du cinquantième

anniversaire de l'entreprise en 1947.

Après que James H. Kellogg eut vendu la majorité de ses actions à ITT au début des années 1950, le drapeau blanc fut effectivement hissé sur la vieille guerre d'indépendance. Malgré cela, la nouvelle société resta une institution à Chicago pendant une décennie supplémentaire. Outre l'usine de Cicero de 400 000 pieds carrés, il y avait une grande usine d'ingénierie des systèmes au 500 N. Pulaski et des installations plus petites au 6000 W. 51st St. et au 5959 S. Harlem Ave.

Plusieurs générations se sont écoulées depuis les derniers jours de Kellogg à Chicago, mais l'entreprise mérite d'être considérée comme une branche importante de l'arbre évolutif des communications mondiales. Il est évident qu'il faut toujours hésiter à juger la véritable philosophie d'une entreprise en fonction du contenu de ses publicités, mais si vous lisez suffisamment de documents dans les archives de Kellogg, vous aurez l'impression que ses opérateurs considéraient réellement la croissance des télécommunications comme une noble vocation, plutôt que comme un simple métier.

« Un téléphone complet n’est

au mieux qu’une combinaison de bois, d’acier et de cuivre »,

pouvait-on lire dans l’introduction de l’édition de mai

1921 du bulletin d’information de Kellogg, Telephone Facts . «

Un millier de standards complets, tout en représentant de vastes

réalisations mentales et physiques, ne sont en eux-mêmes

que des exemples de conception technique, de perfection mécanique

et de fabrication de haute qualité.

« Mais si l’on prend deux téléphones et que l’on

les relie par un standard, on obtient une situation totalement différente.

On a alors quelque chose de bien plus qu’un simple appareil, car

il s’agit de la vie elle-même. »

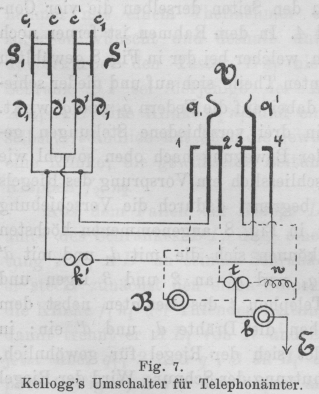

Fig 6

Fig 6  Fig. 7.

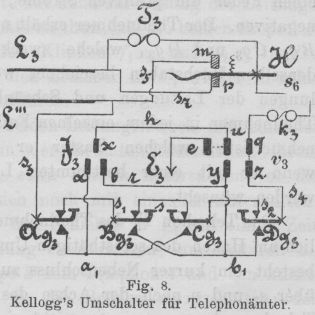

Fig. 7. Fig. 8.

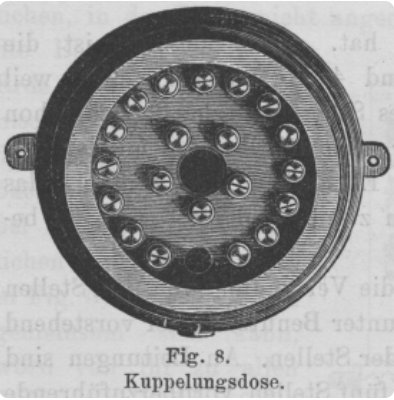

Fig. 8. Fig. 2. Multi-interrupteur

de Kellogg.

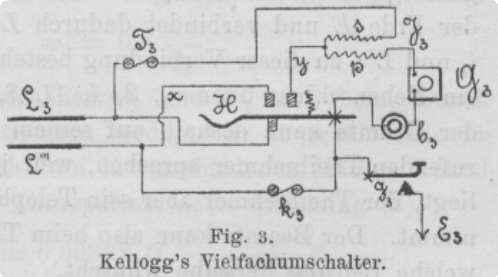

Fig. 2. Multi-interrupteur

de Kellogg. Fig. 3

Fig. 3 Fig. 5

Fig. 5