MERCADIER

Le Bitéléphone et le Radiophone

Ernest Jules Pierre Mercadier, né le 4 janvier 1836 à Montauban et mort le 27 juillet 1911 à Paris, est un ingénieur électricien français.

Élève du collège Saint-Barbe

à Paris, il entre en 1856 à l'École polytechnique

; à sa sortie, il dirige le service des lignes télégraphiques

dans diverses villes de France (1859-1870) et devient directeur de transmission

de seconde classe (1864).

En 1871 Pendant le siège de Paris, il est commissaire du gouvernement

de Défense nationale délégué à la

direction des lignes télégraphiques ; il met en place

les services de dépêches par pigeons voyageurs et la télégraphie

militaire. Ingénieur des télégraphes.

En 1874 il est nommé répétiteur à l'École

polytechnique.

En 1876 il faisait ses premiers essais de télégraphie

multiple à fréquences harmoniques.

En 1878, il prend une part active à l'organisation de l'École

supérieure de télégraphie, où il enseigne

l'électricité théorique.

A partir de 1881, il est directeur des études à l'École

polytechique. Ses recherches de radiophonie et son système de

transmission multiplex ont été récompensés

par une médaille d'or à l'exposition d'électricité

de 1881 et à l'Exposition universelle de 1889.

Légion d'honneur

Il reçoit une médaille d'or lors de l'Exposition universelle

de Paris de 1889.

Il achète le château de Balsac en Aveyron en 1896.

Il occupa son poste jusqu'en 1909.

- Il est universellement connu pour l'invention de l'appareil

télégraphique qui permet d'expédier huit dépêches

à la fois (multiplex).

- Auteur de lampes à incandescence.

- Citation : « Pour devenir célèbre, il avait fallu

à Legendre au moins un livre, à Poinsot une théorie,

il suffit à Sturm d'un théorème ».

- Publications :

— Ses travaux portent sur l'acoustique, l'électricité,

le magnétisme, la télégraphie, la téléphonie,

etc. Parmi les nombreux mémoires confiés à des

publications spécialisées :

° Etudes historiques sur la science musicale : Descartes et la musique,

Paris, Gauthier-Villars, 1865.

° Conférences littéraires et scientifiques de Rodez

: Des Principes de la musique (Résumé de la conférence

faite le 30 décembre 1865), Rodez,

° E. Mercadier et Alfred Cornu, Sur les intervalles mélodiques

et harmoniques, Paris, impr. Gauthier-Villars, 1870.

° Sur la mesure des intervalles musicaux, Bordeaux, Gounouilhou,

1872.

° Notice sur les services et les titres scientifiques de M. E. Mercadier...,

Paris, Gauthier-Villars, 1881,

° Traité élémentaire de télégraphie

électrique : leçons faites à l'administration centrale

des télégraphes à l'usage des auxiliaires, surnuméraires,

agents des postes et des télégraphes, des écoles

de télégraphie militaire et de toutes les personnes qui

désirent acquérir des notions de télégraphie

électrique, Paris, G. Masson (réimpr. 1883) (1re éd.

1880),

° Sur la réalisation des résultats de la théorie

générale des petits mouvements par l'emploi de mouvements

électriques périodiques, système de télégraphie

multiple réversible ou multiplex, Tours, impr. de Deslis frères,

coll. « Séances de la Société française

de physique », 1900.

- Article : « Les Théories musicales de Descartes »,

Revue d'histoire et de critique musicale, Paris,? 1901, in-4°, p.

129-137 ; 183-195 ; 237-241

Le mot « radio » est dérivé

du mot latin « radius », qui signifie « rayon d'une

roue, faisceau de lumière, rayon ». Il a été

appliqué pour la première fois aux communications en 1881

lorsque, à la suggestion du scientifique français Ernest

Mercadier, Alexander Graham Bell a adopté « radiophone

» (qui signifie « son rayonné ») comme nom

alternatif pour son système de transmission optique par photophone.

Cependant, cette invention ne sera pas largement adoptée. Suite

à la découverte par Heinrich Hertz de l'existence des

ondes radio en 1886, divers termes furent initialement utilisés

pour désigner ce rayonnement, notamment « ondes hertziennes

», « ondes électriques » et « ondes éthérées

».

Les radiophones de Mercadier et de Tainter étaient des appareils

de recomposition du son à partir d'impulsion lumineuse.

M. Mercadier, est mort à l'âge de 75 ans.

Mercadier, qui a été célèbre comme directeur

des études à l’Ecole polytechnique, a eut l’idée,

en 1889, de transmettre sur une même voie téléphonique

plusieurs signaux télégraphiques, en modulant différentes

«fréquences porteuses ». Ce fut là le point

de départ de la «télégraphie harmonique »,

bien connue de tous les techniciens des télécommunications.

On peut même dire que ce principe annonçait les futurs

«systèmes à courants porteurs », qui

seront à la base de tous les développements des réseaux

de télécommunications.

Voici quelques publications sur sa collaboration technique les plus

connues.

1881 Le Monotéléphone ou résonateur électromagnétique.

Dans une étude précédente sur

la théorie du téléphone, je crois avoir démontré

que le diaphragme magnétique de cet appareil est animé

de deux espèces de mouvements différents qui se superposent.

Les uns sont des mouvements de résonnance, moléculaires,

indépendants de la forme extérieure: ce sont précisément

ceux qui permettent au diaphragme de transmettre et de reproduire tous

les sons, propriété caractéristique qu'il aurait

fallu préciser nettement dans le nom même du téléphone

en l'appelant pantéléphone. Les autres sont des mouvements

d'ensemble transversaux correspondant au son fondamental et aux harmoniques

du diaphragme, et qui dépendent de son élasticité,

de sa forme et de sa structure: ceux-là sont nuisibles au point

de vue de la transmission nette de la musique et de la parole, car ils

altèrent le timbre, leurs harmoniques ne coïncidant que

par le plus grand des hasards avec ceux de la voix ou des instruments

usuels.

Pour mettre hors de doute l'existence et la superposition de ces deux

genres de mouvements, j'ai cherché à faire prédominer

les uns ou les autres à volonté dans le même diaphragme.

On y parvient à l'aide de la disposition suivante, que j'avais

réalisée dès 1881 et que j'ai seulement simplifiée

depuis.

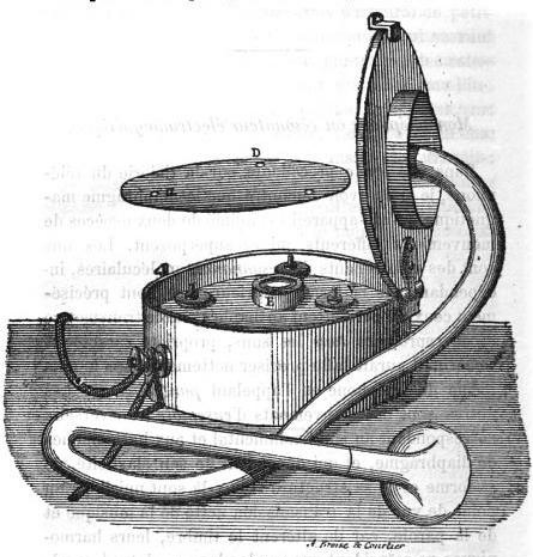

On place le diaphragme d'un téléphone quelconque dans

les conditions les plus favorables pour qu'il puisse vibrer transversalement

sans obstacle, et de façon à laisser se produire facilement

la division en lignes nodales correspondant à un son donné

bien déterminé. Pour cela, au lieu d'encastrer le diaphragme

sur ses bords, comme on le fait ordinairement, on le pose simplement

aussi près que possible du pôle E (fig. 1) de l'électro-aimant,

sur un nombre de points suffisants d'une ligne nodale.

Si c'est un diaphragme rectangulaire, on le pose sur deux appuis rectilignes

coïncidant avec les deux lignes nodales du son fondamental.

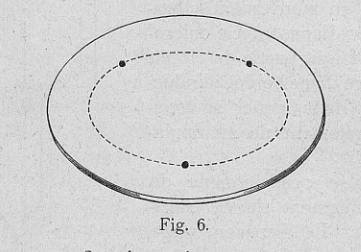

Si c'est un diaphragme circulaire D, on perce trois ouvertures a de

2 à 3 millimètres de diamètre sur les sommets d'un

triangle équilatéral inscrit dans la circonférence

qui constitue la ligne nodale du premier harmonique, et l'on pose le

disque sur trois pointes V en liège, disposées de la même

manière sur un plateau fixe et pénétrant dans les

ouvertures.

Cela étant, faisons passer dans la bobine de l'appareil une série

de courants d'intensité très faible, de période

graduellement décroissante, par exemple provenant de l'émission

de sons musicaux devant un transmetteur quelconque téléphonique

ou radiophonique. Alors le récepteur téléphonique,

modifié comme il est dit ci-dessus, ne vibre, d'une manière

appréciable, que sous l'action des courants dont la période

est égale à celle du son correspondant à la nodale

sur laquelle repose le diaphragme, son que j'appellerai particulier

ou spécial: il ne reproduit plus une série continue de

sons de hauteur graduellement croissante, indifféremment et avec

la même intensité, comme le téléphone ordinaire;

il n'en reproduit énergiquement qu'un seul; il n'est plus pantéléphonique,

il est monotéléphonique; on peut donc l'appeler monotéléphone.

Ce résultat n'est pas absolu. En réalité,

le diaphragme fait entendre quelques sous-harmoniques.du son spécial

correspondant à la ligne nodale fixée; mais leur intensité

est relativement très faible. De plus, le diaphragme reproduit

des sons de période un peu inférieure ou supérieure

à celle du son spécial, mais l'intervalle extrême

entre ces sons est assez petit et n'excède généralement

pas un ou deux comas.

Ces réserves sont de la même nature que celles qu'on doit

faire au sujet des résonnateurs en acoustique. Du reste, le rôle

d'analyseur, que le monotéléphone joue par rapport à

ce qu'on peut appeler les ondes électromagnétiques, est

analogue à celui que joue un résonnateur par rapport aux

ondes sonores: si on leur communique en effet une série d'ondes

successives ou simultanées de périodes différentes,

chacun d'eux choisit en quelque sorte celle du son spécial qui

correspond à sa forme géométrique et aux conditions

dans lesquelles il est placé, et la renforce énergiquement.

Le monotéléphone peut donc s'appeler aussi

bien résonnateur électromagnétique.

Dans le dispositif qu'on vient de décrire, les mouvements transversaux

prédominent, et il est aisé de voir l'effet qu'ils peuvent

avoir dans un téléphone ordinaire; car si l'on essaye

de faire reproduire par un monotéléphone la parole articulée

émise dans un transmetteur, ou bien on n'entend à peu

près rien si le son spécial de l'appareil est hors de

l'échelle où se meut la voix humaine (de l'ut, à

l'ut ¸), ou bien, dans le cas contraire, on n'entend que des sons

d'un timbre modifié et des articulations émoussées,

le tout noyé en quelque sorte dans la sonorité du son

spécial, toutes les fois qu'il se fait entendre.

Mais il est très facile de produire l'effet inverse, de faire

prédominer les mouvements moléculaires de résonnance

sur les transversaux, de rendre au monotéléphone le rôle

pantéléphonique, de lui faire reproduire tous les sons

avec la même intensité et la parole articulée avec

netteté. Il suffit pour cela de mettre obstacle aux vibrations

transversales d'ensemble, en fixant légèrement les bords

ou plusieurs points du diaphragme, par exemple en y appuyant convenablement

les doigts. Le moyen le plus simple de faire l'expérience est

le suivant.

On reçoit dans le monotéléphone des sons différents

successifs ou simultanés, parmi lesquels se trouve le son spécial

ou des paroles articulées à peu près à la

hauteur de ce son. On approche l'oreille du diaphragme tant qu'elle

en est à une certaine distance ou qu'elle l'effleure tout au

plus, on entend seulement le son spécial; mais si l'on appuie

de plus en plus l'oreille sur le diaphragme, le son spécial s'affaiblit

peu à et l'on finit par entendre tous les sons avec une égale

intensité, ainsi que la parole articulée sans altération

sensible du timbre. Par cette seule opération très simple,

on a rendu au mouvement de résonnance la prédominance

sur les transversaux et à l'appareil la propriété

pantéléphonique que possède le téléphone

ordinaire à diaphragme encastré.peu,

- Je reviendrai sur la construction du résonnateur électromagnétique

et sur ses applications.

E. MERCADIER

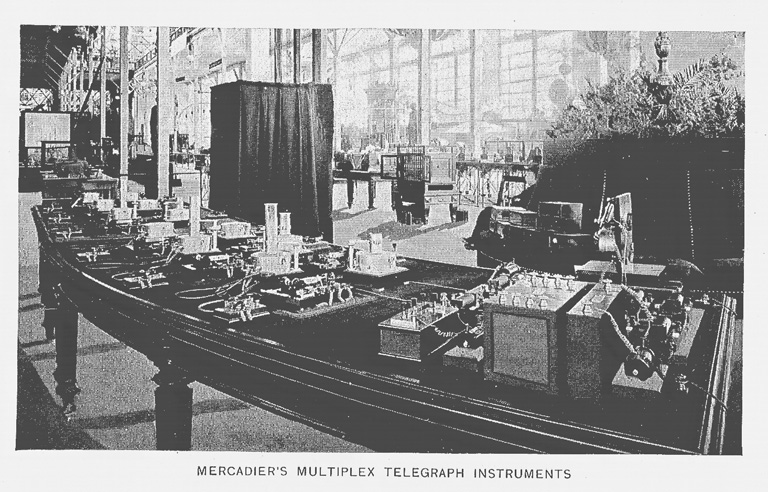

Lors de l’Exposition

universelle de 1901 non loin du merveilleux télégraphone

de M. Paulsen, dont nous n’avons pas à parler ici, puisqu’il

s’agit d’un inventeur danois, fonctionnait le Télégraphe

multiplex, construit par M. Mercadier, directeur des Études à

l’École Polytechnique de Paris.

Cet ingénieux appareil se compose de diapasons inductophones

représentant chacun une note de musique, naturelle ou dièze,

avec un petit électro-aimant entre les branches — ce sont

les transmetteurs — et de monotéléphones réglés

pour reproduire cette même note à l’exclusion de toute

autre : ce sont les récepteurs. On peut faire des signaux sur

une seule ligne, sur un seul fil, avec autant de diapasons que l’on

veut et simultanément puisque les courants ne se mélangent

pas et que chaque courant agit sur un téléphone et seulement

sur celui-là.

Il y a quinze ans, paraît-il, que M. Mercadier a jeté les

bases de son invention qu’il perfectionne chaque jour. Voir plus

bas l'étude du Radiophone.

Elle multipliera d’une façon extraordinaire le nombre des

communications télégraphiques dans la même unité

de temps ; on pourrait objecter que dans la télégraphie

musicale, la réception se fait à l’oreille et sans

laisser de trace. Mais c’est aujourd’hui une tendance générale

dans les pays où s’envoient le plus de dépêches,

de préférer la réception par le son à la

réception par écrit ; on la considère comme non-seulement

plus rapide, mais plus sûre, parce qu’elle exige une attention

plus soutenue et comporte, par conséquent, moins de négligences

dans le service ...

Le télégraphe multiplex de M. Mercadier, par

M. J. Anizan

Brevet MULTIPLE TELEGRAPHY US420884A

du 4 février 1890.

Brevet MULTIPLE TELEGRAPHY US420884A

du 4 février 1890.

Vu dans le "Journal télégraphique

Avril 1902"

L'appareil télégraphique

multiplex de M. Mercadier, qui, depuis de nombreuses années,

soutient l'attention des télégraphistes, vient de prendre

une nouvelle forme. Il est devenu plus simple et plus sûr. Il

peut désormais assurer un service régulier.

Le moment est donc venu d'en faire une description complète et

impartiale. Il ne sera pas sans intérêt d'indiquer ses

principales transformations et les causes qui les ont amenées.

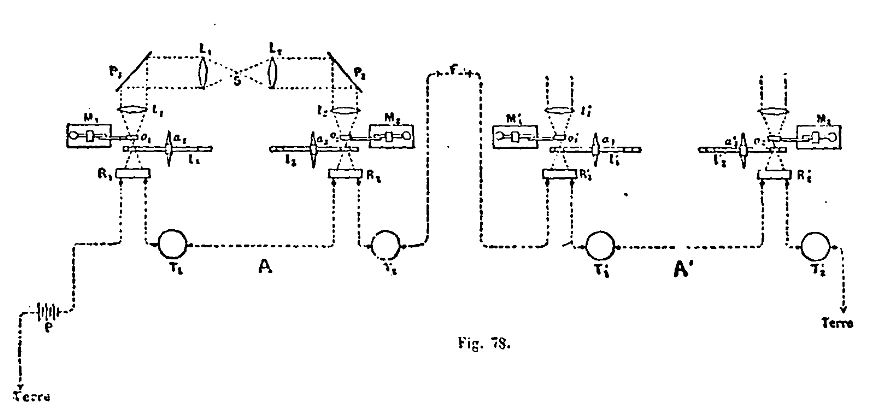

Ce système permet à douze postes télégraphiques

de transmettre simultanément dans les deux sens, sur un circuit

de deux fils, des signaux du code Morse lus au son. Il est duplexé,

ce qui double le nombre des télégrammes pouvant être

échangés en même temps. Le nombre total de 12 (un

dans un sens et 12 en sens inverse) devient 24, jusqu'à concurrence

de 12 dans chaque sens.

Nous reviendrons sur ce point important, ainsi que sur la faculté

qu'il possède de pouvoir desservir, au moyen du même circuit,

plusieurs postes

échelonnés, lorsque nous examinerons la question du rendement.

Nous allons voir de suite comment ces résultats sont obtenus.

Les récepteurs sont constitués par des sortes de téléphones,

que M. Mercadier appelle des monotéléphones, à

cause de la propriété que possède la plaque de

chacun d'eux de vibrer pour un seul son. Cet appareil donne au système

sa caractéristique, ainsi que nous le verrons par la suite.

Les transmetteurs proprement dits sont des diapasons, dont le

mouvement de vibration est actionné électriquement.

On conçoit par la pensée que si, au moyen de 12 diapasons

correspondant à des notes séparées par des intervalles

musicaux de un demi-ton, on envoie des signaux différents sur

une même ligne, ces signaux peuvent être perçus respectivement

par des monotéléphones dont les plaques sont réglées

pour vibrer à l'unisson des diapasons correspondants.

Il fallait obtenir ces résultats dans la pratique et, de plus,

permettre aux transmissions de s'échanger simultanément

dans les deux sens. En d'autres termes, obtenir avec une seule ligne

et un télégraphe multiplex les résultats donnés

par des systèmes ordinaires et douze lignes.

D'autres inventeurs avaient précédé M. Mercadier

dans la voie des recherches concernant les télégraphes

harmoniques. Le téléphone du savant allemand Reis avait

ouvert cette voie dès 1860. Parmi ceux qui avaient poursuivi

des études dans ce sens, on peut citer Cromwell Varley, Paul

La

Cour et Elisha Gray. Nous ne pouvons résister au désir

de rappeler succinctement les travaux de ces dignes précurseurs.

En outre de l'intérêt historique que présentent

leurs travaux, on est étonné de la hardiesse de certaines

conceptions appliquées par la suite aux installations téléphoniques.

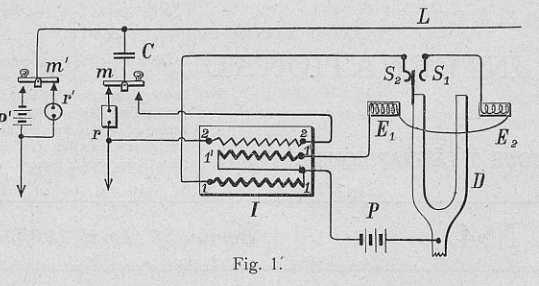

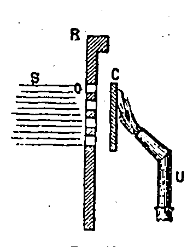

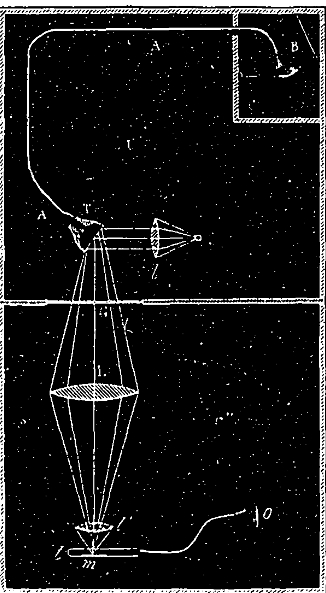

Le télégraphe de Varley date de 1870. Il est représenté

schématiquement par la figure 1.

D est un diapason dont le mouvement est électriquement entretenu

au moyen des électro-aimants E1 E2. (On sait que, en vibrant,

les branches d'un diapason s'éloignent et se rapprochent en même

temps de la ligne médiane.) B, une bobine à 3 enroulements

(dont 2 primaires et 1 secondaire). Un pôle de la pile P est relié

au pied du diapason et l'autre pôle à l'entrée du

1er et à la sortie du 2e primaire.

Les deux autres extrémités des fils primaires sont raccordées

l'une au style S 2 du diapason, et l'autre au style S1. Les électro-aimants

d'entretien E1 E2 sont embrochés entre la bobine I et S1. Lorsque

le style S 1 est en contact avec le diapason, le courant de la pile

P traverse le fil primaire 1' 1' et les électro-aimants E 1 E2.

Les noyaux des électro-aimants se polarisent et attirent les

branches du diapason. L'appendice placé sur l'une d'elles quitte

le style S1 et prend contact avec le style S 2 . Le courant ne passe

plus dans les électroaimants E1 E2 , et le diapason, en vertu

de son élasticité, tend à revenir à sa position

de repos. Dans la série des vibrations, il prend contact alternativement

avec les styles S1 et S 2 .

Suivant le cas, le courant passe dans l'un ou l'autre des deux circuits

primaires de la bobine d'induction I.

Il y a lieu de noter que, à chaque vibration du diapason, le

courant qui traverse le primaire change de sens et d'intensité.

Le récepteur se composait d'un fil de fer écroui,

tendu dans l'axe d'une bobine dont il constituait une sorte de noyau

susceptible de vibrer.

Ce fil, aimanté par le passage du courant dans la bobine, vibrait

en face de deux aimants fixes placés dans le voisinage..

Le but de Varley était de superposer les transmissions avec courants

induits aux transmissions avec courants ordinaires, ces derniers étant

duplexés. A cet effet, le poste utilisant les courants harmoniques

était séparé de la ligne par un condensateur embroché.

On ne peut s'empêcher d'admirer, à la suite de cette étude

abrégée du télégraphe Varley, l'importance

des travaux de cet inventeur. S'ils n'ont pas eu de suite immédiate,

ils ont, sans aucun doute, servi de germe pour des applications ultérieures.

Certainement la réalisation de l'entretien électrique

du diapason et la production de courants alternatifs dans un primaire

de bobine d'induction par le jeu même du diapason n'ont pas été

poussées plus loin.

Quant à l'emploi d'un condensateur

pour séparer les courants induits des courants ordinaires, il

a été utilisé par la suite dans les systèmes

de télégraphie et de téléphonie simultanées.

Le télégraphe que Paul La Cour, de Copenhague, imagina

en 1874, employait des diapasons comme transmetteurs et comme récepteurs.

Les branches des diapasons récepteurs pouvaient vibrer dans l'intérieur

de bobines dont ils devenaient les noyaux. Les extrémités

des branches aimantées par le passage du courant se trouvaient

actionnées par les pôles d'un 2e électro-aimant

traversé également par le courant de ligne. On se rend

compte de l'inertie que présentait un tel récepteur et

de la difficulté que l'inventeur a éprouvée pour

faire fonctionner son appareil sur de longues lignes.

On doit cependant retenir le but poursuivi, qui consistait à

réaliser la superposition de plusieurs transmissions simultanées

sur une même ligne.

Elisha Gray a publié, en 1874 et en 1876, deux descriptions de

son télégraphe harmonique. Il utilisait dans chacun de

ces types des courants ondulatoires, mais de même sens, contrairement

au télégraphe Varley, qui se servait de courants alternatifs.

Les deux modèles étaient multiples et duplexés.

Ils différaient entre eux en ce qu'ils utilisaient, au départ

et à l'arrivée, c'est-à-dire comme appareils transmetteurs

et récepteurs, le premier

des barreaux de fer réglés pour vibrer pour des notes

données, le second des tiges vibrantes pincées à

l'une des extrémités et libres à l'autre. Engineering

de l'époque donnait comme résultats obtenus par Gray 4

dépêches transmises simultanément sur des lignes

— très probablement en fer

— d'une longueur de 2400 milles. On peut affirmer sans crainte

que l'évaluation du rendement était exagérée.

En vue de l'étude méthodique du télégraphe

multiplex de M. Mercadier, nous aborderons la description du transmetteur

et du récepteur, et nous continuerons par celle des appareils

communs aux 12 postes.

Transmetteur.

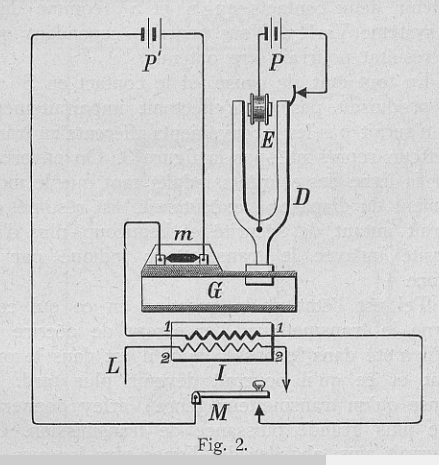

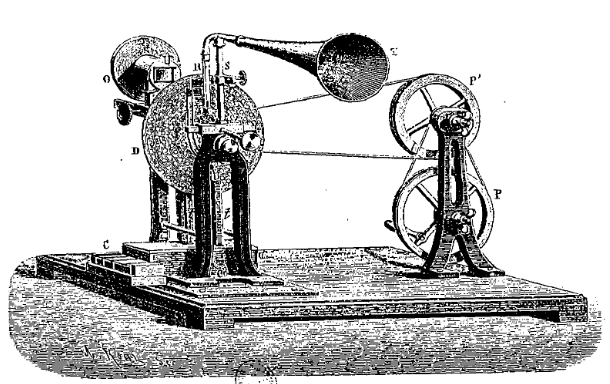

Le transmetteur se composait, au début, d'un diapason entretenu

électriquement au moyen de h électro-aimant E (fig. 2)

et fixé sur une caisse renforçante G. Cette caisse portait

un microphone m dont les variations de résistance électrique

correspondaient au mouvement vibratoire du diapason. Ce microphone faisait

partie du circuit primaire d'une bobine d'induction I, dans lequel se

trouvait également un manipulateur M".

On se rend compte du fonctionnement de ce transmetteur. Le diapason

vibre constamment. Lorsque la clé Morse est abaissée pour

l'envoi d'un signal, le circuit primaire est fermé, et des courants

induits, dont la période correspond à celle du diapason,

sont envoyés sur la ligne. Les courants induits ainsi produits

étaient peu intenses.

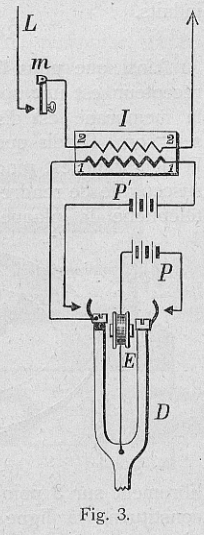

Pour augmenter l'intensité de ces courants, M. Mercadier remplaça

le microphone par un interrupteur actionné par le diapason même.

A cet effet, le diapason était muni d'un style sur chacune de

ses branches (fig. 3).

Le style de droite servait comme précédemment pour l'entretien

électrique du mouvement de vibration du diapason.

Le style de gauche, isolé électriquement de la masse du

diapason, servait d'interrupteur dans un circuit composé de l'un

des enroulements d'une

bobine d'induction I et d'une pile P' distincte de la pile d'entretien

P.

Les résultats obtenus furent excellents sous le rapport de l'intensité

des courants. Mais il arrivait que, le style de droite fonctionnant

régulièrement, l'entretien du mouvement de vibration du

diapason s'effectuait dans de bonnes conditions, tandis que le défaut

de fonctionnement du style de gauche empêchait les courants de

se produire.

On était en présence d'une source de dérangements

qu'il fallait faire disparaître.

C'est pour cette raison que le type actuel, représenté

par la figure 4, a été adopté.

Une seule pile P sert à la fois à l'entretien du mouvement

de vibration du diapason et à alimenter le primaire du transformateur

t. Le diapason possède toujours deux styles, mais celui de gauche

n'est plus isolé du diapason. Ils concourent au même but

et servent mutuellement de rechange,

étant donné qu'ils ne sont jamais utilisés en même

temps.

Comme nous l'avons déjà dit, il a sur le précédent,

représenté par la figure 3, l'avantage de garantir une

sécurité absolue. Lorsque l'entretien électrique

du mouvement de vibration du diapason se fait, on est toujours sûr,

en'actionnant le manipulateur, d'envoyer des courants induits sur la

ligne.

Par contre, si on considère l'intensité des courants produits,

on remarquera que, selon la position du style actionné, ou bien

il. n'y a courant ni dans la bobine d'entretien ni dans le primaire

du transformateur si le style est isolé de la pièce C;

ou bien le courant de la pile les traverse, en dérivation, lorsqu'il

y a contact entre ce style et cette pièce. Il est certain que

la dérivation de la bobine d'entretien sur le primaire du transformateur

est une cause d'affaiblissement des courants induits, mais ce que l'on

perd en intensité est largement compensé par la sécurité

de fonctionnement du système transmetteur.

Est-ce à dire que le transmetteur actuel n'est pas susceptible

de perfectionnements ?

Nous nous garderions bien de l'affirmer, surtout si nous le comparons

à celui du télégraphe Varley, représenté

dans la figure 1 et reproduit en fig. 5.

Au point de vue de l'intensité des courants, nous avons déjà

dit que dans le Varley les courants primaires changeaient de sens, tandis

que dans le transmetteur de M. Mercadier ces courants varient seulement

d'intensité. Lorsque le diapason du système Varley est

en contact avec le style S2, le courant de la pile P passe tout entier

dans l'enroulement 1 1 du transformateur, c'est-à-dire sans dérivation.

Lorsqu'il est en contact avec le style S1, le courant de la pile P traverse

le fil 1' 1', en changeant de sens, et les électro-aimants E

E2 , lesquels pourraient être remplacés par un électro-aimant

unique placé entre les deux branches du diapason. La variation

de courant dans le primaire du transformateur Varley est donc plus grande

que dans le transmetteur de M. Mercadier, puisque le courant change

de sens et qu'il n'y a pas de shunt sur le primaire du transformateur.

Je sais bien que, dans la position du diapason sur S1, l'intensité

du courant qui traverse également les bobines E1 E2 est moins

grande que dans la position sur S2.

. Malgré tout, cette intensité a une valeur qui doit être

suffisante pour entretenir le mouvement du diapason. Quelle que soit

la valeur de cette intensité, elle s'ajoute à l'intensité

dans le cas de la position du S2 pourchiffrer la différence d'intensité

qui existe dans les deux positions du diapason.

Reste la question de sécurité de fonctionnement. On crée

bien une difficulté en cherchant à obtenir deux contacts

en S1 et S 2 , comme dans

le système Varley. Nous pensons cependant que ce résultat

pourrait être obtenu.En tout état de cause, si le contact

en S 1 ne se produisait pas ou s'effectuait imparfaitement, on n'aurait

pas les inconvénients afférents au transmetteur représenté

par la figure 3. On enverrait sur la ligne des courants induits tant

que le mouvement du diapason s'exécuterait. En résumé,

on aurait autant de sécurité et beaucoup plus d'intensité

qu'avec le transmetteur indiqué par la figure 4.

Tel est l'état de la question en ce qui concerne le transmetteur.

J'ai essayé de décrire ce qu'il a été dans

le passé, ce qu'il est dans le présent et ce qu'il pourrait

devenir plus tard. Je pense qu'un transmetteur genre Varley donnerait

une plus grande puissance de transmission. On pourrait ainsi aborder

des lignes plus longues. Il y a toujours intérêt, en télégraphie

et en téléphonie, à avoir des appareils plutôt

trop puissants. On a plusieurs moyens de réduire l'intensité.

Ceux qui permettraient de l'augmenter n'existent pas toujours, surtout

dans les systèmes avec courants induits.

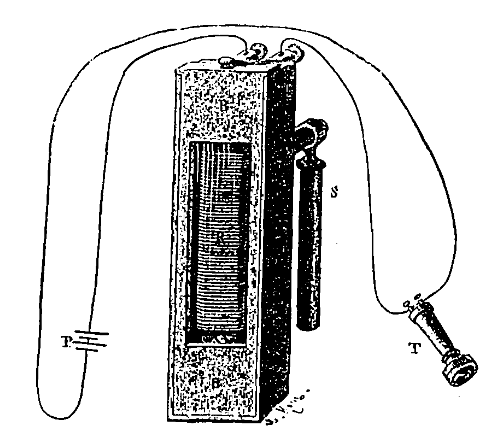

Récepteurs.

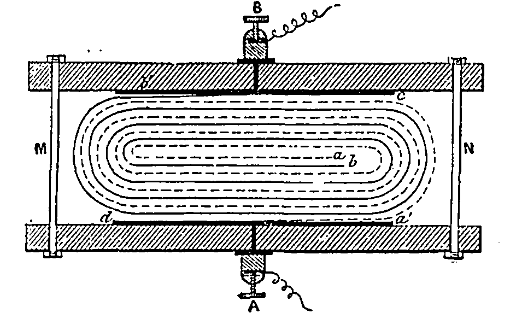

Ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut, le récepteur

est une sorte de téléphone dans lequel la membrane est

disposée pour vibrer pour un seul son. Tandis que dans le téléphone

ordinaire la membrane est pincée par ses bords et est ainsi susceptible

de rendre tous les sons, dans le monotéléphone la plaque

circulaire en acier repose librement sur 3 points, situés sur

la circonférence; constituant la ligne nodale du premier, harmonique.

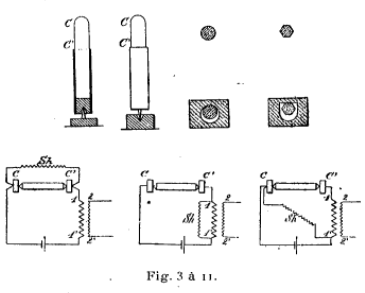

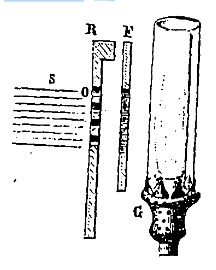

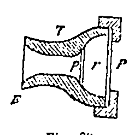

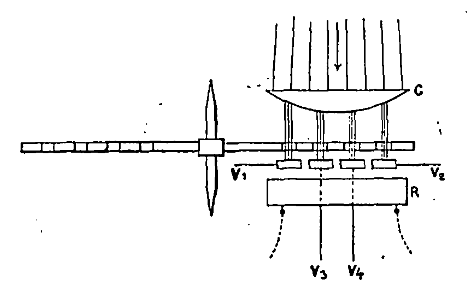

La figure 6 représente une de ces plaques. La ligne nodale est

en pointillé sur la figure. La hauteur du son des plaques varie

avec leur diamètre, et il est possible de régler ces plaques

à l'unisson des diapasons correspondants.

La figure 7 montre le récepteur du début.

L'électro-aimant ordinaire est monopolaire. La membrane vibrante

est en m m , les prises de son en 5 au-dessus et au-dessous de la membrane.

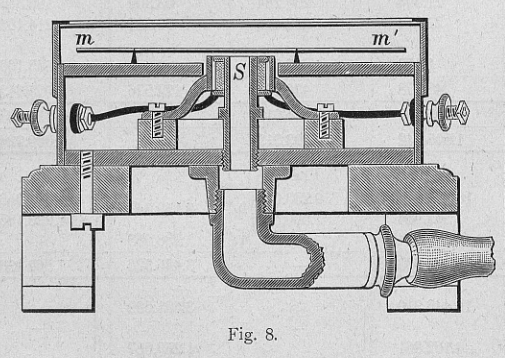

Dans le dernier modèle de récepteur, représenté

par la figure 8, fi électro-aimant est polarisé, bipolaire

et à pôles concentriques.

Le pôle central est creux et sert à Tunique prise de son..réalité,

elles sont percées de trous à travers lesquels passent

des tiges, et elles reposent sur des rondelles de liège.

Ces récepteurs sont très sensibles, très robustes

et absolument indéréglables. La membrane est réglée

une fois pour toutes, par construction, pour un son donné. Quel

que soit le nombre de courants induits de périodes diverses traversant

l'électro-aimant du récepteur, la membrane restera inerte,

tant que des courants induits, dont la période ne correspondra

pas exactement au nombre de vibrations du son pour lequel la membrane

est construite, ne passeront pas. La plaque possède une propriété

analogue à celle du résonateur acoustique, qui choisit,

parmi un certain nombre de sons qui lui arrivent simultanément,

L'un d'entre eux pour le renforcer vivement.

Il nous reste à examiner les moyens employés pour grouper

sur une même ligne, et pour les duplexer, les transmetteurs et

récepteurs que nous venons de décrire.

Est-il téméraire de penser, dans un moment où la

télégraphie sans fil est encore à ses débuts

et marche en tâtonnant, que le transmetteur et le récepteur

du télégraphe multiplex de M. Mercadier pourraient utilement

servir à des recherches permettant enfin d'éviter la confusion

des signaux

entre appareils voisins. L'idée de cette application a déjà

été émise dans le N° 1216 de l'Electrician,

du 6 Septembre dernier, en ce qui concerne le récepteur.

(A suivre.) . J. ANIZAN.

Suite dans le "Journal télégraphique

de Juillet 1902"

Postes échelonnés.

On sait que, en téléphonie, le fait de disposer en dérivation

sur les deux fils un ou plusieurs annonciateurs de fin de conversation

le long du circuit n'a pas pour effet de diminuer l'intensité

d'audition de la parole. Certaines personnes même soutiennent

que, à la façon des bobines Pupin sur les câbles

souterrains, la self-induction des annonciateurs de fin de conversation

combat heureusement l'effet de la capacité électro-statique

de la ligne, et que, par conséquent, la présence de ces

annonciateurs disposés en surface sur les deux fils d'un circuit

améliore l'intensité d'audition de la parole.

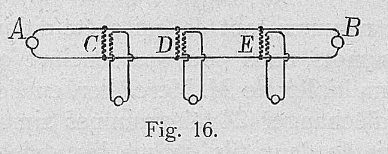

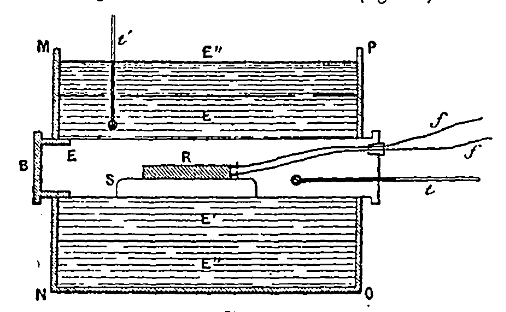

Le même phénomène se produit lorsque, entre deux

points extrêmes A et B (fig. 16), on dispose sur la ligne en des

points CDE des transformateurs dont l'un des fils, possédant

une résistance et une self-induction suffisantes, est installé

en dérivation sur les deux conducteurs du circuit, le deuxième

fil de ces transformateurs communiquant avec une installation à

courants induits.

On constate bien que l'intensité des courants de réception

aux postes A et B ne faiblit pas, et que chacun des postes CDE correspond

avec tous les autres dans les mêmes conditions que A et B. Le

dispositif qui donne des résultats satisfaisants avec le télégraphe

Mercadier est celui qui emploie des

transformateurs installés en dérivation, comme l'indique

la fig. 16. Les lignes artificielles sont aménagées pour

être reliées à l'installation dans les mêmes

conditions que la ligne réelle. Elles sont raccordées

à l'installation en un point intermédiaire au lieu de

l'être par une de leurs extrémités.

Les expériences faites entre Paris et Pau comme postes extrêmes,

avec Tours, Angoulême et Bordeaux comme postes intermédiaires,

ont démontré que la présence des postes intermédiaires

n'altérait pas l'intensité des transmissions entre les

postes extrêmes, et que les appareils disposés en C D et

E se comportaient absolument comme ceux des postes extrêmes. La

question des postes échelonnés était dès

lors résolue. Quel est le nombre des postes intermédiaires

qui peut être ainsi exploité ?

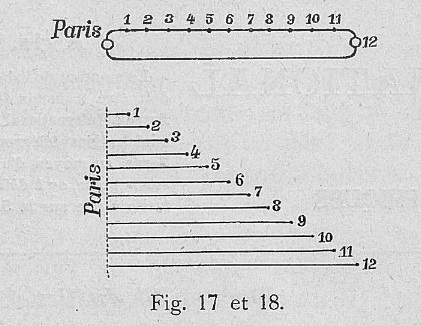

1° Si on considère une ligne partant d'un poste important,

comme Paris, et ayant seulement besoin d'un poste duplexé avec

chacune des villes correspondantes, il est certain que, dans ces conditions,

ce poste important pourrait communiquer par la même ligne avec

12 autres villes, y compris l'autre poste extrême.

Les figures 17 et 18 font ressortir quelle serait dans ce cas l'économie

de fils. Mais deux objections se présentent, l'une d'exploitation,

l'autre d'ordre technique.

Au point de vue exploitation, on ne voit pas bien quel avantage on aurait

à charger Paris d'opérer le transit des télégrammes

échangés entre ces postes. Il y aurait tout intérêt,

au contraire, à permettre à tous les postes d'échanger

directement, sans intermédiaire, leurs télégrammes.

La rapidité de transmission y gagnerait et les frais d'exploitation

seraient diminués, puisque les agents de Paris seraient déchargés

des transmissions de transit.

La deuxième objection vise l'absence d'un système d'appel

spécial à chaque poste. L'emploi d'une bobine Cailho,

ou Picard, ou Jacob, ne permettrait l'appel que pour un seul poste sur

12 sans déranger les autres, par exemple entre Paris et le poste

6. Cependant, si on se servait de rappels polarisés, Paris pourrait

appeler le 6, par exemple, avec le pôle positif, et le 7 avec

le pôle négatif, et être appelé par eux avec

les mêmes pôles de pile. Cette solution, essentiellement

pratique, ne résoudrait que partiellement la question de l'appel,

puisqu'il resterait 10 autres postes dépourvus d'appel.

En admettant que l'appel soit trouvé, ce qui ne paraît

pas impossible, l'objection concernant l'exploitation conserve toute

sa valeur, et nous pensons qu'il y a intérêt à permettre

aux postes de communiquer entre eux.

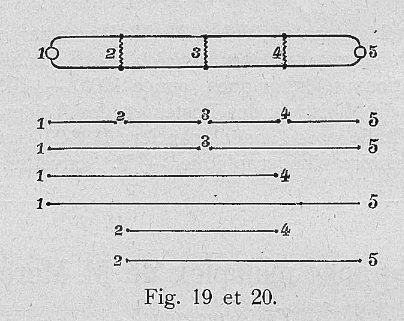

2° Si on veut que chacun des postes communique avec tous les autres,

le nombre de postes pouvant être desservis par une ligne est de

5, au moyen de 10 notes. Les deux autres notes pourraient doubler l'installation

des deux postes dont le trafic est le plus chargé.

La figure 20 fait ressortir le nombre de fils qui serait nécessaire

pour obtenir un résultat analogue à celui donné

par le multiplex avec l'arrangement indiqué par la figure 19.

Dans ce cas, l'objection relative à l'exploitation ne porte plus,

celle concernant l'appel subsiste, mais, comme nous l'avons dit plus

haut, nous ne pensons pas qu'elle soit insurmontable.

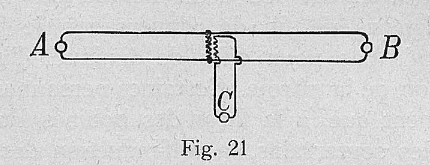

Si le télégraphe multiplex devait desservir trois bureaux

tels que leur trafic soit suffisant pour absorber aux heures chargées

le rendement de douze postes duplexés (fig. 21), on possède

dès à présent tous les moyens d'exploitation nécessaires,

les appels se faisant au moyen de dispositifs de télégraphie

et téléphonie simultanée, combinés avec

des inverseurs de courant et des rappels polarisés.

L'emploi d'inverseurs de courant et de rappels polarisés se fait

d'une façon courante, dans le réseau téléphonique

français, pour les appels sur les lignes desservant trois postes

centraux. On a donc en mains tous les éléments d'exploitation

d'un télégraphe multiplex desservant trois bureaux au

moyen d'un même circuit.

Pour résumer tout ce qui a été dit jusqu'ici en

quelques mots, nous pouvons conclure que le télégraphe

multiplex de M. Mercadier, en l'état actuel, permet d'échanger

24 télégrammes simultanés sur un circuit de deux

fils, et que les appels indépendants de trois postes desservis

par la même ligne sont possibles.

Quant à sa puissance de transmission, nous avons indiqué

plus haut la possibilité d'échanger des signaux par des

lignes de 2000 kilomètres lorsque, à chaque extrémité

du circuit, on n'avait qu'un transmetteur et un récepteur. Dans

le cas d'une installation complète des 12 postes à chaque

extrémité, la longueur de 2000 kilomètres se trouve

réduite en raison des diverses transformations de courants et

d'autres causes, au nombre desquelles on peut citer la disposition en

surface des transmetteurs. Bien que l'expérience n'ait pas été

faite sur une ligne aussi longue, nous pensons qu'en l'état actuel

une installation complète pourrait affronter un circuit en fils

de cuivre de gros diamètre d'une longueur de 12 à 1400

kilomètres.

Quant au rendement, on peut dire que chaque note duplexée permet

de transmettre autant de télégrammes qu'un Sounder duplexé.

Nous ne nous hasarderons pas à faire un tableau comparatif du

rendement du télégraphe multiplex avec d'autres systèmes,

car il n'y a pas de question plus controversée que celle des

rendements, et il n'est guère possible de trouver la moindre

concordance entre les chiffres donnés par les divers inventeurs

et

même par des personnes désintéressées. Cela

tient, selon nous, à ce qu'on n'envisage que rarement à

la fois le rendement d'un système au double point de vue du matériel

et du personnel, c'est-à-dire de l'économie des lignes,

d'une part, et demain-d'œuvre de transmission, d'autre part.

Perfectionnements dont le télégraphe multiplex paraît

susceptible.

Maintenant que nous savons ce qui a été fait, il nous

est facile de voir ce qui reste à faire, la sécurité

de fonctionnement du système étant acquise, pour augmenter

le rendement et la puissance de transmission et doter le télégraphe

multiplex des moyens d'appel qui lui manquent encore. Des recherches

récentes m'ont amené aux conclusions qui suivent :

Accroissement du rendement.

— Le rendement serait doublé si on pouvait utiliser des

plaques séparées par un intervalle musical d'un quart

de ton, en décalant, bien entendu, les transmetteur et récepteur

d'un même poste d'un huitième de ton. La question qui se

pose alors est la suivante. "Peut-on pratiquement réaliser

un système fonctionnant avec des plaques séparées

par un quart de ton" ? La réponse n'est pas douteuse en

ce qui concerne la construction des diapasons et des plaques. Mais la

monophonie se maintiendra-t-elle dans les plaques sous l'action des

courants ? Oui, si on améliore le mode de suspension des plaques

audessus de l'électro-aimant.

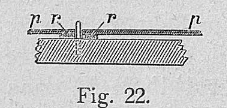

Au lieu

de reposer sur des rondelles rr, comme l'indique la figure 22, les plaques

pp devraient, selon nous, reposer sur des pointes. A cet effet, deux

légers traits de scie et une petite cavité conique déterminant

l'emplacement des pointes devraient remplacer les trous actuels pratiqués

dans les plaques. Le récepteur étant un appareil essentiellement

fixe, aucun inconvénient à cela.

Au lieu

de reposer sur des rondelles rr, comme l'indique la figure 22, les plaques

pp devraient, selon nous, reposer sur des pointes. A cet effet, deux

légers traits de scie et une petite cavité conique déterminant

l'emplacement des pointes devraient remplacer les trous actuels pratiqués

dans les plaques. Le récepteur étant un appareil essentiellement

fixe, aucun inconvénient à cela.

Si le résultat visé plus haut était atteint, le

nombre de télégrammes échangés sur une même

ligne, qui est actuellement de 24 (12 dans chaque sens), serait de 48

(24 dans chaque sens).

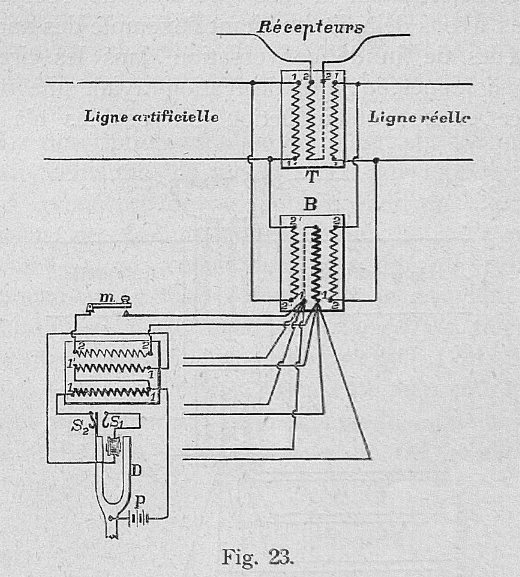

Augmentation de la puissance de transmission.

— Deux moyens se présentent. Ils peuvent être employés

séparément ou conjointement (fig. 23).

Le premier consiste à remplacer le tansmetteur actuel (fig. 4)

par le transmetteur de Yarfey représenté par la figure

5. Nous avons indiqué dans le premier article de la présente

étude les raisons qui militent en laveur de ce dernier dont la

déscription est parvenue récemment à notre connaissance.

Le deuxième moyen consiste dans le fait de disposer en surface,

dans le circuit de la ligne réelle, les fils 2 2 de la bobine

d'induction B et 1 1 du transformateur T, montés actuellement

en série.

Bien entendu, il devrait en être de même des fils 2' 2'

de B et V V de T dans le circuit de la ligne artificielle. Peut-être

par ce moyen pourraiton réduire au minimum les capacités

des condensateurs shuntant les secondaires de la bobine B.

On aurait même tout avantage à s'en passer, si c'était

possible. L'essentiel serait de supprimer tout au moins le condensateur

qui se trouve dans le circuit de la ligne réelle. L'autre, installé

dans le circuit de la ligne artificielle, pourrait rester sans inconvénient

si son emploi était indispensable. La suppression du condensateur

C aurait pour résultat de laisser aux courants émis par

la bobine B toute leur puissance, ce condensateur agissant vis-à-vis

des courants induits, comme une résistance apparente faible ne

pouvant que les affaiblir. Il n'y a pas à craindre que l'installation

des bobines T et B en dérivation affaiblisse l'effet dans le

transformateur T des courants de réception.

Nous avons déjà dit, en citant l'exemple des annonciateurs

de fin de conversation dans les circuits téléphoniques,

qu'une dérivation ayant une résistance et une self-induction

convenables n'a pas d'action sur les courants induits. C'est, d'ailleurs,ce

qu'on constate dans le multiplex lorsqu'on installe une bobine Cailho

(fig. 15).

Si les essais démontraient que ces deux moyens sont efficaces,

l'installation nouvelle serait représentée par la figure

23.

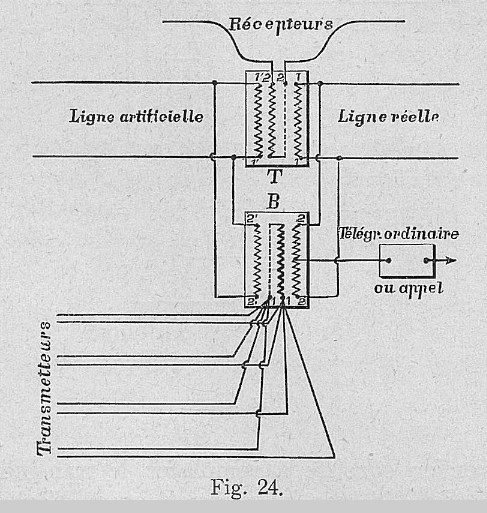

Enfin, un autre avantage, dont on reconnaîtra l'importance plus

loin, serait de permettre le remplacement de la bobine Cailho par une

dérivation prise sur le milieu du secondaire 22 de la bobine

B pour desservir une installation télégraphique ordinaire,

celle-ci pouvant être utilisée soit pour augmenter le rendement

du sjstème Mercadier, soit pour l'appel (fig. 24).

Dispositifs d'appel.

— Par ce qui a été déjà décrit,

nous savons que nous pouvons assurer l'exploitation de trois postes

A, C, B, disposés comme ceux de la figure 21, par exemple, au

moyen du télégraphe Mercadier. Aucune difficulté

pour que chacun d'eux corresponde simultanément par la même

ligne avec les deux autres pour l'échange des transmissions.

Les appels peuvent se faire en employant des bobines Cailho et en utilisant

les deux pôles des piles d'appel.

Il serait à souhaiter que cinq postes échelonnés

(fig. 25) puissent s'appeler entre eux dans les mêmes conditions

que les postes A, B, C de la figure 21, c'est-à-dire que le poste

2 puisse appeler le poste 4, par exemple, sans déranger les autres

postes au repos, ni sans altérer les transmissions qui s'échangent

au même moment sur la ligne.

On ne peut, pour atteindre ce but, se servir de courants ordinaires.

Il faut donc avoir recours aux courants vibrés. Nous avons déjà

un moyen de ne pas déranger les transmissions par courants induits.

Il consiste à utiliser soit le dispositif représenté

par la figure 24, soit les bobines spéciales permettant la télégraphie

et la téléphonie simultanées.

Au moyen de courants ordinaires ondulatoires, on pourrait employer un

système analogue à celui dont se servait Elisha Gray pour

ses transmissions.

Au moyen de courants induits, on pourrait utiliser le principe même

des appareils du télégraphe multiplex de M. Mercadier.

Supposons que le poste 4 soit appelé par le poste 2, au moyen

du son mi. Il faudrait s'arranger pour que, en abaissant une clé

du genre des clés d'appel des commutateurs multiples, les fils

2 2 de la bobine d'induction de l' électro-diapason représenté

dans la figure 23 soient mis en relation avec les points a b de la figure

25. Si un monophone mi, spécial à l'appel et très

sensibilisé, se trouve embroché en 4 (fig. 25), il sera

susceptible de vibrer fortement sous l'action des courants envoyés

par le transmetteur mi du poste 2. Il est bien entendu qu'au repos de

la clé d'appel, le transmetteur mi, qui peut servir pour les

transmissions et pour l'appel, se trouve relié avec le primaire

11 de la bobine B.

Les courants émis par un seul transmetteur seront très

puissants, beaucoup plus que ceux envoyés sur la ligne par les

transmetteurs de l'installation servant aux transmissions télégraphiques.

Ceux-ci sont, en effet, groupés en surface, et les courants qu'ils

émettent subissent plusieurs transformations, tandis que le transmetteur

employé pour l'appel est seul directement relié à

la ligne, et les courants envoyés ne traversent pas de transformateurs.

La résistance des fils de ligne est réduite au quart pour

l'appel, puisque les deux conducteurs qui la composent sont pris en

surface.

Enfin, les courants transmis, au lieu de traverser 12 récepteurs

en série, sont reçus dans 4 récepteurs en surface.

L'expérience seule démontrerait si le récepteur

actionné dans ces conditions pourrait fonctionner comme les appels

phoniques utilisés dans les installations Van

Rysselberghe, ou si, combiné avec un résonateur,

il rendrait un son puissant pouvant servir d'appel.

Fonctionnement du multiplex sur un fil unique.

— Il y a lieu, selon nous, d'attacher une grande importance aux

moyens propres à augmenter l'intensité des courants de

transmission, parce qu'ils peuvent amener le fonctionnement du télégraphe

multiplex sur une ligne composée d'un fil unique.

Si on pouvait, par exemple, tripler l'intensité des courants

actuels, il faudrait, pour obtenir la même intensité de

sons à l'arrivée, désensibiliser considérablement

les récepteurs monophoniques. Il suffirait pour cela d'éloigner

la plaque de l'électro-aimant polarisé. On pourrait espérer

que les plaques monophoniques resteraient insensibles sous l'action

des courants produits par l'induction des fils voisins. L'expérience

démontre déjà que ces

plaques sont beaucoup plus inertes que celles des récepteurs

téléphoniques. En les éloignant peu à peu

des pôles des électro-aimants, il arrivera un moment où

le bruit de friture ne sera plus perçu.

Si les courants du poste correspondant sont suffisants pour actionner

les récepteurs monophoniques ainsi réglés, on aura

réalisé d'une façon pratique l'échange des

transmissions harmoniques au moyen d'un seul fil. Et le jour où

on aura obtenu la séparation des sons par quart de ton, on aura

quadruplé, au point de vue de l'économie des fils de ligne,

le rendement du multiplex actuel. On aura, en effet, 48 transmissions

simultanées au moyen

d'un fil unique, au lieu de 24 transmissions par un circuit de deux

fils. Il est bien entendu que le rendement d'exploitation reste, dans

tous les cas,

toujours le même. On peut évaluer que le travail produit

par un employé avec le multiplex est du même ordre que

celui du même employé avec le Sounder.

Les renseignements qui précèdent sur les moyens propres

à accroître le rendement, à augmenter la puissance

de transmission et, conséquemment, à obtenir le fonctionnement

du multiplex sur un seul fil, et, enfin, à donner des dispositifs

d'appel pour postes échelonnés, ne sont fournis qu'à

titre d'indication. Bien que nous pensions que les résultats

envisagés puissent être atteints, il serait nécessaire,

avant d'en faire état, de soumettre ces moyens à l'épreuve

de la pratique sur des lignes réelles.

La description détaillée du télégraphe multiplex

aurait demandé de plus longs développements.

Nous, avons cru devoir nous borner, en l'accompagnant de dessins schématiques,

à un exposé raisonné aussi réduit que possible.

Il suffira, croyons-nous, à faire comprendre la nouvelle application

qui a été tirée du principe des télégraphes

harmoniques par le savant qu'est M. Mercadier. Cette application représente

de nombreuses années de travaux méthodiquement conduits.

Un avenir prochain montrera s'ils ont été poursuivis en

vain.

J. ANIZAN.

Suite dans le "Journal télégraphique de février 1911"

Les télégraphes multiplex

(système E. Mercadier).

— Nous avons publié, Juillet, Août, Septembre et Octobre

1908, un article concernant un nouveau mode d'exploitation télégraphique

multiplex au moyen de courants alternatifs.

La Société des télégraphes multiplex (système

E. Mercadier) nous communique une notice faisant connaître la

suite de ses travaux et les derniers résultats obtenus.

On sait que l'invention repose sur ce principe très simple que

plusieurs courants alternatifs de fréquence différente,

de faible intensité et issus d'un même poste transmetteur,

peuvent emprunter un conducteur unique et être triés automatiquement

au poste d'arrivée. On conçoit donc que plusieurs transmissions

peuvent coexister sur une même ligne télégraphique,

si l'on prend soin d'affecter à chacune d'elles un courant alternatif

de fréquence différente, et l'on voit immédiatement

les économies de fils à provenir d'une pareille organisation

du service.

A l'origine, plusieurs transmissions Morse étaient échangées

sur un circuit et la réception était obtenue au moyen

d'appareils auditifs. La lecture au son présentant certains inconvénients,

les inventeurs,

MM. Mercadier et Maguna, réussirent, en 1907, à faire

fonctionner des transmissions Hughes entre Paris et le Havre au moyen

d'un circuit bifilaire de 2 V 2 mm - de diamètre et, en 1908,

entre Paris et Marseille, au moyen d'un circuit bifilaire de 5 mm.

On pouvait reprocher au système, pour les transmissions à

longue distance, l'emploi d'un double fil de cuivre de gros diamètre.

Cette critique ne peut plus être formulée. Les inventeurs

ont, en effet, réussi à réaliser l'application

de leur mode d'exploitation à une ligne télégraphique

ordinaire, c'est-à-dire à faire circuler leurs courants

sur un fil unique de petit diamètre (3 mm.) avec retour par la

terre. Cette démonstration a été faite en 1909

entre Paris et Lyon avec toute l'ampleur désirable, les expériences

ayant duré près de six mois. Pendant les deux premiers

mois, les expérimentateurs ont procédé au montage

des deux postes de Paris et de Lyon et ont cherché et trouvé

le moyen d'éliminer l'influence des courants perturbateurs et

des variations de potentiel de la terre.

Pendant les deux mois suivants, ils ont commencé à échanger

des transmissions et ont progressivement approprié leurs appareils

à ces nouvelles conditions de fonctionnement et rendu leur réglage

aussi stable que précis. Enfin, au cours des deux derniers mois,

ils ont procédé aux essais officiels

contrôlés par une commission de fonctionnaires du service

télégraphique de l'Etat français.

Au début, ils faisaient fonctionner simultanément sur

le fil télégraphique de 3 mm. mis à leur disposition

trois Hughes à courant alternatif et un Hughes à courant

continu. Plus tard, ils remplacèrent le Hughes à courant

continu par un Baudot quadruple. C'est dans ces conditions que les essais

définitifs eurent lieu et furent couronnés d'un plein

succès.

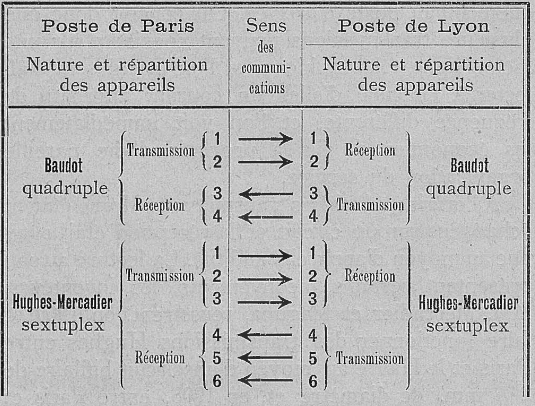

On peut donc, sur un fil desservi par un Baudot quadruple, ajouter un

Hughes-Mercadier sextuplex et obtenir l'exploitation indiquée

par le tableau ci-dessous.

Si l'on admet que le rendement d'un clavier Baudot est de 1550 mots

à l'heure et celui d'un clavier Hughes de 1800 mots, le rendement

total des quatre claviers Baudot ci-dessus est de 1550 x 4 = 6200 mots,

celui des six claviers Hughes est de 1800 x 6 == 10 800, et le rendement

total du système atteint le chiffre de 17 000 mots à l'heure.

L'adjonction des six claviers Hughes augmente donc le rendement du fil

télégraphique dans la proportion de 174 %. De telle sorte

que, le jour où une ligne desservie au Baudot quadruple, déjà

fort bien utilisée, devient encombrée, on peut, en employant

le nouveau mode d'exploitation, se dispenser d'établir un nouveau

conducteur et réaliser ainsi une économie qui peut être

évaluée à 250 francs par kilomètre. Le résultat

est obtenu sans modifier les appareils télégraphiques

en usage, sans modifier les lignes, sans imposer au personnel manipulant

aucun surcroît de travail ni aucun apprentissage.

Pour récompenser ces remarquables résultats, l'Académie

des Sciences, sur la proposition unanime de sa Commission, a décerné

à M. Maguna le prix Kastner-Boursault, et lui a attribué

la médaille Berthelot.

sommaire

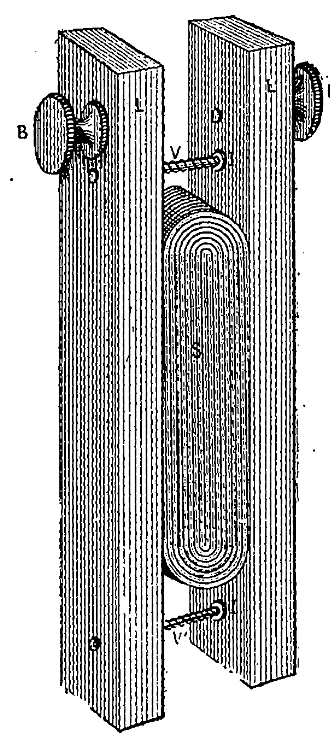

1891 le Bitéléphone

Le premier brevet pour les « écouteurs

», comme on les appelait alors, a été déposé

par Ernest Jules Pierre Mercadier, en 1891, lorsqu'il a créé

un « bi-téléphone ». M. Mercadier, se basant

sur des principes théoriques, dont l’analyse sortirait du

cadre élémentaire que nous nous sommes imposé,

a été amené à construire un appareil auquel

il a donné le nom de bitéléphone.

Voici, d'après le Cosmos, la description de cet appareil :

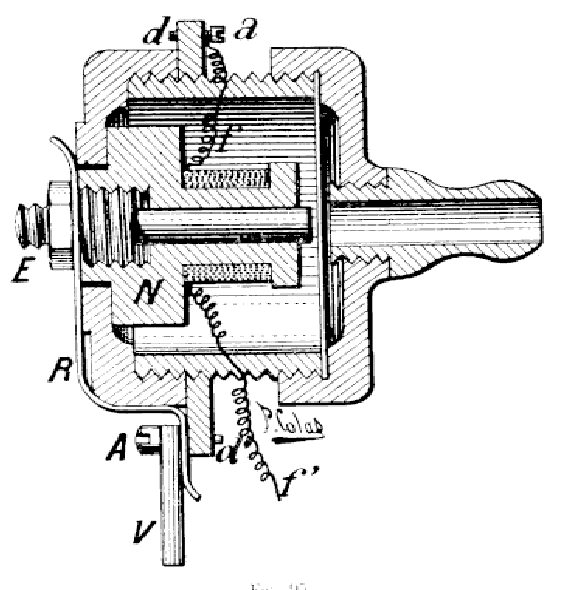

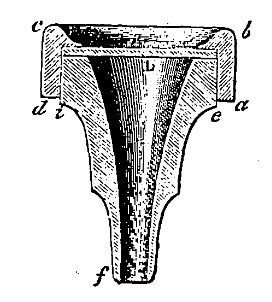

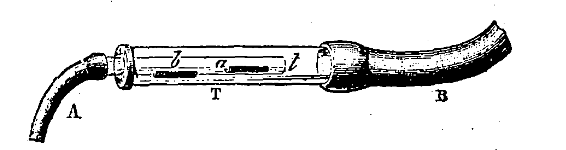

« La figure représente en vraie grandeur une coupe, suivant

l’axe du noyau, de l’un des récepteurs d’un bitéléphone

à un seul pôle. La boîte est en ébonite et

se compose de deux couvercles percés en leur centre et vissés

à refus sur un cylindre taraudé également en ébonite.

Le couvercle supérieur, qui fixe le diaphragme, porte sur son

centre un embout qui est destiné à pénétrer

dans le conduit de l’oreille. L’autre couvercle laisse émerger

le noyau aimanté N, dont l’extrémité taraudée

est reliée à la tige V, au moyen d’une lame d'acier

R, fixée, d’une part, par l'écrou E, et, de l’autre,

par la vis A. La boîte est entourée d’un collier métallique

tfd', qui permet de fixer le récepteur à la tige Y et

d’y relier l’extrémité f du fil de la bobine.

La figure 96 donne une vue d’ensemble du bitélépbone.

La tige Y de la figure 95 n’est autre chose que l’extrémité

du ressort en acier aimanté, recouvert d’un tube de caoutchouc,

qui se trouve relié, comme on vient de le voir, à l’une

des extrémités du fil des bobines et au noyau aimanté,

et remplit, par suite, une triple fonction ;

1° II relie électriquement deux des quatre bouts des bobines,

les deux autres étant reliés à la ligne ;

2° En tant qu’aimant, il augmente le magnétisme des

noyaux des téléphones ;

3° Enfin, en tant que ressort, il appuie les téléphones

contre les oreilles et maintient les embouts dans les conduits auditifs.

Chacun peut d’ailleurs régler à sa convenance la

pression du ressort.

Ee.poids de l’appareil complet est de 50 grammes; c’est en

poids et en dimensions (à l’épaisseur près)

comme si l’on avait une pièce de 3 francs accrochée

à chaque oreille ; aussi ne produit-il pas de fatigue. Les employés

téléphonistes peuvent le conserver aux oreilles des1 journées

entières sans en être incommodé. Les travaux de

l’école Pastorienne ont fait naître une très

légitime crainte des microbes ; aussi s’est-on, dans la

presse, récemment préoccupé des dangers de transmission

de certaines maladies contagieuses par l’emploi du téléphone

dans les cabines publiques, les hôtels, etc... Le bitéléphone

donne à cet égard un avantage très appréciable

: les embouts t sont recouverts de pièces coniques mobiles c,

en caoutchouc, qui s’enlèvent et se remettent facilement,

et qui ont pour but de rendre ces parties de l’appareil essentiellement

personnelles. Chacun peut, a un prix très minime, avoir des pièces

de rechange pour son usage exclusit.

Cette a figure montre la manière de se servir du téléphone.

On voit qu’il laisse aux mains une grande liberté d'action

et permet, par conséquent, de prendre des notes, ou même

de transcrire intégralement le message téléphoné,

ce qui l’a fait adopter dans un grand nombre de bureaux centraux

téléphoniques. Le bitéléphone est d'un usage

particulièrement commode dans les laboratoires, comme galvanoscope,

pour constater le passage d’un courant. C’est, d’ailleurs,

l'usage auquel il était d’abord destiné uniquement.

Cette a figure montre la manière de se servir du téléphone.

On voit qu’il laisse aux mains une grande liberté d'action

et permet, par conséquent, de prendre des notes, ou même

de transcrire intégralement le message téléphoné,

ce qui l’a fait adopter dans un grand nombre de bureaux centraux

téléphoniques. Le bitéléphone est d'un usage

particulièrement commode dans les laboratoires, comme galvanoscope,

pour constater le passage d’un courant. C’est, d’ailleurs,

l'usage auquel il était d’abord destiné uniquement.

Comparé avec les téléphones dont on se sert habituellement,

il leur est comparable et, comme netteté, est supérieur

à plusieurs d’entre eux. C’est ce qu’ont permis

de constater des expériences comparatives faites sur la ligne

aéro-sous-marine de Paris à Londres.

| Le bitéléphone

MERCADIER Brevet US454138 Le but de M. Mercadier, en réalisant son bitéléphone, a été d’obtenir un instrument de dimensions et de poids très réduits, produisant en netteté et en intensité des effets comparables à ceux des meilleurs récepteurs en usage. L’instrument est assez léger pour rester suspendu aux oreilles de l’opérateur sans lui occasionner de fatigue et en lui laissant les mains libres. Deux récepteurs de 3 à 4 cm de diamètre sont réunis par un ressort VV en fil d’acier de 2 mm de diamètre enfilé dans un tube de caoutchouc. Le boîtier des récepteurs est en ébonile, et le couvercle se termine par un appendice II, garni de caoutchouc, que l'on introduit dans les oreilles en écartant légèrement les branches du ressort YV. La boucle du ressort reste ainsi au-dessous du menton, tandis que, par son élasticité propre, il maintient les appendices l , t engagés dans les oreilles. La disposition de l'organe électromagnétique rappelle par sa forme celle du récepteur Ader; mais les dimensions en ont été calculées en vue d’appliquer les conclusions d'une note communiquée par l’inventeur, le 22 juin 1891, à l'Académie des Sciences de Paris, savoir : 1° donner au diaphragme du téléphone l’épaisseur juste suffisante pour absorber toutes les lignes de force du champ de son aimant; 2° diminuer le diamètre jusqu’à ce que le son fondamental et les harmoniques du diaphragme encastré soient plus aigus que ceux de la voix humaine, c’est-à-dire plus aigus que 1’ut 3 . Ce sont là, d’après M. Mercadier, les conditions que doivent remplir les récepteurs téléphoniques pour fournir le meilleur rendement. |

|

sommaire

Les téléphones Mercadier Anizan

1893 Les transmetteurs Mercadier et Anizan sont construits par la maison L. Digeon et C ie .

Il existe un modèle mural et un modèle portatif qui, tous les deux, ont le même mécanisme et les mêmes communications intérieures que les transmetteurs similaires du modèle d’Arsonval.

Pour éviter l'emballage qui se produit souvent lorsque du carbone en poudre ou en granulés est utilisé dans les microphones, E. Mercadier et Anizan utilisent des tiges de carbone en position verticale dans le microphone. Mercadier et Anizan ont veillé à ce que les points de contact puissent être modifiés lorsque des bruits de bulles deviennent perceptibles.

Le transmetteur Mercadier.  |

|

| — Dans un double prisme de charbon

A, B (fig. 63) percé de trous cylindro-coniques, s’engagent

huit charbons mobiles, tels que CD. Les prismes A, B, sont fixés sur la planchette microphonique par le boulon c et l’écrou b ; ils sont calés par des tasseaux x, y, z. Chacun des charbons mobiles est cylindrique à sa base et taillé en pyramide à son sommet. La partie cylindrique est enfoncée dans une douille métallique D, percée elle-même d’un trou conique t. Sur deux plaques métalliques P, P', isolées l’une de l’autre, et dont nous verrons plus loin les liaisons électriques, sont placées huit chevilles métalliques e. C’est sur ces chevilles que reposent les douilles métalliques t des charbons mobiles; les sommets de ces charbons sont logés dans les trous des prismes A, B, et s’y meuvent très librement. Tel est le microphone. Sur la portion de la figure qui représente les plaques P, P', et une coupe des charbons mobiles, on voit que ces charbons forment deux groupes de quatre charbons montés en quantité; ces deux groupes sont eux-mêmes montés en série par leur liaison à travers les prismes de charbon A, B. La coupe longitudinale de l’appareil, placée sur la gauche de la figure, montre les positions respectives des deux rangées de charbons; elles sont parallèles, et les charbons y sont inclinés, faisant un angle d’environ 15° avec la verticale. Pour parer à un calage des charbons, peu probable d’ailleurs en raison de leur grande mobilité et pour chasser aussi les poussières qui pourraient altérer les points de contact, les inventeurs ont imaginé un système de réglage qui permet de faire rouler les charbons mobiles sur leurs pivots. Un cordonnet de soie entoure chacun des charbons; les deux brins de ce cordonnet sont noués derrière le ressort en acier R, et sont fixés, d’autre part, à la barrette h qui supporte le bouton T. Cette par le ressort r dans la position que représente la figure, glisse sur les tiges’f, g', lorsqu’on tire le boulon T ; le ressort r obéit lui-même à cette impulsion, de sorte que, en tirant plusieurs lois le boulon T, comme on tirerait un bouton de sonnette, on imprime à tous les charbons mobiles un mouvement de rotation autour de leur axe. |

|

On dispose dans le circuit primaire du microphone un shunt de résistance calculée de manière à atténuer l’intensité des actions téléphoniques, afin qu’un microphone construit pour une transmission à grande distance puisse grâce à l’interposition d’un commutateur intercepteur (fig. 12), être utilisé aussi pour un service à courte distance. En outre, ce shunt atténue l’accentuation des syllabes les plus sonores, qui a, jusqu'à présent, rendu si difficile l’application des micro-téléphones aux appareils domestiques, Le shunt peut être intercalé soit (fig. 11) en S à, entre les contacts C et Ct des crayons, ou aux bornes 1 1' de l’enroulement inducteur primaire, ou enfin (fig. 11) de G à C', par 1 1'.

On peut, d’autre part, remplacer ce shunt par une résistance R (fig. i3) intercalée dans le circuit primaire du microphone, et que l’on supprime par le commutateur I, quand on veut parler à grandes distances. Quand on emploie sur une seule membrane plusieurs blocs microphoniques, chacun d’eux a (fig. 14) ses contacts, sa pile et son shunt, avec commutateur permettant de supprimer à volonté tous les shunts

|

Le récepteur supplémentaire

Mercadier Anizan |

|

Monotéléphone et Pantéléphone

?

C'est M. Mercadier durant ses travaux sur la télégraphie

multiplex, s'est proposé vers 1881, de construire de qui s'appelle

le monotéléphone, reproduisant un son unique, par

opposition au téléphone ordinaire, qui reproduisait indistinctement

tous les sons et qui s'appelle pantéléphone.

On sait que le téléphone ordinaire se compose essentiellement

d'un diaphragme en forme de disque mince en fer ou en acier, encastré

sur les bords, à peu de distance du pôle d'un électro

aimant.

Pour construire le monotéléphone, M.Mercadier tout en

maintenant le diaphragme très prés du pôle de l'électro

aimant, lui a rendu la liberté de vibrer transversalement, en

fixant seulement par trois points choisis sur la ligne nodale de son

premier harmonique. ...

On retrouve aussi des traces dans les Comptes rendus hebdomadaires des

séances de l'Académie des sciences de 1887

| Sur la théorie du téléphone

monotéléphone ou résonateur électromagnétique.

Note de M. E. Mercadier, présentée par M. Cornu. « Dans une étude précédente sur la théorie du téléphone, je crois avoir démontré que le diaphragme magnétique de cet appareil est animé de deux espèces de mouvements différents qui se superposent. Les uns sont des mouvements de résonance, moléculaires, indépendants de la forme extérieure ce sont précisément ceux qui permettent au diaphragme de transmettre et de reproduire tous les sons, propriété caractéristique qu'il aurait fallu préciser nettement dans le nom même du téléphone en l'appelant pantéléphone Les autres sont des mouvements d'ensemble, transversaux, correspondant au son fondamental et aux harmoniques du diaphragme, et qui dépendent de son élasticité, de sa forme et de sa structure ceux-là sont nuisibles au point de vue de la transmission nette de la musique et de la parole, car ils altèrent le timbre, leurs harmoniques ne coïncidant que par le plus grand des hasards avec ceux de la voix ou des instruments usuels. » Pour mettre hors de doute l'existence et la superposition de ces deux genres de mouvements, j'ai cherché à faire prédominer les uns ou les autres à volonté dans le même diaphragme. On y parvient à l'aide de la disposition suivante que j'avais réalisée dès 1881, et que j'ai seulement simplifiée depuis. - I. On place le diaphragme d'un téléphone quelconque dans les conditions les plus favorables pour qu'il puisse vibrer transversalement sans obstacle, et de façon à laisser se produire facilement la division en lignes nodales correspondant à un son donné bien déterminé. Pour cela, au lieu d'encastrer le diaphragme sur ses bords, comme on le fait ordinairement, on le pose simplement aussi près que possible du pôle de l'électro-aimant sur un nombre de points suffisants d'une ligne nodale. » Si c'est un diaphragme rectangulaire, on le pose sur deux appuis rectilignes coïncidant avec les deux lignes nodales du son fondamental. » Si c'est un diaphragme circulaire, on perce trois ouvertures de 2mm à 3mm (le diamètre sur les sommets d'un triangle équilatéral inscrit dans la circonférence qui constitue la ligne nodale du premier harmonique, et l'on pose le disque sur trois pointes en liège disposées de la même manière sur un plateau fixe et pénétrant dans les ouvertures. » Cela étant, faisons passer dans la bobine de l'appareil une série de courants d'intensité très faible, de période graduellement décroissante, par exemple, provenant de l'émission de sons musicaux devant un transmetteur quelconque téléphonique ou radiophonique. Alors le récepteur téléphonique, modifié comme il est dit ci-dessus, ne vibre, d'une manière appréciable, que sous l'action des courants dont la période est égale à celle du son correspondant à la nodale sur laquelle repose le diaphragme, son que j'appellerai particulier ou spécial il ne reproduit plus une série continue de sons de hauteur graduellement croissante, indifféremment et avec la même intensité, comme le téléphone ordinaire; il n'en reproduit énergiquement qu'un seul; il n'est plus pantéléphonique, il est monotéléphonique on peut donc l'appeler monotéléphone. » Ce résultat n'est pas absolu. En réalité, le diaphragme fait entendre quelques sous-harmoniques du son spécial correspondant à la ligne nodale fixée mais leur intensité est relativement très faible. De plus, le diaphragme reproduit des sons de période un peu inférieure ou supérieure à celle du son spécial, mais l'intervalle extrême entre ces sons est assez petit et n'excède généralement pas un ou deux commas. » Ces réserves sont de la même nature que celles qu'on doit faire au sujet des résonateurs en Acoustique. Du reste, le rôle d'analyseur que le monotéléphone joue par rapport à ce qu'on peut appeler les ondes électromagnétiques est analogue à celui que joue un résonateur par rapport aux ondes sonores si on leur communique en effet une série d'ondes successives ou simultanées de périodes différentes, chacun d'eux choisit en quelque sorte celle du son spécial qui correspond à sa forme géométrique et aux conditions dans lesquelles il est placé, et la renforce énergi- quement. » Le monotéléphone peut donc s'appeler aussi bien résonateur électromagnétique. - II. Dans le dispositif qu'on vient de décrire, les mouvements transversaux prédominent, et il est aisé de voir l'effet qu'ils peuvent avoir dans un téléphone ordinaire car si l'on essaye de faire reproduire par un monotéléphone la parole articulée émise dans un transmetteur, ou bien on n'entend à peu près rien si le son spécial de l'appareil est hors de l'échelle où se meut la voix humaine (de l'ut2 à l'ut4), ou bien, dans le cas contraire, on n'entend que des sons d'un timbre modifié et des articulations émoussées, le tout noyé en quelque sorte dans la sonorité du son spécial, toutes les fois qu'il se fait entendre. » Mais il est très facile de produire l'effet inverse, de faire prédominer les mouvements moléculaires de résonance sur les transversaux, de rendre au monotéléphone le rôle pantéléphonique, de lui faire reproduire tous les sons avec la même intensité et la parole articulée avec netteté. » Il suffit, pour cela, de mettre obstacle aux vibrations transversales d'ensemble, en fixant légèrement les bords ou plusieurs points du diaphragme, par exemple en y appuyant convenablement les doigts. » Le moyen le plus simple de faire l'expérience est le suivant. On reçoit dans le monotéléphone des sons différents successifs ou simultanés parmi lesquels se trouve le son spécial, ou des paroles articulées à peu près à la hauteur de ce son. On approche l'oreille du diaphragme tant qu'elle en est à une certaine distance ou qu'elle l'effleure tout au plus, on entend seulement le son spécial mais, si l'on appuie de plus en plus l'oreille sur le diaphragme, le son spécial s'affaiblit peu à peu, et l'on finit par entendre tous les sons avec une égale intensité, ainsi que la parole articulée sans altération sensible du timbre. Par cette seule opération très simple on a rendu aux mouvements de résonance la prédominance sur les transversaux et à l'appareil la propriété pantéléphonique que possède le téléphone ordinaire à diaphragme encastré. » Dans une Communication ultérieure, je reviendrai sur la construction du résonateur électromagnétique et sur ses applications. » |

sommaire

1881 LE RADIOPHONE

Dans ces travaux avant d'aboutir à

son télégraphe multiplex en 1902, vers 1880 Mercadier avait

poursuivi les travaux de Bell sur le photophone.

On sort de la téléphonie classique, mais l'objectif est

toujours de transporter la parole par d'autres moyens que le fil métallique.

La radiophonie a eu pour point de départ une modification, sous

l'influence de la lumière, des conditions électriques d'une

plaque de sélénium traversée par un courant électrique,

modifications qui résultaient de changements survenant dans la

résistance électrique de cette substance et qui se traduisaient

par des sons dans le téléphone quand l'action lumineuse

était intermittente; mais les expériences qui suivirent

ces premiers résultats; montrèrent que le phénomène

n'était pas aussi isolé qu'on aurait pu le croire et qu'il

était une propriété générale des corps

impressionnés par la lumière; on a pu même constater

que les effets lumineux n'étaient pas seuls à intervenir

dans ce genre de phénomènes, que les effets calorifiques

étaient même le principal agent, et on s'est trouvé

conduit à changer le nom de photophones,

que M. Bcll avait donné dans l'origine à ses premiers appareils,

en celui de radiophones, qui se rapportait mieux à tous les effets

observés .

Les travaux de M. Mercadier sur la radio peuvent être divisés

en deux parties;

l'une, qui se rapporte aux phénomènes résultant de

l'action directe des rayons luminettx sur tous les corps,

l'autre, aux effets produits par les rayons lumineux sur certains corps

dont la conductibililé électrique se trouve impressionnée

par l'action de la lumière et qui, par conséquent, pour

être appréciés, exigent l'intervention d'un courant

électrique et d'un téléphone.

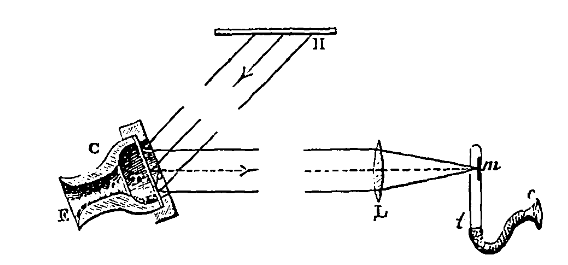

Sons produtts sous l'influence dircetc des rayon lumineux

Les sons produits sous l'influence directe des rayons lumineux étant

le résultat d'une propriété générale

de la matière, nous commencerons par. passer

en revue les études qui s'y rapportent.

Les premières recherches qu'on a dû faire devaient naturellement

se rapporter aux moyens de rendre les effets produits plus intenses en

perfectionnant les appareils employés pour les faire naitre.

On a d'abord substitué à la roue métallique percée

d'une seule rangée de trous dans le voisinagede sa circonfénence,

une roue de verre recouverte des deux côtés de sa surface

de deux disques de papier noirci, présentant plusieurs rangées

concentriques de trous, ce qui, tout en lui donnant plus de légèreté

et en empêchant les sons de Siréne qui sont la conséquence

de déplacements rapides de surfaces trouées au sein d'un

milieu gazeux, permettait d'étudier les effets produits avec des

intermittences lumineuses plus ou moins espacées et susceptibles,

par des obturations faites convenablement, de

fournir des combinaisons de sons plus ou moins complexes.

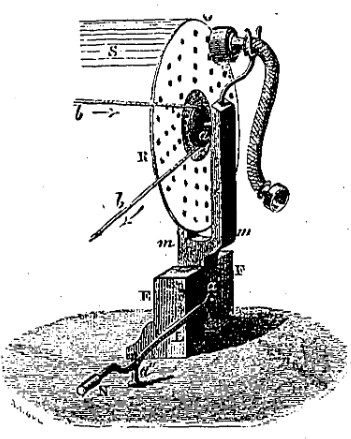

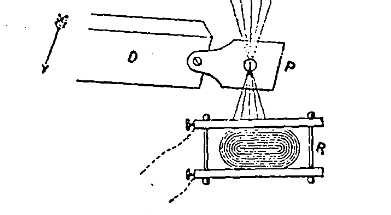

Premier dispositif combiné par M. Mercadier.

La roue, comme on le voit, est mobile autour d'un axe horizontal a fixé

un montant vertical m susceptihle de glisser entre deux autres montants

en bois E, F solidement vissés au support général

de l'appareil. Le mouvement de glissement vertical alternatif s'opère

à l'aide d'un levier coudé en fonte NL fixé en a'

au montant mobile et articulé en a". En opérant ce

mouvement très simple, on peut, sans troubler le mouvement de rotation

de la roue, faire passer le faisceau radiant S successivement à

travers les quatre séries d'ouvertures représentées

sur la figure, de façon il produire les sons successifs d'un

accord parfait; car les séries contiennent 40, 50, 60 et 80 ouvertures,

nombres qui sont entre eux dans les rnpports des nombres de vibrations

constituant un accord parfait majeur. Quand on ne touche pas au levier,

le faisceau S peut passer, si l'on veut, travers les quatre séries

à la fois et produire l'accord' parfait plaqué. Dans ces

appareils, les ouvertures avaient environ 8 millimètres et étaient

au nombre de 80 dans la rangée du haut;

la roue elle-même avait un diamètre de. 44 centimètres.

On la mettait en mouvement il l'aide d'une petite poulie et d'une courroie

Lb actionnée par un moteur quelconque. Elle pouvait aisément

effectuer 20 tours par seconde, mais on pouvait aller plus loin sans inconvénient,

et, en tous cas, on pouvait obtenir facilement des sons correspondant

à 1 600 interruptions du faisceau lumineux par seconde, c'est-à-dire

il 1 600 vibrations doubles par seconde, ce qui donne des sons relativement

assez aigus.

Dans ces conditions, on pouvait avoir, en donnant à la roue des

vitesses graduellement croissantes, une série continue de sons

depuis les plus graves que l'oreille puisse percevoir, le long d'une échelle

de 4 à 5 octaves au moins, ou bien des accords dont le son fondamental

peut être l'un quelconque des sons de cette échelle.

La seconde partie de l'appareil consiste dans ce qu'on peut appeler le

récepteurs, qui est formé de la lame qui reçoit les

radiations intermittentes et de son support.

C'est lui qui est représenté en 0 dans la seconde figure

avec le tube de caoutchouc et l'embouchure téléphonique

qui le termine, et nous en donnons la coupe. La lame en expérience

L repose sur une portée ménagée à l'intérieur

d'une sorte de cornet acoustique abcd sans y être fixée.

Le cornet est en bois et formé de deux parties; la seconde, eif,

entre à frottement à l'intérieur de la première,

et vient presser la lame L pour la maintenir relativement fixe; elle se

termine par une embouchure f il laquelle on peut adapter le tube de caoutchouc

et l'embouchure auriculaire.

Lc cornet, peut être maintenu a la main devant le disque tournant,

ou mieux est soutenu par un support en forme de fourche que l'on aperçoit

sur la figure, et qui permet de disposer des deux mains pour porter l'embouchure

C à l'oreille et pour faire varier la position du disque tournant.

M. Mcrcadier a remarqué qu'il .n'était pas besoin de fixer

d'une manière rigide la lame réceptrice et qu'on pouvait

la séparer du support avec des rondelles élastiques sans

que les phénomènes radiophoniques en fussent altérés.

Cette remarque avait son importance, car cette disposition devenait indispensable