1880-1940 L'industrie du téléphone découvre la sociabilité au USA

Pr Claude S. Fischer Professeur de Sociologie à l'Université de Californie à Berkeley (1)

Résumé

Les promoteurs du téléphone déterminèrent

une fois et pour toutes pendant les quatre premières décennies

de la diffusion de cet appareil dans la population, qu'étant

le fils du télégraphe, son usage était naturellement

le même: il n'était donc surtout pas fait pour le papotage.

A travers l'histoire de la publicité pour le téléphone

aux U.S.A., on démontrera que cette appréciation

erronée de l'usage d'une technique nouvelle fut contrée

immédiatement par les réactions des usagers et qu'au bout

du compte, malgré les réticences des industriels de Bell

et de leurs vendeurs, ce sont les consommateurs, et eux seuls, qui ont

fait du téléphone un instrument de sociabilité

dans ce monde moderne, où, malgré une plus grande mobilité,

les déplacements d'agrément sont devenus difficiles.

Les promoteurs d'une technologie nouvelle ne savent donc pas nécessairement

ce que sera l'utilisation finale de celle-ci, tandis que les équipes

de vente, sur le terrain, sont parfois prisonnières d'idées

préconçues: ce sont autant de freins à l'expansion

d'une innovation.

Le refrain familier "Reach out, reach out and touch

someone" (2 ) a fait partie d'une grande

campagne publicitaire lancée par American

Telephone and Telegraph's (AT&T's) pour

promouvoir l'utilisation du téléphone dans les conversations

personnelles. ( traduction "Tendez la main, tendez la main et

touchez quelqu'un")

L'industrie du téléphone n'a pas toujours oeuvré

dans ce sens: pendant des lustres, elle en était plutôt

à décourager une telle sociabilité. La "découverte"

de ce marché illustre parfaitement comment les contraintes structurelles

et culturelles et l'attente du public agissent les unes sur les autres

pour modeler la diffusion d'une technologie. Alors que les historiens

ont corrigé les notions simplistes de "technologie autonome"

en montrant comment les technologies sont produites, nous en savons

beaucoup moins sur celles qui sont nées de l'utilisation des

consommateurs. Nous prenons trop souvent ces utilisations pour acquises

(spécialement pour les produits de consommation), comme si elles

étaient tout droit dérivées de la nature de la

nouvelle technologie ou dictées par ses inventeurs (3).

Dans le cas du téléphone, les utilisations

initiales suggérées par ses promoteurs étaient

déterminées - toutes considérations économiques

et techniques mises à part - par son héritage culturel:

le téléphone était le fils du télégraphe.

Cependant, les abonnés utilisèrent le téléphone

pour "bavarder" malgré d'inlassables tentatives des

compagnies pour les décourager.

Dans les années 20, l'industrie du téléphone cessa

de résister à cette pratique, l'admit comme un fait accompli

et répondit au moins en partie au besoin de cette utilisation

décidée par les consommateurs.

Après avoir retracé l'histoire du téléphone

jusqu'en 1940, cet article décrira les changements dans les utilisations

vues par les promoteurs et les changements dans l'attitude de ceux-

ci vis à vis des relations sociales encouragées par le

téléphone. Les explications de ces changements seront

ensuite passées en revue. (4)

Une Brève histoire du Téléphone

Deux ans après l'attribution de son brevet à

A.G. Bell en 1876, il y avait environ 10000 téléphones

aux Etats-Unis et des disputes féroces au sujet des permis d'exploitation

de ceux-ci. La Compagnie Bell (plus tard AT&T)

en sortit gagnante et établit son monopole sur le pays. Le nombre

des souscripteurs augmenta rapidement et celui des téléphones

tripla entre 1880 et 1884.

La croissance ralentit pendant les années suivantes, mais le

nombre d'appareils totalisa 266000 en 1893 (5).

Comme moyen de communication à interrégional,

le téléphone menaça rapidement le télégraphe.

En effet, au cours des premiers affrontements que Bell eut à

engager, la compagnie des téléphones dut donner des compensations

financières à la Western Union pour les pertes qu'elle

lui faisait subir. Dans les communications locales, la téléphonie

supplanta très vite les efforts naissants pour créer des

systèmes d'échanges par signaux (à l'exception

des téléscripteurs). Pendant le monopole Bell, avant 1894,

le service du téléphone consistait à la base d'une

ligne individuelle pour lequel le client payait un abonnement annuel

fixe, lui permettant un nombre illimité d'appels dans la zone

d'échange. Le tarif des abonnements était très

variable et dépendait du volume des échanges. Il chuta

au milieu des années 90, peut-être par anticipation de

la compétition à venir.

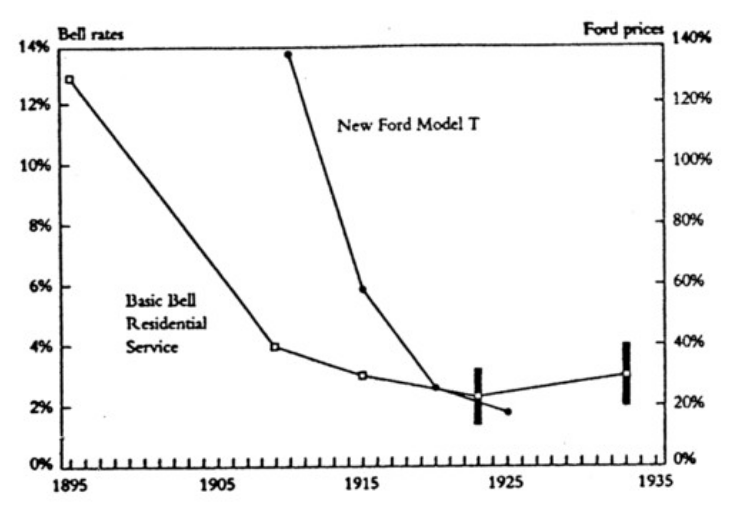

En 1895, l'abonnement moyen pour une habitation

était de 4,66 dollars (13% du salaire moyen d'un ouvrier) et

demeura assez haut, surtout dans les grandes villes

(le prix à Manhattan était de 10,41 dollars par mois en

1894) (6). A l'expiration de la licence d'origine, en 1893-94, des milliers

de vendeurs de téléphone, des sociétés,

des coopératives, se lancèrent sur le marché. Bien

qu'ils se développèrent dans des zones que Bell avait

ignoré, il y eut quelques cas de compétition acharnée

qui entraînèrent les prix vers le bas et contribuèrent

à la diffusion du téléphone: entre 1893 et 1902,

le nombre des appareils fut multiplié par neuf, alors que dans

les neuf précédentes années, il n'avait fait que

doubler (7).

Bell se défendit vivement contre la compétition,

utilisant la guerre des prix, les confrontations au niveau politique

et d'autres tactiques agressives, essayant de toucher les clients à

moindre potentiel en installant des téléphones collectifs

moins chers, des appareils à sous et un service "à

l'appel". Pourtant, Bell avait perdu la moitié du marché

en 1907.

Après, une nouvelle direction, sous l'égide

de Theodore N. Vail, l'homme qui eut le plus

d'influence dans l'histoire du téléphone aux U.SA, Bell

changea de stratégie. Au lieu de cette expansion à tout

crin, AT&T racheta ses compétiteurs où cela était

possible et céda les territoires où la rentabilité

était négative. Avec un contrôle fiscal plus ferme

et des incertitudes dans la répartition de son capital, AT&T

vit son taux de croissance décliner (8). Pendant ce temps, les

"indépendants" ne pouvaient se développer au-

delà de leurs petites villes d'origine, en partie parce qu'ils

étaient incapables de construire leurs propres lignes longue-distance

et étaient coupés de la ville de New-York, contrôlée

par Bell. Certains d'entre eux n'étaient pas compétitifs

parce que mal financés et fournissaient des services insuffisants.

D'autres acceptaient, ou même sollicitaient d'être rachetés

par AT&T ou ses alliés. En 1912, Bell regagna 6% du marché.

Pendant l'ère de la compétition, l'industrie offrit aux

clients une grande variété de services comme le téléphone

collectif et le tarif des abonnements de Bell pour la clientèle

privée en 1909 était en moyenne un peu au-dessous de 2

dollars par mois (soit 4 pour cent du salaire moyen) (9). La surface

des échanges locaux et les services fournis variaient grandement,

mais les coûts chutaient régulièrement et la liste

des abonnés s'allongea. Les tarifs de base changèrent

peu jusqu'à la Deuxième Guerre Mondiale (bien que les

prix sur les appels interrégionaux se soient effondrés

à cette époque).

Menacés de campagnes anti-trust par le

gouvernement fédéral, AT&T accepta fin 1913 de donner

une forme légale aux arrangements de cohabitation passes avec

les indépendants locaux. Sur plusieurs années, le service

local du téléphone fut divisé en monopoles régionaux

fixes. Le système moderne à l'échelon fédéral

où Bell domine le service local et contrôle totalement

le service interrégional - fut essentiellement structuré

au début des années 20 et resta en place jusqu'en 1984.

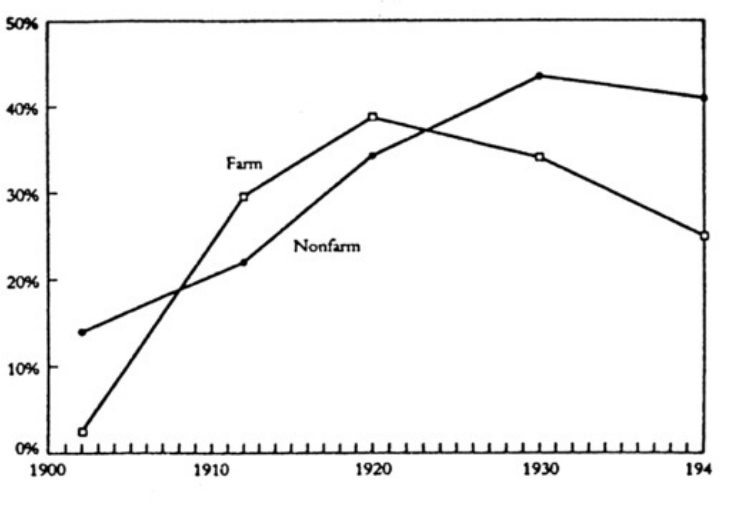

La croissance astronomique du nombre de téléphones

pendant l'ère pré-Vail (un taux annuel composé

de 23% par tête de 1893 à 1907) devint plus simplement

un taux de croissance très sain (4% entre 1907 et 1929). Le système

fut consolidé et techniquement amélioré. Vers 1929,

42 % des foyers avaient le téléphone

aux États-Unis. Pendant la Dépression, ce chiffre tomba

à 31% (1933) puis rebondit à 37% des foyers (1940).

sommaire

Stratégies de Vente

L'industrie du téléphone croyait,

comme le Président Vail en témoigna en 1909, que le public

devait être éduqué... pour comprendre la nécessité

et les avantages du téléphone" (10). Et Bell se félicita

de son succès dans une publicité titré: "montrer

la voie": Bell "eut à inventer l'usage du téléphone

dans les affaires et convaincre les gens de son utilité... [Bell]

créa l'habitude du téléphone dans des villes comme

New York ou Chicago... développa à partir de rien un besoin

en téléphones et ensuite, le fournit.." (11).

"Éduquer le public" signifiait très typiquement

faire de la publicité, du porte-à-porte et développer

les relations publiques. Dans les premières années, ces

efforts incluaient des campagnes d'information pour faire connaître

l'existence du téléphone, montrer aux gens comment s'en

servir et encourager de courtoises conversations téléphoniques

(12). Quand la menace de nationalisation devint sérieuse les

publicités encouragèrent fermement les électeurs

à se manifester vivement en faveur de Bell. (13)

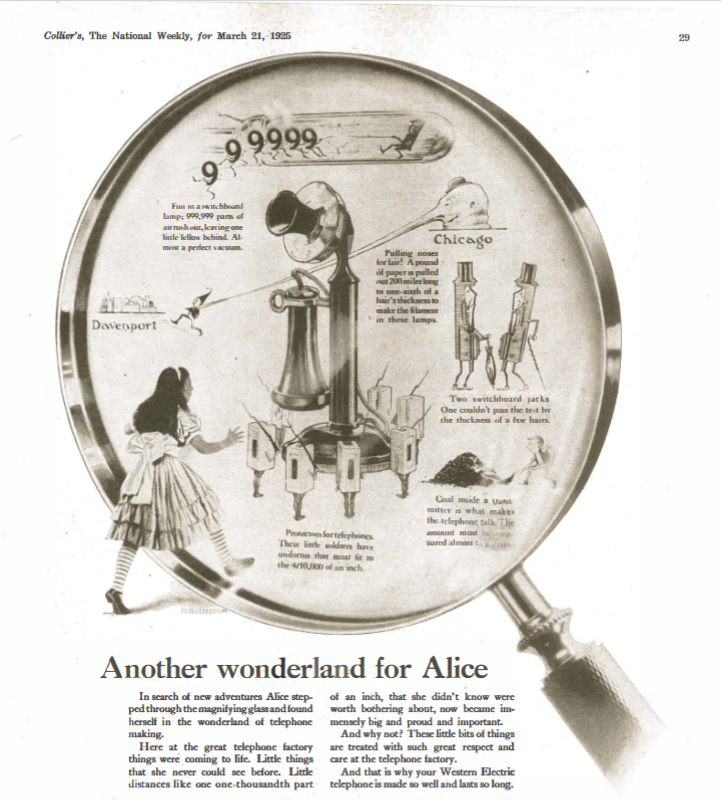

Pour trouver des clients payants, la première question que les vendeurs avaient à se poser: "Quel usage peut-on donner à cette machine?" ne trouvait pas à l'époque de réponses évidentes. Pendant les vingt-cinq premières années, les campagnes commerciales utilisaient largement les vendeurs à domicile, les petites notices d'information, des histoires "de faits divers" fournies à des rédacteurs de journaux (nombre d'entre eux étaient alors abonnés gratuitement ou utilisateurs avantages) et glissées innocemment dans les colonnes des quotidiens, des démonstrations publiques et des prises de contact directes avec les hommes d'affaires. Quant aux utilisations, et cela de façon assez naturelle, les vendeurs les tirèrent des applications étendues du télégraphe. Par exemple, en 1877 à New Haven, où les premiers échanges téléphoniques avaient eu lieu, un circulaire stipulait que "votre femme peut passer commande de votre dîner, d'un taxi ou demander au médecin de venir, etc.. tout cela par le téléphone et sans avoir à quitter la maison ou faire appel à un domestique ou un messager." (peu de succès...).(14) Dans cet usage, le téléphone était en compétition avec le télégraphe local qui offrait les mêmes avantages à leurs abonnés ou avec les systèmes de télégraphes imprimeurs, véritable "courrier électronique". (15) Le téléphone eut cependant le dessus.

Pendant cette période et dans les années

suivantes, ceux qui avaient la charge de commercialiser le téléphone

cherchèrent de nouvelles utilisations pour renforcer celles qui

étaient issues du télégraphe. Ils offrirent ainsi

bulletins météo, dates de concerts, résultats des

sport et les horaires des trains ! Pendant des dizaines d'années,

les vendeurs recherchèrent de nouvelles applications: des informations,

du sport, de la musique, une veille téléphonique et ainsi

de suite ! Les magazines de l'industrie publièrent de nombreuses

histoires de téléphones utilisés pour vendre des

produits, pour prévenir les pompiers des feux de forêt,

pour bercer bébé à distance ou pousser les électeurs

à aller voter. Et pourtant, les employés de la compagnie

attribuaient la faiblesse de la demande au fait qu'on n'avait pas appris

au client "ce qu'il pouvait faire de son téléphone".(16)

Dans les deux premières dizaines d'années du vingtième

siècle, la promotion du téléphone devint professionnellement

plus "moderne" (17). AT&T engagea une agence de Boston

pour développer la "publicité libre" et plus

tard, débaucha son directeur, J.D. Ellsworth. L'agence commença

des campagnes de publicité nationales et fournit les compagnies

Bell locales en copies de leurs réclames pour les journaux régionaux.

Certaines publicités étaient implicitement concurrentielles

(appuyant par exemple sur le fait que Bell avait un service interrégional)

et la plupart étaient des promotions-maison orientées

pour donner au public une image favorable de Bell. La publicité

d'encouragement à la vente impliquait des dessins, peintures,

des slogans et des textes écrits pour rendre l'usage du téléphone

(et pas seulement la technologie) attirant La quantité et le

type de publicité variait - surtout chez Bell - en fonction de

la concurrence, des stocks disponibles et des questions politiques.

(18)

De 1900 environ jusqu'à la Première Guerre Mondiale, l'agence

de publicité de Bell vanta les mérites du téléphone

en glissant des "faits divers" sur le téléphone

dans les journaux d'intérêt local: vie

agricole, vie paroissiale, gazettes d'hôtel et autres publications

du même style.(19)

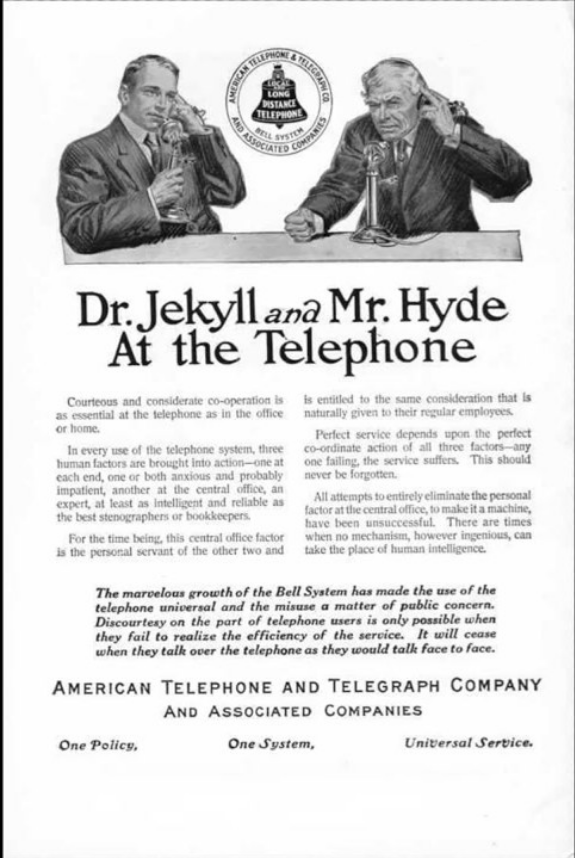

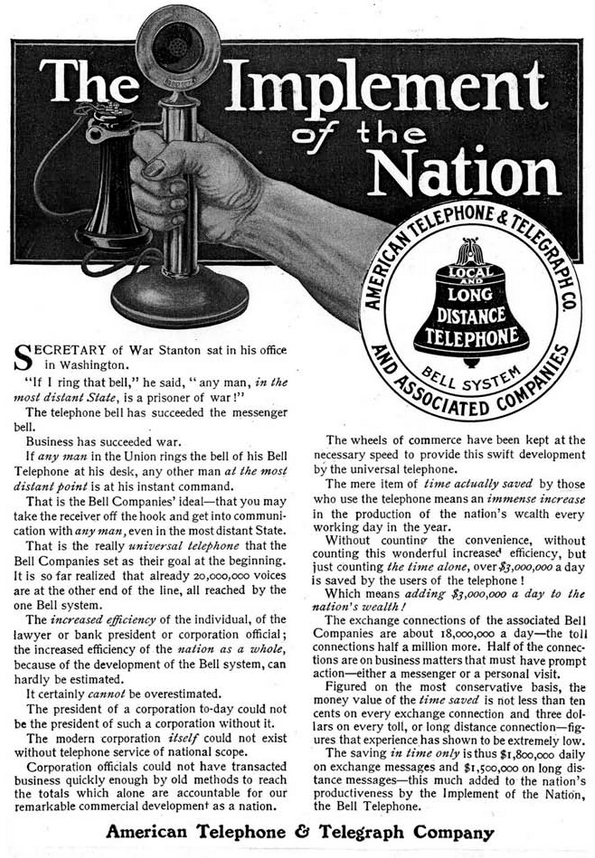

Les grandes campagnes nationales qui commencèrent vers 1910 s'adressaient

essentiellement aux hommes d'affaires, affirmant que le téléphone

faisait grande impression sur les clients et faisait gagner du temps

au bureau comme à la maison. Elle rappelait souvent la commodité

du téléphone pour l'emploi du temps et pour garder le

contact avec le bureau pendant les vacances.

Le deuxième thème majeur était

l'administration de la maison.

Le cru 1910 dressait une liste détaillée de suggestions:

les abonnées pouvaient téléphoner à leur

couturière, leur fleuriste, au théâtre, dans les

restaurants, les clubs, leur agence de location, leur marchand de charbon,

les écoles et ainsi de suite. D'autres utilisations étaient

également suggérées comme la transmission de messages

d'une urgence très modérée (un homme d'affaires

appelant chez lui pour annoncer son retard, appel au plombier), ou d'invitations

(à une soirée impromptue ou pour trouver un quatrième

à un bridge). Les thèmes mondains ("rendre visite"

à un parent par téléphone, appeler chez soi pendant

un voyage d'affaires, ou "garder le contact avec les amis et les

parents") apparaissaient aussi, mais étaient plus rares

et presque toujours envisagés comme un message rapide, une invitation,

l'annonce qu'on est bien arrivé - plutôt qu'une conversation.

Quelques publicités faisaient également remarquer la modernité

du téléphone ("c'est dans le vent!").

Mais les utilisations principales suggérées dans les premières

publicités concernaient les affaires et la maison; la vie mondaine

y était rarement abordée. (20)

|

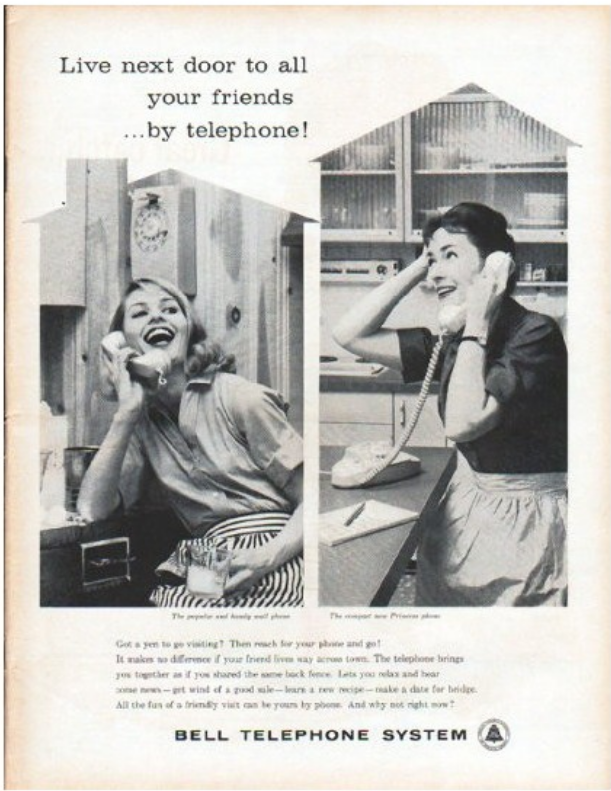

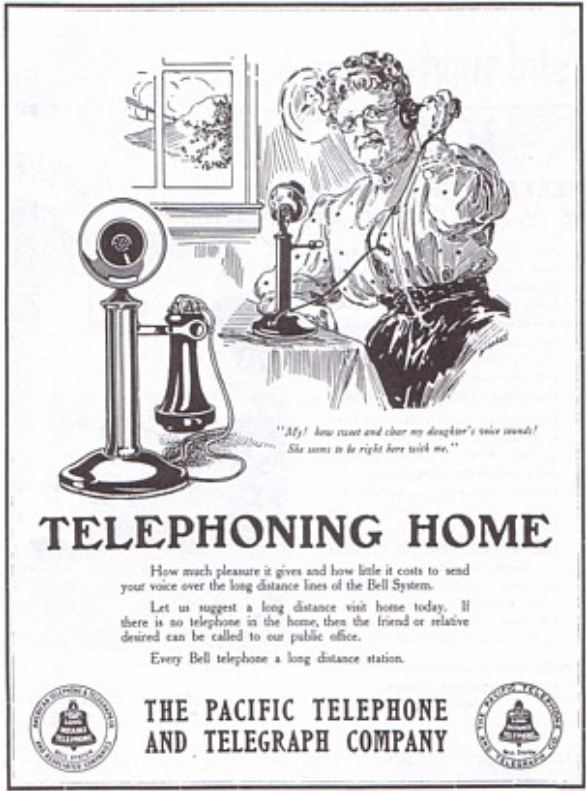

Publicité courante de 1915 montrant les aspects sociaux du téléphone .

Se connecter avec plus de gens Les compagnies de téléphone ont

fait la promotion du téléphone auprès des

entreprises pour accroître leur efficacité, gagner

du temps et impressionner leurs clients. Un manuel destiné

aux vendeurs de téléphones datant de 1904 suggère

des raisons pour lesquelles les clients résidentiels devraient

installer un téléphone : |

Avec le déclin de la compétition et l'accroissement

de la législation dans les années 10, Bell développa

encore plus les relations publiques et pressa les compagnies locales

de suivre cette politique. AT&T laissa de plus en plus services

et utilisations de base de la publicité aux filiales, bien qu'une

grande quantité du matériel venait toujours de New York

et le volume de cette publicité déclina. Le matériel

venant de Pacific Telephone and Telegraph (PT&T), apparemment un

annonceur de première taille parmi les différentes compagnies

Bell, donne une indication sur la substance de la publicité "pour

la consommation" pendant cette période.

(21)

Les publicités de PT&T pour 1914 et 1915 comptent, à

part les notices d'information et les dythirambes sur le téléphone,

quelques suggestions aux hommes d'affaires (par exemple "Vous,

le pêcheur invétéré que ces chaudes journées

de printemps entraînent sur vos courants favoris... vous pouvez

régler vos affaires avant de partir, vous assurer des conditions

de pêche, faire vos réservations et toujours garder le

contact avec le bureau et la maison"). Plusieurs publicités

faisaient mention de la maison ou des femmes, comme celles qui suggéraient

que les postes supplémentaires ajoutent à la sécurité

et celles qui encouragaient à faire les courses par téléphone.

Une seule publicité dans cet ensemble envisageait clairement

une conversation amicale: une dame d'âge vénérable

parle au téléphone, une vue bucolique visible par la fenêtre

derrière elle: "Mon Dieu que la voix de ma fille est douce

et claire! On dirait qu'elle est juste à côté de

moil" Le texte dit: "Pourquoi se refuser une visite interrégional

à la maison aujourd'hui?" Mais ce type de publicité

était inhabituel.

Pendant et juste après la Première Guerre

Mondiale, il n'y eut guère de promotion du téléphone,

puisque l'industrie se débattait pour satisfaire la demande.

La publicité s'employa plutôt à calmer l'irritation

du client devant les délais de livraison. Vers le milieu des

années 20 seulement, l'attention de AT&T et des compagnies

Bell se réorienta - pour la première fois depuis des années

- vers la vente. (22)

Bell devint alors un très gros annonceur et ses dirigeants discutèrent

activement de ces efforts. Les campagnes étaient axées

sur des services "chers" comme les appels interrégionaux

et les postes supplémentaires; la "psychologie" moderne

influença les thèmes publicitaires et les dirigeants de

Bell devinrent de plus en plus sensibles à la compétition

venue des autres biens de consommation. L'orientation vers un téléphone

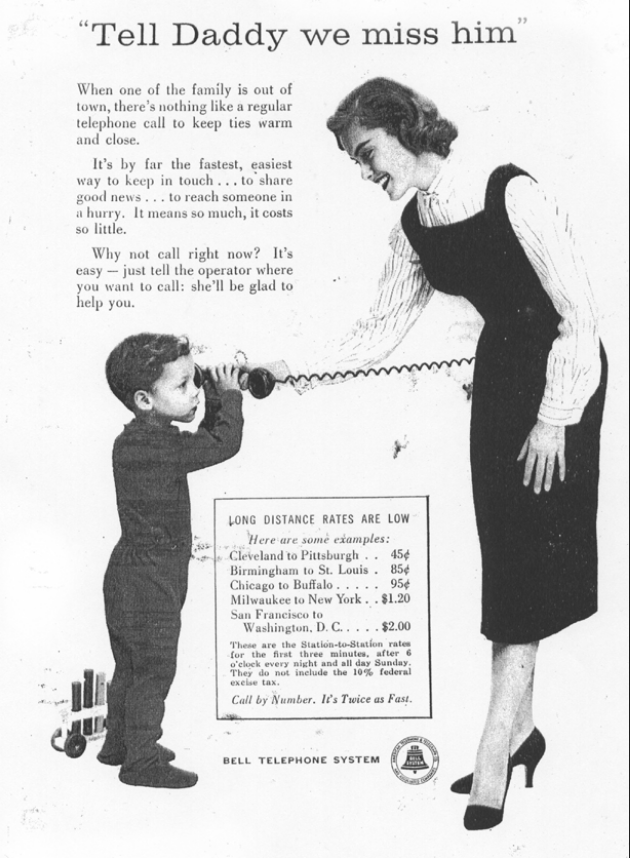

mondain s'accentua, surtout dans le cadre du marché de la interrégional.

Aux Etats-Unis, la publicité sur ce type de service visait encore

dans sa grande majorité le marché des affaires, mais le

téléphone comme moyen de "rendre visite" apparut

alors de plus en plus fréquemment. Bell Canada, pour une raison

inconnue, porta ses efforts beaucoup plus sur les liens familiaux. Deux

messages typiques des deux décennies suivantes

dans les annonces publicitaires de Bell Canada datent de 1921: "Pourquoi

les coups de téléphone de nuit sont- ils appréciés?".

"Comme ça serait bien d'entendre la voix de Maman ce soir,

pensa-t-il parce qu'il y a des moments où on est bien seul dans

la grande ville"; et "c'est maintenant un rendez-vous hebdomadaire,

ces charmantes conversations intimes. Les distances n'existent plus

et pendant quelques minutes chaque jeudi soir, les voix familières

racontent les petites histoires de famille qu'on est tous les deux si

contents d'entendre". Pendant cette époque, on donnait comme

tuyau aux vendeurs de fournir à leur clients des listes des numéros

de téléphone de leurs contacts extérieurs à

la ville.

Dans les années 1920, l'industrie publicitaire

développa aussi les techniques dites "d'atmosphère",

laissant le produit de côté et s'attachant beaucoup plus

aux effets sur la vie du client (23) Un glissement similaire commença

peut- être dans la publicité de Bell: "La Southwestern

Bell Telephone Company a décidé en 1923 qu'il s'agit de

la vente de quelque chose de plus vital que la distance, la rapidité

et la précision... Le téléphone... met presque

[les. gens] face à face. Cest le substitut parfait au contact

personnel. Donc, le but fondamental de la publicité actuelle

est de vendre leurs voix aux clients de la compagnie à leur juste

prix, de les aider à réaliser que "Votre Voix, c'est

Vous...", d'amener les abonnés à penser au téléphone

quand ils pensent aux amis lointains ou aux parents..." (24) Cette

attitude n'était apparemment qu'un présage, car pendant

la quasi-totalité des années 20, le thème de l'instrument

de contact social était largement réservé aux longues

distances et n'apparaissait pas dans les très nombreuses publicités

des services courants.

Les vendeurs de Bell passèrent l'essentiel

des années 20 à vendre des services domestiques: les postes

supplémentaires, des lignes collectives, des services interrégionaux

à leurs abonnés habituels, plutôt que de trouver

de nouveaux clients. Les tarifs de base pour l'habitant étaient

en moyenne de deux à trois dollars par mois (environ 2% du salaire

moyen d'un ouvrier), ce qui ne changeait rien par rapport à la

décennie précédente et les dirigeants de Bell ne

trouvaient pas que la recherche de nouveaux abonnés apporterait

un profit justifiant une organisation sérieuse.

(25)

Le thème publicitaire, dans ce domaine, resta donc celui des

années précédentes. PT&T soutint que les téléphones

privés, et surtout les postes supplémentaires, étaient

utiles pour les urgences, pour la commodité ("Ne ratez pas

une invitation!", "Appelez votre femme pour qu'elle mette

un couvert de plus au dîner...") et pour éviter l'ennui

d'appeler depuis le poste d'un voisin, ainsi que pour l'usage professionnel

classique. Un manuel de vente de Bell Canada pour 1928 classait l'usage

domestique en premier et les invitations mondaines en second pour la

vente du service de base. (26)

Puis, vers la fin des années 20, les dirigeants

de Bell - aiguillonnés peut-être par l'humiliante réalité

que, pour la première fois, les familles américaines préféraient

d'abord l'automobile, le gaz et l'électricité à

un abonnement au téléphone - choisirent une stratégie

plus agressive. Ils rassemblèrent une équipe de vente

très motivée et présentèrent le téléphone

comme une source de "confort et de commodité": laissant

de côté l'aspect pratique, ils usèrent des thèmes

plus psychologiques et sensuels des publicités de l'automobile.

Ils ne se centrèrent pas seulement sur l'amélioration

des services des abonnés déjà acquis, mais cherchèrent

à atteindre ces propriétaires de voitures, ces abonnes

à l'électricité sans téléphone. Et

le caractère social de ce dernier devint l'ingrédient-clef

de cette nouvelle stratégie de vente. (27)

Cependant, avant que "le confort et la commodité"

ne fassent leur chemin, la Dépression fit dégringoler

encore une fois les efforts de l'industrie au minimum de base: les abonnés

rendaient leurs lignes. Les compagnies Bell montèrent alors des

campagnes pour sauver les raccordements privés en mobilisant

tous les employés pour vendre ou sauver des relais téléphoniques

sur leurs heures personnelles (un programme qui avait commencé

avant le Krach), accroissant les effectifs des vendeurs, adressant la

publicité aux abonnés de base, et en lançant des

campagnes de porte à porte pour "sauver" des lignes

ou récupérer les "non-utilisateurs" dans certains

endroits. (28) Les "boniments" suggérés par

PT&T à ses employés incluaient la commodité

(par exemple, éviter d'aller jusqu'au marché), éviter

l'humiliation d'emprunter la ligne de son voisin

ou simplement, être "moderne". Les vendeurs, pourtant,

semblaient plus enclins à fonder leur tactique sur les utilisations

d'urgences ce qui était assez efficace aurpès des parents

de jeunes enfants, et suggéraient même que les offres d'emploi

pourraient venir via le téléphone. Avoir un téléphone

pour garder le contact avec les amis et la famille était un angle

d'attaque moins privilégié. Un demi-siècle après

l'invention de A.G. Bell, les représentants de la compagnie ne

vendaient pas le service téléphonique en lui- même

mais devaient convaincre les clients potentiels qu'ils avaient besoin

d'un téléphone dans leur propre maison. (29)

Pendant la Dépression, la publicité pour les services interrégionaux continua, utilisant le thème du travail ou celui de la famille et des amitiés, mais la publicité pour les services de base s'adressant aux "non-utilisateurs" et aux éventuels déconnectés devint beaucoup plus fréquente que dans les vingt années précédentes. L'argument principal pour le service local était le côté pratique - les cas d'urgence, en particulier - mais les conversations sociales étaient pour une fois évoquées comme jamais auparavant. Dans une réclame de 1932, on voyait quatre personnes assises autour d'une femme parlant dans un téléphone. "Passez chez nous!" dit le texte. "Les amis qui sont reliés par le téléphone s'amusent bien." Une publicité de 1934 de Bell Canada montre un couple qui vient juste de se réabonner et qui témoigne: "On a perdu le contact avec tous nos amis et on regrettait les bonnes occasions qu'on a maintenant retrouvées". En 1935, une publicité demandait: "Avez-vous jamais observé quelqu'un qui téléphone à un ami ? Avez-vous remarqué ses lèvres qui sourient à tout moment..? " Et en 1939: "On pense à l'autre, on prend le téléphone et tout va bien." Une publicité de AT&T de 1937 nous rappelle que "le téléphone est vital pour les urgences, mais ce n'est pas tout... Le chemin de l'amitié suit souvent son fil". Ces motifs familiaux et amicaux, plus fréquents et francs dans les années 30, présagent bien des couplets publicitaires d'aujourd'hui comme "... une voix familière, comme la poule au pot/est bonne pour votre santé/Décrochez le combiné, décrochez-le et appelez quelqu'un..." (30)

Cette brève chronologie est largement tirée

de documents d'archives et non de publicités

actuellement imprimées.

Cependant, une étude systématique de deux journaux de

Californie du Nord confirme l'impression d'une augmentation des thèmes

socio-mondains. A part un encart de 1911 faisant référence

à l'isolement des femmes de fermiers, la première annonce

de ce type dans VAntiocb Ledger apparût en 1929, s'adressant aux

parents: "Aucune fille n'aime faire tapisserie". Elle fut

suivie en 1930 par des annonces pour les services de base (téléphone

local): "Laissez rentrer vos amis chez vous", et "Appelez

vos parents aujourd'hui!" En 1911, les publicités dans le

Marin (County) Journal montraient l'aspect pratique du téléphone

pour les touristes.

La sociabilité devint un thème majeur pour

les publicités du service local et du service interrégional

dans les années 20 et 30 avec des suggestions du type: "Élargissez

le cercle de vos amis" (1927). "Votre voix part en visite

chez vos amis des villes voisines" et "Appelez votre grand-

mère" (1935), ou bien encore: "J'ai pris le téléphone

parce que c'était pratique, je n'aurais jamais pensé que

c'était aussi amusant!" (1940). (31)

L'émergence de l'aspect sociable apparaît aussi dans les

guides des représentants en téléphone. Un manuel

d'instructions de 1904 présente beaucoup d'arguments de vente

mais un seul paragraphe évoque la vie domestique. Ce paragraphe

décrit les façons dont le téléphone épargne

le temps et le travail de la maîtresse de maison, contribue au

bon fonctionnement du borne et sauve les utilisateurs dans les moments

d'urgence, mais la seule utilisation conviviale envisagée est

de prendre le téléphone pour "inviter un ami, leur

dire de ne pas venir, leur dire de se presser ou leur retourner une

invitation". La conversation pour la joie de converser n'est même

pas mentionnée. Un mémorandum de 1931 aux représentants

intitulé "Votre Téléphone" est, d'un

autre côté, plein de petits trucs pour vendre et encourager

l'utilisation du téléphone personnel. Le premier chapitre

et le plus long commence s'intitule "Favoriser l'amitié".

"Votre téléphone maintiendra vivantes et actives

vos relations amicales. De vraies amitiés sont trop rares et

trop précieuses pour être brisées quand vous ou

vos amis quittez la ville. La correspondance sauve les apparences pendant

un certain temps mais les amitiés ne se nourrissent pas seulement

de longues lettres.

Quand vous ne pouvez pas rendre visite en personne,

téléphonez de temps en temps. Un appel maintiendra remarquablement

l'intimité. Il n'y a pas besoin que vos amis sortent de votre

vie quand ils retounent loin chez eux". Un manuel de 1935 met en

avant les aspects pratiques du téléphone, mais insiste

aussi sur "l'importance sociale" de l'appareil pour épargner

aux utilisateurs d'être laissés pour compte par leurs amis

qui ne peuvent plus [les] joindre facilement". (32)

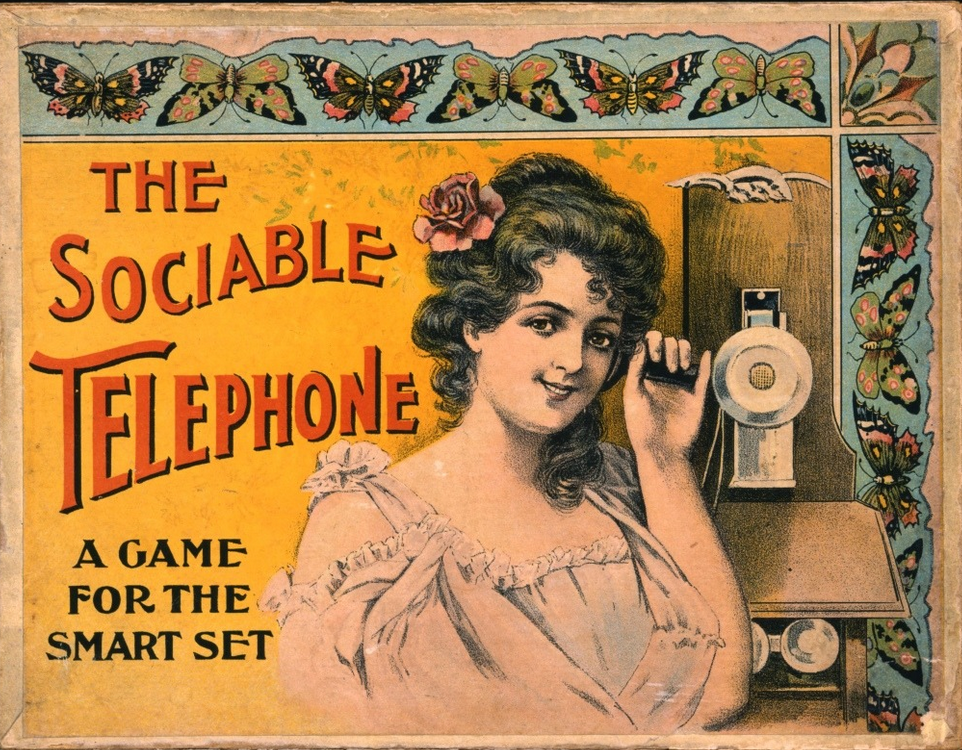

Ce compte-rendu, jusqu'ici, couvre la publicité

du réseau Bell. Moins connu, et peut-être moins important,

est la publicité des compagnies indépendantes parce qu'elle

ressemble pour l'essentiel à celle de Bell, tout en se montrant

plus sensible aux liens sociaux parmi leurs clients ruraux. (33)

“The Sociable Telephone”

card game, 1902.

“The Sociable Telephone”

card game, 1902.

Excellent jeu de société pour 2 à 5 joueurs,

avec une durée de jeu moyenne de seulement 30 minutes. Un jeu

conçu pour enseigner une bonne interaction sociale, les joueurs

reliés par un « téléphone » posent

des questions auxquelles répondent des phrases sur les cartes

de jeu.

En somme, la variété du matériel

de vente met en valeur un glissement similaire. Depuis les débuts

jusqu'au milieu des années 20 environ, l'industrie a vendu le

service téléphonique comme un instrument pratique pour

les affaires et les problèmes domestiques avec quelques mentions

occasionnelles sur son usage social, et cela très largement dans

le contexte de brèves conversations. Plus tard, les arguments

de vente, pour les appels locaux et interrégionaux, montrèrent

d'abord les utilisations sociales, incluant l'idée que le téléphone

pouvait être utilisé pour la conversation (la voix rend

visite") avec les amis et la famille. Alors qu'il serait salutaire

pour différentes raisons de confirmer ce compte-rendu impressionniste

à l'aide de statistiques sûres, il est difficile de dessiner

un exemple précis du message publicitaire et des boniments des

représentants pendant plus de soixante ans. (Par exemple, nous

n'avons pas un "univers" publicitaire défini Les unités

de calcul appropriées sont-elles les messages spécifiquement

imprimés, ou les campagnes publicitaires ? Comment traiter les

copies ? Ou les publicités dans les villes voisines ? Doivent-ils

inclure les histoires cachées dans les journaux, les encarts

publicitaires sur les notes de téléphone, les panneaux

d'affichage et autres ? Les publicités générées

localement doivent-elles être incluses ? Et que faire des publicités

nationales non utilisées par les filiales locales ? Par ailleurs,

nous n'avons pas une "population" clairement

définie de publicités. Les collections disponibles sont

fragmentaires, bien souvent présélectionnées pour

diverses raisons).

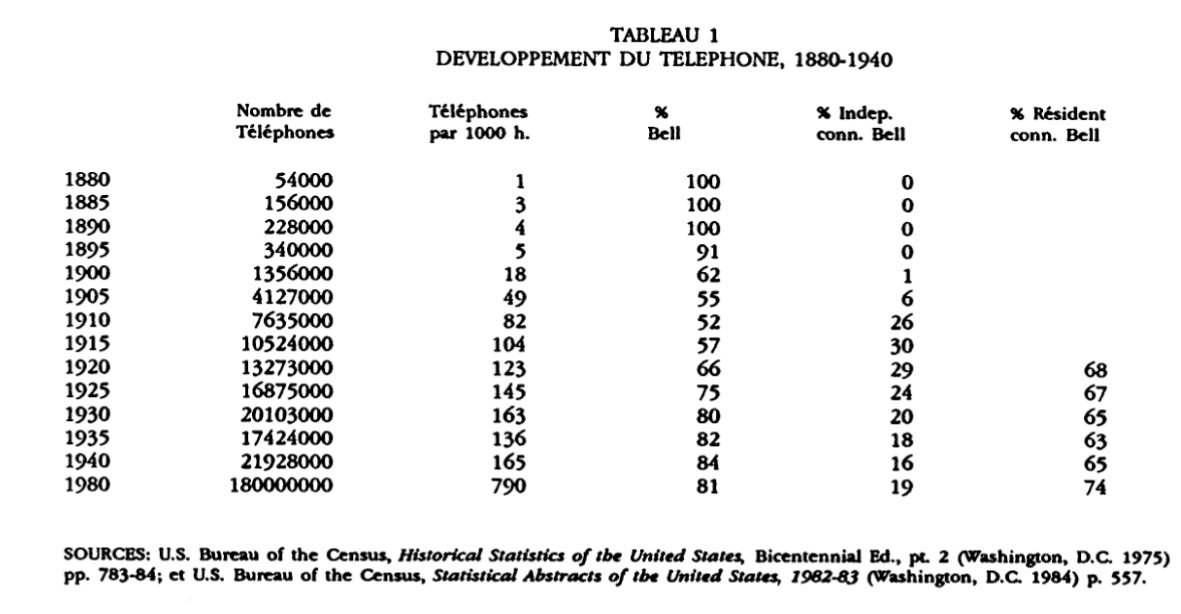

Un effort dans cette direction apparaît dans le tableau 2, dans

lequel le nombre de publicités "sociales" montre un

net accroissement, à la fois absolu et relatif.

Sources : Les publicités dans l'Antioch Ledger ont été

rassemblées et classées de 1906 à 1940 par Barbara

Loomis; celle du Marin Journal

ont été classées de 1900 à 1940 par John

Chan. La collection de Bell Canada se trouve dans les classeurs de la

BELL CAN HIST.; la

collection de Pacific se trouve au San Francisco Pioneer Museum. La

collection de ATAT viennent des ATT ARCH, botte 1317. D'autres,

incomplètes collections ont été utilisées

pour l'étude mais n'ont pas été comptées

car pas aussi systématiquement classées. L'auteur est

responsable du classement.

NOTE: Les décomptes entre parenthèses excluent systématiquement

toutes les publicités des services interrégionaux. De

façon générale,

chaque publicité avait son thème dominant. Quand plus

d'un thème semblait d'un poids égal, la publicité

a été comptée dans les deux

catégories. "Social, sociabilité" fait référence

à l'usage du téléphone pour les contacts personnels,

"Joyeux Noël et Bonne Année", invitations

et conversations entre amis ou entre membres de la famille indus, (il

faut noter qu'induré de brefs messages dans cette catégorie

fait de

cette analyse un test assez conservateur de l'argument qu'il y a eu

un glissement des thèmes de sociabilité). "Affaires

et hommes d'affaires"

fait référence à l'utilisation spécifique

du téléphone pour les affaires, le travail et les publicités

l'adressant généralement aux hommes

d'affaires, par exemple que "le téléphone donnera

du poids à un entrepreneur". "Maison et commodité"

inclut l'usage du téléphone pour

l'organisation domestique, la commodité personnelle (par exemple

"inutile de vous mouiller, réseivcz vos tickets de théâtre"),

et pour les

urgences, comme la maladie ou un cambriolage. "Relations publiques,

autres" rassemble la publicité de base, d'information (comment

utiliser

votre téléphone"), et les publicités diverses.

L'indice le plus conservateur est peut-être le rapport entre les

publidtées "sociales-locales" et

"domestiques-locales". (Les publicités destinées

au monde du travail se déplacent vers les magazines spécialisés

au fil des années; les

publicités d'information publique fluctuent au gré des

événements politiques; et les publicités sur l'interrégional

peuvent être

intrinsèquement sociales). Dans l'Antioch Ledger, ce taux change

de 1/5 à 4/3; dans le Marin Journal de 1/12 à l/l; et

pour les publicités

de Bell Canada, de 1/14 à 1,5/1. Même ces taux sous-estiment

le glissement pour diverses raisons. D'abord, parce que j'ai été

plus attentif

aux publicités sociales qu'à d'autres et plus consciencieux

encore sur ceux des premiers temps que pour toutes les autres catégories.

Ensuite,

parce que la catégorie "maison" s'est développée

au cours de la dernière période par un grand nombre de

publiâtes vantant les mérites du

poste supplémentaire. Troisièmement, la nature des publiâtes

de sociabilité comptées dans ce tableau change. Les premières

suggéraient

d'utiliser le téléphone pour les fêtes, les invitations

mais pas pour la conversation. A quelques rares exceptions, seules les

dernières parlent

d'amitié et de "rapports humains", suggérant

ainsi le bavardage.

sommaire

Attitudes de l'Industrie envers la Sociabilité

Ce changement dans la publicité reflétait apparemment un changement dans les certitudes que les hommes de l'industrie avaient sur le téléphone. Alexander Graham Bell lui-même avait envisagé le bavardage mondain grâce à son invention. Il avait prédit qu'un jour, Madame Smith passerait une heure au téléphone avec Madame Brown "pour joyeusement., débiner Madame Robinson".34 Mais pendant des dizaines d'années, peu de ses successeurs avaient eu ce don de visionnaire.

Au contraire, les vendeurs de téléphone des premiers temps s'affrontèrent avec leurs clients au sujet de ces conversations sociales, les décrivant comme "frivoles" ou "inutiles". Par exemple, une annonce de 1881 se plaignait en ces termes: "Le fait que les abonnés soient libres d'utiliser le téléphone librement sans encourir de dépenses additionnelles [à cause des tarifs locaux de base] a conduit à la transmission d'un grand nombre de communications d'un caractère totalement superflu". (35) En 1909, un directeur local de Seattle écouta quelques exemples de conversations personnelles et détermina que 20% des appels étaient des commandes à des magasins et autres entreprises, 20% venaient d'abonnés téléphonant à leurs bureaux, 15% étaient des invitations et 30% étaient de "purs bavardages" - un taux égal à ceux des autres villes. Le souci de ce directeur était de réduire ce dernier "usage inutile". Une tactique utilisée pour cela, en plus des campagnes "éducatives" sur le bon usage du téléphone, fut de placer des limites de temps aux appels (dans son étude, l'appel moyen durait sept minutes). Les limites de temps étaient souvent un effort explicite pour décourager les gens qui insistaient pour bavarder alors qu'il y avait des "affaires" à traiter. (36)

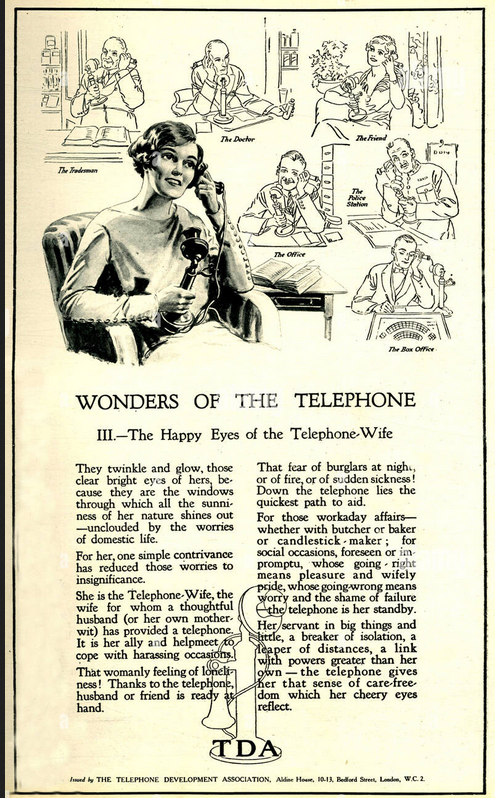

Quelques rares industriels, croyant en une téléphonie plus "populiste", essayèrent cependant d'encourager ces usages. E.J. Hall, qui sortait de Yale et qui était à l'origine responsable d'une usine familiale de briques réfractaires, créa en 1880 le premier "service à temps facturé" (à impulsions) à Buffalo en 1880 et plus tard, devint un vice-président d'AT&T. Plaidant pour des tarifs plus bas, Hall défendit également les appels "futiles", arguant du fait qu'ils ajoutaient à la valeur d'usage du système. Mais l'isolement évident d'hommes comme Hall souligne la vision anti-sociable dominante d'avant 14. (37) L'opinion officielle à AT&T se rapprocha des idées de Hall vers la fin des années 20, quand les directeurs firent une déclaration modifiant complètement la philosophie générale du téléphone: alors qu'ils l'avaient toujours vu comme une nécessité pratique, ils réalisaient maintenant qu'il s'agissait plutôt d'un "luxe, d'une commodité et d'un confort" et que sa valeur lui venait aussi de son utilisation "futile". En 1928, le Vice-Président de la Publicité A.W. Page, qui venait de ce milieu et était entré un an auparavant à AT&T, fut même plus direct dans ses critiques à l'égard de ces concepts révolus: "II y a eu aussi le point de vue [chez Bell et dans le public] qu'il ne fallait pas utiliser le téléphone pour les conversations frivoles. C'est aussi commercial que si un vendeur d'automobile proclamait: 'Ne prenez cette voiture que si vous avez des courses importantes à faire'. Nous devons admettre que le public connaît parfaitement le caractère nécessaire du téléphone, qu'il n'est jamais vu comme un jouet, surtout à la maison." Le mot d'ordre de Bell fut alors de vendre les services téléphoniques comme un élément "de commodité et de confort" et un outil de conversation. (38) Bien que ce changement d'opinion fut le plus visible pour Bell, une évolution similaire est visible dans les pages du journal des compagnies indépendantes, 'Telephony' et spécialement en ce qui concerne les clients ruraux. Car en effet, les premiers conflits sur le téléphone comme instrument de sociabilité furent les plus vifs dans les campagnes. Pendant l'ère du monopole, les compagnies Bell ignorèrent de façon générale cette demande rurale. Sa force et sa vitalité devint évidente dans les deux premières décennies de ce siècle, quand, proportionnellement, plus de fermes que de maisons urbaines obtinrent le téléphone, les premières en large partie des petites compagnies fermières ou des coopératives locales. La sociabilité de l'invention encourageait les souscriptions et irritait les représentants non- Bell.

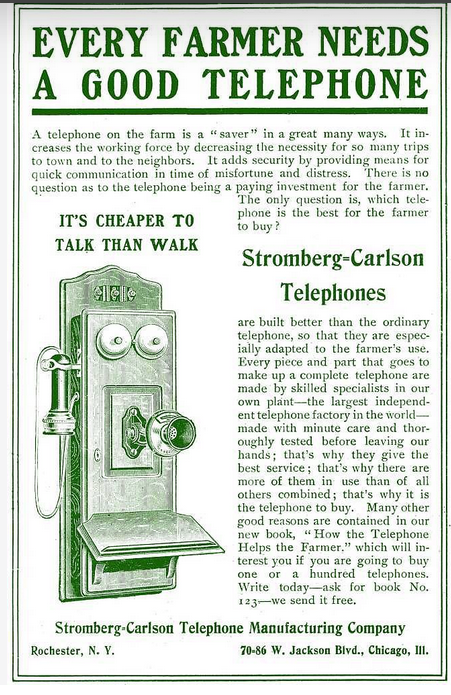

Le Recensement des Téléphones de 1907 reconnaissait que dans les zones de fermes isolées, "la vie de la communauté serait impossible sans cet instrument de communication toujours accessible..." La solitude et l'insécurité ressentie par les femmes de fermiers dans les conditions qui régnaient avant son arrivée disparurent et les conditions pour la création d'une solidarité locale furent ainsi créées." D'autres enquêtes officielles furent témoins des mêmes résultats. (39) Les responsables locaux s'appesantissait aussi sur la sociabilité. L'un d'eux travaillant pour un indépendant, déclarait: "Quand on a commencé, les fermiers pensaient qu'ils n'avaient pas besoin du téléphone... Maintenant, on ne pourrait pas le leur retirer. Leurs femmes ne nous laisseraient pas faire, même si les hommes étaient d'accord. Socialement, le téléphone a été un don de Dieu. Les femmes du comté gardent le contact entre elles et avec leurs occupations sociales largement de nature paroissiales." (40)

Bien que les campagnes de vente épisodiques aux

fermiers insistaient sur les avantages pratiques du téléphone

comme de recevoir les prix des marchés, les bulletins météorologiques

ou de demander de l'aide, l'industrie du téléphone utilisait

plus souvent le thème de la sociabilité avec eux qu'avec

le public en général. PT&T fit, par exemple, en 1911

une série de publicités où le thème principal

était les cas d'urgence, l'information et les économies

d'argent Mais une publicité additionnelle vantait "bénédiction

pour la femme du fermier... qui soulage de la monotonie de l'existence.

Elle NE PEUT PAS être isolée avec Bell..." (4) Et

malgré tout, les professionnels du téléphone qui

traitaient avec les fermiers, luttaient contre l'utilisation des lignes

pour les conversations privées, en tout cas dans les premières

années. Les pages de Telephony étaient remplies de plaintes

contre ceux-ci qui, entre autres, encombraient les lignes de leurs bavardages.

Une plus grande compréhension de la valeur

de la sociabilité téléphonique pour les fermiers

émergea plus tard. Un compte-rendu de 1931 sur les activités

publicitaires en milieu rural mettait en avant l'utilisation professionnelle,

mais notait aussi que dans les dernières

années, l'emphase avait été mise sur l'utilité

du téléphone "dans les activités de tous les

jours... les passages obligés de la vie rurale". Un article

de 1932 dans le Bell Telephone Quarterly note que "l'usage du téléphone

dans un but social en zone rurale est fondamentalement important".

Ironiquement, en 1938, un indépendant proclama que le thème

était dépassé en tant qu'argument de vente parce

que l'automobile et d'autres techniques avaient déjà considérablement

diminué l'isolement des fermiers !

Comme le suggèrent certains passages, la question était lié au sexe des interlocuteurs... Quand les représentants d'avant la Première Guerre Mondiale utilisaient les activités féminines dans leurs publicités, ils envisageaient d'habitude la gestion de la maison, la sécurité et les cas d'urgence. Il est apparent cependant que les femmes - citadines comme rurales avaient trouvé le téléphone utile pour les contacts sociaux. (43) Quand les hommes de l'industrie du téléphone critiquaient le bavardage au téléphone, ils se référaient presque toujours à l'interlocuteur comme "elle". Plus tard, dans les années 30, les appels explicites à la sociabilité mirent l'emphase sur "elle": les publicités ne montraient que des femmes! On peut donc en gros établir un parallèle entre le glissement des encarts publicitaires vers la sociabilité et le changement d'attitude dans l'industrie du téléphone de l'irritation à la reconnaissance des conversations sociales comme faisant partie du "confort, de la commodité et du luxe" de cette invention.

sommaire

Explications économiques

Pourquoi les compagnies de téléphone furent-

elles si réticentes et tardives dans cette reconnaissance ?

Il y a plusieurs réponses possibles, qui ne s'excluent pas les

unes les autres. La plus évidente est qu'il n'y avait aucun profit

immédiat dans cette utilisation, mais un profit différé.

Les compagnies de téléphone, et

spécialement Bell, affirmaient que le secteur privé de

leur commerce était marginal, voire même déficitaire,

si on le mesurait par rapport au coût de chaque instrument et

que le service professionnel avait servi à subventionner le service

privé local. La validité de cet

argument reste à débattre. Néanmoins, la certitude

que le service "résidentiel" n'était pas rentable

demeurait très répandue, spécialement chez les

installateurs des lignes, et décourageait les ventes intensives

chez le particulier. De temps en temps, Bell manquait d'argent pour

construire les lignes nécessaires pour répondre à

la demande des particuliers. (44) Ces contraintes semblaient occasionnellement

motiver les ordres de New York de ne faire de la publicité pour

le service "particulier" que dans les zones où les

lignes existaient déjà et étaient non saturées.

(45) Et, parfois, il y avait incompatibilité technique entre

la qualité du service à laquelle Bell avait habitué

ses clients professionnels et la qualité que les particuliers

étaient prêts à payer. Dans ces conditions, Bell

préférait se centrer sur la classe affaire, qui payait

des tarifs plus élevés, achetait des équipements

supplémentaires et utilisait l'interrégional.

Pourtant, quand ils s'adressaient aux particuliers,

pourquoi les vendeurs n'employèrent-ils pas le thème de

la sociabilité avant les années 20, se reposant autant

sur les usages pratiques ? Le thème représentait après

tout un marché peut- être élastique et encore vierge.

Ayant servi ceux qui étaient sensibles aux questions pratiques

- et à partir de la Première Guerre Mondiale, tout le

monde les connaissait - les vendeurs purent penser qu'une poursuite

de l'expansion dépendait de la vente de "nouvelles"

utilisations sociales du téléphone; (47) Ou encore, qu'ils

avaient fait le plein du marché - 42% des foyers américains

en 1930 et ils déplacèrent leur attention vers l'encouragement

à l'utilisation, spécialement sur les lignes à

impulsions. Nous avons vu combien les incitations aux appels interrégionaux

invoquaient le thème de la famille et des amis. Mais cette explication

ne suffit pas: elle ne permet de pas de comprendre pourquoi les thèmes

de la sociabilité continuèrent pendant la Dépression

alors que l'industrie du téléphone s'attachait de nouveau

à la simple tâche de garder ses abonnés et aussi

pourquoi l'attitude interne de l'industrie changea également.

La réponse est peut-être dans la structure des tarifs. Initialement, les compagnies avaient un tarif de base pour un service uniquement interurbain mais quantitativement illimité. Dans un tel système, le nombre et la longueur des appels ne coûtaient rien à l'abonné mais cela ne faisait pas l'affaire du prestateur: une telle conversation mobilisait le temps de l'opérateur et, en occupant la ligne, décourageait d'autres appels. Certains industriels du téléphone blâmaient même le système du tarif de base, qui encourageait ces appels "superflus". (48) Décourager la "visite" par téléphone était donc logique. Le tarif fixe fut maintenu pendant toute cette période, et notamment pour les petites conversations téléphoniques, mais Bell et d'autres instituèrent un "service à impulsions" en totalité ou en partie faisant payer une somme supplémentaire par appel - dans les plus grandes villes pendant la période de compétition. A St Louis en 1898, par exemple, un téléphone à quatre postes coûtait 45 dollars par an pour 600 appels par an, plus 8 cents l'appel au-delà des 600. (49) Ce système permettait aux compagnies du téléphone de réduire le prix de base des abonnements et ainsi, d'attirer les consommateurs qui voulaient seulement se servir occasionnellement du téléphone.

Les dirigeants de Bell n'étaient pas d'accord sur ces questions de tarif calculé au temps d'utilisation. Certains y voyaient un moyen économique rationnel de faire payer l'abonné en fonction de son utilisation. D'autres le voyaient comme un moyen de réduire les appels "sans importance" comme l'usage du téléphone par des non-abonnés. D'autres encore, moins nombreux, comme E.J. Hall, le voyaient comme un moyen de recruter des masses de petits utilisateurs. L'industrie aurait pu considérer la conversation sociale comme bienvenue s'ils avaient pu faire payer suffisamment l'usage pour rattraper la perte des appels non aboutis ou pour les frustrations des autres abonnés. En principe, avec le service au temps d'utilisation, cela pouvait se faire (comme pour les services interrégionaux où le compteur fonctionnait à la minute). Bien qu'un système mécanique de comptage du temps n'était apparemment pas disponible à cette époque, une sorte de comptage existait quand même en principe, puisque le tarif d'un appel interurbain de type "message" était défini comme durant 5 minutes ou une fraction de 5 minutes. Ainsi, "une visite" téléphonique de 20 minutes aurait dû coûter 4 "messages". Dans un système comme celui-ci, les compagnies auraient pu exploiter économiquement la sociabilité et l'auraient encouragée. (50)

Cependant, le passage du tarif fixe au tarif minuté

ne semble pas expliquer le glissement qui s'est fait dans les années

20 vers la sociabilité. Déterminer l'impact du service

à l'impulsion sur les abonnés habitants des villes est

difficile parce que les horaires liés aux tarifs variaient du

tout au tout d'une ville à l'autre, même dans le même

état Mais l'explication n'est pas là... Déjà

en 1904, 96% des habitants de Denver bénéficiaient d'un

central à impulsions et en 1905, 90% de ceux de Brooklyn, New

York (alors qu'à Los Angeles, les habitants continuaient à

payer un prix fixe).51 II y a peu d'indices que les systèmes

tarifaires aient été modifiés de façon significative

dans les 25 ans qui suivirent alors que les thèmes de sociabilité

émergeaient.

A l'inverse, le tarif fixe persista dans les petits

échanges au-delà des années 30. Plus encore, les

thèmes de sociabilité apparurent plus souvent dans les

campagnes de vente en milieu rural que dans les zones urbaines, malgré

le fait que les campagnes restèrent dans le système du

fixe mensuel.

Bien que le souci de voir les lignes et les standardistes

occupées à perte contribua à la résistance

de l'industrie face à la sociabilité, cela ne peut constituer

une explication à cette attitude ou, plus particulièrement,

au momentum du changement.

Explications techniques

Les portes-parole de l'industrie de la première époque nous auraient probablement exposé que des considérations purement techniques expliquaient le désir de limiter les visites" téléphoniques. Les conversations trop longues monopolisaient les lignes collectives. Cest pour cela que les compagnies, s'abritant souvent derrière la pression de certains types d'usagers, encourageaient et installaient - ou cherchaient la permission légale d'installer - des limites de temps sur les appels. Mais là encore, ce n'est pas une explication du glissement vers la sociabilité, parce que jusque vers 1930, 40 à 50% des téléphones principaux de Bell dans presque toutes les grandes villes étaient encore collectifs, une proportion qui n'avait guère changée depuis 1915. (52)

Un problème lié était la surcharge des lignes payantes dans les communications interrégionales, notamment celles des villages et des petites villes. Les coopératives rurales se plaignaient des compagnies commerciales qui ne les fournissaient qu'avec une ligne unique entre chaque ville et ces compagnies résistaient en faisant valoir qu'elles étaient sous-payées pour ce service. Cette connexion à ligne unique créait une bonne raison de supprimer les "bavardages", au moins dans les zones rurales. Mais cela n'explique pas le changement d'attitude non plus. Le goulot d'étranglement ne fut résolu que bien après le glissement des ventes, quand il fut possible de faire passer plusieurs appels sur la même ligne. (53)

Le développement des échanges lointains

peut aussi expliquer l'accroissement des ventes dans le domaine de la

sociabilité. Tout le long de la période couverte dans

cet article, la technologie fit de rapides progrès, les tarifs

interrégionaux d'AT&T chutèrent et ses coûts

même plus encore. La motivation majeure des abonnés résidentiels

désirant le service interrégional était de contacter

les amis et la famille. En plus, la tarification en dépassement

était bien gérée et répercutée sur

le client Encore une fois, tout en participant probablement à

l'accroissement de la fréquence des thèmes de sociabilité,

les appels interrégionaux semblent insuffisants pour expliquer

le changement Ils s'élevèrent par rapport à tous

les appels, de 2,5% en 1900 à 3,2% en 1920 et 4,1% en 1930, puis

tombèrent à 3,3% en 1940. Ils n'atteignirent les 5% que

dans les années 60. Plus important encore, le glissement vers

la sociabilité apparaît dans les campagnes de vente des

services à tarif fixe et pour encourager l'utilisation locale,

tout comme dans les publicités pour les appels interrégionaux.

(Voir tableau 2).

Explications culturelles

Alors que les considérations techniques et économiques étayèrent sans aucun doute l'attitude de l'industrie vis à vis de la sociabilité, aucunes d'elles ne semblent suffisantes pour expliquer le changement historique. Une partie de l'explication se trouve probablement dans les convictions culturelles des gens du téléphone.

D'une certaine façon, l'industrie du téléphone était la descendante directe de l'industrie du télégraphe. Les instruments étaient assez semblables et les développement techniques s'appliquaient aux deux. Les gens qui développèrent, construirent et vendirent le téléphone venaient de façon prédominante du télégraphe. Théodore Vail lui-même était d'une famille liée au télégraphe et commença sa carrière comme télégraphiste. Au contraire, EJ. Hall et A.W. Page, parmi les supporters de "l'inutile" n'avaient aucun lien avec le télégraphe, tout comme J.L Sabin, un homme de la même inclination. Beaucoup de compagnies de téléphones avaient commencé dans les opérations télégraphiques. Et même, en 1880, Western Union faillit même supplanter Bell dans sa position. L'organisation de la Western Union servit jusqu'à un certain point comme modèle pour Bell Telephone. L'utilisation du téléphone remplaça souvent directement l'utilisation du télégraphe. Même le langage utilisé pour parler du téléphone révélait ses origines. Par exemple, une des premières publicités affirmait que le téléphone était "le télégraphe le meilleur marché du monde". Les appels téléphoniques étaient nommés pendant longtemps "messages". De fait, le télégraphe américain, finalement, servit fort peu pour les messages sociaux, même brefs.55 Rien d'étonnant dans ce cas à ce que les utilisations du téléphone suivissent largement pendant des dizaines d'années celles du télégraphe: communiqués d'affaires, ordres, messages d'urgence et commandes. Dans ce contexte, les responsables de l'industrie considéraient avec raison le téléphone "de visite" comme un abus, une "futilisation" du service. Les documents internes montrent bien que la plupart des dirigeants du téléphone voyaient cette technologie comme un instrument d'affaires et une commodité pour la classe moyenne. Ils affirmaient qu'on devait vendre avec vigueur sur la base de ces avantages marginaux, et croyaient que les gens n'avaient aucun besoin "naturel" d'un téléphone - et que la plupart d'entre eux n'en auraient jamais l'usage (les classes rurales et ouvrières). Les clients devaient donc être "éduqués".56 Le Vice-Président d'AT&T Page réagissait précisément contre cette vision de télégraphiste dans sa défense de la conversation frivole datée de 1928. Pendant la même conférence, il condamna aussi l'effet psychologique des publicités pour le téléphone qui comparaient explicitement l'instrument au télégraphe. (57)

Je suggérerai que les dirigeants de l'industrie ignorèrent pendant longtemps ou réprimèrent la sociabilité au téléphone pour l'essentiel parce que ces conversations ne correspondaient pas à l'idée qu'ils se faisaient de l'utilisation de cette technologie. Après des dizaines d'années d'obstination de la part des abonnés, et probablement poussée par la concurrence des nouvelles technologies comme la voiture ou la radio, l'industrie dut se résoudre à adopter la sociabilité comme un moyen d'exploiter le téléphone.

Cet argument signifie qu'un retard d'une génération a été pris à cause d'un malentendu entre les abonnés et la façon dont ils utilisaient le téléphone et les industriels et la façon dont ils pensaient qu'il le serait Une variante de cet argument (proposée par plusieurs lecteurs de cet article) suggère qu'il n'y avait pas de malentendu, que l'attitude de l'industrie et sa publicité reflétait justement les pratiques du public. La stratégie de vente changea vers le milieu des années 20 parce qu'en fait, les gens utilisaient plus le téléphone de cette façon que d'une autre. Cet accroissement de la "visite téléphonique" eut peut-être lieu pour une ou plusieurs raisons: la chute du coût réel, un progression du nombre des abonnés disponibles pour téléphoner, une transmission de la voix plus claire, des instruments plus confortables (du téléphone mural au combiné "français"), les tarifs à l'impulsion, une intimité plus grande grâce à l'automatique. La commercialisation suivit ainsi l'usage. Répondre à cet argument de façon complète, demanderait des preuves détaillées sur l'utilisation du téléphone en dépassement horaire. Nous ne disposons pas de matériau pour cela. Dans les souvenirs des gens de l'époque, on ne bavardait pas autant au téléphone dans "l'ancien temps" mais on ne peut évidemment pas spécifier dans quelles proportions ni nous dire quand changèrent les habitudes.58 D'un autre côté, les anecdotes, les commentaires des contemporains et les fragments de données commerciales (par exemple l'étude" de 1909 à Seattle) font penser que les interlocuteurs privés faisaient déjà des "visites téléphoniques" régulières avant le milieu des années 1920, quelque soit l'étiquette donnée à ces appels, et ils étaient au moins égaux en nombre à ceux concernant la "gestion de la maison". La publicité de cette période poussait presque uniquement à un usage pratique et ignorait ou réprimait l'utilisation sociale.

Le changement d'utilisation par les abonnés pourrait avoir aidé à presser le changement dans la publicité, bien qu'il n'y en ait pas de preuve directe dans les archives de l'industrie. Longtemps, un certain malentendu exista pourtant entre l'utilisation réelle et la commercialisation. Son origine apparaît comme culturelle dans une large mesure.

Cette explication devient encore plus plausible si l'on fait une comparaison avec le cas parallèle de l'automobile. Les premiers producteurs d'autos étaient d'anciens fabriquants de bicyclettes qui avaient appris leurs techniques de production et leur stratégie de commercialisation (par exemple le système des concessionnaires, les modèles annuels) pendant la grande folie du cycle dans les années 1890. Tout comme la bicyclette autrefois, l'automobile devait être un jouet pour les riches. Les premières campagnes de vente l'envisageaient comme un instrument de loisir pour la promenade, le tourisme et la course. Un publicitaire se demandait même en 1906 si "l'automobile devait être un caprice comme la bicyclette ou un facteur durable dans l'industrie du pays". (59)

Les utilisations pratiques de l'automobile furent perçues très vite dans l'industrie. Spécialement après le succès de la Ford modèle T, la publicité commença à insister sur les thèmes de l'utilité et de la sociabilité, en particulier sur le fait que les familles pouvaient être renforcées par les voyages ensemble. Les publicitaires tout comme les observateurs indépendants se félicitaient du rôle de l'automobile pour briser l'isolement et accroître la vie des communautés. (60) Comme avec le téléphone, les vendeurs d'automobiles suivirent largement une stratégie commerciale fondée sur l'expérience de la technologie "mère"; ils soulignèrent une série d'utilisations limitée et familières à tous; et il leur fallut se faire aux usages plus larges et plus populaires. Les producteurs d'automobiles apprirent simplement plus vite.

Il ne fait pas de doute que d'autres changements sociaux contribuèrent aussi à ce que j'ai appelé la découverte de la sociabilité et des explications différentes peuvent être trouvées. L'une d'entre elles, très importante, a trait à l'évolution dans la publicité. Les tactiques publicitaires, comme il a été noté plus tôt, évoluèrent vers des thèmes "plus doux" avec une plus grande emphase sur les charmes d'un objet, sur le plaisir plutôt que sur les aspects - pratiques d'un produit Elles focalisèrent également de façon croissante sur les femmes en tant que consommatrices principales et les femmes furent plus tard associées à la sociabilité téléphonique. (61) Les patrons d'AT&T ont peut-être été lents à adopter ces nouvelles tactiques, en partie parce que leur agence de publicité, N.W. Ayer, était particulièrement conservatrice. Mais dans cette analyse, la publicité pour le téléphone suivit en général la publicité de base peut-être partiellement parce que les patrons d'AT&T attribuaient le succès de l'automobile et d'autres technologies à cette forme de commercialisation. (62)

Cependant, demeurent ces preuves circonstanciées et directes en faveur de la perte d'influence des traditions du télégraphe sur l'industrie du téléphone, sous l'influence des pratiques du public.

sommaire

Conclusion

Aujourd'hui, la plupart des appels téléphoniques

privés sont destinés -aux amis ou à la famille,

souvent pour le plaisir de la conversation. Il a pu également

en être ainsi il y a deux ou trois générations aussi.

(63) Aujourd'hui, l'industrie du téléphone encourage ces

appels; il y a soixante- quinze ans, elle les décourageait. Les

vendeurs de téléphones affirmaient alors que le téléphone

privé était indispensable pour les urgences; cette fonction

est maintenant tenue pour évidente. Les vendeurs affirmaient

que le téléphone était utile pour faire le marché;

cette fonction persiste ("Laissez vos doigts marcher...")

mais cela n'a jamais paru vraiment très

important aux abonnés privés. (64)

La fonction de sociabilité semble tellement importante et évidente

aujourd'hui, et pourtant, l'industrie l'ignora et résista contre

elle pendant la première moitié de son histoire. L'histoire

de la façon dont l'industrie du téléphone découvrit

la sociabilité apporte quelques leçons sur la compréhension

de la nature de la diffusion des technologies. Elle laisse supposer

que les promoteurs d'une technologie ne savent pas nécessairement

quelle sera l'utilisation finale de celle-ci; qu'ils cherchent les problèmes

et les "besoins" pour laquelle leur technologie

apporte une réponse (cf. les ordinateurs personnels); mais que

les consommateurs peuvent eux-mêmes déterminer finalement

les usages à la place du promoteur. Et il dut admettre aussi

que, dans la promotion d'une technologie nouvelle, les vendeurs sont

prisonniers non seulement des propriétés techniques et

économiques de celle-ci, mais aussi d'une interprétation

de son usage déterminée par les origines de cette invention

et par celle des vendeurs, une contrainte culturelle qui peut perdurer

et rester très forte.

NOTES

1. Une partie des documents présentés

dans cet article est issue d'un article présenté à

la Social Science History Association, Washington D.C., en Octobre 1983.

Les recherches ont reçu une aide financière du National

Endowment for the Humanities (bourse RO-20612), de la National Science

Foundation (bourse SES83-O93O1), la Russel Sage Foundation et le Committee

on Research, Université de Californie, Berkeley. La suite des

travaux fut conduite au Center for Advanced Study in the Behavorial

Sciences, Stanford, Californie, avec le soutien financier de l'Andrew

W. Mellon Foundation. Les recherches d'archives furent facilitées

par l'assistance généreuse de gens de l'industrie du téléphone:

à AT&T, Robert Lewis, Robert Carnet et Mildred Ettlinger;

au San Francisco Museum Pioneer Telephone Museum, Don Thrall, Ken Rolin

et Norm Hawker; au Museum of Indépendant Telephony, Peggy Chronister;

à Pacific Bell, Robert Deward; à Bell Canada Historical,

Stephanie Sykes et Nina Bederian-Gardner; à Illinois Bell, Rita

Lapka; John A. Fleckner au National Museum of American History nous

aida aussi. Nos remerciements i ce qui furent interrogés pour

cet article: Tom Winburn, Stan Damkroger, George Hawk Hurst, C. Duncan

Hutton, Fred Johnson, Charles Morrish et Frank Pamphilon. Plusieurs

assistants contribuèrent à ce travail: Melanie Archer,

John Chan (qui dirigea les interviews), Steve Derné, Keith Dierkx,

Molly Haggard, Barbara Loomis et Mary Waters. Plusieurs lecteurs commentèrent

ce texte dans ses premières versions: Victoria Bonnell, Paul

Burstein, Glenn Carroll, Bernard Finn, Robert Garnet, Roland Marchand,

Michael Schudson, John Staudenmaier, S.J., Ann Swidler, Joel Tarr, Landgon

Winner ainsi que les auditeurs de la présentation de cet article.

2. littéralement: "Attrapez, attrapez le combiné

et gardez le contact!" (N.d.T.)

3. Voir C.S. Fischer: "Studying Technology and Social Life",

pp. 284-301 dans High Tecbonology, Space and Society: Emerging Trends,

éd. M. Castelis (Beverly Hills, Californie 1985). Pour un exemple

récent d'une étude traitant des consommateurs et des ventes,

voir M. Rose, "Urban Environment and Technological Innovation:

Energy choices in Denver and Kansas City, 1900- 1940," Technology

and Culture 25 (Juillet 1984): 503-39.

4. Les sources principales de cet article font appel aux revues

internes des industries du téléphone et de la publicité;

les rapports internes des compagnies de téléphone, la

correspondance, les collections de publicités et d'autres documents

venant d'abord de AT&T et de Pacific Telephone (PT&T); de mémoires

et histoires des compagnies publiées à titre privé;

les études gouvernementales, les études de recherche et

enquêtes; ainsi que plusieurs entrevues effectuées par

John Chan d'anciens employés de compagnies de téléphone

à la retraite et ayant travaillé dans la commercialisation.

Les archives les plus utilisées dans cet article sont les Historical

Archives d'AT&T, New York (abrégés par la suite en

AT&T ARCH) et le Pioneer Telephone Museum (SF PION MU) et quelques

documents venant du Museum of Indépendant Telephony, Abilene

(MU IND TEL); Bell Canada Historical, Montreal (BELL CAN HIST); Illinois

Bell Information Center, Chicago (ILL BELL INFO); and the N.W. Ayer

Collection of Advertisements et le Warshaw Collection of Business Americana,

National Museum of American History, Smithsonian Institution, Washington

D.C.. La bibliographie de l'histoire sociale du téléphone

est bizarrement très courte, surtout si on la compare avec celle

des technologies plus récentes comme l'automobile ou la télévision.

D existe des chroniques au niveau industriel ou commercial mais le coté

consommateur n'a pas été abordé. Pour quelques

sources de base, voir J.W. Stehman, The Financial History of the American

Telephone and Telegraph Compagny (Boston, 1925); AN. Hokombe, Public

Ownership of Telephones on the Continent of Europe (Cambridge, Mass.

1911); H.B. MacMeal, The Story of Independent Telephony (Chicago: Independent

Pioneer Telephone Association, 1934); J.L. Walsh, Connecticut Pioneers

in Telephony (New Haven, Conn.: Morris F. Tyler Chapter of the Telephone

Pioners of America, 1950); J. Brooks, Telephone: The First Hundred Years

(New York, 1976); A. Hibbard, Hello-Goodbye: My Story of Telephone Pioneering

(Chicago, 1941); Robert Collins, A Voice from Afar: The History of Telecommunications

in Canada (Toronto, 1977); R.L. Mahon, "The Telephone in Chicago"

ILL BELL INFO, MS, ca 1955; J.C. Rippey, Goodby, Central; Hello, World:

A Centennial History of Northwestern Bell (Omaha, Nebr.: Northwestern

Bell 1975); G.W. Brock, The Telecommunications Industry. The dynamics

of Market Structure (Cambridge, Mass, 1981); I. de S. Pool, Forecasting

the Telephone (Norwood, N.J., 1983); R.W. Garnet, The Telephone Enterprise:

The Evolution of the Bell System's Horizontal Structure, 1876-1909 (Baltimore,

1985); R-A. Atwood, Telephony and Its Cultural Meanings in

Southeastern Iowa, 1900-1917" (Ph.D. diss, University of Iowa,

1984); Lana Fay Rakow, "Gender, Communication and The Techonology:

A Case Study of Women and the Telephone" (Ph.D. diss., University

of Illinois at Urbana-Champaign 1987); and I. de S. Pool éd.,

The Social Impact of the Telephone (Cambridge, Mass., 1977). ? faut

noter bien sûr que AT&T, Bell ainsi que les noms d'entreprises

similaires se réfèrent à ces compagnies •

et leurs ancêtres directs jusqu'à la réorganisation

de l'industrie des Etats-Unis au 1er Janvier 1984.

5. Statistiques d'AT&T , Events in Telecommunications History (New

York: AT&T 1979), p-6; U.S. Bureau of Census (BOC), Historical Statistics

of the United States, Bicentennial Ed., pt 2 (Washington D.C. 1975),

pp 783-84).

6. Les tarife sont mentionnés de façon très désordonnée.

Pour ces chiffres, voir BOC, Telephone and Telegraphs 1902, Special

Reports, Department of Commerce and Labor (Washington D.C. 1906), p.

53; and 1909 Annual Report of AT&T (New York, 1910), p. 28. Les

taux de salaire sont donnés dans Historical Statistics (n"3

ci-dessus), tables D735-38.

7. BOC, Telephones, 1902 (n°4 d-dessus); Federal Communications

Commissions (FCC), Proposed Report: Telephone Investigation (Washington

D.C. 1938), p. 147. AT&T a toujours officiellement contesté

cette interprétation; voir par exemple, 1909 Annual Report of

AT&T pp. 26-28.

8. Voir par exempte Annual Report of AT&T, 1907-10-, et FCC, Proposed

Report (n°5 ci-dessus), pp 153-154. Sur les arrangements avec la

compétition, voir par exemple Rippey (n°2 ci-dessus), pp

143 et suivantes.

9- 1909 Annual Report of AT&T, p. 28. Le tarif minimal pour une

ligne collective pour quatre foyers en ville allait de 3 dollars par

mois à New York (environ 6% du salaire moyen d'un employé

d'usine) à 1,50 dollars à Los Angeles (environ 3% du salaire)

et moins encore dans les petites localités dotées de systèmes

mutuels; voir BOC, Telephones and Telegraphs and Municipal Electric

Fire-Alarm and Police-Patrol Signaling Systems, 1912 (Washington D.C.

1915); et Historical Statistics (ns 3 ci-dessus), table D74O.

10. Témoignage du 9 Décembre 1909 devant l'Etat de New

York, Report of the Committee of the Senate and Assembly Appointed to

Investigate Telephone and Telegraph Companies (Albany 1910), p 398.

11. Ayer Collection of AT&T Advertisements, Collection of Business

Americana, National Museum of American History, Smithsonian Institution.

12. Voir par exemple Pacific Telephone Magazine (Magazine des employés

du PT&T, abrégé id en PAC TEL MAG), 1907- 1940, passim;

les publiâtes de 1914 dans le carton de la SF PION MU étiqueté

"Advertising"; MU IND TEL "Scrapbook" de la Southern

Indiana Telephone Company; les publicités des annuaires de l'époque:

"Educating the Public to the Proper Use of the Telephone",

Telephony 64 (21 Juin 1913): 32-33; "Swearing over the Telephone",

Telephony 9 (1905): 418; et "Advertising and Publidty -1906-1910",

carton 1317, AT&T ARCH.

13- Au sujet de la promotion de l'image de marque de AT&T, voir

R. Marchand, "Creating the Corporate Soul: The Origins of Corporate

Image Advertising in America" (article présenté devant

('Organization of American Historians, 1980), et NX. Griese, "AT&T:

1908 Origins of the Nation's Oldest Continuous Institutional Advertising

Campaign", Journal of Advertising 6 (Summer 1977): 18-24. FCC,

Proposed Report (n. 5 d-dessus) présente un chapitre sur les

"relations publiques". Voir aussi N.R. Danielian, AT&T:

The Story of Industrial Conquest (New York 1939), chap. 13. Pour une

défense des relations publiques de AT&T, voir A.W. Page,

The Bell Telephone System (New York 1941). Parmi les efforts publidtaires,

il y avait des histoires "vraies", des dons à la Presse,

des cadeaux aux reporters et aux politiciens (documents dans l'AT&T

ARCH). Et dans un cas particulier et plutôt comique en 1920, AT&T

essaya frénétiquement et apparemment sans succès

de faire pression sur Hal Roach pour qu'il coupe les séquences

burlesques d'un central en pleine hystérie dans un film de Harold

Lloyd qu'il produisait (voir dossier "Correspondence-E.S. Wilson,

V.P. AT&T", SF PION MU).

14. Walsh (n° 2 d-dessus) p. 47.

15. S. Schmidt, "The Telephone comes to Pittsburgh" (thèse

de maîtrise, Université de Pittsburgh 1948); Pool Porecasting(n.2

d-dessus, p. 30; D. Goodman, "Early Electrical Communications and

the City: Applications of the Telegraph in Nineteenth- Century Urban

America" (article non publié, Department of Social Sciences,

Carnegie-Mellon University, n.d., remerciements à Joel Tarr);

et "Telephone History of Dundee, Ontario". Archives Munidpales,

BELL CAN HIST.

16. Sur les services particuliers et les informations, voir Walsh (n°2

d-dessus) p. 206; S.H. Aronson, "Bell's Electrical Toy: What's

the Use? The Sociology of Early Telephone Usage", pp 15-39, and

I. de S. Pool, éd., Social Impact(n°2 d-dessus); "Broadening

The Possible Market", Printer's Ink 74 (9 Mars 1911); G.O. Steel,

"Advertising The Telephone" Printets Ink 51 (2 Avril 1905):

14-17. et F.P. Valentine, "Some phases of the Commercial Job",

Bell Telephone Quarterly 5 (Janvier 1926): 34- 43. Pour l'illustration

des utilisations voir par exemple PAC TEL MAG (Octobre 1907), p. 6 (Janvier

19?), p. 9 (Décembre 1912), p. 23, et (Octobre 1920), p. 44;

et le magazine indépendant Telephony, par exemple l'index jusqu'au

vol. 71 (1916) et Telephony fait la liste les points suivants sous "Telephone,

novel uses of: grades universitaires conferrés par téléphone,

envoi de remorqueurs dans le service portuaire, profondeur mesurée

par téléphone, téléphoner d'un aéroplane".

Sur les regrets de n'avoir pas éduqué le public, voir

les dtations de H.B. Young circa 1929, pp 91. 100 dans "Publidty

Conferences - Bell System- 1921-34", carton 1310 AT&T ARCH,

mais des commentaires analogues apparaissent dans les années

antérieures, de même que des revendications positives comme

celle de Vail en 1909-

17. Le débat suivant utilise largement

l'examen des collections de publicités dans les archives mentionnées

en n°2. L'espace ne permet pas plus de quelques exemples sur une

source de plusieurs centaines d'affiches. Voir notamment les fichiers

appelés "Advertising and Publicity" à AT&T

ARCH; au SF PION MU, les classeurs étiquettes "Advertising"

et "Publicity Bureau" au BELL CAN HIST, "Scrapbooks";

au ILL BELL INFO, "AT&T Advertising" et les microfilms

384B, "Adver."; et à la Collection Ayer (n°9 ci-dessus),

les séries AT&T.

18. Pour des commentaires plus spécifiques, voir Mahon (n°2

ci-dessus), par exemple pp. 79-89; les déclarations du Vice-

Président chargé de la Publicité, A.W. Page dans

"Bell System Commercial Conference, 1930", microfilm 368B,

ILL BELL INFO; et les déclarations de l'Ingénieur Commercial

K.S. McHugh dans "Bell System General Commercial Conference on

Sales Matters, 1931", microfilm 368B, ILL BELL INFO. Sur les origines

de la publicité à domicile, voir N.L. Griese, "1908

Origins" (n°ll ci-dessus)

19. Voir cette correspondance dans "Advertising and Publicity •

Bell System • 1906-1910, classeur I, carton 1317, AT&T ARCH.

Certains rapports précisent que des milliers d'histoires furent

placées dans des centaines de publications. Apparemment, aucune

campagne publicitaire nationale ne fut conduite avant cette époque;

la stratégie de marketing de Bell semblait largement confinée

â la compétition sur les prix et les services. Voir N.C.

Kingsbury, "Results from the American Telephone's National Campaign",

Printers' Ink (Juin 29, 1916): 182-84.

20. En plus de la collection de publicités, voir A.P. Reynolds,

"Selling a Telephone" (à un homme d'affaires), Telephony

12 (1906): 280-81; id., "The Telephone in Retail Business",

Printers' Ink 61 (Novembre 27, 1907): 3-8; et "Bell Encourages

Shopping by Telephone", ibid., vol 70 (Janvier 19, 1910).

21. Lettre du Vice-Président d'AT&T Reagan au Président

de PT&T H.D. Pillsbury, 4 Mars 1929 dans "Advertising",

SF PION MU; WJ. Phillips, "The How, What, When and Why of Telephone

Advertising", conférence donnée le 7 Juillet 1926,

dans ibid.; et "Advertising Conference -Bell System* 1916",

carton 1310, AT&T ARCH, p. 44.

22. Voir n. 16 d-dessus.

23. D. Pope, The Making of Modern Advertising (New York, 1983); S. Fox,

The Mirror Makers: A History of American Advertising and Its Creators

(New York, 1984); M. Schudson, Advertising: The Uneasy Persuasion (New

York, 1984), pp. 60 & suhr.; R. Marchand, Advertising The American

Dream: Making Way for Modernity, 1929-1940 (Berkeley, Calif., 1985);