L'Afrique

Occidentale Française AOF

L'Afrique-Occidentale française était

un gouvernement général regroupant au sein d'une même

fédération huit colonies françaises d'Afrique

de l'Ouest entre 1895 et 1958.

Avant de parler des Postes Télégraphes

et Téléphones dans les anciennes colonies françaises

afrcaines, retraçons en l'historique.

1364 - Deux navires normands fondent le port de Petit-Dieppe

sur la côte de la Sierra Leone. Un commerce florissant

du poivre et de l’ivoire s’instaure.

1659 - Fondation de Saint-Louis (Sénégal).

Un comptoir pour la traite des esclaves, à l’embouchure

du fleuve Sénégal sur la côte Atlantique, est

baptisé Saint-Louis, en hommage au roi de France. Au XVIIIe

siècle, la cité compte 7 000 habitants.

1857 - Création des Tirailleurs sénégalais.

Louis Faidherbe met en place des unités d’infanterie,

au sein de l’armée coloniale, constituées de soldats

africains noirs. Elles prennent le nom du pays qui les a vu naître.

Entre 1870 et 1880, l'exploration du continent progresse. Celle-ci

est souvent conduite par des missionnaires catholiques en quête

d'évangélisation.

|

Les républicains au pouvoir à

Paris depuis 1870 voient la colonisation comme une revanche

sur la défaite de Sedan et la perte de l'Alsace-Lorraine.

La mission Congo-Nil du capitaine MarchandSous

l'égide de Jules Ferry et de ses successeurs, la République

française se lance à corps perdu dans la conquête

des dernières terres insoumises du globe (Indochine,

Afrique noire, Tunisie...), prenant même pour cela le

risque d'entrer en guerre contre l'Angleterre (Fachoda) ou l'Allemagne

(Tanger).

Au demeurant, la conquête du continent

africain se révèle peu coûteuse en dépit

de résistances locales bien réelles même

si elle donne lieu à des crimes de guerre comme ceux

de la colonne Voulet-Chanoine. Les pertes

africaines s'élèvent à plusieurs dizaines

de milliers de personnes (combats, mauvais traitements...).

Beaucoup plus nombreuses sont les victimes du travail forcé,

en particulier dans le Congo belge et en Afrique équatoriale

française.

Du fait d'une natalité insuffisante, la France ne peut

quant à elle envisager de peupler ses colonies. Elle se

contente d'offrir à ses entreprises des avantages douaniers

dans le commerce avec les colonies. Elle multiplie aussi les

infrastructures (ports, routes, voies ferrées) et pour

cela impose aux indigènes le travail forcé, une

forme de corvée inspirée de l'Ancien Régime. Il

faudra attendre 1946 pour qu'il soit aboli à l'initiative

du ministre Félix Houphouët-Boigny.

|

Dans un premier temps, les Européens restent

aux frontières de l'Afrique, sur les côtes océanes,

ne s'aventurant pas àlíintÈrieur des terres.

Ce n'est quí à partir de la fin du XIXe siécle,

qu'ils síengagent dans la conquête territoriale du continent.

Si en 1880, à peine un dixiéme du continent noir etait

sous contrôle europÈen, vingt ans plus tard, seuls l'Ethiopie,

le Maroc (conquis en 1912) et le Libéria y échappaient.

Entre-temps, les puissances

occidentales s'entendent, lors de la conférence de Berlin (1884-1884),

sur la répartition du continent.

L'Afrique coloniale

1879-1881 - A la conquête

du Congo.

Savorgnan de Brazza explore l’Afrique centrale. Il obtient la

signature du roi Makoko, qui accepte la souveraineté française

sur son royaume et l’établissement d’une mission

qui deviendra Brazzaville (actuelle capitale de la République

du Congo).

1884-1885 - Conférence de Berlin.

Le 15 novembre 1884, le chancelier allemand Bismarck ouvre à

Berlin une conférence qui doit en premier lieu régler

les oppositions à propos du Congo mais, plus largement, son

but est de régler les différents coloniaux, de jeter

les bases du partage du continent en évitant le risque de guerre

Quatorze pays européens s’entendent pour se partager l’Afrique

et fixer les règles de la colonisation.

Les signataires rappellent que la traite négrière y

est interdite et s’engagent à contribuer à son

extinction.

1894 - Naissance du ministère des Colonies

Afin de centraliser la gestion des colonies françaises, un

ministère est créé.

Au même moment, l’Ecole coloniale s’intalle rue de

l’Observatoire, à Paris, afin de former les cadres de

l’administration. Le premier ministre des Colonies, Ernest Boulanger,

nommé le 20 mars, est remplacé deux mois plus tard par

Théophile Delcassé, proche de Jules Ferry.

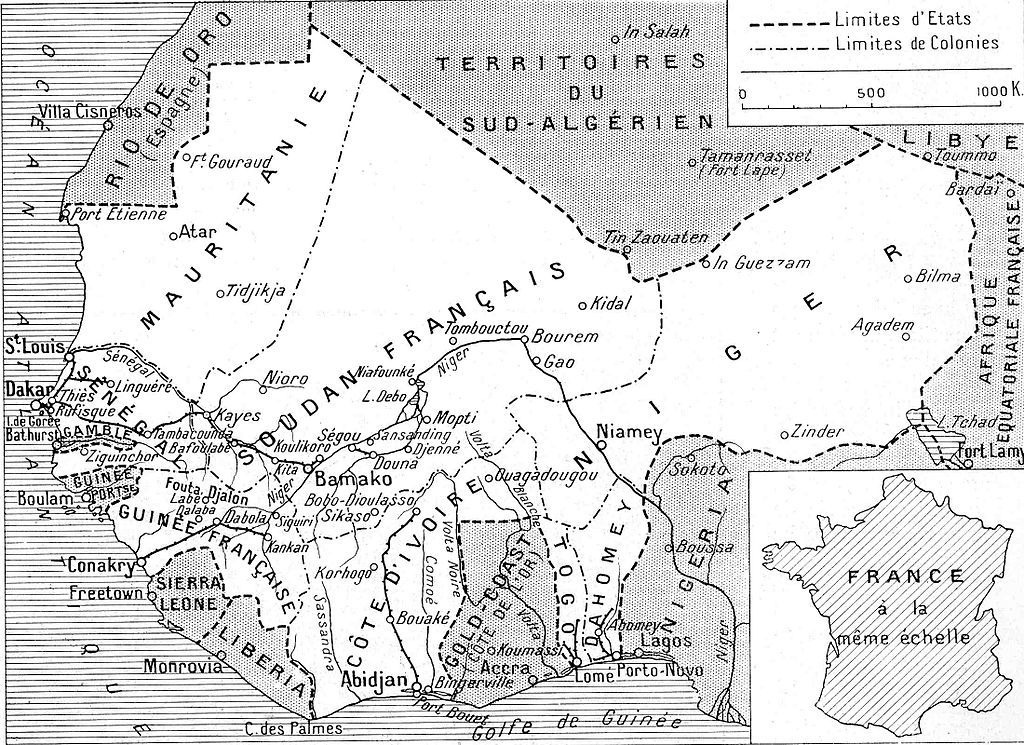

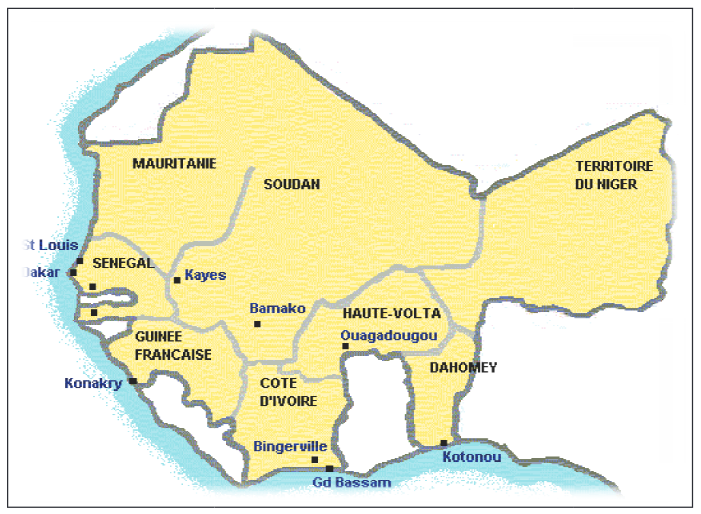

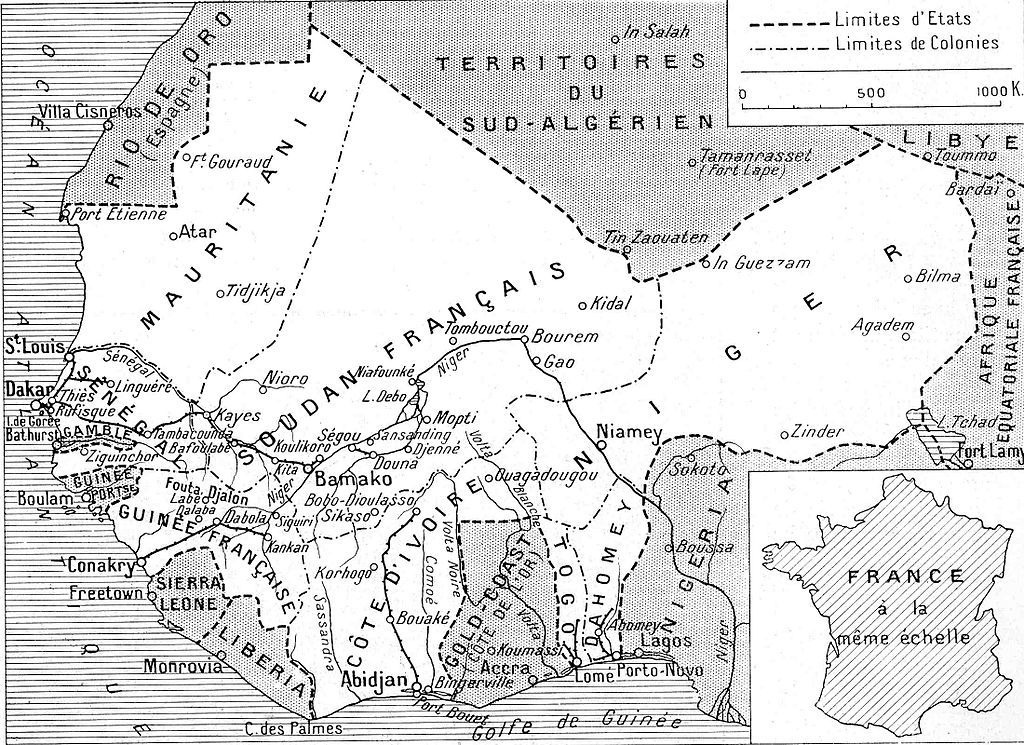

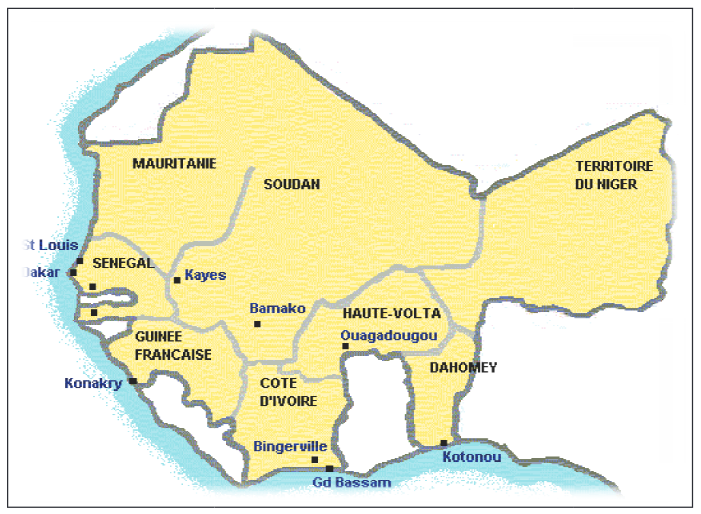

À sa création en 1895, l'A.O.F. ne compte que

quatre États (colonies déjà existantes) : le

Sénégal, le Soudan français (devenu

le Mali),, la Guinée française et la Côte

d'Ivoire. Elle continuera à s'étendre, et après

son extension à six États en 1904, elle regroupera huit

pays en 1922 avec l'intégration de quatre autres pays : la

Mauritanie, la Haute-Volta (devenue le Burkina Faso),

le Niger et le Dahomey (devenu le Bénin)et ses

dépendances

Son chef-lieu était Saint-Louis (Sénégal)

jusqu'en 1902, puis Dakar (Sénégal).

À son apogée en 1958 (année de

sa disparition), cette fédération de colonies françaises

de l'Afrique de l'Ouest s'étendra sur près de 4,7 millions

de km² (8 fois la métropole), constituant plus d'un tiers

de la superficie terrestre du Second Empire colonial français

(13,5 millions de km²).

L'AOF en 1936

L'AOF en 1936

1898 - Crise de Fachoda : La «course aux drapeaux »

entre les nations européennes sur le continent africain aboutit

à un grave incident diplomatique entre la France et la Grande-Bretagne,

dans un poste avancé de l’actuel Soudan.

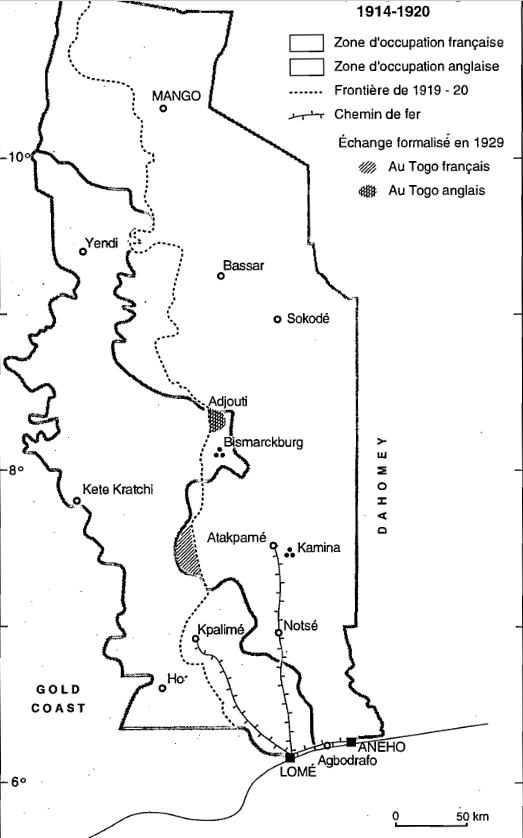

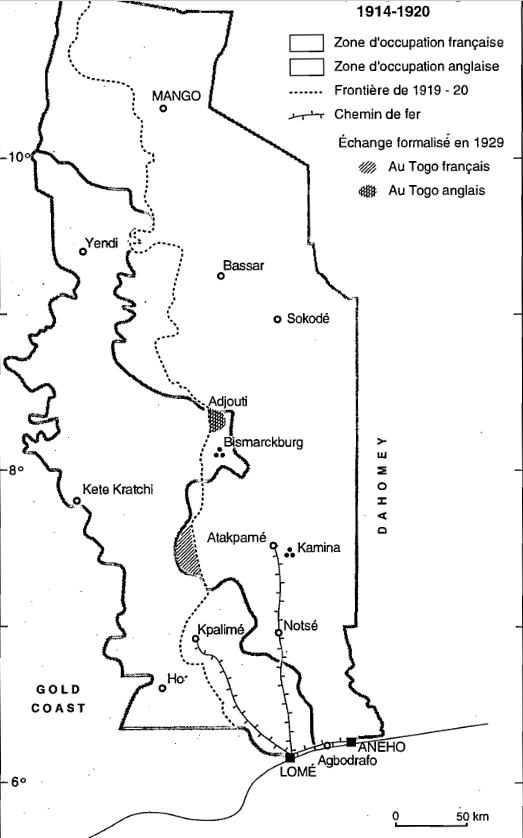

Puis en 1919 - Après la Première

Guerre mondiale, le Togo et le Cameroun, deux anciennes

colonies allemandes, sont désormais administrées par

la France, sous mandat de la Société des Nations

(SDN).

Cette même année, les possessions du Haut-Sénégal

sont divisées pour donner naissance à trois nouvelles

colonies, la Haute-Volta (devenu le Burkina Faso), le Niger

et le Soudan français (devenu le Mali).

1921, un recensement attribue 12 283 000 habitants

à l'Afrique-Occidentale française, sans le Togo (673 000 habitants).

1944 - Conférence de Brazzaville

Organisée par le Comité français de la Libération

nationale et le général de Gaulle, afin de déterminer

le rôle et l’avenir de l’empire français, la

réunion aboutit à la création de l’Union

française. Désormais les ressortissants de la métropole,

des colonies et des protectorats ont tous le même statut de

citoyens. Le code de l’indigénat est aboli.

1947 - Insurrection de Madagascar

Le soulèvement, accompagné de massacres de colons et

de Malgaches non-indépendantistes, est impitoyablement réprimé

par l’armée française. Le nombre exact de victimes

(entre 30 000 et 100 000 morts) de cette répression fait encore

débat.

1955 - Emeutes au Cameroun

En mai, des manifestations anticolonialistes éclatent dans

les grandes villes du pays. Ces émeutes, sévèrement

réprimées, provoquent plusieurs centaines de morts.

L’Union des populations du Cameroun (UPC), le parti indépendantiste

dirigé par Ruben Um Nyobé, est alors interdit. Ses leaders

persécutés forment une armée clandestine. En

1958, des soldats français tueront Ruben Um Nyobé réfugié

dans le maquis.

1956 - Un pas vers l’autonomie

La loi-cadre Defferre, du nom du ministre de l’Outre-mer, propose

une série de réformes destinées à amener

les territoires d’outre-mer à gérer démocratiquement

leurs propres affaires. Cette nouvelle législation crée

dans les territoires d’outre-mer des Conseils de gouvernement,

qui seront élus au suffrage universel et permettront au pouvoir

exécutif local d’être plus autonome vis-à-vis

de la métropole.

1958 - La Guinée devient indépendante

La colonie française vote non au référendum instituant

la Communauté française (une organisation politique

entre la France et les Etats de son empire colonial, alors en voie

de décolonisation, destinée à remplacer l’Union

française). Le général de Gaulle, président

de la République française, fait évacuer aussitôt

les Français présents sur place. Sékou Touré

est élu premier président de la République démocratique

de Guiné.

1960 - L’année des indépendances

Un vent de liberté souffle sur le continent : le Cameroun s’affranchit

le 1er janvier, suivi par le Togo en avril, le Soudan français

(actuel Mali), le Sénégal et Madagascar en juin. C’est

ensuite au Dahomey (actuel Bénin), au Niger, à la Haute-Volta

(actuel Burkina Faso), à la Côte d’Ivoire, au Tchad,

à la République centra fricaine, au Congo- Brazzaville

de proclammer leur indépendance. Le Gabon fait de même

en août, et la Mauritanie aussi, en novembre.

Pour comprendre en détail les diverses transformations

des frontières de l'AOF, je vous renvoie sur la thèse

de Moïse Sandouno :

"Une

histoire des frontières guinéennes (années 1880-2010)

: héritage colonial, négociation et conflictualité"

sommaire

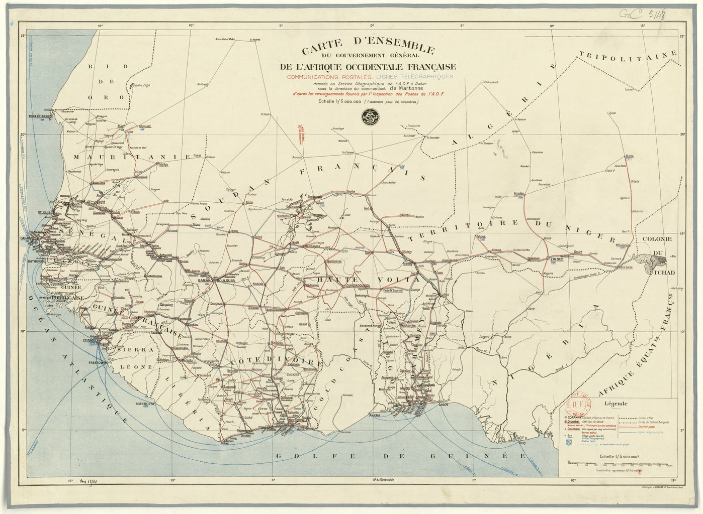

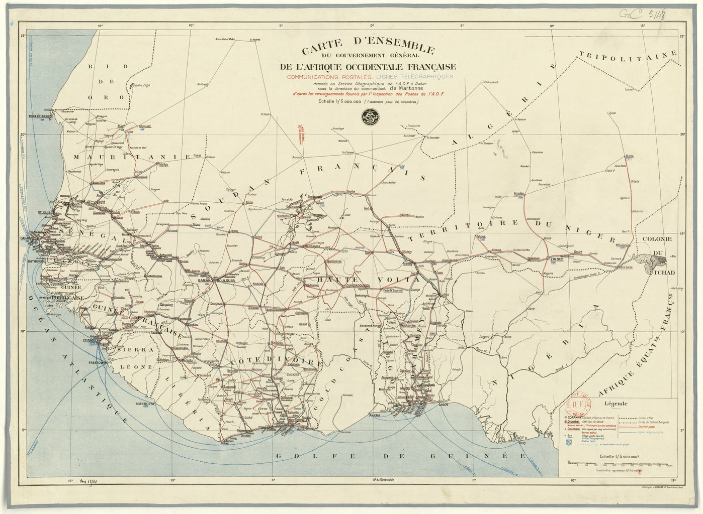

Carte d’ensemble des communications postales et des lignes télégraphiques

de l’AOF en 1923,

La télédensité en Afrique

est passée de moins de 0,5 ligne pour 100 habitants dans

les années 90 à plus de 8 lignes pour 100

habitants en fin 2003 ; l’Afrique comptait fin 2003

plus de 73 millions d’abonnés pour une population d’environ

842 millions d’habitants.

Postes Télégraphes

Téléphones des colonies Françaises Par

Sophie Dulucq

|

Nous attendons le courrier de

France ”. Communications et circulation des nouvelles en

Afrique coloniale française (XIXe-XXe siècle)

De fait, la mise en place de communications modernes dans les

empires coloniaux du XIX e siècle a contribué

à nourrir la geste coloniale, que l’on songe par

exemple aux colonisateurs néerlandais se glorifiant d’avoir

construit une grande route de poste (Grote Postweg) à

Java dans les années 1808-1811.

|

Dans un poème de 1886 à

la gloire du service des postes des Indes britanniques,

Rudyard Kipling chante les louanges des intrépides

facteurs chargés de sacs postaux, les coursiers

— véritables héros « à

la sandale légère » — bravent

les torrents en crue, effarouchent les tigres et demeurent

impavides au milieu des tempêtes.

« Au nom de l’impératrice », le

courrier acheminé par la route, the overland mail,

doit être délivré sans délai

aux quatre coins du territoire.

Si le ton de Kipling semble aujourd’hui bien suranné,

c’est que ses accents lyriques relèvent d’un

autre temps, celui des discours triomphalistes sur la

« mission civilisatrice ».

|

In the name of the Empress

of India, make way,

O Lords of the Jungle, wherever you roam.

The woods are astir at the close of the day–

We exiles are waiting for letters from Home.

Let the robber retreat –let the tiger turn tail–

In the Name of the Empress, the Overland Mail!

With a jingle of bells as the dusk gathers in,

He turns to the foot-path that heads up the hill–

The bags on his back and a cloth round his chin,

And, tucked in his waist-belt, the Post Office bill:–

“Despatched on this date, as received by the rail,

“Per runner, two bags of the Overland Mail.”

Is the torrent in spate? He must ford it or swim.

Has the rain wrecked the road? He must climb by the cliff.

Does the tempest cry halt? What are tempests to him?

The Service admits not a “but” or and “if.”

While the breath’s in his mouth, he must bear without

fail,

In the Name of the Empress, the Overland Mail.

From aloe to rose-oak, from rose-oak to fir,

From level to upland, from upland to crest,

From rice-field to rock-ridge, from rock-ridge to spur,

Fly the soft sandalled feet, strains the brawny brown

chest.

From rail to ravine –to the peak from the vale–

Up, up through the night goes the Overland Mail.

There’s a speck on the hillside, a dot on the road–

A jingle of bells on the foot-path below–

There’s a scuffle above in the monkey’s abode–

The world is awake, and the clouds are aglow.

For the great Sun himself must attend to the hail:–

“In the name of the Empress, the Overland Mail!”

Rudyard Kipling, “The Overland Mail (Foot-Service

to the Hills)”,

Departmental Ditties and Other Verses, 1886.

|

Les services postaux des colonies

françaises n’ont quant à eux jamais trouvé

leur poète et leur panégyriste.

Pour autant, comme dans le Raj ou aux Indes néerlandaises,

leur mise en place a constitué une étape majeure

dans le maillage des territoires de l’empire français

et dans la fourniture d’outils modernes de domination.

Il n’est que de feuilleter le catalogue philatélique

Yvert ou de naviguer sur les sites en ligne de collectionneurs

de timbres et de cartes postales pour exhumer quelques aspects

du passé des postes et télécommunications

dans les anciennes colonies françaises.

Cette étude propose de se concentrer d’abord sur

le cas de l’Afrique occidentale, en reconstituant les étapes

de la genèse des communications dans cet ensemble de

territoires et la création d’un personnel ad hoc.

Comme l’ont démontré la thèse récente

d’Annick Lacroi consacrée à l’administration

des postes dans l’Algérie coloniale ou les travaux

de Fanny Dufétel-Viste sur la Reichspost au Togo allemand,

l’étude des communications fournit une porte d’entrée

dans une histoire de l’État en situation coloniale

; mais elle permet également d’esquisser une histoire

des pratiques sociales et culturelles des populations concernées.

Dans cette optique, la lecture d’un article de David Edgerton

centré sur l’appropriation des nouvelles technologies

par les acteurs sociaux a été particulièrement

stimulante : en histoire des sciences et des techniques, il

faut dépasser la tentation de faire une simple état

des lieux des innovations et s’intéresser aux «

technologies en usage » (technology in use), c’est-à-dire

à l’apprivoisement ou au rejet qu’elles ont

pu susciter, à leurs situations concrètes d’utilisation,

aux éventuels détournements dont elles ont fait

l’objet — bref, il faut les resituer dans un panorama

historique complet centré sur les pratiques réelles

des utilisateurs. Roland Wenzlhuemer, dans une étude

qui retrace l’histoire du télégraphe et sa

part dans la mondialisation du XIX e siècle5 , martèle

lui aussi l’idée qu’une technologie nouvelle

ne peut être étudiée indépendamment

de ses usages, eux-mêmes façonnés par les

mobiles, les exigences et les actions des utilisateurs. D’où

l’attention qu’il convient de porter aux contextes

de développement des nouveaux moyens de communications.

L’étude de l’implantation du télégraphe

dans l’Inde britannique — qui occupe une part importante

du livre de Wenzlhuemer — met ainsi en évidence

la place des objectifs et des acteurs impériaux dans

le développement de la télégraphie et des

échanges mondiaux, ainsi que le poids respectif qu’occupaient

la Grande-Bretagne et l’Inde au XIX e siècle. L’auteur

insiste également sur les transformations culturelles

(nouveaux rapports à l’espace et au temps, autre

manière de faire circuler et de consommer l’information,

nouveaux usages linguistiques — l’invention du «

style télégraphique », par exemple) qu’induit

une nouvelle technique de communication complexe, et sur l’apparition

d’usages qui n’avaient pas nécessairement été

anticipés par ses concepteurs6 .

Dans le cadre restreint de ce texte, nous souhaitons intégrer

dans l’histoire des communications en Afrique coloniale

cette dimension attentive, autant que faire se peut, aux acteurs

: les individus qui espèrent du courrier ou en expédient

au loin ; tous ceux qui apprennent l’usage de la lettre,

du

télégraphe et du téléphone ; les

personnels des postes (piétons, facteurs, receveurs,

télégraphistes...) qui ont graduellement constitué

un groupe social important et parfois revendicatif en Afrique

française.

Le titre donné au présent article — «

Nous attendons le courrier de France »— a été

inspiré par la complainte lancinante sous la plume de

ceux qui consignaient au jour le jour leurs expériences

de vie en Afrique subsaharienne (soldats, administrateurs, voyageurs,

simples témoins) : l’attente, le poids de distance

tissent la morne trame des jours dans les provinces reculées

de l’empire. Mais un tel titre n’épuise pas

la totalité des objectifs de cette étude, qui

souhaite dépasser le seul cercle des Européens

connectés à leur hiérarchie par le télégraphe,

ou reliés à la métropole par des lettres

et par l’abonnement à quelques journaux. On aurait

ainsi pu (et peut-être dû) mettre dans la bouche

d’un commerçant sénégalais ou d’un

tirailleur voltaïque des années 1930 des phrases

sensiblement différentes : « J’attends un

mandat-poste de Dakar », « J’attends un colis

postal d’Abidjan ». Ces phrases auraient attesté

l’importance prise dans les colonies africaines par la

circulation de l’information, outil de contrôle et

de

gestion des territoires conçu dans une matrice militaro-administrative,

et d’abord à l’usage exclusif des Européens,

mais progressivement intégré par diverses catégories

de population.

sommaire

DU PIÉTON AU TÉLÉPHONISTE

: LA CONSTITUTION DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS (ANNÉES

1850 – ANNÉES 1950). L’EXEMPLE DE L'AFRIQUE

OCCIDENTALE

La mise en place précoce de la poste aux lettres

L’historiographie des empires lie étroitement mondialisation,

progrès technologique, expansion du capitalisme, interconnexion

et « médiatisation » du monde et des ensembles

impériaux8 . Les progrès des techniques de communication

ont été d’une valeur inestimable sur le plan

stratégique et administratif pour tous ceux qui avaient

besoin de contrôler des territoires reculés, des

troupes stationnées au loin ou des navires marchands

opérant à l’échelle du monde .

Le développement des communications en Afrique coloniale

française ne fait pas exception à ce schéma

et c’est sans grande surprise que l’on observe la

mise en place des premiers éléments d’un

réseau au Sénégal, dès l’époque

moderne.

Comme le soulignent des travaux déjà anciens comme

ceux de Bathj Niang, le déploiement des services postaux

en Afrique française, puis des liaisons télégraphiques,

« s’inscrit dans la logique de l’entreprise

coloniale qui vise, d’une part, à s’assurer

le contrôle militaro-administratif de territoires en cours

d’intégration dans l’empire, en vue d’y

faire régner l’ordre colonial et, d’autre part,

à faciliter les communications permettant d’en exploiter

les ressources » :

Jusqu’à l’occupation des territoires correspondant

au Sénégal contemporain par les Européens,

« il n’existe pas d’administration postale chargée

de l’acheminement du courrier. À l’échelle

des différentes concentrations humaines, l’information

est transmise par le biais de messagers à pied, voire,

pour l’annonce de certains événements, par

le biais du tambour. Sur les grandes distances, les nouvelles

ordinaires circulent par l’intermédiaire des voyageurs

et des commerçants, tandis que les pouvoirs en place

recourent à des cavaliers afin de véhiculer les

informations liées au contrôle des territoires

sur lesquels ils exercent leur souveraineté. Le premier

système moderne de communications est mis en place au

XVII E siècle durant la période précédant

la conquête coloniale.

En effet, les premières relations postales avec la France

sont établies en 1626, date à laquelle les navires

des commerçants dieppois et rouennais touchent les côtes

sénégalaises. Ce n’est qu’après

l’installation d’un représentant officiel du

roi de France, vers 1782, puis le début de l’occupation

de l’intérieur du pays, qu’un service postal

embryonnaire est créé. »

Mais c’est surtout à partir de la fin des années

1870 que le Sénégal devient la tête de pont

d’un système de communications modernes étendu

peu à peu à l’ensemble de l’Afrique

de l’Ouest. L’objectif de départ est de relier

Saint-Louis aux différents points du territoire jouant

un rôle administratif,

militaire ou économique. Le transport des missives «

repose principalement sur le courrier piéton, qui fonctionne

grâce à des porteurs convoyant des sacs de dépêches

sur des distances de trente à trente cinq kilomètres

». « Sur certains axes, le transport du courrier

est assuré par d’autres moyens tels que le chemin

de fer entre Saint-Louis et Dakar, les bateaux à vapeur

sur les voies fluviales entre Dakar et Gorée, la poste

par chameaux entre Saint-Louis et Gandiole, ainsi que le train

des équipages dont la vocation est essentiellement militaire.

Les communications avec la France, qui jouent un rôle

critique puisque c’est dans la métropole que se

prennent toutes les décisions d’importance relatives

à la colonie, sont assurées par des navires opérant

principalement à partir des ports de Bordeaux et de Marseille.

Le dénominateur commun à tous ces systèmes

de communication est leur lenteur et leur manque de fiabilité

qui font que le courrier met des jours, des semaines, voire

des mois, avant d’arriver à destination, lorsqu’il

ne se détériore pas ou ne se perd pas en cours

de route. » En 1884, différents services postaux

et télégraphiques sont fondus en un Office sénégalais

des Postes et Télégraphes ; en 1903 est créée

une Inspection des Postes et Télégraphes de l’Afrique

Occidentale Française, à

plusieurs reprises remaniée et repensée, tandis

qu’en AEF et à Madagascar, la construction des premiers

réseaux postaux s’échelonne entre les années

1890 et 1914.

sommaire

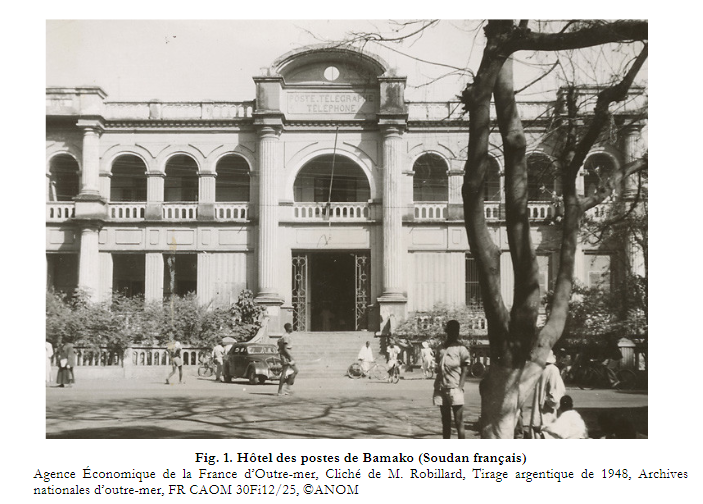

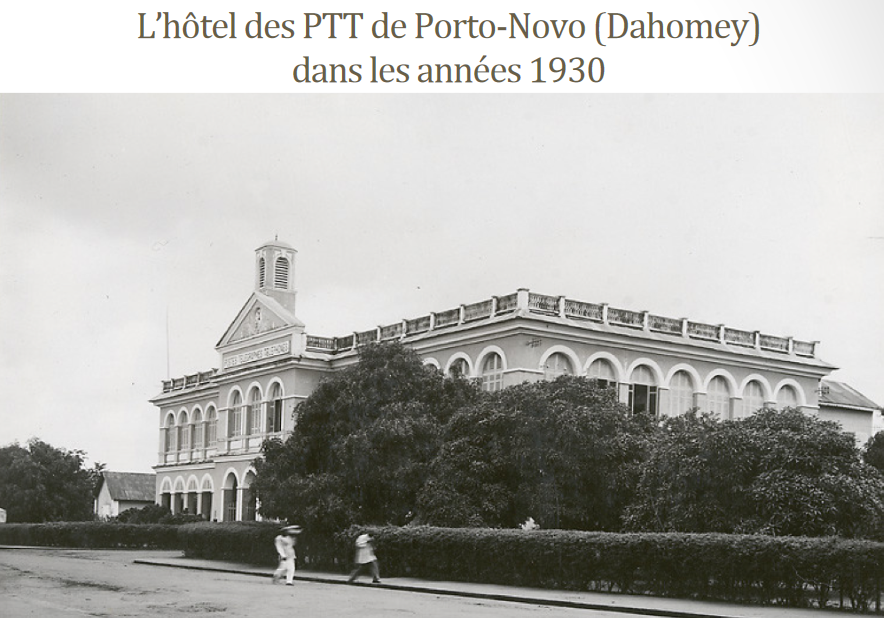

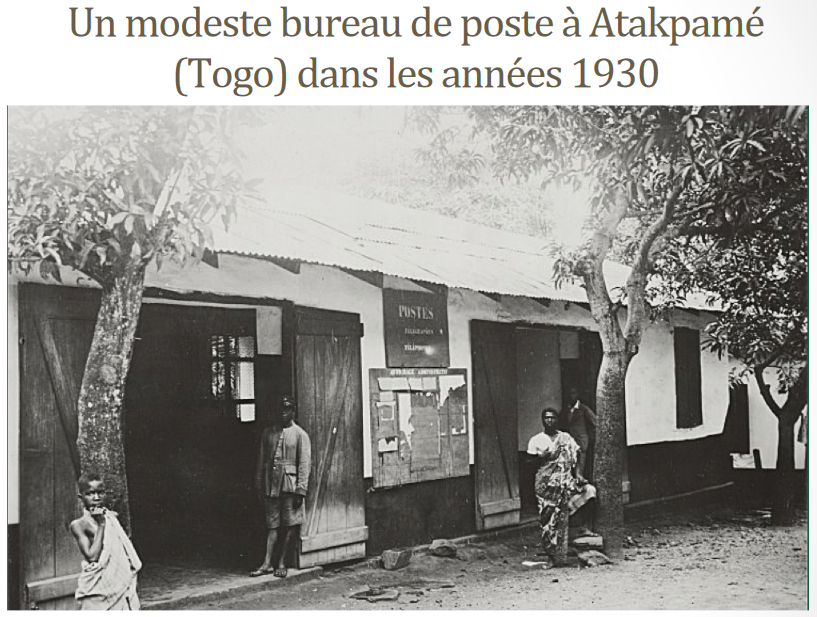

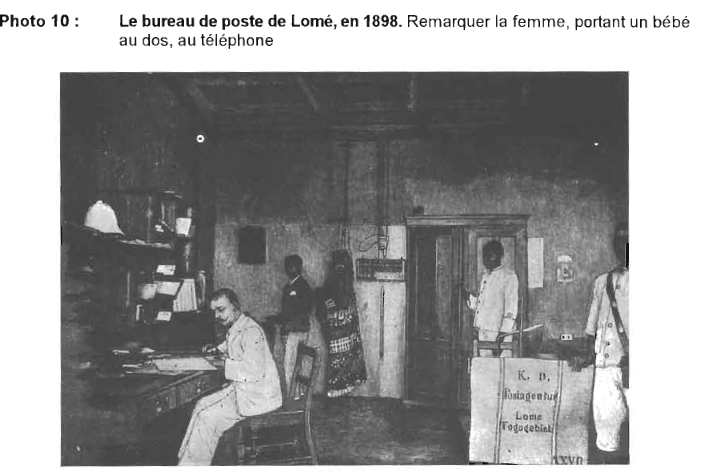

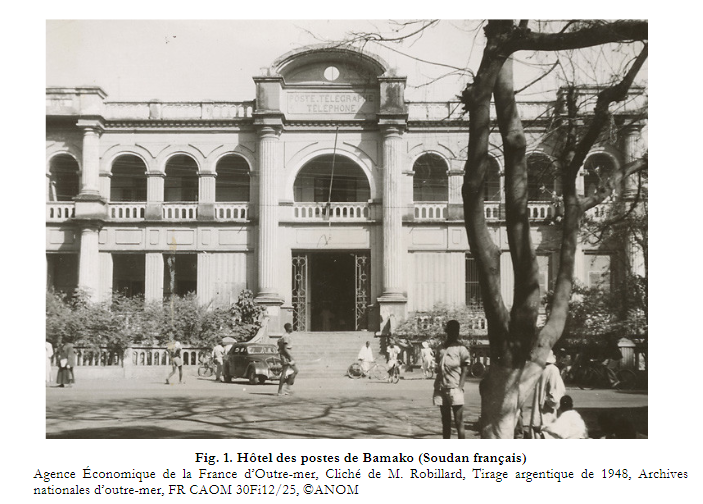

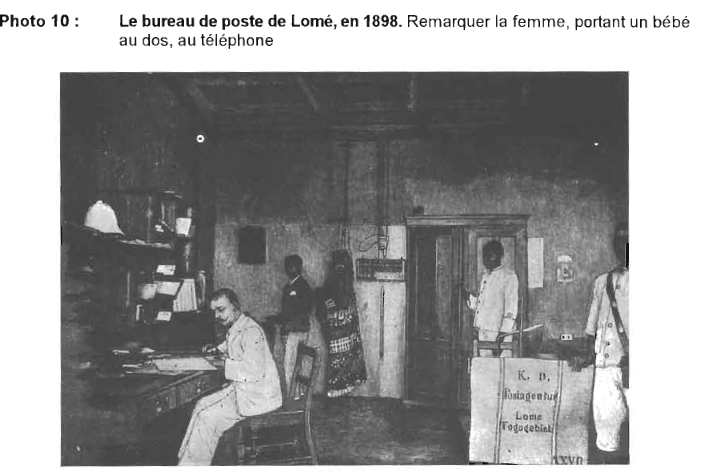

Dès le XIX e siècle, on commence à construire

des bureaux de poste, d’abord à Saint-Louis et Dakar

et dans les principales villes côtières —

Abidjan, Cotonou, etc. —, mais aussi, peu à peu,

vers l’intérieur du continent . Les constructions

de bâtiments des PTT se multiplient, bâtiments parfois

magnifiques dans les grandes villes, comme en attestent de nombreuses

cartes postales anciennes ou la photographie ci-dessous prise

en 1948, représentant l’hôtel des Postes de

Bamako érigé en 1914.

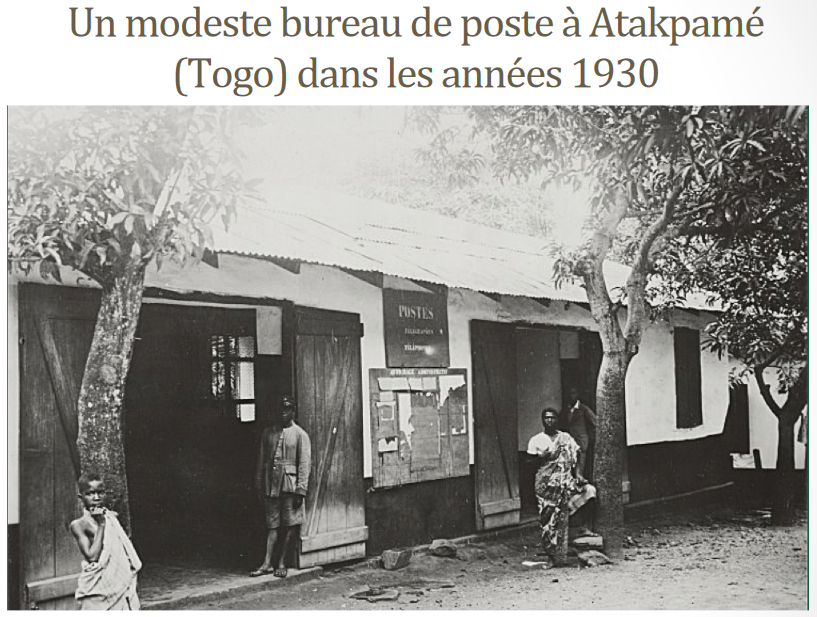

D’autres images, disponibles dans la base Ulysse des Archives

nationales d’Outre-Mer, donnent à voir certains

bâtiments de poste plus modestes, qu’il s’agisse

de petits bureaux urbains ou ruraux .

sommaire

Contexte de

l'AOF Afrique Occidentale Française

Le Sénégal

Ce n'est qu'après l'installation d'un

représentant officiel du Roi de France, vers 1782, puis

le début de l'occupation de l'intérieur du pays,

qu'un service postal embryonnaire est créé. Cependant,

il faut attendre 1879 pour qu'une véritable organisation

postale soit mise en place au Sénégal.

Son principal objectif est de relier Saint-Louis aux différents

points du territoire jouant un rôle administratif, militaire

ou économique. Elle repose principalement sur le courrier

piéton qui fonctionne grâce à des porteurs

convoyant des sacs de dépêches sur des distances

de trente à trente-cinq kilomètres

Le palais

du gouverneur de l'A.O.F., d'abord installé à

St Louis puis à Dakar (Sénégal) Le palais

du gouverneur de l'A.O.F., d'abord installé à

St Louis puis à Dakar (Sénégal)

Les progrès du télégraphe

Afin de remédier aux aléas et à la lenteur

du transport de courrier postal au Sénégal, «

l’Administration coloniale décide de recourir au

télégraphe électrique dont la première

ligne a été inaugurée en France en 1844

.

Le télégraphe, qui à l’origine était

un moyen de communication militaire, est en effet devenu un

puissant instrument de gouvernement au service de l’administration

[...]. Il n’est donc pas surprenant que les autorités

françaises, confrontées à des problèmes

de communication et d’administration du territoire sénégalais,

décident de l’utiliser dans le cadre de l’entreprise

coloniale ».

Une première ligne télégraphique expérimentale

est édifiée en 1859 entre Saint-Louis et Gandiole.

« Le service connaît un tel succès auprès

des autorités politiques et des milieux économiques

que les autorités décident de généraliser

son utilisation. Le premier chantier d’envergure

porte sur la construction, entre 1861 et 1862, d’une ligne

télégraphique reliant Saint-Louis à Gorée

en passant par Dakar. Ces trois villes sont, en effet, avec

Rufisque, au cœur du dispositif colonial français

et constitueront, à partir de 1872 pour Saint-Louis et

Gorée puis à partir de 1880 pour Rufisque et 1887

pour Dakar, les célèbres “Quatre communes”

dont les habitants ont la particularité de posséder

la citoyenneté française ».

La région du Fleuve, la Petite côte, le Sine-Saloum,

le Baol et la Casamance sont « progressivement équipées,

au point qu’en 1900 le réseau télégraphique

est long de 3 196 kilomètres et couvre tous les points

du territoire »

.

Comme pour le réseau postal, la pénétration

des régions de l’intérieur de l’ensemble

de l’AOF est rapide entre 1890 et 1905. Au nord, il atteint

Tombouctou en 1899 . L’année d’avant, comme

l’écrit le jeune capitaine Émile Dussaulx

à sa famille le 11 février 1898, il a relié

le pays mossi à Dakar :

« J'apprends que la ligne vient d'aboutir à Ouagadougou.

La pose de ce fil de 700 kilomètres, en pays hostile

sur une grande partie de son parcours et en une région

dont la conquête a été des plus superficielles,

est une merveille d'effort et de persévérance.

» .

Pour les liaisons par voie télégraphique avec

la métropole, les Français disposent de l’offre

de câbles sous-marins développée par les

Britanniques depuis plusieurs décennies : à la

fin du XIX e siècle, les Anglais contrôlaient en

effet, par le biais de compagnies privées de télégraphie

sous-marine, « les deux-tiers des câbles mondiaux

», si bien que « la France n’eut pas besoin

de poser des câbles jusqu’en Afrique occidentale,

ni à madagascar. On se contentait de câbles courts

de “cabotage télégraphique” rattachant

ces colonies au réseau mondial anglais » .

En 1902, c’est grâce à l’achat des câbles

britanniques de la West African que sont mis en liaison Dakar,

Conakry, Grand Bassam, Cotonou puis

Libreville. Cette dépendance aux équipement britanniques

suscite bien évidemment des inquiétudes et la

France tente de s’en affranchir en s’alliant avec

d’autres partenaires (pose d’un câble sous-marin,

sur subvention des gouvernements français et portugais,

entre Cadix et Saint-Paul de Loanda ; collaboration franco-allemande

pour poser des câbles vers l’Afrique occidentale).

En 1905, enfin, un câble direct relie Dakar à Brest

pour la liaison rapide avec Paris. À cette même

date, le réseau télégraphique aofien dessert

désormais 160 bureaux des PTT et atteint les 18 626 kilomètres

.

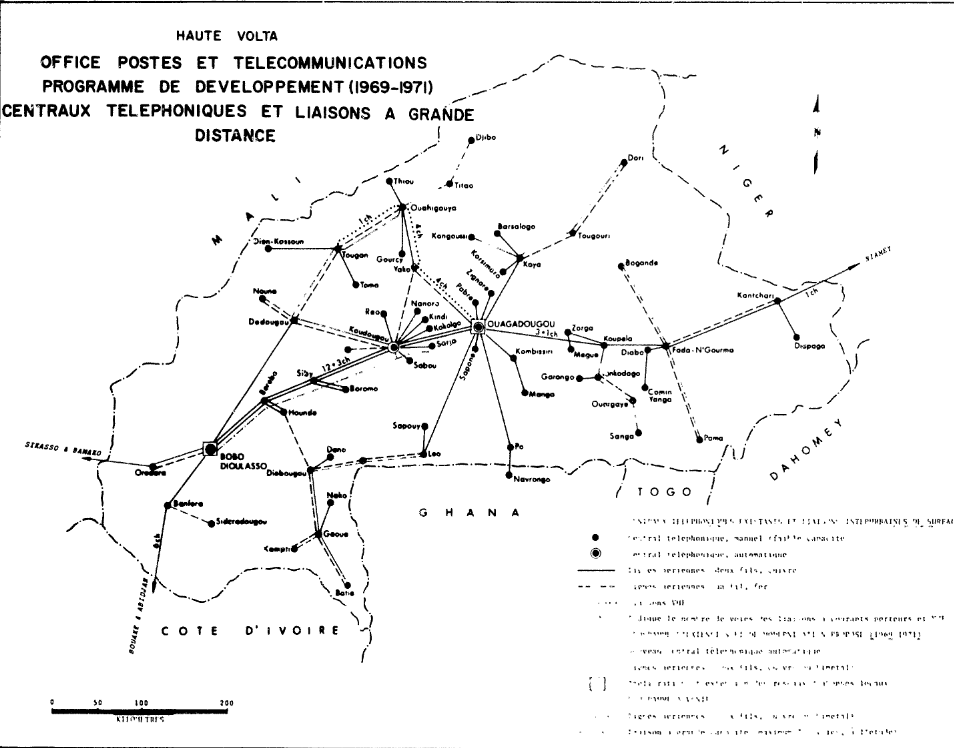

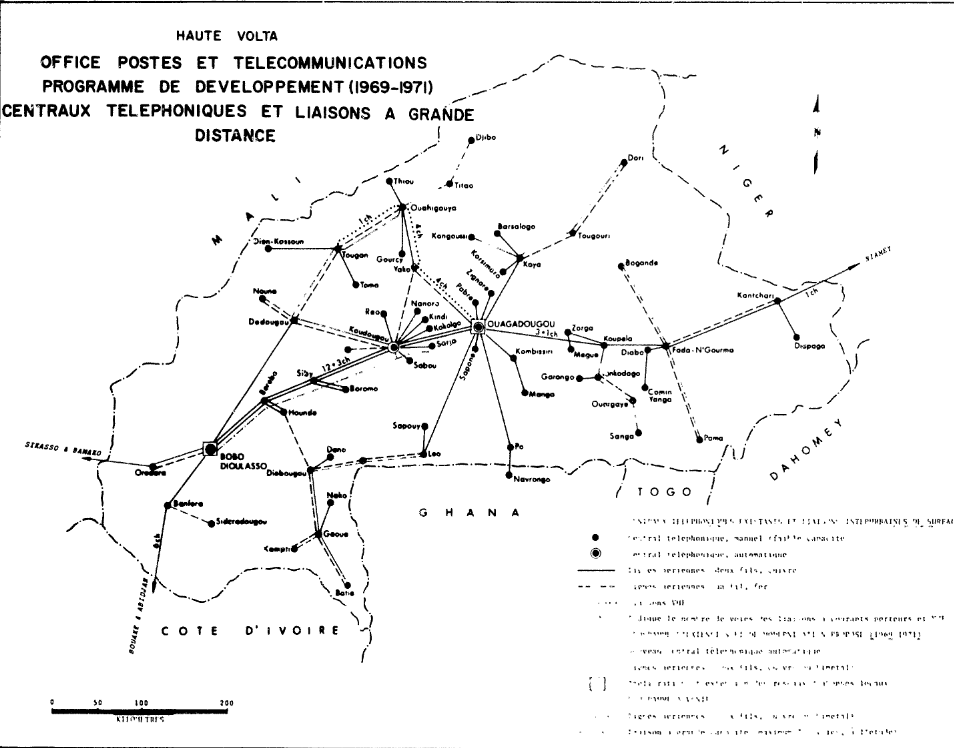

Une carte des communications postales et des lignes télégraphiques

dressée en 1923, « d'après les renseignements

fournis par l'inspection des postes », par le Service

géographique de l’AOF sous la direction du commandant

de Martonne, fournit un aperçu éclairant sur le

maillage du territoire de la fédération, tel qu’il

a été constitué et enrichi considérablement

depuis trois quarts de siècle.

sommaire

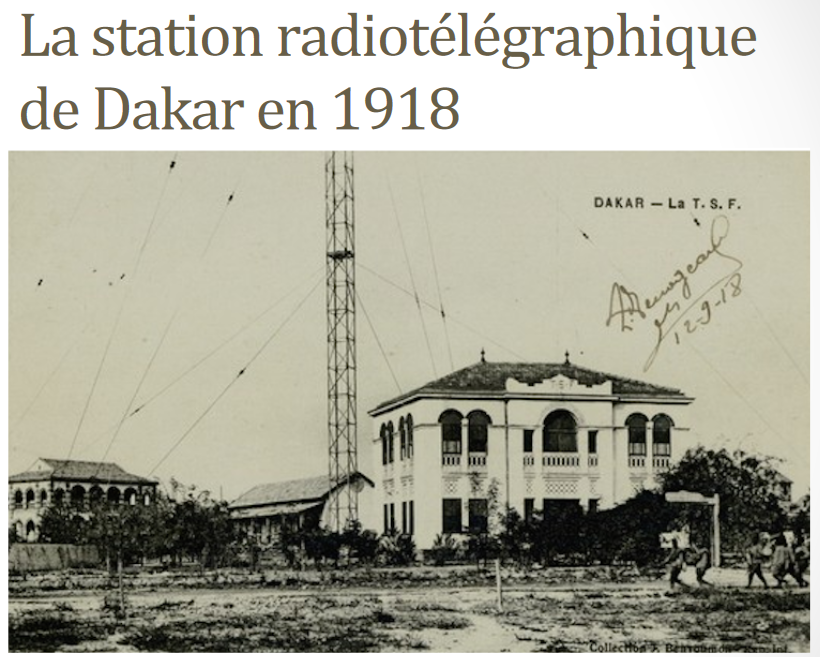

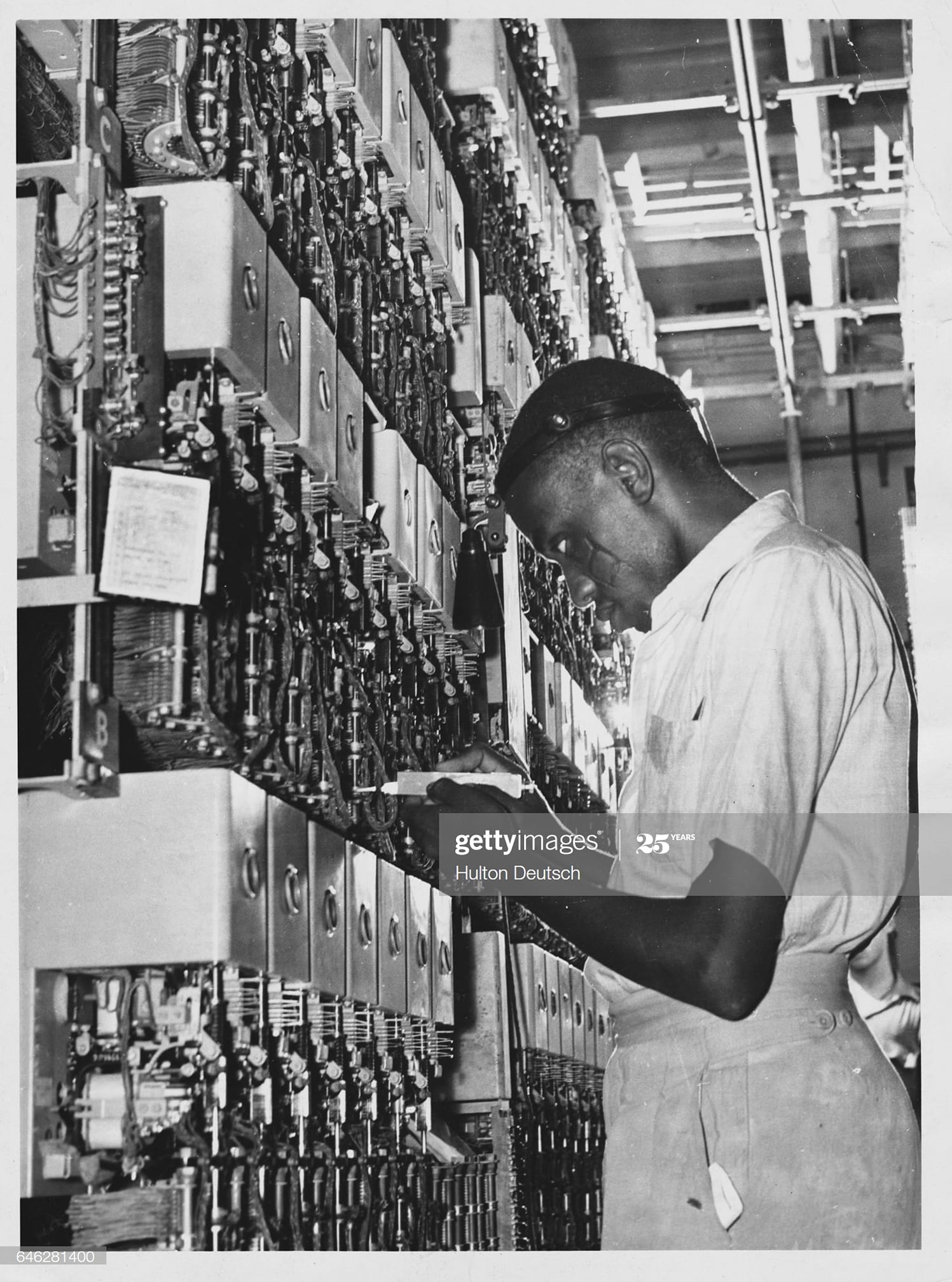

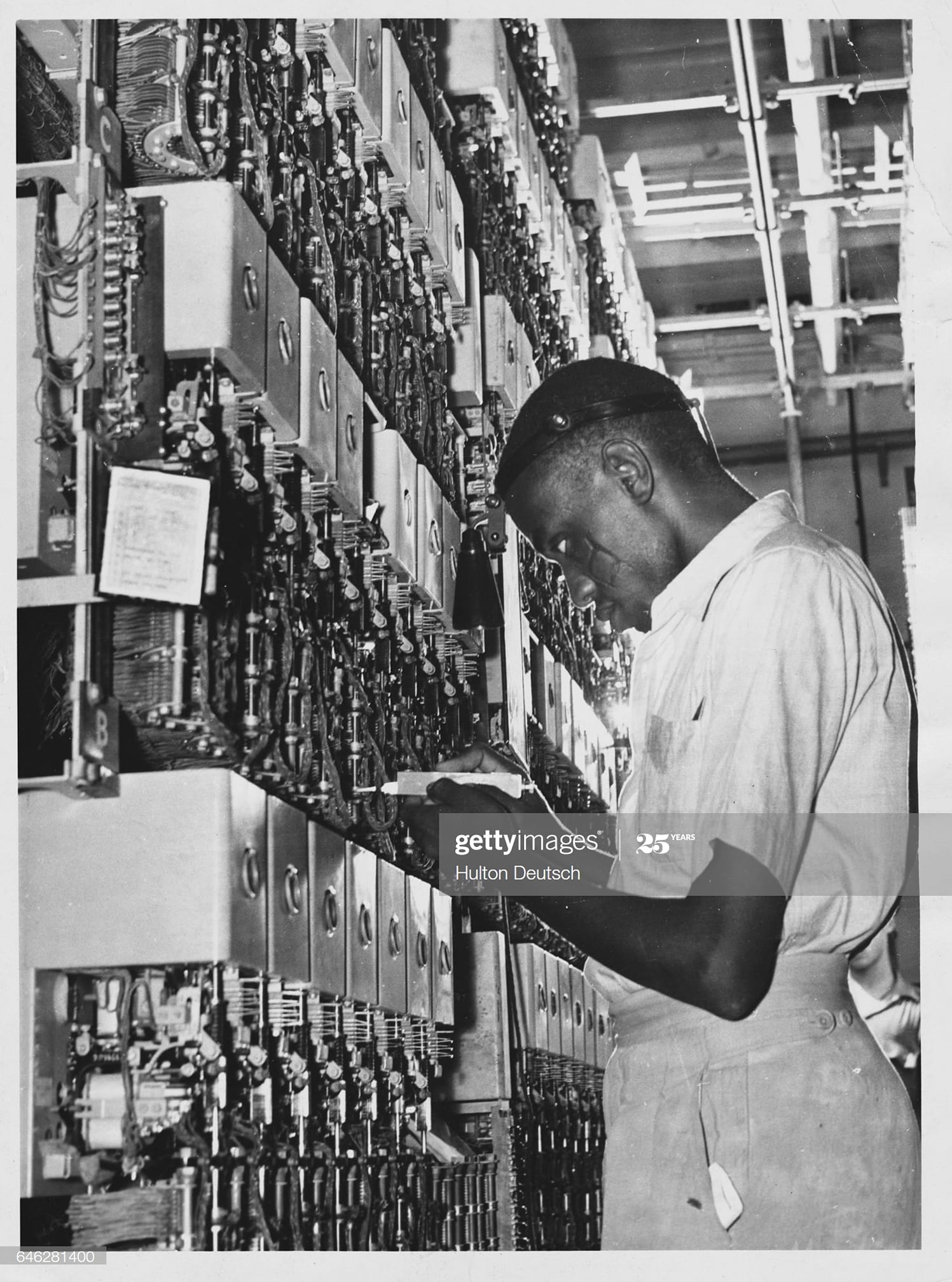

La naissance du téléphone

C’est également autour de 1900 que commence à

poindre une nouvelle technologie, le téléphone,

qui pénètre en Afrique sous l’égide

de l’armée. Les premiers réseaux urbains

sont implantés à Saint-Louis dès 1901

(47 abonnés), Dakar (42 abonnés) et Rufisque

(14 abonnés), avec un très lent développement

ultérieur.

Dans les années 1900-1910, « le

parc d’utilisateurs se limite à une centaine d'abonnés

[...]. Les investissements publics étant entièrement

à la charge des colonies, le réseau téléphonique

reste à un stade embryonnaire pendant plusieurs décennies

» .

Une rupture intervient en 1943 avec la construction du

central téléphonique automatique de Dakar-Ponty,

d’une capacité de 900 lignes.

Ce central de Dakar-Ponty voit « ses capacités

passer à :

2 000 lignes en 1948,

3 000 en 1950, auxquelles viennent s'ajouter

6 000 en 1953 dont 3000 lignes supplémentaires

avec la construction du central téléphonique de

Dakar-Médina »

Un réseau téléphonique opérationnel

est donc progressivement bâti, sur un modèle en

grande partie extraverti (les communications internationales

et inter-impériales passent par Paris) et centre/périphérie,

avec concentration des réseaux dans les « zones

utiles » pour le projet colonial.

Il « suit fidèlement le tracé du réseau

des points névralgiques sur les plans économique

et de la présence militaire » .

Après la Seconde Guerre mondiale, mal entretenu

et vite obsolète, ce réseau nécessite

une politique globale de rénovation, ainsi que des

investissements pour l’étendre ; ces équipements

sont menés dans le cadre des grands travaux prévus

par les plans de développement du FIDES (Fonds d’Investissement

pour le Développement Économique et Social) .

On améliore réseaux télégraphique

et téléphonique, de même que l’on développe

la radiodiffusion.

En 1956, quelques années avant les indépendances,

on dénombre pour toute la l’AOF 324 centraux

téléphoniques, pour un total de 14

000

abonnés, tandis que se multiplient les lignes

publiques dans les principaux bureaux de poste de la fédération

.

Pour autant, au moment des indépendances, l’état

global des équipements de télécommunications

est préoccupant, en grande partie parce qu’ils sont

sous-dimensionnés par rapport aux besoins grandissants

d’une population en pleine expansion, mais aussi parce

qu’ils n’ont guère été

modernisés.

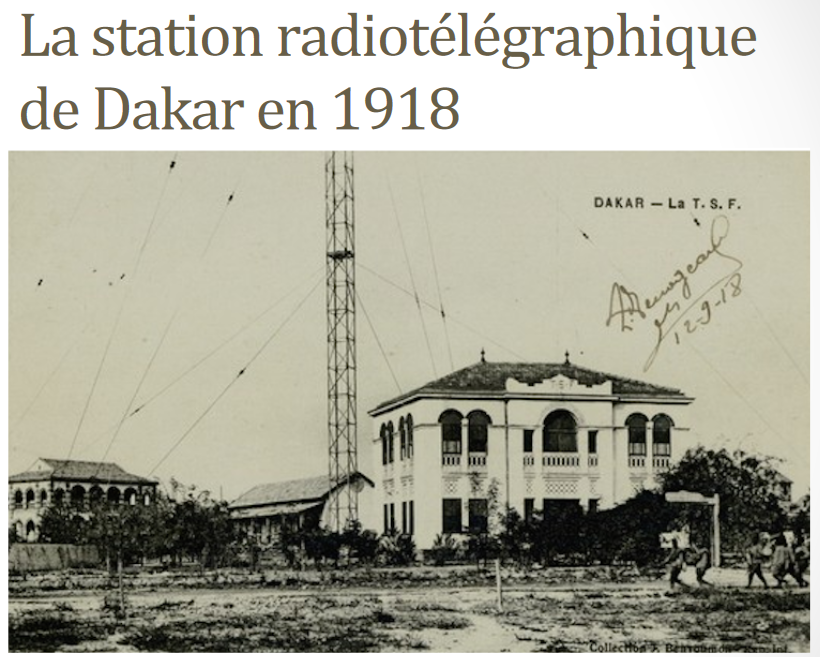

Tous les centres et points ayant

une importance économique appréciable sont pourvus

d'un bureau de poste (277 dans l'A. O. F.); les dépêches

sont transportées par les moyens les plus variés.

Le câble sous-marin de Brest à Dakar va jusqu'à

Cotonou en touchant à Conakry, Grand-Bassam et Lomé

au Togo. Il permet, grâce aux 23.278 kilomètres

de lignes télégraphiques terrestres, de communiquer

avec toutes les colonies de l'A. O. F. et dans chaque colonie

avec presque tous les chefs-lieux de cercle. Un grand poste

de T. S. F., à Rufisque, communique chaque jour avec

la France, ainsi qu'un autre se trouvant à Bamako. Des

postes secondaires de T. S. F. se trouvent à Zinder,

Agadès, Tahoua, Bilma, N'Guigmi, Kidal, Port-Etienne,

Conakry, Moronvia (Libéria), Tabou, Tombouctou, Akar,

Chinguetti, Bassam,Cotonou, Araouan, Dakar.

Le téléphone existe dans les principales villes

et au Sénégal un réseau interurbain relie

les villes principales entre elles.

sommaire

DES COURRIERS ET DES HOMMES

Communiquer au sein des ensembles coloniaux ou entre les colonies

et la métropole est, dès l’origine, une nécessité

pour l’armée et pour l’administration. On vient

de le voir, les structures des communications constituées

aux XIX e et au XX e siècles l’ont été

en adéquation avec les fonctions qu’on leur assignait

à l’époque : contrôler plus aisément

les territoires ; les connecter aux centres de décision

coloniaux et à Paris ; relier les agents européens

à leur hiérarchie (militaires, fonctionnaires)

ou à leur partenaires d’affaires (commerçants,

entrepreneurs).

Mais ces outils sont aussi à envisager dans leur environnement

social et culturel : en contexte colonial, recevoir une lettre

de sa famille lointaine est, pour un jeune Français affecté

au fin fond de l’AEF ou de l’AOF, une expérience

très différente que celle qu’il pouvait vivre

en France, quand il relevait sa boîte aux lettres à

Nancy ou à Marseille. Le rapport à la lecture,

à l’écriture, à la correspondance

et, plus profondément, le rapport au temps, à

la distance, à l’absence, à la solitude,

à la famille, à la mère patrie changent

du tout au tout. Pour analyser ces spécificités,

deux correspondances de jeunes militaires ont été

mobilisées : celle d’un officier, Émile Dussaulx,

né en 1870, affecté au Soudan français

entre 1894 et 1898 ; celle de Léon Mercier, né

en 1873, sous-officier en poste au Tchad de 1901 à 1903

. Ces deux correspondances d’« acteurs sans qualités

» , reliés au reste du monde essentiellement par

le fil de l’écriture, permettent de saisir de l’intérieur

les pratiques épistolaires en contexte colonial et de

comprendre à quel point le courrier, sous toutes ses

formes, a constitué un lien vital. Pour le militaire

solitaire, les lettres, les dépêches, les télégrammes

assurent le lien à la chaîne de commandement, à

l’actualité française et internationale,

mais surtout à la sphère de l’intime, de

l’affectif : à la famille restée en métropole.

Les correspondances de Dussaulx et de Mercier — et toutes

les autres qu’il est possible de consulter — fourmillent

de considérations sur le nombre des lettres reçues

et envoyées, les horaires de départ du courrier,

les aléas de son acheminement. Elles donnent aussi à

voir la dimension concrète du fonctionnement des communications,

l’une pour l’Afrique occidentale des années

1890, l’autre pour l’Afrique équatoriale des

années 1900..

Envoyer et recevoir des nouvelles

Tout commence par la rédaction d’adresses fonctionnelles,

que l’on réactualise à mesure des changements

d’affectation, pour un courrier qui voyage franco de port

pour les militaires, comme le précise Dussaulx : «

Écrivez-moi toujours aux Tirailleurs soudanais et non

à Couroussa, ma destination pouvant changer d’un

jour à l’autre. N’affranchissez plus vos lettres.

» ; « J’oublie toujours de dire de ne pas affranchir

les lettres et de me les adresser aux Tirailleurs soudanais,

Soudan français, et non pas Sénégal. »

Mercier quant à lui indique à sa famille deux

adresses à partir desquelles sa hiérarchie pourra

lui faire suivre les lettres, quelle que soit son affectation

: en septembre 1901, « Léon Mercier, sous-officier,

Bataillon du Tchad par Brazzaville, Congo français, À

suivre » ; puis en novembre de la même année

: « Territoire militaire du Tchad, Mercier Léon,

sergent au bataillon de Tirailleurs du Tchad à Goulfeï

(Bas-Chari), par Brazzaville (Congo français), Via Matadi,

À suivre, pas de timbre » .

Un service des postes s’est progressivement structuré

au gré de la conquête et des nécessités

coloniales dans toute l’Afrique française, même

si sa pénétration est plus tardive et moins efficace

dans ce qui va devenir, après 1910, l’AEF. Des liaisons

régulières sont mises en place, avec deux à

trois départs par mois selon les endroits. Mercier écrit

ainsi, le 11 octobre 1901 : « Je ne sais quand un porteur

quittera Gribingui avec le courrier, peut-être dans 15

jours [...] » . Comme dans le poème de Kipling,

l’acheminement des missives et des paquets se fait grâce

à une noria de « piétons » et de «

porteurs », parfois de « distributeurs et vaguemestres

des corps militaires » souvent mal payés et forcés

de voyager à longue distance. Dans les années

1870, certains sont encore payés à la pièce

(à la lettre délivrée), même si la

plupart sont salariés .

On sous-estime, faute de sources éloquentes, les fatigues

et les épreuves que traverse ce petit personnel qui franchit

de vastes étendues pour transporter le courrier à

destination. Maurice Delafosse, en 1909, leur rend un bref hommage

dans un essai fameux sur les servitudes de la vie coloniale

:

« Du fond de l’ombre a surgi un homme qui se montre

tout à coup dans le cercle de clarté répandu

par les photophores, et, avec un halètement de fatigue,

il se débarrasse de son fardeau, un grand sac de toile

bourré de paquets. Tout le monde s’est levé.

Broussard [nom générique donné par Delafosse

aux coloniaux] s’est emparé d’un couteau et

hâtivement coupe les liens qui ferment le sac un camarade

saisit le sac par le fond et, le tirant à lui d’un

coup sec, en répand le contenu sur le sol de la salle

à manger ; un autre procède au dépouillement,

laissant d’abord de côté les journaux pour

faire le tri des lettres et des cartes postales parfois plus

chères que les lettres, dont il appelle à haute

voix les destinataires. Et tout de suite, on

n’entend plus qu’un bruit d’enveloppes violemment

déchirées, de papier froissé, de pages

nerveusement tournées. Les visages se rassérènent,

les bouches se distendent, les yeux deviennent rieurs, parfois

humides une bouffée d’air de France a soufflé

sur ces exilés, leur apportant un peu de vrai bonheur.

Et dans leur émotion, ils ont oublié le pauvre

instrument de leur joie, ce modeste facteur de brousse qui a

fait en cinq jours et à pied 200 ou 250 kilomètres

pour apporter ce sac de dépêches, et qui, accroupi

sur le sol, attend qu’on veuille bien songer à lui.

»

Ces piétons transportent non seulement des missives,

mais aussi des journaux et des colis emplis de produits variés.

Le 30 juillet 1901, depuis Brazzaville, Mercier passe commande

à son cousin : « Bien que le courrier ne parte

que le 11, c’est-à-dire en même temps que

nous, mais en sens inverse, je profite du courage que j’ai

en ce moment pour t’emplir ces quatre pages et te dire

que la santé est bonne [...]

Enfin j’en regratte une autre [lettre] : voilà,

je ne sais si je t’ai causé de me faire un colis

postal avec des Prévert, légumes séchés

par compression et qui font de bonnes tambouilles, si tu peux

t’en procurer, ainsi que des graines potagères,

ça ferait ma balle. J’espère que tu me feras

de bonnes longues lettres et que tu y joindras les vieux journaux

de tes abonnements. » Plus tard, il réclame : «

Joins au journal une pipe ou deux, mets les cartes sous pli

recommandé, ajoute au postal des papiers à cigarette,

fais un petit colis de cigares ronds. N’oublie pas les

journaux. Avec tous ces journaux, je serai le plus heureux des

blancs, je te ferai cadeau de ma chéchia en revenant

! Aussitôt que l’Almanach Hachette 1902 paraîtra,

envoie-le moi. »

. Et les demandes continuent au fil de la correspondance, à

mesure que gagne l’ennui: « Je ne compte que sur

tes lettres et journaux pour me faire prendre mon séjour

de misère en patience. Allons ne te fais pas tirer l’oreille,

vas-y, fends-toi de quelques vieux journaux à un croc,

de quelques

fournis rigolards avec une chiée de femmes à demi

à poil, de quelques potages Prévert, par courrier,

et tu seras un chic type ! Tu ferais bien aussi de m’envoyer

les deux planches de cartes du Tchad [...] » .

Dussaulx, de son côté, réclame des journaux

(même périmés, précise-t-il), des

produits chimiques pour ses photographies... Il énumère

le contenu d’un colis parvenu le 24 décembre 1897

: « Le courrier de France nous arrivait ce matin entre

la poire et le fromage. Reçu : mes journaux, le journal

de Maria [sa sœur] du 3 septembre au 17, le photographie

de la noce de Pauline, un bouquin. Je ne sais lequel des deux

a été le plus réconfortant de mon courrier

personnel ou du courrier officiel qui me dirige sur Bandiagara

[...] » .

C’est qu’en effet, les missives privées ne

sont qu’un des éléments des nouvelles qui

circulent ; le courrier officiel et les ordres du commandement

sont transmis par dépêches, envoyées par

télégraphe ou par piétons. Au Sénégal,

au XIX e siècle, ces derniers n’avaient en général

pas d’uniforme, mais une médaille en métal

indiquant : « courriers du gouvernement français

d’un côté, en arabe de l’autre »

.

Dussaulx évoque régulièrement les dépêches

du gouverneur : en juillet 1894, une communication officielle

envoyée de Dakar annonce la mort du président

de la République, Sadi Carnot, assassiné par l’anarchiste

Caserio. Il se tient par ailleurs au courant des nouvelles du

monde via les journaux — qu’il reçoit avec

des semaines, voire des mois, de retard — ou des «

havas » — dépêches de l’agence

du même nom diffusés dans toute l’AOF : il

apprend par ce canal, en juillet 1894, que le choléra

sévit en Russie. Quinze ans plus tard, au Tchad, Mercier

est moins bien connecté au monde et ne reçoit

la presse, expédiée par son cousin, qu’avec

six mois de délai (17 avril 1902 : « J’ai

reçu tes journaux datés de décembre, merci.

» ).

Si les courriers sont, pour les militaires, franco de port,

il n’en va pas de même d’autres modes de communications

plus coûteux. Envoyer un télégramme est

durablement réservé à la seule administration

coloniale.

Le téléphone, à partir de 1900,

est trop cher pour les appels intercontinentaux des simples

particuliers et, pour les appels locaux, n’est longtemps

utilisé que par une élite urbaine, principalement

pour ses affaires. De façon tout à fait exceptionnelle,

en février 1898, Dussaulx profite de l'installation récente

du télégraphe en pays mossi pour câbler

à sa famille la nouvelle de son arrivée en bonne

santé. Il ajoute : « C'est un luxe que je ne m'offrirai

pas souvent ; mais cette fois, ça vaut la peine. »

Le texte de son télégramme, conservé dans

la correspondance, est évidemment très laconique

: « Arrivé Ouagadougou 14 février. Bonne

santé ».

Déplorer les aléas de l’acheminement, la

disparition de certains colis, est un leitmotiv sous la plume

des épistoliers. De fait, malgré toute la bonne

volonté du monde, les délais sont extrêmement

longs. Il faut ainsi 21 jours de route ou de navigation entre

Saint-Louis-du-Sénégal et Médine, sur le

Haut-Fleuve, dans les années 1860. Dussaulx, au milieu

des années 1890, se retrouve en poste à Couroussa

(actuelle Guinée) ; son courrier transite depuis Saint-Louis

par Kayes, au Soudan français, avant de le rejoindre

en Haute-Guinée : « Vous devez cependant vous apercevoir

que vos courriers mettent 40 jours pour arriver à destination.

Je pense qu’à partir d’aujourd’hui, les

bateaux à vapeur qui remontent jusqu’à Kayes,

grâce à la crue des eaux [après la saison

des pluies], nous permettront aux uns et aux autres des nouvelles

plus fraîches d’au moins une dizaine de jours. Les

piétons mettent en saison sèche 12 jours de Kayes

à Saint-Louis. Les grands vapeurs mettent 2 jours, les

petits 6 jours. Mais le service postal se poursuit évidemment

par piétons de Kayes à Couroussa. Ceux-ci mettent

environ 25 jours pour faire ce trajet. »

Mercier, isolé dans le Kanem en 1902, écrit le

8 octobre : « Cette lettre doit te parvenir vers le 15

février »

. Comme on le voit, quinze ans auparavant, en Afrique occidentale,

Dussaulx était mieux loti que lui... Divers accidents

peuvent venir perturber l’acheminement : « Pas de

veine, je viens de dépouiller le courrier de France et

rien n’arrive à mon adresse, mais une note du service

des Postes de plus bas me dit : “ Un procès-verbal

de Fort-Archambault fait connaître que le courrier a chaviré

sur le Gribingui, un hippopotame ayant renversé la pirogue

qui le transportait. Le sergent Deleurme qui l’escortait

n’a retrouvé les lettres que le lendemain à

une grande distance de l’accident. Bon nombre de lettres,

journaux, colis, etc. sont perdus.” Tu vois, ces lettres

qui nous feraient tant plaisir, ces légumes secs pressés

que l’on reçoit en colis et toutes sortes de bonnes

choses (je ne parle pas pour moi puisqu’on ne pense pas

à ma purée), par quelles péripéties

ils passent avant d’arriver [...] ! »

Ailleurs, ce peut être l’état de guerre ou

des circonstances locales qui expliquent les perturbations,

comme lorsque que Dussaulx évoque, en février

1898, les attaques journalières des populations contre

la nouvelle ligne télégraphique achevant la liaison

Kayes-Ouagadougou : « La construction de la ligne télégraphique

qui se poursuit en ce moment sur cette route a nécessité

déjà le passage de nombreux convois, qui se sont

frayés le chemin à coups de fusil. Le fil est

coupé presque journellement. »

En mars 1895, Dussaulx donne par ailleurs des précisions

sur les manquements plus généraux des services

postaux : « Rien toujours de mes deux courriers, or je

ne puis supposer que vous ayez pour un motif quelconque gardé

le silence pendant un aussi long intervalle. Des colis postaux

me sont annoncés depuis plus de deux mois et je n’en

vois pas la queue d’un. En revanche, les rares courriers

qui m’arrivent à des dates irrégulières

portent les timbres variés des postes de Bammako [sic],

Koundou, Ségou, Bissandougou, apostilles significatives

et fantaisistes qui mettent en évidence ou l’incurie

du service des postes, ou celle du régiment qui néglige

de mettre à jour les mutations. »

Les destinataires craignent aussi les larcins, possibles selon

eux à toutes les étapes du voyage. Les colis arriveront,

écrit Mercier, « si ces bons employés des

postes, des collègues ou des civils ne les barbotent

pas ; ce qui arrive souvent ici, hélas ! » . À

moins qu’il ne s’agisse des piétons eux-mêmes

qui désertent : « J’espère que vous

recevez toujours régulièrement ce que je vous

adresse ; on dit que certains courrier, trouvant la route longue

et difficile, déposent dans la brousse leur paquet de

correspondance et filent dans une direction inconnue sans ordre

de route. »

Pire encore — et sans qu’il soit vraiment possible

de départager la rumeur et la réalité —,

les deux militaires redoutent l’interception de leurs courriers

par les autorités : « On dit aussi qu’un certain

cabinet noir fonctionne à Kayes assez régulièrement

» écrit Dussaulx, tandis que Mercier sonde son

cousin : « Mes lettres sont toujours cachetées

marque M, tu me diras si elles ont été ouvertes

» . Le principe de l’inviolabilité du courrier

et du télégraphe est pourtant proclamé

de façon officielle pour l’ensemble du courrier

postal et des communications télégraphiques dès

la mise en place des services postaux au Sénégal,

et réitéré à plusieurs reprises

au début du XX e siècle pour toute l’Afrique

française .

Un demi-siècle ans plus tard, l’état

du réseau téléphonique n’est pas non

plus excellent et les rares usagers privés qui

y sont reliés ne voient leurs appels aboutir qu’après

maintes tentatives.

Sur 5 000 appels passés de Dakar vers Saint-Louis à

la fin des années 1950, il faut réessayer plusieurs

fois, et souvent attendre longtemps avant de parvenir à

passer un coup de téléphone : 1 300 appels (26

%) prennent une demi-heure avant de joindre le correspondant,

450 (9 %) une heure, et 50 (1 %) nécessitaient une attente

de quatre heures avant le succès de la mise en communication.

Comme le souligne Oumar Kane, ces statistiques concernant les

deux plus grandes villes de colonie peuvent donner une idée

du faible taux de réussite pour les appels passés

entre villes moins importantes, ou au sein de la fédération

d’AOF — sans parler même des appels vers la

métropole ou à l’internationa .

Apprivoiser l’attente, apprendre la frustration

Faire avec le silence des proches est donc le lot commun de

la plupart des Européens isolés.

L’administration et l’armée semblent d’ailleurs

avoir conscience qu’une circulation efficace des nouvelles

est une nécessité pour le moral de personnels

coloniaux, et notamment des militaires et des fonctionnaires.

Et de fait, être coupé des êtres chers est

une souffrance quotidienne. Maurice Delafosse décrit

fort bien cette préoccupation constante, que l’on

s’efforce, autant que faire se peut, de tenir secrète

vis-à-vis des autres :

« Broussard est marié, il est père de famille.

Il a dû quitter son foyer, plein bonheur, pour rejoindre

son poste, car on ne vit pas de l’air du temps et le métier

colonial, quoi qu’en disent certains, ne donne pas de grosses

rentes. Et il a dû partir seul, car dans le poste lointain

auquel il est affecté, malgré tous les progrès

matériels réalisés, il n’est pas possible

d’amener une femme ni de faire vivre une famille, et l’autorité

supérieure du reste n’autorise pas en général

le mari à s’y faire accompagner de sa femme. Le

voilà donc là-bas, en proie à une impression

de solitude qu’il n’avait pas ressentie encore. Il

n’est pas seulement solitaire, il est privé de ce

qui est désormais la moitié de lui-même.

Il vit dans l’angoisse des êtres chers laissés

en France, angoisse accrue par la pensée de celle qu’il

sait régner dans leurs esprits. Il apprend par cœur

le tableau des courriers, chose qu’il n’avait encore

jamais songé à faire. Il dépense des sommes

folles en télégrammes et lui, l’homme arriéré

que le progrès effraie un peu, se plaint des vices de

construction des lignes télégraphiques et de l’insuffisance

du réseau. Le moindre retard dans l’arrivée

du courrier de France le met dans un état d’énervement

fâcheux pour son entourage. Son travail se ressent de

cette perpétuelle inquiétude d’esprit, et

son caractère aussi.

Lorsqu’approche la date habituelle d’arrivée

du courrier, Broussard e sent pris d’une sorte d’énervement

difficile à combattre; et lorsque cette date s’est

écoulée sans qu’on ait signalé le

courrier attendu, l’énervement s’accroît,

il devient agressif, la moindre plaisanterie est prise du mauvais

côté, les grands chefs sont traités sans

respect, les réclamations apportées par les administrés

sont reportées ou remises à huitaine, et les boys

font bien de ne pas choisir malencontreusement cette période

pour casser une assiette ou un verre. Broussard, devant les

camarades, affecte un air détaché, il dit : «

Le courrier ? je m’en fiche ! je n’attends rien, moi,

personne ne m’écrit, et ça vaut bien mieux

ainsi. » Et chacun d’ailleurs en dit autant. Mais,

par une coïncidence surprenante, il se trouve que, après

être allés se promener l’un au jardin, l’autre

au village, l’un à l’est, l’autre à

l’ouest, tous se rencontrent en un même point, un

petit coteau d’où l’on domine un long morceau

de ruban gris qui est la route de France, la route par où

doit venir le piéton chargé des sacs postaux.

On se regarde en dessous, l’air moitié riant, moitié

bourru, et, ma foi ! puisque chacun s’est ainsi découvert,

pourquoi bouder plus longtemps contre ce que chacun ressent

au fond de lui-même tout en refusant de l’avouer

? Tous donc, d’un accord tacite descendent le coteau et

suivent la route en s’écartant du poste, jusqu’à

ce que la nuit tombe et empêche de distinguer quoi que

ce soit à dix pas. Alors, mélancoliquement, sans

un mot, on s’en revient, non sans se retourner chaque fois

que se produit un bruit ressemblant à celui d’un

pas sur le sol dur du sentier, puis on s’attable tristement

pour le repas du soir, sans grand appétit. Les boys savent

ce que c’est et glissent, silencieux, posant les plats

avec précaution.

Parfois, l’un des convives, en reposant son verre, traduit

le sentiment général d’une exclamation sourde

: Sale pays ! Tous ces yeux mornes penchés sur les assiettes

regardent en réalité bien plus loin ils regardent

par-delà la brousse et le désert, par-delà

la mer, vers la maison natale, vers la nappe blanche autour

de laquelle sont assis les vieux, ou les petits, ou la fiancée,

ou la femme, qui songent dans le même silence au fils,

au père, au fiancé, au mari lointain, dont les

nouvelles mettent si longtemps à venir et qui peut-être

à cette heure est seul, grelottant de fièvre sur

son lit de camp. »

On a bien du mal à se figurer l’attente interminable

que subissent certains, loin des grandes villes et les nœuds

de distribution des réseaux. Léon Mercier, affecté

depuis plusieurs mois dans le territoire militaire du Tchad,

écrit sa détresse à son cousin, en février

1902, depuis N’Gouri :

« Attention, je deviens morose : PAS UNE LETTRE DE FRANCE

DEPUIS 8 MOIS ; le reste je m’en fous, mais de cela pas

; je suis le seul sur terre qui ne crée pas de travail

au service des Postes !

Heureusement que les copains d’ici ont pitié de

moi et mes officiers aussi, ils m’envoient des journaux

que je dévore ! Enfin, avez-vous des entrailles de parents,

coquin de sort, ou êtes-vous tous en prison, que personne

ne songe à moi dans ce maudit petit coin de l’Afrique

! Moi je vous écris souvent, ça me console ; en

revanche vous vous dites touts, il peut bien crever celui-là

! [...] ».

Deux mois plus tard, il se lamente à nouveau : «

Moi j’écris très souvent, mais il est regrettable

qu’en 11 mois d’absence, j’aie juste reçu

une lettre de toi ET C’EST TOUT, aucune autre n’est

venue m’apporter un peu de baume au cœur ; c’est

une tristesse forcée. Dis-le à ma tante sans lui

faire de la peine, car de toute la terre je n’ai reçu

que ta lettre. » Et le 22 novembre de la même année,

on perçoit une inquiétude non dissimulée

: « Mon cher Pierre, comme le courrier n’est pas

encore arrivé et que je suis toujours dans l’inquiétude,

attendu que ta dernière lettre est datée de l’année

dernière (1901 et nous entrons en 1903), je ne sais su

je dois même me donner la peine d’écrire ;

malgré tout je le fais, mais avec le regret de voir toutes

mes épistoles rester sans réponse. S’il y

a un événement survenu chez toi ou chez mon oncle,

il ne faut pas craindre de me le dire ; je suis assez fort maintenant

pour recevoir n’importe quelle secousse. [...] Tu ne voudrais

pas croire, mon cher Pierre, comme ton silence me pèse,

ma tête s’égare et je désire combats

et misères pour chasser loin de moi de bien noires pensées.

Enfin, jamais rien ; chaque courrier ne compte pas pour moi,

et je me suis résolu si demain ou après, il n’y

avait rien pour moi, de cesser d’écrire et de demander

de vos nouvelles par le maire de Sedan. Il n’est pas admissible

de me laisser ainsi sans un mot des tiens ni de Victoire. »

La joie de recevoir des lettres est à proportion de ces

délais inouïs : « Lac Tchad, le 18 janvier

1903. Mon cher Pierre, voilà, c’est encore moi qui

écris, mais cette fois ce n’est plus le cœur

chargé, car j’ai reçu des nouvelles de Sedan,

du Fond de Givonne, du Tonkin, du Soudan, de l’intérieur

: jamais je n’ai eu si gros courrier et mon cœur déborde

cette fois. »

Dussaulx, lui aussi affecté dans un poste reculé

— même si ce n’est pas dans les mêmes

proportions que Mercier —, évoque dans maints passages

de sa correspondance avec ses sœurs et avec son cousin

les joies et les peines liées à l’arrivée

du « courrier de France » : « Comme tous les

courriers, celui du 20, qui arrivait aujourd’hui, avait

mis tout le monde en fête. Depuis quatre jours, j’attendais

avec une impatience que vous comprenez, et seul encore comme

la première fois, je ne reçois rien [...].

Dieu sait cependant si cela m’eût fait plaisir. Il

n’y a que ceux qui éprouvent ces déceptions

qui sont capables de comprendre combien elles sont amères

» (mars 1894). Ailleurs, il note : « J’ai reçu

vos lettres qui m’ont fait bien plaisir. N’oubliez

pas que l’arrivée du courrier de France est sur

ces terres lointaines la plus grande jouissance que l’on

puisse se procurer. » (juin 1894) ; « J’ai

reçu dans l’après-midi le courrier de France

; merci car cette fois personne ne m’a oublié. »

(juillet 1894) ; « Le courrier de France m’arrivait

ce soir à 2 heures. Il a transformé pour moi ce

jour de marasme en jour de fête. Merci à tous de

ne pas m’avoir oublié. J’ai consacré

toute mon après-midi à vous apprendre par cœur

» (août 1894).

Dans une lettre de septembre 1897, il évoque même

les trésors de stratégie qu’il déploie

pour faire durer le plaisir de la lecture : « Rien ne

me fait plus plaisir que ces larges feuilles sur lesquelles

je commence d’abord par m’attendrir en les examinant

de loin, les classant lentement dans l’ordre des dates,

ménageant le plaisir pour le faire durer plus longtemps.

»

De nouvelles expériences d’écriture

Un cordon vital de lettres et de colis relie les coloniaux à

leurs familles. Avant même la Première Guerre mondiale

— à propos de laquelle divers travaux ont montré

l’importance de la correspondance pour les combattants

et leurs proches —, des jeunes gens de milieu parfois modeste

ont pris la plume journellement pour consigner les traits saillants

ou insignifiants de leur existence aux colonies. Comme pour

les poilus de 14-18, « l’écriture et la lecture

des lettres — le contenu de celles-ci peut être inquiétant,

mais seule l’absence de lettres est “vraiment déprimante”

— permettent [...] de conjurer la pesanteur » de

l’existence. À ce jour, l’historiographie n’a

pas produit d’étude d’ensemble sur ces correspondances

coloniales qui ont pourtant tissé la trame de la vie

de nombreux individus et leur ont permis de « tenir »

dans des conditions de fort isolement affectif et moral. Ils

y parlent de leur santé, toujours menacée sous

les Tropiques, du quotidien, de leurs états d’âme,

tout en se mettant évidemment en scène pour ne

pas trop inquiéter leurs proches. On observe déjà,

bien avant la Grande Guerre, un effacement des genres entre

récit pour soi, journal intime et correspondance classique

.

Dussaulx compose ainsi un journal épistolaire : ce faisant,

il mixe le « journal intime » et le « journal

de marche » ; ses lettres sont parfois personnelles (un

seul destinataire) mais le plus souvent collectives (adressées

à un cercle de lecteurs, et sont recopiées et

transmises au sein de la famille élargie. Mercier procède

de façon similaire : rédiger du courrier est aussi

une façon de tenir un journal, et il demande d’ailleurs

expressément à son cousin de les conserver pour

pouvoir, à son retour, les relire. Les lettres pour les

proches sont aussi des lettres pour soi. Tout cela instaure

un nouveau rapport à l’écriture, qui devient

une pratique quasi quotidienne. L’attente anxieuse du courrier

construit aussi un autre rapport au temps — distendu à

l’infini — et à l’espace africain —

mesuré en jours de marche, immensité à

franchir pour acheminer les courriers.

Ce nouveau rapport au courrier et à l’écriture

concerne aussi des catégories croissantes de la population

africaine, tenue de prendre sa part au « monde de papier

» dont l’emprise s’étend avec la colonisation.

La pratique épistolaire entre dans les mœurs, d’abord

dans les couches d’une population lettrée de plus

en plus nombreuse, dès le XIX e siècle, dans les

grandes villes du Sénégal, du Dahomey ou de la

Côte d’Ivoire : commerçants, avocats, journalistes,

instituteurs, etc., prennent eux aussi la plume et envoient

des lettres à leurs connaissances, à leurs clients,

aux administrations dont ils dépendent. Mais les plus

modestes commencent aussi à avoir un accès ne

serait-ce qu’indirect à l’écrit, par

le biais des

écrivains publics ou par l’entremise d’«

agents d’affaires » — ces lettrés qui

rédigent plaintes et courriers en contrepartie d’une

rémunération. De véritables professionnels

de l’écriture s’entremettent ainsi entre colonisés

illettrés et fonctionnaires, comme en attestent les requêtes

de justiciables devant les tribunaux coloniaux, ou les correspondances

adressées aux services des différents gouverneurs.

Petit à petit, recevoir une lettre ne constitue plus,

en ville, un événement. Surtout après la

2e Guerre mondiale, les citadins demandent l’attribution

de boîtes postales, dans un contexte où la distribution

du courrier par des facteurs (comme à Lomé par

exemple 75 ) reste exceptionnelle, et où seules sont

nommées les principales artères des centres urbains.

Le recours aux mandats-lettres et l’envoi de colis ou de

télégrammes entrent peu à peu dans les

mœurs, comme en atteste la construction de bureaux de poste

dans les quartiers des grandes villes ou dans les centres urbains

secondaires dès les années 1920-1930.

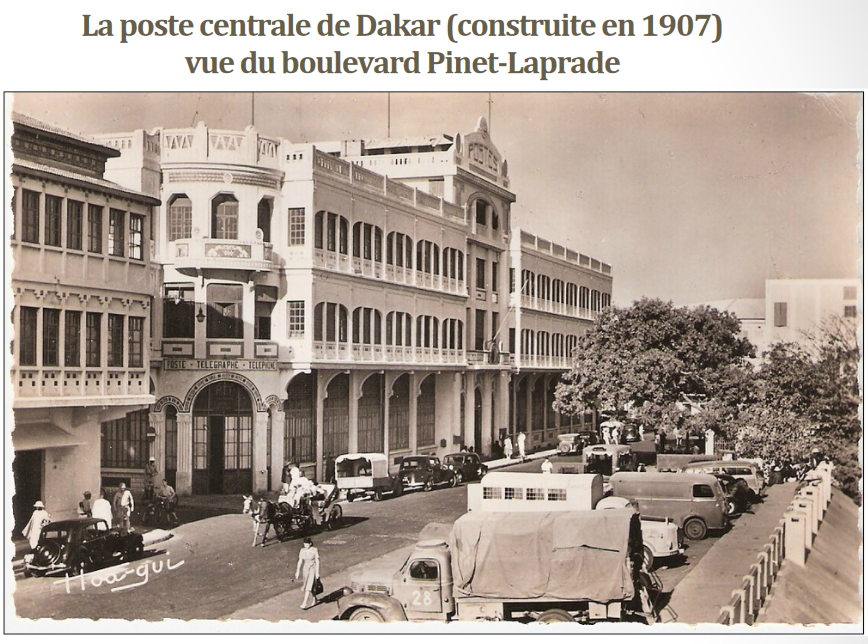

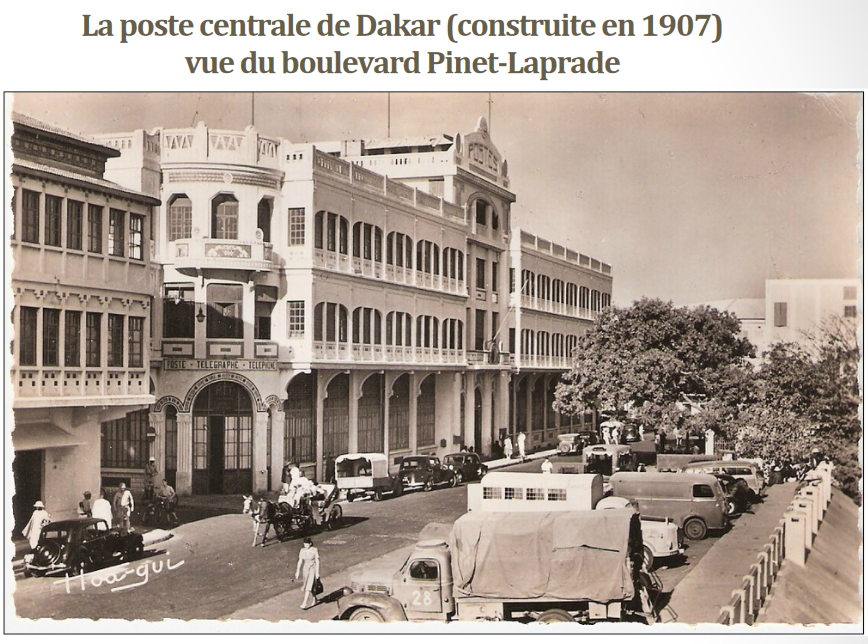

À Dakar, dans les années 1950, on peut téléphoner

à partir de dizaines de cabines publiques installées

dans les bureaux de la « grande poste » du boulevard

Pinet-Laprade, ou dans divers bureaux de quartier.

Comme souvent en histoire de la colonisation, la dissymétrie

des sources conduit à évoquer les pratiques des

colonisateurs davantage que celles des colonisés. À

propos des communications « modernes » abordées

dans cet article — familières dès le départ

aux colonisateurs, tandis qu’elles

durent être progressivement apprivoisées par les

populations colonisées —, le déséquilibre

est peut-être encore flagrant. Il est donc souhaitable

de conclure sur une note différente, en dirigeant un

peu mieux le projeteur sur des acteurs fondamentaux dans la

diffusion des communications en Afrique sous domination française

: les personnels africains.

Une source intéressante est disponible pour recueillir

des informations sur leur rôle et leur ressenti : un ensemble

d’entretiens avec des « anciens » de l’administration

des PTT du Togo, réalisés dans les années

1990. Plusieurs des personnes interrogées, nées

entre 1915 et 1930, étaient en activité à

la fin de la période coloniale et ont pour la plupart

eu de hautes responsabilités à la fin de leur

carrière. Le plus âgé, M. Dosseh, était

ainsi entré dans l’administration des PTT de l’AOF

en 1936, après avoir étudié dans la première

école supérieure fédérale des PTT

de l’AOF. Intégré, après avoir réussi

un concours en 1946, dans le cadre général des

PTT de la France d’Outre-mer, il occupe plusieurs postes

au Sénégal (1936-1951), au Dahomey (1952-1957),

puis au Togo jusqu’à sa retraite en 1967. Mémoire

et passeur de l’histoire postale ouest-africaine, il témoignait

des mutations des communications en Afrique occidentale, et

au Togo en particulier, de l’époque coloniale aux

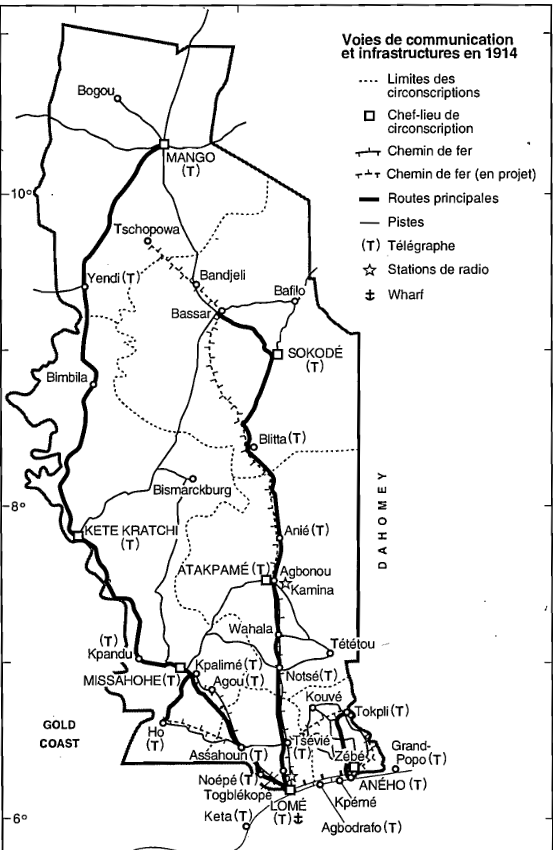

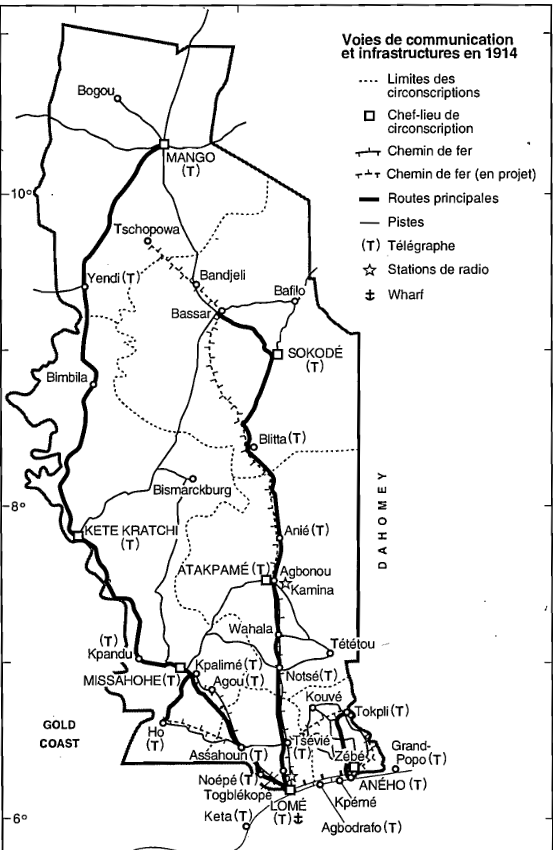

indépendances : l’entrée de la colonie

dans l’Union postale universelle en 1888 ; la création

des services postaux et télégraphiques de la Reichspost

à l’époque allemande, à partir de

la fin des années 1880 ; l’édification du

premier bureau de poste de Lomé en 1890, puis la construction

de bureaux dans les principales villes du pays dès les

années 1920 ; la réorganisation du service des

PTT sous l’égide de la France en 1922 (avant une

réforme importante en 1949) ; le rôle des porteurs

à pied qui, durant plusieurs décennies, ont seuls

assuré l’acheminement des courriers ; le développement

du transport des sacs postaux par train et par camion dans les

années 1930 et 1940 ; l’arrivée de l’avion

dans les années 1950 ; le développement du réseau

téléphonique et l’installation du premier

central automatique en 1956 ; les débuts de l’africanisation

des cadres des PTT à partir des années 1950 ;

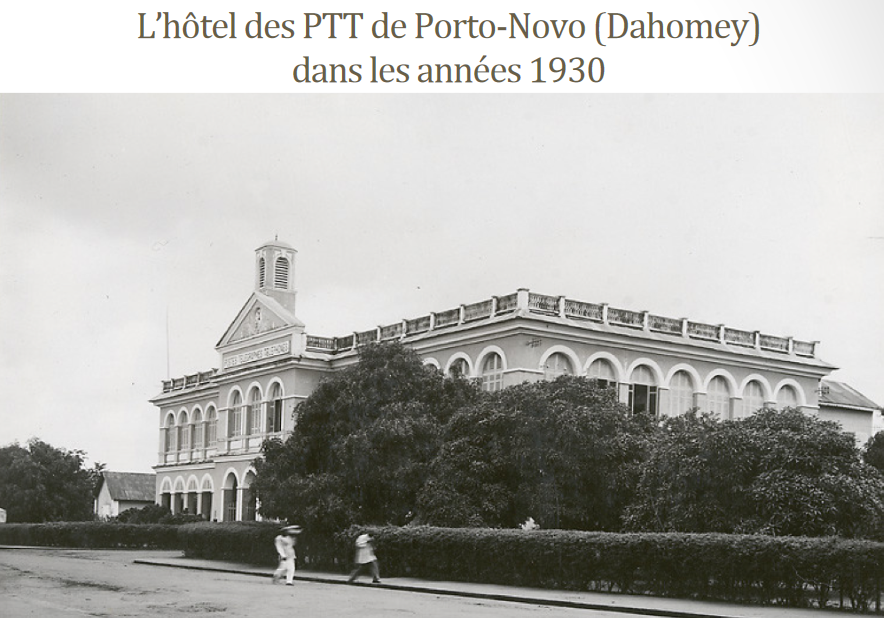

la suppression de la colonnade hispano-mauresque de l’Hôtel

des Postes, bâti en 1930 et qui donnait alors encore directement

sur la rue...

Cette mémoire, encore vive en 1996, raconte une histoire

partagée et réappropriée des communications

en Afrique francophone. Elle suggère aussi la progressive

banalisation, au bon sens du terme, des moyens de communication,

au fil de leur appropriation par les usagers africains.

|

sommaire

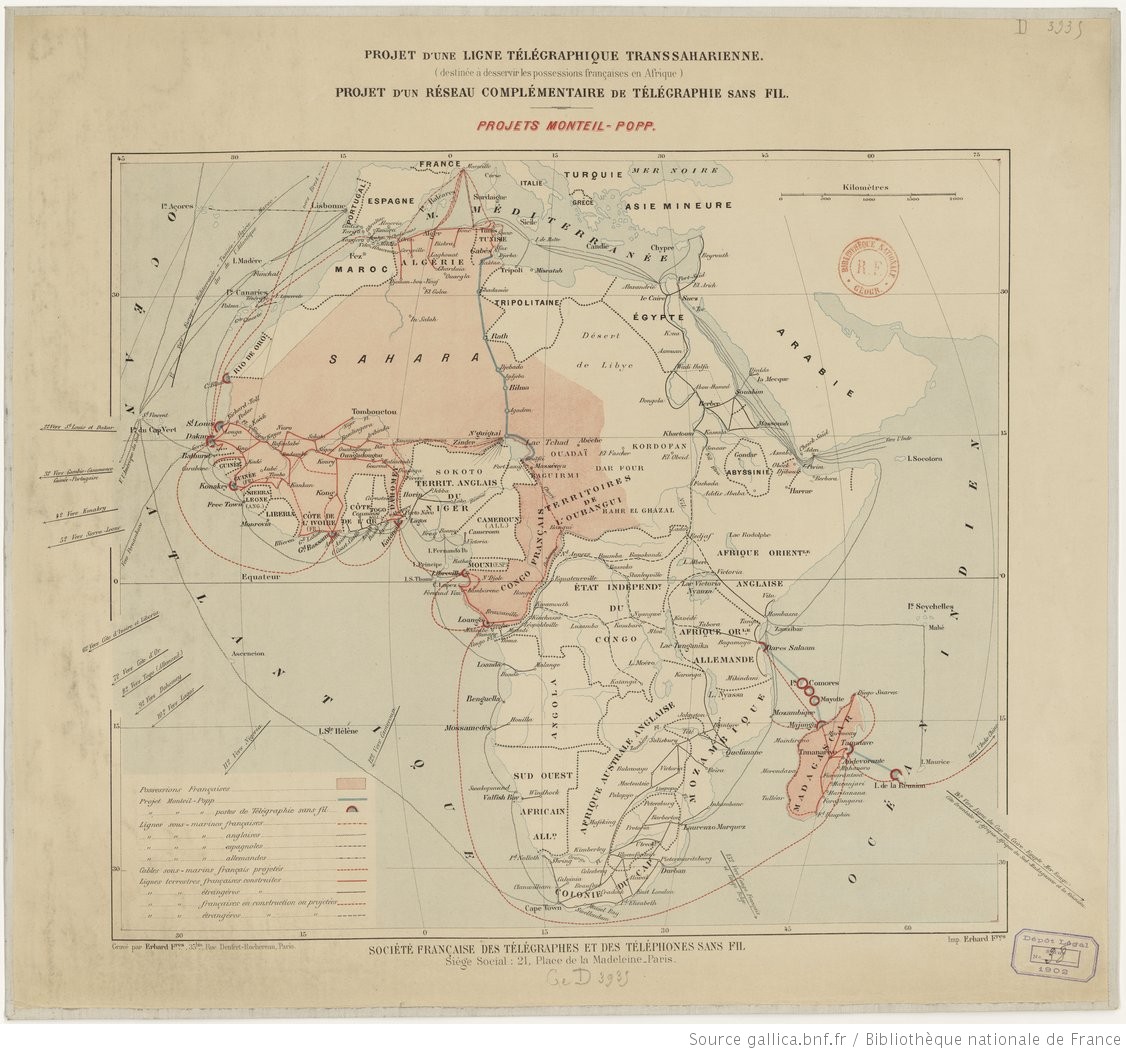

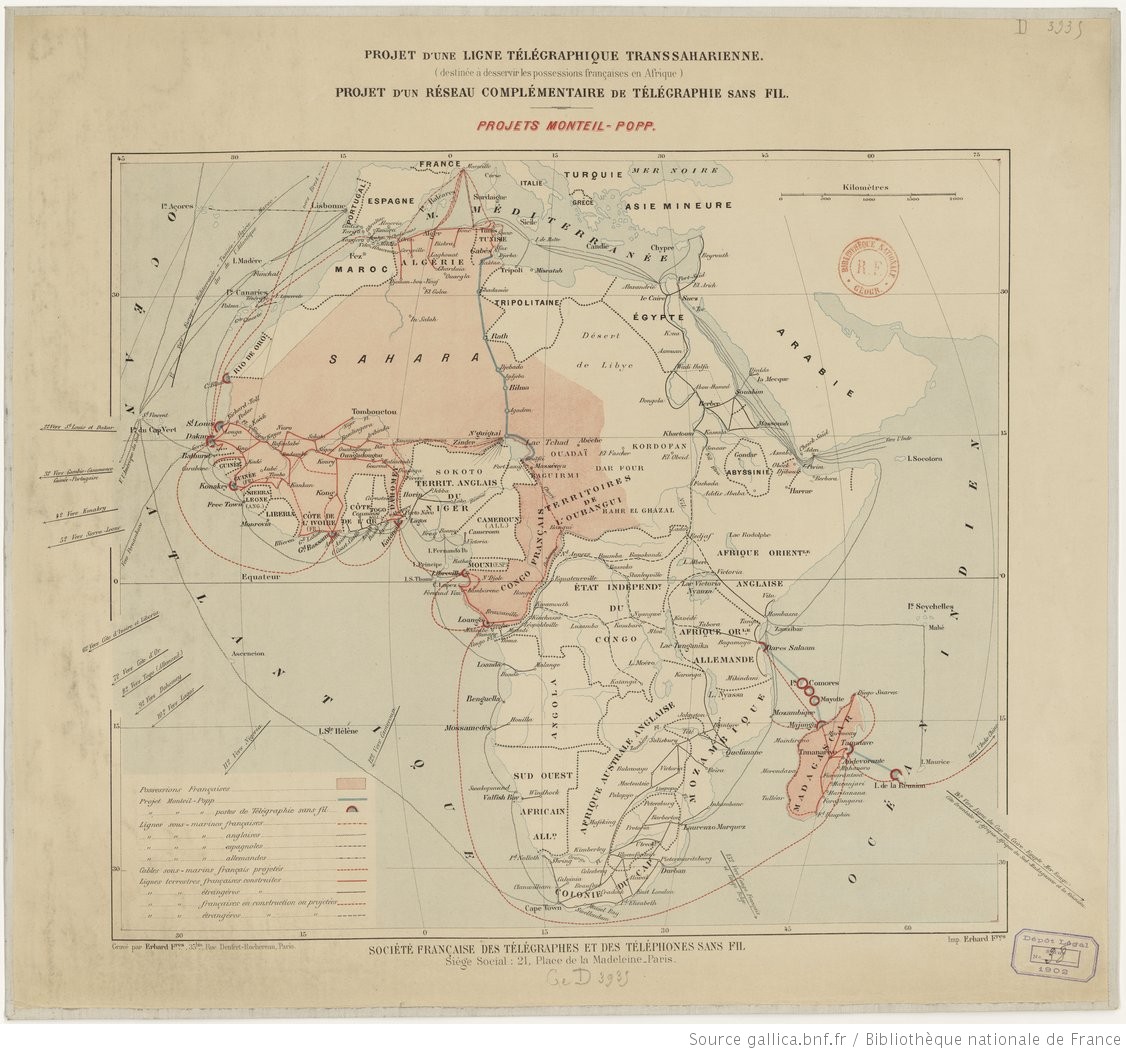

Projet d'une ligne télégraphique transsaharienne

destinée à desservir les possessions françaises

en Afrique ... Projet d'un réseau complémentaire de

télégraphie sans fil.

sommaire

Les travaux de construction de la ligne téléphonique

et du chemin de fer reliant Dakar-Kayes-Niger exigeaient une main-d'œuvre

abondante, recrutée

essentiellement parmi les Soninké. Le travail ëputsant

et la précarité des conditions d'existence entraînaient

un taux de mortalité élevé et l'intensité

de la violence des révoltes (Sembène 1957). Devant le

bouleversement économique, politique et social, les Africains

de l'AOF, longtemps après l'installation des Français,

disposaient de force et de volonté pour combattre pour leur

liberté et par conséquent pour une organisation africaine

de la société, de la culture. Dans leur recherche intérieure,

ils vont sans doute quérir le "pur" ou le "vrai"susceptible

de les aider à vivre.

Pour résoudre la crise occasionnée par

la colonisation française. une méthode très répandue

consistait à émigrer massivement, peut-être seulement

pour protester contre la dureté du régime colonial.

Les Africains de l'AOF préféraient fuir plutôt

que de subir des mesures qu'ils estimaient oppressives.et. humiliantes.

En 1916 et 1917\ plus de 12000 personnes quittèrent la Côte-d'Ivoire

pour la Gold Coast. ! la même époque. une émigration

importante intervient également du Sénégal vers

la Gambie, de la Haute-Volta vers la Gold Coast, et du Dahomey en

direction du Nigeria. Notons qu'entre 1882 et 1889 un grand nombre

de Peul des faubourgs de Saint-Louis émigrèrent vers

l'empire d'Ahmadou.

En fait, cette fuite peut être le symbole d'une fuite intérieure.

On estime à 62000 le nombre d'hommes qui ont fui l'AOF pendant

la guerre pour échapper au fouet, à la pendaison, au

recrutement, au travail forcé, à l'incendie de leur

village ou à d'autres menaces de l'administration coloniale.

Cette fuite peut être pour l'Africain de l'AOF l'expression

d'un conservatisme par rapport à la "civilisation"

dans laquelle il baigne avec la colonisation. Rester sur place et

subir la colonisation, c'est peut-être accepter à la

longue la "civilisation occidentale" et pàr conséquent

se convertir sinon au christianisme du moins à la culture européenne.

De la domination politique

à la domination économique : une histoire des

télécommunications au Sénégal

Par Olivier SAGNA

Dans l'entendement du grand public comme dans l'esprit de nombre

d'analystes qui s'intéressent aux problématiques

liées à l'émergence de la société

de l'information, les technologies de l'information et de la communication

(TIC) évoquent, par essence, le progrès scientifique

et technique, l’innovation, la nouveauté quand ce

ne sont pas les promesses du futur. Ce faisant, les uns et les

autres ont parfois tendance à oublier que les TIC possèdent

également une histoire qu'il est important de connaître

car elle détermine souvent le présent. Ainsi, la

configuration du réseau de télécommunications,

le rôle que jouent les TIC dans l'économie ainsi

que la place que l'État leur accorde dans la politique

de développement d’un pays ne peuvent se comprendre

sans se référer à l'histoire de leur déploiement.

Carrefour des routes maritimes reliant l'Europe, l'Afrique et

l'Amérique latine, escale aérienne entre l'Afrique

et les Amériques, finistère de l'Afrique de l'Ouest,

capitale de l'Afrique occidentale française (AOF), siège

de nombreuses organisations internationales, pays touristique,

le Sénégal est depuis longtemps impliqué

dans une multitude de relations dans lesquelles les télécommunications

ont occupé, et continuent d’occuper, une place prépondérante.

Nous appuyant sur une documentation diversifiée mêlant

travaux académiques, articles et ouvrages portant sur la

question, nous proposons de retracer la perspective historique

dans laquelle s’inscrit le développement des télécommunications

au Sénégal de la fin du XIXe siècle à

ce début de XXIe siècle en mettant l’accent

sur les permanences et les ruptures.

À l’origine fut le télégraphe

Jusqu'à l'occupation des territoires

correspondant au Sénégal contemporain par les

Européens, il n'existe pas d’administration postale

chargée de l’acheminement du courrier. À

l'échelle des différentes concentrations humaines,

l'information est transmise par le biais de messagers à

pied, voire, pour l'annonce de certains évènements,

par le biais du tambour. Sur les grandes distances, les nouvelles

ordinaires circulent par l'intermédiaire des voyageurs

et des commerçants tandis que les pouvoirs en place recourent

à des cavaliers afin de véhiculer les informations

liées au contrôle des territoires sur lesquels

ils exercent leur souveraineté .

Le premier système de communication moderne est mis en

place au XVIIe siècle durant la période précédant

la conquête coloniale.

En effet, les premières relations postales avec la France

sont établies en 1626, date à laquelle les navires

des commerçants dieppois et rouennais touchent les côtes

sénégalaises. Ce n'est qu'après l'installation

d'un représentant officiel du Roi de France, vers 1782,

puis le début de l'occupation de l'intérieur du

pays, qu'un service postal embryonnaire est créé.

Cependant, il faut attendre 1879 pour qu'une véritable

organisation postale soit mise en place au Sénégal

. Son principal objectif est de relier Saint-Louis aux différents

points du territoire jouant un rôle administratif, militaire

ou économique. Elle repose principalement sur le courrier

piéton qui fonctionne grâce à des porteurs

convoyant des sacs de dépêches sur des distances

de trente à trente-cinq kilomètres. Sur certains

axes, le transport du courrier est assuré par d'autres

moyens tels que le chemin de fer entre Saint-Louis et Dakar,

les bateaux à vapeur sur les voies fluviales entre Dakar

et Gorée, la poste par chameaux entre Saint-Louis et

Gandiole1 ainsi que le train des équipages dont la vocation

est essentiellement militaire. Les communications avec la France,

qui jouent un rôle critique puisque c'est dans la métropole

que se prennent toutes les décisions d'importance relatives

à la colonie, sont assurées par des navires opérant

principalement à partir des ports de Bordeaux et de Marseille.

Le dénominateur commun à tous ces systèmes

de communication est leur lenteur et leur manque de fiabilité

qui font que le courrier met des jours, des semaines, voire

des mois, avant d'arriver à destination lorsqu'il ne

se détériore pas ou ne se perd pas en cours de

route.

Afin de remédier à ce problème,

dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'Administration

coloniale décide de recourir au télégraphe

électrique dont la première ligne a été

inaugurée en France en 1844. Le télégraphe,

qui à l’origine était un moyen de communication

militaire, est en effet devenu un puissant instrument de gouvernement

au service de l'administration . Il n'est donc pas surprenant

que les autorités françaises, confrontées

à des problèmes de communication et d'administration

du territoire sénégalais, décident de l’utiliser

dans le cadre de l'entreprise coloniale.

C'est ainsi qu'en 1859, une ligne télégraphique

expérimentale est construite entre Saint-Louis et Gandiole.

Le service connaît un tel succès auprès

des autorités politiques comme des milieux économiques

que l'Administration coloniale décide de généraliser

son utilisation. Le premier chantier d'envergure porte sur la

construction, entre 1861 et 1862, d'une ligne télégraphique

reliant Saint-Louis à Gorée en passant par Dakar.

Ces trois villes sont, en effet, avec Rufisque, au cœur

du dispositif colonial français et constitueront, à

partir de 1872 pour Saint-Louis et Gorée puis à

partir de 1880 pour Rufisque et 1887 pour Dakar, les célèbres

« Quatre communes » dont les habitants

ont la particularité de posséder la citoyenneté

française. Progressivement, les régions du Fleuve,

de la Petite côte, du Sine-Saloum, du Baol et de la Casamance

sont équipées, au point qu'en 1900 le réseau

télégraphique est long de 3 196 kilomètres

et couvre tous les points du territoire sénégalais

ayant une importance administrative, militaire ou économique

Les bureaux de poste disposant du télégraphe

sont habilités à envoyer et recevoir des télégrammes,

tant officiels que privés, mais l'Administration coloniale

en est le principal utilisateur. Elle bénéficie

d'un droit de franchise qui lui permet d'envoyer gratuitement

des dépêches officielles et lui donne la priorité

pour l'envoi des télégrammes. Ce régime

préférentiel fait que les fonctionnaires privilégient

l'envoi de télégrammes par rapport au courrier

postal avec pour conséquence de peser négativement

sur la rentabilité économique du télégraphe.

Cependant, à partir de 1919, l'Administration coloniale

décide de privilégier l'exploitation commerciale

du télégraphe ce qui la conduit à supprimer

le droit de franchise dont elle bénéficiait auparavant

et l’oblige désormais à payer pour l’utilisation

des services télégraphiques.

Le déploiement du télégraphe

s'inscrit dans la logique de l'entreprise coloniale qui vise,

d'une part, à s'assurer le contrôle militaro-administratif

du territoire en vue d'y faire régner l'ordre colonial

et, d'autre part, à faciliter les communications permettant

d'exploiter ses ressources. De ce fait, en dehors des fonctionnaires

et des militaires coloniaux, les principaux utilisateurs du

télégraphe sont les commerçants et les

métis qui constituent un groupe social très influent

à Saint-Louis [Mbaye, 1980] et à Gorée.

Quant aux autochtones, ils en sont des utilisateurs marginaux,

maintenus qu'ils sont à la périphérie de

la société coloniale par le Code de l'indigénat.

Bien qu'ouverte aux usages privés, l'utilisation du télégraphe

reste contraignante du fait de la nécessité d’encoder

et de décoder les messages, ce qui limite l'expansion

de cet outil.

sommaire