A.O.I.P

Association des Ouvriers en Instruments de Précision.

En 1804 : apparition des premières Sociétés ouvrières

de secours mutualistes à Lyon.

En 1867 : la loi reconnaît les coopératives.

21 mars 1884, loi Waldeck-Rousseau : autorise le syndicat professionnel.

La liberté syndicale est enfin reconnue.

En 1884, création de la Chambre consultative des Associations

ouvrières de production (A.O.P.) regroupant, à l´origine,

29 coopératives.

Le 12 juillet 1892, les ouvriers de la corporation des ouvriers

en instruments de précision créent la “ Chambre

Syndicale des ouvriers en Instruments de Précision et des parties

similaires ”, suite à un différent entre le camarade

Charles VIARDOT et son patron.

A partir de 1893, ce syndicat publie un mensuel à

l'attention de ses adhérents : “ l'Eveil des Ouvriers

en Instruments de Précision ”.

Edmond Briat, le Secrétaire Général du syndicat,

publie un historique du syndicat dans la revue : Le Mouvement Socialiste,

en septembre 1899.

Du 23 au 28 septembre 1895, à LIMOGES, 75 délégués

représentants 28 fédérations, 18 bourses du travail,

126 syndicats non fédérés créent une organisation

unitaire et collective. La fédération nationale des

syndicats ne se joint pas à cette organisation, la fédération

nationale des bourses du travail, bien qu'à l'origine, reste

extérieure. Cette organisation prend le nom de Confédération

Générale du Travail. (C.G.T.)

Création de l'Association des Ouvriers en Instruments de Précision

et des Parties Similaires.

C'est dans cet état d'esprit que le syndicat

des Ouvriers en Instruments de Précision et des parties similaires

décide de créer une société à l'image

des idées qu'il défend. Naturellement celle-ci s'appellera

“ Association des Ouvriers en Instruments de Précision

et des parties similaires ”.

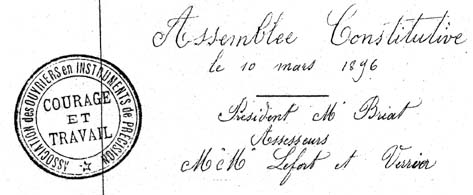

Comme on le voit sur le tampon, la devise est “ Courage et Travail

”.

Ce sont donc 48 membres qui, au cours de l'Assemblée Constitutive

du 10 mars 1896, participent à la création de la Scop.

“ Le citoyen Villa secrétaire de la chambre consultative

qui a bien voulu assister à la réunion prend la parole

et donne des renseignements sur la formation des associations ouvrières

et l'émancipation qu'elles pourrait prendre ainsi que les services

qu'elles pourront rendre ”.

Pendant plus de cinquante ans, on retrouvera souvent ce mode d'ordre

d' “ Emancipation par le travail ” et on parlera d' “

Atelier Social ”.

Le nom d'A.O.I.P. ne viendra que 30 ans plus tard.

On parlait plutôt d'A.O.P. qui a un double sens : Association

d'Ouvriers de Production (nom donné aux coopératives)

et Association d'Ouvriers de Précision. Les mots “ Instruments

de Précision ” prendront plus de sens après la

création de la Division Mesure.

sommaire

Créée, le 10 mars 1896 L’Association

des ouvriers en instruments de précision (AOIP) est une

coopérative ouvrière de production française,

dans le 14e arrondissement de Paris. 23 avenue du Maine avec les moyens

les plus restreints. C'est dans une salle du Café de l'Espérance,

23 avenue du Maine, qu'ont eu lieux les toutes premières assemblées

constitutives de la coopérative, en mars 1896.

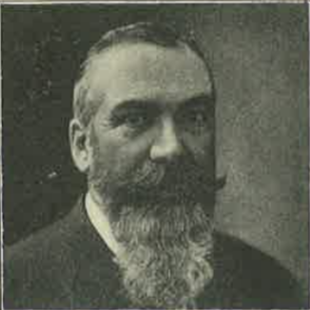

Édouard Eugène BRIAT : Fondateur de

l'A.O.I.P

Mécanicien ; syndicaliste ; socialiste ; coopérateur.

fut membre de la coopérative de consommation de son quartier

« l’Avenir de Plaisance » ; il souhaitait

créer une coopérative de production d’instruments

de précision. Durant l’hiver de 1895-1896, il réussit

à réunir 80 de ses camarades syndiqués et, le

23 mars 1896, Briat est, avec 64 membres de son syndicat, le fondateur

de l'Association des Ouvriers en Instruments de Précision (A.O.I.P.)

en 1896. Il en sera le premier président et il en restera administrateur

jusqu'à la retraite.

Charles

Viardot

Charles

Viardot  Edmond Martzel

Edmond Martzel

l’Association des ouvriers en instruments de précision

(AOIP) fut fondée avec Ch. Viardot comme directeur et

Edmond Martzel comme chef d’atelier. L’Avenir de

Plaisance soutint la jeune association ouvrière, dont un grand

nombre d’adhérents étaient également ses

propres sociétaires consommateurs, en lui faisant plusieurs

fois des prêts.

Briat fut également très actif sur le plan syndical.

Il participa au IXe congrès national corporatif — 3e de

la CGT — tenu à Toulouse (Haute-Garonne) en septembre

1897 et y représenta divers syndicats parisiens. Il assista

également au XIe congrès, Paris, septembre 1900 et au

XIVe congrès, Bourges, septembre 1904. Il représenta

la Bourse du Travail de Niort (Deux-Sèvres) à la conférence

de Bourges qui suivit, à Amiens, en octobre 1906, le XVe congrès

national corporatif (son nom ne figure que sur la liste des délégués

à la conférence).

Il donna cette définition du coopérateur : “ Le

coopérateur est un ouvrier éduqué et conscient

qui a fait un effort pour s’élever du salariat à

l’actionnariat, mais qui ne doit pas oublier que c’est le

syndicat professionnel qui a été le premier échelon

de son émancipation économique. Il doit donc rester

membre de son syndicat et ce syndicat doit être confédéré

à l’un des organismes centraux existants. ”. À

propos des ambitions de la Coopération du début du XXe

siècle, il explique : “ Notre action tend à

bouleverser une société basée sur vingt siècles

d’exploitation, d’égoïsme, pour lui substituer

une organisation fraternelle.

Atelier rue de Vanves

Atelier rue de Vanves

Les débuts, s'ils furent audacieux, ne permirent d'enregistrer

d'abord que des résultats fort modestes : trois membres associés,

un atelier de quelques mètres carrés abritant quatre

machines au pied et à main. Les organisateurs ne se découragèrent

point et peu à peu virent leurs efforts couronnés de

succès. L'essor de l'association devait se manifester d'abord

par une extension progressive et continue des ateliers.

À la fin du XIXe siècle, 64 ouvriers

de la Chambre syndicale des ouvriers en instruments de précision

de Paris se réunissent pour créer leur entreprise. C'est

le secrétaire de cette chambre syndicale, Edmond Briat –

futur secrétaire général de la Chambre consultative

des associations ouvrières de production de 1907 à 1940

– qui en sera le premier président. La première

assemblée élit un certain Viardot comme premier

directeur.

Ses activités se concentrent dans les domaines

de la téléphonie et des marchés publics,

et comprennent :

- la fabrication d'appareils photo et de matériel cinématographique

,

- la fabrication de télégraphes et téléphones

(Marty 1910…),

- la fabrication et l'installation de centraux téléphoniques

(multiples),

- la fabrication d'appareils de mesure à aiguille, électroniques,

de boîtes de résistance (dont la fameuse « boîte

noire » connue des étudiants),

- la fabrication de matériel d'automatisme (démarreurs),

- la fabrication de matériel de navigation (gyrocompas),

- la fabrication de commutateus téléphoniques

automatiques

…

Dans ce site consacré au téléphone, je ne détaillerais

pas les activités autres, qui sont cependant importantes et

vitales pour l'entreprise.

1897 l'Administration des postes et télégraphes

passe sa première commande d'appareils Morse à l' A.O.I.P..

Cette première commande est importante pour son l'avenir car

elle entame une collaboration qui durera plus de 80 ans. Les commandes

ne cesseront de progresser si bien qu'à la fin de l'année

1899 l'administration des PTT devient le principal client de la jeune

coopérative.

1902 pour satisfaire aux demandes croissantes

de l'Administration, l'atelier social est transféré

6 impasse Léonie, dans des locaux beaucoup plus spacieux.

1904, pour la première fois, les bénéfices

sont importants puisqu'ils atteignent 10 % du chiffre d'affaires.

L'assemblée doit statuer sur leur

répartition. Le conseil d'administration propose de les distribuer

aux associés, mais l'assemblée n'est pas d'accord avec

cette proposition.

Dès 1905, l’AOIP est agréée par les PTT

eu égard à ses performances en téléphonie,

en 1906 l'Administration des Postes et télégraphes

admet L'A.O.I.P. sur la liste de ses fournisseurs pour les appareils

multiples à batterie centrale.

La coopérative doit équiper les villes de Rouen et Grenoble.

De plus, elle obtient une adjudication de tableaux standard de téléphone

à 100, 50 et 25 directions. Ceci représente un travail

important.

L’AOIP est à l’avant-garde sociale. Dès 1905,

elle pratique la journée de huit heures, adopte l’horaire

souple deux ans plus tard. L’AOIP se veut pure et dure : pas

de cadre, pas d’ingénieur, un salaire unique du directeur

à l’ouvrier. (Pas de femmes non plus…)

1906 installation du premier centre muliple à

Rouen

Le 4 avril 1907 le conseil d'administration décide d'acheter

un terrain de 3000 carré situé rue Charles Fourier dans

le 13 éme arrondissement.

Bâtiment de l'A.O.I.P., rue Charles Fourier vers 1930.

Les années qui suivent l'installation dans les nouveaux locaux

sont marqués par une progression assez spectaculaire.

En 1907, on procède aux premiers agrandissements, deux

ans plus tard l'A.O.I.P. double la superficie des terrains attenants

à ses usines. Plus récemment, un magasin d'exposition

est créé rue du Renard.

En 1907, l'AOIP comptait déjà 100 ouvriers s'installait.

En 1907, J.-B. Dumay qui avait succédé

l’année précédente à Vila comme secrétaire

de la Chambre consultative des associations ouvrières de production,

abandonna sa fonction. C’est Briat qui le remplaça ; en

1940, il fut mis à la retraite. En 1944, on le rappela et on

le remplaça au poste de secrétaire, pour peu de temps,

car, alors âgé de quatre-vingts ans, il désirait

le repos. Il était, depuis la fondation, administrateur de

l’AOIP. Il présidait la Banque des coopératives

de production créée en 1893.

1911 L'A.O.I.P. installe un standard multiple à Limoges

puis un autre à Nancy. Les années suivantes, ce sont

les villes de Calais, de Grenoble et de Belfort qui sont équipées.

Les commandes pour la téléphonie privée sont

également soutenues .

Une commande de 100 dynamos et 700 appareils, exige

la construction d'un atelier spécial, de hangar et l'agrandissement

du BE.

Un effort de publicité est alors entrepris, un catalogue des

divers appareils construits par la coopérative est adressé

aux entreprises privées

À la veille de la Première guerre mondiale, l'AOIP instaure

la semaine de cinq jours et demi.

1914 La prospérité s'accroît jusqu'à

la mobilisation avec comme conséquence immédiate, la

réduction brutale des effectifs de 183 en juillet à

54 fin août. En 1916 les effectifs sont redevenus 350.

La société sera longtemps à la pointe du progrès

social avec, notamment, un salaire unique du directeur à l'ouvrier,

et l'obligation d'être syndiqué pour se porter candidat

au sociétariat.

En 1917, une caisse de retraite et une école d'apprentissage

sont mises en place ; ces deux organes fonctionneront pendant plus

de 70 ans.

A la fin de la guerre l'administration des PTT passe immédiatement

des commandes importantes pour réduire le retard

considérable au niveau des équipements téléphonique.

1919, 2 appareils multiples sont installé, l'un à

Mulhouse et l'autre à Casablanca au Maroc. A la fin de la même

année , la société reçoit une commande

pour un équipement de 10 000 abonnés pour la ville de

Strasbourg.

Un catalogue général est édité et une

action publicitaire est entreprise.

Un magasin de vente des produits est ouvert à Paris , 11 rue

Charles Fourier et un autre à Strasbourg 16 rue du 22 novembre.

Centres multiples batterie centrale installés en 25 ans.

Centres multiples batterie centrale installés en 25 ans.

Briat était en 1923 secrétaire général

de la Chambre consultative des associations ouvrières de production

dont Petrement Pierre* était président. Il fut vice-président

du conseil supérieur du Travail au ministère du Travail.

Candidat du Parti socialiste aux élections municipales complémentaires

de novembre 1921 qui eurent lieu à Paris dans le quartier de

la Santé, XIIIe arr., il obtint 254 voix et ne fut pas élu.

En 1924, création d'une division mesure électrique,

puis navigation (elle fabrique les gyrocompas pour la Marine nationale),

travaille pour la société électronique Marcel

Dassault.

De 1925 à 1940, Briat fut membre du Conseil

national économique.

La croissance est exponentiel et les effectifs croissent très

rapidement en 1929 et 1930 des appareils à batterie centrale

sont installés dans plus de 45 villes. A cette époque

L'A.O.I.P. construit son premier centrale téléphonique

automatique installé à Charleville (Mézières)

.

1927-28 Grâce à son bureau d'études,

L'A.O.I.P. prouve qu'elle s'adapte aux besoins du réseau téléphonique

national. La fabrication et l'installation de nouveaux centraux téléphoniques

type R6 sont

entreprises avec succès.

L'outillage pour cette fabrication est entièrement réalisé

par L'A.O.I.P. et exige des investissements de plusieurs million de

francs.

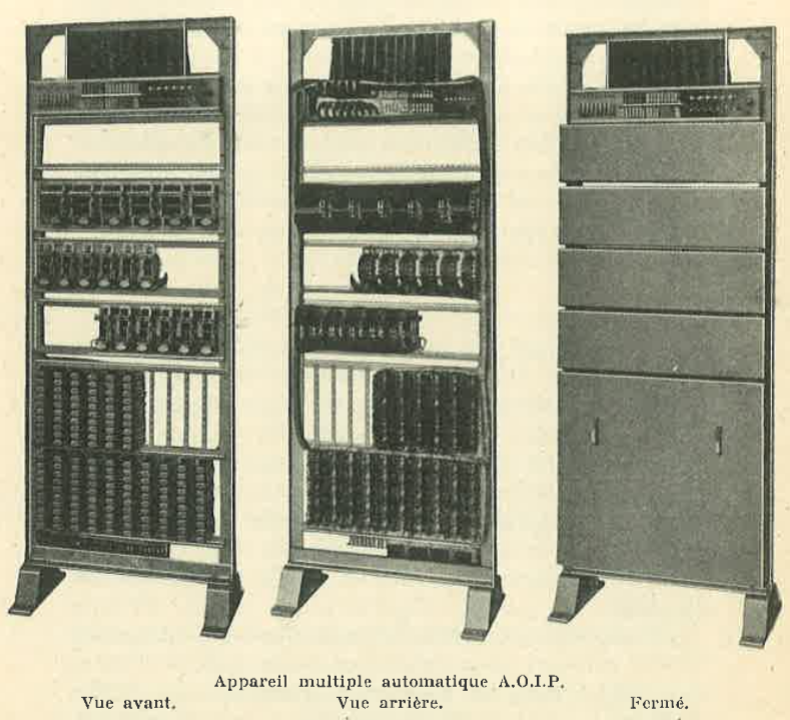

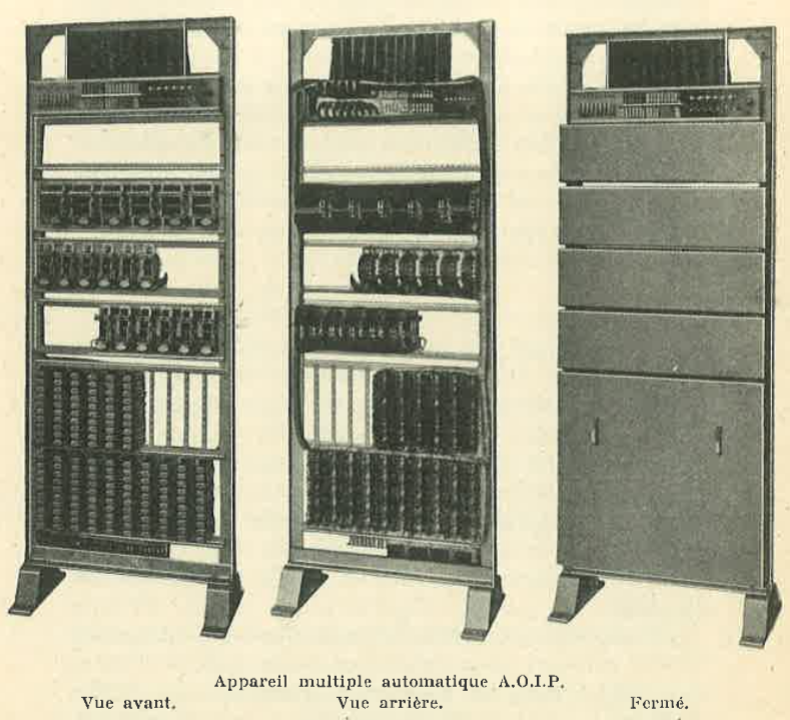

Appareil

mutltiple automatique

Appareil

mutltiple automatique

En 1930 A touts les salariés, une caisse de retraite,

constitué par prélèvement de 32% sur les bénéfices,

assure à 55 ans d'âge une retraite de plus de 58% du

salaire.

Au début de cette année-là, le développement

de sa production l'obligeait de construire de nouveaux ateliers.

Les travaux commencés en février 1931 étaient

terminés en décembre de la même année.

Ils portaient à 12.500 mètres carrés environ

la surface totale des locaux industries de l'association.

C'est en mars 1930 que l'AOIP se mit en rapport avec le bureau d'Etudes

industrielles " Techna ", qui lui était apparu particulièrement

qualifié pour concevoir et mener à bien les plans qu'elle

envisageait. Cet organisme absolument indépendant peut en effet

mettre à la disposition des intéressés tout un

corps d'ingénieurs et d'architectes spécialisés

dans les réalisations industrielles. La mission qui en l'occurrence

lui fut confiée exigeait en effet, par sa propre diversité,

la réunion des compétences les plus diverses.

La Société coopérative ouvrière "

l'Hirondelle" s'était vu confier l'entreprise générale

des bâtiments. Pendant près d'un semestre trois équipes

de huit heures dotées d'un éclairage puissant s'employèrent

sans relâche. L'ensemble de la construction, d'une harmonie

très sûre, forme une des plus belles usines et des plus

modernes de toute la région parisienne.

Le diamètre au départ des compteurs

mesure l'importance du réseau de distribution de gaz de l'usine

de l'A. O. I. P. Ce diamètre est de 110 mm. Chaque ouvrier,

en effet, doit avoir son brûleur individuel. En outre, certains

postes essentiels, tels que les étuves à vernis, doivent

être chauffés au gaz. Toutes les cuves des trains de

nickelage, de décapage, de découpage de l'ébonite

sont également munies de brûleurs à gaz. Cette

installation complexe et délicate a été .exécutée

de main de maître par l'Association des ouvriers plombiers,

couvreurs, zingueurs du département de la Seine, une société

coopérative qui a joué un rôle de poids dans l'histoire

de la coopération. Son directeur, M. Lejeune, président

de nombreuses organisations coopératives, a reçu la

croix à ce titre.

Le chauffage n'a pas été l'objet de moindres soins que

l'éclairage rationnellement calculé et distribué.

Des précautions particulières ont été

prises pour éviter l'impression si pénible du "

mur de glace " aux ouvriers travaillant devant les immenses châssis

vitrés. Les établis sont chauffés par dessous

à l'aide de tubes lisses. La ventilation n'a pas été

négligée. Les appareils aérothermes y pourvoient

en toute saison au moyen de prises d'air extérieures. Ce sont

les Etablissements Fayolle qui ont été chargés

de cette partie des aménagements. La chaufferie qu'ils ont

établie apparaît comme un modèle du genre. Cinq

chaudières du type" Idéal Classic H. F. "

peuvent indifféremment consommer du charbon ou du mazout. Leur

puissance totale installée est de 1.350.000 calories. Elles

sont équipées chacune d'un brûleur à mazout

" Quiet May " de la Société Chaleur et Froid.

La disposition des bâtiments qui viennent d'être

édifiés rue Charles-Fourier et les disponibilités

de terrain qui les environnent peuvent se prêter à toutes

les extensions que promettent à l'A. O. I. P. son organisation

sociale si remarquable et le succès constamment et légitimement

rencontré par ses efforts.

Dix-huit mois après, le ministre du travail inaugurait ces

constructions nouvelles et consacrait ainsi officiellement la réussite

de l'A.O.I.P. Le nombre des ouvriers adhérents s'est accru

d'année en année et, à l'heure actuelle, plus

de 550 sont employés chaque jour à l'usine.

Le chiffre d'affaires de l'association dépasse 30 millions

de francs.

Cet admirable développement est dû pour une bonne part

à l'heureuse gestion de l'A.O.I P., mais aussi à l'extension

que prend chaque jour l'usage du téléphone et à

l'effort poursuivi par l'État pour l'amélioration des

réseaux existants. Cela se traduit pour l'A.O.I.P. par des

commandes importantes et souvent renouvelées.

L'activité des dirigeants de l'association ne s'est pas bornée

aux aménagements professionnels. C'est ainsi que les bénéfices

réalisés ont permis la création successive d'un

service social, d'une caisse de secours, d'une maison de repos et

enfin d'un centre d'éducation à l'usage de nombreux

apprentis.

sommaire

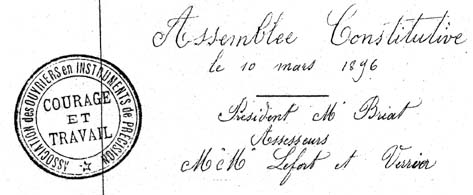

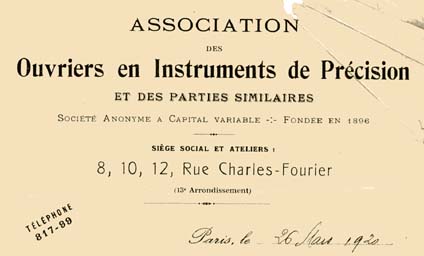

Au plus fort de ses capacités, elle comprend

deux usines en Bretagne (Morlaix, Guingamp), une usine à Béziers,

une à Toulouse, une à Évry, le siège social

et une autre usine à Paris XIIIe, rue Charles-Fourier.

1938 La guerre se fait sentir à l´avance, la période

est tendue et les mobilisations commencent . Dans ce climat, le gouvernement

demande à certaines entreprises, dont l´A.O.I.P., de

prévoir une usine de repli : l´A.O.I.P. achètera

une usine à Saint-Cyr-sur-Loire (banlieue de Tours).

Le Conseil d´Administration a laissé un récit

complet de cette période où les décisions n´ont

pas été toujours comprises. Une partie des ouvriers

en age de combattre part en direction de l´usine de St-Cyr-sur-Loire.

Hasard ou préméditation, le gouvernement se replie aussi

sur Tours, ce qui va poser des problèmes de logement, avant

de continuer sur Bordeaux.

L´exode de l´A.O.I.P. s´arrêtera entre Brives

et Limoges. La fuite n´a plus de sens. Le matériel et

les hommes rentreront sur Paris en Août 1940, rejoindre ceux

qui étaient restés sur place pour garder l´usine.

L´usine parisienne redémarre. A partir de septembre,

c´est le retour des hommes mobilisés. L´effectif

est de 760 dont 23 femmes de prisonniers.Le camion 3T est transformé

au gazogène et la camionnette pour rouler à l´alcool.

L´usine de St-Cyr sur Loire, inutilisée, est mise en

vente. Une usine est aménagée à Viry-Châtillon

pour la fabrication de poudre de fer (8 personnes).

Avant guerre, l´A.O.I.P. travaillait pour les administrations

: PTT, SNCF, armée… ; en 1940 elle reprend avec ces mêmes

clients. Pour obtenir les marchés publiques, il faut constamment

maintenir ses habilitations (Arbiet). Le travail et la relative tranquillité

des travailleurs est à ce prix.

Certains associés refusent que les femmes occupent des postes

à responsabilités (chefs d´équipes,…)

1939 l´A.O.I.P. compte environ 825 salariés

dont 340 associés (sociétaires).

Se voulant une entreprise artisanale où il fait bon vivre entre

sociétaires, l’AOIP sort exsangue de la Seconde Guerre

mondiale.

Durant les années d'après guerre les

commandes des PTT sont rares, il faut se tourner vers la téléphonie

privée l'exportation et la diversification.

L'AOIP était chargé de fabriquer des commutateurs R6

et fournissait en 1954 le SRCT 500 lignes pour les centres EDF

En 1948, le ministère des Finances la renfloue

à hauteur de six millions d’anciens francs. Mais pose

trois conditions : plus de salaire unique, ouverture du sociétariat

à tous et obligation de prendre des directeurs extérieurs

aux sociétaires. La coopérative se normalise, perd son

esprit corporatiste mais s’ouvre aux femmes.

1958 L'A.O.I.P. s'associe avec CIT et

ERICSON.

La SO.CO.TEL., société d'économie

mixte est créée le 5 février 1959, groupe

l'État et les cinq grands constructeurs de matériel

de commutation télégraphique et téléphonique

:

Association des ouvriers et instruments de précision (A. O.

I. P.) ;

Compagnie générale de constructions téléphoniques

(C. G. C. T.) ;

Compagnie industrielle des télécommunications (C. I.

T.) ;

Le Matériel téléphonique (L. M. T.) ;

Société française des téléphones

Ericsson (S. T. E.).

Le but de cette société inter-constructeurs est d'étudier

ensemble l'electronisation des centraux téléphoniques.

Au début des années 60, l'état prend conscience

du retard de la France en matière de téléphonie

et lance au cours de plans successifs, un ambitieux programme de développement.

Cette décision va bouleverser la vie de la coopérative

qui va connaître pendant deux décennies une croissance

effrénée quelle ne va pas complètement maîtriser.

En 1960 L'A.O.I.P. prend la licence du système Crossbar

CP 400 d'ERICSSON

Ateliers de la rue du Moulin de la Pointe, montage des baies CP400,

et atelier de soudage.

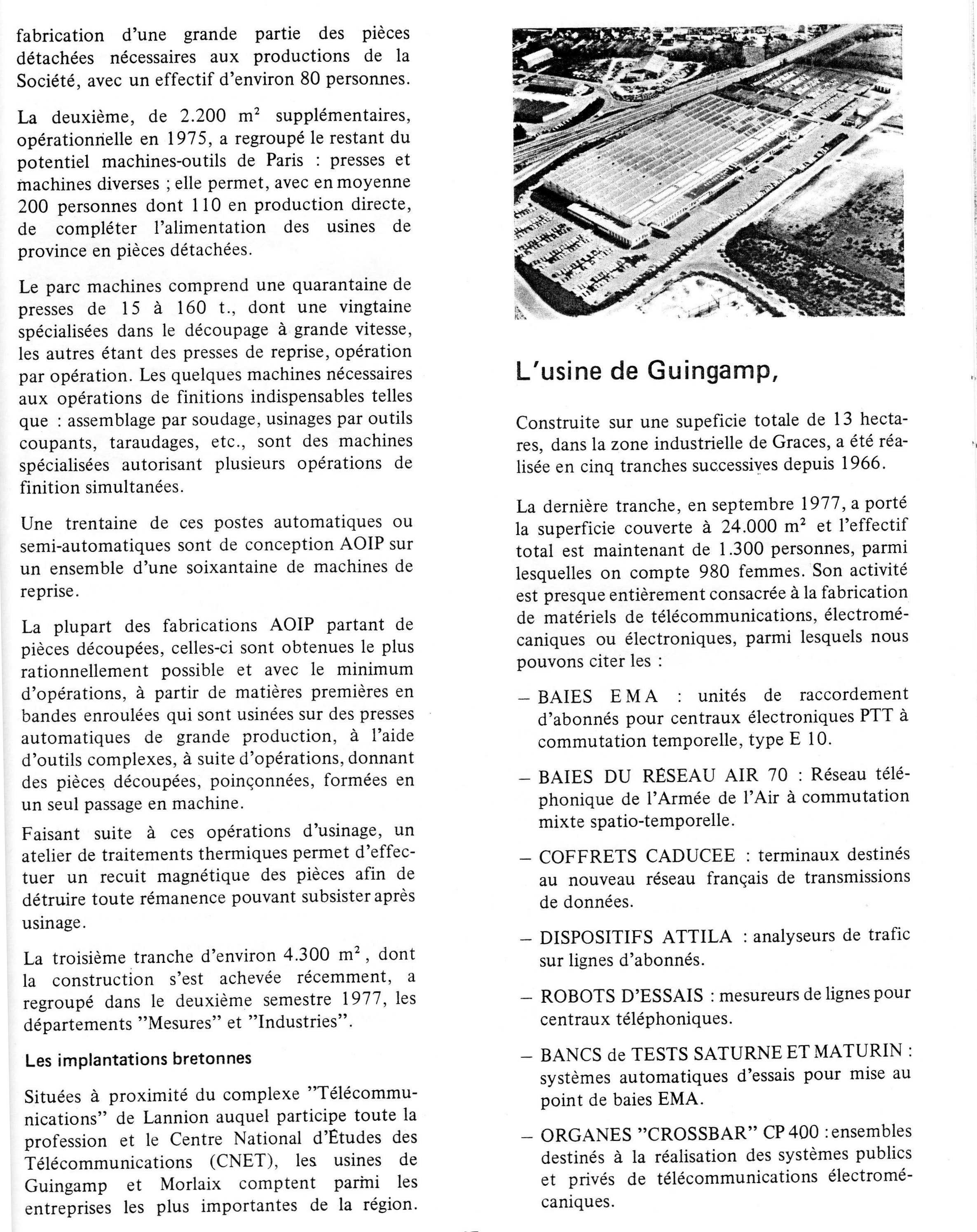

1966 Création de l'établissement

de Guingamp

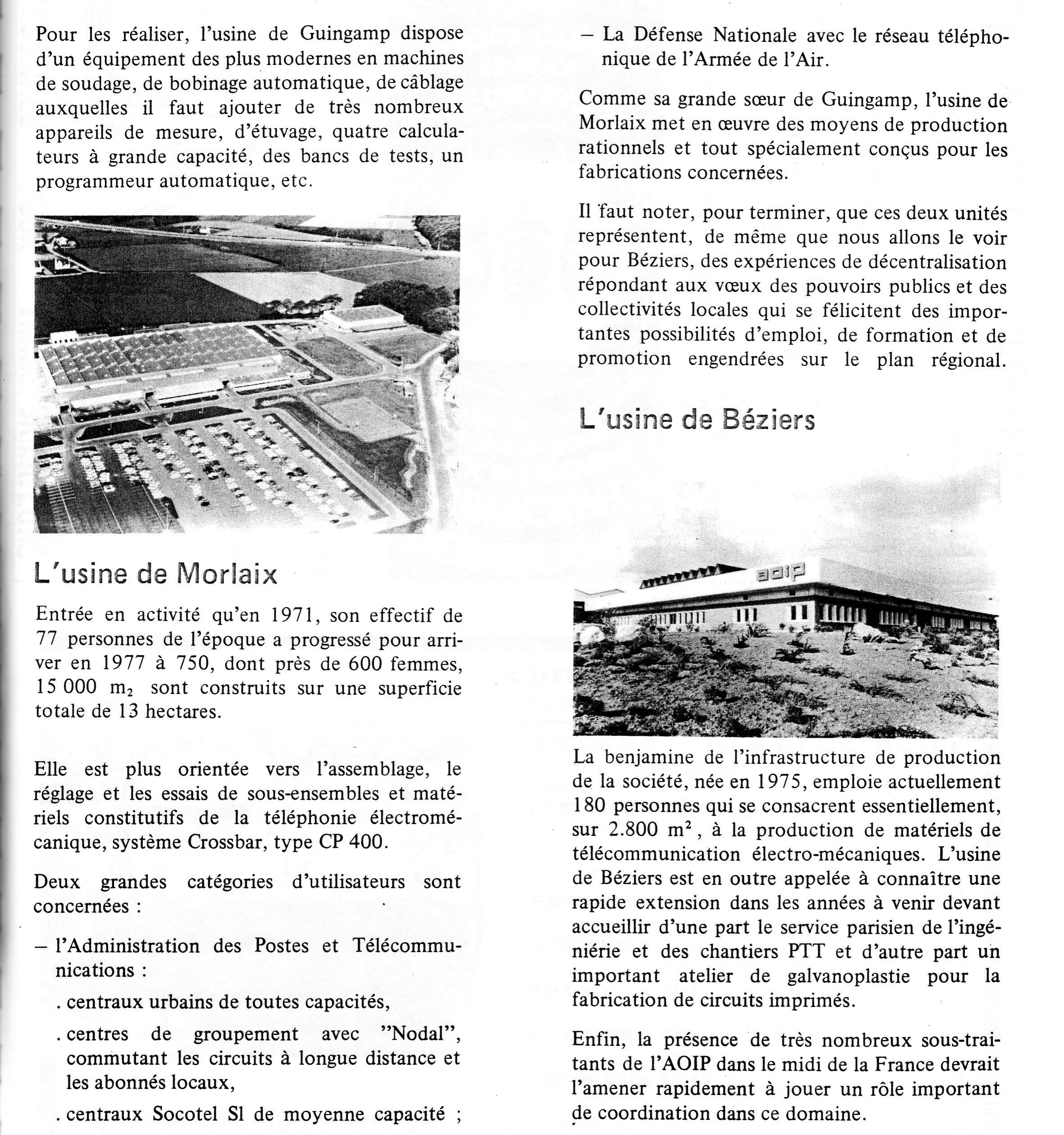

1971 Création de l'établissement de Morlaix

1975 l’AOIP va devenir la plus grande coopérative

ouvrière du monde, avec 4665 employés et 710 millions

de francs de chiffres d’affaires.

1978 Implantation à Toulouse des études de la

téléphonie

Deux ans avant Mai 68, les PTT demandent à l’AOIP d’augmenter

sa production de matériel téléphonique d’autant

que ses centrales Crossbar sont un succès technologique. De

750 personnes, en 1967, les effectifs cumulent à 4 665 sept

ans plus tard, avec la création d’usines à Guingamp,

Morlaix, Béziers, Toulouse, Rungis et Évry.

Le 20 mai 1968, à l’issu d’un vote à bulletin

secret, 75% des inscrits votent la grève avec occupation des

locaux.

1968 La Téléphonie absorbe la division Électronique.

Dans les années 1970, elle devient la

plus grande coopérative d'Europe, hors URSS, avec 4 600 salariés.

Elle commercialise ses produits sous les marques « Association

des ouvriers en instruments de précision », puis «

AOIP ».

Interrogée, en 1975, par la sociologue Danièle Linhart

(lire « l’Appel de la sirène » disponible

sur le Web), un ouvrier témoigne : « Une coopérative,

ça peut se comprendre quand il y a 40 ou 50 personnes, ça

représente la participation de chacun dans l’entreprise,

chacun sait qu’il ne travaille pas pour un patron, mais pour

le bien de lui-même et de l’entreprise... à l’AOIP

on ressent pas tellement tout ça, il y a des grèves

que normalement on devrait pas avoir dans une coopérative,

car on travaillerait contre son propre intérêt... Les

travailleurs se heurtent à une direction, et on a l’impression

qu’il y a un patron... simplement à l’AOIP, il y

a peut-être plus d’avantages. »

Un administrateur rétorque : « Pour faire du social,

il faut être rentable. »

Les intérimaires ne savent même pas qu’ils travaillent

dans une coopérative bien qu’ils notent une ambiance plus

détendue qu’ailleurs. « On n’a pas tout le

temps les chefs sur le dos comme dans les autres usines. » «

Ici, c’est pas comme ailleurs, on a le respect de la personne

humaine. » « On a la possibilité de circuler dans

la maison sans se faire rappeler à l’ordre par un supérieur

hiérarchique. »

Un jeune ajusteur-régleur a ces phrases bien senties : «

Ici, c’est comme dans toutes les maisons, je fais pas la différence…

à part une bonne camaraderie dans notre secteur. Mais le travail,

il est toujours pareil… On n’est pas considéré

comme des bêtes, mais comme des fourmis travailleuses, on fait

partie de la machine, on fait partie des meubles. »

Au décolletage, le turn-over est vertigineux, on travaille

dans l’huile. Une OS de 30 ans lâche : « C’est

surtout terrible pour les femmes qui sont coquettes, à cause

de l’odeur… »

Le spectre de Charles Fourier hante alors les ouvrières. Ne

lui prête-t-on pas l’invention du mot féminisme

?

En 1979, une décision ministérielle

partageant le marché des télécommunications entre

seulement deux entreprises, à savoir Thomson et CIT Alcatel,

manque de sonner le glas pour l'entreprise.

1980 Abandon de la" téléphonie publique

" cession de Guingamp et de Morlaix, les effectifs propres

diminuent de 3000 personnes; 1500 suppression d'emplois .

Elle redémarrera finalement avec les 1 500

salariés restants, en conservant ses départements de

téléphonie privée, automatisme, mesure, robotique

(AKR), circuits imprimés (Europe Circuits), etc. qui ne sont

pas détaillés sur ce site.

De 1979 à 2003, abandonnée par

les pouvoirs publics, malgré le nombre important de ministres

ayant auparavant défilé à la tribune des assemblées,

elle perdra petit à petit ses différentes activités,

ses biens immobiliers, ses salariés, pour arriver,

1981 Démarrage d'AKR (ex division "gyrocompas") Démarrage

de l'usine de circuits imprimés .

1984 Filialisation de "Europe circuits", usine de circuits

imprimés à Béziers.

1985 Charles Fourier est vendue, la téléphonie privée

est cédée à Jeumont-Schneider

1987 Filialisation des divisions Automatismes, Mesures et Services,

AKR est cédé à Krémlin.

5 janvier 1979. — M . Paul Balmigère Informe

M. le ministre de l'industrie des graves préoccupations actuelles

de l'ensemble des travailleurs de l' unité de production de

l 'AOIP de Béziers. Cette entreprise, 180 salariés

actuellement à Béziers, alors qu'un objectif de développement

de 1 500 emplois avait été prévu, a une importance

réelle dans l 'économie de la ville . Les suppressions

d'emplois planifiées actuellement dans la téléphonie

inquiètent le personnel de l 'entreprise et la population biterroise

. Il lui demande dune d 'étudier attentivement les différentes

propositions faites

par le syndicat de cette entreprise pour éviter des licenciements

catastrophiques : réduction de travail sans perte de salaire,

avancement de l'âge de la retraite, suppression du travail au

rendement, diversification des productions et passage à l 'électronique

avec le personnel actuellement en place. Prise en compte de la situation

locale de l'emploi, en particulier en ce qui concerne le taux de chômage

de la main-d 'oeuvre féminine.

Réponse . — Une réponse a été adressée

directement à l'honorable parlementaire

...

le 24 février 2003, devant le tribunal de commerce

d'Evry, à un plan de cession totale, désignant la reprise

de 66 personnes par le groupe Aasgard sous le nom d'AOIP sas.

sommaire

sommaire

Le matériel téléphonique

Les postes téléphoniques Les Marty 1910 sont

les premiers appareils du réseau de l'état intégrant

un appel magnétique (une magnéto). Ils sont aussi les

premiers répondant à un cahier des charges précis,

et sont ainsi produit en grande série par plusieurs sociétés.

Le modèle fabriqué par l'Association des Ouvriers en

Instruments de Précision (AOIP) est de loin le plus commun.

Les "Centres Multiples"

Dans les grands centraux téléphoniques du réseau

public, les petits commutateurs sont remplacés par des pupitres

opérateurs, ou keyboard. Il y a, en plus des clés, des

dicordes (câble dont les deux extrémités sont

munies d'une fiche Jack) destinés à connecter les abonnés.

On leur associe des tableaux de fiches complémentaires, les

multiples, pour rationaliser l'emploi des lignes. Il s'agit de tableaux

comprenant les volets d'appel et les fiches Jack de connexion. Un

dicorde peut être branché sur la ligne de l'abonné

et être renvoyé vers un multiple qu'une autre opératrice

connectera.

Les centres téléphoniques Crossbar CP400 et R6.

Les centres téléphoniques électroniques E10.

...

sommaire

Charles

Viardot

Charles

Viardot  Edmond Martzel

Edmond Martzel

Centres multiples batterie centrale installés en 25 ans.

Centres multiples batterie centrale installés en 25 ans.

Appareil

mutltiple automatique

Appareil

mutltiple automatique