Le Téléphone

au théâtre

Le développement du monologue au XIXe

siècle s’est appuyé sur le vaudeville, parce que

le goût du public s’est porté à ce genre dramatique

qui se caractérise par des monologues satiriques ayant pris la

forme comique. Dans le monologue du XIXe siècle, le comique a

été exploité par l’utilisation du quiproquo,

comme dans les pièces de Feydeau. Mais la révolution romantique

annoncée par Hugo a certainement contribué au développement

de la fonction du monologue. Il est à remarquer que le monologue

hugolien s’est caractérisé par la forme classique

avec quelques changements comme la fausse délibération

lorsque le héros veut prendre une décision, mais qu’il

ne peut pas la prendre. Par ailleurs, à la fin du siècle,

l’invention du téléphone a aidé plusieurs

écrivains à écrire des pièces en monologue.

À la fin du XIXe Siècle, un phénomène supplémentaire

apparaît : en 1876, le développement du monologue a véritablement

pris la voie de la technologie.

Pourrait-on parler de « la discontinuité technologique

» provoquée par l’invention du téléphone

de Bell ?

L’utilisation de l’appareil dans l’acte de communication

a -t-elle un effet au niveau de la continuité du discours ?

Cette invention a désormais incité plusieurs auteurs à

écrire leurs pièces reposant sur le téléphone

comme outil de communication entre les personnages.

La relation entre le téléphone et le monologue apparaît

au moment où le coup de fil est sur le point d’être

interrompu, parce que le locuteur utilisera le mot « Allô

» pour recommencer la communication avec l’autre personne.

À partir de cette relation, le monologue peut aussi se caractériser

par le dialogisme lorsque le locuteur se dédouble et se parle

à lui- même dans le téléphone. En d’autres

mots, le personnage imagine les répliques de l’autre personnage

(imaginaire) auquel il s’adresse et imagine y répondre.

Par conséquent, « l’un des intérêts majeurs

du téléphone est le caractère technologique qu’il

donne à la parole, elle-même fondatrice du monologue».

Par exemple, le téléphone est utilisé pour la première

fois en 1882 dans une pièce de Hippolyte Raimond et Paul Burani,

qui s’intitule « Le Téléphone » : c’est

un vaudeville en un acte qui a été représenté

au Théâtre de l’Athénée-Comique. Cette

pièce nous présente une femme qui utilise le téléphone

pour s’affranchir de la rencontre de ses amants.

Le rapport entre le monologue et le téléphone se développe

aussi dans « Par Téléphone » de Jules

Legoux en 1883 : un monologue traite le problème de la jalousie

conjugale d’une femme dupée par son mari. Dans cette pièce,

on remarque que la présence de l’autre apparaît à

partir de la répétition des paroles de l’autre personne

avec Madame de Hautefeuille à qui elle parle. Elle a pensé

qu’une charte conjugale axée sur la jalousie et la confiance

réciproque, mais cette confiance est perdue à cause de

la tromperie de son mari qu’elle a accidentellement découvert

par le téléphone ...

Par conséquent, cet appareil joue un rôle important dans

le développement du monologue à la fin du XIXe siècle.

Cette invention que Madame de Hautefeuille a remerciée, grâce

au téléphone, elle a bien su comment son mari l’a

trompé. « La jalousie, ah ! comme je la comprends bien

! Et… et quelle jolie invention le téléphone ! ».

Le Téléphone

au théâtre France, 1880-1930 Par Isabelle

Krzywkowski

(Les indications bibliographiques complètes des pièces

étudiées sont fournies dans la titrologie en annexe).

La lettre est sortie de la littérature le jour où le

Narrateur de La Recherche a téléphoné à

sa mère. (E. Fantou)

On sait que l’objet technique est un motif littéraire et

artistique fréquent depuis la fin du XVIIIe siècle. On

se rend souvent moins clairement compte que, si sa présence peut

être motivée par une volonté de réalisme

ou de modernité, elle entraîne aussi la question de son

« traitement » littéraire, pictural, musical, etc.

Souvent, donc, le recours à la technique suppose une double préoccupation

: son intérêt thématique d’une part, d’autre

part le travail sur les modalités de son utilisation, qui peut

conduire à trouver en lui un nouveau mode de création.

La variété même des interventions proposées

pendant ces journées atteste que le téléphone a

fait l’objet de nombreuses utilisations en art.

L’axe par lequel nous allons l’aborder permettra de donner

un aperçu de l’usage que le théâtre en a fait.

C’est un peu le hasard qui en a déterminé le corpus

: la recherche dans le fichier « Titres » de la Bibliothèque

nationale de France et dans les revues spécialisées de

l’époque a fait apparaître un nombre significatif

d’auteurs, de la fin du XIXe siècle à l’entre-deux-guerres,

qui non seulement recourt à cet objet, mais le juge suffisamment

expressif pour en faire le titre d’une œuvre. Nul doute qu’on

trouverait les mêmes traces d’intérêt dans les

autres genres à la même époque, mais les contraintes

du genre théâtral semblent si peu adaptées à

l’usage du téléphone que cette étude devenait

une occasion de mettre en évidence la manière dont la

littérature se saisit, thématiquement, mais aussi formellement,

d’un nouvel objet.

Ainsi, au théâtre aussi, le téléphone peut

remplacer la lettre, et d’autres choses encore, comme l’explique

un des personnages de "Le Téléphone en amour"

:

Que le téléphone rend donc de services !… Au lieu

de mettre les domestiques dans la confidence, ou bien d’être

obligé d’aller porter soi-même des cartes-télégrammes

à la poste pour se fixer rendez-vous, aussitôt que le mari

s’absente, vite, un coup de téléphone, et on a en

deux minutes la demande et la réponse (1) .

1 - A. Damocède, Le Téléphone en amour, 1898,

sc. 4.

Gageons que le téléphone ne se borne pas à faire

évoluer les mœurs amoureuses et que l’absence des domestiques

ou les réponses à distance pourraient bien contribuer

à faire évoluer les mœurs théâtrales…

S’il est toujours intéressant de constater qu’un objet

peut faire l’objet d’un titre, les éléments

fournis par cette titrologie ne manquent pas d’intérêt.

Peu de situations précises sont évoquées (trois

mariages, une histoire d’amour, une demande de décoration)

et deux seulement font directement référence à

un fait d’époque : l’existence de « centraux

téléphoniques » tenus par les « demoiselles

du téléphone ». Pour le reste, les « surprises

» et les « farces » fonctionnent comme des références

internes au théâtre, particulièrement au genre comique

(voir les « Gaietés » ou les « Joies »,

qui constituent d’ailleurs des antiphrases : on s’énerve

beaucoup au téléphone à l’époque !).

Mais la plupart des titres renvoient à la simple « situation

» (2) « au téléphone », qui semble pour

l’essentiel exploitée par le vaudeville (on ne trouve, outre

La Voix humaine de Cocteau, qu’un seul mélodrame).

Il y a cependant lieu de s’étonner de la récurrence

de ce sujet et de la volonté d’exploiter théâtralement

une situation (pour nous du moins) très quotidienne, apparemment

si pauvre en intrigue et surtout qui suppose un personnage… absent

– paradoxe dont l’auteur dramatique ne semble pouvoir se sortir

qu’avec beaucoup d’habileté…

Pourtant, si l’on en croit Cocteau, le téléphone

est devenu, en 1930 (en 1927 pour la rédaction de La Voix humaine),

« l’accessoire banal des pièces modernes » (3).

C’est bien ce que cette titrologie semble confirmer, avec un rapport

de dates intéressant : le sujet apparaît très tôt

(1882 au moins), puis l’on constate un vide dans les années

1910 / 1920 et une reprise dans les années 1920 / 1930, avant

de voir le sujet pratiquement disparaître, dans les titres du

moins, jusqu’aux années 1980 (4), ce qui correspond historiquement

aux différentes améliorations techniques (passage de la

batterie locale à la batterie centrale vers 1920), jusqu’à

l’installation de « l’automatique » (5), à

la suite de laquelle son usage s’est banalisé (6).

2 - Le terme renvoie bien sûr à l’ouvrage contemporain

de Georges Polti, Les Trente-six Situations dramatiques, Paris, Mercure

de France, 1895, qui répertorie et classe des structures récurrentes

au théâtre.

3 - Jean Cocteau, préface à La Voix humaine [1927], Paris,

Stock, 1930, cité dans Paris, Gallimard, « La Pochothèque

», 1995, p. 1093.

4 - On notera que cette bibliographie étant titrologique, elle

ne permet évidemment pas de rendre compte de l’utilisation

du téléphone au théâtre en général

; elle peut cependant être considérée comme un «

symptôme » pertinent.

5 - Le premier central automatique en France est celui de Nice, installé

en octobre 1913, mais la mise systématique en automatique n’est

entreprise que vers 1925. La France du tournant du siècle est

en retard sur les U.S.A. et plusieurs autres pays européens :

on compte en 1900 un téléphone pour 60 habitants aux U.S.A.,

pour 115 en Suède, 129 en Suisse et 397 en Allemagne, alors qu’il

n’y en a encore qu’un pour 1216 habitants en France. Sur l’histoire

des réseaux téléphoniques, on pourra entre autres

se reporter, en français, à Clairette Hajdu, Au Cœur

du téléphone : histoire des instal’, [Pantin],

Le Temps des cerises, 1995 ; Le Téléphone à la

Belle Époque, Paul Charbon (éd.), Bruxelles, éditions

Libro-sciences, 1976 ; « Le Téléphone de 1850 à

1914 », Histoire de la Poste et des télécommunications,

actes du 7e colloque de la F.N.A.R.H., t. 2, 1992.

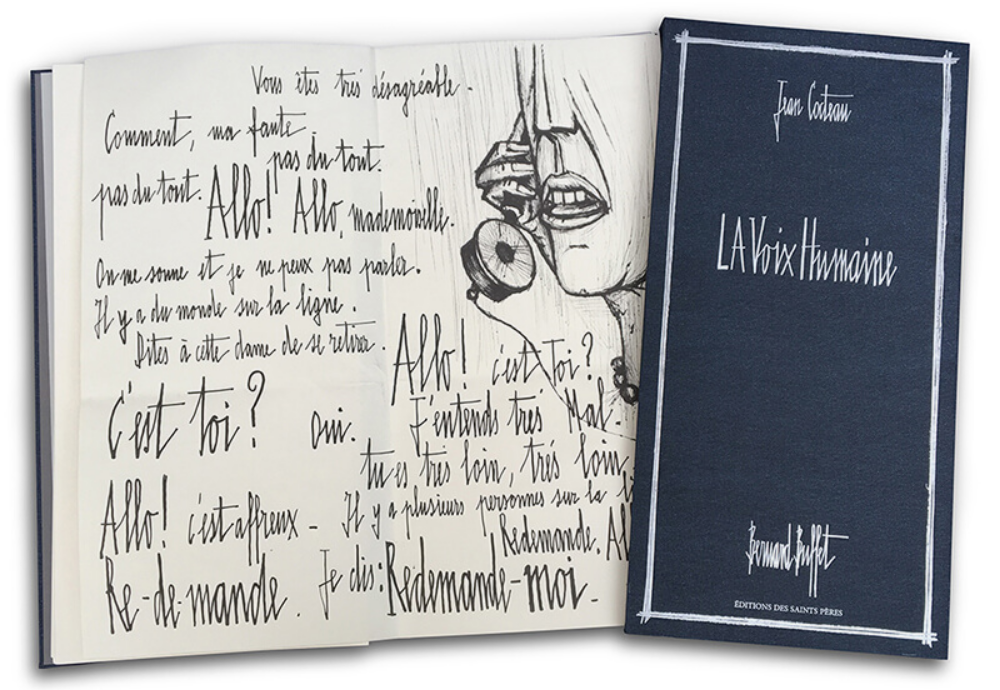

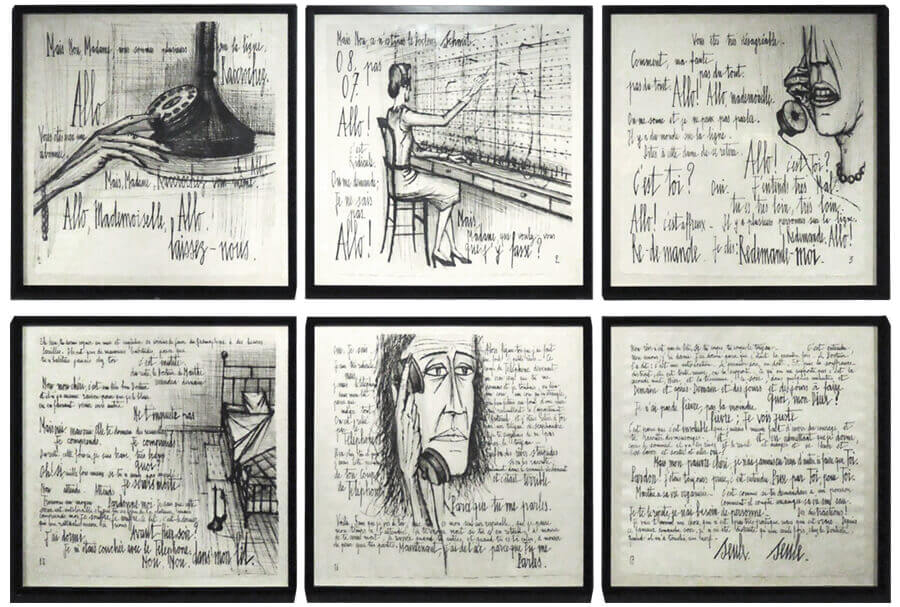

"La voix humaine"

(consultez le texte en pdf) pièce de théâtre

en un acte de Jean Cocteau écrite en 1927.

La remarque de Cocteau fait apparaître un autre

élément important : le téléphone est un

objet « moderne », sans doute même est-il chargé,

comme la plupart des machines, d’incarner la « modernité

». Dans les pièces qui vont nous occuper, qui sont rien

moins qu’un théâtre d’avant-garde, il suffit

même le plus souvent à la signifier : être abonné,

c’est être un « homme de progrès » (7),

et il n’est guère besoin de recourir à d’autres

machines. En revanche, ce théâtre se préoccupera

de mettre en scène les habitudes particulières qui découlent

de l’usage, que ce soit la manière dont on utilise l’objet

ou les situations de parole provoquées par l’intermédiaire

d’un central non automatique.

À l’évidence, donc, le téléphone permet

de conjoindre la touche de modernité, la quotidienneté

et la théâtralité nécessaires au «

théâtre de boulevard ». Mais si son usage est, de

fait, immédiatement récupéré par les situations

archétypales du vaudeville, nous verrons que sa présence

entraîne une véritable réflexion sur le genre et

la pratique du théâtre : le téléphone contient

un potentiel dramaturgique et dramatique certain, car il pose des problèmes

de jeu, de mise en scène, de théâtralité,

voire d’écriture. Dans la mesure, en effet, où il

est lié à la voix (8), il se devait d’intéresser

le théâtre ; mais dans la mesure où il suppose une

voix absente, il ouvre sur une situation théâtrale paradoxale

qui obligera les auteurs à trouver des mises en forme (en scène

ou en écriture) originales.

6 - L’objet, bien sûr, n’a pas disparu

du champ artistique, mais il n’y entre plus, bien souvent, que

comme un élément du décor quotidien. Régulièrement

cependant sortent des œuvres qui tentent d’en proposer une

utilisation originale.

7 - Maurice Hennequin, Un mariage au téléphone, 1888,

p. 12.

8 - Notons d’ailleurs qu’à la même époque,

le « théâtrophone

» de Clément Ader permettait d’écouter chez

soi une pièce ou un concert.

sommaire

Thèmes et situations

L’inventaire des situations et des thèmes dans lesquels

le téléphone apparaît est, du moins pour le corpus

qui nous intéresse, assez rapide à établir.

On y retrouve, bien sûr, les thèmes majeurs du vaudeville.

L’adultère, d’abord, comme chez Damocède, Marsan,

Suzanne Chebroux, ou Zamacoïs, y trouve de nouvelles ressources

: un mari entend sa femme le tromper grâce au téléphone,

une femme ne cesse de s’assurer que son mari est au travail pendant

qu’elle se fait courtiser par son amant, ce qui, bien entendu,

nuit quelque peu aux épanchements (9). D’une manière

générale, le téléphone est un outil de tromperie,

qui permet en particulier de mentir sur le lieu ou l’état

dans lequel on se trouve (10) .

Il sert, par ailleurs, à se mettre d’accord sur toutes sortes

de choses, depuis les demandes en mariage (11), jusqu’aux demandes

de décoration (12), situations dont le comique tient bien sûr

à la brièveté de la manœuvre, eu égard

à l’importance de l’engagement. Il va de soi que, dans

le même ordre d’idée, il est d’un grand secours

aux amants qui, non contents de pouvoir prendre rendez-vous en toute

facilité, profitent souvent de cette conversation différée

pour goûter un premier aperçu des plaisirs qui les attendent

(13) ; je ne résiste pas au plaisir de faire revivre ce

succulent « dialogue » d’André Pascal :

Au revoir ma chérie. (Elle lui embrasse la main tout en écoutant

à l’appareil. Madeleine sort. À l’appareil)

À présent je suis seule… oui, elle est partie…

– Ouf ! (Éclats de rire) Oui, mon chéri, je vais

m’installer à mon aise… (Prenant l’appareil et

se dirigeant vers le divan) Toi, viens avec moi. (S’installant

sur le divan) Ça y est, je suis étendue sur le divan…

avec toi naturellement… très confortablement. Nous allons

pouvoir bavarder un bon moment. Oui, je lui ai dit que j’étais

en communication avec ma sœur… Tu ne comprenais pas, mon pauvre

chéri […] Si je t’aime ? Quelle question ! Ça

te fait plaisir quand je te le dis ?… Même par téléphone

? Je n’ai pas pu m’endormir… J’ai pensé à

toi toute la journée […] Le téléphone a du

bon… Il me semble que tu es là près de moi…

Veux-tu être convenable… Comment ? Si j’ai compris ?…

Bien sûr, j’ai compris… mais oui…

Non, tais-toi… tais-toi… Assez… Assez… moi aussi…

[…] Attends… j’éteins… l’électricité…

Pourquoi ? par habitude… Non !… tais-toi… tais-toi donc…

je suis bête !… Je t’adore quand tu me dis cela…

Rideau (14)

9 - A. Damocède, op. cit. (le mari et l’épouse

utilisent chacun le téléphone pour arranger leurs rendez-vous

galants) ; Maurice de Marsan, Par téléphone, 1902 (un

mari apprend grâce au téléphone que sa femme le

trompe avec leur voisin) ; Suzanne Chebroux, Allô, c’est

moi, Edgar !, 1904 (un homme parle au mari en croyant parler à

la femme) ; Miguel Zamacoïs, Au bout du fil, 1903 (un homme reçoit

une femme qui n’accepte de devenir sa maîtresse que s’il

installe un téléphone pour qu’elle puisse rassurer

son mari).

10 - Hippolyte Raimond et Paul Burani, Le Téléphone, 1882

(une femme utilise le téléphone pour éviter la

rencontre de ses deux amants) ; Miguel Zamacoïs, Deux femmes et

un téléphone, 1920 (deux amants font un poisson d’avril

à leur maîtresse en leur annonçant leur rupture

par téléphone) ; Jean Cocteau, op. cit. ; Pierre Valdagne,

Allô ! Allô !, 1886 (un mari se réconcilie avec sa

femme en croyant parler à une autre au téléphone,

alors que celle-ci est chez son amant – bien entendu le meilleur

ami du mari).

11 - Maurice Hennequin, op. cit., 1888 (un exilé qui croit que

sa fiancée l’a trahi oblige un notaire à lui arranger

un autre mariage par téléphone) ; Louis de La Garde, Un

mariage par téléphone, 1893 (arrestation erronée

d’un père et de son fils suite à un quiproquo téléphonique)

; E. du Tesch, Par téléphone, 1909 (des fiancés

se téléphonent journellement à l’insu de leurs

parents) ; André Mouëzy-Éon, « Les Joies du

téléphone » [1942?] (suite de disputes et de quiproquos

téléphoniques).

12 - Paul Deroyre, Décoré par téléphone

[1908?] (un homme appelle un ministre pour obtenir une décoration).

13 - Friedrich Kittler montre du reste que le motif du téléphone

repose souvent en littérature sur des connotations érotiques

(Voir Grammophon Film Typewriter, Berlin, Brinkmann et Bose, 1986, p.

87-93).

14 - André Pascal, Tout s’arrange, s.l., s.é., s.d.

[1925?], p. 121-122 (la présidente d’une association de

bienfaisance arrange tout, y compris ses rendez-vous amoureux, par téléphone).

Voir aussi Octave Pradels, « Les Gaietés du téléphone

», 1905 (une femme tente de joindre son couturier et tombe sur

un inconnu qui lui fait la cour par téléphone) ; Jules

Legoux, Par téléphone, 1883 (une femme appelle sa couturière

et croit comprendre que son fiancé la trompe), ainsi que Damocède

et Du Tesch.

Bien qu’apparemment moins souvent, le mélodrame y trouve

aussi la possibilité de renouveler ses thèmes par le biais

de cet outil « mystérieux, surnaturel » (15) ; le

seul exemple rencontré ne manque pas d’intérêt,

puisqu’il s’agit d’une pièce écrite pour

le Grand Guignol où, contrairement aux habitudes qui rendirent

ce théâtre célèbre, l’assassinat n’est

justement pas réalisé sur scène, mais perçu…

par téléphone : « on les tue ! on les égorge…

» – le rideau tombe sur ces cris du mari qui tient le téléphone

en main (16).

Mais on trouve également des scènes, voire des intrigues

spécifiquement liées à la pratique du téléphone.

Dans les premières années surtout, plusieurs pièces

prennent pour sujet l’apprentissage du téléphone

(17), ce qui donne lieu à toutes sortes d’effets comiques

: confusion entre la sonnette de la porte d’entrée et la

sonnerie du téléphone (18), incompréhension de

l’onomatopée « allo », représentation

de l’incapacité de certains à comprendre le fonctionnement

de l’objet (19). Très tôt l’on voit également

apparaître des situations où le téléphone

est utilisé de manière quotidienne, pour les affaires

(20), les courses (21), les rendez-vous (22), l’amusement (23)

aussi. Sa présence donne alors lieu à des considérations

sur le progrès (24), la rapidité nouvelle des communications

et les problèmes que cela pose ; il est cependant relativement

rare que les commentaires ou les critiques soient explicites : la pièce

de Roche dénonce par exemple les travers d’une communication

qui sépare les gens (25) , mais seule la pièce de Louis

de La Garde se construit sur l’opposition de deux opinions (le

père contre le fils). Certaines pièces, en revanche, ont

pour unique sujet la pratique du téléphone, c’est-à-dire

la représentation d’une conversation dont le seul intérêt

est d’être passée par téléphone (26).

15 - André de Lorde et Charles Foley, Au Téléphone…,

Paris, Librairie Molière, s.d. [1901?], p. 28 (un homme entend

l’assassinat de sa famille par téléphone). Cette

pièce connaît un parcours intéressant : créée

le 28 novembre 1901 au théâtre Antoine, avec André

Antoine et Jean Kemm, reprise par Firmin Gémier, reçue

en 1913 à la Comédie française, mais retirée

en octobre 1921 par les auteurs, qui estimaient qu’ils avaient

attendu assez longtemps de la voir monter et la donnent alors au théâtre

du Grand Guignol.

16 - Ibid., p. 30.

17 - Par exemple M. Tournebroche, Le Téléphone, 1897 (description

des procédures d’un coup de téléphone pour

inviter quelqu’un à dîner) ou Jehan d’Agno, Le

Gendarme par téléphone, 1902 (un gendarme tente de faire

venir du renfort mais ignore comment se servir du téléphone

: il écrit, il s’adresse à lui, etc.) ; voir aussi

le personnage de la bonne chez Raymond et Burani ou de Lorde et Foley,

ou l’héroïne de Pradels.

18 - Zamacoïs, Au Bout du fil, 1903 (l’amant qui équipe

sa maison pour obéir aux desiderata de sa maîtresse fait

des essais sur sa nouvelle installation).

19 - À noter qu’on trouve chez une héroïne de

Zamacoïs l’idée que l’énervement peut nuire

au bon passage du courant (Zamacoïs, Deux femmes et un téléphone,

1920, p. 11), preuve que le fonctionnement du téléphone

reste incompréhensible à beaucoup.

20 - Par exemple La Garde, op. cit., p. 7, 30, etc. ; de Lorde et Foley

(le téléphone est « indispensable en affaire »)

; Pascal, op. cit., acte I. Seule la pièce de Jacques Cossin,

Allo Blima… ici 283 (1936) présente une situation plus exceptionnelle

(une station météorologique en plein Sahara, où

le téléphone, unique point de contact avec la civilisation,

sert à transmettre quotidiennement des informations chiffrées

sur le temps et, finalement, l’annonce du décès du

dernier arrivé).

21 - C’est le prétexte des pièces de Legoux, Pradels,

Mouëzy-Éon, A. Ducasse-Harispe (« Le Téléphone

! mon cauchemar… » [1928?], où l’on assiste à

la dispute d’un abonné avec une téléphoniste).

22 - Guy Dorrez, Les Surprises du téléphone, 1931 (un

homme tente vainement de joindre un ami pour l’inviter à

une promenade) ; Paul Croiset, Arthur au téléphone, 1930

(un garçon fait peur à son frère grâce au

téléphone).

23 - Chez de Lorde et Foley, un des personnages féminins explique

qu’elle adore téléphoner à des amis, à

des célébrités (Edmond Rostand, la Belle Otero),

ou même composer un numéro au hasard. Voir aussi La Farce

du téléphone, d’Henri Farémont (1935) où

des enfants recourent au téléphone pour obtenir les réponses

de leurs exercices scolaires.

24 - La Garde, op. cit., sc. 1 et 10 ; de Lorde et Foley, op. cit.,

p. 25, 27, 28, etc. ; Marsan parle de « merveilleuse invention

» (op. cit., p. 9).

25 - Voir aussi les plaintes des personnages de M. de Savoie, Le

Téléphone, 1888 (un mari reçoit la déclaration

que son propriétaire, qui vient de leur offrir le téléphone,

croit faire à sa femme), Pradels, Dorrez, Mouëzy-Éon

ou Ducasse-Harispe, mais il s’agit le plus souvent de déboires

liés aux difficultés de la communication, comme l’illustre

également le « Duo téléphonique » de

Mac Nab, fondé sur une série d’incompréhensions.

26 Par exemple Ducasse-Harispe, Pradels, Dorrez, ou Mouëzy-Éon.

Il faut alors accorder une place particulière à ce qui

s’avère le principal lieu commun de l’époque

en ce qui concerne le téléphone : les « demoiselles

» qui font naître tant d’énervement et de fantasmes

qu’on leur consacre même des chansons (27) . De très

nombreux textes mentionnent le processus à suivre et la difficulté

que connaît l’usager d’alors : brouillage des voix,

interruptions constantes, interventions de tiers, retards font souvent

naître des colères dont les employées font régulièrement

les frais, et transforment bien souvent l’expérience, comme

le dit Ducasse-Harispe, en un « cauchemar » (28). Antony

Mars et Maurice Desvallières y puisent les péripéties

d’un premier acte qui se passe au « Bureau central des Téléphones

» : le spectateur voit défiler les « demoiselles

», leur surveillante et un inspecteur, reçoit le compte

rendu des insultes ou des tentatives de séduction par téléphone,

assiste à des écoutes clandestines et aux commentaires

que tout cela fait naître, l’ensemble dans un rapport assez

lâche avec les deux actes qui vont suivre (29). Roche consacre

un monologue à cette « demoiselle » qui devient un

parangon de morale hypocrite :

Dring ! Dring ! Qu’est-ce qu’il y a encore ? Un abonné

qui demande la communication. Vous pouvez attendre, Monsieur. Vous croyez

que je me vais me tuer pour mettre en communication des bavards, des

amoureux. Je me repose. Je suis fatiguée. […] Je suis une

philosophe. […] Ah ! si l’on ne parlait jamais, que de malheurs

on éviterait.

Mais le mal est plus grand aujourd’hui qu’il y a ces fameux

téléphones, grâce auxquels on n’a même

plus la peine de se déranger pour converser avec les gens. Un

monsieur, bien tranquille dans son bureau, s’évite cent

visites. Il lui faudrait un grand mois pour aller chez Pierre et Paul,

dire du mal de son prochain, combiner des affaires louches, préparer

de mauvais coups. En une heure, il fait tout cela ; heureusement que

nous sommes là, pour mettre bon ordre à un tas d’abus.

Dring ! Dring ! Vous êtes bien pressé, Monsieur. Les gens

honnêtes ne sont jamais si hâtés. Je ne parle pas

en étourdie, qui ne sait pas ce qu’elle dit. J’écoute,

allez, toutes les conversations et j’en apprends de belles (30)

.

Le téléphone peut donc être « récupéré

» pour rajeunir des situations stéréotypées

; mais il peut aussi – comme certains titres invitent à

le penser – offrir des situations inusitées dont la mise

en scène devient la finalité même de la pièce.

27 Par exemple « La Demoiselle du téléphone »

de Dominus, repris dans Les Refrains de la Butte, Paris, Plessis, 1904.

28 Voir Pradels, La Garde, Ducasse-Harispe, Deroyre, Mouëzy-Éon,

Dorrez.

29 Antony Mars et Maurice Desvallières, La Demoiselle du téléphone,

1891

30 E. Roche, La Demoiselle du téléphone, s.d. [v. 1930]

sommaire

Dramaturgie téléphonique

On comprend que l’intérêt premier du téléphone

est de permettre le renouvellement d’un certain nombre de procédés

comiques traditionnels, en particulier les scènes de quiproquo

qui trouvent ainsi des justifications inédites : la mauvaise

qualité de la conversation dégénère parfois

en un dialogue… de sourds (Mac Nab) ; les erreurs de numérotation

peuvent provoquer des arrestations injustes (chez l’Abbé

Bernard ou La Garde), ou encore des « rencontres » imprévues

(comme cette jeune femme qu’un inconnu tente de séduire

par téléphone chez Pradels) ; le « défaut

d’identité », dû au fait qu’on oublie parfois

de demander le nom de l’interlocuteur invisible, conduit à

des arrivées inattendues (les deux amants qui se retrouvent chez

Raymond et Burani, ou l’amant qui téléphone au mari

chez Damocède) ou à des interprétations erronées

(chez Legoux, une dame se croit trompée par son futur époux)

; enfin, l’écoute à distance permet d’entendre

ce que l’on aurait dû ignorer (Marsan), ou fait dire ce que

l’on aurait dû taire (le héros de Mouëzy-Éon

insulte sa future belle-mère, la femme du personnage de Tournebroche

traite son ami de « vieux pot », Edgar parle au mari en

croyant parler à sa maîtresse chez S. Chebroux, tandis

que le mari reçoit les invitations d’un soupirant chez Maurice

de Savoie).

Les insuffisances de la conversation téléphonique donnent

également lieu à d’assez nombreux jeux de mots, en

particulier ceux qui ont trait à l’onomatopée «

allo », déclinée en « à l’eau

» (« c’est un porteur d’eau ? – Non, c’est

l’appel pour voir si ça fonctionne bien »), «

à lot » (« Allo ? — oui, à lot —

Allo ? — Non je ne les ai pas jeté à l’eau.

— Allo ? — oui, à lot, à loterie »), etc.(31).

31 - Raymond et Burani, op. cit., p. 6-7 ; Deroyre, op. cit., 1910,

p. 7. Voir aussi Legoux, op. cit., p. 9 [« Allons, allons (Prononcer

alô, alô.) Drôle d’entrée en conversation

! »] ; Zamacoïs, op. cit., 1903, sc. 1 ; ou encore Deroyre

ou Dorrez, chez qui les dialogues sont parsemés de jeux de mots

dus à la mauvaise qualité de la communication. À

noter qu’« Allo » est assez fréquemment utilisé

comme titre, même lorsqu’il n’est pas question de téléphone,

comme dans la « revue féerique » de Gorsse et Nanteuil,

Allo !… de Vichy !… (1906).

Les mécompréhensions sont la source d’un assez grand

nombre de situations comiques, qui restent cependant pour la plupart,

il faut le reconnaître, assez attendues et répétitives.

Il est donc plus intéressant de voir les conséquences

que la présence du téléphone a sur la mise en scène.

Notons d’abord que l’objet lui-même est souvent le seul

élément de décor mentionné ; Damocède

précise même que « le reste est facultatif »

et certains auteurs vont jusqu’à envisager des aménagements

spéciaux : Louis de La Garde, par exemple, propose un trucage

recourant à une voix extérieure, Jules Legoux explique

comment construire un faux téléphone.

Surtout, la présence de l’objet commande certains gestes

et attitudes que les auteurs le plus souvent précisent en didascalies

: tourner la manivelle, appuyer sur un bouton, se saisir de l’appareil

qui symbolise le lien avec l’interlocuteur (on a vu que, chez André

Pascal, il devient le substitut du corps de l’amant, idée

que Cocteau utilisera également dans La Voix humaine (32) ou

au contraire le rejeter (comme chez Pradels ou Ducasse-Harispe).

De fait, l’intérêt majeur de l’objet est sans

doute le jeu qu’il permet dans le rapport du présent (sur

scène) à l’absent (hors scène – donc

a priori hors pièce…). Certains auteurs recourent aux changements

de lieux : chez de Lorde et Foley ou chez Marsan, le personnage masculin

quitte sa famille au premier acte, et le second le montre téléphonant

chez lui depuis une autre demeure ; ce déplacement, en impliquant

un changement d’acte qui permet le changement de décor,

crée un effet de suspens ; mais il utilise aussi une qualité

particulière du téléphone, celle de « présentifier

» l’absent, pour rassurer :

Téléphonez, ça nous fera de la distraction […]

D’entendre sa voix au bout du fil là… ça sera

un peu… comme s’il était au milieu de nous ! […]

Ah ! cet instrument, c’est une belle invention tout de même…

V’là Monsieur à plusieurs lieues… et il va nous

causer comme s’il était près de nous, dans cette

chambre ! […] Bien sûr quand j’entendrai sa voix, ça

me calmera… je n’aurai plus peur… c’est déjà

comme si Monsieur était là. (33)

Cette situation paradoxale au théâtre, où rien n’existe

en dehors de la scène, est particulièrement efficace lorsqu’il

s’agit, comme dans les deux pièces que nous venons de citer,

de faire entendre sans les voir un assassinat ou un adultère

: le caractère dramatique (même dans une situation a priori

comique, comme chez Marsan) est bien sûr augmenté de ce

que le spectateur, relayé par celui qui téléphone,

se voit obligé d’imaginer la situation.

32 - Cocteau énumère les différentes attitudes

du personnage dans la note liminaire intitulée « Décor

» et les utilise pour ponctuer les différentes phases de

la pièce (op. cit., p. 1095-1096).

33 - André de Lorde et Charles Foley, op. cit., p. 25.

Le téléphone autorise donc un dédoublement tout

à fait intéressant au théâtre entre le fait

et le dit. Certains personnages, qui ne prennent pas conscience de la

distance (puisque, jusqu’alors, la voix impliquait la présence34),

se conduisent comme si leur interlocuteur leur faisait face. Ceci donne

bien sûr lieu à de nouveaux effets comiques : une jeune

femme qui s’agenouille pour implorer la téléphoniste

de lui passer le numéro qu’elle demande chez Pradels, un

rond-de-cuir ridicule qui se met au garde-à-vous lorsqu’il

croit parler au ministre chez Deroyre, un mari en colère qui

frappe l’appareil à défaut de l’amant, chez

Savoie, ou encore, chez Marsan, un mari qui s’énerve contre

sa femme qu’il entend le tromper parce que le téléphone

a été mal raccroché :

Ah ! c’est comme ça ! (Il crie sur la plaque) Eh bien je

vais vous faire voir si je suis parti !… Adèle ! je te défends…

tu entends… Je suis là… je suis là… Et

vous… sortez… si vous ne voulez pas que je vous flanque par

la fenêtre… sortez… Monsieur, je vous chasse !…

[…] Ah ! les canailles ! les canailles !… Il l’embrasse

et elle rit… Oh !… (Hurlant) Nous nous retrouverons Monsieur

!… (Atterré) Mais c’est qu’ils ne m’entendent

pas !… Ah ! Ah ! Ah ! Non ! par exemple je ne veux pas voir ça

! (Il repousse l’appareil avec dégoût) […] ils

sont en train de me faire cocu…! (35)

On voit que l’usage du téléphone dispose d’une

gestuelle pour exprimer qu’on ne parvient pas à prendre

en compte l’absence (36).

34 - L’une des critiques principales que recevra le téléphone

tient à ce pouvoir de désincarnation de la voix. Voir

à ce sujet les commentaires de Laurence Dahan-Gaida sur une lettre

de Kafka à Milena en mars 1922, où celui-ci considère

le téléphone comme ce qui contribue à éliminer

« le fantomatique entre les hommes » (cité dans Laurence

Dahan-Gaida, « La Science et ses œuvres : de la créature

artificielle à la création littéraire »,

L’Homme artificiel, Paris, Ellipses, 1999, p. 128-129).

35 Marsan, op. cit., p. 10.

36 On sait d’ailleurs que la contemplation d’une personne

enfermée à parler dans une cabine téléphonique

sera pour Camus l’un des exemples de l’absurde (Le Mythe de

Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, cité dans Paris, Gallimard,

coll. « Idées », 1979, p. 29).

La conversation téléphonique permet ainsi de créer

un lien de complicité avec le spectateur, seul susceptible d’identifier

le décalage entre les paroles et les actes ou les pensées.

Parfois, la présence d’un tiers sur scène justifie

des explications, des commentaires sur la conversation ; Pascal joue

de ce procédé pour créer des effets de double sens.

D’autres, comme Raymond et Burani ou Zamacoïs, y trouvent

un élément de dynamique pour l’intrigue : chez ce

dernier, le spectateur assiste au parcours purement verbal d’une

femme qui s’invente des occupations pour cacher à son mari

qu’elle lui téléphone depuis l’appartement de

son amant ; là encore, l’extérieur est convoqué

par l’intermédiaire du téléphone, mais sur

un mode comique. La pièce de Cocteau repose en grande partie

sur cette technique, mais dans une visée pathétique qu’il

est un des rares à avoir aperçue et dont la mise en scène

peut jouer de manière assez saisissante : l’héroïne

vue par le spectateur diffère totalement de l’héroïne

telle qu’elle se décrit à son interlocuteur invisible.

Le mensonge que permet la distance – variante intéressante

d’une situation de « théâtre dans le théâtre

» – prend un caractère dramatique, et Cocteau parvient

à des effets de tension efficaces : jusqu’à quel

point sa voix ne la trahira-t-elle pas ? Jusqu’à quel point

parviendra-t-elle à tenir son mensonge ?

Le téléphone intervient donc différemment de la

plupart des accessoires de théâtre (37) : alors que l’objet,

au théâtre, a souvent pour fonction de montrer ce que les

mots ne peuvent que suggérer (un état d’esprit, un

trait de caractère), le téléphone au contraire

sépare la parole de l’action : c’est le lieu d’une

parole sans corps, tout à fait paradoxale sur scène. Or

le théâtre se saisit de cette fragmentation : le téléphone,

plus que tout autre objet, fait apparaître le hors-scène

et donne au spectateur, en créant un effet de contraste, le plaisir

d’un savoir partagé avec le personnage : voilà bien

un fonctionnement intéressant de l’énonciation théâtrale.

sommaire

Écriture dramatique

Si le recours au téléphone s’avère un support

très riche de la mise en scène, il impose également,

du fait même de ces conditions d’énonciation particulières,

des contraintes à l’écriture dramatique (38) . Celles-ci

sont, pour la plupart, liées à ce paradoxe de la «

figure absente ».

Cocteau explique, dans sa préface à La Voix humaine, que

la pièce est née de sa fascination pour « la singularité

grave des timbres, l’éternité des silences »

et le « désaccord de rythme » entre les personnes

(39). Il l’entendait, il est vrai, d’un point de vue psychologique

; mais de fait, la conversation téléphonique répond

à un rythme propre – une fois encore paradoxal au théâtre,

puisqu’il est constitué de blancs.

Le rythme, pour un abonné du début du siècle, est

d’abord fait d’interruptions : brouillages, parasites, tierce

personne, conversations parallèles, déconnexion impromptue,

intervention soudaine des standardistes viennent en permanence gêner

le flux de parole, la continuité du dialogue ; il y a, pour ainsi

dire, deux paroles qui alternent, avec leur sujet, leur ton, leur rythme

même, propres. Les auteurs de ce corpus ont presque tous été

sensibles à cette situation dont l’intérêt

est multiple : outre les scènes qu’elle permet (quiproquos,

colères), elle peut créer des effets de retardement comiques,

voire de suspens dramatiques ou pathétiques ; Cocteau fait ainsi

de ces pauses nécessaires le marqueur des différentes

phases

du dialogue.

37 - Voir par exemple le « classement textuel de l’objet

» (utilitaire / référentiel / symbolique) que propose

Anne Ubersfeld dans Lire le théâtre, Paris, Éditions

sociales, 1977, rééd. 1982, p. 180.

38 - Pierre Larthomas suggère dans son étude sur Le Langage

dramatique qu’il pourrait être intéressant d’analyser

la nature des rapports entre les accessoires et les éléments

verbaux (II, 3, « Le Décor », Paris, Colin, 1972).

Il me semble qu’on a ici un assez bon exemple de cette influence

de l’objet sur l’écriture.

39 Jean Cocteau, op. cit., p. 1093 et 1090.

Plusieurs auteurs tentent même d’intégrer ces silences

à la dramaturgie, utilisant le téléphone comme

une variante intéressante du monologue (40). Certains signalent

le problème :

« Pendant le dialogue au téléphone, les artistes

devront faire attention de laisser entre chaque phrase le temps matériel

de la réponse », « le trait indique l’intervalle

pendant lequel est censée se faire la réponse »

(41). Apparaît alors un discours troué, haché, peu

conforme au langage dramatique, même s’il ne s’écarte

pas d’un des plus vieux ressorts du comique (le principe de la

communication perturbée) et proche du monologue, bien que ce

soit un dialogue (de ce fait d’ailleurs plus « vraisemblable

»),. Cocteau, dont la pièce se construit sur le renversement

du mensonge à l’aveu, a cependant fait de cette qualité

particulière de la conversation téléphonique la

dynamique dramatique de son texte : parce qu’elle efface lecorps,

la conversation téléphonique permet aussi de libérer

une parole intime (42).

Se pose alors le problème de faire entendre la voix de l’autre,

de l’absent. Les solutions les plus diverses ont été

adoptées, qui jouent à la fois de l’effet rythmique

et de la mise en scène. De Lorde et Foley se bornent à

l’évoquer :

Crois-tu que ce soit admirable : tu es près de moi… je sens

les moindres inflexions de ta voix… de tes gestes… je te vois

presque… oui je te vois…(43)

40 - Plus d’un tiers des textes proposés

sont d’ailleurs des monologues (comme il était de mode à

l’époque, où pullulent les recueils de « monologues

» ou de « scènes » pour jeunes filles, pour

hommes, pour enfants, etc.).

41 Marsan, op. cit., deuxième tableau ; Deroyre, op. cit., p.

5 ; voir aussi Ducasse-Harispe ou Raymond et Burani.

42 Nul doute que la communication par écran imprimé, en

supprimant la voix, ne l’ait encore un peu plus libérée.

Mais la possibilité de disposer d’écrans qui permettent

de visualiser l’interlocuteur (web-cam ou autres), en faisant disparaître

l’ambiguïté, risque fort de faire perdre également

cette dimension du secret, que le téléphone partage avec

la lettre, mais à laquelle il ajoute l’immédiateté

d’une parole non contrôlée.

43 De Lorde et Foley, op. cit., p. 30.

Plusieurs auteurs en revanche jouent sur une alternance, le discours

du personnage en scène s’interrompant pour répéter

(Raymond et Burani, Hennequin) ou commenter (Damocède, Marsan),

assurant parfois les questions et les réponses (Pascal).

Ces lignes de Jules Legoux jouent de tous les cas de figure avec originalité

:

Mademoiselle Andrée, la première de Mademoiselle

Clémence… C’est bien vous, mademoiselle ?

Oui, sans doute

Je vous ai attendue, comme c’était convenu, à

sept heure.

Elle a été très occupée d’une capeline

pour Madame de Hautefeuille [c’est elle-même]. Impossible

d’aller dîner chez Ledoyen comme elle l’avait promis…

mon chéri !

Son chéri ?…

Comment ! Que je ne prenne pas une petite voix de femme pour causer

? Il n’y a personne auprès d’elle : elle est seule…

Qu’est-ce que cela me fait à moi qu’elle soit seule

?

Je ne contrefais pas ma voix, mademoiselle. Je suis Madame de

Hautefeuille, et j’attends mon chapeau.

Tous ses regrets ; elle ne savait pas… Je l’aurai ici dans

un quart d’heure (44).

Si le caractère oral du passage est artificiel, la tentative

d’une transcription alternée, tant visuellement (gras pour

l’interlocution, italiques pour les propos rapportés), que

grammaticalement (le recours au discours indirect libre, l’alternance

des pronoms) atteste la réflexion sur les modalités d’une

transcription de ce nouveau type de « monologue-dialogue »

(45).

44 - Legoux, op. cit., p. 9.

45 - Cocteau, op. cit., p. 1096.

Une autre solution consiste à suspendre le dialogue, en fournissant

dans les seules paroles du personnage en scène des éléments

permettant de comprendre le déroulement de la conversation. C’est

ce que feront, par exemple, Hennequin ou Pradels. Sur scène,

cette condition de communication présente en outre l’avantage

d’entraîner le spectateur, en l’obligeant à faire

un effort de reconstitution. Ceci explique sans doute que la plupart

de ces pièces soient très courtes : combien de temps peut-on

tenir l’attention d’un spectateur qui n’assiste qu’à

la moitié d’une conversation ? Mais Cocteau a poussé

le procédé jusqu’à son extrême : le

nombre de réponses en « oui / non » est tel que le

spectateur n’est souvent pas en état de reconstruire le

dialogue ; la parole a alors essentiellement pour fonction de faire

sentir l’état de l’héroïne.

Ce travail est parfois redoublé par l’établissement

d’un code graphique : le recours à une composition sur deux

colonnes chez Mac Nab, l’usage très étendu des points

de suspension qui criblent le dialogue et parasitent, par exemple, le

texte de Cocteau, voire le recours à des traits de différentes

longueurs pour indiquer « l’intervalle pendant lequel est

censée se faire la réponse » (46), ou même

le jeu d’une alternance graphique, comme nous venons de le voir

chez Legoux, donnent à lire un texte démembré qui,

à sa manière, n’est pas loin des recherches que mène

l’époque sur les jeux de langage et la mise en page. De

fait, ce dernier aspect n’est pas sans intérêt, car

il manifeste la volonté de donner à « voir »

la voix – ce qui rejoint, par des chemins certes détournés,

une préoccupation essentielle de la poésie et du théâtre

expérimentaux de l’époque.

Même dans un genre aussi codé que le vaudeville ou le mélodrame,

la présence du téléphone permet, ou peut-être

plutôt impose des recherches formelles et un renouvellement :

Ce serait une faute de croire, explique Cocteau à propos de La

Voix humaine, que l’auteur cherche la solution de quelque problème

psychologique. Il ne s’agit que de résoudre des problèmes

d’ordre théâtral. (47)

En attestent, en quelque sorte, les « sous-genres » que

proposent certains auteurs : « comédie-opérette

», « fantaisie parodique », « bouffonnerie »,

« saynète », ou encore « Conversation téléphono-comique,

sans fil, à un seul personnage », « Comédie

en trois actes et quatre coups de téléphone » :

il y a bien là une veine qui cherche à se distinguer de

la comédie de boulevard traditionnelle. Ceci illustre bien, je

crois, l’idée que l’objet technique introduit en littérature

(en art), a des conséquences d’ordre esthétique :

il conditionne aussi des formes d’écriture, même si

parfois, comme ici, il en fait disparaître d’autres. Ainsi,

le téléphone a peut-être tué la lettre, mais

il a amené le théâtre à réfléchir

sur lui-même.

Une question reste cependant ouverte dans l’état actuel

de mes lectures. Il me semble que le théâtre d’avant-garde

a peu utilisé le téléphone qui semblait pourtant

lui offrir tant de pistes proches de ses propres préoccupations

(désincarner la voix et les espaces sont des tentatives récurrentes

du théâtre expérimental des années 1910 /

1920, sous l’influence, entre autres, de Jarry) ; peut-être

est-ce, justement, parce que ces mêmes expérimentations

l’avaient conduit à élaborer d’autres procédés,

qui pouvaient se passer d’un objet aussi pesamment « réaliste

» que le téléphone ? Mais ce dernier paragraphe

ne vaut que jusqu’à preuve du contraire.

Cette communication a été présentée lors

du festival La Voix au téléphone organisé par l’I.N.S.A.-Lyon

les 22-26 mai 2000.

46 - Deroyre, op. cit., p. 5.

47 - Cocteau, op. cit., p. 1094.

sommaire

Annexe : Titrologie

Lorsque la date est différente de celle de la première

édition, elle correspond à la date de la première

représentation ; la date entre crochets est celle du dépôt

légal. Quand le lieu d’édition n’est pas mentionné,

il s’agit de Paris.

1882 Hippolyte Raymond et Paul Burani [Paul Roucoux, dit], Le Téléphone,

vaudeville en un acte (Tresse, 1883)

1883 Jules Legoux, Par téléphone, saynète (Ollendorff,

1883)

1886 • Pierre Valdagne, Allô ! Allô !, comédie

en un acte (Ollendorff, 1886)

1886 • Mac Nab, « Duo téléphonique »,

Poèmes mobiles (Léon Vanier, 1886, repris dans Le Cri

Cri, n° 72, 1890 : numéro spécial pour le décès

de Mac Nab)

1888 • Maurice Hennequin, Un

mariage au téléphone, comédie en un acte (Libraire

théâtrale, 1888)

1888 • Maurice de Savoie, Le Téléphone [monologue]

(in Le Cri Cri, n° 14, 1888)

1891 Antony Mars et Maurice Desvallières, La Demoiselle du téléphone,

comédie-opérette en 3 actes, musique de G. Serpette (Librairie

théâtrale, 1891)

1893 Louis de la Garde, Un mariage par téléphone, comédie

(Delhomme et Briguet, 1895)

1897 • M. Tournebroche, Le Téléphone, monologue (F.

Laclau aîné, 1897)

1897 • Abbé E. Bernard, « Le Coup de téléphone

», Scènes comiques pour jeunes gens et pour enfants (Au

petit séminaire de Notre Dame de Sainte Garde à Saint

Didier (Vaucluse), 1897)

1898 A. Damocède, Le Téléphone en amour, vaudeville

en un acte (Albert Clément, s.d. [1898])

1901 André de Lorde et Charles Foley, Au téléphone…,

pièce en deux actes (Librairie Molière, s.d. [1902])

1902 • Maurice de Marsan, Par téléphone, fantaisie

parodique en un acte et 2 tableaux (Joubert, s.d. [1902])

1902 • Jehan d’Agno, Le Gendarme par téléphone,

bouffonnerie en un acte (J. Bricon et A. Lesot,1902), d’après

Charles Normand, « Un Gendarme au téléphone, Six

nouvelles (A. Colin, 1891)

1903 Miguel Zamacoïs, Au Bout du fil, comédie en un acte

(Librairie théâtrale, Éd. Billaudot, s.d. [1904],

6e rééd. 1954,

1904 • Bertol-Graivil et Marc Sonal [Georges Lanos, dit], Le Coup

de téléphone, pièce en un acte et deux tableaux

(P. –V. Stock, 1904)

1904 • Suzanne Chebroux, Allo, c’est moi, Edgar !…, monologue

pour homme (Stock, 1904)

1905 Octaves Pradels, « Les Gaietés du téléphone

», Monologues pour jeunes femmes et jeunes filles (M. Labbé,

s.d. [1908])

1906 H. de Gorsse et G. Nanteuil, Allo !… de Vichy !…, revue

féérique en deux actes et dix tableaux (Vichy, imp. C.

Bougarel, 1906)

1908 Paul Deroyre, Décoré par téléphone,

conversation téléphono-comique, sans fil, à un

seul personnage (Bricon et Lesot, 1908, rééd. 1910

1909 E. du Tesch, Par téléphone, monologue en vers (Schaub-Barbré,

1909)

1920 Miguel Zamacoïs, Deux femmes et un téléphone,

comédie en un acte (Librairie théâtrale, artistique

et littéraire, 1920)

1925 André Pascal [Henri de Rotschild, dit], Tout s’arrange,

comédie en 3 actes et 4 coups de téléphone (s.l.,

s.é. s.d. [Paris, Daunou, 1925])

1928 A. Ducasse-Harispe, « Le Téléphone ! mon cauchemar…

», Les Petits Défauts… des autres, six monologues,

IV (Niort, H. Boulord, s.d. [1928]

1930 • Paul Croiset, Arthur au téléphone, saynète

(Lesot, 1931, 6e éd.)

1931 • Guy Dorrez, Les Surprises du téléphone, monologue

pour homme (Niort, Boulord, s.d. [1931]

1933 • J. O. Mercier, « Allô ! Allô ! père

Noël », comédie en un acte, Saynètes et scènes

comiques à l’usage des écoles et pensionnats, n°

6, (Paris, imp.-libr. Larousse,1933)

1935 •Henri Farémont, La Farce du téléphone,

comédie en un acte pour enfant [pour quatre garçons ou

quatre filles] (Paris, C. Vaubaillon, 1935, rééd. 1948)

1936 • Jacques Cossin, Allo Blima… ici 283 [pièce radiophonique

?] (Librairie de théâtre J. L. Lejeune, 1937)

1942 • André Mouëzy-Éon, « Les Joies du

téléphone », Cinq pièces gaies en un acte

et un monologue (Éd. Musicales, s.d. [1942])

v1930 E. Roche, La Demoiselle du téléphone, monologue

pour demoiselle (G. Rigolet, s.d.)

[N.B. : le catalogue du même éditeur signale Un Mariage

téléphonique, dont je n’ai pas encore trouvé

trace].