Le

THEATROPHONE de

Ader

LE PREMIER MEDIUM ELECTRIQUE

DE DIFFUSION CULTURELLE

C'est ici le lieu de décrire avec plus de détails

cette opération extraordinaire, qui a passé

longtemps pour un rêve, et qui n'était qu'une

merveilleuse réalité

Les conceptions précoces des usages multi-points du

téléphone

Le téléphone électrique de Graham Bell

est, par excellence, une forme de communication "point

à point", permettant à émetteur

et à un récepteur de communiquer.

Cependant, dès sa mise au point, on a imaginé

des formes d'usage plus collectif.

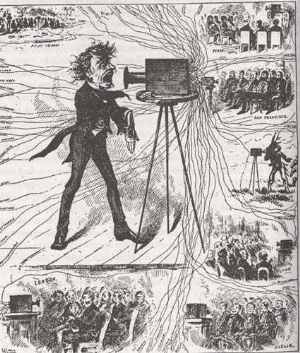

En témoigne le dessin "Terrors of the Téléphone"

paru dans le magazine new-yorkais Daily Graphic du 15 mars

1877 : on y voit un orateur - ou est-ce un chanteur ? - en

nage, gueule ouverte, s'adressant, via une émetteur

que prolongent un réseau mondial de fils, à

des publics installés à Pékin, San Francisco,

Saint-Petersbourg, Dublin et Londres, et réunis autour

de récepteurs dont la forme ressemble curieusement

à celle de l'appareil émetteur.

D'autres destinations, notamment vers des peuplades insulaires

et une sorte de sauvage solitaire, sont également suggérées.

L'historien américain de la radiodiffusion, qui reproduit

ce dessin en ouverture de sa monumentale History of Broadcasting

in the United States, cite également une chanson populaire,

publiée à St-Louis la même année,

|

|

|

|

The Wondrous Telephone, qui témoigne de ce que, immédiatement,

on a imaginé que le téléphone permettrait

d'amener les loisirs à domicile :

You stay at home and listen

To the lecture in the hall

Or hear the strains of music

From a fashionable ball !

Graham Bell lui-même aimait, lors des démonstrations

du téléphone, faire entendre des orchestres,

afin de démontrer les capacités de son invention.

Mais ce sont surtout les perfectionnements apportés

au téléphone par le français Clément

Ader qui vont permettre, à partir de 1881, la propagation

du théâtrophone, première forme de diffusion

culturelle recourant à une technologie de communication

électrique, et dont l'exploitation commerciale perdurera

jusqu'à l'arrivée de la radio.

Sommaire

|

Le théâtrophone

de Clément Ader (1881)

L'inventeur français Clément Ader (1845-1921)

est principalement connu pour sa contribution au développement

de l'aéronautique.

Il fut cependant également un des pionniers du téléphone

en France.

Il propose diverses améliorations techniques au téléphone

électrique : le "téléphone d'Ader"

présente certaines spécificités techniques

(système dit "à contact unique", téléphone

dit "à surexcitation") qui sont décrites

dans la cinquième édition (1887) de l'ouvrage

Le téléphone du Comte Th. du Moncel.

En 1880, Ader crée la Compagnie générale

des téléphones de Paris, déploie le premier

réseau téléphonique de la capitale.

Clément Ader

Clément Ader

|

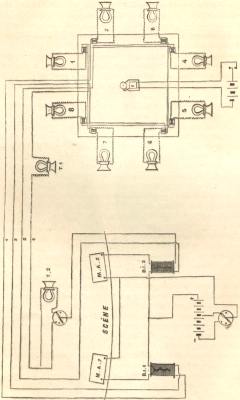

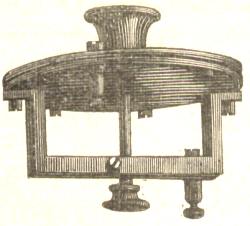

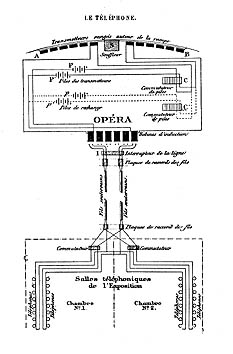

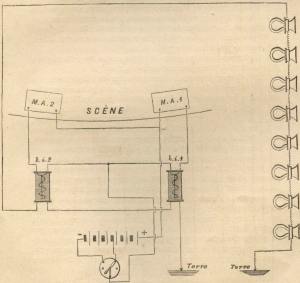

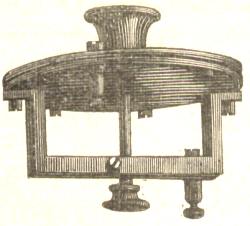

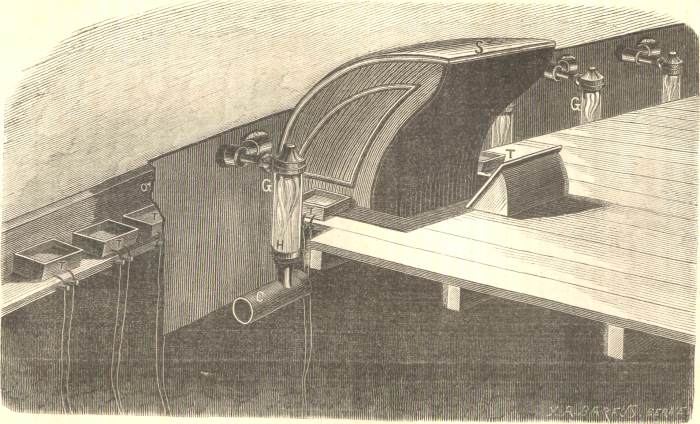

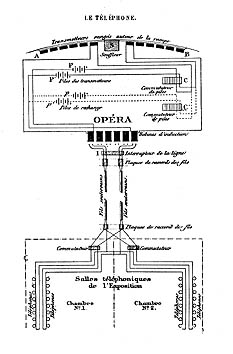

Plan du dispositif de théâtrophone à

l'Opéra durant l'Exposition universelle de Paris (1881).

|

En 1881, dans le cadre de

l'Exposition universelle, Clement Ader conçoit le système

du théâtrophone, notons que le terme ne sera

utilisé qu'à partir de 1889.

Le théâtrophone tel qu'il a été

présenté en 1881 était un système

qui permettait de diffuser des concerts ou des pièces

de théâtre, captés à l'Opéra,

à l'Opéra-Comique ou au Théâtre-Français.

L'inauguration eût lieu en novembre 1881 par le président

de la République, Jules Grévy, qui, le premier,

eût la possibilité d'offrir à ses invités

une audition à domicile.

Le public de l'Exposition universelle pouvait entendre, en

recourant à deux écouteurs, les spectacles diffusés

à l'Opéra qui se situait à plus de deux

kilomètres.

Cette expérience fût l'occasion de découvrir

(et d'élaborer des solutions) les problèmes

de la captation en direct.

Ader met au point un système de captation qui préfigure

la stéréophonie (l'oreillette de droite permet

d'entendre les sons captés à la droite de la

scène et l'oreillette de gauche ceux capter sur la

partie gauche).

Les auditions des représentations de l'Opéra

eurent lieu pendant l'automne de 1881, dans quatre salles

de l'Exposition d'électricité.

Les transmetteurs employés étaient ceux du téléphone

Ader, les mêmes qui fonctionnent aujourd'hui pour la

correspondance entre particuliers. Ils étaient placés,

au nombre de dix, de chaque côté de la boîte

du souffleur.

|

|

Dans Le Ménestrel : journal de musique

du 2 octobre 1881 on lisait ;

LA MUSIQUE ET LE THEATRE A L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ.

.

Les applications de l'électricité aux

divers services des théâtres sont nombreuses et .l'Exposition

du Palais de l'Industrie nous en montre des spécimens variés.

Comme d'ordinaire, ce ne sont pas les découvertes les plus

utiles qui. frappent, le plus vivement les curieux. L'immense succès

des auditions téléphoniques, fort, intéressantes

à coup sûr, mais d'ordre encore fantaisiste, en est la

meilleure preuve. Chaque soir le public se presse dans les salles

d'audition : il ne serait même pas impossible que la fortune,

un peu douteuse au début de l'Exposition d'électricité

fût fixée, par cette récréation quotidienne.

Suivons donc la foule et commençons par l'étude des

téléphones, cette courte revue des applications électriques.

Rien de plus simple que les chambrés d'audition placées

au'premier étage du Palais de l'Industrie.Quatre cloisons,

capitonnées et matelassées; des tapis épais;

des lampes à incandescence dont la lueur aveuglante et cependant

mystérieuse étend sur toute la salle Un reflet opalisé.

Vous entrez, vous prenez deux forts anneaux, deux grosses bagues à

chaton suspendues devant vous, et vous appliquez ce double chaton

sur vos oreilles.dès qu'une petite sonnerie vous avertit que

l'audition téléphonique va commencer. Aussitôt

vous entendez avec une extrême netteté soit les chanteurs

de l'Opéra et de I'Opéra-Comique, soit les choeurs,

soit l'orchestre, soit enfin le rythme de la danse.

Ces appareils, au nombre de quarante pour deux salles ne suffisent

pas à la curiosité du public. Il faut limiter à

deux minutes le temps de chaque audition; encore beaucoup d'amateurs

s'en retournent-ils désappointés; quant à ceux

qui parviennent jusqu'aux appareils, il est curieux d'observer leur

surprise. Ils arrivent toujours avec un sourire aux lèvres

et un vague scepticisme; mais la netteté des perceptions, l'effet

de « relief » que donnent les vibrations téléphoniques

semblant avancer et reculer comme recule et avance le chanteur en

scène, ne tardent pas à les convaincre. Ils s'arrachent

à regret et partent enthousiasmés, bien prêts

à crier au miracle.

Il n'y a cependant ni féerie, ni tour de force dans les auditions

téléphoniques. Jamais résultat plus curieux n'a

été atteint par des procédés plus élémentaires.

Entre les deux bagues brillantes dont les visiteurs du Palais de l'Industrie

s'appliquent le chaton sur les oreilles et le mur des salles d'audition

se trouvent des cordons de soie contenant des fils métalliques.

Ces fils parcourent le Palais de l'Industrie, descendent dans l'égout,

arrivent dans les dessous de l'Opéra, et rassortent à

droite et à gauche du trou du souffleur, de chaque côté

duquel sont placés les transmetteurs.

Les transmetteurs sont fondés sur le principe du microphone

Hughes, instrument délicat destiné à saisir les

moindres nuances de la voix, à en être pour ainsi dire

le microscope. Une planchette en sapin, des traverses de charbon et

dix crayons de charbon, disposés en deux séries de cinq

charbons chacune, s'appuyant sur ces traverses, voilà les éléments

constitutifs; le bruit des voix, les sons de l'orchestre font vibrer

la plaque; les vibrations sont transmises aux crayons. Cette sensibilité

est extrême: de plus elle est limitée à la seule

action des ondulations atmosphériques, grâce à

quelques précautions accessoires. Ainsi pour éviter

les trépidations, on a installé les transmetteurs de

l'Opéra sur des socles de plomb soutenus par quatre pieds en

caoutchouc. Le plomb fait masse ; les supports isolent l'appareil

du plancher.

Les acteurs et les chanteurs n'ont pas à se préoccuper

du transmetteur. A quelque distance qu'ils se fassent entendre, le

son est saisi et emmagasiné par l'appareil. Il en résulte

même cet effet de relief dont je parlais tout à l'heure

et qui cause tant de surprise aux auditeurs du palais de l'Industrie.

Quand on regarde une vue de paysage dans un stéréoscope,

les détails de la photographie s'accusant ; la perspective

s'établit. L'impression est toute semblable dans les auditions

téléphoniques. On peut se rendre un compte exact de

la distance des chanteurs en scène; on perçoit leurs

allées et venues. Il'y a là une sorte d'illusion produiteljpar

les deux transmetteurs, qui, placés, .l'un à droite,

l'autre à gauche de la scène, . impressionnent variablement

les organes auditifs ; il y a aussi le résultat des différences

d'intensité des vibrations transmises.

Les sons emmagasinés par le transmetteur sont immédiatement

saisis par les fils et: arrivent jusqu'aux récepteurs.

Ces récepteurs sont les deux bagues à chaton que tient

en mains le Visiteur de l'Exposition d'électricité,

deux téléphones Bell. Les anses des bagues sont deux

aimants, dont les bouts pénètrent dans le chaton. Au

fond de ce chaton se trouve une petite plaque en fer-blanc. Cette

plaque reçoit les vibrations envoyées par le transmetteur

et les reproduit dans leurs nuances les plus délicates.

Quant au rôle de l'électricité,

il est tenu par une batterie de piles Léclanché. Ainsi

se trouvent accrus lés effets magnétiques, condition

essentielle quand il s'agit de transmettre les.bruits téléphoniques

à grande distance. Les courants induits «actionnent»,

l'appareil-et on peut les renforcer à volonté.

¦Le téléphone Bell, et

le microphone Hughes sont les éléments de cette remarquable

découverte ; mais ou doit les perfectionnements et la combinaison

totale à M. Clément Ader, dont l'appareil porte le nom.

Cet appareil sera sans doute perfectionné lui-même ;

il a encore ce qu'on pourrait appeler les défauts de. ses qualités

: il.demande de grandes précautions, son extrême sensibilité

le rend, fragile., Il perçoit .mieux la voix des chanteurs

que celle des acteurs; il se laisse impressionner très vivement,

mais parfois confusément, par l'orchestre. Autant de détails

qui seront bientôt corrigés. L'enthousiasme du public

reste donc très légitime, les auditions téléphoniques

sont une brillante promesse. Quand on voit le chemin parcouru en cent

ans par la science des phénomènes électriques,

on a la certitude que ceite promesse sera tenue. Quelques années

encore et le proscenium de tous nos théâtres sera tapissé

de transmetteurs; le réseau déjà si important

du Paris souterrain se compliquera d'éléments nouveaux;

des milliers de fils parcourront les rues, monteront dans les maisons,

transmettant la musique d'Ambroise Thomas et de Charles Gounod, là

prose d'Emile Augier et de Victorien Sardou, faisant monter le grand

art à tous les étages comme montent déjà

le gaz et l'eau. Les amateurs, désireux de ne pas quiter le

coin du feu, n'auront qu'à prendre un téléphone

Ader pour s'offrir le spectacle dans leur fauteuil. On aura l'opéra

et la comédie chez soi, comme on a Enghien ou Vichy à

domicile. Et si loin qu'aillent nos grandes cantatrices, qu'elles

émigrent à Saint-Pétersbourg ou même à

New-York, on pourra encore les entendre. Il suffira d'augmenter le

nombre des batteries et de renforcer les courants magnétiques.

(A suivre.) CAMILLE LE SENNE.

Chacun de ces 20 récepteurs était

en rapport avec une pile Leclanché et une bobine d'induction

correspondait à cette pile. Le fil conducteur double (pour

l'aller et le retour) s'étendait sur une longueur de 2

kilomètres environ qui sépare l'Opéra du

Palais de l'Industrie. Ces conducteurs étaient placés

à la voûte des égouts. Comme les piles se

polarisent rapidement, et perdent ainsi de leur puissance, on

les changeait de quart d'heure en quart d'heure.

Pour cela, chaque pile avait son commutateur, au moyen duquel,

chaque quart d'heure, on mettait le transmetteur en rapport avec

une pile nouvelle : pendant ce même temps on rechargeait

la pile usée |

|

Pour mieux assurer le bon fonctionnement

des appareils, et pour se mettre en garde contre toute

cause de dérangement, Mr Ader avait pris certaines

précautions, qu'il n'est pas hors de propos de

mentionner.

Les transmetteurs microphoniques disposés sur

la scène étaient fixés, chacun,

sur un socle en plomb, reposant sur des pieds en caoutchouc.

|

On évitait ainsi les bruits qui, sans

cette précaution, auraient été transmis

en même temps que les sons, et qui provenaient des pas

et des mouvements des acteurs et des danseuses.

L'inertie des masses de plomb servant de supports aux transmetteurs,

éteignait ces trépidations, et les empêchait

d'arriver à la planchette microphonique du transmetteur.

M. Ader encore une fois précurseur dans son domaine

avait jugé indispensable de munir chaque auditeur d'un

récepteur double : un pour chaque oreille. Il venait

d'inventer la stéréophonie

Et voici la raison de cette particularité.

Sommaire

|

Le chanteur n'est pas immobile

sur la scène, il passe fréquemment de l'un à

l'autre côté de la rampe.

C'est même là une des règles de l'art.

Supposons que le chanteur se trouve à droite du souffleur;

la voix actionnera le microphone transmetteur de droite plus

énergiquement que celui de gauche, et l'oreille droite

de l'auditeur sera plus vivement impressionnée que l'oreille

gauche.

Si le chanteur passe à gauche du souffleur, c'est le

contraire qui se produira.

Ainsi, quand l'acteur, marche sur la scène, son déplacement

se traduit, pour celui qui écoute, par un affaiblissement

du son dans un des cornets récepteurs et par un renforcement

dans l'autre cornet récepteur.

De là des inégalités d'intensité,

qui nuisent à la pureté de la transmission. M.

Ader eut l'idée, très ingénieuse, de croiser

les impressions arrivant à chaque oreille de l'auditeur,

c'est-à-dire, de faire aboutir à l'oreille droite

les sons d'un transmetteur et à l'oreille gauche le son

d'un second transmetteur, placé à une distance

de quelques mètres du premier.

Les transmetteurs sont donc groupés par paires, l'un

étant sensiblement éloigné de l'autre.

|

|

Chaque personne reçoit l'impression

des deux transmetteurs distincts, par l'une et l'autre

oreille, ainsi que le montre le diagramme de la figure

ci contre, dans laquelle on voit que le chanteur étant

placé en A, par exemple, la voix traversant le

microphone M, est recueillie par le récepteur

B, correspondant à l'oreille droite du spectateur,

et à travers le microphone M', par le récepteur

B', correspondant à son oreille gauche, et que,

lorsque le chanteur se trouve au point A', sa voix est

recueillie à travers le microphone M', par le

récepteur B', correspondant à son oreille

gauche et à travers le microphone M, par le récepteur

B, correspondant à l'oreille droite.

|

Dès lors, le chanteur peut se mouvoir

: l'une des deux oreilles de l'auditeur percevra toujours le

son à peu près avec la même intensité

que l'autre.

|

Les deux transmetteurs disposés

le long de la scène de l'Opéra répondaient

à 80 récepteurs Ader pour desservir quarante auditeurs

placés dans deux salles du Palais de l'Industrie.

Ces salles étaient disposées de manière

à éteindre tout bruit extérieur, qui aurait

nui à l'effet sonore que l'on voulait recueillir.

Pour cela, un épais tapis couvrait le parquet; des rideaux

et des tentures composaient l'enceinte.

Des portes doubles et faites d'épaisses étoffes

en défendaient l'entrée. L'éclairage était

faible et triste, pour ne point distraire l'attention des oreilles

par l'impression des yeux. Au milieu se tenait, devant une table,

un employé, chargé de la surveillance générale.

Le public entrait par fournée de 20 personnes dans chaque

salle, et n'y séjournait que à 4 à 5 minutes.

Cet intervalle de temps écoulé, les assistants

sortaient par une porte, tandis que la seconde fournée

entrait, silencieusement, par la porte opposée.

Grace à ces ingénieuses dispositions, on assistait

littéralement à une représentation de l'Opéra.

Sommaire

|

|

On reconnaissait la voix des

chanteurs.

Ce n'était pas l'effet d'un rêve lointain, mais

celui d'une réalité auditive. Sellier, Boudouresque

et Mlle Kraus vous chantaient dans l'oreille. Les choeurs arrivaient

pleins et harmonieux, et on ne perdait pas un accord de l'orchestre.

Pendant les entractes, on entendait les bruits de la salle,

et même la voix des crieurs de journaux et des marchands

de programmes. Et comme, malgré la fidélité

de la transmission des sons, on était privé du

spectacle de la scène, ces auditions aveugles avaient

quelque chose d'étrange, de fantastique, que n'oublieront

jamais ceux qui ont pu en jouir.

Rien ne pouvait mieux populariser dans le public les nouveaux

progrès de l'électricité.

Comme l'indique du Moncel, "le succès de ces auditions

théâtrales a été très grand.

Tous les soirs d'Opéra on faisait queue pour y assister,

et cette vogue a continué jusqu'à la fin de l'Exposition.

Bien que des esprits chagrins aient voulu jeter de l'eau sur

ce succès au nom de l'art contre ces reproductions musicales,

presque toutes les personnes de bonne foi ont été

ravies et ont prétendu avoir mieux entendu qu'à

l'Opéra, ce qui se conçoit facilement, si l'on

réfléchit que les transmetteurs étant interposés

entre les acteurs et l'orchestre, celui-ci se trouvait un peu

sacrifié au profit des acteurs, dont les paroles pouvaient

alors être admirablement entendues".

|

|

|

Le souvenir de ces belles soirées

inspira l'idée de multiplier les auditions téléphoniques

théâtrales.

Mais une telle installation est compliquée et coûteuse.

Les frais faits en 1881, par la Société des téléphones,

à l'Opéra et au Palais de l'Industrie, atteignirent,

dit-on, la somme de 160 000 fr.

Aussi jusqu'à ce jour les reproductions de ce genre ont-elles

été rares.

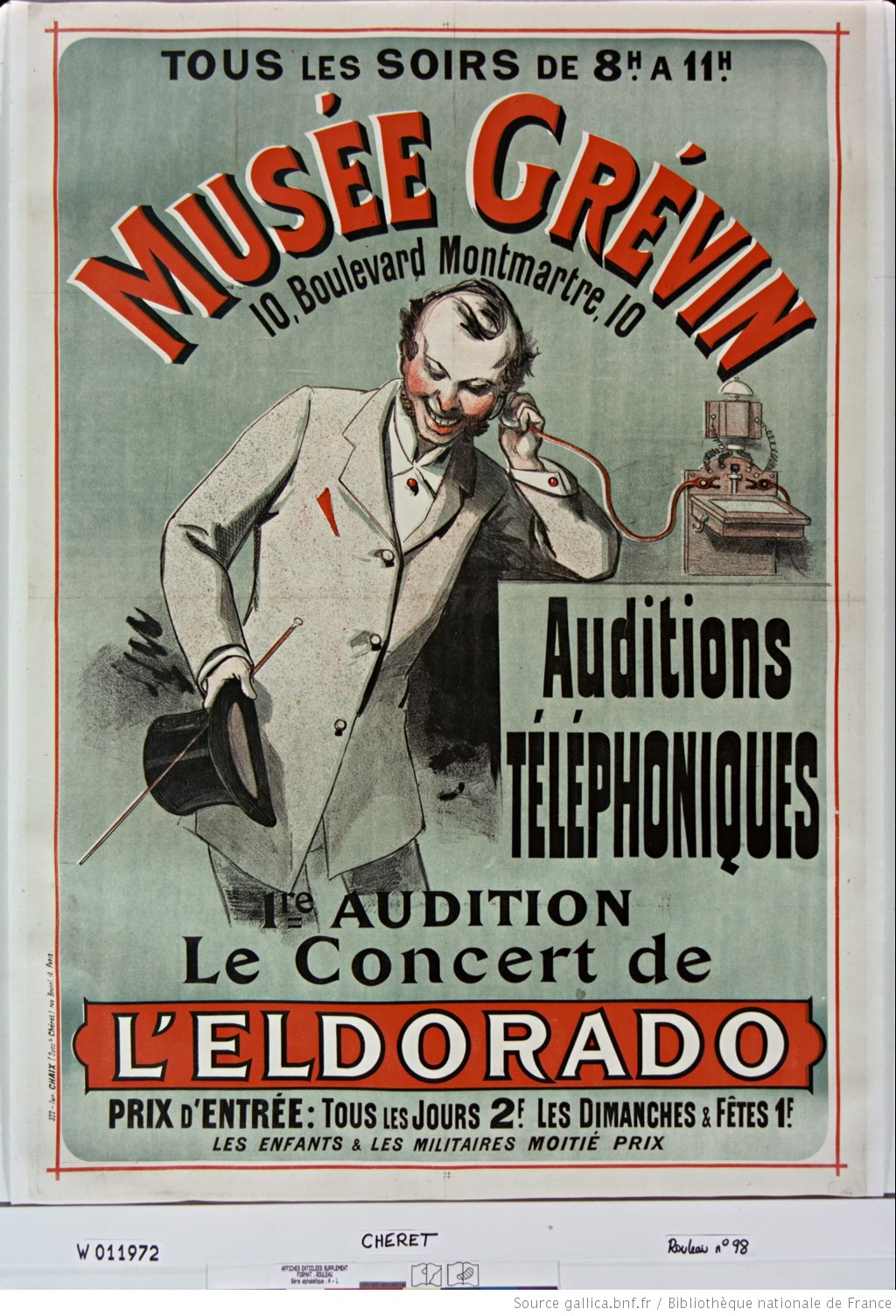

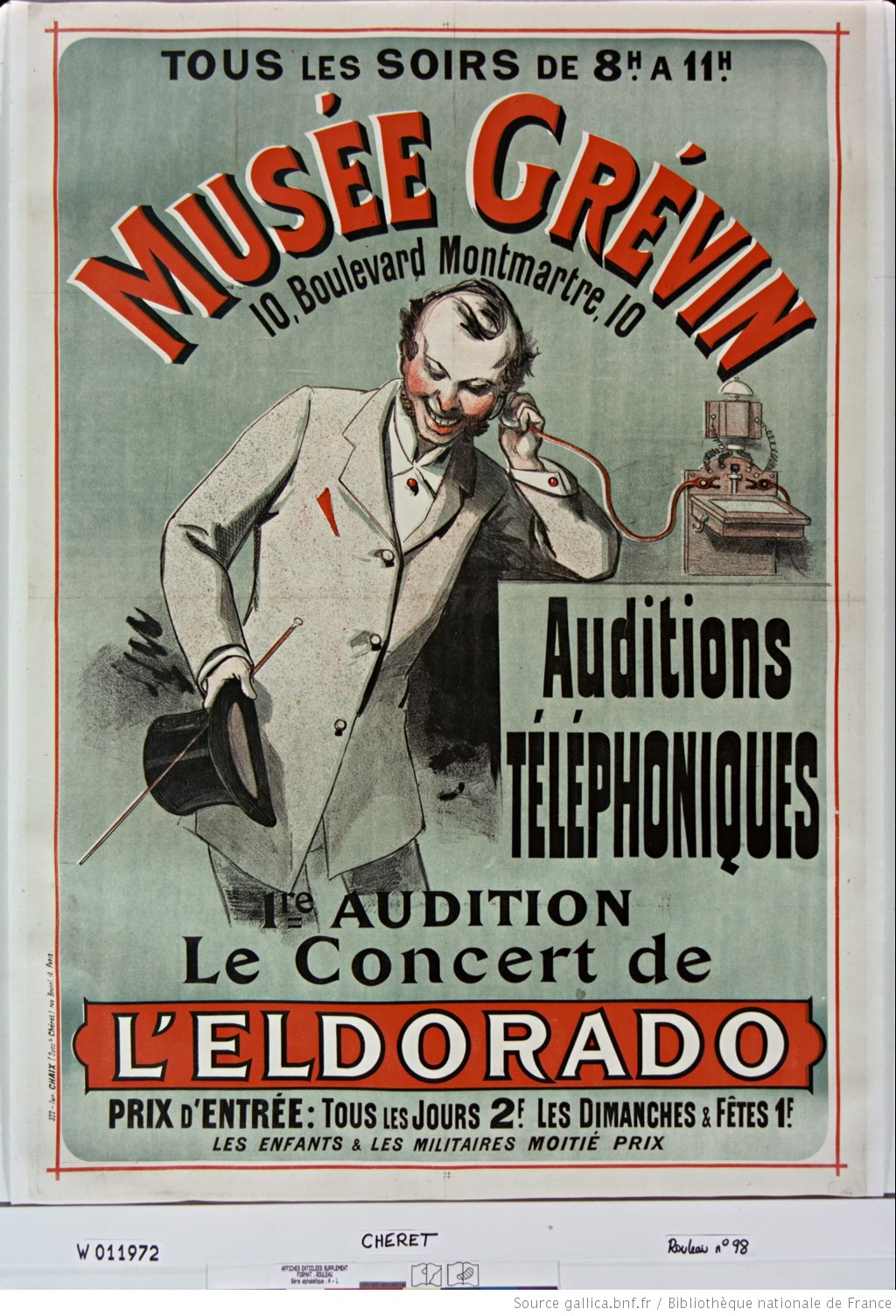

On ne peut citer à Paris que le musée Grévin

qui. pendant l'été de 1883, ait imaginé

de donner des auditions téléphoniques.

A la fin de l'exposition, le dispositif des microphones de l'Opéra

fut démonté. Des auditions théâtrophoniques

furent organisées par le Musée Grévin.

Les microphones étaient placés sur la scène

de l'Eldorado, un café-concert en vogue.

Seulement, au lieu des chants superbes de l'Opéra, on

entendait, au Musée Grévin, le répertoire

grossier d'un vulgaire café-concert, l'Eldorado, du boulevard

de Strasbourg.

On recevait, par l'oreille droite ce refrain, légué

par Thérésa :

« C'est dans l'nez que ça me chatouille ! »

tandis que l'oreille gauche vous faisait entendre cet autre,

popularisé par Judic :

« Ah ! si ma mère le savait ! »

Et lorsque, suffoqué par ces chansons idiotes, à

demi asphyxié par l'atmosphère irrespirable de

la cave

|

où se faisaient ces auditions,

on s'empressait de regagner l'escalier étroit et tournant

qui vous ramenait à l'air, relativement pur, du boulevard

Montmartre, on était poursuivi par les regards d'une

foule de personnages en cire, portant de vieux habits, qui vous

fascinaient avec leurs yeux en boule de loto, immobiles et morts.

C'est que tout soleil a son ombre, toute médaille a son

revers, toute belle chose a sa caricature.

Les auditions du musée Grévin étaient la

caricature des auditions téléphoniques de l'Opéra.

En 1883 voila ce que l'on pouvait penser :

En raison de l'intérêt qui s'attache au phénomène

scientifique de ces auditions théâtrales, il n'est

pas douteux que la transmission de la musique par la voie du

téléphone ne soit appelée à prendre

un jour une grande extension.

Ce n'est qu'une question de temps. On arrivera à réaliser

ce système de reproduction musicale d'une manière

économique, et on pourra alors en généraliser

l'usage. L'Opéra, l'Opéra-Comique, le Théâtre

Français, pourraient être reliés par des

conducteurs téléphoniques à des salles

disposées dans ce but particulier, et un jour des spéculateurs

trouveront leur bénéfice à créer

des établissements consacrés aux répétitions

téléphoniques de la musique de ces théâtres.Bien

plus, il ne sera pas impossible à un particulier de se

procurer le luxe d'une représentation théâtrale

à domicile, et d'entendre, sans quitter son salon, les

accents du Trouvère, de Faust ou de la Favorite.

Sommaire

|

|

C'est ce qu'expose fort bien

le savant rédacteur scientifique du Journal dès

Débats, M. H. de Parville, dans l'ouvrage qu'il a publié

sur l'Exposilion d'électricité en 1881.

Nous souhaitons, dit M. de Parville, que le public soit bientôt

mis à même d'assister, au bout d'un fil télégraphique,

aux représentations de l'Opéra, de l'Opéra-Comique

et de la Comédie-Française. Il est de règle

en ce monde que toute chose nouvelle doit passer par une période

d'évolution. On commencera par aller entendre l'Opéra

dans un local approprié, qui remplacera les salons de

l'Exposition; puis, peu à peu, on tiendra à rester

chez soi, et à entendre ce qui se passe à la Comédie-Française,

puis à la place Favart, et l'on réclamera un réseau

théâtral. On s'abonnera aux téléphones

de l'Opéra, de l'Opéra-Comique, etc., comme on

s'abonne aujourd'hui aux téléphones de la Société

générale. Et dans dix ans on vous invitera à

prendre le thé et à assister à une première.

Au lieu de la mention, devenue vulgaire : « on dansera,

on fera de la musique », les cartes d'invitation porteront

: « Audition théâtrale. » Et ailleurs

: « à dix heures, Robert-le-Diable, à onze

heures, Monologue par Coquelin cadet, etc. »L'inauguration

de ce genre de distraction artistique et scientifique fut offerte,

comme un hommage à sa haute dignité, au Président

de la République française, au mois de novembre

1881.

Le palais de l'Elysée avait été relié,

par les moyens ci-dessus décrits, avec la scène

de l'Opéra; de sorte que M. Jules Grévy put donner

à ses invités la curieuse distraction de l'Opéra

à domicile.

|

Il est évident que ce

qui a été réalisé sous des lambris"

aristocratiques et officiels, peut, grâce à la

science et à l'industrie de notre temps, se produire

sous les toits les plus modestes, et que l'Opéra à

domicile pourra un un jour être un genre de distraction

à la portée de tous.

Autrefois, on louait les appartements avec « le gaz à

tous les étages ».

Quand le nouveau service des eaux a permis de distribuer l'eau

potable dans les appartements, au moyen d'une colonne montante,

les propriétaires parisiens ont mis sur leurs écriteaux

: « Eau et gaz à tous les étages ».

Plus tard, quand la construction des ascenseurs s'est simplifiée,

et que leur usage est passé des gares de chemin de fer

dans les grands hôtels meublés, et de là

enfin dans les maisons particulières, les propriétaires

des immeubles de Paris ont inscrit sur leurs écriteaux

: « Eau, gaz et ascenseur à tous les étages

».

Quand les architectes auront réussi à distribuer,

par un calorifère de cave, la chaleur dans toute une

maison, et que, d'autre part, la Compagnie des horloges pneumatiques

sera parvenue, comme elle l'annonce, à donner à

chaque locataire la facilité de se procurer une pendule

pour un sou par jour, les propriétaires inscriront avec

fierté : « Eau, gaz, ascenseur, heure et chaleur

à tous les étages. »

Enfin, un jour viendra, il n'en faut pas douter, où on

lira sur l'annonce des appartements à louer : «

l'Opéra à tous les étages !»

Sommaire

|

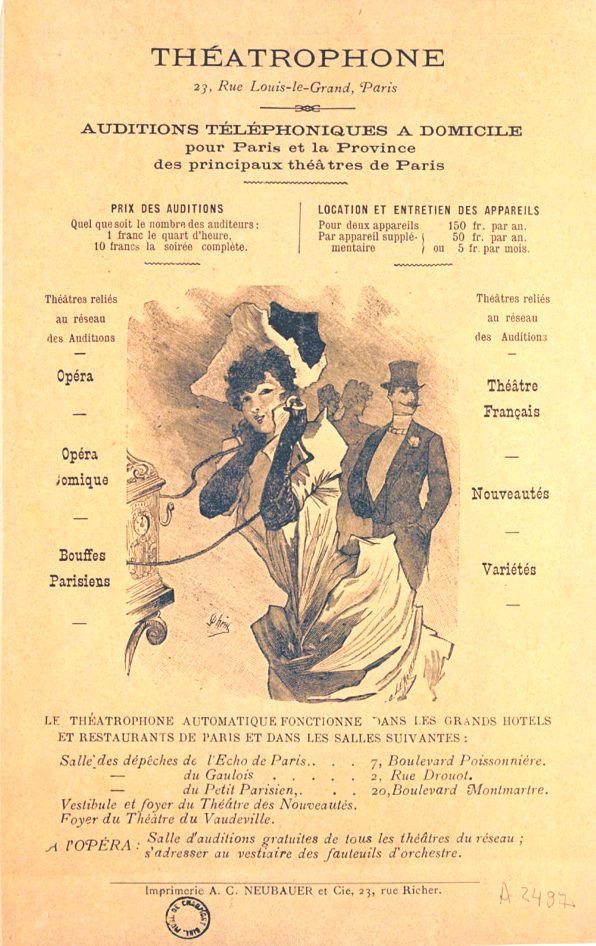

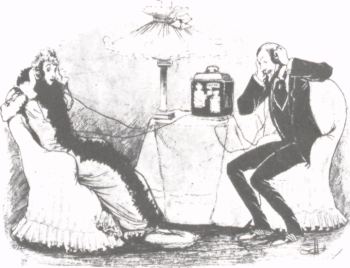

Nous représentons dans

la figure ci dessous les douceurs de l'Opéra à

domicile.

Une belle mondaine, en son élégant salon, se donne

le plaisir, sans sortir de chez elle d'entendre, son opéra

favori.

Cliquez

sur la vue pour l'agrandir

Sommaire

|

Avec un abonnement au téléphone

théâtral, on pourrait se coucher tranquillement,

et au lieu de prendre le volume dont la lecture doit forcément

amener le sommeil, comme un roman de M. X. ., on décrocherait

le téléphone, qui vous ferait entendre le Trouvère

ou la Favorite et l'on s'endormirait, en vrai Sybarite, aux

sons harmonieux d'une musique aimée.

On pourrait même créer une feuille d'abonnement

électrique pour les trois jours d'opéra : lundi,

mercredi, vendredi.

On ne tarda pas à reproduire, en province et à

l'étranger, une expérience qui avait eu à

Paris le plus vif succès.

A Bordeaux, par exemple, plusieurs personnes réunies

au bureau central de la Société des téléphones

écoutèrent un violoniste de talent qui jouait

dans une maison des allées de Tourny; elles saisirent

les sons les plus faibles de l'instrument. A Berlin, on installa

une liaison téléphonique entre l'Opéra

et une salle située dans la Leipziger Strasse, et les

auditeurs reconnurent parfaitement la voix de chacun des artistes

en scène.

A Charleroi, la compagnie des téléphones

Bell fit à ses abonnés, le 14 août 1884,

la surprise d'un concert à domicile. Chaque abonné

avait reçu, le matin, l'avis suivant : — ConcertTéléphone.

— Dimanche, 14 août, concert au bureau central du

téléphone Bell. Toutes les communications seront

établies à onze heures précises du matin.

Mettre le cornet à l'oreille à l'heure juste,

sans avertir le bureau central.

Le concert eut lieu à l'heure dite, à la grande

satisfaction des nombreux auditeurs.

En septembre 1884, on mit en communication le chalet que la

reine des Belges habitait à Ostende avec le théâtre

de la Monnaie de Bruxelles. La reine put ainsi entendre, à

une distance de plus de deux cent cinquante kilomètres,

Guillaume Tell, et, le lendemain, la répétition

du Barbier de Séville.

|

|

Un peu plus tard, on établit

une ligne téléphonique entre le théâtre

de la Monnaie et le château de Laeken, où résidait

la reine. « Un jour, raconte un journal de Bruxelles,

Sa Majesté suivait, par l'appareil téléphonique,

la répétition de l'opéra les Templiers,

du maestro Litolf. Tout à coup elle eut un tel mouvement

de brusque surprise, que le téléphone, lui tomba

des mains. C'est qu'elle venait d'entendre le chef d'orchestre,

dans un moment d'impatience contre les choeurs, tenir un langage

qui n'avait absolument rien d'édifiant. Depuis lors,

les répétitions du théâtre de la

Monnaie sont conduites de la façon la plus correcte.

»

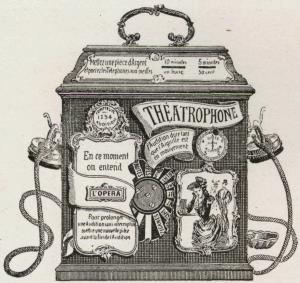

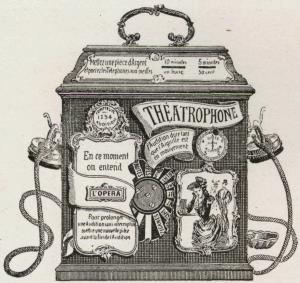

En 1889 on trouve dans les grands hôtels, les cafés

et restaurants, ailleurs encore, des théâtrophones,

— sortes d'appareils qui tiennent à la fois du téléphone

et du distributeur automatique, et qui permettent, moyennant

l'introduction d'une pièce de 50 centimes dans une fente

ad hoc, d'entendre pendant cinq minutes les artistes qui jouent

sur la scène d'un théâtre dont un avertisseur

présente le nom dans un guichet pratiqué sur le

devant de la boîte.

Vient-il à se produire un entracte pendant la durée

de l'audition, aussitôt le nom du premier théâtre

est remplacé par un autre, et l'on entend une nouvelle

pièce. S'il arrivait qu'à un moment tous les théâtres

fussent à l'entracte, l'appareil transmettrait un morceau

de piano ou de chant, en sorte que l'auditeur ne risque pas

de payer pour ne rien entendre.

Comment ce résultat est-il obtenu ? Le voici.

Le poste central de la compagnie du théâtrophone

est relié à des postes secondaires placés

dans les théâtres.

|

|

|

Chacun de ces postes secondaires

est muni de piles, bobines, appareils d'appel, commutateurs,

etc., et communique avec une série de microphones disposés

comme il a été dit.

Les câbles qui relient ces postes secondaires au poste

central aboutissent à une rosace sur laquelle viennent

également se fixer les câbles desservant les théàtrophones

et un certain nombre de câbles allant au bureau central

téléphonique de l'avenue de l'Opéra.

Les câbles de théâtrophone sont formés

de trois conducteurs; deux, toronnés ensemble, servent

à la transmission de la musique; le troisième

fait marcher l'avertisseur. Le même câble dessert

plusieurs appareils; ainsi, pour ne citer qu'un exemple, la

ligne de l'hôtel Continental dessert un nombre total de

douze appareils répartis entre les hôtels du Rhin,

Dominici, de Londres, Continental, Saint-James, Albion, Windsor,

Wagram et Brighton. D'ailleurs, les appareils ne sont pas nécessairement

fixes; il suffit de ménager, sur le parcours du câble,

des prises de courant sur lesquelles on peut greffer un appareil

que l'on veut faire fonctionner; c'est le cas du café

de la Paix, qui possède quatre appareils mobiles et soixante

prises de courant.

Lorsque l'appareil est fixé, l'avertissement se fait

aisément au moyen du troisième conducteur.

Dans le cas d'appareils mobiles, on ne peut plus opérer

de la même manière; on dispose alors, en des points

déterminés et bien en vue, des avertisseurs fixes,

indépendants par conséquent de l'appareil. Celui-ci

est muni d'un bouton qui permet de rétablir le synchronisme

entre ses indications et celles de l'avertisseur fixe commandé

par le poste central.

.

|

La compagnie a installé

dans Paris un grand nombre d'appareils; mais, en dehors du service

des théâtrophones, elle a des abonnés,

c'est-à-dire des particuliers qui, moyennant payement

d'une redevance fixe, ont droit à des auditions à

domicile.

A ce service est affecté le groupe de câbles allant

au bureau central téléphonique de l'avenue de

l'Opéra

Cliquez

sur la vue pour l'agrandir

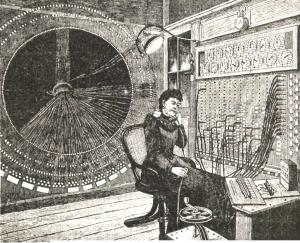

Les abonnés du théâtrophone sont nécessairement

des abonnés du téléphone ; pour leur donner

une audition, l'employée du bureau de l'Opéra

relie la ligne qui les dessert avec la ligne venant du poste

central du théâtrophone dont le numéro lui

est indiqué par la préposée à ce

dernier poste.

Sommaire

|

|

Grâce au téléphone

et au théâtrophone, le lord maire de Londres

a pu, en 1892, offrir à ses invités, au cours

d'une réception, le luxe d'une audition de l'Opéra

de Paris.

Il n'y a plus qu'une chose à souhaiter : c'est que la

science, poursuivant ses conquêtes, double le théâtrophone

du théâtrophote, c'est-à-dire d'un

appareil qui permette de suivre des yeux les acteurs tandis

que l'oreille perçoit leurs paroles ou leurs chants.

Le jour où sera réalisé ce desideratum,

il sera possible à tout Parisien d'offrir chez lui à

autant d'invités qu'il voudra la représentation

complète de la pièce en vogue, ou, s'il le préfère,

de faire défiler successivement devant eux les troupes

des principaux théâtres.

Cela viendra, n'en doutons point; il y a longtemps qu'on l'a

dit : le xx° siècle sera encore dans l'enfance qu'on

lira sur toutes les maisons nouvelles, au-dessus de la porte

d'entrée, cette inscription : Eau, ascenseur, lumière

électrique, téléphone et théâtrophone

à tous les étages.

Passons, comme le veulent les principes de la bonne littérature,

du plaisant au sévère. — S'il sert à

transmettre des représentations théâtrales,

le téléphone sert aussi à transmettre à

distance des sermons et des exercices de piété.

Dans plusieurs villes des Etats-Unis, — à Mansfield,

à Brooklyn et à Hartford, par exemple, —

les personnes que leur grand âge ou des infirmités

empêchent de se rendre à l'église peuvent

entendre les offices de chez elles. Il en est de même

dans certaines localités anglaises, — à Bradford,

à Birmingham, à Greenock, etc. A Birmingham, les

parents et les amis des malades soignés dans les hôpitaux

peuvent correspondre avec eux par le téléphone,

prendre de leurs nouvelles sans courir aucun risque d'infection.

|

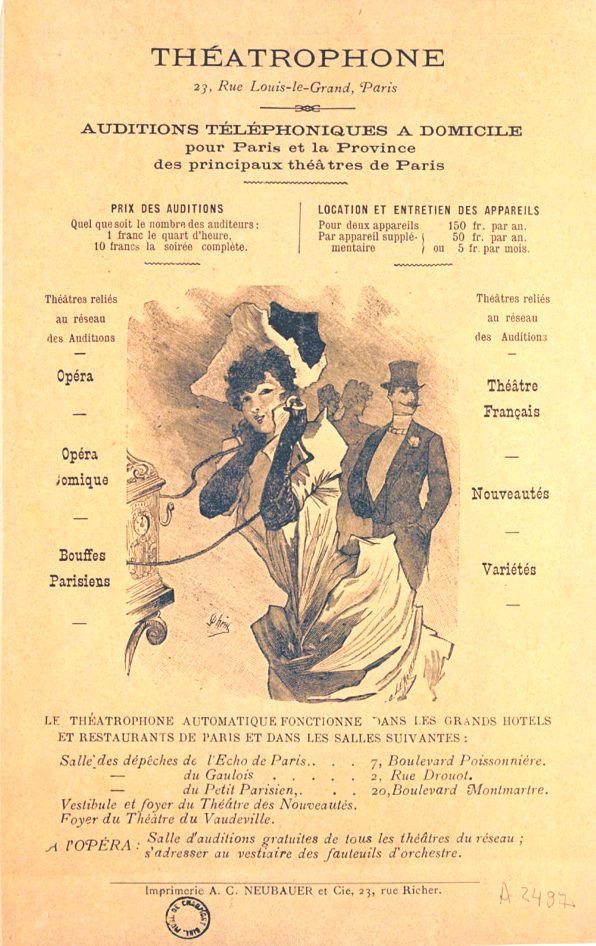

La compagnie du théâtrophone

: 1890-1932

Les expériences qui avaient eu lieu à Paris en

1881, à l'occasion de l'exposition d'électricité,

furent reprises en grand en 1889, lors de l'Exposition universelle.

Concurremment avec le phonographe d'Edison alors dans toute

sa nouveauté, les candidats « auditeurs »

purent éprouver la sensation rare d'entendre à

distance ce qui se jouait sur les grandes scènes parisiennes.

Les recettes furent, paraît-il, aussi bonnes qu'en 1881.

De plus, les organisateurs n'avaient pas hésité

à faire écouter pendant la journée, c'est-à-dire

à la période creuse pendant laquelle les théâtres

étaient fermés, des transmissions d'un piano mécanique

qui débitait docilement ses bandes perforées et

enchantait les oreilles peu exigeantes des badauds de passage.

Pour l'occasion, Ader avait remis à jour ses brevets

de 1881 par une série d'additifs. Il avait amélioré

l'installation de ses microphones, le long des rampes devenues

électriques (elles étaient équipées

au gaz quelque dix ans auparavant). Il avait mis au point des

casques à deux écouteurs, pour rendre l'audition

plus commode. Enfin, il avait prévu un système

de commutation polarisé permettant d'envoyer un courant

d'appel chez les abonnés au début du spectacle

et à la fin des entractes : car, en plus des visiteurs

de l'Exposition qui goûtaient en passant aux joies du

théâtre téléphoné dans un

lieu public, un petit nombre d'usagers du téléphone

en étaient bénéficiaires à domicile.

Sommaire

|

|

L'Exposition de 1889 terminée,

il fallut trouver une nouvelle utilisation du matériel

et, le 26 mai 1890, des batteries d'appareils récepteurs

furent placées au foyer du théâtre des Nouveautés.

Une société se constitua, qui prit le nom de Compagnie

du théâtrophone et qui entreprit d'étendre

les activités de cette attraction.

Un grand coup fut tenté avec un matériel nouveau

et des méthodes d'exploitation inédites.

Des récepteurs à encaissement automatique furent

placés dans différents lieux publics : cafés,

hôtels, cercles, tandis que les microphones étaient

installés dans plusieurs théâtres parisiens

après de laborieuses négociations avec leurs directeurs

; ceux-ci, à l'instar de nos actuels organisateurs de

matchs de football, craignaient sans doute que les retransmissions

leur fassent perdre des entrées.

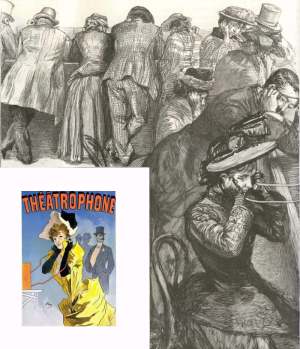

Les nouveaux entrepreneurs, nommés Marinovitch et Szarvady,

commandèrent une belle affiche au célèbre

dessinateur Jules Chéret, qui faisait d'ailleurs partie

du conseil d'administration du Musée Grévin.

De son crayon léger, il croqua une élégante

à multiples frisettes, tenant devant ses jolies oreilles

les écouteurs Ader du théâtrophone ; étincelante

dans sa robe jaune citron, elle apparaissait devant un fond

bleu-de-nuit sur lequel se découpait la silhouette d'un

"copurchic" à moustaches effilées.

|

La Parisienne de Chéret prit place non seulement sur

les affiches murales, mais aussi, en vignette, sur les appareils

récepteurs et constitua la « marque » du

nouveau théâtrophone.

Sommaire

|

Des boîtes à

sous et à sons.

Les appareils publics comportaient à leur partie supérieure

deux fentes, une pour les pièces de cinquante centimes

qui permettaient une audition de cinq minutes, et une pour les

pièces d'un franc grâce auxquelles on prolongeait

l'écoute jusqu'à dix minutes.

Cliquez sur la vue pour

l'agrandir

|

Un système indicateur intégré faisait savoir

aux clients avec quel théâtre un poste donné

pouvait les mettre en relation : cet « affichage »

était obtenu à partir de plaquettes montées

en éventail sur un axe central mû par un électro-aimant,

auquel les impulsion nécessaires étaient envoyées

au moyen d'un fil spécial par le central du théâtrophone.

Sommaire

|

|

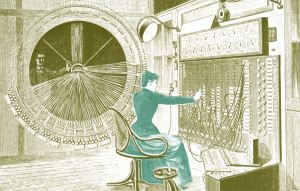

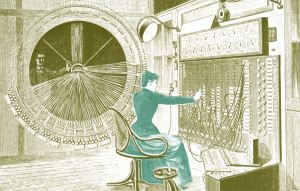

Le central en question était

installé près des grands boulevards, au 23 de

la rue Louis-le-Grand, dans un sous-sol où l'on remarquait

d'abord le « répartiteur ». Celui-ci, comme

tous ceux de l'époque, affectait la forme d'une rosace

; il constituait le point d'aboutissement de tous les circuits

d'arrivée provenant des microphones dans les théâtres,

et de départ vers les postes publics.

Le central du théâtrophone, à ses débuts.

Au fond, la rosace regroupant les circuits d'arrivée

et de départ. Au premier plan et au centre, l'émetteur

d'impulsions pour la mise à jour, à distance,

de l'affichage des postes publics. En haut du meuble-tableau,

indicateurs synchronisés avec l'affichage des postes

: l'opératrice pouvait ainsi vérifier à

quel théâtre chaque appareil était relié

Plus tard, la multiplication du nombre des postes publics

et des abonnés rendra nécessaire plusieurs opératrices

et des «"tableaux» beaucoup plus complexes.

Le répartiteur était relié, circuit par

circuit, à un tableau desservi alors par une seule opératrice.

Son travail consistait à établir les liaisons

entre les différents théâtres et les appareils

à sous, et à mettre à jour les voyants

indicateurs de ces derniers par télécommande.

|

|

En 1893 en Hongrie, Le Telefon

Hírmondó est un système similaire, ouvert

en 1893.

En Angleterre,l'Electrophone

un système similaire, aussi inspiré par le Théatrophone

a ouvert en 1894.

Comme le soulignait un chroniqueur

de l'époque : « C'est un exemple peu commun d'une

personne entendant toutes les pièces du répertoire

moderne sans pouvoir mettre jamais les pieds dans une salle

de spectacles. »

De ce même tableau de commutation partaient également

des lignes vers le central téléphonique «

Opéra », d'où l'on pouvait joindre ceux

des abonnés au réseau du téléphone

qui étaient clients du théâtrophone : les

transmissions se faisaient alors par l'intermédiaire

de leur central d'attache et par le moyen de leur ligne téléphonique

normale. Toujours d'après notre chroniqueur, ils «

étaient les mieux partagés puisque, chez eux-mêmes,

sans sortir de leur appartement et même de leur lit, ils

pouvaient se croire transportés dans leur théâtre

préféré ». Heureusement, les centraux

n'étaient pas encore automatiques et la « demoiselle

du téléphone » était en mesure d'interrompre

l'audition pour prévenir d'une communication urgente

: grave responsabilité, qui pouvait lui valoir d'amères

récriminations. Inconvénient de la ligne particulière

: plus de stéréophonie.

Sommaire Sommaire

|

MARCEL PROUST, AMATEUR DE THEATROPHONE

Marcel

Proust, dont on sait que les problèmes de santé

l'incitait à éviter les sorties, fut, comme

le révèle sa correspondance, un adepte du théâtrophone. Marcel

Proust, dont on sait que les problèmes de santé

l'incitait à éviter les sorties, fut, comme

le révèle sa correspondance, un adepte du théâtrophone.

Le 21 février 1911, il écrit à son ami

Reynaldo Hahn : "J'ai entendu hier au théâtrophone

un acte des Maîtres Chanteurs [...] et ce soir... tout

Pelleas" .

Comme le note Philippe Kolb, éditeur de la Correspondance,

cet abonnement de Proust paraît lié à

une nouvelle campagne promotionnelle du théâtrophone.

Il cite une annonce parue dans le Tout Paris de 1911 :

"Le Théâtre chez soi. Pour avoir à

domicile les auditions de : Opéra - Opéra Comique

- Variétés - Nouveautés - Comédie

française - Concerts Colonne - Châtelet - Scala,

s'adresser au Théâtrophone 23, rue louis-le-Grand,

tél. 101-03. Prix de l'abonnement permettant à

trois personnes d'avoir quotidiennement les auditions : 60

F par mois. Audition d'essai sur demande."

Quelques jours après son abonnement, Proust témoigne

une certaine déception, dans une lettre à Georges

de Lauris : "Je me suis abonné au théâtrophone

dont j'use rarement, où on entend très mal.

Mais enfin pour les opéras de Wagner que je connais

presque par coeur, je supplée aux insuffisances de

l'acoustique. Et l'autre jour, une charmante révélation,

qui me tyrannise même un peu : Pelléas. Je ne

m'en doutais pas !".

|

|

La mauvaise qualité de

la transmission n'empêche pas Proust de se faire le propagandiste

du système.

En 1912, il recommande à une de ses correspondantes,

Mme Strauss, de souscrire au service : "Si vous êtes

demain soir chez vous, vous devriez demander le théâtrophone.

On donne à l'Opéra la charmante Gwendoline".

En 1913, il revient à la charge auprès de la même

Mme Strauss :

"Vous êtes-vous abonnée au théâtrophone

? Ils ont maintenant les concerts Touche et je peux dans mon

lit être visité par le ruisseau et les oiseaux

de la Symphonie pastorale dont le pauvre Beethoven ne jouissait

pas plus directement que moi puisqu'il était complètement

sourd. Il se consolait en tâchant de reproduire le chant

des oiseaux qu'il n'entendait plus. A la distance du génie

à l'absence de talent, ce sont aussi des symphonies pastorales

que je fais à ma manière en peignant ce que je

ne peux plus voir !".

Commentant cette lettre dans son ouvrage Proust au miroir de

sa correspondance, Luc Fraisse remarque que "le théâtrophone

n'est pas seulement un épisode anecdotique dans sa vie.

[...]. L'abonné mélomane aperçoit dans

ce procédé moderne un symbole de sa condition

d'écrivain. [...] Abolissant la distance de l'absence,

le théâtrophone ressemble à l'écriture

selon Proust, en ce qu'il restitue à sa manière

une musique retrouvée, un temps retrouvé. Il recrée

en outre un chant intérieur, cette mélodie intime

dont, à l'image de Vinteuil, tout artiste est habité.

Ainsi, le véritable théâtrophone de Proust,

c'est son imagination."

Il n'était pas étonnant que, quelques années

plus tard, Proust s'intéresse également aux perspectives

ouvertes par les travaux sur la vision à distance. Nous

y reviendrons.

|

1930 : trois cents abonnés

Et le théâtrophone connut des jours heureux...,

même au domicile de Clément Ader, qui possédait

chez lui un énorme champignon permettant à huit

auditeurs d'écouter, en monophonie toutefois, la transmission

des dernières nouveautés de l'Opéra ou

de l'Opéra-Comique.

Sommaire

|

Avec les années, les auditeurs,

qui étaient le plus souvent des mélomanes devinrent

plus exigeants et il fallut améliorer la qualité

du service.

Vers les années 1910,— l'électronique n'ayant

pas encore fait son apparition—, on recourut au relais

Brown pour obtenir une certaine amplification du courant parcourant

les lignes et remédier ainsi à l'affaiblissement

de l'audition on obtint des résultats intéressants.

Le 24 mai 1913, ce type d'installation permit une transmission

audible à Londres, de « Tristan et Isolde »

donné à l'Opéra de Paris ; dans l'autre

sens, une représentation de l'Alhambra dei Londres était

offerte aux auditeurs parisiens.

Les microphones aussi furent améliorés.

Au lendemain de la guerre 1914-1918, chaque abonné au

théâtrophone pouvait disposer l'espace d'une soirée

et dans le théâtre de son choix, d'un microphone

de type « Paris-Rome », c'est-à-dire du même

type que les microphones très sensibles dont étaient

dotées les opératrices assurant les communications

téléphoniques à longue distance.

Mais le système, en lui-même, limitait nombre des

bénéficiaires : sans quoi, la rampe du théâtre

se serait écroulée sous le poids des appareils,

et le nombre des circuits les reliant un à un central

serait devenu prohibitif.

En outre, de vieux abonnés compliquaient le travail du

personnel en demandant qu'on les place bien entendu «

côté violons ».

En 1923, tout se simplifia : on put, à partir d'un microphone

rattaché à un amplificateur à lampes, atteindre

de multiples usagers.

Sommaire

|

En 1930, le théâtrophone

était toujours installé rue Louis-Lé-Grand

desservait environ trois cents abonnés, dont les demandes

d'audition étaient reçues de dix à dix-neuf

heures par plusieurs « théâtrophonistes

».

Une grande amélioration était intervenue au

domicile des abonnés, ils écoutaient désormais

confortablement grâce à un haut-parleur Après

des essais avec des appareils à pavillon, la Compagnie

avait retenu des diffuseurs Lumière ou SFR, assez semblables

à nos haut-parleurs modernes.

Nous terminerons cette étude par l'examen des moyens

employés par la Société scientifique

industrielle de Marseille pour les auditions téléphoniques

du Grand Opéra qui ont eu lieu, aidée du concours

actif de M. B. Dupuy, directeur de l'agence de la société

générale des Téléphones, dans

la Bibliothèque de la Société et à

quatre reprises différentes en mars 1882.

Les dispositions adoptées à Marseille étaient

les mêmes que celles qui avaient été prises

à Paris lors de l'Exposition d'Electricité en

1881.

Bien entendu le nombre des microphones était moindre,

de même que les appareils d'audition, mais le système

était absolument le même et avait été

installé obligeamment entre l'Opéra et le siège

de la Société par M. R. G. Brown, Ingénieur

Electricien de la Société générale

des Téléphones

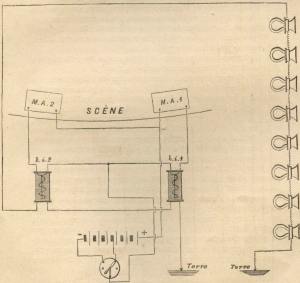

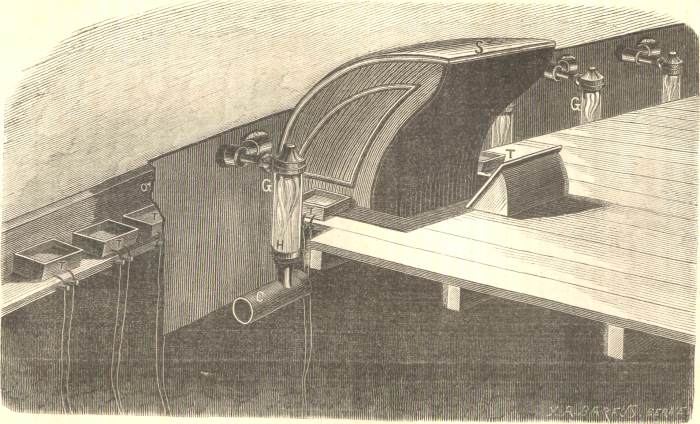

— Les dispositions prises au grand opéra de Paris

sont représentées dans les figures suivantes,

qui donnent un dessin de la rampe à gaz montrant de

chaque côté de cette rampe une série de

microphones.

|

|

|

A Marseille on s'était

contenté des deux appareils placés de chaque

côté du trou du souffleur et l'effet n'en a pas

été moins bon.

La figure ci contre représente les communications telles

qu'elles avaient été établies, afin d'éviter

l'induction, les circuits étaient entièrement

métalliques, et l'on avait établi quatre fils

entre l'Opéra et la salle de la Bibliothèque

de la Société, Ces fils étaient reliés

à quatre paires de téléphones Ader installés

sur une table entourée de sièges et au centre

de laquelle ou avait mis une sonnerie devant limiter le temps

d'audition accordé aux invités.

On peut voir par notre diagramme que les courants engendrés

dans le circuit local des microphones et des bobines primaires

placées au théâtre lançaient sur

la ligue des courants qui, en la traversant, influençaient

les téléphones placés à la Société

scientifique industrielle.

Le microphone de droite au théâtre influençait

le circuit des fils n°1 et 2 de la ligne dans lequel étaient

placés les téléphones 1, 3, 5 et 7 placés

à la droite des auditeurs.

Le microphone de gauche faisait passer les courants par les

fils 3 et 4 et les téléphones 2, 4, 6 et 8 placés

à gauche des auditeurs qui pouvaient ainsi entendre

également bien les chants et la musique exécutés

des deux côtés de la scène.

La pile, divisée en deux parties, pouvait d'ailleurs,

être utilisée par moitié et être

renouvelée chaque quart d'heure au moyen d'un commutateur

manoeuvrépar l'employé placé au théâtre.

On évitait ainsi l'affaiblissement des sons provenant

de l'épuisement de la pile. Un téléphone

était mis dans le circuit des fils 1 et 2 pour la personne

qui dirigeait les opérations et donnait toutes les

cinq minutes le coup de sonnette qui devait renouveler la

série d'auditeurs admis par quatre à la fois

dans la salle d'audition.

|

Un autre téléphone placé

au théâtre dans le même circuit permettait

les communications orales avec ce lieu, pendant les entre

actes, quand le commutateur l'introduisait dans le circuit

des lignes.

Cliquez

sur la vue pour l'agrandir

On se rappellera sans doute avec plaisir l'effet à

la fois grandiose et saisissant produit par l'audition téléphonique

du Barbier de Séville et de l'Africaine. Les dispositions

prises avaient répondu à l'attente de tous .

Sommaire

|

Évidemment deux microphones étaient insuffisants

et les conditions adoptées à Paris étaient

beaucoup plus favorables.

La haute société de Marseille n'en a pas moins

pu assister à des séances très-intéressantes

au point de vue de l'art et de la science.

Désireuse de pouvoir renouveler quelquefois ces auditions,

la Société Scientifique Industrielle de Marseille,

d'accord avec le Cercle Artistique, a établi une ligne

permanente à deux fils qui lui permet de maintenir

des communications téléphoniques constantes

entre les deux établissements, aussi bien pour l'audition

musicale que pour les échanges verbaux.

Cette ligne peu d'ailleurs être utilisée pour

d'autres expériences relatives à la lumière

électrique et au transport de la force à distance.

La Société Scientifique est aussi reliée,

au moyen des appareils d'Ader, au réseau téléphonique

de Marseille.

L'un de ces deux fils est installé comme une communication

téléphonique ordinaire. Le second, spécialement

réservé aux auditions musicales, aboutit, d'un

côté, à la salle de musique du Cercle

Artistique où sont placés les microphones, les

piles et les bobines d'inductions.

Une série de douze téléphones aboutit

à la salle des Commissions de la Société

Scientifique Industrielle de la manière indiquée

par la figure 37. On voit que, dans ce cas, il a suffi d'un

circuit ordinaire avec un seul fil et la terre pour retour.

Cette disposition suffisait en effet en cette circonstance

dans laquelle l'induction n'était pas à redouter,

elle est d'ailleurs très-effective par suite d'un groupement

particulier des appareils.

|

|

On a fait récemment, entre

l'Hippodrome et les bureaux de la Compagnie Internationale des

Téléphones, 15, place Vendôme, une expérience

intéressante.

L'orchestre de l'Hippodrome, qui joue dans la journée

et le soir pour les deux représentations quotidiennes,

a été entendu par de nombreux invités réunis

place Vendôme. Il y avait là 90 récepteurs

téléphoniques ; chaque personne en ayant deux,

48 personnes pouvaient entendre à la fois.

Nous allons entrer dans quelques détails sur les dispositions

prises par le docteur J. Moser pour obtenir ce résultat

.

Grâce à la complaisance de l'Administration de

l'Hippodrome et à celle de la Société Générale

des Téléphones, on a pu faire usage des deux fils

qui servent habituellement à la Direction de l'Hippodrome

qui compte parmi les abonnés du réseau de Paris.

Mais de ces deux fils, il en fallait un pour l'échange

des conversations, ordres donnés, avis transmis, etc.,

etc., tout à fait indispensables pour mener à

bien une opération exécutée, comme celle-ci,

entre deux points éloignés.

Il ne restait donc plus qu'un seul fil pour l'audition musicale.

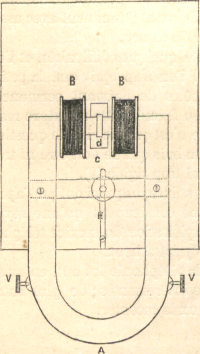

Voici comment les appareils étaient disposés à

l'Hippodrome :

II y avait 25 transmetteurs microphoniques montés sur

une planche unique, placée elle-même un peu inclinée

sur l'horizontale et au-dessus du chef d'orchestre. Les microphones

étaient, bien entendu, au-dessus de la planche, protégés

de la poussière par une boîte légère.La

planche elle-même était suspendue par quatre cordes.

|

La pile agissant sur ces microphones

était composée de 3 accumulateurs Ueynier-Faure

au début ; l'intensité du courant était

indiquée par un galvanomètre Deprez placé

dans le circuit ; on la maintenait sensiblement constante

en ajoutant à ces 3 accumulateurs un autre, puis un

autre, jusqu'au nombre total de 9. Le résultat aurait

pu être obtenu également avec 5 éléments

Daniell modèle Reynier, qui ont une très-faible

résistance et une constance absolue. Le courant de

la pile est dérivé entre les 25 microphones,

puis dans les 24 fils primaires de

24 bobines d'inductions, montés par 2 en série

et 12 en dérivation. L'intensité du courant

est de 12 ampères environ.

Les 24 circuits secondaires des 24 bobines d'induction sont

groupés par 4 en série et 6 en dérivation.

La résistance de chacune est de 300 ohms, soit pour

l'ensemble 1200 ohms.

La ligne de l'Hippodrome, de 3512 mètres de longueur,

aboutit 96, rue des Petits-Champs, à l'un des bureaux

de la Société Générale des Téléphones

auquel arrive également la ligne de la place Vendôme

qui est très-courte. Avec le raccordement à

la rue des Petits-Champs, la communication était établie.

Les récepteurs du type Ader étaient groupés

par 16 en série et 6 en dérivation.

La netteté de l'audition a été parfaite

et il a paru que tous les auditeurs, ceux de l'après-midi

et ceux du soir, partaient satisfaits.

Nous ne croyons pas qu'on puisse contester qu'il y ait là

un progrès sensible sur le mode d'installation mis

en oeuvre entre l'Opéra et le Palais de l'Industrie,

lors de l'Exposition d'électricité de 1881.

Sommaire

|

|

Il y avait d'un côté

10 microphones et de l'autre 80 récepteurs ; mais la

moitié seulement des récepteurs était en

service à la fois ; il y avait donc en fait 4 récepteurs

par microphone avec deux fils, soit en tout 20 fils. La réduction

du nombre des fils facilitera la pose ; elle diminuera le coût

de l'installation, et par suite permettra un plus grand nombre

d'applications.

L'expérience de M. Moser a été faite avec

un seul fil, parce que le second avait un autre usage ; mais

nous ne prétendons pas que, dans d'autres cas, il faille

n'employer qu'un fil; tout au contraire, nous pensons qu'il

conviendra généralement d'unir ainsi deux fils

pour éviter les bruits d'induction.

Nous dirons en terminant que dans les dispositions de M. Moser

la principale nouveauté consiste dans l'association en

dérivation des

25 microphones, dans l'association des 24 fils secondaires des

bobines d'induction en tension et en quantité comme on

fait avec des éléments de pile.

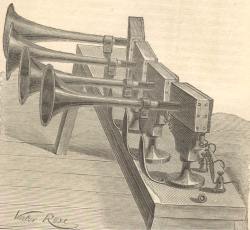

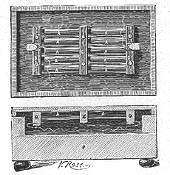

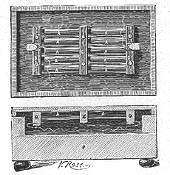

Avant de terminer cette étude, nous dirons quelques mots

de la fanfare Ader qu'on voyait à l'Exposition Universelle

d'électricité de 1881 et qui a été

également présentée à la Société

Scientifique Industrielle de Marseille.

Cette fanfare, telle qu'on l'avait installée au Palais

de l'Industrie, consistait en quatre cors de chasse ou récepteurs

semblables. Chaque récepteur avait sa ligne et sa pile

(figure ci contre). Pour une salle de dimensions ordinaires,

comme l'est celle des conférences de la Société

Scientifique Industrielle, un seul cor suffisait et donnait

une sonorité assez grande.

|

|

Cliquez sur la

vue pour l'agrandir

Sommaire

|

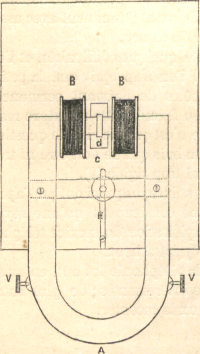

Le récepteur consiste

en un grand et fort aimant permanent en fer à cheval,

dont les pôles sont très-rapprochés l'un

de l'autre. Une feuille en laiton remplit l'espace compris entre

ces pôles. Un fil de cuivre recouvert de soie floche est

enroulé autour de chaque pôle en forme de bobine;

ces bobines arrivent jusqu'à 5 m/m des bords des pôles

de l'aimant et forment un circuit dont les extrémités

se rattachent à des bornes placées sur le socle

de l'appareil.

L'aimant est fixé à l'intérieur de façon

à pouvoir pivoter sur l'axe W et on le renferme dans

une boîte en bois munie d'une ouverture latérale.

Cette ouverture est close par un diaphragme en bois de 10 cm

de long sur 08 de large et n'a qu'un demi millimètre

d'épaisseur. Collé au centre de ce diaphragme

se trouve un petit bloc de bois C sur la face intérieure

duquel est fixée une petite armature en fer doux d de

9 m/m de long, 4 m/m de large et un 1/2 m/m d'épaisseur.

Le fer à cheval est alors ajusté au moyen de la

vis E de manière à placer cette petite armature

juste en face et presque à toucher ses pôles. Une

boîte en bois dans le centre de laquelle on perce un orifice

de 25 m/m de diamètre est alors fixée au-devant

du diaphragme. Cette boîte a pour effet de protéger

le diaphragme et de former autour de lui une chambre résonnante

qui augmente l'intensité du son. Celui-ci peut d'ailleurs

être considérablement amplifié lorsqu'on

fixe à la boîte sonore un pavillon de trompette

dont les vibrations métalliques ajoutent à l'effet

obtenu.

Le transmetteur ressemble à celui du condensateur chantant

; il consiste en un diaphragme de 1/2 m/m d'épaisseur

ayant un morceau de platine soudé à son centre.

Le diaphragme est fixé dans un anneau métallique

sous lequel est placée, dans un cadre, une vis isolée

à pointe de platine qui permet le réglage.

Pour l'obtenir, il suffit de tourner la vis du transmetteur

jusqu'à ce qu'elle vienne affleurer le diaphragme métallique.

|

Quand la ligne est longue, il y a avantage à se servir

d'une bobine d'induction en mettant le transmetteur et la

pile sur la primaire et le récepteur et la ligne sur

la secondaire. La résistance des bobines du récepteur

doit, dans ce cas, être de 100 ohms.

Quand la ligne est courte, il est préférable

de se dispenser de la bobine d'induction et de mettre le récepteur,

le transmetteur et sa pile dans le circuit direct de la ligne.

Dans ce cas, la résistance des bobines du récepteur

ne devrait pas dépasser 3 ohms.

Six à huit éléments de pile sont suffisants

dans les deux cas.

Sommaire

|

Pour faire fonctionner l'appareil

il suffit de chanter dans l'embouchure du transmetteur à

la façon du mirliton et non pas comme si l'on soufflait

dans l'embouchure d'une trompette.

Les vibrations produites ainsi ouvrent et ferment alternativement

le circuit de la pile dont le courant attire et repousse de

même l'armature en fer doux fixée au diaphragme

du récepteur.

En effectuant ces différents mouvements, l'armature frappe

les pôles de l'aimant permanent avec assez de force pour

produire les sons d'un cor de chasse.

La construction du récepteur présente quelques

difficultés, et l'on ne devra pas se laisser décourager

si l'on s'aperçoit que la petite armature refuse de venir

frapper les pôles de l'aimant permanent chaque fois que

le circuit est ouvert ou fermé. Cette armature reste

parfois même collée à l'aimant, mais ce

n'est qu'une simple question de dimensions exactes du diaphragme

en bois qui ne doit être ni trop grand, ni trop petit,

ni trop flexible, ni trop rigide.

Le brevet ADER fut vendu partout dans le monde et le

théâtrophone fut utilisée jusqu'en 1926,

à Moscou et 1937 à Paris. Bien sûr, son

succès déclina beaucoup après la découverte

des ondes hertziennes.

Ader fut surpris de cet engouement, autant qu'il fut surpris

de l'échec commercial de certaines de ses inventions.

Mais grâce au théâtrophone et au téléphone,

Ader devint multimillionnaire

|

|

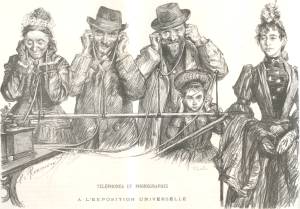

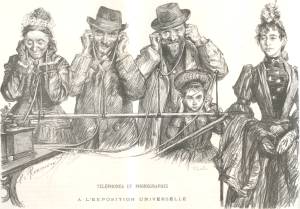

TÉLÉPHONES

ET PHONOGRAPHES

A L'EXPOSITION UNIVERSELLE de 1889

|

L'illustration du samedi 19 Octobre 1889.

La science moderne a parfois le mot pour rire.

Si tous les ans elle dote l'humanité de canons, explosifs,

ou projectiles de plus en plus meurtriers, étrennes utiles

mais peu agréables, elle daigne parfois nous offrir en

compensation quelque invention ayant, outre son côté

pratique, le caractère et le charme de jouets merveilleux,

tels le phonographe et le téléphone.

Aussi ces instruments constituent-ils une véritable attraction

pour les nombreux visiteurs de l'Exposition, habitants des pays

ou des localités où l'art de causer ainsi avec

un interlocuteur invisible et placé à grande distance

est encore inconnu.

Les curieux se pressent chaque jour, faisant queue le long des

câbles de velours rouge qui protègent les appareils

mystérieux contre la poussée de leurs admirateurs,

dans l'exposition Edison ou au pavillon des téléphones,

près la tour Eiffel.

C'est la physionomie de ce coin de l'Exposition que notre dessinateur

a croquée sur le vif pour le plus grand plaisir de nos

lecteurs.

|

|

Voici, d'abord, les amateurs

du phonographe alignés devant la boîte carrée

d'où partent les fils conducteurs comme les tentacules

d'une pieuvre ; ils ont appliqué à leurs oreilles

les récepteurs et sont sous le charme : l'instrument

répète, en scandant lentement chaque mot, la phrase

gravée sur son rouleau ; une vieille toute attentive

sourit avec satisfaction : « C'est qu'on entend comme

si quelqu'un vous parlait tout de même, on n'a pas idée

de ça à Carpentras ! » Un enfant à

grand chapeau marin rejeté en arrière regarde

la boîte avec de grands yeux, il espère surprendre

le truc; puis deux bons provinciaux, un vieux et un jeune, assez

absorbés, les malheureux! pour ne pas voir à deux

pas le chef-d'oeuvre d'un inventeur qui en vaut bien d'autres,

une toute charmante Parisienne, en toilette exquise. Elle passe,

toisant dédaigneusement du coin de oeil les chapeaux

mous déformés, et le bibi invraisemblable de la

bonne vieille !

Cliquez sur la vue pour

l'agrandir

|

|

|

Tout le monde ne partage pas,

Dieu merci ! l'indifférence de ces quidams pour le sexe

charmant.

Si la galanterie était chassée du reste de la

terre, elle se retrouverait certes chez le gros monsieur de

notre second dessin (où va-t-elle se nicher ?).

Malgré son épaisse carrure, les rides qui étoilent

le coin de sa paupière, sa grosse moustache et ses cheveux

mal peignés, il a gardé les saines traditions

de galanterie et, qui sait ? quelque prétention à

être encore aimable, sinon aimé.

Aussi c'est avec un geste gracieux (ou du moins il l'espère)

qu'il passe à sa voisine les récepteurs sortis

tout chauds de ses oreilles.

II sourit et esquisse un malin clignement d'œil : dame!

c'est le répertoire d'un calé-concert un peu risqué

que répète en ce moment l'inconscient instrument.

« A vous, belle dame ! » dit-il tout haut,

et in petto: « Vous allez en entendre de drôles

! »

La jolie femme reçoit en baissant les yeux le compliment

de son adorateur suranné, et risque ses deux mignonnes

oreilles ; si le refrain est un peu trop leste, tant pis !

|

|

|

Voici venir l'abbé Bontemps

: le député de sa circonscription a organisé

un train à prix réduits pour ses électeurs,

et l'abbé ne l'a pas manqué, soyez-en sûrs.

Quelle occasion de voir toutes les merveilles dont l'entretient

chaque matin l'Univers ! et surtout le téléphone,

cette merveilleuse découverte de la science.

Car l'abbé Bontemps n'est pas un de ces esprits arriérés

qui enverraient encore au bûcher, s'il leur était

loisible, les successeurs de Galilée.

Non, il sais faire la part du progrès. Son moral, pas

plus que son physique de bon vivant, gras et réjoui,

n'offre de ressemblance avec la Torquemada à l'esprit

atrabilaire, déplorable conséquence d'un estomac

délabré.

Après une longue attente, il est arrivé jusqu'à

l'instrument : son devancier lui tend les récepteurs

: la face hilare, l'abbé les porte à ses oreilles,

avec une certaine émotion.

Il va être initié aux mystères de la science

moderne !

il écoute ! sa physionomie passe par toutes les expressions

de l'attention , de l'intérêt, de la surprise,

pour tomber de l'indignation

et dans la consternation. Il est trop initié.

Qu'a-t-il donc entendu ? Ah! voilà : c'est que le téléphone

est relié un café-concert et au moment ou le brave

abbé entrait en communication, une étoile quelconque

attaquait à plein gosier le refrain d'une chanson dont

voici le premier vers :

Mon pantalon est décousu (bis), etc.

|

|

|

L'abbé n'en a pas voulu

savoir davantage sur les désordres de la toilette intime

de cette jeune personne, nous aimons à le croire ; il

a précipitamment raccroché les récepteurs,

et reste pensif, les pouces passés mélancoliquement

dans la ceinture qui sangle son robuste abdomen.

« Encore un instrument de perdition ! ô mes illusions

! »

Et voilà un ennemi de plus pour Edison !

Puis c'est une longue file d'auditeurs le long des murailles

du pavillon téléphonique ; les uns nous montrent

la face, les autres le contraire.

Au premier plan, une bien jolie femme assise, enchantée

d'une joie enfantine.

Son voisin a de terribles distractions, et, entre nous, il regarde,

je crois, plus qu'il n'écoute.

Quant à la jolie voisine, gageons qu'à son tour

elle écoute moins qu'elle ne regarde. Comment cela finira-t-il

? Par un mariage peut-être, le mariage au téléphone.

Que de petits romans dont le dénouement aura lieu devant

M. le maire auront commencé ainsi dans la galerie des

machines, sans que leurs acteurs aient aperçu l'observateur,

dessinateur ou romancier, qui les guettait le crayon à

la main, faisant de leur naissante idylle un document !

Le spectacle, enfin, est vraiment curieux.

|

|

Cliquez

sur la vue pour l'agrandir

Louis D'HURCOURT.

L'illustration du samedi 19 Octobre 1889.

Sommaire

|

Voyez-vous un de nos grands-pères

subitement ressuscité au milieu de la pièce,

et voyant cette file de gens silencieux, collés au

mur, écoutant avec attention, l'oreille appliquée

à des tampons qui ne rendent aucun son? Il se croirait

dans une maison de fous, évidemment.

Pour finir, encore deux petites femmes : l'une absorbée

par le phonographe, l'autre par le téléphone.

La première, une brave nourrice que la Bourgogne regrette,

écoute de ses deux oreilles, ahurie et charmée

tout à la fois, pendant qu'assis gravement à

ses pieds, Bébé se creuse peut-être sa

petite cervelle pour deviner ce que Nounou peut bien faire

là. Quand Bébé aura vingt ans, qui sait

si téléphone et phonographe ne seront pas démodés

et remplacés par d'autres inventions, plus abracadabrantes

encore ?

La dernière, dilettante sans doute, a choisi l'appareil

en communication avec . l'Opéra-Comique ; le hasard

l'a servie, on achève un duo d'amour.

Bercée par la voix chaude du baryton, elle a fermé

les yeux, et l'illusion a été si forte que,

le morceau terminé, elle pose les récepteurs

et applaudit bruyamment, oubliant que le bruit de ses petites

mains entrechoquées ne saurait arriver jusqu'à

l'objet de son enthousiasme.

Encore un artiste qui ne connaîtra pas son bonheur!

Et voilà quelques bons moments de passés aussi

bien pour ceux qui écoutent que pour ceux qui vont

regarder écouter.

Les premiers s'en reviennent du Champ-de-Mars enthousiasmés

pour les inventions nouvelles ; les seconds publient des croquis

et des articles qui feront peut-être se liâtei

vers cette partie de l'Exposition les indifférents

et les retardataires.

|

Proust, s’est

abonné dans les tout premiers aux retransmissions en direct

de l’opéra de Paris.

Sommaire

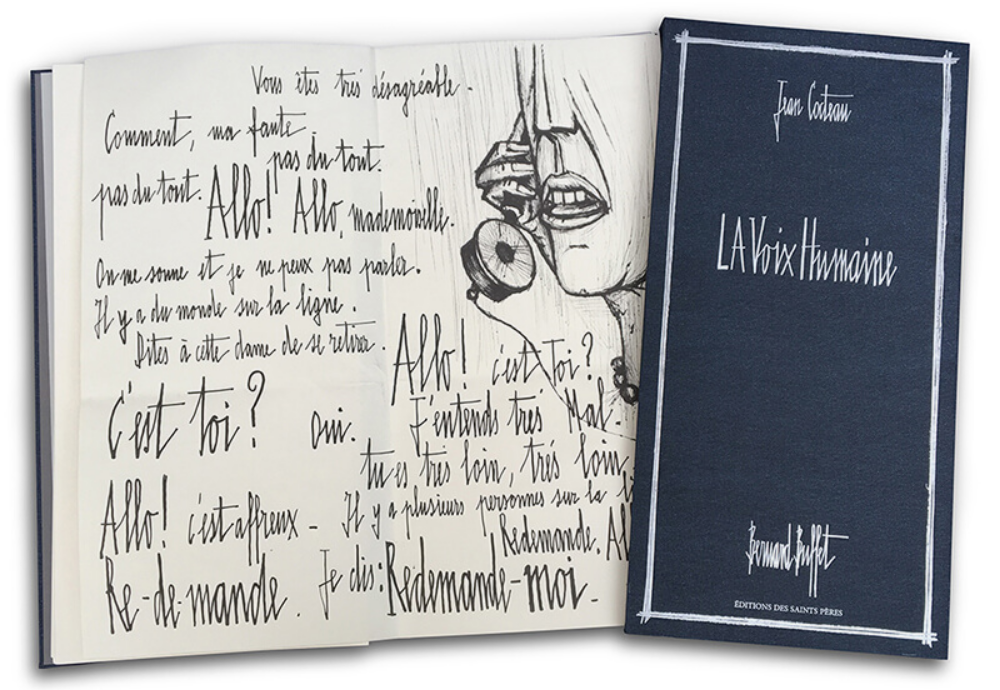

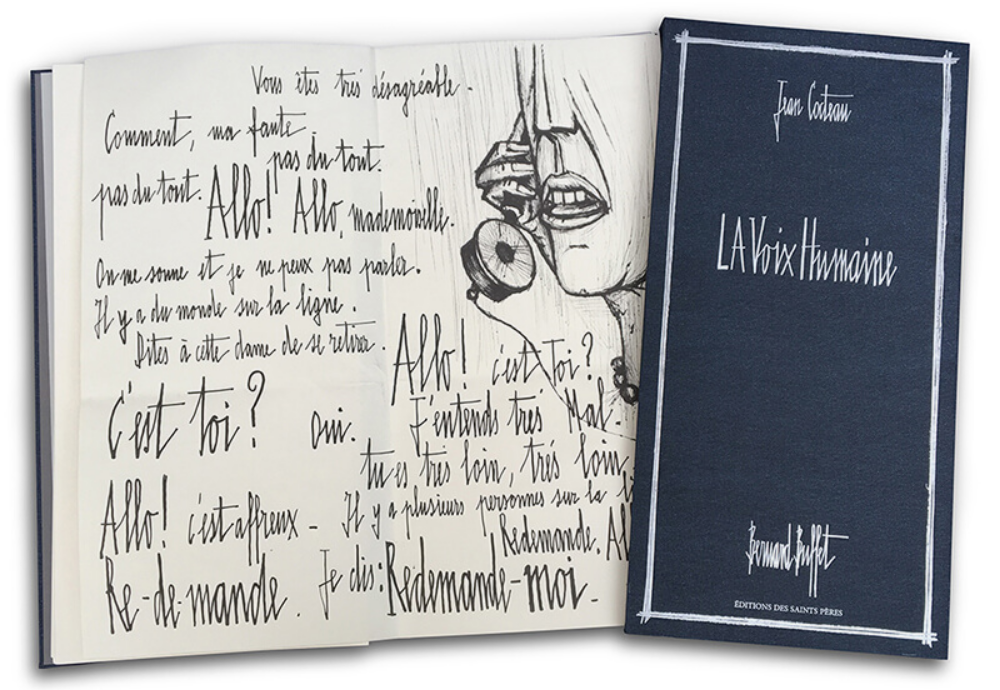

Revenons sur "La Voix humaine"

Une femme, après quelques tentatives infructueuses, finit par

joindre son amant au téléphone. Elle l'appelle «

chéri », mais doit lui rendre leurs lettres et se montrer

courageuse. À travers les non-dits et

un moyen de communication défaillant (la communication s'interrompt

sans cesse), la pièce présente une rupture amoureuse

difficile. La femme aime toujours l'homme à qui elle parle

et a tenté de se suicider.

La

voix humaine"

(consultez le texte en pdf) est une pièce de théâtre

en un acte de Jean Cocteau écrite en 1927.

La Voix Humaine est l’une des œuvres majeures du théâtre

de Cocteau. Depuis qu'il a été écrit, ce monologue

n'a jamais cessé d'être joué dans le monde entier.

« Ce qui surtout est émouvant ici, c’est la situation

elle-même, ce drame de la présence-absence, ce dialogue-monologue

; et ce qui fait de cette scène rapide une vraie tragédie,

c’est cet appareil insensible, image de la fatalité, plutôt

que les paroles qu’il apporte et emporte. » (Pierre Bost,

Revue hebdomadaire, mars 1930.)

Étonnante de modernité, universelle, La Voix Humaine

continue d’inspirer. En 1958, Francis Poulenc, qui est un proche

de Jean Cocteau de longue date, en tire une tragédie lyrique

en un acte, créée et jouée le 6 février

1959, salle Favart à Paris, avec la soprano Denise Duval.

"Par un curieux mystère ce n'est qu'au bout de quarante

ans d'amitié que j'ai collaboré avec Cocteau. Je pense

qu'il me fallait beaucoup expérience pour respecter la parfaite

construction de La Voix Humaine qui doit être, musicalement,

le contraire d'une improvisation", écrivit Francis Poulenc.

Ce à quoi Cocteau répondit : "Mon cher Francis,

tu as fixé une fois pour toutes, la façon de dire mon

texte."

En 1964, le texte de La Voix Humaine est enregistré en une

seule prise chez Simone Signoret, dans son appartement, place Dauphine

à Paris. Selon le producteur Jacques Canetti, cet enregistrement

est l’un des plus beaux qu’il ait vécu et réalisé.

Il obtient la même année le Grand Prix du Disque.

En 2021, Pedro Almodóvar devrait faire son retour au cinéma

avec un court-métrage expérimental de 29 minutes librement

adapté de La Voix Humaine, filmé à Madrid, où

Tilda Swinton tient le rôle principal. En 1987, l'extrait final

de la pièce fut déjà joué dans le film

de Pedro Almodóvar La Loi du désir.

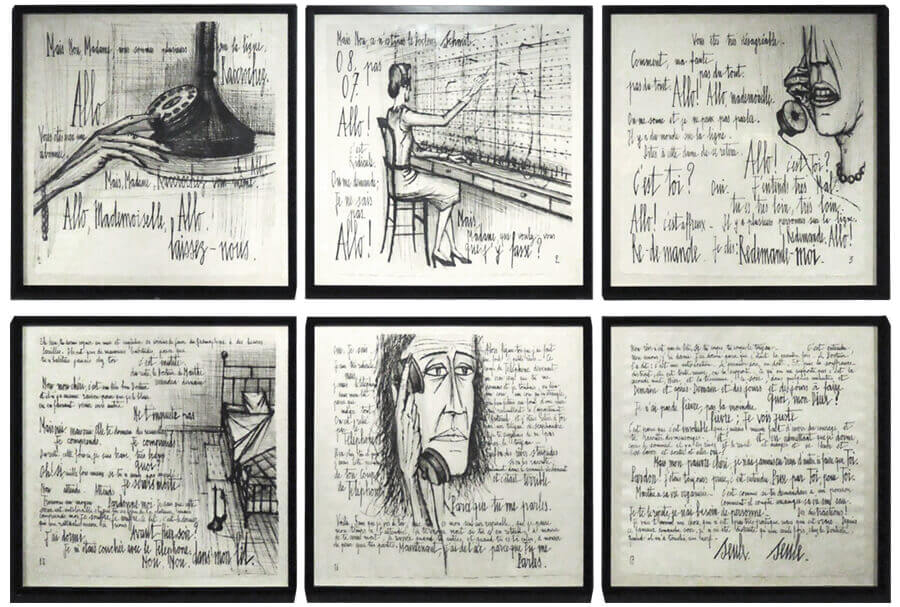

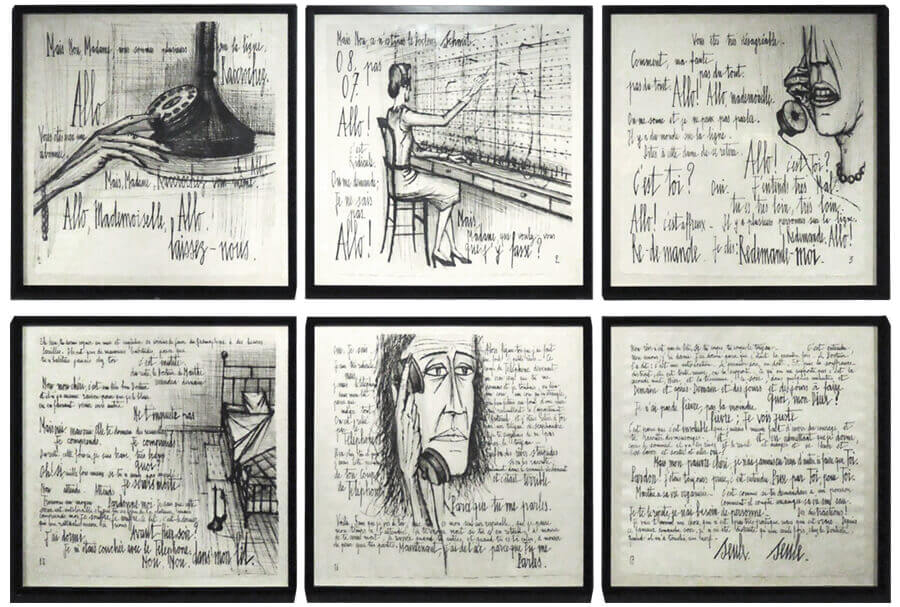

Présentation de La Voix Humaine, dans une version encadrée,

lors de son exposition au Musée d'Art Moderne de Paris

Sommaire

Le Téléphone au théâtre

(France, 1880-1930) par Isabelle Krzywkowski.

Les indications bibliographiques complètes des pièces

étudiées sont fournies dans la titrologie en annexe.

"La lettre est sortie de la littérature le jour où

le Narrateur de La Recherche a téléphoné à

sa mère. (E. Fantou)"

On sait que l’objet technique est un motif littéraire

et artistique fréquent depuis la fin du XVIIIe siècle.

On se rend souvent moins clairement compte que, si sa présence

peut être motivée par une volonté de réalisme

ou de modernité, elle entraîne aussi la question de son

« traitement » littéraire, pictural, musical, etc.

Souvent, donc, le recours à la technique suppose une double

préoccupation : son intérêt thématique

d’une part, d’autre part le travail sur les modalités

de son utilisation, qui peut conduire à trouver en lui un nouveau

mode de

création.

La variété même des interventions proposées

pendant ces journées atteste que le téléphone

a fait l’objet de nombreuses utilisations en art. L’axe

par lequel nous allons l’aborder permettra de donner un aperçu

de l’usage que le théâtre en a fait. C’est

un peu le hasard qui en a déterminé le corpus : la recherche

dans le fichier « Titres » de la Bibliothèque nationale

de France et dans les revues spécialisées de l’époque

a fait apparaître un nombre

significatif d’auteurs, de la fin du XIXe siècle à

l’entre-deux-guerres, qui non seulement recourt à cet

objet, mais le juge suffisamment expressif pour en faire le titre

d’une œuvre. Nul doute qu’on trouverait les mêmes

traces d’intérêt dans les autres genres à

la même époque, mais les contraintes du genre théâtral

semblent si peu adaptées à l’usage du téléphone

que cette étude devenait une occasion de mettre en évidence

la manière dont la littérature se saisit, thématiquement,

mais aussi formellement, d’un nouvel objet.

Ainsi, au théâtre aussi, le téléphone peut

remplacer la lettre, et d’autres choses encore, comme l’explique

un des personnages de Le Téléphone en amour :

Que le téléphone rend donc de services !… Au lieu

de mettre les domestiques dans la confidence, ou bien d’être

obligé d’aller porter soi-même des cartes-télégrammes

à la poste pour se fixer rendez-vous, aussitôt que le

mari s’absente, vite, un coup de téléphone, et

on a en deux minutes la demande et la réponse.(1).

1 A. Damocède, Le Téléphone en amour, 1898,

sc. 4.

Gageons que le téléphone ne se borne pas à faire

évoluer les mœurs amoureuses et que l’absence des

domestiques ou les réponses à distance pourraient bien

contribuer à faire évoluer les mœurs théâtrales…

S’il est toujours intéressant de constater qu’un

objet peut faire l’objet d’un titre, les éléments

fournis par cette titrologie ne manquent pas d’intérêt.

Peu de situations précises sont évoquées (trois

mariages, une histoire d’amour, une demande de décoration)

et deux seulement font directement référence à

un fait d’époque : l’existence de « centraux

téléphoniques » tenus par les « demoiselles

du téléphone ». Pour le reste, les « surprises

» et les « farces » fonctionnent comme des références

internes au théâtre, particulièrement au genre

comique (voir les « Gaietés » ou les « Joies

», qui constituent d’ailleurs des antiphrases : on s’énerve

beaucoup au téléphone à l’époque

!).

Mais la plupart des titres renvoient à la simple « situation

» (2 )

« Au téléphone

» retranscrit sur ce site, qui semble pour l’essentiel

exploitée par le vaudeville

(on ne trouve, outre La Voix humaine de Cocteau, qu’un

seul mélodrame).

Il y a cependant lieu de s’étonner de la récurrence

de ce sujet et de la volonté d’exploiter théâtralement

une situation (pour nous du moins) très quotidienne, apparemment

si pauvre en intrigue et surtout qui suppose un personnage… absent

– paradoxe dont l’auteur dramatique ne semble pouvoir se

sortir qu’avec beaucoup d’habileté…

Pourtant, si l’on en croit Cocteau, le téléphone

est devenu, en 1930 (en 1927 pour la rédaction de La Voix humaine),