Petites histoires de téléphone dans

nos régions de France

On ne trouve pas beaucoup de traces d'histoire du téléphone

de nos régions et localités dans les documents, archives

et sites disponibles, mais quelques particuliers ou anciens des télécom

racontent une petite tranche d'histoire du téléphone dans

leur région que j'ai inclus dans cette page.

Merci de me communiquer vos petites histoire de téléphone

dans votre entourrage pour alimenter cette page : jean.godi@free.fr

1877 Le premier téléphone Bell arrive

à Paris.

A la réunion annuelle de l'association Britannique (BAAS) à

Plymouth Septembre 1877 Alfred Niaudet,

neveu de Mr

Louis Bréguet (père) et

célébre constructeur de matériel électrique

Bréguet, membre de la "Society of telegraph

Engineers", assistent à une présentation du téléphone

par G. BELL. Le

lendemain Niaudet reçoit des mains même de Bell une

paire de téléphones pour les amener en France.

Puis Breguet sans tarder fit une présentation

devant un petit comité appartenant à l'institut et Collège

de France.

« C’est Monsieur Breguet qui a joui du précieux

avantage de tenir entre ses mains et d’essayer, à son aise,

le téléphone. Pareil à saint Thomas, il a pu croire

parce qu’il a vu et touché. Aussi s’est-il empressé

de faire part à l’Académie des Sciences de l’étonnement

que lui a inspiré le merveilleux appareil américain, non

seulement par les résultats incroyables obtenus, mais aussi par

la simplicité des organes qui le composent. La pureté

de la voix humaine et ses nuances sont si bien conservées que

l’on peut reconnaître la voix de la personne qui parle

»

Puis nous eûmes le plaisir de voir l’atelier de M. Breguet

et le cabinet de travail où se trouvait alors le seul téléphone

double qu’on connût en France. M. Breguet nous fit voir l’appareil

et nous pûmes assister à une expérience concluante.

Les premières démonstrations en France se font au Congrès

Scientifique du Havre en septembre 1877

Plusieurs savants venant de Plymouth (Angleterre) sont présents

au Congrès Scientifique du Havre qui se tient peu après

les séances de l'Association Britannique en aout 1877 comme raconté

ci dessus. .

"Ils ont assistés aux expériences de M. Bell, ils

ont fait fonctionner eux-mêmes le téléphone. Ils

ont pu converser avec des amis, à une distance de plusieurs centaines

de mètres, et ce n'est pas sans une légitime émotion

qu'ils reconnaissaient la voix de ceux qui parlaient au loin, en approchant

l'oreille de l'ouverture du Téléphone à la station

d'arrivée" (La Nature, 1877).

En septembre 1877, les frères Alexandre et Louis Poussin, deux

industriels Elbeuviens (de la ville d'Elbeuf, Seine-Maritime, France),

lisent dans le journal scientifique "la Nature" un article

donnant la description d'un "admirable instrument appelé

le Téléphone inventé par le professeur américain

Monsieur Graham Bell" Les frères Poussin, très intéressés

par les nouvelles applications de la science, se rendent à Paris

pour rencontrer Antoine Bréguet. Emporté par l'enthousiasme

de celui-ci qui vient de déclarer à l'Institut : "depuis

que j'ai ce magique petit instrument, je ne dors plus", ils demandent

à A.Breguet de construire sur ses indications (sous licence C.Roosvelt)

une paire de téléphones.

Après l'avoir expérimenté, ils décident

d'en faire profiter les membres de la Société Industrielle

d'Elbeuf. Cette société, créée par leur

père en 1857, réunit tout ce que la ville compte de notables,

industriels et commerçants.

En décembre 1877 l'Industriel Elbeuvien écrit :"aujourd'hui,

un téléphone est à la disposition des membres de

la Société Industrielle qui pourront ainsi confirmer tout

ce que nous avons déjà dit de cet appareil extraordinaire".

Le président de la société, Monsieur Pelletier,

s'empresse de nommer une commission chargée d'étudier

l'appareil. Cette commission organise le 11 décembre 1877 une

expérience décisive : un téléphone Bell

est installé dans le local de la société, un fil

d'une longueur d'environ six cent mètres va sur la tour Saint-Jean

et revient vers un deuxième Téléphone situé

dans une autre pièce de la société.

Les expériences faites hier ont parfaitement réussi. A

une très grande distance et dans deux pièces fermées,

la commission, divisée en deux groupes, a pu correspondre. La

parole, un peu affaiblie à la vérité, est parfaitement

claire et permet même de distinguer la personne qui parle. Tous

les sons, toutes les syllabes s'entendent parfaitement bien. Une boîte

à musique dont les sons sont assurément peu intenses,

placée à l'une des stations, a fait entendre à

l'autre extrémité les mêmes sons, avec la plus grande

pureté, et l'on distinguait même très bien le timbre

de l'instrument. L'audition était la même que si la boîte

à musique avait été placée à quelque

distance de l'oreille" (l'Industriel Elbeuvien, décembre

1877).

Début novembre 1877 à Paris Breguet fabrique et

installe un téléphone dans ses ateliers du 39 quai de

l’Horloge pour que tout le monde puisse l’essayer La Maison

Breguet du quai de l’Horloge à Paris ne désemplit

pas pendant qu’Antoine expérimente le téléphone

devant ses amis académiciens, et des représentants de

diverses sociétés savantes. Les commentaires sur les résultats

sont unanimes : « c’est merveilleux »...

Décembre 1877

A.Niaudet et C. Roosevelt créent la première

société de téléphonie en France la"Société

Anonymes des Téléphones Bell"

Son siège social est situé au 1, rue de la Bourse, à

Paris.

Fin décembre 1877,

A.G.Bell de passage en France, réalise une communication gare

Saint Lazare entre Paris et Saint Germain...

Dans les archives, on retiendra aussi que le 8 janvier

1878, une expérimentation Téléphonique avait été

tentée avec succès à Marseille.

Juin 1879 La première société

à demander une concession est la Compagnie

du Téléphone Gower Roosvelt la CdTG

à Paris. Gower installa un atelier

et des bureaux près de la place Vendôme, 66 rue des petits

champs. en décembre

1879 est insallé le premier central téléphonique

français, on y raccorda les 42 premiers abonnés au réseau

Parisien fin 1879 et 60 personnes ont signé une promesse d’abonnement.

Paris offrait un espace excellent car il n’y

avait pas besoin de creuser des tranchées ou de créer

une canalisation spéciale : on utilisa le réseau d’égouts

dont la Ville de Paris a été dotée par Belgrand

pour la construction des lignes téléphoniques souterraines.

De plus, l’une des spécificités de la ville (et de

la préfecture) de Paris est d’avoir imposé à

la compagnie de renoncer aux fils aériens et d’emprunter

le réseau des égouts. Ceci se révéla fort

utile au niveau de la connectivité, étant donné

qu’il fallait relier plusieurs points diversement espacés

par des lignes disposées de manière à permettre

le plus grand nombre de liaisons directes, avec une longueur la plus

petite possible. Le réseau d’égout s’y prêtait

justement.

Puis le 30 septembre 1879, le central téléphonique

manuel est ouvert à Paris. Il s'agit du Bureau A, sis 27,

avenue de l'Opéra qui compte 454 abonnés au téléphone

à sa création....

Le 2 février 1880, est fondée officiellement

la Compagnie des Téléphones.

ex Compagnie

du Téléphone Gower Roosvelt , chargé

d'exploiter les réseaux de Marseille Lyon Nantes Bordeaux Lille

et Le Havre et Paris ...

Le 16 et 17 août 1880, est fondée officiellement

la Société Générale

des Téléphones. Cette société,

présidée par Amédée Jametel, est créée

dans le but prévisionnel de fusionner la Compagnie des Téléphones

(Gower) et la Société Française des Téléphones

.

Le 10 décembre 1880, l'État transfère

enfin à M. Amédée Jametel, Président de

la Société Générale

des Téléphones, la concession d'exploitation

accordée le 8 septembre 1879 ...

Fin 1880 La

France compte 3039 abonnés au téléphone sur le

réseau public de Paris plus 1812 abonnés hors de Paris.

A Paris, à l'Institut, quai Conti, les salles des diverses

académies sont, depuis le mois de décembre 1881, reliées

entre elles par des appareils téléphoniques, et les bureaux

des diverses sections en séance sont en relation directe avec

le personnel des secrétariats perpétuels pour demander

les renseignements ou les manuscrits dont ils peuvent avoir besoin.

1881 Le prix de l'abonnement avait été fixé par

un arrêté ministériel à 600 francs par an

pour le réseau de Paris et à 400 francs pour les réseaux

de province.

En 1884 11 villes desservie par la S.G.T

sont : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille, le Havre, Rouen,

Saint-Pierre-lès-Galais, Alger et Oran. En 1884 furent mis en

service les réseaux de Halluin, Troyes, Nancy, Dunkerque et Elbeuf.

En région Parisienne

Dans le département de Seine-et-Oise,

12 postes téléphoniques reliaient entre eux les établissements

des grandes fabriques Decauville.

Les fils aboutissent à Petit-Bourg, Évry et Corbeil; de

sorte que les chefs de gare de ces trois localités peuvent prévenir,

par le téléphone, M. Decauville de l'arrivée en

gare de ses marchandises.

J'ai retracé dans les archives locales de ma région de

Fontainebleau et raconté cela

dans cette autre page : Fontainebleau.

En Normandie,

Rappelons que des premières expériences

eurent lieu au Havre dès 1877, la ville jouait alors un

rôle de centre d'échanges (en raison du port et de son

important trafic). On y était très sensible à tout

ce qui venait des Etats-Unis. Le Havre était alors en pleine

croissance économique. Le 3 février 1878, fut présenté

"Le téléphone et ses applications" devant plus

de 2 000 personnes.

La Ville de Rouen découvre le Téléphone

le 12 décembre 1877

( vous pouvez lire le compte rendu dans le

Bulletin 1877 de la Société industrielle de Rouen

de cette présentation)

| Messieurs Gouault et Dutertre,

membres de la Société Industrielle de Rouen, présentent

le Téléphone Bell lors d'une conférence publique

organisée dans la grande salle de l'Hôtel de ville

de Rouen (Seine-Maritime, France). La Société Industrielle de Rouen se définit à l'époque comme "une association ouverte à toutes les bonnes volontés, étudiant les applications des découvertes de la science, cherchant à propager l'instruction technique, s'efforçant de vulgariser les procédés industriels, en un mot, travaillant à faire la lumière ". Elle regroupe près de 700 membres de toutes origines, chaque département français est représenté ainsi que la plupart des pays étrangers (Etats-Unis, Russie, Allemagne, Angleterre, Suisse, Espagne, Belgique, Hollande,...). Monsieur Gouault présente l'appareil : "le Téléphone que je vais décrire et expérimenter est le cornet acoustique portatif. Il remplit les fonctions alternatives de transmetteur lorsqu'il reçoit la voix, et de récepteur lorsqu'il l'apporte à l'oreille. Cet appareil se compose d'un pavillon, destiné à recevoir la bouche ou l'oreille. Derrière ce pavillon, une membrane métallique en fer doux, de un à deux dixième de millimètres d'épaisseur, est tendue entre deux pinces annulaires en bois réunies par des vis en cuive. Cette membrane est l'appareil vibrant destiné à recevoir l'impulsion de la parole ou à la reproduire. Derrière cette plaque, et à une distance mesurée par une fraction de millimètre, se trouve un système composé d'une bobine entourée d'un fil de cuivre isolé et d'un aimant central. Les deux fils de la bobine ressortent de la gaine en bois de l'appareil par deux bornes ; l'un est mis en communication avec un fil télégraphique aboutissant au récepteur ; l'autre est conduit à la terre, comme dans les appareils télégraphiques ordinaires" (Bulletin de la Société Industrielle de Rouen, 1878). Cette description très scientifique cède parfois la place à une description plus terre à terre : "l'appareil de Monsieur Graham Bell se compose essentiellement de deux parties ayant assez l'aspect des patères en bois qui servent à retenir les draperies" (le Journal de Rouen, 1877). Monsieur Gouault donne ensuite le principe du Téléphone : "le premier principe, d'ordre philosophico-physiologique, est antérieur à Bell ; le second principe, d'ordre purement physique, était connu de la science et était implicitement renfermé dans la loi de Lentz. Bell a eu le bonheur d'en trouver le premier, je crois, une application pratique". Enfin Messieurs Gouault et Dutertre réalisent une série d'expériences qui réussissent parfaitement. Ils montrent qu'il est possible d'entretenir une conversation à distance, un deuxième poste étant installé dans l'hôtel de la gendarmerie, à plus de 300 mètres de la salle de conférence. Ils présentent également leurs essais sur de longues distances : le petit appareil que vous avez sous les yeux a été expérimenté par Monsieur Dutertre et moi-même jusqu'à 300 kilomètres de résistance locale. Monsieur Bréguet affirme avoir perçu les sons que transmet le téléphone avec des résistances de 1000 kilomètres ! Les expériences faites sur des fils de lignes ont été moins concluantes, en raison même de la grande sensibilité de l'appareil. C'est qu'en effet les fils voisins des lignes télégraphiques, soumis à des courants électriques intenses, agissent par induction sur le fil télégraphique. Ces courants induits se superposent à l'action principale du Téléphone et la troublent d'une manière sérieuse. C'est ainsi que lors d'une expérience opérée sur un fil de ligne de l'Etat, j'ai entendu très distinctement, superposés à la voix transmise, les bruits donnés par trois télégraphes ordinaires du service. On reconnaissait très nettement le fonctionnement d'un Morse, d'un Bréguet et d'un Hughes. En dehors de ces actions et de ces inconvénients extérieurs qu'un service général téléphonique ne comporterait pas, la transmission par l'appareil de Bell se fait, sur les fils de ligne, à des distances importantes. On peut citer les expériences faites il y a quelques semaines, entre Paris et Mantes, à une distance de 58 kilomètres, lesquelles ont parfaitement réussies". Monsieur Gouault termine sa conférence en présentant ce que pourrait être les premières applications du téléphone : "il remplacera, dans un avenir rapproché, les tuyaux accoustiques des habitations privées et des manufactures. Il rendra de grands secours, en campagne, pour les services des avant-postes, des reconnaissances des aérostats militaires. On peut espérer même l'utiliser pendant les batailles, lorsqu'il sera devenu plus puissant. Il aura d'ailleurs toujours cet immense avantage de n'exiger la présence d'aucun télégraphiste, et de permettre, dans des cas graves, la relation directe du général en chef avec les commandants des camps engagés. Son emploi est dès à présent indiqué pour les expériences de tir au polygone, dans le but de remplacer l'espèce de langage télégraphique constitué par les sonneries au clairon. Enfin Monsieur Bell fait des recherches pour en réaliser l'application à la télégraphie transatlantique et il a la conviction d'y réussir dans un avenir très rapproché". Le lendemain, Monsieur Gouault organise une deuxième conférence pour le public. Dans son rapport annuel de janvier 1878, le président de la société s'en félicite : "la présence de la foule qui est venue entendre la conférence publique et gratuite a affirmé le succès que notre collègue avait eu la veille". Voici comment le Journal de Rouen relate la conférence : "l'orateur, après avoir rappelé qu'un simple jouet avait été le précurseur du téléphone, a présenté l'instrument et minutieusement décrit les pièces dont il se compose, puis il a cherché à exposer la manière dont se fait la perception des sons. Toutes les fois, a-t-il dit, que nos sens se trouvent placés dans des circonstances différentes, mais semblables par leur résultante matérielle, ils transmettent au cerveau les mêmes impressions, et notre individu se croit absolument dans des conditions identiques ; c'est ce qui fait que les amputés croient percevoir une sensation dans le membre qu'ils n'ont plus ; qu'avec le stéréoscope, nos yeux croient voir des objets en relief, en examinant une image plate. |

| La première liaison téléphonique,

le Premier Communiqué de Presse Le 18 décembre 1877, Monsieur Gouault, invité par la Société Industrielle d'Elbeuf, donne, "devant un auditoire d'élite, une conférence sur le Téléphone". Après avoir présenté l'appareil, il passe aux expériences. Voici comment le Bulletin de la Société Industrielle d'Elbeuf relate les faits : "au moyen des appareils de Messieurs Poussin, une communication a été établie entre le local de la Société Industrielle et l'Hôtel de Ville. Le conférencier et d'autres personnes ont pu converser avec les personnes placées dans ce dernier local. Des phrases ont été échangées ; la sonnerie d'une montre, produite à l'Hôtel de Ville, s'est faite entendre très distinctement dans la salle où avait lieu la conférence ; on a pu, de la même manière, entendre l'air et les paroles d'un couplet de chanson". Enfin, grâce à la complicité de l'Inspecteur des lignes télégraphiques de Rouen, Monsieur Gouault va soulever l'enthousiasme de son auditoire. Réalise-t-il alors qu'il va effectuer la première liaison téléphonique "commerciale" en Normandie et probablement le premier communiqué de presse français ? Le Téléphone Bell est alors relié par un fil qui, tiré du local de la Société Industrielle, rejoint le bureau télégraphique puis emprunte la ligne télégraphique Elbeuf - Rouen. Voici le commentaire du bulletin de la Société Industrielle : "une communication a pu être établie entre le local de la conférence et la guérite télégraphique de la gare Saint-Sever à Rouen, et vers 10 heures et demie du soir, Monsieur Gouault transmettait la dépêche téléphonique suivante : "Président Société Industrielle d'Elbeuf à Président Société Industrielle de Rouen. Une conférence très intéressante sur le téléphone a été faite ce soir à la Société Industrielle d'Elbeuf, par Monsieur Gouault, ingénieur. Mis en communication avec Rouen grâce à l'obligeance de Monsieur le Directeur des Télégraphes, le conférencier transmet cette dépêche oralement pour être communiquée aux journaux : un incendie qui menaçait de prendre de graves proportions s'est déclaré ce soir rue de l'Hospice. Un ouvrier a été sérieusement brulé au bras et à la poitrine. On est actuellement maître du feu". "Les termes de cette dépêche ont été répétés mot par mot, par la personne qui la recevait à Rouen : la transmission avait donc parfaitement réussie". A cette date on pouvait acheter une paire de téléphones pour la somme de 15 francs ce qui équivalait 2 jours de travail pour un ouvrier qualifié. |

En Normandie, la ou la première liaison avait été établie en décembre 1877, en juillet 1878, M. Dutertre installe un fil téléphonique entre sa demeure particulière et la mairie de la petite commune de La Vaupalière dont il est le maire.

| Puis peu à peu, il

ajoute de nouveaux fils: il relie le garde champêtre distant

de 1600 mètres, le receveur des contributions, distant de

2000 mètres. Et en mai 1879, il fait la demande officielle pour un réseau avec 6 stations : j'ai l'intention de faire construire un réseau complet de lignes aériennes qui relieraient à la Mairie la recette des contributions indirectes, dont le receveur est un conseiller municipal et le domicile du garde-champêtre. Les mêmes poteaux serviraient à supporter des fils spéciaux mettant en communication la Mairie avec le presbytère et la maison de l'adjoint au maire plus le prolongement de la ligne vers ma demeure particulière. Les avantages généraux de cette installation seraient de relier les extrémités de la commune avec la Mairie d'où seraient expédiés des ordres, il serait facile d'obtenir promptement les secours des sapeurs pompiers ou de la gendarmerie. En mai 1880 M. Dutertre obtient du Ministre, avec avis favorable du préfet, l'autorisation de relier son réseau à Maromme, le chef lieu de canton situé à 4 km de La Vaupalière. Voici la description du réseau : "l'appareil choisi est celui de Gower (système de Bell perfectionné). Des études comparatives ont fait reconnaître que le système Bell est encore celui qui a la supériorité pour transmettre les caractères distinctifs de la voix M. Dutertre a ajouté un ingénieux petit système avertisseur, pour qu'il fût possible de savoir sans retard si quelqu'un se trouvait à l'appareil sollicité pour répondre immédiatement. Le fil est supporté à l'aide d'isolateurs mobiles dits à queue. La portion du fil susceptible d'être en contact avec le support est entourée d'un morceau de caoutchouc vulcanisé. Dans une grande étendue du parcours, les supports-isolateurs sont piqués aux arbres de la forêt le long de la route qui conduit à La Vaupalière. Une fois en haut de la côte, les isolateurs sont apposés contre les maisons; puis, sur un espace d'environ deux kilomètres, ils sont attachés à des poteaux placés de 90 mètres en 90 mètres. En face de la mairie, un certain nombre de fils devant provenir de différentes directions et attendant une destination sont réunis dans un tuyau, traversent le chemin sous terre et arrivent au système receveur. Pendant ce cours trajet les fils sont chacun revêtus d'une couche de gutta-percha ; cet enduit a pour but d'isoler les courants. Là, chaque fil est mis en rapport avec un commutateur suisse. Par le moyen de cet appareil, on établit la communication avec le point téléphonique avec lequel on doit correspondre. Les essais sont tout à fait concluants et certifiés par le docteur Laurent, membre de la Société Industrielle de Rouen, qui rapporte: j'ai entendu distinctement les paroles et les phrases émises par les personnes qui ont communiqué avec moi par le téléphone administratif de M. Dutertre. Le son de la voix arrive à l'oreille, de manière à comprendre très clairement. Le timbre présente même des différences caractéristiques qui permettent de reconnaître la voix des personnes qui parlent ". De son côté, M. Dutertre écrit au Directeur ingénieur des télégraphes de Rouen : "ce fil a fait ses preuves; gendarmes, contrôleur des contributions directes et indirectes, percepteur, agent-voyer, l'ont tous employé pour avoir des renseignements plus prompts; des malfaiteurs, des conducteurs de voiture ivres ou sans lanterne, ont pu être arrêtés, signalés au passage par le secrétaire de la mairie' (juin 1881). En novembre 1880, M. Dutertre présente à ses collègues de la Société Industrielle, un projet de "téléphonie administrative dans les communes rurales et de son application au service public". II montre tout d'abord la supériorité du téléphone sur le télégraphe : "pour un service télégraphique il faut un employé spécial, un employé initié aux difficultés de la marche de l'appareil télégraphique. Avec l'appareil téléphonique, point de complications semblables. Tout le monde est apte à parler dans un cornet téléphonique, à mettre le cornet à l'oreille, à écouter. Il suffit d'une explication fort simple, d'une démonstration élémentaire pour permettre à même une personne dont l'instruction est très restreinte, pour ne pas dire nulle, de correspondre par le téléphone. ". M. Dutertre insiste ensuite sur les profits que chaque commune rurale doit retirer du téléphone : "je mentionnerai tout d'abord les communications qui doivent avoir lieu dans la commune. Quand il est nécessaire de recourir au garde champêtre, il faut avoir sous la main quelqu'un à envoyer chez ce fonctionnaire, il faut écrire l'ordre à transmettre, remarquez la vitesse d'exécution avec l'emploi du téléphone. Une communication verbale est rapidement faite et allège le fardeau bureaucratique. Actuellement, il faut de trois à cinq jours pour les communications de commune à commune. Les intérêts agricoles eux mêmes ont une part considérable à attendre du téléphone administratif. Les dépêches astronomiques, le cours des denrées, certains conseils urgents, etc... pourront être propagés dans un bref délai parmi les habitants. Il n'est pas jusqu'à l'administration militaire pour le recrutement; lors d'une levée d'hommes, en cas de guerre, et même la stratégie qui n'aient à profiler largement de l’installation en question. En cas d'incendie, on ne saurait encore contester qu'il soit du devoir de l'autorité municipale de recourir le plus promptement possible, à tous les moyens, pour faire appel aux personnes capables de porter secours. II en sera de même s'il arrive un accident. Un autre point essentiel que je ne puis passer sous silence, c'est l'assistance médicale dans les campagnes. Vous remarquerez que notre petite commune, comme bien d'autres, est trop petite pour posséder un médecin et un pharmacien. Les habitants sont obligés, pour se faire soigner, de s’adresser à un praticien domicilié à une distance plus ou moins gronde ; le médecin n'est pas chez lui, est en tournée, quelquefois dans une commune avoisinant La Vaupalière ; il retourne fort tard à son domicile où il trouve l'adresse du malade de La Vaupalière. Le médecin, harassé de fatigue renverra au lendemain matin la visite à faire. Avec l'installation d'un appareil téléphonique quelle différence ! Un appareil serait placé chez le médecin cantonal chargé de la médecine chez les indigents et le médecin le plus voisin de la commune. Le médecin pourrait être prévenu par le téléphone, chez lui et dans les communes où il est en tournée, Il pourrait en passant à chaque station téléphonique, s'informer s'il est demandé. On peut dire de même pour ce qui concerne le pharmacien et l'obtention de médicaments urgents. Ainsi encore, au moment des élections, pour les renseignements nombreux que les autorités réclament ,cette installation sera on ne peut plus utile.

M. Dutertre propose ensuite la formation d’un

réseau plus complet qui relierait 13 communes du canton

de Maromme. |

| De la Téléphonie administrative

dans les communes rurales et de son application au service public.

septembre 1881 RAPPORT sur l'installation faite par M. Dutertre, maire de La Vaupalière, membre de la Société industrielle, etc PAR M. le D'' LAURENT. SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 1881. ( que vous trouverez à cette adresse https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1225841/) MESSIEURS, Dès le mois de février qui suivit

la conférence (février 1878), M. Dutertre a installé

un fil entre sa demeure particulière, à La Vaupalière,

et la mairie. Puis, peu à peu, il a ajouté de nouveaux

fils à La Vaupalière même plus tard, en avril

1880, il a relié cette commune avec le chef-lieu du canton. Mes essais ont donc été aussi variés

que possible pour m'éclairer sur les avantages de cette

installation. La téléphonie administrative dans

les communes rurales est une innovation. Malheureusement, dans

notre beau pays, tout ce qui est innovation rencontre le plus

souvent des entraves diverses et puissantes. On a à compter

avec la routine, l'ignorance, les préventions, les superstitions,

etc. Aussi, dois-je dire qu'il a fallu la force de conviction

et la méritante persévérance de notre collègue

pour ne pas être rebuté et ne pas renoncer entièrement

à cette entreprise d'utilité publique. Car, il ne

s'agit pas d'une exploitation privée, mais bien d'un réseau

qui a pour but les intérêts de la commune, les intérêts

du canton et les intérêts départementaux.

Je dois ajouter que c'est à ses frais, avec ses propres

deniers, que M. Dutertre a installé et entretient ce service

administratif. Ne sachant pas si la ligne téléphonique

serait autorisée à fonctionner, et si, par conséquent,

elle avait l'espoir d'une existence plus ou moins durable, notre

collègue a cru devoir s'arrêter dans la voie des

améliorations. Cette ligne marche aujourd'hui telle qu'elle

a été disposée tout d'abord. A La Vaupalière,

sous la main du secrétaire de la mairie, dans la maison

commune, est placé un appareil téléphonique.

A chaque point avec lequel a lieu la communication existe un autre

appareil téléphonique. Messieurs, notre collègue, M. Dutertre,

en établissant le téléphone administratif

de La Vaupalière à Maromme, s'est surtout préoccupé

de servir les intérêts de sa commune et de la région

qu'il habite. Il a étudié la formation d'un réseau

qui comprendrait tout le canton de Maromme. Avant de clore ce rapport, permettez-moi de vous

lire un passage emprunté à un livre paru récemment

(1881) sur les télégraphes, par Ternant (Bibliothèque

des Merveilles), page 54. « Alors qu'en France, le service

des communications téléphoniques se limite à

Paris, en ce moment on compte actuellement dans le nouveau monde

quatre-vingt-cinq villes qui se servent de ces installations.

A Chicago, il y a 3,000 abonnés, 600 à Philadelphie,

autant à Cincinnati, un nombre sans cesse croissant à

New-York, et le chiffre des personnes abonnées aux compagnies

téléphoniques en Amérique dépasse

70,000. » |

1878 En Basse Normandie, c'est un inspecteur

des télégraphes de l'Orne, G. Triger qui, de retour de

l'Exposition de 1878 utilisa un téléphone sur le fil du

télégraphe Alençon-Argentan en branchant un écouteur

à chaque extrémité... Mais, plus souvent les pionniers

furent ceux qui les premiers demandèrent des lignes d'intérêt

privé afin de relier en circuit fermé le domicile à

la fabrique ou à la boutique. Ces demandes émanaient d'industriels

et de représentants des milieux d'affaires.

1881 au Havre, le réseau téléphonique

établi atteignit rapidement 100 abonnés; la Société

des Téléphones inaugura au mois d'août 1881, un

service de petits facteurs ou commissionnaires pour courses, ou port

de petits paquets, dépêches télégraphiques,

échantillons, etc. Mais ce service ne dura que quelques jours

; il fut supprimé sur l'injonction du ministre des postes et

des télégraphes.

1884 le réseau d'Elbeuf est mis en service le 25 novembre avec 46 abonnés.

Le téléphone dans le CALVADOS

Le réseau d'État est arrivé le 16 novembre 1886,

mais il ne fonctionnait qu'en interne. C'était le bazar jusqu'à

la nationalisation en 1889, l'État et le privé étaient

en concurrence. A Caen au départ, on comptait 22 abonnés.

Des notables, comme le pâtissier Stiffler, le grand charbonnier

Alain Guillaume, des banquiers, le palais de justice... La police et

les pompiers n'avaient pas de ligne, car il fallait payer.

Il a fallu attendre le 1er mai 1898 pour que soit établie la

ligne Caen - Paris. On recensait alors cinquante abonnés. Pour

être précis, une ligne privée avait été

installée en 1885 entre Caen et Ouistreham pour réguler

les entrées et sorties des bateaux sur le canal.

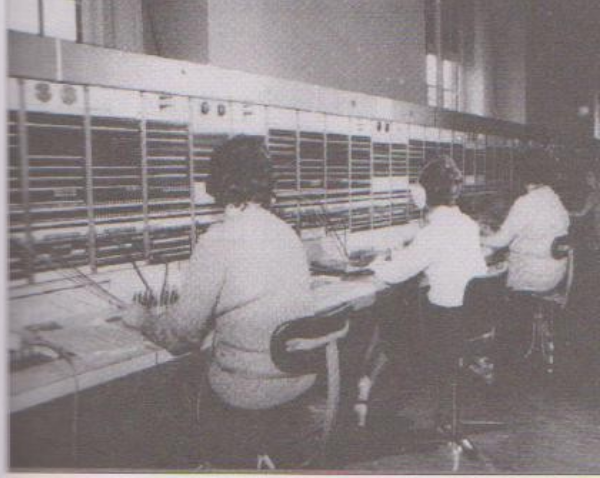

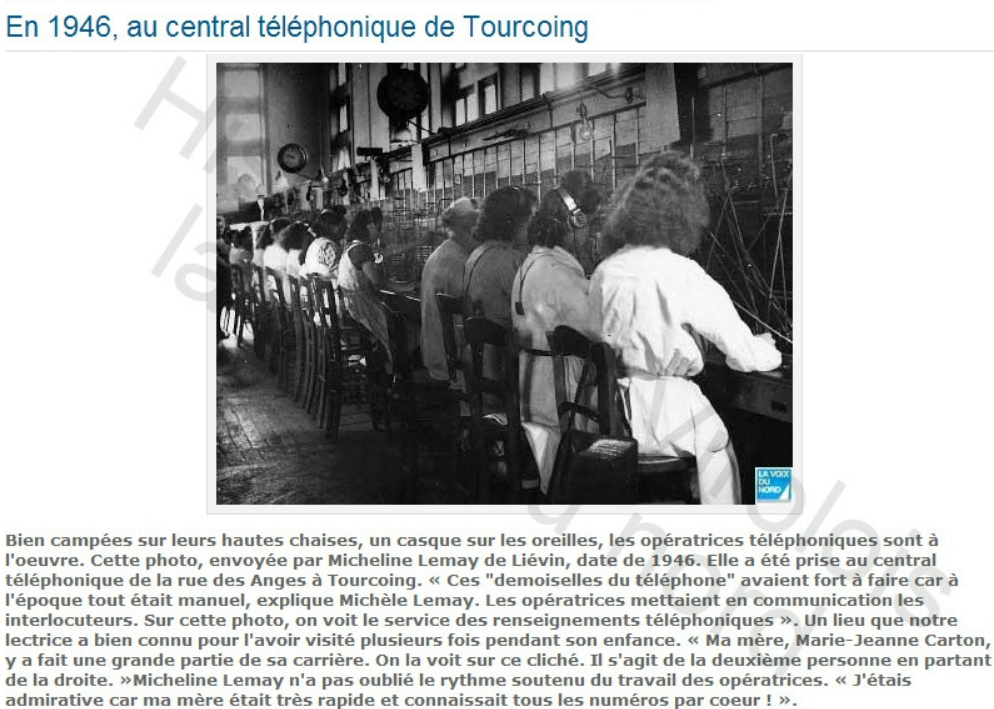

Le système est resté manuel jusqu'au milieu des années

70. On appelait le central téléphonique et on tombait

sur une opératrice. On en comptait près de 300 à

Caen dans les années 60, vingt-quatre heures sur vingt-quatre

et sept jours sur sept. On les appelait les « demoiselles du téléphone

». Chaque opératrice écoulait soixante appels à

l'heure. Y régnait une discipline de fer.

Quant aux lignes, elles ont longtemps été installées

ainsi : on les tirait manuellement, on posait les poteaux avec une charrette.

11 février 1924 : Caen s'est doté d'un nouveau central téléphonique pour augmenter son nombre d'abonnés. Toutes les lignes ont été centralisées à 21 h. Le bureau des postes était situé dans l'aile droite de l'hôtel de ville, place de la République. La Poste y avait un bail de cinquante ans, de 1882 à 1932. Tout y était concentré : la direction, les services postaux, le centre de tri, le central... Puis, en 1932, le central a déménagé rue Auber, dans l'immeuble Gambetta. Si on appelait à Caen, l'appel pouvait être immédiat. Mais pour Paris, notamment l'été, on pouvait s'entendre répondre : « Rappelez demain. » Il y avait si peu de circuits à l'époque qu'ils étaient vite encombrés. C'était encore vrai dans les années 30, sans parler des années 40 où le téléphone était sous la houlette des Allemands. Et après la Guerre, il a fallu reconstruire les lignes...

La majorité des gens correspondait donc par lettres

?

Oui, c'est longtemps resté le vecteur préférentiel

de communication. Les Télécoms ont longtemps été

un service résiduel. D'autant que le télégraphe

avait un avantage sur le téléphone : il avait valeur de

preuve sur le plan juridique. La France était très en

retard. Ce fut un mal pour un bien, car lorsque fut lancé le

célèbre plan téléphonique des années

70, on est passé directement à l'électronique.

LES PREMIERS DÉVELOPPEMENTS DU TÉLÉPHONE EN LORRAINE 1885-1914 (Jean-Paul Martin)

| Comme dans la plupart des régions, l'Alsace

suit les évolutions des télécommunications. Évolution de la commutation en Alsace. En 2000 l’Alsace comptait onze commutateurs E10N1 qui ne permettaient plus de faire face à l’émergence de tous les nouveaux services. Un plan national, en 1999, de renouvellement de ces cœurs de chaînes, dont les premiers avaient 20 ans d’existence, aboutit à leur démontage en moins de trois ans en Alsace. La fin des années 1990 avait effectivement vu apparaître la troisième génération de commutateurs électroniques (3G) de type E10B3 (Alcatel Lucent) et AXE10 (Ericsson) dont la capacité allait jusqu'à 120.000 abonnés. Quatre E10B3 seront implantés en Alsace : Mulhouse Arc, Colmar Preiss, Molsheim et Strasbourg Wodli et deux AXE10 à Mulhouse Europe et Strasbourg Broglie, ainsi qu'un E10B3 de transit à Strasbourg Wodli. Ces commutateurs 3G permirent le renouvellement de tous les commutateurs 2G E10N1 et MT25, qui s’est terminé en Alsace au début des années 2010. Il a été facilité par la baisse du nombre des abonnés commutés après l’introduction du tout IP en ADSL. Mais on ne parlera que bien plus tard, vers 2014, de la fin de la commutation avec une première échéance pour 2022. Les choix techniques pour traiter les derniers abonnés résiduels sur RTC restèrent aussi à confirmer. Une solution sur ADSL ne sera retenue qu’en 2018. Pendant cette période, un grand projet mobilisateur pour les équipes de commutants des CPE, fraîchement devenu UER, fut le deuxième plan de changement de numérotage, celui du passage à 10 chiffres, qui a eu lieu en fin 1996. Évolution des techniques lignes La DG donna beaucoup d'importance à la qualité du réseau de lignes au début des années 90, mais après EO2, changement de cap, tant pour les investissements qui firent l'objet de choix drastiques projet par projet, pour ne pas dire au niveau des «POI» (petites opérations d'infrastructure), que la maintenance préventive... En même temps, on passait au tout optique pour les clients d'affaire. La DR Alsace, déjà précurseur avec les ROF (réseau optique flexible), continua le développement des ROCA (réseau optique clients d’affaires). En 1999 on pouvait compter plus de 80 sites équipés pour une soixantaine de clients, principalement les banques (BFCM,…), les institutions européennes (IPE4,…), les sociétés informatiques ou audiovisuelles et autres entreprises multi-sites. Évolution des transmissions Dans ce domaine, la région a continué à déployer l’infrastructure optique à un rythme soutenu, ainsi la quasi-totalité des classes 4 commutation d’Alsace a été desservie. Parallèlement, à partir de 1996, le déploiement des équipements terminaux SDH (Hiérarchie Digitale Synchrone) s’est poursuivi au même rythme. Les équipements STM1 ont rendu possible l’acheminement du trafic de la totalité des classes 4 et de les sécuriser. L'apparition du STM16 (débit de 16x63 Mbits) a permis très vite de sécuriser les grandes artères du réseau alsacien, Strasbourg-Mulhouse avec un axe via Molsheim-Sélestat-Colmar et un autre via Marckolsheim-Neuf-Brisach. Ce qui entraîna la disparition des câbles cuivre nationaux, ainsi que de la plupart des faisceaux hertziens. Avec l’arrivée d’Internet et de l’ADSL en début des années 2000, le réseau de transmission mis en place a très vite été insuffisant, les débits nécessaires saturant le réseau SDH. L’évolution continue des équipements ADSL (Dslam), nécessitée par la montée en débit des applications Internet, et donc la multiplication des liens Dslam-BAS (concentrateurs de trafic), permettant l’accès au réseau des FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) qui ont très vite saturé les câbles optiques en place. Ce problème trouva sa solution par le déploiement très rapide d’équipements permettant le multiplexage en longueurs d’onde des fibres optiques permettant de multiplier par 4, 8, 16 la capacité de ces fibres optiques selon leur qualité (les fibres déployées avant 2000 ne permirent pas toujours cette évolution). A partir de 2010, commença le désinvestissement des premiers équipements SDH Il était lié à la baisse du trafic provenant de la commutation et à l’évolution du trafic mobile (passage en 3G puis en 4G qui nécessitait également des débits saturant très vite les équipements SDH). Cette montée en débit incessante nécessaire à Internet et aux réseaux mobile obligea constamment à revoir les équipements transmission. Ce qui a entraîné l’entrée de nouveaux fournisseurs de matériel. Aux historiques Alcatel, puis Alcatel-Lucent s’est ajouté ECI (Israël) et surtout Huawei qui fournit maintenant la moitié des équipements de base du réseau. Cela a impliqué également la multiplicité d’équipements dans nos salles de transmission. En matière de protocole, le bas du réseau Orange reste essentiellement en ATM, (Asynchronous Transfer Mode) protocole gourmand en ressources. (ATM emploie une technique de commutation à mi-chemin entre la commutation de circuit (téléphonie) et la commutation de paquets (X25). Par contre le haut du réseau (au-delà du BAS) utilise de plus en plus le réseau IP/Ethernet, qui permet une augmentation plus rapide en débits tout en étant, surtout, moins couteux. Lancement de la téléphonie mobile Le 1er octobre 1991, France Telecom commence à Strasbourg une expérience-pilote de téléphonie sans fil grand public, en ville. Le Bi-Bop est commercialisé « en grand » à partir d’avril 1993 à Paris, Lille et dans quelques lieux de villégiature. Suivi par Itinéris en 1992 avec la norme GSM La « préhistoire » des Mobiles 1G et 2G (Radiocom 2000 en 1986) a été abordée dans la première partie. L’arrivée de la norme GSM révolutionne ce domaine . Itinéris est inauguré en Alsace le 19 mai 1993 avec une couverture réseau à 80% de la région. Fin 1993, Dès 1982, la Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications (CEPT) crée le Groupe spécial pour système public de radiocommunications avec les mobiles à 900 MHz, soit en abrégé le Groupe spécial mobiles (GSM). En 1990, la structure cible du système cellulaire GSM est déjà choisie : les Stations de Base Radio (BTS), les Contrôleurs de Stations de Base (BSC), les Commutateurs de Services Mobiles (MSC). En juillet 1992, les premiers modèles de Radiotéléphones de 2ème génération GSM portatifs sont commercialisés par France Télécom lors de l'ouverture grand public. Ces premiers modèles ne sont pas encore badgés France Télécom vue leur récence. Prix de vente de ces radiotéléphones: 15.000 francs ! Puis se suivent les évolutions technologiques : 2001 le GPRS (56kbit/s), 2005 EDGE (200kbit/s), les premiers réseaux 3G dès 2004 (600Kbit/s) et enfin la 4G qui ne démarra qu'en 2012 (avec un débit de données maximum de 150 Mbit/s) la France ne compte encore que 50.000 abonnés, mais la concurrence du deuxième opérateur français SFR est déjà une réalité. En 1995, l’accélération de la demande avec plus de 50 nouveaux clients par semaine en Alsace témoigne de l’engouement du public mais entraîne déjà la saturation du réseau et nécessite la multiplication des émetteurs. La recherche de nouveaux sites est très difficile et on parle déjà de zones d’ombre dans le sud de la région. Fin 1995, avec une vingtaine d’émetteurs supplémentaires, la région possède une cinquantaine de sites. Cette multiplication du nombre d’antennes est imposée par passage de la puissance de 8 watt de téléphone de voiture (2G) à celle de 2 watt du terminal GSM. Cela entraîna aussi une insuffisance des fréquences disponibles et leur réutilisation entre différents sites devient problématique en particulier dans les zones denses. Nos voisins allemands avaient les mêmes difficultés et très vite il a fallu harmoniser les fréquences avec Deutsche Telekom. Fin 1996 l’Alsace compte 44.000 abonnés, en 1997 on assiste à l’explosion de la demande, l’objectif de vente de 5.800 pour le premier quadrimestre passe à 13.650 pour le troisième. En fin d’année on fit appel à l’ensemble du personnel pour renforcer les équipes de vente, plus de 70 agents répondirent. C’était aussi l’année du lancement de la marque OLA dont une des répercussions fut la création de la plateforme Ola à Colmar en 1999, qui a été rattachée à l'Agence Haut Rhin. Sa mission est d’apporter aux clients OLA une assistance sur les aspects techniques et commerciaux. Pour la promotion de cette marque, FT Mobiles créa place Kleber,en octobre 1999, un univers magique et féerique « Olaween » à l'occasion d'Halloween (voir photo, FA45 1/99) L’ouverture de la 3G avait fait l’objet d’un pré-lancement à Strasbourg en septembre 2004 et a permis l’ouverture de l’UMTS dans 14 villes de France en décembre de la même année. A l’ouverture, en Alsace, 54% de la population est couverte mais se concentre sur les principales villes de la région, soit au total que 290 communes. Évolution du réseau internet L'ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) a été introduit en France en 1999. Ce produit déjà utilisé aux USA et dans certains pays Asiatiques, devait développer l'internet en faisant passer les débits à 512/128 KB. L'Alsace a été choisie dès début 1999, comme première et seule région pilote de province, avec Paris intra-muros. Ce choix devait rester confidentiel jusqu'à l'ouverture du service pour ne pas attiser la concurrence. L'ampleur de la demande de raccordements dès l'ouverture des premiers centraux dans la ville de Strasbourg en décembre 1999 a été une grande surprise pour tous les responsables de FT. Très vite toutes les communes voulaient leur ADSL. Malheureusement les budgets et les capacités de production des matériels spécifiques (DSLAM-Cartes) ne suivaient pas. Nous étions amenés à gérer la pénurie et à faire face à beaucoup de mécontentement. La situation s'est normalisée avec l'industrialisation et l'évolution des produits : capacité des DSLAM, amélioration des débits, augmentation des distances de couverture, introduction de la télé par ADSL, ouverture du dégroupage,... A Mulhouse, l’ADSL a été inauguré en octobre 2000, puis à Colmar et Saint Louis en décembre. Les offres Netissimo étaient alors vendues à 265F/mois. C’était aussi l’époque où Roxana Maracineanu, championne de natation et médaillée d’argent au Jo de 2000, faisait partie des équipes d’action commerciale de l'AG Mulhouse. Elle est devenue ministre des sports en 2018. André Bourrel l’avait récompensée lors de cette inauguration. La contrepartie de cette évolution a certainement été le développement de la concurrence et l'accélération de la fin du monopole de FT . Suite au développement technique de l’ADSL, Wanadoo est lancé en 1996 et comptait 26.000 abonnés début 1997, dont 350 en Alsace. La concurrence est très vive sur ce marché et France Télécom veut rester leader en affichant sa volonté de devenir la « Net Compagnie » française. Avec l'explosion de l'internet, apparaissent des offres et des opérateurs concurrents. France-Télécom, avec Wanadoo, rachète plus d'une centaine de sociétés technologiques. Fin 1998, l’Alsace ne comptait que 10.000 abonnés Wanadoo. Les agences furent totalement mobilisées pour la vente et la promotion de ces nouveaux services sur les foires, en boutiques, sur les Campus, les Collectivités Locales, les écoles…. On imagina même les fêtes de l’internet dans toutes la France pour s’affirmer comme la Net Compagnie. L’Alsace s’est mobilisée pour la deuxième édition en 1999, qui a vu des « Villages Internet » sur de nombreuses places à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Pour la troisième édition en 2000, l’Alsace se distingua tant à Strasbourg, Colmar qu’à Mulhouse où les animations furent nombreuses, les « Net d’Or » venant récompenser les meilleures pages perso Internet. Côté Entreprises, il fallut aussi faire connaître ces nouveaux services. En juin 1999 plus de 150 entreprises ont répondu à l’invitation d’AE au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Avec l’aide de la filiale interne « Oléane/Transpac » l’objectif était de créer une marque forte dans le monde de l’entreprise comme elle avait été faite avec Wanadoo pour le grand public. Faire connaître ces outils et les promouvoir devint une priorité. Les actions étaient multiples. Les ambassadeurs firent partie de cette force de frappe. Lancée dès 1998, les ambassadeurs alsaciens, plus de 50 en 2000, se firent connaître à tous les niveaux, bien sûr essentiellement en Alsace (dans les écoles,…), à Paris au Parlement en 2001 pour familiariser nos députés, auprès des ministres européens en 2000… Par la suite, l’évolution de tous les produits fut incessante tant sur le fixe que mobile (haut débit, HD mobile, MaLigne TV…) Leur promotion devait s’accélérer. Le lancement de « Ma ligne TV » s’est déroulé en septembre 2004 et ne concernait à l’ouverture en Alsace que 138 000 foyers, exclusivement sur la ville de Strasbourg. Pour faire découvrir ce nouveau service un stand fut mis en place devant l’Agence Arcade lors du marché de Noël. |

En Meurthe-et-Moselle

A Fréménil c'est le 29 Juin 1911 que le chemin de

fer de LUNEVILLE à BLAMONT et à BADONVILLER est ouvert

au public. Les travaux de pose de la voie ferrée s'accompagnent

d'une plantation latérale destinée à supporter

les lignes aériennes du téléphone de la Compagnie.

Car la régulation des trains et la sécurité de

circulation sont assurées par le cantonnement téléphonique.

Chaque gare demande l'autorisation de circuler à la gare suivante

en s'assurant que la voie est libre. Le téléphone de l'LBB

installé pour son propre usage, suscite immédiatement

un besoin d'utilisation des supports, les poteaux téléphoniques,

pour implanter un service similaire, mais pour la desserte des communes,

à savoir les PTT (service des Postes, Télégraphes

et Téléphones).

La desserte terminale est "la cabine téléphonique".

En l'occurrence, pour notre commune, la cabine fait l'objet d'une plaque

émaillée portant la-dite mention et le poste mural est

installé chez Monsieur Christian ADAM, Maire de Fréménil

et par ailleurs Entrepreneur de broderie perlée (à l'époque

1 Rue de la Prairie) .

En ce temps-là, lorsqu'on voulait joindre un correspondant ,

il était nécessaire de passer par un central téléphonique

où opérait "la dame du téléphone"

qui, à l'aide de ses fiches (les jacks de communication), permettait

d'obtenir l'intéressé s'il était équipé

d'un poste de réception. Si ce n'était pas le cas, le

poste recevant l'appel pouvait prendre le message par écrit et

le remettre à domicile à l'intéressé.

Cela s'appelait un "message téléphonique". Ou

alors, le destinataire de l'appel téléphonique se déplaçait

au poste pour joindre l'appelant. Peu à peu le nombre de postes

privés est allé en s'augmentant permettant une relative

souplesse des communications.

La cabine téléphonique chez le gérant des PTT a

marqué un progrès dans le domaine de la communication

du territoire. Les postes à coffrets en bois et leurs sonneries

bruyantes caractéristiques ont maintenant disparu ou plutôt

font l'objet de collection pour les amateurs ou pour les musées.

Les habitants de nos villages ont compris bien vite tout l'intérêt

de l'équipement téléphonique. Mais, il faut en

convenir, ce ne fut pas une généralité, même

si l'on pouvait constater au fil des ans un accroissement des habitations

"branchées sur le téléphone".

Le service de "la cabine" tel qu'il était pratiqué

par la famille ADAM se termine dans les années 1970, mais le

relais est ensuite assuré par Mme et Mr Paul HENRY, 38 Grande

Rue, et ce jusqu'au 1er Avril 1988; ce qui permettait aux personnes

non équipées en téléphone personnel de contacter

malgré tout leurs interlocuteurs et surtout les urgences (médecins,

secours). Après la cessation de service de "la cabine"

de Mr Paul HENRY on aurait pu espérer l'installation d'une "vraie

cabine publique" telle que l'on pouvait trouver en ville avec utilisation

de monnaie, de jetons ou de cartes. Cette cabine publique devait même

s'implanter près du local communal (la salle des pompes). Cette

installation n'a pas eu lieu. Un essai timide et d'une efficacité

très limitée a été l'équipement de

l'abri-bus situé près de l'église avec un appareil

permettant d'appeler les secours (pompiers, gendarmes). Inconnu des

habitants, cet appareil l'était beaucoup plus des casseurs et

faisait régulièrement l'objet de dérangement.

Il faut constater que "le monde du téléphone"

a connu une évolution rapide et qui n'est pas terminée

avec "l'époque du portable". Aujourd’hui le portable

a lui-même évolué. Il permet toujours de téléphoner

à ses parents, à ses amis, à tous les services

mais il peut également recevoir la radio, prendre des photos

et envoyer à profusion des messages abréviés "les

SMS" très appréciés par la jeunesse!!

Le téléphone d'aujourd'hui connaît une véritable

révolution qui ne semble pas prête d'être terminée.

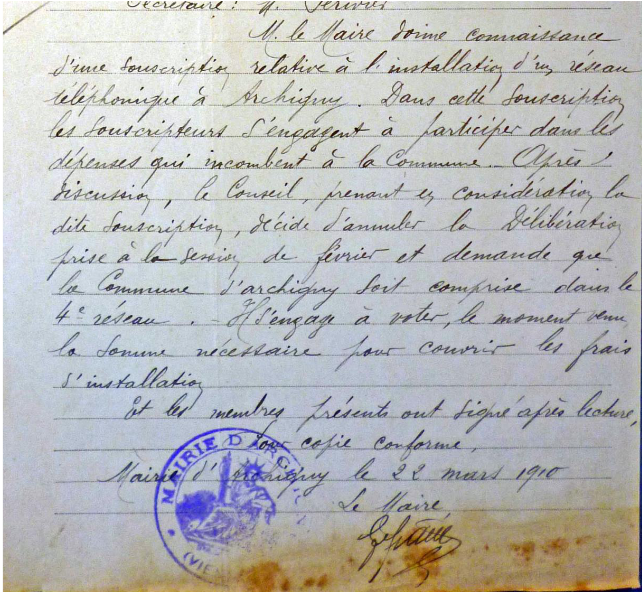

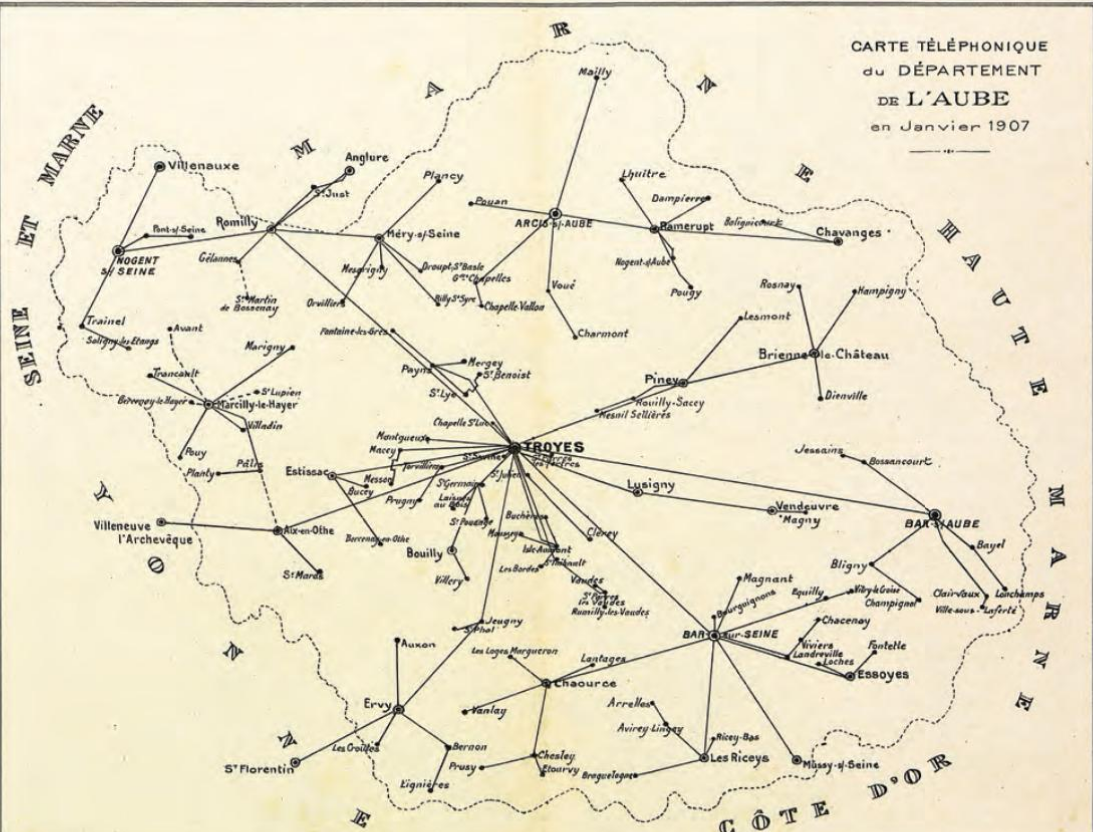

Dans l'AUBE le 13 février 1878 , une expérience

est réalisée à Troyes, entre le Moulin Notre-Dame

et le domicile de l’inspecteur du télégraphe.

La ville de Troyes est désignée pour être en 1883,

le siège du concours agricole de toute la région Nord-Est

de la France, la manifestation devant se tenir place Saint-Nicolas.

Un groupe d’industriels et de commerçants décident

d’organiser une exposition des Beaux-Arts place du Lycée

et une industrielle place de la Préfecture et à la Halle

aux blés. Le Conseil Municipal en profite pour demander au Ministre

des Postes et Télégraphes, la concession, pendant la durée

de l’exposition régionale, d’une liaison téléphonique

destinée à des auditions publiques. Troyes été

la première ville à faire cette expérience.

Le 7 août 1883 se tient au tribunal de Commerce, une première

réunion regroupant 40 des futurs abonnés (sur 62) qui

ont signé un engagement.

Le 1er avril 1884, la Ville de Troyes est l’une des 1ères

villes de France à être dotée du téléphone,

grâce à l’action conjointe de la Municipalité

et de la Chambre de Commerce qui avancent, chacune la moitié

des fonds nécessaires (25.500 francs) à la pose de la

1ère liaison Troyes-Paris le 22 mars 1891.

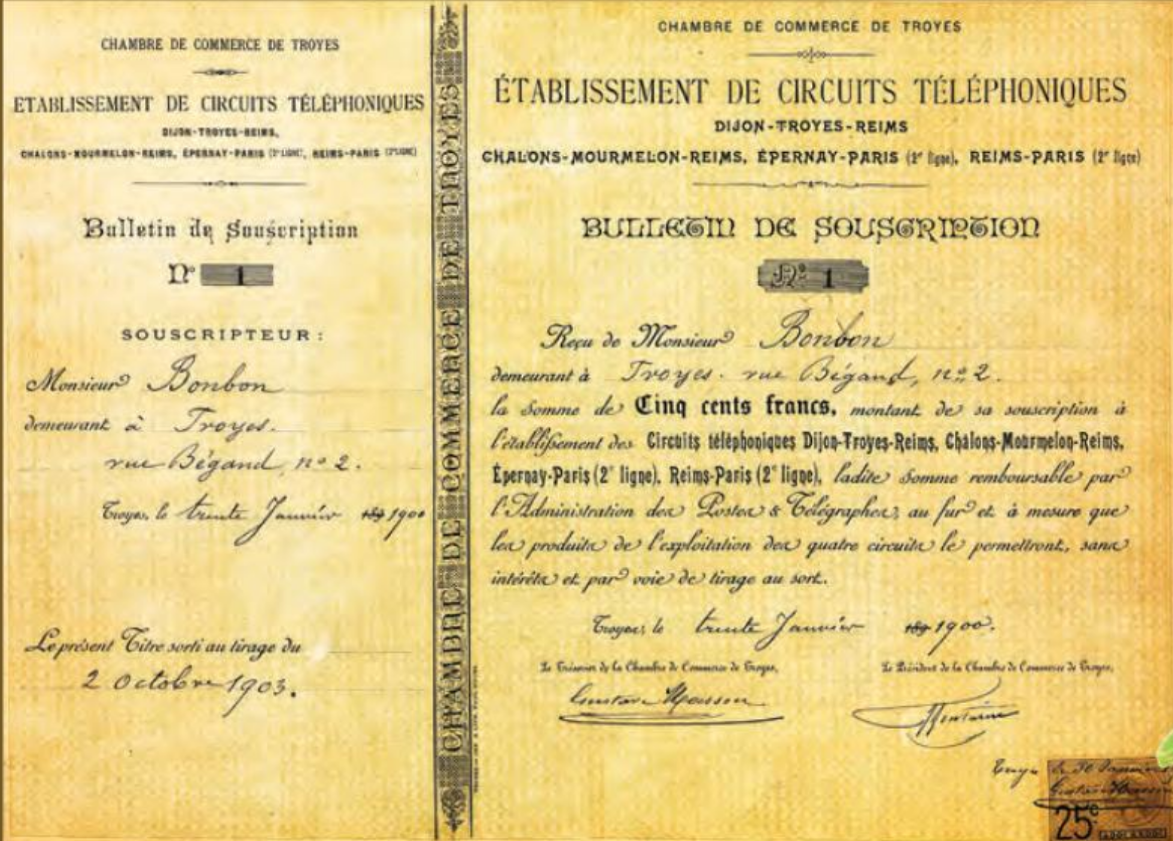

En 1900, c’est la même chose pour la ligne Dijon-Troyes-Reims,

en 1903, pour la pose du 2ème fil entre Troyes et Paris, et en

1908 pour la construction de 2 nouveaux circuits entre Troyes et Paris.

En 1903, il y a eu 43.682 communications entre Paris et Troyes, en 1906,

il y en a eu 59.208.

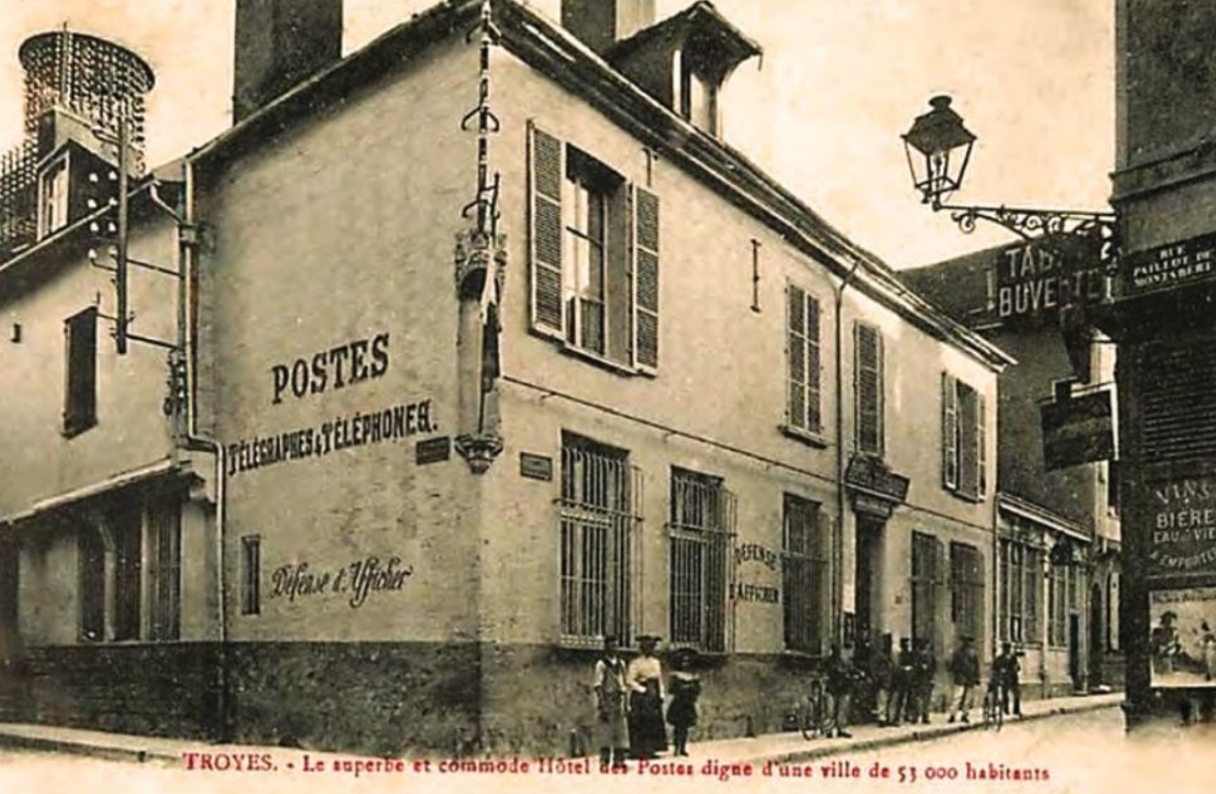

Le central est situé au bureau de poste de la rue Charbonnet

(la maison de Moïse), qui, dès 1909, devient vite exigu.

Au cours des premières années, les abonnés sont

appelés d’après leur nom ou la dénomination

de leur firme.

Au fur et à mesure de l’extension du service, cette pratique

s’avère source de difficultés et de lenteur. Afin

d’y remédier, l’Administration attribue à chaque

abonné un numéro.

Dès 1903, les annuaires indiquent ce numéro, en regard

du nom et de l’adresse de l’abonné.

Le nombre d’abonnés est au départ de 104, de 125

en 1884, de 149 en 1889, 177 en 1896, de 364 en 1903, de 678 en 1910

et de 1.527 en 1913. Dès 1901, pour permettre au public de communiquer

avec les abonnés, il y a une cabine publique à la poste

centrale. Il en coûte 25 centimes pour une communication maximale

de 5 minutes. Une deuxième cabine est installée au bureau

du Quartier-Bas fin 1902.

En 1910, le service de nuit est possible, grâce à la Chambre

de Commerce.

A la veille de la Première Guerre mondiale, le département

de l’Aube est le mieux équipé de France.

Lors du Conseil municipal du 9 juillet 1937, le rapport ci-dessous est

adopté :

« Par lettre du 14 mai dernier, M. le Directeur des Postes,

Télégraphes et Téléphones de l’Aube

fait connaître que son Administration envisageait la pose d’un

appareil téléphonique à prépaiement sur

la façade de l’Hôtel des Postes de Troyes. L’installation

de cet appareil permettrait d’obtenir, après la fermeture

du guichet du télégraphe, soit après 23 heures

les jours ouvrables et 19 heures, le dimanche et les jours fériés,

des communications urbaines et interurbaines pendant toute la nuit.

La seule réserve émise par l’Administration des Postes,

Télégraphes et Téléphones à cette

installation consiste dans la prise en charge par la Ville de Troyes

des dépenses d’éclairage du poste et de sa lanterne

de signalisation. L’éclairage de l’appareil ne fonctionnerait

d’ailleurs que pendant les périodes d’utilisation.

Seule la lanterne de signalisation serait d’ailleurs allumée

en permanence après 23 heures. Etant donné l’intérêt

incontestable que présenterait pour la population troyenne l’amélioration

envisagée par l’Administration des P.T.T., nous vous proposons

d’accepter la condition mise par cette Administration à

sa réalisation, c’est-à-dire de décider que

les dépenses d’éclairage qui en résulteront

seront à la charge de la ville »

Ce n’est qu’en 1927 qu’il s’installe

dans le bel immeuble " Jargondis " rue Raymond Poincaré.

L’avantage qu’a pris la ville de Troyes en étant parmi

les premières villes à vouloir être dotées

du téléphone, lui a toujours été bénéfique.

C’est ainsi qu’en 1928, Troyes est la première ville

de France à être dotée d’un central automatique

urbain, et qu’en 1964, elle est une des premières villes

à recevoir un central automatique de 9.600 lignes. Le département

est entièrement automatisé, 2 années avant l’ensemble

du territoire français. Les cabines téléphoniques

fleurissent partout.

En 1975, sous l’impulsion du maire Robert Galley, ministre des

PTT, c’est l’établissement de communications interurbaines

de manière automatique, qui annonce la disparition des "

demoiselles du téléphone " !

Dans les Ardennes

Au village de La Romagne, le Préfet des Ardennes propose

en 1899 un projet d’organisation de réseau départemental.

Ceci nécessite la mise en place d’un très important

emprunt de 600 000 francs remboursable sur 30 ans. La Romagne pourrait

se rattacher à ce projet. Mais elle attendra 1906 pour que cela

soit effectif et que ce service assure aussi l’échange des

télégrammes.

Rares sont les particuliers qui possèdent personnellement une

ligne téléphonique jusqu’à l’après-guerre,

en dehors des Etablissements Malherbe qui ont été les

premiers. En 1954, le téléphone rural automatique est

installé à La Romagne. Le développement du fixe

et du portable fera disparaître définitivement ces cabines

du village.

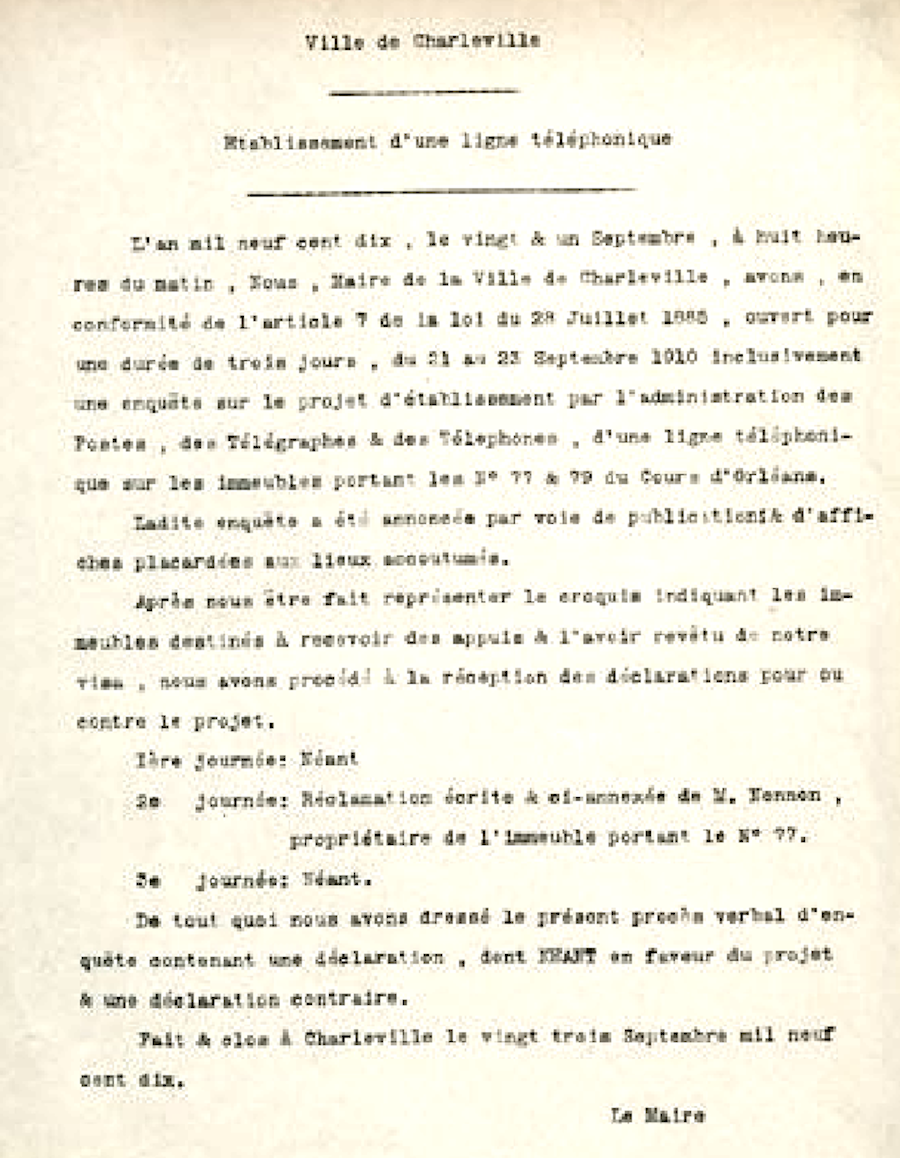

L’ARRIVÉE DU TÉLÉPHONE

À CHARLEVILLE ET À MÉZIÈRES (Jean-François

Saint-Bastien)

Le samedi 22 février 1890, Édouard Joye, maire

de Charleville, tenait une réunion d’information avec la

commission chargée d’étudier l’établissement

d’un réseau téléphonique urbain à Charleville

et à Mézières. Le point central de ce réseau

était fixé au bureau de poste de Charleville,

place des Capucins (actuelle place Winston-Churchill), à partir

duquel un câble était déployé jusqu’à

l’installation de l’abonné.

Le coût de l’installation était aux frais du demandeur,

en fonction de la distance à parcourir entre le poste téléphonique

et le bureau central. Mais il ne s’agissait pas de la seule dépense

à prévoir pour se moderniser et se faire installer le

téléphone.

Un coût significatif pour tous. Un abonnement de trois ans devait

être contracté pour la somme de 200 francs par an et pour

se procurer, comme l’écrit Le Petit Ardennais,

« les appareils récepteurs et transmetteurs, sonnerie ou

appareils d’appel » qui devaient être reliés

au fameux câble. Il en coûtait encore entre 150 et 200 francs

en fonction du modèle de téléphone choisi. L’administration

se chargeait de l’installation et de la mise en route du téléphone.

Pour les établissements publics comme les restaurants, cafés

et hôtels, le coût de l’abonnement était doublé

!

Du superbe projet à la désillusion

Financièrement, la démarche n’était pas neutre

pour la municipalité qui avait la charge d’avancer le montant

des dépenses d’installation pour le compte de l’administration,

propriétaire du réseau. Les abonnements devaient permettre

à la ville de recouvrer cette dépense à concurrence

de la somme engagée. Le 5 mars 1890, Edmond Bouchez-Leheutre,

maire adjoint et rapporteur de la commission des finances compétente,

s’exprime devant le conseil municipal pour donner l’avis de

la commission sur l’établissement de ce réseau téléphonique.

« Elle ne pouvait évidemment que se montrer favorable à

la réalisation d’un si utile progrès », arguant

entre autres de la simplification des démarches commerciales

pour les industriels et les commerçants. Le rapporteur estimait,

en fonction du nombre escompté d’abonnés, que le

remboursement de la somme avancée pourrait être effectué

entre deux et quatre ans. Prudent, il préconisait néanmoins

que la ville s’assure a priori d’un nombre suffisant de promesses

d’abonnements avant de se lancer « dans cette entreprise

aussi tentante qu’elle soit ».

Alors, à l’issue de la réunion d’information,

un formulaire était mis à disposition des industriels,

commerçants et particuliers qui voudraient utiliser le téléphone,

et les réponses centralisées à la mairie. Le 15

avril 1890, certains Carolopolitains et Macériens reçurent

un nouveau courrier du maire rappelant les avantages du téléphone,

soulignant que la commission ad hoc « a la conviction que nos

deux villes et les environs renferment les éléments suffisants

pour mener le projet à bonne fin » et incitant les intéressés

à se faire connaître, « si vous étiez, comme

le pense la commission, disposé à contracter un abonnement

».

Tout était mis en œuvre pour faire aboutir ce projet. La

direction départementale de l’administration des Postes

et des Télégraphes à qui la circulaire avait aussi

été adressée pour information, écrivait

au maire pour souligner « l’intérêt que notre

administration attache à la création de ce réseau

» et demandant « votre avis particulier sur les chances

de réussite du projet ». Mais cette lettre arrivait à

la mairie quelques jours après la décision prise par les

édiles.

Le 31 mai 1890, le conseil municipal « après un sérieux

examen de la situation financière, constate avec regret l’impossibilité

où se trouve la Ville de faire l’avance des fonds relativement

importants que nécessiterait l’établissement d’un

réseau téléphonique à Charleville, surtout

en présence du nombre trop restreint de promesses d’abonnements

qui se sont produites à ce jour ».

L’enjeu tant local que national voire international était

tel qu’il n’était pas possible de renoncer au projet.

Des dispositions furent trouvées et permirent d’installer

le téléphone à Charleville et à Mézières.

Dès le mois d’août 1890, l’administration des

Postes et Télégraphes transmettait à la mairie

le tracé des premières lignes qui nécessitaient

d’engager

des travaux sur la voie publique, mais aussi sur le terrain de certains

particuliers, pour la pose des poteaux.

La municipalité était réglementairement tenue de

procéder à une enquête commodo incommodo pour prendre

en considération les observations ou réclamations que

la population était

susceptible d’émettre sur le projet. Pendant trois jours,

l’information était apposée sur la porte de la mairie

et faisait l’objet d’un procès-verbal transmis à

l’administration et au préfet. Il y eut autant d’enquêtes

que de lignes à établir !

Finalement, les industriels perçurent rapidement les avantages

du téléphone et s’abonnèrent comme ce fut

le cas, par exemple, de Faure qui fit établir une ligne entre

son usine de Laifour et son domicile carolopolitain. Pour son usage

propre, la mairie demanda l’installation de deux lignes téléphoniques.

Petit à petit, l’engouement pour cette technologie récente

se renforça et le téléphone devint un outil de

communication courant, jusqu’à devenir une extension de

soi-même avec nos téléphones actuels. Antan, l’on

se rappellera des dames téléphonistes qui assuraient avec

leurs fiches la liaison entre deux postes et le fameux « ne coupez

pas mademoiselle », ou encore le sketch de Fernand Reynaud, Le

22 à Asnières (1966) : « Allô ? New-York ?

Passez-moi le 22 à Asnières ! » Aurait-il eu plus

de chance s’il avait appelé le 22 à Charleville.

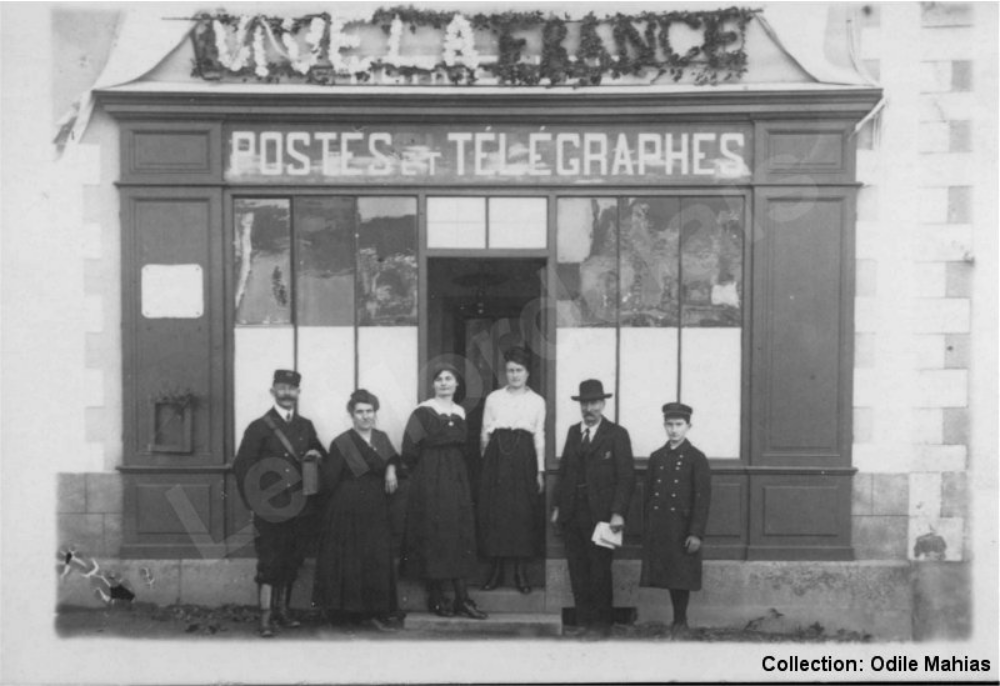

En Bretagne

A Saint-Brieuc, après une première expérience le 21 février 1878, entre l'Hôtel de Ville et la Chambre de Commerce, plusieurs commerçants demandèrent l'installation de lignes téléphoniques. En 1883, un entrepreneur relia son domicile à ses ateliers.

Dans le Morbihan en 1883, la Direction des Postes

et Télégraphes sollicite la mairie de Plœmeur pour

l’installation d’un bureau télégraphique dans

le bourg, Le conseil municipal refusera à plusieurs reprises.

Il faudra attendre 1895 pour que soit inauguré le premier bureau

télégraphique de Plœmeur »

En 1899, le projet de créer un réseau téléphonique

sur le Morbihan est à l’étude. Mais la ville refuse

de s’associer financièrement à cette création.

Elle n’est pas la seule. Les communes sont plutôt frileuses

face à l’arrivée de cette nouvelle technologie. En

1900, 16 communes sur les 45 ont adhéré au projet.

En 1904, la municipalité donne son accord pour établir

une ligne téléphonique reliant Lorient à Plœmeur.

En 1920, un poste téléphonique est installé à

la mairie alors que quelques particuliers « fortunés »

en sont déjà dotés. Durant quelques années,

le télégraphe et le téléphone cohabitent.

En 1927, la ligne téléphonique Lorient-Plœmeur est

doublée, mais à l’été 1930, seul le

bourg est équipé. Il faudra attendre encore quelques années

pour que le téléphone arrive sur la côte.

Au début des années 1970, le réseau téléphonique

s’étend et en 1974, la commune compte 4 cabines publiques

dans le bourg, à Fort-Bloqué, à Lomener et au Perello.

À Quimper, avant l’avènement des téléphones

fixes, les échanges transitaient par le télégraphe.

En 1853, le télégraphe électrique en système

morse arrive à Quimper, via la ligne Nantes — Vannes —

Lorient — Brest grâce à des lignes électriques

aériennes, qui suivaient le trajet des lignes de chemin de fer

et quelques années plus tard, la station télégraphique

de Quimper employait sept personnes. La poste était alors installée

dans la maison Rossi, à l’angle de la rue du Parc et du

quai du Steir. Pour plus de commodités, les deux services furent

regroupés, après des travaux d’agrandissement.

En 1889, treize ans après l’invention du téléphone

par Alexander Graham Bell, parvint à Quimper la première

demande d’installation téléphonique. Quelques années

après, les centraux téléphoniques intégrant

les services télégraphiques furent créés.

Les locaux Rossi étaient « inconfortables, misérables,

sombres et étouffants, froids l’hiver et chaud l’été,

et les demoiselles se plaignaient notamment du nombre insuffisant de

toilettes… Plusieurs rapports avaient signalé l’insalubrité

du bâtiment. Dans ce climat vindicatif, les mouvements de grève

nationaux furent vigoureusement suivis à Quimper, menés

par la hiérarchie et notamment Madame Jehanno, surveillante,

instigatrice de la grève, qui fait mettre en quarantaine les

employées qui ont continué leur service ! » lit-on

dans le journal du Finistère, en novembre 1880.

En 1908, les « demoiselles » assuraient le service télégraphique

et desservaient une cinquantaine d’abonnés au téléphone.

L’administration tenta d’améliorer en vain le confort

des locaux. En 1921, les postes furent mis en demeure de quitter les

lieux. Depuis des années, vu le développement des services

postaux et télégraphiques, l’État et la Ville

de Quimper ambitionnaient la construction d’un hôtel des

postes digne de ce nom. Un emplacement idéal fut trouvé,

situé boulevard de Kerguelen, dans un local appartenant au couvent

des sœurs de la Retraite, passage obligé entre le centre-ville

et le quartier de la gare, alors en pleine expansion. Mais les lenteurs

administratives et le manque de crédits contraignirent l’administration

à installer les opératrices et postiers « provisoirement

» dans les locaux de l’ancienne prison. Huit ans plus tard,

les postiers emménagèrent dans un superbe bâtiment

neuf, en juin 1929.

Landerneau voit l’arrivée du téléphone en 1895. À cette date, la mise en contact de deux abonnés est réalisée par une opératrice. Au XXème siècle, le téléphone se développe dans la ville. Le 13 novembre 1908, une cabine téléphonique est installée au bureau de poste de Landerneau. En 1935, des cabines à prépaiement sont implantées dans les quartiers de Kerloret, Bel Air et Traon Elorn.

A Pénestin Novembre 1899

A Brest, en 1885, c'est un commerçant qui demanda à installer une ligne entre son magasin et son entrepôt sur le port de commerce.

A Nantes, le téléphone fut reçu avec faveur. Dès le mois de mai 1881, c'est-à-dire quelques mois à peine après son ouverture, le réseau de la Société générale avait atteint un développement de 20 kilomètres et desservait plus de 40 abonnés dans cette ville .

Partant des apparences selon lesquelles le vivier des

consommateurs potentiels de nouveaux objets comme l’automobile

ou le téléphone est très étroit au début

du siècle, on serait tenté de concentrer l’attention

sur les seules élites oisives. Dans les Côtes-du-Nord,

par exemple, aux 45 premiers propriétaires de lignes téléphoniques

privées, ne s’adjoignirent que de maigres effectifs du réseau

général : 14 à Saint-Brieuc en 1899, 9 à

Dinan ; à côté de cela, 41 dans le Finistère

et, de manière inattendue, seulement 121 en Ille-et-Vilaine,

alors même que la ligne Paris/Rennes fut la première liaison

directe installée entre capitale et province en 1885.

Dans le Morbihan, 24 lignes privées sont accordées de

1888 à 1897 (15 à Lorient, 8 dans les différentes

îles, 1 à Vannes). Pour cet ensemble, guère plus

d’une conversation par jour et par abonné en moyenne. Et

il faut attendre 1922 pour atteindre le nombre significatif de 1658

abonnés.

Le“suréquipement des communes (...) se traduisit par un sous-équipement de la population”. De fait, et une fois financé le segment Rennes/Brest traversant le département (à hauteur de 475 000 francs, dont les 178 000 francs versés par le Conseil général), chaque commune pouvait se raccorder pour 600 francs, sans concert avec ses voisines, conduisant ainsi à la multiplication de réseaux locaux. Le réseau breton est organisé selon un décret du 21 mars 1900. En 1914, sur les 391 communes du département, 90 sont ainsi raccordées, mais 58 ont moins de 5 abonnés. Dans le Morbihan, l’arrivée du téléphone à Belle-Ile, Groix, l’Ile-aux-Moines (1908), Arz (1910), Hoëdic (1912), Houat (1914) fut aussi furieusement disputée, mais bien peu s’abonnèrent.

En 1914 dans les Côtes-du-Nord , 81 % des abonnés

proviennent du commerce ou des professions libérales, mais les

nobles ne comptent que pour 3 %

Connaissez vous la loi de Chaplin ?

Joyce Chaplin, est professeur d'histoire à Harvard. Et, dans

un article très intéressant récemment publié

par le site en ligne Aeon, elle résume ainsi sa « loi »

« tout appareil portable est l'aboutissement d'un équipement

plus ancien qui, autrefois, devait être porté à

deux mains et aujourd'hui se doit de tenir dans la paume d'une seule

».

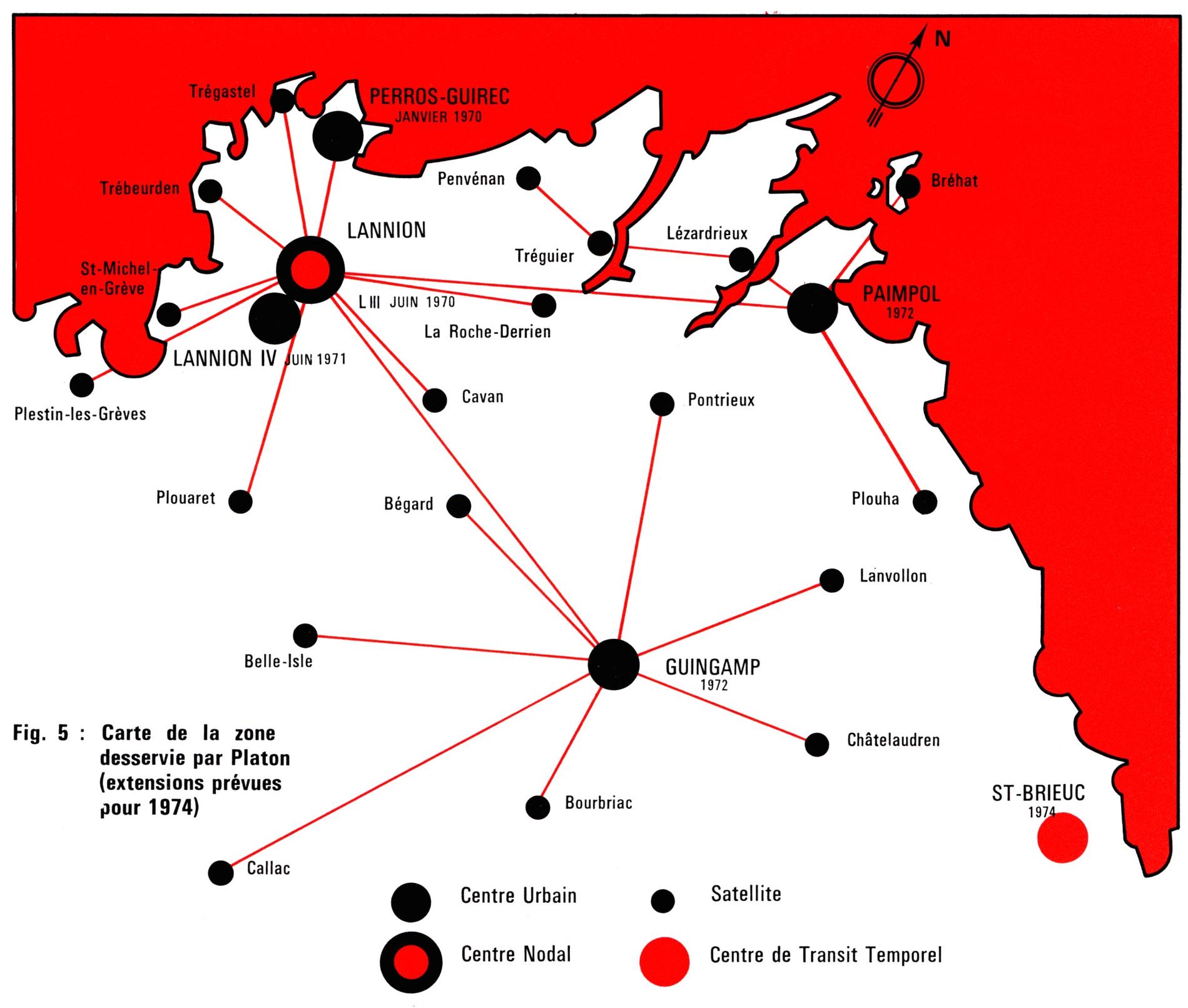

Si un téléphone à fil nous paraît être

aujourd’hui un ustensile parfaitement désuet, cet objet

n’en demeure pas moins le fruit d’une patiente évolution

technique. Pour s’en convaincre, il suffit de se replonger dans

l’Echo de Lannion n°947, qui, dans son édition

du 11 septembre 1965, affirme triomphalement que « 80 pour cent

des abonnés au téléphone posséderont l’automatique

en 1970 »

La publication de cet article ne doit pas surprendre.

Depuis le milieu des années 1950, la cité costarmoricaine

marque un intérêt prononcé pour le développement

technologique et accueille même, à partir de 1963, un important

laboratoire du Centre national d’études

des télécommunications. On comprend donc que la presse

locale s’intéresse à un secteur qui pèse dans

l’emploi local même si, au final, le produit dont il est

question ici ne concerne que peu de monde. En effet, les chiffres évoqués

dans l’article donnent aujourd’hui le vertige.

On y apprend ainsi qu’en 1964, le nombre de téléphones

pour 100 habitants est de 11,85 alors qu’en 2008 on compte 68 millions

de téléphones portables en France ! Si les régions

parisienne, lyonnaise et marseillaise sont de ce point de vue les plus

développées, les Côtes-du-Nord et le Morbihan comptent

parmi les départements où l’on recense le moins de

terminaux. Et encore faut-il préciser que ceux-ci sont reliés

à des centraux manuels, où une opératrice vous

connecte à la ligne du correspondant que vous souhaitez joindre.

On comprend dès lors mieux en quoi consiste le fameux téléphone

automatique que 80% des abonnés devraient posséder en

1970 à en croire l’Echo de Lannion…

En définitive, le principal défaut de la « loi de Chaplin » est de masquer le rythme du progrès. Loin d’être constant, celui-ci s’effectue parfois au gré de surprenantes accélérations du temps, dont rend parfaitement compte l’article de cet hebdomadaire breton. Car si l’on ne compte que six millions d’abonnés au téléphone en 1964, on n’en recense que deux dix ans plus tôt ! Plus intéressant encore, les équipes du CNET de Lannion commencent dix ans plus tard, avec leurs collègues rennais, à développer les premières technologies télématiques, ancêtre de l’internet qui nous est aujourd’hui si indispensable et qui vous permet de lire cet article.

1923 L’arrivée tardive du téléphone

à Saint-Urbain

Les extraits issus des registres des conseils municipaux de Saint-Urbain

sont reproduits en « italique » avec leurs éventuelles

fautes d’orthographe.

1911 : un net refus La première évocation

de la mise en service du téléphone date du conseil municipal

du 18 juin 1911, dans lequel le conseil décline la proposition

d’installation du téléphone par le Préfet...

« à cause des nombreux emprunts qu’il a déjà

faits, de ne pouvoir accepter la dite proposition, malgré l’insistance

de Mr Le Gall et le don généreux de 25 francs offert par

Mr De Boisanger ». Aujourd’hui ce refus à posteriori

nous paraît totalement incompréhensible.

1913 : des réticences. Le 30 mai 1913, le sujet

est de nouveau d’actualité. Mais le conseil « est

d’avis qu’il soit d’abord procédé à

une enquête pour connaître les engagements financiers incombant

de ce fait à la commune, tant pour l’installation elle-même,

que pour la continuation du service et désigne comme devant faire

partie de la commission d’enquête messieurs De Parcevaux,

adjoint, Toulec, conseiller et Cloarec, menuisier. »

La séance du 8 juin 1913, à huit heures du matin nous

évoque « le rapport présenté par la commission

d’enquête » Le détail est ainsi exposé

:

- remboursement annuel pour emprunt 50 F

- traitement annuel du gérant 100 F

- location annuelle d’une cabine téléphonique 25

F

plus les frais d’installation d’une cabine 50 F. Le total

général est donc de 225 F. »

Cette année 1913 ne verra pas l’arrivée du téléphone

car « le conseil après avoir délibéré,

vu les dépenses qu’il faut engager [...] vu l’état

peu propice des finances de la commune qui est obligée d’avoir

recours annuellement à un vote de 14 à 15 centimes pour

insuffisance de revenus décide qu’il y a lieu de surseoir

à l’installation du téléphone jusqu’à

création dans la commune d’une taxe d’octroi sur l’alcool.

» Demande de création qu’elle fait ce jour-même

à l’administration.

La séance du 28 novembre 1913 présente les modalités

du futur octroi. Ils veulent un octroi sur une « période

maxima » , « sur toute l’étendue de la commune

», « que les produits taxés soient l’alcool

pur contenu dans les eaux de vie, esprits, liqueurs absinthes »,

« que la taxe soit élevée à quinze francs

par hectolitre. »

1914 - 1919 : d'autres priorités puis une avancée

La guerre mondiale de 1914-1918 va freiner l’arrivée

du téléphone. Les priorités se trouvent ailleurs,

et le projet ne ressurgit que lors de la séance du 27 février

1918, quand la commune décide de prolonger l’octroi sur

les alcools, justifiant sa décision par les dépenses futures,

« vu que le téléphone sera un jour venant très

probablement installé dans la commune. » La taxe est prolongée

jusqu’au 31 décembre 1924.

Lors de la session du 19 mai 1919, le conseil réagit comme en

1913, et s’il « est d’avis, en principe, qu’il

y a lieu d’installer un téléphone dans la commune.

mais désire d’abord connaître les engagements financiers

incombant à la commune tant pour l’installation elle-même

que pour la continuation du service ». et décide de «

faire une enquête pour connaître le prix du local téléphonique

et le traitement demandé par la personne chargée de recevoir

et de distribuer les messages. »

1920 : enfin une demande favorable

Le 26 décembre 1920, « Monsieur le Maire donne

lecture de la lettre de M Le Directeur des Postes et Télégraphes

du Finistère » qui « donne des renseignements des

plus précis. » et le conseil municipal, « comme il

en a déjà exprimé le désir demande à

l’unanimité que la commune soit doté du service téléphonique.

» L’arrivée du téléphone semble imminente.

Le 27 février 1921, le conseil « renouvelle

sa demande d’incorporation au réseau téléphonique

départementale et prend l’engagement

- de mettre gratuitement à la disposition de l’Administration

des Postes un local pour l’installation du téléphone

- d’assurer les frais d’aménagement sous la direction

de l’administration des Postes de la cabine téléphonique

- de supporter les frais de gérance du téléphone,

ainsi que ceux de la distribution des télégrammes et des

avis d’appels téléphoniques »

La demande est renouvelée en novembre 1921 à l’Administration

faute de réponse de sa part.

1923 : l'aboutissement

Le 15 février 1923, les douze membres du conseil prennent

« connaissance des instructions générales données

par M le Directeur départemental des Postes et Télégraphes.

» Histoire téléphone et « décide»

- Mlle Pédel Marie Joséphine, débitante de tabacs,

maîtresse couturière habitant la maison proposée

pour l’installation de la cabine téléphonique serait

la gérante du téléphone et sa sœur Mademoiselle

Pédel Marie-Yvonne cohabitant avec elle et de même profession,

la gérante-suppléante.

- Mlle Le Roux Marie, la distributeuse et Madame Callec Guillaume, la

distributeuse-suppléante, toutes deux de bonne conduite et journalières

au Bourg.

La distribution ne serait gratuite que pour le bourg seulement : les

habitants hors l’agglomération paieraient à raison

des kilomètres parcourus

L’indemnité à payer à la gérante est

fixée à titre d’essai pour la première année

à 250 francs... »

1933 Arrivée du téléphone à

Cesson-Sévigné

L'annuaire téléphonique de 1933 comptait 10 abonnés.

Celui de 1935, pour 1902 habitants, en liste 14, dont 5 restaurants

cafés ainsi présentés :

4 Clause, restaurateur, pont de Cesson-Sévigné

13 Café-restaur. du Pont de Cesson, Chantrel (A.)

6 Marre (E) restaur., mécan., La Friture

15 Mouton (J.), taxis, locat., Café, Croix-Noblet

10 Pitort, pâtisserie, restaurant

Les autres abonnés sont: un négociant, deux bouchers et

un courtier en bestiaux, un minotier, un expert, trois particuliers,

aucun médecin.

Au début des années 1950 il y a moins de 40 abonnés

au téléphone à Cesson-Sévigné. Ils

accèdent alors au service universel. C'est à dire qu'ils