PIERRE MARZIN

Pierre Marzin et la Révolution

Lannionnaise (1954-1974)

:

Histoire de la renaissance

d'un pays de Bretagne, histoire de la modernisation des télécommunications.

On croit souvent l'Histoire réservée au

temps «froid», lointain. Effectivement, celui-ci se prête

sans doute mieux à une étude distanciée, dépassionnée.

Depuis plus d'une décennie, nous nous sommes essayés à

montrer et à convaincre que l'histoire

«chaude», récente, avec ses brûlures, se prête

tout autant à une étude sereine féconde : même

si certains éléments de compréhension n'apparaissent

pas encore, d'autres éléments, en particulier les témoignages

oraux mais pas seulement eux, sont encore accessibles pour quelques

années. Dans le domaine économique et social, et aussi

dans le domaine politique, l'Histoire «chaude» nous semble

réalisable malgré les écueils, et même souhaitable,

pour son supplément d'âme.

L'action d'un haut fonctionnaire des postes et

télécommunications, Pierre Marzin, combinée

à quelques autres, a fortement marqué le Trégor

et la Bretagne, comme en témoigne la statue placée de

son vivant à l'entrée du Hall principal du Centre National

d'Études des Télécommunications à Lannion.

Elle a également représenté une étape importante

dans la décentralisation de l'industrie de l'électronique

et dans la politique française d'aménagement du territoire.

Treize ans après «Paris et le désert français»,

l'ouvrage fondamental de Jean-François Gravier, ce que Michel

Phlipponneau appelait à l'époque la «géographie

appliquée» commençait à devenir une réalité

tangible. L'homme semblait avoir prise sur le développement local,

même dans une petite sous-préfecture de province à

l'écart de tout, ou presque.

Pierre Marzin est un ingénieur et un homme politique français.

|

Ingénieur diplômé

de l'École polytechnique (promotion 1925), de l'École

Supérieure des Postes & Télégraphes (ESPT)

et de l'École Supélec en 1929. Elève ingénieur

à l'ESPT, il est nommé ingénieur ordinaire

au Service d’Études et des Recherches Techniques (SERT)

par arrêté du 18 juin 1930 . Puis il est muté

à la direction du Service d’Études et des Recherches

Techniques (SERT). Dans les années 30, il met au point ce que l'on nommera la pastille Marzin, la première membrane moderne et fiable destinée aux microphones des combinés téléphoniques. En 1937, il invente le système à courant porteur simplifié, qui double la capacité de transmission téléphonique pour chaque paire de fils. Ce système fut surnommé le "système Marzin" ou encore plus familièrement pour les agents des PTT "la marzinette". Alors ingénieur ordinaire, Pierre Marzin est promu ingénieur en chef par acte dit arrêté du 23 février 1942. Le 23 mai 1946, Pierre Marzin, alors inspecteur général adjoint (depuis mars 1944) à la Direction des Recherches et du Contrôle Technique des PTT (DRCT), est chargé à cette date du Service des Recherches et du Contrôle Technique (SRCT) . En 1942, il participa à l'évolution de sa propre invention, où désormais il est possible de sextupler la capacité de transmission téléphonique pour chaque câble. |

En 1954, à la suite

de l'absorption de fait du CNET

par la DRCT, il devient Directeur du Centre national d'études

des télécommunications jusqu'à sa nomination en

tant que Directeur Général des Télécommunications

du 21 décembre 1967 au 11 octobre 1971.

Élu maire de Lannion de 1971 à 1977, il initie le développement

économique de la ville dans les années 1960 en obtenant

l'implantation d'un établissement du Centre national d'études

des télécommunications, le CNET, ancien nom de France

Télécom R&D.

L'arrivée du CNET

et du Centre de télécommunication spatiales de Pleumeur-

Bodou, d'abord matérialisé par le Radôme, a induit

l'installation de l'industrie électronique et d'activités

tertiaires nouvelles, qui ont elles-mêmes permis au Trégor

de fixer une génération d'actifs et de connaître

une nouvelle jeunesse, malgré le déclin marqué

de l'agriculture et des activités maritimes. Nous avons tenté

de reconstituer les grandes lignes de cette action puis de dresser un

bilan du type de développement résultant.

Le canton était alors en déclin marqué, la population

chutant de 17 390 habitants en 1876 à 13 601 en 1954(9), en raison

d'une fermeture progressive des industries traditionnelles (tanneries,

tissages de lin, filatures, confection, cuivrerie).

Trébeurden avait bien connu l'installation

d'un atelier fabriquant des ballons- sonde pour la météorologie,

mais c'était un cas isolé d'industrie nouvelle dans un

Trégor peu dynamique, déjà en proie au déclin

agricole.

Lannion ne présentait alors aucun dynamisme

particulier, dominée qu'elle était par une bourgeoisie

provinciale de professions libérales, d'enseignants et de commerçants,

enclavée du point de vue ferroviaire et routier, sans port maritime

véritable.

Le tandem Marzin-Pléven

Le 30 juin 1955, la «Commission

Sudreau» entamait, à la demande du gouvernement Edgar Faure,

la rédaction d'un rapport précis sur les sites des établissements

publics de la région parisienne susceptibles d'être décentralisés

en province. Une seule administration fit part d'une réaction

favorable, les FIT.

En novembre 1956, le rapport «Sudreau» était présenté

: plusieurs décisions étaient proposées, mais c'était

beaucoup moins qu'espéré. La plupart des responsables

des services en cause tentèrent de démontrer que le maintien

en région parisienne était indispensable.

«Un seul haut fonctionnaire a montré

de la bonne volonté, un seul a dit «oui», Pierre

Marzin, un Trégorrois, directeur du CNET», déclarait

peu après René Pléven, président du Comité

d'études et de liaison des intérêts bretons, et

aussi président du conseil général des Côtes-du-Nord,

ancien Président du Conseil, ancien ministre des Finances et

de l'Économie.

René Pleven, qui a été directeur

de sociétés pendant dix ans et qui a négocié

l'application du prêt bail américain aux Forces Françaises

Libres, a des idées claires et une compétence certaine

en matière de développement économique. À

la tête du CELIB depuis 1949-50, il anime la défense des

intérêts économiques bretons par les élus,

les socio-professionnels, les universitaires et les associatifs. En

1953, le CELIB, ancêtre des Comités de Développement

économiques régionaux et des Conseils régionaux,

a proposé un plan de modernisation et d'équipement de

la Bretagne que René Pleven, député et souvent

ministre, s'efforce de faire aboutir à Paris.

Qui est Pierre Marzin ? un polytechnicien,

fils de mécanicien agricole de Lannion, né en 1905 dans

la même ville, diplômé de l'École Nationale

des Télécommunications, directeur des recherches et du

contrôle technique des Ptt dans les années trente. Il avait

mis au point la «pastille» Marzin (une membrane

du micro du combiné), puis en 1937 le «système

Marzin à courant porteur simplifié» (six

voix par fil).

En 1947, il réalise la première liaison téléphonique

Corse-France à 12 voix. Il devient directeur national du CNET

Centre National d'Études des Télécommunications.

En 1957, un pharmacien lannionnais, militant catholique

de gauche, Jacques Gautier, fait venir à Lannion Michel Phlipponneau,

géographe et président de la commission d'expansion économique

du CELIB — Comité d'Études et de Liaison des intérêts

bretons — pour une conférence-débat sur le thème

«Lannion va-t-il mourir ?». Pierre Bourdellès, un

prêtre enseignant, géographe et angliciste, y participe

également. Il anime, avec Edouard Ollivro, maire de Guingamp

et futur député, les Groupes d'Études Économiques

et Sociales (G.E.E.S.), qui s'efforcent de populariser chez les jeunes

les idées de décentralisation et d'aménagement

du territoire. À la réunion publique, on évoque

les industries légères électroniques susceptibles

de se décentraliser en Bretagne et un participant suggère

de contacter Pierre Marzin.

Le 2 Août 1957, au Casino de Perros-Guirec,

Pierre Marzin converse avec des personnalités du secteur Lannion-Perros

; il envisage, dans le cadre de la décentralisation d'un service

de l'État et dans le cadre d'un plan de développement

des économies régionales, d'installer aux abords de Lannion

un des centres de recherche des Télécommunications.

Mais il demande aux personnes présentes autour de lui de garder

le secret, car les opposants au projet sont nombreux, à Paris

et ailleurs".

À la fin de l'été, Ouest-France

est enfin en mesure d'annoncer le projet, et même de publier un

premier plan d'implantation du CNET près de l'aéroport,

qui végétait avec seulement un aèro-club.

Le 29 novembre 1957, René Pleven, Bourdellès

et Hainguerlot, les deux conseillers généraux concernés

(cantons de Perros-Guirec et Lannion), déposent un vœu au

Conseil Général en faveur de «l'installation de

telle ou telle partie du CNET dans les Côtes-du-Nord». On

parle alors du «projet Marzin», que présente P. Bourdellès,

également député-maire de Louannec.

Le lendemain, Pierre Marzin. confirme : «la

région lannionnaise convient bien au projet», et l'on parle

d'une première tranche (laboratoires avec cinq cent personnes).

L'aéroport voisin de Lannion-Servel, à dix mètres

des terrains envisagés pour l'installation du CNET, constitue

un argument essentiel, pour des transports rapides de personnes et de

matériel. «Automatiquement, les usines suivront»

ajoute le directeur du CNET de Paris. Certains conseils municipaux,

dont celui de Lannion, soulèvent discrètement la question

du logement des nouveaux venus, le projet semblant encore lointain.

De plus du 4 au 6 mars 1957 organisé par AT&T se tient aux

USA le tout premier Colloque de Commutation Électronique (Electronic

Switching Symposium) à l'initiative des

Laboratoires Bell, qui dans le domaine de la commutation temporele ont

été les leaders comme nous l'avons vu.

Ce colloque auquel trois ingénieurs du CNET participent, racontent

à Pierre Marzin l'évolution récente de la commutation

téléphonique électronique aux États-Unis..

Cela agit comme un électrochoc en France.

Le rêve devient réalité

Dès le 20 janvier 1958, les communes

de Lannion, Perros-Guirec, Trégastel et Trébeurden (toutes

les trois sur la côte de granit rosé), rejoints ensuite

par Pleumeur Bodou, créent le syndicat intercommunal pour le

développement et l'industrialisation de la région de Lannion

(SIDIRL), qui regroupera par la suite une vingtaine de communes de l'arrondissement

pour aménager les espaces industriels et de recherche. Le SIDIRL

va lui-même concéder l'aménagement de la zone industrielle

de Lannion à la Société d'Économie Mixte

pour l'Aménagement et d'Équipement de la Bretagne (SEMAEB).

Le SIDIRL a survécu jusqu'en 1995, année

où il semble sur le point de laisser la place aux nouvelles communauté

de communes. C'est à lui qu'on doit l'acquisition de terrains

pour l'industrialisation près de la gare de Kerauzern, à

mi-chemin entre Lannion et Plouarët, où s'effectue le raccordement

de la voie secondaire de Lannion avec l'axe ferroviaire Paris-Brest.

Ces terrains n'ont pas eu le succès industriel escompté,

surtout après la fermeture, en 1985, de la câblerie LTT,

l'essentiel des activités se concentrant ultérieurement

à moins de 8 kilomètres du plateau industriel sis au nord

de Lannion, du fait de la polarisation de l'espace par le CNET et l'aéroport.

Les premiers atterrissages d'hélicoptères

débarquent Pierre Marzin et son bras droit, Maurice Charrat,

pour une visite des lieux, à savoir la lande proche de l'aéroport,

au milieu des ajoncs et de l'herbe folle ; on observe les pistes.

Le 19 avril 1958, le secrétaire d'État aux PTT, Eugène Thomas, répond officiellement à une question du président du comité de décentralisation concernant le CNET 2 : «nous avons choisi Lannion de préférence à une autre implantation» (entendre Grenoble). L'architecte est choisi. On demande un plan de financement exceptionnel pour les logements.

sommaire

Le décollage

Le 8 septembre 1960, le président de la République,

le général de Gaulle, visite le centre de recherches en

cours d'installation et déclare : «je viens de voir les

prodromes de ce CNET qui est certainement, ou qui va être chez

vous, une des plus belles choses au monde et qui va certainement transformer

sensiblement la figure et la nature de votre ville et de votre région.

Bien sûr, vous garderez vos traditions». Il conclut : «la

Bretagne doit avancer et la France doit l'y aider».

En janvier 1961, le premier bâtiment (97 mètres de long)

est achevé, les familles sont logées près de la

route de Morlaix (à Penn ar Ru, à 500 mètres du

Centre Ville) dans les premiers HLM, ou sur la côte de granit

rosé. Fin 1961 surviennent les décisions d'implantation

des premières usines : Sle-Citerel (la future CIT-Alcatel), LMT-Thomson,

LTT etc...

En 1961, Lannion et les communes voisines ont aussi réussi à

mener à bien la «fusion», intégrant à

Lannion les communes suburbaines à dominante rurale de Buhulien,

Brélévenez, Servel et Loguivy-lès-Lannion, ce qui

va donner à la commune plus d'espace (4400 hectares) et de moyens

financiers, tout en préservant l'identité des secteurs

ruraux, qui continuent à élire directement des conseillers

municipaux jusqu'en 1977. C'est un pas en avant que les autres cités

trégorroises (Morlaix, Guingamp, Tréguier) ne parviendront

pas à faire.

Deux facteurs jouent en faveur de cette synergie : l'endettement des

petites communes suburbaines pour qui la fusion représente un

ballon d'oxygène financier; et surtout la présence à

la mairie de Lannion d'un édile compétent et efficace,

l'avocat Henri Blandin. Il va travailler sur le terrain, en liaison

étroite avec Pierre Marzin, précédant ou accompagnant

les décentralisations par des mesures concrètes d'accueil

et d'adaptation du paysage urbain.

En juillet 1961 commence la construction du radôme

à Pleumeur-Bodou. Suivent le gonflage manqué du

ballon, le second gonflage, la première «mondovision»

de l'été 1962 par l'intermédiaire du satellite

américain Telstar qui fait connaître

à une partie de l'Europe le nom de Pleumeur-Bodou.

P. Marzin a gagné son pari de réaliser une déconcentration

importante avec des emplois hautement qualifiés vers la Bretagne

et vers une petite ville, une première historique.

On se souvient encore aujourd'hui de Pierre Marzin

venu pour le gonflage du radome, faisant visiter la campagne pleumeuroise

au responsable américain du montage et lui faisant découvrir

le cidre bouché local dans une exploitation agricole.

Alors qu'à la fin des années

1960, il n’y avait que 4 millions de lignes téléphoniques

en France et que les centraux étaient électromécaniques,

le Cnet

travaillait pour la prochaine étape ; le tout numérique.

L’expression générique « commutation électronique

» s’oppose à « commutation électromécanique

», et traduit l’introduction à des degrés très

divers des technologies électroniques dans les systèmes

de commutation. Mais deux domaines doivent être distingués

: le point de connexion et les organes de commande. Ce

qui est commun à tous les systèmes de commutation électronique

qui furent développés, c’est que la commande est

électronique, qu’elle soit à logique câblée

ou programmée, le point de connexion pouvant être électronique

(spatial à semi-conducteur ou temporel) ou électromécanique

(relais à tige, ou sélecteur Crossbar). Si la combinaison

commande programmée enregistrée (c’est-à-dire

par calculateur) et point de connexion temporel s’est finalement

imposée, toutes les autres combinaisons ont été

développées et peu ou prou installées dans les

réseaux de par le monde.

Pour

les télécommunications française, Alcatel

est le lien avec le Cnet de Lannion

Visite du président de Gaulle.

Visite du président de Gaulle.

En octobre 1962, le président de Gaulle rend visite au

CNET. Il est reçu par Pierre Marzin, directeur, et principal

acteur du projet réussi de décentralisation de la recherche,

et par l'avocat Henri Blandin, maire de Lannion depuis mai 1961, partenaire

actif du projet au niveau municipal - Coll. Louis-Claude Duchesne .

Le 23 octobre

1963, le CNET de Lannion est inauguré

par le ministre des PTT, Jacques Marette.

Le Centre National d’Études des Télécommunications

(CNET) de Lannion dont la création remonte à avril 1959

(1962 pour la commutation téléphonique) est devenu depuis

le centre de Recherche et de Développement de France Telecom

(FT/R&D) ;

On inaugure le premier laboratoire du Cnet de Lannion

ainsi que les premiers laboratoires de la Société lannionnaise

d’électronique (groupe CGE).

Ouvrières

de l’électronique.

Ouvrières

de l’électronique.

En 1963, on inaugure le premier laboratoire du CNET-CRL

(Centre de recherche de Lannion) ainsi que les premiers laboratoires

de la Société Lannionnaise d'Electronique (SLE). C'est

aussi l'inauguration de la première tranche (512 logements) de

HLM de Ker Uhel, la «ville haute» (dénomination nouvelle

nécessitée par le développement urbain des années

soixante) sur laquelle allait s'installer la Zone à Urbaniser

en Priorité.

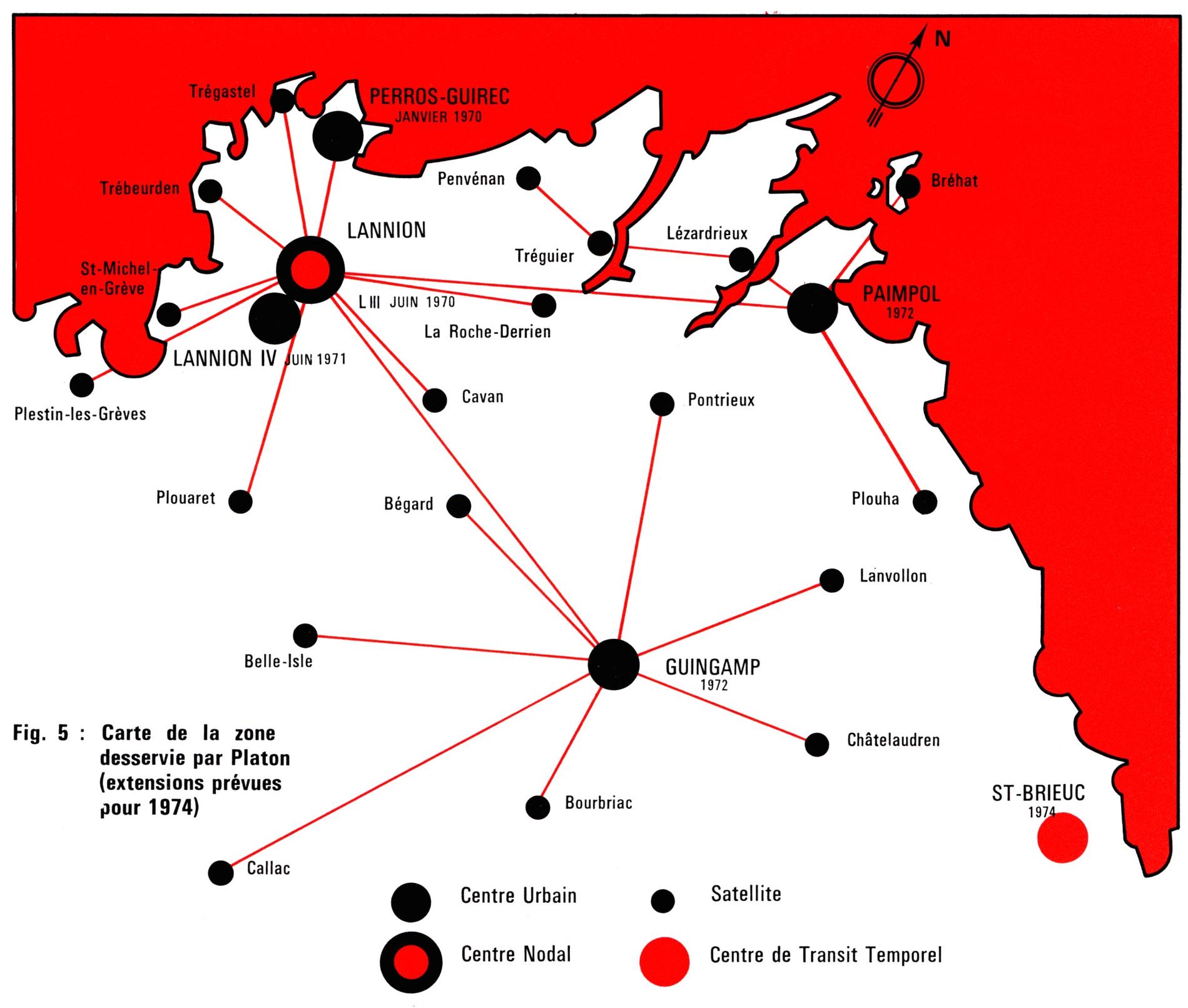

Au printemps 1963, le projet PLATON

est lancé avec pour objectif, la réalisation d’une

maquette prouvant la faisabilité d’un réseau de connexion

temporel y compris le CODEC. Le responsable du projet est André

Pinet.

Pour ce projet de réseau de connexion temporel, il fallait une

petite unité de commande capable de recevoir une numérotation

et de commander une connexion dans le réseau.

sommaire

Développement global

Lannion passe de 5899 habitants en 1957 à

9479 en 1962, dont 2 982 apportés par la fusion. La ville continue

à s'étendre et à s'équiper : nouveau collège-lycée

en attendant la construction d'un second établissement séparé,

nouveau lotissement à l'ouest de la ville en direction de Morlaix

(Beg al Lann), route d'accès au futur lycée polyvalent

de Beauchamp, alors en chantier, le tout en 1964. Les embauches sont

alors nombreuses et concernent des habitants de tout le Trégor,

du Trieux à Morlaix et jusqu'au delà de Guingamp au sud,

soit un triangle de 70 kilomètres d'est en ouest et de 40 kilomètres

du nord au sud.

1965 marque le quatrième anniversaire du

grand Lannion en même temps que l'on célèbre le

centenaire de l'Hôtel de Ville0».

À l'époque, Pierre Marzin fait la navette entre sa ville

natale et Paris : sa fameuse «deux chevaux» reste stationnée

à proximité de la gare, car il revient souvent par le

train. De là, il gagne son appartement de la place du Centre,

situé près de la mairie, ou directement le CNET2.

En 1965, l'établissement de Lannion se limite à 37 personnes

dont 6 ingénieurs, 12 agents techniques, 7 mécaniciens

et 7 câbleuses. La croissance de la future SLE est d'abord très

lente. A son début, sa mission consiste à effectuer des

études sur les transmissions numériques et les antennes

avant que ne soient lancées celles concernant la commutation

temporelle.

Pendant ce temps, la CIT développe ses usines de commutateurs

électromécaniques à Vélizy, Cherbourg, Saintes,

La Rochelle, un terrain pour une nouvelle usine à Rennes est

même acheté.

Un seul bâtiment de la CGE existe, le bâtiment 2, le long

de la route de Perros-Guirec et c'est aussi la période des premières

annonces et des premières implantations :

- En 1964, annonce de l’implantation des Lignes Télégraphiques

et Téléphoniques (LTT) sur une superficie de 6 à

10 ha pour des ateliers de fabrication avec promesse de 120 emplois

fin 1965, 250 fin 1966, 600 emplois fin 1969. Ouverture de l'atelier

pilote en 1965.

- La SAT a acquis 5 ha et démarre la construction de 3000 m2

d’atelier pour 120 emplois fin 1965.

- En 1965, ouverture de l’atelier pilote LTT.

La réalisation de ce projet ne pouvait se concrétiser sans la participation d’un industriel. P. Marzin sut convaincre A.Roux (président de la CGE) de se lancer dans l’aventure en usant du seul argument dont il disposait : au travers de l’avance prise par le C.N.E.T. dans le domaine des techniques temporelles, la C.I.T. Compagnie Industrielle des Télécommunications, faisant partie du groupe C.G.E., tenait sa seule chance, celle-ci fût-elle mince, de s’émanciper de la tutelle qu’elle subissait dans le secteur de la commutation – la C.I.T. fabriquait du matériel Crossbar CP400 sous licence Ericsson. A. Roux jugea vraisemblablement que le pari méritait d’être tenté, d’autant plus que si la réussite impliquait des conséquences considérables – elles seront énormes – pour la C.I.T. , un éventuel échec ne pouvait mettre en péril cette société. C’est ainsi que fut créée la SLE (Société Lannionaise d’Electronique) au début de 1966. Il est évident que la toute nouvelle S.L.E. ne possèdait pas les compétences nécessaires en commutation, temporelle ou non ; elle ne pouvait guère y remédier qu’en puisant au sein du C.N.E.T., la direction de cet organisme étant d’accord dans un souci de réalisme. Ainsi L.J. Libois écrit-il que « Pour ma part, je pensais que la solution la plus efficace était de transférer non seulement des dossiers, mais aussi des hommes et même les meilleurs »( !). Plusieurs ingénieurs du C.N.E.T furent donc sollicités et acceptèrent les propositions de la S.L.E..

Début 1966, la CIT contribue au projet PLATON, et au cours de l’été, quelques personnes du centre de développement parisien de la CIT - Commutation arrivent à la SLE à Lannion, ainsi qu’une équipe de développement de liaisons MIC.

Pendant ce temps, Monsieur Libois, conscient que la meilleure méthode pour faire du transfert de connaissances et de technologies est de transférer quelques personnes, encourage discrètement quelques ingénieurs à sauter la haie qui sépare le CNET de la SLE.

C’est ainsi que le 1er octobre 1966, François Tallégas et Jean-Baptiste Jacob prennent leur élan et arrivent à la SLE (François Tallégas comme Directeur Technique).

Entre 1966 et 1969, une réussite de PLATON apparaît encore bien lointaine à la majorité du personnel, si bien qu’il est difficile de distinguer, dans l’opposition à cette aide à l’industrie, entre conception de l’intérêt public et frustration de chercheurs se voyant privés (très partiellement) d’un « jouet » de laboratoire.

Afin de permettre à la France de prendre une avance industrielle internationale, le CNET décidede contourner l'étape de division spatiale et de développer directement la technologie de division temporelle. Mais, même si PLATON et la technologie de la division temporelle ont prouvé leur faisabilité, il restait encore à couvrir le décalage temporel entre le prototype et la production.

Une entreprise française pour un transfert de technologie français

Le CNET a décidé de conduire l'industrie française à l'indépendance À cette fin, le centre a demandé à la CIT de produire le nouveau système. Les dirigeants de cette entreprise relativement petite ont d'abord été réticents à se lancer dans le projet, qui concernait un domaine complètement nouveau. Mais l'offre était si belle qu'il était impossible de refuser. En tant que filiale de la Compagnie générale d'électricité (CGE), la CIT a également dû tenir compte de l'avis d'Ambroise Roux. Roux, qui était président de la CGE, était très favorable au projet, d'abord en raison des bénéfices qui seraient générés, et ensuite parce que le caractère « gaulliste » de l'ambition industrielle coïncidait avec ses convictions politiques. Une filiale de la Cll : La Société Lanionnaise d'Electronique (SLE), créée à Lannion à la fin des années 1960, était l'organisation idéale pour assumer la partie la plus difficile du projet : le transfert de la technologie d'un laboratoire d'Etat à un entreprise privée. D'une part, aucun des ingénieurs travaillant pour CIT n'avait les connaissances ou les compétences nécessaires pour travailler efficacement avec la nouvelle technologie. Par conséquent, SLE, qui était une petite entreprise, a pu agir comme une interface entre CNET et la CIT.

Pendant la période de développement de PLATON, les ingénieurs de SLE ont été étroitement impliqués dans les travaux de CNET.

Dans la dernière phase de développement, les ingénieurs de CNET en charge du projet, avec la bénédiction du directeur de CNET, ont "déserté" et rejoint SLE. Cette dernière partie du projet consistait en l'adaptation des spécifications techniques aux standards du marché. Le choix de nouveaux composants électroniques et de nouveaux développements logiciels ont conduit au système EI0A.

Une usine spécialement conçue pour produire le système est installée à Lannion en 1972. En 1975, sa capacité de production annuelle atteint 200 000 lignes. Le produit était prêt. Il ne restait plus qu'au PTT de l'acheter.

Cependant, pour remonter un peu dans le temps, au cours des années 1960 et 1970, le niveau de développement du réseau téléphonique français est passé d'un problème à un scandale. L'humoriste Fernand Reynaud a écrit un sketch à succès intitulé « Le 22 à Asnières » qui pointait du doigt la situation malheureuse des abonnés français. On disait : « En France, la moitié de la population attend d'avoir le téléphone, l'autre moitié attend d'avoir la tonalité. En conséquence, le président Pompidou a décidé de mettre un terme à la situation. La détermination de Bernard Esambert, conseiller du président, et l'action d'Yves Guena, ministre des PTT, ont contribué à lancer un plan puissant. Parallèlement la promotion de Pierre Marzin de la direction du CNET (où il est remplacé par Louis Joseph Libois) à la direction de l'administration des télécommunications montre que l'avenir du réseau national reposera sur la technologie française. Selon le plan, la réorganisation serait à la fois structurelle et financière, mais l'effort financier était si énorme que le budget n'a pas été en mesure de le soutenir. Le gouvernement a donc dû contracter un emprunt afin de poursuivre le financement. La décision principale a été prise en 1969 et quatre sociétés ont été créées pour organiser ces prêts :

FINEXTEL (February 1970)

CODETEL Ganuary 1971)

AGRITEL Gune 1972)

CREDITEL (October 1972)

A la fin de l’année 1966, le CNET, reconnaissant les avantages d'une nouvelle famille de circuits intégrés, propose que la SLE développe les organes de commande et les fabrique pour le commutateur de Perros-Guirec, qui serait installé un peu plus tard que le commutateur de Lannion.

Pendant les années de développement de PLATON, la coopération des équipes du CNET et de la SLE est exemplaire du sommet à la base, et les succès de mise en service des commutateurs de Perros-Guirec et de Lannion soudent encore plus les liens entre les personnels.

Cette coopération entre le CNET Lannion et la SLE, puis plus tard CIT devenue ALCATEL, va continuer des années et permettre à l’industrie française des Télécommunications de devenir l’une des premières du monde et de faire évoluer le réseau de télécommunications français

vers l’un des plus modernes qui soit . L'effectif de la SLE est de 80 personnes en 1966, 180 en 1968, 200 en 1969 et 1970, 450 en 1971.

Le E10

Le E10Les commutateurs de Perros-Guirec et de Lannion ont montré des performances assez encourageantes pour faire prendre la décision de lancer la fabrication d’une présérie de commutateurs PLATON que l’on va désormais appeler E10. Cette décision a sans doute été facilitée par le fait que Pierre Marzin était depuis 1968 directeur de la DGT (Direction Générale des Télécommunications), responsable de l’équipement et de l’exploitation du réseau français.

Les deux premiers sites retenus sont Guingamp et Paimpol, dépendant de la Direction Régionale de Rennes dont le Directeur était Roger Légaré, également un fonceur éclairé.

Le système E10 et ses évolutons sera généralisé en France et installés dans de nombreux pays du monde.

Dans la région, pendant ce temps,

Lannion atteint les 12 535 habitants en 1968, soit 3 150 de plus qu'en

1962, alors que l'ensemble du canton progresse lui aussi de 3 000 habitants.

En 1966, le lycée polyvalent ouvre ses portes et deviendra en

une décennie le plus grand du département et l'un des

plus grands de l'académie de Rennes (2 600 élèves).

En 1966 encore, c'est l'installation du Centre

de Météorologie Spatiale. Le service de formation des

personnels des PTT (IRET, institut régional d'enseignement) s'est

installé à proximité du CNET. Les PTT ont aussi

installé à Lannion leur service des pensions (plus de

cent emplois), rarissime et précoce décentralisation tertiaire

d'une partie d'un ministère (1972).

La production se développe en parallèle

et l'on compte, en 1978, les effectifs suivants : 1 298 à la

LTT, 624 à la SAT, 1 100 à la CIT (et 292 à Tréguier),

64 à TRT.

Le CNET en est à 1 200 emplois et 1ÏUT, fondé en

1970, compte 580 étudiants. Surgeon de l'université de

Rennes, il forme des techniciens supérieurs en informatique et

en électronique, dont beaucoup trouveront une embauche sur place

dans les nouveaux établissements industriels, surtout jusqu'à

l'aube des années quatre-vingt. Sans parler du développement

considérable des collèges et lycées, de l'hôpital

neuf, de l'installation de l'école d'infirmières et de

bien d'autres activités induites.

C'était avant la grande crise de la téléphonie

des années 82-86. À ce moment là, le bassin d'emploi

de Lannion a gagné 6 000 habitants en sept ans.

Pierre Marzin est devenu maire de Lannion en mars 1971,

avec une liste d'union, allant du centre-gauche à la droite,

puis sénateur la même année. Mais il continue à

ne s'occuper que du développement économique, laissant

à ses adjoints l'administration matérielle de la commune.

Mais l'ère giscardienne voit décliner l'aménagement

du territoire et le volontarisme décentralisateur, ce qui diminue

l'influence du directeur général des Télécommunications.

Le sénateur- maire ne peut s'opposer à la tendance au

désengagement de l'État, dont l'action tend à se

renforcer, avec la crise économique, dans les zones à

potentiel industriel élevé (Lorraine, Nord, région

parisienne).

La crise

Dès 1977-78, Pierre Marzin pressent

l'arrivée de nuages sur la jeune industrie trégorroise

dès lors que le marché national du téléphone

se sature et que les technologies nouvelles permettent de produire autant

avec dix fois moins de salariés. C'est Pierre Jagoret qui succède

à Pierre Marzin à la mairie de Lannion en mars 1977, bénéficiant

du vote massif des salariés moyens et aisés apportés

par le CNET et l'électronique dans la période précédente.

Le maire socialiste de Lannion devient député de la circonscription

en 1978. C'est lui qui affrontera le premier la tourmente, avant Yves

Nédélec qui lui succède au fauteuil de maire en

1983, à la tête d'une liste RPR-UDF.

L'usine Thomson, la câblerie LTT ferment ainsi

que la Socotel, ce qui représente une perte de près de

1500 emplois.

Est-ce la fin du «miracle lan- nionnais» ? Des manifestations

rassemblent dix à quinze mille trégorrois inquiets dans

les rues de Lannion. Nombre d'ouvriers, techniciens et ingénieurs

quittent leur emploi en échange d'une prime, dans le cadre de

«plans sociaux» et ouvrent des PME-PMI qui vivotent de la

sous-traitance des grands groupes industriels présents en Bretagne.

Ils sont environ 200 en 1986, 400 en 1989, ce qui est loin de compenser

les emplois perdus.

Regain et incertitudes.

Alain Gouriou, le maire socialiste de 1989-95,

bénéficiera d'une conjoncture un peu meilleure, mais avec

un paysage industriel trégorrois bouleversé : la production

a beaucoup reculé, les sites de Tréguier et Guingamp ont

été abandonnés par Alcatel, l'établissement

de Morlaix de Thomson ayant été vendu après une

forte diminution d'effectifs. La production a

chuté, la recherche s'est maintenue ou même développée

; le potentiel d'emplois a été globalement retrouvé,

mais les ingénieurs ont souvent remplacé les OS. Une école

supérieure d'ingénieurs et un pôle de recherche

en optronique ont été deux investissements lourds soutenus

par les collectivités locales pour tenter de conforter la localisation

bretonne de l'électronique.

En 1993, un important Laboratoire d'Études et d'Agrément

des matériels de France Télécom est sorti de terre

à Lannion, auprès du CNET : on en espère localement

un regain d'intérêt pour le site, notamment de PME-PMI,

par ailleurs bénéficiaires de la sous-traîtance

accrue des grands groupes industriels présents dans le Trégor

: Alcatel, Sagem, Philips...

En 1994, ils sont plus de 800 à travailler dans ces petites entreprises

de l'électronique et de l'informatique, une sorte de «Trégor

Valley», selon l'expression de Michel Phlipponneau. Une zone industrielle

nouvelle dotée également d'une nouvelle pépinière

d'entreprises, matérialise, en bordure du Cnet et de l'aéroport,

éléments fondateurs de l'expansion lannionnaise, la fonction

de Technopole de la région de Lannion.

Fin 1994, la Société Anonyme des

Télécommunications (groupe Sagem), après avoir

supprimé plusieurs centaines d'emplois depuis 1980, décide

d'installer une nouvelle unité de production pour semi-conducteurs,

circuits imprimés et composants à Lannion.

Pour pallier la concurrence du «Far East» asiatique, la

SAT prévoit une production automatisée, ce qui représente

un investissement énorme de plus de 120 millions de francs. L'aide

du Fonds Européen de Développement Économique Régional

(Feder), la participation active des collectivités locales et

la présence sur le site de formations de pointe (BTS et baccalauréat

professionnel «optronique») ont facilité l'installation

en Bretagne de cette unité de production qui doit embaucher cent

cinq personnes en trois ans. Alcatel a aussi installé à

Lannion un institut de formation pour ses personnels de toute l'Europe.

Est-ce le renouveau de l'aménagement du territoire

(le Trégor a été préféré à

la banlieue de Rouen)? Est-ce la fin de la malédiction qui a

frappé les unités de production d'électronique

en France ?

Alcatel a aussi installé à Lannion

un institut de formation pour ses personnels de toute l'Europe.

Pierre Marzin est mort à 89 ans, au cours de l'été 1994, mais son action a profondément marqué sa région d'origine, à tel point que tous ses successeurs, quelles que soient leurs opinions politiques, se sont efforcés de travailler dans le même sens et de préserver l'héritage.

Pierre Marzin et la révolution lannionnaise...

Une méthode qui a fait école

Le développement du Trégor doit

bien sûr énormément, on l'a vu, à Pierre

Marzin, mais aussi à la IVe République qui, en partie

sous l'impulsion du Comité d'études et de liaisons des

intérêts bretons, a amorcé la politique de décentralisation,

poursuivie par la Ve République à ses débuts.

Paradoxalement, la volonté de développement venue du service public des Télécommunications s'est trouvée peu relayée par l'initiative publique : le Trégor n'a bénéficié d'aucun grand équipement structurant. L'aéroport, le premier de loin du département, est financé par un syndicat intercommunal local et non par le département ou la Chambre de Commerce et d'Industrie. La liaison routière avec la voie express Rennes-Brest ne sera achevée qu'au début du prochain millénaire. La liaison ferroviaire secondaire avec l'axe Paris-Brest est constamment menacée de suppression par la SNCF, malgré sa bonne fréquentation. L'électrification vient juste d'être inscrite au onzième plan. Le chef lieu de Département, Saint-Brieuc, semble voir le développement lannionnais comme une concurrence et non comme une contribution à la prospérité départementale. Dans beaucoup de domaines, le Trégor lannionnais a dû accompagner et financer de façon autonome les investissements nécessités par son développement.

La clairvoyance de Pierre Marzin a été de comprendre que la recherche pouvait être un moteur de l'industrialisation, que cette dernière entraîne un développement important du tertiaire de services, conduisant ainsi à un développement global. Celui-ci ne devient équilibré qu'avec la diversification, étape qui s'amorce timidement dans un Trégor-Nord quasiment dépourvu d'industries agro-alimentaires et de valorisation des produits de la mer, et qui, surtout, n'a pas encore réussi à développer ses potentialités en matière de commerce maritime. Une situation exceptionnelle tout près du rail d'Ouessant, avec deux estuaires où l'on mesure dix mètres de profondeur d'eau à marée basse, reste à valoriser. Des rivalités intra-départemen- tales et le poids du centralisme briochin, politique et économique, ne l'ont pas encore permis. Peut être manque- t-t-il quelqu'un de la trempe de Pierre Marzin pour souder le Trégor et la Bretagne du Nord Ouest vers ce nouveau grand dessein ?

Le développement amorcé dans les années soixante et consolidé ensuite prend appui sur la recherche publique pour attirer un secteur d'État jugé stratégique, les télécommunications et la météorologie spatiales, puis des unités industrielles dont les recherches ont également trait aux télécommunications. Ce tissu embryonnaire trouve sa main d'œuvre hautement qualifiée et dans l'enseignement supérieur local — IUT, école d'ingénieurs, antenne des Arts et Métiers — , et dans la volonté de retour au pays de cadres bretons des secteurs public et privés. L'apport de 5 000 emplois nouveaux stimule l'activité locale, notamment commerciale, induit un développement considérable du tertiaire d'accompagnement — scolaire, hospitalier, administratif — , dont le développement autonome génère à son tour de l'enseignement supérieur : école d'infirmières, cinq BTS, deux nouveaux départements d'IUT. L'impact financier et économique s'exerce sur tout le Trégor, dans un rayon de 40 kilomètres autour de Lannion. Le paysage géographique a été profondément modifié par trente années d'électronique : le développement pavillonnaire, spontané ou organisé, concerne désormais toutes les communes de la Côte de Granit Rosé, en particulier Perros-Gui- rec, à cinq minutes de la zone industrielle de Lannion par voie express.

Les quatre à six liaisons aériennes quotidiennes entre Lannion et Paris doivent leur existence au besoin des cadres de pouvoir voyager rapidement, compte tenu des insuffisances des autres moyens de transport, chemin de fer et route en particulier.

Le grand développement de l'électronique

décentralisée dans le Trégor date des années

1960-72,

C'était l'époque où les pouvoirs publics, quels

qu'ils soient, souhaitaient limiter les déséquilibres

régionaux et commençaient à employer les moyens

nécessaires pour y arriver.

Le débat de 1993-1995 semble marquer, dans un contexte européen

et mondial différent, compte tenu de la crise urbaine et de la

saturation francilienne, la volonté d'encourager à nouveau

le rééquilibrage du territoire.

La méthode «Marzin» est sans doute

unique et a marqué les esprits dans le Trégor.

Depuis, les acteurs sociaux semblent sensibles à un héritage

qui les a amenés a placer le développement au premier

plan de leurs préoccupations, quelles que soient leur couleur

politique. Ceci donne une continuité et une cohérence

aux différentes politiques de développement local menées

depuis.