CANADA, AMÉRIQUE DU NORD

Les réseaux de communication avant le téléphone

Quelle est la nature des communications urbaines avant

la fin des années 1870 ?

Les services postaux et les services de messagerie.

D’entrée de jeu, c’est dans un

contexte colonial qu’il faut situer le développement des premiers

réseaux postaux.

Structuré dans un premier temps par les dirigeants du régime

français, le système postal couvre, sous le régime

britannique, une bonne partie du territoire du Bas-Canada.

Dès la fin du XVIIIe siècle, il relie déjà

les villes principales (Montréal, Québec, Trois-Rivières).

Les échanges entre ces villes et la métropole anglaise sont

prédominants ; ce qui explique la mise en place d’un réseau

postal relativement efficace entre Montréal et Londres. De plus,

à la même époque, on instaure un service mensuel de

distribution entre Montréal et New York. En fait, cette dernière

ville constitue le cœur de tout le réseau du continent nord-américain.

En étant directement connecté à celui de New York,

le service montréalais de distribution du courrier se trouve donc

incorporé dans un ensemble territorial étendu. D’ailleurs,

au début du XXe siècle, cette convergence du réseau

postal canadien vers Montréal fait la fierté des gens d’affaires.

Selon eux, l’importance et le développement d’une grande

ville peuvent se mesurer au nombre des affaires taitées par la

poste : « Or Montréal sur ce point est la ville qui fait

le plus d’affaires par la poste. »

L’histoire du service postal est liée de près

à celle des réseaux de transport et, par extension, à

la croissance des responsabilités étatiques.

Au XIXe siècle, l’État est devenu un élément

indispensable dans la transmission des informations et dans la mobilité

des personnes. Ses interventions dans le domaine des communications et

des transports obéissent néanmoins à des règles

particulières qui correspondent à certains principes mis

de l’avant par le libéralisme économique, notamment

le principe de la libre concurrence et celui du respect des initiatives

individuelles. C’est pourquoi on retrouve, concurremment au réseau

public, des réseaux privés de transmission des messages.

Ainsi, au fur et à mesure que les instances fédérale

et provinciale obtiennent de nouveaux pouvoirs, leur capacité d’intervention

s’accroît-elle. Il en va de même pour leurs obligations

relatives aux services publics qui se posent en termes de qualité

et d’accessibilité. En outre, le modèle du libéralisme

économique prédominant incite le secteur privé à

construire et à exploiter, en marge des instances publiques, des

réseaux de transport et de communication.

Les améliorations notables dans les transports

apparaissent surtout après les années 1850.

On crée alors des lignes de chemin de fer qui traversent le pays

et le continent. Ainsi, le réseau ferroviaire résout-il

en partie les difficultés de distribution des envois postaux. Bien

que plusieurs routes et lignes maritimes et ferroviaires convergent vers

Montréal, le service postal demeure irrégulier et, par conséquent,

peu fiable. Les longs délais dans la livraison du courrier constituent

le principal problème de ce service.

Le caractère incohérent du service

postal apparaît aussi dans les communications locales.

Avant les années 1870, les possibilités de communications

interpersonnelles, hormis les contacts face à face, sont très

limitées sur le territoire montréalais. Le premier bureau

de poste est ouvert en 1840 dans le quartier des affaires. En 1860, le

gouvernement canadien complète le réseau postal en installant

des boîtes aux lettres dans les rues5. Quoiqu’il introduise

une nouvelle forme d’échange, le courrier postal local n’acquiert

pas le statut d’outil de communication de masse. Il demeure un service

peu utilisé par la population. Ses principaux clients proviennent

du milieu des affaires qui y ont recours pour compléter leurs transactions

courantes : envoi de bordereaux de commande, de factures, correspondance

d’affaires générale, etc. La distribution de journaux

et de circulaires constitue aussi un usage qui accapare une bonne partie

du réseau postal.

Les principales qualités d’un service

de courrier postal recherchées par les gens d’affaires sont

la promptitude et la fiabilité.

La possibilité de joindre un grand nombre de personnes dans une

zone très étendue représente également un

atout incontestable : chaque adresse bénéficie de la livraison

du courrier. Par contre, selon certains témoignages, le système

postal local ne remplit manifestement pas les conditions d’efficacité

et de rapidité. Cette incapacité est encore plus apparente

dans les années 1920 alors que le nombre de lettres et de colis

expédiés quotidiennement à Montréal se situe

dans les centaines de milliers. Les doléances provenant du milieu

des affaires persistent : on réclame, entre autres, la «

construction d’édifices postaux à proximité

des gares pour permettre un service plus adéquat et rapide».

Il demeure difficile d’évaluer la qualité

et l’efficacité du service postal avant 1900. Mais les quelques

plaintes formulées par certains groupes, notamment celles provenant

des membres de la Chambre de commerce, précisent le nombre insuffisant

de boîtes aux lettres, « du moins dans certains quartiers

de la ville».

Pour répondre aux besoins croissants, on

inaugure en 1876 un nouvel hôtel des postes à l’angle

des rues Saint-François-Xavier et Saint-Jacques, en plein cœur

du quartier des affaires. Après 1900, on améliore nettement

la desserte du service. On ajoute au bureau central des succursales et

des comptoirs postaux. En 1900, on compte 20 bureaux de poste de quartier.

En 1914, 9 succursales et 80 comptoirs postaux desservent le territoire

de l’agglomération montréalaise. Le nombre de boîtes

aux lettres fait aussi l’objet d’une hausse importante durant

cette période : de 1900 à 1914, il passe de 180 à

568. Quant aux tarifs exigés, l’accroissement du service permet

de les diminuer considérablement.

Les améliorations continuelles de ce service

public réduisent, sans doute, les principales insatisfactions du

milieu des affaires. Pourtant, un service privé parallèle

est mis en place et offre à l’ensemble de la communauté

la possibilité d’échanger sa correspondance sans devoir

subir la lourdeur du service postal central.

Des propriétaires de chevaux et de diligences

mettent ainsi sur pied un service de courrier privé. Cette pratique,

que les autorités publiques tentent d’endiguer avec peu de

succès, s’était d’abord développée

à Londres. Vu la popularité de l’expérience

londonienne, le service privé de messagerie se propage rapidement

dans la plupart des grandes villes nord-américaines. Pour obtenir

une livraison plus rapide, les citadins n’hésitent pas à

recourir au service offert par les compagnies de messageries (express

service).

À Montréal, au début du XXe

siècle, ce service est offert depuis plusieurs décennies

et constitue alors un véritable système commercial : l’industrie

des messageries. Les principales compagnies qui offrent un tel service

disposent d’un grand nombre de véhicules et de chevaux. Plusieurs

centaines de charretiers recueillent sur une base quotidienne les lettres

et les colis chez autant de distributeurs situés en de nombreux

points dans la ville. Dans les gares ferroviaires, ces compagnies comptent

des centaines d’employés chargés du tri, de la distribution

et de l’expédition du courrier. Le service fourni par ces

« commissaires particuliers » semble correspondre davantage

aux attentes de la clientèle d’affaires montréalaise.

Dans la ville, le travail de messager occupe des

centaines de jeunes gens. Même après l’introduction

du télégraphe et du téléphone, la tâche

de messager conservera son importance et son attrait. Ces messagers au

service des entreprises de courrier encombrent les rues de la ville. Leur

affluence dans les artères principales risquerait même, aux

yeux de certains, de congestionner le centre des affaires. À l’ère

des gratte-ciel, leur présence pourrait aller jusqu’à

paralyser complètement la circulation à l’intérieur

des bâtiments « centralisateurs ». C’est du moins

l’un des arguments avancés par les promoteurs du téléphone

au début du XXe siècle. La livraison des messages par les

courriers privés rendrait les grands bâtiments non viables

sur le plan économique : la superficie de plancher réservée

à leurs déplacements serait disproportionnée par

rapport aux besoins spatiaux des autres activités. Solution à

ces problèmes, le service de téléphone aurait même

conduit à la construction des gratte-ciel — jamais vérifiée

empiriquement, cette hypothèse est cependant utilisée de

manière récurrente pour justifier les avantages du téléphone.

En fait, on constate que l’échange du

courrier s’accroît au fil des ans et cela malgré l’introduction

de nouveaux outils de communication qui pourraient le rendre inutile.

Ainsi est-on confronté à une situation de multiplication

des moyens de communication et de transport. Complémentaires, ces

divers réseaux de distribution de l’information participent

tous du même mouvement général : l’intensification,

d’une part, de la mobilité et des échanges dans la

ville et, d’autre part, des contacts sociaux qui résultent

de ces mouvements circulatoires.

Le réseau télégraphique

Par rapport au service postal, le réseau

télégraphique accélère nettement les échanges.

Dans la situation où les deux interlocuteurs possèdent un

appareil, le délai d’émission est presque aboli. Toutefois,

et c’est un cas fréquent, lorsqu’un seul des interlocuteurs

dispose d’un poste émetteur, la transmission des messages

exige toujours la présence d’un messager, porteur de télégramme.

La séparation entre le transport et la communication n’est

pas entière et le messager demeure indispensable. De plus, à

l’instar du réseau postal, le télégraphe est

d’abord conçu en fonction des besoins marchands et pour faciliter

le contrôle de l’État. La finalité première

de ce service n’est donc pas d’améliorer les communications

interpersonnelles.

Dès son origine, le service télégraphique

fait l’objet d’un intérêt soutenu des milieux financiers

montréalais. L’apanage de cette technologie par ce groupe

d’acteurs s’explique avant tout par sa nature commerciale. Par

conséquent, le principe qui préside à l’installation

des équipements télégraphiques se définit

en termes économiques. Montréal doit être en bonne

position par rapport aux grandes capitales financières. Il faut

le connecter notamment à Londres et à New York qui sont,

dans la seconde moitié du XIXe siècle, les principaux centres

d’attraction pour le trafic télégraphique. Les financiers

montréalais sont ainsi mis en contact avec ces marchés et

peuvent rapidement prendre connaissance des transactions commerciales.

À partir du moment où les communications

télégraphiques sont possibles sur de grandes distances,

on propose d’étendre le réseau à l’échelle

continentale. À cet égard, dans les années 1840,

les membres du conseil du Board of Trade examinent la possibilité

d’établir une liaison télégraphique raccordant

Montréal à Québec, Toronto et New York. Ce projet

collectif vise à renforcer la position de Montréal au sein

de l’économie canadienne et nord-américaine. Dans un

premier temps, le réseau télégraphique est pris en

main par des gens d’affaires montréalais. Mais certains investisseurs

et gestionnaires reliés à l’industrie télégraphique

montréalaise viennent aussi d’ailleurs. C’est le cas

notamment du premier directeur de la compagnie Montreal Telegraph invité

par les membres du Board of Trade : Orrin S. Wood. Celui-ci est un beau-frère

d’Ezra Cornell, homme d’affaires très actif aux États-Unis

dans le secteur des communications télégraphiques. Wood

vient à Montréal en 1847 pour diriger la construction du

premier réseau et assumer l’administration de Montreal Telegraph.

Les autres acteurs locaux qui prennent part à ce projet sont les

initiateurs des réseaux de transport ferroviaire et maritime, notamment

James Dakers, H. P. Dwight et Hugh Allan. On le voit bien, la propension

à investir dans les communications et les transports relève

de la volonté d’un groupe restreint d’acteurs économiques

de maîtriser les marchés montréalais et canadiens.

Mis en place pour relier les grandes villes, le

réseau télégraphique qui dessert Montréal

entretient très tôt des rapports institutionnels et économiques

avec celui du nord-est des États-Unis. En 1847, un premier câble

télégraphique, qui raccorde Montréal et Québec,

est installé par Montreal Telegraph. Dans les années 1840

et 1850, d’autres compagnies sont formées et offrent des liens

télégraphiques vers le sud des États-Unis, Toronto

et l’est du Québec. De courte durée, leurs activités

commerciales sont reprises par Montreal Telegraph. Tant et si bien que

la compagnie, qui exploite plusieurs lignes dans les années 1850,

est parvenue à construire un système à l’échelle

canadienne.

En plus d’être connectées au réseau

télégraphique étatsunien, les villes canadiennes

sont graduellement reliées aux métropoles européennes.

Un câble sous-marin, installé en 1866, permet d’entretenir

des contacts rapides avec les grandes villes britanniques. Les instigateurs

de la consolidation du réseau télégraphique recherchent

en priorité un moyen de communication comportant une dimension

stratégique, soit la surveillance des événements

qui se déroulent sur les territoires britanniques. Cette détermination

se reflète dans la structuration même du réseau.

Les autres grands utilisateurs du télégraphe

électrique sont les journaux et les entreprises ferroviaires. Une

étude de géographie historique a démontré

que les dépêches viennent surtout de Londres, qui assume

la direction de la colonie, et de Liverpool : deux villes britanniques

dont la classe politique et la classe d’affaires sont directement

concernées par l’utilisation d’un instrument de contrôle

fiable.

Quelques années plus tard, le service télégraphique

devient également utile à la circulation de l’information

à l’intérieur de la ville. Parallèlement aux

échanges commerciaux et journalistiques interurbains, des pratiques

de communications locales sont introduites de manière graduelle.

Le télégraphe d’alarme municipal

L’adoption du réseau téléphonique

s’inscrit dans un cadre urbanistique marqué par la présence

de divers instruments de communication. Certains recourent à l’électricité,

d’autres exigent des déplacements physiques. Quoique innovateur,

dans un premier temps, le téléphone est considéré

comme le prolongement d’un service existant : le service télégraphique

qui remplit, à l’intérieur de l’espace urbain,

de nombreuses fonctions.

Sa première fonction vise à combler

des besoins de plus en plus pressants de sûreté publique.

Avec l’implantation des réseaux de communication urbaine,

les services de sûreté publique sont en mesure de faire appel

à de nouveaux outils de contrôle dès la seconde moitié

du XIXe siècle.

À l’instar des grandes villes nord-américaines,

les autorités montréalaises adoptent le service télégraphique

pour permettre aux citadins d’alerter rapidement les postes de pompiers.

Suivant l’exemple des villes comme Boston, New York, Philadelphie,

Saint-Louis et Baltimore, qui sont équipées d’un tel

système, la Ville de Montréal fait appel à des spécialistes

étatsuniens. Elle confie ainsi la conception de son système

télégraphique d’alarme (Montreal fire alarm telegraph)

à la firme J. F. Kennard & Co. de Boston. Inauguré en

1863, ce service permet d’utiliser des postes-avertisseurs (fire

call boxes) connectés aux casernes de pompiers.

Au fil des ans, les nombreux appareils automatiques

servant à envoyer des signaux d’alarme sont installés

dans les lieux publics et privés : sur les trottoirs, dans les

gares, les hôpitaux, les manufactures, etc. Leur nombre est particulièrement

élevé dans le centre des affaires et près des districts

manufacturiers, là où le risque des conflagrations est plus

grand. De manière générale, ces systèmes permettent

un meilleur accès à différents services de sûreté

publique qui deviennent ainsi indispensables.

Quelques années plus tard, on relie également

le service de police au réseau télégraphique municipal.

Par contre, compte tenu de la nature différente du service de police

— complexité de l’information échangée

et plus grande mobilité des agents —, l’adoption du système

télégraphique y est plus lente. De ce point de vue, l’introduction

du téléphone répond à l’impératif

de la communication bidirectionnelle. De fait, la combinaison des technologies

télégraphique et téléphonique, qui permettent

d’émettre rapidement des signaux tout en offrant un échange

d’informations détaillées, est plus adaptée

aux exigences du service de police.

Ce nouveau réseau de communication interne

n’est pas sans conséquences pour l’administration municipale.

En assurant avec une attention accrue la protection de ses citoyens, elle

se trouve investie de nouvelles fonctions sociales. Dès lors, elle

doit revoir ses pratiques de fourniture des services urbains. Le système

technique n’est donc pas isolé du contexte sociopolitique

de sa mise en œuvre : en matière de lutte contre les incendies

et la criminalité, il entraîne aussi des effets sur la configuration

des composantes administratives municipales.

Dans ce contexte d’évolution des communications

intra-urbaines, des entreprises privées considèrent en élargir

l’offre et l’usage afin d’en faire, à terme, les

supports d’une nouvelle gamme de services. C’est le cas notamment

du service d’appel télégraphique.

Le service d'appel télégraphique

Le service d’appel télégraphique est,

sous certains aspects, analogue au téléphone.

Il est assumé à Montréal par l’entreprise Canadian

District Telegraph, mise sur pied dans les années 1870. Inauguré

la première fois à New York en 1872, ce service répond

à une demande urbaine précise : obtenir les services de

messagers. À l’instar du téléphone, il nécessite

chez l’abonné, comme seule installation, un appareil muni

d’une manivelle (un poste d’appel) relié par un câble

au central télégraphique. À Montréal, les

principaux bureaux de la compagnie sont situés au cœur du

centre des affaires, mais le service d’appel est également

offert dans les quartiers périphériques (ouest, est et uptown)

où l’on retrouve des comptoirs ouverts jour et nuit.

Après avoir fixé la manivelle vis-à-vis

du nom du service demandé, l’abonné appuie sur un bouton

qui transmet un signal au central avec lequel sa demeure est connectée.

Le central télégraphique transmet ensuite la commande. Outre

la pratique courante de faire venir un messager, la réservation

de voitures taxis ou encore le recours au service de police ou à

la brigade d’incendie sont des usages très appréciés

par les abonnés. Chaque abonné étant relié

au réseau municipal d’alarme par le biais d’un central,

on peut définir ce réseau intra-urbain de communication

comme un service auxiliaire au système d’alarme municipal.

La rapidité avec laquelle le service permet

d’établir une communication bidirectionnelle constitue un

net avantage par rapport aux messagers traditionnels. De plus, certains

commerçants et professionnels, notamment des médecins, sont

directement reliés au réseau. Lorsque les clients leur transmettent

un signal, un messager de la compagnie de télégraphe effectue

la liaison. On le voit, ce service n’est pas tout à fait aussi

rapide que le sera plus tard le téléphone. L’introduction

de ce dernier à la fin des années 1870 va d’ailleurs

concurrencer, voire supplanter, le réseau d’appel télégraphique.

Malgré son caractère quelque peu incommode,

ce système fait l’objet, selon toute vraisemblance, d’une

certaine popularité dans les grandes villes nord-américaines.

À Montréal, plusieurs centaines de maisons et places d’affaires

ainsi que la plupart des bâtiments publics et des églises

sont reliés au réseau local. En outre, les individus ont

la possibilité d’utiliser le service à partir des nombreux

postes publics installés dans la ville.

L’entreprise Canadian District Telegraph propose

aussi à ses abonnés un service de messagerie similaire à

celui offert par les bureaux de poste : envoi de lettres, de colis ou

de télégrammes. D’autres tâches peuvent également

être effectuées par les messagers à pied : accompagnement,

achats, courses, surveillance des chevaux, etc. Autrement dit, les messagers

sont mandataires de fonctions qui débordent souvent celles prescrites

par leur employeur.

De toutes les technologies de communication à

distance, celle du service d’appel télégraphique demeure

la plus comparable au téléphone. D’ailleurs, à

Montréal, c’est la compagnie Canadian District Telegraph qui

exploite le premier réseau téléphonique installé

en 1879. Ses dirigeants prennent alors l’initiative d’offrir

le nouveau service aux abonnés déjà munis d’un

poste d’appel pour l’utilisation du télégraphe.

Le marché du téléphone

se structure peu à peu autour des services offerts par le réseau

télégraphique.

À cet égard, le service de messagerie demeure populaire

auprès des citadins qui n’ont pas directement accès

au téléphone. Par exemple, en 1880, pour un tarif comparable

à ce qu’il en coûte pour expédier un télégramme

(entre 10 ? et 25 ? selon la distance de la course), la Compagnie de Téléphone

Bell met à la disposition des habitants des quartiers centraux

montréalais un service de messagerie. La tarification est basée

sur trois éléments : la distance parcourue, le temps employé

et la possibilité de réexpédier immédiatement

un message. Les clients peuvent aussi retenir le service d’un messager

pour plusieurs heures.

En tant que moyen de communication intra-urbaine,

la technologie du télégraphe est demeurée transitoire.

Le passage d’une technologie à une autre ne se fait pas soudainement.

Bien qu’il soit un moyen rapide de transmission des messages sur

des longues distances, le service télégraphique reste une

technologie spécialisée et, somme toute, peu répandue

dans la société. Par exemple, des restrictions limitent

sa diffusion à des fins de communication interpersonnelle : dans

le cas du télégraphe électrique utilisant le morse,

des connaissances techniques sont indispensables, dont la maîtrise

de ce code.

Aussi, le télégraphe ne rejoint-il pas, sinon

très peu, l’univers de la vie privée. De plus, compte

tenu du nombre d’actions comprises dans le processus d’appel

télégraphique, les délais de transmission demeurent

importants. Dans certains cas, un messager à pied est plus rapide

qu’un télégramme. Les actions multiples rattachées

à l’envoi, au décodage, à la réception

et parfois à la livraison des messages exigent des infrastructures

complexes et des coûts d’exploitation relativement élevés.

Par contre, dans d’autres cas, les avantages

sont évidents. Par exemple, le caractère confidentiel des

messages est mieux protégé car seuls quelques individus

ont les connaissances pour les décoder. La présence d’informations

écrites représente aussi un élément apprécié

par les principaux usagers du réseau télégraphique.

Les Montréalais ont accès à

un service de communication à distance dont les usages demeurent

spécifiques, voire exclusifs. Le télégraphe d’alarme

constitue tout de même un service public apprécié.

Indirectement, les citadins bénéficient aussi de l’emploi

du télégraphe par les agences de presse. En effet, les dépêches

expédiées promptement alimentent, sur des bases quotidienne

et hebdomadaire, les journaux qui sont alors les principaux moyens de

communication de masse.

Malgré leur diffusion restreinte à

l’intérieur de quelques groupes socio-économiques (les

financiers, les dirigeants politiques, l’administration municipale,

les agences de presse, etc.), les premiers outils de communication à

distance constituent une source d’information sur un certain nombre

d’éléments déterminants dans le développement

ultérieur du réseau téléphonique. L’introduction

de ces outils modifie le climat et la vision de l’ordre public. Progressivement

investies de tâches administratives, les autorités locales

élargissent leurs fonctions, notamment dans le domaine de la sûreté

publique. Derrière ce mouvement se profile un intérêt

clair pour projeter l’image d’un corps municipal en voie de

modernisation et soucieux de la sûreté de la population.

L’idée d’attirer et de protéger les investissements

est aussi sous-jacente au rôle accru que joue l’appareil administratif

municipal dans la gestion des services urbains.

C’est dans un contexte de métropolisation

qu’il faut tenter de comprendre la portée aménagiste

des réseaux techniques urbains, dont celui du téléphone.

Les promoteurs privés et publics cherchent alors à mettre

en place un aménagement apte à répondre aux nouvelles

exigences de la production et de la consommation de masse. On prend aussi

en compte la mobilité accrue des personnes et la diversification

des goûts en termes de milieux de vie. Il s’agit en fait d’une

importante phase de modernisation à l’intérieur de

laquelle priment de manière successive les impératifs suivants

: d’abord, la salubrité publique entre les années 1850

et les années 1900, quoique les exigences de la salubrité

demeurent encore d’actualité pendant plusieurs années

; ensuite, l’embellissement urbain qui est particulièrement

populaire au tournant du XXe siècle, et ce, jusqu’à

la veille de la Première Guerre mondiale ; enfin, l’efficacité

économique qui vient remplacer les préoccupations esthétiques.

Associées à l’idée de métropole,

les images de la ville contribuent à encourager les demandes pour

des instruments de communication à distance qui, dans certains

cas, vont au-delà de la simple utilité. Par contre, en dépit

des préférences manifestes pour des réseaux rapides

et efficaces de communication, il apparaît que la pertinence du

téléphone pour répondre aux besoins de communication

de l’agglomération montréalaise soit indéterminée.

L’attitude des planificateurs publics à l’endroit du

service demeure difficile à cerner, d’autant plus, comme on

le verra, qu’ils disposent de peu de moyens concrets pour diriger

les activités des opérateurs privés. Cela vient de

ce qu’ils n’arrivent pas à maîtriser les capacités

structurantes des réseaux techniques urbains. Les formes nouvelles

de la ville réticulée échappent en grande partie

aux acteurs publics concernés par l’aménagement urbain.

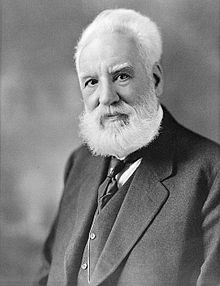

L'histoire du téléphone débute

l’été 1869, ou le révérend

Thomas Henderson, de Paris, en Ontario. encouragea Alexander

Melville Bell, à émigrer au Canada. Melville

Bell est le père d'Alexander Graham Bell l'inventeur du téléphone.

Melvile Bell père, Alexander

Graham Bell fils et Brantford la maison familliale

Alexander Melville Bell, né le 1er mars 1819 à

Édimbourg et mort le 7 août 1905 à Washington,

D.C. est un universitaire et chercheur dans le domaine de la phonétique

acoustique. De nationalité britannique expatrié aux

États-Unis, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'orthoépie

et l'élocution. Il est l'inventeur du livre Visible

Speech, une méthode créée afin d'enseigner

la parole aux sourds.

La famille Bell s’établit donc au

Canada en 1870, 94 Tutela Heights Road, Brantford Ontario C'est

ici, en juillet 1874, dans la maison de ses parents, qu'Alexander Graham

Bell conçut l'idée du téléphone,

Agraham.Bell, le fils s'établit aux

États-Unis d’Amérique un an plus tard,

ou il fonde en 1872 une école pour les malentendants

et débute ses travaux qui aboutiront au téléphone

comme on peut le lire dans la page Bell

rappel :

Aux USA, le Premier juillet 1875,

les essais de téléphone reprennent avec de nouveaux

appareils, le transmetteur équipé d'une menbrane

plus épaisse et d'une armature plus légère,

est installé au premier étage et est relié

au recepteur(gallow) posé au rez de chaussé.

Bell parle et chante au plus prêt de la membrane du transmetteur,

lorsqu'il fut interrompu par Watson tout exité "Monsieur

je vous ai entendu, faiblement, mais je vous ai entendu"

et Watson de répéter les mots qu'il a distingués.

Les deux hommes intervertissent les rôles , Bell colle son

oreille au récépteur, mais les résultats sont

décevants, Bell ne parvient pas à comprendre les mots

prononcés par Watson.

Puis Bell poursuivit ses travaux à

Brantford Canada en septembre 1875 .

À la suggestion du médecin de ses parents, il plaça

un mince disque de fer sur la membrane de parchemin et constata

que le son était devenu plus audible.

De retour à Boston plus tard ce mois-là, il commença

à préparer le mémoire descriptif de son invention

tandis que Watson perfectionnait l’appareil. Bell avait

déjà vendu les droits pour les États-Unis à

Hubbard et les deux hommes souhaitaient ardemment vendre les

droits pour l’étranger. Étant donné que

l’obtention d’un brevet en Grande-Bretagne était

essentielle et que ce brevet ne pouvait leur être accordé

si une autre demande était en instance d’acceptation

aux États-Unis, ils attendirent pour faire breveter leur

invention aux États-Unis.

Au début d’octobre 1875 , Bell retourna à

Brantford dans l’intention d’offrir les droits

à sir Hugh Allan , puissant financier et président

de la Compagnie du télégraphe de Montréal.

Mais le voisin de ses parents et propriétaire du Globe de

Toronto, George Brown ministre des États du Canada,

à qui il avait demandé de le recommander à

Allan, lui offrit d’acheter lui-même les droits. Il promit

également de déposer la demande de brevet en Grande-Bretagne

pendant son voyage à Londres, en février.

Bell remit à Brown le mémoire descriptif de son

invention à New York.

Brown et un associé s’assurèrent qu’il n’y

avait pas contrefaçon et déposèrent la demande

de Bell.

Brown, cependant, ne comprenait pas toute la portée des travaux

de Bell et semblait douter du caractère pratique de l’invention.

Sans l’avertir, il décida « de ne pas donner suite

à l’affaire ».

Le 29 décembre 1875 Bell apprenant que Mr Brown n'est

pas encore parti, lui fit une seconde visite à Toronto et

lui remit les dessins de son appareil, avec un mémoire

à l'appui de sa demande de brevet.

Peu après Noël, les deux hommes conclurent une

entente à Toronto et, le 25 janvier 1876, soit

la veille du départ, Brown, rencontre Bell et Hubbard

à New York pour une dernière mise au point embarque

pour l'Europe le lendemain.

Arrivé à Londres Mr Brown, soumet à des électriciens

le mémoire et les dessins de Bell, mais ces savants ne trouvèrent

pas que l'invention fût sérieuse, de sorte que M Brown

hésitait à faire la demande du brevet.

Bell écrivait lettres sur lettres à son compatriote,

pour le presser d'exécuter sa promesse. Survint un évenement

tragique, Bell reçut une dépêche télégraphique,

lui annonçant que le ministre du Canada M Brown, avait

été assassiné dans une rue de Londres.

Il est pourtant évident qu'en 19 jours Brown n'a pas pu faire

la traversée de l'atlantique et de se rendre à Londres

et de contacter un expert conformément à la loi anglaise

sur les brevets.

A cette nouvelle, M. Grabam Bell, renonçant

à prendre pour le moment son brevet en Europe, s'occupa de

le prendre, sans autre relard, en Amérique.

....

Le 7 mars 1876 , Bell devint

titulaire du brevet sur le téléphone aux USA.

sommaire

Entre temps Bell de retour à

Brandford au Canada passe l'été 1876

chez son père, et imagine qu'il serait mieux de faire une

communication un peu plus longue que entre deux pièces, et

comme réaliser soit même une ligne pour une expérience

serait trop couteuse, il en profite pofite pour écrire à

Toronto au directeur de Dominion Telegraph

Thomas Swinyard, pour louer penant une heure la ligne télégraphique

entre Brandford et Paris dans Ontario sur sur des lignes télégraphiques

de 8 km et 68 km de long.

La permission d'utiliser cette ligne télégraphique

a été accordée par Lewis B. McFarlane,

un responsable télégraphique, qui adoptera une activité

téléphonique en 1879, il deviendra président

de la Compagnie de téléphone Bell du Canada de 1915

à 1925.

Swinyard s'exclama " encore une tête brulée

", et ajouta à l'intention du du directeur de bureau

de Toronto Lewis McFarlane : "à classer au paniers"

. McFarlane finit par convaicre Swinyard et apporta le concours

de Dominion Telegraph pour l'expérience.

Bell se servit donc d’une ligne de la Compagnie de télégraphe,

qu’il brancha à la maison de son père avec du

fil métallique servant à consolider les tuyaux de

poêle.

le 3 août 1876 , le premier

appel interurbain au monde, depuis le magasin général

de Wallace Ellis à Mount Pleasant jusqu’à Tutelo

Heights, à quatre milles de là. Trois autres essais

sont faits de Brandford et Mount Pleasant à 5 km,

on récite des tirades, on chante .... tout marche.

Premiers modèles de fabirication Bell

Premiers modèles de fabirication Bell

| Bell utilisait les fils télégraphiques

de la Dominion Telegraph

Company entre son bureau de Brantford et le bureau à

Paris. Comme la puissance de la batterie disponible à Brantford était trop faible pour les téléphones à membrane de Bell, la Dominion Telegraph Company lui fourni l'énergie à partir de Hamilton et de Toronto, en Ontario. Bell a branché son téléphone émétteur à membrane aux fils du bureau de Brantford, puis, le récepteur (sorte de boîte en fer) au bureau de Paris. Bell pouvait entendre les voix de Brantford grâce aux bobines électromagnétiques à haute résistance sur chaque extrémité de la ligne, les sons étaient transmis et reçus si distinctement que Bell pouvait reconnaître les voix des haut-parleurs. Le maire et tout le village écoutent pendant une heure Macbeth, puis l'heure de fin convenue arriva, et ils refusaient de quitter le bureau, il fallu télégraphier à la Dominion Telegraph Company pour demander une ralonge de temps sinon les fils auraient été débranchés. |

|

L'article consacré au téléphone de Bell, explique comment construire un appareil, Voir page 163

C'est avec ce premier modèle de téléphone

que Bell équipera les premiers "Abonnés"

comme allons le voir.

sommaire

Les historiens Christopher Armstrong et H. V. Nelles

mentionnent que le service téléphonique est expérimenté

pour la première fois à Montréal en 1877 auprès

d’un groupe de religieux. Rassemblés dans le hall d’un

séminaire, les participants ont écouté un concert

transmis depuis une salle de musique. Toujours selon ces historiens,

les premiers téléphones en service à Montréal

relient un séminaire du centre-ville au cimetière

catholique situé chemin de la Côte-des-Neiges. Le téléphone

permet sans doute de mieux coordonner les activités tenues

dans deux secteurs assez éloignés, le cimetière

étant localisé à l’extérieur des

limites de la ville pour des raisons d’aménagement et

d’hygiène publique.

Officielemnt le 20 juin 1877 : Hugh Cossart Baker Jr. lance le premier service téléphonique du Canada à Hamilton Ontario.

|

Hugh Cossart Baker découvre l'invention d'Alexander Graham Bell en 1877 à l'Exposition internationale de Philadelphie Il et décide de tester ce nouvel outil de communication à Hamilton, il. loue quatre téléphones Bell de premier modèle , afin que ses amis, partenaires aux échecs, puissent se contacter directement (autrement que par le télégraphe). Melville Bell (le père d'Alexander) vint à Hamilton et installa trois autres téléphones sur la ligne de télégraphe privée de Baker, dans les maisons de son ami C.D Cory, de la soeur de Cory et de J. R. Thompson. Les monteurs de lignes télégraphiques tirent la ligne unique de maison en maison à travers les toits, attachés aux arbres et à quelques poteaux de télégraphe bien situés |

Dessin paru dans La Presse du 27 janvier 1912 qui illustre le

premier réseau de téléphone

Aux Usa le 9 juillet 1877

Bell, Watson, Gardiner Hubbard et Thomas Sanders

avaient constitué à Boston une société

fidiciaire , la Bell Telephone Company. Hubbard

en devient l'administrateur

Le lendemain, Graham Bell concéda 75 % de ses droits canadiens

à son père et le reste 25 % à Charles Williams,

son fabricant d’équipement.

En échange Williams s'engage à fournir 1000 téléphones

à Melville Bell.

Le surlendemain Graham.Bell épouse Mabel Hubbard.

Côté Canada, Alexander Melville Bell nomma son ami

Thomas Henderson agent de son fils en Ontario.

Puis en août 1877, tous deux accordèrent à un promoteur

de tramways de Hamilton, Hugh Cossart Baker fils, l’autorisation

exclusive de louer des téléphones dans cette province.

Entretemps, Bell a pris un congé le 11 juillet

1877, pour épouser Mabel Hubbard, l'une de ses élèves

sourdes et fille de l'un de ses partenaires, Gardiner Greene Hubbard.

Le lendemain, Bell concéda 75 % de ses droits

canadiens à son père et le reste à Charles Williams

Jr. de Boston, Massachussetts, son fabricant d’équipement.

en échange, ce dernier doit fournir 1 000 téléphones

sans frais. Toutefois, après cette transaction, deux enjeux importants

apparaissent. D’abord, la demande en téléphones aux

États-Unis, téléphones pour lesquels M. Williams

avait été payé, devient tellement grande que ce dernier

prend du retard dans les commandes placées par Melville Bell. Ensuite,

les frais de douanes canadiennes que doit débourser Melville Bell

pour chaque téléphone fabriqué aux États-Unis

sont élevés. De plus, les lois concernant les brevets obligent

les Canadiens à cesser l’importation de téléphones

peu de temps après l’émission du brevet en 1877.

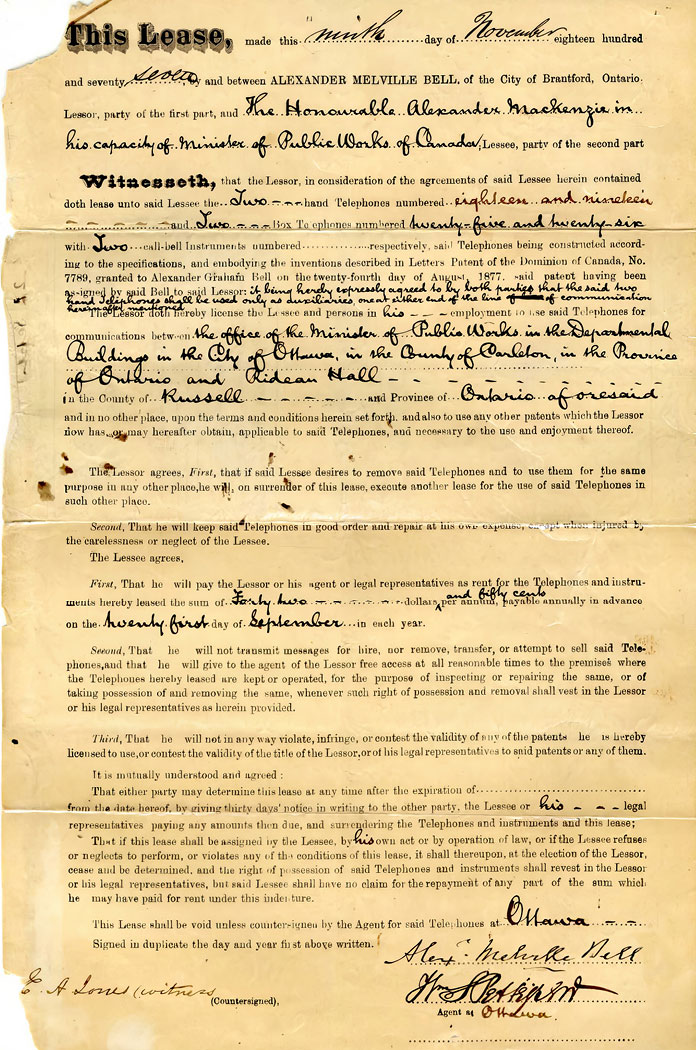

| Le 24

août 1877, le Bureau canadien des brevets

octroie un brevet d'invention pour le téléphone

à Alexander Graham Bell. Mais la législation canadienne stipule que les objets protégés par un brevet doivent être fabriqués au Canada après un an, ce qui aménera des soucis, nous en reparlerons. Le téléphone fit l’objet d’une première démonstration publique au Canada le 29 août 1877 ; Baker avait organisé l’événement. Après plusieurs essais réussis, une démonstration publique de l'installation a été organisée pour le 30 août 1877. Les quatre téléphones utilisés pour la manifestation publique du 30 août étaient les deuxièmes téléphones loués au Canada, au prix de 45 $ par an. Le premier contrat de location d’équipement téléphonique au Canada, signé le 18 octobre 1877 , portait sur une connexion entre le domicile de Baker et ceux de deux de ses collègues. A Ottawa, Baker installa une ligne entre le bureau du premier ministre Alexander Mackenzie et Rideau Hall, pour relier le bureau de la résidence du gouverneur général et le marquis de Dufferin. Baker à la tête d'une compagnie de chemin de fer, fait l'acquisistion d'une petite entreprise de télégraphie : la Hamilton District Telegraph essentielement pour relier des abonnées aux pompiers, à la police ... construit lui même un petit central rudimentaire . Il avait aussi demandé dès 1878 à la municipalité de Hamilton la permission de planter des poteaux. Ce sont les premiers abonnés de Hamilton du Canada. |

|

Contrat entre Melville Bell et l’honorable Alexander Mackenzie

pour la location de deux téléphones manuels en bois et deux

téléphones en forme de boîte.

Ce téléphone ressemblant à un appareil photographique

a été le premier téléphone utilisé

dans un cadre commercial. Deux de ces appareils, en plus de deux téléphones

manuels en bois, ont été les premiers à être

loués au Canada, reliant le bureau du premier ministre Alexander

Mackenzie à Rideau Hall à la résidence privée

du gouverneur général Lord Dufferin.

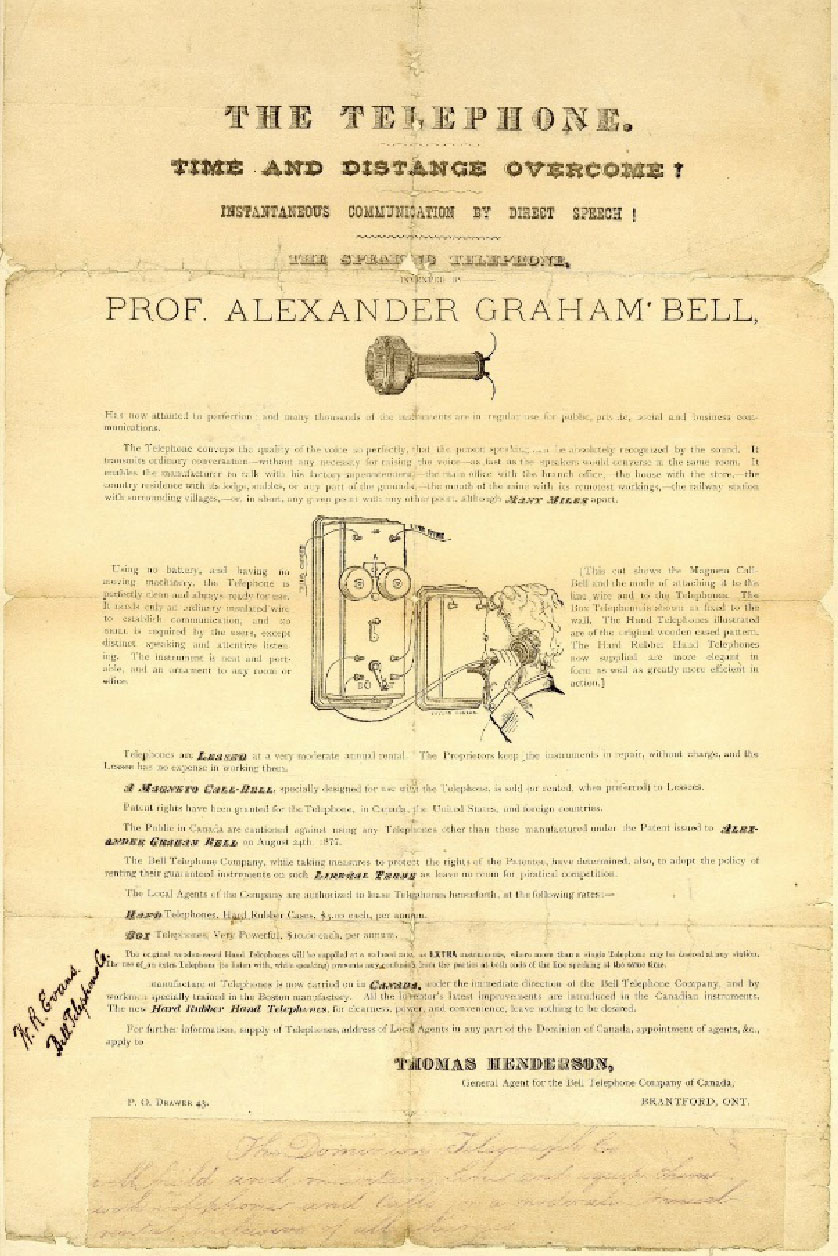

Bell peu de temps après annonce le Hand-Téléphone, modèle qui fera le tour du monde

|

le succès est foudroyant.

Eté 1877 en Nouvelle-Écosse, lors d'une visite de mine Gardiner

Hubbard apporte une paire de téléphones qui furent installés

au fond de la mine et à la surface, c'est certainement la première

application commerciale du téléphone au Canada.

Hubbard était membre du conseil d'administration de Caledonia,

une compagnie minière de Cap Breton .

Alors que Melville Bell détient 75 % des droits

du brevet canadien, le reste est cédé à l’inventeur

Charles Williams Jr. de Boston, Massachussetts; en échange, ce

dernier doit fournir 1 000 téléphones sans frais.

Toutefois, après cette transaction, deux enjeux importants apparaissent.

- D’abord, la demande en téléphones aux États-Unis,

téléphones pour lesquels M. Williams avait été

payé, devient tellement grande que ce dernier prend du retard dans

les commandes placées par Melville Bell.

- Ensuite, les frais de douanes canadiennes que doit débourser

Melville Bell pour chaque téléphone fabriqué aux

États-Unis sont élevés. De plus, les lois concernant

les brevets obligent les Canadiens à cesser l’importation

de téléphones peu de temps après l’émission

du brevet en 1877.

Il est donc évident que les téléphones

doivent désormais être faits au Canada.

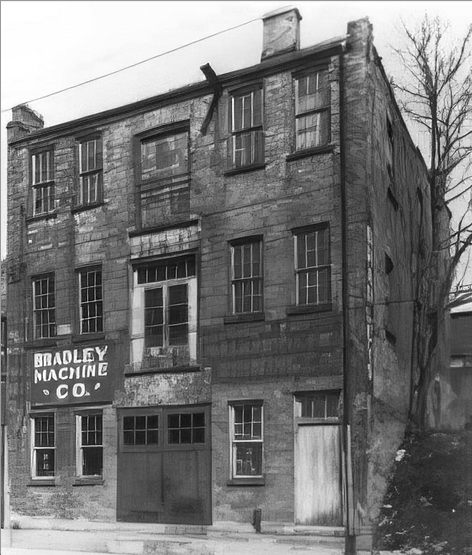

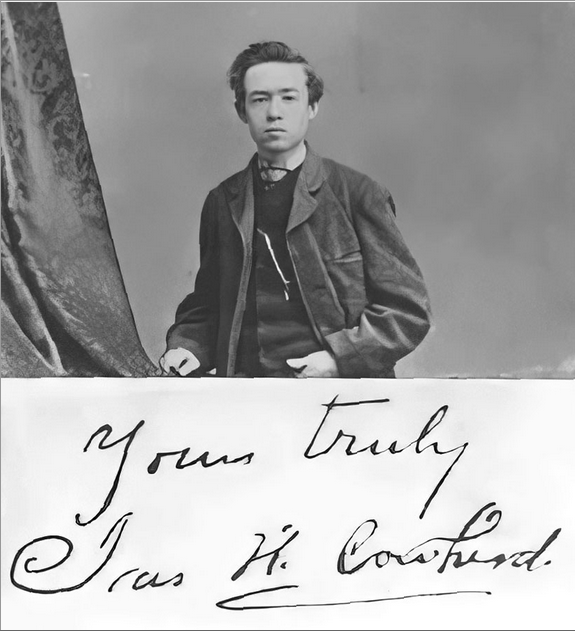

On décide que James Cowherd, un électricien de Brantford,

ira étudier la fabrication des téléphones à

l’atelier de M. Williams; en décembre 1878, M. Cowherd commence

à fabriquer ses propres appareils. Comme le nombre de commandes

augmente, ce dernier bâtit un nouvel atelier – le premier au

Canada consacré à la fabrication de téléphones.

Portrait de James H. Cowherd, vers 1880

Portrait de James H. Cowherd, vers 1880

En 1878, James H. Cowherd bâtit le premier atelier canadien consacré

à la fabrication de téléphones. Cet atelier était

situé au 32, rue Wharf, à Brantford, en Ontario. Le bâtiment

fut démoli en 1992.

Le 15 décembre 1878, le premier téléphone

est officiellement testé, et c’est une réussite. Cette

même année, la ville d’Hamilton en reçoit la

première commande pour l’utilisation par la municipalité.

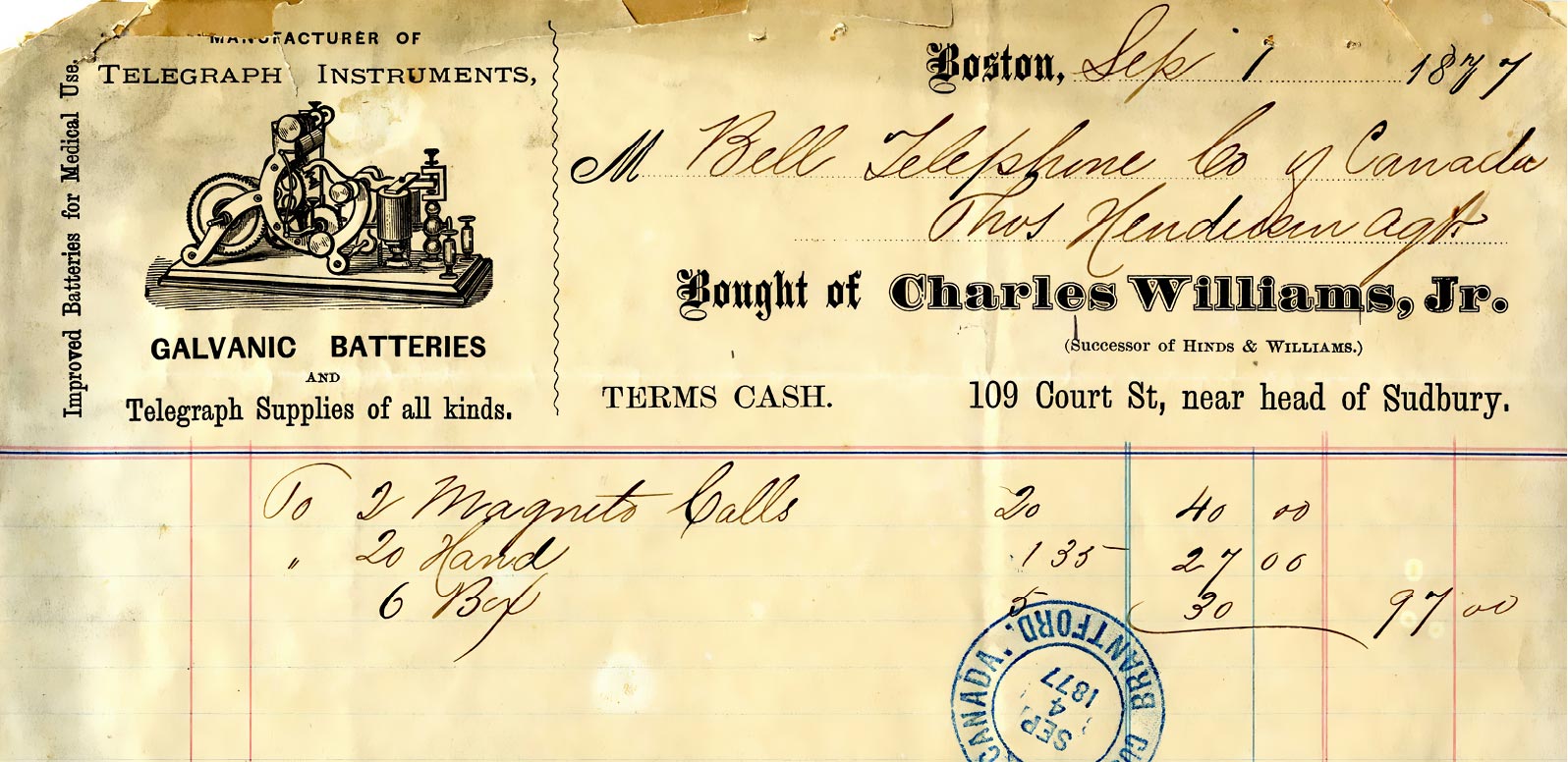

Facture originale d’équipement téléphonique

acheté par Thomas Henderson, agent principal de la Bell Telephone

Company of Canada, auprès de Charles Williams Jr., fabricant autorisé

pour la National Bell Telephone Company, 1877.

James H. Cowherd a continué de fabriquer des téléphones et des équipements accessoires pour La Compagnie de téléphone Bell du Canada jusqu’à son décès soudain en février 1881, à l’âge de 31 ans. Au cours de sa vie, il aura produit plus de 2 400 téléphones.

Le téléphone passe rapidement de curiosité

à objet du quotidien; en effet, de plus en plus d’utilisateurs

désirent communiquer entre eux.

Le premier central téléphonique au Canada (neuvième

au monde et premier à l’extérieur des États-Unis)

entre en fonction en 1878 à Hamilton, en Ontario. Le petit nombre

d’abonnés augmente sans cesse, et bientôt, il devient

possible de communiquer aux plus grandes villes du pays.

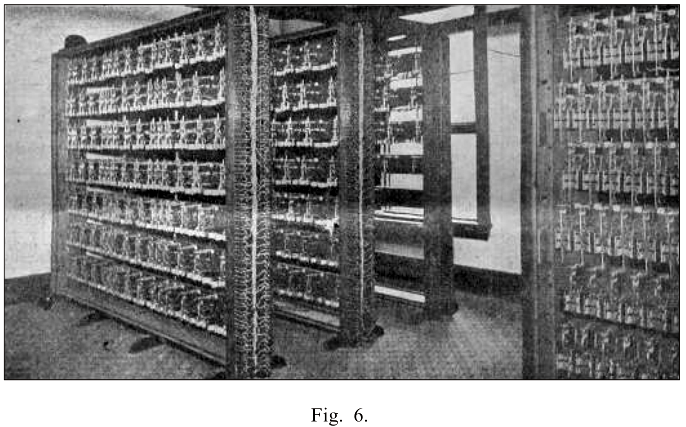

Reproduction

du standatd d'Hamilton.

Reproduction

du standatd d'Hamilton.

15 juillet 1878 , Hugh Crossart Baker

établit le premier central téléphonique au Canada

à Hamilton, en Ontario, rue King et Hughson, au dernier étage

du bâtiment Hamilton Provident and Loan.

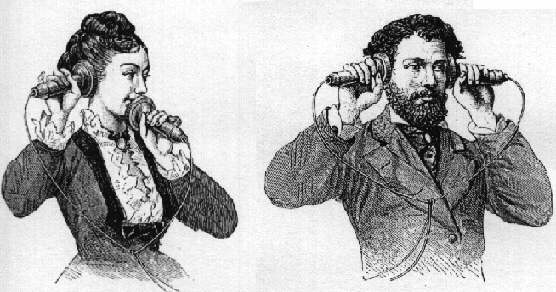

Les abonnés du central téléphonique d’Hamilton

utilisaient ce téléphone à main à la fois

comme transmetteur et récepteur, en le déplaçant

de la bouche à l’oreille pour parler ou écouter.

Le téléphoniste opérait un standard téléphonique

à sept lignes, avec dix abonnés par ligne.

Il s’agissait du premier central téléphonique de l’Empire

britannique et du deuxième en Amérique du Nord.

En décembre 1878 il y avait 40 abonnés à

Hamilton, et passera à 150 en avril 1879.

Le premier annuaire téléphonique du Canada (en forme de

livret), a été publié par la Toronto Despatch Company

en juin 1879.

Baker obtiendra de Melville Bell la permission les droits d'exploiter

le téléphone entre la baie la Baie Georgienne et le lac

Erié, y compris Hamilton.

Baker avait compris que l'avenir du téléphone passerait

par la création d'un réseau.

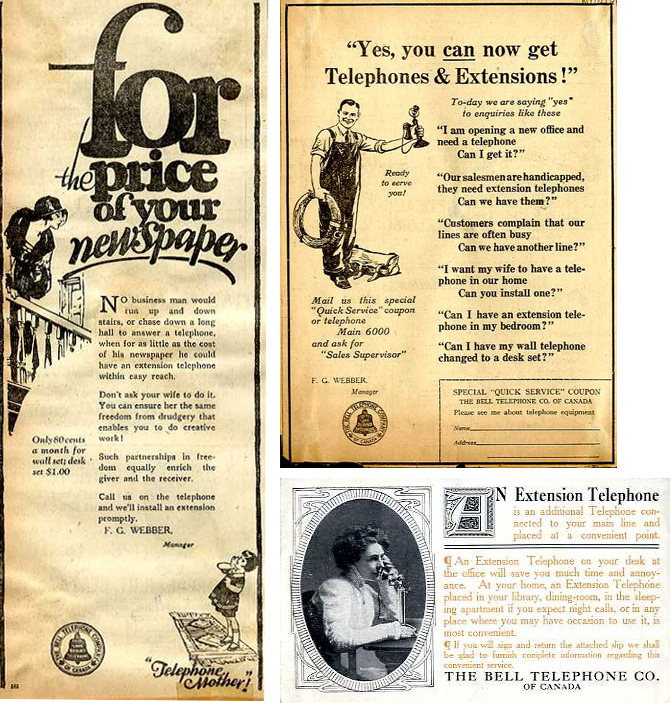

Annuaire de 1878. La publicité de

1879 illustre le nouveau téléphone mural, créé

dans le but de satisfaire aux utilisateurs qui perdaient des bouts de

conversation lorsqu’ils déplaçaient le transmetteur/récepteur

de la bouche à l’oreille.

Un autre exemple des premiers usages du téléphone

est celui du propriétaire d’une entreprise de camionnage (Shedden

Forwarding).

En 1878, à Monréal il décide de louer du professeur

Bell des appareils téléphoniques et fait installer une liaison

privée permanente entre ses bureaux, situés à l’angle

des rues Saint-Paul et Saint-Sulpice dans le quartier des affaires, et

ses entrepôts et écuries, localisés dans le quartier

Hochelaga. Agent principal pour la compagnie ferroviaire du Grand Tronc,

Shedden Forwarding devait assurer rapidement et avec efficacité

la coordination des activités de direction, de répartition,

d’expédition et d’entreposage.

Alors que Melville Bell détient 75 % des droits

du brevet canadien, le reste est cédé à l’inventeur

Charles Williams Jr. de Boston, Massachussetts; en échange, ce

dernier doit fournir 1 000 téléphones sans frais. Toutefois,

après cette transaction, deux enjeux importants apparaissent. D’abord,

la demande en téléphones aux États-Unis, téléphones

pour lesquels M. Williams avait été payé, devient

tellement grande que ce dernier prend du retard dans les commandes placées

par Melville Bell. Ensuite, les frais de douanes canadiennes que doit

débourser Melville Bell pour chaque téléphone fabriqué

aux États-Unis sont élevés. De plus, les lois concernant

les brevets obligent les Canadiens à cesser l’importation

de téléphones peu de temps après l’émission

du brevet en 1877.

Il est donc évident que les téléphones

doivent désormais être faits au Canada. On décide

que James Cowherd, un électricien de Brantford, ira étudier

la fabrication des téléphones à l’atelier de

M. Williams; en décembre 1878, M. Cowherd commence à fabriquer

ses propres appareils. Comme le nombre de commandes augmente, ce dernier

bâtit un nouvel atelier – le premier au Canada consacré

à la fabrication de téléphones. Le 15 décembre

1878, le premier téléphone à main en caoutchouc est

officiellement testé, et c’est une réussite. Cette

même année, la ville d’Hamilton en reçoit la

première commande pour l’utilisation par la municipalité.

James H. Cowherd a continué de fabriquer des téléphones et des équipements accessoires pour La Compagnie de téléphone Bell du Canada jusqu’à son décès soudain en février 1881, à l’âge de 31 ans. Au cours de sa vie, il aura produit plus de 2 400 téléphones.

Le téléphone passe rapidement de curiosité à objet du quotidien; en effet, de plus en plus d’utilisateurs désirent communiquer entre eux. Le premier central téléphonique au Canada (neuvième au monde et premier à l’extérieur des États-Unis) entre en fonction en 1878 à Hamilton, en Ontario. Le petit nombre d’abonnés augmente sans cesse, et bientôt, il devient possible de communiquer aux plus grandes villes du pays.

À la fin des années 1870, on retrouve à

Montréal un petit nombre de ces lignes téléphoniques

qui vont d’un point fixe à un autre. Exploité par un

individu ou une entreprise, ce type de système ne possède

pas les qualités d’un réseau, car sa capacité

d’interconnexion est inexistante. Peu commun, ce système à

deux unités indique néanmoins les raisons qui motivent sa

mise en service : il s’agit d’établir un lien direct

et permanent entre deux unités d’une même organisation,

que ce soit une résidence et une manufacture, une manufacture et

un entrepôt, ou encore, un cimetière et un presbytère.

Ce sont les cas de figures que nous révèlent les premiers

baux de location des appareils téléphoniques. Il semble

que le besoin de disposer d’un lien sûr est alors assez fort

pour que les systèmes privés trouvent une clientèle.

Dans ces quelques exemples recensés, on constate aussi que le facteur

d’éloignement est déterminant. Par contre, une chose

est certaine : ce n’est pas parce que la possibilité de disposer

d’un téléphone existe que les entrepreneurs choisissent

forcément de localiser leurs activités en des lieux éloignés

les uns des autres. Il est d’ailleurs significatif de constater qu’avant

l’introduction du téléphone, les premiers abonnés

mènent déjà leurs activités sur une base territoriale

fragmentée.

Pendant encore deux ans, le père de Bell,

Alexander Melville promut la commercialisation du téléphone

au Canada et rechercha des agents pour les autres provinces.

Lorsque le tout premier annuaire téléphonique de Toronto

a été publié le 8 juin 1879, le téléphone

était encore un gadget dernier cri qui n'avait été

breveté que trois ans plus tôt.

Les 56 entreprises et résidences répertoriées à

l'époque tiennent sur un grand total de six pages. Bien sûr,

il n'y avait pas encore de numéros - un opérateur en direct

devait connecter chaque appel entre les abonnés au téléphone.

Il était facile de voir pourquoi passer un appel rapide était

un peu compliqué à comprendre pour les résidents

à l'époque - à tel point que des instructions claires

sur la façon de le faire étaient incluses dans le livre.

"Laissez le téléphone reposer contre la lèvre

inférieure. Tout en écoutant, appuyez fermement le téléphone

contre l'oreille », indique-t-il. "Parlez lentement et distinctement,

avec une certaine force, mais pas d'un ton élevé."

"Donnez toujours à vos auditeurs suffisamment de temps pour

transférer le téléphone à leur oreille avant

de parler, et assurez-vous qu'une phrase est terminée avant de

répondre."

La Toronto Telephone Despatch Co. n'a duré que deux ans avant d'être

rachetée par la Bell Telephone Company of Canada, qui deviendra

plus tard la bien connue Bell Canada.

En 1879 deux centres sont installés à Halifax

: la Western Union en novembre avec des téléphones Edison

et Dominion Telegraph un mois plus tard avec des téléphones

Bell. En 1880 en Nouvelle Ecosse la Bell telephone rachète les

installations de Dominion Telegraph puis de la Western Union un an plus

tard.

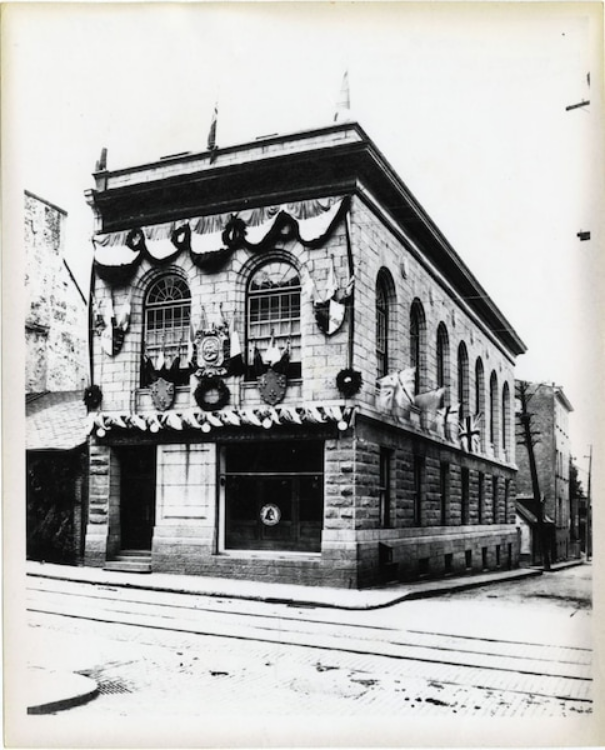

Démonstration du téléphone à des journalistes

de Montréal en 1879, au bureau de la Dominion Telegraph Company,

où sera situé plus tard le premier central téléphonique

de La Compagnie de Téléphone Bell. Le standard téléphonique

était courbé autour de la pièce car la compagnie

avait donné ses dimensions en pouces, mais le fabriquant les avait

fournies en pieds.

sommaire

Le 29 avril 1880

fondé par Hugh Cossart Baker à Montréal,

par une loi fédérale, la Compagnie

de Téléphone Bell du Canada (par la suite Bell

Canada) reçoit, en vertu de sa charte, le droit de construire

des lignes téléphoniques le long des droits de passage

publics du Canada, ce qui est un privilège des plus précieux.

En vertu d'un contrat de licence conclu avec la compagnie

de téléphone America Bell

située aux États-Unis, Bell fabrique également

des téléphones et de l'équipement téléphonique,

une activité qui sera transférée à la

compagnie manufacturière Northern Electric

en 1895, qui, à son tour, deviendra la Northern

Electric Ltée (puis Nortel Networks) à la suite

d'une fusion avec la Imperial Wire and Cable en 1914.

Au début la Bell Canada fabriquait

les "Hand Téléphones" modèles

1877 aux Usa par C.Williams et louait 40 dollars la paire

de téléphone, certains obtenaient même des réductions

... c'était de l'improvisation.

Mais la législation canadienne stipule que les objets

protégés par un brevet doivent être fabriqués

au Canada après un an. De plus les droits de douane doublent

le prix de revient des appareils.

La situation devint critique surtout que du côté fabrication,

Williams était dans l'incapaité de livrer les 1000

appareils dus en échange de sa part des droits canadiens.

Il n'en livrera que à peine la moitié.

Melville Bell et Thomas Henderson doivent réagir, alors il

envoient un jeune quincailler James H. Cowherd suivre un

stage chez Williams à Boston.

En décembre 1878 de retour, Cowherd construit un hangar derrière

la boutique familliale à Brandfrod et commence à "fabriquer"

les premiers téléphones canadiens.

En fait les téléphones étaient fabriquées

à Boston et envoyées à Brandford pour y être

assemblés.

Ce fut le moyen de contourner la législation canadienne,

nuance importante car elle servira de base à l'annulation

des brevets canadiens quelques années plus tard.

En tout 2398 téléphones sortent du hangar de

montage de Cowherd qui en janvier 1881 décéde

en mettant fin à cette drôle d'aventure.

Bell et Handerson continent de prospecter timidement l'Ontario en

faisant du porte à porte, mais la comptabilité de

l'entreprise demeurait défaillante, de plus les problèmes

de maintenance et réparations croisaient avec le nombre de

clients.

Du coup, la province du Québec fut négligée,

deux villes seulement y furent derservies : Montréal et Québec.

En juin 1881, les actionnaires de la compagnie elisent Erastus Wiman

comme president. Ce dernier a pour objectif de reunir en une seule

compagnie tous les intérets télégraphiques

canadiens, tel qu'il l'explique aux actionnaires de la Montréal

Telegraph dans un courrier adresse a la compagnie en 1881 . Apres

quelques semaines d'intenses négociations, Wiman réussit

à convaincre, par un savant mélange de pression et

de menaces, les dirigeants et actionnaires de la Montreal Telegraph.

En aout 1881, deux accords sont signés par la Great North

Western Telegraph, le premier avec la Montreal Telegraph, le second

avec la Dominion Telegraph, le tout avec la bénédiction

de la Western Union Telegraph. A partir de ce moment-la, la Great

North Western Telegraph, soutenue financierement par la Western

Union Telegraph, contrôle et opère les réseaux

télégraphiques de la Montreal Telegraph et de la Dominion

Telegraph, pour une duree de 99 ans. Un nouveau monopole s'installe

alors sur les lignes telegraphiques

canadiennes, aux mains de la Western Union cette fois, directement

dans les Provinces Maritimes, indirectement via la Great North Western

Telegraph dans le reste du pays. La télégraphie canadienne

est désormais dominée par les intérets financiers

états-uniens. En ce qui concerne le téléphone,

les réseaux des deux compagnies sont rachetés a bas

prix par la toute recente Bell Telephone Company of Canada

Seulement deux ou trois entreprise suivèrent le modèle

de Baker, obtinrent un permis d'exploitation de Bell dont la Toronto

Telephone Despatch et de la York Telephone

Despatch fondées par Hugh Neilson

A Winnipeg un agent vendit quelques téléphones

mais n'installa pas de central. Les autres entreprises ignoraient

tout simplement les droits .

Au total seulement quelques villes furent équipées

entre le Québec, l'ontario, la nouvelle Ecosse, le Nouveau

Brunswick, le Manitoba et la Colombie britanique.

Au début de l’année 1880, on retrouve

à Montréal environ 250 abonnés au premier réseau

téléphonique géré par Dominion

Telegraph, l’entreprise qui deviendra quelques mois plus

tard la compagnie Bell. Parmi ces premiers abonnés, on dénombre

surtout des manufacturiers, des entrepreneurs, des négociants,

des financiers et quelques membres de la classe d’affaires. Selon

ses promoteurs locaux, les applications urbaines du nouveau service de

communication sont nombreuses et commodes.

Les communications d’affaires occupent une

place prédominante. D’ailleurs, l’extension de leurs

usages constitue l’une des raisons pour laquelle certaines entreprises

de téléphone sont mises sur pied (par exemple, la Compagnie

de Téléphone des Marchands de Montréal, établie

en 1892 grâce à l’initiative des membres de la Chambre

de commerce du district de Montréal). Les autres moyens d’échanges

reliés aux affaires ne subissent toutefois pas de déclin

parce que le téléphone est introduit. Il faut plutôt

parler de complémentarité, voire de convergence, entre les

divers instruments de communication locale.

Il n’en demeure pas moins que, face aux transformations

de l’espace urbain et à l’émergence de la notion

d’agglomération, le téléphone apporte des réponses

appropriées aux nouvelles conditions de la ville réticulée.

Il s’agit principalement d’un meilleur contrôle de la

transmission des messages, et d’un accroissement de la rapidité.

En effet, les systèmes existants de communications intra-urbaines

(la poste et les services des messageries) n’offrent pas ces avantages

avec autant de fiabilité et d’efficacité. En outre,

la portée de la téléphonie dépasse les seules

sphères de la vie économique (marchande, industrielle et

professionnelle) et illustre le caractère nouveau des effets de

l’éclatement de la ville traditionnelle sur la sphère

privée.

La réaction du gouvernement est en réalite une absence de

réaction. Le passage des compagnies canadiennes entre les mains

de la Western Union ne souleve pratiquement aucun debat. Quelques voix

s'elevent pour dénoncer la situation, principalement au Sénat,

mais sans aucun résultat. Ainsi, lors du passage de l'acte d'incorporation

de la Great North Western Telegraph, le sénateur liberal Robert

P.Haythorne s'inquiète de la clause autorisant la compagnie à

louer ou fusionner ses lignes, sans que cela ne suscite de débat.

La principale réaction a lieu en 1882, lorsque la Montreal Telegraph

demande une refonte de sa charte pour valider la location de ses lignes

a la Great North Western. L'acte passe sans probleme a la Chambre des

communes, mais se heurte à une vive opposition au Senat. Le senateur

liberal John C.Scott s'oppose au passage de Facte, s'insurgeant contre

le contrôle étranger sur les lignes canadiennes. II recoit

le soutien inattendu de Henry A. Kaulback, sénateur conservateur,

qui propose comme solution la nationalisation des lignes de télégraphe.

Le sénateur liberal Lawrence G. Power présente la refonte

de la charte comme étant une mesure équitable puisque les

nouveaux droits accordés a la Montreal Telegraph ont déjà

été accordes a la Great North Western et la Dominion Telegraph.

Le débat est clos par un vote autorisant le projet de loi . A partir

de ce moment-la, la position dominante de la Great North Western Telegraph

n'est plus discutée par les parlementaires.

sommaire

Comme ailleurs dans le monde de nombreux électriciens simplement

avec les explications trouvées dans l'article consacré au

téléphone de Bell, qui explique comment construire

un appareil ( Voir

page 163 le premier modèle), se mirent à fabriquer leurs

propres appareils

Thomas Ahearn télégraphiste qui à l’âge

de 22 ans, lit l'article de la revue Scientific American Débrouillard,

il décide de concevoir un système rudimentaire à

partir de deux boîtes de cigares, d’aimants et de fils, ainsi

que de lignes de télégraphe reliant Pembroke à Ottawa.

Ce fut le premier appel longue distance du pays

Ahearn a meme été menacé de

poursuites pour son utilisation non autorisée de la technique brevetée

de Bell, mais plus tardivement il sera nommé directeur du premier

bureau d'Ottawa de la société Bell.

Cyrille Duquet joailler fit parler de lui

|

Cyrille Duquet, horloger,

joaillier, inventeur et homme politique, né le 31 mars

1841 à Québec, fils de Joseph Duquet, journalier,

et de Madeleine Therrien (Terrien) ; le 22 février 1865,

il épousa à Québec Adélaïde

Saint-Laurent, fille de Jean-Baptiste Saint-Laurent et d’Adélaïde

Gazzo (Gazeau), et ils eurent 16 enfants ; décédé

le 1er décembre 1922 au même endroit.

À l’âge de 13 ans, après

des études chez les Frères des écoles

chrétiennes, Cyrille Duquet entre comme apprenti chez

l’orfèvre Joseph-Prudent Gendron de la rue Saint-Jean

à Québec. Lorsque ce dernier décide de

déménager en 1862, l’apprentissage du jeune

Duquet s’achève. Sans hésiter, Duquet propose

au propriétaire de s’établir à son

compte au même endroit. L’affaire conclue, il partage

pendant un certain temps ses locaux avec Simon Levy, vendeur

en horlogerie et bijouterie. |

|

Vu dans Le Canadien, le 6

décembre 1877 , LE TELEPHONE À QUÉBEC |

|

Premier brevet 8371

que Duquet obtient le 1er février 1878

Voir le brevet  (photo ci contre une réplique) et le courrier associé |

|

|

C’est toutefois avec son nouveau combiné

téléphonique (photo ci dessus) que Duquet acquiert

la notoriété. Ce qui est cependant bien établi, c’est

le brevet que Duquet obtienu, le 1er février

1878, pour des modifications « facilitant la transmission

du son et améliorant les propriétés acoustiques

» et surtout pour la conception d’un nouvel appareil

réunissant, sur une même planchette, l’émetteur

et le récepteur. |

C'est la fin de l'amateurisme, avec l'entrée

des deux poids lours de la télégraphie au Canada :

Montréal Telegraph et Dominium

Telegraph dans le marché de la téléphonie.

- la Montréal Telegraph de

Québec qui était en bon rapport avec la Western Electric

concurent de Bell, vend du téléphone de Edison de

bonne qualité mais pas très pratique,

- la Dominium Telegraph de Toronto

qui a toujours été en affaire avec Bell, deviendra

en février 1879 le representant attitré de melville

Bell et commercialisera ses appareils dans tout le Canada sauf Hamilton,

Toronto et York ou Melville Bell avait déja cédé

ses droits.

- Restait dans le jeux Lewis McFarlane directeur du bureau de Toronto

qui sera nommé diecteur de la division téléphone

de la Dominium Telegraph.

Ces deux entreprises investiront 75 000 dolards la première

annèe d'exploitation pour des revenus insignifiants, 1878-1880

la concurence est rude et domine le développement de cette

industrie.

Un gros inconvénient pour les abonnés d'une entreprise

qui ne pouvaient pas communiquer avec les abonnés de l'autre

entreprise.

Les appareils téléphoniques des années

1880 étaient grands, l’utilisateur devait tourner la

manivelle pour joindre la téléphoniste qui établissait

l’appel selon le nom de demandeur. Les numéros individuels

feront leur apparition en 1884. Les appareils Edison n'étaient

pas très pratique ...

Si la personne à rejoindre ne possédait pas de téléphone,

Bell envoyait un messager à son domicile, l’invitant

à venir prendre l’appel dans les bureaux de la compagnie.

Chaque matin, les clients recevaient un appel

de l’opératrice afin de s’assurer que leur service

fonctionnait correctement.

En concertation avec C.Williams, Melville Bell fixe le prix des

droits au Canada à 100 000 Dollars (côte établie

par les brevets en téléommunications). melville Bell

propose à la Dominium Telegraph

qui trouve que c'est trop cher, McFarlane l'estimait entre

5000 et 12 dollars. Duquet aussi contacté n'a pas

plus réunr plus de 3000 dollars, personne ne peut acheter

ses droits.

Graham Bell deamnde à Baker de secourir son père;

Baker , il se tourne vers les états unis pour conlure

un contrat en novembre 1879 avec la Western Union.

En 1879, comme Melville Bell veut se départir de son entreprise

naissante et qu’aucune compagnie canadienne n’est intéressée

par l’entreprise, Melville Bell vend son entreprise et les

droits canadiens reliés au brevet d'invention du téléphone

au National Bell Telephone de Boston.

.

Puis en mars 1880 William Forbes le nouveau président

de la National Bell, accepte d'acheter

les droits canadiens pour des raisons statégiques, car

le principal adversaire la Western Union aux Usa et aussi partenaire

de la Montreal Telegraph.

Puis Melville Bell quitte le conseil d'administration en juin 1880

pour rejoindre son fils et s'installer à Washington et retourne

à ses études des sourds-muets.

Le grand gagnant semble être Baker qui était

déjà le président de la Bell au Canada qui

rédigea en hiver 1879-80 la charte d'une nouvelle entreprise

qui devrait s'appeler la Bell Telephone Compagney Of Canada et commencera

la procédure d'incorporation, la nouvelle entreprise s'appelera

la Bell Telephone pour éviter

la confusion avec la Bell Telephone Compagny

des états unis.

sommaire

Baker qui n'avait pas l'envergure nécessaire pour

une entreprise de si grande échelle, c'est le Colonel

Forbes qui finit par recruter Charles Fleetford Sise

pour représenter les intérêts de la National

Bell au Canada.

CHARLES FLEETFORD SISE

CHARLES FLEETFORD SISE |

Sise est un homme d’affaires,

né le 27 septembre 1834 à Portsmouth, New Hampshire,

sixième fils d’Edward Fleetford Sise, marchand commissionnaire

et propriétaire de navires, et d’Ann Mary Simes

; le 20 février 1860, il épousa à Mobile,

Alabama, Clara Bunker (décédée en 1872),

et ils eurent quatre filles, dont deux vécurent au delà

de la petite enfance, puis le 4 juin 1873, à Newburyport,

Massachusetts, Caroline Johnson Pettingell, et de ce second

mariage naquirent trois fils ; décédé le

9 avril 1918 à Montréal.

Charles Fleetford Sise fit des études seulement jusqu’à l’âge de 16 ans et entreprit en 1850 une carrière de marin à bord d’un navire appartenant à sa famille. Six ans plus tard, son père le nomma capitaine du navire marchand Annie Sise. C’est alors qu’il commença à tenir un journal de bord. Même une fois qu’il aurait cessé de naviguer, il continuerait, jusqu’à sa retraite en 1915, à noter de petits et grands événements dans des carnets qu’il appelait journaux de bord. Après avoir commandé durant plusieurs années des navires marchands qui sillonnaient le Pacifique et l’Atlantique et se rendaient en Australie, il interrompit temporairement sa vie nomade en 1860, l’année de son mariage, et fut associé durant trois ans à une maison de commerce et de courtage maritime à La Nouvelle-Orléans. |

| Né et élevé en Nouvelle-Angleterre,

Sise se rangea pourtant du côté des Sudistes lorsque

la guerre de Sécession éclata en 1861. On dit qu’il les soutint en tant qu’agent de renseignements, briseur de blocus et secrétaire particulier du président des États confédérés du Sud, Jefferson Davis, dont il était l’ami. Toujours discret sur ses activités du temps de guerre, il s’aliéna sa famille de la Nouvelle-Angleterre pendant un temps parce qu’il avait épousé la cause des sudistes, et la possibilité de mener une carrière stable d’homme d’affaires dans le nord-est des États-Unis lui fut pour ainsi dire interdite. Ces raisons expliquent en partie pourquoi il s’installerait un jour à Montréal. En 1863, Sise se rendit à Liverpool, en Angleterre, pour acquérir un navire au nom de l’entreprise de son beau-père, l’Alabama Steam Ship Company. L’année suivante, il fonda à Liverpool sa propre maison de transport maritime, de commerce et d’affrètement. En 1867, il rentra aux États-Unis et, nommé à nouveau capitaine de l’Annie Sise, se mit en route pour l’Australie. À son retour aux États-Unis l’année suivante, il trouva un emploi dans les assurances. Il travaillerait 11 ans dans ce secteur, dont quelque temps à titre de représentant américain de la Compagnie d’assurance royale canadienne de Montréal, dont Andrew Robertsonétait président. Toujours mal vu à cause de ses liens passés avec les Sudistes, Sise démissionna le 31 décembre 1879. En mars 1880, William H. Forbes, président de la National Bell Telephone Company de Boston, une des entreprises dont serait issue l’American Telephone and Telegraph Company (AT&T), prit Charles Sise comme agent spécial et le chargea de coordonner la prise de contrôle de la téléphonie canadienne par la National Bell. |

L'empire Bell, aura pour unique mandat et le seul pendant plusieurs décennies de commercialiser et de peaufiner les services liés à la téléphonie fixe (en élargissant notamment les réseaux de communications téléphoniques locaux en réseaux régionaux, nationaux, puis internationaux).

Le 29 avril 1880 la nouvelle entreprise reçoit une charte qui permettra de faire à peu près tout ... pas de tarif, pas de réglementation.

Le président William Roberson est désigné le 1er Juin 1880 lors de la première assemblée à Toronto. Roberson étranger aux télécommunication, neutre (et manipulable). Size devient le vice président et directeur général, il possède tous les pouvoirs.

Le conseil d'administrations qui compte huit membres dont trois américains : Forbes, Vail et Sise. Parmi les autres membres canadiens, l'illustre Joseph Tibaudeau sénateur et directeur de la banque national, qui devienfra aussi le président de la compagnie d'éléctricité à Montréal.

Le deal avec Roberson est qu'il imposa Montréal comme siège social de la socièté au détriment de Toronto.

|

Deux filiales canadiennes virent le jour en 1880

Fin 1880 Il y avait alors 150 employés et 2165 téléphones installés dont :

Sise était compétent et assez dure en affaires, les contrôles des coûts étaient permanents et il arriva à offrir un service comparable à ce qui se faisait aux Etas Unis mais 23 % moins cher. Au Canada, ce sont des hommes d'affaires de la ville de Hamilton qui sont les premiers abonnés canadiens du téléphone. Rapidement, l'élite commerciale des grandes villes canadiennes emboîte le pas. En 1880, Montréal, avec ses 546 appareils téléphoniques, est la plus « branchée » des villes au Canada. Dès 1881, Size avait acquis,

au nom de son employeur, « tout le matériel téléphonique

restant au Canada » – soit en tout 3 100 appareils. |

En 1898 à Québec, Bell se fait construire un édifice sur la rue Saint-Jean, au coin de la rue Sainte-Angèle.

Plus tard, cet immeuble sera allongé en façade sur la rue Saint-Jean et il sera rehaussé d’un étage, et ce, en conservant le style initial. En 1951, le ministère de la Défense nationale en fait l’acquisition et y installe son centre de recrutement. Il y sera jusqu’en 2007 alors qu’on transforme l’édifice en lofts. Depuis 2010, le rez-de-chaussée est occupé par une pharmacie Jean-Coutu.

sommaire

En colombie britannique, le développemnt fut plus rapide.

Cette région ne dépendait du domaine de Bell. Terre

Neuve isolée du Canada par son statut de colonie britannique

constitue un cas à part.

C'est grâce à Robert Burns McMicking que le

téléphone arrive à Victoria sur l'île

de Vancouvert en 1878.

McMicking était un aventurier,chercheur d'or, participé

à la construction du télégraphe entre l'Amérique

et l'Europe (projet Overland), il devint le directeur de la compagnie

de télégraphe de la colombie britanique qui passa

sous contôle fédéral en 1871 avec la Confédération.

En 1878 McMicking directeur de Dominion Government

Telegraph écrivit à Melville Bell et Thomas

Henderson pour proposer ses services et répondirent en le

désignant représentant de Bell Telephone et en lui

envoyant une paire de téléphones.

McMicking relia son bureau au quotidient "Colonist" et

invita les notables de Victoria à utiliser cet équipement.

L'article publié dans le "Colonist" du 26 mars

1878 montre que l'opération fut un succès, les

gens chantèrent et sifflèrent et s'étonnèrent

de reconnaître la voix de leurs amis.

McMicking commença à faire la promotion pour louer

des appareils à la paire, mais les gens allaient plûtot

en ville à San Francisco cherher des téléphones

à meilleurs marché alors que McMicking ne pouvait

que louer ... quand il en avait car les appareils en provenance

de Montréal devait faire le détour par les Etats Unis

pour arriver à Vancouver.

Le pasteur Henderson convainquit McMicking que la solution

était d'installer un central téléphonique.

McMicking était en contradiction avec ses

activités téléphoniques de la compagnie fédérale.

C'était du travail au noir. McMicking démissionna

de la compagnie d'état pour lancer sa compagnie de téléphone.

En fait il a été renvoyé de la Dominion pour

irrégularité dans les comptes car il avait acheté

les premiers téléphones avec l'argent de l'administration.

Pas grave se dit McMicking, il commanda immédiatement de

l'équipement Bell à Montréal.

S'ensuivit une serie de quiproquos, d'erreurs et de malchances qui

souligne l'incompétence du duo Bell-Henderson.

Les téléphones n'arrivaient pas ou incomplets ou non

dédouanés, le mode d'emploi arrivait sans téléphones

et en plus la passation des pouvoirs à Sise fut éfféctuées

sans les instructions nécessaires et ce dernier remettra

en question les prétentions de McMicking au titre de représentant

de Bell en Colombie britannique .

Malgré les difficultés la première compagnie

de téléphone en Colombie britannique reçut

la charte de l'Assemblée législative provinciale le

8 mai 1880 sous le nom de Victoria and

Esquimalt Telephone.

En juillet 1879 l'équipement arrive enfin

et Victoria sera dotée d'un central téléphonique,

un des premiers au Canada et le troisième sur la côte

Ouest après San Francisco et Portland.

1879 les premiers téléphones de Colombie britannique

continentale sont installés par un missionnaire anglican

dans un village de pêcheurs indiens au nom de Metlakatla.

La ligne était installée entre le magasin et la scierie

de ce missionnaire et raccordé aussi à quelques huttes

à son petit réseau.

Ce village devenu Prince Rupert était la seule ville de Colombie

britannique à posséder un service municipal (sous

le nom de CityWest).

Le lien Bell et Victoria and Esquimalt

Telephone cessa en 1889 quand l'entreprise insulaire acheta

à Bell les droits sur le téléphone.

Sur le continent avec l'arrivée du Canadian Pacific à

Port Moody, une ligne est est construite entre New Westminster et

Port Moody en 1883, an an après un central téléphonique

est installé à Westminster avec une nouvelle compagnie

la Westminster and Port Moody Telephone.

En 1885 la ligne sera étendue à Granville avec un

central le 6 avril 1886. Le nom de la compagnie change pour s'appeler