Emploi du téléphone

dans les chemins de fer.

La télégraphie

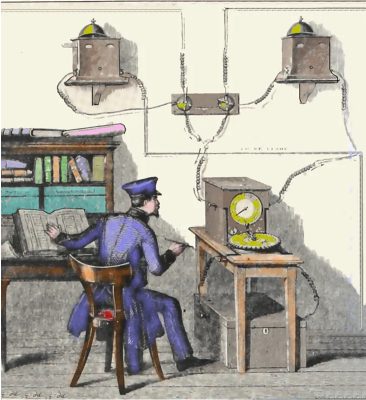

1837 est une date , très importante pour l’exploitation

ferroviaire car, sans le télégraphe, l’augmentation

de puissance des locomotives et, donc, de leur vitesse aurait été

mal utilisée faute d’un échange rapide d’informations

de sécurité (début du cantonnement par l’espace)

et de régulation entre les gares, échange nécessité

également par l’augmentation du trafic.

A la fin de la première moitié du XIXème siècle,

le réseau de chemins de fer poursuit un développement

soutenu qui nécessite de mettre en place des dispositifs de sécurité

pour réguler le trafic et éviter les collisions. Le télégraphe

à cadran mis au point par Louis-Clément Breguet, performant

et facile d’utilisation, va rapidement devenir indispensable à

l’exploitation de la plupart des lignes européennes

Avant 1845, année où le télégraphe

est mis en service pour la première fois dans le monde ferroviaire

français entre Paris et Rouen, les trains partaient comme

des navires en mer, et on n’avait plus aucune nouvelle. Chaque

chef de gare, chaque cantonnier, chaque agent, ne sait que ce si se

passe dans son champ de vision immédiat et ne peut anticiper

qu’en fermant un signal, et, en cas d’accident, ne peut rien

empêcher. La présence du télégraphiste dans

chaque gare va donner au chemin de fer des yeux et des oreilles, et

une bouche pour parler. La sécurité et la fluidité

du trafic vont faire un immense bond en avant.

En France, c’est en 1845, pour la ligne Paris-Mantes, qu’est

installé le premier système de communication à

base d’impulsions électriques (Breguet et Foy). La même

année, sur Paris – Saint-Germain, un premier télégraphe

Morse est installé, c’est la naissance des télécoms

ferroviaires françaises.

A propos du télégraphe, une

anecdote mérite d’être rapportée : en 1844

M. Clarke, ingénieur au PO (Poste Office Britanique), rend compte

devant le conseil d’administration de deux informations : Arago

a présenté au Collège de France le système

Wheatstone auquel il est favorable, et lui-même, à

l’invitation de Brunel (patron du Great Western, Londres-Bristol),

a constaté les progrès considérables faits dans

son utilisation pratique pour la régulation et la signalisation

ferrovière. Il propose donc l’équipement

de la ligne de Paris à Orléans pour un coût

d’environ 2 000 F du km. Le conseil approuve et accorde 3 000 F

! Cet ingénieur d’origine irlandaise a été

tué, à son bureau de la place Valhubert, par une balle

perdue en 1848.

En France, dès 1847, le télégraphe électromécanique

Régnault équipa de nombreux postes de signaux.

Il permettait d’annoncer le train à la gare suivante ou

de rendre la voie de gare à gare . Parmi les autres appareils

et systèmes visant à ce même objectif et qui virent

le jour vers le milieu du 19e siècle, on peut citer certains

équipements qui étaient encore en fonction dans les années

50 sur certaines lignes secondaires :

- les cloches électriques. Un code simple était utilisé:

deux coups annonçaient un train de sens pair; trois coups pour

un train de sens impair;

- les appareils Jousselin dérivés du télégraphe

Breguet

La transmission d’information se faisait en positionnant une aiguille

sur un cadran d’horloge où les heures étaient remplacées

par des messages élémentaires. Sur un cadran identique,

une aiguille prenait la position homologue, dans le bureau distant De

la sorte, l’information parvenait à son destinataire.

La simplicité des appareils télégraphiques et leur

facilité d’utilisation sont primordiales pour que n’importe

quel employé ou même un étranger au service puisse

envoyer ou recevoir un message en cas de nécessité, en

particulier pour prévenir tout risque d’accident sur la

ligne.

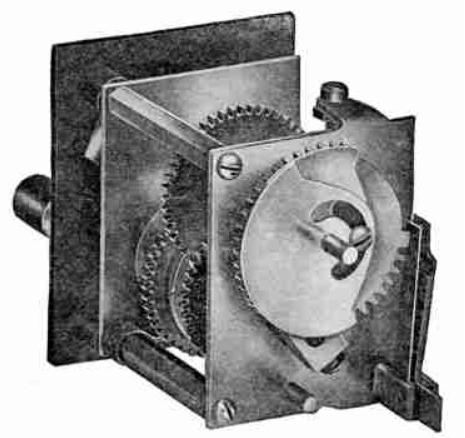

Chaque station possède son poste de télégraphe

qui se compose d’un manipulateur comportant un cadran alphabétique

en laiton. Le fonctionnement de l’appareil est dit pas à

pas, c’est-à-dire que le message est envoyé lettre

par lettre en tournant la manivelle toujours dans le même sens

et en s’arrêtant successivement sur chaque lettre à

transmettre. Un habile dispositif d’horlogerie associe à

chaque lettre un jeu spécifique d’impulsions électriques

de telle façon qu’à la lettre indiquée par

la manivelle de l’émetteur corresponde à distance

la même lettre sur le récepteur. L’employé

au poste récepteur reconstitue le message en notant chaque lettre.

La vitesse de transmission peut atteindre cent lettres par minute.

Vers 1848 Louis Breguet mettait à son tour un appareil

à cadran pas à pas au point.

Télégraphe

Breguet pas à pas

Télégraphe

Breguet pas à pas

Dès les années 1850, le chemin de fer a tellement besoin

du télégraphe pour assurer le mouvement des trains, leur

sécurité, la fluidité du trafic que dès

que la moindre panne du télégraphe se produit, les employés

de la compagnie de chemins de fer doivent immédiatement mettre

à la disposition du télégraphique une locomotive

prête au départ pour lui permettre d’aller voir ce

qui se passe, réparer le fil, et rétablir les communications.

Les règlements de 1858 imposent le télégraphe dans

toutes les gares, les dépôts, les ateliers, les cabines

d’aiguillage, dans tous les bâtiments, dans tous les lieux

actifs. Les pouvoirs publics tiennent à régler d’office

les techniques mises en œuvre et le rôle de chaque agent.

Tout est prévu, jusque dans le moindre détail.

Outre l’équipement télégraphique de chaque

station, le conducteur de train est muni d’un système de

télégraphe mobile, véritable poste ambulant qu’il

peut brancher sur la ligne, pour lui permettre de signaler un fait imprévu,

comme un arrêt forcé sur la voie.

Provoquées par le développement rapide des chemins de

fer dans le monde entier, les commandes de télégraphes

à cadran affluent à la Maison Breguet, venant des pays

d’Europe, mais aussi du Brésil et même du Japon...

En 1852, le télégraphe, qui se développe rapidement,

est mis à la disposition des voyageurs (le réseau public

ne verra le jour qu’en 1856).

La Téléphonie

Après 1845, l’étape importante est l’apparition

du téléphone venu des États-Unis (système

Bell) et dès 1880 on recense gare du Nord, par

exemple, 43 postes reliés à un commutateur manuel.

Ensuite, et jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale,

on assiste essentiellement, du point de vue ferroviaire, à la

construction de milliers de kilomètres d’artères

aériennes.

Pendant un siècle, télégraphie et téléphonie

vont modeler le paysage français, marquant le tracé des

voies ferrées encadrées généralement par

une artère double et une artère simple, exploitées

par les PTT et les chemins de fer.

Les circuits supportés par ces artères étaient

« basse fréquence », sans courants porteurs et sans

amplificateurs, d’où l’utilisation de fils de cuivre

de section importante et, pour les grandes distances, du télégraphe

exclusivement.

L’équilibrage électrique des circuits, par groupe

de quatre fils, était très soigné, permettant l’adjonction

de circuits dits « fantômes ». À noter que,

dès 1911, ces circuits supportaient parfois une distribution

centralisée de l’heure.

Les grandes compagnies de chemin de fer

1859, conventions ferroviaires État-compagnies : à

l’inspiration du duc de Morny, les lignes concédées

sont réparties en six grandes compagnies : - Compagnie

de Paris-Lyon-Méditerranée - Compagnie d'Orléans

- Compagnie du Midi - Compagnie du Nord - Compagnie de l'Est et Compagnie

de l'Ouest.

1878, nationalisation des réseaux ferroviaires des Charentes

(naissance du réseau de l'État).

17 juillet 1879, loi adoptant le plan Freycinet qui prévoit

un programme de travaux destiné à porter le réseau

ferré d'intérêt général de 29 600

kilomètres environ (dont 21 300 en exploitation) à 38

300, en y incorporant 8 800 km de lignes nouvelles à construire

(incluant 2 500 km de lignes d'intérêt local déjà

concédées). Ce plan qui devait permettre de desservir

toutes les sous-préfectures fut quasiment achevé en 1914.

20 novembre 1883, loi portant approbation des conventions avec les six

grandes compagnies.

1882 La PLM ou Paris-Lyon-Méditerranée (de

1882 à la fin de la 2ème guerre mondiale).

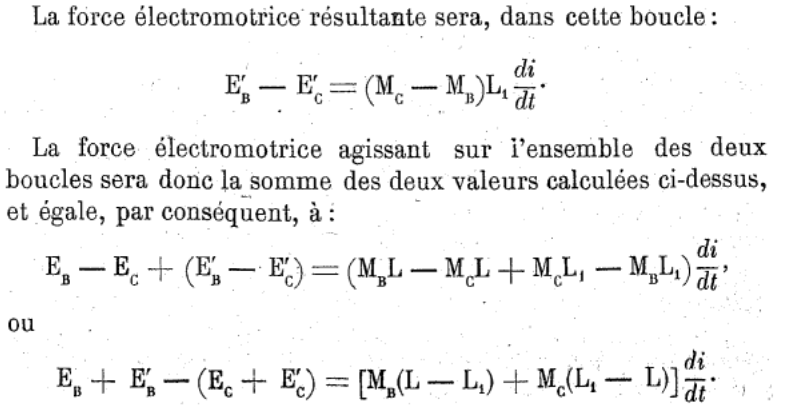

Dès 1870, c’est-à-dire avant l’apparition du téléphone articulant, M. Varley avait imaginé un système destiné à transmettre les sons musicaux concurremment avec les signaux télégraphiques Morse par la superposition d’ondulations électriques rapides et alternées perceptibles à l’oreille, mais u ayant aucun pouvoir mécanique ou chimique sur les courants télégraphiques.

1877 Le problème de l’appropriation

des lignes, soit à la télégraphie et à la

téléphonie simultanées, soit à la téléphonie

multiple, s’est posé peu de temps après la découverte

du téléphone de Bell et fut aussitôt mis à

l’étude.

Les premiers essais du professeur Karl Zetzsche, faits à Dresde

en 1877, qui déterminèrent la portée d’un

appareil téléphonique sur des fils télégraphiques,

amenèrent aussitôt à rechercher jusqu’à

quel point la téléphonie et la télégraphie

simultanées étaient possibles sur un seul fil sans gêne

réciproque. Zetzsche s’occupa de ce problème dès

cette époque et, pendant l’année 1878 même,

il publia plusieurs de ses recherches.

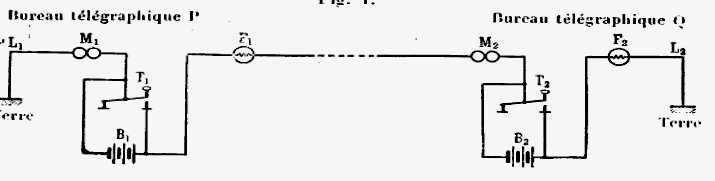

Un des dispositifs de Zetzsche est, dans son principe, indiqué

par la figure 1. Aux extrémités d’une ligne télégraphique

L1L2, dans les bureaux P et O, se trouvent respectivement les appareils

Morse M1 et M2, les batteries télégraphiques Bt et B2

et les postes téléphoniques F1 et F2 ; ces différents

organes sont montés en série. Les manipulateurs Tj et

T2 sont connectés à la ligne et aux batteries, de telle

façon que, par la manipulation, le circuit de ligne ne soit pas

interrompu, mais que seulement la batterie correspondante soit mise

en court circuit, ce qui diminue l’intensité du courant

de ligne.

Ce montage est dit à courant différentiel . Zetzsche a

donc réalisé pour les courants téléphoniques

un circuit fermé avec la terre comme conducteur de retour, et

cela indépendamment des appareils télégraphiques,

qui peuvent transmettre ou non sur la ligne. Le seul changement qui

se produise dans le circuit téléphonique est dû

à la résistance intérieure de la batterie, qui

disparaît de la résistance totale chaque fois que le maniplulateur

est abaissé. On n’avait pas encore remarqué que la

self-induction des électro-aimants Morse était nuisible

à la transmission des courants téléphoniques :

alors encore au début de la téléphonie, on s’occupa

principalement de montrer qu’il était possible de faire

passer simultanément sur un seul fd un courant télégraphique

et un courant téléphonique et que1 chacun de ceux-ci était

capable d’agir séparément sur un récepteur

approprié.

Les recherches de Zetzsche se bornèrent à ce dispositif

et à quelques autres qui n’étaient guère plus

susceptibles de développement; il faut cependant dire que, dès

cette époque, d’autres dispositifs furent découverts

par application des essais d’Elisha Gray sur l’émission

et la réception simultanées de courant continu et alternatif.

En l’année 1881 encore, Zetzsche exprimait l’espoir

de réaliser la transmission simultanée d’un télégramme

et d’une conversation sur un conducteur télégraphique

par sitnple mise en série des appareils télégraphiques

et téléphoniques. Après cétte époque,

Zetzsche, lui-même, ne travailla plus à la solution de

ce problème.

Le second problème, la transmission simultanée sur une

seule ligne de plusieurs conversations sans troubles réciproques,

se présenta, lorsqu’on voulut réunir par des lignes

interurbaines plusieurs réseaux téléphoniques locaux.

Ce ne furent pas des considérations techniques ou scientifiques

qui déterminèrent ces recherches, comme dans le cas des

expériences de Zetzsche, mais bien des raisons économiques.

Comme on était alors impuissant à combattre l’induction

des courants téléphoniques d’une ligne sur l’autre,

on pensait ne pouvoir placer un très grand nombre de lignes sur

les mêmes appuis sans qu’il en résultât des

troubles dans les conversations : il paraissait donc nécessaire

de pouvoir réaliser plusieurs voies de communications avec peu

de conducteurs, voire même avec un seul. Afin de réduire

les frais d’installations dans une certaine mesure, le conseiller

intime supérieur Elsasser, de Berlin, proposa en 1885 un montage

à l’aide duquel deux communications pouvaient être

échangées simultanément sur chaque ligne . Le premier

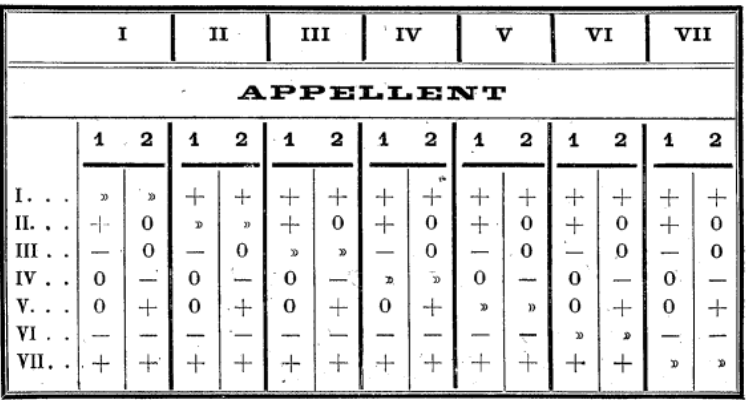

montage d’Elsasser est représenté par la figure suivante

:

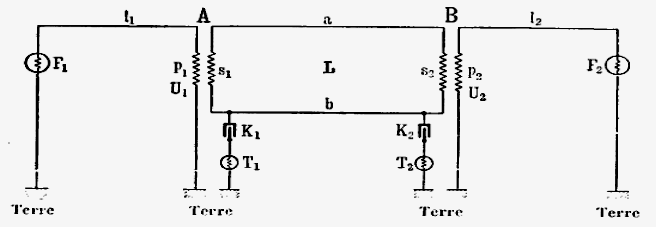

Le circuit bifilaire L, allant du bureau téléphonique

A au bureau B est fermé ses deux extrémités par

les secondaires S1 et s2 des transformateurs téléphoniques

U1 et U2. Les enroulements primaires des mêmes transformateurs

p1 et p2 sont insérés dans les circuits unifilaires d’abonnés

l1 et l2 ; F1, et F2 sont les postes de deux abonnés. Un deuxième

groupe d’appareils téléphoniques T1 et T2 est réuni

par l’intermédiaire des condensateurs K1 et K2, avec l’une

des branches du circuit (dans le cas présent, L,).

Avec ce montage, des postes d’abonnés quelconques, F du

réseau local A et F, du réseau local B, peuvent entrer

en communication ; par lespostes Tt et T2, Elsasser proposait de transmettre

seulement les communications téléphoniques des bureaux

A et B. Les deux couples d’appareils, Ft F2 et T1 T,, ne sont pas

indépendants l’un de l’autre. En effet, les courants

émis par l’appareil T1 ne sont pas uniquement transmis par

le conducteur L mais ils se dérivent aussi par la bobine de U1,

le conducteur L et la bobine s2 de U2 vers l’appareil T2 et réciproquement.

Il y a par conséquent transmission de ces courants des enroulements

s1 et s2 sur les enroulements p1 et p2 et les communications de service

peuvent donc être entendues des postes F1 et F2 ; les conversations

des abonnés seraient alors troublées par celles du service.

De plus, les communications entre T1 et T2 pouvaient être reçues

dans les récepteurs de T1 et T2, dès que l’isolement

de la ligne ne restait pas très élevé dans les

deux fils de la ligne. Les courants émis par T1 et T2 provoquaient

également de l’induction sur les circuits téléphoniques

doubles, équipés de la même manière et montés

sur les mêmes appuis. Enfin, il était possible avec ce

montage, malgré un bon isolement et l’emploi des condensateurs

K, et K2, d’avoir des bruits provenant de courants telluriques

dans le circuit bifilaire; ces bruits gênaient les conversations

et rendaient absolument vain l’emploi du double conducteur ...

Tel était la situation de la cohabitation du télégraphe

et du téléphone.

En 1880 on doit à un ingénieur

des télégraphes belges, M.

Van Rysselberghe, d’importantes recherches pour préserver

les fils télégraphiques de l’influence perturbatrice

des courants induits, résultant du voisinage des fils télégraphiques.

Il concoit un tel réseau pour toute la Belgique et ce concept

a aussi été adopté dans les réseaux de chemins

de fer Français comme nous allons le découvrir.

1889-1893 EMPLOI DU TELEPHONE DANS LES CHEMINS DE

FER

PAR MM. G. DUMONT et E. BERNHEIM

APPLICATIONS DIVERSES DE TÉLÉPHONE ET INSTALLATIONS

Dès linvention du téléphone par Graham Bell, en

1876, on pensa que les chemins de fer pourraient utilement employer

cet appareil pour la transmission facile et prompte des ordres, des

renseignements, des indications de toute nature qui doivent s’échanger

constamment entre le personnel des gares et de la ligne.

Il est évident qu’une conversation par téléphone

demande beaucoup moins de temps que le passage d’une dépêche

parle télégraphe, et que l’usage de cet instrument

n’exige aucune éducation spéciale.

Cependant, ce n’est que depuis quelques années que l’emploi

du téléphone a été franchement adopté

par les Compagnies. Son usage se développe rapidement et tend

à se généraliser. Le moment nous semble donc bien

choisi pour faire connaître à la Société

quels sont les services que le téléphone rend actuellement

et quels sont ceux qu’il peut rendre ; dans quelles conditions

il doit être installé et, enfin, quels sont les types d’appareils

les plus perfectionnés dont la pratique a sanctionné l’emploi.

Nous traiterons les deux premiers points de ce programme, laissant à

notre collègue, M. Bernheim, le soin de vous présenter

les divers systèmes de téléphone et de vous renseigner

sur leur mode de fonctionnement, les particularités de leur construction

et les avantages qu’ils présentent pour telle ou telle application.

sommaire

Il existe deux catégories d’appareils : le téléphone

magnétique et le micro téléphone.

Le téléphone magnétique imaginé par Bell

est merveilleux de simplicité, mais ilne permet de correspondre

distinctement qu’à une distance relativement faible.

En le combinant avec le microphone de Hughes, on a créé

le microtéléphone qui, plus compliqué, il est vrai,

que le téléphone magnétique, est incomparablement

plus puissant et est le seul à employer pour le service téléphonique

des chemins de fer, à part quelques exceptions, par exemple,

sur de petites lignes à trafic restreint et à stations

très rapprochées.

Le principal inconvénient que présente le microtéléphone,

c’est la nécessité d’employer des piles; le

téléphone BeL peut, au contraire, s’installer sans

cet accessoire, les appels se faisant alors par sonnerie magnétique.

C’est là un avantage évident qui a paru tellement

important que de nombreux inventeurs ont cherché pendant bien

des années à modifier le téléphone magnétique

de Bell pour le rendre plus puissant. La question a été

travaillée sous toutes ses faces et finalement on n’a rien

inventé de mieux que l’appareil primitif.

Ces recherches n’ont cependant pas été inutiles,

car elles ont fourni une série de renseignements précieux

sur l’influence que peut avoir sur le rendement de l’appareil

l’épaisseur, la dimension, la forme de la plaque vibrante,

la force et les dimensions de l’aimant qui forme le noyau de l'électro,

le diamètre et la longueur à donner au fil de la bobine,

les dimensions et les formes les plus convenables pour la boîte

de résonnance, etc., etc.

Ces renseignements, ces études si patientes et si complètes

ont été de la pJus grande utilité pour les constructeurs

qui sont maintenant arrivés à livrer des téléphones

de faibles dimensions, d’une grande légèreté,

d’un prix modique et donnant le rendement maximum que l’on

est en droit de demander à ces appareils.

Les téléphones magnétiques fabriqués par

la Société Générale des Téléphones,

généralement employés en France, ne pèsent

pas plus de 294 g.

Les téléphones étudiés par M. Mercadier

ont un diamètre de 3 cm et pèsent seulement 50 g.

Enfin, on fait des téléphones à boîtes d'aluminium

dont le poids est de 113 g.

Tous ces téléphones peuvent servir de récepteurs

pour les postes microtéléphoniques dont il nous paraît

utile d’indiquer les organes essentiels et le mode de fonctionnement.

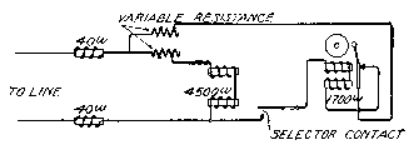

Le microphone H (fig. 1,

PL 88) est constitué par deux ou plusieurs charbons placés

les uns au contact des autres et montés sous une plaque vibrante

devant laquelle on parle. Lorsque cette plaque est animée d’un

mouvement vibratoire, il en résulte au contact des charbons des

pressions variables qui modifient le courant de pile P dans le circuit

duquel ils sont intercalés. On a ainsi un circuit primaire (représenté

sur la figure par un trait ponctué) dont le régime se

trouve modifié par la parole. Dans ce circuit est intercalée

une bobine d’induction B dont le gros fil est parcouru par le courant

primaire. Les variations d’intensité de ce courant ont pour

résultat de produire dans le fil fin de la bobine des courants

d’induction qui passent dans la ligne (à simple ou à

double fil) aboutissant à un poste récepteur installé

d’une façon identique à celle du poste transmetteur.

Dans cette ligne, représentée sur la figure par un trait

interrompu, sont montés en tension les téléphones

magnétiques récepteurs R et RL Le schéma qui,ne

donne pas les organes accessoires tels que commutateurs, sonneries d’appel,

etc., permet de se rendre facilement compte de la marche des courants

dans les deux postes en correspondance. Les courants induits engendrés

dans la bobine B, arrivant dans les téléphones récepteurs

de chacun des deux postes y produisent des variations dans l’état

magnétique des noyaux aimantés, par suite des modifications

dans la force attractive que ces aimants exercent sur les plaques métalliques

des téléphones. Ces plaques se mettent à vibrer

à l’unisson des plaques microphoniques et reproduisent les

sons émis devant celles-ci. .

Ce schéma permet de comprendre également que s’il

existe parallèlement aux fils téléphoniques un

conducteur F, placé à peu de distance et dans lequel passent

des courants variables, ces courants produiront dans les fils de la

ligne téléphonique des courants d’induction qui,

arrivant dans les téléphones récepteurs des deux

postes, modifieront l’état magnétique de leurs aimants

et donneront lieu à des vibrations plus ou moins intenses dans

les plaques ; on percevra donc des sons anormaux qui viendront gêner

la transmission, ainsi que nous le verrons plus loin.

La figure de principe que nous avons cru utile de donner pour la compréhension

du fonctionnement de deux postes microtéléphoniques en

correspondance montre que le système est simple et que les appareils

sont peu compliqués. Leur rendement et leur bon fonctionnement

dépendent des proportions données à tous les organes

et de la bonne exécution de leurs différentes parties,

Notre collègue, M. Bernheim, vous décrira ces organes

en détail et vous pourrez constater par l’examen des divers

spécimens mis sous vos yeux que les constructeurs sont maintenant

arrivés à des types ne laissant rien à désirer

et se dérangeant fort rarement.

Il importe maintenant d’examiner l’influence que la longueur,

le diamètre des conducteurs et le métal dont ils sont

formés exercent sur la perception des sons articulés.

On peut converser téléphoniquement en employant une ligne

télégraphique ordinaire, c’est-à-dire une

ligne aérienne en fil de fer de 3 ou de 4 mm de diamètre,

à un seul conducteur, le retour se faisant par la terre.

C’est ce que l’on a tenté de faire tout d’abord,

car il était naturel d’utiliser les lignes existantes.

On trouve dans les ouvrages spéciaux la relation de nombreuses

expériences exécutées sur des lignes de cette nature

tant en France qu’à l’étranger ; nous pensons

qu’il est intéressant de vous faire part du résultat

de nos propres expériences.

Nous avons pu téléphoner entre deux stations réunies

par un fil télégraphique de 3 mm de diamètre en

fer, et de 140 km de longueur sans coupure, avec retour par la terre,

en employant des microtéléphones, système Àder,

du type ordinaire et des piles Leclanché.

On percevait encore des membres de phrases à 166 km de distance

en employant également un conducteur unique en fer de 3 mm de

diamètre, au moyen des mêmes appareils.

Nous avons expérimenté dans les mêmes conditions

les téléphones de M. Mercadier qui ont donné des

résultats un peu plus satisfaisants.

Mais une conversation suivie eût été bien difficile

pour des personnes n’ayant pas une bonne oreille ou manquant d’habitude.

De plusieurs essais répétés à diverses époques

de l’année et par différents temps, de façon

à pouvoir apprécier si l’état atmosphérique

(pluie, sécheresse, froid, chaleur, etc.) en modifiait les résultats,

il résulte que la transmission téléphonique, à

l’aide d’appareils du modèle courant, ne peut se faire

pratiquement, au moyen des conducteurs télégraphiques

en fer ordinaires, avec retour par la terre qu’à une distance

maximum de 25 à 30 km.

Il s’agit ici, bien entendu, de téléphones installés

dans des gares, c’est-à-dire dans des endroits forcément

bruyants, placés simplement dans des bureaux et non dans des

cabines téléphoniques.

On peut donc facilement annexer un appareil microtéléphonique

à l’appareil télégraphique dans les postes

desservis par les fils omnibus pour permettre à ces postes télégraphiques

de converser, si on juge utile de créer ce mode de correspondance

supplémentaire ; mais on ne pourrait utiliser les fils directs

pour mettre en relation l’administration centrale des grands réseaux

des chemins de fer français, situées toutes à Paris,

avec le personnel supérieur des sections d’exploitation

de ces réseaux, en résidence dans des villes dont la plupart

sont à de grandes distances de Paris.

L’impossibilité de correspondre téléphoniquement

à grande distance sur les lignes télégraphiques

en fer à un seul conducteur tient à plusieurs causes,

savoir :

1° A la trop grande résistance électrique du fer qui

constitue ces lignes.

Le fil de fer de 3 mm de diamètre a une résistance kilométrique

de 18 ohms, tandis qu’un fil de bronze phosphoreux de 1,6 mm de

diamètre à 95 0/0 n’a dans les mêmes conditions

qu’une résistance de 8,46 ohms.

2° A la trop grande capacité électrostatique du fer.

Cette capacité pour un fil de fer de 3 mm de diamètre

est de 0,01 microfarad par kilomètre, tandis que celle du fil

de bronze phosphoreux de 1,6 mm de diamètre à 95 0/0 est

seulement de 0,005.

3° A la grande self-induction du fer.

Cette self-induction par rapport à celle du cuivre est près

de six fois plus grande.

4° A l’emploi de la terre comme fil de retour.

Ce qui a pour conséquence de permettre aux courants telluriques

de passer à certains moments dans les conducteurs et de gêner

ainsi la propagation des courants téléphoniques.

5° Enfin à l’induction des fils télégraphiques

voisins de celui affecté au service des téléphones.

Cette dernière cause a une grande importance.

Nous avons déjà fait remarquer que les courants télégraphiques

circulant dans un fil placé parallèlement et à

peu de distance d’un fil téléphonique, déterminent

dans ce dernier des courants induits qui produisent dans les téléphones/

un crépitement très intense, semblable à celui

que produit la graisse en ébullition, et qui, pour cette raison,

a été fort justement désigné sous le nom

de friture.

Ce bruit rend fort difficile la perception des paroles transmises et,

à certains moments, rend même cette perception absolument

impossible.

Il est évident que si l’on parvenait à éliminer

ou du moins à atténuer l’induction des fils télégraphiques

voisins de celui affecté au téléphone, on pourrait

reculer la limite de 30 km assignée ci-dessus pour une bonne

transmission sur. une ligne à un seul conducteur, en fer, de

3 mm de diamètre.

Tel a été le problème que se sont posé

beaucoup d’inventeurs et qui a été résolu

avec un certain succès par M. Van Rysselbergbe en Belgique et

par M. Gwozdeff en Russie.

sommaire

Le système de M. Van Rysselbergbe repose sur le principe suivant

:

Lorsqu’on supprime la brusquerie des émissions et des extinctions

des courants, ceux-ci deviennent inauditibies au téléphone.

Il s’agissait donc de substituer aux courants brusquement émis

et brusquement interrompus par les appareils télégraphiques,

des courants graduels, c’est-à-dire qui vont crescendo en

commençant et decrescendo en finissant.

Cette gradation qui a lieu dans un laps de temps inappréciable

s’obtient par l’intercalation dans le circuit de petits électroaimants

graduateurs, ou encore en mettant sur la ligne des condensateurs faisant

l’office de dérivateurs, ou enfin en combinant des électro-aimants

avec des condensateurs afin d’obtenir des résultats plus

parfaits.

Condensateurs et électro-aimants agissent alors comme réservoirs

d’électricité absorbant une certaine quantité

de courant, quantité qu’ils restituent à la rupture

du circuit.

A cerlains moments de la journée la transmission s’eüectuait

beaucoup plus facilement dans un sens que dans l’autre, tandis

qu’à certains autres moments, au contraire les communications

devenaient plus faciles dans le sens opposé. Ces ditlérences

avaient évidemment une certaine corrélation avec le sens

des courants telluriques qui passaient dans les conducteurs reliant

les deux postes en correspondance.

L’inventeur a d’ailleurs caractérisé le rôle

de ces organes en disant qu’ils agissent à l’égard

des courants électriques comme les réservoirs à

air dans les pompes d’incendie : ce sont des poches qui se vident

et se remplissent graduellement, enlevant ainsi toute brusquerie dans

les changements de pression électrique. Sous l’influence

de courants gradués de cette façon, la membrane du téléphone

fléchit bien encore, mais ne vibre plus, et dès lors ne

donne plus de son au passage du courant télégraphique.

En d’autres termes, les courants télégraphiques deviennent

complètement silencieux, inauditibles, qu’ils soient directs,

induits ou dérivés.

En complétant le système anti-inducteur par une autre

catégorie d’appareils, le système Van Rysselberghe

permet de téléphoner et télégraphier simultanément

sur les mêmes fils. Il est bien entendu qu’on ne peut pas

en général se servir des fils télégraphiques

existants, les lignes téléphoniques exigeant des conditions

particulières de conductibilité. Donc, l’application

du système Van Risselberghe nécessite, au préalable,

l’établissement d’une ligne soit en bronze silicieux,

soit en fil d’acier ou de fer galvanisé de diamètre

assez important.

Ce système fonctionne : il est appliqué sur une assez

grande échelle en Belgique

; il a été essayé dans d’autres pays, mais

il exige, comme on l’a vu, la réfection de la ligne et la

modification de tous les postes télégraphiques sans exception,

ce qui entraîne à des dépenses fort grandes et d’un

ordre comparable à celles que nécessiteraient l’établissement

d’une ligne téléphonique spéciale et l’usage

de deux lignes, l’un pour le téléphone, l’autre

pour le télégraphe ; aussi a-t-on jugé dans bien

des cas qu’il vaut mieux avoir recours à ce dernier moyen.

On pourrait encore opposer au système Van Rysselberghe une autre

critique assez grave : c’est de retarder la vitesse de manipulation

du télégraphe Morse et d’être inefficace pour

l’extinction des bruits d’induction produits par la manipulation

des appareils multiples (Baudot, Wheatstone, etc.) employés,

non sur les réseaux des voies ferrées, mais sur les lignes

de l’administration des télégraphes.

Telles sont les raisons pour lesquelles le système après

essai entre Paris et Bruxelles sur les lignes de l’État

n’a pas été adopté ; ces raisons suffisent

également, croyons-nous, pour enlever au système toute

chance d’être appliqué sur les lignes du réseau

télégraphique des Compagnies de chemins de fer français.

Le système Gwozdeff présente quelque analogie avec

celui de M. Van Rysselherghe ; il est caractérisé

également par l’emploi de condensateurs, mais de capacités

très différentes alors que ceux du système Van

Rysselherghe sont de même capacité.

Ainsi M. Gwozdeff donne au condensateur du microphone une capacité

de 1 à 10 microfarads, et à celui du téléphone

une capacité de 0,02 à 0,023 microfarad , soit une capacité

40 à 50 fois moindre.

On fait usage aussi de déchargeurs analogues à une clef

Morse pour éviter la charge de la ligne pendant le passage des

courants téléphoniques, et ensuite sa décharge,

ce qui rend moins brusque la diminution de l’oscillation électrique.

Enfin, certains perfectionnements ont été apportés

aux microphones dans le but de les approprier aux transmissions à

grande distance.

Les premiers essais du système datent de 1888-89; ils ont eu

lieu sur la ligne télégraphique du chemin de fer Rybinsk-Bologoë.

On a pu converser à 294 km sur un conducteur en fer et, pendant

le travail sur cette ligne, des appareils télégraphiques

étaient continuellement en jeu.

Si nous insistons sur ce système de téléphonie,

c’est que les chemins de fer russes de Kozloff-Voronège-Rostov

et de Saint-Pétersbourg-Varsovie l’ont installé pour

les besoins de leur service.

On correspond ainsi téléphoniquement :

De Saint-Pétersbourg à Pskov,- à une distance de

284 km,

De Saint-Pétersbourg à Louga (138 km),

Entre Saint-Pétersbourg et Alexandrowka et à Gatschina.

De plus, entre Saint-Pétersbourg et Alexandrowka, on a installé

onze postes téléphoniques de pleine voie desservis par

un fil unique spécial ; chaque poste comprend un microphone et

deux téléphones récepteurs.

Les gardiens sont appelés aux téléphones par un

rugissement spécial que produisent ces appareils sous l’influence

de courants d’induction lancés à travers la ligne

entière par le circuit secondaire d’une bobine de Rhumkorff

au moyen d’interruptions réitérées du courant

de son circuit primaire. Le gardien ainsi appelé,s’informe

quelle est la station qui veut correspondre avec lui : Saint-Pétersbourg

ou Alexandrowka.

Enfin, sur les chemins de fer russes pourvus de ces installations téléphoniques,

on peut converser au moyen de postes téléphoniques portatifs

d’un point quelconque de la ligne avec les stations voisines.

Ainsi, sur certaines lignes de chemins de fer russes on a réalisé

la transmission acoustique à des distances de plusieurs centaines

de kilomètres au moyen des conducteurs télégraphiques

ordinaires. Pour les conversations à grande distance, on a réuni

en boucle deux conducteurs télégraphiques.

Nous ne connaissons aucune installation de ce genre sur les chemins

de fer français et, ainsi que nous le faisions^remarquer plus

haut, l’administration des télégraphes n’a pas

cru devoir adopter les systèmes anti-inducteurs pour l’utilisation

de son réseau télégraphique lorsqu’elle a

eu à créer la téléphonie interurbaine. Elle

a préféré poser des lignes spéciales en

cuivre de haute conductibilité permettant de correspondre très

nettement à des distances considérables (par exemple de

Paris à Marseille, distantes de 863 km), et qui ne nécessitent

pas la modification de tous les postes télégraphiques.

Nous pensons que cette mesure radicale est en effet la meilleure et

qu’elle devra être imitée par les Compagnies de chemins

de fer si elles jugent utile de créer un réseau téléphonique.

sommaire

Mais, comme ces conducteurs téléphoniques sont posés

sur les poteaux supportant déjà des fils télégraphiques

et sont, par conséquent, à de faibles distances de ces

fils, il faut éviter les effets d’induction dont il a été

parlé.

Il existe pour cela un moyen fort simple et complètement efficace

consistant à constituer la ligne téléphonique de

deux conducteurs et de les croiser alternativement à des distances

déterminées.

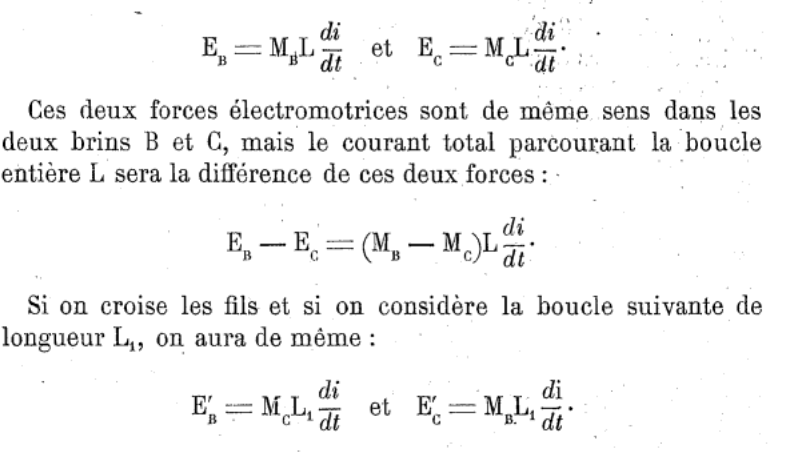

Il est facile de démontrer que dans ces conditions on réussit

à annuler l’induction d’un conducteur télégraphique

A sur les conducteurs téléphoniques voisins B et G (fig.

2, PL 88).

Supposons que ce conducteur A soit distant de longueurs d et d' des

fils téléphoniques B et G tendus parallèlement.

Pendant sa période variable, le courant télégraphique

engendre dans chaque fil téléphonique une force électromotrice

proportionnelle :

1° A la longueur sur laquelle l’action inductrice se produit

;

2° Au coefficient d’induction mutuelle par unité de

longueur des deux fils considérés ;

3° A la vitesse de variation d’intensité du courant

inducteur.

Si donc nous appelons :

Eb et Ec les forces électromotrices d’induction du fil télégraphique

A avec chacun des fils B et G ;

L la longueur de ces fils depuis l’origine jusqu’au premier

point de croisement;

Mb et Mc les coefficients d’induction mutuelle par unité

de longueur de chacun des fils B et C ;

di/dt la vitesse de variation d’intensité du courant inducteur

; Nous aurons (fig. 3, PL

88)

Cette équation montre que la force électromotrice résultante

sera nulle lorsque, les longueurs L et L, seront égales, étant

bien entendu que d’un bout à l'autre de la ligne les deux

brins du circuit induit se trouvent dans les mêmes conditions

électriques, c’est-à-dire ont le même isolement,

la même capacité et la même self-induction.

L’isolement et la résistance kilométrique seront

sensiblement les mêmes pour les deux fils, ainsi que leur capacité,

puisque ces fils sont généralement à une distance

de 6 à 8 m du sol et de 0,40 m à 0,50 m l’un de l’autre.

Il suffit donc d’équilibrer le coefficient de self-induction

dans les deux fils induits ; c’est à quoi on arrive facilement

en intercalant convenablement dans chacun d’eux les postes téléphoniques.

Si on considère par exemple une ligne à deux conducteurs

f et f' (fig. 4, PL 88)

desservant deux postes téléphoniques intermédiaires

entre ses deux postes terminus, soit au total quatre postes, et si on

suppose que cette ligne téléphonique soit placée

à côté de deux conducteurs télégraphiques,

l’un AB, continu sur tout le parcours, l’autre CD, prenant

terre en D, ou divergeant en ce point, on devra disposer les choses

comme l’indique le croquis.

En croisant les fils téléphoniques au milieu de CD on

annulera l’induction du fil CD et de la partie AE du fil AB ; en

les croisant de nouveau à mi-distance des points D et B, on équilibrera

le restant de la ligne téléphonique par rapport à

la. partie EB du fil AB.

En pratique il est prudent de multiplier les croisements et on a obtenu

de bons résultats en les installant tous les 500 m. En admettant

ce dernier chiffre, connaissant le nombre de sections délimitées

par l’arrivée, le départ ou la mise sur terre de

fils télégraphiques, et remarquant enfin que sur chaque

section partielle on devra avoir un nombre impair de croisements afin

de pouvoir les espacer sur des longueurs égales dans chaque section,

on pourra connaître immédiatement la distance approximative

de chacun de ces croisements en divisant la longueur de la section par

500.

Si le quotient est un nombre impair, le chiffre pourra être admis,

s’il est pair on l’augmentera d’une unité et le

nombre de croisements étant ainsi déterminé, une

nouvelle division par ce nombre de la longueur linéaire de la

section donnera leur distance (1).

(1) Exemple : On a une ligne téléphonique à

deux conducteurs parallèles à trois fils télégraphiques

ayant respectivement 2 300, 3 800 et 8 400 m de longueur. (fig.5,

PL 88).On devra installer entre A et B un nombre de croisements

égal à 230/500 = 4,6, soit 5

Si on avait parallèlement à ce circuit téléphonique

un deuxième circuit téléphonique, on considérerait

celui-ci comme formant un circuit télégraphique de sections

égales à celles déterminées par les croisements

et on agirait à l’égard de ce circuit comme on l’a

fait à l’égard du circuit télégraphique

ÂBCD.

Le croisement se fait très simplement à l’aide d’isolateurs

ordinaires, ainsi que le montre la figure fig.6,

PL 88.

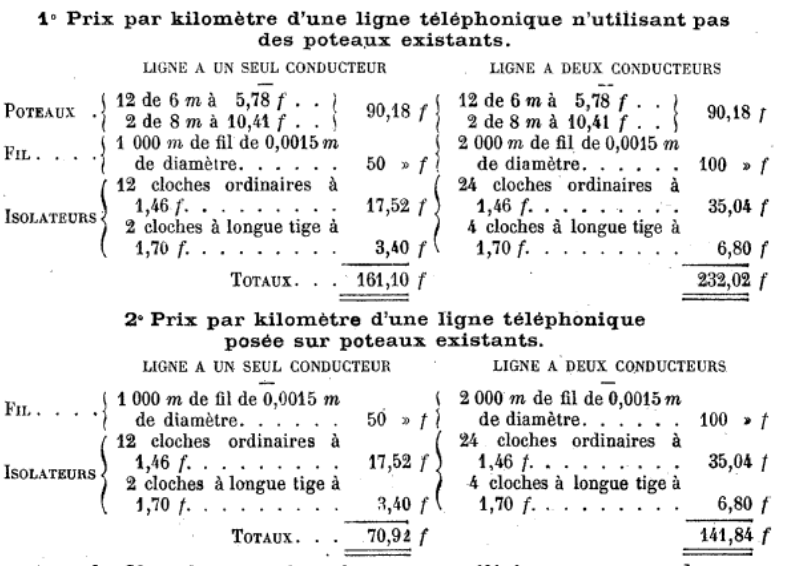

Ainsi, pour les installations téléphoniques des chemins

de fer, quelle que soit d’ailleurs l’importance de l’installation,

nous pensons qu’il est de beaucoup préférable de

recourir à des lignes à deux conducteurs en bronze de

0,0015 m de diamètre, dans le cas où on ne peut se servir

de poteaux existants et dans celui où on utilise les poteaux

d’une ligne télégraphique existante. Les tableaux

suivants permettent de se rendre compte de la différence des

prix qui existent dans ces deux cas entre la ligne téléphonique

à deux conducteurs et celle à un seul conducteur.

Avec le fil en bronze phosphoreux ou silicieux on peut admettre des

portées de 90, 100 et même 120 m.

Il est utile de faire remarquer cependant que ce fil présente

un inconvénient : il a une grande affinité pour le givre

et se recouvre en hiver d’une couche de glace atteignant parfois

plusieurs centimètres de diamètre, ce qui occasionne une

surcharge anormale et cause la rupture du conducteur. (Cette affinité

est probablement due à la grande conductibilité calorifique

du cuivre, qui atteint presque sept fois celle du fer.)

Cet inconvénient, grave dans les pays froids (et qui est encore

augmenté par ce fait que la contraction du fil de bronze est

plus grande que celle du fil de fer) peut être atténué

en prenant du fil ayant seulement 30 0/0 de conductibilité électrique

(au lieu de 95 0/0 qui est la conductibilité ordinairement admise),

ce qui permet d’employer un bronze dont la résistance mécanique

est double de celle du bronze à 95 0/0.

Ceci posé, nous allons passer en revue les emplois du téléphone

:

1 ° Dans les grandes Compagnies de chemins de fer ;

2° Dans les Compagnies secondaires.

sommaire

I. — EMPLOI DU TÉLÉPHONE DANS LES GRANDES COMPAGNIES

DE CHEMINS DE FER

Depuis quelques années, les grandes Compagnies de chemins de

fer emploient le téléphone dans une assez large mesure

et sont disposées, croyons-nous, à l’étendre

encore davantage.

On peut classer ces applications en cinq catégories, savoir :

1 ° Application du téléphone pour les communications

intérieures ;

2° Relations avec les réseaux urbains et les particuliers

;

3° Relations dans les gares et leurs dépendances ;

4° Relations de gares à gares ;

5° Relations des agents de la voie et des trains avec les gares,

ou des agents de la voie entre eux.

4° Application du téléphone pour les communications

intérieures

1° Le téléphone existe maintenant, pour les relations

intérieures, dans les bâtiments d’administration des

grands réseaux français, à Paris, et dans les principales

gares, siège d’inspections régionales. Il y rend

d’incontestables services au point de vue de la célérité

et de la commodité. ,

Le réseau intérieur comprend généralement

un poste central desservi par un employé mettant en relation

lés bureaux qui ont besoin d’entrer en communication. Cette

organisation n’offre rien de particulier ; il n’y a donc pas

lieu d’insister.

2° Relations avec les réseaux urbains et les particuliers

Les Compagnies de chemins de fer ont intérêt à se

relier aux réseaux urbains. A Paris notamment, les différents

services des administrations centrales sont en relation, par le téléphone,

avec les abonnés du réseau et peuvent traiter rapidement

les affaires, en évitant souvent une correspondance écrite

et des courses d’agents.

Certaines gares sont également reliées au réseau

urbain de la localité qu’elles desservent et peuvent, par

conséquent, recevoir directement de leurs clients les demandes

de wagons ou de renseignements qui leur sont faites.

Ici, le téléphone facilite singulièrement les relations

entre les Compagnies et les expéditeurs ou destinataires de marchandises

; aussi le système est-il largement employé à l’étranger.

En France, on ne peut citer que des applications beaucoup plus restreintes,

dans des villes d’une certaine importance, car le taux beaucoup

trop élevé des abonnements impose aux Compagnies l’obligation

de restreindre le nombre des installations.

Dans certains cas, de grands usiniers font, à leurs frais, l’installation

d’appareils entre leurs bureaux et la gare avec laquelle ils sont

journellement en rapport. Les Compagnies de chemins de fer se prêtent

à ces sortes d’installations qui sont très utiles

aux industriels.

3° Relations dans les gares et leurs dépendances

Dans les gares, on fait usage' actuellement du téléphone

pour relier le chef de service avec les bureaux de la gare aux marchandises,

les différents- postes d’aiguilleurs, le dépôt

des machines, les ateliers, etc., et pour mettre en relation directe

ces différents postes entre eux.

Certaines gares sont donc maintenant pourvues d’un véritable

réseau téléphonique, avec un poste central et quelquefois

des postes secondaires à plusieurs directions, permettant d’échanger

une foule de renseignements utiles et même de donner des ordres

ri intéressant pas directement la sécurité de V

exploitation.

Les dépêches téléphonées qui peuvent

engager la responsabilité de ceux qui les transmettent et de

ceux qui les reçoivent doivent être inscrites sur un registre

spécial qui tient lieu du procès-verbal télégraphique

et elles sont, de plus, collationnées.

Dans les installations téléphoniques ayant pour but d’établir

une correspondance entre les divers postes d’une même gare,

il s’agit de faire une distinction nette entre ceux de ces postes

qui servent à l’échange de dépêches

proprement dites, c’est-à-dire à demander des renseignements

ou à transmettre des ordres ou des-explications relatifs aux

détails du service, et ceux qui sont exclusivement destinés

à transmettre phoniquement des ordres relatifs à l’entrée

ou à la sortie des trains et à la manœuvre des signaux

et des aiguilles.

Dans ce dernier cas qui se présente, par exemple, lorsqu’on

crée une relation entre une cabine Saxby et un poste d’aiguilleurs,

le téléphone remplace un appareil à voyants ou

à signaux acoustiques et doit être considéré

comme tel. Il n’est donc pas à proprement parler un appareil

télégraphique lorsqu’il est affecté à

cet usage spécial.

4° Relations de gares a gares

Les Compagnies du Nord et de l’Est ont été les premières,

en France, à remplacer les appareils télégraphiques

Bréguet à signaux fugitifs, seuls en usage autrefois sur

les chemins de fer, par des télégraphes Morse écrivants,

dans le but d’augmenter la sécurité en établissant

nettement les responsabilités de ceux qui transmettent des ordres

importants et de ceux qui les reçoivent.

Cet exemple a été suivi depuis par la Compagnie de P.-L.-M.

et par la Compagnie de l’Ouest qui a actuellement opéré

cette transformation dans les deux tiers de ses postes télégraphiques.

Seule, la Compagnie de Paris à Orléans a persévéré

dans l’emploi, exclusif du télégraphe à cadran.

Cette condition de responsabilité, dans l’expédition

des dépêches intéressant la sécurité,

a donc paru suffisamment importante pour justifier des dépenses

assez considérables et pour passer sur les difficultés

résultant de l’obligation d’enseigner aux agents la

manipulation du télégraphe Morse.

A vrai dire, cette manipulation, qui peut paraître plus difficile

au premier abord que celle du télégraphe Bréguet,

s’apprend assez, promptement, ainsi que l’expérience

l’a démontré ; d’autre part, la lecture des

bandes Morse qui portent les signaux transmis est incomparablement plus

aisée que celle du télégraphe à cadran,

puisque l’aiguille de ce dernier appareil s’arrêtant

sur chaque lettre ou sur chaque chiffre pendant un temps extrêmement

court, le lecteur doit, pour ainsi dire, saisir au vol le signal qui

lui est transmis et se rappeler les lettres qui ont passé. D’où,

une contention d’esprit et une attention fort grande qui sont une

cause de fatigue. Enfin, avec le télégraphe à cadran

il serait certainement impossible d’assurer un service aussi tendu

que l’exige actuellement l’activité de la circulation

des trains sur certaines lignes.

Ainsi se trouverait justifié l’usage du télégraphe

Morse, abstraction faite de la question de sécurité.

Il est naturel que les Compagnies qui font exclusivement usage du télégraphe

à cadran à signaux fugitifs et qui considèrent

ce mode de transmission comme présentant sufïisaniment de

sécurité, songent à y substituer le téléphone

qui est un moyen de correspondance incontestablement plus rapide. Toutefois,

le téléphone présente un inconvénient qu’il

est bon de signaler et qui peut avoir son importance dans le cas qui

nous occupe : certains sons se transmettent mal et peuvent prêter

à équivoque ou même à fausse interprétation

; certains nombres, notamment, ont même consonnance, par exemple

10 et 6,1 et 20, et il est à craindre que même en collationnant

la dépêche on ne relève pas l’erreur.

Malgré cela, il y a actuellement une tendance de la part de certaines

administrations à généraliser l’emploi du

téléphone, même lorsqu’il s’agit de transmettre

des ordres importants. En faisant abstraction des petites lignes d’intérêt

local, où le service se fait en navette et où, à

la rigueur, on pourrait se passer de tout système de correspondance,

on peut citer des lignes à faible trafic, il est vrai, mais sur

lesquelles il peut y avoir des changements de croisement, où

on a adopté le téléphone.

Au point de vue purement technique, la substitution du téléphone

au télégraphe sur les grandes lignes rencontrerait des

difficultés de plusieurs ordres : les conducteurs à fil

unique, en fer, servant actuellement au télégraphe sont

insuffisants à assurer une bonne communication téléphonique

entre des gares assez éloignées les unes des autres, d’abord

à cause des différentes raisons que nous avons données

au début de cette note, et ensuite à cause de la proximité

de nombreux conducteurs servant aux appareils de contrôle de toutes

natures, qui sont posés la plupart du temps sur les mêmes

poteaux. Il faudrait donc établir des lignes spéciales

à double fil pour assurer, dans de bonnes conditions, les communications

téléphoniques et la dépense qui résulterait

de l’établissement de ces conducteurs serait grande.

Sans préjuger de l’avenir, notre opinion personnelle est

donc que sur les lignes à grand trafic, le téléphone

peut être une annexe très utile du télégraphe

Morse, mais ne saurait le remplacer entièrement.

Nous pouvons citer un cas où le téléphone, considéré

comme auxiliaire du télégraphe, rend des services importants,

en décrivant l’installation réalisée sur la

ligne de Vincennes, dans chacune des gares comprises entre Paris-Bastille

et La Varenne.

On fait usage des fils télégraphiques existants et l’installation

est caractérisée par ce fait que les postes doivent constamment

rester sur télégraphe. La relation téléphonique

n’est établie que sur un signal conventionnel passé

au Morse. Dans ces conditions, les appareils d’appel du téléphone

n’ont plus raison d’être, puisque l’appel se fait

par la sonnerie du poste télégraphique.

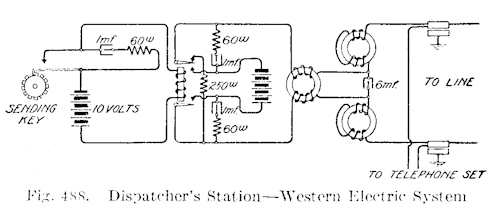

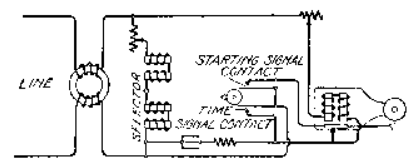

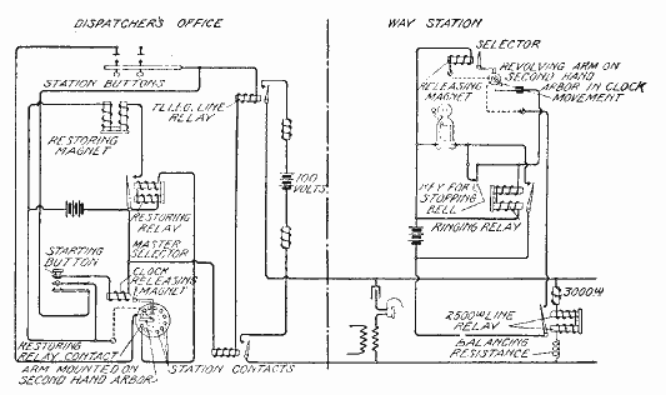

La disposition d’un poste intermédiaire quelconque, représentée

par le schéma (fig.

7, PI. 88), est la suivante :

La borne du manipulateur et la borne de réception du commutateur

de lignes, au lieu d’être reliées directement, sont

mises en communication par l’intermédiaire du téléphone,

lorsque son récepteur de droite maintient le crochet commutateur

abaissé. Les relations télégraphiques peuvent donc

avoir lieu comme si rien n’avait été changé

au dispositif primitif du poste télégraphique.

Si le poste de gauche Pt veut parler avec le poste P, il demande à

ce dernier de se placer au téléphone ; cette demande étant

faite par télégraphe, la fiche du commutateur de lignes

de chacun de ces postes est sur réception. Les choses restant

dans cet état, l’agent se porte au téléphone

et décroche les deux récepteurs ; il isole par ce seul

fait l’appareil Morse et peut engager la conversation avec son

voisin. Pendant ce temps, le poste de droite P2 peut néanmoins

attaquer le poste P dont la sonnerie déclenche. La conversation

terminée, les récepteurs sont replacés sur leurs

crochets et l’appareil Morse rentre dans le circuit, le téléphone

se trouvant à son tour isolé. L’agent n’a plus

qu’à remettre la fiche du commutateur sur sonnerie, absolument

comme s’il venait de recevoir une. dépêche par télégraphe.

L’installation faite dans ces conditions ne change en rien les

habitudes du personnel, ce qui est important, et, dans aucun cas, la

communication télégraphique ne peut être interrompue,

puisque les récepteurs téléphoniques doivent forcément

être replacés sur leurs crochets.

La mise en service d’appareils téléphoniques concurremment

avec le Morse a donné d’excellents résultats sur

la ligne de Vincennes, où les stations sont très rapprochées

les unes des autres (1 500 m en moyenne). Il arrivait, en effet, qu’une

dépêche transmise par télégraphe exigeait

pour parvenir d’une gare voisine, un temps plus long que n’en

mettait un train pour effectuer le trajet. Aussi, dans la pratique,

les communications urgentes qui n’intéressaient pas directement

la sécurité ou qui n’engageaient pas la responsabilité

de la Compagnie étaient-elles faites par correspondance écrite.

Depuis que l’on dispose du téléphone, on s’en

sert pour passer les dépêches concernant :

Les demandes de matériel,

Les avis de prises de route,

La répartition du matériel,

Les renforcements de trains,

Les compartiments à réserver,

Les colis en plus ou moins,

Les demandes de remplacements d’agents,

Les interruptions ou les défauts dans le fonctionnement des appareils

télégraphiques, signaux, aiguilles, horloges, etc. (dépêches

au chef de district, au contrôleur du télégraphe,

ou aux ouvriers de l’entretien),

Et généralement toutes les dépêches n’intéressant

pas la sécurité ou la circulation des trains.

Toutes ces dépêches sont collationnées et inscrites

sur un registre spécial.

Toutes les dépêches ayant un caractère officiel

ainsi que les télégrammes privés sont, comme par

le passé, transmis télégraphiquement .

En cas d’urgence, par exemple pour signaler des wagons en dérive

ou un accident quelconque, pour demander le secours, pour annoncer un

retard de train, la mise en marche d’un train facultatif ou extraordinaire.,

on peut faire usage du] téléphone ; mais la dépêche

téléphonée doit être confirmée dans

le plus bref délai possible par le télégraphe.

Bien entendu, en cas d’interruption momentanée du service

sur une des voies, toutes les dépêches relatives soit à

l’organisation d’un service de voie unique, soit à

la'circulation des trains ou machines sur voie unique, ne sont exécutoires

qu’autant qu’elles ont été transmises par le

télégraphe. Toutes les prescriptions que nous venons d’énoncer

ont été consignées dans un ordre de service adressé

à toutes les gares intéressées,

5° Relations des agents de la voie et des trains avec les gares

ou des agents de la voie entre eux

Certaines Compagnies ont installé, depuis longtemps déjà,

des postes télégraphiques en pleine voie, de distance

en distance, pour permettre aux agents des trains de demander du secours

aux stations voisines en cas d’accident ; mais ce système

implique l’obligation d’avoir des agents de trains sachant

se servir du télégraphe .

Dans certaines autres Compagnies, on a utilisé dans le même

but des postes télégraphiques portatifs ; mais ce système

n’est pas pratique parce qu’il exige pour son installation

des agents spéciaux et que cette installation cause, dans la*plupart

des cas, une interruption dans la transmission des dépêches.

On a alors songé à remplacer le télégraphe

par le téléphone et à employer, soit des postes

de secours répartis de distance en distance le long de la voie,

soit des postes téléphoniques portatifs.

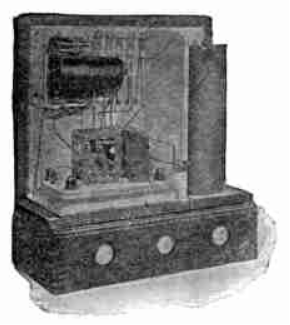

Nous trouvons un exemple du premier système à la Compagnie

du Nord, qui emploie, à titre d’essai, sur certaines de

ses grandes lignes, des postes téléphoniques de secours

permanents, et qui en a, également installé sur plusieurs

lignes à faible trafic. Cette installation nécessite,

Bien entendu, l’annexion aux postes télégraphiques

des stations, de récepteurs téléphoniques. On s’est

servi, pour ces essais, de récepteurs et de transmetteurs du

type Ader, modèle réduit.

La Compagnie d’Orléans a également installé,

sur certaines sections, des téléphones aux postes des

gardes-barrières, pour permettre à ces derniers de communiquer

avec les gares voisines.

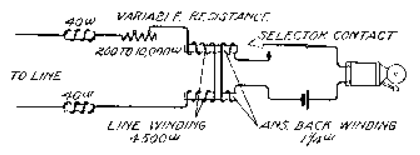

Ces installations, faites jusqu’à présent au double

fil, comprennent :

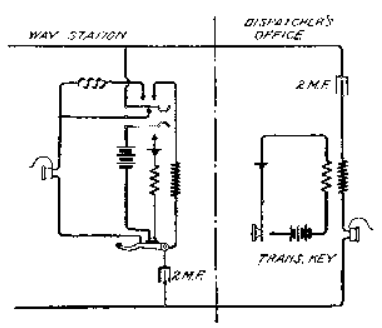

1° Pour la gare, un poste magnétique fixe composé

d’un téléphone transmetteur, de deux téléphones

récepteurs, d’un appel magnétique à manivelle

et d’un paratonnerre à pointes (modèle spécial

étudié par la Compagnie d’Orléans) portant

une manette pour mettre la ligne à la terre en cas d’orage.

Le tout est monté sur un panneau avec crochet commutateur et

crochet fixe, ainsi que le montre la figure 8,

PL 88.

La sonnerie magnétique est toujours actionnée aû

départ par l’appel magnétique, ce qui permet de constater

le départ du courant à la sortie du poste.

Le tableau central (système Sieur) est muni d’annonciateurs

et de commutateurs du modèle ordinairement employé pour

les installations bourgeoises.

2° Au poste de garde-barrière, l’installation est en

tout point semblable à la précédente (1).

Les transmetteurs magnétiques sont munis d’une sorte d’embouchure

dans laquelle il faut parler, ce qui donne lieu à quelques plaintes,

surtout quand plusieurs agents doivent se servir de l’appareil.

Pour les faibles distances, le téléphone purement magnétique

donne de bons résultats ; mais pour les grandes distances, la

perception des sons devient difficile, les transmetteurs ayant une puissance

insuffisante.

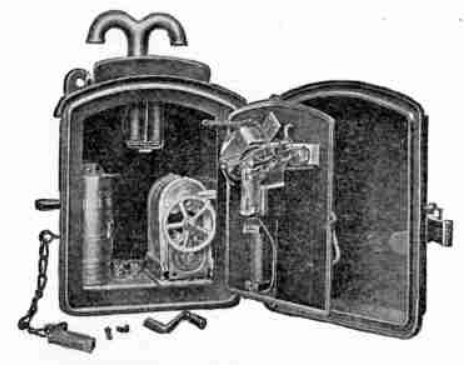

Les postes téléphoniques portatifs sont en usage sur certaines

petites lignes exclusivement exploitées par téléphone,

ainsi que nous le verrons plus loin ; mais nous trouvons également

un •exemple de cette application sur les grandes lignes du réseau

des chemins de fer autrichiens.

On emploie sur ces lignes un téléphone de campagne du

système Gattinger qui, paraît-il, peut être installé

en quelques minutes sur un point quelconque de la voie, même par

des agents ne possédant aucune instruction technique. Son emploi

n’interrompt pas la communication télégraphique entre

les stations. Enfin, il paraît que ce téléphone

dont nous regrettons de ne pouvoir donner une description détaillée,

ni les dessins, permet, dans •des conditions favorables, de correspondre

même à 50 km de distance à l’aide des fils

télégraphiques directs.

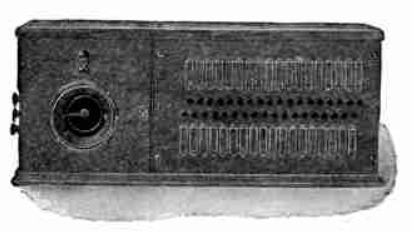

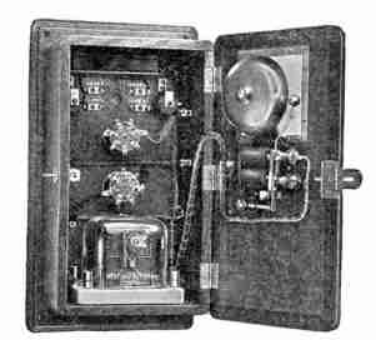

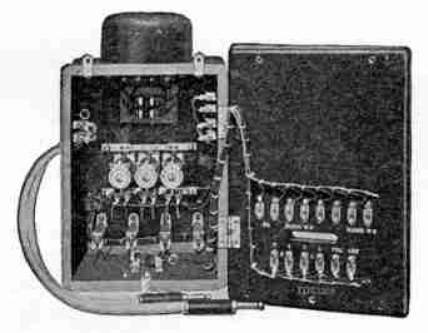

Nous avons dit qu’on employait des postes téléphoniques

portatifs sur certaines petites lignes : le poste en essai sur la petite

ligne d’Anvin à Calais par exemple, se compose d’un

bouton d’appel, d’un microphone, d’un téléphone

d’une sonnerie à grande résistance, d’un commutateur

de dérivation pour la sonnerie et le téléphone,

et de dix éléments de pile Leclanché. Le tout est

contenu dans une boîte de 0,33 mtde hauteur, de 0,30 m de largeur,

de 0,20 m de profondeur, du poids total de 10 kg.

Il est d’autres applications que l’on peut signaler comme

pouvant peut-être rendre service dans certaines circonstances.

(1) La figure 8, PI. 88

donne le schéma de montage d’un poste de gare à trois

directions, en relation avec des postes de gardes-barrières.

C’est la mise en relation temporaire de deux points donnés

soit sur la voie, soit d’une partie d’une gare aune autre

de cette même gare.

Le problème peut être résolu de deux façons

: soit par l’emploi d’un câble volant, soit par l’emploi

d’un fil posé à l’avance et auquel il suffit

de se relier pour communiquer.

Nous pensons qu’il est intéressant de relater ici une expérience

que nous avons faite dans le courant de l’année 1892, et

qui prouve que la première solution du problème n’offre

aucune difficulté.

Nous avons téléphoné avec une grande netteté

à l’aide de téléphones magnétiques

Ader, à 1 000 et à 1 500 m de distance, en employant un

conducteur unique formé d’un fil bi-métallique nu

de 0,0006 m de diamètre simplement posé sur le sol. Le

retour se faisait parla terre prise au rail. Les appels se produisaient

à l’aide de sonneries magnétiques.

On ne pouvait d’ailleurs songer à faire usage, dans cette

circonstance, de sonneries actionnées par des courants de pile

; un fil posé sur le sol étant évidemment dans

des conditions d’isolement des plus défectueux et ne pouvant

servir à la transmission de signaux électriques qu’à

la condition d’employer des courants de haute tension.

On avait placé à chaque extrémité de la

ligne deux récepteurs Ader n° 3, en dérivation sur

la sonnerie magnétique, de façon à s’exonérer

de toute manœuvre de commutateur; l’un de ces téléphones

servait de transmetteur, l’autre de récepteur.

Dans ces conditions, l’installation était d’une grande

simplicité.

Le fil bi-métallique est constitué d’une âme

en acier entourée de cuivre pur, ce qui permet d’obterdr

à la fois une grande conductibilité électrique

et une grande résistance à la traction (75 à 80

kg par millimètre carré).

Ce fil était enroulé sur un dévidoir muni d’une

poignée ; le déroulement sur le sol se fait à la

vitesse d’un homme marchant au pas. Pour le relèvement du

fil, à l’issue de l’expérience, la poignée

du dévidoir était assujettie, à l’aide de

crochets spéciaux, à un plastron, et l’enroulement

s’opérait rapidement par l’homme qui cheminait en donnant

un mouveüient de rotation à l’arbre de la bobine, à

l’aide d’une manivelle montée sur cet arbre.

Le relèvement d’une ligne de 1 km a été effectué

par un homme inexpérimenté en quinze minutes.

On possède ainsi un moyen simple et peu coûteux d’établir

une communication temporaire par sonneries magnétiques et par

téléphone entre deux chantiers espacés sur la voie

de 1 à 3 km, ce qui peut présenter, dans certains cas,

un intérêt réel.

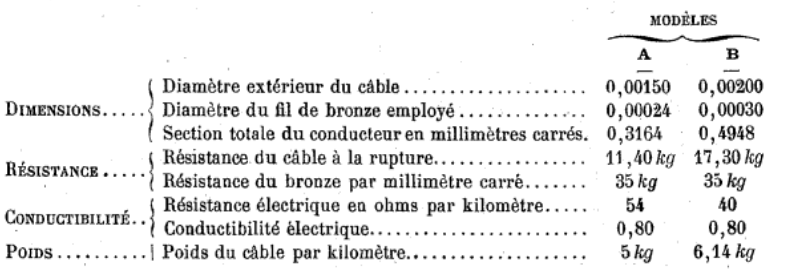

Notre regretté collègue, M. de Branville, qui s’est

beaucoup occupé des applications de la téléphonie

au service militaire et qui, avec M. Aubry, a construit des postes magnétiques

portatifs très pratiques, s’était préoccupé

de l’établissement de lignes volantes pour créer

des communications temporaires. Il avait fait construire à cet

effet un câble à un conducteur composé d’une

torsade de sept fils de bronze, recouverte d’une couche isolante

de caoutchouc pur, d’une enveloppe protectrice formée de

deux guipages en sens contraire, de fils de coton et d’un enduit

hydrofuge.

Il existe deux modèles de câbles ainsi constitués,

dont le tableau ci-après donne les principales dimensions, les

poids, les résistances et la conductibilité

Ces câbles sont légers, comme on le voit, et un seul opérateur

peut facilement dévider une bobine de 500 m de ce conducteur.

On réunit les extrémités de chaque longueur de

câble de 500 m, au moyen d’un serre-flls à deux bornes.

S’il s’agit maintenant de communiquer temporairement entre

deux points désignés d’avance, il est plus simple

d’établir une ligne à conducteur unique entre ces

deux points et de faire aboutir ce conducteur, à ses deux extrémités,

à une prise de contact. On peut ainsi installer rapidement un

poste portatif et établir la communication dans un espace de

temps très court.

La principale condition à remplir, c’est d’avoir un

poste portatif peu coûteux et d’un poids très restreint.

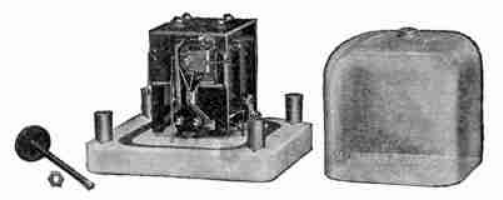

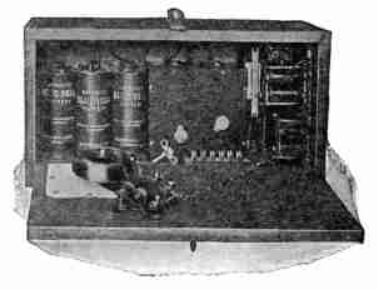

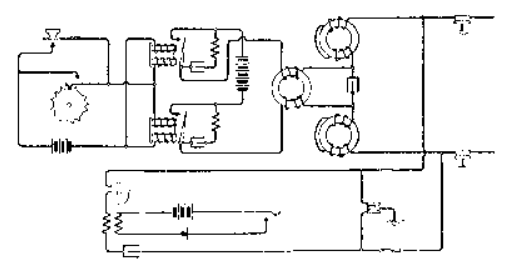

C’est dans ce but que nous avons combiné l’appareil

dont la figure 9, PL 88

donne les vues en coupes et en plan.

Il se compose d’une boîte renfermant un appareildouble Berthon-Ader,

une sonnerie trembleuse de petite dimension, un bouton-poussoir, une

bobine d’induction et un commutateur. Le tout ne pèse que

2,400 kg. Eu dehors de la boîte sont fixés, d’uue

part, deux crochets-conjoncteurs servant à prendre communication

avec la ligne et la terre au moyen d’une clef spéciale attachée

à un cordon souple ; d’autre part, trois autres crochets

de même forme servant à relier la pile à l’appareil.

La pile est complètement indépendante et peut être

composée d’éléments secs facilement transportables

ou d’éléments Leclanché ordinaires que l’on

trouve dans toutes les gares.

On possède, comme on le voit, le moyen de réaliser tous

les genres de communication possibles entre les divers postes des gares,

de gare à gare, et d’un point quelconque de la voie avec

un autre point de la voie ou avec les postes télégraphiques

voisins.

En terminant cette revue des principaux emplois du téléphone

aux grands réseaux des chemins de fer, nous ferons remarquer

que les applications sont peut-être plus étendues à

l’étranger qu’en France. Ainsi, en Angleterre, les

différents postes de block-system sont reliés téléphoniquement

et peuvent ainsi échanger des avis du genre de ceux dont nous

donnons la liste :

Annonce de la nature du train qui a passé devant le poste.

Avis d’arrêter un train signalé par le poste en amont

comme ayant une portière ouverte, un signal de queue éteint,

un chargement dérangé et offrant du danger, etc.

Rectification d’une erreur dans l’indication delà nature

d’un train donnée par la sonnerie du bloc.

Notification au signaleur d’avant de garer un train pour laisser

passer un train plus important.

Indication préalable à une cabine placée en avant

d’une bifurcation de la direction à donner au train arrivant,

afin d’éviter tout retard dans la préparation de

la voie.

Secours à demander aux stations en cas d’accidents de toute

nature.

Demande, au dépôt de machines d’une machine de secours.

Transmission de l’heure aux postes situés en pleine voie.

Annonce d’un dérangement survenu dans les appareils du bloek-system,

etc., etc.

sommaire

1889-1893 État actuel de la téléphonie sur les

grands réseaux français.

Ainsi que nous venons de le montrer, par l’examen des principales

applications déjà réalisées sur les grands

réseaux français et par l’énoncé de

celles qui pourront être réalisées plus tard, le

téléphone est destiné à jouer un rôle

important dans l’exploitation des voies ferrées. Le nombre

des appareils actuellement en service a considérablement augmenté

depuis qnelques années. Ainsi, à l’occasion d’une

communication faite en 1889 à la Société Internationale

des Électriciens sur les applications de l’électricité

à l’exploitation des voies ferrées, nous avions recherché

quels étaient, à cette époque, les nombres de postes

télégraphiques et de postes téléphoniques,

Nous avions trouvé qu’il existait sur les sept grands réseaux

français environ :

5 000 postes télégraphiques ;

700 postes téléphoniques.

Le nombre de ces derniers était, par conséquent, sept

fois moindre que celui des postes télégraphiques.

Depuis 1889 le nombre des postes télégraphiques en service

n’a pas sensiblement augmenté ; il n’en est pas de

même de celui des postes téléphoniques, et la situation

actuelle est approximativement la suivante :

5 200 postes télégraphiques ;

1 210 postes téléphoniques.

Ces derniers ne sont plus qu’en nombre 4,3 fois moindre que les

postes télégraphiques.

On a généralement reconnu la nécessité du

double fil. Les Compagnies duv Nord, de P.-L.-M,, de l’Est et d’Orléans

qui avaient tout d’abord installé leurs téléphones

au simple fil, ont adopté les lignes à deux conducteurs

en fil de bronze silicieux ou phosphoreux de 1,5 à 2 mm de diamètre,

à 98 0/0 de conductibilité, sauf dans le cas où

ces postes sont placés sur les sections de ligne à faible

trafic, dans les stations, haltes, etc., auquel cas ils sont reliés

sur le fil télégraphique omnibus généralement

constitué d’un seul conducteur en fer de 3 mm de diamètre.

Il en est de même de ceux de ces postes placés en pleine

voie et qui servent de postes de secours, et enfin des postes téléphoniques

annexés au télégraphe, ainsi que nous en avons

donné un exemple en décrivant les installations réalisées

sur une partie de la ligne de Yincennes.

La Compagnie de l’Ouest et celle du Midi ont conservé pour

toutes leurs communications téléphoniques de gares le

simple conducteur en fer de 3 mm de diamètre avec retour par

la terre.

sommaire

IL — EMPLOI DU TÉLÉPHONE DANS LES COMPAGNIES SECONDAIRES

Nous avons vu que, sur les grands réseaux, l’emploi du téléphone

est soumis à certaines restrictions et ne peut être substitué

au télégraphe Morse pour assurer la transmission de tous

les ordres et avis intéressant la sécurité de l’exploitation.

Il n’en est pas de même pour les petites lignes. Il est maintenant

admis que, dans ce cas particulier, le téléphone peut

remplacer complètement le télégraphe, l’exploitation

de ces lignes se faisant dans des conditions spéciales.

Le télégraphe à cadran et encore moins le télégraphe

Morse, qui exigent des installations coûteuses, ne conviennent

aux lignes à faible trafic ne desservant que des localités

peu importantes, où les stations ne sont que de simples haltes

situées souvent en face d’estaminets dont les tenanciers

doivent assurer le service de l’échange des marchandises.

Il fallait quelque chose de plus simple, de plus expéditif que

le télégraphe, d’un fonctionnement sur et néanmoins

à la portée des agents peu instruits appelés à

en faire usage. Le téléphone répond seul à

ces exigences.

Nous donnerons comme exemples l’applicalion faite :

1° En Belgique, sur les chemins de fer à petite section ;

2° En France, sur le réseau de la Compagnie Meusienne de

chemins de fer.

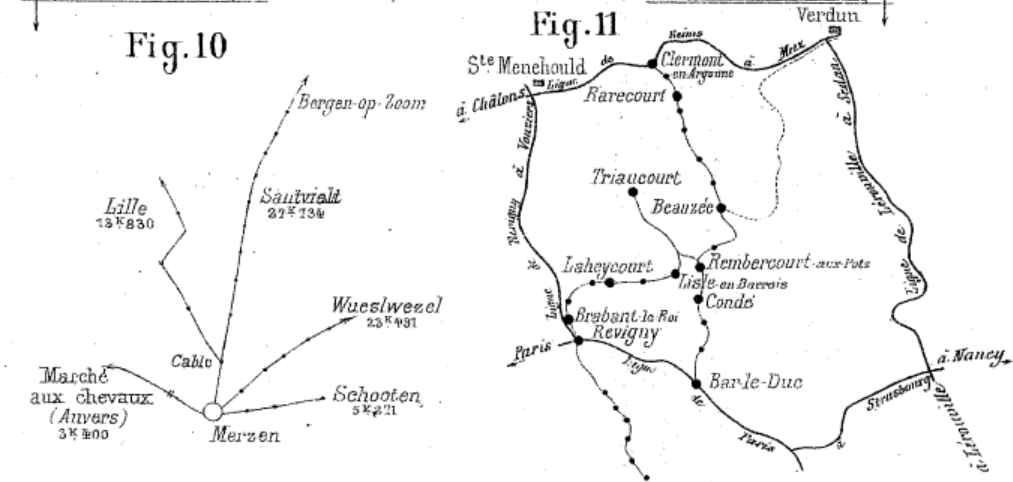

Application du téléphone sur les chemins de fer

belges à petite section.

M. Piérard, Ingénieur des télégraphes, à

Bruxelles, a publié une étude intéressante sur

l’application du téléphone aux chemins de fer belges

à petite section ; c’est de cette étude que nous

avons extrait les renseignements qui suivent :

Cet Ingénieur fait remarquer que le téléphone a

été appliqué systématiquement, pour la première

fois, le long des voies ferrées à l’usage exclusif

des besoins du service de ces voies, en Belgique.

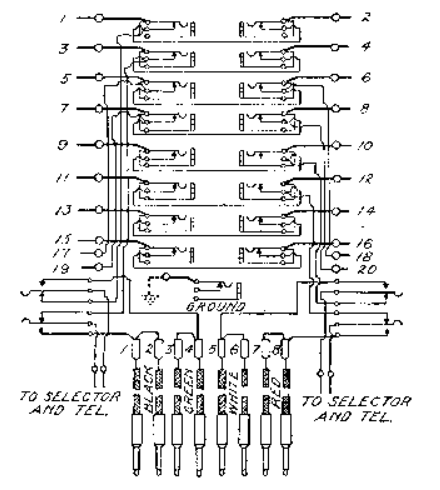

La figure 10, PL 88 donne le tracé

des lignes téléphoniques desservant les tramways du Nord

d’Anvers et du Sud de Bréda.

Sur les chemins de fer économiques belges, les stations sont

généralement de simples haltes, sans bâtiment ou

locaux spéciaux. Un café voisin dé la halte constitue

la station. C’est donc généralement dans une salle

réservée du café, qu’est installé le

téléphone. Ce dernier est enfermé dans une boîte

munie d’une serrure.

Chaque poste comporte un microphone, deux téléphones récepteurs

et une sonnerie magnéto-électrique pour les appels.

Tous les postes d’une même ligne sont montés en série

sur un seul circuit, ce qui présente plus d’avantages qu’un

montage en dérivation, car avec ce système on n’a

besoin d’avoir qu’un seul type d’appareils.

L’expérience a montré qu’il était possible

d’embrocher jusqu’à

12 postes dans le même circuit sans rendre la réception

téléphonique trop précaire et que l’on pouvait

même converser pratiquement entre les postes terminus d’une

ligne de 59 km de longueur comprenant 18 postes.

Quand les circuits sont fortement chargés, les postes intermédiaires

communiquent entre eux dans de très bonnes conditions ; la communication

devient d’autant moins bonne qu’on approche davantage des

extrémités.

Les signaux d’appel des divers postes embrochés ont été

constitués par des roulements de sonnerie combinés suivant

le code Morse, c’est-à-dire par une succession de sonneries

brèves et longues.

Les préposés se rendent à leur appareil seulement

quand c’est leur poste qu’on appelle.

La trop grande complication des appels n’est pas à craindre,

puisque avec deux signaux (une brève et une longue) etuDe seule

répétition on a 2 signaux ; avec deux répétitions,

on a 4 signaux ; avec trois répétitions' on a 8 signaux,

soit en tout 2+4+8 = 14 signaux, ce qui est largement suffisant puisque

le nombre des postes embrochés atteint au plus 12.

En résumé, on peut traiter une succession de postes téléphoniques

comme des postes télégraphiques desservis par un fil omnibus,

et on peut, dans certains cas, réunir par des fils directs les

postes principaux, ce qui a pour double avantage d’améliorer

la transmission entre cès postes principaux et de permettre des

communications au cas où l’un des circuits viendrait à

être inter-rompu.

On peut objecter à ce système qu’il permet à

tous les postes d’écouter les communications qui s’échangent

entre deux d’entre eux, mais comme il ne s’agit ici que de

messages de service sans intérêt pour les tierces personnes,

cet inconvénient n’est pas grave.

Les appareils sont montés au simple fil par mesure d’économie

; on emploie le double fil seulement quand la chaussée empruntée

par le chemin de fer vicinal est longée par des fils télégraphiques;

on évite alors l’induction en croisant les deux conducteurs,

comme nous l’avons expliqué plus haut.

On avait fait usage, dès le début, de fils de fer de 0,003

m de diamètre, mais on emploie maintenant le fil de bronze phosphoreux

de 0,0016 m de diamètre à 95 0/0 de conductibilité,

avec lequel on peut avoir des portées de 90 à 120 m. Nous

avons signalé l’inconvénient que présente

ce fil dans les pays froids ; pendant l’hiver, il se recouvre d’une

couche épaisse de glace qui amène sa rupture; aussi, en

Belgique, l’a-t-on remplacé par du fil de bronze à

30 0/0 seulement de conductibilité électrique, ayant une

résistance mécanique double de celle du fil à 95

0/0 de conductibilité électrique.

Un autre inconvénient du fil de bronze, qu’il est intéressant

de signaler, c’est qu’il tente les voleurs ; ceux-ci n’hésitent

pas à couper les lignes pour s’approprier un métal

qui vaut 2,50 f le kilogramme ; aussi a-t-on imaginé d’oxyder

le bronze pour lui donner l’apparence de l’acier.

Il est également assez curieux de noter que des personnes malveillantes

cassent, à coups de pierre, les isolateurs des lignes téléphoniques,

lesquels étant en porcelaine blanche se voient facilement et

constituent un but facile à atteindre. On a donc remplacé