|

Le cahier

chantant, le condensateur chantant

Nous ne pouvons pas parler que de téléphones

et microphones, sans mentionner le condensateur chantant, parce

que ce phénomène jette aussi un peu de lumière

sur les fonctions du téléphone.

M. Varley découvrit

en 1870 qu’un condensateur chargé et déchargé

rapidement émet un son. Ce fait provient de l’attraction

s’exerçant entre les armatures du condensateur chargé.

La hauteur du son obtenu est en rapport avec le nombre de charges

et de décharges par seconde.

L’appareil de Varley, était très encombrant, le

récepteur était un tambour d’un mètre de

diamètre.

En 1878 M. Warley imagina le condensateur chantant,

qui reçu une forme pratique par une combinaison très

simple que lui donnèrent MM. Pollard et Garnier.

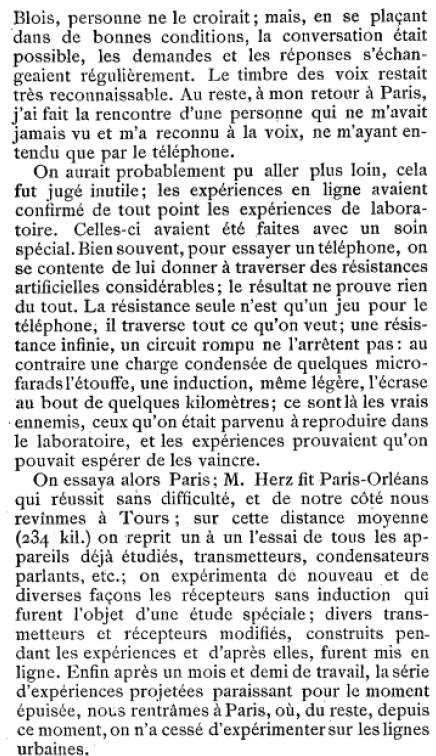

Le condensateur K est formé de 30 feuilles de papier superposées,

de 9 sur 13 centimètres , entre lesquelles sont interposées

28 feuilles d’étain de 6 sur 12 centimètres. Les

feuilles paires sont réunies ensemble à l’un des

bouts du cahier de papier et les feuilles impaires à l’autre

bout. Le tout

est relié avec une bande de papier et les feuilles d’étain

réunies aux deux garnitures de cuivre munies de bornes d’attache.

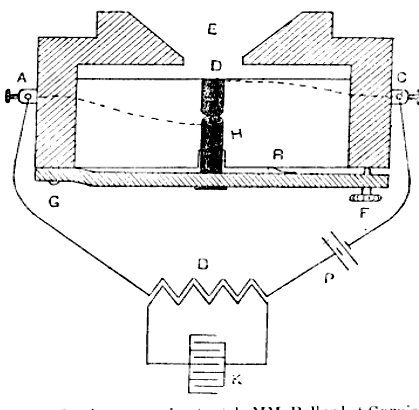

L’appareil transmetteur se compose d’une boîte cylindrique

portant une embouchure E. Sous rembouchure E se trouve une lame vibrante

en fer-blanc, au centre de laquelle est soudé un morceau cylindrique

de charbon D. Contre ce charbon appuie un autre cylindre de la même

matière, qui est porté par une traverse en bois GF articulée

en G et fixée de l’autre côté au moyen d’une

vis de réglage F. Un ressort arqué R, placé en

travers de cette pièce, lui donne une certaine élasticité.

La lame de fer est mise en rapport avec un des pôles d’une

pile P, de 6 éléments Leclanché, et le charbon

inférieur H correspond à l’hélice primaire

d’une bobine d’induction B reliée d’autre part

au second pôle de la pile.

Enfîn les deux bouts de l’hélice secondaire de la

bobine sont en relation avec les deux armatures du condensateur.

On règle les charbons de manière que les extrémités

en regard soient très près l’une de l’autre.

On arrive facilement à ce réglage par tâtonnement,

en émettant la même note dans l’embouchure, jusqu’à

ce que le condensateur résonne.

Si trois notes émises successivement sont bien reproduites,

l’appareil peut être considéré comme suffisamment

réglé. Pour le faire fonctionner, il suffit d’enfoncer

la bouche dans l’embouchure et de chanter. Il faut, pour obtenir

un bon résultat, que l’on entende la laine vibrer à

la manière des mirlitons. Au lieu de charbons, on peut employer

des contacts en platine.

Des perfectionnements nouveaux ont permis de transformer

le condensateur en un véritable téléphone , c'est

le condensateur parlant.

Différents observateurs, comme MM. Herz,

Dunant et Dolbear, ont constaté qu'un

condensateur d'une certaine construction spéciale, intercalé

à la place d'un téléphone récepteur dans

le circuit secondaire d'une bobine d'induction, pouvait reproduire

les sons musicaux chantés dans un téléphone ou

microphone intercalé dans le circuit primaire de la même

bobine.

M. Dolbear a même construit un téléphone

basé sur le principe de deux plaques juxtaposées dont

l'une, par les charges et décharges de l'autre, fait des mouvements

vibratoires.

C'est probablement M. W. Holtz qui le premier a observé

un phénomène qui est le précurseur du condensateur

chantant, et M. Giltay a étudié

les observations de ses prédécesseurs et les a complétées

par ses propres investigations.

La

nature de 1884 La

nature de 1884

sommaire

Dans le livre de premier ouvrage Français traitant du Téléphone

en 1878, (sur cette page)  , ou à

feuilleter. on peut lire :

, ou à

feuilleter. on peut lire :

Téléphone de M. Varley.

— Ce téléphone n'est à proprement parler

qu'un téléphone musical dans le genre

de celui de M. Gray, mais dont le récepteur présente

une disposition originale vraiment intéressante.

Cette partie de l'appareil est essentiellement

constituée par un véritable tambour de grandes

dimensions (3 ou 4 pieds de diamètre), dans l'intérieur

duquel est placé un condensateur formé de quatre

feuilles de papier d'étain séparées par

des feuilles en matière parfaitement isolante, et dont

la surface représente à peu près la moitié

de celle du tambour. Les lames de ce condensateur sont disposées

parallèlement aux membranes du tambour et à une

très-petite distance de leur surface.

Si une charge électrique est communiquée

à l'une des séries de plaques conductrices de

ce condensateur, celles qui leur correspondront se trouveront

attirées, et si elles peuvent se mouvoir, elles pourront

communiquer aux couches d'air interposées un mouvement

qui, en se communiquant aux membranes du tambour, pourront,

pour une série de charges très-rapprochées

les unes des autres, faire vibrer ces membranes et engendrer

des sons; or ces sons seront en rapport avec le nombre des charges

et décharges qui seront produites. Comme ces charges

et décharges peuvent être déterminées

par la réunion des deux armatures du condensateur aux

extrémités du circuit secondaire d'une bobine

d'induction dont le circuit primaire sera interrompu convenablement,

on voit immédiatement que, pour faire émettre

par le tambour un son donné, il suffira de faire fonctionner

l'interrupteur de la bobine d'induction de manière à

produire le nombre de vibrations que comporte ce son.

Le moyen employé par M. Varley pour produire

ces interruptions est celui qui a été déjà

mis en usage dans plusieurs applications électriques

et notamment pour les chronographes; c'est un diapason électro-magnétique

réglé de manière à émettre

le son qu'il s'agit de transmettre. Ce diapason peut, en formant

lui-même interrupteur, réagir sur le courant primaire

de la bobine d'induction, et s'il y a autant de ces diapasons

que de notes musicales à transmettre, et que les électro-aimants

qui les animent soient reliés à un clavier de

piano, il sera possible de transmettre de cette manière

une mélodie à distance comme dans le système

de M. Elisha Gray.

La seule chose particulière dans ce système

est le fait de la reproduction des sons par l'action d'un

condensateur, et nous verrons plus loin que cette idée,

reprise par MM. Pollard et Garnier, a conduit

à des résultats vraiment intéressants.

...

Téléphones de MM. Pollard et

Garnier.

—Le téléphone à pile construit par

MM. Pollard et Garnier est différent de ceux qui précèdent,

en ce qu'il met simplement à contribution deux pointes

de mine de plomb portées par des porte-crayons métalliques,

et que ces pointes sont appliquées directement contre

la lame vibrante avec une pression qui doit être réglée.

La fig. 31 représente la disposition qu'ils ont adoptée,

et qui du reste peut être variée d'une infinité

de manières.

Fig. 31.

Fig. 31.

LL est la lame vibrante en fer-blanc au-dessus de laquelle se

trouve l'embouchure E, et P, P' sont les deux pointes de graphite

munies de leur porte-crayons. Ces porte-crayons portent à

leur partie inférieure un pas de vis qui, étant

engagé dans un trou fileté pratiqué dans

une plaque métallique CC, permet de serrer plus ou moins

les crayons contre la lame LL. Cette plaque métallique

CC est composée de deux parties juxtaposées qui,

étant isolées l'une de l'autre, peuvent être

mises en rapport avec un commutateur cylindrique au moyen duquel

on peut disposer le circuit de diverses manières. Ce

commutateur étant pourvu de cinq lames, permet de passer

presque instantanément d'une combinaison à l'autre,

et ces combinaisons sont les suivantes:

1o Le courant entre par le crayon P, passe dans la plaque et

de là dans la ligne.

2o Le courant arrive par le crayon P', passe dans la plaque

et de là dans la ligne;

3o Le courant arrive à la fois par les crayons P et P',

se rend dans la plaque et de là à la ligne;

4o Le courant arrive par le crayon P, va de là à

la plaque, puis dans le crayon P', et de là à

la ligne.

On a donc de cette manière deux éléments

de combinaison que l'on peut utiliser séparément

ou en les associant en tension ou en quantité.

Lorsque les crayons sont bien réglés et donnent

une transmission bien régulière et de même

intensité, on peut étudier facilement les effets

produits quand on passe de l'une des combinaisons à l'autre,

et l'on constate:

1o que pour un circuit court, il n'y a pas de changement appréciable,

quelle que soit la combinaison employée;

2o que quand le circuit est long ou présente une grande

résistance, c'est la combinaison en tension qui a l'avantage,

et cela d'autant plus que la ligne est plus longue.

Ce système téléphonique, comme du reste

les deux précédents, met à contribution

une machine d'induction pour transformer les courants voltaïques

en courants induits; nous parlerons plus tard de cet accessoire

important de ces sortes d'appareils.

Quant au téléphone récepteur, la disposition

adoptée par MM. Pollard et Garnier est à peu près

celle de Bell.

Seulement ils emploient des lames de fer-blanc et des hélices

beaucoup plus résistantes. Cette résistance est,

en effet, de cent cinquante à deux cents kilomètres.

Nous avons toujours reconnu, disent ces messieurs, que quelle

que soit la résistance du circuit extérieur, on

a avantage à augmenter le nombre des tours de spires,

même en faisant usage du fil no 42, qui est celui que

nous avons employé de préférence.

...

|

sommaire

Début 1877, Edison expérimenta un émetteur

à condensateur, ou statique.

Ce type

de dispositif repose sur le stockage d'une charge entre deux conducteurs,

en l'occurrence des plaques métalliques isolées. La

charge varie en fonction de la distance entre les deux plaques. La

première version était complexe et peu sensible, mais

en décembre 1877, il reprit l'idée. Il installa un empilement

de plaques métalliques, séparées par des disques

isolants, derrière un diaphragme. La pression de la voix sur

le diaphragme faisait varier la distance entre les plaques, donnant

ainsi une tension variable. Ce système aurait été

peu sensible, compte tenu du poids des plaques du condensateur. Cette

idée fut ensuite reprise par d'autres inventeurs, qui utilisèrent

une électrode arrière fixe et un ruban métallique

léger comme diaphragme, et produisirent un microphone à

condensateur utilisé en radiodiffusion et en enregistrement

sonore. Dans une variante, Edison remplaça

les plaques du condensateur par des plaques de cuivre et de platine.

Ces éléments constituaient une pile voltaïque (que

nous appellerions une batterie) et généraient leur propre

tension, qui variait selon la pression exercée sur les plaques

par le diaphragme. Ces idées furent finalement abandonnées. Ce type

de dispositif repose sur le stockage d'une charge entre deux conducteurs,

en l'occurrence des plaques métalliques isolées. La

charge varie en fonction de la distance entre les deux plaques. La

première version était complexe et peu sensible, mais

en décembre 1877, il reprit l'idée. Il installa un empilement

de plaques métalliques, séparées par des disques

isolants, derrière un diaphragme. La pression de la voix sur

le diaphragme faisait varier la distance entre les plaques, donnant

ainsi une tension variable. Ce système aurait été

peu sensible, compte tenu du poids des plaques du condensateur. Cette

idée fut ensuite reprise par d'autres inventeurs, qui utilisèrent

une électrode arrière fixe et un ruban métallique

léger comme diaphragme, et produisirent un microphone à

condensateur utilisé en radiodiffusion et en enregistrement

sonore. Dans une variante, Edison remplaça

les plaques du condensateur par des plaques de cuivre et de platine.

Ces éléments constituaient une pile voltaïque (que

nous appellerions une batterie) et généraient leur propre

tension, qui variait selon la pression exercée sur les plaques

par le diaphragme. Ces idées furent finalement abandonnées.

Vu dans la revue "La Nature 1878", l'Exposé

de M. Du Moncel :

sommaire

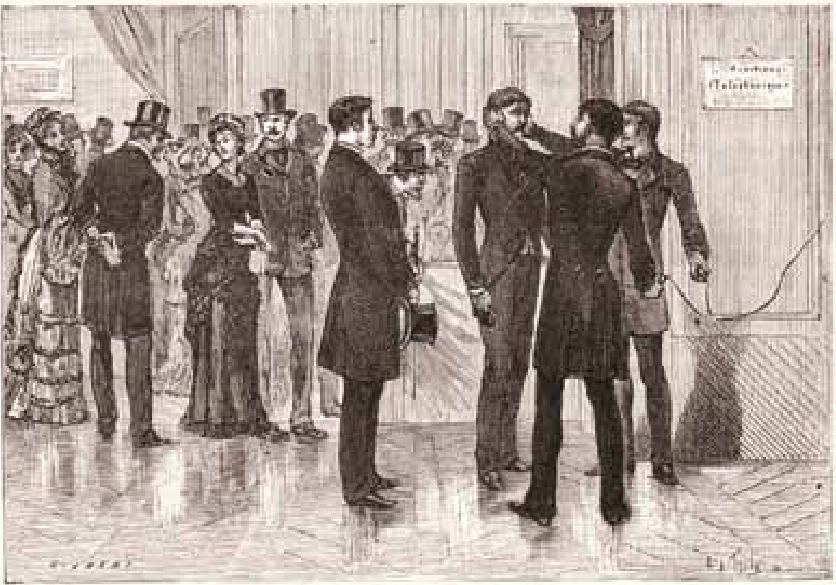

Partout en France, ces nouvelles faisaient l'objet

de conférences comme au Vésinet, on y retrouvait

la plupart du temps des élus , des avocats des ingénieurs

dont Messieurs Dumont et Napoli, ingénieurs et membres de l'association

Polytechnique, pour présenter “le phonographe, le cahier

chantant et les nouveaux téléphones”,

le samedi 21 février 1880,

Le 10 octobre 1878, le Courrier de Lyon rendait compte

d’une expérience, effectuée le 23 septembre précédent,

à l’Académie des Sciences, et du débat qu’elle

était censée clore. Cet article apporte un aperçu

intéressant sur la perception des techniques naissantes de

l’électricité par le monde savant. Il est reproduit

ci-après.

| Le Courrier de Lyon, 10 octobre

1878 «Le cahier parlant»

«L’Académie des Sciences a

offert, dans la séance de lundi, un spectacle tout à

fait inaccoutumé.

M. Bouillaud ayant attaqué les expériences

faites par M. du Moncel, ce dernier

avait demandé qu’une commission fut nommée

pour prouver qu’aucune supercherie n’était

pratiquée. Mais, les règlements de l’Académie

s’opposant à ce que l'assemblée se prononce

sur un travail régenté par un de ses membres,

le célèbre électricien a pris la résolution

d’exécuter en public la démonstration qui

avait poussé jusqu’au paroxysme l’incrédulité

de son savant confrère.

En conséquence, il a placé sur

une des tables de l’hémicycle un cahier de papier

à lettres dans l’intérieur duquel il avait

inséré quelques feuillets d’étain

rattachés aux deux pôles du circuit secondaire

d’un appareil d’induction. Le fil primaire de ce dernier

était rattaché à un transmetteur téléphonique

qui avait été installé dans le local voisin

où l’Académie Française tient ses

séances. Accompagné de M. Faye qui a bien voulu

servir de témoin, M. du Moncel est entré dans

cette salle dont il a fermé la porte, puis il s’est

mis à chanter. Aussitôt, ses confrères et

le public qui se pressait sur les banquettes ont entendu une

voix nasillarde sortir du cahier de papier. Le son de cette

voix était tellement fort qu’on l’entendait

aussi bien que si elle émanait du cornet d’un phonographe.

Il était cette fois impossible de prétendre qu’un

ventriloque se trouvait caché dans un objet qu’on

pouvait tenir dans la main.

M. Bouillaud a donné de très longues

explications tendant à prouver qu’il n’avait

pas entendu nier la possibilité physique de la reproduction

de la voix à l’aide du phonographe, mais il s’était

borné à avertir ses collègues qu’on

ne pouvait pas dire que le phonographe parlait. En effet, la

parole suppose une combinaison intellectuelle, et, en invoquant

l’exemple de Descartes, le savant docteur ne peut pas croire

que le phonographe soit doué de raison. Un immense éclat

de rire a accueilli cette explication peu digne d’un lieu

pareil. Mais M. Milnes Edwarts, qui avait pris part à

la discussion précédente, crut devoir protester.

En effet, ni lui, ni personne de l’Académie, n’avait

pu supposer qu’en invoquant la ventriloquie, M. Bouillaud

se bornait à refuser au phonographe et au condensateur

chantant le privilège de penser. L’honorable académicien

serait désolé que l’on put croire qu’il

avait assez peu de raison pour protester contre une semblable

assertion. Des expériences de phonographie, exécutées

devant les membres, ont eu lieu à l’issue de la

séance ».

Avant de reproduire les réflexions technico-philosophiques

de M. Bouillaud rapportées par le compte rendu de l’Académie

des Sciences, il n ’est pas inutile de donner quelques

éléments biographiques concernant les deux protagonistes

du débat. Jean-Baptiste Bouillaud (1796-1811), professeur

de médecine à la clinique de la Charité

pendant cinquante ans, a, en particulier, attaché son

nom à l’étude du rhumatisme articulaire aigu

et à son traitement par une méthode qu ’il

qualifie de «jugulante » bien qu ’encore molières

que : la saignée coup sur coup. Théodore du Moncel

(1821-1884), a été l’un des premiers physiciens

français à se spécialiser entièrement

en électricité, et s’est intéressé

à de nombreux domaines : thermostatique, mesures météo,

aide à la navigation, télégraphe, signalisation

dans les chemins defer... etc. Il a écrit plusieurs ouvrages,

dont Le téléphone,

le microphone et le phonographe en 1878.

Voici donc les réflexions qu’inspirent à

l’éminent médecin, les expériences

du pragmatique M. du Moncel.

Remarques sur le phonographe et le téléphone

; par M. Bouillaud.

I- Le Phonographe :

— L’expérience phonographique faite devant

l’Académie, il y a déjà quelques mois,

a été répétée, en ma présence,

dans le cabinet de mon savant confrère, M. du Moncel.

Quelques phrases prononcées dans l’ouverture du

phonographe, d’abord par un jeune homme qui faisait fonctionner

la machine, ensuite par M. du Moncel, et enfin par moi, furent

répétées et entendues de nous tous.

- 1° Etait-ce le phonographe qui les répétait,

après les avoir inscrites ? Etait-ce un autre moyen répétiteur

? Si c’était bien le phonographe, était-ce

par répétition des vibrations sonores qu’il

aurait enregistrées, et qu’il aurait reproduites

de lui-même, proprio motu, comme l’écho

reproduit les vibrations des ondes sonores qu’il a recueillies

?

Dans cette dernière hypothèse, cet appareil n’aurait

été qu’un écho sui generis,

et n’aurait pas, par conséquent, constitué

une véritable invention, puisque l’expérience

à laquelle il servait n’était qu’une

confirmation de celles déjà faites, en matière

de cette partie de l’acoustique qui concerne les divers

modes de transmission et de répercussion ou de réflexion

des sons. Ce rapprochement de la répétition des

paroles par la voix phonographique avec celle de leur répétition

par la voix de l’écho tel qu’on l’a connu

jusqu’ici, tourmentait en quelque sorte mon esprit.

Mais je ne pouvais me dissimuler que la répétition

dite phonographique n’avait pas lieu immédiatement

après la prononciation des paroles, comme il arrive dans

le cas de leur répétition par un écho très

voisin de l’oreille de la personne qui les a prononcées.

Je ne pouvais me dissimuler non plus que la répétition

d’origine phonographique pouvait se produire, selon les

phonographistes, un plus ou moins grand nombre de fois, à

des intervalles divers, sans avoir besoin d’une prononciation

nouvelle de la part de la personne qui les avait déjà

prononcées, tandis que la répétition des

paroles par le moyen de l’écho ne peut se reproduire

qu’à la condition, pour celles-ci, d’être

prononcées de nouveau.

De plus, il me fallait bien reconnaître que, sous le rapport

de la force, du ton, de la vitesse et du timbre, les paroles

d’origine dite phonographique différaient notablement

de celles qui avaient été prononcées, tandis

que c’est le contraire pour les paroles répétées

par l’écho.

-2° Etait-ce par une sorte d’imitation artistique

que les paroles attribuées au phonographe étaient

reproduites ?

Quelques-uns s’étonneront, sans doute, de cette

seconde hypothèse. Ce n’est pas, cependant, sans

aucune ombre de raison qu’il m’est arrivé de

la concevoir. Je ne prétends pas, toutefois, lui donner

plus d’importance qu’elle ne mérite, ni l’émettre

sans toutes les réserves requises.

«En attendant mieux, il ne m’est encore permis que

de m’en tenir au doute vraiment philosophique. Ce n’est

pas que, à l’exemple de Montaigne, je professe que

le doute est le plus doux oreiller sur lequel puisse reposer

une tête bien faite. Il me semble, au contraire, que la

certitude, quand rien ne lui manque, est un oreiller plus doux

encore. Mais, me demandera-t-on, quel est donc ce mieux que

j’attends ?

Je vais le dire. J’attends que M. du Moncel, opérant

lui-même, soit chez lui, soit ici, en présence

d’une Commission élue par l’Académie,

répète, un nombre suffisant de fois, et avec toutes

les précautions et conditions voulues par la saine méthode

scientifique, les expériences sur lesquelles s’appuie

la théorie qu’il enseigne relativement au mécanisme

du phonographe. Jusque-là, je ne saurais, malgré

toute la sympathie que j’éprouve pour sa personne

et l’intérêt que je prends à ses savantes

recherches, je ne saurais, dis-je, partager sa foi phonographique.

«Par une sorte d’argumentum ad hominem, M.

du Moncel dit que la phrase prononcée par moi est précisément

celle que le phonographe a répétée le mieux

; et, ce qui m’a beaucoup flatté, il a eu la politesse

de donner pour raison à cela que je l’avais fort

bien prononcée. Il faut, en vérité, que

mon caractère et mon esprit soient bien mal faits, pour

ne pas m’avouer converti par une logique aussi éloquente.

Que M. du Moncel veuille bien me pardonner une incrédulité

qui, pour être vaincue, attend uniquement, comme je viens

de le déclarer, l’heureux moment où, fonctionnant

sous sa direction personnelle, toutes les conditions requises

observées, en présence de la Commission demandée,

il fera répéter au phonographe la phrase enregistrée

par lui, telle que je l’ai prononcée, ce qu’il

a déjà fait plus d’une fois, dit-il, en présence

de certaines personnes. Alors, moi aussi, comme Thomas, ou comme

la femme de Polyeucte, voire même comme Orgon, je m’écrierai

: j’ai entendu, j’ai touché, j’ai vu,

vu dis-je ce qui s’appelle vu, et je rendrai hautement

des actions de grâce à mon victorieux confrère.

Je viendrai proclamer ma défaite, au sein de cette Académie,

et je n’en rougirai point ; car s’il y a quelque chose

de plus beau peut-être que de découvrir la vérité,

c’est de reconnaître son erreur. »

Passons maintenant au téléphone, ou, du moins,

à une certaine transmission électrique des sons,

objet de l’expérience en cause, et redonnons la

parole au sceptique et méfiant M. Bouillaud.

II. Téléphone :

— La condition nouvelle par laquelle cet instrument se

distingue de ceux déjà connus, au moyen desquels

les sons se propagent à des distances plus ou moins éloignées,

c’est qu’une machine électrique en fait partie

comme moyen de renforcement.

M. du Moncel assure avoir reconnu, par ses expériences

personnelles, l’influence de ce nouveau pouvoir électromagnétique,

comme moyen de propagation ou de transmission des sons. Il a

répété devant moi l’expérience

déjà pratiquée devant l’Académie,

pour prouver cette nouvelle propriété de l’électromagnétisme.

Il y a, pour moi, dans cette expérience, je ne sais quelle

illusion d’acoustique, dont un examen plus approfondi de

l’appareil au moyen duquel on l’exécute permettra,

je l’espère de se dégager.

Quant à l’expérience particulière,

au moyen de laquelle M. du Moncel m’a fait entendre le

bruit d’une montre placée dans une pièce

de son appartement, distante d’un certain nombre de mètres,

d’une autre pièce où nous étions,

je ne crois pas me tromper en disant que j’aurais également

entendu ce bruit, si le cornet dont je me servais pour l’écouter

eût communiqué avec la montre, au moyen d’un

appareil acoustique ordinaire, suffisamment multiplicateur du

son et convenablement disposé.

J’ai observé, en effet, un bon nombre de faits à

l’appui de cette assertion. Je n’ai pas eu le temps,

depuis que j’ai été témoin de l’expérience

de M. du Moncel, de faire construire un appareil spécial,

pour démontrer que le bruit d’une montre peut s’entendre

à plusieurs mètres de distance, quand il est transmis

par un moyen conducteur suffisamment puissant.

Une seconde expérience téléphonique, dont

M. du Moncel a bien voulu m’offrir le très amusant

et joli spectacle, c’est celle de l’instrument qu’il

appelle le condensateur chantant.

Elle consiste en ce que les chants d’une personne, recueillis

par le téléphone, sont transmis par un appareil

conducteur à ce condensateur, formé de feuilles

de papier et de lames métalliques. Celui-ci les propage

dans la salle où il est placé. Les chants ainsi

formés, transmis, condensés, propagés,

peuvent comme le tic tac de la montre, dont il a été

question plus haut, cesser de se faire entendre, si l’on

interrompt le circuit électrique, nécessaire,

selon M. du Moncel, au jeu du téléphone.

Les chants communiqués au condensateur sont purement

vocaux. Les paroles chantées, m’a-t-il été

dit, ce qui, je l’avoue m’a surpris un peu, ne seraient

pas transmises, condensées et propagées dans la

salle. Quant à ces chants vocaux, ils offrent un timbre

particulier qui ne peut guère se décrire, mais

mérite d’être signalé.

Ce que j’ai dit de l’influence de l’appareil

électrique du téléphone, à l’occasion

de l’expérience relative au tic tac d’une montre,

est applicable à celle dont il est actuellement question.

Il ne m’a pas été suffisamment démontré,

jusqu’ici, que cet appareil électrique jouât

un rôle aussi important que celui dont on le considère

essentiellement chargé.

L’argument que l’on fait valoir en sa faveur, c’est

que l’on peut à volonté supprimer le chant

en interrompant le circuit électrique et le reproduire

en rétablissant le circuit. Ce raisonnement serait sans

doute irréfutable, s’il était clairement

démontré que nulle autre condition n’est

intervenue pour déterminer le phénomène

; mais j’avoue franchement ne pas en avoir la certitude.

Jusqu’à plus ample informé, je me contenterai

donc de dire que par l’unique emploi d’un conducteur

acoustique ordinaire, suffisamment énergique, on produirait

les phénomènes, très curieux, je le répète,

de l’expérience dont je viens de rendre un compte

succint. »

M. Bouillaud semble ignorer que le téléphone de

Bell est apparu en 1876, et que M. du Moncel en fait état

dans son ouvrage de 1878, où il décrit les nombreux

appareils suscités par cette technique nouvelle à

d’imaginatifs inventeurs.

Venons en maintenant au «très amusant et

joli spectacle » offert par le condensateur chantant.

M. du Moncel, dans son ouvrage déjà cité,

le présente ainsi :

«Grâce à MM. Pollard et Garnier,

nous pouvons aujourd’hui voir sortir les chants d’une

espèce de cahier de papier, et cela avec une force telle

qu’on peut les entendre dans tout un appartement. Sans

doute, les chants ainsi produits ne sont pas toujours les plus

purs ; cependant, quand la personne qui chante dans le transmetteur

est un peu musicienne et a saisi la manière de s’en

servir, le condensateur en question peut émettre des

sons assez doux qui se rapprochent un peu de ceux du violoncelle

ou du haut-bois. »

Suit une description des éléments constitutifs

du système que nous résumons sous l ’illustration

jointe.

— Schéma d’ensemble du dispositif dit du «cahier

chantant »

— Schéma d’ensemble du dispositif dit du «cahier

chantant »

K condensateur formé de 30 feuilles de papier

superposées, de 9 cm x 1 3 cm, entre lesquelles sont

intercalées 28 feuilles d’étain de 6 cm x

12 cm.

D borne de raccordement et de mise en parallèle

des feuilles d’étain paires.

D’ borne de raccordement et de mise en parallèle

des feuilles d’étain impaires.

E «transmetteur » : microphone à lames

de fer blanc LL et charbons C et H.

R ressort.

V vis de réglage de la distance C-H.

P pile.

M bobine d’induction.

Redonnons la parole à M. du Moncel pour

le mode d’emploi de l’appareil :

«Un poids assez lourd placé sur le condensateur

pour serrer les lames, n’arrête nullement son fonctionnement

; il en affaiblit seulement les sons qui deviennent alors plus

harmonieux, ce qui rend douteuse l’hypothèse des

mouvements attractifs des lames qu’on avait émise

à l’origine pour expliquer ces effets.

Pour obtenir le chant sur le condensateur, il faut

régler le transmetteur de manière que les charbons

C et H ne se touchent pas à l’état normal,

mais soient assez près l’un de l’autre pour que,

en chantant, les vibrations de la plaque LL puissent effectuer

des contacts suffisants. On arrive facilement à ce réglage

par le tâtonnement et en émettant une même

note jusqu’à ce que le condensateur résonne.

Si trois notes, faites successivement, sont bien reproduites,

l’appareil peut être considéré comme

suffisamment réglé, et pour le faire fonctionner,

il suffit d’enfoncer la bouche dans l’embouchure, comme

on le fait quand on chante dans un mirliton. »

Ce curieux appareillage a été

construit (et vendu ?) par MM. Chardin et Prager,

ce qui semble indiquer qu’il lui avait été

trouvé une utilisation. M. du Moncel n’en fait pas

mention.

Pour conclure cette petite incursion dans les

tout débuts de la reproduction et de la transmission

des sons, donnons la parole à Charles

Bourseul (1829-1912) qui avait proposé, à

sa hiérarchie de l’Administration des Postes, en

1853 — avant donc, Bell et Gray en 1876 — un projet

de téléphone qui n’avait suscité aucun

intérêt :

«Après les merveilleux télégraphes

qui peuvent reproduire à distance l’écriture

de tel ou tel individu et même des dessins plus ou moins

compliqués » — allusion, sans doute, au pantélégraphe

de Caselli, ancêtre du fax — «il semblerait

impossible d’aller plus loin dans les régions du

merveilleux. Essayons cependant de faire quelques pas de plus

encore. Je me suis demandé, par exemple, si la parole

ne pourrait pas être transmise par l’électricité,

en un mot, si l’on ne pourrait pas parler à Vienne

et se faire entendre à Paris. La chose est praticable

».

Ces propos sont rapportés, en 1878, par M. du Moncel,

qui nous apprend aussi que Bourseul, inventeur méconnu

mais sans rancune, se consacra au perfectionnement du téléphone

de Bell, ce qui ne l’empêcha pas de finir sa vie

ruiné.

Outre le compte rendu de l’Académie

des Sciences, les éléments de cette étude

sont tirés de l’ouvrage de M. du Moncel cité

dans le texte.

Cet ouvrage contient de nombreux renseignements sur les appareils

qui ont été imaginés pour réaliser

la transmission électrique des sons et rejetés

dans l’oubli par l’appareil d’Edison.

...

sommaire

La réponse de M. du Moncel ne tarda pas :

...

|

sommaire

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE NORMANDIE . SÉANCE DU 6 JANVIER 1879 .

M. Berjot met ses collègues à

même d'apprécier les effets du condensateur chantant

, L'appareil chantant consiste dans un condensateur formé

de 30 feuilles de papier superposées , de 9 centimètres

sur 13 , entre lesquelles sont intercalées 28 feuilles

d'étain de 6 centimètres sur 12 , réunies

de manière à constituer les deux armures du condensateur

.

A cet effet les feuilles paires sont réunies ensemble à

l'un des bouts du cahier de papier , et les feuilles impaires

à l'autre bout . En appliquant ce sys tème sur un

carton rigide , après avoir eu soin de le ligaturer avec

une bande de papier , et en serrant les feuilles d'étain

réunies aux deux bouts du condensateur avec deux garnitures

de cuivre , munies de boutons d'attache pour les fils du circuit

, on obtient ainsi un appareil qui joue le rôle d'un véritable

chanteur .

L'appareil transmetteur se compose d'une sorte de téléphone

, dont la lame vibrante est constituée par une lame de

fer- blanc très - mince , au centre de laquelle est soudé

un morceau cylindrique de charbon , et contre ce charbon appuie

un autre cylindre de la même matière , qui est porté

par une traverse de bois , articulée d'un côté

sur le bord inférieur de la boîte du téléphone

et fixée de l'autre côté sur le bord opposé

de la boîte , au moyen d'une vis de réglage .

Un ressort arqué placé en travers de cette pièce

lui donne une certaine élasticité sous son serrage

, et cette élasticité est nécessaire pour

le bon fonctionnement de l'appareil qui constitue une sorte de

microphone à diaphragme . La lame de fer est mise en rapport

avec l'un des pôles d'une pile de 6 éléments

Léclanché , et le charbon inférieur correspond

à l'hélice primaire d'une bobine d'induction , déjà

reliée au second pôle de la pile . Enfin les deux

bouts de l'hélice secondaire de la bobine sont reliés

directement aux deux armures du condensateur ,

Pour obtenir le chant sur le condensateur , il faut régler

le transmetteur de manière que les deux charbons ne se

touchent pas à l'état normal , mais soient assez

près l'un de l'autre pour que , en chantant , les vibrations

de la plaque puissent effectuer des contacts suffisants .

M. Berjot , qui se trouvait avec le téléphone dans

une pièce différente de celle où étaient

placés ses collègues , a chanté dans ce téléphone

, et les membres de la Société ont entendu le cahier

de papier , et cela à diverses reprises , reproduire l'air

qui avait été chanté dans le téléphone

.

Des bravos répétés ont prouvé à

M. Berjot toute la sur prise et tout le plaisir qu'il avait produits

. M. Berjot promet à ses collègues de les entretenir

dans la prochaine séance d'une application médicale

du téléphone . |

sommaire

Bulletin de la Société des sciences de Nancy , séance

de 2 décembre 1878

— M. BICHAT fait sur

le cahier chantant une communication expérimentale à

la suite de laquelle il présente, sur la cause du son dans

le condensateur chantant, les considérations suivantes

:

Il est intéressant, dit M. Bichat, de rechercher l'origine

du son que l'on obtient au moyen du cahier chantant. Indépendamment

des changements de volume signalés par M. Govi et

qui doivent avoir certainement de l'influence, je crois que l'on

doit surtout attribuer la cause du son obtenu au bruit qui accompagne

les décharges électriques produites dans des conditions

particulières. Tout le monde connaît la vieille expérience

dite de la pluie de feu signalée, je crois, pour la première

fois par M. du Moncel. En même temps que l'on voit cette

pluie de feu, on entend un certain son dont la hauteur et l'intensité

varient avec la distance des lames de verre et la grandeur de

la bobine que l'on emploie. Si, entre les lames, on met une poudre

métallique, on voit cette poudre exécuter une série

de mouvements de va-et-vient et le son change surtout de timbre.

Lorsqu'il n'y a que de l'air, on

peut admettre par analogie que les molécules d'air exécutent

le même mouvement de va-et-vient qui concorde avec l'émission

du son. Une remarque importante pour le but que je me propose

est la suivante : Si l'on emploie une bobine dans laquelle les

interruptions du courant inducteur sont produites par une lame

vibrante, on remarque que le son qui accompagne la pluie de feu

varie de hauteur en même temps que le son de la lame vibrante.

Si, au lieu de prendre seulement deux lames de verre, on en prend

un grand nombre, l'épaisseur de ces lames de verre étant

très faible, on peut, en empilant ces lames les unes sur

les autres et y interposant entre elles de petits morceaux de

carton, obtenir une pluie de feu dans tous les intervalles successifs,

cette pluie de feu étant toujours accompagnée d'un

son dont la hauteur varie avec h hauteur du son de l'interrupteur.

En résumé, on peut faire un condensateur chantant

à lames de verre disposé de la même façon

que le condensateur à feuilles de papier et fonctionnant

de la même façon, mais plus difficilement. Il faut

en effet que les étincelles qui doivent charger le condensateur

à lame isolante en verre, aient une plus grande longueur

que dans le cas où la lame de verre est remplacée

par une simple feuille de papier.

Avec le cahier chantant, on ne peut employer que de petites

bobines.

Si la bobine donnait de fortes étincelles, ces étincelles

perceraient les feuilles de papier, et l'instrument ne fonctionnerait

plus. Cela montre bien qu'il faut que l'étincelle présente

la forme d'effluve et se produise de la même manière

que dans la pluie de feu. Le condensateur à lames de verre

marche au contraire de mieux en mieux à mesure que les

dimensions de la bobine augmentent, et alors on voit trèsnettement

avec une grande bobine la pluie de feu qui accompagne le chant

et qui, d'après moi, en est la cause principale.

Ce qui me fait penser que l'intervalle d'air nécessaire

à la pluie de feu est indispensable, c'est que, si l'on

vient à presser fortement sur le cahier chantant, il ne

fonctionne plus; on a beau charger les lames de verre séparées

par les morceaux de carton, le condensateur à lames

de verre ne cesse pas de fonctionner. |

sommaire

1879 Compte rendu des travaux de la Société des ingénieurs

civils

On a construit depuis M. Hughes

un grand nombre de microphones, et quelques-uns présentent

des dispositions particulières qui permettent de

les employer comme parleurs , ce qui dispense de l'emploi des

téléphones.

M. FICHET présente à la Société plusieurs

microphones entre autres ceux de M. Trouvé, de M, Ader

et un microphone à charbon oscillant de M. de Combettes.

Il présente également un autre

appareil de M. Ader, appelé l'EIectrophone et

dans lequel la plaque vibrante se trouve remplacée par

une

membrane en papier-parchemin, sur laquelle est fixée

une petite armature en fer placée en regard des pôles

d'un électro-aimant, dont les bobines sont dans le circuit

d'un microphone. Avec une membrane de 20 centimètres

de diamètre on reproduit facilement le chant et la parole

avec assez d'intensite de son pour être entendu de toute

une salle.

M. de Combettes» constructeur de

cet instrument, présente aussi un spécimen du

cahier chantant de M. Nouette.

Cet appareil est un condensateur formé d'une série

alternée de feuilles de papier isolant et de feuilles

d'étain communiquant deux par deux avec les fils positif

et négatif du courant.

En chantant à une certaine distance devant un trembleur,

cet appareil reproduit le son sans articuler la parole et avec

un accent naûUard qui rappelle le son d'un mirliton.

Jusqu'ici, dans tous les appareils passés

en revue, nous trouvons toujours, à un bout de la ligne,

un transmetteur actionné par les vibrations de l'air

engendrées par la parole, et transformant ces vibrations

en une série de courants d'induction se succédant

d'une façon synchronique et correspondant aux vibrations

de l'air produites par la parole, et à l'autre bout de

la ligne, un récepteur dans lequel une plaque vibrante

est mise en mouvement par les courants d'induction, et communiquant

à son tour son mouvement vibratoire à l'air ambiant.

Il n'y a, sauf l'intensité, aucune différence

entre ce qui se passe aux deux bouts de la ligne, et la théorie

du téléphone reproduite au commencement de la

séance semble bien donner l'explication des faits.

Il y eut cependant dès l'origine, des

incrédules, et plusieurs savants, H.

du Montcel en tète, se sont demandé s'il

était rationnel d'admettre que des

courants, assez faibles pour ne produire aucune action sur le

galvanomètre, pussent cependant accomplir un travail

mécanique comme celui de la mise en mouvement d'une membrane

tendue. N'ayant aucune autre explication à donner en

échange de la théorie de leurs adversaires, ils

se sont contentés de formuler un doute et ont entrepris

des expériences très délicates pour rechercher

la vérité. Il serait trop long de les passer en

revue, et il suffira, pour montrer combien ils avaient raison

de se méfier de la théorie nouvelle, de dire qu'il

existe des instruments qui reproduisent la parole et qui ne

comportent ni membrane vibrante ni aucune pièce mobile.

H. FICHET présente à la Société

un de ces instruments, le téléphone de M. Âder,

qui se compose simplement d'un fil de fer doux planté

dans une

planchette de sapin et entouré de quelques spires de

fil de cuivre fin recouvert de soie. En mettant la planchette

contre l'oreille, on entend parfaitement la parole d'un interlocuteur

qui, placé à l'autre bout de la ligne, parle devant

un microphone. Si l'on applique un poids contre l'extrémité

libre du fil de fer, le son se trouve considérablement

renforcé.

En pratique, M. Ader construit son appareil

en soudant aux extrémités d'an fil de fer de 1millimètre

de diamètre et de 5 centimètres de longueur, deux

masses pesantes, et en disposant autour du fil de fer une petite

bobine de fil de cuivre entourée de soie. On tient l'instrument

à la main et, en

l'approchant de l'oreille, on entend le son avec une netteté

satisfaisante. Le timbre de la voix est absolument conservé.

Avec cet instrument l'ancienne théorie n'est plus admissible,

et il ne reste plus qu'à admettre avec M. de La Rive

que raiiuaulalion du fer produite par les courants d'induction

produit un état vibratoire des molécules de fer,

qui s'entrechoquent en produisant un son. Comme aucun mouvement

n'est précipité à l'extérieur, on

en est réduit à se demander comment ces chocs

de molécule à molécule peuvent délenniner

dans l'air ambiant les vibrations nécessaires pour impressionner

la membrane du tympan. La réponse, à cette demande

est, il faut bien le dire, encore à trouver.

Après avoir produit l'aimantation du

fer au moyen de courants induits passant dans la bobine, M.

Ader a supprimé la bobine et a fait passer les

courants induits dans le fil de fer lui-même.

M. FICHET présente à la Société

l'appareil ainsi construit, qui transmet là parole comme

le précédent.

En substituant au fil de fer un fil d'un métal

non magnétique, on n'a obtenu aucun résultat;

il semble donc que jusqu'à un certain point l'opinion

de M. de La Rive se trouve confirmée et que ce sont bien

des phénomènes magnétiques qui déterminent

ces chocs intérieurs d'où résulte le son.

Pour en avoir la preuve, H. Ader a placé

sur une planchette semblable aux précédentes une

bobine de fil de cuivre isolé en tout pareil à

celui em-

ployé, mais sur laquelle le fil est enroulé très

peu serré. Il n'y a plus là aucun métal

magnétique, mais seulement du bois, du cuivre et de la

soie,

et cependant l'appareil parle encore.

Quelle explication plausible en donner?

Si , au lieu d'enrouler le fil très peu

serré, on fixe les spires d*une façon invariable

au moyen de gomme laque, l'appareil devient muet. La gomme

laque est un isolant par excellence, les phénomènes

électriques n'ont pas de prise sur elle, elle n'a pas

produit d'autre effet que d'immobiliser les

spires, pourquoi le son cesse-t-il de se produire dans ce cas.

Il est impossible dans l'état actuel de la science de

fournir aucune explication satis-

faisante.

M. FICHET regrette que l'heure avancée

ne lui permette pas de faire fonctionner tous ces appareils

de M. Ader, qui lui ont été obligeamment confiés

par M. Du Moncel pour la séance de ce jour, et pour le

service desquels M. de Combettes avait eu la complaisance d'installer

aux divers. étages de l'hôtel, des postes reliés

par des fils isolés. Ces appareils du reste, tout en

présentant un intérêt scientifique considérable,

sont encore trop récents pour que l'inventeur ait eu

le temps de les rendre susceptibles d'une application pratique.

Ceux qui ont été présentés

tout d'abord, à savoir le téléphone de

M. Gower et le téléphone avertisseur de M. Trouvé,

sont au contraire des instruments tout à fait pratiques.

Leur installation pour de courtes distances coûte déjà

moins que celle des tuyaux acoustiques; et, pour des ateliers

et des usines, ils sont dès maintenant en mesure de rendre

les plus grands services.

M. LE PRESIDENT remercie Mr Fichet de son intéressante

communication,

...

|

sommaire

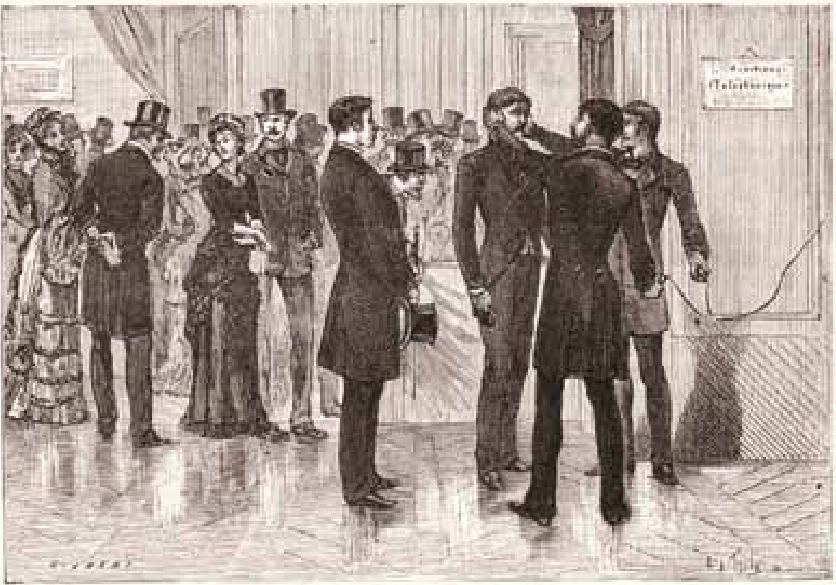

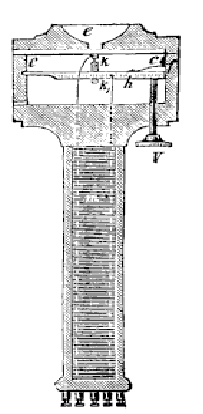

L’appareil téléphonique de Varley a été

simplifié et rendu maniable par Janssens, qui lui a

donné la forme que représente la figure suivante .

La bobine d’induction m est ici réunie avec le transmetteur,

et en outre toute l’organisation a été faite de

façon à ce que l’appareil s’emploie à

la façon d’un téléphone parleur ordinaire.

Deux de ces téléphones, avec le condensateur décrit

plus haut et deux ou trois éléments Leclanché,

suffisent pour établir une communication téléphonique

complète entre deux stations.

Pour donner à la plaque vibrante c, c une mobilité aussi

libre que possible, et ne pas gêner ses mouvements dessus et

dessous par la pression de l’air, on a ménagé des

ouvertures sur les côtés de la boîte du transmetteur.

Par la vis v et la traverse h mobile, qui est maintenue par le ressort

f,. on règle la pression de contact des crayons de charbon

kkl. Au moyen des cinq bornes représentées au bas de

la figure 18, l’appareil peut être employé de différentes

manières.

sommaire

Modèle vendu par Radiguet

Massiot

Modèle vendu par Radiguet

Massiot

Les Travaux du docteur Cornélius

Herz :

1880 1881

Invention d'un Système téléphonique à

condensateur .

Les travaux de Herz sont commentés pour la première

fois dans la revue qu'il a créée en 1879,

"La Lumière électrique".

Extrait de la revue "la lumière électrique"

de 1881 , par Th Du Moncel (pages 97 ... )

En 1882 le

Scientific American du 22 Juillet 1882 lui conssacre 3 pages

avec les très belles illustrations

sommaire

1881 Dolbear est un scientifique, qui à

travailé sur "la transmission du son"

Basé sur le principe et théorie présentée

par M. Du Moncel, il met au point un Téléphone électrostatique

à condensateur,

brevet US 239 742

A, 5 avril 1881

et un autre Brevet "Mode of Transmitting Sound by Electricity".

US 240 578 26 Avr 1881

Article paru dans la revue SCIENCE pages 310 -12 et 13

sommaire

|

Fig. 31.

Fig. 31.  Ce type

de dispositif repose sur le stockage d'une charge entre deux conducteurs,

en l'occurrence des plaques métalliques isolées. La

charge varie en fonction de la distance entre les deux plaques. La

première version était complexe et peu sensible, mais

en décembre 1877, il reprit l'idée. Il installa un empilement

de plaques métalliques, séparées par des disques

isolants, derrière un diaphragme. La pression de la voix sur

le diaphragme faisait varier la distance entre les plaques, donnant

ainsi une tension variable. Ce système aurait été

peu sensible, compte tenu du poids des plaques du condensateur. Cette

idée fut ensuite reprise par d'autres inventeurs, qui utilisèrent

une électrode arrière fixe et un ruban métallique

léger comme diaphragme, et produisirent un microphone à

condensateur utilisé en radiodiffusion et en enregistrement

sonore. Dans une variante, Edison remplaça

les plaques du condensateur par des plaques de cuivre et de platine.

Ces éléments constituaient une pile voltaïque (que

nous appellerions une batterie) et généraient leur propre

tension, qui variait selon la pression exercée sur les plaques

par le diaphragme. Ces idées furent finalement abandonnées.

Ce type

de dispositif repose sur le stockage d'une charge entre deux conducteurs,

en l'occurrence des plaques métalliques isolées. La

charge varie en fonction de la distance entre les deux plaques. La

première version était complexe et peu sensible, mais

en décembre 1877, il reprit l'idée. Il installa un empilement

de plaques métalliques, séparées par des disques

isolants, derrière un diaphragme. La pression de la voix sur

le diaphragme faisait varier la distance entre les plaques, donnant

ainsi une tension variable. Ce système aurait été

peu sensible, compte tenu du poids des plaques du condensateur. Cette

idée fut ensuite reprise par d'autres inventeurs, qui utilisèrent

une électrode arrière fixe et un ruban métallique

léger comme diaphragme, et produisirent un microphone à

condensateur utilisé en radiodiffusion et en enregistrement

sonore. Dans une variante, Edison remplaça

les plaques du condensateur par des plaques de cuivre et de platine.

Ces éléments constituaient une pile voltaïque (que

nous appellerions une batterie) et généraient leur propre

tension, qui variait selon la pression exercée sur les plaques

par le diaphragme. Ces idées furent finalement abandonnées.

Modèle vendu par Radiguet

Massiot

Modèle vendu par Radiguet

Massiot