Les Installations de postes téléphoniques.

Rappel sur les lignes et réseaux téléphoniques

:

En 1884, le réseau français de la Société

Générale des Téléphones avait déjà

pris une grande extension. A l’occasion de rétablissement

d’un nouveau cahier des charges, diverses améliorations furent

apportées dans le service; c’est ainsi que les abonnés

eurent la faculté de transmettre et de recevoir leurs télégrammes,

entre le bureau central et leur domicile; des cabines téléphoniques

publiques furent installées; enfin, des réseaux suburbains

étaient créés.

Entre lemps, l'Administration des Postes et Télégraphes

avait entrepris la construction de réseaux téléphpniques

dans des villes qui, pour des raisons diverses, n’en avaient pas

été pourvues par la Société Générale

desTéléphones ; en 1884, certaines de ces villes étaient

reliées entre elles, dans les limites de distance permise par le

fonctionnement des systèmes alors en usage; l’exploitation

était assurée par lés bureaux télégraphiques;

en 1887, les abonnés de tous les réseaux eurent la faculté

de correspondre d’une ville à l’autre, à partir

de leur domicile.

C'est vers 1888 que l’on renonça, de façon à

peu près définitive,à l’emploi de la terre pour

fermer le circuit téléphonique; les constructions se firent

à l'aide de deux fils, c'est-à-dire, en circuit complètement

métallique; on peut ainsi, par une construction appropriée

et un équilibrage convenable des deux conducteurs, diminuer sensiblement

les troubles résultant de l’induction ; mais le nombre des

circuits téléphoniques allant toujours en augmentant, ceux-ci

réagirent les uns sur les autres.

On y remédia en « croisant » périodiquement

les deux composants de chaque circuit, suivant le dispositif indiqué

par Hughes; le système de rotations est universellement employé

maintenant, et les différents circuits forment, sur les lignes,

de véritables hélices, dont le pas diffère pour chacun

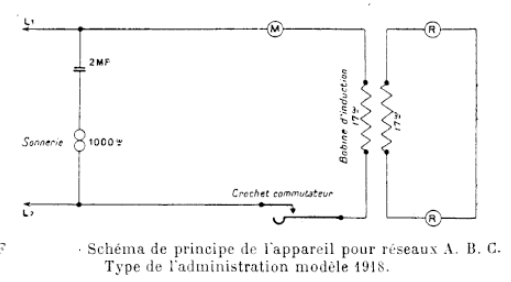

d'eux, suivant leur position.

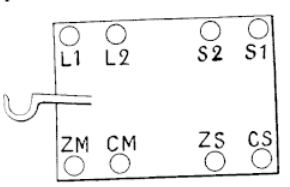

Jusu'à cette date, les téléphones avaient une borne

T pour raccorder le retour à la terre, la borne L

servait à raccorder la ligne du téléphone. Par la

suite les téltéphones comprtaient deux indications L1

et L2 qui resta jusqu'à la fin du téléphone

filaire (ce qui permet pour les collectionneurs et historiens de dater

l'époque d'un vieux téléphone).

Enfin en 1889, à l’expiration de la concession de la

Société Générale des Téléphones,

l’Etat racheta en entier le réseau de cette Société

et, à partir de cette époque, assura seul l’exploitation

des téléphones en France.

sommaire

Les installations privées.

— Les lignes pour installations privées peuvent être

établies d’une manière beaucoup plus simple qu’un

réseau de distribution multiple comportant un nombre considérable

d’abonnés avec le bureau central. Quand il n’existe que

deux postes correspondant ensemble, on relie simplement les bornes de

départ des appareils par deux fils, à moins que l'on utilise

la terre comme fil de retour, cas dans lequel il suffit

d’un unique fil de ligne, comme dans les télégraphes.

Quand le nombre des postes à desservir dépasse

une dizaine, on emploie d’autres méthodes ; les plus usitées

sont celles-ci :

1° Installation avec poste central, exigeant

la présence permanente d’un employé, et desservant

les postes secondaires, lesquels ne peuvent communiquer l’un avec

l’autre que par son intermédiaire.

2° Installation avec postes embrochés,

reliés ensemble par un seul fil et pouvant communiquer à

volonté et directement entre eux.

Dans les installations avec poste central, des postes

en nombre quelconque sont réunis téléphoniquement,

l’un d’eux est poste central, les autres sont postes simples

ou secondaires, et forcés, dans ce cas, de s’adresser au poste

central pour obtenir la communication désirée.

Tous les postes sont donc reliés à celui-ci, d’où

rayonnent toutes les lignes desservies, et où s’effectuent

les connexions de fils.

Un poste simple comporte les organes suivants :

1 transmetteur microphonique ; 1 à 2 récepteurs téléphoniques

; 1 sonnerie d’appel ; 1 commutateur .

1 batterie de piles au sel ammoniac composée du nombre d’éléments

voulu.

Le poste central comporte, en sus de ces mêmes

organes, un tableau annonciateur avec les jacks correspondants pour établir

les jonctions.

Les fonctions de ce tableau consistent à attirer l’attention

de l’employé du central qui répond à l’appel

et demande au correspondant qui l’a sonné ce qu’il désire.

Celui-ci indique le numéro de l’abonné avec lequel

il désire être mis en rapport. Armé de son cordon

à double fiche, l’employé réunit la ligne du

demandeur à celle du correspondant demandé, et la conversation

peut commencer directement entre les deux abonnés, l’attention

de celui que l’on appelle ayant été attirée

par le bruit de sa sonnerie.

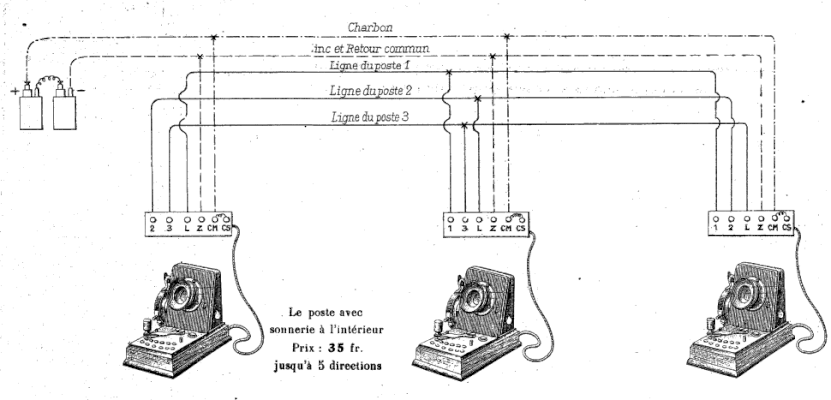

Dans les installations avec postes embrochés,

l’employé doit se tenir en permanence auprès du tableau

annonciateur, et c’est pourquoi on n’emploie ce dispositif que

lorsque le nombre des postes desservis est considérable. Ce système

a surtout pour but de permettre l’appel direct d’un poste quelconque

en exigeant seulement deux fils, ou même un fil unique quand la

terre est prise comme conducteur de retour. Il permet donc de réaliser

une certaine économie.

La forme la plus simple installée chez les particuliers

était le bouton-téléphone .

Le « bouton-téléphone » n’a pas de grandes

prétentions. Cette combinaison heureuse d’un bouton d’appel

et d’un téléphone avec un commutateur automatique permet

de remplacer, dans une installation ordinaire de sonneries électriques,

les boutons d’appel par un système qui donne le moyen, en

même temps que l’on sonne une personne, d’entrer en conversation

avec elle.

En un mot, c’est la transformation, à très peu

de frais, d’un réseau de sonnerie existant en réseau

téléphonique.

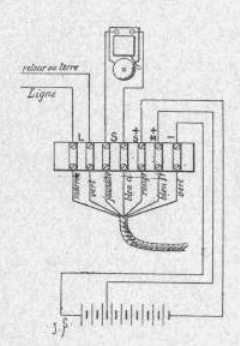

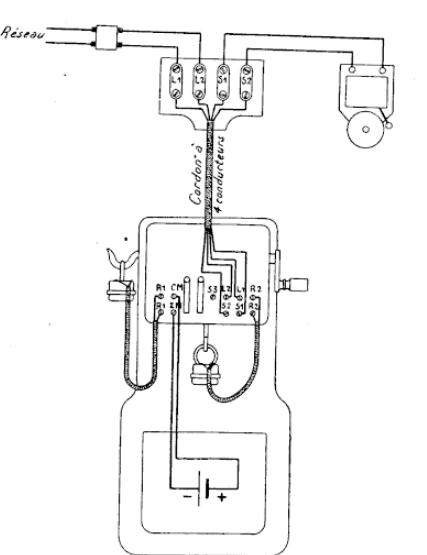

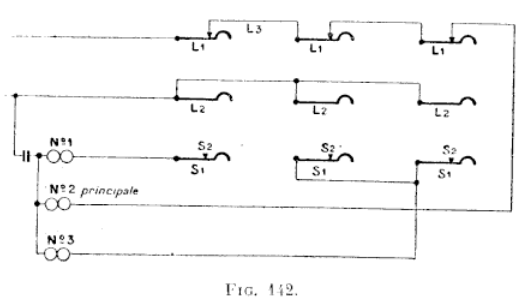

Si nous examinons les figures nous voyons que les deux boutons d’appel

bb ont été remplacés, purement et simplement, par

les boutons-téléphones Bi,B2. En plus, à proximité

de la sonnerie, on a placé un bouton téléphonique

spécial (sans bouton d’appel). Et c’est tout.

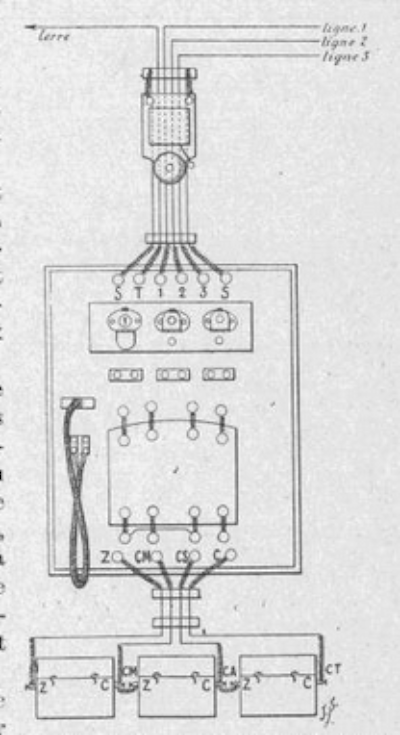

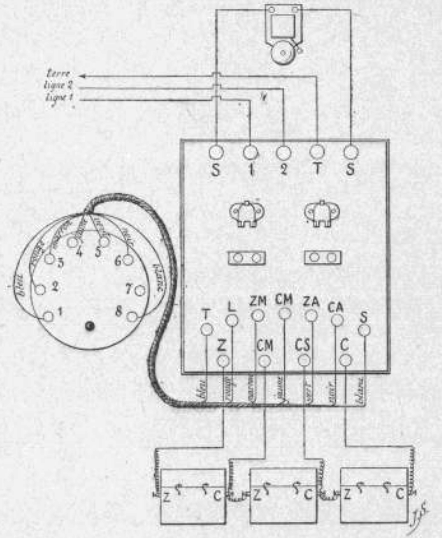

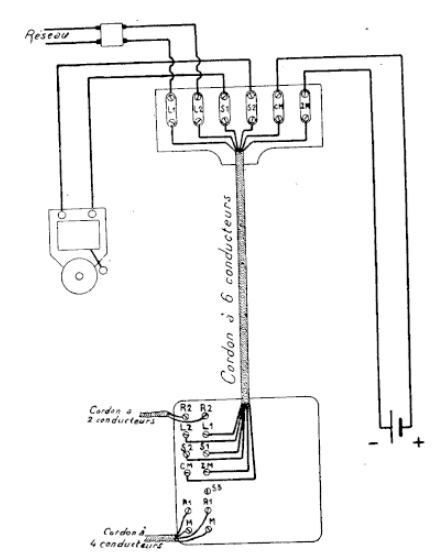

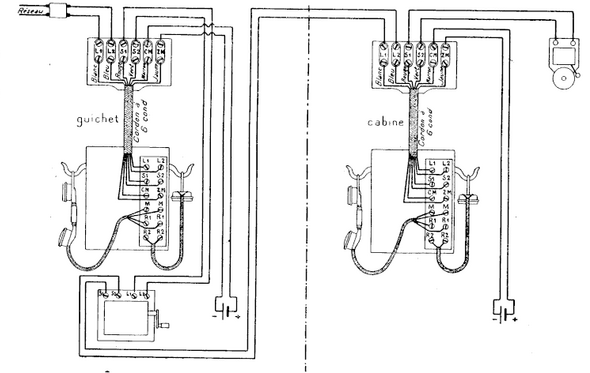

Trois

exemples de montage : un avec un tableau indicateur existant, un motage

de 3 petits postes privés et trois postes à courant primaire

dont un sert de central..

Trois

exemples de montage : un avec un tableau indicateur existant, un motage

de 3 petits postes privés et trois postes à courant primaire

dont un sert de central..

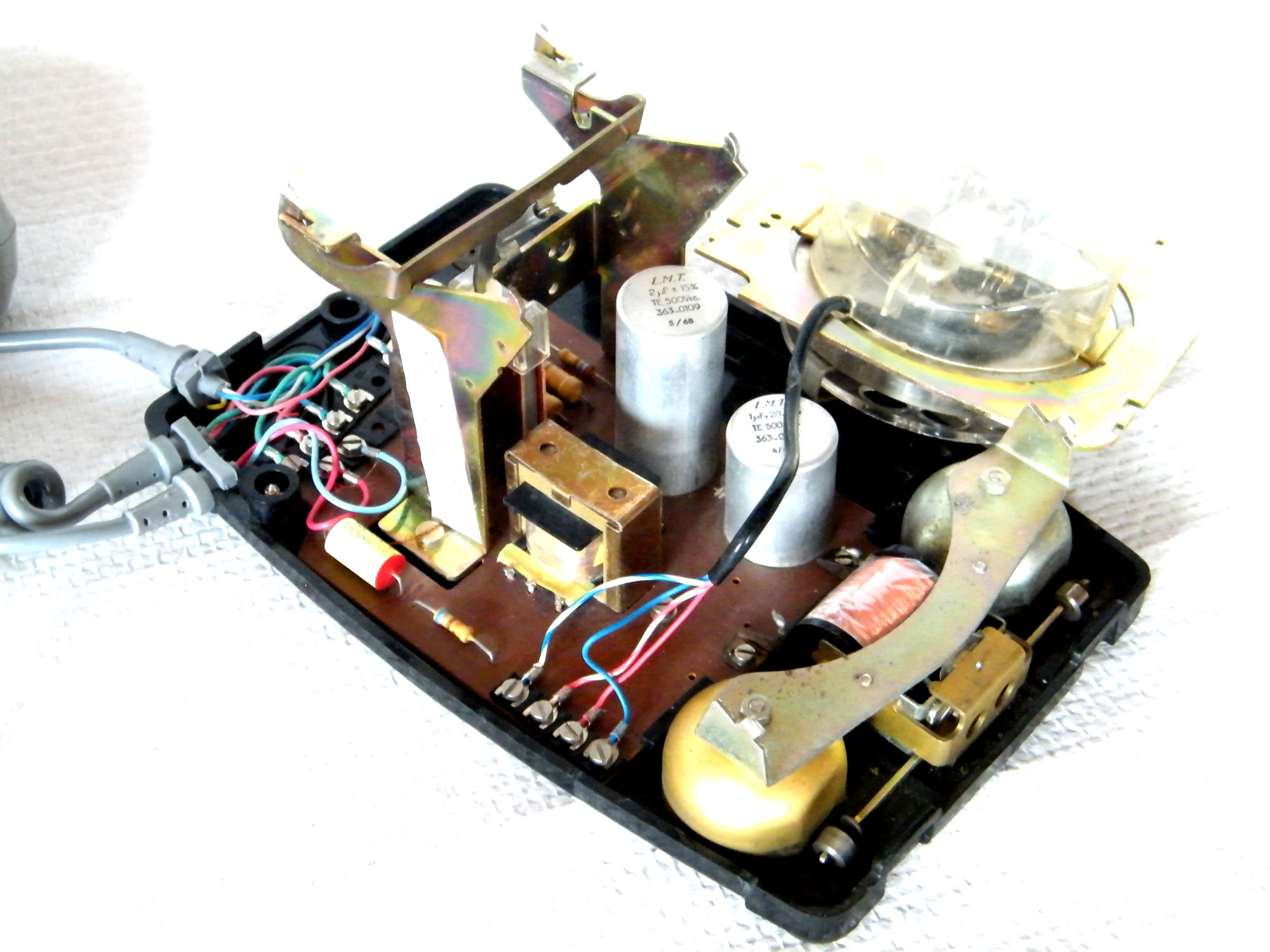

Nous classons les appareils micro-téléphoniques

en deux catégories :

1° Poste micro-téléphonique à courant primaire,

à petite distance. (exemple ci desssus)

2° Poste micro-téléphonique à courant secondaire,

c’est-à-dire à bobine d’induction ou à

grande distance.

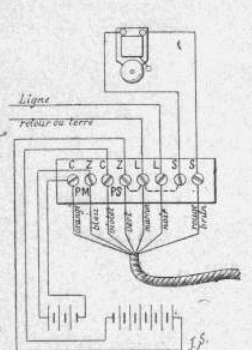

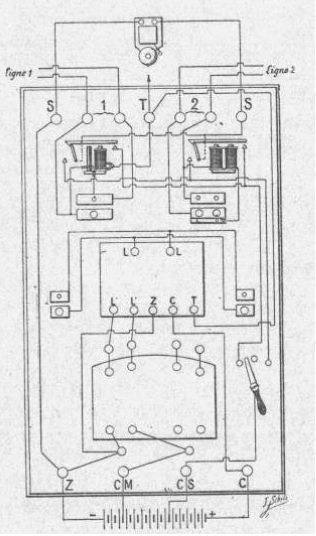

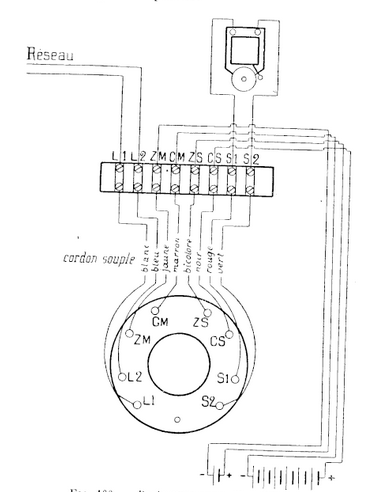

Les appareils simples du début n'avait pas de repère pour

connecter les fils, deux fils de ligne suffisait, puis avec des montages

plus sophistiqués il a fallu indiquer les repères suivant

: C. Cuivre Z. Zinc. L. Ligne. S.

Sonnerie, C S. Cuivre sonnerie. PM. Pile microphone, et

T Terre pour les retours de ligne par la terre des postes à

bobine d'induction.

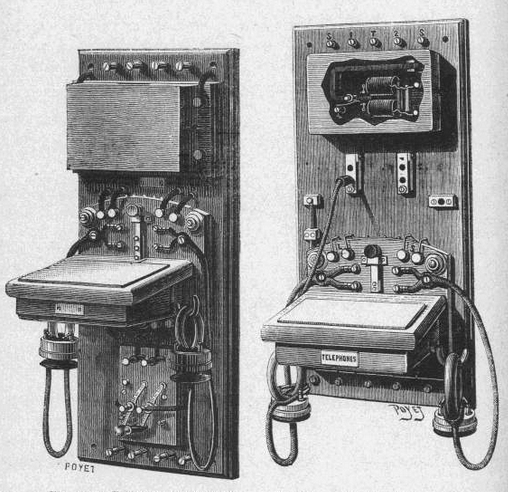

Au début, voici comment est décrit le poste micro-téléphonique

à courant primaire, quel qu’en soit le système connu,

se compose de :

1° D’une planchette en sapin portant les charbons, et dont la

disposition est aussi variable que preque tous les systèmes, mais

l’avantage revient sûrement à la disposition adoptée

par M. Ader, sauf, cependant, le microphone à granules de charbon,

que l’on commence depuis quelques temps à employer, et dont

on obtient également de très bons résultats ;

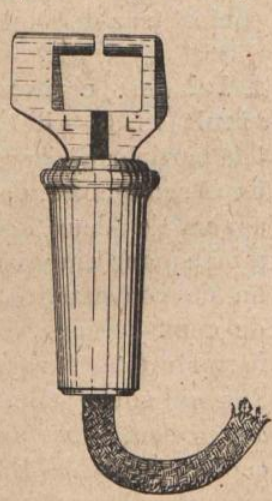

2° D’une clef d’appel, dite clef Mors ou un bouton d'appel;

3° D’un pont équerre mis à cheval sur la clef d’appel;

4° D’un crochet mobile

jouant le rôle d’interrupteur automatique puisqu’il se

trouve, soit sur la ligne de la sonnerie, soit sur celle du microphone

;

5° De deux paillettes disposées

de manière que l’une se trouve en permanence avec la sonnerie,

et l’autre avec le microphone ;

6° D’un ou deux récepteurs

avec aimants et bobines.

Le poste micro-téléphonique à courant secondaire,

à bobines d’induction, se compose des mêmes pièces

que le premier, plus la bobine d’induction qui est indispensable

pour les grandes distances, et un montage intérieur spécial.

Il est absolument impossible de suivre une méthode dans les installations

téléphoniques, puisque chacun fait établir le service

selon ses besoins.

Mais le principe d’installation des postes,

avec ou sans bobines, quelle qu’en soit la combinaison, est fait

par des lignes et la terre.

C’est dans la pose du téléphone

que la terre est employée le plus fréquemment; surtout pour

les postes à grandes distances;

Nous allons maintenant expliquer les effets qui peuvent, en cas de mauvais

fonctionnement être attribués aux appareils.

A. — En pressant sur le bouton d’appel, on se sonne soi-même.

Cela provient de ce que le ressort porte-bouton ne quitte pas complètement

le pont équerre, lequel se trouve relié au crochet et ce

dernier à la sonnerie. En donnant un peu de rigidité au

ressort, près du bouton, on supprime cet inconvénient.

B. — Les sonneries sonnent continuellement.

Cela peut s’expliquer de deux manières différentes.

1° Un fil de bobines du téléphone ou du cordon se trouve

en contact avec la masse métallique du récepteur.

2° Le crochet tient les deux paillettes, sonnerie et microphone à

la fois, tandis que le récepteur accroché ne doit être

en contact qu’avec la paillette de la sonnerie.

C. — En décrochant le récepteur d’un poste la

sonnerie du deuxième poste se met en mouvement. Le fait est dû

à l'insuffisance de résistance, sur les bobines des récepteurs

(cela ne se produit généralement qu’à l’un

des postes, dont le pôle du microphone est le même qu’à

la sonnerie).

D. — La parole passe très difficilement. On peut admettre

deux causes :

1° Les charbons du microphone ne sont pas bien nettoyés de

la couche brillante qui les recouvre.

2° Les récepteurs se trouvent déréglés.

Dans le premier cas la rectification doit être faite par le constructeur.

Dans le second cas, il est facile d’y remédier soi-même,

puisque dans presque tous les récepteurs il y a des rondelles très

minces, permettant de maintenir la distance nécessaire entre les

barreaux des bobines et le diagramme, distance qui est de 2/10 de m/m

environ. Pour s’assurer si cette distance estobservée, il

suffit de faire une légère pression avec les doigts sur

le diagramme (ou plaque vibrante) la flexibilité l’indique

très nettement.

Nous avons indiqué quelques cas pouvant être

attribués aux appareils, cas qui se présentent très

rarement, car nous présumons qu’une surveillance très

étroite est exercée par tous les constructeurs dans la fabrication

de leurs appareils.

Enfin pour éviter des recherches quelquefois

difficiles et embrouillées, il serait nécessaire d’essayer

chaque appareil avant de l’employer.

L’essai pour les postes à courant primaire

seuls, se fait de la manière suivante :

Une batterie de deux ou trois éléments

et deux bouts de fils, que l’on conduit aux bornes marquées

L. — ligne, et P M = pile microphone, puis en plaçant une

montre sur la planchette microphonique, et en portant le récepteur

à l’oreille, on doit percevoir distinctement le tic-tac de

la montre, ce qui indique le réglage maxima de l’appareil.

Si, il peut se glisser quelques défauts de

construction dans un appareil, du reste faciles à réparer,

et ne mettant qu’une partie d’installation hors service, il

y a des défauts résultant de la pose même, qui par

fois arrêtent le service tout entier. Or il ne faut pas s’imaginer

que chaque fait soit dû à une cause particulière ...

Pour la pose de deux postes, puis trois, des postes avev bobne ... avec

inverseur de courant ... la notice décrivant les problèmes

rencontrés et des réparations à faire s'allonge,

alors nous en resterons là pour les installations privées.

Les installations sur le réseau de l'Etat.

Depuis 1889 L’installation des postes, chez les abonnés, est réglementée par un carnet de montage publié par l’Administration. Ce carnet contient les divers types d’installations qui répondent à tous les besoins de la pratique. Les mécaniciens et les monteurs sont tenus de s’y conformer ; toutefois, nous verrons que certaines substitutions peuvent être effectuées.

Ce que le carnet ne décrit pas, ce qu’on ne

peut davantage décrire ici, c’est le détail des procédés

mis en œuvre pour monter les installations chez les abonnés

et dans les bureaux; percement et tamponnage des murs, ligatures et disposition

des fils, changement de couleur de ces fils lorsqu’on traverse un

appartement luxueux présentant des tentures de différentes

nuances, emplacement des appareils, etc. C’est surtout en pratiquant

le montage que les agents chargés de ce service apprennent à

se servir de l’outillage qui est mis à leur disposition. Il

faut également tenir compte, dans la mesure du possible, des désirs

de l’abonné en ce qui concerne certaines parties du travail,

entre autres l’emplacement des appareils et des piles, et le passage

des fils. Les fils sont posés de plusieurs manières, suivant

les différentes parties de leur parcours. On verra, d’après

les installations représentées plus loin, que les conducteurs

qui réunissent des appareils situés à proximité

les uns des autres passent dans des isolants en bois fixés au mur

par des vis sont de petites règles percées de deux à

dix trous. Les fils sont tendus soigneusement entre les isolants et arrêtés

en contournant pour les faire passer une deuxième fois par le même

trou. Quand un fil ou deux font un certain parcours seuls, ils sont tendus

sur des isolants en os enfilés sur des clous. Enfin, quand plusieurs

fils franchissent une certaine distance, ou traversent un mur, on peut

les grouper ensemble sous forme de câble; toutefois, si cette disposition

rend les fils moins apparents, elle rend aussi leur vérification

et la recherche es dérangements moins aisées. Dans ce cas,

es fils sont tendus sur des crochets en fer émaillé

...

sommaire

LES INSTALLATIONS NORMALISEES DES POSTES

A partir de 1893

Les Postes simples d’abonnés.

1 — Entrées de postes : lignes aériennes, lignes souterraines.

2 — Installation des communications intérieures.

3 — Postes simples.

4 — Installation des paratonnerres.

5 — Prises de terre.

6 — Appareils muraux.

7 — Appareils portatifs.

8 — Installation d’un poste combiné Berthon-Ader avec

applique murale, type 8.

9 — Installation d’un poste portatif Paul Bert-d’Arsonval.

10 — Installation d’un poste Crossley.

11 — Installation d’un appareil Deckert (modèle réduit).—

Installation de l’appareil Deckert à appel magnétique.

12 — Installation de l’appareil Degryse-Werbrouck (ancien modèle).

13 — Installation de l’appareil Dejongh portatif.

14— Installation d’un appareil Journaux pour lignes souterraines.

— Installation d’un appareil Journaux pour lignes aériennes

seulement.

15— Installation d’un appareil portatif Mildé.

16 — Installation d’un poste portatif Mors-Abdank.

17 — Installation d'un poste mural Ochorowicz. — Installation

d’un poste portatif Ochorowicz.

18 — Installation d’un appareil portatif Pasquet.

19 — Installation des appels électro-magnétiques.

Les Postes centraux d'abonnés.

20 — Installation d’un tableau annonciateur à disque,

grand modèle, avec place pour appareil.

21 — Installation d’un tableau annonciateur à disque,

grand modèle, sans place pour appareil

22 — Installation d’un tableau annonciateur à disque,

petit modèle (système Bailleux).

23 — Installation d’un poste pour l’appel direct.

24 — Installation d’un poste avec sonnerie à double enroulement.

25 — Installation des postes avec le rappel par inversion de courant.

26 — Installation d’un poste central d’abonné avec

un appareil Paul Bert-d’Arsonval ou tout autre appareil ayant les

bornes semblablement placées et un tableau Sieur (ligne à

simple fil).

27 — Installation d’une ligne bifurquée avec des postes

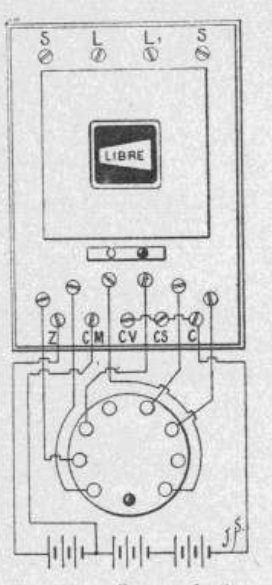

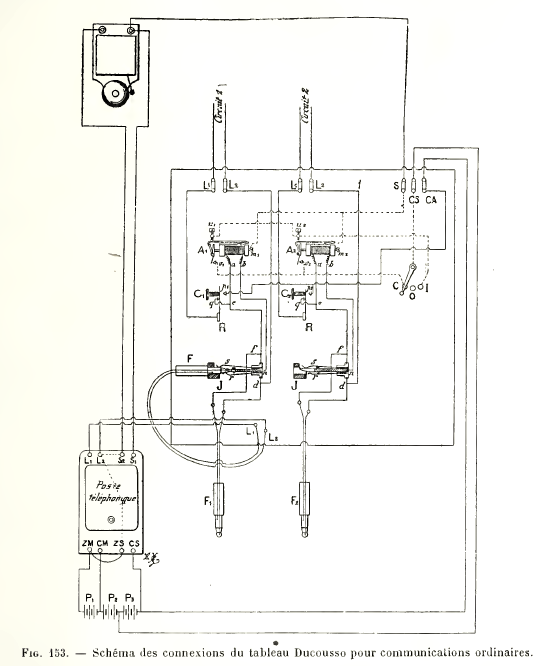

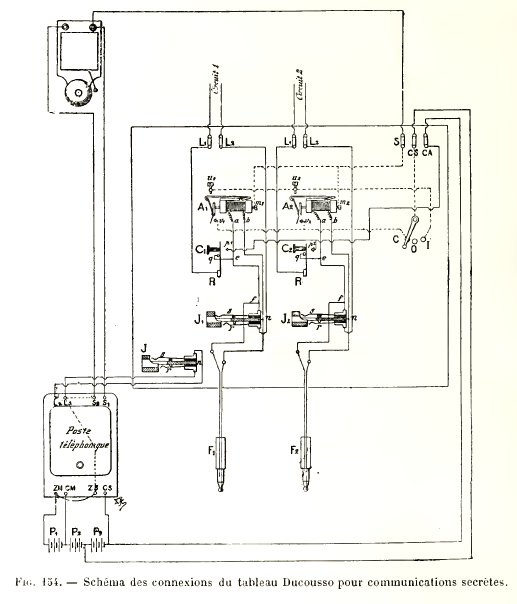

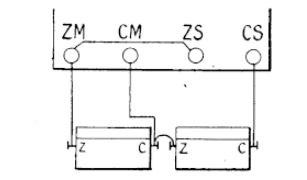

Ducousso.

28 — Installation d’une station automatique Sieur.

A partir de 1905

29 — Les postes mureaux avec appel magnétique.

30 — Les Postes mobiles avaec applique magnétique.

31 — Installation de deux postes en dérivation sur un commutateur

à deux directions.

32 — Installation des postes dans les cabines publiques.

Les postes d'abonnés rekiés aux bureaux à batterie

centrale ou automatique

33 — Principe de la batterie centrale.

34 — Montage des postes simples.

35 — Postes à B. C. I.

36 — Poste mural à B. C. I. modèle 1918.

37 — Applique murale à B. G. I., modèle 1918.

38 — Appareil mobile à B. G. I., modèle 1918.

A partir de 1924

39 — Disque d’appel administratif modèle 1927 pour réseaux

automatiques.

40 — Appareils modèle 1924.

41 — Appareil mural, modèle 1924, à combiné.

42 — Appareil mobile, modèle 1924, à combiné.

43 — Appareils, modèle 1924, à microphone Solid-Back

et récepteur Bell.

44 — Installations diverses réalisées avec les postes,

modèle 1924.

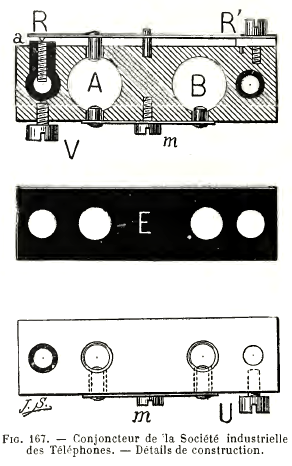

45 — Conjoncteurs, type 1924, pour appareils à batterie centrale.

46 — Installation de postes mobiles, modèle 1918, avec conjoncteurs,

modèle 1924.

47 — Installation de postes mobiles, modèle 1924, avec conjoncteurs,

modèle 1924.

48 — Installation de postes à B. C. avec conjoncteurs à

dix bornes.

49 — Appareil à prépaiement pour

réseau B. C. (le taxiphone).

50 — Appareil à

prépaiement et encaissement automatique pour réseau B. G.

ou automatique (le taxiphone).

51 - Le téléphone Universel U43

52 - Le téléphone Socotel S63

sommaire

1 - Entrées de postes : lignes aériennes, lignes souterraines.

— Les lignes desservant les postes d’abonnés sont aériennes

ou souterraines, c’est-à-dire en fil nu ou en câble;

elles peuvent être aussi à simple ou à double fil.

Dans l’un comme dans l’autre cas, il faut assurer, dans les

meilleures conditions, leur jonction avec les conducteurs qui doivent,

à l’intérieur de l’immeuble, les rattacher aux

appareils téléphoniques. (voir la page

lignes)

Lorsqu’il s’agit de lignes aériennes, chaque conducteur

est solidement arrêté sur un isolateur au dernier appui de

la ligne, consolidé en conséquence, pour faire équilibre

à la traction que les fils exercent d’un seul côté.

De chacun des isolateurs du dernier appui part un fil de cuivre, soudé

au conducteur, et aboutissant à un petit isolateur, scellé

dans la muraille de l’immeuble destiné à recevoir les

appareils. Cet isolateur se nomme isolateur d’entrée de poste.

Au-dessous de tous ces isolateurs d’entrée de poste recevant

les fils qui viennent de l’extérieur, un trou est percé

à travers le mur; un câble recouvert de plomb, contenant

un nombre de conducteurs égal ou supérieur à celui

des fils de ligne, est engagé dans ce trou et déborde de

part et d’autre. Les fils qui composent ces sortes de câbles

sont recouverts de gutta-percha et d’un revêtement de coton.

La coloration du coton varie avec chaque conducteur ou chaque paire de

conducteurs, de sorte qu’il est aisé de les reconnaître,

quelle que soit l’extrémité du câble à

laquelle on ait affaire.

Du côté de l’extérieur, le revêtement de

plomb est enlevé, les fils sont séparés, puis dénudés.

Chacun d’eux est relié par une ligature et par un grain de

soudure à un des conducteurs de la ligne. Cette opération

terminée, l’ouverture pratiquée dans le mur est hermétiquement

close autour du câble avec du plâtre.

Chez l'abonné — Planchette de raccordement à 14 bornes.

A l’intérieur les conducteurs, préalablement dénudés,

sont amenés à des planchettes de raccordement.

Ces planchettes de raccordement sont des plaques d’ébonite

ou de bois dans lesquelles sont incrustées ou, plus simplement,

sur lesquelles sont fixées des traverses en cuivre, disposées

parallèlement et portant une vis de serrage à chaque bout

(photo ci dessus).

On les construit évidemment de la dimension que l’on veut;

les modèles courants portent de 1 à 10 traverses. Ces planchettes

employées depuis longtemps par la Société générale

des Téléphones, sont désignées comme

suit :

Planchette à une traverse : contact simple fil.

— deux traverses : contact double fil.

— trois traverses : planchette à six bornes.

— dix traverses : planchette à vingt bornes.

La planchette de raccordement est fixée sur le mur, près

de l’entrée du câble sous plomb. Les conducteurs de

celui-ci, préalablement séparés et dénudés

à leur extrémité, sont respectivement arrêtés

sous les bornes supérieures de la planchette; les bornes inférieures

reçoivent les conducteurs de l’intérieur du poste.

Ceux-ci sont des fils recouverts de gutta-perclia et de coton.

Souvent, lorsque les fils de ligne sont nombreux, on amène le câble

sous-plomb jusqu’à la planchette de raccordement; on évite

ainsi de développer les conducteurs en une nappe qui occuperait

sur la, muraille un espace relativement considérable. Les fds sont

simplement dénudés dans le voisinage des bornes supérieures

de la planchette.

sommaire

2 - Installation des communications intérieures.

— A l’intérieur des appartements, pour diriger les

fils le long des murs, les séparer et les tendre, on fait usage

d’isolateurs en bois.

Ce sont de petits blocs de bois durs, tels qùe le hêtre,

le chêne, le noyer, percés, dans un sens, de trous dont le

nombre varie suivant la longueur de l’isolateur; ces trous reçoivent

les vis ou les clous servant à le fixer. Dans une direction perpendiculaire,

les trous destinés au passage des fils sont aussi en nombre variable,

suivant la quantité de fils que doit supporter l’isolateur

.

Isolateur en bois

Isolateur en bois

Passage du til dans

les isolateurs

Passage du til dans

les isolateurs

On en fabrique depuis un trou jusqu’à cinquante et même

plus. Le diamètre des trous destinés au passage des fds

est suffisant pour laisser pénétrer deux fois le même

fil ; c’est sur ce dispositif qu’est basé le système

d’arrêt.

En effet, tout fil conducteur traversant un isolateur du genre de ceux

que nous venons de décrire, fait un tour complet sur cet isolateur.

Que le fil vienne d’en haut, comme, ou bien d’en bas, il passe

dans le trou de l’isolateur, est tendu, recourbé, engagé

de nouveau dans le même trou, et, finalement, continue son trajet

après avoir fait une boucle autour de la partie antérieure

de l’isolateur. Les fils dénudés sont pincés

sous les boutons des bornes, mais comme la manœuvre de. ces boutons

peut amener une rupture du fil conducteur, il est utile de se ménager

une réserve permettant, sans faire de raccord, d’engager sous

la borne un nouveau morceau de fil. Au lieu d’amener le fil tendu

directement sous la borne, on en forme une spirale, dont les spires peu

serrées forment en quelque sorte une réserve toujours prête

à parer à une éventualité. Ces spirales sont

connues sous le nom de boudins; on les fabrique avec un outil très

simple.

C’est un gros fil de fer ou d’acier dont le diamètre

est approprié à celui du boudin que l’on veut faire.

Il est enfoncé dans un manche en bois, et son extrémité

libre est fendue. Le fil à boudiner est engagé dans la fente,

et, tandis que de la main droite on fait tourner l’outil, de la gauche

on guide les spires qui viennent se juxtaposer le long de la tige. Lorsque

la quantité de fil voulue a été enroulée de

la sorte, il suffît de dégager l’extrémité

placée dans la fente et de retirer l’outil pour obtenir un

boudin absolument souple.

sommaire

3 - Postes simples. (consulter la

page regroupant les différents téléphones

)

Rappel : en 1893 Pour les téléphones

connectés sur le réseau, l'état ordonne une normalisation

de la fabrication des appareils :

L'abaissement des taxes après la nationalisation de 1889, eut pour

conséquence une augmentation considérable dans le nombre

des abonnements.

Chaque constructeur d'appareils électriques voulut avoir son modèle

de téléphone. Beaucoup cherchèrent à produire

à bon marché. Il en résulta que, si les appareils

avaient bel aspect, si les parties visibles étaient soignées,

les organes cachés n'étaient pas toujours d'un fini irréprochable.

« Du moment que l'appareil fonctionne bien, disait-on dans les milieux

intéressés, cela suffit. » Non, cela ne suffit pas,

et l'Administration chargée des réparations, tant pour son

compte que pour celui des abonnés, ne pouvait se désintéresser

de la question.

Aussi, le 10 juin 1892, adressait-elle aux constructeurs un programme

auquel ils devaient se conformer, à dater du 1er

janvier 1893, sous peine de voir prononcer l'interdiction de

l'emploi de leurs appareils sur le réseau.

| « 1° Toutes les vis entrant

dans la construction des appareils téléphoniques devront

être faites avec des tarauds fabriqués avec un jeu qui

sera établi par les soins du Dépôt central des

Télégraphes et dont un exemplaire sera remis aux constructeurs

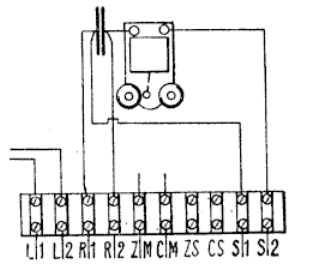

qui en feront la demande. « 2° Les contacts à butée seront absolument proscrits et remplacés par des contacts à frottement. « 3° Il y aura lieu de supprimer les boudins qui sortent des joues des bobines d'induction. Noyer dans ces joues des plots métalliques sur lesquels on prendra les communications avec les circuits de la bobine. « 4° Ne faire usage que de paillettes d'acier, avec contacts platinés, pour les ressorts de communication. « 5° Le ressort antagoniste du crochet mobile devra fonctionner, d'une façon normale, sous des poids de 200 à 600 grammes attachés au crochet. « 6° Les vis à bois seront remplacées par des vis à métaux ou par des boulons. Les têtes des boulons seront munies d'un pied et les écrous refendus, pour permettre le serrage au tournevis. « 7° Toutes les communications seront établies en fil de cuivre, recouvert d'un isolant avec tresse de coton ou de soie et terminé par des poulies en laiton. La tresse sera rouge pour le circuit primaire, bleue pour le circuit secondaire, jaune pour le circuit d'appel et des trois couleurs pour les fils communs à plusieurs circuits. « 8° Les bornes auront la disposition et porteront les indications : L1+L2 pour les fils de lignes, S1+S2 pour la sonnerie d'appel, ZS+CS aux pôles - et + de la pile d'appel, ZM+CM aux pôles - et + de la pile du microphone.   On comprend de suite l’importance de cette obligation qui permet d’uniformiser le montage des connexions extérieures, et surtout, de remplacer rapidement un appareil quand une réparation ne peut être effectuée sur place. « 9° On n'emploiera, pour les joues des bobines d'induction, que du bois de buis, bien sec et bien sain. (Depuis, l'emploi de l'ébonite a été autorisé.) « 10 ° Les cordons souples seront attachés sur les récepteurs à des bornes extérieures. « 11° Les membranes des récepteurs seront vernies. » Enfin, l'Administration, sans en faire une obligation, conseille l'adoption des dispositions suivantes : - 1° Fendre les têtes des boutons pour permettre le serrage au tournevis. - 2° Placer le crochet commutateur à gauche, ce qui permet à la personne qui se sert du téléphone d'avoir la main droite libre.. - 3° Ne plus faire usage, pour les bobines des récepteurs, de bobines en bois qui se fendent, et employer, au contraire, des joues métalliques soudées sur le noyau, en veillant à ce que cette carcasse métallique soit bien isolée du fil qu'elle supporte. - 4° La couleur des fils des différents circuits : circuit d’appel (transmission et réception), jaune; circuit de conversation, bleu; fil commun à ces deux circuits, tricolore; circuit microphonique, rouge. Cette disposition permet évidemment de suivre plus facilement les différents fils en cas de dérangement.A titre d'exemple, nous examinerons un peu en détail un poste mural et un poste mobile de 1893.

Nous nous plaisons à reconnaître que le programme de l'Administration a provoqué une sorte d'émulation entre les constructeurs, et que les nouveaux types de récepteurs et de transmetteurs sont beaucoup plus soignés que les anciens. Il faudra attendre 1902, pour que l'administration normalise les appareils (comme le poste Pasquet), puis 1910 ... |

— Connaissant les procédés élémentaires,

examinons l’installation dans un poste simple d’abonné,

d’un poste Ader, avec pile et sonnerie.

Poste Ader SGT

Poste Ader SGT

Tout dépend un peu de la forme du local, mais il est presque toujours

possible de réaliser le montage que nous choisissons comme type,

et que la figure ci dessous représente dans son ensemble. (Instruction

pour la pose des appareils et accessoires. Société générale

des Téléphones.)

vue extérieure

vue extérieure  vue

intérieure Ader

vue

intérieure Ader

Les piles sont en boîtes de trois éléments; celle

de gauche est affectée au microphone; les deux autres, réunies

en tension avec la première, constituent la pile d’appel.

Deux isolateurs à trois trous, plus s’il est nécessaire,

sont interposés entre l’appareil et la pile : l’un à

quelques centimètres au-dessous du transmetteur, simple (Ader à

pupitre). l’autre à quelques centimètres au-dessus

des boites à pile. Ces isolateurs sont évidemment placés

dans l’axe des appareils.

On prépare un boudin de 10 à 15 centimètres, dont

on assujettit l’extrémité dénudée sous

la borne de gauche, en bas, du transmetteur. Le conducteur est ensuite

engagé dans le premier trou de l’isolateur supérieur,

recourbé, passé de nouveau dans le même trou, tendu

et introduit dans le trou correspondant de l’isolateur inférieur.

Là, il est arrêté de la même manière,

puis contourné en boudin sur une longueur de 20 à 30 centimètres

et fixé sous la borne Z de la pile de gauche.

Le second fil, posé par les mêmes procédés,

part de la seconde borne du transmetteur pour aboutir à la borne

C de la pile de gauche; quant au troisième, placé toujours

dans des conditions identiques, il part de la quatrième borne du

transmetteur, pour arriver, à travers les deux isolateurs, à

la borne C de la pile de droite.

Sur le transmetteur, un boudin réunit la première borne

de gauche à la troisième; de même, la borne C de la

pile de gauche est reliée à la borne Z de la pile du milieu,

et la borne C de cette dernière à la borne Z de la pile

de droite.

Il est aisé de voir que les trois éléments de la

pile de gauche correspondent aux bornes 1 et 2 de gauche, tandis que la

pile entière de neuf éléments, ou plutôt l’ensemble

des trois piles, est installé sur les bornes 3 et 4 de droite.

Au-dessus de l’appareil, un isolateur à quatre trous livre

passage aux fils venant des bornes L et S. Un second isolateur à

quatre trous est placé à quelques centimètres au-dessus

de la sonnerie. La figure nous montre que les fils de ligne sont placés

à l’extérieur, les fils de sonnerie à l’intérieur.

Ceux-ci, après avoir franchi le dernier isolateur, redescendent

en boudins pour rejoindre les bornes de la sonnerie; les fils de ligne

continuent leur trajet à travers des isolateurs à deux trous

jusqu’à la planchette de raccordement.

sommaire

4 - Installation des paratonnerres.

— En se reportant au sujet des appareils de préservation,

et en le complétant par ce qui va suivre, au sujet des prises de

terre, on aura une idée très suffisante de l’installation

des paratonnerres à l’entrée des postes téléphoniques

ou bien à leur intérieur.

sommaire

5 - Prises de terre.

— Dans les postes installés au double fil, il n’est question

de prises de terre que pour l’installation des paratonnerres. Pour

les lignes à simple fil, il faut un fil de terre dans chaque poste.

Que le fil de terre soit d’ailleurs affecté à un appareil

préservateur ou bien qu’il devienne le complément indispensable

du circuit principal, il n’en doit pas moins être établi

dans des conditions de conductibilité exceptionnellement favorables.

Dans l’installation des fils de terre des postes d’abonnés,

on s’est longtemps inspiré des questions d’économie,

et on est allé, pour ainsi dire, au plus près, tout en faisant

consciencieusement les choses. On s’est raccordé aux conduites

de gaz et aux conduites d’eau, et nous trouvons, dans les instructions

de la Société générale des Téléphones,

les indications suivantes :

« Dans les endroits où se trouvent les conduites d’eau

ou de gaz en plomb, on se sert de ces conduites pour prendre la terre.

Dans ce cas, le.fil conducteur venant, soit de l’appareil (ligne

au simple fil), soit du paratonnerre, est généralement un

petit câble composé de trois fils de cuivre nu, tressés

ensemble.

« On enroule plusieurs fois ce conducteur autour de la conduite

d’eau ou de la conduite de gaz, après avoir eu soin de décaper

la conduite à l’endroit où vient s’enrouler le

petit câble. Lorsque le fil de terre est ainsi enroulé, on

le fixe solidement sur la conduite à l’aide d’une soudure

à l’étain. Il faut avoir soin de bien serrer les spires

d’enroulement, ce qui se fait d’ailleurs sur une longueur de

conduite d’environ 10 centimètres. Si on veut souder sur une

conduite d’eau, il faut avoir soin de la vider, sans quoi la soudure

devient impossible. Si on ne peut la vider, on remplace la soudure par

un fort serrage du fil autour de la conduite.

« Si on a à sa disposition une conduite d’eau et une

conduite de gaz, il y a intérêt à prendre deux terres,

une sur l’eau et une sur le gaz.

« Si on n’a à sa disposition qu’une conduite d’eau,

en fer on desserre un boulon de la conduite, on le nettoie sérieusement

et on vient y insérer l’extrémité du fil de

terre. On resserre fortement le boulon.

« Si on est dans un endroit où il n’y a ni conduite

d’eau ni conduite de gaz, on opère ainsi :

1° Si on est à proximité d’un cours d’eau,

on vient y plonger l’extrémité du fil de terre, en

laissant au fond de l’eau une longueur d’environ 2 ou 3 mètres

de ce fil. Mais il est nécessaire que la partie immergée

soit toujours dans l’eau.

2° Si on n'a pas de cours d’eau, on creuse un puits et, si on

rencontre une couche de terre humide, on y place une plaque de cuivre

rouge, d’environ 1 mètre de long sur 50 centimètres

de large, sur 1 ou 2 m/m d’épaisseur. On soude l’extrémité

du fil de terre après la plaque et on comble le puits, autant que

possible avec de la terre humide.

3° Si on n’a pas de terrain humide à sa disposition, on

enfonce en terre une barre de fer appointée d’environ lm.50

de longueur sur 6 à 10 centimètres carrés de section.

Si la section est ronde, un diamètre de 3 centimètres est

suffisant; si elle est carrée, chaque côté doit avoir

environ 3 centimètres. On enroule le fil autour de cette barre

et on'l’y soude, après avoir préalablement étamé

la partie de la barre de fer devant recevoir la soudure. Il est bon d’arroser,

de temps à autre, l’endroit où cette barre est enfoncée.

« En résumé, on no saurait prendre trop de précautions

pour assurer le contact intime du fil de terre avec le sol.

« Il faut également bien faire attention de fixer le fil

de cuivre servant à prendre la terre, de façon à

ne pas risquer de rupture de ce fil. Généralement on le

fait descendre le long d’un mur où il est fixé à

l’aide de crochets à gaz. »

Aujourd’hui que l’État a pris possession de tous les

réseaux français, nous pensons qu’il convient d’appliquer,

tant aux postes d’abonnés qu’aux bureaux centraux, les

dispositions admises en matière de constructions télégraphiques.

Ces dispositions ont été réglées par une circulaire

administrative dont voici les prescriptions les plus importantes :

« Employer un toron de fils dont la conductibilité soit au

moins égale à celle de l’ensemble de tous les fils

de ligne qui aboutissent à la station.

« Veiller à ce qu’il soit bien soudé en tous

ses raccords et qu’il communique avec le sol au moyen d’une

plaque de fer galvanisé, à large surface, variable suivant

l’importance du bureau et plongeant dans un puits, une nappe d’eau

ou un cours d’eau intarissable.

« Utiliser, le cas échéant, les conduites d’eau

dont les tuyaux sont en fer ou fonte avec joints métalliques.

« A défaut de ces prises de terre, creuser dans le sol un

trou d’une profondeur suffisante pour atteindre, sinon une nappe

d’eau, du moins un terrain qui conserve l’humidité.

« Établir le fil de terre, et même les fils de ligne,

aussi loin que possible de toute conduite de gaz en plomb.

« Restreindre autant que possible l’emploi des tuyaux de gaz

comme point d’attache du fil de terre, et, en cas d’absolue

nécessité, aller chercher pour s’y raccorder la conduite

mai-tresse en fonte. »

sommaire

6 - Appareils muraux. (consulter

la page regroupant les différents téléphones

)

— L’installation des appareils dont les noms suivent se

rapporte à un type unique :

Ader N°3

Ader N°3

Poste Ader

— — n° 1

— — n° 2.

— — n° 3.

— — n° 7.

— Berthon n° 2.

— — n° 3 (à coulisse).

— — n° 9.

— Paul Bert — d’Arsonval (mural).

— Bourdin (mural et pupitre).

— Bourseul.

— Bréguet (mural).

— Degryse (type à 4 bornes).

— Dejongh (mural).

— Gallais (mural).

— Maiche (mural).

— Mildé (mural).

— Sieur.

Les dispositions de détail varient évidemment suivant les

locaux, mais il est presque toujours possible de ramener l’installation

au type précité.

Trois ou quatre vis, traversant des champignons en caoutchouc, servent

à fixer l’appareil à la muraille et, si l’appartement

est humide, il est bon, au point de vue de la conservation et d’un

fonctionnement régulier, d’interposer entre le mur et l’appareil

une planche de bois.

Les piles sont livrées en boites par l’administration.

La liaison des divers organes a lieu par l’intermédiaire de

fils de cuivre recouverts de gutta-percha et de coton.

Les deux fils de ligne, ou bien le fil de ligne et le fil de terre, sont

amenés aux bornes L placées en haut et à gauche du

transmetteur. Si la ligne est à double fil, les lignes sont placées

indifféremment sous les deux bornes; pour les lignes à simple

fil, on réserve la première borne de gauche à la

ligne, la seconde à la terre.

Les deux bornes de la sonnerie sont réunies de

la même manière aux bornes S, en haut et à droite

de l’appareil.

La pile se subdivise en pile de microphone et pile d'appel. La pile de

microphone contient toujours trois éléments, ni plus ni

moins ; c’est une pile locale ; elle est renfermée dans la

boîte de gauche. La puissance de la pile d’appel doit varier

suivant la distance à franchir; elle se compose d’un certain

nombre de boîtes, associées en tension, et comprenant la

boîte de pile du microphone. Sur les réseaux urbains, six

ou neuf éléments suffisent généralement pour

la pile d’appel; on ne fait donc usage que de deux ou de trois boîtes

en tout.

Le premier zinc de la pile est mis en relation avec la première

borne de gauche, en bas du transmetteur, le troisième charbon avec

la seconde borne; les trois premiers éléments de pile sont,

de la sorte, insérés entré les deux bornes de gauche;

c’est la pile du microphone.

Par un boudin, la première borne de gauche du transmetteur est

unie à la première borne de droite; disons plutôt,

pour éviter toute erreur, que la première borne, en allant

de gauche à droite, est unie à la troisième. Enfin,

la dernière borne, en allant vers la droite, reçoit le dernier

charbon de la pile, quel que soit le nombre des boîtes associées

en tension.

Il en résulte que la pile microphonique est localisée entre

les deux bornes de gauche, tandis que la pile totale correspond aux deux

bornes de droite et aussi aux bornes extrêmes, la première

à gauche, la dernière à droite.

sommaire

7 - Appareils portatifs. (consulter

la page regroupant les différents téléphones

)

— Un second type d’installation se rapporte aux appareils portatifs

à pied. Les postes suivants rentrent dans cette catégorie

:

Ader N°4

Ader N°4  Cartel

Cartel

Ader n° 4.

Berthon-Ader n° 10 et forme cartel.

Bréguet portatif.

Gallais

Maiche

L’installation de ces appareils, montés sur une colonne ou

sur un piédestal, a lieu au moyen d’une planchette de raccordement

à 14 bornes et d’un cordon souple à 7 conducteurs diversement

colorés.

Installation d’un

appareil portatif (Ader n° 4).

Installation d’un

appareil portatif (Ader n° 4).

Les cordons de la Société des Téléphones contiennent

un fil bleu, un fil rouge, un fil marron, un fil jaune, un fil noir, un

fil blanc, un fil vert.

Le fil de ligne arrive à la traverse n° 1 de la planchette

à 14 bornes, le fil de retour ou le fil de terre à la traverse

n° 2; les fils de sonnerie aboutissent aux traverses nos 3 et 4. Le

premier zinc de la pile est attaché à la traverse n°

5, le troisième charbon à la traverse n° 6, le dernier

charbon à la traverse n° 7.

Tous ces conducteurs sont pincés sous les bornes supérieures.

Des bornes inférieures partent les conducteurs du cordon souple,

savoir :

Traverse n° 1 fil bleu.

— n° 2 — rouge.

— n° 3 — marron.

— n° 4—jaune.

— n° 5 — noir.

— n° 6 — blanc.

— n° 7 — vert.

On voit sur la la figure les connexions de ces fils avec les bornes réparties

par paires sur le pourtour du socle du transmetteur. Le bouton d’appel

étant placé au bas de la figure, les bornes L reçoivent

le fil bleu et le fil rouge, les bornes P T, le fil marron et le fil jaune;

la première borne du groupe P S ne reçoit aucun fil, mais

est reliée métalliquement à la première borne

du groupe P T ; à la seconde borne du groupe P S aboutit le fil

noir, enfin le blanc et le vert sont attachés aux bornes S.

Il nous reste maintenant à examiner quelques cas particuliers .

sommaire

8 - Installation d’un poste combiné Berthon-Ader avec applique

murale, type 8.

N°8  N°8 bis

N°8 bis

— Deux vis passées dans les oreilles que l’on aperçoit

sur les côtés de l’applique fixent l’instrument

au mur. Les bornes sont divisées en deux groupes ; nous les supposerons

numérotées de gauche à droite.

On fait usage, comme dans les installations précédentes^

d’isolateurs en bois et de boudins.

Les bornes 1 et 2 sont réunies à la sonnerie, les bornes

3 et 4 au fil de ligne, au fil de retour ou à la terre. La borne

5 reçoit le premier zinc de la pile du microphone et est reliée

à la borne 7. La borne 6 reçoit le dernier charbon de la

pile du microphone, la borne 8 le dernier charbon de la pile totale. On

voit que, comme précédemment, trois éléments

sont intercalés entre les bornes o et 6, tandis que la pile totale

correspond aux bornes 5 et 8 et aussi aux bornes 7 et 8, le nombre des

éléments variant d’ailleurs avec la longueur de la

ligne.

sommaire

9 - Installation d’un poste portatif Paul Bert-d’Arsonval.

— Un cordon à six conducteurs s’attache aux six bornes

du transmetteur, savoir : le fil jaune à la borne L, le fil blanc

à la borne T, le fil marron à la borne Retour ou, Terre.

le fil rouge à la borne P, le fil vert à la borne M, le

fil bleu à la borne S.

La planchette de raccordement est à six lames, dont l’une,

située vers le milieu, est plus large que les autres. La première

lame reçoit le fil bleu et est réunie à une des bornes

de la sonnerie, la seconde borne de celle-ci communiquant avec la troisième

lame. La seconde lame reçoit le fil jaune et le fil de ligne; la

troisième lame reçoit le fil blanc, le fil de retour ou

la terre, le pôle négatif de la pile d’appel et, ainsi

que nous venons de le dire, le second fil de sonnerie. La quatrième

borne reçoit le fil marron et le pôle positif de la pile

de sonnerie, la cinquième lame reçoit le fil rouge et le

pôle négatif de la pile du microphone, la sixième

lame reçoit le fil vert et le pôle positif de la pile du

microphone.

sommaire

10 - Installation d’un poste Crossley.

— Dans le poste Crossley, dont l’usage d’ailleurs est à

peu près abandonné en France. L’instrument porte quatre

bornes L, G, Z T, C M. A la borne L, on attache le fil de ligne, à

la borne T le fil de retour ou le fil de terre et le pôle négatif

de la pile totale servant aux appels. Le pôle positif de cette pile

est relié à la borne C. Pour le service du microphone, on

prélève trois éléments qu’on réunit

à la borne CM; en d’autres termes, la pile microphonique comprend

trois éléments localisés entre le premier zinc réuni

à la borne Z T et le troisième charbon réuni à

la borne C M.

sommaire

11 - Installation d’un appareil Deckert (modèle réduit).

— On se rappelle que l’appareil Deckert, modèle réduit,

ne porte que quatre bornes et que le bouton d’appel est indépendant;

en résumé, l’applique murale ne contient que le crochet

commutateur et la bobine d’induction; le récepteur et le microphone

composent un appareil double réuni à l’applique par

un cordon souple. Ce dispositif nécessite une installation particulière

représentée par la figure 288.

Installation de l’appareil Deckert à appel magnétique.

— L’appel magnétique et la sonnerie font corps avec le

transmetteur dont les bornes se trouvent réduites à quatre

: Z, Iv, L, E, c’est-à-dire : zinc, cuivre, ligne, terre.

Dans ces conditions, l’installation devient des plus simples. Il

suffit d’attacher le pôle négatif de la pile du microphone

à la borne Z, le pôle positif à la borne K, le fil

de ligne à la borne L, le fil de terre ou le fil de retour à

la borne E.

sommaire

12 - Installation de l’appareil Degryse-Werbrouck, ancien modèle.

— Le transmetteur Degryse modifié se monte comme l’appareil

Ader n° 1 (type d'installation de la figure 284), mais dans l’ancien

modèle il existe cinq bornes placées en haut du socle et

marquées : L, 8, Z T, G S, C M.

Le fil de ligne s’attache à la borne L, le fil allant à

la sonnerie à la borne S. Le fil revenant de la sonnerie, le fil

de terre ou le fil de retour et le pôle négatif de la pile

sont pincés sous la borne Z T. Pour le service du microphone, on

prélève trois éléments sur la pile totale

; à cet effet, le troisième charbon est attaché à

la borne C M, tandis que le dernier aboutit à la borne C S.

sommaire

13 - Installation de l’appareil portatif Dejongh.

— Ce transmetteur est garni de cinq bornes L, T, S, P M, P S auxquelles

aboutit un cordon souple dont les cinq conducteurs ont une coloration

uniforme (marron).

Ces conducteurs aboutissent à une planchette de raccordement à

cinq lames, dont l’une est plus large que les autres.

Le fil de ligne est attaché à la première lame de

gauche ; la seconde reçoit le fil de retour ou le fil de terre,

le fil de retour de la sonnerie et le pôle négatif de la

pile. Le fil de sonnerie est relié à la troisième

lame ; le charbon du troisième élément de la pile

à la quatrième lame, et le dernier charbon à la cinquième

lame.

sommaire

14 - Installation d’un appareil Journaux pour lignes aériennes

et souterraines.

— Dans ce transmetteur on trouve huit bornes : quatre en haut, quatre

en bas. Les bornes du haut, disposées par paires, sont marquées

« ligne, retour » pour la première paire, « sonnerie

» pour la seconde. De ce chef, le montage est tout indiqué.

En bas, les bornes correspondent à deux piles distinctes pour le

microphone et pour les appels; les deux groupes de bornes sont marqués

: « CHARBON ZINC PILE D’APPEL » « CHARBON ZINC

PILE MICROPHONE» il n’y a donc pas d’hésitation

à avoir .

Installation d’un appareil Journaux pour réseaux aériens

seulement.

— Les bornes T Z, L, CM, C, en allant de droite à gauche,

reçoivent respectivement : la première, le pôle négatif

de la pile et le fil de retour ou le lîl de terre; la seconde, le

fil de ligne; la troisième, un conducteur venant du troisième

charbon de la pile; la quatrième, le dernier charbon; la pile du

microphone (3 éléments) se trouve ainsi comprise entre les

bornes T Z, C M, et la pile totale servant aux appels entre les bornes

T Z et C. Les deux fils de sonnerie sont attachés aux bornes marquées

« sonnerie », et situées au bas de l’applique

murale.

sommaire

15 - Installation d’un appareil portatif Mildé.

— Le socle de l’appareil ne porte pas de bornes. Le cordon souple

à sept conducteurs est attaché à l’intérieur

du piédestal; il comprend :

1 brin orangé;

1 brin bleu;

1 brin violet;

1 brin vert;

1 brin marron;

1 brin rouge brun ;

1 brin noir.

La planchette de raccordement est à huit bornes. Les 2e, 4e et

5e, en partant de la droite, sont réunies ensemble.

La figure indique suffisamment les dispositions à adopter pour

le montage.

sommaire

16 - Installation d’un poste mural Mors-Abdank.

— L’applique porte quatre paires de bornes : en haut, L,

S ; en bas, PM, PS. On peut adopter la disposition de la figure 291, ou

bien réaliser une installation analogue à celle du poste

Berthon-Ader avec applique murale, type n° 8.

Installation d’un poste portatif Mors-Abdank.

— Le socle de ce transmetteur ne porte pas de bornes ; le cordon

souple est directement attaché aux communications intérieures.

Ce cordon souple est bleu, violet, blanc, marron foncé, marron

clair, vert olive, vert émeraude, orangé; en tout, huit

conducteurs.

La planchette de raccordement est garnie de neuf bornes; au milieu du

rectangle se trouve un paratonnerre à peignes. Trois trous, a,

b, c, permettent, par l’interposition d'une cheville métallique,

de mettre la ligne à la terre en laissant le retour poste hors

circuit, ou bien de réunir directement la ligne à la sonnerie.

sommaire

17 - Installation d’un poste mural Ochorowicz.

— Le transmetteur mural Ochorowicz, admis sur les réseaux

aériens seulement, est garni de six bornes réparties par

groupes de trois le long des pans coupés de l’applique murale;

à gauche, L, L T, T Z ; à droite, S, C M, C A.

On attache la ligne à la borne L, le fil de retour ou la terre

à la borne L T, le fil de terre de la sonnerie et le pôle

négatif de la pile à la borne T Z, le fil de sonnerie à

la borne S, le troisième charbon de la pile à la borne C

M, et le dernier charbon à la borne CA.

sommaire

18 - Installation d’un poste portatif Ochorowicz.

— Comme dans plusieurs des appareils dont nous avons précédemment

examiné le montage, le cordon souple à sept conducteurs

est relié à l’intérieur du transmetteur Ochorowicz,

sans qu’aucune borne apparaisse à l’extérieur.

Les fils de ce cordon sont : jaunâtre, marron, rouge brun, bleu

clair, bleu foncé; les deux derniers sont d’un vert de nuance

uniforme. A l’intérieur de l’appareil, ces fils ont les

connexions suivantes : le fil marron correspond au massif du levier-commutateur;

le fil bleu foncé au circuit primaire de la bobine d’induction;

le fil bleu clair au plot de repos du bouton d’appel; le fil rouge

brun au plot de travail de la clé d’appel; le fil jaunâtre

et les deux fils verts à une même vis en relation avec le

récepteur (du côté du crochet fixe) et avec le microphone.

MM. Chateau père et fils, constructeurs de ces appareils, n’ont

pas fait adopter par l’Administration des Postes et des Télégraphes

un modèle spécial de planchette de raccordement, il est

donc permis d’admettre qu’en utilisant une planchette à

quatorze bornes, du type de la Société des Téléphones,

l’installation aura lieu de la façon suivante.

A la première lame, on attachera le fil marron et la ligne, à

la seconde un des fds verts et le fil de retour ou la terre, à

la troisième le fil jaunâtre et le fil de retour de la sonnerie,

à la quatrième le fil bleu clair et le fil de sonneriè,

à la cinquième le fil rouge et le dernier charbon de la

pile (pile d’appel), à la sixième le fil bleu foncé

et le troisième charbon de la pile (pile de microphone), à

la septième, le second fil vert et le zinc commun aux deux piles.

Installation d’un appareil portatif Pasquet. — Cette installation

se fait à l’aide d’un cordon souple et d’une planchette

de raccordement. Le cordon souple est à 5 conducteurs et les 5

brins sont de couleurs différentes (rouge, blanc, vert, bleu, jaune).

La planchette de raccordement porte dix bornes communiquant deux à

deux. Les bornes de l’une des rangées sont marquées

CM, TZ, L, ZS, CS; elles reçoivent les fils venant de la pile,

de la ligne et de la sonnerie. Les bornes de l’autre rangée

sont marquées R, B, V, B, J, lettres qui indiquent la coloration

des fils à y adapter, et qui, d’ailleurs, sont peintes de

la même couleur que le fil :

R (rouge) communique avec C M.

B (blanc) » avec T Z.

V (vert) » avec L.

B (bleu) » avec Z S.

J (jaune) » âvec C S.

A l’intérieur de l’appareil, les fils sont reliés

de la manière suivante :

Le fil rouge avec le contact de fermeture du circuit primaire..

Le fd blanc avec la sortie des circuits primaire et secondaire.

Le fil vert avec l’axe du levier-commutateur.

Le fil bleu avec le plot de repos de la clé d’appel.

Le iil jaune avec le plot de travail de la clé d’appel.

sommaire

| 19 - Installation des appels électro-magnétiques. — Qu’il s’agisse du modèle de la Société de matériel téléphonique (plus tard LMT) ou de celui de la Société générale des Téléphones (SGT), l’installation est identiquement la même. Les figures 295, 296, 297 et 298 montrent cette installation appliquée à un poste Ader, Pour ne pas compliquer les dessins, nous avons éliminé les communications sans utilité pour le cas qui nous occupe. Dans les figures 295 et 297, on voit l’appel électro-magnétique au repos; dans les figures 296 et 298, il est supposé en marche. La borne 1 de l’appel magnétique est reliée à la borne de gauche du groupe P S du transmetteur, la borne de droite restant libre. La borne 2 est en relation avec la sonnerie communiquant d’autre part avec la borne S., du transmetteur; la borne 3 est réunie à la borne S2. Ce qui précède s’applique au modèle d’appel de la Société de matériel téléphonique. Dans les figures 297 et 298, nous reproduisons des croquis se rapportant au modèle de la Société générale des Téléphones. On voit que les connexions entre les appareils magnétiques et les transmetteurs sont absolument les mêmes ; il est d ailleurs facile de suivre la marche des courants à travers les circuits, le but à atteindre restant constant, savoir : 1° soustraire la sonnerie du poste de départ à l’action des courants distribués sur la ligne par ce poste; 2° offrir au courant venant de la ligne un parcours sans résistance, permettant d’éviter l’affaiblissement qui résulterait d’un passage dans la bobine de l’induit. Ce double but est atteint par le dispositif de l’appareil. , |

|

sommaire

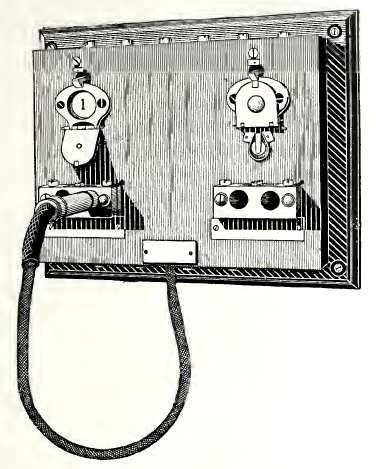

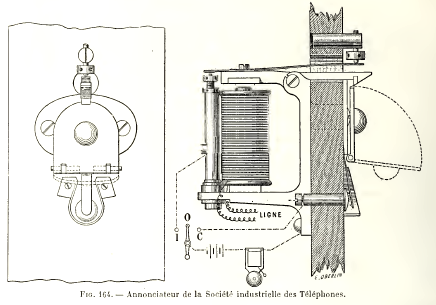

Postes centraux d'abonnés.

20 - Installation d’un tableau annonciateur à disque, grand

modèle, avec place pour appareil.

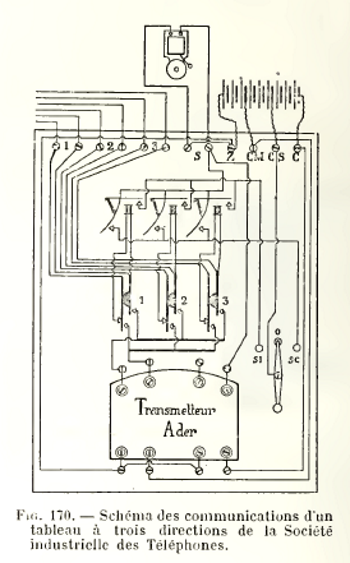

— Soit un tableau à trois directions pour lignes simples :

Ce tableau permet :

1° de communiquer avec tous les postes qui lui sont'reliés;

2° de faire communiquer entre eux ces différents postes.

Il comprend :

1° Autant d’annonciateurs qu’il y a de lignes.

2° Autant de conjoncteurs à simple fil qu’il y a de lignes;

3° Deux conjoncteurs repos de fiche et un cordon souple à deux

fiches ou bien un seul repos de fiche et un cordon souple à une

fiche (fig. 299) ;

4° Un nombre suffisant de cordons souples à deux fiches pour

établir la liaison entre les lignes (ce nombre dépend du

nombre des lignes à relier et, par conséquent, du nombre

des. conjoncteurs du tableau);

5° Un crochet de suspension pour ces cordons;

6° Un transmetteur Ader avec ses récepteurs.

L’installation du poste est complétée par une sonnerie

et un nombre de boîtes à piles qui dépend de la longueur

des lignes.

Communications d’un tableau annonciateur à disque, grand

modèle, avec place pour appareil

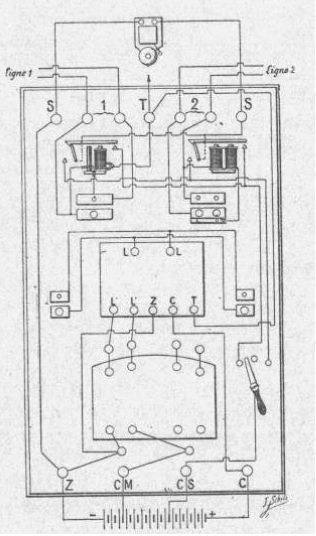

| La figure ci dessous montre

dans quel ordre les différents conducteurs sont rattachés

au tableau. La pile de microphone est intercalée entre les bornes Z et C M, la pile locale du tableau entre les bornes Z et CS, et enfin la pile totale destinée aux appels de bureaux entre les bornes Z et C.  |

Au repos, les fiches de l’un des

cordons à deux fiches sont engagées dans les cononcteurs

repos de fiche, ou bien, si le tableau comporte un cordon rouge à

une fiche, comme dans la figure , la fiche de ce cordon est placée

dans le repos de fiche unique. Les autres cordons sont suspendus au

crochet. Un poste appelle le poste central, le poste n° 1 par exemple : le volet de l’annonciateur n° 1 tombe. L’opérateur du poste central relève le volet, retire une des fiches du repos de fiche (ou bien la fiche unique du cordon rouge) et l’introduit dans le conjoncteur n° 1 ; cette fiche est placée dans le trou de droite si le conjoncteur est horizontal, dans le trou inférieur si le con-joncteur est vertical. L’opérateur appuie ensuite sur la clé d’appel du transmetteur, décroche les récepteurs et peut entamer la conversation avec le poste n° 1. La conversation terminée, il raccroche les téléphones, retire la fiche du conjoncteur n° 1 et la replace dans le repos de fiche. Réciproquement, si le poste central veut appeler un des postes auxquels il est relié, il retire une üche du repos de fiche, la place dans le trou de droite ou dans le trou inférieur du conjoncteur correspondant à la ligne qui dessert le poste à appeler et presse sur la clé d’appel. Dès que le bruit de la sonnerie a annoncé la réponse du correspondant, il décroche les récepteurs et parle. A la fin de la conversation, les choses sont remises en l’état comme précédemment. La mise en communication de deux postes est provoquée par l’appel de l’un d’eux, la première partie de l’opération rentre donc dans le cas que nous avons examiné lorsqu’un poste appelle le poste central, soit le poste n° 2. Le poste central ayant répondu à l’appel du poste n° 2, et s’étant mis en relation avec lui, reçoit sa demande de communication, avec le poste n° 3 par exemple. Le poste central retire la fiche qu’il a engagée dans le conjoncteur n° 2 pour parler à l’abonné n° 2, et la place dans le conjoncteur n° 3; il appelle ce dernier poste et lui dit : communiquez avec n° 2. L’opération de liaison entre les deux postes dépend de la forme du tableau. 1° Le tableau a deux repos de fiche. L’une des fiches est déjà engagée dans le trou de droite ou dans le trou inférieur du conjoncteur n° 3; on retire du repos de fiche la fiche restée libre et on la place dans le trou de gauche ou dans le trou supérieur du conjoncteur n° 2. 2° Le tableau n’a qu’un seul repos de fiche et un cordon rouge à une fiche qui se trouve engagée dans le conjoncteur n° 3. L’opérateur retire cette fiche, prend au crochet un cordon vert à deux fiches, introduit l’une dans le trou de droite ou inférieur du conjoncteur n° 3, et l’autre dans le trou de gauche ou supérieur du conjoncteur n° 2. La communication est établie de la sorte, et l’annonciateur n° 2 reste en dérivation dans le circuit. La conversation terminée, les récepteurs sont remis aux crochets dans les deux postes, et le poste qui a demandé la communication presse sur la clé d’appel de son appareils Cette manœuvre a pour effet de faire tomber le volet de l’annonciateur correspondant du poste central. L’opérateur de ce poste relève l’annonciateur, retire les fiches des conjoncteurs et rétablit les choses dans leur état primitif. |

L’installation d’un tableau pour ligne double

a lieu de la même manière, seulement, au lieu d’une

seule borne pour chaque ligne, le tableau en comporte deux, auxquelles

on attache les deux conducteurs. Ces bornes sont numérotées

par paire, 1, 2, 3... en allant de gauche à droite.

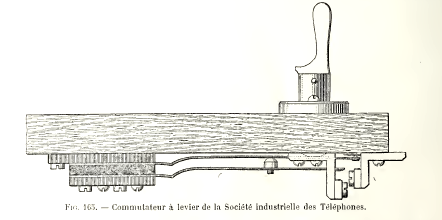

L’installation des tableaux pourvus de commutateurs IOC n’est

pas différente, seulement, ici, la manœuvre du commutateur

permet au poste central de placer la sonnerie hors circuit, de la rendre

intermittente, c’est-à-dire de ne la mettre en marche que

lorsque l’armature de l’annonciateur est attirée, ou

bien d’obtenir un tintement continu tant que le volet de l’annonciateur

n’est pas relevé.

Dans le premier cas, la manette du commutateur est placée sur le

plot O, dans le second sur le plot I, dans le troisième sur le

plot C.

sommaire

21 Installation d’un tableau â annonciateurs à, disque,

grand modèle sans place pour appareil.

— Ces appareils destinés à être reliés

à un transmetteur Ader n° 4 ou à un Berthom-Ader n°

10.

|

Ils comprennent : |

sommaire

22 - Installation d’un tableau à annonciateurs à disque,

petit modèle (système Bailleux).

|

— Ces tableaux, qu’ils aient

une place pour l’appareil ou qu’ils n’en aient pas,

ne diffèrent pas sensiblement dans leur installation des tableaux

que nous connaissons déjà. Ils sont généralement destinés, lorsque la place est réservée pour l’appareil, à recevoir un Ader n° 3 ou bien un Berthon-Ader n° 8; lorsqu’il n’existe pas de place pour l’appareil, on peut les rattacher à un appareil portatif. Le nombre des annonciateurs et celui de conjoncteurs est égal à celui des lignes, mais ces conjoncteurs sont à un seul trou. Un cordon rouge à une üche, un repos de fiche, un crochet de suspension et des cordons à 2 fiches indépendants complètent le tableau. Ces cordons sont garnis d’une fiche longue et d’une fiche courte. Les appels et les réponses de poste à poste ont lieu comme nous l’avons indiqué pour les tableaux précédents; quant aux intercommunications, elles ont lieu par les fiches longues et courtes. La fiche longue met hors circuit l’annonciateur du conjoncteur dans lequel elle est engagée; la fiche courte laisse dans le circuit l’annonciateur; c’est donc celui-ci qui fait l’office d’annonciateur de fin de conversation. |

23 - Installation des postes pour l’appel direct.

— Ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire en décrivant

les appareils d’appel (système Bailleux), et de liaison, certains

abonnés

possèdent deux établissements entre lesquels s’échange

la plus grande partie de leur correspondance.

Il y a intérêt à ce que les postes installés

dans ces établissements restent normalement en communication, mais

il faut aussi que chacun d’eux puisse correspondre avec les abonnés

du réseau.

Les postes ainsi organisés sont réunis au bureau central

et pourvus d’appareils d’appel direct. Ils peuvent, de la sorte,

communiquer entre eux sans déranger le bureau central, mais aussi

appeler celui-ci lorsqu’ils désirent être reliés

à un abonné du réseau.

Les deux postes sont purement et simplement reliés au bureau central

dans les conditions ordinaires mais, à ce bureau, un cordon à

deux fiches réunit les deux conjoncteurs de ligne tout en laissant

un des annonciateurs en dérivation dans le circuit; dans chacun

des postes extrêmes, on place deux clés d’appel (l’une

pour l’appel du bureau central, l’autre pour l’appel direct

du poste extrême opposé), un relais à double enroulement

et une sonnerie actionnée par celui-ci.

Il est à remarquer, en effet, que, dans le cas de l’appel

direct, la distance est souvent presque doublée.

Les appareils dont nous venons de parler sont, généralement,

réunis sur une même planchette (sauf la sonnerie) qui porte

aussi le transmetteur et les récepteurs ; il existe cependant un

modèle dans lequel le transmetteur est indépendant.

Nous avons déjà figuré et décrit ce dernier

appareil et, pour ne pas compliquer, nous ne représenterons ici

que ses organes essentiels : les clés d’appel et les relais

.

Au poste central, les lignes 1 et 2 aboutissent respectivement aux conjoncteurs

J,,, J2; elles sont reliées entre elles par un cordon souple à

deux fiches engagées dans les deux conjoncteurs, de telle sorte

que l’un des annonciateurs, A2, par exemple, reste en dérivation

dans le circuit. Normalement, les postes 1 et 2 sont en communication

directe, au poste central, par l’intermédiaire de ce cordon

souple.

Les clés d’appel direct, placées au-dessous des conjoncteurs

J, et J2, servent à appeler les postes 4 ou 2 lorsqu’un autre

poste, desservi par le bureau central, désire communiquer avec

l’un d’eux. L’emploi de ces clés est nécessité

par la présence du relais à double enroulement dans les

postes 1 et 2.

Dans chacun de ces postes, l’installation du transmetteur et du,

récepteur ne présente rien de particulier. Les fils partant

des bornes S du transmetteur aboutissent aux circuits du relais à

double enroulement (R,, ou R2) en relation avec la terre d’autre

part. On voit aisément sur la figure comment ce relais ferme le

circuit de la sonnerie lorsque son armature est attirée. Les bornes

L du transmetteur sont reliées aux plots de repos de la clé

d’appel de bureau ; les massifs de cette clé communiquent

avec les plots de repos de la clé d’appel direct. Celle-ci

est montée à trois ressorts : les deux supérieurs

sont en relation avec la ligne, et, par là, avec leurs homologues

du bureau central; le ressort inférieur est à la terre.

Les plots de travail sont réunis aux pôles de la pile.

On se rappelle que, dans la clé d’appel direct, les trois

leviers, simultanément abaissés, établissent les

communications suivantes : le levier supérieur communique électriquement

avec le levier du milieu et avec un des pôles de la pile mis ainsi

en relation avec les deux fils de ligne ; le ressort inférieur

prend contact avec le second pôle de la pile et le met à

la terre, mais ce ressort est isolé des deux autres.

Dans la clé d’appel de bureau, les deux ressorts sont isolés

Fun de l’autre, et chacun d’eux puise à l’un des

pôles de la pile. Il est facile maintenant de voir ce qui se passera

dans les différents cas qui peuvent se présenter.

A. — Le poste 1 appelle le poste 2 ou réciproquement.

— Le poste 1 appuie sur la clé d’appel direct : le pôle

négatif de la pile est mis à la terre ; le flux d’électricité

provenant du pôle positif forme, en quelque sorte, deux courants

égaux et de même sens qui traversent la clé d’appel

direct du bureau central, le conjoncteur J,, le cordon souple, le conjoncteur

J2, la ligne 2, la seconde clé d’appel direct du bureau central,

les deux clés et le transmetteur du poste 2, le relais R2. Là,

ces deux courants parcourent les deux circuits du relais dans le même

sens; l’armature est attirée, la sonnerie fonctionne. En traversant

le conjoncteur J2, les deux courants dont nous suivons la marche ont rencontré

la dérivation formée par l'annonciateur A2 ; en traversant

cette dérivation, ils ont parcouru les bobines de l’annonciateur

en sens contraire et sont restés sans action sur lui.

Le poste 1 a donc appelé le poste 2 sans déranger le bureau

central; il en aurait été de même si le poste 2 eût

appelé le poste I.

B. — Le poste 1 (ou le poste 2) appelle le bureau central.

— Le poste 1 appuie sur la clé d’appel de bureau : les

deux pôles de la pile spnt mis en relation avec les deux fils de

ligne. Le circuit est le même que précédemment, à

cette différence près que le courant traverse la clé

d’appel direct du bureau d’appel; mais l’annonciateur A2,

dont les bobines sont parcourues par un courant unique, est actionné,

tandis que le relais R2 du poste 2, dont les deux circuits sont traversés

en sens inverse par le même courant, reste inerte.

Donc, le poste central est appelé sans que le poste n° 2 soit

dérangé.

C. — Le poste central appelle les postes 1 ou 2. — La

communication étant rompue entre les conjoncteurs J, et J2, l’appel

se fait dans les conditions ordinaires, seulement il est nécessaire

de faire usage d’une clé d’appel direct pour actionner

le relais à double enroulement du poste appelé.

La figure ci dessous montre une combinaison plus complète d’un

poste à appel direct; c’est un tableau à deux directions,

dont une des lignes est montée pour l’appel direct, l’autre

pour l’appel ordinaire.

Installation d’un poste à deux directions, avec appel direct et appel ordinaire. |

Le commutateur I O C permet en outre

de recevoir les appels, soit dans une sonnerie ne fonctionnant que

lorsque l’armature de l’annonciateur est attirée,

ne fonctionnant en aucun cas, ou bien marchant d’une façon

continue tant que le volet de l’annonciateur n’est pas relevé. L’annonciateur de gauche est constitué par un électro-aimant boiteux, à double enroulement, dont chacun des circuits a une résistance de 200 ohms. L’annonciateur de droite a deux bobines de 100 ohms chacune; c’est l’annonciateur ordinaire. Le conjoncteur de gauche est à un seul trou; il sert à relier la ligne 1 avec le poste; cette jonction se fait à l’aide d’un cordon souple à deux fiches, l’une est introduite dans ce eonjoncteur, l’autre dans le conjoncteur carré, également situé à gauche et à un seul trou. Le conjoncteur long de droite est à deux trous et permet, par conséquent, de laisser l’annonciateur correspondant en dérivation dans le circuit. Ce conjoncteur sert avec le conjoncteur carré placé au-dessous à relier au poste la ligne 2. Les deux conjoncteurs carrés sont réunis ensemble et aussi aux bornes L de la boîte rectangulaire qui contient une clé d’appel direct et une clé d’appel de bureau. Le commutateur IO C donne l’appel intermittent de sonnerie, pas d’appel de sonnerie ou l’appel continu suivant que la manette est placée sur l’un ou l’autre des trois plots. Les bornes ligne du transmetteur sont réunies aux bornes L’ L' de la boite à clés; les bornes sonnerie restent libres ainsi que les bornes de la pile d’appel, tandis que les bornes de la pile microphonique sont réunies, comme à l’ordinaire, aux trois éléments de cette pile. Si nous considérons maintenant les bornes du tableau, nous voyons que les connexions de ces bornes sont les suivantes : S de gauche avec Z du tableau et avec Z de la boîte à clés ; 1 avec le eonjoncteur long de gauche ; T avec le double circuit de l’annonciateur de gauche, et avec T de la boîte à clés ; 2 avec le eonjoncteur long de droite; S de droite avec les masses des deux annonciateurs ; C M avec C M du transmetteur; C S avec l’axe de la manette du commutateur IO C. C avec C de la boîte à clés. |

A l’extérieur, les bornes S S sont reliées à la sonnerie ; les bornes 4, 2 au double fil des deux lignes, la borne T à la terre. La pile est montée comme dans les installations ordinaires, seulement le nombre des éléments est gradué suivant les distances à franchir, c’est-à-dire que le 1er zinc est réuni à la borne Z, le 3e charbon à la borne C M, le 6e ou le 9e charbon à la borne C S, le dernier charbon à la borne C. Il en résulte que trois éléments sont compris entre les bornes Z et C M, six ou neuf entre les bornes Z et C S, la pile totale entre les bornes Z et C.

sommaire

24 - Installation d’un poste avec sonnerie à, double enroulement.

— L’emploi des sonneries à double enroulement n’est

plus admis pour les nouveaux abonnés, mais comme il en existe encore

un certain nombre sur les anciens réseaux à double fil,

et notamment sur le réseau de Paris, nous ne pouvons nous dispenser

de dire quelques mots sur ce mode d’installation.

La manœuvre de la clé d’appel ordinaire a pour effet

de mettre chacun des fils de la ligne en relation avec un des pôles

de la pile, le circuit de celle-ci étant fermé par les bobines

de la sonnerie du poste appelé. Il en résulte que le circuit

total comprend la résistance de la pile d’appel, celle de

la sonnerie mise en marche et celle des deux fils de ligne qui s’ajoutent.

Ce mode d’appel n’a pas d’inconvénient lorsque la

ligne est courte, mais lorsque la distance à franchir est considérable,

la résistance additionnée des deux fils de ligne devient

très importante. On a songé à la réduire au

moyen d’un artifice : En faisant usage de la clé d'appel direct,

on réunit en quelque sorte les deux fils de ligne et on les met

en rapport avec l’un des pôles d’une pile dont l’autre

est à la terre; la résistance totale de la double ligne

se trouve de la sorte réduite au quart de ce qu’elle était

lorsque les fils se trouvaient, pour ainsi dire, bout à bout dans

le circuit.

A la station d’arrivée, les bobines de la sonnerie sont composées

de deux conducteurs enroulés côte à côte et

dont chacun a une résistance de 200 ohms. Ces deux conducteurs,

à l’entrée des bobines, correspondent chacun à

un des fils de ligne; à la sortie, ils sont réunis sur un

fil de terre commun.

Cette disposition permet de ne pas augmenter le nombre des éléments

de la pile d’appel en proportion de la distance à parcourir.

Si nous nous reportons à la figure 78 du circuit de sonnerie du

transmetteur Ader n° 1, nous voyons que l’emploi des paillettes

f, f est justifié par l’usage de la sonnerie à double

enroulement. Le levier-commutateur, abaissé par le poids du transmetteur

suspendu au crochet, réunit les ressorts f, f et par conséquent

la borne L2 à la borne S2. Il eût été plus

simple de relier ces deux bornes directement, et c’est ce qui existait

dans les anciens appareils, mais alors, même lorsque le circuit

de conversation était fermé, la ligne L2 se trouvait à

la terre par les bobines de la sonnerie à double enroulement, et

cet inconvénient prenait un caractère exceptionnel de gravité

s’il existait une autre perte sur la ligne qui devenait alors comparable

à une ligne à simple fil et sujette aux mêmes causes

de perturbation provenant de l’induction des fils voisins.

25 - Installation des postes avec le rappel par inversion

de courant.

— Ce dispositif est employé pour éviter des demandes

de communication, lorsque trois postes, deux extrêmes, un intermédiaire,

sont installés sur une même ligne.

Le problème consiste en ceci : l’un des postes doit pouvoir

appeler chacun des deux autres sans déranger celui auquel il n’a

pas affaire; le poste appelé doit pouvoir répondre dans

les mêmes conditions.

Dans chaque poste extrême, on pose un rappel par inversion de courant,

un commutateur inverseur et l’appareil téléphonique

ordinaire.

Au poste intermédiaire, on place un rappel par inversion de courant,

deux conjoncteurs jack-knives et deux conjoncteurs repos de fiche, ou

bien un cordon à une fiche fixée à demeure d’un

côté.