Le téléphone et la littérature

Bien embêté pour nommer ces objets en évolution

rapide. Le nommer par le nom de leur marque est habituel, mais gênant

: on est assez soumis à leur racket permanent (mais on l’accepte

: révolution en temps réel, comment ne pas suivre ?).

Et puis d’ailleurs, toutes les marques se ressemblent. Donc, appeler

ça téléphone ? Mais je déteste le téléphone,

j’en dissémine le moins possible le numéro : pire,

en ce moment, j’ai régulièrement des appels concernant

le précédent propriétaire de mon nouveau numéro,

et je plains la personne qui éventuellement a hérité

de celui que j’ai utilisé dix ans, avant ce changement.

Pourtant, le téléphone et la littérature ont une

histoire commune : extraordinaire passage de Proust dans

La Prisonnière – où placer l’appareil

pour que l’usage domestique (la commande à la poissonnerie)

et l’usage collectif (il doit aussi servir aux parents) ne soit

pas incompatible avec l’appel éventuel d’Albertine

en milieu de nuit, même si l’appel ne viendra pas ? C’est

que le téléphone n’est pas transportable, belle lettre

de Proust aussi, qui s’est abonné dans les tout premiers

aux retransmissions en direct de l’opéra de Paris, après

une longue soirée Debussy ou Wagner debout dans son vestibule,

le cornet tenu à la main face à l’oreille droite,

sur les contradictions du progrès.

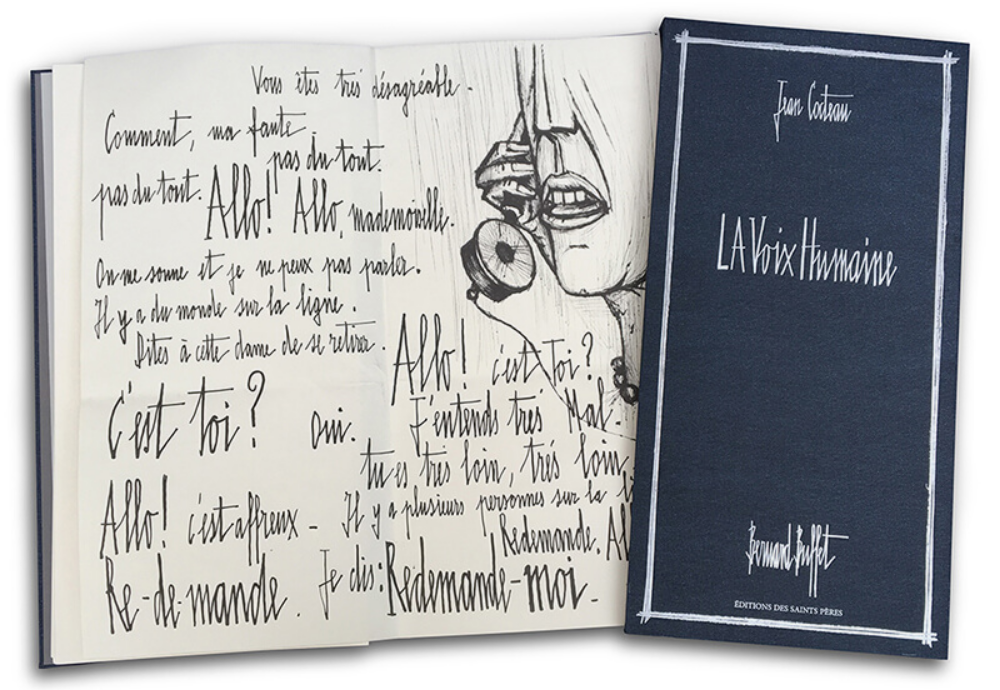

Mais Cocteau, dans La voix humaine, en fait le

vecteur même de sa forme artistique : le théâtre

représente sur scène les locuteurs de la parole exacerbée,

disséquée, séparée du monde pour mieux le

subvertir. Avec l’arrivée du téléphone, un

interlocuteur disparaît : il s’en induit quoi, pour l’exercice

de la parole, et pour cet acteur seul sur la scène avec son téléphone

sur une table, créant la totalité de l’espace parlé,

y compris le silence des réponses ? On est en 1935.

Il s’agit donc pour moi, trois quarts de siècle plus loin,

d’un ordinateur de poche. Par ordre de fréquence, j’y

convoque mes outils réseaux, mon compte e-mail, l’appareil-photo,

l’enregistreur vocal. J’y dispose aussi d’un plan avec

fonction d’itinéraire en direct par repérage satellitaire,

du moins sur le territoire français (sinon, il faut payer en

sus), de la navigation web, de plusieurs lecteurs de livres numériques

ou de textes personnels selon leurs formats, et d’une vaste quantité

de musique, dans des conditions d’écoute confortables. J’y

dispose aussi des « applications » dédiées

d’organes de presse, d’un traducteur, de dictionnaires, d’un

mini scanner qui convertit en texte une page de document via l’appareil

photo, sans oublier le réveil-matin, le chronomètre et

l’altimètre. Il n’y a donc aucune raison objective

d’appeler téléphone cet appareil qui m’accompagne

dans la quasi-totalité de mes déplacements, et le changement

radical est là : où nous revenions consulter le web après

une absence dans la ville, il nous est accessible en permanence, qu’on

garde le choix du rythme des consultations, ou qu’on laisse l’appareil

vous les notifier. Il déplace en retour notre capacité

à documenter le réel : photographie, enregistrements sonores

ou filmiques, je disposais auparavant d’outils dédiés

pour chacune de ces fonctions, aux capacités nettement supérieures

à celles de mon non-téléphone. Il m’est même

arrivé de penser que la résistance au web des professions

culturelles, amis libraires ou théâtreux, venait de la

façon dont le téléphone s’était imposé

comme outil principal, et de leur difficulté à en restreindre

l’usage. Mon ordinateur de poche me permet d’écrire

et rapatrier sur mon ordinateur des notations brèves, d’intervenir

sur mon site pour corriger ou compléter, ou commenter sur les

sites des autres : mais je n’y ai pas l’environnement global

que me procure mon ordinateur (qui inclut aussi une fonction de téléphonie

importante, via Skype). Que voilà bien du temps et des mots gâchés

à un asservissement de privilégié, et la puissance

économique – avec ses enjeux de prescription culturelle

– transférée aux tout-puissants fournisseurs d’accès,

via notre forfait. Et côté comique, dans le métro

ou les lieux d’attente, à voir si fréquemment l’appareil

tenu à la main, les deux fils qui les relient aux oreilles des

gens dans leur bulle, ou les pouces crispés sur les messages-texte.

Où que je sois encore, l’accès à des ressources

denses aussi bien que des sources d’information pointue, et la

capacité à glisser d’une ressource lente (livre)

à un fil d’actualité, ou prolonger ma communication

écrite privée ou professionnelle. Qu’est-ce que cela

change en retour à mon rapport à l’ordinateur, que

je laisse plus facilement s’ancrer sur mes pratiques d’écriture,

hors réseau ? Comment je peux aussi solliciter l’ordinateur

de poche pour une intervention textuelle directement propagée

par les réseaux, et qu’est-ce que cela déporte du

rapport de la littérature au monde, si on multiplie ce geste

minuscule à échelle de tous ceux qui le pratiquent ? Et

puis soubassement immédiat : l’ordinateur de poche, avec

fonction téléphone, est un outil non seulement immensément

populaire, mais qui est la vraie nappe de diffusion numérique

à échelle du monde. L’intégration de la fonction

photographie sur les téléphones portables remonte à

quelques années, mais n’était pas requise d’office

sur les précédents appareils. La fonction d’accès

aux sites Internet était encore l’apanage des appareils

les plus sophistiqués depuis, elle ne l’est plus. La question

de la propulsion et de la recommandation se pose autrement : pour moi-même,

sur mon ordinateur de poche qui n’est pas un téléphone,

je peux ouvrir le navigateur web et aller surveiller si pas trop d’irruption

de messages inamicaux ou polluants sur mon site, et bien sûr j’ai

accès à ma page liens qui me permettra d’aller visiter

les sites amis. Mais j’utilise plutôt les outils réseaux

et les recommandations d’articles ou de liens de mes propres abonnements

: l’outil donc qui peut permettre l’appel à mes propres

articles (posant cette question si décisive de l’association

de ressources qui nous appartiennent en propre, et de leur propulsion),place

dans la même poche l’écran de même taille tout

autour du monde, pour tant de ceux qui n’auront pas, cependant,

ni la même langue ni les mêmes intérêts que

ceux qui me font recourir à cet outil. L’enjeu politique

devient énorme, si le partage peut se faire de si loin, simplement

ouvert : le téléphone-ordinateur m’importe, parce

que ceux qui l’utilisent m’importe, et ce qu’on a à

bousculer pour devenir citoyens du monde.

Comment l’appeler, alors, cet appareil ? C’était bien

plus facile avec le couteau suisse.

Alain Freudiger en 2023 auteur de "Au

téléphone" publié récemment

chez Héros-Limite, explore la constellation de souvenirs et de

pensées incidentes que lui inspire l’évocation de

cet appareil.

Entre les années 1980 et les années 2020, le téléphone

a connu de nombreuses évolutions et révolutions techniques.

Passant de l’analogique à l’électronique, du

téléphone à cadran au sans fil, puis du téléphone

portable au smartphone. Vivant cette période en témoin

et en usager, Alain Freudiger a voulu évoquer ces changements

– si rapides qu’ils laissent peu de traces et peu de mots,

même s’ils sont perceptibles pour chaque personne qui les

éprouve – et s’en occuper de manière littéraire.

Ce recueil de textes rend au plus près l’« expérience

du téléphone ». Et cela de multiples manières

et par toutes sortes d’approches : souvenirs, réflexions,

épiphanies, micro-récits, transcriptions, évocations…

L’écriture s’attache à des petits gestes rarement

aperçus, peu documentés, encore plus rarement mis en mots,

mais qui en disent long sur nous, à travers les formes littéraires

de la légèreté, de l’évanescence, du

« sur le vif ». Des miniatures et des poèmes qui

sont autant de facettes ou d’instantanés de notre «

condition téléphonique » et de ses rapides mutations.

Nous le savons tous, la révolution numérique

a bouleversé en profondeur nos conditions de vie. Désormais

les objets communicants sont au cœur de la compréhension

des mutations sociales actuelles et au cœur de nos pratiques les

plus ordinaires.

Il est de fait normal que le téléphone portable se soit

inséré dans le roman comme objet courant. Il met le plus

souvent en scène des conduites conversationnelles entre les personnages.

Il est tout simplement représentatif du réel et de nos

comportements actuels.

Mais si le portable a profondément modifié les interactions

entre les individus et leurs pratiques de communication dans la vie

courante, comme dans le roman, il a également stimulé

l’imaginaire de certains écrivains. Ainsi quelques romanciers

n’hésitent plus à construire leur intrigue autour

de cet objet ordinaire qu’est devenu le téléphone

cellulaire.

Bien avant le portable, dans les premières années ou le

téléphone fut commercialisé, les écrivains

exploitent abondamment les métaphores techniques dans leur travail

littéraire.

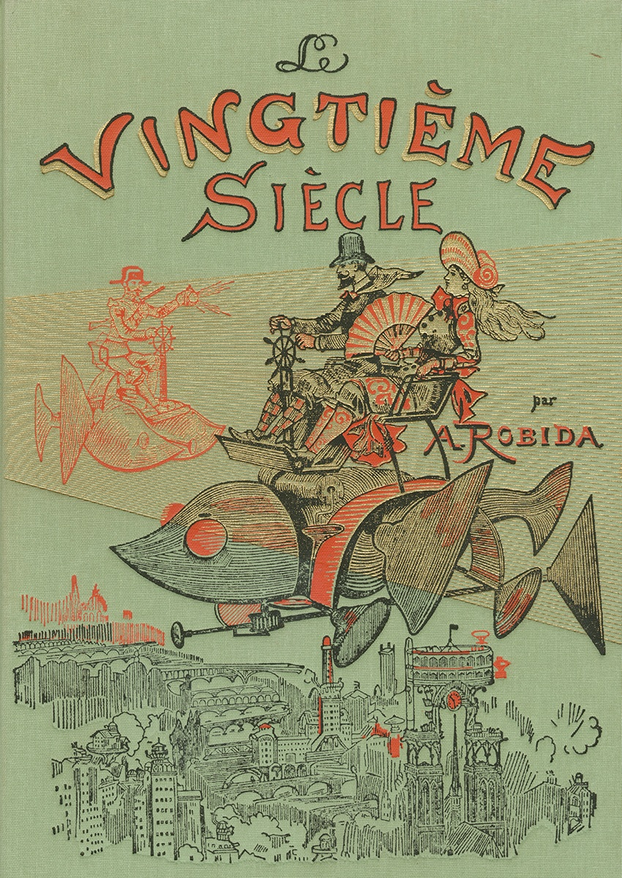

1883 "Le Vingtième Siècle"

est un roman d'anticipation écrit et illustré par Albert

Robida. Publié aux éditions Georges Decaux en 1883,

le roman aborde le genre du merveilleux scientifique en traitant avec

humour les progrès scientifiques et technologiques.

Éditions Georges Decaux, 1883.

Éditions Édouard Dentu, 1883, sous le titre Le Vingtième

Siècle, roman d'une Parisienne d'après-demain.

Éditions Édouard Dentu, 1884, sous le titre Le Vingtième

Siècle, roman d'une Parisienne d'après-demain avec des

illustrations inédites d'Albert Robida.

Librairie illustrée Montgrédien, 1893, dans le recueil

Le Vingtième Siècle suivi de La vie électrique.

Éditions Édouard Dentu, 1895, sous le titre Le Vingtième

Siècle, roman d'une Parisienne d'après-demain.

La Science Illustrée no 471 au no 522, du 5 décembre 1896

au 27 novembre 1897.

Le Populaire no 5903 au no 5963, du 16 avril au 15 juin 1939, sous le

titre Le XXe siècle vu par Albert Robida.

Albert Robida décrit la vie quotidienne des Parisiens des

années 1952 à 1959 et expose les nombreuses inventions

qui ont révolutionné les moyens de communication et les

transports.

Albert Robida décrit la vie quotidienne des Parisiens des

années 1952 à 1959 et expose les nombreuses inventions

qui ont révolutionné les moyens de communication et les

transports.

L'auteur parsème le récit de nombreuses inventions, à

l'instar du téléphonoscope, véritable emblème

de la société future, ou encore du tube, système

de transports qui a rendu obsolète la locomotive. Outre l'omniprésence

de ces nouvelles technologies, Albert Robida décrit une société

dont les femmes sont complètement émancipées et

occupent à présent tous les postes à responsabilité,

y compris dans l'armée. Par ailleurs, la société

est si bien parvenue à encadrer toutes les activités,

qu'elle a naturellement aboli bagne, peine de mort et même prison.

Dans les numéro de La Science Illustrée du 28 novembre

1891 au 30 juillet 1892, il publie l'ouvrage La vie électrique

qui fait figure de complément de l'ouvrage Le Vingtième

Siècle puisqu'il précise les événements

de l'année 1955 en approfondissant l'emploi générique

et polyvalent de l'électricité.

Robida profite de l'intrigue, assez simple, pour présenter un

monde du futur très différent de celui des lecteurs de

1883 : parmi les inventions qu'il décrit, le téléphonoscope

préfigure à la fois la télévision, l'Internet

et les appareils nomades. Il permet la visiophonie, mais il offre aussi

des distractions (spectacles, feuilletons, dont l'un intitulé

Purée de poubelles, informations). Les programmes sont entrecoupés

de publicités obsédantes. L'appareil est constitué

d'un mince écran de verre accroché comme un tableau au

mur du salon, mais il existe aussi une version de poche qui permet à

chacun de suivre les programmes à tout moment.

Robida écrit ainsi : « Excellent

pour les voyageurs, le téléphonoscope !... on ne craint

plus de s’expatrier, puisque tous les soirs on retrouve sa famille

au bureau du téléphonoscope ! ». Comme pour la télévision

moderne, le dispositif est couramment désigné par l'abréviation

« télé ».

1884 August Strindberg (1849-1912), écrivain suédois

montre très jeune un grand intérêt pour les sciences

et les techniques, il comprend par ailleurs très vite les possibilités

stylistiques des innovations techniques. Il a su transformer ses compétences

techniques et scientifiques en nouvelles métaphores et renouveler

non seulement la langue suédoise mais aussi et surtout la langue

littéraire.

Dans la troisième nuit du long poème "Nuits

de somnambule par jours éveillés" (1884),

c’est probablement la première apparition du téléphone

dans la poésie suédoise.

Photo de Strindberg en nihiliste russe, autoportrait, Gersau (Suisse),

1886.

Après des études scientifiques avortées à

l’université, Strindberg s’inscrit au cours de la Compagnie

nationale du télégraphe puis se tourne vers la littérature.

Il déclare à maintes reprises son désir d’être

reconnu comme homme de sciences et publie de nombreux articles scientifiques,

dans des domaines variés : chimie, médecine, mathématiques,

astronomie, optique, zoologie, météorologie ou encore

botanique. Quel est le bilan de ses activités techniques et scientifiques

? Malgré ses expérimentations, il n’a inventé

aucun objet technique et il n’a fait comme scientifique aucune

découverte remarquable. Mais ses compétences scientifiques

dans des domaines très larges et parfaitement en phase avec les

dernières avancées du savoir montrent l’exceptionnelle

faculté de Strindberg à sentir les prémices de

mouvements de pensée, à capter les évolutions de

la société de son époque. C’est en 1884 que

Strindberg donne un premier témoignage du téléphone.

Dans la troisième nuit du long poème Nuits de somnambule

par jours éveillés (1884), quatre ans seulement après

l’ouverture de la première ligne téléphonique

en Suède, et moins de dix ans après l’invention du

téléphone électrique par Alexander Graham Bell,

il intègre le téléphone à sa production

poétique et s’exalte du « chant nouveau, hymne aux

électro-aimants que propage le téléphone »

(p. 65). C’est probablement la première apparition du téléphone

dans la poésie suédoise. Lors d’une visite au musée

des techniques à Paris, Strindberg prend conscience que les machines

sont la marque du xixe siècle et de la modernité. Le téléphone

trouve sa place dans la description du nouveau culte aux objets techniques.

A son retour de voyage en 1889, il redécouvre Stockholm, ville

métamorphosée par le développement technique et

industriel et complète le poème Nuits de somnambule par

jours éveillés par une cinquième nuit appelée

« le réveil ». Il y décrit ce nouveau paysage

urbain décoré de lignes téléphoniques et

conclut : « le conte est devenu vérité » (p.

131). Strindberg joue sur la dimension onirique et fantasmagorique de

l’innovation technique. Le somnambule se réveille ici de

son rêve parisien et découvre une ville transfigurée

par la révolution industrielle.

Strindberg s’abonne au téléphone au tournant du siècle.

Conscient des dangers possibles de cette invention, Strindberg demande

à ne pas figurer dans l’annuaire téléphonique.

Il est ainsi en quelque sorte en Suède l’inventeur de la

liste rouge. Comme il l’exprime dans la pièce de théâtre

Pâques (Påsk, 1901), il craint la violence

des mots échangés au téléphone et ressent

la nécessité de se protéger des intrusions non

désirées dans sa vie privée. La nouvelle «

Une demi-feuille de papier » (« Ett halvt ark papper »,

1903) témoigne de cette réalité. Un homme est sur

le point de quitter l’appartement où il a vécu avec

sa femme récemment décédée. Son regard croise

alors une feuille de papier posée près du téléphone.

Une liste de numéros y figure et rend compte des événements

passés. Elle est pour lui l’occasion de parcourir en deux

minutes les deux années qu’il vient de vivre. L’écrivain

précise : « Une tranche de vie sur une demi-feuille de

papier ». Les notes gribouillées sur un bout de papier

deviennent des points de repère dans la description d’une

réalité quotidienne ordinaire et permettent à l’écrivain

de susciter l’imagination du lecteur à partir des indications

apparemment triviales que sont quelques numéros de téléphone

sur une feuille de papier. Par cette construction dramatique, il confère

au téléphone une puissance symbolique sans précédent

: le téléphone peut témoigner des événements

décisifs de la vie d’un homme. Œuvre courte mais efficace,

elle dévoile sa volonté d’adapter l’esthétique

littéraire aux comportements créés par le téléphone.

Le téléphone, en tant qu’innovation technique, est

associé à une écriture littéraire tournée

vers la modernité et lui donne une signification esthétique.

Strindberg exploite les possibilités dramatiques des télécommunications en plaçant la pièce de théâtre La Danse de mort (1900) sur une île reliée au continent par le téléphone et le télégraphe. La femme du capitaine apprend en cachette à télégraphier afin d’éviter les écoutes téléphoniques des standardistes. Le télégraphe nourrit toutes les tensions du huis-clos insulaire et finit par provoquer la mort du capitaine. Il décède d’une crise cardiaque lorsqu’il reçoit le télégramme du colonel lui annonçant la rupture de leur relation : « Le télégraphe fait entendre un signal, une seule fois puis c’est le silence. Le capitaine, saisi d’une angoisse mortelle, tressaille ; il reste debout, immobile, la main sur le cœur, l’oreille tendue » (p. 56). Le télégraphe rythme implacablement la danse de mort.

Dans le drame onirique Le Songe (1902), les dieux écoutent la plainte des hommes. A la fin de l’échange entre le poète et Agnès une bouée apparaît. Il s’agit de la gardienne de la mer qui chante lorsqu’un danger se profile. Le poète conclut que c’est « un pylône de téléphone… un pylône qui monte jusqu’au ciel… C’est la tour de Babel moderne, avec ses câbles qui montent et permettent à ceux de là-haut de se tenir au courant… » (p.82). Il y a chez Strindberg cette idée récurrente d’une communication avec une réalité non visible. Les innovations techniques telles que le téléphone ou l’appareil photographique sont selon lui des artefacts qui peuvent permettre de rendre visible l’invisible.

Strindberg comprend par ailleurs très vite les

possibilités stylistiques des innovations techniques et exploite

abondamment les métaphores techniques dans son travail littéraire.

Pour lui, écrire à l’ère industrielle c’est

inventer une nouvelle langue. Il n’hésite pas à affirmer

dans un article intitulé « Qu’est-ce que le

moderne ? » publié en français en 1894 :

« A` nous, hommes de vapeur, d’électricité´,

de poste par poste, de téléphone, un volume

à trois francs cinquante, qui se lise entre Paris et Versailles.

A nous le langage de téléphone : bref, net, correct !

»

Il annonce ainsi de façon visionnaire le travail linguistique

que les poètes des avant-gardes allaient développer en

lien avec les objets techniques.

Strindberg a ainsi su transformer ses compétences techniques

et scientifiques en nouvelles métaphores et renouveler non seulement

la langue suédoise mais aussi et surtout la langue littéraire.

Cela a conféré à son œuvre une force créatrice

dynamique exceptionnelle. Il s’est efforcé d’effacer

les frontières disciplinaires entre science, technique et littérature

et de montrer que ce qu’on a appelé « les deux cultures

» ne forment en fait qu’une seule culture.

Plus connu et réferencé sur ce site, Marcel

Proust « A la recherche du

temps perdu » est passée dans le domaine public.

A cette occasion nous avons cherché à savoir comment Proust,

mort en 1922, témoin d'un monde en mutation, avait fait place

dans son oeuvre à une technique nouvelle : le téléphone.

A la fin du dix-neuvième siècle, l'artiste -peintre ou

écrivain - croise la technique. Fasciné et inquiet, Proust

rencontre la machine. L'objet technique pénètre son univers.

« l’appel téléphonique est délibérément

associé au féminin » , elle s’arrête

en particulier sur l’épisode du Côté de Guermantes

(1920-1921) où le narrateur, croyant parler à sa grand-mère,

a en réalité, à la suite d’un quiproquo, été

mis en relation avec celle d’un voisin d’hôtel. Toute

l’angoisse téléphonique est résumée

dans ces quelques lignes : la grand-mère est un substitut maternel

(angoisse du Fort-Da) dont on craint d’autant plus la disparition

que, par la force des choses, elle n’est plus jeune (angoisse de

la mort – d’ailleurs, la mort de la grand-mère est

l’un des événements traumatiques de la Recherche)

; à quoi il faut ajouter le trouble qui s’ensuit du remplacement

d’une grand-mère par une autre (angoisse de découvrir

l’Autre là on l’on attendait le Même, le différent

à la place du semblable, l’étranger au lieu du familier).

« Qui est à l’appareil ? » demande le titre

du deuxième chapitre (pp. 67-97) de Téléphonez-moi.

C’est là, d’une certaine façon, la question

centrale de l’essai. Téléphoner, d’un point

de vue communicationnel, c’est parler sans savoir précisément

à qui l’on parle, c’est prêcher, non dans le

désert, mais pour l’inconnu.

"La

voix humaine"

(consultez le texte en pdf) est une pièce de théâtre

en un acte de Jean Cocteau écrite en 1927.

La Voix Humaine est l’une des œuvres majeures du théâtre

de Cocteau. Depuis qu'il a été écrit, ce monologue

n'a jamais cessé d'être joué dans le monde entier.

Il met en scène une femme quittée, parlant au téléphone

pour la dernière fois à l’homme qui l’a trahie.

« Ce qui surtout est émouvant ici, c’est la situation

elle-même, ce drame de la présence-absence, ce dialogue-monologue

; et ce qui fait de cette scène rapide une vraie tragédie,

c’est cet appareil insensible, image de la fatalité, plutôt

que les paroles qu’il apporte et emporte. » (Pierre Bost,

Revue hebdomadaire, mars 1930.)

Étonnante de modernité, universelle, La Voix Humaine continue

d’inspirer. En 1958, Francis Poulenc, qui est un proche de Jean

Cocteau de longue date, en tire une tragédie lyrique en un acte,

créée et jouée le 6 février 1959, salle

Favart à Paris, avec la soprano Denise Duval.

"Par un curieux mystère ce n'est qu'au bout de quarante

ans d'amitié que j'ai collaboré avec Cocteau. Je pense

qu'il me fallait beaucoup expérience pour respecter la parfaite

construction de La Voix Humaine qui doit être, musicalement, le

contraire d'une improvisation", écrivit Francis Poulenc.

Ce à quoi Cocteau répondit : "Mon cher Francis, tu

as fixé une fois pour toutes, la façon de dire mon texte."

En 1964, le texte de La Voix Humaine est enregistré en une seule

prise chez Simone Signoret, dans son appartement, place Dauphine à

Paris. Selon le producteur Jacques Canetti, cet enregistrement est l’un

des plus beaux qu’il ait vécu et réalisé.

Il obtient la même année le Grand Prix du Disque.

En 2021, Pedro Almodóvar devrait faire son retour au cinéma

avec un court-métrage expérimental de 29 minutes librement

adapté de La Voix Humaine, filmé à Madrid, où

Tilda Swinton tient le rôle principal. En 1987, l'extrait final

de la pièce fut déjà joué dans le film de

Pedro Almodóvar La Loi du désir.

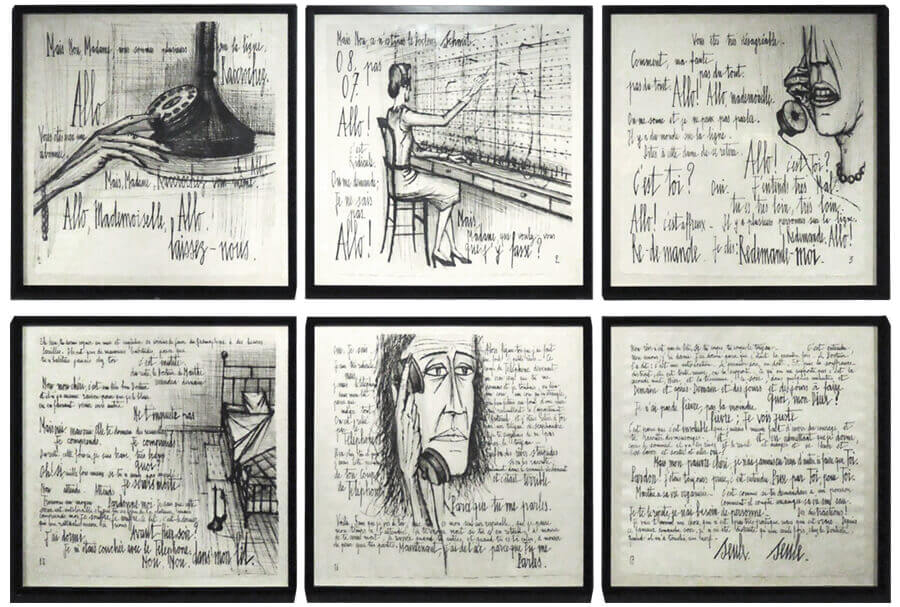

Présentation de La Voix Humaine, dans une version encadrée,

lors de son exposition au Musée d'Art Moderne de Paris.

sommaire

Le téléphone portable et l'écriture la littéraire

« Tout relève de l’imagination et

de l’imagination tout révèle. Il paraît que

le téléphone est utile : n’en croyez rien, voyez

plutôt l’homme à ses écouteurs se convulsant,

qui crie Allô ! Qu’est-il qu’un toxicomane du son, ivre

mort de l’espace vaincu et de la voix transmise ? » Louis

Aragon

« Il y a eu la lessive, le linge qui sèche, le repassage.

Le gaz, l’électricité. Les enfants. » Les choses,

Georges Perec

Et j’ajouterai : le téléphone portable, c’est

là notre sujet. Un sujet littéraire ?

Le progrès technique est une donnée incontournable de

l’époque contemporaine. Les objets connectés sont

des éléments centraux de notre mode de vie et de nos modes

culturels. La littérature peut intégrer cette présence

de la technique comme une donnée naturelle à l’existence

de ses personnages, elle peut en dénoncer les excès, être

fascinée ou hostile, mais ne peut pas rester hors de ce phénomène.

On parle même de mutation humaine en décrivant l’homme

contemporain accroché à ses écrans, l’homme

connecté qui zappe et… lit moins ou ne lit plus du tout.

Ainsi, les objets techniques, éléments de la vie, sont

de plein droit des thèmes de la littérature, même

si, d’une certaine façon, ils prennent sa place.

Pour Frédérique Toudoire-Surlapierre,

le portable « impose à la littérature d’être

aussi efficace qu’un coup de téléphone ! »,

Michel Serres était en extase devant sa manipulation

par des poucettes agiles.

Nous ne sommes pas obligés de partager ces enthousiasmes, mais

il faut l’accepter, bien rares sont ceux qui résistent aux

sirènes du téléphone portable. L’écriture,

si elle reste proche de la vie, si elle veut restituer la vibration

particulière de son époque, peut-elle totalement s’extraire

de ce type de sujets ? Mais comment l'écrire ?

Le piège de ce type de sujet très contemporain,

c’est de rester prisonnier de leur aspect habituel et concret,

les scènes de pertes ou d'addiction dans la stricte restitution

de l'oralité et des formules convenues et répétée,

pour le dire simplement, le risque, c'est la banalité.

On peut y échapper par l'utilisation d'un ton original : humour,

ironie... aller jusqu'à l'absurde.

Au niveau du style, le propre de la technologie étant de limiter

l’accès à notre vie intérieure, est-il légitime

d'employer un langage littéraire ?

Si l'on ne raconte pas d'une façon extérieure, s'il s'agit

d'exprimer l'addiction, le vide, la perte, et même si cela peut

sembler paradoxal, les outils littéraires peuvent permettre l'expression

des sensations, du trouble du désir, du manque...

La perte du téléphone peut être l’occasion

de pendre conscience d’une intériorité masquée

sous les appels, les messages , les jeux.

Le transfert sur l’objet technologique neutralise les émotions

et les angoisses, mais ne les supprime pas, sa perte les fait surgir

comme autant de spectres, mais cela peut aussi être une possibilité

de se retrouver : se perdre, pour se retrouver autrement.

Quelque chose s’ouvre ? Cela peut être un moment d’épiphanie,

un autre thème littéraire passionnant.

Le téléphone mobile devient maintenant

un outil multifonction. Au Japon, où le temps passé dans

les transports en commun est très important pour chaque habitant,

se développent de nouvelles utilisations du combiné téléphonique.

En 2007, trois romans écrits pour être lu sur un téléphone

s’inscrivaient en tête des meilleures ventes.

Sur les 10 titres les plus populaires en 2007, la moitié étaient

des keitai shosetsu (romans mobiles), des romans d'abord «diffusés»

sur téléphone cellulaire, avant d'être vendus sous

forme imprimée. Depuis 2000, plus d'une soixantaine de keitai

shosetsu ont été publiés sous forme de livre, d'autres

ont été adaptés en manga.

Comme les jeux disponibles sur les mobiles, on télécharge

ces romans d’un nouveau genre sur le portable, puis on les lit

le temps de se rendre au travail. Il existe même la possibilité

d’envoyer un mail à l’auteur afin de lui suggérer

quelques corrections ou pistes pour la suite.

On est en plein dans le roman interactif. Le téléphone

va-t-il maintenant révolutionner aussi la littérature

?

L'Italien Robert Bernocco a innové en mettant en ligne, sur Lulu.com, le premier roman écrit en SMS.

2007 Sans plume ni papier ni machine à écrire ni ordinateur, l'Italien Robert Bernocco, vient de publier son premier roman, Compagni di Viaggio (Compagnon de voyage). Un ouvrage de science-fiction qui n'a pas encore rencontré, comme on dit, son public : treize exemplaires seulement de ce titre, disponible en italien, espagnol et anglais, ont été vendus depuis la mi-mai.Le livre n'en est pas moins l'objet d'une grande curiosité sur le Net. Car la particularité de Compagni di Viaggio est d'avoir été intégralement rédigé sur téléphone portable. Une première ! Informaticien de profession, l'auteur a écrit son texto de 384 pages par bribes de 160 caractères, lors du trajet quotidien entre son domicile et son lieu de travail.

"Dans les transports en commun, j'ai réalisé que mon imagination était productive et que les idées foisonnaient. Je me suis mis peu à peu à écrire sur mon téléphone pendant mon temps libre", explique-t-il, en prenant soin d'ajouter que "cette oeuvre est structurée comme un livre."

Grâce à l'outil de frappe prédictive

intégré à son téléphone, qui facilite

l'écriture des SMS, cet écrivain ingénieux a échelonné

son projet sur dix-sept semaines. Le temps de rédiger son livre,

de transférer au fur et à mesure les paragraphes sur son

ordinateur, puis de retraiter le texte.

"La relecture et la mise en page ont été fastidieuses",

se remémore M. Bernocco, insistant sur le fait que "ce livre

n'est non pas rédigé en langage SMS, mais bel et bien

en style littéraire classique".

"Nous sommes dans une ère de l'innovation,

et les gens n'ont plus le temps de se consacrer aux arts et encore moins,

pour les écrivains, de trouver un éditeur, voire d'écrire.

Roberto Bernocco en est le parfait exemple. C'est un créateur

qui n'hésite pas à tirer parti des outils qui nous entourent".

Après les pocket films (films de poche tournés et montés

sur mobile), Robert Bernocco inaugure la "littérature

cellulaire" et entend bien bouleverser le milieu du livre avec

cette production atypique. L'outil de communication le plus répandu

de la planète inspire ses utilisateurs et s'immisce, de manière

expérimentale, dans le monde des arts.

Les portables nippons sont bien plus performants que

les nôtres et jouent à plein leur rôle de lecteur

de contenus lors des heures de transports. Cela donne lieu à

un véritable marché. Le téléchargement de

ce type de romans représentait au Japon un chiffre d'affaires

de près de 100 millions de dollars pour les maisons d'édition

et sites spécialisés en la matière. Un des principaux

éditeurs virtuels, Papyless, propose un catalogue de plus de

80 000 titres.

Ce qui est encore plus frappant, c’est que certains de ces nouveaux

romans sont eux-mêmes écrits sur téléphone

portable… Ainsi Rin, une jeune étudiante de 21 ans a écrit

If You sur le clavier de son cellulaire, sur une période

de six mois, dans le train qui la menait de la maison à son travail

à temps partiel. Le texte s’est vendu à 400 000 exemplaires.

«Ce qui fait le succès des keitai shosetsu, c'est leur

absence de décalage avec la réalité telle que la

vivent leurs lecteurs», explique Shintaro Nakanashi, professeur

et sociologue à l'Université de Yokohama. Il n'y a plus

de fossé entre l'auteur et le lecteur, dont les réalités

se fondent au fil des pages.

Qu’en est-il de l’avenir du livre papier

?

L’Europe a encore un train de retard dans ce domaine. Déjà

en mai 2007, Robert Bernocco, informaticien de formation, a terminé

la rédaction d'un roman de 384 pages, écrit en 17 semaines

sur le clavier de son Nokia. L'ouvre de science-fiction, Compagni di

viaggio (Compagnons de voyage) est écrite de façon traditionnelle,

sans recours au langage abrégé des SMS. Le livre a été

publié sur Lulu.com, un site créé en 2002 qui permet

aux auteurs de diffuser et de vendre leurs romans sur le Web tout en

en gardant le contrôle éditorial et légal.

La question est désormais posée de la prééminence

de l’ère numérique sur l’ère du papier…

Va-t-on bientôt amener avec soi sa bibliothèque, comme

c’est maintenant le cas pour la musique sous format MP3 ?

«Nous allons avoir l'équivalent d'une armoire de livres

dans notre veste. Nos enfants n'auront plus mal au dos en se rendant

à l'école et [...] on ne trimballera plus des valises

de deux tonnes au moment des départs en vacances», soulignait

récemment l'auteur Frédéric Beigbeder. «Le

progrès va peut-être détruire le livre, mais le

progrès ne détruira pas la lecture, ni l'écriture,

ni la littérature !», conclut-il.

Reste à espérer que ces romans d’un nouveau genre

sauront aussi dépasser les romans de gare…