Antoine BREGUET et le téléphone

HISTORIQUE DE LA "MAISON BREGUET"

Malgré les troubles de la Révolution et

les guerres de Napoléon, Abraham Louis Breguet

avait réussi avec l'aide de son fils Antoine Louis,

de sa belle-sœur Suzanne L'Huillier, et d'une petite équipe

remarquable d'ouvriers, à créer la première marque

d'horlogerie d'Europe .

Abraham Louis Breguet mourut en 1823, laissant une maison en pleine

prospérité, mais son fils Antoine Louis, depuis1812, date

de la mort de son épouse, pensait de plus en plus à se

retirer à la campagne pour y vivre comme un 'gentleman farmer'

britannique. Fort heureusement, il avait lui-même un fils unique

qu'il forma pour le remplacer et continuer la tradition de la maison.

Ce fils, Louis François Clément, né en 1804, avait

dix-neuf ans au moment de la mort de son grand-père. Depuis deux

ans il était revenu de Neufchâtel (Suisse), où il

vivait chez son parrain J.F. Huguenin, pour terminer son apprentissage

à Versailles chez Perrelet, habile horloger et maître sévère.

Enfin il avait travaillé à l'atelier familial, astreint

à un horaire rigoureux établi par son père: de

5 heures 30 à 10 heures du soir dimanches compris, pour rattraper

les années "trop buissonnières" de Neufchâtel.

Il put ainsi compléter sa culture et ses connaissances autant

théoriques que pratiques.

Concurremment, Antoine Louis Breguet dirigeait, avec son cousin Lassieur,

l'équipe d'ouvriers horlogers qui travaillent dans l'atelier

situé quai de l'Horloge. Et le "petit Louis " - appelé

longtemps ainsi car sa taille ne dépassait pas 1 mètre

55 - fut envoyé à Genève, où il travailla

comme simple ouvrier de 1824 à 1827. À son retour à

Paris, il se consacra à la construction des chronomètres

de marine. Il écrira en 1847 dans la notice sur ses travaux présentée

à l'Académie des Sciences: "Il n'y a pas dans les

montres marines et dans les pendules astronomiques de pièces

délicates que je n'ai exécutées de mes mains ".

La Révolution de 1830 passa… devant les fenêtres de

la maison du quaide l'Horloge. Louis Breguet était alors garde

national.

Les pièces marines accaparaient tout le temps du jeune homme.

Il gagna l'estime d'Arago, en mettant au point des compteurs à

pointage, qui furent utiles pour le progrès des astronomes. Mais

le 7 mars 1832, survint un événement qui aura une importance

primordiale pour l'avenir de la maison. Le petit Louis , ayant vu chez

Arago une démonstration d'unélectro-aimant à base

d'un fer à cheval, décida de devenir électricien

!

Le 14 mai 1833, Louis épousa sa cousine Caroline Lassieur, la

fille de Louis Lassieur et de Sophie Courbin. Louis Lassieur était

le fils de Marie-Louise une sœur cadette d'Abraham Breguet. Louis

Breguet et Eugénie Caroline Lassieur eurent trois enfants :

- Louise (1847-1930), mariée en 1868 avec Ludovic Halévy

- Antoine (1851-1882), marié

en 1877 avec Marie Dubois

- Madeleine (née en 1853), mariée en 1872 avec Jules Antoine

Charles Taschereau

Le 20 mai 1833, Antoine Louis Breguet signait l'acte de vente de sa

maison à Breguet, neveu et Cie, formée par Louis Breguet,

Louis Lassieur et Trédos, le comptable et ami fidèle.

Le prix en était de 270.000 francs, payés par les trois

sociétés, mais Louis était considéré

comme ayant déjà payé 50.000 francs, son père

reconnaissant dans l'acte que son salaire avait été anormalement

bas depuis son entrée dans la maison…

Peu à peu, Louis Breguet va laisser les activités horlogères

à un chef d'atelier pour se consacrer aux applications de l'électricité.

Remarquons que les horloges électriques ne furent qu'un épisode.

Il inventa un compteur d'effets mécaniques en 1841. C'est cette

année que fut publié son " Mémoire sur

l'induction " qui rapporte ses expériences réalisées

avec Masson et Savart (paru dans les Annales de Physique IV 129, 1841).

Ce travail servit à Ruhmkorff pour construire sa fameuse bobine.

Cette année 1841 fut propice : 37.000 francs de bénéfices,

hélas rapidement perdus à la suite de la faillite des

banquiers Parisiens. À cette époque Louis Breguet réalisa

un thermomètrographe horaire qui enregistra à l'Université

de Kasan en Russie des températures de -42 degrés centigrades

: il sera nommé membre de cette université en 1843.

Toujours en 1843, Louis Breguet mit au point, sur demande d'Arago et

en utilisant une méthode attribuée à Wheatstone,

un appareil à miroirs tournants, où l'on voit trois miroirs

combinés faire chacun plus de 2.000 tours par seconde, entraînés

uniquement par des engrenages.

Louis Breguet déclara avoir atteint en enlevant les miroirs,une

vitesse de près de 9.000 tours seconde, soit 540.000 tours minutes

!

Ce miroir tournant, fut utilisé par Léon Foucault et par

Hippolyte Fizeau pour mesurer la vitesse de la lumière (1850).

sommaire

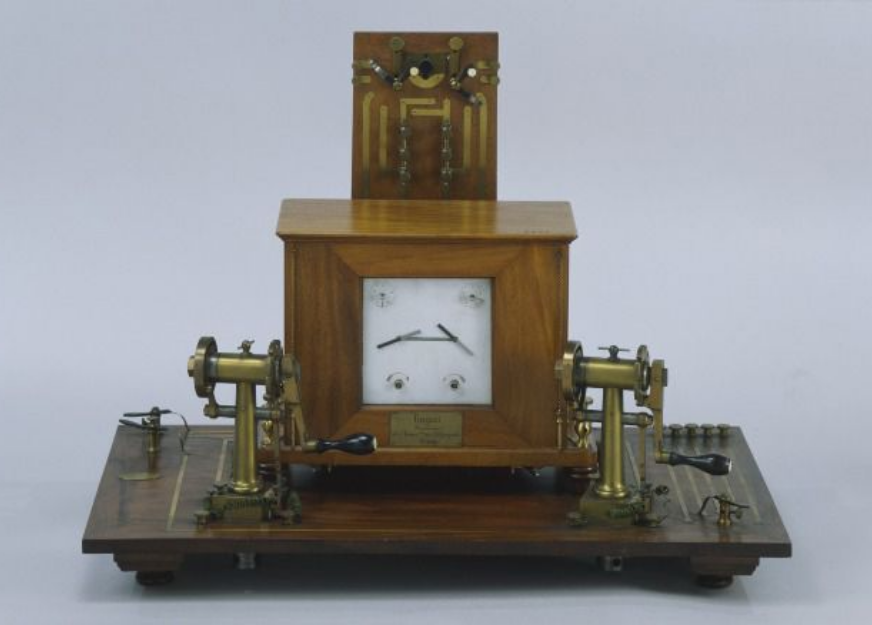

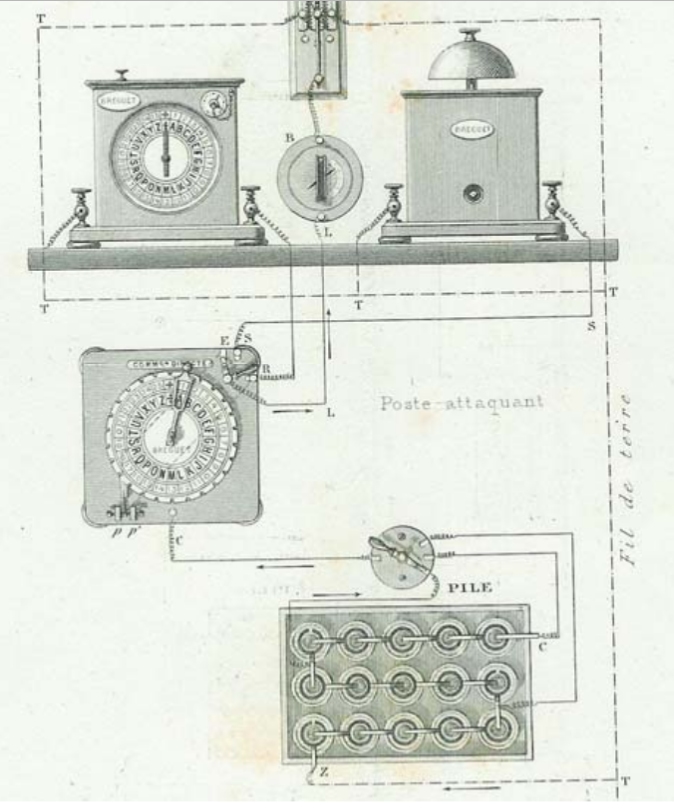

Le télégraphe Foy et Breguet à aiguille(s).

Cette époque fut pleine d'activité, car le télégraphe

électrique se développait en France, après sa découverte

par les Anglais, il faut le reconnaître !!. Louis Breguet sur

les instigations d'Alphonse Foy, directeur général des

télégraphes, inventa un appareil qui reproduisait les

signaux Chappe et fut chargé de surveiller la construction de

la première ligne télégraphique de Paris à

Rouen (1845).  Appareil N°1 à deux aiguilles

Appareil N°1 à deux aiguilles

En 11 juin 1845 on fait des essais, le long de la ligne de chemin de

fer Paris-Rouen, avec le premier télégraphe électrique

en France: le "Foy et Breguet". Alphonse Foy, administrateur

en chef des télégraphes (aérien) avait demandé

à Louis Breguet (1804- 1883) de fabriquer un appareil qui devrait

reproduire, d'une façon simplifiée, les mouvements du

télégraphe aérien. Ainsi, espérait l'administrateur

en chef, les stationnaires n'auront pas à refaire un apprentissage.

Cet appareil une merveille de mécanique, n'en demeure pas moins

un " monstre " technologique abandonné au bout de quelques

années. On ne simulait pas les positions du régulateur

mais uniquement celles de ses deux indicateurs. On était donc

limité à 8 x 8 = 64 positions. Un inconvénient

de ce modèle était dû au fait qu'il nécessitait

deux fils (un fil par aiguille) avec le retour du courant par une connexion

à la terre, alors que ses concurrents à cette époque

n'avaient besoin que d'un seul fil (plus retour par la terre): p.ex.

le télégraphe de Wheatstone à une aiguille et son

télégraphe à cadran, ainsi que le système

de Morse.

Alors Louis Breguet présentait le modèle 'Foy et Breguet'

à une seule aiguille. Avec cet appareil on transmettait d'abord

la position de l'aiguille gauche de l'ancien modèle et ensuite

celle de l'aiguille droite. La vitesse était par conséquent

réduite mais l'avantage était la diminution importante

des frais des lignes.

Appareil N°2 à une aiguille.

Appareil N°2 à une aiguille.

Ce télégraphe à

signaux, type Foy-Breguet ne peut être que d’un emploi transitoire

car il cumule nombre de handicaps : il limite le développement

de la télégraphie en la rendant tributaire du vieux système

de vocabulaire de Chappe, spécial à la France, et ne peut

donc pas participer à un réseau international ; d’autre

part, il ne laisse aucune trace matérielle des signaux et ne

permet aucun contrôle.

11 août 1846: La compagnie de chemin de fer Paris à

Saint-Germain est autorisée à utiliser le télégraphe

électrique.

Vers 1848 Louis Breguet mettait au point.

le télégraphe à cadran

Sur le récepteur les lettres, chiffres et quelques

signes sont inscrits sur une circonférence de cercle et forment

un cadran analogue à celui d’une horloge Une aiguille est

mobile au centre du cercle ; chaque passage ou chaque interruption de

courant la fait tourner d’un pas et donc passer d’une lettre

à la suivante. Lorsqu’elle s’arrête pendant un

certain temps dans une de ses positions, elle indique la lettre transmise.

L’aiguille peut tourner par l’intermédiaire d’un

mouvement d’horlogerie (dans les systèmes Wheatstone et

Siemens c’est sous l’influence du courant du signal reçu).

Le manipulateur (émetteur) porte sur le pourtour de son cadran

en laiton les mêmes caractères dans le même ordre

Une manivelle est articulée au centre. En la tournant l’on

ferme d’abord le circuit électrique en avançant d’un

caractère (d’un pas) pour fermer le circuit en passant au

caractère suivant et ainsi de suite. Et comme on a vu, c’est

ce train d’impulsions de courant qui fait avancer l’aiguille

du récepteur.

"Notons qu’existait déjà depuis plusieurs années

des télégraphes à cadran, comme par exemple celui

de Wheatstone (Angleterre, déjà en 1839 !), Fardely (Allemagne

en 1843) et celui de Siemens & Halske (Allemagne 1847)".

La révolution de 1848 passa. Lassieur mourut

en 1851. Le fils Antoine comme son grand-père

écrivait cette année-là les lignes suivantes qu'il

est amusant de reproduire aujourd'hui : "Il faut convenir que

nous avons bien du bonheur de nous trouver en ce moment témoin

de tant de miracles, par ce que le mot progrès ne me semble pas

convenir à la rapidité avec laquelle les découvertes

se succèdent. La politique,seule de toutes les connaissances

humaines ne paraît pas avoir fait un pas ".

C'est à cette époque que se plaça la malheureuse

affaire Mouilleron, à l'occasion de laquelle une trop grande

légèreté de gestion de la part de Louis Breguet

faillit provoquer sa ruine. Mouilleron, son chef d'atelier, intelligent

et entreprenant, était devenu à son insu son principal

créancier et le propriétaire de la plupart des machines.

Il était également locataire d'un étage de la maison

du quai de l'Horloge, qui venait d'être ajouté pour la

télégraphie. L'affaire fut arrangée par des compensations

financières, dont la plus grande partie fut fournie par Antoine

Louis Breguet, au prix de sacrifices importants.

Notons au passage qu'une nouvelle faillite de banquiers lui coûta

plus de 150.000 francs. Vers 1855, la maison Breguet construisait des

télégraphes pour toute l'Europe, et même pour le

Brésil et le Japon. D'autres fabrications furent adjointes, ce

qui entraîna la location d'un atelier plus grand à Montparnasse.

Cet agrandissement motiva une lettre du vieux Breguet qui écrivai

à un ami le 5 mars 1855 :" Mon fils a loué un

superbe atelier,où il pourra placer plus d'ouvriers que dans

le sien. Je ne goûte pas autant que lui d'avoir tant d'ouvriers".Et

pourtan t,il n'y en avait que cinquante-cinq ! Parmi les nouvelles fabrications

apparurent des exploseurs coup-de-poing pour l'armée et la marine,

invention de Louis Breguet. Il lui fut demandé de résoudre

le problème de la transmission de l'heure à distance.

En 1856 il créa pour Lyon, un système qu faisait marcher72

cadrans par un courant inversé à chaque minute. En 1857,

ce fut la réalisation de la remise à l'heure des horloges

mécaniques à distance. En 1876, celle des centres horaires,

qui recevaient à la seconde près, l'heure de la pendule

mère de l'Observatoire de Paris.

Des ateliers Breguet virent le jour également: le sphygmographe

de Marey, le régulateur d'Yvon Villarceau pour les équatoriaux

de l'Observatoire, l'oscillomètre de Berlin, le sismographe de

Bouquet de la Grye, le chronographe du capitaine Fleuriais, et beaucoup

d'autres réalisations, parmi lesquelles les accumulateurs de

Planté et diverses lampes à arc, sans oublier l'hélicoptère-jouet

de Pénault. Citons un exemple de feed-back: un régulateur

pour la vitesse d'écoulement de gaz dans une usine, en rapport

avec lesbesoins de la consommation.

Louis Breguet obtint les plus hautes récompenses lors des expositions mondiales, mais ce qui lui procurât le plus grand plaisir fut d'être nommé membre du Bureau des Longitudes (1862) puis d'être élu à l'Académie des Sciences en 1874, places qu'avait également occupé son grand-père Abraham, qui, comme lui, avait fait toute son éducation à l'établi, sous la blouse d'ouvrier.

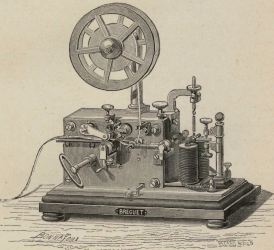

1856 Finalement c’est le système

morse qui va gagner la bataille commerciale et devenir l’appareil

« standard » en Europe.

Morse avait déjà construit un grossier appareil en 1837

mais se présentait ici avec un modèle beaucoup plus pratique.

L‘émetteur de ce télégraphe comprend un manipulateur

(clef), qui permet de mettre la pile dans le circuit. Ce circuit est

formé par un seul fil, la terre fonctionnant comme deuxième

fil. Le récepteur est essentiellement un électro-aimant

qui entraîne le système d’écriture. Si l’on

appuie sur le manipulateur, le circuit est fermé et la pile envoie

le courant dans l’électro-aimant du récepteur. Celui-ci

attire le stylet qui est normalement retenu en position de repos par

le ressort. La bande de papier est entraînée par un mécanisme

de ressort. Au fur et à mesure que l’on appuie plus au moins

longtemps sur le manipulateur, on griffe des points ou des traits dans

la bande de papier.

Télégraphe

Morse de construction Breguet et

à droite l'appareil de l’administration.

Il s’agit d’un système entraîné par des

poids et le signal est griffé dans la bande de papier à

l’aide d’une pointe métallique. Il est équipé

d’un relais afin « d’amplifier » les signaux électriques

reçus.

La figure montre un « vrai » télégraphe morse

de Breguet, toujours à impression « en relief ».

La figure à droite montre un modèle ancien à encre

de la maison Digney avec son relais. Le système qui imprimait

les points et les traits sur la bande avait été introduit

au début des années 1850 par ce constructeur.

Après la guerre de 1870, le fils Antoine, à l'âge de vingt-cinq ans, entra à son tour dans la maison; son père le chargea de mettre au point avec Graham Bell venu des USA, la fabrication des premiers téléphones à Paris. Il devait également réaliser avec Ader les premières transmissions théâtrales stéréophoniques dans le cadre de l'Exposition d'électricité de 1881 à Paris, dont il fut, à trente ans, le Secrétaire général des installations.

En parlant du quai de l’Horloge, les enfants diront

plus tard que cette maison familiale était un paradis.

L’harmonie et l’affection y règnent, mais aussi la

discipline, et une rigoureuse éducation calviniste qui mobilise

le sens de l’effort dans ce lieu qui est dédié au

travail ; les ateliers Breguet sont tout proches, dans les étages

supérieurs. Si les enfants sont raisonnables, c’est parce

que la confiance des parents a développé leur esprit de

responsabilité et de solidarité.

Les soirs sans visiteur, on dîne tôt, puis les enfants envahissent

la grande chambre des parents, située au midi, pour faire durer

les soirées familiales ; outre les parents et leur tante, il

y a les trois grands cousins Niaudet : Alfred

qui travaille déjà avec Louis-Clément, Sophie et

Alice les deux cousines qui font leur ouvrage ou jouent avec les petits

Breguet, Louise, Antoine et Madeleine. La tante Mathilde fait parfois

la lecture à haute voix, de façon un peu décousue

à cause d’une surdité naissante. Après Edgar

Degas, ami de lycée d’Alfred Niaudet, ce sont ses sœurs,

Thérèse et Marguerite qui sont devenues les grandes amies

des filles Niaudet et viennent fréquemment passer un moment au

Quai. ; cette jeunesse contribue à entretenir un climat de gaieté

et d’émulation dans la vénérable maison.

Le jeune Antoine, qui est plutôt bon élève, fréquente

très tôt le lycée Saint Louis où il est suivi

par M. Rabec, un vieux professeur de mathématiques ami de la

famille. Seul garçon au milieu de quatre filles, il est l’objet

d’une véritable adoration, en particulier de sa cousine

Alice Niaudet, parce qu’il se montre toujours généreux,

enjoué, enthousiaste et plein de bonnes idées. Aux heures

où ils n’ont pas à travailler, les enfants sont très

libres et passent souvent leur dimanche à courir dans les ateliers

vides. A moins qu’ils ne profitent des outils, des tours dont ils

ont appris à se servir et récupèrent des morceaux

de bois qui traînent pour bricoler.

Les grandes vacances, se passent pour l’essentiel chez Antoine-Louis

au Buisson, lieu familier où les enfants retrouvent avec enthousiasme

toutes les joies de la campagne, dans une liberté totale à

condition que la maison ne soit jamais troublée par des cris,

des disputes ou même une quelconque musique que ne supporte pas

leur grand-père.

La mort par épuisement d'Antoine en 1882,

puis celle d'Alfred Niaudet, son collaborateur

proche (et fils de son neveu Alfred Niaudet) le 11 octobre 1883, furent

des coups terribles pour Louis Breguet qui décéd à

son tour dans sa maison du quai de l'Horloge le 27 octobre 1883, il

est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Il était

alors âgé de79 ans.

La maison Breguet, devenue l'année précédente une

société anonyme, au capital de trois millions, grâce

à des apports extérieurs, put continuer mais sans Breguet

à sa tête; ses petits-fils Louis et Jacques n'ayant que

trois et deux ans.

1883 - Cent ans s'étaient écoulés

depuis la fondation de l'atelier d'horlogerie du quai de l'Horloge:

on pouvait donc mesurer les changements survenus au cours de quatre

générations de Breguet. La section horlogerie avait quitté

définitivement le quai de l'Horloge en 1870, à la suite

de sa cession à Edward Brown, son chef d'atelier. Elle ira suivre

sonpropredestindanslequartierdu commerce de luxe, celui de la rue de

la Paix et de la Place Vendôme, conservant le nom prestigieux

de son fondateur.

La télégraphie et la téléphonie venaient

de quitter aussi la vieille maison ; n'y restaient qu'un bureau commercial

et un laboratoire, depuis la création de l'annexe du boulevard

Montparnasse, qui s'était avérée à son tour

trop petite. La jeune société anonyme Maison Breguet avait

alors construit des ateliers modernes sur une superficie de près

d'un hectare dans le sud du même quartier, rue Didot, en utilisant

pour leur charpente les fermes métalliques de l'Exposition Universelle

de 1878. Inaugurés le 1er septembre 1882

- deux mois après la mort d'Antoine - ils allaient subsister

plus de quatre-vingt ans.

Avec un personnel de près de 250 personnes, on y construisait

des appareils mécaniques et électriques d'une grande diversité,

mais en très petites séries, et de plus en plus importants

par la taille. Machines électriques et àvapeur, pompes,

engrenages, projecteurs et appareils d'éclairage, monte-charges,

appareils spéciaux pour la marine, mines sous-marines, etc.…

Ces ateliers ayant vieillis, et à leur tour, devenus trop petits,

disparurent après que la Maison Breguet fut absorbée par

la société Fives-Lille-Gall, et devinrent des immeubles

d'habitation. Les habitants du quartier

- les plus âgés - se souviennent-ils encore de la façade

des bureaux, sur laquelle avaient été placés les

bustes des quatre générations de Breguet, mécaniciens

du XIXème siècle, qui en cent ans, d'ouvriers étaient

devenus des industriels? C'est peu probable, tant les changements ont

été rapides ces années-là.

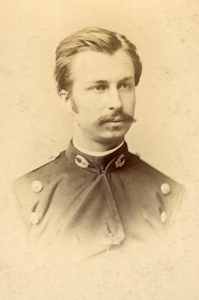

Revenons à Antoine

Breguet (1851-1882), citoyen français, polytechnicien,

il succède à son père à la tête de

la Maison Breguet

Antoine Bréguet est le premier membre de cette lignée

familiale à faire des études supérieures.

Au début de 1870, Antoine a dix-huit ans lorsqu’il

subit une violente attaque de rhumatisme articulaire qui compromet gravement

sa santé en lui laissant le germe d’une maladie de cœur.

Après sa convalescence à Etretat chez sa soeur, Louise

Halévy, il rentre à Paris alors que la guerre menace.

Depuis la victoire des prussiens à Sadowa, les maladresses de

Napoléon III vis-à-vis de la politique de Bismarck ont

contribué au succès d’une Allemagne unifiée

et forte qui cherche un prétexte pour que s’enflamme la

discorde. La candidature de Léopold de Hohenzollern au trône

d’Espagne apparaît comme une machination de Bismarck et,

comme telle, une menace contre la France qui déclare la guerre

à l’Allemagne le 19 juillet 1870.

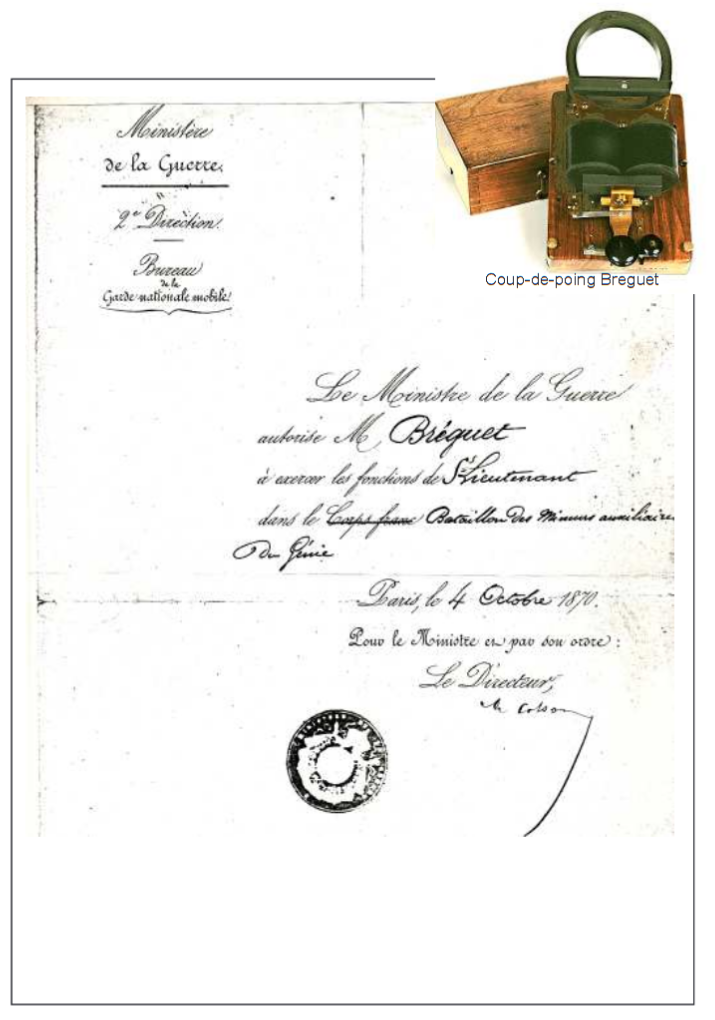

Antoine, qui veut participer à la défense de Paris, s’enrôle

dans le bataillon des mineurs auxiliaires du génie dont il sera

rapidement nommé sous-

lieutenant. Il faut dire qu’il connaît « l’exploseur

» * inventé par son père et qu’il en

a appris le fonctionnement, ce qui rendra de grands services pendant

le siège de Paris.

En moins de deux mois, le monde chavire. La France capitule à

Sedan le 31 août ; Napoléon III, fait prisonnier, est emmené

en captivité. Le 4 septembre, un gouvernement de Défense

nationale est formé et la IIIe République proclamée

à l’Hôtel de Ville par Léon Gambetta.

*Appareil électrique employé pour mettre à

grande distance le feu aux mines, et que l’on fait agir par un

coup de poing ou une percussion vive. Le « coup-de-poing Breguet

» utilise le courant induit que provoquent la séparation

brusque et la remise en place de l’armature d’un puissant

aimant.

coup-de-poing

Breguet

coup-de-poing

Breguet

Le 18 septembre commence le siège de Paris ; la capitale

est cernée par les prussiens. La population manque de tout. Antoine

décide de tenir un journal de crise ... Paris bombardé

et affamé capitule le 29 janvier 1871. L’armistice est signé

à Versailles. A la fin du mois de février ...

Au 39 quai de l’Horloge la vie s’est rapidement mise au ralenti

pendant cette période troublée. Peu avant la défaite

de Sedan, Marcellin Berthelot

avait persuadé sa tante, Caroline Breguet, d’éloigner

de Paris sa fille, Louise Halévy, sur le point d’accoucher.

Elles sont accueillies toutes les deux chez les Maupassant à

Etretat où va naître son premier fils, Elie Halévy,

le 6 septembre 1870.

Comme elles, de nombreux amis et clients sont partis se mettre à

l’abri en province. Les rues de Paris sont désertes, la

population réduite de moitié : un véritable exode.

Sortir de Paris, pour quelque raison que ce soit, y compris pour se

ravitailler, n’est pas absolument impossible mais plutôt

dangereux. On profite de cette période pour réorganiser

la Maison Breguet après que Louis-Clément eût décidé

de la consacrer exclusivement à l’électricité

et qu’il eût cédé la branche horlogerie à

son chef d’atelier, Monsieur Brown. Moment capital où Louis-Clément

rencontre Zénobe Gramme qui vient d’inventer la dynamo électrique.

D’origine belge, venu s’installer en France comme ouvrier

ébéniste chez Christofle, Zénobe Gramme s’est

trouvé dans un environnement stimulant en étant en contact

avec les problèmes d’électricité industrielle

de son temps (Christofle était un gros consommateur d’électricité

pour argenter ses couverts par galvanoplastie et ses installations de

piles sont immenses). Gramme est un bricoleur de génie et au

fur et à mesure que ses connaissances s’affinent, il se

rend compte, lui un homme pratique, que l’électricité

et ses lois sont bien connues, mais que les applications ne suivent

guère. Que cette étonnante énergie, il faudrait

la transformer en énergie mécanique, combiner la force

motrice et l’électricité. Zénobe Gramme fait

des essais, bricole chez lui, dans sa cuisine, avec une plaque de gutta-percha

(forme de latex naturel), des aimants et du fil de cuivre.

Il va faire franchir un pas décisif à la production d’électricité

en inventant et mettant au point le prototype de la dynamo industielle

en 1869. Avancée scientifique considérable car la «

machine magnéto-électrique » peut générer

un courant puissant sur une longue durée, alors que la pile,

seule source d’électricité disponible jusque là,

ne peut produire qu’un courant peu durable, pas toujours fiable

et demandant un entretien constant.

La Maison Breguet, spécialisée dans la fabrication de

toutes sortes de matériel électrique, s’intéresse

immédiatement à cette découverte avec laquelle

elle imagine remplacer totalement les piles.

La vraie révolution provoquée par la dynamo vient de deux

de ses propriétés essentielles : son adaptabilité

à de nombreuses applications due au fait que l’intensité

du courant produit varie en fonction de sa vitesse de rotation; et sa

réversibilité, que l’on peut mettre en évidence

de la façon suivante : «..en mettant deux dynamos dans

le même circuit, si l’on fait tourner la première

à la main, la seconde se met aussitôt à tourner

».

Dès leur première rencontre, entre Antoine Breguet, le

futur brillant polytechnicien passionné de théories scientifiques

et Zénobe Gramme, le technicien autodidacte un peu fruste et

bourru, le courant passe... La Maison Breguet achète le brevet

de la dynamo électrique et Louis-Clément soutient les

efforts de Gramme en lui finançant les premières annuités

du dépôt de son brevet. La machine initiale est rustique

et d’un rendement

médiocre. Plus tard, Antoine en détaillera les éléments,

les étudiera méthodiquement de façon scientifique

pour améliorer ses performances. En 1881, il publiera un fameux

mémoire, «La Machine de Gramme, sa théorie et sa

description ».

Quand Gramme verra son invention mise en équations, il s’écriera

: «Si j’avais su qu’il me faudrait savoir tout celà,

je ne l’aurais jamais inventée»

1873 Antoine, à peine remis d’une crise de rhumatisme articulaire,

prépare le concours de l’école Polytechnique auquel

il est reçu dans la moyenne.

Maintenant, il doit effectuer trois années d’études

très prenantes pendant lesquelles ses principales distractions

se trouvent dans le laboratoire

d’électricité de la Maison.

1874 est une année glorieuse pour la Maison du quai de l’Horloge.

Le 30 mars, toute la famille descend à pied le quai Conti pour

assister à la réception de Louis-Clément à

l’Institut de France. Le cousin Marcellin, qui lui a repassé

l’habit familial, est là pour l’accueillir au milieu

de ses amis académiciens : le président, Jules Jamin,

le secrétaire perpétuel, Joseph Bertrand, Ferdinand de

Lesseps, Jules Marey, Victor Régnault…

Quelle émotion pour Louis de se retrouver en cette place dans

l’habit de ce grand-père auquel il voue une telle admiration

!

En juillet, c’est au tour d’Antoine d’être l’objet

de la fierté familiale ; il est le premier de la famille à

sortir de l’école Polytechnique, après trois générations

de Breguet, horlogers et savants, qui, sans titre universitaire, ont

fait toute leur éducation à l’établi sous

la blouse d’ouvrier .

Nous sommes en 1877. Antoine a vingt-six ans, et pour sa sœur Louise

Halévy qui veille toujours sur lui avec sollicitude, il est temps

de penser sérieusement à fonder une famille. Or, ce n’est

pas dans ses fréquentations d’affaires ou de sociétés

savantes qu’il peut espérer trouver un parti.

Un beau soir d’août, Louise et Ludovic passent au quai de

l’Horloge avec un de leurs amis, Monsieur Gendron. Ils entraînent

Antoine dans une promenade parisienne ; jardin des Tuileries, place

de la Concorde, rue saint Honoré ; ils atterrissent au cercle

de l’Union, chez les Dubois.

Louise connaît bien Madame Dubois, née Camille O’Meara,

réputée comme ayant été la meilleure élève

de Chopin, qui maintenant enseigne le piano au Gotha parisien. Deux

filles ravissantes et douces apparaissent : Marie, bientôt dix-neuf

ans et Henriette, quatorze ans.

Dans son agenda personnel à la date du 15 août 1877 Marie

Dubois écrit : « Monsieur et Madame Ludovic Halévy

sont venus le soir avec MM. Gendron et Breguet. Joué à

quatre mains et seule : Romance de Rubinstein et Etude de Chopin »

On voit sur la page qu’elle a rajouté plus tard «C’est

la première fois que je L’ai vu ». Comme dans un grand

nombre de familles bourgeoises, le clan Halévy a sa « marieuse

», Madame Brun. Dès la belle saison, celle-ci organise

dans sa propriété du Pecq des réunions dominicales

que fréquentent jeunes gens et jeunes filles de la bonne société.

On y fait connaissance en jouant au croquet sur la pelouse. Dans le

carnet de Marie, les

dimanches se suivent avec : « Partie de croquet avec Madame Halévy

et son frère », puis : « Partie de croquet avec M.

Breguet »...

Dernière indiscrétion dans son intimité, elle écrit

le 26 septembre : « Voilà juste six semaines que je l’ai

vu pour la première fois. Maman me parle de lui à mon

grand étonnement, car j’étais arrivée à

me persuader que je le désirais trop pour qu’il puisse penser

à moi ».

Le 2 octobre, ils sont fiancés et c’est la naissance d’un

grand amour. Marie est de souche irlandaise, profondément catholique

et les Breguet,

calvinistes, devront une fois encore faire preuve de leur tolérance

œcuménique... Mais tout se passe bien et le mariage est

célébré en l’église de la Madeleine

le 15 décembre 1877, quatre mois seulement après leur

première rencontre. Le ménage s’installe non loin

du Quai, 4 rue Perrault, où naît leur premier enfant, Madeleine,

le 19 décembre 1878.

Antoine sera le plus prolifique des inventeurs de sa lignée et

bien que décédé jeune, il égalera et surpassera

même ses prédécesseurs.

Il est aussi inventeur dans de nombreux domaines : il est spécialiste

de la dynamo électrique et du téléphone et par

ailleurs enseignant à la Sorbonne et à l'EPHE ainsi que

directeur de la Revue Scientifique. En 1875, il confectionne

un anémomètre ingénieux.

À tout juste trente ans Antoine Bréguet est nommé

chef du Service des Installations à la première Exposition

Internationale de l’Électricité et au Congrès

des Électriciens qui se tiennent à Paris en 1881.

Le 3 mars 1976, le brevet du

téléphone n° 174 465 est délivré à

A.G. Bell ... puis Le

15 Mai 1877 - Bell Présente le téléphone

à main (hand telephone) avant d'entreprendre son voyage de promotion

en Europe en commencant par la Grande Bretagne.

En Septembre 1877 A la réunion annuelle de l'association

Britanique (BAAS) à Plymouth, on apprit les progrés fait

depuis et W.Preece, avec la participation

de Bell, ils firent la première démonstration pratique

avec la fameuse paire de Hand-Téléphones amené

par WH Preece.

Antoine, qui parle couramment l’anglais, est membre de la Society

of Telegraph Engineers, et à ce titre il se rend à Plymouth

pour faire la découverte de ce « télégraphe

parlant ». Il est tout de suite subjugué par le téléphone

dont il se plait à imaginer le développement, et il se

fait confier par Bell une paire d’appareils. Rentré à

Paris, plein d’enthousiasme, Antoine déclare à des

collègues :

| A cette réunion assiste son

cousin Alfred Niaudet,

neveu de Mr

Louis Bréguet (père) et célébre

constructeur de matériel éléctrique chez Bréguet,

qui parle couramment l'Anglais et qui est aussi membre de la "Society

of telegraph Engineers". Le lendemain Niaudet recoit des mains même de l'inventeur une paire de téléphones (photo ci contre au musée du cnam) pour les amener en France. Ces deux téléphones traverserent la Manche, dans une boite fermée à clef. Ils étaient en bois de frêne blanc tout à fait rustique et assez semblable à un bilboquet, la paire sera par la suite, donnée par la veuve A.Breguet au Musée des arts et métiers à Paris en 1884 et y sont toujours visibles. Breguet sans tarder fit une présentation devant un petit comité apartenant à l'institut et Collége de France. Fin septembre 1877 Niaudet et Breguet organisent une présentation à l'Académie des Sciences à Paris. |

|

Puis A. Niaudet fait ses premières expériences et une présentation à Paris début novembre 1877 et termine en annonçant que M. Bell lui avait formellement promis de venir bientôt à Paris et d’y prendre la parole dans une réunion scientifique. Ce sera une fête pour les admirateurs de l’heureuse invention du téléphone.

Le 2 Novembre 1877 , Alfred Niaudet et Antoine Breguet expérimentent " le téléphone" devant des membres de l'institut et du collége de France.

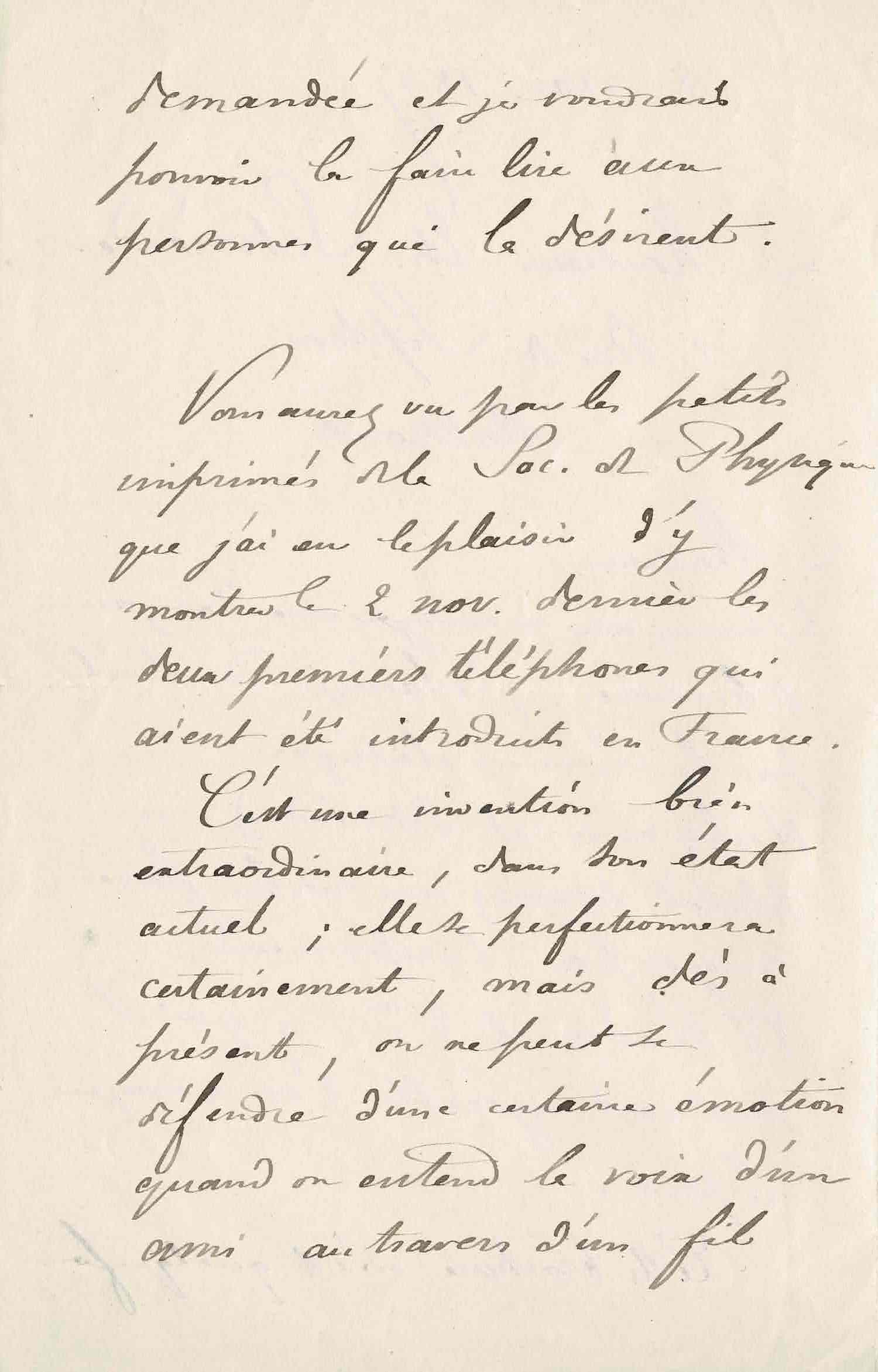

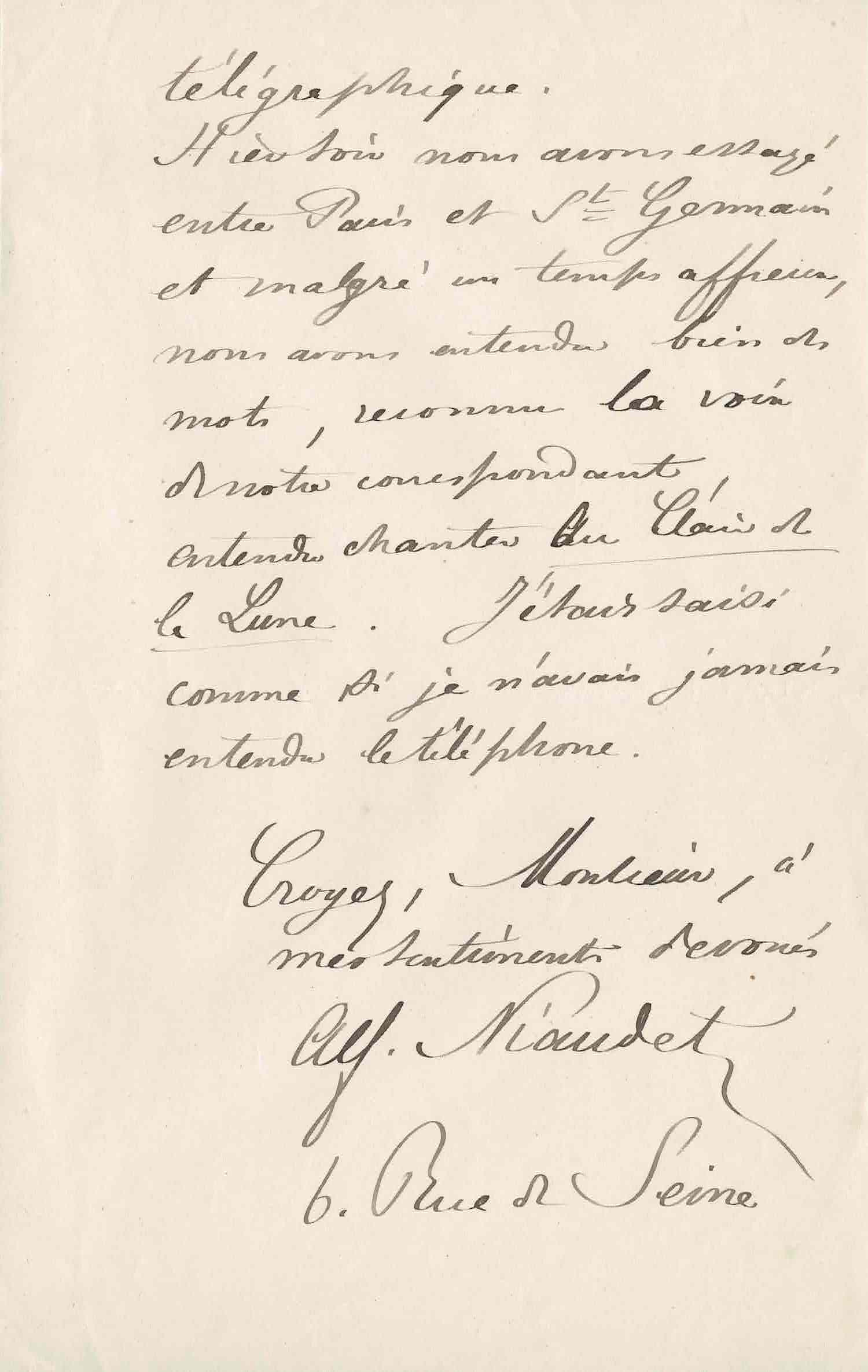

Ci dessous deux lettres de correspondance entre Bell et Niaudet sont echangées, la première rédigée par Alfred Niaudet, le 8 novembre 1877, quelques jours après la première démonstration d’un téléphone en France ;

« Cher Monsieur, merci infiniment pour votre intéressante lettre et pour les journaux que vous m’avez transmis. Je serai à Paris pendant six ou huit jours et j’espère vous y rencontrer. Je vous envoie un journal contenant les comptes rendus de ma conférence ici. Les remarques de Sir William Thomson ont été si brillantes qu’elles devraient certainement être traduites en français – et auront un grand poids. En hâte, vôtre, sincèrement. Alexander Graham Bell. »

La seconde écrite par Alexander Graham Bell le lendemain, 9 novembre, à Alfred Niaudet. Lettre autographe signée au physicien Théodore Schneider.

« Monsieur, Pourriez-vous m’envoyer une douzaine de brochures (éclairage industriel par la lumière électrique – Heilmann et Schneider) ou plutôt pourriez-vous me les faire envoyer par l’imprimeur Vve Bader et Cie à qui il me serait agréable d’en envoyer le prix. Cette brochure m’est quelque fois demandée et je voudrais pouvoir la faire lire aux personnes qui la désirent.

Vous aurez vu par les petits imprimés de la Soc. de Physique que j’ai eu le plaisir d’y montrer le 2 novembre dernier, les deux premiers téléphones qui aient été introduits en France.

C’est une invention bien extraordinaire, dans son état actuel ; elle se perfectionnera certainement, mais dès à présent, on ne peut se défendre d’une certaine émotion quand on entend la voix d’un ami au travers d’un fil télégraphique.

Hier soir, nous avons essayé entre Paris et St Germain et malgré un temps affreux, nous avons entendu bien des mots, reconnu la voix de notre correspondant, entendu chanter Au Clair de la Lune. J’étais saisi comme si je n’avais jamais entendu le téléphone. Croyez, Monsieur, à mes sentiments dévoués. Alf. Niaudet. 6 rue de Seine »

Puis début novembre 1877 Breguet installe le

téléphone dans ses ateliers du 39 quai de l’Horloge

pour que tout le monde puisse l’essayer :

« Nous eûmes le plaisir de voir l’atelier de M.

Breguet et le cabinet de travail où se trouvait alors le seul

téléphone double qu’on connût en France. M.

Breguet nous fit voir l’appareil et nous pûmes assister à

une expérience concluante.

On prévint par une sonnerie les ouvriers qui se trouvaient au

troisième étage. Ils prirent tour à tour le téléphone

en mains et communiquèrent dans le cabinet de travail leurs impressions,

des appréciations sur la température ; ils lurent des

fragments de journal, comptèrent, et enfin l’un d’eux,

qui avait une jolie voix, électrisa positivement, sans jeu de

mot, le grand air de ‘La Fille de Madame Angot’. La voix sortit

de l’instrument un peu nasillarde, mais fort nette, et avec ses

nuances les plus faibles. C’était stupéfiant ! Beaucoup

de hauts personnages, de magistrats, de littérateurs, de généraux,

furent reçus par Monsieur Breguet et l’écoutèrent

avec attention, curieux surtout de voir le téléphone.

Après avoir vu par eux-mêmes, après avoir parlé,

chanté eux-mêmes, ils s’en allaient satisfaits et

émerveillés ».

La Maison Breguet du quai de l’Horloge ne désemplit pas

pendant qu’Antoine expérimente le téléphone

devant ses amis académiciens, et des représentants de

diverses sociétés savantes. Les commentaires sur les résultats

sont unanimes : « c’est merveilleux ».

Enfin, le 2 novembre 1877, Alfred Niaudet, le cousin d’Antoine,

présente officiellement le téléphone Bell à

la société française de physique. Les nombreuses

démonstrations sont irréfutables mais un peu décevantes

sur le plan technique car les conversations sont perturbées par

le brouhaha de la foule présente.

Graham Bell charge alors Antoine Breguet et Cornelius Roosevelt, un

ingénieur électricien d’origine américaine,

de faire connaître le téléphone en France. En premier

lieu, Antoine Breguet, soucieux de préserver la réputation

de haute qualité de la Maison, améliore l’aspect

extérieur du téléphone.

On peut lire dans le Petit Journal :

« L’industrie parisienne, si délicate toujours, n’a

pas tardé à faire une jolie chose d’un assez gros

bilboquet, et le téléphone que nous a montré Monsieur

Breguet est véritablement un joli petit objet, quand on le compare

à l’appareil rustique apporté de Londres ».

En se lançant dans l’industrie du téléphone,

la Maison Breguet n’aura de cesse d’en améliorer les

performances, l’aspect pratique et l’esthétique

A. Niaudet termine en annonçant que M. Bell lui avait formellement

promis de venir bientôt à Paris et d’y prendre la

parole dans une réunion scientifique. Ce sera une fête

pour les admirateurs de l’heureuse invention du téléphone.

Bell arrive à PARIS

le 21 novembre, le soir tout juste arrivé de Londres,

Bell s'assoit dans sa chambre de l'hôtel Wagram pour écrire

une lettre à sa femme. Il avait à peine eu le temps de

lui raconter la mer agitée qu'il avait rencontrée entre

Folkstone et Boulogne, qu'à huit heures il fut interrompu par

la visite de Niaudet. Après un entretien de deux heures et demie,

il reprend sa lettre : Niaudet se chargera de traduire et de publier

en France une conférence non précisée de Bell.

Le lendemain, Bell devait voir Le Gay et un autre marchand appelé

Aymler, ainsi que le chef des Télégraphes français,

Pierret, et le ministre de la Guerre, à qui il

comptait donner des téléphones à des fins expérimentales.

Bell et Pierret conviennent de faire des essais sur les lignes télégraphiques

de l'état. Dès le lendemain A.G Bell communique

sur une ligne spéciale de son domicile de Paris avec Léon

Say au ministère des finances et des postes et télégraphes

puis avec le ministre de la guerre.

Bell a notamment rencontré Antoine Breguet et son

père, Louis F. C. Breguet et ils obtiennent quatre licences

pour la production de postes téléphoniques en France

.

Le 25 novembre Niaudet transporta les nouveaux téléphones

Breguet à la Société Française de Physique,

où il annonça que Bell « lui avait promis »

formellement de venir prochainement prendre la parole lors d'une réunion

scientifique ». Niaudet a également fait une démonstration

du téléphone à l'École Polytechnique lors

de l'ouverture du cours de physique de Jules Jamin et, le 7 décembre,

à la Société des Ingénieurs Civils.

Décembre 1877 A.Niaudet et C. Roosevelt

créent la "Societé Anonymes

des Téléphones Bell"

C’est la première société de téléphonie

créée en France . Son siège social est situé

au 1, rue de la Bourse, à Paris.

La Société Anonyme des Téléphones Bell sera

présente à l’exposition universelle de 1878.

En 1878, la production de téléphones

Breguet commence.

Antoine Breguet a présenté son téléphone

à l'Académie française des sciences en 1878.

C'est A. Bréguet fils début

1878 qui fut chargé, pendant 5 ans de construire les téléphones

pour la France, dans les ateliers Breguet 39 quai de l'horloge à

Paris

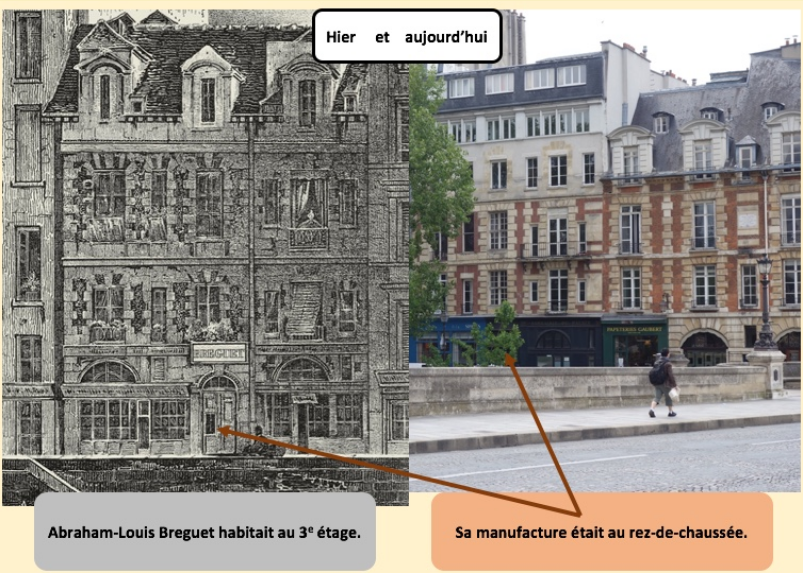

39 quai de l’Horloge Paris

Compte tenu que aux US, Watson fabriquait manuellement quelques appareils

Bell, on peut considérer que ce bâtiment est donc le plus

ancien lieu de production d’équipements de télécommunications

au monde.

La maison Breguet chargé de fabriquer les téléphones

brevet bell en améliore l'aspect et la fiabilité.

|

Appelé Butterstamp, dans le petit monde des collectionneur, on appelle ce modèle LA POIRE , savez vous d'ou vient ce petit nom ? Réponse : D'une page publicitaire vu dans "La Tribune des inventeurs, 1891" "Non, messieurs ! La poire téléphone

n’est pas seulement un merveilleux appareil scientifique,

mais encore son prix peu élevé, la solidité

de sa construction, la rapidité de son installation, la

facilité de son emploi, les services infinis qu’elle

rendra la mettent au premier rang des découvertes modernes

d’un usage réellement pratique. " Modèle

Breguet entre fin 1877 et début 1878 "Pour la France",

collection Jean Godi |

Ces

appareils étaient vendus 30 francs à l'époque

ce qui équivaut à 350 € actuels, ils étaient

accompagnés de La

Notice  .

.Avec les mises en garde, les explications du pourquoi on en trouve encore beaucoup qui n'ont pas de marque ... |

|

Lisons le reste de cette notice

Les téléphones peuvent servir à établir

des communications entre deux points ou plusieurs pièces d'une

maison ou d'un édifice quelconque, soit pour des besoins purement

domestiques, soit pour des usages commerciaux, industriels ou administratifs.

Les observations suivantes pourront servir de guide aux personnes qui

auront à établir des communications de ce genre avec le

téléphone Bell.

1 - pour obtenir le maximum d'effet il faut avoir dans chaque endroit

deux téléphones à main, c'est à dire deux

de ces cornets représentés par la figure suivante

Quant on écoute, on en met un à chaque oreille; il est

clair qu'on entend mieux avec deux oreilles qu'avec une seule et d'ailleurs

en procédant ainsi, on se garanti contre les bruits extérieurs

qui ne peuvent que troubler.

Quant on parle, on présente devant la bouche l'un des cornets

et on parle dans l'embouchure; mais en même temps on garde le

second téléphone à l'oreille pour saisir les moindres

interruptions de son interlocuteur.

2 - Avant de parler à son correspondant, à son employé,

il faut l'avertir qu'on va parler et, en général il faut

une sonnette comme nous le dirons tout à l'heure.

Cependant si l'un des interlocuteurs A est à son bureau et que

le téléphone soit placé assz près de son

oreille, il entendra que B l'appelle, si B crie un peu fort à

l'autre bout du fil et si A a l'habitude d'entendre ses appels.

On peut même entendre un cri poussé à l'extrémité

B dans toute la pièce A si les conditions sont favorables.

Cette manière de faire pourra être employée quand

l'un des interlocuteurs ne pourra pas à raison de son grade ou

de sa position sociale être sonné par l'autre.

3 - On peut d'ailleurs disposer les choses d'une manière dissymétrique

comme-suit :

Le bureau A n'a pas de sonnette, il n'a qu'une paire de téléphone

et un bouton d'appel. Quand le correspondant A veut appeler B il presse

le bouton et fait marcher la sonnerie B; la conversation s'engage entre

A et B; car le bureau B a, outre sa sonnerie, deux téléphones

pour parler et entendre. Mais il n'a pas dans ce second bureau B de

bouton d'appel. En résumé donc A peut appeler B; mais

B ne peut pas appeler A. Cela suffira dans un grand nombre de cas.

Pour réaliser cette combinaison on pourra placer un fil spécial

pour la sonnerie et se servir comme fil de retour de l'un des conducteurs

du téléphone. Ce sera le plus économique et le

plus simple quand la distance ne sera pas grande, car le prix du fil

spécial de la sonnerie sera plus élevé.

Si au contraire la distance est grande il faudra faire usage d'une combinaison

spéciale pour employer les fils mêmes du téléphone

pour faire fonctionner la sonnerie. Cette combinaison sera du genre

de celle que alons faire connaître ci-après.

4 - Dans le cas général c'est à dire dans le cas

ou A et B pourront se sonner indifféremment dans les deux sens,

il y aura dans chaque bureau deux téléphones, un bouton

pour appeler le correspondant, une sonnette électrique pour être

appelé par lui, une pile pour fournir le courant aux appels et

enfin un support pour les téléphones au sujet duquel nous

allons entre dans quelques détails.

Ce support ou tablette présentent deux patères sur lesquelles

on place les téléphones. L'une des ces patère est

fixe, mais l'autre est mobile autour d'un axe et fait un petit mouvement

de bascule quand le poids du téléphone change son équilibre.

Ce déplacement entraine un changement de communication; si le

téléphone est à la patère, la ligne est

en communication avec la sonnerie; si au contraire on prend le téléphone

à la main, la patère remonte aussitôt, en basculant,

la ligne en communication avec le téléphone.

La manœuvre se fait de la manière suivante : A presse son

bouton d'appel, la sonnerie de B se met à tinter; B presse à

son tour son bouton en réponse et la sonnerie de A se fait entendre.

Aussitôt chacun des deux correspondants prend ses deux téléphones

dans ses mains et la conversation commence.

Quand elle est achevée, chacun replace ses téléphones

sur leur patère et chaque bureau se retrouve sur sonnerie; c'est

à dire prêt à recevoir les appels de l'autre.

5 - Si un bureau doit communiquer avec plusieurs autres, si par exemple

le Directeur d'une usine veut parler successivement à tous ses

contremaîtres, il suffira dans le bureau central d'une seule paire

de téléphones qu'on emploiera sur l'une des lignes aboutissant

aux bureaux secondaires.

Il faudra dans ce bureau central :

-une sonnerie commune pour toutes les lignes,

-un tableau indicateur faisant savoir quelle ligne a appeler, un bouton

d'appel pour chaque ligne, pour appeler le poste correspondant,

-un commutateur pour chaque ligne pour mettre cette ligne en rapport,

soit avec le tableau indicateur (position d'attente), soit avec le bouton

d'appel (position temporaire) soit enfin avec les téléphones

(position de correspondance).

-Une paire de téléphone.

Il n'y aura pas lieu d'avoir ici le système de patère

mobile faisant commutaeur dont nous avons parlé plus haut; mais

il sera indispensable dans chacun des bureaux ou stations secondaires.

Le 2 Janvier 1878 est indiqué dans "La Nature" : Très-récemment, dans une soirée donnée à la préfecture maritime de Cherbourg, on fut fort étonné, au milieu des salons, d’entendre sonner un vulgaire clairon de la troupe. Le son en était apporté du bout de la digue par un téléphone dont le perfectionnement est dû à M. Collard. M. du Moncel, en rapportant ce fait piquant, a indiqué rapidement en quoi consiste le perfectionnement; mais bien que M. Bréguet ait donné aussi son explication, nous ne sommes pas assez sûr d’avoir bien compris, pour rien dire de plus à nos lecteurs

En 1881, Antoine Breguet transforme l’horlogerie

familiale en société anonyme sous la dénomination

« Maison Breguet » avec pour objet « la construction,

l’installation et le commerce » de matériel électrique

(télégraphie, téléphonie, signaux, éclairage,

transmission de force à distance, etc.).

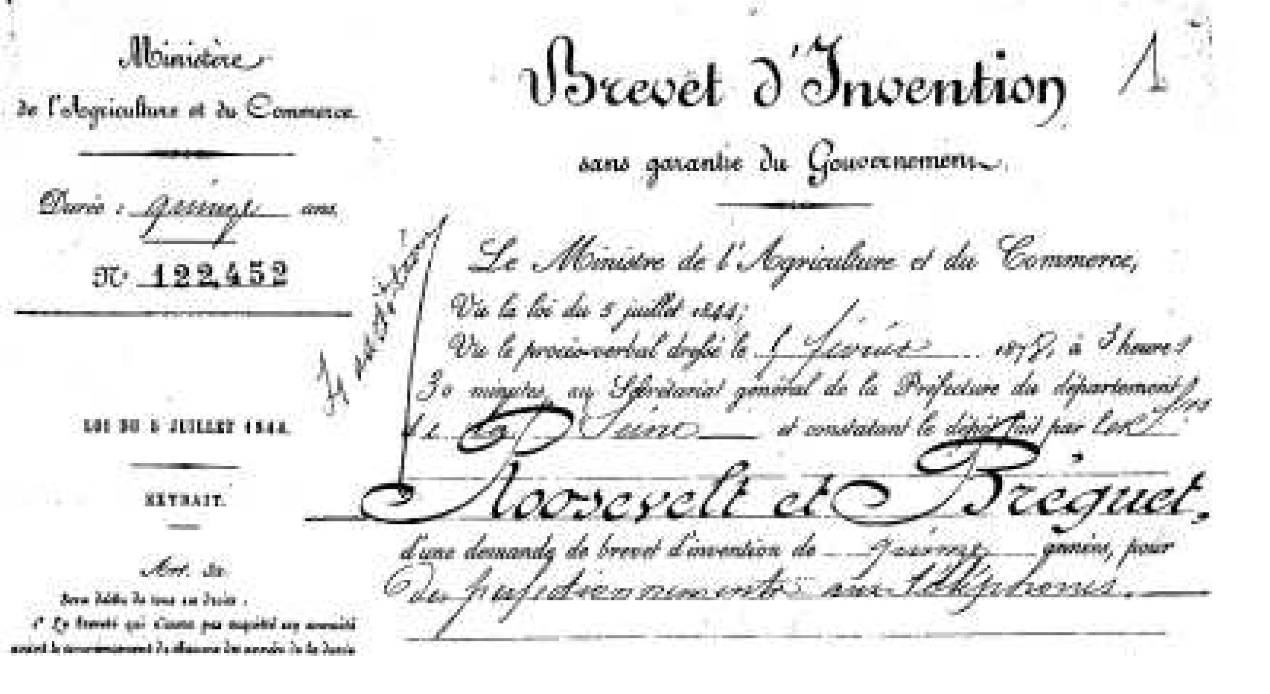

Cette coopération Breguet Roosevelt dura jusqu'à la fin de 1878, date à laquelle Roosevelt racheta à Breguet ses droits sur les brevets déposés en commun au cours de l'année contre une somme de 5000 francs

Il est facile de comprendre que ce dispositif peut être

varié de mille façons différentes, mais nous nous bornerons au modèle

que nous venons de décrire qui est le plus pratique.

Brevet 122 452 déposé pr M.Brandon au nom de Cornelius

Roosevelt et Louis François Clément Breguet le 5 février

1878.

Si l’éclairage est la plus populaire des

applications de l’électricité, le téléphone

est devenu assurément la grande vedette de l’Exposition.

Chacun veut toucher et porter à son oreille ce petit instrument

pour y entendre un correspondant lointain. Parmi les stands qui exposent

des téléphones, la

SGT (Société Générale du Téléphone

créée en 1880) possède le plus grand et le plus

fréquenté. Elle a surtout installé ce qui est rapidement

devenu le plus grand succès de l’Exposition : le «

Théatrophone » qui permet

de réaliser des auditions téléphoniques à

partir de l’Opéra et du Théatre Français.

Dès le mois de janvier 1880, Antoine Breguet en prépare

les premières expériences. La SGT met à la disposition

du commissariat de l’exposition

son meilleur ingénieur, Clément Ader. Le système

des auditions théatrales est aussitôt breveté par

la SGT sous les noms de Clément Ader et Antoine Breguet. (Etrange

coincidence de voir aujourd’hui auprès de Breguet le nom

de celui qui est considéré comme le père de l’aviation).

Le premier essai effectué entre l’Opéra et son magasin

des décors distantsde 1.700 mètres est rapporté

dans « la Nature »

« La première de ces curieuses expériences eut lieu

le 18 mai 1881 dans le magasin des décors de l’Opéra,

situé rue Richer N° 6. M. Berger, commissaire général

de l’Exposition d’Electricité, assisté de MM.

Antoine Breguet et Clément Ader, présidait à ces

expériences. Le « Tribut de Zamora », le dernier

opéra de Gounod, fut entendu par quelques auditeurs privilégiés

qui se trouvaient là. On percevait merveilleusement les sons

de l’orchestre, les chœurs et les solistes. La prise de son

choisie était le trou du souffleur, on y avait disposé

deux transmetteurs » ...

Antoine peut enfin prendre quelque repos au milieu des siens et découvrir

son deuxième fils, Jacques, né trois semaines avant l’ouverture

de l’Exposition. Et célébrer Noël en famille,

entouré de ses trois enfants, Madeleine, cinq ans, Louis, deux

ans et Jacques, huit mois ; première génération

de Breguet à compter deux garçons.

La reprise du travail après les fêtes est particulièrement

difficile, car il se rend compte qu’il a été épuisé

par cette année 1881 pendant laquelle il s’est dépensé

au-delà des limites raisonnables. La maladie qui l’avait

arrêté un moment au début de sa carrière

a progressé insensiblement. Et pourtant, il ne tient pas compte

de ces avertissements ni des craintes manifestées par sa famille

et son médecin. Son énergie est toujours aussi forte et

il se laisse volontiers absorber par la direction de la Maison et le

grand chantier de la nouvelle usine de la rue Didot dont la construction

vient de commencer ... Dès la fin avril, Antoine doit garder

la chambre et cesser tout effort intellectuel. Marie note chaque jour

dans son agenda « Antoine souffrant… frissons ! » et

début juin, son médecin l’envoie faire une cure de

repos à Barbizon. A l’un de ses amis qui lui fait parvenir

un article pour la Revue Scientifique, il répond, plein d’espoir

d’une reprise prochaine «Mon cher ami, me voilà à

peu près remis d’une longue et bête période

de fièvre bizarre, fille de l’Exposition d’Electricité

! »

Malheureusement, il ne se remet pas. Antoine meurt subitement le 8 juillet

1882, à l’âge de trente et un ans, emporté

par une hémorragie pulmonaire.

La direction de la Maison est alors confiée à son neveu,

Alfred Niaudet, qui est, à son tour, emporté par une crise

cardiaque, l’année suivant.

En 1883, après son décès et celui de son père,

il se produit une scission entre les deux branches «horlogerie»

et «électricité». Cette dernière se

déplace â la rue Didot (Paris) et s'ouvre, ainsi, la Maison

«Breguet Electricité» qui se fait une notoriété

de premier ordre.

sommaire

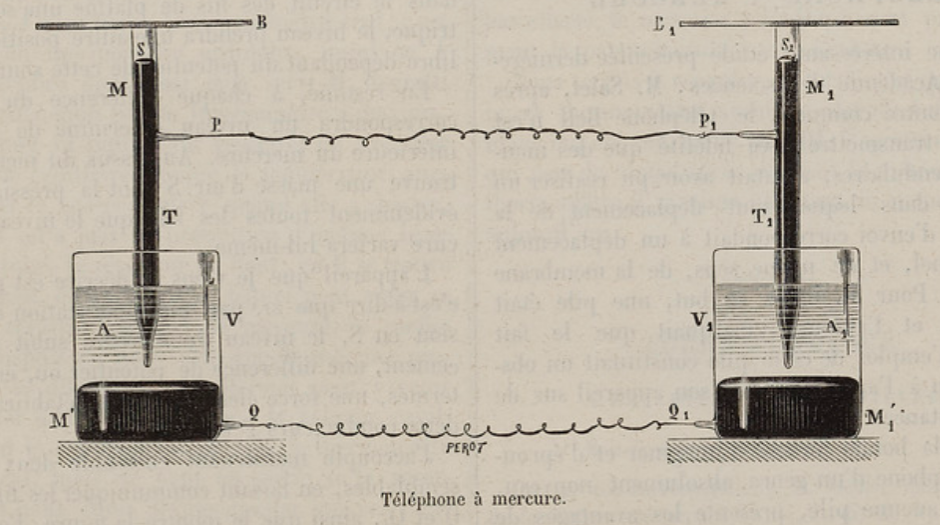

Le téléphone à mercure

Dans le premier premier ouvrage Français du Comte

Du Moncel traitant du Téléphone (sur

cette page)  en 1878, ou à

feuilleter ,on peut lire que :

en 1878, ou à

feuilleter ,on peut lire que :

... Ces systèmes sont fondés sur ce phénomène

physique découvert par M. Lippmann, que si une couche d'eau acidulée

est superposée à du mercure et réunie au moyen

d'une électrode et d'un fil avec celui-ci, de manière

à constituer un circuit, toute action mécanique qui aura

pour effet de presser sur la surface du mercure et de faire varier la

forme de son ménisque, déterminera une réaction

électrique capable de donner lieu à un courant dont la

force sera en rapport avec l'action mécanique exercée.

Par réciproque, toute action électrique qui sera produite

sur le circuit d'un pareil système, donnera lieu à une

déformation du ménisque et par suite à un mouvement

de celui-ci, qui sera d'autant plus caractérisé que le

tube où se trouve le mercure sera plus petit et l'action électrique

plus grande. Cette action électrique pourra d'ailleurs résulter

d'une différence de potentiel dans l'état électrique

des deux extrémités du circuit mis en rapport avec la

source électrique employée ou d'un générateur

électrique quelconque.

...

Si j'ai bien compris l'idée de M. A. Bréguet, cette indépendance

tiendrait à ce que les effets produits ne sont seulement fonction

que des différences de potentiel déterminées dans

les conditions d'équilibre électrique du système.

Si l'on considère que les courants résultant de l'action

électrique de l'eau acidulée sur le mercure, se trouvent

annulés à travers le circuit par l'opposition des deux

systèmes l'un à l'autre, on comprend aisément que

les forces électro-motrices développées se trouvent

maintenues sur les deux appareils à peu près dans les

mêmes conditions que sur les pôles de deux éléments

de pile réunis par leurs pôles de même nom, et pour

qu'un courant se manifeste il suffit que la tension électrique

de l'une des sources soit affaiblie ou augmentée; mais alors

le courant différentiel qui en résulte et qui est seul

à agir, est soumis à toutes les lois qui régissent

la transmission des courants sur les circuits et, par conséquent,

doit être aussi bien affecté par la résistance du

circuit que tout autre courant.

Le Téléphone capillaire Breguet. brevet 122955. B. de 15 ans, 2 mars 1878

| Le professeur G. Forbes donne la description suivante

: L'instrument que j'appelle le téléphone de Breguet

est basé sur l'instrument décrit par Lipmann, appelé

électromètre capillaire. Le phénomène peut être démontré de diverses manières. L'une des méthodes les plus faciles consiste à prendre un long tube de verre et à le plier en deux verres d'acide dilué. Le tube étant lui-même rempli d'acide, un morceau de mercure est placé au centre du tube. Si l'on connecte alors un pôle d'une pile à un récipient d'acide et l'autre pôle de la pile à l'autre récipient d'acide, au moment de la connexion, le morceau de mercure se déplacera vers la droite ou vers la gauche, selon la direction du courant. M. Lipmann explique l'action en montrant que la force électromotrice qui est générée tend à modifier la convexité de la surface du mercure. La surface du mercure, vue d'un côté, a une forme convexe, qui est modifiée par la force électromotrice créée lorsque la connexion est établie avec la pile. L'équilibre du mercure dépend de la convexité et, par conséquent, lorsque la convexité est perturbée, le mercure se déplace d'un côté ou de l'autre. Lipmann a également montré que si l'on prend un tube contenant un peu de mercure et se rétrécissant en pointe, on le plonge dans de l'acide, puis on le remplit d'acide, sur un pôle d'une pile plongé dans le tube et un autre dans l'acide, le mercure se déplace vers le haut ou vers le bas, montrant une action similaire à celle que je viens de décrire. Lipmann a également démontré l'effet inverse : si un morceau de mercure est pressé avec force de manière à modifier la convexité de sa surface, par exemple en l'introduisant dans une partie plus étroite du tube, une force électromotrice est alors produite. Il m'est venu à l'esprit, et sans doute

à Breguet aussi, que si nous parlons contre la surface

du tube de verre et faisons vibrer le tube, ou si nous faisons

vibrer le mercure de la manière que j'ai montrée,

nous devrions pouvoir introduire dans les fils un courant variable

qui pourrait avoir une force électromotrice suffisante

pour produire une parole audible dans un téléphone

Bell. |

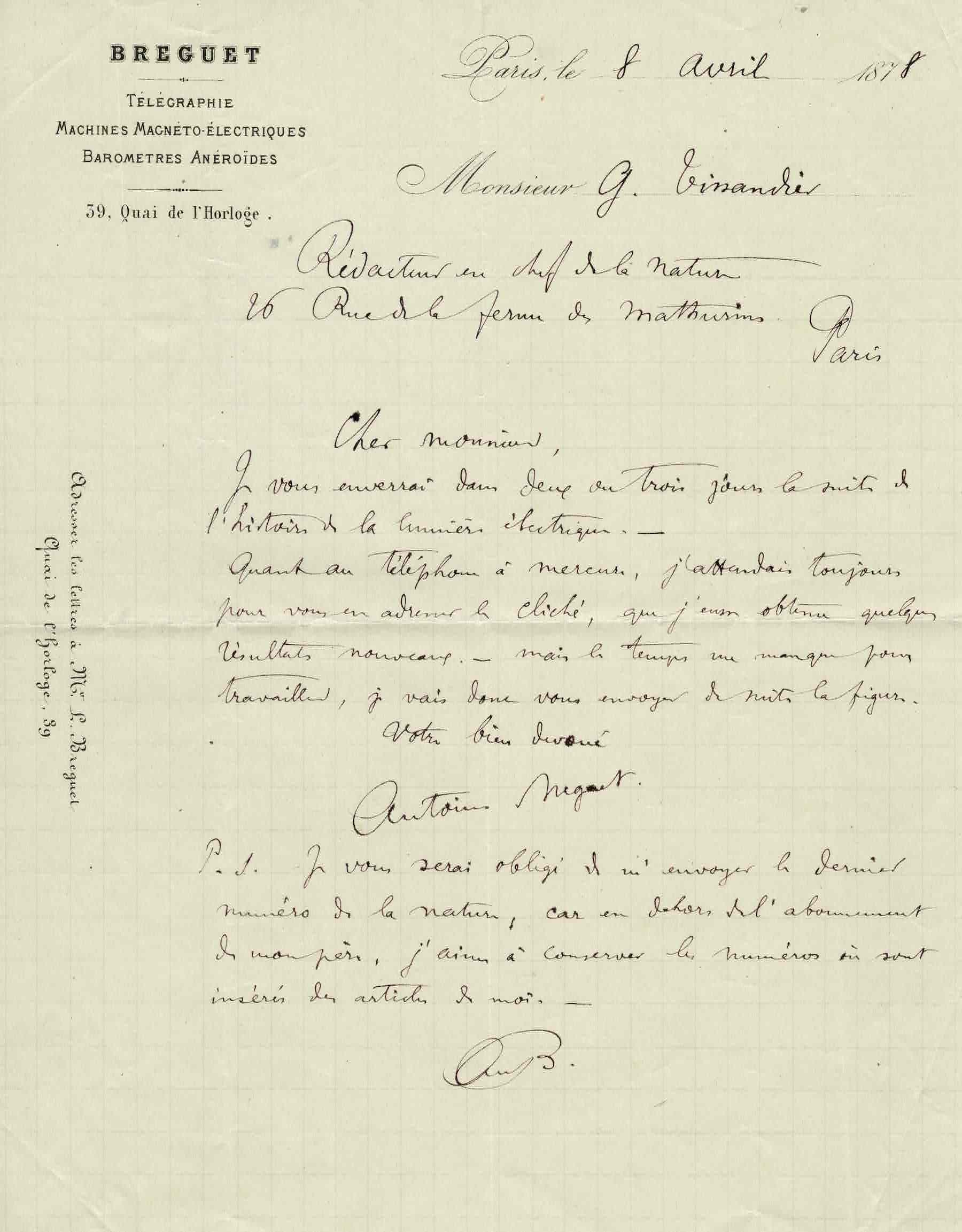

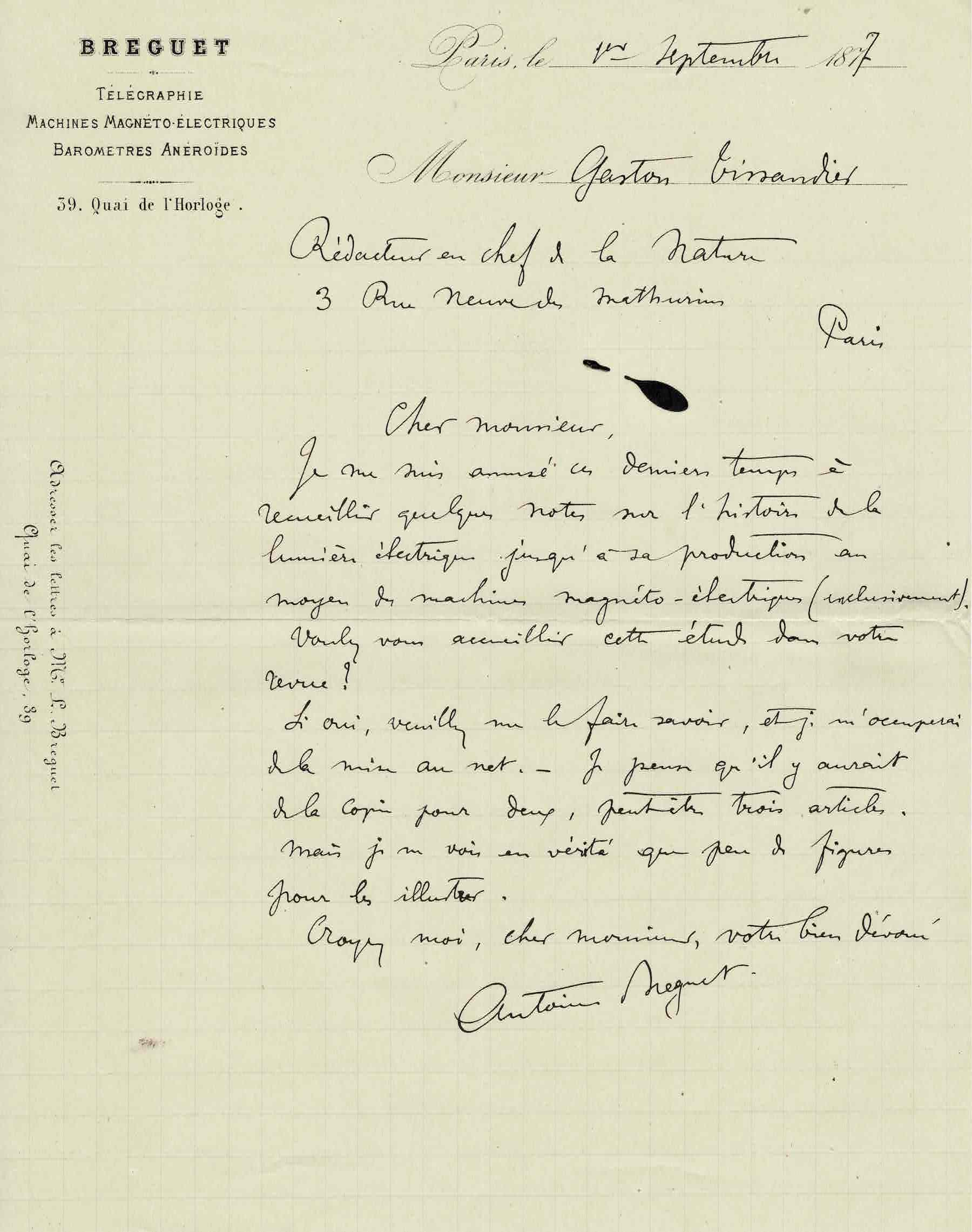

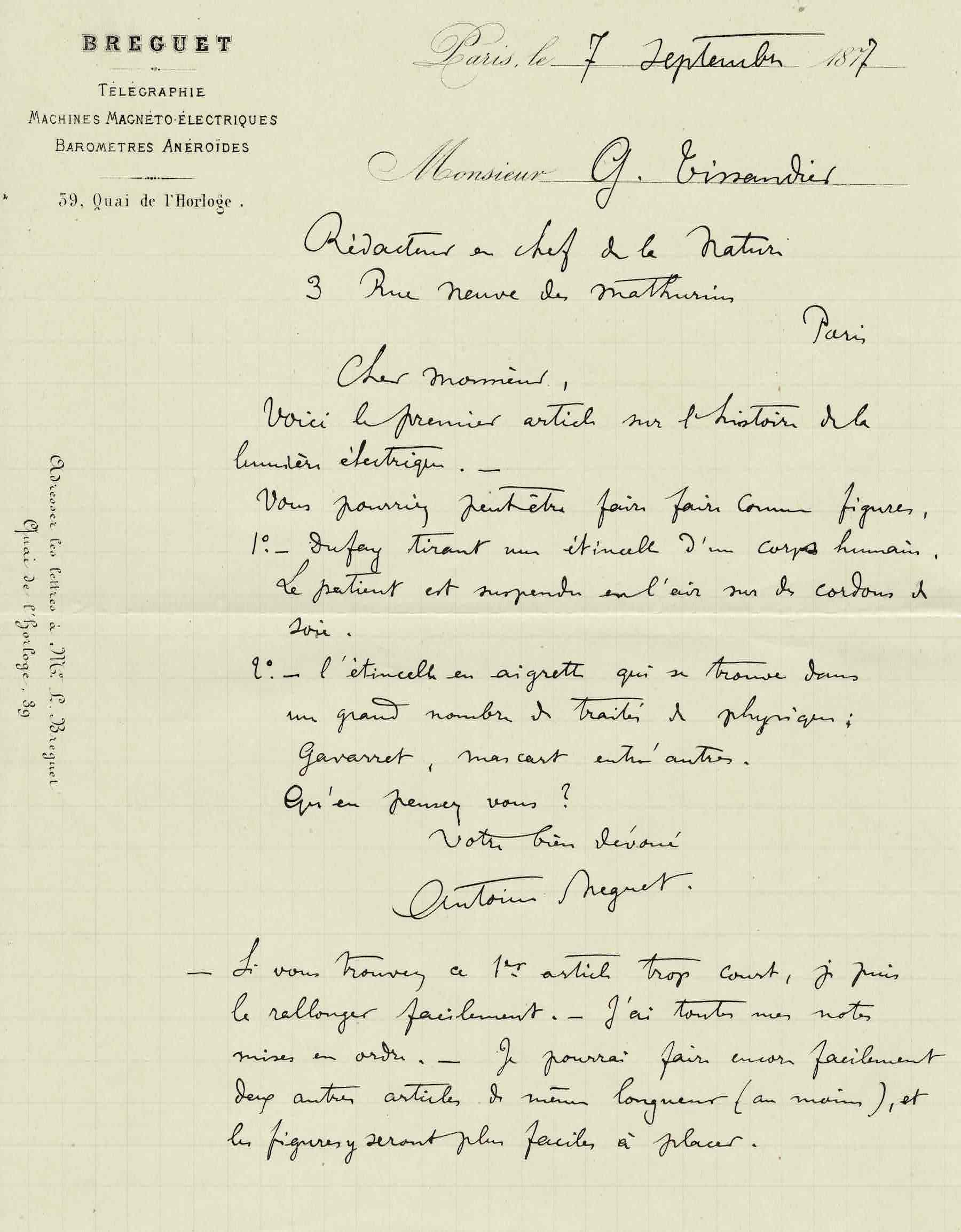

Correspondance Antoine BREGUET

– Ensemble de quatre lettres signées à Gaston TISSANDIER,

Paris. 1er et 7 septembre 1877, 8 avril 1878 et 5 février 1880.

Intéressante correspondance entre les deux scientifiques Français,

initiée par Breguet proposant à Tissandier – alors

rédacteur en chef de la revue La Nature – ses travaux sur

l’histoire de la lumière électrique et sur le téléphone

à Mercure.

1

1  2

2

3

3  4

4

Trois pages in-4° (sur papier à en-tête de la Maison

Breguet) et une page in-8° (sur papier à en-tête de

la Revue scientifique)

1er septembre 1877.

« Cher Monsieur, je me suis amusé ces derniers temps à

recueillir quelques notes sur l’histoire de la lumière électrique

jusqu’à sa production au moyen de machines magnéto-électriques

(exclusivement).Voulez-vous accueillir cette étude dans votre

revue ? Si oui, veuillez me le faire savoir, et je m’occuperai

de la mise au net. Je pense qu’il y aurait de la copie pour deux,

peut-être trois articles.Mais je ne vois en vérité

que peu de figures pour les illustrer. Croyez-moi, cher monsieur, votre

bien dévoué. Antoine Breguet. »

7 septembre 1877.

« Cher Monsieur, Voici le premier article sur l’histoire

de la lumière électrique. Vous pourriez peut-être

faire faire comme figures, 1°- Dufay tirant une étincelle

d’un corps humain. Le patient est suspendu en l’air sur des

cordons de soie. 2°- l’étincelle en aigrette qui se

trouve dans un grand nombre de traités de physique : Gavarret,

Mascart entre autres. ; qu’en pensez-vous ? Votre bien dévoué.

Antoine Breguet. Si vous trouvez ce 1er article trop court, je puis

le rallonger facilement. J’ai toutes mes notes mises en ordre.

Je pourrai faire encore facilement deux autres articles de même

longueur (au moins) et les figures y seront plus faciles à placer.

»

8 avril 1878.

« Cher Monsieur, je vous enverrai dans deux ou trois jours la

suite de l’histoire de la lumière électrique. Quant

au téléphone à mercure, j’attendais toujours

pour vous adresser le cliché, que j’eusse obtenu quelques

résultats nouveaux. Mais le temps me manque pour travailler,

je vais donc vous envoyer de suite la figure. Votre bien dévoué.

Antoine Breguet. P.S. Je vous serai obligé de m’envoyer

le dernier numéro de la Nature, car en dehors de l’abonnement

de mon père, j’aime à conserver les numéros

où sont insérés les articles de moi. »

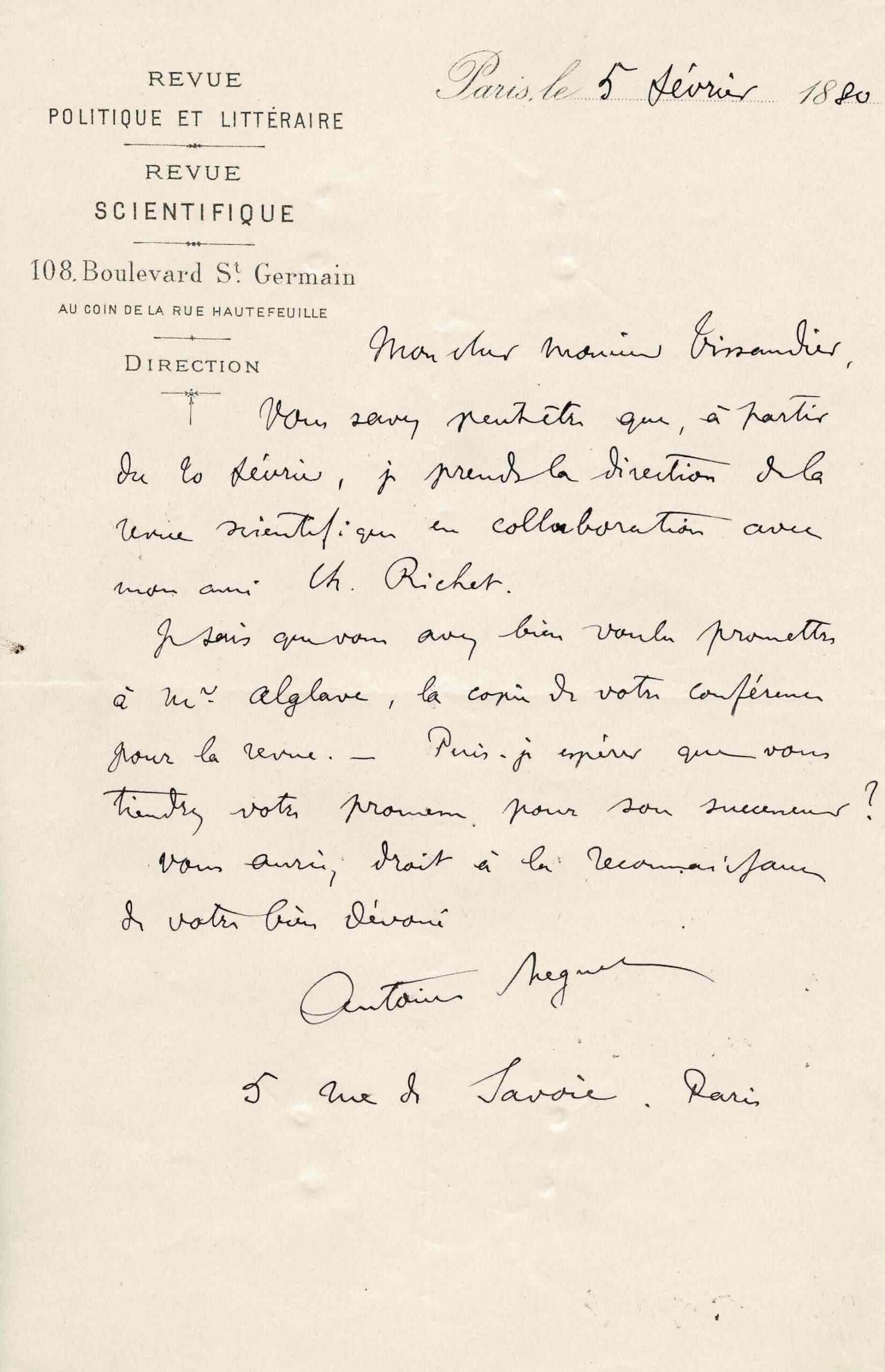

5 février 1880.

« Mon cher Monsieur Tissandier, Vous savez peut-être que,

à partir du 20 février, je prends la direction de la revue

scientifique en collaboration avec mon ami Ch. Richet ; Je sais que

vous avez bien voulu promettre à M. Alglave, la copie de votre

conférence pour la revue. Puis-je espérer que vous tiendrez

votre promesse pour son successeur ? Vous aurez droit à la reconnaissance

de votre bien dévoué Antoine Breguet, 5 rue de Savoie.

Paris »

Gaston Tissandier (1843.1899), voua sa vie aux sciences.

Chimiste et physicien de formation, attiré par toutes les sciences

de la nature et fasciné par le monde des techniques et de l’invention,

il devint dès les années 1870 éditeur de revues

scientifiques, dont La Nature (ici sollicitée par Breguet). Aventurier

de l’air, passionné d’aérostation, il se livrera

à plus d’une quarantaine d’ascensions. Lors de l’Exposition

d’électricité, en 1881, il contribue, avec son frère

Albert, au premier modèle de ballon dirigeable mû par l’électricité

1873-1874 Alfred Niaudet-Breguet vient faire

des recherches sur la machine de Gramme au laboratoire de recherches

physiques de la faculté des sciences de Paris.

Puis Antoine Breguet construit des machines de Gramme, la première

génératrice moderne de courant. Il est l’auteur d’un

ouvrage avec Gramme (1875) et signe seul en 1880 un livre sur la théorie

de la machine de Gramme qui sort en 1880.

1874 La Nature - Revue des sciences, 1874. Alfred Niaudet-Breguet

Publications 1876

- La machine magnéto-électrique de Gramme, par Alfred

Niaudet-Bréguet. (Télégraphie Journal,

vol. III, pages 185, 196, 223).

- Les piles secondaires de M. Planté, par A. Niaudet-Breguet.

(Télégraphie Journal, volume III, page 272).

- Nouvelle machine électro-magnétique à courant

continu, par Alfred Niaudet. (The télégraphie

Journal, vol. IV, page 100).

Il construit de nombreux autres instruments dont un

anémomètre enregistreur mu par l'électricité.

Chevalier de l’Ordre de Léopold, Commandeur d’Isabelle

la catholique, Chevalier de l’étoile Polaire, il est fait

Chevalier de la Légion d’Honneur en mars 1882.

Antoine meurt d'épuisement en 1882, laissant veuve Marie Dubois,

qu'il avait épousé en 1877, avec trois enfants mineurs

: Madeleine Camille (née en 1878), Louis Charles (né en

1880) et Jacques Eugène Henri (né en 1881).

La Maison Breguet Electricité passe sous forme de société

anonyme.

Son fils Louis Charles Breguet (1880-1955) reprend la direction

de la division électrique installée à Douai à

partir de 1906, avec comme collaborateur son frère Jacques Eugéne

Henri Breguet (1881-1939).

Tous deux la quitteront en 1911 pour fonder la Sté anonyme des

ateliers d’aviation Louis Breguet et se consacrer exclusivement

à l’avionique. Cette société sera abordée

par Dassault en 1967 (ou 1971?)

Après guerre, l'entreprise fusionne avec les établissements

Sautter-Harlé pour donner naissance à la Société

de Constructions Electriques Breguet-Sautter-Harlé en 1956.

La Société de Constructions Electriques Breguet-Sautter-Harlé

sera absorbée en tant que filiale par la société

sucrière F. Beghin en 1963 (devient en 1973 Beghin-Say) , puis

absorbée par le groupe Fives Lille- Cail en 1966.

Ce groupe est toujours en activité en 2019 sous le nom Fives.

La MAISON BREGUET Société anonyme.

Société anonyme formée par acte

passé devant Me Masson, notaire à Paris, le 31 décembre

1881, définitivement constituée le 14 janvier 1882, modifiée

par décisions des Assemblées générales des

18 avril 1889, 29 mai 1897, 7 et 26 mai 1898 et 7 janvier 1899.

Objet.—La Société a pour objet la construction,

l'installation commerce de tous appareils ou machines relatifs à

: 1° téléphonie, les signaux électriques de

tous genres, l’eclairage électrique la transmission de la

force à distance, les mesures électriques et, à

toutes les applications ayant trait par un côté quelconque

à l’éiectricité; 2° De tous les instruments

de précision.

Et la participation directe ou indirecte de là Société

en France et à l’étranger, dans toutes entreprises

électriques et dans toutes opérations commerciales, industrielles

et financières pouvant se rattacher à l'un des objets

précités, soit par voie de création de Sociétés

nouvelles, d’apport, de fusion ou autrement.

Dénomination. — Maison Breguet, Société

anonyme.

Siège social. — A Paris, rue Didot,

19. Usines à Paris et à Douai.

Durée. — Du 14 janvier 1882 au 31 décembre

1926.

Capital social. — Fixé primitivement à

3 millions de francs, divisés l’origine en 600 actions de

5,000 fr., dont 200 ont été attribuées entièrement

libérées à M. Antoine Breguet, fondateur, en représentation

de ses apports détaillés aux statuts; et 400 actions souscrites

enespèces et an pair.

L’assemblée générale du 18 avril 1889 a décidé

l’échange des 600 actions de 5,000 fr. contre 6,000 actions

de 500 fr., à raison de une contre dix.

Par décision des assemblées générales des

7 et 26 mai 1898, le capital a été porté de trois

à quatre millions de francs, au moyen de la création de

2,000 actions nouvelles de 500 francs, émises à 675 francs.

Au total : 8,000 actions de 500 francs, libérées et au

porteur. Les intérêts et dividendes se payent ordinairement

en novembre.

Conseil d’administration de sept à neuf membres

nommés pour su ans, renouvelables par moitié tous les

trois ans, devant être propriétaires chacun de cent actions

inaliénables pendant la duréedeleursfonctions.

Assemblée générale ordinaire annuelle

en octobre, composée de tous les propriétaires de dix

actions. Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède

d’actions.

Année sociale du 1er mai au 30 avril.

Bénéfices Sur les bénéfices,

nets de toutes les charges, il est prélevé: 5 % pour constituer

un fonds de réserve, jusqu’à ce qu’il atteigne

.e dixième du capital social.

Sur l’excédent il est prélevé

: La somme nécessaire pour payer aux actions un intérêt

de 5 %/4 du. capital versé.

Le surplus est réparti, savoir: 10 % au directeur 5 % au sous-directeur

; 5 % au conseil d’administration ; Et le surplus aux actions à

titre de second dividende. Sur ce dividende, l’assemblée

générale peut prélever de quoi constituer une ou

plusieurs réserves extraordinaires et spéciales.

Titres. — Actions n° 1 à 6,000, portant

le libellé de : « Maison Breguet. Société

anonyme. Statuts reçus par M8 Masson, notaire à Paris

le 31 décembre 1881 et modifiés par décision de

l’Assemblée générale du 18 avril 1889. Capital

social : trois millions de francs divisé en 6,000 actions de

500 francs chacune. Siège social, 39, quai de l’Horloge,

à Paris. Action de 500 francs au porteur entièrement libérée

n« » Datés à Paris du 1er juillet 1889. Ces

titres sont munis de l’estampille suivante :« Capital porté

de trois à quatre millions par décision de l’Assemblée

générale extraordinaire du 7 mai 1898 ».

Actions n° 6001 à 8000, portant le libellé

de : « Maison Breguet. Société anonyme. Statuts

reçus par Me Masson, notaire à Paris, le 31 décembre

1881, et modifiés par décisions des assemblées

générales des. 18 avril 1889, 29 mai 1897 et 7 mai 1898.

Capital social : quatre millions de francs divisé en 8,000 actions

de 500 francs chacune. Siège social : 19, rue Didot, à

Paris. Action de cinq cents francs au porteur, entièrement libérée,

n°... » Datés à Paris du 15 mai 1898.

Tous ces titres, teinte bleue sur fond blanc, sont munis de coupons

numérotés, dont le dernier porte le n° 30. (Le coupon

n° 12 a été payé le 1" novembre 1900.)

Timbre sec sur le titre et sur les [coupons. Souche dans le haut.

OBLIGATIONS 3,000 obligations de 500 fr. 4 1/2 »/»,

entièrement libérées et au porteur, créées

par délibération du Conseil d’administration du 24

avril 1893 en vertu des pouvoirs contenus à l’article 24

des statuts et sur lesquelles 700 ont été affectees a

la conversion ou au remboursement des 689 obli gâtions 6 °/o

en circulation.

Émises à 485 fr. par le Comptoir national d’escompte

de Paris en juin 1393 Remboursables à 500 fr. en 18- ans de 1894

à 1911, par tirages au sort semestriels en mai et novembre, pour

le remboursement des titres sortis s’effectuer les 1er juin et

1er décembre suivant chaque tirage.

La Société s’est réservé le droit de

remboursement au pair, par anticipation, à toute époque.

Intérêt annuel : 22 fr. 50 payables par moitié

les 1er juin et 1er décembre Titres. — Légère

teinte vert d’eau sur fond blanc, nos 1 à 3000, portant

le libellé de: « Maison Breguet, Société

anonyme formée par acte notarié passé devant M

Masson, notaire à Paris, le 31 décembre 1881 et constituée

définitivement le 14 janvier 1882. Statuts modifiés par

les assemblées générales extraordinaires des 14

avril 1883 et 18 avril 1889. capital social: trois millions de francs.

Siège social: 19, rue Didot, à Paris obligation de 500

francs au porteur. Émission de 3,000 obligations 41/2•/.

etc-, n°... » Datés à Paris du 1er juin 1893.

Munis de coupons semestriels dont le dernier porte le n° 36 et l’échéance

du 1er juin 1911. (Le coupon n« 19 a été payé

à son échéance du 1er décembre 1902.) Timbre

sec sur le titre et sur les coupons. Souche dans le haut. Tableau d’amortissement

au verso.

1210 de ces titres étaient' amortis au 1er décembre 1902.

Le payement des coupons des actions et des obligations et le remboursement

des obligations sorties au tirage s’effectuent à Paris au

Comptoir national d’escompte de Paris rue Bergère, 14.

Admission à la cote (2e partie) De 6,000 actions et des obligations,

le 20 novembre 1893, Et de 2,000 actions, nos 6001 à 8000, le

30 juin 1898.

Administrateurs MM. G. Berger, président; Sciama,

administrateur-directeur ; F. Mayer, Kapferer, G. Dreyfus, J. Dubois.

Commissaires des comptes. — MM. Cazabonne, Ollendorf

sommaire

Domaine d'activité

Au delà de ses nombreux innovations et développements

dans le domaine de l'horlogerie mécanique, la Maison Breguet

innovera à la fin du 19° siècle avec de nombreux développements

dans le domaine de l'électrotechnique. Elle sera l’installateur

des premières horloges électriques à Lyon en 1856.

Elle est l'inventeur du parafoudre, de la sonnette électrique

et sera le premier fournisseur des chemins de fer en matériel

de télégraphie.

Elle diversifie alors nettement ses activités et se rajoutent

à ces produits la machine de Gramme (un traité avec Gramme

fut signé en 1875), la dynamo électrique, le téléphone

et les systèmes d'automatismes électromécaniques.

Au début des années 1880, Mr Fayot alors directeur des

ateliers de la Maison Breguet invente un tachymètre électrique

destiné aux navires. Cet équipement sera installé

entre autres sur le Courbet, Le Marceau et le Suchet.

La fin du 19° siècle voit la Maison Breguet produire des

systèmes électromécaniques lourds tels que des

groupes électrogènes et des motorisations diverses, thermiques

et-ou électriques.

Elle fournira entre autres au ministère de la guerre des pompes,

des projecteurs de DCA, des lunettes de visée, des transmetteurs

d’ordre électriques, des mines sous-marines, des motorisations

pour navires comme celle du sous-marin Mariotte en 1906 (Diesel et électrique)

et du croiseur Pluton en 1928 (turbines) et réalisera l’équipement

électrique de nombre de navires.

Elle sera aussi impliquée dans le développement et la

réalisation de systèmes d’arme automatisés

comme les tourelles d’artillerie de cuirassés et dans les

années 30, elle sera retenue pour la conception la réalisation

des motorisation et automatismes des tourelles de mitrailleuses, des

tourelles de mortiers de 81mm et des tourelles d’obusiers de 75

- 33 destinées à l’équipement de la Ligne

Maginot.