Le téléphone de voiture

LES PREMIERS TÉLÉPHONES DE VOITURE,

1946-53

Lars Magnus Ericsson le fondateur de la société

suédoise de téléphone/radio du même nom a

créé la première version rudimentaire du téléphone

de voiture en 1910. C’était le résultat d’un

« projet de retraite amusant ! ». Quand lui et sa femme

Hilda veulent passer un appel, il se garent près d'une ligne

téléphonique au bord de la route et Hilda connecte deux

tiges à la ligne. Intéressant ?

Seulement si c'était vrai – les rapports indiquent qu'Ericsson

ne possédait ni voiture ni permis de conduire.

Aux États-Unis, l’histoire des téléphones

de voiture commence en 1920 avec WW Macfarlane – un passionné

de radio de Philadelphie.

Le magazine Electrical Experimenter l'a présenté ainsi

que son invention dans un article intitulé « Comment les

conversations téléphoniques peuvent avoir lieu lors d'un

voyage en automobile. » Mais la version de Macfarlane était

plus proche d'une radio bidirectionnelle. Cependant, l’appareil

permettant de parler/écouter (combiné) était un

téléphone. Mais la manière dont le signal fonctionnait

reste un mystère.

Le premier vrai téléphone de voiture développé

par Bell System dans les années 1940. C'est un radiotéléphone

mobile spécialement conçu pour être installé

dans une automobile. La technologie nécessite un combiné,

un émetteur et parfois une antenne externe pour fonctionner.

Dès 1939, Motorola proposait des autoradios bidirectionnelles, principalement destinées à la sécurité publique. Fonctionnant sur la bande AM, ces appareils étaient un peu comme des talkies-walkies améliorés, car ils fonctionnaient entièrement sur des fréquences radio. Les radiotéléphones embarqués fonctionnaient un peu différemment .(c’est expliqué dans la vidéo ci-dessous).

Les premiers téléphones de voiture connectés

au réseau téléphonique public commuté aux

États-Unis ont été mis en service en 1946,

en réponse à la mobilité croissante de la population

américaine dans les années d'après-guerre.

L'équipement d'origine pesait 80 livres (36 kg), et il n'y avait

initialement que 3 canaux pour tous les utilisateurs de la zone métropolitaine.

Le système de Bell MTS présenté est en fait deux

systèmes distincts, mais liés, destinés à

deux cas d’utilisation différents. Le premier est fait pour

permettre aux gens de téléphoner aux autres voitures roulant

sur le réseau routier. Dans la vidéo, un répartiteur

d’une entreprise de camionnage appelle deux chauffeurs de son entreprise

sur le terrain, leur demandant de faire un arrêt supplémentaire

pour remplir un espace vide dans leur semi-remorque. Le second permet

à quiconque se trouve dans une zone urbaine d’utiliser le

téléphone de sa voiture pour appeler un numéro

de téléphone fixe ; la vidéo nous montre par exemple

comment une personne peut appeler depuis la banlieue pour obtenir des

pièces pour un engin de terrassement en panne.

Contrairement aux téléphones mobiles apparus dans les

années 1980, qu’ils soient basés sur des voitures

ou véritablement portables, ces premiers exemples de «

téléphones MTS » étaient super exclusifs,

non seulement parce qu’ils étaient super chers, mais aussi

parce qu’ils présentaient un défaut majeur qui empêchait

leur adoption généralisée. À savoir, il

y avait vraiment très peu de canaux disponibles pour le service

– au départ, seulement trois. Ainsi, seules trois personnes

dans une zone donnée pouvaient utiliser l’installation à

un moment donné en raison du nombre limité de fréquences

sur lesquelles elles fonctionnaient.

sommaire

La conception initiale du téléphone mobile lui-même

a été entreprise par la Western

Electric Corporation, le principal fournisseur de

postes téléphoniques des sociétés d'exploitation

du système Bell du pays, tandis que les Laboratoires

Bell ont eux-mêmes conçu le système

global et défini les spécifications de l'équipement.

Parallèlement, les compagnies de téléphone indépendantes

développaient leurs propres équipements, qui seraient

fournis par Automatic Electric.

L'équipement du système Bell s'appuie sur un poste de

radio mobile déjà existant, l'équipement radio

de police VHF FM de type 38 ou 39 de Western Electric datant de 1945,

ajoutant un combiné de style téléphonique et un

décodeur d'appel sélectif, qui sonnait une cloche dans

l'automobile lorsque le numéro unique de ce téléphone

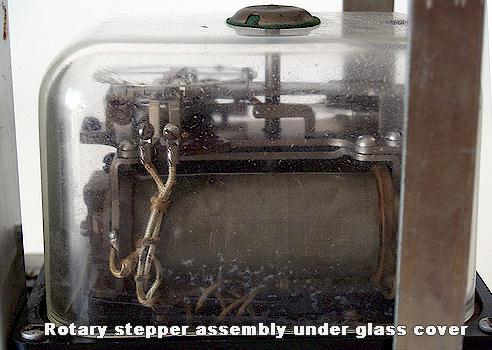

ce qui a signalé. Le décodeur d'appel sélectif

consistait en une petite roue dans une enceinte en verre, avec des broches

situées à certains points autour de sa circonférence.

Le décodeur a été développé au XIXe

siècle pour la signalisation d'emprise ferroviaire, puis a été

utilisé dans les installations radiotéléphoniques

navire-terre dans les années 1930 et constitue un concept éprouvé.

Ce décodeur était étiqueté « 102 ».

Western Electric et les sociétés Bell n'ont donc pas élaboré

un concept entièrement nouveau de téléphone de

voiture en 1946 ; ils ont utilisé des composants éprouvés

d'autres systèmes pour créer le nouveau service téléphonique

public de voiture.

L'équipement de téléphonie mobile était déjà utilisé en interne au sein du système Bell à titre expérimental, dès avant la Seconde Guerre mondiale, en utilisant des radios mobiles telles que l'équipement VHF Western Electric Type 28. Un exemple était le service radiotéléphonique d'urgence créé par le New York Telephone en décembre 1940, qui utilisait la AM sur la bande 30-40 mégacycles. Sur la base des tests réussis de cet équipement, AT&T a annoncé la création du service radiotéléphonique mobile général le 29 juin 1945 et a demandé à la FCC l'autorisation d'établir des stations de base à Baltimore, Chicago, Cincinnati, Milwaukee, Philadelphie, Pittsburgh, St. .Louis, Washington DC, Columbus Ohio, Denver, Houston, New York et Salt Lake City. Il faut se demander pourquoi rien n’a été initialement envisagé pour la Californie.

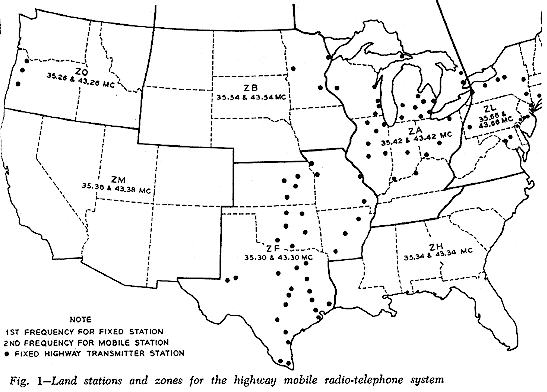

La FCC et les sociétés Bell envisageaient

deux formes de service de téléphonie mobile, « HIGHWAY

» et « URBAN ».

Les deux seraient VHF et tous deux utiliseraient la FM. Le service «

Highway », comme son nom l'indique, était destiné

principalement à desservir les principales routes terrestres

et fluviales qui existaient à travers les États-Unis dans

les années 1940, qui ne seraient pas desservies par les systèmes

« Urban ». Le service routier était destiné

aux camions et aux barges circulant sur les voies navigables intérieures

plutôt qu'aux véhicules privés. Le service routier

s'est vu attribuer 12 canaux dans la « bande basse » VHF,

l'équipement mobile recevant sur 35 mégacycles et transmettant

sur des fréquences de 43 mégacycles, bien que les 12 canaux

n'aient pas été initialement utilisés. L'équipement

Urban, comme son nom l'indique, était destiné à

desservir les abonnés mobiles dont les déplacements les

amenaient principalement dans le rayon immédiat d'un grand centre

urbain, comme les médecins, les camions de livraison, les ambulances,

les journalistes, etc. L'équipement urbain fonctionnait sur VHF

152 mégacycles (réception) et 158 ??mégacycles

(émission) et l'allocation initiale de la FCC en 1946 était

de 6 canaux. La séparation des canaux de transmission et de réception

était nécessaire pour fournir un circuit de communication

« semi-duplex » et permettait à la station de base

de la compagnie de téléphone de rester en ondes en continu

pendant toute la durée de l'appel. Le premier système

routier a été diffusé le 28 août 1946 à

Green Bay, Wisconsin, et le premier système urbain a été

diffusé à Saint Louis le 17 juin 1946.

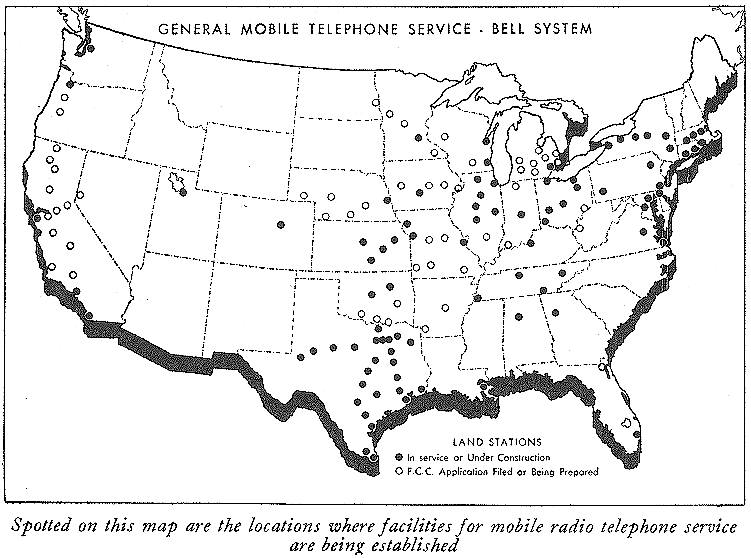

En 1948, le service Urban était disponible dans 60 villes des États-Unis et du Canada, avec 4 000 abonnés mobiles, traitant 117 000 appels par mois. Le service routier était en place dans 85 villes avec 1 900 abonnés mobiles, traitant environ 36 000 appels par mois, la plupart des principales autoroutes de l'est et du Midwest étant couvertes.

Le système Bell est également entré

sur le marché des radios bidirectionnelles d'affaires et de police

après la guerre en proposant la location de systèmes radio

complets, y compris leur maintenance et leur mise à jour. Cet

équipement était marqué « Bell System »

soit en lettres peintes en blanc, soit avec des décalcomanies

à eau. Les petits services de police ont été encouragés

à utiliser le système de téléphonie mobile

« urbain » par opposition à un système de

répartition traditionnel, dont le fonctionnement devait être

quelque peu étrange. La plupart des équipements loués

par les filiales de Bell System étaient des équipements

Motorola « Deluxe » en deux parties, des radios FMTRU-5V

« Dispatcher » et des radios GE monobloc pré-Progress

Line. On pense que le système Bell a abandonné cette pratique

entre le début et le milieu des années 1950.

Motorola 342

Carte des stations terrestres de téléphonie

mobile en service ou prévues début 1947 :

Carte des premières attributions de canaux de stations terrestres

de téléphonie mobile « autoroute », début

1947 :

|

DÉSIGNATEURS ALPHA ORIGINALS À SIX

CANAUX URBAIN : WJ WR JL JP JR JS DÉSIGNATEURS ORIGINALS DES CANAUX AUTOROUTES ALPHA : ZF ZH ZM ZO ZB ZA ZL DÉSIGNATEURS DE CANAL ALPHA POST-BANDE ÉTROITE : (Après 1964) Autoroute : ZO ZF ZH ZM ZA ZY ZR ZB ZW ZL Urbain : JL YL JP YP YJ YK JS YS YR JK JR UHF : QJ QA QP QB QR QF QS QH QW QL QX QM |

sommaire

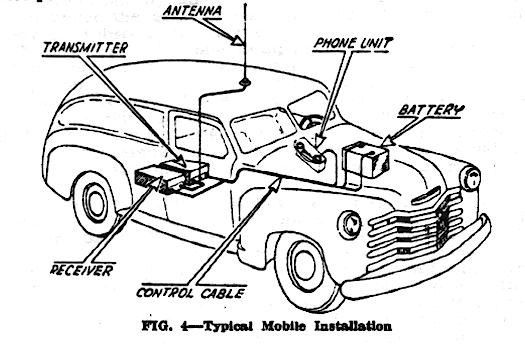

Installation typique du premier téléphone de voiture

:

ÉQUIPEMENT WESTERN ELECTRIC 238 et 239 ET TÊTE DE COMMANDE

41A

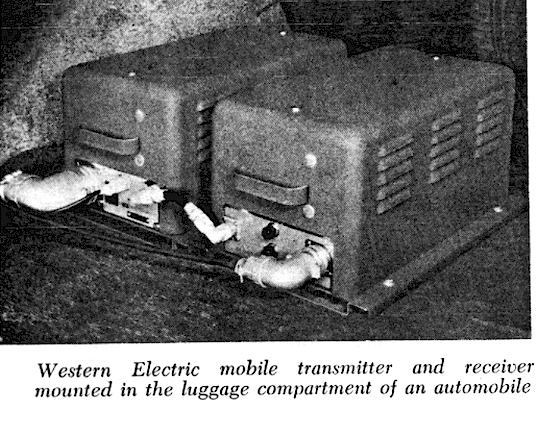

L'équipement fabriqué par Western Electric se composait

de deux pièces ; l'armoire émettrice et l'armoire réceptrice.

Ceux-ci étaient montés dans le coffre de l'automobile,

et un gros câble avancé sous le tapis relié à

une « tête de commande » sous le tableau de bord qui

contenait un combiné téléphonique. La tête

de commande comportait deux lentilles lumineuses : l'une indiquait que

l'équipement était allumé et l'autre s'allumerait

lorsque le téléphone portable était appelé.

Le Western Electric Type 38 était un équipement à

bande routière, c'est-à-dire une bande basse VHF, et l'équipement

de type 39 était un équipement urbain ou à bande

haute VHF. Une installation complète porterait le préfixe

« 2 » ; en d'autres termes, le type 238 serait un téléphone

mobile routier complet, et le type 239 un téléphone mobile

urbain complet. Tel qu'il était initialement fourni, tous les

équipements fonctionnaient sur un seul canal, bien qu'une extension

à deux canaux soit possible.

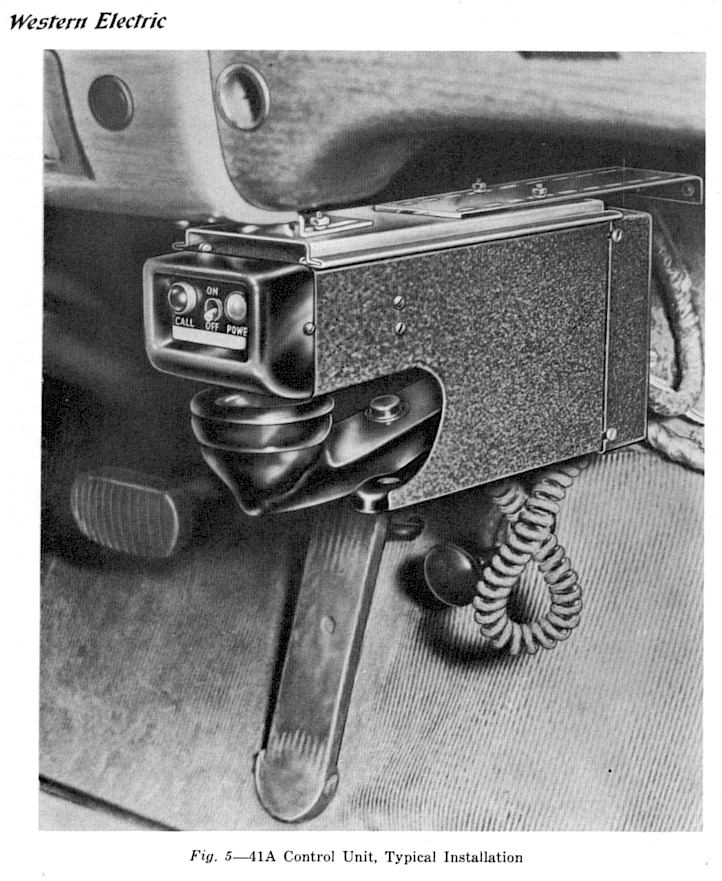

La première tête de commande de téléphone

mobile du système Bell était la Western Electric Type

41A, vue ci-dessous.

|

Le combiné, avec un cordon

en tissu tressé, se range dans une curieuse poche à

ressort au bas de la tête de commande. La cloche et les borniers

pour le câblage sont autonomes dans le 41A. Il y avait deux

styles de tête de commande 41A ; la différence résidait

uniquement dans la façade autour des lampes témoins

et de l'interrupteur à bascule. Le 41A original avait deux

lentilles de lampe exposées, comme indiqué. Le dernier

modèle avait une feuille de plastique lisse avec des morceaux

de lentilles colorées placés derrière. L'ensemble

41A était techniquement une installation monocanal, bien

qu'un interrupteur multicanal ait été développé

et monté à côté dans un boîtier

séparé. L'équipement permettant de décoder un signal de sonnerie destiné à une voiture particulière était une roue pas à pas rotative avec un verrou, conçue pour compter les impulsions entrantes au fur et à mesure qu'elles étaient composées depuis la station côté terre, située sur un châssis appelé "Sélecteur". Le signal de la station terrestre consistait en impulsions alternées de tonalités de 600 et 1 500 Hz représentant les différents nombres. La description de la façon dont cela a fonctionné est ci-dessous. Si tous les bons chiffres étaient reçus, la roue atteindrait la fin de sa course et une cloche serait activée soit à l'intérieur de la tête de commande (série 41), soit (plus tard) dans une boîte à cloche sous le tableau de bord de la voiture (série 47). |

En 1949, un schéma de numérotation typique pour l'équipement

était le suivant :

- Émetteurs

Type 38B Urbain 6 volts

Type 38C Urbain 12 volts

Type 39A Autoroute 6 volts

Type 39B Autoroute 12 volts

WETU-30-D Motorola urbain Deluxe 6 volts

WETU-30-12D Motorola urbain Deluxe 12 volts

- Dans les récepteurs de types 38 et 39, les circuits du décodeur

étaient montés à l'intérieur du châssis

du récepteur. Western Electric a également fabriqué

un boîtier séparé pour ce décodeur, de sorte

qu'il puisse être utilisé avec d'autres marques d'équipements

de radio mobile, tels que les radios FM bidirectionnelles de la ligne

Motorola "Deluxe" et les ensembles de deux pièces GE

1949 "Pre Progress Line". Le jeu de sélecteurs séparé

s'appelait 106A. Voir ci-dessous.

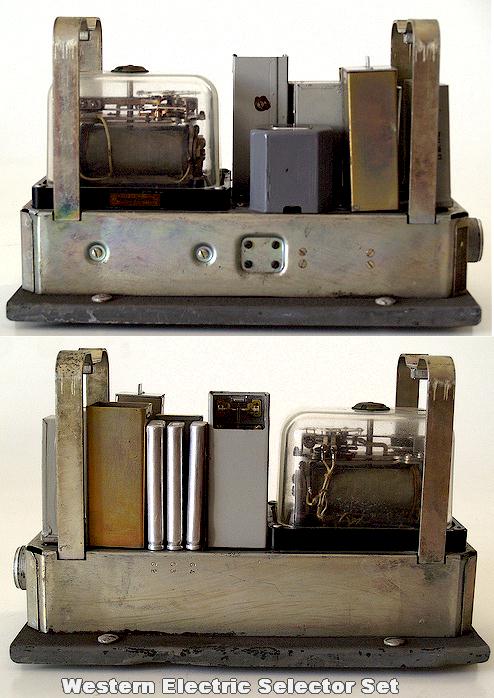

ENSEMBLE DE SÉLECTEURS WESTERN ELECTRIC SÉRIE 106A :

Les décodeurs de ces ensembles étaient capables de répondre

à un maximum de cinq chiffres et étaient actionnés

par une série de petites broches placées dans des trous

autour de la circonférence d'une roue à rochet dentée.

Lorsque l'opérateur composait un numéro d'unité

mobile spécifique, toutes les roues de tous les téléphones

mobiles à portée commençaient à bouger au

rythme des impulsions composées depuis la station de base de

la compagnie de téléphone. À la fin du premier

chiffre, seuls les mobiles dont les roues sont fixées à

ce numéro maintiendraient les roues à cet endroit. Les

autres se remettraient en position de repos. Ce processus se poursuivrait

jusqu'au cinquième chiffre, auquel cas (idéalement) toutes

les roues du décodeur des autres téléphones portables

seraient revenues en position de repos, sauf celle dont les cinq broches

correspondaient au numéro composé par l'opérateur,

auquel cas la roue fermerait un interrupteur et la cloche du mobile

sonnerait. Les signaux de la compagnie de téléphone étaient

des tonalités audio, alternant entre 600 et 1 500 cycles lorsqu'un

chiffre était composé. Il était possible d'entendre

la roue pas à pas fonctionner dans votre coffre avec des appels

destinés à d'autres personnes, et même d'anticiper

le moment où votre téléphone sonnerait en écoutant

le cliquetis du moteur pas à pas.

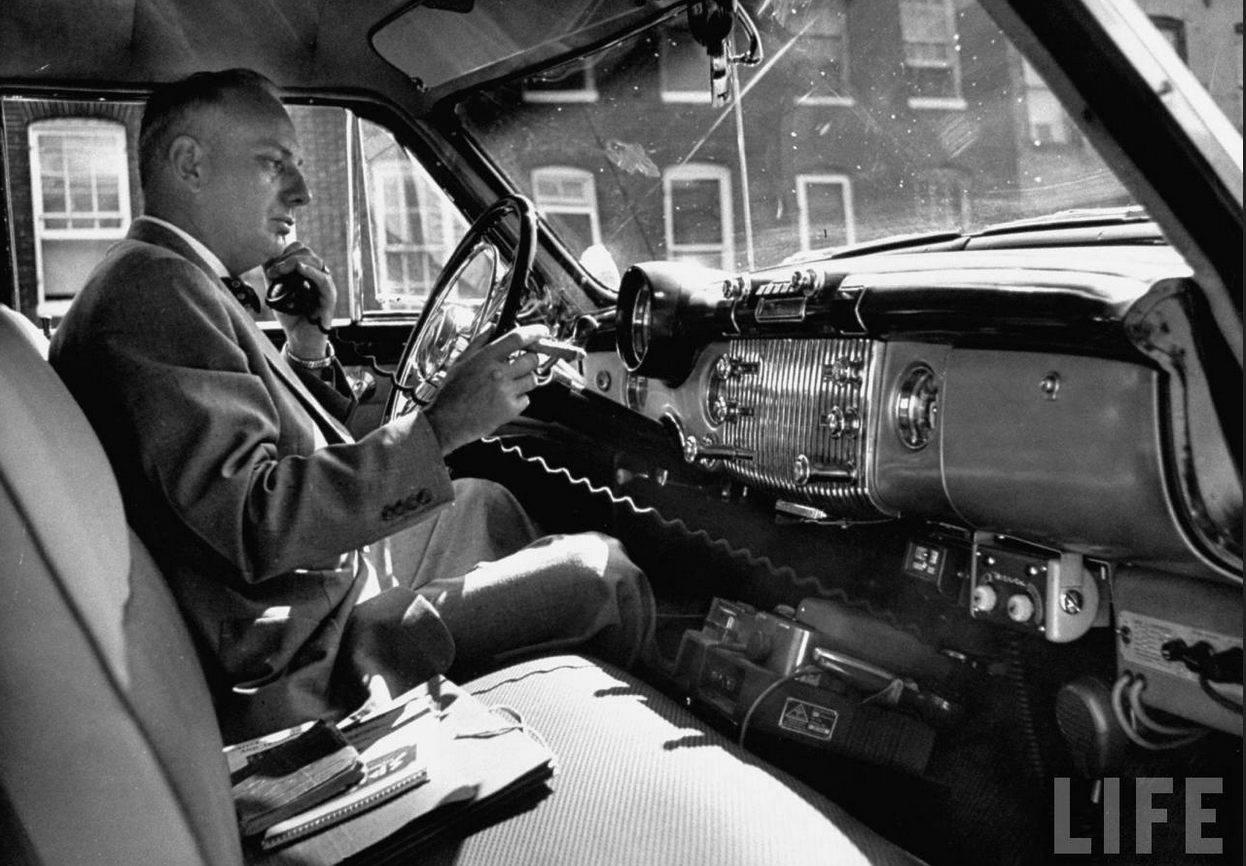

Ce premier système de téléphonie

mobile serait appelé « MTS ». Il n'y avait

pas de fonction de numérotation dans les voitures - - pour lancer

un appel, il suffisait d'appuyer brièvement sur le bouton Push-to-Talk,

ce qui allumait une lampe au niveau du standard de l'opérateur

mobile et mettait la station de base de la compagnie de téléphone

en veille. air. L'unité mobile donnerait à l'opérateur

son numéro de téléphone et sa ville d'immatriculation,

ainsi que le numéro à composer. Les mobiles n'étaient

pas "duplex", le fonctionnement du bouton-poussoir du combiné

était "appuyer pour parler" et "relâcher

pour écouter". La majorité des téléphones

mobiles n'avaient pas de circuit silencieux, de sorte que le bruit caractéristique

de « précipitation » FM émanait du combiné

chaque fois que la station de base cessait d'émettre. Ce n'était

pas un problème puisque le son du combiné était

coupé chaque fois qu'il était raccroché sur son

support.

Des équipements fabriqués par Motorola (la "Deluxe

Line") ont également été mis en service avec

Western Electric, principalement sur les chaînes "Highway",

ainsi qu'un petit nombre d'émetteurs-récepteurs FM en

deux parties GE (également pour "Highway" service.)

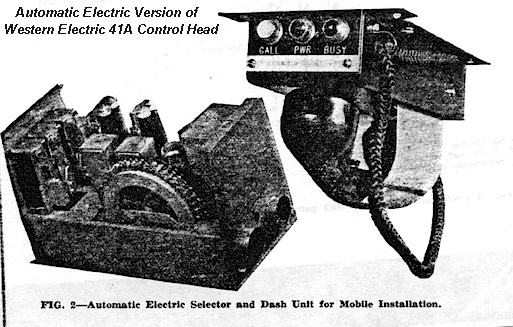

Les compagnies de téléphone indépendantes utilisaient

un équipement presque identique à celui des premiers téléphones

de voiture Western Electric, fabriqués par Automatic Electric

Co. comme indiqué ci-dessous, et qui auraient été

utilisés avec les radios Motorola et GE :

sommaire

LIGNE MOTOROLA « DE LUXE » ADAPTÉ À L'UTILISATION DE MTS :

La photo ci-dessous montre un radiotéléphone

"Urban" de la ligne "Deluxe" de Bell

System Motorola à bande haute (150 MHz) installé dans

un taxi du Delaware en 1948, occupant pratiquement tout le coffre. Beaucoup

de ces unités avaient une plaque de tôle soudée

au couvercle supérieur de l'armoire couvrant la zone des connecteurs.

Cela visait à empêcher les connecteurs et les câbles

d'être brisés par des objets jetés dans le coffre

et étaient généralement vus dans les taxis.

l'extrême gauche est le récepteur, le centre l'émetteur

et l'extrême droite le jeu de sélecteurs 106A. Notez que

ce type devrait acheter une nouvelle roue de secours !

L'unité de sélection rotative de signalisation type 106A

est représentée à l'extrême droite. Le récepteur

aurait été un modèle FMRU-16V modifié pour

une utilisation par Western Electric et (apparemment) renuméroté

WERU-16-V (pour un récepteur de 6 volts.) L'émetteur aurait

été le WETU-30-D (alimenté par un dynamoteur urbain

de 6 volts). émetteur) qui dans la numérotation Motorola

était le FMTU-30D.

Les armoires de ces unités montrent qu'elles ont déjà

été « recyclées » par le système

Bell : l'une est légèrement plus ancienne que l'autre

et elles ne correspondent pas strictement. Il s'agissait de radios bidirectionnelles

régulières modifiées pour une utilisation du système

Bell en incorporant l'unité de sélection externe et une

tête de commande de type téléphone.

Côté station terrestre

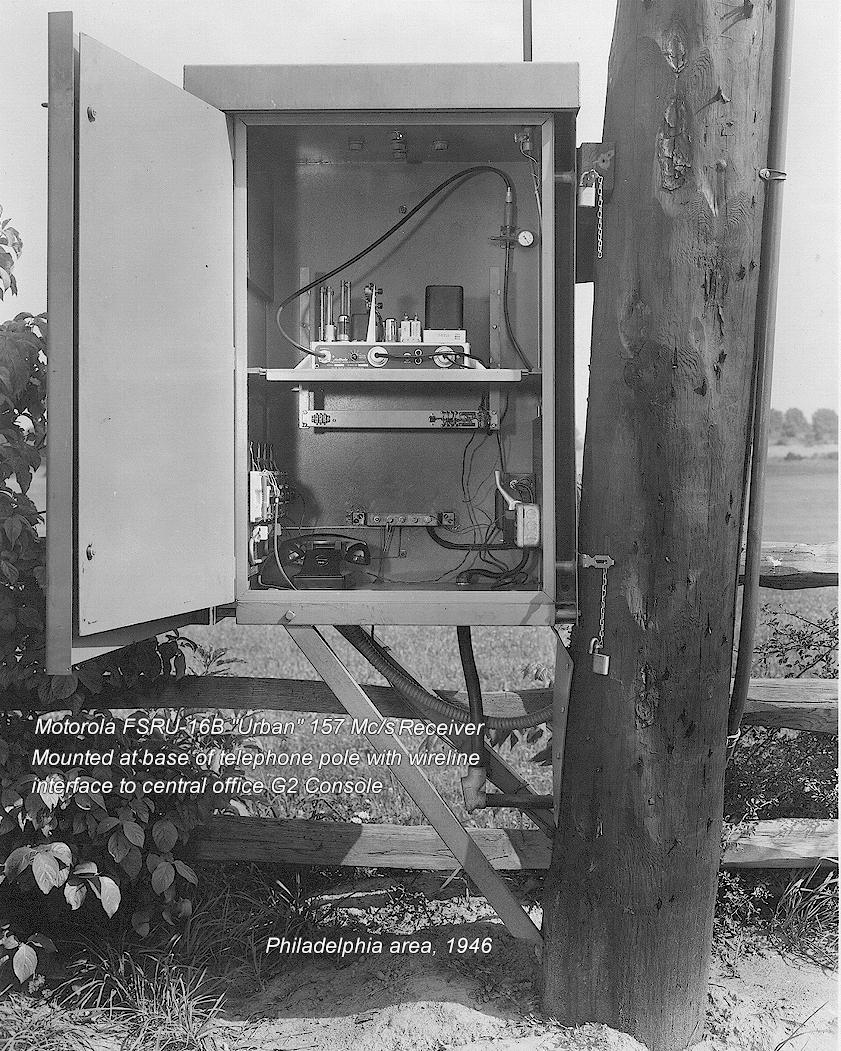

Vous trouverez ci-dessous une photo du récepteur à

distance typique utilisé pour transmettre le signal des téléphones

mobiles à la carte opérateur du central, dans ce cas appelée

console G2. Ils étaient montés dans une armoire résistante

aux intempéries au bas d'un poteau téléphonique,

l'antenne située au sommet du poteau étant alimentée

par un câble concentrique rempli de gaz. Il y avait généralement

plusieurs de ces récepteurs situés à des points

stratégiques, mais un seul émetteur. Celui-ci se trouvait

à l'extérieur de Philadelphie et utilise un récepteur

Motorola FSRU-16B sur 157 MHz.

RÉCEPTEUR À DISTANCE UTILISANT UN ÉQUIPEMENT WESTERN

ELECTRIC TYPE 38 :

La vue de droite montre un site de réception distant où

le récepteur lui-même se trouvait à l'intérieur

d'un bâtiment d'emprise ferroviaire qui semble avoir été

autrefois une petite gare, déjà fermée en 1947,

quelque part près de Philadelphie.

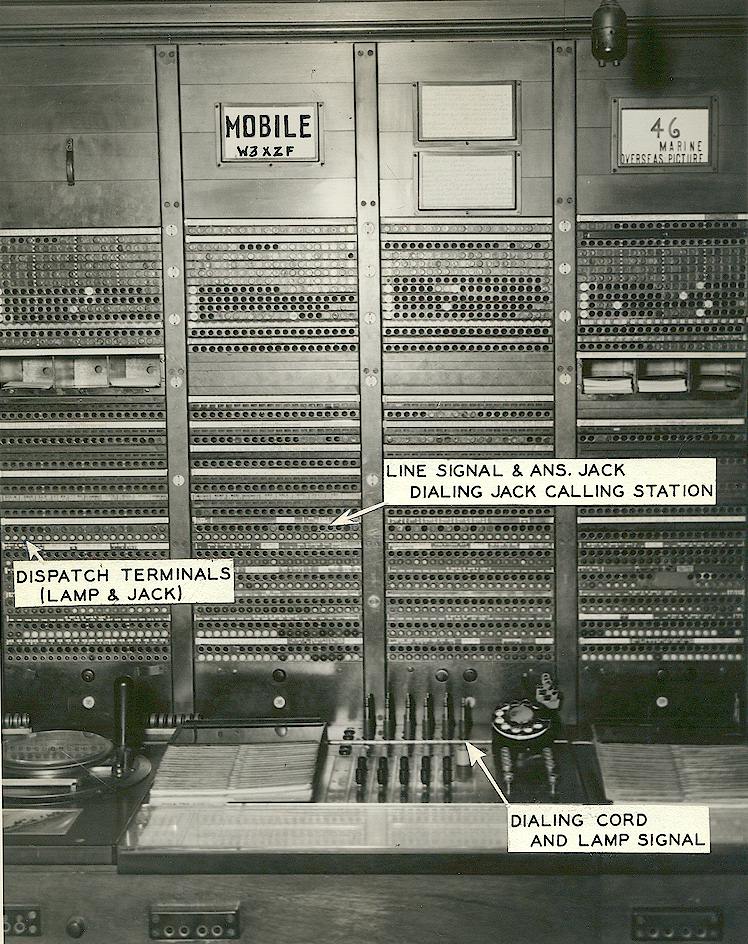

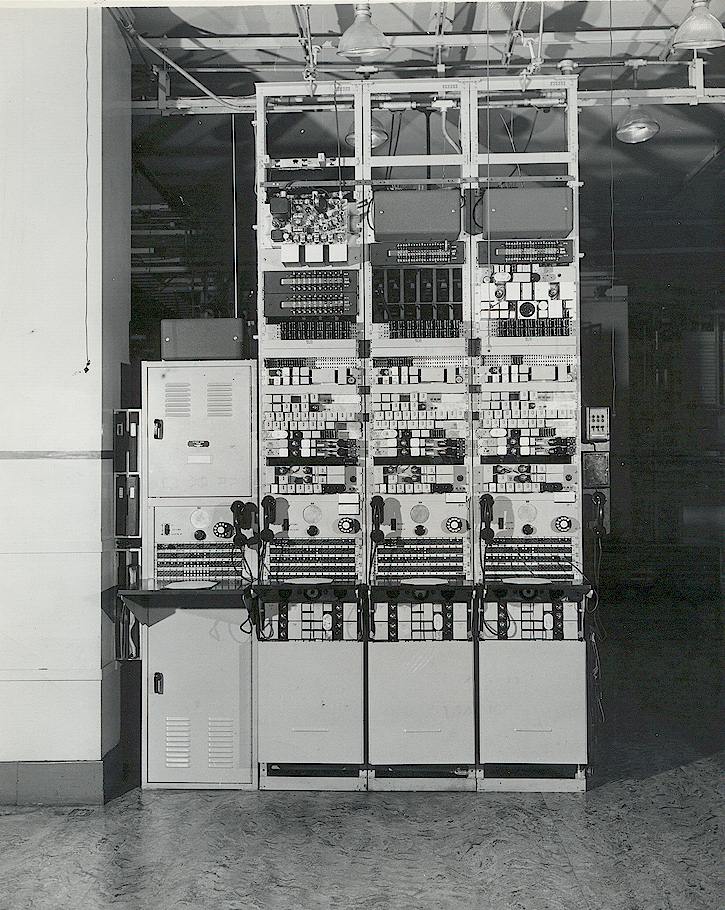

Vous trouverez ci-dessous des vues typiques d’un standard et d’un

équipement de bureau central. Dans ce cas, Philadelphie, 1946,

la console de commande Western Electric G2. Les supports représentent

la console dans la zone de commutation de l'usine téléphonique

et le standard en bois et l'imprimante de tickets de péage se

trouvent à l'intérieur de la zone principale de l'opérateur.

Notez les récepteurs VHF Western Electric « Urban »

et « Highway » montés sur le dessus des cadres du

rack. L'émetteur était situé ailleurs.

La légende de la photo ci-dessus se lit comme suit :

" Terminal de contrôle Western Electric G2 . Les installations

de terminaux pour le service de téléphonie mobile dans

la région de Philadelphie comprennent quatre terminaux de contrôle

Western Electric G2. Le type d'armoire à gauche est destiné

à la liaison Philadelphie dans le réseau routier New York

- Washington. Le premier monté en rack le type à gauche

est pour le canal Philadelphia Urban # 1 (FCC # 11.) Les trois boîtes

carrées au-dessus des panneaux de fusibles sont des filtres dans

les lignes électriques CA entrantes pour réduire le bruit.

Le récepteur en haut est destiné à surveiller les

récepteurs en haut. de la Les racks sont destinés à

surveiller leurs canaux respectifs. Le rack du milieu de type G2 est

destiné au canal urbain de Philadelphie n° 2 (FCC n°

9.) Le rack de droite de type G2 est destiné au canal urbain

n° 3 (FCC n° 7.) Service ferroviaire pour le Le trajet de New

York à Washington est également géré sur

ce canal. L'appareil situé juste au-dessus de l'équipement

G2 sur le support de droite est un réducteur de bruit A1 J6806L1

et une unité appliquée utilisée en relation avec

le service ferroviaire.

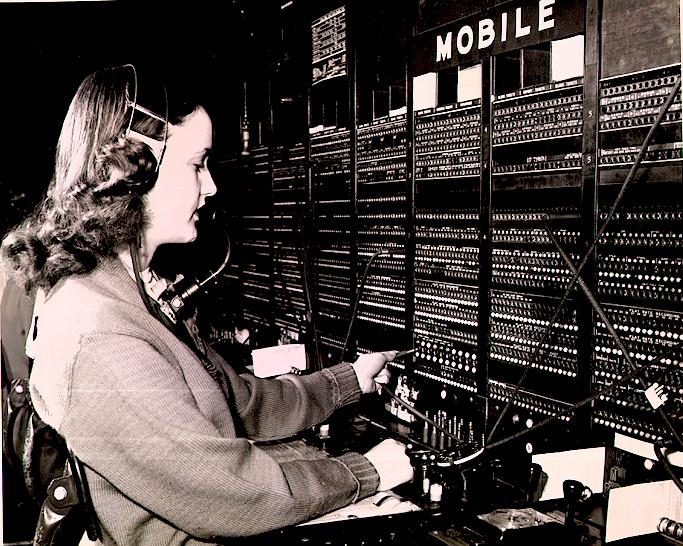

Photo ci-dessous de l'opérateur mobile du bureau

central de Michigan Bell. Au verso de la photo, on peut lire : "COMMANDE

MOBILE - - Les appels vers et depuis les unités mobiles sont

traités par un 'opérateur de service mobile' spécial

dans le bureau principal de la Michigan Bell Telephone Company. Mlle

Pat A. Voige est montrée alors qu'elle termine les premiers appels

sur le nouveau système ici" (1948)

Au début des années 1950, Western Electric

avait abandonné le secteur de la fabrication de téléphones

mobiles et de radios bidirectionnelles, mais l'écart a été

rapidement comblé par un certain nombre de fabricants, dont Motorola

et General Electric.

Le service de téléphonie mobile dans le système

« manuel » d'origine composé par l'opérateur

sera plus tard appelé simplement « MTS ».

À cette époque, les canaux restaient dans les attributions

de bandes basses et hautes VHF. Il n'y avait pas de téléphones

mobiles UHF Bell autres que certaines unités GE Progress Line

sur commande spéciale à la fin des années 1950

pour une utilisation dans les bureaux urbains « abonnés

».

Les canaux de téléphonie mobile, du moins

dans les zones urbaines, étaient déjà saturés

à la fin des années 1950.

Les listes d'attente pour un numéro de mobile se sont allongées

et les abonnés ont souvent eu recours à l'enregistrement

d'un mobile dans un autre État juste pour obtenir un numéro,

utilisant ce numéro pour passer des appels en tant que «

itinérant » dans une zone qui n'avait pas de nouveaux numéros

disponibles. Les statistiques montrent que les sociétés

Bell System avaient littéralement des milliers de personnes sur

des listes d'attente pour devenir clients et avaient eu recours à

un système quelque peu « élitiste » d'attribution

de nouveaux numéros, donnant la priorité aux médecins,

aux hôpitaux, aux équipes d'urgence, etc. Néanmoins,

je dois dire que « des milliers » de clients potentiels

ne signifie pas que la population américaine dans son ensemble

avait désespérément besoin d'un téléphone

mobile ou qu'elle en voyait même le besoin.

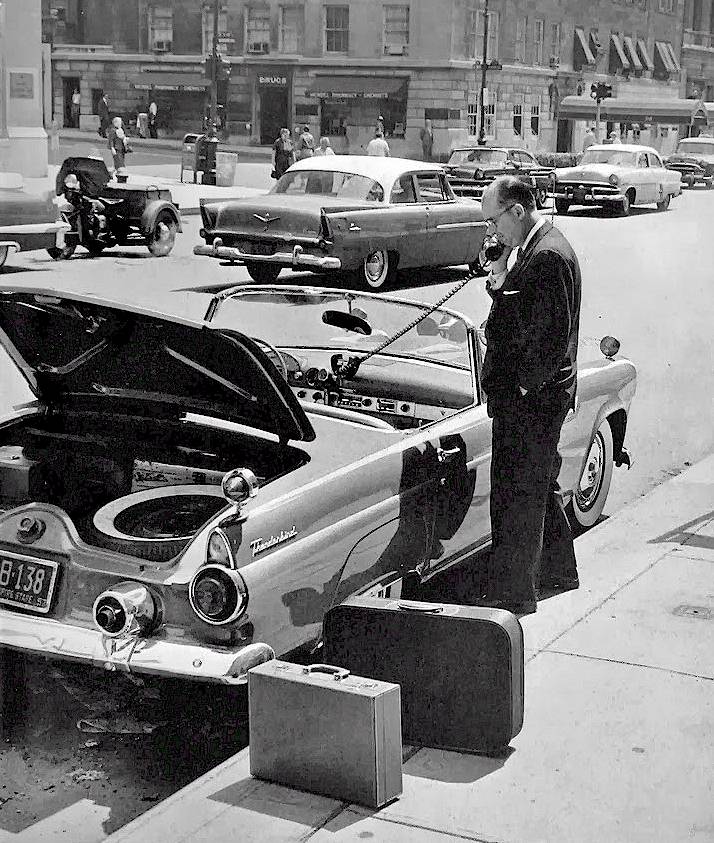

Employé d'une compagnie de téléphone dans le Wisconsin

vers 1956, le véhicule est équipé à la fois

d'un canal "Z" à bande basse et de téléphones

"Urban" à bande haute :

Le boîtier de jonction VJB-1 (borne et cloche). Il y a une petite

cloche à l'intérieur, et cette boîte était

généralement montée dans la zone du panneau de

protection avant ou sous le tableau de bord, là où la

cloche pouvait être entendue.

Au début des années 1950, une installation MTS typique

consistait en une radio bidirectionnelle presque générique

Motorola Deluxe, Research Line (plus tard « Twin-V ») ou

GE « Progress Line » avec une tête de commande Western

Electric série 41A ou 47A. L'équipement Motorola utilisait

toujours le sélecteur externe Western Electric 102A, tandis que

l'équipement GE Progress Line utilisait son propre sélecteur

interne, appelé VS-1. Les équipements GE plus anciens

antérieurs à la « Progress Line » utilisaient

également le sélecteur externe Western Electric. Les numéros

de radio typiques de Motorola étaient W43-1 et W41-1, le «

W » signifiant contrat Western Electric et le 43 faisant référence

à « Urban » tandis que le « 41 » représentait

« Highway ». Les numéros Motorola ultérieurs

étaient généralement W43GGV-1 et W41GGV-1. L'équipement

GE « Progress Line » post-1954 était numéroté

WA/E-33 ou WA/E-13. L'équipement GE Progress était initialement

livré dans des boîtiers de 17" pour accueillir le

jeu de sélecteurs interne et un pont à canaux multiples.

Les mobiles GE "Progress Line" à alimentation transistorisée

de 12 volts de la fin des années 1950 avaient suffisamment d'espace

à l'intérieur pour permettre l'utilisation d'un boîtier

plus étroit, et sinon boîtier standard de 13 pouces.

Le premier système automatique a été

l'IMTS du Bell System, qui est devenu disponible en 1964, offrant une

numérotation automatique vers et depuis le mobile.

Motorola Carphone Model TLD-1100, 1964

Motorola Carphone Model TLD-1100, 1964

Parallèlement au service téléphonique mobile amélioré

(IMTS) aux États-Unis jusqu'au déploiement des systèmes

cellulaires AMPS, une technologie de téléphonie mobile

concurrente était appelée Radio Common Carrier ou RCC.

Ce service a été fourni des années 1960 aux années

1980, lorsque les systèmes AMPS cellulaires ont rendu l'équipement

RCC obsolète. Ces systèmes fonctionnaient dans un environnement

réglementé en concurrence avec les systèmes MTS

et IMTS du Bell System. Les RCC traitaient les appels téléphoniques

et étaient exploités par des entreprises privées

et des particuliers. Certains systèmes étaient conçus

pour permettre aux clients de RCC adjacents d'utiliser leurs installations,

mais l'univers des RCC n'était pas conforme à une norme

technique interopérable unique (une capacité appelée

itinérance dans les systèmes modernes). Par exemple, le

téléphone d'un service RCC basé à Omaha,

au Nebraska, ne fonctionnerait probablement pas à Phoenix, en

Arizona. À la fin de l'existence de RCC, les associations industrielles

travaillaient sur une norme technique qui aurait potentiellement permis

l'itinérance, et certains utilisateurs mobiles possédaient

plusieurs décodeurs pour permettre le fonctionnement avec plus

d'un des formats de signalisation courants (600/1500, 2805 et Reach).

Le fonctionnement manuel était souvent une solution de repli

pour les itinérants du RCC.

Lorsqu'un relais est utilisé, il est possible d'interconnecter

le réseau de radiotéléphonie avec le réseau

de téléphonie fixe (et donc le réseau de téléphonie

mobile) via le relais. Ce système est beaucoup utilisé

par les compagnies de taxi. Lorsqu'une personne appelle le numéro

de téléphone depuis son téléphone fixe,

cela déclenche le relais et tout ce que dit la personne est émis

sur les ondes ; les communications radio sont également basculées

sur le réseau de téléphone fixe. Pour la personne

au téléphone, la communication se fait de manière

habituelle, n'étant en général pas au fait des

conventions de radiotéléphonie, la station radio s'attache

donc à parler normalement et uniquement lorsqu'elle sent que

la personne au téléphone a fini de parler.

...

sommaire

En 1954, le téléphone en voiture fait fantasmer sur un

avenir moderne et palpitant, avec au passage un chouïa de rêve

américain. "Le téléphone va-t-il étendre

son réseau aux voitures qui circulent dans Paris ? Une automobile,

munie d'un poste radio téléphonique expérimental,

a été mise en circulation", affirme un journaliste

dans un reportage de l'époque. Aucune évocation d’un

quelconque risque, même si on pianote pas soi-même le numéro

mais on le donne à une standardiste.

En France 1950, le Téléphone Mobile de Voiture

150 Mc/s est mis en étude par le Service des Recherches et du

Contrôle Technique, sur décision de l'Administration des

PTT. Les études sont avancées avant Janvier 1952 et la

première expérimentation débute le 1er décembre

1954 avec un véhicule SIMCA Arond.

1955 en Octobre, le premier réseau téléphonique

mobile R150 est ouvert commercialement en France, uniquement à

Paris et Région Parisienne, avec 10 premiers abonnés.

Ce réseau utilise des fréquences autour de 150 MHz, il

est conçu par la société Thomson-CSF

en coopération avec le SRCT.

Le système est entièrement manuel : tout se passe par

opératrice, via le Central Téléphonique Radio de

Paris situé dans le Centre Téléphonique Émetteur

Ménilmontant, sur un point haut de Paris.

Centre Radiotéléphonique de Paris-Ménilmontant

en 1955 puis en 1986.

Un abonné au radiotéléphone R150 désirant

joindre un autre abonné (fixe) appuie sur un bouton : il est

alors mis en relation avec une opératrice du Central Téléphonique

Radio de Paris.

Un abonné du réseau téléphonique fixe voulant

joindre un abonné au radiotéléphone R150 compose

le numéro d'appel dédié : OBErkampf 88.00, porté

par un Commutateur téléphonique automatique ROTARY

7A1.

Une opératrice traite dès que possible sa demande de mise

en relation.

Poste avec combiné d'appel est du type PTT 1924 dans une Citroën

DS19 - modèle 1956 équipés du Radiotéléphone

Thomson-CSF R150 entièrement Manuel, d'une puissance d'émission

de 10 watts.

1963, le numéro devient le 023.88.00, puis le 27 octobre

1970, le numéro devient le 366.88.00 porté par un Commutateur

PENTACONTA - en prévision de l'arrêt

prochain du Commutateur ROTARY 7A1 Oberkampf qui intervient le 3 février

1971.

Le réseau parisien est complété par 4 stations

de réception situées sur des points hauts de la capitale

: le Mont-Valérien, Montmartre, Belleville et Villejuif, afin

que l'administration puisse capter de la meilleure manière possible

les appels émis par les véhicules (dont la faible puissance

d'émission engendrait des problèmes de portée...)

Aussi, la multiplication des stations de réception permettait-il

d'accomplir le meilleur choix qualitatif de la liaison.

Le système est entièrement analogique.

Dans les années 1960, l'on signalera qu'un des plus anciens

abonnés célèbres au Radiotéléphone

manuel R150 à Paris est Philippe Bouvard, qui, en tant que journaliste,

avait installé son bureau dans son automobile Rolls-Royce pour

pouvoir joindre et être joint rapidement.

Le Radiotéléphone compte 449 abonnés en Octobre

1971.

1973, à la veille de son automatisation,

le Téléphone de Voiture R150 culmine avec 500 abonnés.

Chaque abonné au radiotéléphone manuel est à

cette époque pourvu d'un Indicatif à une lettre suivi

d'un numéro à 4 chiffres.

1973 : le Réseau Téléphonique Mobile PTT

R450 ouvre officiellement en France le 1er juin 1973.

Une expérimentation sur abonnés-test étant déjà

mise en œuvre au mois de Janvier 1972.

Sa dénomination initiale est : Service de la Correspondance Publique

Automatique avec des Installations Mobiles Terrestres.

Le réseau R450 vient compléter le réseau R150.

Ces deux réseaux fonctionnent de manière combinée

et complémentaire. (ceci était transparent pour l'usager)

Ce réseau utilise des fréquences autour de 450 MHz. Le

rayon d'action de chaque station émettrice est d'environ 30 km.

(Diamètre de 60km). Le système est entièrement

analogique.

Le nouveau réseau téléphonique R450 est à

commutation entièrement automatique. Il permet d'appeler et d'être

appelé selon les mêmes procédures que le réseau

téléphonique filaire ordinaire. Seule la zone locale de

Paris est ouverte à l'exploitation au 1er juin 1973 (avec le

préfixe réservé BPQ=399)...

Techniquement, en Île-de-France, nous savons qu'au 1er juin 1973,

un préfixe BPQ=399 est attribué aux abonnés du

radiotéléphone R450 ; cette situation perdure jusqu'en

Juillet 1979 au minimum et change avant Juin 1982.

Le préfixe est alors initialement porté par un Commutateur

de type électromécanique PENTACONTA

.

Quelques années plus tard nous savons que le préfixe BPQ

392 existe déjà le 26 janvier 1983 (T250 : VRD3) et qu'il

est porté par un commutateur téléphonique du réseau

public de type MÉTACONTA 11F : (à Paris ).

Le préfixe BPQ=392 aurait remplacé le 399 en 1980-81.

Les abonnés au Radiotéléphone automatique de province

se voient attribuer un numéro de téléphone commençant

par l'indicatif interurbain de leur zone, dans le plan de numérotage

du réseau téléphonique filaire.

Qu'il s'agisse d'un abonné d'Île-de-France ou de Province,

chaque abonné au radiotéléphone doit être

appelé au format de la numérotation nationale à

8 chiffres, via l'indicatif 16 (ou 15), même si l'abonné

au radiotéléphone circule dans sa circonscription.

La zone locale de Lille ouvre le R450 à l'exploitation le 17

juin 1974 ((AB).PQ=(20).21...)

La zone locale de Lyon ouvre le R450 à l'exploitation le 6 janvier

1975 ((AB).PQ=(74).44...)

La zone locale de Marseille (Marseille 1) ouvre le R450 à l'exploitation

le 24 février 1975 ((AB).PQ=(91).32...). Marseille 2 sera mis

en service le 24 mi 1976. La zone sera par la suite étendue le

19 août 1986 ((AB.PQ=(91).19...)

La zone locale de Strasbourg ouvre le R450 à l'exploitation le

15 novembre 1976 ((AB).PQ=(88).21...)

La zone locale de Bordeaux ouvre le R450 à l'exploitation le

18 juillet 1977 ((AB).PQ=(56).53...)

La zone locale de Toulouse ouvre le R450 à l'exploitation le

1er septembre 1979 ((AB).PQ=(61).45...)

Les zones locales de Rouen et Caen ouvrent le R450 à l'exploitation

le 1er juillet 1980 ((AB).PQ=(35).01...)

Les zones locales de Nice et Cannes (+ Monaco) ouvrent le R450 à

l'exploitation le 1er juillet 1980 ((AB).PQ=(93).06...)

Les AB.PQ de province indiqués sont les premiers mis en service

à l'ouverture du R450 dans chaque zone. Quelques autres ont été

ajoutés ultérieurement suivant les zones. (voir le Dépliant

du RadioTéléphone de Voiture en 1988.)

Le parc d'abonnés au R150 et R450 confondus atteint 8.600 abonnements

au 31 décembre 1983, puis 10.000 abonnés le 26 juin 1984,

et 10.500 abonnés au 31 décembre 1984.

Ce réseau est définitivement fermé le 1er janvier

1989 aux nouveaux abonnés et au 31 décembre 1989 pour

les anciens abonnés. (Décret n°88-461 du 28 avril

1988).

Dans les faits, en Île-de-France, le réseau R450 ferme

le 4 décembre 1989, date à laquelle l'AB.PQ=43.92 qui

portait les derniers abonnés de ce réseau est fermé.

(Ordre Télex du 4 décembre 1989 faisant foi).

La gamme de fréquences des 450 MHz est alors réutilisée

pour la SFR dès le 30 mars 1989.

Les abonnés désirant conserver leur abonnement au Radiotéléphone

de Voiture demeurent acheminés via le réseau R150 MHz

jusqu'à la fin 1991.

Les derniers abonnés à ce système se voient proposer

un basculement dans la nouvelle norme Radiocom 2000 de France-Télécom

avant le 2 janvier 1992.

La capacité maximale du réseau R450 est de 3.500 abonnés.

Il vient en "complément" du réseau R150.

En 1975, les derniers abonnés au Radiotéléphone

manuel sont basculés en automatique.

Thomson

CSF de 1973.

Thomson

CSF de 1973.

Que ce soit en technologies R150 ou R450, ce qu'il est

convenu d'appeler le "Téléphone de Voiture"

atteint le 10.000ème abonné le 26 juin 1984 pour culminer

en fin 1985 à un total de 12.000 abonnés. Autant dire

que le Téléphone de Voiture n'était réservé

qu'à une élite privilégiée.

Le prix, la complexité, la limite de portée réservent

ce service à un très petit nombre : lorsque le service

manuel est arrêté en 1973, il compte 500 abonnés...

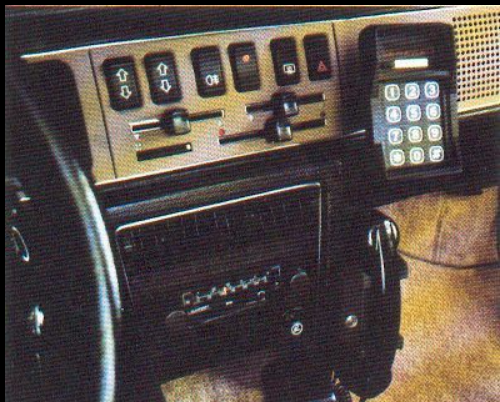

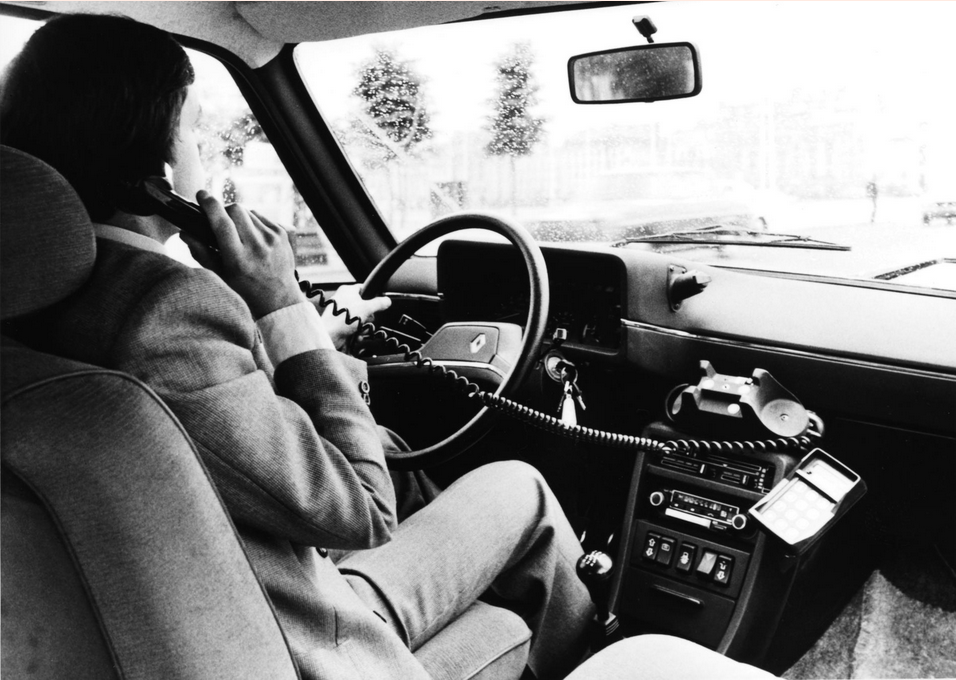

1979 Renault 18.

Dans le monde du sans fil, les années 70 ont été

l'heure du service 0G.

Les systèmes téléphoniques de voiture utilisent

les batteries du véhicule pour recevoir un signal. Mais leur

popularité s'améliorait et, dans les années 80,

lorsque Ameritech a lancé

un service cellulaire commercial, les téléphones

de voiture étaient encore plus populaires que les téléphones

portables.

1982 - 1996 : repères réglementaires.

Le 3 mai 1982, il est créé la Délégation

aux Télécommunications avec les Mobiles à la Direction

Générale des Télécommunications par l'arrêté

n° 1187. Son premier responsable est M. l'Ingénieur Général

- Philippe Dupuis. La DTM est basée au Centre Téléphonique

de Paris - Voltaire.

Le 25 février 1983, il est créé la Sous-Direction

des Radiocommunications au sein de la Direction des Affaires Industrielles

et Internationales par la décision n° 259. Cette nouvelle

organisation anticipe l'accroissement à venir du parc d'usagers

en définissant les conditions d'utilisation des fréquences

radio-électriques et l'élaboration de la réglementation.

Le 28 janvier 1986, il est créé une Délégation

Générale à la Stratégie.

Le 7 octobre 1986, il est créé, en remplacement à

la Direction Générale à la Stratégie, une

Mission à la Réglementation Générale. Son

responsable est M. Jean-Pierre Chamoux, centralien. Son adjoint est

M. l'Ingénieur en Chef des Télécommunications -

Laurent Virol.

La Mission à la Réglementation Générale

est présentée "pour rajeunir le droit des P et T".

Dans les faits, elle prépare la dérèglementation

du secteur des télécommunications et sa privatisation...

Le 24 avril 1987, il est créé un Département des

Radiocommunications à la Mission à la Réglementation

Générale qui sera chargé d'établir les contrôles

des futurs opérateurs de services de radiocommunications à

venir, par l'arrêté n°1731 signé de M. le Ministre-délégué

chargé des P et T - Gérard Longuet.

Le 22 avril 1988, il est créé le Service des Télécommunications

avec les Mobiles à la Direction Générale des Télécommunications

par l'arrêté n° 2003 signé par M. le Ministre

délégué auprès du ministre de l'industrie,

des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T - Gérard

Longuet. L'arrêté n°1187 du 3 mai 1982 est abrogé.

Le 19 janvier 1989, il est créé la Direction des Radiocommunications

avec les Mobiles (DRM) par le décret n°89-12 signé

par M. le Premier Ministre - Michel Rocard. Cette Direction dépend

de la Direction Générale des Télécommunications.

Cette étape marque l'accroissement de l'importance de la téléphonie

mobile en France.

Le 19 mai 1989, il est créé, en remplacement de la Mission

à la Réglementation Générale, une Direction

de la Réglementation Générale, par le décret

n°89-327 signé par M. le Premier Ministre - Michel Rocard.

Son Directeur, nommé le 12 juin 1989 est M. Bruno Lasserre.

Le 1er décembre 1993, il est créé en remplacement

de la Direction de la Réglementation Générale,

la Direction Générale des Postes et Télécommunications

(DGPT), par le décret n°93-1272 signé par M. le Premier

Ministre - Édouard Balladur. Son Directeur, nommé au 13

décembre 1993, est M. Bruno Lasserre.

Le 23 décembre 1996, il est créé, en remplacement

de la Direction Générale des Postes et Télécommunications,

une Autorité de Régulation des Télécommunications

(ART) par le décret n° 96-1138 signé par M. le Premier

Ministre - Alain Juppé

1982 : le Radiocom 200 expérimental, par l'administration

des PTT.

Le Radiocom 200 est un réseau téléphonique

mobile semi-analogique et semi-numérique expérimental

de 1ère génération (1G) ouvert en premier

lieu en Région Parisienne. Il permet à des flottes de

véhicules d'une même entreprise de se téléphoner

entre eux ainsi qu'avec le siège de leur société,

sous la forme d'un réseau privatif.

En 1979, l'Administration des Télécommunications

décide de lancer l'étude d'un nouveau système de

télécommunications basé sur le principe américain

"Trunked Radio System". Ce système doit

permettre une meilleure utilisation du spectre de radiofréquences,

une meilleure concentration.

En 1980, une consultation est ouverte par l'Administration et des discussions

s'engagent avec Thomson et Matra Télécommunications. Thomson

se retire n'étant pas prêt technologiquement.

En 1981, un marché d'étude est signé entre l'Administration

et la société Matra Télécommunications.

Ce système repose sur une nouvelle technologie expérimentale

créée par Motorola.

En Décembre 1982, commence par Paris la commercialisation du

système R200, pour une durée initiale de 2 années,

par un arrêté ministériel en date du 1er décembre

1982 (J.O.R.F du 16 décembre 1982).

En 1984, le Radiocom 200 est ouvert en zone Marseille.

En 1985, le Radiocom 200 est ouvert en zone Lyon.

Ce réseau utilise des fréquences autour de 200 MHz.

Le parc d'abonnés au réseau R200 culmine à 3.900

abonnés en Région Parisienne.

Le 1er janvier 1990, le service Radiocom 200 cesse d'être commercialisé

aux nouveaux abonnés à cette date, conformément

au décret n°89-793 du 27 octobre 1989.

Les derniers abonnés Radiocom 200 sont basculés en Radiocom

2000, s'ils le désirent, via une offre commerciale de France

Télécom, avant le 1er septembre 1990, date butoir de fermeture

définitive du système Radiocom 200.

Le 1er septembre 1990, le système R200 est définitivement

arrêté. Les fréquences de la bande des 200MHz sont

réattribuées au réseau R2000.

sommaire

1985 : le Radiocom 2000, par France Télécom.

Radiocom 2000 est la norme 1G ou première génération.

Le 15 décembre 1983 sont lancées simultanément

en France et en RFA des consultations en direction des industriels.

Le 26 mars 1984, cinq réponses sont reçues et soumises

aux deux administrations provenant des consortiums suivants :

CIT Alcatel, Thomson-CSF, Philips Kommunication Industrie et Siemens,

Matra, Ant Nachrichtentechnik et Robert Bosch, Motorola, SAT, AEG-Telefunken

et S.E. Lorenz, SECRE et Ericsson Radio System AB.

La solution présentée par Matra est retenue par l'Administration.

Le 30 octobre 1984, lors du 11ème sommet Franco-Allemand qui

s'est tenu en RFA, les deux pays décident d'une coopération

poussée pour se lancer concrètement dans l'aventure. Constatant

la nécessité de plus de temps pour développer le

système numérique il est décidé de procéder

:

À titre transitoire, à l'ouverture rapide en France et

en RFA de systèmes de radiotéléphone analogique

1G, ce qui donnera le Radiocom 2000.

À titre pérenne, à l'ouverture du système

numérique GSM900 à l'horizon 1988-1989, période

envisagée.

En Novembre 1984, une première maquette fonctionnelle du système

Radiocom 2000 est mise en service à Bois d'Arcy (78) dans les

ateliers de la société Matra.

Du 19 au 22 septembre 1985, le Radiocom 2000 est présenté

en démonstration au SICOB sous forme de maquette, que les visiteurs

du Salon des Industries et du Commerce de Bureau peuvent essayer à

loisir.

Le 18 novembre 1985, l'ouverture du Radiocom 2000 au grand

public est effective . Il est l'héritier direct du Radiocom 200

expérimental ouvert en 1982. L'installation, la mise en service

et l'exploitation est organisée par la Direction des Télécommunications

des Réseaux Extérieurs (DTRE) de l'Administration.

Zone Paris : 18 novembre 1985, via les 5 premiers sites émetteurs

mis en service : Mont Valérien, Clichy-sous-Bois, Ménilmontant

(Paris), Lisses et Meudon.

Zone Nantes : 21 janvier 1986.

Zone Blois, Orléans, Tours : 15 octobre 1986.

Zone Metz : 19 décembre 1986.

Le lien avec le Réseau Téléphonique Commuté

est assuré par des Commutateurs téléphoniques d'abonnés

en système MT25, dont les plus importants, en Île-de-France

sont, au début du déploiement : Boissy-Saint-Léger

B2, Eaubonne B2, Le Raincy A3, Massy A5 et Philippe Auguste 2 ET1 à

Paris. (Des Commutateurs E10N1 seront aussi utilisés ultérieurement.)

Nous n'avons pas retrouvé la liste des tous premiers indicatifs,

ou des portions d'indicatifs utilisés au tout début du

réseau Radiocom 2000 entre la fin 1985 et la mi-1987.

À sa création il est essentiellement utilisé en

téléphone de voiture raccordé au Réseau

Téléphonique Public.

De plus, il est aussi utilisé en mode "réseau d'entreprise"

(groupe fermé d'usagers).

Les téléphones sont lourds, pèsent plusieurs kilogrammes

(au moins 5 Kg) et sont voraces en énergie.

Le 21 janvier 1986, le Radiocom 2000

est officiellement inauguré en France. En cette occasion, une

videotransmission bilatérale (dans les deux sens) a été

établie entre le Ministère des PTT (Salle des Congrès

- 20 avenue de Ségur) et Nantes (Grande salle du Centre de Communication

de l'Ouest - Tour Bretagne). Préside la cérémonie

officielle qui se tient de 17H00 à 18H30, M. le Ministre des

PTT - Louis Mexandeau qui y prononce de Paris le discours d'inauguration

du Réseau Radiocom 2000.

1986 Radiocom 2000

1986 Radiocom 2000

Radiocom 2000 en 1986, a vraiment révolutionné la téléphonie

en France, avec les premiers "téléphones portables",

proposés dans une sorte de valisette de 3 à 5 kg la notion

de mobilité venait de naitre ... Il fallait compter 950 Frs/mois

(144 €) pour un abonnement multi zones et les communications étaient

taxées, fonction de la distance, sur la base d’une unité

PTT de 0.75 Frs/24 secondes. Petit détail, lorsque vous étiez

appelé, votre correspondant payait lui aussi une communication

surtaxée sur la base d’une unité PTT toute les 48

secondes

Le Radiocom 2000 est un réseau téléphonique mobile

semi-analogique et semi-numérique à structure cellulaire.

Il est aussi connu à ses débuts sous la dénomination

RARC, pour Radiotéléphone Automatique à Relais

Communs.

La taille des cellules, à l'ouverture de cette technologie, est

de l'ordre de 30 km de diamètre.

Ce réseau utilise des fréquences autour de 400 MHz pour

la couverture nationale (cas des abonnements nationaux), ainsi que la

bande des 200 MHz pour la couverture régionale (cas des abonnements

régionaux, c'est à dire confinés à une seule

région)

Le Radiocom 2000 est classé dans les systèmes de téléphonie

mobile de 1ère génération (1G).

Les signaux de contrôle et de localisation sont numériques,

ce qui représente un énorme progrès par rapport

aux anciens réseau de téléphones mobiles précédents

entièrement analogiques.

Tandis que les signaux des conversations téléphoniques

transitent directement en modulations analogiques et sans cryptage par

la voie aérienne. (De ce fait, les conversations étaient

très facilement écoutables : les journalistes parisiens

étaient couramment équipés de scanners pour "chopper"

des scoops en écoutant par exemple des personnalités importantes

équipées de cette technologie.)

En revanche, le système de géolocalisation (suivi de cellules)

n'existe pas encore en 1985 : ainsi, lorsque l'on quitte une cellule,

en voiture, la communication téléphonique mobile est alors

systématiquement coupée. Il est nécessaire de rappeler

le correspondant une fois couvert par une nouvelle cellule. Statistiquement

parlant, avec des cellules de 30km de diamètre, seules 5% des

communications se retrouvent interrompues, ce qui est alors considéré

comme tout à fait acceptable en 1985.

Chaque Radiotéléphone R2000 est rattaché à

son propre Relais Nominal. C'est de ce Relais Nominal que les Numéros

de Radio-Téléphone sont attribués aux usagers ayant

domiciliation officielle dans ce secteur.

Chaque Numéro de Radiotéléphone est rattaché

à un indicatif AB.PQ du Réseau Téléphonique

Commuté (tout ce qu'il y a de plus habituel), sachant qu'il n'est

pas obligatoire "d'immobiliser" la totalité d'un indicatif

AB.PQ, soit 10.000 numéros, pour une seule Station Relais. En

pratique, chaque Station Relais ne nécessite en général

que le segment de base d'un seul Millier ; soit 10% d'un indicatif d'AB.PQ,

soit seulement 1.000 numéros.

Chaque Radiotéléphone R2000 établit les communications

directement avec la Station Relais qui le couvre lors du début

de la conversation. Dans la Station Relais, les conversations hertziennes

analogiques sont numérisées avant d'intégrer le

Réseau Téléphonique Commuté.

Chaque Station Relais est raccordée par 2 ou 3 liaisons numériques

MIC (chaque liaison ayant 30 voies) à un Commutateur Téléphonique

Urbain (CAA) de type Électronique

Temporel de 2ème Génération (MT25 ou E10N1),

puis de 3ème Génération (AXE10 sûr). Chaque

Commutateur Téléphonique voit les liaisons MIC provenant

des Stations Relais R2000 comme une simple Unité de Raccordement

d'Abonnés Distante (URAD).

En 1987 et 1988, huit Commutateurs Temporels de 2ème génération

E10-5 sont mis en service en France pour assurer le raccordement de

certaines stations Radiocom 2000 isolées, en zones montagneuses.

Lorsque le Radiotéléphone est en déplacement et

qu'il se retrouve en dehors de sa zone de couverture habituelle, il

est alors pris en charge par la Station Relais où il se trouve.

On appelle ceci un Relais de Passage. Ceci permet à l'usager

de pouvoir téléphoner de n'importe où dans la zone

de couverture, quelle que soit sa position, mais ceci permet aussi de

recevoir les appels téléphoniques de tout correspondant

(fixe ou mobile) qui essaye de le joindre. En effet, les Relais de Passage

informent en temps réel l'ensemble du Réseau Téléphonique

Commuté, ce qui permet d'assurer la continuité du service

sur toute l'étendue de la couverture du Réseau Radiocom

2000 (décrochage, numérotation, acheminement, conversation,

taxation, raccrochage).

L’ajout de la fonction de « handover » permet

de continuer la communication en changeant de zone de couverture.

Cette dernière évolution technique a coûté

le rapatriement de tous les mobiles pour mettre à jour le logiciel

de gestion du mobile !

Mai 1986, le Radiocom 2000 compte 1.800 abonnés en France.

Ce n'est pas vraiement un téléphone

mobile indépendant du réseau commuté, il faudra

attendre un peu.

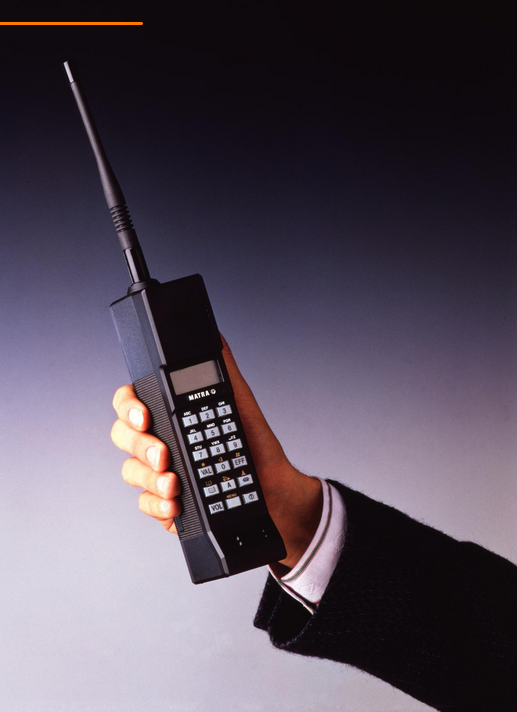

Un des

premiers radiotéléphones analogiques commercialisé

en France vraiment portatif, capable de fonctionner en dehors d'une

voiture, produit par Matra Communication à partir de 1989.

Un des

premiers radiotéléphones analogiques commercialisé

en France vraiment portatif, capable de fonctionner en dehors d'une

voiture, produit par Matra Communication à partir de 1989.

Modèle Matra ER2405 - version française du modèle

Cityman, fabriquée sous licence Nokia.

Ce modèle est disponible pour le Radiocom 2000 de France Télécom

et pour La Ligne SFR. Poids : 750 grammes.

Développement :

Début Mai 1986, le Radiocom 2000 compte 1.800 abonnés

en France.

Au 31 décembre 1986, le Radiocom 2000 compte 10.000 abonnés

en France.

Le 17 février 1987, le Radiocom 2000 est ouvert dans la Zone

de Nice, avec la mise en service du relais du Mont Agel.

Article de Février 1987 présentant le Radiocom 2000.

Au 30 juin 1987, le Radiocom 2000 compte 25.000 abonnés en France.

Entre Août 1987 et Mars 1989 sont créés techniquement

à Paris et dans les Hauts-de-Seine quatre indicatifs AB.PQ entièrement

réservés au Radiocom 2000 d'Île-de-France :

49.66 créé le 4 août 1987 sur Commutateur MT25 Observatoire

2 ET1 (CC62) (Ordre Télex du 8 juillet 1987).

40.57 créé le 10 septembre 1987 sur Commutateur MT25 Robert

Keller 2 ET1 (AD82) (Ordre Télex du 28 août 1987).

49.67 créé le 23 septembre 1987 sur Commutateur E10N1

Puteaux 4 ET2 (CC84) (Ordre Télex du 3 septembre 1987).

44.60 créé le 8 mars 1989 sur Commutateur MT25 Turbigo

4 ET1 (AE34) (Ordre Télex du 3 mars 1989).

Entre le 30 septembre 1987 et le 27 septembre 1988, un total de 8 Commutateurs

Temporels de 2ème génération E10-5 sont mis en

service en France pour assurer le raccordement de certaines stations

Radiocom 2000 isolées, en zones montagneuses.

Le premier Commutateur E10-5 mis en service pour le Radiocom 2000 est

Pech-Redon (AO93) le 30 septembre 1987.

Le Commutateur E10-5 le plus récent de France mis en service

pour le Radiocom 2000 est Força-Real (PR84) le 27 septembre 1988.

Le 28 décembre 1987, le Radiocom 2000 est ouvert dans toutes

les Régions administratives de France. En effet, la Corse voit

à cette date la mise en service de son relais Ajaccio-La Punta.

Au 31 décembre 1987, le Radiocom 2000 compte 40.000 abonnés

en France et couvre 44 % du territoire.

Le 8 janvier 1988, le premier radiotéléphone portatif

Radiocom 2000 est homologué. Il s'agit du modèle ATR 2000

P, d'un poids de 600 grammes, commercialisé par Alcatel.

En Avril 1988, le Radiocom 2000 est expérimenté pour la

première fois sur le réseau des Trains à Grande

Vitesse de la SNCF couplé avec un Publiphone spécifique

R2000TGV. Première ligne équipée : Paris-Montpellier.

Au 31 mai 1988, le Radiocom 2000 compte 62.200 abonnés en France

et couvre 60 % du territoire.

Le 1er Juillet 1988, toute souscription à l'Abonnement National

à 400MHz est suspendue en France. Le R2000 est victime de son

succès. Les canaux et les fréquences manquent. Le Réseau

400 MHz sature alors à un maximum de 100.000 abonnés.

Au 31 décembre 1988, le Radiocom 2000 compte 98.000 abonnés

en France et couvre 56 % du territoire.

Documentation Grand Public Radiocom 2000 de Janvier 1989.

Les Outils de Communication Radiocom 2000 - 1989.

Descriptif Technique succinct du système et de l'architecture

Radiocom 2000 (1993).

Au 14 février 1989, le Radiocom 2000 fête son 100.000ème

abonné. Désormais, dans certaines régions, il devient

de plus en plus difficile d'accepter de nouvelles souscriptions d'Abonnements

Régionaux, notamment à Paris. La saturation gagne même

les bandes additionnelles régionales des 200 MHz. Mais à

cette date et il est alors impossible d'étendre le spectre de

fréquences.

Le 21 mars 1989, les abonnements régionaux dans la bande des

200 MHz d'Île de France sont rouverts à la commercialisation,

après augmentation de la capacité technique du réseau,

pour 6.000 abonnements régionaux supplémentaires.

Le 31 mars 1989, le Radiocom 2000 atteint 115.000 abonnés.

Le 17 mai 1989, le Radiocom 2000 est expérimenté avec

succès pour la seconde fois sur le réseau des Trains à

Grande Vitesse de la SNCF couplé avec un Publiphone spécifique

R2000TGV. L'expérimentation se déroule sur la ligne Paris-Le

Mans, en présence de M. le Président de la République

- François Mitterrand, de M. le Ministre des PTE - Paul Quilès

et de M. le Directeur Général des Télécommunications

- Marcel Roulet.

Le 31 mai 1989, le Radiocom 2000 atteint 128.000 abonnés.

Le 30 juin 1989, le Radiocom 2000 atteint 135.800 abonnés.

Le 31 juillet 1989, le Radiocom 2000 atteint 141.000 abonnés.

Le 3 août 1989, en urgence, une bande de 4MHz est débloquée

par l'État pour créer en Île-de-France 40.000 abonnés

supplémentaires.

En Août 1989, la technologie du Hand-Over (Suivi automatique de

cellule en déplacement) est expérimentée à

Rouen. Le Hand-Over permet le transfert des conversations téléphoniques

en cours, d'un relais Radiocom 2000 à son relais voisin en cas

de déplacement de l'usager. Le Hand-Over est un préalable

au déploiement à venir du Réseau Haute Densité

devenu nécessaire.

Le 24 septembre 1989, ouverture commerciale du Radiocom 2000 TGV, sur

les lignes de TGV Paris-Nantes, Paris-Rennes et Paris-Lyon-Marseille,

par le biais de Publiphones à télécartes spécifiques.

Le 15 octobre 1989, le Radiocom 2000 atteint 153.600 abonnés.

En Octobre et Novembre 1989, sont techniquement créés

trois indicatifs supplémentaires ABPQ en Île-de-France.

Ce sont des indicatifs entièrement réservés au

R2000 dans cette région qui coïncident avec la mise en service

prochaine du Réseau Haute Densité :

44.03 créé le 23 octobre 1989 sur Commutateur MT25 Palais-Rose

2 ET1 (AD42) (Ordre Télex du 16 octobre 1989).

44.02 et 44.04 créés le 17 novembre 1989 sur Commutateur

MT25 Brune 2 ET1 (AB43) (Ordre Télex du 16 octobre 1989), puis

transférés sur Commutateur MT25 Murat 2 ET1 (AD02) le

15 février 1990 (Ordre Télex du 7 février 1990).

Au 31 décembre 1989, le Radiocom 2000 atteint alors 170.000 abonnés

et couvre 83 % du territoire.

Au 28 juin 1990, la barre des 200.000 abonnés au Radiocom 2000

est atteinte.

Le 3 juillet 1990, une extension du réseau en technologie améliorée

RHD (Réseau Haute Densité) est mise progressivement en

service.

Au 31 Décembre 1990, avec 230.000 abonnés atteints en

France, le R2000 peut enfin respirer : le RHD technologie permet de

récupérer des fréquences utilisables en multipliant

par 5 le nombre de cellules en service, ce qui entraîne un effet

pervers majeur : la taille moyenne des cellules est en conséquence

divisée par 5. Chaque cellule se retrouve à la dimension

moyenne de 6 km de diamètre seulement. Problème majeur,

avec des cellules de dimensions si réduites, les automobilistes

seraient sans cesse interrompus dans leurs conversations à chaque

changement de cellule ; changements devenus trop fréquents.

La solution très novatrice et très complexe a consisté

à concevoir et à mettre en service réel le suivi

dynamique numérique de communications, par changement de cellule

à chaud, durant les communications engagées. Ceci permet

le Transfert Automatique Intercellulaires. La prouesse technologique

ayant pu être accomplie, le réseau R2000 se retrouve désaturé

et peut permettre de patienter jusqu'au lancement prochain du téléphone

GSM France-Télécom en cours d'élaboration à

cette même époque.

À la fin de l'été 1991, le nouveau Réseau

Haute Densité R2000 sur la bande des 400 MHz est entièrement

déployé en lieu et place du réseau R2000 initial.

À partir de 1992, à titre transitoire, le Radiocom 2000

va aussi utiliser des fréquences dans la bande des 900 MHz (entre

929 et 935 MHz), pour étendre la capacité du réseau

sur Paris, Lyon, Lille et Strasbourg. En effet, cette gamme de fréquences

est d'ores et déjà réservée pour le futur

téléphone numérique GSM, mais en attendant son

plein déploiement, une dérogation transitoire est acceptée

pour "employer" temporairement ces fréquences alors

inutilisées. Cette seconde solution permettra aussi de faire

patienter dans les zones à forte densité de population.

Au 31 décembre 1991, le Radiocom 2000 compte 290.000 abonnés

en France. (97% de la population couverte)

En fin Février 1992, le Radiocom 2000 compte 300.000 abonnés

en France.

Au 31 décembre 1992, le Radiocom 2000 compte 330.000 abonnés

en France, qui constituera le maximum sur ce réseau.

Au 1er janvier 1993, les investissements sur le Radiocom 2000 cessent

et sont réorientés massivement vers le GSM Itinéris

de France Télécom.

En Mai 1994, le service Radiocom 2000 compte 325.000 abonnés

en France ; une prouesse technique en semi-analogique, mais signale

le début du déclin de ce système.

Au 31 décembre 1994, le Radiocom 2000 compte 201.000 abonnés

en France, confirmant une décrue importante du parc d'abonnés.

À partir de l'année 1995, le Radiocom 2000 est progressivement

délaissé par la clientèle au profit de la nouvelle

norme numérique GSM.

Dès le début de l'année 1997, Radiocom 2000 subit

une importante baisse de trafic.

Le 7 juillet 1997, commence le démantèlement progressif

du Radiocom 2000 : les premières bandes de fréquences

additionnelles n°8, 9, 11 et 12 sont fermées.

Le 4 août 1997, suit la fermeture des bandes de fréquences

additionnelles n° 7, 10 et VHF A/B. Ce qui signifie l'arrêt

du système Radiocom 2000 dans la bande des 200 MHz, avec l'arrêt

total des Abonnements Régionaux.

Le 1er Octobre 1998, il est confirmé une date d'arrêt du

réseau Radiocom 2000 fixée au 31 décembre 1998.

Mais au final, le réseau 1G bénéficiera d'un répit

d'un an et demi.

Le 28 juillet 2000, la fermeture technique définitive du Réseau

Radiocom 2000 et des Abonnements Nationaux (400 MHz + 900 MHz additionnels)

est effective à cette date.

le 8 septembre 2000, le Radiocom 2000 voit son existence légale

cesser par la publication au Journal Officiel d'un arrêté

du 31 août 2000 du Ministre de l'Industrie.

Les derniers abonnés au système Radiocom 2000 se voient

alors proposer un basculement dans la nouvelle norme GSM, sur le réseau

Itinéris de France-Télécom.

Avec le recul, le nom commercial du réseau 1G de France

Télécom apparaît prémonitoire... En effet,

le Radiocom 2000 disparaît en... 2000.

sommaire

- L'A-Netz, lancé en 1952 en Allemagne de l'Ouest, est le premier

réseau public commercial de téléphonie mobile du

pays.

- Le système 1 lancé en 1959 au Royaume-Uni, le «

Post Office South Lancashire Radiophone Service », qui couvrait

le sud du Lancashire et fonctionnait à partir d'un central téléphonique

à Manchester, est cité comme le premier réseau

de téléphonie mobile du pays, mais il était manuel

(il fallait être connecté par l'intermédiaire d'un

opérateur) et sa couverture a été très limitée

pendant plusieurs décennies.

- Le premier système automatique a été l'IMTS du

Bell System, qui est devenu disponible en 1964, offrant une numérotation

automatique vers et depuis le mobile.

- Le système de téléphonie mobile « Altai

(en) » a été lancé dans le service expérimental

en 1963 en Union soviétique, devenant pleinement opérationnel

en 1965, un premier système automatique de téléphonie

mobile en Europe.

- Televerket a ouvert son premier système manuel de téléphonie

mobile en Norvège en 1966. La Norvège a ensuite été

le premier pays d'Europe à se doter d'un système automatique

de téléphonie mobile.

L'Autoradiopuhelin (en) (ARP), lancé en 1971 en Finlande, est

le premier réseau public commercial de téléphonie

mobile du pays.

- L'Automatizovaný mestský radiotelefon (en) (AMR), lancé

en 1978, pleinement opérationnel en 1983, en Tchécoslovaquie,

comme le premier radiotéléphone mobile analogique de tout

le bloc de l'Est.

- Le B-Netz (en), lancé en 1972 en Allemagne de l'Ouest, est

le deuxième réseau public commercial de téléphonie

mobile du pays (bien que le premier qui ne nécessite pas d'opérateurs

humains pour connecter les appels).

...

1989 : le Nordic Mobile Telephone - France (par la Société

Française du Radiotéléphone).

Le NMT-F est un réseau téléphonique

mobile semi-analogique et semi-numérique développée

à l'origine en Suède par la société L.M.

Ericsson, d'une technologie très voisine de la norme Radiocom

2000 lancée par France-Télécom en 1985.

SFR est la première société à concurrencer

France-Télécom sur le territoire national avec son service

mobile semi-analogique : "Ligne SFR".

Ce réseau utilise des fréquences autour de 450 MHz.

Le NMT-F est classé dans les systèmes de téléphonie

mobile de 1ère génération (1G).

Mis en service après le Radiocom 2000 de France Télécom,

le réseau SFR est pourvu dès l'origine de la technologie

de Transfert Automatique Intercellulaires des appels téléphoniques

des conversations en cours, ce qui représente alors une avance

technologique certaine (que France Télécom s’efforcera

de compenser peu après en 1990).

Le 28 janvier 1987, dans le journal Le Figaro, M. le Ministre des P

et T - Gérard Longuet annonce vouloir rompre au plus vite le

monopole sur le Radiotéléphone et précise qu'un

appel d'offre sera lancé dès le printemps 1987, avec obligation

de couvrir l'ensemble du territoire national. la Compagnie Générale

d’Électricité ( CGE - future Alcatel) est déjà

sur les rangs.

Le 26 avril 1987, la Société Française du Radiotéléphone

est créée par la Compagnie Générale des

Eaux. Ses premiers dirigeants sont M. le Président - Alain Bravo

et M. le Directeur Général - Richard Lalande, ces deux

personnes ayant initialement commencé leur carrière en

tant que haut fonctionnaire à la Direction Générale

des Télécommunications (l’Administration des P et

T). La SFR constituera historiquement la première société

privée à concurrencer l'Administration des Télécommunications

en France.

Le 17 juillet 1987, un appel à candidature en vue d'ouvrir un

deuxième réseau de téléphonie mobile analogique

est publié au Journal Officiel de la République Française.

Il est décidé par avance qu'aucun exploitant relevant

de l’État ne pourra se porter candidat. Les candidats ont

jusqu'au 14 septembre 1987 pour déposer un dossier. 5 groupes

se manifestent : Bouygues, Lyonnaise des Eaux, Compagnie Générale

des Eaux, US West et Bell South.

SFR (Générale des Eaux) remporte l'appel et obtient une

licence d'exploitation pour ce réseau téléphonique

semi-analogique par un arrêté du 16 décembre 1987.

Courant Mars 1988, est approuvée par M. le Ministre des P et

T - Gérard Longuet, une convention liant France-Télécom

et la Société Française du Radiotéléphone

concernant le fonctionnement du futur réseau de radiotéléphone

à naître prochainement. Cette convention fixe les conditions

techniques et les compensations financières concernant le raccordement

entre le réseau téléphonique fixe et ce futur réseau

de radiotéléphonie mobile 1G. Naturellement, le Radiotéléphone

concurrent de la SFR étant techniquement intégralement

acheminé par France Télécom via les autocommutateurs

téléphoniques de l'État...

À sa création, il est essentiellement utilisé en

téléphone de voiture.

Les signaux de contrôle et de suivi de localisation sont numériques,

ce qui représente un énorme progrès par rapport

aux anciens réseau de téléphones mobiles précédents

entièrement analogiques.

Tandis que les signaux des conversations téléphoniques

transitent directement en modulations analogiques et de surcroît

sans cryptage. (De ce fait, les conversations étaient très

facilement écoutables : les journalistes parisiens étaient

couramment équipés de scanners pour "chopper"

des scoops en écoutant par exemple des personnalités importantes

équipées de cette technologie.)

Le 30 mars 1989, l'ouverture du NMT-F "Ligne SFR" au public

est effective à Paris. Cette mise en service est inaugurée

ce jour par M. le Ministre des Postes, Télécommunications,

Espace - Paul Quilès.

_____

Les abonnés "Ligne SFR" sont portés

à Paris et Île-de-France par les deux premiers indicatifs

suivants, suivis de deux autres :

l'ABPQ 44.00 créé le 8 novembre 1988 sur le Commutateur

MT25 Brune 2 ET1 de France Télécom ,

l'ABPQ 44.22 créé le 3 janvier 1989 sur le Commutateur

MT25 Bobillot 3 ET1 de France Télécom .

l'ABPQ 44.66 créé le 20 juin 1990 sur le Commutateur MT25

Bobillot 3 ET1 de France Télécom.

l'ABPQ 44.33 créé le 22 juin 1990 sur le Commutateur MT25

Brune 2 ET1 de France Télécom .

Le réseau semi-analogique 1G "Ligne SFR" permet à

son ouverture de fournir un nombre maximal de 100.000 clients radiotéléphoniques

répartis sur le territoire métropolitain, le tout acheminé

à travers la France et le monde par les Commutateurs téléphoniques

de France Télécom.

À la Mi-Mai 1989, l'ouverture du NMT-F "Ligne SFR"

au public est effective à Lyon (et Saint-Étienne). Cette

mise en service est inaugurée par M. le Maire de Lyon - Michel

Noir et M. le Président cofondateur de la SFR - Alain Bravo.

Le 26 juin 1989, M. Pierre Mauroy, Maire de Lille et ancien Premier

Ministre, inaugure la mise en service de la "Ligne SFR" en

région Nord - Pas-de-Calais.

Le 18 septembre 1989, M. Dominique Baudis, Député-Maire

de Toulouse, inaugure la mise en service de la "Ligne SFR"

en région Midi-Pyrénées.

Au 31 décembre 1989, le Radiotéléphone SFR compte

10.000 abonnés en France.

Au 31 décembre 1990, le Radiotéléphone SFR compte

45.000 abonnés en France.

Au 31 décembre 1991, le Radiotéléphone SFR compte

95.000 abonnés en France.

Au 31 décembre 1993, le Radiotéléphone SFR compte

130.000 abonnés en France.

Au 31 décembre 1994, le Radiotéléphone SFR compte

144.000 abonnés en France, mais amorcera peu après sa

décrue.

Le 28 juillet 2000, la fermeture définitive du NMT-F est effective

à cette date, le même jour que le Radiocom 2000 de France-Télécom.

Les derniers abonnés à ce système se voient proposer

un basculement dans la nouvelle norme GSM, sur le réseau SFR.