|

ORGANISATION

DES ADMINISTRAIONS DES POSTES ET DES TELEGRAPHES

Comment expliquer que l'on soit passé d'un réseau

télégraphique français considéré

comme le meilleur au monde en 1864 (1), d'un domaine où les

innovations françaises obtiennent des succès sur la

scène internationale dans les années 1870, à

un état désastreux du réseau téléphonique

en 1900 ?

L'étude de l'attitude d'un groupe spécifique parmi

les ingénieurs du télégraphe que nous baptiserons

« groupe des Annales », et de sa volonté

de favoriser la recherche et la culture technique des télégraphistes

va nous permettre d'apporter à cette question des éléments

de réponse tranchés par rapport aux explications traditionnelles.

L'invention des premiers instruments électriques

permettant l'échange d'informations écrites à

distance (télégraphe) est réalisée simultanément,

en 1836-1837, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne (2).

L'installation des premières lignes, puis des premiers réseaux,

dès le début des années 1840, sont effectives

dans les principaux pays développés (Grande-Bretagne,

Etats- Unis, France, Etats allemands...) quelles que soient les

formes empruntées (réseaux d'Etat

en Europe, privés aux Etats-Unis).

Partie avec un temps de retard, la France va connaître un

développement spectaculaire dans les années 1850-70

grâce à la conjonction de plusieurs facteurs :

— l'octroi de crédits importants

autorise l'installation du réseau dès la fin des années

1840. Rompant avec les tergiversations et les résistances

de la Monarchie de Juillet, la politique d'équipement votée

par l'éphémère Seconde République sera

amplifiée sous Napoléon III,

— l'ouverture du télégraphe

aux échanges commerciaux, opérée dans les premières

années du Second Empire, va permettre une croissance soutenue

du trafic et des recettes,

— la mutation de l'Administration traditionnelle

(la « maison Chappe ») sera entreprise très tôt

sous le règne du directeur général de Vougy,

la mesure la plus spectaculaire étant la promotion des inspecteurs

techniques au détriment des anciens chefs de station, dont

le rôle était essentiellement administratif et politique

(les garants du secret des dépêches) (3),

— la création par A. Foy, dès

le début des années 1840, d'une politique de recrutement

de personnel technique de haut niveau, ingénieurs issus de

l'Ecole polytechnique et même, en 1860, d'un ingénieur

conseil féru d'électricité (Théodose

du Moncel (4),

— l'existence, au sein du tissu social

français, d'une tradition de petits ateliers de mécanique

performants appuyés sur les compétences des anciens

élèves des Arts et Métiers. L'exemple de la

collaboration d'Emile Baudot, célèbre employé

de l'Administration, inventeur de la lignée des télégraphes

multiple-imprimeurs portant son nom et de Victor Cartier, ancien

de l'Ecole des Arts et Métiers de Châlons- sur-Marne,

chef du bureau des études aux ateliers Carpentier (5,) est

tout à fait significatif (6).

Ce qui caractérise cette période de la télégraphie

française tient dans la capacité d'un groupe d'ingénieurs,

qui se constitue au sein de l'Administration des télégraphes

dès la fin des années 1840, à poser les bonnes

questions techniques, à mettre en place une politique de

veille technique et technologique, à favoriser l'innovation,

à lutter inlassablement pour la mise sur pied d'une école

d'ingénieurs électriciens, bref à « inventer

» l'embryon de ce que l'on baptisera plus tard « politique

de recherche ».

1. C'est l'affirmation de H. de Vougy, directeur

général de l'Administration des télégraphes,

qui donne les principaux chiffres des divers réseaux européens.

C'est convaincant sauf pour la Grande-Bretagne.

2. Cette simultanéité des "découvertes"

ou "inventions", qu'elles soient d'ordre conceptuelles,

figure classique du développement des sciences et des techniques.

3. BERTHO, 1981, p. 104.

4. Théodose du Moncel et non pas Théodore comme on

le rencontre souvent dans la littérature secondaire.

5. Jules Carpentier (1851-1912), polytechnicien passé très

rapidement dans l'industrie privé (Compagnie des Chemins

de fer PLM) rachète, à la mort de Rhumkorff, ses ateliers

de constructions d'instruments de mesure électriques.

6. Pour le rôle des Écoles des Arts et Métiers

au XIX' siècle, voir T. Shinn, A. Grêlon.

La constitution du groupe des Annales

Saisissant très tôt l'importance

que va prendre la technique, Foy recrute des polytechniciens (7

) et émet le vœu de créer une école d'application

analogue aux écoles des Mines ou des Ponts et Chaussées.

Eugène Gounelle (1821-1864) en 1844, puis Edouard Blavier

(1826-1887) en 1846, dirigent le chantier de la première

ligne électrique installée entre Paris et Rouen. Bien

d'autres suivront dont nous ne citerons que les plus connus. Jules

Ray- naud (1842-1888), docteur es physique en 1870, popularise,

à l'occasion des essais et mesures qu'il effectue sur les

câbles fabriqués à Toulon, les équations

de Kirchhoff tombées dans l'oubli en France (8). Ernest Mercadier

(1836-1911), entré aux télégraphes à

sa sortie de polytechnique en 1859, est un grand spécialiste

de l'histoire de la science musicale et de la physique appliquée

à la musique.

Républicain convaincu, il est mis à l'index par de

Vougy en 1866 et se met en disponibilité en 1868. Il sera

rappelé en 1870 par Stee- nackers et sera nommé chef

du laboratoire de l'Ecole supérieure de télégraphie

en 1878 ; il est nommé en 1882 directeur des études

à l'Ecole polytechnique, école dans laquelle il enseignait

depuis 1875. Vaschy (1857-1899), brillant théoricien, enseignera

à l'Ecole supérieure des télégraphes

et à l'Ecole polytechnique. Charles Bon- temps (1839-1884)

sera chargé des cours pratiques de télégraphie

à l'Ecole supérieure de télégraphie

(9).

Tous collaboreront activement aux Annales

Télégraphiques, (consultables en

ligne) tant sous la forme d'articles de recherche originaux

que par des notes d'analyses des travaux et inventions réalisés

en France et à l'étranger. Ils vont jouer durant quarante

ans un rôle technique, scientifique et politique original

au sein de l'Administration (10).

Le premier souci de ces ingénieurs et particulièrement

du plus illustre d'entre eux, Blavier, est celui de la formation,

de l'éducation technique des télégraphistes,

quelle que soit la place qu'ils occupent dans la hiérarchie.

Blavier publie un traité de télégraphie en

1857 (seconde édition très enrichie en 1867) qui sera

le traité de référence de l'Administration

pendant plusieurs décennies. On retrouve Blavier et Gounelle,

dès 1860, dans la commission d examination des chefs de station

(grade issu de l'ancienne administration) aspirant à devenir

inspecteur à l'issue d'un recyclage. Responsable des cours

supérieurs internes à l'administration organisés

à partir des années 1870, Blavier sera logiquement

nommé directeur de l'Ecole supérieure de télégraphie

à sa création en 1878.

7. On ne voit pas où l'administration des télégraphes

aurait pu puiser ailleurs les ingénieurs dont elle avait

besoin. Mis à part l'École polytechnique et ses écoles

d'application, civiles ou militaires, il n'existait dans les années

1840 que l'école Centrale des arts et manufactures, résolument

hostile à envoyer ses élèves dans les administrations

d'État voir Grêlon (1984), Shinn (1980).

8. BUTRICA, 1988.

9. Nous ne citons que les plus connus. Il faudrait y ajouter les

noms des élèves de l'École, après 1878,

comme Thévenin, Guillebot de Nerville qui sera directeur

du Laboratoire central d'électricité (LCE) dès

sa création, Cailho, Barbara...

10. Pour plus de détails sur ce groupe d'ingénieurs,

voir M. Atten, A. Butrica.

Cette entreprise pédagogique se prolonge

par la part active qu'il prend, avec Gounelle jusqu'en 1864, puis

avec Raynaud, Vaschy... à partir de 1874, à la publication

des Annales Télégraphiques. Cette revue organise,

dès 1858, une véritable politique de veille technique

et technologique pour utiliser un vocabulaire d'aujourd'hui. Suivi

et popularisation des théories de l'électricité

les plus modernes (avec traduction d'articles scientifiques de W.

Thomson, Faraday, Kirchhoff, Maxwell...), reproduction systématique

de notes (des Comptes rendus de l'Académie) ou articles traitant

de questions concernant l'électricité (des dynamos

aux courants forts...), suivi des revues étrangères

de télégraphie et d'électricité (britanniques

et américaines avant tout) (11), analyse du développement

de la télégraphie dans le monde, description des appareils

du monde entier, qu'ils soient issus des administrations ou de fabricants

privés... Cet organe est d'autant plus précieux qu'il

est le seul journal d'électricité en France, entre

1858 et 1876 (12). Revue de veille technique mais également

de recherche : les travaux des ingénieurs français

portent sur la théorie des transmissions, sur les unités

électriques, sur les diverses techniques de transmission

(duplex, multiplex), sur les technologies des fils (matériaux),

des parafoudres, des relais, des électroaimants, des piles,

des systèmes d'impression...

La participation de ces ingénieurs

à la commission chargée d'étudier les perfectionnements

ou inventions proposés par les membres de l'Administration,

par des électriciens ou par des ateliers de construction

d'appareils électriques, leur permet

de favoriser l'innovation.

Les décennies 1860-1880 de la télégraphie française

font apparaître un remarquable dynamisme avec la mise au point

des appareils de Meyer, de Hughes, de Baudot, de Lenoir... dont

certains, tels les Baudot connaîtront un succès international

indéniable.

Cette réussite tient aux liens privilégiés

que ces ingénieurs, qui sont des savants, des scientifiques,

entretiennent avec l'exploitation technique. L'expression de Gounelle

résume leur position : « On ne peut séparer

la théorie de la pratique ; sans la première, on marche

en aveugle, sans la seconde, on ne marche pas » (13). C'est

là que leur exigence pédagogique trouve sa raison

d'être : « développer l'instruction technique

au-delà du strict nécessaire, s'efforcer de former

des agents qui soient non seulement à hauteur de leur tâche

journalière, mais encore capables de contribuer au progrès

» (14). En prise directe avec la réalité quotidienne

de la pratique télégraphique, ils ont une claire conscience

des contraintes et contradictions propres à l'innovation.

« L'innovation, pour être vraiment utile, ne doit pas

être perpétuelle : en effet, elle ne se présente

pas, comme certains se l'imaginent, complète et parfaite

du premier jour ; elle a besoin d'essais, de tâtonnements,

d'améliorations graduelles, elle n'atteint que peu à

peu sa forme définitive, et c'est seulement alors qu'elle

devient profitable » (15). Evidemment, une telle conception

ne rencontre pas que des assentiments, y compris au sein même

de l'Administration des télégraphes comme le montre

l'éviction de Blavier par de Vougy, en 1865, peu après

la mort de Gounelle. « Dans la crainte sans doute que l'attrait

des questions théoriques ne détournât ses fonctionnaires

de leurs occupations administratives, M. de Vougy crut devoir prendre

en dehors du corps les conseillers scientifiques de son administration

» (16).

11. Cette attitude, évidente de nos jours,

ne sera pratiquée systématiquement par les physiciens

français qu'à partir de la création du Journal

de physique en 1872.

12. Excepté pour la période 1866-1873. L'Électricité,

premier journal spécifique à cette branche n'apparaît

qu'en 1876 et la Lumière Électrique en 1879.

13. Cité dans "notice de Blavier", p. 1

14. 14. idem, p. 106.

15. idem, p. 112.

16. BLAVIER, "Notice..." par Raynaud, p. 38.

Afin de montrer l'interaction entre formation professionnelle

de niveau élevé, action du groupe des Annales et innovation,

nous nous appuierons sur l'exemple de Baudot. Après une instruction

primaire et une adolescence consacrée aux travaux des champs,

Emile Baudot (1845-1903) entre comme surnuméraire de l'Administration

des télégraphes en 1870. Il mène dès

lors de pair ses travaux inventifs et son éducation technique.

Promu contrôleur en 1880, il est reçu, grâce

à la formation interne à l'Administration, à

l'examen d'inspecteur-ingénieur en 1882. Son brevet (juin

1874) repose sur le choix de l'alphabet de Gauss et Weber (1834)

permettant de transmettre sur un seul fil 31 signes distincts par

la combinaison de cinq éléments (17). La commission

chargée d'examiner le projet (composée de Blavier,

Raynaud, et des chefs de la Station centrale de Paris, du service

du contrôle et des ateliers) propose l'ouverture d'un crédit

de 2 000 francs pour la construction d'un prototype (18). Rappelons

que ce système va connaître un succès international

important : il est introduit en Italie (1887), en Hollande (1895),

en Suisse (1896), en Autriche et au Brésil (1897), en Angleterre

(1898), en Allemagne (1900)... Nous avons bien d'après cet

exemple le mélange d'ingrédients supposés ci-dessus

: les cours internes qui permettent la formation d'employés

brillants mais sans instruction supérieure de par leur origine

modeste, les contacts noués dans ce cadre entre Baudot et

ses professeurs, le soutien reçu de la commission des perfectionnements

au sein de laquelle ces mêmes ingénieurs jouent un

rôle décisif, les conseils amicaux et les encouragements

techniques qu'ils prodiguent au jeune inventeur,

tout cela favorise l'innovation.

Enfin, il est un aspect de l'activité

de ce groupe d'ingénieurs qu'il convient de souligner parce

qu'il jouera un rôle par la suite : les liens noués

avec les mondes industriel et universitaire. De part leur activité,

ces ingénieurs nouent de nombreux contacts avec les fabricants

de matériels télégraphiques et, d'une façon

plus générale, avec l'industrie électrique

naissante. Ces liens seront particulièrement visibles lors

de l'exposition internationale d'électricité de 1881,

ou avec l'élection de Blavier comme vice-président

de la Société internationale des électriciens.

Les liens avec la communauté scientifique

et, plus particulièrement, avec les physiciens sont tout

aussi ténus. Partie prenante de la création de la

Société française de physique en 1872, Blavier

en sera élu président en 1878. On voit ces ingénieurs

prêter leurs instruments aux laboratoires de la Sorbonne.

Blavier réalise, au début des années 1880,

un important travail sur les courants telluriques qui l'amène

à collaborer avec Mascart, professeur au Collège de

France. Enfin, les liens sont très étroits avec l'Ecole

polytechnique où Raynaud, Mercadier, Vaschy seront répétiteurs,

et plus particulièrement avec les professeurs de physique,

Potier et Cornu (ce dernier présente leurs notes à

l'Académie des sciences...).

En résumé, par leurs exigences théoriques,

l'accent mis sur la recherche et l'innovation, par la parfaite connaissance

de l'exploitation, leur insistance à développer la

culture technique du personnel, par leur action constante de veille

technique, c'est, en utilisant une expression anachronique, une

pratique de recherche et développement que porte ce groupe

d'ingénieurs. Il convient toutefois de préciser cette

appréciation : nous parlons de pratique parce qu'il ne s'agit

pas d'une « politique » identifiée comme telle,

construite sur l'appréciation consciente, raisonnée

du poids à attribuer aux divers paramètres.

Dans un tel contexte, la création de l'Ecole supérieure

de télégraphie en 1878 peut apparaître comme

un aboutissement logique. Nous allons voir qu'il n'en est rien.

L'existence et la logique de ce groupe vont se heurter à

d'autres déterminations, à commencer par les rapports

entre les administrations des postes et des télégraphes.

17. Mimault, employé des télégraphes

à Poitiers et concurrent malheureux de Baudot dans le long

conflit qui opposera ces deux hommes, avait proposé dans

son brevet déposé en janvier 1834 un système

utilisant le même code à 31 signes mais sur cinq fils.

Voir, entre autres articles, "Baudot et son œuvre"

(biblio).

18. C'est la même commission qui rejettera la proposition

de Mimault, ce qui conduira cet employé, se considérant

comme floué au terme d'une longue bataille juridique (12

ans), à assassiner, dans un moment de folie, J. Raynaud en

1888.

Le débat sur la fusion dans les années

1860

Une grande question agite ces deux administrations

tout au long du XIXe siècle : leur fusion.

La solution adoptée va sceller le sort des télécommunications

françaises pour un bon siècle. C'est dans les années

1820 que naît cette idée, mais elle ne prend corps

et ne devient un problème concret, débattu, qu'à

partir des années 1860.

En 1864, les Annales Télégraphiques

publient les rapports des deux directeurs généraux,

E. Vandal pour les postes et H. de Vougy pour les télégraphes.

Les grandes lignes de l'affrontement y sont tracées, les

principaux arguments avancés ; ils ne varieront guère

jusqu'à l'absorption finale des télégraphes

par les postes dans les années 1880.

Ces rapports, destinés aux ministres de tutelle (Finances

et Intérieur), sont provoqués par la demande de crédits

des télégraphes (quelque 12 millions de francs) en

vue d'étendre le réseau télégraphique

jusqu'au cœur de chaque canton, soit la création d'environ

4 000 petits bureaux télégraphiques

qui viendront s'ajouter aux 1 147 bureaux existants.

Les arguments de Vandal sont assez simples

:

— la séparation de ces deux administrations

à vocation similaire (transporter des messages) est contre-nature

(19),

— le réseau des bureaux de poste,

beaucoup plus étendu (4 558 bureaux fin 1864), laisse entrevoir

des économies qui paraissent évidentes, particulièrement

dans les cantons,

— la fusion est inscrite dans la marche

de l'histoire ; cela est confirmé par une évolution

analogue dans la plupart des pays européens, affirme Vandal,

— les postes et télégraphes

sont complémentaires : les postes ont les bras et les locaux

dont les télégraphes ont besoin ; ces derniers ont

un encadrement supérieur pléthorique dont les postes

feraient le meilleur usage (20).

Avant d'examiner les réponses du directeur

des télégraphes, nous ferons deux remarques.

Il y a un long développement du rapport de Vandal consacré

à l'opposition entre « les postes, instrument démocratique

et populaire » face « au télégraphe, instrument

des riches » qui nous paraît digne de la Troisième

République.

Voilà qui pourrait soutenir une des raisons avancées

pour expliquer le démantèlement de l'administration

des télégraphes (bonapartiste) si l'on pouvait croire

un seul instant à une administration des postes républicaine

en plein Second Empire (21). La seconde remarque a trait à

l'absence totale de préoccupation technique dans le texte

de Vandal. La seule allusion tient en trois lignes : « On

sait combien l'appareil télégraphique est facile à

manier et combien il se prête aux aptitudes des femmes »

(22) . L'accent mis sur les terminaux et leur maniement semble occulter

totalement le réseau qui les relie. Ce qui n'est pas étonnant

en regard de la logique purement administrative de Vandal.

19. Cet argument, qui va peser lourd, reste sans

réponse de la part de Vougy, ce qui est un peu surprenant.

Pourquoi, avec le même type de raisonnement, ne pas confier

les chemins de fer aux Ponts et Chaussées ? Ce qui, au XIXe

siècle, aurait provoqué un beau tollé.

20. "Au point de vue budgétaire, la fusion réaliserait

l'économie suivante : le personnel télégraphique

est monté avec un luxe réel, luxe qui a été

remarqué par le corps législatif. Vandal, op. cité

p. 615.

21. Cf. Bertho. Cet argument qui traduit probablement une certaine

réalité nous paraît un peu court ; surtout parce

qu'il présuppose l'homogénéité des administrations,

peu crédible pour les postes et fausse pour les télégraphes.

Le groupe des Annales, par exemple, inclut au moins un républicain

notoire et engagé, Mercadier.

22. VANDAL, 1864, p. 613.

La caractéristique la plus surprenante de

ce débat tient au fait que la réponse du directeur

des télégraphes, de Vougy, se situe dans la même

logique. Il justifie son opposition à la fusion par cinq

arguments essentiels :

— le réseau cantonal sera construit

par étapes, en collaboration financière avec les communes

intéressées (sur les 4 000 stations cantonales potentielles,

seules 344 sont légitimes à court terme, ce qui réduit

considérablement les investissements nécessaires immédiatement).

— l'affirmation de Vandal d'une fusion

réalisée dans les autres pays d'Europe est fausse,

assure de Vougy. Il fournit, en annexe à son rapport, une

analyse de la situation des administrations, pays par pays (Prusse,

Russie, Angleterre, Autriche, Italie, Belgique, Espagne, Suisse...).

Le seul exemple de fusion, celui de la Prusse, ne concerne précisément

que le réseau cantonal, affïrme-t-il.

— il se propose de conclure un accord

avec son homologue pour unifier les petits bureaux secondaires (confiés

pour certains, à titre d'expérience, au secrétaire

de mairie ou à l'instituteur).

— argument ultime : le télégraphe

est un outil d'ordre public qui ne saurait être confié

qu'au ministère de l'Intérieur (les postes sont rattachées

à cette époque aux Finances).

Le seul argument d'ordre technique évoqué

par de Vougy est symétrique à celui de Vandal : le

maniement des appareils télégraphiques est délicat

et demande une sérieuse instruction (par exemple, il faut

un an pour former un opérateur sur le Hughes (23).

Sur recommandation du rapporteur, «

une commission est instituée par les ministères des

Finances et de l'Intérieur en vue d'étudier les moyens

pratiques de la réforme ». Quelques bureaux municipaux

sont organisés en commun à titre d'expérimentation.

Le débat est donc gelé jusqu'à 1870.

23. Le télégraphe de Hughes, amélioré

par les français en accord avec l'inventeur, est complexe.

Il est évidemment exclu de l'installer dans les bureaux cantonaux

!

La fusion dans les années 1870-1880 : un changement

de tactique

La question va évidemment ressurgir (nous

avons comptabilise huit rebondissements en dix-huit ans), le plus

souvent à l'initiative de la direction de la Poste avec quelques

contre-offensives des ingénieurs. Il semble que la direction

du télégraphe, confiée entre 1871 et 1878 à

Pierret (24), un polytechnicien issu du sérail, soit particulièrement

effacée. Après la période des grands débats

des années 1860, la tactique des postiers change, conduisant

à une prise du pouvoir par petits pas. (25)

C'est la guerre franco-prussienne qui relance

les hostilités. Le télégraphe apparaît,

en ces temps troublés, comme un instrument décisif,

stratégique du point de vue militaire. De plus, les ingénieurs,

sous la direction de Blavier, font un travail remarquable permettant

d'établir des liaisons avec le front, rétablissant

dans des délais record le réseau français amputé

de l'Alsace et de la Lorraine. Il n'est pas très étonnant,

dans ces conditions, que les deux administrations soient regroupées

sous la direction des télégraphistes (unité

au seul niveau de la direction supérieure, les deux administrations

restant par ailleurs autonomes). Thiers rétablit la situation

antérieure dès 1871. La même année, une

des cinq commissions de l'Assemblée nationale « émet

l'avis, longuement motivé, que le maniement des appareils

télégraphiques pouvait être confié aux

agents des postes dans les petits bureaux, mais que les deux personnels

devaient rester entièrement distincts pour tous les postes

de quelque importance ».

Les deux administrations pourraient être placées sous

une autorité unique, le ministère des Travaux publics.

Fort du prestige acquis sur le front, les ingénieurs,

par la voix de leur plus illustre représentant, osent (26)

faire entendre leur conception.

En 1872, Blavier publie un opuscule de 120 pages sur cette question

dans lequel il propose une véritable « politique »

de rapprochement qui tienne compte de la dimension technique d'un

domaine fortement structuré par l'innovation (27).

Reprenant les arguments un à un en les triant, il présente

le contexte de fonctionnement d'un réseau, précise

les divers postes en service, en déduit les aptitudes à

demander au personnel pour arriver à la conclusion que seule

la fusion de petits bureaux communaux présente un intérêt.

Il combat l'idée émise de confier la construction

des lignes aux Ponts et Chaussées au nom de l'indispensable

unité entre utilisation et entretien des fils. Mais ses critiques

sont essentiellement concentrées sur le rôle de l'Administration

centrale que l'on veut « cantonner dans des travaux purement

administratifs ; il réclame un bureau de statistiques, un

bureau scientifique chargé de la direction des recherches

techniques et théoriques, un laboratoire, une bibliothèque,

des crédits pour encourager les travaux, un journal pour

les faire connaître » (28).

Il conclut en proposant comme solution institutionnelle

« la création d'un ministère spécial

des postes et des télégraphes dans lequel

les deux services conserveraient leur autonomie, sans être

subordonnés l'un à l'autre ». Et de repousser

radicalement le rattachement aux Finances pour sa propension à

la fiscalisation : « cette tendance, si naturelle, si justifiée

dans une administration financière, à s'attacher surtout

à ce qui rapporte et à redouter ce qui peut devenir

une occasion de dépenses, on pourrait craindre un peu de

parcimonie à l'égard des recherches, des essais et

des innovations ».

Malgré l'avis de la commission parlementaire

de 1871, l'intervention de Blavier, l'idée de la fusion fait

son chemin, notamment dans plusieurs pays européens. Une

loi est votée en 1873 qui confie la gestion des bureaux municipaux

aux postes. La crise économique de 1873, faisant suite à

celle de 1867, pèse lourd dans la décision de l'Assemblée

nationale de faire des économies (29).

Toutefois, les choses traînent en cette période incertaine

de la Troisième République. Les règlements

d'application sont promulgués en 1876 et les décrets

d'application en octobre 1877 et en février 1878. A la clé,

la création de l'Ecole supérieure de télégraphie.

Cochery, artisan de cette politique, obtient « son »

ministère en 1879.

Ce n'est pas le moindre paradoxe (30) de cette

histoire que de voir Cochery s'appuyer sur les ingénieurs

du télégraphe pour asseoir son ministère alors

même que la direction des postes, sous sa tutelle, continue

son grignotage. En effet, l'entente entre les ingénieurs

et Cochery semble bonne.

24. Jugé très timide par le Journal

télégraphique de Berne, cité dans "Blavier

: Notice..." et dans la nécrologie que les Annales lui

consacrent.

25. Peut-être le mot tactique est-il un peu fort ? Déterminer

dans quelle mesure la démarche de la direction des postes

est consciente reste à étudier.

26. Les relations entre le groupe des Annales et la direction de

l'Administration des télégraphes restent à

étudier ; mais, en aucune façon, les ingénieurs

ne sont habilités à parler au nom de l'Administration.

27. E. Blavier, Considérations sur le service télégraphique

et sur la fusion des Postes et des Télégraphes. Nancy

(1872). La forme employée par Blvier, un opuscule et non

pas un article dans les Annales, nous paraît un indice de

la position inconfortable des ingénieurs.

28. Cité dans Notice sur la carrière... Annales télégraphiques

(1888), p. 103. Rappelons qu'à cette époque les Annales

avaient été arrêtées à la suite

de l'hostilité affichée par de Vougy.

29. La commission parlementaire chargée d'évaluer

les économies supputées (par réduction du personnel

entre autre) en profite pour stigmatiser l'emploi de deux ingénieurs

électriciens qui "n'ont d'autre fonction que de réaliser

des expériences pour hâter le développement

de l'art télégraphique" (cité dans A.

Butrica). La nécessité d'une politique de recherche

de la part d'une Administration d'État semble loin.

30. Ce paradoxe tient peut-être au manque d'études

plus précises sur cette question.

La création de l'Ecole supérieure

de télégraphie et de son

laboratoire associé, avec des moyens adéquats, ravit

les ingénieurs et constitue un indéniable succès

pour l'obstiné Blavier. Cochery « avait entendu témoigner,

par le choix du chef, du prix qu'il attachait à l'institution

» assure le biographe de Blavier. Nous pourrions ajouter que

Cochery se fait ainsi des alliés décisifs qui vont

l'aider sérieusement à prendre la direction du grand

projet d'exposition universelle d'électricité de 1881

et du congrès scientifique qui l'accompagne, alors même

que l'initiative de l'exposition appartenait aux industriels (31)

. Une proposition pour organiser une telle exposition avait été

avancée dès 1879 par le comte d'Arroz (32). On retrouve

le soutien direct de Cochery à Blavier, en 1882, lors des

essais utilisant des fils souterrains du réseau qui conduisent

ce dernier à son importante et remarquée étude

des courants telluriques (33). L'état de nos recherches ne

nous permet pas de nous prononcer sur la cohérence de Cochery.

Mais il semble clair que son initiative de décharger les

ingénieurs de leurs tâches administratives se soit

transformée en instrument de pouvoir contre les ingénieurs.

Dans le même temps, le grignotage, l'absorption

des télégraphes par la direction des postes continue.

Le décret de 1883 est à cet égard décisif

; il établit la coupure entre services techniques et services

d'exploitation, décision qui, au delà des conséquences

évidentes et immédiates sur le rapport de force entre

ingénieurs et administrateurs, aura des effets à long

terme sur la recherche.

Les ingénieurs, dès lors cantonnés

dans les services centraux ou les services techniques des régions

(au nombre de seize), perdent, trois ans plus tard, ce qu'il leur

restait de pouvoir. En effet, la nouvelle réforme de 1886

leur retire la direction des services techniques des régions

qui est confiée aux directeurs départementaux des

postes (34). Ne restent aux mains des ingénieurs que l'Ecole

supérieure de télégraphie et la recherche,

qu'ils vont perdre deux ans plus tard (35). Afin de tenter d'avancer

des éléments d'explication à cette évolution,

il convient de revenir à l'Ecole supérieure de télégraphie.

31. On peut parler de "coup" politique

parfaitement réussi : en plus du succès de masse de

l'exposition tout à fait conséquent dont Cochery tire

une bonne part du bénéfice, ce dernier réussit

à se faire nommer président du congrès scientifique

!

32. F. Caron voit dans cette manifestation le point de départ

d'une concurrence accrue entre industriels de l'électricité.

Cela souligne qu'en aucune façon, l'organisation par l'État

de cette manifestation ne peut être comprise comme l'amorce

d'une politique technique de l'État.

33. "La contribution la plus importante depuis Gauss à

l'étude du magnétisme terrestre..." commente

W. Thomson.

34. On est loin désormais des arguments avancés par

Vandal pour justifier la fusion, notamment celui qui consistait

à souligner la complémentarité des des administrations,

la Poste fournissant les bras et le Télégraphe l'encadrement

supérieur dont il était pourvu avec luxe.

35. GUILLET, 1989. 36. VEDEL, 1984.

Les dix ans de l'Ecole supérieure de télégraphie

II semble que la création de cette

Ecole soit la contrepartie offerte aux ingénieurs à

la mainmise des cadres administratifs de la Poste sur l'ensemble

des P. et T (36). Mais c'est aussi le résultat d'années

d'efforts des ingénieurs. Rappelons qu'à la mort de

Gounelle en 1864, de Vougy supprime l'embryon de formation supérieure

mise sur pied par Gounelle et Blavier et confie la formation élémentaire

des surnuméraires (stagiaires) à Guillemin, professeur

de physique à l'école Saint-Cyr. Ce n'est qu'après

la chute du Second Empire et la guerre qu'une politique sérieuse

de formation du personnel est rétablie avec des cours pratiques

dispensés dans tous les grands centres et « un cours

supérieur destiné à former des électriciens

» (Raynaud, Mercadier... y enseignent). Ce cours supérieur,

de dimension modeste au départ (une douzaine d'agents pendant

trois mois chaque année), s'étoffe en 1877 (25 agents).

Mais les contraintes de service, une durée trop courte (3

mois) en limitent l'efficacité.

La création de l'Ecole supérieure de télégraphie

transforme cette situation. Outre la formation permanente du personnel

qu'elle continue à assurer, sa mission essentielle est la

mise sur pied d'une véritable formation d'ingénieurs

électriciens : un programme beaucoup plus vaste, incluant

des matières scientifiques (mathématique, physique,

chimie...) de haut niveau, une scolarité de deux ans, des

épreuves d'admission exigeantes... (37) Pratique nouvelle

pour ce secteur, le travail en laboratoire, particulièrement

pour les mesures électriques, est favorisé comme le

montre le cours autographié de Vaschy (1886) divisé

en deux parties : la première consacrée aux théories

de l'électromagnétisme, la seconde aux appareils et

dispositifs de mesures de grande précision (38). Afin de

ne pas exclure le personnel des télégraphes, des facilités

et des cours préparatoires sont institués.

Si cette création est un incontestable succès des

ingénieurs, elle reste ambiguë. C'est une école

d'ingénieurs qui très rapidement ne recrutera plus

que quelques candidats français tous les deux ans et des

élèves envoyés par des administrations étrangères.

La vision de Blavier : en faire une école d'ingénieurs

électriciens, va se heurter à la logique de la direction

de l'administration des P. et T. qui cantonne son école au

recrutement des ingénieurs dont elle a besoin, et à

l'hostilité des électriciens qui ne veulent pas d'une

école d'Etat. En l'absence d'école d'ingénieurs

dans ce domaine (39), dans le contexte d'une demande forte de ce

type de spécialiste de la part d'une industrie électrique

en plein décollage dans les années 1880, c'est probablement

une occasion manquée pour l'enseignement technique supérieur

français.

37. Le recrutement visé concerne les polytechniciens,

bien sûr, mais également les normaliens, les centraliens

et les licenciés de l'université.

38. L'inventaire de ce laboratoire reste à faire. Une chose

est certaine : dans un état des lieux établi en 1910

(Notices descriptives sur quelques installations récentes

du service des postes, télégraphes et téléphones,

Paris, Imprimerie nationale, 1910), les instruments de mesure du

laboratoire de l'École supérieure des FIT décrits

semblent, pour une bonne part, appartenir à l'héritage

des dernières décennies du XIXe siècle. Notons

également que le laboratoire de l'École supérieure

de télégraphie possédait un stand propre lors

de l'Exposition d'électricité de 1881. Voir, entre

autres, Guillet, 1988, p. 24.

39. GRELON, 1986. 40. ATTEN, 1988. 41. Les fameuses "bobines

de pupin" permettant de réduire l'affaiblissement et

la distorsion.

Malgré sa courte existence, l'action de l'Ecole

est loin d'être négligeable.

L'enseignement dispensé est parmi les plus avancés,

notamment pour les théories de l'électricité

(introduction de Maxwell en France. Elle favorise la recherche tant

théorique que pratique. Liée aux nécessités

de l'enseignement, une politique de traduction d'ouvrages britanniques

est entreprise par le groupe des annales. Vaschy, qui supplée

à Raynaud dans les années 1880, y développe

ses remarquables travaux sur la théorie des transmissions

débouchant sur une solution originale de résolution

de l'équation des télégraphistes, travaux que

Pupin revendiquera comme source première de ses innovations.

La prise en compte de l'irruption du téléphone, peu

avant la création de l'école, y est nette. De nombreux

essais de lignes, de matériaux (fils en cuivre, en bronze,

étude d'isolant : gutta- percha...), de liaisons associant

fils aériens, souterrains et sous-marins, entre la France

et la Grande-bretagne..., des parafoudres, l'étude des courants

de terre, etc, sont menés dans le laboratoire par les professeurs

et les élèves, les résultats publiés

par les Annales. Des voyages d'études aux Etats-Unis, en

Grande-Bretagne sont organisés. Bref, malgré des moyens

de plus en plus restreints, les dix années de l'Ecole se

soldent par une moisson de travaux dont les Annales témoignent.

Ce dernier bastion des ingénieurs finit par

tomber en 1888 avec la transformation de l'Ecole supérieure

de télégraphie en Ecole professionnelle des P. et

T. qui ne laissera qu'une place réduite aux ingénieurs.

La création de l'Ecole supérieure

de télégraphie et la part prise dans le succès

de l'exposition de 1881 marquent incontestablement l'apogée

du groupe des Annales ; elles en traduisent aussi les limites. Loin

d'être le point d'appui d'une politique de recherche plus

ambitieuse, l'Ecole supérieure de télégraphie

va devenir un point de focalisation des critiques, une position

de plus en plus circonscrite, coupée de la réalité

technique quotidienne et des lieux de décision. Le groupe

des Annales va consacrer ses forces à faire vivre l'Ecole,

à la défendre contre les attaques de plus en plus

virulentes, à faire face au défi technique et technologique

que représente l'irruption du téléphone...

Du rêve de Blavier, créer une école supérieure

d'ingénieurs électriciens, il ne reste bientôt

plus rien. La transformation de l'Ecole supérieure de télégraphie

en Ecole professionnelle consacre le retour à la situation

antérieure : une structure de formation interne à

l'administration.

Cochery, dont on a vu que la politique s'est

retournée contre le groupe, n'en était pas le moindre

supporter. Mais il meurt en 1885 et son ministère disparaît

peu après. Les P. et T. se retrouvent sous la tutelle des

Finances, solution que les ingénieurs ne semblent pas considérer

comme la plus favorable à leurs intérêts. Du

côté des physiciens et de l'enseignement supérieur,

des changements importants interviennent également entre

la fin des années 1870 et les années 1880. Renforcement

conséquent des universités (au détriment du

système des écoles d'ingénieurs ?) et surtout

fort développement d'une critique de l'Ecole polytechnique

et de son système élitiste. D'où l'affaiblissement

du plus solide allié du groupe des Annales. Enfin, la mort

de Blavier en décembre 1887 suivie de l'assassinat de Raynaud,

son successeur, quelques mois plus tard semblent être des

éléments contingents qui accentuent l'affaiblissement

de la résistance des ingénieurs.

La logique première de la fusion, forte de

certains arguments non dénués de fondements pour les

bureaux cantonaux, va se muer en technique d'absorption au profit

d'une vision très anti-technique. La logique de fusion des

deux administrations à tous les niveaux s'est donc réalisée

de façon administrative. En plus de cette logique qui occulte

la dimension technique des réseaux, d'autres éléments

sont à prendre en compte.

Le téléphone arrive en France au moment

même où la nouvelle direction des P. et T. est confrontée

à des problèmes d'envergure telles la création

de la Caisse nationale d'épargne et la mise sur pied du service

des colis postaux.

L'absence de politique de recherche, l'incompréhension

de la spécificité technique des services du télégraphe

et du téléphone, patentes dès le début

des années 1870, sont encore plus visibles au niveau des

choix opérés pour le développement du téléphone.

La politique des concessions à très court terme (5

ans) va se révéler catastrophique. Les recherches

historiques doivent être poursuivies sur cette question car

l'hostilité des ingénieurs à ce choix ne semble

pas faire de doute comme en témoigne

la courte nécrologie de Lartigue, président de la

Société générale

des téléphones, publiée par

les Annales en 1885 : « C'est lui qui a donné à

cette puissante et courageuse Compagnie les moyens pratiques de

vaincre toutes les difficultés inhérentes à

l'établissement d'un service public dont les habitants de

nos grandes villes n'ont pas apprécié immédiatement

tous les bienfaits et la commodité ; auquel les administrations

de l'Etat, dominées par les exigences fiscales de la loi

et des règlements, n'ont jamais pu prêter qu'un concours

d'apparence intéressée. » Mis à part

le thème classique utilisé par les techniciens pour

expliquer leurs déconvenues (« c'est la faute aux clients

qui ne comprennent pas l'intérêt de notre magnifique

invention »), nous y lisons le constat (fait par les ingénieurs)

du désintérêt de l'Administration pour le développement

du téléphone.

Il convient d'introduire une nuance. Si les travaux

sur le téléphone menés par les ingénieurs

français dès le début des années 1880

sont remarquables, il traduisent une approche du téléphone

analogue à celle du télégraphe : l'accent est

mis sur les questions théoriques des transmissions. En un

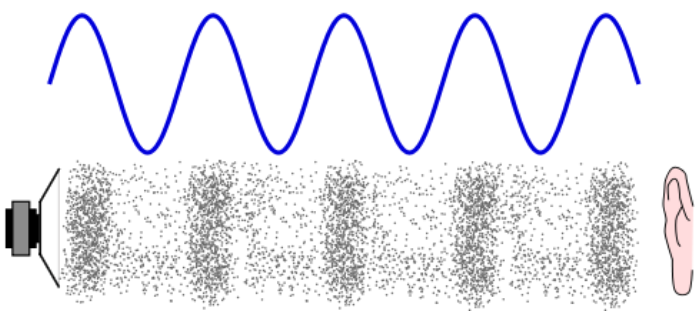

certain sens, on peut dire que ce sont des hommes du câble.

Or, le téléphone est bien différent du télégraphe

: par son terminal, d'abord, qui doit être installé

chez les abonnés, ce qui multiplie les contraintes, par son

réseau ensuite, qui posera très rapidement la question

de la commutation. Deux terrains sur lesquels les ingénieurs

français vont être absents. Le terrain sur lequel ils

sont présents et même à la pointe de la recherche,

l'amplification, ne débouchera sur des solutions concrètes

que dans les premières décennies du XXe siècle.

Absence également des ingénieurs de l'Administration

du domaine de la télégraphie sans fil dans les années

1890.

sommaire

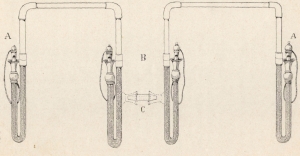

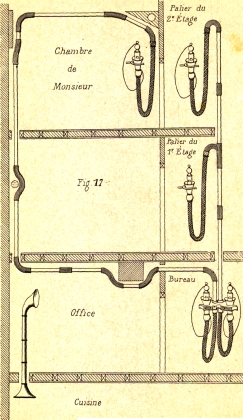

Le télégraphe pneumatique

Entre 1851 et 1867, le nombre de stations

télégraphiques passe de 17 à 2 200 et entraine

une saturation des lignes de la capitale.

Les services télégraphiques doivent alors utiliser

des navettes à cheval partant toutes les 15 minutes entre

deux points névralgiques du système parisien. Les

résultats étant peu satisfaisants en raison de l’intense

circulation routière, il est décidé d’utiliser

le tube pneumatique pour relier les stations du télégraphe

à Paris.

En 1852, Ambroise Ador, l’un des inventeurs

du tube pneumatique procède à des essais au Parc Monceau

en transportant de petits colis par air comprimé.

En 1854, Antoine Galy-Cazalat reproduit l’expérience

et dépose un brevet pour le transport des dépêches

par pression de l’air. La première ligne, longue de

1 050 mètres est ouverte en décembre 1866, reliant

le Grand-Hôtel (12 boulevard des Capucines) au central télégraphique

de Paris-Bourse (rue Feydeau). Le tube d’acier de 65 mm de

diamètre permet de faciliter les communications de la riche

clientèle. Le message est rédigé sur un formulaire

et remis à un tubiste qui l’expédie par le tube

au central télégraphique. Là, un télégraphiste

le transmet en code vers n’importe quelle ville de France ou

vers une capitale étrangère. La réponse suit

le même chemin.

En 1867, un circuit unidirectionnel –

en forme d’hexagone - est constitué entre les centres

télégraphiques de la place de la Bourse et le 103

rue de Grenelle. (rue de Grenelle > rue Boissy d’Anglas

> Grand Hôtel > place de la Bourse > place du Théâtre-Français

> rue des Saints-Pères).

Toutes les 15 minutes un « train omnibus » effectue

le circuit complet en 12 minutes. C’est à partir de

ce circuit que se développe la poste pneumatique.

Dès 1872, la circulation devient bidirectionnelle.

Lors de la fusion des postes et des télégraphes en

1879, le service se développe et s’ouvre aux particuliers.

La poste pneumatique n’est plus, désormais, un vecteur

auxiliaire de la télégraphie.

sommaire

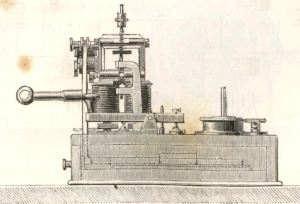

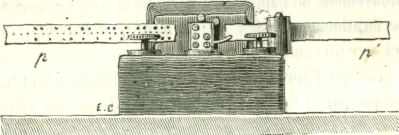

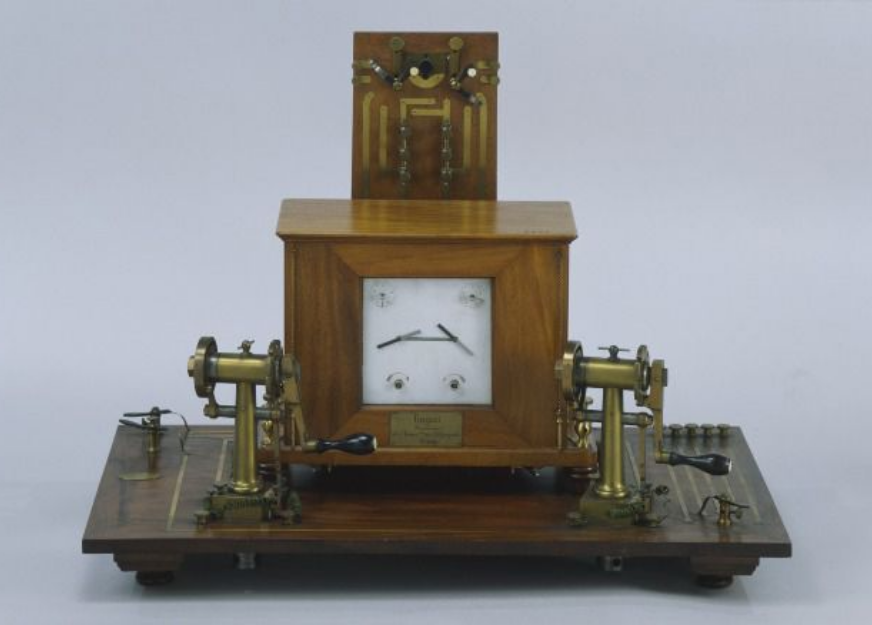

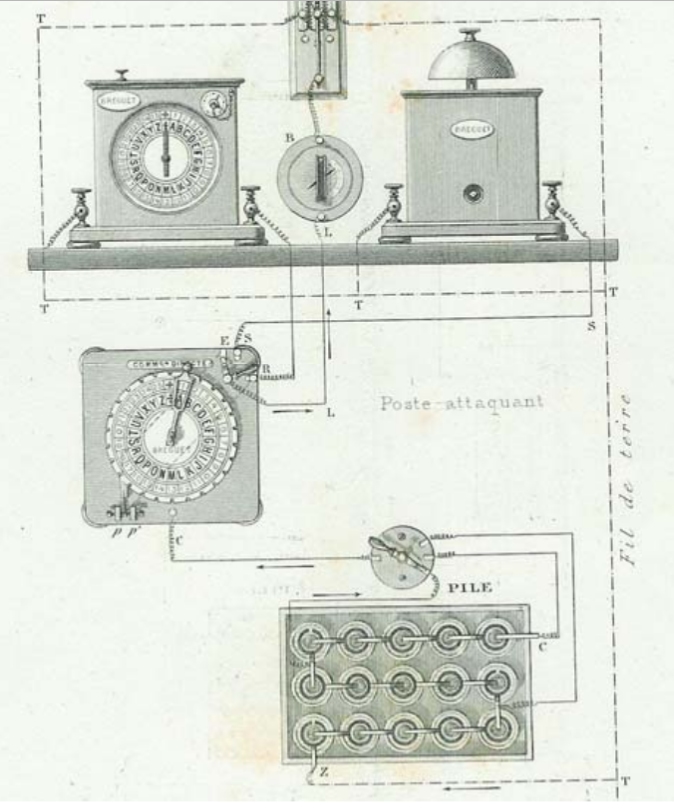

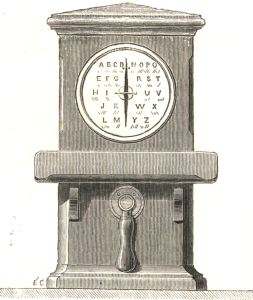

Autre inovation Le pantélégraphe

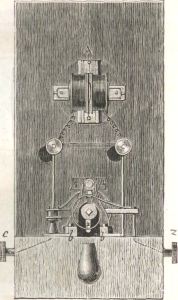

Le pantélégraphe est un télégraphe

autographique, l'ancêtre du fax.

Le pantélégraphe de Caselli permet

la transmission d'une reproduction fidèle d'un manuscrit,

d'un dessin, d'un plan ou d'un portrait. C'est le fruit des recherches

de Caselli sur la transmission télégraphique

des images.

1856 : premier prototype concluant

1857 : début de la collaboration entre Caselli et

Paul Gustave Froment, Création de la Société

du Pantélégraphe

1860, 10 mai : démonstration de l'appareil face à

Napoléon III dans les ateliers de Froment

1860, novembre : tests réussis sur la ligne télégraphique

Paris-Amiens

1861, septembre : démonstrations à l'occasion de l'exposition

de Florence, sur la demande du roi Victor-Emmanuel II

1863 : Autorisation accordée pour l'exploitation officielle

d'une première ligne entre Paris et Marseille

Autorisation d'une exploitation expérimentale de quatre mois

entre Londres et Liverpool

Démonstration face à deux hauts fonctionnaires de

l'Empire chinois, l'intérêt pour la transmission des

idéogrammes est élevé

1884 : Tractations entre la Chine et l'Italie dans le but de réaliser

une expérimentation du pantélégraphe à

Pékin. Elles restent sans suite.

Le pantélégraphe reçut un accueil

particulièrement euphorique. Toutefois, cette invention n'a

pas eu de résultat économique à la hauteur

de cet accueil. Ceci pour plusieurs raisons :

La Société du Pantélégraphe

n'entreprend pas de promotion énergique du produit

L'exploitation en Italie est abandonnée

L'administration des Télégraphes en France maintient

un tarif prohibitif sur les télégrammes autographes

Le pantélégraphe apparaît au moment de la mutation

du réseau télégraphique optique Chappe vers

un réseau télégraphique banalisé (Hugues,

Morse, Baudot). "On" cantonne le pantélégraphe

aux transmissions des signatures autographes, même s'il pouvait

transmettre n'importe quel texte.

sommaire

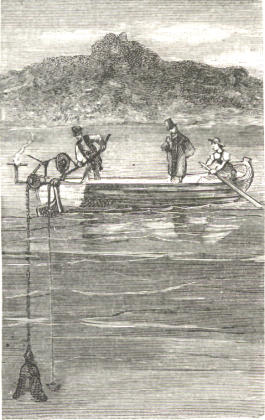

Les câbles télégraphiques

sous-marins avant le début du téléphone

1838 : premier essai de câbles sous-marins

isolés au caoutchouc.

1843 : découverte de la gutta18, isolant

naturel, à Singapour.

1845 : Werner von Siemens invente l’extrusion

et le collage de la gutta percha sur un fil de cuivre.

28 août 1850 : John Watkins Brett pose

le premier câble sous-marin entre les caps Gris-Nez (France)

et Southerland (Angleterre) qui ne fonctionne que 11 minutes ; il

s’agit plus d’un fil conducteur entouré de gutta

percha que d’un câble.

1851 : le premier câble sous-marin à

4 conducteurs renforcé à 8 tonnes est posé

entre les caps Gris-Nez (France) et Southerland (Angleterre) et

fonctionnera plus de 40 ans. Il est considéré comme

le premier câble commercial sous-marin télégraphique.

1er décembre 1852 : une liaison télégraphique

directe est établie entre Paris et Londres ; les messages

sont transis en moins d’une heure entre les bourses de Paris

et de Londres, au lieu de 3 jours auparavant.

10 juin 1853 : Napoléon III accorde

une concession aux frères Brett pour relier la Corse et l’Algérie

à la France

L’histoire des câbles télégraphiques

en Méditerranée est intimement liée aux projets

impériaux, ce moyen de communication servant les fins coloniales

en Méditerranée et permettant d’affirmer la toute

récente présence française en Algérie.

Alors que la diffusion de l’information s’accélère

sur terre, les espaces marins continuent de poser de sérieux

problèmes techniques. Suite au succès du câble

traversant la Manche, John Watkins Brett développe le projet

d’un câble Méditerranéen reliant La Spezia

(près de Gênes) à la Corse, puis à la

Sardaigne et enfin l’Afrique du Nord jusqu’à Bône

(Algérie française). Ce projet est à la croisée

de plusieurs volontés géopolitiques : le royaume de

Sardaigne afin d’unifier le territoire royal, la France pour

rattacher la Corse et l’Algérie au territoire métropolitain

et le Royaume-Uni où ce câble sera la première

étape d’une connexion télégraphique avec

l’Inde. C’est un échec, les eaux profondes de la

Méditerranée se révélant complexes pour

les poseurs tandis que le câble construit pour la portion

Sardaigne-Algérie est trop court. Ce problème est

récurrent pour la pose du câble Crète-Alexandrie.

Le projet de câble entre Toulon et Alger en 1860 doit être

modifié et devient un câble Alger-Minorque, se raccordant

ensuite au câble espagnol reliant les Baléares à

Barcelone, le but étant de réduire les portions submergées

des câbles en priorisant les îles.

Si la pose des câbles est perçue à

l’époque comme une grande réussite (surtout le

câble Atlantique de 1866) les câbles n’ont rien

de définitif et ne remplacent pas la circulation des nouvelles

par voie maritime.

Entre 1850 et 1860, la longueur totale des

câbles sous-marins s’élève à 20 826

km dont 5 173 km en Méditerranée et en Mer noire.

En 1860, il est décidé d’abandonner les câbles

posés par plus de 300 m de profondeur après leur

premier dérangement.

5 août 1858 : le premier câble

transatlantique est posé entre l’Irlande et Terre-Neuve,

prolongeant ceux existants entre le Canada et les Etats-Unis d’une

part et entre l’Irlande et la Grande-Bretagne d’autre

part. Dès 1840, Samuel Morse déclarait sa conviction

de la faisabilité d’une ligne télégraphique

sous-marine à travers l’Atlantique. Cyrus West Field

est à l’origine de la construction de ce câble

dont les études préalables débutent en 1854.

Il est composé de 7 fils de cuivre recouverts de 3 couches

de gutta percha et enroulé dans du chanvre goudronné

autour duquel une gaine de 18 brins composés chacun

de 7 fils métalliques est posée en spirale. Il ne

fonctionne que 3 semaines ; le premier télégramme

officiel transmis entre les deux continents émane de la reine

Victoria :« L’Europe et l’Amérique sont

unis par la télégraphie, Gloire à Dieu au plus

haut des cieux, paix et bonne volonté aux hommes sur Terre ».

Il est suivi d’un message de félicitation au président

des Etats-Unis James Buchanan, le 16 août 1858 qui répond

: « C’est un triomphe plus glorieux, parce que beaucoup

plus utile à l’humanité, que ceux gagnés

par des combattants sur le champ de bataille. Que le télégraphe

transatlantique, avec la bénédiction du ciel, se révèle

être un lien perpétuel de paix et d’amitié

entre les nations apparentées, et un instrument destiné

par la Divine Providence à répandre la religion, la

civilisation, la liberté et la loi dans le Monde ».

En septembre 1858, suite à la détérioration

progressive de l’isolant et à la corrosion du câble,

celui-ci tombe en panne. La tentative suivante n’est entreprise

qu’en 1865 avec d’autres matériaux.

31 juillet 1865 : le « SS Great

Eastern20 » après avoir posé près de

2 000 km de câbles rentre en Angleterre suite à

la rupture du câble.

13 juillet 1866 : la pose d’un nouveau

câble permet de retrouver le 9 août 1866 celui perdu

en 1865 et de le connecter au câble présent dans la

cale du navire ; les deux câbles télégraphiques

transatlantiques sont opérationnels.

En 1863, le « Dix-Décembre »

devient le premier navire câblier français ; il est

rebaptisé “Ampère” le 29 octobre 1870. Un

atelier de maintenance est créé à Toulon.

1864 : la pose d’un câble entre

Oran et Carthagène par le « Dix-Décembre »

échoue.

1866 : Le « Dix-Décembre »

installe un réseau de 194 km entre la Corse et l’Italie.

1869 : le premier câble sous-marin reliant

la France aux Etats-Unis entre Brest et Cape Cod près de

Boston (Etats-Unis) via Saint-Pierre-et-Miquelon, est commandé

par la Société du câble Transatlantique français

et posé par le « SS Great Eastern ».

5 février 1870 : la liaison Marseille-Bône-Malte

(828 km) est posée avec la technologie britannique. Les câbles

sont désormais sous monopole britannique.

Pour encore plus de détails, consultez la page des câbles

sous-marins de ce site.

DATES

CLES avant le téléphone

14 mars 1837 - Wheatstone & Cooke envoie

le premier message télégraphique britannique.

10 juin 1837 - Charles Wheatstone, de Hanover

Square, Middlesex, et William Fothergill Cooke, de Breeds Place,

Hastings, reçoivent un brevet anglais pour le « télégraphe

à cinq aiguilles » électrique ; nécessitait

six fils entre chacune de ses stations;

6 janvier 1838 - Samuel Morse et son associé,

Alfred Vail, ont fait la première démonstration publique

d'un système télégraphique électrique

à Vail's Speedwell Iron Works à Morristown, NJ (a

transmis une phrase de 2 miles) ; 24 janvier 1838 - deuxième

manifestation à l'Université de New York ;

21 février 1838 - Morse fait une démonstration

du télégraphe au président Van Buren, cabinet

à Washington ;

21 janvier 1840 - Charles Wheatstone et WF

Cooke reçoivent le premier brevet télégraphique

alphabétique anglais ; Le télégraphe ABC était

populaire en Angleterre et en Europe et ne nécessitait pas

de télégraphiste qualifié pour lire et envoyer

les messages ; première application pratique de la communication

numérique codée en série.

10 juin 1840 - Wheatstone a reçu un brevet américain

pour une "amélioration du télégraphe électromagnétique"

("améliorations nouvelles et utiles pour donner des

signaux et déclencher des alarmes dans des endroits éloignés

au moyen de courants électriques transmis à travers

des circuits métalliques"); 10 jours avant Morse a reçu

le brevet, mais Morse a eu la priorité en tant que premier

inventeur ; le brevet Morse décrivait le prototype du célèbre

code point-dash ; au Royaume-Uni, leur télégraphe

n'avait aucun moyen d'enregistrer des messages (Morse le considérait

comme un grand inconvénient).

20 juin 1840 - Samuel FB Morse, de New York,

NY, reçoit un brevet pour les « signes télégraphiques

» (« Amélioration du mode de communication d'informations

par signaux par application de l'électromagnétisme

») ; "Télégraphe électromagnétique

américain".

3 mars 1843 – Le Congrès adopte

un projet de loi prévoyant une dépense de 30 000 $

pour une ligne télégraphique entre Washington, DC

et Baltimore ; - Première ligne télégraphique

publique, de Paddington à Slough.

24 mai 1844 - La première ligne téléphonique

américaine est terminée,

L'inventeur américain Samuel FB Morse

inaugure la première ligne télégraphique commerciale

au monde lors d'une démonstration en présence de membres

du Congrès ; message télégraphique envoyé

(« Qu'est-ce que Dieu a fait ? » tiré de la Bible,

- suggéré à Morse par Annie Ellworth, fille

du commissaire aux brevets) du Capitole des États-Unis à

Alfred Vail à la gare de Baltimore, MD ; message télégraphié

au Capitole un instant plus tard par Vail.

6 novembre 1845 - Première ligne télégraphique

(commerciale) payante (deuxième ligne aux États-Unis)

ouverte le long de l'emprise ferroviaire entre Lancaster, Pennsylvanie

et Harrisburg, Pennsylvanie ; 8 janvier 1946 - premier message

reçu.

18 avril 1846 - Royal E. House, de New York,

reçoit un brevet pour un « télégraphe

à impression » ; un téléscripteur qui

imprimerait les lettres de l'alphabet ; capable d'imprimer à

une cadence de 50 mots par minute en lettres romaines.

5 juin 1846 - Ouverture d'une ligne télégraphique

entre Philadelphie et Baltimore.

27 juin 1847 – New York et Boston reliées

par des fils télégraphiques.

10 juin 1848 – Première liaison

télégraphique établie entre New York et Chicago.

13 juin 1848 - réédition du brevet pour «

Amélioration des télégraphes électromagnétiques

» ; Morse.

1849 - Antonio Meucci découvre le

principe du téléphone (découvre la transmission

de la voix humaine par électricité en appliquant l'électrothérapie

à un patient souffrant de rhumatismes à la tête)

;

1859 - Meucci dépose un cavea de modèle de

téléphone fonctionnel (de nombreuses années

avant le brevet d'Alexander Graham Bell en 1876). Cependant, les

aléas de l'histoire et du bureau des brevets ont déterminé

qu'Antonio Meucci ne sera reconnu qu'en Italie comme le véritable

inventeur du téléphone ;

1er mai 1849 - Samuel FB Morse reçoit

un brevet pour un « télégraphe » («

amélioration des télégraphes électriques

») ; registre télégraphique; incorporé

les fonctionnalités de base du récepteur 1844 et la

méthode de marquage de points et de tirets sur papier.

Avril 1851 - Un groupe d'hommes d'affaires

de Rochester, dans l'État de New York, forme la New York

and Mississippi Valley Printing Telegraph Company ;

13 novembre 1851 – Début du service

télégraphique entre Londres et Paris.

1856 - Hiram Sibley et Don Alonzo Watson acquièrent

une série de systèmes télégraphiques

concurrents (le plus grand actionnaire d'Ezra Cornell) ; a changé

son nom pour The Western Union Telegraph Company (signifie l'union

des lignes télégraphiques « occidentales »

avec les lignes orientales ») ;

20 mai 1856 – David Edward Hughes. de

Louisville, KY, a reçu un brevet pour un « télégraphe

» ; premier téléscripteur qui a imprimé

avec succès des caractères ; 1857 - vend les droits

pour 100 000 $ à la Commercial Co.

19 mai 1857 - William F. Channing, de Boston,

MA, Moses G. Farmer, de Salem, , ont reçu un brevet pour

un « télégraphe d'alarme incendie électromagnétique

pour les villes » (« pour donner une alarme instantanée

et définitive, soit générale ou local, dans

une ville ou un village, en cas d'incendie");

4 août 1858 - Cyrus W. Field a achevé

le câble de l'Atlantique, établi la communication télégraphique

entre les États-Unis et l'Angleterre (avait conçu

l'idée du câble télégraphique en 1854,

obtenu une charte pour poser une ligne bien isolée à

travers le fond de l'océan Atlantique ; obtenu l'aide des

Britanniques et des Américains. des navires de guerre ; firent

quatre tentatives infructueuses en 1857 ; quatre navires britanniques

et américains [Agamemnon, Valorous, Niagara, Gorgon] se rencontrèrent

au milieu de l'océan pour une cinquième tentative

en juillet 1858, avec leur chargement de câbles, partis pour

la baie de la Trinité ; , Terre-Neuve, Agamemnon et Valorous

s'embarquèrent pour Valentia, Irlande le 29 juillet 1858);

5 août 1858 - le navire Niagara, ancré sur

la côte de Terre-Neuve, pose 1 016 milles de câble ;

quelques jours plus tard, l'autre extrémité du câble

a atterri avec succès en Irlande ; s'étendait sur

près de 2 000 milles à travers l'Atlantique à

une profondeur souvent supérieure à deux milles ;

16 août 1858 - Le président James Buchanan

a échangé des messages d'introduction et de compliments

officiels avec la reine Victoria ; Il a fallu près de 18

heures pour atteindre Terre-Neuve (99 mots, 509 lettres, en moyenne

environ 2 minutes par lettre ; message transmis à travers

Terre-Neuve par fil aérien soutenu par des poteaux ; à

travers le détroit de Cabot par câble sous-marin jusqu'à

Aspy Bay, Cap-Breton ; par fil aérien à travers l'est

Canada et Maine, via Boston jusqu'à New York) ;

Septembre 1858 - le câble s'est avéré

faible, le courant insuffisant et a cessé de fonctionner

;

1866 - Câble amélioré posé avec

succès.

8 octobre 1860 – Ouverture de la ligne

télégraphique entre Los Angeles et San Francisco.

1861 – achèvement de la première

ligne télégraphique transcontinentale, assurant des

communications rapides d'un océan à l'autre pendant

la guerre civile américaine ;

24 octobre 1861 - La Western Union

Telegraph Company reliait les réseaux télégraphiques

de l'est et de l'ouest du pays à Salt Lake City, UT ; la

ligne transcontinentale achevée, a permis une communication

instantanée entre Washington, DC et San Francisco (huit ans

avant que le chemin de fer transcontinental ne soit achevé)

; Stephen J. Field, juge en chef de Californie, a envoyé

le premier télégramme transcontinental au président

Abraham Lincoln, prédisant que la nouvelle liaison de communication

contribuerait à garantir la loyauté des États

occidentaux envers l'Union pendant la guerre civile.

24 mai 1862 - Télégraphe de campagne utilisé

pour la première fois dans la guerre américaine ;

quartier général du général de l'armée

près de Williamsport, en Virginie. connecté par fil

à l'avant-garde à plusieurs kilomètres de là

à Mechanicsville, en Virginie.

1866 – introduction du premier stock ticker, a fourni

aux sociétés de courtage les cotations de la Bourse

de New York ;

27 juillet 1866 - Après

deux échecs, Cyrus W. Field réussit à poser

le premier câble télégraphique sous-marin entre

l'Amérique du Nord et l'Europe.

1869 - Elisha Gray, client, rachète la participation

de George Shawk, copropriétaire de l'atelier de fabrication

de Cleveland associé aux sociétés télégraphiques

Western Union ; formé Gray and Barton, en partenariat avec

Enos N. Barton, ancien opérateur télégraphique

en chef pour Western Union à Rochester, New York ; Anson

Stager, surintendant général de Western Union, a rejoint

le partenariat ;

1870 - lancement du service de gestion du temps, a contribué

à standardiser l'heure à l'échelle nationale

(a été distingué en tant que « le gardien

du temps de la nation » pendant près d'un siècle

);

7 juin 1870 - Frank L. Pope, d'Elizabeth, NJ, et Thomas A.

Edison reçoivent un brevet pour une "amélioration

des instruments d'imprimerie et de télégraphie"

("les communications peuvent non seulement être enregistrées

automatiquement en caractères imprimés, à un

ou plusieurs points éloignés, au gré de l'opérateur

émetteur, mais grâce auxquels ce résultat peut

être obtenu avec une plus grande certitude et d'une manière

beaucoup plus simple").

28 décembre 1871 - Meucci dépose

sa première opposition au brevet (avis d'intention de déposer

un brevet), sur le "Talking Telegraph", renouvelé

en 1872 et 1873 mais, malheureusement, pas par la suite ; déclenchant

une série d’événements mystérieux

et d’injustices qui seraient incroyables s’ils n’étaient

pas aussi bien documentés.

1871 - Introduction du service de transfert d'argent de Western

Union, qui est devenu le principal service de l'entreprise ; entreprise

;

1872 - Réorganisée sous le

nom de Western Electric Manufacturing Company après que Stager

ait convaincu le président de Western Union, William Orton,

d'investir dans une entreprise manufacturière ; est devenu

le principal fournisseur de Western Union ;

30 juillet 1872 - Mahlon Loomis reçoit un brevet pour

une « amélioration du télégraphe »

(« mode nouveau et amélioré de télégraphie

et de génération de lumière, de chaleur et

de force motrice ») ; radio sans-fil.

22 octobre 1872 - Thomas

A. Edison a reçu des brevets pour une amélioration

du "Papier pour télégraphes chimiques" (utilisant

une pâte très fine de farine et d'eau qui, avec une

solution d'iodure de potassium, pénétrerait dans le

tissu en papier) et pour un "Appareil" amélioré.

for Perforating Paper for Telegraph Use" (une machine compacte

pour perforer du ruban perforé utilisé pour transmettre

des messages télégraphiques - un seul trou pour un

point ou trois trous pour un tiret).

1er juillet 1873 - Thomas Edison reçoit un brevet

pour une « amélioration des circuits pour télégraphes

chimiques » ; concernait une méthode pour réduire

le problème des marques qui se rejoignent sur du papier chimique

dues à l'action électrique d'une pulsation d'un fil

télégraphique qui ne s'efface pas avant la suivante

; 3 mai 1892 – Thomas Edison reçoit un brevet pour un

télégraphe parlant.

4 février 1873 - Thomas A. Edison obtient son brevet

pour une « amélioration des circuits pour télégraphes

chimiques » ; méthode pour aiguiser les impulsions,

réduire le problème des marques qui se rejoignent

sur le papier chimique dues à l'action électrique

d'une pulsation d'un fil télégraphique qui ne s'efface

pas avant la suivante.

26 mai 1874 - Thomas A. Edison reçoit

un brevet pour la « télégraphie automatique

et ses perforateurs » ; produit le message directement sur

une bande de papier de telle sorte qu'il soit prêt à

être plié, envoyé immédiatement à

sa destination ; lettres formées par un carré de 5x5

de 25 fils perforés.

1875 - Gardiner G. Hubbard, de Cambridge, MA, et Thomas Sanders,

de Haverhill, MA, acceptent de financer les travaux d'Alexander

Graham Bell qui essayait d'inventer un télégraphe

parlant - un téléphone ;

6 avril 1875 - Alexander Graham Bell, de Salem, a reçu

un brevet pour une « amélioration des émetteurs

et récepteurs pour télégraphes électriques

» ; attribué à Hubbard et Sanders;

1875 - Gray vend sa participation et prend sa retraite ;

7 mars 1876 - Bell a reçu un brevet pour «

l'amélioration de la télégraphie » ;

9 juillet 1877 - Bell, Greene, Hubbard et Thomas Watson

fondent Bell Telephone Company pour exploiter l'invention ;

18 février 1876 – Liaison télégraphique

directe établie entre la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande.

14 février 1876 – Bell et son inventeur rival

Elisha Gray déposent une demande de brevet pour le téléphone

à quelques heures d'intervalle ;

3 mars 1976, Alexander Graham Bell, de Salem,

reçoit le brevet n° 174 465 pour le téléphone.

Avril 1876 - Lars Magnus Ericsson ouvre un

atelier électromécanique dans une cuisine louée

à Stockholm pour réparer les instruments télégraphiques

et autres appareils électriques ; le fonds de roulement était

de 1 000 couronnes, empruntées à Mme Maria Stromberg

de Nygard ; société nommée LM Ericsson &

Co. ; Novembre 1878 - livraison des premiers téléphones

de la fabrication Ericsson.

30 mai 1876 - Thomas a. Edison a reçu

trois brevets pour une « amélioration des télégraphes

duplex » ; le signal transmis activé soit envoyé

sur le même fil que le signal reçu.

27 juillet 1876 - Après deux échecs,

Cyrus W. Field réussit à poser le premier câble

télégraphique sous-marin entre l'Amérique du

Nord et l'Europe.

9 octobre 1876 - La première conversation

téléphonique bidirectionnelle a eu lieu sur des fils

extérieurs entre Alexander Graham Bell et Watson sur une

ligne télégraphique reliant Boston et East Cambridge.

sommaire

|

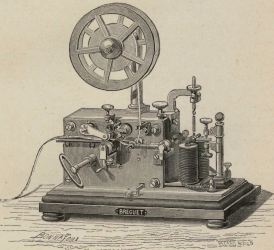

Morse

Morse