LA DISTRIBUTION DE L'HEURE

La notion de l’heure, c’est-à-dire

de la subdivision du temps, est aussi ancienne que l’homme : elle

a dû s’imposer à son esprit dès qu’il s’est

aperçu que les choses ont une « durée » et que

la nuit succède au jour. Aussi, est-ce aux astres, régulateurs

de la succession des jours, desmois et des années, c’est-à-dire

au soleil et à la lune tout d’abord, qu'il s’est adressé

pour mesurer le temps. Les cadrans solaires, les clepsydres ou «

horloges d’eau » furent ses premiers chronomètres.

Le problème de l’heure est capital pour les conditions mêmes

de la vie courante : il est essentiel de savoir subdiviser le temps que

l’on doit consacrer à son travail, à ses plaisirs,

à son sommeil. Aussi le problème, dès que la construction

mécanique se fut perfectionnée suffisamment, se posa-t-il

sous ses deux faces bien distinctes : la détermination de l’heure

et la conservation de l’heure.

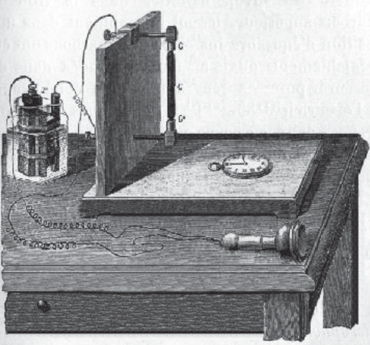

En Angleterre, en 1833, c’est une time-ball ou boule de grand diamètre qui, en tombant à midi d’un point très haut, signale l’heure dans les environs de l’Observatoire de Greenwich. Des systèmes similaires sont installés dans de nombreuses villes.

Déjà en 1840, en Angleterre,

on expérimente déjà le premier réseau de distribution

de l’heure par télégraphe.

Dès 1852, Bruxelles, comme le rappelle Le Génie

civil, s’est dotée d’un réseau électrique

de 220 horloges, dont 170 sur la voie publique, réglées

et mises à l’heure simultanément.

Une des missions de l’Observatoire de Paris, fondé en 1666,

est de donner l’heure exacte.

Dès 1867 à Paris, le directeur de l’Observatoire,

Urbain Le Verrier propose la synchronisation de différentes horloges

parisiennes, plan qui se concrétise finalement en 1880 ... Dès

1877, une horloge est visible à la porte de l’établissement.

A New York, dans les années 1870 une boule chute de 8 mètres

tous les matins à 9h depuis la tour de l’Hôtel des télégraphes.

L’indication de l’heure exacte est fournie par liaison télégraphique

avec l’Observatoire de Washington. Un mouchoir agité permet

d'attirer l'attention sur la chute imminente afin que tous soient prêts

à régler leur montre. La classe est même interrompue

dans les écoles de New-York et aux alentours pour que les élèves

puissent assister à la chute de la time ball.

Déjà en 1876, l’horloger Lesieur s’occupe

déjà de synchroniser des horloges de la Bourse et du ministère

de l’Intérieur avec le poste central des lignes télégraphiques.

Depuis 1879, existe pour Paris et dans les plus grandes villes

d’Europe munies d’un observatoire un service de distribution

de l’heure par transmission électrique . Les principales horloges

sont reliées électriquement au régulateur des observatoires.

De nombreux brevets sur la synchronisation

sont déposés à cette époque. La paternité

du procédé de synchronisation électrique finalement

mobilisé pour le service horaire de Paris est revendiquée

par l’horloger Vérité, alors qu’elle est attribuée

à MM. Foucault et Froment par un numéro de la Revue chronométrique.

La question ne relève pas simplement d’enjeux de réputation,

elle soulève des problèmes juridiques et économiques.

Un autre horloger, Armand-François Collin, menace ainsi d’entamer

des poursuites judiciaires à l’encontre de tout confrère

qui appliquerait un procédé de son invention dans le service

de la ville. La Direction des travaux et le Conseil municipal choisissent

d’empêcher ces prétentions monopolistiques en favorisant

les expériences d’autres horlogers, comme Henry Lepaute. La

concurrence ainsi favorisée empêche une dépendance

manifeste à l’égard d’un seul horloger.

La question des brevets se trouve également au centre de la constitution

de la Compagnie générale des horloges pneumatiques. Le procédé

pneumatique qu’elle mobilise fonctionne à grande échelle

à Vienne depuis 1877. Dès l’année suivante,

la société propriétaire de la concession d’exploitation

du brevet en France engage les procédures pour appliquer le même

procédé à Paris. Elle entame alors une importante

campagne de publicité. Selon elle, le système « résout

le problème de l’heure unitaire, vainement demandé

à d’autres moyens ; il a la faculté de donner la même

heure, à la minute, sur tous les points de la ville, gare, usine,

administration, école, appartement, etc.. Elle affirme donner l’«

heure exacte de l’Observatoire et vante les mérites de son

système pneumatique, notamment dans un livret richement illustré

qui met en scène ses installations et explique leur fonctionnement.

La commercialisation de la synchronisation pneumatique s’appuie sur

une stratégie éditoriale visant le grand public, mais aussi

la Direction des travaux. La Compagnie publie ainsi une liste de ses abonnées

de manière à démontrer le succès de son système

pneumatique et, par là, le sérieux et la solidité

de l’entreprise.

LA NOTION DE L’HEURE.

La notion de l’heure, c’est-à-dire de la subdivision

du temps, est aussi ancienne que l’homme : elle a dû s’imposer

à son esprit dès qu’il s’est aperçu que

les choses ont une « durée » et que la nuit succède

au jour. Aussi, est-ce aux astres, régulateurs de la succession

des jours, desmois et des années, c’est-à-dire au soleil

et à la lune tout d’abord, qu'il s’est adressé

pour mesurer le temps. Les cadrans solaires, les clepsydres ou «

horloges d’eau » furent ses premiers chronomètres.

Le problème de l’heure est capital pour les conditions mêmes

de la vie courante : il est essentiel de savoir subdiviser le temps que

l’on doit consacrer à son travail, à ses plaisirs,

à son sommeil. Aussi le problème, dès que la construction

mécanique se fut perfectionnée suffisamment, se posa-t-il

sous ses deux faces bien distinctes : la détermination de l’heure

et la conservation de l’heure.

La détermination de l’heure se fait dans les observatoires

astronomiques. Grâce à la précision toujours croissante

avec laquelle sont construits les instruments, on peut garantir l’heure

exacte à un dixième de seconde près, et l’on

peut espérer l’obtenir avec la précision d’un

centième de seconde.

Quant à la conservation de l’heure, c’est un problème

tout à fait différent de celui de sa détermination

: il se résout par les horloges.

Toutefois, ces horloges en réception ont un inconvénient,

elles sont essentiellement fixes et ne sont pas portatives. Aussi leur

emploi était-il impossible a bord d’un navire, et les horlogers

cherchèrent-ils de tous côtés à réaliser

des « horloges portatives » dans lesquelles le Poids moteur

se trouvait remplacé par un ressort. Ce n’est qu’au commencement

du XVIIe siècle que la construction de ces « montres »

devint assez précise pour qu’on pût les employer à

des usages astronomiques. A partir du XVIIIe siècle, grâce

à l'émulation suscitée entre les horlogers par le

concours qu’avait institué l’Académie des sciences

de Paris, on voit apparaître de véritables «chronomètres»,

qui illustrèrent les noms de leurs constructeurs, Leroy et Berthoud

; au XIXe, auXX6 siècle, ces chronomètres, jusque-là

très coûteux, devinrent d’un prix plus abordable, et

l’on Peut avoir aujourd’hui, pour 300 francs, une « montre

de torpilleur » assez portative pour être mise dans le gousset,

et assez précise pour être un excellent « garde-temps

».

C’est en « transportant l’heure » par des chronomètres

que les marins, jusqu’à ces derniers temps, pouvaient déterminer

la longitude en mer, que les compagnies de chemins de fer réglaient,

au début de leurs exploitations, les horloges de leurs gares, qui

doivent toutes indiquer la même heure et la même minute pour

assurer la précision du service des trains.

L’HEURE UNIVERSELLE.

La forme même de la terre, qui est, à très peu

de chose près, une sphère, le mouvement de rotation dont

elle est animée autour de son axe, font que chaque point de la

terre défile à son tour devant le soleil. Au moment où

il passe devant l’astre, il est midi vrai, et il en résulte

forcément qu’il ne peut être midi que pour un seul point

de la terre à la fois. Chaque point du globe a donc son heure locale

; quoi que l’on puisse faire ou penser, quand il est midi à

Paris, il y a cinquante-cinq minutes que la ville de Vienne, en Autriche,

a passé devant le soleil au cours du mouvement diurne de la terre,

et il ne peut être à la fois midi dans ces deux stations.

Tant que les communications entre les peuples furent peu rapides, tant

que les voyages sur terre se faisaient par des véhicules marchant

lentement, ayant leurs itinéraires indépendants les uns

des autres et assez clairsemés sur les routes, on se contenta de

l’heure locale de chaque endroit. Mais, quand l’invention et

la généralisation des chemins de fer vinrent poser le problème

de la circulation rapide des trains sur une voie unique, il fallut songer

à unifier l’heure des diverses stations. Ce fut l’époque

où l’on avait, dans chaque ville de France, deux « heures

» différentes : 1’ « heure de la ville »

et 1’ « heure de la gare », qui était celle de

Paris, transmise télégraphiquement. L’heure de la ville

avançait sur l’heure de la gare pour les stations situées

à l’Est de Paris; elle retardait, en sens contraire, pour

les stations situées à l’Ouest. La différence

des heures n’était pas d’ailleurs sans atteindre une

valeur relativement importante pour les points extrêmes du territoire

: elle atteignait vingt-sept minutes à Brest et vingt minutes,

en sens contraire, à Nice.

Les inconvénients de cette double numération furent si manifestes

que, dès 1891, une loi rendit réglementaire pour toute la

France l’heure de Paris. Les divers États du monde avaient

d’ailleurs pris des mesures analogues, chacun pour l’étendue

de son territoire. Cela allait très bien tant qu’on ne sortait

pas d’un État déterminé, mais l’inconvénient

devenait grave quand il fallait passer d’un État dans un autre,

et, pour en citer un cas typique et demeuré classique, sur le bord

du lac de Constance, dont les rives baignent cinq États différents

: la Suisse, le Duché de Bade, la Bavière, la Wurtemberg

et l’Autriche, on ne comptait pas moins de cinq heures différentes

! De là une confusion, tout au moins une complication extrême

dans les horaires des bateaux et des chemins de fer.

Ainsi l’heure nationale, suffisante pour un même pays de peu

d’étendue, devient insuffisante quand il s’agit de plusieur

États ; elle le devient même pour un seul pays, si l’étendue

de celui-ci de l’Est à l’Ouest est considérable....

Voila posé tous les problèmes

à résoudre avant de distribuer l'heure dans le monde entier.

Après le réseau de distribution électrique de

l'heure, d'autres moyens ont été utilisés :

I - Distribution de l'heure par air comprimé

II - Distribution de l'heure par télégraphe

III - Distribution

de l'heure par téléphone

IV - Distribution de l'heure par Télégraphie

sans fil

I - Distribution

de l'heure par l'air comprimé

- Dans l'ouvrage "L'unification de l'heure à Paris et

dans toute la France" Collin, s'exprimait ainsi :

L’unification de l’heure est à l’ordre du jour !

C’est une grande question qui m’est devenue familière,

grâce à des recherches que je poursuis sans relâche

depuis plus de quinze ans.

En 1865 Collin dépose un brevet de système pneumatique.

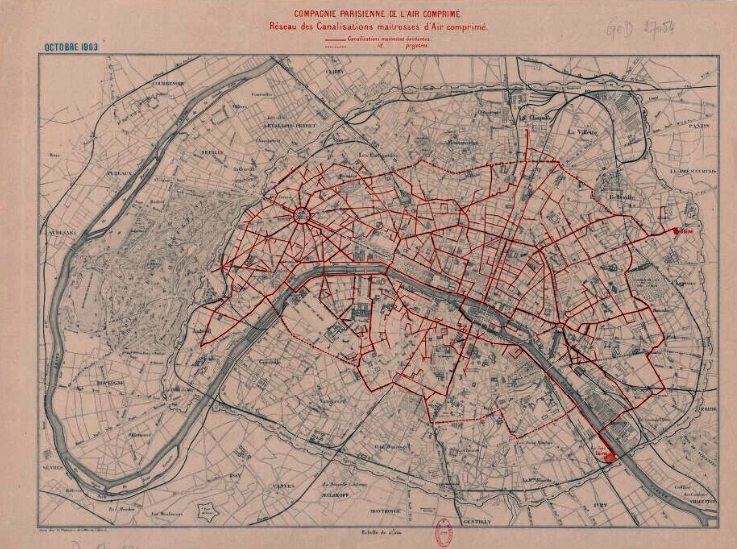

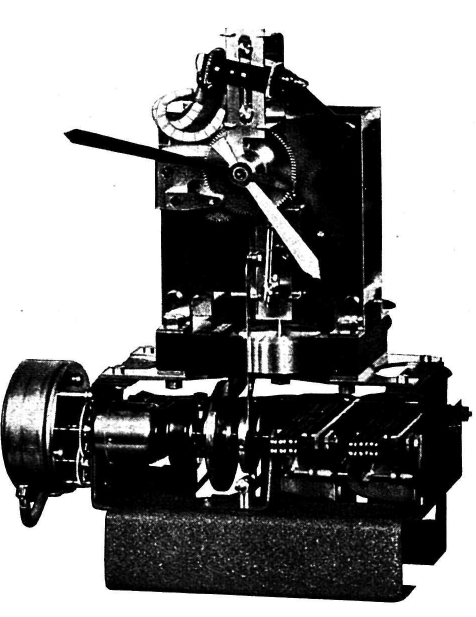

Victor Popp est à l’origine du réseau pneumatique

fournissant une énergie régulière pour les horloges.

La Compagnie générale des horloges pneumatiques, originaire

de Vienne, s’implante à Paris à la fin des années

1870. Cette compagnie avait déjà mis en place 4500 mètres

de canalisations à Vienne. Elle fonda en 1879 la Société

des horloges pneumatiques, renommée Compagnie parisienne de l'air

comprimé en 1927 puis Société urbaine de distribution

d’air comprimé (SUDAC).

(Un magnifique document de la Sudac

est disponible ici en pdf)

Elle obtient en 1881 une concession de 50 ans avec la ville de Paris pour

"établir ou conserver sous la voies publiques des tuyaux pour

la conduite d’air comprimé". L’usine de l'entreprise,

située Saint Fargeau à Paris, dispose d’une horloge

mécanique sur laquelle sont effectués les réglages,

comme l’explique Henri de Graffigny dans le Manuel de l'horloger

et du mécanicien amateur.

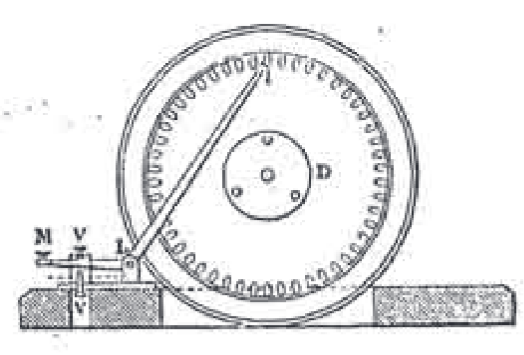

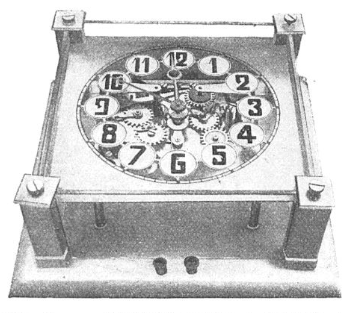

Le cadran de cette horloge actionne une tige qui conduit à l’envoi

d’air comprimé par pulsations dans les conduites.

Le réseau pneumatique se développe en empruntant les conduites

des égouts.

La société indique en 1888 qu'elle dispose, pour les horloges

pneumatiques, de 65 kilomètres de canalisations et fournit de l'air

comprimé pour 7800 pendules et 95 cadrans de la ville.

Cependant, l’utilisation du réseau décline progressivement

au début du XXe siècle.

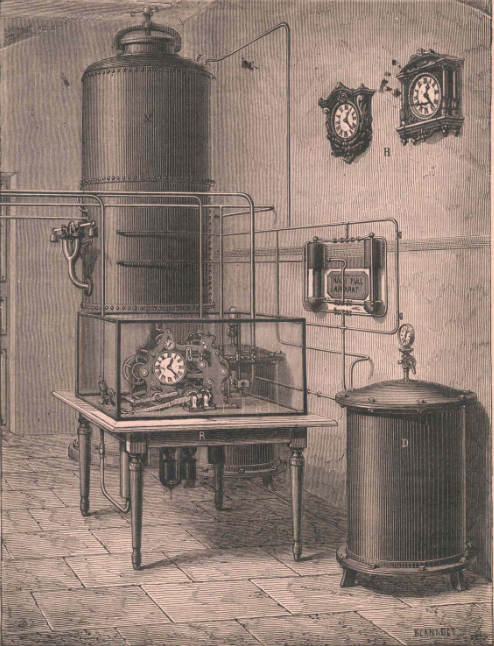

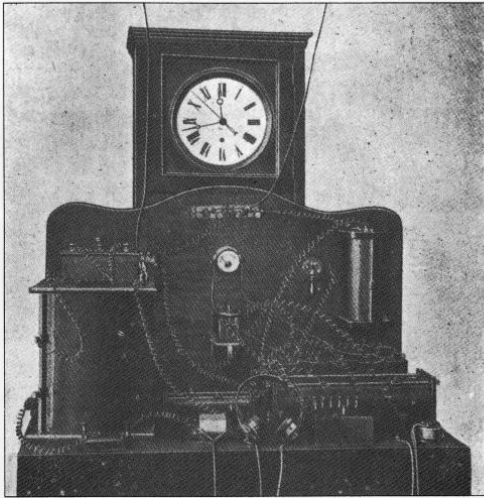

La Centrale de l’heure pneumatique fut

installée vers 1880, dans un immeuble de la rue Sainte-Anne, et

les passants peuvent voir au rez de chaussée de cet immeuble, les

deux horloges distributrices du temps, qui fonctionnent à tour

de rôle. Au sous-sol, de gros réservoirs reçoivent

l’air comprimé à cinq kilogrammes, de l’usine

de Bercy ; cet air est détendu dans d’autres réservoirs

pour ramener la pression de travail à 750 grammes, pression largement

suf(îsante au fonctionnement des appareils. Deux détendeurs

interviennent : l’un, branché sur la canalisation à

cinq kilogrammes, ne laisse pénétrrt dans le réservoir

d’arrivée que de l’air à la pression de deux kilogrammes.

De ce réservoir, une canalisation conduit l’air à un

robinet automatique à mercure dont l’échappement est

relié à deux autres réservoirs où la pression

est maintenue normalement à sept cent cinquante grammes.

C’est cette pression que le système de transmission automatique,

commandé par l’horloge-mère, envoie dans tou t le vaste

réseau de canalisations commandant les horloges.

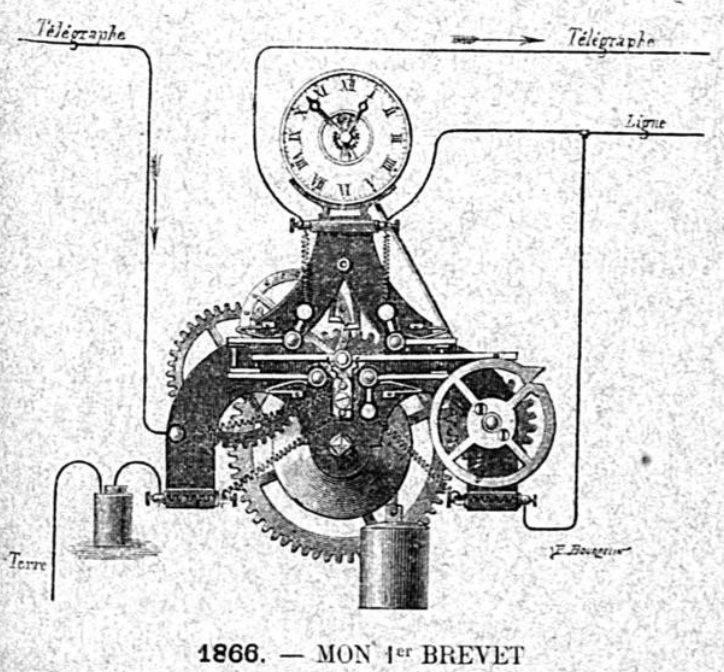

Dès l’année 1866, comprenant que le système pneumatique, que Collin a breveté en 1865, était insuffisant , il prenais un brevet qui m’assurait la propriété d’un système de remise à l’heure par l’électricité, que M. Th. du Moncel, membre de l’Institut, a jugé digne d’être décrit dans son Traité des applications de l'électricité. Il est cependant bon, dans certaines conditions. C’est ainsi que le grand cadran de l’orgue de Notre-Dame de Paris, et les cadrans intérieurs et extérieurs du casino de l’établissement thermal de Vicliy fonctionnent très régulièrement, depuis 1865, par ce système pneumatique.

Si l’accès à l’heure est relativement facile à Paris dans la première moitié du XIXe siècle, les horloges publiques sont inégalement précises et appartiennent à des propriétaires variés. Cette diversité pose et complexifie la question de la synchronisation des horloges, d’autant plus que l’exigence du public atteint un seuil inédit à partir de la seconde moitié du siècle. L’accélération des réseaux postaux et l’introduction des chemins de fer expliquent en partie cette nouvelle exigence, de même que l’intensification du « quadrillage du temps individuel qui l’accompagne, à des degrés divers, dans tous les domaines de la vie quotidienne.

La Compagnie estime que les horloges, «

au lieu de marquer l’heure exacte, avancent ou retardent, ce qui

créé des incertitudes très-désagréables

au moment des départs, des repas, des rendez-vous, etc. Le

succès de l’entreprise parisienne est, dans un premier temps,

au rendez-vous. En 1880, cent vingt personnes travaillent pour la compagnie.

Elle règle deux mille cent pendules dans six cents maisons en juin

1881. La valorisation de la discipline horaire touche des milieux variés,

de la fonction publique au commerce en passant par la restauration, où

la compagnie souhaite qu’il n’y ait plus une seule pièce

où des employés et clients n’aient constamment l’heure

exacte sous les yeux », mais aussi au foyer, « où la

connaissance constante de l’heure exacte aurait une sérieuse

influence sur la régularité du service, si précieuse

aux yeux des maîtresses de maison. Discipline des employés,

des clients, des maîtresses de maison qui repose sur des dispositifs

techniques parfois très spécifiques, comme ce procédé

inventé par l’horloger Collin pour s’assurer des heures

de passage des veilleurs de nuit sur les différents points qu’ils

doivent traverser.

La liste des abonnés de la compagnie permet d’ailleurs de

situer socialement les premiers clients de la compagnie dans les arrondissements

centraux de Paris. Près de la moitié sont des artisans et

commerçants. S’il est difficile de restituer l’utilisation

effective de ces horloges, on peut supposer qu’elles étaient

d’abord un moyen d’organiser et de surveiller leur propre activité,

révélateur d’une certaine éthique du travail

passant par la discipline horaire, avant d’être un objet pratique

et de prestige à destination des clients. Le service public de

synchronisation de l’heure qui prend forme au début des années

1880 à Paris répond donc à des besoins en précision,

synchronisation et discipline horaires. Mais le projet débute grâce

à l’action énergique des astronomes de l’Observatoire

de Paris.

sommaire

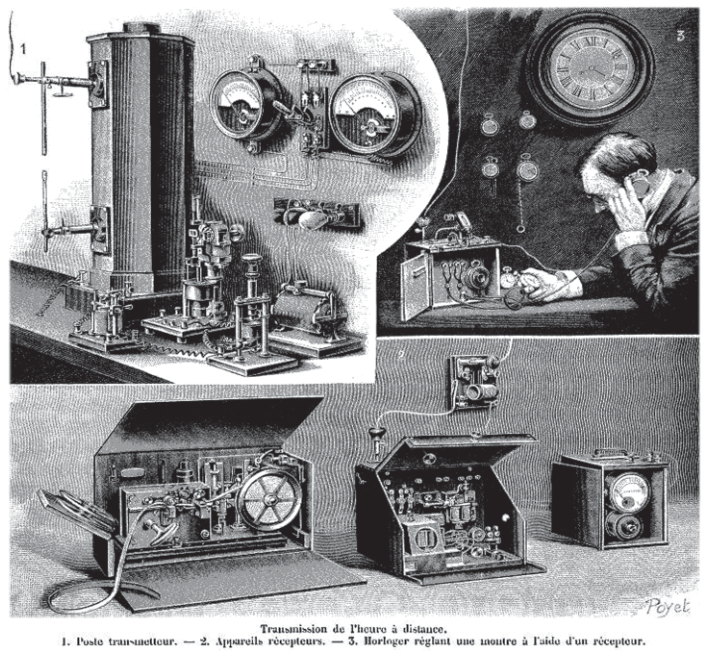

II - LA TRANSMISSION DE L’HEURE

PAR LA TELEGRAPHIE

Ce n’est qu’à partir du

milieu du XIXe siècle que l’accès à l’heure

de Paris, calculée par les astronomes et jusque-là réservée

aux ports et observatoires, subit un mouvement inédit de démocratisation

grâce au développement de la télégraphie électrique.

La première idée qu’on avait eue était d’unifier

l’heure par le télégraphe électrique. A Paris,

le directeur de l’Observatoire, Urbain Le Verrier propose dès

1867 la synchronisation de différentes horloges parisiennes, plan

qui se concrétise finalement en 1880 .

L'horloge de référence est celle de l'Observatoire dont

les battements sont synchronisés avec des centres secondaires grâce

à l'électricité. Les horloges de plusieurs mairies,

de la Sorbonne ou du Conservatoire des arts et métiers sont ainsi

synchronisées avec celle de l’Observatoire.

L’Observatoire

propose alors la constitution d’un service public de distribution

de l’heure à la minute pour les horloges publiques, en province

et dans la capitale, dont il serait le centre névralgique. Ce sont

toutefois la Direction des travaux de Paris et ses ingénieurs qui

gèrent au quotidien le réseau et ses dysfonctionnements.

Ces derniers, issus de l’École des ponts et chaussées

créée en 1747, participent activement à la formation

des services publics, et notamment des réseaux routiers, depuis

le XVIIIe siècle . Leur corps est organisé au niveau

départemental, sous l’autorité des préfets,

à partir de 1804.

Revenons à l'ouvrage de Collin

: L’unification de l’heure

C.’est une grande question qui m’est devenue familière,

grâce à des recherches que je poursuis sans relâche

depuis plus de quinze ans.

Dès l’année 1866, comprenant que le système

pneumatique, breveté par moi en 1865, était insuffisant,

je prenais un brevet qui m’assurait la propriété d’un

système de remise à l’heure par l’électricité,

que M. Th. du Moncel, membre de l’Institut, a jugé digne d’être

décrit dans son Traité des applications de Vélectricité

. Il est cependant bon, dans certaines conditions. C’est ainsi que

le grand cadran de l’orgue de Notre-Dame de Paris, et les cadrans

intérieurs et extérieurs du casino de l’établissement

thermal de Vicliy fonctionnent très régulièrement,

depuis 1865, par mon système pneumatique.

Mes travaux incessants sur l’unification de l’heure m’ont

amené à créer un grand nombre d’appareils qui,

tous, ont satisfait, non seulement à des expériences diverses

et longtemps continuées, mais encore à des applications

en grand, dont certaines datent de plusieurs années. Je crois remplir

un devoir en faisant connaître au public ce qu’une longue pratique

m’a appris, et en exposant, aussi nettement et aussi méthodiquement

que je le pourrai faire, les moyens les meilleurs d’unifier l’heure

à Paris et dans toute la France.

L’expérience a démontré que l’électricité

est un agent trop peu puissant, trop capricieux et trop infidèle

pour qu’on- puisse en user comme moteur d’horloges ou de compteurs.

Il faut donc, pour arriver à l’unification de l’heure,

renoncer à l’emploi de l’électricité en

tant que force motrice. Il faut conserver les horloges anciennes avec

leurs moteurs mécaniques, poids ou ressorts, et ne se servir de

l’électricité que pour les régler, automatiquement

et périodiquement, de façon à les contraindre à

donner l’heure exacte. Le réglage électrique, qui est

le seul moyen d’arriver, économiquement et sûrement,

à l’unification de l’heure, est, depuis de longues années,

l’objet de mes ëtüdes, ainsi que le constatent les divers

brevets que j’ai pris de 1866 à 1880. Dans une brochure, publiée

au commencement de 1877, j ’ai dit qu’il était inutile,

pour les besoins de la vie ordinaire, que l’unification de l’heure

se fit à chaque seconde, parce que, d’une part, le public

n’a guère besoin d’avoir l’heure à la seconde

et que, d’autre part, les horloges ne donnent pas la seconde et ont,

d’ailleurs, dans leurs aiguilles, des jeux qui rendent impossible

la constatation d’une différence d’une ou de quelques

secondes.

Cela est vrai et doit être maintenu

pour les horloge publiques ou particulières, qui n’ont à

satisfaire qu’aux besoins de la vie civile, mais il est bien entendu

que les pièces de quelque précision doivent donner la seconde

et qu’il est extrêmement désirable que le public puisse

se procurer, au besoin, l’heure exacte à la seconde. Or, il

est facile d’arriver à ce résultat. Voici comment :

A l’Observatoire, on obtient astronomiquement, chaque jour ou, du

moins, à des intervalles de temps très rapprochés,

la détermination exacte de l’heure pour le méridien

de Paris. Cette heure obtenue sera conservée à l’aide

de pièces de très-haute précision placées

sous les yeux des astronomes dans les conditions les plus favorables.

Ce seront les Garde-Temps. L’heure des Garde-Temps sera confiée

à des Régulateurs-types de précision, qui, par l’emploi

des courants électriques, régleront et maintiendront réglées

d’autres horloges qui, elles-mêmes, seront construites avec

soin et qui deviendront, sous le nom de Centres-horaifes, des types chargés

de régler les diverses horloges qui leur seront reliées

électriquement. Les Centres-horaires donneront la seconde, et les

horloges réglées par les Centres-horaires donneront l’heure

avec toute la précision que comporteront la disposition et le jeu

de leurs aiguilles; en tous cas, avec beaucoup plus d’exactitude

qu'il n’en faut pour la vie civile. Comme mon système de remise

à l’heure ne demande l’emploi de l’électricité

que pendant un petit nombre de secondes, soit toutes les heures, soit

toutes les six heures, toutes les douze heures ou toutes les vingt- quatre

heures, on conçoit qu’il sera facile d’emprunter pour

le service de l’unification de l’heure les lignes télégraphiques

existantes, sans nuire en rien au service des dépêches. On

arrivera donc à l’unification de l’heure, non seulement

à Paris, mais encore, si on le veut, dans toute la France, par

des moyens sûrs et peu coûteux. Les bases principales de l’organisation

que je propose sont, en effet, les suivantes :

1° L’emploi des lignes télégraphiques existantes

ou même des Lignes téléphoniques ;

2° L’emploi des horloges existantes qui, qu’elles soient

bien ou mal construites, régulières ou non, seront toujours

contraintes, par ma remise à l’heure électrique, à

donner l’heure exacte. Ceci indiqué, je vais entrer dans quelques

détails qui permettront de bien comprendre mes idées.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SYSTÈME

Des Garde-Temps.

— A l’Observatoire de Paris on installera deux régulateurs

de très haute précision, que j’appelle les Garde-Temps.

Ces deux Garde-Temps seront remis à l’heure d’après

les observations exécutées par les astronomes en vue de

la détermination de l'heure exacte. Ils seront placés à

l’abri des trépidations du sol, à l’abri de l’humidité,

dans un local spécial dont la température sera aussi constante

que possible. En un mot, on réalisera pour eux toutes les conditions

qui leur permettront de conserver l’heure exacte. On ne s’en

servira que pour garder le temps. Des Régulateurs-types.

— A côté de ces deux Garde-Temps, dépositaires

de l’heure, on placera ce qu’on pourra appeler les têtes

de ligne de transmission de l’heure. Ces têtes de ligne seront

constituées par six bons régulateurs de précision

que j’appellerai Régulateurs-types. Ces six Régulateurs-types

devront avoir une très bonne marche se rapprochant le plus possible

de celle des deux Garde-Temps sur lesquels ils seront réglés.

Ces Régulateurs-types seront munis de divers contacts électriques

nécessaires pour donner la seconde, la minute ou les autres intervalles

de temps qu’on voudra. Le contact donnant la seconde sera employé,

si on adopte le système de réglage des Centres-horaires

à la seconde par le pendule. Le contact à minute sera plus

spécialement employé si l’on s’en tient complètement

à mon système. En tous cas, les Régulateurs-types

auront un contact spécial se faisant cinq secondes avant l’heure

et cessant à l’heure juste. On verra plus loin dans quel but

éminemment utile ce contact spécial est institué.

Sur les six Régulateurs - types, quatre seulement seront en usage

effectif; les deux autres, constituant un corps de réserve, ne

seront mis en service qu’en cas d’accident nécessitant

la réparation d’un ou de deux des quatre premiers. Voyons

ce qu’on fera de ces tètes de lignes constituées par

les Régulateurs-types.

Usage des Régulateurs-types.

— Les quatre Régulateurs-types en service distribueront

ou rompront, soit par eux-mêmes soit au moyen de relais, des courants

électriques rayonnant dans un certain nombre de directions de façon

à régler les Centres-horaires dont il va être parlé.

A cet effet, si les transmissions s’opèrent à chaque

seconde, c’est-à-dire d’une façon presque continue,

on devra employer nécessairement des fds spéciaux ou lignes

spèciales. Si, au contraire, on adopte complètement mon

système, si on se contente de régler les Cent res-horaires

d’une façon intermittente, c’est-à-dire à

des intervalles de temps d’une heure ou plus, on pourra user des

lignes télégraphiques existantes.

Des Centres-horaires.

— Les Centres-horaires seront les intermédiaires entre les

Régulateurs-types de l’Observatoire, faisant tète de

ligne, dont, il vient d’ètre parlé, et les horloges

ou pendules à régler. Ces Centres-horaires seront des régulateurs

ou, pour mieux dire, de très petites horloges, bien et fidèlement

construites, établies de façon à pouvoir donner une

bonne marche dans tous les endroits où il sera nécessaire

de les placer. Ils donneront au public, à l’extérieur,

l’heure, la minute et la seconde.

Emplacements des Centres-horaires

— On les placera à la façade des bureaux télégraphiques

et de poste. Cette place est nécessairement indiquée :

1° Parce que c’est aux bureaux télégraphiques qu

e se trouvent les fils avec lesquels les Centres-horaires devront être

mis en rapport pour remettre à l’heure les horloges.

2° Parce que les employés des postes et télégraphes

constitueront un personnel tout formé, pouvant surveiller et entretenir

les piles et, au besoin, le mécanisme de remise à l’heure.

3° Parce que c’est à ces bureaux que le public aura le

plus besoin de trouver l’heure exacte.

Réglage ou mise à l’heure des Centres-horaires.

J’ai indiqué déjà que l’on pouvait envoyer

un courant, à chaque seconde, des têtes de ligne de l’Observatoire

à chaque Centre-horaire, pour régler, à chaque seconde,

chacun des Centres-horaires par le pendule. Mon opinion n’est pas

favorable à ce système de réglage presque continu,

et, pour ma part, je préférerais qu’on se contentât

de remettre les Centres-horaires à l’heure à des intervalles

rapprochés, par exemple, toutes les heures ou même toutes

les six heures. Je vais exposer ici les inconvénients du réglage

des Centres-horaires à toutes les secondes et, ensuite, je reviendrai

à mon système.

Des inconvénients du réglage des Centres- horaires à

chaque seconde.

— Si, contre mon espoir, on réglait les Centres-horaires à

chaque seconde il faudrait établir de l’Observatoire à

chacun des Centres horaires des lignes spéciales, ce qui occasionnerait

de grandes dépenses d’établissement et d’entretien.

Les piles travailleraient constamment, elles s’épuiseraient

et s’useraient vite.

— De là des dépenses pour le renouvellement et l’entretien

continuel de ces piles. La nécessité où l’on

serait d’avoir des lignes spéciales restreindrait l’unification

de l’heure à la Ville de Paris et rendrait impossible la réalisation

de l'idée, très pratique et éminemment utile, de

l'unification de l’heure dans toute la France.

Ajoutons que, dans le réglage à chaque seconde, faut compter

avec une difficulté pratique, celle des contacts. Pour obtenir,

à chaque seconde, le passage d’un courant électrique,

on adapte sur les Régulateurs- types deux séries de trois

contacts qui doivent être soulevés par le pendule à

la fin de chacune de ses oscillations. Or, quelques soins minutieux qu’on

apporte à l’exécution de ces séries de contacts,

il est certain que le travail qu’on impose au pendule peut altérer

la marche du Régulateur-tgpe. On est, d’ailleurs, si peu sûr

des contacts qu’on les multiplie pour pouvoir, pendant la marche,

les soulever et les nettoyer souvent. Ainsi, en vue de rechercher une

exactitude absolue, on complique le Régulateur-type et on le charge,

au risque de le rendre infidèle et de perdre, par les irrégularités

de marche qui peuvent se présenter, ce qu’on espère

obtenir par la transmission à chaque seconde. Il vaut mieux, selon

moi, ne pas faire de contact toutes les secondes et n’avoir qu’un

contact, soit toutes les heures, soit moins souvent encore. Sans doute,

il peut, à la rigueur, se faire qu’en agissant ainsi on n’ait

l’heure qu’à une fraction de seconde près ; mais

cette fraction de seconde, qui représenterait la variation de marche

du Centre-horaire en une heure, restera toujours inaperçue et on

réalisera une économie énorme tout en gagnant en

sûreté. On peut m’objecter qu’avec la transmission

de l’Observatoire à chaque Centre-horaire à chaque

seconde, 011 pourrait, puisqu’on aurait des lignes spéciales,

user de ces lignes pour recevoir à l’Observatoire des signaux

des Centres-horaires;... que, même, on pourrait disposer les choses

de telle sorte que les pendules des Centres horaires fissent agir des

galvanomètres ou des compteurs indiquant à l’Observatoire

leur marche et le 013 arrêts... Certes, ce serait faisable ! Mais

ce serait très cher, très compliqué et médiocrement

utile. Il est clair que les Centres-horaires étant aux bureaux

télégraphiques, l’employé surveillant enverra

de suite, en cas d’accident, une dépêche à l’horloge

chargé de l’entretien qui viendra, aussitôt, réparer

le désordre.

En résumé, les inconvénients principaux du système

de réglage presque continu ou de transmission à chaque seconde

sont les suivants :

1° Obligation d’avoir des lignes spéciales, très

coûteuses d’établissement et d’entretien.

2° Dépense pour le remplacement des piles qui, travaillant

sans cesse, s’useront vite.

3° Obligation de restreindre, de peur de trop dépenser, le

nombre des Centres-horaires.

4° Impossibilité d’unifier l'heure dans toute la France.

5° Obligation de surveiller et d’entretenir, sans cesse, a 1'Observatoire,

les contacts des Régulateurs-types.

Je dois faire ici une observation qui a son utilité. J’ai,

pendant des années, mis en expérience des contacts de tous

genres, en vue de faire la transmission a chaque seconde. J’ai obtenu

des résultats excellents en procédant, à chaque seconde,

non pas par émission du courant comme on le fait dans le système

que je viens de discuter, mais, au contraire, par rupture du courant.

Il faut rompre le courant au moment même où le pendule du

type passe dans la verticale. Cela affecte bien moins la marche que quand

on agit à la fin de l’oscillalion.

Des Centres-horaires remis à l’heure par mon système.

— Je crois que mon système qui, je le répète,

consiste à remettre les Centres-horaires à 1 heure, toutes

les heures, devrait être adopté de préférence

à celui dont il vient d’être parlé. On aurait

l’heure à une fraction de seconde près, et on réaliserait

les avantages suivants :

1° On se servirait des lignes télégraphiques existants.

On ferait, de ce chef, une énorme économie.

2° On pourrait, à raison de l’économie indiquée

ci- dessus, multiplier les centres-horaires et régler automatiquement,

non seulement toutes les horloges de Paris, mais bien toutes les horloges

de France.

3° On conserverait longtemps les piles, puisqu elles n’agiraient

que toutes les heures ou même, si on voulait et ce qui vaudrait

mieux selon moi, à des intervalles plus éloignés.

Ce serait encore une très notable économie.

4° On n’aurait que peu de chose à faire pour l'entretien

des contacts. En effet, en réglant toutes les heures, on aurait

un contact par heure, au lieu des 3,600 contacts par heure que nécessiterait

le région 6 à chaque seconde. Et si on ne réglait

que toutes les six heures, on aurait un contact en six heures au lieu

des 1,600 contacts que nécessiterait le réglage à

chaque seconde.

Tous ces avantages sont certains. Le principal est la possibilité

d’arriver aisément à l'unification de l h heure dans

toute la France. J’y attache une extrême importance, et je

veux montrer comment on atteindra ce but

Unification de l’heure dans toute la Franc par mon système.

— Nous savons déjà que les Régulateurs-types

de l’Observatoire régleront les divers Centres-horaires, placés

aux bureaux télégraphiques, ou ils donneront l’heure

au public. Les Centres-horaires régleront eux-mêmes, autourd’eux,

les horloges diverses qui leur seront reliées. C’est ainsi

que l’unification de l’heure se féra a Paris.

* A Paris, l’Observatoire pourrait envoyer

l’heure exacte de ses régulateurs-tvpes à un centre-horaire

principal placéà l’Hôtel de Ville, qui enverrait

l’heure aux bureaux télégraphiques des vingt mairies,

par les lignes déjà existantes.

Voici maintenant comment on agira pour l’unification de l’heure

dans toute la France.

A l’administration centrale des télégraphes, rue de

Grenelle, endroit où aboutissent toutes les lignes télégraphiques,

on établira un Centre-horaire réglé par l'un ries

Ilégulateurs-types de l’Observatoire. De ce Centre-horaire

partiront des courants qui suivront les voies ferrées par les fils

dits omnibus, qui desservent télégraphiquement toutes les

stations. On remettra ainsi à l’heure, au grand avantage des

compagnies, toutes les horloges des stations de chemin de fer. On unifiera

donc l’heure sur tous les chemins de fer. L’horloge de chaque

station enverra elle-même, par les fils télégraphiques

existants, l’heure au bureau télégraphique de la ville

voisine. Là, un Centre-horaire remettra à l’heure toutes

les horloges de la ville. On voit que l'unification de l’heure en

France est bien loin d’être une utopie!... C’est, au contraire,

une œuvre très réalisable et très pratique,

et nous pouvons affirmer qu’un jour on unifiera l'heure dans toute

la France. c’est certain !

* Il est bien entendu que, pour les horloges autres que celles des chemins de fer, on pourrait tenir compte, par les aiguilles, des différences d’heures résultant de la situation géographique.

Après deux ans d’essai qui garantissent «

toute la sécurité nécessaire à un service

public, le Conseil municipal vote en 1880 le projet définitif de

douze centres horaires reliés par télégraphie à

quarante horloges du réseau secondaire, pour une dépense

totale de quatre-vingt mille francs.

Les principes d’accessibilité et de visibilité guident

la disposition des centres. Dès janvier 1880, sept d’entre

eux, construits par Bréguet, fonctionnent à la porte extérieure

de l’Observatoire, aux mairies des IIe et VIe arrondissements, au

presbytère rue de la Trinité, aux écoles près

de Saint-Philippe du Roule et de Saint-François-Xavier, et au pavillon

du Bureau des Ponts et Chaussées. Le réseau secondaire comprend

vingt horloges de mairies et vingt horloges d’établissements

publics et semi-publics, principalement des églises, mais aussi

la Bourse, le Palais de justice, l’hôpital Beaujon, le marché

aux chevaux et la prison Mazas. Bien que les centres horaires se situent

dans les arrondissements centraux, Wolf et Tresca, rapporteurs de la commission,

insistent sur l’extension du réseau secondaire qui amènera

« l’heure exacte à la minute en tout temps » à

« tous les quartiers de la Ville, même les plus excentriques .

La synchronisation s’insère dans un projet d’intégration

des arrondissements périphériques depuis leur annexion en

1860 : dès 1882, les horloges des vingt mairies d’arrondissement

sont reliées entre elles.

L’unification de l’heure en France

sera terminée en 1891. Jusqu’à cette date, en France,

chaque ville avait sa propre heure. Il était midi quand le Soleil

atteignait son point le plus haut...

En 1891, l’heure de Paris, calculée par l’Observatoire,

devient l’heure légale et est diffusée grâce

au télégraphe.

La pendule de l’Observatoire est munie d’un

dispositif qui envoie dans des lignes télégraphiques des

signaux très courts, à des heures convenues. Ces signaux

sont reçus dans les stations intéressées ; suivant

les cas, ils sont enregistrés graphiquement ou simplement perçus

à l’oreille, et permettent aux observateurs de ces stations

de connaître exactement la « marche» de leur pendule

ou de leur chronomètre, c’est-à-dire l’écart

qu’ils présentent avec la pendule type du premier méridien.

Ce procédé permet la précision du dixième

de seconde, ce qui est déjà bien ; mais il a l’inconvénient

d’exiger un « fil », et, par conséquent, de ne

pouvoir s’appliquer ni à l’envoi de l’heure aux

navires en mer, ni à cet envoi aux explorateurs qui parcourent

des contrées inconnues. De plus, en ce qui concerne la distribution

de l’heure, celle-ci ne pouvait être faite qu’à

quelques centres importants, qui devaient, à leur tour, la transmettre

à des stations secondaires. De là des complications et des

introductions de cause d’erreurs inévitables.

Mais les nombreux dysfonctionnements, notamment dans les années 1886-1891, posent rapidement la question de la responsabilité du réseau et mettent au jour la complexité de sa cogestion. Si l’Observatoire de Paris est bien à l’initiative du projet, c’est la Direction des travaux qui se charge de sa mise en place, de son entretien et de sa surveillance pour le compte de la ville. La Direction devient l’interlocuteur privilégié de tous les participants au service. Mais elle n’intervient pas directement sur les douze centres horaires, sous la responsabilité de la maison Bréguet. Différents horlogers s’occupent ensuite des horloges du réseau secondaire . L’Observatoire, quant à lui, veille au bon fonctionnement de l’horloge régulatrice entreposée dans ses murs. Il est également en capacité de surveiller la marche de certains centres, puis de leur totalité à partir du milieu des années 1880. Cet investissement croissant de l’Observatoire dans la supervision technique fait suite à des plaintes du public. Une enquête interne diligentée en 1887 rejette la faute sur la maison Bréguet et propose une révision complète des horloges. La collaboration entre les horlogers, les ingénieurs de la Direction des travaux, et l’Observatoire de Paris se révèle problématique quand il s’agit d’identifier l’origine des accidents et de désigner des responsables. Les modalités de fonctionnement du service ne sont pas toujours clairement établies. De plus, le service horaire de la ville ne couvre qu’une petite partie des horloges publiques et ne résout donc pas la question de leur synchronisation à grande échelle. Le Conseil municipal s’appuie alors sur des initiatives privées pour reprendre l’initiative et compléter le réseau public.

1894 Les horloges strictement municipales, c’est-à-dire

destinées à l’usage du public et à la charge

du service d’architecture de Paris, peuplent les églises,

les établissements scolaires et universitaires, les mairies, halles

et marchés. On en dénombre cent trente-trois en 1894 :

Les horloges des bureaux des surveillants de voiture de place, au nombre

de cent soixante en 1888, et celles des différents services techniques

municipaux, au nombre de quatre-vingts, sont également à

la charge de la ville Ces petites horloges sans sonnerie représentent

« les indicateurs du temps les plus fréquemment consultés .

Elles font partie d’une catégorie plus vaste, les horloges

publiques, qui recouvrent tous les instruments de mesure du temps, de

propriété privée ou publique, dont les indications,

visuelles ou auditives, sont accessibles aux citadins.

Un inventaire partiel à l’initiative de la Direction des travaux

en 1882 permet d’apprécier la diversité des propriétaires

de ces horloges. Les cinq horlogers ayant répondu à l’invitation

(Garnier, Lepaute, Borrel, Verdavainne, Detouche) comptabilisent deux

cent quatre-vingt-onze grosses horloges à sonnerie dont ils ont

la charge de l’entretien . On y retrouve des horloges municipales,

mais aussi des horloges étatiques situées dans les différents

ministères, dans des casernes, prisons, asiles, etc. Dans une moindre

mesure, ces horloges appartiennent à des individus ou des sociétés

privées, comme des sociétés bancaires et financières,

des journaux, des ateliers ou des raffineries.

III

- DISTRIBUTION DE L'HEURE PAR LE TELEPHONE

Déjà en 1884 aux Etats-Unis, lors de l’exposition

internationale d'électricité ou la Téléphoné

Bell C° se trouve réunie à celle de la Société

de construction la Western Electric C°, l’on remarque dans cet

espace un système fort ingénieux pour la distribution de

l’heure par le téléphone, un appareil pour l’allumage

électrique des becs de gaz, des appareils avertisseurs d’incendie,

... et différents types de sonneries, de tableaux indicateurs,

etc.

Etant donné un réseau téléphonique,

une idée qui se présente naturellement à l’esprit

est de l’utiliser à transmettre l’heure au lieu de recourir

à un réseau spécial. On peut transmettre l’heure

aux abonnés par deux procédés différents,

les signaux optiques et les signaux acoustiques. Dans le premier cas il

faudrait que chaque abonné reçût une horloge sympathique

mue par l’électricité dont la marche serait réglée

par des émissions de courant venant du bureau central. On pourrait

dans ce cas graduer les impulsions de courant par la méthode de

van Rÿsselberghe, en sorte qu’elles n’affecteraient pas

les téléphones. Ce mode de transmission de l'heure ne présenterait

aucune difficulté sérieuse. Si cette idée n’a

pas encore reçu d’application pratique cela tient sans doute

uniquement à ce que les frais de première installation seraient

considérables ; le service serait également assez onéreux

car il faudrait, par suite de la grande résistance des lignes,

de fortes batteries de piles.

Ces inconvénients disparaissent quand on a recours aux signaux

acoustiques.

Au Etats-Unis en 1888 La méthode des signaux acoustiques

est employée par la National Time Reglating C° de Boston et

la New England Téléphoné C° de Lowell (Massachussetts).

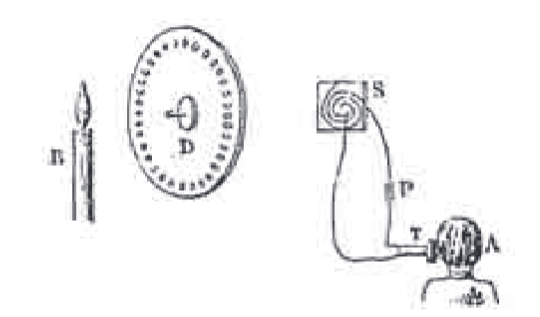

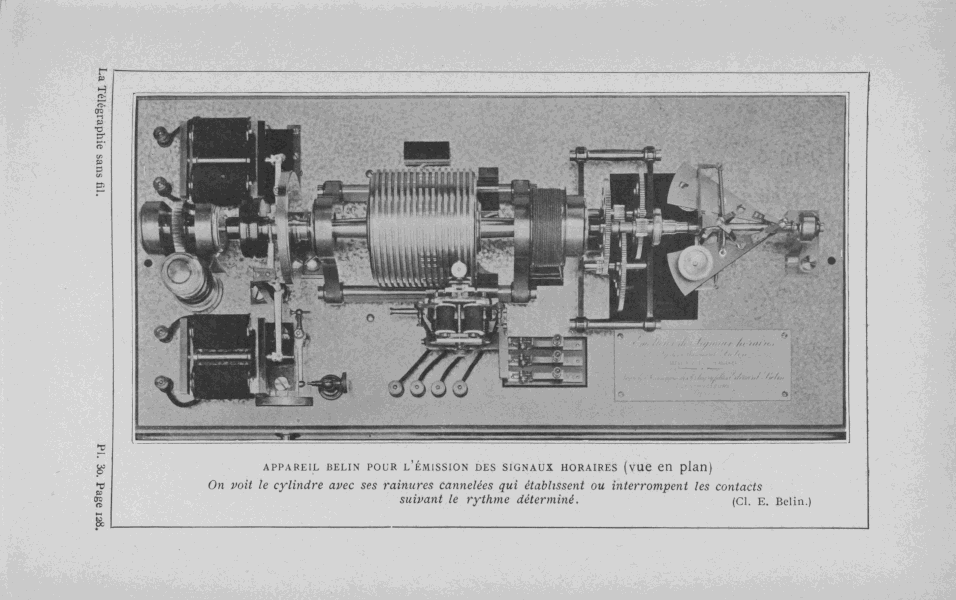

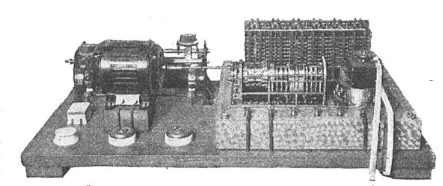

L’appareil qui donne l’heure est un cylindre muni de dents,

comme les cylindres des boîtes à musiques. Contre ce cylindre

vient frotter un levier de contact qui s’élève ou s’abaisse

suivant qu’il appuie sur une dent ou sur la surface même du

cylindre ; le mouvement de ce levier est utilisé pour fermer ou

ouvrir le circuit d’une pile. Les dents du cylindre, qui sont placées

dans un même plan normal à l’axe et qui par conséquent,

pour un tour complet, viennent toutes se mettre en contact avec le frotteur

forment trois groupes. Les dents du premier groupe donnent les heures,

celles du second groupe les dizaines de minutes et enfin celles du troisième

groupe les minutes. Le levier de contact se déplace le long du

cylindre par le jeu d’un électro-aimant. Toutes les minutes,

une horloge électrique envoie un courant dans cet électro-aimant

et au moyen d’une crémaillière, déplace parallèlement

à l’axe du cylindre le frotteur d’une quantité

égale à l’intervalle qui sépare deux cercles

dentés consécutifs. La même impulsion de courant déclanche

un moteur électrique mis en mouvement par une batterie de piles;

ce moteur fait faire un tour au cylindre et le frotteur passe successivement

sur toutes les dents du cercle devant lequel il se trouve placé

à ce moment Le frotteur est relié à la ligne de terre

de tous les abonnés au téléphone, qui sont en même

temps abonnés à la distribution de l’heure. Si donc

un de ses abonnés porte à l’oreille son téléphone,

au moment où le cylindre tourne, il entend trois groupes de signaux

brefs, mais faciles à distinguer et séparés par des

temps de pose, relativement longs. Supposons par exemple qu’il compte

deux, puis trois, puis neuf : il sait que cela veut dire 2 heures 39 minutes.

Cette opération a lieu une fois par minute.

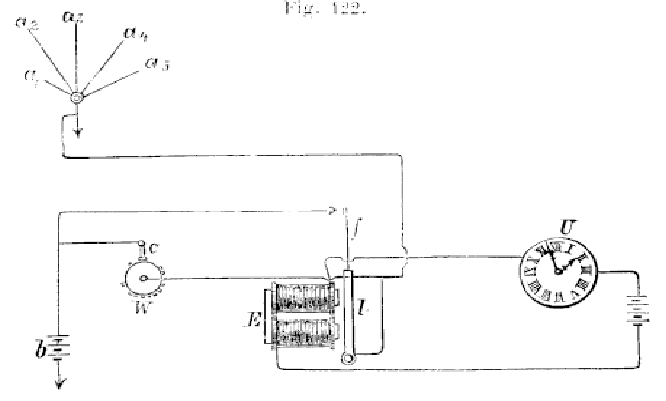

Schéma du système.

Dans cette figure, U représente l’horloge qui toutes les minutes

envoie un courant dans l’électro-aimant E. L’électro-aimant

attire son armature l et celle-ci en se déplaçant fait avancer,

par l’intermédiaire d’une transmission très simple

(cette transmission n’est pas représentée sur la figure),

le frotteur C d’une dent le long du cylindre W. En même temps,

une lame élastique f fixée à l’armature l, met

à la ligne la pile b. Comme cette lame est élastique et

que l’attraction de l’arma ture se fait brusquement, elle vibre

pendant un laps de temps très court, ce qui produit une succession

rapide d’ouvertures et de fermetures du circuit; l’abonné

qui a le téléphone à l’oreille, entend un bruit

sourd, indiquant que l’heure va être immédiatement transmise.

L’armature l a encore une troisième fonction ; elle déclanche

le moteur qui fait faire un tour complet au cylindre ; toutes les dents

viennent successivement frotter contre le levier de contact et envoient

dans la ligne le nombre voulu d’émissions de courant.

Les coups que l'on entend dans le téléphoné doivent

naturellement être assez faibles pour ne pas nuire à la transmission

de la parole.

Les Compagnies font payer un dollar par an pour l’abonnement à

l’heure.

En France, Guyou entreprend en 1903 des démarches auprès de la chambre syndicale de l’horlogerie de Paris, afin d’établir un « service de l’heure donnant l’heure temps moyen de Paris, par le téléphone », soit au domicile des horlogers, soit auprès d’un bureau voisin.

Transmettre les longitudes au téléphone

Quand l’invention et la généralisation des chemins

de fer vinrent poser le problème de la circulation rapide des trains

sur une voie unique, il fallut songer à unifier l’heure des

diverses stations. Ce fut l’époque où l’on avait,

dans chaque ville de France, deux « heures » différentes

: 1’« heure de la ville » et 1’« heure de

la gare », qui était celle de Paris, transmise télégraphiquement.

L’heure de la ville avançait sur l’heure de la gare pour

les stations situées à l’Est de Paris; elle retardait,

en sens contraire, pour les stations situées à l’Ouest.

La différence des heures n’était pas d’ailleurs

sans atteindre une valeur relativement importante pour les points extrêmes

du territoire : elle atteignait vingt-sept minutes à Brest et vingt

minutes, en sens contraire, à Nice.

Les inconvénients de cette double numération furent si manifestes

que, dès 1891, une loi rendit réglementaire pour toute la

France l’heure de Paris. Les divers États du monde avaient

d’ailleurs pris des mesures analogues, chacun pour l’étendue

de son territoire. Cela allait très bien tant qu’on ne sortait

pas d’un État déterminé, mais l’inconvénient

devenait grave quand il fallait passer d’un État dans un autre,

et, pour en citer un cas typique et demeuré classique, sur le bord

du lac de Constance, dont les rives baignent cinq États différents

: la Suisse, le Duché de Bade, la Bavière, la Wurtemberg

et l’Autriche, on ne comptait pas moins de cinq heures différentes

! De là une confusion, tout au moins une complication extrême

dans les horaires des bateaux et des chemins de fer.

Ainsi l’heure nationale, suffisante pour un même pays de peu

d’étendue, devient insuffisante quand il s’agit de plusieur

États ; elle le devient même pour un seul pays, si l’étendue

de celui-ci de l’Est à l’Ouest est considérable.

Puisque le téléphone est installé au centre de Montsouris,

Auguste Claude et Émile Guyou peuvent se lancer dans des expériences

scientifiques, notamment sur la suppression du chronographe et son remplacement

par le téléphone dans les déterminations des différences

de longitudes entre deux stations.

L’observatoire de Montsouris entreprend, au printemps de 1903, la

détermination de la différence de longitude entre Paris

et Brest, en utilisant l’astrolabe à prisme pour les observations

d’heure en chaque station, le téléphone et une méthode

de coïncidences sonores très ingénieuse pour l’échange

des signaux.

Ces expériences sont décrites en 1907 avec grand enthousiasme

par le commandant R. Bourgeois, successeur des géodésiens

de l’armée Perrier et Bassot, à la direction de la

section de géodésie au service géographie de l’armée.

A droite : Microphone de type Hughes, vers 1900, construit par Pericaud

ou Radiguet.

Les vibrations de la montre font vibrer le barreau de charbon très

sensible CC’C’’. Dispositif inventé par D.E. Hughes

en 1878.

Dans la méthode ordinaire, explique Bourgeois, les secondes de

l’horloge locale s’enregistrent sur une bande de papier sur

laquelle s’enregistrent aussi simultanément les signaux reçus

par chaque station d’échanges. La différence de longitude

s’obtient par différence de ce signal d’échange

avec la seconde la plus proche (sous réserve de vérifier

l’instantanéité ou non de la transmission). Dans la

méthode employée par Guyou et Claude dans leur détermination

de la longitude Paris-Brest, deux chronomètres sont employés,

l’un de temps sidéral, l’autre de temps moyen, battant

la demi-seconde et donc en coïncidence toutes les trois minutes.

Sur la vitre de chaque montre est placé un microphone sensible

(de type Hughes) relié à la ligne téléphonique.

Les observateurs perçoivent alors simultanément les deux

signaux ; un système potentiométrique permet d’égaliser

l’intensité des battements reçus. Les observateurs

notent les coïncidences entre les battements. L’heure locale

est obtenue à l’aide de l’astrolabe à prisme,

en observant les hauteurs égales de quelques étoiles brillantes.

Moyennant des corrections et de petits calculs, les différences

de longitude entre les stations sont ainsi obtenues.

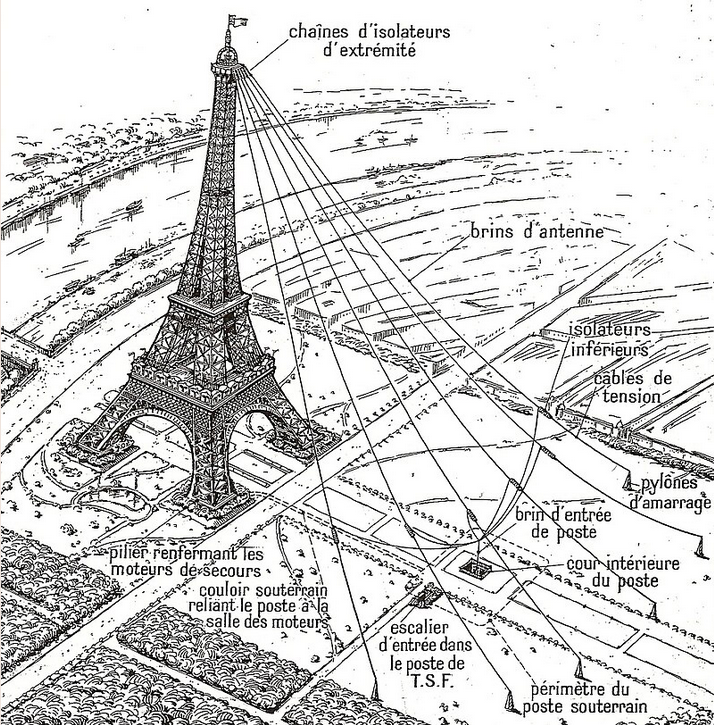

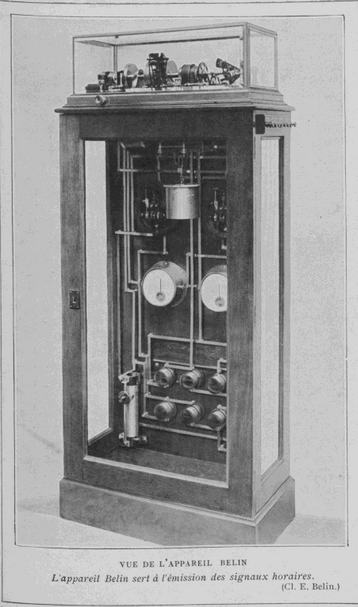

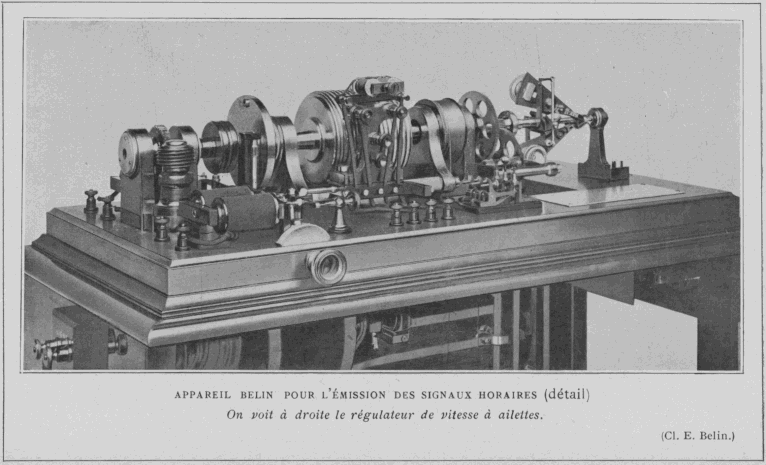

En 1906, le projet de service de l’heure

par téléphone basé à l’Observatoire de

Paris (Montsouris) est abandonné car un projet de radiodiffusion

de l’heure à partir de la tour Eiffel voit peu à peu

le jour.

Le 5 mars 1907 parait le décret qui classe les stations radiotélégraphiques

en catégories et qui prévoit des autorisations accordées

par l'administration des PTT pour l'installation des stations privées

et d'installations des stations temporaires.

On commence les échanges de données météorologiques

avec les États-Unis, la Russie et l'Asie de l'est, permettant d'avoir

une meilleure analyse des systèmes en amont.

Le projet de Guyou resurgira en 1910, en vain, sous la houlette du nouveau

directeur de l’observatoire, l’amiral Ernest Fournier (1842-1934),

alors que la France est en pleine discussion pour l’adoption d’une

heure légale . La loi du 9 mars 1911 fixera l’heure légale

comme « l’heure du temps moyen de Paris retardée de

9 minutes 21 secondes », c’est-à-dire le temps universel.

En 1933, c’est un nouveau service,

téléphonique, que met en place Ernest Esclangon (1876-1954),

le directeur de l’Observatoire : l’horloge parlante. Le principe

en est détaillé par le Bulletin d'informations du Ministère

des Postes, télégraphes et téléphones. Un

enregistrement, réalisé sur le modèle des films parlants,

annonce toutes les dix secondes l’heure à venir sous la forme

heure /minutes/secondes suivie d’un top musical qui correspond à

l’heure exacte. Trente abonnés peuvent alors etre simulténément

raccordés à l'horloge parlante

Il faudra attendre le 14 février 1933 pour qu’une horloge

parlante soit mise en service à l’Observatoire

de Paris par son directeur Ernest Esclangon (1876-1954) et que

selon ce dernier, « se développe dans le public, une sorte

d’habitude de l’heure exacte, […] le besoin de l’heure

précise » .

LA TSF

De même que pour le téléphone, l’invention de

la Télégraphie Sans Fil, ne peut revenir à un seul

chercheur.

Il est apparu très vite que les moyens de transmission par fil

étaient un handicap de taille au développement universel

de la communication, en particulier avec les navires ainsi que dans tous

les endroits géographiquement difficiles d’accès.

Heureusement, la réunion des techniques de télégraphie,

puis plus tard de téléphonie, avec la découverte

des ondes radio fit sauter les dernières barrières ouvrant

la voie aux communications modernes.

C’est ce que nous allons étudier maintenant.

Le

Radiophone. (par le comte Th. Du Moncel.)

La première expérience de transmission de la parole sans

l’utilisation d’un fil fut conduite par Graham

Bell en 1880. Il avait étudié les propriétés

du sélénium dont il disait ceci : « Quand il

est à l’état vitreux, il est de couleur brun foncé,

presque noir à la lumière diffuse, et a une surfae extrêmement

brillante. Réduit à l’état de pellicule fine,

il est transparent, et paraît d’un beau rouge quand il est

frappé par la lumière. Quand, après avoir été

fondu, il est refroidi très lentement, il présente un aspect

tout différent ; il devient d’un rouge pâle, avec aspect

granuleux et cristallin, ayant l’apparence métallique. Il

est alors parfaitement opaque, même en pellicules minces. Cette

variété de sélénium a été longtemps

connue sous le nom de granulaire ou cristalline ou métallique,

ainsi que l’a appelée M. Regnault. C’est cette variété

de sélénium qu’Hittorf trouva être conductrice

de l’électricité à la température ordinaire,

et il trouva également que sa résistance diminuait constamment

en la chauffant jusqu’au point de fusion, mais qu’elle augmentait

ensuite subitement en passant de l’état solide à l’état

liquide. On a vu d’ailleurs que la lumière agissait d’une

manière considérable sur cette substance. »

Dans le numéro du 1er octobre 1880, du journal « La Lumière

électrique », il disait : « Il est aisé de comprendre

que si le photophone pouvait être mis

en action à une distance un peu grande, ce qui n’est pas facile

à admettre en raison de l’affaiblissement rapide de l’intensité

lumineuse avec la distance, il pourrait rendre quelques services pour

la défense des places assiégées, dans certains travaux

de géodésie, et peut-être même à la

guerre, comme complément de la télégraphie optique…

»

Dans son premier mémoire sur le « Radiophone », Graham

Bell détaillait ses expériences avec des figures que nous

reproduisons ci-dessous, accompagnées du commentaire suivant :

« Je fus alors frappé de l’idée de produire des

sons sous l’influence de la lumière, et, en étudiant

plus à fond la question, je pensai que tous les eff ets d’audition

produits sous l’influence électrique pouvaient être

obtenus par des changements d’intensité d’un rayon lumineux

projeté sur le sélénium, et qu’ils ne pouvaient

avoir pour limite que celle à laquelle s’arrête l’action

de la lumière sur cette substance ; or, comme cette limite peut

être assez reculée par la projection de rayons parallèles

concentrés sur la plaque sensible par un réfl ecteur parabolique,

je pensai qu’il serait possible d’établir, par ce moyen,

des communications téléphoniques d’un point à

un autre sans le secours

d’aucun fil conducteur, entre le transmetteur et le récepteur.

Il était évidemment nécessaire, pour rendre cette

idée pratique, de construire un appareil susceptible d’actionner

la lumière sous l’infl uence de la parole, et c’est ainsi

que je fus conduit au système dont je parle aujourd’hui. »

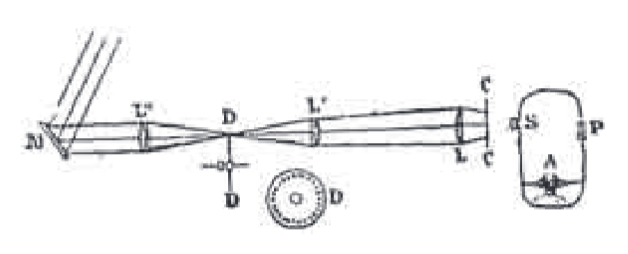

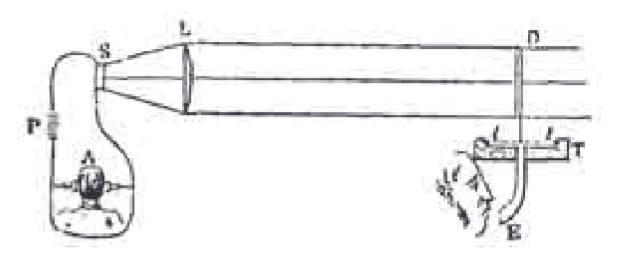

La figure ci-dessus montre la manière de reproduire des sons par

la rotation d’un disque muni de trous et interceptant le faisceau

lumineux agissant sur le disque de sélénium. L’auditeur

est en A, ayant un téléphone à chaque oreille ; le

disque de sélénium est en S, la pile en P, et le disque

tournant en DD, au point de croisement des rayons réfléchis.

Ces rayons tombent sur un miroir M, qui les réfléchit à

travers une première lentille L’’, d’où ils

sortent pour se projeter, après s’être croisés,

sur une seconde lentille L’ qui les rend parallèles pour atteindre

une troisième lentille L ; celle-ci les concentre sur le disque

de sélénium, et c’est au point de croisement D des

rayons qu’est placé le disque percé de trous DD que

l’on aperçoit vu de face au bas de la figure.

fig. 36

fig. 36

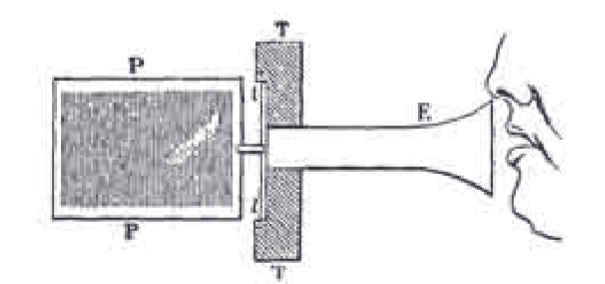

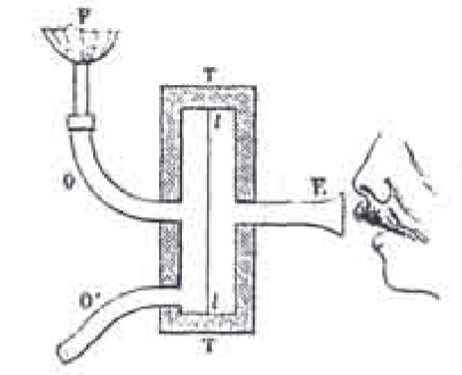

La figure 36 représente le miroir téléphonique derrière

lequel on parle pour transmettre la parole par l’action des rayons

lumineux ; la lame de mica argenté ll forme, comme on le voit,

la lame vibrante d’un téléphone TT, ayant, une longue

embouchure E, et les rayons lumineux projetés angulairement sur

cette lame se trouvent déviés de leur direction normale

de réflexion par les vibrations de la lame, ce qui équivaut

à des extinctions proportionnelles à ces vibrations.

fig. 37

fig. 37

La figure 37 montre le disque tournant D sur une plus grande échelle

que dans la figure 35. Devant les trous de ce disque se trouve un levier

obturateur articulé Ll dont la branche la plus courte, LM, constitue

une clef Morse, mobile entre deux butoirs V. En effectuant avec la poignée

la manœuvre du Morse, on obtient une obturation saccadée et

plus ou moins longue des rayons lumineux, et par suite les sons longs

et courts des parleurs télégraphiques dans le système

Morse.

fig. 38 et 39

fig. 38 et 39

Les figures 38 et 39 représentent la disposition de la première

expérience sans l’intervention du circuit téléphonique,

et par conséquent les sons produits dans ces conditions résultent

de l’action directe de la lumière sur les plaques où

elle se trouve projetée ; l’auditeur a alors, comme on le

voit, la plaque appliquée à l’oreille.

fig. 40

fig. 40

La figure 40 représente la première expérience avec

l’interposition du disque mince de caoutchouc durci CC sur le trajet

des rayons lumineux avant leur concentration sur le sélénium

S.

fig. 41

fig. 41

La figure 41 représente le premier dispositif au moyen duquel le

rayon lumineux se trouvait actionné par la voix pour reproduire

la parole ; la plaque percée de fentes longitudinales se voit en

PP, et elle est, comme on le remarque, fixée à la membrane

vibrante ll d’un téléphone T. C’est derrière

cette plaque PP que se trouve la seconde plaque percée qui doit

être fixe. D’après cette disposition, on comprend facilement

que si deux plaques sont disposées de manière que les fentes

se correspondent à l’état normal, les vibrations de

la voix agissant sur le diaphragme, et par suite sur la plaque mobile,

devront provoquer des extinctions plus ou moins grandes de la lumière,

en rapport avec l’amplitude des ondes sonores.

fig. 42

fig. 42

La figure 42 indique comment ce système est disposé pour

actionner la plaque de sélénium S en rapport avec le circuit

des téléphones. Les deux plaques sont représentées

en D vues sur la tranche.

fig. 43

fig. 43

La figure 43 représente le moyen employé par M. Bell pour

impressionner par la voix la flamme d’un bec de gaz. Le jeu du système

est facile à comprendre par l’inspection de la seule figure.

fig. 44

fig. 44

La figure 44 montre la disposition de l’expérience au moyen

de laquelle on prouve que la lumière d’une bougie peut produire

des sons en agissant sur un système à sélénium.

Il suffit, comme on le voit, de placer, entre ce système et la

bougie, le disque percé de trous dont nous avons parlé.

Tel est le résumé du premier travail de M. Bell sur la radiophonie,

travail déjà bien riche, comme on le voit, en observations

curieuses et nouvelles, et qui a provoqué immédiatement

l’étude des savants des différents pays sur cette nouvelle

branche ouverte à la science.

Ce système avait peu d’avenir en l’état des connaissances

de l’époque. Sa portée était limitée,

mais l’idée était là : transporter les sons

à distance sans fil !

Bien que de nombreuses découvertes dans le domaine de l’électricité

aient été nécessaires au développement de

la radio, celui-ci commença réellement en 1873, avec

la publication, par le physicien britannique James Clerk Maxwell (1831-1879)

de son « Traité d’électricité et de magnétisme

». Par raisonnement mathématique, il établit que toute

perturbation électrique donne naissance à des oscillations

électromagnétiques de fréquences diverses, non perceptibles

par nos sens, qui rayonnent dans l’espace, comme le son, la lumière

et la chaleur.

Quelque quinze ans plus tard, le physicien

allemand Heinrich Hertz générait, pour la première

fois, de telles ondes avec une source électrique.

Il chargea électriquement un condensateur, puis le court-circuita

à l’aide d’un éclateur. Dans la décharge

électrique qui s’ensuivit, la quantité de charges électriques

déplacées dépassa le point neutre, développant

une charge de même valeur et de signe opposé sur les armatures

du condensateur, puis ces charges électriques continuèrent

de passer par va-et-vient d’une armature à l’autre du

condensateur, créant ainsi une décharge électrique

oscillatoire apparaissant sous la forme d’une étincelle. Une

partie de l’énergie de cette oscillation fut rayonnée

par l’éclateur sous forme d’ondes électromagnétiques,

que l’on nomma ondes hertziennes.

Les travaux de Hertz comprenaient plusieurs montages qui allaient constituer

pour longtemps la base technologique du développement de la radio.

Son expérience, réalisée en 1887, s’organisait

autour des deux éléments fondamentaux d’un système

radioélectrique, l’émetteur et le récepteur.

Le premier était constitué d’un générateur

d’oscillations de haute fréquence, ou « excitateur »,

dans lequel des étincelles étaient produites par

un éclateur à boules. Le second, dénommé alors

« résonateur », éloigné de plusieurs

mètres, permit à Hertz d’observer une étincelle

témoignant de

l’existence d’oscillations de haute fréquence induites

à distance. Il en mesura diverses grandeurs, dont la longueur d’onde

et la vitesse de propagation.

Ce fut sur cette base que de multiples éléments vinrent

progressivement se greffer pour déboucher sur une utilisation pratique

des ondes hertziennes. L’apport du physicien Édouard Branly

fut fondamental en ce domaine.

En 1890, il réalisa un tube radioconducteur à limaille

métallique qu’il impressionna jusqu’à 30m avec

les ondes produites par un appareillage de Hertz. Ainsi fut réalisé

le premier détecteur d’ondes électromagnétiques.

Le « radioconducteur » de Branly est constitué

d’un tube de verre d’environ 3 mm de diamètre dans lequel

sont introduits deux pistons métalliques distants d’environ

1 mm. L’espace disponible est rempli partiellement d’une limaille

métallique (fer ou métal inoxydable).

Le dispositif est monté dans un circuit électrique alimenté

par une pile de faible voltage. Sous l’effet d’un rayonnement

électromagnétique le tube devient conducteur et laisse passer

le courant dans le circuit.

Sir Oliver Lodge eut aussi l’idée d’utiliser ce

dispositif à l’étude des ondes hertziennes. Les Anglo-saxons

disent que la limaille a été « cohérée

». Il faut pour la « décohérer » donner

un petit choc sur le tube. De ce fait le tube portera le nom de «

coherer » qui sera francisé en « cohéreur

» malgré les protestations de Branly qui tenait au terme

de radioconducteur.

La grande contribution de Sir Oliver Lodge au développement de

la TSF est souvent largement passée sous silence. Bien qu’il

fut très apprécié de ses pairs, à l’inverse

d’un Marconi, il est resté, en pur scientifique qu’il

était, éloigné des turbulences médiatiques

et son absence de la grande presse fait qu’il est aujourd’hui

quasi inconnu du grand public.

Ce fut l’élément central de tout appareil récepteur

de télégraphie sans fil pendant plusieurs années.

Aux travaux de Hertz et de Branly, il conviendrait d’ajouter ceux

de Nicolas Tesla et d’Alexandre Popov.

"Parmi les nombreuses inventions de Tesla, on peut citer les générateurs

à haute fréquence (1890) et la bobine qui porte son nom

(1891) et qui a eu des applications importantes dans le domaine des communications

radio. Il est considéré comme l’un des princi paux

pionniers dans le domaine de l’énergie électrique.

L’unité appelée Tesla est l’unité (Système

international, symbole T). de l’intensité d’un champ

magnétique.

Popov réalisa la première expérience attestée

de « télégraphie sans fil », à Saint-Pétersbourg,

le 7 mai 1895.

Apport fondamental

à cette histoire du télégraphe fut l’ajout d’une

antenne aux systèmes de réception et d’émission,

ce qui lui permit des résultats extrêmement encourageants.

Il transmit des messages en code Morse et démontra ainsi la portée

pratique de l’utilisation des ondes hertziennes. On lui doit également

la « prise de terre »

Guglielmo Marconi, physicien et inventeur italien né à

Mazabotta près de Bologne le 24 avril 1874 et mort à Rome

le 20 juillet 1937. À l’été 1894, il apprend

la mort de Hertz et imagine d’utiliser ses travaux comme moyen de

communication sans l’aide de fils. Guglielmo MARCONI a juste 20 ans.

Avec son frère Alphondo, il s’installe dans le grenier de

la maison familiale et construit un appareillage qui permet de faire tinter

une sonnette deux étages plus bas. Il associe bobine de Ruhmkorff,

éclateurs, manipulateur télégraphique de Morse, cohéreur

de Branly, antennes verticales de Popov pour concevoir un ensemble émetteur/récepteur

complet.

Il avait organisé de manière plus rationnelle ces différents

éléments, constatant alors le rôle essentiel joué

par la prise de terre et révélant l’influence de la

hauteur de l’antenne. À quelques mois d’écart,

il obtint des résultats très sensiblement supérieurs

à ceux de Popov, transmettant ainsi, à la fin de l’année

1895, un message en morse à une distance de 2 400m. L’année

suivante, à 22 ans, il propose son invention au Ministère

des Postes

italien qui ne le prend pas au sérieux. Il faut dire qu’à

cette époque, la télégraphie conventionnelle à

fils est parfaitement au point en Europe et que des câbles sous-marins

relient l’Europe aux États-Unis.

En 1897, il transmit des signaux de la côte jusqu’à

un navire situé en mer, à 29 km de là. Le 16 juin

1897, suite à ses premiers succès, il est convié

à faire une présentation devant la Royal Society sous couvert

de son protecteur Sir William Preece. Sir Oliver Lodge assiste à

cette présentation. Cette même année, le gouvernement

italien informé des succès de Marconi revoit son attitude

et l’invite, en juillet, à une démonstration à

bord d’un navire militaire le San Martino. On peut dire que ce navire

sera le premier bateau équipé d’une station de TSF.

Au mois de novembre, Marconi construit sa première station fixe

de TSF à Needless sur l’île de Wight. Le 3 juin 1898,

il transmet le premier message radio payant entre l’île de

Wight et Bornmouth. Son premier client n’est autre que Lord Kelvin

qui débourse un penny pour le service !

Il établit entre l’Angleterre et la France une communication

commerciale, fonctionnant quel que soit le temps. Le 28 mars 1899, la

première liaison télégraphique entre Douvres et Wimereux

(50 km) franchissait la Manche avec ce texte : « MR MARCONI ENVOIE

A MR BRANLY SES RESPECTUEUX COMPLIMENTS PAR LE TELEGRAPHE SANS FIL A TRAVERS

LA MANCHE ? CE BEAU RESULTAT ETANT DU EN PARTIE AUX REMARQUABLES TRAVAUX

DE MR BRANLY » * (le E n’était pas inscrit sur le

message d’origine…)

Mais Marconi, homme de recherches ne s’en tint pas là. Le

12 décembre 1901, avec la collaboration de l’anglais J.A.

Fleming , il réussit à envoyer un message d’une seule

lettre à travers l’océan Atlantique, entre les Cornouailles

(émetteur de 10 kW à Poldhu) et Terre-Neuve (Signal Hill)

soit 3 400 km.

En France, Eugène Ducretet réalisa avec ses appareils la

première émission télégraphique au dessus

de la capitale. Le 5 novembre 1898, après quelques mois d’essais,

ce fut, entre la tour Eiffel où l’assistait Ernest Roger,

et le Panthéon, la première liaison. Ce fut le départ

de la télégraphie sans fil en France. Des 4 km entre la

tour Eiffel et le Panthéon, on passa vite à 7 km entre le

Sacré Cœur et l’église sainte Anne (toujours en

novembre 1898). Enfin, en septembre 1899, une liaison maritime de 42 km

avait lieu en Bretagne, à cette occasion, Ducretet télégraphia

à Tissot : « RETOUR VOYAGE – DITES A MINISRE QUE

NOUS FERONS AUSSI BIEN QUE LES ANGLAIS – AVEC CREDITS… AMITIES

– DUCRETET », car déjà, il y avait des problèmes

de crédits…

À partir de 1902, des messages furent régulièrement

envoyés à travers l’Atlantique et, dès 1905,

de nombreux bateaux utilisaient la radio pour communiquer avec les stations

côtières. Pour son travail de pionnier dans le domaine de

la télégraphie sans fil, Marconi partagea, en 1909, le prix

Nobel de physique avec le physicien allemand Karl Ferdinand Braun.

Pendant cette période, différentes améliorations

techniques furent réalisées. Les circuits résonants,

constitués d’une impédance et d’un condensateur,

furent utilisés pour accorder les appareils.

Les antennes furent améliorées, et leurs propriétés

directionnelles furent découvertes et utilisées. On employa

des transformateurs pour augmenter la tension transmise à l’antenne.

D’autres détecteurs furent développés pour remplacer

le cohéreur, peu pratique en raison de la nécessité

de lui imposer une secousse pour libérer la limaille. On citera

le détecteur magnétique, qui utilisait la capacité

des ondes radio de démagnétiser les fils d’acier ;

un bolomètre, mesurant l’augmentation de température

d’un fil fi n lorsqu’il est traversé par des ondes radio

; la valve de Fleming, le précurseur du tube thermoélectronique

ou tube à vide.

Le développement du tube à vide remonte à la découverte

par l’inventeur américain Thomas Edison qu’un courant

passe entre le filament chaud d’une lampe à incandescence

et une autre électrode de cette même lampe, et que ce courant

passe dans une seule direction. La valve de Fleming n’était

pas foncièrement différente du tube d’Edison. Développée

par le physicien britannique John Ambrose Fleming en 1904, ce fut la première

des diodes, ou tubes à deux électrodes, à être

utilisée dans les matériels radio. Ce tube servit alors

de détecteur, de redresseur et de limiteur.

Un progrès révolutionnaire, rendant possible l’avènement

de l’électronique, fut réalisé en 1906, lorsque

l’inventeur américain Lee De Forest monta un troisième

élément, la grille, entre le filament et la cathode d’un

tube à vide. Le tube de De Forest, qu’il nomma « audion

» mais que l’on désigne de nos jours sous l’appellation

de triode (tube à trois électrodes), ne fut d’abord

utilisé que comme détecteur, mais ses possibilités

comme amplificateur et comme oscillateur furent rapidement découvertes,

et lui donnèrent un rôle décisif. Historiquement,

les développements de la radio et de l’électronique

furent toujours liés.

...

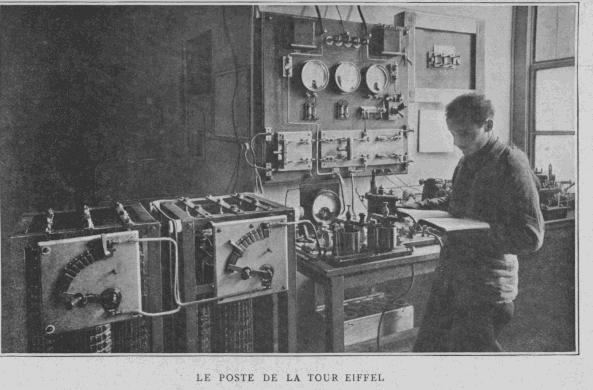

IV

- DISTRIBUTION DE L'HEURE PAR LA TSF

Un service de l’heure pour les horlogers parisiens.

L’unification de l’heure en France ne

date que de 1891. Jusqu’à cette date, en France, chaque ville

avait sa propre heure. Il était midi quand le Soleil atteignait

son point le plus haut.

Pourquoi vouloir transmettre l'heure dans

le monde entier ?

En présence de l’impossibilité de trouver une heure

vraiment « universelle », on pensa alors à se plier

aux exigences solaires : puisque les points de la terre défilent

en vingt-quatre heures devant le soleil, divisons le globe, comme un énorme

melon, en vingt-quatre tranches égales ; décidons que, dans

chacune de ces tranches, on emploiera une seule heure, celle de son méridien

central. Dans ces conditions, quand on passera d’un fuseau dans un

autre, la différence sera exactement d’une heure « ronde

». Il suffira d’avancer ou de reculer d’une heure exactement

la petite aiguille de sa montre : la grande aiguille restera en place,

et les minutes seront les mêmes sur toute l’étendue

de la terre.

Le problème depuis que l'homme naviguait sur les mers était

"Comment déterminer la longitude d’un bateau" ?

La latitude peut être déterminée à partir de

la hauteur du Soleil dans le ciel lorsqu’il culmine, c’est-à-dire

lorsqu’il est midi au Soleil; ceci est connu depuis très longtemps.

En ce qui concerne la longitude, c’est plus complexe. Il faut

utiliser la différence entre l’heure locale et l’heure

de référence.

On se base sur la rotation moyenne de la Terre. Celle-ci tourne, d’ouest