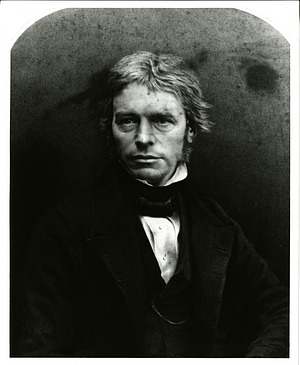

Joseph Henry

Joseph Henry (1797-1878), physicien et premier secrétaire

du Smithsonian, fut un pionnier dans les domaines de l'électricité

et de l'électromagnétisme, et stimula les travaux en anthropologie,

aéronautique, météorologie, télégraphe

et téléphone.

Il exerça ses fonctions de 1846 à 1878. Professeur au

College of New Jersey, ce physicien mena des recherches pionnières

en électromagnétisme et contribua à l'orientation

du Smithsonian.

Henry naquit en 1797 à Albany, dans l'État de New York,

de William et Ann Henry. Trop pauvre pour payer ses frais de scolarité,

Henry n'entra à l'Albany Academy qu'à l'âge de 21

ans, malgré son admission antérieure. À l'Académie,

Henry travailla comme assistant chimiste et préparateur de cours.

Lorsqu'un poste se libéra en 1826, Henry accepta un poste

de professeur de mathématiques et de philosophie naturelle.

C'est là qu'il commença ses recherches scientifiques

sur l'électromagnétisme et travailla au développement

du télégraphe .

En 1832, Henry fut nommé professeur de philosophie naturelle

au College of New Jersey (aujourd'hui l'université de Princeton),

et sa tournée des centres scientifiques européens en 1837

assura sa réputation scientifique internationale. Les réalisations

d'Henry en tant qu'éducateur et scientifique ont fait de lui

un candidat de choix pour le poste de secrétaire du Smithsonian

le 3 décembre 1846.

Henry enseigna pendant une vingtaine d'années,

d'abord dans une école préparatoire à l'université

de New York, puis à Princeton.

Durant ces années, il se fit connaître auprès des

scientifiques des États-Unis et d'Europe pour ses recherches

révolutionnaires en électromagnétisme.

Sa réputation de scientifique américain

de premier plan aida le Conseil à prendre sa décision,

et son expérience reflète la voie qu'il traça pour

l'institution dont il prit la direction. Henry exposa son plan pour

la nouvelle institution dans son Programme d'organisation . Ce programme

contenait quatorze principes directeurs, notamment la suggestion que

le Smithsonian n'entreprenne que des programmes ne pouvant être

menés de manière adéquate par les institutions

américaines existantes, et que l'institution produise une publication,

Smithsonian Contributions to Knowledge, ainsi que des rapports périodiques

sur les progrès scientifiques. Réticent à assumer

la responsabilité de la gestion d'un musée abritant les

collections nationales, Henry retira les dispositions relatives à

la bibliothèque nationale de la loi d'habilitation du Smithsonian.

Il établit également le principe du maintien du don de

James Smithson en tant que dotation et commença à solliciter

des dons supplémentaires. Le bâtiment de la Smithsonian

Institution, ou « Château », fut construit sous son

administration, malgré son opposition, craignant un gaspillage

d'argent pour un bâtiment monumental. Achevé en 1855, il

offrait des espaces pour des expositions et des conférences,

des laboratoires de recherche et des logements pour Henry et sa famille.

Henry a axé le Smithsonian sur la recherche, les publications

et les échanges internationaux. Le système d'échanges

internationaux a débuté en 1849, le Smithsonian jouant

un rôle de centre d'échange d'œuvres littéraires

et scientifiques entre les sociétés et les individus aux

États-Unis et à l'étranger. Dès 1849, il

a créé un programme d'étude des conditions météorologiques

en Amérique du Nord, projet qui a finalement conduit à

la création du Service météorologique national.

Le Projet météorologique du Smithsonian disposait d'un

réseau de plus de 600 observateurs bénévoles, notamment

au Canada, au Mexique, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Le Smithsonian fournissait aux bénévoles des instructions,

des formulaires standardisés et, dans certains cas, des instruments.

Les bénévoles fournissaient au Smithsonian des rapports

mensuels d'observations météorologiques, indiquant les

températures quotidiennes, la pression barométrique, l'humidité,

la nébulosité et les précipitations.

Henry travailla sans relâche pour soutenir la science américaine.

Il encouragea les jeunes scientifiques et leur offrit un logement au

château. Il participa, et souvent dirigea, des sociétés

scientifiques américaines, dont l'Académie nationale des

sciences et le US Lighthouse Board. De plus, il se rendit en Europe

pour participer à des discussions scientifiques et promouvoir

la science américaine à l'étranger. Il maintint

le Smithsonian pendant les années difficiles de la guerre de

Sécession et fut l'un des conseillers scientifiques du président

Abraham Lincoln. Henry s'occupa des problèmes budgétaires

causés par la guerre et envoya même une note demandant

à la population d'économiser du papier afin de pouvoir

le revendre. L'institution apporta également son aide pendant

la guerre en coopérant avec la Commission sanitaire et le chirurgien

général de l'armée américaine pour améliorer

la santé et le confort des soldats, tout en collectant des données

intéressantes pour les ethnologues et autres chercheurs.

Malheureusement, les exigences de son poste de professeur à Princeton limitaient le temps qu'Henry pouvait consacrer à ses activités scientifiques en dehors des cours. « Mes obligations universitaires sont telles que je ne peux rien faire en matière de recherche pendant le trimestre et, à la fin des vacances, je me retrouve souvent au milieu d'une série d'expériences intéressantes que je suis obligé d'abandonner et, avant de pouvoir y revenir, mon esprit est occupé par d'autres sujets », écrivait Henry en janvier 1846. Il ajoutait que certaines de ses découvertes ne lui avaient pas été reconnues, faute de les avoir publiées rapidement.

Le cours de philosophie naturelle d'Henry comprenait

des cours magistraux au moins trois fois par semaine le matin, des récitations

l'après-midi et des séances supplémentaires de

démonstrations expérimentales.

Un ensemble de notes de cours rédigées par Henry à

Albany illustre son utilisation des expériences comme outil pédagogique

et son assiduité en tant qu'enseignant. Les expériences

en classe sur l'électricité et le magnétisme ont

contribué à certaines des principales réalisations

scientifiques d'Henry pendant ses années à Albany, notamment

sa découverte indépendante de l'induction électromagnétique

. Il les a décrites dans des lettres à ses collègues

Benjamin Silliman , à Yale, et au scientifique britannique et

co-découvreur de l'induction électromagnétique

Michael Faraday .

Il s'est intéressé aux méthodes d'éclairage

et à l'acoustique des signaux de brouillard. Henry a également

été consulté pour des conseils scientifiques lors

de la construction du Capitole des États-Unis et a mené

des expériences sur le marbre, le chauffage, la ventilation et

l'acoustique du bâtiment. Attentif aux applications pratiques

de la recherche fondamentale, Henry a conçu des méthodes

pour tester la force de cohésion des particules du marbre envisagé

pour l'extension du Capitole. Il a ensuite conseillé sur la protection

du Capitole contre la foudre , un sujet sur lequel il avait mené

des recherches pendant ses années à Princeton ...

Henry était un professeur novateur. Son intérêt

pour le domaine relativement nouveau de l'électromagnétisme,

combiné à sa conviction de l'importance de démontrer

les phénomènes scientifiques à ses étudiants,

le conduisit à développer des électroaimants bien

plus puissants que tous ceux fabriqués auparavant. Utilisant

ces électroaimants pour démontrer des effets à

la fois spectaculaires et subtils à ses étudiants et pour

explorer l'électromagnétisme en laboratoire, il développa

le premier moteur basé sur l'attraction et la répulsion

magnétiques (ancêtre du moteur à courant continu

moderne) et une forme primitive du télégraphe électromagnétique.

Bien qu'il n'ait pas perfectionné ces dispositifs, ses travaux

ouvrirent la voie au développement de moteurs par d'autres et

au télégraphe de Samuel F.B. Morse. Il découvrit

également d'importants principes de l'induction électromagnétique,

pour lesquels il fut honoré en 1893, lorsque le Congrès

international des électriciens baptisa l'unité d'induction

« henry ».

Après une rapide détérioration de son état suite à sa paralysie de décembre 1877, Henry mourut dans ses appartements du Smithsonian Castle le 13 mai 1878. Henry fut un pionnier de l'étude de l'électromagnétisme et de son application à diverses technologies, et un défenseur infatigable de la science américaine, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Pendant 32 ans, Henry consacra toute son énergie à faire du Smithsonian un centre de recherche de premier plan, malgré les difficultés de la guerre de Sécession. Aujourd'hui, une statue commémore ses efforts à l'extérieur du Smithsonian Castle, premier bâtiment de l'institution qu'il a contribué à créer.

Les travaux d'Henry en électromagnétisme apportèrent non seulement d'importantes contributions à la science, mais contribuèrent également à jeter les bases de l'industrie et des télécommunications modernes.

L'ÉLECTROMAGNÉTISME

Le domaine de l'électromagnétisme n'avait que six ans

lorsqu'Henry commença à enseigner à l'Albany Academy

de New York.

Le scientifique danois Hans Christian Oersted avait découvert

en 1820 qu'un courant électrique dans un fil provenant d'une

pile faisait dévier l'aiguille d'une boussole située à

proximité. Soucieux de démontrer les phénomènes

électromagnétiques à ses étudiants, Henry

s'appuya sur les travaux du scientifique anglais William Sturgeon

, qui découvrit en 1825 qu'enrouler un fil autour d'un noyau

de fer renforçait l'effet magnétique. Henry expérimenta

divers paramètres : isoler le fil afin de pouvoir enrouler plusieurs

couches sur le noyau (Sturgeon avait utilisé du fil nu avec une

couche de gomme-laque isolante sur le fer) ; enrouler plusieurs bobines

sur le même noyau ; connecter des piles bout à bout (en

série) pour augmenter l'intensité (tension) et côte

à côte (en parallèle – une autre solution consistait

à avoir des plaques plus grandes dans une seule pile) pour augmenter

la quantité (courant). Il a constaté qu'une source de

haute intensité fonctionnait mieux avec les bobines connectées

bout à bout (en série, formant une seule bobine), tandis

qu'une source de grande quantité était meilleure avec

les extrémités des bobines connectées ensemble

(en parallèle). Il s'agissait, sans le savoir, d'une démonstration

de la loi d'Ohm, publiée en 1826, mais encore peu connue et comprise.

Michael Faraday

(1791-1867), chimiste et physicien à la Royal Institution of

Great Britain, a découvert l'induction électromagnétique

en même temps, mais indépendamment, de Joseph Henry, vers

les années 1830,

Michael Faraday

(1791-1867), chimiste et physicien à la Royal Institution of

Great Britain, a découvert l'induction électromagnétique

en même temps, mais indépendamment, de Joseph Henry, vers

les années 1830,

Michael Faraday, considéré comme l'homologue britannique

d'Henry, fut crédité de la découverte de l'induction

mutuelle en 1832, peu après avoir pris connaissance des récentes

expériences d'Henry avec des électroaimants , mais avant

qu'Henry n'ait eu le temps de terminer ses propres expériences.

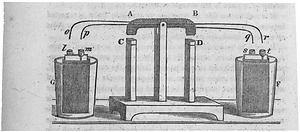

L'aimant

de Joseph Henry

L'aimant

de Joseph Henry  vers

les années 1820.

vers

les années 1820.

Electroaimant formé en enroulant étroitement plusieurs

bobines d'un fil conducteur isolé autour d'une barre de fer,

en illustration l'aimant avec sa batterie et son appareil pour mesurer

sa force,

Peu après

avoir publié un article sur son électro-aimant pour l'American

Journal of Science de Benjamin Silliman, Joseph Henry, entreprit la

fabrication d'un grand électro-aimant pour que Silliman le présente

à ses étudiants de Yale vers les années 1830. L'aimant

de 38 kg s'avéra capable de supporter plus de 900 kg.

Peu après

avoir publié un article sur son électro-aimant pour l'American

Journal of Science de Benjamin Silliman, Joseph Henry, entreprit la

fabrication d'un grand électro-aimant pour que Silliman le présente

à ses étudiants de Yale vers les années 1830. L'aimant

de 38 kg s'avéra capable de supporter plus de 900 kg.

En 1831, il rapporta avoir fabriqué un électro-aimant

capable de soulever 750 livres, soit plus de trente-cinq fois son propre

poids (avec des bobines en parallèle, en utilisant une batterie

de quantité). Henry remarqua plus tard que ces premiers électro-aimants

« possédaient une puissance magnétique supérieure

à celle de tous ceux connus auparavant ». En 1833, il en

avait construit un qui pouvait soulever plus de 3 300 livres . Henry

a détaillé ses recherches et ses découvertes dans

des lettres à ses collègues, notamment Benjamin Silliman,

Sr. ( 1830 ), ( 1831 ), John Henry ( 1831 ), Edward Hitchcock ( 1832

) et Parker Cleaveland ( 1831 ), ( 1832 ).

Bien qu'Henry ait commencé ses travaux dans ce domaine en août

1831, c'est à peu près à la même époque

que Faraday rencontra des obstacles et des retards tout au long de l'année

universitaire et ne commença véritablement ses travaux

qu'en juin 1832. Faraday est ainsi considéré comme le

premier à avoir obtenu cet effet, plus tard appelé induction

mutuelle. Le biographe d'Henry, Albert Moyer, démontre de manière

convaincante que Faraday fut inspiré à entreprendre ses

recherches par la lecture des implications possibles des travaux d'Henry

sur ses électro-aimants et fut considérablement aidé

par la découverte de ses puissants électro-aimants et

de son utilisation de bobines multiples .

Bien que le rapport d'Henry sur l'induction d'électricité par le magnétisme soit conforme à celui de Faraday, ses recherches sur les étincelles observées lors des coupures et des étincelles répétées de son moteur alternatif, ainsi que sur celles observées lors de ses expériences avec les longs fils utilisés dans ses expériences télégraphiques, ont conduit à sa découverte , annoncée en juillet 1832, de ce que l'on appelle l'auto-induction . L'auto-induction se produit lorsqu'une coupure dans un circuit provoque un champ magnétique décroissant, ce qui induit un courant momentané dans le circuit d'origine, dans le sens inverse du courant initial. Pour sa découverte indépendante de l'induction mutuelle, et pour avoir été le premier à découvrir l'auto-induction, Moyer attribue à Henry « non seulement un concept fondamental de la physique de l'électricité et du magnétisme, mais aussi le principe très reconnu qui sous-tend la technologie des transformateurs et des générateurs électriques, deux piliers de l'industrialisation moderne ».

En cherchant à optimiser l'utilisation de ses

batteries et à maximiser la puissance de ses électroaimants,

Henry fit des découvertes fondamentales en électromagnétisme,

notamment sur les types d'entrées électriques à

adapter aux types de circuits en fonction des effets recherchés.

Ces découvertes fondamentales le conduisirent à développer

un moteur et un dispositif de sonnerie, précurseur du télégraphe

électromagnétique de Morse. Le défi du développement

d'un moteur résidait dans l'utilisation du courant d'une batterie

pour produire non seulement un effet mécanique, mais aussi un

mouvement mécanique continu .

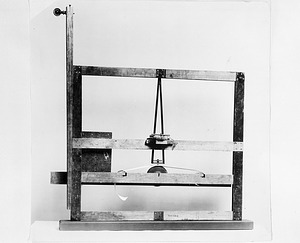

Reconstruction vers1830

Reconstruction vers1830

Moteur électromagnétique oscillant de Joseph Henry, vers

1830

Réplique

Smithsonian du moteur électromagnétique oscillant de Joseph

Henry, construit par lui vers les années 1830. Le moteur alternatif

de Henry était constitué d'un électroaimant droit

équilibré sur un axe, ses extrémités se

trouvant au-dessus des pôles nord de deux aimants permanents verticaux.

Des paires de fils, fixées à chaque extrémité

de l'électroaimant, étaient alternativement plongées

dans des coupelles de mercure, servant de bornes à une cellule

électrochimique. Lorsque les fils entraient et sortaient alternativement

des coupelles, créant et coupant ainsi un circuit, la polarité

de l'électroaimant s'inversait à plusieurs reprises ,

ce qui produisait un mouvement de bascule continu. Henry parvint à

obtenir un « mouvement uniforme, à raison de soixante-quinze

vibrations par minute… pendant plus d'une heure » . Bien

que son dispositif contienne les éléments d'un moteur

à courant continu moderne, il le considérait avant tout

comme un « jouet philosophique » pour les démonstrations

en classe et ne chercha pas à le breveter. En référence

au mouvement de va-et-vient de l'aimant, Henry qualifiait cet appareil

de « queue de mouton ».

Réplique

Smithsonian du moteur électromagnétique oscillant de Joseph

Henry, construit par lui vers les années 1830. Le moteur alternatif

de Henry était constitué d'un électroaimant droit

équilibré sur un axe, ses extrémités se

trouvant au-dessus des pôles nord de deux aimants permanents verticaux.

Des paires de fils, fixées à chaque extrémité

de l'électroaimant, étaient alternativement plongées

dans des coupelles de mercure, servant de bornes à une cellule

électrochimique. Lorsque les fils entraient et sortaient alternativement

des coupelles, créant et coupant ainsi un circuit, la polarité

de l'électroaimant s'inversait à plusieurs reprises ,

ce qui produisait un mouvement de bascule continu. Henry parvint à

obtenir un « mouvement uniforme, à raison de soixante-quinze

vibrations par minute… pendant plus d'une heure » . Bien

que son dispositif contienne les éléments d'un moteur

à courant continu moderne, il le considérait avant tout

comme un « jouet philosophique » pour les démonstrations

en classe et ne chercha pas à le breveter. En référence

au mouvement de va-et-vient de l'aimant, Henry qualifiait cet appareil

de « queue de mouton ».

LE TÉLÉGRAPHE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Le défi de la conception d'un télégraphe

électromagnétique n'était pas de produire un mouvement

continu, mais plutôt une action mécanique à grande

distance d'une batterie. Avant les recherches d'Henry, les signaux électriques

ne pouvaient pas être transmis par de longs fils. Le scientifique

anglais Peter Barlow avait d'ailleurs émis l'hypothèse

que l'impossibilité de transmettre un signal sur plus de soixante

mètres rendait impossible la mise au point d'un télégraphe

électromagnétique. En faisant varier les paramètres

lors du développement de ses puissants électroaimants,

Henry avait découvert que si une seule paire de plaques était

idéale pour transmettre un courant à travers plusieurs

fils plus courts, une batterie à auges composée de plusieurs

plaques (haute intensité) pouvait transmettre un courant à

travers un fil très long. L'utilisation d'une batterie à

haute intensité avec une bobine à enroulements multiples

était essentielle au développement du télégraphe

électromagnétique, car les pertes sur une longue ligne

étaient relativement faibles.

Morse apprit cela (indirectement d'Henry) en 1837, avec des conséquences

dramatiques. Les recherches fondamentales d'Henry sur le télégraphe

électromagnétique remontent à 1830, lorsqu'il commença

à démontrer à ses étudiants d'Albany qu'un

courant de batterie pouvait être transmis par un fil de mille

pieds . À l'extrémité du fil, un électroaimant

sous tension attirait l'extrémité d'un aimant en barreau

suspendu à un pivot, ce qui faisait que l'autre extrémité

heurtait une cloche. L'un des étudiants de l'Académie

d'Albany où Henry était né rapporta avoir vu Henry

réussir un circuit de deux kilomètres et demi de long.

Henry continua de développer des électroaimants plus puissants et démontra à ses étudiants un moyen de produire des effets mécaniques à une portée bien plus grande qu'on ne le pensait auparavant. Il utilisa un petit aimant « d'intensité » dans un circuit local pour contrôler un grand aimant « de quantité » supportant des poids de plusieurs centaines de kilos. Lorsqu'il alimenta le petit aimant par un long circuit, il attira vers le haut un fil métallique, ce qui rompit le circuit local et provoqua la chute brutale des poids. Il ne publia pas de description de ce relais primitif, dont Morse eut connaissance par un intermédiaire et qui joua un rôle crucial dans le développement du télégraphe. Il en parla cependant à Charles Wheatstone en Angleterre en 1837 et affirma en avoir fait la démonstration à ses étudiants de Princeton plusieurs années auparavant. Bien qu'il ne fût pas intéressé par des applications commerciales, Henry considéra plus tard ces démonstrations comme les premières à démontrer la faisabilité d'un télégraphe électromagnétique .

Le télégraphe expérimental de

Samuel Morse

Alors que Samuel Morse développait son télégraphe,

il sollicita les conseils et le soutien du public auprès de Joseph

Henry.

Dans une lettre qui serait plus tard citée pour établir

l'origine du télégraphe, Henry écrivit à

Morse en 1842 que, bien qu'une telle invention ait été

suggérée « par diverses personnes depuis l'époque

de Franklin jusqu'à nos jours », ce n'est que « ces

dernières années ou depuis les découvertes de l'électromagnétisme

» qu'elle fut réalisable. Henry poursuivit en affirmant

que « peu de crédit pouvait être accordé »

à l'invention du télégraphe « car elle surgirait

naturellement dans l'esprit de presque toute personne familière

avec les phénomènes électriques », mais il

soutenait le projet de Morse plutôt que les télégraphes

à aiguilles proposés par les scientifiques européens.

Trois ans plus tard, la publication d'un livre sur le télégraphe

par l'un des principaux assistants de Morse, Alfred

Vail, ne mentionna pas les contributions d'Henry et marqua le

début d'un conflit entre Henry et Morse qui dura de nombreuses

années.

LE TÉLÉPHONE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Dès 1837, le physicien américain Page

avait reconnu que si un électroaimant est soumis à des

aimantations et désaimantations très rapides, les vibrations

transmises à l’atmosphère par le barreau aimanté

émettent des sons. C’est ce que ce savant appelait la musique

galvanique.

De 1847 à 1852, Mac Gauley, Wagner, Heef, Froment et Pétrina,

combinèrent des vibrateurs électriques qui transportaient

fort nettement les sons musicaux à distance.

Les contributions de Joseph Henry au développement

du téléphone sont mineures comparées à son

rôle dans le développement du télégraphe

et du moteur électrique. Cependant, l'histoire d'Henry et du

téléphone offre un exemple intéressant de son interaction

avec les inventeurs, qui sollicitaient souvent ses conseils et ses orientations.

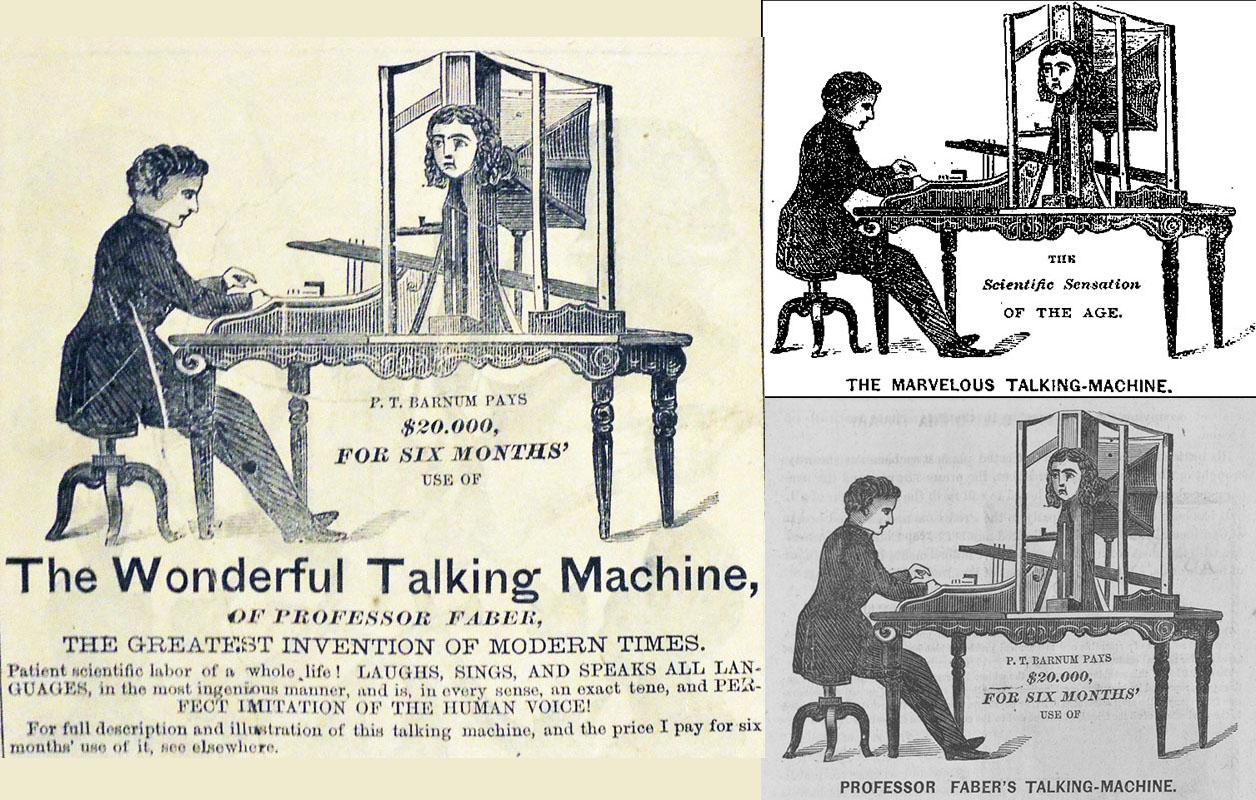

L'histoire commence avec un inventeur méconnu, Joseph Faber

(lire la page sur "la voix"), et

se termine avec le père du téléphone, Alexander

Graham Bell.

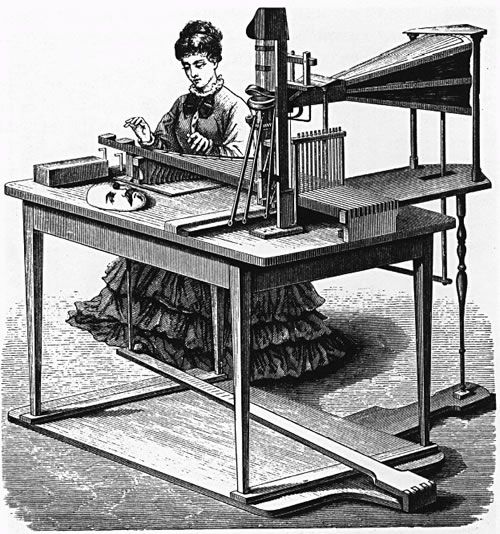

Une ancienne gravure, dont on ignore l’auteur et la date de création

(éventuellement 1835), montre une jeune dame (probablement l’épouse

de Joseph Faber) qui manipule le clavier à 16 touches de la machine

parlante. La face de la tête est posée sur la table et

on peut voir la bouche de la machine avec des lèvres et une langue.

Gravure ancienne de la

machine parlante Euphonia.

Gravure ancienne de la

machine parlante Euphonia.

En 1840, il a présenté son invention, qu’il appelait

Euphonia, au public à Vienne et au Roi de Bavière en 1841.

En décembre 1845, Joseph Faber expose sa «

Merveilleuse Machine Parlante » au Musical Fund Hall de Philadelphie.

Cette machine, comme l'a récemment décrite l'écrivain

David Lindsay, se composait d'une tête parlante à l'aspect

étrange, qui parlait d'une voix monocorde, étrange et

fantomatique, tandis que Faber la manipulait à l'aide de pédales

et d'un clavier.

Juste avant cette exposition publique, Joseph Henry visita l'atelier

de Faber pour assister à une démonstration privée.

Son ami et collègue scientifique, Robert M. Patterson, avait

tenté de mobiliser des fonds pour Faber, un immigrant allemand

aux abois qui peinait à gagner sa vie et à apprendre l'anglais.

Henry, à qui l'on demandait souvent de distinguer les inventions

frauduleuses des inventions authentiques, accepta d'accompagner Patterson

pour examiner la machine. Si un acte de ventriloquie était à

l'œuvre, il était certain de le détecter.

Au lieu d'un canular, comme il le soupçonnait, Henry découvrit

une « invention merveilleuse » aux applications

potentielles variées.

« J'ai vu la figure parlante de M. Wheatstone de Londres »,

écrivit Henry dans une lettre à un ancien élève,

« mais elle ne peut être comparée à celle-ci

qui, au lieu de prononcer quelques mots, est capable de prononcer des

phrases entières composées de n'importe quel mot.»

Henry observa que seize leviers ou touches, « comme ceux

d'un piano », projetaient seize sons élémentaires

grâce auxquels « chaque mot de toutes les langues européennes

peut être distinctement reproduit ». Une dix-septième

touche ouvrait et fermait l'équivalent de la glotte, une ouverture

entre les cordes vocales. « Le plan de la machine est le même

que celui des organes humains de la parole, ses différentes parties

étant actionnées par des cordes et des leviers plutôt

que par des tendons et des muscles. »

Henry, qui avait inventé un télégraphe de démonstration

en 1831 tout en poursuivant ses recherches sur l'électromagnétisme,

pensait que de nombreuses applications de la machine de Faber étaient

envisageables en lien avec le télégraphe. « Les

touches pouvaient être actionnées au moyen d'aimants électromagnétiques

et, avec un petit dispositif simple à mettre en œuvre, des

mots pouvaient être prononcés à une extrémité

de la ligne télégraphique, leur origine se trouvant à

l'autre. » Presbytérien fervent, Henry saisit immédiatement

l'opportunité de faire prononcer un sermon simultanément

par fil à plusieurs églises.

Alors qu’il avait les compétences requises, Joseph Henry

n’avait jamais mis en pratique cette idée.

Étonnamment proche dans une lettre de l'idée

du téléphone, Henry orienta ensuite sa discussion vers

un sujet sans doute plus important à ses yeux : la découverte

de l'effet Faraday, comme on l'appelait alors. Henry informa son correspondant

qu'au cours de la semaine précédente, il avait réussi

à reproduire les récentes expériences du scientifique

britannique Michael Faraday démontrant l'effet du magnétisme

sur la lumière.

Henry qualifia astucieusement les phénomènes observés

par Faraday de « plus grande découverte du siècle »,

après les démonstrations de Hans Christian Oersted sur

le lien entre électricité et magnétisme.

Le résultat de Barlow semblait constituer un obstacle insurmontable

à l'utilisation de cette force physique nouvellement découverte

pour les communications longue distance.

Peut-être Henry ne parvenait-il tout simplement pas à imaginer

le téléphone. La possibilité d'un simple appareil

– aussi révolutionnaire soit-il pour la société

– ne pouvait rivaliser avec une découverte éclairant

le fonctionnement de phénomènes physiques fondamentaux.

Quoi qu'il en soit, il faudra attendre trente ans avant qu'Henry ne

s'intéresse sérieusement au téléphone.

Entre-temps, Faber, qui avait détruit une version antérieure

de sa machine parlante par frustration face à un public peu enthousiaste,

se sentit apparemment encouragé par l'accueil réservé

à sa nouvelle machine par Henry et Patterson. En 1846, il accompagna

P. T. Barnum à Londres, où l'« Euphonia »,

comme on l'appelait désormais, fut exposée à l'Egyptian

Hall. L'exposition reçut le soutien du duc de Wellington et resta

au répertoire de Barnum pendant plusieurs décennies. Les

retombées financières pour Faber furent cependant maigres.

Il mourut dans les années 1860 sans avoir atteint la gloire ni

la fortune qu'il espérait.

Faber ne vécut donc pas assez longtemps pour assister à

l'aboutissement le plus important de son invention. Par un curieux hasard

du destin, Melville Bell, le père d'Alexander Graham Bell, aperçut

l'Euphonia à Londres en 1846 et en ressortit profondément

impressionné.

Bell père était un étudiant en acoustique, particulièrement

intéressé par la production de la parole. Toujours intrigué

par le souvenir de l'appareil de Faber, il emmena son fils Alexander

Bell, alors âgé d'environ seize ans, en 1863, voir

la « machine à parler » du scientifique

britannique Charles Wheatstone, celle qu'Henry avait jugée inférieure

à celle de Faber.

Après la visite, Melville mit Alexander et son frère au

défi de construire eux-mêmes une telle machine.

Cette année-là, ils commencèrent à travailler

sur le projet et réussirent rapidement à faire crier « Maman »

leur machine parlante.

Toutefois, jusqu’en 1854, personne n’avait

encore entrevu la possibilité de transmettre la parole, lorsqu’un

simple employé du télégraphe, Charles

Bourseul, publia une Note dans laquelle il imaginait un téléphone

primitif. Malgré tous ses efforts, il se heurta au scepticisme

général. Son appareil ne fut jamais réalisé,

car l’Administration française y opposa une fin de non-recevoir,

l’exploitation du télégraphe n’en étant

qu’à ses balbutiements.

En 1860, le physicien allemand Philippe Reis

construit un premier appareil basé sur la reproduction des sons

entrevue par Page en 1837 et pour la transmission électrique,

sur le système des membranes vibrantes qui avait été

utilisé dès 1855 par Léon Scott, dans son phonautographe.

L’appareil de Reis, perfectionné par MM. Yeates et Vander

était composé d’un transmetteur qui se composait

principalement d’un diaphragme fait d’une fine membrane à

laquelle est fixé un fil de platine reposant sur une tête

de platine réglable, et d’un récepteur. Le récepteur

était une simple aiguille à tricoter en acier enroulée

d’un fil de cuivre recouvert de soie, pour former un électroaimant,

et posé dans une caisse de résonance.

L’idée du téléphone était clairement

exposée, mais les savants de l’époque n’apportèrent

pas leur soutien à ce génial inventeur, bien qu’un

des plus célèbres vulgarisateurs de l’époque,

Victor de Parville prophétisât : « Bientôt

on parlera à distance avec la même facilité. La

parole se transmettra comme l’écriture »

Mais revenons à la décennie suivante, Alexander Bell poursuivit

plusieurs recherches qui aboutirent au téléphone. Aidant

son père dans ses travaux sur la production vocale, il apprit

à analyser la hauteur des voyelles en corrélant leurs

sons à l'aide d'un diapason.

Bell continua d'expérimenter la production mécanique du

son tout en se lançant dans une carrière d'enseignant

à la parole auprès d'élèves malentendants.

L'une de ses idées était de fabriquer un instrument transmettant

des vibrations permettant aux lecteurs labiaux de distinguer le « P »

du « B ».

Ce dernier instrument, selon le biographe de Bell, témoignait

de son intérêt pour le développement d'un télégraphe

multiple, c'est-à-dire capable de transmettre plusieurs messages

simultanément sur le même fil. Thomas Edison,

de seulement trois semaines son aîné, tentait également

d'en développer un. Mais l'approche harmonique de Bell était

différente : elle impliquait la transmission de différentes

hauteurs sur un fil et l'utilisation de récepteurs accordés

pour les réassembler.

Début 1874, après de nombreuses expérimentations,

Bell avait construit un télégraphe multiple harmonique

qu'il estimait prêt à être breveté. Il retarda

la demande après avoir reçu une lettre hautaine et décourageante

du surintendant en chef des télégraphes de la Poste britannique

à Londres. (Bell était originaire du Canada et donc sujet

britannique.) Mais breveter l'invention demeurait son objectif principal.

À l'été 1874, Bell commença à

explorer une autre idée : la « parole électrique »,

comme son père l'appelait dans un journal.

Il esquissa un appareil de harpe basé sur l'idée, selon

une lettre qu'il écrivit à ses parents, que « les

vibrations d'un aimant permanent induisent un courant électrique

vibrant dans les bobines d'un électroaimant ». Bell

émit l'hypothèse que si l'on parlait dans une harpe émettrice,

une série d'anches en acier vibreraient sur un aimant pour induire

un courant ondulatoire et reproduire le son à l'autre extrémité.

De cette manière, les fréquences complexes de la voix

humaine pourraient être transmises. Bell qualifia l'appareil nommée

harpe de « ma première forme de téléphone

articulé ».

Alors qu'il poursuivait ses recherches pour améliorer le télégraphe,

il apprit qu'Henry avait déjà découvert certains

des phénomènes acoustiques qu'il observait. Bell décida

donc de se présenter à Henry en mars 1875, lors d'un voyage

à Washington. Comme il l'écrivit dans une lettre à

ses parents, Bell souhaitait « expliquer toutes les expériences

et distinguer les nouveautés des anciens ».

La lettre de Bell à ses parents, écrite quelques semaines

après avoir rencontré Henry au Smithsonian, témoigne

de l'importance que le jeune scientifique attachait à cette visite.

À l'époque, Henry avait cinquante ans de plus que Bell,

alors âgé de vingt-sept ans. Bell décrit comment

Henry « écoutait d'un air impassible, mais avec un intérêt

évident pour tous, mais lorsque je lui racontai une expérience

qui, à première vue, semblait sans importance, je fus

surpris par l'intérêt soudain manifesté ».

Ce qui intrigua Henry, ce fut le son que Bell entendit provenant d'une

bobine de fil de cuivre vide lorsqu'un courant électrique la

traversa. Henry demanda à Bell de répéter l'expérience

pour lui, ce qu'il fit le lendemain.

« Son intérêt m'encouragea tellement », écrivit

Bell, « que je décidai de lui demander conseil sur l'appareil

que j'ai conçu pour la transmission de la voix humaine par télégraphe.

»

Bell souhaitait savoir s'il devait publier ses recherches immédiatement

ou continuer à travailler sur le problème lui-même.

Henry lui conseilla de le résoudre lui-même, le qualifiant

de « germe d'une grande invention ». Lorsque Bell a déclaré

qu'il estimait qu'il manquait des connaissances électriques nécessaires

pour surmonter certaines des difficultés mécaniques de

son appareil de harpe, Henry a simplement répondu : "GET

IT" « Acquérez-les». « Je ne peux vous

dire à quel point ces deux mots m'ont encouragé »,

dit-il à ses parents. « Je vis trop souvent dans une atmosphère

de découragement pour les recherches scientifiques…»

Une idée aussi chimérique que la télégraphie

vocale semblerait à la plupart des esprits difficilement réalisable

pour qu'on y consacre du temps. Je crois cependant qu'elle est réalisable

et que j'ai trouvé la solution. »

L'année suivante, avec l'aide de Thomas

Watson, Bell parvint à résoudre le problème.

Il déposa un brevet pour son téléphone le 14 février

1876, et le brevet fut officiellement délivré le mois

suivant. Le 10 mars, un an après sa rencontre avec Henry, Bell

réussit à transmettre la première parole humaine

intelligible par téléphone : les mots désormais

célèbres : « M. Watson, venez ici, je

veux vous voir.»

Henry continua de soutenir Bell dans ses efforts pour développer

le téléphone.

En tant que juge à l'Exposition du centenaire de 1876 à

Philadelphie, Henry soumit un rapport expliquant le fonctionnement et

l'importance de l'invention de Bell. Lui et les autres juges considéraient

le téléphone de Bell comme « la plus grande

merveille jamais réalisée par le télégraphe ».

En janvier 1877, alors que Bell était à Washington pour

déposer son deuxième brevet de téléphone,

il fit une démonstration du téléphone au Smithsonian

pour Henry et ses filles.

Il réitéra la démonstration le soir même,

à l'invitation de Henry, devant la Société philosophique

de Washington, dont Henry était le président. À

cette occasion, Henry parla de « la valeur et du caractère

étonnant de la découverte et de l'invention de M. Bell ».

Les témoignages de Henry et d'autres scientifiques éminents

contribuèrent à asseoir la crédibilité de

Bell à une époque où sa situation financière

était précaire. Dans un état d'instabilité,

il avait été contraint de reporter ses projets de mariage.

Les honoraires de ses conférences constituèrent sa principale

source de revenus en juillet 1877, lorsqu'il créa la Bell Telephone

Company avec Watson et deux autres associés.

Bell n'oublia jamais la contribution d'Henry. Peu après la mort

d'Henry en 1878, il organisa un service téléphonique gratuit

pour sa veuve, Harriet, et ses filles. Plusieurs années plus

tard, il intervint lorsque le téléphone fut mis hors service.

Dans une lettre adressée au président de l'American Bell

Telephone Company, son nom actuel, Bell expliqua pourquoi il insistait

fortement pour le rétablissement du service : « Ce

téléphone a été installé là

et aucun frais n'a été facturé en reconnaissance

des efforts et des services du professeur Henry, qui a contribué

aux débuts de l'invention de l'instrument et qui a grandement

contribué à encourager l'invention.»

La sollicitude de Bell envers la famille Henry se manifesta également

peu après la mort d'Harriet en 1882. Lorsque sa fille Mary eut

besoin de financement en 1883 pour un investissement immobilier et un

voyage d'affaires à New York, Bell accepta de lui acheter la

bibliothèque d'Henry pour 5 000 dollars. Bien des années

après la mort de Bell, ses descendants ont fait don de la bibliothèque

Henry au Smithsonian, ainsi que de quelque 2 000 livres et brochures

ayant appartenu à Bell. La bibliothèque Bell-Henry, comme

on l'appelle, unit à juste titre deux grands scientifiques...

Alexander Graham Bell fut nommé au conseil d'administration

de la Smithsonian Institution en tant que citoyen du district de Columbia.

Bell avait été influencé dans ses recherches par

le premier secrétaire de la Smithsonian Institution, Joseph Henry,

notamment par ses travaux sur l'induction électromagnétique.

Bell en a exercé quatre mandats jusqu'à sa mort en 1922.

Voila une belle histoire.