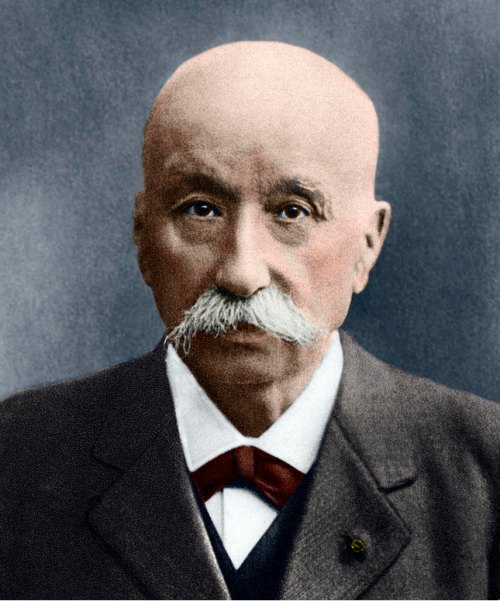

Clément Ader

|

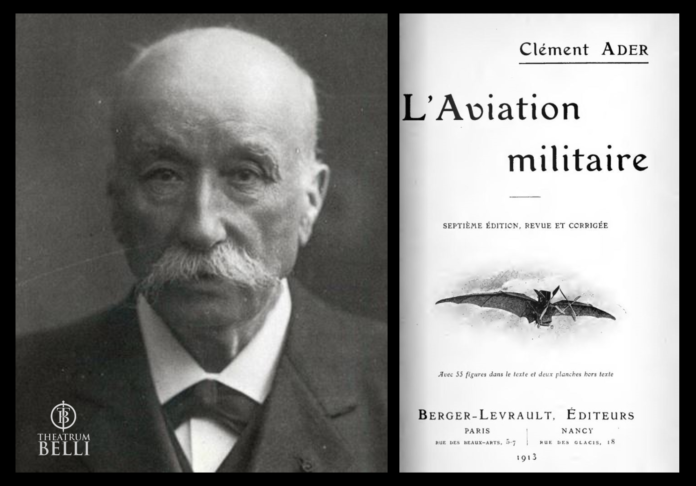

Clément Ader, né le 2 avril 1841 à Muret et mort le 3 mai 1925 à Toulouse, est un ingénieur français, pionnier de l'aviation. Il est le premier à avoir fait décoller un engin motorisé plus lourd que l'air en 1890. Clément Agnès Ader,

naît le 2 avril 1841 à Muret, de François

Ader (30 janvier 1812 - 14 janvier 1889) et de sa deuxième

femme, Antoinette Forthané (8 mars 1816 - 6 novembre

1865). Ader père espérait

beaucoup que Clément lui succédât à la

tête de la menuiserie familiale. |

Dans ce site nous nous intéressons au téléphone mais nous ne pouvons pas parler de Clément Ader sans évoquer Ader l'inventeur, de l'importance qu'il a eut à son époque, principalement pour l'aviation.

A 21 ans, Ader travailla

pour la "Compagnie des chemins de fer du Midi" de 1862 à

1866, il débute comme conducteur des Ponts et Chaussées

et travaille sur la ligne de chemin de fer de Toulouse à Bayonne.

Là, son génie inventif se manifeste pour la première

fois en créant, en 1866, une machine pour le relevage des

rails.

|

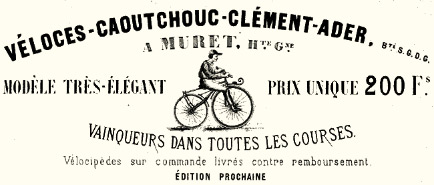

Le Vélocipède Venu à Paris pour l'Exposition

de 1867, Ader découvre les vélocipèdes Michaux

(1861) et imagine de remplacer le bandage en fer par par des anneaux

de caoutchouc, soit le premier pneu plein (brevet du 24 novembre

1868). |

vélocipède Michaux |

Le « rail sans fin »

En 1868

il invente un curieux engin : le rail sans fin; c’est un petit train

composé de trois voitures dont les éléments de voie,

au fur et à mesure que le train avance, se posent devant lui et

se relèvent derrière. C’est un peu l’ancêtre

de l’autochenille et du tank. Il offre son invention au ministère

de la Guerre qui lui répond qu’il n’y voit « aucune

utilité pour le service militaire ».

La « pose-rails »

Il commence par travailler à la Compagnie des chemins de fer du

Midi.

En 1875, il imagine une machine à poser les rails, elle est

utilisée pendant des dizaines d'années.

L'Automobile

Ayant abandonné définitivement l'aéronautique, il

se lance dans le développement de ses propres automobiles, qui

remportent quelques prix sportifs.

La Société industrielle des téléphones-voitures

automobiles système Ader produisit de 1900 à 1907 des automobiles

de 8 à 25 chevaux dont les moteurs bicylindres et quatre cylindres

étaient disposés en V, spécialité de la maison

Ader.

L'usine se situait au 98, rue de Cormeilles à Levallois-Perret

et le magasin d'exposition se trouvait, lui, au 83 de la prestigieuse

avenue parisienne de la Grande-Armée.

Embarcation glissant sur l'eau.

Il teste à partir de 1867 et obtient en 1901 le brevet d'une embarcation

munie d'ailes rasant la surface de l'eau (précurseur des engins

à effet de sol comme le navion). En 1904, il modifie son invention

en rajoutant une injection d'air sous pression sous les ailes, concevant

ainsi un des toutes premières sinon la première configuration

d'un engin à effet de sol à portance augmentée23

dénommé « canot à patins pneumatiques »,

et décrit par lui-même comme un « bateau glissant sur

l'eau ».

sommaire

Le Téléphone

Si la postérité a fait de Clément

Ader l’un des pères de l’aviation, c’est aux dépens

de ses autres travaux, puisque l’on oublie généralement

qu’il fut l’un acteurs majeurs dans l’essor de la téléphonie

en France.

Il donne sa démission des Ponts et Chaussées en 1876 et

monte à Paris pour tenter sa chance. Dès son arrivée

dans la capitale, il s’intéresse tout de suite à l’électricité.

Travaillant dans l'administration, Ader

est fonctionnaire. Pour réaliser ses ambitions, il lui faut investir

de l'argent dans ses inventions. Son salaire ne suffisant pas, il lui

faut trouver un autre moyen de financer ses travaux. Plusieurs solutions

s'offrent à lui, créer une entreprise comme il avait déjà

tenté de le faire avec le vélocipède ou rechercher

un mécène.

Le manque d'argent le décide à quitter l'administration

et à s'installer à son compte :

"Le besoin d'en gagner me décida à quitter les ponts

et chaussées, et les chemins de fer, où l'endormante et

décourageante hiérarchie n'aurait jamais pu me fournir les

ressources nécessaires à la réalisation de ma machineà

voler".

C'est à Paris, à partir de 1874, qu'il décide de

travailler et de vivre Il souhaite gagner suffisamment d'argent pour pouvoir

se consacrer, ultérieurement, à sa passion : l'aviation.

L'argent qu'il compte gagner et économiser doit constituer, selon

son expression, des nourrices permettant de financer ses projets. Au nombre

de ces nourrices figure la téléphonie.

À Paris, Ader commercialise

le système de Graham Bell et celui du combiné inventé

par Cyrille Duquet.

Bell

Américain

Duquet Canadien

Duquet Canadien

Il a innové et construisit ses premiers

appareils dans les ateliers Bréguet,

Il commence à réaliser quelques expériences amusantes

avec un simple clou en fer puis un bouton de porte en laiton .

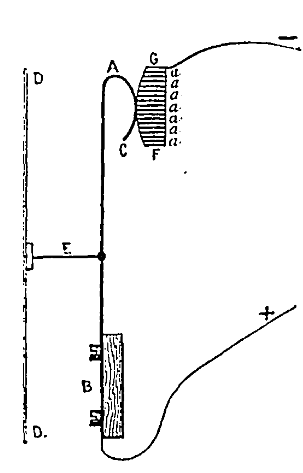

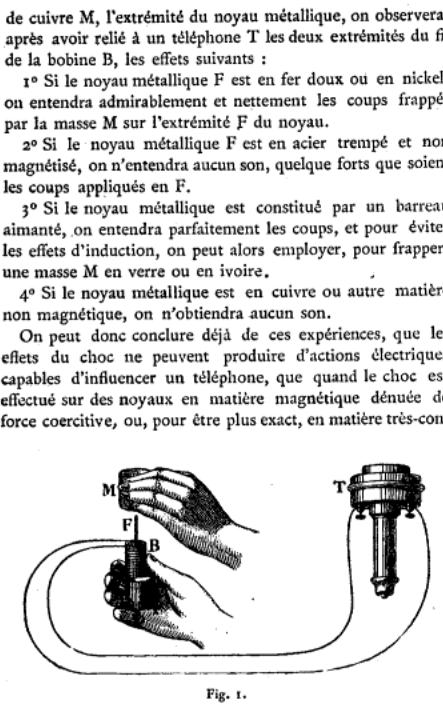

1878 : le téléphoneà vibrations moléculaires

sans diaphragme et sans aimant

— La présence d'un noyau aimanté dans le téléphone

récepteur n'est pas indispensable, et nous avons vu que l'électrophone

de M. Ader emploie de petits électro-aimants microscopiques en

fer doux. En faisant des expériences sur ces appareils, M. Ader

a été conduit à construire un récepteur

composé d'une simple tige de fer de un millimètre de diamètre,

enroulée d'une bobine de fil fin, et il a pu transmettre la parole

dans ces conditions avec une très grande netteté. Le petit

fil de fer était piqué sur une planche, et il constata qu'en

appliquant contre le second bout libre de cette petite tige de fer une

masse pesante, l'intensité des sons était plus que doublée.

Il construisit alors le simple téléphone récepteur

représenté figure 101, formé d'un loquet de porte

B, une tige de fer doux d'un millimètre de diamètre CC,

planté dans une planchette carrée de sapin de 5 centimètres

de côté et une petite bobine A roulée sur un tuyau

de plume d'oie.

Le transmetteur employé par M. Ader était celui de son électrophone

, mais tous les transmetteurs à charbon peuvent faire parler le

téléphone ainsi constitué. On peut, avec ce petit

instrument, faire une expérience de spiritisme assez amusante en

fichant le fil de fer CC sur une table par dessous, en dissimulant habilement

les conducteurs et en faisant parler dans le transmetteur un compère

placé dans une pièce un peu éloignée. Si l'expérience

est faite dans le silence, à une heure avancée de la nuit,

par exemple, toute la table parle, on peut l'entendre en se plaçant

assez près tout autour, et cette expérience produit l'effet

le plus singulier sur les personnes crédules ou impressionnables.

M. Ader en continuant ses expériences a construit un second téléphone encore plus simple fig. 102;

|

— Le téléphone

récepteur suivant est encore plus simple. Il se compose d'une

tige de fer doux A (fig. 103) et d'une planchette de bois B. En appliquant

la planchette B contre l'oreille et une masse métallique pesante

à l'autre extrémité du fil A, M. Ader a pu reproduire la parole en employant un transmetteur à charbon. De la Rive, en 1846, avait constaté les sons produits dans des conditions analogues avec des courants interrompus mais M. Ader est le premier qui ait reproduit les sons articulés par des moyens aussi simples. Il faut ajouter cependant que ces sons sont très faibles, mais ils sont néanmoins très distincts et nous devons remercier ici M. le comte du Moncel qui a bien voulu nous répéter toutes les expériences que nous venons de signaler, et dont nous garantissons la parfaite exactitude. Ce système pourtant ultra simple restera dans le domaine des expériences. |

Récepteur téléphonique à vibration moléculaire électro-magnétique, vue dans le Scientific American Supplément 178

Récepteur téléphonique à vibrations moléculaires électromagnétiques de Ader :

Modèle déposé au Musée de Muret

Modèle construit par De Combettes, installé dans l'hotel de la Société est aussi présenté à la scéance du 4 avril 1879 de la société des ingnieurs civils par M. Fichet.

Depuis les expériences de M. Ader,

M. Boudet de Paris a construit un téléphone récepteur

analogue dans lequel la planchette de bois est remplacée par un

diaphragme d'acier. Cet appareil reproduit la parole avec le parleur microphonique

du même auteur en employant un seul élément Leclanché.

Parmi les types d'installations téléphoniques réalisées par Ader, il faut noter la téléphonie domestique, destinée à fonctionner dans les maisons, les hôtels ou les administrations. Elle consiste en la transformation des sonnettes électriques d'une maison en un petit réseau téléphonique local Ader décrit le fonctionnement de son installation et apporte des précisions intéressantes qui permettent de comprendre les rapports maîtres - serviteurs de son époque :

Pour se servir de l'appareil : le Maître depuis son appartement sonne une fois s'il veut la présence d'un domestique ; si c'est pour lui parler il sonne deux fois ; dans ce cas le domestique prend le téléphone au tableau et écoute les ordres qui lui sont donnés. Les allées et venues des domestiques sont diminuées et les Maître ssont bien plutôt servis.

Quand le Maître désire être appelé, le domestique appuye sur le bouton correspondant et sur le bouton d'appel ; il seproduit alors dans le téléphone de l'appartement des toc-toc semblables à ceux que l'on fait en frappant contre une porte. Cela est bien moins incommodant qu'unesonnerie, insupportable d'ailleurs dans un appartement.

Donc,pour les appels : bruyants pour les domestiques et discrets pour les Maîtres.

Le système est disposé de telle sorte que depuis tous les appartements onpeut entretenir une conversation defamille et sans qu'il soit possible à un domestique de commettre des indiscrétions au tableau, car en écoutant il couperait les lignes et par suite la conversation .

sommaire

Le XIX siècle est marqué par le développement des

sciences et des techniques ; outre l'aviation, l'électricité

ou y fait ses débuts, Ader s'intéresse à ses applications

qui le conduisent à la téléphonie.

En effet, dans les notes qu'il avait prises en vue de la publication d'un

ouvrage sur l'origine de la téléphonie il écrit :

" J'étais un ami de Du Moncel ; un jour, c'était

quelques années avant l'exposition de 1878, il memontra un article

d'une revue américaine où on parlait vaguement pour la première

fois du téléphone. En même temps, il m’apportait

un de ses livres, Exposé sur l’électricité,

ouvert à la page 110 : transmission électrique de la parole"

Clément Ader se jette alors à corps perdu dans l'industrie

toute nouvelle de l'électricité Il réalise son premier

modèle d'appareil téléphonique.

Cet appareil fonctionne à l'aide d'une pile Leclanché, il

est néanmoins plus sommaire que celui réalisé, auparavant,

par l'Américain Graham Bell.

En effet, ce dernier, pionnier du téléphone, parvient à

correspondre sur une vingtaine de kilomètres alors qu'Ader ne peut

communiquer que d'une pièce à l'autre.

Ader raconte que son père l'a aidé dans la mise au point

de ses expériences de transmetteur-récepteur. Installé

dans une chambre, il lui répétait inlassablement des fables

et des contes que son fils essayait de percevoir à l'autre bout

de l'appareil.

Clément Ader dépose son premier brevet en téléphonie,

le 23 juillet 1878, pour un système de correspondance vocale

électrique dite électrophone. Il le perfectionne par une

combinaison ingénieuse qui consiste à placer le microphone

de Hughes, comme émetteur, dans le combiné du téléphone.

Ce modèle est présenté, en 1879, à la Société

des Ingénieurs Civils :

M. Fichet présente à la Société plusieurs

microphones entre autres ceux de M Trouvé, de M. Ader, et un microphone

à charbon oscillant de M. de Combettes. Il présente également

un autre appareil de M. Ader, appelé l'Electrophone.

En 1878, Ader déposa ainsi ses premiers

brevets relatifs à un système de correspondance vocale dénommé

« Électrophone ».

INPI, brevet n°125782 du 23 juillet 1878. L'Electrophone

est principalement destiné à correspondre à de grandes

distances.

16 août 1878 premier certificat

d'addition

15 Octobre 1878 certificat d'addition sans changement sur le principe

mais plus économique à poduire.

28 octobre 1878 "Récepteur

électrophone parlant à haute voix" Brevet

N°127 180.

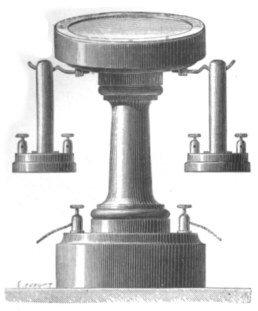

Le récepteur est un tambour de 15 à 18 centimètres

de diamètre, tendu d'une feuille de parchemin, sur lequel sont

fixées six petites armatures en fer-blanc très minces et

très étroites disposées sur un cercle de 6 centimètres

de diamètre.

En face de ces armatures sont placés six petits électro-aimants

microscopiques, chacun d'eux pouvant être réglé séparément

à l'aide d'une vis.

C'est M. Marcel Deprez qui a employé, le premier, ces petits électro-aimants

dans ses enregistreurs pour éviter l'inertie magnétique

des électro-aimants plus gros, inertie qui produit un retard dans

l'aimantation et par suite dans l'inscription des phénomènes.

Les six petits électro-aimants sont tous disposés en tension

et agissent simultanément sur leurs armatures dans le même

sens avec une très grande rapidité. Avec ce récepteur,

la parole peut être entendue à 5 ou 6 mètres de distance

en employant le transmetteur que nous avons décrit, mais le réglage

en est fort difficile, car la membrane est trop sensible à la chaleur

et à l'humidité.

Nous gardons le souvenir d'une conférence dans laquelle l'appareil,

parfaitement réglé quelques heures auparavant, a complètement

refusé de se faire entendre devant un public aussi attentif que

bienveillant, comme doit le faire tout instrument bien élevé

dans une expérience publique.

Aujourd'hui (1881) M. Ader emploie de préférence son téléphone

à surexcitation magnétique (p. 247) comme récepteur,

les résultats sont presque aussi puissants et beaucoup plus sûrs

qu'avec l'électrophone.

Pour communiquer à plus grande distance, Ader construit des modèles

à 6, 8 ... 12 électroaimants plus petits.

Le 18 novembre 1878, Le comte Du Moncel présente à

l'académis des sciences un électrophone à 6 éléctroaimants.

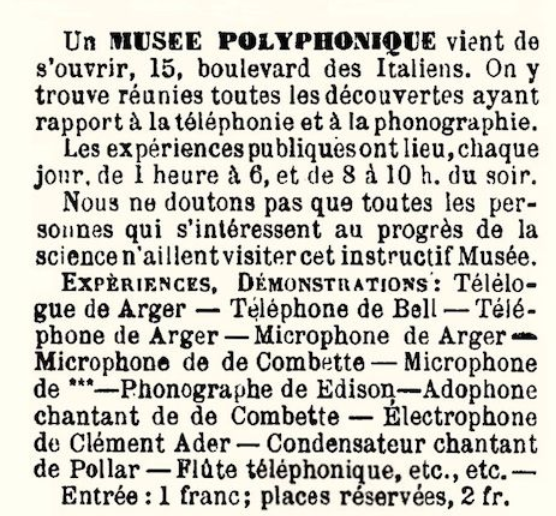

En décembre  l'électrophone

est présenté au public au musée polyphonique de Paris.

l'électrophone

est présenté au public au musée polyphonique de Paris.

Après ces expériences, Ader conviendra que le système

récepteur de Bell avec le microphone à charbon de Hughes

est bien la meilleure solution.

Plus tard, Ader construit le microphone composé de 10 bâtons

en charbon montés sur 3 traverses.

Il est très simple à fabriquer et pas onéreux, facile

à installer, ne necessite aucun réglage : il est donc très

avantageux.

Brevet US274246A approuvé

le 20 Mars 1883

sommaire

Ala fin des années 1870, le téléphone n'est pas répandu

car les réseaux téléphoniques ne peuvent couvrir

que quelques dizaines de kilomètres, il n'y a pas de réseau

interurbain et peu d'abonnés.

Clément Ader essaye de persuader les personnalités d'acquérir

ce nouveau mode de communication. Il raconte, dans Installation du téléphone

chez M. Grévy, par quel subterfuge l'appareil a été

installé dans les appartements privés du président

de la République :

La téléphonie était peu connue à cette époque.

Le Président ne témoignait aucun désir de l'avoir

dans ses appartements particuliers et cependant, il fallait dans ses hautes

fonctions qu'il en eût un, à portée de sa main, sur

sa table de travail.

Un jour, à l'insu du Président et de son Ministre, nous

trouvâmes la petite conspiration que voici : d'accord avec Mr Caël

et le Régisseur de l'Elysée, nous organisâmes une

ligne téléphonique depuis le Ministère des Télégraphes

jusqu'à l'Elysée et aboutissant à un téléphoneplacé

sur la table de MrGrévy. Lorsque le Président entra dans

son cabinet, l'appareil attira de suite son attention. Le Régisseur,

prétextant une raison de service, s'y trouvait déjà.

Le Président lui demanda :

- Que signifie cet objet, d'où vient-il ?

- C'est Mr Cochery qui a donné l'ordre de le placer là.

- Oh, de sa part, ce doit être un instrument utile. Puis le Régisseur

lui présenta le téléphone. Pendant ce temps Mr Caël

assurait la communication avec le Ministre.

- Mais c'est la voix de Cochery que j'entends, s'écria le Président.

Merci cher Ami de m'avoir réservé cette surprise. Je ne

m'attendais pas à tant de satisfaction. Merci encore et Mr Cochery,

déconcerté par ces remerciements inattendus, ne trouva à

répondre que des Ah ! Bien ! Très heureux Mr le Président

de vous être agréable !

Dès lors, Mr Grévy devint le meilleur ami des téléphones

30 et, selon Georges de Manthé, un grand ami d'Ader avec lequel

il dispute des parties de billard.

L'intérêt pour le téléphone se développe

en même temps que se perfectionnent les techniques. En 1881, Paris

possède 7 bureaux centraux et plus de 300 abonnés, 7 villes

de province ont également leur réseau .

Ses travaux sur le téléphone, notamment l'utilisation d'un

microphone comme émetteur, permettent à Clément Ader

d'obtenir un prix :

Cette combinaison ingénieuse donne au récepteur Ader une

grande sensibilité. Elle a contribué avec les autres travaux

remarquables du même inventeur à lui mériter le prix

de physique de 3 000 francs, qui lui a été récemment

décernépar l'Académie des Sciences .

Ader, l'inventeur

|

Clément Ader peut sembler n’être

qu’un bricoleur de talent, sans réelles préoccupations

scientifiques. |

Parmi les inventeurs qui se sont le plus occupés de téléphonie,

nous devons citer M. Ader, dont les appareils sont aujourd'hui adoptés

par la Société des Téléphones de Paris. C'est

une chose curieuse, quand on va visiter ses ateliers, de voir le nombre

énorme de modèles successivement combinés par lui

et qui se sont trouvés abandonnés, soit pour ne pas changer

sans notables avantages la fabrication des appareils courants, soit par

suite de résultats capricieux ou incomplets.

Toutefois, parmi tous ces modèles, nous en avons trouvé

quelques-uns qui présentent un réel intérêt

et que nous croyons devoir faire connaître.

L'un de ces modèles, que nous représentons. est surtout

curieux par l'application à la téléphonie d'un principe

physique nouveau que j'ai développé dans ma notice sur l'appareil

d'induction électrique de Ruhmkorff.

Autre disposition

Autre disposition

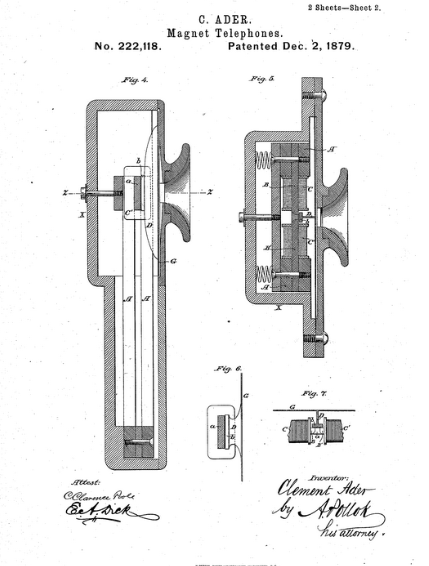

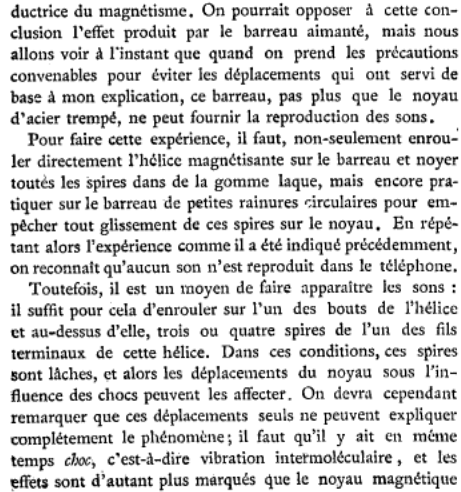

Ce principe es celui-ci. Si un courant induit est transmis un condensateur,

il se produit au moment de la condensation un flux électrique de

charge qui change d: sens au moment de la décharge, parre que celle-ci

s'effectue, pendant les interrupticns du courant, au sein de la bobine

induite. Si le condensateur est disposé de manière que le

courant de charge ait une direction sur l'une, des lames et n'en ait pas

sur l'autre, parce que la charge se fera dans un cas au centre de l'armature

et que dans le second cas elle traversera dans sa longueur l'autre armature,

on petit comprendre qu'en disposant cette dernière de manière

il pouvoir vibrer comme dans le condensateur de Dolbear, on pourra impressionner

la charge qui la traverse par des actions électro-magnétiques,

et déterminer, par suite, un mouvement de vibration de l'armature

elle-mcme.

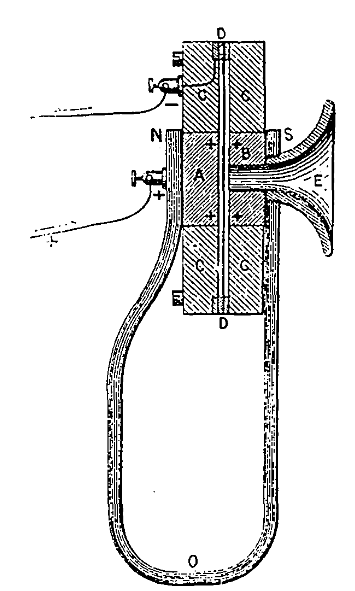

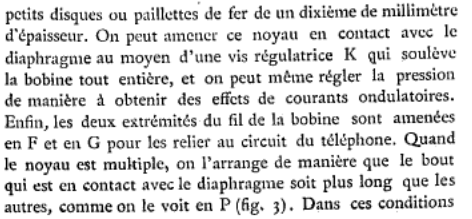

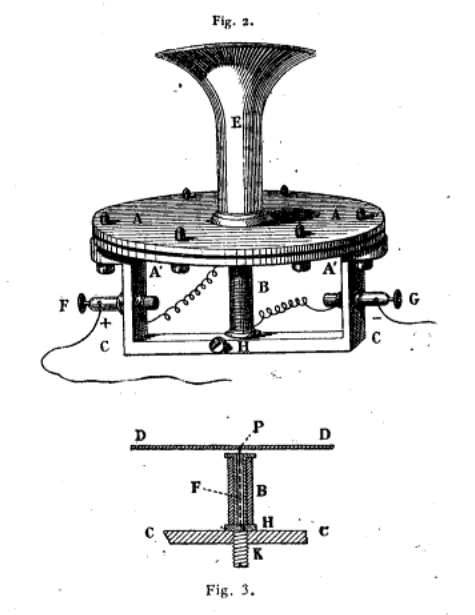

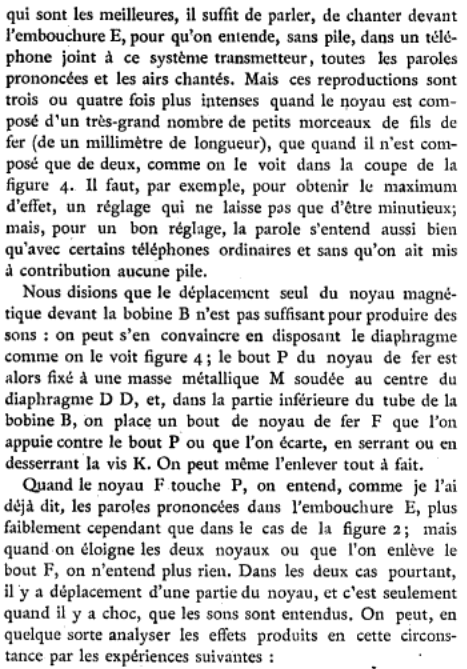

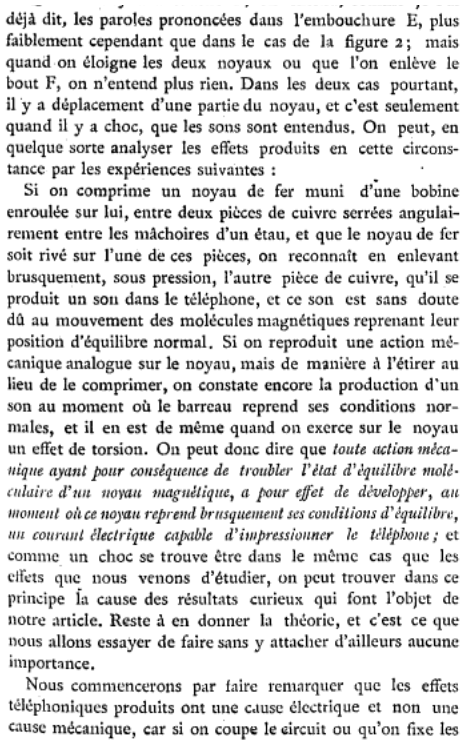

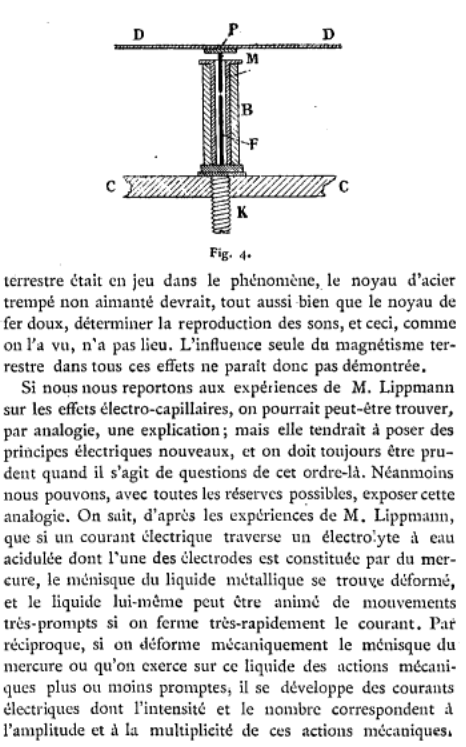

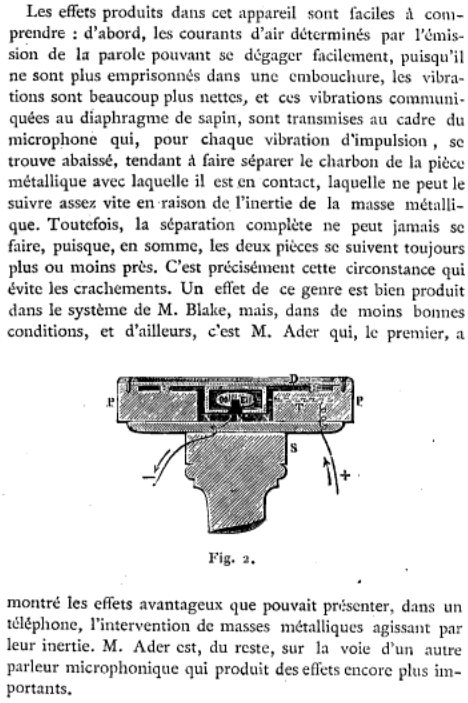

Supposons donc que le condensateur en question soit représenté

par un diaphragme de cuivre DD et deux pièces circulaires de fer

A, B, incrustées dans deux disques d'ébonite C, C réunis,

comme on le voit sur la figure, et que ces armatures de fer soient fixées

sur les deux pôles d'un aimant N 0 S. Supposons encore que le diaphragme

DD corresponde à l'un des bouts du fil secondaire de la bobine

d'induction du transmetteur, alors que l'autre bout correspondra à

l'aimant NOS.

Dans ces conditions, il se produira, au moment de la charge, un mouvement

électrique travers le diaphragme, qui changera de sens lors de

l'interruption du courant inducteur, et comme les deux armatures de fer

sont chargées de la même manière, elles n'exerceront

aucune action sur le diaphragme DD; mais il n'en sera pas de même

du courant magnétique de l'aimant qui pourra réagir, par

ses pôles, sur le Ilux de charge du diaphragme, et déterminer

une action mécanique sur celui-ci, comme cela a lieu sur l'auréole

de l'étincelle d'induction quaud on l'excite entre les pôles

d'un aimant. Naturellement, cette action sera d'autant plus forte que

le courant induit sera plus énergique, et changera de sens quand

la décharge s'effectuer à travers la bobine d'induction.

Il en résultera donc qu'en parlant devant un transmetteur microphonique

mis en rapport avec la bobine d'induction et capable de fournir des courants

ondulatoires, on pourra transmettre la parole à travers le système

précédent qui constitue alors un récepteur téléphoniquosans

attractions électro-magnétiques. Cet appareil a donné

d'assez bons résultats comme netteté de sons, mais l'intensité

de ces sons n'élait pas aussi grande que celle des téléphones

ordinaires, et c'est ce qui a fait négliger cette disposition.

Pour obtenir les meilleurs résultats, il fallait que les rondelles

destinées à écarter le diaphragme DD des armatures

de fer A, B fusseut très minces, afin que

l'intervalle laissé libre entre les armatures du condensateur fut

très étroit. Le courant de charge était d'ailleurs

communiqué au diaphragmepar une bague de cuivre incrustée

dans l'un des cylindres d'ébonite.

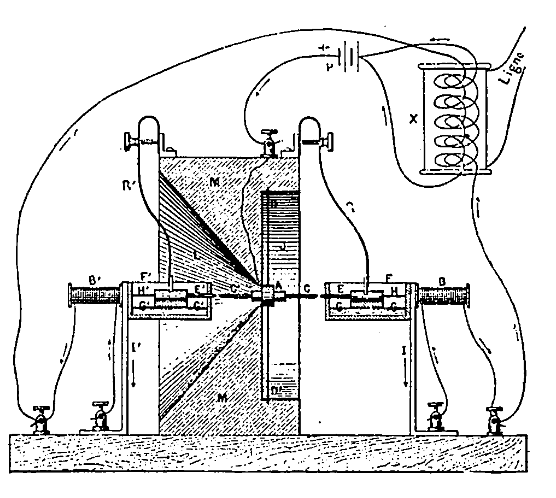

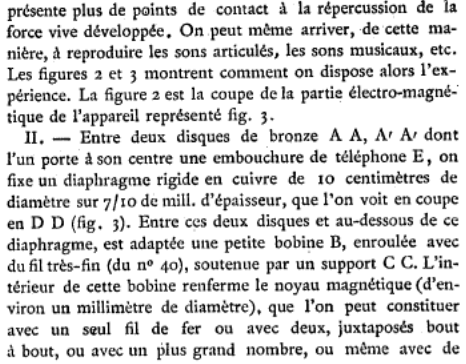

Une autre disposition, que nous représentons, était destinée

à transmettre la parole extrêmement haut, plus haul même

que la voix humaine. On y est arrivé jusqu'à un certain

point sous le rapport de l'intensité des sons; mais l'articulation

des mots était peu satisfaisante et inférieure mêmes

à ce que l'on obtient avec le phonographe. Toutefois. Ader croit

que si le besoin de ce genre de téléphonie se faisait sentir,

il serait possible, avec quelques perfectionnements,d'arriver de cette

manière il une bonne reproduction de la parole. Mails comme ce

système nécessiterait encore l'emploi de moyens très

coùteux, nous doutons fort qu'il devienne très pratique.

Nous

représentons une autre disposition de transmetteur microphonique

de M. Ader assez originale, fondée cette fois sur une véritable

variation de résistance du circuit téléphonique.

Elle est du reste de la plus grande simplicité, comme on va pouvoir

en juger. Sur une planche verticale est fixée une bague constituée

par une lame très longue et très mince de cuivre enroulée

en spirale. et dont chacune des spires est isolée de sa voisine,

qui lui est superposée, par des bandes de papier très minces.

La partie antérieure de cette bague, qui est reliée au circuit

téléphonique, est légèrement bombée,

comme on le voit en GF, et présente à sa partie supérieure

une rainure complètement dénudée où les différentes

lames de la spirale se présentent comme les contacts successifs

d'un interrupteur multiple. En ce point de I;i spirale, appuie l'extrémité

d'un fil de platine faisant partie du circuit téléphonique,

qui est recourbé en CA, comme ou le voit sur la fignre, et qui

est fixé sur une pièce métallique B.

Nous

représentons une autre disposition de transmetteur microphonique

de M. Ader assez originale, fondée cette fois sur une véritable

variation de résistance du circuit téléphonique.

Elle est du reste de la plus grande simplicité, comme on va pouvoir

en juger. Sur une planche verticale est fixée une bague constituée

par une lame très longue et très mince de cuivre enroulée

en spirale. et dont chacune des spires est isolée de sa voisine,

qui lui est superposée, par des bandes de papier très minces.

La partie antérieure de cette bague, qui est reliée au circuit

téléphonique, est légèrement bombée,

comme on le voit en GF, et présente à sa partie supérieure

une rainure complètement dénudée où les différentes

lames de la spirale se présentent comme les contacts successifs

d'un interrupteur multiple. En ce point de I;i spirale, appuie l'extrémité

d'un fil de platine faisant partie du circuit téléphonique,

qui est recourbé en CA, comme ou le voit sur la fignre, et qui

est fixé sur une pièce métallique B.

Ce fil est relié transversalement par un autre fil E à un

diaphragme DD devant lequel on parle. En temps ordinaire, le bout du fil

recourbé AC appuie contre le milieu de la bague GF; mais aussitôt

qu'une vibration se produit, cette partie recourbée roulc sur la

bague, d'abord en dessus, puis ensuite en dessous, faisant varier la résistance

du circuit complété par la lame de la bague d'autant de

fois la circonférence de celle-ci, que les points de

tangence extrêmes du fil recourbé comprennent entre eux d'épaisseurs

a,a,a,a,a, etc., de la lame enroulée ou de spires. Comme ce nombre

est en rapport avec l'amplitude des vibrations, on peut obtenir de cette

manière des courants ondulatoires très accentués

qui amplifient beaucoup les sons émis. Ce système cependant

ne présentait pas toule la pureté désirable dans

la reproduction de la parole.

M. Ader a cherclré aussi à établir des transmetteurs

téléphoniques basés sur les effets de friction. Dans

un premier modèle qu'il avait combiné il y a deux ans et

demi, il obtenait ce résultat d'une manière un peu analogue

à celle mise à contribution par M. Dolbear un bout de chaine

de Galle très petite et fixée par l'une de ses extrémités

à un diaphragme téléphonique, venait s'enrouler sur

la partie circulaire d'un noyau de fer horizontal polarisé par

un aimant et muni de bobines, que l'on pouvait tourner suivant son axe

et qui était introduit dans un circuit téléphonique

complété par un transmetteuret une pile. En temps normal,

le courant ne passant pas à travers le système, le magnétisme

communiqué au noyau maintenait fortement l'adhérence du

noyau et de la chaine de Galle; mais aussitôtque l'on parlait devant

le transmetteur, les renforcementset les affaiblissements de l'action

magnétique qui résultaient des courants ondulatoires transmis

permettaient à la chaine d'être entrainée par le noyau

ou de glisser sur lui au moment où l'on tournait. Le diaphragme

étant entrainé ou repoussé en même temps, reproduisait

des vibrations en rapport avec le courant ondulatoire, ce qui déterminait

la reproduction de la parole. Suivant l'auteur, ce système aurait

précédé celui de M. Dolbear, mais aucune publication

n'en ayant été faite, on ne peut établir aucune priorité.

Dans le second modèle, un disque de cuivre pivotant horizonlalement

sur son centre frotte sur une série de ressorts mis en rapport

avec le circuit téléphonique, et de petites ailettes adaptées

en dehors du disque sur des tiges disposées suivant lrayon de celui-ci,

tenaient lieu du diaphragme vibrant des appareils ordinaires. En parlant

devant ces ailettes, les vibrations de l'air leur communiquaient une très

légère impulsion qui, en délerminant aux points de

contact du disque avec les ressorts une série de chocs et de frictions,

pouvait fournir des courants ondulatoires en rapport avec l'amplitude

des vibrations. Dans cet appareil les ailettes avaimt la forme de petites

assiettes en bois.

M. Ader a étudié aussi la meilleure forme ;i c'onner aux

bobines d'induction des transmetteurs microphoniques, et il a reconnu

que les bobines constituées par des anneaux à noyau de fils

de fer provoquaient, pour les courants ondulatoires, les mêmes effets

que les bobines droites, mais qu'elles donnaient de beaucoup moins bons

résultats pour les courants interrompus, tels que ceux qui reproduisent

les sons musicaux des condensateurs chantants. Cela se comprend du reste

facilement, si l'on réfléchit qu'un anneau constitue un

système électro-magnétique fermé dans lequel

se produit une condensation magnétique qui rend plus difficiles

et plus lentes les aimantations et désaimantations,et par suite

moins intenses les courants induits produits. Il y a déjà

longtemps M. Ruhmkorff, ayant essayé de construire de cette manière

des bobines d'induction, s'aperçut qu'ellcs ne donnaient plus d'étincelles,

et, pour en obtenir, il lui suffisait de couper l'anneau et de séparer

par un intervalle d'un millimètre les deux parties disjointes.

A celle époque,j'avais expliqué cet effet en montrant que,

dans un système magnétique fermé, les courants induits

que l'on obtenait au moment de la première fermeture du courant

étaient plus intenses que ceux que l'on obtenait aux fermetures

de courant subséquentes, et que, pour retrouver la première

intensité, il fallait disjoindre préalablement le système.

Je montrais en même temps que la tension des courants induits était

beaucoup moindre avec le système fermé qu'avec le système

ouvert, car dans ce dernier cas on obtenait de fortes commotions, alors

que dans le premier on n'en obtenait aucune. Il. Ader prétend toutefoisque

des bobines en forme d'anneau ont l'avantage,avec les courants ondulatoires,

d'éviter les effets de crachement qui se manifestent avec les systémes

ordinaires quand les microphones sont mal construits. Mais la difficulté

de construction de ces sortes de bobines annulc tous les avantages qu'on

pourrait tirer de cette disposition.

M. Ader a d'ailleurs reconnu que les bobines donl le noyan

était polarisé par des aimants ne donnent pas, avec les

courant ondulatoires, de meilleurs effets que les noyaux ordinaires nou

polarisés, du moins quand ils sont composés de fils de fer

assez fins.

Parmi les dispositifs téléphoniques de M. Ader dont nous

n'avons pas encore parlé, nous devrons citer

1° Un transmetteur microphonique composé de 7 barres de charbon

fixées parallèlement les unes à côté

des autres sous une planchette de sapin et dont les angles sorit abattus

du côté de la planche, de manière a former six rigoles

triangulaires dans lesquelles sont placées des boules métalliques

(30 pour chaque rainure).Les barrettes paires et impaires pouvant être

réunies aux pôles de la pile en quantité ou en tension,

on obtient de cette manière des contacts multiples plus ou moins

résistants (suivant les conditions du circuit), qui peuvent reproduire

la parole d'une manière satisfaisante.

2" Un aulre transmetteur a contact unique assez large. entre les

deux charbons duquel on introduit une goutte d'huile.

Bien que ce liquide ne soit pas conducteur, il peut agir en augmentant,

comme liquide, l'adhérence des deux charhons en contact, et empêche

les crachements, tout en développant l'intensité des sons

produits. Il faut alors que les charbons soient très durs et que

leur surface de contact soit polie comme du marbre..

3 ° Un système de transmetteur a double effet constitué

par deux cylindres de charbon placés verticalement à une

certaine distance l'un au-dessus de l'autre et sur lesquels appuient deux

lames de ressort terminées par une petite pointe de plombagine.

Une petite aiguille d'ivoireglissant verticalcmenl dans une rainure, réagit

directement sur ces deux cylindres. mais dans un sens opposé, et

il en résulte que, pour chaquc demi-vibration, il se produit, aux

contacts, d'un côté un accroissement de pressoin et de l'autre

côté un décroissement., effets qui peuvent s'additionner

pour augmenter les différences de résistance du circuit

microphonique et par suite l'intensité des sons. Dans ce système,

il n'y a pas de diaphragme, et les ondes sonores de l'air peuvent agir

directement sur les contacts mais comme la voix s'engouffre dans une espèce

de compartiment en entonnoir, surmontait le support de l'anpareil, il

est probable que ce sont les vibrations communiquées aux parois

de ce compartiment qui transmettent le plus efficacement les vibrations

de la voix au système microphonique.

4° Un transmetteur microphonique du même genre, mais dans lequel

les pièces de charbon, toujours en contact, ne sont impressionnées

par les vibrations sonores que par l'intermédiaire d'une tige d'ivoire

adaptée an, diaphragme d'une embouchure téléphonique,

et qui agit en quelque sorte par percussion; de cette manière il

n'y a jamais disjonction des deux pièces de contact, et par suite

on évite les crachements; c'est un dispositifun peu analogue au

système Blake.

5° Un transmetteur i liquide, constitue par une boite plate d'ébonile,

dont le fond est garni d'une lame de charbon et qui porte comme couvercle,

à 2 ou millimétres au-dessus de celle lame, un diaphragme

de zinc. L'espace compris entre les deux lames est rempli d'eau salée,

et il suffit de réunir la

plaque de zinc et la plaque de charbon au récepteur téléphonique,

pour que la parole soit reproduite sans l'intermédiaire d'aucune

pile. C'est le transmetteur lui-même qui constitue alors la pile,

et c'es tla couche liquide dont la résistance augmente ou diminue

sous l'influence des vibrations de la tante de zinc, qui joue le rôle

du système microphonique.

6° Un lrausmetleur microphonique à contacts multiples composé

de deux prismes declcarbon placés horizontalement l'un au-dessus

de l'autre, et entre lesquels sont introduits, des deux côtés,

par l'une de leurs extrémités, de petits crayons de charbon

très déliés, qui portent a faux dans la rainure ainsi

formée, et qui constituent chacun, de cette manière, deux

contacts dont le degré de pression dépend de la longueur

du crayon en

dehors de la rainure. Avec cette disposition, les contacts se trouvent

être forcément groupés en quantité.

7. Un récepteur téléphonique à fil de fer,

dans lequel il se produit un effet particulier et très curieux.

Cet appareil consiste dans un fil de fer droit de 1 millimètre

environ de diamètre, muni à chacune de ses extrémités

d'une hélice de fil fin, formant une bobine en fuseau. Si on introduit

la partie centrale de cette sorte d'électro-aimant droit dans une

mâchoire, en cuivre, composée d'une lévre concave

devant laquelle se trouve uue pièce droite de butée, et

que le noyau magnétique se trouve, de cette manière, soutenu

sur trois points dans le voisinage de la ligne neutre, on entend, au moment

de la fermeture du courant à travers le circuit téléphonique

correspondant à cet électro-aimant, un son sec qui ne se

renouvelle pas aux fermetures de courant subséquentes,et, pour

le reproduire de nouveau, il faut retirer le fil de fer de la machine

et l'y replacer ensuite. L'explication de cet effet est bien difficile,

et se rattache vraisemblablement aux actions moléculaires que nous

ne connaissons pas assez en ce moment pour en tirer quelque induction

théorique.

Dans les conditions de l'expérience précédente, la

parole ne peut être reproduite; mais si on pique le fil de fer dans

une planche de bois et qu'on écoute derrière cette planclre,

on entend parfaitement la reproduction de la parole, car alors la seconde

bobine joue le rôle de la masse métallique que M. Ader ajoute

au fil de fer dans son téléphone il fil de fer.

8° Une nouvelle disposition de ce téléphone il fil de

fer qui permet de rendre le récepteur pour ainsi dire microscopique;

c'est un fil de fer de 1 millimètre de diamètre qui est

recourbé en fer à cheval de manière à former

des branches de 1 centimètre 1/2 de longueur, et qui est aplati

à son point de courbure pour pouvoir être fixé sur

une planchette au moyen d'une petite vis; chacune de ces branches porte

une bobine de fil très firi; et les deux extrémités

sont recourbées de manière a se présenter l'une devant

l'autre à un millimètre de distance.

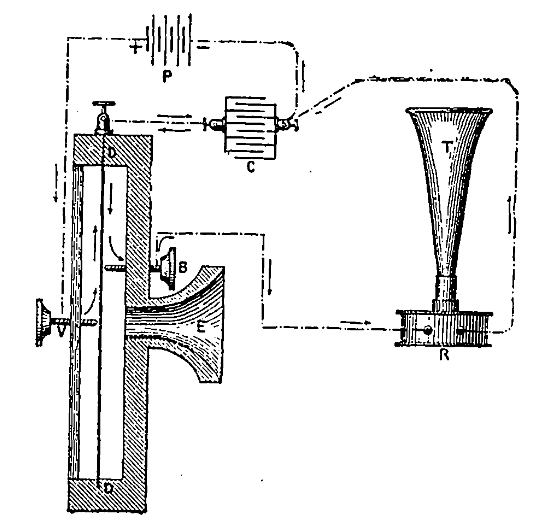

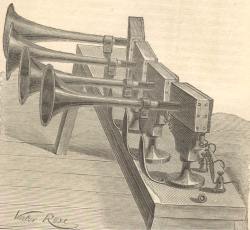

Nous allons maintenant décrire une trompette ingénieuse

combinée par M. Herz, mais nous croyons devoir dire dès

à présent qu'elle est fondée sur un tout autre principe

que les trompettes de M. Ader; nous en représentons le dispositif

:

Le récepteur n'est autre qu'un téléphone Gower R

muni de son cornet acoustique T, et le transmetteur E, analogue à

celui du condensateur chantant, porté de part et d'autre du diaphragme

DD un double contact V ,B qui lui permet de charger et de décharger

un condensateur de grande surface C, de tcllc manière que les charges,

après s'être condensées sous l'influence des vibrations

positives, se trouvent neutralisées à travers le téléphone

sous l'influence des vibrations négatives; ce qui détermine

une action électrique très énergique qui est proportionnelle

aux charges et par suite il l'intensité des courants transmis.

Le condensateur dont on se servait était du modèle employé

sur les lignes télégraphiques et avait environ 7 microfarads

de capacité électrostatique. La pile P se composait de 5

éléments Leclanché.

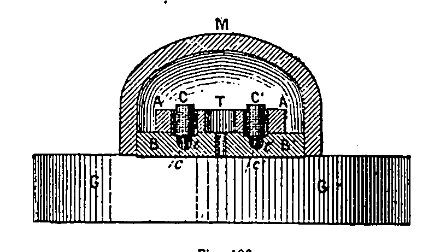

M. Barney nous a aussi envoyé une note dans laquelle il décrit

un microphone d'une disposition particulière qui, selon lui, a

donné de très bons résultats. Vous en donnons un

dessin pour en rendre la compréhension plus facile. Dans ce dessin,

l'appareil est vu en coupe verticale.

Le disque inférieur divisé en deux parties isolées

l'une de l'autre et mises eit rapport avec les deux branches du circuit

est en BB'; chacune de ces parties est percée d'un trou t, t' dans

lequel est introduit un petit crayon de charbon c, c' d'environ 2 millimètres

de diamètre. Le disque supérieur qui est entier se voit

en AA': il est percé de 3 trous plus grands que les trous t et

t' et est superposé sur l'autre à la façon de la

table d'un dolmen.

De gros crayons de charbon C C' de 6 milimètres de diamétre

sont introduits dans les trous correspondant aux trous t, t' et appuient

sur les petits crayons c, c'.de manière à produire, dans

de meilleures conditions, l'effet des cônes renversés dont

M. Barney avait reconnu antérieurement l'efficacité. Ils

sont d'ailleurs très libres dans les trous à travers lesquels

ils passent.

Enfin ce système de contacts est monté sur un support. cylindrique

en liège GG, et peut être recouvert avec un capuchon M également

en liège qui circonscrit le disque de dessous BB. Ce système

a produit, dit-on, de bons effets.

Dernièrement les journaux belges ont annoncé avoc un certain

retentissement que M. Van

Rysselberghe, l'auteur du météorographe, était

parvenu par l'addition de condensateurs aux lignes voisines des lignes

téléphoniques, à annuler complètement les

effets d'induction exercés sur ces dernières lignes. Il

est probable que l'effet produit dans ces conditions, si tant est que

le renseignement soit exact, doit être de détourner l'action

inductrice. Celle-ci trouvant, en effet, dans les condensateurs, une voie

plus facile pour se développer, s'y porte de préférence

et dégage, par cela même, les lignes sur lesquelles pourrait

se porter l'induction des effets contraires qui en sont la conséquence.

Quoi qu'il eu soit, on a pu échanger en Belgique, entre Ostende

et Bruxelles, des communications téléphoniques sur un fil

télégraphique, compris entre 10 autres fils desservant 8

appareils Hughes et

2 Morse en plein travail, sans qu'on put percevoir aucun hruit anormal,

Les sons mêmes pouvaient être entendus à une dizaine

de centimètres de l'oreille. Il parait du reste que le transmetteur

de Van Rysselberghe a reçu une nouvelle disposition qui développe

beaucoup l'intensité des sons reproduits. L'invention est encore

tenue secrète, et c'est le gouvernement belge qui fait lui-méme

les expériences sur les lignes de l'État.

On attend beaucoup de ce nouveau système.

Enfin, pour terminer avec tous ces systèmes téléphoniques,

inédits, nous signalerons une nouvelle disposition combinée

par M. J.. Moser qui permet d'actionner 50 téléphones à

la fois par un même fil, ce qui rend beaucoup plus économiques

les installations pour les auditions théâtrales. Dans ce

système, tous les téléphones sont intercalés

les uns à la suite des autres dans le même circuit; mais

comme ils nécessitent alors des courants

d'une assez grande tension, M. Moser emploie plusieurs transmetteurs et

plusieurs bobines d'induction, en ayant soin de réunir en tension

les fils secondaires de toutes ces bottines; de sorte que les circuits

primaires se trouvent actionnés isolément par des transme'tcurs

séparés, et c'est une même pile de trois éléments

Daniel à large surface qui fournit, par dérivation, le courant

à tous ces transmetteurs. L'auteur prétend que les résultats

de ce système sont extrêmement satisfaisants et qu'il n'est

plus besoin, en l'employant, de piles de rechangepour les auditions théâtrales

en raison de la grande conslance de la pile de Daniel..

Récepteur téléphonique

magnéto-condensateur

Brevet du 02 décembre 1879 US222118

MAGNET-TELEPHONES.

Selon le principe de la charge et décharge d'un condensateur décrit

précédement.

sommaire

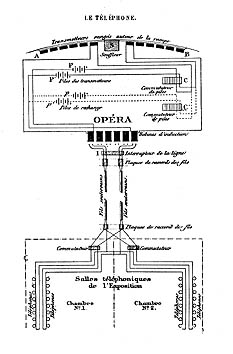

Le Théâtrophone

Clément Ader imagine et réalise un réseau original

de téléphones qu'il présente à l'Exposition

Générale d'Electricité de 1881: le Théâtrophone.

Brevet du 13 janvier 1882 US257453

TELEPHONIC TRANSMISSION OF SOUND FROM THEATERS

Brevet du 13 janvier 1882 US257453

TELEPHONIC TRANSMISSION OF SOUND FROM THEATERS

Plusieurs microphones sont placés sur la scène de l'Opéra

et reliés à des récepteurs situés au Salon

de l'Electricité. Moyennant cinq francs, les visiteurs peuvent

écouter pendant quelques minutes la représentation en cours

à l'Opéra. Cette expérience passionne le public qui

a une impression de perspective auditive donnée par l'utilisation

des deux écouteurs.

La presse se montre élogieuse et publie de nombreux articles. Le

Temps, du 1 août 1981, écrit à propos de cette exposition

: Non moins curieuses seront les salles 7et 8, c'est là qu'on sera

franchement en pleine féerie. Six petits salons soigneusement isolés

des bruits du palais y sont aménagés. Des fils les mettent

en communication avec l'Opéra et la Comédie-Française,

et grâce aux téléphones de Mr Ader, on y pourra entendre

une représentation du Prophète ou du Monde où l'on

s'ennuie aussi bien que si l'on était dans une stalle d'orchestre

du théâtre. Le téléphone ne laisse perdre aucun

bruit ; les applaudissements, lespas des acteurs sur lesplanches, une

chaise qu'on déplace, on entend tout. N'étaient lejeu des

acteurs et l'aspect du décor,plus neserait besoin d'aller au théâtre,

on assisterait à unepremière chez soi.

Le journaliste Gaston Tissandier écrit, avec enthousiasme, dans

la Nature :

M.Ader a bien voulu nous inviteraux expériencespréliminaires

qui ont été exécutées; cela est merveilleux,

cela est magique. Ces résultats à eux seuls assureraient

le succès de l'Exposition d'Electricité.

Puis, dans le numéro du 24 septembre 1881, il rapporte :

On entre dans chacune des salles, vingt par vingt, après avoir

fait la queue, quelquefois pendant un temps considérable. Il n'est

pas rare de voir plusieurs centaines de personnes attendre leur tour devant

les portes.

Les articles de la presse sont favorables au téléphone et

vantent les qualités des appareils Ader. Son oeuvre est unanimement

reconnue, elle lui vaut de nombreuses lettres de remerciements, de demandes

pour obtenir une audition théâtrale ou faire une expérience.

L'ingénieur Berthon écrit à Ader, il lui demande

de faire une démonstration de son appareil dans une soirée

où seront invités égalementdes Ministres, les Préfets

de la Seine et de police MM.Berger, Breguet et toutes les sommités

de la science et de la Presse.

Le théâtrophone est également installé chez

le président de la République pour permettre à ses

invités de se délecter en écoutant les chants de

l'opéra.

Des salles d'audition sont aussi placées au Théâtre

National de l'Opéra Comique et à la Comédie-Française.

Ader a même prévu d'équiper les combinés du

théâtrophone d'un boîtier permettant d'écouter

la musique en échange d'une pièce de monnaie, il dépose

un brevet de son appareil

Ce succès profite à Ader qui obtient, à 40 ans, la

croix de chevalier de la Légion d'honneur au titre du ministère

des Postes et des Télégraphes Le ministre lui adresse un

élogieux témoignage de satisfaction :

Cette distinction est la juste récompense des remarquables perfectionnements

apportés par vous au téléphone qui pendant l'Exposition

a eu tant de succès auprès du public, je désire qu'elle

soit en outre un encouragement à réaliser de nouveaux perfectionnements

que nous sommes en droit d'attendre de votre intelligente initiative.

Au cours des années suivantes, Clément

Ader perfectionne son système. Il dépose plus de soixante

brevets et certificats d'addition notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne,

en Russie et aux Etats-Unis.

|

La liste de brevets sur la téléphonie

et la télégraphie déposés par Ader

et gérés par le bureau Armengaud jeune est

impressionnante, et s’enrichit de plus d’une centaine

de dépôts et additions de modifications en l’espace

de quelques années seulement. Brevet 125782- 23 juillet 1878- Système

de correspondance vocale, dit électrophone. |

sommaire

Dès 1879, l'Etat accorde trois autorisations pour l'exploitation

de réseaux téléphoniques, bien que ce système

soit encore méconnu.

Le bureau central du réseau de Paris est

dirigé par le jeune ingénieur, Clément

Ader.

Ainsi le 24 septembre 1879 la société Gower a demandé

a la préfecture du département de la Seine l'autorisation

de faire établir dans les égouts de Paris 101 lignes téléphoniques.

Un plan est joint à la demande. Cela ne se fera ni sans frais ni

sans délais. La société doit d'abord verser une provision

de 20 000 F, un cautionnement spécial de 5 000 F plus un cautionnement

supplémentaire de 20 000 F.

Ceci fait, le Directeur des travaux de Paris affirme aux gérants

de la Société "je ne vois aucun inconvénient

â ce que vous procédiez, dès â présent,

à l'établissement des fils" sauf bien sûr â

donner avis du début des travaux à au moins trois ingénieurs

détenteurs de l'autorité sur une parcelle du sous-sol :

l'ingénieur de l'assainissement pour le service des égouts,

l'inspecteur des eaux, et 1'ingénieur de la section intéressée

en ce qui concerne les tranchées sur la voie publiques.

Cenre

manuel Ader Gower

Cenre

manuel Ader Gower

Les commutateurs (switchboard) des premiers bureaux centraux téléphoniques

à PARIS étaient identiques aux commutateurs utilisés

par le télégraphe. Les lignes étaient unifilaires

et reliées à l'une des barres du commutateur, les barres

de l'autre série communiquaient «chacune avec un appareil».

Un bouchon (bâton de cuivre) établisait la connextion entre

les barres métaliques.

sommaire

Le 10 décembre 1880, la Société

Générale des Téléphones se

constitue, elle décide d'exploiter le système Bell-Grower

amélioré par Ader et M. Berthon. Le 28 février

1883, elle dépose un brevet pour perfectionnements dans la

disposition des bureaux centraux et des postes téléphoniques,

en vue de permettre l'appel direct

entre abonnés (système Berthon) Grâce à

ce système, la société installe le réseau

téléphonique de Paris dont les appareils restent en service

jusqu'en 1920.

Il s’agit ici d’un appareil très ingénieux et

dont l’usage se répand beaucoup en France.

Il est dû à M. Berthon, le directeur de la Société

Générale des Téléphones, dont nous

avons eu l’occasion de décrire le nouveau transmetteur, lequel

est généralement combiné avec l’appareil d’appel

.

Pour faire bien comprendre à nos lecteurs le perfectionnement réalisé

par cet appareil qui rend les communications plus faciles et plus rapides,

nous ne saurions mieux faire que d’en reproduire ici la description.

Cet ensemble d’appareils est décrit dans La Nature

par l’un des collaborateurs les plus savants et les plus sympathiques

de cette revue, M. l’ingénieur E. Hospitalier :

« Supposons, par exemple, pour fixer les idées, un industriel

ayant sa maison de vente située au centre de Paris, et son usine

un peu plus loin de ce centre, mais dépendant d’un même

bureau central. La maison de vente et l’usine ont entre elles des

communications très fréquentes, mais elles doivent aussi

pouvoir communiquer individuellement avec tous les autres abonnés

du réseau.

Avec des postes téléphoniques ordinaires, il faudrait passer

chaque fois par le bureau central pour demander la communication entre

la maison de vente et l’usine, ce qui amènerait chaque fois

une certaine perte de temps.

Avec l’appel direct, cet inconvénient disparait. Au lieu d’établir

des postes ordinaires, on dispose des postes d’appel direct, et le

bureau central établit une communication permanente entre ces deux

postes, sans pour cela perdre la possibilité d’être

appelé par l’un ou l’autre de ces postes, ou d’appeler

aussi à volonté l’un ou l’autre, sans déranger

celui qui n’est pas interpellé.

Les communications d’appel direct, c’est-à-dire de la

maison de vente à l’usine, ou de l’usine à la

maison de vente, s’établissent alors directement, sans que

le bureau central ait à intervenir, combinaison qui présente

le double avantage de réduire le nombre de communications à

effectuer par le bureau central, et de faire gagner à l’abonné

un temps précieux qui serait perdu chaque fois qu’il s’agit

d'établir une communication entre l’usine et le bureau de

vente, dont, dans notre hypothèse, les rapports sont très

fréquents.»

sommaire

Les principaus téléphones Ader

sommaire

Parmi ses inventions, on peut également citer, en 1885, le transmetteur

téléphonique à double effet. Il s'agit d'un système

pouvant écouter les bruits provenant de la terre ou de la mer.

Il prévoit des applications spéciales pour la surveillance

des abords d'un fort à terre ou d'un navire en mer ou encore à

l'entrée d'une passe ou d'une rade afin d'exercer une surveillance

utile et d'éviter des surprises par une nuit noire ou un temps

de brouillard. Cet appareil peut être placé à bord

d'un navire de guerre. Cela lui permet d'être averti d'un bruit

lointain produit à la surface ou au sein de l'eau, mais toujours

transmis par l'eau, [...] on reconnaîtra si le bruit est produit

par une machine degros navire de torpilleurou de bateau sous-marin

Ader a essayé de tirer le plus grand parti possible de la téléphonie

à travers ses brevets.

Cependant, la Société Générale des Téléphones

n'envisage pas d'étendre son réseau parisien à toute

la France. L'Etat décide alors, par la loi du 16 juillet 1889,

le rachat des réseaux téléphoniques existants. Cette

décision de l'Etat est conforme à l'arrêté

du 26 juin 1879 qui autorise le gouvernement à racheter les droits

des autorisations ainsi que les appareils utilisés par les concessionnaires.

La Société Générale des Téléphones

est dissoute le 14 septembre 1893. Elle est remplacée par la Société

Industrielle des Téléphones dont les statuts sont déposés

le 20 septembre 1893.

Le fonds industriel est essentiellement constitué des brevets concernant

la téléphonie de Clément Ader et de la Société

Générale des Téléphones pour les systèmes

de Berthon et d'Ader.

Georges de Manthé raconte qu'après avoir donné ses

marques à l'Etat, Ader reçoit une facture de l'administration

des Postes et Télégraphes pour le paiement de sa ligne téléphonique.

L'inventeur indigné se refuse à payer et, à partir

de cejour, renonce à posséder un téléphone.

Mais, à cette époque, Ader, qui

dispose d'une certaine aisance financière, ne se passionne plus

pour la téléphonie. Il a d'autres préoccupations,

il se consacre à sa seule et véritable passion : l'aviation.

En effet, maintenant, les nourrices de l'aviation ont suffisamment de

lait pour nourrir le premier oiseau humain jusqu'au momentoù il

pourra s'élancer hors du nid ...

En peu de temps, il accumule une grande fortune et multiplie les contacts

influents au sein du gouvernement.

Il se sert de ces ressources pour placer son projet auprès du ministère

de la Guerre : l'Éole.

sommaire

La dernière partie de l’activité

inventive d’Ader s’organise autour de la télégraphie

et de la télégraphie sans fil, puisqu’il participe

à la mise en place de communications longue distance,

Nous détailleront en particulier ce

domaine (sur ce lien) après avoir exposé les travaux

menés pour l'Avion.

|

Le moteur à vapeur ultraléger

|

Moteur à vapeur Ader de 30 ch destiné au deuxième exemplaire « Zéphyr » de son avion. 37 kg nu mais 134 kg avec les accessoires. |

Laviation, Les « plus lourds que l'air

»

Ader consacre une grande partie de sa vie à la réalisation

d'un rêve d'enfant : faire voler un appareil plus lourd que l'air.

Les recherches et les travaux menés par Ader pour faire voler un

« plus lourd que l'air autopropulsé », coûtent

cher.

Il trouva en la personne d'Isaac Pereire un parrain à la fois généreux

et avisé.

Pendant la guerre de 1870, il est employé comme scientifique et

tente sans succès de réaliser un cerf-volant capable d'emporter

un homme.

La sustentation

« Le vol des oiseaux et des insectes m'a toujours préoccupé…

J'avais essayé tous les genres d'ailes d'oiseaux, de chauve-souris

et d'insectes, disposées en ailes battantes, ou ailes fixes avec

hélice… je découvris l'importante courbe universelle

du vol ou de sustentation. »

En 1874, Ader construit un planeur de neuf mètres d'envergure,

qui pèse 24 kg, et qui est susceptible de recevoir un moteur.

On peut en voir des éléments dans certaines photographies

de son ami Nadar. Des études menées au Musée de l'air

et de l'espace du Bourget tendraient à montrer que cette machine

était capable de s'élever dans les airs.

Prototypes : Par la suite, ayant convaincu le ministre de

la Guerre de financer ses travaux, Ader (aidé de Ferdinand Morel,

un ingénieur qui a dessiné les plans de l'avion Chauve-souris)

met au point des prototypes dont les voilures sont inspirées de

considérations naturalistes, imitant l'aile de la chauve-souris.

Ader pense qu'une fois le vol maîtrisé, une aile rigide inspirée

de celle des oiseaux serait plus efficace et plus solide. Il comprend

qu'il ne fallait pas tenter de reproduire le battement des ailes d'oiseau

mais adopter le concept de voilure fixe comme l'avait fait George Cayley

auparavant.

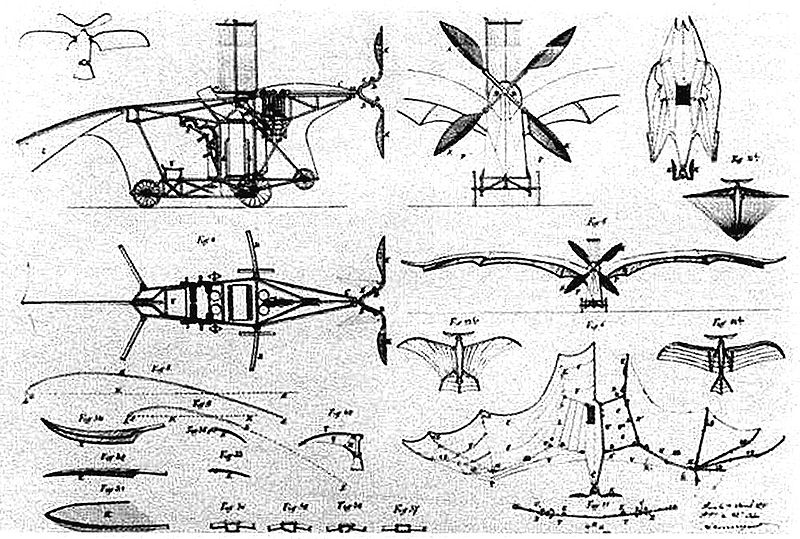

Entre 1890 et 1897, il réalise trois appareils : l'Éole,

qu'il finance lui-même; le Zéphyr (Ader Avion II) et l'Aquilon

(Ader Avion III) sont financés par des fonds publics.

L' Aviaton, les Vols expérimentaux :

| I'Avion I, l'Éole. L'Éole, équipée d'un moteur à vapeur de 20 ch, est une machine à la voilure complexe, inspirée dans sa forme de celle de la chauve-souris. Sa géométrie est modifiable en vol à l'aide de six manivelles. On peut ainsi faire varier la surface, pivoter les ailes d'avant en arrière, modifier la cambrure et fléchir les bouts d'aile vers le haut ou vers le bas. Il existe également un réglage du moteur et des pédales pour la direction au sol. Néanmoins il n'y a pas de gouverne de direction en vol. La première tentative aux commandes de l'Éole a lieu le 9 octobre 1890 dans le parc du château de Gretz-Armainvilliers, au sud-est de Paris. Les marques laissées par les roues dans le sol meuble a présenté un endroit où elles étaient moins marquées et ont totalement disparu sur une cinquantaine de mètres. Son engin a quitté le sol ; Ader effectue ce jour-là le premier décollage motorisé d'un engin plus lourd que l'air. Les seuls témoins sont ses employés. Intéressée par le projet, l'Armée contacte Ader, qui effectue un deuxième vol à bord de l'Éole en septembre 1891. L'appareil impressionne positivement les militaires qui commandent à Ader appareil plus puissant. |

|

L'Avion II, le Zéphyr

Ader commence alors la construction d'un second appareil, évolution

du premier mais présentant des similitudes avec l'Éole :

l'appareil est monomoteur bicylindre à vapeur ultraléger

de 20 ch et 35 kg.

Ce modèle n'est pas achevé ; il sert de base à l'Avion

III, l'Aquillon, qui est un appareil bimoteur (et à deux

hélices), cette formule est censée réduire les problèmes

d'instabilité de l'Éole1. Cet Avion III peut embarquer un

pilote et un observateur.

|

l'Aquillon |

Essai

au point fixe de la force motrice de l'Avion III de Clément

Ader Essai

au point fixe de la force motrice de l'Avion III de Clément

Ader (animation d’artiste d'après la photographie d'époque). |

Les hélices de l'Avion III possèdent

quatre pales, ayant l'apparence de plumes, confectionnées en tiges

de bambou, barbes en toile et papier de Chine, nervées par un fil

de bambou.

Les essais suivants ont lieu au camp militaire de Satory, une aire circulaire

de 450 mètres de diamètre permet la démonstration

officielle.

Le 12 octobre 1897, Ader effectue un premier tour sur ce circuit à

bord de son Avion III. A plusieurs reprises, il sent l'appareil quitter

le sol, puis reprendre contact.

Deux jours plus tard, alors que le vent est

fort, Clément Ader lance sa machine devant deux officiels du ministère

de la Guerre. M. Binet, lieutenant du premier génie, déclare

à l'issue de la démonstration : « Il fut cependant

facile de constater, d'après le sillage des roues, que l'appareil

avait été fréquemment soulevé de l'arrière

et que la roue arrière formant le gouvernail n'avait pas porté

constamment sur le sol ».

Les deux membres de la commission le virent sortir brusquement de la piste,

décrire une demi-conversion, s'incliner sur le côté

et enfin rester immobile (il semble que, la roue arrière n'ayant

plus assez d'adhérence du fait de la sustentation, le pilote ait

perdu le contrôle directionnel de sa machine, qui est alors sortie

de la piste puis s'est renversée sous l'effet du vent).

À la question « [...] l'appareil a [-t-il] tendance à

se soulever quand il est lancé à une certaine vitesse ?

» la réponse est « [...] la démonstration…

n'a pas été faite dans les deux expériences qui ont

été effectuées sur le terrain».

On peut conclure que, ce 14 octobre 1897, le Français Clément

Ader aurait peut-être effectué un décollage motorisé

— mais non contrôlé — d'un objet plus lourd que

l'air.

Le ministère de la Guerre cesse de financer Ader, qui est contraint

d'arrêter la construction de ses prototypes (l'Éole avait

coûté 200 000 francs de l'époque, soit près

de 8 millions d'euros).

Les avions d'Ader ont-ils vraiment volé ?

« Ader lui-même était si peu convaincu d'avoir quitté

le sol que, dans ses communications à l'Académie des sciences

(1898) et au Congrès d'aéronautique de 1900, alors qu'il

était dégagé du secret militaire, il ne mentionne

pas l'envol.

Ce n'est que neuf ans plus tard en 1906, à la suite des premiers

vols de Santos-Dumont, qu'Ader prétend avoir exécuté

une envolée ininterrompue de trois cents mètres ».

Contraint au secret militaire (les archives de Satory ne sont rendues

accessibles que dans les années 1990), il ne parle de ses vols

qu'en 1906, après ceux de Traian Vuia à Montesson et à

Issy-les-Moulineaux et de Santos-Dumont à Bagatelle.

Ce silence est à l'origine de la controverse entretenue par les

partisans des frères Wright.

En France, à l'époque, personne n'a entendu parler des frères

Wright. Santos-Dumont prétend donc être le père de

l'aviation à la suite de son vol presque trois fois plus long que

le plus long vol de Traian Vuia. Un débat national s'engage pendant

plusieurs années ; on finit généralement par admettre

le décollage de l'Éole, qui quitta le sol devant témoins,

et repousser la question du vol à 1897.

Les travaux du général Pierre Lissarrague, menés

dans les années 1980 et 1990 (travaux basés sur les archives

secrètes de l'armée, rendues publiques dans les années

1980) tentent vainement de prouver la réalité du vol de

1897.

Les avions d'Ader étaient-ils contrôlables

?

Dans un dictionnaire, « voler » c'est se soutenir,

se mouvoir et se contrôler dans l'air. Afin de faire toute la lumière

sur ces vols ou tentatives de vol, plusieurs maquettes motorisées

de l'Éole et de l'Avion III furent réalisées. Si

les calculs (masse, surface, puissance) et les essais de maquettes de

l'Éole démontrent clairement que l'appareil était

capable de quitter le sol, rien ne permet d'affirmer que ces machines

étaient suffisamment stables et contrôlables pour se mouvoir

dans l'air. Les « Avions » d'Ader ont une voilure à

forte courbure, caractérisée par une forte instabilité

aérodynamique en tangage ; le contrôle en tangage et en roulis

est inopérant. Quand la roue arrière directrice quitte le

sol, la gouverne de direction n'est pas assez efficace pour assurer le

contrôle directionnel. Lettre de Wilbur Wright à son frère

Orville, 31 mars 1911 : « Je suis allé voir l'appareil d'Ader

et me suis procuré une échelle pour l'examiner de plus près.

Il n'existe aucune possibilité de réglage en vol si ce n'est

la manœuvre d'avant en arrière au moyen d'une vis sans fin

et c'est quelque vingt ou trente tours qui sont nécessaires pour

modifier la position des ailes... La machine entière est d'un ridicule

achevé. »

Ader aurait pu réussir

En 1890, les bases de l'aérodynamique posées par George

Cayley sont étudiées depuis 30 ans. Félix du Temple

et Alphonse Pénaud ont fait voler avec succès des modèles

réduits en 1857 et en 1871 : les configurations stables capables

de voler sont connues. Ader connaissait (par la revue l'Aéronaute)

les travaux de ses nombreux prédécesseurs.

Ader montre une imagination exceptionnelle, la volonté d'aboutir,

une énorme puissance de travail, des compétences brillantes

de dessin, de calcul et de mécanique. Avec l'Éole, il prouve

savait mener un projet : esquisses, plans, réalisation, essais.

L'Avion était bien construit et léger, il pouvait voler.

Ader disposait pour la première fois d'un moteur suffisamment puissant

(20 ch) et léger pour entraîner un avion.

Il dispose de moyens financiers personnels importants. À la suite

des essais de l'Éole, il obtient par contrat des sommes très

importantes de l'armée pour développer, construire et expérimenter

un deuxième avion.

Les erreurs d'Ader

Il ignore apparemment (délibérément ?) les

travaux des pionniers de l'aviation qui avaient, avant lui, fait voler

des avions à moteur. Ces pionniers avaient abordé deux points

essentiels : la sustentation et la stabilité aérodynamique

; par contre la technique de pilotage (par déplacement des poids

ou par gouvernes) n'était pas encore acquise en 1890. Ader ne s'est

apparemment jamais préoccupé de ces deux derniers points.

Au lieu de tirer parti de l'existant et d'analyser en tant qu'ingénieur

les forces en cause (portance, poids, traînée, poussée)

et les dispositions permettant un équilibre sinon stable du moins

contrôlable de ces forces, Ader s'était focalisé sur

une imitation géométrique de l'aile de la chauve-souris,

sans pouvoir reproduire ni la mécanique musculaire de l'animal

ni son système cérébral de pilotage. Ader avait une

vision naturaliste ou « romantique » de la machine volante.

Ses pales d'hélice étaient structurées exactement

comme une plume d'oiseau, son « bateau glissant sur l'eau »20

avait des ailes déployées comme celles d'un poisson-volant.

Il semble qu'il ignorait ou négligeait la mécanique du vol,

en particulier l'instabilité aérodynamique des profils porteurs

et les effets déstabilisants des mouvements de l'atmosphère.

Le simple fait d'avoir organisé les essais de l'Avion III sur une

piste circulaire et tenté un vol par vent fort montre qu'il n'avait

pas conscience des effets du vent sur l'équilibre et sur le pilotage

de la machine.

N'ayant ni plans stabilisateurs séparés ni gouvernes fonctionnelles,

ses machines étaient à la fois instables et difficilement

pilotables. On suppose que dans son esprit la montée et la descente

se seraient faites en variant la puissance, et que l'avion aurait été

« naturellement » stable en tangage et en roulis. Sur l'Éole,

il n'y avait même pas de gouverne de direction.

Son brevet de 1890 décrit de manière très détaillée

la machine mais pas du tout son fonctionnement. En parlant des «

appareils ailés futurs », Ader dit que « leurs ailes

creuses les supporteront et un propulseur placé à l'avant

les fera avancer». Il n'est nulle part question ni de stabilisateurs

ni de gouvernes.

Ader avait brûlé les étapes indispensables de la mise

au point. Il n'avait procédé à aucun essai préliminaire

de ces machines, en modèle réduit par exemple (comme du

Temple, Pénaud, Tatin, Langley, etc.), ou suspendu à un

câble (comme Stringfellow). L'Éole avait de très nombreux

réglages de sa voilure, nécessitant six manivelles à

actionner, en plus de la commande du moteur et des pédales de direction

au sol. Le comportement de sa machine lui était inconnu, et sa

propre expérience de pilotage était nulle.

Avant de réaliser leur premier vol motorisé en 1903 les

frères Wright avaient progressivement mis au point leur planeur

et effectué plus de 700 vols planés en 1902. Comme le montre

la correspondance échangée entre Clément Ader et

Gabriel de La Landelle, en 1883 et 1884, il n'a pas tenu compte des conseils

de ce dernier.

On lui doit deux ouvrages sur l’aviation : La Première Étape

de l’aviation militaire française

(pdf)

L’Aviation militaire, sans compter les nombreuses inventions

hors du champ de l’aéronautique.

(pdf)

L’Aviation militaire, sans compter les nombreuses inventions

hors du champ de l’aéronautique.

Ader visionnaire

Ader avait compris le rôle stratégique qu'aurait une

aviation militaire. En 1914, il utilisa son influence pour aider à

la création d'une aviation militaire. Il envoie de nombreux courriers

au ministère de la Guerre, sans qu'on sache si son avis pesa ou

non dans les choix stratégiques. On lui doit deux ouvrages sur

l'aviation : La Première Étape de l'aviation militaire française

et L'Aviation militaire, sans compter les nombreuses inventions hors du

champ de l'aéronautique.

Ader, père de l'aviation ?

« Un examen des brevets d'aéroplanes de Pénaud

(1876) et d'Ader (1890) [...] montre que le premier est le vrai visionnaire,

qui a su voir tout le problème de l'aviation [...] l'autre, l'inventeur

typique, restant attaché à des conceptions telles que l'imitation

purement physiologique de la nature et non pas son interprétation

physique [...] ses idées d'ensemble étaient profondément

fausses et ne pouvaient mener à un résultat réel.

Dans l'aviation réelle, on ne retrouve rien de son œuvre,

alors que les idées de Pénaud dominent encore, après

presque un siècle. » — Charles Dollfus.

« Ce qui caractérise son œuvre, c'est un isolement complet [...] Ader n'a pas fait école et aucun de ceux qui depuis vingt ans ont travaillé au développement de l'aviation ne se réclame de lui. Son œuvre, très remarquable, n'a donc été qu'une tentative complètement isolée et sans aucune influence sur ce qui a suivi. » — Lieutenant-colonel Paul Renard

|

Fin de vie Clément Ader en 1922, portant la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Ader termine sa vie près de Toulouse, à Beaumont-sur-Lèze (château de Ribonnet) dans ses vignes. De temps à autre, Panhard et Levassor lui demandent de tester leurs derniers modèles. Il meurt à 84 ans le 3 mai 1925

à Toulouse après une reconnaissance nationale tardive. |

La renommée d'Ader

En France, sa renommée s'explique parce que sa tentative de vol motorisé est antérieure à celles de Santos-Dumont, Langley ou des frères Wright.

L'allure extraordinaire de ses avions en forme de chauve-souris y est sans doute pour beaucoup. Ader est célèbre pour ses « avions », mais moins connu pour ses moteurs à vapeur et à essence. « La vraie carrière d'Ader a été celle de l'ingénieur électricien, spécialisé dans le téléphone et ses dérivés »30 qui ont fait sa fortune.

À noter qu'en 2013, des éléments

tangibles auraient permis d'établir que Clément Ader ait

pu effectuer une tentative réussie d'un vol en 1879.

Toutefois, ces éléments étant en cours d'analyse

par différents experts (historiens de l'aviation, ingénieurs,

journalistes et auteurs aéronautiques...), le vol controversé

de 1890 reste à l'heure actuelle le seul « officiellement

» en vigueur.

Ader aurait dérivé le mot «

avion » du terme « aviation » inventé par le

marin, journaliste et homme de lettres Gabriel de La Landelle en 1863,

à partir du mot avis signifiant « oiseau » en latin.

Le 29 novembre 1911, par décision du général Roques,

il est décidé que les « établissements d'aéronautique

» porteront dorénavant le nom d' « escadrilles »

et que les aéroplanes militaires seront désormais appelés

« avion », en hommage à Clément Ader.

sommaire

Revenons à notre sujet le Téléphone :

Etude des relations de Clément Ader avec la

Société générale des téléphones

puis avec la Société industrielle.

Externalisation et contractualisation de la recherche : le cas de Clément

Ader de Gabriel Galvez-Behar, et documentée

par ses recherches et brevets.

I. « M. ADER, INGENIEUR-CONSEIL DE

LA SOCIETE DES TELEPHONES »

Rappelons brièvement quelques éléments chronologiques

avant de commencer à décrire précisément les

relations entre Ader et la Société industrielle des téléphones.

Né en 1841, Clément Ader fut un inventeur à la fois

précoce et prolifique.

Dès l’âge de 25 ans, après des études

techniques à Toulouse, il prit ses premiers brevets relatifs à

de nouveaux modes de transport. Souhaitant assurer la promotion de ses

inventions, il fit au ministère de la Guerre une série de

propositions rejetées après avoir été examinées

par le Comité des fortifications. Un tel échec ne découragea

pas l’inventeur, qui mit au point, en 1868, des roues en caoutchouc

pour les vélocipèdes.

Afin d’exploiter son invention, Ader créa une petite entreprise

dans ce domaine, ce qui ne l’empêcha pas d’être

attiré par d’autres industries, et avant tout par l’électricité.

Cet intérêt pour cette toute nouvelle industrie précéda

de quelques années l’exposition universelle de 1878.

Ses relations avec l’académicien des sciences Th.

du Moncel lui permirent d’acquérir des connaissances

dans ce domaine et d’approfondir ses recherches sur un problème

qui lui tenait à cœur : la transmission de la parole.

Du 16 août de la même année au 31 décembre

1884, Ader déposera une multitude de brevets sur le téléphone.

Reprenant les écrits sur les effets moléculaires, Ader décide

de construire un récepteur sans diaphragme et finit par reconnaître

qu'il reproduit les bruits mais pas la parole.

Ader qui n'avait jamais rien écrit

sur le télephone commence un récit en 1921

, alors qu'il avait 80 ans et que les

faits qu'il relate datait de plus de 40 ans...Ader évoque son intérêt

pour la téléphonie :

Dans une lettre écrite en 1921, Ader évoque son intérêt

pour la téléphonie : J’étais un ami de du Moncel

; un jour, c’était quelques années avant l’exposition

de 1878, il me montra un article d’une revue américaine où

on parlait vaguement pour la première fois de téléphone.

En même temps, il m’apportait un de ces livres : Exposé

de l’électricité. Tome III, Hachette 1856.

ouvert à la page 110 – Transmission électrique de la

parole – (Pour votre édification, il est indispensable que

vous lisiez cet ouvrage dans l’intérêt de l’honneur

français) Vous voyez, me dit-il, on y pensait avant vous et avant

les américains. ». CDHT, fonds Ader, doc. 2343.

| Selon les textes, la rencontre avec Th.

du Moncel date "de quelques

mois" ou "des quelques années" avant l'exposition

de 1878, mais comme Ader dit : "Le récepteur ne ressemblait

en rien à celui que Bell venait d'imaginer", on peux supposer

raisonnablement que le téléphone avait déjà

été inventé et que Du Moncel, avec la curiosité

scientifique qu'il avait, en connaissait le fonctionnement... Il est

peu probable que Du Moncel ait seulement montré à Ader

son vieux livre alors qu'il en écrivait un nouveau, très

documenté, dont la deuxième édition fut publié