Les Antilles

françaises

Les Antilles françaises sont les îles

françaises de l'archipel des Antilles dans la mer des Caraïbes.

Ancienne partie intégrante des Îles et Terre Ferme de l'Amérique

et de l'Empire colonial français jusqu'en 1946, ces territoires

deviennent à cette date des départements d'outre-mer (collectivité

territoriale).

Répartie sur 2 835 km2, la population totale

des Antilles françaises est de 844 811 habitants en 2008.

L'archipel de la GUADELOUPE

qui forme administrativement avec ses dépendances à la fois

un département et une région d'outre-mer (DOM et ROM, ou

DROM) ainsi qu'une région ultrapériphérique de l'Union

européenne, son code officiel géographique départemental

(COG) est le 971. L'archipel se compose de deux îles principales

: Basse-Terre et Grande-Terre.

La Désirade : un haut plateau

calcaire de 21 km, située en plein océan Atlantique, elle

est l'île la plus orientale des Antilles françaises. L'île

dépend administrativement de la Guadeloupe.

Marie-Galante : la troisième

île la plus étendue des Antilles françaises. Elle

est également rattachée au département de la Guadeloupe

sur le plan administratif et jouit donc des prérogatives relatives

au statut européen de ce dernier.

L'archipel des Saintes : composé

de deux terres habitées (Terre-de-Haut et Terre-de-Bas) et de quelques

ilots déserts. Il est également une dépendance administrative

du département de la Guadeloupe et inclut donc les régions

ultrapériphériques de l'union européenne par l'intermédiaire

de celui-ci.

Saint-Barthélemy :

cette île du nord des Antilles, ancienne dépendance

de la Guadeloupe, est devenue sur le plan administratif, une collectivité

d'outre-mer (COM). Même si le code postal 97133 relatif à

la Guadeloupe demeure, son code est le 977 depuis les changements intervenus

à la suite de la loi organique no 2007-223 du 21 février

2007 publiée au Journal Officiel no 45 du 22 février 2007

portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à

l'outre-mer. Elle est incluse parmi les régions ultrapériphériques

de l'Europe jusqu'au 1er janvier 2012, date officielle où l'île

est devenue le premier pays et territoire d'outre-mer français

de la Caraïbe.

La MARTINIQUE : l'île de la Martinique forme administrativement une Collectivité territoriale unique d'outre-mer sous le code officiel géographique 972. Elle compte aussi parmi les régions ultrapériphériques de l'Europe.

Saint-Martin : la partie nord de l'île est française. Le sud est, quant à lui, le territoire du pays autonome Sint-Maarten du royaume des Pays-Bas. Depuis la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007 publiée au Journal Officiel no 45 du 22 février 20072, dans les mêmes conditions que Saint-Barthélemy, la partie française, ancienne dépendance de la Guadeloupe, est passée du statut de commune à celui de collectivité d'outre-mer (COM). Son C.O.G est 978, même si le code postal 97150 relatif à la Guadeloupe reste d'actualité3. Elle est incluse dans les régions ultrapériphériques de l'Europe.

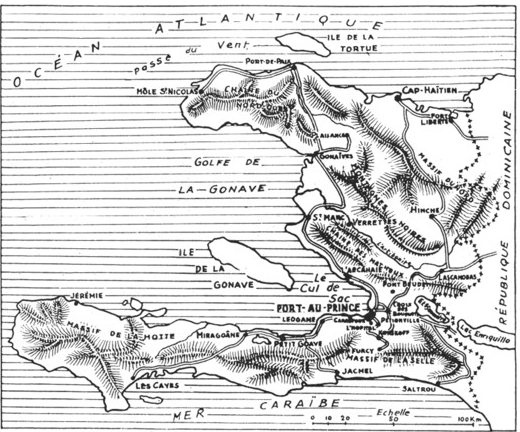

Haïti est un État des Gandres Antilles, occupant le tiers occidental de l'île d'Hispaniola (soit 27 750 km2 environ), les deux tiers orientaux étant occupés par la République dominicaine. Sa capitale est Port-au-Prince.

sommaire

Connaître les colonies Françaises

Comment communiquer avec ses lointaines colonies ?

A - Les câbles de télécommunications sous-marins

installés entre 1850 et 1956 ont servi au réseau mondial

de télégraphie par câblogrammes, ils utilisaient d'abord

une technologie de câbles binaires en cuivre pur isolés à

la gutta-percha, puis coaxiale à partir de 1933 grâce à

la découverte du polyéthylène.

La France s'est toujours intéressée aux câbles sous-marins.

Et pour cause, elle fut l'une des deux grandes puissances coloniales,

et les câbles télégraphiques apportaient la solution

pour diriger les colonies à partir de la métropole.

Le développement du réseau fut modeste au tout début,

mais à compter de 1893 et jusqu'en 1914 l'effort fut considérable,

et permit de s'affranchir des Anglais pour relier métropole et

colonies.

1886 : « A la Chambre des Députés est adobté

le Projet de Loi portant approbation d’une convention relative

à l’établissement de câbles télégraphiques

sous-marins destinés à desservir les colonies françaises

des Antilles et de la Guyane française, présenté

par Jules GRÉVY Président, Sadi CARNOT Ministre des finances,

Le Vice-Amiral AUBE, Ministre et par M. GRANET Ministre des Postes et

des Télégraphes. ».

La Société française des télégraphes

sous-marins est une société française créée

en 1888 pour assurer une liaison par câble entre les Antilles et

le Venezuela puis entre la Nouvelle-Calédonie et l’Australie.

Elle a fusionné en 1895 avec la Compagnie française du télégraphe

de Paris à New-York.

En 1896 l’Etat impose notamment la création de la Compagnie

française des câbles télégraphiques (CFCT)

à partir des biens de l’entreprise en faillite Pouyer Quertier

et de la Compagnie des Antilles (SFTSM).

En 1899 une note sur l’opportunité d’une liaison

entre Marseille et le Sénégal et les possessions occidentales

françaises est écrite en mars et une étude sur l’établissement

d’un réseau télégraphique sous-marin est réalisée

au mois d’août la même année ...

Ainsi se construit année par année un réseau par

câbles sous-marins (voir la page

sur ce site).

A ces raisons domestiques, qui modèrent les résolutions

prises, s’ajoutent la catastrophe naturelle qui éclate à

St Pierre et Miquelon en 1902 (éruption volcanique de la Montagne

Pélée) et qui refroidit les ardeurs en provoquant de multiples

ruptures de câbles sous-marins dans les Antilles, qui sont tous

portés par une entreprise française, la CFCT.

Cette « crise des câbles » du début du XXe siècle

reflète ainsi la posture plus générale de la France

dans le domaine : alors qu’un intérêt continu de l’Etat

français pour ce réseau se constate depuis les origines

télégraphiques du réseau, dans la pratique les actions

de l’Etat à l’égard du réseau sont, elles,

en demi-teinte.

En 1939, le réseau français comptait environ 60 000

km et était essentiellement orienté vers la Méditerranée

et vers l'Afrique occidentale, avec deux traversées Atlantique

Nord et Atlantique Sud. Le réseau mondial, quant à lui,

cerclait le globe d'environ un demi-million de kilomètres de câbles

télégraphiques.

B - Arrive la T.S.F qui signifie Télégraphie

Sans Fil, c'est ce concept que la France va adapter pour communiquer

avec le monde entier.

En 1896 c'est le début de la télégraphie sans

fil (Marconi) puis dès 1899, le général Gustave

Ferrié chargé d’organiser les transmissions militaires.

chercheur et ingénieur, applique la T.S.F à l'armée.

Il crée la radiotélégraphie militaire .

Puis la radiodiffusion viendra par la suite se greffer à

ces réseaux, Gustave Ferrié installe en 1904 des antennes

à la tour Eiffel ...

En 1911, un plan global de construction d'un réseau mondial

de stations de Radiotélégraphie pour nos besoins propres,

mais aussi extérieurs est élaborés par une équipe

de spécialistes animée par Ferrié.

Il est décidé que la liaison entre la France et nos possessions

d'outre-mer se ferait rapidement par voie hertzienne de façon à

s'affranchir du câble.

Ainsi vont naitre des stations à Bamako, Tananarive,

Tombouctou, mais aussi à Saïgon,

Papeete, Cayenne, Fort de France

pour n'en citer que quelques unes.

Dès 1910, un réseau de communication se met en place en

Afrique du Nord. Il s'appuit sur les stations télégraphiques

de Bizerte en Tunisie, Fort de l'eau et Oran en Algérie et Casablanca

au Maroc. Sous l'impultion du commandant Ferrié, du capitaine Brenot

et de bien d'autres pionniers, ce réseau sera par la suite étendu

à d'autres stations puis relié vers le sud à Tombouctou

puis aux stations d'Afrique centrale Dakar, Konakry, Monrovia, Tabou,

Grand-Bassam, Cotonou, Brazaville et Léopoldville.

1917 La France, après l'Angleterre, travaille

à la construction d'un réseau mondial de télégraphie

sans fil qui lui appartienne et fasse le tour de l'univers en n'empruntant

que des points d'appui sur sol français.

Les principaux points de départ indiqués sont : Paris (Tour

Eiffel), Brest, Lyon et Marseille. La route suivie autour du globe passe

par les points suivants: Paris (ou Brest), Saint-Pierre (Nouvelle-Écosse),

Martinique, Iles Marquises, Tahiti, Nouméa, Saïgon, Pondichéry,

Djibouti, Dahomey, Tombouctou, Tunis, Marseille-Paris.

Les autres grandes possessions françaises (Cayenne, Madagascar,

Sénégambie) se relient à la ligne principale par

des lignes secondaires.

Déjà en 1918 est produit une ESQUISSE

DU RÉSEAU TRANSOCÉANIQUE FRANÇAIS

— ORGANISATION D'ENSEMBLE DU RÉSEAU TELEGRAPHIQUE.

Le réseau transocéanique français, de vue de ses

relations télégraphiques avec l'étranger, permettant

d'atteindre n'importe quel pays du monde à partir d'une station

établie en territoire français et d'établir des communications

entre la France et les différentes parties de son empire colonial,

devra consister en un ensemble de stations de 7.000 kilomètres

de portée environ, doublées par d'autres, moins importantes,

de 3 à 4.000 kilomètres de portée.

La base de tout le système serait constituée par une ligne

continue de radiocommunications, formée d'une série de postes

de 7.000 kilomètres de portée environ, établis tous

en territoires français, et enserrant toute la terre. Cette ligne

suivie en allant ¦de l'Est à l'Ouest, passerait par: Tahiti,

Nouvelle-Calédonie, Indochine, Djibouti, Paris; puis se bifurquerait

en deux branches aboutissant au Sénégal et à la Martinique

.

Les diverses stations de cette ligne principale pourraient atteindre :

- D'une part, des correspondants établis aux Indes françaises,

Madagascar, l'Afrique Équatoriale française, le Maroc, l'Algérie,

la Tunisie, et assurer ainsi les communications des différents

points de l'empire colonial français entre eux et avec la métropole

;

- D'autre part, les États-Unis (côtes de l'Océan Atlantique

et de l'Océan Pacifique), le Japon, la Chine, l'Australie, l'Amérique

-centrale, le Brésil, la République Argentine, et assurer

ainsi les communications de la France avec l'étranger.

Le centre de radiocommunications françaises pourrait

être constitué par une station quadruple, comprenant quatre

postes: trois à grande puissance affectés :

- Le premier aux relations avec les États-Unis ;

- Le deuxième aux lignes de la Martinique et du Brésil ;

- Le troisième aux lignes de l'Afrique occidentale et de Djiboutiet

un poste à puissance restreinte affecté aux lignes de l'Afriquedu

Nord (Algérie, Tunisie, Maroc).

- Les stations de l'Afrique Occidentale française, de Djibouti

et d'Indochine devraient être prévues doubles, comprenant

chacune deux postes, l'un de grande puissance pour le trafic à

grande distance, l'autre de puissance réduite pour le trafic plus,rapproché.

De sorte qu'en résumé, le réseau serait constitué

par l'ensemble de stations suivantes :

STATION QUADRUPLE.

1 Emplacement : France (3 postes de grande puissance). (1 poste de moyenne

puissance).

STATIONS DOUBLES.

3 Emplacements : Djibouti. Afrique occidental (1 poste de grande pUIssance):

Indochine (1 poste de moyenne puissance).

STATIONS SIMPLES

3 Emplacements Martinique : Nouvelle-Calédonie. (de grande puissance)

Tahiti.

STATIONS SIMPLES

9 Emplacements Congo.Maroc. Algérie. Tunisie. Madagascar, Indes

françaises, (de moyenne puissance).

Chaque station devra remplir les conditions suivantes :

1° Rayonner une quantité d'énergie suffisante

pour pouvoir réaliser, de jour et de nuit, dans toutes les circonstances,

la portée pour laquelle elle est établie.

2° Posséder des rechanges assez largement prévues

pour permettre un service absolument continu.

3° Assurer l'exploitation en duplex et à grande vitesse.

4° Mesures à prendre pour assurer les radiocommunications

en toutes circonstances. — L'énergie rayonnée par les

postes d'émission doit être suffisante pour permettre un

service continu de jour et de nuit.

Actuellement aucune des stations en service n'est assez puissante pour

réaliser cette condition à la distance de 7.000 kilomètres;

mais que l'emploi de moyens techniques suffisants, moyens existants d'ailleurs

à l'heure actuelle, donnera très probablement la solution

du problème.

J'estime que, pour réaliser la portée de 7.000 kilomètres

dans de bonnes conditions, il y a lieu de prendre les mesures suivantes

:

- 1° Au point de vue antenne, accroître autant que possible

le rendement :

Soit en augmentant la hauteur des antennes jusqu'aux limites qu'il est

actuellement possible d'atteindre, et qui pourraient être cinq à

six cents mètres ;

Soit en faisant des antennes de hauteur modérée, mais de

très grande étendue, de telle sorte qu'on puisse diminuer

la résistance de la prise de terre par des dispositifs appropriés.

Il est d'ailleurs probable que la première solution, réalisée

sous la forme d une antenne supportée par un pylône central

unique de grande hauteur, donnera, à résultat égal,

la solution la plus économique.

- 2° La puissance fournie à l'antenne ne sera pas inférieure

à 500 kilowatts. Cela signifie que, si l'on admet pour le rendement

d'ensemble, ou rapport de l'énergie fournie à l'antenne

à l'énergie empruntée au réseau de distribution

ou à l'usine génératrice, une valeur égale

à 33 % ce qui paraît être l'ordre de grandeur obtenue

en moyenne dans les installations existantes, que la puissance totale

absorbée sera de l'ordre de 1 500 kilo-watts.

Pour les stations de 4.000 kilomètres de portée, le problème

sera plus facile à résoudre, en prenant modèle sur

des radiocommunications actuellement en service.

- 3° De grandes antennes permettant de rayonner de grandes quantités

d'énergie avec un bon rendement sur de grandes longueurs d'ondes,

il y aura lieu, pour faciliter la production de grandes puissances et

la propagation, de prévoir des longueurs d'ondes notablement plus

grandes que celles qui sont couramment employées aujourd'hui. On

sera conduit probablement à adopter 15 à 25.000 mètres.

- 4° Toutes ces stations devront être équipées

de façon à pouvoir travailler à puissance réduite,

la puissance totale installée ne devant être utilisée

que quand des difficultés de propagation le rendent nécessaire.

5° Les emplacements des postes d'émission devront réaliser

l'ensemble des conditions suivantes :

- 1° Permettre l'établissement d'une bonne prise de terre;

- 2° Être autant que possible à proximité d'un

important réseau de distribution électrique, ce qui permettrait

d'éviter les frais de construction d'une usine génératrice

;

- 3° Correspondre aux plus courtes distances possibles par rapport

aux stations correspondantes.

Le choix des emplacements des postes de réception et de manipulation

devra également être le résultat d'une étude

approfondie. La principale condition à réaliser sera que

les parasites soient réduits au minimum. Par exemple, dans le cas

des stations françaises, les régions du Nord seront à

ce point de vue beaucoup plus avantageuses que les rivages de la Méditerranée.

Il y aura d'ailleurs intérêt à rapprocher autant que

possible les postes de réception du siège du Gouvernement

ou de la ville principale.

- 4° Mesures à prendre pour permettre l'exploitation en duplex.

— L'obligation de prévoir un service duplex entraînera

celle de séparer, dans chaque station, les postes de transmission

d'une part, de réception et de manipulation d'autre part, en les

éloignant suffisamment pour que la syntonie et au besoin les propriétés

des antennes dirigées permettent de faire en sorte que le poste

de réception n'entende pas les signaux du poste d'émission

voisin.

— ORGANISATION DES STATIONS.

Il s'agit, en fait, de prévoir l'organisation générale

des stations, simples ou multiples, de façon à pouvoir leur

faire rendre le maximum d'efficacité.

Celle-ci peut être conçue de plusieurs façons. Pour

discuter les mérites et les inconvénients de chacune des

solutions, nous raisonnerons sur l'exemple le plus complexe et le plus

intéressant : celui du système français.

Nous avons vu plus haut qu'il y a lieu de le constituer de quatre stations

simples.

Trois stations simples de très grande puissance destinées

respectivement au trafic avec :

Les États-Unis; La Martinique et le Brésil; le Sénégal

et Djibouti.

Une station simple de grande puissance destinée à

communiquer avec l'Afrique du Nord.

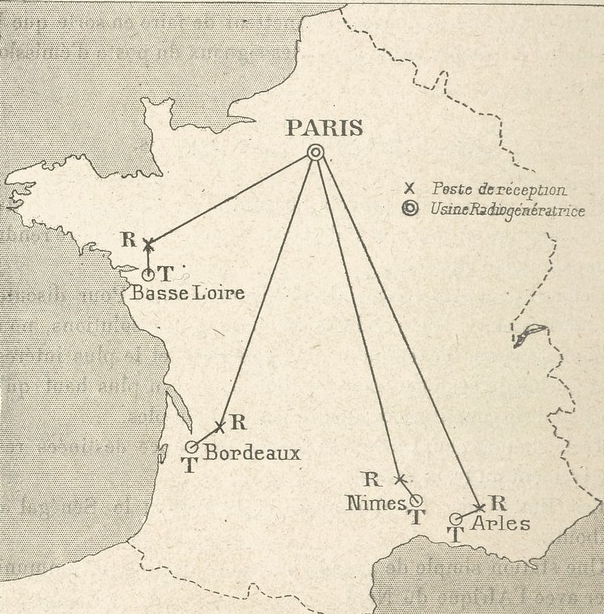

En ce qui concerne les postes de transmission, les emplacements suivants

paraissent réaliser les conditions que nous avons indiquées.

Région de la Basse-Loire, pour les communications avec les États-Unis

;

Région de Bordeaux, pour les communications avec la Martinique

et le Brésil ;

Région de Nîmes pour les communications avec le Sénégal

et Djibouti ;

Région d'Arles pour la ligne de l'Afrique du Nord.

Au point de vue des postes de réception et de manipulation, deux

solutions peuvent être envisagées ;

- Ou bien faire correspondre à chaque poste de transmission un

poste de réception voisin ; constituer en somme quatre stations

complètement indépendantes l'une de l'autre comme sur la

figure 1 :

fig 1 fig 2

fig 2

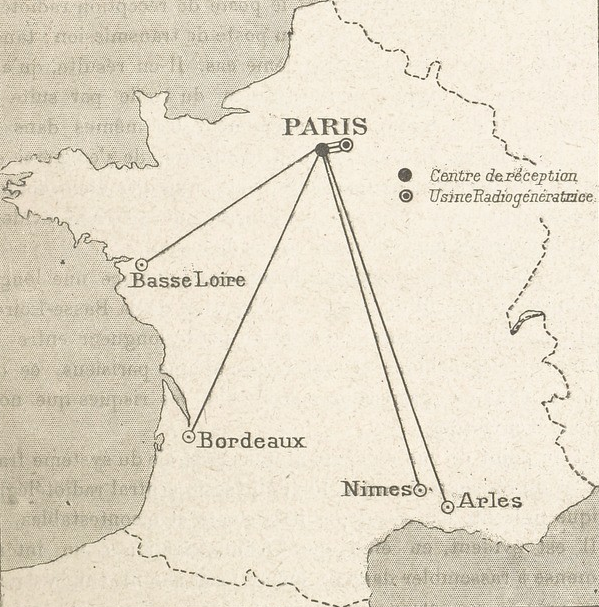

- Ou bien rassembler tous les postes de réception et de manipulation

dans un même local, sur un emplacement situé dans Paris ou

à proximité de Paris ; constituer, en somme, un grand central

radiotélégraphique parisien (fig.2).

Dans les deux hypothèses, d'ailleurs, des fils

spéciaux devront réunir les postes de transmission aux postes

de réception et ceux-ci à Paris

La première remarque à faire est que, dans le cas de la

transmission, les parcours télégraphiques par fils sont

exactement les 'mêmes dans les deux cas et que par suite les causes

de dérangement du fait du mauvais fonctionnement des fils sont

également les mêmes.

Dans le premier cas, en effet, un radiotélégramme partant

transmis par fil du central télégraphique au poste de réception

de la station radiotélégraphique de la Basse-Loire ; puis,

de là, de nouveau par fil, au poste de transmission de cette même

station, puis enfin, émis radiotélégraphiquement

par l'usine radiogénératrice. Dans l'hypothèse d'un

central radiotélégraphique parisien, le même télégramme

sera transmis par fil du central télégraphique au central

radiotélégraphique, puis de là de nouveau par fil,

à l'usine radiogénératrice de la Basse-Loire, puis.

enfin émis radio télégraphiquement par cette station.

Les parcours par fils sont équivalents dans les deux cas ; la seule

différence est que, dans le premier cas, le trajet le plus long

est entre le central télégraphique et le poste de réception

radio télégraphique et le plus court de là au poste

de transmission ; tandis que c'est l'inverse dans le deuxième cas.

Il en résulte, qu'à la. transmission, les risques d'interruption

du trafic par suite de. dérangement des lignes sont exactement

les mêmes dans les deux hypothèses. Il n'y a pas lieu, d'ailleurs,

de s'exagérer ces. risques, les fils spéciaux que nous avons

envisagés étant doublés par ceux du réseau

télégraphique général, qui peuvent évidemment

leur prêter leur concours en cas de besoin.

A la réception, la deuxième hypothèse remplace une

longue transmission par fil du poste de réception de la Basse-Loire

it Paris, par une transmission par fil de petite longueur entre les centraux

télégraphique et radiotélégraphique parisiens,

ce qui diminue dans une proportion considérable les risques que

nous venons d'envisager.

Et au point de vue de l'exploitation générale

.du système français et du réseau tout entier, l'hypothèse

du central radiotélégraphique présente des avantages

importants et incontestables.

Il est évident, en effet, que l'Administration a un intérêt

immense à rassembler dans un même local sur un emplacement

situé près de ses services centraux et près du Gouvernement

les organes d'impulsion commandant l'important réseau prévu,

qui assurant les relations de la France avec le monde entier, aura dans

l'organisation mondiale de la puissance française, le rôle

que joue le système nerveux dans le corps humain.

A un point de vue moins étendu, il est nécessaire,

pour une bonne exploitation, que les diverses stations transocéaniques

françaises, parties juxtaposées d'un même organisme

travaillent sous une même impulsion. C'est d'autant plus nécessaire

pour une exploitation aussi délicate qu'une exploitation arrêtée,

de sorte qu'on pourra supprimer Les quatre stations génératrices

d'électricité qui devaiemt être prévues dans

le premier

cas et réaliser une économie, de plusieurs millons.

Pour toutes, ces raisons : commodité d'exploitation

; exploitation plus intensive du réseau, économies importantes

que cette solution permettra de réaliser, j'estime que la station

quadruple française centre de tout le réseau transocéanique

doit être constituée par :

1° un central radio télégraphique de réception

et de manipulation établi à Paris ou à proximité

et comportant quatre ensembles (appareils et antennes) pour les radiocommunications

envisagées ou seront centralisées la réception et

la manipulation, et d'où sera. réglé à chaque.

instant l'exploitation ;

2° Quatre usines radiogénératrices produisant

l'énergie à haute fréquence et transformant automatiquement

en signaux radiotélégraphiques les signaux qui lui sont

transmis par fil du central radiotélégraphique.

Organisation des stations doubles.

Les stations doubles prévues au Sénégal, en

Indo-Chine et à Djibouti devront être prévues

suivant les mêmes principes que la station quadruple

française; : elles comprendront alors chacune :

Un central radio télégraphique de réception et die

manipulation établi dans la capitale de la colonie, comportant

deux ensembles (appareils et antennes) pourries radiocommunications envisagées,

où seront centralisées la réception et la manipulation,

et d'où sera réglé à chaque instant l'exploitation

de l'ensemble.

Deux usines radiogénératrices d'émission : L'une

d'une portée de 7.000 kilomètres ; L'autre d'une portée

de 4000. kilomètres, produisant et rayonnant l'énergie sous

forme de haute fréquence et transformant automatiquement en signaux

radiotélégraphiques les signaux qui lui seront transmis

par fil du central radiotélégraphique. Ces usines génératrices

seraient placées aux points les plus favorables au point de vue

technique.

Dans le cas de la station de Dakar l'usine génératrice d'émission

à longue portée. serait réservée eh prmeipe

aux eommunications à grande distance (France, République

Argentine) ; l'usine radiogénératrice à moyenne puissance,

aux communications à moyenne distance (Maroc, Brésil, Afrique

équatoriale).

Le poste à grande puissance du Sénégal serait affecté

normalement aux relations avec Djibouti, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie.

Le poste à moyenne puissance, aux communications avec le Japon,

les Indes, les Philippines.

Le poste de grande puissance de Djibouti serait normalement réservé

aux relations avec la France et l'Indochine ; celui de moyenne

puissance aurait pour correspondants Madagascar et Pondichéry.

— LE ROLE DE LA FRANCE DANS LE DÉVELOPPEMENT

DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

Quel que soit le système qui sera choisi pour le réseau

transocéanique français, il est certain que la France trouvera

chez elle des ingénieurs et des techniciens capables d'assurer

dans de bonnes conditions l'exécution de cette œuvre considérable.

Si, en effet, l'état de guerre actuelle oblige à laisser

dans l'ombre la plupart des progrès réalisés dans

notre pays, il n'en est pas moins vrai que ceux-ci sont très intéressants.

- Au point de vue pylônes, c'est une œuvre française,

la Tour Eiffel, qui tient toujours le record de la hauteur et c'est en

France que se préparent les projets où les hauteurs peuvent

atteindre 500 mètres et plus.

- Au point de vue systèmes, nous trouvons également d'importantes

réalisations et des perspectives d'avenir intéressantes.

- La méthode à arc, dont nous avons vu l'essai en Amérique

a sous l'impulsion du Colonel Ferrié et de ses éminents

collaborateurs, suivi en France, depuis 1915, un développement

parallèle ; de très puissantes installations fonctionnent

actuellement en France, et la puissance s'accroît de jour en jour.

- Les brevets de l'alternateur Goldschmidt sont, ainsi que nous l'avons

vu en ce qui concerne tous les pays excepté l'Allemagne la propriété

de la Compagnie Universelle de Télégraphie et de Téléphonie

sans Fil.

- La méthode de la multiplication de fréquence par transformateurs

statiques est d'origine française.

- Les procédés employés en, Allemagne ont été

inventés par un éminent savant français, M. Maurice

Joly, mort à la peine, peu après sa découverte. -

Les brevets de M. Joly sont un modèle d'exposé clair et

approfondi. La compagnie générale de radiotélégraphie

a, sous l'impulsion de son Directeur technique, M. G.-E Petit, constamment

développé la méthode et construit actuellement des

postes de grande puissance avec multiplicateurs de fréquence.

- D'autre part, la Société française radioélectrique

a, depuis longtemps, mis au premier rang de ses préoccupations

le problème de l'alternateur à haute fréquence. M.

J. Bethenod a étudié,dans une série d'intéressants

mémoires, les questions de l'emploi des ondes entretenues en télégraphie

sans fil. M. Marius Latour a récemment construit un alternateur

de haute fréquence de petite puissance et le résultat de

l'essai fait prévoir que la puissance

peut être augmentée suffisamment pour qu'on puisse envisager

l'application de la méthode aux grandes puissances.

- Enfin le procédé des étincelles commandées

était étudié par le Service de la télégraphie

sans fil des Postes et Télégraphes en même temps que

Marconi, d'une façon indépendante, d'ailleurs, poursuivait

les expériences dont nous avons parlé et que je ne connaissais

pas alors.

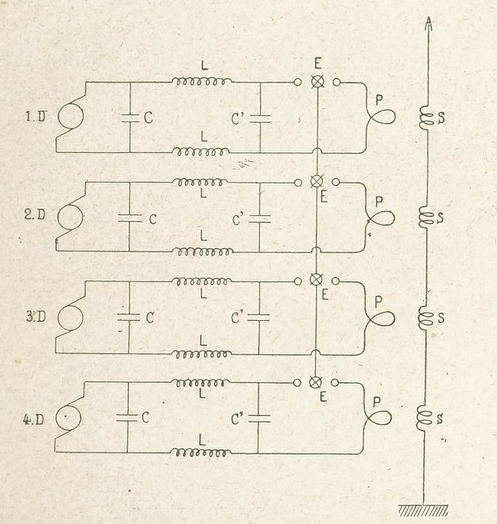

Dès mai 1917, à un moment où le problème de

la construction dans un court délai, d'une station transatlantique

avait été posé, j'avais envisagé la création

d'une station dans laquelle l'énergie fournie aux condensateurs

aurait été 800 kilowatts, l'énergie étant

d'ailleurs répartie entre quatre circuits suivant le schéma

suivant, équivalent à celui de Marconi.

Lès lignes suivantes, empruntées à un rapport fait

à cette occasion, précisent le principe de la méthode

:

|

« Considérons par exemple le schéma

d'installation ci-joint : « Le circuit d'antenne comprend les 4 secondaires S des 4 radiotransformateurs.. « Les 4 éclateurs E sont montés sur le même arbre, mais les pôles fixes (ou les pointes) sont décalés de telle sorte que les éclatements aient lieu à intervalles réguliers dans l'ordre suivant pour les différents ensembles. « Les quatre ensembles fonctionnent indépendamment les uns des autres et l'antenne se trouve ainsi excitée, comme elle le serait par un seul circuit de décharge identique aux quatre précédents, mais dont l'éclateur supporterait une puissance quatre fois plus grande » |

Toutes les solutions qui peuvent être envisagées pour la production de courants de haute fréquence entretenus, et de grandes puissances sont donc actuellement en France l'objet d'études approfondies. Il n'est pas douteux que notre pays puise réaliser à son honneur la grande œuvre que sera le réseau transocéanique français, œuvre qui lui donnera le premier rang dans le monde au point de vue des radiocommunications, et qui contribuera à la grandeur de la France en facilitant le rayonnement de sa pensée à travers le monde.

sommaire

Au lendemain de la guerre 14-18, le réseau à grande distance télégraphique

va se fondre avec le réseau téléphonique qui, peu à peu, a réussi à vaincre

les problèmes de l’affaiblissement avec lesquels il était confronté. Les

communications télégraphiques à courte distance encore équipées en Morse

sont remplacées par des liaisons téléphoniques spécialisées. 60 millions

de télégrammes sont transmis en 1920, le nombre tombe à 30 millions en

1939.

La radiotélégraphie apparut comme un remède permettant à la France

de s’affranchir de la tutelle étrangère.

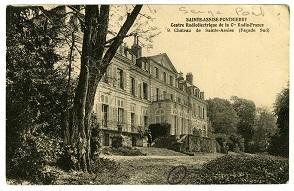

En 1922, la France disposera à Sainte-Assise près de

Melun, de l'émetteur de radiotélégraphie le plus

puissant du monde avec une puissance antenne de 1 000 KW. Des tests avaient

montré que les ondes émises étaient détectables

depuis les antipodes et pouvaient même faire le tour de la terre.

Sainte-Assise

Un

peu d'histoire sur le site de Radio France .

Sainte-Assise

Un

peu d'histoire sur le site de Radio France .

Notre pays, avec ses six grands postes (ceux de la Tour Eiffel et de Saint-Pierre-des-Corps

(près de Tours), appartenant au ministère de la Guerre,

celui de Basse-Lande (près de Nantes) appartenant au ministère

de la Marine, ceux de la Doua à LYON et de La Croix d'Hins à

Bordeaux, construits par la Guerre et administrés par les Postes

Télégraphes et Téléphones et enfin celui de

Sainte-Assise) n'a plus aucun problème pour communiquer avec nos

territoires éloignés de la métropole et avec bien

d'autres pays du monde.

La station Lafayette/Croix d'Hins qui permettait déjà, depuis

1920, des liaisons militaire avec les Etats-Unis, assure en 1924, un tiers

des liaisons civiles entre la France et le Continent Nord-américain

relayée par 3 stations de radio aux USA et 3 autres en Europe et

ceci malgré la concurrence que les dix-sept câbles sous-marins,

en service entre l'Amérique du Nord et l’Europe faisaient

à la Radiotélégraphie.

A l'inverse de la télégraphie terrestre, le "sans fil"

ne demande, en implantation, que quelques mètres carrés

de terre et respecte les croyances les plus superstitieuses des autoctones.L'information

peut-être transmise sur de longues distances sans relais intermédiaire,

ce qui n'est pas le cas pour la télégraphie terrestre.Le

fil ne peut pas être coupé en dehors de quelques effacement

de signaux par temps d'orage.

Entre 1922 et 1969 – Radio et câbles. Concurrence

ou complémentarité ?

À partir de 1922, le câble n’est

plus le seul support des télécommunications à grande

distance, car la radio permet d’établir des liaisons télégraphiques

sans fil de qualité commerciale. En France, la CSF est en mesure

de construire le réseau colonial qui fonctionne entre Paris, Saigon,

Hanoi, Brazzaville, Tananarive, La Réunion, Bamako et Dakar. L’Indochine

sert de relais au trafic à destination de la Nouvelle-Calédonie

et de la Polynésie. Ce grand programme est réalisé

au cours de la décennie 1920 – 1930 et il permet à

la France et à l’Allemagne de construire des réseaux

nationaux indépendants. Cela n’empêche pas le réseau

de l’Eastern Telegraph de s’étoffer et de se moderniser

pour régner sans partage entre Londres et l’Extrême-Orient

et l’Australie. Après 1918, la compagnie Radio Marconi and

Wireless devient un sérieux concurrent pour l’Eastern. Les

deux intervenants connaissent des difficultés financières

avec la crise mondiale à partir de 1929 lorsque le trafic international

s’effondre. Le gouvernement britannique intervient et sous sa pression,

toutes les compagnies câblières britanniques et Radio-Marconi

se regroupent. La fusion de Radio-Marconi et l’Eastern Telegraph

se fait au bénéfice du câble (56% -44%) et évite

une concurrence dangereuse entre les deux techniques. Après 1930,

l’exploitation de la télégraphie est automatisée

et devient moins coûteuse en personnel. La radio utilise les ondes

courtes dont les équipements terminaux sont moins volumineux. À

partir de 1935, elle offre un service téléphonique à

grande distance entre Londres ou Paris vers New York, Buenos-Aires, Saigon,

Le Cap et Sydney. Cependant, la radio ne remplace pas le câble,

même après la Deuxième Guerre mondiale lorsque les

réseaux de câbles sous-marins sont endommagés. Dans

tous les pays, les câbles sousmarins sont réparés

et remis en service après la guerre. Dans l’océan Indien,

ils continuent d’assurer le service télégraphique jusqu’en

1978, année de fermeture du centre d’Aden.

Algérie 1922,

Alger est équipé d'un poste en Ondes Entretenues

(300 et 600 m) exploité par les PTT (Alger TSF - indicatif FFA).

La station radiotélégraphique du FORT-de-L'EAU (actuellement

BORDJ el KIFFAN) était installée sur un terrain militaire,

dans la baie d'Alger, non loin du village de Fort-de-l'Eau, station balnéaire

très fréquentée dans les années 60 par les

Algérois.

Il existait aussi une station installée à Aïn-el-Turck

(indicatif FUK) dans la région d'Oran, qui transmettait plus particulièrement

des informations météorologiques et une autre à Oran

même (indicatif FUO).

La Tunisie sous protectorat français

dans les années 1920. en 1920 un émetteur était en

exploitation à Cap Bon (indicatif FFT) et un autre à Bizerte

(FUA).

Le Maroc sous protectorat

français dans les années 1920 possède, à cette

époque, une station de télégraphie sans fil dans

les principales villes : à Rabat (CNF), à Casablanca (CNP),

à Mogador (CNY), à Tanger (CNW) et à Fez (indicatif

non retrouvé).

Des stations de T.S.F. sont installées aussi dans les villes de

garnison comme par exemple Taourirt au Maroc oriental ou Tadla, plus au

centre du pays, au sud du Moyen Atlas.

Le Cameroun Passé

sous mandat français en 1919 suite au traité de Versailles,

le Cameroun dispose à Douala au bord du golfe de Guinée

d'une station de télégraphie de puissance.

Madagascar et l'Archipel des Comores Il

existe vers 1920 au moins 4 stations dans cette région :

Diego Suarez (FDG) au nord de Madagascar (actuellement Antsiranana),

Majunga (FJA) sur la côte ouest de Madagascar,

Dzaoudzi (FDO) à Mayotte,

Mutsamudu (FLU) sur l'île de Ndzuani-Anjouan aux Comores

Mauritius (BZG) à l'Ile Maurice - Emetteur anglais

La Radio Diffusion Nationale - Radio Tananarive - émet à

partir d'avril 1931

L'Indochine Avant la mise en place de liaisons

hertziennes, il n'y avait pas d'autres moyens pour notre pays de communiquer

rapidement avec nos colonies d'Indochine que de louer des câbles

sous-marins appartenant à des Compagnies étrangères.

Pour remédier à cette insuffisance, dès 1911, M.

Serraut, alors gouverneur général de l'Indochine française,

faisait décider la construction à Saïgon (actuellement

Ho Chi Minh-Ville - Vietnam) d'un grand poste de T. S. F. en communication

directe avec la métropole. Le matériel est immédiatement

commandé. Sur le port de Marseille, dans des caisses, un émetteur

"à étincelles" de 50 kW construit par la S.F.R.

est en instance de départ pour Saïgon.

Nous sommes à la veille de la Grande Guerre. Requisitionné

par l'autorite militaire, ce matériel sera installé à

Lyon-la-Doua.

Après la guerre, les travaux sont repris à Saïgon.

Le premier boulon des pylônes du nouvel émetteur sera posé

par le maréchal JOFFRE à la fin de l92l, lors de son voyage

en Extrême-Orient. Le ler janvier 1924, M. Albert SARRAUT, ministre

des Colonies, inaugure par un échange de messages, la première

station de T.S.F. construite en lndochine à Phu-Tho à 4,5

km à l'Ouest de Saïgon pour le poste émetteur et à

Thang-Phu, à 20 km au N-E pour le poste récepteur.

Fourni par la Compagnie Générale de T. S. F., l'émetteur

sera identique à celui installé à Bordeaux-Croix

d'Hins à la même époque. Sa puissance sera aussi la

même : 500 kilowatts-antenne. Il sera en liaison avec le poste français.

La distance qui sépare les deux installations est de plus de 10

000 km. Malgré des conditions climatiques qui pouvaient être

difficiles, la communication pourra être assurée dans de

bonnes conditions.

Il existait aussi un émetteur à Tourane ( Da Nang) - indicatif

FLT et à Cap-Saint-Jacques (Vung Tau) - indicatif FCA et à

Poulo-Condor.

Une station de grande puissance était en service à Hanoï

dès 1910. Hai Phong avait aussi un émetteur (Kien-An - indicatif

FKA).

En Inde Dans les colonies françaises d'Océanie ,la France possède au début du siècle dernier plus de 120 îles en l'Océanie dont les plus grandes sont Taïti en Polynésie et la Nouvelle Calédonie aux antipodes de notre pays. La mise en place de liaisons télégraphiques "sans fil" représente un enjeu stratégique important pour s'affranchir du cable sous-marin exploité le plus souvent par des sociétés anglaises.

En Polynésie Française Une station de télégraphie sera installée à Papeete à Taïti et fonctionnera dès fin 1915 (indicatif FOP)

En 1949, L'Administration des PTT fait installer par la SFR, un émetteur Thénieux Graphie-Phonie.

La liaison était difficile à certaines heures, car l'arc de grand cercle passant par Papeete et Paris (chemin le plus court - 18 000 Km) passe près du Pôle Nord et la liaison subissait de ce fait à certaines heures des perturbations magnétiques importantes.

En Nouvelle Calédonie Un émetteur est en service en 1920 à Nouméa. (Nouméa-Sémaphore - indicatif FQN).

En 1922, l'Afrique Française comptait les stations suivantes :

Conakry en Guinée, Dakar au Sénégal, Port-Etienne en Mauritanie, Rufisque au Sénégal, Tabou en Côte d'ivoire

Station Indicatif Type d'ondes Longueur d'ondes Territoire.

Une station de TSF est opérationnelle à COLOMB-BECHAR dès les années 1925.

En 1939, la Marine Nationale équipe l'Arsenal de Dakar d'un émetteur de télégraphie SFR de 600 m de longueur d'onde.

On retrouve aussi dans la littérature trace d'un émetteur à Loango (FGO) au Gabon.

Une station de grande puissance permettant des liaisons directes avec la métropole (Paris et Croix d'Hins) est construite à Bamako (Mali ex Soudan français) en 1924. Une station de puissance est déjà en exploitation à Tombouctou à cette époque.

Vers 1932, on compte aussi des stations de radiotélégrapie (souvent à ondes courtes) en Mauritanie (St-Louis, Atar, Chinguetti), en Haute Volta (Ouagadougou), au Niger (Niamey, Tahoua, Agades, Bilma) et au Dahomey (Cotonou).

Si ces stations ont pour fonction d'assurer des liaisons

pour les services de l'Administration française, elles ont aussi

pour mission de transmettre des messages télégraphiques

à usage commercial et privé (télégramme).

Les liaisons téléphoniques traditionnelles avaient certes

déjà permis des progrès énormes, mais les

liaisons sur de très longues distances ne présentaient pas

le même niveau de fiabilité et de qualité que la T.S.F...

A cette époque il n'y a pas encore de communications téléphoniques

passant par les ondes, c'est suite aux travaux de Louis

Maiche que le téléphone sans fil

va se développer et prendre le dessus sur la télégraphie.

Maiche crée la Société

Générale de Téléphonie sans fil le 17

avril 1907,

Maiche crée la Société

Générale de Téléphonie sans fil le 17

avril 1907,

sommaire

Revenons aux Antilles Françaises.

« Le 1er septembre 1635, Pierre BELAIN D’ESNANBUC

s’établit à la Martinique, avec une centaine de compagnons,

au nom de la Compagnie des Isles d’Amérique, créée

la même année par le Cardinal de RICHELIEU… »

« En 1685, à l’instigation de COLBERT, est promulgué

le « Code noir », code de lois, destiné à réglementer

l’esclavage dans la Colonie…

De 1794 à 1802, la Martinique est occupée par l’Angleterre.

Il faudra attendre le traité d’Amiens, et l’arrêté

du Consulat du 6 Prairial an X (26 mai

1802), pour que la Martinique soit rétablie comme terre française…

»

Le 19 mars 1946, la Martinique devient « Département d’Outre-mer

–D.O.M. »

A la fin du XIXe siècle, « … les télégrammes

pour l’Amérique centrale et les Antilles sont généralement

acheminés par les câbles sous-marin de la voie Galveston,

de la voie Key-West, de la voie de Haïti ou de celle des Bermudes

…Par exemple un dépêche pour la Martinique pourrait

être acheminée sur Brest, puis la voie Anglo, puis les lignes

américaines, puis la voie Key-West… »

Dans la nuit du 8 au 9 mai 1902, la terrible éruption volcanique

de la Montagne Pelée détruit la ville de Saint-Pierre, capitale

administrative de la Martinique. « Le câble sous-marin reliant

la Martinique à la Guadeloupe (et au reste du Monde) est coupé,

l’île est isolée au moment où elle à le

plus besoin de secours. La réparation du câble demandant

de longs mois, le Ministère des Colonies fait appel à la

télégraphie militaire.

En 1902 Le mardi 22 avril : rupture du câble

télégraphique vers la Guadeloupe.

L'éruption de la montagne Pelée est une éruption

volcanique majeure, qui a débuté le 23 avril 1902 :

Le lendemain, treize heures après cette proclamation, à

7 heures 50 du matin, la ville était broyée, pulvérisée,

brûlée, anéantie et plus de trente mille humains étaient

instantanément rayés du nombre des vivants ! Et pas un réchappé

de la fournaise, pas un seul pour dire l'horreur suprême et la modalité

vraie de l'holocauste terrifiant !,..

| A Fort-de-France, c'est trois heures

après le désastre — ô suprême ironie

des terribles contradictions supra-humaines ! — que l'on afficha

cette Consultation solennelle. Mais déjà une nouvelle étrange, extraordinaire, rapidement propagée dans la ville entière y avait fait courir un mystérieux frisson. A l'heure fatale précisera 7 heures 50— midi 5 minutes, heure de Paris — le receveur du Téléphone, M. Lodéon, était depuis quelques instants en conversation avec son collègue de Saint-Pierre, lorsque celui-ci se tut brusquement, au milieu d'un mot inachevé. Et, tandis que toutes les sonneries du bureau se mettaient en branle et jetaient des étincelles, M. Lodéon ressentait soudain une violente secousse électrique et percevait un râle d'agonie et comme le bruit d'un vaste effondrement. La communication était rompue ... Un négociant de Fort-de-France était en communication téléphonique avec un de ses amis de Saint-Pierre. Celui-ci décrivait les phénomènes volcaniques qui les inquiétaient et ajoutait : « Si ces manifestations extraordinaires continuent, je me déciderai à gagner Fort-de-France avec toute ma famille. » Tout d'un coup, un cri épouvantable suit cette phrase, puis un second moins fort, comme un râle étouffé, puis le silence. C'était de nouveau. Allô ! Allô ! Comme réponse, un cri rauque, le fracas d'un édifice qui s'effondre et toutes les sonneries du bureau de Fort-de-France vibrant et jetant des étincelles. La communication avec Saint-Pierre a cessé |

Le 3 mai : le vent renvoie le nuage de cendres vers le nord, dégageant provisoirement Saint-Pierre ; séismes ; rupture du câble télégraphique vers la Dominique. Le lundi 5 mai un tsunami inonde les bas-quartiers de Saint-Pierre, coulant un navire au mouillage et coupant toutes les liaisons télégraphiques avec les îles voisines.

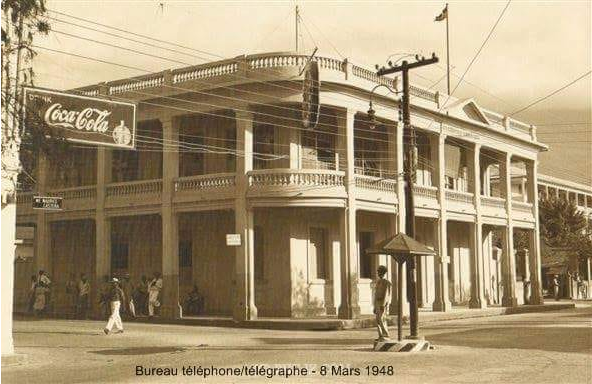

1910 Fort-de-France Hôtel des Postes Téléphones

et Télégraphes

1910 Fort-de-France Hôtel des Postes Téléphones

et Télégraphes

La Radio

Le capitaine FERRIE rassemble à Bordeaux, en moins de deux semaines,

le matériel nécessaire : c’est de ce port qu’il

embarque pour les Antilles,

accompagné de l’Inspecteur MAGNE des Postes et Télégraphes

et du lieutenant MOUNIER…

Sur place, la liaison Martinique-Guadeloupe est établie par deux

stations d’une puissance de 120 watts, installées à

Beauséjour, près de La Trinité (en Martinique), par

le capitaine FERRIE et à la Verdure, près de Pointe-à-Pitre

(en Guadeloupe) par Monsieur MAGNE…Les antennes sont montées

sur des mâts de 55 mètres de hauteur ; la distance entre

les stations est de 180 Kilomètres…Après avoir transmis

les premiers radiotélégrammes, le capitaine FERRIE rejoint

son poste à Paris. Le service sera assuré par le lieutenant

MOUNIER jusqu’à la fin de n’année 1903…Au

début d’août 1902, un cyclone brise le mât de

la Martinique, mais la liaison est maintenue avec un mât de 30 mètres

seulement…

Ce service, utilisé pendant plus d’une année, attire

l’attention du Ministère de la Guerre sur les possibilités

offertes par la T.S.F… »

Après l’éruption de la montagne Pelée,

le gouvernement français décide de créer «

l’observatoire de la Martinique », par décret du 18

août 1911. Puis en 1915, installation de la première

station de T.S.F. à Fort-de-France – « HYV » et

« HZH ». En 1920, une station télégraphique

militaire de forte puissance –indicatif « FKQ » - est

en place à la Pointe des Carrières.

« Un décret du 29 avril 1929 crée le « service

météo colonial »…Le 21 juillet 1932, ce service

devient le « service météorologique et de physique

du globe. Jean ROMET, nouveau directeur, installe à Fort-de-France

la première station météorologique des Antilles,

et l’équipe d’une station de T.S.F. »

En décembre 1937, début de Radio Martinique. Le poste diffuse

des échos et nouvelles sur 9700 Kcs, avec une puissance de 200

watts.

Puis en 1945 R.F.O. Martinique .

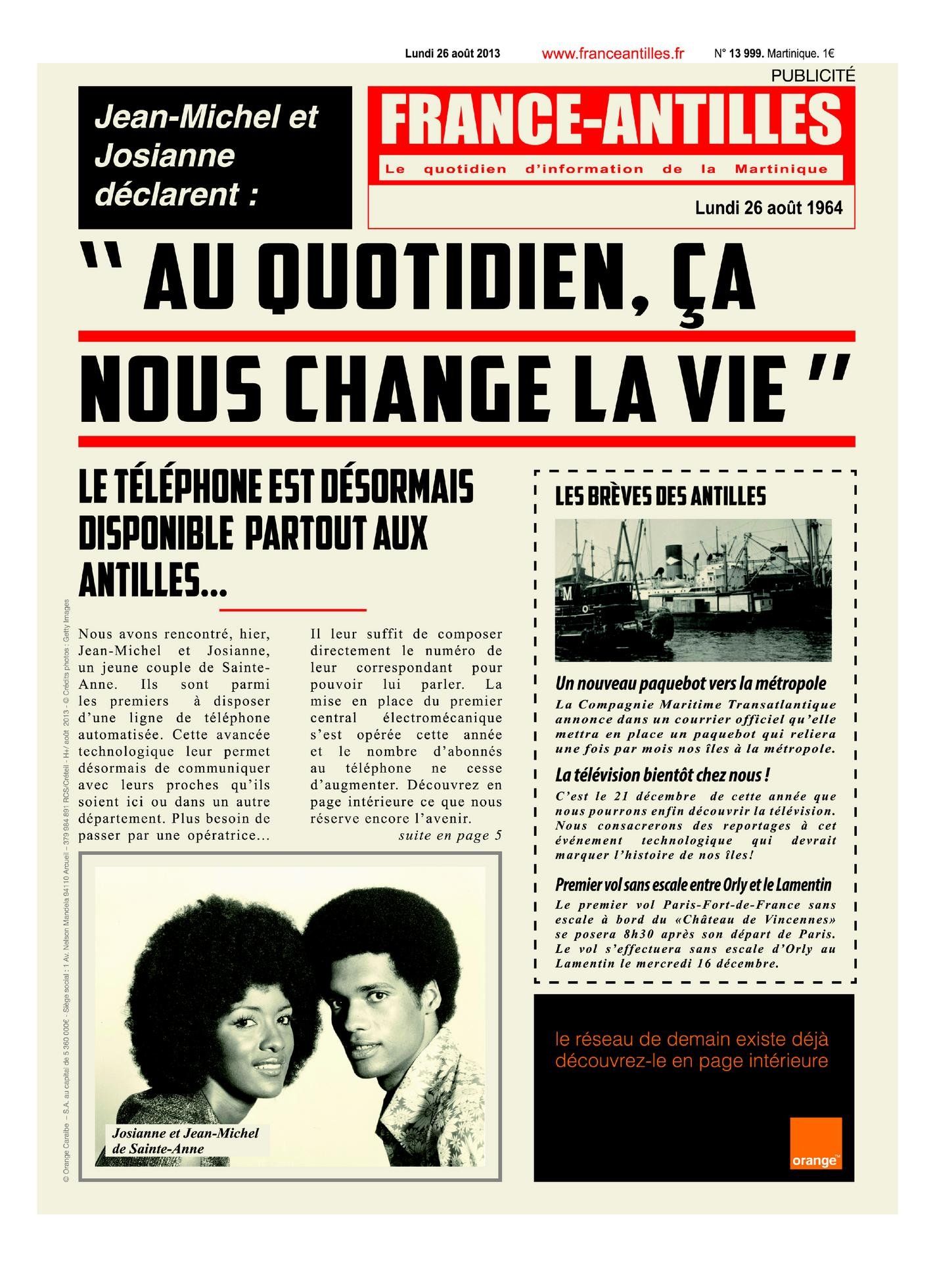

26 août 1964, date du raccordement de l'île de la Martinique au téléphone automatique. "Au quotidien, ça nous change la vie", écrivait alors en titre le journal martiniquais.

Il y a peu de traces sur l'histoire du télégraphe et du

téléphone sur la Martinique, Merci de m'informer si vous

en avez.

« …Christophe COLOMB découvre l’archipel

le 4 novembre 1493, et lui donne le nom de Guadeloupe...

Au nom de la Compagnie des Iles d’Amérique, créée

par RICHELIEU, Charles LIENARD DE L’OLIVE et Jean DUPLESSIS D’OSSONVILLE

débarquent à la Pointe Allègre et prennent possession

de l’archipel… »

L’archipel regroupe les îles de : la Grande-Terre, la Basse-Terre,

la Désirade, Marie-Galante et les Saintes. Ensuite, Saint-Barthélemy

et une partie de Saint-Martin seront rattachés à la Guadeloupe.

Le 19 mars 1946, la Guadeloupe et dépendances deviennent «

Département d’Outre-mer – D.O.M. »

Nous avons vu au chapitre « La Martinique », que FERRIE avait

installé la première station télégraphique

sur l’ile, pour liaison avec Paris, suite à l’éruption

de la Montagne Pelée : station « La Verdure », en 1902.

Nous savons par ailleurs, qu’une station de T.S.F., pour diffusion

de nouvelles locales et de la presse mondiale, avait été

installée au Gosier, à l’entrée de la propriété

« Montauban » vers 1900 . Une autre station de T.S.F. est

installée à « Baie-Mahault » en 1919 et une

à Destrellan – « HYU » en 1925.

Faustin BOURGUIGNON est –REF 573 – en avril 1934, et en 1937,

André HANN (futur « FG8AH » en 1938, « FG7XH

» dans les années 60), aidé par Roger BABIN, monte

la première station de radio privée :

« Radio – Guadeloupe » à Pointe à Pitre

», ancêtre de R.F.O. Guadeloupe, émettant sur 40,29

mètres (bande 7 Mcs !), avec 150 watts…

En 1868 on compte 66 Km de lignes télégraphiques

par la Compaenic West-Indiâ and PanamaTetegraph,

En 1884 Un service de téléphones fait communiquer la ville de Basse-Terre avec le Morne-à-l'Eau, le Moule, Port-Louis et Petit-Canal; enfin, toutes les usines de la Grande-Terre sont reliées à la Pointe par des fils spéciaux.

On compte : 54 Km : Ligne téléphonique subventionnée par la colonie et 60 km. Lignes téléphoniques privées.

En 1900 Deux câbles sous-marins

mettent la colonie en communication avec le monde entier. Le câble

français donne chaque jour, matin et soir, les nouvelles générales

du monde.

La Guadeloupe et la Grande-Terre proprement dite sont couvertes d’un

réseau téléphonique qui met en relation tous les

bourgs de la colonie,

toutes les usines, toutes les maisons de commerce importantes.

Un câble relie les dépendances de Marie-Galante et des Saintes.

| La station radio de « La Verdure

» installée en 1902, en Guadeloupe. « …Voici les détails d’une station du système FERRIE… Le montage de transmission est celui dit à étincelle directe. La bobine employée est une bobine de Rochefort du type 25 centimètres d’étincelle avec interrupteur à mercure, qui exige 6 à 8 ampères sous 32 volts. L’emploi de cette bobine permet de diminuer la hauteur de l’antenne… L’oscillateur est monté sur la bobine même, les sphères ont 2 centimètres de diamètre : l’un des pôles, le positif est mis en permanence à la terre, tandis que le négatif est relié à l’antenne quand on veut transmettre. Dans le primaire de la bobine sont intercalés, un commutateur destiné à couper le circuit, les accumulateurs, un manipulateur et un ampèremètre. Le manipulateur est à contact cuivre sur cuivre dans le pétrole. Un voltmètre peut être mis en dérivation pour s’assurer de l’état des accumulateurs… » |

|

1893 le 9 septembre, les trois communes de Marie-Galante

étaient désormais reliées par un réseau téléphonique.

Le Cyclone à Marie-Galante : « On croit que Marie-Galante

a été fortement éprouvée. La communication

téléphonique avec cette dépendance ne sera rétablie,

nous dit-on au télégraphe français, que dimanche

après-midi »

1920 le décret du 29 mars 1920, portant relèvement des taxes postales, télégraphiques et téléphoniques, ainsi que celui de la taxe des lettres dans les relations avec les bureaux français et indochinois en Chine. Cayenne,

1903 L'Administration a l'honneur d'informer le public que, dans le but d'établir la coïncidence avec les heures d'ouverture et de fermeture dés bureaux.de là télégraphie sans.fill pour la réception ou la transmission des dépêches de ou pour-la Martinique, les bureaux des réseaux téléphoniques de la colonie sont ouverts au public, les dimanches et jours fériés de sept heures à dix heures du matin, et de une heure à quatre heures du soir.

1923 Le Service des postes et télégraphes

continue à se développer cl à accroître son

trafic.

Ses recettes péscntenl un accroissement sensible. Au 3o septembre

dernier, l'excédent, par rapport aux pressions budgétaires,

dépassait 5o.ooo francs et atteignait près de 26.000 francs

par rapporta la période correspondante de l'année dernière.

Cet heureux résultat est dû, d'une part au dernier relèvement

des taxes postales, télégraphiques et téléphoniques

qui produit maintenant son plein effet, d'autre part, au développement

de la T. S. F., et aussi aux nouvelles attributions du Service se rapportant

aux envois contre remboursement et aux recouvrements.

Les travaux d'aménagement du nouvel hôtel

des postes de Pointe-à-Pitre sont en cours ; il y a lieu d'espérer

qu'il seront achevés à la fin de l'année.

Parallèlement, la réfection entière du réseau

téléphonique de cette ville a été entreprise.

Des appareils téléphoniques nouveaux, pouvant desservir

deux cents abonnés, seront installés au nouveau central

téléphonique.

Pointe-à-Pitre sera donc dotée non seulement d'un hôtel

des postes, mais également d'un réseau téléphonique

entièrement neuf.

Aussitôt installée dans son nouveau local, la poste sera en mesure d'assurer le service des colis postaux contre remboursement,

La T. S. F. se développe dans des conditions

satisfaisantes.

La liaison unilatérale France-Guadeloupe a été réalisée

depuis le 4 juin dernier et donne de très bons résultats.

Dans lo nouvel hôtel des postes, un local sera affecté à la réception des grands postes et un autre à un cours de T. S. F. destiné à former les radiotélégraphistes dont lo Service aura besoin.

Dès que seront parvenus les renseignements demandés au Département pour l'organisation d'un roseau optique destiné à relier les Dépendances avec la Guadeloupe proprement dite, cette question sera étudiée et soumise à l'Assemblée locale.

1926 Les communes de la Guadeloupe proprement dite et de la Grande-Terre, ainsi que les trois communes de Marie-Galante, sont reliées entre elles par un réseau téléphonique.

1929

Vu dans "Les Annales Coloniales"

T. S. F. Coloniale et Agriculture M. I-H. Ricard, ingénieur

agronome, ancien ministre de V Agriculittre, président d'honneur

de la C. N. A. A. (Confédération Nationale des Associations

Agricoles), connaît à fond les gens et les choses de la terre.

Vers celle-ci l'ont porté à la fois, sans doute, un instinct

impérieux et une ferme et claire raison. Anglais, il eût

étudié avec une passion jamais lassée les problèmes

de la mer. Français, il s'est longuement penché sur le sol

de France et sur le paysan, bien certain que l'un était la plus

sûre richesse du Pays, et l'autre sa force profonde. Puis, c' est

l'agriculture aux colonies qui a sollicité son appétit de

servir.

L'une de ses dernières initiatives a été la création

d'un vaste organisme d.e propagande et d'actionf la Radio-Agricole Française,

ou Fédération nationale de Radiophonie dans les campagnes,

qui a pour but de propager l'usage de la téléphonie sans

fil parmi les populations rurales.

Cette fédération, qu'il préside, comprend UJZ Comité

colonial où figurent notamment MM. Franç ois-Mars al, le

général Ferrié, V amiral Lacaze, Albert Lebrun"

Martial Merlin, le général Messimy...

Nous avons donc jugé d'un haut intérêt, au moment

où nous préparions une étude sur la T.S. F. coloniale,

de demander à M. Ricard quels mobiles guidaient son action actuelle.

Dans son calme logis familial de Neuilly, le Président de la Radio-Agricole

a bien voulu satisfaire au vœu des Annales Coloniales.

— Monsieur le Ministre, demandai je, qu'est-ce que la « Radio

Agricole », que veut-elle, qu'espère-t-elle réaliser

aux Colonies ?

Mon hôte eut un bref sourire.

— Vous devez, fit-il, connaître d'avance ma réponse,

si vous vous rappelez mon effort d'autrefois en faveur du cinéma

à la campagne. Ma conviction est toujours la même : il faut

apporter au village des éléments, de distraction et de progrès,

si l'on ne veut pas que le village meure tout à fait par l'exode

de ses habitants.

— Je n'ignore pas, en effet, votre lutte persévérante

pour la plus utile des professions...

— Eh ! bien, qu'il s'agisse de cinéma ou de radiophonie, de

la Métropole ou des Colonies, j'essaie de favoriser l'application

des découvertes de la Science, dans la plus large mesure possible,

au progrès social et, notamment, au progrès des populations

agricoles.

« Puisque c'est la T. S. F. qui vous occupe actuellement, je saisis

avec plaisir cette occasion de dire — de redire plutôt —

mon admiration pour cette invention d'immense portée. Elle est,

à mon avis, capable de transformer radicalement les conditions

d'existence des campagnes. Des notions instructives, de saines disfractions

qui, jusqu'à présent, étaient pratiquement réservées

aux villes, peuvent maintenant pénétrer à tout instant

dans les lieux les plus reculés. Si on le veut — et je songe

aux Colonies autant qu'à la métropole — il peut, d'ici

quelques années, n'y avoir plus, sur toute l'étendue des

terres françaises, un seul village condamné à l'isolement.

A un point de vue immédiatement pratique, nos paysans, comme les

colons de nos possessions lointaines, pourront chaque jour recevoir, à

l'heure du repos, les conseils techniques d'agronomes réputés,

des prévisions météorologiques, des aperçus

de méthodes nouvelles expérimentées en France ou

à l'Etranger, des informations sur l'état général

des cultures, sur les cours des divers produits, sur les grandes questions

discutées dans les associations, les Congrès et le Parlement...

A un point de vue plus général et fort élevé,

la radiophonie peut doter la vie de famille d'un élément

très précieux d'union et de santé morale, sans

parler de la santé physique pour laquelle les conseils d'hygiène

« parlés » sont évidemment plus persuasifs que

les conseils écrits... qu'on ne lit pas toujours. En effet, lorsque

les ondes invisibles apportent dans un foyer, comme cela se fait couramment,

des leçons souvent fort bien conçues pour les enfants, et,

pour les femmes, des causeries propres à développer leur

goût et leur activité intellectuelle, ce foyer devient plus

vivant, plus gai, plus heureux.

« Notez, d'ailleurs, que le Radio Agricole française ne fait

pas seulement appel aux agriculteurs. Elle s'adresse à tous ceux

qui vivent à la campagne ; médecins, pharmaciens, vétérinaires,

notaires, instituteurs, aubergistes, petits commerçants, artisans

ruraux, etc... car tout le village doit trouver plaisir et profit dans

la T.S. F.

« Tout cela, voyez vous, n'est nullement du domaine du rêve.

Tout cela existe et il ne reste qu'à le généraliser.

-— Question d'organisation.

— Justement, et c'est bien pourquoi la Radio-Agricole a été

fondée. Vous me demandiez quel était le but de cette association

? C'est, d'une part, de rechercher les moyens d'améliorer les émissions

et les appareils récepteurs destinés aux habitants de nos

campagnes et de nos colonies, et, d'autre part, de vulgariser parmi eux

l'emploi de la T. S. F. Quant au programme d'action de la Radio-Agricole,

il consiste à organiser des expositions, des concours, des démonstrations

radiophoniques, à établir des relations entre les sociétés

et les postes d'émission de France et de

l'Etranger, à étudier tous les problèmes concernant

la radiophonie, à intervenir en faveur de celle-ci auprès

des Pouvoirs publics.

« Et nous avons déjà agi. La Fédération,

par exemple, a pris l'initiative d'un communiqué agricole quotidien,

émis par Radio-Paris; elle a diffusé (dans un rayon limité,

pour commencer, aux cinq ou six départements voisins de Paris)

un commentaire du Bulletin météorologique officiel, qui

a suscité un vif intérêt chez les agriculteurs; elle

a présenté au grand public une série d'expériences

inédites touchant à la plus haute technique... C'est ainsi

que le général Messimy, à l'issue d'une conférence

que nous avions organisée à Paris, dans la salle des Ingénieurs

Civils, a parlé, de sa place, par le moyen des ondes courtes, à

nos colonies africaines. Son allocution, transmise à la station

de Sainte-Assise, était, de là, dirigée sur l'Afrique

par l'appareil de l'ingénieur Chireix.

Elle fut entendue en Algérie, au Maroc, en A.E.F.,au grand enthousiasme

de nos compatriotes d'outre-mer. Jusqu'alors, ils n'avaient pu recevoir

que des postes étrangers. Il apparaît bien que l'on

s'achemine désormais rapidement vers un système de communications

où tous les fils télégraphiques et téléphoniques

seront supprimés. Quand on sait ce qu'ils coûtent

aux budgets coloniaux, et les difficultés de leur établissement,

et les hasards contraires auxquels ils sont soumis : tornades, destruction

des lignes, comme cela s'est vu, par les animaux sauvages, etc., on imagine

facilement le bénéfice promis par la T. S. F.

En somme, il s'agit avant tout de créer en faveur de la radiophonie

agricole un vaste courant d'opinion, semblable à celui qui a soutenu

le sport et

le tourisme.

— Oui, là où fait défaut la force de l'opinion,

la marche du progrès peut bien s'accomplir, mais avec bien plus

de lenteur. Il en existe précisément un exemple que les

lecteurs des Annales Coloniales doivent connaître, mais qu'il n'est

pas mutile de rappeler.

« En 1902, après la trop fameuse éruption de la montagne

Pelée, le capitaine Ferrié fit communiquer par T. S. F.

la Guadeloupe et la Martinique. Puis, des postes furent établis

çà et là, dans nos diverses colonies. Ils étaient

de faible portée : quelques centaines de kilomètres.

C'est entre le Tchad et le Moyen Congo, en 1910, que fut tentée

la première grande liaison. Au lieu de tendre des fils télégraphiques

à travers 2.000 kilomètres de brousse, M. Paul Brenot, alors

conseiller technique du ministère des Colonies, eut l'idée

d'employer de petits postes de T. S. F. transportables à dos de

chameau. Ce fut là, semble-t-il, l'origine du premier projet, dû

à M. Messimy, de réseau de T. S. F., destiné à

faire communiquer la France (en la délivrant de sa sujétion

aux câbles étrangers) avec ses colonies et celles-ci entre

elles. Mais ce projet, pour devenir projet de loi, devait préalablement

réaliser l'accord de cinq ministères. Ce ne fut qu'en juillet

1912 qu'il put être déposé, par M. Albert Lebrun,

sur le bureau de la Chambre. Les Commissions, d'ailleurs, cette année-là

et en 1913, lui furént hostiles et se refusèrent à

l'adopter.

« C'est qu'à cette époque, une infime minorité,

seulement, croyait à l'avenir de la T. S. F., c'est que l'opinion,

à cet égard, était indifférente parce qu'elle

n'était pas avertie. Cependant, deux initiatives des plus heureuses

avaient été prises sans vaines formalités dès

1911 : M. Albert Sarraut, gouverneur général de l'Indo-Chine

et M. Merleau-Ponty, gouverneur général de l'Afrique Occidentale

française, avaient commandé à l'industrie privée

deux grands postes, l'un pour Saigon, l'autre pour Tombouctou... Mais

vous connaissez l'histoire...

— Oui, la guerre survint...

— Et les postes furent montés à Lyon et à Nantes,

où, concurremment avec la Tour Eiffel, ils rendirent d'immenses

services. En 1917, on se rendit

à l'évidence : le réseau intercolonial parut indispensable

et l'on commença la construction des grandes stations coloniales.

« Bref, la cause est gagnée, surtout depuis que l'emploi

des ondes courtes permet des installations relativement peu coûteuses.

Mais, j'y insiste, si la T. S. F. est déjà d'un très

grand secours pour les communications officielles, elle est très

loin d'avoir, sous la forme radiophonique, pénétré

dans la pratique courante. Il n'existe pas, en vérité, de

radiophonie coloniale française. Ce qu'on entend à Hanoï,

si je suis bien informé, c'est la propagande et les concerts d'un

poste de Vladivostock. A Alger, à Dakar, un peu partout se dessine

un mouvement radiophile, mais il a besoin d'être organisé,

coordonné, encouragé. L'initiative privée n'a pas

assez conscience du rôle qu'elle pourrait et devrait jouer. Notre

association veut l'aider à prendre conscience de ce rôle.

Comment diffuser la radiophonie aux colonies ? Par des postes-relais transmettant

les émissions métropolitaines ? Par des émissions

locales ? Où placer les relais ou les stations émettrices

? Et sur quelles ressources compter ?

Il y avait un questionnaire général à établir

et à adresser aux coloniaux eux-mêmes. Ce qui fut fait.

— Et quelles questions, M. le Ministre, furent posées ?

— Vous les trouverez dans cette revue, répondit M. Ricard

en me tendant un numéro de La Radio-Agricole, organe de l'Association

qu'il préside.

— Prenez votre temps, lisez.

Et je lus les onze questions suivantes :

1° Quels sont les postes, français ou étrangers, que

vous entendez régulièrement ou par intermittence ;

2° Si aucun poste n'est entendu dans votre région, verriez-vous

l'utilité d'une nouvelle station ou d'un poste-relais ? En quel

endroit ?

3° Dans le cas précédent, y aurait-il des particuliers

ou des groupements susceptibles de coopérer à l'établissement

et au fonctionnement de ces nouvelles stations de postes-relais.?

4° Quels sont vos desiderata concernant l'installation des appareils

récepteurs (antennes, cadres, manœuvre, etc. ?) et sur ces

appareils eux-mêmes

(piles, accumulateurs, alimentation par un secteur électrique,

prix, etc.) ?

5° Parmi les questions et les conférences des programmes émis

actuellement, quelles sont celles qui vous paraissent :

a) les plus utiles ; b) les plus agréables?

6° Plus spécialement, les renseignements commerciaux, financiers,

agricoles, maritimes, etc., donnés maintenant, correspondent-ils

à vos besoins?

7° Y a-t-il d'autres sujets ou d'autres informations à recommander?

8° Quels sont les heures et jours les meilleurs pour les émissions

d'ordre économique, notamment agricole ?

9° Le nombre des amateurs sans-filistes dans votre région est-il

appréciable ? Combien, approximativement ? Est-il susceptible d'accroissement

? Dans quelle proportion ?

10° Quelles initiatives vous paraîtraient les plus urgentes,

pour aider aux progrès de la T. S. F. française dans votre

région ?

11° Quelles autres observations sont à faire en ce qui concerne

la colonie et le lieu que vous habitez ?

« Et nous avons reçu un grand nombre de réponses,

pour la plupart très précises et riches de renseignements

pratiques, fit mon éminent interlocuteur, dès qu'il eut

vu que j'avais terminé ma lecture.

— C'est que, Mr le Ministre, les questions, d'où dépendait

toute l'organisation future, avaient été elles-mêmes

posées d'une façon pratique. Mais... si je ne me trompe,

vous avez, par un voyage en Algérie, payé de votre personne.

— Dites que j'ai eu la double joie de visiter l'admirable Algérie,

après un long voyage d'études au Maroc, et de trouver dans

le grand amphithéâtre de Maison-Carrée, à mon

retour des territoires du Sud, l'auditoire le plus accueillant et le plus

compréhensif, pour la conférence que nos adhérents

d'Alger m'avaient demandé de faire, sous les auspices de la Société

des Agriculteurs d'Algérie.

— Vos adhérents ?

— Oui, nous avons eu la vive satisfaction de pouvoir créer

une section Algéroise de la Radio-Agricole. La manifestation de

propagande, à l'occasion de laquelle j'ai été invité

à prendre la parole, a marqué la constitution définitive

de cette section. Devant ses membres et ceux de la Société

des Agriculteurs, j'ai dit combien j'avais été frappé

de l'isolement extrême de nombreux colons.

« Je venais de parcourir en automobile un circuit de plus de 3.000

kilomètres. J'avais traversé Oudjda, les Hauts-Plateaux

du Maroc Oriental jusqu'à Figuig, la vallée de la Saoura

par Taghit et Beni-Abbès, Timimoun, la dernière ville saharienne

avant le Niger, Fort Mac-Mahon, l'oasis merveilleuse d'El Golea, Ghardaïa,

Laghouat, Bou-Sââda...

J'étais encore, tandis que je parlais, sous l'impression de ce

voyage trop rapide où, tant de fois, par la pensée, je m'étais

incliné devant l'énergie des

Français du Maroc et de l'Algérie, qui, chaque jour, au

prix d'un dur labeur, transforment un peu plus d'espace inculte en terrain

utile. Fallait-il les plaindre ? Non, certes, leur existence libre, digne,

active susciterait plutôt l'envie.

Mais je réalisais la sécurité, le profit, la joie

que pouvaient apporter à telle ferme éloignée de

tout centre civilisé, les « trains d'ondes » tour à

tour chargés, demain, de conseils médicaux, d'informations

techniques ou économiques, de poésie, d'harmonie, et, après-demain,

des prodiges de la télévision.

« Aussi bien n'ai-je eu aucune peine, croyez-le, à faire

admettre à mes auditeurs l'immense bienfait futur de la Radiodiffusion.

Certes, je me suis gardé d'oublier la part si grande d'agrément

qu'elle contient, lorsqu'elle transmet quelque beau morceau de littérature,

ou quelque chef-d'œuvre musical. Mais je me suis attaché aussi

à faire ressortir le côté utilitaire de la radiophonie.

Vous avez fait partie de la commission du cinéma agricole que j'avais:

instituée autrefois au Ministère de l'Agriculture. et vous

n'ignorez donc pas qu'à mon avis, il faut se préoccuper

de donner des distractions au grand peuple des campagnes. Mais je considère,

et ceci résume toute ma foi, que les postes émetteurs et

récepteurs doivent figurer, dans notre outillage économique,

comme des instruments absolument indispensables.

Qu'ajouterions-nous à ce vibrant plaidoyer et à l'enthousiaste

article de M. Taittinger ?

Il ne nous reste qu'à nous féliciter de pouvoir donner à

l'effort de propagande que nous tentons à notre tour l'appui de

si hautes autorités.

Nous avons, cependant, un désir à exprinier : c'est que

nos lecteurs dans leur propre intérêt, veuillent bien arrêter

un moment leur attention sur le questionnaire que nous nous sommes fait

un devoir de reproduire. Soit qu'ils nous adressent des réponses,

soit qu'ils nous posent eux-mêmes des questions, nous serons heureux

d'étudier les unes et les autres (ce qui ne nous empêchera

pas de les transmettre à la Radio-Agricole dont l'initiative nous

parait excellente) et de publier les résultats de cette étude

dans les Annales Coloniales quotidiennes. Nous espérons aider ainsi

au progrès si désirable de la Radiophonie coloniale.

René DE LAROMIGVIÈRE

1931 SERVICE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES,

TÉLÉPHONES & DE LA T. S. F.

Organisation.

— Le service des P. T. T. et de la T. S. F. comprend :

1° Des bureaux de direction;

2° Des bureaux d’exploitation.

Les bureaux de la direction des P. T. T. et de la T. S. F. sont situés

à Basse-Terre, et se répartissent en tris sections :

1° Affaires générales; 2° Personnel, ordonnancement,

matériel; 3° Comptabilité, contrôle.

Les bureaux d’exploitation des P. T. T. et de la T. S. F. se répartissent

comme suit :

1° Des bureaux de plein exercice ou recettes dont deux : Basse-Terre

et Pointe-à-Pitre sont érigés en bureaux d’échange

et s’appellent recettes d’arrondissement ;

2° Des recettes ordinaires, composées ou simples, au nombre

de 18;

3° Des bureaux secondaires, appelés recettes auxiliaires, au

nombre de 31 ;

4° Une station principale de T. S. F. située à Destrellan

;

5° Des postes secondaires de T. S. F. situés dans les dépendances,

au nombre de 6.

Service télégraphique.

— Le service télégraphique proprement dit ne fonctionne

actuellement qu’entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre.

Mais, au point de vue radiotélégraphique, toutes les dépendances

sont reliées à la Guadeloupe par la station centrale de

Destrellan, située à 6 kilomètres de Pointe-à-Pitre.

Dans ses relations extérieures, la Guadeloupe communique avec le

réseau mondial par la station émettrice et réceptrice

de Destrellan.

Les câbles sous-marins appartenant à la Compagnie française

télégraphique ainsi qu’à la compagnie anglaise

West India ont été récemment supprimés.

— Le service téléphonique.

— Le réseau téléphonique de la Guadeloupe comprend

plusieurs lignes interurbaines s’étendant sur une longueur

d’au moins 600 kilomètres, et deux centraux téléphoniques

particulièrement importants (Basse-Terre et Pointe-à-Pitre).

— Taxes téléphoniques.

Conversations urbaines : 25 centimes. Conversations interurbaines : Avis

d’appel : 50 centimes.

Abonnements forfaitaires : 1200, 480, et 120 francs suivant la nature

de l’abonnement.

Rapport de l'ASSEMBLÉE NATIONALE — SEANCE DU 30 JUIN

1960

...

Autre question : il me parait indispensable d ' entreprendre en Guadeloupe

des travaux de modernisation du téléphone, notamment par

l'installation à Pointe-à-Pitre du téléphone

automatique . J'ai la bonne fortune, comme maire de Basse-Terre, de pouvoir

dire que l'installation du téléphone automatique est en

cours dans ma ville. Mais il faut également penser à la

ville de Pointe-à-Pitre qui mérite aussi de connaître

ce progrès.

... Nous nous réjouissons également

du programme du ministère des postes et télécommunications

pour lequel 12 .500 .000 nouveaux francs sont inscrits . Nous serions

particulièrement heureux si, même à la fin de ce plan

triennal, l'installation du télex à la Guadeloupe,

celle du téléphone automatique actuellement commencée

à Basse-Terre étaient achevées et complétées

par l'installation de l'automatique à Pointe-à-Pitre,

qui coûtera trois cents millions d'anciens francs, la liaison Basse-Terre-Pointe-à-itre,

qui coûtera environ 280 millions d'anciens francs et le branchement

au moins sur les communes les plus importantes et sur les dépendances.

Puisque l'on parle de favoriser le tourisme, peut-on concevoir son plein

développement sans liaison téléphonique moderne alors

que, à l'heure actuelle, on doit, entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre,

attendre souvent plus d'une heure une communication urgente ?

Je voudrais maintenant — je crois que c'est utile — souligner

brièvement l'apport de l 'économie guadeloupéenne

à la métropole ....

1965 Dans le département de la Guadeloupe, les promesses

du IV' Plan n'ont pas été tenues....

Un exemple : en 1962, le ministre des postes et télécommunications

de l'époque avait mis en train dans notre département un

planning de travaux de l'équipement en téléphone

automatique de Pointe-à-Pitre, ville principale et centre commercial

le plus important de la Guadeloupe, en partie du reste avec une avance

du budget départemental. En exécution de ce planning, le

bâtiment prévu pour ce central téléphonique

sera achevé dès la fin de 1966, et l'on aurait pu penser

qu'il serait équipé pour fonctionner en 1967, comme il était

initialement prévu. Hélas ! il a fallu utiliser les crédits

de 1966, première année d'exécution du V' Plan, pour

un autre département et, de ce fait, un bâtiment terminé

devra rester inutilisé jusqu'en 1969, avant-dernière année

du V' Plan .

1965 Débats de l'Assemlée Nationale :

M.Albrand attire l 'attention de M. le ministre des postes et télécommunications

sur la profonde émotion qu'ont suscitée dans la population

de la Guadeloupe les bruits qui courent depuis quelques jours, et selon

lesquels le Gouvernement envisagerait de retarder d'une assez longue durée

l'installation de l'automatique de Pointe-à-Pitre . Cette décision

résulterait du fait que les crédits inscrits au budget de

1955 pour l'automatique de Pointe-à-Pitre devraient être

maintenant amputés de plus de la moitié de leur montant

au profit d'une opératioin similaire, non prévue initialement

. Il lui rappelle que l'installatiou de l'automatique de Pointe-à-Pitre

fut solennellement promise depuis 1961, au nom du Gouvernement, par le

ministre des postes et télécommunications d'alors, au cours

d'un voyage officiel aux Antilles . Un tel retard serait d'autant plus

surprenant qu'une avance remboursable prévue pour financer l'installation

du comrmutateur automatique a été votée par le département

de la Guadeloupe, et versée à l'administration des postes

et télécommunications, afin d 'arrêter de façon

définitive la priorité à donner à Pointe-à-Pitre

sur d'autres projets éventuels. Il lui demande si ce projet, qui

remonte à cinq années, conserve bien sa priorité