Connaitre les Colonies Françaises

Pourquoi évoquer ce sujet dans

un site de télécommunications ?

Tout simplement parce que l'histoire du télégraphe, du

téléphone puis de la radio commence dans la période

des colonies ou les télécommunications étaient

le lien essentiel à l'essor de chaque colonie.

L'Empire colonial français est l'ensemble

des colonies, protectorats, territoires sous mandat et territoires ayant

été sous tutelle, gouvernés ou administrés

par la France. Inauguré au XVIe siècle, il a connu une

évolution très contrastée selon les époques,

aussi bien par son étendue que par sa population ou sa richesse.

Les possessions coloniales ont connu différents statuts et modes

d'exploitation ; des colonies antillaises esclavagistes du XVIIe et

du XVIIIe siècle à l'Algérie française,

partie intégrante de la France à certaines périodes,

en passant par les protectorats de Tunisie et du Maroc et les territoires

sous mandat de Syrie et du Liban.

On distingue généralement deux grandes périodes,

le pivot étant la guerre de Sept Ans, puis la Révolution

et l'époque napoléonienne, épisodes au cours desquels

la France perdit pratiquement l'ensemble de sa première entreprise

coloniale.

- Le premier

empire colonial, constitué à

partir du XVIe siècle, comprend des territoires nord-américains,

quelques îles des Antilles, les Mascareignes et des établissements

en Inde et en Afrique. La guerre de Sept Ans se solde par la perte d'une

grande partie des territoires coloniaux de la France au profit de la

Grande-Bretagne (Nouvelle-France et en Inde). L'empire colonial survit

malgré tout et connaît une certaine prospérité

grâce aux exportations antillaises (Saint-Domingue, Martinique,

Guadeloupe) de café et surtout de sucre entre 1763 et la fin

des années 1780. Il s'effondre toutefois brutalement au point

de disparaître presque entièrement à la suite de

l'époque napoléonienne (ex : vente de la Louisiane).

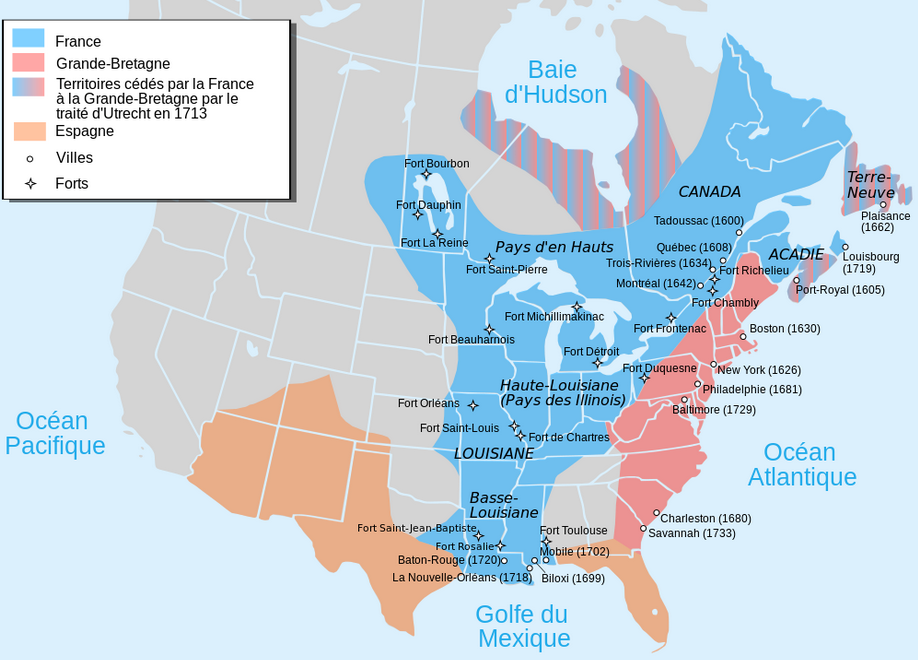

La Nouvelle-France :

« La Nouvelle-France » désignait l’ensemble

des territoires de l’Amérique du Nord sous administration

française, avant 1773. Dans sa plus grande dimension, avant le

Traité d’Utrech de 1713, la Nouvelle-France comprenait cinq

colonies : le Canada, l’Acadie, la Baie d’Hudson, Terre-Neuve,

la Louisiane... Le premier explorateur Giovanni VERRAZZANO, mandaté

par le roi de France François Ier, décrivit la côte

allant de la Floride jusqu’à Terre-Neuve et donna le nom

« Nova Franca » en 1524…

Dix ans plus tard, le malouin Jacques CARTIER découvrit le golfe

du Saint-Laurent, et remonta le cours du fleuve.

Le Canada, à son tour, était ainsi nommé et

Jacques CARTIER en prend possession au nom du roi François Ier…

»

“…L’exploration est reprise sous les règnes d’Henri

IV et de Louis XIII par un hardi aventurier, Samuel de CHAMPLAIN, qui

fonde la ville de Québec… » À partir

de 1534, les Français explorent le canal du Saint-Laurent. La

Nouvelle-France est fondée.

En Amérique, la Nouvelle-France s'accroît de façon

spectaculaire et comprend presque la moitié de l'Amérique

du Nord. Elle forme quatre colonies dont l'Acadie, le Canada, Terre-Neuve

et la Louisiane.

En 1627, la Nouvelle-France est concédée par RICHELIEU

à la Compagnie des Cents-Associés, mais en 1663 Louis

XIV dissout la compagnie et réorganise la colonie sur le modèle

d’une province… Au cours du XVIIIe siècle la rivalité

franco-anglaise débouche sur la guerre des Sept Ans (1756-1763)…

Le marquis de MONTCALM prend le commandement des troupes françaises…Le

13 septembre 1759, MONTCALM est mortellement blessé dans la défense

de la ville de Québec… Cédée à

l’Angleterre par le traité de Paris, la Nouvelle-France

est rebaptisée « Province of Quebec » …

L’Acadie :

« Dans les colonies nouvelles, les Espagnols commencent par bâtir

une église, les Anglais une taverne et les Français un

fort » (Chateaubriand : Itinéraire de Paris à Jérusalem).

Le 24 juin 1497, Jean CABOT découvre Terre-Neuve.

Le tout premier établissement français en Acadie fut installé

en 1604, sur l’île Sainte Croix, par Pierre Du GUA. Ensuite

il fonde la ville de Port-Royal.

Après le traité d'Utrecht en 1713,

la colonie perd l'Acadie (partie sud), la Baie-d'Hudson et Terre-Neuve

(Plaisance). Cependant, elle forme deux nouvelles colonies : l'isle

Royale et isle Saint-Jean.

Après la chute de Québec, et la main mise des Anglais

sur ces territoires, en 1755, une politique de déportation des

acadiens français est instauré :

Le Grand Dérangement. Sur une population acadienne d’origine

française de 13000 âmes, 7000 sont déportées,

renvoyées en France, puis ensuite vers la Louisiane, où

en 1773 est fondé Saint Martin Ville…

Tout s'écroule avec le traité de Paris

en 1763, après la guerre de Sept Ans, où elle perd le

Canada, l'Acadie, isle Royale, isle Saint-Jean, et la partie est du

Mississippi, qui faisait partie de la Louisiane, et la partie ouest

qui revient à l'Espagne, pour sa perte de la Floride aux dépens

des Anglais.

La France reprit la Louisiane occidentale à condition de ne pas

la vendre ni à l'Angleterre ni aux Américains, ce que

Napoléon fit trente ans plus tard, sans l'appui ou l'approbation

de l'Assemblée Nationale en 1803. L'Amérique du Nord devient

alors en majorité anglophone.

- Le

second empire colonial, constitué à

partir des années 1830, se compose principalement de régions

d'Afrique acquises à partir des anciens comptoirs, mais aussi

d'Asie (Indochine et Levant) et d'Océanie (Polynésie française,

Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides).

Ce second empire colonial fut au cours de la seconde moitié du

XIXe et au XXe siècle le deuxième plus vaste du monde,

derrière l'empire colonial britannique en superficie. Présent

sur tous les continents, il s'étendait à son apogée,

de 1919 à 1939, sur 12 347 000 km2, où vivaient 68 690

000 habitants en 1939, loin derrière l'Empire britannique où

l'Inde à elle seule comptait 330 000 000 habitants à la

même date en incluant la France métropolitaine, les terres

sous souveraineté française atteignaient ainsi la superficie

de 12 898 000 km2.

L'empire colonial français fut, tout particulièrement

sous le régime républicain, appuyé sur l'idée

d'une mission civilisatrice. Sous l'ancien régime, la conversion

au catholicisme était déjà un motif important dans

la justification du colonialisme.

Aujourd'hui, l'héritage territorial de ce vaste empire

colonial constitue la « France d'outre-mer » (départements

et régions d'outre-mer, collectivités d'outre-mer soit

« DROM-COM », anciens « DOM-TOM ») : une douzaine

de territoires insulaires dans l'Atlantique, les Antilles, l'océan

Indien, le Pacifique sud, au large de l'Antarctique, ainsi que la Guyane

sur la côte nord de l'Amérique du Sud, pour une superficie

émergée totale de 119 394 km2, soit à peine 1 %

de la superficie de l'empire colonial à son apogée entre

les deux guerres mondiales. D'une faible superficie émergée,

ces territoires d'outre-mer permettent toutefois à la France

de revendiquer la seconde plus grande zone économique exclusive

(ZEE) au monde, couvrant 10 186 526 km2 d'océans, derrière

celle des États-Unis.

1928 Ce que sont les Colonies Françaises

GEORGES-ALEXANDRE publie un récit des colonies (vision de l'époque).

| Les colonies françaises constituent

le second empire colonial du monde comme étendue. Au point

de vue économique, elles viennent après les Britanniques

et les Néerlandaises. On peut les diviser en deux séries : 1° Les colonies autonomes, avec la plupart de nos anciennes possessions : colonies d'Amérique, Réunion, Etablissements français dans l'Inde, Côte française des Somalis et colonies du Pacifique. Ces pays comprennent des îles qui ne méritent plus guère le nom de colonies, étant à peu près complètement mises en valeur et jouissant d'une assimilation presque identique à celle de la Métropole. Ce sont la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le groupe du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et les Etablissements français de l'Océanie, pays de quasi peuplement, en ce sens que la race blanche peut y vivre, même y prospérer (Nouvelle-Calédonie), sans cependant pouvoir se livrer à tous travaux comme en France. 2° Les Gouvernements Généraux et les Territoires Africains sous mandat sont des pays essentiellement tropicaux, où l'homme de race blanche ne peut pas espérer se fixer définitivement et faire souche, à l'exception de quelques rares points qui imposent cependant des restrictions d'activité et des précautions sans nombre.Ces colonies, à part quelques petits établissements côtiers, ont été conquis à la France grâce aux efforts conjugués des coloniaux de la génération qui s'en va. Sous le second empire, Faidherbe, au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, a préparé les travaux de Binger, Monteil, Gallieni, et de tous les autres pionniers de la conquête de l'A. O. F. par la République. En même temps, en Cochinchine, les Amiraux commençaient la prospection de l'Indochine actuelle, avec la mission Doudart de Lagrée, qui devait entraîner, par la suite, celle de Francis Garnier, et les reconnaissances de la Côte d'Annam au Mékong par les Médecins de marine Vergniaud et Neïs et la mission Pavie. Les territoires immenses que forment ces colonies, dont la conquête commencée il y a quarante-cinq ans est à peine terminée, et dont l'occupation n'est pas encore effective partout, nous donnent déjà des résultats considérables, tant au point de vue production économique qu'au point de vue de l'expansion des idées françaises. Les indigènes qui, il y a quelque vingt ans, vivaient uniquement du produit de leur chasse, et, hier encore, étaient cannibales, sont maintenant à nos côtés de parfaits collaborateurs. Le lettré d'Asie évolue chaque jour vers une civilisation meilleure. A quinze ans à peine de la grande tourmente passée, nous avons la fierté d'écrire que pendant toute la durée de la guerre nous avons pu retirer du territoire de nos possessions lointaines la plus grande partie de nos troupes régulières, recruter sur place 150.000 combattants et 300.000 travailleurs, et les envoyer en France, sans avoir aucun ennui, aucune révolte sérieuse. La coopération et l'association de pareils éléments ne peuvent qu'être fructueuses dans tous les domaines et pour tous les participants. Pour réussir, elles exigent l'emploi d'un cadre français formé d'hommes parfaitement sélectionnés, physiquement et moralement. Il ne faut envoyer, ou laisser partir, aux colonies, que des sujets répondant à ces conditions primordiales. Les incapables et les tarés ne pourront que nuire à l'oeuvre commune. Dans le passé, la vie dure et pénible de l'expansion opérait elle-même une double sélection naturelle. Les faibles et les malingres ne résistaient pas, mouraient ou rentraient en France, fortement handicapés. Ceux dont les ressorts moraux fléchissaient fuyaient la colonie dès qu'ils le pouvaient. Ceux qui restaient — à part quelques déséquilibrés qui nous ont causé les incidents que l'on sait — présentaient d'incontestables garanties et d'indiscutables qualités. Les colonies françaises diffèrent des pays de l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc), en ce sens que si, dans ces régions, le Blanc vit, procrée et travaille comme dans la métropole, cela lui est totalement impossible dans la zone tropicale. C'est pour avoir utilisé nos troupes blanches à des travaux de construction, de fortification ou de premier établissement indispensables, que nous avons eu les hécatombes qui marquent le début de nos campagnes coloniales du siècle dernier, et cela malgré les soins éclairés et le dévouement d'un corps médical auquel on doit une grande partie des découvertes les plus récentes. Certes, il existe quelques régions de bien faibles étendues (Réunion, Antilles et Océanie), où la race blanche vit et peut se perpétuer, à condition d'éviter les travaux pénibles, — celui de la terre, en particulier — et les intempéries. L'avenir nous dira s'il peut en être de même dans certaines contrées du Haut Tonkin et du Haut Laos, des plateaux du Tran-Ninh, des Bolovens et du Lang-Bian, pour l'Indochine. De même pour le centre et le sud de Madagascar, particulièrement le Betsiléo. L'Afrique pourra, de son côté, tenter de coloniser le Fouta-Djallon en Guinée, et l'Adamoua, au Cameroun. Encore ce peuplement gagnera-t-il à être tenté par le procédé appliqué par les Espagnols dans l'Amérique du Sud, pays cependant plus favorable à la race blanche. Or, les Espagnols se sont surtout alliés aux femmes du pays, puis aux métisses provenant des premières unions. Aux Philippines, ils ont opéré de même et les résultats sont probants. Nous mêmes, nous avons pu constater, dans nos anciennes colonies des Antilles et de la Réunion, que le métissage a amélioré sensiblement la race et nous a fourni quelques sujets remarquables. D'autant qu'il faut bien convenir que la femme blanche résiste très mal au climat tropical, s'ennuie, est prise par la nostalgie, s'anémie considérablement, plus rapidement que l'homme, et voit souvent son système nerveux détraqué. Sauf de très rares cas, il ne faut pas essayer de faire vivre une femme blanche en dehors des villes importantes, où elle peut recevoir les soins médicaux utiles et échapper dans la mesure du possible à l'isolement. Il est certain que, parmi les très rares françaises ayant résisté à ces épreuves de sélection, certaines, d'une trempe supérieure, ont pu rendre de grands services aux leurs et, par suite, au pays, comme la femme de cet administrateur qui était devenue l'infirmière des noirs terminant le Thiés Kayes. De ce qui précède, nous constatons donc qu'il faut, en région tropicale, ne créer que des colonies d'exploitation, où le travail manuel est fait par des indigènes, conduits et dirigés par le plus petit nombre possible d'Européens, pourvus, autant qu'il est possible de le faire, du maximum de confort et de moyens d'action. Cela suffit à démontrer que la colonisation de ces régions ne peut se faire qu'avec de puissants moyens financiers, après une étude très complète de chaque question. La colonisation devient en quelque sorte un problème scientifique demandant une solution pour chaque produit. Par exemple, la culture du coton en A. O. F. entraîne des travaux considérables pour aménager le Niger en vue des irrigations nécessaires, il faut choisir et adapter des variétés de coton convenant au but proposé. Pour cela, des spécialistes des cotons d'Egypte et d'Amérique sont engagés pour renforcer les services locaux d'études et le personnel de l'Association cotonnière coloniale (groupement réunissant les industriels français du coton) qui, depuis plus de vingt ans, fait des études et des essais sur place. Ce n'est que par des moyens semblables que l'on est maintenant certain de pouvoir créer avec succès des champs de coton au Soudan, en y mettant les capitaux indispensables. De même pour l'élevage du mouton et pour la solution de tous les grands problèmes économiques; il faut toujours du temps, de l'argent et surtout des compétences. |

Les Colonies Africaines

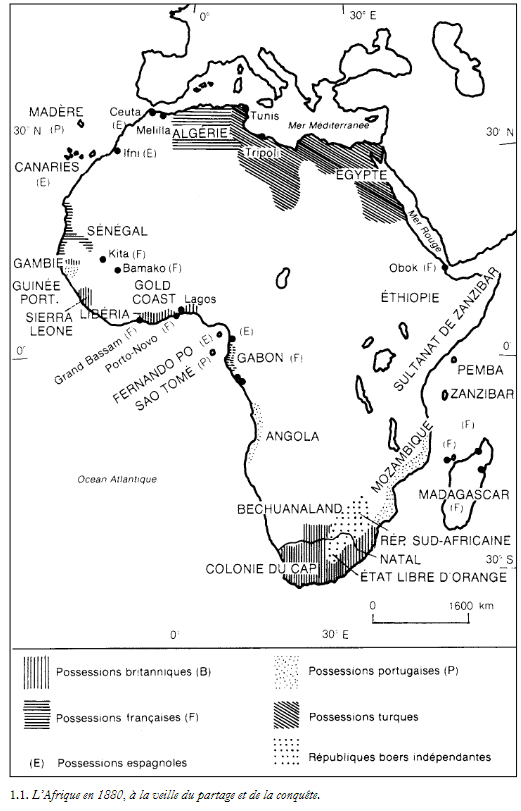

Jamais, dans l’histoire de l’Afrique, des

changements ne se sont succédé avec une aussi grande rapidité

que pendant la période qui va de 1880 à 1935. À

vrai dire, les changements les plus importants, les plus spectaculaires,

les plus tragiques aussi, ont eu lieu dans un laps de temps beaucoup

plus court qui va de 1890 à 1910, période marquée

par la conquête et l’occupation de la quasi-totalité

du continent africain par les puissances impérialistes, puis

par l’instauration du système colonial.

La période qui suivit 1910 fut caractérisée essentiellement

par la consolidation et l’exploitation du système.

Le développement rapide de ce drame a de quoi surprendre, car,

en 1880 encore, seules quelques régions nettement circonscrites

de l’Afrique

étaient sous la domination directe des Européens.

Pour l’Afrique occidentale, l’ensemble se limitait aux zones

côtières et insulaires du Sénégal, à

la ville de Freetown et à ses environs (qui font aujourd’hui

partie de la Sierra Leone), aux régions méridionales de

la Gold Coast (actuel Ghana), au littoral d’Abidjan en Côte-d’Ivoire

et de Porto Novo au Dahomey (actuel Bénin), à l’île

de Lagos (dans ce qui forme aujourd’hui le Nigéria).

En Afrique du Nord, les Français n’avaient colonisé,

en 1880, que l’Algérie.

Dans toute l’Afrique orientale, pas un seul pouce de terrain n’était

tombé aux mains d’une puissance européenne, tandis

que dans toute l’Afrique centrale les Portugais n’exerçaient

leur pouvoir que sur quelques bandes côtières du Mozambique

et de l’Angola.

Ce n’est qu’en Afrique méridionale que la domination

étrangère était, non seulement fermement implantée,

mais s’était même considérablement étendue

à l’intérieur des terres (voir fig. ci dessous).

L'afrique en

1880

L'afrique en

1880

En 1880, sur une superficie atteignant environ 80 % de son territoire,

l’Afrique est gouvernée par ses propres rois, reines, chefs

de clan et de lignage, dans des empires, des royaumes, des communautés

et des unités d’importance et de nature variées.

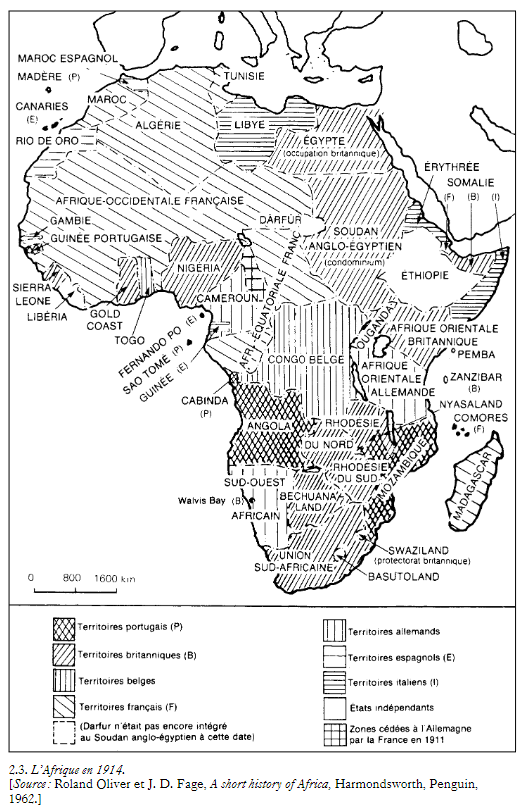

Or, dans les trente années qui suivent, on assiste à un

bouleversement extraordinaire, pour ne pas dire radical, de cette situation.

En 1914, à la seule exception de l’Éthiopie et du

Libéria, l’Afrique tout entière est soumise à

la domination des puissances européennes et divisée en

colonies de dimensions variables, mais généralement beaucoup

plus étendues que les entités préexistantes et

ayant souvent peu ou aucun rapport avec elles. Par ailleurs, à

cette époque, l’Afrique n’est pas seulement assaillie

dans sa souveraineté et son indépendance, mais également

dans ses valeurs culturelles. Comme Ferhat Abbas le fait remarquer en

1930, à propos de la colonisation en Algérie, pour les

Français, « la colonisation ne constitue qu’une entreprise

militaire et économique défendue ensuite par un régime

administratif approprié ; pour les Algériens, au contraire,

c’est une véritable révolution venant bouleverser

tout un vieux monde d’idées et de croyances, un mode d’existence

séculaire. Elle place un peuple devant un changement soudain.

Et voilà toute une population, sans préparation aucune,

obligée de s’adapter ou de périr. Cette situation

conduit nécessairement à un déséquilibre

moral et matériel dont la stérilité n’est

pas loin de la déchéance totale ».

Ces observations sur la nature du colonialisme valent non seulement

pour la colonisation française en Algérie, mais pour toute

colonisation européenne en Afrique, les différences étant

dans le degré, non dans la nature, dans la forme, non dans le

fond.

Autrement dit, au cours de la période 1880-1935, l’Afrique

doit faire face à un défi particulièrement menaçant

: celui que lui lance le colonialisme.

La génération de 1880 -1914 a été

le témoin d’une des mutations historiques les plus importantes,

peut-être, des temps modernes. C’est en effet au cours de

cette période que l’Afrique, continent de vingt-huit millions

de kilomètres carrés, fut partagée, conquise et

effectivement occupée par les nations industrialisées

d’Europe.

L’importance de cette phase historique dépasse cependant

de beaucoup la guerre et les changements qui la caractérisent.

L’histoire a vu des empires se constituer puis s’écrouler

; conquêtes et usurpations sont aussi anciennes que l’histoire

elle-même, et, depuis bien longtemps, divers modèles d’administration

et d’intégration coloniales avaient été expérimentés.

L’Afrique a été le dernier continent à être

conquis par l’Europe. Ce qu’il y a de remarquable dans cette

période, c’est, du point de vue européen, la rapidité

et la facilité relative avec lesquelles, par un effort coordonné,

les nations occidentales occupèrent et subjugèrent un

aussi vaste continent. Le fait est sans précédent dans

l’histoire.

Malgré l’influence considérable qu’exerçaient,

à la fin du troisième quart du XiXe siècle, les

puissances européennes française, anglaise, portugaise

et

allemande et les intérêts commerciaux qu’elles y détenaient

dans différentes régions de l’Afrique, leur mainmise

politique y demeurait extrêmement

limitée. L’Allemagne et, surtout, l’Angleterre exerçaient

à leur gré leur influence et aucun homme d’État

avisé n’aurait spontanément choisi d’engager

des dépenses et de s’exposer aux risques imprévus

d’une annexion dans les règles alors qu’ils retiraient

des avantages identiques d’un contrôle

occulte. « Refuser d’annexer ne prouve aucunement que l’on

répugne à exercer sa domination », a-t-on fait remarquer

fort justement . Cela explique à la fois les comportements de

Salisbury, de Bismarck ainsi que celui de la plupart des protagonistes

du partage.

Mais ce comportement commença à évoluer à

la suite de trois événements importants qui se produisirent

entre 1876 et 1880. Le premier fut le nouvel intérêt que

le duc de Brabant, sacré roi des Belges en 1865 (sous le nom

de Léopold I er ), porta à l’Afrique. La chose apparut

lors de ce qui fut appelé la Conférence de géographie

de Bruxelles, qu’il convoqua en 1876 et qui déboucha sur

la création de l’Association internationale africaine et

le recrutement de H. M. Stanley en 1879 pour explorer les Congos sous

le couvert de l’association. Ces mesures amenèrent la création

de l’État libre

du Congo, dont la reconnaissance par toutes les nations européennes

fut obtenue par Léopold avant même la fin des délibérations

de la Conférence

de Berlin sur l’Afrique occidentale».

Les activités du Portugal à partir de 1876 constituèrent

la deuxième série d’événements importants.

Vexé de n’avoir été invité à

la Conférence de Bruxelles qu’à la dernière

minute, ce pays lança une série d’expéditions

qui conduisirent, en 1880, à l’annexion par la couronne

portugaise des domaines des planteurs afro-portugais du Mozambique,

jusque-là quasi indépendants. Ainsi, pour les Portugais

et pour le roi Léopold, la lutte commença en 1876. Le

troisième et dernier événement qui paracheva le

partage fut sans aucun doute l’esprit expansionniste qui caractérisa

la politique française entre 1879 et 1880 et qui se manifesta

par sa participation au condominium franco-anglais d’Égypte

(1879), par l’envoi de Savorgnan de Brazza au Congo, par la ratification

de traités avec le chef des Bateke, Makoko, et par le renouveau

de l’initiative coloniale française à la fois en

Tunisie et à Madagascar .

L’action de ces grandes puissances entre 1876 et 1880 montra clairement

qu’elles étaient dorénavant toutes impliquées

dans l’expansion coloniale et l’instauration d’un contrôle

formel en Afrique, ce qui obligea finalement l’Angleterre et l’Allemagne

à abandonner leur théorie favorite d’une influence

occulte pour un contrôle affirmé qui les conduisit à

annexer des territoires de l’Est, de l’Ouest et du Sud africain

à partir de 1883.

Ainsi, la seconde annexa le sud-ouest de l’Afrique, le Togo, le

Cameroun et l’Afrique-Orientale allemande, contribuant par là

à accélérer le processus

du partage.

Au début des années 1880, le partage battait son plein

et le Portugal, craignant d’être évincé d’Afrique,

proposa de convoquer une conférence internationale afin de débrouiller

l’écheveau des litiges territoriaux dans la zone du centre

de l’Afrique. Il semble évident, d’après ce

que nous venons

de dire, que ce n’est pas l’occupation anglaise de l’Égypte

en 1882 qui déclencha le partage, comme l’ont affirmé

Robinson et Gallagher

, mais bien plutôt les événements qui se déroulèrent

en différentes parties de l’Afrique entre 1876 et 1880..

sommaire

La Conférence de Berlin sur l’Afrique Occidentale (1884-1885)

L’idée d’une conférence internationale qui permettrait

de résoudre les conflits territoriaux engendrés par les

activités des pays européens dans la région du

Congo fut lancée à l’initiative du Portugal et reprise

plus tard par Bismarck, qui, après avoir consulté les

autres puissances, fut encouragé à lui donner corps. La

conférence se déroula à Berlin, du 15 novembre

1884 au 26 novembre 1885 . À l’annonce de cette conférence,

la ruée s’intensifia. La conférence ne discuta sérieusement

ni de la traite des esclaves ni des grands idéaux humanitaires

qui étaient censés l’avoir inspirée. On adopta

néanmoins des résolutions vides de sens concernant l’abolition

de la traite des esclaves et le bien-être des Africains.

Initialement, le partage de l’Afrique ne faisait pas partie des

objectifs de cette conférence. Elle aboutit pourtant à

répartir des territoires et à dicter des résolutions

concernant la libre navigation sur le Niger, la Bénoué

et leurs affluents. Elle établit aussi les « règles

à observer dorénavant en matière d’occupation

des territoires sur les côtes africaines». En vertu de l’article

34 de l’Acte de Berlin, document signé par les participants

à la Conférence, toute nation européenne qui, dorénavant,

prendrait possession d’un territoire sur les côtes africaines

ou y assumerait un « protectorat » devrait en informer les

membres signataires de l’Acte de Berlin pour que ses prétentions

fussent ratifiées. C’est ce qu’on a appelé la

doctrine des «sphères d’influence», à

laquelle est liée l’absurde concept d’hinterland. Cette

dernière fut interprétée de la façon suivante

: la possession d’une partie du littoral entraînait celle

de l’hinterland, sans limite territoriale vers l’intérieur.

L’article 35 stipulait que l’occupant de tout territoire côtier

devait aussi être en mesure de prouver qu’il exerçait

une « autorité » suffisante « pour faire respecter

les droits acquis et, le cas échéant, la liberté

du commerce et du transit dans les conditions où elle serait

stipulée ». C’était là la doctrine dite

« de l’occupation effective », qui allait faire de

la conquête de l’Afrique l’aventure meurtrière

que l’on verra.

De fait, en reconnaissant l’État libre du Congo, en permettant

à des négociations territoriales de se dérouler,

en posant les règles et les modalités de l’appropriation

« légale » du territoire africain, les puissances

européennes s’arrogeaient le droit d’entériner

le principe du partage et de la conquête d’un continent.

Pareille situation est sans précédent dans l’histoire

: jamais un groupe d’États d’un seul continent n’avait

proclamé avec une telle outrecuidance son droit à négocier

le partage et l’occupation d’un autre continent.

Pour l’histoire de l’Afrique, c’était là

le résultat essentiel de la conférence. Dire que, contrairement

à ce que l’on croit en général, celle-ci n’a

pas dépecé l’Afrique n’est vrai que si l’on

se place sur le plan purement technique.

Les appropriations de territoires eurent virtuellement lieu dans le

cadre de la conférence, et la question des acquisitions à

venir fut clairement évoquée

dans sa résolution finale. En fait, c’est dès 1885

que fut esquissé le partage définitif de l’Afrique

.

sommaire

Les traités de 1885 à 1902

Avant l’Acte de Berlin, les puissances européennes avaient

déjà acquis en Afrique, et de diverses façons,

des sphères d’influence : par l’installation

d’une colonie, l’exploration, la création de comptoirs,

l’occupation de zonesstratégiques et par des traités

passés avec des chefs africains. Après la

conférence, les traités devinrent les instruments essentiels

du partage de l’Afrique sur le papier. Ces traités étaient

de deux types : les traités conclus

entre Africains et Européens ; les traités bilatéraux

conclus entre Européens. Les traités afro-européens

se répartissaient en deux catégories. Il y

avait d’abord les traités sur la traite des esclaves et

le commerce, qui furent source de conflit et provoquèrent l’intervention

politique européenne dans les affaires africaines. Puis venaient

les traités politiques, par lesquels les chefs africains, soit

étaient amenés à renoncer à leur souveraineté

en

échange d’une protection, soit s’engageaient à

ne signer aucun traité avec d’autres nations européennes.

Ces traités politiques furent très en vogue durant la

période considérée.

Ils étaient passés par des représentants de gouvernements

européens ou par certaines organisations privées qui,

plus tard, les cédaient à leurs gouvernements respectifs.

Lorsqu’un gouvernement métropolitain les acceptait, les

territoires concernés étaient en général

annexés ou déclarés protectorats ; d’un autre

côté, si un gouvernement doutait de l’authenticité

des traités ou s’il se sentait contraint à la prudence

par les vicissitudes de la Weltpolitik, il utilisait alors ces traités

pour obtenir des avantages dans le cadre de négociations bilatérales

européennes. Par ailleurs, les Africains convenaient de ces traités

pour diverses raisons mais surtout dans l’intérêt

de leur peuple.

Dans certains cas, ils souhaitaient nouer des relations avec les Européens

dans l’espoir d’en tirer des avantages politiques par rapport

à leurs voisins.

Parfois, un État africain en position de faiblesse signait un

traité avec une puissance européenne en espérant

pouvoir ainsi se libérer de son allégeance

à l’égard d’un autre État africain qui

faisait valoir des droits sur lui. Ce dernier pouvait aussi souhaiter

un traité en comptant l’utiliser pour maintenir dans l’obéissance

des sujets récalcitrants. Enfin, certains États africains

estimaient qu’en passant un traité avec un pays européen,

ils pourraient sauvegarder leur indépendance menacée par

d’autres nations européennes . Quel qu’en fût

le cas de figure, les traités afro-européens jouèrent

un rôle important dans la phase finale du partage de l’Afrique.

Les traités signés entre l’Impérial British

East Africa Company (iBeac) et le Buganda nous montrent un souverain

africain sollicitant l’aide d’un représentant d’une

compagnie européenne en raison des conflits qui l’opposent

à ses sujets. Le kabaka Mwanga II avait écrit à

la compagnie d’être

« assez bonne pour venir et me rétablir sur mon trône

» ; il avait promis en retour de payer la compagnie avec «

beaucoup d’ivoire et vous pourrez faire tout commerce en Ouganda

et tout ce que vous désirez dans le pays placé sous mon

autorité 43 ». Comme il ne recevait pas de réponse

à sa demande, il envoya à Zanzibar deux ambassadeurs,

Samuel Mwemba et Victor Senkezi, pour requérir l’aide des

consuls anglais, français et allemand. Il recommanda à

ses ambassadeurs de demander la chose suivante : « S’ils

veulent nous aider, quelle récompense devrons-nous leur accorder

en échange ? En effet, je ne veux pas leur [ou vous] donner mon

pays. Je désire que les Européens de toutes les nations

viennent en Ouganda construire et commercer à leur guise. »

Il est évident que, par ce traité, Mwanga II n’entendait

pas renoncer à sa souveraineté. Il allait découvrir

plus tard, à ses dépens, que les Européens

pensaient le contraire. Les traités du capitaine Lugard de décembre

1890 et mars 1892 avec Mwanga, qui offraient à ce dernier une

« protection », lui

furent imposés plus qu’ils ne furent négociés

avec lui. Il est vrai que l’iBeac l’aida à reprendre

son trône, mais la victoire des protestants bougandais (grâce

à la mitrailleuse Maxim de Lugard) sur les catholiques bougandais

lors de la bataille de Mengo (24 janvier 1892) avait laissé le

kabaka affaibli. Lorsque la compagnie cessa ses activités au

Buganda (31 mars 1893), elle céda ces traités au gouvernement

britannique. Le dernier traité du colonnel H. E. Colvile avec

Mwanga (27 août 1894) confirmait tous les traités précédents

; mais il allait plus loin : Colvile exigea et obtint pour son pays

le « contrôle des affaires étrangères, du

trésor public et des impôts » qui, des mains de Mwanga,

passaient à celles du « gouvernement de Sa Majesté,

dont le représentant faisait fonction de cour suprême d’appel

pour toutes les affaires civiles». La même année,

l’Angleterre déclarait le Buganda protectorat. Il est révélateur

que Lugard ait écrit quelques années plus tard dans son

journal à propos des traités offrant la protection de

la compagnie : « Aucune personne avisée ne l’aurait

signé, et prétendre que l’on ait convaincu un chef

sauvage de céder tous ses droits en échange d’aucune

contrepartie est d’une évidente malhonnêteté.

Si on lui a dit que la compagnie le protégerait contre ses ennemis

et s’allierait avec lui lors des guerres, on lui a raconté

un mensonge. La compagnie n’a jamais eu de telles intentions et,

de toute façon, elle ne disposait d’aucun moyen pour les

réaliser . »

Lugard disait, en fait, que ses propres traités avaient été

obtenus frauduleusement ! Nous n’avons pas la place de débattre

des nombreux autres traités afro-européens, mais nous

pouvons mentionner, au passage, les demandes présentées

par l’émir de Nupe (dans l’actuel Nigéria) L.

A. A. Mizon pour s’allier avec lui contre la « Royal Niger

Company », avec laquelle il s’était brouillé,

comme exemple du désir d’un souverain africain de solliciter

l’aide d’une puissance européenne contre une autre

puissance européenne menaçant son indépendance.

Les traités européens Bilatéraux de Partage

Définir une sphère d’influence par un traité

était en général l’étape préalable

à l’occupation d’un État africain par une puissance

européenne. Si ce traité n’était contesté

par aucune puissance, la nation européenne bénéficiaire

transformait peu à peu les droits qu’il lui reconnaissait

en droits souverains.

Une zone d’influence naissait donc d’une déclaration

unilatérale, mais elle devenait réalité seulement

une fois acceptée, ou tout au moins lorsqu’elle n’était

pas contestée par d’autres puissances européennes.

Les sphères d’influence étaient souvent contestées,

mais les problèmes d’ordre territorial et les querelles

de frontières finissaient par se résoudre par le biais

d’accords entre deux ou plusieurs puissances impérialistes

déployant leurs activités dans la même région.

Les limites de ces règlements territoriaux étaient déterminées,

avec autant de précision que possible, par une frontière

naturelle ou, en son absence, par des références aux longitudes

et aux latitudes. Au besoin, on prenait en considération les

frontières politiques du pays.

On considère que le traité anglo-allemand du 29 avril

(et du 7 mai) 1885, qui définit les « zones d’intervention

» de l’Angleterre et de l’Allemagne dans certaines régions

d’Afrique, est peut-être la première application sérieuse

de la théorie des sphères d’influence des temps modernes.

Par une série de traités, d’accords et de conventions

analogues, le partage de l’Afrique sur la carte est pratiquement

achevé à la fin du XiXe siècle. Nous ne pouvons

examiner ici brièvement que les plus importants.

Le traité de délimitation anglo-allemand du 1er novembre

1886, par exemple, est particulièrement important. En vertu de

ce traité, Zanzibar et la plupart de ses dépendances tombent

dans la sphère d’influence britannique, mais il reconnaît

à l’Allemagne une influence politique en Afrique orientale,

ce qui met fin officiellement au monopole de l’Angleterre dans

cette région.

L’empire omani se trouve ainsi divisé. Aux termes de l’accord

ultérieur de 1887, destiné à préciser ce

premier traité, l’Angleterre s’engage à «

décourager les annexions britanniques en arrière de la

zone d’influence de l’Allemagne, étant bien entendu

que le gouvernement allemand découragera de même les annexions

allemandes dans l’hinterland de la zone britannique ». L’accord

prévoyait également que, si l’un des deux pays occupait

le littoral, « l’autre ne pourrait pas, sans le consentement

de son partenaire, occuper les régions non revendiquées

à l’intérieur. » Ces accords sur l’occupation

de l’hinterland dans la partie ouest des « sphères

d’influence » des deux pays étaient trop vagues et

finirent par rendre nécessaire la conclusion du célèbre

traité d’Heligoland, en 1880, qui parachève le découpage

de l’Afrique orientale. Il est très important d’observer

que ce traité réservait l’Ouganda à l’Angleterre,

mais réduisait à néant le grand espoir britannique

d’un axe Le Cap-Le Caire. Il restituait l’Heligoland à

l’Allemagne et mettait fin à l’indépendance

de Zanzibar.

Les deux traités anglo-allemands de 1890 et 1893 et le traité

anglo-italien de 1891 aboutirent à placer officiellement le Haut-Nil

dans la sphère d’influence britannique. Au sud, le traité

franco-portugais de 1886, le traité germano-portugais de 1886

et le traité anglo-portugais de 1891 reconnaissaient l’influence

portugaise en Angola et au Mozambique tout en délimitant la zone

d’influence britannique en Afrique centrale. Le traité de

1894 entre l’Angleterre et l’État libre du Congo est

également très important : il fixait les limites de l’État

libre du Congo de telle façon que celui-ci servît de tampon

entre les territoires français et la vallée du Nil, tout

en laissant aux Britanniques un corridor sur l’axe Le Cap-Le Caire,

reliant l’Ouganda au lac Tanganyika (clause qui fut supprimée

en juin à cause des protestations de l’Allemagne). En Afrique

occidentale, les accords les plus importants furent l’acceptation

de la ligne Say-Barroua (1890) et la Convention du Niger (1898), par

lesquelles l’Angleterre et la France achevèrent le partage

de cette région. Enfin, la Convention franco-anglaise du 21 mars

1899 réglait la question égyptienne, tandis que la paix

de Vereiniging (1902) — qui mit fin à la guerre des Boers

— confirmait, pour un temps au moins, la suprématie britannique

en Afrique du Sud.

sommaire

La conquête militaire (1885 -1902)

Pour diverses raisons, ce furent les Français qui menèrent

le plus activement cette politique d’occupation militaire. S’avançant

du Haut-Niger vers le Bas-Niger, ils ne tardèrent pas à

vaincre le damel du Kajoor, Latjor, qui lutta jusqu’à sa

mort en 1886. Ils l’emportèrent sur Mamadou Lamine à

la bataille de Touba-Kouta, en 1887, mettant ainsi fin à l’empire

soninke qu’il avait fondé en Sénégambie. Ils

réussirent également à briser la résistance

obstinée et célèbre du grand Samori Touré,

capturé (1898) et exilé au Gabon (1900). Une série

de victoires — Koudian (1889), Ségou (1890) et Youri (1891)

— du commandant Louis Archinard fit disparaître l’empire

tukuloor de Ségou, bien que son chef, Ahmadu, ait poursuivi une

résistance

acharnée jusqu’à sa mort, à Sokoto, en 1898.

Ailleurs en Afrique occidentale, les Français conquirent la Côte-d’Ivoire

et la future Guinée française, où ils installèrent

des colonies en 1893. Commencées en 1890, la conquête et

l’occupation du royaume du Dahomey s’achevèrent en

1894. Á la fin des années 1890, les Français avaient

conquis tout le Gabon, consolidé leurs positions en Afrique du

Nord, mené à bien la conquête de Madagascar (ils

exilèrent la reine Ranavalona III en 1897 à Alger) et

, à la frontière orientale entre le Sahara et le Sahel,

mis un terme à la résistance obstinée de Rabah

au Sennar, tué au combat en 1900.

La conquête britannique fut, elle aussi, spectaculaire et sanglante

et elle rencontra, de la part des Africains, une résistance décidée

et souvent lente à réduire. Utilisant ses possessions

côtières de la Gold Coast (actuel Ghana) et du Nigéria

comme bases d’opérations, l’Angleterre bloqua l’expansion

française en direction du Bas-Niger et dans l’arrière-pays

ashanti. La dernière expédition de Kumasi (en 1900) fut

suivie par l’annexion de l’Ashanti en 1901 et par l’exil

aux Seychelles de Nana Prempeh. Les territoires au nord de l’Ashanti

furent officiellement annexés en 1901, après leur occupation

de 1896 à 1898. À partir de Lagos, leur colonie, les Britanniques

se lancèrent à la conquête du Nigéria. En

1893, la plus grande partie du pays yoruba était placée

sous protectorat. En 1894, Itsekiri était conquis, et l’habile

Nana Olomu, son prince marchand, exilé à Accra. Apparemment

incapable d’affronter le roi Jaja d’Opobo sur le champ de

bataille, Harry Johnston, le consul britannique, préféra

lui tendre un piège.

Invité à le rencontrer à bord d’un navire

de guerre britannique, le roi fut fait prisonnier et expédié

aux Antilles en 1887. Brass et Benin furent conquis à la fin

du siècle. En 1900, la domination britannique au Nigéria

méridional était pratiquement assurée. L’occupation

du pays igbo et de certaines régions de l’hinterland oriental

ne fut cependant effective que dans les deux premières décennies

du XXe siècle. Au nord, la conquête britannique partit

du Nupe, où, en 1895, la Royal Niger Company de George Goldie

exerçait son influence, de Lokoja à la côte. Ilorin

fut occupé en 1897 et, après la création de la

West African Frontier Force en 1898, le sultanat de Sokoto fut conquis

par Frederick Lugard en 1902.

Au nord de l’Afrique, l’Angleterre, déjà en

position de force en Égypte, attendit jusqu’en 1896 pour

autoriser la reconquête du Soudan. Celle-ci

(en 1898) donna lieu à un véritable bain de sang, inutile

et cruel. Plus de 20 000 Soudanais, dont leur chef, Khalifa ?Abdallah,

moururent au combat.

L’occupation de Fachoda par la France — dans le sud du Soudan

— en 1898 ne pouvait, bien entendu, être tolérée

par lord Salisbury, et la France futforcée de se replier.

Le Zanzibar fut officiellement placé sous protectorat britannique

en novembre 1890. Cette mesure et les tentatives d’abolition de

l’esclavage qui en découlèrent provoquèrent

des rébellions vite écrasées. Zanzibar servit de

base à la conquête du reste de l’Afrique-Orientale

britannique. Le pays le

plus convoité par l’Angleterre dans cette région

était l’Ouganda ; la bataille de Mengo (1892) — au

Buganda, centre des opérations — aboutit à la proclamation

du protectorat sur l’Ouganda (1894). La voie était donc

libre pour la conquête du reste de l’Ouganda. Celle-ci fut

réalisée quand les rois Kabarega et Mwanga furent capturés

et exilés aux Seychelles en 1899. Toutefois, au Kenya, il fallut

près de dix ans aux Britanniques pour imposer leur domination

effective sur les Nandi.

En Afrique centrale et australe, la British South Africa Company (BSac)

de Cecil Rhodes entreprit d’occuper le Mashonaland sans l’accord

de Lobengula. En 1893, le roi fut contraint de fuir sa capitale et il

mourut l’année suivante. Son royaume ne fut cependant pas

totalement soumis avant la

répression sanglante de la révolte des Ndebele et des

Mashona en 1896-1897. La conquête de l’actuelle Zambie, moins

mouvementée, fut achevée

en 1901. La dernière des guerres britanniques dans le cadre du

partage de l’Afrique fut celle qu’elle mena contre les Boers

en Afrique du Sud. Elle présente l’intéressante particularité

d’avoir mis aux prises des Blancs entre eux. Commencée en

1899, elle s’achève en 1902.

Pour les autres puissances européennes, l’occupation effective

se révéla difficile. Les Allemands, par exemple, parvinrent

à établir leur domination effective au Sud-Ouest africain,

à la fin du XIXe siècle, en raison essentiellement de

l’hostilité plus que séculaire qui empêchait

les Nama et les Maherero de s’unir. Au Togo, les Allemands s’allièrent

aux petits royaumes des Kotokoli et des Chakosi pour mieux écraser

la résistance des Konkomba — dispersés — (1897

-1898) et des Kabre (1890). Aux Camerouns, ce fut au nord que le commandement

allemand Hans Dominik, qui dirigeait les opérations, rencontra

le plus de difficultés ; mais, en 1902, il avait réussi

à soumettre les principautés peul. En revanche, la conquête

de l’Afrique-Orientale allemande fut la plus féroce et la

plus prolongée de toutes ces guerres d’occupation effective.

Elle se prolongea de 1888 à 1907. Les expéditions les

plus importantes furent celles envoyées contre le célèbre

Abushiri l’indomptable (1888 -1889), les Wahehe (1889 -1898) et

les chefs de la révolte maji maji (1905 -1907).

L’occupation militaire portugaise, commencée dans les années

1880, ne s’acheva que dans le courant du XXe siècle. Pour

les Portugais, cette entreprise fut particulièrement laborieuse.

Ils parvinrent néanmoins à consolider définitivement

leur domination au Mozambique, en Angola et en Guinée (actuelle

Guinée-Bissau). L’État libre du Congo fut confronté,

lui aussi, à de graves problèmes avant de pouvoir mener

à bien l’occupation

militaire de sa zone d’influence. Il commença par s’allier

avec les Arabes du Congo qui lui étaient, en fait, particulièrement

hostiles. Quand l’inanité de la collaboration apparut clairement,

Léopold lança une expédition contre eux. Il fallut

près de trois ans (1892 -1895) pour les soumettre. Mais la conquête

du Katanga, entamée en 1891, ne fut achevée qu’au

début duXXe siècle.

C’est l’Italie qui rencontra les plus grandes difficultés

dans ses guerres pour l’occupation effective. En 1883, elle avait

réussi à occuper une partie de l’Érythrée.

Elle avait également obtenu la côte orientale de la Somalie

lors du premier partage du l’empire Omani en 1886. Plus tard, le

traité de Wuchale (ou Uccialli) (1889), conclu avec l’empereur

Menelik II, définit la frontière entre l’Éthiopie

et l’Érythrée. À la suite d’un étrange

quiproquo sur l’interprétation des clauses du traité,

l’Italie informa les autres puissances européennes que l’Éthiopie

était un protectorat italien.

Mais, quand elle tenta d’occuper ce protectorat fictif, elle subit

la défaite ignominieuse d’Adowa en 1896. Toutefois, elle

parvint à garder ses territoires en Somalie et en Érythrée.

En Afrique du Nord, c’est seulement en 1911 que l’Italie parvint

à occuper les zones côtières de la Cyrénaïque

et de la Tripolitaine (actuelle Jamahiriya arabe libyenne populaire

et socialiste).

Le Maroc réussit à sauvegarder son indépendance

jusqu’en 1912, date à laquelle il la perdit au profit de

la France et de l’Espagne. Ainsi, en 1914,

seuls le Libéria et l’Éthiopie étaient encore

— tout au moins nominalement — indépendants.

En 1902, la conquête de l’Afrique était presque achevée.

L’histoire en avait été très sanglante.

sommaire

L'Afrique

en 1914.

L'Afrique

en 1914.

1914-1918 La guerre sur le sol africain

La première guerre mondiale fut avant tout un conflit entre puissances

européennes auquel l’Afrique se trouva mêlée,

directement et indirectement, du fait qu’à l’ouverture

des hostilités elle était dans sa majeure partie placée

sous la domination des belligérants.

Pour l’Afrique, la conséquence immédiate de la déclaration

de guerre en Europe fut l’invasion des colonies allemandes par

les Alliés. Aucun des deux

belligérants ne s’était préparé au

conflit au sud du Sahara. En fait, on espéra même un court

instant que la région pourrait être épargnée.

Le gouverneur du Togo, Doering, proposa à ses voisins de la Gold

Coast (actuel Ghana) britannique et du Dahomey (actuel Bénin)

français de neutraliser le Togo pour ne pas donner aux Africains

le spectacle de Blancs se disputant entre eux . En Afrique-Orientale

allemande (actuelle Tanzanie), le gouverneur, le D r Schnee, était

résolu à éviter les hostilités de façon

à pouvoir poursuivre son énergique programme de développement

; quand les Britanniques bombardèrent Dar es-Salaam peu après

la déclaration de guerre, il souscrivit à l’idée

d’une trêve de courte durée, destinée à

neutraliser l’Afrique-Orientale allemande. Certains milieux espéraient

même que les dispositions du traité de Berlin (1885) relatives

à la neutralité du bassin conventionnel duCongo permettraient

d’éviter la guerre à l’Afrique de l’Est

et du Centre .

Cependant, le courant en faveur d’une extension du conflit africain

aux possessions allemandes devait l’emporter. Pour l’Angleterre,

qui possédait la

maîtrise des mers, la stratégie définie en 1919

par le Committee for Imperial Defence (Comité pour la défense

de l’Empire) prévoyait de porter la guerre dans les colonies

de l’ennemi. Pour conserver cette suprématie navale, elle

devait mettre hors d’usage le système de communication et

les principaux ports de l’Allemagne en Afrique. Quant aux Alliés,

une victoire pouvait leur permettre de se partager les possessions allemandes

à titre de butin de guerre. Cette considération joua certainement

un grand rôle dans la décision du commandant général

des Forces d’Afrique du Sud, le général Louis Botha

et du ministre de la Défense, J. C. Smuts, face à l’opposition

ouverte des Afrikaners intransigeants, d’engager les forces sud

africaines aux côtés des Alliés et d’envahir

le Sud-Ouest africain allemand (actuelle Namibie), puis de participer

plus tard à la campagne d’Afrique orientale . Non seulement

Botha et Smutz voyaient dans le Sud-Ouest africain une cinquième

province possible, mais ils espéraient qu’en contribuant

à une victoire des Britanniques dans l’Est africain une

partie du territoire allemand conquis pourrait être offerte aux

Portugais en échange de la baie de Delagoa, port naturel du Transvaal

vers l’Afrique du Sud 8. En Grande-Bretagne, on pensait que la

perspective pour l’Afrique du Sud d’entrer en possession du

Sud-Ouest africain serait le gage de son intervention et de son loyalisme9.

Pour les Français, l’invasion du Cameroun devait leur permettre

de récupérer le territoire cédéà

contrecœur à l’Allemagne en 1911 au lendemain de l’incident

d’Agadir. Même la Belgique, qui avait immédiatement

invoqué la neutralité perpétuelle du Congo (actuel

Zaïre) garantie par l’article X du traité de Berlin,

s’empressa, sitôt sa propre neutralité violée

par les Allemands, d’envahir elle aussi des territoires allemands

en Afrique, dans l’espoir qu’un succès lui conférerait

un atout dans le règlement de paix final.

Les colonies allemandes n’étaient pas faciles à défendre

du fait de la suprématie navale des Alliés et de la très

grande infériorité numérique des troupes coloniales

qui y étaient stationnées. Les Allemands avaient espéré,

au début, que la victoire rapide qu’ils escomptaient en

Europe éviterait la

participation directe des colonies tout en leur permettant de réaliser

leur ambition d’une Mittelafrika reliant le Cameroun et l’Afrique

orientale, et ruinant une fois pour toutes le vieux dessein britannique

d’un axe Le Cap-Le Caire; mais dès qu’il apparut nettement

qu’une victoire rapide était impossible, les Allemands comprirent

que des campagnes prolongées en Afrique immobiliseraient des

troupes coloniales alliées qui auraient pu être envoyées

sur le front européen. Cette situation fut brillamment exploitée

par von Lettow-Vorbeck, qui, à la tête des troupes allemandes

d’Afrique orientale, combattit des Alliés — un moment

dix fois supérieurs en nombre — pendant la durée

de la guerre ...

Les campagnes d’Afrique peuvent se diviser en deux phases distinctes.

Au cours de la première — qui ne dura que quelques semaines

—, les Alliés cherchèrent à détruire

la capacité offensive de l’Allemagne et à neutraliser

ses ports africains. Ainsi, Lomé au Togo, Douala au Cameroun,

Swakopmund et Lüderitz Bay dans le Sud-Ouest africain furent occupés

peu après l’ouverture des hostilités. En Afrique-Orientale

allemande, les croiseurs britanniques bombardèrent Dar es-Salaam

et Tanga en août, et, bien que ces deux ports n’aient été

pris que plus tard, ils ne purent désormais être utilisés

par les navires de guerre allemands. En égypte, lors de l’entrée

en guerre de la Turquie aux côtés de l’Allemagne,

les Britanniques renforcèrent les défenses du canal de

Suez et repoussèrent une expédition turque en février

1915. Par la suite, l’Égypte fut la principale base anglaise

pour les opérations contre la Turquie et ses provinces moyen-orientales,

et devint le pivot de la puissance britannique en Afrique et au Moyen-Orient

pour les trois décennies à venir.

Cette première phase de la guerre en Afrique revêtit une

importance capitale du point de vue de la stratégie globale.

La deuxième phase, à l’exception des opérations

contre l’Empire turc lancées à partir de l’égypte,

n’eut qu’un effet marginal sur l’issue du conflit mondial.

Néanmoins, les Alliés étaient résolus à

conquérir les colonies allemandes, tant pour éviter qu’elles

ne servent de bases à la subversion de leurs propres colonies

(où leur autorité était souvent mal assise) que

pour les partager entre eux dans l’éventualité d’une

victoire totale. C’est pourquoi, dès qu’il eut réprimé

la révolte des Afrikaners — qui avait bénéficié

de l’appui des Allemands du Sud-Ouest africain —, le gouvernement

sud-africain entreprit une conquête

du territoire qu’il mit six mois à mener à son terme.

Cette campagne fut la seule à laquelle des troupes africaines

ne participèrent pas ; en effet, les généraux de

l’Union hésitaient à armer les populations africaines.

Les Allemands, qui avaient réprimé avec brutalité

les soulèvements des Herero et des Nama, n’y étaient

guère enclins non plus.

La longue campagne du Cameroun fut menée en grande partie par

des troupes africaines. En dépit de leur supériorité

numérique, les Alliés — Français, Britanniques

et Belges — mirent plus de quinze mois à conquérir

le territoire. Conscient qu’il ne pouvait espérer l’emporter

en Afrique orientale sur des forces numériquement dix fois supérieures

aux siennes, von Lettow-Vorbeck décida d’immobiliser l’ennemi

le plus longtemps possible en ayant recours à la guérilla.

Il resta invaincu jusqu’à la fin des hostilités,conduisant

sa colonne de soldats en haillons à travers l’Afrique-Orientale

portugaise (actuel Mozambique) pour parvenir enfin en Rhodésie

du Nord (actuelle Zambie), où l’atteignit l’annonce

de l’armistice en Europe . Quelque 160 000 soldats alliés

— et c’est là une estimation prudente — auraient

été opposés à von Lettow-Vorbeck, dont les

effectifs ne dépassèrent à aucun moment 15 000

hommes. Comme au Cameroun, les troupes africaines jouèrent un

rôle décisif des deux côtés, faisant souvent

preuve d’une grande bravoure et se révélant bien

meilleurs combattants que les soldats sud-africains blancs, qui furent

décimés par la maladie. Certains jours, la ration du fantassin

nigérian se composait, en tout et pour tout, d’une demi-livre

de riz. Les porteurs payèrent un tribut particulièrement

lourd : au moins 45 000 d’entre eux auraient succombé à

la maladie au cours de la campagne.

La guerre vit un important exode d’Européens, exerçant

des fonctions administratives et commerciales dans les colonies africaines

des pays alliés,

qui durent partir sur le front occidental ou s’engagèrent

dans des unités stationnées en Afrique pour mener des

campagnes hors d’Afrique. À l’exception de la campagne

du Sud-Ouest africain, les troupes africaines jouèrent un rôle

déterminant dans les succès militaires des Alliés

en Afrique. Non seulement les troupes indigènes ont combattu

sur le sol africain, mais elles ont renforcé les armées

européennes sur les fronts occidental et

moyen-oriental. près l’ouverture des hostilités,

alors que l’Afrique occidentale comptait à elle seule 14

785 soldats africains, il fut décidé d’en recruter

50 000 autres au cours de la période 1915 -1916. C’est alors

que commença en Afrique française ce que le gouverneur

Angoulvant a appelé une « véritable chasse à

l’homme» et que Jide Osuntokun a récemment qualifié

de nouvelle traite des Noirs . Ayant à fournir un certain contingent

de recrues, les chefs s’emparaient d’étrangers et d’anciens

esclaves pour éviter d’enrôler leurs enfants ou leurs

parents. Les naissances n’étant pas enregistrées,

nombreuses furent les recrues qui avaient dépassé ou n’avaient

pas encore atteint l’âge de porter les armes. Mais, la campagne

de recrutement provoqua d’importantes révoltes, et il fut

impossible de lever des troupes dans les régions en rébellion.

Ayant besoin d’hommes et espérant qu’un Africain haut

placé pourrait réussir là où les Français

avaient échoué, le gouvernement se résolut en 1918

à nommer Blaise Diagne au poste de commissaire général

du recrutement des troupes noires. Chargées de recruter 40 000

tirailleurs, ses équipes en enrôlèrent en fait 63

378, dont un faible pourcentage, cependant, devait aller au front puisque

la guerre prit fin en novembre 1918.

Le service obligatoire fut également institué en Afrique-Orientale

britannique, pour le recrutement de soldats et de porteurs, par un décret

de 1915, au titre duquel tous les hommes âgés de dix-huit

à quarante-cinq ans étaient assujettis au service militaire.

Cette disposition fut étendue au protectorat de

l’Ouganda en avril 1917. En Rhodésie du Nord, du fait du

recrutement forcé en vigueur dans tous les districts, plus du

tiers de la population de sexe masculin fut mobilisée pendant

une grande partie de la guerre dans les services de portage. Après

1917, les besoins pressants du front syrien contraignirent le gouvernement

du protectorat britannique en Égypte à introduire la conscription

et la réquisition des animaux, malgré sa promesse antérieure

de supporter tout le poids de la guerre. Les oumda de villages «

réglèrent de vieux comptes en remettant leurs ennemis

entre les mains des agents recruteurs ou en fournissant des animaux

à l’insatiable caravane syrienne». En Algérie,

en Tunisie et même au Maroc, dont la conquête n’était

pas achevée, les indigènes furent précipités

dans la guerre. On estime à plus de 483 000 le nombre total de

soldats coloniaux, pour la plupart enrôlés d’office,

qui ont servi dans l’armée française pendant la guerre.

Au Congo, les Belges recrutèrent jusqu’à 260 000

porteurs durant la campagne d’Afrique orientale. Ces chiffres,

à eux seuls, défient l’imagination, notamment si

l’on songe que la conquête était toute récente.

Dans sa période la plus dramatique, le commerce des esclaves

n’en avait jamais atteint le dixième en une seule année.

Si elle fit directement un très grand nombre de morts et de blessés

en Afrique, la guerre fut aussi indirectement responsable des innombrables

décès dus à l’épidémie de grippe

de 1918-1919, qui toucha tout le continent et dont la propagation se

trouva facilitée par le rapatriement des soldats et des porteurs...

sommaire

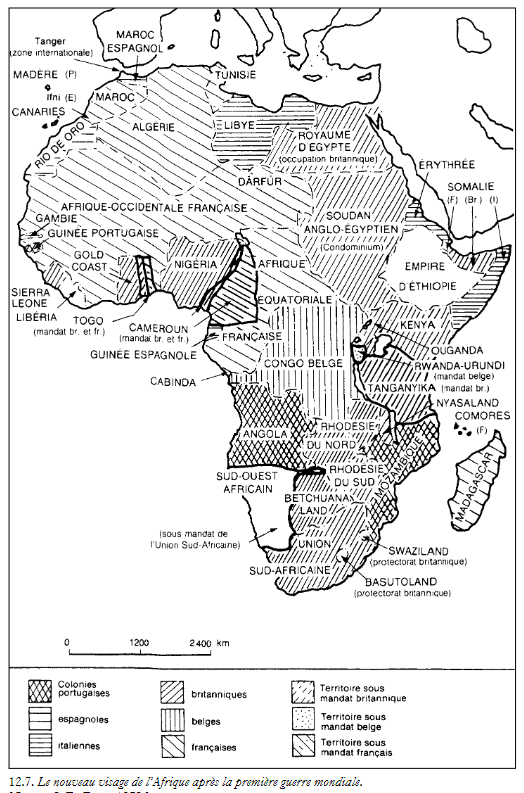

L'afrique après la guerre 1914-18

La grande guerre marqua donc dans l’histoire de l’Afrique

un tournant qui, pour n’être pas aussi spectaculaire que

le deuxième conflit mondial, n’en

était pas moins important à maints égards. Elle

a notamment redessiné la carte de l’Afrique telle qu’elle

se présente à peu près aujourd’hui .

L’Allemagne quitta le rang des puissances coloniales pour être

remplacée par la France et la Grande-Bretagne au Cameroun et

au Togo, par l’Union

sud-africaine dans le Sud-Ouest africain et, dans l’ex-Afrique-Orientale

allemande, par la Grande-Bretagne et la Belgique, ce dernier pays obtenant

les

provinces, petites, mais très peuplées, du Rwanda et de

l’Urundi (actuelsRwanda et Burundi) .

Les délicates négociations auxquelles donna lieu à

Versailles la redistribution de ces territoires entre les Alliés

victorieux appartiennent, à proprement parler, à l’histoire

de l’Europe, bien que la façon dont le Cameroun et le Togo

furent divisés, sans guère d’égards pour les

considérations historiques

et ethniques, ait créé une très vive amertume dans

certaines fractions de la population de ces territoires, en particulier

chez les Ewe du Togo. Pour ce

qui est des habitants des anciennes colonies allemandes, leur sort ne

fut pas sensiblement amélioré par le changement de maîtres.

Aux yeux de certains Africains, la balance penchait même plutôt

pour les premiers ; au Cameroun et au Togo, la population conçut

une certaine nostalgie pour l’ancien régime, les Français

ayant introduit leur système de travail obligatoire et les Britanniques

ayant fait preuve de moins d’ardeur que leurs cousins germaniques

pour développer leurs territoires .

Étant donné que la France et la Grande-Bretagne considéraient

que leur rôle de mandataire était purement transitoire,

les deux Togo furent moins

développés que la Côte-d’Ivoire et la Gold

Coast (Ghana), et le Tanganyika Tanzanie) moins que le Kenya ou l’Ouganda.

Et, si le Sud-Ouest africain

se développa de façon spectaculaire sous l’«

administration » sud-africaine, ce fut au bénéfice

d’une population de colons en accroissement rapide ; en ce qui

concerne les autochtones, la brutalité de la domination allemande

fit place à un régime ouvertement raciste, pratiquant

une politique de peuplement et d’exploitation du pays par et pour

les Blancs.

Bien qu’européenne en premier chef, la première guerre

mondiale eut de profondes répercussions sur l’Afrique. Elle

marqua à la fois la fin du partage

du continent et celle des tentatives faites par les Africains pour reconquérir

une indépendance fondée sur la situation politique antérieure

à ce partage.

Elle fut une cause de profonds bouleversements économiques et

sociaux pour de nombreux pays africains, mais inaugura une période

de vingt années de calme pour les administrations européennes,

à l’exception des zones comme le Rif français et

espagnol, la Mauritanie française et la Libye italienne.

Toutefois, semée pendant la guerre, l’idée de l’autodétermination

des peuples et de la responsabilité des puissances coloniales

devait, au cours de la

période de paix ultérieure, influencer profondément

l’essor des mouvements nationalistes naissants. Mais il a fallu

le cataclysme d’une deuxième guerre mondiale pour que ces

mouvements, qui réclamaient auparavant un plus grand rôle

dans l’administration, en viennent à exiger les rênes

du pouvoir.

Histoire extraite du livre " L’Afrique sous domination coloniale, 1880-1935"

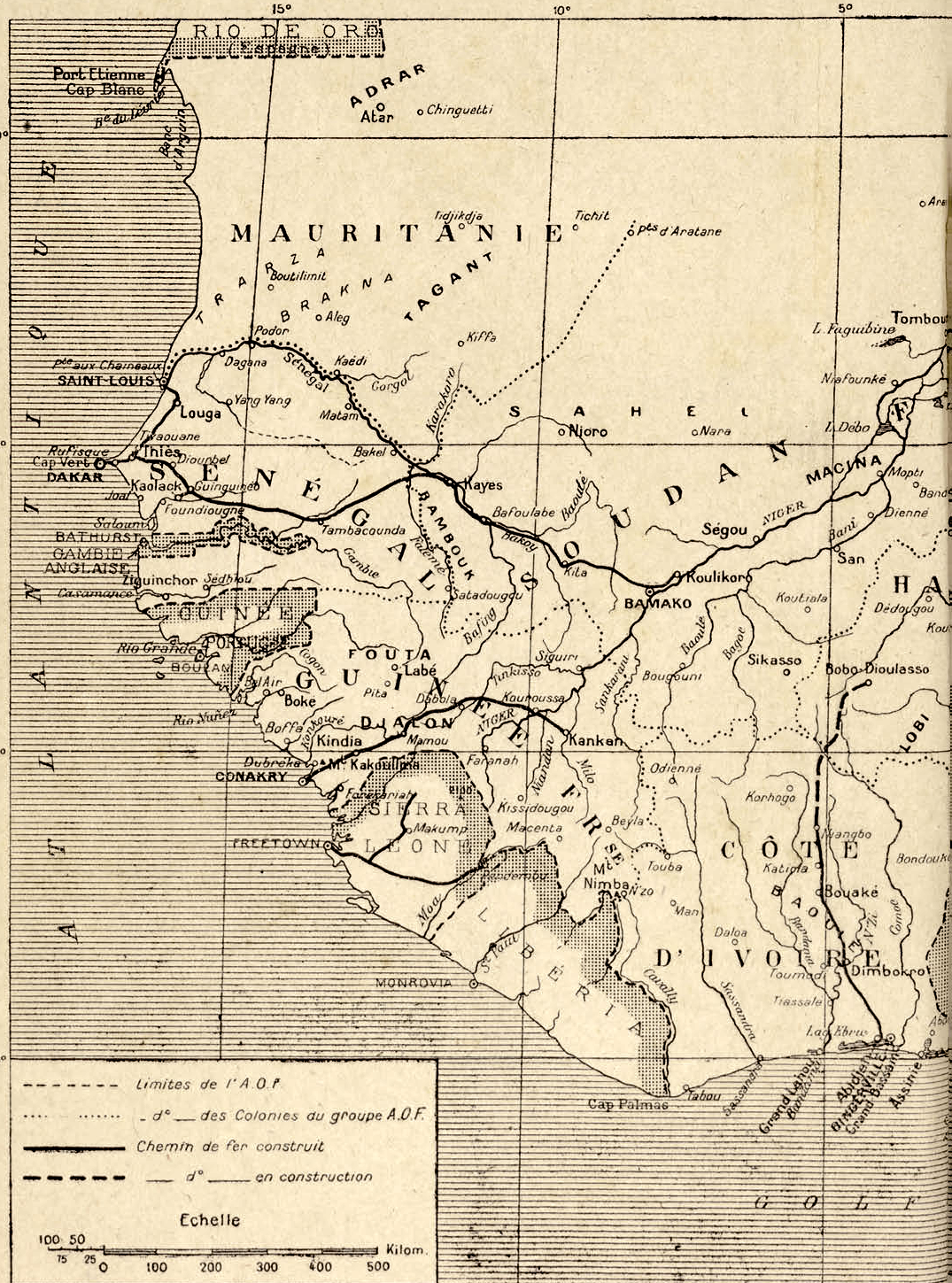

L'Afrique Occidentale Française : voir

la page l'AOF

Sénégal - Mauritanie

Soudan Français - Haute

Volta Guinée Française

- Côte d'Ivoire - Dahomey

- Territoire du Niger

sommaire

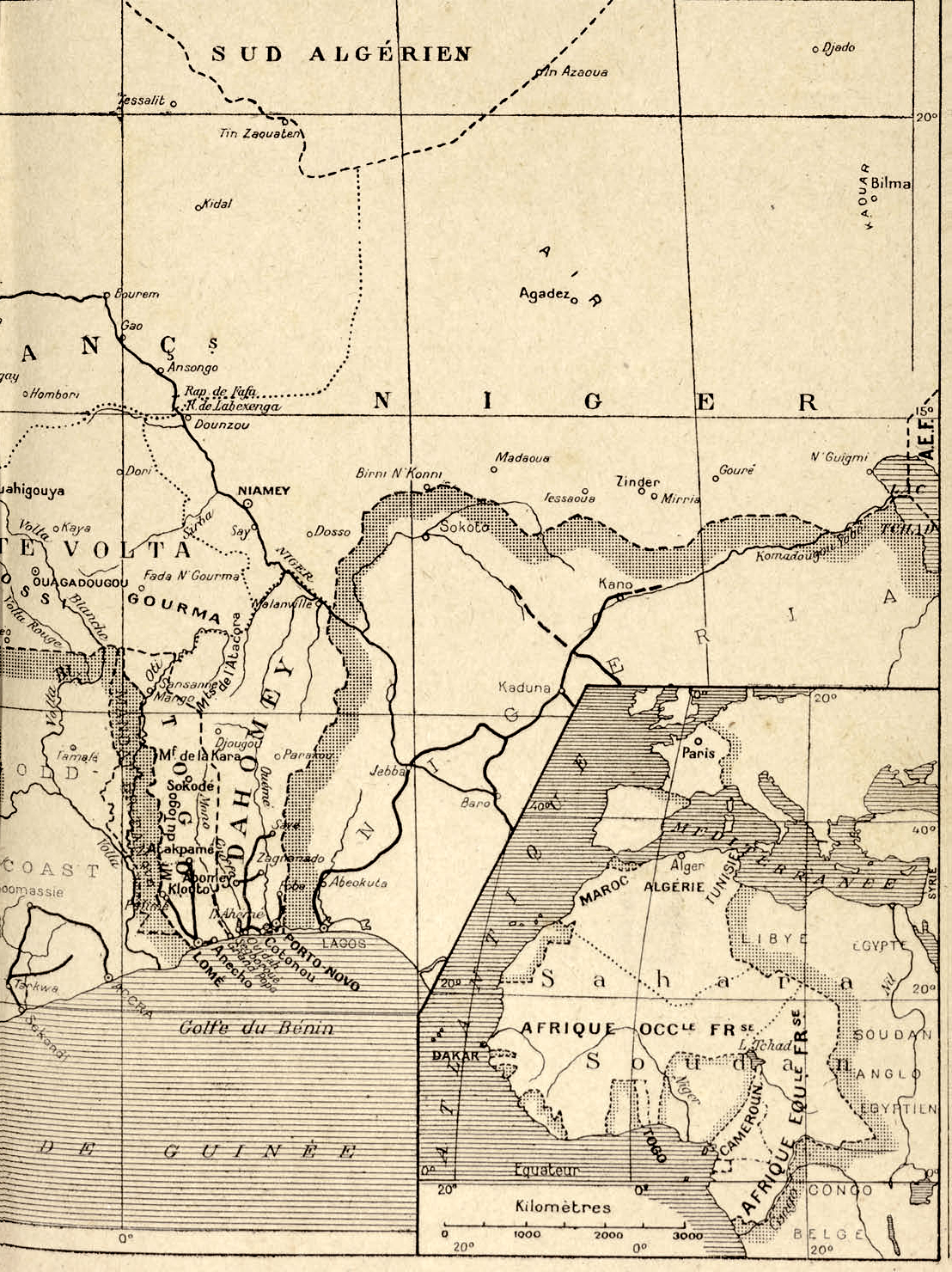

Les Territoires Africains sous mandat :

Les Territoires Africains sous mandat se composent des parties des anciennes

colonies allemandes du Togo et du

Cameroun qui ont

été, au lendemain du Traité de Versailles, placées

sous l'autorité de la France.

sommaire

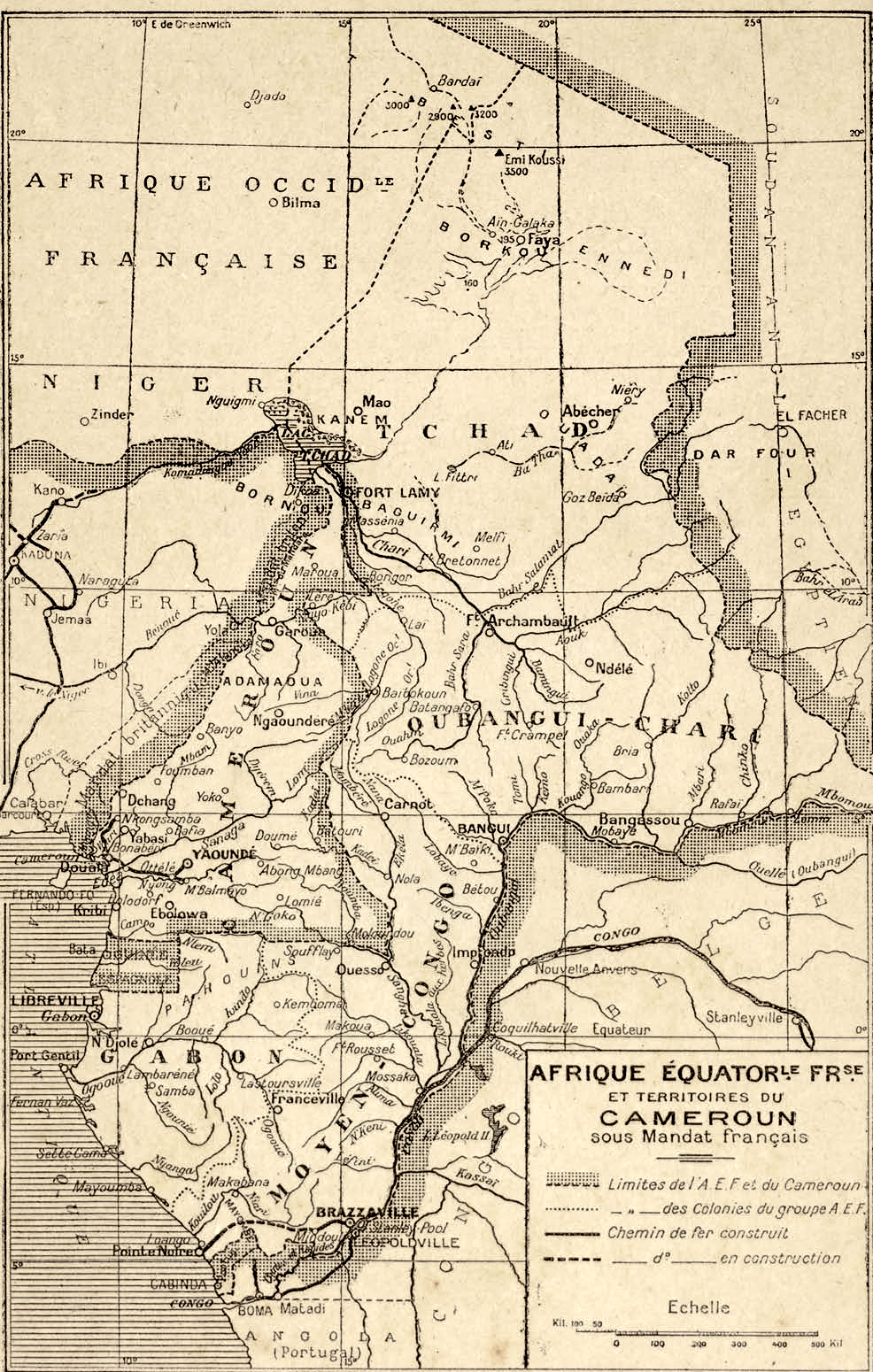

L'Afrique Equatoriale Française : voir la page l'AEF

Gabon - Moyen-Congo

Oubangui-Chari - Tchad

- Cameroun

Madagascar et

Dépendances :

sommaire

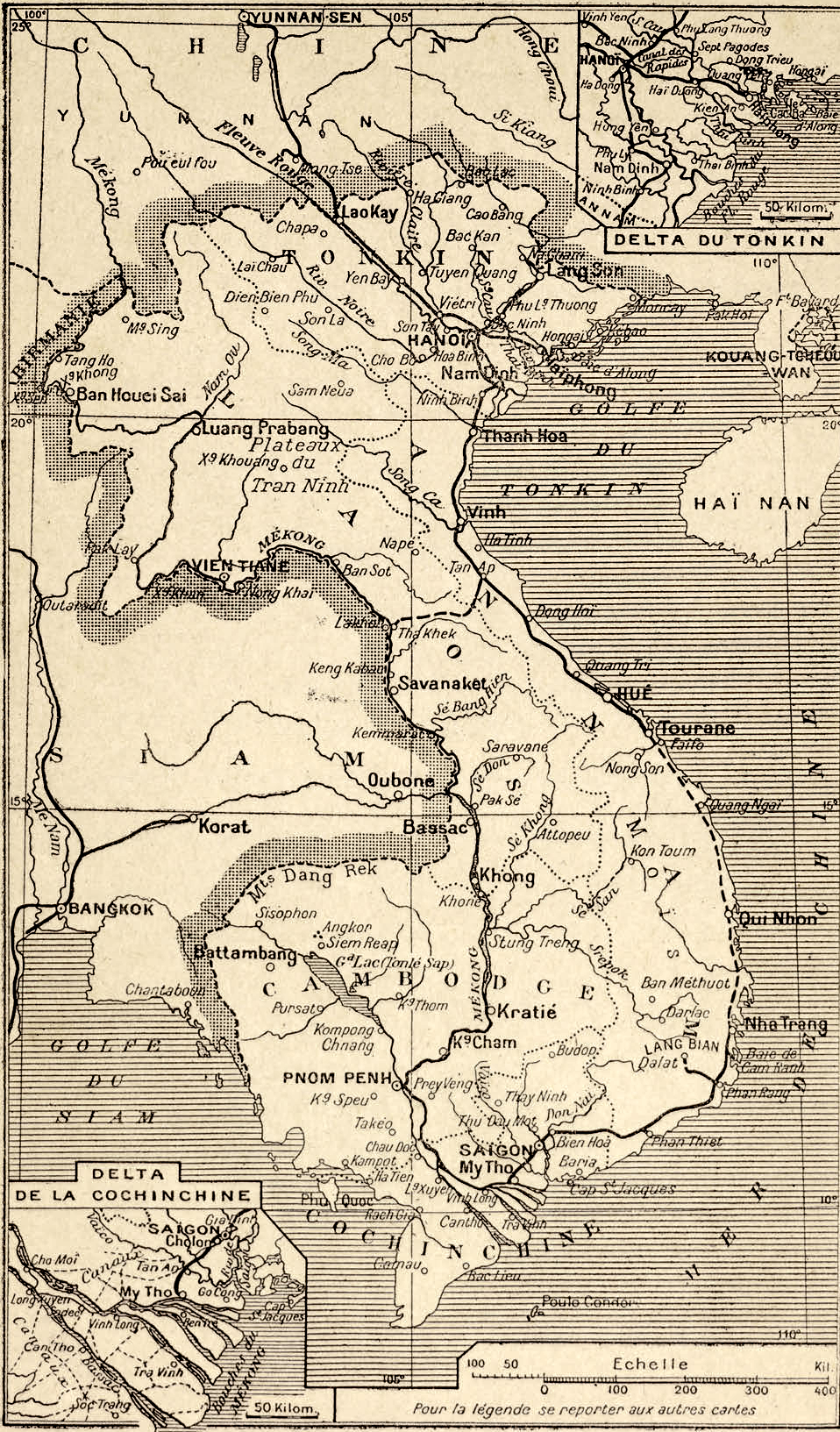

L'Indochine : voir la page l'Indochine

Avec : la Cochinchine - Cambodge - Ânnam - Tonkin - Laos Territoire

de Kouang-Tchéou-Wan

sommaire

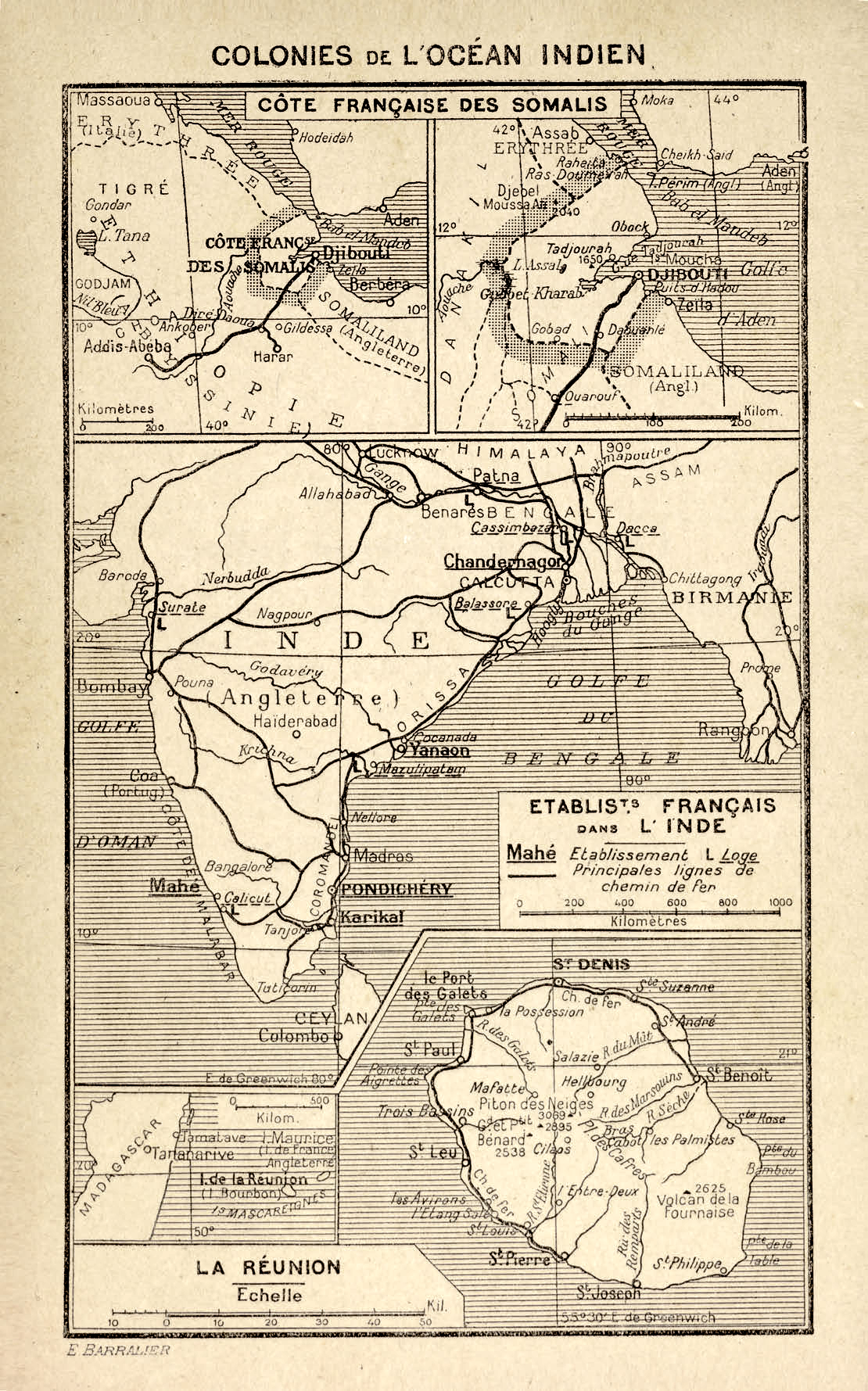

Colonies de l'Océan Indien :

Côte Française des Somalis - Ethiopie - Ile de la Réunion-

Établissements dans l'Inde Française

Colonies du Pacifique :

Nouvelle-Calédonie - Nouvelles-Hébrides

- Tahiti et Dépendances

Le condominium des Nouvelles-Hébrides

La création du Condominium résulte de tout un contexte

de géopolitique spécifique au début du XXe siècle

: après l'incident diplomatique de Fachoda, au Soudan, entre

la France et le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne effectue un revirement

très sensible de politique étrangère à

partir de 1901, et avec l'accession au trône du très

francophile Édouard VII.

Le Royaume-Uni lança donc une politique surprenante de rapprochement

avec la France, pour répondre à la montée en

puissance de l'empire allemand, et trouver un allié solide

lors de la conclusion de l'Entente cordiale en 1904.

Pour concrétiser cette entente, régler les problèmes

coloniaux entre les deux puissances constituait l'une des priorités

pour les nouveaux alliés.

- La France proposait d'échanger les établissements

français dans l'Inde contre la Gambie, enclavée dans

la colonie du Sénégal. Mais la Gambie était devenue

protectorat britannique en 1894.

- Le deuxième choix, définitif, se porta alors sur les

îles des Nouvelles-Hébrides, au Nord de la Nouvelle-Calédonie.

Pour symboliser et concrétiser l'entente entre les deux états,

les Britanniques proposèrent à la France de faire de

la colonie un condominium entre les deux États, et les Britanniques

demandèrent à la France de conserver les 5 comptoirs

de l'Inde. La proposition fut saluée avec enthousiasme par

la majorité des parlementaires des deux pays.

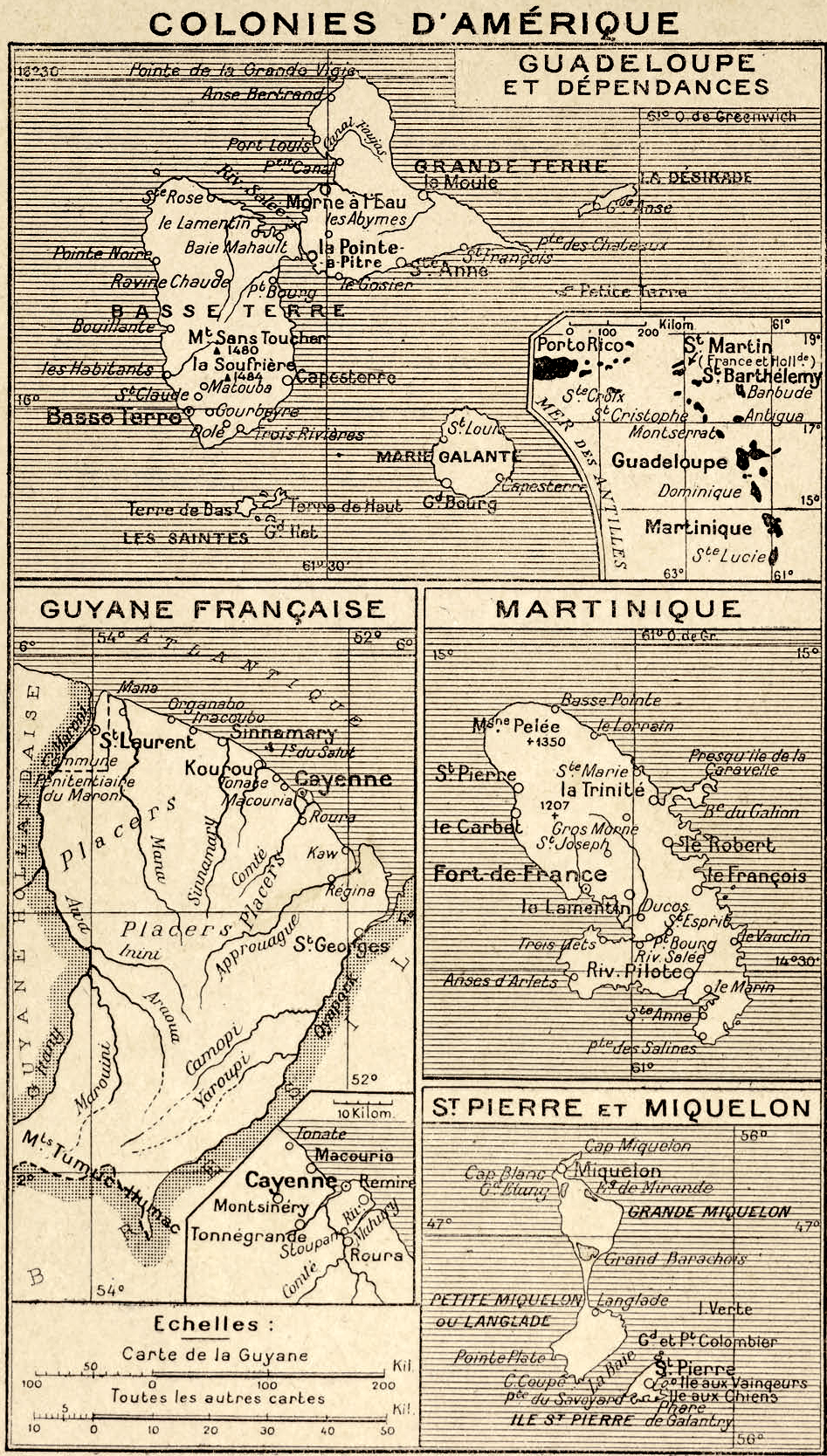

Colonies d'Amérique :

Martinique Guadeloupe

et ses Dépendances Guyane - Iles de

Saint-Pierre et Miquelon

sommaire

1928 Suite du récit Ce que sont

les Colonies Françaises

Ce que l'on va faire aux Colonies :

LES EMPLOIS DANS LE COMMERCE

Le commerce colonial s'exerce dans nos vieilles possessions, Antilles,

Réunion, etc., dans les mêmes conditions qu'en France.

Les habitants du pays vendent au détail, en se servant à

des grossistes locaux qui ont leurs bureaux de vente et d'achat en France.

Dans les autres colonies, et particulièrement dans les Gouvernements

généraux, nous trouvons de très grosses entreprises

pratiquant en même temps l'importation et l'exportation. Elles possèdent

d'importants capitaux leur permettant d'acheter des stocks considérables

et d'ouvrir de nombreux comptoirs pour la vente et l'achat. Il existe

en Afrique Occidentale Française des sociétés créées

au capital de 100 millions, disposant de cent à cent cinquante

comptoirs répartis dans les colonies françaises et anglaises

voisines.

Ces sociétés sont les fournisseurs habituels de l'Administration,

par adjudication ou appel d'offres.

On constate, dans certaines colonies, au Sénégal, par exemple,

que le commerce des arachides qui représente les quinze seizièmes

du commerce local à l'exportation est, en fait, monopolisé

par une quinzaine d'entreprises de ce genre qui ont su se réserver,

la conquête et la pacification terminées, tous les emplacements

favorables, autour des marchés du pays.

A l'importation, ces bazars prennent toutes les marchandises utilisées

dans le pays; c'est assez pratique pour le consommateur.

En dehors de leurs comptoirs particuliers, ils ont également la

clientèle du petit commerce local, généralement indigène,

qui leur achète les marchandises dont il a besoin, obtient du crédit,

et vend, au comptant, les produits qu'il a drainés.

Ces conditions rendent fort difficile la création de nouvelles

entreprises et ne permettent pas aux commerçants métropolitains

de fournir directement les petits détaillants locaux.

Les maisons de commerce coloniales entretiennent un nombreux personnel

indigène, Tenforcé encore à la période active

du commerce (la traite, au Sénégal) par des auxiliaires

de tous genres, rabatteurs, indicateurs, manœuvres, etc. Parmi le

personnel permanent, on trouve des éléments qui commencent

à tenir des fonctions autrefois assurées par des Européens,

petits comptables, agents de dédouanement, etc.

Certains indigènes d'A. O. F. sont même arrivés à

des situations importantes, chefs comptables et inspecteurs de comptoirs.

Le rôle du « blanc », dès qu'il est au courant

du pays, c'est-à-dire au second séjour, devient, dans ces

conditions, un rôle de surveillance, d'instruction et de direction

de l'indigène. En général, aussi, les caissiers sont

toujours choisis parmi les Européens. On devine aisément

pourquoi.

En Indochine, où la civilisation très avancée permet

rapidement l'adaptation de l'Annamite à nos méthodes, on

réduit le personnel blanc au minimum indispensable : la direction,

et quelques services permettant, par la suite, de recruter les éléments

constituant cette direction.

Dans toutes les colonies, les entreprises commerciales ne recrutent que

par la base, mais il peut arriver qu'un agent ayant déjà

un certain rang dans une maison, passe dans une autre, avec avancement.

Pour créer une affaire nouvelle, il faut connaître à

fond le pays, y avoir longtemps séjourné, y posséder

de nombreuses relations indigènes. Généralement,

les créations nouvelles sont l'œuvre d'employés supérieurs,

ou même de directeurs d'entreprises existantes, qui, sachant bien

ce que l'on peut tenter, exploitent une branche nouvelle et réunissent

facilement les capitaux qui leur sont nécessaires.

Le personnel européen débutant est généralement

pris parmi les jeunes gens célibataires, sortant du régiment,

et ne dépassant pas 28 à 30 ans. Certaines maisons ne recrutent

pas d'employés de plus de 25 ans. Les candidats doivent déjà

exercer une profession commerciale, de préférence dans les

tissus de coton ou la quincaillerie, avoir une forte instruction primaire

supérieure, ou mieux secondaire, connaître la comptabilité

commerciale, et enfin, souvent, la langue anglaise.

Les anciens élèves d'écoles supérieures de

commerce ont, dans certains comptoirs, la priorité.

Sur la côte d'Afrique, chaque maison loge, nourrit, blanchit, et,

en cas de besoin, hospitalise son personnel. Les appointements de début

varient ordinairement entre 500 et 800 francs par mois. En fin d'année,

une gratification, en rapport avec les affaires traitées et la

manière de servir de l'employé, est très souvent

accordée.

Il faut ajouter que plusieurs sociétés, et non des moindres,

se montrent depuis quelque temps, beaucoup moins exigeantes pour le recrutement

de leur personnel. Quelques-unes, même, préfèrent

les anciens commis de grandes épiceries et engagent ces débutants

au salaire de deux mille francs par an.

Les contrats imposés au personnel sont généralement

très durs. On peut même considérer que plus ils sont

draconiens, plus ils avantagent les employés, car, les clauses

deviennent telles qu'un tribunal ne peut les... reconnaître, en

cas de contestation...

Pour arriver à obtenir une situation intéressante, il faut

compter au moins six ans de présence dans la maison. L'étude

et la pratique des langues et usages locaux contribuent pour beaucoup

au succès.

En Indochine, le personnel est quelquefois logé, mais assez rarement.

Le coût de l'existence pour un célibataire est de 200 à

250 piastres par mois, à Saïgon. Il est un peu moins élevé

au Tonkin et dans tout l'intérieur du pays. Les employés

débutants doivent exiger des contrats normaux, augmentant la somme

indiquée plus haut.

A Madagascar, l'organisation du personnel n'est plus africaine; elle n'est

pas devenue indochinoise. Généralement, les employés

sont logés, ils touchent un salaire et une indemnité de

cherté de vie, calculée selon les postes et variables par

suite des grandes différences qui existent d'une région

à l'autre.

L'Ecole pratique coloniale du Havre, dont les cours durent dix mois, et

se font souvent dans les magasins du port, forme d'excellents débutants.

Elle reçoit des élèves de tous âges; un certain

nombre la fréquentent à leur sortie du régiment.

Le maire de la ville du Havre répond gratuitement aux demandes

concernant cette école, dont l'enseignement se perfectionne et

se développe chaque jour.

LES EMPLOIS DANS L'INDUSTRIE

L'industrie coloniale se réduit au strict nécessaire, indispensable

à la vie du pays.

La plus considérable est celle des transports par voies ferrées.

Sauf quatre lignes concédées à des compagnies privées,

l'exploitation des chemins de fer coloniaux est rattachée au service

des Travaux publics. Sur toutes les lignes, le personnel européen

est peu nombreux. Chauffeurs, mécaniciens, chefs de petites stations,

contrôleurs, etc., sont indigènes.

Les transports automobiles qui fonctionnent maintenant un peu partout

utilisent quelques rares mécaniciens et chefs de garage métropolitains.

En Indochine, plusieurs importantes sociétés annamites,

à personnel et capitaux indigènes, existent.

L'éclairage électrique et la fourniture de la glace représentent,

dans la plupart des centres, une usine comparable à celle d'un

de nos chefs-lieux de cantons ruraux. Un bon contremaître, aidé

de quelques indigènes, assure le fonctionnement du service.

L'industrie coloniale ne se développe réellement que dans

les pays à cannes à sucre, pouT ce qui concerne la sucrerie,

la distillation du rhum et des alcools de mélasse.

L'Indochine compte, néanmoins, de grosses usines exploitées

par les procédés les plus modernes répondant aux

besoins locaux et se préparant à exporter dans les pays

limitrophes.

A Madagascar, l'industrie locale commence à naître. Depuis

quelques années on a traité, dans cette colonie, le manioc

pour l'exploitation en cossettes bouchons, briquettes ou tapioca, et fécules.

L'industrie de la viande frigorifiée, conservée en boîtes,

existe également.

L'agent européen, dans l'industrie, joue le même rôle

que dans le commerce. Il encadre, dresse et forme des ouvriers indigènes.

Nous avons des ouvriers de couleur qui valent souvent les ouvriers européens,

dans l'entreprise et le bâtiment, notamment.

En Indochine, nous trouvons des annamites passés dans nos écoles

d'ingénieurs, aussi capables que leurs camarades de promotion de

conduire un atelier ou un chantier.

En général, les ouvriers indigènes travaillent beaucoup

plus lentement que les Européens, et obligent à une surveillance

de tous les instants.

* *

Pour le confort chez tous, les ETABLISSEMENTS WALLACH FRÈRES, 103

et 105, rue de Tocqueville, à Paris, fournissent tout l'outillage

à main, les appareils électriques, de ventilation, d'aspiration,

de levage, etc.. Réclamez le gros catalogue.

LES EMPLOIS DANS L'AGRICULTURE ET LES FORÊTS

L'agriculture, dans la zone tropicale, exige de grands moyens d'action

et des capitaux dont l'importance varie suivant la colonie où l'on

s'installe et les cultures envisagées. C'est la partie de l'exploitation

coloniale qui demande le plus de technique et aussi de pratique. C'est

dans ce domaine de 1'activité et de l'initiative individuelle qu'il

faut éviter à tout prix « le maître Jacques

», bon à tout... et propre à rien. Au point de vue

cultures, en général, l'Indochine vient en tête de

toutes nos colonies, avec le café du Tonkin et de l'Annam, les

hévéas des Terres Rouges, et quantité de produits