LE RELAIS TELEPHONIQUE

Relais et amplificateurs téléphoniques.

Différents moyens d’augmenter la portée des circuits

téléphoniques ont été indiqués aux

pages « Lignes aériennes » et «Lignes souterraines

».

Indépendamment de la pupinisation et du mode de construction

de Krarup * pour les cables, on envisagea d’autres moyens

et, en premier lieu, on pensa à augmenter l'intensité

des courants microphoniques, mais les charbons, en s’échauffant,

se dilataient et perdaient leur mobilité.

Cet inconvénient donna naissance à des microphones à

circulation d’eau.

* Carl Emil Krarup était un ingénieur télégraphique

danois, principalement connu pour l'invention d'un type de câble

chargé , appelé éponyme câble Krarup, qui

a amélioré la transmission des signaux téléphoniques,

en particulier sur les câbles sous-marins .

On peut citer, tout d’abord, le microphone hydraulique du Professeur

Majorana, susceptible de supporter des courants de plusieurs

ampères ;

|

1905 Le premier microphone hydraulique italien

a été conçu par le comte Quirio Majorana

de la Poste italienne. |

|

Des résultats également satisfaisants furent obtenus avec le microphone Ericsson, dans lequel quatre électrodes creuses sont alimentées de liquide par un réservoir clos; un dispositif de cloisonnement permet de monter ces quatre éléments, soit tous en parallèle, soit en deux séries de deux éléments placées en parallèle.

Les deux premiers de ces microphones furent également employés pour des transmissions radioléléphoniques.

Le problème, qui avait donné naissance à tous ces instruments, devait nécessairement, par analogie, orienter les recherches vers une retransmission semblable à celle qu’on effectue sur les longues lignes télégraphiques.

L’idée d’un tel relais avait été formulée, dès 1878, par Du Moncel, mais, bien que Hughes, qui avait procédé à des expériences, ait déclaré les résultats satisfaisants, il semble que cette idée soit retombée dans l’oubli.

sommaire

1878 un travail intéressant nous a été

communiqué par MM. Elihu Houston et Edwin Thomson sur

un relais téléphonique basé sur l'emploi

du microphone. "Dès le mois de février 1878, j'avais

songé à ce problème, et voici ce que je disais

dans ma communication à l'Académie du 25 février

: Si les vibrations de la lame du téléphone récepteur

étaient semblables à celles du téléphone

transmetteur, il est facile de concevoir qu'en substituant au téléphone

récepteur un téléphone à la fois récepteur

et transmetteur ayant sa pile locale, ce dernier pourrait réagir

comme un relais, grâce à l'intermédiaire de la bobine

d'induction, et pourrait ainsi non-seulement amplifier les sons, mais

encore les transmettre à toute distance; mais il n'est pas prouvé

que les vibrations des deux lames en correspondance soient de la même

nature, et si les sons résultent de rétractions et dilatations

moléculaires, le problème serait beaucoup plus difficile

à résoudre".

Ce sont des expériences à tenter. Eh bien! ces expériences

ont été tentées avec succès par M. Hughes,

qui, ainsi qu'on l'a vu, est parvenu, grâce à la combinaison

du microphone au téléphone, à faire un relais téléphonique.

Le relais de MM. Houston et Thomson ne diffère de celui de M.

Hughes qu'en ce que le microphone, au lieu d'être placé

sur une planche de bois à côté du téléphone,

est fixé sur le diaphragme lui-même du téléphone

et se compose de trois microphones à charbons verticaux que l'on

peut associer en tension ou en quantité, suivant les conditions

de l'application. Le modèle de cet appareil est reproduit dans

la Telegraphic Journal du 15 août 1878, et nous y renvoyons le

lecteur qui voudrait avoir plus de renseignements à ce sujet.

D'un autre côté M. Hughes est parvenu à obtenir

un relais téléphonique par l'intermédiaire de deux

microphones à charbon vertical.

En plaçant sur une planchette deux microphones de ce genre, et

reliant l'un de ces microphones à un troisième servant

de transmetteur, alors que le second est mis en rapport avec un téléphone

et une seconde pile, on entend dans le téléphone les paroles

prononcées devant le microphone transmetteur sans que le relais

téléphonique mette à contribution aucun organe

électro-magnétique.

On peut encore obtenir la reproduction de la parole au moyen d'un microphone,

en fixant sur la même planche que ce microphone un aimant en fer

à cheval entre les pôles duquel est adapté un noyau

de fer doux recouvert de la bobine magnétisante. C'est encore

un système de relais téléphonique qui fonctionne

sans diaphragme électro-magnétique.

M. Ader, de son côté,

vient d'exécuter un modèle de téléphone

qui a aussi son mérite. Le récepteur n'est autre chose

qu'un électro-aimant ordinaire à deux branches, dont l'armature

est soutenue à deux millimètres environ de ses pôles,

par une lame de verre à laquelle elle est collée, et qui

elle-même est fixée à deux supports rigides. Pour

entendre, il suffit de l'appliquer contre l'oreille. Le transmetteur

est une tige mobile de fer ou de charbon qui appuie sur un morceau de

charbon fixe, sans autre pression que son poids, et qui porte une plaque

concave devant laquelle on parle. Ces deux pièces sont disposées

de manière à se mouvoir horizontalement, de sorte que,

quand l'appareil est suspendu, le circuit est forcément disjoint

par ce seul fait, alors qu'il se trouve fermé au moment où

on prend l'appareil pour parler. La parole est très-bien reproduite

avec ce système qui, exécuté dans de plus grandes

dimensions, peut transmettre la parole à une certaine distance.

sommaire

Le Directeur des ateliers de construction des télégraphes

du Brésil M. Bernard Enzmann a dernièrement cherché

une autre solution pour laquelle il a pris des brevets dans plusieurs

pays au commencement de 1888.

Pour plus de détais sur l’emploi de ces diagrammes, consulter

l’ouvrage de M. Blakesley. On Altèrnating currents of

Ehctricity.

Le système d’Enzmann est analogue au système d’exploitation

télégraphique par courant de travail. L’inventeur

emploie des émissions plus ou moins longues de courants alternatifs

rapides; chaque émission de courant comprend un nombre plus ou

moins grand d’ondulations, suivant qu’elle correspond a un

trait ou à un point.

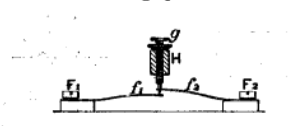

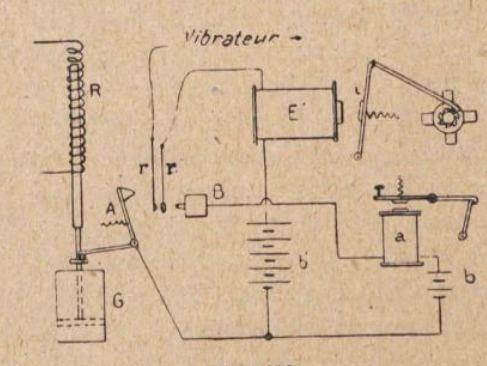

Fig 1

Fig 1

Au bureau transmetteur M. Enzmann se sert d’un manipulateur spécial

(fig 1) pourvu d’un dispositif qui sert à interrompre automatiquement

le courant primaire. Au bureau récepteur les courants alternatifs

traversent les bobines d’un relais téléphonique dont

la membrane enregistre les signaux dans un appareil spécial.

Le relais téléphonique peut naturellement être employé

avec un appareil enregistreur quelconque ou bien donner des signaux

Morse sonores ; la durée de ces derniers est réglée

par la durée de l'émission des courants alternatifs; elle

est courte pour un point, et plus longue pour un trait de l’alphabet

Morse.

M. Enzmann a pu réaliser une économie considérable

dans les frais de piles, car le courant qu’elles fournissent ne

circule pas sur la ligne télégraphique, mais dans un circuit

local seulement. Les piles sont d’ailleurs utilisées alternativement

pour la transmission et la réception; dans le premier cas, elles

fournissent le courant primaire pour la bobine d’induction et dans

le second elles ne servent que pour l’appareil local Morse. Cette

utilisation double d’une même batterie est réalisée

au moyen d’un simple commutateur.

Avec une batterie composée de 2 à 8 grands éléments

Meidinger, on peut produire un courant qui, grâce à la

sensibilité du relais téléphonique, donne de très

bons signaux Morse sur une ligne d’une résistance de 1003300

ohms; on peut aussi tourner, mettre des aiguilles magnétiques

en mouvement, etc.

La sensibilité du relais téléphonique permet également

d’éviter l’emploi de relais de translation, car on

pourra télégraphier directement même à de

grandes distances.

L’installation des bureaux Morse serait fort simplifiée

si chaque bureau réservait une ligne déterminée

exclusivement à la transmission ou la réception. Comme

les deux opérations ne sont pas simultanées, et comme

les signaux émis par je poste expéditeur doivent être

rendus visibles au poste récepteur, l’installation devient

un peu plus compliquée.

La clef d’induction doit donc satisfaire aux deux conditions suivantes

: à l’état de repos, elle doit intercaler le relais

téléphonique dans la ligne télégraphique,

mais en abaissant ce levier, ce relais doit être mis hors circuit

en même temps que la bobine secondaire de l’inducteur doit

être intercalée; d’autre part, le levier abaissé

doit fermer le circuit de la pile à travers la bobine primaire

de l’inducteur pour permettre la production des courants d’induction.

Une clef ordinaire suffit pour la solution du premier problème.

II suffit de la munir d’un levier H (fig. 1 et 2) en laiton mobile

sur une pièce m, elle est attirée contre le contact de

repos c par un ressort et vient se placer sur le contact a quand on

l’abaisse.

Les deux ressorts et f1 f2 vissés sur la planchette servent à

fermer le circuit de la pile P pendant la transmission; /j est un peu

plus élevé que f2 et se trouve sous une vis g qui entre

dans le levier dela clef et dont l’extrémité inférieure

est pourvue d’une pointe isolée.

Quand le levier H est abaissé il établit lé contact

entre f2 et f1 et ferme ainsi la pile P; ensuite H rencontre a et ferme

ainsi le circuit pour les courants alternatifs. Il va sans dire que

les deux clôtures doivent se suivre rapidement, sans quoi il ne

pourrait pas entrer dans la ligne L un nombre considérable de

courants alternatifs produits par l’inducteur.

La bobine d’induction J ne présente rien de particulier.

L’interruption du courant s’effectue de la manière

ordinaire par Un marteau de Wagner.

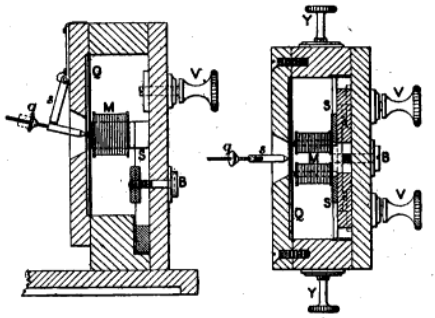

Le relais téléphonique R est représenté

en coupe et en plan sur les figures 3 et 4. Sur la paroi de derrière

se trouve un aimant S en fër à cheval, fixé au moyen

de la vis B et sur lequel le noyau de l’électro-aimant M

est monté. Devant les pôles de ce dernier, une plaque en

fer Q est disposée de manière à entrer en vibration

quand les bobines de M sont parcourues par des courants alternatifs.

Sur le côté extérieur du cadre se trouve encore

un petit bras s formant un angle et tournant facilement autour de son

axe. L’extrémité de ce bras s repose sur la plaque

Q et oscille avec celle-ci. Le contact entre s et q peut être

réglé à volonté au moyen de la petite vis

q pourvu d'un écrou. Le contact est naturellement moins intime

pendant les vibrations qu’à l’état de repos,

par conséquent, un courant électrique traversant s et

q sera beaucoup affaibli pendant les vibrations de la plaque Q, c’est-à-dire

pendant la transmission d'une série de coulants alternatifs.

Tous les points de contact sont platinés.

En dehors de ces appareils et de l’appareil Morse X, chaque bureau

est pourvu de deux bandes de laiton s munies de 3 bornes pour y fixer

les fils de communication et d’un commutateur U dont le bras repose

sur g pendant la transmission d’une dépêché

et sur N pendant la réception.

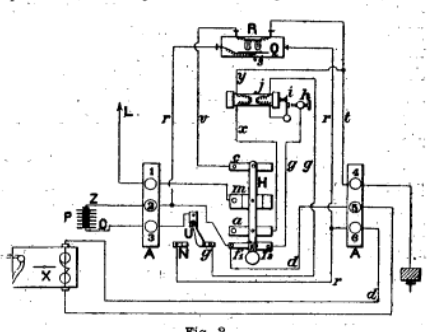

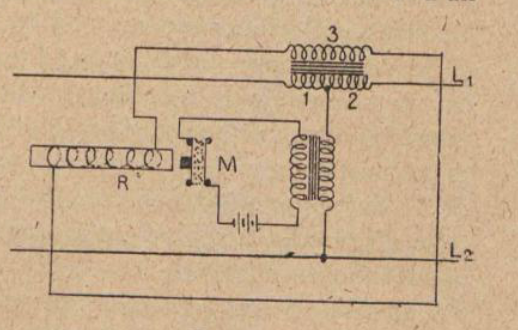

Fig 2

Fig 2  Fig 3 et 4

Fig 3 et 4

La communication entre les appareils est représentée sur

la figure 2 où l’on voit facilement que l’inventeur

a intercalé l’appareil Morse M dans le circuit dd et établi

une dérivation rr dans laquelle le levier s et la plaque Q du

relai se trouvent. L’intensité du courant en dd augmente

par conséquent, et c’est ce qui fait écrire l’appareil

X aussi longtemps que la membrane du relais vibre.

La transmission télégraphique se fait maintenant de la

manière suivante :

Dans le bureau transmetteur, le bras du commutateur u est sur g. Si

le levier H est au repos la pile est ouverte puisque f2 et f1 ne se

touchent pas ; un chemin est ouvert de la ligne L par 1, m et c à

travers les bobines du relais R et par t et 4 à la terre T.

Si le levier H est abaissé, il ferme le circuit de la pile P

du pôle positif C passant par 3, u, g, la bobine primaire de l’inducteur

J et par son interrupteur automatique i, b, par g, f2, f1 et au pôle

négatif et l’interrupteurautomatique commence à fonctionner;

mais, dès que le levier H.arrive sur le contact a, l’inducteur

J émet des courants alternatifs passant d’un côté

par x, a, m. et t dans la ligne L et d’un autre côté

par y, t et 4 à la terre T. L’envoi des courants alternatifs

dure aussi longtemps que H reste en contact avec a.

Comme le bras u du bureau récepteur repose sur N la pile P émet

constamment un courant local en partie par dd et z et en partie par

n, q, s, r. Quand les courants alternatifs arrivent à ce bureau

ils vont de L par 1, m,t et v dans les bobines du relais R et continuent

ensuite par t et 4 jusqu’à la terre, alors l’électro-aimant

M fait vibrer la plaque Q et diminue ainsi le contact entre s et q ;

le eourant passant par l’appareil Morse X se trouve par suite considérablement

renforcé et l’appareil trace un trait ininterrompu tant

que dure la série des courants alternatifs, c’est-à-dire

tant que H reste abaissé au bureau de transmission.

Mais on peut aussi laisser u sur g dans le bureau récepteur.

Dans ce cas l’appareil X ne peut naturellement pas fonctionner

; par contre le relais R fonctionnera comme un parleur et les sons émis

sont de la même durée que les émissions de courants

alternatifs par conséquent R donne pour un abaissement momentané

de la clef au bureau de transmission un son bref correspondant au point

dans l'alphabet Morse et pour un abaissement prolongé un son

plus soutenu correspondant au trait de sorte que les signaux composés

par ces différents sons sont aussi facilement perceptibles que

ceux qui sont écrits sur une bande de papier; la lecture par

l’oreille exigera certainement moins de peine et moins d’attention

soutenue que loisque le commencement et la fin de chaque signal sont

indiqués par un bruit dans la plaque téléphonique.

Rappelons pour terminer comment on s’est efforcé, par d’autres

moyens plus ou moins parfaits, d’arriver à des résultats

analogues au moyen d’un téléphone ou d’un corps

vibrant.

Il faut d’abord mentionner le téléphone harmonique

du Pr. Elisha Gray de Chicago qui a réalisé

la télégraphie multiple

au moyen de diapasons réglés à un son déterminé,

L’appareil fonctionnne avec des courants de pile d’une même

direction. qui sont décomposés en impulsions rapides au

moyen de vibrateurs. (C’est le dispositif imaginé par

Sieur et employé dans l’appel phonique de van

Rysselberghe. N. D. L. R)

Les relais employés par Gray ressemblent au point de vue de leur

fonctionnement électrique aux relais téléphoniques

d’Enzmann, mais Gray a recours à des communications locales

très compliquées avec deux circuits locaux pour empêcher

le payeur de donner de faux signaux.

Le capitaine Zigang a «introduit dans

sa trompette électrique un parleur pour la télégraphie

militaire qui produit les signaux Morse de la même manière

que le relais téléphonique d’Enzmann par des sons

plus ou moins longs; mais Zigang télégraphie simplement

avec des courants de travail et ne donne qu’à son récepteur

un dispositif permettant l’interruption automatique des courants

télégraphiques longs et courts.

Déjà un peu avant MM. Edison,

Smith et Gilliland avaient imaginé

un système télégraphique permettant de communiquer

entre un train en marche et les gares.

Les signaux Morse sont également reproduits dans un téléphone

par des sons plus ou moins longs, les courants alternatifs sont communiqués

à la ligne et au téléphone par l’induction

statique au moyen de charges et de décharges de condensateurs

; ces derniers étaient d’abord chargés d’électricité

alternativement positive et négative par les courants induits

dans la bobine secondaire d’un inducteur voltaïque.

On travaille avec le courant de repos ce qui rend la lecture des signaux

plus difficile parce que les sons émis par le téléphone

ne représentent pas les signaux même mais seulement les

intervalles qui les séparent.

Plus tard Edisson s’est également servi du téléphone

dans son phonoplex pour la reproduction

des signaux Morse mais chaque signal est ici idiqué par un bruit

au commencement et à la fin. Chaque bruit correspond d’ailleurs

à l’émission de deux courants d’induction, un

courant d’ouverture puissant et un courant de fermeture plus faible,

le système a donc une certaine analogie avec celui de Varley

dont nous avons parlé plus haut.

Comme on le sait, le phonoplex était au commencement un duplex

car, comme dans le système van Rysselberghe, les courants destinés

à produire les signaux soit sur un relais soit sur un parleur

étaient amortis par un graduateur pour ne pas agir sur le téléphone,

la bobine du graduateur et une clèf de Morse étaient en

même temps placés dans un circuit local afin d’envoyer

les courants d’induction sur la ligne pour chaque fermeture et

interruption du courant local.

L’abaissement de la clef provoquait d’abord l’interruption

du courant local, mais immédiatement après quand le levier

de la clef arrivait sur le contact de travail il était de nouveau

fermé par l’introduction d’une résistance assez

considérable; quand la clef se relevait, cette dernière

fermeture prenait fin et la première était rétablie

sans la résistance, chaque mouvement de la clef donnait donc

lieu à l’émission d’un onde d’extra-courant.

Edison a plus tard développé son phonoplex en un triplex

en intercalant dans le circuit local d’un deuxième graduateur,

un intercepteur téléphonique automatique analogue à

la trompette de Zigang, ce qui permettait, par l’abaissement de

la clef, d’euvoyer une série de paires d’extra courants

de puissance égale.

L’électrophone ou le phonopore,

de M. Charles Langdon-Davies, présente aussi une certaine analogie

extérieure avec le dispositif de M. Enzmann. Le but de M. Langdon-Davies

est également d’utiliser simultanément la même

ligne pour la télégraphie ordinaire et la téléphonie.

Le phonopore construit en forme de bobine ressemble exactement a une

bobine d’induction ordinaire ; il a également une bobine

primaire, mais au lieu de la bobine secondaire de l’inducteur le

phonopore est muni d’une bobine composée de deux fils isolés

et très longs qui tous les deux sont isolés à un

bout tandis que les deux autres bouts sont reliés par l’appareil

télégraphique ordinaire avec la ligne. Le phonopore est

donc un condensateur et comme tel il peut amener les courants téléphoniques

alternatifs envoyés dans la ligne à un relais spécial

intercalé dans l’un des fils où il les fait agir.

Ce relais actionne un appareil Morse ou parleur, mais d’une manière

presque identique et aussi compliquée que chez Gray, au moyen

de deux circuits locaux et d’un électro-aimant. Le transmetteur

est une clef Morse comprise dans le circuit delà bobine primaire

qui, à l’aide d’un interrupteur automatique sur le

phonopore, envoie une série rapide de courants à travers

la bobine primaire dès que son levier est abaissé, de

sorte que cette bobine agit de nouveau avec les deux autres enroulements

comme un condensateur et la ligne est par conséquent parcourue

par une série de courants alternatifs.

Les téléphones et les appareils analogues sont employés

déjà depuis longtemps pour donner des signaux d’appel.

Il est inutile de rappeler les nombreux appareils de ce genre qui ont

été construits.

Le capitaine Cardew a donné, dans une Conférence,

devant la « Society Tetegraph Enginens, tous les détails

des nombreux essais entrepris dans le but d’utiliser le téléphone

comme récepteur pour la télégraphie

militaire. Lui aussi s’est efforcé de remplacer les

bruits secs dans la plaque téléphonique par des sons plus

ou moins longs et produits par des émissions de courants d’une

durée égale à celle du signal. Ces séries

de courants étaient envoyées par des interrupteurs automatiques

(parleurs de Theiler). L’interrupteur était en partie

compris dans un circuit local formant pour la pile une dérivation

à la ligne télégraphique.

Nous pouvons enfin mentionner les expériences communiquées

à l’Académie des Sciences, par M. Ader,

en 1888.

Ader propose de reproduire les signaux Morse, pour la télégraphie

sous-marine dans un téléphone.

En télégraphiant avec des courant de deux directions il

veut obtenir des sons plus forts et de longueur égale, mais dans

deux téléphones différents, dans l’un appliqué

à l’oreille gauche on n’entendra que les signaux donnés

par des courants positifs tandis que l’oreille droite ne perçoit

que ceux donnés par des courants négatifs. (c'est notre

créateur de la stéréo)

Dans les deux cas on se sert d’un interrupteur automatique et dans

le dernier encore de piles locales qui sont augmentées ou diminuées

selon les uns des couranrs télégraphiques.

C’est ainsi qu’en 1899, la Telegraph

and Téléphone Co offrait une prime d’un million de

dollars à l’inventeur d’un relais téléphonique

analogue au relais télégraphique .

Le principe commun à tous les relais, qui furent tout d’abord

imaginés, est le suivant :

la membrane d’un récepteur est rendue solidaire de la plaque

d’un microphone, à laquelle elle communique tous ses mouvements;

on a ainsi une reproduction du courant d’arrivée, mais la

fidélité plus ou moins grande de celle-ci dépend

essentiellement de la construction de l’appareil, car la membrane

réceptrice, dont le rôle ordinaire est de déplacer

seulement des couches d'air, doit ici entraîner un ensemble doué

d’inertie et engendrant des frottements, d’où une altération

dans la retransmission.

Les divers systèmes se distinguent précisément

par les moyens employés pour tourner cette difficulté.

En 1910, S. G. Brown construisit un relais, dans lequel le microphone

est constitué par une petite pointe de platine s’appuyant

sur une lame de même métal, portée par la piembrane

du récepteur; les vibrations de celte membrane, sous l’action

des courants téléphoniques, provoquent de petites coupures

du circuit microphonique; la résistance de cet intervalle varie

dans de très grandes proportions pour des changements très

faibles de l’écartement des électrodes, de sorte

que des coupures de l’ordre d’une fraction de micron suffisent

pour le fonctionnement de ce relais. Deux ans plus tard, l’inventeur

remplaça ce dispositif par un microphone à granules de

charbon; des essais, effectués entre Londres et Berlin, donnèrent

de très bons résultats.

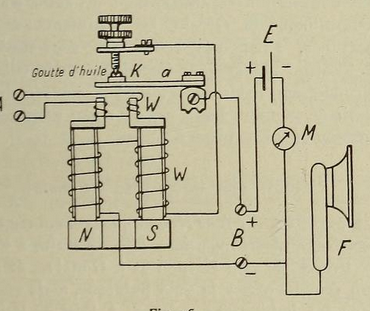

Nous relevons dans la Zeitschrift fur Fermechanik, les détails

suivants sur un relais téléphonique construit par M. S.

G. Brown.

Le problème du relais téléphonique n'a pas encore

reçu une solution parfaite.

Le renforcement des très faibles courants transmissifs de la

parole parvenant à l'extrémité d'une ligne n'a

pu être encore obtenu avec un degré suffisant d'exactitude

de manière que ces courants renforcés puissent être

acheminés sur une seconde ligne. Pourtant M. G. Brown est arrivé

à un résultat important et pratique.

Le dispositif

employé est représenté sur cette figure.

Le dispositif

employé est représenté sur cette figure.

Les courants d'arrivée sont amenés, par les bornes A d'un

enroulement W en fil fin, enroulement dont les nombreuses spires se

trouvent disposées sur les épanouissements polaires d'un

aimant permanent.

Sur les branches de cet aimant glissent les tubes sur lesquels on a

enroulé quelques spires d'un gros fil W du circuit local. Les

courants parasites

prenant naissance dans les tubes en cuivre doivent compenser l'effet

magnétique des courants renforcés du circuit local. Avec

l'enroulement W

se trouve monté en série, outre la batterie locale E,

le récepteur téléphonique F et le contact microphonique

K. La petite lame de contact disposée sur l'armature a, large

d'environ 10 mm, est formée de platine iridié ainsi que

la pointe de la vis de réglage. Cette vis de réglage est

disposée de manière que l'armature a commence à

osciller exactement comme un interrupteur à marteau.

Alors on fait tomber sur le point de contact une goutte d'huile. Dès

ce moment, l'armature cesse d'osciller et le relais se trouve réglé

pour le renforcement des courants. Les effets magnétiques excessivement

faibles des courants transmissifs de la parole en W donnent lieu à

des mouvements très minimes de l'armature, ce qui occasionne

de fortes oscillations de l'intensité du courant du circuit local.

Le contact K doit alors se trouver complètement protégé

contre les ébranlements extérieurs. Le réglage

délicat du contact, nécessaire dans la pratique, constitue

le principal point faible de tout l'appareil, car ce réglage

peut se modifier très vite et très rapidement.

Le relais Erdmann, dans lequel les vibrations

de la membrane réceptrice sont transmises à la membrane

microphonique par une colonne gazeuse en mouvement; Une soupape, en

s’ouvrant plus ou moins sous l’influence de l’électro-aimanl

récepteur, fait varier la pression dans un tube où circule

le gaz, et cette variation agit à son tour sur la membrane du

microphone.

Les relais de ce genre présentaient l’inconvénient

de ne pouvoir fonctionner que dans un seul sens; on pensa tout d’abord

à duplexer la ligne, mais on éprouva de grandes difficultés

à maintenir un bon équilibre, par suite, notamment, des

variations de la résistance d’isolement; dans les expériences

relatées ci-dessus, Brown fit usage d’un commutateur automatique

extrêmement sensible, pour intervertir les connexions suivant

le sens des courants téléphoniques reçus.

Ce mode de permutation était assez délicat, et l’on

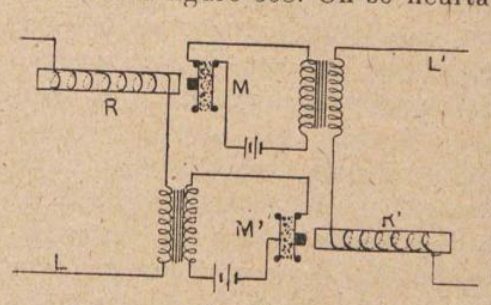

chercha à rendre la conversation bi-latérale en faisant

usage de deux relais et en mettant sur chaque branche de la ligne le

récepteur de l’un et le transmetteur de l’autre, suivant

un montage tel que celui de la ligure suivante :

On se heurta alors à des phénomènes de résonance,

qu’on caractérise en disant que les relais forment «

ronfleur » : en effet, si la membrane de l’un des microphones

vient à recevoir une impulsion accidentelle, les courants induits,

qui en résultent, vont se fermer sur la seconde ligne en traversant

le second récepteur; celui-ci, à son tour, réagit

sur son propre microphone, qui induit des courants dans le premier récepteur,

et ainsi de suite, de telle sorte que la vibration est indéfiniment

entretenue.

Pour remédier à cet inconvénient, Edison, en

1912, réalisa le montage en différentiel, représenté

par la figure suivante :

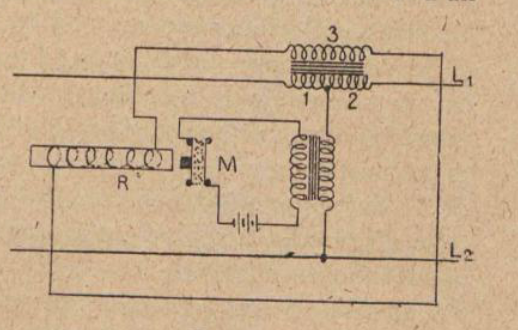

Les courants

de la ligne passent dans les enroulements 1 et 2 d’un transformateur

différentiel; ceux qu’ils induisent dans l’enroulement

3 se rendent dans le récepteur de l’unique relais et agissent

sur le microphone: celui-ci induit à son tour de nouveaux courants,

qui, par son secondaire, en dérivation entre 1 et 2, se partagent

en parties égales sur les deux côtés de la ligne,

si les impédances au départ sont convenablement équilibrées,

mais leur action sur l’enroulement 3 est nulle.

Les courants

de la ligne passent dans les enroulements 1 et 2 d’un transformateur

différentiel; ceux qu’ils induisent dans l’enroulement

3 se rendent dans le récepteur de l’unique relais et agissent

sur le microphone: celui-ci induit à son tour de nouveaux courants,

qui, par son secondaire, en dérivation entre 1 et 2, se partagent

en parties égales sur les deux côtés de la ligne,

si les impédances au départ sont convenablement équilibrées,

mais leur action sur l’enroulement 3 est nulle.

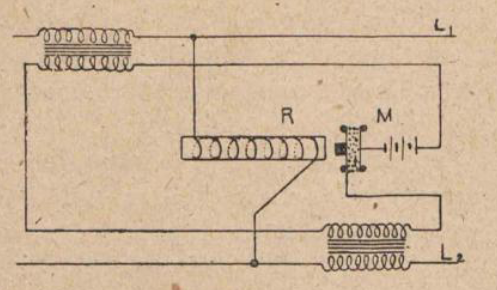

La Western Electric Co obtint un résultat analogue par

le montage en pont de Wheatstone indiqué ci-après :

Le récepteur

est en dérivation sur les deux fils de ligne; le microphone agit

dans les primaires de deux bobines dont les secondaires sont en série

sur les fils de ligne, de part et d’autre de la dérivation

: si les impédances sont égales sur les deux branches,

les courants transmis ne peuvent pas passer par la dérivation.

Le récepteur

est en dérivation sur les deux fils de ligne; le microphone agit

dans les primaires de deux bobines dont les secondaires sont en série

sur les fils de ligne, de part et d’autre de la dérivation

: si les impédances sont égales sur les deux branches,

les courants transmis ne peuvent pas passer par la dérivation.

Deux inventions survinrent en téléphonie, qui sont à

considérer comme de grandes conquêtes de la technique moderne:

la bobine Pupin (1899)

et la lampe amplificatrice de de Forest (1906), dont l'utilisation

pratique ne fut pas immédiate.

La question des relais téléphoniques entra dans une phase

nouvelle lorsqu’on pensa à utiliser, pour cet usage, les

tubes à gaz ionisé; en effet, on obtenait,

de la sorte, un retransmetteur absolument dépourvu de toute inertie

mécanique, et on devait arriver à une reproduction beaucoup

plus fidèle de la parole transmise.

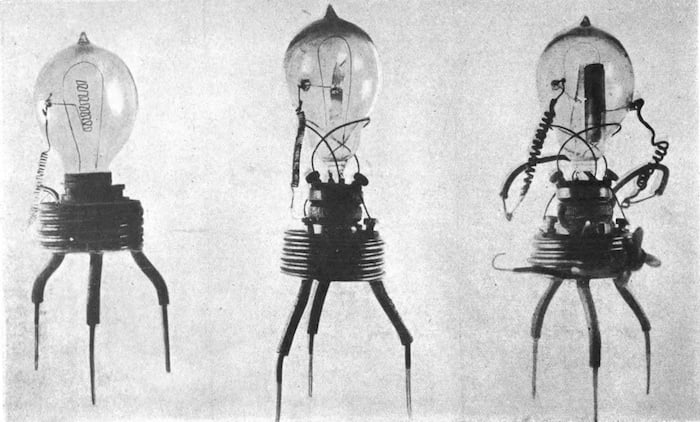

Fleming le 16 novembre 1904, breveta le tube redresseur à

deux électrodes, qu'il appela grille oscillatrice.

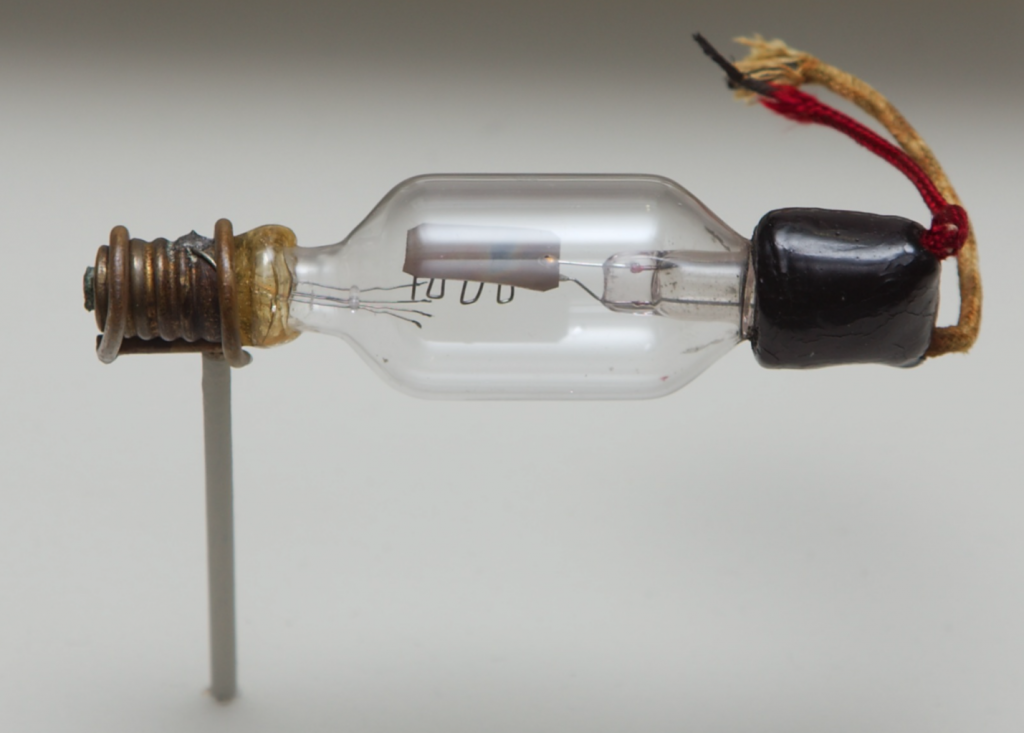

Valve Fleming

Valve Fleming

Puis en 1906 en insérant une grille entre l’anode

et la cathode d'une lampe diode, l'Américain Lee De Forest

invente la première triode nommée Audion

: un tube à vide capable de provoquer l’amplification d’un

signal électrique.

Audion ou Triode |

L'audion consistait

en un tube de verre sous vide contenant trois électrodes :

un filament chauffé, une grille et une plaque. Il est important

dans l'histoire de la technologie car il a été le

premier appareil électronique largement utilisé capable

d'amplifier ; un petit signal électrique appliqué

à la grille pourrait contrôler un courant plus important

circulant du filament à la plaque. La triode Audion d'origine avait plus de gaz résiduel dans le tube que les versions ultérieures et les tubes à vide; le gaz résiduel supplémentaire limitait la plage dynamique et donnait à l'Audion des caractéristiques non linéaires et des performances erratiques. Développé à l'origine comme détecteur de récepteur radio hors site en ajoutant une électrode de grille à la valve Fleming, il a trouvé peu d'utilisation jusqu'à ce que sa capacité d'amplification soit reconnue vers 1912 par plusieurs chercheurs, qui l'ont utilisé pour construire les premiers récepteurs radio amplificateurs et oscillateurs électroniques Les nombreuses applications pratiques pour l'amplification a motivé son développement rapide, et l'Audion original a été remplacé en quelques années par des versions améliorées avec un vide plus élevé. |

Dès 1911, Cooper Hewitt démontra,

à l'aide d’un tube à vapeur de mercure, que, si l’on

enlève le diaphragme d’un récepteur téléphonique

et si on maintient l’électro-aimant à proximité

du tube à gaz ionisé, on peut amener l’espace occupé

par ce gaz à subir des variations de résistance correspondantes

aux ondes sonores, et former ainsi une sorte de transmetteur téléphonique

; un peu plus tard, de Forest a fait la môme démonstration

en employant son récepteur radio-télégraphique

connu sous le nom de audion.

En 1912, Lieben-Reisz construisit un relais dans lequel l’amplification

du courant téléphonique s’obtient en faisant passer

le courant reçu entre deux électrodes placées dans

un tube à vapeur de mercure. Un courant de haute tension passe

dans le tube, entre l’une de ces électrodes et une électrode

auxiliaire, et subit des variations correspondantes à celles

des courants téléphoniques; en connectant deux ou plusieurs

relais semblables en série, on multiplie les effets et, en employant

des transformateurs convenablement construits, on peut relier des circuits

de longueurs inégales et de caractéristiques différentes

vent proposés; les meilleurs résultats furent obtenus

à l’aide de la lampe-valve à trois électrodes,

modification de la valve de Fleming, à laquelle on a adjoint

une électrode supplémentaire, appelée couramment

grille; on trouvera plus loin la description et le fonctionnement de

cette lampe.

Il existe un grand nombre de montages, permettant tous la conversation

dans les deux sens et évitant l’amorçage des oscillations

entretenues, susceptibles de produire un ronflement ou un sifflement

continus, dans les cas où les impédances des deux lignes

raccordées sont inégales.

Tous ces montages peuvent se classer en deux catégories générales

: ceux qui comportent des dispositifs différentiels, avec ou

sans capacités et résistances de compensation; et ceux

qui réalisent l’équilibre à l’aide de

lignes artificielles.

On désigne couramment sous le nom de relais téléphonique

embroché, celui qu’on intercale, d’une façon

permanente, sur un circuit déterminé; le relais téléphonique

d'intercommunication est celui qu’on place sur les cordons des

tableaux téléphoniques, en vue d’améliorer

les communications entre deux circuits quelconques.

sommaire

1917 Le Relais téléphonique embroché, à

transmission d’appels

Installé à Lyon, en 1917, sur le circuit Paris-Marseille

n° 3, en fil de cuivre de 3 mm.5; l’audition est équivalente

à celle qu’on obtient sur deux autres circuits Paris-Marseille,

qui sont en fil de cuivre de 5 millimètres.

L’emploi de relais permet donc de réaliser des économies

considérables sur le prix d’établissement des circuits.

— Ce relais a été construit par le Service d’Etudes

et de Recherches Techniques de l’Administration, à l’aide

d’appareils établis par M. Marius Latour. Il comprend

un amplificateur à deux étages, formé de deux lampes-valves

montées en série, à la partie supérieure

du meuble, et dont les filaments sont alimentés par une batterie,

b, de 6 volts, à travers un rhéostat, placé entre

les deux lampes.

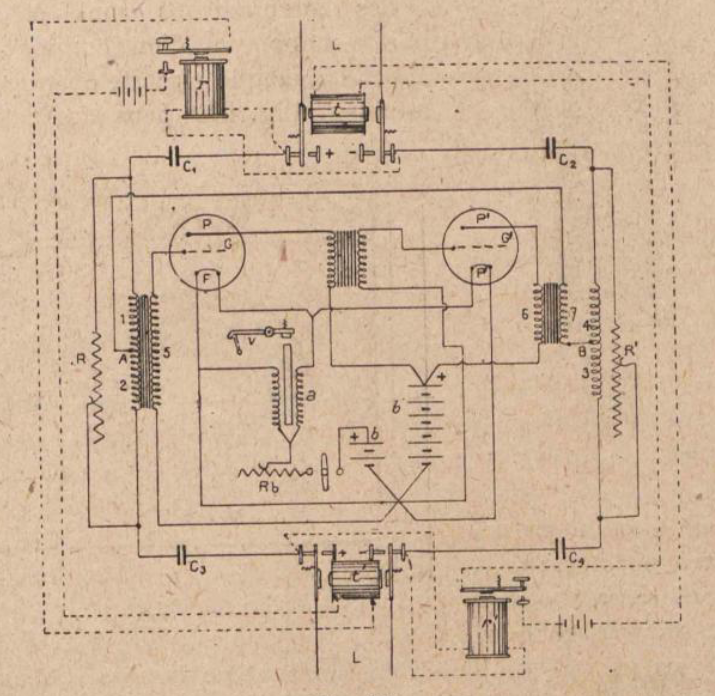

Les deux plaques, P et P', sont portées à un potentiel

positif par une batterie, b', dont la tension peut varier entre 50 et

100 volts, suivant l’isolement de la ligne. Le fonctionnement est

le suivant :

Les enroulements 1, 2, 3, 4 et 5 constituent un seul et même transformateur;

les courants de conversation, arrivant par la ligne, L, ou par L', parcourent

les enroulements 1, 2, 3 et 4; ils sont reproduits, par induction, dans

l’amplificateur par la grille, G, de la lampe de gauche et en sortent,

après amplification, par la lampe de droite et l’enroulement

6 ; ils gagnent la ligne par l’enroulement 7, placé en dérivation

sur le circuit, entre les.points A et B, c'est-à-dire au milieu

des enroulements 1 et 2 d’une part, 3 et 4 d’autre part; deux

résistances de compensation, R et R', shuntant les divers enroulements

du transformateur 1, 2, 3, 4, 5, permettent d’atténuer les

effets du déséquilibre des impédances entre les

deux côtés delà ligne; on les règle à

l’aide de deux manettes placées à l’avant,du

meuble, de telle sorte que, si les impédances des deux sections

deviennent inégales, une partie du courant passe par les résistances

de compensation qui, en diminuant ainsi l’amplification, empêchent

l’auto-excitation du relais. On a là, en réalité,

un montage différentiel, dérivé de celui d’Edison.

Relais Edisson

Relais Edisson

Les courants de signalisation (courants continus ou alternatifs à

basse fréquence) en traversant les enroulements du relais, pourraient

subir un affaiblissement et parvenir aux bureaux extrêmes avec

une intensité insuffisante.

Un dispositif, analogue à un translateur télégraphique,

et auquel le courant nécessaire est fourni par la machine d'appel

du bureau intermédiaire, assure la réexpédition

de ces signaux. A cet effet, le relais est bloqué par quatre

condensateurs, C, de 4 microfarads chacun ; les deux fils de ligne,

de chaque côté, sont renvoyés à ces condensateurs

par l’intermédiaire des armatures des relais retransmetteurs,

dont les butoirs de repos communiquent également avec l’entrée

et la sortie d’un relais récepteur, rr' ; lorsque des courants

d’appel arrivent de la ligne L, par exemple, ils se rendent dans

le relais récepteur, qui actionne, à son tour, le relais,

transmetteur, t. ; celui-ci, coupant la communication de la ligne, L',

avec les condensateurs, reproduit sur cette ligne les appels venus de

L.

La station de relais est avertie automatiquement, dans le cas où

l’une des lampes est devenue hors d’usage : à cet effet,

l’alimentation des lampes a lieu à travers l’un des

enroulements d’un annonciateur polarisé, a, dont le second

enroulement est relié directement au pôle négatif

de la batterie; le sens donnécde ces courants et le nombre d’ampères-tours

est tel que, lorsque l’allumage est normal, les actions magnétiques

sur le noyau s’annulent; mais, dès que l’un des filaments

devient défectueux, le second enroulement se trouvé prépondérant,

l’armature est attirée et le volet, ç; de l’annonciateur

ferme le circuit d’une sonnerie.

Les opératrices extrêmes peuvent commander à volonté

l’allumage ou l’extinction des lampes du relais; dans ce but,

les relais récepteurs, r et r', peuvent, par une seconde armature,

fermer également le circuit d’un relais à action

différée, R (voir figure ci dessus) rendu très

paresseux par un frein à glycérine, G. Lorsque le circuit

est fermé, l’armature se met lentement en marche, mais la

brièveté des signaux d’appel ne lui permet pas d’accomplir

la totalité de sa course. Par contre, si l’un des extrêmes

envoie un courant prolongé, pendant le temps nécessaire

pour compter lentement jusqu’à 5, l’appendice, A, peut

donner le retour des batteries aux deux ressorts, r et r', reliés

respectivement à un vibrateur et à un électro-aimant

d’allumage, E' ; l’armature de celui-ci agit sur une came

analogue à celle d’un commutateur d’éclairage;

elle allume les lampes si elles sont éteintes et réciproquement;

en outre, l’opératrice entend un son, produit par le vibrateur,

et contrôle ainsi la manœuvre effectuée.

Pour appeler la station de relais, les extrêmes envoient un courant

plus prolongé, d’une durée égale au temps

nécessaire pour compter jusqu'à 20; l’appendice,

A, monte alors jusqu’à ce que le ressort. /' vienne toucher

la butée, B, et fermer le circuit de la batterie d’allumage,

b, sur un annonciateur, a, monté sur la face avant du meuble,

au-dessous de la lampe de gauche.

Pour les cas où les postes extrêmes oublieraient d’éteindre

les lampes, un boulon, placé entre les deux commutateurs de compensation,

permet d’actionner en local le relais, R, et de provoquer l’extinction.

Ce système de relais a été utilisé, pendant

la dernière guerre, notamment pour assurer la liaison entre Gompiègne,

siège du Grand Quartier Général, et Milan, base

du corps expéditionnaire frahçais en Italie. lia été

installé ultérieurement à Lyon, sur le circuit

Paris-Turin.

...

sommaire

En Suisse

Citons ici in extenso, avec la permission de son auteur, M. Mûri,

chef de la division des télégraphes et des téléphones,

l'exposé de ces deux inventions dans sa brochure, publiée

en 1930, « Le développement du téléphone

en Suisse »

C'est la bobine de réactance ou bobine Pupin, imaginée

par le professeur serbe Pupin. Intercalée sur les conducteurs

d'un câble à des intervalles réguliers d'environ

1,8 km, cette bobine a pour effet de diminuer sensiblement l'affaiblissement

de la voix et d'accroître ainsi la portée des communications

téléphoniques. Mais cette invention, à elle seule,

eût été insuffisante pour assurer une audition parfaite

sur de longs câbles; il fallut recourir à un autre dispositif,

au relais ou amplificateur téléphonique qui, inventé

peu avant la grande guerre, reçut dès lors de notables

perfectionnements.

Cette dernière invention a contribué encore plus que la

première à améliorer les communications téléphoniques

par câble. Le but du relais amplificateur est de restituer au

courant de conversation affaibli par la distance la quantité

d'énergie perdue. Il permet non seulement d'augmenter la

portée d'audition de la parole, mais encore, et c'est là

un avantage inestimable, de réduire notablement le diamètre

des conducteurs nécessaires et, partant, le coût des lignes

souterraines. Au lieu des conducteurs de cuivre de 3 mm employés

dans la construction des lignes aériennes on peut,

grâce au relais amplificateur, utiliser des conducteurs de 1 mm

ou d'un diamètre plus petit encore, suivant les circonstances.

Les relais téléphoniques sont groupés dans des

stations dites amplificatrices où, si besoin est, ils sont surveillés

et réglés. Ces stations sont espacées les unes

des autres de 75 à 150 km suivant la constitution des câbles.

Les conducteurs de 1 mm de diamètre doivent être amplifiés

tous

les 70 à 80 km, ceux de 1,5 mm tous les 150 km en moyenne.

La Suisse possède des stations amplificatrices à Brigue,

Lausanne, Berne, Olten, Zurich, St-Gall, Coire, Altdorf, Faido et Lugano.

Pour la mise en valeur pratique des deux inventions retentissantes de

Pupin et de de Forest, la direction des télégraphes suisses

élabora tout d'abord

un programme pour un réseau interurbain souterrain devant rester

limité aux besoins du pays. Mais l'idée d'une interpénétration

téléphonique des pays européens cheminait.

Au printemps 1923 les représentants officiels des Etats de l'Europe

occidentale, la Suisse comprise, se réunirent en conférence

à Paris en vue

d'étudier les voies et moyens propres à développer

uniformément et rationnellement le réseau téléphonique

européen. De cette conférence naquit le

« Comité consultatif international des communications téléphoniques

à grande distance» (aujourd'hui C. C. I. F.). Ce comité

arrêta les programmes de construction et fixa les normes et dispositions

devant régler la téléphonie internationale.

L'exécution du programme suisse dut être activée

en raison de l'électrification générale des grandes

lignes des chemins de fer fédéraux. Conformément

à ce programme une artère principale a été

constituée au travers du territoire national, de Genève

à St-Gall, avec ramifications de Lausanne à Brigue, de

Berne à Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds d'une part

et de Berne à Interlaken d'autre part, d'Olten à Bâle,

d'Olten et de Zurich au Tessin par Lucerne et le Gothard, de Zurich

à Coire et l'Engadine, de Winterthour à Schaffhouse et

de Frauenfeld à Kreuzlingen. Une dernière ramification,

de Lausanne à Yverdon, va très prochainement réaliser

le parachèvement du programme suisse.

Rappelons à ce sujet que l'établissement du premier tronçon

Genève-Lausanne (60 km) du réseau interurbain a été

établi en 1920, dans le court délai

de 4 mois, pour être inauguré la veille de l'ouverture

de la première assemblée de la Société des

Nations.

(Dans la suite il fallut poser sur tronçon un deuxième,

puis un troisième câble, comme il a fallu le faire, au

reste, entre d'autres centres importants tels que Berne et Zurich, Zurich

et Bâle, par exemple.) Le câble pupinisé, à

40 X 2 paires, fut fourni et posé par la maison Siemens et Halske.

Nous citons ce fait parce qu'il marque le point de départ des

efforts entrepris par l'administration des télégraphes

auprès des industriels nationaux, afin que la Suisse devienne

de moins en moins tributaire de l'étranger pour la fourniture

de ses câbles interurbains aussi bien qu'urbains. Ces efforts

ont été couronnés de succès. Les câbleries

de Cossonay, de Cortaillod et de Brougg sont maintenant outillées

pour satisfaire aux exigences de la téléphonie moderne.

L'augmentation énorme des conducteurs souterrains — près

de 1 100 000 km de longueur de fils — est significative de la popularité

toujours plus grande dont jouit l'usage du téléphone au

sein des populations de la Suisse. L'augmentation des conducteurs aériens

— 48 613 km — est plus modeste. La prépondérance

des lignes souterraines est manifeste, ce qui ne veut point dire que

les lignes de poteaux disparaîtront de nos campagnes.

sommaire

En Amérique :

L'un des premiers domaines dans lesquels les valves

(Triode, lampe à vide) ont été utilisées

était la fabrication de répéteurs téléphoniques,

et bien que les performances soient médiocres, elles ont permis

d'améliorer considérablement les circuits téléphoniques

longue distance.

Cette question a fait l'objet d'un rapport de MM. Clark et Osborne (Etats-Unis),

dans lequel les auteurs font un intéressant historique de l'installation

des câbles téléphoniques aux Etats-Unis, et montrent

les étapes successives qui ont conduit à la technique

moderne des câbles à grande distance.

Les premiers circuits en câbles pupinisés utilisés

aux Etats-Unis furent posés en 1902.

La distance couverte n'était que de 17 km, entre New York City

et Newmark dans le New Jersey. Au cours des années suivantes,

la portée des câbles s'accrût et atteignit des distances

de l'ordre de 150 km. Ces câbles primitifs ne contenaient que

des circuits réels.

Ce n'est qu'en 1910 que les problèmes posés par

l'utilisation des circuits combinés ou fantômes —

notamment en ce qui concerne les phénomènes de diaphonie

entraînés par le déséquilibre entre conducteurs

furent résolus et permirent la pose d'un câble destiné

à relier Boston à Neponset (Massachusetts).

L'année 1914 marque le point extrême de l'évolution

des câbles chargés à conducteurs de gros diamètre,

avec la pose du câble de Boston à Washington couvrant une

distance de 724 km.

En janvier 1915, le répéteur téléphonique

à tube à vide fut utilisé pour la première

fois avec succès, lors de l'inauguration de la ligne téléphonique

New York —San Francisco.

On chercha a développer ces installations; mais, on ne tarda

pas à constater que les circuits à 2 fils munis de répéteurs

auraient toujours une portée limitée, en raison des difficultés

d'équilibrage des répéteurs et de l'influence marquée

des phénomènes de diaphonie dans ces circuits. Aussi fut-on

conduit à expérimenter une nouvelle méthode consistant

à utiliser des circuits à 4 conducteurs.

Cette expérimentation mit en évidence des difficultés

d'un autre ordre, notamment celle d'obtenir une courbe d'affaiblissement

à peu près uniforme pour toutes les fréquences

transmises.

En 1932 Il fallut alors, procéder à des études

nouvelles sur la valeur de la charge à donner aux bobines Pupin,

étude qui aboutit au système de pupinisation connu sous

la désignation abrégée H. 44-25, consistant dans

l'introduction tous les 1830 m de bobines de 44 mH. sur les circuits

réels et 25 mH. sur les circuits fantômes. D'après

les auteurs, ce fut le commencement des circuits modernes en câbles

à grande distance en Amérique.

Après cet exposé, MM. Clark et Osborne passent à

la spécification des circuits téléphoniques interurbains

en câbles, signalant qu'ils se borneront à

citer les caractéristiques principales des types de circuits

utilisés aux Etats-Unis en s'efforçant d'en justifier

le choix. Ils passent ainsi en revue : les constantes du câble

interurbain normal utilisé dans le réseau du système

Bell; les caractéristiques des circuits réels et des circuits

fantômes; les conditions d'utilisation des circuits à 2

et à 4 fils; l'inductance et l'espacement des bobines de charge

qui, pour des raisons d'économie, correspondent à des

pas de pupinisation respectivement de 915 et de 1830 m — ; l'espacement

des répéteurs et des régulateurs automatiques de

la transmission — les répéteurs étant placés

à une distance aussi voisine que possible de 80 km, les régulateurs

automatiques, généralement introduits sur les câbles

aériens d'une longueur supérieure à 80 ou 160 km

étant disposés de préférence toutes les

deux stations de répéteurs .

Les auteurs examinent également: les gains de transmission des

répéteurs tant en ce qui concerne les circuits à

4 fils que les circuits à 2 conducteurs; la régularité

de l'impédance en ce qui concerne l'utilisation des circuits

à deux fils et la limitation de la diaphonie, tant à l'émission

la plus importante

pour les circuits à deux fils qu'à la réception

la plus importante pour les circuits à quatre fils . Ils signalent

à ce sujet les précautions prises dans la constitution

des câbles pour séparer l'un de l'autre le groupe des voies

d'aller et le groupe des voies de retour des circuits à 4 fils,

à cause des différences relativement importantes entre

les niveaux de transmission sur les voies d'aller et de retour. Enfin,

ils examinent le problème de 3 a limitation de la distorsion

de phase, très importante dans le cas des longs circuits à

4 fils, et à laquelle on peut dans une certaine mesure porter

remède par l'utilisation de dispositifs appelés «

compensateurs de phases ».

Les auteurs examinent ensuite les caractéristiques de fonctionnement

des câbles. Après avoir défini la perte nette minimum

de puissance en service et indiqué le rôle qu'elle joue

dans la détermination des portées des' câbles selon

leur spécification, ils étudient, avec courbes à

l'appui, les pertes nettes minima de puissance admissibles en service

pour des circuits à deux fils et à quatre fils utilisés

exclusivement pour le trafic terminal. Suit rémunération

des conditions imposées aux caractéristiques techniques

des câbles aux Etats-Unis, de manière à permettre

l'interconnexion des divers réseaux. Ces conditions, relativement

peu différentes de celles qui ont été arrêtées

par le Comité consultatif international des communications téléphoniques

à grande distance, figurent en même temps que ces dernières

au rapport.

L'une des parties les plus intéressantes de l'étude concerne

les conditions à imposer à l'avenir aux câbles téléphoniques

pour la réalisation des très

grandes portées. Les spécifications actuelles permettent

de réaliser dans de bonnes conditions des liaisons atteignant

3000 km. Mais, l'expérimentation effectuée sur des longueurs

de câble à 4 fils dépassant 6000 km a montré

que des modifications devront être apportées aux caractéristiques,

si l'on veut établir de bonnes liaisons à des distances

de cet ordre ou à des distances supérieures.

Il faudra, en particulier, des suppresseurs d'écho plus efficaces.

Les appareils du type ordinaire ne permettent pas, pour des distances

de Y ordre de 6000 km, une exploitation convenable avec la perte nette

de puissance de 9 décibels qu'il est désirable de réaliser.

En ce qui concerne la distorsion de phases, alors que des compensateurs

ne semblent pas nécessaires pour des circuits de l'ordre de 3000

km, il faudra envisager l'utilisation systématique de tels dispositifs

lorsque la distance deviendra double.

Le temps de propagation lui-même, dans un circuit à charge

légère de 6000 km, prend une importance relativement grande;

il devient de l'ordre du quart de seconde dans chaque sens, ce qui est

la limite provisoire fixée par le C. C. I. Tph. pour la communication

entière. En raison de ce temps de propagation, les suppresseurs

d'écho introduisent certains troubles dans l'échange des

communications. En supposant, en effet, les suppresseurs d'écho

distants de 3000 km, le temps de propagation entre ces dispositifs est

de l'ordre du huitième de seconde pour chaque sens de transmission.

S'il y a simultanéité de conversation aux deux extrémités

du circuit, les deux suppresseurs d'écho fonctionnent en même

temps, bloquant chacun

une voie du circuit, et introduisent, de ce fait, dans la conversation,

des trous qui sont appréciables.

Toutes ces considérations montrent que des circuits en câbles

meilleurs que les circuits actuels sont nécessaires pour réaliser

d'une manière satis-

faisante des communications à très.grandes distances.

Peut-être faudra-t-il s'adresser au téléphone par

courant porteur pour résoudre ce problème, la vitesse

de propagation d'un tel courant étant de l'ordre de 160 000 km

à la seconde en tenant compte de l'accroissement du temps de

propagation dû aux appareils.

Comme conclusion de leur rapport, les auteurs signalent que, bien que

le développement de la technique de la téléphonie

à grande distance ait été

très rapide au cours des derniers vingt ans, il n'est pas exagéré

de prévoir pour les vingt ou trente prochaines années

des progrès techniques au moins aussi importants.

sommaire